Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Peste brune et continent noir

L'élection présidentielle française approche à grands pas. Le premier tour aura lieu le 10 avril et, selon les sondages, plus de 30 % des électeurs se disent prêts à voter pour l'extrême droite, incarnée par deux candidats : Marine Le Pen et Eric Zemmour. Si l'on ajoute les électeurs de la candidate du parti Les Républicains, Valérie Pécresse, dont certaines de ses propositions sont directement empruntées à l'extrême droite, près d'un Français sur deux pourrait être tentés par ces idées.

Tiré d'Afrique XXI.

Et pour cause : avec la complicité d'une partie des médias (dont ceux possédés par l'homme d'affaires Vincent Bolloré), les thèses d'extrême droite dominent désormais la campagne électorale. L'immigration, l'islam et le « grand remplacement » sont devenus les sujets numéro 1 du débat public.

L'idéologie de l'extrême droite française, et plus largement européenne, a beaucoup évolué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si la hiérarchie raciale et l'antisémitisme restent de puissants ferments, l'islamophobie et le séparatisme culturel sont de nouveaux chevaux de bataille. Les Africains et la diaspora africaine sont en première ligne.

L'AFRIQUE AU CŒUR DE L'HISTOIRE DE L'EXTRÊME DROITE

Paradoxalement, l'Afrique - avec ses guerres d'indépendance, l'apartheid en Afrique du Sud ou encore les réseaux affairistes avec la France et l'Europe - a nourri l'idéologie d'extrême droite. Dès les années 1960, c'est sur le terreau des indépendances (et dans un mouvement de réaction) que naissent, en France, l'OAS, Occident et Ordre Nouveau - et en Belgique, le Cabda, puis le MAC.

Très vite, des militants de ces organisations s'engageront dans la voie du mercenariat et deviendront des « chiens de guerre » au service de la Françafrique. On les retrouvera dans tous les mauvais coups (au Katanga, au Biafra, aux Comores…), puis dans les rangs d'organisations politiques, parmi lesquelles le Front national, cofondé par Jean-Marie Le Pen en 1972.

La dynastie Le Pen fait une obsession de l'Afrique et de ses chefs d'État. Mais elle n'a que rarement réussi à s'y faire recevoir avec les honneurs. En revanche, certaines de ses idées ont bonne presse auprès de nationalistes africains. En critiquant la Françafrique (tout en en profitant), elle a cultivé des réseaux, comme au Congo Brazzaville, et gagné des partisans. En parallèle, des militants panafricanistes n'hésitent pas à se revendiquer de certains idéologues d'extrême droite, à l'image de Kemi Seba.

À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, nous proposons de revenir sur l'histoire complexe de l'extrême droite française avec le continent, sur son essence raciste et sur ses incompatibilités avec les luttes panafricaines contemporaines.

« Grand remplacement », le nouveau masque du racisme

STÉPHANE FRANÇOIS · FÉVRIER 2022

Le « moment congolais » de l'extrême droite européenne

NICOLAS LEBOURG · MARS 2022

Les pérégrinations africaines de la dynastie Le Pen

MICHAEL PAURON · FÉVRIER 2022

« Anjouan la rebelle », le rêve rattachiste des nostalgiques de l'Empire

RÉMI CARAYOL · MARS 2022

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Afrique du Sud. Le déclin électoral du « glorieux » ANC et le gouvernement d’« unité nationale »

L'Afrique du Sud traverse une profonde crise politique et sociale. La défaite retentissante du Congrès national africain (ANC) lors des élections générales du 29 mai – où l'ancien parti de Nelson Mandela n'a obtenu que 40% des voix et a perdu 17 points par rapport à 2019 – a reflété le fort rejet par les électeurs et les électrices de la formation politique qui a dominé le pays depuis la chute de l'apartheid et l'appel aux premières élections multiraciales en 1994.

Tiré d'À l'encontre.

Au cours de son mandat, l'ANC a promu un modèle de développement économique néolibéral qui s'est traduit par des taux de chômage élevés, une pauvreté de masse, des inégalités massives de revenus et de richesses, un sous-développement rural et urbain et une mauvaise qualité et administration des services publics de base par l'Etat. Cette situation a été aggravée par une corruption généralisée de l'Etat qui a entraîné une perte de confiance dans les institutions publiques. Cependant, l'ANC a conservé de fortes majorités électorales, ce qui a maintenant changé. Pour les élections de 2024, il était envisagé que l'ANC tomberait au-dessous de la barre des 50%. Il y a là un trait dominant révélé par ces élections, car leur résultat implique une rupture par rapport aux 30 ans de domination de l'ANC dans le domaine de la politique électorale, ce depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994.

La plupart des sondages donnaient à l'ANC un score de 45%, donc en baisse. Cependant, on s'attendait généralement à ce que l'ANC obtienne entre 45% et 50%, un chiffre qui lui permettrait de former un gouvernement de coalition en forgeant des alliances avec des partis plus petits [de droite et de gauche]. Mais cela ne s'est finalement pas produit et le système politique sud-africain s'est dès lors engagé sur une voie incertaine.

Une autre grande surprise de ces élections a été le résultat spectaculaire du parti uMkhonto weSizwe [Lance de la nation] (MK), dirigé par l'ancien président Jacob Zuma, six mois seulement après sa création. MK a obtenu 14,58% des voix au niveau national et 45% dans la deuxième province du pays, le Kwazulu-Natal, qui abrite 20% de la population sud-africaine. L'ascension de MK s'est faite aux dépens de l'ANC, les deux partis partageant la même base électorale. MK est, à proprement parler, une scission de l'ANC. Son chef, Jacob Zuma, qui a présidé l'Afrique du Sud de 2009 à 2018 et l'ANC lui-même, jouit toujours d'une grande popularité auprès de nombreux membres et partisans de son ancienne force politique (l'ANC), malgré ses positions conservatrices et ses scandales de corruption.

La domination incontestée de l'ANC

Les premières élections démocratiques, organisées en avril 1994, ont marqué la victoire de la lutte de libération nationale sur le régime d'apartheid. Dirigé par Nelson Mandela, l'ANC a triomphé lors des élections avec un score écrasant de 62% des voix et a obtenu le mandat de conduire le peuple vers la « terre promise » d'une Afrique du Sud véritablement libérée, avec « une vie meilleure pour tous ». L'ANC a été perçu et a revendiqué pour lui-même le rôle de parti exclusif dans la lutte pour la libération nationale de la majorité noire, car les autres organisations qui ont combattu l'apartheid ont été gravement affaiblies [entre autres, par la répression] et n'ont jamais réussi à se rétablir.

Des années 1980 au début des années 1990, l'ANC a réussi à s'insérer et à s'allier aux principaux mouvements de masse du bloc historique anti-apartheid, alors organisé autour du Front démocratique uni [United Democratic Front, 1983-1991, ayant initialement une base syndicale dès le début des années 1970 et une base dans les quartiers comme Soweto dès 1976] qui comprenait des dizaines de mouvements de résistance et de la société civile (jeunesse, étudiants, civiques, syndicaux, féminins, ecclésiastiques, sportifs, etc.) Pendant 15 à 20 ans, l'ANC a bénéficié d'un soutien important, issu de la légitimité de la lutte anti-apartheid. Cela a rendu difficile toute forme d'opposition extérieure au parti.

Les mouvements de masse alliés à l'ANC étaient autonomes et contestaient souvent la direction du parti. Par exemple, le Congrès des syndicats sud-africains [Congress of South African Trade Unions-COSATU, créé en 1965] a vivement contesté la stratégie macroéconomique connue sous le nom de GEAR (Growth, Employment and Redistribution), qui a consolidé la restructuration néolibérale à partir de 1994.

Après les cinq premières années de gouvernement, l'ANC a réussi à coopter un nombre considérable de dirigeants des mouvements de masse pour leur confier des postes au sein du gouvernement et des entreprises d'Etat, par le biais de programmes de discrimination positive et de la politique connue sous le nom de « black political empowerment » (autonomisation / responsabilisation politique des Noirs). Les mouvements civiques et sociaux, regroupés au sein de la South African National Civic Organisation (SANCO), ont cessé d'être indépendants et ont rejoint l'alliance dirigée par l'ANC avec le Parti communiste et le Congrès des syndicats sud-africains. Une fois que les dirigeants des mouvements de masse ont été cooptés par l'ANC et ont perdu leur autonomie, ils ont fini par tomber dans le giron du parti au pouvoir, ce qui a conduit à la dissolution du bloc historique anti-apartheid au début des années 2000.

La légitimité de l'ANC a commencé à s'éroder sérieusement à mesure que la crise néolibérale, qui associait des résultats médiocres en matière de développement à une corruption généralisée au sein de l'Etat, atteignait sa maturité. Au début des années 2000, la transformation de l'ANC d'un mouvement de libération nationale de gauche en un parti néolibéral centriste, de facto, était déjà clairement visible.

A partir de 2009, lorsque Jacob Zuma a accédé à la présidence, le déclin électoral de l'ANC a commencé à être irréversible, bien que Zuma ait conservé un soutien important dans certains milieux. Le parti est passé de 69,69% des voix en 2004 à 65,90% en 2009. Et de 62,10% en 2014 à 57,50% en 2019. Un déclin lent mais constant, jusqu'en 2024, où cette baisse a été de 17 points de pourcentage, ce qui a remis en question les images d'autosatisfaction de l'ANC en tant que « glorieux mouvement » de libération nationale.

Un renouveau cosmétique

Depuis le départ anticipé de Jacob Zuma de la présidence début 2018, empêtré dans diverses affaires de corruption, le parti a annoncé qu'il développerait un processus de renouvellement. Ce processus, qui devait consister dans la lutte contre la corruption et un nouveau modèle économique – incluant la restructuration de la banque centrale, la réforme agraire et la redistribution des richesses et des revenus au profit de la majorité noire pauvre – ne s'est jamais concrétisé.

Face à la réticence du parti à développer un véritable renouveau, son discrédit n'a cessé de croître. Sans Zuma comme bouc émissaire, la corruption est devenue de plus en plus injustifiable et les faits ont commencé à être révélés sans relâche. Le ministre des Sports et de la Culture [Zizi Kodwa] a été arrêté le 5 juin, une semaine seulement après les dernières élections, accusé d'avoir reçu des pots-de-vin d'une valeur de 1,6 million de rands (89 000 dollars) de la part d'un homme d'affaires ayant reçu des contrats gouvernementaux d'une valeur de 400 millions de rands (22 millions de dollars). Pour ne rien arranger, l'actuel président, Cyril Ramaphosa, dont l'accession au pouvoir s'est appuyée sur une campagne de lutte contre la corruption, fait l'objet de graves soupçons de malversations après qu'il a été découvert qu'il avait dissimulé un vol de plus d'un demi-million de dollars dans sa ferme de Phala Phala. L'origine réelle de l'argent reste inexpliquée.

En novembre 2022, l'ANC a utilisé sa majorité au parlement pour bloquer l'enquête sur l'origine de l'argent volé dans la ferme du président. L'enquête, menée par un groupe indépendant composé de deux juges à la retraite et d'un avocat chevronné, a été interrompue après que la majorité parlementaire de l'ANC a rejeté le rapport compilé par les experts. Le parti des Combattants pour la liberté économique [Economic Freedom Fighters], associé à la gauche politique, a porté l'affaire devant la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle juge que le Parlement a mal agi dans l'affaire Phala Phala et demande une nouvelle enquête parlementaire, l'actuel gouvernement d'unité nationale pourrait être déstabilisé. A cela s'ajoute un autre événement extrêmement grave : l'arrestation de la présidente du Parlement et membre éminente de l'ANC, Nosiviwe Mapisa-Nqakula [ministre de la Défense de 2012 à 2021 et présidente de l'Assemblée nationale d'août 2021 au 3 avril 2024], qui fait l'objet d'une enquête dans le cadre d'un scandale de corruption dans lequel elle aurait reçu des pots-de-vin d'un montant total de 25 000 dollars.

Le chômage, les faibles taux de croissance, les faibles niveaux d'investissement, les inégalités, la pauvreté, le fonctionnement désastreux des services publics tels que la santé, l'éducation et le logement, ainsi que la détérioration des infrastructures publiques [eau, électricité…] se sont aggravés depuis l'arrivée au pouvoir de Ramaphosa. Bien qu'il ait promis une transformation économique radicale axée sur l'amélioration des conditions de vie de la population noire, dont la grande majorité vit dans la pauvreté, aucun programme de ce type n'a été mis en place. La politique anti-corruption proclamée et le programme économique transformateur promis, les deux piliers du renouveau de l'ANC, brillent par leur absence.

Crise et montée des forces de droite

La faible participation électorale est l'un des symptômes de l'apathie politique de la population. Traditionnellement, elle se situait autour de 70% – le pic a été de 89% en 1999 – mais en 2019 elle est tombée à 66% et lors des dernières élections à 58%. L'ANC est suivi par l'Alliance démocratique, un parti libéral, avec près de 22% [depuis 2009, la Democratic Alliance gouverne un des neuf Etats, le Western Cape, le troisième en termes de population].

Dans ce contexte, paradoxalement, le parti de l'ancien président Zuma, qui a gagné le soutien de nombreux électeurs de l'ANC, a progressé. La MK tend à être plus forte dans le KwaZulu-Natal [deuxième province la plus peuplée] ainsi que dans le Gauteng [la plus peuplée bien que de superficie réduite] et le Mpumalanga [ancienne Eastern Transvaal, ], deux provinces importantes dans lesquelles prédomine l'ethnie zouloue. Cette situation s'explique par la forte prévalence de l'identité, du symbolisme et du nationalisme zoulous dans le discours de Zuma. Toutefois, le facteur décisif du résultat électoral spectaculaire de MK est la popularité de Zuma lui-même parmi une partie de la base électorale de l'ANC. Ainsi, la chute de l'ANC de 54% à 16,99% au KwaZulu-Natal ne peut être attribuée qu'à l'ascension spectaculaire de MK, qui a obtenu 45% dans la même province.

Bien que le MK se présente comme un parti de gauche, il déclare ouvertement dans son manifeste son soutien aux idées conservatrices. Celles-ci consistent notamment à donner plus de pouvoir constitutionnel aux chefs traditionnels (largement reconnus comme n'ayant pas de comptes à rendre) et même à subordonner les dirigeants politiques à ces chefs ethniques. Dans le même temps, le MK affirme qu'il abolira les freins et contrepoids de l'ordre constitutionnel actuel et le remplacera par un ordre non contrôlé de suprématie parlementaire dans lequel « la majorité » gouvernera sans retenue. Il a également préconisé le rétablissement de l'appel militaire de l'époque de l'apartheid pour « inculquer la discipline » aux jeunes.

Un autre parti en pleine ascension, l'Alliance patriotique [Patriotic Alliance créé en 2013 par des hommes d'affaires plus que douteux], a remporté 9 sièges à l'Assemblée nationale. L'AP est dirigée par deux anciens détenus qui mobilisent les communautés métisses (représentant 8,2% de la population) avec une idéologie communautariste racialisée combinée à un ferment brut de xénophobie qui appelle ouvertement à l'expulsion de tous les étrangers [issus des pays africains voisins], quel que soit leur statut légal.

Vers un gouvernement d'« unité nationale »

Maintenant que l'ANC n'a obtenu que 40% des voix, sa capacité à former un gouvernement est remise en cause. Avec 45%, il aurait pu former un gouvernement rapidement, avec le soutien des petits partis, mais les résultats obligent l'ANC à entamer des négociations avec les autres grands partis. Les trois organisations les plus importantes du pays, outre l'ANC, sont l'Alliance démocratique libérale, les Combattants pour la liberté économique, issus de l'ANC et associés à la gauche anticapitaliste et au nationalisme noir radical, et le MK de Jacob Zuma. Le fait que les idéologies de ces partis soient si différentes les unes des autres complique les négociations en vue de la formation éventuelle d'un gouvernement de coalition [voir note 1].

L'Alliance démocratique, l'un des partis avec lesquels l'ANC doit discuter, est un parti qui promeut l'austérité budgétaire et monétaire ainsi qu'une vaste politique de privatisation et rejette des politiques telles que la discrimination positive. La base sociale de l'Alliance démocratique, dirigée par John Steenhuisen, est très majoritairement blanche, un secteur qui ne représente que 7,3% de la population mais qui, trente ans après la chute officielle de l'apartheid, reste le groupe racial le plus privilégié et le plus puissant économiquement et socialement, en raison de l'absence de mise en œuvre de mesures de transformation sociale visant à corriger les déséquilibres du passé.

L'option d'une coalition avec ce parti a été rejetée par la base et l'aile gauche de l'ANC, ainsi que par le Parti communiste [influent dans l'ANC] et le Congrès des syndicats sud-africains (COSATU). Cependant, c'est l'option préférée de l'establishment de l'ANC. Un accord pour former un gouvernement d'unité nationale avec l'Alliance démocratique et les petits partis a déjà été annoncé au moment où nous écrivons [1]. (Article publié par NUSO, juin 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)

Gunnett Kaaf a fait des études d'économie politique et d'histoire. Il réside à Bloemfontein. Est coauteur de Destroying Democracy. Neoliberal capitalism and the rise of authoritarian politics, 2021.

Notes

[1] Le Financial Times du 15 juin 2024 écrit : « Lors d'un vote parlementaire vendredi soir, Ramaphosa a largement battu Julius Malema, le leader radical des Economic Freedom Fighers (EFF), qui a fait campagne sur un programme de nationalisation des banques et d'autres industries décisives. » Malema a obtenu 44 voix au parlement et Ramaphosa 283, pour le poste de président. La réélection de Ramaphosa a impliqué un accord avec Democratic Alliance et y compris ave Inkatha Freedom Party [IFP, 17 sièges] dominé par l'ethnie zoulou. Annelie Lotriet, membre de la direction de DA, a été élue comme présidente du parlement. Ramaphosa a déclaré : « Il ne s'agit pas d'une grande coalition de deux ou trois partis, mais d'un gouvernement d'unité nationale. Nous étions déjà ici en 1994 lorsque nous avons cherché à unir notre pays et à le réconcilier. »

Les secteurs capitalistes – entre autres ceux liés à DA – saluent l'accord comme marquant un tournant dans l'histoire récente, tournant présenté comme « une occasion de stabilisation et de relance économique ». Au plan international, les voix s'élèvent déjà pour une pause dans l'initiative de l'Afrique du Sud en direction de la Cour internationale de justice (la requête face à Israël) et une rediscussion sur la place des troupes sud-africaines en RDC, troupes intégrées à la Communauté de développement d'Afrique australe. Elles sont officiellement chargées d'aider « les forces gouvernementales de la RDC à lutter contre les rebelles du M23 ».

Toutefois une grande interrogation reste à propos de la stabilité de cette coalition. (Réd. A l'Encontre)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La Via Campesina : Appel urgent pour sauver la révolution et le peuple soudanais

Dans le contexte de l'aggravation de la crise humanitaire et politique qui sévit au Soudan depuis le déclenchement de la guerre absurde le 15 avril 2023, le mouvement La Via Campesina exprime sa solidarité totale avec le peuple soudanais dans sa lutte héroïque pour la liberté, la paix et la justice.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/06/15/la-via-campesina-appel-urgent-pour-sauver-la-revolution-et-le-peuple-soudanais/

Le Soudan, qui a obtenu son indépendance en 1956 après des décennies de lutte contre le colonialisme britannique, est depuis confronté à de nombreux défis, notamment des conflits internes, des régimes dictatoriaux et une corruption endémique.

En 2019, le peuple soudanais s'est soulevé contre le régime du président Omar elBéchir dans une révolution pacifique connue sous le nom de « Révolution de décembre ». La révolution a réussi à renverser el-Béchir après de grands sacrifices, mais elle n'a pas pu réaliser le changement escompté, le pays souffrant toujours d'instabilité politique et économique. Cette révolution a été le résultat direct de décennies de privation et de répression subies par le peuple soudanais, notamment les jeunes confrontés à un taux de chômage élevé, et en particulier les agriculteur.rices qui représentent plus de 61% de la main-d'œuvre du pays. Ces derniers ont été maltraités par l'orientation politique des gouvernements successifs, servant les intérêts des investisseurs et des agents des multinationales, et exécutant les diktats de la Banque mondiale en matière de privatisation des terres.

Les Soudanais·es, en particulier les jeunes, ont souffert d'une corruption généralisée dans tous les secteurs de l'État, ainsi que d'une longue domination militaire qui a duré des décennies, réprimant les libertés fondamentales et empêchant le peuple d'exercer ses droits démocratiques. Cette situation a engendré un sentiment général de frustration et de désespoir, poussant toutes les couches de la société, en particulier les jeunes, à descendre dans la rue pour demander un véritable changement et des réformes radicales.

Cette période a suscité de grandes attentes quant à l'établissement d'un gouvernement civil capable de réaliser les aspirations du peuple soudanais, y compris celles des agriculteurs et agricultrices qui ont formé des comités pour récupérer les biens publics, comme les projets agricoles et les terres, afin qu'ils deviennent une propriété commune et ne soient plus sous le contrôle d'une élite dirigeante. Cependant, les forces militaires ont continué à dominer les rouages de l'État. Au lieu de la transition vers un gouvernement civil et démocratique, les conflits internes et les tensions politiques ont perduré, cherchant à servir leurs intérêts liés aux puissances mondiales et régionales.

Le 15 avril 2023, une guerre civile sanglante éclate au Soudan après l'échec des négociations entre le Conseil militaire de transition et les forces d'opposition. La guerre se déroule entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, se transformant en une lutte de pouvoir entre ces deux factions, ce qui a conduit à une grave insécurité et à de graves violations des droits humains. La situation politique s'est compliquée, les divisions internes au Soudan se sont approfondies et la guerre s'est prolongée, avec des puissances régionales et internationales jouant un rôle dans l'exacerbation du conflit pour servir leurs intérêts en intervenant directement et en soutenant un camp au détriment de l'autre. Certaines sources accusent des acteurs étrangers, comme les États-Unis et l'Union européenne, de chercher à affaiblir le Soudan et à diviser ses ressources. Ces accusations suggèrent que ces puissances soutiennent les factions en conflit pour atteindre leurs propres objectifs géopolitiques.

Cette guerre a engendré une tragédie humanitaire effroyable, coûtant la vie à plus de vingt mille personnes, en blessant cinquante mille autres et en déplaçant plus de 8,5 millions de personnes de leurs foyers. De plus, la guerre a conduit à une destruction quasi totale des infrastructures, au pillage des marchés et des fermes, et à la perturbation des moyens de subsistance, aggravant de manière catastrophique les conditions de vie.

Aujourd'hui, le Soudan souffre d'une crise humanitaire sévère, caractérisée par une pénurie grave de nourriture, d'eau et de médicaments, ainsi que par la détérioration des services de santé et l'absence de sécurité. Plus de 24,7 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire, dont 14 millions d'enfants. Les hôpitaux fonctionnent en dessous de leur capacité, voire sont totalement arrêtés, et la sécurité alimentaire est en état d'urgence. Le mouvement La Via Campesina condamne fermement cette guerre absurde, financée et soutenue par des forces régionales au service de leurs intérêts étroits, la considérant comme faisant partie d'un plan impérialiste visant à affaiblir le Soudan et à faire échouer son processus révolutionnaire. Ces forces ciblent les ressources économiques du pays, y compris les terres agricoles et les projets vitaux tels que le projet Al Jazeera et Al-Managil, qui constituent l'épine dorsale de l'économie agricole au Soudan. Nous considérons que cette guerre n'est rien d'autre que la continuation des politiques néolibérales imposées par les puissances impérialistes depuis 1989, lesquelles ont conduit à la privatisation du secteur public et à la destruction des infrastructures agricoles et industrielles du pays. Ces politiques ont appauvri les agriculteur.rices et les travailleur.euses agricoles, les poussant au bord du gouffre, où leurs terres ont été confisquées et leurs récoltes saisies.

Le mouvement La Via Campesina affirme que la seule solution à la crise soudanaise réside dans :

– L'arrêt immédiat de la guerre et la cessation des interventions étrangères qui alimentent le conflit.

– La libération de tous les prisonniers politiques et des leaders des comités de résistance.

– La constitution d'un gouvernement civil représentant la volonté du peuple soudanais et exprimant ses aspirations.

-L'achèvement d'une constitution permanente reflétant les aspirations du peuple soudanais et garantissant les droits des citoyen.nes et la justice sociale.

Nous appelons toutes les forces progressistes et libres du monde à se solidariser avec le peuple soudanais dans sa lutte. Il est essentiel de faire pression sur les régimes qui soutiennent la guerre pour y mettre fin et de soutenir les efforts en faveur d'une solution politique pacifique pour restaurer la stabilité au Soudan et assurer une vie sûre et digne à tou.tes ses citoyen.nes. La lutte du peuple soudanais est une lutte pour la liberté, la dignité et la justice, et elle concerne l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, le peuple soudanais montre sa résilience et sa détermination, et il est crucial que nous nous tenions à ses côtés en cette période critique.

Vive la lutte du peuple soudanais ! Vive un Soudan libre et fier !

La Via Campesina 22 mai 2024

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La marche de la « Nouvelle Calédonie » vers la « Kanaky indépendante »

La France coloniale montre encore une fois qu'elle n'a pas de parole, qu'elle n'est pas digne de confiance. Son Assemblée nationale vient de voter le reniement de l'engagement pris en 1988 par les « accords de Nouméa » que « seules les personnes inscrites sur les listes électorales avant la date de signature des accords de Nouméa en 1998 et leurs descendants pouvaient voter au référendum d'autodétermination ». En effet la nouvelle « loi sur le dégel du corps électoral » accorde « le droit de vote pour le référendum d'autodétermination aux colons européens non nés sur le territoire kanak ». Le communiste Bertolt Brecht disait : « Puisque le peuple vote contre le Gouvernement, il faut dissoudre le peuple et le remplacer ». C'est ce que nous avons appelé un génocide par substitution que l'impérialisme colonial français poursuit aussi en Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Tiré d'Afrique en lutte.

L'annexion coloniale française avait dès 1853 pris la forme d'une colonisation de peuplement dont l'objectif incessant et permanent est la minorisation dans leur propre pays, à défaut de la disparition ou quasi-disparition génocidaire à la manière étatsunienne des Amérindiens, des Kanaks. Ainsi de 100.000 habitants en 1800, la population autochtone est réduite un siècle plus tard à 40.000, puis en 1920 à 27.000 conséquence de la « pacification » par les massacres de masse et une prime à chaque soldats français ramenant des paires d'oreilles puis une tête de Kanak. Le nazisme colonial par l'obtention lors du génocide « en 1917... la prime était de 20 F pour un prisonnier et de 25 F pour un mélanésien mort ! ».

La révolte en 1988 s'était conclue par le massacre de la grotte d'Ouvéa se soldant par la mort de 19 militants kanaks et de deux militaires français. Comme les vrais « pères des indépendances africaines », les leaders Kanaks indépendantistes assassinés par l'ordre colonial sont Jean-Marie Tjibaou et Eloi Machoro.

Comme l'écrit mon camarade Algérien Saïd Bouamama « Alors que la Kanaky est inscrite par l'Organisation des Nations-Unies sur la liste des territoires à décoloniser depuis 1946 et que la France est annuellement épinglée pour son refus de respecter le droit à l'autodétermination du peuple kanak, l'État français tente par cette nouvelle manœuvre coloniale d'enterrer définitivement la perspective d'une Kanaky indépendante ».

Voilà pourquoi le sang coule à nouveau en Kanaky avec l'envoi de renforts militaires, des forces spéciales du GIGN ou du RAID qui répriment sauvagement la révolte populaire indépendantiste.

L'occident impérialiste hégémonique unipolaire séculaire barbare est en déclin face à l'exigence souverainiste des puissances émergentes porteuses d'un monde multipolaire (BRICS). En décadence, l'occident et la France impérialiste de plus en plus fascisants refusent par les guerres d'agressions, les sanctions et la répression coloniale le droit à l'indépendance des peuples, et nations. Cette fascisation est illustrée par la nature intrinsèquement répressive de la « démocratie » bourgeoise devenue à l'époque le capitalisme à son stade suprême l'impérialisme comme le dit Lénine à l'intérieur avec les mains et les yeux arrachés des Gilets Jaunes, les 49/3 soumettant le pouvoir Législatif au pouvoir Exécutif, les traitements inhumains fait au sans papiers, les interdictions et judiciarisation de la solidarité avec la Palestine génocidée, etc. Elle est illustrée aussi par la complicité totale des USA/OTAN/UE avec le fascisme colonial sioniste israélien qui commet depuis 1948 des crimes contre l'humanité et des épurations ethniques et religieuses en Palestine et aujourd'hui un génocide à Gaza.

L'impérialisme français s'entête vainement à maintenir coûte que coûte ses dernières colonies dont la Kanaky dans la prison coloniale pour continuer :

– à piller le nickel dont 10 % de la superficie du territoire en contient, soit 20 % des réserves mondiales prouvées, voire 40 % des réserves estimées pour les plus optimistes et qui produit 7.5 millions de tonnes de minerai brut extraites chaque année et 45 000 tonnes de ferro-nickel transformées, 9 % de la production de la planète, soit le 5e rang mondial ;

– à posséder la zone économique exclusive qui fait que d'une superficie de dix-huit mille cinq cents kilomètres carrés, la Kanaky dispose d'une zone maritime d' un million sept cent quarante milles kilomètre carré.

– à s'accaparer du sous-sol de cette zone décrite comme un sous-sol marin recelant des métaux rares, de cobalt et de manganèse, d'hydrocarbures ;

– à maintenir une présence géostratégique contributive de l'impérialisme français à la stratégie d'encerclement de la Chine communiste populaire par les USA/OTAN.

Cette nouvelle révolte populaire indépendantiste en Kanaky est annonciatrice du début de la fin de ce qui reste encore de l'empire colonial français en attendant que s'y mettent les Antilles et Mayotte qui doit retourner dans la patrie comorienne.

L'Afrique passée du colonialisme au néo-colonialisme prend aussi le chemin de la fin de la françafrique.

La solidarité anti-coloniale et anti-néocoloniale des peuples opprimés d'Afrique, des océans pacifique et atlantique est une exigence stratégique qui doit rencontrer la solidarité des internationalistes de France, d'Europe et des USA.

La Chine communiste populaire, la Corée du nord, le Vietnam, Cuba, l'Algérie, la Namibie, le Zimbabwe, l'Angola/Mozambique/Guinée-Cap-Vert/ l'Afrique du Sud ont vaincu, Palestine vivra.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Législatives 2024 : face à la menace RN, la riposte féministe s’organise

Associations, collectifs et syndicats planifient, ensemble ou en parallèle, des actions le 23 juin pour faire barrage au Rassemblement national. Et appellent à voter à gauche, les 30 juin et 7 juillet.

Tiré de l'Humanité

www.humanite.fr/feminisme/elections/legislatives-2024-face-a-la-menace-rn-la-riposte-feministe-sorganise

Par Kareen Janselme <https://www.humanite.fr/authors/kar...> , L'Humanité, France. Mis à jour le 12 juin 2024 à 19h40

Depuis le coup de semonce de dimanche aux<https:/www.humanite.fr/politique/e...>'>élections européenneset la réplique sismique provoquée par la dissolution de<https:/www.humanite.fr/politique/e...>'>l'Assemblée nationale, les communautés féministes et queer s'interrogent sur les modes d'action efficaces et rapides à déployer pour contrer l'avancée du RN.

Très vite, les réseaux sociaux et des tribunes ont pu porter de nombreuses voix féministes. « L'extrême droite n'est pas une bonne nouvelle pour les femmes », a rappelé la Fondation des femmes, dénonçant le programme délétère du parti d'extrême droite contre les <https:/www.humanite.fr/feminisme/e...>'>droits sexuels et reproductifs, contre l'accès aux droits et aux services publics, précisant que « les femmes n'appartiennent ni à leur mari, ni à leur famille, ni à la patrie ».

Choisir la cause des femmes, qui avait persuadé la FI, le PS-PP, EELV et le PCF d'inscrire dans leur programme leur projet européen pour le droit des femmes et des personnes LGBTQI +, demandait dès le 9 juin une coalition des forces de gauche. « Nous ne nous résignons pas au tapis rouge que le président de la République déroule à l'extrême droite », précisait l'association.

*Une mobilisation commune le 23 juin*

Passé la réaction et la prise de parole engagée, des assemblées générales n'ont pas tardé à se réunir pour organiser la riposte sur le terrain. Mardi soir, la Fondation des femmes rassemblait une centaine d'organisations pour construire une journée d'action féministe. « C'est historique de notre point de vue, mais tout autant que ce moment », analyse Laura Slimani, directrice du pôle projets de la Fondation.

Comment rassembler une vague puissante et inclusive pour se faire entendre ? Si certains collectifs annoncent sans ambiguïté leur couleur politique à gauche, d'autres organisations plus institutionnelles ont du mal à s'afficher publiquement.

« Nous préparons une grande mobilisation pour le 23 juin, à laquelle toutes et tous pourront participer pour alerter sur les dangers de l'extrême droite pour les femmes, détaille Laura Slimani. Le mouvement doit être fort et visible à Paris et partout en France, mais inclure au-delà des organisations féministes. Tout l'enjeu est de créer quelque chose le plus large possible, que le mouvement féministe soit le catalyseur d'une grande mobilisation, complémentaire à celle du monde du travail du 15 juin et de la Marche des fiertés du 29 juin. Il faut occuper le terrain et montrer que la France dit non à l'extrême droite. »

*L'expérience militante des féministes en soutien à la campagne du front populaire*

Le même soir, simultanément, 200 militantes #NousToutes répondaient présent à un rendez-vous précipité. « Nous n'avons pas le temps d'attendre, toutes les réunions ont eu lieu en même temps, s'excuse presque Marie, l'une des porte-parole collégiales de #NousToutes. L'une d'entre nous s'est rendue à la réunion organisée par la Fondation des femmes, mardi soir, une autre membre menait la nôtre en même temps. J'en connais certaines qui participaient à l'Assemblée féministe Paris-Banlieue. Nous sommes toutes en contact entre nous pour développer des actions complémentaires. Les temps sont très courts. »

Leur collectif s'est, lui, prononcé franchement pour une union <https:/www.humanite.fr/politique/f...>'>de la gauche dès dimanche. « Nous appelons à voter le nouveau Front populaire, enchaîne Marie. Pour nous, le féminisme est à gauche. Mais là, notre premier objectif est d'aller récupérer un maximum de votes abstentionnistes, voire de faire changer certaines opinions en allant à la rencontre des personnes sur les territoires, notamment dans les petites localités. Notre second objectif est qu'il n'y ait /pas d'agresseurs parmi les <https:/www.humanite.fr/politique/a...>'>candidats /investis par les partis de gauche. »

#NousToutes entend utiliser ses outils et son expertise particulière : réaliser de grosses campagnes sur les réseaux sociaux, avec des messages simples et percutants luttant contre les fausses informations, mobiliser en masse par tractage et coordonner des actions de collage sur toute la France. « Nous voulons aussi interpeller des personnalités culturelles, éloignées du monde associatif, pour qu'elles prennent position et sensibilisent les jeunes », ajoute Marie – 60 % des 18-24 ans n'ont pas voté aux Européennes et doivent être mobilisés contre les idées fascistes.

La relève féministe, qui soutient le nouveau Front populaire, exige aussi que les agresseurs soient disqualifiés et insiste pour « l'investiture de femmes, jeunes, de quartiers populaires, milieux ruraux et du monde du travail ». D'autres assemblées générales s'organisent en banlieue, autour des mères isolées, dans les mouvements antiracistes, antivalidistes, queer et trans, ces prochains jours. Si un mot d'ordre commun n'a pas encore été trouvé, la résistance est collective.

*Sur le même thème :* « Stopper l'immigration sauverait les femmes européennes » : à Bruxelles, comment le RN instrumentalise les droits des femmes

Les associations féministes se mobilisent contre la menace que fait peser le RN

sur les droits des femmes.© Teresa Suarez / Réa

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Violences sexuelles : comment accompagner les survivantes ?

Interview de Lisa Serero par Francine Sporenda

Lisa Serero, autrice et défenseuse des droits humains, a débuté sa carrière en tant que journaliste spécialisée dans les questions d'identité. Victime elle-même de violences sexuelles, elle vient de publier « Nos survivantes. Violences sexuelles, le pouvoir des proches » (Leduc société)

FS : Vous rappelez que les violences masculines sont un problème majeur de santé publique à cause des nombreuses conséquences à long terme qu'elles entraînent pour les victimes. Par exemple, en 2020, 6,7 millions de personnes ont été recensées comme ayant été victimes d'inceste. Or une des conséquences fréquentes de la dénonciation de l'inceste, c'est l'explosion de la cellule familiale : en plus de son trauma initial, la victime est souvent accusée de mensonge et rejetée par sa famille. Pouvez-vous commenter sur les conséquences pour les femmes quand elles dénoncent leurs agresseurs ?

LS : Il faut d'abord s'imaginer le parcours du combattant qu'a dû traverser la victime avant même de dénoncer son agresseur : avoir mis des mots sur ce qu'elle a vécu, avoir accepté son statut de victime, s'être délestée (partiellement) de la honte générée par la violence sexuelle et de la culpabilité de dénoncer un membre de sa famille. Les victimes ont conscience qu'une telle révélation risque de faire exploser la cellule familiale et qu'elles se retrouveront au cœur du cataclysme. D'autant que la parole des enfants et des femmes est systématiquement mise en doute. La société leur prête souvent de mauvaises intentions, en particulier dans la dénonciation de violences sexuelles. Ces enfants ou ces femmes utiliseraient ce motif pour attirer l'attention, se venger d'un homme ou encore lui soutirer de l'argent.

Or, lorsque l'on écoute les victimes, on s'aperçoit qu'aucune d'entre elles n'a tiré de bénéfice de la dénonciation ! Dénoncer des violences sexuelles a un coût financier, psychologique, social extrêmement fort. Les survivantes prennent le risque de ne pas être crues et d'être rejetées par leur famille. Le déni des proches peut être dévastateur. Il est plus facile de traiter la victime de menteuse ou de menteur que d'imaginer son mari, son fils ou son frère agresser sexuellement une autre personne. Une étude montre d'ailleurs que les proches apportent davantage de soutien aux victimes lorsque l'auteur est un inconnu que lorsque c'est un membre de l'entourage, comme c'est le cas dans 90% des violences sexuelles.

Il existe aussi une profonde méconnaissance des mécanismes des violences sexuelles et du système de domination, notamment de l'enfant. Lorsqu'une victime décide de parler plusieurs années après les faits, cela peut être un instrument utilisé pour décrédibiliser sa parole, alors que l'emprise et l'amnésie traumatique empêchent la victime de parler juste après les faits. C'est donc la double peine pour les victimes. Ajoutons à cela la faible probabilité que leur agresseur soit condamné par la justice puisque 94% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. On comprend alors mieux pourquoi de si nombreuses victimes préfèrent se murer dans le silence plutôt que d'affronter la violence de leur entourage et des institutions. Le problème, c'est que le manque de soutien de la part de l'entourage aggrave les séquelles du stress post-traumatique qui peuvent se manifester plus fortement et/ou plus durablement (troubles de l'alimentation, conduites à risque, anxiété, dépression…). Dans les cas d'inceste, moins de 2 victimes sur 10 entretiennent une bonne relation avec leur père et moins de 3 victimes sur 10 entretiennent une bonne relation avec leur mère.

FS : Vous dites que le soutien des victimes de violences masculines par l'entourage est crucial pour leur reconstruction mais vous signalez qu'une « réaction inadaptée, même bien intentionnée (…) peut aggraver la situation des victimes ». Vous détaillez ce qu'il faut éviter dans le soutien aux victimes : ne pas juger, ne pas dire « moi à ta place… », ne pas pousser la victime à porter plainte si elle n'est pas prête, etc. Pouvez-vous commenter ?

LS : Toutes les victimes interrogées dans le livre ont appréhendé l'annonce à leur entourage. Bien souvent, elles se sont d'abord confiées à une personne dont elles étaient certaines d'avoir le soutien. Parfois, il s'agissait d'une personne ayant également subi des violences sexuelles et apparaissant comme une garantie d'offrir un accueil adapté à la parole de la victime. Ces survivantes ont vécu une situation de domination, d'atteinte à leur dignité, les empêchant souvent de réagir, de manifester leur désaccord. Les proches doivent donc agir à l'inverse de cela en permettant à la victime d'être actrice de sa propre reconstruction. Le rôle des proches consiste à écouter, protéger, déculpabiliser et aider la victime à trouver son propre chemin vers le mieux-être.

C'est le ressenti de la victime qui compte et les proches doivent apprendre à le respecter ainsi que ses besoins. La domination opère aussi dans l'écoute que l'on pense apporter aux victimes. Or, une fausse ou une mauvaise écoute peut être dévastatrice. Mener l'enquête pour tenter de démêler le vrai du faux n'est, par exemple, pas le rôle des proches. Les conseils non sollicités sur ce qu'elle aurait dû faire ou ne pas faire sont aussi à éviter. La victime a plutôt besoin d'écoute, d'empathie, de non jugement. Sa parole sera suffisamment niée et minimisée par ailleurs, dans d'autres espaces. Et la temporalité de la victime n'étant jamais celle de l'entourage, il faut limiter les injonctions telles que « c'est du passé, il faut que tu avances ». La victime a son propre rythme et traversera de nombreuses fluctuations tout au long de sa reconstruction. La plainte peut d'ailleurs être une manière d'obtenir réparation comme elle peut générer un second traumatisme, en raison du manque de formation de nombreux policiers ou gendarmes et du faible taux de condamnation. Il faut donc respecter le choix d'une victime ne souhaitant pas entamer de procédure judiciaire.

Lorsqu'une victime semble aller bien parce qu'elle travaille, sort avec ses ami.es ou vit en couple, les proches considèrent que la violence sexuelle est derrière elle. Or la libération de la parole ne signifie pas forcément que la reconstruction est totale ! Parler, c'est même le début d'une autre bataille. C'est sur le long terme que les proches doivent apporter leur soutien et être attentif.ves aux séquelles du stress post-traumatique. La réaction des proches s'avère d'autant plus importante puisque peu de victimes ont accès à un parcours de soin adapté au psychotraumatisme.

FS : Vous dites que, pour les personnes aidantes, il y a le risque de tomber dans « l'accompagnement sacrificiel », que l'écoute de la victime peut réactiver des traumas chez elles et que « la victime peut devenir persécuteur et le sauveur victime ». Pouvez-vous expliquer ?

LS : Si les victimes vivent un #metoo depuis 2017, il faut s'imaginer que leurs proches aussi. Les parents, conjoint.es, ami-es, frères ou sœurs figurent parmi les victimes par ricochet. Et pourtant, les proches sont également, à leur niveau, oublié.es et impacté.es. Ces personnes peuvent se sentir démunies, impuissantes, en colère… ou dans l'incapacité de répondre aux besoins des victimes. Une révélation de violence sexuelle peut même faire ressurgir chez les proches un traumatisme passé. Ce n'est pas rien d'assister, voire de subir, les conséquences des violences sexuelles. Comment gérer les cauchemars, flash backs ou épisodes dépressifs de la personne que l'on aime ? Or, avec un accueil inadapté de la parole ou une absence de soutien, c'est à la fois le bien-être de la victime qui risque d'en pâtir mais aussi la relation familiale, amicale ou amoureuse que l'on entretient avec elle.

Il est essentiel que les proches soient outillé-es pour accompagner au mieux les victimes et préserver la victime ainsi que leurs relations avec cette dernière. Mais la capacité à mener cet accompagnement n'est pas innée. Pour pouvoir soutenir une victime, il est nécessaire de prendre soin de soi puisque cet accompagnement peut ressembler à un marathon, tant les séquelles des violences sexuelles s'immiscent dans toutes les sphères et tout au long de la vie. En voulant tenter de « sauver » l'autre, on risque à son tour de devenir la « victime » si l'on se réfère au « Triangle de Karpman » selon lequel le « sauveur » peut tomber dans une posture sacrificielle, au détriment de ses propres besoins. En tant que proche, il faut rester à l'écoute de ses propres émotions pour détecter d'éventuels signaux d'alerte. Il est important de déterminer ce qui relève de la responsabilité de l'entourage et ce qui ne l'est pas. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à d'autres proches pouvant prendre le relais et à se faire aider par des professionnel.les si l'on sent que l'on n'arrive plus à un endosser ce rôle. Le syndrome vicariant est un traumatisme par procuration qui peut toucher les personnes écoutantes. Sans avoir directement vécu la violence sexuelle en question, il est possible que son récit génère chez les proches des séquelles. Ils et elles auront l'impression d'avoir vécu, senti, vu, entendu la scène au même titre que la victime.

FS : La réaction habituelle à la révélation des violences est l'incrédulité : « il est incapable de faire ça, c'est un si gentil voisin… ». Vous dites que les femmes victimes elles-mêmes sont souvent dans le déni, ont tendance à banaliser les violences qu'elles subissent, voire sont incapables de les identifier. Pouvez-vous commenter ?

LS : Chaque jour, nous côtoyons des femmes victimes de violences sexuelles. Avec un viol commis toutes les 7 minutes, comment ne pas banaliser ce fléau des violences sexuelles qui fait partie du quotidien d'une majorité de femmes ? Comment qualifier un acte de « violence sexuelle » quand il n'y a pas eu de « violence » telle qu'on se l'imagine ? Surtout lorsque l'auteur des violences sexuelles est, dans l'immense majorité des cas, connu de la victime. Ces agresseurs sont partout autour de nous : ce sont nos pères, nos frères, nos amis.

Le problème, c'est que la culture du viol nous a amené.es à penser que le viol, c'est cette agression commise par un sombre inconnu dans la nuit, couteau à la main. Et que tout ce qui ne correspond pas à cette « bonne » définition du viol n'en est pas un. On observe même que plus l'agression sexuelle se rapproche des représentations véhiculées par la culture du viol, plus les dépôts de plainte et les condamnations augmentent. Or, l'immense majorité des agressions sexuelles sont commises par des personnes que l'on connaît, sans violence. Cela ajoute de la difficulté à identifier les violences sexuelles.

La culture du viol contribue également à culpabiliser les victimes en véhiculant un ensemble de stéréotypes qui justifient, banalisent ou minimisent les violences sexuelles. Au lieu de se concentrer sur la violence et sur son auteur, on se focalise sur la victime et ses agissements. Portait-elle une jupe trop courte ? Etait-elle alcoolisée ? Ces questionnements sont tellement répandus dans la société qu'ils ont été intériorisés par un bon nombre de femmes. Par conséquent, la victime elle-même s'interroge sur la qualification de l'acte subi. « Si je ne me suis pas débattue, était-ce un consentement ? », « En même temps, je suis montée chez lui, donc je suis un peu responsable aussi », etc. Toutes ces représentations visent à inverser les rôles de victime et d'agresseur. Le viol est ainsi le seul crime pour lequel la victime se sent coupable et où il existe un climat de suspicion à la moindre dénonciation. Cela ne viendrait à l'idée de personne d'accuser une victime de cambriolage d'avoir menti ou de ne pas avoir crié. Si la victime ne parle pas tout de suite, on met en doute sa parole : « Pourquoi tu n'as rien dit pendant toutes ces années si c'est vraiment arrivé ? ». A l'inverse, si la victime parle tout de suite, elle est accusée de vouloir détruire la vie de son agresseur. Quoi qu'il arrive, la bonne victime et le bon agresseur n'existent pas.

FS : Les prédateurs sexuels ne reconnaissent pratiquement jamais leurs agressions, pourtant leurs dénis sont largement répercutés dans les médias : sur 1 000 affaires de viols recensées depuis 2017, seulement 2 agresseurs sont passés aux aveux. Les médias les présentent même parfois comme des victimes. Et en cas de harcèlement en particulier, ils contre-attaquent en lançant contre leur accusatrice un procès pour dénonciation calomnieuse voire diffamation, (comme PPDA l'a fait malgré les 18 témoignages de Médiapart contre lui). Pouvez-vous commenter ?

LS : C'est une totale inversion des rôles : les victimes se retrouvent à devoir se défendre, à dépenser des milliers d'Euros en frais d'avocat, sans oublier les coûts psychologiques générés par cette épreuve supplémentaire. Nier ou minimiser les faits dénoncés par une victime représente un anéantissement pour elle. Tandis que l'agresseur, lui, se positionne comme la victime et expose les prétendues conséquences néfastes qu'a pu générer l'accusation sur sa vie personnelle et professionnelle. Mais qui se préoccupe des conséquences sur la vie des victimes ? Qui s'intéresse aux dommages physiques, psychiques, relationnels des survivantes ? Les procès sont des moments d'une extrême violence pour les victimes de violences sexuelles, d'autant plus lorsqu'elles sont sur le banc des accusés. Les arguments utilisés par les avocats peuvent être d'une extrême violence pour décrédibiliser la parole des victimes, tout comme les analyses psychologiques qui ont montré leurs limites dans un certain nombre d'affaires.

En effet, certains professionnels pétris de misogynie ont pu contribuer à venir mettre en doute la parole des victimes suite à leurs analyses qui ne tenaient pas compte des particularités du psychotraumatisme. Les ripostes des agresseurs, telles que la plainte pour diffamation ou pour dénonciation calomnieuse, ne sont rien d'autre que des instruments utilisés pour bâillonner les victimes et montrer aux autres que, si elles osent parler, elles en paieront le prix.

FS : Les médias de droite accusent les féministes d'être « victimaires » quand elles dénoncent les violences masculines mais vous dites que, pour qu'elle cesse d'être une victime, la victime doit d'abord être reconnue comme victime ? Pouvez-vous expliquer ?

LS : Il serait préférable que les personnes qui luttent contre un discours perçu comme victimaire utilisent cette énergie pour lutter contre les violences sexuelles. Pour une victime, il est essentiel de remettre les choses à l'endroit en lui reconnaissant son statut de victime. La honte et la culpabilité l'auront suffisamment poussée à se sentir responsable des actes odieux commis par une autre personne. Cette reconnaissance, elle fait partie des 5 besoins des victimes tels que posés par Ruth Morris, abolitionniste pénale : obtenir des réponses à leurs questions sur les faits, voir leur préjudice reconnu, être en sécurité, obtenir réparation, donner un sens à ce qu'elles ont subi. En nommant la gravité des faits, en condamnant les actes de l'auteur, les proches contribuent à rétablir la dignité de la victime.

Récemment, une jeune femme prénommée Zéline s'est pendue trois ans après le viol pour lequel elle avait déposé plainte. Cette dernière a été classée sans suite et Zéline, se trouvant dans une grande détresse, avait demandé elle-même à être hospitalisée en unité spécialisée. Cependant, aucune place n'était disponible dans les établissements à proximité. Zéline s'est suicidée suite à une double défaillance, à la fois judiciaire et médicale. Son histoire n'est malheureusement pas isolée puisque les tentatives de suicide sont 4 fois plus élevées chez les victimes de viols que dans le reste de la population féminine. Le sentiment de solitude et l'absence de reconnaissance de la souffrance ont des conséquences graves.

Néanmoins, les besoins des survivantes évoluent. L'étiquette de « victime » ne doit pas résumer l'identité de ces personnes qui n'ont certainement pas envie d'être vues uniquement à travers le prisme des violences sexuelles subies. Il est intéressant de pouvoir aussi valoriser auprès d'elles les étapes passées, les victoires remportées pour souligner les évolutions à travers les années. Seule l'écoute permettra aux proches de percevoir les attentes des victimes.

FS : Vous parlez du « lourd silence des hommes » après #metoo est vous signalez que, d'après le HCE, 23% des hommes pensent qu'« on en fait trop sur les agressions sexuelles ». Vos commentaires ?

LS : On voit bien que #metoo n'a pas permis de modifier les représentations des hommes. Et ce, malgré les milliers de témoignages qui inondent les médias depuis 2017 et qui auraient pu susciter empathie et prise de conscience. Notre parole ne suffit donc pas. L'impunité subsiste aussi puisque la justice ne joue pas son rôle dissuasif. Or, nous avons besoin que les hommes se positionnent autrement que par le #NotAllMen et par une posture défensive. C'est d'un soutien et d'une profonde remise en question de leurs visions et comportements dont nous avons besoin, d'autant que ce sont eux qui détiennent encore le pouvoir politique, économique ou culturel. Nous devons encore passer par eux pour obtenir de véritables changements. Il a fallu attendre 7 ans pour qu'une tribune signée par 100 hommes soit enfin publiée dans le magazine Elle, ce mois-ci !

Néanmoins, parmi les proches masculins interrogés dans mon livre, tous se sont remis en question sur leurs propres représentations et comportements vis-à-vis des femmes. Découvrir les mécanismes et conséquences des violences sexuelles leur a permis de repenser leurs rapports aux autres sous le prisme du féminisme. En réalité, les violences sexuelles peuvent être vectrices d'évolutions positives au sein de l'entourage.

FS : 1% des viols aboutissent à une condamnation pénale (chiffres HCE). Vu les chiffres en baisse des condamnations pour viol et ceux en hausse du nombre des plaintes, pensez-vous que #metoo a eu des conséquences réelles dans la punition des violences sexuelles ? Les femmes parlent-elles « dans le vide et #metoo n'est-il qu'un « écran de fumée » ?

LS : A mon sens, #metoo n'a pas permis de montrer aux agresseurs que la partie était terminée. Ils continuent de sévir dans tous les milieux, tout le temps. Le nombre de condamnations n'a pas suivi la hausse du nombre de plaintes. Et les stéréotypes de genre persistent. En revanche, #metoo a permis d'accroître la libération de la parole, de développer l'empowerment des femmes ainsi que le concept de sororité. Désormais, de nombreuses victimes font bloc, se soutiennent mutuellement et peuvent sortir de leur isolement pour transformer leur vécu individuel en vécu collectif. Même si les oreilles ne sont pas suffisamment ouvertes, un mouvement est en marche et provoque peu à peu un raz-de-marée. Par ailleurs, les statistiques montrent que les jeunes dénoncent davantage et plus tôt les violences sexuelles donc l'impact de #metoo semble être remarquable sur les nouvelles générations.

Il nous reste à envahir les institutions qui, elles, n'échappent pas au patriarcat. Tant que des moyens humains et financiers, notamment pour des formations des professionnels de police, de santé et de justice, ou sur la mise en place effective de l'éducation à la vie affective et sexuelle, le changement massif n'aura pas lieu. Lorsque les féministes occuperont davantage de places de pouvoir, nous obtiendrons un réel impact de #metoo.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

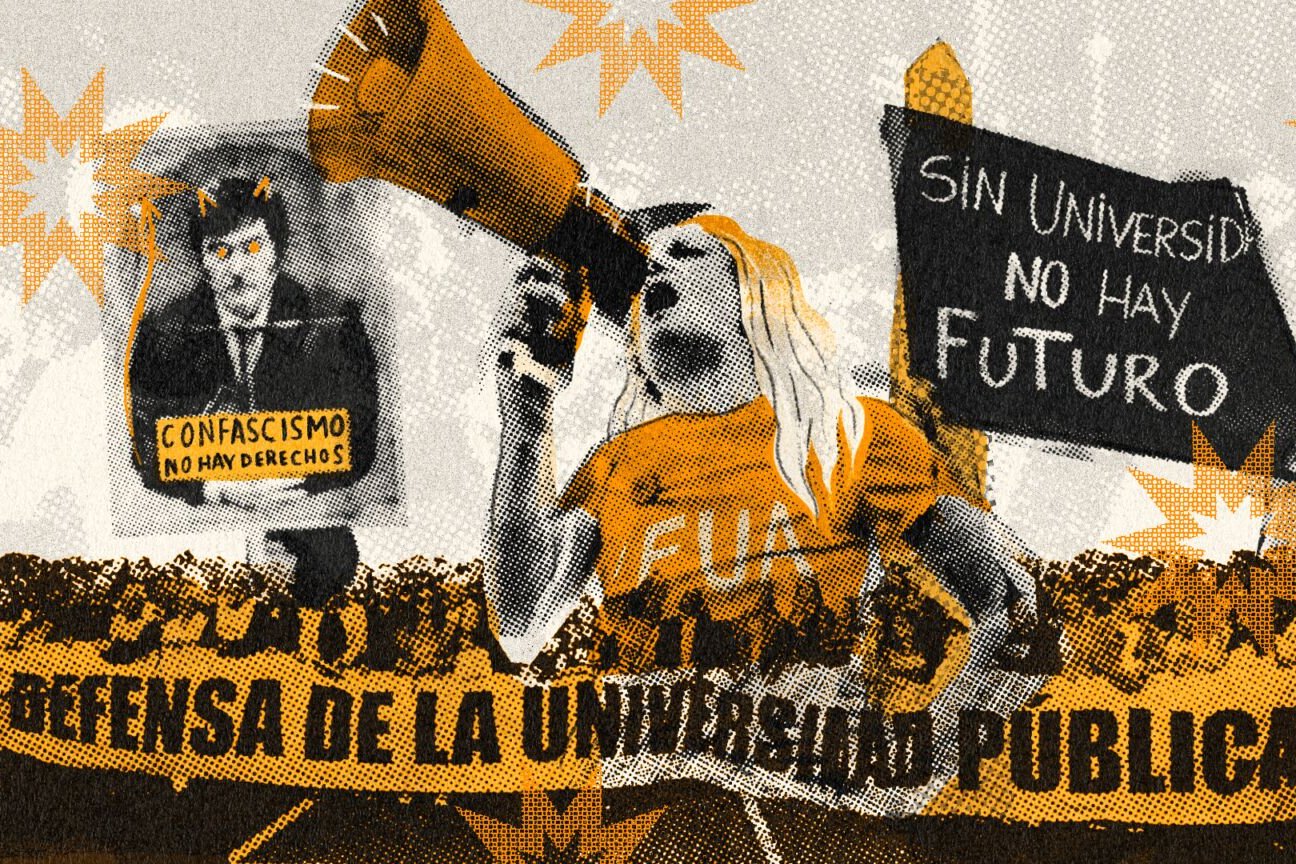

Les jeunes féministes qui affrontent Milei

Cela fait six mois que le gouvernement Milei est entré en fonction en Argentine, et face à ses dangereux reculs en matière de droits, ce sont les féministes et les étudiant·es qui mènent l'un des principaux mouvements d'opposition. Voici l'histoire de trois d'entre elles.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Il fait déjà nuit lorsqu'il prend la parole. Des milliers et des milliers de personnes sont dans les rues. Nous sommes le 23 avril 2024 et la marche de l'université fédérale contre les politiques d'austérité du président argentin Javier Milei est massive. Certain·es disent même qu'il s'agit d'une des plus grandes mobilisations de l'histoire de l'Argentine.

Sur la place où la scène est installée, devant le Congrès national, il n'y a pas de place pour une épingle. Sur la scène, une poignée de recteurs/rectrices, d'enseignant·es, de non-enseignant·es, d'étudiant·es et de représentant·es de la société civile. Parmi elles et parmi eux, une jeune fille blonde de 26 ans aux cheveux longs, vêtue d'un T-shirt noir avec des lettres blanches « FUA ». Elle est escortée par deux autres jeunes filles du même âge.

Elle s'appelle Piera Fernández De Piccoli et est la présidente de la Federación Universitaria Argentina, l'association étudiante la plus importante du pays. Dans quelques minutes, cette jeune fille va devenir le centre d'attention de toute l'Argentine grâce à son discours percutant, qu'elle récite sans problème. D'une voix forte et déterminée, elle prononcera devant le micro des phrases telles que : « nous ne voulons pas qu'on nous enlève nos rêves », « notre avenir ne vous appartient pas », « nous sommes les fier·es fils et filles de l'université publique argentine », « nous sommes l'université publique libre et gratuite avec une entrée excellente dans la liberté et l'équité. Nous sommes l'université publique du grand peuple argentin ».

Piera, jeune femme féministe de 26 ans, est devenue pendant quelques heures l'une des voix les plus fortes contre le gouvernement d'extrême droite au pouvoir en Argentine depuis six mois et contre un président qui, selon sa collègue María Florencia Alcaraz, est « le président d'une expérience libérale libertarienne qui a explicitement désigné notre existence comme son ennemie ». Quelques minutes après avoir prononcé son discours devant des milliers de personnes, Piera restera sans voix.

« Qui est Piera Fernández de Piccoli, le visage et la voix de la FUA qui affronte le modèle libertarien ? », s'interrogent les portails d'information, ainsi que les animateurs de radio et de télévision. Trop d'exposition pour une jeune fille qui, quelques minutes plus tard, serait également victime d'une furieuse campagne de trolls, et qui serait traitée de « vaga » comme la plus subtile des insultes.

Mais Piera n'est pas seule. Au-dessus (et au-dessous) de la scène, elle partage la lutte avec deux autres jeunes féministes qui, comme elle, dirigent les fédérations universitaires les plus importantes du pays.

En Argentine, le mouvement féministe a une longue histoire et une imbrication de facteurs multiples qui inclut, entre autres, la lutte des Mères et Grand-mères de la Place de Mai : des femmes qui, dans la solitude, se sont battues depuis la fin des années 1970 pour retrouver leurs enfants et petits-enfants, victimes de la sanglante dictature civilo-militaire. Des femmes qui ont aujourd'hui plus de 90 ans et qui, depuis 2015, se sont jointes au cri de « Ni Una Menos », un cri collectif qui est devenu le symbole de la lutte du féminisme. L'une d'entre elles, Nora Cortinas, Madre de Plaza de Mayo, a participé à toutes les marches et a partcilièrement milité pour la campagne en faveur de l'avortement légal. Lors de la dernière marche du 3 juin, « Ni Una Menos » a également fait ses adieux à « Norita », comme tout le monde la connaît, qui était décédée trois jours auparavant.

Quelques heures avant de monter sur scène, Piera, qui ne vit pas à Buenos Aires mais à Río Cuarto, la deuxième ville de Córdoba, à 800 kilomètres de Buenos Aires, prend la tête de la colonne principale de la marche avec une banderole géante sur laquelle on peut lire « En défense de l'université publique ».

À ses côtés, une jeune femme au teint noir, aux cheveux bruns et bouclés qu'elle porte attachés, et portant un tee-shirt sur lequel est écrit « FUR ». Elle s'appelle Flor del Alba Cruz, elle a 25 ans et est présidente de la Fédération universitaire de Rosario, ville emblématique pour être le lieu de naissance de Lionel Messi, à 300 kilomètres de Buenos Aires. Lucille Levy, qui est tout aussi blonde que Piera, se trouve à mi-chemin de la liste, si tant est qu'elles aient l'air d'être sœurs ou cousines. À 28 ans, elle est à la tête de la Fédération universitaire de Buenos Aires (FUBA), qui regroupe les centres d'étudiant·es de l'Université de Buenos Aires (UBA), la plus grande du pays et l'une des plus prestigieuses d'Amérique latine.

Ce n'est pas la première fois qu'elles partagent une scène ensemble. Dans les premiers jours de novembre 2023, quelques semaines avant le scrutin au cours duquel Javier Milei a finalement été élu président, les trois animatrices ont organisé une manifestation contre les frais universitaires que le candidat libertaire prélèverait s'il devenait président. Des mois plus tard, les premières tentatives ont été confirmées et ensemble, une fois de plus, elles ont fait entendre leur voix, cette fois-ci auprès de millions de personnes dans tout le pays, dont de nombreux électeurs et d'électrices de Javier Milei.

Leurs histoires sont différentes et elles le sont aussi. Mais elles passent sans aucun doute par la même matrice. Aucune d'entre elles n'aurait été connue sans un pays dont l'emblème est l'université publique, gratuite et de qualité.

Piera a grandi à Río Cuarto, une ville agricole dotée d'une université publique. Le fait qu'il y ait une université dans cette ville n'est pas anodin. L'Argentine compte 70 universités publiques, gratuites et ouvertes. C'est l'un des rares pays au monde à disposer d'un tel système éducatif, ce qui explique qu'il soit si apprécié.

Sans être issue d'un foyer où l'on parlait de politique, elle a créé en 2013, à l'âge de 15 ans, avec ses camarades de classe, le centre des étudiant·es de son école secondaire, et s'est dès lors intéressée à la politique. À tel point que lorsqu'elle a dû choisir son cursus universitaire, elle s'est inscrite en sciences politiques. Elle s'est également impliquée dans un groupe d'étudiant·es.

En 2019, Piera a été élue présidente du Centre des étudiant·es en sciences humaines de l'Université nationale de Río Cuarto, quelques mois seulement après l'approbation de l'avortement légal en Argentine, un moment qui a mis le feu aux poudres dans tous les collectifs féministes. « Je voulais que les femmes commencent à occuper des espaces de décision, que nous commencions aussi à avoir de la visibilité dans les centres », se souvient-elle.

En 2022, elle devient la deuxième femme de l'histoire à diriger la Federación Universitaria Argentina, qui depuis sa création en 1918 n'avait eu qu'une seule femme à sa tête. « Être une femme est à la fois complexe et très agréable. Cela n'a pas été facile et cela ne l'est toujours pas. Mais je pense que ce qui est le plus merveilleux dans tout ce processus, c'est que nous nous soutenons les unes les autres, que nous nous épaulons et que nous faisons en sorte que les choses fonctionnent. La politique de l'université a également changé à la suite de ce processus. Elle est beaucoup plus fondée sur le dialogue, beaucoup plus calme, beaucoup plus collective, beaucoup plus humaine. Je le constate dans toutes les universités que je fréquente. Les anecdotes ne sont plus les mêmes qu'il y a une vingtaine d'années.

Comme Piera, Lucille Levy, 28 ans, n'a pas grandi dans un foyer politisé. Elle est née à Buenos Aires au milieu des années 1990 et a fréquenté des écoles publiques. Mais à l'université, elle n'a pas hésité à s'inscrire à la faculté d'économie, qui fait partie de l'UBA, pour devenir comptable. L'UBA est la plus grande université du pays et l'une des plus prestigieuses d'Amérique latine. Fondée en 1821, elle offre plus de 80 carrières, a formé 16 présidents argentins et 5 prix Nobel. « Lula », comme tout le monde le connaît, y est entré sans penser que cet endroit le transformerait.

Peu intéressée par la politique, mais influencée par la vague féministe qui commençait à prendre forme en Argentine, elle a commencé à participer au centre des étudiant·es de sa faculté avec l'aide d'une amie. « J'ai commencé à aimer la vocation d'aider. C'était vraiment un centre d'étudiant·es qui faisait de son mieux, qui améliorait les conditions de cours pour chacun et chacune d'entre nous », raconte Lula.

Et ce qui avait commencé comme une chose passagère est devenu la chose qui a le plus accaparé son temps et sa vocation. À tel point qu'en 2016, elle a été élue présidente du Centre des étudiant·es en économie, l'un des plus importants du pays, d'où sont sortis de nombreux ministres argentins de l'économie. Lula devient la deuxième femme de l'histoire à occuper ce poste. Cinq ans plus tard, en 2022, avant les élections des autorités de la Fédération universitaire de Buenos Aires (FUBA), l'organisation étudiante qui regroupe tous les centres d'étudiant·es de toutes les facultés de l'UBA, lui propose la présidence. « J'ai beaucoup hésité lorsqu'on m'a proposé ce poste. En plus de toutes les insécurités personnelles que l'on peut avoir pour diriger quelque chose d'aussi grand que la FUBA, j'avais logiquement peur parce que j'étais une femme. Parce lorsqu'une femme prend le pouvoir, tout le monde met un point d'interrogation sur la table. Et cela n'arrive pas aux hommes. Mais nous, les femmes, nous restons dans le doute : « Sera-t-elle capable de se défendre ? Et grâce au soutien de ses collègues, mais surtout de ses collègues femmes, elle a relevé le défi. Après la FUA, la FUBA est le poste le plus important que l'on puisse occuper dans la politique étudiante universitaire.

« La vérité est que travailler côte à côte avec Piera et Flor, ainsi qu'avec d'autres collègues femmes qui dirigent des fédérations universitaires, est un soutien très important et fondamental. Nous nous comprenons, je me sens à l'aise et je ne suis pas jugée. Je n'ai pas besoin d'élever la voix pour parler, nous nous écoutons les unes les autres. Se sentir accompagnée, ce n'est pas rien dans ce genre d'environnement. Mais d'un autre côté, je pense que cela brise aussi beaucoup de mythes. Personne ne s'attendait à ce que Piera fasse un discours comme celui qu'elle a prononcé lors de la manifestation contre les politiques d'austérité. Et pourtant, c'était impressionnant, elle a brisé toute les formes de stigmatisation et a montré que les femmes peuvent vraiment être à l'avant-garde de ces espaces. Qu'on ne vienne pas nous dire le contraire », dit Lucille.

Flor del Alba Cruz aime à se décrire comme la première femme d'origine africaine à diriger une fédération universitaire. Née en République dominicaine, elle est arrivée en Argentine très jeune, car le mari de sa mère est argentin. Elle a toujours étudié dans des écoles publiques et n'a pas hésité à s'inscrire à l'université de Rosario pour étudier la communication. En 2016, alors qu'elle était en première année, elle s'est sentie interpellée par un congrès sur la démocratie organisé par les étudiant·es, ce qui l'a amenée à devenir activiste. Elle est devenue présidente du centre étudiant de la Faculté de politique et, plus tard, présidente de la Fédération qui regroupe tous les centres étudiants de l'Université de Rosario.

« Depuis 2015, et surtout avec la lutte pour la dépénalisation de l'avortement, il y a eu une grande sensibilisation de la part des femmes universitaires qui, bien sûr, étaient dans nos espaces militants, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en quelque sorte, au-delà de l'appartenance à un espace idéologique ou à un parti politique particulier, nous étions en quelque sorte dans un lieu d'égalité lorsqu'il s'agissait de discuter de questions liées au féminisme et de critiquer les structures de nos propres partis politiques », explique Mme Flor.

Mais il y a quelques semaines, comme Piera, au milieu des débats sur la crise universitaire, où Flor était l'une des voix les plus critiques à l'égard des politiques de Javier Milei, elle a été attaquée sur les réseaux sociaux, en grande partie parce qu'elle était d'origine africaine. Bien que la lecture de tous ces commentaires xénophobes ait été douloureuse pour elle, elle n'a pas abandonné le combat et a continué à avancer. Je pense que le mouvement étudiant a beaucoup à apprendre, mais aussi à transmettre à la politique nationale, car même si nous avons nos différences, nous n'avons aucun problème à les mettre de côté et à parier sur une construction collective lorsque des droits aussi importants que l'éducation sont en jeu », dit-elle. « Et cela passe sans doute aussi par plus de féminisme », conclut-elle.

Bien qu'elles aient moins de 30 ans, elles font partie du mouvement féministe qui, en Argentine, a débordé à partir de 2015 et toutes les trois ont activement milité en 2018 et 2020 pour que l'avortement soit légalisé. Aujourd'hui, alors que le gouvernement tente de faire taire les collectifs féministes, démantèle les politiques publiques contre les violences de genre, démantèle le ministère de la Femme et des Diversités, interdit le langage inclusif et promeut les discours de haine, un nouveau phénomène se propage avec des jeunes femmes à l'avant-garde du corps étudiant. Il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé qu'il était parvenu à un accord avec les recteurs de toutes les universités publiques nationales pour augmenter le budget des frais de fonctionnement. Le porte-parole présidentiel Manuel Adorni a annoncé lors d'une conférence de presse que l'augmentation serait d'environ 270%. Ce n'est pas la solution complète au problème, mais c'est un petit pas en avant.

Tali Goldman

https://volcanicas.com/las-jovenes-feministas-que-enfrentan-a-milei/

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Tisser des propositions émancipatrices : les femmes des Amériques dans la formation féministe

Des organisations se sont réunies au Guatemala pour préparer une nouvelle édition de l'École de facilitatrices qui aura lieu en août 2024

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/06/14/tisser-des-propositions-emancipatrices-les-femmes-des-ameriques-dans-la-formation-feministe/

photo Vanessa Ordoñez

Les transformations sociales systémiques exigées par les mouvements populaires accumulent d'innombrables expériences historiques et pratiques émancipatrices qui s'entrecroisent. L'articulation politique et l'éducation populaire sont des stratégies fondamentales pour renforcer et élargir l'organisation féministe. Elles doivent donc marcher ensemble. En alliance et avec des processus de formation, les organisations féministes et populaires approfondissent leurs perspectives et radicalisent leur agenda et leurs actions, formulant de nouveaux horizons.

Entre le 5 et le 7 mai 2024, des femmes militantes de divers mouvements qui participent et construisent le processus de l'École internationale d'organisation féministe « Berta Cáceres » (IFOS en anglais) se sont réunies à Antigua, au Guatemala, pour une autre étape d'articulation et de réflexion. « L'école est une réponse à ce besoin stratégique de formation politique pour renforcer les mouvements et construire un sujet politique pluriel et féministe », explique la coordinatrice Sandra Morán, du Guatemala.

La rencontre a été fructueuse dans la réflexion sur les pratiques et stratégies politiques communes. Les méthodologies d'éducation populaire ont facilité l'identification de spécificités et de perspectives diverses parmi les organisations impliquées, visant à construire des synthèses et des chemins communs. « Nous tissons nos articulations, nos expériences et aussi nos échecs pour apprendre et continuer à tester des alternatives qui viennent des bases et qui cherchent à résoudre les contradictions que nous avons en mouvement », déclare Cindy Wiesner, directrice de la Grassroots Global Justice Alliance (GGJ) des États-Unis.

« Cet espace construit à partir de tendresse, d'amour et de complicité nous enrichit et nous aide à nous reposer des exigences que nous imposons à nous mêmes. Nalu nous a toujours dit ça », rappelle Sandra en parlant de l'importance des liens de confiance construits dans les espaces de formation et des contributions de Nalu Faria, qui a accompagné toute la construction d'IFOS depuis le début de ce processus en 2018.

Un processus de formation en construction permanente

« Tisser nos propositions émancipatrices » était le titre de la rencontre au Guatemala, qui visait à partager les méthodologies et les agendas du féminisme populaire en préparation des prochaines activités de l'École. « Nous avons eu des conversations très honnêtes sur nos propres défis au sein des organisations et des mouvements. », évalue Cindy. Les participantes ont également partagé des analyses et cherché à trouver des réponses en commun à la conjoncture régionale et internationale des guerres, des génocides, de la criminalisation, de l'appauvrissement et de l'ensemble des attaques du capital contre la vie.

« Les féminismes populaires sont sur la même longueur d'onde, chacun avec ses spécificités. » Cony Oviedo