Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Une Europe qui vire au noir et au brun

Dans cet entretien, Éric Toussaint réalise un tour d'horizon du bilan des élections européennes, de la montée de l'extrême droite et des possibilités à gauche.

Tiré de Inprecor 721 - juin 2024

27 juin 2024

Par Éric Toussaint

Comment interpréter les résultats des élections européennes ?

Première observation, lors des élections européennes qui se sont déroulées dans les 27 pays membres de l'UE entre le 6 et le 9 juin 2024, le taux de participation a de nouveau été très faible. En moyenne, pour l'Union européenne, il s'est élevé à 51%. Il faut prendre en compte que des pays où le vote est obligatoire rentrent dans le calcul de cette moyenne, comme c'est le cas pour la Belgique, ou le taux de participation s'est élevé à 90% (1). Sans eux, le pourcentage de participation passerait en dessous de la barre des 50%. Sur les 27 pays membres de l'UE, 15 pays affichent un taux de participation inférieur à 50%. Et des pays récemment entrés dans l'UE ont connu des taux extrêmement faibles. En Italie on constate 6 points de pourcentage de moins qu'en 2019. En Croatie le taux de participation n'a atteint que 21,35%. A noter que la Croatie n'est rentrée dans l'UE qu'en 2013 et seulement en 2023 dans la zone Euro et l'espace Schengen. En Lituanie, qui a adhéré à l'UE en 2004, le taux de participation s'est élevé à 28,35%. Pour les deux autres républiques baltes, le taux s'élève pour la Lettonie à 34% et pour l'Estonie à 37,6%. Les autres pays où la participation a été faible : la Tchéquie avec 36,45%, la Slovaquie avec 34,40%, le Portugal avec 36,5%, la Finlande avec 40,4, la Bulgarie avec 33,8% et la Grèce avec 41,4% (alors que dans ces deux pays le vote est obligatoire !).

Parmi les grands pays de l'Union européenne, seule l'Allemagne dépasse les 50% de participation en atteignant 65%.

Conclusion : La majorité des citoyens et des citoyennes de l'Union européenne n'ont aucun engouement pour les institutions de l'UE et n'ont pas confiance dans l'utilité d'utiliser leur droit de vote. Les citoyens et les citoyennes des pays de l'ancien bloc de l'Est ou du Sud de l'Europe qui avaient beaucoup d'espoir au moment où leur pays à adhérer à l'UE ou plus tard à la zone euro ou à l'espace Schengen sont clairement déçu·es par les promesses non tenues d'amélioration des conditions de vie. La progression des droits sociaux ne s'est pas concrétisées, au contraire. S'il adopte quelques fois des résolutions relativement positives, le Parlement européen n'a pas de véritable pouvoir. C'est la Commission et le Conseil qui, au sein de l'UE, prennent véritablement les décisions et les grands pays comme l'Allemagne et la France y exercent une influence décisive. Il ne faut pas non plus oublier le rôle coercitif de la Banque centrale européenne qui a montré à plusieurs occasions, comme dans le cas de la Grèce en 2015, qu'elle voulait et pouvait déstabiliser un gouvernement qui ne suivait pas docilement la politique voulue par les dirigeant·es de l'UE. Une politique exigée par les gouvernements des pays qui dominent économiquement et politiquement l'Union et par les grandes entreprises privées, en particulier les grandes banques privées et lesfonds d'investissement. Les citoyens et citoyennes se sont aussi rendus compte que pendant la pandémie du coronavirus (2020-2021), les dirigeant·es de l'UE étaient incapables d'adopter des politiques sanitaires pour les protéger efficacement. Et depuis lors, l'UE n'a rien fait pour améliorer structurellement la situation, refusant de se doter d'une industrie pharmaceutique capable de répondre à une prochaine pandémie, refusant de soutenir la proposition avancée par 135 pays du sud Global de suspendre l'application des brevets, empêchant l'accès universel aux vaccins et préférant par contre soutenir l'industrie européenne d'armement et accroître les dépenses militaires.

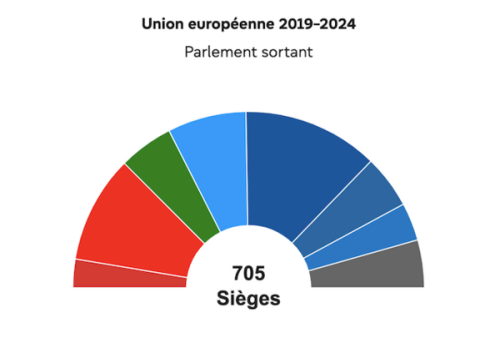

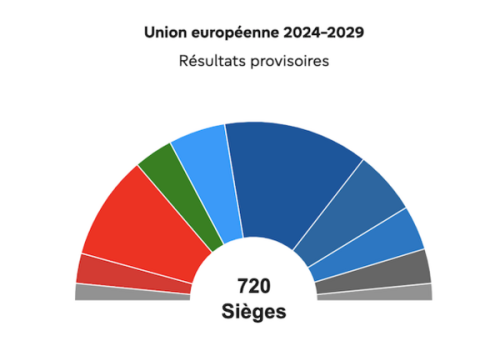

Deuxième observation, il y a un renforcement très important des forces conservatrices de droite et des forces d'extrême droite. Les forces politiques qui se présentaient comme centristes, ou centre-droit, tout en menant une politique de droite dure par rapport aux migrant·es, aux candidat·es au droit d'asile, à la remilitarisation accélérée de l'Europe, ont souffert dans certains cas de lourdes pertes. C'est en particulier le cas du regroupement autour du parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, qui a perdu 10 sièges, passant de 23 à 13. Autre exemple, l'Open VLD du premier ministre belge Alexander De Croo, qui a perdu la moitié de ses sièges. Les électeur·ices préfèrent l'original (d'extrême-droite ou de droite conservatrice dure) à la copie.

Les autres grands perdants sont les Verts européens qui ont payé leur compromission en matière de politique pour faire face au changement climatique, à la crise écologique, ou pour gérer les flux migratoires et la politique du droit d'asile. Ils ont également payé leur appui à la politique de remilitarisation de l'Europe et l'alignement sur l'OTAN. En effet, à certaines occasions, les Verts, ont joué un rôle fondamental dans la formation de majorités au Parlement et dans l'approbation des principales mesures de la législature 2019-2024 (Pacte vert, remilitarisation européenne, Pacte sur l'immigration et l'asile, etc.). Dans leurs pays respectifs, ils ont accompagné des politiques de droite comme en Allemagne et en Belgique. Comme l'écrit Miguel Urban : « Si, en 2019, ils se sont imposés, dans une certaine mesure, comme des forces de renouvellement et de modernisation d'une gouvernance bipartisane dépassée, leur incapacité à répondre aux attentes les a conduits à payer un coût électoral élevé. » (2). Le groupe des Verts européens perd 19 sièges, passant de 71 sièges à 52 sièges. De 4e groupe au sein du Parlement européen, ou il devançait les deux groupes parlementaires de l'extrême droite – ECR et ID (voir plus loin), il passe à la sixième place. Il est donc dorénavant devancé par ces deux groupes.

Troisième observation, la coalition de 3 groupes parlementaires qui gouvernent les institutions européennes, c'est-à-dire, le groupe du Parti Populaire européen, le groupe social-démocrate des partis socialistes et Renew Europe (qui inclut notamment Renaissance d'Emmanuel Macron, l'Open VLD d'Alexander de Croo - qui a démissionné le soir des élections suite à la défaite de son parti - et le VVD de Mark Rutte, ex-premier ministre hollandais), conserve une majorité même si elle est amoindrie, car elle passe de 417 sièges à 406 et peut continuer de gouverner l'UE. Mais le groupe dominant au sein de cette coalition, à savoir le groupe du Parti populaire européen, dans lequel prédomine la CDU-CSU de Ursula Vander Leyen et le Parti populaire espagnol est clairement tenté de tendre la main à Giorgia Meloni et à son parti d'extrême droite, les Fratellis d'Italie (membre du groupe parlementaire européen ECR) afin d'inclure l'Italie dans la gouvernance européenne. De son côté, Giorgia Meloni, s'appuie sur son succès électoral le 9 juin et sur la progression du groupe parlementaire d'extrême droite, sur lequel elle exerce un leadership, qui passe de 69 eurodéputé·es à 83. Elle exige un poste parmi ceux des principaux dirigeant·es de l'UE en arguant que Renew Europe est passé de 102 europarlementaires à 81. On verra fin juin, si elle obtient satisfaction.

Quatrième observation, le groupe de la « gauche radicale » – qui constitue le plus petit groupe au sein du parlement européen – malgré des pertes dans certains pays comme le Portugal où tant le Bloc de Gauche que le PCP perdent près de la moitié des voix et des sièges, se renforce globalement, passant de 37 sièges à 39. Il pourrait encore croître vu que des non-inscrit·es et des indépendant·es, qui représentent plus de 80 eurodéputé·es, pourraient le rejoindre. Au-delà de la composition et du nombre du groupe de la gauche radicale The Left, il faut relever certains succès. C'est le cas du bon résultat de la France Insoumise par rapport aux résultats de 2019, qui passe de 7 à 9 parlementaires, et qui atteint près de 10% des voix. Il faut ajouter également le résultat de la gauche radicale en Belgique, avec le progrès du PTB, qui double son score et sa représentation au Parlement européen (voir plus loin). Notons aussi le cas de l'Italie où l'alliance verte et de gauche atteint près de 7% des voix et obtient deux europarlementaires (voir plus loin).

Cinquième observation, la crise des régimes politiques continue à se traduire, outre le renforcement de l'extrême droite, par l'apparition et le succès de listes éphémères tirant avantage de leur impact sur les réseaux sociaux et de la recherche d'alternatives hors des partis politiques traditionnels ou même d'extrême-droite « classique ». Deux exemples de ce phénomène : la liste deFidias Panayiotou, un tiktoker chypriote de 24 ans, qui a été la troisième force remportant un siège au Parlement européen avec près de 20 % des voix, et Alvise Pérez, le candidat de Se Acabó La Fiesta (La fête est finie), l'une des nouveautés électorales en Espagne qui a obtenu trois députés européens avec 800 000 voix. Alvise Pérez est très actif sur les réseaux sociaux Telegram et Twiter / X sur lesquels ils diffusent des fakenews clairement orientées à droite. Dernièrement, X lui a retiré l'accès au réseau. Il fait l'objet de plusieurs poursuites pénales pour diffamation et espère bien profiter du statut d'eurodéputé pour y échapper durant la durée de son mandat.

Quelle est l'ampleur du renforcement de l'extrême-droite ?

Les deux groupes parlementaires d'extrême droite, qui ensemble regroupaient 118 député·es en 2019, sortent renforcés des élections de 2024. Ils comptent 134 député·es européen-nes. Cela monte à 149 parlementaires si on y ajoute les 15 parlementaires de l'extrême droite allemande Alternative für Deutschland AFD (qui, suite à des prises de positions pro nazie de son candidat principal pendant la campagne européenne, a été exclu en mai 2024 du groupe Identité et Démocratie -ID- dominé par le RN de Marine Le Pen). A noter que l'AFD est devenue le 9 juin 2024, avec 15 europarlementaires, la deuxième force politique en Allemagne alors qu'aux élections européennes de 2019, elle occupait la cinquième place avec 9 europarlementaires. Si on y ajoute le parti Fidesz-Union civique hongroise de Viktor Orban qui est venu en tête des élections hongroises et qui a remporté 10 sièges, cela donnerait 159 parlementaires.

Il faut noter effectivement qu'un certain nombre de non-inscrit·es et d'indépendant·es risquent aussi de rejoindre un des deux groupes parlementaires de l'extrême droite. L'extrême droite a réussi à devenir la première force politique en Italie (Frères d'Italie), en France (RN), en Hongrie (Fidesz-Union civique hongroise), aux Pays-Bas (PVV Partij voor de Vrijheid de Geert Wilders) et en Autriche (FPÖ). Et la deuxième force en Allemagne (AFD) et en Belgique (grâce au succès de Vlaams Belang dans la partie flamande du pays où il occupe la deuxième place derrière la NVA, un parti de droite radical). L'extrême droite n'a cessé de progresser en Europe depuis le début du siècle. Comme le souligne Miguel Urban, eurodéputé sortant d'anticapitalistas, il y a 20 ans, les parlementaires de l'extrême droite peinaient à constituer un groupe parlementaire dans le Parlement européen car cela impliquait d'avoir des élu·es dans 7 pays et d'atteindre au moins 23 sièges. Aujourd'hui, ils disposent de deux grands groupes parlementaires qui, s'ils s'unissaient, constitueraient la deuxième force politique dans le Parlement européen. Au cours des dix dernières années, l'extrême droite a fait son apparition dans certains pays où elle n'avait jusque-là aucun siège. C'est le cas du Portugal avec l'organisation d'extrême droite Chega, qui aux dernières élections parlementaires de mars 2024, a obtenu 18% des voix et pour la première fois fait son entrée dans le Parlement européen avec 2 sièges, après avoir recueilli 9,8% des voix le 9 juin.

Comment se répartissent les différents groupes politiques au sein du parlement européen et quelles sont leurs caractéristiques ?

1. Le Parti Populaire Européen

Le premier groupe au sein du Parlement européen est le parti populaire européen, présent dans les 27 pays de l'Union européenne et disposant de 190 sièges. Il progresse de 14 sièges par rapport à 2019. En son sein, on retrouve des partis conservateurs avec une connotation chrétienne comme la CDU-CSU allemande de Ursula Van Der Leyen et Angela Merkel, comme le PP espagnol, la Coalition civique (en polonais : Koalicja Obywatelska, abrégé en KO) dirigée par Donald Tusk qui gouverne depuis fin 2023, le CDNV en Belgique, mais aussi le parti de feu Silvio Berlusconi, Forza Italia. Les partis nationaux qui soutiennent le groupe PP au parlement européen ont radicalisé leur positionnement à droite sur les thèmes liés aux droits des migrant·es et des réfugié·es, à la sécurité, à la guerre, à l'OTAN, à l'offensive contre les droits sociaux, au soutien gêné mais bien réel à la politique du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, à la poursuite et à l'approfondissement des politiques économiques néolibérales de privatisation et d'atteintes aux services publics,… Ils ont généralement intégré en leur sein des personnalités d'extrême droite comme c'est le cas du parti Nouvelle Démocratie qui gouverne la Grèce depuis 2019. Les partis membres du PPE font des alliances avec l'extrême droite comme c'est le cas en Espagne du PP avec Vox (membre du groupe européen ID) pour gouverner des régions ou des municipalités, ou en France d'une partie du parti Les Républicains (notamment leur président, le maire de Nice, Éric Ciotti) avec le RN de Marine Le Pen et de Jordan Bardella dans la campagne électorale des législatives du 30 juin 2024. En Autriche, le Parti populaire autrichien (en allemand : Österreichische Volkspartei, abrégé en ÖVP) a durant des années fait alliance avec le FPÖ, parti d'extrême-droite, jusqu'à ce qu'en 2019, un scandale mettant en cause le dirigeant principal de ce parti rende impossible la poursuite de la collaboration. Depuis lors, le Parti populaire autrichien est associé au Verts. En Italie, le parti membre du groupe Parti populaire au parlement européen est Forza Italia, parti conservateur de droite radicale, de feu Silvio Berlusconi. Il fait partie du gouvernement de la leader d'extrême-droite Giorgia Meloni des Frères d'Italie (Fratelli d'Italia) également alliée dans le gouvernement à un autre parti d'extrême droite italien, la Ligue du Nord de Matteo Salvini. En Finlande, le Parti de la Coalition nationale (Kokoomus, Kok) du premier ministre Petteri Orpo, membre du groupe PPE, a formé un gouvernement de coalition avec un parti d'extrême droite le Parti des Vrais Finlandais. En Suède, le parti d'extrême droite Démocrates de Suède (Sverigedemokraterna, SD) soutient, sans en faire partie, le gouvernement conservateur en place depuis 2022 composé notamment Parti modéré de rassemblement (Moderata samlingspartiet), membre du PPE. Ce gouvernement mène une politique répressive dure contre les migrant·es et a fait adhérer la Suède à l'OTAN en 2023. Ce qu'a fait également la Finlande. Ajoutons également que, en Hongrie, le parti d'extrême droite du président Viktor Orban, le Fidesz-Union civique hongroise (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség) a été membre du PPE jusque 2021. De toute manière, la liste des compromissions et des alliances de partis membre du PPE avec l'extrême droite est plus large que ce qui vient d'être mentionné et mériterait une étude complète.

2. S&D Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, fidèle allié du Parti populaire européen pour gouverner l'UE

Le deuxième groupe parlementaire en termes de nombre est celui del'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocratesqui compte 136 parlementaires alors qu'il en rassemblait 139 en 2019. Les socialistes espagnols et les Italiens du Parti démocratique obtiennent chacun le 21 europarlementaires mais les Espagnols perdent un siège (ils en avaient 22 en 2019) tandis que les Italiens en gagnent 6 en passant de 15 à 21. Les socialistes allemands ont perdu 2 sièges passant de 16 à 14. Au Portugal, le parti socialiste passe de 8 à 7 parlementaires. Les socialistes autrichiens gardent 5 sièges tout comme en 2019 mais passent de la deuxième force politique à la troisième. En Bulgarie les socialistes passent de 4 à 2 parlementaires. En Roumanie, les socialistes passent de 4 à 6 sièges. Les socialistes belges obtiennent 4 parlementaires contre 2 en 2019. En Croatie, les socialistes se maintiennent avec 4 sièges. Au Danemark les socialistes se maintiennent avec 3 sièges (sur 15 sièges) ; en Finlande, ils stagnent à 2 sièges (sur 21 sièges) ; en Suède, ils conservent leurs 5 sièges (sur 21). En France, ils connaissent une importante progression passant de 7 à 13 sièges et sont à égalité avec le parti de Macron qui, lui, perd 10 sièges (alors que le parti de Marine Le Pen gagne 12 sièges passant de 18 à 30). En Grèce ils passent de 2 en 2019 à 3 sièges en 2024. Aux Pays-Bas, les socialistes perdent et passent de 6 à 4 sièges. En Tchéquie et en Slovaquie, les socialistes n'ont aucun parlementaire. En Slovénie ils passent de 2 à 1 siège. En Estonie et en Lituanie, les socialistes se maintiennent à 2 sièges comme en 2019, en Lettonie, ils passent de 2 à 1.

Le groupe parlementaire socialiste européen a appuyé les même orientations et les mêmes politiques que le groupe du Parti Populaire européen, il n'y a eu aucune rupture entre eux sur les grandes questions au niveau des politiques économiques, de la politique migratoire, de l'augmentation des dépenses militaires, du renforcement de l'OTAN et de l'alignement sur Washington, du refus de prendre des sanctions contre Israël, du choix de ne pas appliquer un virage radical pour répondre à la crise écologique.

3. ECR Le groupe des Conservateurs et des Réformistes européens, le plus important regroupement d'extrême droite

Le groupe des Conservateurs et des Réformistes européens est à ce stade le principal groupe parlementaire d'extrême-droite et compte 83 eurodéputé·es. Par rapport aux élections de 2019, ce groupe a progressé de 14 sièges. Le parti de Giorgia Meloni, les Frères d'Italie (Fratelli d'Italia) constitue la principale force politique de ce groupe avec 24 parlementaires élu·es en 2024 contre 10 en 2019. Ensuite vient en Pologne le parti Loi et Justice (PIS est le sigle en polonais) qui a gouverné ce pays de 2015 à fin 2023 et qui compte 20 parlementaires contre 27 en 2019. A noter qu'en 2019, il constituait la principale force politique du pays et qu'en 2024, il a été dépassé par la Coalition civique (en polonais : Koalicja Obywatelska, abrégé en KO) dirigée par Donald Tusk, qui gouverne depuis fin 2023, comme nous l'avons vu en parlant du PPE. En Espagne, c'est le parti d'extrême-droite VOX qui fait partie du groupe ECR, il a obtenu 6 sièges en 2024 contre 4 en 2019. En France, les membres d'ECR se retrouvent plus ou moins dans la formation politique d'extrême-droite Reconquête du raciste Éric Zemmour, ils sont au nombre de 4 (3). En Belgique, la NVA, le principal parti nationaliste flamand ultra néolibéral et raciste fait partie d'ECR avec 3 parlementaires (le même chiffre qu'en 2019). La NVA a obtenu 22% de voix en Flandres et a devancé de peu le Vlaams Belang au cours des élections au parlement fédéral qui se déroulait en même temps que les européennes. C'est le dirigeant de la NVA qui conduit les négociations pour la constitution d'un nouveau gouvernement en Belgique, gouvernement qui sera entièrement composé par des partis de droite. Le Vlaams Belang, qui est encore plus à droite que la NVA, a dépassé celle-ci de peu aux élections européennes et compte également 3 eurodéputé·es. Le Vlaams Belang fait partie de l'autre grand groupe d'extrême droite dans le parlement européen, le groupe ID dominé par le RN de Marine Le Pen (voir plus loin). Lors de la campagne électorale pour le parlement fédéral belge la NVA a adopté un discours pas très éloigné du Vlaams Belang afin de ne pas perdre trop de voix en sa faveur. Bart de Wever, le dirigeant de la NVA, s'est présenté en quelque sorte comme un rempart face au danger que représente le Vlaams Blok. Néanmoins, lors de la soirée électorale du 9 juin, Bart de Wever content d'avoir dépassé (de peu) le Vlaams Blok a félicité celui-ci pour son résultat en progression. Le programme économique de la NVA est calqué sur le programme du patronat belge et flamand.

En Tchéquie, la coalition SPOLU qui fait partie du groupe ECR dispose de 3 député·es européen·nes. En Suède, fait partie de l'ECR le parti d'extrême droite les Démocrates de Suède (Sverigedemokraterna, SD), il dispose de 3 élu·es au Parlement européen comme en 2019. En Finlande, on trouve le parti des finlandais (PS Perussuomalaiset/Sannfinländarna) qui a perdu des voix en 2024 et n'a plus qu'1 parlementaire européen contre 2 en 2019. C'est une bonne nouvelle que ce parti paie sa participation au gouvernement finlandais dans lequel il a 7 ministres. En Grèce, le parti affilié à l'ECR est la Solution grecque qui a progressé lors des élections de 2024 et a obtenu 2 élus contre 1 en 2019. Tous les partis européens d'ECR sont clairement d'extrême droite.

En tout cas, il est important de retenir que dans au moins deux pays de l'UE, des partis membres de l'ECR dirigent ou vont diriger le gouvernement, c'est le cas de l'Italie et probablement de la Belgique dans les semaines ou les mois qui viennent. Ils sont aussi au gouvernement en Finlande.

4. RENEW Europe

Renew Europe est le quatrième groupe parlementaire européen en termes de poids. Sa force a été fortement amenuisée suite aux élections de 2024, il passe de 102 en 2019 à 81 parlementaires en 2024. Les principales formations politiques du groupe RENEW sont le parti du président français Emmanuel Macron, 3 partis de droites de Belgique – le MR dont est issu Charles Michel, le président du Conseil dont le mandat s'achève, l'Open VLD de l'ex-premier ministre belge Alexander De Croo, et les Engagés, un parti qui provient de la famille PPE et qui vient de rejoindre RENEW depuis les élections européennes de juin 2024 après avoir fait un bon score électoral. Aux Pays-Bas, également membre de RENEW, le VVD le parti de l'ex-premier ministre Mark Rutte, qui vient de devenir le nouveau chef de l'OTAN,fait désormais partie d'un gouvernement de coalition dirigé par le parti d'extrême-droitedu raciste Geert Wilders (du Parti pour la Liberté). C'est son parti qui a propulsé le nouveau premier ministre hollandaisDick Schoof, qui a été chef des services de renseignement et qui officiellement n'est membre d'aucun parti.

5. Identité et Démocratie (ID)

Le second groupe parlementaire d'extrême-droite est le groupe Identité et Démocratie (ID), il a également grandi depuis les élections de 2019, passant de 49 à 58 parlementaires européen·nes en 2024. Le groupe est présent dans 7 pays. Le Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, qui est venu en tête des élections européennes en France en faisant le double des voix du parti d'Emmanuel Macron, y exerce le leadership avec 30 parlementaires contre 18 en 2019. Ensuite vient la Ligue du Nord de Matteo Salvini, qui a subi d'énormes pertes par rapport à 2019. Son groupe ne compte plus que 8 parlementaires, alors qu'il en comptait 22. Le parti de Salvini fait partie du gouvernement de Giorgia Meloni, dont il est le vice-premier ministre (poste qu'il a occupé également en 2018-2019). Le parti de Salvini intègre des personnalités d'extrême droite affichant leur sympathie pour Mussolini comme l'ancien général Vannacci. En Autriche le Parti de la liberté d'Autriche ou Parti libéral autrichien (en allemand : Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) a fait partie du gouvernement de 2000 à 2006, et ensuite de 2017 à 2019. Plusieurs de ses membres et dirigeants n'ont pas caché leurs sympathies nazies. Le parti n'a plus pu faire partie d'un gouvernement suite à un scandale ayant éclaté en 2019, qui a permis de révéler avec vidéo à la clé qu'un de ses dirigeants principaux avait négocié le financement du parti avec un oligarque russe. Ceci dit, entre 2019 et 2024, il a doublé ses voix et ses parlementaires européens passant de 3 à 6. Il est ainsi devenu le premier parti autrichien en 2024, devançant d'un siège au parlement européen le parti membre du groupe parti populaire européen et le parti socialiste.

Aux Pays-Bas, c'est le Parti pour la Liberté (en néerlandais Partij voor de Vrijheid) de Geert Wilders qui fait partie du groupe Identité et Démocratie, il est devenu la principale force politique du pays en novembre 2023 et vient de constituer un gouvernement avec le VVD qui fait partie de Renew (voir plus haut). Aux élections européennes, il a confirmé sa position de premier parti en obtenant 6 parlementaires tandis que le VVD de Mark Rutte en a obtenu 4. En Belgique, dans la partie flamande, le Vlaams Belang, qui est membre de Identité et Démocratie, a connu une forte progression électorale en juin 2024 en devenant le principal parti en termes de votes pour les élections européennes. Pour les élections au parlement belge, il est la deuxième force après la NVA qui, comme on l'a vu, fait partie de l'autre groupe parlementaire d'extrême droite, l'ECR. Le groupe ID est également présent en Estonie et en Tchéquie mais ce sont des forces marginales obtenant chacune seulement un parlementaire.

6. Le groupe des Verts européens (51 au lieu de 71 en 2019)

Le groupe des Verts européens a connu une importante défaite lors des élections de 2024, passe de 71 parlementaires à 51. Le groupe revient grosso modo à la taille qu'il avait entre 1999 et 2019 avant de connaître une forte croissance en 2019 pour la législature qui se termine. Maintenant, il passe de la 4e position à laquelle il s'était hissé en 2019 à la 6e position, dépassé par les deux groupes parlementaires d'extrême droite, le groupe ECR et le groupe ID. Les Verts allemands (= Grünen), partie prenante d'un gouvernement de grande coalition avec les socialistes et les libéraux, ont perdu près de la moitié des sièges, passant de 21 europarlementaires à 12. Si on ajoute les autres petites listes allemandes qui appartiennent également au groupe des Verts européens, l'ensemble passe de de 25 à 16. Les Verts allemands ont accepté l'orientation du gouvernement dirigé par le socialiste Scholtz, résolument favorable au gouvernement fasciste de Netanyahou, pro OTAN et favorable à une forte augmentation des dépenses d'armement. Les Verts de Belgique ont également subi une terrible défaite, en particulier dans la partie francophone du pays où ils ont payé un prix élevé pour leur participation gouvernementale avec deux partis de droite et les socialistes. Ils sont passés de 2 europarlementaires à 1. Les Verts flamands s'en tirent un peu mieux et gardent un europarlementaire. Les verts autrichiens qui sont au gouvernement depuis 2019 avec l'OVP, membre du PPE, sont aussi perdants et passent des 3 parlementaires à 2. Les Verts français, qui ont adopté une position de plus en plus modérée sans pour autant être dans le gouvernement, ont aussi perdu un grand nombre de voix passant de 10 europarlementaires à 5. L'exception à cette très importante chute se situe au Danemark : les Verts progressent et passent de 2 sièges à 3 sièges au PE. En Italie ils se maintiennent avec 3 sièges au PE de même qu'en Suède avec 3 sièges également. Dans les pays de l'Est ils sont quasi absents.

7. Le groupe parlementaire The Left (La Gauche)

Le septième groupe parlementaire européen est constitué par le groupe The Left (La Gauche) anciennement GUE/NL. Au départ, il y a 25 ans, il était composé de partis euro communistes auxquels s'ajoutaient notamment deux élus trotskystes Alain Krivine (Ligue Communiste révolutionnaire) et Arlette Laguiller (Lutte Ouvrière). Il s'est élargi vers des partis de la gauche nordique (Danemark, Finlande et Suède) qui ne venaient pas de la tradition communiste. En 2004, il n'y a plus eu d'élu·es trotskystes mais se joignirent à la GUE, le Bloc de Gauche du Portugal (résultat d'une fusion entre eurocommunistes, maoistes, trotskystes,…) et le Sinn Fein irlandais ainsi que le Parti progressiste des travailleurs (AKEL) de Chypre et le Parti Communiste de Tchéquie. Suites aux élections de 2009 la GUE connu une chute importante car les différentes organisations communistes italiennes perdirent toute représentation alors qu'elles avaient 7 sièges européens dans la précédente législature. La GUE se réduisit à 35 parlementaires. Mais à partir de 2014, de nouvelles formations en plein développement ont renforcé la GUE, notamment Syriza de Grèce qui était à son apogée ou l'ont rejoint, comme Podemos en Espagne, qui venait d'être créé et fit élire sur une orientation radicale 5 parlementaires du premier coup. Izquierda Unida d'Espagne avait également des élu·es. En conséquence en 2014, la GUE connut une croissance importante en gagnant 18 sièges, passant de 35 à 53 sièges. Suite à la capitulation de Syriza en 2015, du virage modéré de Podemos et de Die Linke en Allemagne, la GUE/NL perdit des plumes et retomba à 37 sièges en 2019. Les résultats des élections de 2024 situent The Left, le nom qui remplace le sigle GUE/NL, à son niveau de 2009 et de 2019. À noter des résultats positifs en France où La France Insoumise gagne 4 sièges, passant de 5 à 9, en Belgique, où grâce au PTB, The Left gagne 1 eurodéputé, en Italie, avec la liste Alliance Verte et Gauche qui obtient 2 eurodéputé·es. Par contre, pour la première fois depuis longtemps, Izquierda Unida, dans lequel se trouve le PC espagnol (IU-PC fait partie de Sumar qui particpe au gouvernement du socialiste Pedro Sanchez) et le PC français seront absents du Parlement européen et AKEL à Chypre recule. Podemos, qui est sorti du gouvernement de Pedro Sanchez et de Sumar en 2023, sur une ligne gauche a obtenu 2 sièges (alors qu'en 2019, il en avait 5). Anticapitalistas, qui avait un siège, ne s'est pas représenté. Die Linke obtient seulement 2,7% des voix et perd 2 sièges, il passe de 5 parlementaires à 3, ayant souffert d'une scission organisée par une de ses anciennes dirigeantes qui a créé un mouvement qui porte son nom : le Rassemblement Sarah Wagenknecht (Bündnis Sahra Wagenknecht).

Ce nouveau parti, qui a obtenu 6,2% des votes (près de deux millions de voix) et 6 europarlementaires du premier coup, ne fera probablement pas partie de The Left. Affaire à suivre. Le Rassemblement Sarah Wagenknecht a obtenu d'importants résultats sur le territoire de l'ex-Allemagne de l'Est obtenant parfois 15% des voix et arrivant en troisième place derrière le parti d'extrême-droite AFD et le parti de Usurla von der Leyen CDU/CSU, membre du PPE. Il n'exclut de faire un accord avec ce parti (et le parti socialiste SPD) pour gouverner des provinces de l'Est et ainsi éviter que l'AFD n'arrive au gouvernement. Le nouveau parti de Sarah Wagenknecht a gagné des voix au détriment du parti social-démocrate du chancelier Scholtz, de Die Linke, de l'AFD, des Libéraux, des Verts et de la CDU-CSU. Selon Reuters, dans l'ordre, cela donne 500 000 venues du SPD, 400 000 venues de Die Linke et 140 000 de l'AFD. Sarah Wagenknecht et son parti ont adopté une position favorable au contrôle des flux migratoires, le refus d'envoyer des armes pour soutenir l'Ukraine envahie par la Russie et la nécessité de l'ouverture de négociations pour mettre fin à la guerre,… Ils ne se prononcent pas pour des mesures anticapitalistes. La question de l'environnement occupe une place marginale dans le programme, de même que la question des droits des LGBTQI+. On ne peut dès lors pas mettre ce nouveau parti dans la catégorie des partis de gauche radicale mais ce serait une erreur de le ranger dans la droite. Son programme fait penser d'une certaine manière au programme des Parti Communistes des années 1960-1970 (comme le Parti communiste français) : une importante dose de protectionnisme pour défendre les acquis sociaux, une recherche d'une alliance avec les classes moyennes, les chefs d'entreprise qui investissent dans la production nationale et créent des emplois, contre le grand capital globalisé, internationalisé et monopoliste. Une ligne anti-monopoliste plutôt qu'anticapitaliste. Il faudra suivre de près son évolution sans diaboliser le Rassemblement Sarah Wagenknecht tout en critiquant et en débattant sur tous les points qui exigent une orientation claire de gauche radicale, internationaliste, écologiste socialiste et féministe.

Parmi les succès de partis ou de listes qui font partie de The Left, il faut signaler les bons résultats du PTB (Parti du Travail de Belgique) en Belgique, parti d'origine maoïste et stalinienne ayant renoncé publiquement à ces références depuis une vingtaine d'années (4). Dans la partie flamande du pays, le PTB a doublé ses voix pour atteindre 8,2 % et obtenir son premier parlementaire européen élu dans le collège flamand. Dans la région francophone (Wallonie et Bruxelles francophone), il a obtenu 15,4 % et maintient un europarlementaire. Pendant que se déroulaient les élections européennes, avaient également lieu les élections fédérales et régionales. Pour les élections au parlement flamand, le PTB a obtenu 8,3%, en forte hausse. En Wallonie, le PTB a connu un léger tassement et a obtenu 12,1% (-1,5% par rapport à 2019) et à Bruxelles francophone, le PTB a progressé et a obtenu 21 % (alors que le PS obtient 22%). Dans certaines municipalités du cœur populaire de Bruxelles, le PTB dépasse 25% des voix comme à Anderlecht (28%), à Molenbeek (27%), ou à Bruxelles ville (26%). A Liège centre, il obtient 16,5%, dans la banlieue industrielle de Liège, à Herstal, le PTB obtient 24,3%. À Charleroi, il obtient 20%. Le PTB a une orientation de gauche radicale et est internationaliste mais évite de proposer des mesures anti-capitalistes.

A noter qu'il y avait également une liste Anticapitaliste (IV Internationale) qui se présentait en Belgique francophone aux élections européennes. En Wallonie, elle a obtenu 2,5%.

La bonne surprise vient d'Italie où la liste de l'Alliance Verte et Gauche a obtenu 6,8% des voix et a gagné 5 sièges de parlementaires européens, passant de 1 siège à 6. 2 des 6 sièges vont renforcer The Left, 3 reviennent au groupe des Verts européens et 1 siège fait partie de la catégorie des non inscrit·es.

L'Italienne Ilaria Salis, enseignante de 39 ans, détenue en Hongrie parce qu'accusée de violences contre des néofascistes lors d'une manifestation antifa début 2022. Elle a été arrêtée début 2023 à Budapest et emprisonnée depuis lors et risquait une condamnation qui pouvait aller jusqu'à 24 ans de prison. Elle était candidate sur la liste d'Alleanza Verdi e Sinistra, et a été élue au parlement européen et en conséquence elle a été libérée. C'est une très bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'un maire italien Mimmo Lucano qui avait été menacé de prison par le gouvernement de Matteo Salvini en 2019 pour avoir autorisé l'arrivée d'un bateau de migrants dans le port de sa petite ville Riacea lui aussi été élu au parlement européen sur la même liste qu'Ilaria Salis.

Miguel Urban, eurodéputé sortant, a grandement raison dans sa réflexion sur la crise de la gauche. J'y adhère sans restriction et je reprends une longue citation d'un de ses articles récents :

« Alors que l'extrême droite semble se développer partout en Europe, la gauche reste bloquée dans une crise existentielle en tant que plus petit groupe au Parlement européen, et doit se demander ce qu'elle a fait de mal pour que l'extrême droite soit perçue comme l'expression d'un malaise et un vecteur de protestation électorale. Pourquoi la gauche a-t-elle cessé d'être un outil de fédération du mécontentement et de la contestation, de protestation de l'establishment, de l'illusion de ceux et celles qui sont au bas de l'échelle ? Et, surtout, comment pouvons-nous le redevenir ?

Parce qu'il y a tout juste dix ans, la coalition de gauche radicale SYRIZA remportait les élections européennes de juin 2014 en Grèce, précurseur de sa victoire, un an plus tard, aux élections législatives, prenant, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le contrôle d'un gouvernement d'un pays de l'UE par une force située à la gauche des sociaux-démocrates. Il y a seulement dix ans, une nouvelle force politique, Podemos, a fait irruption au Parlement européen et, en un peu plus d'un an, a presque réussi à dépasser le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) avec plus de cinq millions et 21 % des voix.

Avec quelques années de recul, on ne peut s'empêcher de rappeler la thèse classique de Walter Benjamin : « Chaque montée du fascisme témoigne de l'échec d'une révolution ». Une affirmation qui, si on l'extrapole de son sens littéral, est toujours d'actualité pour comprendre comment la montée du néolibéralisme autoritaire et/ou de l'extrême droite, n'est pas exclusivement, mais aussi liée aux faiblesses actuelles de la gauche. Une thèse utile pour garder à l'esprit les risques de modération des gouvernements de gauche et leur incapacité à répondre aux attentes de changement des classes populaires, comme cela s'est produit avec Syriza en Grèce ou comme cela se produit en Espagne avec le PSOE et Sumar. Car lorsque les attentes sont déçues, l'insatisfaction et la frustration apparaissent, et la logique du « c'est impossible », du « ils sont tous les mêmes », de l'anti-politique néolibérale qui alimente les passions sombres sur lesquelles se construit l'internationale réactionnaire, l'emporte.

La majorité de la gauche institutionnelle européenne n'a pas encore tiré les leçons de la défaite de l'expérience du gouvernement Syriza, des limites d'un projet réformiste dans un contexte de crise de régime où il n'y a pas de place pour les réformes, et du rôle joué par l'UE en tant qu'expression concentrée du constitutionnalisme de marché néolibéral où l'ensemble des soi-disant règles de l'UE prévaut sur le droit des États nationaux et donc sur la souveraineté populaire. L'expérience du premier gouvernement Syriza, le référendum contre l'austérité en juillet 2015 et l'imposition du mémorandum d'austérité par la Troïka l'ont clairement démontré.

En fin de compte, si la gauche n'offre pas d'alternatives au désordre, à la crise climatique, à l'insécurité sociale, à la gestion des migrations et aux inégalités croissantes, ces espaces seront occupés par l'extrême droite dans une perspective d'exclusion, de punitivisme et de criminalisation de ceux qui sont différents. La gauche doit comprendre le moment de crise du régime capitaliste dans lequel nous nous trouvons, qui génère un mécontentement croissant parmi de plus en plus de secteurs sociaux. A de nombreuses occasions, la gauche est considérée comme faisant partie du système et donc du problème.

Il ne fait aucun doute qu'en temps de crise comme aujourd'hui, la gauche doit se repenser, une tâche qui, en aucun cas, ne peut la conduire sur une voie très dangereuse, une tendance à une certaine fascination pour les questions soulevées par l'extrême droite : protectionnisme, souveraineté d'exclusion et politiques anti-immigration. Souvent, en n'abordant pas ces problèmes dans le cadre de la reconstruction d'un projet basé sur l'auto-organisation autonome de la classe ouvrière, aux aspirations hégémoniques et porteur d'une proposition de société écosocialiste et féministe, il peut sembler que l'on cherche à « contester » les propositions de l'extrême droite, dans un de ces exercices sans lendemain consistant à mimer l'adversaire pour lui « voler » ses succès. Cette tactique peut fonctionner pour la droite lorsqu'elle copie les aspects les plus superficiels de la gauche, mais elle conduit la gauche à l'impuissance totale et à l'autodestruction ». (Fin du long extrait de l'article de Miguel Urban à paraître dans sa version intégrale prochainement)

Conclusions

La Commission, le Conseil et la BCE vont augmenter la pression pour aggraver le tour de vis qui sera donné aux dépenses sociales par les gouvernements des pays de l'UE

L'orientation à droite des institutions qui gouvernent l'UE va être nettement accentuée. La Commission, le Conseil et la BCE vont augmenter la pression pour aggraver le tour de vis qui sera donné aux dépenses sociales par les gouvernements des pays de l'UE. La dette publique, qui a fortement augmenté, va servir d'argument pour imposer des politiques austéritaires de plus en plus fortes. Dans la bataille des idées, il faudra expliquer que les gouvernements, la Commission et la BCE ont voulu une augmentation de la dette publique pour financer les dépenses face à la pandémie de coronavirus et à la crise économico sociale qui a été amplifiée par celle-ci. Les dirigeant·es européens et les gouvernements nationaux n'ont pas voulu taxer les super profits des grandes entreprises pharmaceutiques – en particulier celles produisant des vaccins – qui se sont scandaleusement enrichies sur le dos de la société. De même que les entreprises de distribution – en particulier celles spécialisées dans les ventes en ligne et dans les services informatiques – qui ont fait d'énormes bénéfices. Ensuite, quand les prix du gaz a explosé dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les gouvernements n'ont pas voulu contrôler les prix de l'énergie et les geler, ce qui a permis aux entreprises spécialisées dans les combustibles fossiles et celle productrices d'énergie de faire à leur tour d'énormes profits sur le dos de la société. Enfin, quand les prix des aliments ont explosé suite à la guerre en Ukraine et à laspéculation sur les céréales, les entreprises céréalières ont fait des super profits. Tout comme les grandes chaînes de distribution qui ont augmenté le prix des aliments au détail de manière disproportionnée et abusive, provoquant une hausse très forte de l'inflation et une perte du pouvoir d'achat des classes populaires. Les gouvernements ont refusé de taxer de manière extraordinaire leurs bénéfices. Les entreprises de productions d'armes voient également leurs bénéfices augmenter grâce à la guerre en Ukraine et au Proche-Orient.

Dans cette situation et avec cette posture de refus de faire des prélèvements sur les entreprises qui profitaient de la crise et sur les plus riches, les États ont eu de plus en plus recours au financement par l'endettement au lieu de se financer via des recettes fiscales, sauf celles provenant des impôts indirects sur la consommation (Taxe sur la valeur ajoutée – TVA) qui sont particulièrement négatifs pour la grande majorité de la population et en particulier les secteurs aux revenus les plus bas.

Dans la bataille des idées, il faudra montrer qu'une grande partie de la dette publique est en conséquence illégitime et qu'elle doit être auditée et annulée.

La politique des dirigeant·es européen·nes et des gouvernements nationaux en matière migratoire va également être durcie et les atteintes portées aux droits humains vont augmenter. Les violations de ces droits vont se multiplier alors qu'elles sont dénoncées par laCour européenne des droits de l'homme et les associations de défenses des droits humains.

L'inaction climatique des gouvernements et des institutions européennes va aussi s'approfondir.

Le réarmement va s'accélérer.

Les discours d'extrême-droite et les politiques qui leur sont favorables risquent de continuer à se répandre.

En conséquence, la lutte anti fasciste et les actions de protestation contre la montée de l'extrême-droite prendront de plus en plus d'importance.

Les mouvements sociaux et les partis politiques de gauche doivent reprendre l'initiative sur un programme résolu de rupture avec le capitalisme et avec une pratique non moins résolument unitaire.

L'auteur remercie Peter Wahl, Angela Klein, Roland Kulke, Fiona Dove, Thies Gleiss, Gerhard Klas, Manuel Kellner, Tord Björk, Raffaella Bollini, Franco Turigliatto, Gigi Malabarba, Miguel Urban, Alex De Jong, Roberto Firenze, Gippo Mugandu, Roland Zarzycki qui ont bien voulu répondre à ses questions concernant les résultats des élections européennes. Merci à Maxime Perriot pour sa relecture. L'auteur est seul responsable des opinions émises dans cet article et des erreurs qu'il contient éventuellement.

Publié par le CADTM le 24 juin 2024.

1. Outre la Belgique, c'est le cas de la Bulgarie, de la Grèce et du Luxembourg.

2. Miguel Urban, « Qui sème des politiques d'extrême droite... récolte des politiques d'extrême droite », publié le 17 juin 2024.

3. Les 4 eurodéputé-es sont Marion Maréchal qui est encore plus à droite que sa tante Marine Le Pen. Les 3 autres sont Guillaume Peltier ainsi que Laurence Trochu, qui a quitté Reconquête pour former un nouveau parti conservateur avec Nicolas Bay.

4. Au début des années 1980, le PTB dénonçait le social impérialisme soviétique comme aussi dangereux que l'impérialisme des Etats-Unis, il dénonçait Cuba comme le bras armé du social-impérialisme soviétique opérant notamment en Angola. En mai 1989, le PTB a soutenu la répression par les autorités chinoises contre l'occupation de la place Tienanmen. Des auteurs du PTB affirmaient que les procès de Moscou des années 1930 étaient justifiés et n'avaient pas été assez loin dans l'épuration des éléments traitres à la cause communiste. Le PTB a essayé de reconstruire le mouvement communiste international en collaboration puis en concurrence avec le Parti Communiste philippin de Jo Maria Sison et de Sentier Lumineux d'Abismael Guzman. Son virage date des années 2000. Il garde une référence marxiste-léniniste.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le Rassemblement national comme mouvement néo-fasciste

Le RN, en tant que héritier du Front National de Jean-Marie Le Pen a gardé certains aspects essentiels de celui-ci, qui plonge ses racines dans le régime de Vichy et la collaboration.

Michael Lowy, directeur de recherche émérite au CNRS.

5 juillet 2024 | blogue de l'auteur

Comme plusieurs autres partis européens – Fratelli d'Italia, l'AFD en Allemagne, etc - le Rassemblement national peut être defini comme un mouvement de type néo-fasciste. Le préfixe neo signifie qu'il ne s'agit pas d'un phenomène identique aux fascismes des années 1930 ou 1940. L'histoire ne se répète pas : les phénomènes actuels sont assez différents des modèles du passé. Surtout, nous n'avons pas – encore – des Etats totalitaires comparables à ceux d'avant-guerre. L'analyse marxiste classique du fascisme le définissait comme une réaction du grand capital, avec le soutien de la petite-bourgeoise, face à une menace révolutionnaire du mouvement ouvrier. On peut s'interroger si cette interprétation rend vraiment compte de l'essor du fascisme en Italie, Allemagne et Espagne, dans les années 20 et 30. En tout cas, elle n'est pas pertinente dans le monde actuel, ou l'on ne voit, nulle part, de “menace revolutionnaire ».

Les gouvernements ou partis de type néo-fasciste actuels se distinguent radicalement de ceux des années 1930, qui étaient national-corporatistes du point de vue économique, par leur néo-libéralisme extrême. Ils n'ont pas, comme dans le passé, des puissants partis de masses et des sections d'assaut uniformisées. Et ils n'ont pas la possibilité, au moins jusqu'à maintenant, de supprimer totalement la démocratie et créer un Etat totalitaire.

Le RN, en tant que héritier du Front National de Jean-Marie Le Pen, a gardé certains aspects essentiels de celui-ci, qui plonge ses racines dans le régime de Vichy et la collaboration. Quels sont les principaux éléments de continuité ?

- Tout d'abord le racisme, la haine des non-blancs, des non-européens, des immigrés et de leurs descendants. Malgré les efforts de ravalement de la façade, l'anti-sémitisme continue à faire partie du DNA de ce mouvement. Chassez le naturel, il revient par la fenêtre : on l'a vu souvent dans des déclarations de tel ou tel candidat adoubé par le RN. D'ailleurs, Jordan Bardella lui-même a expliqué que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite…Mais c'est sans doute le racisme anti-arabe, anti-noir, et l'islamophobie qui occupent la place centrale du discours du RN.

- Le nationalisme « biologique », fondé sur le « droit du sang ». D'où la proposition d'abolir le droit du sol, comme l'avait fait le Marechal Petain. D'où la « Préférence nationale », d'où sont exclus les immigrants, les bi-nationaux et autres racisés.

- Le « securitarisme », le tout pouvoir et l'impunité aux « forces de l'ordre », la criminalisation des mouvements sociaux, la répression comme seule réponse aux problèmes sociaux des quartiers populaires. Sous Macron/Darmanin ce tournant sécuritaire a déjà été amorcé. Sous le RN on risque de basculer dans un Etat policier beaucoup plus violent.

- La mise au pas des medias, des Universités, des Centres de Recherche, au nom de la lutte contre le « wokisme ». Ici aussi Macron/Darmanin ont preparé le terrain, mais avec un gouvernement RN la repression de toute pensée critique serait beaucoup plus radicale et systématique.

- Le RN n'a pas, comme ses ancêtres fascistes, des milices uniformisées et armées. Mais il entretien des liens étroits avec des groupuscules violents, suprémacistes blancs ou néo-nazis. Après la spectaculaire montée du RN au premier tour des élections législatives, les agressions racistes ou contre des militants de gauche se sont intensifiées dans toute la France. On peut facilement imaginer ce qui arriverait en cas de victoire du RN au deuxième tour et formation d'un gouvernement présidé par Bardella.

- Un aspect nouveau, qu'on ne trouvait pas dans les fascismes anciens, parce que la question ne se posait pas encore : le RN - comme ses équivalents dans d'autres pays (Trump, Bolsonaro) - est systématiquement hostile à toute mesure écologique, presentée comme « punitive ». Le changement climatique ne l'interesse pas et on peut compter sur lui pour reprimer brutalement tout mouvement écologique.

La difference entre le néo-libéralisme autoritaire de Macron/Darmanin et le néo-fascisme n'est pas de degré mais qualitative. Ce sont deux régimes de nature sociale et politique distincte. Un régime néo-fasciste viderait la république démocratique de tout contenu, en gardant ses aparences extérieures.

7 juillet 2024 : la seule alternative au néo-fascisme est, comme en France et en Espagne en 1936, le Nouveau Front Populaire. Il est encore temps pour éviter le pire. No Pasaran !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Démocratie ressentie, dictature réelle

Début juin dernier, Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée Nationale et la tenue d'élections législatives dans un délai excessivement court (trois semaines). Espérant jeter une “grenade dégoupillée” dans les jambes de ses adversaires, comme il le disait lui-même, le vent lui a ramené dans la tronche puisque non seulement son parti a perdu lamentablement ces élections, arrivant troisième en nombre de voix, mais en plus ce n'est pas son adversaire préféré, le RN, qui l'a finalement emporté, mais l'union de la gauche. Un mois après la dénouement de ce scrutin – la majorité relative du Nouveau Front Populaire – rien n'a changé : le gouvernement nommé par Macron est toujours au pouvoir. Il s'agit ni plus ni moins d'un coup d'Etat, ou plutôt d'un auto-Coup d'Etat : lorsque les personnes au pouvoir décident de ne plus jamais le rendre. Cette réalité est cependant totalement ignorée par la majeure partie des médias et peine à s'imposer dans le débat public. Comment est-ce possible ?

6 Août 2024 | Édito | tiré du site de Frustrations

https://www.frustrationmagazine.fr/democratie-coup-d-etat/

“Quand l'extrême-droite obtient le pouvoir, elle ne le rend jamais”. Cette phrase est devenue un cliché de l'analyse journalistique et intellectuelle du risque RN au cours de cette année. Historiquement, elle est erronée : il y a des régimes d'extrême-droite qui ont fini par rendre le pouvoir (le régime de Pinochet au Chili a mis en place un référendum qui a mis fin au régime, par exemple ; le premier mandat de Trump s'est terminé – tant bien que mal) et il y a des régimes non labellisés extrême-droite qui ont tout fait pour le garder (les régimes dit communistes mais aussi les deux Bonaparte en France, par exemple). Surtout, comme beaucoup d'inquiétudes portant exclusivement sur le RN, cette phrase s'applique désormais pleinement au régime macroniste, qui s'est toujours présenté comme le seul rempart contre l'extrême-droite. Ainsi, Macron ne veut pas rendre le pouvoir, ou du moins le partager.

Le message des Français a été limpide : deux ans après une élection présidentielle où ils ont joué le jeu du “barrage” en choisissant Macron contre Le Pen, ils ne veulent plus de gouvernement pour le premier.

Tout d'abord, il refuse de nommer la candidate de gauche au poste de Premier ministre. Ensuite, il a transformé le résultat des élections en décrétant, lors de sa dernière allocution télévisée, qu'il n'y avait pas de gagnant. Il y a une part de vérité dans cette déclaration : en nombre de voix, le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National font jeu égal. Mais en nombre de sièges, le premier est nettement en tête grâce à la mise en place d'un cordon sanitaire anti-RN au second tour des élections législatives, ce qui ne le rend pas moins légitime : ce sont les règles du jeu. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un perdant, et Macron feint de l'ignorer : lui, son parti, son gouvernement. Le message des Français a été limpide : deux ans après une élection présidentielle où ils ont joué le jeu du “barrage” en choisissant Macron contre Le Pen, ils ne veulent plus de gouvernement pour le premier.

Et pourtant, le gouvernement reste. Pire, il continue de prendre des décisions qui affectent la vie des gens alors qu'ils n'ont plus de légitimité démocratique pour le faire : législation du droit du travail, taux d'intérêts du livret A, politique sécuritaire, budget, apparitions publiques et tentative de récupération des Jeux Olympiques de Paris : nous n'avons pas à faire un gouvernement “démissionnaire”, comme la presse mainstream le dit pour tenter de masquer le scandale, mais bien à un gouvernement qui reste en place malgré une défaite électorale.

Les défenseurs du putsch présidentiel s'appuient scolairement sur la constitution : ce texte conçu par les partisans de l'autoritaire Charles de Gaulle (qui jouit d'une aura de prestige avec le recul mais qui n'avait rien d'un démocrate) ne prévoit pas de règle stricte pour la nomination d'un gouvernement. C'est le président de la République qui nomme le premier ministre. Et seul l'usage veut qu'il le fasse parmi le groupe politique victorieux aux élections législatives, ce qu'il s'est produit lors de toutes les précédentes cohabitations. Usage que Macron piétine allègrement. En termes de légitimité démocratique, on ne voit pas bien au nom de quoi un gouvernement macroniste pourrait se maintenir après une défaite électorale et sans être capable, à ce jour, de produire la moindre majorité alternative à celle du NFP.

Le journal Le Monde expose le plan de Macron sans s'en émouvoir, alors qu'il y aurait pourtant matière : mais dès les premières lignes de l'article, on sent que les journalistes n'ont pas particulièrement le seum de voir un président conserver à tout prix le pouvoir : “Emmanuel Macron est parti prendre l'air de la mer. Quoi de mieux que de laisser son regard filer sur l'horizon pour réfléchir, seul, à la fin de son quinquennat ?”. On suppose que ce genre de lyrisme béat devait être utilisé par les journalistes de la Pravda quand il s'agissait de parler des réflexions profondes de Staline ou de ceux de la presse collabo pour parler des décisions du Maréchal Pétain.

Macron “laisse son regard filer sur l'horizon pour réfléchir, seul.”

En bon SAV zélé d'un déni de démocratie, Le Monde tente de nous rassurer : le chef de l'Etat aurait admis sa défaite, et “cet aveu conduit le président de la République à imaginer le profil du nouveau chef du gouvernement comme un homme ou une femme, consensuel(le), qui plaise à la gauche comme à la droite tout en offrant, affirme l'Elysée, « un parfum de cohabitation »”. On se demande bien pourquoi parler “d'aveu”, comme si le président se rabaissait, pour nos beaux yeux, à accepter la réalité électorale, mais tout l'article du Monde respire ce vocabulaire monarchiste, où tous les choix du président sont présentés comme des concessions qu'il daigne accorder à la populace.

Ses riches soutiens ne supporteraient pas la moindre avancée en terme de justice fiscale et sociale. Le 25 juillet, le président a même organisé un dîner avec les plus riches patrons du monde pour leur assurer que rien ne changerait.

Mais attention, prévient le chef de l'Etat et Le Monde en écho : “L'Elysée s'agace de la posture jugée vindicative de la trentenaire (Lucie Castets, la candidate du NFP au poste de première ministre) qui entend appliquer le programme du NFP, comprenant le rétablissement de l'impôt sur la fortune ou l'abrogation de la réforme des retraites. « L'urgence du pays n'est pas de détruire ce qu'on vient de faire, mais de bâtir et d'avancer », a cinglé, le 23 juillet, le chef de l'Etat.” Macron prévoit plutôt que son prochain premier ministre fantoche respecte un “pacte”, qui tient “sur cinq pages”, nous informe Le Monde (c'est-à-dire pas beaucoup plus que son programme complètement creux de 2017) et qui “propose une série de dispositifs – pour le respect de la laïcité, la défense du pouvoir d'achat, la justice fiscale, la défense des services publics, l'écologie ou le renforcement de la sécurité – en proposant des mesures dans la droite la ligne de celles pensées par le gouvernement précédent (réforme de l'assurance-chômage, lutte contre les discriminations, mesures contre la délinquance des mineurs…) en y ajoutant quelques innovations (référendum tous les ans pour réfléchir aux institutions).”

En lisant ces lignes, on se demande si pour pouvoir les écrire sans rire, la mention “serpillère” est requise sur sa carte de presse ? Car oser écrire “référendum tous les ans pour réfléchir aux institutions”, alors qu'un référendum est fait pour décider, pas pour réfléchir, et que Macron a déjà battu le record de fausses consultations bidons depuis 2018 sans rajouter “LOL”, c'est vraiment le stade Swiffer du journalisme politique. Un tapis de bain Ikea aurait été plus critique, vraiment.

Sans avoir besoin de lire loin entre les lignes, les choses sont plutôt claires : malgré sa défaite à plate couture, Macron ne veut rien changer à la politique menée depuis 2017. Ses riches soutiens ne supporteraient pas la moindre avancée en termes de justice fiscale et sociale. Le 25 juillet, le président a même organisé un dîner avec les plus riches patrons du monde pour leur assurer que rien ne changerait.

Oser écrire “référendum tous les ans pour réfléchir aux institutions”, alors qu'un référendum est fait pour décider, pas pour réfléchir, et que Macron a déjà battu le record de fausses consultations bidons depuis 2018 sans rajouter “LOL”, c'est vraiment le stade Swiffer du journalisme politique.

En 2015, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker disait au nouveau gouvernement grec, alors très à gauche, “il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens”. Macron a en fait donné aux patrons reçus à l'Elysée un message similaire “il n'y a pas de choix démocratique contre l'intérêt économique des grandes fortunes”. Depuis le début, la gauche n'était pas une option : dans le régime autoritaire français, les citoyens ont le choix entre la droite et l'extrême-droite. Le reste, c'est du “hors-jeu”.

Il doit maintenant s'assurer que ses règles soient respectées et prend donc le temps de chercher cette personne consensuelle (parmi la classe politique hors gauche) pour nous “offrir”, accrochez-vous, un “parfum de cohabitation”. Car c'est à ça que nous allons avoir droit, désormais : une apparence de respect de ces élections, un parfum de concession de la part du pouvoir, bref une démocratie “ressentie”, comme il y a la température réelle et la température ressentie.

“La température ressentie, explique Météo France, est différente de la température de l'air, elle correspond à la sensation de froid ou de chaleur ressentie par une personne. Cet indice dépend de conditions météorologiques, mais aussi de facteurs personnels tels que les vêtements portés, le type d'activité pratiquée et l'acclimatation à un certain milieu.”

L'équation est donc, pour l'Elysée et les journalistes de la presse milliardaire qui le soutient, la suivante : comment faire en sorte de modifier notre sensation de démocratie au milieu d'un authentique virage dictatorial ? Quels vêtements porter pour nous faire croire à cette mascarade ? Quel type d'activité pratiquer pour parfaire l'illusion ?

Cette dernière question a trouvé sa réponse, ces derniers jours : Macron s'empresse d'aller embrasser, serrer, sécher les larmes, et pousser les enfants des champions olympiques pour espérer sans doute obtenir, par contamination, un peu de leur popularité. Il espère que la “trêve olympique” qu'il a lui-même décrétée fonctionne pour masquer la réalité de ce qu'il vient de se produire : un auto-Coup d'Etat, un putsch du garant constitutionnel des institutions démocratiques contre ses propres institutions.

Pour cela, il peut compter sur les médias mainstream : les Jeux Olympiques fonctionnent comme un véritable piège à guêpe pour des journalistes majoritairement parisiens qui rivalisent d'enthousiasme pour décrire leur bonheur de vivre dans une capitale devenue parc à jeuxpour bourgeois petits et grands. En ce moment, ils n'ont pas le temps de parler du Coup d'Etat : le summum de leurs investigations consiste à se demander si leurs copains parisiens qui ont quitté la ville pour éviter le chaos des JO le regrettent maintenant, krkrkr.

Journalisme d'investigation en temps de régime autoritaire

Paris, devenu immense bac à sable à riches, délesté de 12 000 sans-abri qui gâchaient la vue à cette classe qui n'aime rien de mieux que de vivre dans une fiction autoproduite, leur procure une joie intense qu'ils labellisent “populaire” parce qu'il est question de sport et, qu'on le sait, “le sport c'est populaire”.

S'il est une règle intangible du journalisme en régime bourgeois, c'est que les membres de cette corporation sont nettement plus prompts à qualifier de dictature les régimes qui se situent hors de leurs frontières.

Le bon réflexe à avoir, quand on vit dans un régime autoritaire, est d'aller voir ce que dit la presse étrangère de notre pays. Car s'il est une règle intangible du journalisme en régime bourgeois, c'est que les membres de cette corporation sont nettement plus prompts à qualifier de dictature les régimes qui se situent hors de leurs frontières. C'est logique : ils ont moins peur de vexer leur classe politique ou leurs milliardaires. Comme l'ont relevé nos confrères de Contre Attaque, le journal allemand centriste Die Zeit dit par exemple les termes : « Mais qui commande désormais, lors des Jeux Olympiques, qui sont regardés par des milliards de personnes à travers le monde ? Qui commande la police dans les stades ? Qui donne d'innombrables interviews en tant que ministre des Sports ? Qui, en tant que Premier ministre, a commenté les actes de sabotage massifs sur le réseau ferroviaire français ? C'est l'ancien gouvernement. La faction qui a reçu le moins de voix parmi les trois principaux blocs politiques au premier et au deuxième tour des élections législatives. » Tandis que le New York Times s'inquiète des germes d'une dérive autocratique (l'euphémisme reste de mise).

Les Jeux Olympiques ne dureront pas éternellement : la “magie” tant vantée par la presse bourgeoise, et qui consiste donc à faire disparaître les pauvres d'un coup de baguette et lancer un sort d'oubli contre le putsch de leur chef d'Etat préféré, va disparaître. Bientôt, comme à l'automne 2018, Macron et ses fans vont se retrouver nus et seuls face à la colère populaire. Ils ne pourront plus faire grand chose pour que leur déni décomplexé de démocratie n'apparaisse au grand jour. Nul doute qu'alors, à Paris comme ailleurs, la température ressentie par Macron et ses sbires augmentera sensiblement.

Nicolas Framont

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’horreur au cœur de la farce. Sur les émeutes racistes au Royaume-Uni

Depuis une dizaine de jours, plusieurs villes du Royaume-Uni sont le théâtre d'émeutes racistes qui ciblent les mosquées, les commerces tenus par des musulmans et les lieux d'accueil de réfugié·es. Ces émeutes ont commencé après le meurtre, le 29 juillet, de trois jeunes filles dans la ville côtière de Southport et la diffusion de fausses informations attribuant le crime à un migrant musulman.

8 août 2024 | trié du site de contretemps.eu

https://www.contretemps.eu/emeutes-racistes-royaume-uni/

S'il existe outre-Manche une longue tradition d'émeutes racistes et d'action de rue de l'extrême droite, ces émeutes ont pourtant surpris et inquiété à plusieurs titres. Tout d'abord par leur ampleur, leur durée et le niveau de violence à l'encontre de personnes et de biens. Ensuite, par la relative faiblesse, dans un premier temps, de la riposte antiraciste, même si les mobilisations du 7 août semblent indiquer une inversion de tendance. Enfin, et peut-être surtout, parce que, contrairement à la version véhiculée par les médias (britanniques ou autres), mais aussi par certains canaux militants, ces émeutes ne se réduisent pas à la mobilisation des groupes d'extrême droite, en particulier la constellation issue de la English Defence League de Tommy Robinson (active de 2009 au milieu des années 2010) – même si ceux-ci sont présents et totalement hégémoniques sur le plan politique.

Dans ce texte, Richard Seymour, fondateur de la revue Salvage et auteur de nombreux essais sur la politique britannique, l'extrême droite contemporaine et le nationalisme, analyse la spécificité de ces émeutes et le contexte politique et idéologique qui les a rendues possibles. Il souligne le rôle des affects racistes et islamophobes dans une mobilisation qui déborde largement l'extrême droite organisée mais dont celle-ci est la première bénéficiaire.

*

La Grande-Bretagne rêve de sa propre chute. En l'espace de quelques jours, le pays a été plongé dans deux séquences de réactions hallucinées, basées sur de fausses suppositions concernant l'identité d'une personne. Dans le cas de la victoire de la boxeuse algérienne Imane Khelif sur l'Italienne Angela Carini, le réseau réactionnaire autour de Mumsnet [forum de discussion en ligne entre parents] a décidé que Khelif était une intruse masculine dans un espace réservé aux femmes. La ministre britannique de la culture, Lisa Nandy, a déclaré se sentir « mal à l'aise » à propos du match et a vaguement évoqué les complexités de la biologie. Même certaines personnes de gauche crédules se sont laissées entraîner dans ces fureurs.

Plus inquiétant encore, en réponse à une terrifiante attaque au couteau à l'encontre de onze enfants et de deux adultes lors d'un cours de danse sur le thème de Taylor Swift à Southport, au cours de laquelle trois de ces enfants ont été tués, des milliers de personnes à travers le Royaume-Uni ont supposé que le suspect était un migrant arrivé par un « small boat » [embarcation de fortune avec laquelle les migrant·es traversent la Manche] et qu'il figurait sur une « liste de personnes sous surveillance du MI6 » [service de renseignements britannique]. Le suspect étant âgé de moins de dix-huit ans, son identité n'a pas été rendue publique dans un premier temps. En moins de 24 heures, les rumeurs provenant des comptes habituels de désinformation de la droite se sont propagées, amplifiées par Tommy Robinson [ancien dirigeant de la English Defence League] et Andrew Tate [figure de l'extrême droite sur les réseaux sociaux], et largement diffusées par des comptes basés aux États-Unis.

Ce schéma de vagues convergentes d'agitation en ligne qui culminent vers des points de ralliement momentanés pour la droite est typique du fonctionnement des réseaux sociaux. Mais après des années de guerre culturelle délibérée, pendant lesquelles les conservateurs ont dénoncé une « invasion » de migrant·es et se sont engagés à « arrêter les small boats », et où la presse de droite a déversé un discours anxiogène sur la menace d'une « immigration de masse », après une campagne électorale au cours de laquelle l'opposition travailliste a accusé le gouvernement d'être trop « laxiste » en matière d'immigration et a promis d'intensifier les expulsions, et à la suite d'un grand rassemblement d'extrême droite dans le centre de Londres auquel s'est adressé Tommy Robinson, tout ce merdier s'est répandu dans l'espace réel.

Comme l'émeute raciste de Knowsley l'année dernière, ou les violences de Southport, au cours desquelles des bandes ont attaqué une mosquée locale, les émeutes récentes n'étaient pas dirigées ou organisées par des fascistes, bien que des membres de groupes tels que Patriotic Alternative aient été présents. La majorité des participant·es étaient des personnes racistes non-organisées des communautés locales. Le cycle d'émeutes qui a suivi a touché Whitehall, Hull, Sunderland, Rotherham, Liverpool, Aldershot, Leeds, Middlesborough, Tamworth, Belfast, Bolton, Doncaster et Manchester. À Rotherham, les émeutier·es ont mis le feu à un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile. À Middlesborough, ils ont bloqué des routes et n'ont laissé passer que les conducteurs « blancs » et « Anglais ». À Tamworth, ils ont saccagé des logements pour réfugié·es et les ont couverts de graffitis sur lesquels on pouvait lire : « England », « Fuck Pakis » et « Get Out » [Dehors !]. À Hull, alors que la foule traînait un homme hors de sa voiture pour le battre, les participant·s ont crié « Tuez-les ! » À Belfast, où une femme portant le hijab a été frappée au visage alors qu'elle tenait son bébé, les manifestant·es ont détruit des magasins musulmans et tenté de prendre d'assaut la mosquée locale en scandant « Get them out » [Virez-les !]. À Crosby, près de Liverpool, un musulman a été poignardé.

Les débris de l'extrême droite qui subsistent ont joué un rôle d'organisation, mais celui-ci était secondaire. La plupart des manifestations auxquelles ils ont appelé ont été peu suivies et elles ont été aisément débordées par la riposte antifasciste. À Doncaster, une seule personne s'est présentée à la manifestation prévue. La sinistre réalité est que, loin d'être provoquées par l'extrême droite, les émeutes lui ont fourni sa meilleure occasion de recrutement et de radicalisation depuis des années. Les manifestations ont attiré des foules de grands-mères déboussolées, politiquement aliénées et racistes et des jeunes perméables à l'ambiance du moment, souvent originaires de régions en déclin, dont la plupart sont certainement bien plus mal lotis que les escrocs et millionnaires qui les incitent à agir. Beaucoup n'ont pas voté lors des dernières élections (où le taux d'abstention a atteint un niveau record) ou ont voté pour Reform UK [le parti de Nigel Farage, figure politique de la droite radicale issue du mouvement pro-Brexit] en raison d'un désir ancré depuis longtemps de punir les migrant·es et les rebelles. Tous·tes n'étaient pas là pour participer à des émeutes ou des pogroms, et une partie de la base de l'extrême droite est encore respectueuse de l'ordre public, malgré les récriminations de Nigel Farage au sujet d'un « deux poids, deux mesures en matière de maintien de l'ordre ». C'est pourquoi Tommy Robinson a ressenti le besoin de prendre ses distances avec les émeutes, alors qu'il les avait initialement défendues. Cependant, pour les éléments fascistes présents, et qui savaient ce qu'ils faisaient, le facteur décisif a été la découverte d'une masse critique de jeunes hommes prêts à s'engager dans la voie de la violence.

Comme toujours, parmi ceux qui ont déclaré que les émeutier·es expriment des « préoccupations légitimes » on trouve une fraction du « lumpen-commentariat », incarnée par Carole Malone, Matthew Goodwin, Dan Wootton et Allison Pearson. Il est à noter toutefois que ces « préoccupations » ne portent pas sur les questions de « fins de mois » [bread and butter issues] dont beaucoup à gauche semblent penser qu'elles désamorceront l'agitation raciste : comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, ce n'est pas l'économie qui est ici en cause. Ce que les deux récentes paniques morales ont en commun, c'est l'image coprologique d'un « matériau qui n'est pas à sa place » : des frontières et des barrières qui s'érodent et des gens qui se trouvent là où ils ne devraient pas être. Les « faits » importent peu, comme cela a été prouvé par le fait que les émeutes se sont poursuivies même lorsque la justice a révélé que le suspect était en fait un mineur britannique. Le « fact-checking » ne peut faire disparaître ce phénomène. Il serait instructif de demander à l'un·e de ces émeutier·es « Blanc·hes » ou « Anglais·es » ce qu'il ou elle aurait fait si le suspect avait été Blanc. L'un des arguments de rationalisation des émeutier·es qui prétendent ne pas être racistes est que, comme le suspect a tué des enfants, il n'est pas « vraiment » britannique, car tuer des enfants va à l'encontre des « valeurs britanniques ». Mais même si on suppose que les émeutier·es auraient agi ainsi si un homme blanc avait tué des enfants, qu'auraient-ils ou elles défendu dans ce cas ? Et quelles auraient été leurs cibles ? Le pub Wetherspoons [chaîne de pubs] du coin ?

Il est intéressant de se pencher sur le fonctionnement historique de ces rumeurs. En 1919, à East St Louis, dans l'Illinois, un massacre raciste a été déclenché par la fausse rumeur selon laquelle les Noirs de la ville complotaient pour assassiner et violer des milliers de Blanc·hes. À Orléans, en 1969, des magasins juifs ont été attaqués par des émeutiers enflammés par la rumeur salace selon laquelle des commerçants juifs droguaient leurs clientes et les vendaient comme esclaves. En 2002, l'affirmation infondée selon laquelle des musulmans avaient incendié un train avec des pèlerins hindous à bord a servi de prétexte à un effroyable déchaînement de meurtres et de viols de masse islamophobes. Comme l'a montré Terry Ann Knopf dans son histoire des rumeurs et émeutes racistes aux États-Unis, ces mobilisations fonctionnent précisément en se passant de « critères de preuves », car les détails et les spéculations concernant des événements extraordinaires – réels ou imaginaires – fonctionnent comme des nœuds autour desquels se cristallise un fantasme raciste déjà actif. Dans ces circonstances exceptionnelles, réelles ou supposées, on rejette les sources officielles (seuls les « moutons » font confiance aux « grands médias ») tandis que les « témoins oculaires » ou « experts » non-officiels acquièrent un statut momentanément indiscutable. La distorsion systématique des faits devient une méthode. Ce qui compte, c'est ce que le fantasme autorise, ce qu'il permet de faire. Dans le cas présent, il a permis aux gens de réaliser leurs fantasmes de vengeance.

Et pourtant, ces mouvements dépendent entièrement des sources officielles dont ils se méfient. Après tout, comment se fait-il que la BBC puisse parler d'une de ces manifestations à la sauce Tommy Robinson comme d'une « marche pro-britannique » et qualifier à plusieurs reprises les émeutier·es de « manifestant·es », alors que sur ITV, Zarah Sultana [députée de Coventry et figure de l'aile gauche du parti travailliste] est traitée avec mépris par un panel blanc pour avoir évoqué l'islamophobie et le fait que les présentateurs de l'émission décrivent des musulman.es en position d'autodéfense comme des « personnes masquées criant Allah Akbar » ? Comment se fait-il que, comme en France, les moments les plus « populistes » de l'extrême-centre néolibéral soient ceux où il tente de déborder les fascistes sur la race, l'immigration et la « question musulmane » ? Rien n'est plus impeccablement bourgeois et conformiste à notre époque que la métaphysique raciale de l'extrême droite.