Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

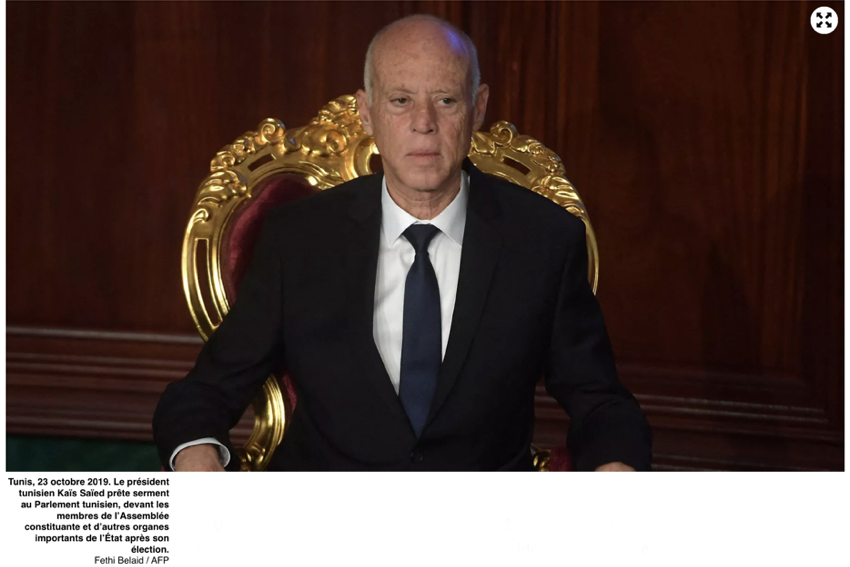

Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed

La liste officielle des candidats à l'élection présidentielle du 6 octobre ne compte que trois candidats, dont le chef d'État sortant Kaïs Saïed. La plupart de ses adversaires potentiels ont été évincés ou ont eux-mêmes jeté l'éponge face aux nombreux obstacles administratifs rencontrés pour se présenter. Beaucoup de Tunisiens observent de loin le glissement imperceptible du pays vers un régime de pouvoir personnel.

Tiré d'Orient XXI.

Dans l'ancien palais beylical de Ksar Saïd, à quelques mètres du parlement, Farouk Bouasker, président de l'Instance supérieure indépendante des élections (ISIE) donne, durant une conférence de presse organisée le samedi 10 août, les noms des candidats à la présidentielle du 6 octobre 2024. Lorsqu'il s'arrête au bout de trois noms – sur les 17 candidatures déposées —, dont celui de l'actuel président de la République Kaïs Saïed, l'étonnement est palpable parmi les journalistes.

La Tunisie n'a pas connu une telle situation depuis l'élection présidentielle de 1999, sous le régime de Zine El-Abidine Ben Ali, lorsqu'une loi constitutionnelle a autorisé d'autres candidats à se présenter. Le président avait alors gagné avec 99,45 % des voix face à deux rivaux consentis pour la forme, mais qui n'avaient aucune chance dans un système dictatorial où les résultats étaient truqués et l'opposition muselée. Deux décennies plus tard, le scrutin du 6 octobre doit servir à conforter la dérive autoritaire vers laquelle s'oriente le pays.

Course d'obstacles

L'éventualité d'un second tour n'a même pas été mentionnée dans le calendrier électoral. « Tout a été fait pour dégoûter l'électeur d'aller voter, et décourager les candidats de se présenter. C'est un piège, car la faible participation, soit par boycott soit par désintérêt, facilitera la réélection de Kaïs Saïed », explique Kamel Jendoubi, militant des droits humains et premier président de l'Instance électorale de 2011 à 2014. Déjà en juillet 2023, les élections législatives avaient connu un taux de participation exceptionnellement faible de 11 %. Jendoubi fustige également le rôle ambigu et politique joué par l'ISIE dans l'enclenchement d'un processus électoral, dénoncé par la société civile et des partis politiques de gauche comme « anti-démocratique », dans un communiqué commun publié le 1er août.

Depuis le début de la date du dépôt des candidatures qui a commencé le 29 juillet, de nombreux candidats ont en effet dénoncé les obstacles administratifs insurmontables pour se présenter. Des prisonniers politiques, dont Issam Chebbi et Ghazi Chaouachi, membres des partis de centre gauche Al-Joumhoury et le Courant démocrate et qui n'ont toujours pas été jugés depuis plus d'un an, n'ont pas réussi à se procurer les formulaires nécessaires pour récolter les parrainages, malgré les procurations signées à leurs proches depuis le début de leur détention. Et pour cause : l'ISIE a exigé une autre procuration, spécifique aux élections, pour pouvoir présenter son dossier de canditature.

Pour le parrainage, 10 000 signatures d'électeurs répartis sur 10 circonscriptions sont requises, dont 500 au minimum par circonscription, « un démarchage déjà très compliqué selon le nouveau découpage électoral qui a créé 167 circonscriptions dont certaines, très petites », explique Kamel Jendoubi. L'autre alternative était de récolter 40 signatures d'élus des collectivités locales ou encore les parrainages de 10 députés, alors que les deux chambres parlementaires sont toutes les deux acquises au président sortant. Déjà avant le dépôt des candidatures, plusieurs personnes ont été arrêtées pour tentative de falsification et d'achat de parrainages. Certaines de ces tentatives sont avérées. « Nous avons voulu éviter les risques de fraudes par rapport à 2019 donc nous avons verrouillé le système », se défend un membre de l'ISIE en marge de la conférence, sans donner plus de détails sur le processus de vérification.

Dans le cas d'Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), ses avocats ont demandé à ce qu'un huissier de justice soit envoyé à la prison de la Manouba où elle est détenue depuis octobre 2023, poursuivie dans plusieurs affaires dont celle pour « attentat dans le but de changer la forme du gouvernement ». L'huissier devait attester et valider sa procuration pour déléguer son dépôt de candidature à ses avocats. Bien que sans réponse, ses avocats ont tenu à déposer un dossier incomplet, sans parrainages : « À l'impossible, nul n'est tenu. Nous allons faire un recours auprès du tribunal administratif pour "fait du prince", et dénoncer la façon dont l'administration bloque de façon arbitraire les démarches d'un citoyen », explique Nafaa Lâaribi, l'un des représentants d'Abir Moussi.

Exclusion méthodique

Les obstacles administratifs n'ont pas touché que les membres de l'opposition en prison. En plus de la question des parrainages, il y a celle de l'obtention du bulletin n°3 (B3), l'équivalent de l'extrait de casier judiciaire. Cette exigence pour constituer un dossier de candidature, contestée par l'opposition, avait pourtant été rejetée par le tribunal administratif pour la présidentielle de 2014. L'obtention du B3 a ainsi été un obstacle pour plusieurs candidats annoncés, dont Mondher Zenaïdi, plusieurs fois ministre sous Ben Ali et vivant en France depuis la révolution de 2011.

Safi Saïd, essayiste, ancien conseiller de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et ancien député de tendance nationaliste arabe, a décidé de jeter l'éponge quand l'ISIE l'a informé une première fois que son dossier était « incomplet », sans B3 et sans suffisamment de parrainages validés par l'Instance : « J'ai clairement vu que les chances n'étaient pas égales et que les règles et les critères du jeu n'étaient pas clairs », a-t-il déclaré dans un communiqué en date du 9 août, ajoutant qu'il risquait de participer à un « one man show de très mauvais goût » selon ses mots, en référence à la probable réélection du président Kaïs Saïed. De son côté, l'amiral Kamel Akrout, ancien conseiller du président défunt Béji Caïd Essebssi (2014 – 2019) a qualifié de « mascarade » la liste des candidats retenus le 10 août, ajoutant qu'il allait boycotter l'élection.

Autre moyen mobilisé contre les candidats : la justice. Ainsi, la veille de la date butoir du dépôt des candidatures, la présidente du PDL est condamnée à deux ans de prison dans le cadre d'une affaire l'opposant à l'ISIE qui avait porté plainte contre elle pour avoir critiqué le processus électoral législatif en 2023. La plainte de l'ISIE s'est basée sur le décret 54, ciblant la diffusion de rumeurs ou d'intox et utilisé majoritairement pour museler toute voix dissidente. Le même jour, l'ancien ministre de la santé et ex-membre du parti islamiste Ennahda Abdelatif Mekki a également été condamné pour achat de parrainages à huit mois de prison avec sursis, et une interdiction de se présenter aux élections. Il est depuis assigné à résidence.

La même sentence a frappé le candidat déclaré Lotfi Mraïhi, également condamné le 18 juillet à huit mois de prison et à l'inéligibilité « à vie », une première. D'autres candidats disent avoir découvert pendant leur démarche de dépôt de dossier des poursuites judiciaires à leur encontre, à l'image de Néji Jalloul, ancien ministre de l'éducation (2015 – 2017), découvrant avoir été condamné par contumace en mai 2024 à 6 mois de prison pour falsification de parrainages dans la présidentielle de 2019.

Un « coup de strike » pour éliminer les adversaires politiques, selon les mots du journal en ligne Business News, (1) et qui a touché une dizaine de candidats dont l'ex-candidate à la présidentielle de 2019, Leila Hammami, ou encore l'homme de médias, Nizar Chaari.

Dans ce contexte électoral, les médias sont également sous pression. La journaliste indépendante Khaoula Boukrim s'est vu retirer son accréditation par l'ISIE pour couvrir la présidentielle car elle n'aurait « pas assuré une couverture neutre et objective du processus électoral ». Le Syndicat des journalistes a dénoncé à plusieurs reprises les ingérences de l'ISIE dans le travail et le contenu journalistique. Malgré les résistances de certains journalistes, la couverture de la campagne présidentielle risque d'être timorée et muselée, la plupart des émissions de radio de grande écoute s'étant vidées de leurs présentateurs et chroniqueurs les plus aguerris dans le débat politique, sans compter les journalistes en prison tels que Borhen Bsaies, Mourad Zeghidi et la chroniqueuse et avocate Sonia Dahmani qui avaient l'habitude d'analyser la situation politique.

Human Rights Watch a publié un article le 20 août (2) pour dénoncer ce climat d'exclusion, appelant le gouvernement à « cesser ses ingérences politiques dans le processus électoral » et exhortant la communauté internationale « à ne plus garder le silence » face « à un processus électoral d'ores et déjà terni ». Pour Bassam Kawaja, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord de l'ONG :

- Après avoir emprisonné des dizaines d'opposants et d'activistes de renom, les autorités tunisiennes ont écarté presque tous les concurrents sérieux de la course à la présidence, réduisant cette élection à une simple formalité.

Président ou candidat ?

Selon la liste préliminaire, ce sont Zouhair Maghzaoui, secrétaire général du parti nationaliste arabe Le Mouvement du peuple qui a approuvé le coup de force du 25 juillet 2021, ainsi qu'Ayachi Zammel, ex-député Nidaa Tounes en 2019 et président du parti libéral Azimoun, qui disputeront la mandature suprême face à Kaïs Saïed. Le recours de sept candidats – parmi lesquels Mondher Zenaïdi, Abir Moussi et Imad Daïmi, ancien conseiller du président Moncef Marzouki — dont les dossiers ont été refusés, a été rejeté par le tribunal administratif le week-end du 18 août. Entre les possibilités d'appel et de pourvoi en cassation, la bataille va durer jusqu'au 4 septembre, date à laquelle l'ISIE donnera la liste finale des candidats.

Dans ce contexte, Kaïs Saïed, qui a déclaré avoir récolté 242 000 parrainages lors du dépôt de sa candidature, est bien parti pour faire cavalier seul le 6 octobre. La campagne électorale semble avoir déjà été enclenchée avant son démarrage officiel, le 14 septembre, malgré un désintérêt que l'on suppose dans la population pour le scrutin et ses enjeux politiques, étant donné le faible taux de participation aux législatives de 2023 et pour le référendum constitutionnel de 2022. Depuis l'annonce du rendez-vous du 6 octobre, le président de la République, qui a fait connaître sa candidature sur la page officielle de la présidence de la République, enchaîne les déclarations sur l'état du pays et sur de nombreux problèmes qu'on peut assimiler à ceux d'une campagne électorale.

Ainsi, Kaïs Saïed multiplie les visites officielles dans le pays pour dénoncer les coupures d'eau à répétition, fruit de « sabotages » selon ses mots — et non du stress hydrique ni de l'état du réseau de distribution — ; l'état des transports publics qui l'a amené à ordonner l'acquisition immédiate de 1 000 bus ou encore les tentatives « d'ingérence et d'infiltration visant à perturber la situation sociale » qui le poussent à faire le point régulièrement avec le ministre de l'intérieur. Il a limogé inopinément son premier ministre Ahmed Hachani mercredi 7 août pour le remplacer par le ministre des affaires sociales Kamel Madouri, une décision inexpliquée rendue publique sur la page Facebook officielle de la présidence de la République.

Face aux critiques et à ce qu'il appelle une « campagne enragée contre l'État tunisien et le peuple tunisien souverain » menée par « d'aucuns » qui feraient partie de « lobbies », le président affirme que ces « élections ne sont pas une guerre », ajoutant, lors d'une réunion avec le ministre de l'intérieur le 23 août au Palais de Carthage, que « toutes les tentatives visant à envenimer la situation sont des tentatives désespérées ».

À l'approche de la rentrée, Kaïs Saïed se saisit aussi du dossier des enseignants suppléants précaires ou encore des conditions de travail des femmes agricoles à l'occasion de la Journée nationale de la femme le 13 août. Une chercheuse tunisienne qui a souhaité garder l'anonymat observe :

- Sa capacité à apporter des solutions est de plus en plus questionnée, que ce soit au niveau des commentaires, parfois critiques, sur la page Facebook de la Présidence, ou via certaines invectives d'habitants qui le prennent à parti.

Un mandat de dépôt a été émis contre un enseignant à la retraite pour une publication sur Facebook critique de la visite de Kaïs Saïed à Sidi Bouzid, berceau de la révolution, le 13 août.

La diminution des mouvements sociaux

Aux problèmes du manque d'eau qui faisaient encore l'objet des récriminations de certains habitants à Sidi Bouzid lors de la visite présidentielle s'ajoute un bilan en demi-teinte pour le chef de l'État selon l'ONG anti-corruption I-Watch. Dans un rapport publié le 27 juillet, celle-ci souligne que sur les 72 promesses émises par Kaïs Saïed depuis son arrivée au pouvoir en 2019, seulement 12 % ont été tenues, alors que l'homme dispose des pleins pouvoir depuis le 22 septembre 2022. Le document dénonce notamment le flou entourant toujours certains projets comme la Fondation Fidaa pour les blessés et martyrs de la révolution et les victimes de terrorisme – un des chevaux de bataille de Kaïs Saïed —, ou encore les entreprises communautaires, censées pouvoir résoudre le problème du chômage. Pour son travail, l'ONG a été visée par une plainte de l'ISIE mi-août, accusée d'avoir publié « des sondages en période électorale » dans son rapport des cinq ans de gouvernance du Président. I-Watch a dénoncé dans un communiqué cette plainte « visant à restreindre son action ».

La relative stabilité du pays peine à faire oublier l'inflation galopante, le taux de chômage et la croissance qui stagne à 1 %. « On observe qu'il y a eu beaucoup moins de mouvements sociaux en Tunisie [depuis 3 ans], mais cela ne reflète pas une baisse du mécontentement ou du désarroi social pour autant », selon la journaliste Rim Saoudi qui intervenait lors de la conférence de presse d'I-Watch. Elle explique :

- La baisse des protestations est liée à deux facteurs, le fait d'être taxé de « non patriote » car en bloquant la production, beaucoup de manifestants sont perçus comme des perturbateurs. Mais ils craignent aussi la criminalisation de toute forme de dissidence ou de voix critique du régime.

La journaliste oppose à la baisse de protestation sociale les chiffres alarmants de la hausse de l'émigration irrégulière : depuis le début de l'année 2024, plus de 30 000 tentatives d'émigration ont été empêchées par les autorités, et plus de 52 000 personnes ont tenté de franchir les frontières maritimes vers l'Europe, dont une majorité de Subsahariens. Dernièrement, les gardiens de but d'un club de football de Tataouine dans le sud tunisien ont fait partie de ces arrivées clandestines à Lampedusa.

Malgré ce bilan, Kaïs Saïed bénéficie encore d'un capital confiance auprès d'une partie de la population, difficile à quantifier faute de sondages. Cette frange perçoit ses campagnes de limogeages de commis de l'État ou encore ses sermons publics devant des directeurs de sociétés publiques « comme une façon d'appliquer la loi et de remettre les choses dans l'ordre », selon Boubaker, pêcheur à Radès, dans la banlieue sud de Tunis.

Pour Kamel Jendoubi, malgré le crédit dont bénéficie encore Kaïs Saïed dans certains milieux, « il faut attendre septembre pour voir si, avec les dépenses de la rentrée scolaire, les Tunisiens vont prêter attention à l'enjeu électoral et à ce qui se passe politiquement, car ce scrutin reste un enjeu très important pour l'avenir du pays », conclut-il. Pour beaucoup, la tentation du boycott reste très présente, « à cause du manque de crédibilité du processus mais surtout de l'absence d'alternative viable », ajoute la chercheuse tunisienne citée plus haut, qui attribue ce problème à plusieurs facteurs : « Le manque de charisme ou de propositions de programmes cohérents des autres candidats et aussi le vide politique qui n'a toujours pas été résorbé depuis le 25 juillet 2021. »

Notes

1- Raouf Ben Hédi, « Un strike du pouvoir élimine d'un coup dix candidats à la présidentielle », Business News, 6 août 2024.

2- « Tunisie : Des candidats potentiels à la présidence empêchés de se présenter », 20 août 2024, site de Human Rights Watch.

Rwanda-RD Congo. La guerre des récits

Alors que les combats font rage dans l'est de la République démocratique du Congo, les régimes de Kinshasa et de Kigali se sont lancés dans une guerre de l'information qui fait la part belle aux mythes et aux intoxications. Le Rwanda peut compter sur son armée digitale sur les réseaux sociaux, et la RDC sur quelques influenceurs, à commencer par l'essayiste conspirationniste Charles Onana.

Tiré d'Afrique XXI.

Dans sa réflexion sur la photographie de guerre, Regarding the Pain of Others (Picador, 2003), la critique Susan Sontag écrit que les images d'atrocités ne provoquent pas nécessairement d'empathie. Elles peuvent susciter « un appel à la paix. Un cri de vengeance. Ou simplement une conscience étonnée, continuellement réalimentée par les informations photographiques, que des choses terribles se produisent ».

Le conflit en République démocratique du Congo (RDC) soulève une autre possibilité : que ces photos ne soient tout simplement jamais prises. Oui, il y a 7 millions de personnes déplacées par la violence – le troisième total le plus élevé au monde après le Soudan et la Syrie, selon l'ONU –, mais celle-ci est présentée comme trop complexe, avec des dizaines de groupes armés qui se battent pour une myriade de raisons, souvent très locales. Pour de nombreux Occidentaux, elle est également « trop africaine », trop périphérique par rapport aux intérêts des superpuissances. Cela conduit à des statistiques qui donnent à réfléchir : au cours de l'année écoulée, le quotidien états-unien The New York Times a publié 53 articles sur le Congo, contre 3 278 sur l'Ukraine. Le conflit dans ce pays d'Afrique centrale n'a pas fait l'objet d'un seul sujet sur la chaîne de télévision états-unienne Fox News.

Pour les personnes touchées par la violence, les images sont bien sûr gravées dans leur mémoire. Sontag, qui écrivait à la suite des attentats du 11 septembre 2001, craignait que les images de violence n'unissent pas, mais divisent au contraire ; qu'elles ne suscitent pas le dégoût de la guerre, mais un désir de vengeance. Les récits contradictoires autour du conflit congolais, instrumentalisés par les démagogues, illustrent son propos. Ces récits, souvent considérés comme de la propagande ou des conspirations diffusées par des personnes extérieures, façonnent la prise de décision et la violence sur le terrain.

« Nous sommes prêts à nous battre »

Du côté congolais, un raccourci populaire consiste à faire porter au Rwanda la responsabilité de la violence dans l'Est. Comme l'a récemment déclaré le président Félix Tshisekedi : « Une chose est responsable de cette situation, c'est l'agression rwandaise. » Lors de la campagne électorale de 2023, à l'issue de laquelle il a été réélu, il s'est lancé dans une diatribe en public : « Je veux m'adresser au président rwandais Paul Kagame, pour lui dire ceci : puisqu'il a voulu se comporter comme Adolf Hitler en ayant des visées expansionnistes, je lui promets qu'il finira comme Hitler. »

On retrouve des hyperboles similaires de l'autre côté de la frontière, au Rwanda. Le président Paul Kagame accuse son homologue de propager l'idéologie du génocide de 1994 contre les Tutsis (qui a fait 1 million de morts en trois mois) et affirme que le M23, un groupe armé composé majoritairement de Tutsis congolais, se bat simplement pour protéger sa communauté. Bien que Kagame ait nié soutenir le M23 (ce que confirment pourtant plusieurs enquêtes de l'ONU, dont celle-ci), il a également précisé qu'il n'avait besoin de personne pour lui donner la permission d'envoyer des troupes de l'autre côté de la frontière afin de protéger ses concitoyens contre les rebelles rwandais qui colportent l'idéologie du génocide. « Nous sommes prêts à nous battre, a-t-il déclaré à la presse, nous n'avons peur de rien. »

Il est facile de trouver des failles dans ces deux récits. Kagame ne peut être tenu pour responsable de tous les conflits qui se chevauchent et s'imbriquent chez son voisin, mais, d'un autre côté, il est malhonnête d'affirmer que les rebelles rwandais au Congo, parmi lesquels figurent des génocidaires en fuite qui ont constitué le gros des dirigeants des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) en 2000, constituent encore une menace imminente pour le Rwanda. Et pourtant, ces récits fonctionnent parce qu'ils touchent des cordes sensibles.

Une guerre de perceptions

Ils trouvent un écho profond dans les deux pays car la guerre ne se déroule pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans la conscience collective. Le cardinal de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a accusé le Rwanda d'avoir des « ambitions expansionnistes » et de s'adonner au « pillage systématique » des ressources congolaises. Le chanteur Fally Ipupa, l'une des plus grandes stars de RDC, a déclaré qu'il ne se produirait plus au Rwanda. Le médecin congolais Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix en 2018, a appelé les donateurs occidentaux à sanctionner le Rwanda. Dans un sondage réalisé en 2022, 77 % des Congolais interrogés estimaient que le Rwanda était responsable du conflit dans leur pays.

Quant au Rwanda, il est clair que le parti au pouvoir se sent injustement accusé. « Le Rwanda n'hésitera jamais et ne s'excusera jamais de protéger la sécurité de son peuple », a déclaré Paul Kagame. S'il est difficile d'évaluer l'opinion populaire dans un pays aussi autoritaire – et alors que le gouvernement diffuse souvent son point de vue par le biais d'une armée digitale sur les réseaux sociaux –, de nombreux Rwandais, notamment les plus âgés, craignent que les divisions ethniques du passé soient ravivées et que l'étincelle vienne de l'est de la RDC. Trente ans après le génocide, pas moins de 25 % de la population (1) – et davantage encore au sein des rescapés du génocide contre les Tutsis – souffre de troubles de stress post-traumatique (TSPT) (2).

Le ressentiment des Congolais à l'égard du Rwanda a des racines profondes. En 1994, lors du génocide contre les Tutsis du Rwanda, 1 million de réfugiés ont traversé la frontière pour se réfugier en RDC (à l'époque le Zaïre). Parmi eux se trouvaient des éléments de l'armée rwandaise vaincue par le Front patriotique rwandais (FPR), ainsi que des milices tristement célèbres, telles que les Interahamwe (constituées de civils), responsables des massacres pendant le génocide. Deux ans plus tard, en 1996, le nouveau gouvernement rwandais, dirigé par Paul Kagame (réélu pour un quatrième mandat le 15 juillet 2024 avec plus de 99 % des suffrages exprimés), a pris la tête d'une coalition de pays voisins qui, ensemble avec une coalition des rebelles congolais, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL), a démantelé les camps de réfugiés et a fini par mettre un terme aux trente-deux années de règne de Mobutu Sese Seko.

Cette coalition a été suivie d'une série d'insurrections soutenues par le Rwanda : le RCD, le CNDP et, plus récemment, le M23. Chacune de ces rébellions s'est appuyée sur les communautés congolaises hutues et tutsies, et chacune d'entre elles s'est livrée à des violations des droits humains, souvent dans le but déclaré de défendre ces communautés. Des intérêts matériels réels contribuent à alimenter ces rébellions, comme l'exploitation des ressources minières, mais la violence a également été alimentée par des récits comportant une forte dose de démagogie et de révisionnisme historique.

Les thèses conspirationnistes de Charles Onana

L'un des protagonistes de ce révisionnisme est Charles Onana, un écrivain franco-camerounais prolifique. Grâce à sa petite maison d'édition, Duboiris, basée à Paris, il a publié vingt-six livres, au rythme de plus d'un par an pendant deux décennies. Malgré leur qualité disparate et leur rigueur douteuse, il a réussi à obtenir des soutiens importants. L'un de ses ouvrages, Ces tueurs tutsi au cœur de la tragédie congolaise (2009), a été préfacé par Cynthia McKinney, membre du Congrès américain. Un autre, Côte d'Ivoire : le coup d'État (2011), par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Son dernier livre, Holocauste au Congo. L'omerta de la communauté internationale (L'Artilleur, 2023), est présenté par l'ancien ministre français de la Défense de Jacques Chirac (1995-1997), Charles Millon.

La popularité d'Onana a augmenté en RDC ces dernières années en surfant sur la dernière offensive du M23 soutenue par le Rwanda, qui a débuté en novembre 2021. En mars 2024, il a été invité d'honneur par le gouvernement congolais, accueilli par une fanfare de la police et le déploiement d'une garde militaire lourdement armée, pour une série de conférences dans des universités publiques et au Parlement. On peut trouver son dernier livre partout à Kinshasa, sur les bureaux des parlementaires et dans des librairies pourtant peu achalandées. On peut aussi voir des affiches avec des agrandissements de la couverture de son livre dans certaines manifestations de Congolais de la diaspora.

Peu d'universitaires sérieux considèrent ce dernier livre comme un travail scientifique solide. Comme beaucoup de penseurs conspirationnistes, Onana fait passer des spéculations, des insinuations et des mensonges pour des conclusions scientifiques, avec des notes de bas de page élaborées et des références à des documents provenant des archives des gouvernements états-unien et français. Mais il est rare que ces sources étayent réellement ses affirmations.

Compte tenu de la complexité du conflit congolais, le plus grand atout rhétorique d'Onana est peut-être sa simplicité. Selon lui, la crise congolaise est orchestrée depuis le début par le gouvernement rwandais, qui est lui-même au service des États-Unis, des membres de l'élite française et des multinationales. Depuis 1990, lorsque le FPR de Kagame a lancé son offensive sur le Rwanda depuis l'Ouganda, « l'idée principale était d'installer à la tête du Rwanda un leader capable d'envahir le Congo-Zaïre et de s'emparer de ses richesses au profit des compagnies minières occidentales et des intérêts privés anglo-américains soutenus par certains dirigeants occidentaux », écrit-il. Résultat, selon lui : 10 millions de Congolais tués, un demi-million de femmes violées, des millions de tonnes de minerais pillées et 110 000 kilomètres carrés de forêts détruits. Des chiffres repris sans recul par le président congolais lui-même dans une interview accordée au quotidien français Le Monde en mars 2024 : « Au Congo, il y a eu 10 millions de morts », a-t-il affirmé (3).

Onana est dans la bonne moyenne, mais il manque de nuances et de rigueur. Plusieurs études de mortalité et analyses statistiques suggèrent que le nombre de décès dus aux conséquences humanitaires des conflits se chiffre en millions. Les meurtres directs sont probablement beaucoup moins nombreux, même s'ils se chiffrent en centaines de milliers. Il est également probable que des dizaines de milliers de femmes ont été violées par des groupes armés, bien que les données à cet égard soient rares.

Le génocide des Tutsis, une « supercherie »

Onana est un habitué de ce genre d'hyperboles et de déformations. Il a soutenu que « la théorie selon laquelle un régime hutu aurait planifié le “génocide” [sic] au Rwanda est l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle ». Sa version des événements au Rwanda a été contestée en France : il a été mis en examen en 2022 pour contestation publique de l'existence de crime contre l'humanité. En octobre 2019, sur la chaîne d'information LCI, l'auteur avait déclaré que, « entre 1990 et 1994, il n'y [avait] pas eu de génocide contre les Tutsis, ni contre quiconque ».

Ce sont ses écrits les plus récents qui étendent ces théories aux guerres en RDC. Voici la version condensée de son argumentation : le plan des rebelles du FPR de Kagame était depuis le début de pousser une grande partie de la population rwandaise à fuir au Congo, car cela lui fournirait – ainsi qu'à ses alliés états-uniens et aux industriels – une bonne excuse pour envahir le Zaïre, renverser Mobutu et piller les minéraux congolais.

Comme toute bonne conspiration, il est difficile de réfuter certains des éléments avancés, même si l'auteur n'apporte que peu de preuves. Il mélange des faits bien connus avec des demi-vérités et des mensonges. En 1994, quelque 1,3 million de réfugiés rwandais ont effectivement fui vers la RDC (beaucoup d'autres ont fui vers la Tanzanie). Mais cela faisait-il partie d'un complot visant à modifier la démographie rwandaise en faveur des Tutsis, et d'un stratagème visant à créer un prétexte pour envahir le Zaïre ? Malgré les documents qu'il cite, il manque de preuves. Et les éléments circonstanciels suggèrent le contraire : en 1996, lorsque la nouvelle armée rwandaise (contrôlée par Kagame) a envahi le Zaïre, la grande majorité des réfugiés sont rentrés chez eux, au Rwanda. Ceux de la Tanzanie voisine ont fini par le faire également. Si l'objectif était de modifier radicalement les proportions ethniques du Rwanda, cela n'a pas fonctionné.

L'aveuglement de Washington et le mythe d'un « Tutsiland »

Concernant le rôle des États-Unis, l'administration Clinton, qui culpabilisait d'avoir joué un rôle déterminant dans le retrait des Casques bleus pendant le génocide, s'est montrée compréhensive à l'égard du nouveau gouvernement du FPR. Elle a apporté un soutien humanitaire et a contribué à la mise en place d'une campagne visant à convaincre les réfugiés de rentrer chez eux, à la création d'un programme de déminage et, ce qui est le plus controversé, à la formation d'officiers rwandais à la contre-insurrection.

Cette politique était à courte vue. Le soutien au nouveau régime et l'empathie pour les traumatismes subis par la société rwandaise ont aveuglé la politique de Washington, l'amenant à fermer les yeux ou à ignorer les rapports faisant état des massacres commis par les nouvelles autorités rwandaises et le FPR à l'intérieur du pays et au Zaïre (renommé RDC en 1997). Les mots de l'attaché de défense états-unien en poste à l'époque à Kigali, le lieutenant-colonel Tom Odom, commentant un massacre de personnes déplacées à Kibeho, au Rwanda, en 1995, sont à ce titre révélateurs : « Les morts étaient tragiques… Par rapport aux 800 000 morts du génocide, les 2 500 morts n'étaient qu'un dos d'âne. » Néanmoins, les preuves démontrant un plan d'ensemble préconçu et soutenu par les États-Unis dans le but de piller les ressources congolaises, comme l'affirme Onana, sont faibles.

Dans la deuxième partie de son livre, l'ethnicité occupe une place prépondérante et troublante. Selon Onana, depuis les années 1980, Kagame et le président ougandais Yoweri Museveni auraient l'intention de créer un « empire Tutsi-Hima » s'étendant de l'Ouganda au Rwanda, au Burundi et à la RDC. L'objectif de ce « Tutsiland », comme il l'appelle, serait de permettre aux puissances anglo-saxonnes d'exercer une influence sur l'ensemble de l'Afrique. Leurs tentacules seraient très étendues : « Un puissant lobby anglo-saxon travaille sur ce dossier depuis des années, avec des liens étroits au bureau du secrétaire général des Nations unies, dans d'autres agences de l'ONU, en Allemagne, au Congrès américain, en Grande-Bretagne et au bureau de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) [rebaptisée Union africaine en 2002, NDLR] », écrit l'auteur franco-camerounais.

Il laisse par ailleurs entendre que Kagame a utilisé des femmes pour gagner la confiance des chefs d'État du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine et d'ailleurs. Les racines de ce stéréotype rappellent la propagande génocidaire : les femmes tutsies étaient souvent dépeintes comme une cinquième colonne, un ennemi intime, cherchant toujours à défendre leur « race » par des moyens détournés. On en trouve des exemples dans Kangura, la publication qui diffusait des messages de haine pendant la période précédant le génocide. Ainsi, une caricature de février 1994 suggère que Roméo Dallaire, général de la Mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda (Minuar), a choisi le camp du FPR parce que séduit par une femme tutsie...

« Ils sont tous pareils »

Des rappels de cette rhétorique restent omniprésents au Congo. En 2023, l'ancien ministre Justin Bitakwira, un allié du président congolais, a déclaré dans une interview : « Un Tutsi est un criminel né. Ils sont tous pareils. Quand on voit un Tutsi, on voit un criminel. Quand ils sont en position de faiblesse, ils peuvent dormir dans votre lit pendant six mois. Et lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils nient vous avoir jamais connu. Je n'ai jamais vu une race aussi méchante. » Boketshu Wayambo, un influenceur populaire de la diaspora, a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle il proclame : « Frères à Kinshasa, vous devriez cibler les Rwandais, tous les Tutsis qui sont à Kinshasa... Ils sont en train de transformer la terre de Dieu en un Tutsiland ! » Deux universitaires de la région ont dressé une liste de vingt-sept diffusions sur YouTube contenant un discours similaire et visionnées des centaines de milliers de fois (4).

Ironiquement, en dépit des références nationalistes invoquées par ces démagogues, ces obsessions ont une origine clairement coloniale. Les colons européens dans cette région, inspirés par les théories raciales en vogue aux États-Unis et en Europe à l'époque, étaient influencés par l'« hypothèse hamitique » – du nom biblique de Cham, qui déshonora son père, Noé, et fut maudit pour être le « serviteur des serviteurs » –, selon laquelle tout signe de sophistication dans l'architecture, la culture ou la politique africaines devait forcément être d'origine étrangère, apporté par les descendants des peuples du Moyen-Orient en Afrique.

En 1902, un prélat catholique français a déclaré à propos des Tutsis : « Leur apparence intelligente et délicate, leur amour de l'argent, leur capacité à s'adapter à toutes les situations semblent indiquer une origine sémitique. » (5) Un religieux belge décrivait quant à lui en 1948 les Hutus comme « le type le plus commun de Noirs, brachycéphales et prognathes, au goût et aux aptitudes agronomiques, sociables et joviaux [...] aux lèvres épaisses et au nez écrasé, mais si bons, si simples, si loyaux » (6).

Ces récits ont des impacts réels. Par exemple, Onana régurgite, dans un langage pseudo-scientifique, le mensonge selon lequel les Tutsis congolais de la province du Sud-Kivu, où ils sont appelés Banyamulenge, seraient des immigrés récents et n'auraient donc aucun droit à la citoyenneté – et donc à la terre – au Congo. Il affirme que toutes les guerres qui ont éclaté dans l'est de la RDC depuis la chute du président Mobutu ont été alimentées par les revendications « fallacieuses » des Banyamulenge.

Le croquemitaine dont le Rwanda avait besoin

Ce faisant, Onana laisse commodément de côté les nombreuses sources tirées d'histoires orales et de documents coloniaux qui montrent que cette communauté vit sur les hauts plateaux du Sud-Kivu depuis le XIXe siècle au moins, et probablement avant. Là encore, les confabulations d'Onana ne sont pas anodines : Martin Fayulu, un leader de l'opposition congolaise, a fait de la négation de l'identité banyamulenge un argument de campagne ; le député Muhindo Nzangi, qui est ensuite devenu ministre de l'Éducation, a fait des déclarations similaires en 2020 ; et les groupes armés de la province du Sud-Kivu appellent constamment à l'expulsion de tous les Banyamulenge du Congo.

Selon Charles Onana, les institutions congolaises ont été systématiquement infiltrées par des Tutsis. Dans un discours tenu à l'université de Kinshasa le 17 mars 2024, il a appelé le gouvernement à traquer et à extirper ces « traîtres ». Évoquant les nombreux rapports (de l'ONU notamment) selon lesquels l'armée congolaise est responsable d'abus généralisés dans le conflit en cours, il écrit : « Ce ne sont pas des [officiers] militaires congolais qui commettent les crimes mentionnés dans ces rapports, mais des mercenaires rwandais et burundais et des miliciens banyamulenge intégrés dans cette armée. Au sein des FARDC, ils font exactement ce qu'ils ont toujours fait en tant que miliciens ou mercenaires dans leurs “rébellions” respectives. » Inutile de dire que c'est absurde : il est largement prouvé que les soldats congolais issus d'autres communautés se sont également rendus coupables de nombreuses exactions.

Onana, de manière perverse, pourrait bien être le croquemitaine dont le Rwanda avait besoin. De leur côté, les dirigeants rwandais présentent leur propre histoire, également trompeuse, pour justifier leurs actions. Il n'y a pas d'exemple similaire à celui d'Onana pour diffuser leur version des événements. Le pouvoir de Kigali est organisé différemment, avec peu de place pour les voix indépendantes. C'est le gouvernement lui-même, par le biais de ses médias affiliés et de ses sympathisants en ligne, qui alimente les débats.

Le président Paul Kagame, arrivé au pouvoir en 2000 après avoir été vice-président et ministre de la Défense à partir de 1994, a établi un lien entre la situation actuelle en RDC et le génocide des Tutsis lors des 30e commémorations du génocide, en avril 2024. Soulignant le crescendo des discours de haine à l'encontre des membres congolais de la communauté tutsie, il a déclaré : « Les auteurs du génocide ne sont pas les seuls à avoir commis des actes de génocide. Les auteurs du génocide au Rwanda, qui ont fui en 1994, ont depuis lors collaboré avec les gouvernements de la RDC. Et ce qu'ils font aujourd'hui s'apparente à un génocide. » Son gouvernement affirme que les FDLR sont intégrées dans l'armée congolaise dans le but de retourner au Rwanda et de poursuivre leur projet génocidaire.

Prophétie autoréalisatrice

Onana est une cible privilégiée du gouvernement rwandais, en particulier de son armée numérique, hyperactive sur les réseaux sociaux. Kigali l'accuse de minimiser ou de nier le génocide de 1994 et d'attiser la haine contre la communauté tutsie. Un site lié au gouvernement qualifie son livre de « bible de la haine », un compte similaire sur X (ex-Twitter) dit qu'il est devenu « le totem de ces manifestations [anti-Rwanda], de Paris à Bruxelles, de Goma à Kinshasa » (voir ci-dessous).

Certaines parties du récit rwandais sont exactes. L'armée congolaise a une longue histoire de collaboration avec les FDLR, y compris au cours des dernières années. Et il ne fait aucun doute que la communauté tutsie congolaise souffre de discriminations et est persécutée. Le problème est que les autorités rwandaises se trompent de séquence : aucun de ces facteurs ne semble avoir provoqué leur soutien récent au M23. Au contraire, l'intervention militaire rwandaise a été une prophétie autoréalisatrice, aggravant le sentiment anti-Tutsis et relançant la collaboration entre l'armée congolaise et les FDLR.

Il est utile de remonter à janvier 2019, lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Après son investiture, il a cherché à intensifier la collaboration avec le Rwanda. Il s'est rendu à Kigali et a déposé une gerbe au mémorial du génocide de Gisenyi, une première pour un dirigeant congolais. Kagame lui a rendu la pareille quelques mois plus tard en assistant aux funérailles du père de Tshisekedi à Kinshasa, sous les applaudissements de la foule dans le stade national. Le chef de l'État congolais a ensuite poursuivi la politique de son prédécesseur qui consistait à autoriser les troupes rwandaises à se déployer dans l'est de la RDC et à mener des opérations ciblées, souvent aux côtés des troupes congolaises, contre les rebelles rwandais. En septembre 2019, ils ont tué le chef des FDLR, le général Sylvestre Mudacumura. Quelques mois plus tard, ils ont éliminé Laurent Ndagijimana, le chef d'une faction dissidente des FDLR, le Conseil national pour le renouveau de la démocratie (CNRD).

Brève lune de miel

Cette collaboration militaire a duré jusqu'aux premiers mois de 2021. En juin de cette année-là, Tshisekedi a rendu visite à Kagame au Rwanda. Ils ont signé plusieurs accords, dont un qui donnait à une société proche du FPR le droit de raffiner l'or d'une importante société d'extraction aurifère de l'État congolais. En novembre 2021, Kagame a une nouvelle fois rencontré son homologue à Kinshasa – en marge d'une conférence sur la masculinité positive – où les deux hommes ont réaffirmé leur collaboration.

Pendant ce temps, la partie sud de la province du Nord-Kivu, où le M23 est apparu, était relativement calme. De nombreuses troupes congolaises s'étaient déplacées vers le nord, où elles se battaient contre des rebelles islamistes, les Forces démocratiques alliées (Allied Democratic Forces, ADF, affiliées à l'État islamique en Afrique centrale). Avant le retour du M23 en novembre 2021, il y avait peu de signes d'une menace imminente de la part du gouvernement congolais ou des FDLR pour le Rwanda.

Une explication probable de ce qui a déclenché l'escalade réside dans les relations contrariées du Rwanda avec deux autres voisins. Mi-2021, Félix Tshisekedi a commencé à renforcer ses liens avec l'Ouganda, signant des accords de construction de routes et d'investissements. Puis, le 16 novembre 2021, un trio de kamikazes s'est fait exploser dans le centre de Kampala, la capitale ougandaise, tuant 4 personnes et en blessant 37. Le gouvernement ougandais a alors déployé plusieurs milliers de soldats en RDC pour mener des opérations conjointes contre l'ADF, tenue pour responsable de l'attentat. Cette projection de la puissance militaire et économique de l'Ouganda en RDC a été perçue comme une menace par les responsables de la sécurité du Rwanda.

Au même moment, le gouvernement burundais, qui avait (et a toujours) également des relations tendues avec le Rwanda, déployait son armée en RDC contre un groupe rebelle burundais basé sur son territoire. Le Rwanda s'est senti cerné par des forces hostiles et a réagi en déployant entre 3 000 et 4 000 soldats en RDC pour soutenir le M23.

D'immenses intérêts économiques en jeu

Les motifs sécuritaires et économiques sont difficiles à démêler. Le Rwanda, tout comme l'Ouganda et le Burundi, profite de l'instabilité en RDC. Même avant la crise du M23, il a tiré parti de la faiblesse de l'État pour projeter ses propres réseaux économiques dans l'arrière-pays congolais en soutenant les réseaux de trafiquants qui font passer de grandes quantités d'or, d'étain et de tungstène au Rwanda (7). Depuis 2016, l'or passé en contrebande depuis la RDC est la principale exportation de chacun de ces trois pays – certaines années, il a représenté jusqu'à la moitié de leurs exportations.

Un argument similaire peut être avancé en ce qui concerne la persécution des Tutsis congolais. Ce phénomène ne fait aucun doute. Pourtant, il n'y a pas eu de recrudescence du sentiment anti-Tutsis avant la réapparition du M23, en novembre 2021. Certes, quelque 80 000 Tutsis congolais vivent dans des camps de réfugiés au Rwanda, certains depuis près de trente ans. Et certes, le sentiment anti-Tutsis est instrumentalisé par les politiques congolais pour gagner en popularité et détourner l'attention des Congolais et ainsi éviter d'assumer leurs échecs socio-économiques. Mais il semble peu probable que cela ait été la principale motivation du Rwanda pour soutenir le M23 – dans toutes les réunions entre Tshisekedi et Kagame avant le réveil de la rébellion, dont la dernière date de mi-2021, il n'y a aucune trace publique de cette question.

Les protestations du Rwanda au sujet de la discrimination touchant les Tutsis ne correspondent pas non plus à la façon dont son gouvernement a traité les réfugiés tutsis congolais dans son propre pays. Par exemple, en 2018, la police a ouvert le feu sur une foule de réfugiés banyamulenge qui protestaient contre la réduction de leurs rations alimentaires, tuant au moins douze personnes. Le CNDP et le M23 ont aussi procédé à plusieurs reprises au recrutement forcé de civils tutsis, dont des enfants, dans des camps au Rwanda, ce qui a été documenté par plusieurs rapports (ici et là notamment) des enquêteurs de l'ONU.

Le rêve du « Grand Rwanda »

C'est plutôt en réponse à la rébellion du M23 que les persécutions contre la communauté tutsie ont augmenté en s'appuyant sur les mêmes arguments conspirationnistes qu'Onana cherche à crédibiliser et à infuser. En novembre 2023, dans la ville frontalière de Goma, une foule a lynché un soldat banyamulenge, qu'elle a accusé d'être un combattant du M23 en raison de ses traits physiques. Selon l'ONG Human Rights Watch, plusieurs Tutsis ont été tués dans des circonstances similaires, tandis que des dizaines de personnes ont été arrêtées en raison de leur identité ethnique. Le Rwanda a pu pointer du doigt ces cas de haine et d'extrémisme, arguant qu'il s'agissait là des véritables sources du conflit.

Enfin, certaines personnalités rwandaises influentes ont justifié l'intervention en RDC en évoquant un « Grand Rwanda » et en rappelant que le Rwanda a des prétentions historiques sur certaines parties de l'est de la RDC qui remontent au XIXe siècle. Il existe un précédent célèbre : alors que le Rwanda lançait sa première invasion du Zaïre, en 1996, le président de l'époque, Pasteur Bizimungu, avait montré à des diplomates la carte d'un Rwanda 50 % plus grand que ses frontières actuelles qui s'étendait à l'intérieur de la RDC. Des cartes similaires ont été montrées lors des itorero, des programmes d'éducation civique organisés dans tout le pays au cours desquels les participants ont été informés de l'âge d'or précolonial supposé du Rwanda. Kagame a repris ce thème dans un discours en 2023, en déclarant : « En ce qui concerne le M23 [...], vous devez savoir que les frontières tracées pendant la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux. Une grande partie du Rwanda a été laissée de côté, l'est du Congo et le sud-ouest de l'Ouganda. [...] C'est l'origine du problème. »

Même si les frontières du passé justifiaient une agression militaire (ce n'est pas le cas), la revendication du Rwanda sur l'est de la RDC est ténue. Comme l'ont souligné des historiens, les armées rwandaises n'ont occupé que brièvement des petites parties de cette région au XIXe siècle, sans jamais les contrôler totalement. Et si certains chefs locaux leur ont rendu hommage, ils étaient aussi souvent farouchement indépendants. Malheureusement, ces récits historiques renforcent également au Congo l'idée d'une volonté du gouvernement du Rwanda d'établir un « Tutsiland », fantasme colporté par Charles Onana et par d'autres.

Un discours séduisant

Malgré ses nombreuses inexactitudes, Onana a touché un point sensible. Fatigués des guerres sans fin et des interventions internationales, de nombreux Congolais – à en juger par les centaines de milliers de personnes qui ont vu ses vidéos sur YouTube – semblent être d'accord avec cette réécriture inversée des causes de la guerre. Si le Congo est dans cette situation désastreuse après vingt-huit années de conflits, c'est que quelqu'un a voulu qu'il en soit ainsi, se disent-ils. Cette logique du « cui bono » (« à qui profite le crime ? ») est séduisante. Les souffrances du Congo ont été si colossales qu'il est rassurant de penser qu'elles sont le résultat d'un complot mondial.

Il est vrai qu'en ce qui concerne le Rwanda et ses interventions répétées, la communauté internationale a été complice. Le Rwanda dépend encore largement de l'aide. Selon la Banque mondiale, le pays a reçu 1,25 milliard de dollars d'aide publique au développement en 2021, soit 74 % des dépenses du gouvernement central. Son logo « Visit Rwanda » figure sur les maillots des clubs de football d'Arsenal (Angleterre), du Bayern Munich (Allemagne) et du Paris Saint-Germain (France). En pleine offensive du M23 en 2022, des dirigeants du monde entier ont assisté au sommet bisannuel du Commonwealth accueilli par Kagame. Et, en 2023, plusieurs célébrités – dont le comédien Kevin Hart, l'acteur Idris Elba et le ministre britannique des Affaires étrangères Andrew Mitchell – ont été les invités d'honneur de la cérémonie gouvernementale de baptême des gorilles. Alors que les États-Unis, alliés traditionnels du Rwanda de Kagame, se montrent de plus en plus critiques à l'égard de son intervention en RDC, beaucoup d'autres pays continuent de souscrire à la thèse rwandaise selon laquelle il ne fait que se protéger et protéger la communauté tutsie, ou au moins détournent leur regard.

Mais il est difficile de trouver des preuves des conspirations plus vastes qu'Onana essaie de vendre. Si l'on met de côté les allégations d'empires tutsis, il y a la question plus crédible du profit des entreprises. Il ne fait aucun doute que beaucoup ont tiré parti des guerres congolaises, des marchands d'armes aux politiciens cyniques. Mais qu'en est-il des multinationales ?

Extractivisme et corruption

Lorsque le code minier a été rédigé, en 2002, avec le soutien de la Banque mondiale, sa logique était que la privatisation des ressources minérales – qui étaient toutes sous le contrôle de l'État sous Mobutu – conduirait à une plus grande prospérité. Pour ce faire, le code prévoyait de généreuses incitations fiscales pour que les étrangers investissent dans un environnement risqué. Au cours de la décennie suivante, les entreprises ont fini par s'emparer des concessions minières les plus lucratives, parfois dans des circonstances douteuses, des centaines de millions de dollars disparaissant au profit d'intermédiaires et de politiciens véreux.

Le Trésor public congolais en a aussi profité : son budget national en 2024 est au moins vingt fois plus élevé qu'il ne l'était en 2002. Et pourtant, le pays reste un lieu d'extraction de matières premières où la valeur ajoutée est faible, voire inexistante, et où de grandes quantités de capitaux s'envolent vers des paradis fiscaux offshore. Mais ces injustices sont liées à l'organisation plus large de l'économie mondiale et ne sont pas inhérentes à la RDC.

L'exploitation minière est à forte intensité de capital et nécessite une stabilité politique et des infrastructures de qualité. On voit donc mal comment cette guerre du M23 a pu favoriser le capital international. Par ailleurs, ce capital n'est pas intrinsèquement lié à la politique états-unienne : la plus grande société minière de la RDC est aujourd'hui Glencore PLC, dont le siège est en Suisse, et qui est cotée aux Bourses de Londres et de Johannesburg ; la plupart des autres grandes sociétés minières sont chinoises ; enfin, l'entrepreneur minier le plus important de la période postconflit est sans doute Dan Gertler, un milliardaire israélien qui a été sanctionné par le gouvernement états-unien pour corruption en RDC.

En outre, la quasi-totalité de ces grandes exploitations minières est située loin des zones de conflit. Là, des chaînes d'approvisionnement relient les mineurs à des négociants et à des centrales d'achat internationales basées dans le monde entier, qui expédient le minerai à l'étranger pour qu'il y soit raffiné. L'or, de loin le produit le plus précieux à l'heure actuelle, est acheminé vers les Émirats arabes unis via l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. L'étain est traité en Asie de l'Est et en Asie du Sud-Est. De nombreux acteurs internationaux profitent donc du chaos qui règne en RDC. Cependant, une grande partie de ces profits est liée aux injustices systémiques de l'économie mondiale et non à une conspiration visant à aggraver le conflit sur place. L'apathie et le caractère exploiteur du système international, et non l'intention criminelle, sont probablement les principaux coupables.

Des visions qui alimentent les violences

Cet attentisme nous ramène aux comparaisons entre la RDC et d'autres grands cataclysmes de notre époque : Gaza, l'Ukraine, la Syrie. La crise de la RDC occupe une place médiatique et diplomatique marginale par rapport à ces conflits. Cette indifférence a permis aux relations personnelles – comme celles entre certains membres des institutions états-uniennes, françaises et britanniques et l'élite dirigeante du Rwanda – et à la culpabilité liée à l'inaction pendant le génocide de 1994 d'influencer les décisions politiques.

Les récits de certaines élites politiques de Kinshasa qui vendent une histoire unique, à savoir que le Rwanda est irrédentiste et impérial et cherche à tirer des bénéfices en faisant la guerre à son voisin, ont plusieurs conséquences néfastes : non seulement cette ligne de raisonnement peut attiser les stéréotypes ethniques et la persécution, mais elle permet aussi au gouvernement congolais de se dédouaner de ses propres manquements et de ses transgressions.

À Kigali, un scénario contradictoire, mais à bien des égards complémentaire, s'est aussi installé. Le Rwanda y est dépeint comme la victime incomprise et infortunée de militants occidentaux des droits humains en croisade et de responsables congolais aux intentions génocidaires. Le Rwanda nie officiellement être impliqué en RDC, mais affirme que s'il l'était, ce serait dans le cadre d'un combat noble pour se défendre et protéger les Tutsis congolais.

Ces deux visions qui se renforcent mutuellement alimentent la violence et empêchent de trouver des solutions à la crise persistante. Il y a aussi, bien sûr, des intérêts en jeu : les élites de la RDC et du Rwanda profitent énormément du conflit, tout comme les multinationales. Il est vrai aussi que les gouvernements d'Europe et des États-Unis ont joué un rôle important dans l'exacerbation de la crise. Pourtant, pour résoudre ces conflits, il faut s'intéresser à la manière dont ces discours sont racontés et légitimés, et aux raisons pour lesquelles ils séduisent les acteurs politiques ainsi qu'un public plus large dans la région et au-delà. Tant que Kinshasa pourra rejeter la responsabilité sur le « méchant Rwanda » et que Kigali pourra pointer du doigt les milices xénophobes en RDC, il sera difficile de trouver une solution durable au conflit.

Notes

1- Paul Nkubamugisha Mahoro, Prévalence de l'ESPT dans la population rwandaise. Diversités de figures cliniques et comorbidités, Thèse de doctorat. Université de Genève, 2015.

2- Musanabaganwa C, Jansen S, Fatumo S, Rutembesa E, Mutabaruka J, Gishoma D, Uwineza A, Kayiteshonga Y, Alachkar A, Wildman D, Uddin M, Mutesa L., « Burden of post-traumatic stress disorder in postgenocide Rwandan population following exposure to 1994 genocide against the Tutsi : A meta-analysis », J Affect Disord, octobre 2020.

3- Coralie Pierret, « Félix Tshisekedi, président de la RDC : “Le Rwanda n'est pas seul responsable des malheurs du Congo” », Le Monde Afrique, 30 mars 2024.

4- Felix Mukwiza Ndahinda, Aggée Shyaka Mugabe, « Streaming Hate : Exploring the Harm of Anti-Banyamulenge and Anti-Tutsi Hate Speech on Congolese Social Media », Journal of Genocide Research, mai 2022.

5- Cité par Gérard Prunier dans The Rwanda Crisis : History of a Genocide (1959–1994), Hurst & Co, 1995.

6- Cité par Jean-Pierre Chrétien dans L'Afrique des Grands Lacs. Deux mille ans d'histoire, Aubier, 2000.

7- Kigali a exporté 654 millions de dollars d'or en 2022 selon les derniers chiffres du FMI, et 176 millions de dollars d'étain et de tungstène, dont une grande partie provient probablement de l'est de la RDC.

Soudan, une histoire chaotique (1/4)

Entre les massacres des populations de Gaza et la guerre fratricide de l'Ukraine et de la Russie, les populations du Soudan sont chassées, pillées et affamées sans que la communauté internationale ne s'en alarme outre mesure. Cette tragédie oubliée frappe pourtant une immense contrée au cœur de l'Afrique, dessinée par l'empire ottoman dès 1821 et devenue la caricature de la colonisation britannique après 1898, dont le sort est décisif pour les nouveaux équilibres régionaux.

Tiré de MondAfrique.

Dans ce premier papier d'une série consacrée au Soudan, Mondafrique revient sur l'histoire mouvementée et sur l'importance géopolitique de ce grand pays hélas livré à une guerre civile sans précédent entre deux clans militaires.

Paris enviait à Londres ce morceau d'Afrique irrigué par le Nil et prolongement de l'Égypte, qui fut longtemps un fleuron de « la sublime Porte ». Le Mali n'avait-il pas été baptisé « le Soudan français » par la France coloniale ? La fascination pour cette immense tranche du cake africain découpé à la conférence de Berlin en 1885 et livré à l'Angleterre était totale.

Les maitres nouveaux étrangers du Soudan ont vite fait d'abandonner le Sud, peuplé de Noirs, aux razzias d'esclavagistes venus de la mer rouge et de l'océan indien. Le nord du Soudan où se trouve la capitale Khartoum est considéré par les colonisateurs comme une zone dotée de quelques rudiments de service public et d'infrastructures qui permettent d'exploiter le potentiel agricole considérable de terres fertiles.

Quand le Soudan devient une nation indépendante, l'élite éduquée du Nord s'installe au pouvoir. La division du pays se renforce : un centre arabe qui génère un système d'exploitation ; dans les régions périphériques, le Darfour et le Sud du pays à la frontière de l'Érythrée notamment, des groupes nomades et des sédentaires négro-africains.

Des guerres civiles à répétition

Les premières élites intellectuelles et/ou économiques sont historiquement liées aux grands partis politiques soudanais que sont le Democratic Unionist Party (DUP) mené par la famille Mirghani et adossé à la confrérie de la Khatmyya et le National Umma Party (NUP) dirigé par la famille Al Mahdi qui s'adosse aux Ansar (les Ansar sont les « compagnons » de la famille Al Mahdi descendante de Mohamed Ahmed Ibn Abdallah qui se proclame Mahdi à la fin du XIXe siècle et établit, après avoir chassé Turcs et Britanniques, un régime théocratique au Soudan).

Les divisions religieuses et raciales, les inégalités économiques et l'exclusion des partis politiques de la vie institutionnelle vont susciter des guerres civiles à répétition.

La sécession du Sud

Le Sud finira par faire sécession et possède à présent sa capitale et son gouvernement à Juba. Au Nord, la vie politique est marquée par l'alternance et parfois la conjugaison d'une forme démocratie parlementaire et de régime militaire. Il en ressort la formation d'un État prédateur et autoritaire que ses dirigeants, civils ou en uniforme, reproduisent dans le temps. Dans ce contexte, la guerre devient un mode d'expression politique d'autant plus que le pays est marqué par la grande révolte du Mahdi qui va défaire l'empire britannique en la personne de Gordon Pacha.

Après l'accession à la souveraineté nationale, la révolution apparait au Soudan comme une voie de libération incarnée par un puissant parti communiste. Les Américains y mettront bon ordre en favorisant la réaction et les militaires. Un jeu dangereux qui aboutit en 1989 à l'accession au pouvoir du National Islamic Front (NIF)qui deviendra le National Congress Party (NCP), dont le programme est inspiré par la Malaisie : une administration autoritaire, un Islam militant et la suprématie raciale arabe.

La parenthèse démocratique

Dix ans après, en 1999, ce cocktail explosif de pouvoir sans partage est servi par l'extraction abondante de pétrole. L'élite de la capitale s'enrichit un peu plus et la périphérie s'appauvrit davantage. L'industrie pétrolière est accaparée par le haut commandement militaire, les grands commerçants et les castes de l'administration. Conforté par de puissants alliés internationaux et soucieux de préserver l'identité arabo-musulmane, le régime signe avec la rébellion du Soudan du Sud, le SPLM, des accords de paix en 2005. Ces accords de paix prévoient l'organisation d'un référendum d'autodétermination du Soudan du Sud en 2011 et la tenue d'élections nationales « libres » en 2010.

Durant cette période (début des années 2000 à 2010), et malgré le conflit meurtrier du Darfour, le Soudan connaît une période de (très) relative libéralisation politique. Les partis politiques sortent de la clandestinité et commencent à reprendre des activités, de multiples associations et syndicats étudiants se créent ou se mobilisent pour contester la domination des groupes islamistes liés au pouvoir sur les campus.

De nombreuses associations et ONG voient le jour dans le sillage du regain d'activité des partis politiques, du conflit au Darfour et de l'apport financier des ONG internationales.

Omar El Bechir, l'homme clé

Il ne faut certes pas surévaluer cette libéralisation politique : les partis politiques sont toujours sévèrement contrôlés, la presse subit la censure et la violence de la National Intelligence Security Service (services secrets). On verra ce@e mouvance civile tenter de revenir au premier plan avec l'évic2on d'Omar el Béchir.

Celui-ci a d'ailleurs bati son pouvoir les services extérieurs et intérieurs de sécurité soudanais. Lesquels onten charge de contrôler la presse et les opposants et commande un certain nombre d'unités paramilitaires -comme les Rapid Support Forces- jusqu'en 2018. C'est l'année du réaménagement du système soudanais de défense et de sécurité.

Cette fin de rêgene d'Omar el Béchir coincide, hélas, avec début de la terrible guerre qui oppose les Sudan Armed Forces (SAF) du chef des armées et les Rapid Support Forces (RSF) des militaires dissidents.

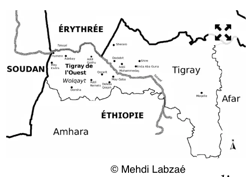

« J’ai fini par donner ma fille sinon ils l’auraient prise de force »

Durant dix-huit mois, le chercheur Mehdi Labzaé a parcouru les camps de déplacés du Tigray de l'Ouest, dans le nord de l'Éthiopie. Il a recueilli des centaines de témoignages de survivants de la guerre que se livrent les nationalistes amharas et les Forces de défense du Tigray. Ce deuxième volet dévoile notamment la notion de « pureté » ethnique utilisée pour trier les populations et la mise en esclavage d'une partie d'entre elles.

Tiré d'Afrique XXI.

Les propos de survivants originaires de Delesa Qoqah confirment le caractère planifié et organisé des massacres, des arrestations et des expulsions. Ils affirment avoir demandé au nouvel administrateur de leur donner des cartes d'identité afin qu'ils puissent se maintenir légalement sur zone : « On a demandé à Gétenet Alemu, l'un des administrateurs, et il a dit : “C'est au-dessus de mes responsabilités, je n'ai pas eu d'ordre clair”, puis quand il est revenu d'une réunion à Addi Remets, il a dit : “Moi, je ne vous sauverai pas.” » La hiérarchie administrative donnait des ordres, et les massacres n'ont pas été commis dans un contexte d'effondrement des chaînes hiérarchiques. Ils sont le résultat d'un emballement de la politique de nettoyage ethnique entamée dès les premières semaines de la guerre.

Les habitant·es qui mentionnent Gétenet Alemu le connaissaient depuis des décennies. C'est là toute la complexité et la tragédie de la situation : à Wolqayt, avant la guerre, se trouvaient des locuteurs du tigrigna originaires d'autres zones du Tigray, dont certains avaient été installés là, surtout dans les basses terres, par le régime du Front de libération du peuple du Tigray (TPLF), qui avait administré la zone jusqu'en novembre 2020. À l'arrivée des nationalistes amharas, ces gens ont fui en masse. Mais, dans les hautes terres et plus près du Tekezé, d'autres locuteurs du tigrigna sont restés et ont rejoint les nouveaux maîtres et leur revendication d'un « Wolqayt amhara ». Nombreux étaient les habitants de Wolqayt à avoir des raisons d'en vouloir au TPLF, notamment quant aux enjeux fonciers, et certains ont donc accueilli favorablement les miliciens, en se déclarant alors « Amharas ».

Les miliciens qui sont arrivés de la région Amhara ont dû cohabiter avec ces Wolqaytés qu'ils disaient « libérer » du joug tigréen. Souvent, les nouvelles administrations locales ont été peuplées à la fois d'anciens habitants et de nouveaux, armés. Des familles ont été divisées. À May Gaba, un fils a rejoint les TDF après avoir vu les exactions commises par son père, membre de la nouvelle équipe de l'administration. Abrha (1), le survivant du massacre de May Gaba cité dans la première partie de ce récit, se souvient des Wolqaytés de la nouvelle administration qui identifiaient les Tigréens pendant la rafle : « Ces gars-là, on les a vus grandir », se lamente-t-il. Parmi les membres de la nouvelle administration qui ont donné l'ordre de tuer se trouvait même le parrain d'un de ses enfants. Un autre témoin, qui a perdu des membres de sa famille dans le massacre de Qorarit, raconte comment un ami d'enfance et petit frère d'un des administrateurs locaux a fui vers le Tigray au début de la guerre. Il ne s'en est pas sorti.

« Nous, on est de vrais Amharas »

À Delesa Qoqah, ce sont deux anciens instituteurs qui ont pris les rênes de l'administration locale, nommé le « qebelé », et supervisé les massacres. Armés, ils ont aussi aidé des Fanno (le nom donné aux miliciens nationalistes amharas) arrivés de la région Amhara à identifier les « Tigréens », c'est-à-dire ceux qui ne pouvaient pas prouver la naissance d'un de leurs parents dans la région. L'administrateur principal du qebelé pendant les dix années précédant la guerre n'en revient pas : « On les croyait des nôtres et ce sont eux qui nous ont tués. »

Dans certains villages, des seuils de « pureté » ont été établis. Ne pouvaient rester que les gens capables d'établir qu'un seul de leurs grands-parents n'était pas amhara ou wolqayté. Un homme, né à Humera et qui aurait sur cette base pu se dire wolqayté, raconte : « Quand ils nous arrêtaient, ils avaient des critères, ils disaient “pur Tigréen”, “pur Amhara”, et ensuite ils avaient des niveaux : 50/50, 75/25, etc. Ils disaient aussi “premier junta” [surnom péjoratif faisant référence au TPLF, NDLR], “deuxième junta”, “troisième junta”… Les premiers étaient ceux qui étaient 100 % tigréens, les deuxièmes ceux qui avaient un parent tigréen, et les troisièmes ceux qui avaient un grand-parent tigréen. »

Des gens qui n'avaient jusqu'alors jamais affiché de différences avec leurs voisins, tous parlant tigrigna au quotidien, se revendiquaient soudain Amhara. Interrogée à la mi-mars 2024, le lendemain de sa traversée du Tekezé, Rigat raconte comment sa voisine l'a dénoncée aux miliciens. « Elle a dit : “Nous, on est de vrais Amharas”, car elle est amhara par sa mère. Elle se pavanait : “Moi je suis 50-50, toi t'es une Tigréenne d'Adwa ! » Cette ville est connue pour avoir vu naître plusieurs membres fondateurs ou importants du TPLF. La femme raconte comment des différends personnels avec sa voisine ont abouti à des oppositions politiques : « Je l'ai vue grandir, on était voisines ! Elle aussi est tigréenne. D'ailleurs, son père est ici, il a [fui et] traversé [la rivière Tekezé] dès le début ! »

« Les Tsellim Bét, c'est fait pour être vendus »

La souplesse des définitions des groupes ethniques joue dans la perpétuation de la violence. Des personnes qui parviennent à se présenter comme « wolqaytés » pendant des mois peuvent soudainement être dénoncées comme « tigréennes ». C'est ce qui est arrivé à plusieurs administrateurs locaux des premières heures de l'occupation. En prison, Elias a vu défiler des administrateurs Fanno qui avaient perdu la confiance de leurs camarades. Dans la vallée du Tekezé, côté Wolqayt, vivent des populations noires qui parlent tigrigna et sont considérées comme tigréennes, mais leur apparence physique plus foncée leur vaut le nom de « Tsellim Bét » (« foyer des Noirs », en tigrigna). Historiquement, de nombreux Tsellim Bét ont été réduits en esclavage. Les plus âgés d'entre eux se rappellent de kidnappings et de réductions en esclavage dans les années 1970, lors de la précédente guerre civile (2). À l'arrivée des Fanno, en novembre 2020, les Tsellim Bét n'ont pas été forcément perçus comme Tigréen·nes, et beaucoup sont resté·es sur place.

Ar'aya, présent lors du massacre de Delesa Qoqah (3), raconte : « Ils nous ont tous emmenés en réunion, ils nous ont fait lever la main en disant : “Les junta, levez la main.” On a levé la main, puis ils nous ont dit de la baisser. » Dans l'esprit de nationalistes amharas habités par des conceptions racistes, il est impensable que des descendant·es d'esclaves, perçu·es comme Noir·es, se vivent comme des Tigréen·nes, perçu·es eux comme rouges, ou « habesha » (4).

Mais petit à petit, la vie des Tsellim Bét sous l'occupation s'est largement complexifiée. Certain·es rapportent les menaces de Fanno : « Les Tigréens, on va les tuer ; les Tsellim Bét, c'est fait pour être achetés et vendus. » « On est là pour vous vendre et vous acheter comme avant ! » Les meurtres de Tsellim Bét accusé·es d'être des espion·nes du TPLF se sont alors multipliés. Ar'aya précise : « Ils ont commencé à dire que les Tsellim Bét étaient des “junta” quand ils n'ont plus eu de Tigréens [qui ont tous fini par fuir, NDLR] ». Les nationalistes amharas ont arrêté des Tsellim Bét et les ont accusés de passer des appels téléphoniques aux TDF pour leur donner des informations.

Pour les Tséllim Bét et les Tigréen·nes, le travail forcé est difficilement évitable. Les nouveaux propriétaires fonciers, souvent des Fanno ou d'anciens voisins wolqaytés, ne paient pas les salaires pour les activités agricoles. Yordi, une jeune femme Tsellim Bét mariée à un Tigréen, raconte qu'elle et son mari s'étaient déplacés dans une localité reculée après l'assassinat de son beau-père. Loin de leurs terres habituelles, elle confie : « On labourait un peu d'autres terres, mais les Wolqaytés venaient et prenaient tout. Ils disaient : “Tu es Tigréen.” Quand tu travailles, ils disent qu'ils vont te payer mais ils ne le font pas. Moi-même, j'ai travaillé deux jours. Quand j'ai demandé l'argent, ils m'ont dit : “Il n'y a pas d'argent, de quel argent tu parles ?” » La personne qui avait assuré son recrutement était l'administrateur principal de son qebelé.

« Il n'a rien fait alors qu'il a eu un enfant avec ma fille »

Là où les accords de métayage dans l'essentiel des sociétés éthiopiennes est d'au minimum la moitié de la production (ekul) pour le métayer, voire les deux tiers (siso), à Wolqayt, les trois quarts de la production sont maintenant réservés au « propriétaire » des terres. Mais tous ne respectent pas le partage négocié en début de saison. Un jeune homme qui pensait travailler pour un tiers de la récolte de champs appartenant à un Fanno local témoigne : « Au final, il ne m'a donné qu'1 quintal alors que j'en avais récolté 63 ! Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, que ce n'était pas le contrat, et il m'a dit : “Eh, mais t'es Tigréen ! Tu as oublié Addi Remets ? Tu veux y retourner ? Les Tigréens, ça ne demande pas leur dû !” » Le Fanno en question avait recruté ce jeune à sa sortie de la prison d'Addi Remets, lui ayant au préalable fait payer une caution.

Listant les contraintes pesant sur les gens restés sur place ainsi que les crimes commis, Ar'aya fait une allusion aux violences sexuelles de manière un peu moins furtive que l'essentiel des déplacé·es, qui évoquent rarement cet aspect pourtant central dans la brutalité quotidienne : « Les femmes, c'est de force ou en les kidnappant. » Pendant la guerre au Tigray, plus de 120 000 femmes ont été victimes de viols, généralement en réunion.

Parmi les déplacés du Tigray de l'Ouest, de rares hommes racontent comment ils ont dû laisser derrière eux une épouse ou une fille. « Moi-même, j'ai fini par donner ma fille à un gars originaire [de la région Amhara]. C'était une bonne élève, elle était jeune. J'ai fini par céder car je savais que sinon [lui et ses amis miliciens] allaient la prendre. » L'abandon forcé d'une enfant ne protège pas les parents tigréens : « Ensuite, quand, avec mon autre fille, nous avons été enfermés, il n'a rien fait. Je l'ai appelé pour qu'il nous aide et il n'a même pas daigné répondre au téléphone. Il n'a rien fait alors qu'il a eu un enfant avec ma fille… »

Lorsqu'ils ont conquis la zone, en novembre 2020, certains miliciens se sont vantés de vouloir « rectifier la lignée » en violant les femmes tigréennes ou en leur infligeant des mutilations afin de les empêcher de donner naissance à des Tigréen·nes : les femmes tigréennes, mariées de force à des hommes en armes amharas, ont ainsi été placées dans une situation d'esclavage sexuel.

(À suivre)

Notes

1- Tous les prénoms ont été changés.

2- Entre 1974 et 1991, l'Éthiopie a été plongée dans une guerre civile opposant notamment le régime militaire du Derg au TPLF. Pendant cette période, Wolqayt n'était pas administré par l'État central. Des groupes armés et surtout des bandits y opéraient, dont certains ont commis des kidnappings et des razzias et relancé le commerce d'esclaves.

3- Les 29 et 30 octobre 2021, au moins 100 personnes ont été tuées.

4- Un colorisme marqué imprègne le sens commun dans l'essentiel des sociétés éthiopiennes. Dans les sociétés amharas et du Tigray, beaucoup de personnes ne se perçoivent pas comme Noires, mais comme Habeshas (qui a donné naissance à « Abyssin »), terme faisant référence aux locuteurs des langues sémitiques du nord de l'Éthiopie. « Noir » fait références aux populations du Sud et des marges de l'Empire, marquées par le stigmate de la traite.

Des délégué-e-s non engagé-e-s protestent contre le silence imposé aux voix palestiniennes au congrès du Parti démocrate

Alors que les délégué-es « non engagés » [1] continuent leur sit-in juste à l'extérieur de la Convention nationale démocrate pour protester contre le refus du parti de répondre aux demandes de présenter un orateur palestinien américain sur la scène principale, nous entendons deux délégué-e-s non engagés qui ont fait un effort concerté pour mettre la guerre d'Israël contre Gaza au premier plan et pour faire avancer la campagne de Harris sur sa politique au Moyen-Orient. Asma Mohammed, directrice de campagne pour Vote Uncommitted Minnesota et déléguée du Minnesota, dit qu'il y a une déception et une trahison généralisées parmi les délégué-e-s qui ont le sentiment que leurs voix en faveur des droits des Palestiniens sont ignorées. « Ce niveau de silence, ce niveau d'exclusion n'a pas sa place dans notre Parti démocrate », ajoute Abbas Alawieh, cofondateur du Mouvement national non engagé et délégué non engagé du Michigan.

22 août 2024 | tiré du site de Democracy now !

AMY GOODMAN : Juste à l'extérieur du United Center, le centre de congrès, nous sommes rejoints par Asma Mohammed, directrice de campagne pour Vote Uncommitted Minnesota et co-présidente de la délégation non engagée du Minnesota, l'une des 11 délégué-e-s non engagées du Minnesota au DNC. Elle a passé toute la nuit au sit-in, bien qu'elle n'ait pas prévu de le faire, et nous l'avons invitée à parler du gouverneur Walz. Elle est originaire de Minneapolis.

Mais à l'heure actuelle, dans ce sit-in – qui a semblé vous surprendre tous hier soir lorsque vous avez appris que votre demande d'un orateur américano-palestinien avait été refusée – pouvez-vous décrire ce que vous comprenez qu'il se passe ? Je crois comprendre que Roger Lau, le directeur exécutif du Comité national démocrate, est resté avec vous toute la nuit, préoccupé par le fait qu'il voulait s'assurer que vous ne soyez pas arrêté. Mais vos exigences n'ont pas été satisfaites. Explique-moi pourquoi tu es assise là, Asma. Je sais que la vidéo peut être un peu louche ici, mais nous avons pensé qu'il était vraiment important d'entendre votre voix depuis le site du sit-in.

ASMA MOHAMMED : Oui, et je vais demander à Abbas de partager dans un instant aussi. Mais il était important de s'asseoir ici, car la demande n'a pas été satisfaite. Nous plaçons la barre la plus basse pour notre parti. Et nous avons reçu des questions comme : « Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce le moment ? Parce que c'est notre parti. J'ai passé plus d'une décennie de ma vie à m'organiser pour les démocrates de haut en bas du scrutin, professionnellement. En tant que démocrate, j'ai le droit de demander un Palestinien. Je ne suis pas Palestinien moi-même, mais je plaide pour qu'un Palestinien, comme Ruwa Romman, comme Abdelnasser Rashid, comme les brillants dirigeants élus et représentants palestiniens que nous avons, puisse avoir la chance de parler de ce qui s'est passé à Gaza au cours des 10 derniers mois, de pouvoir parler de ce qu'ils ressentent en ce moment en tant qu'Américains d'origine palestinienne.

Et le fait que cela ait été refusé m'a rappelé – cela m'a fait sentir que cette rencontre, cette fête, n'est pas assez grande. Et je pense que pour ceux qui nous regardent, les messages que je reçois des gens de ma communauté sont les suivants : avons-nous notre place dans ce parti en ce moment ? Et en tant que démocrate, je ne veux jamais envoyer ce message à mon peuple. Je ne veux jamais que mes gens aient l'impression qu'ils n'ont pas leur place dans ce parti. Je vais donner la parole à Abbas.

NERMEEN SHAIKH : Eh bien, assis à côté de vous, Asma, nous voyons Abbas Alawieh, qui a également passé la nuit. Abbas, pourriez-vous nous parler de la façon dont cette nuit s'est déroulée et du type de réponse que vous attendez maintenant de la part du DNC ?

ABBAS ALAWIEH : Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous.

En tant que délégués non engagés, Asma et moi sommes 30 délégués non engagés qui sont venus à la convention en faveur d'un cessez-le-feu qui arrête les bombes et qui réunit tous les captifs, tous les captifs israéliens et palestiniens, avec leurs familles. Nous sommes venus ici en tant que 30 délégués non engagés. Nous nous sommes organisés pendant que nous sommes ici. Tout un tas de délégués de Harris se sont joints à nous. Nous sommes près de 300, ce que nous appelons, des délégués du cessez-le-feu. La position que nous représentons est très populaire parmi les démocrates. Nous devons cesser d'envoyer des armes qui tuent des civils. C'est ainsi que nous obtiendrons un cessez-le-feu. Telles sont les revendications de notre mouvement.