Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

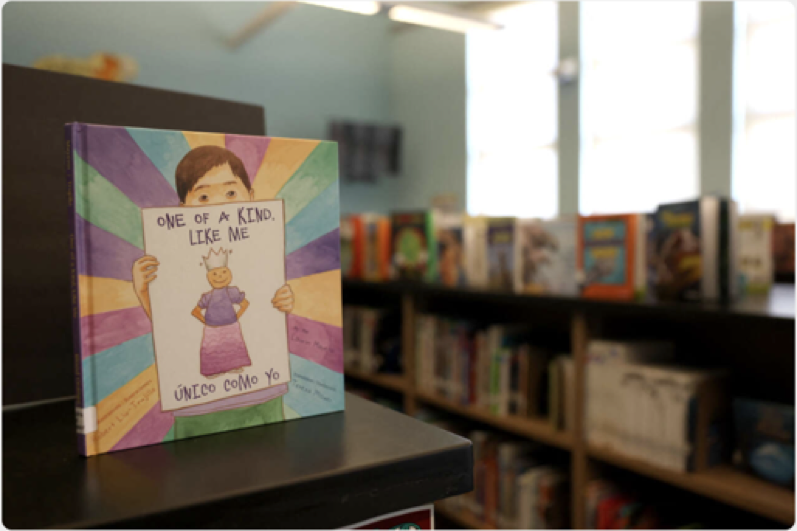

Plus de 10 000 livres censurés par les écoles publiques américaines, selon une association

Selon une enquête publiée le lundi 23 septembre par Pen America, le nombre de cas de censures de livre dans les établissements publics américains aurait triplé en un an. Un autre rapport, rendu public le même jour et utilisant une autre méthode d'analyse, décrit, à l'inverse, une baisse des interdictions.

Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Un rayon LGBTQI dans la bibliothèque d'une école élémentaire à Richmond, en Californie, le 17 mai 2022. Photo Justin Sullivan/Getty Images/AFP

La censure des livres aux États-Unis continue son accélération, selon un nouveau rapport. Plus de 10 000 livres ont été interdits – au moins temporairement – dans les écoles publiques américaines entre 2023 et 2024, selon une étude publiée le lundi 23 septembre par Pen America, une association défendant la liberté d'expression.

“L'enquête de Pen America suggère que les interdictions de livres ont presque triplé à l'échelle nationale”, écrit The Guardian. “Les États et les collectivités locales interdisent les livres à un rythme bien plus soutenu qu'avant la pandémie”, ajoute de son côté The New York Times.

Près de “8 000 de ces interdictions ont été observées en Floride et dans l'Iowa, où les lois nouvellement mises en place ont conduit au retrait d'un grand nombre de livres, alors qu'ils étaient en cours d'évaluation” à la suite d'un signalement, précise le titre new-yorkais.

Conclusion différente

Une autre étude, publiée le même jour, émanant de l'American Library Association (ALA, l'association des bibliothèques américaines), amène une conclusion différente. L'ALA s'appuie sur un comptage différent : pour être considéré comme censuré, un livre doit être définitivement retiré des étalages, et non soustrait provisoirement le temps que le signalement soit traité.

Et “selon cette définition, les cas d'interdiction de livres étaient en légère baisse par rapport à l'année précédente, avec 414 contestations de documents de bibliothèque, concernant 1 128 titres uniques, du 1er janvier au 31 août 2024”, contre 695 réclamations portant sur 1 915 ouvrages uniques sur la même période l'année précédente, détaille The New York Times.

Depuis plusieurs années, des élus conservateurs, des parents d'élèves, des militants, des membres de commissions scolaires et des législateurs demandent l'interdiction d'un nombre croissant d'ouvrages au motif qu'ils seraient choquants pour de jeunes lecteurs. Sont principalement visés les ouvrages portant sur la question raciale, le genre ou la sexualité.

Le livre le plus censuré est Gender Queer (Genre queer en français, paru en 2022 chez Casterman), de Maia Kobabe, qui traite de non-binarité et d'asexualité.

L'année 2023 avait déjà battu tous les records, avec 4 240 livres censurés, soit “une augmentation de 65 % par rapport à 2022”, notait en avril le quotidien américain USA Today.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un film puissant sur les abus des travailleurs illégaux en Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 - Righteous Pictures est fier d'annoncer la première de son dernier film, Undocumented (Sans papiers), réalisé par le comédien Christian de la Cortina, et produit par Vanessa Caceres et Frank Baylis. Le film aura une sortie en salles limitée au Québec et en Ontario à partir du 4 octobre, avec une première au Cinéma du Parc à Montréal. Coïncidant avec le Mois du patrimoine hispanique au Canada, Undocumented célèbre et amplifie les voix hispaniques, rendant sa sortie particulièrement significative en cette période de reconnaissance culturelle des hispanophones. Le film sera également diffusé dans plus de 200 salles à travers Cuba, marquant un moment révolutionnaire dans l'histoire du cinéma canadien.

Le film a été acclamé sur le circuit des festivals internationaux, captivant les spectateurs par son récit percutant et son impact social. Il est actuellement en cours d'acquisition par une grande plateforme de streaming pour ses droits mondiaux.

Une histoire qui compte

Ce drame international suit un journaliste mexicain contraint de fuir aux États-Unis après avoir reçu des menaces de mort. Sans statut ni papiers, il trouve un emploi au noir dans une ferme du Vermont, où il se retrouve confronté aux mêmes abus et injustices qu'il subissait dans son propre pays. Undocumented (sans Papiers) met en lumière les dures réalités des travailleurs migrants en Amérique du Nord. Ce film de fiction fait suite au documentaire produit par la même équipe il y a quelques mois "Mon ami Omar", qui exposait les luttes des travailleurs saisonniers et les dangers du système de permis fermé, récemment mis en lumière par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage.

Découvrez la bande-annonce

De la Cortina : « J'espère que mon film éveillera l'empathie dans le cœur du public »

« Ce film est plus pertinent que jamais à l'approche d'un nouveau cycle électoral aux États-Unis, où le racisme et la stigmatisation des personnes sans papiers reviennent au premier plan du discours politique. Je veux que les spectateurs s'immergent pleinement dans le parcours de Fernando et voient les choses de son point de vue. Il n'a jamais travaillé dans une ferme laitière ni connu le froid. À travers son expérience, le public comprendra les sacrifices des personnes qui doivent repartir de zéro dans un nouveau pays. J'espère que mon film éveillera l'empathie dans le cœur du public », ajoute de la Cortina.

Fondée en 2007, Righteous Pictures s'engage à produire des films, documentaires et séries qui explorent des enjeux sociaux et environnementaux, en mettant également l'accent sur l'inclusivité, dont entre autres la communauté hispanique. Christian de la Cortina, reconnu pour sa polyvalence en tant qu'acteur dans des séries et films tels que 5e rang, Dumas, O, et La marraine, dirige Undocumented (Sans papiers) avec un style narratif distinctif. Sa réalisation a été saluée par la critique, remportant notamment le Prix du public au Seattle Latino Film Festival 2023.

La productrice Vanessa Caceres apporte une perspective nouvelle et une passion pour les récits socialement engagés. Elle a été essentielle pour donner vie à cette histoire.

Frank Baylis, collaborateur de longue date de Christian de la Cortina, a été un partenaire clé dans la production de Undocumented (Sans papiers). Avec plus de vingt ans d'expérience en tant que producteur, Baylis se distingue par son engagement à soutenir des films percutants et ambitieux qui racontent des histoires significatives et inspirent le changement.

Le trio travaille actuellement sur son prochain film, Grey Gold, un thriller centré sur des pilotes humanitaires au Congo. Le film sera tourné en Afrique du Sud en 2025.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

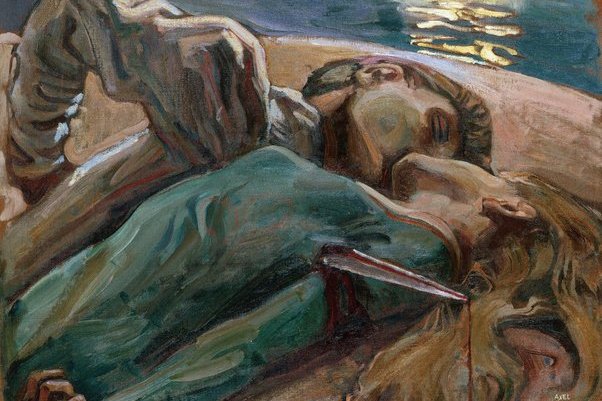

Sortie du film de Simon Moutaïrou : « Ni chaînes ni maîtres »

À l'occasion de la sortie mercredi 18 septembre du film de Simon Moutaïrou, « Ni chaînes ni maîtres », mettant en scène la révolte d'esclaves au XVIIIe siècle contre l'ordre colonial français en Isle de France ( l'actuelle île Maurice ), Parenthèse cinéma propose aux enseignants, en accès libre, un remarquable dossier pédagogique, éclairé par des chercheurs spécialistes du ‘marronnage' – à savoir : l'évasion, ultime recours des esclaves pour tenter d'échapper à l'enfer de leur condition -, un sujet très peu représenté dans les fictions françaises au cinéma (1).

Un article de Samra Bonvoisin, Le Café pédagogique, Paris, 17 septembre 2024

https://cafepedagogique.net/2024/09/17/cinema-ni-chaines-ni-maitres-de-simon-moutairou/

Voir la bande-annonce.

*Exploration d'un pan méconnu de l'histoire de l'esclavage*

Un riche dossier aux pistes historiques étayées et précises, complétées par des déclinaisons pédagogiques par thèmes, dates-clés, cartes, gravures d'époque et photographies du film à l'appui, comme autant d'appels à la créativité, à l'intelligence et à l'imaginaire des élèves.Un ensemble méthodique et cohérent, conçu par une professeure d'histoire-géographie, en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et des références de ressources sur le sujet disponibles en ligne au Musée d'histoire de Nantes.

Pour découvrir le film avec leurs élèves, les enseignants sont également invités à organiser, en prenant contact avec la salle la plus proche de leur établissement, des séances dédiées.

« Ni chaînes ni maîtres » : des esclaves ‘marrons' héros de leur propre histoire

Argument

1759. Isle de France (actuelle île Maurice)

Massamba ( Ibrahima Mbaye ) et Mati ( Anna Diakhere Thiandoum ), esclaves dans la plantation d'Eugène Larcenet ( Benoît Magimel ), vivent dans la peur et le labeur. Lui rêve que sa fille soit affranchie, elle de quitter l'enfer vert de la canne à sucre. Une nuit, elle s'enfuit. Madame La Victoire ( Camille Cottin ), célèbre chasseuse d'esclaves, est engagée pour la traquer. Massamba n'a d'autre choix que de s'évader à son tour. Par cet acte, il devient un ‘marron', un fugitif qui rompt à jamais avec l'ordre colonial.

Propos de Simon Moutaïrou : « Je rêve que le film puisse circuler et créer des ponts entre la France métropolitaine, les Antilles, la Guyane, la Réunion, l'île Maurice, le Sénégal, le Bénin et tout le continent africain. Il existe une continuité, un cousinage des mémoires entre ces territoires.

Je pense aussi à la jeune génération, celle de mes filles. Jeune, j'aurais aimé qu'on m'en dise davantage sur l'esclavage et le marronnage. Je manquais d'images. Pour s'envoler, mon imagination d'adolescent avait un besoin vital d'icônes françaises qui me ressemblaient ».

(1) le dossier pédagogique <https://cafepedagogique.net/wp-cont...>

https://cafepedagogique.net/wp-content/uploads/2024/09/DOSSIER-PEDAGOGIQUE-NCNM.pdf

Proposé par André Cloutier

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les enfants doivent entendre une autre histoire

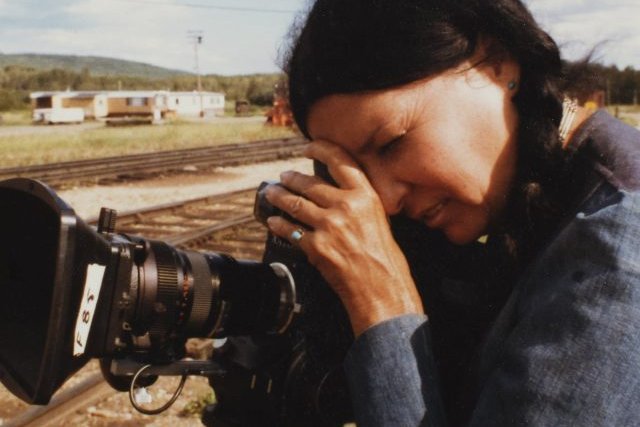

Une rétrospective de l'œuvre d'Alanis Obomsawin au Musée d'art contemporain de Montréal

Montréal, le 18 septembre 2024 – Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) et l'Office national du film du Canada (ONF) sont fiers de dévoiler Alanis Obomsawin : les enfants doivent entendre une autre histoire, la toute nouvelle exposition du MAC qui sera ouverte au public du 26 septembre 2024 au 26 janvier 2025 dans l'espace temporaire du MAC à Place Ville Marie. L'exposition consacrée à l'œuvre de la documentariste, activiste et chanteuse abénakise Alanis Obomsawin, une des réalisatrices autochtones les plus acclamées au monde, sera accompagnée de Wàbigon, une murale exclusive de l'artiste Caroline Monnet.

Après avoir connu un grand succès à Berlin, Vancouver et Toronto, Les enfants doivent entendre une autre histoire mettra en lumière le travail d'Alanis Obomsawin au cœur de la métropole montréalaise. Découpée par décennies, cette rétrospective dresse un panorama exhaustif de son œuvre cinématographique, visuelle et musicale. L'exposition se penche notamment sur les motivations de l'artiste, qui s'est distinguée par sa force et son courage dès son plus jeune âge ; suivent les années 1960, période durant laquelle elle se fait connaître du public en tant qu'artiste et militante pour les droits autochtones, puis les époques suivantes, tout aussi marquantes, qui permettent de suivre l'évolution de sa trajectoire et de sa pensée.

« Toute ma vie, je me suis principalement intéressée à l'éducation, parce que c'est par l'éducation qu'on se développe, qu'on fait l'apprentissage de la haine ou de l'amour. » - Alanis Obomsawin

L'exposition présente 13 films parmi les 64 réalisés par Alanis Obomsawin à l'ONF, dont son premier, Christmas at Moose Factory (1971), qui dépeint la communauté crie à travers les dessins et la voix de ses enfants, Kanehsatake – 270 ans de résistance (1993), filmé derrière les barricades durant la crise d'Oka, ou On ne peut pas faire deux fois la même erreur (2016), qui suit le procès intenté au gouvernement fédéral par des représentants des Premières Nations. Ces films sont accompagnés de documents d'archives donnant un nouvel éclairage sur le processus de leur création, de dessins d'enfants de Moose Factory ainsi que de masques, gravures et monotypes de l'artiste.

Citations

« Il est essentiel de soutenir les musées et les expositions qui favorisent l'accès de la population canadienne au patrimoine pour apprendre du passé et façonner l'avenir. Je suis très fière que, grâce à l'investissement de notre gouvernement, le Musée d'art contemporain de Montréal mette en valeur l'œuvre de l'artiste et cinéaste autochtone Alanis Obomsawin et offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir l'incidence de son travail cinématographique au fil des décennies. » − L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« C'est un honneur et un privilège pour moi de présenter cette exposition rétrospective d'Alanis Obomsawin dans la ville où elle vit et travaille depuis 70 ans. Figure marquante de notre paysage culturel, politique et social, Alanis est un modèle et une inspiration pour tant de cinéastes, artistes et activistes autochtones et allochtones. Nous la connaissons pour ses films ; l'exposition nous permet de découvrir la chanteuse, la conteuse, ainsi que la profondeur et la richesse de son engagement pour les Autochtones à travers le Canada. » - Lesley Johnstone, commissaire de l'exposition au MAC

« L'ONF est la maison de création d'Alanis Obomsawin depuis près de 60 ans. Cette artiste d'exception a ouvert la voie à une véritable reconnaissance des peuples autochtones, pour que leurs réalités et leurs aspirations soient vues, entendues et mieux connues. Son cinéma documentaire témoigne des changements sociaux et culturels vécus par les Premiers Peuples et a contribué à sa façon à ces grandes transformations. Le travail essentiel et accessible de Mme Obomsawin continue d'inspirer de nouvelles générations de cinéastes au Canada et dans le monde. » - Suzanne Guèvremont, commissaire du gouvernement à la cinématographie et présidente de l'ONF

Organisée par Richard Hill et Hila Peleg, l'exposition Alanis Obomsawin : les enfants doivent entendre une autre histoire est rendue possible grâce à un partenariat entre la Haus der Kulturen der Welt (Berlin), l'Art Museum at the University of Toronto et la Vancouver Art Gallery, en collaboration avec l'Office national du film du Canada et avec le généreux soutien de CBC/Radio-Canada et du Conseil des arts du Canada. Ce projet a été réalisé en partie grâce au Gouvernement du Canada. L'exposition au Musée d'art contemporain de Montréal est organisée par la commissaire Lesley Johnstone, avec Marjolaine Labelle, et rendue possible grâce au Gouvernement du Québec.

Une murale signée Caroline Monnet

Parallèlement à l'exposition, le MAC dévoilera une murale exclusive de Caroline Monnet qui rend hommage à l'influence majeure d'Alanis Obomsawin : Wàbigon, qui signifie « une fleur éclot » en anishinaabemowin. Caroline Monnet, artiste d'origine anishinaabe et française, a créé un portrait photographique monumental de huit femmes autochtones et une enfant dans une forêt enchantée. Y sont représentées la cheffe de la Première Nation Acho Dene Koe et artiste Swaneige Bertrand avec sa fille Aja-Eyal Ferron ; la sœur de l'artiste, Émilie Monnet, performeuse interdisciplinaire ; Caroline Monnet elle-même ; la danseuse et chorégraphe guinéenne-wendat Aïcha Bastien N'Diay ; l'écrivaine et artiste eeyou (crie) Virginia Pésémapéo Bordeleau ; l'artiste visuelle atikamekw Catherine Boivin ; l'autrice-compositrice-interprète inuk Elisapie Isaac ; et la soprano innue Elisabeth St-Gelais.

« Cette œuvre met en lumière les bourgeons qu'Alanis aura réussi à déployer au cours de son impressionnante carrière. C'est aussi une réaction contre les dérives de l'industrialisation. Elle se caractérise par l'inventivité, la présence de rythmes, de couleurs et d'ornementations inspirés de la faune et de la flore. » - Caroline Monnet, artiste

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Pendant toute la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. Le MAC à Place Ville Marie offre également une vaste gamme de services éducatifs, d'ateliers de création et d'activités de sensibilisation communautaire. (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.b00YhNV2Nr0-2BaZn7eVNAdZoJHJ-2B3qxsFH9MJXVcvR2w-3DHtSZ_Cy1gKJ78C7YbA-2Bj-2BlN-2Brdqsh6g4-2FldGwd-2BE6JiQnoshLfSDFCWtE3HjSaZaTmGGgeMYJSOQftXY1VaE25TJMTPZKMJ-2B0-2FqrpnYbhOyTD7K-2BlXD6Hfe6cEWYDrfjG6CIuYjc7WYlq-2FtG-2FZXX7HZRYhGyDywWh7hTg3GoCXOeZbw2oECQM6oq0W3YhhwTVIBszVLlxDIgYmK-2FC5uC7ifgdkYK8n-2BS5UDxQDxt5N7ICqmVyfGKmwLsgukcMzQp5NBCpfuX-2Fz-2Bhd10j7b2jnNdmVc9waRMF5I0mq9amSSjDuQpKYUrsWASSE0NJWJhV5QsFqIyk4Eq6A1wj9oqXNpLof0Ej-2Bja0FHMXj-2FERkCB8nQW8-3D www.macm.org (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.b00YhNV2Nr0-2BaZn7eVNAdZoJHJ-2B3qxsFH9MJXVcvR2w-3Deq0C_Cy1gKJ78C7YbA-2Bj-2BlN-2Brdqsh6g4-2FldGwd-2BE6JiQnoshLfSDFCWtE3HjSaZaTmGGgeMYJSOQftXY1VaE25TJMTPZKMJ-2B0-2FqrpnYbhOyTD7K-2BlXD6Hfe6cEWYDrfjG6CIuYjc7WYlq-2FtG-2FZXX7HZRYhGyDywWh7hTg3GoCXOeZbw2oECQM6oq0W3YhhwTVIBszVLlxDIgYmK-2FC5uC7ifgdkaYEMqkV2-2B6fuT0JYl8DioiNxxR7fWtc5aigpHJLhLQ9qzBb-2Fh6KUm-2FaqpbJBZQS-2B8G3Q3GnQc3I-2FKkQZ111xNt4NTl1aV2BCagFOzuA26i4TY1xD2Hq8kiFdGsBfF2xhYe1srnndOF7nVecIR-2FGHFg-3D

À propos de l'Office national du film du Canada (ONF)

Fondé en 1939 et unique en son genre, l'ONF produit, coproduit et distribue des documentaires et des films d'animation distinctifs, engageants, pertinents et innovants. Incubateur de talents, il est un des plus grands laboratoires de création au monde. Depuis plus de huit décennies, l'ONF permet aux Canadiennes et aux Canadiens de se raconter et de se rencontrer. Ses films sont de plus une ressource éducative fiable et accessible. L'ONF possède également une expertise reconnue mondialement en préservation et en conservation, en plus d'une riche collection vivante d'œuvres qui constituent un pilier important du patrimoine culturel du Canada. Jusqu'à maintenant, l'ONF a produit plus de 14 000 œuvres, dont 7000 sont accessibles gratuitement en ligne sur onf.ca (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rCwZWRVNHleOOlZBcc6BVyny1uNv9-2Bk9szG0e-2F8wSKMt9xYEzrIg6TEtk5kjLlFMZEHhMR4dJ9Ue1I0lL4AicrXnbt6f27-2FABaJyOEj2YyEpFtMCzvV-2FGzC-2Fc0FgKO3qFRlXfUKivqeZoDnLMcHcoz-2Bf6SeEEnZK2-2FGwbx-2BOTCLZIUMDVLZtBBZddsX48jlsrfZLbvI1u4PSBs28QZ-2BU55Cc9Yyj0U8JyRNn6-2FB3s55q7s4iH7eDY05lG5F8eLXPoXUuOuLhHqmr5jb70dhDGp4IQqsVhy9wBU-2BVv06thzOOGgNSyirKMInuZq-2F0pRunbFrPrL5QGtrDspldJezpKN3X8Xp6zh7cUjrLZ8mVWmpbYiYMRWdFBNjEDA-2BBxEL29af9oIfSXo37ZvGR-2BhlI4D5g6oLWq4lpX75PsD6YlC-2FlCfkj-2FBNh-2FoZhI2IZ5CLHXk99RG3dula8Tq96oj-2FQM233qEcfHyGdAV-2BEz9EqDb2pdi8SNPHV3Q4is2DMcxsAnAw-3D-3DqUT2_Cy1gKJ78C7YbA-2Bj-2BlN-2Brdqsh6g4-2FldGwd-2BE6JiQnoshLfSDFCWtE3HjSaZaTmGGgeMYJSOQftXY1VaE25TJMTPZKMJ-2B0-2FqrpnYbhOyTD7K-2BlXD6Hfe6cEWYDrfjG6CIuYjc7WYlq-2FtG-2FZXX7HZRYhGyDywWh7hTg3GoCXOeZbw2oECQM6oq0W3YhhwTVIBszVLlxDIgYmK-2FC5uC7ifgdke4A4ZZPikeNI9qSAlHUS2urpPV-2BUSWDN-2BOobgXBtzqFMG3NadEbxRewjVDMB-2BlyDcWnvpMXFEzTOrlpBF6asMI-2FUr6FcORGRTHl0lYwywDoZvfmPE8FscDvUJQSPNZ9U-2BeiBBMDFB3tUlvVwVASfc8-3D . L'ONF ainsi que ses productions et coproductions ont remporté au-delà de 7000 prix, dont 11 Oscars et un Oscar honorifique récompensant l'excellence de l'organisation dans toutes les sphères de la cinématographie.

Crédit : Richard Cardinal : le cri d'un enfant métis, 1986 (photographie de production). Avec l'aimable permission de l'Office national du film du Canada et d'Alanis Obomsawin.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Dans Personne morale, Justine Augier revient sur l’affaire Lafarge

Dans Personne morale, Justine Augier revient sur l'affaire Lafarge, la multinationale qui aurait financé le terrorisme en Syrie pour pouvoir y poursuivre son activité. Une enquête documentaire rigoureuse et captivante.

Tiré de l'Humanité

https://www.humanite.fr/culture-et-savoir/conflit-syrien/justine-augier-laffaire-lafarge-est-symptomatique-de-la-maniere-dont-les-multinationales-tentent-de-se-rendre-irresponsables-des-crimes-commis

Publié le 18 septembre 2024

Sophie Joubert

« La langue joue un rôle très important dans le livre. D'un côté, j'essaie de faire entendre la langue de l'entreprise, creuse, pleine de clichés, qui vide de leur substance des mots comme « éthique », « valeurs », « responsabilité ». », explique l'autrice.

L'enquête commence un jour d'été, dans de petits bureaux près de la gare Saint-Lazare. On y découvre Marie-Laure Guislain, Babaka Tracy Mputu et Sarah Brimboeuf, respectivement juriste et élèves avocates au sein de l'association Sherpa, fondée en 2001 par William Bourdon. Pas à pas, elles vont échafauder une plainte contre le cimentier Lafarge qui, entre 2011 et 2014, aurait financé la guerre et Daech pour poursuivre ses activités en Syrie.

À partir d'entretiens, l'autrice suit ce travail de fourmi et le combat de ces jeunes femmes, galvanisées par leur foi dans le droit, contre une multinationale défendue par une armée d'avocats. Avec ce récit documentaire en lice pour le prix Décembre, Justine Augier poursuit un travail important sur la Syrie, entamé en 2017.

Ce livre forme, avec De l'ardeur (2017) et Par une espèce de miracle (2021), une trilogie autour de la Syrie, quel est votre lien avec ce pays ?

J'ai écrit sur la révolution syrienne et son écrasement, notamment dans l'idée de montrer que cette histoire nous concerne. Avec l'affaire Lafarge, ces liens apparaissent de manière indéniable. L'angle du récit m'est apparu quand j'ai découvert le travail des juristes qui portaient plainte aux côtés des salariés syriens. Ces jeunes femmes travaillaient au sein de deux associations, Sherpa en France et ECCHR en Allemagne, qui tentent d'obtenir justice pour les crimes commis par de grands acteurs économiques.

Sur quels motifs se bâtit la plainte que les juristes échafaudent ?

Pour rester en Syrie, Lafarge a financé des groupes armés. Les dirigeants ont aussi demandé à leurs salariés syriens de continuer à travailler, les exposant ainsi au danger alors qu'ils avaient mis leurs salariés expatriés à l'abri. Ces juristes reviennent à la souffrance des salariés syriens kidnappés et pris pour cible pendant trois ans.

« On peut penser que l'argent versé à Daech pendant des années a pu permettre de financer les attentats qui ont eu lieu en France. »

Il y a donc plusieurs chefs d'accusation : financement d'entreprise terroriste, complicité de crime contre l'humanité – c'est la première fois dans l'histoire qu'une entreprise est mise en examen pour un tel fait – et mise en danger de la vie d'autrui. La plainte a été déposée en 2016 et les mises en examen datent de 2017 et 2018.

Évidemment, Lafarge a utilisé tous les recours possibles et fait appel sur tous les fronts. Aujourd'hui, les mises en examen pour financement d'entreprise terroriste, complicité de crime contre l'humanité et violation d'un embargo tiennent encore.

Le lien évident entre cette affaire et nous, c'est le financement du terrorisme y compris sur le sol français…

Cette affaire a eu un grand retentissement en France car on en a pris connaissance après le 13 novembre 2015. On peut penser que l'argent versé à Daech pendant des années a pu permettre de financer les attentats qui ont eu lieu en France. Les sommes versées aux différents groupes armés sont difficiles à évaluer mais pourraient aller jusqu'à 15 millions de dollars. Sachant que le coût des attentats du 13 novembre est estimé à 80 000 euros.

Le livre s'intitule Personne morale. Pourquoi ce concept juridique est-il essentiel ?

Les dirigeants de Lafarge sont responsables mais ils ont commis leurs crimes dans l'intérêt de l'entreprise, parce qu'elle le permettait et les a peut-être encouragés. Pour obtenir justice, il faudra questionner les intérêts supérieurs incarnés par la personne morale, évaluer la responsabilité de tout le système lors d'un procès qui n'a pas encore eu lieu.

En quoi l'affaire Lafarge est-elle symptomatique d'un fonctionnement plus large ?

Elle est symptomatique de la manière dont les multinationales tentent de se rendre irresponsables des crimes commis par leurs filiales. Le travail des juristes consiste notamment à démontrer que les décisions étaient prises au siège. Lafarge a financé les groupes armés entre 2011 et 2014. Pour se justifier, l'un des dirigeants a dit à la police que « c'était une affaire syrienne », puisque les attentats du 13 novembre 2015 n'avaient pas encore eu lieu.

Sur le même thème

Les attentats de Paris et Saint-Denis ont fait 131 morts et 413 blessés. © Benoit Tessier/Reuters

13 novembre 2015. Du Stade de France au Bataclan, trois heures de tuerie dans la capitale

On voit bien à quel point cette vision étroite est potentiellement criminelle. Je précise que le génocide yézidi, la prise de Raqqa, les massacres de civils, avaient déjà eu lieu, à quelques centaines voire dizaines de kilomètres de l'usine. Au cœur de cette affaire, il y a aussi le scandale du mépris de certaines vies.

Quel travail avez-vous mené sur le langage et les brèches qu'on peut y trouver ?

La langue joue un rôle très important dans le livre. D'un côté, j'essaie de faire entendre la langue de l'entreprise, creuse, pleine de clichés, qui vide de leur substance des mots comme « éthique », « valeurs », « responsabilité ». J'ai voulu montrer le potentiel criminel de cette langue obsédée par le profit, qui devient incapable de saisir ce qui advient.

« Les faits sont d'une telle énormité qu'il ne faut rien surligner. »

De l'autre côté, les juristes sont persuadées que les mots peuvent changer les choses. Elles rédigent une plainte avec un soin immense, sont attentives au temps des verbes, au moindre mot, à la moindre virgule. Elles écoutent la parole des victimes. Ce sont deux visions du monde qui s'affrontent.

Comment avez-vous trouvé la forme et le ton du livre ?

Svetlana Alexievitch parle de « récit documentaire ». J'ai commencé à procéder ainsi avec De l'ardeur, qui retraçait la trajectoire de l'avocate syrienne Razan Zaitouneh, car je ne pouvais pas avoir recours à la fiction. Face à l'oubli cultivé par le régime syrien, les révolutionnaires ont fait de la documentation une arme primordiale, qui leur permettait de se réapproprier leur histoire et d'ouvrir le futur.

Mais chaque livre appelle sa propre forme. Dans celui-là, je m'efface davantage. Les faits sont d'une telle énormité qu'il ne faut rien surligner. C'est aussi pour cela que je n'ai pas eu recours à la fiction : personne n'aurait cru à certains personnages, à certaines phrases prononcées.

La narration se veut fluide, linéaire. Les avocats de Lafarge tentent de ralentir l'affaire, de la démembrer, de séparer les infractions pour faire perdre le sens des faits. Face à cela, j'ai voulu retrouver de la vitesse, de la clarté.

C'est ce que peut la littérature selon vous ?

Sur ce genre d'affaire, la justice est rendue de façon extrêmement lente en France. Par exemple, les appels sur les procès de Karachi se poursuivent, ça n'a plus de sens. La justice doit être rendue quand elle fait sens, elle doit être lisible, sinon le procès perd de sa charge.

Il me semblait important de se saisir de l'affaire aujourd'hui et d'essayer de trouver des points de résonance. La littérature a quelque chose à voir avec la justice, on y travaille la temporalité, l'idée de conséquence, de responsabilité.

Vous terminez le livre en parlant de Razan Zaitouneh, est-ce une manière de boucler la trilogie syrienne ?

C'est une démonstration de gratitude. En travaillant sur sa trajectoire, j'ai pris la mesure de la puissance du désir de justice. Dans son cas, rien n'en est venu à bout, ni les disparitions et la torture de ses proches, ni le fait d'être dans une zone bombardée et assiégée.

Sur le même thème

Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent les conditions de vie sordides des prisonniers du camp d'Al-Hol, qualifié de bombe à retardement et de « terrain fertile » pour le recrutement de l'EI. Baderkhan Ahmad/Ap/SIPA

Les Kurdes de Syrie veulent juger les djihadistes de Daech

Même si ce n'est pas comparable, j'ai retrouvé chez ces juristes la force, l'élan, la créativité que peut donner ce désir de justice. Nous sommes dans un temps où les perspectives sont fermées, où le politique semble impuissant. En utilisant le droit, ces femmes trouvent collectivement et de manière humble des brèches où s'engouffrer pour rouvrir le champ des possibles. En utilisant le droit de cette manière, elles le rapprochent de la justice.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Revue Les Temps qui restent - qui sommes-nous ?

Les Temps qui restent (TQR) est un collectif multimédia déployé autour d'une revue généraliste en ligne, lancé à l'initiative du dernier comité de rédaction des Temps Modernes (interrompu en 2018). Outre la revue, il organise aussi des événements publics, des publications papier et rédige un rapport annuel sur les temps qui restent. Il souhaite contribuer à reconstituer une capacité d'action collective, par-delà l'épuisement des modèles de l'engagement et des imaginaires du futur hérités des temps modernes, discrédités par leur incapacité à se rendre sensibles à leurs impacts planétaires dévastateurs.

Les Temps qui restent a été constitué en 2024 à l'initiative de l'ancien comité de rédaction de la revue Les Temps Modernes, sous l'impulsion de Patrice Maniglier et Juliette Simont, après la décision prise par Gallimard, propriétaire du titre, d'y mettre un terme. Il repose sur la conviction que le projet inaugural de la revue fondée par Sartre, loin d'être périmé par la situation présente, y est au contraire devenu d'autant plus pertinent – à condition d'être profondément transformé.

Il s'agissait, pour la revue historique, de prendre acte, après la Deuxième Guerre Mondiale, de l'impossibilité de s'isoler du contexte global dans quelque tour d'ivoire que ce soit et de la nécessité d'y voir plus clair sur nos manières collectives et individuelles d'être prises dans un mouvement de totalisation qui les dépassait, mais aussi les compromettait. Aujourd'hui, dans le contexte des bouleversements des systèmes biogéochimiques à l'échelle planétaire sous l'effet d'activités humaines, et précisément d'activités qui se voulaient de « modernisation », ce diagnostic et cette exigence s'avèrent d'autant plus pertinents. Les Temps qui restent se propose d'être ce lieu où la notion sartrienne d'engagement se redéfinit à l'âge de « l'Anthropocène », c'est-à-dire dans le contexte de la planétarisation de nos modes d'existence, à la fois en continuité et en rupture avec l'histoire des Temps Modernes.

La revue Les Temps qui restent mélange des périodicités différentes : elle est constituée de numéros trimestriels, mais les contributions sont mises en ligne en flux continu, et certaines sont des séries et des chroniques régulières ayant leur propre périodicité.

La revue publie des contributions dans tous les mediums imaginables (textes, images, sons, vidéos, évènements même) qui nous aident à y voir plus clair au sujet de la tâche la plus urgente de notre présent, qu'on peut qualifier dans les mots de Bruno Latour : comment faire revenir la Modernité sur Terre ?

Le titre de la revue peut s'entendre en quatre sens, qui dessinent l'espace problématique de la revue.

– Hériter des Temps Modernes : Les Temps qui restent, c'est d'abord ce qui reste de la revue Les Temps Modernes. Les Temps qui restent se revendique du geste fondateur des Temps Modernes sur deux points en particulier : articuler les vies et les expériences individuelles à une perspective globale ou totalisante ; le faire sans ligne dogmatique a priori, dans un esprit synthétique ou diagonal.

– Agir tant qu'il est encore temps : Les Temps qui restent, c'est aussi le temps qui nous reste avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pour quoi ? Pour faire « revenir sur Terre » les trajectoires sociotechniques dominantes, c'est-à-dire les modifier de sorte qu'elles n'altèrent pas les dynamiques du système planétaire avec des conséquences potentiellement apocalyptiques sur ces systèmes sociotechniques eux-mêmes et la vie terrestre.

– Apprendre à vivre dans les restes de la Modernité : On ne se débarrasse pas de la Modernité comme la Modernité a cru se débarrasser de la tradition. Les gaz à effet de serre, les déchets radioactifs, les microplastiques, mais aussi les infrastructures matérielles et mentales que la Modernité a mises en place, ont la temporalité d'un reste avec lequel il va falloir vivre longtemps. La revue Les Temps qui restent explorera la manière dont nous pouvons vivre avec le reste de la Modernité pour mieux la désactiver.

– Ouvrir à d'autres temps : Les Temps qui restent, ce sont enfin les autres temps qui restent dans les coffres de l'avenir, ces histoires virtuelles parallèles à la nôtre et que notre trajectoire actuelle oblitère. Les Temps qui restent a pour vocation de libérer ces temps alternatifs, ces temps qui restent encore, et qui restent même à imaginer.

Une des originalités les plus significatives des TQR est son mode de gouvernance : dépourvue de comité de rédaction, elle est gérée par une communauté très large répartie en trois cercles (le Comité, le Conseil et le Collectif), soucieuse d'éviter autant que possible les effets pervers des mécanismes de pouvoir et d'encourager le plus grand engagement possible de chacune et de chacun dans l'action. Un Comité scientifique veille à la qualité des contenus à caractère scientifique publiés dans la revue.

Il veut susciter la réflexion sur l'héritage de la Modernité, tenter un inventaire nuancé de la démodernisation et accueillir toutes les initiatives susceptibles de contribuer à faire atterrir les dynamiques historiques actuellement dominantes. Il espère contribuer à l'émergence un sujet collectif et pluriel capable de faire quelque chose des temps qui restent.

Pour un développement approfondi des intentions de la revue, on peut lire le texte programmatique de Patrice Maniglier « Des Temps Modernes aux Temps qui restent : histoire et avenir d'une revue, histoire et avenir du monde » disponible sur le site en plusieurs langues.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Journée de l’égalité de rémunération : L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le journalisme doit être comblé immédiatement

Alors que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes avoisine les 20% au niveau mondial, les femmes journalistes ne font pas exception à la règle et sont systématiquement moins bien payées que leurs homologues masculins.

À l'occasion de la Journée internationale de l'égalité de rémunération, le 18 septembre, la Fédération internationale des journalistes et le Media Diversity Institute appellent les gouvernements à mettre en œuvre une législation comblant l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le journalisme et au sein de l'industrie des médias et à adopter des politiques concrètes pour éradiquer la discrimination salariale.

À une époque où le journalisme joue un rôle crucial dans le maintien de la démocratie et la défense de l'égalité et du droit du public de savoir, les femmes journalistes du monde entier sont confrontées à une réalité troublante : bien qu'elles représentent une part importante de la main-d'œuvre journalistique, elles sont toujours moins bien payées que leurs homologues masculins. Cette inégalité porte atteinte non seulement aux droits des femmes sur le marché du travail, mais aussi à la crédibilité et aux normes éthiques de la profession dans son ensemble.

Une multitude d'études, y compris des rapports émanant d'organismes de surveillance du secteur, d'organisations syndicales et d'institutions universitaires, révèlent que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le journalisme s'étend à tous les continents, à toutes les organisations médiatiques et à tous les domaines.

Au Brésil, les femmes journalistes employées dans le cadre d'un contrat formel gagnent en moyenne 5,7% de moins que les hommes pour le même travail. Cette différence s'accroît à mesure que le poste est plus élevé. Dans le cas des rédacteurs en chef, par exemple, les femmes gagnent 41,3% de moins que les hommes à ce poste. Ces chiffres proviennent d'une enquête commandée par la FENAJ.Au Royaume-Uni, le rapport 2023de la BBC sur l'écart des rémunérations entre les hommes et les femmes a révélé une augmentation, portant l'écart à son niveau le plus élevé depuis 2018.

EnFrance, une étude menée de 2010 à 2021 révèle que les femmes sont plus nombreuses à être embauchées pour des contrats de courte durée (18% contre 10% pour les hommes).

En Australie, une publication datant de 2024 révèle que « l'écart de salaire de base dans le secteur des médias et de la publicité est de 14,5% entre les hommes et les femmes, alors qu'il atteint 19% une fois que les primes des cadres et autres sont prises en compte ». Dans l'ensemble des secteurs de l'UE, en 2022 « les salaires horaires bruts des femmes étaient en moyenne inférieurs de 12,7% à ceux des hommes ».

Le chiffre global est estimé à 20%, selon le rapport mondial 2023 de l'OIT. Cela signifie que les femmes gagnent en moyenne 80% du salaire des hommes. Au rythme actuel, il faudra attendre au moins jusqu'en 2086 pour atteindre l'égalité salariale dans le monde, selon les estimations de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Dans le journalisme, l'une des raisons de cette disparité salariale est la faible présence des femmes aux postes de direction hautement rémunérés. Une étude réalisée par le Reuters Institute en 2024a révélé que le pourcentage de femmes occupant des postes éditoriaux de haut niveau « varie considérablement d'un marché à l'autre, allant de 0% au Japon à 43% aux États-Unis ». Le plafond de verre continue de limiter l' accès des femmes aux postes de direction, à la direction éditoriale et à la gestion. De nombreuses candidates sont orientées vers les secteurs moins bien rémunérés du journalisme, tels que les reportages sur le style de vie ou la culture, tandis que les hommes dominent les domaines mieux payés comme la politique, les affaires ou le journalisme d'enquête.

Les femmes journalistes sont plus susceptibles d'accepter des postes en free-lance ou à temps partiel leurs permettant de garder un équilibre avec leurs obligations familiales. Elles sont engagées sur des postes où la rémunération est souvent irrégulière, le temps et les frais de déplacement pour les travaux d'enquête et de rédaction sont non rémunérés, les avantages sociaux rares et la sécurité de l'emploi limitée, sans parler de la sécurité numérique et du peu de soutien des employeurs en cas de harcèlement en ligne.

L'écart de rémunération est encore plus prononcé pour les femmes de couleur, les personnes LGBTQ+ et celles issues de communautés marginalisées, qui sont confrontées à de multiples niveaux de discrimination.

Pour éradiquer l'écart de rémunération entre hommes et femmes dans le journalisme, la FIJ et le MDI recommandent de :

* conduire des audits dans toutes les organisations médiatiques afin d'évaluer l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes

* introduire des politiques de transparence des rémunérations obligatoires dans les entreprises de médias

* adopter des possibilités d'avancement équitables pour soutenir les femmes dans des rôles de premier plan et garantir qu'elles sont représentées de manière égale dans les postes de décision

* adopter des politiques de non-discrimination et des conventions collectives pour éliminer les préjugés, le harcèlement et la violence au travail et garantir un lieu de travail sûr

* mettre en place des politiques de rémunération équitable pour les freelances, y compris des salaires équitables, des avantages sociaux et la sécurité de l'emploi.

« En s'attaquant à l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le journalisme, nous ne créons pas seulement une profession plus juste et plus équitable, mais nous garantissons également que les histoires qui façonnent notre monde soient racontées par des voix diverses, responsabilisées et rémunérées équitablement pour leurs contributions. La lutte pour l'équité salariale entre hommes et femmes dans le journalisme est une lutte pour l'équité, la transparence et la dignité dans le secteur et dans la société en général. Les syndicats ont un rôle important à jouer dans la promotion de conventions collectives et de politiques solides en faveur de l'équité salariale », a déclaré Maria Angeles Samperio, Présidente du Conseil pour l'égalité des genres de la FIJ.

« L'écart de rémunération dans l'industrie des médias tend à être plus prononcé pour les personnes issues de communautés marginalisées et diverses, ce qui limite leur rôle dans la production médiatique. Cette situation doit cesser immédiatement, car elle contribue à l'émergence de perspectives différentes, de récits biaisés et au renforcement des stéréotypes qui façonnent les perceptions du public et influencent les attitudes. Dans un monde de plus en plus polarisé, nous appelons les gouvernements à promouvoir l'égalité salariale pour tous et toutes et à réduire les inégalités qui alimentent les divisions au sein de la société », a déclaré Milica Pesic, directrice exécutive de l'ONG Media Diversity Institute.

Equal Pay Day : Global gender pay gap in journalism must be addressed immediately

https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/equal-pay-day-global-gender-pay-gap-in-journalism-must-be-addressed-immediately

Día de la Igualdad Salarial : La brecha salarial global entre hombres y mujeres en el periodismo debe abordarse de inmediato

https://www.ifj.org/es/sala-de-prensa/noticias/detalle/category/comunicados-de-prensa/article/dia-de-la-igualdad-salarial-la-brecha-salarial-global-entre-hombres-y-mujeres-en-el-periodismo-debe-abordarse-de-inmediato

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Procès des viols de Mazan : plus de 200 hommes signent une feuille de route contre la domination masculine

Beaucoup disent que le procès des 51 violeurs est en réalité le procès de la masculinité. Beaucoup s'en offusquent, trouvant de bon ton de s'indigner parce qu'ils sont mis dans le même panier plutôt que de s'insurger face aux atrocités orchestrées par Dominique Pelicot et adoubées par tant d'autres hommes.

Aujourd'hui pourtant, la question se pose : sept ans après le début de #MeToo, où en sommes-nous ? Qu'avons-nous appris ? Comment nous sommes-nous positionnés ? Où sommes-nous lorsque nos potes, nos collègues, nos frères ont des comportements ou des propos sexistes ? Où sommes-nous lorsque les femmes sont agressées ? Sans doute occupés à questionner la crédibilité de la victime, tout en affirmant que « pas tous les hommes », encore moins nous.

Pourtant, l'affaire Pelicot nous l'a prouvé, la violence masculine n'est pas une affaire de monstres, c'est une affaire d'hommes, de monsieur Tout-le-Monde.

Dire « tous les hommes », c'est parler de violences systémiques perpétrées par tous les hommes, parce que tous les hommes, sans exception, bénéficient d'un système qui domine les femmes. Et puisque nous sommes tous le problème, nous pouvons tous faire partie de la solution.

Mais alors par quoi commence-t-on lorsqu'on se rend compte que le patriarcat s'essouffle, que le vieux monde se meurt ?

Avant toute chose, on arrête de se croire indispensables. On comprend que les femmes n'ont pas besoin de nous et encore moins en ce qui concerne la libération féministe. Elles ont surtout besoin qu'on cesse de leur mettre des bâtons dans les roues. Comprenez que nos gros ego les empêchent d'avancer, que les « not all men » ne servent qu'à vous rassurer vous, pas elles. Il ne suffit pas de dire « moi je ne suis pas comme tous les hommes », ici les mots n'ont aucune valeur face à l'ampleur des violences. Aucune tant qu'ils ne sont pas suivis d'actions concrètes et quotidiennes.

Alors à ceux pour qui le procès Pelicot est le point de bascule. A ceux qui refusent de continuer à participer à un système qui, pour exister, a besoin de dominer la moitié de la population. Il est un peu tard mais il est encore temps. Toutefois, ne pensez pas que la mission consiste à jouer les héros, ne les libérez pas, cela fait des siècles qu'elles s'en chargent.

Il y a quelques mois, dans une interview, un acteur disait être prêt à mettre la main à la pâte mais demandaitune feuille de route.

La voici, donnée par un homme aux autres hommes parce qu'il va falloir arrêter de demander aux femmes de nous mâcher le travail.

– Arrêtons de considérer que le corps des femmes est un corps à disposition. Assurons-nous toujours du consentement de nos partenaires, cessons de le considérer comme une entrave mais plutôt comme le fondement nécessaire à toutes nos relations.

– Prenons en charge nos émotions, arrêtons de nous regarder le nombril, d'inverser la charge victimaire, acceptons de nous remettre en question.

– Désapprenons ce que l'on nous a enseigné, raconté de la masculinité, arrêtons de penser qu'il existe une nature masculine qui justifierait nos comportements. Il n'y a pas de nature dominante mais bien une volonté de dominer.

– Examinons nos très nombreux privilèges pour les mettre au service du bien commun puis, à long terme, acceptons de les perdre complètement. Pour rappel, l'objectif final étant d'en finir avec cette organisation genrée qui induit « une division hiérarchique de l'humanité en deux moitiés inégales ».

– Eduquons-nous tout seul en continu et en profondeur, et arrêtons de penser que parce qu'on a lu un livre féministe, nous pouvons désormais mansplainer aux femmes les tenants et les aboutissants de leur lutte.

– Apprenons à prendre au sérieux la parole féministe et pas uniquement lorsqu'elle sort de la bouche d'un homme. Nous ne faisons que répéter ce que les féministes disent depuis des siècles. Il serait alors de bon ton de commencer à croire directement celles qui sont à l'origine de ces théories sans attendre que la gueule du messager, parce qu'elle nous ressemble, nous revienne davantage.

– Cessons de perpétuer les boys club, de protéger nos homologues masculins. Soyons solidaires avec les victimes, pas les agresseurs.

– Comprenons que si aucune femme dans notre entourage ne se confie à nous sur les violences qu'elle a subies, cela ne sous-entend pas que ça n'existe pas. Par exemple, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'obus dans votre salon, que la guerre n'a pas lieu. La violence masculine est une réalité systémique. Il y a urgence à nous décentrer de nos propres expériences pour se forger une vision du monde plus ajustée. Il y a aussi urgence à nous montrer suffisamment dignes de confiance pour qu'elles puissent enfin nous raconter leurs réalités sans craindre nos réactions.

– Ecoutons vraiment les femmes lorsqu'elles nous font part de leurs besoins et de leurs limites. Il est probable que si nous cessions deux secondes d'être en posture défensive, nous serions sans doute surpris par ce que l'on peut apprendre quand nous ne sommes pas occupés à nous justifier. N'acceptons pas uniquement de les écouter lorsque leur ton est plaisant. Elles sont tristes et en colère à raison, laissons-les nous l'exprimer.

– N'attendons pas qu'une femme nous dise quoi faire pour nous mettre au travail. On a deux yeux pour voir et analyser notre environnement, on peut donc savoir ce qu'il est nécessaire de faire. Parce que c'est aussi une charge mentale de devoir nous dire les choses.

– Et enfin : faisons tout ceci en silence, sans le crier sur tous les toits, sans attendre des applaudissements ou des félicitations.

On ne le dira jamais assez : « allié » n'est pas un statut qu'on s'auto-attribue, c'est un nom et un verbe. Il ne s'agit pas seulement de se dire mais d'agir et ce 365 jours par an. C'est un rôle qui devrait nous coûter, a minima, un peu de notre confort personnel. Et si tu souhaites te mobiliser tout de suite aux côtés des femmes dans la lutte contre les violences sexuelles, tu peux participer à la campagne #NotAllMen de la Fondation des femmes.

Alors voilà, tu l'as ta feuille de route. Tu ne pourras plus, aucun de nous ne pourra désormais dire qu'il ne sait pas quoi faire.

P.S : il est fort probable que d'autres hommes vous reprochent de mettre à mal votre virilité. Si tel est le cas, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Continuez.

Morgan N. Lucas, essayiste, spécialiste des questions de genre

Dernier ouvrage paru : Ceci n'est pas un livre sur le genre aux éditions Hachette Pratique.

Parmi les signataires : Guillaume Meurice Humoriste, Ouissem Belgacem Ecrivain, Gaël Faye Ecrivain, Gilles Lellouche Acteur, Eddy de Pretto Chanteur Bruno Sanchès Acteur Grégory Montel Acteur, Alexis Michalik Dramaturge, Alex Ramirès Humoriste, Julien Ménielle Youtubeur, Martin Winckler Médecin, Kevin Razy Humoriste, Waly Dia Humoriste, Cyril Dion Réalisateur, Juan Arbelaez Chef cuisinier, Marco Prince Musicien, Waxx Musicien, Mehdi Kerkouche Danseur, Pierre de Maere Chanteur, Mathieu Palain Journaliste, Jérôme Niel Humoriste, Maxence Lapérouse Musicien, Eloi Spinnler Chef cuisinier, Arnaud Gallais Cofondateur du mouvement M'endors pas et de Mouv'Enfants, Emmanuel Noblet Comédien et metteur en scène…

Retrouvez ici la liste complète des signataires.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Iran : plusieurs libérations de prisonniers ont été obtenues, dont celles des syndicalistes Reza Shahabi et Hassan Saeedi

Nos organisations syndicales se félicitent des libérations de :

– Reza Shahabi, et Hassan Saeedi, membres du Syndicat des travailleurs/travailleuses de la compagnie de bus de Téhéran et sa banlieue (VAHED) ;

– Keyvan Mohtadi, écrivain et traducteur apportant son soutien au mouvement ouvrier.

17 septembre 2024 | tiré du site Solidaires

Shahabi, Saeedi et Mohtadi, ont été libérés le 1er septembre 2024 de la sinistre prison d'Evin où ils étaient détenus depuis mai 2022. Ils avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et de défense des droits des salarié.es. Ils ont été détenus à l'isolement et interrogés pendant des mois. Leur peine de six ans de prison a été finalement réduite en appel.

Nous continuons de suivre de près la situation en Iran et en particulier le sort des activistes des droits des salarié.es et des droits humains.

A cet égard, nous appelons à la libération immédiate de Davoud Razavi, Ebrahim Madadi, Reyhaneh Anssari et Anishah Assadolahi, Esmail Guerami et Rassool Bodaghi.

Nous sommes profondément préoccupé.es par la situation d'urgence des militantes et particulièrement celle de Sharifeh Mohammadi et Pakhshan Azizi, ainsi que de deux militantes féministes Varisheh Moradi et Nassim Gholami Fard, condamnées à mort. Nous demandons leur libération immédiate.

Notre mouvement syndical ne tolére pas le harcèlement des militants syndicaux où que ce soit dans le monde.

Nous sommes, déterminé.es à poursuivre notre combat sur la scène mondiale et à faire campagne pour que le gouvernement iranien respecte les libertés fondamentales dont les droits syndicaux.

L'ensemble des prisonnier.es politiques et d'opinion doivent être également libéré.es !

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Confédération générale du travail (CGT)

Fédération syndicale unitaire (FSU)

Union syndicale Solidaires

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)

Paris, le 16/09/2024

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

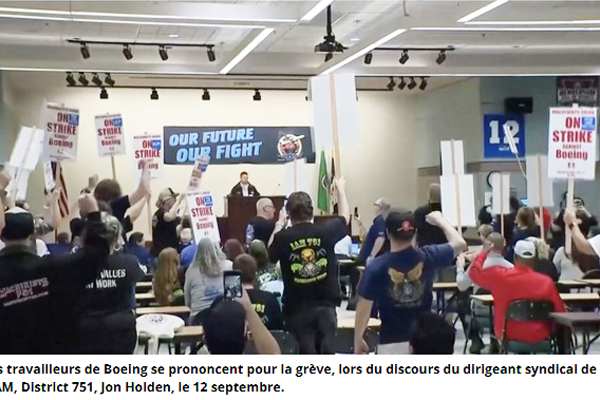

« Les travailleurs et travailleuses de Boeing votent massivement en faveur de la grève, une défaite pour l’entreprise… déjà en difficulté »

SEATTLE – Les travailleurs de Boeing ont dressé un piquet de grève devant les usines de la société Boeing dans l'Etat de Washington, tôt ce vendredi matin (13 septembre), après avoir voté massivement en faveur de la grève.

É13 septembre 2024 | tiré du site alencontre.org

Des dizaines de milliers de machinistes [94,6%] ont voté jeudi pour rejeter une proposition d'accord entre l'entreprise et le syndicat qui aurait augmenté de manière significative les salaires et les avantages sociaux, même s'il n'a pas répondu aux autres demandes du syndicat.

Quelque 96% des membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (International Association of Machinists and Aerospace Workers District 751- IAM) ont voté en faveur de la grève, soit bien plus que les deux tiers nécessaires pour déclencher l'arrêt de travail.

« Boeing doit cesser d'enfreindre la loi, doit négocier de bonne foi et nous reviendrons à la table des négociations chaque fois que nous pourrons nous y rendre pour faire avancer les dossiers que nos membres jugent importants », a déclaré Jon Holden, président du district 751 de l'IAM, devant une salle de machinistes réunis dans le local syndical de Seattle.

Il a été accueilli par des applaudissements nourris et un chant aux accents de « grève, grève, grève », dont beaucoup portaient des pancartes exigeant d'arrêter le travail.

Le débrayage est une rebuffade cinglante pour Boeing et pourrait représenter le défi le plus perturbant à ce jour pour une entreprise qui a passé la majeure partie de l'année à limiter les dégâts alors qu'elle passait d'une crise à l'autre.

La grève risque de faire échouer le redressement du géant de l'aérospatiale qui foit faire face aux défis financiers et aux problèmes de sécurité [de ses avions, entre autres]. Elle pourrait coûter à l'entreprise à court d'argent environ 1 milliard de dollars par semaine, selon les analystes. Les travailleurs syndiqués jouent un rôle clé dans l'assemblage de certains des avions les plus vendus de la société.

L'impact le plus direct concerne les usines d'assemblage de Boeing dans l'Etat de Washington, en particulier à Everett et à Renton. Un arrêt de travail prolongé pourrait également avoir un impact sur les fournisseurs de Boeing et éventuellement réduire sa part du marché dans l'aérospatiale.

Les machinistes de Seattle ont déclaré que la grève était envisagée depuis longtemps. « Nous voulons simplement être traités correctement et ils ne le font pas », a déclaré le mécanicien Charles Fromong, qui travaille pour Boeing depuis plus de 37 ans. « Alors je suppose que nous allons obtenir gain de cause ».

La direction deBoeing a déclaré tôt vendredi (13 septembre) qu'elle retournerait à la table des négociations. « Le message était clair : l'accord de principe conclu avec les dirigeants de l'IAM n'était pas acceptable pour les membres », a déclaré l'entreprise dans un communiqué. « Nous restons déterminés à rétablir nos relations avec nos employés et le syndicat, et nous sommes prêts à retourner à la table des négociations pour parvenir à un nouvel accord. »

Après une série de négociations tendues et marathoniennes au cours des dernières semaines, l'IAM et Boeing aient annoncé dimanche (8 septembre) qu'ils étaient parvenus à un accord de principe pour quatre ans, comprenant une augmentation de salaire de 25% sur quatre ans et une amélioration des prestations de santé et de retraite. Autre point important : si les travailleurs avaient voté en faveur de l'accord avant le contrat actuel, Boeing se serait engagé à construire ses prochains avions dans l'Etat de Washington, une revendication clé des syndicats. Les deux parties et les investisseurs avaient salué l'accord [1].

L'optimisme s'est toutefois avéré de courte durée. Lundi 9 septembre, Jon Holden de la direction de l'IAM a déclaré au Seattle Times que les membres rejetteraient probablement l'accord. L'opposition s'est accrue au fur et à mesure que les travailleurs et travailleuses organisaient des rassemblements et se retrouvaient sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs frustrations face à la proposition de Boeing. Une copie d'un tract recueilli par le Washington Post invitait les membres à « VOTER POUR REJETER LE MAUVAIS ACCORD DE BOEING ». Il fut distribué dans de nombreuses usines de l'entreprise. Les machinistes ont également été irrités par la suppression de leur système de primes annuelles.

« Nous avons beaucoup d'influence, pourquoi la gâcher ? », a déclaré Joe Philbin, un mécanicien intervenant sur les structures des avions, devant la salle de vote à Renton, jeudi 12 septembre. Il travaille pour l'entreprise depuis six mois et souhaite que les règles relatives aux heures supplémentaires obligatoires soient modifiées.

Plusieurs membres du syndicat, transportés en bus depuis l'usine voisine de Renton, ont déclaré qu'ils votaient pour le rejet de l'accord parce qu'ils souhaitaient des augmentations de salaire plus importantes. « Quatre ans [avec 25%] ne suffisent pas à compenser les 16 dernières années », a déclaré Roger Ligrano, un ouvrier de Boeing, avant de voter. Il a ajouté qu'il votait pour la grève, en partie, pour donner aux membres du syndicat plus de temps pour aboutir à un accord.

Harold Ruffalo, qui travaille chez Boeing depuis 28 ans, a déclaré après l'annonce des résultats du vote que l'entreprise était trop cupide et que les travailleurs avaient besoin de plus d'argent pour vivre au moment où l'inflation [particulièrement sur l'alimentation, le logement…] affecte les salaires. « Ils doivent prendre soin de nous », a-t-il déclaré.

***

L'administration Biden surveille la situation. La secrétaire d'Etat au Travail par intérim [depuis le 11 mars 2023, sous-secrétaire depuis le 17 juillet 2021], Julie Su, est en contact avec les deux parties.

Les dirigeants de Boeing ont passé une bonne partie de la semaine à essayer de sauver l'accord, en exhortant les membres de l'IAM à mettre les plaintes passées derrière eux. « J'espère que vous choisirez l'avenir radieux qui s'offre à vous », a déclaré Robert Kelly Ortberg, PDG de Boeing [depuis août 2024 ; auparavant à la direction de Rockwell Collins, firme spécialisée dans l'avionique, les systèmes de pilotes automatiques et d'équipements] dans un message adressé aux employés mercredi.

« En travaillant ensemble, je sais que nous pouvons nous remettre sur de bons rails », a-t-il poursuivi. « Mais une grève mettrait en péril notre redressement conjoint, éroderait davantage la confiance de nos clients et nuirait à notre capacité à déterminer notre avenir ensemble. »

Mais les travailleurs ont rejeté son appel à la coopération.

« Je veux que l'entreprise soit juste avec nous », a déclaré T. E. Sue, qui travaille chez Boeing depuis plus de 35 ans et qui a déclaré qu'il s'agissait du « pire contrat » de son époque. « Nous sommes le pain et le beurre de la firme. »

***

A l'approche de la date limite de la grève, les « analystes » ont déclaré qu'ils s'inquiétaient de la durée de la grève. Selon eux, de nombreux travailleurs n'ont pas oublié les précédents cycles de négociations au cours desquels Boeing a obtenu des concessions – notamment la fin du programme de retraite traditionnel – afin de maintenir la production d'avions dans l'Etat de Washington.

Michael Bruno, rédacteur en chef du réseau Aviation Week, a déclaré que lors des précédents cycles de négociations, Boeing avait menacé de délocaliser la production d'avions dans d'autres Etats [où la présence syndicale est faible ou nulle] pour obtenir des concessions de la part du syndicat, ce qui avait envenimé les relations.

La dernière grève des membres de l'IAM remonte à 2008, avec un débrayage de 57 jours qui, selon Moody's [« gestion des risques » et analyse financière] a coûté à Boeing environ 1,5 milliard de dollars par mois. Boeing a rouvert les négociations sur ce contrat à deux reprises, en 2011 et en 2013, et a obtenu d'importantes concessions de la part des syndicats.

***

Boeing s'est efforcé de se remettre d'importants revers en matière de sécurité, de finances et de contentieux, qui ont commencé en janvier lorsqu'un panneau de porte d'un 737 Max s'est détaché du fuselage en plein vol, laissant un trou béant. Les multiples enquêtes menées sur cette catastrophe ont mis au jour de graves lacunes dans les systèmes de fabrication et de contrôle de la sécurité de l'entreprise. Elles ont conduit l'administration fédérale de l'aviation à limiter le nombre de jets 737 Max que Boeing pourrait construire jusqu'à ce qu'il atteigne certains objectifs de qualité et de sécurité.

En mai 2024, le ministère de la Justice a annoncé que Boeing n'avait pas respecté les conditions d'un accord qui le mettait à l'abri de poursuites pénales dans le cadre de l'accident d'un Boeing Max survenu en 2018 en Indonésie et d'un second en 2019 en Ethiopie, qui ont fait 346 morts. Boeing a accepté de plaider coupable face à une accusation de fraude criminelle [dans le processus de certification du 737 MAX] dans le cadre de cette affaire [ce qui doit lui permettre éviter un procès pénal]. Un règlement doit encore être approuvé par un juge fédéral.

L'entreprise a également connu d'importants revers dans le cadre de son programme spatial Starliner, qui a été marqué par des retards et des dépassements de coûts. La capsule spatiale est revenue sur Terre au début du mois, mais sans les deux astronautes qu'elle avait transportés jusqu'à la Station spatiale internationale, la NASA ayant décidé qu'il était trop risqué d'utiliser l'engin de Boeing.

Or, Robert Kelly Ortberg a pris ses fonctions le mois dernier, promettant un nouveau départ ! (Article publié par le Washington Post, le 13 septembre 2014, à 12h32 am ; traduction par la rédaction A l'Encontre)

[1] Le dirigeant, Jon Holden, du District 751 du syndicat IAM avait écrit aux syndiqué·e·s qu'il fallait accepter l'accord « car on ne pouvait pas obtenir plus avec une grève ». Selon la radio NPR du 13 septembre : « L'accord aurait permis d'augmenter les salaires de 25%, de réduire la part des salari·é·es dans les coûts des soins de santé et d'augmenter les cotisations de retraite de l'entreprise. En outre, Boeing avait promis que le prochain avion de la société serait construit dans ses installations du nord-ouest du Pacifique – plutôt que dans l'usine non syndiquée de Boeing en Caroline du Sud. Mais de nombreux syndiqué·e·s de la base n'étaient pas satisfaits par cette proposition. Elle n'atteignait pas les 40% d'augmentation salariale et la réforme des pensions que le syndicat réclamait ». (Réd.)

Précédent

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :