Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Manifestation du 28 septembre 2024 en défense du droit à l’avortement

Le 28 septembre défendons le droit à l'avortement partout dans le monde

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://www.bing.com/search?q=liban&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEEUYwgMyBwgAEEUYwgMyBwgBEEUYwgMyBwgCEEUYwgMyBwgDEEUYwgMyBwgEEEUYwgMyBwgFEEUYwgMyBwgGEEUYwgMyBwgHEEUYwgPSAQo5OTgyNTJqMGo0qAIIsAIB&FORM=ANAB01&adppc=EDGEBRV&PC=EDGEBRV

Le 28 septembre, Journée internationale pour le droit à l'avortement, nous afficherons haut et fort notre solidarité avec toutes les femmes du monde et en particulier celles des pays où est interdit totalement ou partiellement le droit à l'avortement !

Chaque année, nous manifesterons pour que ce droit soit établi, appliqué, respecté, dans le monde, en Europe et en France.

En Argentine, le Président Milei cherche à revenir sur le droit à l'avortement, acquis de haute lutte en 2020. Les conséquences de la décision de la Cour suprême état-unienne de 2022, continuent à peser sur les femmes des USA dont certaines se rendent au Mexique où la Cour suprême a dépénalisé l'avortement en septembre 2023.

Partout où l'extrême droite arrive au pouvoir elle n'a de cesse de vouloir restreindre voire interdire les droits des femmes. C'est le cas dans différents pays européens comme en Italie, en Hongrie ou en Pologne. Les femmes polonaises en paient encore le prix fort malgré un changement politique qui peine à rétablir le droit à l'avortement. Il est essentiel d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte Européenne des Droits Fondamentaux

En France, parmi les député.e.s du RN il y a de farouches militant.e.s anti avortement ! Le nouveau gouvernement doit pénaliser les activistes anti IVG qui notamment attaquent des locaux du Planning familial, propagent de fausses informations sur le net, dénigrent les séances d'Éducation à la vie affective et sexuelle à l'école, essaient de dissuader les femmes d'avorter. Il est urgent de dissoudre ces associations anti-IVG.

En mars 2024, la « liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » a été inscrite dans la Constitution française, ce dont nous nous réjouissons. Cependant, cette avancée ne suffit pas. Les conditions dans lesquelles s'exercent la « liberté garantie » pourraient toujours être revues à la baisse. Rien ne garantit les moyens humains et matériels, la double clause de conscience du personnel médical existe toujours. En outre, la nomination de Michel Barnier, qui a voté en 1982 contre le remboursement de l'IVG, requiert encore plus notre vigilance.

Nous exigeons afin de garantir l'application de la loi :

– l'accès aux soins, pour toutes, sur tous les territoires, tout le long de l'année avec la réouverture des CIVG fermés, des maternités et hôpitaux de proximité, le maintien de l'offre en ville.

– la garantie pour toutes du choix des méthodes pour l'IVG et la contraception,

– une politique claire et forte impulsant des campagnes publiques d'informations sur les droits sexuels et reproductifs ainsi que les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle en milieu scolaire prévues par la loi du 4 juillet 2001

– une politique de production publique des médicaments essentiels, incluant ceux nécessaires à l'IVG, pour éviter toute pénurie Cela passe par la création d'établissements pharmaceutiques nationaux et européens financés par des fonds publics, pour produire, diffuser et gérer les stocks de médicaments. Depuis les effets d'annonce de juin 2023, rien ne s'est concrétisé.

Nous manifesterons donc le 28 septembre 2024 pour la défense et l'application effective du droit fondamental à l'avortement partout dans le monde.

MANIF PARIS 28 SEPTEMBRE 14h30

Premières signataires : Association nationale des centres d'interruption volontaire de grossesse, Association nationale des sages femmes orthogénistes, Collectif national pour les droits des femmes, Collectif CIVG Tenon, Coordination des associations pour le droit à l'avortement et la contraception, Femmes solidaires, Planning familial, Réseau féministe “Ruptures”, Union syndicale Solidaires, Marche Mondiale des Femmes France…

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La « tradition » n’est pas une excuse

Aizada Kanatbekova a été enlevée en plein jour à Bichkek, au Kirghizstan. Deux jours plus tard, cette jeune femme de 27 ans a été retrouvée morte étranglée à l'extérieur de la ville.

Tiré de Entre les lignes et les mots

photo Rassemblement devant le ministère de l'Intérieur du Kirghizstan demandant la démission de ses dirigeants après le meurtre de la jeune mariée kidnappée Aizada Kanatbekova et l'inaction présumée de la police, à Bishkek, le 8 avril 2021. © 2021 Vladimir Pirogov/Reuters

Elle avait été enlevée par un groupe de personnes mené par un homme qui voulait la forcer à l'épouser.

La réaction de la police a été nulle, comme c'est trop souvent le cas dans ces affaires d'« enlèvement de fiancées » au Kirghizstan. Un témoin a raconté l'enlèvement à la police, qui avait également accès aux images des caméras de surveillance de la rue. La police de la ville de Bichkek a affirmé qu'elle menait des recherches sans relâche, mais les bureaux de la police régionale en dehors de Bichkek n'en savaient rien.

Plus de trois ans plus tard, les responsables de la police continuent d'échapper à toute mise en cause pour leur inaction, qui pourrait avoir contribué à la mort de Kanatbekova aux mains de son « kidnappeur de fiancée ». La semaine dernière, le tribunal de la ville de Bichkek a confirmé l'acquittement du chef de la police de l'époque, rejetant les accusations de négligence dans la mort de Kanatbekova.

L'enlèvement de mariées – c'est-à-dire l'enlèvement de femmes en vue d'un mariage forcé – est illégal au Kirghizstan. Toutefois, à l'instar de nombreuses violences fondées sur le genre dans le pays, ce phénomène reste un problème grave, car les autorités ne le prennent pas suffisamment au sérieux.

L'agence nationale de sécurité s'est engagée à s'attaquer au problème, mais les agents des forces de l'ordre sont généralement indifférents aux appels à l'aide des femmes qui subissent d'horribles abus. Des agents de police ont ignoré des cas choquants de femmes ayant reçu des coups de pied à la tête, ayant été brûlées, ayant eu les oreilles et le nez coupés, ou ayant été poignardées à mort dans des postes de police après avoir été laissées seules avec leur kidnappeur.

Je me souviens avoir entendu parler de ces « enlèvements de mariées » lorsque je me suis rendu pour la première fois au Kirghizstan il y a 30 ans. J'ai été choqué, mais les gens m'ont dit que c'était la « tradition ». Je crains que certains raisonnent encore ainsi.

Le mot « tradition » est trop souvent utilisé pour tenter de défendre des violations des droits humains – et pas seulement en Asie centrale – et cet argument semble malheureusement convaincant pour certaines personnes.

Pour ceux qui ont été élevés dans cette culture, il renforce l'idée que les choses sont intemporelles et ne peuvent pas changer. Pour ceux qui ne sont pas issus de cette culture, la crainte est de donner l'impression de critiquer les coutumes des autres et de s'exposer à des accusations de xénophobie.

C'est pourquoi beaucoup se taisent et font semblant de croire que ce qui est manifestement inacceptable est tout à fait normal dans le contexte local. Et la référence à la « tradition » devient l'excuse standard pour commettre d'horribles abus.

Mais, comme c'est souvent le cas, c'est en écoutant les victimes que l'on commence à comprendre clairement les choses. Demandez à la personne qui a été torturée pour ses croyances. Demandez à la personne jetée en prison pour ce qu'elle est. Demandez à la famille et aux amis de la personne enlevée et assassinée.

Ils vous diront que ce n'est pas leur « tradition ». C'est un crime. Et les autorités devraient le prendre au sérieux.

Andrew Stroehlein

Directeur des relations médias en Europe

https://www.hrw.org/fr/news/2024/09/17/la-tradition-nest-pas-une-excuse

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

France : Réaction des associations féministes à la nomination du gouvernement

Nous, associations féministes, nous alarmons de la nomination d'un gouvernement ultra conservateur. Nous dénonçons en particulier la présence de ministres qui se sont engagé·es ou ont voté contre le droit à l'IVG dans la constitution ou contre le mariage pour tous·tes, une régression sans précédent.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Nous sommes inquiètes du message délétère envoyé par ces nominations, qui témoigne de positions rétrogrades et réactionnaires sur les questions d'égalité et de genre, en total décalage avec les attentes de la société.

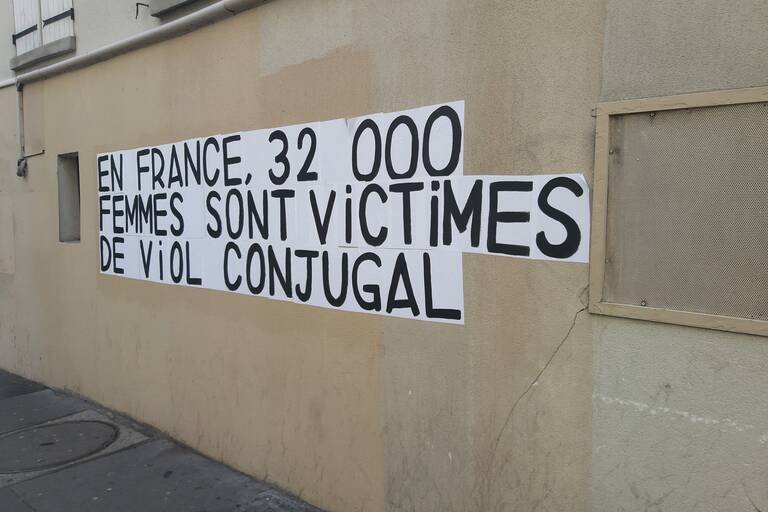

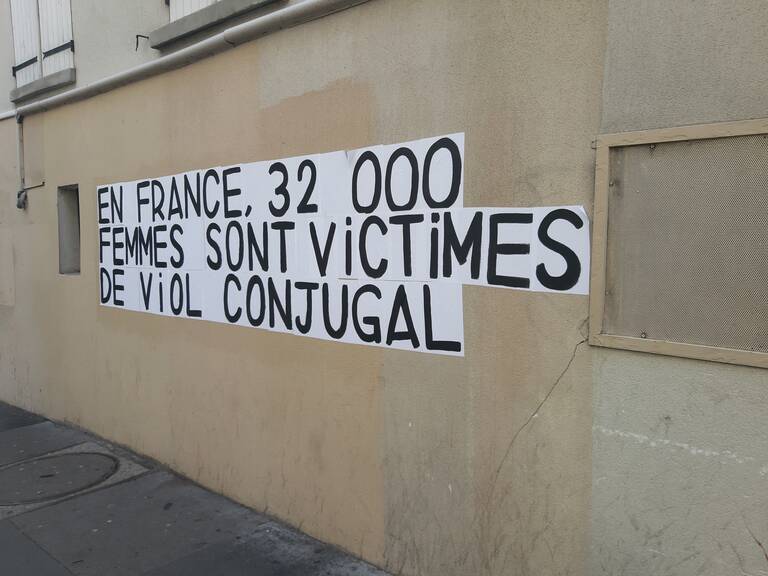

L'absence d'un Ministère de plein exercice sur les droits des femmes, avec un budget dédié, est une provocation alors que les droits des femmes sont au cœur de nombreuses mobilisations. Le procès des violeurs de Mazan suscite un émoi sans précédent. Chacun·e prend la mesure d'un besoin urgent que les victimes puissent déposer plainte sans crainte et appréhension, et de la nécessité de lutter réellement contre la culture du viol.

C'est pourquoi nos associations féministes demandent des actes forts, notamment :

* Un ministère de plein exercice pour piloter les politiques en matière de droits des femmes et assurer la coordination avec l'ensemble des ministères.

* Une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles qui lutte contre la culture du viol par la prévention, la sensibilisation et l'accompagnement des victimes. Cet ensemble de mesures doit inclure la mise en œuvre de procédures pénales adaptées et de véritables moyens et obligations d'enquête.

* Un budget à hauteur de 2,6 milliards d'euros par an pour se donner les moyens de lutter contre les violences faites aux femmes.

* La mise en œuvre d'une diplomatie féministe qui subordonne les relations diplomatiques et internationales au respect des droits des femmes, aux minorités de genre et aux personnes LGBTQIA+.

* L'abrogation des lois qui durcissent l'accueil des personnes exilées qui fuient les persécutions basées sur le genre ou l'orientation sexuelle et trouvent refuge en France.

Nous rappelons notre solidarité pleine et entière envers les personnes exilées, en situation de précarité, de handicap et toutes celles et ceux qui subissent des discriminations.

Alors que les victimes continuent de prendre la parole et que la demande d'action politique n'a jamais été aussi forte pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, les maigres budgets permettant d'accompagner les victimes ne sauraient souffrir de coupes et doivent au contraire être augmentés. Les associations qui œuvrent en faveur de l'égalité ne doivent en aucun cas faire les frais de l'orientation politique réactionnaire de ce gouvernement.

Les associations féministes seront vigilantes dans les semaines et mois à venir pour que les droits des femmes, des minorités de genre et des personnes LGBTQIA+ soient pleinement respectés et protégés.

Elles appellent à une mobilisation le 19 octobre en soutien aux victimes de violences sexuelles et à la grande manifestation contre les violences le 23 novembre partout en France.

Organisations et associations signataires :

Alliance des femmes pour la démocratie, Amicale du Nid, Association Française du Féminisme, Chiennes de garde, Choisir la cause des femmes, Collectif National pour les Droits des Femmes, Collectif 65 pour les Droits des Femmes, Coordination des Associations pour le Droit à l'Avortement et la Contraception, Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes, Encore Féministes !, En avant toute(s), Equipop, Femmes avec, Femmes Solidaires, Fondation des femmes, Institut Ouïghour d'Europe (IODE), Iran justice, Le Cercle Persan, Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID, LOBA, Mouvement du Nid, Mouv'Enfants, MeTooMedia, Observatoire des Violences Sexistes et Sexuelles dans l'Enseignement Supérieur, Osez le Féminisme !, Oxfam France, Planning Familial, Quartiers du Monde, Règles Élémentaires, Réseau Féministe « Ruptures »

https://amicaledunid.org/actualites/communique-de-presse-inter-associatifreaction-des-associations-feministes-a-la-nomination-du-gouvernement/

https://osezlefeminisme.fr/reaction-des-associations-feministes-a-la-nomination-du-gouvernement/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les femmes, les personnes racisées et les personnes précarisées cantonné·es à la reproduction sociale et aux emplois dévalorisés

L'accès aux emplois valorisés dans les pays du Nord est le reflet d'un système raciste et patriarcal. Les personnes racisées – mais aussi les personnes blanches issues des classes populaires, précarisées – sont bien souvent cantonnées à des métiers dévalorisés sur le plan salarial et social : nettoyage des rues, des lieux publics et privés, ramassage des ordures, vigiles, livreurs Deliveroo, ouvriers qui construisent les logements, cuisiniers [1].

Tiré de CADTM infolettre, le 2024-09-26

20 septembre par Maxime Perriot

Photo : Mathias Reding, CC, Pexels, https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-personne-individu-eboueur-11077610/

Un monde fait d'inégalités

1.Des richesses toujours plus concentrées et le grand écart se creuse

2.Les femmes, les personnes racisées et les personnes précarisées cantonné·es à la reproduction sociale et aux emplois dévalorisés

3.L'accès aux emplois valorisés dans les pays du Nord est le reflet d'un système raciste et patriarcal

Les femmes racisées, dont les oppressions s'imbriquent, sont cantonnées aux activités de reproduction sociale (qui permettent la reproduction de la société) : activités de soin, nettoyage, garde d'enfants. Ces personnes sont invisibilisées. Elles n'existent pas aux yeux des personnes qui profitent de leur travail et qui, sans s'en rendre compte, dépendent d'elles. Exemple : il est rare qu'un cadre ou directeur d'une grande entreprise adresse, ne serait-ce qu'un « bonjour » à la personne qui nettoie les toilettes de son entreprise. Il ne s'adresse pas à elle car elle n'existe pas à ses yeux, car, bien souvent, les femmes qui nettoient les locaux se lèvent à 4h du matin pour nettoyer avant l'arrivée des employé·es. Pourtant, sans ces femmes, dont on ne parle pas, qu'on ne rémunère pas ou très peu, et qui n'existent pas, toutes les personnes valorisées par le système ne pourraient pas travailler dans des endroits propres, profiter de toilettes propres, faire garder leurs enfants, profiter de rues propres. Elles ne pourraient pas non plus aller au restaurant (les personnes racisées et les migrant·es sont sur-représenté·es dans les cuisines), ou se loger dans des immeubles ou lotissements neufs (les personnes racisées et les migrant·es sont également massivement employé·es en tant qu'ouvriers sur les chantiers).

Cette réalité est là car rien n'est fait par l'État – ou beaucoup trop peu – pour corriger les oppressions générées par le système capitaliste, qui utilise et use les corps des femmes, des personnes racisées et précarisées pour se maintenir. Sans opprimé·es, ce système ne tient plus. Au contraire, l'État est raciste : il concentre les personnes racisées et les migrant·es dans des banlieues faites de tours bétonnées, où la nature est presque invisible. Il valorise, à l'école, une culture bourgeoise qui va légitimer l'exclusion des personnes racisées des parcours valorisés. Par exemple, un enfant noir qui a grandi en banlieue va être scolarisé dans un établissement sans moyen. Il ne va pas parvenir à avoir des bonnes notes à l'école, du fait de ses conditions de vie, de sa culture qui n'est pas la culture dominante, de l'établissement dans lequel il est scolarisé. Il va ensuite commencer à travailler tôt en rejoignant une profession citée au-dessus. L'État crée, via l'école et les programmes scolaires, une légitimation de la place de chacun·e dans la société, qui n'est autre que la reproduction des inégalités de genre et de race, dans la majorité des cas.

Quand l'État mène des politiques de discriminations positives, comme il le fait aux États-Unis, celle-ci sont remises en cause et attaquées. Ce fut le cas en juin 2023, lorsque la Cour suprême des États-Unis a interdit la discrimination positive dans les processus de sélection pour entrer à l'université.

Même s'il entretient et légitime des oppressions de classes, de genre et de race, l'État participe parfois à les estomper, via l'application de politiques sociales, via le financement de service public ou la mise en place de politiques spécifiques.

Prenons l'exemple des inégalités de genre. Précisons à nouveau que nous utiliserons le terme « femmes » comme catégorie analytique, qui permet de montrer les grandes lignes des effets genrés de l'austérité dans un monde organisé autour de dualismes de genre. Ce terme inclut les personnes qui se reconnaissent dans cette réalité sociale et politique, ou y ont été assignées, mais peut également inclure selon le sujet, les personnes queer. Son utilisation ne se veut pas essentialiste, ni invisibilisante de la pluralité de genre, des sexualités et des oppressions qui en résultent [2].

L'État est raciste : il concentre les personnes racisées et les migrant·es dans des banlieues faites de tours bétonnées, où la nature est presque invisible. Il valorise, à l'école, une culture bourgeoise qui va légitimer l'exclusion des personnes racisées des parcours valorisés

Le système capitaliste cantonne les femmes – surtout certaines comme nous l'avons vu – dans des métiers dévalorisés par la société. Elles sont largement majoritaires dans les métiers de la reproduction sociale. Elles font le ménage, s'occupent des personnes âgées, des bébés, des enfants, des malades. Elles le font dans la sphère professionnelle – en étant sous-payées – et dans la sphère privée, gratuitement. Sans elles, les dominant·es, les gagnant·es du système capitaliste, qui occupent des postes valorisés par la société, ne pourraient pas occuper leur position. Sans les personnes qui nettoient les lieux où ils passent à 5 heures du matin, qui leur font à manger à la cantine de leur entreprise, sans leur compagne qui prend soin d'eux, fait le ménage et s'occupe des enfants – quand ce n'est pas une nounou sous-payée qui fait à manger et prend soin des enfants – ces personnes ne pourraient pas vivre comme elles le font. Les hommes (et femmes) blanc·hes en haut de l'échelle et valorisé·es par la société sont dépendant·es des femmes – particulièrement des femmes racisées – qui se trouvent de l'autre côté de l'échelle et dévalorisées.

L'État, quand il mène des politiques de gauche, quand il finance les services publics, participe à réduire légèrement cette situation intolérable. Par exemple, en finançant des métiers du soin via de l'argent public, il va mieux valoriser financièrement et socialement les activités assignées aux femmes. Elles sont majoritaires dans les secteurs de la santé, de l'enseignement etc. D'autre part, en finançant des crèches, des cantines ou autres services de soins, l'État socialise une partie du travail gratuit réalisé par les femmes (le problème, c'est que ce sont souvent des femmes racisées qui occupent ces métiers (cantine, crèches), qui restent mal payés et dévalorisés socialement).

Quand l'État social est attaqué par des politiques d'austérité, au nom du remboursement de la dette publique – ce qui se passe depuis 40 ans, et ce à quoi nous assistons à nouveau depuis la fin de la pandémie en 2022 – ces maigres outils de réduction des inégalités s'effritent toujours davantage. Les coupes budgétaires génèrent une réduction du nombre de fonctionnaires des secteurs non productifs (éducation, soins, santé), où les femmes sont majoritaires. Par exemple, les services entiers de soins aux personnes ou de crèches ferment. Ces fermetures retombent sur les femmes, qui perdent leurs emplois et compensent le retrait de l'État par leur travail gratuit (elles s'occupent des enfants, font à manger, s'occupent des personnes âgées). Ce travail gratuit les empêche d'occuper des emplois stables et à temps plein, et les rend parfois dépendantes de leur compagnon.

Par ailleurs, les politiques d'austérité menée au nom du remboursement de la dette affectent de manière spécifique et disproportionnée d'autres groupes déjà marginalisés : les personnes âgées, les personnes précarisées, les personnes LGBTQUIA+ et donc, les personnes migrant·es et non blanches.

Le tableau 3 montre bien ce qui vient d'être décrit plus haut. De manière générale, dans les pays de l'Union européenne, en 2022, plus d'hommes que de femmes occupaient un emploi. Dans les ménages qui ont un ou deux enfants de moins de 6 ans, 9 hommes sur 10 occupent un emploi, contre un peu moins de 7 femmes sur 10. Quand on passe à un ménage de 3 enfants, dont au moins l'un des enfants a moins de 6 ans, le taux d'emploi masculin baisse légèrement à 84,1%. Il chute pour les femmes et passe à 50,5%. Cela signifie qu'une femme sur deux, qui a trois enfants dont un a moins de 6 ans, ne travaillent pas, et reste au foyer pour s'occuper des enfants. Ce tableau montre très bien la prise en charge différenciée de la reproduction sociale dans les ménages qui ont des enfants.

De manière générale, les femmes occupent davantage les emplois à temps partiel que les hommes. Cette réalité s'accroît dans les ménages avec enfants. Dans les pays de l'Union européenne, un quart des femmes occupent un emploi à temps partiel contre moins d'un homme sur dix. Plus les ménages ont d'enfants, et plus ils sont nombreux et jeunes, plus l'écart dans l'occupation des postes à temps partiel se creuse. Au sein des ménages avec 3 enfants, dont un a moins de 6 ans, 4 femmes sur 10 sont à temps partiel, contre 8% des hommes. De la même manière, plus d'un tiers des femmes qui ont deux enfants – peu importe leur âge – sont à temps partiel. Dans la même situation, seul un homme sur 20 occupe un emploi à temps partiel.

Ces chiffres viennent confirmer que la reproduction sociale liée à la naissance d'un ou plusieurs enfants repose bien davantage sur la femme dans le foyer. Autrement dit, ce sont elles qui s'occupent gratuitement des enfants. Cela peut être dangereux, d'une part car cette position est moins valorisée socialement que l'occupation d'un emploi. D'autre part, car cela crée une dépendance financière envers l'homme du foyer, et donc potentiellement une vulnérabilité s'il est violent. En cas de volonté de séparation, cela va également être plus compliqué pour la femme, qui peut rester – au moins quelque temps – avec son mari par dépit car dépendante financièrement.

Si l'on se penche sur l'évolution de l'occupation genrée d'un emploi à temps partiel, sur l'ensemble des pays de l'OCDE, l'écart se réduit très légèrement. Entre 2005 et 2021, le taux d'hommes employés à temps partiel est passé de 6,8% à 8,8%. Celui des femmes employées à temps partiel de 23,4% à 22,3%. Néanmoins, cette tendance ne concerne pas tous les pays. En Grèce, au Japon, au Chili, ou en Corée du Sud, l'écart se creuse. Au Japon, 4 femmes sur 10 travaillent à temps partiel.

Les pays de l'OCDE où l'écart entre le taux de femmes employées à temps partiel et le taux d'hommes employés à temps partiel est le plus haut sont la Belgique, la Colombie, l'Italie et le Japon. À l'inverse, les pays où l'écart est le plus faible sont la Roumanie et le Chili, où il y a même davantage d'hommes qui sont employés à temps partiel que de femmes.

Malgré ces légères évolutions, l'écart global entre hommes et femmes concernant l'occupation d'emplois à temps partiel reste important. Aucun changement structurel n'a encore eu lieu sur cette question.

Ce dernier tableau (tableau 6) nous apprend également que ces inégalités de genre décrites plus haut dépendent également du niveau d'étude. Plus le niveau d'études est élevé, plus l'écart entre le taux d'hommes employés et le taux de femmes employées est faible. Pour les personnes qui n'ont pas étudié davantage que jusqu'à 18 ans, deux tiers des hommes ont un emploi contre moins de la moitié des femmes qui sont dans cette situation. Si l'on regarde le même chiffre pour les personnes qui sont passées par l'enseignement supérieur, un peu moins de 9 hommes sur 10 occupent un emploi contre un peu plus de 8 femmes sur 10.

L'ensemble de ces chiffres viennent confirmer les réalités décrites précédemment. Depuis les années 1980, au nom du remboursement de la dette – qui justifie les coupes budgétaires et les politiques d'austérité – l'État a accentué – ou, à minima, n'as pas suffisamment corrigé – les inégalités d'accès à l'emploi et la dévalorisation des activités occupées par les femmes, et spécifiquement par les femmes racisées. Il accentue également leurs heures de travail gratuit pour assurer la reproduction sociale. De plus, les mesures d'austérité provoquent la fermeture de centres d'accueil et d'autres mesures du même type, augmentant les violences sexistes et sexuelles contre les femmes.

Cette dette du soin, due par la société aux femmes pour toutes les tâches gratuites et sous-rémunérées – à laquelle on peut ajouter une dette patriarcale (pour toutes les agressions, le harcèlement subi par les femmes dans l'espace public), doit être reconnue. Ces deux types de dette impliquent des réparations.

La conjonction du capitalisme néolibéral avec des systèmes patriarcaux et racistes profite donc, de manière largement majoritaire, à une minorité d'hommes blancs. Les femmes et les personnes racisées – et donc spécifiquement les femmes racisées – et plus globalement, les populations des Suds, sont les grandes perdantes de ce système. À tel point qu'une proportion importante des populations des Suds souffre de la faim et de l'extrême pauvreté. Au regard du niveau de richesses mondiales, et des richesses naturelles dont regorgent de nombreux pays des Suds, cette situation est inacceptable.

Notes

[1] Cette partie s'appuie largement sur l'article de Camille Bruneau, Sacha Gralinger, « Mais qui dépend de qui ? In(ter) dépendances et dette patriarcale », Revue Fig, décembre 2023, https://www.cadtm.org/Mais-qui-depend-de-qui-in-ter-dependances-et-dette-patriarcale.

[2] Ces deux phrases sont tirées de Camille Bruneau, Sacha Gralinger, « Mais qui dépend de qui ? In(ter) dépendances et dette patriarcale », Revue Fig, décembre 2023, https://www.cadtm.org/Mais-qui-depend-de-qui-in-ter-dependances-et-dette-patriarcale.

Auteur.e

Maxime Perrio

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Mission d’enquête de l’ONU appelle les États à poursuivre les auteurs de crimes contre les femmes et les filles en Iran

Le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à Genève a publié un communiquéde presse le 13 septembre 2024, annonçant la publication d'unemise à jour par la Mission d'enquête indépendante de l'ONU. La Mission a déclaré : « Deux ans après le début des manifestations “Femmes, Vie, Liberté” à la suite de la mort illégale en détention de Jina Mahsa Amini, 22 ans, le gouvernement iranien a intensifié ses efforts pour réprimer les droits fondamentaux des femmes et des filles et écraser les initiatives restantes de l'activisme féminin. »

Tiré de Entre les lignes et les mots

La traduction de la déclaration officielle en anglais est la suivante :

L'Iran intensifie ses efforts pour réprimer les femmes et les filles à l'occasion du deuxième anniversaire des manifestations nationales, selon la mission d'enquête de l'ONU

GENÈVE – Deux ans après le début des manifestations « Femme, vie, liberté » qui ont suivi la mort illégale en détention deJina Mahsa Amini, 22 ans, le gouvernement iranien a intensifié ses efforts pour supprimer les droits fondamentaux des femmes et des filles et écraser les dernières initiatives de militantisme féminin, a averti la Mission internationale indépendante d'établissement des faits sur l'Iran dans une mise à jour publiée aujourd'hui.

Jina Mahsa a été arrêtée par la « police des mœurs » iranienne à Téhéran le 13 septembre 2022 pour non-respect présumé des lois iraniennes sur le hijab obligatoire. Sa mort en détention, le 16 septembre de la même année, a déclenché une vague de protestations qui s'est étendue à l'ensemble du pays.

Au cours des deux années qui ont suivi, bien que les manifestations de masse se soient calmées, le défi permanent des femmes et des jeunes filles nous rappelle sans cesse qu'elles vivent toujours dans un système qui les relègue au rang de « citoyennes de seconde zone ». Depuis avril 2024, les autorités de l'État ont « renforcé les mesures et les politiques répressives par le biais du plan dit “Noor” (noor signifiant “lumière” en persan), encourageant, sanctionnant et approuvant les violations des droits de l'homme à l'encontre des femmes et des jeunes filles qui ne respectent pas le hijab obligatoire », indique la mise à jour.

Les forces de sécurité ont encore intensifié les schémas préexistants de violence physique, notamment en frappant, en donnant des coups de pied et en giflant les femmes et les jeunes filles perçues comme ne respectant pas les lois et les règlements relatifs au hijab obligatoire, comme en témoignent des dizaines de vidéos examinées par la mission de surveillance. Parallèlement, les autorités de l'État ont renforcé la surveillance du respect du hijab dans les sphères publiques et privées, y compris dans les véhicules, en recourant de plus en plus à la surveillance, y compris par drones.

Face à cette escalade de la violence, un projet de loi sur le hijab et la chasteté est en phase finale d'approbation par le Conseil des gardiens de l'Iran et devrait être finalisé dans les plus brefs délais. Ce projet de loi prévoit des sanctions plus sévères pour les femmes qui ne portent pas le hijab obligatoire, notamment des amendes exorbitantes, des peines de prison plus longues, des restrictions en matière de travail et d'éducation et des interdictions de voyager.

La mise à jour a également fait part de sa profonde inquiétude quant à une nouvelle tendance apparente à condamner à mort des militantes, dont certaines appartiennent à des minorités ethniques et religieuses d'Iran, à la suite de leur condamnation pour atteinte à la sécurité nationale.

Au cours des deux dernières années, la peine de mort et d'autres dispositions du droit pénal national, en particulier celles relatives à la sécurité nationale, ont été utilisées pour terroriser les Iraniens et les dissuader de manifester et de s'exprimer librement. Cela a eu des répercussions sur les familles des victimes des violences liées aux manifestations, sur les journalistes, sur les défenseurs des droits de l'homme et sur d'autres personnes critiques à l'égard du gouvernement.

« Les victimes et les survivants, en particulier les femmes et les enfants, n'ont toujours pas la possibilité de demander des comptes pour les violations flagrantes des droits de l'homme et les crimes relevant du droit international, y compris les crimes contre l'humanité », indique la mise à jour.

En l'absence de mesures dissuasives de la part de l'État concernant les violations croissantes à l'encontre des femmes et des filles, il n'y a pas d'espoir réaliste que les victimes et les survivants puissent accéder pleinement et de manière significative aux droits et libertés fondamentaux auxquels ils ont droit et que la République islamique d'Iran a l'obligation de respecter et d'assurer.

La Mission a réitéré son appel au gouvernement iranien pour qu'il mette immédiatement fin à toutes les exécutions de manifestants et mette en place un moratoire sur l'application de la peine de mort, en vue de son abolition ; qu'il libère immédiatement et sans condition toutes les personnes privées arbitrairement de leur liberté dans le contexte des manifestations, en particulier les femmes et les enfants ; et qu'il mette fin à toutes les mesures politiques et institutionnelles répressives prises et conçues pour réprimer les femmes et les filles et perpétuer la violence et la discrimination à l'égard des femmes, y compris le projet de loi sur le « Hijab et la chasteté ».

Compte tenu de l'incapacité du gouvernement à demander des comptes aux auteurs de ces crimes et de l'impunité généralisée qui prévaut en Iran pour les violations flagrantes des droits de l'homme et les crimes relevant du droit international, y compris les crimes contre l'humanité, la mission d'enquête a appelé les États membres des Nations unies à redoubler d'efforts pour garantir les droits des victimes et de leurs familles à la justice, à la vérité et à des réparations.

Les États doivent continuer à faire de la situation des femmes et des filles en République islamique d'Iran une priorité de l'agenda international », indique la mise à jour. « Alors que nous célébrons le deuxième anniversaire des manifestations de septembre 2022, la Mission appelle les États à enquêter, poursuivre et punir les responsables de crimes contre les femmes et les filles commis dans le cadre du mouvement « Femme, vie, liberté », devant leurs tribunaux nationaux respectifs, y compris en vertu du principe de la compétence universelle et sans limitations procédurales ».

La mission exhorte également les États à accélérer les demandes d'asile et à fournir des visas humanitaires aux victimes de violations des droits de l'homme, en particulier à celles qui ont subi des blessures qui ont changé leur vie ou qui sont confrontées à de graves persécutions, notamment les femmes et les enfants.

FIN

Contexte : Le 24 novembre 2022, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a chargé la mission internationale indépendante d'établissement des faits sur la République islamique d'Iran d'enquêter sur les violations présumées des droits de l'homme en République islamique d'Iran liées aux manifestations qui y ont débuté le 16 septembre 2022, en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants. Le 20 décembre 2022, le président du Conseil des droits de l'homme a annoncé la nomination de Sara Hossain (Bangladesh), Shaheen Sardar Ali (Pakistan) et Viviana Krsticevic (Argentine) en tant que trois membres indépendants de la mission et a nommé Sara Hossain présidente de la mission.

https://wncri.org/fr/2024/09/18/mission-denquete-de-lonu/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Une course aux armements plus déstabilisante que jamais

Le monde a connu des guerres meurtrières, maints conflits et surtout des vagues de dépenses militaires quantitatives et qualitatives qui ont atteint des sommets colossaux.

Tiré de La chronique de Recherches internationales

Michel Rogalski

Directeur de la revue Recherches internationales

Le modèle de référence qui s'impose fut celui de la guerre froide entre les deux Grands de l'époque - Union soviétique et États-Unis – dont la rivalité/affrontement se constitua dès 1917 pour se poursuivre après la seconde guerre mondiale sous la forme d'un conflit entre deux camps, l'URSS ayant étendu son influence. Cette guerre froide adossée sur deux grands pays s'est caractérisée par une course aux armements qui paraissait sans fin et atteint son apogée en 1988, date à laquelle elle s'arrêta pour décroitre d'environ 30 % dans les dix années qui suivirent. On appela cette période, les années des « dividendes de la paix ».

Plusieurs remarques s'imposent. Tout d'abord ce n'est pas l'effondrement du bloc soviétique (1991) qui provoque l'arrêt de la course aux armements, celle-ci ayant cessée trois ans auparavant. L'effondrement ne peut être rapportée à l'incapacité à suivre un rythme effréné de dépenses militaires. En réalité dès octobre 1986 Reagan et Gorbatchev se rencontrent à l'occasion du Sommet de Reykjavik et décident, sans l'acter dans un communiqué final, qu'ils arrêtent la course aux armements. La théorie du « linkage » qui prévalait à l'époque signifiait que tant que l'on n'était pas d'accord sur tout on n'était d'accord sur rien même si cela était faux. Compte-tenue de l'inertie des dépenses militaires le plafond fut atteint dès 1988. Chiffre élevé puisqu'il représentait un taux de militarisation d'environ 8 % (Dépenses militaires rapportées au PIB mondial). C'est dans cette période de la guerre froide qu'apparaît et se développe l'armement nucléaire et toute la technologie qui la rend opérationnelle (missiles, sous-marins, bases de lancements, …) et que le nombre d'acteurs nucléaires prolifère.

Il devient alors évident pour les deux Grands qu'ils s'épuisent mutuellement, alors que dans le même temps les « perdants » de la 2ème guerre mondiale qui se sont vus imposer des limites à leurs efforts de réarmement connaissent des « miracles économiques » (Japon, Allemagne de l'Ouest). Les études économiques se multiplient pour indiquer les pertes de compétitivité que subissent les États-Unis et l'URSS. À cela s'ajoute la certitude croissante que tout dollar ou tout rouble investi dans la course aux armements n'augmente plus la sécurité. Le moteur central de la course aux armements, la recherche de la parité, voir une marge d'avance qui se déclinera pour chaque type d'arme – en clair les conditions d'une agression réussie -, commence à questionner d'autant que certaines puissances se prévalent du concept de la dissuasion du faible au fort, de la puissance suffisante et mettent en avant le principe du pouvoir égalisateur de l'atome.

Mais ce qu'il faut retenir c'est que cette course aux armements de la guerre froide fut strictement codifiée et maîtrisée par ses acteurs. C'est par centaine que des traités et accords furent ratifiés permettant de construire une grammaire respectée par les protagonistes. Il s'agissait de brandir toute à la fois la menace mais aussi d'assurer de sa bonne foi. Dans cette perspective plusieurs types d'accords furent conclus.

D'abord s'assurer que l'arme nucléaire ne proliférerait pas. Ce fut le Traité sur la non-prolifération nucléaire (TNP). L'objectif en établissant une distinction entre États dotés et non-dotés était de promettre à ceux qui ne l'étaient pas une aide apportée par l'AIEA pour mettre sur pieds une industrie nucléaire civile en échange d'une renonciation à tout programme militaire. Le fait de ne pas s'inscrire dans l'accord revenait en fait à dévoiler ses intentions. Peu de pays refusèrent : Israël, le Pakistan, l'Inde, l'Afrique du sud qui peu à peu devinrent des puissances militaires nucléaires. Les pressions occidentales obligèrent ce dernier pays à démanteler son arsenal pour qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ANC. La Corée du nord d'est retirée de l'accord et l'Iran est soupçonné de vouloir le contourner. Mais globalement cet accord, largement ratifié, a permis de limiter la prolifération nucléaire même si les États dotés n'ont pas respecté leurs engagements à réduire leur arsenal.

Ensuite des accords sur des plafonds de type d'armes à ne pas dépasser voire à réduire ou à interdire.

Enfin, proposer des accords qui instaurent la confiance et la bonne foi. C'est la démarche des accords Salt signés en cascade à partir des années soixante-dix. Le dernier accord signé entre les États-Unis et la Russie remonte à 2010. Les traités portèrent tout à la fois sur les missiles à moyenne portée (de 500 à 5500 km) ou sur les missiles intercontinentaux. Mais probablement l'engagement le plus fort symboliquement fut celui sur les ABM-Anti-balistic-missiles qui interdisait de protéger ses grandes villes ainsi offertes à toutes représailles de l'adversaire. C'était la preuve de sa bonne foi. Frapper l'ennemi c'était l'assurance de perdre ses grandes villes, pour autant que l'adversaire n'était pas détruit à l'aide d'une première salve.

C'est pourquoi lorsque Ronald Reagan lance en 1981 l'idée d'un bouclier spatial (plus connu sous le terme de « guerre des étoiles ») qui protégerait le territoire américain on comprend que se profile le concept déstabilisant d'une attaque qui n'aurait plus à craindre la riposte. L'espoir caressé portait également dans la certitude que les Soviétiques engagés en Afghanistan n'auraient pas la capacité de suivre. Fort heureusement sur les 17 premiers tests menés par les Américains, seuls deux aboutirent. Le projet fut donc discrètement abandonné.

Jusqu'alors, le cadre international qui s'était construit s'était polarisé autour de grandes puissances qui avaient su créer un enchevêtrement d'accords maillant la planète et qui pouvaient s'observer de plus en plus grâce au progrès des satellites. Puis depuis une quinzaine d'année une obsession bi-partisanne (Démocrate et Républicaine) s'est répandue aux États-Unis faisant de la Chine le principal adversaire, économique et militaire. Le pivot asiatique était né ainsi que les préoccupations de l'Océan indien.

La course aux armements reprenait, mais cette fois-ci entre trois protagonistes et dans des conditions qui n'étaient plus du tout codifiées. En effet la Chine n'avait souscrit à très peu des accords qui liaient les États-Unis à l'Union soviétique puis à la Russie. Elle avait l'avantage d'avoir les mains libres face à ses concurrents. Et elle ambitionna très vite de devenir non seulement une grande puissance économique et commerciale, mais également militaire et développa très vite ses dépenses dans cette direction sans négliger la dimension nucléaire. En face, les États-Unis avaient le sentiment d'affronter la Chine tout en étant contraints par les accords passés de longue date avec l'Union soviétique.

Deux solutions s'imposaient alors. Soit obliger la Chine à ratifier tous les Traités existants pour établir des règles du jeu égales pour tous. Soit sortir de tous les Traités pour avoir les mains libres. C'est ce second choix que firent les États-Unis en dénonçant ou en ne renouvelant pas certains accords. Aujourd'hui la course aux armements se déroule dans un cadre de plus en plus dérégulé et détricoté qui se traduit par l'écroulement progressif de l'architecture de maîtrise des armements héritée de la guerre froide, alors même que des foyers de tensions se développent, des armes tonnent, qu'un conflit majeur a commencé entre l'Otan et la Russie en territoire ukrainien et qu'Israël pouvant se prévaloir de l'aide occidentale met le Moyen-Orient à feu et à sang. S'ajoute à ce sinistre tableau l'apparition d'armes nouvelles comme les drones et les techniques d'observation de plus en plus fines qui permettent d'envisager des opérations plus osées.

Faut-il le rappeler, aucune guerre nucléaire n'est gagnable. La seule inconnue, c'est qui meurt en premier et qui meurt en second ?

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Cette chronique est réalisée en partenariat rédactionnel avec la revue Recherches internationales à laquelle collaborent de nombreux universitaires ou chercheurs et qui a pour champ d'analyse les grandes questions qui bouleversent le monde aujourd'hui, les enjeux de la mondialisation, les luttes de solidarité qui se nouent et apparaissent de plus en plus indissociables de ce qui se passe dans chaque pays.

Site : http://www.recherches-internationales.fr/

https://shs.cairn.info/revue-recherches-internationales?lang=fr

Mail : recherinter@paul-langevin.fr

Abonnements 4 numéros par an : 55 Euros, Étranger 75 Euros

6, av. Mathurin Moreau ; 75167 Paris Cedex 19

Les messages contradictoires de Washington sur l’incitation à la guerre au Soudan

Le 23 septembre, la Maison Blanche a publié un communiqué résumant la dernière réunion bilatérale entre le président des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et le président Biden. Ce long document mettait l'accent sur le partenariat étroit entre les États-Unis et les Émirats arabes unis. Dans le sixième paragraphe, intitulé « Partenaires dans un Moyen-Orient et une région plus vaste stables, intégrés et prospères », le communiqué notait l'inquiétude et l'inquiétude communes des dirigeants face à la crise au Soudan, soulignait qu'« il ne peut y avoir de solution militaire » et appelait à la responsabilité des atrocités et des crimes de guerre.

Tiré d'Afrique en lutte.

Tout cela semble louable, jusqu'à ce que l'on se rappelle les preuves indiquant que les Émirats arabes unis soutiennent l'un des antagonistes du conflit soudanais : les Forces de soutien rapide (RSF). Les RSF ressemblent plus à une bande de criminels qu'à une force politique. Il n'existe aucun scénario réaliste dans lequel les RSF gouverneraient un Soudan stable. Les atrocités sont la marque de fabrique des RSF. Cette force indisciplinée et maraudeuse est responsable de violences sexuelles à grande échelle et de nettoyage ethnique. Malgré les appels lancés depuis des mois par l'Union africaine et les Nations unies, les RSF poursuivent leur assaut contre El Fasher, le dernier grand centre de population du Darfour qui n'est pas sous leur contrôle.

Et la situation s'aggrave. Comme l'a rapporté le New York Times le 21 septembre, les Émirats arabes unis ne se contentent pas de soutenir les RSF en leur fournissant des armes, des fonds et des drones. Ils le font sous couvert d'apporter une aide humanitaire au peuple soudanais, entachant la crédibilité de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et, comme le dit le Times , « en s'engageant publiquement à soulager les souffrances du Soudan tout en les attisant en secret ». Ces souffrances sont d'une ampleur presque inimaginable. Quelque douze millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. Les civils meurent de faim parce qu'aucune des parties au conflit ne prend au sérieux son obligation d'autoriser l'accès de l'aide humanitaire. Les experts en sécurité alimentaire estiment que des millions de Soudanais pourraient mourir de famine dans les mois à venir.

Pourquoi Washington se rallie-t-il à la mascarade grotesque des Émirats arabes unis en faisant une déclaration qui suggère que nous sommes des partenaires alignés pour la paix ? Comment les États-Unis comptent-ils demander des comptes aux parties au conflit pour les promesses non tenues qui ont entravé les efforts de médiation alors que notre gouvernement fait lui aussi des déclarations qui ne correspondent pas aux faits ? Comment le gouvernement américain voudrait-il que les civils soudanais, épuisés par près d'un an et demi de guerre, de déplacements massifs et de famine imminente, comprennent-ils qu'il s'associe aux Émirats arabes unis ?

On peut espérer que la réalité alternative décrite dans la déclaration de la Maison Blanche faisait partie du prix à payer pour obtenir un véritable engagement de la part des Émirats arabes unis à cesser de verser de l'huile sur le feu qui engloutit le Soudan. Le 24 septembre, un jour après sa rencontre avec Ben Zayed, le président Biden a déclaré à l'Assemblée générale des Nations unies que « le monde doit cesser d'armer les généraux, parler d'une seule voix et leur dire : arrêtez de déchirer votre pays. Arrêtez de bloquer l'aide au peuple soudanais. Mettez fin à cette guerre maintenant. » On peut espérer qu'il a fait écho à ce message au dirigeant émirati à huis clos, malgré le discours optimiste. Mais en l'absence de toute preuve que ce soit le cas, l'exhortation de Biden à l'ONU semble cynique. Lues ensemble, les deux déclarations apparaissent comme une terrible trahison et une volonté de se joindre à un riche État du Golfe pour manipuler le reste du monde.

Michelle Gavin

Source : https://www.cfr.org/blog/africa-transition

Traduction automatique de l'anglais

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Rwanda : sous la façade de la démocratie de consensus

25 ans après que le dialogue inter-rwandais a donné naissance à la « démocratie de consensus », il est désormais temps de revisiter et de renouveler le système.

Tiré d'Afrique en lutte.

À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, les nations se rassemblent pour célébrer les valeurs fondamentales qui définissent les véritables sociétés démocratiques : l'État de droit, la participation active des citoyens, des institutions indépendantes et un profond respect des droits de l'homme. Pourtant, au Rwanda, sous la direction du président Paul Kagame, ces principes restent largement théoriques. Malgré la rhétorique de Kagame sur une « démocratie unique » adaptée au contexte rwandais, un discours souvent repris sur les plateformes internationales comme lors du Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine qui vient de s'achever, au cours duquel il a déclaré que « chaque pays doit tracer sa propre voie en fonction de son contexte, de son histoire et de ses aspirations uniques ». La réalité sur le terrain contraste fortement avec ces idéaux. Le Rwanda offre un exemple troublant où l'apparence de progrès et de gouvernance démocratique masque un régime profondément répressif.

Le gouvernement rwandais affirme fonctionner dans le cadre d'une « démocratie de consensus », un système convenu lors du dialogue interrwandais qui a eu lieu en 1999 et qui est censé être adapté au contexte post-génocide unique du pays. L'idée derrière ce modèle est de promouvoir l'unité et d'empêcher les politiques de division en prenant des décisions par consensus plutôt que par la règle de la majorité. Cependant, la manière dont ce modèle est mis en pratique viole la Constitution rwandaise, qui consacre les principes démocratiques tels que le pluralisme, des élections libres et équitables et le droit à la participation politique.

En réalité, la prétendue démocratie de consensus au Rwanda est un mécanisme destiné à réprimer la dissidence et à maintenir le pouvoir du parti au pouvoir. Elle réduit effectivement au silence les voix de l'opposition, laissant peu de place au véritable discours politique ou à la concurrence. Les dispositions de la Constitution relatives à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés civiles sont ainsi sapées, réduisant la Constitution à un simple document sans grande incidence sur le paysage politique réel.

La véritable démocratie repose sur la participation active des citoyens. Or, au Rwanda, cette participation fait cruellement défaut et le pays se situe bien en dessous de la moyenne de l'Afrique subsaharienne en matière de « liberté d'expression et de responsabilité ». L'opposition politique au Rwanda est non seulement découragée, mais elle est souvent confrontée à de graves intimidations, harcèlements et même à des peines d'emprisonnement.

Diane Rwigara , militante et femme d'affaires, en est un exemple frappant . Après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2017, elle a été disqualifiée, soumise à une campagne de dénigrement et même emprisonnée. Elle a été acquittée une fois les élections terminées.

Un autre exemple marquant de Christopher Kayumba . En septembre 2021, peu après avoir fondé un journal en ligne appelé « The Chronicles » et créé une organisation politique, Kayumba a été accusé de viol. Il a été détenu pendant 17 mois, au cours d'une longue et éprouvante bataille juridique. Il a été acquitté de cette accusation. Mais l'expérience semble avoir eu un effet dissuasif : Kayumba ne s'est pas exprimé sur la politique depuis sa libération.

Ces cas illustrent la manière dont le gouvernement rwandais réprime systématiquement la dissidence, en utilisant le système juridique comme un outil pour étouffer l'opposition politique et décourager les autres de remettre en cause le statu quo.

Les rares partis d'opposition qui existent sont soit cooptés par le gouvernement, soit soumis à de sévères contraintes, ce qui rend la participation citoyenne quasi impossible. Ce climat étouffant est non seulement contraire à l'esprit de la démocratie, mais aussi à la lettre des garanties constitutionnelles du Rwanda.

Au Rwanda, le pouvoir judiciaire, le Parlement et l'exécutif sont étroitement liés, fonctionnant davantage comme des outils de l'élite dirigeante que comme des institutions indépendantes chargées de faire respecter l'État de droit. Plutôt que de servir de contre-pouvoirs, ils servent à renforcer l'emprise autoritaire du président Paul Kagame sur le pays.

Ceux qui osent remettre en cause ou sont perçus comme remettant en cause le discours du gouvernement sont régulièrement détenus sous des accusations vagues ou inventées. Nombre d'entre eux ne bénéficient jamais d'un procès équitable et certains sont confrontés à des conséquences désastreuses, y compris la disparition, voire la mort, pendant leur détention par les autorités. Prenons le cas de Boniface Twagirimana, un haut responsable du parti d'opposition FDU-Inkingi, qui a mystérieusement disparu d'une prison de haute sécurité en 2018, les autorités affirmant qu'il s'était évadé. À ce jour, on ignore où il se trouve et beaucoup pensent qu'il a été tué pendant sa détention. Son cas est emblématique d'un schéma plus large de détention arbitraire et de non-respect des droits humains fondamentaux.

La mort de Kizito Mihigo , un chanteur de gospel populaire, illustre une fois de plus le contrôle exercé par le régime sur le système judiciaire. Mihigo a été arrêté en 2020 pour avoir prétendument tenté de fuir le pays et a été retrouvé mort dans sa cellule de prison peu de temps après. Les autorités ont affirmé qu'il s'agissait d'un suicide, mais l'absence d'enquête approfondie et indépendante ne fait que souligner la culture de l'impunité qui prévaut au Rwanda. Comme le souligne le rapport de Human Rights Watch « Rejoignez-nous ou mourez » , les forces de sécurité du gouvernement rwandais ont systématiquement recours aux exécutions extrajudiciaires et aux disparitions pour éliminer toute menace perçue contre le régime de Kagame.

Dans certains cas, le Rwanda va jusqu'à violer ses obligations internationales. Le cas de Victoire Ingabire , une figure de proue de l'opposition, est un parfait exemple de la façon dont le Rwanda a violé le système juridique international. En 2010, Victoire Ingabire a été arrêtée et condamnée à 15 ans de prison pour des motifs politiques, de terrorisme et d'atteinte à la sécurité nationale. Le gouvernement rwandais a ignoré une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui l'a acquittée de toutes les charges.

Outre le pouvoir judiciaire, le parlement rwandais manque également d'indépendance. Il fonctionne davantage comme une institution d'approbation automatique des politiques de Kagame que comme un organe représentant la volonté du peuple. Les débats critiques sur des questions nationales importantes, telles que les violations des droits de l'homme ou le traitement des prisonniers politiques, sont notablement absents des sessions parlementaires. Les parlementaires, dont beaucoup doivent leur position à leur loyauté envers le parti au pouvoir, s'abstiennent de contester l'exécutif, renforçant ainsi le régime autoritaire de Kagame.

Dans ce système, l'exécutif exerce un pouvoir illimité et Kagame contrôle presque tous les aspects de la gouvernance rwandaise. Cette consolidation de l'autorité ne laisse aucune place au fonctionnement indépendant des autres pouvoirs du gouvernement. Les lois sont appliquées de manière sélective pour cibler les détracteurs de Kagame tandis que ses fidèles restent à l'abri des poursuites, même lorsqu'ils sont impliqués dans de graves abus.

Le Rwanda est l'un des pays où le taux de représentation des femmes au parlement est le plus élevé, un chiffre souvent salué comme un signe de progrès. Mais ce résultat cache un problème plus profond : le parlement rwandais est loin d'être indépendant, la grande majorité de ses membres étant membres du parti au pouvoir . Il fonctionne davantage comme un organe d'approbation automatique de l'exécutif que comme un moyen de contrôle de son pouvoir.

Malgré le pourcentage élevé de femmes au parlement, leur présence ne contribue guère à promouvoir la démocratie ou les droits de l'homme. Ces parlementaires dénoncent rarement, voire jamais, les violations des droits de l'homme ou ne remettent pas en cause les actions du gouvernement. Le taux élevé de représentation féminine est donc une façade utilisée pour renforcer l'image internationale du Rwanda tout en masquant la réalité de sa gouvernance non démocratique.

Aucun des cas mentionnés ci-dessus n'a jamais été débattu au Parlement, ce qui met en évidence le manque d'indépendance du corps législatif rwandais. Cette absence de débat critique sur les questions urgentes liées aux droits de l'homme est une indication claire que les parlementaires rwandais ne sont pas libres d'agir de manière indépendante mais sont plutôt limités par les intérêts du parti au pouvoir.

Les élections de 2024 au Rwanda ont une fois de plus mis en évidence le profond déficit démocratique du pays. La victoire écrasante, presque stalinienne, revendiquée par Paul Kagame reflète les schémas des élections passées, où les résultats étaient prédéterminés et les voix de l'opposition réduites au silence. Ce résultat ne reflète pas un véritable processus démocratique, mais la continuation d'un régime qui utilise les élections comme une façade pour maintenir le contrôle, étouffant toute véritable compétition politique ou contestation.

Les leaders de l'opposition comme Victoire Ingabire, Bernard Ntaganda et Diane Rwigara se sont vu interdire de participer au scrutin. Ces trois hommes avaient auparavant été victimes de harcèlement, d'emprisonnement et de recours judiciaires destinés à les empêcher de se lancer dans une quelconque opposition politique sérieuse.

L'exclusion des véritables candidats de l'opposition garantit que les résultats des élections seront acquis d'avance, ce qui renforcera encore davantage la domination du FPR. Un tel processus ne peut être considéré comme une élection libre ou équitable, mais plutôt comme la continuation du régime dictatorial du Rwanda sous couvert de démocratie.

Les rapports d'organisations internationales comme Freedom House et Human Rights Watch dressent un sombre tableau de la démocratie rwandaise. Freedom House considère systématiquement le Rwanda comme « non libre », en raison des graves restrictions imposées aux droits politiques et aux libertés civiles. Human Rights Watch a recensé de nombreuses violations des droits humains, notamment la répression des médias, la détention arbitraire et la persécution des opposants politiques.

Ces rapports soulignent l'urgence pour la communauté internationale de réévaluer son engagement envers le Rwanda. La situation actuelle dans le pays n'est pas tenable et un soutien international continu sans obligation de rendre des comptes ne fait qu'encourager le gouvernement rwandais à persister dans ses pratiques répressives.

Une véritable démocratie, caractérisée par des élections libres et équitables, une participation politique ouverte et des médias indépendants, menace de plusieurs façons l'emprise de Paul Kagame sur le pouvoir. La démocratie implique la concurrence et la dissidence, deux éléments que le gouvernement de Kagame a historiquement réprimés. Elle incarne également la séparation des pouvoirs et pourrait révéler les violations des droits de l'homme et d'autres défauts du gouvernement de Kagame.

Alors que le monde commémore la Journée internationale de la démocratie, il est essentiel que la communauté internationale regarde au-delà de l'image soigneusement entretenue du Rwanda et affronte les dures réalités de sa gouvernance. La façade démocratique du pays ne doit pas être confondue avec de véritables pratiques démocratiques. Les dirigeants rwandais doivent rendre des comptes et la communauté internationale doit exiger des réformes significatives qui donnent la priorité à l'État de droit, aux droits de l'homme et à une véritable participation citoyenne.

Le président rwandais Paul Kagame a par le passé subi des pressions de la part des bailleurs de fonds occidentaux, notamment des États-Unis et du Royaume-Uni, pour faire avancer les réformes démocratiques. Lors de l'Examen périodique universel du Rwanda de 2021, le Royaume-Uni a publié une déclaration publique exhortant le gouvernement rwandais à renforcer la gouvernance démocratique , notamment en favorisant la liberté de la presse et en garantissant des élections plus transparentes.

De même, lors de sa visite au Rwanda en 2022, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a publiquement fait part de ses inquiétudes concernant les violations des droits de l'homme et de la nécessité pour le Rwanda d'élargir les libertés politiques, de s'attaquer à des problèmes tels que la détention de détracteurs du gouvernement comme Paul Rusesabagina. Washington a souligné l'importance de protéger la liberté d'expression et de créer davantage d'espace politique pour les partis d'opposition. Bien que ces pressions reflètent un intérêt occidental plus large pour la promotion des droits de l'homme et des normes démocratiques au Rwanda, il reste encore beaucoup à faire.

Tout comme le Rwanda a adopté une forme de démocratie de consensus par le biais du dialogue inter-rwandais en 1999, il est temps aujourd'hui de revoir et de renouveler ce système et de remédier aux faiblesses qui ont été mises en évidence au cours des 25 dernières années. Il est en effet nécessaire d'organiser un nouveau dialogue inter-rwandais réunissant des responsables gouvernementaux et des opposants politiques ainsi que des représentants de la société civile du Rwanda et de l'extérieur, afin de convenir d'un cadre politique qui aborde des questions telles que l'exclusion politique, le manque de participation des citoyens et le respect des droits de l'homme et de l'état de droit qui caractérisent la démocratie de consensus pratiquée au Rwanda depuis 25 ans.

En conclusion, l'absence de démocratie au Rwanda n'est pas seulement un problème national, mais un problème mondial qui exige une action immédiate. La communauté internationale doit soutenir le peuple rwandais dans sa lutte pour une véritable démocratie, une démocratie dans laquelle sa voix est entendue, ses droits respectés et ses dirigeants responsables. Ce n'est que par des efforts collectifs que le Rwanda pourra véritablement incarner les valeurs de la démocratie, non seulement aujourd'hui, mais pour l'avenir.

Denise Zaneza

Source : https://africanarguments.org/2024/09/rwanda-beneath-the-facade-of-consensus-democracy/

Traduit de l'anglais automatiquement

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Sahara occidental : Résister au colonialisme marocain

Face à l'oppresseur et aux multiples formes de soutien dont il dispose de la part des occidentaux et de l'Union européenne, en particulier de la France, de l'Espagne, des États-Unis et d'Israël, s'engager comme le fait le Front Polisario dans la résistance armée comme l'un des moyens à opposer à l'occupant marocain est conforme à la Charte des Nations unies et du Droit international.

Tiré du site du CADTM. Photo Dakhla, Western Sahara - cc

Car il est évident que le problème n'est pas la résistance armée du peuple sahraoui contre le colonisateur marocain mais bien l'occupation et le projet annexionniste de ce dernier.

Le peuple sahraoui est un peuple éminemment pacifiste qui a toujours témoigné de son souhait de coexistence et de coopération avec les autres nations de la région du Maghreb et de l'Union africaine. Il l'a démontré en faisant confiance, ces 25 dernières années, aux Nations unies et sa promesse de réaliser en 1990 un référendum d'autodétermination tel que prévu par la Résolution XV 14 de l'AGNU, réaffirmé chaque année par la 4e Commission de l'AG des Nations unies. C'est ainsi que fut signé par le Front Polisario et le Royaume du Maroc, sous les auspices du Secrétaire général des Nations unies à New York, l'accord de cessez-le-feu devant permettre l'identification des votants au référendum sous les auspices de la Mission des Nations unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental, la MINURSO.

Après dix ans de travail d'identification, malgré les nombreux obstacles voulus par le Maroc, lorsque la MINURSO remis les listes des votants, et le Maroc constatant qu'il risquait de perdre le référendum, en rejeta la mise en œuvre. Il avança alors l'alternative suggérée par l'Élysée (à l'époque de Jacques Chirac) d'un plan de large autonomie au sein de l'entité marocaine. Depuis ce temps, le Maroc, tout en revendiquant le Sahara marocain, ne cesse de s'abriter derrière ce dit plan d'autonomie. Il oublie que cette autonomie fut offerte par la plupart des ex-puissances coloniales mais fut rejetée par tous les mouvements de libération africains en lutte pour leur indépendance.

Il y a quatre ans, le président américain Donald Trump, tel un seigneur féodal, offrit le Sahara occidental au Roi du Maroc en échange de l'acceptation par ce dernier des accords d'Abraham, assujettissant le Maroc à une alliance avec Israël dans le cadre de la vision des USA du Great Middle East.

Le Maroc poursuit aujourd'hui ses tentatives d'accaparement du Sahara occidental, avec l'aide militaire et l'assistance technique d'Israël, en utilisant la répression comme la violence meurtrière. Dans le même temps, et comme Israël dans les Territoires palestiniens occupés (TPO), le Maroc colonise, prélève et exploite à son profit les ressources naturelles des Sahraouis, et ce en violation du Droit international et des arrêts tant de la Cour européenne de Justice, s'agissant des accords de partenariat U.E./ Maroc, que de la Cour africaine des Droits humains et des droits des peuples.

Depuis 1975, les Sahraouis ont connu le même sort que les Palestiniens en étant chassés de leur territoire. Les deux peuples ont été déplacés de force et survivent, pour la plupart, grâce à l'accueil qui leur est réservé par des pays frères, telle l'Algérie en ce qui concerne les Sahraouis. Dans les territoires occupés par le Maroc, les Sahraouis, parmi lesquels d'héroïques résistants et résistantes sont violemment réprimés et privés de leurs libertés les plus fondamentales.

Le drame que vivent tant les Sahraouis que les Palestiniens s'appelle le colonialisme ,dans sa forme la plus brutale et barbare. Ce colonialisme n'existe en outre que grâce à la complicité des occidentaux, en particulier de la France, de l'Espagne et des États-Unis. C'est ainsi que le Maroc, comme Israël, se croit au-dessus des lois, du droit et des grandes conventions internationales.

Aujourd'hui, dans leurs luttes de résistance contre l'envahisseur colonialiste, les Palestiniens comme les Sahraouis ne sont pas les avatars d'un colonialisme historiquement condamné et dépassé, ils sont l'avant-garde d'un monde où se produit la deuxième grande étape de l'émancipation des peuples du Grand Sud, confrontés à la domination impériale des multinationales et des grands groupes financiers.

Nombre de grands médiateurs internationaux, tels l'ambassadeur De Mistura, Francesca Albanésé ou encore Jean Ziegler, nombre de mouvements de solidarité pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'associations citoyennes, de syndicats et de jeunes, perçoivent cette nouvelle aspiration émancipatrice des peuples cherchant un nouveau modèle de coopération et de sécurité pour leur assurer les garanties nécessaires à la paix dans le respect de leur indépendance et la gestion de leurs ressources pour leur bien-être. L'attente des opprimés et des affamés n'a que trop duré. Il est temps de leur donner raison et de revenir aux tables de négociations pour initier un renouveau de l'Organisation des Nations unies et de leur rôle central.

Les massacres génocidaires commis par Israël à Gaza, mais aussi en Cisjordanie et à Jérusalem, ont suscité un éveil mondial et de nouvelles mobilisations qui s'inscrivent dans les grandes étapes des soutiens aux luttes d'émancipation des peuples conduites en Algérie par le FLN et Ben Bella, au Vietnam par Hô Chimin, en Afrique par A. Neto, Mondlane, GA.Nasser, Nyerere, Lumumba, Th. Sankara, S. Nujoma, Sekou Tourré, Nkummah, J. Nyerere et N. Mandela, sans oublier Gandhi, Soekarno, Moa et Gusmao en Asie ou encore F. Castro et S. Allende en Amérique latine et tant d'autres encore.

Palestiniens et Sahraouis sont aujourd'hui des maillons solides de l'histoire qui pousse les peuples à décider souverainement de la conduite de leur lutte pour imposer à la communauté des Nations ce qui est juste. Les formes multiples de rébellion légitime qu'ils adoptent pour faire respecter leurs droits les plus fondamentaux au regard du Droit international qu'ils ont contribué à créer, se fondent sur leur droit à être respectés, ce qui n'est en fait qu'une nécessité existentielle face à l'aliénation qui leur est imposée par la force brutale des armes et des marchands.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

En Martinique, l’arrivée de la CRS 8 rappelle le douloureux passé de l’île avec cette unité de police

MARTINIQUE - Une mesure tristement symbolique alors que la Martinique est confrontée à une profonde crise liée au coût de la vie. La colère de la population s'est concrétisée par plusieurs nuits de violences urbaines qui ont poussé les autorités locales à instaurer un couvre-feu et à interdire les manifestations. Et ce samedi 21 septembre, il a été annoncé que la huitième Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) va être déployée sur l'île.

22 septembre 2024 | tiré d'Europe solidaire sans frontières |

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article72022

En route pour l'île depuis samedi soir selon l'AFP, confirmant une information de BFMTV, la CRS 8 va venir prêter main-forte au GAN (Groupe d'Appui de Nuit) sur place. Une décision qui est justifiée par l'importante circulation d'armes à feu sur l'île. Des policiers avaient d'ailleurs été victimes de tirs à balles réelles plus tôt dans la semaine.

Cette unité d'élite spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, créée en 2021 par Gérald Darmanin, avait déjà été déployée en avril 2023 à Mayotte pour renforcer les effectifs de l'opération de sécurisation de Mayotte, baptisée « Wuambushu ». Mais aujourd'hui cette décision pose question en raison du lourd passif de l'île avec les CRS.

Trois jeunes tués en 1959

Comme le rappelle justement La 1re au lendemain de cette annonce sécuritaire, les policiers de la CRS 8 « sont prioritairement engagés sur des missions de maintien et rétablissement de l'ordre, lutte contre les violences urbaines et les émeutes, assistance et renfort aux autres directions de la police nationale » lorsque la menace est « particulièrement forte ».

Cette description résonne comme un triste écho aux émeutes de décembre 1959 en Martinique, date à partir de laquelle « aucune compagnie républicaine de sécurité n'avait été autorisée à intervenir » sur l'île, souligne le média ultramarin.

Cette année-là, trois jours de soulèvement provoqués par un banal accident de la route sur fond de crise économique et sociale avaient conduit à des émeutes entre la police nationale − dont un détachement de CRS − et de jeunes manifestants martiniquais. Bilan ? Trois jeunes tués par les forces de l'ordre, provoquant un grave choc chez les responsables politiques locaux, extrêmement surpris par la brutalité des forces de l'ordre déployées.

En réaction, les élus martiniquais de tous bords politique avaient exigé « que des conversations soient entamées immédiatement entre les représentants qualifiés des Martiniquais et le Gouvernement pour modifier le statut de la Martinique en vue d'obtenir une plus grande participation à la gestion des affaires martiniquaises ». Dans un extrait de la motion du Conseil Général de Martinique le 24 décembre 1959, citée par La 1re, le « retrait de tous les CRS et des éléments racistes indésirables » avait donc été acté et respecté… jusqu'à ce samedi 21 septembre 2024.

Maxime Birken

P.-S.

• Le HuffPost. 22/09/2024 13:08 Actualisé le 22/09/2024 15:50 :

https://www.huffingtonpost.fr/france/article/en-martinique-l-arrivee-de-la-crs-8-rappelle-le-douloureux-passe-de-l-ile-avec-cette-unite-de-police_239938.html

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :