Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

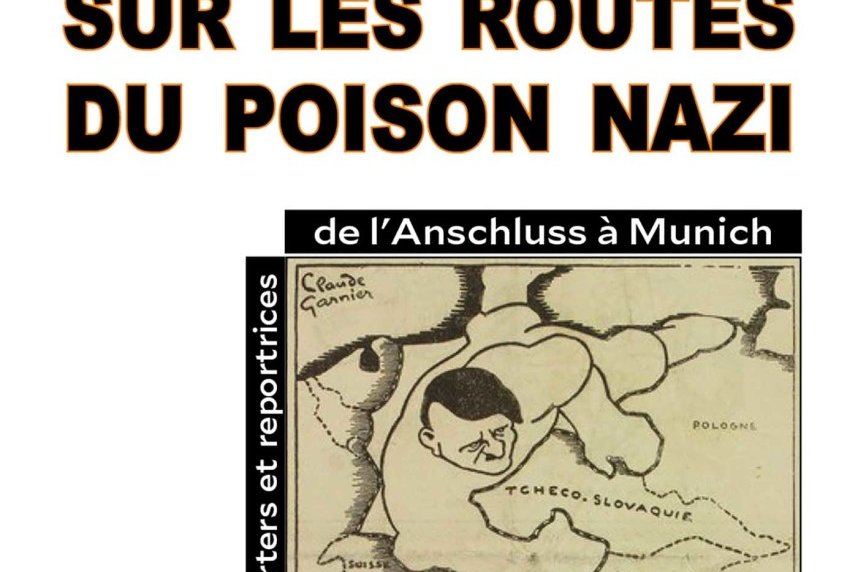

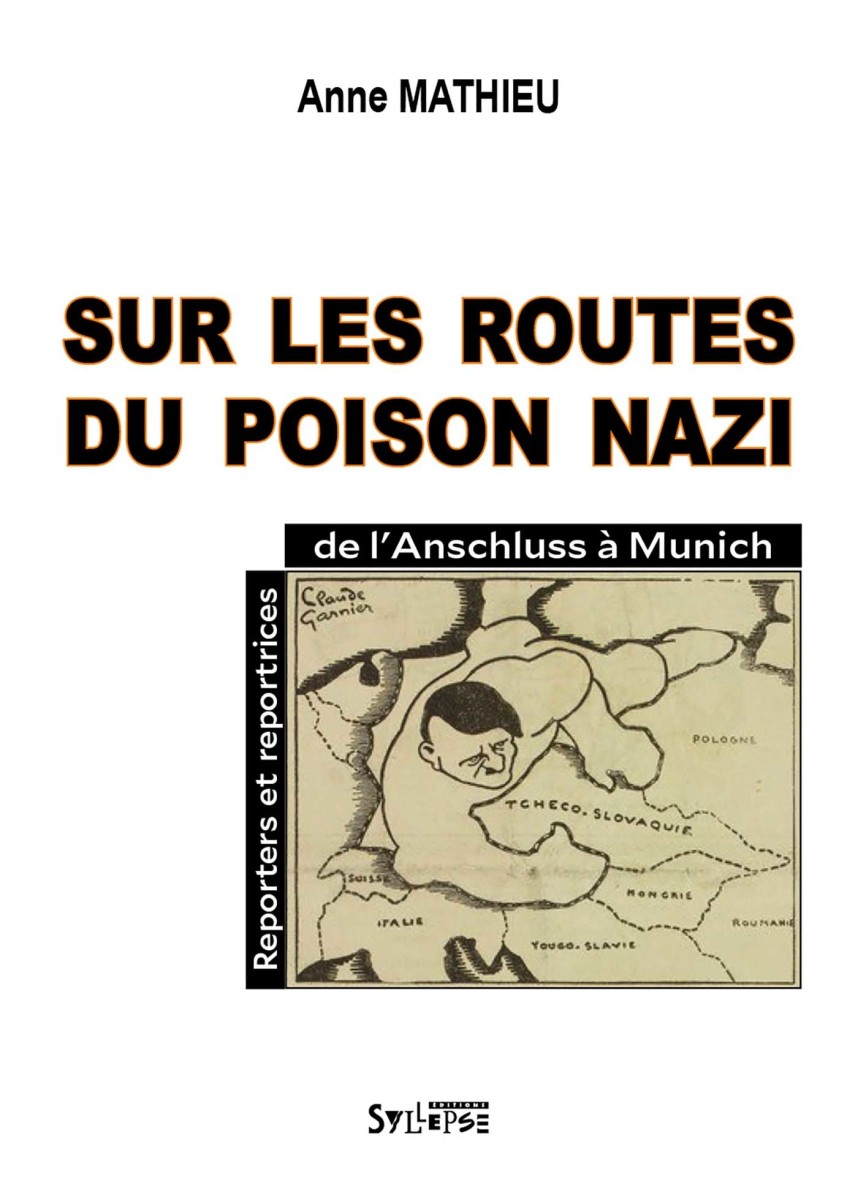

« Sur les routes du poison nazi. Reporters et reportrices de l’Anschluss à Munich »

« Sur les routes du poison nazi. Reporters et reportrices de l'Anschluss à Munich », par Anne Mathieu, éditions Syllepse, collection "Histoire : enjeux et débats", Paris, 2024. EAN : 9791039902298. 163 pages. Prix : 18 Euros. Parution : septembre 2024. https://www.syllepse.net/sur-les-routes-du-poison-nazi-_r_65_i_1088.html

Information publiée le 23 septembre 2024 par Marc Escola < escola[a]fabula.org> sur le site internet « Fabula – La Recherche en littérature » <http://www.fabula.org/actualites/12...> >.

De l'écrasement prémonitoire de « Vienne la rouge » à la victoire nazie au plébiscite en Sarre, ce livre nous conduit sur les routes du poison nazi. 1938 : les dangers se multiplient aux quatre coins de l'Europe. L'Autriche est annexée par l'Allemagne nazie, les accords de Munich sont signés le 30 septembre. Enfin, le 15 mars 1939, c'est au tour de la Bohême-Moravie d'être annexée par Hitler.

Des reporters et des reportrices sont présents de l'Autriche annexée à Prague la vaillante, des Sudètes nazifiées aux frontières menacées par la volonté expansionniste de Hitler, ce qui nous entraîne également en Belgique, en Suisse, en Alsace. Anne Mathieu nous plonge dans une aire géographique où se jouait le sort de l'Europe. Pour cette recherche inédite, elle a dépouillé des dizaines de périodiques et a référencé pour la première fois tous les reportages et les témoignages écrits sur cette question à la gauche de l'échiquier politique. Avec ce livre, elle poursuit le travail mené sur la guerre d'Espagne (/Nous n'oublierons pas les poings levés/, 2020) et confirme la place et la dimension politique du reportage dans le journalisme.

On ne peut s'empêcher de faire des rapprochements avec les conflits et les tensions contemporains et la place que les reportrices et reporters y occupent./Sur les routes du poison nazi/constitue une contribution à l'histoire politique, culturelle et sociale qui permet d'éclairer également l'actualité.

* *URL de référence :*

https://www.syllepse.net/sur-les-routes-du-poison-nazi-_r_65_i_1088.html

* Voir sur Twitter <https://twitter.com/fabula/status/1...>

*

Anne Mathieu, Sur les routes du poison nazi. Reporters et reportrices de l'Anschluss à Munich

*Une suggestion de lecture de André Cloutier, Montréal, 25 septembre 2024*

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Comptes rendus de lecture 1er oct 24

Les têtes brûlées

Catherine Dorion

Ce livre a beaucoup fait parler de lui à sa sortie en novembre dernier. Il est éclairant sur trois aspects importants que l'auteure traite à la lumière de son expérience comme députée solidaire de Taschereau. Le plus essentiel, présent tout au long du livre, est cette course effrénée à laquelle nous contraint la société capitaliste actuelle, ces heures et ces moments perdus à faire des choses inutiles, pour la forme, à consommer, ces communications sans fin et sans intérêt facilitées par les technologies modernes ; course sans fin qui nous use, nous épuise, nous laisse peu de temps pour nous occuper de nous et de nos proches, pour ces instants précieux d'amitié et de solidarité qui donnent à la vie sa vraie saveur. Catherine Dorion nous parle aussi de la gauche, à travers de son parti, Québec solidaire, qui marche souvent de compromis en compromis avec l'establishment, pour ne pas nuire à son image, et des médias, qui en sont pour une bonne part responsables, incitant tout le monde à la prudence en accordant une attention démesurée à des choses somme toute insignifiantes, au détriment des idées et valeurs défendues par les partis. Si quelques idées préconçues sont parfois agaçantes, ce bouquin vaut tout de même grandement la peine d'être lu. Une bouffée d'air frais, en quelque sorte...

Extrait :

Il a fallu en dépenser, des heures de travail, pour convaincre des sociétés entières qu'elles avaient besoin, par exemple, de changer de vêtements tous les ans pour suivre la mode. Il a fallu en dépenser, des heures de travail, pour récolter le coton, pour fabriquer ce linge, pour le transporter d'un bout à l'autre du monde au gré des bas salaires, et enfin pour le vendre. Il en faut, du travail, pour disposer ensuite de tous ces vêtements dont on ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, 60 % de nos vêtements sont jetés dans l'année même où ils ont été produits. L'équivalent d'un camion plein de linge est jeté chaque seconde sur la planète. La mode fait partie des industries les plus polluantes et les plus grandes émettrices de GES au monde. Des exemples comme celui-là, d'industries nuisibles qui scrapent notre planète, il y en a des tonnes. Leurs produits sont intégrés à nos habitudes de vie grâce aux milliards investis dans la publicité, et ce, pourquoi ? Pour que des gens, au top, puissent faire faire de l'argent à leur argent. (Je le spécifie pour ceux qui n'avaient pas encore compris c'est quoi, le capitalisme.)

Bombes larguées

John Steinbeck

Traduit de l'anglais

Simone de Beauvoir nous rappelle, dans « La force des choses », qu'elle et Sartre avaient été outrés d'apprendre que l'écrivain américain John Steinbeck et quelques autres avaient accepté de se livrer à la rédaction d'œuvres de propagande pour l'armée américaine à la demande du président Roosevelt. Le roman « Bombes larguées » de Steinbeck, publié en 1942, est probablement le plus emblématique de ces ouvrages. Il nous décrit, chapitre après chapitre, l'entraînement et les responsabilités des jeunes membres d'une équipe de bombardier B-17 de l'Air Force. On ne peut être que surpris – et même outré – par un tel roman, à la fois chauvin et pompeux, idéalisant le rôle de ces jeunes « experts » (pilotes, bombardiers, mitrailleurs, radios, navigateurs, etc.) et minimisant les conséquences des bombardements. Il est difficile évidemment aujourd'hui d'oublier ces conséquences pour les populations civiles européennes et particulièrement pour la population civile japonaise…

Extrait :

Le but d'un bombardier à long rayon d'action est de rejoindre une cible donnée et de larguer ses bombes sur celle-ci. C'est la façon la plus simple d'expliquer sa mission, mais les complications surviennent lorsqu'il s'agit d'amener le bombardier jusqu'à la cible et de le ramener jusqu'à la base. Le bombardier est là pour lâcher ses bombes sur la cible. Le pilote guide et pilote vaisseau. Le chef mécanicien veille sur ses moteurs. Le mitrailleur protège l'avion des attaques et l'opérateur radio maintient la communication entre le bombardier, le sol et les autres appareils. Mais les bombardiers, une fois qu'on leur a donné une cible pas plus grande qu'une tête d'épingle, doivent avoir des navigateurs pour leur indiquer comment y parvenir.

L'honneur perdu de Katharina Blum

Heinrich Böll

Traduit de l'allemand

Le roman se déroule en Allemagne dans les années 1970. Katharina Blum, une jeune femme travailleuse et honnête, se voit impliquée malgré elle dans un sordide fait divers. Un journal à scandale s'acharne alors sur sa personne à partir d'insinuations et de préjugés, en salissant impunément sa réputation – ce qui n'est pas sans rappeler ce qui se fait ici avec les radios-poubelles. Un très bon roman, dont je vous recommande la lecture, qui nous rappelle par moments ceux de Franz Kafka.

Extrait :

C'est ainsi par exemple que, le terme « importun » mentionné au paragraphe précédent ayant été remplacé dans le procès-verbal par celui de « tendre », la jeune femme indignée, aussitôt insurgée contre une telle interprétation, se lança dans une vive controverse avec les procureurs d'une part et Beizmenne de l'autre, car pour elle la tendresse se caractérisait par la réciprocité alors que l'importunité était une action unilatérale, la seule précisément dont il s'était toujours agi.

La Patente

Hugues Théorêt

C'est mon ami Carlos qui m'a parlé de ce livre paru cette année. Ça m'a tout de suite intéressé parce que je connaissais déjà l'Ordre de Jacques-Cartier, aussi connu sous le nom de « La Patente » et la Paroisse Saint-Charles-Borromée de Vanier où s'est tenue en 1926, autour du curé François-Xavier Barrette, l'assemblée de fondation de cette société secrète. J'ai d'ailleurs beaucoup plus tard eu la chance d'assez bien connaître le chanoine Alfred Boyer, vicaire puis successeur du curé Barrette à Saint-Charles-Borromée, alors âgé de près de quatre-vingts ans. J'ai bien aimé cet ouvrage sur l'Ordre de Jacques-Cartier, mais j'aurais souhaité qu'il traite du sujet plus profondément encore. L'Ordre de Jacques-Cartier se vouait à la protection de la langue française et de la religion catholique entre autres par la promotion des Canadiens français à des postes importants à travers le pays, soit dans la fonction publique, soit dans l'entreprise privée. Il a joué un rôle majeur pendant environ quarante ans dans la défense et la promotion du fait français à travers le Canada. Il s'est dissous vers les débuts de la Révolution tranquille.

Extrait :

Au cours de son histoire, qui aura duré près de 40 ans, l'Ordre aura contribué à la fondation d'organismes comme les Chevaliers de Champlain et les Clubs Richelieu, aura obtenu des gains importants pour les francophones comme la nomination de Mgr Guillaume Forbes à titre d'évêque francophone du diocèse d'Ottawa, le timbre, la monnaie et les chèques bilingues au Canada, puis aura participé à l'expansion des Caisses populaires Desjardins, à la défense des médias francophones, à l'adoption du fleurdelisé en 1948 comme drapeau officiel du Québec, à l'ouverture du Collège militaire royal de Saint-Jean en 1952 et de l'Université de Moncton. L'Ordre a aussi contribué à l'élection d'éminents politiciens qui ont changé le cours de l'histoire. On pense entre autres à l'élection de Jean Drapeau à la mairie de Montréal en 1954 ou à celle de Louis J. Robichaud, à titre de premier ministre du Nouveau-Brunswick en 1960.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les infirmières iraniennes en grève pour ne plus mourir au travail

Les infirmières iraniennes sont en grève depuis plusieurs semaines. Au moment où nous écrivons ce sont 40 villes et environ 70 hôpitaux iraniens qui sont touchés. Elles protestent depuis plusieurs mois déjà pour demander au gouvernement d'améliorer leurs conditions de travail et leurs salaires dérisoires, mais c'est le décès de trois de leurs consœurs, en mars dernier, et le décès de Parvaneh Mandani, infirmière à l'hôpital Imam Hossein de Sepidan, le 2 août dernier qui a attisé leur révolte. Ces femmes sont littéralement mortes d'épuisement, victimes de karoshi, un stress chronique qui mène progressivement à l'épuisement et possiblement à la mort par arrêt cardiaque, accident vasculaire cérébral ou suicide.

Invisibles

Alors qu'elles font du temps supplémentaire impayé, qu'il y a des écarts de rémunérations importants avec les médecins et les responsables d'hôpitaux, les gestionnaires des hôpitaux ignorent leurs demandes. Aussi, sur la scène internationale, à l'exception des médias iraniens et de quelques médias européens, on parle peu de ces professionnelles en soins, majoritairement des femmes, qui assurent l'une des fonctions les plus essentielles dans une société patriarcale : soigner la population.

Courageuses

L'Iran est un régime autoritaire et les personnes ou les groupes qui contestent ce régime subissent des représailles et de la répression, allant jusqu'à l'emprisonnement ou à des condamnations à mort. Les droits humains n'y sont pas respectés et particulièrement ceux des femmes. Rappelons le décès de Mahsa (Jina) Amini, jeune femme kurde de 22 ans arrêtée et battue par la « police des mœurs » à Téhéran en 2022 parce qu'une mèche dépassait de sous son voile. La situation est tellement grave que le gouvernement canadien avertit les citoyens « d'éviter tout voyage en Iran en raison […] du risque élevé de détention arbitraire et d'application imprévisible des lois locales. »

Selon les médias iraniens, plusieurs infirmières en grève ont été arrêtées, subissent des menaces de licenciement de la part des employeurs et de l'intimidation de la part des forces de l'ordre. Ce que nous lisons dans les journaux n'est que la pointe de l'iceberg et leur vie et leur intégrité sont menacées. Et pourtant, elles tiennent le coup avec courage et détermination.

Solidarité

Nous avons le devoir de leur apporter notre soutien alors que nous avons la chance de vivre dans une démocratie où l'on peut s'exprimer et protester librement. Devant de telles atteintes des droits humains, de discrimination contre un groupe composé majoritairement de femmes, devant la négation des droits du travail et l'abolition des droits syndicaux, nous ne pouvons pas nous taire. Nous, organisations féministes, syndicales, communautaires, de défense de droits lançons un appel à la solidarité pour que le sort atroce des infirmières iraniennes soit dénoncé. Nous incitons également le gouvernement canadien à interpeler ses vis-à-vis à l'échelle internationale pour que des sanctions ou autres actions soient mises en place. Les représentant-e-s du gouvernement canadien ont le pouvoir dénoncer et faire valoir les droits fondamentaux des infirmières iraniennes dans des instances internationales, comme l'Organisation des nation unies (ONU) et notamment l'Organisation internationale du Travail (OIT), dont la mission est la promotion de la justice sociale et des droits de l'humain et du travail. Quel que soit l'endroit dans le monde, il est intolérable que des femmes, des infirmières, soient exploitées et menacées de la sorte.

Signataires

Ramel françoise

Vice-présidente

Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

Florence Thomas

Conseillère syndicale

FIQ

Marie-Eve Rancourt

Avocate

Liliane Côté

Coordonnatrice

FIQ

Sébastien Gingras

Conseiller syndical

Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ)

Judith Cardin Poissant

conseillère syndicale

FIQ

Marie Eve Lepage

Conseillère en communication

FIQ

Simon de Carufel

Conseiller en relations de travail

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

Pierre-André Audet-Bédard

Conseiller syndical

FIQ

Annie Bélisle

Conseillère syndicale

FIQ

Jean-François Lahaise

conseiller syndical

FIQ

Sonia Danechi

Avocate

Federation interprofessionelle de la santé du Québec

Louis Guertin

Conseiller syndical

FIQ

Naomi Deschambault

Conseillère syndicale

FIQ

Isabelle Trépanier

Secrétaire générale

FIQ

Thomas Rougeaux

Avocat

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

Catherine Fauteux

Conseillère syndicale

FIQ

Julie Bouchard

Directrice générale

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ

Malone Docteur

Conseiller syndical

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

Marie-Claudel Mathieu

Conseillère syndicale

FIQ

Annie Rousseau

Conseillère syndicale

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec -FIQ

Patrick Gariépy

Conseillère syndicale

FIQ

Richard-Nathanaël Normandin

Conseiller Syndical

FIQ

Mathilde Rajotte

Conseillère syndicale

FIQ

Caroline Simard

Conseillère

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

Caroline Proulx

Infirmière

Fiq

Josée Renaud

Conseillère syndicale

FIQ

Marbezy

Secrétaire

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

Karine Pelletier

Conseillère syndicale

FIQ

Patrick Guay

Infirmier

FIQ

Audrée Gosselin

Technicienne en documentation

FIQ

Jean Pierre Roy Valdebenito

Conseiller syndical, infirmier

FIQ

Pasquier Laure

Secrétaire aux relations de travail

FIQ

Josiann Lahaie-Nadeau

Secrétaire juridique

FIQ

Christian Léonard

Conseiller syndical

FIQ

Pierre Charlebois

ASCLO

FIQ (Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec)

Diane Bouchard

Avocate

FIQ

Karine Paiement

Conseillère en relation de travail et infirmière

FIQ

Sara Caron-Guay

infirmière québécoise et conseillère syndicale

OIIQ et FIQ

Myrna Karamanoukian

Conseillère, Sociopolitique

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ

Sebastien Simard

Conseiller

FIQ

Kevin Mailloux

Infirmier Auxiliaire

CHU de quebec

Amélie Dolbec

Conseillère syndicale

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

Joannie Michaud

Conseillère

FIQ

Ridza Cléophat

Conseillère syndicale

FIQ

Laurence Fortin-Pellerin

Conseillère syndicale

FIQ

Sarah Proulx Doucet

Avocate

FIQ

Guylaine Boulanger

Conseillère syndicale

FIQ

Emilie Beauchesne

citoyenne

Caroline Valiquette

Conseillère syndicale en relations de travail

FIQ

Julie Antoine

Coordonnatrice générale

Coalition Féministe contre la Violence envers les Femmes

Laurence Desaulniers

Conseillère syndicale

FIQ

Catherine Mac

Avocate - Conseillère syndicale

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

Irène Brouillette

Présidente de CA Développement et Paix, retraitée de l'enseignement

Benoit Riopel

Conseiller syndical

FIQ

AREQ, ACIP, JEVI, PNL, Choeur symphonique de Sherbrooke, Ottawa Classical, Choir

Sara Lapointe

Conseillère syndicale en communication

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

Sandra Etienne

Vice-présidente

APTS

Rébecca Laurin

avocate

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

Isabelle Denis

Avocate-conseillère syndicale

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

Élaine Giroux

conseillère syndicale

citoyenne

Annie-Christine Tardif

Vice-présidente à la vie professionnelle, responsable du comité de la condition des femmes

FAE

Béatrice Vaugrante

Directrice générale

Oxfam-Québec

Hélene Vézina

Infirmière Auxiliaire

CISSS des Laurentides

Monica Toro Ospina

Infirmière Auxiliaire

FIQ-Syndicat des ^rpfessionnelles en soins de Laurentides

Mélissa Mc Nicoll

Représentante syndicale et infirmière auxiliaire

FIQ

Chantal Page

Conseillère

FIQ

Dargis

Infirmière auxiliaire

FIQ SPSL

Virginie Riopel

Intervenante psychosociale

CALACS Coup de cœur

Manon St-Denis

Infirmière

FIQ-SPSL

Sonia Vendette

infirmière auxiliaire

CISSS des Laurentides

Sacha Nelson-Masse

Conseillère syndicale

FIQ

Mylène

Lavigueur

FIQ

L'équipe

Intervenante

centre des femmes l'héritage

Demers Kim

Infirmière Auxiliaire

FIQ SPSL

Sandra Perrier

infirmière auxiliaire chef d'équipe, agente syndicale

FIQ SPSLaurentides

Caroline Gravel

Présidente

Syndicat des professionnelles en soins de la Capitale Nationale - FIQ

François Trudelle

Conseillère RLT

FIQ

Sasha Morancy

Conseillère syndicale

FIQ

Nadine Bédard-St-Pierre

1ère vice-présidente

Centrale des syndicats du Québec

Yannick Giroux

Vice-présidente et responsable de la Condition Féminine.

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ

Drouin

Secrétaire

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

Justine Lecomte-Rousseau

conseillère syndicale

FIQ

Sophie Ferguson

2e vice-présidente

Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Isabelle Dumaine

Présidente

Fédération de la Santé du Québec

Michel Simard

Conseiller syndical

FIQ

Kristina Dionne

Infirmière auxiliaire

ULDM

Évelyne Bessette

Julie Boivin

Présidente

FIQ SPS Saguenay Lac-St-Jean

Isabelle Roy

Présidente

Syndicat Régional des professionnelles en soins du Québec

Helene Gaignard

Secretaire

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

Geneviève Goupil

Adjointe administrative

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ

Stéphanie Goulet

Présidente intérim

FIQ-Syndicat des professionnelles en soins des Cantons de l'Est

Jackie Coulombe

Infirmière clinicienne - agente syndicale cat 1

CIUSSSCN

Marie-Hélène Verge

Conseillère syndicale

FIQ

Marie Eve Lepage

Conseillère en communication

FIQ

Carole Mercier

présidente

SPSCA

Marie-Eve Lingard lord

Infirmière clinicienne et agente syndicale

syndicat des professionnelles en soins de la Capitale Nationale - FIQ

Pierre Dionne

ASI

CISSSME

Geneviève Côté

infirmière auxiliaire et agente syndicale

CISSSME et FIQSPSME

Louis-Georges Delisle

Infirmière

CIUSSSCN

Naima Boulmane

Infirmière auxilaire

CIUSSS

Diane Bouchard

Avocate

FIQ

Jeanne Campeau-Devlin

Infirmière clinicienne

CIUSSSCN

Kathy Lagacé

Présidente par intérim

FIQ Syndicat des professionnelles en soins et cardiorespiratoires du Bas-St-Laurent

melanie cote

infirmiere auxiliaire

ciusscn

alexandre Girouard

Infirmière auxiliaire

CISSSME

Ariane Poirier

Infirmière clinicienne

CIUSSS de la Capitale-Nationale

veronic tremblay

infirmière clinicienne

ciussscn

Tim Dronkert

Infirmier

Spss Chum

Aurélie McBrearty

Infirmière

CHUM

Johanne Riendeau

Infirmiere

FIQ

Karine Côté Valcourt

infirmière

FIQ

corriveau

vice président tâche et organisation du travail par intérim

Fiq SPSS Odim

Elizabeth Rich

Inf aux chef d'équipe

CIUSSS ODIM

Jimmy Sincere

V.P. Relation de Travail

FIQ-SPSSODIM

Nicole Roy

Infirmière

CIUSSSODIM

Julie Daignault

Inhalothérapeute

CISSS des Laurentides

Marysa Diadelfo

Registered nurse and rep FIQ

FIQ

Valérie Grondines

Secrétaire

FIQ

Joelle Bilodeau

Inf.aux

SPSS CSMTL

Cynthia Jehoda

Nurse

CIUSSS ODIM

Anusree Nath

Agente syndicale

FIQ-SPSS-CSMTL

Samir hadj arab

Infirmier aux

Ch verdun

Denis Cloutier

Infirmier

CIUSSS de l'est de l'île de Montréal

MARIE-CLAUDE Rolland

infirmière

Ciusss de l'est de Mtl

Veronique Michaud

Infirmière clinicienne

Ciusss Est de Montréal

Justine

Infirmiere auxiliaire

Ciusss de l est

Hafi

Infirmière clinicienne

Ciusss Est de Montréal

Nathalie Thibault

Infirmière auxiliaire Vp Santé et sécurité au travail Fiq-SPS ESTIM

FiQ SPSESTIM

Blais Gina Nadia

Infirmière

Iusmm

Christine Picard

Infirmière

Cemtl

Karine dumulong

Infirmière

Hmr

Pierre

Grace

Hmr

Marjolène Di Marzio

Conseillère en soins,

Ciusss de l'est de Montréal, hôpital Maisonneuve Rosemont

Rosemary Lemaire

Assistante au Supérieur Immédiat.

CIUSSS CEMTL

Sophie McInnis

Infirmière

HMR

Isabelle Simard

Infirmière

Couds de l'est de l'île de Montréal

Ann Ross

Infirmière

CLSC

Javiera kegevic

Infirmière

Hopital

EL MEHMAZI BOUCHRA

Infirmière clinicienne assistante infirmière chef

Ciusss de l'est de l'île de Montréal

Suzanne

Infirmiere

Cemtl

Geneviève rousseau

Infirmière auxiliaire

Lucille Teasdale chsld

Audrey Lalonde

IPSPL

CIUSSS Est Montréal

Sonia Boisvert

Infirmière Auxiliaire

CIUSSS de l'EST de l'île de Montréal

Caitlin pearce

Infirmière auxiliaire

Ciusss de lest de lile de montreal

Fangnigbe

Infirmier Chef d'équipe

Ciusss de l'Ouest de l'île de Montréal

Elena Ciutescu Buse

infirmière

FIQ SPSS centre Sud

Rose-Hélène Tiberio Fontaine

Infirmière Représentante syndicale

Ciusss de l est de l'île de montréal SPSESTIM FIQ

Fraser-Michaud, Maude

Infirmière clinicienne

Ciuss de l'est de l'île de Montréal

Julie Bissonnette

Infirmière

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Mailhot Sophie

infirmière auxiliaire

ciusss ccsmtl

Sonia Lemieux

Infirmière auxiliaire

CIUSSS de l'Est de Montréal

Cathy Thompson

Infirmière auxiliaire

HMR

Nadia Meddouri

Infirmière auxilliaire

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Elisabeth Rodrigues

Infirmiere

Ciuss de l'est

Carole Boulerice

Infirmière

Iusmm

Elahé Machouf

infirmière retraitée

FIIQ

Caroline

Infirmière auxiliaire

Ciusss de lest de Montréal

Sophie Goyette

Infirmière clinicienne

Retraitée

Véronique baril

Infirmière clinicienne

Ciusss nord île Montreal

Edith Barrett

Infirmière auxiliaire

Fiq

Marilyn St-Pierre

Infirmière

HMR

Nancy Hogan

Présidente

SICHU Qc

Nimâ Machouf

Epidémiologiste

L'Association des Femmes Iraniennes de Montréal

Élaheh Chokraï

Militante

Anciennement représentante FIIQ

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Francisation : loin de la flexibilité prônée par le gouvernement caquiste

La récente décision du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, de cesser de financer des incitatifs à la francisation à temps partiel et en milieu de travail est décevante et envoie un bien mauvais signal à celles et ceux qui souhaitent apprendre le français et pleinement intégrer la société québécoise.

Depuis 2019, le gouvernement du Québec offrait une compensation financière de 28 $ par jour pour encourager les cours de francisation à temps partiel. Il soutenait aussi les entreprises de plus de 100 employés qui offraient de la francisation en remboursant en partie les salaires. En proposant plusieurs manières de se franciser, on augmentait du coup l'accessibilité.

Vingt-huit dollars par jour peut sembler peu, mais pour les personnes immigrantes, qu'on sait plus vulnérables et précaires, ce montant consistait en un soutien précieux et essentiel. Quant au soutien financier offert aux entreprises, nous doutons fortement que les entreprises continueront de libérer leurs employés pour leur permettre de se franciser sans ce soutien. Un consensus existe pourtant entre les différents partenaires syndicaux, patronaux et communautaires quant à la nécessité d'augmenter la francisation.

En effet, le succès de la formation passe par une offre flexible. Tous ne vivent pas les mêmes réalités. Pour les personnes immigrantes, la possibilité d'apprendre le français à temps partiel tout en recevant un soutien financier consiste en des voies intéressantes d'apprentissage qui se conjuguent bien avec le cumul d'autres responsabilités familiales ou professionnelles.

Les organismes communautaires de francisation et les milieux de travail auront appris la nouvelle à deux semaines de préavis. Pour les personnes immigrantes déjà engagées dans une démarche de francisation, elle fait l'effet d'une douche froide et accentuera leur précarité. Alors que les discours publics se durcissent à l'endroit des personnes immigrantes, il est inquiétant de voir le gouvernement mettre la hache dans des mesures qui fonctionnent pourtant bien. Nous le répétons : l'intégration passe par l'accès à la fois à l'emploi et à notre langue commune, et le succès de toute mesure de formation par une offre flexible. La décision du ministre Roberge va exactement dans le sens contraire.

Il n'est pas trop tard pour revenir sur cette décision. Le ministre a encore l'occasion de corriger le tir en montrant qu'il est à l'écoute du milieu, mais surtout de celles et ceux qui ont choisi le Québec.

Signataires

Luc Vachon, président, Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Caroline Senneville, présidente, Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Pascal Côté, vice-président, Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Denis Bolduc, secrétaire général, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La FAE à la Commission spéciale sur les impacts des écrans et réseaux sociaux

Hier, la FAE a présenté un mémoire devant la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Nous accueillons favorablement cette Commission spéciale. Il est judicieux, selon nous, de se questionner socialement sur les impacts possibles de l'utilisation des outils numériques qui sont, rappelons-le, bien présents dans la vie des jeunes.

Cependant, il est important de rappeler que la technologie et les outils numériques doivent demeurer au service des élèves et de leur éducation, et non l'inverse. De plus, l'autonomie professionnelle des personnes enseignantes doit être préservée.

Les impacts négatifs de ces outils technologiques sur les jeunes sont avérés même s'ils doivent être documentés davantage. Il faut nécessairement faire preuve de prudence dans l'intégration et l'utilisation de ces outils. N'en demeure pas moins que cette vigilance doit être partagée entre la société, les parents et l'école. Souvent, lorsque survient un enjeu de société de la sorte, on demande à l'école de l'encadrer, et les personnes enseignantes se font déléguer la part du lion de la responsabilité de protéger leurs élèves de ces impacts. Notre présence en Commission a été l'occasion de rappeler aux députés membres que l'école a un rôle à jouer mais ne peut être l'unique gardienne de la prudence et de la tempérance.

Vous pouvez lire le mémoire ici !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

30 septembre : exigeons un jour férié pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Le jour du 30 septembre est communément appelé la Journée du chandail orange. Le mouvement de la Journée du chandail orange a commencé en 2013 pour honorer les personnes survivantes des pensionnats autochtones et celles qui n'en sont jamais revenues.

« Une journée rappelant l'engagement face à l'histoire de nos communautés autochtones, pour la guérison et pour un avenir inclusif. Nous voulons que ce jour férié fédéral soit dorénavant observé dans toutes les provinces. Il est grandement temps d'aligner les valeurs de réconciliation du gouvernement fédéral avec les valeurs fondamentales du Québec », souligne la présidente du Conseil québécois des autochtones du SCFP-Québec, Guylaine Bouchard.

À la fin de la période estivale, le Conseil québécois des autochtones du SCFP-Québec a transmis une lettre au premier ministre François Legault afin qu'il reconnaisse officiellement cette journée, comme l'ont fait plusieurs institutions québécoises, et offre cette journée de recueillement national aux travailleuses et travailleurs québécois. Jusqu'à ce jour, nous sommes toujours en attente d'une réponse du premier ministre du Québec.

Origine

La Journée du chandail orange est inspirée de l'histoire de Phyllis Webstad, laquelle a été arrachée à sa communauté et ensuite envoyée au pensionnat St. Joseph Mission, près de Williams Lake, en Colombie-Britannique. Enfant, Phyllis avait reçu de sa grand-mère un chandail orange qu'elle devait porter pour son premier jour à l'école. Celui-ci a été confisqué et détruit par ses professeurs dès son arrivée dans l'établissement.

Son histoire en est venue à symboliser l'objectif colonial des pensionnats, soit l'assimilation des peuples autochtones. Le 30 septembre a été choisi en tant que jour de commémoration parce que c'est en automne que les enfants autochtones étaient forcés d'aller au pensionnat.

En 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) a recommandé la création d'un jour férié pour commémorer l'histoire et l'héritage du système des pensionnats autochtones. La nouvelle Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a été instituée dans le cadre du processus de réconciliation.

En juin 2021, le Parlement canadien a fait adopter une loi pour que la date du 30 septembre devienne un nouveau jour férié fédéral, soit la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Depuis, cette date est devenue un jour férié pour les travailleuses et travailleurs des secteurs qui relèvent du fédéral.

« Hélas, la plupart des provinces n'ont pas ajouté le 30 septembre au calendrier des jours fériés. La majorité des membres du SCFP travaille dans des secteurs de compétence provinciale et ainsi, le 30 septembre est considéré comme une journée de travail normale pour plusieurs d'entre eux à travers le pays. Il revient donc aux membres et aux sections locales de faire pression pour qu'on commémore le 30 septembre et leur accorde ce jour férié dans toutes les provinces », de rappeler Guylaine Bouchard.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Allons de l’avant : Une véritable réconciliation exige une action significative, pas seulement des gestes symboliques

En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, les syndicats du Canada continuent d'exhorter le gouvernement fédéral à prendre des mesures concrètes et significatives en vue de la réconciliation avec les peuples autochtones, allant au-delà des gestes symboliques.

Aujourd'hui, nous commémorons tous les enfants autochtones arrachés à leur famille et à leur communauté et envoyés dans des pensionnats. Nous honorons la vie des personnes qui ne sont jamais rentrées chez elles et de celles qui ont survécu.

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est une journée de commémoration et d'action. Cette journée nous rappelle notre responsabilité permanente en tant que travailleuses et travailleurs, membres de syndicat et alliés de remédier aux injustices historiques et aux inégalités constantes auxquelles font face les communautés autochtones.

« La vérité et la réconciliation ne sont pas des idées abstraites ; elles sont tangibles et réalisables, mais elles exigent un engagement et une action soutenus en vue d'un changement réel. C'est pourquoi nous demandons aux Canadiennes et aux Canadiens d'un océan à l'autre de profiter de cette journée pour en apprendre davantage sur l'histoire coloniale du Canada, ainsi que les marques laissées par le système des pensionnats sur les communautés autochtones, et pour agir dans leurs communautés, leurs milieux de travail et leurs syndicats en faveur de la réconciliation et de la justice », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada (CTC).

Au sein du mouvement syndical, cela signifie que nous devons continuer de jouer un rôle proactif en soutenant les travailleuses et travailleurs autochtones dans tous les secteurs. Entre autres, cela comprend la lutte pour des salaires équitables, des conditions de travail sûres et des politiques culturellement appropriées qui reflètent les besoins uniques des travailleuses et travailleurs autochtones, ainsi que la promotion d'une représentation et d'un leadership autochtones plus importants au sein de nos propres structures.

Nous devons continuer à faire pression sur le gouvernement et à plaider en faveur d'un changement de politique plus large, notamment sur l'eau potable, la justice pour les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées et la mise en œuvre des appels à l'action 71 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation, Enfants disparus et renseignements sur l'inhumation, afin de répondre de façon adéquate aux séquelles des pensionnats indiens.

Nous devons continuer à travailler afin de démanteler le racisme et la discrimination systémiques à l'endroit des Autochtones et de remédier à l'inégalité d'accès aux possibilités d'emploi que rencontrent les travailleuses et travailleurs autochtones. Nous devons également continuer à mettre l'accent sur l'éducation de nos dirigeants et de nos membres quant à l'histoire et l'héritage de la colonisation et à créer activement des espaces de dialogue et d'apprentissage, ainsi que des possibilités d'action individuelle et collective.

« La réconciliation est un parcours perpétuel – un parcours qui exige une imputabilité et une action cohérente. En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous exhortons toutes les personnes non-autochtones à tenir compte du rôle qu'elles peuvent jouer dans la lutte pour la justice pour les communautés autochtones et nous encourageons les travailleuses et travailleurs à se demander comment ils peuvent contribuer à la réconciliation au sein de leurs milieux de travail, de leurs syndicats et de leurs communautés. Qu'il s'agisse d'approfondir leur propre connaissance de l'histoire autochtone, de mettre en place et de soutenir des politiques qui favorisent l'équité au travail ou de manifester sa solidarité avec ses collègues autochtones, chaque action fait une différence, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours », indique Lily Chang, secrétaire-trésorière du CTC.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Marx écologiste ?

C'est une facette peu connue de Karl Marx que le sociologue John Bellamy Foster se propose de nous faire découvrir avec son livre « Marx écologiste » publié par les Editions Amsterdam, compilation de cinq textes pour l'essentiel écrits en 2009.

Tiré du blogue de l'auteur.

John Bellamy Foster, Marx écologiste, Editions Amsterdam, 2024.

C'est une facette fort peu connue de Karl Marx que le sociologue John Bellamy Foster se propose de nous faire découvrir avec son livre « Marx écologiste » publié par les Editions Amsterdam, compilation de cinq textes pour l'essentiel écrits en 2009.

Pour certains, la cause est entendue : Marx ne s'intéressait pas à la « nature » et aux écosystèmes. Profondément anthropocentriste, technophile et productiviste, il plaidait pour que le prolétariat s'empare de l'appareil technique, productif capitaliste et s'en serve, sans le questionner, pour construire le socialisme ; d'ailleurs Staline et Mao se sont glissés dans ses pas pour faire de l'URSS et de la Chine les puissances industrielles que l'on connaît. D'autres pondèrent : faire de Marx un écologiste avant l'heure est osé, même si on peut trouver ça-et-là dans ses œuvres des réflexions qui laissent penser que l'impact du capitalisme sur la nature ne le laissèrent pas indifférent. Pour John Bellamy Foster, au contraire, « Marx était profondément conscient des risques inhérents à la dégradation écologique » et, avec Engels, il n'a jamais « cessé de penser ensemble l'histoire naturelle et l'histoire humaine », de prendre en compte « l'interaction complexe entre la société humaine et la nature ».

Marx serait donc écologiste ? Je laisse les marxistes, marxiens et autres marxologues en débattre doctement1, même si, selon Foster, « plus personne à gauche » ne soutient que Marx défendait « une conception prométhéenne du progrès » où l'homme se devait de dominer le monde et de le soumettre à sa volonté, à sa toute-puissance.

Marx a été marqué par les travaux du chimiste Charles Liebig sur l'agriculture intensive britannique. La hausse de la productivité agricole se payait d'un appauvrissement des sols, qu'il a fallu compenser par un recours massif aux engrais naturels comme le guano dont l'importation a explosé au milieu du 19e siècle, puis aux engrais chimiques comme les « superphosphates ». Pour Liebig, le capitalisme pillait et épuisait la terre de la même façon qu'il exploitait les travailleurs : « tout système d'agriculture fondé sur la spoliation de la terre, a-t-il écrit, mène à la pauvreté ». Marx parle alors de rupture métabolique pour « saisir l'aliénation matérielle des êtres humains vis-à-vis des conditions naturelles de leur existence dans le capitalisme ».

Foster soutient que dès lors Marx et Engels ont considéré que l'homme n'était pas le centre de l'univers, et que la terre devait être considérée comme la propriété perpétuelle de la collectivité, autrement dit qu'il fallait la préserver pour les générations suivantes ; plus même, Marx et Engels ont soutenu que « la nature et la société humaine ont coévolué à travers un processus complexe de dépendance mutuelle » : « Les faits, écrit Engels, nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple étranger, comme quelqu'un qui serait en dehors de la nature. »

Pour John Bellamy Foster, l'écologie marxiste a une histoire, et il est temps que l'on s'en saisisse, confrontés comme nous le sommes à l'urgence écologique planétaire. Car ce n'est pas le capitalisme vert qui nous sauvera de la dévastation.

[Version audio disponible]

1- Pour une approche moins « idolâtre », lire Michaël Löwy, Ecosocialisme. L'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste, Editions Mille-et-une nuits, 2011.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Plongée dans le monde des ultra-riches

Les ultra-riches existent et ils ne vivent pas comme tout le monde. Ce livre passionnant nous fait plonger dans leur univers par le biais de leurs rapports à leurs domestiques et décrit l'exploitation dorée qu'ils leur font subir en toute bonne conscience.

Tiré du blogue de l'auteur.

Alizée Delpierre est une jeune sociologue qui a publié en 2022 un livre qui devrait être lu par tous, à commencer par ceux qui doutent que l'on puisse considérer les ultra-riches comme une catégorie sociale spécifique qui mériterait un traitement particulier, notamment en termes de taxation des revenus.

Ce livre, Servir les riches,[1] relate l'enquête qu'elle a menée pendant plusieurs années, pour les besoins de sa thèse de doctorat, pour éclairer les rapports entre les ultra-riches et leurs domestiques, victimes de ce qu'elle appelle une exploitation dorée. Une exploitation qu'elle a elle-même vécue en tant que domestique.

Plus j'avançais dans ma lecture, plus je prenais conscience concrètement d'un autre monde. En tant qu'universitaire, économiste sensible aux inégalités sociales, certain que la réduction de ces inégalités, non seulement de revenus, mais d'accès aux biens communs, de sécurité, de rapport à l'environnement, … était une condition nécessaire (hélas sans doute pas suffisante), pour qu'on modifie collectivement la trajectoire sur laquelle nous entraîne aujourd'hui le capitalisme[2], je savais évidemment que ceux qui étaient dans le dernier dix-millième de la répartition des revenus n'avaient pas la même vie que le reste de la population, mais j'étais loin d'imaginer à quel point.

Cette vie concerne donc les grandes fortunes, c'est-à-dire des milliardaires ou des multimillionnaires. En France, selon une enquête de Crédit Suisse UBS ils sont 3880 qui ont une fortune nette supérieure à 50 millions d'euros, et ils sont 500 à dépasser les 250 millions, c'est donc un tout petit monde.

Et outre des revenus très élevés, ils se caractérisent par de nombreuses propriétés, châteaux, vastes villas, appartements de plusieurs centaines de mètres carrés situés en France et à l'étranger et l'emploi de domestiques, pour tous les travaux dont ils ne souhaitent pas se charger (et ils sont nombreux).

Ils emploient ainsi, des femmes de chambre et de ménage, des gouvernantes ou des majordomes, des cuisiniers, des chauffeurs, des nannies, des lingères, des gardiens ou des emplois plus exotiques comme ce chef d'entreprise qui a créé un poste de gardien rosier, uniquement chargé de l'entretien des roses à qui il doit faire écouter de la musique et raconter des histoires.

Bien sûr, on pourrait parfaitement défendre l'idée que ces employeurs en ayant les moyens, ils ne font que créer des emplois qui profitent à ceux qui les occupent, qui d'ailleurs y trouvent leur intérêt, une femme de ménage d'ultra-riche gagnant nettement plus que si elle le faisait chez plusieurs particuliers des classes moyennes. Et c'est valable pour tous les types d'emplois, certains, comme ce majordome pouvant même avoir un salaire mensuel de plus de 10000 euros.

Mais c'est justement ce conte du riche créateur d'emploi qui plait tant aux libéraux que le livre réduit en cendres en décrivant le contenu de ces emplois si désirables. Car l'envers de la médaille, c'est une subordination absolue aux désirs des maîtres qui exige un investissement illimité des corps au travail que seul légitime le pouvoir que leur donne l'argent. Et si on peut trouver qu'un salaire de gouvernante à 4000 euros par mois est bien au-delà du salaire médian, quand on le rapporte à la charge de travail effective, consistant à travailler douze heures par jour, toute la semaine sans jour de repos dans le mois (une situation courante), on arrive à un salaire horaire de 9 euros.

Et ce pouvoir des maîtres sur leurs domestiques que leur donne leur statut d'ultra-riche, peut conduire à des exigences allant du caprice d'enfant gâté à l'inhumanité la plus odieuse. Comme exemple du premier cas, on peut citer cette femme imposant à ses domestiques dès qu'elle leur parlait, de devoir lui répondre « je vous remercie très chère Madame, de me faire l'honneur de m'adresser la parole », ou telle autre se faisant réveiller chaque matin par une berceuse chantée par deux domestiques en canon. On peut aussi citer cette lingère qui se fait réprimander parce qu'elle a tendu du linge dans le jardin avec des pinces à linge de différentes couleurs, jurant avec le vert du gazon.[3] Quant au second, la palme revient sans doute à cette femme qui exigeait que tous ses domestiques soient habillés en femme quel que soit leur sexe et portent des couches pour ne pas perdre de temps à aller aux toilettes, exigence inscrite dans un « contrat de travail » précisant que l'oubli de la couche entrainerait une retenue de 400 euros sur le salaire mensuel.

Ces exigences multiples, sans limites, impliquent d'avoir un personnel qui ne se rebelle pas malgré les exubérances des maîtres, qui du coup ne cessent de chercher la perle rare qui d'ailleurs ne le reste jamais très longtemps, sauf exceptions peu fréquentes. Et cette recherche a le plus souvent un fort relent de racisme. C'est ce que relève Alyzée Delpierre quand elle écrit que « dans la domesticité, l'assignation raciale des qualités des domestiques est au cœur des pratiques de recrutement ». Les stéréotypes les plus éculés font florès, chacun sachant bien que les arabes sont de bonnes cuisinières ou les Ivoiriennes de bonnes nounous. Mais au-delà des qualités professionnelles dont doivent faire montre les domestiques dans leur domaine, ils doivent avoir un « bon » comportement, souriant, discret et silencieux à bon escient mais toujours disponible et surtout fidèle et dévoué à ses patrons.

Enfin, il faut qu'ils soient dociles et là les critères sont davantage sociaux que raciaux, car ils le sont d'autant plus qu'ils sont dans des conditions difficiles (sans papiers, sans liens sociaux proches, analphabètes). C'est ce qu'explique une Française vivant sur la grosse fortune de son époux qui ne recrute plus de Français, leur préférant les asiatiques « qui font moins d'histoires et ne revendiquent pas à tout bout de champ » et se félicite de sa « domestique moldave qui sait se contenter d'un mot doux ou d'une crème pour les mains », concluant que « tout est plus simple avec ces gens ». Et s'ils ne sont pas assez dociles ils doivent être dressés, il existe des « écoles » pour cela comme celle qui a été créée à Singapour par Anne Genetet, actuelle ministre de l'Éducation nationale du tout nouveau gouvernement Barnier.[4]

Mais même sans exigences absurdes ou révoltantes, le travail demandé est loin de respecter le code du travail. Les journées de travail de 5h à minuit ne sont pas rares. Et il n'y a pas que la journée de travail qui s'allonge au-delà de ce que le droit du travail autorise. Un droit ne cessant d'être contourné, la plupart des grandes fortunes ne déclarant qu'une partie des heures faites chez eux pour bénéficier indûment de déductions fiscales. Quand il existe un contrat de travail, il se garde bien de préciser les jours de repos et la durée du travail journalier ou annuel, des petits détails qui sont traités « au feeling » comme le dit une employeuse, certaine de sa grande humanité en précisant que ses domestiques réclament peu de jours de repos car « ils finissent par s'ennuyer, sinon »[5]. Nombres d'emplois sont portés à la charge de l'entreprise quand l'employeur en a une, comme ce majordome, déclaré comme manager de magasin pour 40 heures par semaine payées pour moitié en liquide quand il en fait au moins le double.

Car être ultra-riche ne dispense pas de rationaliser les dépenses de domesticité, allant jusqu'à la fraude puisque, comme le dit un patron d'entreprise français, qui va vérifier ?

Et bien c'est justement ce qu'il faudrait faire. En juin 2024, Gabriel Zucman, un économiste français professeur à l'École Normale Supérieure de Paris, vient de rendre au président Brésilien dans le cadre du G20, un rapport sur la taxation des grandes fortunes. Selon ses calculs, en tenant compte de la fraude et de l'évasion fiscale que les très riches ne manqueraient pas de pratiquer (ils le font déjà[6]), la taxation des près de 3000 milliardaires dans le monde à un taux de 2% sur leur fortune (ce qui impliquerait un surcroît d'imposition de 1,7% sur leur revenu puisqu'ils sont actuellement taxés à hauteur de 0,3%), rapporterait 193 milliards de dollars de recettes fiscales par an. Selon Challenges, il y a 147 milliardaires en France en 2024 qui, taxés selon les propositions de Gabriel Zucman produiraient un supplément de recettes de 9,47milliards, donc du même ordre de grandeur que les dix milliards d'économie que Bercy veut faire en coupant dans les dépenses. Et ce montant pourrait être facilement augmenté si on étendait la mesure aux 500 millionnaires français à plus de 245 millions de fortune.

On est donc assez loin des sommes négligeables qui seraient perçues par le fisc s'il taxait davantage les ultra-riches, même avec de faibles taux comme celui de 2% proposé par Gabriel Zucman. Car il y a de la marge comme l'explique un rapport d'Oxfam qui constate qu'avec un taux d'imposition de 8% la fortune des milliardaires serait restée constante au cours des deux dernières décennies, ce qui aurait été loin de les mettre sur la paille.[7] Créer quelques postes de fonctionnaires dédiés améliorerait grandement la vie des domestiques en faisant appliquer le droit du travail, et augmenterait les recettes fiscales bien au-delà du coût de ces fonctionnaires. Un investissement rentable pour les finances publiques que même un économiste libéral ne pourrait guère contester au nom de la liberté d'entreprendre.

Mais ce qui est le plus impressionnant dans ce livre, au-delà de l'indignation qu'il ne peut manquer de susciter quand on n'est pas ultra-riche et qu'on prend conscience de ce qu'est leur vie « ordinaire », c'est le portrait qu'il donne de cette catégorie sociale bien particulière, en se gardant bien (c'est une de ses grandes forces) d'opter pour un ton moralisateur en faisant de ces maîtres de « grands méchants ».[8] On ne peut que constater à la lecture que le rapport qu'ils entretiennent avec leur domesticité est partie complètement intégrante de ce que Bourdieu nommerait leur habitus. Une grande part de ce dernier est constitué par leur certitude de mériter leur situation due à leur statut social et leur richesse. S'ils peuvent avoir tant de domestiques et les dresser selon leur convenance, décidant en toute impunité de leurs conditions de travail (un travail consistant à faire toutes les tâches qu'ils estiment ne pas devoir être de leur ressort), c'est parce qu'ils ne conçoivent pas que le monde puisse être autrement que celui où ils évoluent. Les riches ont toujours eu des domestiques et c'est un des marqueurs sociaux qui les caractérisent. Il est impossible pour eux d'imaginer qu'ils puissent vivre sans et comme ce n'est pas le cas de la majorité de la population qui n'a pas les moyens d'en avoir, cela renforce leur certitude d'être différents. Il y a évidemment une longue histoire de la domesticité qui a partie liée avec l'existence d'une aristocratie dont le statut était dû aux lois divines qui justifiaient les stratifications sociales. L'aristocratie, si elle a perdu de son influence politique n'a pas pour autant disparu et continue à marquer socialement les rapports à la domesticité, se diffusant au-delà des aristocrates vers les nouveaux riches.

Il y a d'ailleurs des différences entre une richesse aristocratique remontant à plusieurs générations et une richesse « moderne », obtenue sur les marchés (via le commerce ou la finance). La première est liée, pour les générations présentes, à l'héritage, ce qui réduit le mérite de la possession mais l'inscrit dans une histoire longue qui lui donne une autre forme de légitimité. La seconde, souvent plus importante au stade du capitalisme financier mondialisé d'aujourd'hui, fait soupçonner ces nouveaux riches d'être des parvenus par les riches de la première catégorie et conduit à des manœuvres de différenciation, notamment en ayant plus de domestiques que les riches aristocrates. Alyzée Delpierre note que « les aristocrates érigent l'emploi de domestiques au rang de culture, et les nouvelles fortunes le présentent comme un service bien mérité et indispensable ».

Cette spécificité de pouvoir être servi qui caractérise les riches, uniquement due au pouvoir que l'argent leur donne, renforce leurs privilèges, montrant ici aussi que quand on laisse le marché fonctionner « de manière libre et non faussée », il conduit à des dérives, qui, dans le cas de la domesticité permet aux « grandes fortunes de faire ce qu'elles veulent des personnes qui les servent, quitte à les priver de droits ».

Il serait bien plus indiqué, comme le recommande Alyzée Delpierre, que les pouvoirs publics créent « un véritable service public d'aides et de services à domicile, accessible à toutes et tous, et pourvoyeurs d'emplois stables, bénéficiant d'un statut protecteur équivalent à celui des fonctionnaires et d'un revenu décent ». Il ne faut évidemment pas attendre d'un gouvernement néolibéral obsédé par sa politique de l'offre qui fait la part belle aux riches de mettre en place un tel service.

Mais au-delà d'un service de ce type, la question fondamentale qui se pose et sur laquelle Alyzée Delpierre conclut son livre, c'est celle « du sens d'une société où il faut à tout prix se délester des tâches les plus vitales, aux sens propre et figuré, et se faire servir par les pauvres, les immigrés et les femmes ?[9]

Notes

[1] Alyzée Delpierre, Servir les riches, La Découverte, 2022.

[2] J'en avais même fait la thèse centrale de mon livre, Le climat ET la fin du mois, publié en 2020 aux éditions Maia.

[3] Et il n'y a pas que dans le générique de Downton Abbey qu'on voit des tables où les couverts sont placés au millimètre près à l'aide d'une règle. Elles existent aussi aujourd'hui dans certaines familles.

[4] Il vaut le coup de lire attentivement le lien renvoyant aux propos d'Anne Genetet sur les domestiques, décrits comme « difficiles à gérer, refusant parfois de se soumettre à vos exigences ». Et c'est cette personne qui se trouve chargée de piloter l'Éducation nationale sur laquelle elle est incompétente. L'avenir nous dira si elle est elle-même difficile à gérer et capable de répondre à nos exigences d'une éducation émancipatrice pour tous.

[5] Des domestiques qui n'ont eu finalement que deux jours de repos sur l'année précédent l'entretien, pour un salaire d'environ 1300 euros par mois, une centaine d'heures de travail par semaine et une chambre de 10 m2 pour deux, ce qui ne les autorisent guère à se plaindre « car au Sri Lanka, jamais ils n'auraient eu tout ça ! ».

[6] Il faut évidemment distinguer la fraude pure et simple de l'optimisation fiscale qui consiste à utiliser la loi à son avantage, parfois en l'interprétant de manière discutable, impliquant certes une possibilité de recours mais en fait très limitée parce qu'elle signifierait une procédure judiciaire longue pouvant prendre des années, les contrevenants potentiels ayant à leur service des avocats spécialisés dans cette interprétation des textes et qui ont aussi comme tâche de faire durer les procédures de contestation, incitant les pouvoirs publics à renoncer à l'avance à ce type de mesure entraînant des dépenses publiques qui risquent de ne pas être compensées. Il n'en demeure pas moins que l'argument de la légalité, utilisé à l'envi par les spécialistes de l'optimisation fiscale, peut et doit être rendu caduc en interdisant ces pratiques limites d'optimisation. Un rapport du CESE déjà ancien (2016) en fait le tour et propose un certain nombre de modifications, impliquant évidemment des moyens supplémentaires en matériel (notamment informatique) et surtout en personnel. Mais compte tenu de l'ampleur des « détournements légaux », quelques dizaines de fonctionnaires en plus seraient facilement rentabilisés par les sommes récupérées.

[7] Il n'y a pas que l'imposition sur le revenu qui s'impose (aux deux sens du mot), il y a aussi l'héritage. Oxfam à également publié un rapport sur ce sujet qui indique que « les super-héritier∙es français∙es, soit le top 0,1% des héritier∙es, reçoivent environ 13 millions d'euros – soit 180 fois l'héritage médian – et ne paient, en moyenne, que 10% d'impôt dessus. Dans les 30 prochaines années, 25 milliardaires français transmettront à leurs héritier∙es plus de 460 milliards d'euros de super-héritages sur lesquels l'État risque de perdre 160 milliards en raison des niches fiscales existantes, si rien n'est fait ».

[8] Alyzée Delpierre met en pratique, concernant les ultra-riches, l'avertissement de Marx à propos de ce qu'il dit des capitalistes : « Je ne peins pas en rose, loin s'en faut, le personnage du capitaliste et du propriétaire foncier. Mais ces personnages n'interviennent ici que comme personnification de catégories économiques, comme porteurs de rapports de classes et d'intérêts déterminés. Moins que tout autre encore, ma perspective qui consiste à appréhender le développement de la formation économico-sociale comme un processus historique naturel, ne saurait rendre un individu singulier responsable de rapports et de conditions, dont il demeure socialement le produit, quand bien même il parviendrait à s'élever, subjectivement, au-dessus de ceux-ci. » (Marx, Préface à la première édition allemande du Capital, Le Capital, Éditions sociales, 1983, p.6).

[9] Je suis loin d'avoir épuisé l'intérêt de ce livre car dans ce billet j'ai essentiellement mis l'accent sur les ultra-riches sans trop parler de la situation des domestiques, à l'exception des quelques exemples des exigences de leurs maîtres (un mot plus adapté que « patron », compte tenu du pouvoir que ceux-ci exercent sur leur personnel). Je l'ai fait pour souligner la nécessité aussi bien économique que morale d'arrêter de laisser cette catégorie de population agir en toute impunité comme elle le fait. Mais cette nécessité se renforce encore quand on voit les conséquences humaines sur les domestiques des rythmes de travail auxquels ils sont soumis. Impliquant notamment la quasi-impossibilité d'être malade (le livre fourmille de témoignages de domestiques cachant leurs problèmes de santé de peur d'être congédiés) ou de voir sa famille quand elle est éloignée (comme cette domestique qui n'a vu ses enfants restés en Colombie que quatre fois en quarante ans). Ou encore leur acceptation de cette exploitation dorée, due à un mélange de peur d'être congédié et de sentiment d'être privilégié par comparaison avec d'autres domestiques comme les femmes de chambre des hôtels Ibis qui avaient fait grève pendant plusieurs mois en 2021.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’égalité totale aboutit-elle nécessairement à l’accomplissement humain ?

Voici, très (trop ?) résumée la thèse centrale de Karl Marx pour qui la division en classes sociales explique dans une large mesure les maux qui frappent la majorité des gens, en particulier les travailleurs et les travailleuses dont le confiscation des fruits de leur dur labeur par les capitalistes rendrait compte de leur aliénation.

Marx dénonce aussi, en toute logique le règne de l'argent qui "aliène" même la bourgeoisie. L'homme s'Identifie trop ou se sent étranger à lui-même en s'investissant (c'est le cas de le dire) dans cette abstraction dangereuse et illusoire.

"Un jour, le prolétariat sera le genre humain", telle fut longtemps la devise du mouvement communiste et de certains courants syndicaux qui lui étaient affiliés en réponse au règne des capitalistes sur la société.

Je n'ai pas l'intention d'entrer ici dans une discussion détaillée sur les thèses marxistes, lesquelles contiennent une part évidente de vérité. Mais on peut légitimement se demander si les problèmes sociaux de l'humanité ont vraiment débuté avec l'émergence d'une économie complexe ayant dépassé le stade de l'exploitation primaire de la nature (chasse, pêche, cueillette, agriculture primitive). Avec l'avènement du néolithique et la généralisation concomitante de l'économie agricole, la mainmise privée et la constitution d'une caste de guerriers chargée de défendre la collectivité et surtout ses dirigeants, la domination de ceux-ci sur les classes laborieuses s'est affirmée. La division toujours plus poussée de la société en classes sociales avec ses incontestables maux est-elle la responsable exclusive de ceux-ci ou n'est-elle pas le résultat d'une évolution bien antérieure ?

On ne peut se prononcer sur les formes préhumaines (australopithèques, paranthropes, zinjanthropes, etc) faute d'informations suffisantes sur leur mode de vie et leur organisation collective. Des études ont démontré que leur cerveau était plus petit que le nôtre ; on peut donc en déduire que leurs moeurs devaient être assez proches de celles des grands singes actuels. Mais l'accession progressive de certains de nos ancêtres à l'intelligence abstraite (donc à la capacité de penser le monde, à le "réinventer" par la culture, à se doter de principes moraux, à s'élever au-dessus de "l'ici et maintenant" contrairement aux autres animaux) devait aboutir à l'apparition de l'homo sapiens, ce qui a changé la face du monde. L'hostilité entre groupes humains ou individus se traduisant par des morts remonte sans doute loin en arrière, sans qu'on puisse, faute de données significatives, en retracer le début. Même dans les cas rarissimes datant du Paléolithique supérieur où on a retrouvé des squelettes portant des marques de violence intentionnelle, il peut s'agir d'assassinats individuels et non de conflits armés généralisés En tout cas, on n'a retrouvé aucune couche de guerre pour cette époque reculée, ce qui ne signifie pas pour autant l'absence d'affrontements armés mais leurs traces ont disparu. On en ignore donc la fréquence et l'ampleur. Pour le moins, il dut se produire de temps à autre des meurtres pour se venger d'un rival ou s'approprier ses biens.

L'émergence de l'agriculture et le développement du commerce n'ont du faire qu'amplifier des phénomènes de violence qui existaient déjà. Par exemple, on retrouve des traces de massacres (comme celui de Talheim en Allemagne il y a sept mille ans ou celui de Bergheim qui remonte à six mille ans). On n'en connaît pas les causes, mais le fait qu'ils se soient produits dans un contexte néolithique n'est pas un hasard.

La violence sociale remonte donc loin en arrière. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient-elles pacifiques ? Prenons l'exemple des Amérindiens.

On les a longtemps dénigrés, déshumanisés, les présentant comme des barbares sanguinaires et peu évolués. On assiste depuis à leur réhabilitation bienvenue. Mais on peut se demander si ce courant indianiste ne va pas à son tour un peu loin. Il en fait des gens doux, égalitaires, "partageux", calmes, ce qui se vérifie jusqu'à un certain point. Toutefois, cette présentation des anciens Amérindiens se heurte à la réalité.

Toute une littérature abondante, portugaise pour le Brésil, espagnole pour le reste de l'Amérique latine, française, néerlandaise et et britannique pour l'Amérique du nord fait état, à partir d"observations directes d'explorateurs et de colonisateurs du goût pour le conflit de beaucoup de ces peuples. Les querelles territoriales étaient assez fréquentes. De même, on sait qu'il y avait des clans dominants dans ces sociétés. La relative égalité économique (redistribution des ressources alimentaires provenant de la chasse, de la cueillette et de la pêche) n'empêchait donc pas une certaine inégalité sociale. Les membres des clans dominants défendaient parfois par la violence leur position à l'encontre d'individus ambitieux qui voulaient les déloger. Il en résultait des règlements de compte sanglants.

Il ne s'agissait donc pas de sociétés paradisiaques où tous et toutes fraternisaient. Des tensions périodiques sévissaient. Par ailleurs, certaines sociétés amérindiennes dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique latine avaient atteint un niveau de développement économique et technique suffisant pour constituer des civilisations (au sens propre, des villes) comme les Incas au Pérou, les Mayas au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Honduras, et les Aztèques au Mexique. L'exploitation des paysans et des artisans par la classe dominante était courante.

Ce tour d'horizon conduit à mettre en doute, ou du moins à nuancer beaucoup certaines thèses de Marx et de ses successeurs pour qui le capitalisme constitue représente la forme la plus avancée de l'exploitation, forme destinée un jour, par un processus dialectique, à s'effondrer au profit du prolétariat ; le peuple bénéficiera alors d'une totale égalité. Mais cela a-t-il jamais existé ?

L'ambition politique de certains individus, la volonté d'expansion territoriale et celle d'accomplissement par la guerre, les règlements de compte individuels, la domination de certains clans puissants sur d'autres moins forts, toutes ces réalités sont bien plus vieilles que la structuration formelle des sociétés en classes antagonistes. Elles en ont formé le terreau, peut on croire.

Une égalité sociale aussi poussée que possible, désirable en soi et la redistribution équitable de la richesse , ne suffiront pas à rende les gens heureux, maîtres de leur vie, réconciliés avec eux-mêmes et avec leurs concitoyens.

On a la morale de ses intérêts, dit le proverbe. C'est largement vrai. Mais l'homme est un être moralement ambigu, capable du meilleur et du pire et à la rationalité variable, ce, peu importe la nature du régime politique en place. Il peut rêver, ce qui contribue à façonner sa ligne de conduite. Il a même inventé le paradis terrestre, dans le passé pour le christianisme, dans l'avenir (l'avènement de la société sans classes) pour les communistes.

De tous les animaux, il est la seule espèce pouvant s'interroger sur elle-même et aussi à prendre ses désirs pour des réalités.

Jean-François Delisle

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.