Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Entretien : « Les Israéliens sont intoxiqués par leur propre traumatisme du 7-Octobre »

Un mois après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, Omer Bartov, spécialiste du génocide, jugeait qu'il n'y avait pas lieu d'utiliser un tel mot pour qualifier la réponse militaire israélienne. Mais cet historien israélo-américain a changé d'avis, et se convertit désormais en lanceur d'alerte.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Il y a plus de cinquante ans, en 1973, l'historien Omer Bartov a connu la guerre comme jeune réserviste dans l'armée israélienne. Devenu l'un des plus grands spécialistes du génocide – son dernier livre, Anatomie d'un génocide. Vie et mort dans une ville nommée Buczacz, sera publié en poche le 30 octobre –, il assiste à 70 ans, depuis les États-Unis, où il enseigne, à un nouveau conflit armé déclenché le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas.

Un choc comparable à celui provoqué le 6 octobre 1973, en pleine fête juive du Yom Kippour, par l'offensive simultanée de l'Égypte et de la Syrie dans la péninsule du Sinaï et sur le plateau du Golan, des territoires occupés par Israël depuis la guerre des Six Jours en 1967.

En novembre 2023, Omer Bartov a publié, dans le New York Times, un texte intitulé « Ce que je crois en tant qu'historien du génocide ». « En tant qu'historien du génocide, écrit-il alors, j'estime que nous n'avons aucune preuve qu'un génocide soit en train de se dérouler actuellement à Gaza, bien qu'il soit très probable qu'y sont commis des crimes de guerre, et même des crimes contre l'humanité. » Il ajoute cependant : « L'histoire nous a enseigné qu'il est crucial d'alerter l'opinion sur le risque d'un génocide avant qu'il ne se produise, plutôt que de le condamner tardivement une fois qu'il a eu lieu. Il est encore temps de sonner l'alarme. »

L'alarme, il l'a sonnée en août, dans le Guardian cette fois. Sous le titre « En tant qu'ancien soldat des forces armées israéliennes et historien du génocide, j'ai été profondément troublé par ma récente visite en Israël », il rend compte de son déplacement dans le pays où il est né (le texte a été publié en français par Orient XXI). Et de son changement de position sur les « actions génocidaires systématiques » à Gaza. Entretien.

Mediapart : Pourquoi avez-vous changé d'avis sur l'action militaire israélienne à Gaza ?

Omer Bartov : Pour moi, le moment marquant a été la décision israélienne d'intervenir à Rafah le 8 mai, malgré les avertissements des États-Unis de ne pas s'y rendre, car environ un million de personnes s'y trouvaient. Ils ont prévenu qu'une telle action provoquerait de nombreuses pertes civiles. Les forces armées israéliennes ont répondu : « Non, tout ira bien. Nous pouvons gérer cela. »

Elles l'ont fait en déplaçant des centaines de milliers de personnes vers Al-Mawasi, dans la zone côtière du sud-ouest de Gaza. Cela signifiait que l'ensemble de la population de Gaza, plus de 2 millions de personnes, avait été déplacé plusieurs fois sans plan explicite concernant son avenir, du moins pas de plan dont nous ayons connaissance.

À ce moment-là, il m'est apparu que cela allait bien au-delà de ce que les forces armées israéliennes prétendaient, à savoir qu'elles déplaçaient la population pour sa propre sécurité, en l'éloignant des zones d'opération militaire. Il s'agissait plutôt d'un effort systématique pour rendre Gaza totalement inhabitable. Et l'on peut ajouter à cela la prise de conscience croissante que les forces armées israéliennes ont délibérément détruit toute l'infrastructure nécessaire à la vie, ainsi qu'à la culture et à l'éducation – universités, écoles, hôpitaux, mosquées, musées – de manière intentionnelle et systématique.

Il m'a semblé qu'il n'y avait pas d'autre option que de considérer cela comme une tentative de détruire cette partie de la population palestinienne, soit en rendant sa vie si misérable qu'elle mourrait progressivement, soit en provoquant des conséquences à long terme pour de nombreuses personnes, probablement la majorité d'entre elles. En plus des 40 000 personnes tuées, dont beaucoup sont probablement encore sous les décombres, les répercussions se feront sentir sur un grand nombre de gens. On s'attend à ce qu'ils meurent ou qu'ils deviennent si désespérés qu'ils fuient.

Tout cela me semble constituer une campagne génocidaire, selon la définition de l'ONU, qui considère le génocide comme la destruction d'un groupe en tant que tel.

Il y a un autre élément : il y a de plus en plus de discussions en Israël au sujet du nord du corridor de Netzarim [le corridor de Netzarim, qui traverse la partie sud de la ville de Gaza, est une route qui traverse la bande de Gaza d'est en ouest et s'étend sur 7 kilomètres de la frontière israélienne à la mer Méditerranée – ndlr],et ces discussions, en voyant ce qui se passe au Liban, semblent aller bien au-delà des paroles. On parle d'expulser les 200 000 ou 300 000 civils palestiniens qui sont encore là. Cette zone a été largement dévastée. D'après tous les rapports, il ne reste rien de Gaza City. Des camps de l'armée israélienne y ont déjà été établis, et la route a été asphaltée de Netzarim à la mer. Il semble que l'idée soit que le tiers nord de la bande de Gaza devienne complètement vide.

Des colons réclament déjà de s'installer là-bas. Cela pourrait n'être que la première étape avant de se déplacer progressivement vers le sud en chassant la population. Mis ensemble, tout cela me semble constituer une campagne génocidaire, selon la définition de l'ONU, qui considère le génocide comme la destruction d'un groupe en tant que tel.

Depuis que j'ai commencé à réfléchir à cette situation, il y a de plus en plus de preuves de ce phénomène. Cela fait clairement partie d'un plan plus large, car nous voyons ce qui se passe en Cisjordanie, où la violence de l'armée augmente. De nombreuses façons, l'armée applique les méthodes qu'elle utilise à Gaza. On assiste à une « gazaïsation » de la Cisjordanie, avec l'utilisation d'avions, etc. Parallèlement, il semble qu'il y ait un projet pour les personnes qui pourraient rester à Gaza : imposer un système d'apartheid similaire à celui qui existe en Cisjordanie, avec une prétendue Autorité palestinienne qui collaborerait essentiellement avec le régime israélien et l'entrée de plus en plus de colons juifs dans cette région.

Quelles ont été les réactions à votre texte, vous historien de la Shoah accusant Israël de mener un génocide ?

En réalité, je n'ai pas reçu beaucoup de réactions. Je ne sais pas combien de personnes en Israël lisent ce que j'écris en dehors du pays. Peut-être pas tant que cela. Cet article a été publié en hébreu, sur le site Local Call, Sikha Mekomit en hébreu, mais très peu de gens l'ont lu. Je pense que la plupart de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ne prennent même pas la peine de m'écrire. Chaque jour, je reçois quelques courriels haineux, mais je ne sais souvent même pas d'où ils viennent.

Comment expliquez-vous ce silence ?

Ce silence n'est pas seulement un silence à mon égard. C'est un silence qui va au-delà de mon propre cas. C'est ce dont je parlais dans The Guardian. Je ne suis pas le seul à remarquer et à rapporter cela. Il y a une évolution des sentiments israéliens à un degré bien plus important qu'avant le 7-Octobre. Cela est clairement lié à cet événement, mais cela a aussi des racines plus profondes, notamment le fait de considérer les Palestiniens comme moins humains ou moins dignes de droits complets que nous, Israéliens. Le processus de colonisation y contribue.

Lorsque vous éloignez un peuple pendant longtemps, vous maintenez ses membres de l'autre côté de la barrière, ce qui fait que vous ne les rencontrez pas. Et quand vous les rencontrez, en uniforme, vous les traitez comme s'ils n'avaient pas de droits. Vous pouvez entrer chez eux, les frapper, faire ce que vous voulez, parce qu'ils sont en dehors de toute considération, et vous êtes au-dessus de la loi.

Mais le 7 octobre 2023, il y a eu une attaque de militants du Hamas. Pendant un moment, l'armée israélienne a peut-être perdu le contrôle. Elle n'a pas pu protéger ses propres citoyens. Les Israéliens sont intoxiqués par leur propre traumatisme du 7-Octobre. À bien des égards, je ne pense pas qu'il ait transformé les gens. Cela a en fait renforcé les sentiments qui existaient auparavant et repoussé toutes les réserves qui auraient pu être émises, à savoir : « Nous devons quand même nous comporter d'une manière humaine. Nous devons penser aux autres. »

Tout cela a été balayé par le principal argument de la prétendue gauche israélienne, pour ce qu'il en reste, à savoir que nous avons perdu nos illusions. Nous avons cru autrefois que nous pouvions parler avec les Palestiniens, bien qu'il n'y ait aucune preuve que quelqu'un ait cru pouvoir parler avec eux. Mais on a prétendu que nous y croyions autrefois, et maintenant nous n'y croyons plus parce que nous savons qu'ils veulent juste nous tuer tous. C'est pourquoi, bien sûr, le génocide, l'Holocauste s'insinuent dans le débat, et que le Hamas est qualifié de nazi. Puis, on en déduit alors qu'il s'agit de tous les Palestiniens. Et donc, la seule façon de traiter avec eux est soit de les tuer, soit de les remettre dans une cage.

L'un des passages les plus forts de votre témoignage est votre rencontre avec des jeunes gens qui reviennent de combattre à Gaza et tentent d'empêcher votre intervention. Qu'est-ce qui vous a frappé chez eux ?

La première chose qui m'a frappé, bien sûr, c'est qu'ils étaient violemment opposés à ma présence. Ils protestaient très bruyamment et tapaient sur les murs. Ils ne me menaçaient pas physiquement, mais ils étaient très physiques et très bruyants. Et l'université ne faisait rien pour y remédier, pas plus que la sécurité. Plus tard, les autorités universitaires ont déclaré qu'il s'agissait de la liberté d'expression.

Mais la deuxième chose, c'est qu'une fois que nous les avons laissé entrer, ils ont accepté de venir parler. Il s'agit de jeunes hommes et de jeunes femmes appartenant aux organisations d'extrême droite. Mais ce qu'ils disaient reflétait un sentiment beaucoup plus large. Ils étaient furieux d'avoir été accusés, du moins le pensaient-ils, de génocide. Ils tenaient à expliquer qu'ils étaient humains. En même temps, ils justifiaient entièrement ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient manifestement eux-mêmes participé à faire à Gaza, c'est-à-dire à détruire tout l'endroit. Ces jeunes en revenaient juste, contrairement à de nombreux commentateurs, dont je fais partie.

Il existe en Israël après le 7-Octobre un énorme sentiment d'insécurité.

J'ai étudié d'autres soldats dans d'autres guerres et j'ai trouvé ce mécanisme intéressant : d'une part, ils justifient la destruction qu'ils causent et la brutalité de ce qu'ils font et, d'autre part, ils veulent être perçus comme des êtres humains décents, alors qu'ils ne le sont pas du tout. S'ils le font, c'est parce qu'il faut le faire.

Une autre chose qui m'a frappé, c'est qu'ils semblaient psychologiquement très tendus, pas seulement à propos de moi, mais de manière générale. Certains me semblent souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique non traité, et ils avaient l'impression que personne ne parlait avec eux. Curieusement, je pense que l'une des seules personnes qui aient parlé avec eux était la personne qu'ils voulaient faire taire, c'est-à-dire moi.

C'était ironique, mais ils voulaient parler, et leurs professeurs, leurs commandants, les politiciens ne voulaient pas leur parler... Et lorsqu'ils se font tuer, ce qui arrive, on les enterre. On fait un beau discours et on dit qu'ils ont été des héros, ce qu'on utilise tout le temps en Israël aujourd'hui. Et puis on les oublie tout de suite. Deux ou trois m'ont dit ne pas vouloir retourner se battre car ils sont réservistes, mais m'ont dit faire ce qu'il fallait faire et se battre pour la bonne cause.

Peut-on comparer ce moment à ce qu'ont vécu les États-Unis avec la guerre du Vietnam ?

C'est une question compliquée, mais je ne crois pas que l'analogie avec les États-Unis soit pertinente. Car ce qui a mis fin à la guerre, c'est le recours à des appelés, comme en Algérie pour la France, et pas simplement aux militaires professionnels. Quand vous appelez des jeunes pour une guerre impopulaire qui a été menée par des soldats professionnels, les gens se disent : « Je ne sais pas si cette guerre est bonne ou non, mais je ne vais pas me faire tuer là-bas. » Puis leurs parents s'impliquent aussi, et c'est toute la société qui se mobilise.

Le gouvernement essaie de [...] commémorer un événement qui n'est pas terminé.

En Israël, la société a toujours été mobilisée. Ce qui se passe actuellement renforce considérablement les sentiments des Israéliens. Mais, contrairement à la France, aux États-Unis et à d'autres pays qui ont mené des guerres coloniales, il existe en Israël après le 7-Octobre un énorme sentiment d'insécurité qui n'a pas disparu et qui est utilisé par le gouvernement et par l'extrême droite pour mobiliser les gens, mais en se basant sur la peur.

Et c'est là encore que l'Holocauste s'insinue, car c'est comme s'il allait y avoir un autre Auschwitz. Si ce discours sur un nouvel Holocauste est associé à des sirènes aériennes, à des roquettes et à la mort de personnes, il engendre l'indifférence à l'égard du sort de ceux que l'on détruit et il produit une volonté de destruction.

Qu'attendez-vous des commémorations du premier anniversaire du 7 octobre 2023 ?

Ce que je sais, c'est que les autorités israéliennes sont impuissantes dans ces moments-là. Elles essaient d'organiser une commémoration officielle à laquelle se sont opposées de nombreuses familles d'otages et des habitants des villages autour de Gaza qui ont été les plus touchés le 7-Octobre. Ces personnes organisent leurs propres événements. Elles ne font pas confiance à leur gouvernement pour de bonnes raisons, et sont très ambivalentes à l'égard de l'armée.

L'armée essaie de montrer qu'elle peut à nouveau faire des miracles, mais il y a aussi une méfiance persistante à son égard. Il semble donc que le gouvernement essaie de faire quelque chose pour tous ceux qui n'ont pas été directement touchés par le 7-Octobre, ce qui est un exercice curieux, et de commémorer un événement qui n'est pas terminé.

Tout le monde le sait, parce qu'il y a environ 100 personnes, dont la moitié sont des soldats, évidemment, qui se trouvent encore à Gaza. Dans ma propre famille, il y a des gens qui sont encore à Gaza. Le gouvernement veut commémorer l'événement comme s'il était terminé parce qu'il ne veut pas vraiment s'en occuper. Les gens le savent. Il est soutenu, bien sûr, par toutes les inepties débitées par ces ministres remarquablement incompétents et leurs assistants à l'heure actuelle. Mais une grande partie du public en est conscient et je pense qu'il n'y prêtera pas beaucoup d'attention.

Quels sont vos espoirs pour Israël, Gaza et plus largement la région ?

J'ai un espoir, mais je ne pense pas qu'il soit réaliste. Et j'ai un pronostic, et je crains qu'il n'arrive.

Cette région ne peut pas mettre de l'ordre dans ses affaires toute seule. Il n'y pas de leadership ou de public pour cela. En Israël, l'opposition dit les mêmes choses que Nétanyahou. C'est tout à fait remarquable. Le changement ne pourra venir que de l'extérieur, des États-Unis, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de l'Espagne, de l'Italie, qui sont les principaux partenaires d'Israël dans de nombreux domaines.

Si cela devait se produire, il ne serait pas très difficile d'esquisser une solution pour s'en sortir. Des voix s'élèvent en Israël pour en parler. Il faudrait commencer par un échange total des otages contre des prisonniers. Il faudrait que les dirigeants du Hamas, pour ce qu'il en reste, partent en exil. Il faudrait faire intervenir une force internationale composée essentiellement de soldats arabes. Il faudrait ensuite introduire progressivement l'Autorité palestinienne.

Mais tout cela devrait se faire dans le cadre d'une vision politique beaucoup plus large, dont peu de gens parlent, qui devrait prévoir l'autodétermination palestinienne. À mon avis, ce n'est pas mon invention, mais je l'approuve, il s'agit de la création d'une structure confédérée d'un État palestinien et d'un État israélien. Voilà donc le scénario positif. Mais je ne le vois pas se réaliser à court terme parce que le gouvernement américain n'est pas prêt à le faire. Les élections approchent. S'il y a une future administration démocrate, je ne vois pas Harris aller beaucoup plus loin que ce que faisait Biden. S'il y a une administration Trump, qui sait ce qu'il fera ? Mais ce ne sera probablement pas bon.

Ce qui se passera, c'est qu'à la fin de ce cycle de violences, Israël deviendra un État d'apartheid à part entière. Il créera l'apartheid à Gaza et en Cisjordanie, cet apartheid continuera, comme il l'a déjà fait, à s'infiltrer en Israël même, inclura la population palestinienne en Israël, ceux qui sont citoyens israéliens, érodera considérablement la démocratie, tout ce qu'il en reste. Le pays s'appauvrira et s'isolera de plus en plus, y compris d'une partie croissante de la communauté juive de la diaspora. Les pays de ce type peuvent survivre. Deux, trois décennies et il finira par imploser. Mais je ne crois pas que j'en serai le témoin. Le prix à payer sera énorme.

François Bougon

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’erreur de calcul du Hezbollah

Le parti est tombé dans le piège que lui avait tendu Israël, en insistant pour continuer à échanger des tirs avec l'État sioniste « jusqu'à un cessez-le-feu à Gaza », alors qu'il devenait clair que le poids de la bataille se déplaçait de la bande de Gaza ravagée vers le Liban.

Billet de blog 2 octobre 2024

https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar/blog/021024/l-erreur-de-calcul-du-hezbollah

Gilbert Achcar

Professeur, SOAS, Université de Londres

Abonné·e de Mediapart

La semaine dernière, nous nous demandions « si l'escalade soudaine de ce que nous avons appelé la “stratégie d'intimidation israélienne” prélude à une agression à grande échelle contre le Liban qui comprendrait des bombardements intensifs aveugles de toutes les zones où le Hezbollah est présent, y compris la banlieue sud densément peuplée de Beyrouth ». Cela nous amena à une autre question : le président américain Biden « fera-t-il suffisamment pression sur Netanyahu pour empêcher une guerre […] ou bien soutiendra-t-il une fois de plus l'entreprise criminelle de son ami, voire même en exprimant regret et rancœur afin d'esquiver le blâme de la manière hypocrite qui est habituellement la sienne et celle de son secrétaire d'État Blinken ? » (« Réflexions stratégiques sur l'escalade de l'intimidation israélienne au Liban », 24/9/2024).

La réponse à ces deux questions interdépendantes ne s'est pas fait attendre : le ministère israélien de l'Agression (faussement appelé ministère de la « Défense ») a annoncé mercredi dernier que son directeur général avait reçu un nouveau paquet d'aide d'une valeur de 8,7 milliards de dollars lors de sa visite au commandement militaire américain au Pentagone. Le ministère a commenté en disant que cela confirmait « le partenariat stratégique fort et durable entre Israël et les États-Unis et l'engagement à toute épreuve envers la sécurité d'Israël ». Deux jours plus tard, dans la nuit de vendredi, l'assaut en cours des forces armées sionistes contre le Hezbollah culminait avec l'assassinat du secrétaire général du parti, Hassan Nasrallah, et de plusieurs de ses dirigeants, achevant ce qui s'est avéré être une décapitation systématique du Hezbollah après avoir saboté son réseau de communication, en prélude à de nouvelles étapes sur la voie d'un assaut global sur les zones dominées par le parti, assaut qui a inclus jusqu'à présent des bombardements intensifs et concentrés et l'expansion progressive d'une invasion au sol qui, selon les sources israéliennes, devrait rester « limitée ».

Il devient clair ainsi que l'appel de l'administration américaine à un cessez-le-feu de trois semaines entre le Hezbollah et l'État sioniste, lancé sur incitation française et annoncé conjointement avec Paris, n'était nullement sincère, n'étant accompagné d'aucune pression américaine réelle. Il convient de noter à cet égard que le Washington Post a publié mercredi dernier une enquête montrant que les opinions au sujet du cessez-le-feu divergeaient au sein de l'administration Biden, certains de ses membres voyant dans l'escalade militaire israélienne « un moyen potentiellement efficace de dégrader le groupe militant libanais ». La réponse de l'administration à l'assassinat de Hassan Nasrallah, à commencer par Biden lui-même, a été d'applaudir l'opération et d'en faire l'éloge, la décrivant comme « une mesure de justice », et ce en qualifiant le Hezbollah et son secrétaire général de terroristes. Cette réaction a confirmé la complicité militaire et politique totale de Washington dans l'agression en cours contre le Liban, après sa complicité flagrante dans la guerre génocidaire en cours à Gaza.

L'hypocrisie de l'administration Biden a atteint avec cela un nouveau point bas, l'étiquetage du parti libanais comme organisation terroriste contrastant fortement avec les négociations qu'elle mène avec lui depuis plusieurs mois à la recherche de ce qu'elle a appelé une « solution diplomatique » au conflit entre lui et l'État sioniste. Comment Washington pouvait-il négocier avec une « organisation terroriste », par la médiation du président du Parlement libanais Nabih Berri, allié politique (mais pas militaire) du Hezbollah, et chercher un règlement diplomatique avec une telle organisation ? Cela sans parler du fait qu'il n'y a aucun type d'acte qui pourrait être qualifié de terroriste que l'État sioniste n'a pas commis avec une intensité et une brutalité meurtrière qui surpassent tout ce que Washington a décrit et continue de décrire comme terroriste (en ignorant ce qu'il a lui-même commis, bien entendu).

Voici une fois de plus, après la guerre génocidaire en cours à Gaza, une justification sournoise apportée à une guerre visant à éradiquer une organisation de masse qui a des élus au parlement et supervise un vaste appareil civil quasi-étatique, en la qualifiant dans son ensemble de terroriste, sans même faire de distinction entre son aile militaire et ses institutions civiles. Contrairement au cas du Hamas, dont l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » a été largement exploitée pour lui coller cette étiquette, le Hezbollah, sous la direction de Hassan Nasrallah, n'a commis aucun acte qui pourrait être qualifié de terroriste au sens d'attaquer délibérément des civils ou des non-combattants israéliens ou américains. Du coup, on a rappelé les attentats de 1983 qui visaient l'ambassade des États-Unis, et les forces américaines et françaises participant à la « Force multinationale » au Liban, et on a même attribué ces attentats à Hassan Nasrallah, qui n'était pas membre de la direction du parti à l'époque et n'avait que 23 ans ! En réalité, Nasrallah a supervisé la transformation du parti vers l'engagement dans la vie politique libanaise avec sa participation pour la première fois aux élections législatives en 1992, l'année où il a assumé le poste de secrétaire général.

Nous avons montré la semaine dernière comment le calcul du Hezbollah menant à la conduite d'une bataille limitée contre Israël en soutien à Gaza avait commencé à se retourner contre lui, au point où il s'est retrouvé « piégé dans une dissuasion mutuelle, mais inégale » avec l'armée sioniste. En vérité, le parti est tombé dans le piège que lui avait tendu Israël, en insistant pour continuer à échanger des tirs avec l'État sioniste « jusqu'à un cessez-le-feu à Gaza », alors qu'il devenait clair que le poids de la bataille se déplaçait de la bande de Gaza ravagée vers le Liban. Il aurait été plus indiqué pour le parti d'annoncer publiquement son acceptation de l'appel franco-américain à un cessez-le-feu de trois semaines (d'autant plus qu'il avait un besoin urgent de reprendre son souffle et de restaurer son appareil de direction après l'explosion de son réseau de communication) et la cessation des opérations militaires de sa part, ce qui aurait mis le gouvernement sioniste dans l'embarras et l'aurait exposé à d'intenses pressions internationales pour faire de même.

Ces derniers jours ont montré que la perception par le Hezbollah de la « dissuasion mutuelle » entre lui et l'État sioniste ne tenait pas suffisamment compte de la nature inégale de cette dissuasion (une erreur de calcul similaire à celle du Hamas, bien que beaucoup moins grave), et que sa perception de l'engagement de son parrain à Téhéran à le défendre était également illusoire, l'Iran n'ayant répondu aux attaques répétées qu'Israël a lancées directement contre lui qu'une seule fois, en avril dernier, et cela d'une manière presque symbolique.

Il semble que le Hezbollah ait confirmé sa volonté de revenir à la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU de 2006, qui appelle au retrait de ses forces au nord du fleuve Litani, reconnaissant ainsi l'inégalité des forces entre lui et l'État sioniste et acceptant la condition imposée par la médiation américaine. Cette volonté a été confirmée par le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, à l'issue de sa rencontre avec Nabih Berri. Il convient dès lors de s'interroger sur l'utilité d'insister pour continuer à se battre jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit conclu à Gaza, offrant ainsi au gouvernement sioniste un prétexte pour intensifier son assaut contre le Liban, et contre le Hezbollah en particulier.

Traduction de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est paru le 1er octobre en ligne et dans le numéro imprimé du 2 octobre. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.

“Le Hezbollah n’est plus assez soutenu pour se lancer dans une guerre ouverte”

Le Hezbollah, organisation considérée comme terroriste par les États-Unis et Israël, reste la plus grande force politique du Liban. Pourtant, depuis la précédente guerre israélo-libanaise de 2006, le parti qui rassemblait toutes les tendances religieuses a perdu ses soutiens pour ne quasiment plus reposer que sur sa base chiite. Explications de Joseph Daher, professeur à l'université de Lausanne et auteur d'un essai éclairant sur le Hezbollah.

Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières

26 septembre 2024

Par Joseph Daher

Charles Perragin - Le Hezbollah libanais pourrait-il se lancer dans une guerre ouverte contre Israël ?

Joseph Daher : Depuis le 7 octobre 2023, le discours et le comportement du Hezbollah démontrent une volonté d'éviter une telle possibilité. Déjà, avant le déclenchement de la guerre de l'État d'Israël contre la bande de Gaza, le renforcement de l'alliance entre le Hezbollah, ses alliés palestiniens et d'autres groupes soutenus par Téhéran dans la région avait pour but de renforcer sa capacité de dissuasion à l'égard d'Israël. Cela s'est matérialisé, après le 7-Octobre, avec la stratégie dite de l'« unité des fronts ». Cependant, les premières cibles du Hezbollah étaient les fermes de Chebaa en territoire libanais occupées et non directement la terre israélienne. Par la suite, il a mené des attaques sur des sites militaires israéliens avec, récemment, une intensité croissante en réaction à l'escalade militaire et des opérations terroristes à partir de la mi-septembre dont le bilan est de 570 morts – en grande majorité des civils, dont 50 enfants, et des milliers de blessés. Les opérations militaires du Hezbollah sont néanmoins restées dans une perspective calculée – et relativement modérée comparée à la violence des attaques israéliennes.

“L'objectif du Hezbollah est d'éviter une guerre totale avec Israël”

Toujours pour ralentir l'entrée dans un conflit ouvert avec des armées au sol ?

Oui, l'objectif du Hezbollah est d'éviter une guerre totale avec Israël et de montrer sa solidarité avec ses alliés politiques palestiniens afin d'être crédible quand il mobilise la rhétorique de la résistance, tout en cherchant à protéger ses intérêts… Ses membres ne se doutaient certainement pas que cela durerait autant et qu'Israël allait monter à un tel niveau d'intensité dans ses attaques contre le Liban. En fin de compte, la guerre génocidaire continue à Gaza, malgré toutes les opérations du Hezbollah. L'unité des fronts devient donc de plus en plus difficile à défendre politiquement au sein de la population libanaise. Enfin, le Hezbollah a encore des capacités militaires, bien plus importantes qu'en 2006 – notamment au niveau de ses missiles –, même si leur communication interne a été affaiblie et un grand nombre de leurs cadres assassinés. Cependant, le coût pour le Liban est de plus en plus lourd, et l'organisation ne veut pas que ce conflit soit instrumentalisé par ses ennemis politiques intérieurs qui en feraient la principale responsable de tous les malheurs du pays.

Le Hezbollah a-t-il encore beaucoup de soutiens au Liban ?

Il reste le parti politique le plus important du pays, avec une base populaire large au sein de la population chiite libanaise, incluant des soutiens au sein des classes populaires, moyennes libérales et des fractions de la bourgeoisie. Mais, en effet, même si une solidarité nationale s'est exprimée avec les civils tués récemment, ce soutien est réduit au sein des populations libanaises des autres confessions. Cela est une différence importante comparée à la guerre israélienne contre le Liban de 2006.

Comment expliquer ce déclin ?

En mai 2008, déjà, l'organisation avait pris les armes contre d'autres Libanais, avec une invasion de certains quartiers de Beyrouth-Ouest et des combats dans d'autres régions, notamment dans le Chouf, après que le gouvernement libanais a annoncé vouloir démanteler son réseau de communication. En plus de ce conflit intérieur, elle a participé plus tard à la répression meurtrière du mouvement populaire syrien aux côtés du régime despotique de Damas, et cela a de nouveau attisé les tensions confessionnelles au Liban. Enfin, le Hezbollah fait partie de tous les gouvernements depuis 2005 et est donc perçu comme l'un des responsables de la crise économique et financière de 2019, comme les autres partis dominants libanais. Son guide religieux, Hassan Nasrallah, a même été très virulent à l'égard du mouvement de protestation cette année-là, l'accusant d'être financé par des ambassades étrangères et envoyant des membres du parti attaquer les manifestants. Ajoutons à cela d'autres incidents confessionnels impliquant le parti et, finalement, les accusations, à l'encontre du Hezbollah principalement, d'obstructions dans l'enquête sur les explosions du port de Beyrouth. Tous ces éléments ont mené à un plus grand isolement, à la fois politique et social de l'organisation. Ce manque de soutien explique en partie la volonté d'éviter une guerre totale contre Israël.

“Le Hezbollah n'est pas un simple parti. Il dispose de sa propre armée, dont la capacité est bien supérieure à l'armée libanaise, et est très certainement le plus gros employeur du pays après l'État”

Entre la guerre, la crise économique et les tensions religieuses, on peut même dire qu'il est inespéré que le « Parti de Dieu » ait encore des soutiens au Liban…

Il faut garder à l'esprit que le Hezbollah n'est pas un simple parti. Contrairement aux autres organisations politiques, il dispose de sa propre armée, très organisée, et dont la capacité est bien supérieure à l'armée libanaise. Ensuite, l'organisation est très certainement le plus gros employeur du pays après l'État. Elle structure la vie de toute une partie de la population chiite à travers sa propre société civile, notamment un réseau d'institutions et organisations de charité offrant une multitude de services sociaux, y compris aux secteurs chiites les plus populaires. Il est intéressant de remarquer que le Hezbollah, comme les autres acteurs politiques dominants libanais n'a, par ailleurs, jamais cherché à construire ou renforcer l'État et particulièrement ses services publics, précisément pour étendre et consolider une base populaire dépendante de ses propres institutions et actions de charité. C'est une raison, parmi d'autres, qui explique la permanence d'une base solide au sein de la population chiite, faute aussi d'alternative politique structurée avec un discours inclusif et promouvant droits démocratiques et sociaux pour tous.

“Le Hezbollah défend une forme d'alliance entre néolibéralisme économique et fondamentalisme religieux”

Quel est le modèle politique du Hezbollah ?

Il défend une forme d'alliance entre néolibéralisme économique et fondamentalisme religieux, alliance qu'on observe ailleurs chez les fondamentalistes chrétiens aux États-Unis, les évangéliques d'Amérique du Sud, les nationalistes hindous, les Frères musulmans… Le Hezbollah a encouragé des processus de privatisation, notamment dans les télécommunications, et voit d'un mauvais œil les idéologies socialistes et communistes qui théorisent la justice sociale et l'émancipation matérielle et intellectuelle des masses populaires. L'idéologie du parti est liée à l'exportation de la Révolution islamique de Khomeini dans les années 1980, où l'on retrouve cette rhétorique de défense des opprimés contre les oppresseurs, les opprimés n'étant cependant pas associés à une classe sociale exploitée. Ce sont plutôt les sympathisants du mouvement en général, y compris les fractions de la bourgeoisie chiite du mouvement, contre tout acteur déclaré comme ennemi ! C'est pour cela que le Hezbollah dispose d'un soutien transclasse. L'idée même de lutte des classes est rejetée parce qu'elle affaiblirait l'oumma, la communauté islamique. D'où l'opposition quasi systématique aux luttes de justice sociale, des mouvements sociaux aux organisations syndicales indépendantes du Liban. Le système politique confessionnel et néolibéral libanais assure ses intérêts, comme à ceux des autres partis politiques dominants, tant que les classes populaires ne s'allient pas au-delà de leurs différences religieuses.

Cette stratégie, étant donné la fragmentation religieuse du pays, ne condamne-t-elle pas le Hezbollah à long terme ?

Depuis le 7 octobre, le parti, tout en gardant la main sur les opérations militaires, a quand même réussi à empêcher que les tensions confessionnelles ne s'enflamment au Liban en tentant d'inclure d'autres partis dans la résistance militaire contre Israël : on connaît déjà le Hamas, et d'autres partis palestiniens comme le Jihad islamique, mais on compte aussi la Jamaa Islamiya(la branche des Frères Musulmans au Liban), et le Parti social nationaliste syrien, qui dispose d'une base populaire multiconfessionnelle. Enfin, n'oublions pas le principal soutien politique, économique et militaire du Hezbollah : l'Iran. Les objectifs stratégiques de Téhéran, notamment depuis le 7 octobre, sont d'éviter une guerre régionale et d'améliorer sa position politique dans la région afin d'être le « meilleur » interlocuteur pour de futures négociations avec les États-Unis, notamment sur le nucléaire et les sanctions, et de garantir ses intérêts politiques et sécuritaires. Un affaiblissement du Hezbollah saperait inévitablement l'influence géopolitique de Téhéran dans la région. Dans ce cadre, la dernière escalade militaire meurtrière de l'armée israélienne contre le Liban constitue un défi et un dilemme pour Téhéran : comment éviter un affaiblissement trop important du Hezbollah sans s'engager dans une confrontation militaire directe avec Israël ?

Joseph Daher, propos recueillis par Charles Perragin

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Israël se tourne maintenant contre le Liban pour sécuriser sa frontière nord »

Depuis le 23 septembre, les bombardements de l'armée israélienne sur le Liban ont entraîné la mort de plus de 1 500 personnes, le départ vers la Syrie de 100 000 personnes et le déplacement d'un million de personnes, sur les quelque 5 millions d'habitantEs du Liban. Entretien avec Gilbert Achcar, militant libanais et professeur à l'université de Londres.

Hebdo L'Anticapitaliste - 723 (03/10/2024)

Par Gilbert Achcar

Crédit Photo

Photothèque Rouge / Martin Noda / Hans Lucas

Il y a tout à craindre que les attaques de mi-septembre au Liban aient lancé une nouvelle séquence de la guerre commencée en octobre 2023 à Gaza…

Depuis qu'Israël a en gros achevé le stade le plus intensif de sa destruction à Gaza, il se retourne maintenant contre le Liban, contre le Hezbollah, pour sécuriser sa frontière nord. Il le fait en ne laissant au Hezbollah d'autre choix que de capituler et se retirer loin de la frontière ou de subir une guerre totale. Ils ont commencé une escalade progressive de la violence qui a maintenant abouti à la décapitation du Hezbollah, y compris l'assassinat de son chef Hassan Nasrallah, et refusent toute proposition de cessez-le-feu. Une capitulation pure et simple de l'organisation étant peu probable, il faut se préparer à la continuation de l'escalade, y compris l'intervention de troupes au sol dans des opérations ponctuelles, le tout visant à infliger le plus grand dégât possible à l'organisation et démanteler son infrastructure.

En quoi ce qui a lieu aujourd'hui est différent des conflits précédents : 2006, 1982 ?

En 1982, Israël avait envahi la moitié du Liban jusqu'à la capitale Beyrouth, investie par les troupes israéliennes en septembre. Très vite, la résistance, lancée au départ par les communistes, a fait reculer l'armée israélienne qui s'est cantonnée à une portion du Sud-Liban pendant plusieurs années (18 ans d'occupation) jusqu'à devoir l'abandonner en 2000. Israël a subi une défaite politique à cet égard. Autant la guerre avait marqué un point pour l'État Israël vis-à-vis de l'OLP (Organisation de libération de la Palestine) qui avait dû évacuer Beyrouth en 1982, autant Israël s'est montré vulnérable face à la résistance qui s'est développée au Liban. En 2006, Israël avait tenu compte des leçons de 1982 et n'envisageait donc pas d'occupation permanente. Il y a eu une incursion de troupes qui se heurtèrent à une résistance farouche, plus coûteuse que prévu. Cette guerre-là s'est aussi soldée par un fiasco pour Israël, au sens où le Hezbollah, loin d'être détruit, en est ressorti plus fort à terme puisqu'il a reconstitué son arsenal et l'a très considérablement amplifié. La leçon que l'armée israélienne a tirée de 2006, c'est de ne pas prendre de risque quand ils interviennent dans des zones peuplées comme Gaza ou le Liban, surtout les zones urbaines, mais de tout détruire avant d'entrer, ce qui s'est traduit par l'effroyable destruction de Gaza et le caractère génocidaire de la guerre menée contre l'enclave. Au Liban, ils n'en sont pas encore arrivés à ce stade, mais ils menacent ouvertement de transformer des parties du Liban en un autre Gaza.

Après la mort d'Hassan Nasrallah, que représente aujourd'hui le Hezbollah au Liban ?

L'organisation a été très affaiblie non seulement par l'assassinat de Nasrallah, mais aussi par le démantèlement de son réseau de communication interne et l'assassinat de plusieurs de ses cadres militaires. L'organisation a été véritablement décapitée. Elle va se reconstituer et tenter de reconstituer son arsenal bien qu'Israël rende la chose de plus en plus difficile en bombardant en Syrie les voies de transport par lesquelles l'armement peut arriver d'Iran au Hezbollah.

Sur le plan politique, c'est également un affaiblissement considérable de l'organisation. Le Hezbollah conserve certes sa base sociale, dont une grande partie dépend financièrement de l'organisation. Mais il y a dans la population libanaise une forte désaffection qui avait commencé avec l'intervention du Hezbollah en Syrie auprès du régime Assad. Cette intervention a beaucoup changé l'image du Hezbollah au Liban et dans la région : du combat contre Israël, l'organisation était passée au combat en défense d'un régime sanguinaire. Le Hezbollah est apparu plus que jamais comme étant avant tout un auxiliaire de l'Iran. Aujourd'hui, une grande partie de la population libanaise reproche au Hezbollah d'impliquer le Liban dans la guerre avec Israël au nom de la solidarité avec Gaza, même si c'est de façon limitée, en pointant du doigt le fait que la Syrie, qui est censée faire partie du même « axe de la résistance » et qui a certainement beaucoup plus de moyens que le Hezbollah, ne fait rien du tout. De même, l'Iran, leader du même « axe », ne fait pas grand-chose, au-delà des discours. Une seule fois, en représailles contre l'assassinat de dirigeants iraniens à Damas en avril dernier, l'Iran a lancé contre Israël des missiles et drones avec un préavis qui a contribué à en rendre l'impact négligeable.

Beaucoup au Liban demandent donc « pourquoi nous, petit pays, le plus faible de la région, devrions-nous subir des conséquences pour le compte de l'Iran ? » Ce type d'argument est devenu très fort aujourd'hui. Le Hezbollah revendiquait jusqu'ici le fait qu'il constituait une sorte de bouclier, une garantie sécuritaire pour le Liban face à Israël, mais cet argument est battu en brèche par la démonstration que fait Israël de manière spectaculaire de sa grande supériorité militaire, technologique et en renseignements.

Effectivement, avec le risque de voir le Liban détruit…

Une partie du Liban plutôt, parce qu'Israël vise spécifiquement le Hezbollah, les régions où il est présent. Il joue sur les clivages confessionnels et même les clivages au sein des chiites qui sont divisés au Liban en deux camps alliés, mais bien distincts : le Hezbollah d'une part et Amal de l'autre. Le mouvement Amal ne s'est pas impliqué dans le combat en cours contre Israël et ne dépend pas de l'Iran comme le Hezbollah. Israël joue donc là-dessus et vise spécifiquement les régions et zones contrôlées par le Hezbollah. Il y a fort à craindre que la menace de transformer cette partie du Liban en Gaza bis soit mise en œuvre.

Comment construire la solidarité pour les anticapitalistes et anticolonialistes alors que nous ne partageons pas les projets politiques des forces en présence ?

Il faut toujours concevoir la solidarité comme indépendante et critique. La notion de « solidarité inconditionnelle » ne me semble pas utile. La solidarité avec une force dont on ne partage pas le profil doit toujours être critique au sens où il faut se solidariser avec la victime contre l'oppresseur principal, sans oublier pour autant que cette victime peut à son tour être dans une position d'oppression vis-à-vis d'autres.

S'il y avait demain une offensive d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, il faudrait se mobiliser puissamment contre celle-ci en tant qu'agression impérialiste, sans pour autant soutenir « inconditionnellement » le régime iranien et encore moins le soutenir contre sa population si elle se soulevait à l'occasion. De la même façon, en 1990-1991, il fallait se mobiliser contre l'agression impérialiste contre l'Irak, sans pour autant soutenir le régime de Saddam Hussein, et encore moins sa répression sanguinaire des populations du sud et du nord du pays qui se sont soulevées à l'occasion. Il ne faut tomber ni dans un travers ni dans l'autre. Il y a des personnes à gauche qui, au nom de la nature du Hezbollah comme organisation confessionnelle et intégriste inféodée au régime iranien des mollahs, en viennent à adopter des attitudes neutres, qui frisent parfois même le soutien à Israël. Cela doit être fortement combattu : il ne faut pas du tout hésiter à se mobiliser contre l'agression israélienne, celle d'un État colonial, oppresseur et prédateur. Quelles que soient les directions politiques dominantes en face, la résistance à l'agresseur colonial est juste. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre travers qui consiste à faire du Hezbollah ou du Hamas — ou même bien pire, les Houthis du Yémen qui sont l'équivalent des Talibans — des champions progressistes. Il s'agit de forces, qui sur le plan social et culturel peuvent être tout à fait réactionnaires, et de dictatures brutales comme le sont les régimes syrien et iranien.

Propos recueillis par Fabienne Dolet, le 30 septembre 2024

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Israël-Liban-Iran. La nouvelle phase d’escalade militaire présidée par Netanyahou. Et « la Realpolitik » cynique de Biden

Les frappes aériennes israéliennes ont fermé la route Beyrouth-Damas [poste-frontière de Masnaa], qui est le lien le plus important entre le Liban et le monde extérieur. Dans le même temps, les bombardements à proximité de l'aéroport international de Beyrouth menacent de le fermer également. Dans une grande partie du sud du Liban, Israël a ordonné à la population de fuir vers le nord, à Beyrouth, bien que la capitale subisse des attaques aériennes incessantes.

Tiré d'À l'encontre.

L'invasion israélienne est déjà en train de transformer le Liban en Gaza II, avec un bombardement aérien impitoyable qui réduit en ruines les zones bâties. L'excuse israélienne est que le Hamas et le Hezbollah sont visés par des « frappes de précision ».

Cette stratégie n'est pas une surprise puisque le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, l'a exposée lors d'une visite à la frontière israélo-libanaise en décembre dernier. Il avait déclaré : « Si le Hezbollah choisit de déclencher une guerre totale, il transformera de ses propres mains Beyrouth et le Sud-Liban, non loin d'ici, en « Gaza et Khan Younès. »

Guerre totale

En fait, c'est Israël qui a déclenché la guerre totale en envahissant le Liban le 1er octobre. Son objectif évident est d'écraser le Hezbollah, ce que les Forces de défense israéliennes (FDI) n'ont pas réussi à faire au cours de l'année écoulée contre le Hamas à Gaza, une organisation militaire beaucoup plus faible.

L'ampleur de cet échec est involontairement admise par les FDI, puisqu'elles continuent de justifier les effroyables pertes civiles qu'elles infligent en affirmant que le Hamas est toujours présent partout dans la bande de Gaza et qu'il doit être éliminé. Ainsi, dans la ville palestinienne de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza – l'endroit identifié par Netanyahou il y a dix mois comme un exemple du type de châtiment qui pourrait être infligé à Beyrouth et au Sud-Liban – des frappes aériennes israéliennes et une opération terrestre menée par des chars ont tué au moins 51 personnes mardi 1er octobre, a déclaré le ministère palestinien de la Santé. Les forces de défense israéliennes ont expliqué que les membres du Hamas disposaient de « centres de commandement et de contrôle » à l'intérieur des écoles de filles de Muscat, Rimal, Bureij et Nuseirat.

Une dévastation similaire est maintenant infligée aux Libanais alors que l'opération israélienne s'étend vers le nord avec le même mépris total pour les victimes civiles qu'à Gaza et en Cisjordanie occupée. Dans cette « région », où vivent trois millions de Palestiniens, 18 personnes assises dans un café d'un camp de réfugiés de la ville de Tulkarem ont été tuées jeudi 3 octobre par une frappe aérienne israélienne [ce qui marque un degré supérieur d'escalade dans la répression]. Les FDI ont affirmé avoir tué le chef local du Hamas ainsi que « d'autres terroristes importants » [1].

Un fantasme dangereux

Dans la réalité, la stratégie israélienne consistant à remporter une « victoire décisive » en décapitant le Hamas et le Hezbollah par l'assassinat de leurs chefs et la destruction des « centres de commandement et de contrôle » est un dangereux fantasme. C'est aussi une stratégie qui a les conséquences les plus graves pour le Moyen-Orient et le monde. Les petites organisations peuvent être paralysées par la perte de leurs principaux dirigeants et les plus grandes peuvent être temporairement affaiblies, mais tant qu'elles conserveront un noyau dur de soutien populaire, elles survivront.

Le Hamas et le Hezbollah, mal aimés par beaucoup alors qu'ils contrôlaient leurs propres « Etats », sont aujourd'hui re-légitimés alors qu'ils combattent les FDI.

De l'IRA (Armée républicaine irlandaise) à Belfast Ouest dans les années 1970 aux Talibans dans l'Hindu Kush dans les années 2010, une occupation militaire qui inflige des punitions collectives à des communautés entières est le meilleur sergent recruteur pour un mouvement de guérilla En Afghanistan, je n'ai jamais trouvé les talibans très populaires avant qu'ils ne prennent le pouvoir ; en revanche j'ai été profondément impressionné par la détestation dont le gouvernement afghan faisait l'objet de la part de presque toutes les personnes que j'ai rencontrées.

Il est clair que les gouvernements israélien et américain ne voient pas les choses de la même manière. Les Etats-Unis, qui, il y a une semaine, appelaient à un cessez-le-feu au Liban, affirment aujourd'hui qu'une « invasion limitée » du Liban est justifiée. Ce n'est que la dernière répétition d'un schéma extraordinaire établi au cours de l'année écoulée, selon lequel Washington appelle Israël à faire preuve de retenue. Or, Israël ignore l'appel et escalade. Les Etats-Unis déclarent alors rétrospectivement qu'Israël a fait ce qu'il fallait et les livraisons d'armes américaines ne sont pas interrompues. Sans surprise, de nombreux observateurs concluent que les appels pathétiquement inefficaces de Joe Biden en faveur d'un cessez-le-feu ne sont qu'un écran de fumée permettant aux Etats-Unis de prétendre publiquement qu'ils cherchent à mettre fin à ces guerres, tout en les approuvant et en les soutenant dans la pratique.

Une « realpolitik » cynique

Il y a certainement des gens puissants à Washington qui sont d'accord avec cette « realpolitik » cynique. Le président Barack Obama a tourné en ridicule ce qu'il a appelé « le manuel de jeu de Washington », c'est-à-dire le point de vue d'une grande partie de l'establishment de la politique étrangère américaine selon lequel la plupart des problèmes peuvent être réglés par la force militaire. Il se peut également que Joe Biden doive donner l'impression de vouloir faire la paix afin de retenir les électeurs anti-guerre et les militants du parti démocrate le jour des élections, le mois prochain.

Mais cet argument n'est pas tout à fait convaincant. L'engagement d'Israël dans trois guerres n'est pas vraiment dans l'intérêt des Etats-Unis, même si elles sont menées contre des ennemis des Etats-Unis, car elles entraînent inévitablement les Etats-Unis dans des guerres qui ne sont pas si différentes de celles menées en Irak et en Afghanistan il y a 20 ans. En outre, ces guerres profiteront à Donald Trump lors des élections et démoliront la prétention de Joe Biden à restaurer la réputation de l'Amérique en tant que « garant de la paix » et de la « sécurité dans le monde ».

Les électeurs étasuniens verront sur leurs écrans la silhouette trébuchante de Biden présidant, sans grande conviction, à l'escalade d'une crise dont il est en grande partie responsable. Ce que les démocrates voulaient, c'était que les électeurs oublient Biden, comme un oncle fou enfermé dans le grenier, et se concentrent sur Kamala Harris.

Joe Biden semble assez sain d'esprit lorsqu'il s'en tient à son téléprompteur, mais lorsqu'il s'égare pour parler aux journalistes, les résultats sont spectaculairement explosifs. Interrogé jeudi sur l'attaque par Israël des installations pétrolières iraniennes, Biden a déclaré : « Nous en discutons. Je pense que ce serait un peu… de toute façon » – s'interrompant au milieu de la phrase. Cette déclaration a fait grimper le prix du pétrole de 5% !

Plus tôt dans la semaine, il avait été interrogé sur les frappes aériennes israéliennes au Yémen, ce à quoi il avait répondu qu'il était en faveur de la « négociation collective », croyant à tort qu'on l'interrogeait sur les grèves [des dockers] en tant que forme de mouvement social

Aucun des commentateurs évoquant les problèmes que le Hamas et le Hezbollah rencontreront pour remplacer leurs dirigeants assassinés n'a réfléchi au fait que les Etats-Unis sont eux aussi sans dirigeant.

Si Israël parvient à stopper les exportations de pétrole iranien ou à détruire ses raffineries [au moyen de l'offensive militaire en préparation, conjointement avec les cercles du Pentagone], l'Iran prendra très probablement des mesures contre les 30 % du commerce mondial de pétrole qui s'écoulent du Golfe par le détroit d'Ormuz. Une frappe sur les installations nucléaires iraniennes pourrait ou non réussir à détruire des équipements essentiels, mais elle propulserait certainement l'Iran vers la fabrication d'un dispositif nucléaire.

Une guerre entre l'Iran et Israël soutenue par les Etats-Unis ne changerait peut-être pas le régime de Téhéran, mais elle pourrait facilement produire un nouveau régime à Washington – dirigé par Donald Trump [souhait de Benyamin Netanyahou]. (Article publié sur INews en date du 5 octobre ; traduction par la rédaction de A l'Encontre)

[1] Pour une analyse du soubassement du « système » de légitimation de la politique répressive, génocidaire, du gouvernement Netanyahou et son « acceptation » par les gouvernements occidentaux et leurs prolongements médiatiques, nous renvoyons à l'ouvrage de Didier Fassin, professeur au Collège de France, Une étrange défaite. Sur le consentement à l'écrasement de Gaza, Ed. La Découverte, septembre 2024. (Réd.)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Événement en personne 2 octobre 2024 19h00 –21h00

Événement en personne

2 octobre 2024

19h00 – 21h00 / Entrée : 18h30

Cinéma Le Clap Place Ste-Foy

2580 Boul Laurier Entrée, Rue Bernardin-Morin, Québec, QC, Canada

Une crise linguistique sans précédent se déroule au cœur de la ville de Saint-Léonard en 1968-1969. Des parents francophones revendiquent des écoles uniquement en français alors que des membres de la communauté italienne souhaitent préserver des écoles bilingues. Le conflit s'étend à la grandeur du Québec et crée d'énormes tensions qui dégénèrent en violence et culminent par une émeute sanglante. La bataille de Saint-Léonard raconte l'histoire de Raymond Lemieux et de Mario Barone, deux remarquables oubliés aux origines modestes, qui se sont opposés avec force et conviction, malgré les lourdes conséquences sur leur vie familiale et professionnelle. Leur combat changera la destinée du Québec et mènera à l'adoption de la Charte de la langue française (loi 101).

Lire l'article de Pierre Mouterde Un saisissant retour à l'histoire Il faut aller voir...La bataille de Saint Léonard de Félix Rose

À Québec, des manifestant-e-s dénoncent l’irresponsabilité gouvernementale dans la lutte aux changements climatiques

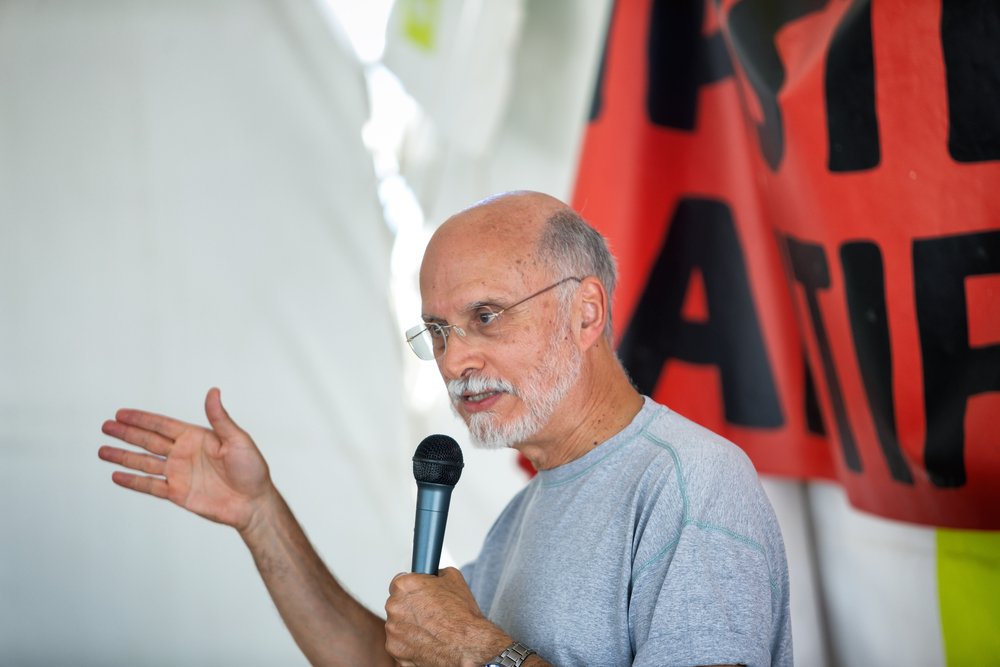

Vendredi le 27 septembre dernier, près d'un millier de personnes ont manifesté dans les rues de Québec et se sont dirigées vers l'Assemblée nationale. Cette manifestation a été organisée par la Coalition régionale justice climatique et sociale pour demander au gouvernement Legault d'agir plus rapidement dans la lutte aux changements climatiques, de réinvestir massivement dans le services publics et d'assurer une transition juste pour les travailleurs et les travailleuses.

Cette manifestation était la réponse pour la région de Québec de l'appel du Mouvement Pour la suite du monde à la mobilisation à travers le Québec « afin d'exiger la mise en place d'actions concrètes en faveurr de la transition sociale et environnementale. Pour la suite du monde regroupe une cinquante d'organisation de la société civile… Il est temps, affirme le Mouvement pour la suite du monde, de créer un rapport de force et de reprendre le pouvoir d'agir sur l'avenir du Québec. » L'irresponsabilité des gouvernements a assez duré.

Presse-toi à gauche ! publie ci-dessous des extraits des interventions qui ont eu lieu à l'arrivée de la manifestation devant l'Assemblée nationale du Québec.

Il faut continuer à dénoncer l'inaction

du gouvernement Legault

Naélie Bouchard-Sylvain, du Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches et Anaïs Gousse de l'Association des étudiants et étudiantes en sciences sociales de l'Université Laval (AÉSS) dénoncent avec ferveur l'inaction du gouvernement Legault et son irresponsabilité dans la lutte aux changements climatiques. Leurs propos reçoivent un accueil enthousiaste.

Il faut souligner la responsabilité

du capitalisme dans la crise climatique

François Proulx-Duperré, secrétaire-général du Conseil central Québec-Chaudière-Appalaches (CSN) dénonce à la fois la responsabilité les prédateurs capitalistes et des gouvernements à leur service dans la crise écologique actuelle et souligne le rôle que sont appelé-e-s à jouer les travailleuses et les travailleurs dans la lutte aux changements climatiques.

Les femmes sont particulièrement impactées

par la crise climatique

Claire Murati du Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf - Québec - Charlevoix) explique comment les femmes sont particulièrement impactées par la crise climatique et pourquoi il faut développer une perspective écoféministe.

Québec, 27 septembre 2024

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un Sud global revendicatif au Sommet de l’avenir

Le « Sommet de l'avenir » de l'ONU des 22-23 septembre à New York avait pour objectif de rétablir la confiance entre États dans un contexte de tensions géopolitiques exacerbées. Essentielle, la promotion d'une gouvernance des biens publics mondiaux ne pourra faire l'impasse sur les revendications du Sud global.

Un billet de François Polet, chargé d'étude au CETRI - Centre tricontinental. Le Centre tricontinental est un centre d'étude, de publication et de formation sur le développement, les rapports Nord-Sud, les enjeux de la mondialisation et les mouvements sociaux en Afrique, Asie et Amérique latine

23 septembre 2024 | Billet de Blog

https://blogs.mediapart.fr/cetri-centre-tricontinental/blog/230924/un-sud-global-revendicatif-au-sommet-de-l-avenir

On ne saurait exagérer l'importance des enjeux au centre du « Sommet de l'avenir » des Nations unies qui s'est ouvert ce dimanche à New York. Il s'agissait, ni plus ni moins, de restaurer la confiance entre les nations pour relancer la coopération internationale autour de défis planétaires existentiels – la crise environnementale, la promotion de la paix, l'éradication de la pauvreté – auxquels les États ne peuvent raisonnablement faire face en ordre dispersé. Lancée par le Secrétaire général en septembre 2021, l'initiative avait été dictée par le désolant spectacle de « division » et de « fragmentation » auquel la crise du covid et la course aux vaccins avaient donné lieu. Trois ans plus tard, c'est dans un contexte de rivalités géopolitiques exacerbées et de multipolarisation du monde que les États se sont assis autour d'une table pour « trouver les moyens de collaborer en vue du bien commun ».

Mais le rétablissement d'un multilatéralisme en prise avec la marche du monde ne pourra ignorer les attentes de plus en plus politisées d'un Sud désormais « global », qui entend faire de cet espace une chambre d'écho de ses revendications. « Comme tout enfant qui grandit et mûrit, les habits que nous portions en 1945 ne nous vont plus » déclarait quelques jours avant le Sommet le président brésilien pour souligner l'importance de la réforme de la gouvernance mondiale. Pour être efficaces et peser sur le cours des choses, les institutions internationales doivent avant tout être considérées comme légitimes par l'ensemble des États parties prenantes. Or l'architecture internationale contemporaine, du Conseil de sécurité au Fonds monétaire international, est héritière d'une conception oligarchique des relations entre États qui, certes, n'a jamais été démocratique, mais qui est désormais en déphasage complet avec les réalités démographiques et économiques Nord-Sud et, qui plus est, considérée incapable de juguler les crises financière, sécuritaire et environnementale globales.

Depuis l'invasion illégale de l'Irak et a fortiori après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les expressions « rules based order » ou « ordre international libéral » brandies par les diplomates occidentaux contre la Russie ou l'Iran sont de plus en plus interprétées par les opinions publiques du Sud comme des formules en trompe l'œil, des injonctions à se plier à un ordre inéquitable, voire inique, régi non par la règle mais par le deux poids-deux mesures. « Selon que vous serez puissant ou misérable… ». C'est la raison pour laquelle nombre de gouvernements d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie insistent pour que l'Assemblée générale, l'organe où ils sont le plus justement représentés politiquement, soit le cœur du processus devant présider à la mise en chantier d'un multilatéralisme inclusif.

Les demandes du Sud global portent également sur des réformes du système économique et financier international devant garantir leur propre développement socioéconomique. Au nom du « droit au développement » - un principe adopté sous forme de déclaration en 1986 et longtemps resté dans l'ombre, que les gouvernements du Sud entendent réhabiliter et rendre contraignant dans les mois à venir. À l'heure où 144 pays pauvres consacrent plus de 40% de leurs dépenses au service de leur dette (The Guardian, 21 juillet 2024), l'instauration de mécanismes garantissant l'accès au financement du développement reposant sur une fiscalité internationale est une dimension centrale de cette revendication. De même que le soulèvement des obstacles (notamment environnementaux…) que les pays riches, jugés de plus en plus protectionnistes, mettent à la pénétration de leurs marchés par les exportations des pays en développement. Ou encore la fin des sanctions unilatérales qui affectent le « droit au développement » de peuples entiers.

En matière de transferts financiers, l'augmentation radicale de la contribution financière et technologique des pays riches à l'adaptation des pays pauvres au réchauffement climatique - et à la réparation des préjudices qu'ils subissent déjà de manière disproportionnée - constitue un autre front pour le Sud global, de plus en plus formulé sous l'angle de la « dette écologique » du Nord envers le Sud. Au nom du principe de « responsabilités communes mais différenciées » qu'ils poussent depuis le Sommet de la terre de Rio en 1992, les pays de ce qu'on appelait le tiers-monde refusent de sacrifier leur développement économique sur l'autel du climat et entendent dès lors faire reposer l'essentiel de l'ajustement environnemental sur les pays du Nord global.

Enfin les remises en question de l'hégémonie occidentale prennent de plus en plus une tonalité civilisationnelle, pour le plus grand plaisir et (pour partie) à l'instigation de la Russie et de la Chine. À cet égard, de nombreux signes – à commencer par les appels à revenir à l'esprit souverainiste de la Charte de 1945 – indiquent que la revitalisation du multilatéralisme ira nécessairement de pair avec une révision à la baisse de sa capacité à discipliner les États dans le domaine des valeurs, soit une diminution de certaines de ses ambitions universalistes… en vue d'une plus grande inclusion.

À lire également :

Le droit au développement dans la nouvelle géopolitique mondiale

BRICS+ : une perspective critique

Cour internationale de justice : l'enjeu du discours des droits humains dans les pays du Sud

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les contradictions de la « gauche conservatrice » de Sahra Wagenknecht

Après celles de Saxe et de Thuringe, les élections de dimanche dernier dans le Brandebourg ont confirmé la dynamique ascendante du parti nouvellement créé par Sahra Wagenknecht, l'ancienne dirigeante de Die Linke. Lors de ce dernier scrutin, la formation dont le nom (provisoire) n'est autre que celui de sa fondatrice (Alliance SahraWagenknecht – BSW) a obtenu 13,5%, et la troisième place, devançant la droite démocrate-chrétienne et écrasant Die Linke, qui passe de 10,7 à 3% et se trouve exclue du parlement régional, tout comme les Verts, qui connaissent un sort comparable (de 10,7% à 4,1%).

La percée du parti de Wagenknecht, déjà annoncée depuis plusieurs mois par les sondages et la forte popularité de sa dirigeante, a suscité un vaste débat sur son identité idéologique et son positionnement dans le spectre politique. Ses positions sur les migrants et sur les sujets dits « sociétaux » le classent à droite de l'échiquier politique, celles sur la politique étrangère (en particulier l'Ukraine et la Palestine) nettement à gauche.

Son programme économique est d'allure social-démocrate, en réalité davantage tourné vers la préservation d'un « modèle national allemand » de capitalisme, basé sur le dynamisme des PME (Petites et Moyennes Entreprises, le fameux Mittelstand), que vers la reconstruction d'un compromis social favorable au salariat.

En conséquence, certain.e.s voient la BSW comme faisant partie de la famille des gauches, une tentative de surmonter la coupure entre la gauche et les couches populaires qui prennent en compte les « préoccupations » de ces dernières, tandis que d'autres vont jusqu'à la considérer comme une variante « sociale » de l'AfD (Alternative pour l'Allemagne), la formation d'extrême droite en pleine ascension électorale, ou, à tout le moins, comme la manifestation d'un renoncement à contrer la montée du racisme et de la xénophobie dans de larges couches de la société.

En France, et plus particulièrement à gauche, l'émergence de cette nouvelle force dans le paysage politique de la puissance européenne dominante a suscité des réactions contradictoires. Dans la dernière livraison du Monde diplomatique, Pierre Rimbert et Peter Wahl voient en Wagenknecht une « icône médiatique austère, élégante, cérébrale, incarnation moderne de Rosa Luxemburg ». Manifestement séduits, ils perçoivent dans la BSW une alternative de gauche crédible à la stratégie initiée par Barack Obama en 2008 et théorisée par le fameux rapport de Terra Nova, le think tank proche du PS, fondée sur l'alliance des couches urbaines éduquées et des minorités racisées, à laquelle se serait, selon eux, ralliée la France insoumise.

A l'inverse, dans Mediapart, Romaric Godin pense que, loin de se limiter à ses positions sur les migrants ou à l'agenda dit « sociétal », le « conservatisme » revendiqué par Wagenknecht imprègne en profondeur son programme économique. Un examen de celui-ci montre qu'il se fonde sur une vision idéalisée du « capitalisme national » à l'allemande, qui refoule le fait que le fameux Mittelstand ne n'est pas montré moins avide de réformes néolibérales que le capitalisme financiarisé des grands groupes, désigné comme le seul adversaire.

Toujours dans Mediapart, Fabien Escalona explore les affinités entre le discours de Wagenknecht et celui du François Ruffin ou de l'ancienne aile « souverainiste » qui a quitté la France insoumise en 2018-2019 lors du tournant du mouvement sur la question de l'islamophobie et du racisme. Il conclut toutefois que ce qui réussit en Allemagne se heurte à une configuration idéologique différente de la gauche française, moins encline à cet alliage entre « conservatisme sociétal » et nationalisme économique. Il relève en particulier que « même contestataire de la stratégie de LFI, François Ruffin est loin de cocher les cases de la ‘ligne Wagenknecht' », notamment sur la question de l'écologie.

Dans l'article qui suit, Ingar Solty et Sebastian Friedrich, respectivement chercheur à la Fondation Rosa Luxemburg et journaliste, fournissent une analyse critique des diverses facettes du projet de Wagenknecht. Ils éclairent en particulier la composition de son électorat, les contradictions de ses propositions socio-économiques et le durcissement de son discours sur les migrants mais aussi le poids décisif, rarement mentionné dans le débat français, des questions « internationales », en particulier de la guerre en Ukraine et de ses conséquences (explosion de budgets militaires, rapport à l'OTAN, renchérissement des prix de l'énergie etc .).

Ces questions, auxquelles il faut ajouter celle de la Palestine, renvoient à des marqueurs historiques de la gauche allemande depuis la fin de la dernière guerre mondiale : le refus de l'atlantisme et du militarisme, la lutte pour la paix, la solidarité avec les peuples du Sud.

Stathis Kouvélakis

27 septembre 2024 | tiré de contretemps.eu

https://www.contretemps.eu/allemagne-contradictions-gauche-die-linke-wagenknecht/

La création de l'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) a suscité un débat sur la question de savoir si son nouveau partiaiderait ou entraverait la montée de l'Alternative für Deutschland (AfD), un parti d'extrême droite. Avant même la création officielle de la BSW, nous avions nous aussi exprimé l'espoir que le parti de Wagenknecht pourrait ralentir la montée de la droite et réorienter le débat politique allemand vers les questions socio-économiques, un terrain sur lequel la gauche est traditionnellement la plus forte.

La BSW existe depuis la fin du mois de janvier et a participé à trois scrutins, à savoir les élections parlementaires européennes et deux élections régionales dans l'ex- Allemagne de l'Est (Saxe et Thuringe). Ces espoirs se sont-ils concrétisés ? La BSW a-t-il aidé à lutter contre la droite ou contribue-t-il à un glissement vers la droite du paysage politique ?

L'analyse des déplacements d'électeurs lors des élections européennes de juin suggère que les scores de la BSW nuisent principalement au parti de gauche Die Linke et au parti social-démocrate (SPD) au pouvoir. Selon Infratest Dimap, la plupart des électeurs de BSW votaient auparavant pour le SPD et Die Linke : 580 000 anciens électeurs du SPD et 470 000 anciens électeurs de Die Linke se sont ainsi reportés sur le BSW. Seuls 160 000 des électeurs de BSW avaient voté pour l'AfD lors des élections fédérales de 2021. Selon ce même sondage, la plupart des électeurs du BSW en Thuringe et en Saxe ce 1er septembre provenaient également de la gauche (au sens large) et seulement une petite partie de l'AfD.

À première vue, il semble évident que le BSW prend principalement des voix aux partis de gauche et entame à peine l'électorat de l'AfD. Pourtant, on peut supposer qu'en raison de la relative nouveauté du parti, une grande part de celles et ceux qui ont voté pour l'AfD aux élections fédérales de 2021, et surtout aux élections régionales de 2019, font désormais partie du socle électoral du parti d'extrême droite. Il n'est guère surprenant que cet électorat de droite radicale ne se reporte pratiquement jamais sur la BSW.

On ne peut toutefois pas en dire autant de celles et ceux qui sesont tourné.e.s vers l'AfD au cours des deux dernières années. Dans les sondages du début de l'année, l'AfD se situait autour de 22 % au niveau national, mais elle n'a obtenu « que » 16 % aux élections européennes. Ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est que la proportion d'électeu.r.ice.s qui ont déclaré dans les enquêtes postélectoralesqu'iels avaient voté pour le parti non pas par conviction, mais parce qu'iels étaient déçu.e.s par les autres partis, estrelativement élevée – un peu moins de la moitié.

Ces électeu.r.ice.s rs peuvent théoriquement être convaincu.e.s de changer à nouveau de camp si on leur propose une alternative attractive. Une telle approche consisterait à mettre en avant des mesures de redistribution pour diviser au moins une partie de l'électorat de l'AfD. Cette stratégie pourrait séduire en particulier les personnes qui se sont classées comme « travailleu.r.se.s » dans les sondages post-électoraux pour les élections européennes et qui ont voté pour l'AfD (33 %), ainsi que la proportion relativement élevée de membres de syndicats qui ont soutenu ce parti (18,5%).

Il est possible que l'électorat de l'AfD se prolétarise de plus en plus, un processus que l'on peut observer dans les formations de droite radicale aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et dans d'autres pays, mais ce n'est pas inévitable. Les forces socialistes peuvent et doivent faire appel à ces électeu.r.ice.s, et pas seulement pour leur propre préservation.

Décélération lente

Une étude de l'Institut de recherche économique et sociale (WSI) lié à la confédération syndicale allemande a révélé que le BSW est perçu comme une alternative anti-establishment, en particulier dans l'est de l'Allemagne et parmi ceux qui ne se sont tournés vers l'AfD que récemment. D'un point de vue socio-structurel, il s'agit de régions et de communautés où le PDS (Parti du socialisme démocratique, l'un des précurseurs de Die Linke) était puissant. La BSW est forte dans les régions où le taux de chômage est élevé et où la population est vieillissante. Selon le WSI, elle attire particulièrement les électeurs à faibles revenus et ceux qui sont pessimistes quant à l'avenir et qui n'ont guère confiance dans les institutions existantes.

Même si les scores de la BSW en Thuringe et en Saxe ont surtout porté préjudice à Die Linke, ils ont probablement aussi empêché l'AfD de progresser encore davantage. Dans ces deux Länder, les sondages donnaient à l'AfD des scores allant jusqu'à 35-36 %. Selon Infratest Dimap, 26 % des élect.eur.ices de BSW interrogé.e.s en Thuringe ont déclaré qu'ils auraient voté pour l'AfD s'iels n'avaient pas eu la possibilité de se tourner vers la BSW. En Saxe, ce chiffre s'élève à 33 %. Si l'on compare ce pourcentage au résultat réel de l'AfD, le parti aurait obtenu environ 37 % enThuringe et environ 35 % en Saxe.

Il est également peu probable que de nombreu.x.ses ancien.ne.s élect.eur.ices de Die Linke qui sont passé.e.s au BSW auraient à nouveau voté pour le parti de gauche, car sa cote de popularité était déjà en baisse avant la montée du BSW. L'espoir de certains stratèges de Die Linke, qui pensaient que le départ de Wagenknecht du parti permettrait d'atteindre une nouvelle couche d'élect.eur.ices ou de la renouveler, a été déçu.

En termes purement numériques, la BSW a donc été en mesure de ralentir quelque peu la montée de l'AfD mais elle n'a en aucun cas été un palliatif. Que peut-on dire de son impact sur le débat politique et la rhétorique des médias en Allemagne en général ? Le succès relatif du parti, comme le prétendent de larges pans du spectre de la gauche et de la gauche libérale, s'inscrit-il dans un glissement général vers la droite de l'horizon politique ?

Loyauté envers le haut ou le bas de l'échelle ?

En matière de politique économique et sociale, la BSW a clairement fait sentir sa présence. L'une des premières demandes de son groupe parlementaire, composé d'anciens députés de Die Linke, a été d'augmenter le salaire minimum. Le BSW a également demandé une augmentation des retraites. Dans le même temps, le parti ne cesse de parler de la promotion des intérêts des petites et moyennes entreprises (PME) sous le mot d'ordre de la « rationalité économique ».