Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le surréalisme comme mouvement révolutionnaire

Le surréalisme n'est pas, et n'a jamais été, une école littéraire ou un courant artistique « d'avant-garde » (comme le cubisme ou le fauvisme), mais une vision du monde, un mode de vie, et une tentative éminemment subversive de réenchanter le monde. Il est aussi une aspiration utopique et révolutionnaire à « transformer le monde » (Marx) et « changer la vie » (Rimbaud) : deux mots d'ordre identiques, selon André Breton. C'est une aventure en même temps poétique et politique, magique et ludique. Elle a commencé à Paris il y a cent ans, en 1924. Elle continue aujourd'hui.

Tiré de Inprecor 724 - septembre 2024

29 septembre 2024

Par Michael Löwy

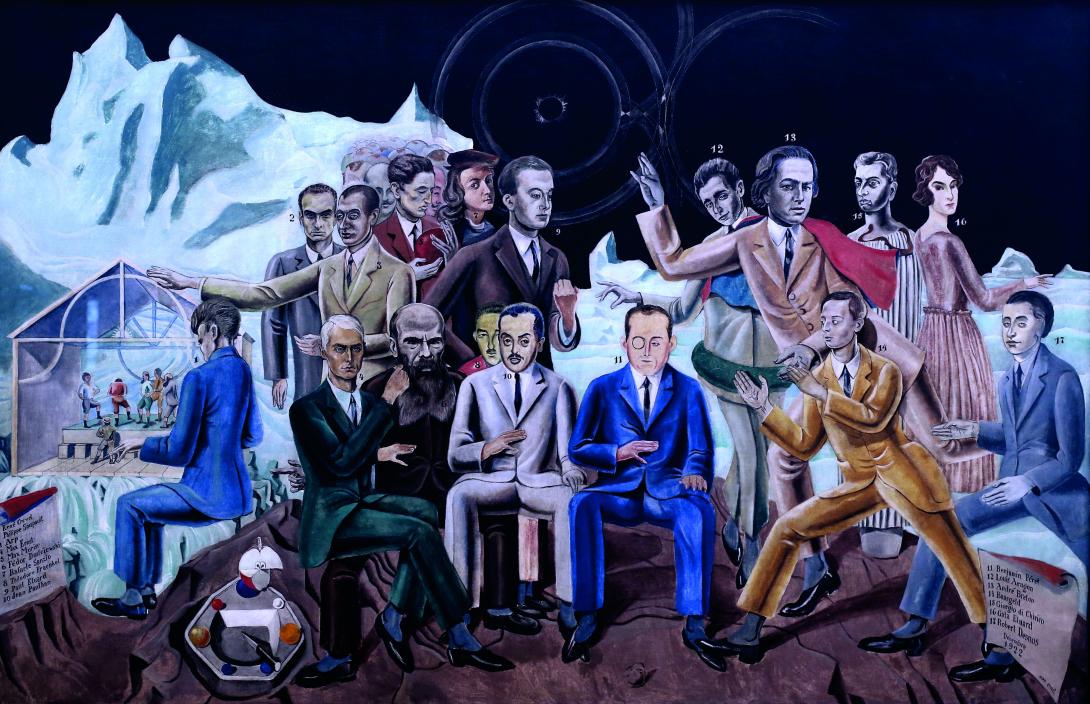

Au rendez-vous des amis. Max Ernst 1922. Aragon, Breton, Desnos ... Eluard,

Le surréalisme est, dès son origine, un mouvement international. Cependant, dans les pages suivantes nous allons nous occuper surtout du groupe surréaliste de Paris, d'abord autour d'André Breton, mais qui a continué son activité après le décès de l'auteur des Manifestes du surréalisme.

L'aspiration révolutionnaire est à l'origine même du surréalisme et prend d'abord une forme libertaire, dans le Premier Manifeste du Surréalisme (1924) d'André Breton : « Le seul mot de liberté est tout ce qui m'exalte encore ». En 1925, le désir de rompre avec la civilisation bourgeoise occidentale conduit Breton à se rapprocher des idées de la révolution d'Octobre, comme en témoigne son compte rendu du Lénine de Léon Trotsky. S'il adhère en 1927 au Parti communiste français, il ne garde pas moins, comme il s'en explique dans la brochure Au grand jour, son « droit de critique ».

C'est le Second Manifeste du Surréalisme (1930) qui tire toutes les conséquences de cet acte, en affirmant « totalement, sans réserve, notre adhésion au principe du matérialisme historique ». Tout en faisant valoir la distinction, l'opposition même, entre le « matérialisme primaire » et le « matérialisme moderne » dont se réclame Friedrich Engels, André Breton insiste sur le fait que « le surréalisme se considère comme lié indissolublement, par suite des affinités que j'ai signalées, à la démarche de la pensée marxiste et à cette démarche seule ».

Un marxisme émerveillé

Il va de soi que son marxisme ne coïncide pas avec la vulgate officielle du Komintern. On pourrait peut-être le définir comme un « marxisme gothique », c'est-à-dire un matérialisme historique sensible au merveilleux, au moment noir de la révolte, à l'illumination qui déchire, comme un éclair, le ciel de l'action révolutionnaire.

Il appartient en tout cas, comme celui de José Carlos Mariategui, de Walter Benjamin, d'Ernst Bloch et de Herbert Marcuse, à un courant souterrain qui traverse le 20e siècle : le marxisme romantique. C'est-à-dire une forme de pensée qui est fascinée par certaines formes culturelles précapitalistes et qui rejette la rationalité froide et abstraite de la civilisation industrielle moderne – mais qui transforme cette nostalgie du passé en force dans le combat pour la transformation révolutionnaire du présent. Si tous les marxistes romantiques s'insurgent contre le désenchantement capitaliste du monde – résultat logique et nécessaire de la quantification, mercantilisation et réification des rapports sociaux – c'est chez André Breton et le surréalisme que la tentative romantique/révolutionnaire de réenchantement du monde par l'imagination atteint son expression la plus éclatante.

Le marxisme de Breton se distingue aussi de la tendance rationaliste/scientiste, cartésienne/positiviste, fortement marquée par le matérialisme français du 18e siècle – qui dominait la doctrine officielle du communisme français – par son insistance sur l'héritage dialectique hégélien du marxisme. Dans sa conférence à Prague (mars 1935) sur « la situation surréaliste de l'objet » il insistait sur la signification capitale du philosophe allemand pour le surréalisme : « Hegel, dans son Esthétique, s'est attaqué à tous les problèmes qui peuvent être tenus actuellement, sur le plan de la poésie et de l'art, pour les plus difficiles et qu'avec une lucidité sans égale il les a pour la plupart résolus […]. Je dis qu'aujourd'hui encore c'est Hegel qu'il faut aller interroger sur le bien ou le mal-fondé de l'activité surréaliste dans les arts ». Quelques mois plus tard, dans son célèbre discours au Congrès des écrivains pour la défense de la culture (juin 1935), il revient à la charge et ne craint pas de proclamer, à contre-courant d'un certain chauvinisme antigermanique : « C'est avant tout dans la philosophie de langue allemande que nous avons découvert le seul antidote efficace contre le rationalisme positiviste qui continue ici à exercer ses ravages. Cet antidote n'est autre que le matérialisme dialectique comme théorie générale de la connaissance. »

Breton et Trotsky

La suite de l'histoire est connue : de plus en plus proches des positions de Trotsky et de l'opposition de gauche, la plupart des surréalistes (sans Louis Aragon !) vont rompre définitivement avec le stalinisme en 1935. Ce n'est en rien une rupture avec le marxisme, qui continue à inspirer leurs analyses, mais avec l'opportunisme de Staline et ses acolytes qui « tend malheureusement à annihiler ces deux composantes essentielles de l'esprit révolutionnaire » qui sont : le refus spontané des conditions de vie proposées aux êtres humains et le besoin impérieux de les changer.

En 1938 Breton rend visite à Trotsky au Mexique. Ils vont rédiger ensemble un des documents les plus importants de la culture révolutionnaire au 20e siècle : l'appel « Pour un art révolutionnaire indépendant », qui contient le passage célèbre suivant : « pour la création culturelle [la révolution] doit dès le début même établir et assurer un régime anarchiste de liberté individuelle. Aucune autorité, aucune contrainte, pas la moindre trace de commandement ! […] Les marxistes peuvent marcher ici la main dans la main avec les anarchistes ». Comme l'on sait, ce passage est de la plume de Trotsky lui-même, mais l'on peut supposer aussi qu'il est le produit de leurs longues conversations au bord du lac Patzcuaro.

C'est dans l'après-guerre que la sympathie de Breton pour l'anarchie va se manifester plus clairement. Dans Arcane 17 (1947) il rappelle l'émotion qu'il ressentit lorsque, enfant encore, il découvrit dans un cimetière une tombe avec cette simple inscription : « ni Dieu ni Maître ». Il énonce, à ce propos, une réflexion générale : « au-dessus de l'art, de la poésie, qu'on le veuille ou non, bat aussi un drapeau tour à tour rouge et noir » – deux couleurs entre lesquelles il refuse de choisir.

D'octobre 1951 à janvier 1953, les surréalistes vont collaborer régulièrement, avec des articles et des billets, avec le journal le Libertaire, organe de la Fédération anarchiste française. Leur principal correspondant dans la Fédération était à ce moment le communiste libertaire Georges Fontenis. C'est à cette occasion qu'André Breton écrira le texte flamboyant intitulé « La claire tour » (1952), qui rappelle les origines libertaires du surréalisme : « Où le surréalisme s'est pour la première fois reconnu, bien avant de se définir à lui-même, et quand il n'était encore qu'association libre entre individus rejetant spontanément et en bloc les contraintes sociales et morales de leur temps, c'est dans le miroir noir de l'anarchisme ». Malgré la rupture intervenue en 1953, Breton n'a pas coupé les ponts avec les libertaires, continuant à collaborer à certaines de leurs initiatives.

Révolutionnaires impénitents

Cet intérêt et cette sympathie active pour le socialisme libertaire ne conduisent pas pour autant les surréalistes à renier leur adhésion à la révolution d'Octobre et aux idées de Léon Trotsky. Dans une intervention le 19 novembre 1957, André Breton persiste et signe : « Contre vents et marées, je suis de ceux qui retrouvent encore, au souvenir de la révolution d'Octobre, une bonne part de cet élan inconditionnel qui me porta vers elle quand j'étais jeune et qui impliquait le don total de soi-même ». Saluant le regard de Trotsky, tel qu'il apparaît, en uniforme de l'armée rouge, dans une vieille photographie de 1917, il proclame : « Un tel regard et la lumière qui s'y lève, rien ne parviendra à l'éteindre, pas plus que Thermidor n'a pu altérer les traits de Saint-Just ». Enfin, en 1962, dans un hommage à Natalia Sedova qui venait de mourir, il appelle de ses vœux le jour où enfin « non seulement toute justice serait rendue à Trotsky mais encore seraient appelées à prendre toute vigueur et toute ampleur les idées pour lesquelles il a donné sa vie ».

Le surréalisme est peut-être ce point de fuite idéal, ce lieu suprême de l'esprit où se rejoignent la trajectoire libertaire et celle du marxisme révolutionnaire. Mais il ne faut pas oublier que le surréalisme contient ce qu'Ernst Bloch appelait « un excédent utopique », un excédent de lumière noire qui échappe aux limites de tout mouvement social ou politique, pour révolutionnaire qu'il soit. Cette lumière émane du noyau infracassable de nuit de l'esprit surréaliste, de sa quête obstinée de l'or du temps, de sa plongée éperdue dans les abîmes du rêve et du merveilleux.

Après Breton

En 1969, quelques figures de proue du surréalisme parisien, comme Jean Schuster, Gérard Legrand et José Pierre, décident que, compte tenu de la mort d'André Breton en 1966, il est préférable de dissoudre le Groupe surréaliste.

Cette conclusion est cependant rejetée par de nombreux autres surréalistes, qui décident de poursuivre l'aventure. Malheureusement, la plupart des comptes-rendus académiques ou grand public sur le surréalisme tiennent pour acquis que le groupe s'est « dissous » en 1969. Pour la plupart des historiens de l'art, le surréalisme n'était rien d'autre qu'une des nombreuses « avant-gardes artistiques », comme le cubisme ou le futurisme, qui ont eu une durée de vie très courte.

Vincent Bounoure (1928-1996) est celui qui a donné l'impulsion à la nouvelle période d'activité surréaliste, et il est resté une figure inspirante jusqu'à son dernier jour. Poète doué et essayiste brillant, il était, comme sa compagne Micheline, fasciné par l'art océanien de Nouvelle-Guinée, sur lequel il a écrit plusieurs essais.

L'autre figure marquante du groupe après 1969 fut Michel Zimbacca (1924-2021), poète, peintre, cinéaste et personnage attachant. Son documentaire sur les « arts sauvages », L'invention du monde (1952), est considéré comme l'un des rares tableaux véritablement surréalistes ; Benjamin Péret a écrit le texte mytho-poétique qui commente les images. Le groupe surréaliste se réunissait aussi souvent dans l'appartement qu'il partageait avec sa compagne Anny Bonnin, dont les murs étaient décorés de merveilleuses peintures de lui-même et d'autres surréalistes, ainsi que d'une remarquable parure de plumes indigènes d'Amazonie. Bounoure et Zimbacca étaient le lien vivant entre le mouvement surréaliste de l'après-1969 et le groupe fondé par André Breton en 1924.

Le Bulletin de liaison surréaliste

Dans les années 1970-1976, les surréalistes parisiens qui refusaient de baisser les bras se sont regroupés – en étroite relation avec leurs amis de Prague – autour d'une modeste revue, le Bulletin de liaison surréaliste (BLS). Le Bulletin comprend un débat sur « le surréalisme et la révolution » avec Herbert Marcuse. Parmi de nombreux autres joyaux, un article de l'anthropologue Renaud en soutien aux Indiens des États-Unis réunis à Standing Rock en juillet 1974.

Dans le dernier numéro du BLS d'avril 1976, une déclaration collective est publiée en faveur d'un jeune cinéaste surréaliste brésilien, Paulo Paranagua, et de sa compagne, Maria Regina Pilla, arrêtés en Argentine et accusés de « propagande subversive ». Initié par les surréalistes, l'appel a été publié par Maurice Nadeau dans la Quinzaine littéraire, et signé également par des intellectuels français de renom, tels que Deleuze, Mandiargues, Foucault et Leiris.

Les surréalistes parisiens entretenaient des relations étroites avec le groupe de Prague, qui vivait dans une semi-clandestinité sous le régime stalinien imposé à la Tchécoslovaquie après l'invasion soviétique de 1968. Ils pouvaient se rencontrer de manière informelle dans des maisons privées, mais leur Journal Analogon était interdit et ils ne pouvaient pas exposer leurs œuvres ou leurs films. En 1976, à l'initiative de Vincent Bounoure, les surréalistes de Paris et de Prague publient ensemble, en France aux Éditions Payot, un recueil d'essais, la Civilisation surréaliste.

Continuer malgré le reflux

Le groupe surréaliste a toujours été très politique, depuis 1924. Après 1969, cela reste vrai, mais ne signifie pas qu'il s'agit d'adhérer à des organisations politiques existantes. Quelques membres ont participé à des organisations trotskistes (Ligue communiste révolutionnaire, section française de la Quatrième Internationale), d'autres à la Fédération anarchiste ou à la CNT anarcho-syndicaliste. Mais la plupart des surréalistes parisiens n'appartenaient à aucune organisation ; l'esprit commun était anti-autoritaire et révolutionnaire, avec une tendance libertaire dominante. C'est cet esprit qui a inspiré leurs activités et les déclarations communes publiées au cours de ces années.

En 1987 une déclaration commune a été publiée, en soutien aux communautés indigènes Mohawk qui luttent pour leurs terres contre l'État canadien. Plusieurs autres déclarations favorables aux mouvements indigènes seront publiées au cours des prochaines années. Ceci est bien sûr lié à la tradition anti-autoritaire et anticolonialiste du mouvement, et à son rejet de la civilisation occidentale moderne. Mais cette empathie et le vif intérêt pour les « arts sauvages » sont aussi l'expression d'un état d'esprit romantique/révolutionnaire anticapitaliste : les surréalistes croyaient – comme le premier romantique, Jean-Jacques Rousseau, qui louait la liberté des Caribéens – que l'on pouvait trouver, dans ces cultures « sauvages » – les surréalistes n'aimaient pas le mot « primitif » –, des valeurs humaines et des modes de vie qui étaient, à bien des égards, supérieurs à la civilisation impérialiste occidentale.

En 1991 fut publié un Bulletin surréaliste international n° 1, à Stockholm, avec la réponse des groupes de Paris, Prague, Stockholm, Chicago, Madrid et Buenos Aires à une enquête sur la tâche actuelle du surréalisme. Le groupe de Paris insiste dans son texte sur le fait que « le surréalisme n'est pas un ensemble de recettes esthétiques ou ludiques, mais un principe permanent de refus et de négativité, nourri aux sources magiques du désir, de la révolte, de la poésie […]. Ni Dieu ni maître : plus que jamais cette vieille devise révolutionnaire nous semble pertinente. Elle est inscrite en lettres de feu sur les portes qui mènent, au-delà de la civilisation industrielle, à l'action surréaliste, dont le but est le réenchantement (et la réérotisation) du monde ».

Leurs célébrations et les nôtres

Pour protester contre les célébrations pompeuses du cinquième centenaire de la soi-disant « découverte des Amériques » (1992), les surréalistes ont publié en 1992 le Bulletin Surréaliste International n° 2, avec une déclaration commune signée par les groupes surréalistes d'Australie, de Buenos Aires, du Danemark, de Grande-Bretagne, de Madrid, de Paris, des Pays-Bas, de Prague, de Sao Paulo, de Stockholm et des États-Unis. Inspiré d'un essai écrit par la poétesse surréaliste argentine Silvia Grenier, ce document célèbre l'affinité élective du surréalisme avec les peuples indigènes, contre la civilisation occidentale qui a opprimé les peuples indigènes et tenté de détruire leurs cultures : « dans la lutte contre ce totalitarisme étouffant, le surréalisme est – a toujours été – le compagnon et le complice des indigènes ». Le Bulletin est publié en trois langues – anglais, français, espagnol – par les surréalistes de Chicago, qui fournissent en couverture un collage de Franklin et Penelope Rosemont représentant Colomb en Père Ubu d'Alfred Jarry.

Le Musée d'art moderne de Paris (Centre Georges-Pompidou) a ouvert une grande exposition d'art surréaliste au printemps 2002, sous le titre « Révolution surréaliste ». L'exposition n'avait en fait aucune signification révolutionnaire et tentait de présenter le surréalisme comme une expérience purement artistique, utilisant de « nouvelles techniques ». À l'entrée du musée, les visiteurs pouvaient prendre gratuitement un dépliant de quatre pages, qui expliquait que « le mouvement surréaliste voulait prendre une part active à l'organisation de la société » (?),qu'il avait eu une grande influence sur la société, et notamment sur « la publicité et les vidéoclips »… Agacé par ce fatras conformiste, Guy Girard proposa au groupe surréaliste de préparer un dépliant alternatif, sur un même 4 pages, avec des lettres similaires, mais un contenu totalement différent : le surréalisme y est décrit comme un mouvement révolutionnaire dont l'aspiration à la liberté et l'imagination subversive visaient à « abattre la domination capitaliste » ; le dépliant était illustré d'images de femmes artistes comme Toyen ou Leonora Carrington, quasiment absentes de l'exposition, ainsi que d'une photo historique de 1927 : « Notre collaborateur Benjamin Péret insultant un prêtre »… Les membres du groupe ont ensuite soigneusement déposé une pile du dépliant surréaliste sur le dépliant « officiel », afin que les visiteurs le ramassent. Le plus drôle, c'est que les commissaires de l'exposition, interpellés par le tract surréaliste, ont retiré leur propre pièce futile, et l'ont remplacée par une nouvelle, qui essayait de prendre en compte le fait que le surréalisme était un mouvement subversif anti-autoritaire qui dénonçait « la Famille, l'Église, la Patrie, l'Armée et le colonialisme »…

Les différents tracts et déclarations du groupe ont finalement été publiés dans le livre susmentionné, Insoumission Poétique. Tracts, Affiches et déclarations du groupe de Paris du mouvement surréaliste 1970-2010 (Paris, Le Temps des Cerises, 2010). Guy Girard a édité le livre, rassemblé le matériel et les illustrations, et rédigé une brève présentation pour chaque document.

Le temps des rêves

Entre 2019 et 2024, cinq numéros d'une nouvelle revue parisienne ont vu le jour : Alcheringa. Le surréalisme aujourd'hui. Alcheringa est un mot issu d'une langue aborigène d'Australie, signifiant « le temps des rêves », évoqué par André Breton dans son essai Main Première. Enfin, en été 2024 a eu lieu, à la Maison André Breton de Saint-Cirq-la-Popie, l'Exposition surréaliste internationale « Merveilleuse Utopie » organisée par Joël Gayraud, Guy Girard et Sylwia Chrostowska.

Quelles que soient ses limites et ses difficultés, le mouvement surréaliste à Paris a maintenu vivantes, au cours des 50 dernières années, la flamme rouge et noire de la rébellion, le rêve anti-autoritaire d'une liberté radicale, l'insoumission poétique aux pouvoirs en place et le désir obstiné de réenchanter le monde.

Le 18 juin 2024

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le dernier repas, chef d’œuvre de Maryse Legagneur

Dimanche soir 29 septembre, en direct à la Maison du cinéma de Sherbrooke, le sourire de Maryse Legagneur, musicothérapeute et réalisatrice de cinéma, s'illumina par la nouvelle de son portable que Le dernier repas venait de remporter Le Grand Prix du Jury du Festival montréalais des Films Black, comme il avait remporté deux semaines plus tôt la compétition du Festival de cinéma de la ville de Québec (Quebecor) : à prévoir, donc, de nombreuses autres récompenses, puisque ce chef d'œuvre québécois entreprend tout juste sa carrière.

Il raconte la fin de vie de Célestin, héros déchu joué et par Fabrice Yvanoff Sénat dans les nombreux flashbacks de sa jeunesse haïtienne, et par Gilbert Laumord à l'intense présence agonisante dans un hôpital de Montréal ; il se meurt sous nos yeux, non sans avoir goûté plusieurs plats haïtiens préparés par sa fille Vanessa qui s'était pourtant séparée de lui très jeune, victime en ricochet d'une partie de la violence subie en Haïti. Rassurez-vous : ces plats ne contenaient ni chien ni chat, tel que colporté honteusement et frauduleusement par le sinistre duo Trump-Vance, afin de gagner des votes américains anti-immigrants.

Préparés sous nos yeux par la tante qui en veut au vieil homme d'avoir détruit sa sœur (la mère de Vanessa), les plats alléchants - pour lesquels on distribue au cinéma des recettes en fiches colorées -, forment un lien filial miraculeusement restitué au père, sommé d'enfin délier sa langue sur son passé ; or on sait, depuis la madeleine de Proust, combien les saveurs déterrent des souvenirs enfouis.

Musicien mis en prison et condamné à mort parce qu'il avait omis de faire jouer à la radio l'hymne au père Duvalier de la nation, le jeune dessine à la craie sur un mur de sa prison des touches de piano sur lesquelles il s'exerce, vulnérable. La musicienne Maryse Legagneur sait utiliser l'imaginative bande sonore de Jenny Salgado, qui amalgame les images fabuleuses de Mathieu Laverdière en un tout qui reste cohérent et tendu, malgré les nombreux allers-retours dans le passé.

Le calvaire des prisonniers est suggéré par le Libera du Requiem de Gabriel Fauré dans un arrangement feutré qui convient parfaitement à l'atmosphère voulue, par le pianiste Émile Naumoff. Heureusement, ce musicien est bulgare et non pas russe, puisqu'on a vu dans le film italien L'Enlèvement de Marco Bellochio, sur le rapt d'un enfant juif ignoblement enlevé à sa famille par le pape Pie IX, la symphonie expressionniste principale carrément censurée dans les critiques, entrevues et même crédits du film, parce qu'elle est du russe Dimitri Shostakovitch et sans doute interprétée par Valery Gergiev, du Mariinsky de St-Pétersbourg.

Violent par l'authenticité qui dicte à la réalisatrice de respecter des témoignages recueillis pendant des années, le dernier repas s'adoucit grâce à la présence de deux femmes, dont l'héroïne principale, interprétée avec beaucoup de nuances par Marie-Évelyne Lessard et sa tati personnifiée par la non moins excellente Mireille Métellus. Tous les visages éprouvés des acteurs, cadrés de très près, certains recrutés dans la diaspora haïtienne persécutée en République dominicaine, nécessitent une interprétation de rare qualité par ces comédiens plongés dans des huis-clos angoissants de chambre d'hôpital, de cuisine intime ou de geôle surpeuplée au sinistre Fort-Dimanche reconstitué.

On reste néanmoins frappés par l'aspect documentaire de l'œuvre, aidé par plusieurs dialogues en créole, sans paysage de mer ni végétations tropicales, à part un immense quennetier inquiétant dans sa solennité, car on enterre des prisonniers parmi ses racines. Mon fils et moi fûmes aussi impressionnés que la salle, réservant un silence respectueux au générique puis éclatant en ovation debout.

L'extraordinaire pauvreté haïtienne, une punition raciste mondiale

Il y a des parallèles à faire avec les fiables informations de l'exemplaire journaliste Marie-Ève Bédard, déformées en direct par Radio-Canada résumant ses récits d'horreur en « conflits d'Israël contre Hamas et le Hezbollah », niant la volonté de génocide palestinien (i) par Nétanyahou qui bombarde Gaza, la Cisjordanie et les réfugiés palestiniens au Liban. Non, je ne pleurerai pas la mort de l'islamiste Hassan Nasrallah (ii), chef du Parti de Dieu (quelle prétention : est-il allé le rejoindre avec les cent vierges promises ?). De même, le chef d'œuvre cinématographique décrit rappelle le sort des Haïtiens, avec l'indifférence occidentale envers les communautés bombardées ou affamées (Libye, Soudan, Yémen, Kurdistan etc.) et celle condamnée à la misère dictatoriale pour s'être affranchie du racisme et du colonialisme français dès le début du 19e siècle, avec le grand Toussaint Louverture.

Certains observateurs préfèrent voir en Haïti un drame auto-infligé, puisque ses près de 4000 morts depuis le début de l'année 2024 sont le résultat de bandes armées incontrôlées, tout comme l'étaient aussi aux mains des tontons-macoutes les milliers de martyres dont ce film restitue la stature humaine héroïque. Mais la communauté internationale n'est-elle pas la plus grande responsable, celle d'aujourd'hui ignorant les admonestations d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations-Unies, qu'on soupçonne de vouloir reproduire l'intervention malheureuse des Casques Bleus appelés en renfort après le tremblement de terre de 2010 ? Sans préparation, ces troupes importées du Népal auraient répandu le choléra ? Parce que le Premier ministre Harper avait refusé d'envoyer des Casques bleus canadiens bien préparés qu'il était occupé à démanteler, comme M. Trudeau poursuivrait cette démolition par opposition à l'ONU : doit-on comprendre que nos politiciens approuvent les vitupérations anti-ONU de leur allié génocidaire Nétanyahou ?

Haïti est aidée par les UNESCO, UNICEF et UNHCR que le Canada devrait financer, plutôt que de dépenser plus de trente milliards de $ annuels pour l'OTAN guerrière. On lira de Jonathan Katz The Big Truck That Went By : How the World Came to Save Haiti and Left Behind a Disaster, qui calcule que des $657 millions déboursés par le Canada en aide post tremblement de terre jusqu'en septembre 2012, environ 2% parvinrent au gouvernement haïtien. De même, de l'aide de $500 millions de la Croix-Rouge américaine, six maisons permanentes seulement seraient encore debout. Préjugeant le gouvernement Préval trop peu fiable parce que démocratique et opposé à l'extrême-droite haïtienne, le Canada (via le ministre Lawrence Cannon), la France et les États-Unis manœuvrèrent (infos de Wikileaks rapportées par Yves Engler) pour installer au pouvoir Michel Martelly, adolescent d'abord impliqué dans les Tontons Macoutes de Bébé Jean-Claude Duvalier, qui aurait ensuite gagné ses galons dans les coups d'état anti-Aristide 1991 et 2004. Le film « Haïti trahie » d'Elaine Brière le raconte en détails, comme le dénonce aussi un appel récent APLP co-signé par plus d'une centaine de personnes contactées en grande partie par Bianca Mugyenyi et son conjoint Yves (iii).

Enfin, les merveilleux discours solidaires de Haïti, prononcés à l'ONU (encore avant-hier) par la Première ministre des Barbades (iv) qui a libéré son pays de la Reine d'Angleterre, sont à lire, de même que la référence dans cet article à ma collègue uqamienne Martine Delveaux.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Des personnalités du monde de l’art condamnent la censure anti-trans et anti-palestinienne au Royal Exchange Theatre de Manchester

Kingsley Ben-Adir, Khalid Abdalla, Pooja Ghai et April De Angelis font partie des plus de 200 personnalités du monde des arts et du théâtre qui ont signé une lettre ouverte au Royal Exchange Theatre de Manchester condamnant le théâtre pour avoir censuré des références à la libération du peuple palestinien et aux personnes trans dans une œuvre récemment commandée.

Tiré d'Agence médias Palestine.

La lettre critique l'annulation de la nouvelle production du Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, mise en scène par Stef O'Driscoll, qui selon les signataires interprète la pièce à travers « le prisme de la culture « rave » contemporaine (…) et (reflète) la diversité et la richesse culturelle qui font la renommée de Manchester ».

Les signataires, qui comprennent des dramaturges, des metteurs et metteuses en scène, des interprètes et des artistes dont près de la moitié vivent ou travaillent à Manchester, y expriment aussi leur consternation devant le constat que cette institution financée par des fonds publics « a censuré un appel à la libération de la Palestine près d'un an après le début du génocide israélien contre la population palestinienne de Gaza »

Les artistes affirment que les efforts visant à supprimer les références aux droits des transgenres sont « injustifiables à une époque où la violence anti-trans ne cesse de s'accroître et où les provocations politiques de la part des politicien·nes britanniques et de certains médias sont nombreuses ».

Le théâtre Royal Exchange a censuré les expressions « Palestine libre », et a aussi tenté de censurer l'expression « droits des trans », selon une déclaration de la metteuse en scène Stef O'Driscoll.

Les artistes demandent au théâtre de s'excuser et de « prendre des mesures significatives et visibles pour remédier à ses graves manquements ».

La lettre ouverte dans son intégralité

Nous, artistes, travailleurs et travailleuses dans le domaine de la culture, condamnons la censure exercée par le Royal Exchange Theatre sur les expressions de solidarité avec le peuple palestinien et avec la communauté trans, une censure qui a conduit à l'annulation de la production du Songe d'une nuit d'été mise en scène par Stef O'Driscoll.

Metteuse en scène de théâtre très respectée, O'Driscoll est connue pour son engagement en faveur de la politique décoloniale et de la libération collective. O'Driscoll a expliqué que cette production du Songe d'une nuit d'été explorait la pièce à travers le prisme de la culture « rave » contemporaine, la mise en scène devant refléter la tradition d'activisme politique de cette sous-culture, ainsi que la diversité et la richesse culturelle qui font la renommée de la ville de Manchester.

La récente déclaration du Royal Exchange contient des affirmations trompeuses sur le manque de « récit cohérent » de la production pour justifier ses actions, ce que la metteuse en scène Stef O'Driscoll a clairement réfuté dans une précédente déclaration. The Exchange n'inclut à aucun moment dans sa déclaration les expressions « Palestine libre » ou « droits des trans » et fait plutôt de vagues références à des « questions complexes ». Les expressions « Palestine libre » et « droits des trans » sont de simples déclarations de droits humains fondamentaux. Leur caractérisation par Royal Exchange de « questions complexes » est une tentative d'obstruction visant à échapper à toute responsabilité.

Nous condamnons cet acte de censure raciste et transphobe commis par le Royal Exchange Theatre.

Qu'une institution publique censure un appel à la liberté palestinienne près d'un an après le début du génocide perpétré contre la population palestinienne de Gaza par Israël – armé et soutenu par le Royaume-Uni et d'autres États occidentaux, réduisant au silence les artistes palestinien·nes en les tuant et en détruisant leurs infrastructures culturelles – montre un niveau choquant de complicité dans l'impunité accordée à Israël. La tentative de censure des références aux droits des trans est également injustifiable à une époque où la violence anti-trans s'accroît et où les provocations politiques de la part des politicien·s britanniques et de certains médias sont nombreuses.

Le Royal Exchange Theatre est un bâtiment historiquement lié à la traite négrière situé dans une ville qui s'est enrichie grâce à l'industrie du coton, construite grâce au travail des Africains et Africaines réduit.es en esclavage. Le Royal Exchange ne peut donc point prétendre être un espace apolitique à l'écart des violences coloniales passées et actuelles. La seule façon pour les institutions artistiques britanniques de s'opposer à l'exploitation systémique, à la déshumanisation politique des communautés marginalisées et à la complicité du Royaume-Uni dans la violence coloniale et le génocide en cours, est de soutenir activement l'égalité, la dignité et la libération de toutes les personnes opprimées.

Nous savons qu'un nombre considérable d'employé.es du Royal Exchange partagent notre dégoût face aux actions de sa direction. Cette lettre a pour but de demander à la direction du théâtre d'offrir des excuses sincères pour avoir silencié ces appels à l'égalité des droits et à la libération, et de s'engager à prendre des mesures significatives, quantifiables et transparentes pour remédier à ses graves manquements.

En tant qu'artistes, travailleurs et travailleuses dans le domaine de la culture, nous soutenons l'égalité fondamentale et le droit à la dignité du peuple palestinien et de la communauté trans. Nous soutenons la lutte pour la libération collective et pour une fin de l'occupation, de l'apartheid et de l'oppression violente. Nous soutenons le droit des artistes britanniques à exprimer leur solidarité avec les communautés marginalisées, et le droit des artistes issu.e.s de communautés marginalisées à participer à la création artistique et à l'offre public de celle-ci, ainsi qu'à faire valoir leurs droits intrinsèques.

Si les institutions culturelles ne permettent pas aux artistes d'exprimer librement leur désir de liberté, d'égalité et de libération collective, ces institutions n'ont jamais été véritablement les nôtres. Un théâtre qui refuse d'accueillir les Palestiniens et Palestiniennes, les personnes transgenres et celles et ceux qui les soutiennent, n'est pas digne de représenter nos communautés.

Nous exigeons que :

- le Royal Exchange s'excuse d'avoir tenté de faire taire les expressions de libération palestinienne et trans.

Dans sa propre déclaration de vision et de mission, le Royal Exchange affirme : « Nous présenterons des excuses lorsque nous aurons fait quelque chose de mal. » Dans la section Politiques de son site Web, le Royal Exchange déclare : « La transparence avec tous nos publics, clients, visiteurs, collaborateurs, artistes, pigistes et bénévoles, est une valeur que nous tenons à cœur. »

- le Royal Exchange reconnaisse que ses tentatives visant à faire taire les expressions de libération collective étaient racistes et transphobes.

Au moins 41 000 Palestinien.ne.s ont été tué.e.s par le génocide israélien à Gaza, et une lettre parue dans le journal scientifique, Lancet, estime que le bilan pourrait atteindre 186 000. Les personnes transgenres au Royaume-Uni sont victimes d'un nombre record de crimes haineux alimentés par les politiques et discours de déshumanisation proférés par les politicien·nes , le système de santé et par certains médias.

- le Royal Exchange clarifie sa propre position sur le racisme, la transphobie et la libération collective.

Comment le Royal Exchange peut-il prétendre soutenir les artistes transgenres et tous·tes les artistes alors qu'il ne défend pas leur droit à vivre librement et à en exprimer l'exigence ? Comment le Royal Exchange peut-il valoriser « l'égalité, la diversité et l'inclusion » tout en réduisant au silence tout soutien à celles et ceux qui sont confronté.es à l'exclusion violente, à l'oppression et au meurtre en raison de leur nationalité, de leur race, de leur origine ethnique et/ou de leur identité de genre.

- le Royal Exchange prenne des mesures significatives, visibles, et quantifiables pour remédier à ses graves manquements.

Le Royal Exchange doit s'engager publiquement à ce que les expressions de libération des Palestinien.ne.s et des transgenres (ainsi que celles de toutes les autres luttes pour l'égalité des droits et la libération collective) ne soient plus jamais étouffées dans ses productions. Cet engagement public doit être pris en consultation avec les Palestiniens et les Palestiniennes, les personnes transgenres, les autres communautés marginalisées et les membres de la communauté artistique, afin de fixer des objectifs, des délais et des résultats susceptibles d'être évalués. La direction du Royal Exchange doit organiser des réunions régulières tout au long de ce processus avec les dits groupes afin de garantir que les appels à la libération et à la liberté contre l'oppression ne soient plus jamais étouffés dans ses murs.

Ce texte est signé en solidarité avec le peuple palestinien, les personnes transgenres et toutes celles et tous ceux qui luttent pour leurs droits et leur libération.

Les travailleur-euses de l'art sont invité-es à le signer ici

Signataires

Khalid Abdalla Actor

Kingsley Ben-Adir Actor

April De Angelis Playwright

Bill Bankes-Jones Director

Naomi Evans Author : Everyday Racism

Pooja Ghai Artistic Director : Tamasha

Enyi Okoronkwo Actor

Valerie Synmoie Theatre Executive Director : Tamasha

Adele Thomas Opera Director

Daniel York Loh Writer / Actor

Sînziana Cojocărescu Artistic Director : BÉZNĂ Theatre

Ruth Daniel CEO : In Place Of War

Yara Rodrigues Fowler Novelist

Emma Reynolds Illustrator and Author

Lucy Sheen Actor / Writer / Director and Filmmaker : BEATS.org

Dani Abulhawa Director / Performer / Academic

Faiza Abdulkadir Fundraiser : HighRise Theatre

Elina Akhmetova Dance / Theatre / Film / Performance & Choreography

Alia Alzougbi Artists & Cultural Producer

Ravina Al-Zarifa Supporting Artist

Alan Jones Photographer

Audrey Albert Visual Artist

Heather Alderson Visual artist

Aisha Allinson Writer

Cindya Angel Dancer

Divya Avula Visual artist – Manchester

Stella Barnes Theatre and Participatory Arts Practitioner

Morgan Bassichis Performer

Sarah Bedi Director / Writer

Marcus Berdaut Creative Producer

Dylan Best Visual Artist

Giovanni Bienne Actor : Equity LGBT+ Councilor

Irene Bindi Artist and Editor

Adelheid Bjornlie Writer

Luz Blanco Santos DJ / Creative Producer / Facilitator

Roo Bramley Musician and stage performer

Jamie Brown Musician

John-Paul Brown Visual Artist

Tam Dean Burn Actor / Theatremaker

Nafeesah Butt Theatremaker : TEAM

Yasmin Butt Theatre Booking Coordinator

Jen Calleja Writer

Elena Cantu Front of House Staff

Anthony Capildeo Writer and Editor

Cathy Chapman Writer, Lit Fest Volunteer

Julie Cheung-Inhin Actor

Taghrid Choucair-Vizoso Cultural Worker / Curator /Artist

Dominic Cisalowicz Visitor Fundraiser

Dæmon Clelland Artist / Performer / Curator

Anna Cole Associate

Paule Constable Lighting designer

Joseph Conway Producer / Writer : Manchester Theatre for Palestine

Algernon Cornelius Musician

Alastair Curtis Director : The AIDS Plays Project

Mohamed-Zain Dada Playwright

Helen Davies Visual artist

Marion Dawson Theatre Captioner

Guido Di Bari Dancer

Emma Dibb Designer and academic

Meray Diner Filmmaker

Campbell Edinborough Associate Professor in Creative Practice

Jessica El Mal Artist and curator

Heidi El-Kholy Designer

Lizzie Eldridge Writer

Leonor Estrada Francke Theatre Director/ Performer

Sorcha Fhionntain Playwright

Jude FireSong Performance Poet / Speculative Fiction Writer / Artist

Elaine Fisher Visual Artist

Joey Frances Poet

Jasmine Gardner Visual artist

Tommy Garside Actor

Ruth Geye Playwright

Becks Gio Joe Artist-Curator

Nathan Godfrey Engagement Coordinator

Lisa Goldman Writer / Dramaturg / Director

Pauline Goldsmith Actor / Writer

Jacob Gower Writer

Gráinne Gráinne O'Mahony Theatremaker / Arts Comms Worker

Leila Greci Programme and partnerships manager

Jade Grogan Editor

Alexander Guedeney Visual Artist

Noor Hadid Actress / Front of House Staff

Daisy Hale Producer

Kit Hall Dancer / Choreographer / Producer

Rida Hamidou Playwright

Annie Hanauer Choreographer

Bonnie Hancell Poet

James Harker Playwright

Tessa Harris Writer

Jan-Sarah Harrison-Shakarchy Visual artist

Zainab Hasan Actress

Sabrin Hasbun Writer

Jo Hauge Live Artist

Alex Haydn-Williams Editor

Leila Herandi Actor

Azhar Herezata-Ala Poet

Jay Hermann Director

Hazel Holder Voice Coach

Lewys Holt Artist

Kirsty Housley Director / Dramaturg / Writer

Laura Howard Lighting Designer

Tuheen Huda Performance Artist / Writer / Poet.

Sonia Hughes Artist

Sameena Hussain Director

Sarah Impey Artist : Equity REC

Irvine Iqbal Actor

Deeqa Ismail Fine artist

Leveret Jaques Sound designer

Jayce Jayce Salloum Visual Artist

Tom Jeffreys Writer

Joe Clark Actor

Jessie Jones Communications Manager

Nick Jones Producer / Story Teller

Adele Jordan Artist

Jamil Keating Artist / Theatremaker : Co-Director of Northern Light Film CIC, Associate Artist of CNOA, Member of Divergency

Susan Kempster Choreographer

Rahela Khan Visual Artist

Michael Kitchin Producer

Karol Kochanowski Visual artist

Lora Krasteva Performance artist

Jo Lane Writer / Director

Jo Lansley Artist

Ruth Lass Actress

Em Laxton Sound designer

Ciara Leeming Photographer / Writer

Jazmine Linklater Editor / Writer : Corridor8

Alexandra Lort Phillips Producer

Caroline Magee Actor / Playwright

Tanushka Muna Director

Emily Marsden Cultural Worker

Sara Masry Actor

Chloe Massey Actor

axmed maxamed Writer

MJ McCarthy Composer / Sound Designer

Elizabeth McLoughlin Artist (Painter)

Prema Mehta Lighting Designer

Leila Mimmack Actor

Hussein Mitha Artist

Nicola Moore Visual Artist / Art Therapist

Ishana Moores Events staff

Sam Murray Painter

Chris Myers Actor : Theatre Workers for a Ceasefire

Sînziana Myers Writer

Martha Nabila Writer

Emma Nafz Stage Manager

Rehab Nazzal Visual Artist / Filmmaker / Educator

Kate Neilan Marketer of Books : Unbound

Sinéad Nunes Marketing Manager : Heart of Glass

Fionn Ó Loingsigh Actor

Ioana-Melania Pahome Artist-Curator

Polly Palmerini Visual arts

J.C. Pankratz Playwright

Emma Jayne Park Dancer / Theatre Maker

Kim Pearce Theatre Director

Miranda Pennell Filmmaker

Joshua Pharo Lighting Designer

Ergo Phizmiz Composer / Writer / Director : Avanthardcollective

Aniela Piasecka Dance Artist and Choreographer

Jamie Potter Theatremaker

Cara Powell Producer

Em Pren Deaf Theatremaker

Candice Purwin Illustrator and Graphic Novelist

Sara Ramirez Actor / Producer

Jake Rayner Blair Actor / Theatremaker

Khadija Raza Set and Costume Designer

Devan Reid Artist

Mais Robinson Facilitator

ML Roberts Writer / Performer

Danusia Samal Actor / Playwright

Kareem Samara Musician / Composer

Lenni Sanders Writer

Michal Sapir Musician / Writer

Aran Savory Artist

Iona Schwalowsky-Monks Visual Artist

Davina Shah Agent : TEAM

Rajha Shakiry Designer

Sabine Sharp Scholar

Evie Siddal Visual and Performance Artist

Eleanor Sikorski Choreographer / Filmmaker / lecturer

Greg Simmons Screenwriter

Christine Singer Writer

Beth Sitek Producer

Eyal Sivan Filmmaker

James Skull Writer, assistant director, actor

Ceallach Spellman Actor

Abena Louisa D B St Bartholomew-Brown Morgan Actor

Amanda Stoodley Designer

Sam Swann Actor

Laura Swift Editor

Humera Syed Actor

Karl Taylor Producer : BUZZCUT

Giles Thomas Composer / Sound Designer

Abir Tobji Producer

Jo Tyabji Director

Jamie Tyson Musician

Josie Underwood Theatremaker : Silent Faces

Paula Varjack Theatremaker

Borja Velez Playwright

Jai Vethamony Actor

Clara Vulliamy Author and Illustrator

Darcy Wallace Choreographer

Sylvia Waltering Visual artist

Stephanie Webber Visual artist

Hilary White Writer

Don Wilkie Record Label Owner : Constellation Jack Young Writer

Traduction : BM pour l'Agence Média Palestine

Source : Artists for Palestine

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Andreas Malm et "Avis de tempête" : Nature et culture dans un monde qui se réchauffe

Dans un monde qui se dirige vers le chaos climatique, la nature est morte. Elle ne peut plus être séparée de la société. Tout n'est plus qu'un amalgame d'hybrides, où l'homme ne possède aucune puissance d'agir particulière qui le différencie de la matière morte. Mais est-ce vraiment le cas ?

Dans cette polémique cinglante avec les philosophies néomatérialistes et celles du « tournant culturel » – dont Bruno Latour est la figure centrale –, Andreas Malm développe un contre-argument : dans un monde qui se réchauffe, la nature revient en force, et il est plus important que jamais de distinguer le naturel du social. C'est en attribuant aux humains une capacité d'action spécifique que la résistance devient concevable.

Ce livre pose des questions urgentes à l'heure où l'inaction climatique à l'échelle mondiale inquiète de plus en plus de gens : quel rôle doivent jouer la pensée théorique et la science dans la lutte contre le réchauffement mondial ? Ce qui s'écrit aujourd'hui est-il à la hauteur du défi ? Comment enfin réarmer conceptuellement un militantisme écologique à même de le relever ?

« Andreas Malm s'attaque à la pensée de Latour et Descola », Reporterre, 3 novembre 2023.

« Les violentes conséquences naturelles du réchauffement climatique, pour le marxiste Andreas Malm, exigent de repenser la distinction entre rapports sociaux et causes naturelles, pour mieux comprendre leur combinaison et lutter efficacement pour le climat. » La vie des idées, 7 décembre 2023.

« Avis de tempête : Lénine contre Latour », Socialter, 8 janvier 2024.

Andreas Malm

Andreas Malm est maître de conférences en géographie humaine en Suède et militant pour le climat. Il est l'auteur de L'anthropocène contre l'histoire (2017), Comment saboter un pipeline (2020), La chauve-souris et le capital (2020) et Fascisme fossile (avec le Zetkin Collective, 2021).

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un poème peut transformer le monde

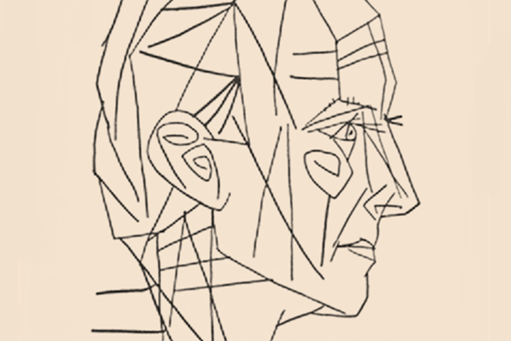

Paris. Vendredi, 4 octobre 2024. Les éditions de Minuit republient Liberté de Paul Eluard, de son vrai nom Eugène Grindel (1895-1952), également connu sous les pseudonymes Didier Desroches, Jean du Haut, Maurice Hervent.

PHOTO : Portrait de Paul Eluard par Pablo Picasso

Il fallait bien brouiller les pistes pendant la résistance. Eté 1941. Paris sous occupation allemande. La destinataire initiale du poème est Nusch Eluard (1906-1946), de son nom de naissance Maria Benz, alsacienne, muse incomparable des surréalistes. Paul Eluard lui dédie, après sa mort, ces vers terribles, gravés sur la stèle de sa tombe au cimetière du Père Lachaise : « Vingt-huit novembre mille neuf cent quarante six. Nous ne vieillirons pas ensemble. Voici le jour en trop. Le temps déborde. Mon amour si léger prend le poids d'un supplice ». L'auteur explique la genèse de Liberté : « En composant les premières strophes, je pense révéler, pour conclure, la femme que j'aime. Mais, je m'aperçois rapidement que le seul mot qui se présente à mon esprit est liberté. Ainsi la femme que j'aime incarne un désir plus grand qu'elle ». Le poème, entamé en 1941, est achevé en mai 1942. Le manuscrit est confié à Max-Pol Fouchet, directeur de la revue littéraire et poétique Fontaine à Alger, foyer de l résistance intellectuelle. Le poème est publié, pour la première fois, en juin 1942 sous le titre Une seule pensée pour éviter l'interdiction. Max-Pol Foucher reçoit néanmoins un avertissement des autorités pétainistes : « La Censure centrale remarque depuis longtemps que votre revue, de caractère strictement littéraire, publie des poèmes, des contes, des analyses critiques où l'on trouve des allusions transparentes aux événements politiques, allusions nettement hostiles ».

Liberté est également publiée à Paris, en septembre 1942, par le groupe La Main à plume, dans une plaquette de vingt-huit pages, tirée en cinq mille exemplaires, clandestinement distribuée dans les universités, les lycées, les usines. Le poète, menacé d'arrestation, quitte son domicile. De novembre 1943 à mars 1944, Nusch et Paul Eluard se réfugient dans l'hôpital psychiatrique de Saint Alban en Lozère. Ils rentrent à Paris au printemps 1944. Paul Eluard fonde, avec Louis Parrot, L'Eternelle Revue avec l'exergue : « Une fois de plus, la poésie mise au défi se regroupe, crie, accuse, espère ». De santé fragile, le poète est foudroyé par une crise cardiaque à l'âge de cinquante-six ans. Le gouvernement français, engoncé dans les guerres coloniales, refuse de lui accorder des funérailles nationales.

Dès décembre 1942, Liberté est reproduit, en France et à l'étranger, dans de nombreuses publication, dans la revue France Libre à Londres notamment. Le poème est souvent repris sans nom d'auteur. Il gagne d'emblée le domaine public. Il est illustré par des artistes de renom, mis en musique par Francis Poulenc. Pendant l'été 1943, le compositeur crée Figure humaine, cantate pour double chœur mixte a capella. Jean Lurçat réalise une tapisserie aujourd'hui conservé au Centre Beaubourg Paris. Le service britannique Political Warfare Executive publie Liberté dans la Revue du Monde Libre et le largue par avion sur la France dans le cadre des opérations Nickel Raid. Deux aviateurs y laissent la vie.

Cinq dessins Liberté, j'écris ton nom, encre, gouache et graphite sur papier, commandés en 1953 par l'éditeur Pierre Seghers à Fernand Léger (1881-1955), un an après le décès du poète, donation de Louise et Michel Leiris en 1984, sont visibles au Centre Beaubourg Paris. Paul Eluard est représenté pensif, coloré de vert, de bleu, de jaune et de rouge. Fernand Léger réalise un livre accordéon, imprimé au pochoir, en tirage limité de 212 exemplaires. En novembre 2016, l'ouvrage reparaît à l‘identique. Au cinquième étage du siège du Parti communiste français, construit par Oscar Niemeyer place du colonel Fabien à Paris, trône le poème Liberté illustré par Fernand Léger, une tapisserie tissée en avril 1963 dans les Atelier Tabard Frères à Aubusson.

Paul Eluard s'engage tout au long de sa vie contre le colonialisme. Il soutient les marocains pendant la guerre du Rif (1921-1927). Il s'oppose, à l'exposition coloniale de 1931, dirigée par le maréchal Hubert Lyautey, honorée de la présence du sultan du Maroc, Mohammed Ben Youssef. Le pavillon marocain est un palais avec une porte monumentale, entouré de patios. L'orientalisme dans son expression la plus caricaturale. J'ai visité récemment le château d'Hubert Lyautey dans le petit village lorrain de Thorey, à une trentaine de kilomètres de Nancy, grande demeure surchargée de tableaux pittoresques, d'objets artisanaux, de photographies avec les deux sultans de l'entre-deux-guerres. Au dernier étage, une peinture géante représentant Moulay Youssef, un salon marocain archaïque, désuet. Des personnages pathétiques veillent sur l'héritage.

Tract Ne visitez pas L'Exposition Coloniale. « Brigandage colonial. On a envoyé en Afrique, en Asie, des navires, des pelles, des pioches pour créer du travail contre un salaire misérable, comme un don fait aux indigènes. Il est donc naturel, prétend-on, que le labeur de ces millions d'esclaves nous rapporte des montagnes d'or. Nous tenons les zélateurs de cette entreprise pour des rapaces. Les Hubert Lyautey, les Jacques-Louis Dumesnil, les Paul Doumer, qui tiennent le haut du pavé dans la France du Moulin Rouge, ne sont que des figurants du carnaval des squelettes. Les promesses de l'affiche de recrutement des troupes coloniales sont éloquentes : une vie facile, des négresses alléchantes, des pousse-pousse tirés par les indigènes. Rien n'est épargné pour la promotion. Un sultan chérifien en personne bat la grosse caisse à la porte de son palais en carton-pâte. Les conquérants des paradis coloniaux s'enorgueillissent du Luna-park de Vincennes. Contre les discours patriotiques, les exécutions capitales, exigez l'évacuation immédiate des colonies et la mise en accusation des généraux, des fonctionnaires responsables des massacres du Maroc, d'Annam, du Liban » (André Breton, Paul Eluard, Benjamin Péret, Georges Sadoul, Pierre Unik, André Thirion, René Crevel, Louis Aragon, René Char, Maxime Alexandre, Yves Tanguy, Georges Malkine).

Une contre-exposition s'intitule La Vérité sur les colonies. L'artiste allemand John Heartfield, de son nom d'état civil Helmut Herzfeld (1891-1968), ami de Louis Aragon, réalise un photomontage de deux poings levés, noir et blanc, couverture de la revue Social Kunst, n° 8, 1932, préfiguration des luttes pour l'indépendance. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Une photographie de Man Ray est publiée dans le magazine Vogue de mai 1926 sous le titre Visage de nacre, Masque d'ébène. L'égérie Kiki de Montparnasse pose avec un masque africain. Le négatif décline des spectres. Aux lendemains de l'exposition coloniale, des œuvres déshabillent l'imaginaire occidental. Se tournent en dérision les fantasmes esclavagistes. Le magazine Vu publie, en 1934, un hors série sur la colonisation. Sur une d'Alexandre Liberman. un colosse noir porte la civilisation occidentale sur la tête. Projection délirante. Force physique, mollesse cérébrale. Victor Hugo lui –même, concepteur de la colonisation africaine, anti-esclavagiste convaincu, raciste avéré, n'appelle-t-il pas les noirs les pieds plats. Années trente, les génies du jazz se révèlent. Se célèbrent les métissages, au nez et à la barbe du suprématisme. En 1934, Nancy Cunard publie à Londres Negro Anthology, avec 250 textes d'auteurs de 155 autrices et auteurs africains, caraïbéens, américains. L'ouvrage de neuf cents pages n'est traduit en français aux éditions du Sandre qu'en 2023.

Je reçois, aujourd'hui même, un opus d'une vingtaine de pages signé Raoul Vaneigem, titré Abolir la prédation, redevenir humain, Appel à la création mondiale de collectivités en lutte pour une vie humaine libre et authentique, éditions Grevis. L'incipit, d'une formule percutante dont le philosophe a le secret, résume l'enfer actuel. « Nous avons fait de l'homme la honte de l'humanité. Du plus lointain des temps à nos jours, aucune société n'atteint le degré d'indignité et d'abjection attesté par une société agro-marchande qui passe, depuis dix-mille ans, pour la civilisation par excellence. Ce qui s'impose ainsi, en fait, c'est la dénaturation de l'être humain. On chercherait en vain parmi les carnassiers les plus impitoyables, une cruauté aussi délibérée, une férocité aussi inventive. L'opinion publique préformée prend parti pour l'un ou l'autre belligérant, comme s'il s'agissait d'un match de football. Les paris sont ouverts. Les hourras des spectateurs couvrent les hurlements des foules massacrées. Les rapacités financières orchestrent la dénaturation humaine, rythment les apathies, ponctuent les frustrations, déchaînent la haine meurtrière ».

Manque, pour comprendre cette traversée des ténèbres, la pensée percutante, turbulente, du philosophe Gilles Deleuze. « Nous vivons dans un monde plutôt désagréable, où non seulement les gens, mais les pouvoirs établis ont intérêt à nous communiquer des affects tristes. Les affects tristes diminuent notre capacité d'agir. Les pouvoirs établis ont besoin de nos tristesses pour faire de nous des esclaves. Les tyrans, les preneurs d'âmes, ont besoin de nous persuader que la vie est dure et lourde. Les pouvoirs ont moins besoin de nous réprimer que de nous angoisser, d'administrer nos petites terreurs intimes, de neutraliser les surgissements de la vie. Leur arme de dissuasion est la mort. Les vampires ne nous lâcheront pas tant qu'ils ne nous auront pas communiqué leur névrose, leur angoisse, leur castration, leur ressentiment, leur immonde contamination » (Gilles Deleuze).

Les humains perdent leur créativité. Ils ne pilotent plus leur destinée. Les ethnocides, les liberticides engouffrent l'insoutenable, l'invivable dans des régions entières. Le génocide le plus atroce, le plus brutal, le plus sanglant se justifie par des raisons sécuritaires. Qui vole aujourd'hui au secours des palestiniens en dehors des indignations de la rue ? Des voix juives intelligentes, courageuses, s'élèvent, au sein de l'impérialisme américain, contre l'ignominie sioniste. Légitime défense du pot de fer contre le pot de terre. Les discours fascistes, les actes monstrueux, les arguments fallacieux trouvent échos favorables dans les grands médias. Les consciences dévoyées s'abreuvent au spectacle des civils abattus à bout portant, des villes rasées par les bombes au phosphore blanc. Le profit prospère dans la destruction. La vie est un crime aux yeux des exterminateurs, des sociopathes détenteurs de pouvoir étatique. Contrairement aux psychopathes qui se défoulent sur des souffre-douleurs particuliers, les sociopathes ciblent des collectivités entières. Le massacre se digitalise. La boucherie se rentabilise. Les gouvernances décrédibilisées, noyées dans leur emphatique ignorantisme, aspirées par le vide, se militarisent faute d'autres moyens de s'imposer. Le pire se professe comme une fatalité. C'est la mort qui se démocratise. Je me dis : l'humanité touche le fond, elle ne peut que remonter. Je constate que le fond se creuse encore plus. Les incultes deviennent les maîtres, les charlatans les gourous, les intellectuels médiatiques les marionnettes. Les jeunes sous tutelle. Les vieux sous curatelle. La peur, une drogue populaire. Que revoit-on aujourd'hui dans plusieurs capitales européennes ? Des défilés de chemises noires, des revenants phalangistes, des spectres fascistes.

Dans ce monde à la dérive, déshumanisé, technocratisé, déconscientisé, robotisé, le salut ne peut venir que de l'art et de la poésie. Comme en Mai 68. Nous avons chanté, le temps d'une fête révolutionnaire, pacifique, le désir de liberté et la liberté des désirs. Les graines semées tardent à refleurir. Les monstruosités déculpabilisées, des dévastations décriminalisées sont de retour. Le poème est plus vital, plus salutaire que jamais. Réciter Liberté de Paul Eluard. Regarder Guernica de Pablo Picasso. Combiner leurs variations allégoriques. Leurs correspondances métaphoriques. Et l'âme étincelle de mille espérances.

Mustapha Saha

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Manifestation parisienne pour un cessez-le feu au Moyen-Orient

Un an après le 7 octobre, le Moyen-Orient est au bord de l'embrasement. Comptable d'une victoire envers ses partisans pour sa réélection, le Premier ministre Netanyahou, fort du soutien américain, fait face à plusieurs fronts. A Paris, des voix s'élèvent pour un cessez-le feu.

De Paris, Omar HADDADOU

Mépris et vol en éclats du Droit international !

L'escalade au Moyen-Orient a pour point d'orgue un refus du cessez-le feu par Benyamin Netanyahou qui, les mains libres, profiterait, selon des spécialistes du Moyen - Orient, du calendrier électoral américain pour mener à terme sa stratégie d'éradication du Mouvement de Résistance Islamique HAMAS. A ce propos, il sentencie : « Israël changera la réalité sur le terrain ».

Et le Président turc de rétorquer le même jour (hier 7 octobre ) : « Israël paiera tôt ou tard le prix de ce génocide ».

Outre Atlantique, l'administration Biden, soucieuse de l'échéance présidentielle du 5 novembre, remue ciel et terre pour l'apaisement entre l'état hébreu et l'Iran. Mais le Premier ministre, faisant fi des « recommandations » de son mentor américain, a déjà esquissé sa feuille de route pour venir à bout de toute résistance au Moyen-Orient et détruire les infrastructures nucléaires iraniennes (Natanz). Pari risqué ! font observer des Analystes.

D'où les débats nourris sur les rapports de force dissymétriques, articulés, d'une part, par une puissance militaire soutenue par la première armée au Monde, recourant aux bombes pénétrantes au phosphore et à l'intelligence artificielle, et de l'autre, une résistance régénérante à travers l'élan de solidarité régionale, biaisant toute prédiction quant à l'issue du conflit.

L'assassinat du chef du Hizbollah, Hassan NasrAllah, n'a fait qu'intensifier les hostilités, ponctuées par le lancement de 200 missiles sur le territoire israélien.

Sommes-nous à un point de bascule vers une guerre à grande ampleur ?

L'opinion internationale, ou du moins les esprits dotés de discernement cartésien, retiendront qu'un an après les événements du 7 octobre et leur bilan tragique de 41. 000 morts et 96 000 blessés, dont 60 % des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza, et 1 205 côté israélien, la Paix revendiquée à cor et à cri et la libération des otages, semblent compromises.

Intraitable, le Premier ministre de l'Etat hébreu a défendu bec et ongle son entreprise, n'hésitant pas à tancer Emmanuel Macron : « Un embargo sur les armes à destination d'Israël. Quelle honte ! » et d'ajouter « Soyez assurés, que Israël gagnerait même sans leur soutien ». « Nous continuerons à combattre ».

Hier sur les chaines françaises, le grand Rabbin de France, Haïm Horsia, se voulait le chantre de l'engagement pacifique : « Il faut parler de Paix ! Israël doit vivre dans l'espérance et non pas dans la haine ».

Ironie du déroulé belliqueux, l'aviation israélienne a mené, ce lundi, des frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Le Ministère de la Santé a fait état de 2 083 morts, 9 869 blessés et 1,5 millions de déplacé-e-s.

Dans l'agenda de Tsahal pour les heures à venir, serait inscrit un bombardement « de la zone côtière du sud du Liban ».

La guerre et son cortège de victimes, épandue tel un torrent quittant son lit, échappe aux Instances internationales, à savoir l'ONU, la Cour Pénale Internationale (CPI) et la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), réduites à des organes de Constat ! Les Peuples, témoins du dictat de l'Occident qui s'approprie la Démocratie et référencie la barbarie, prennent acte de la domination et ses alliances concertées.

Netanyahou a les mains libres. Hier, il a encore promis de « continuer le combat pour l'anéantissement du Hamas et le retour des otages ».

En France, le chef de l'Etat et son Premier ministre Michel Barnier ont opéré un braqué de 360°, témoignant leur soutien à Netanyahou.

Une position qui a sorti de ses gonds ce samedi 5 novembre, Place de la République, le Nouveau Front Populaire et son satellite La France Insoumise, menée par un Mélenchon furibond et indigné de la situation au Moyen-Orient . Marquant leur solidarité avec les peuples libanais et palestinien, des dizaines de milliers de manifestants (es) ont défilé dans Paris, appelant au cessez-le feu, dénonçant « la connivence des Etats-Unis et de l'Europe, la lâcheté de certaines monarchies arabes et la passivité des Instances internationales, face au génocide ».

Dans le cortège couroucé, nous avons pu, par chance, échanger (en arabe) avec Soumaya Kriki, une rescapée de la guerre au Liban. Elle parlait posément, puis évoquant la tragédie au sein de sa famille et au village, elle s'est mise à tonitruer : « Je viens du sud du Liban, terre des Combattants ! J'ai assisté à des guerres atroces dans mon pays, mais celle-ci est la plus ignominieuse, la plus féroce (charissa). Le crime n'en finit pas. Tout est « boucherie ! ». « Ils bombardent les centres de santé, les crèches. Ils appellent cela se défendre. Tout le monde dit, on est vivants ! mais on ne sait pas de quoi sera fait demain ... »

Les larmes roulant sur ses joues émaciées, elle balbutie, anéantie : « Le Monde nous a abandonnés ! »

O.H

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Il ne revenait pas à Netanyahou d’exécuter Nasrallah.

Samedi 28 septembre 2024 : le Hezbollah vient de confirmer que son chef, Hassan Nasrallah, a été tué par le bombardement israélien du quartier de Beyrouth où il se trouvait. Il n'est pas le seul : le bombardement a fait officiellement « au moins 6 morts et 90 blessés », s'ajoutant aux centaines de civils tués ces derniers jours au Liban. Un million de personnes ont fui le Sud du Liban, certains passant en Syrie – faut-il être terrorisé pour se réfugier en Syrie …

28 septembre 2024 | tiré du site d'Author

https://aplutsoc.org/2024/09/28/il-ne-revenait-pas-a-netanyahou-dexecuter-nasrallah/

Hors de question de pleurer Nasrallah. Sa mort a été célébrée à Idlib, où n'existe pas la moindre sympathie pro-israélienne. Les dizaines de milliers de victimes syriennes, libanaises et palestiniennes des nervis, des tueurs et des tortionnaires du Hezbollah sont en droit d'acter cette élimination avec satisfaction, mais ils le font avec une double amertume.

D'abord, c'est à elles et à eux qu'elle appartenait, pas à Netanyhaou et pas à l'Etat israélien.

Netanyahou est dans une impasse à Gaza. 45 000 morts et sans doute plus, des centaines de milliers de personnes acculées dans les décombres à la famine, au trauma et à la maladie, mais impossible de « détruire le Hamas » : possible seulement de massacrer les Gazaouis.

Et c'est bien – on y reviendra – parce qu'il y a risque réel de génocide comme sortie barbare de cette situation du point de vue de Netanyahou et de l'extrême-droite israélienne, que la proclamation obsessionnelle du « génocide », souvent antérieure, d'ailleurs, à octobre 2023, occulte la situation réelle de massacre et de destruction qui conduirait à un génocide effectif, lequel doit être interdit maintenant en imposant un cessez-le-feu et la libération conjointe des otages du Hamas et des prisonniers politiques palestiniens en Israël.

Cessez-le-feu et libérations conjointes doivent être imposés par une campagne internationaliste globale, impliquant les syndicats portuaires, pour stopper les livraisons d'armes, principalement nord-américaines, à Tsahal. Ce que n'est pas le mouvement « pour la Palestine » dans les universités occidentales, toujours hurlant au « génocide » mais inefficace pour empêcher son arrivée effective.

Ce sont les contradictions internes à l'impérialisme nord-américain et la pression de l'opinion publique qui, en cas de défaite de Trump et donc de victoire de K. Harris aux présidentielles US, risquent de faire de l'impasse dans laquelle Netanyahou s'est mis à Gaza, le commencement de la fin pour lui.

C'est pourquoi l'appareil sécuritaire et militaire israélien s'est lancé dans ce qui n'est pas une opération « pour la défense d'Israël », mais une opération de diversion visant à ressouder la population judéo-israélienne de plus en plus divisée à propos de Gaza, des otages et de Netanyahou, et à entretenir la peur mondiale d'une guerre régionale avec l'Iran.

C'est en effet l'Iran, avec la bénédiction russe, qui a poussé le Hamas à la provocation et au pogrom du 7 octobre 2023, tout en n'ayant jamais eu l'intention de transformer la prétendue « tempête d'Al-Aqsa » en guerre totale : le Hezbollah et les Houthis n'ont jamais tenté d'aider sérieusement ni le Hamas, ni, encore moins, la population de Gaza dont ils n'ont cure.

Les habitants judéo-israéliens, palestiniens et druzes du Nord d'Israël sont effectivement victimes des missiles et des menaces du Hezbollah qui n'ont cependant jamais affaibli, bien au contraire, l'Etat israélien lui-même. De même que la fin des menaces du Hamas pourrait venir du cessez-le-feu, de la libération des prisonniers politiques et de la reconnaissance du droit palestinien à un Etat, de même le commencement de la fin du Hezbollah, dont la domination est vomie par la société libanaise, pourrait venir rapidement d'une telle politique. Les gens déplacés et menacés au Nord d'Israël ne sont qu'un prétexte.

Depuis trois semaines, par les méthodes du terrorisme d'Etat, Israël a porté de très grands coups au Hezbollah, organisation totalement réactionnaire par ailleurs. Le fait que ces coups soient portés par Israël et avec ces méthodes écarte toute portée ou finalité « progressiste » à cette opération.

Il s'agit pour Netanyahou, bloqué à Gaza au seuil d'un génocide effectif qui n'a pas eu lieu mais qu'il faut empêcher, de faire diversion, de retrouver une assise élargie dans la société israélienne, et de faire planer le danger d'une guerre régionale totale avant les élections nord-américaines, en espérant du coup peser en faveur de son candidat qui est aussi celui de Poutine : Donald Trump.

Surtout, et c'est là le point le moins abordé, qui est justement occulté par ces opérations, celles-ci servent aussi à couvrir les actes pogromistes et la colonisation renforcée contre les Palestiniens de Cisjordanie, évoluant vers une « purification ethnique » de fait, que Netanyahou et les siens veulent rendre irréversible, alors que l'élimination de cette colonisation est une condition pour le respect des droits nationaux palestiniens et donc pour toute paix.

L'amertume avec laquelle les centaines de milliers d'arabes victimes du Hezbollah peuvent acter l'élimination de Nasrallah et compagnie, est donc causée par le fait que le droit moral de les juger et de les punir leur revenait à eux, et à nuls autres, et certainement pas aux « organes » israéliens.

Mais elle est double, car il s'y ajoute le fait que ces organes ne tuent pas seulement, et ne tuent pas principalement, des cadres du Hezbollah. De même qu'ils s'acharnent de fait sur la population de Gaza en disant affronter les soldats du Hamas (qui se réservent les souterrains, interdits aux Gazaouis), de même au Liban, ce sont des centaines et des centaines de victimes civiles et, d'ores et déjà, un million de réfugiés, qui sont les principales cibles de fait. Et, parmi ces cibles, des dizaines et des dizaines de réfugiés syriens qui avaient fui Bachar el Assad et le Hezbollah, et, parmi ces réfugiés, des milliers et des milliers de ces réfugiés syriens qui ne veulent pas et ne peuvent pas retourner en Syrie.

Il est d'ailleurs permis de se demander si les organes israéliens n'ont pas eu une aide discrète de … Bachar el Assad, dont le régime est silencieux sur les attaques aux bippers et opérations menées ces dernières semaines. Bachar n'est pas gêné par les massacres de grande ampleur : en cas de « purification ethnique » en Cisjordanie et de génocide réel à Gaza, lui, l' « antisioniste » et « anti-impérialiste », compte bien survivre encore et encore …

Les objurgations des grands de ce monde à la « retenue » par peur d'une « guerre régionale » s'adressent théoriquement à Israël, mais ne l'inhibent pas, et s'adressent donc en réalité plutôt à l'Iran. Techniquement et militairement, il est difficile à l'Etat iranien de riposter. De plus, il connait une crise interne et, surtout, la population iranienne lui est hostile et le risque existe aujourd'hui pour ce régime qu'une guerre, au lieu de mâter les résistances populaires, soient saisie par elles pour en finir. « Femme, Vie, Liberté » : réprimé, ce mouvement est vivant, très fort, dans la conscience du plus grand nombre. Par ailleurs, l'Iran est en train de se doter de l'arme nucléaire mais ne l'a probablement pas encore. Pour l'ensemble de ces raisons, une intervention iranienne directe demanderait une aide russe, alors que la Russie est « occupée » en Ukraine. Le passage à une guerre régionale, ce que les dirigeants savent à Téhéran comme à Tel-Aviv, est donc très difficile. Contraints, théoriquement et par leurs propres discours belliqueux, à une vengeance « terrible », les dignitaires iraniens et ceux du Hezbollah risquent de n'avoir, pour tout de suite du moins, à leur disposition qu'une guerre terrestre de position dans le Sud du Liban, tentant peut-être d'avancer au Nord d'Israël voire au Golan, alors même que les chars israéliens se massent à la frontière en position d'attaque.

Pour conclure ces remarques écrites à chaud, il faut bien comprendre que la rapide description donnée dans cet article s'inscrit dans un cadre général, qui est celui de la lutte des classes à l'échelle mondiale à l'époque de la multipolarité impérialiste. Le pogrom du 7 octobre 2023 a été une provocation visant à déclencher la guerre israélienne de destruction de Gaza, faisant ainsi le jeu de Poutine et attisant toutes les tendances les plus réactionnaires à l'échelle mondiale : campisme « de gauche », trumpisme « de droite », etc. Le spectre d'une guerre régionale entre un prétendu « axe de la résistance » « antisioniste et anti-impérialiste », et Israël étayé par les Etats-Unis, joue ici un rôle clef – en tant que spectre, en tant que cette guerre n'éclate pas complétement. Les grands bénéficiaires de cette défense objective de l'ordre mondial par le désordre et par la guerre ont été Poutine et Trump. Mais rien n'est gagné pour eux. La situation mondiale, assombrie, n'a pas totalement reflué dans un sens réactionnaire, ce qui se serait produit en cas de défaite ukrainienne écrasante. Trump pourrait ne pas gagner et donc perdre, et Poutine n'a pas non plus gagné ; Netanyahou se sent donc, à juste titre, menacé. Il a donc ouvert un second front en jouant au bord du gouffre avec le spectre de la guerre régionale.

VP, le 28/09/24.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Lutte hégémonique et classes populaires rurales. Le combat antifasciste à la lumière de Gramsci

La faiblesse de la gauche et la force de l'extrême droite dans un certain nombre de territoires ruraux et semi-ruraux, mais aussi de petites villes, est une composante essentielle du débat stratégique actuel, que doit affronter la gauche de rupture. En s'appuyant sur une lecture de Gramsci et sur un effort d'actualisation de l'élaboration gramscienne au regard des coordonnées sociales et politiques de notre temps, Yohann Douet propose une contribution importante à ce débat.

Tiré de la revue Contretemps

2 octobre 2024

Par Yohann Douet

***

Les apports potentiels de la pensée de Gramsci au combat contre l'extrême droite sont innombrables, ne serait-ce que parce que son parcours politique et intellectuel est indissociable de la lutte contre le fascisme [1]. Dans cet article, je m'appuierai sur les résultats de mon ouvrage L'Hégémonie et la révolution – Gramsci penseur politique mais je développerai des réflexions qui n'y sont pas traitées directement [2]. Je discuterai de la manière dont les réflexions gramsciennes peuvent éclairer un problème politique décisif pour nous : la division des classes populaires, et le fait qu'une partie importante d'entre elles vote pour l'extrême-droite [3].

On le sait, l'espace politique français est aujourd'hui structuré selon une tripartition entre – pour utiliser les termes de Julia Cagé et Thomas Piketty [4] – un « bloc libéral-progressiste » (le macronisme au sens large), un « bloc national-populiste » (l'extrême-droite) et un « bloc social-écologiste (la gauche). Le premier bloc, qui attire largement les voix des classes dominantes, correspond à ce que Bruno Amable et Stefano Palombarini appellent le « bloc bourgeois [5] ». C'est entre les deux autres blocs politiques que se répartissent la plus grande part des votes des classes populaires.