Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Comment les multinationales organisent un « hold-up sur les semences » en Afrique

Les paysans de Zambie s'opposent à un projet de loi qui menace leur liberté de disposer de leurs semences. Derrière ce texte : des multinationales, la Fondation Gates et des États occidentaux, en pleine offensive sur l'Afrique.

3 octobre 2024 | tiré de reporterre.net | Photo : Ce travailleur d'une ferme à Kaumba, en Zambie, regarde vers le ciel nuageux, en janvier 2020, après une sécheresse sévère. - © GUILLEM SARTORIO / AFP

« Nous sommes collectivement indignés. » La Zambia Alliance for Agroecology and Biodiversity (Zaab), un réseau zambien d'organisations de paysans, d'activistes et de citoyens, est en campagne pour dénoncer la « vague de pressions » qui pousse les pays africains à limiter les droits de propriété des paysans sur les semences, un enjeu crucial.

Elle s'oppose dans son propre pays, la Zambie, à l'adoption d'un projet de modification de la loi en vigueur, qui va, selon elle, essentiellement bénéficier à l'industrie semencière et mettre en péril les petits producteurs. Et ce, alors que ces derniers produisent la majeure partie de la nourriture de la Zambie.

Ce projet de législation sur les droits des obtenteurs de végétaux (« Plant Breeders Rights » en anglais) a été rendu public en avril 2024 par l'autorité de certification des semences du pays, le Seed Control and Certification Institute. Une annonce réalisée dans un contexte dramatique, le pays étant confronté à l'une des pires sécheresses de son histoire.

Le texte vise à aligner le cadre légal zambien sur une convention réglementant les droits de propriété sur les variétés végétales adoptée en 1991 par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (Upov). In fine, il s'agit de faire en sorte que la Zambie devienne membre de cette organisation intergouvernementale, fondée en 1961 par des pays européens et basée à Genève.

Jusqu'ici, sept des cinquante-quatre États du continent africain sont directement membres de l'Upov (Afrique du Sud, Egypte, Ghana, Kenya, Maroc, Tanzanie, Tunisie), et dix-sept autres le sont à travers leur appartenance à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) — soit tous les pays de la zone franc, les Comores, la Guinée et la Mauritanie.

Privatisation des semences

Le gouvernement zambien défend l'idée que la nouvelle loi permettra de moderniser l'agriculture du pays, car elle donnera la possibilité d'utiliser de « nouvelles variétés végétales améliorées », qui serait le gage de meilleurs rendements.

Du point de vue des paysans et de leurs soutiens, l'Upov constitue un grand danger car elle œuvre à la privatisation des semences, à l'encontre des pratiques actuelles. En Zambie et dans de nombreux autres pays africains, 80 à 90 % des semences sont produites par les paysans qui les sélectionnent, les multiplient dans leurs champs et les échangent ou se les vendent entre eux.

Privatiser aura pour effet d'ouvrir la voie aux semences produites par l'industrie, de restreindre le droit des agriculteurs à réutiliser les semences, tout en rendant ces derniers dépendants de fournisseurs industriels d'intrants — les semences « améliorées » (OGM et hybrides) des industriels nécessitant l'utilisation accrue de pesticides et devant être rachetées chaque année.

Un « hold-up sur les semences »

La convention de l'Upov interdit ainsi aux paysans « de conserver, de multiplier, de planter, d'échanger ou de vendre librement les semences protégées par des certificats d'obtention végétale », déplorait en 2021 un collectif de 300 organisations et réseaux dans le monde.

« L'Upov est la plus claire expression de la guerre menée contre les paysans », ont résumé les ONG Alianza Biodiversidad et Grain, parlant de « hold-up sur les semences ». Pour preuve, « au fur et à mesure de l'expansion de l'Upov, le marché mondial des semences a été récupéré par un cartel de sociétés agrochimiques », dont Bayer, Corteva, Syngenta et BASF, expliquait Grain en 2022.

Sans surprise, le projet de loi en Zambie a justement été initié « par des multinationales semencières soutenues par leurs gouvernements dont la seule motivation est l'argent à gagner en contrôlant et en possédant les diverses semences de Zambie (et d'Afrique) », dénonçait la Zaab dès avril.

Pressions occidentales

Le scénario est toujours le même : afin de les pousser à appliquer les règles de l'Upov, les pays africains, dont plus des deux tiers des habitants vivent de l'agriculture, sont soumis à des pressions « principalement exercées par les États-Unis, l'Union européenne, les pays de l'Association européenne de libre-échange (Aele), et par le Japon pour ce qui est de l'Asie, autrement dit par les pays qui ont une forte industrie semencière », détaille auprès de Reporterre Karine Peschard, chercheuse associée à l'académie de Genève.

Ces grandes puissances passent notamment par les accords de coopération, comme ceux conclus par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), les accords économiques et commerciaux, pour imposer leur volonté, précise-t-elle.

Une femme à vélo devant un champ de blé en Zambie, non loin de la capitale Lusaka. JohannekeKroesbergen /CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

L'Upov fait elle-même un « lobbying intense » auprès des gouvernements des pays du Sud global, souligne Karine Peschard, qui est également coautrice d'un rapport sur le droit aux semences en Afrique publié en 2023.

Dans le cas zambien, cela apparaît flagrant : le projet de loi a été transmis par le gouvernement zambien aux parties prenantes sous la forme d'un document Word dont l'auteur était ni plus ni moins que le secrétariat de l'Upov à Genève — et qui contenait encore des commentaires et des recommandations de l'Upov — selon l'Association for Plant Breeding for the Benefit of Society, basée en Suisse. Reporterre a sollicité une réaction du secrétariat de l'Upov qui n'a pas donné suite.

L'industrie semencière utilise quant à elle ses organisations nationales pour faire pression : « La Semae [l'interprofession des semences et plants], en France, fait par exemple activement la promotion de l'Upov en Afrique de l'Ouest », indique Karine Peschard. Les multinationales réussissent aussi à s'immiscer dans les organes de décision des pays visés, comme l'a exposé la chercheuse Clare O'Grady Walshe à propos du Kenya.

Dans ce pays, elles ont ainsi siégé dans les instances chargées d'élaborer une loi adoptée en 2012, qui s'est avérée calquée sur l'Upov et hyper répressive — elle condamne le fait de partager, d'échanger, de vendre, produire ou multiplier des semences non certifiées à une peine allant jusqu'à deux ans de prison et/ou 7 000 euros d'amende.

Banque mondiale et fondations privées à la manœuvre

Interrogée par Reporterre sur le rôle qu'elle a pu jouer dans l'élaboration du projet de loi zambien et son appréciation du texte actuel, la société Syngenta, qui a des bureaux à Lusaka, la capitale de la Zambie, a répondu avoir décidé, « après mûre réflexion », « de ne pas faire de déclaration ni de commentaire sur cette question à ce stade », tout en disant « apprécier » l'intérêt de Reporterre pour ce nouveau Plant Breeders Rights, un « sujet important ». D'autres multinationales (Bayer, BASF et Corteva) contactées par Reporterre n'ont pas répondu.

Autres acteurs importants s'activant en faveur de l'Upov en Afrique : « Les fondations philanthro-capitalistes, comme la Fondation Gates », rappelle Karine Peschard. Une enquête récente de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) révèle comment la controversée Alliance pour une révolution verte en Afrique (Agra), financée par la Fondation Gates et très active en Zambie, influence les politiques agricoles des États, en plaçant par exemple des consultants dans des organes publics stratégiques. Jointe par Reporterre au sujet de sa présumée action en faveur du projet de loi zambien, l'Agra n'a pas réagi.

Les institutions financières internationales jouent aussi un rôle de premier plan : la Banque mondiale a accordé à la Zambie un prêt de 300 millions de dollars en demandant, entre autres conditions, que le pays adhère à l'Upov.

« La nouvelle loi pourrait criminaliser la conservation et le partage de semences »

Résultat, « la nouvelle loi pourrait potentiellement criminaliser la conservation et le partage de semences pour toutes les cultures, à l'exception d'une courte liste. Cela signifie que, si elle est adoptée, les agriculteurs zambiens seront surveillés et traduits en justice pour avoir fait ce qu'ils ont toujours fait », s'insurge la Zaab. Pourtant, la Zambie respecte déjà les principaux traités internationaux sur les droits des obtenteurs de variétés végétales, fait-elle valoir.

Les paysans zambiens et leurs soutiens sont d'autant plus révoltés par ce coup de force que la privatisation et l'uniformisation des semences sont en incohérence avec la nécessité de protéger la biodiversité, de lutter contre l'insécurité alimentaire et de s'adapter au changement climatique — les semences paysannes sont réputées plus résistantes aux aléas climatiques que celles des industriels.

« Ce n'est pas le type d'agriculture qui bénéficiera à la Zambie ou à l'Afrique »

« L'Upov est conçue pour les monocultures extractives à grande échelle qui nécessitent des intrants chimiques coûteux et constituent une catastrophe climatique. Ce n'est pas le type d'agriculture qui nourrira ou bénéficiera à la Zambie, ou à l'Afrique en général », objecte la Zaab, faisant aussi remarquer que l'Upov est incompatible avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

La coalition peut compter sur la solidarité d'autres communautés paysannes qui ont bataillé ou bataillent encore contre l'Upov. Au Kenya, par exemple, une quinzaine de paysans, appuyés par Greenpeace Africa, contestent depuis deux ans, devant la justice, la constitutionnalité de la loi de 2012.

La Zaab espère encore arriver à convaincre les autorités de renoncer à leur projet. Elle a engagé des discussions avec des commissions et groupes parlementaire et eu des réactions positives, indique à Reporterre Mutinta Nketani, sa coordinatrice nationale. « À notre connaissance, aucune date n'a été fixée pour le dépôt du projet de loi au Parlement. Initialement, le Seed Control and Certification Institute avait prévu d'accélérer le processus et de le déposer en 2024, mais il a depuis mis ces plans en veilleuse et autorisé une consultation plus approfondie des parties prenantes. Nous nous réjouissons de cette décision qui donne plus de temps aux différents acteurs concernés pour comprendre le projet de loi et ses implications », précise-t-elle.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Déclaration : La junte du Myanmar exécute des civils, et notamment des militant.e.s pro-démocratie et des femmes qui défendent les droits humains

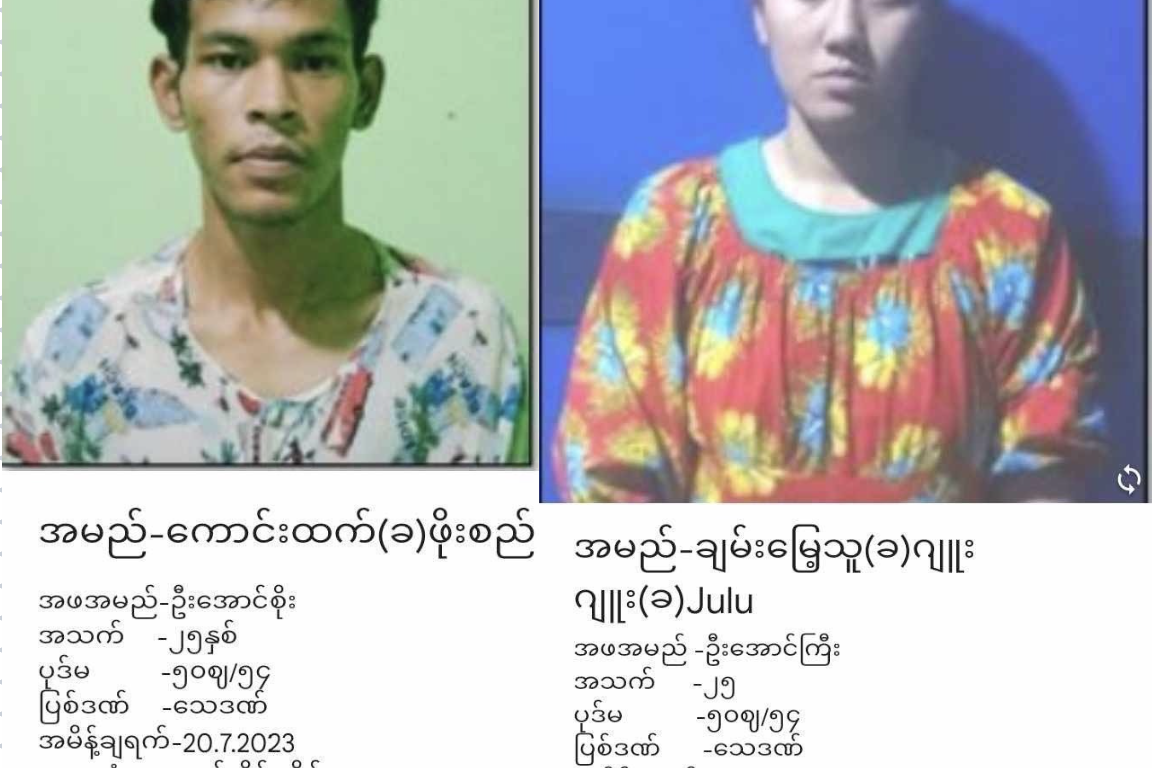

Le Réseau des femmes pour la paix (Women's Peace Network, WPN) condamne résolument les exécutions arbitraires de Maung Kaung Htet et Chan Myae Thupar l'armée birmane , aujourd'hui, le 23 septembre, à 4 heures du matin (heure du Myanmar).

tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/26/declaration-la-junte-du-myanmar-execute-des-civils-et-notamment-des-militant-e-s-pro-democratie-et-des-femmes-qui-defendent-les-droits-humains/

Les militaires les ont arbitrairement arrêtés et inculpés pour leur implication présumée dans l'attentat à la bombe perpétré le 19 octobre 2022 à la prison d'Insein à Yangon, sans respecter les procédures légales et leur droit à un procès équitable. Chan Myae Thu, qui était l'épouse de Maung Kaung Htet, est maintenant la première femme à avoir été exécutée par l'armée depuis sa tentative de coup d'État du 1er février 2021.

Il est particulièrement inquiétant de constater que ces exécutions arbitraires ont eu lieu trois semaines après la visite au Myanmar du président du Comité international de la Croix-Rouge, organisme reconnu pour le soutien qu 'il apporte aux détenu.e.s et à leurs familles. En juillet 2022, la junte a pendu quatre militants pro-démocratie – Ko Jimmy, Phyo Zeya Thaw, Aung Thura Saw et Hla Myo Aung – après les avoir traduits devant un tribunal militaire.

WPN appelle maintenant à une action urgente pour arrêter les prochaines exécutions arbitraires prévues par la junte de cinq activistes engagé.e.s en faveur de la démocratie – Kaung Pyae Sone Oo, Zeyar Phyo, Hsann Min Aung, Kyaw Win Soe, parmi lesquels se trouve une femme, Myat Phyo Myint – demain, le 24 septembre. Les militaires birmans les ont arrêté.e.s arbitrairement le 3 septembre 2021 à Yangon, pour leur participation présumée à une fusillade dans un train un mois plus tôt. Le 18 mai 2023, le juge de district du canton d'Ahlone les a condamné.e.s à de multiples peines, dont la peine de mort, au cours d'une audience à huis clos et sans respect des procédures légales. Depuis maintenant plus de trois ans, les militant.e.s arrêté.e.s sont détenu.e.s dans des conditions épouvantables et sont soumis.e. s à la torture, incluant les violences sexuelles, sans avoir accès à une assistance juridique fiable.

Plus la junte assassine de personnes, plus elle se sentira encouragée à exécuter les plus de 120 autres détenu.e.s, également condamné.e.s arbitrairement à la peine de mort. La plupart d'entre eux sont des activistes et des défenseurs des droits de l'homme, et on compte au moins 15 femmes engagées dan la défense des droits de l'homme (DDH). Au cours des deux dernières semaines, on a appris que les geôliers du régime avaient déjà relevé le poids et le tour de cou d'un grand nombre de ces détenus dans les prisons d'Insein, de Tharyarwaddy et de Pathein, sans doute en vue de leur pendaison à court terme.

Pour mettre fin aux exécutions arbitraires de civils commises par la junte – y compris d'activistes pro-démocratie et de défenseuses des droits humains – le WPN exhorte la communauté internationale à demander des comptes à l'armée birmane pour l'arrestation et la détention arbitraires de plus de 27 000 personnes, ainsi que pour la perpétration de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, un pas en avant décisif vers la fin de l'impunité au Myanmar.

23 septembre 2024

Traduction pour ESSF de Pierre Vandevoorde.

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article72030

Statement : Myanmar junta's sham executions of civilians, including pro-democracy activists and woman human rights defenders

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article72028

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Pour une véritable sécurité sociale de la menstruation

« La précarité menstruelle ne naît pas seulement du manque d'argent, c'est un problème global : une société dans laquelle l'hôpital est attaqué, où s'étendent les déserts médicaux, où les soins sont de plus en plus chers ».

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/30/pour-une-veritable-securite-sociale-de-la-menstruation/

Un collectif d'autrices et militantes appelle à la création d'une sécurité sociale de la menstruation : « Il faut resocialiser la santé hormonale et menstruelle, en faire une affaire de santé publique, relevant du droit et non du marché »

Une des mesures fortes attendues pour cette rentrée 2024 est le remboursement des protections périodiques réutilisables pour les moins de 26 ans, sur présentation de la carte vitale en pharmacie, sans ordonnance. Annoncée en mars 2023, cette mesure était censée entrer en vigueur en septembre 2024 [1]. Nous l'attendons toujours. Et nous nous questionnons sur sa portée.

En effet, cette mesure est très limitée car elle ne concerne que les moins de 26 ans – comme si on cessait d'avoir des menstruations, ou d'être précaire au-delà de cet âge. En réalité, les besoins liés au cycle menstruel et à la santé gynécologique deviennent de plus en plus importants avec le temps : ils augmentent, par exemple, suite à un accouchement ou à l'occasion de la ménopause. En outre, il n'y a pas que les jeunes qui subissent la précarité menstruelle : l'étude utilisée par le gouvernement pour soutenir sa mesure [2] montre que les catégories les plus touchées sont les étudiant·es, mais aussi les mères célibataires.

De plus, cette mesure ne propose rien aux personnes n'ayant pas de carte vitale – celles qui viennent d'arriver en France, celles qui sont en situation d'exclusion administrative, celles qui sont au régime de l'AME et non de la sécurité sociale. Ni non plus, aux personnes qui, du fait de leurs conditions de travail ou de vie, ne peuvent utiliser d'absorbants réutilisables.

Enfin, au-delà des absorbants, qu'en est-il des consultations médicales – la gynécologie médicale étant la spécialité pratiquant le plus fort taux de dépassement d'honoraires ? Des antalgiques ou autres médications prescrites contre les effets des cycles hormonaux au quotidien ? Des informations et savoir-faire nécessaires pour utiliser ces produits, et comprendre ce que sont le cycle menstruel, la santé gynécologique, la ménopause ?

Qu'en est-il du temps de repos ? C'est aussi une ressource nécessaire pour certaines personnes, car les cycles hormonaux ont, tout au long de la vie, des conséquences considérables sur le travail et sa pénibilité. Une partie de cette pénibilité a été brièvement débattue en début d'année 2024, suite à deux propositions de loi pour un « congé menstruel » (déposées, l'une par le PS au Sénat et l'autre par les écologistes à l'Assemblée Nationale). Sans surprise, ces propositions de loi ont été rejetées par le gouvernement, arguant de différents prétextes : du coût de la mesure pour les finances publiques (sans se préoccuper du coût individuel pour les personnes concernées) à sa redondance (les modalités actuelles de prise de congé suffiraient [3]), en passant par la présomption d'abus qu'en feraient les femmes (on sait pourtant que le présentéisme touche particulièrement les femmes).

Ces propositions auraient pu être de petites avancées pour le bien-être d'une minorité de personnes menstruées – celles qui ont des règles « incapacitantes ». Or, les cycles hormonaux et la procréation peuvent avoir d'autres effets, souvent difficiles à concilier avec l'école, le travail, le quotidien : syndrome pré-menstruel, effets des traitements hormonaux, démarches d'aide médicale à la procréation dont les effets sont incomparables entre hommes et femmes, prises de pilule du lendemain, retours de couches, allaitements, premiers mois de grossesse sous silence, pré à post-ménopause… Les propositions de loi nécessitaient un voire plusieurs justificatifs médicaux dans l'année, frein administratif majeur et obligation d'évaluation par un corps médical qui fait preuve de défiance vis-à-vis de la parole des femmes. Enfin, la pénibilité de la vie hormonale est toujours considérée indépendamment de toute autre pénibilité genrée (violences sexistes et sexuelles, souffrance au travail particulière des femmes [5], inégalités de revenus, de pouvoir, etc). Celles-ci participent pourtant à l'épuisement de la moitié de la population qui s'efforce tant bien que mal, dans le silence des tabous, de concilier la vie hormonale et procréative avec la vie active.

Face à ces manquements, nous défendons une véritable sécurité sociale de la menstruation inconditionnelle [6] et démocratique : garantissant l'accès à un congé hormonal et menstruel sans justificatif médical et à des produits menstruels conventionnés, pour toute personne qui en fait la demande, par le biais des cotisations sociales. Ce sujet relève du droit et du service public, car c'est de santé qu'il s'agit, et la santé ne peut être laissée aux lois du marché, ni aux politiques discriminatoires et anti-migrant·es dont les récents gouvernements se sont rendus coupables. Nous demandons des absorbants, mais aussi de bonnes informations, des espaces et des temps de repos, des infrastructures sanitaires (eau, WC, gestion des déchets), des soins gratuits et plus généralement des conseils et échanges autour des cycles hormonaux et de leur évolution au cours de la vie, loin des représentations hygiénistes, sexistes et âgistes sur lesquelles les industries menstruelles ont fondé leur communication. La « précarité menstruelle » ne naît pas seulement du manque d'argent, c'est un problème global : une société dans laquelle l'hôpital est attaqué, où s'étendent les déserts médicaux, où les soins sont de plus en plus chers, où la recherche publique et le travail social sont sous-financés, où l'information non publicitaire est rare, produit aussi de la précarité menstruelle.

Il faut resocialiser la santé hormonale et menstruelle, en faire une affaire de santé publique, relevant du droit et non du marché. On pourra alors parler de justice menstruelle.

Premières signataires :

Annabel Brochier, ergonome et psychologue, spécialisée en santé des femmes au travail

Jeanne Guien, chercheuse indépendante, autrice d'Une histoire des produits menstruels

Lanja Andriantsehenoharinala, médecin généraliste, impliquée en santé gynécologique et sexuelle

Élise Thiébaut, autrice de Ceci est mon sang. Histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font

Cécile Thomé, chercheuse, spécialisée en sociologie de la contraception, Sciences po, Centre de sociologie des organisations

Aurore Koechlin, chercheuse, spécialisée en sociologie de la gynécologie

Marion Coville, co-organisatrice du festival Les Menstrueuses

Héloïse Morel, co-organisatrice du festival Les Menstrueuses

Stéphanie Tabois, co-organisatrice du festival Les Menstrueuses

Laetitia Della Bianca, sociologue, Université de Lausanne

Camille Frémont, experte CSE – Santé au travail

L'association Pour une M.E.U.F. (Pour une Médecine Engagée, Unie et Féministe)

Cette tribune pour une Sécurité Sociale de la Menstruation est ouverte. Si vous souhaitez la signer, merci d'écrire à l'adresse :

tribunessm@proton.me

[1] En mars 2023, E. Borne avait annoncé cette mesure pour « l'année prochaine ». Par la suite, des publications gouvernementales ont annoncé une entrée en vigueur « courant 2024 », tandis que des publications de professionnels du secteur (mutuelles, forum AMELI) annonçaient septembre.

[2] Règles Élémentaires et Opinion Way, Les protections périodiques, un luxe pour 44 millions de femmes en France. Enquête exclusive sur la précarité menstruelle, février 2023.

[3] « Aucun chiffrage fiable du coût d'une telle mesure n'a été réalisé. Cependant, la simple suppression du jour de carence pour les arrêts de travail menstruels liés à l'endométriose coûterait environ 100 millions d'euros par an à la Sécurité sociale. Un congé menstruel de deux jours par mois, accordé à toutes les femmes souffrant de dysménorrhées, se chiffrerait donc en milliards d'euros. C'est malheureusement inenvisageable, au vu de l'état actuel de nos finances sociales. » Débats sénatoriaux du 15 février 2024 – Santé et bien-être des femmes au travail.

[4] « Notre réflexion médicale est sexiste et raciste : une étude sur les urgences montre des discriminations dans la prise en charge des malades », France 3 Région, janvier 2024. ; « La douleur des femmes est sous-estimée par le corps médical, et ce n'est pas sans conséquence », Sciences et avenir, septembre 2024.

[5] « Le travail est plus souvent un milieu défavorable à la santé physique et psychique pour les femmes. » Des inégalités de santé persistantes entre les femmes et les hommes, Santé publique France, mars 2024.

[6] L'expression, ainsi qu'un certain nombre de principes économiques, sont empruntés au mouvement pour la Sécurité sociale de l'alimentation. À ce sujet voir « Encore des patates ? », brochure publiée par le Collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, ou L'Atelier paysan, Reprendre la terre aux machines. Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, Seuil, coll. « Anthropocène », Paris, 2021.

Bonjour

Merci de nous avoir fait parvenir vos textes.

Voici le lien de la publication

https://www.pressegauche.org/Reaction-des-associations-feministes-a-la-nomination-du-gouvernement

N'hésitez pas à nous en faire parvenir d'autres

Merci de collaborer avec Presse toi à gauche

Ginette

rédaction Presse toi à gauche

Le nombre de cas de violences liées au genre a doublé au Soudan en raison de la crise humanitaire

Le conflit au Soudan a un impact disproportionné sur les femmes et les filles soudanaises, dont 5,8 millions ont été déplacées en raison des affrontements en cours, selon un nouveau rapport de l'agence ONU Femmes publié vendredi.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Le nombre de personnes nécessitant des services liés à la violence sexiste a doublé depuis le début de la crise, atteignant 6,7 millions en décembre 2023, assure ONU Femmes, ajoutant que ce chiffre, selon ses estimations, est plus élevé encore aujourd'hui.

Si les hommes et les garçons sont aussi victimes de violences basées sur le genre, la plupart de ces cas concernent des femmes et des filles. La violence en cours, en particulier à Khartoum, au Darfour et au Kordofan, a exacerbé les risques pour les femmes et les filles, et l'on signale des cas de plus en plus nombreux de violences sexuelles, d'exploitation et d'abus sexuels liés aux conflits.

Les quelque 5,8 millions de femmes et de filles déplacées à l'intérieur du pays sont particulièrement vulnérables, et de nombreux abus ne sont pas signalés en raison d'un manque de soutien adéquat et des craintes de stigmatisation et de représailles.

Insécurité alimentaire, manque d'eau potable et d'accès à l'éducation

Le Soudan est en outre confronté au pire niveaux d'insécurité alimentaire aiguë jamais enregistré dans le pays. Dans dix États, 64% des ménages dirigés par des femmes se trouvent en situation d'insécurité alimentaire, contre 48% des ménages dirigés par des hommes. Dans les foyers, les femmes et les filles mangent le moins et s'alimentent en dernier.

L'accès aux services de santé représente aussi un défi : 1,63 million de femmes en âge de procréer ne bénéficient pas de services adéquats. Parmi elles, plus de 160 000 sont enceintes et 54 000 devraient accoucher au cours des trois prochains mois.

Selon la même alerte d'ONU Femmes, les femmes et les filles continuent également d'être touchées de manière disproportionnée par le manque d'eau, d'assainissement et d'hygiène sûrs, facilement accessibles et abordables.

Au moins 80% des femmes déplacées à l'intérieur du pays ne sont pas en mesure d'obtenir de l'eau potable pour des raisons de coût, de sécurité et de distance.

La crise de l'éducation au Soudan est une autre conséquence dévastatrice du conflit. Plus de 2,5 millions de filles, soit 74% des filles en âge d'être scolarisées, ne vont pas à l'école, ce qui augmente leur risque d'être soumises à des pratiques néfastes telles que le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines.

Appel au soutien international

« Les femmes et les filles au Soudan sont confrontées à des défis inimaginables, mais leur force et leur résilience continuent de nous inspirer. Nous ne pouvons pas laisser la crise du Soudan tomber dans l'oubli. Aujourd'hui plus que jamais, la communauté internationale doit s'unir pour soutenir ces femmes, en veillant à ce qu'elles disposent des ressources et de la protection dont elles ont besoin pour survivre et reconstruire leur vie », a déclaré Hodan Addou, Directrice régionale par intérim du bureau d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe.

ONU Femmes préconise des mesures urgentes pour assurer la protection physique des femmes et des filles ainsi qu'un accès sûr à la nourriture, à l'eau potable et aux services de santé sexuelle et reproductive. L'agence soutient des initiatives communautaires, en partenariat avec des organisations dirigées par des femmes, pour renforcer la résilience et garantir l'accès aux services humanitaires essentiels pour les femmes, les hommes, les filles et les garçons touchés par la crise.

L'agence onusienne exhorte la communauté internationale, les donateurs et les partenaires humanitaires à accorder la priorité à la protection et à l'autonomisation des femmes et des filles soudanaises, notamment en augmentant le financement des organisations locales dirigées par des femmes, qui n'ont reçu que 1,63% des ressources financières du Fonds humanitaire pour le Soudan en 2023.

« ONU Femmes se tient aux côtés du peuple soudanais pendant cette crise humanitaire qui s'aggrave et appelle à l'arrêt immédiat de la guerre et à un retour à la table des négociations pour les dialogues de paix », concluent les dirigeants de l'agence.

https://news.un.org/fr/story/2024/09/1149246

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

CFWIJ dénonce la répression judiciaire ciblant les femmes journalistes en Turquie

LIBERTE DE LA PRESSE. La Coalition pour les femmes dans le journalisme (Coalition For Women In Journalism – CFWIJ) dénonce la percussion des femmes journalistes en Turquie où celles travaillant pour les médias kurdes sont les plus visées.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Women Press Freedom a un rapport récent mettent en lumière la répression judiciaire de la presse indépendante en générale et des journalistes kurdes en particulier en Turquie. CFWIJ signale que « Parmi toutes les femmes journalistes harcelées et détenues par la justice turque, celles qui travaillent dans la presse kurde sont celles qui subissent le traitement le plus dur. Les journalistes qui traitent des questions kurdes sont régulièrement arrêtées et accusées de délits de terrorisme de haut niveau. Le journalisme n'est pas du terrorisme, et cette tentative délibérée des autorités turques de réprimer la presse kurde constitue une violation flagrante de la liberté de la presse », ajoutant que cette répression « doit cesser ».

Voici quelques extraits du rapport publié sous le titre de « L'instrumentalisation des tribunaux : Erdoğan intensifie la répression judiciaire contre les femmes journalistes »

Les journalistes sont souvent empêtrés dans des batailles juridiques qui durent des années , soumis à des détentions provisoires prolongées et à des interdictions de voyager lorsqu'ils deviennent la cible de harcèlement judiciaire. Nos données sur les procès et les enquêtes contre les femmes journalistes mettent en évidence les stratégies délibérées utilisées pour étouffer la presse dans le pays.

Les lois antiterroristes sont les outils les plus fréquemment utilisés contre les femmes journalistes, plus de la moitié des cas de harcèlement judiciaire impliquant des accusations liées au terrorisme. Les poursuites pénales pour « insulte à la nation » ou au président sont également couramment utilisées par les procureurs pour intimider les femmes dans les médias. En plus des poursuites pénales, des poursuites en diffamation, en particulier des SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), sont régulièrement intentées par des personnalités publiques et des personnes faisant l'objet d'enquêtes par des journalistes.

Il ressort de notre analyse que le gouvernement turc a pour habitude de qualifier d' extrémiste et de criminel tout journalisme auquel il s'oppose. Les journalistes inculpés sont souvent contraints de subir de multiples audiences qui s'éternisent pendant des années, et les dossiers sont rouverts même après l'acquittement. Ce processus épuisant non seulement frustre les journalistes, mais porte également atteinte à la crédibilité du système judiciaire turc.

Les procureurs turcs semblent très politisés, ouvrant rapidement des affaires pénales contre les journalistes qui enquêtent sur la corruption et les abus, mais ne montrant que peu d'intérêt à poursuivre les conclusions de ces enquêtes. Les changements constitutionnels de 2017 ont encore renforcé le contrôle de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire, après la révocation d'un quart des juges et des procureurs après la tentative de coup d'État manquée. Depuis lors, les autorités turques ont adopté des pratiques de plus en plus autoritaires, réduisant au silence ceux qui critiquent les politiques de l'État. Cette tendance révèle que la priorité du gouvernement n'est pas la justice, mais plutôt l'intimidation et la répression de ceux qui dénoncent les méfaits.

Parmi toutes les femmes journalistes harcelées et détenues par la justice turque, celles qui travaillent dans la presse kurde sont celles qui subissent le traitement le plus dur. Les journalistes qui traitent des questions kurdes sont régulièrement arrêtées et accusées de délits de terrorisme de haut niveau . Le journalisme n'est pas du terrorisme, et cette tentative délibérée des autorités turques de réprimer la presse kurde constitue une violation flagrante de la liberté de la presse. Elle doit cesser.

(…)

Assimiler le journalisme au terrorisme

Depuis 2016, la Turquie est de facto sous le régime de l'état d'urgence, même après son abolition officielle en 2018. Le gouvernement a rendu ce régime permanent par une série de réglementations, l'utilisant pour intensifier la répression contre les journalistes. Au cœur de cette stratégie se trouve la loi antiterroriste n°3713, qui est définie de manière large et vague, permettant au gouvernement de qualifier les journalistes de « délinquants terroristes » en raison de leurs reportages critiques.

Cette situation a conduit à une augmentation du nombre d'enquêtes et de poursuites visant les journalistes. Les données de Women Press Freedom sur les violations commises contre les femmes journalistes dans le pays montrent que 54% de toutes les affaires judiciaires concernent des accusations de terrorisme.

Les chefs d'accusation les plus fréquemment retenus sont « l'appartenance à des organisations terroristes » et « la diffusion de propagande terroriste ». Ces deux chefs d'accusation sont passibles de plusieurs années de prison. Des journalistes ont été jugés et condamnés pour avoir partagé des messages sur les réseaux sociaux concernant des sujets d'actualité, notamment liés aux questions kurdes ou aux critiques de l' armée turque, et pour avoir publié des enquêtes sur des actes répréhensibles commis par des représentants de l'État. La presse kurde est de loin le groupe le plus visé, mais les médias et les journalistes de gauche sont également persécutés de manière disproportionnée.

(…)

Accusations d'« insulte »

Les données de Women Press Freedom révèlent que les accusations d'« insulte » sont fréquemment utilisées pour cibler les journalistes critiques, ce qui représente 16% de tous les cas de harcèlement judiciaire recensés en Turquie. Ces accusations donnent souvent lieu à des amendes ou à des peines avec sursis, ce qui s'appuie sur des lois vagues et vagues pour réprimer les voix dissidentes et promouvoir l'autocensure.

Les journalistes peuvent être empêtrés dans ces affaires pendant des années, et subir de nombreuses audiences. Le cas de Nurcan Baysal illustre ce combat. Après près de huit ans de bataille juridique, Baysal a été acquittée le 25 janvier 2024. Initialement accusée d'avoir « insulté publiquement la nation turque » pour son reportage de 2016 sur des graffitis sexistes à Cizre, sa condamnation a été annulée après son recours fructueux devant la Cour constitutionnelle. Son calvaire montre le chemin long et difficile que doivent parcourir les personnes accusées d'« insulte ».

L'article 301 du Code pénal turc vise les insultes contre la « turquicité », la République turque et ses institutions. Il prévoit une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans pour quiconque dégrade publiquement la nation turque, l'État, la Grande Assemblée nationale, le gouvernement ou le système judiciaire.

Depuis son adoption en 2005, l'article 301 cible les journalistes, les intellectuels et les universitaires qui critiquent des questions sensibles, comme les droits des Kurdes . Malgré un amendement de 2008 exigeant l'approbation du ministre de la Justice pour engager des poursuites – ce qui a conduit à une diminution du nombre de cas – les femmes journalistes continuent d'être visées par des accusations d'insultes, et il existe un risque que les poursuites augmentent si les futurs ministres changent de position.

(…)

Persécution de la presse kurde

Les journalistes kurdes et ceux qui couvrent les questions kurdes sont la cible disproportionnée de harcèlement judiciaire de la part des autorités turques. Depuis 2019, 54% de tous les cas de harcèlement juridique contre des femmes journalistes recensés par Women Press Freedom concernaient des reporters kurdes ou des personnes couvrant les questions kurdes. Sur les 87 femmes journalistes accusées d'infractions liées au terrorisme, 78% travaillaient pour des médias kurdes ou couvraient les questions et la politique kurdes. Cela révèle une réalité inquiétante : les autorités ont assimilé le journalisme sur les questions kurdes au terrorisme , utilisant ces accusations comme une arme pour les réduire au silence.

Depuis l'échec des négociations de paix entre le gouvernement turc et la minorité kurde en 2015 et le conflit en cours dans le sud-est de la Turquie, de nombreux journalistes kurdes sont poursuivis pour « propagande terroriste ». Ces accusations sont souvent contraires aux normes internationales en matière de liberté d'expression.

Les journalistes qui couvrent les questions kurdes, les partis d'opposition ou les opérations militaires sont souvent confrontés à ces fausses accusations liées au terrorisme , la loi étant appliquée de manière large et souvent arbitraire. Même les journalistes qui protestaient contre la persécution de leurs collègues kurdes ont été poursuivis, comme en 2023, lorsque six femmes journalistes ont été inculpées pour avoir protesté contre l'arrestation de reporters kurdes.

Les journalistes kurdes, ceux qui travaillent dans les médias kurdes et même ceux qui les soutiennent sont régulièrement criminalisés simplement pour avoir fait leur travail.

(…)

Rapport (en anglais) à lire ici :

Weaponizing the Courts : Erdoğan's Escalating Legal Repression of Women Journalists

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Volkswagen/Sommet de l’automobile

Volkswagen/Sommet de l'automobile – Des productions tournées vers l'avenir : Les intérêts du capital se prononcent contre. La raison plaide pour. C'est pourquoi la solidarité internationale est plus importante qu'elle ne l'a jamais été

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/10/04/volkswagen-sommet-de-lautomobile-des-productions-tournees-vers-lavenir-les-interets-du-capital-se-prononcent-contre-la-raison-plaide-pour-cest-pourquoi-la-so/

Je m'appelle Thorsten Donnermeier, délégué syndical d'IG Metall, j'ai commencé à travailler chez Volkswagen à Kassel en 1984. Mon père y a également passé la moitié de sa vie, il était aussi délégué. Trouver un boulot dans l'automobile, c'était avoir beaucoup de chance. En 1984 et pendant de nombreuses années, encore par la suite, Volkswagen, cela voulait dire des perspectives d'avenir pour les jeunes et de sécurité pour les vieux jours.

Aujourd'hui, l'industrie automobile n'est plus synonyme ni de sécurité ni d'avenir. Tout le monde est touché, de Bosch à ZF, de BMW à Volkswagen, et cela tout autour du globe. Par conséquent, plus personne ne trouvera de boulot dans l'industrie automobile. La direction de Volkswagen a dénoncé l'accord de sécurisation de l'emploi. Maintenant, juste au moment où nous en avons le plus besoin.

Un collègue explique la situation comme suit : tu assures ta maison contre l'incendie jusqu'en 2029. En 2024, la baraque brûle comme un feu de camp et voilà que l'assurance te dit que le contrat n'est pas valide.

En Allemagne, il est possible de résilier tous les contrats collectifs relatifs à l'emploi. En passant à la pratique, la direction de VW vient de nous montrer que ce n'est pas qu'une possibilité. Désormais, aucun accord de garantie d'emploi ne garantira plus la sécurité pour l'avenir. Même si un nouvel accord est signé jusqu'en 2035, il n'y a aucune garantie qu'il ne sera pas dénoncé si les constructeurs chinois s'imposent sur un marché de plus en plus concurrentiel. Les conditions d'une relation de confiance ont donc été détruites.

Chez Volkswagen, la peur est palpable chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Avec ces suppressions d'emplois dans l'automobile, il est impossible d'espérer retrouver un bon boulot dans une boîte avec des conventions collectives correctes. Les perspectives, les plus jeunes les formulent ainsi : rouler des boulettes de viande chez MC Donalds ou s'épuiser à courir de porte en porte pour Amazon. Nous aussi, les plus âgés, nous sentons insécurisés, avec l'ouverture de la chasse aux congés maladie trop longs. Ce qui est terrible avec ça, c'est que ces gens sont vraiment malades. Des personnes en bonne santé qui restent chez elles, personne n'en connaît. Les malades qui se traînent à l'usine le sont encore plus.

Le sentiment d'insécurité face à la perte de pouvoir d'achat en raison de l'augmentation des prix est également très présent. Certains ont acheté une maison il y a quelques années seulement et craignent de ne bientôt plus en avoir les moyens. La peur plane sur le nord de la Hesse. Peur de la désindustrialisation. Nous avons vu à quoi cela ressemblait dans l'ex-RDA, là où des arbres sortent des ruines des maisons. Des villages fantômes avec plus que des vieux.

Cela nous concerne tous. La colère est grande. On ne fait rien de plus que ce qui est indispensable, hors de question de faire un pas de plus qu'il ne faut. Pour beaucoup de collègues, il est incompréhensible que le comité d'entreprise ne se soit pas opposé aux heures supplémentaires obligatoires. Je n'ai pas connaissance d'explosions de colère ouverte. Cependant, c'est avec une grande sympathie que l'on a lu dans les journaux que nos collègues de travail à Bruxelles ont égaré 200 clés de voiture. C'est qu'il nous est tombé dessus pas mal de choses, à nous, ouvriers de Volkswagen et d'Audi. Il est donc bien compréhensible qu'on puisse égarer des affaires. Tout le monde a certainement déjà égaré ses clés à un moment où on est débordé. Qui sait ce qui va encore arriver ? Ce qui est en jeu, c'est Il s'agit de l'existence de dizaines de milliers de personnes.

J'attends de mon syndicat qu'il soit beaucoup plus actif sur le plan de la solidarité internationale. Supposons que les fabrications de Volkswagen à Kassel soient transférées à Mlada Botislav (Skoda) et à Volkswagen Posnan, les salarié.e.s de ces deux sites se réjouiront alors de l'arrivée de nouveaux emplois et ne se montreront pas solidaires envers nous. Nous ne l'avons pas été non plus, ou alors trop peu, avec le site de Bruxelles, penseront-ils.

Aucun contrat ne nous garantit l'emploi. La solidarité est notre force, en tant que syndicalistes, nous devons le réapprendre. Nous pouvons produire des voitures encore moins chères pour laisser la concurrence derrière nous. Si nous parvenons à créer des synergies et que nous augmentons la productivité, il y aura de quoi se moquer gentiment de nous, car c'est exactement ce que nous avons toujours fait depuis des dizaines d'années. La possibilité de gagner encore en rapidité ou en productivité est vue comme irréaliste. Une limite naturelle est atteinte, où plus rien n'est plus rapide ni plus efficace, c'est ce que disent la plupart des ouvriers de Volkswagen. C'est l'étonnement qui domine, lorsque de telles propositions sortent de la bouche de permanents importants du CE ou du syndicat.

L'e-mobilité se traduit par moins de composants et donc, même si le nombre de voitures électriques vendues est identique, par des suppressions d'emplois, voitures seront vendues, il y aura des suppressions d'emplois. Une déclaration récente de notre président du conseil d'entreprise à Kassel, C. Büchling, à la « Frankfurter Rundschau », a suscité de nombreuses discussions intéressantes dans l'entreprise. Il a dit en gros : un jour, il faudra bien que les travailleurs décident de ce qui doit être produit. Certains ont alors ont compris qu'on pouvait fabriquer des chars comme des petits pains. Mais on en arrive assez vite au fait qu'ils rapidement : ils n'apportent pas non plus d'emplois sûrs, car la plupart des gens veulent la paix. On en vient à parler de moyens de transports publics, et même de véhicules ferroviaires comme des possibilités pour préserver les sites et tous les emplois. Cette discussion n'était pas possible il y a encore quelques mois.

Les gens veulent des emplois sûrs pour pouvoir continuer à faire vivre leur petit monde à la maison. Si la production de pâtes pouvait apporter cette sécurité, alors la plupart seraient d'accord pour en fabriquer. C'est là une proposition juste et importante de la part de C. Büchling. Dommage que l'IGMetall de Wolfsburg et tout le monde autour n'aient pas pris en considération les propositions du mouvement « Verkehrswende » et de l'association « Amsel 44 » et qu'ils n'aient pas soutenu la proposition de fabriquer des véhicules de transport public.

Près de Florence, une entreprise, GKN, a été occupée par les travailleurs. Cette usine fabriquait à l'origine des pièces pour les moteurs à combustion. Les travailleurs et travailleuses y mènent un combat, avec des scientifiques et le mouvement pour le climat, pour créer des productions d'avenir et durables. Ils et elles ont décidé de fabriquer des panneaux solaires et des des vélos-cargos.

Certes, leur situation n'est pas comparable à celle de Volkswagen. Cependant, ce combat des travailleurs aux côtés de scientifiques et du mouvement climatique est au sens le plus profond riche de perspectives d'avenir si nous voulons avoir un avenir en tant qu'êtres vivants et en tant que travailleurs. Il n'y a d'emplois assurés pour l'avenir qu'avec des productions porteuses d'avenir. Nous, syndicalistes et salarié.e.s de Volkswagen, c'est cela que nous devons avoir en tête. C'est la seule façon d'assurer que Volkswagen soit à nouveau synonyme d'emploi pour l'avenir des jeunes et de sécurité pour les vieux jours.

Les intérêts du capital se prononcent malheureusement contre. La raison plaide pour. C'est pourquoi un tel choix entraînerait un affrontement brutal avec les propriétaires de l'entreprise. C'est pourquoi avoir un syndicat tourné vers l'avenir qui adopte les méthodes de lutte de la solidarité internationale est pour nous, travailleurs et travailleuses, plus important que cela ne l'a jamais été auparavant.

Thorsten Donnermeier

Source – LabourNet Germany. 19 septembre 2024 :

https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2024/09/vw-zukunft-Donnermeier.pdf

Traduction Pierre Vandevoorde pour ESSF

https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article72042

Voir le dossier de LabourNet Germany sur Volkswagen

https://www.labournet.de/branchen/auto/auto-vw/vw-d/kahlschlag-bei-vw-ab-2024-autobauer-plant-kuerzungen-in-milliardenhoehe-um-effizienz-zu-steigern/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La Francophonie, un projet au service de l’ambition impérialiste française

Le 19e sommet de la Francophonie se déroule ces 4 et 5 octobre 2024 à Villers-Cotterêts, en France. Dans cette tribune, Thomas Borrel, Boubacar Boris Diop, Khadim Ndiaye, Odile Tobner et Aminata Dramane Traoré dénoncent l'ADN colonial de l'Organisation internationale de la francophonie et le double discours de l'institution sur les droits humains.

Tiré d'Afrique XXI.

« L'unité du langage entraîne peu à peu l'union des volontés », écrivait en 1904 le géographe Onésime Reclus, ajoutant : « Nous avons tout simplement à imiter Rome qui sut latiniser, méditerranéiser nos ancêtres, après les avoir domptés par le fer. » C'est bien en ces termes que fut théorisée la « Francophonie » par celui qui forgea ce néologisme. Celle-ci serait « tout à la fois un espace de résistance et de reconquête », expliquait pour sa part le président Emmanuel Macron au sommet de Djerba, en 2022 (1). Plus d'un siècle sépare ces deux citations, dont la juxtaposition illustre l'ambiguïté coloniale qui persiste chez celles et ceux qui vont célébrer la Francophonie lors du sommet de Villers-Cotterêts.

Loin de nous l'idée de contester l'intérêt d'avoir au moins une langue en commun pour échanger en étant dans différents pays, sur différents continents. D'ailleurs, nous ne nous en privons pas. Mais la Francophonie représente bien plus que cela : c'est un projet politique mu par la vieille ambition impérialiste française.

Façonner l'imaginaire politique

Dans nombre de pays, la Francophonie, c'est avant tout la promotion d'une langue coloniale, qui continue de façonner la manière de penser, de s'exprimer et de vivre le monde. C'est aussi l'affirmation d'un élitisme forcené puisque, face aux langues locales, l'usage familial du français concerne souvent une frange limitée de la population, avant tout urbaine et généralement plus aisée. Lorsque cette langue est celle de l'administration, des bourses d'études et des crédits de recherche, les élites politiques et économiques proviennent donc le plus souvent de ces milieux restreints où le français est très tôt devenu une seconde langue maternelle, voire la langue privilégiée. La reproduction des élites y prend ainsi une dimension linguistique qui façonne l'imaginaire culturel et politique... en cultivant un fort arrimage culturel à la France.

C'est d'ailleurs l'intention, même pas cachée, des promoteurs et promotrices de la Francophonie à Paris. « Maintenant que nous avons décolonisé, notre rang dans le monde repose sur notre force de rayonnement, c'est-à-dire avant tout sur notre puissance culturelle », reconnaissait le général de Gaulle en 1966. « La Francophonie prendra un jour le relais de la colonisation ; mais les choses ne sont pas encore mûres », précisait-il (2). Elles le sont devenues

De nos jours, chaque rapport parlementaire français sur les relations franco-africaines est l'occasion de rappeler l'importance de la diffusion de la langue et de la culture française qui permet, comme l'écrivent en 2018 les députés Michel Herbillon et Sira Sylla, de « créer les conditions d'un rapprochement profond et sur le temps long, de liens quasi émotionnels, d'une intimité qui peut s'avérer décisive en matière diplomatique ». Car, rappellent-ils, « si le travail de chancellerie permet d'avoir des “alliés”, la diplomatie culturelle permet de se faire des “amis” » (3).

Instrument de puissance culturelle

Et l'amitié peut – et doit – payer. C'est Jacques Attali qui l'explique le mieux, dans son rapport remis il y a dix ans au président Hollande, sur la « Francophonie économique ». Il y insiste sur la « corrélation entre la proportion de francophones dans un pays et la part de marché des entreprises françaises dans ce pays » et propose de créer à terme une « Union économique francophone aussi intégrée que l'Union européenne » (4). Un grand marché commun au centre duquel rayonnerait la France.

La mise en œuvre d'un projet politique nécessitait bien une institution multilatérale derrière laquelle dissimuler les ambitions françaises. « La Francophonie est une grande idée », expliquait le général de Gaulle en Conseil des ministres en 1963, ajoutant toutefois une précaution stratégique : « Il ne faut pas que nous soyons demandeurs. » Une mythologie savamment entretenue voudrait que la création, en 1970, de l'Agence de coopération culturelle et technique, ancêtre de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), ait été initiée par le président sénégalais Léopold Sédar Senghor et quelques autres. C'est oublier opportunément l'impulsion donnée par de Gaulle et par son Premier ministre Georges Pompidou, qui créa dès 1966 un « Haut Comité pour la défense et l'expansion de la langue française » en mobilisant justement son ami de jeunesse Senghor.

L'OIF est devenue l'outil dont la France avait besoin pour essayer de continuer de peser sur la scène internationale : un instrument de puissance culturelle, dont Paris assure la plus grosse part du budget et organise l'agenda politique, tout en prenant soin de ne jamais placer un Français à sa tête – toujours ce soin de ne pas être « demandeurs ».

Air de déjà vu

Outre les objectifs de diffusion culturelle et linguistique et de développement économique, l'OIF vise officiellement à « promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'Homme ». Car le rayonnement français entend se faire aussi sur le plan des « valeurs » que Paris brandit régulièrement, comme pour mieux faire oublier les terribles compromissions de sa politique étrangère, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. L'OIF reprend ainsi à son compte l'hypocrisie de la France, et son discrédit croissant sur le continent africain. Ses opérations « d'observation » de scrutins sont réputées pour le blanc-seing qu'elles offrent aux plus sinistres farces électorales. Le vernis « pro-démocratie » de l'institution ne sert qu'à légitimer certains des pires régimes de la planète, pourvu qu'ils torturent en français.

Toute cette mascarade du sommet de Villers-Cotterêts est d'autant plus pénible qu'on nous fait déjà, comme lors du « nouveau » sommet Afrique-France de Montpellier il y a trois ans, la promesse d'un format « innovant », avec de « jeunes entrepreneurs » et « créateurs ». Comme à Montpellier, le sens du spectacle nécessitera sans doute quelque interpellation intrépide, pour montrer que l'OIF n'a pas peur de se moderniser.

Mais cette fois il ne sera même pas question des autres piliers de l'impérialisme français, tels que l'armée ou la monnaie, et on entend déjà clamer la nécessité de réformes destinées à donner encore plus de poids politique à la Francophonie, en feignant de croire qu'elle peut être une piste de solution au problème qu'elle symbolise depuis toujours.

Notes

1- Le 18e sommet de la Francophonie s'est tenu à Djerba, en Tunisie, les 19 et 20 novembre 2022.

2- Alain Peyrefitte, C'était De Gaulle, Fayard, vol. 3., 2000.

3- Michel Herbillon, Sira Sylla, « La diplomatie culturelle et d'influence de la France : quelle stratégie à dix ans ? », rapport d'information déposé par la commission des Affaires étrangères, Assemblée nationale, 2018.

4- Jacques Attali, « La francophonie et la francophilie, moteurs de croissance durable », rapport remis au président de la République française, août 2014.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Résolution pour protéger la liberté de la presse*

Au Conseil de l'Europe, la résolution a été majoritairement adoptée avec 88 votes favorables, ce mercredi. Elle confirme le statut de prisonnier politique du journaliste australien, sa persécution et la nécessité de protéger la liberté d'expression face au secret d'État.

Par Vadim Kamenka <https://www.humanite.fr/auteur/vadi...>

,

Tiré de L'Humanité, France, le mercredi 2 octobre 2024

Strasbourg (Bas-Rhin), envoyé spécial

Une ovation retentit. À 11 heures passées, l'hémicycle marron aux sièges bleus du Conseil de l'Europe connaît un moment rare. Sous le regard et les applaudissements de Julian Assange et de ses proches Stella Assange, Kristinn Hrafnsson, rédacteur en chef de WikiLeaks, et Joseph Farrell, ambassadeur de WikiLeaks, la résolution a été adoptée avec 88 votes favorables, 13 contre et 20 abstentions.

« C'est une première étape. La résolution est complète avec un ensemble d'éléments qui doivent permettre une transcription judiciaire et législative. Nous devons prendre le relais de Julian Assange désormais. Sa lutte doit nous servir à lancer une grande bataille pour protéger nos nations d'attaques contre la liberté de la presse et nos institutions sont dans l'obligation de prendre le relais », commente Christophe Marchand, avocat qui a représenté le journaliste australien devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

*Un bouclier nécessaire face aux États-Unis*

L'ensemble des membres de la commission des Questions juridiques et des Droits de l'homme du Conseil de l'Europe – qui réunit des parlementaires des 46 États – ont clairement alerté sur la jurisprudence de l'affaire Assange. « Nous devons être attentifs à ce que l'information soit accessible au public. Parce que l'information, c'est la première ressource de la démocratie. Un public informé est le seul à même de prendre des décisions éclairées », rappelle Christophe Brico ( PPE, Monaco ).

D'autres ont pointé le besoin d'une réponse collective face à une loi américaine qui peut poursuivre un journaliste australien en Europe. « Nous avons besoin d'un bouclier pour nous protéger de la loi sur l'espionnage dans les États membres du Conseil de l'Europe, pour protéger les organisations de la société civile, pour la protection de la liberté de la presse, pour ceux qui éditent et les publient et pour les lanceurs d'alerte », a réclamé le parlementaire allemand Julian Pahlke ( groupe des socialistes, démocrates et Verts, SOC ).

Plusieurs élus ont rappelé que l'activité du Conseil repose sur la convention européenne des droits de l'homme. Le droit à la liberté d'expression y est consacré par l'article 10 « sans ingérence et sans considération de frontière ». L'ensemble de l'Assemblée a félicité Thórhildur Sunna Aevarsdóttir, qui a soutenu le rapport. « Cette affaire signifie pour ceux qui risquent leur vie en dénonçant la corruption, les crimes de guerre et les violations des droits humains (…) que dans la lutte entre le pouvoir et la vérité, le pouvoir l'emportera. C'est un message que l'Assemblée doit rejeter avec force », prévient l'élue islandaise du Parti pirate ( SOC ).

Dans l'Hémicycle, un autre amendement a été particulièrement disputé, la reconnaissance du statut de « prisonnier politique » de Julian Assange durant quatorze ans. L'opposition d'une partie de la droite et des libéraux a été forte et illustrée par le lord britannique Richard Keen, affirmant que « de nombreux aspects de l'affaire restaient profondément troublants » et que « qualifier Assange de prisonnier politique est factuellement erroné et juridiquement incorrect ».

Il est vrai que « la Grande-Bretagne a malheureusement une longue histoire de refus du statut de prisonnier politique », a relevé l'élu irlandais Paul Gavan (GUE). Avec 65 pour et 31 contre, « c'est une victoire totale », a salué un membre de la commission.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« Notre ami Kaïs Saïed. Essai sur la démocrature tunisienne » - Hatem Nafti

Essayiste franco-tunisien, Hatem Nafti répond à mes questions à l'occasion de la parution de son ouvrage « Notre ami Kaïs Saïed. Essai sur la démocrature tunisienne », préfacé par Gallagher Fenwick, aux éditions Riveneuve.

Tiré du blogue de l'auteur.

Vous parlez d'un populisme sans le peuple…

Si nous considérons la définition classique du populisme telle que formulée par le politologue néerlandais Cas Mudde, nous voyons que celle-ci s'applique parfaitement à Kaïs Saïed. En effet, Mudde définit le populisme comme « une idéologie peu substantielle (« thin ideology ») qui considère que la société se divise en deux camps homogènes et antagonistes, le peuple pur et l'élite corrompue, et qui affirme que la politique devrait être l'expression de la volonté générale du peuple ». Cette vision se retrouve jusque dans le slogan de campagne de 2019 du maître de Carthage : « le peuple veut » ( الشعب يريد).

Le problème, c'est que ce populisme n'est pas populaire si l'on considère les taux de participation aux scrutins organisés par le régime depuis le coup d'Etat du 25 juillet 2021. Le referendum constitutionnel de 2022 n'a attiré que 30% d'électeurs quand les élections législatives et locales ont été marquées par un taux d'abstention record, autour de 11%.

Il est toutefois important de souligner que cette abstention ne signifie nullement que 9 Tunisiens sur 10 rejettent Kaïs Saïed. Le président tunisien arrive à proposer un narratif qui sied à une partie significative de la population. Tous les problèmes de la Tunisie seraient le fruit d'un complot généralisé. Chaque complot désigne à la vindicte populaire un bouc-émissaire (anciennes élites, Etat profond, migrants, puissances étrangères, spéculateurs…). Ce narratif est angoissant dans la mesure où il maintient une tension permanente mais également rassurant car il permet de faire corps autour de ce président qui s'en prend à tous ces boucs-émissaires. Pour résumer, on peut dire que Saïed ne rassemble pas tant sur un projet qu'il n'agrège une série de rejets.

La question migratoire est devenue centrale ?

Les enjeux migratoires ont toujours revêtu une importance en Tunisie mais il est vrai que les bouleversements géopolitiques dans la région ont accru la question ces dernières années.

D'une part la déstabilisation de la Libye et l'instabilité au Sahel ont augmenté les déplacements de populations, d'autre part, des accords migratoires avec le Maroc, l'Égypte et la Turquie, ont fait de la Méditerranée centrale (Tunisie et Libye), le point de passage privilégié vers l'Europe. Rappelons que l'Italie est à moins de 150 kilomètres des côtes tunisiennes.

Ce qui a changé avec Kaïs Saïed, c'est l'approche raciste et complotiste du sujet. Le président tunisien explique tous les dysfonctionnements par un complot. En faisant sienne la théorie du « Grand remplacement », le président a exacerbé les tensions raciales et provoqué des drames. Le 21 février 2023, un communiqué du Conseil national de sécurité dénonce : « la horde de migrants clandestins d'origine subsaharienne » qui sont source « de violences, de crimes et de comportements inacceptables ». Le chef de l'État estime que ces flux feraient partie d'une « entreprise criminelle » remontant, dont l'objectif serait « la modification de la composition démographique tunisienne » dont « le but inavoué est de considérer la Tunisie comme exclusivement africaine au détriment de ses composantes arabes et musulmanes ». Le président accuse des « parties » d'avoir reçu « de grosses sommes d'argent depuis » dans le but d'aider au « peuplement des populations subsahariennes ». Après des scènes de « chasse à l'homme noir » qui ont duré une semaine, la situation s'est calmée. Depuis, des périodes d'accalmie succèdent à des épisodes de répression. Depuis le début de l'année 2024, ce sont les associations d'aide aux migrants qui sont dans le collimateur des autorités. Plusieurs dirigeants d'ONG sont incarcérés, accusés de blanchiment d'argent et d'aide à l'installation des migrants. L'État préfère se défausser sur ces maillons faibles que de tenir tête aux voisins algérien et libyen qui laissent passer les migrants et les Européens qui paient pour que la Tunisie les garde sur son territoire.

Régime autoritaire, comme sous Ben Ali, mais sans la croissance économique ?

Sous Ben Ali, il y avait une sorte de pacte tacite entre la population et les gouvernants qui peut se résumer dans « la liberté contre la stabilité économique ». Aujourd'hui, le pays fait face à une grave crise économique tout en ayant abandonné la liberté. Les pénuries alimentaires sont légion et Saïed attribue cela à des complots oudris par les ennemis du pays. Début 2023, le président a refusé un prêt du FMI au motif qu'il était conditionné à des réformes antisociales : baisse de la subvention des matières premières, restructuration des entreprises publiques et réduction de la masse salariale du secteur public. Pourtant, le pays continue à s'endetter et la baisse des compensations se fait par un moyen détourné : pour préserver sa réserve en devises, l'État rogne sur l'importation de certains produits de première nécessité, obligeant ainsi les citoyens à acheter des produits au prix du marché.

Kaïs Saïed entend également changer le système de production en introduisant le concept d'entreprises communautaires, sorte de coopératives territorialisées, chapeautées par l'État. Mais ce projet, censé résorber le chômage des jeunes, n'attire pas grand monde. Malgré de nombreuses incitations, seules 70 entreprises ont vu le jour en deux ans.

La France et l'Europe semblent accepter paisiblement la situation politique en Tunisie…

Mon livre est un clin d'œil aux ouvrages « Notre ami le roi » (G. Perrault, Gallimard, 1992) et « Notre ami Ben Ali » (N. Beau, et JP. Tuquoi, La Découverte, 2011), mais il fait également référence à une phrase d'Emmanuel Macron, tenue fin 2022 en marge du sommet de la Francophonie. Interrogé sur la répression croissante, le président français a indiqué son attachement au « mouvement » que connaît la Tunisie (en référence au coup d'֧État) et a qualifié d'ami son « homologue ». La position de la France et plus généralement de l'Europe s'explique d'abord par la question migratoire. En pleine répression des migrants subsahariens, en juillet 2023, Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte se sont déplacés à Tunis pour signer un mémorandum d'entente. Contre une meilleure coopération en matière migratoire, Bruxelles s'engage à verser des aides financières. Par ailleurs, les Occidentaux en général ne souhaitent pas voir Tunis, qui est arrimée à l'Ouest depuis Bourguiba, se tourner vers ses adversaires russes, chinois et iraniens. Cela explique la timidité de leur réaction face au tournant autoritaire.

Cet article est également disponible sur mon site et sur le site de l'IRIS.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Soudan : L’obstination criminelle des généraux

La guerre des deux généraux s'intensifie, laissant le pays et les populations exsangues alors que la diplomatie internationale se gargarise de phrases creuses.

Tiré d'Afrique en lutte.

Les fortes précipitations pendant la saison des pluies, renforcées par le dérèglement climatique, ont provoqué de nombreuses inondations qui ont aggravé la situation déjà très précaire des populations. Autre conséquence : les routes et pistes impraticables ont figéles lignes de front de la guerre entre les Rapid Support Forces (RSF) de Hemedti et les Sudanese Armed Forces (SAF) dirigées par Al-Burhan.

Reprise des offensives

Depuis 17 mois de guerre, la quasi-totalité du pays a été touchée. Les RSF contrôlent la zone ouest et les SAF les parties sud et est. Avec le début de la saison sèche, les grandes offensives reprennent. Les FAS tentent de reconquérir la capitale Khartoum qui est en presque totalité aux mains des partisans d'Hemedti. Quant à ces derniers, ils ont lancé une attaque massive sur la ville d'El Fasher, capitale historique du Darfour. Au vu des massacres et des pillages dont ils se sont rendus coupables, une partie des civilEs a fait le choix de prendre les armes aux côtés des FAS pour défendre leur ville. D'autres groupes armés ont aussi joint leurs forces comme le SLM-Minawi (Sudan Liberation Army-Minawi), le JEM, des éléments du SLM-TC (Sudan Liberation Movement-Transitional Council), et des milices locales. Une alliance hétéroclite unie seulement par leur opposition aux RSF.

Ces manœuvres sont importantes pour chaque camp. La conquête de la capitale ne pourra que conforter Al-Burhan dans sa stature d'autorité légitime du Soudan, pour Hemedti, gagner El Fasher revient à contrôler l'ensemble du Darfour. Ces offensives signifient aussi que les deux généraux ont adopté une stratégie de guerre totale impliquant la destruction des infrastructures du pays, les hôpitaux, les écoles, les ponts, les aéroports, etc.

Discours hypocrites

Ainsi les deux camps utilisent l'artillerie lourde sur des zones densément peuplées. On compte désormais au bas mot 150 000 victimes. Près de 12 millions de déplacéEs et 25 millions de SoudanaisEs sont confrontéEs à une crise alimentaire aiguë.

Les efforts diplomatiques entrepris par les USA tournent au grotesque. Après le flop de sa conférence de Genève, Biden a signé avec Ben Zayed Al Nahyane président des Émirats arabes unis (EAU), une déclaration soulignant que « les deux dirigeants se sont déclarés alarmés par les millions de personnes déplacées par la guerre, les centaines de milliers de personnes souffrant de famine et les atrocités commises par les belligérants contre la population civile. Ils ont souligné qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit au Soudan ». Alors que les EAU sont les principaux soutiens et pourvoyeurs d'armes des RSF.

S'il y a peu d'empressement de la part des pays voisins du Soudan tout comme du reste de la communauté internationale à mettre fin au conflit, c'est que cette guerre a au moins un avantage pour eux, celui d'avoir écrasé une révolution dont la dynamique émancipatrice remettait en cause l'ordre établi.

Paul Martial

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :