Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

L’intelligence artificielle contre la syndicalisation d’Uber ?

Si les travailleurs et travailleuses à la demande (gig workers) d'Uber et consort ne semblent pas s'organiser au Québec, il n'en est pas de même à Toronto. Au Québec, la saga de l'implantation d'Uber a plutôt valu une défaite du moins partielle des chauffeurs de taxi traditionnel qui ont vu fondre la valeur de leurs permis leur servant de fonds de pension. En avril 2024, plus de dix ans après l'implantation d'Uber, ces chauffeurs, en grande partie sinon majoritairement racisés, poursuivaient le gouvernement du Québec pour obtenir la valeur marchande de leurs permis, soit environ 1.2 G$, et non leur valeur d'acquisition d'environ 800 M$. Il ne semble pas non plus que le gouvernement du Québec veuille légiférer, comme en Colombie britannique, pour accorder un salaire minimum aux chauffeurs d'Uber et consort payés bien en-dessous du salaire minimum officiel. Il en est de même à Toronto où cependant la Coalition Ridefair réclame « au moins un revenu de 37 $ par heure active pour qu'un chauffeur puisse espérer gagner le salaire minimum. » Estce la raison pour laquelle Uber recourt à l'intelligence artificielle pour abaisser leur rémunération comme le suggère cet article du Globe and Mail ?

Introduction et traduction, Marc Bonhomme, 10/10324

–

…Uber vient d'annoncer un changement majeur dans le mode de rémunération de ses chauffeurs en Ontario. À partir de cette semaine, le salaire des chauffeurs Uber sera entièrement déterminé par un algorithme, dans le cadre d'un changement de rémunération que l'entreprise appelle « upfront pricing ». Mon collègue Vanmala Subramaniam, reporter du Globe sur l'avenir du travail, a expliqué comment les revenus étaient calculés auparavant : « Un chauffeur recevait un salaire assez prévisible en fonction du nombre de kilomètres parcourus, du temps passé dans la voiture et des déductions de taxes et de frais de service », m'a-t-elle expliqué. « Après un trajet, il recevrait un reçu indiquant comment il a été payé. Dans le cadre de ce nouveau modèle, l'application se passe complètement de cette ventilation et indique simplement aux chauffeurs, d'emblée, le salaire qu'ils recevront pour un trajet. » Ils choisissent de l'accepter ou non.

Uber affirme que la fixation d'un prix à l'avance permettra de « mieux équilibrer le marché » et de s'assurer qu'il y a suffisamment de chauffeurs sur la route pour répondre à la demande des utilisateurs. Mais les experts avec lesquels

Subramaniam s'est entretenu insistent sur le fait que cela supprime la prévisibilité de la rémunération des chauffeurs et pourrait réduire le montant de leur salaire. Et comme c'est souvent le cas lorsque c'est l'IA [Intelligence artificielle] qui mène la danse, ces algorithmes opaques offrent de nombreuses possibilités de discrimination.

Un prix mystère

Les passagers d'Uber connaissent déjà la tarification dynamique : c'est la raison pour laquelle les coûts augmentent lorsque la demande de transport est particulièrement élevée, par exemple après une panne de métro ou la fin d'un match de hockey. Mais en général, la rémunération des chauffeurs fonctionne comme un compteur de taxi, c'est-à-dire qu'elle est calculée en fonction du temps, de la distance et du tarif de base, avec des primes pour les trajets fréquents ou les périodes d'affluence. Si un chauffeur emmenait quelqu'un de l'aéroport au quartier financier en pleine heure de pointe, il savait à peu près combien il allait gagner et pouvait organiser sa journée en conséquence.

La tarification initiale introduit de l'opacité et de la variabilité dans ces revenus. « Maintenant, les chauffeurs peuvent faire le même trajet trois fois et être payés trois fois différemment - 6, 10 ou 12 dollars, ils ne le savent tout simplement pas », m'a dit M. Subramaniam. « Ils sont vraiment à la merci de l'entreprise et de l'algorithme en ce qui concerne leur salaire. »

Une entreprise comme Uber - ou Lyft, DoorDash ou Amazon - recueille une multitude de données sur le comportement des travailleurs indépendants qui utilisent sa plateforme. Il s'agit notamment de savoir combien de temps les chauffeurs sont prêts à attendre entre deux courses (temps pour lequel ils ne sont pas payés), quel type de tarif ils sont prêts à accepter et quel est leur objectif de gain journalier. Armé de ces informations, un algorithme peut adapter les salaires à chaque chauffeur. L'application peut abaisser le tarif proposé à une personne qui semble plus encline à l'accepter. Elle peut aussi réduire de quelques dollars les tarifs proposés à un conducteur qui souhaite gagner 250 dollars ce jour-là, afin qu'il soit plus enclin à rester sur la route.

« La gestion algorithmique des salaires permet en fin de compte au travailleur de travailler pour l'entreprise le plus longtemps possible et pour le moins cher possible » a expliqué Veena Dubal, professeur de droit à l'université de Californie, au journal The Globe. Elle a même inventé un terme pour décrire ce système de rémunération variable pour un travail identique : la discrimination salariale algorithmique. « Et l'algorithme travaille toujours sur la base des dernières données disponibles », m'a dit M. Subramaniam. « C'est donc un système en constante évolution qui détermine le salaire final d'un chauffeur. »

Une solution législative ?

C'est ici que je note qu'Uber nie personnaliser les salaires sur la base des données collectées. Mais il est peut-être utile de mentionner que lors d'une conférence téléphonique sur les résultats au début de l'année, le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, a dit ceci aux investisseurs : « Ce que nous pouvons faire de mieux, c'est cibler différents trajets pour différents chauffeurs en fonction de leurs préférences ou des modèles de comportement qu'ils nous montrent. » Il convient également de mentionner qu'il a été démontré que la tarification initiale fait baisser les salaires des chauffeurs. Selon une analyse de la Columbia Business School, la rémunération moyenne par trajet a diminué d'environ 12 % au premier trimestre 2023, peu après qu'Uber a introduit la tarification initiale aux États-Unis.

Que pouvons-nous faire à ce sujet ? Le 1er juillet 2025, la loi sur les droits des travailleurs des plateformes numériques entrera en vigueur en Ontario, avec une clause stipulant que les plateformes numériques comme Uber doivent être transparentes dans le calcul de leur rémunération. La loi stipule également que les travailleurs itinérants doivent recevoir un salaire minimum par mission. « Mais ce que signifie cette mission, ou comment garantir la transparence, ou qui va appliquer ces réglementations - rien de tout cela n'est encore clair », a déclaré M. Subramaniam. « Je ne suis pas sûr que l'on sache comment la législation fonctionnera avant qu'elle n'entre en vigueur l'été prochain. » D'ici là, si vous prenez un Uber en Ontario, je vous suggère humblement de donner un bon pourboire à votre chauffeur.

Source :Danielle Groen, Morning Update, Globe and Mail , 9/10/24

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Selon le CPJ (Comité pour la protection des journalistes), Israël a tué plus de journalistes à Gaza que dans n’importe quel conflit depuis 30 ans

En 12 mois, plus de journalistes ont été tué.e.s dans des attaques israéliennes à Gaza et au Liban que dans n'importe quelle période similaire enregistrée depuis 1992, selon le CPJ. La guerre israélienne contre Gaza a tué plus de journalistes au cours de l'année écoulée que n'importe quel autre conflit au cours des trois dernières décennies, selon les données du Comité pour la protection des journalistes (CPJ).

Tiré de Agence médias Palestine.

Selon le CPJ, un groupe basé aux États-Unis qui surveille les violations des droits de l'homme dont sont victimes les journalistes du monde entier, au moins 128 travailleurs et travailleuses des médias ont été tué.e.s dans le conflit entre le 7 octobre 2023 et le 4 octobre 2024. L'organisation enquête également sur 130 autres cas présumés de meurtres, de détentions ou de blessures.

Le groupe a déclaré qu'il s'agissait de la période la plus meurtrière pour les journalistes depuis qu'il a commencé ses activités activités de documentation en 1992.

Les données sont sujettes à caution eu égard du nombre de journalistes tué.e.s rapporté par le ministère palestinien de la santé, qui a estimé qu'au moins 175 journalistes ont été tué.e.s entre le 7 octobre 2023 et le 6 octobre 2024.

Le CPJ a fait remarquer que les journalistes ont travaillé au cours des 12 derniers mois dans les mêmes conditions humanitaires désastreuses que tous les civils à Gaza : le bombardement dévastateur de l'enclave densément peuplée qui a détruit la plupart de ses bâtiments, le siège israélien qui a conduit à la famine, et le déplacement constant de la population.

« Depuis le début de la guerre à Gaza, les journalistes paient le prix le plus élevé- leurs vies – pour produire leurs reportages. Sans protection, sans équipement, sans présence internationale, sans moyens de communication, sans eau ni nourriture, ils et elles continuent à faire leur travail indispensable pour dire la vérité au monde », a déclaré Carlos Martinez de la Serna, du CPJ.

« Chaque fois qu'un.e journaliste est tué.e, blessé.e, arrêté.e ou contraint.e à l'exil, nous perdons des fragments de vérité. Les responsables de ces pertes doivent rendre compte devant deux tribunaux : l'un en vertu du droit international, l'autre devant le regard impitoyable de l'histoire ».

La prise pour cible de journalistes pendant les conflits est un crime au regard du droit international.

Israël est actuellement jugé devant la Cour internationale de justice (CIJ), dans le cadre d'une plainte déposée par l'Afrique du Sud en décembre, pour violation présumée de la Convention de 1948 sur le génocide. La requête de l'Afrique du Sud cite parmi les preuves le ciblage de journalistes palestinien.ne.s.

« Les journalistes palestinien.ne.s sont tué.e.s à un rythme nettement plus élevé que celui que l'on trouve dans tout autre conflit au cours des 100 dernières années. Au cours des seuls deux mois qui ont suivi le 7 octobre 2023, le nombre de journalistes tué.e.s a déjà dépassé celui de toute la Seconde Guerre mondiale », indique le document.

Dans un rapport de 2022, l'organisation de défense des droits de l'homme, Euro-Med Monitor, a recensé plus de 700 journalistes et professionnel.le.s des médias tué.e.s dans la guerre syrienne entre 2011 et 2022, soit une moyenne de plus de 63 journalistes tué.e.s par an. Il s'agit du bilan le plus lourd de toutes les guerres de ce siècle.

Reporters sans frontières a recensé au moins 300 journalistes professionnel.le.s et non professionnel.le.s tué.e.s sur une période de dix ans alors qu'ils et elles couvraient le conflit syrien.

Euro-Med a déclaré que la guerre en Irak a vu la mort de 61 journalistes, soit une moyenne de six journalistes par an, tandis que la guerre au Yémen a vu la mort de 42 journalistes depuis 2014, soit une moyenne de plus de cinq journalistes par an.

Avant le 7 octobre 2023, le CPJ avait déjà documenté que 20 journalistes palestiniens et palestiniennes ont été tué.e.s par des tirs de l'armée israélienne en 22 ans, mais personne n'a été tenu responsable de ces décès.

Israël nie cibler délibérément les journalistes.

Source : Middle East Eye

Traduction BM pour Agence média Palestine

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Dossier de presse – Couverture médiatique après un an de génocide

Ce dossier de presse vise à fournir aux salles de presse, aux rédacteur·ices en chef et aux journalistes une compilation de ressources, de faits et de conseils essentiels pour couvrir l'année écoulée depuis le 7 octobre et le génocide en cours à Gaza. Ceci est d'autant plus important qu'Israël continue d'interdire l'accès à Gaza à tout journaliste international et que les journalistes locales·aux de Gaza sont pris·es pour cible sans relâche.

Tiré de France Palestine solidarité.

Il est également important de souligner, alors qu'Israël a commencé à envahir le Liban, que le génocide israélien en cours à Gaza, l'escalade de l'annexion et de la violence en Cisjordanie, et l'agression contre le Liban, la Syrie et la région ne sont pas des événements isolés ou des développements soudains, mais plutôt des symptômes des ambitions d'Israël de consolider sa domination et de remodeler la région en fonction de ses intérêts coloniaux.NB : Le document original étant en anglais, les sources et hyperliens sont en anglais

1. Faits marquants et actes génocidaires israéliens à Gaza

A. Nombre de morts, massacres, charniers et familles rayées des registresEn un an, Israël a tué plus de 41 615 Palestiniens, dont 17 000 enfants. Les massacres sont devenus une norme tragique, avec des familles entières rayées des registres d'état civil, des corps brûlés, démembrés et des enfants décapité·es.

Nombre de morts et de personnes tuées : Selon The Lancet, le nombre de morts directes et indirectes à Gaza pourrait s'élever à 186 000 personnes.

Massacres documentés :

Massacre de la farine en février, ici et ici.

Massacre de l'hôpital Al-Shifa en avril, ici.

Massacre des tentes de Rafah en mai, ici.

Massacre de Nuseirat en juin, ici, ici et ici.

Massacre des camps d'Al-Mawasi et d'Al-Shati le 13 juillet, ici.

Infographie montrant 30 fosses communes, avec 3 000 corps de Palestiniens tués dans le génocide israélien.

Pour des comptes rendus détaillés de tous les événements, jour par jour, avec des données, voir la base de données Airwars database.

Ressource clé pour retrouver des faits chronologiquement : The Palestine Chronology — événements jour par jour

Une poignée d'histoires parmi les centaines de milliers d'histoires de Palestinien·nes dont la vie a été détruite, même s'ils sont en vie.

– Hind Rajab, 6 ans

– Refat Al Areer, poète et intellectuel

– Mohamad Abu Alqumosan, dont la femme et les jumeaux ont été tué-es

– La famille Abu Salem, entièrement exterminée

– Ismail Al- Ghoul, jeune journaliste

Voir aussi : Gaza : des visages, pas que des nombres

B. Israël bat des records historiques mondiaux en matière de crimes et d'atrocités

Les Nations unies ont déclaré que Gaza était l'endroit le plus dangereux au monde pour les enfants.

Plus de 75 % des journalistes tué·es dans le monde en 2023 l'ont été pendant le génocide israélien à Gaza.

Le nombre de travailleur-euses humanitaires tué·es à Gaza au cours de l'année écoulée est le plus élevé jamais enregistré en une seule crise.

Israël a largué 70 000 tonnes de bombes sur Gaza, soit plus que les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale de Dresde, Hambourg et Londres réunis.

C. Blessés

Plus de 96 350 Palestinien·nes ont été blessé·es à Gaza. Selon l'OMS, au moins 25 % d'entre eux risquent d'avoir des blessures qui changeront leur vie, dont plus de 15 000 cas de blessures aux extrémités et environ 3 500 amputations.

Un nouvel acronyme a été inventé : WCNSF – Wounded Child No Surviving Family (enfant blessé sans famille survivante), soulignant la situation tragique de milliers d'enfants orphelin·es et blessé·es.

D. Destruction des infrastructures

Santé : Plate-forme documentant la destruction du secteur de la santé de manière très détaillée.

Maison, eau et routes : 67% des installations et infrastructures d'eau et d'assainissement, ainsi que le réseau routier, ont été détruits ou endommagés.

En mai, l'ONU a estimé que la reconstruction des maisons de Gaza pourrait prendre jusqu'à 2040.

Écoles et universités : Israël a détruit 90 % des écoles de Gaza. La dernière université de Gaza a été détruite en janvier 2024. Les experts de l'ONU ont qualifié la destruction systématique du système éducatif palestinien d' « éducide ». Rapport UNRWA/Université de Cambridge.

Évaluation de la destruction des établissements d'enseignement supérieur par l'Agence française de développement.

Culture et patrimoine : les bombardements incessants d'Israël ont anéanti le patrimoine culturel et historique de Gaza, connue comme l'une des plus anciennes villes du monde, avec 195 sites du patrimoine, 227 mosquées et trois églises endommagés ou détruits, y compris les archives centrales de Gaza, qui contiennent 150 ans d'histoire.

E. Déplacement forcé

Neuf Palestinien·nes sur dix à Gaza sont aujourd'hui déplacé·es à l'intérieur de leur propre pays, souvent à plusieurs reprises (certain·es jusqu'à dix fois). Rapport d'Oxfam sur les cycles de déplacement

86 % de la bande de Gaza est toujours sous le coup d'ordres d'évacuation émis par Israël.

Israël a réoccupé Gaza, prenant le contrôle de 26 % de la bande, voir le site web interactif ici.

F. La famine

En juillet, les expert-es des Nations unies ont déclaré que la famine s'était répandue dans la bande de Gaza. Cette déclaration fait suite à des mois d'évaluation par la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire sur le risque élevé de famine.

Les Nations unies ont signalé 32 décès dus à la malnutrition, dont 28 parmi les enfants de moins de cinq ans. Environ 200 patient·es ont été admis·es pour malnutrition aiguë sévère et on estime que 50 000 enfants ont besoin d'un traitement contre la malnutrition aiguë.

G. Situation sanitaire

En onze mois, 512 attaques ont été lancées contre les personnels, équipements et infrastructures de santé à Gaza, entraînant la mort de 759 Palestinien·nes, la détention et l'arrestation de 128 travailleur·euses de la santé, tout en affectant 110 établissements de santé et 115 ambulances.

90 % de l'approvisionnement en eau de Gaza est impropre à la consommation.

La destruction des infrastructures, le manque d'assainissement, l'effondrement du système de santé et la surpopulation des sites de déplacement créent un terrain propice aux épidémies.

Les attaques israéliennes contre la santé ont créé une « biosphère de guerre », avec le retour du virus de la polio à Gaza, parmi de nombreuses autres conséquences sanitaires catastrophiques du génocide.

H. Obstruction de l'aide humanitaire

Israël a entravé l'aide humanitaire à Gaza en renforçant son blocus, en créant des points de contrôle militaires à travers Gaza, en attaquant les agences humanitaires et les travailleurs humanitaires, ainsi qu'en s'en prenant à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et à son personnel. Lire la déclaration d'Al-Haq.

7 façons dont Israël a délibérément bloqué l'aide humanitaire par Oxfam.

Les agences humanitaires américaines ont même confirmé l'existence d'une obstruction délibérée, en envoyant leurs conclusions au département d'État, et il a été révélé que l'administration Biden a menti au Congrès et enterré les conclusions.

15 ONG internationales ont publié collectivement un appel détaillant comment le siège d'Israël bloque 83 % de l'aide alimentaire parvenant à Gaza.

Analyse de la gouvernance de l'aide par l'Institut de recherche sur la politique économique de la Palestine.

I. Intention génocidaire

Le génocide se produit également sur fond d'intention génocidaire manifeste de la part des responsables et des décideurs israéliens. Dès le départ, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une guerre, mais d'une intention délibérée d'éliminer, d'effacer et de détruire l'ensemble de la population et du territoire. En annonçant un siège total et l'intention de couper l'électricité et l'eau, en utilisant des métaphores animales et d'autres étiquettes déshumanisantes, l'intention génocidaire d'Israël a été claire.

→ Law4Palestine a compilé une base de données de plus de 500 incitations au génocide et à la violence de masse par des responsables israélien·nes et des personnalités publiques.

Exemples :« Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de carburant, tout sera fermé. Nous nous battons contre des animaux humains et nous agirons en conséquence ». Y. Gallant (ministre de la Défense)

« Vous devez vous souvenir de ce qu'Amalik vous a fait », Benjamin Netayahu

« Brûlez Gaza maintenant, rien de moins ! » vice-président de la Knesset sur X

2. L'assaut sur la Cisjordanie

Il ne s'agit pas d'une guerre « Israël-Hamas ». Les derniers bombardements sur le Liban l'ont confirmé. Les médias ne doivent pas non plus présenter cette guerre comme « débordant » sur la Cisjordanie. La Cisjordanie a toujours été au cœur du projet de domination mis en place par Israël sur l'ensemble du territoire. Israël a pris l'opération du 7 octobre comme prétexte pour étendre son projet colonial en Cisjordanie, où les Palestinien·nes sont encore plus assiégés et font face à un nettoyage ethnique imminent.

– L'année dernière a été la plus meurtrière pour les Palestinien·nes en Cisjordanie depuis des décennies, avec plus de 693 morts. Mises à jour de l'Ocha : pour des faits et des chiffres sur les meurtres, les blessures, les démolitions et d'autres formes de violence systémique.

– Un enfant tous les deux jours a été tué en Cisjordanie depuis le 7 octobre – rapport de DCI.

– Entre le 7 octobre 2023 et le 23 septembre 2024, les autorités israéliennes ont démoli, détruit ou confisqué 1 725 structures palestiniennes en Cisjordanie, déplaçant plus de 4 450 Palestinien·nes, dont environ 1 875 enfants. Cela représente plus du double du nombre de Palestinien·nes déplacé·es au cours de la même période avant le 7 octobre.

– Le gouvernement israélien a étendu la colonisation et l'accaparement des terres. En mai 2024, les autorités israéliennes ont transféré les pouvoirs relatifs à la terre et aux colonies de l'armée au contrôle civil israélien, poursuivant ainsi l'annexion de la Cisjordanie. Depuis le 7 octobre, les colons ont établi 25 nouveaux avant-postes coloniaux, le gouvernement a rétroactivement « légalisé » trois avant-postes coloniaux et déclaré 24 193 dunams (environ 2 420 hectares, NLDT) en Cisjordanie comme « terre d'État ».

– Entre le 7 octobre 2023 et le 23 septembre 2024, l'OCHA a enregistré 1 390 attaques de colons israéliens contre des Palestiniens, dont environ 135 ont fait des morts et des blessés palestiniens. Entre octobre 2023 et août 2024, 261 ménages comprenant 1 566 Palestiniens ont été déplacés à la suite d'attaques de colons.

– Briefing sur la violence des colons par UAWC.

3. Désinformation et mensonges israéliens depuis le 7 octobre

Vous trouverez ci-dessous les principales fausses affirmations, fake news et récits fallacieux qui ont été diffusés et promus de manière proactive par les autorités israéliennes et/ou des groupes affiliés. L'utilisation généralisée de la propagande par les responsables israélien·nes et la mauvaise foi flagrante de certains médias ont créé une arme de guerre dangereuse qui déshumanise encore plus les hommes palestiniens et le Hamas. Les autorités israéliennes ont dépensé plus de 7 millions de dollars en publicités et en contenus de propagande au niveau international.

Ressources générales : Decolonize Palestine, Base de données des mythes / Pali Answers / October 7 Fact Check

A. Affirmation : « le Hamas a commis un viol de masse le 7 octobre »

Echo médiatique : ces affirmations ont été rapidement reprises, de nombreux médias grand public et organisations internationales s'en faisant l'écho.

Démenti : Au fil du temps, aucune preuve crédible n'est venue étayer les allégations de viols massifs. De nombreuses enquêtes ont démenti ces accusations. De nombreux rapports accusant les Palestiniens de commettre des violences sexuelles systématiques à l'encontre des Israéliennes s'appuient sur des témoignages de volontaires de ZAKA, une organisation de secours israélienne qui ne fait pas de travail médico-légal. Un article de l'Associated Press a réfuté deux accusations de viol et de violence sexuelle formulées par des bénévoles de ZAKA. La bénévole a déclaré à AP : « Ce n'est pas que j'ai inventé une histoire… À la fin, il s'est avéré que c'était différent, alors je me suis corrigée ». En outre, la crédibilité et les méthodes des rapports des Nations unies et des organisations internationales de défense des droits de l'homme, qui ont réitéré les allégations de violence systémique fondée sur le sexe et de viol, ont été remises en question par la société civile palestinienne et les réseaux de solidarité internationale.

Impact sur l'opinion publique : La diffusion de ces allégations joue à ce jour un rôle important dans la diabolisation de la résistance palestinienne et la déshumanisation des Palestinien·nes en général.

Ressources clés :

— Feminist Solidarity Network for Palestine, Here's what Pramila Patten's UN report on Oct 7 sexual violence actually said (« Voici ce que dit réellement le rapport de Pramila Patten sur les violences sexuelles du 7 octobre »)

— AP, How 2 debunked accounts of sexual violence on Oct. 7 fueled a global dispute over Israel-Hamas war (« Comment deux récits de violence sexuelle démentis le 7 octobre ont alimenté un conflit mondial sur la guerre entre Israël et le Hamas »)

— Mondoweiss, ZAKA is not a trustworthy source for allegations of sexual violence on October 7 (« ZAKA n'est pas une source fiable pour les allégations de violence sexuelle du 7 octobre »)

— Al Jazeera, The unravelling of the New York Times “Hamas rape” story (« Le démêlage de l'histoire du viol du Hamas du New York Times »)

B. Affirmation : « le Hamas utilise des civil·es comme boucliers humains et des hôpitaux comme bases militaires »

Écho médiatique : Ces affirmations ont été amplifiées par divers organes de presse internationaux, dont beaucoup se réfèrent à des sources militaires et à des porte-parole israélien·nes. La même tactique de désinformation a été utilisée par Israël pour bombarder le Liban.

Démenti :

Les civils comme boucliers humains : Les organisations de défense des droits de l'homme, telles qu'Amnesty International, et les Nations unies n'ont trouvé aucune preuve concrète de l'utilisation de boucliers humains par le Hamas. Gaza est l'une des régions les plus densément peuplées au monde, ce qui complique naturellement la distinction entre zones civiles et zones militaires. Les agressions militaires successives d'Israël sur Gaza sont documentées, y compris le génocide le plus récent, avec des bombardements généralisés, systématiques et aveugles et par le ciblage de civils et d'infrastructures civiles. D'autre part, des enquêtes ont révélé que les forces israéliennes elles-mêmes ont utilisé des Palestinien·nes comme boucliers humains, renversant ainsi le mythe.

Les hôpitaux comme bases militaires : Des enquêtes indépendantes n'ont trouvé aucune preuve concrète à l'appui de cette affirmation. L'analyse par le Washington Post de documents visuels de source ouverte, d'images satellite et de tous les documents militaires israéliens rendus publics a démenti l'affirmation selon laquelle le Hamas aurait utilisé l'hôpital Al-Shifa comme centre de commandement. Une autre affirmation israélienne selon laquelle un calendrier affiché sur les murs d'un hôpital serait une « liste de gardes du Hamas » a été facilement démentie par les utilisateurs arabophones des médias sociaux. Une autreenquête d'Al Jazeera a réfuté l'affirmation israélienne selon laquelle il y aurait un tunnel du Hamas sous l'hôpital Qatari, en montrant que « la trappe qu'Israël prétendait être un tunnel du Hamas n'est qu'un réservoir d'eau pour l'hôpital ». L'Organisation mondiale de la santé a condamné les attaques israéliennes contre les établissements de santé et Human Rights Watch a déclaré qu'elle ne pouvait pas corroborer les allégations israéliennes selon lesquelles le Hamas utilisait l'hôpital Al-Shifa comme base militaire, et que les attaques contre les établissements de santé « devraient faire l'objet d'une enquête en tant que crimes de guerre ».

Impact sur l'opinion publique : Ces allégations créent une perception qui justifie et normalise les bombardements israéliens sur les hôpitaux, les abris et d'autres zones remplies de Palestinien·nes déplacé·es, de blessé·es et de patient·es. Elles rejettent également la responsabilité sur le Hamas au lieu de reconnaître la responsabilité de l'armée israélienne.

Ressources clés :

— Mondoweiss, Every accusation a confession : Israel and the double lie of ‘human shields (Israël et le double mensonge des ‘boucliers humains') (traduction française ici)

— DecolonizePalestine – Mythe : les Palestiniens utilisent des boucliers humains

— Al Jazeera – La fausseté des allégations d'Israël concernant les boucliers humains à Gaza

— B'Tselem – Boucliers humains

— Enquête du Washington Post sur l'hôpital Al-Shifa

— Enquête d'Al Jazeera sur l'hôpital qatari

— Rapport de The Intercept sur l'hôpital Al-Shifa

— Guardian, Rapport sur l'hôpital Al-Shifa

— Euro-Med Human Rights Monitor, Rapport sur le massacre israélien à Al-ShifaC.

Affirmation : Le Hamas a décapité des enfants le 7 octobre

Echo des médias : Cette affirmation est partie d'une correspondante israélienne qui a rapporté les affirmations de soldat·es israélien·nes selon lesquelles elles et ils avaient trouvé des bébés décapités dans le kibboutz de Kufr Azza. Elle a rapporté : « Des bébés, la tête coupée, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit ». Cette histoire, qui n'a pas été contestée, a été largement diffusée dans les médias internationaux et par des hommes politiques, ce qui a contribué à sa propagation rapide.

Démenti : Dès le début de l'enquête, les responsables israélien·nes se sont rétracté·es. Les enquêtes ont conclu que les allégations manquaient de preuves crédibles.

Impact sur l'opinion publique : Ce récit, bien que démenti, a enflammé le sentiment public à l'égard des Palestinien·nes, les déshumanisant davantage et justifiant les crimes israéliens à leur encontre. Les efforts déployés pour rétracter l'histoire après qu'elle a été démentie ont été minimes, et le mal était déjà fait. Les affirmations et cette histoire sont toujours en circulation à ce jour.

D. Affirmation : le Hamas vole l'aide humanitaire

Echo médiatique : Cette affirmation a été diffusée à plusieurs reprises par des responsables israélien·nes et des médias internationaux, alléguant que le Hamas détournerait l'aide humanitaire destinée aux Palestinien·nes de Gaza à des fins militaires, ou affirmant que l'envoi d'aide à Gaza reviendrait à aider le Hamas.

Démenti : Israël impose un blocus aérien, terrestre et maritime à Gaza depuis 17 ans, qui n'a été renforcé que depuis octobre 2023. Chaque entrée d'aide est soumise à des protocoles stricts et arbitraires par les autorités d'occupation israéliennes. Une fois que l'aide se trouve à l'intérieur de Gaza, elle relève de la responsabilité des Nations unies et des agences humanitaires. Des déclarations consécutives ont nié tout détournement de l'aide humanitaire par le Hamas, y compris par des responsables américains et des agences de l'ONU. Au contraire, Israël est le principal responsable de la famine et de la crise humanitaire en raison de son régime de blocus et de l'obstruction systématique de l'acheminement de l'aide à Gaza.

Impact sur l'opinion publique : l'image du Hamas qui exploite l'aide humanitaire alimente l'image négative du Hamas en tant qu'organe gouvernemental indigne de confiance dans la bande de Gaza, ce qui déshumanise encore plus les Palestinien·nes. Elle remet en question et conditionne la nécessité de l'acheminement de l'aide à Gaza, alors qu'Israël poursuit son blocus illégal, son génocide et sa guerre de famine.

4. Captifs et captives israélien·nes et palestinien·nes — Distinguer les faits des mythes

A. Otages israélien·nes

– Le 7 octobre, Israël a ordonné l'utilisation de la directive Hannibal. Cette doctrine, rédigée en 1986 en réponse à l'enlèvement de soldats israéliens au Liban, autorise les forces israéliennes à tirer sur des « ennemis retenant leurs camarades en otage », au risque de tuer les otages. L'armée israélienne a donné l'ordre de tirer sur les troupes capturées par le Hamas. Résumé ABC. Parmi les personnes tuées ce jour-là, de nombreux Israélien·nes ont été tué·es par leurs propres tirs.

– Les apparitions des captif·ves israélien·nes libéré·es dans les médias ont été étroitement contrôlées et limitées. Jusqu'à présent, peu de témoignages directs.

– Les otages se sont exprimés par l'intermédiaire de leurs familles, qui ont décrit leurs conditions de détention comme des mauvais traitements, avec des choses comme « être obligé de chuchoter », « être recouvert de couvertures » ou « recevoir des mensonges ». D'autres ont dit avoir été bien traités.

– En décembre 2023, l'armée israélienne a abattu trois otages israéliens. Cet incident a révélé que les soldat·es israélien·nes n'avaient pas reçu l'ordre d'être « prudent·es » avec les personnes qu'ils et elles rencontraient en général.

– Le 8 juin 2024, Israël a massacré des Palestinien·es — 270 Palestinien·nes ont été tués et 698 autres blessés — « pour sauver » quatre otages. Suite à l'indignation suscitée par la couverture médiatique extrêmement partiale de cette journée, de nombreux médias ont par la suite couvert ce qui était réellement arrivé aux Palestinien·es qui avaient été complètement déshumanisé·es.

– 3 des 6 otages israélien·nes retrouvé·es mort·es en août 2024 devaient être libéré·es dans le cadre de l'accord conclu entre le Hamas et les États-Unis, que le gouvernement israélien a rejeté. Article CNN

– Interview du négociateur thaïlandais qui a négocié la libération des otages thaïlandais avec le Hamas.

B. Otages palestinien·nes

Israël a massivement kidnappé, détenu et fait disparaître de force des Palestinien·nes, avec des documents et des preuves d'abus, de torture et de viols, qui ont également entraîné la mort de détenu·es par Israël.

– Depuis octobre, au moins 53 captif·ves palestinien·nes sont mort·es dans les prisons israéliennes des suites de tortures et de conditions inhumaines.

– Le camp de Sde Teiman – un camp de torture (dans le Néguev) où des prisonniers de Gaza ont été emmenés et systématiquement maltraités, torturés, battus et, pour l'un d'entre eux, violé — révélations d'un lanceur d'alerte.

– Le principal stade de football de Gaza a été transformé en camp de détention où des Palestinien-nes ont été systématiquement maltraité-es, déshabillé-es et torturé-es.

– Des enfants ont également été enlevé·es et maltraité·es – rapport de la DCI

– Les captif·ves palestinien·es libéré·es présentaient systématiquement une perte de poids massive, des marques d'abus physiques et de torture, de coups, d'attaques de chiens et bien d'autres choses encore.

– Des viols et des abus sexuels ont également été signalés — Un soldat israélien accusé de viol a été invité à plusieurs reprises sur les chaînes israéliennes pour se défendre et a été acclamé. Il a été défendu par des dirigeant·es israélien·nes.

– Al-Mezan, un groupe de défense des droits de l'homme, a recueilli des témoignages directs sur l'utilisation par l'armée israélienne de Palestinien·nes kidnappé·es à Gaza comme boucliers humains.

– B'Tselem a fait état des tortures et des abus systématiques auxquels les Palestinien·nes sont confronté·es dans les prisons israéliennes de Cisjordanie et de Gaza : Bienvenue en enfer

– La population des prisonnier·es politiques palestiniens dans les prisons israéliennes a presque doublé depuis le 7 octobre. 9 900 prisonnier·es palestinien·nes contre 5 200 avant octobre 2023.

Ressources clés :

— Témoignages ici, ici, ici, ici et ici

— Enquêtes et rapports ici, ici, ici, ici, et ici

— Déclaration des experts de l'ONU

5. Obstruction israélienne aux pourparlers et aux accords de cessez-le-feu

Voici la chronologie et les faits concernant les accords de cessez-le-feu et d'échange d'otages. Il apparait clairement qu'à partir d'octobre, la stratégie du Hamas a été d'accepter de libérer tous les otages en échange de captif·ves palestinien·nes et d'un cessez-le-feu permanent. Le gouvernement Netanyahou a toujours rejeté cette demande, refusant un cessez-le-feu permanent et le retrait des troupes israéliennes de Gaza.

Principaux événements survenus :

→ En octobre déjà, les familles des otages demandaient à Netanyahou d'accepter les accords sur la table, elles ont été écartées.

→ 22 novembre : après des pourparlers, un premier cessez-le-feu de quatre jours est instauré. Le Hamas libère 50 prisonnier·es israélien·nes en échange de 150 femmes et enfants palestinien·nes détenu·es dans les prisons israéliennes. Netanyahou refuse un cessez-le-feu permanent, insistant sur le fait que l'objectif d'Israël est de « démanteler complètement le Hamas ». La « trêve » n'a été prolongée que d'une semaine.

→ En novembre, Al Jazeera a analysé des centaines de discours prononcés à l'ONU et a constaté que 55 % des nations qui se sont exprimées sur la question de la situation à Gaza ont appelé à un cessez-le-feu, tandis que 23 % ont appelé à une « pause » et que 22 % n'ont appelé ni à une pause ni à un cessez-le-feu

→ 2 décembre : le Hamas exige la libération de tou·tes les prisonnier·es palestinien·nes en échange de la libération d'otages. Israël refuse.

→ 10 décembre : le Hamas étudie un plan de trêve en trois phasesproposé par les négociateur·ices égyptiens, qataris, israéliens et américains à Paris. Netanyahou le rejette, ses allié·es menaçant de faire éclater la coalition s'il accepte l'accord.

→ 20 février : pour la troisième fois, les États-Unis opposent leur veto à une résolution de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu. Israël se félicite de cette décision.

→ 5 mars : À la suite de l'accord d'échange de prisonnier·es conclu entre Israël et le Hamas en novembre 2023, Israël viole les principes de l'accord et arrête à nouveau onze Palestinien·nes parmi celles et ceux qui ont été libéré·es dans le cadre de l'accord.

→ 7 mai : le Hamas accepte un cessez-le-feu proposé par le Qatar et l'Égypte qui suit le cadre en trois phases. Il stipule que tou·tes les prisonnier·es israélien·nes seront libéré·es en échange d'un nombre non précisé de prisonnier·es palestinien·nes. Il demande à Israël d'augmenter son aide, de se retirer progressivement de Gaza et de permettre la reconstruction, ainsi que de lever le siège qu'il impose à l'enclave depuis 2007. Deux jours plus tard, Israël lance l'offensive et le massacre de Rafah où 1,4 million de Palestinien·nes déplacé·es cherchaient refuge.

→ 31 juillet : Israël assassine Haniyeh, principal négociateur d'un cessez-le-feu.

Depuis octobre, Israël procède à des arrestations massives [voir point 4 ci-dessus], doublant presque le nombre de prisonnier·es palestinien·nes dans les prisons israéliennes, y compris des femmes et des enfants, afin de les compter dans les négociations sur l'échange de prisonnier·es.

Ressources clés :

— Résumé de l'IPS sur les appels au cessez-le-feu et les pourparlers.

— Chronologie des pourparlers de cessez-le-feu sur Al Jazeera.

— L'ancien porte-parole des familles de captif-ves israélien-nes s'exprimant sur le blocage des accords par Netanyahou.

— Al-Shabaka, « The Enduring and Racist Trope of Palestinian Rejectionism »

6. Comment éviter les formulations et les pratiques problématiques dans le travail journalistique

Le langage, les cadres, les angles choisis, les récits, le choix des sources et d'autres pratiques sont très puissants dans les reportages sur le génocide actuel et la situation de crise. Ils ont été utilisés pour obtenir le consentement à l'oppression et à la violence de masse, et pour déshumaniser les victimes. Pour une couverture précise et critique de l'actualité, voici quelques lignes directrices sur les pièges et les écueils.

A. Décontextualisation

Problème : crée un cadrage bilatéral, efface le contexte de décennies de colonialisme et d'occupation illégale, d'apartheid et de blocus, et présente les choses comme ayant commencé le 7 octobre.

Exemple : La « guerre Israël-Hamas » au lieu du « génocide israélien à Gaza ».

B. Le prétendu « droit à l'autodéfense d'Israël »

Problème : Pour reprendre les termes d'un spécialiste du droit international : « aborder l'action militaire actuelle d'Israël à Gaza comme s'il s'agissait d'un incident isolé de recours à la force et se demander si Israël a un droit à l'autodéfense justifiant cette action en droit international, c'est fondamentalement mal caractériser la situation. L'action actuelle d'Israël est en fait une reconfiguration de l'usage de la force qu'il exerçait déjà, sous la forme du blocus (avec des bombardements épisodiques et des incursions terrestres) et avant cela dans sa manifestation originale de bottes-sur-le-terrain et de colonies, en ajoutant de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes ».

Exemple : La plupart des déclarations officielles européennes et américaines, ainsi que les encadrements des médias grand public.

C. Utilisation de la voix passive

Problème : l'utilisation de la voix passive exonère l'apartheid israélien de ses responsabilités et dissimule ses crimes.

Exemple : « 40 000 Palestinien·nes sont morts » au lieu de “Les forces d'occupation israéliennes ont tué 40 000 Palestinien·nes”.

D. Délégitimer les sources palestiniennes

Problème : mettre en doute les sources et les témoignages palestiniens et sources palestiniens en les jugeant peu fiables et en ajoutant des qualifications par ouï-dire, ce qui déshumanise les Palestinien·nes et sape leur crédibilité.

Exemples : Attribution des chiffres des martyrs palestiniens au « ministère de la santé dirigé par le Hamas » / « Le Hamas affirme que les frappes israéliennes ont tué 40 personnes dans la zone de sécurité de Gaza » / « Un médecin chevronné de Gaza affirme avoir subi de “graves tortures” après avoir été libéré d'une détention israélienne » / « Israël a tué 40 Palestinien·nes, selon des responsables/témoins ». Depuis l'année dernière, l'un des principaux exemples a été de délégitimer et de remettre en question les chiffres provenant du ministère de la santé de Gaza et de qualifier tout fait provenant de Gaza d'allégations du « Hamas ». C'est absurde si l'on considère que lors de toutes les campagnes de guerre menées à Gaza depuis 2009, le nombre de mort·es n'a jamais été remis en question, que l'ONU utilise toujours les données, que le ministère de la santé est également administré par des employés de l'Autorité palestinienne, que les données proviennent de tous les établissements de Gaza, y compris des hôpitaux chrétiens, que l'ONU utilise toujours ces données et que le nombre de mort·es est très largement sous-estimé et probable.

E. Présomption de culpabilité pour les Palestinien·nes et présomption de légitimité pour la violence israélienne

Problème : utiliser les justifications de l'armée israélienne à leur juste valeur ; adhérer aux arguments israéliens pour obtenir le consentement à la violence ; déshumaniser les Palestiniens en les qualifiant de « non civils » ou d'« innocents » ou présumer que si Israël a bombardé un endroit, c'était pour atteindre une cible légitime spécifique. Les Palestiniens sont contraints de justifier leur humanité.

Exemples :

– appeler cela des « frappes ciblées » alors que des dizaines de civil·es palestinien·nes ont été tué·es et que des bâtiments entiers ont été détruits.

– « Commandement du Hamas détruit » alors qu'une zone entière a été anéantie.

– « L'armée israélienne enquête sur les soldat·es » comme titre alors qu'il existe des preuves vidéo des crimes commis par les soldat·es, et nous savons que le système israélien ne s'oblige jamais à rendre des comptes.

– Insister sur le fait que les habitant·es de Gaza ont été « prévenu·es » (sms/ prospectus) d'évacuer avant les bombardements, alors qu'elles et ils n'ont aucun endroit sûr où aller et perdront de toute façon leurs maisons.

F. La victime idéale

Problème : le reportage sélectif sur certaines victimes est une pratique déshumanisante qui suppose que certaines méritent plus de sympathie et de justice que d'autres.

Exemples : l'accent mis sur les femmes et les enfants et l'ignorance des hommes palestiniens en tant que victimes / l'exclusion des combattant·es de la résistance palestinienne de la couverture ou, lorsqu'ils et elles sont inclu·es, la criminalisation et la diabolisation de ces dernier·es.

G. Utilisation du concept de « terrorisme »

Problème : qualifier la résistance palestinienne de terrorisme et criminaliser le droit des Palestinien·nes à résister au colonialisme et à l'occupation.

Exemple : Qualifier les groupes et les individu·es de la résistance palestinienne de terroristes.

H. Censure

Problème : Interdire l'utilisation de certains termes pour masquer la réalité de l'apartheid israélien.

Exemple : Des médias imposent des politiques visant à interdire l'utilisation de termes qui reflètent la réalité, tels que « génocide », « nettoyage ethnique » ou « territoires occupés »

I. Minimisation et exceptionnalisation de la violence israélienne

Problème : Utiliser un langage aseptisé et réducteur pour minimiser l'oppression israélienne. Décrire la violence israélienne comme étant sans précédent ou inhabituelle, en minimisant le projet colonial centenaire mené par l'État, l'armée et les colons.

Exemples :

– « Israël a tué des dizaines de personnes » au lieu de rendre compte de l'ampleur des massacres israéliens.

– Qualifier les attaques des colons illégaux soutenus par l'État d'attaques « extrémistes », comme s'il ne s'agissait que de quelques pommes pourries.

– Mettre trop l'accent sur le « gouvernement de droite » ou pointer du doigt Netanyahou en suggérant que ses politiques sont exceptionnelles par rapport à des gouvernements plus centristes qui ont néanmoins bombardé Gaza et construit des colonies. Israël « envoie des troupes » au Liban vs. Israël « envahit » le Liban.

J. Légitimation institutionnelle

Problème : renforcement des récits sionistes par le biais d'un langage légitimant.

Exemple : Se référer à l'armée israélienne en tant que « Forces de défenses israéliennes » ou « Tsahal » plutôt que « armée d'occupation israélienne ou « armée israélienne »

7. Conseils pour une couverture journalistique éthique

1) Contextualisez votre reportage : Le colonialisme israélien n'a pas commencé le 7 octobre et la situation n'est pas un conflit entre deux camps symétriques et égaux. Pendant huit décennies, le régime colonial israélien a imposé l'apartheid et l'occupation au peuple autochtone de Palestine. Inscrivez vos reportages dans ce contexte.

2) Rejetez la qualification de terrorisme : rejetez ce concept, qui n'a pas de définition en droit international et a été exploité politiquement par les grandes puissances afin de blanchir leurs agressions illégales, particulièrement au moyen-orient.

3) Contrez la désinformation sur le droit à l'autodéfense d'une puissance occupante : de telles affirmations sont non seulement moralement indéfendables, mais elles n'ont pas non plus de valeur juridique en vertu du droit international. (Voir le point ci-dessus sur l'autodéfense). Au lieu de cela, rappelez que le droit des opprimé·es à résister pour exercer leur droit à l'autodétermination est bien inscrit en droit international.

4) Soulignez la criminalisation : mettre en lumière la suppression systémique et la criminalisation par Israël de toutes les formes de résistance des Palestinien·nes au cours du siècle dernier, y compris les manifestations, les grèves, les boycotts, l'organisation politique et le travail juridique et de plaidoyer.

5) N'utilisez pas la forme passive ou un langage euphémisant : rejetez l'utilisation d'un langage léger ou dépolitisé dans votre travail sur la Palestine. Évitez de filtrer les termes, ou le langage passif qui minimisent ou édulcorent les crimes israéliens.

6) Ne prenez pas les sources des officiels israéliens pour argent comptant : la désinformation fait partie intégrante des tactiques du régime israélien. Il faut toujours évaluer de manière critique et remettre en question la crédibilité des sources officielles israéliennes, rechercher des vérifications indépendantes et vérifier les faits.

7) Cessez de présumer immédiatement de la culpabilité des Palestinien·nes : reconnaître la déshumanisation inhérente au fait d'obliger les Palestinien·nes à prouver leur humanité et mettre fin à toute question ou formulation décontextualisée, de faux-fuyant ou de fausse équivalence qui traite les Palestinien·nes comme s'ils et elles étaient soumis·es à un interrogatoire.

8) Faites entendre les voix palestiniennes et respectez la capacité des palestiniens à parler pour eux-même : donnez le micro aux Palestinien·nes en tant qu'agents actif·ves et veillez à ce qu'ils et elles aient leur mot à dire sur la manière dont leurs propres histoires sont racontées. Faites confiance aux sources palestiniennes et valorisez les, sans scepticisme mal placé. Inclure les Palestinien·nes en tant qu'analystes, expert·es et représentant·es crédibles de leurs propres réalités.

9) Ne cherchez pas la victime parfaite : évitez de créer une hiérarchie de la victimisation en fonction de ce qui correspond le mieux à vos attentes. N'exceptionalisez pas les femmes et ne mettez pas toujours l'accent sur les enfants dans votre couverture en oubliant les autres. Toutes les victimes palestiniennes méritent que leur histoire soit entendue et couverte.

10) Ne vous laissez pas intimider ou (auto)censurer par les lobbys pro-apartheid et la peur des représailles par des groupes de diffamation : ne cédez pas aux intimidations et à la diffamation du régime israélien et des pro-apartheid, car il s'agit d'outils intentionnels pour faire taire et discréditer les reportages véridiques.

Ressources clés :

— PIPD, '10 things to remember when reporting on Palestine' (10 choses à garder à l'esprit lors d'un reportage sur la Palestine)

— IMEU, Guidance for Reporting on Palestine/Israel

— Guide de reportage de l'AMEJA pour les médias

— AJ+, « Pourquoi ce n'est pas la “guerre Israël-Hamas” ».

— AJ +, « Les Palestiniens “meurent-ils” ? Ou sont-ils « tués » ?

— Comment l'AFP utilise le mot terroriste

— Mohammed El-Kurd, « Le droit de parler pour nous-mêmes ».

— Corrections de titres par Assal Rad.

— Détection par NewsCord de la partialité des médias et de leur complicité dans le génocide israélien.

— Commentaire d'Al-Shabaka sur la complicité des médias occidentaux.

— Teach in by Jaddaliya with Sana Saeed on US Media Complicity in Israel's Genocide.

8. Analyses, étayées par des données, de la partialité des médias à l'égard du génocide israélien

Médias américains : par The Intercept

Médias britanniques : par le Centre for Media Monitoring

Médias français : par Acrimed et Arret sur Image (TV)

Sur la partialité du New York Times

9. Contacts clés

Pour toute question, demande de renseignements, interview avec les médias et demande de contacts palestiniens :

Inès Abdel Razek, ines.abdelrazek@thepipd.com

Traduction : Agence Média Palestine

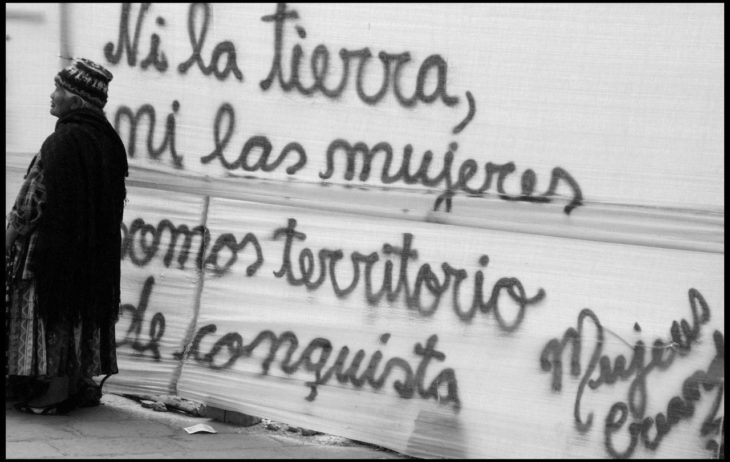

La farce de la « prise en compte du genre » : une grille de lecture féministe des politiques de la Banque mondiale

La Banque mondiale et le FMI ont 80 ans. 80 ans de néocolonialisme financier et d'imposition de politique d'austérité au nom du remboursement de la dette. 80 ans ça suffit ! Les institutions de Bretton Woods doivent être abolies et remplacées par des institutions démocratiques au service d'une bifurcation écologique, féministe et antiraciste.

Tiré de CADTM infolettre , le 2024-09-26

25 septembre par Camille Bruneau

Il n'est pas possible de s'intéresser aux politiques de la Banque mondiale ou à l'émancipation des peuples sans prendre en compte les enjeux de genre, eux-mêmes imbriqués avec d'autres systèmes d'oppression et rapports sociaux inégalitaires.

Si officiellement la Banque mondiale s'approprie « l'égalité de genre » en faisant presque de l'« empowerment » une obligation pour les pays débiteurs, la pratique révèle trop peu de véritable préoccupation pour cet enjeu. Comme avec les questions environnementales, le décalage entre les beaux discours et les changements réels est énorme.

Cette apparente inclusion est problématique à bien des égards : les conséquences concrètes des projets menés et les recommandations macro-économiques sont contraires à toute perspective d'émancipation. En plus, sa conception même de l'(in)égalité de genre s'inscrit dans un agenda néolibéral affiché qu'elle ne prend même pas la peine de dissimuler.

Cette étude poursuit deux objectifs. D'une part, démontrer comment ces « stratégies genrées » continuent d'asseoir la domination occidentale et, souvent, renforcent le patriarcat plutôt que de le combattre. Ceci s'observe de trois manières principales :

– Cette prétendue inclusion s'apparente à du « genderwashing », en d'autres termes, à une opération de communication ;

– Les discours de la Banque mondiale renforcent certains aspects de la domination patriarcale ;

– Les projets et politiques prescrit.es ont des conséquences néfastes.

D'autre part, il s'agit de donner quelques clefs d'analyse pour quiconque voulant s'intéresser aux Institutions financières internationales sans fermer les yeux sur des mécanismes d'oppression centraux.

Pourquoi une analyse féministe des Institutions financières internationales ?

On sait que « les prêts de la Banque mondiale, loin d'être des gestes désintéressés, sont au contraire un moyen de soumettre le pays politiquement et économiquement à l'ordre international des puissants, de le ‘modeler' selon leurs besoins et ceux de la classe dominante locale, pour en tirer un bénéfice maximal » [1]. Autrement dit, la dette est un des mécanismes centraux dans le maintien des rapports de pouvoir, elle est indispensable à la reproduction du capitalisme néolibéral et participe de manière fondamentale aux oppressions patriarcales, néocoloniales, racistes, extractivistes, …

On sait aussi que les politiques liées à ces prêts impactent profondément et durablement les populations les plus vulnérables (alors que la « mission première » de la Banque est officiellement de leur venir en aide), dont une grande partie sont des femmes [2].

Il est dès lors certain que les femmes sont impactées directement (c'est-à-dire en tant que « femmes » dans un système patriarcal) et indirectement (par l'accroissement général des inégalités).

La dette n'est pas « aveugle » et doit être pensée au sein de rapports sociaux

Le patriarcat - qui légitime les violences sexistes et les discriminations quotidiennes - se base sur la séparation entre les activités dites « productives » et celles dites « non-productives » ou « reproductives ». Ces dernières - pourtant essentielles à la reproduction de la vie sur terre et des sociétés - sont socialement dévalorisées et assignées aux femmes. Le système économique dominant repose tout autant sur cette séparation : l'accumulation du capital (bénéficiant principalement à des hommes riches) est entretenue grâce à du travail sous-payé ou gratuit effectué par une écrasante majorité de femmes, « naturellement » vouées aux tâches de soins, de soutien, de services : le travail de « care » [3].

En cas de crise économique (en général liée aux dettes), leur statut marginal sur le marché du travail signifie qu'elles sont les premières concernées par les licenciements ou la précarisation des emplois. Elles sont aussi les premières à pallier le retrait de l'État social, vu leur assignation prioritaire au travail domestique. Ces inégalités socioprofessionnelles ont des conséquences durables : sur leur pension, leur sécurité sociale (si elle existe), etc. Comme elles sont moins bien placées pour faire face aux crises, elles sont d'autant plus sujettes à l'exploitation. Rappelons ici que dans de nombreux pays, les puissances coloniales ont propagé les normes et inégalités de genre européennes.

Depuis les années 1990, on assiste à un processus de réorganisation et de réappropriation du travail (re)productif à l'échelle mondiale, notamment autour de critères de genre, de classe et de « race », dessinant les contours d'un nouveau capitalisme patriarcal et raciste globalisé. Un outil de prédilection de sa mise en place est la dette publique ou celles des ménages des classes populaires, qui accélèrent cette division sexuelle et raciale du travail ainsi que les violences sexistes via la demande de travailleurs et travailleuses sous-payées et la dépendance aux revenus. Les femmes non-blanches et migrantes sont ainsi encore une fois les principales « perdantes » [4].

Évidemment, certaines femmes (souvent issues de classes sociales supérieures) échappent à cette assignation, tout comme certains hommes (surtout non-blancs, migrants et précarisés) rentrent dans la catégorie des personnes effectuant du travail de care dévalorisé et invisibilisé [5]. C'est pour cela qu'il faut privilégier une approche imbricationniste [6] et en termes de rapports sociaux - qui nous concernent toutes et tous - plutôt que de discriminations ou privilèges individuels.

Il apparaît alors comme une évidence que la structure genrée et raciste de l'économie dominante doit être prise en compte dans nos analyses.

Principalement à partir des années 1990, des études de tous bords ont critiqué les impacts genrés des politiques de la Banque mondiale et des plans d'ajustement structurel ce qui a forcé les IFI à « réagir ». L'une des caractéristiques de la Banque mondiale est sa capacité à se réapproprier les critiques afin d'essayer de renouveler son image et ainsi renforcer son emprise sur une multitude d'acteurs politiques, sociaux, économiques et scientifiques [7].

De nombreuses féministes dénoncent pourtant depuis longtemps cette récupération par les IFI et les programmes de « développement » (notion problématique en soi [8]), qui occultent les voix féministes radicales et anti-impérialistes et ré-légitiment certaines formes d'exploitation des femmes.

Après le greenwashing, place au pink ou genderwashing, où une nouvelle conditionnalité des prêts, le « budget sensible au genre », prétend prendre en compte la réduction des inégalités de genre dans les politiques budgétaires et fiscales.

Chronologie de la prise en compte des inégalités et du genre

Les années 1980 et les PAS sont synonymes de destruction de la protection sociale et des moyens de subsistance pour les peuples des Suds. Ces phénomènes contribuent à l'accroissement de diverses inégalités et impactent particulièrement les femmes.

Les inégalités, dont la Banque mondiale ne se souciait guère, étaient vues comme un mal nécessaire à la croissance qui seraient un jour amoindries par « l'effet de ruissellement ». En plus d'être complètement erroné, ce point de vue ne s'intéresse pas à ce qu'il y a derrière les « inégalités », résumées à l'écart de revenus entre les « riches » et les « pauvres ». Il aura fallu longtemps avant qu'apparaisse la question de savoir « qui est pauvre et pourquoi ? ». Parmi les textes fondamentaux de la Banque mondiale sur l'inégalité, citons celui de S. Kuznets paru en 1955 [9], où le mot « femmes » apparaît, sans surprise… zéro fois (voir encadré sur Kuznets rédigé par Éric Toussaint). Ce n'est finalement qu'en 1982 qu'on commence à parler des « femmes », et cela, principalement de deux manières : des paysannes improductives ou des arriérées ayant trop d'enfants. Les « PED » auraient tout à gagner à les inclure dans les efforts d'augmentation de la productivité agricole [10] (notamment en utilisant des engrais chimiques et des semences extérieures). Et cette vision est encore présente dans de nombreuses déclarations.

Simon Kuznetz et la justification de l'augmentation des inégalités (Éric Toussaint)

Simon Kuznets a élaboré dans les années 1950 une théorie selon laquelle un pays dont l'économie décolle et progresse doit nécessairement passer par une phase d'augmentation des inégalités. Selon ce dogme, les inégalités commenceront à baisser dès que le pays aura atteint un seuil supérieur de développement. C'est un peu la promesse du paradis après la mort qui est utilisée par les classes dominantes pour faire accepter une vie faite de souffrances et de reculs. La nécessité de voir monter les inégalités est très ancrée à la Banque mondiale. Pour preuve, les paroles du président de la BM, Eugene Black, en avril 1961 : “Les inégalités de revenus découlent nécessairement de la croissance économique (qui) donne la possibilité aux gens d'échapper à une existence dans la pauvreté » [11]. Pourtant, les études empiriques réalisées par la Banque Mondiale du temps de Hollis Chenery, économiste en chef de cette institution dans les années 1970 ont infirmé les affirmations de Kuznets.

Dans son livre Le capital au XXIe siècle [12], Thomas Piketty a présenté une critique très intéressante de la théorie de Kuznets. Piketty rappelle qu'au départ Kuznets doutait lui-même du bien-fondé de sa courbe, cela ne l'a pas empêché d'en faire une théorie qui a la vie longue. Entre temps les inégalités ont atteint un niveau inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est le produit de la dynamique du capitalisme globalisé soutenue par les politiques des institutions internationales en charge du « développement » et des gouvernements qui favorisent le 1 % le plus riche au détriment de l'écrasante majorité de la population tant au Nord qu'au sud de la planète.

En 2021, la Banque mondiale est revenue sur le printemps arabe de 2011 en affirmant, contre toute évidence, que le niveau d'inégalité était faible dans toute la région arabe et cela l'a beaucoup inquiété car selon elle c'est le symptôme que quelque chose ne fonctionne pas suffisamment dans le supposé succès économique de la région. En fidèles adeptes de la théorie de Kuznets, Vladimir Hlasny et Paolo Verme affirment dans un document publié par la Banque mondiale qu' « une faible inégalité n'est pas un indicateur d'une économie saine » [13].

Au cours des années 1990, alors que de nombreux pays subissent de plein fouet les conséquences des PAS et que les femmes en portent spécifiquement certains « dommages collatéraux », la question de la « réduction des inégalités hommes-femmes » fait son apparition. La conférence de Beijing de 1995 met à l'agenda international les « droits des femmes » et la « réduction des inégalités », notamment via la « participation à l'économie » [14]. Mais la question ne devient vraiment prégnante qu'à partir des années 2000.

Si la Banque mondiale adopte en 2001 sa première gender mainstreaming strategy qui servira de base pour ses futurs plans d'actions et évaluations et que la question de la « condition des femmes » est mentionnée dans le rapport annuel de 2003 et quelques autres documents, la notion de genre reste largement absente des textes fondamentaux de la Banque mondiale sur la réduction des inégalités. A titre d'exemple, en 2004, le fameux « Triangle pauvreté-croissance-inégalité » [15] de l'économiste en chef de la Banque mondiale, François Bourguignon, un des socles de la pensée développementaliste de la décennie, ignore complètement les enjeux de genre.

La phrase d'accueil actuelle de la page « égalité des genres » de l'Association internationale de développement en dit long : Faute d'exploiter le potentiel productif des femmes, on passe à côté d'une opportunité de premier plan, avec de lourdes conséquences au niveau des individus, des familles et des économies

Dans le rapport annuel de 2006, par contre, on trouve quelques réflexions sur les inégalités et discriminations de genre et la nécessité de s'y intéresser. La Banque mondiale évoque même qu'il serait possible de les réduire en investissant dans la protection sociale, la santé reproductive, l'éducation des filles, l'accès à l'eau, mais aussi et surtout en encourageant la propriété privée et la productivité.

Année après année, les propositions « progressistes » sont invariablement contrebalancées par d'autres « intérêts antagonistes ». Il serait par exemple nécessaire de trouver un juste milieu entre la protection sociale des travailleuses et la rentabilité des entreprises.

« La combinaison des moyens d'action doit être évaluée de façon à établir un équilibre entre la protection (de tous les salariés) et la possibilité pour les entreprises de se restructurer, ce qui est d'une importance capitale pour dynamiser la croissance et créer des emplois. »

« La sécurité des salariés est souvent assurée par divers textes législatifs excessivement rigoureux sur la protection de l'emploi, qui rendent le recrutement coûteux en général et, dans certains cas, plus coûteux encore lorsqu'il s'agit de recruter des travailleurs non qualifiés, des jeunes et des femmes. » [16]

La sécurité sociale, essentielle pour les plus précaires, dont les femmes font partie, serait donc un obstacle à la rentabilité des entreprises. Quand des propositions positives concernant les femmes ne sont pas contrebalancées de la sorte, elles sont alors justifiées par le fait que cela incite la prise de risque et donc la rentabilité, ou que cela contribue à la compétitivité, la productivité, la croissance, l'esprit d'entreprise, … Quand des discriminations sont attaquées en tant que telles, comme la violence domestique, c'est pour permettre une meilleure intégration des femmes sur le marché du travail ! Ce ne sont donc pas des fins en soi.

2007 est l'année du Gender Action Plan (plan d'action genre), intitulé : « L'égalité des sexes, un atout économique ». Il établit la centralité des questions de genre et reste depuis lors une base régulièrement mise à jour.

Il s'appuie sur une évaluation indépendante et très critique de la stratégie de 2001, pointant du doigt la non-prise en compte de cette dimension dans les programmes dès 2003.

Soupçonnant la faille dans l'absence de mécanismes de contrôle et d'évaluation, la nouvelle stratégie pour 2007 met l'accent sur des secteurs « prioritaires » pour l'émancipation des femmes : « la terre et l'agriculture, le travail, le développement du secteur privé, la finance et l'infrastructure » [17]. Il semblerait qu'en 2007, les femmes n'étaient pas concernées par les questions de reproduction sociale, les services publics, les violences, etc. !

Le rapport sur le développement dans le monde 2012 : L'égalité des sexes et le développement devient à son tour le cadre conceptuel pour les prochaines stratégies.

Malgré une reconnaissance de plus en plus prégnante des normes de genres et de la division sexuelle du travail au fil des années [18], la recette reste l'augmentation des revenus par la participation au travail rémunéré.

Dans la même logique, la Banque mondiale lance en 2015 sa stratégie pour 2016-2023 sous l'étendard de la « croissance inclusive ». Si dans la partie « progrès depuis 2000 », le rapport constate que « l'inégalité entre les sexes dans le monde s'est obstinément maintenue dans de multiples dimensions » même si les femmes se sont engagées dans des activités économiques, la partie « leçons apprises » ne contient aucune remise en question de ses propres politiques [19]. A la fin, elle se félicite même de montrer le chemin en matière de progrès dans l'égalité de genre dans plusieurs domaines.

Enfin, en 2016, toute une série de nouveaux indicateurs sont proposés pour l'évaluation. Ceux-ci sont, dans leur quasi-totalité, en lien avec le travail salarié, j'y reviens plus tard dans cette étude.

En bref :

La question du genre est présente dans les rapports depuis un peu plus de 20 ans, mais sans faire partie des stratégies centrales avant 2006, alors que récemment la BM y a consacré une multitude de rapports et projets.

Cette évolution récente n'exprime pas une prise de conscience féministe ou une volonté d'en finir avec l'exploitation. Elle doit être comprise comme :

– Une action de communication en réponse aux critiques et à d'importants mouvements de contestation ;

– Une tentative « d'incorporer les femmes et le mouvement féministe dans le processus de mondialisation néolibérale » [20].

L'émancipation n'est jamais traitée comme une fin en soi mais bien comme un outil dans l'intérêt de l'économie capitaliste. Les femmes sont des ressources, un investissement, un facteur de production sous-utilisé, et il faut les amener dans la sphère productive.

La phrase d'accueil actuelle de la page « égalité des genres » de l'Association internationale de développement (IDA) en dit long : « Faute d'exploiter le potentiel productif des femmes, on passe à côté d'une opportunité de premier plan, avec de lourdes conséquences au niveau des individus, des familles et des économies. » [21]

Tous ces discours ont par ailleurs alimenté une forme de féminisme institutionnel et impérialiste, une nouvelle carte à jouer pour le néolibéralisme, agissant maintenant fallacieusement par « souci du droit des femmes ».

La Banque mondiale continue de prescrire des politiques qui portent préjudices aux femmes en pleine connaissance de cause, en donnant, avec le FMI, la priorité au remboursement de la dette par rapport aux dépenses sociales. Au centre de ces stratégies figurent les marchés et non des humains ; ce sont là des discours aux allures progressistes qui ne remettent jamais en question la position néolibérale de base. On assiste donc ni plus ni moins à un ambitieux projet de genderwashing.

L'approche « genre » de la Banque mondiale : un discours au service du capital, pas de la majorité des femmes !

Depuis la reconnaissance des impacts négatifs des projets de « réduction de la pauvreté », indifférents aux genres et adressés aux « chefs de familles », on l'a vu, de nombreux programmes de « développement » ont commencé à mettre l'accent sur la réduction des inégalités professionnelles, les « stratégies genrées » et l'empowerment. Les droits des femmes comme partie intégrante du développement sont devenus l'objectif affiché des institutions internationales et des ONG. Et le gender budgeting, devenu obligatoire, est la continuité d'une démarche tournée vers les besoins des investisseurs, en utilisant l'argument de ce miraculeux « effet cascade » censé être favorable aux femmes et aux pauvres.

Pourtant, en plus du genderwashing exposé plus haut, le discours dominant de la Banque mondiale et ses alliés renforce certains biais genrés, réaffirmant ainsi une forme de domination patriarcale, pour deux raisons.

Premièrement, en prétendant « décider à la place des femmes - surtout non-occidentales- ce qui est bon pour elles », la Banque prend le rôle du papa ou professeur de l'économie mondiale qui agit pour le bien d'êtres incapables de savoir ce dont elles ont besoin.

En effet, il est bien plus courant de lire et entendre ce que la Banque mondiale considère être une femme « émancipée », que les voix de ces mêmes femmes. Les discours s'appuient systématiquement sur une norme de genre ou l'autre qu'ils renforcent pour servir des intérêts spécifiques. Cela confisque aux femmes des Suds leur capacité à décider des moyens de leurs émancipation en les plaçant dans des cases préfabriquées et homogènes, -aveugles à l'intersectionnalité [22] ou aux réalités multiples et variées des femmes - et utiles aux théories économiques et conjonctures du moment : l'actrice économique dont l'esprit d'entreprise est entravé par la culture locale ; la pourvoyeuse des besoins du foyer, centrale à l'économie familiale et à la résilience face aux crises ; l'ouvrière aux petites mains, indispensable à la croissance économique ; ou encore la pauvre victime vulnérable…

Ces discours se perpétuent, comme on le voit dans un rapport du FMI qualifiant les femmes « d'un des actifs les plus sous utilisé de l'économie » [23].

Deuxièmement, l'empowerment, processus émancipatoire multidimensionnel qui devrait inclure de nombreux facteurs, est mesuré principalement via la « participation à la vie économique et politique » des femmes, ce qui est tout à fait insuffisant [24]. Ce discours de l'émancipation par le travail est problématique et dangereux pour plusieurs raisons :

En prônant l'augmentation de la participation des femmes à la vie économique, ce discours occulte complètement la réalité du fonctionnement actuel de la plupart des sociétés humaines, comme si les femmes ne participaient pas à la vie économique quand elles n'ont pas un emploi salarié déclaré ! Quid du travail gratuit colossal effectué pour prendre soin des êtres chers, des communautés et des écosystèmes, sans lequel « l'économie productive » s'effondrerait tout simplement ? Non pas que la Banque mondiale ignore leur existence, mais ces réalités n'entrent pas dans ses considérations. Ce sont au mieux des « obstacles » au travail salarié des femmes : une redistribution qui ne reproduirait pas des relations d'exploitation, une prise en charge publique ou collective, ou encore une remise en question des normes de genre, ne sont pas au programme ;

La négation de l'importance du travail de care, alors que le travail salarié est valorisé, peut contribuer à augmenter les inégalités de genre (en augmentant le temps de travail total), mais aussi entre femmes car ce sont les femmes des classes populaires qui prennent en charge le travail de care dans une grande partie des ménages riches (délaissé par les femmes qui accèdent à des emplois à temps plein correctement rémunérés et que ni les hommes ni la collectivité ne prennent en charge) ;

Cette vision simpliste de l'émancipation comme synonyme uniquement d'autonomie économique via le travail salarié ignore le fait que l'augmentation du nombre de femmes sur le marché de l'emploi va en général de pair avec une augmentation du nombre d'emplois ultra-précaires. Dans de nombreux pays, cette entrée sur le marché du travail s'est concrétisée dans les zones franches, faisant du travail dévalorisé des femmes un outil privilégié pour augmenter la rentabilité. Au Cambodge, par exemple, le début des années 2000 est marqué par une forte croissance économique, nourrie par les exportations de l'industrie du textile qui emploie quasi-exclusivement des femmes. Dans le même temps, de 2004 à 2009, l'écart salarial a plus que doublé [25]. À moins de s'attaquer simultanément à toute forme d'exploitation, une expansion du marché du travail ira toujours de pair avec une augmentation de l'exploitation de certain.es.

L'approche est de surcroît insuffisamment fondée. Bien que des arguments semblent indiquer une corrélation entre croissance économique et diminution des inégalités de genre, d'autres démontrent également que l'inégalité économique augmente avec certaines formes de croissance ;

Elle ignore qu'il existe d'autres possibilités pour subvenir à ses besoins : économie informelle, autosuffisance, etc. Les principaux indicateurs étant « taux de participation » et « revenus », l'émancipation est mesurée en termes monétaires et non en termes de qualité de vie. Signalons que l'entrée sur le marché de l'emploi des femmes s'accompagne souvent de la destruction des précédents moyens de subsistance et lieux de vie, provoquant la migration massive vers les villes pour rejoindre le rang des travailleuses précaires (domesticité, travail industriel, prostitution, services, …). Dans de nombreux cas, si la « pauvreté monétaire » diminue, la pauvreté matérielle et la pénibilité quotidienne augmentent !

Ce discours est celui d'une mise au travail des femmes au service des intérêts financiers, tout à fait assumé et à peine maquillé d'un prétendu féminisme institutionnel et occidental aux relents impérialistes et néolibéraux. Il enlève aux femmes des Suds leur autodétermination et réprime les voix radicales qui mettent plutôt l'accent sur la fin de la surexploitation du Sud par le Nord comme condition à l'émancipation des femmes dans leurs diversités.

Bien qu'au fil des années elle ait intégré des critiques dans son discours, la Banque mondiale continue de parler des femmes en termes quasi-exclusivement économiques, fermant la voie d'une réelle émancipation, qui ne peut être réduite à une seule dimension économique.

Cette intégration ne témoigne pas d'une volonté d'en finir avec les logiques de domination, ou d'assurer des droits humains fondamentaux, mais bien d'assurer la rentabilité. Selon la Banque mondiale, il ne faut donc pas trop insister sur les notions de patriarcat et de rapports sociaux inégalitaires car cela risquerait de fragiliser le socle de travail exploité sur lequel repose le système en place.

Les prêts, les projets et les politiques de la Banque mondiale : des impacts spécifiques et néfastes

Bien que plusieurs programmes de la Banque mondiale améliorent sûrement l'accès des femmes au travail et leur condition en général (le recul de l'âge de la maternité, l'accès à l'école, l'égalité formelle, les programmes d'insertion professionnelle et d'économies solidaires, etc.), des critiques s'imposent.

Au nom de la stabilité macro-économique, l'institution impose la rigueur budgétaire et favorise la rentabilité des entreprises. Les mécanismes qui ont creusé les inégalités sont à nouveau prescrits comme solution.