Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Pornographie, prostitution et violence à l’égard des femmes et des filles

Lors d'une interview accordée cette semaine, la ministre de l'intérieur, Yvette Cooper, a déclaré aux journalistes que la pornographie violente « modifiait fondamentalement » l'opinion des garçons sur la sexualité.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Dans près d'un tiers des viols signalés à la police au cours de l'année se terminant en mars 2024, les victimes étaient des filles âgées de 18 ans ou moins, et les forces de police ont reçu plus de signalements de viols de la part de filles de 14 ans que de tout autre groupe d'âge.

S'il est excellent que le ministre de l'intérieur reconnaisse publiquement la nature catastrophique de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous ne devrions pas être surpris. Comme l'a expliqué notre conseillère politique, Esther, lors de notre webinaire « Repenser le consentement » en février, la détérioration des attitudes des jeunes à l'égard du sexe et de la violence sexuelle est évidente depuis des années et a été confirmée par des enquêtes sur les attitudes à l'égard du viol et de l'agression sexuelle en 2018 et six ans plus tard, en 2024.

Dans l'enquête de 2018, les jeunes répondants avaient des opinions plus proches de la loi que les répondants plus âgés qui avaient grandi à une époque où la violence et les abus domestiques n'étaient pas pris au sérieux et où le viol conjugal n'était pas considéré comme un crime. Six ans plus tard, la situation s'est inversée.

L'enquête 2024 a révélé que les opinions des 18-24 ans s'étaient considérablement détériorées et correspondaient désormais moins à la loi que celles des personnes plus âgées. Cela suggère que le porno et les idées fausses diffusées dans les espaces numériques ont plus d'influence que ce que les jeunes apprennent à l'école, et que cela est probablement aussi vrai pour les moins de 18 ans.

Mais ce n'est pas tout. Des données policières récentes montrent que les enfants sont aujourd'hui les principaux auteurs d'abus sexuels (signalés) à l'encontre d'enfants et la police affirme que l'implication de délinquants mineurs est exacerbée par l'accessibilité de la pornographie violente. Les médias s'entendent pour déformer la loi en disant, par exemple, « un homme a été condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec un enfant de 12 ans », alors qu'il s'agit, aux yeux de la loi en Angleterre et au Pays de Galles, du viol d'un enfant.

D'autres idées fausses proviennent de l'environnement social et culturel qui autorise et même valorise l'industrie de la prostitution et ses dérivés et portails en ligne en constante expansion (tels que OnlyFans, et les sites de webcamming et de publicité pour la prostitution) qui présentent aux hommes et aux garçons un catalogue sans fin de jeunes femmes apparemment sexuellement disponibles et désireuses, voire désespérées, de satisfaire leurs moindres caprices, tout en définissant simultanément cela comme un excellent travail pour les femmes, grâce à l'utilisation et à l'acceptation de la terminologie « travail du sexe ».

C'est très trompeur, tout comme lorsque les grands sites pornographiques font la promotion de pratiques dangereuses et violentes pour obtenir plus de clics, suggérant ainsi aux enfants et aux jeunes que la violence sexuelle est ce qu'est le sexe. Ce que les hommes achètent dans la prostitution – et dans le webcamming et les contenus « intimes » sur OnlyFans, etc – n'est pas une intimité sexuelle saine et mutuellement satisfaisante, mais plutôt le contrôle de l'activité sexuelle. Il s'agit d'une sexualité aux conditions de l'homme, avec peu ou pas de considération pour les souhaits, les sentiments ou le plaisir de la femme – alors qu'elle est obligée de prétendre que c'est agréable et que c'est un étalon – sous peine de ne pas être payée ou de subir des représailles de la part du bordel, du site web, de l'agence ou de son petit ami/proxénète, si ce n'est du client lui-même.

On ne saurait trop insister sur la confusion qui en résulte pour tout le monde, et en particulier pour les garçons et les jeunes hommes. Les commentaires que les acheteurs de sexe publient sur les forums de parieurs et ailleurs à propos de leurs rencontres avec des femmes prostituées illustrent cette confusion et montrent clairement que les hommes poursuivent régulièrement l'activité sexuelle même s'il est évident pour le lecteur que les femmes qu'ils ont payées n'étaient pas consentantes, faisaient l'objet de menaces ou de coercition, étaient en état d'ébriété ou manquaient d'autonomie pour d'autres raisons. En d'autres termes, de nombreux hommes n'ont aucune honte à savoir que ce à quoi ils se livrent et qu'ils décrivent publiquement est en fait une agression sexuelle au regard de la loi britannique.

Au NMN, nous sommes convaincus que l'épidémie de violence masculine à l'encontre des femmes et des jeunes filles ne changera guère tant que notre société ne sera pas plus honnête sur ce qui se passe réellement et ne tolérera pas plus longtemps cet abus commercialisé et sanctionné par l'État à l'encontre des femmes et des jeunes filles.

Le droit misogyne n'apparaît pas soudainement dans le vide. Il est entretenu et cultivé par une culture profondément misogyne. Ce phénomène persistera tant que les jeunes verront les hommes plus âgés qui paient pour des rapports sexuels (et les tiers qui en profitent) échapper à toute sanction. Les hommes qui paient pour avoir des relations sexuelles sont plus susceptibles d'être violents envers d'autres femmes et le cycle de la violence à l'égard des femmes se poursuivra.

Si le ministre de l'intérieur veut vraiment prévenir et réduire la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles, il doit d'urgence prendre des mesures pour réduire la demande de prostitution en sanctionnant les acheteurs et les proxénètes, en apportant un soutien aux femmes qui veulent sortir de la prostitution et en introduisant des programmes pour éduquer les jeunes. Elle doit introduire le modèle nordique, ainsi qu'une vérification rigoureuse de l'âge pour tout le porno en ligne et la fermeture des grands sites de publicité pour la prostitution.

En savoir plus sur l'influence du porno sur les attitudes et les comportements.

En mars 2024, nous avons répondu à l'appel à contribution du ministère de la science, de l'innovation et de la technologie concernant la réglementation, la législation et l'application de la loi en matière de pornographie, dans le cadre de l'examen indépendant de la pornographie mis en place par le gouvernement conservateur.

Pour une version abrégée de nos réponses et pour télécharger une copie PDF de nos réponses complètes, voir Preuves de l'impact néfaste de la pornographie en ligne sur les spectateurs et la société.

https://nordicmodelnow.org/2024/09/22/pornography-prostitution-and-violence-against-women-and-girls/

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Féminicides : refuser le prisme xénophobe

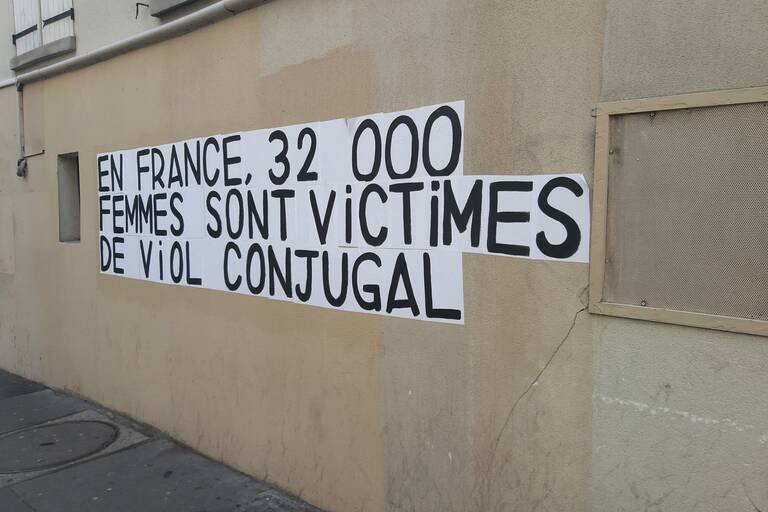

Tous les deux jours en France, une femme est tuée. Toutes les 2 min 30 une femme est violée ou subit une tentative de viol. La plupart du temps, ces crimes sont accueillis par un silence assourdissant de la classe politique.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/10/12/feminicides-refuser-le-prisme-xenophobe/

La mort d'une jeune femme dont le meurtrier présumé était sous le coup d'une OQTF a suscité, elle, de nombreuses réactions.

Les un·es ont pensé pouvoir tirer profit de ce drame pour appeler à un énième renforcement de l'arsenal législatif contre les personnes étrangères. Les autres, le considérant suffisant, ont appelé à identifier le dysfonctionnement de la chaîne administrative ou pénale qui a permis la remise en liberté de cet étranger avant son expulsion vers le Maroc.

Qui pour faire remarquer que la polémique autour de cette expulsion ne sert qu'à détourner l'attention de la question cruciale, qui se pose universellement, des violences faites aux femmes ?

Qui pour affirmer que la nationalité de l'auteur ou de la victime de tels actes n'ajoute ni ne retranche rien à l'horreur qu'ils suscitent légitimement ?

À vouloir imposer une grille de lecture xénophobe des causes de cet assassinat, où la nationalité de son auteur écrase toute autre considération et obère toute capacité à penser l'enchaînement des facteurs qui y a conduit, certain·es alimentent délibérément les racismes, la peur et la haine sur lesquelles ils et elles construisent leur projet politique.

À vouloir rechercher des failles dans un dispositif d'expulsion érigé en rempart contre toutes les menaces, alors qu'il fonctionne déjà en surrégime, d'autres finissent par oublier que la liberté recouvrée par l'auteur d'un viol à l'issue de sa peine n'est pas la cause de sa récidive. Brouiller ainsi la frontière entre les causes et les circonstances d'un crime, et oublier le caractère structurel des violences contre les femmes, ne font qu'alimenter ces mêmes analyses xénophobes.

La lutte contre les féminicides ne saurait relever de la rhétorique sécuritaire absurde qui prétend éradiquer le crime en stigmatisant quelques criminels. Elle n'a que faire des frontières, qui n'en protègent pas plus les victimes qu'elles n'en dissimulent les auteurs.

Un féminicide est un crime où qu'il soit commis et quel qu'en soit l'auteur. Le Gisti refusera toujours de se prêter aux raccourcis et aux amalgames sur lesquels prospère la logique délétère de l'étranger bouc émissaire.

Paris, le 9 octobre 2024

https://www.gisti.org/spip.php?article7359

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Turquie. Les femmes dans la rue contre les féminicides toujours plus nombreux

TURQUIE / KURDISTAN – En Turquie, y compris dans les régions kurdes du pays, six femmes ont été assassinées par des hommes en 4 jours (entre le 4 octobre et le 8 octobre).

Tiré de Entre les lignes et les mots

Par ailleurs, la petite Sila de 2 ans qui a été violée et frappée par plusieurs individus est décédée hier, après 30 jours passés aux soins intensifs. Les femmes sont de nouveau descendues dans les rues à travers le pays, exhortant le gouvernement à protéger la vie des femmes, en appliquant notamment la Convention d'Istanbul.

« Les féminicides sont politiques »

Les femmes tiennent le gouvernement responsable de ce qu'elles appellent la politique d'impunité et exigent une mise en œuvre effective de la loi sur les violence faites aux femmes.

Le meurtre de deux jeunes femmes de 19 ans par un homme du même âge le 4 octobre a déclenché des manifestations dans toute la Turquie. L'agresseur, identifié comme Semih Çelik, a tué İkbal Uzuner, qu'il traquait depuis des années, et Ayşenur Çelik, ses camarades de classe.

Selon les informations, Çelik aurait assassiné Ayşenur chez lui en lui tranchant la gorge, puis aurait tué İkbal près des remparts historiques de la ville, dans le quartier d'Edirnekapı, dans le district de Fatih, où il l'aurait décapitée. Il s'est suicidé après les meurtres. Les funérailles des deux femmes ont eu lieu le 5 octobre.

Les manifestations ont également mis en lumière un autre incident qui a provoqué l'indignation, où deux hommes ont ouvertement harcelé une femme dans le quartier de Beyoğlu, un quartier touristique connu pour sa vie nocturne animée, selon des images qui ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux le 4 octobre.

Bien que les hommes aient été initialement libérés après avoir été arrêtés par la police, à la suite de réactions sur les réseaux sociaux, ils ont été de nouveau détenus puis arrêtés par un tribunal.

Ce week-end, des groupes de défense des droits des femmes ont organisé des manifestations dans tout le pays, dénonçant la « politique d'impunité » du gouvernement comme étant à l'origine des violences masculines. Les manifestants demandent à la Turquie de rejoindre la Convention d'Istanbul, un traité du Conseil de l'Europe visant à prévenir les violences faites aux femmes, dont le pays s'est retiré en 2021.

En outre, ils exigent l'application effective de la loi 6284, qui s'appuie sur la convention mais qui a fait l'objet de critiques pour sa mauvaise mise en œuvre, notamment après le retrait.

« L'impunité encourage les auteurs de crimes »

À Istanbul, des centaines de femmes se sont rassemblées sur la place Tünel, sur l'avenue Istiklal, un lieu central de Beyoğlu. La foule comprenait les députées du Parti pour l'égalité des peuples et la démocratie (DEM), Özgül Saki et Kezban Konukçu.

Les femmes ont scandé des slogans tels que « Arrêtez les meurtriers, pas les femmes », « Les féminicides sont politiques (Kadın cinayetleri politiktir) », « L'État protège, les hommes tuent », « La justice, c'est nous, nous ne nous tairons pas » et « Où est l'État, les femmes sont là ».

La police a d'abord empêché le groupe de défiler sur l'avenue. Cependant, après des tentatives répétées, elle les a autorisés à avancer jusqu'à la place Şişhane, où les femmes ont lu une déclaration publique.

Dans leur déclaration, les femmes ont condamné l'incapacité de l'État à protéger les femmes et critiqué la clémence dont il fait preuve à l'égard des harceleurs et des meurtriers. Les militants ont souligné que les femmes en Turquie se tournent souvent vers les réseaux sociaux pour obtenir justice, car les autorités sont perçues comme encourageant la violence avec leurs politiques d'impunité.

« Les hommes qui ont agressé et harcelé une femme à Beyoğlu ont été libérés malgré leur casier judiciaire, mais ont été à nouveau arrêtés après l'indignation du public. L'État, par le biais de son système judiciaire et de ses forces de l'ordre, ne prend pas en compte les témoignages des femmes mais plutôt les réactions sur les réseaux sociaux. Les femmes victimes de violences sont obligées de chercher refuge sur les réseaux sociaux, et non dans les commissariats de police », peut-on lire dans le communiqué.

Dans leur déclaration, les manifestants ont condamné l'incapacité de l'État à protéger les femmes et critiqué la clémence dont il fait preuve à l'égard des harceleurs et des meurtriers. Les militants ont souligné que les femmes en Turquie se tournent souvent vers les réseaux sociaux pour obtenir justice, car les autorités sont perçues comme encourageant la violence avec leurs politiques d'impunité.

« Nous savons que vous essayez de rendre les rues dangereuses pour les femmes. Avec des remarques telles que « Que faisait-elle dehors à cette heure-là ? » et des politiques promouvant une « cellule familiale forte », vous essayez de nous confiner chez nous. Votre langage sexiste, qui dicte combien d'enfants les femmes devraient avoir ou à quelle heure elles devraient être dans la rue, encourage la violence masculine. Vous voulez transformer les femmes en membres dociles d'un système familial oppressif et exploiteur. Nous rejetons cela », poursuit le communiqué.

Les manifestantes ont également dénoncé les tentatives visant à minimiser la violence masculine en invoquant l'alcoolisme ou la toxicomanie, soulignant que la cause profonde est le patriarcat et que les auteurs sont des hommes. Elles ont averti que tenter de détourner l'attention en se concentrant sur la race ou le statut de réfugié des agresseurs ne résoudrait pas le problème de la violence contre les femmes, car des hommes de tous horizons commettent de tels actes.

« Nous sommes confrontés à un gouvernement qui encourage les auteurs de violences en se retirant de la Convention d'Istanbul, en affaiblissant les acquis durement acquis en matière de droits des femmes et en libérant les hommes violents des commissariats de police et des palais de justice », conclut le communiqué.

« Partout des scènes de crime »

Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs provinces au cours du week-end. Dans la ville kurde de Diyarbakır, des groupes de femmes et des politiciens se sont rassemblés, notamment l'éminente femme politique kurde Gültan Kışanak et la co-maire de Van Neslihan Şedal.

« Nous continuerons à nous battre pour chaque femme arrachée à la vie par la violence », a déclaré Şedal.

Suzan İşbilen, présidente de l'Association des femmes Rosa, a souligné que les féminicides ont augmenté sous le régime du Parti de la justice et du développement (AKP) et du Parti du mouvement nationaliste (MHP). Elle a qualifié les meurtres récents non seulement d'actes individuels mais de crimes politiques enracinés dans des normes patriarcales qui cherchent à contrôler les femmes.

À Şırnak, une autre ville peuplée de Kurdes, un groupe de femmes, dont la députée du parti DEM, Newroz Uysal-Asla, s'est rassemblé, brandissant une banderole sur laquelle on pouvait lire « Partout des scènes de crime ».

« Nous savons que nous pouvons créer une vie égale, libre, non violente et sans exploitation, où nous ne serons pas assassinés dans la rue, maltraités dans les dortoirs, exploités sur les lieux de travail et dans les familles. Nous allons intensifier notre lutte jusqu'à ce que nous construisions une vie libre pour chacun d'entre nous », a déclaré le groupe dans un communiqué.

« Nous mettrons fin à l'impunité »

À Eskişehir, des femmes se sont rassemblées devant le monument d'Ulus, scandant des slogans contre l'impunité et portant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Nous mettrons fin à l'impunité. Nous mettrons fin au harcèlement et aux meurtres. »

Dans un communiqué, les manifestants ont condamné l'inaction des autorités malgré le fait que la victime, İkbal Uzuner, ait déposé à plusieurs reprises des plaintes contre le tueur, Semih Çelik, avant d'être assassinée.

« Les femmes ne veulent plus voir vos condoléances. Elles veulent voir des actes tant qu'elles sont encore en vie », ont déclaré les manifestants, appelant à l'application effective de la loi 6284 et au retour de la Turquie à la Convention d'Istanbul.

« Nous voulons une vraie justice, pas une justice masculine »

À Izmir, des femmes se sont rassemblées sur la place de la démocratie Aliağa, scandant : « Les féminicides sont politiques », « Nous voulons une vraie justice, pas une justice masculine » et« Nous ne nous tairons pas, nous n'obéirons pas ». Deniz Gültekin, lisant une déclaration au nom du groupe, a exprimé son indignation face à la violence croissante contre les femmes et au manque d'application de la loi. « Nous ne sommes pas en deuil, nous sommes en révolte », a-t-elle déclaré, critiquant le gouvernement qui a libéré des meurtriers et des pédophiles dans la société grâce à des lois d'amnistie.

À Bolu, la Plateforme des femmes a organisé une manifestation sur la place Kardelen, avec Pınar Altun Akkuş du Syndicat des travailleurs de l'éducation et des sciences (Eğitim-Sen) soulignant le chagrin et la colère collectifs que ressentent les femmes, alors qu'elles vivent dans la peur constante de devenir la prochaine victime.

Elle a critiqué le gouvernement pour avoir rejeté des propositions au parlement qui auraient pu contribuer à prévenir de nouvelles violences, promettant que les femmes continueraient à se battre pour leur droit de vivre librement et en sécurité. (Bianet)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

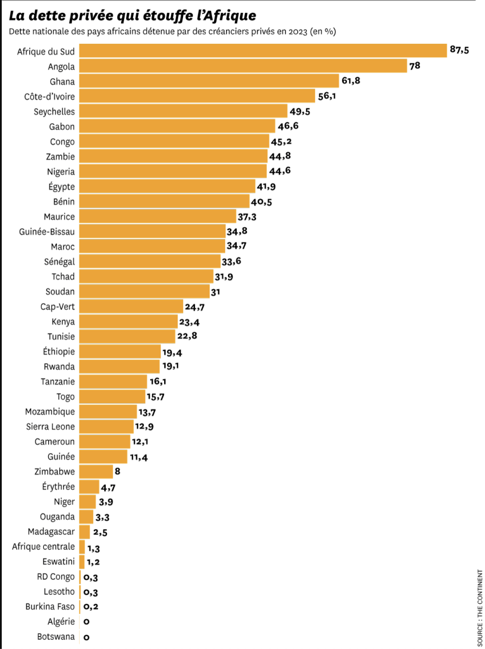

Comment le système mondial de la dette étouffe les pays africains

Selon le FMI, le ratio d'endettement moyen en Afrique subsaharienne a presque doublé en dix ans : il est passé de 30 % du PIB à la fin de 2013 à un peu moins de 60 % du PIB à la fin de 2022. À partir du cas de l'or sénégalais, “The Continent” décrit des mécanismes d'endettement qui poussent les pays africains à emprunter aux sociétés internationales qui s'enrichissent en exploitant les matières premières du continent.

Tiré de Courrier international. Publié en anglais dans The Continent. Légende de la phot : Mine d'or traditionnelle à Ngari, dans la région de Kédgougou (Sénégal) en octobre 2023. Photo Frédéric Koller/Le temps.

La vie est paradoxale à Kédougou, au Sénégal, car la pauvreté côtoie la richesse aurifère. Des 17 tonnes d'or exportées par le Sénégal en 2023, plus de la moitié (9,13 tonnes) venait de la mine de Sabodala, à Kédougou. Pourtant, c'est tout juste si la population accède aux services de base.

“L'exploitation de l'or laisse aux populations de la pollution, mais quasiment aucun avantage”, affirme Ahmad Dame Seck, directeur du lycée de Dindéfélo, à Kédougou. Il explique que lorsque ses élèves terminent leur scolarité (ou y renoncent), ils se retrouvent au chômage, restent dans la précarité du secteur informel ou émigrent en Europe, alors même qu'ils sont voisins d'une machine à fabriquer de l'argent.

Emprunter à son exploiteur

L'entreprise britannique qui a racheté la mine de Sabodala en 2021, Endeavour Mining, en a tiré au moins 598 millions de dollars [543 millions d'euros] depuis. Dans ses derniers rapports financiers, Endeavour Mining valorise la mine sénégalaise à plus de 2,5 milliards de dollars [2,27 milliards d'euros]. L'entreprise possède aussi des mines en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Mali, valorisées à près de 3 milliards de dollars [2,73 milliards d'euros]. Endeavour Mining conserve 90 % des bénéfices de ses activités sénégalaises, qui sont bien sûr partagés avec ses actionnaires. L'État sénégalais conserve les 10 % restants.

C'est notamment à cause de contrats inéquitables dans l'industrie extractive que le Sénégal peine à engranger suffisamment de recettes pour administrer le pays. Quand ses coffres sont vides, le gouvernement doit emprunter sur les marchés internationaux de capitaux. Il se tourne souvent, et c'est un cruel paradoxe, vers des sociétés qui précisément soutirent l'essentiel des revenus de l'extraction des gisements aurifères sénégalais.

Dans une nouvelle analyse exclusive, The Continent montre que 40 % des parts d'Endeavour Mining appartiennent à 17 sociétés d'investissement qui détiennent aussi des obligations souveraines sénégalaises. L'État sénégalais leur doit plus de 271 millions de dollars [246 millions d'euros].

Lorsque le Sénégal verse les intérêts annuels de ces obligations – jusqu'à 7,75 % selon les titres –, ces sociétés qui engrangent déjà la majorité de l'argent issu de l'or sénégalais profitent aussi du fait que le pays manque d'argent.

Une mécanique de la dette qui étouffe l'Afrique

Cette dynamique – se remplir les poches pour ensuite consentir des emprunts – existe dans de nombreux pays. Les États d'Afrique ont émis des dizaines d'obligations internationales, soit l'emprunt d'au moins 84 milliards de dollars [76 milliards d'euros] auprès de sociétés étrangères d'investissement telles que BlackRock, Fidelity, HSBC, Schwab, etc. Elles possèdent souvent des parts valant des millions dans les multinationales qui exploitent les ressources locales.

Les prêts de créanciers privés, dont les obligations ne sont qu'un exemple, sont généralement la forme la plus intraitable de dette souveraine – les taux d'intérêt sont élevés, il n'y a pas de report possible et les prêteurs n'écoutent que les marchés. Quand les États ne s'acquittent pas des intérêts, le chaos économique s'ensuit.

La Zambie, le Ghana et l'Éthiopie n'ont pas remboursé leurs intérêts obligataires après que la pandémie de Covid et d'autres chocs économiques ont sapé la croissance qui devait découler de leurs emprunts. Ces défauts de paiement ont poussé leurs dirigeants à se tourner vers des renflouements du Fonds monétaire international, qui requièrent notamment de grandes réformes des politiques économiques, comme une monnaie nationale flottante et des augmentations d'impôts.

Les difficultés que créent ces réformes poussent les citoyens à descendre dans la rue, lors de manifestations parfois meurtrières et toujours coûteuses pour les économies locales. Pourtant, des gouvernements africains continuent de s'enferrer dans cette forme de dette.

Selon les données de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, les gouvernements africains étaient endettés de plus de 777 milliards de dollars [706 milliards d'euros] auprès de créanciers privés à la fin de 2023. Ces derniers détiennent aujourd'hui environ 44 % de la dette extérieure des pays d'Afrique, contre 30 % en 2010. Ça ne permet pas de répartir uniformément le risque.

Les pays à revenu intermédiaire ne peuvent souvent pas prétendre aux prêts à taux faible d'institutions comme la Banque mondiale et se tournent plus fréquemment vers des créanciers privés. Mais cette voie risquée ne suscite pas partout le même enthousiasme. En Afrique du Sud et en Angola, les emprunts privés représentent 88 % et 78 % de la dette souveraine. En Algérie et au Botswana, ce pourcentage est négligeable, même si la santé économique de ces pays est comparable.

Du capitalisme mondial à l'exploitation locale

Issaga Diallo ne connaît pas les rouages du capitalisme mondial et son extraction circulaire, mais il sait qu'il ne fera pas fortune grâce à la mine moderne de Sabodala où les capitaux internationaux coulent à flots.

Il travaille dans une mine informelle à Bantakokouta, près de Kédougou, où un gramme d'or peut aller chercher 50 dollars [45 euros], soit 20 de moins que le cours international. Le village de Bantakokouta n'est qu'à deux kilomètres environ du terril voisin des mines d'or. C'est là que travaillent les ouvriers de la mine informelle.

Issaga Diallo vit ici depuis près de huit ans, depuis qu'il a arrêté l'école en 2016. Chaque jour, il achète du carburant pour le générateur qui fait tourner son équipement, mais il travaille parfois des mois sans trouver d'or. Dans ces cas-là, il accumule les prêts et promet de rembourser ses créanciers le jour où il trouvera le précieux minerai – tout comme les chefs d'État lorsqu'ils émettent des obligations sur les marchés internationaux de capitaux.

Si, sur la durée, Issaga Diallo se révèle plus souvent chanceux que l'inverse, il espère gagner assez d'argent pour créer une entreprise à Kédougou, dans un cadre plus urbain. Il aime regarder sur son téléphone des vidéos de mineurs qui ont trouvé plus de 100 grammes, ce qui entretient son espoir.

À long terme, si l'État sénégalais a plus de chance que la Zambie, le Ghana et l'Éthiopie, il gagnera assez pour rembourser en temps et en heure ses intérêts obligataires jusqu'à ce que son secteur des ressources naturelles puisse remplir les coffres nationaux. À court terme, en revanche, ce ne sont pas les citoyens sénégalais ordinaires qui tirent profit de ce secteur et du remboursement des intérêts.

Jaume Portell Caño et Lydia Namubiru

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Au Soudan, la révolution populaire contre la contre-révolution des élites

Inspirés par le besoin d'analyses plus fondées et non élitistes de la situation actuelle au Soudan, nous avons interviewé quatre personnes dont l'organisation contre les politiques oppressives de l'État soudanais s'étend sur des années, voire des décennies dans certains cas. Chacun d'entre eux établit un lien entre la révolution et la guerre actuelle et met en avant les processus d'organisation et de vision collective qui ont fait et pourraient encore nous faire avancer vers un avenir démocratique populaire dans un Soudan d'après-guerre. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants de nous avoir parlé malgré les circonstances auxquelles ils sont confrontés, notamment les coupures de télécommunications et d'électricité dans une grande partie du pays. Dans ce premier volet, vous lirez notre introduction et une interview avec Abdelraouf Omer, un agriculteur de Gezira et organisateur syndical.

Tiré d'Afrique en lutte.

Cela fait maintenant 15 mois que la guerre au Soudan oppose les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR). Pourtant, l'attention médiatique dont bénéficie le Soudan ne reflète pas la crise monumentale à laquelle il est confronté et qui menace l'ensemble de la région. Lorsque les médias grand public couvrent le Soudan, ils ont tendance à se concentrer exclusivement sur la catastrophe humanitaire qu'a produite le conflit, qui a débuté le 15 avril 2023, après le coup d'État conjoint des FSR et des FAS en octobre 2021. En revanche, les militants de base au Soudan ont tendance à mettre en évidence les processus de marginalisation, d'extraction et de militarisation qui rendent une telle crise productive pour ceux qui sont au pouvoir.

La réalité humanitaire est si dévastatrice que les Nations Unies ont qualifié les souffrances d'« épiques », déclarant que le Soudan était « un cauchemar pour les civils ». La diplomatie internationale et l'extraction de ressources par les entreprises ont rendu ce cauchemar possible en légitimant et en maintenant au pouvoir les dirigeants du coup d'État soudanais, ouvrant ainsi la voie à cette guerre. La réticence de l'ONU et de l'Union africaine, ainsi que d'entités puissantes comme les gouvernements des États-Unis et de l'Union européenne, à utiliser efficacement leur pouvoir pour arrêter le flux d'armes et obtenir un cessez-le-feu est le dernier exemple en date de la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous attendre à une quelconque intervention positive de la part du système étatique et des institutions multinationales. Sans cessez-le-feu, il s'est avéré difficile d'établir des passages sûrs et des couloirs humanitaires, tout comme il a été impossible de mettre fin aux attaques contre les civils, les premiers intervenants, les journalistes, les habitations et les infrastructures sanitaires et autres infrastructures essentielles dans un cercle toujours plus large de bombardements, d'incendies, de violences sexuelles et de pillages. Les souffrances sont épiques parce que l'échec éthique et matériel du monde à fournir une aide aux personnes se trouvant au Soudan et fuyant au-delà de ses frontières a également été épique.

Chaque mois, la catastrophe atteint de nouvelles profondeurs. La nécessité d'une attention urgente et d'une réponse immédiate demeure. Pourtant, penser uniquement à l'humanitaire occulte les causes profondes de la violence, qui sont façonnées par le colonialisme et le capitalisme racial. Le désir d'affronter enfin ces forces historiques a donné naissance à la révolution de décembre 2018 au Soudan, propulsant le pays dans l'un des mouvements d'émancipation les plus puissants du XXIe siècle. L'exclusion de la révolution de décembre et de ses revendications, résumées dans son slogan « Liberté, paix et justice », des discussions politiques n'est pas seulement un échec théorique : elle a eu un effet sur le terrain, sapant la capacité des gens à exercer leur pouvoir d'action pour s'aider eux-mêmes.

De la catastrophe humanitaire à la guerre par procuration

La catastrophe humanitaire au Soudan a produit des chiffres catastrophiques. Plus de 10 millions de personnes ont été déplacées au cours de l'année écoulée (y compris la plupart de nos familles), et trois millions de personnes ont traversé la frontière dans des tentatives de plus en plus désespérées de trouver refuge. Malgré les avertissements persistants selon lesquels la famine est déjà en cours, menaçant plus de 25 millions de personnes , moins de 20 pour cent de l'aide demandée par l'ONU a été reçue. Les pillages, les coupures d'électricité et les attaques ciblées des RSF contre les agriculteurs ont perturbé la saison des semis. Les RSF ont poursuivi leurs campagnes de nettoyage ethnique visant les Massalit et d'autres groupes non arabes au Darfour. Au Darfour, à Khartoum et dans d'autres zones de combats actifs, les violences sexuelles contre les femmes et les filles sont généralisées et non traitées. Dans tout le pays, 19 millions d'enfants ont perdu l'accès à l'éducation, les institutions de l'État s'effondrant et les écoles désaffectées se transformant en abris. Au moment où nous écrivons ces lignes, El Fasher, capitale du Darfour-Nord et l'une des plus grandes villes du pays, est assiégée par les bombardements et la famine, un peu comme à Gaza. La réponse lamentable de la soi-disant communauté internationale est honteuse et est façonnée par le racisme anti-Noir.

Pour être clair, la guerre n'est pas une lutte de pouvoir interne ni une simple guerre par procuration entre puissances régionales ou « super » mais une guerre contre-révolutionnaire à plusieurs échelles soutenue par des acteurs internes et externes liés par le capital et le désir de préserver l'État soudanais postcolonial, ethno-nationaliste, violent et extractif. Les puissances occidentales invitent des acteurs civils d'élite, comme Taqaddum , à des réunions à huis clos où ils sont invités à représenter les civils soudanais, et où l'accent est mis sur la manière de parvenir à un autre accord avec l'armée et les milices et de restaurer la gouvernance. Les révolutionnaires avec lesquels nous sommes en contact voient l'objectif principal de cette guerre comme éclipsant les visions et les processus menés par le peuple qui ont été développés pendant la révolution.

La révolution de décembre

Pour comprendre la guerre sous l'angle de la contre-révolution, il est important de la replacer dans l'histoire politique récente du Soudan, à partir de 1989. Cette année-là, le Front national islamique, une organisation politique aux racines lointaines dans les Frères musulmans, a pris le pouvoir par un coup d'État militaire, établissant le régime dirigé par Omar el-Béchir et connu au Soudan sous le nom d'Inqaz, ou régime du salut. Ce régime a perduré pendant près de trois décennies, une période qui a vu une intensification de la violence d'État contre les communautés non arabes au Soudan du Sud, dans les monts Nouba, dans la région du Nil Bleu et, à partir de 2003, au Darfour, la région la plus occidentale du Soudan. Au moment même où un accord de paix était en cours de négociation pour mettre fin à la guerre dans le sud, ouvrant la voie à l'indépendance du Soudan du Sud, une guerre génocidaire a commencé au Darfour. Sous prétexte de réprimer la rébellion, le régime a lancé les milices Janjaweed, issues des groupes d'éleveurs arabes de la région, dans une campagne génocidaire contre les communautés non arabes. Le résultat fut l'incendie de milliers de villages, le déplacement de millions de personnes et la mort de centaines de milliers de personnes.

Trois décennies de règne du Salut ont fait passer l'économie de sa base coloniale de cultures commerciales comme le coton cultivé dans de grands systèmes d'irrigation gérés de manière centralisée à la production et à l'exportation de pétrole brut. Abdelraouf Omer montre ci-dessous l'effet dévastateur des politiques de l'État sur les moyens de subsistance des populations rurales, notamment dans son État, la Gezira, une région du soi-disant cœur arabe du Soudan, à deux pas de Khartoum. Les rentes pétrolières et autres sources se sont de plus en plus concentrées entre les mains du régime et de ses clients extérieurs, principalement mais pas exclusivement les États arabes du Golfe. Les institutions de l'État ont été purgées de toute opposition et peuplées de fidèles du régime dans le cadre d'une politique que le régime a appelée « Empowerment » (« Tamkeen »).

Après l'indépendance, deux grands soulèvements populaires ont eu lieu avant 2018, en 1964 et 1985. Chacun d'entre eux a renversé un régime militaire, avant que l'armée ne lance un coup d'État qui l'a ramené au pouvoir quelques années plus tard. La guerre, les campagnes génocidaires, le racisme structurel, la répression des femmes et des dissidents ont alimenté les griefs à grande échelle, tout comme le chômage de masse facilité par les politiques néolibérales de privatisation, la dépossession des terres et l'effondrement économique. La résistance au régime du salut a pris de nombreuses formes, armées ou non, après 1989. De petits soulèvements populaires en 2013 et 2016, déclenchés par des mesures d'austérité et des hausses de prix après que le Soudan a perdu l'accès au pétrole du Soudan du Sud après son indépendance, ont été réprimés efficacement et brutalement. Mais un outil d'organisation clé, les comités de résistance , a émergé de ces soulèvements dits ratés.

En décembre 2018, les manifestations contre le prix exorbitant du pain se sont étendues à toute une série de revendications sociales et ont attiré de larges pans de la population. Ce qui est devenu la révolution de décembre s'est transformé en une revendication unifiée pour la chute non seulement d'el-Béchir et de son parti au pouvoir, mais de l'État militaire dans son ensemble. La revendication principale du mouvement révolutionnaire est devenue la madaniya : un régime civil complet, l'armée étant écartée de la politique et de l'économie.

En avril 2019, la pression populaire a forcé la chute d'el-Béchir et de son parti au pouvoir, le Congrès national. Dans le but de stabiliser et de maintenir l'État militaire, de hauts responsables militaires ont formé un conseil militaire de transition qui comprenait également les RSF, une milice qu'el-Béchir avait formée à partir des restes des milices Janjawid. Les négociations avec les groupes politiques civils ont abouti à un accord de partage du pouvoir entre les technocrates et les politiciens de l'opposition et l'armée. L'idée était que l'armée se retirerait finalement du pouvoir et que des élections seraient organisées pour un gouvernement entièrement civil.

Cette « transition » a commencé en août 2019 et s'est achevée avec le coup d'État d'octobre 2021 des FAS et des RSF, qui étaient toujours alliées. Les membres civils de l'élite du gouvernement de transition avaient adopté des réformes néolibérales plutôt que de répondre aux revendications de la rue. Un exemple en est la normalisation des relations avec Israël appelée « accords d'Abraham », que le gouvernement de transition a signé en janvier 2021 en échange de son retrait de la liste américaine des États soutenant le terrorisme et de la promesse d'un prêt d'un milliard de dollars pour effacer sa dette envers la Banque mondiale, malgré l'opposition des comités de résistance et de l'opinion publique. Les mois qui ont suivi le coup d'État ont été marqués par des tentatives frénétiques des FAS pour consolider le pouvoir, contrées par une résistance continue à l'armée. Dans le même temps, le projet révolutionnaire s'est accéléré, ce qui a donné lieu à un travail intense au niveau local et national pour construire des structures capables de développer une vision populaire du pouvoir. En 2022, les comités de résistance ont signé la Charte révolutionnaire pour l'établissement du pouvoir populaire, un document politique élaboré à travers un processus de vision collective qui trace un avenir démocratique populaire de la base vers le haut.

Après le coup d'État, les tensions entre les FAS et les RSF se sont intensifiées, notamment au sujet du contrôle de l'or soudanais. Après la perte des revenus pétroliers suite à l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, l'or a remplacé le pétrole comme principale source de revenus du régime. Le Soudan est rapidement devenu l'un des plus gros exportateurs d'or d'Afrique ; jusqu'à 90 % de cet or est exporté en contrebande hors du pays. La plupart des mines d'or et des réseaux de distribution appartiennent aux RSF ou à l'armée et à d'autres vestiges du régime du Salut. La principale destination de l'or pillé est les Émirats arabes unis ; de là, il entre sur les marchés mondiaux. La Russie et d'autres pays ont accumulé des stocks d'or soudanais. En échange de cet or, les Émirats arabes unis ont fourni aux RSF des armes qui sont introduites en contrebande au Soudan via le Tchad et la Libye.

Dans une guerre qui est avant tout le produit de la contre-révolution, la question n'est pas de savoir quand la paix viendra, mais de quelle sorte de paix il s'agira. S'agira-t-il d'une paix fondée sur le partage du pouvoir entre les élites militaires et civiles, qui ne mettra que temporairement un terme à la violence, ou d'une véritable paix fondée sur la justice et un nouveau modèle de gouvernance partant de la base, qui rompt avec le passé et démantèle les systèmes existants de pouvoir des élites et d'appropriation systématique ? Malgré cette guerre brutale, des millions de Soudanais persistent à dire, selon un slogan populaire, que « la révolution est la révolution du peuple. L'autorité est l'autorité du peuple. L'armée appartient aux casernes et les Janjawids doivent être dissous ».

La justice foncière et la révolution de décembre

Abdelraouf Omer est un agriculteur et un syndicaliste basé dans la ville de Hassaheissa, dans la région agricole de Gezira, au centre du Soudan. Il est représentant pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de La Via Campesina , un mouvement paysan international qui se consacre à la défense de la souveraineté alimentaire et des droits des agriculteurs. Il est également un chercheur qui se concentre sur l'impact des politiques de privatisation du régime du Salut sur les moyens de subsistance ruraux et sur l'histoire de l'organisation des paysans et des ouvriers agricoles. Ses dernières recherches portent sur le gaspillage de l'eau dans le secteur agricole du Soudan et sur le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Il s'est organisé, au sein de la Coalition des agriculteurs de Gezira et de Managil, contre la privatisation du système de Gezira par le régime d'el-Béchir. Jusqu'au début des années 2000, le système était l'un des plus grands projets d'irrigation gérés par l'État au monde, s'appuyant sur le travail des petits exploitants agricoles et des ouvriers agricoles. Il y discute de la révolution de décembre et de la guerre actuelle, mettant en avant l'expropriation des terres parrainée par l'État comme élément clé pour comprendre la violence contre-révolutionnaire qui engloutit le pays.

Je suis né dans le village de Faris Al Kitab, dans une famille de cultivateurs de blé et de coton, au cœur du système d'irrigation de la Gezira. J'ai acquis mes compétences agricoles très jeune. Faris Al Kitab est connu pour son histoire d'organisation socialiste contre les régimes coloniaux et postcoloniaux depuis les années 1940. La maison de mon père était un lieu de rassemblement pour les agriculteurs qui discutaient de leurs préoccupations vis-à-vis des administrateurs étatiques du système, car il y occupait un rôle, représentant leurs préoccupations. J'ai donc grandi entouré d'activistes et de personnes qui exprimaient leurs griefs contre leurs employeurs et l'État. J'ai quitté Faris Al Kitab dans les années 1980 pour devenir enseignant, d'abord à Wadi Shaeer, puis à Hassaheissa, où j'ai rejoint le Parti communiste et contribué à créer un syndicat d'enseignants qui a travaillé avec d'autres formations syndicales pour reprendre le pouvoir à l'Union socialiste soudanaise dirigée par l'État, qui servait les intérêts du régime de Nimeiri [1969-1985].

La révolution de décembre a été lancée en réponse aux effets cumulés de trente années de politiques du régime du Salut et sans doute des décennies de politiques extractives capitalistes qui l'ont précédée. Certaines de ces politiques, impulsées et recommandées par le FMI, la Banque mondiale et l'OMC, visaient à libéraliser l'économie et à privatiser le secteur public. En conséquence, le chômage des travailleurs, des professionnels et des jeunes diplômés s'est généralisé. La population a souffert d'une pauvreté et d'une faim endémiques. Une grande partie des richesses du Soudan était concentrée entre les mains d'une petite partie de la population, dont une grande partie appartenait au parti islamiste au pouvoir. Grâce à une corruption massive, ces élites ont réussi à mettre la main sur tous les projets économiques et sites de production du Soudan, dont elles ont vidé le personnel qualifié. Les postes dans le secteur public en déclin et dans le secteur privé en expansion ont été occupés par des employés non qualifiés appartenant au parti au pouvoir. C'est ainsi qu'ils ont pris le contrôle de la majeure partie de l'économie : entreprises, banques, usines, associations, etc. Dans la Gezira et d'autres régions agricoles, l'ancien régime a ciblé les projets agricoles et de subsistance par le biais de politiques de privatisation et a restructuré la main-d'œuvre – comme il l'a fait dans les secteurs industriel et des services – de telle manière qu'il a perdu d'importants centres d'organisation.

Pour gérer et réprimer le mécontentement suscité par ces politiques, le régime a renforcé et étendu l'appareil sécuritaire de l'État, en créant des forces de sécurité spéciales et en ouvrant des maisons de torture et des prisons, autant de moyens utilisés pour criminaliser et réprimer la dissidence sous couvert idéologique d'islam politique. À mesure que l'État sécuritaire s'est étendu au centre du Soudan, la violence étatique s'est intensifiée dans les régions marginalisées du Darfour, de la région du Nil Bleu et des monts Nouba. L'État a armé des milices pour réprimer différentes formes de résistance populaire et armée. Au Darfour, cela a conduit à ce que l'on appelle aujourd'hui un génocide contre les communautés non arabes. L'État a déplacé des millions de fermiers darfouriens non arabes afin d'exploiter l'or et l'uranium de la région. La communauté internationale est intervenue principalement pour fournir un abri et une aide aux Darfouriens déplacés, ce qui a finalement coûté moins cher que les richesses minières extraites par les entreprises travaillant avec les dirigeants du régime. La guerre actuelle reproduit un processus similaire d'extraction violente et l'étend à d'autres parties du pays.

C'est dans ce contexte qu'a émergé la révolution de décembre. Une crise économique de plus en plus grave s'est accompagnée d'une intensification de la violence étatique dans les régions marginalisées du Soudan. Cette convergence a donné naissance à de nouvelles formes de résistance organisée et de désobéissance civile qui ont attiré les masses. S'appuyant sur leur héritage historique de résistance aux élites étatiques, de la révolution mahdiste de 1885 à la révolution d'octobre de 1964 et à l'Intifada de 1985, les Soudanais ont commencé à s'engager dans diverses formes de protestation dans les années 2010, qui ont finalement atteint la capitale en 2013. De nouvelles stratégies et de nouveaux outils de résistance ont émergé, ouvrant la voie à la révolution. Il s'agissait non seulement de manifestations et de marches, mais aussi de la création d'organisations démocratiques publiques visant à reconquérir le pouvoir que les élites avaient pris au peuple. C'est à cette époque que les comités de résistance ont été formés, accélérant un mouvement qui avait commencé dans les zones rurales et s'était étendu aux villes du Soudan, culminant avec un sit-in massif dans la capitale, Khartoum. Le 11 avril 2019, le 113e jour de la révolution, ce mouvement a renversé Omar el-Béchir après 30 ans au pouvoir. Au-delà de ce moment, la révolution a représenté le réveil du peuple soudanais, des camps de déplacés internes du Darfour à l'ouest à Al-Damazin et Khashm El Girba à l'est et les villes de Gezira et Khartoum au centre, qui n'avaient jamais vu de manifestations par millions ni d'élargissement des tactiques politiques pour inclure des sit-in, des cortèges, des barricades, des grèves publiques et des boycotts.

L'objectif de la révolution était de démanteler l'ancien régime politiquement, économiquement et juridiquement. La guerre du 15 avril vise à y mettre un terme. Elle sert les intérêts d'une élite capitaliste parasitaire liée et soutenue par les processus régionaux et internationaux de l'impérialisme qui ont détruit tous les moyens de production. Depuis le début de cette guerre, le pays a perdu une myriade d'usines d'industrie légère et d'ateliers de forge et de menuiserie dans l'État de Khartoum et au-delà. Des dizaines d'autobus, de stations-service, ainsi que 14 marchés centraux et 22 000 magasins ont été pillés ou détruits. Cela a eu des répercussions sur plus d'un million de travailleurs, en plus des centaines de milliers employés dans le secteur informel de l'économie.

La guerre actuelle est une lutte politique et de classe contre-révolutionnaire pour l'autorité et les ressources, motivée par les intérêts du capital mondial. Ces forces n'hésitent pas à remplacer un système totalitaire, déjà rejeté par le peuple, par un faux gouvernement civil et démocratique adoptant un système néolibéral contrôlé par les élites, qui continueront à piller et à exploiter les ressources humaines et naturelles du Soudan. La terre est au centre de cette lutte. Par terre, j'entends le sol, mais aussi l'eau, le bétail, les forêts, les minéraux, le pétrole et d'autres ressources que les élites locales, régionales et internationales cherchent à contrôler et à exploiter depuis l'Antiquité. Bien sûr, pendant la période coloniale turco-égyptienne, les ressources soudanaises servaient la classe dirigeante égyptienne. Lors de l'indépendance du régime anglo-égyptien en 1956, nous avons essentiellement échangé un système colonial extractif contre un système capitaliste mondial extractif.

La loi de 2005 sur le projet d'irrigation de la Gezira a marqué un tournant important pour nous, membres de la Coalition des agriculteurs de la Gezira et de Managil. Après son arrivée au pouvoir en 1989, le régime d'Inqaz avait libéralisé l'économie par la privatisation. Il avait dissous les syndicats et les coopératives agricoles, attaqué les organisations de la société civile et créé des lois restreignant les libertés des citoyens. La loi de 2005 a accéléré ce processus, en particulier la prise de contrôle du projet d'irrigation de la Gezira. Elle a facilité la privatisation et la vente de tous les intrants productifs du projet : ses bureaux, ses usines d'égrenage, ses entreprises telles que la Société soudanaise du coton, ses machines agricoles, ses installations de stockage, ses entrepôts, ses logements pour les ouvriers, etc., ont été vendus principalement à des investisseurs privés nationaux. Cela a permis aux élites de l'État de commencer à acheter les terres des petits agriculteurs, qui s'étaient endettés en raison du retrait des services de vulgarisation de l'État et de la privatisation du projet.

En tant que coalition, nous nous sommes organisés contre cette loi sous le slogan « Non à la privatisation et non à la vente des terres du projet de Gezira ». Nous avons présenté une alternative à la loi de 2005 qui comprenait la création et le renforcement des coopératives de petits agriculteurs. Nous avons présenté des candidats aux élections locales de 2005 qui ont gagné malgré des fraudes mais dont la victoire, bien que protégée par une décision de justice, a été ultérieurement rejetée par le Registre des organisations syndicales. Nous avons intenté une action en justice contre la vente de nos terres et contre la distribution de semences périmées par la société soudanaise de coton, qui avait été reprise par le parti au pouvoir. Grâce à un processus collectif développé au cours de sept réunions, nous avons élaboré une Charte pour la justice foncière. La charte propose des alternatives non seulement à la loi de 2005 mais aussi aux lois foncières du projet de Gezira de 1927 et 1984 qui l'ont précédée. Elle s'oppose également à une loi de 2011 qui a remplacé les syndicats existants par des associations qui ont été reprises par de riches agriculteurs et capitalistes. Cette prise de contrôle a entraîné la destruction des ateliers chargés de l'entretien et de la gestion du périmètre, notamment de ses réseaux d'irrigation, et le transfert de ces responsabilités à des entreprises privées, qui ont commencé à vendre des tracteurs, des camions et du matériel d'excavation. Beaucoup sont aujourd'hui utilisés dans l'exploitation aurifère dans d'autres régions du pays.

Au fur et à mesure que la coalition grandissait, nous avons également développé une branche d'éducation politique. Nous avons produit des brochures sur (1) l'histoire du mouvement des agriculteurs depuis la grève de 1946 jusqu'à nos jours ; (2) les dommages environnementaux causés par les pesticides et les engrais, qui ont conduit à des taux de cancer et de maladies rénales parmi les plus élevés du pays ; et (3) les dangers des lois et des politiques agricoles mises en œuvre sous le régime d'Inqaz. Pendant la révolution, nous avons continué à nous organiser autour de ces questions et avons participé aux tentatives de récupération des terres et des intrants productifs volés par l'ancien régime. Nous avons rencontré des représentants du gouvernement de transition, notamment le Premier ministre Hamdok et le gouverneur de l'État de Gezira, pour partager nos préoccupations et présenter les alternatives que nous avons proposées dans notre charte. Ils ne nous ont pas pris au sérieux et les tentatives des responsables locaux de mettre en œuvre nos idées ont été accueillies avec des tactiques dilatoires. En conséquence, la dépossession des terres a continué pendant la période de transition et les terres cultivées par les petits agriculteurs ont diminué.

Récemment, les petits agriculteurs de la Gezira se sont réunis pour préparer la saison des semis, tout en affirmant qu'il ne peut y avoir de semis sans sécurité. Nous ne pouvons pas cultiver si cela signifie que nous risquons d'être tués, pillés et violés par les RSF. La coalition estime qu'environ 70 % des agriculteurs ont été déplacés par cette guerre, et leur nombre augmente chaque jour. La Gezira, et le secteur agricole plus largement, sont à nos yeux la clé du développement au Soudan. Nous ne pouvons pas nous permettre de les céder aux capitalistes qui mènent cette guerre et en tirent profit.

Source : https://hammerandhope.org/

Traduction automatique de l'anglais

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

De Serval à Barkhane : le bilan confisqué de dix ans d’interventions militaires au Sahel

La France a annoncé en juin 2024 l'allègement du dispositif de pré-positionnement de ses armées en Afrique subsaharienne : les effectifs seront réduits à environ 300 hommes au Tchad et une centaine dans chacune des bases existant au Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. À sa manière, cette décision entérine l'échec de dix ans d'interventions militaires au Sahel.

Tiré d'Afrique en lutte.

Le bilan complet et officiel des opérations Serval et Barkhane reste néanmoins à dresser. Cette question a nourri les débats d'un colloque qui a été organisé en avril par l'Institut Pour la Paix à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Le déni de l'échec

L'échec de l'opération Barkhane est incontestable si l'on en juge par l'activité des groupes djihadistes au Sahel et l'arrivée au pouvoir de putschistes au Niger, au Mali et au Burkina Faso.

En France, les autorités gouvernementales, militaires et parlementaires refusent cependant de le reconnaître. Dans une interview accordée au Point le 23 août 2023, Emmanuel Macron proclamait ainsi le « succès » des interventions militaires françaises au Sahel :

- « Si l'on prend de la hauteur, la France a eu raison de s'engager au côté d'États africains pour lutter contre le terrorisme… Si nous ne nous étions pas engagés, avec les opérations Serval puis Barkhane, il n'y aurait, sans doute, plus de Mali, plus de Burkina Faso, je ne suis même pas sûr qu'il y aurait encore le Niger ».

Quelques jours plus tôt, le 7 août 2023, le ministre des Armées Sébastien Lecornu réfutait également l'idée d'un échec de Barkhane, estimant que « c'est une faute de dire cela ».

Du fait de leur devoir de réserve, les militaires français ont été moins prolixes à ce sujet. La plupart de ceux qui se sont exprimés en public n'en ont pas moins conclu à un « bilan globalement positif ».

« Les opérations Serval puis Barkhane, soutenait par exemple l'un d'entre eux, ont rempli la mission qui leur était fixée ». Au Mali, en 2013, les soldats français auraient évité que les djihadistes du nord s'emparent de la capitale Bamako, et ils auraient ensuite permis aux casques bleus des Nations unies de se déployer à l'intérieur du pays, même si les troupes de Serval n'étaient en fait pas présentes dans les régions du centre qui allaient devenir un haut lieu de l'activité des groupes insurrectionnels.

Même ceux qui s'essayent à l'auto-critique ne dépassent pas les enseignements déjà soulignés à propos de l'usage de la force en Afghanistan (excès d'optimisme et défaut d'anticipation de l'après-crise, méconnaissance des réalités locales et défaut de coordination avec les secteurs diplomatiques et humanitaires, etc.)

L'absence de critiques du Parlement

Depuis Paris, les parlementaires, quant à eux, ont été fort peu critiques.

Bien qu'il s'agisse de la plus grosse intervention outre-mer de l'armée française depuis la guerre d'Algérie, les opérations Serval puis Barkhane n'ont fait l'objet que de deux rapports lénifiants, publiés en 2013 et en 2021, qui visaient surtout à accorder un quitus à l'Élysée.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd'hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

Le principe d'un engagement militaire dans la lutte contre le terrorisme au Sahel n'a jamais été remis en cause, contrairement aux conclusions de la commission présidée par l'historien Vincent Duclert, qui a pointé la « faillite de l'analyse » et « l'aveuglement » des décideurs à l'origine de l'opération Turquoise pendant le génocide rwandais de 1994.

Il a finalement fallu attendre jusqu'en 2023 pour qu'un rapport admette timidement « l'échec de la lutte contre le terrorisme au Sahel ». Encore ce constat était-il aussitôt tempéré par l'affirmation que les responsabilités étaient aussi celles « des dirigeants africains eux-mêmes ». Le contraste n'en est que plus saisissant avec les parlementaires britanniques qui ne se sont pas privés d'épingler les gouvernements de Tony Blair puis David Cameron pour avoir entraîné leur pays dans des guerres inutiles et dispendieuses en Irak en 2003 puis en Libye en 2011 sur la base de « postulats erronés » et d'une « compréhension incomplète de la situation ».

Ainsi, malgré la réforme de 2008, qui leur permet de se prononcer sur une intervention militaire lorsqu'elle se prolonge au-delà de quatre mois, les députés n'ont jamais mis fin à une opération.

Le 22 avril 2013, lorsqu'ils ont dû se prononcer sur l'autorisation de prolongation de l'intervention française au Mali, sur les 342 suffrages exprimés, aucun vote « contre » n'a été enregistré. Aucun groupe parlementaire n'a exprimé d'opposition de fond. Les arguments sécuritaires (il faut, ou plutôt il fallait, intervenir pour soutenir un « État failli », et faire face à une situation d'instabilité politique engendrant un risque de propagation) font autant consensus que les arguments idéologiques (responsabilité, morale ou historique, de la France ; crédibilité sur la scène internationale ; maintien du rang). Les réticences, sur la forme, du Groupe de la gauche démocratique et républicaine (GDR), se sont traduites par l'abstention lors du scrutin.

Faut-il encore une fois le rappeler ? Aucun des groupes que l'armée française a combattus au Sahel n'a jamais commis d'attentats outre-mer. Du point de vue de l'intérêt national et de la lutte contre le terrorisme, les opérations Serval et Barkhane relevaient donc d'une guerre préventive, quitte à exacerber le ressentiment des insurgés et leur envie de se venger par des attaques sur le sol métropolitain. En 2013, le caractère global de la menace djihadiste avait été très manifestement exagéré. Plus de dix ans après, il convient en conséquence de remettre en perspective les déclarations triomphales de l'Élysée selon lesquelles les troupes de Serval puis de Barkhane auraient « empêché la création de califats à quelques milliers de kilomètres de nos frontières », fait « reculer les groupes terroristes au Sahel », sauvé « des milliers de vies sur place » et protégé les Français « des menaces d'attentats sur [leur] sol ».

Les raisons d'un déni de réalité

Peu de chefs d'État reconnaissent publiquement leurs erreurs stratégiques. La France ne fait pas exception. D'autres raisons expliquent cependant le déni de réalité de l'exécutif et de son entourage.

En effet, le continent africain demeure la dernière terre d'élection et d'exaltation de ce qu'il reste d'une puissance moyenne. La grandeur et les obligations historiques de la France vis-à-vis de ses anciennes colonies sont donc invoquées pour contrer les analyses par trop défaitistes d'intellectuels parfois soupçonnés de sympathies « islamo-gauchistes », voire d'indulgence pour les terroristes. L'argument fatal est qu'après tout, les autres ont fait pire. Ainsi, ces opérations ont été beaucoup moins onéreuses et mortifères pour les civils que les interventions militaires des États-Unis en Afghanistan. Le retrait des troupes françaises du Sahel a beau avoir été humiliant, il n'a en rien été comparable à la débâcle de l'armée américaine à Kaboul lorsque les talibans ont repris le pouvoir en 2021.

Moins frontaux dans leur déni, les officiers supérieurs continuent quant à eux d'insister sur le bilan positif des premiers mois de l'opération Serval, véritable vitrine d'un art français de faire la guerre. Elle a notamment témoigné des mérites d'une chaîne décisionnelle courte, des avantages d'un pré-positionnement des troupes en Afrique et d'une grande agilité logistique pour surprendre et devancer l'ennemi dans des temps très courts grâce à la mise en place d'un pont aérien articulé à des moyens aéroterrestres. Selon la formule consacrée par les chefs de Serval et Barkhane, l'armée française aurait ainsi remporté de francs « succès tactiques » et elle ne serait pas responsable de l'absence de vision politico-stratégique à long terme.

Traduction brutale : à défaut de vaincre les organisations djihadistes au Sahel, les armées auraient au moins réussi à exécuter leurs principaux dirigeants. Les contradictions du recours aux assassinats ciblés sont pourtant pointées par la doctrine française de la contre-insurrection édictée en 2013, qui souligne que les stratégies d'attrition sont contreproductives car « la base populaire dont disposent les insurgés leur fournit un réservoir de ressources humaines quasi inépuisable ».

De plus, on peut se demander pourquoi l'état-major a décidé d'engager tant de forces terrestres alors que 80 % des pertes infligées aux djihadistes ont été le résultat d'attaques menées par avion, par hélicoptère ou par drone. En réalité, il s'agissait d'un combat sans fin et d'une guerre ingagnable face à un ennemi insaisissable et invisible. Pour reprendre une expression souvent utilisée par les Américains en Afghanistan, les militaires français n'ont fait que « tondre la pelouse » en attendant que la « chienlit » repousse, toujours plus fournie.

Sur le plan stratégique, l'armée tricolore aurait pourtant pu se retirer dignement de la zone au moment de l'élection du président malien Ibrahim Boubacar Keïta en 2013, ou bien encore après l'élimination des chefs djihadistes Abdelmalek Droukdel en 2020 puis Adnan Abou Walid al-Saharaoui en 2021. Au lieu de cela, l'Élysée s'est entêté jusqu'au bout et a dû se résoudre à des départs précipités, sous la contrainte et à la demande expresse de putschistes de plus en plus hostiles aux interférences de l'ancienne puissance coloniale.

La faute des autres

Il est plus facile de mettre la perte d'influence de la France au Sahel sur le compte de la propagande russe ou salafiste. Les autorités ne manquent pas non plus de souligner les défaillances des partenaires européens, qui n'ont pas voulu accompagner les opérations Serval puis Barkhane à la hauteur des moyens demandés. Enfin et surtout, elles insistent à présent sur l'incurie des gouvernements de la zone, un argument qui, rétrospectivement, semble d'autant plus curieux que la faiblesse des États sahéliens avait justement été invoquée pour justifier le déclenchement de l'opération Serval.

Reste à savoir dans quelle mesure l'échec de Barkhane va constituer une rupture, quoi qu'il en soit par ailleurs des récits de l'Élysée sur le « succès » de ses engagements dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le gouvernement dit maintenant vouloir alléger son dispositif militaire au sud du Sahara. Mais la réduction des effectifs de l'armée française sur le continent est une tendance lourde. Au moment des indépendances, déjà, ils étaient passés de 60 000 hommes en 1960 à moins de 7 000 en 1965, certes en grande partie du fait que les personnels africains avaient été intégrés dans les jeunes armées nationales. Plus de soixante après, les militaires français sont toujours présents en Afrique et ne semblent pas prêts à renoncer au principe de bases permanentes qui doivent leur permettre de continuer à s'entraîner et de rester aguerris après leur départ de l'Afghanistan puis du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

Ajoutons à cela que le fiasco de l'opération Turquoise au moment du génocide rwandais de 1994 n'a nullement empêché le montage de l'opération Barkhane vingt ans plus tard. Aujourd'hui, rien ne démontre que l'Élysée ait réellement tiré les leçons de ses échecs si l'on en juge par la poursuite des coopérations militaires avec le Gabon, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, tous d'anciennes colonies. Le mot de la fin, à cet égard, revient certainement à ce général qui, récemment encore, vantait les mérites des formations proposées par l'armée française, « comme nous l'avons fait à Barkhane ».

Grégory Daho, Maître de Conférences en science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Marc-Antoine Pérouse de Montclos, directeur de recherches, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Contre la normalisation avec Israël et une multitude de problèmes sociaux : Au Maroc, ça gronde fort !

Des personnalités publiques, dont la star de l'équipe nationale marocaine de football Hakim Ziyech, ont soutenu ces mouvements de protestation et ont exprimé leur désapprobation envers la politique du gouvernement.

Tiré d'El Watan.

La rue marocaine est, depuis plusieurs mois, en ébullition. Des manifestations quasi hebdomadaires drainant des milliers de personnes font vibrer les principales villes et les régions du royaume. Coordonnés, ces actions expriment le rejet massif des politiques, internes et étrangères, du gouvernement du pays qui ne répond toujours pas.

Et les autorités marocaines, à leur tête le roi Mohammed VI, semblent faire le dos rond face à cette grogne sociale qui va crescendo, selon des médias locaux et occidentaux. En effet, les mouvements de protestation se sont accentués depuis le début de l'agression israélienne à Ghaza. La dernière en date est celle organisée, dimanche et lundi derniers, à Rabat et dans différentes villes du pays contre le maintien de la normalisation avec Tel-Aviv.

La première action, appelée « Marche unitaire » regroupant différentes organisations marocaines, a eu lieu avec la participation d'une foule nombreuse, selon les médias locaux et internationaux. Exprimant leur solidarité avec le peuple palestinien meurtri, des milliers de manifestants ont exigé la fin de la normalisation actée en 2020 avec Israël. Brandissant des drapeaux palestiniens, des pancartes et des banderoles, les protestataires ont lancé également des slogans soutenant la résistance des Palestiniens : « La résistance ne meurt pas » et « Le peuple veut la fin de la normalisation ».

Sur des pancartes, comme on pouvait voir sur les nombreuses vidéos partagées sur les réseaux sociaux, les manifestants ont aussi insisté sur le rejet des relations contre-nature avec l'occupant israélien : « Nous ne reconnaissons pas Israël » et « La Palestine est une cause nationale ». Les étudiants marocains ont pris, lundi, le train de la contestation.

Par une action coordonnée, le milieu estudiantin se mobilise. Représentant une quarantaine d'universités et d'écoles supérieures, dont celle où étudie le prince héritier Moulay El Hassan, à Rabat, des milliers d'étudiants appellent, eux aussi, à la fin de la normalisation. Les protestations ont également ciblé le gouvernement marocain, accusé de soutenir tacitement l'Etat hébreu malgré les violations du droit international. Des personnalités publiques, dont la star de l'équipe nationale marocaine de football, Hakim Ziyech, ont soutenu ces mouvements de protestation et ont exprimé leur désapprobation envers la politique du gouvernement.

Ces manifestations démontrent l'évolution de l'opinion publique marocaine qui ne veut plus de relations avec Israël. Selon un sondage réalisé entre décembre 2023 et janvier 2024 par le réseau de recherche Arab Barometer, « seuls 13% des Marocains interrogés se disaient encore favorables à ce réchauffement des relations, contre 31% en 2022 et 41 % en 2021 ».

Près de 12 000 manifestations en 2023

Outre le soutien au peuple palestinien, la population marocaine et différentes catégories professionnelles du pays protestent aussi contre la cherté de la vie, la pauvreté et le chômage endémique. Selon le Conseil national des droits humains marocain, le pays avait connu plus de 12 000 manifestations, dont notamment celles en faveur de la Palestine, des protestations d'enseignants et d'autres contre la hausse des prix.

« Le Conseil a surveillé 600 manifestations publiques sur un total de 11 086 manifestations et rassemblements dans la rue principale pour protester contre la hausse des prix et la guerre en Palestine entre autres », a fait savoir Amina Bou Ayach, présidente du Conseil, lors de sa présentation du rapport annuel du Conseil pour l'année 2023. Elle avait recommandé la nécessité d'établir, de manière effective, « un système national de protection des droits économiques et sociaux, surtout ceux liés aux normes minimales de Sécurité sociale telles que les allocations de chômage et d'invalidité et les indemnités d'accident du travail ».

Trafic de drogue aux Pays-Bas : Une organisation marocaine criminelle démantelée à Paris

Un membre jugé important d'une organisation criminelle d'origine marocaine, très active dans la distribution de cocaïne aux Pays-Bas, a été arrêté mardi à Paris à la sortie d'un restaurant, a annoncé la gendarmerie française. L'homme, de nationalité marocaine, âgé d'une trentaine d'années, selon une source proche du dossier, était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen délivré par les Pays-Bas. Il a été interpellé par le GIGN, l'unité d'élite des gendarmes, qui était en appui des enquêteurs de la section de recherches de Paris, a ajouté la gendarmerie.

Il était 15h00 quand il a été arrêté à la sortie d'un restaurant dans le nord de la capitale française, sans incident, a-t-on précisé de même source. Considéré par les enquêteurs comme un membre important de la Mocro Maffia, organisation criminelle marocaine très active dans la distribution de cocaïne aux Pays-Bas, il est recherché notamment pour trafic de stupéfiants et production de drogues de synthèse, selon la même source. Il va être présenté à un magistrat qui devrait lui notifier, selon une source proche du dossier, son extradition vers les Pays-Bas.

En février, le baron de la drogue le plus redouté des Pays-Bas, Ridouan Taghi, né au Maroc et ayant grandi aux Pays-Bas, considéré comme le cerveau de la Mocro Maffia, a été condamné à la prison à perpétuité pour une série de meurtres commis par son gang qui ont choqué le pays. Mocro Maffia est l'appellation donnée aux organisations mafieuses marocaines « spécialisées dans le trafic de cocaïne de drogue de synthèse basées aux Pays-Bas et en Belgique ».

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Féministe, radicale, pour « une révolution pacifique »... : Qui est Clara Brugada, la nouvelle maire de Mexico ?*

Claire Brugada est la nouvelle maire de Mexico. Féministe et « radicale ». Dans son premier discours en tant que cheffe du gouvernement de la capitale, elle a appelé à poursuivre la « révolution pacifique » visant à transformer la société pour « libérer les femmes » et les extraire de « l'esclavage moderne » qui les opprime encore trop souvent.

Par Luis Reygada,

Tiré de L'Humanité, France, 7 octobre 2024

Elle est encore plus « radicale » et féministe que la nouvelle présidente de son pays - Claudia Sheinbaum <https://www.humanite.fr/monde/claud...> – et elle dirige, depuis samedi 5 octobre, une des plus grandes villes au monde. Clara Brugada, issue de l'aile gauche du parti au pouvoir (Mouvement de la régénération nationale), est la nouvelle maire de la vibrante, dynamique, cosmopolite et chaotique Mexico, et de ses 9 millions d'administrés (au cœur d'une mégalopole qui en compte plus du double).

Dans son premier discours en tant que cheffe du gouvernement de la capitale, elle a appelé à poursuivre la « révolution pacifique » visant à transformer la société pour « libérer les femmes » et les extraire de « l'esclavage moderne » qui les opprime encore trop souvent.

Que ce soit en matière de mobilité urbaine, de lutte contre la gentrification, de rénovation des écoles publiques, de système de soin ou encore d'accès à l'eau, les projets sont nombreux pour celle qui a annoncé qu'elle gouvernera « pour toutes et tous, et tout particulièrement pour celles et ceux qui ont le moins ».

*Programmes sociaux, lutte contre les inégalités et pour les services publics*

Clara Brugada a aussi souligné son engagement en faveur de la continuité des programmes sociaux mis en place par l'administration précédente ( sous la direction de Sheinbaum, 2018-2023 <https://www.humanite.fr/monde/elect...> ), notamment en matière de combat contre les inégalités, ainsi que de renforcement des services publics et de lutte contre insécurité ( l'un des résultats les plus notables de sa prédécesseure ).

Pour cela, l'ex-maire d'Iztapalapa, le district le plus peuplé de la capitale mexicaine ( 1,8 million d'habitants, pour une superficie équivalente à celle de la ville de Toulouse ), compte bien reproduire à l'échelle de Mexico le modèle des Utopies, ces centres communautaires de développement social et culturel qui avaient fait le succès de son mandat ( 2018-2023 ) dans cette banlieue autrefois connue pour son taux élevé de criminalité. Brugada en avait érigé 16 à Iztapalapa, elle compte désormais en créer 100 à Mexico.

https://www.humanite.fr/monde/claudia-sheinbaum/mexique-le-maire-de-la-capitale-du-guerrero-decapite

Clara Brugada a annoncé qu'elle gouvernera « pour toutes et tous, et tout particulièrement pour celles et ceux qui ont le moins , le 5 octobre 2025, lors de son premier discours à Mexico

*Une suggestion de lecture de André Cloutier, Montréal, arr. Ville-Marie, district Sainte-Marie, 08 octobre 2024.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.