Derniers articles

Vive la sécurité alimentaire !

Le Champ d'actions Collectif en sécurité alimentaire de Sherbrooke a organisé, le 7 octobre dernier à l'Aréna Julien-Ducharme, une journée complète de conférences et de discussions sur le thème de la sécurité alimentaire. Cet événement a réuni environ 80 participants. Voici un résumé de ma participation à cette activité.

Tiré du Journal Entrée Libre

https://www.entreelibre.info/vive-la-securite-alimentaire/

Date : 1 décembre 2024

| Chroniqueur.es : Claude Saint-Jarre

Contexte et enjeux de la sécurité alimentaire

Cette rencontre avait pour objectif de contribuer à éliminer toute forme de vulnérabilité alimentaire, alors que près de 13 % de la population de notre région vit dans l'insécurité alimentaire. Bien que le manque de nourriture soit un problème bien réel, Estelle Richard, dans son livre Pour en finir avec le gaspillage alimentaire, estime que nous jetons plus de 50 % de la nourriture produite, ce qui génère des quantités significatives de gaz à effet de serre, préoccupant ainsi les climatologues.

Les causes de cette insécurité sont multiples, notamment le libre-échange, qui met en difficulté nos maraîchers locaux.

Initiatives pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Le glanage, par exemple, fait partie des initiatives pour réduire le gaspillage. Le projet Glanage Sherbrooke a même lancé une bière de la sécurité alimentaire, produite à partir de petits fruits pour financer ses activités.

Les cuisines collectives jouent également un rôle important. Elles visent à partager des connaissances culinaires et des pratiques innovantes pour préparer des repas à la fois sains et savoureux. À Sherbrooke, Le Blé d'Or est un bel exemple de ce type d'initiative.

Programmes et projets inspirants

J'ai aussi découvert le projet Cantine pour tous, un programme qui s'inscrit dans le Programme alimentaire scolaire universel du Québec. Ce projet nourrit chaque matin 87 000 enfants à travers la province, avec 33 membres répartis dans 12 régions, dont 4 en Estrie. Une belle réussite qui mérite d'être saluée !

Ateliers de réflexion et priorités locales

L'après-midi a été consacré à des ateliers où, par tables, nous avons partagé nos idées et priorités pour améliorer la sécurité alimentaire de manière durable et accessible pour tous. Chaque groupe était invité à proposer son coup de cœur. Notre table a suggéré la création de maisons de quartier dédiées à la littératie alimentaire — un concept qui englobe l'éducation, le soutien, et des pratiques concrètes pour nourrir à la fois le corps et l'esprit.

Contributions locales et engagements politiques

Madame Audet, représentante de la Ville de Sherbrooke, a présenté les efforts entrepris dans le cadre du PDZA (Plan de Développement de la Zone Agricole) et du PDCN (Plan de Développement d'une Communauté Nourricière) pour renforcer notre système alimentaire local.

De son côté, Jessica Dufresne, docteure en droit, a évoqué l'idée ambitieuse de faire reconnaître le droit à l'alimentation. Elle a également mis en lumière le réseau des cuisines collectives du Québec.

Madame Colin, quant à elle, a partagé avec enthousiasme les réussites des Complices alimentaires de la Montérégie Ouest. Grâce à leur travail acharné, ils ont réussi à récupérer 72 tonnes d'aliments, soit l'équivalent de six autobus scolaires remplis de denrées sauvées. Leur objectif est d'atteindre 125 tonnes, un défi qui dépendra de la gouvernance innovante qu'elle sait mettre en place.

Une dynamique locale porteuse d'espoir

Depuis des millénaires, la quête de la sécurité alimentaire est ancrée dans nos sociétés. Ici, à Sherbrooke, je perçois une réelle compétence, un engagement sincère, et un fort esprit d'entraide et de solidarité.

Monsieur Boutin, directeur de la Grande Table, a annoncé qu'une nouvelle journée de discussions se tiendra en janvier, avec l'ambition de faire avancer les initiatives et d'envisager la création d'une Charte de l'alimentation pour Sherbrooke.

Initiatives complémentaires

Enfin, les 7 et 8 novembre, un radiothon organisé par CFAK a permis de récolter des fonds pour Moisson Estrie. De plus, un balado sur la sécurité alimentaire, avec des intervenants locaux, est disponible dans l'émission À nous le futur.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Au Canada, les Wet’suwet’en veulent sauver les forêts au nom des “générations futures”

La Première Nation Wet'suwet'en lutte pour reprendre possession de forêts anciennes de Colombie-Britannique que les autorités se sont appropriées et louent sans son accord à des entreprises forestières, rapporte “The Guardian”, qui les a accompagnés sur le terrain. Un article publié à l'occasion de la campagne “Changez leur histoire” d'Amnesty nternational.

Tiré de Courrier international. Publié à l'origine dans The Guardian.

Guidés par David DeWit, un des chefs du peuple wet'suwet'en, nous avons survolé des carrés de terres déboisées et des plantations de conifères de différentes teintes de vert dans le centre-nord de la Colombie-Britannique. Les repères sur la carte de David DeWit, qui a retracé les sentiers ancestraux de son peuple, correspondaient à des marques visibles du sol : des cercles gravés dans les arbres, preuve s'il en est de la longue histoire des Premières Nations dans la région.

L'hélicoptère s'est approché de Caas Tl'aat Kwah (également connu sous le nom de “Serb Creek”), un bassin-versant de 15 000 hectares. La forêt s'est alors transformée en une dense étendue d'un vert profond, entrecoupée de zones humides vert-jaune où serpentent des cours d'eau bleu turquoise. “Nous voulons préserver tout cela pour les générations futures, explique Charlotte Euverman, la meneuse de la lutte des Wet'suwet'en pour la défense de ces terres, où se tiennent des festins traditionnels. Nous devons au moins leur laisser cela.”

Comme la plupart des Premières Nations de la région, les Wet'suwet'en n'ont jamais signé de traité avec le gouvernement canadien ou provincial, et pourtant ce dernier s'est approprié ces terres et les loue désormais à des entreprises forestières. Aujourd'hui, en Colombie-Britannique, il ne reste plus que 20 % des forêts anciennes de la région [c'est-à-dire des forêts âgées de plus de 250 ans].

150 000 km2 de terres brûlées

En 2020, après plusieurs décennies de mobilisation, la province a publié un rapport [intitulé Examen stratégique des forêts anciennes] qui signalait qu'environ un quart des forêts anciennes restantes étaient exposées à un risque élevé de déboisement. Elle recommandait alors de cesser l'exploitation forestière de ces terres en attendant de décider de leur sort. Pourtant, à ce jour, les activités d'exploitation ont été reportées dans moins de la moitié de ces zones à haut risque.

Aujourd'hui, Caas Tl'aat Kwah est au cœur d'un débat sur le domaine de compétence des Premières Nations, la perte et la protection de la biodiversité, et le rôle joué par l'exploitation forestière industrielle dans l'intensification des feux de forêt au Canada, qui ont des répercussions dans le monde entier. Durant l'été 2023, plus de 150 000 km² de terres ont brûlé dans tout le pays, un record absolu. Ces incendies ont dégagé de la fumée à travers tout le continent américain et ont entraîné une pollution atmosphérique jusqu'en Europe et en Chine.

Avec ce vol en hélicoptère, Sandra Harris a enfin pu se rendre à Caas Tl'aat Kwah, car la zone n'est pas encore accessible par la route. C'était une grande première pour cette membre des Premières Nations dont l'arrière-grand-père, Jack Joseph, possédait jadis une cabane dans la région. Le pilote a posé l'hélicoptère sur une prairie marécageuse et David DeWit, qui dirige le Bureau des Wet'suwet'en [un organe chargé de gérer certaines questions territoriales et sociales], nous a guidés à travers les arbres jusqu'à une cabane plus récente, où il a accroché une photo encadrée de Jack Joseph.

Les dégâts de l'exploitation forestière

Selon certaines idées reçues, l'augmentation de la gravité des incendies ne serait pas seulement due au réchauffement climatique, mais aussi à la croissance dense des forêts permise par la lutte contre les incendies. La solution longtemps défendue a alors été de réduire la “charge en combustible” des forêts par des coupes rases et des brûlages dirigés, [sorte de débroussaillages par de petits incendies volontaires, qui permettent d'assainir la forêt]. Cependant, de plus en plus de scientifiques affirment que cette approche néglige le rôle de l'exploitation forestière industrielle dans l'intensification des feux de forêts – ces activités détruisent les écosystèmes complexes qui stabilisent le cycle de l'eau.

Le déboisement d'une zone assèche énormément la terre, et les entreprises forestières laissent souvent derrière elles des tas de copeaux très secs et inflammables. Bien que la Colombie-Britannique exige des entreprises forestières qu'elles replantent des arbres dans l'année suivant la coupe, ces jeunes plantations restent extrêmement inflammables.

Une étude scientifique a étudié 1 500 incendies qui se sont produits dans les États de l'ouest des États-Unis sur une période de trente ans. Elle montre que les forêts protégées avec une forte densité de croissance ont été moins touchées par les incendies que les forêts soumises à l'exploitation forestière intensive. Une autre étude a conclu que les forêts plantées à la suite de l'exploitation forestière “étaient un élément majeur de la gravité des feux de forêts”, contrairement aux forêts anciennes et denses. Enfin, une dernière a constaté que la coupe rase était un des principaux facteurs à l'origine des “incendies fréquents et de grande ampleur”.

Aucun droit de veto

Les flancs des montagnes qui s'élèvent à partir des zones humides de Serb Creek abritent un écosystème de cèdres, de pruches du Canada, d'épinettes d'Engelmann et de sapins subalpins, avec des arbres parfois vieux de 350 ans. D'après la province, le bassin-versant relève de la compétence du British Columbia Timber Sales (BCTS), la branche commerciale du ministère des Forêts.

En vertu du plan pour les forêts anciennes de 2020, les Wet'suwet'en ont fait savoir au BCTS qu'ils étaient favorables au report des activités d'exploitation forestière, ce que le ministère des Forêts a reconnu dans une lettre en 2023.

Cependant, de récentes cartes dévoilées par l'organisation [de protection de l'environnement] Sierra Club BC ont révélé que le BCTS avait déjà cartographié une partie de la région pour d'éventuelles coupes d'arbres. Le ministère des Forêts n'a pas souhaité nous accorder d'interview, mais son représentant nous a répondu par courriel :

- “Les reports [d'exploitation] seront maintenus tant qu'une stratégie de gestion à long terme des forêts n'aura pas été mise en œuvre.”

Ces dernières années, la Colombie-Britannique et le Canada ont tous les deux adopté la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), qui requiert leur “consentement préalable, libre et éclairé”. Pourtant, ils n'ont pas accordé de droit de veto aux Premières Nations concernant les projets développés sur leurs terres.

“Les feux de forêts continuent”

Les populations locales sont préoccupées par la possibilité que le BCTS décide un jour d'exploiter Caas Tl'aat Kwah. Le porte-parole du ministère a répondu à ces inquiétudes : “Si les reports temporaires sont levés […], le BCTS […] organisera toute exploitation forestière potentielle en veillant à préserver la biodiversité, la faune, la richesse culturelle et les possibilités de loisir dans la région.”

D'après Sandra Harris, un des principaux défis auxquels est confronté son peuple est le fait que la ligne politique de la province change tous les quatre ans, à chaque nouveau gouvernement, alors que les lois wet'suwet'en restent inchangées. “Nos histoires nous aident à connaître nos lois et à comprendre nos responsabilités. Ça, ça ne change pas”, ajoute-t-elle.

Jens Wieting, responsable de la campagne de protection du climat et de la forêt pour le Sierra Club BC, a vu “d'innombrables exemples” de cette réalité. Il explique :

- “Quand une [Première] Nation réussit à s'opposer à l'exploitation forestière, elle doit reprendre cette lutte quelques années après, et parfois elle perd.”

David DeWit doute que le plan de la province pour les forêts anciennes suffise à protéger la région, et souhaite que les Wet'suwet'en assurent la protection de Caas Tl'aat Kwah en accord avec leurs propres traditions. Les membres de Kwen Bea Yex [littéralement, la “Maison près du feu”, une des maisons wet'suwet'en, à qui reviendrait cette responsabilité] pourraient alors décider que la région est indispensable sur les plans culturel et écologique, et y interdire toute exploitation forestière, résume-t-il. Cette maison devrait obtenir l'accord de son clan, puis de tous les autres clans, et l'accord serait ratifié par un grand festin.

Mais, en attendant, les feux de forêt continuent. En août 2024, 353 incendies se sont déclarés en Colombie-Britannique, dont un “particulièrement important” sur le territoire des Wet'suwet'en. Pour Sandra Harris, le racisme et le colonialisme ont laissé des plaies profondes, mais David DeWit reste optimiste : “En soignant la terre, nous nous guérirons nous-mêmes.”

Erica Gies

La Première Nation Wet'suwet'en

Pour s'être opposés, en 2020, à un projet de gazoduc sur leurs terres ancestrales de Colombie-Britannique, plus de 75 militants pour les droits fonciers des Wet'suwet'en ont été arrêtés par les autorités canadiennes. Une vingtaine d'entre eux font l'objet de poursuites pénales depuis 2022, et trois ont été déclarés coupables d'outrage criminel en 2024. D'autres sont victimes de surveillance ciblée, de harcèlement et d'intimidation. Amnesty International demande la fin de telles pratiques, menées contre des militants qui défendent leur territoire pacifiquement.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le Canada ne respecte pas la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien : CJPMO

Montréal, 29 novembre 2024 - En cette Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) considère que le gouvernement Trudeau a fait preuve d'une négligence totale en termes de soutien à la vie, aux moyens de subsistance et aux droits du peuple palestinien.

CJPMO demande depuis longtemps au gouvernement canadien de prendre des mesures immédiates pour mettre fin au génocide israélien à Gaza et à l'annexion de la Cisjordanie, qui visent à détruire le peuple palestinien. CJPMO demande au Premier ministre Trudeau de soutenir pleinement les efforts internationaux visant à tenir Israël responsable, notamment par le biais de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice, et d'imposer une série de sanctions visant à mettre fin immédiatement aux actes criminels d'Israël.

« Depuis 1948, l'avenir de la Palestine n'a jamais été aussi incertain », a déclaré Thomas Woodley, président de CJPMO. « Le droit du peuple palestinien à l'autodétermination est attaqué de toutes parts, tandis que les ministres israéliens discutent ouvertement de l'effacement complet du peuple palestinien. Il est temps que le Canada adopte une position honnête en faveur du droit international, qu'il défende la vie et les droits du peuple palestinien et qu'il cesse de donner la priorité à ses relations diplomatiques et économiques avec un État génocidaire », a ajouté M. Woodley.

Depuis plus d'un an, Israël mène à Gaza une guerre génocidaire qui a conduit le territoire au bord de l'anéantissement. Israël a ignoré les ordres de la CIJ d'empêcher les actes génocidaires à Gaza, alors que la CPI a accusé le Premier ministre israélien Netanyahu et l'ancien ministre de la défense Gallant d'avoir sciemment et délibérément « créé des conditions de vie calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population civile à Gaza ». Le ministre israélien des finances, M. Smotrich, a déclaré cette semaine qu'il était possible « d'occuper Gaza et de réduire la population de moitié en l'espace de deux ans » et considère cela comme un précédent pour le dépeuplement de la Cisjordanie. Entre-temps, les propositions visant à annexer officiellement des parties de Gaza et de la Cisjordanie sont susceptibles d'obtenir le feu vert de la future administration Trump.

Malgré les horreurs du moment, l'année écoulée a vu les institutions du droit international offrir une lueur d'espoir que les dirigeants israéliens puissent un jour être tenus pour responsables. L'affaire contre Israël devant la CIJ pour crime de génocide, l'avis consultatif de la CIJ selon lequel Israël doit mettre fin à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé, et les mandats d'arrêtde la CPI contre Netanyahou et Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, offrent tous de modestes perspectives de justice et de soulagement. Cependant, CJPMO note que ces jugements et décisions n'arrêteront pas Israël à eux seuls, mais qu'ils nécessitent que la communauté internationale les applique et agisse en conséquence. « Le Canada doit agir pour s'assurer que le droit international s'applique à tous, et compléter cette action en soutenant les appels de la société civile canadienne en faveur de sanctions et d'embargos contre Israël », a ajouté Mme Woodley.

En cette journée de solidarité, CJPMO exhorte le gouvernement canadien à répondre à l'urgence du moment en prenant les mesures suivantes :

– Imposer des sanctions aux dirigeants politiques et militaires israéliens pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide ;

– Imposer un embargo complet sur les armes dans les deux sens en utilisant la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES),

– Exprimer un soutien total aux mandats d'arrêt de la CPI et promettre de coopérer activement avec la Cour pour l'arrestation et la poursuite de Netanyahu et Gallant ;

– Exprimer un soutien total à la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ ;

– reconnaître l'État de Palestine

– aligner ses votes sur les droits de la personnes des Palestiniens et soutenir les initiatives visant à suspendre la participation d'Israël à l'Assemblée générale des Nations unies.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Victoire ! La Cour fédérale confirme la fin du statut d’organisme de bienfaisance du FNJ

Vendredi dernier, le 8 novembre, l'appel du Fonds national juif (FNJ) du Canada contre la décision de l'Agence du revenu du Canada (ARC) de révoquer son statut d'organisme de bienfaisance a été sommairement rejeté par la Cour fédérale. Il s'agit de la première grande bataille perdue par le FNJ dans sa tentative de renverser la décision historique de l'ARC du mois d'août dernier.

13 novembre 2024

Depuis sa création, le FNJ Canada est un pilier fondamental de la complicité canadienne dans le nettoyage ethnique israélien du peuple palestinien et le vol des terres palestiniennes. Le FNJ a été un moteur de la colonisation et de l'occupation sionistes avant même la création d'Israël, grâce à sa mission déclarée de « racheter la terre d'Israël pour le peuple juif ». Cette « rédemption » signifiait en réalité le déplacement forcé de masse et le nettoyage ethnique des Palestiniens. Le JNF poursuit depuis longtemps son objectif de « faire fleurir le désert » par l'expropriation de terres, ouvrant ainsi la voie à l'expansion de la colonisation sioniste. Malheureusement pour le JNF, le peuple palestinien a toujours habité ces terres et résiste encore aujourd'hui à l'effacement de sa présence et de son histoire par Israël.

FNJ Canada a participé à plusieurs grandes campagnes de « reboisement » sur des terres palestiniennes occupées. Cette action a été menée en totale contradiction avec le droit canadien et international, utilisant l'environnement comme arme pour déplacer les Palestinien.ne.s et assurer la consolidation du contrôle d'Israël sur les terres palestiniennes.

L'un des projets d'écoblanchiment les plus tristement célèbres du FNJ Canada est le parc Ayalon Canada, situé en Cisjordanie occupée. Bernard Bloomfield, de Montréal, alors président du FNJ Canada, a mené une campagne en 1972 pour collecter plus de 15 millions de dollars au sein de la communauté juive canadienne afin d'assurer l'établissement du parc. Pour créer le parc, trois villages palestiniens – Imwas, Yalu et Deir Aiyub – ont vu leurs terres confisquées et leurs habitants expulsés. L'un des survivants, le Dr Ismail Zayid, deviendra par la suite une voix puissante au Canada pour dénoncer la complicité du FNJ Canada dans les crimes commis par Israël.

Pour les défenseur.euse.s palestinien.ne.s des droits de la personne, la défaite judiciaire du FNJ est une victoire importante. FNJ Canada ne peut plus délivrer de reçus fiscaux pour les dons de bienfaisance et devra donc mettre fin à ses activités. L'ARC a également reconnu que FNJ Canada violait les normes juridiques canadiennes et internationales, dont une grande partie était résumée dans la plainte déposée par VJI en 2017.

Bien qu'il s'agisse d'une victoire importante et d'un couronnement pour VJI et le mouvement de solidarité avec la Palestine plus largement, la lutte pour assurer la fin de la complicité du FNJ est loin d'être terminée. FNJ Canada dispose encore de plusieurs voies juridiques pour contester la décision de l'ARC – notamment en faisant appel de la décision devant la Cour d'appel fédérale. Pendant ce temps, le FNJ en Israël continue d'accaparer des terres palestiniennes en Cisjordanie et de financer des projets liés à la violence des colons. Tout en continuant à lutter contre l'exploitation du secteur caritatif pour financer l'apartheid israélien, nous demandons au Canada d'aller au-delà de la révocation du statut et de sanctionner directement le FNJ en Israël.

Dans les prochains mois, le FNJ Canada aura la possibilité de céder à l'ARC ses actifs restants (évalués à environ 31 millions de dollars en 2023) ou de les donner à un autre organisme de bienfaisance agréé. Compte tenu de la conduite antérieure de la FNJ Canada et de la manière dont des organismes de bienfaisance similaires se sont départis de leurs actifs lorsque leur statut a été révoqué, il est possible qu'elle s'efforce de transférer ses fonds à une organisation qui se livre à des pratiques tout aussi préjudiciables à l'égard des Palestinien.ne.s – et il en reste encore beaucoup de ce type d'organisations actives au Canada.

Comme le détaille notre rapport le plus récent, co-publié par Just Peace Advocates et le Dr. Miles Howe, des millions de dollars des contribuables canadien.ne.s continuent de financer le nettoyage ethnique, l'occupation, l'apartheid et le génocide israéliens par le biais de dons « caritatifs ». Le Canada a clairement l'obligation légale, en vertu du droit international et ainsi que du droit interne Canadien, de mettre fin à cette complicité.

C'est pourquoi nous demandons à tous les Canadien.ne.s d'écrire dès maintenant à l'Agence du revenu du Canada, à la ministre du Revenu national, Marie-Claude Bibeau, et à d'autres député.e.s pour leur demander de suspendre immédiatement le statut d'organisme de bienfaisance des organisations qui se rendent complices de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et de les poursuivre en justice en vertu du Code criminel.

Nous devons poursuivre notre lutte pour que, comme l'a déclaré la députée néo-démocrate Niki Ashton, pas un centime de l'argent des contribuables canadiens ne serve à financer un génocide.

Pas d'allègements fiscaux pour les crimes de guerre en Palestine !

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

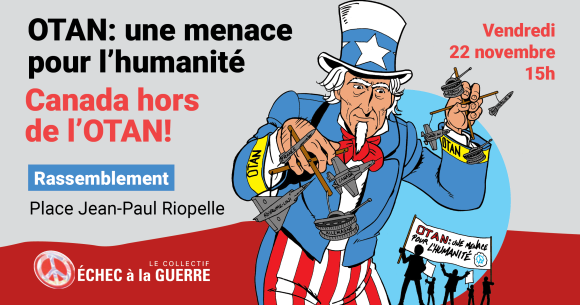

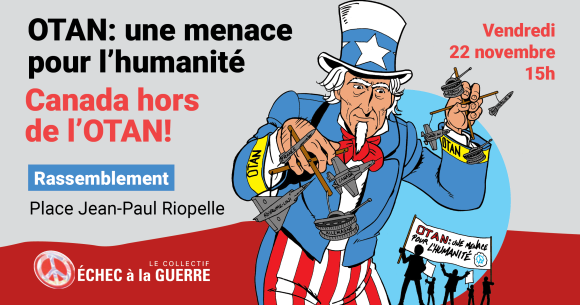

La violence à Montréal reflète celle de l’OTAN

Poilièvre a blâmé Trudeau d'avoir assisté à « un spectacle artistique de Taylor Swift pendant que Montréal brûlait » (sic).

Par Pierre Jasmin, secrétaire des Artistes pour la Paix

et Izabella Marengo, participante le 24 novembre au Contre-sommet vs l'OTAN

MONTRÉAL BRÛLE-T-ELLE ?

La mairesse de Montréal Valérie Plante et son chef de police Fady Dagher ont très bien défendu le 25 novembre la réputation de leur ville en disant avoir contrôlé la violence en ciblant les casseurs qui « ont fait vendredi ce que font depuis toujours les casseurs, c'est-à-dire confisquer une autre cause ». Il s'agissait de la cause anti-OTAN chère à des protagonistes non-violents, tel Échec à la guerre qui était alors dans la rue.

La violence n'est pas que dans les hyperboles conservatrices lassantes, elle est surtout dans la répression absurde par notre classe politique et médiatique des références à la réalité d'un GÉNOCIDE, le plus monstrueux depuis l'Holocauste de la 2e Guerre mondiale ! Et c'est ce qui exaspère les pauvres Palestiniens et leurs alliés tel Haroun Bouazzi (i), qui doivent subir jour après jour cette énorme injustice tant gouvernementale que médiatique qui ose taire la mort de 55 000 de leurs compatriotes à 70% femmes et enfants, rappelons-le en cette Journée contre la violence faite aux femmes, par des machos fascistes armés ! Combien de temps encore nos médias vont tenter de cacher ce génocide perpétré à Gaza, débordant en Palestine et au Liban, exécuté par Tsahal aux ordres de Nétanyahou, surtout après sa dénonciation mondiale par la Cour Internationale de Justice de l'ONU (en janvier) et, enfin !, depuis jeudi, par sa Cour Pénale Internationale (ii) ?

NOTRE CONTRE-SOMMET AUX PROPOS BRÛLANTS DE VÉRITÉ

Comme l'a bien dit la coordonnatrice du Réseau pancanadien pour la Paix et la Justice Janine Solanki, venue de Vancouver pour animer avec Azza Rojbi le Contre-sommet vs l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, avec son slogan reproduit sur plusieurs banderoles Non à l'OTAN, oui à la paix, que signifient les dérapages des Trudeau, Poilièvre et autres maquilleurs professionnels ? Ils sont un signe évident de leur désespoir à voir la réalité mondiale leur échapper complètement. En a fait foi la teneur des discours des deux principales oratrices du contre-sommet, Medea Benjamin et Sevim Dagdelen présentées ci-haut, qui ont de plus en plus l'écoute de l'ONU. Le professeur Jeffrey Sachs, qui dirige et enseigne à l'Institut de la Terre de l'université Columbia, est justement consultant spécial auprès du secrétaire général des Nations unies António Guterres. Ce dernier a pu constater à Bakou, avec la fin abrupte de la COP29 dans la nuit du 23 au 24 novembre, combien les pays de l'OTAN, si prêts à gaspiller des centaines de milliards de $ de plus dans leurs guerres en Ukraine et au service du criminel Nétanyahou, se voient condamnés par le Sud-Global entier (sans compter les autres pays du BRICS), pour leur avarice coupable dans un sommet qui a illustré la détérioration écologique du monde. Les Artistes pour la Paix souffrent avec les habitants menacés d'être engloutis par la montée des eaux ou d'être meurtris par des feux de forêts incontrôlables.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Déclaration du contre-sommet anti-OTAN à Tio’tia :ke/Montréal – 24 novembre 2024

Nous nous engageons à rassembler d'autres Canadiens et Canadiennes partageant les mêmes objectifs de paix lors de piquets de grève, rassemblements, manifestations, campagnes épistolaires et sur les médias sociaux, en activant un lobbying citoyen persistant auprès des députés/députées et lors d'élections pour que le gouvernement canadien se retire de l'OTAN et crée une nouvelle politique étrangère indépendante et pacifique pour le Canada.

Alors que :

• Le Canada est parmi les membres fondateurs de l'alliance militaire nommée l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) crée en 1949 ;

• l'OTAN est une alliance militaire offensive dominée par les États-Unis, qui empêche le Canada d'exercer sa souveraineté et le contrôle civil domestique de sa politique étrangère et de ses forces armées ;

• l'OTAN ne respecte pas respecté l'article 1 de sa charte « de régler tout différend international dans lequel elle pourrait être impliquée par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationales ne soient pas mises en danger » ;

• l'OTAN a lancé des interventions illégales – sans rendre de comptes – contre la Yougoslavie en 1999, l'Afghanistan en 2001 et la Libye en 2011, qui ont toutes provoqué des morts massives de civils, la destruction d'infrastructures, une crise de personnes réfugiées sans précédent dans l'histoire de l'humanité et une dégradation de l'environnement naturel, avec des mines terrestres, de l'uranium appauvri et des armes à sous-munitions ;

• l'OTAN et ses pays membres ont provoqué le conflit actuel en Ukraine

a) en s'étendant sur 800 km vers l'est en direction de la Russie, malgré les promesses contraires faites à M. Gorbatchev lors de la chute du mur de Berlin ;

b) en soutenant à Kyiv la junte Banderite installée par un coup d'État inspiré par les États-Unis en 2014 contre le gouvernement démocratiquement élu Ianoukovitch ;

c) en armant au mépris de l'ONU et des Traités de Minsk le gouvernement putschiste dans sa guerre contre la région russophone du Donbass ;

d) en sollicitant activement l'adhésion à l'OTAN de l'État ukrainien auparavant neutre ;

• l'OTAN s'est constamment opposée aux luttes de libération nationale de l'après Seconde Guerre mondiale, entre autres, dans les pays du Sud et aide. L'Alliance contribue actuellement au génocide à Gaza par Israël, partenaire stratégique de l'OTAN ;

• l'OTAN a au Canada terrorisé les Innus du Labrador-Nitassinan pendant un demi siècle (1955 – 2005) avec ses vols d'entraînement de chasseurs à réaction à basse altitude pour lesquels la Nation Innue a été impactée mais n'a jamais été rémunérée ;

• selon le rapport sur les dépenses de défense de l'OTAN, les dépenses militaires du Canada sont passées de $ 20 milliards en 2014 à $41 milliards en 2024 (et, selon le directeur parlementaire du budget, devraient doubler d'ici 2032), ce qui détournerait le financement des programmes sociaux et de l'action climatique (COP29, GIECC...) ;

• tout au long de l'année, l'OTAN participe à des exercices-opérations impliquant des dizaines de milliers de soldats, de véhicules, de frégates, de porte-avions et d'avions

supersoniques ayant un fort impact négatif sur le climat et l'environnement ;

• l'OTAN s'appuie sur la doctrine dangereuse MAD-Mutual Assured Destruction, sans

remettre en question un premier recours à l'arme nucléaire (alors que la Chine et d'autres pays l'ont exclu) ;

• les 32 pays adhérents de l'OTAN, dont le Canada, ont refusé, par complicité militariste, d'adhérer au Traité sur l'Interdiction des Armes Nucléaires ratifié par 73 pays de l'ONU et signé par 50 autres (ICAN.org) ;

• le Canada dirige la présence avancée renforcée de l'OTAN, un groupement tactique sis en Lettonie qui envenime le conflit avec la Russie, et maintient aussi une flotte de chasseurs à réaction en Roumanie ;

Nous, participants au Contre-Sommet à Montréal le 24 novembre 2024, appelons le gouvernement Trudeau du Canada à :

1- se retirer de l'OTAN et d'exercer une politique étrangère qui mette de l'avant la paix, le désarmement et la solidarité internationale ;

2- cesser d'alimenter la guerre en Ukraine et rechercher plutôt une fin négociée au conflit ;

3- réduire drastiquement les dépenses militaires en rejetant les 2% du PIB prescrits par l'OTAN et en consacrant les milliards économisés aux programmes sociaux et environnementaux, ainsi qu'à la réconciliation avec les peuples autochtones ;

4- mener des consultations publiques sur une nouvelle politique étrangère post adhésion à l'OTAN, qui soit non pas basée sur le rôle traditionnel du Canada de soutenir l'expansion des empires britannique et américain, mais plutôt sur la paix, la justice climatique, le désarmement et la coopération internationale ;

5- cesser tout soutien à la politique génocidaire d'Israël à Gaza, ainsi qu'aux agressions de Tsahal au Liban et en d'autres pays d'Asie occidentale en :

a) suspendant immédiatement toutes les relations diplomatiques et commerciales avec Israël jusqu'à ce qu'Israël reconnaisse l'État palestinien avec ses pleins droits ;

b) appuyant la cause de l'Afrique du Sud à la Cour Internationale de Justice - ONU en respectant les ordonnances et les lois en force qui interdisent le soutien au génocide ;

c) supprimant le statut d'organisme de bienfaisance des organismes canadiens qui collectent des fonds pour l'État d'Israël par l'application des lois actuelles ;

d) appliquant strictement le Traité de Commerce des Armes de l'ONU qui lie 130 États, par un embargo bidirectionnel total sur les armes d'Israël ;

e) soutenant les résolutions pro-palestiniennes à l'Assemblée générale des Nations Unies ;

f) et en fermant le bureau de Québec à Tel-Aviv ;

6- retirer les troupes canadiennes de la Lettonie et les chasseurs à réaction de Roumanie ;

7- signer et ratifier le Traité sur l'Interdiction des Armes Nucléaires (UNIDIR-ONU) et faire pression sur d'autres puissances pour le désarmement.

Nous nous engageons à rassembler d'autres Canadiens et Canadiennes partageant les mêmes objectifs de paix lors de piquets de grève, rassemblements, manifestations, campagnes épistolaires et sur les médias sociaux, en activant un lobbying citoyen persistant auprès des députés/députées et lors d'élections pour que le gouvernement canadien se retire de l'OTAN et crée une nouvelle politique étrangère indépendante et pacifique pour le Canada.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

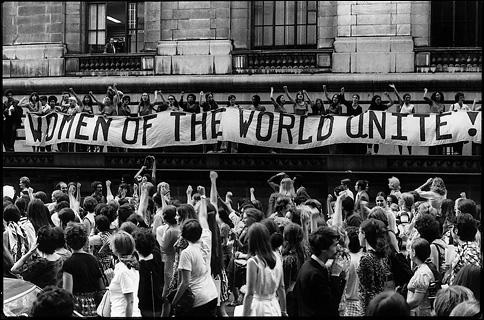

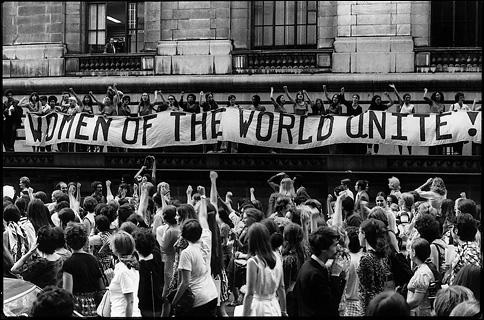

La Marche Mondiale des Femmes : une force féministe pour transformer le monde !

En 2023, nous avons célébré le 25ème anniversaire de la première Rencontre Internationale de la Marche mondiale des femmes, notre mouvement d'action féministe qui a vu le jour en octobre 1998 à Montréal, au Québec. Nous sommes devenues un mouvement social international-féministe, anticapitaliste et anti-impérialiste enraciné dans les luttes et contextes locaux, lié à la lutte des classes. Nous sommes aujourd'hui organisées en coordinations nationales dans 61 pays.

Tiré du site de la Marche mondiale des femmes

Nos valeurs et actions visent un changement politique, économique et social pour une transformation radicale du monde. Ces valeurs sont axées sur la mondialisation de la solidarité, l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples, le respect et la reconnaissance de la diversité entre les femmes et la force des alliances entre les femmes et avec d'autres mouvements sociaux progressistes.

Aujourd'hui, l'avancée de nouvelles formes de colonialisme, de racisme, de misogynie, d'accumulation par dépossession et les impacts du changement climatique nous obligent à développer de nouvelles formes de résistance et à forger des alternatives en mesure de soutenir les luttes des femmes et les possibilités de solutions transformatrices.

Lors de la 13ème Rencontre Internationale en 2023, quatre domaines d'action ont émergé, inspirés par les luttes locales des femmes, autour desquels la MMF entend approfondir son analyse et renforcer son action jusqu'en 2025 :

*La défense des biens communs contre les entreprises transnationales

*L'économie féministe basée sur la viabilité de la vie et la souveraineté alimentaire

*L'autonomie au regard du corps et de la sexualité

*La paix et la démilitarisation

Nous œuvrons pour renforcer l'analyse, les pratiques et les secteurs du mouvement féministe en vue d'un changement structurel, de l'égalité et de l'autonomie réelles de toutes les femmes.

Tous les cinq ans, une action internationale de la Marche mondiale des femmes nous appelle et nous mobilise toutes, reliant nos processus d'organisation et nos luttes au niveau local à la force mondiale du féminisme en mouvement.

Les actions internationales sont des moments de construction et d'expression de notre synthèse politique, lorsque nous présentons nos dénonciations et nos propositions articulées aux niveaux local, régional et international. Notre résistance avance avec nos propositions et nos pratiques de construction de la force, d'auto-organisation des femmes, du féminisme comme axe d'alternatives systémiques.

En 2025, du 8 mars au 17 octobre, nous marcherons dans le monde entier contre les guerres et le capitalisme et pour le « buen-vivir » et la souveraineté de nos corps et de nos territoires.

La 6ème Action Internationale débutera au Sahara Occidental le 8 mars avec des marches et des actions simultanées dans le monde entier et se terminera par un rassemblement international au Népal le 17 octobre.

Nous lions notre lutte contre les sociétés transnationales à la lutte pour la justice sociale en organisant une semaine, laquelle débutera le 24 avril, lors de la journée de solidarité féministe contre les sociétés transnationales, et s'achèvera le 1er mai.

Rejoignez la Marche mondiale des femmes

Vous êtes un groupe de femmes ou un comité de femmes dans un groupe mixte et souhaitez rejoindre à la Marche mondiale des femmes ? Vous pouvez contacter le

Secrétariat international de la Marche mondiale des femmes.

Kızılırmak Cad. No:13/8 Kavaklıdere 06420 – Ankara – Turquie

Tél : +90 533 138 60 73

Courriel : info@marchemondiale.org

Site Web : www.marchemondiale.org

NOUS RÉSISTONS POUR VIVRE, NOUS MARCHONS POUR TRANSFORMER !

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Antiféminisme, ou la chasse aux sorcières

La diffusion du documentaire ALPHAS sur Télé-Québec, combinée à la conférence de l'UPOP sur l'antiféminisme et le masculinisme, met en lumière un phénomène sociétal préoccupant : la résurgence d'un discours antiféministe dans l'espace public québécois. Ce retour du bâton contre les avancées féministes ne se limite pas au Québec, mais semble s'inscrire dans une dynamique mondiale.

Tiré de Journal des Alternatives

https://alter.quebec/antifeminisme-ou-la-chasse-aux-sorcieres/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=JdA-PA-2024-11-27

Par Lina Al Khatib -21 novembre 2024

Photo :Manifestation du 8 mars 2020 à Paris lors de la Journée internationale des droits des femmes (CC BY 2.0 par Jeanne Menjoulet)

Doit-on normaliser l'antiféminisme ?

Le visionnement d'ALPHAS témoigne le réveil d'une bête longtemps restée en sommeil. Ce documentaire aurait presque mérité d'être diffusé en noir et blanc, tant il fait écho à des débats d'un autre âge. Je suis stupéfaite de constater, en 2024, la résurgence d'un débat public qui semble tout droit sorti d'un livre d'histoire. Aussi hallucinant que cela puisse paraître, certains hommes continuent de promouvoir des rôles genrés stricts, où l'homme est cantonné à celui de « provider » (pourvoyeur) et la femme à celui de « nurturer » (nourricière). Simon Coutu a fait preuve d'un grand sang-froid face à des individus qui veulent éduquer une future génération d'hommes qui écraseront les femmes de tout genre.

Au nom de la liberté d'expression, doit-on normaliser un discours dégradant et misogyne ? La question a été ressassée sur les divers plateaux télés ces dernières semaines. La réponse est pourtant claire : non. Alors que les hommes traversent ce que le professeur Francis Dupuis-Déri qualifie de « crise de la masculinité », la légitimation de l'antiféminisme dans l'espace public constitue un danger croissant. Ce discours, sous couvert de liberté, menace les progrès réalisés en matière d'égalité des genres et risque de nourrir davantage les tensions sociales. Le documentaire le montre bien : ces pseudo-influenceurs ont déjà touché une partie de la jeune génération d'hommes, en quête de projet personnel. Il est temps de renvoyer ces hommes-là où ils doivent rester : la salle de sport.

Antiféminisme, synonyme de conservatisme ?

Coïncidence, le sujet de la conférence UPOP du 13 novembre dernier était « Antiféminisme et masculinisme : Anatomie d'une idéologie ». La rencontre entre la rhétorique populaire et académique s'inscrit dans un panorama d'avis diversifiés qui reflètent la complexité de cet enjeu contemporain. À UPOP, Diane Lamoureux a mis un point d'honneur à définir l'antiféminisme et le masculinisme. La professeure émérite de l'Université de Laval conçoit l'antiféminisme comme une opposition au féminisme et à ses objectifs de transformation des rapports sociaux. Le mouvement a pris ses racines dans les idéologies misogyne (mépris ou haine des femmes, souvent confondues avec l'antiféminisme) et sexiste (système sociétal structurant les inégalités entre hommes et femmes).

Pour Diane Lamoureux, la tuerie de Polytechnique en 1989 constitue un tournant marquant dans l'histoire de l'antiféminisme au Québec. Cet acte de violence a exposé la virulence des discours antiféministes. Pourtant, la reconnaissance publique de cet événement comme un acte antiféministe a été longue et difficile, illustrant la réticence à aborder de front la violence inhérente à l'antiféminisme.

L'antiféminisme s'inscrit naturellement dans le cadre du discours conservateur. Diane Lamoureux propose une analyse des caractéristiques fondamentales du conservatisme, mettant en lumière les liens étroits entre ces deux courants. Le conservatisme repose sur des principes tels que la valorisation des hiérarchies sociales, la méfiance envers les transformations rapides et une forte adhésion aux traditions. Il s'oppose à l'individualisme, privilégie une liberté encadrée par des normes morales, et accorde une importance centrale à la propriété privée.

Mais ce qui rattache fondamentalement les deux courants, c'est leur vénération du modèle familial traditionnel. Ce lien, mis en évidence par Diane Lamoureux, explique à la fois le combat mené contre l'avortement et l'opposition aux unions homosexuelles sur les deux fronts. Alors que le monde change et évolue vers une reconnaissance accrue des diversités familiales et des droits individuels, les antiféministes et les conservateurs s'accrochent à une nostalgie idéalisée d'un passé où les rôles genrés étaient rigides et incontestés.

Un phénomène international ?

Qu'en est-il du reste du monde ? La haine des féministes est-elle aussi présente ? Il serait pertinent d'effectuer un parallèle entre le conservatisme, qui nourrit les discours antiféministes, et l'autoritarisme qui impose sa vision masculiniste rigide. Tandis que le conservatisme véhicule des valeurs traditionnelles, l'autoritarisme agit de manière coercitive pour légitimer un contrôle accru sur les femmes. On pourrait presque dire qu'il en est le grand frère dans ce sens, amplifiant et imposant, par la force ou la contrainte, les principes que le conservatisme diffuse de manière plus insidieuse.

Le paysage international est inquiétant, entre Milei en Argentine qui affiche publiquement ses positions anti-avortement, les talibans qui interdisent les femmes de parler entre elles et l'Iran qui continue d'emprisonner les femmes au nom des mœurs. Le degré d'autoritarisme peut varier, mais le constat est universel : les femmes sont systématiquement les premières victimes des régimes autoritaires. Des exemples de répression féminine, je pourrais en citer plein. Mais le fondement même de ces politiques autoritaires découle de l'absence des femmes dans la sphère politique. Cette exclusion favorise un monopole masculin des décisions, où les droits des femmes ne sont ni représentés ni défendus. Au 1er octobre 2024, seulement 30 femmes occupaient le poste de cheffe d'État ou de gouvernement dans 29 pays, soit une proportion de 15,5 % des 193 États membres des Nations Unies

Les femmes sont alors perdantes dans les deux hémisphères. Au Nord, elle est confrontée à la montée de politiciens extrémistes qui exploitent sa dévalorisation pour mobiliser un électorat conservateur et populiste. Au Sud, ses droits fondamentaux sont constamment remis en question, oscillant au gré des régimes autoritaires qui jouent au yoyo avec des acquis essentiels. Dans les deux cas, elle devient l'otage de systèmes qui capitalisent sur leur marginalisation pour renforcer leurs idéologies et asseoir leur pouvoir.

Bien que la diffusion d'ALPHAS ait rouvert des blessures profondes, je garde l'espoir de voir émerger une prise de conscience collective. Ce documentaire, en mettant en lumière des réalités souvent ignorées ou minimisées, a le potentiel de provoquer un électrochoc et d'inciter chacun à réfléchir aux implications des discours misogynes et des dynamiques de pouvoir inégalitaires. C'est dans ces moments d'inconfort que naissent les transformations les plus profondes.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Ni en ligne, Ni hors ligne, luttons contre les cyberviolences genrées

Les cyberviolences genrées constituent un fléau discret, mais pernicieux, touchant les femmes, les personnes 2ELGBTQI+, les femmes voilées et les femmes en situation de handicap, dans tous les aspects de leur vie quotidienne.

Avec l'essor massif du numérique, ces violences se multiplient et prennent des formes variées, se manifestant dans les espaces publics virtuels tels que les réseaux sociaux, les jeux en ligne et les forums, ainsi qu'au sein d'échanges privés.

Pourquoi maintenant ?

Les cinq dernières années ont vu une augmentation alarmante des cyberviolences basées sur le genre, exacerbée par plusieurs facteurs clés :

– Prolifération d'espaces numériques non régulés : Les plateformes en ligne, sans régulations adéquates, permettent à la violence de se propager librement. Entre 2016 et 2020, les discours racistes, sexistes et intolérants sur les plateformes en ligne ont augmenté de 600 % au Canada, ce qui démontre une dérive inquiétante des espaces numériques.

YWCA Canada (2022), Bloquons La Haine : Rapport national

– Lois insuffisantes et inadaptées :

Les lois encadrant les cyberviolences sont souvent insuffisantes et mal adaptées aux défis de l'ère numérique. De plus, leur mise en œuvre est souvent inadéquate en raison d'un manque de formation et de sensibilisation des acteurs du système judiciaire, qui ne prennent pas toujours ces violences au sérieux.

Ce déficit de réaction, combiné à d'autres failles dans le système de justice, crée un climat d'impunité, où les cyberviolences sont banalisées et se multiplient sans conséquences. Ainsi, une normalisation de ces comportements violents s'installe aggravant la situation.

Statistiques : l'ampleur des cyberviolences genrées

Les chiffres suivants illustrent l'ampleur des cyberviolences basées sur le genre et leur impact disproportionné sur les femmes et les personnes issues de diverses identités de genre, en particulier celles confrontées à des discriminations croisées :

– 60 % des jeunes femmes et des personnes de diverses identités de genre au Canada sont victimes de haine en ligne au moins une fois par mois, et certaines y font face quotidiennement. Cette réalité est également observée à l'échelle mondiale, avec des conséquences psychologiques graves pour les victimes. – YWCA Canada (2022), Bloquons La Haine : Rapport national

– Entre 74 % et 80 % des victimes de harcèlement criminel en ligne, ainsi que 71 % à 91 % des victimes de publication non consensuelle d'images intimes, sont des femmes. Ces chiffres montrent l'ampleur du problème, particulièrement pour les femmes dans le cyberespace. – Conseil du statut de la femme (2022). L'hostilité en ligne envers les femmes.

En outre, les groupes les plus vulnérables à ces violences sont souvent ceux à l'intersection de plusieurs formes de marginalisations, comme les femmes racisées, les personnes 2ELGBTQI+, les personnes en situation de handicap et les minorités religieuses.

Par exemple, selon le Rapport National intitulé Bloquons La Haine de YWCA Canada publié en 2022 :

Les personnes racisées au Canada sont trois fois plus susceptibles d'être victimes de haine en ligne que leurs homologues non racisés.

Les jeunes en situation de handicap sont 70 % plus susceptibles d'être victimes de haine en ligne, tandis que les jeunes des communautés 2SLGBTQIA+ et autochtones sont environ 60 % plus susceptibles d'être ciblés.

Les impacts de la cyberviolence

Les cyberviolences ont des conséquences profondes, souvent invisibles, qui affectent le bien-être psychologique et social des victimes, ainsi que leur liberté d'expression :

– Isolement social :

La peur d'autres agressions incite les victimes à se retirer des espaces numériques. 41 % des femmes de 15 à 29 ans aux États-Unis s'autocensurent pour éviter le harcèlement en ligne, limitant ainsi leur capacité à s'exprimer librement. Conseil du statut de la femme (2022). L'hostilité en ligne envers les femmes

– Détresse psychologique :

La peur constante et le harcèlement en ligne conduisent à des troubles tels que l'anxiété, des troubles du sommeil, une perte de confiance en soi et un sentiment général d'impuissance. Les victimes au Québec rapportent également une détérioration de leurs relations sociales et une atteinte à leur réputation, dont la réparation est difficile en raison de la durabilité des contenus dans le cyberespace.

Ministère de la Famille et Ministère de la Sécurité publique, 2015

– Réduction de la participation publique :

De nombreuses femmes et minorités de genre se limitent dans leur engagement en ligne de peur des attaques, ce qui aggrave le déficit de diversité et d'inclusivité dans les débats publics.

Conseil du statut de la femme (2022). L'hostilité en ligne envers les femmes

En refusant d'agir, nous normalisons

L'inaction face aux cyberviolences crée une normalisation de comportements dangereux et destructeurs dans l'espace numérique. En refusant d'agir, nous permettons :

– Le harcèlement systémique :

Le manque de régulation et de mesures dissuasives permet à ces comportements de se multiplier sans conséquences.

– La prolifération de discours sexistes et haineux :

La tolérance de ces discours détruit l'espace public numérique, le rendant hostile et dangereux pour de nombreuses personnes.

– Le contrôle numérique dans la sphère privée :

Les violences en ligne s'infiltrent également dans la sphère privée, devenant un outil d'oppression.

Un système défaillant

Les législations actuelles sur les cyberviolences sont inadaptées et les structures de soutien sont souvent insuffisantes pour répondre efficacement aux besoins des victimes. L'absence de mesures dissuasives et le manque de sensibilisation dans le système judiciaire créent un climat d'impunité qui encourage la multiplication des agressions.

Les données des corps policiers, recueillies entre 2015 et 2020, montrent qu'une majorité des personnes présumées auteures des infractions commises envers des femmes sont de sexe masculin. Cette proportion atteint jusqu'à 85 % pour les infractions liées à la publication non consensuelle d'images intimes et au harcèlement criminel.

Conseil du statut de la femme (2022). L'hostilité en ligne envers les femmes

Un appel à l'action pour les 12 jours d'action

Cette campagne vise à informer le public sur les différentes formes de cyberviolences genrées, à encourager des actions collectives pour contrer ces violences et soutenir les personnes touchées, promouvoir les initiatives des différentes organisations de l'écosystème à travers un calendrier centralisé afin de lutter efficacement contre ces violences en ligne.

Ensemble, nous pouvons faire la différence.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne reconnait pas le travail des centres de femmes en violence

Le printemps dernier, un appel de projets a été lancé pour mieux répondre aux besoins des victimes et des auteurs de violence sexuelle et conjugale. L'occasion aurait été excellente pour soutenir le travail des centres de femmes en violence. Pourtant, sur l'ensemble des projets déposés, tous ceux des centres de femmes ont été refusés !

Une gestion budgétaire déficiente et excluant les centres de femmes

Les annonces des refus soulignaient que, si tous les projets déposés avaient été acceptés par l'ensemble des organismes œuvrant ou non en violence, une dépense de 104 M$ aurait été nécessaire, or il n'y avait que 18 M$ de disponible. Bien que le site annonce une dépense de 13 635 667 $ pour l'ensemble des projets retenus. Qu'en est-il du 4 364 333 M$ restant ?

L'apport des centres de femmes du Québec en violence

Les centres de femmes œuvrent en violence depuis plus de 40 ans, voire 50 ans pour certains d'entre eux. Ils sont parmi les ressources que les femmes fréquentent lorsqu'elles se sentent prises par des évènements de leur vie, afin de l'améliorer. Dont les violences faites aux femmes.

La beauté de ces ressources, c'est que personne ne peut savoir pourquoi une femme va dans un centre de femmes. Elle peut y aller pour boire un café, avoir du soutien pour ses démarches d'emploi, parler de ses petits-enfants, de ses parents vieillissants. Elle peut y aller aussi pour partager ses idées pour changer le monde et s'impliquer dans une action collective pour défendre ses droits.

Les femmes fréquentent leur centre de femmes aussi parce que parfois, elles vivent des violences

Si la violence qu'une femme vit est conjugale et qu'il n'est pas dans ses choix de quitter son domicile, le centre de femmes peut la soutenir. Elle y trouvera d'autres femmes pour en parler, des ateliers pour améliorer son estime de soi, des intervenantes pour faire un plan avec elle et pour assurer sa sécurité si la violence s'exacerbe. Notre intervention est féministe et intersectionnelle ; on s'adapte aux réalités des femmes.

Masculinistes et féminicides en expansion au Québec

À l'heure où les féminicides se multiplient et où les discours haineux des masculinistes prennent de plus en plus de place dans l'espace public, il semble inapproprié de faire de telles coupures sur la base d'une méconnaissance du travail des centres de femmes en violence. Ce sont les femmes qui en paieront le prix !

Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes

En ces 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, L'R des centres de femmes du Québec veut porter à l'attention du ministre responsable des Services sociaux, M. Carmant, et de la ministre responsable de la Condition féminine, Mme Biron, que les centres de femmes, dans leur mission de redonner du pouvoir à celles-ci, travaillent nécessairement en violence. Une reconnaissance financière en ce sens est attendue !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pierre Poilievre, l’ami des travailleuses et des travailleurs ? L’épreuve des faits

Ce texte est tiré du Monde ouvrier, journal de la FTQ, dont le dossier du numéro d'hiver 2025 porte sur les élections fédérales à venir. Il s'agit d'une étude de l'IRIS portant sur les rapports du parti de Pierre Polièvre au mouvement ouvrier et à la classe elle-même.

Tiré du Monde ouvrier numéro 149 hiver 2025.

Pierre Poilièvre se présente régulièrement comme le défenseur de la classe ouvrière face à des élites libérales déconnectées – un classique du programme populiste, stratégiquement mobilisé à droite.

Le Congrès du travail du Canada (CTC), auquel est affiliée la FTQ, a de son côté dénoncé la « fraude » aux travailleuses et travailleurs que constitue Pierre Poilievre. Ses pratiques politiques parlent pour lui.

Le chef conservateur défend-il vraiment les intérêts des travailleuses et travailleurs ? Une analyse de la plateforme politique du Parti conservateur du Canada (PCC), adoptée en septembre 2023, illustre les risques réels que celle-ci pose pour les intérêts socioéconomiques des travailleuses et travailleurs canadiens et pour la liberté syndicale.

La compétence est partagée entre Québec et Ottawa en matière de droit du travail. Le Parlement du Canada légifère sur les relations de travail dans les secteurs d'activité qui relèvent de sa compétence, soit les banques, les entreprises de transport maritime et aérien, les entreprises de radiodiffusion et de télédiffusion comme Radio-Canada, mais aussi la plupart des sociétés d'État fédérales ainsi que les ministères et autres organismes du gouvernement fédéral.

Le PCC face aux droits du travail

La plateforme politique du PCC insiste sur la protection des libertés individuelles avant tout ; cela fait craindre que les droits et libertés collectives en ressortent érodés.

Les conservateurs proposent de rendre l'adhésion syndicale facultative, remettant ainsi en question la formule Rand, qui garantit le paiement obligatoire des cotisations syndicales pour toutes les personnes salariées d'une unité de négociation. Cette mesure pourrait affaiblir les syndicats, limitant leur capacité à défendre efficacement les membres et menant potentiellement à des conditions de travail défavorables.

Le PCC insiste aussi sur « l'obligation des syndicats de […] ne pas sanctionner les travailleurs qui ne participeraient pas ». Pourtant, légalement, les travailleuses et les travailleurs sont déjà libres de participer ou non aux activités licites de leur syndicat. Cette formule mystérieuse reviendrait-elle, par exemple, à reconnaître à des travailleuses et travailleurs le droit de ne pas participer aux grèves votées ? Ou cela signifie t-il que le PCC pourrait bloquer ou réviser la très récente loi contre les briseurs de grève ? C'est à suivre.

Sans surprise, en matière d'emploi, le PCC souhaite faciliter le cumul emploi-retraite pour les plus de 65 ans par la mise en place d'incitatifs fiscaux. Au Québec, une idée similaire a la faveur de la CAQ. Or, selon toute vraisemblance économique, cette liberté nouvelle devrait contribuer à l'appauvrissement des aînés comme cela se produit dans l'Union européenne (UE), où des législations similaires ont été adoptées. Le taux de pauvreté des personnes retraitées y est en constante hausse (de 12 % en 2014 à plus de 16 % en 2022, pour toute l'UE).

La liberté économique contre la protection sociale

Les autres propositions de Poilièvre se résument à une défense classique de la liberté économique individuelle, à un soutien au secteur privé et à la libre compétition économique, et plus généralement à une réduction drastique des services publics. Le PCC s'en dit « convaincu » : « un dollar dans la main d'un citoyen canadien vaut mieux qu'un dollar dans la main d'une bureaucratie gouvernementale. […] la réduction des impôts et de l'ingérence de l'État dans l'économie se traduira par une augmentation du pouvoir d'achat des Canadiens […] ».

Les prochaines élections fédérales peuvent avoir lieu à tout moment, au plus tard en octobre 2025. « Si la tendance se maintient », Pierre Poilièvre pourrait former un gouvernement majoritaire en 2025. Au regard des enjeux profonds qui traversent le monde du travail – crise environnementale, crise de sens du travail et pénuries de maind'oeuvre –, il s'agit d'un programme au mieux limité, au pire inquiétant, aligné sur la politique antisyndicale de son prédécesseur, Stephen Harper.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Santé Québec : un chaos annoncé

Centralisation, privatisation, austérité… voilà les ingrédients d'un vieux remède maintes fois servi au réseau public et n'ayant jamais amélioré son état !

À quelques jours du 1er décembre, date à laquelle Santé Québec deviendra l'employeur unique des salarié-es du réseau public de la santé et des services sociaux, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) constate que la naissance de l'agence de gestion s'accompagne d'un nuage d'incertitude, d'improvisation… et de coupes budgétaires imposées par le gouvernement.

« Il n'y a personne, que ce soit parmi le personnel, les organismes communautaires, les chercheurs ou les représentants des patients, qui croit vraiment que cette réforme-là va améliorer les services ou le réseau », explique la présidente de la CSN, Caroline Senneville. « Les Québécoises et les Québécois non plus ne le pensent pas, en grande majorité. Cette réforme, comme celles qui l'ont précédée, c'est plus de centralisation et plus de privatisation. La CAQ ne fait que répéter les erreurs du passé. »

De plus, le tout se déroule alors que le gouvernement impose une cure d'austérité aux soins de santé et aux services sociaux. Sans aucune transparence, des objectifs de coupes totalisant au moins 1,5 milliard $ ont déjà été identifiés.

Comme les autres réformes hyper centralisatrices imposées ces 20 dernières années, celle-ci s'accompagne d'une ronde de compressions budgétaires, avec pour conséquence assurée un secteur public encore plus mal en point. Par le fait même, le privé poursuivra son essor pour occuper l'espace laissé vacant par le secteur public.

Centralisation, privatisation, austérité… voilà les ingrédients d'un vieux remède maintes fois servi au réseau public et n'ayant jamais amélioré son état !

Des choix politiques de la CAQ

Dès lundi, Santé Québec devra jongler avec les nombreux cadeaux empoisonnés que lui lègue le gouvernement. Des commandes d'austérité aux retards de paiements de l'équité salariale en passant par le gel d'embauche, c'est bien le gouvernement de la CAQ qui a fait tous ces choix politiques. Pour la CSN, agence ou pas, le gouvernement devra répondre de ses choix.

« Depuis que le ministre a annoncé sa réforme centralisatrice, nous avons soulevé les problèmes qui nous attendent et nous avons des pistes de solutions. Or, le ministre fonce sans nous écouter et sans nous parler, déplore le président de la Fédération de la santé et des services sociaux, Réjean Leclerc. Présentement, Santé Québec nage dans l'improvisation complète et l'employeur n'a pas de réponse à nos questions. Il y a 350 000 personnes qui se demandent ce qui va changer ou pas pour elles à compter de lundi et elles n'ont aucune réponse. Leurs gestionnaires eux-mêmes n'en savent souvent rien. C'est inadmissible. »

Responsabilité gouvernementale

« Le gouvernement joue un jeu dangereux », renchérit la vice-présidente de la Fédération des professionnèles, Jessica Goldschleger. « Notre réseau public de la santé et des services sociaux n'est pas un jouet qu'on peut s'amuser à démolir et à rebâtir. Les conséquences de cette improvisation peuvent être désastreuses, non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan humain. Le gouvernement aura beau tenter de refiler la responsabilité de cet échec aux dirigeants de Santé Québec, le personnel du réseau et la population québécoise ne sont pas dupes. Nous savons très bien que c'est lui qui en est véritablement responsable. »

Pour un réseau vraiment public

Rappelons que la CSN propose un plan d'urgence pour stopper l'hémorragie vers le privé :

– en mettant fin à l'exode des médecins vers le secteur privé ;

– en cessant d'octroyer des permis de cliniques privées à but lucratif ;

– en décrétant un moratoire sur tous les projets de privatisation du travail et des tâches effectués par le personnel du réseau public.

« À la CSN, nous continuerons de travailler sans relâche pour assurer des emplois et des services de qualité dans le secteur public », conclut Caroline Senneville. « Pour nous, c'est très clair : Pas de profit sur la maladie ! »

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Désespérances d’idéaux déchus

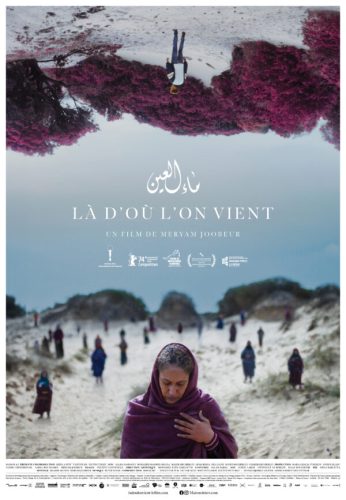

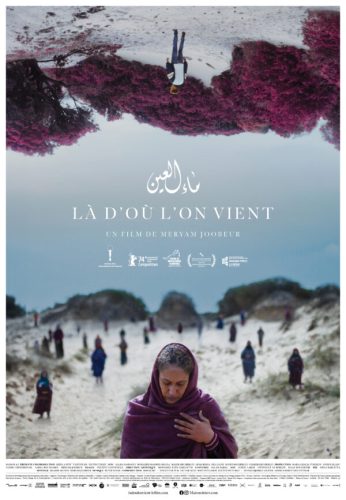

La Mère Courage du film étreignant son fils cadet, croyant lui épargner le sort de ses aînés Meryam Joobeur nous offre un long métrage de 118 minutes d'une très grande intensité dramatique dont on se remettra à grand peine, surtout dans cette ère trumpienne de génocide palestinien.

Par Pierre Jasmin, artiste pour la paix

Nos idéaux battus en brèche par le capitalisme décadent triomphant dans les laideurs télévisuelles de héros violeurs nous font revivre une chute abrupte d'idéaux tellement forte qu'elle me ramène à un monde théâtral auquel j'avais collaboré à Vienne, un mois avant mon année à Moscou en 1978 : je contribuai alors à la pièce Grandeur et décadence de Mahagonny de Kurt Weil et Bertold Brecht, qui préfigurait à sa première en 1930 l'arrivée obscène du nazisme.

Grâce à l'art exigeant et poétique de la fabuleuse réalisatrice tunisienne établie à Montréal, Là d'où l'on vient raconte un retour d'idéal déchu, qu'on devine être le Djihad islamique entrepris par deux frères, dont le désespoir si noir ne saurait être accablé davantage par quelque jugement que ce soit : se dégage, en un enchaînement de dérapages, le rachat entrevu de leurs âmes pourtant alourdies de meurtres, cette fois à la manière de Robert Bresson.

Les images magnifiquement cadrées avec d'innombrables gros plans, dans des paysages de prairies et de bords de mer tunisiens hantés par des comédiens dévorés par leurs personnages, nous plongent dans le sujet éternel de la dévastation guerrière, rarement aussi magistralement exploitée, y compris par une musique lancinante, mais pas par des violences de champs de bataille. Madame Joobeur porte son regard aiguisé sur les hommes intérieurement déchirés.

La grande majorité de nos politiciens jugent les immigrants avec arrogance, morgue et insensibilité, les envisageant au mieux comme des contributeurs à la petite économie commerciale. Quant à leur passé, on préfère ignorer leurs parcours parsemés d'embûches, que le film Io, Capitano avait choisi d'illustrer d'une façon épique avec deux acteurs flamboyants. Tout le contraire dans ce film humble où les acteurs quoiqu'éteints réussissent inexplicablement à faire vivre ce nouvel exemple magique de l'art cinématographique féminin : on pense à Mariloup Wolfe dans Jouliks, à Barbeau-Lavalette dans Chien blanc, à Maryse Legagneur dans Le dernier repas ou au tandem Danielle Trottier-Fabienne Larouche dans Cœur battant pour leurs explorations implosives de l'intimité, ici le huis-clos implacable de réfugiés dans leur propre pays, prostrés dans la désillusion de retour d'un exil qu'on devine entrepris par l'illusion d'une croisade religieuse genre Daesh.

Mais la réalisatrice ne porte jamais de jugement, elle se contente de témoigner des douloureux ravages d'un milieu d'extrême-pauvreté rurale avec des bergers bien différents de celui volontaire sympathique du film de Deraspe. Ceux de Joobeur sont acculés à la dure, très dure tâche de survie élémentaire. Nous contemplons, proies médusées, les tensions intrafamiliales insoutenables qu'une femme que j'ai appelée Mère Courage dans un élan brechtien, tente de calmer, en cherchant fermement à réconcilier un mari aux rigides principes traditionnels avec ses trois fils encore en vie, le plus jeune encore dans les jupes de sa mère aimante.

Mais l'un d'entre eux a ramené de Syrie une femme non musulmane pourtant vêtue d'une burka pour échapper aux regards inquisiteurs qui veulent pour la plupart la juger, une trop infime minorité cherchant à comprendre et à aimer l'étrangère impie. On s'achemine alors, inexorablement, vers un dénouement qu'on pressent sacrificiel. Ainsi, l'œuvre de Meryam Joobeur fait office de miroir embarrassant et inversé pour notre société hypnotisée par le faux glamour américain.

.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le grand basculement

Le présent épisode de l'interminable conflit israélo-palestinien met en lumière un phénomène inédit ou du moins sa relative généralisation : une coupure croissante entre les opinions publiques occidentales sympathisantes envers les Palestiniens d'une part, et d'autre part les classes politiques d'autre part, celles-ci toujours fondamentalement sionistes. Malgré cela, elles se sentent désormais obligées de prendre une certaine distance vis-à-vis de leur protégé israélien, comme en témoigne la volonté que plusieurs (dont Ottawa) affichent d'appliquer le mandat d'arrêt lancé contre deux hauts responsables israéliens : Benyamin Netanyahou, premier ministre et l'ancien ministre de la défense, Yoav Gallant. En principe, ces derniers ne peuvent remettre les pieds dans ces pays sans être appréhendés et déférés devant la Cour pénale internationale. Le gouvernement américain, indéfectible allié de l'État hébreu est un des rares à s'y opposer.

À long terme, ce retournement actif d'une ampleur inédite d'une bonne partie des populations occidentales en faveur d'une paix juste et honorable entre les deux parties en conflit peut éroder l'appui que leurs gouvernements apportent à Israël. En effet, les populations occidentales s'impatientent sérieusement devant l'ampleur et la durée de la contre-offensive du cabinet Netanyahou à l'endroit du Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban-Sud.

Même si la majorité des classes politiques occidentales conservent encore une bonne marge de manoeuvre dans leurs relations avec Israël, elles ne pourront pas ignorer indéfiniment le sentiment de leurs administrés. Seul le gouvernement américain maintient un soutien sans failles à son allié du Proche-Orient. Avec l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, ce soutien ne s'effritera sans doute pas, malgré sa volonté déclarée de mettre fin aux conflits qui déchirent le Proche-Orient. Il reste à connaître son plan pour régler le noyau dur de ces conflits, c'est-à-dire l'affrontement continuel entre Israël et la Palestine. Il présentera sans doute un plan tordu, mais que le réalisme le plus élémentaire obligerait le nouveau président à modifier quelque peu en faveur des Palestiniens. Au pire, la situation continuera à se dégrader et peut-être à aboutir à une embrasement régional. Au mieux, les Palestiniens y gagneront éventuellement un début de véritable autonomie sur la majeure partie de la Cisjordanie et sur Jérusalem-Est. La partie s'annonce rude.

Même les politiciens américains commencent à être divisés là-dessus. Par exemple le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders a présenté des résolutions pour restreindre la vente d'armes à Israël et contre une aide de 21 milliards de dollars à l'État hébreu. Lors du dernier débat là-dessus au Sénat le 19 novembre dernier, entre 17 et 19 membres du Parti démocrate l'ont suivi (sur 51 membres) Même si une majorité a voté pour la vente de ces armes, une minorité non négligeable menée par un tête d'affiche de la gauche s'y est donc opposée. Il est notoire que l'aile progressiste du Parti démocrate est mal à l'aise devant le conflit depuis au moins janvier. Ce n'est peut-être que le début d'un mouvement susceptible d'aller croissant, qui sait ?

Par ailleurs, rien ne permet de penser que la population américaine dans son ensemble se distingue des autres populations occidentales sur ce problème. Après tout, il s'est produit des manifestations d'envergure sur plusieurs campus au printemps dernier en soutien à la cause palestinienne. Elles reprendront peut-être si la guerre là-bas s'éternise et que continueront de s'accumuler les victimes palestiniennes et libanaises.