Derniers articles

Comment Joe Biden se fait mener en bateau depuis un an par Benyamin Nétanyahou

Au bout d'un an de guerre entre Israël et le Hamas, l'échec du président des États-Unis à faire valoir ses vues est patent, selon les commentateurs d'outre-Atlantique. Un allié relativement petit et dépendant dicte sa stratégie à Washington et pourrait même chambouler la politique intérieure du pays.

Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Joe Biden et Bennyamin Netanyahou. à Tel-Aviv, lors de la visite du président des Etats-Unis en Israël le 18 octobre 2023, peu après les attaques du Hamas. Photo Miriam Alster/Reuters.

“Nétanyahou joue plus habilement des rouages de Washington que la plupart des politiciens aux États-Unis. Et il a n'a cessé de damer le pion à Biden”, a déclaré au Financial Times le chroniqueur israélien de Ha'Aretz Alon Pinkas, un an après les attaques du 7 octobre 2023 en Israël.

En 1996 déjà, le président des États-Unis Bill Clinton demandait à l'issue d'une rencontre avec Benyamin Nétanyahou, déjà Premier ministre d'Israël : “Quelle est la putain de superpuissance ici ?”

Près de trois décennies plus tard, la superpuissance semble se laisser dicter les décisions stratégiques par son protégé, déplore un commentateur de The Atlantic. Et la Maison-Blanche “se comporte comme un chien qui aurait décidé de courir derrière sa queue”.

“Biden s'est mis hors-jeu”

Le constat, sévère, est partagé par le chroniqueur de centre gauche Nicholas Kristof, du New York Times, alors que celui-ci voit plutôt d'un bon œil le président et sa politique étrangère. “Biden voulait la paix, il a pourtant permis la guerre”, résume-t-il.

“Biden plaide la retenue depuis un an mais il s'est mis hors-jeu en continuant de fournir les armes qui étaient employées au mépris de ses injonctions. Il en a appelé à la conscience de Nétanyahou, qui en est de toute évidence dépourvu”, estime le chroniqueur. Pourtant, “avant Biden, d'autres présidents des États-Unis ont été plus disposés à user du levier que constituent les livraisons d'armes à Israël”. Non sans effet.

- “Il m'est douloureux d'écrire cette chronique. Le fait est cependant qu'un an après les attentats du 7 octobre, la politique de Biden au Moyen-Orient apparaît comme un échec sur les plans pratique et moral.”

Comme l'a encore montré l'invasion du Liban par Tsahal en dépit des mises en garde de Washington, le président américain “ne cesse de se faire filouter par le Premier ministre israélien”.

Cet échec “entache son bilan”, et le pire est peut-être encore à venir, ajoute le journaliste du New York Times : “Je crains que Nétanyahou ne conduise Israël vers une guerre contre l'Iran et qu'il ne cherche à attirer les États-Unis dans la bataille”.

Et le chroniqueur d'écouter avec inquiétude certains “faucons” à Washington rêvant tout haut de “refaçonner le Moyen-Orient”. “Cela me rappelle les prévisions exaltées sur l'invasion de l'Irak, il y a vingt et un ans, qui devait ouvrir la voie à une nouvelle ère démocratique et paisible une fois Saddam Hussein chassé du pouvoir.” Entre autres exemples d'hubris aboutissant à un bourbier.

Nétanyahou tire les ficelles

Les tensions avec l'Iran laissent même envisager un scénario digne de la série House of Cards, écrit le chroniqueur du Financial Times Edward Luce. “À tout juste un mois de la présidentielle aux États-Unis, les événements du Moyen-Orient pourraient changer le résultat du 5 novembre.”

Après l'abondante salve de missiles lancée par Téhéran sur Israël, “une escalade entre les deux pays pourrait faire grimper en flèche les prix du pétrole, ce qui plomberait immédiatement le moral des consommateurs aux États-Unis, pile au moment où les électeurs se rendent aux urnes”.

De quoi mettre en péril les chances de Kamala Harris et, par conséquent, tout l'héritage de Joe Biden. Le président a déconseillé de frapper les sites pétroliers iraniens. Mais voilà : “c'est bien Nétanyahou, et non Biden, qui décide de la suite”.

Gabriel Hassan

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Iran : La République Islamique face à la remontée des luttes

Deux ans après le déclenchement du soulèvement « Femme, Vie, Liberté » qui a ébranlé la République Islamique dans ses fondements, le pouvoir est plus que jamais crépusculaire.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Le mouvement qui avait suivi le meurtre de Jina Mahsa Amini par la « police des mœurs » avait embrasé le pays tout entier. A bien des égards, ce soulèvement était inédit. Et cela même si l'absence de grèves massives, ainsi que la faiblesse de la jonction avec le monde du travail en tant qu'acteur à part entière, ont fait partie de ses faiblesses notables.

L'ancrage territorial, la durée et la radicalité du processus « Femme, Vie, Liberté » ne pouvaient laisser indemne la mollahrchie. Deux ans après, rien n'est plus comme avant septembre 2022, et les braises du soulèvement sont toujours ardentes. Malgré le déchaînement de la répression, les femmes, les peuples d'Iran, la jeunesse et les travailleurs/euses ont aujourd'hui repris confiance dans leurs capacités de lutte.

L'intensification de multiples crises, une forte contestation populaire

Le refus toujours aussi vivace du voile obligatoire par les femmes, les luttes multiples, les grèves et les manifestations de travailleurs/euses, les combats démocratiques pour la défense des droits des prisonnierEs, la lutte contre les condamnations à mort et les exécutions, témoignent d'un rejet profond de la mollahrchie.

La faiblesse historique du taux de participation à la dernière élection présidentielle n'est pas due à un désintérêt populaire. Elle traduit un rejet massif du pouvoir et des institutions. C'est le régime dans son ensemble qui est considéré comme illégitime par la population.

Cette élection a vu la victoire de Massoud Pezeshkian, un soi-disant « modéré », succédant au « conservateur » Ebrahim Raïssi mort dans un accident d'hélicoptère.

Le choix fait par le régime de « mettre » à la présidence un prétendu « modéré » est davantage un message envoyé aux États-Unis qu'un signe d'ouverture à l'égard de la population. Il s'agit avant tout d'une main tendue à Washington, et ce afin de négocier un allégement des sanctions économiques, de tenter d'obtenir le dégel des milliards de dollars bloqués et de sanctuariser le programme nucléaire iranien.

L'économie est exsangue, du fait des sanctions mais surtout des orientations politiques et économiques catastrophiques, ainsi que de la corruption massive du régime et des Gardiens de la révolution (Pasdaran).

Les peuples d'Iran doivent faire face aux privations de liberté, à la répression, à une hyper inflation et à une misère grandissante, à de nombreux scandales de corruption touchant les sommets de la République Islamique. Cela alimente et accentue la crise politique, car une grande partie des couches traditionnellement acquises au régime s'en détachent depuis de nombreuses années.

La montée des luttes sociales et démocratiques

Sous les effets de la crise économique, sociale et politique nous assistons depuis plusieurs mois à un regain des luttes ouvrières. Divers secteurs se mobilisent régulièrement : les enseignantEs, les retraitéEs, des salariéEs de la pétrochimie…

Ces derniers mois, et cela est une première, ont eu lieu dans de nombreuses villes des manifestations et des grèves simultanées d'infirmières. Ces mobilisations pour des hausses de salaire et des conditions de travail plus dignes se poursuivent malgré la répression. Le niveau inédit d'organisation de cette lutte, ainsi que le soutien important de la population qui se reconnaît dans les revendications avancées, inquiète particulièrement le pouvoir qui craint une contagion.

Cette mobilisation, dont des femmes sont en première ligne, doit être considérée comme l'une des suites du soulèvement ayant suivi la mort de Jina Masha Amini. Cette lutte exemplaire se caractérise par un niveau de coordination nationale rarement atteint sous la dictature théocratique.

Le mouvement des infirmières comble en partie certaines faiblesses du soulèvement de 2022.

Pour la première fois, ce mouvement social qui traverse l'ensemble du pays, met sur le devant de la scène une lutte faisant converger, au travers d'un affrontement de classe, le combat des femmes et celui des minorités nationales. Il fait franchir un seuil décisif au combat contre les préjugés et méfiances régionales entretenus par le pouvoir.

Cette lutte exemplaire mérite amplement la solidarité des syndicats de la santé dans le monde entier, et plus largement de l'ensemble du mouvement ouvrier et démocratique.

Au même moment, sous l'effet du rapport de force, de la solidarité internationale et de la mobilisation de syndicats européens et notamment français (1), des figures de premier plan du syndicat Vahed (syndicat des travailleurs/euses des transports en commun de Téhéran et sa banlieue) ont été libérés.

Cela constitue un formidable encouragement pour les réseaux militants en exil, dont des organisations comme Solidarité Socialiste avec les Travailleurs d'Iran (SSTI) (2), qui n'ont cessé de militer pour que des actions de solidarité se développent à l'échelle internationale.

Enfin, dans les prisons, des détenuEs d'opinion et notamment des femmes mènent une lutte courageuse et quotidienne contre leur détention, contre la torture et les exécutions dont les prisonnierEs d'origines kurdes et baloutches sont les premières victimes, ainsi que contre la République Islamique.

Depuis l'élection de Pezeshkian, les exécutions de détenus ont augmenté, la répression des minorités nationales est permanente, le harcèlement des femmes et de la jeunesse est incessant. Le nouveau président s'inscrit à ce titre dans la lignée d'Ahmadinejad ou de Raïssi, celui que l'on a surnommé le « boucher de Téhéran » pour son rôle dans les exécutions de milliers de prisonniers/ières politiques à la fin des années 80. (3)

Le combat pour l'égalité, pour les libertés démocratiques, pour les droits des travailleurs/euses et la justice sociale sont indissociables.

Un affaiblissement de la position de la République islamique dans la région

Au cours de l'année écoulée, le régime a subi des attaques humiliantes de la part d'Israël qui poursuit sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien, avec la complaisance des grandes puissances occidentales et des régimes arabes.

Israël est notamment parvenu à :

– éliminer en Syrie des commandants des Gardiens de la révolution (Pasdaran),

– assassiner le chef du Hamas Ismail Haniyeh en plein cœur de Téhéran.

Ces différentes opérations, et particulièrement l'élimination du dirigeant du Hamas, ont montré la faiblesse et l'impuissance de l'appareil de renseignement de la République Islamique, ainsi que l'importance de son infiltration par les services secrets d'Israël. Cela a mis en évidence la corruption institutionnalisée dans toute la structure politique et administrative de la République islamique, et ce jusqu'au sommet des services de renseignement des Gardiens de la révolution.

La course à l'armement du pouvoir, les milliards dépensés pour ses ambitieux projets nucléaire militaire et d'armement classique grèvent considérablement le budget de l'État. Néanmoins, celui-ci a été dans l'incapacité de riposter aux humiliations à répétition que lui a infligé l'État d'Israël.

Confrontée à une perte de légitimé irréversible, à l'accentuation de la révolte des femmes, à des luttes sociales et démocratiques de plus en plus fortes et à une incapacité de donner le change sur la scène régionale, la République Islamique d'Iran donne incontestablement des signes de faiblesses.

Les peuples d'Iran ne peuvent se libérer que par eux-mêmes. Il nous revient de les soutenir dans leur lutte pour l'émancipation, l'égalité, et la justice sociale.

Notes

1. https://solidaires.org/rechercher/?search=Iran

2. SSTI http://www.iran-echo.com/

3. Cela n'a pas empêché Youssef Boussoumah, l'un des co-fondateurs/trices du « QG décolonial » et de « Paroles d'honneur » d'appeler à prier pour que le président Raissi sorte indemne de son accident d'hélicoptère.

Pour sa part Houria Bouteldja, co-fondatrice de ces structures, avait présenté en 2016 Ahmadinejad comme étant « son héros ».

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Camarade président ? Changement et continuité au Sri Lanka

La victoire d'Anura Kumara Dissanayake (AKD) le 21 septembre en tant que candidat de la coalition de centre-gauche National People's Power (NPP) est extrêmement importante pour des raisons symboliques et de fond. Ses prédécesseurs appartenaient à l'élite sociale et politique qui a mal gouverné le Sri Lanka depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1948. Certains sont nés au sein de cette élite, tandis que deux autres (Ranasinghe Premadasa, Maithripala Sirisena) s'y sont frayé un chemin par le biais de la politique avant d'accéder à la présidence. En revanche, la vie politique de Dissanayaka s'est déroulée en tant qu'outsider et critique de cette élite.

Tiré du site du CADTM.

Le nouveau président est né d'une famille rurale pauvre originaire des hauts plateaux avides de terres, qui, pour améliorer ses conditions d'existence, a émigré comme beaucoup d'autres dans la zone aride mais irriguée du centre-nord. Son père était un employé modeste d'un ministère et sa mère s'occupait d'une famille nombreuse tout en cultivant du riz sur leur lopin de terre. Il a été le premier de sa famille à faire des études supérieures : il a étudié les sciences physiques dans une université publique.

À la fin des années 1980, à l'université de Kelaniya, il militait au sein du Janatha Vimukthi Peramuna (JVP-Front populaire de libération), alors clandestin - interdit en 1983 par le régime de droite du Parti national unifié (UNP), puis sévèrement réprimé lors de sa deuxième insurrection contre l'État entre 1987 et 1989 - avant de devenir un militant politique à plein temps après la légalisation du parti. Il s'est attelé à le reconstruire, notamment par le biais de la politique électorale. En tant que membre d'une classe exploitée et marginalisée, et en tant que dirigeant d'un parti formellement marxiste-léniniste, son élection à la tête de l'État et du gouvernement dans le système gaulliste sri-lankais a brisé le moule.

Candidat du changement

Il a fait campagne non pas sur une plate-forme socialiste ou anticapitaliste, mais plutôt en lançant un appel au « changement » dans une culture politique dégénérée vieille de plusieurs décennies, que de larges pans de la population, toutes classes, sexes, ethnies et régions confondus, tiennent pour responsable de la catastrophe économique de 2021-2022, qui a culminé avec la faillite souveraine du Sri Lanka lorsqu'il n'a pas assuré le service de sa dette extérieure, qui s'élevait alors à 32 milliards de dollars américains.

Ceux qui ont voté pour lui, et beaucoup de ceux qui ne l'ont pas fait, s'attendent à ce que son gouvernement transforme une culture politique où les politiciens imposent leurs décisions sans égard pour le peuple entre les élections, se récompensent eux-mêmes, qu'ils soient au gouvernement ou dans l'opposition, par des privilèges et des avantages, tirent profit de leur fonction en concluant des accords et en versant des pots-de-vin à d'autres partis , à des entreprises locales et étrangères, et en accédant à des appels d'offres et à des contrats gouvernementaux et internationaux, et jouissent de l'impunité face aux enquêtes, aux poursuites et à l'emprisonnement pour les abus et les crimes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions.

Tel était le sentiment du soulèvement populaire de 2022, connu sous le nom de janatha aragalaya (lutte du peuple en cinghalais). Bien que ce mouvement ait été de courte durée, il a largement contribué au bond de popularité de la coalition National People's Power, que le JVP a initiée en 2019 pour élargir sa base de classe, jusque-là, la classe ouvrière et la petite bourgeoisie de gauche, à des classes plus conservatrices, ouvrant ainsi la voie vers la présidence.

Comme son parti ne fait pas partie de la classe politique traditionnelle, qu'il n'est donc pas entaché de corruption et qu'il a fait de la lutte contre la corruption son slogan central depuis de nombreuses années, ceux qui souhaitaient ce « changement » ambigu et insaisissable se sont tournés vers lui. Ils ont rejeté à juste titre les candidats des deux principales alliances de droite (autour de l'ancien président Ranil Wickremesinghe et du chef de l'opposition parlementaire Sajith Premadasa).

Bien qu'il n'ait pas obtenu la majorité, le NPP a recueilli la plus grande part des voix, soit plus de 5,6 millions (42 %), et est arrivé en tête dans 15 des 22 circonscriptions électorales, à l'exception de celles où se concentrent les minorités ethniques dans les régions du centre, de l'est et du nord du pays. Sa base électorale est constituée en grande majorité par la nation cinghalaise majoritaire (75 % de la population). Mais cette fois, il a commencé à gagner des partisans parmi les minorités musulmanes et tamoules de l'île, en particulier parmi les jeunes.

Il ne compte que trois membres dans le corps législatif de 225 sièges, ce qui fait de son cabinet ministériel probablement le plus petit du monde. L'une des premières mesures prises par le nouveau président a été la dissolution anticipée du parlement (conformément à la constitution). Les élections générales auront lieu le 14 novembre et la première séance du nouveau parlement se tiendra une semaine plus tard. Le NPP a besoin de 113 sièges pour former un gouvernement. C'est un défi plus difficile à relever que de gagner la présidence.

La question de savoir si le gouvernement du NPP réinitialisera le système politique, comme l'espèrent ses partisans, ou s'il y sera assimilé, comme l'ont fait ses anciens rivaux de l'ancienne gauche, l'ex-trotskiste Lanka Sama Samaja Party (LSSP) et le parti communiste du Sri Lanka, reste ouverte.

La stabilité pour les riches

Le gouvernement de Ranil Wickremesinghe, qu'il a formé en partenariat avec la majorité parlementaire pro-Rajapaksa et les défections de l'opposition, a réussi à stabiliser l'économie et à relancer sa croissance, pour les classes aisées. L'inflation globale est tombée à 0,5 % le mois dernier. Les réserves de change utilisables atteignent 4,6 milliards de dollars. Le taux de change s'est renforcé pour atteindre environ 300 LKR pour un dollar américain. Le produit intérieur brut augmentera de près de 4 % cette année.

Si les pauvres comme les riches ne font plus la queue pour les produits de première nécessité que sont le carburant, la nourriture et les produits pharmaceutiques, les pauvres, contrairement aux riches, n'ont pas les moyens de les payer. Il n'y a pas de coupures d'électricité après que les tarifs ont été augmentés de 140 %, mais l'année dernière, un million de ménages ont été déconnectés du réseau parce qu'ils n'arrivaient pas à honorer leurs factures. Les prix des denrées alimentaires ont été multipliés par trois en moyenne, à la suite de la dernière invasion de l'Ukraine par la Russie et de la chute libre de la roupie lors du désastre économique de 2022, augmentant l'insécurité alimentaire à 24 % de tous les ménages. Un ménage sur quatre se trouve en dessous du seuil de pauvreté officiel.

En mars 2023, le Sri Lanka a conclu son 17e accord de prêt avec le Fonds monétaire international depuis 1965. La facilité de crédit étendue de 2,9 milliards de dollars US sur quatre ans est décaissée en tranches semestrielles qui sont conditionnées à la réalisation d'objectifs de progrès en matière de réforme structurelle de l'économie.

Les objectifs à atteindre sont les suivants :

– Un excédent budgétaire primaire (c'est-à-dire un excédent des recettes publiques sur les dépenses) de 2,3 % du produit intérieur brut d'ici à 2025 ;

– Réduire le besoin d'emprunt du gouvernement (besoins bruts de financement) à 13 % du produit intérieur brut entre 2027 et 2032 ;

– Réduire le ratio de la dette publique par rapport au produit intérieur brut à 95 % d'ici 2032.

En supposant que ces objectifs soient atteints - avec tous les coûts sociaux et politiques associés à la réduction des dépenses de l'État et au refus de stimuler la croissance de l'emploi et des revenus - l'encours total de la dette du Sri Lanka serait plus important en 2027 qu'il ne l'était en 2023 ; et le service de la dette extérieure engloutirait 30 % des recettes publiques en 2027, selon un ancien fonctionnaire du Trésor américain, ce qui rendrait plus probable, selon lui, l'inévitabilité d'un nouveau défaut de paiement de la dette souveraine.

Les réformes structurelles préconisées par le programme du FMI et soutenues avec enthousiasme par les acteurs politiques, administratifs et de la société civile visent à

– augmenter la fiscalité indirecte, qui est régressive puisque les pauvres paient de manière disproportionnée plus que les riches ;

– augmenter les taux d'intérêt bancaires, rendant l'emprunt plus coûteux, ce qui pénalise les micro et petites entreprises ;

– restructurer la dette intérieure, dont les fonds de retraite du secteur public étaient les principaux investisseurs, ce qui a entraîné une réduction drastique de la valeur finale des prestations ;

– réduire les effectifs du secteur public pour diminuer la masse salariale de l'État, ce qui érode encore plus les services publics et crée des opportunités de marché pour les prestataires du secteur privé ;

– supprimer les subventions sur les biens publics tels que le carburant pour le transport, la cuisine et l'électricité en laissant libre cours aux prix du marché ;

– démanteler le système de sécurité sociale au profit de « filets de sécurité sociale » qui « ciblent » des groupes spécifiques en fonction de leurs revenus et de leur patrimoine ;

– précariser le marché du travail par une déréglementation du code du travail ;

– consolider les terres agricoles en grandes exploitations pour les cultures commerciales (d'exportation) en délivrant des titres fonciers aux petits exploitants qui pratiquent actuellement la culture vivrière ; et

– geler les projets de dépenses en capital du gouvernement, avec des implications pour l'infrastructure publique, la fourniture de services publics, l'industrie de la construction et l'emploi.

Accord avec le FMI et orientation économique

Le JVP, qui est la principale composante de la coalition du National People's Power, est né de la radicalisation de la jeunesse des années 1960 en tant que parti socialiste révolutionnaire d'obédience guévariste et maoïste. Il est donc historiquement associé à une politique anti-impérialiste, hostile aux institutions de Bretton Woods telles que le FMI et la Banque mondiale.

Depuis que le JVP est entré dans la politique parlementaire à partir de 1994 - dans le contexte géopolitique de l'effondrement du bloc « socialiste » en Europe, précédé par la crise du socialisme en tant qu'alternative crédible au capitalisme, et le contre-modèle des réformes de marché de la Chine avec son intégration dans le capitalisme mondial et l'encouragement du capital privé - le parti a évolué vers l'acceptation d'une économie mixte, avec un rôle prépondérant de l'État dans l'économie. Récemment, il a cité le Viêt Nam comme l'exemple de réussite qu'il souhaite reproduire.

Bien que le JVP-NPP ne soutienne pas le néolibéralisme, il ne prône pas non plus un anti-néolibéralisme cohérent si l'on se réfère à sa campagne électorale de 2024, à son manifeste et à ses documents d'orientation. Plus important encore, le NPP - et le nouveau président l'a réaffirmé dans son premier discours au pays - s'est engagé à ne pas quitter le programme en cours du Fonds monétaire international. Il a déjà déclaré que l'accord était un fait accompli et qu'il constituait désormais une condition préalable aux négociations sur la restructuration de la dette avec les créanciers officiels et privés, ce qui laisse entendre qu'il a les mains liées et que l'opinion publique s'attend à ce que les deux accords soient menés à bien de manière satisfaisante.

Néanmoins, le NPP déclare qu'il réexaminera l'évaluation de la viabilité de la dette réalisée par le FMI, qui fournit la justification technique de ses conditionnalités politiques, y compris les mesures d'austérité draconiennes. Le nouveau gouvernement propose des changements dans le cadre actuel : réduction de l'imposition des pauvres et de la classe moyenne inférieure, maintien de certaines entreprises d'État (un secteur dans lequel le JVP a une présence syndicale importante) dans le giron public, tout en laissant la porte ouverte à la vente d'entreprises non stratégiques, et renforcement de la « consolidation fiscale » par la rationalisation des dépenses publiques et l'augmentation des recettes d'exportation tout en réduisant les dépenses d'importation grâce à l'intensification de la production intérieure, ce qui permettra d'augmenter les réserves extérieures du Sri Lanka.

De manière significative, il a également déclaré qu'il mènerait un « audit médico-légal » de la dette extérieure, ce qui suggère qu'il reconnaît qu'au moins une partie de celle-ci est odieuse et illégitime, et que les citoyens et les générations futures ne devraient pas en être accablés.

Il a insisté à plusieurs reprises sur sa fidélité à l'accord avec le FMI et au processus de restructuration de la dette en cours. Il s'agit en partie d'apaiser les craintes des responsables politiques et de larges pans de l'opinion publique, qui redoutent que la rupture de l'accord avec le FMI ne perturbe les négociations avec les créanciers extérieurs et n'entraîne une spirale d'instabilité économique. Il s'agit également de signaler que le parti souhaite être perçu, à l'intérieur et à l'extérieur du Sri Lanka, comme « responsable » plutôt que radical, et comme pragmatique plutôt que dogmatique.

Le NPP est également favorable au libre-échange, aux investissements étrangers et aux exportations. Il n'inversera pas l'expansion des services privés de santé et d'éducation, mais promet plutôt de les réglementer dans l'intérêt des utilisateurs. Il équilibre les principes néolibéraux classiques, avec des références à l'expansion de la production nationale (c'est-à-dire à la substitution des importations sans la nommer), à l'opposition à la privatisation des entreprises publiques et à l'élargissement des programmes sociaux et des allocations budgétaires pour les groupes vulnérables (personnes âgées, retraités, jeunes mères et femmes avec des enfants en bas âge, personnes handicapées et atteintes de maladies chroniques, etc.)

Il a également pris soin d'éviter toute référence au budget militaire pléthorique qui consomme 7 % du budget national, soit presque autant que la santé et l'éducation réunies. Ce scandale est politiquement inviolable en raison de l'idéologie de la sécurité nationale encouragée par l'État nationaliste cinghalais pendant près de trois décennies de guerre entre 1983 et 2009. Les références du NPP à la redistribution des richesses et des revenus sont discrètes, pour ne pas gêner les classes dont l'approbation lui importe tant.

Ce que l'on ne sait pas encore, c'est si la position du nouveau gouvernement s'effondrera lorsque le FMI insistera, comme il l'a toujours fait, sur le fait que son évaluation de la viabilité de la dette est méthodologiquement irréprochable et que son programme a été conçu de manière si parfaite qu'il ne peut être amélioré.

Comment le nouveau gouvernement va-t-il créer la marge de manœuvre budgétaire pour le niveau d'investissement public nécessaire à ses objectifs de dépenses, dans le carcan de l'accord avec le FMI ? Rouvrira-t-il les négociations récemment conclues (mais non scellées) avec les créanciers bilatéraux et commerciaux, afin d'obtenir une décote plus importante sur l'encours de la dette et, globalement, un meilleur accord que celui conclu à la hâte par le régime précédent pour contraindre le nouveau gouvernement ?

Dira-t-il au FMI et aux créanciers que sa priorité est de défendre le niveau de vie des personnes les plus durement touchées par la crise et les mesures d'austérité, et de faire croître l'économie d'une manière qui profite à la majorité ; au-delà des objectifs du FMI en matière d'excédent budgétaire primaire et de ratio de la dette au PIB, et du remboursement de la dette bilatérale et commerciale qui doit reprendre après 2027 ?

Questions relatives aux minorités

Les tensions ethniques se sont atténuées depuis le soulèvement populaire de 2022, au cours duquel des efforts conscients ont été déployés pour présenter une identité collective du « peuple » contre une « élite » décadente et son « système » qui sème la division sur la base de l'appartenance ethnique et de la foi. La campagne électorale de 2024 a été observée comme étant non seulement la plus pacifique, mais aussi celle où les tensions ethniques et religieuses (qui demeurent bien sûr) n'ont pas été attisées par les principaux candidats.

Le NPP n'est pas raciste et compte (même si ce n'est pas en grand nombre) des minorités ethniques - Tamouls originaires du nord-est, Tamouls des collines, musulmans (une identité ethno-religieuse au Sri Lanka) - parmi ses membres et ses dirigeants.

Alors que le manifeste du NPP identifie certaines des préoccupations urgentes des Tamouls du Nord et de l'Est touchés par le conflit, telles que l'abolition de la législation antiterroriste et la libération des prisonniers politiques, la vérité et la justice pour les familles des disparus, l'acquisition de terres par ll'État, le manifeste du NPP ne contient pas d'informations sur la situation des Tamouls au Sri Lanka, l'accès des tamoulophones aux services publics par la mise en œuvre effective de la loi sur les langues officielles ; la réactivation du système des conseils provinciaux pour une plus grande autonomie ; les préoccupations socio-économiques des Tamouls des collines (travailleurs des plantations et leurs descendants) en matière de logement, de terre, de santé et d'éducation ; de nombreux engagements sont vagues et ne sont pas assortis d'échéances.

Le JVP-NPP a courtisé les militaires à la retraite et le clergé bouddhiste et en a fait ses partisans. Ces deux groupes sont implacablement opposés aux enquêtes et à la responsabilisation des forces de sécurité de l'État pour les crimes de guerre, ainsi qu'à la reconstitution de l'État unitaire dans le sens du fédéralisme. Lors des réunions préélectorales, le nouveau président a insisté sur le fait que le statut prioritaire accordé au bouddhisme dans la constitution actuelle (proche du statut de jure de religion d'État) est sacro-saint, tout en rassurant les chrétiens, les hindous et les musulmans sur le fait que leur droit à la liberté de culte sera protégé par l'État.

Le nouveau président promet une nouvelle constitution démocratique qui abolira l'institution autoritaire de la présidence et déléguera davantage de pouvoirs aux régions, y compris aux zones habitées par des minorités nationales. Toutefois, à moins qu'il n'obtienne une majorité parlementaire lors des élections générales qui se tiendront dans quelques semaines, et/ou qu'il ne trouve des alliés dans d'autres partis politiques, il ne dispose pas des effectifs nécessaires pour agir de manière décisive dans ces domaines.

Son parti-alliance et lui-même sont parfaitement conscients que leur principale base électorale est imprégnée de suprémacisme cinghalais depuis la décolonisation. Cette base est au mieux indifférente, au pire hostile, à l'élaboration d'une constitution qui serait perçue comme accordant plus de droits et une plus grande part du pouvoir d'État aux minorités nationales.

Le soulèvement populaire de 2022 se répercute sur le résultat de l'élection présidentielle de 2024. Les perspectives de changement progressif au Sri Lanka dépendent de la dynamique politique et sociale des prochains mois, en particulier du réveil des luttes et des organisations de travailleurs.

Balasingham Skanthakumar

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

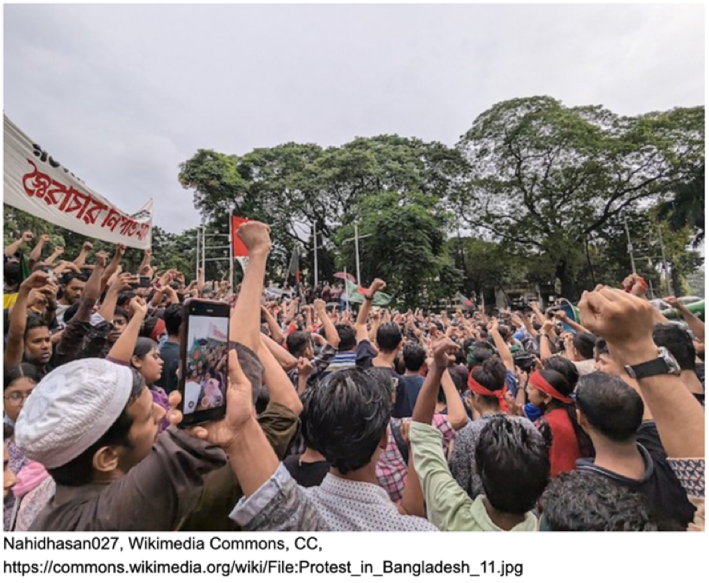

La victoire du mouvement de protestation au Bangladesh

Après une répression d'état qui a provoqué des centaines de morts au Bangladesh, les manifestations de masse ont renversé Sheikh Hasina. Mais le gouvernement intérimaire dirigé par Muhammad Yunus, le gourou du microcrédit, n'est pas en mesure de s'attaquer aux graves problèmes sociaux auxquels sont confrontées les classes populaires du pays.

Tiré du site du VADTM.

Après quinze ans au pouvoir, la Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a démissionné et fui le pays le 5 août, chassée par de jeunes manifestant·es. Ce mouvement commencé contre les quotas dans la fonction publique s'est transformé en un soulèvement général contre le pouvoir autocratique de Hasina et de son parti, la Ligue Awami (LA).

La situation a été bouleversée en cinq semaines, et la victoire finale a été obtenue au prix de plus de quatre cents vies et de plusieurs milliers de blessé·es et de disparu·es. La tournure des événements dans ce pays d'Asie du Sud évoque ceux survenus au Sri Lanka en 2022 ou la révolte de masse qui a contraint le président des Philippines, Ferdinand Marcos, à fuir le pays en 1986, après deux décennies de régime autocratique.

Le 5 août, Hasina n'a eu que 45 minutes pour démissionner et quitter le pays, alors que des centaines de milliers de manifestant·es sont descendu·es dans la rue, prêts à défier le couvre-feu à n'importe quel prix. La veille encore, elle refusait de voir que son mandat de Première ministre était terminé. Cependant, une marée populaire l'a emportée, comme un puissant tsunami. C'est le chef de l'armée qui a facilité sa fuite.

Un cycle complet

Avec l'éviction d'Hasina, un cycle complet de la politique de la Ligue Awami a été bouclé. La dernière phase de consolidation de la Ligue a commencé avec sa victoire aux élections de 2008, lorsque l'alliance de quatorze partis qu'elle dirigeait a remporté une majorité écrasante de 263 sièges sur 300. Bien que le parti ait été au pouvoir à deux reprises entre 1971 et 1975 et entre 1996 et 2001, il s'agissait d'une victoire historique.

Les élections parlementaires initialement prévues pour janvier 2007 avaient été suspendues après des mois de bouleversements politiques. Entre-temps, un gouvernement intérimaire soutenu par l'armée a continué à gouverner, ce qui a évoqué le spectre d'une autre dictature militaire, bien que sous la forme d'une mascarade. Au cours de ses vingt premières années d'existence, pendant près de seize ans, le Bangladesh a été soit directement dirigé par les militaires, soit administré par un gouvernement soutenu par l'armée.

Considéré comme une force laïque en raison de ses racines historiques et de son rôle de leader dans la guerre de libération, le parti a accédé au pouvoir en s'appuyant sur cette histoire. Depuis 2007, un nouveau mouvement de la société civile, soutenu par la LA, a intensifié les demandes de jugement des criminels de guerre ayant collaboré avec l'armée du Pakistan occidental.

Le parti d'opposition Bangladesh Nationalist Party (BNP), qui a gouverné entre 2001 et 2006, a participé aux élections en s'alliant avec Jamaat-e-Islami, un groupe islamique radical. Les observateurs ont également vu dans ces élections un rejet public des idéaux islamiques radicaux et une répudiation de la politique religieuse.

Deux tournants

En 1990, le mouvement pour la restauration de la démocratie (connu aussi sous le nom de Mouvement anti-autoritaire des années 90), après des années de régime militaire, constitue le premier tournant positif dans l'histoire du Bangladesh indépendant. À partir de novembre 1997, des millions de personnes ont défilé dans les rues pour réclamer le rétablissement d'un régime civil.

Le pays a été pris en otage par les militaires, de véritables gangsters, entre 1982 et 1990, dirigés par le chef de l'armée H. M. Ershad. Son régime a constitué un épisode sombre marqué par des meurtres et des agressions, des arrestations et des détentions arbitraires, la corruption et le pillage, ainsi que la destruction de la démocratie et des valeurs démocratiques. Un soulèvement populaire a chassé Ershad et ouvert la voie à la démocratie parlementaire.

Le mouvement a contribué à l'émergence d'une nouvelle conscience progressiste, en particulier chez les jeunes, ainsi qu'à certaines réformes constitutionnelles. Il a permis de délégitimer l'emprise de l'armée sur la politique. Les partis politiques sont parvenus à un consensus sur la future trajectoire démocratique de la nation – un consensus qui a été violé par la suite. La Ligue Awami et le BNP ont grandement bénéficié de la perception selon laquelle ils étaient à l'avant-garde de ces luttes.

Le deuxième tournant majeur, le mouvement de 2013 connu sous le nom de mouvement Shahbag, exigeait la peine capitale pour les criminels de guerre. La LA a d'abord soutenu cette mobilisation, car elle servait ses propres intérêts et objectifs. Cependant, les manifestant·es du Shahbag ont commencé à réclamer une démocratisation plus large de la société et la fin des injustices socio-économiques.

Dans un premier temps, la Ligue a tenté de contrôler le mouvement, mais n'y est pas parvenue. Elle en a alors retiré les cadres de son parti et a harcelé les dirigeants de Shahbag, tout en encourageant les querelles internes dans leurs rangs, ce qui a paralysé la lutte. La gauche bangladaise a continué à participer aux manifestations de Shahbag, mais les organisations de gauche étaient peu nombreuses et n'avaient qu'un impact limité.

En 2014, le mouvement a perdu son élan. Ce faisant, le pays a perdu l'une de ses plus grandes chances de parvenir à une véritable démocratisation et de s'attaquer aux injustices socio-économiques sous la pression des mouvements auto-organisés de la base. En fin de compte, le mouvement Shahbag a été anéanti.

Répression de l'opposition

Après avoir atteint cet objectif, la Ligue Awami a continué à démanteler son adversaire politique, le BNP. Pour la LA, le Jamaat-e-Islami et d'autres groupes islamiques étaient également un facteur à prendre en compte, mais le BNP était son adversaire électoral immédiat. Les dirigeants de la LA ont rapidement compris que le mécontentement à l'égard du bilan de leur gouvernance pouvait profiter au BNP sur le plan électoral.

Les dirigeants du BNP ont été arrêtés arbitrairement et des accusations ont été portées contre eux, ce qui a déstabilisé le parti. En outre, le BNP a longtemps bénéficié d'un soutien important de la part de l'armée. Toutefois, l'intérêt de l'establishment militaire pour le pouvoir civil ayant diminué, la force du parti s'est affaiblie.

Son bilan, lorsqu'il était au pouvoir entre 2001 et 2006, a été caractérisé par la corruption et des attaques violentes contre l'opposition, y compris une tentative d'assassinat contre Hasina, par une grenade, en 2004. Ce bilan a discrédité le parti et a contribué à son déclin constant, celui-ci étant combiné à l'utilisation impitoyable de l'appareil d'État par la Ligue Awami à l'encontre de son rival. Le BNP a tenté en vain de manipuler le système électoral pour s'accrocher au pouvoir en 2006, mais la Ligue a fait preuve d'une maîtrise supérieure dans ce domaine.

Le BNP s'est retiré des élections de 2014 au motif qu'elles se déroulaient dans des conditions inéquitables. Il a exigé la démission d'Hasina en tant que Première ministre pour laisser la place à une personnalité « impartiale » et « non membre d'un parti » pour superviser les élections. Cette abdication a simplement offert sur un plateau le pouvoir à la Ligue, 153 candidat·es sur 300 étant élu·es sans contestation.

La Ligue Awami a ensuite bloqué les activités politiques du BNP dans tout le pays, et des milliers de procès ont été intentés contre ses dirigeants et les militants, allant de la corruption à l'accusation de meurtre. Le parti n'a pas été en mesure de se remettre de toutes ces attaques et a recouru à la violence après 2014, ce qui a donné à la Ligue l'occasion de le cibler davantage. Khaleda Zia, deux fois Première ministre du BNP, a été emprisonnée pour corruption en février 2018.

Un tournant à droite

Dans le même temps, les forces de gauche engagées dans les mouvements populaires ont elles aussi été confrontées au harcèlement et à la répression. L'État a pris pour cible les dirigeant·es du mouvement Rampal en les accablant de fausses accusations et en les intimidant physiquement, et les mouvements de travailleurs/ses ont subi le même sort.

Les islamistes bangladais avaient l'habitude de soutenir le BNP lors des élections. Cependant, avec le déclin du BNP, ces forces ont commencé à participer aux joutes électorales sous leur propre drapeau. Pendant ce temps, la Ligue Awami a compromis ses références laïques historiques en formant une alliance tacite avec Hefazat-e-Islam, un groupe islamiste radical qui a été responsable du meurtre de blogueurs laïcs.

Le front politique dirigé par la LA comprenait plusieurs partis islamistes conservateurs. En outre, le gouvernement de Hasina a accordé certaines concessions aux forces islamistes, comme la validation des madrasas Qawmi, des écoles religieuses au programme conservateur qui ne sont pas réglementées par le gouvernement. Ces écoles se concentrent uniquement sur l'enseignement religieux et enferment les étudiant·es issu·es des couches les plus pauvres de la population dans des dogmes religieux mystiques. Tout cela a eu lieu malgré la prétention de la Ligue à être le sauveur suprême de la communauté religieuse hindoue minoritaire au Bangladesh.

La Ligue Awami a de plus en plus pris le contrôle de l'administration de l'État par le biais du processus des nominations de fonctionnaires et soumis les médias et l'intelligentsia à son contrôle grâce à un mélange d'incitations et de coercition. À la fin de l'année 2018, la LA possédait une emprise ferme sur la bureaucratie, le système judiciaire et même l'armée, traditionnellement considérée comme un soutien majeur du BNP.

Les résultats des élections de 2018 ont même dépassé les attentes les plus optimistes de la Ligue, ses candidats remportant 288 des 300 sièges en jeu. Les élections suivantes, en janvier 2024, ont été une mascarade, l'ensemble de l'opposition étant absente du scrutin. Cela a poussé la résistance dans l'arène extraparlementaire, culminant dans les manifestations qui ont évincé Hasina.

Le gouvernement intérimaire

Trois jours après le départ d'Hasina, l'économiste Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel de la paix en 2006, a prêté serment en tant que chef du gouvernement intérimaire du Bangladesh. Officiellement appelé « conseiller en chef », M. Yunus dirigera une équipe de dix-sept personnes, composée de bureaucrates et d'officiers militaires à la retraite, de personnalités d'ONG, d'avocats, d'universitaires et d'autres personnes, ainsi que de quelques leaders étudiants impliqués dans la rébellion. La composition de l'équipe est diversifiée, tant par l'origine de ses membres que sur le plan ethnique et religieux, bien qu'elle ne comprenne aucun représentant de la classe ouvrière.

L'érosion constante des institutions démocratiques au Bangladesh a suscité une haine profonde à l'égard des partis politiques existants. Yunus était une figure appropriée pour diriger le gouvernement intérimaire car il s'agit d'une personnalité connue, avec une image s'élevant au-dessus de la politique partisane tout en promouvant le développement national. Il a également été harcelé par le gouvernement d'Hasina et a failli être contraint de quitter le pays, ce qui a renforcé la sympathie à son égard.

Pour M. Yunus, cette aventure fait suite à de précédentes tentatives infructueuses d'entrer dans le champ politique. Alors que de grandes attentes sont désormais placées en lui, nous devons garder à l'esprit son rôle antérieur, en tant que promoteur des programmes de microcrédit. Loin de représenter un remède à la pauvreté rurale, ces programmes n'ont fait qu'imposer des charges supplémentaires aux pauvres. Sa défense zélée des politiques néolibérales a fait de Yunus la coqueluche des gouvernements occidentaux et de la Banque mondiale.

L'économie au cœur de la crise

Le Bangladesh, qui a longtemps été la figure de proue du développement économique de la région, a récemment connu des difficultés. Le pays a été gravement touché par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, à l'instar du Sri Lanka et du Pakistan.

On prévoit maintenant que la croissance du PIB du Bangladesh tombera en dessous de 6 % cette année et l'année prochaine. Auparavant, le pays avait connu une croissance constante de 6 à 8 % entre la fin de la crise financière mondiale et le début de l'épidémie. La valeur du Taka a chuté par rapport au dollar américain, les prêts diminuent en raison des nombreux mégaprojets emblématiques et certains secteurs du secteur bancaire semblent instables.

Comment M. Yunus va-t-il résoudre cette crise ? Fervent partisan du fondamentalisme de marché et du capitalisme néolibéral, il demandera un renflouement au FMI, sachant pertinemment que ce dernier imposera en échange de sévères mesures d'austérité. Si de nombreux commentaires sur l'agitation politique actuelle au Bangladesh ont porté sur la tyrannie et l'autoritarisme du gouvernement de Sheikh Hasina, ils ont largement minimisé, voire complètement oublié, le changement qui s'est opéré dans l'économie du pays.

Si c'est le système des quotas qui a déclenché la rébellion, les causes sous-jacentes sont liées à des problèmes politiques et économiques plus profonds. Le Bangladesh est confronté à un chômage chronique, les deux cinquièmes des personnes âgées de quinze à vingt-quatre ans étant sans emploi et non scolarisées, selon le Bureau des statistiques du Bangladesh.

Bien que Sheikh Hasina ait affirmé qu'un miracle économique avait permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, l'essor de l'économie reposait en réalité sur le déclin de la rentabilité des capitaux bangladais. Avant la dépression provoquée par la pandémie en 2020, le rebond relatif de la rentabilité après la grande récession mondiale de 2008-2009 a commencé à s'éroder en 2013.

L'économie du pays peut-elle continuer à croître en se concentrant fortement sur la fabrication de vêtements et en exploitant une main-d'œuvre abondante et des salaires bas ? En outre, les mesures d'austérité du FMI vont recréer des conditions plus difficiles, une fois de plus, forçant les gens à descendre dans la rue après cette euphorie immédiate.

La Ligue Awami étant discréditée, les deux principales forces politiques restantes, le BNP et le Jamaat-e-Islami, espèrent que des élections anticipées les porteront au pouvoir. Cette dernière force, en particulier, semble être très bien organisée, avec des réseaux de militants dans tout le pays, et ne voudra certainement pas laisser passer cette chance.

Le soulèvement de juillet a été couronné de succès grâce à la participation d'un large éventail de forces sociales. Comme dans d'autres luttes contre des régimes autocratiques, l'aspiration populaire était celle de la liberté, largement exprimée de façon plutôt vague et abstraite. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'un mouvement guidé par des positions idéologiques clairement définies.

Les étudiant·es ont d'abord manifesté pour la réforme du système des quotas, mais la répression de l'État a déclenché un soulèvement de masse impliquant de larges pans de la classe ouvrière et de la classe moyenne bangladaises, qui s'est achevé par le soulèvement qui a balayé Hasina. Les étudiant·es ont gagné la confiance de la population et devront tracer la voie à suivre.

Le chemin à parcourir

On peut certainement espérer que l'esprit du mouvement étudiant contribuera à favoriser une prise de conscience plus claire de la nature d'un programme de transformation. Outre les demandes d'élections démocratiques et d'État de droit, les principaux points de ce programme comprendront des gains économiques tels que des salaires plus élevés et de meilleures protections sociales, ainsi qu'une action en faveur de la justice climatique – le Bangladesh est extrêmement vulnérable au changement climatique. On ne peut pas compter sur le gouvernement intérimaire ou ses successeurs probables pour relever l'un de ces défis.

À long terme, les événements de juillet ne déboucheront sur une issue positive que si la classe ouvrière et les autres groupes opprimés sont en mesure de jouer un rôle de premier plan, en surmontant les divisions religieuses et ethniques de la société bangladaise. Si les étudiant·es ont amorcé la révolution, les travailleurs devront veiller à ce qu'elle aboutisse. C'est là que réside le plus grand défi pour la gauche au Bangladesh.

Où va la gauche ?

Cependant, la gauche organisée est extrêmement faible au Bangladesh. Deux grands partis, le Parti des travailleurs du Bangladesh et une faction du Jatiya Samajtantrik Dal (JASAD), faisaient partie du gouvernement Hasina et sont complices de ses crimes. Il est vrai que les autres organisations de gauche, y compris le Parti communiste du Bangladesh, étaient dans la rue et que leurs cadres ont subi de nombreux meurtres et blessures, mais leur poids dans la politique bangladaise est extrêmement faible. La gauche, qui était autrefois une force puissante au Bangladesh, n'est plus que l'ombre d'elle-même.

Il est difficile d'imaginer que la gauche a joué un rôle clé dans le mouvement linguistique de 1952 et dans le soulèvement de masse de 1969. À l'époque, elle exerçait également une influence inégalée sur les mobilisations paysannes et ouvrières. Toutefois, l'influence de la gauche s'est affaiblie après les années 1960, en partie à cause du conflit sino-soviétique qui a entraîné des divisions entre les partisans de Moscou et ceux de Pékin. Alors que l'influence chinoise a contraint une partie de la population à s'opposer activement à la guerre de libération, l'influence soviétique a poussé d'autres personnes à suivre aveuglément le premier président du Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, et sa politique autoritaire. Les groupes qui s'opposaient au régime autoritaire ont été constamment persécutés. Des milliers de travailleurs/ses de gauche ont été tué·es et les espaces organisationnels tels que les syndicats et les associations d'étudiant·es ont été l'objet d'attaques violentes, une tendance qui s'est poursuivie sous le régime militaire.

Il faut une gauche indépendante

Historiquement, la gauche bangladaise a manqué de confiance pendant des années, dépendant du soutien extérieur de Moscou ou de Pékin. Au lieu de créer des organisations indépendantes et de s'unifier avec d'autres sections de la gauche dans les années 1980, elles ont mis leur force et leurs efforts au service de la Ligue Awami dirigée par Sheikh Hasina ou du BNP dirigé par Khaleda Zia, en donnant la priorité à leurs programmes plutôt qu'à ceux de la gauche.

En fait, tout au long de l'histoire du Bangladesh, les dirigeants – de Sheikh Mujibur Rahman à Ziaur Rahman, H. M. Ershad, Khaleda Zia et Sheikh Hasina – ont été en mesure d'obtenir le soutien inconditionnel de l'un ou l'autre parti de gauche. Cela a entraîné la liquidation de nombreux/ses dirigeant·es dans les partis de la classe dirigeante. Par conséquent, un nombre important d'individus de l'« ex-gauche » ont commencé à travailler pour la Ligue Awami, le BNP ou le Jatiya Parti. Actuellement, cette partie est plus importante que celle de la gauche militante. La plus grande partie de la gauche est piégée dans le crétinisme parlementaire, tandis que les autres petites organisations sont plus des ONG que des organisations politiques.

Dans ce processus, les questions de l'exploitation capitaliste ou les questions telles que les discriminations fondées sur le genre ou l'appartenance ethnique sont commodément oubliées. La seule chose positive à dire sur la gauche est qu'elle s'oppose à toute forme de fondamentalisme religieux ou de violence fondée sur l'appartenance ethnique. Le Bangladesh a besoin d'une nouvelle gauche anticapitaliste forte, dont la vision du socialisme dépasse les « socialismes réellement existants du 20e siècle », si bureaucratiques.

Une nouvelle gauche capable de faire face à la crise actuelle de la démocratie, à la montée des forces réactionnaires, à l'augmentation de la violence étatique et de la guerre, ainsi qu'à l'accroissement des inégalités, à la crise climatique, à la surveillance et au capitalisme du désastre. La gauche doit se réinventer, se réorganiser et s'unifier contre toutes les formes de domination bourgeoise. Une condition essentielle pour cela serait de défendre une identité indépendante et une vision claire et déterminée, associée à une politique créative. Une telle gauche, nouvelle, est plus que nécessaire aujourd'hui.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La jubilation barbare d’Israël face à l’assassinat de Nasrallah est un nouveau coup bas pour la société israélienne

Un journaliste de Channel 13 News a distribué du chocolat à des passants dans la ville de Carmiel samedi matin, en direct à la télévision. Un journaliste des médias de masse, qui n'a pas la moindre idée de son travail, a distribué du chocolat à des personnes épuisées qui ne se souviennent pas d'un Israël différent. Jamais auparavant du chocolat n'avait été distribué en direct à l'occasion d'un assassinat ciblé. Jamais nous n'étions tombés aussi bas.

Tiré de France Palestine Solidarité. Photo : Le 23 septembre 2024, les forces aériennes israéliennes ont lancé une troisième vague de frappes aériennes sur le Liban © Euromed rights

Un autre journaliste, bien plus important et populaire, Ben Caspit, représentant de l'imposture du « centre modéré », a écrit sur X : « [Le chef du Hezbollah Hassan] Nasrallah a été écrasé dans sa tanière et est mort comme un lézard ... une fin appropriée ». Comme s'il avait lui-même défoncé le bunker.

Ce patriotisme barbare s'est manifesté samedi, Israël s'en est réjoui. Les nazis appelaient les Juifs des rats, et Nasrallah est un lézard. Qui pourrait s'opposer à cela ? Les fascistes les plus extrémistes étaient encore terrés dans leurs synagogues, attendant les trois étoiles du crépuscule pour cracher leurs blasphèmes et leur joie maladive, mais entre-temps, l'honnête et éclairé Ben Caspits a admirablement fait le travail.

« Shehehianu vekiamanu », a écrit l'un d'entre eux, en référence à une prière de gratitude - un sentiment partagé par beaucoup. L'ampleur des pertes causées par les 80 bombes américaines n'est pas encore connue, mais les chiffres n'auront aucun effet en Israël : 100 ou 1 000 civils innocents, même la mort de dizaines de milliers d'enfants, ne changeront rien à l'état d'esprit des Israéliens. Pourquoi pas une petite bombe atomique ? Après tout, nous avons tué Hitler.

Il n'est pas nécessaire d'être un rabat-joie en série pour s'interroger sur la joie et ses raisons. La situation d'Israël est-elle meilleure le dimanche matin que le vendredi matin ? L'humeur de la plupart des Israéliens s'est améliorée après une année morose ; nous avons recommencé à vénérer l'armée (tout le monde) et à vénérer le Premier ministre Benjamin Netanyahu (pas tout le monde), mais qu'est-ce qui a changé ? Hassan Nasrallah a été désigné pour mourir parce qu'il était un ennemi acharné d'Israël (et du Liban). Son assassinat ne sauvera pas Israël.

En cette première semaine sans Nasrallah, nous ferions bien de regarder autour de nous. La Cisjordanie est au bord de l'explosion ; Israël est coincé dans une bande de Gaza en ruine, sans issue en vue, tout comme les otages ; Moody's a rétrogradé l'économie au niveau plancher ; le massacre de masse qui a commencé à Gaza se déplace vers le Liban. Un demi-million de personnes ont été déplacées de leurs maisons, en plus des deux millions de leurs semblables dans la bande de Gaza qui errent ici et là, sans ressources. Mais bon, nous avons tué Hitler.

Il est préférable de ne même pas mentionner la position internationale d'Israël ; il suffisait de regarder l'Assemblée générale des Nations unies lors du discours de Netanyahou vendredi. La situation en matière de sécurité est également plus précaire qu'il n'y paraît. Attendez la guerre régionale qui pourrait encore éclater ; nous avons fait de grands pas dans cette direction vendredi. Pendant ce temps, le pays vit dans la terreur ; vendredi, les dizaines de milliers de personnes déplacées de leurs maisons dans le nord n'ont pas fait un pas de plus vers leur retour, mais Israël se réjouit de la chute de son ennemi.

Au cours de l'année écoulée, Israël n'a parlé qu'une seule langue, celle de la guerre et de la force débridées. Il est exaspérant de penser que des millions de personnes ont tout perdu à cause de cela. Pendant que les bombardiers bombardaient Dahiyeh, sous les applaudissements en Israël, des millions de personnes à Gaza, en Cisjordanie et au Liban pleuraient amèrement leur sort, leurs morts, leurs infirmes, leurs biens perdus et les derniers lambeaux de leur dignité. Il ne leur reste plus rien.

Telle est la réalité qu'Israël promet. Nasrallah mort ou vif, un jour le volcan entrera en éruption. Dépendant de l'Amérique, complice servile du massacre de Gaza et de la guerre du Liban - qui n'a rien fait pour les éviter si ce n'est les paroles du président Joe Biden et du secrétaire d'État Antony Blinken, impuissants face à Netanyahou -, Israël pense pouvoir continuer ainsi éternellement. Il ne voit pas d'autre option.

Ce serait impossible sans le soutien de Washington. L'Amérique ne restera pas éternellement ainsi, compte tenu de ses tendances isolationnistes. Que se passera-t-il alors ? Félicitations pour avoir tué Nasrallah, mazel tov, son successeur attend dans les coulisses et, à en juger par l'expérience passée, il sera encore plus dangereux. Et Israël ? Il le tuera aussi et distribuera du chocolat aux passants.

Traduction : AFPS

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Après un an de génocide, lutter encore et encore

« Il n'est pas invraisemblable d'estimer que jusqu'à 186 000 morts, voire plus, pourraient être imputables au conflit actuel à Gaza » (1) . Ce constat ne cesse d'empirer…

Tiré de Inprecor 725 octobre 2024

4 octobre 2024

Par Joseph Daher

Conséquences d'un bombardement dans la ville de Gaza en décembre 2023. © Tasnim News Agency – CC BY-SA 4.0

La guerre génocidaire d'Israël contre les Palestinien·nes se poursuit. Les négociations pour un cessez-le-feu définitif n'ont pas abouti, alors que Tel Aviv ajoute continuellement de nouvelles conditions et refuse de revenir sur le maintien de ses troupes à Gaza, le long des couloirs de Netzarim, au centre, et surtout de Philadelphie, à la frontière avec l'Égypte, ainsi qu'au point de passage adjacent de Rafah. Le général Elad Goren a été nommé à la tête de l'administration civile israélienne rétablie dans la bande de Gaza. Il s'agit d'un nouveau poste au sein de l'unité de Coordination des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), une unité du ministère de la Défense dénoncée le 19 juillet par la Cour internationale de justice comme une continuation de l'occupation israélienne.

La Cisjordanie est le théâtre de violences et annexions de terres continues, de l'occupation israélienne. Depuis le 7 octobre, plus de 670 personnes y ont été assassinées et plus de 5 000 ont été déplacées de force. Plus de 2 000 hectares de terres ont été déclarés propriété de l'État israélien qui a accordé aux juifs israéliens le droit exclusif de les louer depuis le 7 octobre. L'objectif principal de la stratégie israélienne en Cisjordanie est son annexion en dépossédant les Palestinien·nes.

Israël a également intensifié ses attaques criminelles et destructrices contre le Liban, entraînant la mort de plusieurs centaines de civil·es, le déplacement forcé de plusieurs centaines de milliers et des destructions massives. Tout cela se déroule avec la collaboration criminelle des puissances impérialistes occidentales qui fournissent un soutien militaire, économique et politique indispensable à l'État d'Israël.

Les classes dirigeantes partagent leurs expériences pour défendre leur ordre capitaliste autoritaire

Israël, en plus de rester un allié primordial de l'impérialisme occidental dirigé par les États-Unis, exporte dans le monde entier ses armes, ses systèmes d'armements de sécurité et ses technologies de pointe, utilisées contre les Palestinien·nes, pour aider d'autres États à réprimer leur propre population et à « militariser et sécuriser » leurs frontières contre les populations migrantes. Selon le ministère israélien de la Défense, les exportations d'armes du pays ont totalisé 13,1 milliards de dollars en 2023, un record historique, car Israël a doublé ses exportations d'armes au cours des cinq dernières années.

La guerre génocidaire contre Gaza est le reflet de la profonde crise politique mondiale. Israël est une société ouvertement raciste et répressive dans la manière dont elle traite la population palestinienne. C'est devenu un modèle que les partis d'extrême droite et de droite néolibéraux aimeraient suivre, ignorant le droit international, étant totalement libres de traiter comme ils le souhaitent les populations non blanches, que ce soit de nouveaux migrant·es ou de différentes minorités.

C'est pourquoi la solidarité avec la lutte palestinienne et le soutien à la campagne Boycott Désinvestissement et Sanctions ont été et sont de plus en plus criminalisés dans les États occidentaux. Il s'agit d'un objectif plus large visant à cibler la gauche radicale et les mouvements de contestations progressistes et faire reculer les droits démocratiques, dirigé contre tous ceux qui défient le système capitaliste dominant.

Face au crime de génocide et aux menaces de guerre régionale, maintenir et approfondir les mobilisations populaires de solidarité

Le rôle de la gauche radicale est de participer à la construction et à la structuration des mouvements de solidarité avec la Palestine afin de défier nos propres classes dirigeantes en montrant leurs liens politiques, économiques et militaires avec l'État israélien.

Ces mobilisations populaires permettent également de créer les conditions d'une potentielle (re)structuration d'un pôle de gauche et progressiste au sein de nos sociétés, avec la conscience croissante qu'une victoire de la cause palestinienne serait une victoire de l'ensemble du camp des opprimé·es et des exploité·es opposé·es aux pulsions destructrices du capitalisme néolibéral et à la montée des mouvements fascistes, qui sont les deux projets politiques dominants menaçant les classes populaires et ouvrières.

Lutter pour la Palestine est aussi une manière de défendre les droits de tous ceux qui s'engagent dans la contestation de ce système mondial capitaliste autoritaire et inégalitaire. L'affaiblissement des classes dirigeantes occidentales et autres, c'est l'affaiblissement de l'État d'apartheid colonial et raciste d'Israël et vice versa.

Le 28 septembre 2024

1. The Lancet, 5 juillet 2024.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Il est urgent de mettre fin à la folie meurtrière de l’État d’Israël

Dans la continuité de sa guerre génocidaire à Gaza, l'État d'Israël s'est octroyé le droit d'éliminer tous ceux qu'il considère comme des alliés du peuple palestinien en général et du Hamas en particulier. Le premier ministre Netanyahou l'a revendiqué comme une évidence devant l'Assemblée générale des Nations-Unies en menaçant directement le Hezbollah libanais, les Houthis du Yemen ou les milices chiites pro-iraniennes de Syrie ou d'Irak. Point commun de toutes ces cibles pour Israël : l'Iran accusé de vouloir sa destruction.

Association France Palestine Solidarité

Solidarité avec les peuples palestinien et libanais

Le jour même, Netanyahou ordonnait à son armée une intervention dévastatrice au Liban. Après le sabotage des moyens de communications du Hezbollah qui constitue un crime de guerre supplémentaire, ont suivi les bombardements intensifs sur la population de Beyrouth et du sud Liban. Déjà plus de 900 morts (dont de nombreux enfants et une majorité de civil·es), des milliers de blessé·es et un million de déplacé·es. L'élimination du dirigeant du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et de cadres du parti s'inscrit dans cette fuite en avant criminelle de Netanyahou et de son gouvernement. Tout comme l'invasion israélienne en territoire libanais ou les bombardements « ciblés » au Yémen, en Irak et en Syrie.

Cette agression du Liban est d'autant plus inquiétante qu'elle ne peut être que le prélude à une autre sur l'Iran. Une telle guerre plongerait alors le Moyen-Orient dans le chaos. Et pendant ce temps, les massacres commis par Israël à Gaza se poursuivent quotidiennement, bien qu'occultés médiatiquement.

Dans sa folie meurtrière le régime d'apartheid menace de destruction le peuple palestinien et risque d'entraîner tous les peuples de la région dans une guerre régionale épouvantable, et il le fait avec le soutien explicite financier, politique et militaire des États-Unis et de la France.

Israël vient d'obtenir 8,7 milliards de dollars d'aide des États-Unis pour soutenir ses efforts militaires. L'accord, conclu à Washington, est intervenu en pleine escalade avec le Hezbollah et la guerre à Gaza. Alors que la communauté internationale réclamait sans succès un cessez-le-feu, Joe Biden saluait comme « un acte de justice » l'assassinat du leader du Hezbollah libanais. Netanyahou a reçu l'autorisation des puissances occidentales pour mettre la région à feu et à sang au nom du supposé droit d'Israël « à se défendre ».

Une fois de plus, le peuple palestinien est aussi victime de la complicité active des pays occidentaux avec un État voyou coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dont la fonction reste la défense de leurs intérêts économiques et géostratégiques dans la région.

Il est urgent de mettre fin à l'engrenage meurtrier d'Israël et aux déclarations complices des chancelleries occidentales. Le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien exige du gouvernement français et de l'Union européenne qu'ils suspendent immédiatement toutes les coopérations militaires, économiques et commerciales avec Israël afin d'obtenir l'arrêt de la guerre génocidaire à Gaza et la fin de l'agression contre le Liban.

Le Bureau National de l'AFPS, le 4 octobre 2024

Photo : Une frappe israélienne sur le Liban a tué 70 personnes et en a blessé 80 autres, le 29 septembre 2024 © Times of Gaza

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

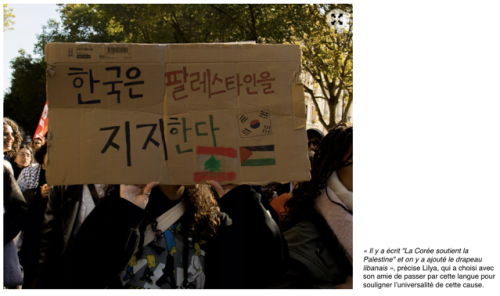

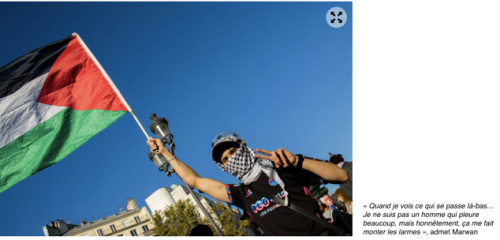

Un an après le 7 octobre, la mobilisation continue

Près d'un an après, les manifestations contre l'intervention israélienne à Gaza, qui s'étend aujourd'hui au Liban, sont toujours d'actualité. À Paris, une foule de 5 000 personnes, selon les autorités, a battu le pavé samedi 5 octobre, malgré un sentiment d'impuissance, avec des participants partagés entre tristesse et colère.

Tiré d'Orient XXI.

Samedi 5 octobre, place de la République. On pourrait presque croire à un événement festif, à voir tous ces drapeaux palestiniens s'agiter au rythme des slogans, sous le soleil d'automne. Mais tous ici le savent : cette manifestation est un cortège funèbre, mû par la rage et la tristesse. Les visages sont lourds, à deux jours du premier anniversaire des massacres du 7 octobre, et de tous ceux qui ont suivi depuis. La plupart des manifestants n'en reviennent pas d'être à nouveau là, une fois de plus, à marcher et à se casser la voix pour exiger la fin du génocide à Gaza. Combien de fois ont-ils traversé Paris pour cela ? Trop, sans doute.

Les étendards libanais sont particulièrement présents en ce jour. C'est même toute une forêt de cèdres qui s'ébranle, boulevard de Magenta, pour dénoncer les exactions israéliennes qui, après 11 mois de bombardement du Sud-Liban, s'étendent à la capitale et sa banlieue sud. Là aussi, le bilan s'est alourdi les dernières semaines, et le ministère de la santé libanais compte déjà plus de 2 000 morts, qui s'ajoutent aux 41 802 morts sous les bombes à Gaza, jusqu'au 4 octobre, selon le Centre d'opérations d'urgence sur place. La voix déchirante de Fairouz remplit l'espace. On entend davantage « Li Beirut » (Pour Beyrouth), son ode à la capitale libanaise, que le traditionnel « Ana dammi Falastini » (Mon sang est palestinien).

Obligés de tenir bon

Nayla* attend le début de la marche, un drapeau libanais à la main. Ses lunettes noires masquent un regard qu'on devine triste rien qu'au ton de sa voix. Elle parle avec ce calme particulier que seuls la colère et le désespoir autorisent. « Je me sens touchée dans ma chair, en tant que franco-libanaise, explique cette native de Beit Chebab, au nord de Beyrouth. Je suis touchée quand je vois des enfants mourir de faim et la communauté internationale détourner la tête ».

Cette quadragénaire n'en est pas à sa première manifestation, mais sa mobilisation pour la Palestine et le Liban cette fois a une saveur particulièrement amère. Elle commente avec lassitude :

- Durant cette année, on a vu les droits humains discrédités. Un deux-poids deux-mesures qui parle de terrorisme d'un côté, mais pas de l'autre, qui donne moins de valeur à une vie palestinienne qu'à une vie israélienne. Et maintenant le Liban va être pris en otage, encore une fois… Il faut un cessez-le-feu immédiat, et que Nétanyahou soit jugé pour crimes de guerre.

Elle n'est pas la seule à éprouver cette fatigue de répéter toujours les mêmes phrases, d'assister chaque jour à un massacre plus grave que la veille. Mais pour beaucoup, leur présence témoigne d'une irrépressible volonté de continuer à se battre même après des mois, voire pour ceux qui suivent la situation au Proche-Orient depuis longtemps, des années de lutte. « En tant que Palestinien, je me dois d'être là, estime Kenan, 26 ans. On est un peuple connu pour sa résilience et sa résistance. On sait qu'après l'orage vient le beau temps, donc on tient bon. On est obligés de toute façon. »

Il ne se rappelle pas quand date son arrivée dans le collectif Urgence Palestine, à l'origine de la manifestation du jour. Mais ces douze derniers mois, eux, sont gravés dans sa tête. « On a assisté aux pires massacres des dernières années, et on les voit en temps réel », s'indigne-t-il. L'effet sur le nombre de militants qui ont rejoint l'association en cours d'année est indéniable. « Beaucoup d'entre eux sont sur une ligne radicale, que les Palestiniens clament depuis longtemps, à savoir une Palestine libre de la mer au Jourdain. » Le jeune homme y voit la source d'une énergie supplémentaire. « On sait qu'on était là avant [la colonisation], et qu'on sera là après. Les militants nous donnent de la force, et le chaos actuel ne fait qu'accroître notre détermination. On ne lâchera jamais l'affaire. »

Se sentir moins seule

À quelques mètres de Kenan, Philippe brandit une affiche du Parti communiste révolutionnaire. À 66 ans, sa fougue reste intacte. « Je suis là depuis qu'on a commencé à embêter les Palestiniens sur leur territoire, ou presque », sourit-il derrière ses lunettes rondes. Son regard sur la colonisation israélienne s'étend sur plusieurs décennies, et il constate une forme d'indifférence dans les médias et chez les gouvernements occidentaux : « Les tueries et l'accaparement des terres n'ont fait qu'augmenter, mais les médias français sont presque unanimes pour donner un blanc-seing à Israël. Les pays européens sont tous spectateurs. » L'indignation fait trembler sa voix, mais l'espoir est toujours là : « Je pense que ça revient petit à petit. Les vraies intentions expansionnistes de Nétanyahou au Liban et en Syrie sont de plus en plus difficiles à cacher. Mais bon, il y a les États-Unis derrière… » Sa femme, Marie-Noëlle, acquiesce silencieusement.

Plus loin, à Barbès, la section d'Antony (banlieue de Paris) de l'Association France Palestine Solidartié (AFPS) cède aux appels d'une terrasse ombragée. Les kilomètres parcourus ont eu raison de leur énergie physique, mais pas de leur combativité. Si l'AFPS est une des organisations historiques de la lutte pour les droits du peuple palestinien en France, cette antenne est toute nouvelle. « On a créé ça tous ensemble, on fait tout ensemble », rit Hélène, accompagnée de son groupe d'amis. « C'est un sujet qui nous intéresse depuis plusieurs années, bien sûr, mais ce n'est que récemment qu'on a tous décidé de se mobiliser. C'est l'humanité entière qui est en danger au Proche-Orient », affirme-t-elle.

L'énergie qui les fait traverser Paris, comme le souligne son mari, c'est « l'anticolonialisme ! » et « le sentiment d'horreur, face à toutes ces victimes », ajoute Hélène. Mais c'est aussi, pour l'une d'eux, une situation personnelle qui la lie à la Palestine : « Mon mari vient de là-bas », confie Catherine*.

- Pendant près de 20 ans, je me suis tenue éloignée de la vie militante, pour rester discrète. J'avais peur de compromettre mes voyages avec mon mari dans son pays d'origine. Il m'est arrivé de venir en manifestation pour me sentir moins seule, pour me confirmer que j'étais bien lucide face à cette situation. Et après le 7 octobre, j'ai eu besoin d'avoir ce sentiment plus régulièrement, plus près de moi.

Depuis, elle n'en démord pas, ce n'est pas elle, mais bien la situation en Palestine, qui est « complètement folle ».

Plusieurs générations de manifestants

Sur un trottoir pas loin, trois femmes de trois générations différentes se sont arrêtées pour prendre en photo un graffiti en soutien aux Gazaouis. Lila est venue avec sa mère Yamina et sa fille Kamir. « À la base, on faisait juste des achats, et on est tombé sur la manifestation, alors on est venues se joindre. C'est une cause qui nous tient à cœur », explique Lila avec sincérité. « Bien qu'on soit conscientes que notre présence ici ne va rien changer », s'empresse-t-elle d'ajouter, comme pour s'excuser d'y avoir cru. La durée de la colonisation les laisse toutes trois désemparées. « On a l'impression que malgré tout ce qui se passe depuis des années, rien ne change. Que les mobilisations à travers le monde ne comptent pas », se lamente Lila. Kamir, à peine sortie de l'adolescence, se sent déjà découragée. « C'est triste de voir qu'un gouvernement peut agir ainsi sans que le monde entier ne réagisse. On se sent démunis, on a l'impression de n'avoir aucun moyen de faire bouger les choses. » La grand-mère opine, mais son regard exprime la fierté d'être là, malgré tout.