Derniers articles

Israël va « occuper Gaza » après que le gouvernement a approuvé l’extension de la guerre

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré que son pays allait « enfin » occuper la bande de Gaza, le gouvernement de Benyamin Netanyahou ayant ordonné un élargissement de la guerre contre l'enclave palestinienne.

Tiré d'À l'encontre.

Le ministre d'extrême droite a déclaré qu'Israël ne se retirerait pas de Gaza, même si les prisonniers israéliens étaient libérés en échange, soulignant que leur libération n'était possible que si le Hamas était « maté ».

« Nous allons enfin occuper la bande de Gaza. Nous allons cesser d'avoir peur du mot “occupation” », a déclaré Bezalel Smotrich au journaliste Amit Segal de Channel 12 lors d'une conférence de presse.

« Nous allons prendre enfin le contrôle de toute l'aide humanitaire, afin qu'elle ne serve pas à approvisionner le Hamas. Nous séparerons le Hamas de la population, nous nettoierons la bande de Gaza, nous ramènerons les otages et nous vaincrons le Hamas », a-t-il ajouté.

Le plan d'Israël pour étendre son offensive à Gaza diffère des opérations précédentes. Une source politique a déclaré à Ynet (Yedioth Ahronoth) que Netanyahou avait déclaré à ses ministres : « Nous passons de la méthode des raids à celle de l'occupation des territoires et de notre maintien sur place. »

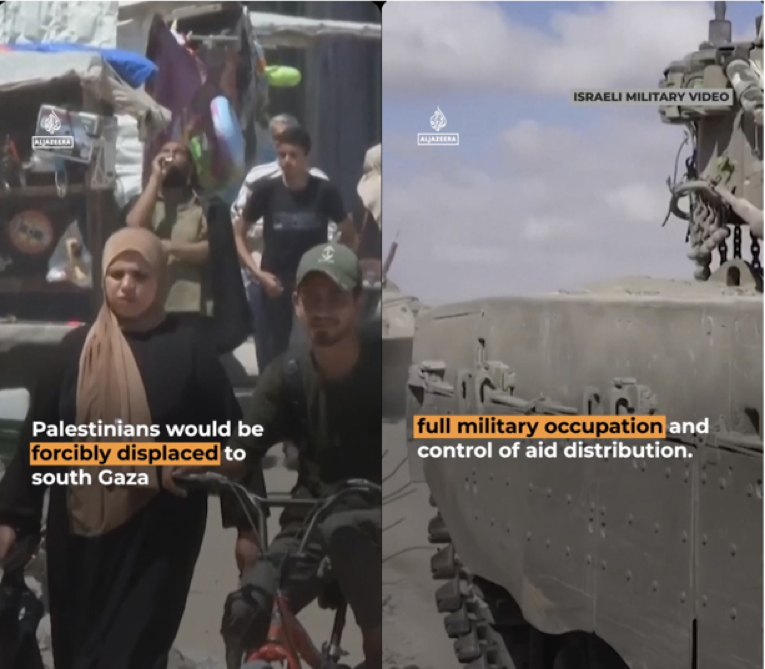

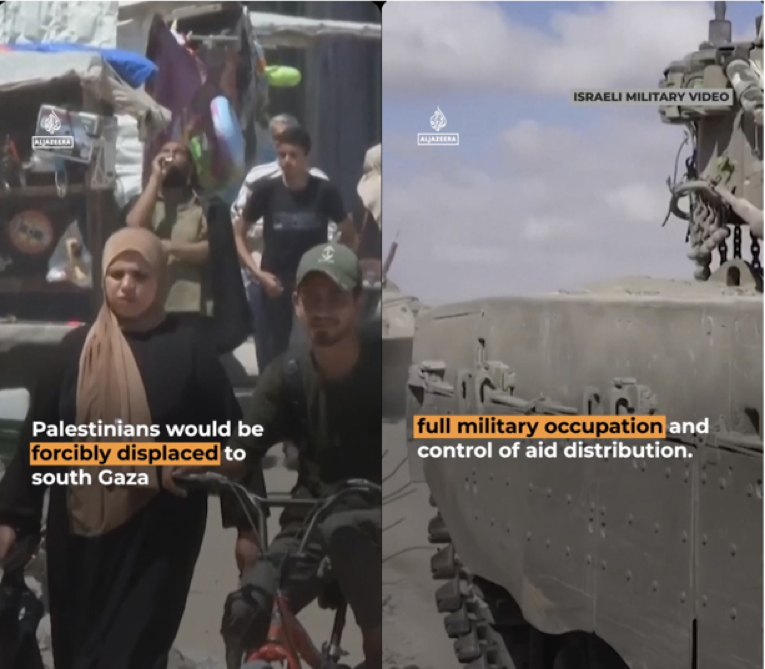

Selon le plan annoncé, les Palestiniens seront contraints de se déplacer vers le sud de Gaza, et Israël est en pourparlers avec d'autres pays concernant le projet d'expulsion de la population de Gaza promu par le président Donald Trump.

« Netanyahou a souligné lors de la discussion qu'il s'agissait d'un bon plan, car il permettait d'atteindre les objectifs de vaincre le Hamas et de libérer les otages », a déclaré la même source à Ynet.

Cependant, « l'opinion publique israélienne » et d'autres officiels affirment le contraire.

Le Forum des familles des otages et des disparus, un groupe qui se consacre au retour des otages israéliens de Gaza, a riposté en qualifiant cette opération de « plan Smotrich-Netanyahou » (Haaretz, 5 mai 2025), qui, selon lui, vise à « abandonner les otages, la sécurité et la résilience nationale d'Israël ».

Dans le même temps, le chef d'état-major Eyal Zamir [occupant cette fonction depuis le 5 mars] a averti que ce plan pourrait mettre en danger la vie des otages restants à Gaza. « N'oubliez pas que dans le cadre d'une vaste manœuvre, nous pourrions perdre les otages », aurait déclaré Eyal Zamir à Netanyahou.

« L'avertissement du chef d'état-major devrait priver de sommeil tous les citoyens israéliens. Une écrasante majorité de la population est unie autour de l'idée qu'une victoire israélienne ne peut être obtenue sans le retour des personnes enlevées », a répondu le Forum des familles des otages et des disparus.

« Perdre les personnes enlevées signifie une perte pour Israël. La sécurité nationale et la cohésion sociale dépendent du retour de toutes les personnes enlevées, jusqu'à la dernière. »

Contrôle militaire de la distribution de l'aide

Israël refuse toute aide humanitaire à Gaza depuis qu'il a rompu unilatéralement le cessez-le-feu avec le Hamas il y a deux mois.

Lors des discussions du cabinet sur le contrôle de la distribution de l'aide, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a souligné qu'aucun produit de première nécessité ne devait être acheminé dans l'enclave, malgré les niveaux critiques de famine enregistrés à Gaza et l'effondrement de son secteur médical. « Nous devrions bombarder les réserves alimentaires du Hamas », aurait déclaré Itamar Ben Gvir lors des réunions.

Eyal Zamir a fait remarquer que ce type de suggestions était « dangereux pour nous », ce à quoi Itamar Ben Gvir a répondu : « Nous n'avons aucune obligation légale de nourrir ceux que nous combattons, il y a suffisamment de nourriture. »

La famine imposée et les punitions collectives constituent des crimes de guerre. Vendredi 2 mai, Amnesty International a appelé Israël à mettre fin à son blocus de Gaza, qu'elle a qualifié d'« acte génocidaire, de forme flagrante de punition collective illégale et de crime de guerre consistant à utiliser la famine des civils comme méthode de guerre ».

En outre, les Nations unies et des organisations humanitaires ont dénoncé ces nouveaux plans, car la distribution de nourriture et de produits de première nécessité à plus de deux millions de personnes à Gaza sera dirigée par l'armée israélienne.

Dans une déclaration commune publiée dimanche, les agences des Nations unies et les ONG ont déclaré que ce plan « contrevient aux principes humanitaires fondamentaux et semble conçu pour renforcer le contrôle sur les articles de première nécessité comme moyen de pression, dans le cadre d'une stratégie militaire ».

Elles ont ajouté que les responsables israéliens s'efforçaient de « mettre fin au système actuel de distribution de l'aide géré par les Nations unies et ses partenaires humanitaires », ce qui pourrait signifier qu'une grande partie de la bande de Gaza n'aurait plus accès à l'aide humanitaire. « Il est dangereux de pousser les civils dans des zones militarisées pour collecter des rations, mettant ainsi en danger des vies, y compris celles des travailleurs humanitaires, tout en renforçant encore les déplacements forcés », ajoute la déclaration.

Les agences des Nations unies et les organisations de défense des droits humains ont déclaré qu'elles ne participeraient à « aucun programme qui ne respecte pas les principes humanitaires mondiaux d'humanité, d'impartialité, d'indépendance et de neutralité ».

« L'action humanitaire répond aux besoins des populations, où qu'elles se trouvent… Nous exhortons les dirigeants mondiaux à user de leur influence pour que cela se produise. C'est maintenant ou jamais », ont-elles déclaré.

Selon Munir al-Bursh, directeur général du ministère de la Santé à Gaza, le blocus, qui est aujourd'hui le plus sévère depuis le début de la guerre il y a 18 mois, a plongé près de 91% de la population, soit environ deux millions de personnes, dans une crise alimentaire.

Le nombre d'enfants traités pour malnutrition a augmenté de 80% en avril par rapport à mars, en raison du blocus, a rapporté le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Selon l'OCHA, 92% des enfants âgés de six mois à deux ans – et leurs mères – ne reçoivent pas l'alimentation minimale requise, tandis que 65% de la population de Gaza n'a pas accès à l'eau potable.

Les forces israéliennes ont tué plus de 52 500 Palestiniens dans l'enclave assiégée, dont plus de 15 000 enfants, et blessé 118 600 autres. Au moins 10 000 personnes supplémentaires sont portées disparues.

Article publié sur le site Middle East Eye le 5 mai 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

J’accuse…

À Gaza, on garde les yeux fixés sur le ciel au cas où une goutte d'eau pourrait tomber pour calmer une langue sèche et tremblante incapable de prononcer un seul mot.

On scrute l'horizon pour tenter de détecter un camion ou un bateau porteur d'un morceau de pain qui pourrait empêcher les affres de la faim. On regarde autour de soi au cas où un figuier magique sortirait du sol pour nourrir le bébé affamé parce que le sein sec de sa mère ne peut plus le nourrir. Qui peut hurler à sa place pour déranger un monde veule et insouciant qui ne veut pas entendre les gémissements des mourants ?

Depuis longtemps, des gens prennent la plume pour dénoncer les injustices et les ignominies. Le 13 janvier 1898, l'écrivain Émile Zola publiait son manifeste personnel, J'accuse, dans le journal l'Aurore pour dénoncer la vilenie des témoignages truqués qui avaient fait condamner Alfred Dreyfus, officier d'état-major français d'origine alsacienne et de confession juive, faussement accusé d'avoir trahi la France et d'avoir collaboré avec les Allemands. Zola a pris sur lui de faire éclater la vérité. Aujourd'hui, considérant le sacrifice humain de la population de Gaza soumise à la faim et à la soif et devant tenter de déjouer la mort en raison de la violence guerrière.

La planète entière regarde les débordements de la démence guerrière et de la tyrannie d'une armée israélienne vouée à la destruction humaine et matérielle de Gaza. Devant cet état de fait, dans Le Devoir du 8 mai, Émilie Nicolas pose la bonne question : « La question qui se pose à nos élus, comme à toute la communauté internationale, c'est : pourquoi laisse-t-on faire ? »

Alors que l'on souligne la fin de la guerre 1939-1945 et la fin des camps de concentration d'extermination des Juifs et de milliers d'autres personnes jugées indésirables (Roms, communistes, etc.) selon les critères nazis, on semble avoir oublié les leçons de l'Holocauste. Les victimes gazées et brûlées dans les fours crématoires seraient-elles mortes en vain ? De leur côté, les survivant.e.s de ce drame humain ont clamé sur tous les tons depuis des décennies que toutes les tentatives d'extermination d'un peuple sont inacceptables, ignobles et condamnables. Bien sûr, le vécu dans les camps de concentration et celui des Gazouis n'est pas de même nature, mais les similitudes de sens et les conséquences à plus ou moins long terme relèvent d'une volonté d'extermination parente. Malgré les leçons tirées de la barbarie nazie, la guerre américano-israélienne impitoyable contre les habitants de Gaza, à cause de la bêtise des dirigeants politiques du Hamas qui ont orchestré une attaque insensée et funeste de civils israéliens en octobre 2023, reste condamnable.

Après la 2e Guerre mondiale, plusieurs personnes ont plaidé l'ignorance des camps de la mort pour justifier leur silence, mais aujourd'hui, personne ne peut ignorer l'utilisation d'une force létale démesurée à Gaza. Le silence devient injustifiable.

J'accuse les puissances militaires américaines et israéliennes de trahir la mémoire des victimes des camps d'extermination nazis.

J'accuse les dirigeants américains et israéliens de planifier la mort lente du peuple palestinien.

J'accuse l'État israélien d'utiliser les privations de nourriture, d'eau et de soins de première nécessité comme arme de guerre, ce en violation assumée du droit des populations civiles à la protection.

J'accuse les dirigeants politiques occidentaux de faire montre d'hypocrisie en gardant un silence complice en observant les ignominies commises à Gaza.

J'accuse particulièrement le gouvernement canadien et ses complices, les fabricants d'armes, de rester silencieux devant le massacre des Gazaouis, ce malgré la diminution partielle du soutien militaire canadien à Israël.

J'accuse le gouvernement canadien de maintenir abusivement la position, maintenant intenable, du droit d'Israël à se défendre ; Israël est maintenant en mode d'extermination et d'occupation, pas de défense.

J'accuse le gouvernement canadien de suivre aveuglément la politique américaine de soutien inconditionnel à Israël dans sa stratégie de colonisation et de destruction du territoire palestinien.

J'accuse les dirigeants des pays membres de l'OTAN, dont le Canada, toujours prompts à adopter des sanctions contre la Russie, de rester les bras croisés devant la destruction et le désarroi du peuple palestinien.

J'accuse les dirigeants des pays membres de l'OTAN, dont le Canada, à promouvoir la construction perpétuelle d'un ennemi, la préparation de la guerre par la sacralisation de l'augmentation scandaleuse des budgets militaires au détriment d'un développement social et économique durable et pacifique.

J'accuse leur duplicité silencieuse, généralisée, assumée, leurs faux-semblants et leurs singeries.…

Comme l'écrivait Amélie Nicolas dans Le Devoir en référant au récit Primo Levi, Si c'est un homme, récit de survivant d'Auschwitz : « Comprend-on que la honte, la tache sur l'âme, les silences, les tabous peuvent aussi rejaillir — non, vont nécessairement rejaillir — et altérer la boussole morale de l'humanité entière pour des générations si on laisse faire ? On le sait pourtant très bien déjà : même 80 ans plus tard, les mots de Levi ont toujours le pouvoir de nous faire frémir. »

Peut-on apprendre à vivre la paix et la justice en relisant les pages de l'histoire des guerres alors nous nous laissons engloutir collectivement par les remous de la désinformation et de l'indolence face à la misère ?

André Jacob, artiste pour la paix

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Inde-Pakistan. Au bord du gouffre ?

L'Inde et le Pakistan se préparent à la guerre. Le casus belli est, une fois de plus, le Cachemire occupé. Depuis 1947, le contrôle de cette région contestée est le principal obstacle à la normalisation des relations entre les deux Etats [1]. Le 22 avril 2025, un groupe de militants cachemiris a pris pour cible et tué 26 touristes qui admiraient la beauté des prairies fleuries, des ruisseaux cristallins et des montagnes enneigées de Pahalgam. La responsabilité de l'attaque a été revendiquée puis rapidement rejetée par une organisation peu connue appelée « Front de résistance ».

Tiré d'À l'encontre.

Il s'agissait d'un camouflet particulier pour Narendra Modi (qui a notamment présidé, en tant que ministre en chef, au massacre d'environ 2000 civils lors du massacre du Gujarat en 2002, et qui est depuis longtemps un défenseur des pogroms anti-musulmans). Nationaliste hindou d'extrême droite, actuellement au pouvoir pour son troisième mandat en tant que Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi avait précédemment déclaré qu'il n'y avait plus de problème sérieux au Cachemire. Sa dernière solution – révoquer le statut d'autonomie du Cachemire en 2019 – était couronnée de succès [2].

Rien ne justifie le massacre des vacanciers de Pahalgam, et très peu de musulmans cachemiris ou indiens soutiendraient des actions de ce type. Mais le contexte historique est nécessaire pour comprendre la situation globale dans la province. Même Israël a un quotidien comme Ha'aretz. Pas l'Inde. Le Cachemire reste un sujet tabou. Cette province à majorité musulmane n'a jamais été autorisée à déterminer son propre destin, comme l'avaient promis les dirigeants du Congrès au moment de l'indépendance. Au lieu de cela, elle a été partagée entre les nouvelles républiques de l'Inde et du Pakistan après une courte guerre au cours de laquelle le commandant britannique de l'armée pakistanaise a refusé d'accepter son engagement, laissant une force hétéroclite affronter les troupes régulières indiennes. Le célèbre pacifiste Mahatma Gandhi a béni l'invasion indienne. Les articles 370 et 35A de la Constitution indienne étaient censés garantir le statut spécial du Cachemire, notamment en interdisant aux non-Cachemiris d'acheter des biens immobiliers et de s'y installer. Cette mesure s'accompagnait d'une répression brutale de toute manifestation de mécontentement, transformant le Cachemire en un Etat policier où les unités militaires n'étaient jamais très loin. Les meurtres et les viols étaient monnaie courante. Des fosses communes ont été découvertes.

Des citoyens et citoyennes indiens courageux (Arundhati Roy, Pankaj Mishra et d'autres) ont sans relâche dénoncé ces crimes. Angana Chatterji [co-éditrice avec Tariq Ali de l'anthologie d'essais intitulée Kashmir : The Case for Freedom, Verso Books, octobre 2011] a cité de nombreux exemples révélés au cours de son travail de terrain entre 2006 et 2011 : « Beaucoup ont été contraints d'assister au viol de femmes et de filles membres de leur famille. Une mère qui aurait reçu l'ordre de regarder le viol de sa fille par des militaires a supplié qu'on libère son enfant. Ils ont refusé. Elle a alors supplié qu'on la laisse sortir de la pièce, sinon elle se tuerait. Le soldat a pointé son arme sur son front, déclarant qu'il exaucerait son souhait, puis il l'a abattue avant de violer sa fille. »

Cela n'aurait pas été illégal. La loi de 1958 sur les pouvoirs spéciaux des forces armées accorde l'impunité aux défenseurs en uniforme de l'Etat central dans les « zones perturbées », comme l'a confirmé la Cour suprême indienne.

La stratégie de Modi en 2019 consistait à inonder le Cachemire de troupes indiennes, à imposer des mesures de confinement, à arrêter les dirigeants locaux et les journalistes et à semer suffisamment la terreur parmi la population pour éviter toute manifestation susceptible de provoquer des objections de la part des puissances occidentales. L'objectif était de transformer la vallée en centre laitier pour tout le pays. La répression semblait avoir fonctionné, jusqu'à présent.

***

Le gouvernement indien est convaincu que ces assassinats [du 22 avril] ont été orchestrés par l'armée pakistanaise. Aucune preuve n'a été fournie à ce jour, mais cette accusation est plus plausible que la réponse pakistanaise, qui affirme qu'il s'agit d'une opération sous faux pavillon. Pour ajouter à la confusion, le 24 avril, le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, a confirmé à la télévision britannique (Sky News) que le Pakistan avait une longue histoire de formation et de financement de telles organisations terroristes, déclarant : « Nous faisons ce sale boulot pour les Etats-Unis depuis environ trois décennies. » Quelques jours plus tard, Asif a également prédit une « incursion » indienne au Pakistan, avant de se rétracter.

Les politiciens indiens de presque tous les bords appellent à la guerre. Shashi Tharoor, membre du Congrès et ancien haut fonctionnaire des Nations unies, a déclaré : « Oui, il y aura des effusions de sang, mais davantage du côté pakistanais que du nôtre. » L'opinion publique est favorable à une guerre de vengeance courte et intense. Le génocide perpétré par Israël à Gaza a été cité en exemple, mais un autre modèle est plus probable. Après le bombardement par Israël de l'ambassade iranienne à Damas en avril 2024, la CIA s'est empressée d'organiser une riposte soigneusement maîtrisée, avec les défenses aériennes américaines, françaises, britanniques et jordaniennes dans la région prêtes à abattre les drones et les missiles iraniens.

L'armée et l'aviation indiennes sont actuellement en train de planifier une attaque, mais celle-ci pourrait s'apparenter à celle menée par l'Iran. Des généraux à la retraite se vantent des réserves de drones de l'Inde. La mesure la plus extrême envisagée consiste à occuper le Cachemire contrôlé par le Pakistan et à le réunir avec sa partie occupée par l'Inde. Les menaces de couper l'approvisionnement en eau du Pakistan ne sont que des fanfaronnades et la riposte de Bilawal Bhutto [président du Parti du peuple pakistanais, fils de Benazir Bhutto] – « Si l'eau ne coule pas, c'est votre sang qui coulera » – était immature et stupide, même pour un ancien ministre des Affaires étrangères pakistanais.

La presse indienne a affirmé qu'un discours public incendiaire prononcé le 17 avril par le chef de l'armée pakistanaise, le général Asim Munir, devant des représentants de la diaspora pakistanaise, avait donné le signal pour Pahalgam. D'autres, dont un ancien major de l'armée pakistanaise, Adil Raja, affirment que l'attaque était une initiative personnelle de Munir visant à renforcer sa propre position et à ouvrir la voie à une nouvelle dictature militaire. Cette initiative aurait été combattue par l'ISI [Inter-Services Intelligence, services secrets pakistanais, « un Etat dans l'Etat »]. Contrôle des dommages ou vérité ? Difficile à dire, même si le discours effroyable de Munir donne quelques indices.

Ce discours visait clairement à faire comprendre aux riches Pakistanais de l'étranger que l'armée dirige le pays. Certains membres de l'auditoire avaient sans doute été engagés pour applaudir debout les remarques d'une grossièreté, d'une vulgarité et d'une ignorance sans précédent du chef de l'armée. Je ne me souviens pas qu'un seul dictateur militaire du pays se soit jamais exprimé de cette manière. Le général Ayub Khan [1958-1969], formé à Sandhurst [Académie royale militaire britannique], était fade et laïc. Le général Yahya Khan [1969-1971] était très divertissant lorsqu'il était ivre et évitait les apparitions publiques. Le général Zia-ul-Haq [1978-1988] était un sadique religieux, mais cherchait désespérément à conclure un accord avec l'Inde ; dénoncer les hindous n'était pas son style. Le général Musharraf [2001-2008] était essentiellement laïc, relativement cultivé et très attaché au rapprochement avec l'Inde.

La tentative du général Munir de se présenter comme une version pakistanaise en uniforme de Modi a été un échec cuisant. Il a fait trois affirmations, toutes des mensonges nationalistes répugnants. Premièrement, que les hindous étaient et avaient toujours été l'ennemi, et que les musulmans ne pourraient jamais vivre avec eux. C'est l'inverse de l'affirmation de Modi selon laquelle tous les musulmans indiens sont des convertis de l'hindouisme et devraient revenir à leur ancienne foi. Quelqu'un aurait dû informer le général : les musulmans ont coexisté avec les hindous, puis avec les sikhs, pendant près de douze siècles avant 1947. La période moghole (1650-1720) – haïe tant par Modi que par les fondamentalistes islamiques) – a donné naissance à des armées intégrées, composées de généraux et de soldats hindous et musulmans qui défendaient l'empire créé par les musulmans.

L'islam s'est propagé si rapidement que de nombreuses traditions et rituels préislamiques d'Afrique de l'Ouest, d'Europe, d'Inde, de Chine et d'Asie du Sud-Est ont été intégrés à la nouvelle religion. La version exclusivement wahhabite de l'histoire enseignée aujourd'hui au Pakistan est étroite et fausse. Il y a eu de nombreux exemples de culte commun des saints par les hindous et les musulmans dans certaines régions de l'Inde pré-britannique et même plus tard. Cette version imbécile de l'histoire islamique rend un très mauvais service aux Pakistanais, tant dans leur pays qu'à l'étranger. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de jeunes musulmans sont incapables de lutter contre l'islamophobie.

Munir a évoqué le Cachemire dans ces termes : « Ce sera notre veine jugulaire, nous ne l'oublierons pas, nous n'abandonnerons pas nos frères cachemiris dans leur lutte historique. » En réalité, la majorité des Cachemiris vivent sous domination indienne depuis août 1947. Le Cachemire contrôlé par le Pakistan ne correspond pas à la métaphore anatomique du général. Il serait plus approprié de le comparer à un canal superflu du foie du général Yahya.

La troisième référence, très émotionnelle, concernait le caractère inviolable de la « théorie des deux nations », qui était le fondement de la charte idéologique du Pakistan. Mais celle-ci a été violée par l'armée pakistanaise en 1970, lorsqu'elle a refusé de reconnaître le fait que les Bengalis du Pakistan oriental avaient remporté la majorité absolue [Ligue Awami] aux élections de cette année-là. C'est le refus du général Yahya d'accepter le résultat qui a conduit à d'énormes massacres de musulmans bengalis par leurs soi-disant frères du Pakistan occidental [initiés en mars 1971], suivis d'une guerre civile et de l'intervention indienne [en décembre 1971, guerre indo-pakistanaise qui aboutit à l'indépendance du Pakistan oriental sous le nom de Bangladesh]. Ce fut la fin de la théorie des deux nations. Contrairement à ce que le général a dit à son auditoire, loin de sauver le Pakistan, le haut commandement de l'armée l'a conduit au bord de la ruine politique et économique. Une liste des chefs de l'armée qui ont pris leur retraite, en tant que milliardaires, aurait dû être mise à la disposition des expatriés réunis.

***

Admettons, pour les besoins de l'argumentation, que Pahalgam était une opération pakistanaise. Pourquoi maintenant ? Les responsables pakistanais affirment que l'Inde est derrière l'Armée de libération du Baloutchistan (BLA), une organisation nationaliste de guérilla qui veut que la province du sud-ouest se sépare du Pakistan. L'action la plus audacieuse de la BLA ces derniers temps a eu lieu le 13 mars, lorsqu'elle a fait dérailler un train dans la région sauvage du col de Bolan et pris en otage les passagers civils. Les unités de la BLA ont attaqué assez régulièrement des campements militaires et des gares ferroviaires. Cette dernière attaque particulièrement atroce avait été très bien préparée. Le Pakistan est convaincu, et de nombreux observateurs partagent cet avis, que l'Inde arme et finance la BLA. Les spéculations sur l'activité navale chinoise dans le port de Gwadar [issu d'un projet sino-pakistanais, inauguré en 2007] suggèrent à beaucoup que les Etats-Unis pourraient s'ajouter à la liste des bailleurs de fonds de la BLA. Des dizaines de travailleurs chinois ont été tués par des nationalistes baloutches.

La situation est complexe et le Pakistan est loin d'être irréprochable dans la création de ce mélange explosif, mais comme l'ont découvert les nationalistes kurdes, il n'y a pas de véritable indépendance dans le monde d'aujourd'hui ; les Kurdes se sont alliés à Israël et aux Etats-Unis en Irak et en Syrie. La BLA est confrontée à des choix similaires ; expulser la Chine de Gwadar ne peut être son seul objectif. Les anciens nationalismes progressistes et décolonisateurs ont disparu depuis longtemps. Les Baloutches ont le choix entre le Pakistan ou l'Inde, ainsi que leurs alliés respectifs. Comme dans les régions kurdes, les dirigeants désignés s'enrichiront tandis que la population souffrira. Le Baloutchistan ne fera probablement pas exception, et ses minerais et autres ressources souterraines seront exploités par des multinationales géantes. Regardez l'Irak.

L'opération de Pahalgam était-elle une riposte à l'attaque du col de Bolan un mois auparavant ? C'est possible. La guerre résoudra-t-elle quoi que ce soit, même si l'Inde parvient à ajouter une minuscule parcelle au Cachemire qu'elle occupe ? J'en doute. En coulisses, l'Inde a proposé au Pakistan un accord selon les termes suivants : « Acceptons le statu quo et reconnaissons la ligne de contrôle (frontière) comme permanente. Ensuite, nous signerons un traité de paix, libéraliserons le commerce, lèverons toutes les restrictions sur le cricket pakistanais et supprimerons les visas. » On m'a dit que l'armée pakistanaise était tentée, mais divisée. La faction « Le Cachemire est notre veine jugulaire » l'a emporté.

Pour la plupart des Cachemiris, la meilleure solution serait un Etat autonome unifié dont la sécurité serait garantie par le Pakistan et l'Inde et le rétablissement des articles 370 et 35A de la Constitution indienne. Trop beau pour être vrai ? Peut-être. Mais les alternatives sont irréalisables, voire pires.

Lors de la dernière vague de manifestations contre le régime autoritaire de Modi en Inde [3], comme après la chute de la dictature militaire de Zia en 1988, des étudiants et d'autres personnes, hindous, musulmans, chrétiens et sikhs, se sont rassemblés des deux côtés de la frontière pour réciter un poème de Faiz Ahmad Faiz, qualifié d'« anti-hindou » par les partisans de Modi :

Nous verrons

Nous verrons sûrement

Le jour qui a été promis

gravé dans la pierre au commencement des temps

nous serons témoins du jour

où la puissante montagne d'oppression et de cruauté

sera balayée comme de la ouate

quand sous nos pieds, nous les opprimés

La terre bougera, vibrera et tremblera

Quand au-dessus des têtes de ceux qui gouvernent

Le tonnerre et les éclairs jailliront et brilleront

Et seul le nom de Dieu restera

qui est tout autour de nous et caché à nos yeux

Qui est à la fois le spectacle et le public

Et le slogan s'élèvera : « Je suis la vérité »

Et cela signifie moi, et cela signifie vous

Et le peuple de Dieu régnera enfin

Et cela signifie moi, et cela signifie vous

Nous verrons certainement ce jour

(Article publié sur le site Sidecar le 3 mai 2025 ; traduction et édition rédaction A l'Encontre)

Notes

[1] Suite à la partition en 1947 – de facto sous la houlette de l'impérialisme anglais – de l'Inde en Union indienne, majoritairement hindoue, et du Pakistan, à majorité musulmane, le Cachemire, comme le souligne Jean-Luc Racine dans Le Monde du 11-12 mai, « incarne l'inachèvement [de cette partition] » dont « les conséquences continuent d'alimenter les tensions entre les deux pays ».

Jean-Luc Racine continue ainsi : « Le 27 octobre 1947, des milices musulmanes, venues des zones tribales proches de l'Afghanistan, entrent au Cachemire et marchent sur Srinagar. Face à ces incursions, le maharaja sollicite l'aide de l'Inde. Le premier ministre Nehru accepte d'envoyer des troupes, à la condition que le royaume signe l'acte d'accession le rattachant officiellement à l'Inde. Le maharaja accepte. Ce geste déclenche le premier conflit indo-pakistanais, qui s'achève par un cessez-le-feu, le 1er janvier 1949, autour d'une ligne scindant en deux le Cachemire. La région est, depuis, régulièrement agitée par des tensions militaires, parfois extrêmes [au moins 70 000 morts et 8000 disparus parmi les civils, depuis la fin des années 1980]. » (Réd.)

[2] Jean-Luc Racine précise à ce propos dans l'entretien cité au Monde : « En 2019, les articles 370 et 35A sont abrogés par le gouvernement de Narendra Modi, au motif que ce statut spécial freine l'intégration nationale et favorise le séparatisme. Pour le Parti du peuple indien [BJP, parti nationaliste hindou au pouvoir], la suppression de ce statut constitue une étape vers l'unité de l'Inde, rassemblée autour de l'hindutva, l'hindouité. Le Jammu-et-Cachemire perd alors son autonomie, devient un territoire de l'Union, placé sous le contrôle direct de New Delhi. Le marché foncier et les emplois sont désormais ouverts à tous les citoyens indiens, suscitant des craintes de changement démographique, au profit des hindous acquis à New Delhi. C'est d'ailleurs ce point qu'a invoqué le Front de résistance du Cachemire, en revendiquant l'opération terroriste de Pahalgam – avant un démenti. » (Réd.)

[3] Au plan du climat électoral, l'élection de l'Assemblée législative dans l'Etat oriental du Bihar – il compte 130 millions d'habitants – qui se dérouleront en octobre et novembre 2025 n'est pas absente de la rhétorique guerrière de Modi, en faisant la démonstration aux yeux des électeurs de représailles décidées contre les « terroristes ». Quant aux militaires pakistanais, qui tirent les ficelles du pouvoir, Christophe Jaffrelot, sur le site Asialyst (7 mai 2025), précise : « Je crois qu'on n'a pas vu une armée aussi impopulaire depuis la défaite de l'armée pakistanaise au Bangladesh en 1971. C'est dans ce contexte que, pour se refaire une virginité, pour apparaître comme les protecteurs de la nation, les militaires font volontiers de la surenchère vis-à-vis du Cachemire, pour que l'unité nationale se refasse derrière eux. C'est à ça que j'attribuerais une sortie anti-indienne assez étonnante du Général Munir, dans laquelle il est allé très loin : au-delà du Cachemire, c'est la différence entre hindous et musulmans qu'il a soulignée d'une manière caricaturale. » (Réd.)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Sortons la Caisse du Québec des crimes en Palestine »

Le samedi 31 mai à Québec, nous allons appuyer la campagne urgente « Sortons la Caisse des crimes en Palestine » lancée par la Coalition du Québec Urgence Palestine, composée d'au moins 50 groupes du Québec. Il s'agit d'une manifestation à Québec, qui se veut accessible au grand public, organisée par le Collectif de Québec pour la paix en collaboration avec Cégep de Sainte-Foy pour la Palestine, et avec l'appui de quelques groupes communautaires et syndicaux.

Manifestation le samedi 31 mai à Québec

« Sortons la Caisse du Québec des crimes en Palestine »

Pas un sous pour l'oppression, jamais en notre nom.

Cette manifestation focalise surtout sur nos propres responsabilités collectives et obligations internationales face aux crimes impensables commis contre la population de Gaza (près d'un million d'enfants à Gaza souffrent actuellement de faim, soif, etc.), et aussi contre d'autres Palestinien-nes. Nous nommons aussi ici les revendications immédiates et pour les droits connus, exigées aussi par les Nations unies.

Nos obligations internationales et nos responsabilités ...

*Revendication principale* : nous demandons que la Caisse de dépôt et de placement du Québec désinvestisse des entreprises qui soit

1) font affaire ou assistent les colonies illégales en violation patente de l'obligation internationale déclarée par le Conseil de sécurité de l'ONU, ou

2) font affaire avec l'armée israélienne malgré les Crimes contre l'Humanité, dont un génocide désormais incontestable (manifeste devant nos yeux), et des Crimes de guerre innombrables et incessants. Cela inclut, par exemple, des firmes d'ingénierie qui construisent un train reliant les colonies illégales, mais aussi les entreprises qui offrent des services à l'armée israélienne.

– Voir la campagne : cdpq-palestine.info

Aussi ...

* Le gouvernement du Canada doit s'assurer qu'aucune exportation à partir des territoires canadiens vise à fournir du matériel à l'armée israélienne, que cela soit officiellement des armes ou non. Il doit aussi s'assurer qu'aucun produit en provenance des colonies illégales ne soit sur les marchés canadiens.

* Nous exigeons que le gouvernement du Québec annule son bureau commercial en Israël, car non seulement ouvrir ce bureau récemment est irresponsable face à l'occupation de la Cisjordanie et des blocus de Gaza, mais c'est aussi inhumain face au contexte génocidaire actuel. Pendant que le gouvernement Legault se dit touché, ses actions témoignent plutôt d'une indifférence irresponsable.

– Nous résumons les exigences onusiennes et l'Histoire plus bas ... __

HEURE / LIEU / TRAJET QUAND : samedi 31 mai 2025, à 13 h

Rassemblement 13 h ; Discours 13 h 15 ; Départ 13 h 30.

OÙ : devant le Centre Lucien-Borne : 100 chemin Ste-Foy (intersection Salaberry)

TRAJET : une courte partie de l'ave. Cartier, du boul. René-Lévesque, de Turnbull*, mais surtout rue Saint-Jean (arrêt Place D'Youville), pour terminer à l'Édifice Price (bureau de la CDPQ, près de l'Hôtel de Ville).

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1iD6KoUWZqYuT6lX5aPxe8aWsD-ZkREE&usp=sharing

[5 mai : le trajet a été transmis au SPVQ. Nous attendons une réponse.]

SITE : www.paix.reseauforum.org - Liens vers les actions et les groupes à Québec.

FACEBOOK : événement Facebook sous peu (nous attendons l'affiche finale)

COURRIEL : paix@reseauforum.org

__

L'affiche : elle devrait être disponible sur le site du Collectif Paix dès mardi et nous invitons les organismes solidaires de Québec à informer leurs membres et peut-être imprimer une affiche dans leurs bureaux. L'événement Facebook sera aussi publié mardi dès que nous avons l'affiche finale.

__

Les solutions exigées par les Nations unies et que nous appuyons ...

* mettre fin d'urgence aux Crimes contre l'Humanité en cours, dont à un génocide, et aux innombrables Crimes de guerre ;

* mettre fin à l'occupation de la Cisjordanie, et donc aussi aux colonies déclarées illégales par l'ONU ;

* mettre fin aux blocus de Gaza ;

* mettre fin aux violations massives et systématiques des droits humains, notamment aux « détentions administratives », perpétrées par l'État israélien ;

* respecter réellement la souveraineté de l'Autorité palestinienne sur la Cisjordanie et Gaza ;

* respecter réellement des droits égaux pour toute personne, qu'elle soit arabe, juive, bédouine, etc., peu importe l'État ;

* permettre le droit de retour des personnes réfugiées, dont les familles ont fui jadis les crimes israéliens.

__

77 années de dépossession violente, de crimes et d'oppression (1948-2025) :

Focaliser sur nos responsabilités et solutions actuelles ne signifie pas nier l'Histoire. Mai 2025, c'est 77 années de crimes violents, incluant d'incessants Crimes de guerre, de déplacements forcées, de dépossession, mais aussi d'occupation illégale (droit international), d'oppression, incluant des violations massives et systématiques des droits humains comme lesdites « détentions administratives », etc. En 1947, des milices sionistes attaquent des villages. En mai 1948, l'État israélien est déclaré sans égard à la population locale et fait expulser les populations de plus de 500 villages, soit près de la moitié de toute la population arabe. C'est ce que les Palestinien-nes nomment la Nakba, soit la catastrophe, journée de commémoration reconnue même par l'Assemblée générale des Nations unies[ [ https://www.un.org/unispal/about-the-nakba/ ]. ->https://www.un.org/unispal/about-the-nakba/]

Qui sommes-nous :

Le Collectif de Québec pour la paix est né de coalitions régionales (à Québec) en 2002 dénonçant d'abord des attaques militaires en territoires palestiniens et organisant ensuite de nombreuses manifestations importantes contre l'invasion de l'Irak en 2003. Depuis, nous avons organisé de nombreuses activités (conférences, discussions, assemblées citoyennes d'organisation, manifestations, etc.) pour demander la fin de diverses occupations militaires et situations d'oppression armée. www.paix.reseauforum.org

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Opération Craie-Mazie

Québec, le 9 mai 2025. Le 13 mai 2025, à partir de 7h et jusqu'à 8h30 du matin, le Conseil de quartier Montcalm organise l'Opération Craie-Mazie.

Conseil de quartier Montcalm

Par cette action, il désire manifester le souhait de la communauté de voir l'intersection Crémazie / Des Érables être sécurisée. Afin de rendre visible le passage fugace des piétons et cyclistes, le Conseil de quartier Montcalm tracera à la craie les empreintes de pas des gens qui traversent l'intersection. La somme des empreintes devrait parler d'elle-même en offrant un visuel coloré.

Si le Conseil a décidé d'organiser cette action citoyenne, c'est qu'il y a tout près d'un an, le 28 mai 2024, trois enfants ont failli être frappés par un autobus du RTC au coin de l'avenue des Érables et de la rue Crémazie Ouest, intersection qui n'a ni arrêt obligatoire, ni mesure d'apaisement, malgré les demandes répétées des parents et des citoyens depuis plusieurs années. À la suite de cet événement, une résolution du Conseil de quartier réclamait que l'intersection des Érables et Crémazie Ouest soit sécurisée, que ce soit par l'ajout d'une intersection surélevée, par un arrêt, par une traversée avec affichage, des saillies de trottoirs et un îlot refuge, ou un autre type d'aménagement. La Ville a refusé sous prétexte que « [l]es analyses de justification pour implanter des feux, des arrêts ou un passage pour piétons ont toutes été effectuées récemment, et aucun aménagement ne répond aux critères des normes du ministère du Transport et de la Mobilité durable (MTMD, anciennement MTQ). » Or, des arrêts ont été ajoutés à deux endroits récemment dans le quartier à des intersections similaires pour favoriser la mobilité active et améliorer la sécurité des piétons et cyclistes (Fraser et Bougainville ; Crémazie Ouest et Salaberry1). Ces normes du MTMD sont donc suffisamment flexibles pour que l'intersection Crémazie et des Érables soit sécurisée aussi..

La Ville a certes affirmé qu'« une problématique de visibilité réciproque a été constatée, et [qu'elle allait] demander l'interdiction de stationnement à proximité de l'intersection ». Cette dernière mesure semble bien mince compte tenu qu'un grand nombre d'élèves de l'école Anne-Hébert circulent à cet endroit matin et soir, mais aussi sur l'heure du dîner. Il y en aurait 34 uniquement au Projet Bourlamaque adjacent.

Plus encore, des citoyens ont observé que les automobilistes s'arrêtent naturellement à cette intersection et invitent les piétons à traverser d'un signe de la main, ce qui est parfois très dangereux, surtout pour les enfants, parce qu'un automobiliste qui arrive en sens inverse ne s'arrêtera pas forcément aussi.

Par l'Opération Craie-Mazie, le Conseil de quartier Montcalm souhaite que la Ville apporte des améliorations avec diligence ; n'attendons pas qu'un accident survienne pour agir.

Hélène Paradis, responsable du Comité Transport

Jonathan Tedeschi, co-président

Ann-Julie Rhéaume, citoyenne, responsable de Pas une mort de plus

Note

1. Ville de Québec, Sommaire décisionnel numéro TM2024-185 [en ligne]

https://gpddocs.ville.quebec.qc.ca/gpdblob/TM2024-185.pdf (site consulté le 18 juin 2024).

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Grande manifestation pour le logement social

Dans le cadre de la semaine nationale d'actions et d'occupations du FRAPRU, une grande manifestation pour le logement social s'organise à Québec afin de revendiquer un parc de logement locatif composé à 20% de logement social d'ici 15 ans. Le logement social, c'est à dire les coopératives et les OSBL d'habitation de même que les HLM, est le seul moyen viable à long terme pour lutter contre la spéculation immobilière et offrir des logements réellement abordables et de qualité !

Au Québec, le loyer moyen a presque doublé (augmentation de 47%) en 6 ans. Pour la ville de Québec, c'est une augmentation de 11,7% que nous avons enregistré cette année par rapport à l'an dernier. Avec un taux d'innocupation des logements historiquement bas (0,9% à Québec), la crise du logement fait rage et qu'est-ce qu'on nous propose ? Des projets dit « abordables », c'est à dire « des lofts de 435 pi² en deçà des 1 000$ par mois » ! La Table citoyenne et ses alliés en logement de la région de Québec ripostent et se mettent en marche pour le logement social !

Pour des quartiers solidaires et inclusifs, marchons ensemble pour le logement social !

Où : Place de l'Université du Québec

Quand : Samedi 24 mai à 13h

Dans le cadre cette semaine d'actions et d'occupations, la Table organise une action d'éclat locale et une occupation s'organise à l'échelle régionale.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Monsieur Lionel Carmant, à quoi servent les règles du PSOC si vous transformez le rehaussement en fond discrétionnaire ?

Montréal, le 6 mai 2025._ La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles maintient sa vive opposition à la décision du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant de répéter la façon de faire de l'an passé, soit de retenir une part du rehaussement des subventions à la mission globale du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) [1].

Montréal, le 6 mai 2025. La...

En effet le ministre a décidé de distribuer comme bon lui semble 1 des 10 millions de dollars annoncés au Budget. Non seulement il contourne les règles du PSOC, mais il s'apprête à décupler la tâche de fonctionnaires, contrevenant aux objectifs de son propre gouvernement.

Tout d'abord, rappelons que le Budget du Québec 2025, déposé le 25 mars dernier, n'annonçait que 10M$ pour le PSOC [2], soit la seule enveloppe qui s'adresse à l'ensemble des organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS). « Le 30 avril, lors de l'Étude des crédits, le Ministre a convenu qu'il ne s'agissait « pas de sommes extraordinaires » [3] et c'est peu dire. Comment ose-t-il, du même souffle, dire qu'il est « au rendez-vous,

encore cette année » avec un rehaussement qui équivaut à peine à 1% du total des subventions distribuées pour la mission globale. Il dit qu'il reconnaît que les besoins sont immenses, mais ses gestes démontrent le contraire », dénonce Stéphanie Vallée, présidente de la TRPOCB.

Questionné par Guillaume Cliche-Rivard, porte-parole du 2e groupe d'opposition en matière de services sociaux durant l'Étude des crédits, le Ministre a répondu [4] « L'an dernier, on a quand même mis 9M sur 10M en mission globale, je m'engage à en mettre au moins autant cette année. (…) En fait, c'est pour des urgences, pour des organismes à risque de fermeture. (…) On va analyser toutes les demandes ».

En plus de diminuer la maigre somme à partager aux 3000 OCASSS, le Ministre transforme donc en financement discrétionnaire un montant qui n'a pas été conçu pour cet usage. « Cela contrevient aux principes en vigueur quant à l'administration du PSOC, notamment ceux prévus au Cadre normatif du PSOC 2023-2027 [5], issu de son ministère. « C'est

clair : ce seront évidemment des fonctionnaires de Santé Québec qui devront traiter les demandes des groupes. Or, à la lumière de plusieurs échéanciers reportés, on est en mesure d'affirmer que cette nouvelle instance est dysfonctionnelle. On ne peut que s'inquiéter de la création d'une administration parallèle des subventions », soulève Mercédez Roberge, coordonnatrice de la TRPOCB.

« Le plus ironique, c'est qu'au moment où M. Carmant annonçait qu'il étudierait toutes les demandes, la Présidente du Conseil du trésor, madame Sonia LeBel, cherchait de son côté à réduire la bureaucratie de l'État [3]. Ce n'est pas en laissant contourner les règles du PSOC qu'elle y arrivera, considérant que l'annonce du ministre Carmant pourrait susciter 3000 appels directs à son aide discrétionnaire », insiste Stéphanie Vallée.

Alors que le ministre de la Santé Christian Dubé est reçu aujourd'hui en Étude des crédits, la Table espère l'entendre sur cette façon de faire. Étant le grand patron de Santé Québec, que pense-t-il de l'utilisation de ses ressources humaines prévue par le Ministre Carmant ?

Le 14 mai prochain, la Table rencontrera les plus hautes responsables de Santé Québec pour la gestion du PSOC, suivi le 26 mai d'une rencontre avec le ministre Lionel Carmant. Elle y réitérera l'insuffisance de l'investissement et son impact négatif sur les groupes. Surtout, elle répétera la nécessité de respecter les règles et de verser l'entièreté des 10M$ à l'enveloppe du PSOC pour la mission globale, au bénéfice de l'ensemble des OCASSS. Elle l'a revendiqué en 2024 et

elle continuera de le faire.

SOURCE :

La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et

bénévoles (TRPOCB), Mercédez Roberge, coordonnatrice,

coordination@trpocb.org ; 514-690-7826

● Stéphanie Vallée est présidente de la Table des regroupements

provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Elle est

également co-coordonnatrice de L'R des centres de femmes du Québec [6].

● Mercédez Roberge est coordonnatrice de la Table des regroupements

provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles [7].

Pour consulter la documentation soutenant l'analyse de la TRPOCB, un

dossier Drive est mis à disposition [8]

Pour visionner le montage d'extraits de l'Étude des crédits 2025, cliquer

ici (Youtube). [9]

Pour visionner la vidéo complète de l'Étude des crédits 2025 des

Services sociaux, cliquez ici (assnat.qc.ca) [10]

trpocb.org/communique-etudes-des-credits-2025/ [4]

À propos

Fondée en 1995, la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles [11] (TRPOCB) est formée de 49 regroupements nationaux [12], rejoignant plus de 3 000 groupes communautaires autonomes à travers le Québec. Ce sont, par exemple, des maisons de jeunes, des centres de femmes, des cuisines collectives, des maisons d'hébergement, des groupes d'entraide, des centres communautaires, des groupes qui luttent contre des injustices ayant des répercussions sur la santé. Ceux-ci représentent les ¾ des organismes communautaires autonomes du Québec. Ceux-ci abordent la santé et les services sociaux sous différentes perspectives : femmes, jeunes, hébergement, famille,

personnes handicapées, communautés ethnoculturelles, sécurité alimentaire, santé mentale, violence, périnatalité, toxicomanie, etc.

La Table coordonne la campagne [13]_CA$$$H [13]_ (Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le financement [13]). Lancée le 17 octobre 2017, cette campagne vise l'amélioration substantielle du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), au bénéfice de plus de 3 000

organismes communautaires autonomes subventionnés par le MSSS. Depuis 2024, les revendications de la campagne _CA$$$H_ sont : L'ajout de 1,7 G$ à l'enveloppe annuelle du PSOC [14] (mission globale), l'indexation annuelle des subventions en fonction de l'Indice des coûts de fonctionnement du communautaire (ICFC [15]) et l'atteinte de l'équité

de financement et de traitement partout au Québec [16].

Vous recevez ce courriel car vous figuriez dans le communiqué de presse de Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB). Pour vous désinscrire et ne plus recevoir de courriels de cette organisation cliquez ici [17].

Links :

[1] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszLGu4yAQheGngY5oGAOGgiKNXyMamHGCYsdZ8K7y-Ktc3fY7Oj9njNVB0JLt7IJHtAn1I6PDGAgckRdYU6WZRVaeXA1lTbPolkO0icFBTcBws5xWC9Yj4CzKwWgsz_bH7NQ26cP4WpnnUstqnp_PK16-g97y4zzfQ01XhYvC5ezvo5bL0e8Kl0F3MizDWNjbtrXjNRQuehduZLpsQkNM4_wDt19Q0zXOk4u65y5M9WzHSzl4dxlD7vS3PuSb1-PsIvv3zjZVER-Mx8DGFVpNpBLM5Av4kEpJFvS_jP8DAAD__yzXXXM

[2] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszkuO6yAQheHVwKxagAHjAYOeZButoig7qONHeERZ_lWuevodHenP0QSyykuOerbeGaMXI--R0HvySNO8hmCnYA0GRz6vSs_k2coSfdBLVlbRorL60XlZtdLOKDOzsKqVzL_lCTuWB9cGjijnOVFa4ff9PsLXZ5CPeO_9amL6FuYmzK3X66T0ddZNmFsaeeMORhkH42CgBz4HAw54lYYbQ-YGWz3HxQ3o3Pdx4OhYKjfgAxoenYE7NK6vQtygnVRwvIW5yZ1zQaj8YGwMJcf_8PMHYvoO82SDrLFyRurlPIRVV-XWeMNBd_40ytYr8_65Z70Qs_PgjM9gE64QMHmYXFLOLyktWslXNP8CAAD__668dro

[3] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy71uKyEQQOGngQ5rZhZYKCh8C_dXKVJawMzayL-BdeK8feQo7Xd0OFGoFryWhLP1jggj6WOyIXqSBdHPYS7guLiKwDRBnnLAoFvyASODhRqBYY8cFwR0BDSLsjAay6l9mEtuZ-nDuFqZ51LLYk7P5zVsXkGf03Fd70NNW0U7Rbvv22N9bIoo2v37f7g_39_2Ur_0Rbhl0-UseYhpnH5h_wdq2oZ5skH31IVzXdvtqizcu4whh_yoR9nc-kGPtYtcXjtjrCLOG0eejS15MSEXbyZXwPlYSkTQn4l-AgAA__9EfVfm

[4] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszT0O4yAUBODTQEcEj_-CIo2vEQHvOUGJ4wTwKsdfebXFNN9oNJggVCMdp6S8cRZAReCP5FZdqyl-ddrmgKtGn8FltEZ5hKh4Sy6oiNLIGiXKm8K4KqksSPDEjBwN6dm-YsvtRX0IWyuiL7Ws4vn7vcPlLPgrPeb8DKavDBYGy-yfvZbL3u8Mlrpv2_Fu34MEzQNpiDO1E7Y5BEiwDBa-EbYsOr0oDxIN0z-4_Qemr8FrE3hPnTDX2fY3M_LTaQy656M-6HzjY3ai7ZyjipXIOmHBoTAlryLk4oS2RVoXS4lK8j8J_gYAAP__prdiXQ

[5] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszMFyrCAQheGngR1W0wLCgkU2vkYKutsZKjpORFN5_FveyvY7dX7OGMlB0JLt5IJHtAn1M1taGH3AMUIR7xnJj34RBkeSZELdcog2MTigBAyfltNiwXoEnEQ56I3lq32brbRVjm48EfNUqS7m6_f3FYd70Gt-nue7q_FD4axwfl91bVTOtr_6sPXeh8d-_QzfNFBRON-icOadrk1epwEYfUSFs96EWzGHrFK6mMb5P3z-gRo_4jS6qI98CBe6-8rB-5De5VEuesqwHw_dz0Nku-9sE4n4YDwGNq6WxcRSgxl9BR9SrcmC_sn4LwAA___D2WPo

[6] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsy02uKiEQQOHVwIxO8Q8DBk7choGqaiXarUK_F5d_482dfieHiknoIEguOrrgjdHZyFuxNkdKyWeIZLlhRGiZkrc6Qlh9kL2EpDOBA8xAcNGUVw3aGzCRhYPZie_9rbbaHzym8ohEsWFb1f3z2dPyDfJRbsfxmsKehDkLcx7I-zF4Lm9csApzlhtTr2rwg-tk1an8wuUPhD2laF2Sowymikd_7sLBa_CcfK3_8MbLc1zlPAbz9t1JZ2T2QXkTSLlWV5VqC8r6Bj7k1rIG-b-YnwAAAP__fmBV-A

[7] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszE1uwyAQxfHTwI5oGPO5YJFNrhEBM05Q7NgFt8rxK1fd_p7enxKGasBJTtobZxF1RPlM1VqkeXYcMVjmaHSM2TkI7Gly7GVLLuhIYKBGILhrirMGbRHQszAwGvGrfak1t4X7ULZWIl9qmdXr83mHyznIJT2PYx9iugq8Cbwdfd9quWz9IfAmV6aWVeeF82DVKP3B_R_EdA1-MkH21JlyPdr2Fgb2zmPwI3_XJ58hOY7OvJ530rEyW6csOlKm5FmFXJyabAHrYilRg_xJ-BsAAP__irpVDA

[8] https://us.cisionone.cision.com/c/eJw0y7uu0zAcgPGnsTdHvscePJxSBcQCCwV1qXz5O7WSNMFOqz4-asVZf5--5LiJkmoMjvVSK86Z5fjqrBBK5mwyY8YHJWQAoUMPMfeQVPS4OG2YTVTSaGmiF5ZsZpQpTnkPSNJWEkzlL1l8maE2omJMqQ8xZDI9nzfTvQKe3XXft4bEB-ID4kOq5QHduK7jDF1cl09CfMjrnKA2xAf25wf7-U0efpvH19Ovw5l_385fTtPofT6N9LgQJIZ725A4vt_LXG4TXiAVTyrM4BuQktwbLv8BiQ_TC2lwdRWSj3tZb0jSrUJrMPp7vEK31hG3vQIsrz0xGwGUJorrRGTwmRgfNBEqUKVtCJZR_HD8XwAAAP__rHVvLQ

[9] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwsyz1vwyAQgOFfAxvRcXwYDwypKu9Vh44RcOcY5bNgt-m_r1J1fV69FDEUC15y1IP1DlGPKJeYbHIzGNKoc_A-QzCJrJtNRhuItKzRBz0SWCgjEBw0jbMG7RBwYGGhV-JT_VSXVM_cunKlEA255FmdHo9r2D2DPMdlXe9dmL3ASeD0c9vWbZdZ4PTydrw_Pt4PXL6FmWZO69ZYmNe-pMYkL0w1qcZnTp1VpfgHh38QZh8GY4NssTGlstbbVVi4N-6dj2krC-9u7Sj72pgvz530WJidVw49KZvTrELKXhmXwfkx51GD_Ir4GwAA___FUV8H

[10] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszUuO5CAMxvHTkB0ROA9gwaKkUY4w25ZjOx3UeTVQj-OPqjTbn_X3xxE89WZsJFrXjwOADdCscRGLngQtge1h4cWBdCiODDk7Ejcpjt4GNr2hYNh8WQ6LNXYAA05Ub0pi-Um_ese0SS56IGJ2M82L_nm9Dt--D80W11qvorqbgknB9Hw-WyzlwNr-UkuoYFqygumRWE6Nd06nggkzrekhRV-YN9nlqJiyFAVTzfjA-0vTue-plHQeb729u7-fF9Z4F7p2rfumuqncr-vMVXV_PgPNLpxQZ9kEi-jE8QNf_0F1N--63jc5ZmGkms5D9ebKUop8451Wac_83ZSaRfZ3zjaQyDDqAUbW_YyL9jiPuhtmM4xhnoM1zSPCvwAAAP__RRl-mg

[11] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszE1uwyAQxfHTwI4Ihu8Fi2x8jQiYcYxixy64VY5fuer29_T-mCBUIx2npLxxFkBF4EvyAdBnE10x3oYIUYdi0FpXQ4CokbfkgooojaxRonwojLOSyoIET8zI0ZBe7Utsua3Uh7C1IvpSyyxen8873K6Br2k5z4PpO4OJwXT2Y6_ltvcng4lvhC2LTivlQaJh-oPHPzB9D16bwHvqhLmebX8zI49OY9Azf9eFrhAfZyfarjuqWImsExYcClPyLEIuTmhbpHWxlKgk_0nwGwAA__9vvlPb

[12] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszE2OAiEQxfHTwA5TVPO5YOGmr2GAqlZitzrATDz-xMlsfy_vTwlDNeAkJ-2Ns4g6orylAk4TQ7RYw2YceUu5AmqvAxqsXrbkgo4EBmoEgoumuGnQFgE9CwOjEd_blzpy27kPZWsl8qWWTd3f70c4fQa5p9ucL7GcBa4C19lfz1pOz34VuB58lM5D4Lq3MVngKg-mllXnnfNg1Sj9weUfxHIOfjFB9tSZcp3t-RAGXp3H4Gv-rjf-pOWYnfn43EnHymydsuhImZI3FXJxarEFrIulRA3yJ-FvAAAA__8rz1qD

[13] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszE1uwyAQxfHTwI4IxoBhwSIbXyMamHGMEn8U3CrHr1x1-3t6f0oQitVecjKj9Q7ARJBLomwGNGX2IbpoM1uLxrBlYIsciWRNPphI2uoSNemHoTgbbRxoGFlY3Svxq36pFeubW1euFKIxlzyr1-ezhds1yHdazvMQw13AJGA627GXfNvbU8BUcD3wuXHB3vsiYJIrU0XV-M3YWVVKf_D4BzHcwzjYIFtqTFjOum_C6qNx7_zE77LwVZb9bMzrdScTC7PzyoEnZTPOKmD2anBZOx9zjkbLnwS_AQAA___ztVuR

[14] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszUGO6yAQBNDTwI4I2oBhwSIbXyOC7iZGSRx_8I9y_JFHs32lqqIEAa32kpOZrXcAJoJck6UClg1W1sVQsDDlaXax5kjF-oKyJR9MJG01Rk36ZihWo40DDTMLq0cjfrR_6pXbk_tQDpFoLliqeny_W7icgXym9Tj2IaargEXAcvT9jeXy7ncBS-cPb9QwH-29qdq2vGHjzgrzGGMVsMgXU8uq85PzYNUo_cLtD8R0DfNkg-ypM2U8d4TVe-cx-J7_48rnlRxHZ36ddTIRmZ1XDjwpW3JVIRevJle087GUaLT8JPgJAAD__0HbYps

[15] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszDtuQyEQheHVQIc1vKGgcHO3YcHMYCM_AzeRlx85SvsdnZ-KSeggSC46uuCN0dnIS-mhWd0ReubYGkcbKEAE1jlDtNXLUULSmcABZiA4acpdg_YGTGThYA3i6_hS9zpuPJfyiESxYevq-n4_0uEzyFu57PtrCXsUZhNm2-frie3wnGdhtoEdhdnknWlUNfnGdbEaVP7g9A_CHlO0LslZJlPFfTwfwsFr8lp8rt944U9Prn0y3z930hmZfVDeBFKu1a5SbUFZ38CH3FrWIH-K-Q0AAP__86xXUA

[16] https://us.cisionone.cision.com/c/eJwszU2O6yAQBODTwI4IML8LFtn4GhF0NzGK7fiB85Tjjzya7VeqKkw6gJGOU1LeOKu1ipovCUxUzlP1QWWwBio6VWuuFl31xQTekgsqojQSokT5UBirkspqqT0xI0dDerV_YsttpT6EBUD0BUoVr-93D7cr4GtazvMYbLozPTM9n_14Q7m9-5PpedCnrUMca95huTYgb0d-7iQgjzEWpme-EbYsOq2UB4mG6Rcef8Cme_CTCbynTpjhbO-dGXl0GoOe-QMLXV98nJ1ou-qoIhBZJ6x2KEzJVYRcnJhskdbFUqKS_H_SPwEAAP__tHpi9w

[17] https://us.cisionone.cision.com/c/eJx8zsFu4yAQxvGnwTdHMAwDHHyoVPk1IpgZatTEyZqk6uOvUu2llz3_9en7yQKJ0dKki4tIAcBlmLbFIaeGihm4WW4UNIhlSYKSOFGZ-kLJZbFoOVuxZye5OesCWIhq0I4u-tn_zNfSL3qMOTCLxMq1zZ_f33s6vcJ0WbbH4z6MfzOwGljLvZ-4j37bT7ddDaxfzsB6VenlfOhFy9BhYH3u41kHH72q8b_zuYvx7yl6TAZIXy_Gvx8qhR_9thu090PH0I_y5E1Pt-PDAG1lbMa_o9eqETFqLNIIosdoM2b1NfsqpMyVW7QBiUImzKli01BSpUYB2vQjmf9J5i7LL5rxbz-u6Vj-55nG41C9vubiMqsGmgOQzFhLm1OpNPtQbaBca3Z2-lrgbwAAAP__rcSOYw

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

De quel côté penche Danielle Smith ?

L'Alberta a besoin d'idées percutantes pour savoir comment l'économie de la province croîtra dans l'avenir, pas de plus de soumission au pétrole.

D.T. Cochrane, Canadian Dimension, 25 avril 2025

side-is-danielle-smith-really-on

Traduction, Alexandra Cyr

La Première ministre de l'Alberta, Mme Danielle Smith, est devenue une figure centrale de l'élection fédérale de 2025. Elle est apparue à une rencontre de financement de l'extrême droite organisée par un supporter en vue du Président des États-Unis, Donald Trump qui a souligné sa présence sur un site d'extrême droite où elle semblait dire que le chef du Parti conservateur, M. Pierre Poilievre, est en phase avec l'administration Trump. On peut dire qu'elle a révélé sa propre position, alignée sur le programme Trump. Elle se met ainsi à dos une grande majorité des Canadiens.nes dont ceux et celles des Prairies. Mais elle admet qu'elle parle au nom des Albertains.es et de l'industrie la plus importante de la province, celle du pétrole et du gaz.

Pourtant les exportations de ces ressources sont devenues un élément de division que D. Trump n'a pas cessé d'utiliser dans ses attaques contre l'économie canadienne. Pendant que le Premier ministre de l'Ontario, M. D. Ford, déclarait qu'il imposerait une taxe à l'exportation de l'énergie de sa province comme réponse aux droits de douane imposés par l'administration Trump, Mme Smith refusait d'en faire autant avec les exportations de gaz et de pétrole de l'Alberta. Des droits de douane à l'exportation feraient pression sur les États-Unis en augmentant le coût de leurs importations d'énergie canadienne. Cela générerait aussi des revenus qui pourraient effacer les effets négatifs des droits de douane (imposés par l'administration Trump). Et plus important, cela pourrait aussi servir à éliminer la division que cette administration a tenté d'insérer en imposant des droits plus faibles sur l'exportation de l'énergie par rapport aux autres biens.

Les économistes débattent de cette stratégie d'imposition de droits de douane à l'exportation en réponse à cette guerre commerciale. Les dommages faits aux industries canadiennes et aux travailleurs.euses seraient, selon ces experts.es amplifiés par cette stratégie. Tout comme les droits de douane, ces taxes à l'exportation diminueraient la demande pour les produits canadiens. D'autres invoquent que ces taxes auraient un impact plus important sur les populations américaines modestes plutôt que sur ceux et celles qui promeuvent et bénéficient de cette guerre commerciale. Mais il faut clairement dire que le refus de Mme Smith de considérer des droits à l'exportation repose sur les propriétaires de compagnies, pas sur leurs employés.es ni sur le public albertain en général.

Les dirigeants.es de l'industrie pétrolière et gazière tentent de profiter de la guerre commerciale

Les exportations de gaz et de pétrole sont très importantes pour l'économie albertaine. Elles représentent environ 20% de son PIB. Selon Statistiques Canada, 40,000 emplois y sont directement reliés et 100,000 indirectement. Et ceci ne comprends pas les emplois que génèrent les dépenses faites par ces personnes.

Mais, les Albetains.es ordinaires n'ont jamais été les principaux.ales bénéficiaires de cette industrie depuis 2017.

Depuis 2017, les entreprises canadiennes de l'extraction et du transport des hydrocarbures ont versé 41 milliards de dollars de plus aux propriétaires qu'aux travailleurs.euses. En 2023, les propriétaires ont reçu 29 milliards, un record, alors que les travailleurs.euses ont reçu moins qu'en 2022 qui était déjà en dessous de 2014.

Ces compagnies utilisent la guerre commerciale et le soutien populaire important pour plus d'indépendance économique, pour mousser leurs propres intérêts. Elles prennent toujours la précaution de présenter leurs demandes comme profitables pour le Canada. Les P.D.Gs des 14 plus grandes compagnies de l'industrie fossile canadienne ont publié une lettre ouverte dédiée aux dirigeants.es des quatre grands Partis politiques fédéraux pour faire connaître ce qu'ils attendent du gouvernement dans ces rapports avec les menaces américaines. Sans surprise, on y trouve une demande pour plus d'investissements (publics) dans leur industrie. Le chef du Parti conservateur a incorporé toute la liste de ces demandes dans sa plateforme électorale.

Une analyse des données publiques de 12 de ces 14 entreprises, montre qu'elles ont atteint des profits records au cours des quatre dernières années, particulièrement en 2022 et 2023 où elles ont profité des hausses de prix du pétrole et du gaz ce qui a causé en même temps une inflation sur plusieurs décennies. Mais elles n'investissent pas l'équivalent pour autant ; elles payent des dividendes records à leurs actionnaires.

La totalité des profits de ces 12 compagnies excédaient de 111% en 2022-2023 ceux des quatre années précédant la pandémie, soit 2016-2019. Les dividendes étaient 60% plus élevés et les rachats de leurs actions étaient 235% plus élevés. Par contre les investissements nets, dépenses en capital après dépréciation, ont baissé de 92%.

Il est particulièrement frustrant de voir Imperial Oil afficher un drapeau canadien alors que le propriétaire majoritaire de l'entreprise est le géant Américain Exxon Mobil. Depuis 2020, elle a versé à Exxon 11,200 milliards de dollars en dividendes et rachats d'actions. Durant cette période, elle a investi un pauvre 5,300 milliards avant dépréciation à partir de 9,100 milliards de dollars. Donc, son investissement était négatif. Autrement dit, malgré des profits records, Imperial Oil gaspille ses actifs productifs pour enrichir la majorité de ses propriétaires américains.es.

Comment soutenir les employés.es de ces entreprises ?

Les dirigeants.es de l'industrie du pétrole et du gaz et les politiciens.nes qui répètent leurs arguments, visent les propriétaires corporatifs en se servant des travailleurs.euses comme paravent. Pourtant ces personnes ont besoin en ce moment d'un plan bien pourvu financièrement pour les aider dans la transition vers (les énergies renouvelables) ce que veulent aussi les Albertains.nes. S'il est fait correctement, ce plan soutiendrait les travailleurs.euses, et permettrait à l'Alberta d'être moins dépendante d'un seul secteur (économique) qui est entré dans un long déclin de toutes façons.

Les dirigeants.es de ces entreprises ne font que leur travail c'est-à-dire d'enrichir autant que possible leurs propriétaires. Mais les politiciens.nes n'ont pas à capituler devant leurs demandes ; pas besoin de reprendre leurs arguments corporatifs. Au contraire, il faut agressivement chercher de nouvelles possibilités de développement de leurs économies.

Il existe un potentiel caché dans toutes les régions canadiennes dépendantes des énergies fossiles. Mais cela doit être exploré activement par des programmes publics financés avec des fonds publics. Le secteur privé a donné des preuves qu'il ne prendrait pas la tête de ce vers quoi les régions doivent aller. En plus, dans la conjoncture économique mondiale incertaine actuelle souvent invoquée, le secteur privé est réticent à faire des investissements risqués. Mais les Albertains.es ne peuvent attendre. Le secteur public doit prendre le leadership.

En 2022 la Fédération du travail de l'Alberta a publié un rapport intitulé Skate to Where the Puck is Going. Il est plein d'idées créatives, avancées, sur la manière de développer l'économie de la province pour l'avenir. Ce plan contraste spectaculairement avec l'approche de D. Smith qui pense que la seule chose que les Albertains.es puissent faire, c'est l'extraction des fossiles et leur exportation. Cette attente si minimale est irrespectueuse de la population d'ici mais elle est en phase avec les élites auxquelles Mme Smith est attachée. Ce sont les dirigeants.es ultra riches et les propriétaires des compagnies gazières et pétrolières.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Des coupes catastrophiques dans l’aide internationale

Lors de la dernière campagne électorale fédérale, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a proposé un plan pour assurer la défense de l'Arctique face aux visées expansionnistes de la Russie et de la Chine. Il promettait de faire construire deux nouveaux brise-glaces, de doubler les effectifs militaires et d'établir une base militaire permanente à Iqaluit.

7 mai 2025 | tiré de l'Aut'journal

Le tout serait réalisé très rapidement, promettait-il, et financé à partir des milliards $ que le Canada verse chaque année en aide étrangère. Reprenant la rhétorique de Donald Trump, il a déclaré : « Toutes ces améliorations vont être financées par une réduction importante de l'aide étrangère dont une grande partie va aux dictateurs, aux terroristes et aux bureaucraties mondiales. »

Heureusement, Pierre Poilievre a été battu.

De son côté, le Parti libéral s'est engagé à soutenir les plus pauvres et les plus vulnérables en temps de crise en maintenant le budget d'aide humanitaire internationale du Canada à au moins 800 millions de dollars par année. Ce qui est bien peu, étant donné que le Canada a consacré 6,88 milliards de dollars à l'aide internationale en 2023-2024, comparativement à 8,1 milliards en 2022-2023.

De leur côté, le Bloc québécois et le NPD s'engageaient à porter le financement de l'aide internationale à 0,7 % du revenu national brut du Canada, ce qui doublerait approximativement l'enveloppe actuelle de l'aide internationale. En effet, le Canada consacre actuellement 0,38 % de son revenu national brut (RNB) à l'aide internationale, ce qui est bien en deçà de ses engagements internationaux.

Les conséquences dévastatrices des coupes à USAID

L'un des premiers gestes de Donald Trump, quand il est arrivé au pouvoir, a été de geler le financement de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Comme les États-Unis contribuaient pour près de 30 % de toute l'aide internationale, « cette décision a eu des conséquences immédiates et considérables à travers le monde, mettant en péril des millions de vies et compromettant leur santé et leur économie », a dénoncé l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).

« Les impacts sont dévastateurs, en particulier pour les populations les plus vulnérables, notamment en Afrique, l'aide alimentaire pour des milliers de personnes en situation d'urgence humanitaire a été interrompue, des personnes déplacées par les conflits voient leur accès à l'eau menacé et d'autres, atteintes du VIH, ne reçoivent plus de traitement et de médicaments. En Amérique latine, des refuges pour les personnes migrantes, ainsi que pour les victimes de violence sexuelle et de trafic humain, ont dû fermer leurs portes. »

Partout dans le monde, les pays coupent l'aide internationale

En France, le budget de l'aide publique au développement (APD) de 2025 a connu une chute brutale et inédite. L'APD a subi une coupe supérieure à 2,1 milliards d'euros, ce qui représente une diminution de 37 %.

Les moyens du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sont encore plus affectés et chutent de 41 % par rapport à 2024.

« Cette décision drastique est difficile à accepter face aux besoins massifs de financements pour le développement et alors que la France avait réalisé plusieurs efforts ces dernières années : hausse de l'aide publique au développement et adoption d'une loi de programmation fixant la cible de consacrer 0,7 % du revenu national brut à l'APD… cible initialement projetée pour 2025 », a dénoncé Coordination SUD, une organisation de coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale.

Des coupes même en Suède

Même la Suède a décidé de réduire considérablement son budget d'aide au développement. Le gouvernement actuel, élu en 2022, est le gouvernement le plus conservateur que la Suède ait connu en 100 ans de démocratie. Pour accéder au pouvoir, les trois partis bourgeois traditionnels ont dû signer un protocole avec le parti d'extrême droite, Démocrates suédois (SD).

Ce gouvernement a adopté les politiques typiques de droite : coupes dans les services sociaux, réduction du fardeau fiscal pour les riches, réduction des droits des immigrants et du droit d'asile, et réduction de l'aide internationale. De plus, le ministre de l'Aide internationale est aussi ministre du Commerce extérieur, ce qui a entrainé une restructuration complète de l'architecture de l'octroi des fonds de l'aide internationale.

Les organisations syndicales suédoises ont ainsi perdu le financement public qu'elles recevaient auparavant. Ce qui a eu des conséquences désastreuses pour les organisations syndicales africaines, notamment, qui bénéficiaient d'un appui important des syndicats suédois.

Vers des États généraux québécois de la solidarité internationale

C'est dans ce contexte mondial difficile que l'AQOCI a décidé d'organiser des États généraux québécois de la solidarité internationale, qui se tiendront du 4 au 6 juin 2025 à l'Université de Montréal.

Cet évènement majeur vise à rassembler les actrices et acteurs des organismes de coopération et de solidarité internationales, leurs partenaires et leurs alliés des mouvements sociaux québécois : groupes de défense des droits de la personne, des droits des femmes et de l'égalité des genres, pour la protection de l'environnement, la promotion de la paix, groupes autochtones, le réseau communautaire, les organisations syndicales, les centres de recherche, etc.

L'AQOCI proposera alors une grande réflexion collective sur les enjeux, actuels et futurs, de la solidarité internationale afin de développer une vision commune et proposer des pistes d'action.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La bonne, la brute et l’affreuse vérité sur le rôle du Canada dans la Seconde Guerre mondiale.

La Seconde Guerre mondiale est la seule guerre moralement justifiable à laquelle a participé le Canada. Cela ne signifie pas pour autant que la couverture médiatique de sa conclusion européenne doive ignorer les aspects peu recommandables du rôle du Canada dans ce conflit.

Par Yves Engler, Montréal, 8 mai 2025

https://yvesengler.com/2025/05/08/the-good-bad-and-ugly-truth-about-canadas-role-in-wwii/

Traduction : André Cloutier, 11 mai 2025

La une du Globe and Mail de jeudi célébrait « Victoire et courage : le Canada et le monde soulignent les 80 ans de la fin de la guerre en Europe ». CBC, le Toronto Star et d'autres médias ont également publié récemment des articles simplistes et élogieux sur le rôle du Canada dans ce terrible conflit.

Contrairement aux sept autres grandes guerres du Canada, la Seconde Guerre mondiale était finalement justifiable. Mais c'est la menace que représentait l'expansionnisme nazi pour les intérêts britanniques, et non l'opposition au fascisme ou à l'antisémitisme, qui a poussé Ottawa à la bataille.

Pendant la période précédant la Seconde Guerre mondiale, l'Italie de Mussolini a envahi l'Abyssinie (Éthiopie), le seul pays africain indépendant. La position générale d'Ottawa s'est opposée à une action collective de la Société des Nations contre l'Italie et a finalement reconnu la souveraineté italienne sur l'Éthiopie.

Un autre contexte important de la Seconde Guerre mondiale fut la lutte entre le fascisme et la démocratie libérale en Espagne. Lors des élections de 1936, un gouvernement de coalition de gauche fut élu. L'Église catholique, la petite noblesse terrienne et le grand patronat cherchèrent immédiatement à renverser le gouvernement avec l'aide du général Francisco Franco, commandant des forces armées espagnoles d'outre-mer. Dans cette lutte armée, Franco fut soutenu par l'Allemagne hitlérienne, le Portugal fasciste et l'Italie de Mussolini. En avril 1937, Ottawa adopta la Loi sur l'enrôlement à l'étranger afin d'empêcher les Canadiens de combattre aux côtés du gouvernement républicain espagnol.

Pendant cette période, le Canada ne trouva aucun reproche à faire à l'armée fasciste japonaise qui occupa la Corée et massacra les Chinois en Mandchourie en fournissant du matériel de guerre. Dans les années précédant le début du front européen de la Seconde Guerre mondiale, le Japon était le troisième importateur de métaux non ferreux canadiens. Du milieu à la fin des années 1930, des organisations de gauche, des groupes pacifistes et des gens qui s'identifiaient comme amis de la Chine ont appelé à un boycott économique et militaire du Japon afin de mettre fin à la complicité du Canada avec l'expansionnisme japonais. Or, les entreprises canadiennes « ont encouragé le commerce avec la Mandchourie et le reste de l'empire japonais ».

Le soutien du Canada au fascisme au Japon et en Espagne dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale devrait contredire l'idée que le Canada ait participé à la guerre pour combattre ce système politique et cette idéologie pervers. Le premier ministre Mackenzie King était en effet favorable au fascisme européen. Les responsables canadiens et britanniques sympathisaient avec l'antagonisme d'Hitler envers l'Union soviétique et la gauche européenne.

La menace que représentait l'expansionnisme nazi pour les intérêts britanniques a conduit Ottawa à la guerre. Comme l'expliquent Desmond Morton et Jack Granatstein, « le Canada est entré en guerre en septembre 1939 pour la même raison qu'en 1914 : parce que la Grande-Bretagne était entrée en guerre. » Et la guerre aura considérablement stimulé l'économie canadienne en difficulté.

Les Forces canadiennes ont commis des crimes humanitaires majeurs pendant la guerre. Plus inquiétant encore, les bombardiers canadiens ont contribué à la destruction de villes et d'infrastructures civiles allemandes. Un grand nombre de pilotes canadiens ont participé à une opération visant à détruire trois barrages dans la vallée de la Ruhr. Dans « Dam Busters : Canadian Airmen and the Secret Raid Against Nazi Germany », Ted Barris décrit une tentative d'inondation de la région et de destruction de l'économie civile.

L'objectif de l'offensive de bombardement stratégique était de saper le moral des civils. Selon le général britannique responsable du commandement des bombardiers, Arthur Harris, « la destruction de villes allemandes ; le massacre de travailleurs allemands et la destruction de la vie civilisée dans toute l'Allemagne… la destruction de maisons, de services publics, de transports et de vies ; la création d'un problème de réfugiés d'une ampleur sans précédent ; et l'effondrement du moral… [ Tels sont ] les objectifs attendus et prévus de notre politique de bombardement. Ils ne sont pas le résultat de tentatives visant à frapper des usines. ». Les bombardements ont fait 600 000 morts et plus de cinq millions de sans-abri en Allemagne. Mais les raids n'ont eu qu'un impact minime sur la production de guerre allemande jusqu'à la fin de la campagne.