Derniers articles

En temps de guerre, l’accent mis sur les « valeurs traditionnelles » met en péril la communauté LGBTQ en Russie

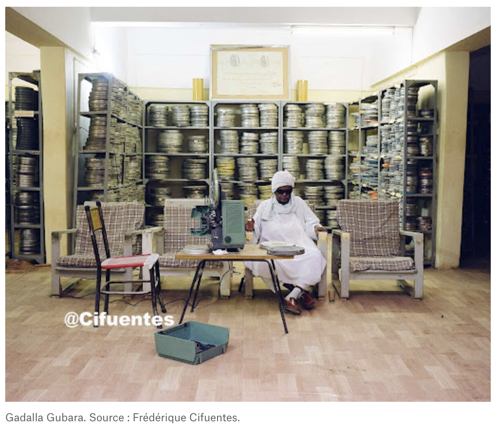

En 2020, des militants LGBT ont participé à une manifestation contre les amendements à la Constitution russe et les résultats d'un vote national sur les réformes constitutionnelles, à Moscou. La pancarte photographiée ici dit : « Je ne reconnais pas l'autorité qui m'empêche d'avoir une famille » [Archive : Shamil Zhumatov/Reuters]

Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières

3 mars 2025

Par Niko Vorobyov

Moscou réprime de plus en plus cette communauté minoritaire, forçant certains à fuir.

Dans la vingtaine, Mikhail* (ce n'est pas son vrai nom), un homme gay de la ville d'Oufa en Russie, faisait ce qu'il aimait : des spectacles de drag.

« Je partais en tournée, à des compétitions ; je rencontrais de nouveaux artistes et je prévoyais que le drag serait le grand-père de ma vie », a-t-il confié à Al Jazeera.

À ce moment-là, Mikhail a déclaré qu'il vivait sa vie ouvertement et n'avait pas connu beaucoup d'hostilité manifeste de la part du public au quotidien. Mais ces dernières années, les choses ont commencé à changer.

« Des préoccupations sont apparues dans l'industrie des clubs », a-t-il déclaré. « Des restrictions ont été imposées sur le nombre d'artistes ukrainiens, une interdiction a été placée sur la mention de sujets liés aux LGBT. Dans la vie quotidienne, c'était simplement une anxiété éternelle ».

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue lorsque la police a ciblé l'établissement où travaillait Mikhail pour une descente.

« J'ai été pris dans des descentes plus d'une fois, mais ma dernière descente a été la plus brutale et la plus terrible », se souvient-il.

« S'en sont suivis deux interrogatoires de huit ou neuf heures chacun, exerçant une pression psychologique sur moi sans relâche. Après cela, j'ai été forcé de quitter le pays afin de préserver ma liberté. »

La Russie ne fait pas seulement la guerre à l'Ukraine, mais aussi à ce qu'elle considère comme des ennemis intérieurs. La persécution des individus, organisations et communautés LGBTQ s'est intensifiée ces dernières années, le Kremlin cherchant à défendre les « valeurs traditionnelles ».

Le coordinateur du programme de surveillance de l'organisation russe LGBTQ Sphere, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré à Al Jazeera qu'avant 2022, la majorité des abus ciblant les individus LGBTQ « concernaient la discrimination quotidienne et institutionnelle, plutôt que la répression directe ».

Depuis les amendements à l'interdiction de la « propagande gay » en 2022, suivis par l'interdiction de la transition de genre et la désignation du « mouvement LGBT international » comme « organisation extrémiste » en 2023, maintenant au moins deux tiers des abus se produisent aux mains des autorités.

L'ancienne URSS a été l'un des premiers pays au monde à dépénaliser l'homosexualité en 1917, abrogeant les lois de l'ère tsariste qui elles-mêmes étaient à peine appliquées. Mais dans les années 1930, sous Joseph Staline, l'homosexualité est devenue perçue comme une menace pour le tissu de la société soviétique et en 1934, la « sodomie » était punissable de trois à cinq ans d'emprisonnement.

Plus tard, elle a été considérée comme une maladie mentale et les gays et lesbiennes ont été enfermés de force dans des asiles. Ce n'est qu'en 1993, après l'effondrement du communisme, que l'interdiction a été levée à nouveau.

Une nouvelle vague de persécution a commencé dans les années 2010 avec des lois visant à prévenir la « propagande gay », ostensiblement pour protéger les enfants.

Le gouvernement du président Vladimir Poutine a dépeint le mouvement pour les droits des LGBTQ comme un agenda étranger visant à saper les valeurs familiales traditionnelles de la Russie.

« Les autorités russes ne font pas la distinction entre la pédophilie et les orientations 'non traditionnelles', ce qui est clairement évident dans les statistiques publiées du Département judiciaire de la Cour suprême de la Fédération de Russie pour 2023, où les statistiques pour les trois articles de 6.21 sont présentées sur une seule ligne », a expliqué Noel Shaida, chef du département des communications de Sphere.

Fin 2023, la Cour suprême de Russie a qualifié le « mouvement LGBT international » d'« organisation extrémiste ». Bien sûr, une telle entité formelle n'existe pas, mais ce flou crée un très large éventail de cibles.

« Les employés de toute organisation [aidant les LGBTQ] risquent d'être accusés de participer à ou d'organiser une activité extrémiste – ce qui implique des poursuites pénales injustes et politiquement motivées, potentiellement avec des peines de prison à deux chiffres comme résultat », a déclaré le coordinateur de surveillance de Sphere.

« Pour cette raison, de nombreuses initiatives ont annoncé la cessation de leurs activités dans le pays. Certaines organisations ont fait sortir des employés de Russie afin de poursuivre leur travail. Il ne reste pas beaucoup d'initiatives queer dans le pays qui ne sont pas forcées d'opérer clandestinement. »

En novembre dernier, la police de Moscou a effectué une série de descentes dans des bars et établissements à travers la ville, soupçonnés de servir une clientèle queer.

« Selon nos données, il y en a eu au moins 43 dans tout le pays de novembre 2023 à janvier 2025 », a déclaré le représentant de Sphere.

« Les résultats varient : des poursuites pénales contre les propriétaires d'établissements pour 'organisation et participation à une organisation extrémiste' aux mêmes protocoles et amendes pour propagande. Souvent, les descentes ne conduisent pas formellement à d'autres persécutions, mais les établissements où elles ont lieu changent rapidement leur format de travail et démontrent activement leur loyauté envers les politiques du gouvernement, ou ferment tout simplement. »

Le surveillant de Sphere a ajouté que les participants reçoivent parfois des convocations à un bureau d'enregistrement militaire, ce qui signifie qu'ils pourraient être enrôlés pour combattre en Ukraine.

« Les images publiées montrent souvent que les visiteurs des établissements sont forcés de s'allonger nus sur le sol froid pendant la descente, qui dure généralement plusieurs heures », ont-ils poursuivi.

« La violence peut être utilisée, entre autres, pour convaincre les visiteurs récalcitrants de se conformer aux demandes illégales de la police : donner accès au contenu d'un téléphone portable ou répondre aux questions d'intérêt pour la police. Par exemple, dans l'un des établissements, les gens ont été forcés de faire des squats jusqu'à ce que leur ami donne à la police le mot de passe de leur téléphone. Dans ce cas, on parle de torture. »

En outre, les forces de l'ordre font régulièrement des descentes dans les fêtes gays et piègent des individus en utilisant des applications de rencontre, les arrêtant sous des accusations telles que les stupéfiants ou la « propagande gay », ce qui pourrait signifier afficher des symboles de la Fierté gay ou parler positivement des relations homosexuelles.

La répression cible l'activité queer dans la sphère publique et la vie privée.

En décembre, Andrei Kotov, directeur de l'agence Men Travel à Moscou, a été arrêté pour « organisation d'activités extrémistes » et a ensuite été retrouvé mort dans sa cellule, les autorités ayant conclu à un « suicide ».

Le site d'information russe indépendant Meduza, opérant désormais en exil depuis la Lettonie, a récemment rapporté que les autorités semblent compiler les données recueillies lors des descentes dans les fêtes gays - comme les empreintes digitales et les échantillons d'ADN - ainsi que les dossiers médicaux des personnes transgenres pour créer une base de données des individus LGBTQ.

L'objectif d'une telle base de données n'est pas clair, mais la police russe dispose déjà d'une base de données similaire pour les toxicomanes, qui serait utilisée pour identifier des cibles pour des pièges ou pour planter des preuves lorsque des officiers corrompus doivent atteindre leurs quotas.

« Les données collectées pourraient être utilisées pour initier une affaire criminelle majeure sous l'accusation d'extrémisme contre le 'Mouvement LGBT international' inexistant, qui aurait des cellules dans des dizaines de régions de Russie », a déclaré Irina, responsable du plaidoyer de Sphere.

« Cela pourrait également être utilisé comme un outil d'intimidation, créant une atmosphère de peur constante parmi les personnes queer ; un outil de persécution ; et pour recruter des personnes LGBT+ comme informateurs 'volontaires', leur offrant le retrait de la base de données en échange de leur coopération. »

En raison de la pression continue, beaucoup tentent de fuir la Russie.

« Être une famille ou avoir une orientation non traditionnelle en Russie peut être dangereux pour la liberté et la vie en général », a déclaré Anastasia Burakova, avocate des droits humains et fondatrice de Kovcheg (l'Arche), une organisation qui aide les émigrants russes.

« Nous avons des logements d'urgence temporaires dans des pays comme la Serbie, la Turquie, et parfois on nous demande de fournir ces logements d'urgence pour les personnes LGBTQ. Pour l'instant, nous constatons qu'il y a beaucoup de demandes pour ces personnes qui sont persécutées. »

Néanmoins, Sphere reste optimiste quant à l'avenir.

« Malgré tous les obstacles que l'État met devant nous, nous croyons sincèrement qu'il y a un avenir pour la communauté LGBT+ en Russie, au minimum, et au maximum, il y aura de l'acceptation, pas de discrimination, et ainsi de suite », a déclaré Noel Shaida.

« Après tout, les régimes politiques ne sont pas éternels, les fonctionnaires ne sont pas immortels. Et même s'il semble que l'avenir est sans espoir, nous croyons et essayons de démontrer par toutes nos activités qu'aucune interdiction d'État ne peut nous annuler. »

Mais Mikhail est plus sombre, du moins à court terme.

« Les gens ne pourront pas s'exprimer, ils essaieront de surveiller leur comportement pour se fondre dans les normes que l'État dicte maintenant », a-t-il remarqué.

« Aussi triste que cela puisse être, je pense que les statistiques de suicide vont augmenter. »

Niko Vorobyov

Abonnez-vous à la Lettre de nouveautés du site ESSF et recevez par courriel la liste des articles parus, en français ou en anglais.

P.-S.

Aljazeera

Traduit pour l'ESSF par Adam Novak

Pas de licence spécifique (droits par défaut)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Éoliennes : Autant en emporte le vent

Après les complexes porcins et le gaz de schiste, voici venir le nouvel assaut dans le paysage rural agricole : les éoliennes. Le processus est similaire. Des promesses de richesse sans aucun fondement ni analyse autre que l'intérêt des promoteurs, des consultations bidon, la zizanie.

Agriculteur biologique dans le comté de Lotbinière, je suis témoin de l'enthousiasme maladif de la MRC pour l'implantation de plus de 18 gigantesques éoliennes sur le territoire, essentiellement sur les meilleures terres de la région, sinon de la province. Pour le promoteur Innergex, c'est du gâteau : des sites plats, accessibles, drainés, épierrés. La MRC a même modifié ses règlements pour permettre la construction de ces tours de plus de 200 m de hauteur à 3 mètres de distance des propriétés voisines. En somme, la même distance que votre voisin doit respecter s'il veut placer un cabanon pour ranger sa brouette et son calendrier que son épouse ne veut pas voir dans la maison.

Mais qui suis-je pour ainsi m'opposer à ces magnifiques projets de transition énergétique ? Suis-je donc resté au stade cromagnonesque de consommation de pétrole ? Le premier problème apparent dans cette logique simpliste réside d'une part dans le fait que, de façon globale, les énergies renouvelables ne remplacent pas le pétrole mais ne font que s'y ajouter. Personne n'a jamais réussi à construire ou même entretenir une éolienne sans pétrole. Le plastique employé, mais également les métaux, les lubrifiants, le cuivre pour le transport de l'électricité produite, tout repose sur l'utilisation du pétrole.

Je me permets ici de citer la présentation de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici sur la consommation mondiale de l'énergie. Il est assez clair que les énergies d'origine fossile ne font l'objet d'aucune réduction, peu importe quelle autre source énergétique apparaît dans le décor.

Je croirai au scénario de la transition énergétique lorsqu'on me présentera au préalable un plan de réduction des sources d'énergie fossile. Sinon, ce n'est que du vent, au sens propre comme au figuré.

J'ajouterais que le Québec aurait grand intérêt à réduire sa consommation d'énergie au lieu de conclure avec nos voisins du sud des ententes de livraison d'électricité à bas prix sur des périodes de 30 ans. La construction d'éoliennes en zone agricole et habitée y perdrait sans aucun doute son intérêt. Et à propos, j'aimerais qu'on me présente quelqu'un qui, dans le contexte actuel, tiendrait mordicus au respect des ententes de livraison d'électricité à bas prix avec les États-Unis… Si j'y repense, j'en glisserai un mot aux 115 personnes qui ont perdu leur emploi récemment dans mon petit village en raison des sautes d'humeur de l'oncle Donald.

Diviser pour régner

Une vieille recette : traiter les habitants du milieu rural comme des citoyens de seconde classe. Des distances séparatrices de plus de 2 km pour ceux qui résident dans les villages ou les villes (en fait beaucoup plus parce qu'on considère le périmètre urbain), mais de l'ordre de 750 m pour la partie des résidences rurales, dont le fameux 3 m des lots voisins. Fini la tranquillité pour ceux qui circulent sur leurs terres. Avec en prime un bon nanane de 35 000$ par an et par éolienne pour celui qui en fait construire une sur ses champs, mais sans rien pour le voisin. Avec ce genre de projet, on ne fait pas qu'écorcher le paysage, on pourrit le climat social.

La privatisation des profits, la socialisation des dépenses

Dans le cadre de mon parcours du combattant pour comprendre le dossier, je suis allé rencontrer mon conseil municipal. Évidemment, j'avais raté la séance « d'information publique », aucune des trois municipalités où je paie des taxes n'ayant jugé pertinent de m'informer de la tenue d'un tel événement. Idem pour ma MRC. Je me suis donc pointé au conseil avec quelques questions, dont une sur un éventuel fonds de réserve en cas de faillite du promoteur. Qui devra payer si le meneur de projet disparaît et qu'il faut démanteler ? Mon tracteur et moi ? Mon conseil ne disposant d'aucune réponse, on me référa au conseil des maires, où je me rendis, deux fois, avec les mêmes questions. Je prends rendez-vous avec le directeur général, qui ne le sait pas plus. Il me semble pourtant qu'il s'agit d'un élément important. C'est quand même la communauté qui doit financer la moitié du projet, même si mon maire affirme haut et fort qu'il n'en coûtera pas un sou aux citoyens.

J'ai donc assisté aux deux séances publiques subséquentes. L'agent de liaison du promoteur ne sait rien à propos d'un éventuel fonds de réserve. J'obtiens finalement de la part du représentant officiel de l'entreprise l'aveu que s'il y a un problème, le gouvernement assure la garantie. En toute honnêteté, j'avoue que je m'y attendais.

Il en est allé de même avec le plan de financement, la totalité de mon conseil municipal faisant entièrement confiance à une quelconque entreprise comptable, sans en connaître les détails.

Dans tout ce processus, la phrase que j'ai entendue systématiquement, c'est : « Il faut avoir confiance ». Je ne sais pas pour vous, mais chez moi, ça provoque exactement le contraire.

Maxime Laplante,

agronome et agriculteur biologique

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Accélérer l’incompréhension et la confusion climatique locale

Les élections fédérales sont maintenant derrière nous, et si les résultats en ont surpris plusieurs, le nouveau gouvernement, oppositions incluses, ne nous surprendra pas : il ne prendra pas la mesure du réchauffement planétaire et des crises qui s'ensuivent… jusqu'à ce que celles-ci nous rattrapent.

Jacques Benoit et Marc Brullemans

Co-rédacteurs du Plan de la DUC, membres de GMob

Certain.e.s se tournent maintenant vers les élections municipales qui auront lieu dans un peu plus de six mois. La dernière fois, beaucoup avaient voté et élu de nouvelles personnes, espérant une plus grande conscience des enjeux qui nous menacent.

Quatre ans plus tard, les déceptions sont nombreuses : de la part d'élu.e.s qui ont écrit aux partis politiques lors de l'élection fédérale, mais aussi de la part de la population qui s'est vue trahie par des promesses vertes non tenues. L'exemple type est celui de la mairesse de Longueuil, qui appelait récemment à “notre devoir d'agir et notre responsabilité collective” suite à des extrêmes météos s'étant abattus sur sa ville, tout en faisant la promotion de l'expansion de l'aéroport de Saint-Hubert, une infrastructure qui aggrave le réchauffement climatique causant ces extrêmes météos.

Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre dans l'année “municipale” qui vient ?

Le 20 avril dernier, Radio-Canada annonçait « Bientôt un plan climatique dans la région de Bécancour ».

Le plan en question découle du programme “Accélérons la transition climatique locale” annoncé l'an dernier par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCCFP), Benoît Charette. Le ministre avait mentionné que son gouvernement verserait jusqu'à 500 M$ aux municipalités participantes.

Et sans doute pour accélérer la démarche :

• le ministre en avait fait l'annonce endébut février,

• les municipalités (ou MRC) devaient acheminer leur intention d'engagement au plus tard le 15 mars par courriel, et

• l'aide financière serait versée aux bénéficiaires au plus tard le 31 mars 2024.

Le tout, en un mois et demi ! Après quoi, l'élaboration ou la mise à jour de leur plan climat pourrait débuter.

Urgence climatique ? Ou urgence de vider les tiroirs avant la fin de l'année financière ?

À la page 6 duGuide d'élaboration d'un plan climat, sur la définition des objectifs, on pouvait lire :

« Si les élus de l'organisme se sont déjà engagés publiquement pour la lutte contre les changements climatiques, par exemple en adhérant à la Déclaration d'urgence climatique, les objectifs devraient être cohérents avec les engagements déjà existants. »

Mais le guide ne facilitait en rien cette cohérence, puisqu'aucun lien ne conduisait à laDéclaration d'urgence climatique - DUC.

Le guide ne faisait pas plus référence au Plan de la DUC, publié en mars 2021 et transmis à toutes les municipalités. Ce plan, qui est la suite logique de la DUC, énonce les actions à entreprendre : 98 pour les gouvernements fédéral et provincial, 53 pour les municipalités et 59 pour les citoyen.ne.s, pour un total de 210 mesures réparties dans onze chantiers. Ce plan a fait le sujet de 15 articles hebdomadaires consécutifs, entre autres dans les Coops de l'Information au printemps 2021.

Le guide gouvernemental ne référait pas non plus au document « LAST CALL CLIMATIQUE - Pour une mobilisation vitale », publié à la fin août 2021, qui avisait des dangers croissants de tout délai, ou d'action non globale ou incomplète.

Cependant, sachant que l'élaboration du “plan climat local”, sa planification et sa mise en œuvre devaient être approuvées par le MELCCFP, et sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), on comprend mieux que le gouvernement voulait s'assurer que l'action reste au niveau « local » ! L'exemple de ladémarche de participation publique à Trois-Rivières montre bien la limite tolérée.

Suivant la liste des 101 municipalités – MRC ayant signifié leur intention, le montant total versé par le gouvernement atteint 127 734 500 $, soit en moyenne 1 264 698 $ par plan climat. Les villes et MRC devraient rendre leurs plans publics dans les prochains mois. Certain.e.s l'utiliseront aux élections municipales de l'automne comme faisant partie de leurs réalisations, voire de leurs prochaines politiques.

Malheureusement, si leurs plans climatiques ne tiennent pas compte des divers niveaux de responsabilités, incluant le fédéral et le provincial, si les mesures prévues ne sont pas à la hauteur des défis qui sont à notre porte, si les actions visent à ne pas nuire au développement économiquequi nous a conduits au précipice actuel, alors cet exercice n'aura servi qu'à augmenter le déficit budgétaire provincial, sans possibilité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Au moment où le monde est entièrement bouleversé par l'irresponsabilité américaine, la campagne électorale fédérale n'a parlé que de fossiles, de pipeline transcanadien, de corridor énergétique, d'exploitation de ressources et de nouveaux marchés. Pour sa part, le gouvernement Legault additionne les tourbières sacrifiées et un troisième lien supposément pour notre bien. Alors que les scientifiques ne cessent de nousalerter sur les impacts de notre inaction, nos dirigeant.e.s ne nous amènent vraiment pas dans la bonne direction.

Dans une récente entrevue radiophonique, une mairesse signataire de la lettre des élu.e.s municipaux disait que « le fédéral a l'argent, le provincial a le pouvoir et les municipalités ont les responsabilités ».

Mais où est le plan ? 101 mini-plans locaux ne font pas un plan global, mais peuvent accélérer localement l'incompréhension et la confusion climatique !

Nous avions un tel plan global : le plan de la DUC, où tous les paliers gouvernementaux sont impliqués ensemble, et avec les citoyen.ne.s, dans une même optique, dans un même plan, chacun selon son niveau. Et il n'a jamais été aussi urgent de le mettre en place !

Et qu'on cesse de nous parler et de se gargariser avec l'adaptation climatique.

"La première adaptation, c'est limiter la cause !"

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Maisonneuve-Rosemont : un hôpital qui met en danger celles qui soignent

Le 29 avril au soir, des orages violents ont frappé Montréal. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le pire a été évité de justesse. Une panne de courant majeure a paralysé des secteurs névralgiques.

Le 29 avril au soir, des orages violents ont frappé Montréal. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le pire a été évité de justesse. Une panne de courant majeure a paralysé des secteurs névralgiques : le bloc opératoire, les soins intensifs, la salle de réveil, l'unité coronarienne. Des fenêtres ont explosé dans des chambres de patients. Des ascenseurs sont restés bloqués avec du personnel à l'intérieur. Une infirmière a été blessée par une vitre brisée. Des professionnel-les-s de la santé ont dû continuer leur travail dans le noir, à la lueur de lampes frontales et de cellulaires. Tout cela, dans un hôpital public du Québec, en 2025.

C'est un miracle qu'aucun-e patient-e n'ait été gravement blessé ou n'ait perdu la vie cette nuit-là. Mais il ne faut pas se leurrer : ce genre d'incident pourrait à tout moment tourner à la tragédie. Et il n'a rien d'imprévisible. Le problème n'est pas la météo. Le problème, c'est un bâtiment vétuste, surchargé, aux systèmes défaillants, où chaque panne expose la vie des patient-e-s… et celle du personnel.

Ce n'est pas un hôpital, c'est un champ de mines. Et ce sont les professionnelles en soins qui doivent s'y aventurer chaque jour. Partout au Québec, des établissements de santé tombent en ruine pendant que le gouvernement mise sur des mégaprojets, négligeant la sécurité du personnel soignant et de la population. Ces lieux de soin sont devenus des zones à risque.

Le gouvernement parle de reconnaissance. Mais pendant que les ministres félicitent les équipes en conférence de presse, ce sont nos membres qui doivent composer avec des installations délabrées et dangereuses. Ce sont elles qui courent d'une urgence à l'autre, sans savoir si l'ascenseur va fonctionner ou si la génératrice va partir. Ce sont elles qui absorbent les conséquences de la négligence gouvernementale.

Maisonneuve-Rosemont est devenu un repoussoir. Qui voudrait travailler dans un établissement où la simple tempête du mois de mars peut transformer une salle de soins en zone sinistrée ? Comment attirer et retenir du personnel quand la sécurité physique elle-même n'est plus garantie ?

Le ministre Christian Dubé se dit rassuré. Nous, non. Nous sommes inquiètes, épuisées et en colère. Les excuses ne suffisent plus. Les beaux discours non plus. Depuis des mois, le gouvernement recule, temporise, remet les projets à plus tard sous prétexte de rigueur budgétaire. Pendant ce temps, la situation se détériore. Et ce sont nos membres et nos patient-e-s qui paient le prix.

Qui peut croire que si un immense trou s'ouvrait sur une autoroute et menaçait la vie des automobilistes, on attendrait trois ans pour le réparer ? On comblerait ce trou en urgence. On sécuriserait la zone sans délai. Parce que c'est une question de sécurité publique. Eh bien cette logique doit s'appliquer à Maisonneuve-Rosemont. Un hôpital vétuste qui met en péril la vie du personnel et des patients, c'est un gouffre dans notre réseau de la santé. Il faut le réparer. Maintenant.

Tout comme le Collège des médecins du Québec, nous lançons un cri du cœur. Et un cri d'alarme.

Le gouvernement doit immédiatement donner un échéancier clair, contraignant et public pour la réfection complète de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il doit cesser de soumettre le personnel à des risques évitables. Il doit investir sans délai dans un environnement digne pour celles et ceux qui sauvent des vies.

Tant que cet hôpital ne sera pas reconstruit, nous ne pourrons plus nous contenter de la rassurante formule « tout le monde est en sécurité ». Parce que ce n'est tout simplement plus vrai. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, la coupe est pleine. Et elle déborde.

Julie Bouchard, Présidente, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec—FIQ

Crédit photo : Jeangagnon, Wikimedia Commons, sous licence CC BY-SA 3.0

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’Alliance Ouvrière est avec le Syndicat d’Amazon Laval CSN à Montréal : Ici, on boycotte Amazon

Environ 75 manifestants répondant à l'appel d'Alliance Ouvrière bloque actuellement le passage de toute marchandise au terminal intermodal du CN à Côte-Saint-Luc.

“3” mai 2025

tiré de la page facebook d'Alliance ouvrière

Cette action marque l'apogée de la semaine de perturbation économique lancée par l'organisation le 27 mai. Alliance Ouvrière cible ce centre pour son rôle stratégique dans la logistique à Montréal, afin de perturber au maximum la circulation des marchandises et les livraisons sur l'Île.

Nous tentons, par une perturbation directe des opérations économiques, à forcer le gouvernement à répondre aux demandes des travailleurs d'Amazon licenciés et aux exigences citoyennes. Alliance Ouvrière espère que le blocage des profits des collaborateurs de la CAQ brisera enfin le silence du gouvernement, qui détourne ou ignore le débat.

CITATIONS :

"On a rencontré le ministre, puis un candidat CAQ. Aucune réponse. On a manifesté devant chez Jean Boulet, et Legault a dit que c'était honteux. Ensuite, on s'est rendus à l'Assemblée nationale comme il l'avait demandé. Mais encore une fois, rien. Rendu là, il ne reste plus d'alternative. La seule voix que ce gouvernement écoutera peut-être, c'est celle qui menace les profits de ses amis."

– Félix Trudeau, président du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs d'Amazon Laval (STTAL-CSN) et membre d'Alliance Ouvrière

"Les milliardaires comme Bezos et les politiciens comme Carney et Legault feraient bien de se préparer : Alliance Ouvrière entend mettre fin au pouvoir des riches pour le redonner aux travailleurs. L'action d'aujourd'hui n'est qu'un simple avant-goût de ce que la population leur réserve s'ils continuent à faire à leur tête. "

– Benoît Dumais, porte-parole d'Alliance Ouvrière

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Semaine de mobilisation et de perturbation économique

29 mai 25

Alliance Ouvrière bloque toutes les livraisons d'un des plus grands bureaux de poste au pays*

*Alliance Ouvrière bloque depuis quelques minutes toutes les livraisons au 333 rue Chabanel, à Montréal. L'action du groupe vise à perturber les livraisons d'Amazon dans l'un des plus grands bureaux de poste au Canada, doté d'infrastructures stratégiques pour la livraison de colis.*

Depuis qu'Amazon a cessé ses livraisons directes au Québec, Postes Canada a pris le relais (avec Intelcom) en signant un contrat de distribution. Une entente vivement dénoncée par Alliance Ouvrière, qui critique le refus de la société d'État de se joindre au boycott d'Amazon et appelle à mettre fin à « l'Amazonification » du service postal.

Pour le groupe, la fermeture des entrepôts d'Amazon et les ordres de retour au travail imposés aux postiers, débardeurs et cheminots s'inscrivent dans une même logique : affaiblir la capacité de la classe ouvrière à obtenir de meilleures conditions de vie face à une concentration croissante du pouvoir entre les mains de l'oligarchie et du patronat.

À l'approche du dépôt du rapport de la commission Kaplan, prévu pour le 15 mai, et alors que la grève pourrait reprendre dès le 22, Alliance Ouvrière réaffirme son appui aux postiers et postières en lutte. Le groupe exige que la surcharge causée par l'afflux des colis d'Amazon soit résolue par la

création de bons emplois stables, et non par le recours au modèle Amazon. Il demande également que les livraisons de fin de semaine soient confiées à des employés à temps plein, et que Postes Canada cesse de viser à la création d'emplois instables.

Cette mobilisation s'inscrit dans la semaine d'action et de perturbation économique organisée par Alliance Ouvrière, du 27 avril au 3 mai. Une action est prévue chaque jour dans le cadre de cette campagne.

*CITATIONS :*

*Félix Trudeau, président du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs d'Amazon Laval (STTAL-CSN) et membre d'Alliance Ouvrière :*

« Même si le syndicat des postes n'a pas pris position en faveur du boycott, nous serons toujours présents pour supporter les postiers et postières de la base. Vous n'êtes pas seul face aux attaques antisyndicales, nous avons subi cette vague de plein fouet aussi, et nous sommes avec vous. »

«

Les postiers veulent offrir des services essentiels à la population, les dirigeants de Postes Canada veulent être à la traîne d'une industrie qui les dépasse. Ils ne seront jamais et ne doivent jamais devenir Amazon, même si c'est ce qu'ils voudraient le plus.

»

*Benoît Dumais, porte-parole d'Alliance Ouvrière :*

«

Les ordres de retour au travail, le projet de loi 89, la fermeture d'Amazon après la syndicalisation... Tout ça, c'est dans la même logique, celle d'empêcher à la classe ouvrière de s'organiser et se battre pour ses conditions de vie.

»

*À propos d'Alliance Ouvrière* :

Alliance Ouvrière vise à constituer la classe ouvrière en force politique indépendante. Elle organise et mobilise la classe ouvrière dans les milieux de travail et les autres sphères de la vie sociale afin de récupérer l'outil de la grève politique. Page Facebook :

facebook.com/alliance.ouvriere

*****

Blocage en cours du centre de donné d'Amazon Web Services à Varennes par des militants d'Alliance Ouvrière*

*Varennes, 30 avril 2025* — *Alliance Ouvrière bloque actuellement le passage des employés d'Amazon Web Services (AWS) qui allaient rentrer au travail. Les militants cherchent à perturber le fonctionnement normal du centre de données de Varennes pour mettre de la pression afin que

l'entreprise, qui a renvoyé 4700 travailleurs en janvier, rembourse tout l'argent public qui lui a été accordé.*

Les gouvernements fédéral et provincial ont accordé au cours des dernières années plus de 400 millions de dollars de contrats publics ou subventions à Amazon, dont la majorité à AWS. Par exemple, l'aide de tarifs préférentiels, Amazon paie presque deux fois moins cher son électricité

qu'un travailleur québécois moyen. La multinationale a aussi reçu des rabais supplémentaires de 20% la première année, diminuant de 5% par année.

AWS représentait environ 67% des profits d'Amazon en 2024, comparé à seulement 17% des revenus. C'est donc la division d'hébergement web qui fournit à Amazon les ressources nécessaires pour investir massivement dans une région… et pour s'en retirer aussi rapidement qu'ils sont arrivés.

*CITATIONS*

*Benoît Dumais, porte-parole d'Alliance Ouvrière :*

« Si on dérange, c'est parce qu'eux, ils écrasent. Perturber le centre de données à Varennes, c'est le minimum quand Amazon vide nos coffres, met 4700 personnes à pied, puis continue de rouler sur l'or au Québec. On va se le dire, elle n'est

jamais vraiment partie ! Si elle voulait partir, qu'elle le fasse pour vrai. Nous, on demande que ses actifs soient saisis et remis à la collectivité. »

*Félix Trudeau, président du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs d'Amazon Laval (STTAL-CSN) et membre d'Alliance Ouvrière :*

« Quand une multinationale fait ses profits avec nos taxes et notre électricité, elle ne devrait pas avoir le droit de sacrer son camp sans conséquence. Ce modèle-là profite à une poignée d'oligarques et laisse les travailleurs du Québec les mains vides. Amazon peut partir, si elle

rembourse tout ce qu'on lui a donné, autant contrats que subventions. »

*****

AMAZON : Comité d'accueil des travailleurs au ministre Boulet à Québec ce matin*

*Québec, 1er mai 2025* — *Ce matin, les travailleurs licenciés d'Amazon étaient devant l'Assemblée nationale pour accueillir le ministre Boulet. Ils poursuivent leur mobilisation amorcée dimanche à Trois-Rivières, où ils s'étaient rendus devant la maison du ministre pour réclamer une rencontre, en vain. M. Boulet refuse toujours de qualifier le licenciement massif de 4700 personnes comme une crise et d'entamer un dialogue sérieux avec le syndicat.*

Les travailleurs réclament des formations, des compensations justes et des sanctions contre Amazon, qui a violé les lois du Québec en fermant ses entrepôts pour bloquer leur syndicalisation. C'est une pratique illégale, qui est restée sans conséquence.

Le gouvernement ignore toujours des obligations légales claires, c'est-à-dire de mettre en place un comité d'aide au reclassement qui ferait un plan pour s'assurer que les travailleurs licenciés ne resteraient pas trop longtemps sans emplois. À la place, Amazon a remis un contrat à une agence américaine qui propose un simple « coaching ». Selon M. Boulet lui-même, seulement 800 des 4700 licenciés y ont eu accès. La CAQ a pourtant autorisé cette solution.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amazon (STTAL–CSN) a aussi recueilli des témoignages de chauffeurs qui n'ont reçu aucune compensation suite au congédiement. Bien qu'employés par des sous-traitants (les "DSP", qui n'existaient que dans le contexte d'Amazon, avec leur siège social dans les entrepôts), c'est Amazon qui gérait leur embauche, leurs horaires,

leurs trajets et leur congédiement. Ces compagnies ont été mises en place par Amazon afin d'éviter ses responsabilités légales.

De plus, les travailleurs de l'entrepôt syndiqué DXT4 n'ont reçu que 12 semaines d'indemnités, alors que la loi en exige 16 en cas de licenciement collectif de plus de 300 personnes.

Leurs demandes sont claires : un an de salaire et bénéfices pour compenser les torts, ainsi qu'un soutien gratuit à une formation de reclassification. Le gouvernement a démontré par le passé qu'il pouvait fournir des bourses d'études en contexte de crise, notamment avec la pénurie en santé et en construction. En parallèle, les travailleurs exigent le remboursement des subventions et contrats publics accordés à Amazon, pour sanctionner son non-respect des lois et de leurs droits.

Rappelons qu'en février, les travailleurs avaient arraché une rencontre de cinq minutes avec le ministre Boulet, lors d'un dîner au Château Frontenac. Il leur avait alors affirmé qu'il n'interviendrait pas. Pourtant, des mesures peuvent être mises en place par décret ou via un projet de loi spéciale. Ils avaient aussi rencontré le candidat caquiste Alex Gagné (Terrebonne), qui avait promis d'en parler au ministre Boulet et à la ministre Jourdain.

Cette action s'inscrit dans une semaine de mobilisation et de perturbation économique appelée par l'Alliance Ouvrière.

*CITATIONS :*

*Wesley Marceau, vice-président du STTAL-CSN :*

« Mes collègues ont travaillé fort et se sont blessés à maintes reprises pour cette entreprise. Et qu'est-ce qu'on reçoit en retour ? Un licenciement, un coach de vie, et quelques semaines de salaire. On voulait améliorer nos conditions, et Amazon nous a écrasé. Aujourd'hui, Legault et Boulet ferment les yeux sur une crise qui se passe sous leurs nez. »

*Félix Trudeau, président du STTAL-CSN :*

« On a tout essayé pour que M. Boulet nous entende, mais il continue de faire la sourde oreille. On est allés chez lui samedi et il n'a pas aimé ça, alors on est venus à l'Assemblée nationale. Va-t-il enfin écouter les travailleurs, ou recommencer à dire dans les médias qu'on exagère pour

éviter de parler du vrai problème ? »

*****

Alliance Ouvrière bloque les marchandises au terminal intermodal du CN à Cote-St-Luc*

*Montréal, 3 mai 2025* - *Environ 75 manifestants répondant à l'appel d'Alliance Ouvrière bloque actuellement le passage de toute marchandise à l'entrée **** de la gare de triage du CPKC de Côte-Saint-Luc. **Cette action marque l'apogée de la semaine de perturbation économique lancée par l'organisation le 27 mai. Alliance Ouvrière cible ce centre pour son rôle stratégique dans la logistique à Montréal, afin de perturber au maximum la circulation des marchandises et les livraisons sur l'Île. *

L'organisation tente, par une perturbation directe des opérations économiques, à forcer le gouvernement à répondre aux demandes des travailleurs d'Amazon licenciés et aux exigences citoyennes. Alliance Ouvrière espère que le blocage des profits des collaborateurs de la CAQ

brisera enfin le silence du gouvernement, qui détourne ou ignore le débat.

Les travailleurs licenciés et les citoyens de la campagne "Ici, on boycotte Amazon" exigent :

- Une indemnité d'un an pour les travailleurs

- Une formation de requalification gratuite

- Le remboursement des fonds publics accordés à Amazon et AWS

- La saisie des actifs d'Amazon au Québec et l'interdiction d'y opérer

Depuis le début de la semaine, Alliance Ouvrière a organisé au moins une action d'envergure par jour :

- Dimanche, les membres de l'organisation, le Syndicat d'Amazon Laval et la campagne de boycott citoyenne ont manifesté devant la résidence personnelle du ministre du Travail Jean Boulet.

- Lundi, Alliance Ouvrière a occupé les bureaux d'Hydro-Québec à Montréal pour dénoncer la vente d'énergie à rabais à Amazon Web Services (AWS).

- Mardi, l'organisation a bloqué l'entrée du bureau de poste Chabanel (où circule beaucoup de colis d'Amazon) pendant plus de deux heures. Le 333 Chabanel est une des plus grosses installations du genre au pays.

- Mercredi, les militants ont bloqué pendant plus de 2h30 l'entrée des employés d'AWS, à Varennes, afin de perturber les opérations du centre de donné.

- Jeudi, Alliance Ouvrière a fait une entrée remarqué à la manifestation du 1er mai, au Parc Lalancette à Montréal, avec une guillotine de deux mêtres de haut.

- Vendredi, Alliance Ouvrière et Désinvestir pour la Palestine ont été faire le ménage du printemps à la Caisse de Dépôt, qui investit massivement dans Amazon, en sortant les meubles du 1er étage de l'Espace CDPQ, à la Place Ville-Marie.

*CITATIONS* :

"On a rencontré le ministre, puis un candidat CAQ. Aucune réponse. On a manifesté devant chez Jean Boulet, et Legault a dit que c'était honteux. Ensuite, on s'est rendus à l'Assemblée nationale comme il l'avait demandé. Mais encore une fois, rien. Rendu là, il ne reste plus d'alternative. La

seule voix que ce gouvernement écoutera peut-être, c'est celle qui menace les profits de ses amis."

– *Félix Trudeau, président du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs d'Amazon Laval (STTAL-CSN) et membre d'Alliance Ouvrière*

"Les milliardaires comme Bezos et les politiciens comme Carney et Legault feraient bien de se préparer : Alliance Ouvrière entend mettre fin au pouvoir des riches pour le redonner aux travailleurs. L'action d'aujourd'hui n'est qu'un simple avant-goût de ce que la population leur

réserve s'ils continuent à faire à leur tête. "

– *Benoît Dumais, porte-parole d'Alliance Ouvrière*

*À propos d'Alliance Ouvrière* :

Alliance Ouvrière vise à constituer la classe ouvrière en force politique indépendante. Elle organise et mobilise la classe ouvrière dans les milieux de travail et les autres sphères de la vie sociale afin de récupérer l'outil de la grève politique. Page Facebook :

facebook.com/alliance.ouvriere

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Notes sur la situation mondiale et les risques de guerres

Le monde au moment présent bruisse de risques de conflits armés, dont trois concernent des secteurs où ces conflits auraient une portée mondiale immédiate : l'Europe centrale et orientale, le Proche-Orient, la mer de Chine, auxquels vient de se joindre la question indo-pakistanaise. Dans les deux premiers les risques prennent appui sur les développements concernant deux guerres déjà engagées, celle de la Russie contre l'Ukraine et celle d'Israël contre le peuple palestinien.

Seconde guerre en Europe en 2025 ?

Concernant l'Europe centrale et orientale, les personnes sensées et raisonnables qui nous expliquent que la Russie ne peut avoir ni la volonté, ni les moyens, de déclencher à échéance rapprochée une nouvelle guerre ont raison, dans l'optique d'un monde censé et raisonnable.

Dans l'optique, toutefois, du monde réel, ils oublient trois facteurs :

1°) L'Etat et l'économie russe sont voués à la guerre et risquent de disjoncter en cas d'arrêt : ils tiennent par la dynamique guerrière, ils se sont piégés eux-mêmes dans ce processus, qui ne peut pas s'arrêter d'un coup. Une démobilisation poserait encore plus de problèmes que la mobilisation, y compris sur la sécurité intérieure.

2°) Il y a le facteur Trump. Le facteur Trump signifie qu'en cas d'attaque par exemple sur la Baltique il n'y a pas d'OTAN qui tienne. En outre on ne sait pas encore si Trump va rendre son pouvoir durable ou si les contradictions qui sont en train de monter aux Etats-Unis vont le balayer avant.

3°) Compte tenu des points 1 et 2 Poutine n'a pas forcément intérêt à attendre, car attendre, c'est attendre éventuellement la chute de Trump, d'une part, et une réaction européenne sérieuse, d'autre part, plus, éventuellement, le développement de liens économiques Europe/Chine prenant à revers l'ordonnancement actuel des alliances.

Le réarmement européen s'il s'engage sérieusement aurait cinq années devant lui – s'il s'engage sérieusement -, et les gens sensés et raisonnables les moins confiants disent que Poutine se prépare pour « dans 5 ans » : du point de vue de Poutine ceci n'est ni sensé ni raisonnable, il a intérêt à bousculer ce calendrier hypothétique.

S'il est donc tout à fait sensé et raisonnable de penser que la Russie n'a nulle intention d'attaquer qui que ce soit d'autre que l'Ukraine en 2025, dans le monde réel avec ses facteurs non pas sensés et raisonnables, mais réels, ce serait rigoureusement logique.

Attaquer où ? Des troupes russes sont en cours de concentration en Carélie, face à la Finlande. Le pouvoir chinois estimant avoir intérêt au moment présent d'appuyer sur son alliance militaire avec Moscou (y compris, par ailleurs, pour ne pas être débordé par la Corée du Nord), les entreprises chinoises du secteur militaire ne prennent actuellement plus de commandes, se tenant en réserve. La Baltique (plutôt l'Estonie et la Lettonie que la Finlande, et/ou la Lituanie et la Pologne au niveau du corridor de Suwałki) et l'Arctique (donc la Norvège) semblent être les zones immédiatement menacées.

En outre, les menaces des Etats-Unis sur le Canada et sur le Groenland ont été, de fait, un message à Poutine lui disant : le moment venu, tu pourras y aller, comme nous – et on fera la partition du grand Nord.

Pas seulement le grand Nord. J.D. Vance depuis son discours de Munich a proposé, de fait, le partage de l'Europe à Moscou, voire plus encore car son soutien à l'AfD, assorti des mesures de départ/réduction des troupes US restant en Allemagne, comporte un message mettant en cause les acquis des années 1989-1991, réunification allemande y compris (regardez la carte électorale de l'Allemagne actuelle et vous comprendrez). La politique du pouvoir US dans sa pointe avancée ne propose ni plus ni moins qu'un nouveau partage de Yalta.

Pour que ce danger ni sensé ni raisonnable mais d'autant plus réel risque le plus de se réaliser, un « cessez-le-feu » à la sauce Trump-Poutine est nécessaire en Ukraine, c'est-à-dire un cessez-le-feu au maximum aux conditions de la Russie, qui affaiblisse au maximum l'Ukraine tout en permettant à la Russie d'ouvrir un nouveau front.

Un tel « cessez-le-feu » visant à entériner l'occupation de la Crimée, du Donbass et des régions ukrainiennes méridionales, pourrait théoriquement permettre à Poutine de préparer un nouvel assaut contre l'Ukraine voire la Moldavie, mais l'armée ukrainienne de 900 000 hommes et femmes et le peuple ukrainien qui s'y attendent constitueraient un obstacle de taille : le meilleur, ou plutôt le pire, cessez-le-feu trumpo-poutinien, ne semble pas en mesure à ce stade d'annuler ou d'affaiblir ce facteur (d'où la reprise par Trump, à la demande de Poutine, des pressions visant à délégitimer Zelensky) .

Si Poutine veut exploiter la fenêtre de tir que lui fournirait ce dit « cessez-le-feu », ce serait donc plutôt ailleurs, à savoir la Baltique.

Inversement, aider l'Ukraine au maximum et immédiatement constituerait la chose la plus efficace à faire au service de la paix. Le réarmement européen tel qu'il est programmé par les chefs d'Etat et par la Commission européenne est loin d'y répondre : il enrichirait les trusts de l'armement, il pourrait donner lieu à nouveau à des achats aux Etats-Unis bien que l'objectif de « l'indépendance » soit de plus en plus mis en avant, et il mettrait l'accent sur le nucléaire français et britannique. Il ne répond donc pas à l'objectif d'aide immédiate à l'Ukraine, bien qu'il soit vrai que la question d'un réarmement européen se pose bel et bien.

L'aide immédiate à l'Ukraine, elle, peut se faire en puisant dans les stocks existants, en stoppant les ventes aux dictatures (la France depuis 2022 est devenue le second exportateur d'armes et ses clients sont les dictatures et monarchies pétrolières et l'Inde) et les livraisons à Israël, pour réorienter les livraisons vers l'Ukraine.

En apportant rapidement et massivement (ainsi que tentent de le faire les pays baltes) drones, artillerie de défense, moyens de renseignement, et aviation déconnectée des Etats-Unis, à l'Ukraine, elle interdirait toute nouvelle progression aux troupes russes et produirait leur recul, lequel aurait des conséquences déstabilisatrices sur le régime poutinien.

La question militaire européenne est donc une question politique immédiate qui concerne avant tout l'aide à l'Ukraine et qui demande une autre politique que celles de Macron, Merz, Starmer, et bien entendu que celle de Meloni qui cherche à se tenir au plus près de Trump.

Le fait que la gauche et le syndicalisme ne mènent pas campagne pour cette autre politique militaire, laquelle serait bien entendu un aspect de l'autre politique d'ensemble, démocratique, sociale et écologique, qu'il faut défendre, est un manque décisif contribuant à la montée du risque de guerre. En s'illusionnant sur la « paix en Ukraine » à quelque condition que ce soit, en faisant fi des populations sous occupation, voire en préconisant le « cessez-le-feu partout », on fait en réalité le jeu de la guerre. C'est donc le « pacifisme » à gauche qui, en empêchant de lutter pour une politique militaire démocratique immédiate, contribue le plus au risque de guerre.

La résistance ukrainienne reste le principal facteur de paix, la seule lutte réelle pour la paix et le seul antifascisme digne de ce nom étant la lutte contre l'Axe Trump/Poutine. La puissante mobilisation prolongée de la jeunesse serbe, entrainant toute la société, pointe avancée des mobilisations populaires montante dans les Balkans, ainsi qu'en Turquie, défie aussi l'ordre de Trump/Poutine. Or, l'Union Européenne qui dit défendre la démocratie, traite le pouvoir serbe comme s'il était légitime, et la France de Macron a fait de ce pouvoir proche de Poutine l'un de ses clients pour les Rafales. Question sociale, question démocratique et question militaire, là aussi, devraient être liées par les forces dites de gauche, car elles sont liées.

Le salut de Gaza passe par la défense de la révolution syrienne.

En ce qui concerne maintenant le Proche et le Moyen Orient, les personnes sensées et raisonnables au moment présent n'osent plus dire grand-chose, car le viol massif du cessez-le-feu suivi de la pire offensive contre le peuple de Gaza, par le pouvoir et l'armée israéliens, faisant totalement fi du sort des otages israéliens du Hamas, depuis le 18 mars 2025, apparaissent ouvertement comme n'étant vraiment ni sensés, ni raisonnables.

Ils sont pourtant, hélas, parfaitement logiques du point de vue de Netanyahou, tant pour son intérêt personnel étroit que pour la ligne de fuite en avant de l'extrême-droite raciste qui le soutient, et qui se sent pousser des ailes en raison de l'Axe Trump/Poutine.

L'alternative sensée et raisonnable en effet, celle, ici, du cessez-le-feu, conduisait à la chute de deux pouvoirs politiques aux destins liés : celui du Hamas et celui de Netanyahou.

A Gaza l'irruption de manifestations contre le Hamas, violemment réprimées par celui-ci mais aussi, de fait, par les bombardements israéliens, est un fait récent marquant. Et s'il est vrai que le clivage principal dans la société judéo-israélienne ne porte pas directement sur le rapport colonial aux Palestiniens (à l'exception de Standing Together), le clivage aigu sur la démocratie, l'Etat de droit et la corruption, envers Netanyahou et ses sbires, est essentiel pour les possibilités de défense de leurs droits par les Palestiniens.

Mais le fait central dont Netanyahou, et derrière lui Trump et Poutine, veulent annuler la portée, c'est la révolution syrienne. Une Syrie souveraine et démocratique serait un exemple pour toute la région, et un appui décisif aux Palestiniens pour se débarrasser du Hamas, de l'« axe de la résistance » et donc pour pouvoir combattre efficacement Netanyahou et la colonisation, ainsi qu'aux Libanais pour reconquérir Etat de droit et démocratie. Netanyahou a donc intérêt à exploiter et aggraver au maximum la crise du nouveau régime syrien.

Celle-ci peut s'expliquer globalement : la victoire populaire massive sur le régime d'Assad contredisait totalement l'ordre de Trump, de Poutine, de Netanyahou, de l'Iran, tous ensemble et à la fois, mais si le nouveau pouvoir formé par le Hayat-Tahir-al Cham (HTC) ne présentait pas le danger de vouloir instaurer un soi-disant Etat islamique comme bien des commentateurs l'ont prétendu, il n'avait guère d'autre boussole que de tenter de passer pour le garant d'un ordre bourgeois acceptable.

Un pouvoir démocratique déterminé aurait sans doute engagé rapidement un processus électoral constituant allant de pair avec la formation d'une armée nationale populaire prenant la place des milices. Là, le HTC a combiné compromis avec l'ancien appareil d'Etat d'Assad et règlements de comptes quasi privés. Voici quelques semaines, le « dérapage » s'est produit, attisé par les provocations extérieures (en l'occurrence : iraniennes d'un côté et turques de l'autre) : des alaouites ont subis des massacres de masse. Il ne s'agissait pas de règlements de comptes avec des hommes de l'ancien régime, lesquels ont bien sûr utilisé la situation, mais de massacres communautaires.

Ceci a ouvert une nouvelle situation, dans laquelle Netanyahou s'engouffre, en cherchant à manipuler les druzes, avec un objectif : surtout pas une Syrie souveraine et démocratique, exemple pour toute la région et appui politique inédit aux Palestiniens et aux Libanais.

La révolution syrienne, avec la résistance ukrainienne, est la pointe avancée de la contre-offensive des peuples à l'Axe Trump/Poutine. Il faut la soutenir impérativement, en exigeant la levée de toutes les sanctions toujours maintenues, et en diffusant des informations issues de la Syrie.

Et soutenir la résistance palestinienne, qui ne consiste pas dans les opérations armées du Hamas dont le trait n°1, outre son orientation pogromiste envers les Juifs, est de dessaisir les Palestiniens de toute autonomie, mais dans la manière héroïque, formidable et terrible, dont ce peuple résiste avec ses pieds en ne partant pas.

Le soutien à cette véritable résistance palestinienne passe par le soutien à la révolution syrienne et par le combat contre l'Axe Trump/Poutine, porteur d'une politique dans laquelle tout est lié : menace génocidaire sur les Ukrainiens, menace génocidaire sur les Palestiniens, menace de déportation massive des migrants, menace contre l'Etat de droit.

La menace génocidaire contre les Palestiniens, indépendamment de l'emploi fétichiste du terme « génocide » jusque-là, par un mouvement dit propalestinien aussi impuissant qu'il est étendu, risque de se concrétiser maintenant, maintenant que « Genocide Joe » a été battu (et que ce mouvement y a contribué) : par la destruction totale de Gaza et la concentration, en un camp, de ses deux millions d'habitants qui y seront affamés, au Sud du territoire, par l'accélération drastique de la colonisation en Cisjordanie, le tout allant avec la transformation de la société israélienne en un Etat policier et totalitaire.

Ajoutons que la séance de longue durée de « ball-trap à Bab-el-Mandeb » – voir à ce sujet monarticle de décembre 2023 – n'a rien à voir avec le « soutien à la résistance palestinienne » mis en avant par les Houthis, et participe d'un grand jeu stratégique renchérissant conditions et tarifs du fret maritime et des compagnies d'assurance, dans lequel les Houthis, qui partagent avec l'Arabie saoudite la mission de réprimer les aspirations démocratiques des Yéménites, sont les instruments combinés de l'Iran, de la Russie et de la Chine, les Etats-Unis menant la bataille maritime contre eux depuis 2023.

En outre, la rive africaine de la mer Rouge, théâtre de la guerre en réalité la plus sanglante de ces dernières années, à peu près totalement passée sous silence, de la part du régime néo-impérial éthiopien contre le peuple du Tigré, suscite les intérêts impérialistes, avec l'Ethiopie, nouveau champ d'investissement de capitaux des « BRICS+ » dont elle est membre, et les Etats fantômes issu de la Somalie où l'administration Trump agite le délire de déporter les Gazaouis …

Or, les affaires croquignolesques de fuites du ministre taré et suprématiste de la Défense américaine, Pete Hegseth : successivement invitation par erreur d'un journaliste non trumpiste sur une boucle de messagerie Signal non sécurisée portant sur les frappes anti-Houthis, boucle comportant Vance et autres hauts dirigeants, dont l'un se trouvait à Moscou, puis nouvelle révélation sur le fait qu'Hegseth partage avec sa famille et son avocat les informations confidentielles sur ce même sujet …, le tout associé à la pénétration de l'appareil d'Etat US par les services russes sous l'administration Trump, ne laisse guère de doute sur le fait que la Russie est parfaitement au courant des gesticulations US en mer Rouge et dans l'océan Indien, censées menacer l'Iran.

Gaza : contre le Hamas et les bombardements israéliens, « Nous refusons de mourir ».

Mer de Chine, Taiwan … et grèves, grèves, grèves.

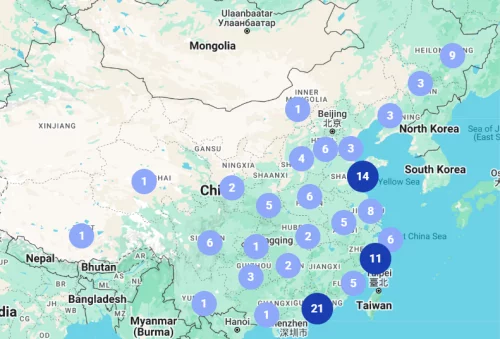

Concernant la mer de Chine, la menace de guerre pour « reprendre » Taiwan, de la part de la RPC (République Populaire de Chine), s'est accentuée, ce que des exercices et provocations militaires fréquents, ainsi que des opérations de « guerre hybride » ne cessent de manifester, depuis l'arrivée de Trump.

On sait que la ligne générale de Trump, mais pas seulement de lui, était de séparer la Russie de la Chine en livrant l'Ukraine à la Russie. C'est manifestement très mal engagé.

Mais à la tentative d'un ordre mondial antichinois à deux (« duplice » Etats-Unis/Russie) pourrait se substituer, au moins pour un temps, celle d'un partage à trois (« triplice ») incluant la Chine, et lui livrant donc Taiwan en même temps que l'Europe, au moins orientale et centrale, serait livrée à la Russie, et que les Etats-Unis mettraient la main sur l'Amérique du Nord jusqu'au Groenland.

Le transfert, qui est engagé, des ateliers de production de la première firme productrice de semi-conducteurs au monde, TSMC, de Taiwan aux Etats-Unis, faciliterait le « deal » temporaire.

L'érection de la Corée du Nord en acteur de l'ordre impérialiste multipolaire, comme centre de production d'armes et fournisseur de la Russie, suivi de l'envoi de troupes nord-coréennes contre l'Ukraine, a « doublé » la Chine, qui ne contrôle pas Pyongyang, mais a pour l'heure plutôt poussé le régime chinois à renforcer son orientation eurasiatique.

Cependant, intervient depuis le 2 avril dernier, massivement, un facteur supplémentaire, la guerre tarifaire de Trump. Le partage impérialiste du monde est associé à la fragmentation du marché mondial et de la division internationale du travail, combinée à la « mondialisation », reproduisant, dans des conditions aggravées, la situation mondiale de fragmentation des années 1930. Et la première offensive tarifaire était très défavorable à la Chine, en fait destructrice de son commerce extérieur. Elle était, par contre, favorable à la Russie, qu'elle épargnait ainsi que la Corée du Nord, mais l'affectait par ricochet par la déflation des prix pétroliers.

Cette offensive globale a été perdue par Trump : les taux d'intérêts de la dette publique états-unienne se sont mis à monter, l'ensemble de la finance internationale cherchant à s'en dessaisir, signe d'une perte historique de confiance dans la solvabilité de ce qui est encore la première puissance impérialiste mondiale, et facteur d'endettement aggravé pour elle. D'où les manœuvres de recul de Trump qui n'ont cependant absolument pas ramené « la stabilité ». Et, dans le krach boursier des 2-5 avril, la firme TSMC est de celles, avec les « GAFAM », qui ont le plus perdu.

Ces développements donnent l'impression d'une Chine patiente et sûre d'elle et d'un pouvoir qui se joue de cet agité de Trump en voyant loin, lui. Or il faut le dire : cette représentation est fausse. Toute la période de guerre des tarifs commerciaux a vu des signes d'affolement dans les sommets chinois, de longues absences de Xi Jinping et la poursuite de purges concernant les appareils militaires et de sécurité. Mais surtout, il y a une nouvelle vague de grèves en Chine. Je donne ici un long extrait, il le mérite, en traduction de l'italien du très précieux blog d'Andrea Ferrario, qui a lui-même résumé le texte chinois des informations provenant de la chaine Telegram d'un groupe chinois d'opposition dénommé « Bolchevik » :

« L'article des activistes chinois commence par décrire la mobilisation importante des travailleurs de BYD [construction automobile] à Wuxi [près de la côte Sud, au Fujian] et Chengdu [énorme ville au Sichuan] qui, entre fin mars et début avril, ont organisé une grève coordonnée dans plusieurs provinces impliquant des milliers de personnes. Cet événement est identifié comme un modèle pour les luttes ultérieures des travailleurs chinois. Malgré la répression violente des forces de police, qui a temporairement freiné le mouvement, l'expérience accumulée de lutte a continué à prospérer ailleurs, contribuant à construire une base matérielle solide pour la croissance des luttes de classe.

Selon les données recueillies par la plateforme « Yesterday » (yesterdayprotests.com), jusqu'au 22 avril 2025, en plus de la grève de BYD, au moins 17 autres grèves et manifestations à grande échelle ont eu lieu. L'article les énumère méticuleusement, en fournissant des dates, des lieux et les revendications de chacun. Parmi eux se trouvent 200 employés d'hôtel qui ont fait grève à Shenzhen du 31 mars au 20 avril pour réclamer des salaires impayés ; des milliers de travailleurs de l'aciérie d'Anyang dans le Henan, qui ont manifesté le 1er avril pour réclamer leurs salaires et leurs avantages sociaux suite à la fermeture de l'usine ; des dizaines de médecins et d'infirmières de Fuzhou, dans le Jiangxi, se sont rendus au gouvernement de la ville le 7 avril pour réclamer leurs salaires impayés.

La liste continue avec les travailleurs de l'automobile en grève à Wenzhou et Nanjing entre le 7 et le 8 avril ; des centaines de travailleurs d'une usine de conteneurs à Fuqing, dans le Fujian, se sont mis en grève les 9 et 10 avril ; les travailleurs de l'industrie de précision à Shenzhen qui ont organisé une deuxième grève le 10 avril pour exiger des avantages de redéploiement ; des centaines d'ouvrières d'une usine d'électronique à Wuhan, dans le Hubei, qui se sont mises en grève le 10 avril mais ont été réprimées ; et de nombreuses autres manifestations dans diverses villes et secteurs industriels.

L'article se concentre ensuite sur trois cas considérés comme particulièrement significatifs.

Le premier est la lutte des chauffeurs de camions de déchets de construction à Chongqing [autre ville majeure du Sichuan], du 11 au 16 avril. Ces travailleurs, qui font un travail sale et éreintant mais ne reçoivent que des « miettes », se sont regroupés pour protester contre les tentatives du service de gestion de la ville de les exclure du marché de l'enlèvement des déchets ou de les forcer à accepter des salaires inférieurs par le biais d'un système de certification qui favorise les entreprises monopolistiques. Leur action coordonnée dans plusieurs quartiers a conduit le service de gestion urbaine à abandonner temporairement ces pratiques. L'article souligne qu'il s'agit d'un exemple rare de victoire du jour au lendemain dans le contexte économique actuel, attribuant ce succès à la capacité des travailleurs à s'unir au niveau de la ville et à paralyser efficacement la production. Les auteurs émettent l'hypothèse que derrière un tel mouvement organisé, il doit y avoir des dirigeants ouvriers déterminés et des structures organisationnelles efficaces.

Le deuxième cas examiné concerne les manifestations dans une mine chinoise en Indonésie, où le 16 avril des centaines de travailleurs chinois ont entamé une lutte pour récupérer les salaires et les comptes impayés. Inspirés par cette action, les travailleurs indonésiens ont rejoint la grève le 18 avril, démontrant ainsi comment la solidarité internationale peut émerger naturellement des luttes des travailleurs malgré les différences culturelles. L'article souligne comment l'intégration du marché mondial et la migration centralisée de la main-d'œuvre ont créé des intérêts communs parmi les travailleurs de nationalités différentes.

Le troisième cas concerne les ouvriers d'une usine de papier à Zhaoqing, dans le Guangdong, qui ont manifesté du 7 au 22 avril contre les licenciements et les salaires impayés. Face à la police armée qui bloquait l'entrée de l'entreprise, les travailleurs ont réagi par des moqueries collectives en dialecte local [cantonais], démontrant qu'ils ne craignaient pas la répression et manifestant une haine ferme envers la classe dirigeante. Cette attitude est interprétée comme emblématique de l'esprit militant des travailleurs à travers le pays alors que la vague de grèves s'intensifie.

L'article conclut en soulignant que la récession économique et la guerre commerciale mondiale qui ont déclenché la vague actuelle de grèves ne font que commencer, ce qui suggère que les luttes des travailleurs pourraient s'intensifier davantage dans le contexte d'un probable ralentissement économique mondial.

Un texte similaire, mais moins détaillé, a également été publié par le China Labour Bulletin, qui donne également un bref aperçu des luttes de mars. Vous pouvez également y consulter ses cartes détaillées des grèves et des manifestations des travailleurs. Autres sources qui suivent quotidiennement les luttes sociales en Chine : Labor Power et Yesterday [v. ci-dessus], Labor Fact qui publie occasionnellement des informations. La chaîne Telegram du célèbre dissident Teacher Li se concentre principalement sur les phénomènes généraux de protestation et d'insubordination, mais publie également souvent des documents sur les actions des travailleurs. »

Ce sont là des données centrales. Est-il besoin de préciser que ce sont là des grèves économiques, mais qu'en tant que telles leur contenu politique est décisif, chacune constituant un affrontement avec le pouvoir du PCC, le « Parti Capitaliste Chinois » : « La lutte de classe à classe est une lutte politique » (Marx, Misère de la Philosophie).

La grève en Indonésie indique en outre que la lutte des classes en Chine intérieure et la lutte des classes dans toute la région interagissent. Ce sont ces données fondamentales, et non pas les Etats-Unis, qui font avant tout hésiter Xi Jinping et son oligarchie à propos de Taiwan. Ils sont en train de digérer Hong-Kong, et ce n'est pas fini. Taiwan pose un autre problème. Traditionnellement, une vision « anti-impérialiste » considère sommairement que la nation chinoise s'est réunifiée contre les Japonais et les occidentaux et donc que Taiwan en fait partie, mais en fait Taiwan n'a été liée à la Chine que tardivement et épisodiquement et sa population est plus diverse, par la présence de diverses couches de chinois et par celles de peuples austronésiens, que dans les régions chinoises côtières proches. Elle aurait peut-être adhéré à une Chine démocratique, unifiée réellement par en bas, celle pour laquelle combattait le vrai fondateur du communisme chinois, Chen Duxiu, autour du mot d'ordre de constituante. Mais la Chine de Mao, de Deng puis de Xi est restée un empire, qui opprime des nationalités, construit militairement par en haut et qui est devenu un repoussoir pour les Taiwanais, qui doivent être libres de s'autodéterminer. Leur intégration à la Chine de Xi ne pourrait qu'être un écrasement totalitaire. Réciproquement, leur aspiration à l'indépendance peut être une source d'inspiration pour les Chinois continentaux.

Lutte des classes et lutte démocratique sont plus que jamais liées et l'Asie orientale l'illustre avec force : en Corée du Sud, la population et au premier rang la classe ouvrière ont chassé un président qui aspirait à la dictature en se référant à Trump. Mauvaise nouvelle pour Trump, mais aussi pour Xi Jinping, mais aussi pour Kim-Jong-Un.

Grèves de masses en Chine, avril 2025.

Inde/Pakistan, en plus du reste …

Cependant, alors qu'une chaleur mortelle approchant les 50 degrés, au mois d'avril dans l'hémisphère Nord, accable les peuples pendjabi, cachemiri, sindhî … présents de part et d'autre de la « frontière » taillée par la violence en 1947, les chefs d'Etat Modi, en Inde, ethno-nationaliste hindou, affaibli par les dernières élections et par l'effervescence sociale dans le pays, et le premier ministre Sharif, au Pakistan, de la Ligue musulmane, sont tentés par la fuite en avant guerrière pour surmonter les mouvements sociaux et frapper des boucs émissaires dans leurs deux pays.

L'attentat de Pahalgam, au Cachemire, 26 morts le 22 avril dernier, a été saisi par Modi pour intensifier la terreur antimusulmane en Inde et annoncer que le Pakistan allait subir des représailles militaires. Dans l'immédiat, les victimes sont les populations à nouveau expulsées de part et d'autre d'une frontière qui ne vient pas de la lutte des peuples, mais d'une manipulation coloniale relayée par des forces réactionnaires.

Modi doit rétablir une autorité ébréchée et l'Inde, dans le concert de la multipolarité impérialiste, doit s'affirmer. Il joue donc avec le feu, les deux Etats ayant l'arme nucléaire. Chine, Etats-Unis et Iran leur ont demandé de se calmer !

La dynamique d'un éventuel conflit armée indo-pakistanais pousserait la Chine, allié et tuteur économique du Pakistan, à intervenir, ce qui ne semble pas lui convenir à cette étape.

Il n'est donc pas impossible qu'en plus de tout ce qui précède, un « accident » majeur n'éclate aussi de ce côté-là. Cependant, les dirigeants indien et pakistanais sont principalement mus par l'utilisation de leur conflit récurrent pour calmer menaces et contestations internes. Ils ne cherchent pas à entrer dans un conflit armé total. Mais ils sont capables de le provoquer, au risque de déchainer également la révolution dans le sous-continent.

* * *

Les quatre zones dont il vient d'être question sont les plus « sensibles » en raison de la connexion immédiate entre les évènements militaires qui s'y produisent et peuvent s'y produire, et les grandes puissances impérialistes de la planète. Ce sont loin d'être les seules zones de guerre : cet article ne prétend pas à l'exhaustivité.

La situation dans l'Est du Congo, où le Ruanda se comporte comme une sorte de mécano sous-impérialiste et prédateur, ce que ne légitime en rien le fait que son régime ait pris le pouvoir suite au génocide de 1994 ; les tensions en Afrique occidentale notamment entre le Mali et l'Algérie, l'impérialisme russe étant maintenant le gardien prétorien des dictatures au Mali, au Burkina, au Niger, en Centrafrique ; la guerre des factions militaires au Soudan, qui a joué le rôle d'une contre-révolution et qui menace de génocide certains peuples comme les Massalits ; la dictature mafieuse au Venezuela tentée d'opérer une diversion armée au Guyana … : tous ces foyers d'horreurs sont réactivés dans le désordre mondial de l'Axe Trump/Poutine et du grand partage avec Xi.

Ce n'est pas un retour au XIX° siècle, c'est pire : à l'ère au grand réchauffement climatique, c'est la barbarie impérialiste qui arrive. Il est illusoire, où que vous soyez, de croire y échapper. Seule issue, la lutte sociale, bien sûr, et seule perspective réaliste (et non grigri culturel) : la révolution, démocratique et prolétarienne, mouvement réel qui est déjà là car il s'agit de notre survie et de celle de nos enfants. A ces généralités, il convient d'ajouter que la question militaire s'impose dans toute stratégie révolutionnaire. Le survol auquel je viens de me livrer, dans chaque secteur, la pose à sa manière. La question militaire, c'est-à-dire celle des armes pour la révolution et les combats populaires, combinée à celle de leur attitude envers les conflits armées, en toute indépendance de classe, c'est-à-dire de la manière d'intervenir dans ces conflits, qu'elle soit, selon les cas, pacifiste, belliciste, défaitiste ou défensiste.

Or, par-delà l'impression de diversité voire d'éclatement que peut donner le tableau des « points chauds », ils ont un point commun qui est la marque de la réaction sur toute la ligne que constitue la multipolarité impérialiste, c'est l'abaissement de l'Europe.

On voit arriver d'une part la liquidation des restes de possessions « outremer » des puissances européennes. Le Groenland est ici symbolique, dernière possession européenne de très grande taille relevant du continent américain. S'opposer, comme le fait sa population, à la menace étatsunienne, ne conduira pas à réaffirmer son appartenance danoise, mais conduit à sa véritable souveraineté et indépendance.

La France, pour le reste, est en première ligne au plan mondial. On a la liquidation engagée de la Françafrique, qui va conduire au heurt des peuples avec l'impérialisme russe : ce heurt ne ramènera pas la Françafrique, mais est la voie vers la vraie indépendance. De même pour l'outremer française, avec cette anomalie mondiale que constitue le parc français de Zones Economiques Exclusives (ZEE) maritimes : la menace chinoise en Kanaky/Nouvelle-Calédonie n'est évidemment pas un argument contre son indépendance. Mais il est clair que les restes coloniaux européens ne sont pas convoités par les autres impérialismes pour leur assurer la liberté !

D'autre part et surtout, on voit arriver le projet d'asservissement du continent européen lui-même, soit par livraison de l'Europe centrale et orientale à la Russie, soit par soumission de tout le continent via des gouvernements d'extrême droite, éventuellement flanqués de populo-staliniens « de gauche » à la sauce Wagenknecht.

Que l'on se comprenne bien : le fait que les puissances impérialistes européennes soient l'objet d'une tentative les visant de mise hors-jeu, de la part des mastodontes américain, chinois et russe, est en soi indifférent aux intérêts de l'humanité et n'appelle nulle défense des dits impérialismes européens, ancêtres de tous les autres et concepteurs premiers de tous leurs crimes.

Mais le rétablissement d'une domination russe, qui serait le relais des capitaux chinois et du retour partiel des capitaux américains mais exercerait directement son knout, sur l'Est du continent, n'est pas indifférent au « statut » notamment de l'Allemagne, où le spectre de la partition du pays revient à travers la carte électorale, et aussi à la situation de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni.

De ce fait, les réflexions du genre « la menace russe concerne les baltes mais pas l'Europe occidentale » sont déplacées et erronées, si l'on comprend qu'il ne s'agit pas seulement de la « menace russe » en tant que telle, mais de la décadence impérialiste comme forme barbare du capitalisme au XXI° siècle, dans le cadre d'un partage du monde qui, lui-même, ne conduira pas à l'entente entre les mastodontes qui se le seront partagés, mais à la guerre entre eux.

Le vrai combat pour empêcher cette guerre, c'est donc le combat pour l'indépendance de l'Europe, mais une Europe non impérialiste. Les forces politiques qui cherchent à réagir dans le sens d'une résistance, d'un réarmement, européens, en gros les libéraux, conservateurs « classiques », démocrates-chrétiens, social-démocrates et écologistes à l'échelle du continent, ne peuvent l'engager vraiment, car leur base est celle de la défense des impérialismes européens.

Il ne s'agit pas de défendre les impérialismes et le capitalisme européens, il s'agit de défendre les conquêtes sociales, démocratiques et culturelles. Et cette bataille sera une bataille centrale de l'affrontement mondial entre les classes. Elle va faire de l'Europe, non pas le foyer de la domination capitaliste et impérialiste qu'elle a été, mais un épicentre révolutionnaire mondial, à rebours de toutes les phrases sur le « Sud global », qui n'existe pas mais dans lequel des dizaines de peuples se battent pour survivre contre le désordre barbare actuel.