Derniers articles

Solidarité féministe 101

PAS UNE de PLUS est une collective citoyenne de Sherbrooke qui rassemble des féministes en action contre les féminicides et les violences genrées. Nous nous organisons de façon autogérée, et travaillons avec une analyse féministe, intersectionnelle et transinclusive des luttes.

Tiré du Journal Entrée libre

Date : 1 juin 2025

Crédit image : Collective Pas une de plus

Nos actions sont politiquement orientées vers la déconstruction des systèmes de domination, comme le patriarcat et le capitalisme.

Nous ne sommes pas un organisme communautaire, une organisation financée, un groupe légalement constitué. On est une gang de féministes.

Nous rêvons d'un mouvement d'apprentissages collectifs, de partages d'Histoires de vie, de savoirs féministes et d'éducation populaire. Nous voulons un espace public militant et organisationnel porteur de justice sociale et surtout, d'espoir. Nous, citoyennes féministes en colère, vivant de l'impuissance et de la désolation, écoeurées du statuquo autour du continuum de violence genrée.

« Les conditions d'inégalité peuvent être reproduites au sein des mouvements et des organisations de défense des droits des femmes lorsque sont amplifiées les voix, les idées et les expériences des femmes blanches, riches, cisgenres, hétérosexuelles et les femmes non en situation de handicap, au détriment des voix, des idées et des expériences des femmes marginalisées. » (Un guide pour construire la solidarité féministe intersectionnelle, Institut canadien de recherches sur les femmes, 2021)

Reconnaitre le savoir expérientiel et l'engagement militant

On peut nous qualifier de militantes, d'activistes, de « féministes radicales qui prônent la désobéissance civile » et qui avancent le fait que le système est gangrené et que rien n'y changera si nous ne le changeons pas nous-mêmes. Ce qui est crucial dans le féminisme que nous portons, c'est de reconnaitre que notre engagement est fondé sur nos valeurs de justice sociale, d'équité et de respect de nos droits.

Traumavertissement : Ce qui suit est une liste d'enjeux multiples que peuvent vivre plusieurs femmes et qui laissent des marques permanentes. La force des féminismes portés par la Collective est bâtie à partir de nos réalités de ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu : plusieurs types de violences (conjugale, familiale, sexuelle, économique, psychologique, judiciaire, systémique, médicale, policière, classiste, capacitiste), plusieurs types de discrimination (basée sur le genre, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, l'âge, la classe sociale, les convictions politiques et/ou sur le handicap visible et invisible), décrédibilisation de nos savoirs, pauvreté, contrôle coercitif, limitation à l'accès aux transports, risque d'itinérance et itinérance cachée, certains troubles alimentaires, certaines dépendances, certains troubles de santé mentale, errance médicale, inaccessibilité de ressources en santé mentale et santé physique gratuites, inaccessibilité de produits menstruels ou de contraception gratuits, grossophobie ordinaire et médicale, absence de représentativité dans les études en santé, non-reconnaissance de la douleur, surmédicalisation et décrédibilisation de l'overdose d'effets secondaires sexisme ordinaire, harcèlement de rue, décrochage et raccrochage scolaire, arrestation et détention illégale, suicide d'une personne proche, proche-aidance, accompagnement et décès d'un parent d'un cancer du sein ou cancer des ovaires, sa propre tentative de suicide ou moments très noirs.

Pour nous, ces savoirs appelés « expérientiels », sont tous aussi – sinon plus – importants que ce qu'on peut apprendre à l'école. Nos pensées féministes se sont développées au contact des autres, avec des livres, des films, des BD, des cercles de parole, des collectifs autonomes, des participations à des recherches par et pour, des actions directes, des assemblées, des comités en non-mixité choisie. Juste en se parlant. Mais ça, on s'en torche la plupart du temps. On nous invisibilise. On nous gaslight. On nous invalide. Pourquoi faut-il toujours être une personne « experte » avec des diplômes ou représenter une organisation pour que notre parole ait de la valeur ? Pour qu'on nous écoute ? Pour vrai.

En ces moments troubles où la transmisogynie, la haine des femmes et la peur de l'Autre sont des discours réguliers, l'action citoyenne féministe devrait être encouragée. La désolidarisation d'une frange d'un mouvement vis-à-vis d'une partie jugée radicale se condamne lui-même à sa perte. Parce que si on ne travaille pas ensemble, on ne gagnera jamais la lutte.

Et si vous pensez que la désobéissance civile est le mal absolu, on vous invite respectueusement à quitter votre poste de directrice d'une table de concertation en défense de droits des femmes et à refaire vos devoirs.

Nos droits n'ont pas été gagnés avec le statuquo. C'est la multiplication des actions, dont la désobéissance civile, qui fait qu'on a les libertés et les droits d'aujourd'hui. Et c'est grâce à la multiplication des actions, dont la désobéissance civile, que nous les avons protégés, que nous les protégeons, que nous les protégerons.

Alors, où est la place des citoyennes dans la lutte féministe en Estrie ?

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comptes rendus de lecture du mardi 17 juin 2025

Devenir fasciste

Mark Fortier

J'ai beaucoup aimé ce bouquin, très d'actualité, dont je ne saurais trop vous recommander la lecture. Devant la montée de l'extrême droite, qui a pris le pouvoir dans de nombreux pays et qui menace de triompher dans d'autres, le sociologue Mark Fortier envisage - non sans une certaine ironie - de se convertir au fascisme, histoire de se mettre à l'abri des conséquences du totalitarisme en marche. Il nous explique, à ce propos, la responsabilité de ceux qui ont laissé faire, de ceux qui ont laissé se dégrader nos institutions, nos droits et même notre pensée à travers les mots, au profit de la droite et de l'extrême droite, en nous rappelant, dans la solidarité propre à la gauche, le devoir de résistance et de changement.

Extrait :

Il était là, le souci des libertariens : comment allaient-ils pouvoir, une fois la planète détruite, éviter que leurs gardes ne tournent leurs armes contre eux pour les tuer ? Ils savaient bien que vivre en autarcie exigerait une force armée privée pour repousser les voleurs, la plèbe, la foule écumant des envieux. Un des participants à la rencontre avait déjà à son service une douzaine d'anciens soldats. Pour éviter cette violence, suggéra l'universitaire, vous pourriez traiter ces gardes en amis, ne pas simplement investir dans les armes et les munitions, mais vous investir personnellement dans votre relation à ces personnes. Rushkoff précisa tout de même que le mieux, vraiment, serait d'agir au présent et de s'engager dans la lutte contre la catastrophe écologique. Il se permit de suggérer qu'il serait judicieux de leur part de se soucier du monde. De prendre leurs responsabilités. Les libertariens ont levé les yeux, surpris d'avoir payé si cher pour se faire servir un discours de hippie. « Ne serait-il pas plus réaliste de miser sur la production de robots de combats ? » lança alors l'un d'entre eux, « Oui, mais seront-ils opérationnels à temps ? » de s'inquiéter un autre.

Quand les élèves se révoltaient

Emanuelle Dufour et Francis Dupuis-Déri

Ce très beau livre, qui ressemble à une bande dessinée, se veut un manuel scolaire de l'année 2047-2048. Il nous situe ainsi après l'effondrement de la civilisation industrielle provoqué par la crise climatique une douzaine d'années plus tôt. Il revient sur les nombreuses luttes et révoltes étudiantes pour plus de démocratie et de justice sociale au cours de l'histoire et plus récemment contre les changements climatiques. C'est un bouquin éclairant, facile d'accès, et fort bien illustré, qui nous parle de vraie démocratie, de justice sociale et des actuelles luttes des jeunes générations pour la défense de l'environnement. Je vous en recommande certainement la lecture !

Extrait :

Nous sommes en l'An 12 après l'Effondrement (ap. E.) des systèmes politiques, économiques et sociaux de la civilisation industrielle. Cet effondrement a été provoqué par une crise climatique globale qui avait été prédite de longue date par des milliers de scientifiques et, au tournant des années 2020, par des millions d'élèves du Mouvement des jeunes pour le climat. C'est une jeune Suédoise de 15 ans, Greta Thunberg, qui avait lancé ce mouvement en entamant une grève scolaire pour le climat dès 2018. Heureusement, en 2035 l'Effondrement a donné lieu à l'émergence d'une nouvelle génération plus démocratique, plus égalitaire et plus solidaire.

Pour en finir avec Octobre

Francis Simard

Francis Simard nous a quitté il y a une dizaine d'années. Si vous ne l'avez fait, je vous invite à lire son fameux bouquin « Pour en finir avec Octobre » sur l'enlèvement du ministre Pierre Laporte par la cellule Chénier du Front de libération du Québec. C'est un récit humain et honnête des événements d'octobre 1970.

Extrait :

Je ne crois pas aux choses immuables. Je ne crois pas que la vie ce soit un acte solitaire qu'on devrait assumer tout seul. J'ai comme l'impression de n'avoir jamais cru que j'étais né dans un monde où tout était décidé, que rien ne pouvait changer, qu'il fallait donc l'accepter en cherchant tout seul à s'en sortir. Il me semble que c'est comme la vie. On vient au monde, on grandit, on vieillit, on meurt. On change tout le temps. Si c'est vrai pour une vie humaine, ça doit être vrai pour une société. Toutes les sociétés.

Des bonobos et des hommes

Deni Béchard

Traduit de l'anglais

« Des bonobos et des hommes » relate le travail de l'ONG Bonobo Conservation Initiative (BCI), qui travaille étroitement avec des Congolais pauvres et démunis à la protection et à la conservation de ces importants grands singes, si près de nous génétiquement, que sont les bonobos. Ce récit d'une lecture fort agréable nous en apprend tant sur les bonobos que sur les hommes, tant sur la guerre et l'impact du capitalisme étranger que sur l'avenir de certaines espèces animales et de l'humanité elle-même. Vous prendrez assurément beaucoup de plaisir à le lire, vous aussi.

Extrait :

Bien que lents à se dévoiler, les bonobos ont commencé à faire des apparitions, jetant ici et là des regard à travers le feuillage, les yeux curieux, les lèvres d'un rouge vif sur leurs visages noirs. Ils avaient les bras tendus et musclés des athlètes, et leurs corps possédaient une grâce particulière. En nous étudiant, ils enroulaient leurs longs doigts autour des branches et des troncs d'arbres. Nous nous frayions un chemin dans la végétation en tentant de les apercevoir de plus près.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Changement de garde à la FTQ – Le secrétaire général Denis Bolduc annonce qu’il ne sollicitera pas de renouvellement de mandat

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) annonce que son secrétaire général, Denis Bolduc, profitant de la rencontre mensuelle du Bureau de direction qui s'est tenue ce lundi, a fait part aux vice-présidents et vice-présidentes de la FTQ qu'il ne solliciterait pas de nouveau mandat au Congrès de novembre prochain à Québec. Dans un même temps, l'actuelle présidente, Magali Picard, a confirmé qu'elle sollicitera un deuxième mandat à la tête de la Fédération.

Denis Bolduc a été élu secrétaire général de la FTQ lors du 32e Congrès en novembre 2019, puis réélu au 33e Congrès en janvier 2023. Auparavant, il a été président du Syndicat canadien de la fonction publique pour le Québec (SCFP-Québec) de 2016 à 2019, secrétaire général du SCFP-Québec de 2011 à 2016 et membre du conseil exécutif du SCFP national de 2011 à 2020. Denis est aussi membre du conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ.

« C'est avec une grande fierté et humilité que j'ai servi tout au long de ma carrière les travailleurs et travailleuses du Québec, que ce soit à la FTQ ou auprès de mon syndicat d'origine, le SCFP-Québec, ou en tant que président du syndicat de la rédaction lors du malheureux lock-out de 16 mois au Journal de Québec imposé par Quebecor. Défendre les valeurs syndicales, de justice sociale, de solidarité et de respect fait partie de mon ADN. Est-il besoin de rappeler que les sociétés les plus justes, démocratiques et équitables sont les pays les plus syndicalisés ?

« C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que je quitterai le poste de secrétaire général de la FTQ en novembre prochain. À tous les travailleurs et travailleuses, mes amis et collègues qui m'ont permis d'exercer mes fonctions en tant que leader syndical et secrétaire général de la plus grande et belle centrale syndicale qu'est la FTQ, MERCI », déclare le secrétaire général, Denis Bolduc.

« Denis est non seulement un proche collaborateur, mais aussi et surtout, un ami et fidèle allié dans tous les dossiers, pas toujours faciles, sur lesquels la FTQ a dû intervenir pendant toutes ces années. Denis a toujours su prendre la défense des travailleurs et travailleuses avec conviction et détermination sans jamais sacrifier les valeurs qui font de lui un homme de principe. Denis a fait grandir la FTQ et nous ne pouvons que le remercier. Je suis fière d'avoir eu comme coéquipier mon ami Denis », conclut la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

13e congrès de la FIQ | Un moment important

Nous avons vécu un moment important, la semaine dernière, à Québec. Ce 13e congrès de la FIQ a été le terreau de nos luttes et de notre solidarité pour les années à venir. J'ai vu des professionnelles en soins audacieuses, brillantes et déterminées réfléchir, discuter et débattre sur les défis de demain. Vos déléguées syndicales sont animées par une volonté sincère de défendre vos droits, d'améliorer vos conditions de travail et de rendre le réseau de la santé plus humain.

C'est donc avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que j'ai accepté le deuxième mandat de présidente qu'elles m'ont accordé à l'issue des élections.

Depuis 2021, j'ai le privilège de vous représenter, de porter nos luttes et nos espoirs. Ce rôle est exigeant, souvent confrontant, mais toujours profondément porteur de sens. Alors que s'amorce mon deuxième mandat, mes convictions et ma détermination sont plus vives que jamais. Je continuerai de porter votre voix haut et fort, sans compromis.

Mais mon travail ne serait pas possible sans l'apport inestimable de mes collègues. Je tiens à souligner tout le travail qu'ont accompli Isabelle Giroux, Patrick Guay et Laurier Ouellet au sein du comité exécutif dans les quatre dernières années. Leur dévouement a laissé une marque importante à la FIQ.

Une nouvelle équipe se met en place et je suis ravie d'accueillir Julie Daignault, Pascal Beaulieu et Sébastien Bouchard parmi nous. J'ai hâte de poursuivre le travail à leurs côtés, ainsi qu'à ceux des membres réélues du Comité exécutif, soit Nathalie Levesque, Françoise Ramel, Isabelle Trépanier, Roberto Bomba et Jérôme Rousseau !

Pour en savoir plus sur les décisions prises, les visages du nouveau Comité exécutif et des comités statutaires et les dossiers prioritaires qui guideront nos actions dans les prochaines années, je vous invite à lire cette édition du FIQ en action jusqu'au bout.

Merci de faire vivre notre fédération avec autant de force et de solidarité. Nous sommes et resterons inébranlables face aux défis de demain.

Julie Bouchard

Présidente de la FIQ

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Lettre ouverte : Grève à la STM : à la défense des transports publics pour tous et toutes

Depuis le 9 juin, les 2400 employé·es de l'entretien de la STM sont en grève. Les grévistes ont raison de refuser le bouleversement de leurs horaires de travail, qui menace de détériorer leur qualité de vie et la conciliation travail-famille. Ils contestent également le recours à la sous-traitance, qui risque de dégrader la qualité du service en nous privant du savoir-faire des travailleur·euses à l'interne et en soumettant un service public aux exigences de rentabilité du secteur privé. Cette privatisation tranquille risque par ailleurs d'augmenter les coûts plutôt que de les réduire.

La lutte des employé·es de la STM pour des conditions de travail décentes est intimement liée à la qualité d'une offre de métros et d'autobus propres et sécuritaires pour tous et toutes. En ce sens, leurs conditions de travail sont nos conditions de transport en tant qu'usagers et usagères.

Au Québec, les transports sont les principaux contributeurs aux bouleversements climatiques (43 % des émissions de GES). Or, il est impossible d'offrir une alternative écologique et attrayante à l'auto solo sans garantir l'accès à des transports publics fiables, fréquents, efficaces et abordables. Valoriser les conditions d'emploi des travailleur·euses de la STM, c'est donc faire un choix de société pour des transports collectifs accessibles et de qualité comme moyen d'affronter la crise écologique.

Nous refusons les analyses à courte vue et les analogies douteuses. La grève, ce n'est jamais une « prise d'otage » – c'est un droit constitutionnel qui permet la défense de nos conditions de travail et de nos services publics.

La grève actuelle révèle que le transport en commun est central pour notre société. En réalité, l'atteinte la plus grave aux usagères et usagers n'est pas causée par la grève mais par le sous-financement chronique et la sous-traitance. L'inconfort de nos déplacements découle de pannes de métro toujours plus fréquentes et de passages d'autobus souvent moins fréquents. Il est causé par des stations vétustes que l'on doit fermer pendant des jours et par des tarifs en hausse constante. Il l'est aussi par le tout à l'auto individuelle (même électrique) et les autoroutes qui s'allongent sans fin, en l'absence de plan d'infrastructures de transport public pour relier nos quartiers, nos villes et nos villages. Si l'impact temporaire de la grève sur notre quotidien est réel, l'impact chronique du sous-financement du transport collectif sur nos vies l'est bien davantage.

Cette grève nous rappelle aussi que nos transports publics dépendent de personnes dont le travail est trop souvent invisibilisé : préposé·es à l'entretien, briqueteur·ses, soudeur·ses, électricien·nes, plombier·ères, rembourreur·ses, cantonnier·ères, mécanicien·nes, parmi d'autres. Sans leur travail et leur expertise, nous ne pourrions pas prendre le métro ou l'autobus sans inquiétude pour notre santé et notre sécurité.

Les figures héroïques de notre époque ne portent pas de cape : elles font, entre autres, que nous pouvons nous déplacer collectivement tout en respectant les limites écologiques de notre habitat fragile. Les grévistes ne défendent pas autre chose. Ils méritent toute notre solidarité. D'autant plus que l'usagère d'aujourd'hui est la gréviste de demain, et que c'est de leur solidarité mutuelle que dépend notre avenir collectif.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Compressions de 151 M$ Plus de 40 postes professionnels abolis dans dix cégeps

Québec, le 10 juin 2025 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) dénonce l'abolition de plus de 40 postes professionnels dans les dix cégeps qu'il représente à la suite des compressions de 151 M$ imposées par la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry.

Parmi les postes abolis, on retrouve notamment des personnes conseillères pédagogiques, analystes en informatique, psychologues, sexologues, aides pédagogiques individuelles, chercheuses et conseillères aux ressources matérielles. « Il est inévitable que les services aux étudiants et aux entreprises soient réduits en raison de ces abolitions de postes. Avec cette décision, la ministre va nuire aux objectifs du gouvernement, tant en termes de diplomation que d'aide aux entreprises dans une période économique particulièrement incertaine », critique Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.

Dans plusieurs milieux, l'épuisement guette aussi un nombre grandissant de professionnelles et professionnels. « Non, nos membres ne peuvent pas faire plus avec moins, ils sont au bout du rouleau. Ils sont déjà en surcharge et le gouvernement supprime des postes en plus d'interdire de faire des heures supplémentaires. Les attentes sont irréalistes, même les directions d'établissement dénoncent ces compressions », juge M. Bouvrette.

Il va sans dire que la nouvelle est accueillie difficilement dans les cégeps. « Ce sont des moments difficiles pour les personnes visées par ces annonces et pour leur équipe. Évidemment, nous allons continuer d'accompagner nos membres dans cette période pénible. Nous voulons aussi exprimer notre solidarité envers les autres personnes concernées, notamment le personnel de soutien qui est lui aussi durement touché par cette situation », indique M. Bouvrette.

Selon le SPGQ, d'autres moyens existent pour améliorer les finances du gouvernement comme de mettre fin à la sous-traitance abusive qui a notamment mené au scandale SAAQclic, arrêter les mauvais investissements comme dans le projet de NorthVolt et mettre en priorité la lutte à l'évasion fiscale.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 35 000 spécialistes, dont environ 26 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 répartis dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et au sein de diverses sociétés d'État.

Source

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un succès de librairie révélateur d’un ras le bol ?

Dans la semaine suivant son lancement, le livre réquisitoire « L'exploitation de notre eau par Rio Tinto » écrit par deux anciens cadres d'Alcan et Rio Tinto se situait au sixième rang du palmarès de vente de livres en librairie au Québec. La maison d'édition Somme Toute qui le publie envisage déjà une réédition. Le Mouvement Onésime-Tremblay considère la popularité de ce livre comme un indicateur évident de la soif d'information de la population sur une multinationale qui, par-delà son image, recouvre d'opacité ses activités qualifiées par plusieurs de comportement anti-social alors qu'elle utilise les richesses naturelles du Québec comme une pompe à profit et ce, au détriment des besoins régionaux.

Déjà en octobre dernier, l'insatisfaction était manifeste lors du colloque « 1926-2026 : cent ans d'occupation par Alcan et Rio Tinto, un bilan s'impose » suivi dans la foulée par la création du Mouvement Onésime-Tremblay.

Le succès du livre de Jacques Dubuc et Myriam Potvin est un jalon important dans l'expression de ce ras le bol. Nous croyons que le fait saillant de ce livre est d'esquisser pour la population une voie de sortie au cul de sac dans lequel nous amène collectivement Rio Tinto. Les auteurs nous rappellent qu'il existe autre chose que la résignation. « Le levier du bail de location des forces hydrauliques de la rivière Péribonka et des conditions qui s'y rattachent se trouve toujours entre les mains du Gouvernement du Québec » (p. 62). L'utilisation du bassin hydrographique de la rivière Péribonka a été accordé à Alcan puis Rio Tinto en retour d'engagements concernant la construction d'usines générant des centaines d'emplois. Jacques Dubuc et Myriam Potvin le démontrent amplement : ces engagements ne sont pas respectés et ce, malgré les multiples délais accompagnés de généreux cadeaux. Ce de non-respect de contrat ouvre la porte à ce que le gouvernement, de plein droit, prenne possession des barrages et installations sur la rivière Péribonka. Cette entente prend fin le 31 décembre 2025. Il faut agir maintenant.

Les élections municipales se tiendront à l'automne et celles du Québec dans un peu plus d'un an. Le Mouvement Onésime-Tremblay souhaite que les partis politiques et les élus locaux se positionnent clairement sur cet enjeu que nous qualifions d'existentiel pour la population du Saguenay—Lac-Saint-Jean et de l'ensemble du Québec.

Le Mouvement Onésime Tremblay a pour objectifs de favoriser l'expression et la diffusion d'un point de vue citoyen axé sur le bien commun face à l'impact des actions passées, présentes et futures d'Alcan et Rio Tinto ainsi que de contribuer à la reprise en main de nos ressources dans l'intérêt de la collectivité.

L'exploitation de notre eau par Rio Tinto, Quel avenir pour le Québec ? Jacques Dubuc et Myriam Potvin, maison d'édition Somme Toute. Version PDF disponible à 16,99$ à https://www.leslibraires.ca/livres/l-exploitation-de-notre-eau-par-jacques-dubuc-9782897945541.html

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Attac Québec dévoile la puissante machine de lobbyisme de Glencore, qui reçoit son Prix du lobby de l’année 2025

Montréal, le 12 juin 2025 — Connue pour son implication controversée à la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda et visée par une action collective toujours devant les tribunaux, la compagnie Glencore se distingue dans de nombreux dossiers pour ses pratiques soutenues d'influence politique. C'est pourquoi Attac Québec, l'Action citoyenne pour la justice fiscale, sociale et écologique, lui décerne son tout nouveau Prix du lobby de l'année 2025.

L'association altermondialiste a choisi d'accorder cette récompense satirique à une firme dont l'influence est excessive et dont la recherche de profit passe avant les intérêts d'une grande partie de la population. Son objectif est aussi de montrer, par l'exemple d'un cas particulier, comment s'exerce le lobbyisme des grandes entreprises au Québec.

« En ce sens, Glencore est tout à fait méritoire, affirme Claude Vaillancourt, président d'Attac Québec. Que ce soit à Limoilou, en Abitibi avec la Fonderie Horne, à Montréal-Est ou à Salaberry-de-Valleyfield avec CEZinc, la firme (ou ses filiales), par son action et son influence auprès des éluEs, porte atteinte aux droits à la santé et à un environnement sain des populations. »

Un lobbyisme tentaculaire

Derrière ses activités industrielles, Glencore déploie une stratégie de lobbying tentaculaire. Selon Attac Québec, l'entreprise exerce une pression soutenue sur les gouvernements du Canada et du Québec, ou des municipalités, en plus de chercher activement à façonner l'opinion publique à son avantage.

Attac Québec a constaté l'ampleur du réseau d'influence de Glencore. Parmi les lobbyistes recensés, on retrouve d'anciens élus, des chefs de cabinet, des journalistes reconvertis, ainsi qu'une centaine d'intervenants actifs représentant les intérêts de la firme. S'ajoutent à cela des organismes industriels financés par Glencore, qui agissent comme relais de ses revendications auprès des décideurs et décideuses politiques.

Au Québec, 17 lobbyistes enregistrés et cinq cabinets de conseil sont à son service. À Ottawa, elle emploie 1 employé et 19 cabinets-conseils. L'influence de la firme s'exerce aussi par les réseaux industriels telles les associations minières et les chambres de commerce. À elle seule, l'Association minière du Canada a tenu 1049 rencontres avec des responsables politiques ou des fonctionnaires fédéraux, allant du cabinet du premier ministre jusqu'à l'ambassadeur représentant le Canada auprès de l'ONU.

Glencore bénéficie, de plus, d'un soutien financier considérable de la part des gouvernements. Attac Québec attire l'attention sur plusieurs des formes d'appui public dont la firme bénéficie, incluant des subventions directes, des investissements via des fonds publics, ainsi que des avantages réglementaires.

Un cas d'exemple : CEZinc à Salaberry-de-Valleyfield

Grâce à des demandes d'accès à l'information, Attac Québec a pris connaissance d'un cas préoccupant à Salaberry-de-Valleyfield, où la Ville et le ministère de l'Environnement ont laissé passer un projet d'agrandissement d'un site d'enfouissement de déchets de zinc exploité par CEZinc, une filiale de Glencore. Le projet a été approuvé malgré ses impacts environnementaux sur les milieux humides, reconnus pour leur biodiversité et leur rôle écologique essentiel.

« J'ai été élue municipale pendant plus d'une décennie. Cette municipalité avait la possibilité — et la responsabilité — tout comme le ministère de l'environnement, d'imposer des limites à ce projet, mais visiblement elle ne l'a pas fait », déclare Sophie Thiébaut, coordonnatrice d'Attac Québec.

Un prix annuel

Le prix de cette année a été accordé à la suite d'une recherche rigoureuse résumée dans un document de vulgarisation de quatre pages disponible sur le site de l'association. Attac remercie de leur collaboration les groupes suivants, qui surveillent l'activité de Glencore depuis des années : Comité ARET, Regroupement vigilance mine Abitibi-Témiscamingue, Mining Watch Canada, RevolvAir, Mères au front.

Glencore se mérite ce prix après qu'Attac Québec se soit penchée sur d'autres compagnies qui ont des pratiques de lobbyisme intensives, telles Amazon, McKinsey, Devimco, Google et Pfizer. Notre Prix du lobby de l'année sera remis annuellement tant que l'influence des lobbys sera aussi démesurée. En parallèle, l'association élabore des recommandations afin que les lois québécoises encadrent mieux les lobbyistes des grandes entreprises.

Le prix à Glencore sera remis lors d'un Grand Gala du lobby de l'année, animé par l'humoriste Christian Vanasse, aura lieu le 19 juin au 3720, avenue du Parc.

Les détails de l'événement se trouvent ici : https://www.eventbrite.ca/e/gala-de-remise-du-prix-du-lobby-de-lannee-2025-tickets-1400217069949?aff=ebdssbdestsearch

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pour un transport (vraiment) en commun

Cette année ne fera pas exception, les titres du transport en commun augmenteront à partir du 1er juillet. L'ARTM manque d'argent certes, mais ce n'est pas dans les poches des usagers qu'il faut aller le chercher. Tout comme Mme Plante, mairesse de Montréal, nous croyons fermement que le transport en commun DOIT être considéré comme un service public essentiel, au même titre que la santé et l'éducation.

Par :

TROVEP de Montréal

ACEF du Nord de Montréal

Centre communautaire Radisson

Ex Aequo

RUTA Montréal

Welfare Rights Committee

Les tarifs de transport en commun sont les mêmes pour tout le monde.

Qu'on gagne 150 000$ ou 15 000 $, une passe mensuelle coûtera désormais 104 $. Le Grand Montréal abrite la majorité (60%) des Québécois en situation de pauvreté. Est-ce qu'une personne à faible revenu a moins besoin de se déplacer, de faire son épicerie, d'aller chez le médecin, d'avoir accès au travail, de s'impliquer socialement, d'avoir des liens sociaux qu'une personne avec des revenus décents ? Bien sûr que non ! Alors pourquoi, encore aujourd'hui, des personnes doivent se priver ou limiter leur déplacement par manque d'argent ? Ce n'est pas normal, acceptable, viable dans une société comme la nôtre.

Pouvoir se déplacer est un droit et ne doit pas dépendre de la grosseur de son portefeuille !

Il est où le tarif social, il est où ?

Depuis 2013, on nous promet une tarification sociale basée sur le revenu (moins on gagne, moins on paie) qui pourrait coûter autour de 30M$. Valérie Plante et Denis Coderre s'étaient engagés à la mettre en place en 2017. Douze ans plus

tard, toujours pas de tarif social pour le transport en commun. Ultimement, c'est de gratuité dont on aurait besoin, principe avec lequel Mme Plante s'est dite en accord lors d'une audience d'un conseil de ville en février dernier.

Le coût de la vie étant tellement élevé, plusieurs personnes doivent couper dans des dépenses essentielles pour arriver à équilibrer leur budget. Le transport est souvent le poste budgétaire sacrifié, ce qui a plusieurs impacts négatifs dans la

vie des gens : isolement social, risque de maladies accru, cercle vicieux de la pauvreté.

La Ville a des moyens à sa disposition pour augmenter le financement du transport en commun. Prenons l'exemple du stationnement sur rue. Dans le livre blanc d'Alliance transit, on calcule qu'une case de stationnement sur rue coûte

1275 $ à la ville par année. Avec les 450 000 cases de stationnement qui sont actuellement gratuites, la ville pourrait aller chercher 500M$ par an.

Chacun doit faire sa part pour que le transport en commun puisse répondre adéquatement aux besoins de la population. La ville a des pouvoirs dont elle doit se saisir. On a besoin d'entendre et de voir des engagements clairs et concrets

du municipal.

Le gros joueur : le gouvernement provincial

L'État demeure bien évidemment le joueur clé dans l'équation. D'une part, il a le devoir de s'assurer que toute sa population puisse se déplacer. D'autre part, il a les moyens financiers et réglementaires nécessaires pour le faire.

Ce n'est pourtant pas la direction que l'État prend en se désengageant du financement du transport en commun et en mettant tous ses œufs dans le même… parc automobile. Qu'une auto soit électrique ou non, on fonce tout droit dans le fossé si on ne redonne pas sa juste place au transport en commun qui, soit dit en passant, est le meilleur moyen pour réduire les gaz à effet de serre (GES).

Des solutions pour trouver de l'argent, il y en a. On ne le répètera jamais assez, tout n'est qu'une question de choix ! Par exemple, l'IRIS calcule qu'en taxant le patrimoine des 10% des ménages québécois les plus fortunés, l'État pourrait

aller chercher 6 milliards de dollars en recette fiscale. Des solutions comme celle-là, il y en a des dizaines. Elles ne font peut-être pas le bonheur de certains, mais elles sont porteuses d'une vision qui englobe le bien-être commun et non

celui de quelques-uns.

Le gouvernement doit investir dans le transport en commun et donner les moyens aux villes de fournir ce service essentiel.

L'heure du rassemblement a sonné

Devant l'inaction de nos dirigeants, il est temps de se rassembler et de dire : “Non à la hausse des tarifs !”

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

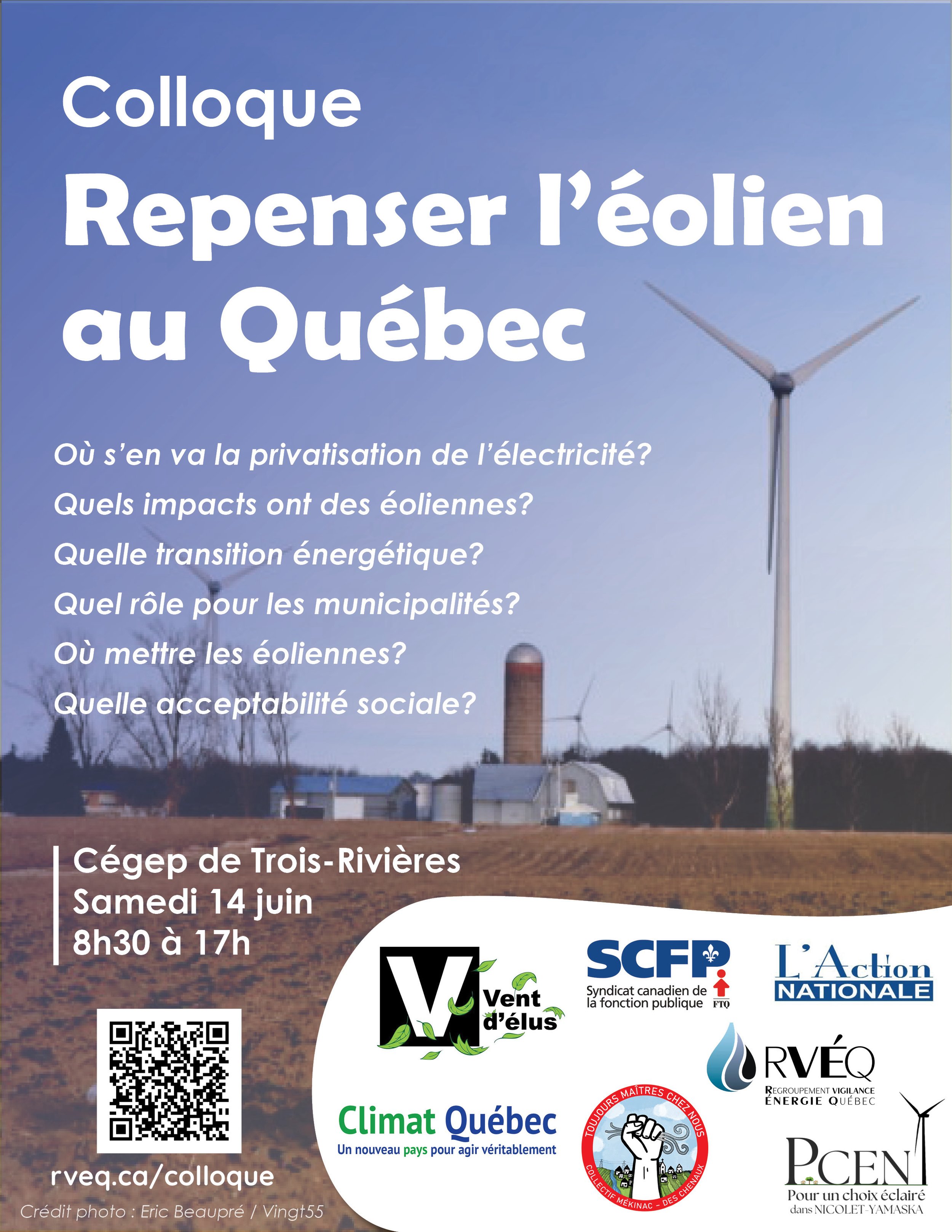

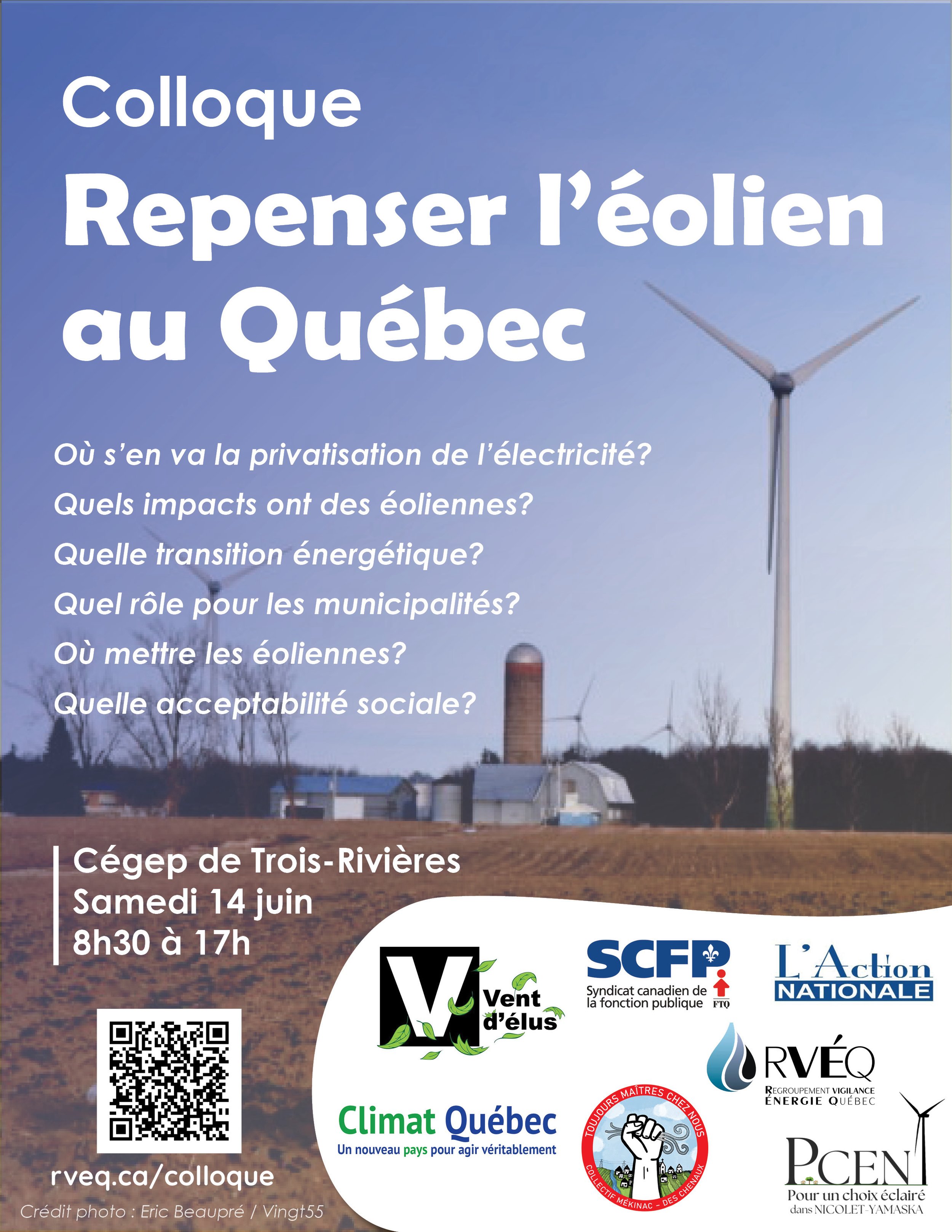

Un colloque révisant la stratégie éolienne du Québec

Trois-Rivières, mercredi le 11 juin juin 2025 – Alors que la pénurie d'électricité annoncée par Hydro-Québec s'effrite à vue d'œil, en grande partie à cause de l'abandon de projets industriels énormément énergivores, la direction d'Hydro-Québec s'obstine à foncer tête baissée dans la construction de parcs éoliens démesurés.

Des experts et citoyens réclament un développement démocratique et transparent

Rappelons que ces nouvelles éoliennes prévues en Mauricie comme dans plusieurs autres régions du Québec mesureront plus de 200 m de haut, soit deux fois la hauteur du pont Laviolette à Trois-Rivières, et pourraient atteindre jusqu'à 40 unités dans un seul village.

Un colloque d'envergure intitulé « Repenser l'éolien au Québec », réunira experts, élus et citoyens le 14 juin prochain au cégep de Trois-Rivières, visera justement à remettre en question la gouvernance énergétique actuelle et à proposer une vision lucide, ancrée dans l'intérêt public.

Les 10 000 MW prévus, soit environ 1 500 mégaéoliennes imposées aux communautés, n'ont plus aucune justification. La stratégie précipitée du gouvernement Legault et de Michael Sabia, fondée sur une pénurie désormais remise en question, est mise à nu. Puisque tout le développement éolien repose sur cette fausse prémisse, il est urgent d'instaurer un moratoire tant que la lumière n'aura pas été faite sur les besoins réels du Québec.

Ce moratoire, c'est ce que demandait déjà en conférence de presse, le 29 janvier 2025, une large coalition citoyenne : 25 comités citoyens éoliens, dans presque autant de MRC, en plus de groupes syndicaux, de chercheurs, et de deux partis politiques. Cette pause servirait à instaurer une démarche cohérente profitant au bien commun et non à des intérêts particuliers. Aux termes d'un débat public et d'un BAPE générique sur l'éolien, il serait alors possible d'orienter ce développement en fonction des recommandations d'experts, des populations visées et de différents groupes de la société civile, et non pas seulement pour servir un programme politique affairiste.

Il est urgent de rectifier le tir alors que l'approche actuelle laisse fuir des milliards de profits vers le secteur privé et les paradis fiscaux, qui va se traduire immanquablement en une augmentation importante du coût de l'électricité pour les consommateurs et les PME.

« Ce qu'on veut pour le Québec, c'est un développement éolien justifié, cohérent, démocratique, public, transparent et respectueux du territoire et de ses habitants », déclare Janie Vachon-Robillard, porte-parole du collectif Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska et co-organisatrice de l'événement.

« Nous assistons à l'accélération de la privatisation de l'énergie éolienne. Les citoyens ruraux subissent les impacts tandis que de précieuses forêts et terres agricoles sont sacrifiées. Les profits enrichissent seulement quelques actionnaires au lieu de bénéficier à toute la société québécoise à travers Hydro-Québec », souligne Louise Morand, coordonnatrice au Regroupement vigilance énergie Québec (RVEQ).

Trois tables rondes d'experts

L'événement réunira 12 panélistes répartis en trois tables rondes thématiques animées par des spécialistes reconnus :

Choix énergétiques – Justice et durabilité

Municipalités – Démocratie – Acceptabilité sociale

Agriculture – Forêt – Santé

Le colloque sera également marqué par le lancement d'un numéro spécial sur l'éolien de la prestigieuse revue L'Action Nationale.

« Les questions sont nombreuses et légitimes : combien d'hectares de terres agricoles seront sacrifiés ? Quels sont les impacts sur la santé animale et humaine ? Quelles sont les alternatives aux projets en cours ? », énumère Rachel Fahlman, conseillère municipale à Saint-Zéphirin-de-Courval et présidente de Vent d'élus.

« L'absence de consultation publique mine la cohésion sociale. Les Québécois méritent d'être consultés sur des décisions qui transformeront leur territoire pour les décennies à venir », affirme Carole Neill, porte-parole du collectif Toujours Maître chez nous.

Détails pratiques

Quoi : Colloque « Repenser l'éolien au Québec »

Quand : 14 juin 2025, 9h à 17h

Où : Cégep de Trois-Rivières, Pavillon des Humanités, local HC-1000

Inscription :https://rveq.ca/colloque

Organisé par le Regroupement vigilance énergie Québec

En collaboration avec : Vent d'élus, Toujours Maître chez Nous, Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska, Climat Québec, L'action Nationale et le Syndicat canadien de la fonction publique Québec

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Gaza : quand les mots occultent la réalité

Dans le conflit israélo-palestinien, il est des habitus rhétoriques médiatiques et politiques à déconstruire. Les mots qui occultent la réalité, comme le silence, sont un choix – et une arme qui tue aussi sûrement que les bombes.

Tiré du blogue de l'autrice.

Quand les mots occultent la réalité

Dans le conflit israélo-palestinien, il est des habitus rhétoriques médiatiques et politiques à déconstruire. Au-delà des sempiternels « Israéliens sauvagement assassinés par des terroristes » et des « Palestiniens morts dans des heurts avec l'armée », où la déshumanisation est flagrante, il y a une inversion lexicale tenace qui mérite d'être examinée.

En effet, à force de convoquer des termes aussi lourds de sens que « extermination », « combat existentiel », « isolement », ou encore « non-reconnaissance » au sujet d'Israël, il devient impératif de confronter ces mots à la réalité, non pas celle projetée dans les discours officiels ou les intentions supposées, mais celle qui s'impose dans les faits chaque jour sur le terrain, dans les chiffres, dans les corps.

L'extermination : du fantasme idéologique au fait concret

L'invocation d'une volonté d'extermination du peuple israélien, notamment attribuée au Hamas, appelle une mise au point. Le Hamas est une organisation autoritaire, radicale et classée terroriste par l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et d'autres. L'attaque du 7 octobre 2023 en constitue une illustration tragique.

Il est nécessaire de rappeler que ces attaques ne ciblaient pas des Juifs parce que Juifs, mais des Israéliens à proximité de l'enclave sous blocus depuis 17 ans parce qu'Israéliens et donc considérés comme appartenant à la puissance occupante. D'ailleurs des victimes non juives ont été recensées. Il n'en reste pas moins que ces attaques relèvent d'un mode opératoire terroriste et qu'à ce titre elles doivent être condamnées. Pourtant, en dépit de sa violence, ce mouvement ne possède ni la puissance militaire, ni les capacités logistiques pour anéantir un État souverain doté de l'un des arsenaux les plus sophistiqués au monde.

À l'inverse, sous nos yeux, c'est bien le peuple palestinien qui subit aujourd'hui une dynamique d'effacement méthodique : physique, démographique, territorial. Selon les Nations Unies, plus de 52 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis octobre 2023. The Lancet, publication scientifique de référence, dont la méthodologie et la rigueur sont internationalement reconnues, estime que ce chiffre est sous-évalué de 40%.

À l'échelle d'un territoire aussi exigu que la bande de Gaza, ce bilan constitue un fait historique d'une gravité exceptionnelle. S'y ajoutent des dizaines de milliers de blessés et une multitude de morts indirectes, causées par l'absence de soins, de médicaments, de nourriture ou d'eau potable. Le PAM, l'UNICEF et l'OCHA alertent sur une famine généralisée et une malnutrition aiguë frappant massivement les enfants. Cette hécatombe n'est pas un dommage collatéral.

Elle résulte d'une stratégie militaire ciblant délibérément les infrastructures civiles, les hôpitaux, les écoles, les camps de réfugiés. Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme parle ouvertement d'une punition collective, en violation flagrante des Conventions de Genève.

En Cisjordanie, les colons armés par des membres du gouvernement israélien et soutenus par l'armée israélienne sur le terrain orchestrent des expulsions violentes de camps et de villages. Ces forces d'occupation perpétuent une colonisation agressive, un harcèlement administratif, judiciaire et militaire incessant, au mépris du droit international et dans une impunité totale. Le quotidien des Palestiniens y devient invivable.

La bataille existentielle : qui disparaît vraiment ?

L'expression « combat existentiel » revient régulièrement dans les discours israéliens, mais à la lumière des faits, on peut se demander qui mène réellement une lutte pour sa survie ? Israël est une puissance régionale majeure, alliée stratégique des États-Unis, dotée de l'arme nucléaire et d'une armée des plus performantes au monde. Aucun acteur régional ne dispose aujourd'hui des moyens de remettre en cause son existence, pas même l'Iran dont les missiles balistiques n'ont causé aucun dommage en Israël.

À l'inverse, les Palestiniens, eux, sont littéralement menacés de disparition. Le peuple se disloque, le territoire est morcelé, l'économie est asphyxiée et l'avenir politique confisqué. À Gaza comme en Cisjordanie, c'est l'existence biologique collective des Palestiniens qui est en péril, et ce n'est pas une menace symbolique ni fantasmée.

L'isolement : un renversement trompeur

L'idée selon laquelle Israël serait isolé sur la scène internationale relève d'une inversion discursive majeure. En réalité, Israël bénéficie d'un appui stratégique, diplomatique et financier sans équivalent. Le pays reçoit chaque année plusieurs milliards de dollars d'aide militaire américaine, entretient des relations commerciales solides avec l'Union européenne, première zone économique mondiale, et multiplie les partenariats sécuritaires et énergétiques avec des puissances émergentes. Plusieurs Etats arabes se sont même déjà engagés dans une normalisation diplomatique.

Israël n'a d'ennemis que ses voisins menacés par ses velléités expansionnistes, pas ceux dont il ne menace pas l'intégrité territoriale. À l'inverse les Palestiniens vivent dans un isolement presqu'absolu : Gaza subit un blocus total depuis plus de dix-sept ans, sans accès libre à la mer, à l'espace aérien, à l'importation d'équipements essentiels.

La Cisjordanie est morcelée par le Mur, militairement occupée et économiquement dépendante. Dans les territoires palestiniens, l'Autorité palestinienne ne contrôle ni les frontières, ni l'état civil, ni la monnaie. La voix politique palestinienne, marginalisée, ne trouve d'écho que dans des rapports d'ONG ou les couloirs de l'ONU.

La reconnaissance d'Israël : une formule creuse

L'injonction à reconnaître Israël est devenue une formule politique sans substance, voire une arme rhétorique. L'existence d'un pays qui dispose d'un siège aux Nations Unies est-elle réellement questionnable ? Aucun pays d'envergure ne nie l'existence d'Israël. L'Initiative de paix arabe de 2002 proposait une reconnaissance diplomatique pleine et entière (donc de nouer des relations diplomatiques) en échange d'un retrait israélien dans les frontières de 1967, conformément aux résolutions de l'ONU.

Or Israël entretient sciemment un flou autour de ses frontières : Jérusalem-Est, la Cisjordanie, le Golan restent annexés ou colonisés, sans cadre légal reconnu. Dès lors, parler de « non-reconnaissance » est une diversion rhétorique masquant le refus israélien de se soumettre au droit international.

À l'inverse, l'OLP a reconnu Israël dès 1988 puis avec les Accords d'Oslo en 1993. Mais Israël n'a jamais reconnu d'Etat palestinien, tout en rendant sa viabilité impossible par la colonisation continue et le morcellement de son territoire. Conditionner aujourd'hui, comme le fait le Président français, la reconnaissance de l'Etat palestinien à des exigences irréalistes revient à ajouter à la punition collective militaire, une punition collective politique qui fait porter à la population palestinienne la responsabilité de se débarrasser d'une faction armée minoritaire qu'est le Hamas et conforte le gouvernement israélien extrémiste dans son objectif d'assimiler tous les Palestiniens à des terroristes pour ne jamais avoir à reconnaître la Palestine.

Terrorisme et extrémisme : un miroir déformant

Le Hamas est un mouvement dont l'idéologie islamiste radicale est avérée. Il est né en 1987 dans la bande de Gaza, en opposition au Fatah de Yasser Arafat, et avec le soutien d'Israël1 soucieux de diviser l'OLP puis d'affaiblir l'Autorité palestinienne. Ce parti a pris le pouvoir à Gaza en 2007 au lendemain des élections législatives de 2006, mais sa gestion brutale et sa corruption ouverte l'a rendu impopulaire et largement contesté (par ex. la Marche du retour en 2018-2019 et encore des manifestations jusqu'à très récemment).

Aucune élection n'a eu lieu dans les territoires palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie depuis 2006 donc la majorité de la population n'a jamais voté (en 2006, 60% de la population de Gaza avait moins de 18 ans ; en 2023, plus de 50% des 2,1 millions de Gazaouis avaient moins de 20 ans) et le Hamas n'a jamais dirigé la Cisjordanie où vivent plus de 3 millions de Palestiniens. Ce mouvement est donc minoritaire dans l'architecture institutionnelle palestinienne. La dénonciation du Hamas et de ses actes terroristes est fondée en droit, d'ailleurs, il figure toujours sur les listes noires.

À l'inverse, en Israël, l'extrémisme n'est pas un danger marginal, il est institutionnalisé. Les extrémistes ne sont pas dans l'opposition, ils sont au pouvoir. Les figures messianiques, xénophobes, homophobes, suprémacistes, issues de la mouvance kahaniste – autrefois interdite en Israël –, comme Itamar Ben Gvir ou Bezalel Smotrich, siègent aujourd'hui au gouvernement et dirigent des ministères clés.

Ils ont été élus démocratiquement. Et ce vote populaire est assumé puisqu'encore 82% de la population juive israélienne soutient la politique suprémaciste et le projet de nettoyage ethnique des territoires palestiniens2. Ces ministres extrémistes israéliens sont reçus à Bruxelles, à Washington, à Londres, à Paris. Ils signent des accords, posent pour des photos officielles. Ils sont armés, financés par les plus grandes puissances du monde et bénéficient de l'impunité diplomatique que confère la puissance.

Dès lors, une question fondamentale se pose : lequel des deux régimes exprime le mieux l'état réel de son opinion publique ? Un mouvement extrémiste palestinien qui a confisqué le pouvoir par les armes depuis 2006, ou un gouvernement israélien qui incarne fidèlement le choix de la majorité des électeurs ?

Et que signifie ce basculement de la majorité israélienne vers des partis prônant ouvertement l'annexion, le transfert de population, et la supériorité ethnico-religieuse ? Cette radicalisation démocratiquement validée, mériterait une attention au moins équivalente à celle accordée au Hamas. A défaut, le double standard constitue une faute politique, mais aussi une compromission morale historique.

Sortir de la fiction symétrique

Il ne s'agit pas ici de relativiser les crimes de l'un par ceux de l'autre. Il s'agit de voir que l'asymétrie est totale : militaire, diplomatique, narrative, humaine. Ceux qui meurent ne sont pas ceux que l'on dit. Ceux qui disparaissent ne sont pas ceux que l'on craint. Ceux qui résistent sont criminalisés. Ceux qui dominent sont légitimés.

Cette inversion du réel devient ici l'arme la plus efficace de l'impunité. Elle anesthésie les consciences et dévoie les mots. Pourtant la responsabilité intellectuelle demeure : regarder en face, c'est déjà refuser la complicité. L'Histoire jugera. Mais en attendant, les mots qui occultent la réalité, comme le silence, sont un choix – et une arme qui tue aussi sûrement que les bombes.

Notes

1- Tal Schneider, “For years Netanyahu propped up Hamas…”, Times of Israel, 08.10.2023 ; Nitzan Horowitz, “Netanyahou a explicitement

renforcé le Hamas”, Le Grand Continent, 11.10.2023.

2 Shay Hazkani, Tamir Sorek, “Yes to Transfer : 82% of Jewish Israelis Back Expelling Gazans”, Haaretz, 28.05.2025.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Hydro-Québec attaqué !

La CAQ sombre de plus en plus dans une forme de duplessisme. Elle s'acoquine avec les classes dirigeantes économiques actuelles, nous tient des propos populistes et ce, au détriment

de la collectivité.

Chers citoyen(ne)s et représentant(e)s de notre belle démocratie.

Je vous interpelle du fond du cœur, face au récent bâillon du gouvernement, concernant Hydro-Québec et leur transition énergétique (PL69). Le geste posé est une attaque frontale à nos droits sociaux ; tant au niveau démocratique, économique, qu'écologique. À la suite du bâillon, j'ai ressenti une véritable claque identitaire et une désappropriation de notre joyau national qu'est Hydro-Québec. La CAQ sombre de plus en plus dans une forme de duplessisme. Elle s'acoquine avec les classes dirigeantes économiques actuelles, nous tient des propos populistes et ce, au détriment

de la collectivité. Je ne m'attends pas à des excuses de ce gouvernement, pas plus qu'il ne recule en fin de mandat… Mais *ce bâillon peut et doit être contesté considérant son **atteinte à la démocratie, à **l'absence de

justification et au risque de manipulation*.

Le « nationalisme économique » prôné par l'actuel gouvernement est plutôt une vieille recette régressive de capitalisme sauvage guidée par l'État. Je viens de Shawinigan et dans notre région, un énorme chantier d'éolienne privée est en cours. Je ne suis pas contre les éoliennes et je ne suis pas la famille Chrétien, l'obscure et puissante firme étatsunienne Halliburton et les stratégies d'insertion sociale, m'inquiètent au plus haut point. Le mégaprojet de TES Canada, au-delà des nombreux impacts socioécologiques, détourne notre attention sur les avantages de ces empires de devenir

d'importants distributeurs d'électricité privée. Avec ce projet de loi, ils ont le vent dans les voiles pour enfoncer le clou de la privatisation et contribuer au démantèlement de notre force collective qu'est Hydro-Québec.

La CAQ mène une attaque en règle contre le bien commun et nous musèle. J'ai le devoir de me battre avec amour et colère contre l'usurpation de Nos droits, le vol de nos ressources et la destruction de notre habitat. Je refuse d'être colonisé davantage. Je vous invite à joindre votre voix et vos actions pour faire reculer ce gouvernement. J'implore la majorité des acteurs de la société civile et les élu(e)s qui ne sont pas sous la domination caquiste ou impérialiste, à se défendre et à contester le bâillon.

*Sébastien Bois,*

*Citoyen de Shawinigan*

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Environnement : Les défis de la conscientisation

Notre principal espoir de changer la donne en matière d'environnement, chez nous et ailleurs dans le monde, passe par la conscientisation des populations. Et cette conscientisation passe à son tour par une presse libre, entièrement affranchie des intérêts privés, comme je l'ai déjà souligné, pour redonner aux questions environnementales et aux défis que posent les changements climatiques la priorité absolue dans le traitement et l'analyse de l'information.

(Ce texte a d'abord été publié dans l'édition de juin du journal Ski-se-Dit.)

Plusieurs intellectuels et militants relèvent ces temps-ci l'intérêt que l'on porte dans les médias à une foule de sujets secondaires au détriment du génocide en cours à Gaza. C'est bien sûr tout à fait déplorable ! Et il en est de même depuis des décennies pour ce qui est du réchauffement de la planète et de l'environnement en général auquel on accorde, somme toute, très peu de place dans les médias. Comme le soulignent pourtant depuis plus de vingt ans les plus éminents climatologues et scientifiques, « l'avenir de l'humanité est en jeu ».

Le principal obstacle

Nous vivons dans des sociétés où la presse écrite et électronique et les médias sociaux sont dominés par le monde des affaires et de vastes conglomérats qui en sont bien souvent d'ailleurs les propriétaires. Quand ces moyens de communication ne sont pas directement la propriété des forces de l'argent, ce qui n'est manifestement pas souvent le cas, ils sont alors soumis indirectement aux contraintes imposées par la publicité, les grands annonceurs ne permettant pas que l'on fasse la promotion de valeurs et de mesures qui puissent nuire au développement de leurs produits et services.

On peut bien sûr aborder les questions d'environnement et les questions sociales dans nos médias, mais alors de façon secondaire, dans les marges en quelque sorte, comme une quelconque soupape de sécurité, perdues dans le fouillis des communications de toutes sortes, à travers des petits et grands scandales, des questions d'argent, des accidents de la route, des faits divers, des potins et des sports. Quant aux médias sociaux, ils sont entre les mains d'intérêts financiers et de propriétaires très à droite sur le plan politique et ont en grande partie sombré dans le mensonge et la désinformation.

Nous avons évité le pire, lors des dernières élections fédérales, en ne portant pas au pouvoir le Parti conservateur du Canada, parti qui s'était engagé à démanteler progressivement notre diffuseur public Radio-Canada/CBC. Il n'est pas difficile de mesurer l'ampleur de ce qu'aurait été cette perte en matière d'indépendance journalistique et de qualité des informations et des analyses. Parce qu'il est essentiel que notre réseau public d'information radio et télévision qu'est Radio Canada/CBC continue d'exister et, plus encore, qu'il devienne véritablement – en changeant de cap – un réseau d'information totalement indépendant des intérêts privés et financiers.

Comme je l'ai mentionné dans ma précédente chronique sur l'environnement, nous devrons lui fournir ces moyens d'action en lui assurant un financement adéquat qui lui permette d'assurer cette pleine indépendance et donc, tant sur le plan journalistique que culturel, en interdisant toute forme de publicité privée et même partiellement privée sur son réseau de stations de radio et de télévision. Une information de grande qualité et indépendante des contraintes imposées par le secteur privé est fondamentale pour redonner aux questions sociales et environnementales l'importance qu'elles méritent. Nous pouvons le faire ! D'autres pays le font aussi !

Seule une presse indépendante devrait d'ailleurs pouvoir profiter directement et indirectement de l'aide gouvernementale si nous voulons bâtir une presse écrite et électronique libre et en mesure d'accorder aux questions environnementales et sociales la place primordiale qui leur revient. Je songe ici aux journaux communautaires et à tous les journaux d'idée sans buts lucratifs qui ne bénéficient pas du soutien financier - même sporadique - d'entreprises ou de mécénats. L'argent est disponible. Il suffirait entre autres, dans un premier temps, de taxer les géants du Web et de les bien réglementer. De faire de même, dans un deuxième temps, avec les grandes institutions financières et grandes entreprises qui engrangent chaque année d'indécents profits. Et dans le même ordre d'idée, de permettre et de soutenir la mise en place de médias sociaux entièrement publics, peut-être comme composante de Radio-Canada/CBC, réseaux qui appartiendraient à l'ensemble de la population, plutôt qu'à de riches entreprises américaines qui nous manipulent et nous désinforment plus qu'autre chose avec leurs détestables algorithmes.

Le politique suivra

« C'est énoncer une vérité désormais banale que de dire que ce sont les idées qui mènent le monde » écrivait Ernest Renan dans « L'avenir de la science » en 1848. Si banale qu'elle soit, cette vérité est cependant trop oubliée de nos jours, avec la mainmise graduelle des entreprises privées et conglomérats sur le monde des médias et de la culture au cours du dernier siècle. Parce que le capitalisme, appelons-le par son nom, ne détruit pas seulement notre environnement, la vie de foules et de foules d'individus sur terre, d'animaux et de plantes ; il pervertit et détruit aussi le monde des idées, des communications, des médias, qui nous permettraient de mener le monde… vers la justice sociale, l'égalité et un environnement sain pour l'avenir de l'humanité, et de la faune et de la flore.

Parce que ce dont tous les médias devraient parler, en priorité, à la une, en début de bulletins de nouvelles, quotidiennement, régulièrement, de façon encourageante dans la mesure du possible, c'est d'environnement, de décroissance, de justice sociale, d'égalités réelles. Le politique, dans une société représentative comme la nôtre et même dans d'autres formes d'organisation finirait par suivre la poussée populaire en faveur de réels changements.

L'information essentielle, celle qui porte sur la protection de notre environnement, la nécessaire décroissance, la justice sociale et l'égalité entre les êtres doit commencer à occuper toute la place, sinon presque toute la place, dans nos nouvelles, nos analyses et même nos loisirs et nos activités culturelles.

En matière de défense et de protection de l'environnement en particulier, il n'y a pas de demi-mesures. Un changement de cap s'impose ! Nous ne pouvons continuer à tergiverser avec des engagements de réduction des gaz à effet de serre jamais tenus de la part d'oligarchies uniquement soucieuses de la croissance sans fin du capital. Ni de mesures de substitutions, toujours ancrées dans un monde en perpétuelle croissance, elles aussi, comme le passage de formes d'énergie plus polluantes à des formes d'énergies moins polluantes ou supposées telles.

Pour finir

J'aimerais terminer cette chronique d'abord en soulignant l'importance de la présence de journaux communautaires ou indépendants comme le journal Ski-se-Dit pour contribuer à de tels changements, journaux dont la survie financière n'est jamais assurée, qui survivent contre vents et marées, en nous assurant chaque mois une présence médiatique proche de nos réalités quotidiennes. Je suis d'ailleurs très reconnaissant à la direction de ce journal de me permettre de m'y exprimer avec cette liberté de parole qui n'est pas toujours admise, quoi qu'on en pense, sans jamais tenter, à aucun moment, d'en réduire la portée.

J'aimerais aussi profiter de cette précieuse tribune pour vous suggérer quelques ouvrages sur l'environnement et des sujets qui y sont liés de près dans notre lutte pour un monde meilleur :

(Je tiens à commencer par l'essai le plus connu de Serge Mongeau, le père de la simplicité volontaire, qui nous a quittés au cours du dernier mois.)

– La simplicité volontaire – Serge Mongeau – Écosociété.

– Aux origines de la décroissance – Cédric Biagini, David Murray, Pierre Thiesset et plusieurs autres – Écosociété.

– Le plastique est mort, vive le bioplastique ! – Paul Lavallée – Écosociété.

– L'Entraide, l'autre loi de la jungle – Pablo Servigne et Gauthier Chapelle – Éditions Les liens qui libèrent.

– Tenir tête aux géants du web – Alain Sauliner – Écosociété.

– Sens dessus dessous - Eduardo Galeano (traduit de l'espagnol) – Lux Éditeur

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Monde arabe. Quelle culture dans un espace politique contraint ?

Comment mener une réflexion sur la production culturelle dans le monde arabe tout en tenant compte du contexte politique ? Car la culture n'est pas seulement le miroir du réel : elle agit dessus, tout en étant elle-même impactée par ses bouleversements. Au cours de la dernière décennie, le durcissement de la vie politique et le rétrécissement continu de l'espace public observés dans plusieurs pays du Maghreb et du Proche-Orient ont eu une incidence directe et indirecte sur le secteur culturel : restrictions budgétaires, fermeture des lieux dédiés, censure ouverte ou déguisée, coupure progressive avec le public…

Tiré d'Orient XXI.

Entre mémoire, témoignage et résistance

Pour autant, la situation diffère selon les pays. Ainsi, en Jordanie, l'affaiblissement de la scène théâtrale s'explique autant par la marginalisation de la culture dans les politiques publiques que par la répression politique. En Tunisie, certaines formes d'expression tentent d'investir un espace alternatif à la suite de la fermeture des espaces officiels. Tandis qu'en Égypte, la répression institutionnelle qui s'abat sur la culture indépendante n'a pas réussi à empêcher l'émergence de la littérature carcérale comme acte de mémoire et de résistance individuelle. Pour survivre à la guerre et à l'effondrement de leur pays, les écrivains yéménites se réfugient pour leur part dans la littérature, alors qu'en Algérie la culture prospecte de nouveaux espaces – numériques, mais aussi physiques, comme les cafés littéraires – pour permettre la circulation des idées, loin de la censure. Au Liban, le centralisme culturel vole en éclats, grâce à des initiatives qui s'attachent – notamment depuis l'agression israélienne de 2024 – à élargir l'identité collective en restaurant le lien entre le fait culturel et l'appartenance locale.

Et comment ne pas s'arrêter sur le cas de la Palestine, où le génocide en cours à Gaza nous place devant une question fondamentale : quelle signification peut encore avoir l'acte d'écrire, de peindre ou d'exposer alors que des villes sont dévastées et des familles entières, anéanties ? Dans une telle situation, l'œuvre artistique constitue à la fois un témoignage et un acte salvateur : ainsi des installations présentées lors de la dernière biennale de Charjah, aux Émirats arabes unis, qui ont donné à voir des fragments de corps, des décombres et une mémoire disloquée. Le moment n'est pas seulement celui d'une production culturelle, mais aussi celui de l'interrogation sur l'utilité de l'art et sa capacité à exprimer une résistance face à l'anéantissement.

Dans ce nouveau dossier du Réseau des médias indépendants sur le monde arabe, nous verrons comment la culture s'adapte au rétrécissement du champ politique et à son verrouillage en ouvrant un espace alternatif. Mais aussi comment les restrictions laissent de profondes empreintes, et comment la fiction peut devenir un moyen d'appréhender l'impasse. Seront également posées des questions fondamentales : comment maintenir vivante la culture là où la vie publique est vidée de son sens ? L'écriture, la chanson ou la peinture sont-elles des expressions à même de restituer aux populations ce dont elles ont été dépouillées ?

Diversité des expériences

Nous constaterons dans ce dossier la diversité des expériences. Ainsi, en Tunisie, les stades de football apparaissent comme le dernier espace public où la contestation collective est tolérée. Selon le blog Nawaat, constitué de dissidents tunisiens proposant un espace de débat, les groupes d'ultras y sont une force politique et culturelle qui relaie la colère sociale et livre une bataille quotidienne contre la censure et la répression par le biais des chants, des slogans et des tifos. Depuis les gradins des stades jusque sur les murs des villes, l'art du tag a explosé dans la foulée de la révolution tunisienne en 2011, avant de reculer avec le retour de la répression policière et du contrôle de l'espace public. Cette forme de contestation perdurera-t-elle face aux menaces de bâillonnement ?

En Jordanie, la situation est différente : si le théâtre n'y est pas directement en butte à la répression, il se retrouve de fait exclu des politiques culturelles qui ne l'inscrivent pas parmi leurs priorités, déplore le webmédia indépendant jordanien 7iber. On assiste ainsi à l'érosion continue d'un secteur qui perd à la fois ses subventions et son public, tandis que des grand-messes officielles viennent cacher la misère culturelle. Ici, la parole n'est pas étouffée, on la laisse simplement s'éteindre en silence.

Au Liban, Mashallah News nous emmène dans une Tripoli longtemps négligée, où le centre culturel Rumman tente de briser le centralisme beyrouthin. Ouvert dans la foulée du soulèvement d'octobre 2019, cet espace d'expression et de rassemblement a pris une nouvelle dimension après l'explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020. Durant l'agression israélienne contre Gaza et le Sud-Liban en 2024, le lieu a entrepris de faire le lien entre expression culturelle et colère politique. Rumman ne se présente plus uniquement comme une tribune artistique, mais comme un espace où est repensé le rapport de la culture à la société.

En Algérie, où sévit toujours une censure féroce, certains tentent d'instaurer des espaces indépendants de débat et de création. Le portail d'information algérien Maghreb émergent, ouvert en 2010, plusieurs fois censuré, nous explique comment le numérique permet de redéfinir la relation entre les artistes et le public et de promouvoir une culture critique libérée du discours officiel.

Malgré la répression institutionnelle qui frappe la culture égyptienne depuis 2013, l'écriture continue de sourdre des murs : littérature carcérale, tribunes numériques alternatives et projets cinématographiques, selon le média panarabe Assafir Al-Arabi, né en 2012 comme supplément au quotidien libanais de gauche As-Safir avant de continuer en version numérique à la disparition de celui-ci en 2016. Le site documente une réalité qui, à défaut d'être changée, sera du moins sauvée de l'oubli. De l'écriture comme acte de résistance à l'écriture comme tentative d'appréhender la perte : dans un Yémen ravagé par la guerre et son cortège de tragédies, les écrivains privilégient le roman à la poésie, comme si la fiction restait le seul langage possible, constate Orient XXI. En plein essor depuis quelques années, ce genre littéraire apparaît aujourd'hui comme un moyen de conjurer le chaos au sein d'une réalité devenue inintelligible.

Mais c'est en Palestine que la question se pose avec le plus d'acuité. Au moment où des villes sont rayées de la carte et des familles entières, massacrées, l'art se fait à la fois témoignage et cri de détresse, relève le site web d'information égyptien Mada Masr. À la biennale de Charjah, où les participants gazaouis exposent des œuvres porteuses de mémoire, d'affliction et de résistance, l'art se présente comme ultime acte de salut.

Depuis l'Italie, enfin, le site culturel Babelmed.net relaie la voix des artistes de hip-hop d'origine arabe, qui expriment leurs revendications identitaires à travers la musique. Refusant d'être réduits à un statut de migrants, c'est dans leur dialecte qu'ils chantent leurs épreuves afin de s'affirmer dans une société qui ne les reconnaît pas totalement. La culture est ici un instrument d'affirmation par-delà les frontières géographiques.

Ce dossier a été réalisé dans le cadre des activités du réseau Médias indépendants sur le monde arabe. Cette coopération régionale rassemble Assafir Al-Arabi, BabelMed, Mada Masr, Maghreb Émergent, Mashallah News, Nawaat, 7iber et Orient XXI.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Résister par la musique : Les Suds à Arles célèbrent la culture palestinienne

En 2025, alors que les images d'une Palestine meurtrie continuent de traverser les écrans du monde, le festival des Suds, à Arles fait le choix de célébrer, dans toute sa beauté et sa complexité, la culture palestinienne.

Tiré du blogue de l'auteur.

« Dans le tumulte d'un monde conquis par des démons dont nous nous espérions délivrés, célébrer la 30eédition d'un festival conçu comme une ode à la diversité offre l'occasion d'affirmer qu'un autre récit est possible. Celui qui oppose à la verticalité d'une vision exclusive et excluante, l'horizontalité des droits culturels, la fécondité de l'hybridation et du dialogue entre les cultures, la force des émotions partagées. »

– Stéphane Krasniewski

En 2025, alors que les images d'une Palestine meurtrie continuent de traverser les écrans du monde, le festival des Suds, à Arles fait le choix de célébrer, dans toute sa beauté et sa complexité, la culture palestinienne.

Ainsi, lundi 14 juillet, Elias Sanbar conversera avec Farouk Mardam-Bey et Edwy Plenel à l'occasion de la Rencontre Mediapart, et le festival projettera, vendredi 18 juillet, le film Mémoires de Palestine, avec Leïla Shahid comme figure centrale… avant d'applaudir le Trio Joubran venu fêter ses 20 ans sur la scène du Théâtre Antique. Ils rêvaient de n'être que des musiciens, les souffrances de leur peuple leur imposent d'en être plus que jamais les porte-drapeaux. Viscérale, leur musique témoigne, résiste, et alors que de nombreux artistes palestinien·nes sont empêché·es de se produire sur leur propre territoire, leur concert à Arles – accompagnés d'un quintet de cordes et percussions – a une résonance particulière. Leurs cordes entrelacées avaient déjà fait vibrer le cœur du public venu les écouter sur cette même scène en 2018… Et comment ne pas se souvenir du dernier récital du poète palestinien Mahmoud Darwich, le 14 juillet 2008, au Théâtre Antique, entouré de Samir et Wissam Joubran ?