Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Etats-Unis. « Sept propositions et demie pour le journalisme à l’ère Trump »

Ce n'est pas une bonne période pour être journaliste aux Etats-Unis. Ni pour être lecteur de la presse états-unienne. Ni même pour jeter un œil aux gros titres qui défilent sur les écrans de téléphone.

Tiré de A l'Encontre

30 avril 2025

Par Nan Levinson

Donald Trump attaque en justice les groupes de presse et s'en prend à des journalistes sur les réseaux sociaux. Le service de presse de la Maison Blanche joue à la chaise musicale lors de ses conférences de presse et refuse de diffuser les comptes rendus de presse qui lui déplaisent. Les républicains au Congrès ont appelé les chaînes publiques à se prémunir contre les « contenus systématiquement biaisés » et tentent de leur retirer leur financement. Les grands journaux choisissent d'adapter leurs articles pour rester dans les bonnes grâces du gouvernement, et les plus petits sont contraints de faire de même. Les informateurs sont de plus en plus réticents à s'exprimer officiellement et la violence visant des journalistes est devenue monnaie courante. Même les journaux étudiants n'échappent pas aux menaces (The Boston Globe, 4 avril 2025).

Dans la catégorie « jusqu'où peut-on descendre dans la mesquinerie ? », les responsables de la Maison Blanche ont refusé de répondre aux questions des journalistes qui utilisent des « pronoms identitaires » [1]. « Tout journaliste qui choisit d'indiquer ses pronoms préférés dans sa biographie se moque clairement de la réalité biologique ou de la vérité et ne peut donc pas être considéré comme fiable pour écrire un article honnête », a écrit la porte-parole Karoline Leavitt dans un courriel adressé au New York Times (8 avril 2025) (Parfois, je me dis que si je roule encore plus souvent les yeux, ils vont finir par sortir de leurs orbites.)

Il est probablement peu charitable de s'en prendre aux journalistes alors qu'ils sont attaqués par tant de forces puissantes et maléfiques, mais il est néanmoins nécessaire de veiller à ce que les médias d'information restent fidèles à leur mission.

Mauvaises nouvelles

Ce n'est pas comme si nous n'avions pas été prévenus. Les chercheurs qui étudient les autocrates notent que l'une de leurs premières cibles lorsqu'ils accèdent au pouvoir est presque toujours une presse indépendante et libre. Trump a clairement fait savoir lors de sa deuxième campagne présidentielle qu'il considérait les journalistes comme ses ennemis et, maintenant qu'il est de retour à la Maison Blanche, il continue de dénigrer, d'ignorer ou de manipuler les médias traditionnels. Ce qui est nouveau, c'est la volonté de trop nombreux groupes de presse de se plier aussi lâchement.

Avant même que Trump ne remporte les élections, le Washington Post et le Los Angeles Times avaient donné le mauvais exemple en censurant des éditoriaux déjà rédigés en faveur de Kamala Harris. On pourrait dire qu'ils ne faisaient que couvrir leurs arrières s'ils n'avaient pas ensuite instauré de nouvelles politiques éditoriales clairement discutables. Le propriétaire du Washington Post, le milliardaire Jeff Bezos, a recentré la section opinion de son journal sur la défense des « libertés individuelles et du libre marché », tandis que le propriétaire du LA Times, le milliardaire Patrick Soon-Shiong, a licencié la rédaction de son journal et instauré un système de « notation politique » généré par l'IA (intelligence artificielle) pour sa section opinion. Depuis, les deux journaux ont perdu de nombreux abonnés et des journalistes très estimés.

Je ne comprends pas pourquoi certains ont été surpris que Bezos ait trahi l'indépendance éditoriale du Washington Post. Bien qu'il ait fait preuve de retenue par le passé, il s'est montré très agressif dans la direction d'Amazon, son activité principale, qui a fait l'objet d'attaques été attaquée lors du premier mandat de Trump [2]. Le Post était essentiellement pour Bezos un passe-temps, et les passe-temps sont facilement mis de côté lorsqu'ils deviennent gênants. Apparemment, les principes aussi !

Le fait que d'autres grands médias aient récemment capitulé devant les poursuites judiciaires que Trump, comme l'un de ses passe-temps, a intentées ou menacé d'intenter n'aide pas. En décembre dernier, ABC News a passé un accord, lors d'un procès en diffamation impliquant le présentateur vedette George Stephanopoulos pour avoir décrit le procès pour abus sexuels de Trump, en présentant des excuses et en versant 15 millions de dollars à une fondation liée à Trump. En janvier, Meta a fait de même lors d'un procès datant de 2021 concernant la suspension des comptes de Trump sur les réseaux sociaux à la suite de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. La firme a accepté de lui verser 25 millions de dollars et, par coïncidence (bien sûr), a abandonné toutes ses initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Récemment, la société mère de CBS, Paramount Global, a accepté une médiation dans le cadre d'un procès intenté par Trump à la suite de décisions éditoriales prises lors de la diffusion d'une interview de Kamala Harris dans l'émission 60 Minutes. (Il a ensuite porté sa demande à 20 milliards de dollars de dommages et intérêts.) Dans les trois cas, les arguments juridiques de Trump ont été jugés faibles, mais les entreprises ont préféré ne pas les tester devant les tribunaux.

Bien sûr, vous ne serez pas surpris d'apprendre que Trump n'était pas satisfait d'une telle soumission. Il ne le sera jamais. (Il a récemment renouvelé ses pressions sur la Commission fédérale des communications pour qu'elle retire la licence de CBS News.) Son besoin de domination, qui fait passer les maniaques du contrôle ordinaires pour des mauviettes, le pousse à exiger toujours plus de déférence. Prenez, par exemple, sa réaction à la décision de l'Associated Press (AP) de continuer à appeler « golfe du Mexique » la mer qu'il a rebaptisée « golfe d'Amérique ». Il a immédiatement interdit aux journalistes de l'AP de couvrir la plupart de ses événements officiels. Même après que l'AP eut gagné un procès en invoquant le premier amendement et que le juge chargé de l'affaire, un proche de Trump, ait ordonné à la Maison Blanche de lever toutes les restrictions imposées à l'agence de presse, un journaliste et un photographe de l'AP ont encore été interdits d'accès à une conférence de presse à la Maison Blanche, le jour même où la décision de justice devait entrer en vigueur !

L'AP, une coopérative vieille de 178 ans qui compte quatre milliards de lecteurs quotidiens dans près de 100 pays, avait les moyens de poursuivre le gouvernement fédéral en justice. Ce n'est pas le cas de nombreux petits organes de presse.

Encore plus de mauvaises nouvelles

Même si Donald Trump surestime ses capacités, il est passé maître dans l'art de manipuler les médias. Son instinct, son talent, son habileté – je ne sais pas exactement comment l'appeler – lui permettent de jauger son auditoire avec une précision remarquable, et son auditoire se réduit de plus en plus à ses partisans. Il a passé des décennies à courtiser et à dénigrer la presse, tout en affinant son sens inné de ce qui fait l'actualité. On pourrait penser qu'après tout ce temps, les journalistes auraient trouvé comment couvrir le sujet Donald Trump. Ce n'est pas le cas.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé. A l'époque où les journaux livraient les nouvelles une ou deux fois par jour, les reporters « travaillaient sur un article », en le complétant avec le plus de détails possible, avant la date limite. Aujourd'hui, avec un cycle d'information continu, des médias numériques et une multitude de distractions, lorsque l'actualité tombe, les journalistes publient rapidement un article provisoire – quelques phrases sur un site web ou un blog en direct – puis le complètent au fur et à mesure que l'histoire évolue et qu'ils la comprennent mieux. Il en résulte des informations servies par petites doses, faciles à digérer mais rarement satisfaisantes. Parallèlement, les médias souffrent d'une version journalistique du FOMO (fear of missing out on a scoop – la peur de passer à côté d'un scoop), qui peut les conduire à se lancer à la poursuite d'informations douteuses, avec des conséquences parfois inquiétantes, comme lorsque plusieurs médias ont repris une fausse information sur X concernant les droits de douane imposés par Trump, ce qui a fait monter en flèche le marché boursier avant de lui faire « perdre » 2400 milliards de dollars en une demi-heure (NPR, 7 avril 2025).

Trump prospère dans un tel contexte en semant le chaos et en créant un cycle continu de titres contradictoires. Son ancien conseiller Steve Bannon semblait amusé lorsqu'il a suggéré en 2018 que le moyen de rendre les médias fous était « d'inonder la zone de merde ». C'est une pratique que Trump, qui manque cruellement d'humour, a adoptée avec ferveur.

Il suffit de regarder la mise en scène de la révélation de sa politique tarifaire pour en trouver un excellent exemple. Tel un bonimenteur de foire criant « Approchez, mesdames et messieurs, pour le plus grand spectacle tarifaire au monde ! », Trump a fait monter le suspense pendant des mois sur les droits de douane à venir, baptisant le 2 avril « Jour de la libération » et promettant de dévoiler leur contenu ce jour-là. Le jour J est arrivé et les pourcentages, déterminés selon une formule aussi sophistiquée que quelque chose griffonné au dos d'une enveloppe, ont été révélés en grande pompe et largement relayés par la presse. Quelques jours plus tard, certains de ces droits de douane ont été imposés. Quelques jours après, beaucoup ont été suspendus, puis certains ont été retirés, d'autres laissés en suspens ou brandis comme une menace, et ainsi de suite. La politique changeant d'heure en heure, les justifications changeaient elles aussi, laissant les médias courir sans fin pour essayer de suivre le rythme.

Alors que l'économie mondiale plongeait en réaction, les médias ont consciencieusement rapporté les justifications du jour, notamment l'évaluation du secrétaire au Trésor Scott Bessent selon laquelle il fallait « beaucoup de courage » à Trump pour « maintenir le cap » aussi longtemps qu'il l'avait fait. (La plupart des droits de douane réciproques ont duré environ 12 heures !) Mais le ton général des reportages a changé, comme si les médias avaient soudainement senti qu'ils pouvaient enfin dire haut et fort que l'empereur en herbe n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Je suppose donc que c'est bien « l'économie, idiot » (pour citer l'assistant du président Bill Clinton, James Carville), et non les libertés civiles, les soins de santé, la sécurité de l'emploi, l'exactitude historique ou tout autre élément fondamental qui, dans ma stupidité, aurait pu faire pencher le balancier de l'information.

Une bonne nouvelle

Aussi tentant que cela puisse paraître, les médias ne peuvent ignorer les propos d'un président. Il serait contraire à l'éthique professionnelle d'encourager l'ignorance du public. C'est également dangereux pour la démocratie. Une population mal informée est facilement manipulable et, dans les régions dépourvues de source d'information locale – en 2024, il y avait 206 « déserts médiatiques » aux Etats-Unis, touchant près de 55 millions d'Américains –, il est difficile de maintenir un sentiment de communauté ou de s'organiser pour lutter contre la mauvaise gestion. Pourtant, malgré le chaos et la cruauté de l'administration Trump, les médias ne sont pas sans défense. Ses efforts incessants pour les discréditer témoignent de leur pouvoir et de leur importance. Etant de nature pragmatique, j'ai rassemblé quelques idées provenant de plusieurs sources sur la manière d'utiliser ce pouvoir et j'y ai ajouté quelques-unes de mes propres réflexions pour aboutir à sept propositions et demie pour un journalisme de qualité à l'ère de Donald J. Trump.

1. Relater les faits correctement

Quand on y réfléchit, la seule chose qui joue en faveur des journalistes, c'est que les gens les croient. Sans cela, leur utilité cesse d'exister. Il est donc important (en particulier à l'ère Trump) qu'ils dénoncent les mensonges et les tromperies dans un langage clair, précis, exact et direct, y compris dans les titres. Par exemple, le désir de Trump de transformer Gaza en terrain de golf est un nettoyage ethnique, et non un « plan de reconstruction » de Gaza, et les droits de douane sont des « taxes à l'importation », et non une incitation à la réindustrialisation des Etats-Unis. Il est également nécessaire de répéter sans cesse la vérité face aux mensonges : les immigrants, par exemple, sont beaucoup moins susceptibles d'être emprisonnés pour des crimes que les personnes nées aux Etats-Unis (même si vous ne le sauriez certainement pas en écoutant Trump et son équipe). Et le retrait des financements aux universités vise autant à lutter contre l'antisémitisme que le Covid visait à nettoyer nos sinus.

2. Fournir des informations significatives, du contenu contextuel, des proportions et des conclusions

Les journalistes et les analystes ont pour tâche essentielle de séparer le substantiel du futile, le significatif du sensationnel, les réflexions aléatoires des faits établis, puis de rendre compte de manière exhaustive des véritables enjeux, de les maintenir au premier plan dans le tourbillon de l'actualité et d'expliquer pourquoi ils sont importants. Pour commencer, il faudrait accorder moins d'attention aux décrets présidentiels de Trump – qualifiés à juste titre par un professeur de droit de « simples communiqués de presse avec un papier plus joli » – et davantage aux répercussions des politiques qu'il met en œuvre. Et si les réflexions de Trump méritent d'être notées, elles pourraient apparaître, non pas à la une, mais plutôt à la page 11 (ou son équivalent en ligne), là où le Boston Globe a relégué son reportage sur la manifestation locale « Hands Off ! » qui a rassemblé 100 000 personnes.

3. Prêter attention au cadrage

Les articles d'actualité sont un instantané d'un moment précis, souvent éphémère, au cours duquel les journalistes décident ce qu'ils vont inclure, ce qu'ils vont omettre et ce qu'ils vont mettre en avant. Le problème survient lorsque la pensée conventionnelle et l'instinct grégaire solidifient ces choix comme étant les seuls possibles. Il n'y a peut-être que deux partis politiques dominants aux Etats-Unis, par exemple, mais d'autres forces politiques sont à l'œuvre dans le pays et nous gagnerions tous à ce qu'elles ne soient pas principalement présentées comme des nuisances (référence au courant The Democratic Socialists of America) ou des menaces. Et si les fluctuations du marché boursier ont leur importance, elles importent moins à la plupart des gens que les fluctuations de leur loyer ou de leur hypothèque, de leurs factures d'alimentation ou de leurs perspectives de retraite.

4. Résistez aux euphémismes, aux circonlocutions et à la normalisation de l'anormal

Le terme « sanewashing » (littéralement « blanchiment de la santé mentale »), qui désigne le fait de rapporter les déclarations loufoques de Trump comme s'il s'agissait de réflexions ou de commentaires lucides, n'est plus très utilisé depuis la fin de la campagne présidentielle de 2024. Il a été remplacé par la tendance du journalisme mainstream à renforcer le statu quo, comme lorsque le PDG de CNN (Mark Thompson) a demandé à ses employé·e·s d'omettre toute mention des crimes de Trump et de ses deux procédures de destitution dans leur couverture de l'investiture. Ou peut-être cette option a-t-elle été intégrée à la tâche journalistique qui consiste à essayer de donner un sens aux événements – ce que le rédacteur en chef de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a qualifié de « biais vers la cohérence » –, ce qui a abouti à présenter les insultes enfantines sur les droits de douane échangées entre les conseillers de Trump, Elon Musk et Peter Navarro, comme s'il s'agissait de discussions politiques sérieuses.

5. Faire preuve d'empathie

Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cela des « faits divers ». Même si le journalisme qui tire sur la corde sensible peut être jugé facile, les lecteurs, les auditeurs et les téléspectateurs s'intéressent aux histoires qui parlent de personnes, surtout lorsqu'elles leur ressemblent. Ainsi, si le fait que des employés de l'USAID se soient retrouvés enfermés hors de leurs bureaux par le DOGE (Department of Government Efficiency) d'Elon Musk ne touche pas beaucoup d'Américains, par contre les parents dont les enfants ont été privés de crèche parce que son financement a été supprimé par Musk – un milliardaire père de peut-être plus d'enfants qu'il ne peut en compter – seront sans doute plus sensibles à cette histoire.

6. Contrôler le message

Voici le message central à retenir à propos de Trump : il est remarquablement doué pour s'emparer de n'importe quel thème, de n'importe quel sujet qu'il aborde, et pour le garder sous son emprise. Cela signifie que les médias, dont la relation avec les politiciens devrait être intrinsèquement contradictoire, se mettent trop souvent sur la défensive lorsqu'ils tentent de lui faire rendre des comptes sur ses paroles et ses actes. Bien sûr, il ne s'excuse jamais, n'assume jamais la responsabilité de quoi que ce soit, n'écarte jamais rien et n'admet jamais ses erreurs ou ses échecs. Au contraire, lorsqu'il tient des propos extravagants et qu'on le lui fait remarquer, il redouble d'efforts et envoie ses sbires répéter et embellir ses propos. Les médias amplifient et discutent ensuite ces propos, comme s'il s'agissait d'une véritable mesure gouvernementale, plutôt que de propos incohérents, de lubies ou de gesticulations théâtrales. Nous avons donc droit à des articles sur les propos de Trump, puis à des articles sur les articles consacrés à ses propos, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il trouve une nouvelle diversion !

7. Soyez créatifs, audacieux et réfléchis. Soutenez-vous toujours les uns les autres

Ce n'est pas la première fois que la presse s'affronte à l'hostilité du gouvernement. Les médias américains luttent depuis des années pour surmonter le scepticisme et gagner la confiance d'un public exigeant. Les publications spécialisées, les podcasts, les newsletters et d'autres médias indépendants et alternatifs comblent certaines lacunes et contribuent à mobiliser des publics moins visibles, mais résister au pouvoir peut relever d'une tâche très solitaire. A une époque où même la sénatrice républicaine Lisa Murkowski (Alaska) admet avoir peur (« We are all afraid », New York Times, 18 avril 2025), l'autocensure peut sembler un choix trop séduisant. Il est donc essentiel que les autres journalistes s'unissent pour résister aux restrictions injustes imposées à tout journaliste, comme l'ont fait y compris Newsmax et Fox News contre le traitement réservé par Trump à l'AP. Les journalistes peuvent également saluer le courage de leurs collègues pour leur faire savoir qu'ils ne sont pas seuls.

Bien sûr, tout ce qui précède a un coût, c'est pourquoi mon dernier appel ne s'adresse pas aux journalistes, mais à ceux d'entre nous qui accordent de la valeur au journalisme de qualité. Soutenez vos médias locaux et nationaux comme vous le pouvez et, en tant que parties prenantes, exhortez-les à faire mieux. Malgré toutes les critiques méritées aux médias américains, ceux-ci restent l'un des piliers les plus solides de ce qui reste de la démocratie à une époque qui est tout sauf favorable au premier amendement. Nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser s'effondrer. (Article publié par Tom Dispatch le 29 avril 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre)

Nan Levinson est journaliste et professeure. Elle a publié divers ouvrages dont War Is Not a Game (Rutgers University Press, 2014) brossant le portrait de soldats vétérans issus de la classe ouvrière qui ont refusé d'être considérés comme de simples victimes tragiques ou des héros du front et qui se sont regroupés pour devenir les dirigeants d'une organisation nationale.

[1] Expression renvoyant à : « Ils/elles : les personnes qui s'identifient comme non binaires ou genderqueer, ou pour les personnes dont le sexe est inconnu ou non spécifié. » (Réd.)

[2] The Independent du 16 décembre 2024 écrivait : « M. Bezos, qui possède également le Washington Post, est devenu une cible fréquente des attaques de M. Trump en raison des reportages du journal, récompensés par le prix Pulitzer, au cours de son premier mandat. Le président de l'époque s'est souvent insurgé contre ce qu'il décrivait comme le “Washington Post d'Amazon” sur son compte Twitter (aujourd'hui X), et il a été accusé d'être intervenu pour empêcher Amazon de remporter un énorme contrat d'informatique en nuage (cloud) du Pentagone. Mais ces derniers mois, Bezos a pris des mesures pour apaiser ses relations autrefois tendues avec Trump. » (Réd.)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis. « Démanteler le gouvernement tout en renforçant le Pentagone »

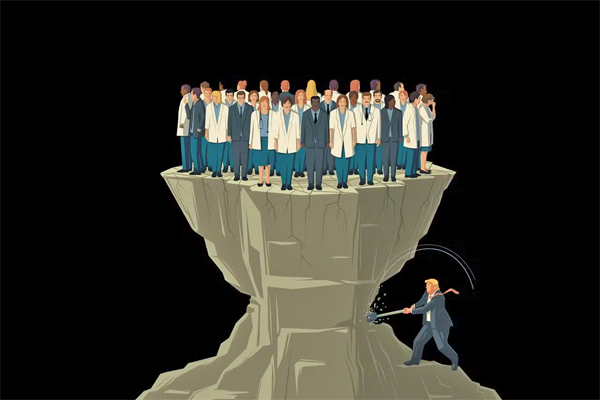

Sous prétexte d'efficacité, l'administration Trump s'attaque à des programmes et des agences essentiels qui constituent l'épine dorsale du gouvernement civil américain. La suppression quasi totale de l'Agence américaine pour le développement international (U.S. Agency for International Development – USAID) [1] et les plans de fermeture du ministère de l'Education ne sont que les exemples les plus visibles d'une campagne qui comprend le licenciement d'experts budgétaires, de responsables de la santé publique, de scientifiques et d'autres personnels essentiels dont le travail sous-tend le fonctionnement quotidien du gouvernement et fournit les services de base nécessaires aux entreprises, aux familles et aux particuliers. Bon nombre de ces services sont aptes à opérer une distinction entre la solvabilité et pauvreté, santé et la maladie, voire, dans certains cas, entre la vie et la mort pour les populations fragiles.

Tiré de A l'Encontre

25 avril 2025

Par William D. Hartung

Drone subsonique de la firme Anduril.

La rapidité avec laquelle les programmes et les agences civiles sont supprimés sous ce deuxième mandat Trump révèle le véritable objectif du Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE). Dans le contexte du régime Musk-Trump, « l'efficacité » est un prétexte pour une campagne idéologique motivée par la cupidité visant à réduire radicalement la taille du gouvernement sans se soucier des conséquences humaines.

Jusqu'à présent, la seule agence qui semble avoir échappé à la colère du DOGE – ne soyez pas surpris ! – est le Pentagone. Après que des titres trompeurs ont laissé entendre que son budget serait réduit annuellement de 8% pendant les cinq prochaines années dans le cadre de cette prétendue campagne d'efficacité, le véritable plan a été rendu public : trouver des économies dans certaines divisions du Pentagone pour investir ensuite l'argent ainsi économisé dans d'autres programmes militaires, sans aucune réduction réelle du budget total du département. Puis, lors d'une réunion à la Maison Blanche avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le 7 avril, Trump a annoncé que « nous allons approuver un budget, et je suis fier de dire qu'il s'agit en fait du plus important que nous ayons jamais consacré à l'armée… 1000 milliards de dollars. Personne n'a jamais vu une telle somme. »

Jusqu'à présent, les coupes budgétaires destinées à financer de nouveaux types d'investissements militaires se sont limitées au licenciement d'employé·e·s civils du Pentagone et au démantèlement d'un certain nombre de départements stratégiques et de recherche internes. Les activités qui rapportent de l'argent aux fabricants d'armes n'ont pratiquement pas été touchées, ce qui n'est guère surprenant étant donné que Musk lui-même préside une importante entreprise sous-traitante du Pentagone : SpaceX.

La légitimité de son rôle devrait bien sûr être remise en question [2]. Après tout, il s'agit d'un milliardaire non élu qui bénéficie d'importants contrats gouvernementaux et qui, ces derniers mois, semble avoir acquis plus de pouvoir que l'ensemble du cabinet. Or, les membres du cabinet sont soumis à la confirmation du Sénat, ainsi qu'à des règles de divulgation financière et de conflit d'intérêts. Ce n'est pas le cas de Musk. Non seulement il n'a pas été contrôlé par le Congrès, mais il a été autorisé à conserver son rôle au sein de SpaceX.

Un gouvernement fantoche ?

Le dépouillement du gouvernement civil par Trump et Musk, tout en maintenant le budget du Pentagone à des niveaux extrêmement élevés, signifie que les Etats-Unis sont en passe de devenir le « État garnison » contre lequel le président Dwight D. Eisenhower avait mis en garde dans les débuts de la guerre froide [entretien publié le 14 mai 1953]. Et attention, tout cela est vrai avant même que n'aient agi les faucons républicains du Congrès, comme le président de la commission des forces armées du Sénat, Roger Wicker [sénateur républicain du Mississippi, Président de la Commission des forces armées], qui demande 100 milliards de dollars supplémentaires pour le budget du Pentagone par rapport à ce que ses responsables ont demandé.

L'enjeu dépasse toutefois largement la manière dont le gouvernement dépense son argent. Après tout, ces décisions s'accompagnent d'une atteinte aux droits constitutionnels fondamentaux tels que la liberté d'expression et d'une campagne d'expulsions massives qui touche même des personnes ayant le droit légal de résider aux Etats-Unis. Sans parler des intimidations et du chantage financier exercés sur les universités, les cabinets d'avocats et les grands médias pour les contraindre à se plier aux volontés politiques de l'administration.

En fait, les deux premiers mois de l'administration Trump-Musk représentent sans aucun doute la prise de pouvoir la plus flagrante de l'exécutif dans l'histoire de cette république, une mesure qui mine notre capacité à préserver, et encore moins à étendre, les droits fondamentaux qui sont censés être les principes fondateurs de la démocratie américaine. Ces droits ont bien sûr été violés à un degré ou à un autre tout au long de l'histoire de ce pays, mais jamais de cette manière. La répression actuelle menace d'effacer les victoires durement acquises par les mouvements pour les droits civiques, les droits des femmes, les droits des travailleurs et travailleuses, les droits des immigré·e·s et les droits des LGBTQ, qui avaient permis à ce pays de se rapprocher de ses engagements déclarés en faveur de la liberté, de la tolérance et de l'égalité.

En 2019, Steve Bannon, populiste d'extrême droite et ami de Trump, a déclaré à la chaîne PBS Frontline que la clé d'une victoire future était d'augmenter la « vitesse initiale » des changements politiques radicaux, afin que les opposants au mouvement MAGA ne sachent même pas ce qui leur arrive. « Tout ce que nous avons à faire, a-t-il déclaré alors, c'est d'inonder la scène. Chaque jour, nous leur assénons trois coups. Ils mordront à l'appât, et nous aurons fait tout ce que nous avions à faire. Bang, bang, bang. Ces types ne s'en remettront jamais, jamais. Mais nous devons commencer par la rapidité de mise en œuvre. »

L'administration Trump/Musk met actuellement en œuvre une stratégie de ce type de manière stupéfiante.

Epargner le Pentagone

Malgré un certain bruit autour des gains d'efficacité réalisés au Pentagone grâce au DOGE, le Pentagone a en effet été épargné du sort réservé à des organismes civils tels que l'Agence pour le développement international (USAID) et le ministère de l'Education, qui ont été soit décimés, soit voués à disparaître complètement.

Une proposition visant à licencier 60 000 employés civils du Pentagone aura des conséquences dramatiques pour ceux qui s'attendent à perdre leur emploi. Mais cela ne représente que 5% des effectifs du département, qui compte 700 000 fonctionnaires et plus d'un demi-million de personnes sous contrat. En revanche, les effectifs de l'USAID, qui apportait une aide pacifique à des pays du monde entier, ont été rapidement réduits de 10 000 à moins de 300.

En outre, les licenciements de scientifiques et d'experts en santé publique pourraient avoir des conséquences désastreuses à l'avenir en réduisant la capacité du gouvernement à prévenir ou à réagir face à des maladies infectieuses et d'éventuelles pandémies, telles que liées à de nouveaux variants du Covid ou à la grippe aviaire. Pour aggraver le problème, l'administration a ordonné le licenciement d'un employé sur cinq des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC-Centers for Disease Control and Prevention) et fait désormais pression sur cette agence pour qu'elle résilie plus d'un tiers de ses contrats externes.

Ed. Bold Type Books, à paraître en novembre 2025.

En outre, le licenciement quasi instantané, au début du second mandat de Trump, des inspecteurs généraux indépendants chargés de surveiller le gaspillage, la fraude et les abus au sein du gouvernement n'augure rien de bon pour le contrôle d'une administration déjà en proie à de nombreux conflits d'intérêts. Pire encore, la suspension par le ministère de la Justice des poursuites judiciaires en matière de droits civiques permettra à l'injustice raciale de prospérer sans la moindre opposition juridique significative.

A cela s'ajoutent les projets de l'administration Trump et des républicains de la Chambre des représentants visant à réduire les programmes de Medicaid [couverture médicale à des personnes à faibles revenus ou handicapées], de la sécurité sociale et de l''aide alimentaire d'urgence, qui bénéficient à des dizaines de millions d'Américains. En outre, des réductions de personnel ont déjà eu cours au sein de l'administration de la sécurité sociale, et des mesures ont été prises pour rendre plus difficile l'accès aux prestations. Et ce n'est sans doute qu'un début. A l'avenir, des coupes directes dévastatrices pourraient être opérées dans un programme qui bénéficie à plus de 70 millions d'Américains. Et ces programmes essentiels pourraient, à leur manière, finir par être supprimés, en partie pour faire place à une réduction d'impôts de plusieurs milliers de milliards de dollars destinée principalement – vous ne serez sans doute pas surpris de l'apprendre – à aider les personnes les plus aisées.

En bref, l'objectif est de rendre l'Amérique plus inégalitaire grâce à un programme expansif qui pourrait faire passer pour ridicules les niveaux actuels d'inégalité qui dépassent déjà ceux atteints pendant l'« âge d'or » de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

L'exception du Pentagone

Alors que la plupart des agences gouvernementales sont assiégées ou craignent de l'être dans un avenir relativement proche, une agence a largement échappé aux coupes budgétaires : le Pentagone. En 2024, cette agence (y compris les travaux sur les ogives nucléaires réalisés par le ministère de l'Energie) a déjà reçu la somme astronomique de 915 milliards de dollars, soit plus de la moitié du budget discrétionnaire du gouvernement fédéral pour cette année-là.

Dans le même temps, comme l'a récemment montré une analyse du New York Times (4 mars 2025), les revenus des principaux entrepreneurs du secteur de l'armement n'ont pratiquement pas été touchés. Jusqu'à présent, General Dynamics, avec une perte de moins de 1%, et Leidos [entre autres systèmes informatiques], avec une perte de 7%, sont les seules entreprises parmi les dix premiers fournisseurs d'armes à avoir subi une baisse de leurs revenus suite aux efforts du DOGE.

Au sein du Pentagone un compromis possible pourrait consister à abandonner les grandes « infrastructures » telles que les porte-avions et les avions de combat pilotés pour se tourner vers des systèmes plus rapides, plus agiles et plus faciles à produire, basés sur des applications d'intelligence artificielle, notamment des essaims de drones. Elon Musk critique depuis longtemps l'avion de combat F-35 de Lockheed Martin, qu'il a qualifié de « pire rapport qualité-prix militaire » de l'histoire des achats du Pentagone. Sa solution, cependant, consiste en des drones encore plus perfectionnés, probablement produits par ses alliés de la Silicon Valley.

Mais il existe une autre possibilité : le Pentagone pourrait augmenter encore son budget afin de financer des systèmes de toutes tailles, alimentant ainsi à la fois les grands entrepreneurs et les entreprises émergentes dans le domaine des technologies militaires. Après tout, malgré les critiques de Musk, le président a récemment annoncé que Boeing produirait un nouvel avion, le F-47 (le « 47 » étant, vous l'avez deviné, en l'honneur du 47e président des Etats-Unis).

S'il y a une tendance à trouver des compromis entre les systèmes existants et les nouvelles technologies, les deux camps disposeront d'un poids considérable en matière de lobbying. Après tout, la Silicon Valley est littéralement implantée dans l'administration Trump, de Musk au vice-président J.D. Vance, un protégé de Peter Thiel, le fondateur de l'entreprise de technologie militaire Palantir. Peu après avoir obtenu son diplôme de la faculté de droit de Yale, J.D.Vance a été embauché chez Mithril, une société de capital-risque appartenant à Thiel. Lorsque Vance a quitté cette entreprise en 2019 pour se présenter au Sénat dans l'Ohio, il l'a fait avec le soutien financier de Peter Thiel, à hauteur de 15 millions de dollars.

Et Thiel n'est qu'un parmi les magnats de la technologie qui soutiennent Vance. Une analyse de CBS News a révélé que : « Vance, un nouveau venu dans la politique nationale, a assidûment courtisé les milliardaires et les tycoons de la Silicon Valley pour financer son ascension improbable, passant du statut d'auteur à succès d'un libre autobiographique sur le désespoir, la drogue et la pauvreté générationnelle dans les Appalaches à un poste qui pourrait le placer à deux doigts de la présidence. »

Le journal conservateur New York Post a résumé la situation dans un article publié en juillet 2024 : « La Silicon Valley salue le choix de Vance alors que de plus en plus de milliardaires de la tech soutiennent Trump. » Et n'oubliez pas que Musk et Vance ne sont pas les seuls défenseurs du secteur militaro-technologique au sein de l'administration Trump. Stephen Feinberg, numéro deux du Pentagone, a travaillé pour Cerberus Capital, une société d'investissement qui a déjà investi dans les industries des armes à feu et de la défense. Et Michael Obadal, directeur principal chez Anduril, a été sélectionné pour occuper le poste de secrétaire adjoint à l'Armée (Under Secretary of the Army). Une analyse récente de Bloomberg a en effet révélé que « plus d'une douzaine de personnes liées à Thiel – notamment des employés actuels et anciens de ses entreprises, ainsi que des personnes qui ont contribué à gérer sa fortune ou qui ont bénéficié de ses investissements et de ses dons caritatifs – ont été intégrées à l'administration Trump ».

De leur côté, les cinq grands fabricants d'armes, emmenés par Lockheed Martin, ont toujours une ferme emprise sur le Congrès, après avoir versé des millions de dollars en contributions électorales, employé des centaines de lobbyistes au sein de commissions qui influencent les dépenses et la stratégie militaires, et implanté leurs installations dans la majorité des Etats et des circonscriptions du pays. Même si certains membres du Pentagone tentaient de supprimer progressivement le F-35, le Congrès pourrait bien ajouter des fonds à la demande budgétaire de cette institution afin de sauver le programme.

Les récentes décisions en matière d'acquisitions suggèrent que le Congrès et l'administration Trump pourraient souhaiter financer à la fois les entrepreneurs traditionnels et les entreprises technologiques émergentes. Les deux annonces les plus importantes récemment faites dans le cadre de ce programme – la sélection de Boeing comme principal fournisseur de l'avion de combat de nouvelle génération F-47 et l'engagement du président Trump en faveur d'un système de défense « Golden Dome » censé protéger l'ensemble des Etats-Unis contre les missiles ennemis – offriront de nombreuses perspectives aux entreprises d'armement traditionnelles et aux entreprises technologiques militaires émergentes. La phase de lancement du programme F-47 pourrait coûter jusqu'à 20 milliards de dollars, mais comme l'a fait remarquer Dan Grazier du Stimson Center, ces 20 milliards ne seront qu'un « capital de départ ». A terme, le coût total s'élèvera à plusieurs centaines de milliards de dollars. Parallèlement, General Atomics et Anduril sont en concurrence pour construire des drones « wingmen » [drones subsoniques et animés par l'IA] qui fonctionneraient en coordination avec les futurs F-47 en situation de combat.

A ce stade, le « Golden Dome » [par référence du « Iron Dome » israélien] du président Trump n'est pas encore un concept abouti, mais une chose est sûre : pour atteindre son objectif d'une défense complète et étanche contre les missiles, il faudra construire un grand nombre d'intercepteurs et de nouveaux satellites militaires reliés entre eux par des systèmes de communication et de ciblage avancés, pour un coût potentiel de plusieurs centaines de milliards de dollars à terme. Et si les grandes firmes d'armement ont peut-être une longueur d'avance dans la construction du matériel nécessaire au « Golden Dome », les entreprises technologiques émergentes sont mieux placées pour produire les composants logiciels, de ciblage, de surveillance et de communication du système.

Le « Golden Dome » est sur le point d'être mis en œuvre bien que, comme l'a affirmé Laura Grego de l'Union of Concerned Scientists, « il est depuis longtemps admis que la défense contre un arsenal nucléaire sophistiqué est techniquement et économiquement irréalisable ». Mais cette réalité n'empêchera pas l'afflux massif de fonds publics dans ce projet, aussi irréaliste soit-il, car les profits tirés de sa production seront bien trop réels.

Une résistance grandissante ?

Des signes d'une résistance croissante à l'agenda de Musk et Trump se manifestent, qu'il s'agisse de poursuites judiciaires, de rassemblements contre l'oligarchie menés par le sénateur Bernie Sanders (Indépendant du Vermont) et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (AOC, démocrate de New York) [3], ou encore d'un boycott des voitures Tesla de Musk. Ces actions devraient être appuyées par l'engagement de millions de personnes supplémentaires, y compris les partisans de Trump qui ont été touchés par ses coupes dans des programmes essentiels qui les aidaient à rester à flot financièrement. L'issue de tout cela est incertaine, mais les enjeux sont tout simplement colossaux. (Article publié sur le site Tom Dispatch le 22 avril 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre)

[1] Les financements d'USAID ont été réduits à hauteur de 83%. USAID, lancé par Kennedy, participait d'une opération de soft power des Etats-Unis, suite à la révolution cubaine. Cette initiative s'articule avec les opérations de la CIA, pour faire court. La part humanitaire dans le budget a une place significative et étaye le travail de nombreuses ONG. (Réd. A l'Encontre)

[2] Elon Musk vient d'annoncer le recentrage de ses activités, au-delà de désaccords ponctuels au sein de l'administration, vers son entreprise Tesla, dont l'action a reculé de 431 dollars le 27 décembre à 284 le 22 avril. Du point de vue de Tesla, le succès de la voiture autonome semble décisif par rapport aux modèles traditionnels qui datent de cinq à sept ans. (Réd. A l'Encontre)

[3] La campagne contre l'oligarchie initiée par Bernie Sanders a reçu une audience importante dans de très nombreuses villes, réunissant des milliers de participants et traduisant un potentiel d'opposition au plan social et démocratique. La participation d'AOC s'inscrit certes dans un projet de relance du Parti démocrate, comme force bourgeoise historique. (Réd. A l'Encontre)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis. « Diktats, DOGE, dissidence et démocrates en déroute à l’ère Trump »

Analyser les différentes offensives et attaques de la guerre éclair sans précédent menée par Trump demanderait beaucoup de recherches. Nous laisserons ici à d'autres le soin d'examiner les aspects importants de la réorganisation de l'empire américain. Je limiterai mon analyse à quelques points centraux qui indiquent les limites et l'étendue des bulldozers de Trump ainsi que les sources de l'opposition.

Tiré de A l'Encontre

2 mai 2025

Par Kim Moody

(Photo : Sarah Jane Rhee)

Le point d'achoppement ultime des plans de Trump et des efforts des démocrates pour les bloquer ou les minimiser, sans parler de proposer une véritable alternative, réside dans l'état à long terme du capitalisme, surtout aux Etats-Unis et dans les autres économies développées.

Commerce, droits de douane et coût de la vie

Trump a insufflé une nouvelle vie à la conquête impériale. Son intérêt pour le Panama, le Groenland et même le Canada peut sembler purement fou sur le plan politique ou militaire, mais il n'est pas totalement irrationnel sur le plan économique. En effet, la ruée vers les terres rares et les métaux nécessaires à l'intelligence artificielle et aux technologies connexes, ainsi que la concurrence pour les parts de marché dans l'Arctique, font partie des nouvelles rivalités impérialistes actuelles.

La réappropriation du canal de Panama donnerait aux Etats-Unis un contrôle significatif sur le commerce océanique et ses coûts ; l'acquisition du Groenland et, plus absurdement encore, l'annexion du Canada donneraient à la Grande Amérique la domination sur les voies maritimes arctiques en expansion du passage du Nord-Ouest. Une alliance avec la Russie renforcerait considérablement la présence des Etats-Unis dans le passage nord-est de l'Arctique, complétant ainsi deux grandes routes interocéaniques nordiques. Ces deux éléments réduiraient considérablement le temps de transport océanique. [1]

Il existe déjà quelque 200 ports libres de glace sur les différentes routes maritimes de l'Arctique, dont au moins vingt au Groenland. [2] A mesure que la calotte polaire fond, les possibilités deviennent, disons, non pas infinies – car elles nous rapprocheront la catastrophe climatique –, mais en attendant, il y a de l'argent à gagner !

Bien sûr, les cibles de ce fantasme colonial résisteront et il y a des problèmes de droit international. Plus que la possession, il est probable que Trump souhaite obtenir des accords similaires à celui conclu avec le Panama.

Dans ce pays, la société hongkongaise Panama Ports Company a vendu 90% de ses parts à un consortium états-unien dirigé par le géant du capital-investissement BlackRock. Ce qui lui donne le contrôle des ports situés à l'entrée du canal sur l'Atlantique et le Pacifique. En outre, le président du Panama a accepté de rejeter les initiatives chinoises « Belt and Road » (Nouvelle route de la soie) au Panama. [3] Un coup de maître pour Trump.

Peut-être le Groenland sera-t-il persuadé de donner la préférence aux transporteurs maritimes états-uniens dans les ports de l'Arctique, ainsi que les droits sur les terres rares et autres métaux que Trump convoite tant. Une telle réorganisation des routes commerciales perturberait toutefois les chaînes d'approvisionnement mondiales actuelles, car certains transporteurs de la côte Est des Etats-Unis et d'Europe passeraient d'un trafic vers l'est à un trafic vers l'ouest, ce qui modifierait les itinéraires et perturberait les principales chaînes d'approvisionnement.

Les droits de douane sont censés générer des recettes pour compenser la réduction des impôts sur les riches, mais leur objectif principal est d'encourager les entreprises à investir dans l'industrie manufacturière aux Etats-Unis en augmentant le coût des importations. Les droits de douane et les taxes représentent environ 3% des recettes fédérales des Etats-Unis. Trump les a augmentés à 3,65% lors de son premier mandat et Biden les a légèrement réduits. Si les droits de douane beaucoup plus élevés qu'il propose aujourd'hui augmenteraient quelque peu les recettes, ils réduiraient également les importations, limitant ainsi les nouvelles recettes provenant des droits de douane.

Quoi qu'il en soit, si des droits de douane élevés augmenteront considérablement les coûts pour les consommateurs, ils ne devraient pas compenser les importantes réductions d'impôts. Comme l'indique une étude de la Maison Blanche sous Biden, « il est mathématiquement improbable qu'un droit de douane général puisse jamais remplacer les recettes provenant de l'impôt sur le revenu des particuliers » [4].

Bien que la production manufacturière états-unienne ait connu une certaine reprise ces dernières années, la principale raison pour laquelle une augmentation des droits de douane n'est pas susceptible d'entraîner une relance importante de ce secteur réside dans l'état de l'économie des Etats-Unis et de la plupart des pays développés depuis la grande récession de 2008-2010.

Cette situation se caractérise non seulement par la tendance à la baisse et à l'instabilité des taux de profit et par l'extrême inégalité de la répartition des profits aux Etats-Unis, mais aussi par une quinzaine d'années de faible productivité dans le secteur manufacturier – qui ne montre aucun signe d'amélioration –, ainsi que par une croissance économique relativement lente dans l'ensemble, associée à une tendance inflationniste.

En conséquence, les droits de douane que Trump a imposés, puis suspendus, puis réinstaurés jusqu'en avril, sur le Mexique et le Canada, ainsi que les droits de douane surprise de 50% sur l'acier et l'aluminium canadiens, qui s'ajoutent à ceux imposés à la Chine, vont accélérer la tendance inflationniste déjà existante. [5]

L'industrie automobile en est un exemple flagrant. Environ 40% des véhicules vendus aux Etats-Unis par Stellantis [Groupe PSA et Fiat Chrysler Automobiles], 30% par Ford et 25% par GM sont fabriqués au Canada ou au Mexique. Nissan, Honda et Volkswagen produisent également des voitures au Mexique pour les exporter vers les Etats-Unis. Il est évident qu'un droit de douane de 25% entraînerait une augmentation significative des prix de vente. Mais même les voitures et les camions « fabriqués aux Etats-Unis » dépendent de pièces importées.

Une étude récente de l'OCDE montre que les pièces importées du Mexique et du Canada représentent en moyenne 10% du coût des voitures fabriquées aux Etats-Unis, tandis que les pièces chinoises ajoutent 5,4% supplémentaires. [6] Il est évident que des droits de douane élevés sur ces intrants, non seulement dans l'industrie automobile mais dans l'ensemble du secteur manufacturier, entraîneront une hausse générale des prix, même au-delà des tendances inflationnistes sous-jacentes du capitalisme contemporain.

Une estimation des droits de douane proposés jusqu'à présent, y compris ceux sur le Mexique, le Canada et la Chine, prévoit une augmentation des coûts de 600 milliards de dollars. [7] Cela constituera un sérieux problème pour Trump, qui a remporté en partie la campagne électorale victoire en promettant de contrôler le coût de la vie.

Réduction de l'Etat ou nettoyage politique et ethnique ?

Aujourd'hui, l'Etat fédéral emploie environ 3 millions de fonctionnaires civils, contre un pic de 3,4 millions en 1990, sans aucune réduction budgétaire. Ce chiffre a augmenté sous Reagan [1981-1989], a légèrement baissé sous Clinton [1993-2001] et Obama [2009-2017], puis a augmenté sous Trump et Biden. Mais il n'est jamais descendu en dessous de 3 millions au cours des cinquante dernières années. Ses dépenses n'ont pas non plus diminué de manière significative au cours des dernières décennies. [8]

Elon Musk affirme que son DOGE (Department of Government Efficiency) a supprimé 200 000 emplois fédéraux. Cela ramènerait le nombre d'emplois au niveau de 2016 sous Obama, ce qui est loin d'être suffisant pour financer les cadeaux proposés par Trump aux plus riches. Face aux critiques venant de toutes parts, Musk affirme que les chefs d'agence feront le reste du sale boulot et qu'il passera à la redigitalisation des systèmes déjà numérisés des agences. [9]

Cependant, le DOGE a déjà rencontré des problèmes provenant de diverses origines, notamment les tribunaux et, bien sûr, les fonctionnaires fédéraux et leurs syndicats. Il n'est donc pas certain que ces réductions soient permanentes. Si, en revanche, elles sont maintenues et même renforcées, le gouvernement sera plus susceptible de faire face à des perturbations et à des fermetures qu'à des gains d'efficacité.

Cela peut convenir à Trump, à Musk et à leurs collègues milliardaires, mais les citoyens touchés par ces mesures ne seront pas ravis, et ils seront nombreux, y compris parmi les partisans actuels de MAGA. En outre, un nombre croissant d'entreprises qui ont des contrats avec le gouvernement ou dépendent de son agrément ont exprimé dans leurs derniers rapports trimestriels leur inquiétude face au chaos créé par le DOGE. [10]

Outre l'expulsion inhumaine prévue de millions d'immigrants, l'une des mesures envisagées qui risque d'avoir les conséquences sociales les plus immédiates et de susciter une vive réaction est la réduction proposée du programme Medicaid [couverture des frais médicaux de personnes à très faible revenu ou handicapées]. Les républicains à la Chambre des représentants ont déjà proposé, dans leur résolution budgétaire, de réduire de 880 milliards de dollars le budget de Medicaid sur dix ans. Cela représenterait une part importante des 660 milliards de dollars que coûte actuellement Medicaid chaque année.

Si Medicaid est toujours considéré comme un programme destiné aux pauvres, 72 millions de personnes bénéficient en réalité de ses prestations. De telles coupes toucheraient davantage les circonscriptions démocrates, car celles-ci se trouvent dans des Etats qui ont étendu Medicaid dans le cadre de l'Affordable Care Act [Loi sur la protection des patients connue sous le nom d'Obamacare], mais de nombreuses circonscriptions républicaines seraient également touchées. Dans la circonscription du président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson [Louisiane], par exemple, un tiers de la population bénéficie de l'aide de Medicaid. Certains représentants républicains ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences électorales de telles coupes. [11]

Des coupures importantes dans le programme Medicaid affaibliraient également les hôpitaux et les maisons de retraite dans les circonscriptions les plus touchées. Medicaid et Medicare [couvrant les frais médicaux des personnes âgées] représentent ensemble près d'un tiers des revenus des hôpitaux. A lui seul, Medicaid fournit environ 14% de ces revenus, et davantage pour les maisons de retraite. Les coupes budgétaires proposées entraîneraient la fermeture de certains services de santé, ainsi que des licenciements de personnel. Ainsi, les communautés les plus touchées par les coupes budgétaires et déjà confrontées à des services médicaux insuffisants verraient leurs établissements de soins se raréfier.

Ces coupes auront également un impact sur les budgets des Etats en général, puisque les fonds fédéraux et étatiques destinés à Medicaid représentent en moyenne 28% des recettes des Etats. [12] L'opposition aux coupes dans Medicaid a déjà pris la forme de recours judiciaires intentés par une alliance de procureurs généraux des Etats démocrates.

La plupart des coupes budgétaires effectuées jusqu'à présent visent non seulement à réduire ou à supprimer les agences qui aident les personnes pauvres et les classes populaires aux Etats-Unis et à l'étranger, mais aussi à affirmer le pouvoir présidentiel et le contrôle de l'exécutif sur tous les aspects de la bureaucratie administrative.

Sept mille employés du programme USAID ont été licenciés ou mis en congé, 1700 du Bureau de protection financière des consommateurs, trois hauts fonctionnaires de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi et deux du Conseil national des relations du travail (National Labour Relations Board-NLRB), perpétuellement en sous-effectif.

Les nouveaux responsables des agences de Trump ont également procédé à des purges politiques au sein du département d'Etat, du Conseil national de sécurité, du Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, et de deux comités consultatifs économiques du département du Commerce. Le licenciement des 18 inspecteurs généraux qui supervisent toutes les grandes agences fédérales – c'est-à-dire la suppression de tout contrôle objectif et de toute transparence – est un signe clair du renforcement du pouvoir et de la liberté d'action du président.

Trump/Musk ont également licencié plus d'une douzaine de procureurs fédéraux qui enquêtaient sur les activités criminelles de Trump. [13] Et ainsi de suite.

Depuis que Woodrow Wilson [1913-1921] a ségrégué une grande partie de la bureaucratie fédérale, aucun président n'avait pris de mesures aussi ouvertement racistes à l'encontre des fonctionnaires fédéraux. L'une des premières mesures prises par Trump a été de mettre fin à tous les programmes DEI (diversité, équité et inclusion). Cette mesure a été suivie par le licenciement ou la mise en « congé » du personnel lié à la DEI dans l'ensemble du gouvernement.

A la mi-février, cela concernait notamment les anciens combattants (Veterans Affairs), l'EPA (Environmental Protection Agency), l'éducation (département de l'Education), l'EEOC (Equal Employment Opportunity Commission) et même les garde-côtes. [14] Avec l'expulsion prévue de millions d'immigrants, c'est un pas de plus dans la volonté de Trump de « rendre l'Amérique blanche à nouveau », ce qu'elle n'a jamais été. Des manifestations ont déjà éclaté pour s'opposer à ce racisme flagrant et d'autres sont à prévoir.

Pour couronner son nettoyage ethnique du gouvernement au profit de la ploutocratie, voire de l'oligarchie, Trump a nommé pas moins de 13 milliardaires et un nombre supplémentaire de multimillionnaires à des postes de haut niveau dans son administration. Certains sont des amis de Donald Trump, beaucoup travaillent dans la finance, le capital-investissement ou l'immobilier. Ensemble, ils pèseraient 380 milliards de dollars.

Cela ne tient pas compte d'Elon Musk, dont la fortune, estimée à plus de 400 milliards de dollars, dépasse celle de tout le groupe, du moins jusqu'à ce que le cours de l'action Tesla se soit effondré en mars. [15] C'est un sacré casting pour un soi-disant populiste.

Les obstacles à la MAGAnomics, les racines de la résistance

Les obstacles à la réalisation du rêve de Trump d'une « forteresse américaine » fondée sur une économie manufacturière florissante et les racines de la résistance croissante résident en partie dans la situation économique de longue date des Etats-Unis et du monde. Je dis « en partie » parce que l'action sociale des êtres humains n'est jamais le simple reflet des conditions économiques.

Trump ira à contre-courant de l'économie aussi longtemps que possible, et l'inflation et la résistance populaire contre les expulsions contribueront à l'émergence d'un nombre croissant de leaders et d'organisations de base, y compris potentiellement la croissance des syndicats, mais ne la garantiront pas. Comme beaucoup d'autres, j'ai souvent plaidé en faveur de la nécessité d'une « minorité militante » de la classe laborieuse, consciente et bien organisée, telle qu'elle a émergé dans les années 1930, pour diriger une résistance de masse.

Il est désormais presque universellement reconnu que le capitalisme dans les économies avancées, avec les Etats-Unis au centre et la Chine qui rattrape son retard, a ralenti jusqu'à presque s'arrêter au cours de la dernière décennie et devrait continuer à ce rythme. Même le Fonds monétaire international et la Banque mondiale le confirment. Comme l'a déclaré l'année dernière la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, le reste de la décennie s'annonce « morose et décevant » et « sans correction de cap, nous nous dirigeons vers une décennie 2020 tiède ». [16] Si cette réalité fait débat, d'un point de vue marxiste, le déclin général des taux de profit, avec quelques hauts et bas, a limité les investissements dans les secteurs productifs de l'économie.

De plus, même si les super-riches dépensaient moins leurs nouveaux abattements fiscaux dans les cryptomonnaies, les actions et autres spéculations financières (contre l'avis de Trump), le succès serait certainement limité. L'économie des Etats-Unis a été déformée par des investissements disproportionnés dans le développement des infrastructures gigantesques (très coûteuses et désastreuses sur le plan écologique) nécessaires à l'intelligence artificielle générative (IA) et aux technologies connexes. Une grande partie de ces investissements aura probablement peu d'utilité industrielle pratique, même si Musk en absorbera une partie pour refondre l'Etat.

Les énormes capitaux absorbés par ce secteur de l'IA ont, à leur tour, contribué à saper la productivité dans le reste de l'économie, en particulier dans la production et la circulation des biens. Dans le but d'augmenter leurs profits, les entreprises ont augmenté leurs prix et contribué à l'inflation. Ensemble, ces tendances laissent présager une période de « stagflation » analogue à celle des années 1970 plutôt qu'un nouvel « âge d'or ». [17]

Aux Etats-Unis, les profits non financiers ont augmenté d'année en année, mais leur répartition a empêché une période de croissance générale. D'un côté, des centaines de milliards pour l'IA et un petit groupe de grandes entreprises (principalement les « Magnificent Seven » de la technologie) ; de l'autre, des entreprises « zombies » en déclin, avec peu ou pas de bénéfices, qui représentent 20 à 30% de toutes les entreprises ces dernières années, et celles du milieu qui tombent en dessous du seuil de rentabilité. [18]

La répartition des profits est illustrée par le fait que, mesurées en termes de taux de marge net, les entreprises du secteur des technologies de l'information affichent un taux de profit deux fois supérieur à la moyenne. Etant donné qu'autant d'entreprises affichent un faible retour sur investissement, les taux de profit moyens ont de nouveau baissé depuis 2022. [19]

En outre, l'idée que l'IA générative va entraîner une renaissance de l'industrie manufacturière est une autre utopie technologique. Comme le souligne Daron Acemoglu, expert de renom en IA, fin 2024, « seules 5% environ des entreprises aux Etats-Unis ont déclaré utiliser l'IA ». Il ajoute : « L'IA est une technologie de l'information. Elle ne fera pas votre gâteau ni ne tondra votre pelouse. Elle ne prendra pas non plus le contrôle des entreprises ou de la recherche scientifique. Elle peut plutôt automatiser une série de tâches cognitives qui sont généralement effectuées dans les bureaux ou devant un ordinateur. » [20]

Une étude récente de la Brookings Institution est arrivée à la même conclusion : « L'IA n'est pas susceptible de perturber beaucoup le travail physique, routinier et manuel, à moins d'une percée technologique dans le domaine de la robotique. » [21] Cette dernière n'a pas eu d'impact sur la productivité de l'industrie manufacturière ou des transports depuis plus d'une décennie, malgré quelques nouveaux développements.

Une enquête réalisée en 2025 par le Pew Research Center a révélé que près de 80% des travailleurs et travailleuses n'utilisent pas l'IA ou n'en ont jamais entendu parler sur leur lieu de travail. En outre, ceux qui l'utilisent sont concentrés dans quelques « zones métropolitaines hautement qualifiées », à savoir San Jose, San Francisco, Durham, New York et Washington DC, et non dans les grandes villes industrielles.

L'IA pourrait bien accélérer et éliminer de nombreux emplois, mais ceux-ci ne concerneront pas principalement la production et le transport de marchandises ni la plupart des services qui exigent un effort physique et des déplacements, c'est-à-dire la majorité des emplois de la classe laborieuse. [22]

Enfin, l'inflation va très certainement compromettre les plans de Trump et, dans le même temps, susciter une résistance accrue parmi un plus grand nombre de travailleurs. Cela risque d'encourager à la fois la militance syndicale et la création de nouvelles organisations, malgré l'affaiblissement de la NLRB par Trump et le fanatisme anti-syndical général.

La faible productivité, combinée à la stagnation à long terme des salaires réels et à l'augmentation des marges bénéficiaires (même si elles sont inégalement réparties), tend à pousser les prix à la hausse et à alimenter l'inflation. Après avoir légèrement reculé à partir de février 2024, l'inflation a de nouveau augmenté entre septembre et janvier 2025 pour atteindre 3% sur l'ensemble des biens, avant de retomber légèrement à 2,8% en février, en raison presque exclusivement de la baisse des prix des billets d'avion et des voitures – une baisse qui ne durera pas longtemps avec les droits de douane imposés par Trump.

Dans l'ensemble, Goldman Sachs prévoit que les droits de douane de Trump feront augmenter l'inflation d'un point de pourcentage en 2025. [23] La croissance réelle du PIB a chuté à 2,3% au cours de cette période et le chômage est resté autour de 4%. Malgré la hausse des profits, les investissements fixes ont baissé et les faillites d'entreprises ont augmenté, ce qui laisse présager une « stagflation », c'est-à-dire une croissance lente combinée à une hausse des prix. [24]

Les grèves ne concernent bien sûr pas uniquement les salaires, les questions liées aux conditions de travail étant souvent encore plus importantes. Et là aussi, il y a lieu de s'attendre à une résistance, car les employeurs cherchent à augmenter leurs taux de profit en baisse en intensifiant le travail, souvent sous l'impulsion des technologies numériques.

Toutefois, à l'heure actuelle, début 2025, on ne constate pas de recrudescence des grèves. Comme le rapporte le Labor Action Tracker de l'Institute for Labor Research (ILR), le nombre de grèves est passé de 471 en 2023 à 359 en 2024, tandis que le nombre de grévistes est tombé de 539 000 à 293 000. Ces niveaux restent toutefois bien supérieurs à ceux de 2022 et 2021. Néanmoins, début mars de cette année, seules 36 grèves ont été enregistrées par l'ILR, ce qui est nettement inférieur aux trois années précédentes. [25]

Le nombre de grévistes en 2023 a été soutenu par d'importantes négociations collectives, notamment celles des 160 000 acteurs de la SAG-AFTRA (Screen Actors Guild ?American Federation of Television and Radio Artists), les 75 000 membres du SEIU (Service Employees International Union) chez Kaiser Permanente [consortium de soins intégrés] et les 65 000 enseignants de Los Angeles. [26] Deux raisons peuvent expliquer ce recul des actions de grève : le ralentissement de la hausse des prix à la consommation pendant la majeure partie de l'année 2024 et le nombre moins élevé qu'en 2023 de contrats arrivant à expiration, moment où la plupart des grèves ont lieu.

Toutefois, en ce qui concerne les grèves importantes impliquant 1000 travailleurs ou plus, leur nombre a augmenté, avec 31 grèves mobilisant 271 500 travailleurs, soit plus de 90% du total, à partir de 2024. Le nombre de grèves importantes a été bien supérieur à celui de toutes les années depuis 2000, tandis que le nombre de grévistes a également été supérieur à celui de la plupart des années depuis 2000, à l'exception de 2023 et de la vague de grèves des enseignants des « Etats rouges » [républicains] en 2018-2019.

L'éducation et les services de santé ont été les principaux secteurs touchés par les grèves, et l'Ouest a été le théâtre de la majorité d'entre elles, reflétant les changements au sein de la classe ouvrière. [27] Une grande partie des contrats expirant en 2025 concernent l'éducation et les services de santé, ce qui laisse présager un nombre important de grèves de grande ampleur.

D'autre part, la syndicalisation s'est quelque peu accélérée en 2024 grâce à l'amélioration du NLRB et à des tactiques plus audacieuses, même si cela reste loin de ce qui est nécessaire pour que le mouvement syndical se développe réellement par cette voie. Selon les estimations du Bureau of Labor Statistics (BLS), le nombre d'adhérents aux syndicats n'a pratiquement pas changé, augmentant à peine de 31 000 personnes, grâce uniquement aux secteurs de l'éducation et de la santé. [28] Cependant, les premières victoires, même partielles, remportées par les Teamsters chez Amazon et les grèves « transplants » [horizontales dans des secteurs de plusieurs firmes] de l'UAW pourraient annoncer une percée majeure, avec ou sans l'aide de la NLRB.

Dans le même temps, les mouvements réformateurs de ces dernières années ont poussé à plus de démocratie et d'action dans un certain nombre de syndicats, notamment l'United Auto Workers (UAW), les Teamsters, les syndicats ferroviaires, l'United Food and Commercial Workers, les Theatrical and Stage Employees, les Professional and Technical Engineers et la National Association of Letter Carriers.

Suivant l'exemple des Teamsters chez UPS en 2023, davantage de travailleurs se sont engagés dans des campagnes actives pour obtenir des contrats et rejeter ceux qui leur étaient proposés, obtenant souvent des gains importants grâce à une menace de grève sérieuse. [29] Ces éléments indiquent que, même si le niveau des grèves et l'intensification de la syndicalisation restent faibles par rapport aux normes historiques, les nouvelles tactiques et la plus grande implication de la base suggèrent que la « majorité militante » est en train de croître.

Il sera encore plus difficile de remporter des victoires par des moyens conventionnels en 2025, non seulement parce que Trump fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les victoires, briser les syndicats et s'attaquer aux travailleurs immigrés qui jouent un rôle clé dans de nombreux secteurs, mais aussi en raison du problème sous-jacent de la rentabilité. Outre les faibles bénéfices de nombreuses entreprises, les coûts de production ont déjà augmenté, comme le montre la hausse de l'indice des prix à la production du BLS, et les employeurs s'opposeront aux gains importants obtenus ces deux dernières années. [30]

Dans le même temps, cependant, la hausse du coût de la vie encouragera les travailleurs à se mobiliser. Il est impossible de prédire laquelle de ces forces contradictoires l'emportera, mais le conflit sous-jacent s'est intensifié. Les signes de résistance se multiplient, tant dans les négociations collectives que dans l'opposition aux expulsions massives de travailleurs immigrés.

Le syndicat des enseignants de Chicago, par exemple, tente de constituer une coalition de syndicats locaux prêts à lutter contre les initiatives de Trump. Stratégiquement, en s'appuyant sur les succès remportés depuis environ un an par les Teamsters et d'autres, une percée significative chez Amazon ou d'autres entreprises très rentables pourrait modifier considérablement les rapports de forces entre classes.

Des démocrates désorientés, en déclin et en désarroi

Le Parti démocrate est l'un des rares lieux où la résistance est notablement absente. Des anciens et actuels responsables politiques aux stratèges et experts sympathisants, en passant par les consultants associés, les chroniqueurs de journaux et les grands donateurs, tous sont désabusés et divisés quant à la défaite électorale du parti, à la perte de son électorat traditionnel, à son avenir et à la marche à suivre.

Trop « woke » ou pas assez « woke » [« réveillé »] ? S'opposer ou coopérer (lorsque c'est possible) ? « Faire le mort » (James Carville – conseiller en stratégie du Parti démocrate) ou « attendre et voir » (Hakeem Jeffries – chef de la minorité démocrate à la Chambre). Ou peut-être le vieux refrain : « C'est l'économie, idiot ». Si l'on assiste soudainement à quelques dénonciations rhétoriques des milliardaires, il n'y a pas de véritable remise en question des politiques économiques ou sociales susceptibles de rallier les électeurs et électrices.

Tout le monde semble s'accorder sur un point : s'il y a beaucoup de candidats à l'investiture présidentielle de 2028, ce parti manque de leaders et de leadership. De plus, selon les politiciens et les experts, le problème réside dans le « message » et l'« image de marque » du parti. [31]

C'est le langage de la publicité, pas celui de la politique ou des politiques publiques, et encore moins celui d'une organisation populaire. C'est le cadre analytique d'un parti qui dépense des milliards en publicité, en consultants et en bureaucratie, qui manque de membres et de base organisée, et qui dépend de la générosité des donateurs. Sa base électorale est un public individualisé, qu'il perd de plus en plus.

Cela n'a pas toujours été le cas. Quelle que soit l'opinion que l'on ait sur les limites de la New Deal Coalition [qui soutenait le Parti démocrate en 1932] qui s'est effondrée il y a plusieurs décennies – certes nombreuses –, elle était enracinée dans les quartiers urbains grâce à ses anciennes machines électorales, aussi corrompues fussent-elles, avec leurs organisations départementales, leurs systèmes de clubs politiques et, après 1937, leurs syndicats industriels actifs. Dans les années 1970 ont disparu les machines, privées de clientèle en raison de l'évolution démographique urbaine, les clubs abandonnés et les organisations départementales vidées de leur substance. [32]

Même avant la disparition des emplois industriels et le déclin des syndicats, ces derniers, qui adoptaient de plus en plus le syndicalisme d'entreprise, avaient perdu leur capacité à mobiliser leurs membres pour l'action politique. La politique et les soutiens politiques, tout comme la négociation collective, étaient devenus l'apanage des directions. Sur le lieu de travail, les litiges étaient de plus en plus souvent réglés au plus haut niveau et les délégués syndicaux ainsi que les comités se voyaient réduits à un travail social légalisé plutôt qu'à la mobilisation et à l'action, économique et politique.

Ainsi, après une brève augmentation à 80% contre Goldwater en 1964 [Lyndon B. Johnson obtient 61,1% des votes et Barry Goldwater 38,5%], sans résistance organisée à la « réaction blanche » de la fin des années 1960, le vote des ménages syndiqués démocrates et des membres blancs des syndicats s'est effondré depuis longtemps. Depuis lors, le pourcentage de ménages syndiqués votant démocrate est resté bloqué entre 55% et 60%, à l'exception de 1976, après huit ans de Nixon, sans jamais se redresser, même après quatre ans de Trump. [33]

A leur place, à partir des années 1970, sont apparus les PAC d'entreprise [assurant le financement des campagnes], suivis par de riches donateurs, des consultants coûteux et des comités de parti de haut niveau de plus en plus bien financés et dotés en personnel.[34] En 2024, les trois principaux comités nationaux du Parti démocrate, sans compter les fonds levés par les PAC, les candidats individuels et les partis des Etats, ont dépensé à eux seuls plus de 2 milliards de dollars, contre 620 millions en 2000, dont une grande partie a été consacrée aux médias et aux consultants. [35]

Sur le plan politique, les centristes qui contrôlent aujourd'hui ces comités du parti n'ont aucun projet pour changer cela, ni aucune politique économique pour modifier la perception selon laquelle les démocrates sont le parti du statu quo (ancien et insatisfaisant).

Le principal problème actuel de la hiérarchie démocrate est l'érosion de sa base électorale, qui s'est manifestée en 2024 par la perte de six millions de voix par rapport à 2020, notamment le déclin continu du vote des hommes noirs et la chute brutale du vote latino. [36]

Au cours des deux dernières décennies, le nombre d'électeurs inscrits se déclarant pleinement démocrates est passé de 37-40% à 33% en 2024. La situation n'était pas meilleure dans les scrutins régionaux, où le pourcentage de parlementaires démocrates est devenu minoritaire, à 44%, pour la première fois en plus de cent ans. [37]

Les conditions économiques évoquées ci-dessus, combinées à l'incapacité de taxer les revenus élevés, à la richesse individuelle obscène et aux profits exorbitants des géants de la finance et des hautes technologies en raison de la dépendance des démocrates à leur égard, ainsi qu'à l'idéologie de la plupart des responsables politiques et des titulaires de fonctions officielles, empêchent les démocrates de plaider en faveur d'une redistribution significative des richesses.

C'est pourquoi la couverture médicale universelle, la garantie de l'emploi, les logements à bas prix, l'augmentation du salaire minimum, le contrôle des prix sous toutes ses formes, le développement massif des énergies renouvelables, etc. ne sont pas sérieusement envisagés.

De plus, les élections de 2024 ont encore plus centré le parti national. A la Chambre des représentants, le Squad [Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib et d'autres] a perdu deux membres et le Progressive Caucus n'a enregistré aucun gain net. En revanche, 23 des 33 démocrates nouvellement élus à la Chambre ont rejoint la New Democratic Coalition (New Dems), un groupe centriste qui est désormais de loin le plus important de la Chambre.

Comme si cela ne suffisait pas, les New Dems ont choisi le conservateur Brad Schneider (Illinois), membre du Blue Dog [caucus fort modéré du Parti démocrate], comme président. Tout espoir que ce groupe mène une lutte sérieuse contre Trump ou améliore les politiques économiques et sociales du parti relève de l'utopie.

Les démocrates pourraient reprendre le Congrès en 2026 en raison de la réaction contre les excès de Trump. Cette bataille se livrera toutefois dans un peu plus de 40 circonscriptions (sur 435) qui sont réellement disputables. Beaucoup d'entre elles se trouvent dans des circonscriptions suburbaines disproportionnellement aisées, où le « message » sera modéré, ce qui exclut tout glissement vers la gauche. Les candidats « de première ligne » triés sur le volet par le parti pour défendre les circonscriptions démocrates disputées sont toujours des New Dems modérés à une écrasante majorité.

Cela signifie la poursuite d'un cycle où le centre l'emporte sur la droite à la Chambre, ou pire, la montée de la droite avec ou sans Trump, plutôt que l'espoir d'une évolution progressiste. A moins que l'opposition populaire ne se développe rapidement et que la gauche ne prenne au sérieux son propre discours sur la construction d'un parti des travailleurs, même s'il ne s'agit que de quelques expériences dans ce sens en 2026. (Article publié sur le site Against the Current, mai-juin 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre)

Kim Moody a fondé le réseau syndical Labor Notes en 1979. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Il enseigne actuellement à l'University of Westminster, Londres.

Notes

1. Nordregio.org., Sea Routes and Ports in the Arctic, Nordregio.org., January 2019, https://nordregio.org/maps/sea-routes-and-ports-in-the-Arctic/

2. Guardian Staff, “US firm to take control of ports on Panama canal in $14bn deal,” The Guardian, March 5, 2025 : 2.

3. White House, Tariffs as a Major Revenue Source : Implications for Distribution and Growth, White House, July 12, 2024, https://bidenwhitehouse.archives.gov/cea/written-materials/2024/07/12/tariffs-as-a-major-revenue-source-implications-for-distribution-and-growth/ ; Felix Richter, “Tariffs Are Not a Meaningful Source of Government Revenue, Statista, November 12, 2024, https://www.statista.com/chart/33464/us-government-receipts-in-fy-2023-by-source/

4. BLS, Manufacturing : NAICS 31-33, Industries at a Glance, February 19, 2025. See below.

5. Kana Inagati, et al. “How the car industry is exposed to Donald Trump's tariffs, “ Financial Times, November 29, 2024, https://www.ft.com/content/3d21261d-6c58-4487-9191-1c848df9fde9

6. Michale Roberts, “”Trump's ‘little disturbance',” Michael Roberts Blog, March 5, 2025.

7. USAFacts, How many people work for the federal government ? USAFacts, December 19, 2024, https://usafacts.org/Arcticles/how-many-people-work-for-the-federal-government/

8. Elixabeth Dwoskin, Faoz Siddiqui, and Emily Davies, “Turmoil within DOGE spills into public view as Musk's group confronts a PR crisis,” The Washington Post, March 10, 2025. https://www.washingtonpost.com/technology/2025/03/10/doge-musk-rebrand-trump-conflicts/

9. Douglas MacMilan, Aaron Schaffer and Daniek Gilbert, “Companies warn investors that DOGE's federal cuts might hurt business,” The Washington Post, March 9, 2025.

10. Michael Kinnucan, “Republicans Want to Gut Medicaid. They Might Regret It,” New York Times, February 28, 20205, https://www.nytimes.com/2025/02/28/opinion/medicaid-republicans.html ; Margot Sanger-Katz and Alicia Parlapiano, “What Can House Republicans Cut Instead of Medicaid ? Not Much,” New York Times, February 25, 2025, https://www.nytimes.com/2025/02/25/upshot/republicans-medicaid-house-budget.html

11. Jenny Yang, “Hospital Revenue share in the U.S. as of 2021, by payer mix,” Statista, July 15, 2024, https://www.statista.com/statistics/1029719/composition-of-hospital-revenue-by-payer-contribution-in-the-us/#:~:text=In%202021%2C%20Medicare%20payments%20contributed%20to%2018.9%20percent,notified%20via%20email%20when%20this%20statistic%20is%20updated ; Kinnucan ; and Sanger-Katz and Parlpiano.