Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Une histoire du cinéma soudanais : l’art comme résistance politique (1/2)

Dans cette série de deux articles, nous explorons comment le cinéma soudanais a tenté de résister à des décennies de dictature et de violences d'Etat visant à détruire, à travers l'art, l'identité même du pays. Dans ce premier volet, Abeer et Anan Abdulla retracent l'histoire du cinéma soudanais, qu'elles définissent comme un « artivisme », au croisement de l'art et de l'activisme politique.

Tiré du blogue de l'auteur.

Anan et Abeer Abdulla sont des cinéastes soudanaises et des militantes des droits humains qui s'intéressent à la politique et au changement social à travers leur travail artistique. Elles ont commencé leur carrière d'« artivisme » au début de la révolution soudanaise en 2018 et ont été contraintes de demander l'asile en France en 2022. Leur dernier court-métrage « Survivante » évoque le trauma de la jeunesse soudanaise qui a vécu la révolution, puis la guerre et l'exil. Ce texte est issu d'une présentation qu'elles ont faites lors de la journée d'étude « Cinéma soudanais : défis et résiliences » organisée par le groupe de recherche Arts, Médias, Exils (AME) (IRCAV/Sorbonne Nouvelle)[1] le vendredi 28 mars 2025 à Paris.

Qu'est-ce que l'artivisme ?

L'artivisme associe « art » et « activisme », en utilisant la créativité pour susciter des changements sociaux et politiques. Il s'agit de faire de l'art, qu'il soit visuel, musical, performant ou numérique, pour sensibiliser aux droits humains, à l'égalité des sexes et à la justice sociale afin de créer un changement significatif dans la société.

Contexte historique du cinéma soudanais

L'histoire du cinéma soudanais commence avec la période coloniale. La première projection cinématographique de l'histoire du Soudan a eu lieu en 1912. Le film était un documentaire britannique sur l'ouverture de la ligne de chemin de fer entre El Obeid et Khartoum, qui a été projeté à El Obeid.

Le cinéma est né au Soudan comme un outil de propagande coloniale. Le colonialisme britannique a introduit le cinéma au Soudan grâce à son intérêt pour la documentation des événements politiques, sociaux et militaires. L'objectif des colons britanniques était de documenter ce qu'ils présentaient comme leurs « glorieuses réussites » au Soudan. Une unité appelée "Travelling Cinema Section", une camionnette mobile équipée d'un projecteur, a été créée pour projeter des films dans les zones rurales et les petites villes, afin de diffuser des informations sur le pouvoir royal anglais et de promouvoir l'influence britannique.

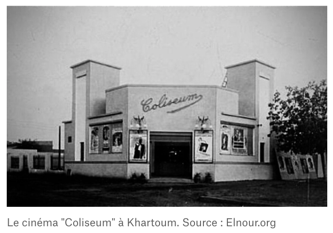

En 1935, le « Coliseum Cinema » a été construit à Khartoum, l'une des premières salles de cinéma au Soudan. À l'époque, il n'était pas ouvert au public, mais plutôt réservé à l'élite coloniale et soudanaise. D'autres cinémas ont été créés par la suite dans la capitale, tels que « Halfaya » et « Blue Nile », qui ont permis d'introduire le cinéma à la population soudanaise. A l'époque, les Soudanais·es qui s'asseyaient dans les fauteuils du public regardaient uniquement des films étrangers : ils et elles ne voyaient donc le Soudan et le monde qu'à travers les yeux des étranger·es.

Cette situation a perduré jusqu'en 1949, date de la création de la « Sudan Film Unit » ou « SFU », comme nous aimons l'appeler, qui a constitué un véritable tournant.

La première génération de cinéastes soudanais

Au début des années 1950 est apparue la première génération de cinéastes soudanais, c'est-à-dire les premiers Soudanais à s'être approprié le cinéma pour parler des enjeux du Soudan.

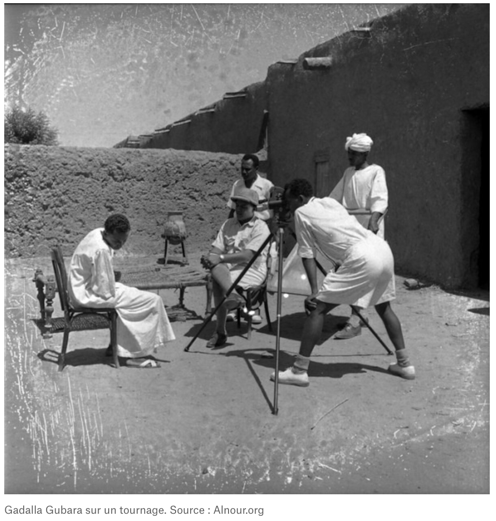

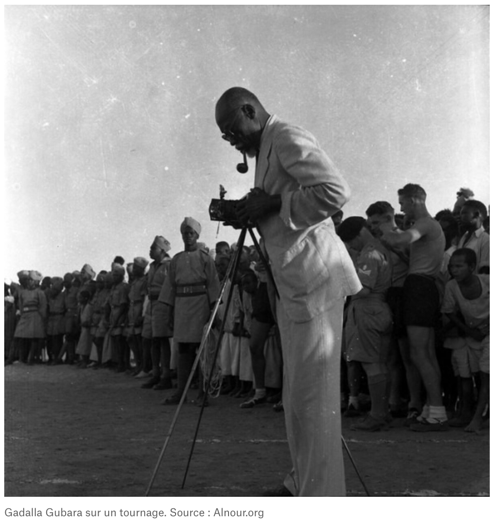

La « Sudan Film Unit » a été fondée pour couvrir l'actualité et produire de courts documentaires au service de la colonisation britannique, à l'aide d'une caméra 16mm. Mais les cinéastes Kamal Mohamed Ibrahim et Gadalla Gubara, qui ont rejoint l'unité, se sont approprié la structure pour produire un véritable cinéma soudanais, en écrivant leurs propres scénarios et en produisant leurs propres films. En 1960, La SFU avait ainsi déjà produit plus de cinquante films, la plupart réalisés par Gadalla Gubara.

Grâce aux efforts de Kamal Ibrahim, la section de cinéma itinérante créé par les britannique a été réappropriée par les Soudanais·es, avec pour nouvel objectif de rendre le cinéma accessible à toute la population en organisant des projections dans les zones rurales. Cette première initiative s'inscrit dans un mouvement d'art populaire et engagé pour la société soudanaise. Kamal Mohamed Ibrahim a ainsi écrit aux gouvernements locaux pour les informer de la création du département cinématographique et leur demander de fournir des propositions spécifiques pour produire des courts métrages liés à leurs régions, afin de représenter toute la diversité régionale du Soudan.

Certains réalisateurs de l'époque ont réalisé des courts métrages, des documentaires ou des films d'enregistrement. À l'époque, le cinéma était utilisé pour sensibiliser l'opinion publique sur des faits de société : par exemple, le film « Al-Mankub », sorti en 1952, a permis d'attirer l'attention sur l'épidémie de tuberculose qui se propageait à cette période. La SFU a ainsi joué un rôle-clé dans les campagnes de santé contre les épidémies et dans l'éducation agricole, en documentant la culture du coton et en mettant l'accent la lutte contre les parasites. Ces films ont été très efficaces pour sensibiliser les citoyen·nes à des questions de santé publique et de sécurité au travail.

L'Unité disposait également d'un « Département Oral », dont les membres étaient chargés d'expliquer les films projetés dans les camionnettes de cinéma itinérantes au public qui ne savait pas lire.

La deuxième génération de cinéastes soudanais

À cette époque, l'industrie cinématographique ne bénéficiait d'aucun soutien gouvernemental ou institutionnel. Ce manque de soutien, paradoxalement, a entraîné l'essor des films indépendants :

– En 1970, le premier long métrage soudanais « Amal Wa Ahlam » ("L'espoir et les rêves"), produit par Ibrahim Malasi, a été l'un des premiers films indépendants ;

– L'un des grands réalisateurs de cette génération est Tayeb Mahdi, dont les messages artivistes sont illustrés dans des films comme « Aldarih » (1977), qui traite de l'illusion des croyances religieuses et du contrôle qu'elles exercent ;

– L'une des productions les plus connues de cette génération est le film de Hussein Mamoun Sharif « Aintizae Alkahrman » (1975), qui raconte l'histoire de la ville abandonnée de Sawakin ;

– On peut citer également « Arbae maraat lil'atfali » (1983), sur l'éducation des enfants handicapés au Soudan ;

– Ou encore « Almahata » (1989), qui traite du système capitaliste et de son impact sur les communautés pauvres.

En 1969, Wesal Musa Hassan est considérée comme la première femme cinéaste, non seulement au Soudan mais dans tout le Moyen-Orient. A 18 ans, elle rejoint la "Sudan Film Unit" et travaille sur plusieurs films en tant que camerawoman.

Au cours des années 1980, les politiques du gouvernement du dictateur Jaafar Nimeiry n'ont pas soutenu le cinéma, mais ont au contraire imposé une censure stricte sur les films, mise en œuvre par le ministère des affaires religieuses.

En avril 1989, les cinéastes les plus influents de l'époque, comme Ibrahim Shaddad, Tayeb Mahdi et Manar Al-Hilu ont réussi à créer le « Sudanese Film Group », qui visait à sensibiliser la population à la culture, aux questions de société et à la politique. Le réalisateur Suleiman Mohamed Ibrahim, à la tête du Sudanese Film Group, a déclaré : « L'avenir du cinéma soudanais dépend de la liberté d'expression ». Ces réalisateurs mobilisaient explicitement la caméra comme un outil pour résister à la dictature.

Malheureusement, alors que le cinéma soudanais était en plein développement, le coup d'État du dictateur Omar El-Béshir a mis un frein brutal à cet essor, contrôlant fermement toutes les productions médiatiques et artistiques et arrêtant toutes les personnes soupçonnées d'être des opposant·es politiques.

La troisième génération d'artistes cinématographiques soudanais

Cette troisième génération - la génération actuelle - s'est formée sous le régime des Frères musulmans dans un contexte de suppression de libertés, ce qui a contraint de nombreux cinéastes à produire leurs œuvres en secret.

Malgré la répression très forte, de nombreuses formes de création résistance ont perduré, comme la « Sudan Film Factory », une plateforme de culture cinématographique indépendante, qui rassemble les créateurs soudanais pour renforcer leur capacité de production. Plusieurs films ont réussi à être produits malgré la dictature :

« Nyerkuk » (2016) du réalisateur Mohamed Kordofani, qui parle de la vie d'un enfant des rues ;

« Beats of the Antonov » (2014) de Hajooj Kuka, qui documente le conflit entre le Soudan et les Forces de Soutien Rapide dans les régions du Nil Bleu et des Monts Nouba, en mettant en lumière le rôle de la musique pour aider les communautés affectées à résister culturellement et spirituellement face au conflit en cours.

“L'artivisime” en temps de conflit

Lorsque la révolution a eu lieu en 2018, toutes les formes d'art et d'activisme ont connu un essor spectaculaire, qui s'est traduit par des œuvres d'une immense diversité : les graffitis sur les murs, les poèmes politiques, la musique révolutionnaire... Une nouvelle filmographie a également émergé, permettant de transmettre des histoires de Soudanais·es qui n'avaient pas pu être racontées au cours des 30 dernières années de dictature. Pour la première fois, les cinéastes soudanais·es n'avaient plus besoin de se cacher, et étaient fièr·es de se présenter comme artistes. Quelques exemples de films produits pendant la révolution :

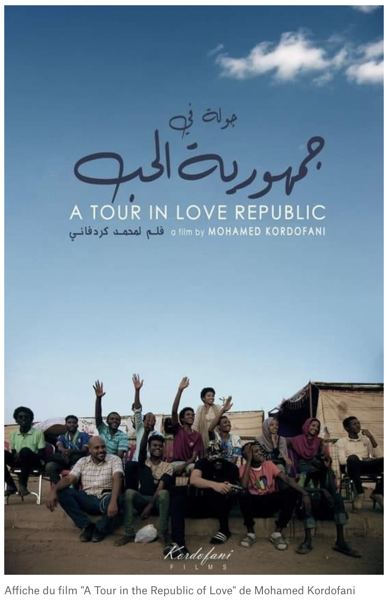

« A Tour in the Republic of Love » (2020) réalisé par Mohamed Kordofani, sur le sit-in devant le siège du commandement général des forces armées pendant la révolution ;

« Khartoum Offside » (2019), un documentaire de la réalisatrice Marwa Zein sur les débuts du club de football féminin à Khartoum.

Lorsque la guerre a commencé le 15 avril 2023, le rôle des artistes soudanais·es a changé. Il est maintenant de notre devoir, en tant qu'artistes et activistes, de documenter et de mettre en lumière le conflit en cours. Nous utilisons la photographie et l'art visuel pour montrer l'impact catastrophique de la guerre et représenter notre identité soudanaise de manière créative. Notre objectif est de s'assurer que le monde sache que notre guerre n'a pas été oubliée de la communauté internationale, mais intentionnellement ignorée. Grâce à notre art, nous rendons impossible le fait d'ignorer nos souffrances. Notre rôle est aussi d'humaniser les victimes de la guerre, montrer les vies des êtres humains derrière les chiffres. Deux exemples nous semblent très inspirants :

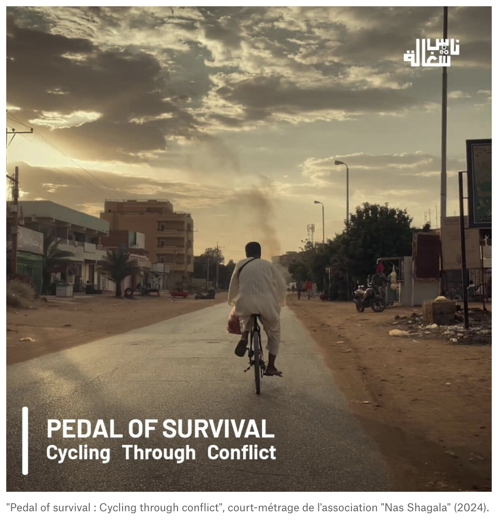

Nas Shagala est une campagne d'impact social de la jeunesse soudanaise qui vise à documenter les histoires et les luttes du peuple soudanais pendant la guerre par le biais de films documentaires ;

Ayin Network est un groupe de journalistes activistes, qui couvre les événements dans les zones du Soudan rendues les plus inaccessibles à cause du conflit, notamment au Darfour et dans les montagnes Nouba, difficiles d'accès pour les autres médias. Ils réalisent majoritairement des reportages, mais ont également produit quelques films documentaires.

Conclusion

L'histoire du cinéma au Soudan nous montre que depuis ses débuts, le cinéma soudanais s'est toujours constitué comme un « artivisme », un art né et développé dans le conflit qui a toujours été mobilisé comme outil de résistance. A cause de la particularité de l'histoire soudanaise traversée par les guerres, les révolutions et les dictatures, il est impossible de dissocier la politique de la vie quotidienne. Ainsi, tous les films soudanais parlent du contexte politique, que ce soit de manière explicite ou de manière subtile. Depuis la première génération qui a travaillé pour le changement à partir de l'échelle locale, la deuxième génération qui a lancé l'industrie cinématographique indépendante et la troisième génération qui a travaillé dans des circonstances misérables et dans la clandestinité, le cinéma soudanais a continué et continuera de lutter pour transmettre les histoires qui n'ont pas été racontées.

-------------------

Par Abeer et Anan Abdulla

Traduction : Equipe de Sudfa

[1] Pour en savoir plus sur ce programme de recherche : https://ircav.fr/event/cycle-de-films-et-journee-detudes-cinema-soudanais-defis-et-resiliences/

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le cas Trump : Portrait d’un imposteur

Un portrait saisissant de Donald Trump autour de trois grands pôles : mensonge, narcissisme et destructivité.

Qui est Donald Trump ? Qu'est-ce qui motive la quête du pouvoir de cet homme que sa propre nièce, psychologue clinicienne, a décrit comme le plus dangereux du monde, et son proche conseiller comme un Hitler américain ? S'appuyant sur une abondante documentation et sa participation à un rallye trumpiste, Alain Roy offre un portrait saisissant et inquiétant du playboy ayant dilapidé l'immense fortune dont il a hérité de son père.

Contrairement à l'image d'homme d'affaires à succès qu'il a voulu projeter tout au long de sa vie et que la téléréalité est venue cristalliser, Trump a fait faillite à maintes reprises. Objet de risée de la part des élites, il s'est fabriqué une identité de « gagnant » pour cacher ses failles et sa honte, jusqu'à se hisser à la tête de la Maison-Blanche. Mais que se passe-t-il lorsque le réel se confronte aux mensonges de l'imposteur ? Jusqu'où peuvent aller sa rage et ses désirs de vengeance ? Dans un contexte où s'agite autour de lui une extrême droite triomphante et décomplexée, ses penchants agressifs et transgressifs forment un cocktail explosif.

À travers les prismes du mensonge, de la faille narcissique et de la dangerosité, Alain Roy plonge au cœur de la psyché de Donald Trump afin de cerner la nature de cette figure politique à la fois grotesque et malfaisante, qui force le monde entier à jouer dans un très mauvais film.

Parution Canada 2025

Parution Europe 2025

Prix 24,00 $/16,00 €

Pages 222

ISBN 9782898570452

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Santé planétaire : Prescriptions médicales pour un environnement sain

Une médecin tire la sonnette d'alarme pour recadrer la crise climatique comme un enjeu de santé.

Claudel Pétrin-Desrosiers

Préface de Dre Joanne Liu

Postface de Jérôme Dupras

« L'un des sentiments que j'ai appris à détester le plus, comme médecin, c'est de savoir que je ne peux pas offrir au patient devant moi ce qui ferait réellement une différence pour lui : un environnement sain. » Voilà le constat qui s'impose à la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers lorsqu'elle pratique dans certains quartiers défavorisés de Montréal. Et cette limite de la médecine clinique lui rappelle constamment les défis posés par la triple crise écologique actuelle que sont les changements climatiques, la pollution atmosphérique et le déclin de la biodiversité.

Avec fougue et rigueur, la Dre Pétrin-Desrosiers défend l'approche de la santé planétaire, une démarche scientifique transdisciplinaire selon laquelle notre santé est indissociable de celle des écosystèmes et du monde vivant. Après avoir exposé les conséquences de la crise écologique sur la santé humaine (chaleur extrême, inondations, feux de forêt, mauvaise qualité de l'air, allergies, infections, insécurité alimentaire, écoémotions, déplacements migratoires et instabilité géopolitique), elle défend l'idée que la communication sur ces enjeux mériterait d'être recadrée comme un enjeu de santé – une valeur que tout le monde partage. Selon elle, c'est la meilleure façon de provoquer les changements de société qui s'imposent. Verdissement urbain, exposition à la nature, réduction de notre dépendance aux énergies fossiles, transports actifs et communs, modification de nos régimes alimentaires… Les solutions qu'elle préconise nous libèrent en plus d'une vision strictement curative et individualiste de la santé.

En fait, l'approche de la santé planétaire reprend une idée toute simple : celle de vivre en harmonie avec la nature. Comme le souligne la Dre Joanne Liu dans la préface, « ce livre est un excellent vaccin contre le “climatoscepticisme” et contre notre apathie face à la triple crise écologique ».

Parution Canada 2025

Prix 25,00 $

Pages 224

ISBN 9782898570643

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Combattre la gentrification : Témoignage d’une ex-conseillère municipale

Le témoignage qu'offre Sophie Thiébaut dans Combattre la gentrification est d'abord celui d'une ancienne élue de la politique municipale, conseillère dans le Sud-Ouest de Montréal pendant plus d'une décennie. Forte de cette expérience, l'autrice dresse un bilan nuancé mais sans concession du travail politique de « proximité ». Elle raconte également les débuts de Projet Montréal, son évolution de petit parti politique d'opposition à parti au pouvoir en 2017, ainsi que la transformation de la question du logement au sein de la formation politique.

Combattre la gentrification, c'est ensuite et surtout le récit d'une « citoyenne ordinaire » qui, comme des milliers d'autres locataires, subit les impacts destructeurs de la gentrification. Quartier par quartier, projet par projet, Sophie Thiébaut évoque les mutations radicales qui ont affecté les secteurs longeant le canal Lachine et qui, dans certains cas, ont pu être ralenties, voire bloquées par l'action populaire. C'est pourquoi l'autrice en appelle à des mobilisations collectives pour préserver nos quartiers de la spéculation immobilière.

Parution : Mai 2025

Prix :

Pages :

Format : 4,5 x 6,75 pouces

ISBN : 978-2-924924-48-8

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Mobilisation : Organiser la lutte des classes en milieu de travail

De 1971 à 1975, la revue Mobilisation a joué un rôle structurant dans la recomposition de la gauche québécoise. Désireuse de rompre avec un militantisme qu'elle juge désorganisé, l'équipe de la revue cherche à combler la distance idéologique et culturelle qui la sépare des travailleur·ses.

Si Mobilisation publie des textes d'analyse politique et des articles de fond sur les enjeux internationaux, l'originalité de sa contribution réside dans sa réflexion sur les différentes stratégies de liaison entre les intellectuel·le·s et le mouvement ouvrier et, plus particulièrement, dans ses bilans pratiques sur l'implantation dans les lieux de travail.

Au fil de leurs expériences dans les usines et les hôpitaux, les militant·e·s de Mobilisation ont élaboré une approche singulière de l'implantation, centrée sur la création de comités de travailleurs, et ont ainsi contribué à démocratiser – voire à radicaliser – les luttes ouvrières de l'époque.

Cinquante ans après la parution de son dernier numéro, à l'heure où la combativité du mouvement syndical souffre de la bureaucratisation des grandes centrales, cette anthologie des réflexions stratégiques de Mobilisation éclaire les possibilités et les défis de la jonction entre les militant·es de gauche et les travailleur·euses du Québec.

Textes choisis et présentés par Guillaume Tremblay-Boily, auteur d'une thèse de doctorat sur l'implantation marxiste-léniniste.

En librairie dès juin 2025

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Lutter contre l’effacement : les archives soudanaises face à la guerre (2/2)

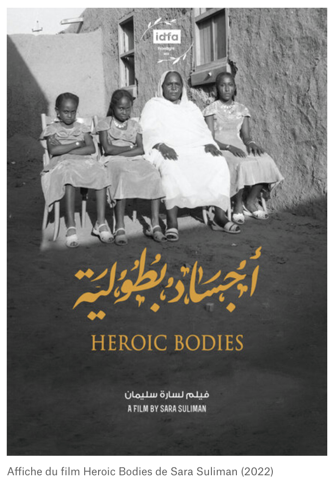

Dans cette série de deux articles, nous explorons comment le cinéma soudanais a tenté de résister à des décennies de dictature et de violences d'Etat visant à détruire, à travers l'art, l'identité même du pays. Face à cet effacement, des artistes, militant·es et archivistes, comme la réalisatrice Sara Suliman, se battent pour conserver les traces de l'histoire du Soudan et lutter contre l'oubli.

Tiré du blogue de l'auteur.

"Sudan's forgotten films" - Les films oubliés du Soudan

Fin mars, nous sommes plusieurs de l'équipe de Sudfa à nous être rendu·es à la rencontre « Cinéma soudanais : défis et résiliences » organisée par le groupe de recherche Arts, Médias, Exils (AME) (IRCAV/Sorbonne Nouvelle)[1] à Paris.

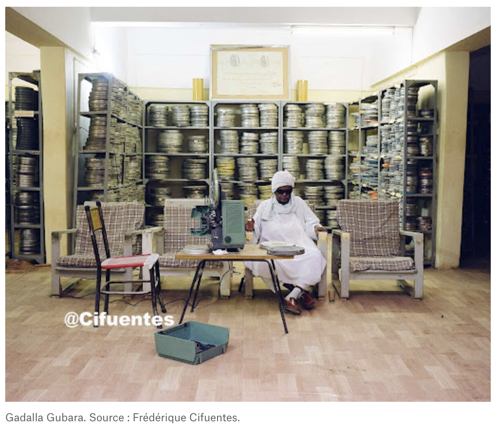

Un des premiers films projetés était « Sudan's Forgotten Films » de Suhaib Gasmelbari (2014). Il nous plonge dans le quotidien de deux archivistes : Awad et Benjamin. Ces deux hommes âgés, figures historiques du cinéma soudanais, se battent pour sauver les archives cinématographiques du pays.

« Le Soudan a parmi les plus nombreuses archives de cinéma en Afrique », affirme l'un d'entre eux. Mais cette collection inestimable a souffert de décennies de négligence : stockée dans de mauvaises conditions, elle a subi les dégradations du temps. Dans le film, on voit les deux vieillards écrire de façon répétée au gouvernement pour demander des outils adaptés, comme un système de refroidissement, et le supplier de recruter des ouvriers pour les aider à transporter les nombreux cartons.

Mais le gouvernement d'Omar El-Béshir fait la sourde oreille. Entièrement dévoués à sauver ces archives, les deux hommes travaillent sans relâche, bénévolement, achetant eux-mêmes le rouleau de scotch pour réparer les bandes abîmées. A eux seuls, ils sont les gardiens de plus de 13 000 films, dont une grande partie n'ont jamais été visionnée. Les deux vieux amis tiraient la force de leur combat dans cette croyance inébranlable, exprimée par Awad dans le documentaire : « Il ne faut pas qu'on perde ces films, parce qu'il faut que les enfants du Soudan connaisse leur histoire. Quand tu n'as pas d'histoire, tu n'es personne ».

Le visionnage de « Sudan's Forgotten Films » a ouvert des discussions sur le devenir des archives cinématographiques soudanaises qui se sont poursuivies durant toute la rencontre. Ce film très émouvant rappelle les dommages inestimables causés par la dictature d'Omar El Béshir, resté plus de 30 ans au pouvoir, sur l'art et la culture au Soudan. Il nous rappelle aussi que la violence du régime, si elle a pu prendre des formes de répression brutale, a également pu opérer de manière plus silencieuse, à travers l'abandon du soutien aux artistes et archivistes et la négligence du patrimoine culturel du pays.

Sara Suliman, réalisatrice, mobilise les archives dans son travail de cinéaste. Elle témoigne des nombreuses barrières que l'administration d'El Béshir a placées sur son chemin pour l'empêcher d'avoir accès aux archives visuelles, et de l'état de dégradation dans lequel elle a trouvé les cartons qui contenaient des photographies et des bandes vidéographiques d'une valeur exceptionnelle :

« Ils étaient couverts de poussière, et très abîmés par la saleté », décrit-elle avec colère. « Le Soudan était sous une dictature militaire pendant 30 ans, qui a détruit l'art, opprimé les artistes de toutes les disciplines, et particulièrement les cinéastes. Parce que l'art, c'est du pouvoir, et ils le savent. Il y a des générations extraordinaires, avec une grande créativité, qui ont été réprimées. Les histoires étaient là, les idées étaient là, mais tout était réprimé. Les artistes soudanais ont beaucoup plus de choses à mettre en avant. »

La révolution de 2018 : filmer la liberté, retrouver les traces de l'histoire soudanaise

Dans une interview à Sudfa, Sara Suliman raconte le tournant qu'a constitué la révolution de 2018 : « Puis la révolution est arrivée, et a ouvert un moment de liberté. Il n'a pas duré, mais c'était comme prendre une respiration. Quand tu as connu la liberté, c'est difficile qu'on te la reprenne. »

Quand la révolution est arrivée, elle tournait son film Heroic Bodies (2022) : « Je filmais le "Zar" c'est une pratique religieuse considérée comme superstitieuse par le gouvernement soudanais (…) qui utilisait la religion comme prétexte pour opprimer la population. Pendant ces 30 ans ils ont interdit le "Zar", c'est un rituel pendant lequel les femmes dansent avec des percussions très fortes, pour faire ressortir les esprits mauvais en exauçant certaines de leurs demandes. Cette pratique était interdite, mais après la révolution, pendant une année de liberté avant que le coup d'État qui a repris le pouvoir aux civils, les femmes ont pu le pratiquer, et j'ai pu le filmer. Dans cet extrait de film, on peut voir les femmes danser, reprendre place dans l'espace, créer un espace safe. On a commencé cette fête à 10 heures du matin et jusqu'à 7 heures du soir ça continuait encore ! C'est cette liberté que les artistes et les personnes créatives ont trouvé pendant la révolution. C'est pourquoi tant de choses se sont passées cette année-là, plein de films sont sortis, plein d'idées se sont développées. »

Elle explore dans son travail l'intersection des multiples formes de violences (physique, politique, structurelle) auxquelles sont soumises les femmes soudanaises, mais aussi la manière dont les femmes utilisent leurs corps pour résister, et la transmission de ces luttes à travers les différentes générations de femmes. Pour elle, l'accès aux archives est également un enjeu féministe : « Nous, les femmes soudanaises, nous avons besoin qu'on nous garantisse l'accès à l'information. C'est notre droit. Il faut des lois fortes qui soient mises en place pour nous garantir ce droit à connaître notre histoire. »

Grâce au combat de quelques cinéastes soudanais·es, des projets de numérisation ont vu le jour à la fin de la dictature d'Omar El Béshir, financés par des universités étrangères (Durham Université et King's College), à travers des projets comme le site internet « Sudan Memory ». Mais ces projets, portés par des institutions étrangères, posent aussi la question de la colonialité dans la gestion des archives du Soudan.

Rashid Saïd, ancien ministre de la Culture pendant le gouvernement de transition suite à la révolution (2019-2021), et présent lors de la rencontre à Paris, affirme que des projets de numérisation des archives ont avancé pendant cette période avec plus de 100 000 photographies qui ont pu être numérisées et mises en ligne sur un cloud. « Le gouvernement de transition avait voulu faire une loi pour développer le cinéma. On a projeté le film "Sudan Offside" à Khartoum », déclare l'ancien ministre. « On avait fait un comité avec les anciens cinéastes, les nouveaux, la société civile… Mais le coup d'Etat militaire a mis fin à tous ces projets.

Détruire les archives, détruire l'identité nationale

Le coup d'État militaire de 2021, puis la guerre qui a éclaté le 15 avril 2023, ont porté brutalement atteinte à la préservation de ces archives. La tragédie est évoquée par de multiples participant·es à la rencontre : malgré les projets de numérisation qui avaient été mis en place, malheureusement, le gouvernement soudanais n'a jamais donné son autorisation pour que les disques durs sortent du pays. Les disques durs sont donc restés sur place, aux archives nationales à Omdurman.

En plus des nombreuses destructions de bâtiments provoquées par les combats, depuis le début de la guerre, les Forces de Soutien Rapide (milice paramilitaire, autrefois alliée de l'armée soudanaise, qui affronte aujourd'hui l'armée) ont procédé méthodiquement au pillage et à la destruction de tous les espaces culturels. Ces dernières semaines, suite à la reprise de la capitale, Khartoum, par l'armée soudanaise, les Soudanais·es du monde entier ont constaté avec effroi que l'intégralité du musée national avait été pillé, ne laissant que quatre statues à l'intérieur. Les œuvres volées dans les musées, qui sont les rares témoignages de l'histoire du Soudan, ont été revendues sur Internet par les mercenaires, afin de financer la guerre ou pour leur enrichissement personnel.

Dans l'assemblée, tout le monde se demande ce qui a bien pu arriver aux archives nationales, mais les participant·es ne sont pas optimistes. « Si elles sont dans le même état que celui dans lequel on a retrouvé le siège national de la télévision… » murmure une des participantes soudanaises, faisant référence à la destruction de ce bâtiment occupé par les Forces de Soutien Rapide (RSF) depuis le début de la guerre. Les acteurs de la guerre, en s'attaquant au patrimoine culturel et mémoriel du Soudan, ont mené une attaque brutale contre l'identité du pays.

Repenser le travail des cinéastes en temps de guerre

Pour Sarah Suliman, les archives jouent un rôle central dans la résistance de la population soudanaise face à la guerre : « La guerre nous a fait prendre conscience de l'importance des archives et l'importance de la documentation. Dans cette guerre, les RSF détruisent les musées, détruisent les archives nationales, détruisent les archives télévisées du ministère de la culture et de l'information… On a l'impression que c'est une guerre contre l'identité. Être menacé·es de perdre notre identité, qui nous sommes, est une question essentielle pour nous. C'est pourquoi il faut que l'on contre-attaque. Nous avons une diversité extraordinaire, une histoire extraordinaire, nous ne pouvons pas perdre cela. Nous devons nous défendre et les empêcher de nous effacer de l'univers. »

Cette question est venue également transformer le travail des artistes soudanais·es : « La plupart d'entre nous, maintenant, nous essayons de sauver ce qui reste – c'est pourquoi j'étais heureuse de découvrir ce film aujourd'hui – parce que c'est de la documentation de l'histoire, d'une histoire précieuse. Parce que la mémoire est tout. C'est tout ce qui compte. C'est infiniment précieux », affirme Sara Suliman. « Comme nous faisons face à une crise d'identité, parce que nous sommes en train de perdre notre identité, il faut que nous travaillions là-dessus. Ça nous pousse à nous focaliser, dans notre travail, sur la question culturelle, et nous rappelle l'importance de documenter. Même si on fait de la fiction, ça doit être à propos du Soudan, et de tous les détails de notre identité. Parce que même si c'est de la fiction, c'est aussi de la documentation. »

Ainsi, lutter contre la disparition des archives, c'est lutter contre l'effacement de l'histoire et de la culture soudanaise. Mais comment protéger ces archives de la destruction quand on est exilé·e, loin de son pays ? Comment la population locale peut-elle se soucier du sort des archives, alors qu'elle est confrontée à la famine et à des questions de survie immédiate ? Pour les exilé·es soudanais·es présent·es lors de la rencontre, à travers cette lutte pour conserver la mémoire du pays, c'est toute la question de la transmission des connaissances et de la culture soudanaise pour les générations futures qui est en jeu.

Par Equipe de Sudfa

[1] La rencontre a eu lieu qui avait lieu du 27 au 30 mars 2025 à Paris. Pour en savoir plus sur ce programme de recherche : https://ircav.fr/event/cycle-de-films-et-journee-detudes-cinema-soudanais-defis-et-resiliences/

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Elinor Hammarskjöld, la conseillère juridique de l’ONU, rappelle à Israël son obligation d’acheminer l’aide humanitaire à Gaza

Devant la Cour internationale de justice (CIJ), à La Haye, la secrétaire générale adjointe aux affaires juridiques de l'ONU, Elinor Hammarskjöld, a rappelé les obligations d'Israël en vertu du droit international : celle de permettre et de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à la population gazaouie.

Tiré de l'Humanité

https://www.humanite.fr/monde/bande-de-gaza/elinor-hammarskjold-la-conseillere-juridique-de-lonu-rappelle-a-israel-son-obligation-dacheminer-laide-humanitaire-a-gaza

Publié le 28 avril 2025

Antoine Portoles

À Gaza, le nouveau blocus humanitaire orchestré par le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou entre ce mardi 29 avril dans son 59e jour. La veille, la secrétaire générale adjointe aux affaires juridiques de l'ONU, Elinor Hammarskjöld, a plaidé devant la Cour internationale de justice (CIJ), à La Haye (Pays-Bas), dans le cadre une semaine d'audiences consacrées aux obligations humanitaires d'Israël envers le peuple palestinien.

L'État d'Israël, en tant que puissance occupante, a une responsabilité claire en vertu du droit international : celle de permettre et de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à la population gazaouie. « Ces obligations impliquent d'autoriser et d'aider toutes les entités compétentes des Nations Unies à mener leurs activités au profit de la population locale », a affirmé Elino Hammarskjold au siège de la plus haute juridiction onusienne, à La Haye.

Aux côtés de l'arrière-petite-fille d'un ancien premier ministre suédois, le représentant de Palestine auprès des organisations internationales, Ammar Hijazi, a notamment affirmé que ce blocage systématique était utilisé telle une « arme de guerre » dans la bande de Gaza. À l'issue de ces audiences, les juges prononceront un avis juridique sur ce qui incombe à la puissance coloniale vis-à-vis des agences onusiennes et de tous ceux engagés dans la fourniture de l'aide humanitaire.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

30 avril 2004 : Haïti sous tutelle, la souveraineté bradée

Il y a 21 ans, jour pour jour, le 30 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations Unies adoptait à l'unanimité la résolution 1542, entérinant la création de la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti). Cette mission, présentée comme une solution de paix, marquait en réalité le début d'un long cycle d'ingérence internationale, d'occupation déguisée et de dérives qui ont durablement affaibli l'État haïtien.

Une souveraineté suspendue

La résolution 1542 faisait suite au renversement, le 29 février 2004, du président constitutionnel Jean-Bertrand Aristide. Ce coup d'État, cautionné par des puissances étrangères, a ouvert la voie à une mise sous tutelle complète du pays, sous prétexte de stabilisation. Les forces onusiennes, arrivées sur le sol haïtien avec l'étiquette du maintien de la paix, se sont progressivement imposées comme des acteurs de premier plan dans les affaires internes du pays, reléguant les institutions nationales au rang de figurants.

Une mission controversée

Pendant plus d'une décennie, la MINUSTAH a été synonyme de bavures, de violences sexuelles, de violations des droits humains, et surtout d'un désastre sanitaire majeur : l'introduction du choléra, qui a fait des dizaines de milliers de morts. Ce triste épisode reste un stigmate indélébile dans la mémoire collective haïtienne, révélateur du mépris dont ont souvent fait preuve certaines puissances à l'égard du peuple haïtien.

Une leçon ignorée

Vingt-et-un ans plus tard, les blessures sont encore ouvertes. Pire, l'histoire semble se répéter. Alors que le pays traverse une crise sans précédent, des voix s'élèvent de nouveau pour appeler à une intervention internationale. Mais peut-on réellement reconstruire un pays sans respecter sa souveraineté ? Peut-on restaurer la paix sans justice, ni mémoire ?

En guise d'avertissement

Le 30 avril 2004 doit rester une date d'alerte, un moment de lucidité pour rappeler que toute prétendue stabilisation imposée de l'extérieur finit par créer plus de fractures que d'unité. Haïti n'a jamais manqué de ressources humaines ni de volonté populaire : ce qui lui a manqué, c'est qu'on la laisse respirer, décider, reconstruire par elle-même et pour elle-même.

À ceux qui parlent aujourd'hui de solutions, souvenez-vous du 30 avril 2004. Ne répétez pas les erreurs d'hier.

Smith PRINVIL

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Haïti : La jeunesse prend la rue, la révolte s’organise

Port-au-Prince, 3 mai 2025 – En Haïti, le désespoir n'est plus silencieux. Il gronde. Il s'organise. Il se transforme en appel à l'action. À la veille d'une grande mobilisation citoyenne prévue pour ce dimanche 4 mai, deux figures de la jeunesse haïtienne se dressent contre le système : Stevenson Telfort, alias Atros, chanteur du groupe Rockfanm, et Madame Francesse Baptismé, porte-voix du Mouvement Jeunesse Debout.

Ils lancent ensemble un cri d'alarme, un appel au réveil citoyen, face à ce qu'ils qualifient de « dérives graves du gouvernement », de dévoyage de la jeunesse, et d'une instabilité généralisée qui gangrène le pays. Selon eux, trop c'est trop. Le peuple ne peut plus rester spectateur d'un effondrement qui menace sa dignité et son avenir.

Depuis des années, la gouvernance haïtienne s'enlise dans le mépris des plus jeunes. Le chômage endémique, la fuite des cerveaux, la montée des gangs, l'effondrement des institutions éducatives et sanitaires, tout cela compose un quotidien intenable pour une majorité de la population, dont plus de 60 % a moins de 30 ans.

Mais que fait l'État ? Il s'enferme dans ses privilèges, s'accroche à ses routines bureaucratiques, multiplie les démonstrations de pouvoir sans vision. Pendant que des milliers de jeunes risquent leur vie en mer ou croupissent sans perspectives dans les quartiers populaires, les élites vivent dans une autre réalité, coupée du peuple, aveugle aux cris de détresse qui montent des rues.

C'est à cette rupture brutale qu'Atros et Francesse Baptismé veulent répondre. Leur appel dépasse les clivages partisans. Il vise à replacer la jeunesse au cœur de la nation. « Il n'y a pas d'avenir sans jeunesse », martèle la militante. « Et il n'y a pas de citoyenneté sans justice sociale, sans éducation, sans inclusion », ajoute le chanteur, connu pour ses textes politiquement tranchants.

La marche prévue ce dimanche n'est pas une simple démonstration de force. C'est un acte de foi. Une résistance. Une proposition. Celle d'un pays qui veut se relever à travers ceux qu'il tente d'étouffer.

“Nous ne marcherons pas pour demander, nous marcherons pour affirmer”, disent-ils. Car cette mobilisation vise à dénoncer un mode de gouvernance instauré sans la jeunesse, contre la jeunesse, mais aussi à proposer une autre voie : celle de la solidarité, de la justice et de la responsabilité collective.

Ce 4 mai, Port-au-Prince pourrait redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être : une ville debout. Un peuple debout. Une jeunesse debout.

Smith PRINVIL

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

"La pensée Wittig : une introduction"

Natacha Chetcuti-Osorovitz vous présente son ouvrage "La pensée Wittig : une introduction", co-écrit avec Sara Garbagnoli, aux éditions Payot.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :