Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

7 grands axes pour construire la paix

L'élection de Donald Trump accélère le cours de l'histoire. L'ordre mondial en est chamboulé, avec la guerre pour moteur. Clémentine Autain en appelle au réveil de « l'esprit public » contre la loi du plus fort.

6 mars 2025 | tiré de regards.fr

Il faut du temps pour digérer et ingérer la rupture qui vient de se produire dans l'ordre mondial. Et pourtant, il y a urgence à défendre une perspective stratégique de paix, et donc de justice et de démocratie. C'est pourquoi je mets ici en partage 7 grands axes. Comme pour la politique intérieure, ils reposent sur le réveil de ce que j'appelle l'esprit public, c'est-à-dire la solidarité, la coopération, la démocratie contre la loi du plus fort, la prédation et la marchandisation, l'autoritarisme :

1. Nous devons affirmer notre solidarité avec le peuple ukrainien agressé par la Russie de Vladimir Poutine et méprisé par Donald Trump, qui encourage le massacre des populations civiles ukrainiennes et la russification des territoires occupés. Notre fil à plomb est dans la défense du principe de l'autodétermination des peuples et des frontières reconnues par le droit international. Nous ne pouvons accepter que la loi du plus fort et l'accaparement de ressources l'emporte sur le droit international et la démocratie.

2. Ce soutien au peuple ukrainien doit se traduire dans les actes, loin de tout esprit munichois et sans engrenage guerrier. C'est une ligne de crête mais elle est la seule qui peut enrayer la mécanique conduisant à une troisième guerre mondiale. Autrement dit, il s'agit d'aider concrètement les Ukrainiens qui se battent pour leurs droits, et non d'entrer en guerre directement avec la Russie.

3. Ni Poutine, ni Trump, ce mot d'ordre rassemble. Si les régimes aux États-Unis et en Russie ne sont pas les mêmes, ces deux présidents portent, l'un et l'autre, la haine de la démocratie et l'impérialisme. L'un et l'autre se battent pour accaparer, et de façon brutale, les ressources rares sur une planète dont les limites deviennent tangibles. Combattre Poutine et Trump signifie que nous devons en finir avec l'atlantisme et avec le campisme – non, les ennemis de nos ennemis ne sont pas nos amis. Cela signifie aussi que nous ne nous inscrivons pas dans une logique de camps. À la puissance de la force, nous opposons la force des principes, les règles de droit, la logique de biens communs. Il faut rompre avec la prédation, la loi du profit et le productivisme débridé, pour défendre un changement profond de modèle de développement, soutenable pour l'écosystème et favorisant la paix. Le capitalisme insatiable conduit à la guerre pour l'accès aux ressources.

4. Prendre la mesure des bouleversements monde qui n'est plus celui d'hier, c'est chercher à nouer des alliances sur toute la scène internationale pour faire avancer la justice et la démocratie, et donc la paix, par la diplomatie et le multilatéralisme. Face aux puissances impérialistes brutales, il nous faut construire des convergences sur la base de la défense de principes et d'objectifs précis. Il nous faut plaider pour un nouvel ordre mondial fondé sur le droit, et non la force. Car il n'y a plus d'Occident. Il n'y a pas non plus de Sud Global. C'est pourquoi chercher des alliés à l'intérieur de l'Union européenne et en dehors pour faire contrepoids aux puissances impérialistes est une nécessité. Cela suppose de sortir de la culture des blocs.

5. La guerre en Ukraine et la menace de son extension impliquent que nous soyons capables de nous défendre. Il est désormais clair pour toutes et tous que les États-Unis de Trump ne peuvent aucunement assurer notre sécurité. Et puis, Poutine va-t-il s'arrêter là ? Rien ne l'indique. Il nous revient donc de renforcer notre système de défense car nous devons montrer que personne n'a intérêt à une guerre contre nous. Mais les dépenses militaires ne peuvent se faire en comprimant celles qui servent les besoins essentiels de la population. Elles n'ont pas non plus vocation à se substituer à une stratégie diplomatique, ni à servir les besoins du capitalisme. Leur financement doit passer par une contribution des ultra-riches et des grands groupes et par une coordination européenne – l'UE pourrait d'ailleurs commencer son aide par un effacement partiel de la dette des États par la BCE pour leur permettre d'investir. Comment se fait-il que lorsqu'il s'agit de défendre l'esprit public, l'État social et la transition écologique, il n'y a pas d'argent et quand il s'agit d'armement, la présidente de Commission européenne, Ursula von der Leyen, trouve 150 milliards d'euros tout de suite et annonce garantir 800 milliards d'euros en tout ? Quand on sort des critères de Maastricht, c'est pour investir dans l'armement ! Mais que chacun soit lucide : on ne refait pas nos capacités militaires pour combler le défaut des États-Unis dont on a si longtemps dépendu en quelques semaines, ni en quelques mois. On ne partage pas non plus à 27 la dissuasion nucléaire, surtout quand ces 27 comptent la Hongrie de Orban et l'Italie de Meloni. Et on ne bâtit pas une armée sans socle commun partagé et sans contrôle démocratique digne de ce nom. Raisons de plus pour se doter avant tout d'une stratégie d'alliances sur la scène internationale et d'investir le champ de la diplomatie.

6. Le réarmement ne fait pas une stratégie. Nous ne voulons pas seulement défendre les intérêts de la France mais aussi des principes, une certaine vision géopolitique appuyée sur le droit, la démocratie et la justice qui servent les peuples à travers le monde. C'est pourquoi le droit international est fondamental. Si l'organisation mondiale issue du compromis de 1945 ne correspond plus aux coordonnées de notre temps, il nous faut travailler à un nouvel équilibre, à un nouvel édifice international.

7. Dans ce contexte, la victoire ou non de Marine Le Pen en France est aussi un enjeu de paix mondiale. C'est pourquoi le rassemblement des forces de gauche et écologistes pour offrir une perspective de victoire, pour ouvrir un espoir de progrès face à la montée du RN est une responsabilité empreinte de gravité. Devant le tragique de l'histoire, l'heure est venue de se mettre au travail pour construire l'alternative à la vague brune dans notre pays. Et elle passe par une doctrine géopolitique commune aux forces de gauche et écologistes.

Clémentine Autain

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

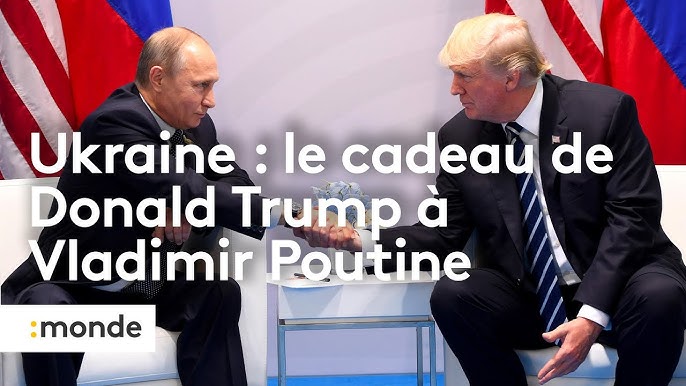

Le plan des États-Unis pour l’Ukraine, « fruit de 40 ans d’histoire entre Trump et la Russie »

Comment comprendre le rapprochement entre Trump et Poutine au sujet de l'Ukraine ? Quelles conséquences pour l'Europe ? Réponses avec Régis Genté, journaliste basé en Géorgie, auteur d'une enquête sur les relations de Trump avec le pouvoir russe.

Tiré de NPA 29

Basta ! : Comment analysez-vous l'incroyable altercation entre Trump et Zelensky lors de leur rencontre à la Maison blanche, le 28 février ?

Cette séquence dans le bureau ovale est probablement du jamais-vu dans l'histoire diplomatique. Pour autant, elle s'inscrit dans la droite ligne des déclarations outrancières de Trump au sujet de l'Ukraine depuis qu'il est revenu au pouvoir, quand il dit que « Zelensky est un dictateur sans élection », que c'est lui qui a commencé la guerre, etc.

Ce qui est faux, bien entendu. Ce qui est intéressant avec Trump, ce ne sont pas ses mots, mais les intentions qu'il y a derrière. Il apparaît assez clair que cette scène a été pensée à l'avance, tout cela n'est pas arrivé par accident.

« Cette séquence dans le bureau ovale est probablement du jamais-vu dans l'histoire diplomatique »

Vu les conditions posées préalablement à l'accord de paix, sans la moindre contrainte pour Poutine, Trump se doutait que Zelensky ne signerait pas. La manipulation consiste à lui rendre les choses impossibles pour lui faire porter ensuite la responsabilité de l'échec des négociations, et avoir ainsi une pseudo-justification morale pour ne plus armer l'Ukraine – et peut-être même ne plus lui fournir de renseignements, si Musk décide également de ne plus utiliser ses satellites Starlink. Ce qui laisse les mains libres à Trump pour négocier directement avec Poutine et signer une paix favorable à la Russie, puisqu'il semble bien que ce soit son projet depuis le départ.

Ce rapprochement spectaculaire entre Trump et Poutine, qui s'est matérialisé ces derniers jours sur le dossier du cessez-le-feu en Ukraine, ne vous a pas surpris, il était même « prévisible », dites-vous. Pourquoi ?

Parce que c'est le fruit de plus de 40 ans d'histoire entre Trump et la Russie. Trump est dans le radar du KGB dès la fin des années 1970, lorsqu'il se marie avec Ivana, sa première épouse, qui est alors citoyenne tchécoslovaque, un pays satellite de l'URSS. La sécurité d'État tchécoslovaque, la STB, une sorte de filiale du KGB, avait identifié cet homme alors encore méconnu, mais déjà assez riche et remuant.

C'est le moment où le KGB va redéfinir et intensifier ses efforts de recrutement, principalement aux États-Unis, son principal ennemi. Les documents internes de l'époque sont très clairs, sur le sujet : Vladimir Krioutchkov, le patron de la première direction générale du KGB, la plus prestigieuse, en charge de l'espionnage politique extérieur, cible tout particulièrement les scientifiques et les personnalités du monde politique et des affaires comme de potentiels relais intéressants au service de l'URSS. Trump entre parfaitement dans ce spectre-là.

Ce travail d'approche se concrétise en juillet 1987, lors du tout premier voyage de Trump à Moscou, dans l'idée d'y vendre une Trump tower. Tous les éléments laissent à penser que l'opération est directement organisée par le KGB. D'ailleurs, à peine deux mois après son retour, Trump s'offre une campagne de communication, pour près de 100 000 dollars, dans les plus grands journaux américains [le New York Times, le Washington Post et le Boston Globe, ndlr] pour publier une lettre ouverte appelant à ce que les États-Unis « cessent de payer pour défendre des pays qui ont les moyens de se défendre eux-mêmes », en référence directe à l'Otan.

Vous voyez qu'il y a une certaine constance, chez Donald Trump, puisqu'il utilise encore quasiment les mêmes termes aujourd'hui. C'est simple, j'ai cherché, et on ne trouve guère de déclaration sérieuse de sa part où il se serait montré critique à l'égard de la Russie ou de Poutine. Au contraire, il est en permanence très élogieux.

Il y a également le précédent des suspicions de tentatives d'ingérence russe dans la présidentielle états-unienne de 2016, exposée par plusieurs enquêtes (ingérence qui visait notamment à discréditer l'opposante de Trump, Hillary Clinton)…

Le titre de mon livre, Notre homme à Washington, est directement tiré d'un e-mail découvert par le procureur spécial Robert Mueller, lors de son enquête sur ces soupçons de collusion. L'auteur de cette formule, Felix Sater, connaît bien Trump et est directement issu de la « mafia rouge », ces familles de mafieux qui ont émigré d'Union soviétique aux États-Unis dans les années 1970. En Russie, ces gens-là ne sont jamais bien loin de l'appareil d'État. Felix Sater est particulièrement bien connecté aux hautes sphères des services de sécurité russe.

La preuve quand il écrit en 2015 qu'il va tenter de convaincre Poutine qu'on pourrait « installer notre homme à la Maison blanche », en parlant de Trump. La formule est très révélatrice : on voit bien que ce n'est pas l'initiative de Vladimir Poutine. Il n'y a pas eu de grand plan décidé par le Kremlin à Moscou pour placer Trump à la tête des États-Unis. C'est arrivé de façon plus fortuite, grâce à tous ces gens en lien avec le pouvoir russe et qui cultivent des relations avec Trump – et qui agissent au moins autant dans leur propre intérêt que dans celui de l'État russe.

« On ne trouve guère de déclaration sérieuse de Trump où il se serait montré critique à l'égard de la Russie ou de Poutine. Au contraire, il est en permanence très élogieux »

Le rapport Mueller, demandé par le département de justice américain, apporte des preuves très fortes sur cette influence, et sur la complaisance – pour ne pas dire plus – de Trump et de ses équipes à l'égard de tous ces gens parfaitement intégrés au système politique russe.

Vous parliez d'une campagne de « recrutement » du KGB : quelle est la nature exacte des relations que Trump entretient avec la Russie ? En est-il un « agent » comme on le laisse parfois entendre ?

Non, ce n'est pas un agent, au sens où ce n'est pas quelqu'un qui est rémunéré pour rendre des services et qui se sait missionné pour ça. C'est plus subtil. Il faut plutôt le voir comme une sorte de compagnonnage, quelqu'un qu'on va accompagner dans sa carrière parce qu'on a repéré qu'il pouvait être sur la même longueur d'ondes, partager une même vision du monde, et surtout qu'il pouvait être utile pour du renseignement ou de l'influence.

Dans le jargon soviétique, on appelle ça un « contact confidentiel », une notion qui apparaît dans les mêmes documents stratégiques du KGB, au moment d'établir les campagnes de recrutement dans les années 1980. Le contact confidentiel y est défini comme une personne « susceptible de fournir de l'information de valeur, mais aussi d'influencer activement la politique intérieure et extérieure ».

À ce moment-là, les velléités politiques de Donald Trump sont déjà claires. Il ne va pas devenir pour autant une marionnette, mais plutôt une sorte de relation intéressante qu'on entretient, qu'on flatte, qu'on aide. Trump a ainsi été « cultivé » par différents réseaux, pendant près de 40 ans, avec plus ou moins d'intensité. La banque d'État russe, la VTB, est parfois venue au soutien de la Trump Organization [le conglomérat de la famille Trump, ndlr], via la Deutsche Bank.

À chaque fois qu'il approchait de la faillite, on a vu des oligarques et des mafieux injecter de l'argent dans ses projets immobiliers ou blanchir de l'argent dans ses casinos. En Russie, ce genre de personnes agit toujours en symbiose avec l'État, il y a une connexion intrinsèque entre le monde du crime, la pègre, et le monde des services de sécurité. Trump est lié à cet « État profond » russe, cet État dans l'État : un mélange de pouvoir politique, de pouvoir financier, de pouvoir mafieux et de pouvoir sécuritaire.

Et quel était son intérêt à lui, Donald Trump ?

Cela a été une façon de se donner une surface internationale et de nourrir ainsi ses ambitions, aussi bien dans le business qu'en politique. Se retrouver à Moscou en 1987, c'est une manière de montrer qu'il ne se contente pas de développer de l'immobilier à New York, mais qu'il peut aller partout. Ce qui attire Trump à l'époque, c'est l'ascension, il veut être reconnu dans le grand monde de la jet-set politico-médiatique.

« À chaque fois qu'il approchait de la faillite, on a vu des oligarques et des mafieux injecter de l'argent dans les projets immobiliers de Trump »

À l'époque, l'un des conseillers, le fameux avocat Roy Cohn, lui souffle l'idée de se proposer comme négociateur en chef auprès de Reagan sur le désarmement nucléaire entre la Russie et les États-Unis – une autre façon de jouer dans la cour des grands à Washington. Tout en reprenant les éléments de langage de Moscou sur le sujet…

« Trump dans la main des Russes », écrivez-vous en sous-titre de votre livre. Mais la relation est-elle à ce point aussi asymétrique, aujourd'hui ?

Force est de constater que, jusqu'à présent, les prises de position de Trump sont généralement favorables au Kremlin. Il faut se souvenir de l'épisode de leur rencontre à Helsinki en 2018 : interrogé sur les soupçons d'ingérence russe pendant la campagne de 2016, Trump répond qu'il fait plus confiance à Poutine qu'à la CIA ! Et on découvre un Trump, à l'attitude d'ordinaire si tonitruante et volontariste, qui ressemble d'un coup à un petit garçon à côté de Poutine.

En fait, Trump admire profondément Poutine, comme le décrit bien son ancienne conseillère sur la Russie, Fiona Hill, dans un livre (There is nothing for you here, 2021, non-traduit). Elle raconte comment elle a observé le président américain se mettre à, selon ses termes, « suivre le ‘‘mode d'emploi'' autoritaire de Poutine ». C'est une image, mais ça en dit long sur l'influence qui s'exerce.

Trump est fasciné par la façon dont Poutine dirige son pays et par la mise en scène de son pouvoir. Il est un modèle, qui coche toutes les cases dont Trump rêve – puissance, richesse, célébrité – et avec qui il partage un même ADN sociopolitique : le culte de la puissance, des hommes forts, de la grandeur de l'État, une vraie aversion pour la démocratie libérale et le mépris des peuples qui va avec, la dénonciation des élites et la soumission de la vérité à la politique.

Comment interprétez-vous le choix de Donald Trump d'accélérer sur le dossier ukrainien ces tout derniers jours ?

Plusieurs hypothèses circulent à ce sujet. Certains lui prêtent une grande ambition géopolitique qui consisterait à casser l'alliance entre la Russie et la Chine pour mieux isoler cette dernière – qui serait sa véritable obsession sur le plan international. Quand on connaît un peu son fonctionnement et sa façon de prendre des décisions, tels qu'ils sont très bien décrits dans la biographie que lui a consacréela journaliste Maggie Habermanpar exemple, on peut douter qu'il soit animé d'une telle vision stratégique. Trump, c'est quelqu'un qui donne parfois raison au dernier qui a parlé, tout simplement…

Difficile aussi, à mon sens, de le justifier par un choix purement économique : les échanges entre la Russie et les États-Unis, pour l'heure, restent dérisoires au regard du commerce international, sans compter que ces deux pays sont en concurrence sur leurs exportations de gaz et de pétrole.

Un autre argument consiste à y voir un coup médiatique, avec l'envie d'apparaître pour un héros ou un faiseur de paix – quitte peut-être même à revendiquer le prix Nobel ensuite, qui sait. Pourquoi pas, c'est sûr que Trump est très attaché à montrer qu'il est efficace dans son action politique – c'était la même idée lorsqu'il disait qu'il allait régler le conflit à Gaza en 24 heures.

Je pense qu'il y a surtout un enjeu plus politique : en remettant en cause la démocratie américaine comme il le fait depuis son retour à la Maison blanche, et en s'attaquant directement à l'article 2 de la Constitution [qui définit les pouvoirs de l'exécutif, dont le président, ndlr] pour tenter de concentrer tous les pouvoirs, Trump sait bien qu'il va être attaqué. Chez lui par le camp démocrate et par l'establishment qui reste puissant, mais plus largement aussi par le camp des démocraties libérales.

Il a donc besoin de trouver de nouveaux alliés, à même de le légitimer dans son mouvement politique. Proposer un deal favorable à la Russie sur la question ukrainienne, c'est évidemment une bonne manière de plaire à Poutine et d'entretenir un lien fort avec lui.

Du côté de Poutine, est-ce une aubaine pour poursuivre sa stratégie d'expansion à l'égard de l'Europe ?

De la même façon, je crois que pour comprendre la politique étrangère de Poutine, il faut comprendre sa situation sur le plan intérieur. Poutine a besoin de légitimer son pouvoir et de justifier son autoritarisme absolu – le truquage des élections, l'emprisonnement des opposants, etc.

Dans les dictatures, on est toujours très attentif à l'opinion, et Poutine fait énormément de sondages pour prendre le pouls de la population. Il doit constamment s'assurer qu'il reste légitime, par-delà la peur, la violation des droits de l'Homme, l'État policier, etc.

De ce point de vue, l'Europe reste une voisine gênante, elle exhibe son modèle de liberté juste sous le nez des Russes et fait fantasmer les élites intellectuelles qui rêvent de démocratie – en témoignent toutes les révolutions colorées dans les anciens pays soviétiques. De ce fait, l'Europe menace directement les fondements de son régime, c'est pour ça que Moscou veille autant à préserver sa sphère d'influence sur l'ancien espace soviétique.

C'est par exemple tout l'enjeu de l'instrumentalisation des questions LGBT en Russie, mais également en Hongrie, en Géorgie et ailleurs : c'est devenu un outil géopolitique qui sert d'abord à diaboliser l'Occident.

Et Poutine connaît bien Trump. À travers ses récentes velléités expansionnistes sur le Canada ou le Groenland, Poutine l'observe réhabiliter à sa façon la vieille doctrine Monroe. Il lui propose un partage : tu as ton aire d'hégémonie sur le territoire américain, moi je veux la mienne sur l'Europe de l'Est !

Croyez-vous à l'hypothèse de l'extension de la guerre à l'intérieur même des frontières de l'Union européenne ou de l'Otan ?

Difficile à dire. Pour l'heure, je n'en suis pas convaincu, mais on ne peut pas tout à fait exclure l'hypothèse, concernant la Pologne notamment. Il y a une sorte de pensée profonde en Russie qui considère que la Pologne n'est pas légitime, qu'elle fait fondamentalement partie de la Russie, un peu comme la Crimée.

Le moteur, ce n'est pas tant de contrôler l'Europe que de l'affaiblir. C'est ce qu'a théorisé la doctrine Karaganov, qui fixe la ligne de la politique étrangère russe. L'enjeu pour Poutine, c'est tout ce qui pourrait alimenter la crise larvée du multilatéralisme, en obligeant l'Otan et les États-Unis à réagir – ou mieux, justement, à ne pas réagir. Ce qui tuerait de facto le fameux article 5 de l'Alliance [qui oblige chacun des membres à intervenir en cas d'agression contre un autre État membre, ndlr].

Qu'en est-il de la Géorgie, où vous habitez depuis plus de vingt ans ? L'année 2024 y a été émaillée d'importantes mobilisations contre l'ingérence russe.

Il ne faut jamais oublier que la guerre en Ukraine a commencé ici, en Géorgie, en 2008, avec le conflit autour de l'Ossétie du Sud. C'est le même mouvement et les mêmes motivations, la même guerre pour sécuriser un espace face à des territoires qui affirment de plus en plus leur désir d'Europe et d'Occident. On pourrait presque parler de guerre géorgo-ukrainienne, tant ce qui se passe actuellement en Ukraine en est le prolongement direct.

En Géorgie, l'homme qui règne aujourd'hui sur le pouvoir depuis plus de dix ans, Bidzina Ivanichvili, est un oligarque qui a construit toute sa fortune en Russie. C'est plus qu'un « contact confidentiel » en l'occurrence, car il émane du cœur du pouvoir à Moscou. De par son histoire, il ne peut pas échapper au contrôle du Kremlin.

C'est le principe même des élites et milliardaires russes, qui rêvent souvent de s'émanciper en rachetant des clubs de football, par exemple, mais qui ne peuvent le faire qu'à la condition de rester sous le contrôle de Moscou, au risque sinon d'avoir de gros problèmes.

Ce sont des fortunes qui sont là pour servir le régime, et c'est exactement ce que fait Ivanichvili en Géorgie, en instaurant progressivement les bases d'un régime autoritaire à la russe pour sortir le pays de l'orbite pro-européenne, contre la volonté de la population.

C'était tout l'enjeu de la loi sur les « agents étrangers », directement inspiréed'une loi russe, qui a été adoptée l'an dernier. C'est une façon d'installer un modèle dictatorial tout en éradiquant l'influence occidentale – car les ONG ou les médias indépendants ne peuvent pas vivre sans l'argent étranger. Et ainsi de faire avorter habilement le processus d'adhésion à l'Union européenne, qui ne peut que dire « non », dans ces conditions-là.

En octobre, les élections législatives géorgiennes ont été vivement contestées, après des soupçons de truquage, ce qui a engendré un long mouvement de protestation, avec des manifestations quotidiennes, pendant plus de deux mois. Où en est-on ?

Le mouvement s'est un peu essoufflé, même s'il reste vif. Il y a de la fatigue, d'autant que la répression ne faiblit pas, elle. Aujourd'hui, on risque des amendes de 1700 euros en tant que manifestant. Il y a eu beaucoup de passages à tabac, d'arrestations arbitraires, parfois même des enlèvements en pleine rue. À certains égards, cela rappelle ce qui s'est passé en Biélorussie, même si le degré de violence reste moindre.

« L'Europe reste une voisine gênante, elle exhibe son modèle de liberté juste sous le nez des Russes et fait fantasmer les élites intellectuelles qui rêvent de démocratie »

On voit s'installer un régime de la peur, qui consiste à tuer ce mouvement de protestation. Lequel est par ailleurs très horizontal, sans leader, un peu comme le mouvement de la place Tahrir, en Égypte, en 2011. C'est probablement ce qui a contribué à mettre des dizaines de milliers de gens dans la rue chaque soir – ce qui est considérable dans un pays de trois millions d'habitants.

Face à l'usure du temps, cette horizontalité n'aide pas à engager de nouvelles stratégies dans le bras de fer avec le pouvoir. Ce qui s'y joue est pourtant fondamental : la Géorgie illustre non seulement le sort de l'Europe, mais plus encore, du modèle occidental, avec ses valeurs libérales et démocratiques, qui est aujourd'hui directement menacé par ces régimes populistes et dictatoriaux.

3 mars 2025 Barnabé Binctin

Journaliste indépendant basé à Tbilissi, en Géorgie, et spécialiste de l'ancien espace soviétique. Il est correspondant pour RFI, France 24 et Le Figaro. Il a publié une biographie de Volodymyr Zelensky, Poutine et le Caucase, et l'an dernier une enquête minutieuse sur les relations que Trump entretient historiquement avec le pouvoir russe : Notre homme à Washington. Trump dans la main des Russes.

©DR

https://basta.media/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Entre Trump et Poutine, l’Europe au carrefour de l’Histoire

Le pacte Trump-Poutine vise au partage de l'Europe et à l'imposition de régimes autoritaires-austéritaires-réactionnaires et guerriers dans leur zone d'influence respective.

Tiré de Gauche anticapitaliste

7 mars 2025

Par Daniel Tanuro

A court terme, ce plan implique à l'est l'écrasement du peuple ukrainien et, à l'ouest, le soutien aux partis d'extrême-droite trumpistes, nationalistes et souverainistes. Trump et Poutine misent tous deux sur l'atomisation de la société et la désintégration européenne.

Au-delà, les deux despotes gardent leurs propres agendas : séparer la Russie de la Chine pour l'un, rétablir la Russie dans les frontières de l'empire tsariste pour l'autre. Comme avec le pacte Hitler-Staline de partage de la Pologne, des retournements sont probables, en fonction des rapports de forces, avec de nouvelles menaces guerrières à la clé.

Quoiqu'il en soit, des maintenant, le pacte entre Trump et Poutine met en crise profonde le projet bourgeois conçu dans l'après-guerre : la construction d'une Union Européenne ultralibérale, alliée privilégiée de l'impérialisme US et pilier européen de l'OTAN. Or c'est par ce biais que la bourgeoisie européenne cherchait a s'imposer comme un protagoniste majeur de la lutte de concurrence pour l'hégémonie capitaliste mondiale.

Maintenant que son projet est menacé de faillite, la classe dominante européenne élabore en catastrophe une réponse encore plus entièrement alignée sur les intérêts du grand capital. Le pacte Moscou-Washington sert d'accélérateur : remilitarisation à bride abattue, plus d'austérité, plus de cadeaux aux patrons, remise en cause des très insuffisantes mesures écologiques, durcissement des honteuses politiques de refoulement des migrant·es… Sans oublier les courbettes face à Trump, dans l'espoir de partager le gâteau ukrainien de la « reconstruction ».

Quand il s'agit de donner au peuple ukrainien les moyens nécessaires à sa défense légitime, les gouvernements européens rechignent. Quand il s'agit de produire des armes pour « l'Europe puissance », rien ne les arrête. Le dogme de l'équilibre budgétaire, soudain, ne s'applique plus… sauf pour « justifier » l'austérité, la répression des libertés et la destruction écologique qui, elles, continuent de plus belle.

La « défense de l »Ukraine » sert de prétexte. En réalité, voilà trois ans que les dirigeants de l'UE freinent le soutien à Kyiv. D'une part, malgré tout, le peuple ukrainien résiste héroïquement. D'autre part, la Russie est épuisée par ses énormes pertes en hommes et en matériel. Si l'Ukraine tombe, la Moldavie et la Géorgie seront dans le collimateur. Mais, au-delà, Poutine mise sur la décomposition politique bien plus que sur la conquête militaire pour accroitre son influence. L'idée que ses armées s'apprêteraient à déferler sur l'Ouest du continent relève de la manipulation.

Dans les conditions actuelles, la mise à disposition par l'UE de ses moyens militaires existants, l'annulation de la dette ukrainienne, le transfert à Kyiv des 200 milliards de fonds russes gelés, une ponction spéciale sur les grandes fortunes, le soutien de la société civile et une vaste mobilisation internationaliste de masse pour la démocratie et la paix (par la dissolution de tous les blocs militaires et le respect des frontières) créeraient la possibilité de déstabiliser le néofascisme poutinien. Du coup, un autre avenir s'ouvrirait pour le continent et pour le monde.

En tout cas, il n'y a rien à attendre d'une Union européenne non démocratique, qui soutient la guerre génocidaire de Netanyahu contre le peuple palestinien, provoque chaque année la mort en mer de milliers de migrant·es, impose des échanges inégaux aux pays de la périphérie, et se définit elle-même comme « une économie de marché ouverte où la concurrence est libre ». La « politique de défense » de cette UE ne peut être qu'une politique de défense des intérêts capitalistes, sur le dos des travailleurs·euses, des jeunes, des femmes , des peuples opprimés et de la planète.

S'ils refusent d'être ballotés dans la lutte des USA et de la Chine pour l'hégémonie mondiale, avec la Russie pour pivot, s'ils veulent être des agents de leur propre histoire commune, les peuples du vieux continent n'ont d'autre choix que d'unir leurs mouvements sociaux et leurs syndicats dans la lutte pour une autre Europe, démocratique, sociale, ouverte, généreuse, écosocialiste.

. Une Europe qui met le grand capital au pas en socialisant la finance, l'énergie, l'industrie de l'armement et les autres secteurs clés ;

. Une Europe qui hausse les salaires, développe la sécurité sociale, renforce les services publics, combat les inégalités, élimine la pauvreté ;

. Une Europe qui prend l'argent là où il est pour financer une transition écologique digne de ce nom, sans combustibles fossiles, sans nucléaire, sans technologies d'apprentis sorciers et sans agrobusiness ;

. Une Europe qui annule les dettes des pays du Sud, renonce au pillage néocolonial et partage les découvertes indispensables à la décarbonation de l'économie ;

. Une Europe dont les classes populaires auront à cœur d'assurer elles-mêmes la défense en cas de besoin, où la conscription remplace les armées de métier.

Le chemin vers la fondation de cette Europe est politique : il passe par la lutte contre le repli national et la mobilisation pour l'élection d'une assemblée constituante européenne.

Il y a urgence. L'Europe et le monde sont au carrefour de l'Histoire. Les droits démocratiques et sociaux sont nés au 19e et au 20e siècle en Europe du combat du monde du travail contre l'exploitation capitaliste. Leur avenir est en jeu sur une planète en feu que les despotes rêvent de soumettre au diktat sans limite du Capital,.

Daniel Tanuro

Photo : Licence Creative Commons

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Trump II : L’incarnation d’un Idéal-type (au sens wébérien du terme) de la quintessence abjecte et grotesque. Première partie (1 de 3)

Photo : Cette illustration de Donald Trump a été réalisée par Asier Sanz. Il s'agit d'un assemblage-collage qui joue sur la paréidolie, c'est-à-dire cette tendance instinctive qui existe chez l'humain et qui consiste à voir ou à reconnaître des formes familières dans des paysages, des nuages ou des images vagues. https://asiersanz.com. Consulté le 8 mars 2025.

« C'était un temps déraisonnable (…) ». Louis Aragon.

Depuis que Trump II est de retour au Bureau ovale de la Maison-Blanche, tout se passe comme si, pour lui, le temps n'a pas la possibilité d'attendre. Il est pressé et il agit dans l'urgence du moment immédiat. Il multiplie les décrets. Comme l'écrivait jadis Vladimir Illitch Oulianov Lénine : en politique « [i]l y a des décennies où rien ne se passe ; et il y a des semaines où des décennies se produisent ». Trump II nous déroute. Il nous déstabilise. Il nous bouscule.

Il ne fait pas dans la dentelle. Il a des gestes brusques. Ses paroles sont brutales et menaçantes. Il a l'insulte généreuse à l'endroit de ses concurrentes et concurrents politiques. Il trompe délibérément autrui en feignant l'honnêteté. Dans l'affaire Stormy Daniels, il a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. Dans la foulée de ce procès, qu'il a perdu, il s'est montré immédiatement après quérulent et habité par un esprit revanchard. Il veut semer en nous la crainte, l'inquiétude, la peur et le chaos. Il ne tient pas compte des limites inhérentes à l'exercice de ses fonctions. Il est un partisan acharné. Dans ses interventions, il donne l'impression qu'il est quasiment toujours en mode électoral. Il est ultranationaliste. Il se dit un inconditionnel de la loi et de l'ordre. Par contre, il a le pardon présidentiel facile pour ceux qui ont posé (ou poseront éventuellement) des gestes — même illégaux — en appui à sa cause. La vantardise ne l'étouffe pas. Il se croit omniscient et omnipotent. Il s'imagine tout permis. Il porte et cultive sur son chemin la violence verbale et encourage la résistance même violente et physique. On peut s'imaginer le voir dire, dans une même phrase, une chose et son contraire. Avec lui, c'est un peu le monde à l'envers. Exit la routine. Il a prouvé à certaines reprises qu'il est un personnage du type girouette. Quand il parle, il faut en prendre et en laisser. Devant un tel homme politique qui semble, à première vue, déraisonnable, irrationnel, clownesque, grotesque, hors-norme, se pose un certain nombre de questions dont en premier lieu celle-ci : quelle(s) étiquette(s) lui accoler ? Autrement dit, comment le saisir et le définir en un mot juste ou à l'aide d'un essaim de qualificatifs pertinents ?

Une première tentative de saisie par ordre alphabétique

Allons-y dans l'ordre alphabétique : arbitraire, autocrate, autoritaire, brimeur, corrompu, despote, dictateur, directif, dominateur, expansionniste, fabulateur, hégémonique, hypocrite, impérial, impérialiste, impérieux, incompétent, instable, jupitérien, machiavélique, manipulateur, mégalomane, menteur, mystificateur, mythomane, obscurantiste, oligarque, omnipotent, omnipuissant, ploutocrate, potentat, président empereur, président impérial, président ubuesque, satrape, souverain absolu, terreur, timocratique, tourmenteur, tyrannique, unilatéraliste, versatile, vexateur et quoi encore !

Or, toute médaille possède deux côtés. Malgré la facilité manichéenne, la tâche exige plus de rigueur, afin de reconnaître aussi certaines qualités au personnage. À ce titre, convenons ceci : actif, aime gagner, ambitieux, assurance (en démontre une), attaquant, calculateur, combatif, communicateur (ou égotisme), compétiteur, défenseur, entreprenant, estime de soi, fonceur, gestionnaire, père de famille, résilient, rêveur, riche, sens de la sécurité, téméraire, tenace, tient ses promesses, travailleur, visionnaire, pour en rester là. Il s'agit certes de qualités utiles pour réussir en affaires. Par contre, gérer un pays diffère du même acte à l'intérieur d'une entreprise. Car l'enrichissement n'est pas le seul but recherché : il faut savoir soutenir tous les membres de l'État et viser un environnement social et environnemental avantageux — pourtant n'est-ce pas aussi ce que toute entreprise aspire ? La critique envers l'homme derrière la présidence repose non seulement sur ses traits personnels souvent opposés à l'idéal du chef d'État espéré, mais sur sa vision même de ce qu'il doit représenter. À ce titre, on s'éloigne des valeurs de Marc Aurèle, qui décrivait l'homme de bien comme suit : être bon et simple, magnanime, prudent, résigné, réservé et véridique.

Une deuxième tentative d'ordre un peu plus descriptive

Trump II s'autocongratule abondamment et ne cesse de s'autogratifier d'une manière indécente. Il annonce, à l'avance, qu'il jugera comme étant « illégitime », tout contrôle de ses décisions officielles par les juges de la Cour suprême américaine. Maintenant qu'il est investi du pouvoir, il nous annonce, sans ambages, qu'il entend l'exercer sans contrôle. Il prétend qu'il n'y a aucune limite à son pouvoir de décider dans le cadre de ses fonctions officielles. C'est donc dire qu'il s'imagine, en tant que président des USA, détenir la souveraineté absolue. À la tête de la nation réputée être la plus puissante sur la Terre, il se croit le plus grand maître du monde qui commande le respect et l'admiration de la part de toutes et de tous. Il joue à la loi du plus fort. Sa devise semble être : homo homini lupus est (l'homme est un loup pour l'homme), comme l'a bien dit Plaute. Il n'y a, pour lui, que les USA pour aspirer à la domination et à la suprématie mondiale. Nulle ou nul n'est ou n'a été plus grand ou grandiose que lui jusqu'à maintenant et même, nous précise-t-il, dans l'avenir. Il rebaptise des lieux et des espaces géographiques. Il n'accepte pas d'être désobéi par les étudiantes et les étudiants qui oseront ou osent contester ou remettre en question ses décisions. Il brime l'accès à l'information aux journalistes qui refusent d'adhérer à sa novlangue. Les termes comme « équité », « femme », « trauma », « inégalité » lui posent problème. De plus, signe qu'il n'hésite pas à abuser de son autorité, il soumet les professionnelLEs de l'information et les scientifiques à l'emploi du gouvernement soit à toute une nouvelle série de difficultés inutiles, soit à l'autocensure. Il est à la recherche d'honneurs et réserve, pour les plus riches, les postes qu'il a à pourvoir autour de lui. Il est à ses propres yeux l'incarnation de l'éminentissime. Il souffle le chaud et le froid. Quand il s'adresse aux membres du Congrès, aux juges de la Cour suprême des USA et au petit groupe sélect de l'état-major de l'armée américaine, il faut porter une attention très particulière à ce qu'il dit et à ce qu'il ne dit pas. Il évoque un avenir radieux et débordant de richesses pour son pays, mais il passe sous silence l'appauvrissement qu'il répand et qu'il parsème sur son chemin par ses politiques économiques douteuses et improvisées qui font l'objet d'une dénonciation en règle par les courtiers de Wall Street. Il est, par conséquent, très sélectif dans sa description de l'impact de ses politiques sur une grande partie de sa population. Il gomme la réalité et il la décrit comme correspondant à l'atteinte de sommets indépassables. Il change fréquemment d'opinion, tout en étant capable de nier avoir soutenu la chose opposée. Hors de sa pensée et de ses décrets, point de vérité. Il ne cesse de répéter des faussetés. Les Fake news, qu'il proclame et qu'il répète ad nauseam, sont vérités à ses yeux. Il veut vassaliser et instrumentaliser tout ce qu'il considère comme inférieur à lui. Il s'attaque à ses alliés d'hier et également avec certains de ses plus importants pays voisins qui commercent avec les USA. Il considère que son pays est économiquement exploité et maltraité par ceux avec qui il fait affaire. Il n'a pas, selon lui, à tenir compte du point de vue des autres ni de celui des instances internationales. Il fait fi des traités signés par lui et ses prédécesseurs ainsi que du cadre juridique et constitutionnel qu'il a pourtant juré s'engager à respecter. Il a des ambitions d'annexion et de conquête territoriale. Il annonce qu'il veut étendre les frontières de son pays au-delà des limites actuelles et que pour ce faire, il n'hésitera pas à recourir à la force. Sa politique extérieure vise à la fois une domination et un contrôle d'autres territoires comme le Canada, le canal de Panama et le Groenland. Au sujet de ce dernier pays, il a même précisé : « One way or Another I'm gonna get you…. » Il ne croît pas dans la science. Au pire, il veut la réduire au silence ; au mieux, il veut la censurer. Il s'oppose à la diffusion de données sur l'environnement, la discrimination, etc.. Est-il nécessaire d'ajouter qu'il veut gouverner avec une autorité arbitraire, absolue et surtout sans partage. Il traite ses secrétaires d'État comme de simples conseillers qui doivent s'en remettre à lui avant de décider quoi que ce soit d'important ou de majeur pour la nation américaine. Il n'aime pas être contredit et il impose à l'autre sa vision des choses, même si cela va à l'encontre des faits. Tout au long de sa campagne électorale, il a caché des choses importantes aux électrices et aux électeurs de son pays. L'État fédéral semble être sa chose à lui, sa business qui lui appartient. Il a même décidé d'en faire ce qu'il voulait. Il a confié à Elon Musk le mandat de réduire à néant certains départements et certaines agences gouvernementales. Il est au poste de commande et il n'admet ni résistance et surtout ni réplique de la part de ses collaboratrices et collaborateurs, de ses adversaires et de ses ennemiEs. Il coupe les subsides aux gouverneurs des États fédérés qui ne partagent pas ses vues ou qui ne font pas assez sa promotion. Il n'hésite pas à diminuer, à ridiculiser et à maltraiter celles et ceux qui peuvent s'opposer à lui. Il a un caractère dominateur. De plus, il ne donne pas l'impression d'être en mesure de contrôler certains de ses comportements excessifs. Il a manifestement la folie des grandeurs. Il occupe tristement une fonction pour laquelle il n'existe aucune qualification à la base et il n'a pas démontré qu'il détenait une expertise quelconque en vue de mettre de l'avant des politiques qui vont favoriser l'amélioration des conditions de vie et d'existence du plus grand nombre de citoyennes américaines et de citoyens américains. Il s'est entouré de personnes qui ne semblent pas avoir les compétences requises et adéquates pour juger ou décider de ce qui correspond réellement à l'intérêt général. Il est en ce sens à la fois à la tête d'un gouvernement corrompu et entouré de personnes incompétentes. Il agit sur les autres par des moyens détournés en vue de les amener à ce qu'il souhaite. Le bilan qu'il dresse de ses actions est trompeur et démesurément exagéré. Il raconte n'importe quoi en présentant le tout comme étant conforme aux données factuelles réelles et, nous finissons par nous imaginer qu'il croit, dur comme fer, à ses fabulations, à ses récits imaginaires qu'il invente et qu'il improvise. Il donne accès au pouvoir exécutif et, par conséquent, au Bien commun (lire ici la Caisse commune), à une poignée de richissimes Happy few qui proviennent de la Silicon Valley. Il se conduit en homme puissant qui mène grand train. L'image qu'il projette de lui-même est celle d'une espèce de « Prince du bâton ». Il cherche à se faire craindre par toutes et tous. Il a transformé le Parti républicain en une association MAGA. Voilà, en résumé, quelques-unes des choses qui nous sont passées par la tête lors de son allocution devant le Congrès, mardi le 4 mars 2025. « Rien ne peut arrêter le rêve américain », s'est-il exclamé pour son premier grand discours depuis son assermentation, et ce après avoir lancé, en quelques semaines, une charge sans précédent contre les institutions américaines et l'ordre mondial. De fait, depuis janvier dernier, le président Trump II a signé des décrets qui ont eu pour effet d'annuler des politiques en faveur du climat. Il a mis fin au programme de diversité, d'équité et d'inclusion. Il a fait sortir les USA de l'Organisation Mondiale de la Santé. Au-delà de s'en prendre à ses fonctionnaires, il s'en prend également aux scientifiques et à la recherche, car ses politiques s'accompagnent de la suppression de très nombreuses données et de très nombreux travaux. C'est une véritable purge qui est en cours présentement aux USA et une vague d'obscurantisme s'abat sur la science. Depuis janvier dernier, Trump II mène incontestablement une fronde envers certaines disciplines scientifiques et la coopération internationale. Il ne croit pas dans les inégalités sociales (notamment vis-à-vis des questions de genre et de diversité) ni dans l'existence d'enjeux environnementaux en lien avec les changements climatiques. Le tout en conformité avec des recommandations inscrites dans le « Project 2025 » élaborées par la Heritage Fondation. C'est ce groupe qui inspire également le saccage de la fonction publique entrepris par le nouveau département de l'Efficacité gouvernementale (DOGE) piloté par le milliardaire Elon Musk. Que s'est-il donc passé, au cours des dernières décennies, pour en arriver à ce résultat décevant et déconcertant, bref à ce renversement de perspective ?

À suivre…

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Guylain Bernier

Yvan Perrier

7 et 8 mars 2025

20h30

RDC : À Goma, un mois sous le joug du M23

Depuis le 28 janvier, la principale ville du Nord-Kivu est administrée par le groupe armé soutenu par le Rwanda. Dans ses rues, où des exactions sont constatées chaque jour, l'insécurité et la peur se sont installées. Si les habitants semblent résignés, la résistance s'organise en silence.

Tiré d'Afrique XXI.

Depuis le 28 janvier, trois ans après que le M23 a repris les armes, Goma, la ville principale de l'est de la République démocratique du Congo (RD Congo), est entièrement contrôlée par le groupe rebelle soutenu par les forces spéciales du Rwanda. Trois jours durant, les Forces armées de la RD Congo (FARDC), épaulées par les Wazalendos (1), ont tenté de contenir les combattants du M23 et l'armée rwandaise. Au terme d'intenses combats, cette bataille de Goma a causé la mort de plus de 3 000 personnes d'après l'ONU (2).

Le 21 février, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution (3) qui « condamne fermement l'offensive menée par le M23 […] avec le soutien de la Force de défense rwandaise ». Le texte exige « la cessation des hostilités, invite toutes les parties à conclure un cessez-le-feu et appelle au retrait immédiat du M23 et de ses alliés rwandais […] sans conditions préalables ».

Sans effet pour l'instant sur le terrain. Un cycle de terreur et de mort s'est installé dans la ville : les intimidations, les menaces, les viols et les exécutions rythment les journées. Des Gomatriciens témoignent auprès d'Afrique XXI. Tous les prénoms ont été changés pour préserver leur anonymat et leur sécurité.

« Nous avons adopté des réflexes de survie »

Les images de la population de la plus grande ville du Nord-Kivu accueillant les soldats du M23 en héros ont interpellé les Congolais. Le 27 janvier, alors que les premières colonnes du M23 entraient dans Goma par le nord, les habitants du quartier Majengo formaient des haies d'honneur en les acclamant et en chantant à leur gloire. Ces manifestations semblaient valider la cause des « libérateurs ». « Ceux qui sont en dehors de Goma n'ont pas compris ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux », admet Yannick, un habitant de Goma.

- Ce qu'il faut comprendre c'est que, dès le départ, les gens ont adopté un réflexe de survie. Le quartier Majengo, par lequel le M23 est entré dans la ville, est principalement peuplé de Nandes, un peuple très hostile aux visées identitaires du M23, notamment par rapport aux Tutsis [communauté à laquelle appartiennent en majorité les membres du M23, NDLR]. S'ils les ont accueillis comme ça, c'était pour faire “ami-ami”, pour se les mettre dans la poche et éviter d'apparaître comme une population hostile. D'ailleurs, si j'avais été avec eux à ce moment-là, moi aussi je serais sorti célébrer les envahisseurs, oui je l'aurais fait ! Goma a déjà été occupée par le M23 dans le passé (4), nous savons comment ils opèrent, nous connaissons leurs procédés, nous savons la terreur qu'ils imposent.

Les premiers jours du M23, soutenu par des milliers d'éléments des Forces de défense du Rwanda (Rwanda Defence Force, RDF), ont plongé Goma dans l'inconnu le plus total, alors que la ville était privée d'eau, d'électricité, de réseau mobile et d'accès à Internet par le gouvernement. Pris au piège, des dizaines de soldats des FARDC ont été exécutés par le M23 et les RDF alors qu'ils se rendaient, selon des sources militaires et civiles locales concordantes. Sur les réseaux sociaux, les images de leurs corps baignant dans des mares de sang ont choqué les internautes. De nombreux autres témoignages, vidéos à l'appui, ont fait état d'enlèvements et d'enrôlements forcés de jeunes Gomatraciens par le M23, avec exécution systématique des récalcitrants.

Ces récits ont contrasté avec les scènes du 6 février, date du premier grand meeting organisé au stade de l'Unité par le M23 et leurs alliés de l'Alliance Fleuve Congo (AFC, la vitrine politique du groupe armé, dirigée depuis le 15 décembre 2023 par l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nangaa). Face à une foule en liesse réclamant la prise de Kinshasa par les rebelles, les différents leaders politiques du mouvement se sont succédé à la tribune pour solliciter la confiance de la population.

« Des FARDC ont pillé et commis des viols »

« Tout ça était en grande partie artificiel », reconnaît Rashidi, un habitant de la ville. « La réalité, c'est que la veille du meeting, des militants du M23 circulaient dans tous les quartiers de la ville à moto, avec des haut-parleurs, et ils nous disaient d'envoyer au moins une personne par famille pour assister au meeting, sous peine d'être fouettés, battus ou torturés. Les gens ont eu peur, donc ils se sont pointés au stade. » Rashidi poursuit :

- Je pense qu'une infime minorité de la population adhère réellement au discours du M23, parfois par proximité ethnique avec eux, car nous avons des Tutsis à Goma et certains sont sensibles à la cause du M23 et du Rwanda (5). Mais il y en a d'autres qui vont adhérer au M23 par dépit, parce qu'ils ne veulent plus avoir affaire à Kinshasa : en fuyant la ville, dans les dernières heures des combats, des éléments des FARDC ont pillé nos magasins, certains ont commis des viols. J'ai un voisin dont l'épouse a été violée par eux, puis ils l'ont violé, lui, sous les yeux de sa famille. Dans le même temps, depuis des années, Goma fournit énormément de garçons à l'armée congolaise. Voir comment nos soldats ont été abandonnés par leur hiérarchie (6) dans la ville, comment ils ont été massacrés, ou comment certains ont été recrutés par l'ennemi, ça fait mal au cœur et nous tenons Kinshasa pour responsable de cela. Des gens ont donc choisi de soutenir le M23 parce qu'ils étaient déçus de l'indiscipline et des crimes des FARDC, mais aussi parce qu'ils se sont sentis humiliés de voir les soldats les plus braves livrés à eux-mêmes.

Dans le discours des leaders du M23, comme le porte-parole et major Willy Ngoma, le mouvement « ne commet pas de pillages, ni de tracasseries », contrairement aux FARDC et aux FDLR (7), qui « mangent la chair humaine à Goma (8) » [sic]. Mais cette volonté de s'ériger en libérateurs du peuple congolais, disciplinés et respectueux du droit international, s'est vite heurtée à la brutalité du groupe armé.

« Le M23 s'en prend à ceux qui résistent »

Le 11 février, le chef coutumier Prosper Kimanuka Musekura, chef du village Kiziba 2, dans le Nyiragongo, a été tué à son domicile avec toute sa famille par des hommes armés. La circulation des armes dans Goma et la présence d'anciens détenus évadés de la prison de Munzenze lors de la chute de la ville ont rendu la région plus dangereuse. Mais, si les auteurs de l'assassinat du chef coutumier n'ont pas été clairement identifiés, l'homme était connu pour avoir refusé de collaborer avec le M23 et de reconnaître son autorité.

Autre voix discordante éliminée, le chanteur engagé Idengo Delcat, qui a été tué le 13 février au nord de la ville. Emprisonné pour ses chansons hostiles au président Tshisekedi, l'artiste faisait partie des évadés de la prison de Munzenze. Il a été abattu par balles quelques heures seulement après la mise en ligne d'une nouvelle chanson ciblant explicitement le M23. « C'est un assassinat pour l'exemple, c'est le propre de la terreur », estime Yannick :

- Ce qu'ils sont en train d'installer fonctionne, car personne aujourd'hui ne peut se permettre de critiquer le M23 ouvertement dans la ville. Voir l'un de nos artistes phares se faire tuer comme ça, mais aussi un chef coutumier, ça glace le sang. Pour le chef Kimanuka, certains disent que ce sont des bandits armés qui l'ont tué. Mais qu'importe les auteurs de ce crime, ça participe au climat de terreur. En fait, le M23 s'en prend à nous, à ceux qui résistent, à ceux qui refusent de s'enrôler, à ceux qui n'adhèrent pas à leur combat. Mais la ville de Goma est aussi devenue le “far west” avec toutes les armes abandonnées par l'armée et les Wazalendos, et les anciens détenus qui se sont évadés de Munzenze. Le M23 a exécuté beaucoup de jeunes hommes en prétendant ensuite qu'il s'agissait d'évadés et de bandits et que c'était pour nous protéger. Tout ça participe au climat de terreur qui règne depuis un mois.

Le samedi 22 février, dans le quartier Katoyi, douze jeunes hommes ont été tués par balles (9). Ce massacre a fait basculer toute une population dans l'incompréhension et la colère, plongeant des dizaines de familles dans le deuil. Personne n'a la moindre certitude sur l'identité des auteurs de cette tuerie, mais beaucoup accusent le M23 au motif que ces jeunes, non armés et n'appartenant à aucune milice, auraient refusé de rejoindre leurs rangs. « C'était des civils, ils n'avaient fait de mal à personne, il n'y avait aucune raison de les tuer », déplore un habitant ayant requis l'anonymat : « Le M23 et les Rwandais sont en train d'installer quelque chose de très mauvais à Goma. Si ça continue comme ça, la population va finir par se soulever, ce qui risque de provoquer beaucoup de morts. »

« La situation des déplacés reste dramatique »

Aux côtés du M23, les soldats des Forces rwandaises sont bien visibles. Reconnaissables à leur français approximatif [les Rwandais sont anglophones, NDLR] ou à leur maîtrise limitée du swahili pour certains, ils ont popularisé le kinyarwanda (la langue nationale rwandaise) à Goma, une langue bien connue dans la région et dont une variante, le kinyabwisha, est parlée dans plusieurs endroits du Nord-Kivu, notamment dans le territoire de Rutshuru ou dans celui du Masisi. Si leurs équipements sophistiqués et leur discipline ont permis la prise de Goma en moins d'une semaine, les Rwandais constituent également une force dissuasive dans la ville et sa périphérie, notamment par leur rôle joué dans les déplacements forcés de population.

Ainsi, le 11 février expirait un ultimatum de 72 heures, lancé par le M23 aux populations déplacées et installées autour de Goma, pour qu'elles rentrent chez elles. Depuis trois ans, le chef-lieu du Nord-Kivu était perçu par les habitants des zones occupées par le M23 comme l'endroit le plus sûr dans la province. Toute la périphérie de Goma était jalonnée de tentes et d'abris de fortune où vivaient des milliers de déplacés. D'après l'ONU, pas moins de 110 000 d'entre eux ont repris la route pour chercher refuge ailleurs dans la province. « Certains vont rentrer chez eux, mais dans quel état vont-ils trouver leurs villages, alors que des maisons ont été bombardées par le M23 depuis le début de la guerre ? », s'interroge un acteur associatif local.

- Les rebelles ont rétabli l'électricité, qui avait été coupée par le gouvernement, ils disent s'occuper de la question des déplacés... Ils veulent montrer qu'ils règlent les problèmes mais cela se fait sous la pression et sans rien arranger. Beaucoup de gens qui ont quitté les sites de déplacés sont toujours des sinistrés, des sans-domicile, ou bien ils sont hébergés par des amis, des voisins... Leur situation reste dramatique.

En prenant le contrôle de Goma, les combattants du M23 et les soldats rwandais ont pris leurs quartiers au camp militaire de Katindo, du nom d'un quartier de la ville et où sont logées les familles des FARDC. Sans nouvelles de leurs maris, dont beaucoup ont été tués au front ou enrôlés par le M23, des femmes et leurs enfants errent dans Goma, investissent des écoles inoccupées avant d'en être chassés par les nouveaux maîtres de la ville.

« Chacun de nous connaît une famille en deuil »

« Le M23 veut à tout prix imposer l'ordre dans la ville, tous les discours que leurs leaders tiennent tournent autour de ce point-là », décrypte Isaac, un proche de la Lucha, un mouvement citoyen congolais qui lutte pour la justice sociale. L'organisation est particulièrement visée : elle a annoncé l'assassinat par le M23 le 12 février d'un de ses membres, Pierre Byamungu Katema (10).

Le problème, c'est que ce ne sont pas des gens habitués à administrer des espaces de manière pacifique, et encore moins des villes comme Goma, Minova ou Bukavu [la principale ville du Sud-Kivu tombée aux mains du M23 le 16 février, NDLR]. On voit qu'il y a tous les jours des cas de justice populaire, des lynchages, il n'y a plus de police digne de ce nom et le maintien de l'ordre n'existe plus. Le M23 a nommé son gouverneur du Nord-Kivu et un maire de Goma pour essayer de se légitimer auprès de nous, mais nous manquons de tout. Les banques sont fermées depuis un mois par Kinshasa, certains quartiers manquent encore d'électricité et on enterre des morts tous les jours. Chacun de nous connaît une famille qui a perdu une ou plusieurs personnes depuis ces dernières semaines. Le M23 a proclamé qu'ils étaient venus nous libérer, soi-disant, du régime de Félix Tshisekedi, mais en réalité, Goma est devenue une prison à ciel ouvert et c'est en train de devenir notre cimetière. Mais nous avons choisi de résister.

En déroute face au M23 et aux troupes rwandaises, les FARDC ont perdu, depuis 2022, des portions considérables des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Alors que la RD Congo a obtenu l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité, le président Tshisekedi a assuré que ces territoires seraient récupérés par la voie diplomatique, ou par la voie militaire.

Notes

1- Le terme « Wazalendo » signifie « les patriotes » ou « les défenseurs de la patrie » en swahili. Il s'agit de milices de volontaires combattant aux côtés de l'armée congolaise. La plupart des Wazalendos formaient jusque-là des groupes armés locaux et étaient considérés comme hors-la-loi par l'armée congolaise.

2- Le rapport est disponible ici.

3- Disponible ici.

4- Du 20 au 29 novembre 2012, lors de la première rébellion du M23, le groupe armé avait occupé la ville de Goma.

5- Prétendant lutter pour la défense de la minorité tutsie du Congo, le M23 est perçu par Kinshasa comme le bras armé des velléités d'expansion territoriale du Rwanda, dont le gouvernement est considéré comme « tutsi », bien que Kigali ait supprimé ces qualificatifs ethnicistes depuis la fin du génocide des Tutsis du Rwanda, en 1994.

6- Lors de l'arrivée du M23 et des Forces rwandaises à Goma, de nombreux officiers ont poussé leurs troupes à se rendre auprès des Casques bleus présents dans la ville. Plusieurs soldats des FARDC ont expliqué que leurs officiers avaient été les premiers à se rendre et à quitter la ville. Ainsi, les militaires congolais qui ont défendu Goma l'ont, en grande partie, fait sans commandement.

7- Les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda est un groupe armé composé de Hutus rwandais, présents dans l'est du Congo depuis la fin du génocide des Tutsis du Rwanda. Le Rwanda accuse Kinshasa de collaborer avec ceux qui sont présentés comme d'anciens génocidaires – et leurs descendants – qui mèneraient un nettoyage ethnique contre les Tutsis du Congo.

8- Ces propos ont été tenus par deux porte-paroles du M23, Willy Ngoma à des mercenaires roumains dans cette vidéo, et Lawrence Kanyuka, dans cette autre vidéo.

9- « Découverte des corps d'une dizaine de jeunes dans une maison inachevée à Goma », Radio Okapi, 23 février 2025, à lire ici.

10- Le communiqué de la Lucha est disponible ici.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Mayotte, laboratoire des violences de l’Etat néolibéral

Réflexions au retour d'un déplacement à Mayotte avec la Commission des affaires économiques, deux mois après la dévastation de l'île par le cyclone Chido. Mayotte pourrait être un laboratoire, non pas de la violence de l'Etat telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, mais d'un développement autonome et économe, alternative au néo-colonialisme ou au libre-échangisme mondialisé.

L'autrice est députée LFI-NUPES de Seine-Saint-Denis.

Imaginez un endroit de France où le SMIC est à 1330€ bruts au lieu de 1780€, le RSA à 330€ au lieu de 607€. Où la retraite est en moyenne de 267€ par mois. Où les allocations logement, familiales, rentrée scolaire... sont bien inférieures, alors que le coût de la vie est bien plus élevé que dans l'hexagone. Où les conventions collectives n'existent pas ou presque.

Imaginez qu'à cet endroit de France, il n'y ait de l'eau qu'un jour sur deux. A cet endroit, la plupart des maisons sont faites de tôle, les enfants vont à l'école seulement la moitié de la journée faute de place, les déchets jonchent les rues et seule une décharge à ciel ouvert existe pour au moins 320.000 habitants.

Cet endroit, c'est Mayotte. J'en reviens. En délégation transpartisane de la commission des affaires économiques que je préside, avec mes collègues vice-présidents - Charles Fournier, Pascal Lecamp, Jean-Pierre Vigier -, nous y avons rencontré des représentants de l'Etat, des collectivités locales, des organisations patronales, syndicales, agricoles, environnementales, de solidarité...

Le cyclone Chido qui a frappé l'île en décembre dernier n'est qu'une crise parmi d'autres. Mayotte est en crise permanente. Fallait-il que l'île soit française, déliée du reste de l'archipel des Comores ?

Peu importe, c'est désormais un département français, suite à un référendum. Qui arrange bien la France, puisque Mayotte lui permet une présence « incontournable » dans le Canal de Mozambique, une base militaire et 74.000 km2 de zone économique exclusive, ainsi que l'indique le ministère des Armées.

La France doit à présent l'assumer. Un principe devrait prévaloir : l'égalité des droits sur tout le territoire national. Mais Mayotte est truffée de dérogations qui font de l'île un enfer de misère sociale, un laboratoire de régressions sociales.

Impossible de partir de Mayotte sans reconnaître le problème de l'insécurité. Tout le monde dit la subir et la craindre. Il règne une forme de couvre-feu informel : à partir de 20h, tout le monde reste chez soi autant que possible. Avec un taux de pauvreté de 77%, des jeunes en général sans travail, des mineurs isolés livrés à eux-mêmes, des inégalités sociales béantes, les vols et violences se répandent. Mais la réponse la plus simple consiste à mettre en cause uniquement les migrants. Ce qui fait prospérer le Rassemblement national sur l'île.

A Mayotte, la question migratoire ne peut pas être évitée car l'Etat français a tout fait pour imposer une situation intenable. Près d'un habitant sur deux est de nationalité étrangère (selon l'INSEE, en 2017) et qu'on le veuille ou non, l'endiguement des arrivées est illusoire : les Comores sont à 50 km de mer ! Le développement de relations diplomatiques avec les Comores est donc inévitable.

Par contre, les migrants sont bel et bien bloqués à Mayotte : les titres de séjour sont territorialisés, avec l'impossibilité de se rendre dans un autre département français. Encore une rupture de droits avec l'Hexagone, qui refuse toute solidarité nationale dans l'accueil des migrants. Les droits du sol, de l'asile et du regroupement familial sont eux aussi restreints à Mayotte. Main d'œuvre corvéable à merci pour l'économie illégale, les migrants en situation irrégulière n'ont droit ni à l'aide médicale d'Etat, ni à l'aide au retour, ni à l'allocation pour demandeurs d'asile. A Mayotte doivent être garantis les principes de l'égalité républicaine, qui permettrait justement aux Mahorais de sortir des crises perpétuelles : l'égalité des droits dans la Nation (des minimas sociaux jusqu'au titre de séjour nationalisé leur permettant de se rendre dans l'hexagone, faisant jouer ainsi la solidarité nationale.

Ce n'est qu'ainsi que les TPE-PME, artisans et entreprises de l'Economie sociale et solidaire mahoraises pourront se développer et reconstruire, au-delà des monopoles de Vinci et Bouygues. Avec des conditions de vie, des écoles publiques et une formation professionnelle équivalentes au reste de la France, elles pourront bénéficier de travailleurs qualifiés. Avec un accès au crédit bancaire et aux assurances égal à ceux de l'hexagone, une Banque publique d'investissement mahoraise, elles pourront investir. Peut-être faudra-t-il des exonérations fiscales provisoires et conditionnées le temps de ce développement. Mais pas une zone franche globale, ou un désert de normes environnementales, laboratoires d'une France dont pourraient rêver des coupeurs à la tronçonneuse façon Javier Milei. Avec des effets induits redoutables. Ainsi face à la proposition faite par le Premier ministre Bayrou d'une zone franche de 5 ans, l'ancienne présidente du Medef mahorais redoute "un appel d'air" au détriment des acteurs locaux.

Les jardins mahorais, les coopératives agricoles qui s'organisent progressivement, les petits élevages couplés aux productions végétales... assurent déjà une partie de l'autonomie alimentaire de l'île. Mayotte peut être un territoire pilote de l'agroécologie comme de l'économie de la mer, à commencer par la pêche qui pour l'instant n'arrive à fournir que la moitié de la consommation en poissons faute de moyens. Elle peut devenir un territoire pilote de l'autonomie énergétique, fondée sur la force des courants marins ou le photovoltaïque. Un département pilote d'une économie en harmonie avec sa nature et sa forêt. Car Mayotte peut être un laboratoire, non pas de la violence de l'Etat telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, mais d'un développement autonome et économe, dans le cadre d'une coopération régionale repensée, alternative au néo-colonialisme ou au libre-échangisme mondialisé. A condition enfin que l'Etat français y mette des moyens à la hauteur des besoins, au lieu de multiplier les négations de droits.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un 8 mars sous le feu de la guerre : hommage à la résistance des femmes soudanaises

Dans ce texte écrit à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, la militante soudanaise Alaa Busati célèbre les luttes des femmes dans le monde entier, et rend un hommage particulier aux femmes soudanaises. Elle met en lumière les multiples façons dont les femmes résistent à la violence et aux destructions de la guerre, ainsi qu'au régime militaire.

Tiré du blogue de l'auteur.

Longue vie aux luttes des femmes dans le monde entier !

Longue vie aux femmes du Congo, de Gaza, d'Ukraine, aux femmes et aux survivant·es de la guerre au Liban et en Syrie qui mènent une nouvelle bataille pour construire la démocratie. Il est difficile de célébrer cette journée sans penser à la situation critique que subissent des femmes du monde entier à cause de toutes ces guerres, des conflits écologiques, des crises économiques et de la situation fragile des droits civils dans certains pays. Nous avons besoin d'une plus grande solidarité féministe internationale, et de célébrer aussi ces femmes qui luttent dans le monde entier.

En ce jour du 8 mars, je voudrais rendre hommage aux femmes soudanaises en particulier : aux centaines de femmes révolutionnaires qui travaillent dans les Takiya (cantines solidaires) et les "salles d'intervention d'urgence" dans les zones de guerre, aux féministes qui sont actives dans les collectifs locaux de la société civile, et aux membres des comités de résistance, qui depuis le début de la guerre font la plus grande partie du travail humanitaire dans les camps de réfugié·es et de personnes déplacées.

es mort·es, des déplacé·es et des réfugié·es qui ont survécu à ces deux dernières années de conflit sanglant. Au cours de ces deux ans, la guerre au Soudan est devenue la pire crise de déplacé·es au monde et la plus grande catastrophe humanitaire, avec plus de 30 millions de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire urgente, soit près de 60 % du nombre total de civil·es au Soudan. Plus de 19 000 civil·es ont été tué·es au cours du mois dernier, et plus de 200 personnes ont été tuées en une semaine. Les femmes constituent la majorité des personnes tuées et visées par les crimes de guerre. Elles sont régulièrement arrêtées lorsqu'elles se déplacent entre les lignes de front, où elles sont soumises à des enlèvements, des disparitions forcées et même des condamnations à mort pour espionnage, ainsi qu'à des violences sexuelles, à des viols et à des mariages forcés.

En raison du manque de financements, les Nations unies ont été contraintes de réduire considérablement l'aide alimentaire délivrée au Soudan, ce qui a exacerbé l'insécurité alimentaire. Cette situation a mis en lumière le manque cruel de fonds internationaux dédiés à la crise au Soudan, et l'incapacité des organisations internationales à travailler au Soudan, parce qu'il n'y a pas de garanties de protection pour leur personnel et pas d'itinéraires sûrs pour les civil·es, ni la fourniture de nourriture et de médicaments.

Dans ce contexte, les femmes soudanaises ont pris l'initiative d'organiser les "salles d'intervention d'urgence", des collectifs autogérés qui se sont créés dans toutes les villes du Soudan afin de fournir de la nourriture, de soigner les blessé·es et d'offrir un abri. Elles s'organisent presque sans moyens matériels ni soutien extérieur, mais avec une patience infinie et une grande capacité travail collectif.

La flamme de la révolution brûle toujours au Soudan. Elle prend une forme différente en adaptant les moyens de lutte à l'ampleur du conflit actuel. Au cours des cinq dernières années, les femmes soudanaises ont organisé différentes formes de résistance, locale et fédérale, syndicale et politique. Aujourd'hui, elles résistent à la violence de la guerre de manière innovante, en s'inspirant du chemin long et sinueux de la révolution. Cette résistance a commencé par les manifestations et le sit-in d'Al-Qyada devant le quartier général de l'armée avant le renversement du régime [en 2019]. Puis s'en est suivie une phase d'engagement et de construction du mouvement pendant de la période de transition après la chute du régime. La résistance s'est ravivée à nouveau face au coup d'État militaire [d'octobre 2021] et se poursuit aujourd'hui dans le contexte de la guerre qui dure depuis deux ans.

Je voudrais mentionner des exemples de luttes féministes locales au cours des deux dernières années, à travers trois portraits de femmes soudanaises qui sont en première ligne pour apporter de l'aide humanitaire dans les villes les plus assiégée et bombardées du Soudan.

Le premier portrait est celui d'une jeune femme soudanaise nommée Saadia Abkar. Pendant la révolution, elle faisait partie des comités de résistance dans la ville d'Al-Daein, dans l'État du Darfour oriental, dans l'ouest du Soudan. Avec ses camarades, ils et elles se sont battu·es en 2019 contre le régime politique d'El-Béshir et ont travaillé tout au long de la période de transition pour restaurer les droits civils et les libertés, et pour reconstruire les villes et fournir des services dans cette région qui avait souffert de la guerre génocidaire au Darfour depuis 2003. Lorsque la nouvelle guerre a éclaté en avril 2023, les déplacé·es ont afflué en grand nombre vers la ville d'Al-Daein. Au cours des trois premiers mois de la guerre, les habitant·es de la ville et des camps de déplacé·es ont souffert des bombardements aériens et des tirs d'artillerie, ainsi que de la famine et de la destruction du système de santé.

Alors que les organisations humanitaires internationales étaient incapables de fournir de l'aide au Soudan, les membres des comités de résistance de la ville ont mis en place des "salles d'intervention d'urgence" dans différents quartiers pour répondre aux besoins des personnes déplacées en matière de nourriture, de médicaments et d'éducation des enfants pendant la guerre. Saadia était l'une des actrice les plus importantes de la "salle d'intervention d'urgence" du camp de Neem. Avec ses camarades, elle cuisinait des repas et les distribuait aux familles déplacées, fournissait des médicaments et soignait des dizaines de blessé·es par jour, et équipait les écoles afin de continuer à éduquer les enfants. Saadia Abaker est décédée le mois dernier - paix à son âme - à la suite de tirs d'artillerie alors qu'elle apportait de l'aide dans le camp. En ce jour, son sacrifice inspire toutes les féministes soudanaises et les comités de résistance, pour sa capacité d'initiative, de dévouement et de résistance, jusque dans le feu de la guerre.

Le deuxième portrait est celui de la camarade Doaa Tariq, qui se bat depuis près de deux ans pour fournir de la nourriture et des soins aux citoyen·es piégé·es dans la capitale Khartoum, dans une zone contrôlée par les Forces de Soutien Rapide, classée comme zone d'opérations de guerre. Plus de 1200 familles vivent dans ce quartier. Depuis le début de la guerre, Doaa et un groupe de jeunes révolutionnaires ont créé la "salle d'intervention d'urgence" de Khartoum-Est afin de fournir des soins et des repas chauds aux citoyen·es piégé·es dans les combats et exposé·es aux bombardements quotidiens, en créant une petite cuisine et d'une unité mobile de soin pour les blessé·es. Elle continue à travailler dans ces conditions très dangereuses pendant le mois de Ramadan pour fournir des repas chauds à la population.

Le troisième portrait est le modèle collectif majestueux des femmes de la ville d'El Fasher qui ont pris les armes pour se défendre, et défendre leur ville, contre l'agression des Forces de Soutien Rapide. Depuis le début de la guerre, la ville d'El Fasher est restée la seule ville à résister au siège de la milice, malgré les bombardements quotidiens pendant deux ans. A cause du siège, l'approvisionnement en médicaments, en denrées alimentaires, en eau, en électricité et en services de communication a été interrompu. Des combats horribles ont lieu autour et à l'intérieur de la ville, causant la mort de milliers de jeunes. Les mouvements de lutte armée locaux se sont alliés avec l'armée soudanaise (formant une alliance nommée "Moushtaraka") pour empêcher la chute de la ville aux mains des Forces de Soutien Rapide. Comme aucune organisation internationale ne parvient à ouvrir de voies sûres pour acheminer de l'aide humanitaire ou évacuer les citoyen·nes, les femmes répartissent leur travail entre l'enterrement des mort·es et le soin des blessé·es.

Au cours des six derniers mois, les femmes de la ville, mères de famille, simples travailleuses, médecins et employées, ont pris sur elles le devoir de prendre les armes aux côtés des forces conjointes des "Moushtaraka" pour combattre et défendre leurs terres, leurs familles et leurs enfants. Dans cette région qui est l'un des fronts de bataille les plus dangereux de la guerre du Soudan, elles ont choisi de participer activement à déterminer leur destin, refusant de se contenter d'être des victimes passives de la guerre.