Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le silence des tentes : des enfants brisés dans l’ombre des camps

Ils n'ont ni toit, ni école. Ils n'ont pour avenir que la poussière et l'oubli.

Par Smith PRINVIL

Et désormais, ils n'ont même plus leur innocence. Dans les camps de déplacés qui se multiplient à Port-au-Prince et dans les zones périphériques, des enfants – filles et garçons – sont victimes de viols, d'agressions sexuelles et de violences inouïes. Leur seul crime : être nés au mauvais endroit, au mauvais moment, dans un pays piégé entre l'indifférence internationale et la faillite de l'État.

Ces enfants ne dorment pas, ils survivent. Dans des abris précaires, entre tôles et bâches usées, ils sont la proie de prédateurs impunis, parfois membres mêmes de leur communauté. La nuit, les cris se taisent sous la peur. Le jour, la honte bâillonne les victimes. Le tissu social s'effondre, et avec lui, toute capacité de protection.

Où sont les institutions de l'État ? Où est l'IBESR ? Où est le Ministère à la Condition féminine ? Où est la voix de ceux qui prétendent gouverner ? Pendant que des enfants sont violés dans des camps, pendant que des fillettes de 10 ans tombent enceintes dans l'anonymat le plus total, les autorités multiplient les promesses creuses et les réunions diplomatiques stériles.

Il ne s'agit plus seulement de sécurité. Il s'agit d'humanité. Chaque enfant violé est un acte de guerre contre l'avenir de ce pays. Chaque silence est une complicité. Chaque camp qui s'improvise sans encadrement est un incubateur de tragédies. Et pourtant, l'indignation reste tiède.

Ce pays n'a pas besoin d'un autre sommet international. Il a besoin de justice. Il a besoin de structures d'accueil sécurisées, de cellules d'écoute, de poursuites judiciaires exemplaires. Il a besoin qu'on arrête de tolérer l'intolérable sous prétexte de crise humanitaire. Il a besoin de se lever.

L'heure n'est plus aux discours, mais à la résistance. Et cette résistance commence par un cri : “Pas en notre nom !” Pas au nom du peuple haïtien que l'on prétend protéger tout en abandonnant ses enfants. Pas au nom de la paix, si cette paix s'achète au prix du corps des plus vulnérables.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Turquie. Les femmes dans la rue contre les politiques misogynes

TURQUIE / KURDISTAN – Les femmes ont protesté dans la ville kurde de Diyarbakir (Amed) contre l'ingérence politique dans leur choix de vie, y compris leur façon d'accoucher, et contre la recrudescence des violences faites aux femmes.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Par une manifestation suivie d'un rassemblement, les organisations de femmes d'Amed (tr. Diyarbakır) ont protesté contre les mesures politiques misogynes et la violence croissante contre les femmes. Sous le slogan « Les femmes ne se taisent pas – nous ne nous tairons pas », elles ont exigé l'autodétermination sur leur corps, leur identité et leur vie.

La Plateforme des femmes de Dicle Amed (DAKAP) et le Réseau de lutte contre la violence ont appelé à la manifestation. La marche de protestation a débuté devant le bâtiment administratif de la ville et s'est poursuivie jusqu'à la place Şêx-Seîd, dans le centre-ville. De nombreux militants et représentants de partis politiques y ont participé.

Protestation contre le contrôle de l'État sur le corps féminin

Au cours de la marche, les manifestantes portaient des pancartes avec des slogans tels que « Les féminicides sont politiques », « Jin, Jiyan, Azadî » (« Femme, Vie, Liberté ») et « Pas la justice des hommes, mais la vraie justice ». La manifestation visait à critiquer l'ingérence de l'État dans les décisions concernant le corps féminin, notamment en ce qui concerne l'accouchement et le rôle propagé des femmes en tant que mères.

Critique de « L'Année de la famille »

Lors du rassemblement de clôture, Arzu Koç, secrétaire à la politique intérieure de la branche locale du syndicat de l'éducation Eğitim Sen, a lu un texte commun des organisateurs. Elle a critiqué l'« Année de la famille 2025 » du gouvernement, qui ne serait pas une simple mesure symbolique, mais plutôt un programme idéologique : « Ce concept ne vise pas à soutenir les familles, mais plutôt à restreindre l'autodétermination des femmes. Les femmes sont réduites au rôle de mères et d'obéissances. Les naissances sont instrumentalisées politiquement par des campagnes publiques, tandis que les droits fondamentaux, comme la liberté de choisir son propre corps, sont bafoués. »

Violences faites aux femmes : l'État détourne le regard

Le communiqué condamne notamment le fait que les joueurs de football dans les stades promeuvent « l'accouchement normal » avec des banderoles, faisant ainsi pression sur les femmes. « Il s'agit d'une définition délibérée des limites – concernant notre corps, nos choix de vie. » Un accouchement normal signifie un accouchement sans césarienne. Le ministère turc de la Santé mène depuis un certain temps une campagne contre les césariennes.

La déclaration des organisations de femmes a également souligné le nombre croissant de féminicides, de violences sexuelles et de harcèlement en Turquie. Au lieu de prendre des mesures préventives, les auteurs sont protégés et les sanctions sont trop clémentes : « L'État promeut une culture du silence et de la fermeture des yeux, tandis que les femmes subissent des violences dans tous les domaines de la vie : à la maison, au travail, dans la rue. »

Les organisateurs ont clairement indiqué qu'ils ne se laisseraient pas réduire au silence. Nous ne permettrons pas que la maternité soit glorifiée et utilisée simultanément comme un outil de contrôle. Les femmes ne sont pas faites pour donner naissance ; elles ont le droit de vivre, de se battre et de façonner la société.

« Jin, Jiyan, Azadi »

Koç a conclu sa déclaration par un engagement clair en faveur de l'autodétermination : « Nos corps, nos identités, nos vies nous appartiennent. Aucune année proclamée d'en haut ne nous représentera, surtout pas sans notre consentement. » L'action s'est terminée aux cris de « Jin, Jiyan, Azadî » et « Halte aux violences faites aux femmes ». (ANF)

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Viol et consentement : changer le système plutôt qu’un mot dans la loi

Le 1er avril 2025 au soir, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi transpartisane qui définit le viol ou l'agression sexuelle par le « non-consentement » de la victime. Il s'agit en réalité de la troisième proposition sur ce thème débattu à l'Assemblée, depuis la directive européenne sur les violences de 2023, qui avait soulevé déjà une polémique car Emmanuel Macron s'était justement opposé à l'introduction de cette notion.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Avec l'aimable autorisation de l'autrice

Mais après un an de travaux à l'Assemblée nationale, ce nouveau texte a été adopté par 161 voix pour et seulement 56 contre (dont le Rassemblement national, le groupe ciottiste UDR et quelques député·es socialistes), avec le soutien du gouvernement qui a donc changé d'avis. Ce texte sera ensuite examiné par le Sénat.

Jusqu'à présent, le viol était défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Le nouveau texte définit le viol comme « tout acte sexuel non consenti ». Et précise : « Le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. » Et d'ajouter enfin : « il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise », ce qui reprend les termes clés du Code pénal.

Pour les deux rapporteures de ce texte (Marie-Charlotte Garin, députée écologiste et Véronique Riotton, députée macroniste), c'est une victoire, un « changement de paradigme », en passant « d'une culture du viol à la culture du consentement ». Pourtant, l'ajout de ce terme est à l'origine d'une controverse au sein du mouvement féministe, mais aussi parmi les juristes et dans le monde de la recherche.

Un moyen de compenser une jurisprudence insuffisante…

A l'origine de ce changement, on trouve le gouvernement et ses ministres, mais aussi le Planning familial, le Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles, la Fédération nationale solidarité femmes, ainsi que des juristes comme Catherine Le Magueresse, également chercheuse.

Le premier argument est le constat que le viol est un phénomène massif qui demeure très largement impuni. Selon une enquête de l'Institut national de la santé et la recherche médicale (Inserm) de 2024, près de 30% des femmes de 18 à 69 ans ont déclaré avoir subi une tentative ou un acte sexuel forcé au cours de leur vie.

En 2021, selon les données du ministère de l'Intérieur, près de 250 000 personnes ont été victimes de violences sexuelles, dont 168 000 viols et tentatives de viol. Huit victimes sur dix ne portent pas plainte. Enfin, près de 73% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, selon les chiffres du ministère de la Justice publiés en 2018.

Par ailleurs, les rapporteures estiment que la jurisprudence est insuffisante « pour combler le silence de la loi sur la notion de consentement » et pour couvrir un grand nombre de cas de sidération, situations d'emprise et de coercition, ou encore les stratégies développées par certains agresseurs d'exploitation de la vulnérabilité des victimes.

SelonCatherine Le Magueresse, jusqu'à aujourd'hui, l'absence de consentement est appréciée à l'aune du comportement du mis en cause, s'il y a eu effectivement des formes de violence, contrainte, menace ou surprise. Et selon elle, « la seule preuve d'un refus ou d'une absence de consentement ne suffit pas à caractériser l'infraction ».

Elle cite ainsi des cas où la victime a dit non, mais ne s'est pas débattue ; où elle était sidérée, paralysée et n'a rien dit… Dans de nombreuses situations analogues, le magistrat François Lavallière a déclaré devant la mission d'information parlementaire avoir dû « classer sans suite de procédures, d'ordonner des non-lieux, de relaxer, alors que je croyais les victimes ».

… ou une arme en faveur de l'agresseur ?

De nombreuses associations féministes, comme Osez le féminisme ! (OLF), le Collectif contre le viol, et certain·es juristes ont pris position contre cette décision.

Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, explique dans sa chronique sur France inter, le 29 mars 2025, que considérer le viol comme une « pénétration non consentie » – et non comme une « pénétration imposée » – déplace le centre de gravité du crime : « non consentie » suppose que la justice scrute la victime, analyse son comportement, et qu'il faudra prouver qu'elle n'était pas consentante et ensuite démontrer que violeur le savait !

Selon lesféministes Emmanuelle Piet et Ernestine Ronai, qui travaillent depuis quarante ans auprès de victimes de viols, cette formulation « place le projecteur sur la victime et son consentement – ou son absence de consentement – plutôt que sur l'acte commis par l'agresseur. (…) L'agresseur, lui, peut se contenter d'affirmer qu'il n'a pas compris, qu'il pensait que c'était « ambigu » ».

De plus, selon unetribune dans Le Mondeportée par OLF, « la meilleure stratégie d'impunité pour l'agresseur est de fabriquer un consentement profondément vicié, de faire croire à sa victime d'abord, à la justice ensuite qu'elle était consentante, ou au moins, qu'il avait cru qu'elle était consentante ».

En fait, le consentement est déjà présent dans les dossiers, mais comme une arme pour l'agresseur et non pour la défense de la victime. Introduire la notion de consentement dans la loi ne serait donc pas sans danger, selon l'avocate féministe Lorraine Questiaux dans Dalloz actualité : « Aujourd'hui, aux assises, les accusés ne cessent de clamer qu'ils se sont assurés d'un consentement. Qu'en sera-t-il demain si la loi intègre la notion ? »

Pour une loi-cadre intégrale

Autre argument, contrairement aux rapporteures de la loi, la jurisprudence de la Cour de cassation est suffisamment protectrice, y compris dans des cas de sidération.

Toujours selon Lorraine Questiaux : « Ce n'est pas la loi qui pose problème. C'est son application par les magistrats et les enquêteurs. Souvent, l'enquête s'arrête dès qu'il y a un consentement apparent. La culture du viol rend inefficace notre législation. »

Cette réforme législative paraît donc inutile, alors qu'en revanche une réforme judiciaire s'impose pour en finir avec un dysfonctionnement global de la justice et de la police qui conduit à ce qu'une seule plainte pour viol sur dix aboutisse à une condamnation.

Entre 2016 et 2023, avec la vague #MeToo, le nombre de plaintes enregistrées par la police et la gendarmerie a augmenté de 187% pour les viols, les affaires traitées pour viols par les parquets ont augmenté elles de 115%, mais à moyens et effectifs constants. N'oublions pas que dans l'affaire tentaculaire des viols de Mazan, la juge d'instruction avait 89 autres dossiers à instruire en même temps.

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles suppose d'adopter une loi-cadre intégrale, autour de 140 mesures, défendue par l'ensemble des féministes et que j'ai déjà eu l'occasion de présenter dans une précédente chronique.

Il s'agit en effet de développer la prévention, la formation, la sensibilisation l'accompagnement des victimes et la création de juridictions spécialisées. Car c'est avant tout le traitement défectueux des plaintes et l'absence de réelle considération des victimes qui font défaut.

Rachel Silvera

Maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre

https://www.alternatives-economiques.fr/rachel-silvera/viol-consentement-changer-systeme-plutot-quun-loi/00114844

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La situation des droits humains dans le monde (avril 2025)

L'humanité se trouve à un tournant de son histoire. Des forces d'une ampleur sans précédent veulent en finir avec l'idéal des droits humains pour tous et toutes, cherchant à détruire un système international forgé dans le sang et les souffrances de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. La croisade religieuse, raciste et patriarcale qu'elles mènent, qui vise à mettre en place un ordre économique porteur d'iniquités toujours plus grandes entre les pays et en leur sein même, met en péril les avancées durement acquises ces 80 dernières années en termes d'égalité, de justice et de dignité.

7 mai 2025 | tiré du site entre les lignes entre les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/07/la-situation-des-droits-humains-dans-le-monde-avril-2025/

Les 100 premiers jours du « règne » du président des États-Unis, Donald Trump, en 2025 ont notamment été marqués par une vague d'attaques frontales contre l'obligation de rendre des comptes en matière de droits fondamentaux, contre le droit international et contre l'ONU.

Les offensives irresponsables et punitives contre les initiatives destinées à lutter contre la pauvreté dans le monde et à mettre un terme aux discriminations et aux violences de longue date fondées sur les origines raciales ou le genre des personnes n'ont cependant pas débuté cette année. Le franchissement d'une ligne rouge ne se fait pas du jour au lendemain.

La politique appliquée par Donald Trump depuis le début de son deuxième mandat ne fait qu'accélérer des tendances qu'Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits humains avaient déjà dénoncées. Malheureusement, nos avertissements n'ont pas été pris en compte et nos appels ont été ignorés. Nous sommes face à une trajectoire qui atteint certes des sommets en 2025, mais qui se situe dans la continuité et est la conséquence de décisions systémiques, délibérées et sélectives prises ces 10 dernières années.

Ne nous trompons pas. Donald Trump n'est pas seul en cause. Les racines du mal sont beaucoup plus profondes. Et, à moins d'une résistance concertée et courageuse, ce tournant historique se transformera en une véritable mutation : il ne s'agira plus d'une époque de changement, mais d'un changement d'époque.

Un cauchemar qui a commencé au ralenti

L'humanité voit depuis une bonne décennie les lois, les politiques et les pratiques autoritaires proliférer, l'espace civique se resserrer et la liberté d'expression et d'association régresser. Les choix politiques ont accru les inégalités et la pauvreté et engraissé les milliardaires. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la cupidité, le racisme et l'égoïsme des grandes puissances, prêtes à laisser mourir des millions d'êtres humains. Confrontés à la crise climatique, les États n'ont en grande partie pas tenu les promesses qu'ils avaient faites à Paris en 2015.

Et tandis que les voyants passaient au rouge les uns après les autres, l'année 2024 a été celle d'un génocide.

2024 : Le génocide en direct

Depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle le Hamas a commis des crimes terribles contre des citoyen·ne·s d'Israël et d'autres pays et pris en otage de plus de 250 personnes, le monde assiste sur ses écrans à un génocide en direct. Les États ont regardé, comme s'ils étaient impuissants, Israël tuer des milliers de Palestiniennes et de Palestiniens, massacrant des familles entières sur plusieurs générations et détruisant des habitations, des moyens de subsistance, des hôpitaux et des établissements scolaires.

L'année 2024 restera dans les mémoires comme celle d'une occupation militaire israélienne plus éhontée et meurtrière que jamais, du soutien apporté à Israël par les États-Unis, l'Allemagne et quelques autres pays européens, du veto opposé à plusieurs reprises par le gouvernement du président Joe Biden aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu, et de la poursuite des fournitures d'armes à Israël.

En 2024, Israël et ses puissants alliés, au premier rang desquels les États-Unis, ont prétendu que le droit international ne s'appliquait pas à eux, ou ont agi comme si tel était le cas, choisissant d'ignorer les injonctions de la Cour internationale de justice et les décisions de la Cour pénale internationale.

En 2024, le président russe, Vladimir Poutine, a poursuivi sa politique d'attaques systématiques des infrastructures civiles en Ukraine, faisant encore plus de victimes civiles qu'en 2023. La Russie a détruit ou occupé la majorité des centrales thermiques ukrainiennes, entraînant de fréquentes coupures de courant pour des milliers de personnes. Des dizaines de prisonnières et de prisonniers de guerre ukrainiens ont été jugés en toute illégalité, en Russie et dans les zones d'Ukraine occupées par celle-ci.

En 2024, la guerre et la famine ont fait des milliers de morts au Soudan, théâtre de la plus grande crise au monde en matière de déplacements forcés, dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. Celle-ci ne s'est d'ailleurs guère plus souciée de l'escalade de la violence qu'ont connue la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Niger ou encore le Myanmar. Les opportunités de ventes d'armes offertes par ces différentes crises n'ont en revanche pas manqué de retenir l'attention, et les appels à appliquer des embargos sur les armes sont, eux, restés lettre morte.

L'année 2024 a montré à quel point les États étaient prêts à mettre leur propagande au service des conflits armés – une propagande amplifiée par les algorithmes des réseaux sociaux et la contribution de voix puissantes – sans se préoccuper de l'exactitude ou des conséquences délétères des informations diffusées.

Bref, l'année 2024 nous a tous et toutes déshumanisés.

Justice internationale et multilatéralisme

L'Afrique du Sud a pourtant montré que d'autres choix étaient possibles. La requête qu'elle a introduite contre Israël auprès de la Cour internationale de justice pour violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide constitue une initiative déterminante en faveur de la justice. De même, la décision de la CPI de décerner des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef militaire du Hamas Mohammed Al Masri pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité représente une avancée historique.

Cependant, des pays qui avaient fermement soutenu la CPI lorsque celle-ci avait ouvert une procédure contre Vladimir Poutine concernant l'enlèvement d'enfants ukrainiens ont réagi très différemment lorsqu'il s'est agi d'Israël. Un certain nombre de membres du Sénat des États-Unis ont menacé le procureur de la CPI en 2024, et celui-ci a fait l'objet de sanctions de la part de Donald Trump en 2025.

Il n'est plus temps de se lamenter sur le deux poids, deux mesures dont ont fait preuve les architectes du système fondé sur des règles mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Avant même la fin de l'année 2024, de nombreux pays cherchaient activement à affaiblir les institutions de ce système et en piétinaient les valeurs, ne laissant en place guère plus qu'une coquille vidée de ses aspirations initiales.

Donald Trump ne fait finalement qu'accélérer des tendances déjà bien établies.

Liberté d'expression et médias : un canari au fond de la mine

Amnesty International avait mis en garde dès 2020 contre la dérive autoritaire constatée dans de nombreux pays. Nous avions raison de nous inquiéter. De nouvelles lois et pratiques autoritaires ont été adoptées en 2024. La répression de la dissidence politique s'est accentuée, avec notamment une multiplication des arrestations de masse et des disparitions forcées. Des ONG et des partis politiques ont encore été dissous de force, suspendus ou pris arbitrairement pour cible sous prétexte d'« extrémisme ». Les autorités ont réagi de façon disproportionnée aux actes de désobéissance civile, et des défenseur·e·s des droits humains, des militant·e·s pour le climat, des étudiant·e·s et des personnes exprimant leur solidarité avec le peuple palestinien ont fait l'objet de poursuites judiciaires, souvent après avoir été qualifiés de « terroristes ». Les féministes, et plus largement les personnes militant pour les droits des femmes et des personnes LGBTI, étaient toujours confrontés à un important retour en arrière.

Vingt-et-un pays au moins ont adopté ou proposé des lois destinées à réprimer la liberté d'expression ou à interdire certains organes de presse. Le nombre de journalistes tués en 2024 a atteint de nouveaux sommets : selon le Comité pour la protection des journalistes, une ONG, au moins 124 journalistes et autres employé·e·s des médias ont trouvé la mort durant l'année. Près des deux tiers étaient des Palestiniens et des Palestiniennes tués par Israël.

Fièvre du forage et incendies de forêts

Aucune région n'a été épargnée par la crise climatique en 2024. En Asie du Sud, une vague de chaleur intense a été suivie d'inondations dévastatrices, qui ont touché des millions de personnes et entraîné des milliers de déplacements forcés. En Amérique du Sud, des incendies d'une ampleur sans précédent ont détruit de vastes zones de la forêt

amazonienne et mis en péril des écosystèmes à l'échelle de pays entiers. En Somalie, l'alternance des périodes de sécheresse et d'inondation a anéanti des villages et l'économie locale dans plusieurs secteurs, forçant des familles, voire des populations entières, à partir de chez elles.

2024 a été la première année civile au cours de laquelle la température moyenne mondiale a dépassé de plus de 1,5°C la moyenne enregistrée sur la période 1850-1900.

L'action climatique doit être à la hauteur de cette inquiétante augmentation. Or, non seulement les États se sont avérés incapables de sortir progressivement des énergies fossiles, mais ils n'ont pas non plus réussi, lors de la COP29, à parvenir à autre chose qu'un accord de financement au rabais qui risque de plonger les pays à revenus modestes dans un cycle infernal d'endettement.

Le mot d'ordre de Donald Trump (« fore, bébé, fore ») a simplement fait écho à ce qui était déjà en cours, et sa décision en 2025 de retirer les États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat a été saluée par d'autres pays dépendant des énergies fossiles.

Ainsi, un peu partout dans le monde, des communautés entières vont continuer de brûler, de sombrer et de mourir.

Un cocktail toxique pour des millions d'êtres humains

En 2024, dans son rapport intitulé Poverty, Prosperity and Planet : Pathways out of the Polycrisis, la Banque mondiale s'est inquiétée de ce que la baisse de la pauvreté dans le monde avait ralenti et presque stagné au cours des cinq années précédentes, ce qui faisait craindre que la période 2020-2030 soit finalement une « décennie perdue » à cet égard.

Le cocktail empoisonné mélangeant fabrique de la pauvreté, conflit, répression politique et crise climatique a entraîné le déplacement de quelque 110 millions de personnes en 2024. Or, plutôt que de s'attaquer aux causes profondes de ces phénomènes, de nombreux gouvernements et mouvements politiques ont préféré tenir des discours xénophobes et racistes et inciter à la haine. Ignorant ou contournant les injonctions judiciaires, ils ont eu recours à des mesures extrêmes et brutales pour repousser les personnes se présentant à leurs frontières sans papiers en règle.

Égalité des genres ? Les droits des femmes et des personnes lgbti battus en brèche

En Afghanistan, 50% de la population (à savoir toutes les personnes de sexe féminin) était condamnée à ce que beaucoup qualifient de « mort lente ». Le régime des talibans a fait de l'existence même des femmes et des filles dans la sphère publique une infraction pénale, en niant leurs droits au travail et à l'éducation et en adoptant des lois « sur le vice et la vertu ». Des dizaines de manifestantes ont été victimes de disparitions forcées ou d'arrestations arbitraires.

En Iran, de nouvelles lois sur le port du voile obligatoire prévoyant de très fortes amendes et de lourdes peines d'emprisonnement, voire de flagellation, sont venues accroître la répression exercée sur les femmes et les filles, tandis que les fonctionnaires et les membres de milices autoproclamées qui s'en prenaient violemment à celles qui osaient braver la loi continuaient d'agir en toute impunité.

Les atteintes aux droits des personnes LGBTI se sont multipliées un peu partout et, de l'Argentine à la Russie, des gouvernements ont adopté des lois ou des politiques restreignant l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Aux États-Unis, Meta et TikTok ont fait disparaître de leurs contenus en ligne certaines informations sur l'avortement. Par ailleurs, une hausse des violences fondées sur le genre, notamment des féminicides, ainsi que des violences sexuelles dans le cadre de conflits armés, a été signalée à de nombreux endroits de la planète.

La fin d'une époque ?

Les grandes puissances font bien peu de cas de notre histoire. Elles prétendent que les leçons des années 1930 et 1940, qui ont donné naissance à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, aux Conventions de Genève, à la Déclaration universelle des droits de l'homme ou encore à la Charte des Nations unies, peuvent être désormais écartées, oubliées, effacées. Avec l'élection de Donald Trump et la mainmise de grandes entreprises sur une grande partie de son gouvernement, nous nous retrouvons projetés à grande vitesse dans une ère brutale où la puissance militaire et le pouvoir économique font irruption dans le domaine des droits humains et de la diplomatie, où les politiques publiques sont façonnées par des hiérarchies de genre et raciales ainsi que par la logique du jeu à somme nulle, et où les relations internationales sont dictées par un nationalisme nihiliste.

Comment réagir ?

En 2024, les 193 États membres de l'Assemblée générale des Nations unies se sont mis d'accord pour lancer des négociations en vue d'élaborer le premier traité de l'histoire sanctionnant les crimes contre l'humanité. Cette même Assemblée a aussi décidé de mettre en place une convention-cadre sur la coopération fiscale internationale, ouvrant la voie à une coopération internationale permettant de lutter contre l'évasion fiscale et susceptible de dégager des fonds indispensables à la réalisation des droits fondamentaux. En 2024 également, la Gambie a rejeté une proposition de loi qui visait à abroger la Loi de 2015 portant modification de la Loi sur les femmes, au titre de laquelle les mutilations génitales féminines étaient interdites. La Pologne a adopté une définition du viol fondée sur le principe du consentement, devenant le 19e pays européen à le faire. Le Parlement bulgare a pour sa part rejeté une proposition de loi qui prévoyait la mise en place d'un registre des « agents de l'étranger », sur le modèle russe. Toujours en 2024, la justice belge a reconnu la responsabilité de la Belgique dans les crimes contre l'humanité commis pendant la colonisation. Et au début de l'année 2025, les autorités philippines ont remis à la CPI l'ancien président Rodrigo Duterte, inculpé de crimes contre l'humanité pour sa sanglante « guerre contre la drogue ».

Le Sommet de l'avenir organisé en septembre 2024 par l'ONU a certes donné des résultats limités, mais les États participants se sont néanmoins mis d'accord sur la nécessité de créer un système international plus équitable, en permettant une meilleure représentation au sein du Conseil de sécurité (en particulier des pays d'Afrique), en transformant l'architecture financière internationale, en remédiant à la crise de la dette et en augmentant le financement du développement.

Il est important de noter que cette année d'élections (64 scrutins au total se sont tenus dans le monde en 2024) ne s'est pas traduite par la victoire des adversaires des droits humains. Un peu partout, les citoyens et citoyennes ont été nombreux à choisir une autre voie, montrant que la montée des pratiques autoritaires n'était pas inévitable et qu'il était possible de s'y opposer.

Notre avenir n'est pas scellé, mais l'humanité se trouve à un moment charnière de son histoire. Cent jours après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, certains États ont décidé de tenir tête, mais ils restent minoritaires. Beaucoup font mine de trouver le nouvel empereur fréquentable, voire veulent marcher dans ses pas. Pourtant, la réalité leur donne tort. Les voix dissidentes que l'on fait taire, les libertés académiques battues en brèche, l'escalade des budgets militaires, le pillage des allocations d'aide sociale, les représailles commerciales : tels sont les tristes oripeaux d'un monde empêtré dans une crise profonde.

Oui, nous devons répondre aux carences du système international pour que les droits humains soient respectés. Nous sommes cependant aujourd'hui confrontés à des forces qui se sentent toutes puissantes et qui aspirent à imposer un modèle totalement différent : non pas un système mieux à même d'assurer l'égalité et la justice et de servir l'état de droit, mais un système sans protection des droits fondamentaux, destiné à favoriser la recherche du profit plutôt que l'équité.

Organiser la résistance contre ces forces n'est pas seulement indispensable : c'est aussi la seule voie légitime dont nous disposons.

Comme à chaque fois que les États faillissent à leur devoir de faire respecter les droits humains, dirigeant·e·s associatifs et défenseur·e·s

des droits humains se mobilisent. Ces femmes et ces hommes résistent face à des régimes irresponsables fondés sur le pouvoir et le profit, qui mettent en danger notre dignité commune. Ces personnes prouvent une fois de plus que la société civile est en première ligne de la défense des droits humains et des libertés fondamentales.

Nous devons résister. Et nous résisterons.

Agnès Callamard

Secrétaire générale

avril 2025

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2025/04/global-human-rights-crisis-trump-effect-accelerates-destructive-trends/

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Ni pacifisme ni union sacrée

Le 8 mai, chaque année ou presque, est l'occasion pour les commentateurs de parler des décennies de paix qui ont suivi la capitulation et la fin des hostilités en Europe en 1945.

8 mai 2025 | tiré de Hebdo L'Anticapitaliste - 753

Il serait surprenant que cette année encore il soit question de 80 ans de paix en Europe. Depuis l'invasion à large échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, le récit d'une paix durable sur notre sol semble moins souvent servir.

80 ans de paix, vraiment ?

Un récit qui omet régulièrement de parler des guerres ailleurs qu'en Europe mais dans lesquelles l'État français a un rôle : Algérie (voir page 8), Vietnam, Kanaky dans les années 1980 et en 2024, au Rwanda en 1994… Un récit qui omet les conflits en Bosnie, Croatie et Serbie dans les années 1990.

La paix, c'est certes bon pour les affaires, et sans doute qu'après l'immense catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, les bourgeoisies européennes ont trouvé plus sage de s'entendre et de faire des affaires avec les États-Unis.

Pourtant, la paix n'est pas une option quand la limite aux profits n'existe plus, quand la limite à la course aux débouchés pour ses marchés nationaux n'existe plus, quand la limite à l'accaparement des ressources n'existe plus. Donald Trump incarne cet appétit sans limite pour le gain, le marché et les ressources, dans toutes ses prises de position : sur le Groenland (voir page 4, l'article en ligne) ; vis-à-vis de la Chine à propos des taxes douanières ; et dans ses pourparlers avec Zelensky et Poutine.

Cette escalade infernale du système capitaliste, qui conduit à l'intérieur de chaque pays les pauvres à devenir plus pauvres, et les riches toujours plus riches — au point que le Monde lui-même est obligé de titrer un papier du 6 mai « Inégalités : comment la France est redevenue une société d'héritiers ». Elle conduit aussi à l'échelle du monde le Nord global à exploiter le Sud global et sème les graines des conflits armés.

Un réarmement en marche

« Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage », disait Jean Jaurès. Alors, quoi de plus naturel pour les anticapitalistes de faire la guerre à la guerre ! D'autant que les budgets militaires augmentent, en particulier en France. De 2017 à 2024, la part consacrée aux dépenses de la défense française est passée de 32,3 milliards d'euros à environ 47 milliards d'euros. L'augmentation est de seulement 6,1 % entre 2023 et 2024. En France, la part des dépenses militaires dans le PIB n'avait fait que décroître depuis 1956 (plus de 6 % du PIB). Sur un palier depuis 25 ans, les dépenses n'excédaient pas les 2 %1. Elles opèrent une remontée. De quoi laisser entendre que le réarmement est en marche.

Pas un sou pour la guerre

« Pas un sou pour la guerre », tel est le slogan qu'on a entendu le 1er Mai dans certains cortèges. À l'évidence, personne dans le mouvement ouvrier ne se réjouit de l'essor des dépenses militaires. Nous dénonçons la menace que représente les armes nucléaires.

Mais de quelle guerre parle-t-on ? Des guerres entre puissances impérialistes aux conséquences en cascade en raison des alliances et des alignements ? Des guerres régionales pour des ressources comme autour du Congo, du Rwanda, ou entre le Mozambique et le Zimbabwe ? Ou encore des guerres coloniales comme en Palestine ou en Ukraine ?

Comment les anticapitalistes peuvent-ils lutter contre la guerre sans sombrer dans un pacifisme que la lutte des classes et la nécessaire solidarité internationale nous interdit ?

Oui à la résistance armée

Nous luttons aux côtés des peuples de Kanaky, de Mayotte et de Guadeloupe contre notre propre impérialisme et tous les impérialismes. Nous défendons le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à résister, avec ou sans armes. Nous défendons les peuples opprimés qui luttent pour leurs droits sans renoncer à la lutte internationale des travailleurs contre les profits. Cela veut dire la nécessaire solidarité financière avec celles et ceux qui combattent pour leurs droits, organisée par le mouvement ouvrier, sans passer par les États.

Pour toutes ces raisons, nous appelons à se mobiliser contre l'impérialisme et les guerres qu'il engendre, et pour les droits des peuples oppriméEs, pour leur droit à vivre sur leurs terres.

La mobilisation contre le salon du Bourget du 16 au 22 juin sera l'occasion de rassembler toutes celles et ceux qui veulent dire Non à la guerre, mais aussi non au colonialisme. Pour notre part, nous le dirons avec force tout en reconnaissant aux peuples opprimés le droit à la résistance armée.

Il n'est pas question de se ranger derrière un impérialisme, ni d'union sacrée, pas plus qu'il n'est question de pacifisme abstrait. Il faut nous positionner clairement dans la guerre de classe internationale.

Fabienne Dolet et Manon Boltansky

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’étroit moscoutaire

Le maître du Kremlin s'apprête à recevoir des mains du maître de la Maison-Blanche la reconnaissance de jure de sa mainmise sur la Crimée. Il va également se voir reconnaître le contrôle militaire sur de larges portions du territoire de l'Ukraine.

6 mai 2025 | tiré sur site Entre les lignes entre les mots

Quel soulagement pour les apôtres d'une paix négociée sur le dos du peuple ukrainien. Nous avons déjà beaucoup glosé dans les colonnes de cette revue sur les bonimenteurs et les boni-menteurs de la paix : les pacifistes sincères, les pacifistes moins sincères, les thuriféraires de Moscou d'hier et d'aujourd'hui, les sourds qui ne veulent pas écouter ce que veulent les Ukainien·es, les russophiles stipendiés ou intoxiqués, les adeptes de l'anti-impérialisme des imbéciles ou encore les munichois.

Ils ont tous de bonnes raisons pour exiger la paix – qui pourrait d'ailleurs exiger autre chose que la paix ? Les uns veulent le beurre plutôt que les canons, les autres une conférence des frontières et l'exigence de la neutralité de l'Ukraine, d'autres encore, se font les « interprètes » des russophones d'Ukraine pour demander un référendum dans des territoires occupés par une armée étrangère, d'autres encore pensent que l'abandon de quelques arpents de terre par l'Ukraine est peu cher payé pour leur propre tranquillité. Ils seront sans doute – paradoxe apparent – d'accord avec Trump quand il affirme que la guerre contre l'Ukraine, « ce n'est pas sa guerre ».

Il en est certains, à gauche, en France, qui ne pourront que se réjouir d'avoir eu, lors de l'occupation de la péninsule criméenne par la Russie, en 2014, ce cri du cœur de voir celle-ci échapper à l'OTAN.

Comme le rappelle un Tatar de Crimée cité par Justine Brabant dans les colonnes de Mediapart, « reconnaître l'occupation comme légitime [créerait] un précédent où la force l'emporte sur le droit ». C'est, ajoute-t-il, « valider tacitement l'idée que l'on peut venir et prendre ce qui n'est pas à soi. Un monde où la porte est ouverte à ceux qui redessinent les frontières par la force, et où les frontières deviennent des accords temporaires ». Comme l'écrivent Kateryna Denisova et Yuliia Taradiuk, dans l'article que publie Mediapart en collaboration avec The Kyiv Independent, « reconnaître l'occupation russe comme légitime est un tournant ».

Le dossier que nous publions ici vient rappeler que si depuis que la Crimée a « échappé au contrôle de l'OTAN » en 2014, Moscou a depuis lors activement remodelé la composition ethnique de la péninsule en y amenant près de un million de Russes et en forçant Ukrainiens et Tatars de Crimée – le peuple autochtone – à partir et en persécutant ceux qui restaient.

Serait-ce la paix des agresseurs et des tyrans qu'une certaine gauche s'apprête à soutenir ? Serait-ce la paix de ceux qui se partagent le monde qu'elle s'apprête à soutenir ? Serait-ce la paix des impérialismes complices et rivaux qu'elle s'apprête à soutenir ?

La paix, certes, nous la voulons. Mais une paix sans territoires occupés, une paix sans écrasement des libertés démocratiques, une paix sans négation du droit à l'autodétermination des nations, une paix sans pillage des ressources. La paix, certes, mais une paix qui protège l'Ukraine démocratique (malgré ses défauts), une paix qui n'abandonne pas le peuple russe et les peuples de la Fédération de Russie au talon de fer de Poutine et de ses oligarques.

La solidarité internationaliste est à ce prix.

Patrick Silberstein

Publié dans Soutien à l'Ukraine résistante (Volume 38)

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/05/03/1er-mai-2025-solidarite-internationaliste-avec-les-travailleureuses-dukraine-pour-une-paix-juste-et-durable/

https://www.syllepse.net/syllepse_images/soutien-a—lukraine-re–sistante–n-deg-38.pdf

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Accord Trump-Poutine : Point de départ pour la refonte du nouvel ordre international réactionnaire

L'Ukraine, pays envahi, est parvenue à défendre son indépendance au cours de cette terrible guerre de trois ans, au prix de grands sacrifices, face à la puissante armée de l'agresseur impérialiste. Cela n'aurait bien sûr pas été possible sans l'approvisionnement en armes fourni par l'Occident, mais le facteur principal reste le courage et la grande détermination du peuple ukrainien. C'est ainsi que l'intellectuel de gauche russe Ly Budaitskis évoque le sacrifice de l'Ukraine.

| 10 mai 2025 |tiré de viento sur | Version originale en basque

https://vientosur.info/el-punto-de-partida-para-la-remodelacion-del-nuevo-orden-internacional-reaccionario/

L'économiste Michael Roberts affirme : « L'invasion russe de l'Ukraine a eu des conséquences terribles pour le peuple ukrainien. 46 000 civils et peut-être 500 000 soldats sont morts. Des millions ont fui à l'étranger et des millions d'autres ont été contraints d'abandonner leur foyer. Kiev a perdu 50 000 travailleurs et travailleuses. Le PIB de l'Ukraine a chuté de 25 %, et 7,1 millions d'Ukrainien·nes vivent aujourd'hui dans la pauvreté. »

Lorsque la Russie a lancé son invasion générale en février 2022, les États-Unis ont d'abord conseillé à Zelensky de fuir le pays, pensant qu'il n'était pas possible d'arrêter l'armée russe. Pourtant, le peuple ukrainien a réussi à repousser les troupes russes, à la surprise des États-Unis comme de Poutine. C'est alors que les États-Unis et l'OTAN ont commencé à fournir une aide militaire et économique à l'Ukraine. Toutefois, ce soutien a été limité : suffisant pour permettre à l'Ukraine de résister, mais pas pour vaincre la Russie. Tel n'a jamais été l'objectif.

Nous devons garder tout cela à l'esprit pour évaluer correctement le tournant qui s'est produit depuis que Trump a pris la présidence des États-Unis. En échange de l'aide fournie (qui a représenté un gigantesque marché pour l'industrie de l'armement), les États-Unis veulent désormais imposer à l'Ukraine l'exploitation de minerais rares sur son territoire, et, en guise de coup de poignard dans le dos, l'obliger à accepter les territoires volés par Poutine si elle veut obtenir la paix. Autrement dit, l'alliance de deux impérialismes cherche à coloniser l'Ukraine, chacun selon ses propres intérêts.

Ce n'est pas la première fois qu'une grande puissance impérialiste change de cap et s'allie à un ancien ennemi. Rappelons le rapprochement soudain de Richard Nixon avec la Chine au début des années 1970, ce qui prolongea de plusieurs années la guerre du Vietnam (Mao réduisit son aide au Vietnam du Nord).

Mais il existe un précédent encore plus frappant : le pacte Hitler-Staline de 1939. L'alliance entre l'Allemagne fasciste et la Russie stalinienne a ouvert la voie à la Seconde Guerre mondiale.

Comme à cette époque, aujourd'hui le destin de l'Ukraine concerne le monde entier, car il pose la question des droits et de la souveraineté des petits États. Si l'accord entre Trump et Poutine sur la division du territoire et des ressources naturelles de l'Ukraine va de l'avant, il constituera un précédent comparable à l'Accord de Munich de 1938 et montrera que les petits États ne sont que des pions dans le jeu des grandes puissances. Cela devrait nous inquiéter.

Si ce soi-disant plan de paix se concrétise, une partie de l'Ukraine serait annexée par Poutine et une autre deviendrait une colonie économique de l'impérialisme américain. En plus d'entériner l'annexion, la Russie reconstruirait son appareil militaire — actuellement réduit (ses forces étant presque épuisées en raison des lourdes pertes subies, notamment en soldats et en armement lourd, comme les chars et l'artillerie) — pour se préparer à de futures attaques contre ses voisins. L'idée que la Russie chercherait à envahir toute l'Europe est simpliste et fausse : elle n'en a ni la force ni l'intérêt. Mais il est indéniable qu'elle nourrit des ambitions impérialistes à l'égard de ses voisins, en particulier la Finlande et les pays baltes. La Moldavie et la Géorgie sont également dans sa ligne de mire. La peur de la Russie dans ces pays peut nous sembler exagérée, mais elle est fondée. L'histoire en témoigne.

Nous ne pouvons faire nôtre le discours des oligarques et des militaristes qui disent : « Si tu veux la paix, prépare la guerre ! » À cette idée, nous opposons : « Non à la guerre qui nous tue ! Non à la paix qui nous opprime ! », contre la fausse Pax Romana.

Les choses sont claires sur ce point. L'Union européenne veut nous impliquer dans une course à l'armement et promouvoir un climat de guerre sous prétexte d'aider l'Ukraine. Elle prévoit de dépenser 800 milliards d'euros dans l'armement et les armées. Sur ce total, 650 milliards devront être versés par les États membres, et les 150 milliards restants seront une dette mutualisée garantie par le budget de l'Union.

Nous devons exprimer notre rejet total de ces projets et, en même temps, condamner la présence de l'OTAN sur nos territoires et œuvrer à sa dissolution. Contre tous les blocs militaires — OTAN, OTSC, AUKUS — qu'ils soient occidentaux ou orientaux, et pour la dénucléarisation.

Cependant, au-delà de la question ukrainienne, il est utile de comprendre ce qui se cache derrière le pacte Trump-Poutine. Depuis longtemps, nous condamnons la posture impérialiste de l'actuelle Union européenne néolibérale ou du Parti démocrate aux États-Unis. Mais attention : ce que veulent Trump et Poutine, c'est une Europe encore plus droitière et plus réactionnaire, où Le Pen, Orban, Meloni, Abascal et consorts seraient les nouveaux maîtres du continent.

À court terme, ce plan vise à écraser l'Ukraine et à protéger les partis trumpistes et les souverainistes d'extrême droite en Occident.

Nous devons emprunter une autre voie : internationaliste, anti-impérialiste et antiraciste. Sans énergies fossiles, sans nucléaire, sans agro-industrie. Une Europe différente : démocratique, sociale, féministe, ouverte, généreuse et écologique. Développant la sécurité sociale, renforçant les services publics, luttant contre les inégalités, construisant une Europe qui éradiquerait la pauvreté. Cela suppose de socialiser la finance, l'énergie, l'industrie de l'armement (en la reconvertissant vers d'autres activités) et d'autres secteurs clés.

C'est là la meilleure manière d'atteindre une véritable paix. Ici et partout ailleurs.

Joxe Iriarte est militant d'Alternatiba

6 mai 2025

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’Afrique dans l’ombre portée de l’extrême droite mondiale

Dans le brouhaha des nouvelles recompositions géopolitiques et géostratégiques mondiales, les alliances d'extrême droite doivent être abordées dans toutes leurs subtilités et complexités, en particulier pour ce qui concerne leur enchevêtrement avec l'Afrique, dont la lecture n'est pas aussi évidente qu'il y paraît.

Tiré d'Afrique XXI.

Donald Trump a récemment fait les gros titres en accusant, sur sa propre plateforme Truth Social, le gouvernement sud-africain de « confisquer des terres et de traiter très mal certaines catégories de personnes ». Pretoria a adopté début 2025 une nouvelle loi sur l'expropriation des terres, et Trump a senti qu'il pouvait en tirer profit. Elon Musk, son homme de main milliardaire, a joué un rôle similaire sur sa plateforme X, où il a mis en avant le récit, d'extrême droite, d'un génocide blanc se produisant dans son pays natal, dont les principales victimes seraient les fermiers afrikaners.

Le célèbre groupe suprémaciste afrikaner AfriForum s'est senti entendu et a salué Trump en sauveur, même si peu de fermiers semblent finalement prêts à accepter son offre de quitter leur vie encore relativement privilégiée en Afrique du Sud pour commencer une nouvelle vie dans l'Amérique de Trump, le « Make America Great Again » (MAGA). La reconnaissance par le président états-unien de leur détresse est le fruit d'années de travail idéologique autour de la notion de génocide blanc. De nombreux groupes d'extrême droite dans le monde, y compris l'Alternative für Deutschland (AfD), en Allemagne, ont commencé à adopter cette idée, et l'expression déborde le cas sud-africain, comme le montre, par exemple, la revendication du terroriste de Christchurch, qui a tué 49 personnes dans une mosquée néo-zélandaise en 2019 (on pourrait aussi citer les attaques terroristes d'Anders Breivik en Norvège ou la fusillade de Buffalo en 2022 aux États-Unis).

Ce n'était pas la première fois que Trump avait les yeux rivés sur l'Afrique du Sud. En 2018, il avait tweeté : « J'ai demandé au secrétaire d'État @SecPompeo d'étudier de près les saisies et expropriations de terres et d'exploitations agricoles en Afrique du Sud, ainsi que les meurtres à grande échelle de fermiers. » Cette déclaration était, en fait, le retweet d'un message du présentateur d'extrême droite Tucker Carlson. L'ancien présentateur de Fox News avait accueilli une délégation d'AfriForum en tournée aux États-Unis pour forger des alliances avec des conservateurs autour de leur situation. Dirigé par Kallie Kriel et Ernst Roest, le groupe présentait les Afrikaners comme des victimes du racisme anti-Blancs, de l'expropriation des terres et de la violence génocidaire. Bien entendu, Trump ne se souciait pas vraiment des Afrikaners blancs, mais il avait récupéré cette affaire à des fins idéologiques : il est certain que la perte de privilèges et de biens sous l'effet de la domination de la majorité noire pouvait toucher un point sensible de sa base dans le monde entier.

Se garder d'une lecture trop étroite

Si ce seul élément devrait nous inciter à explorer davantage les liens entre l'extrême droite et ce qui se passe en Afrique, le risque est de se cantonner à une lecture trop étroite à partir d'une perspective africaine. Par exemple, d'un point de vue africain, on pourrait considérer la montée des tensions politiques et la polarisation sociale en Europe et en Amérique du Nord – sur lesquelles ont prospéré les Républicains MAGA de Trump, l'AfD en Allemagne ou les Fratelli d'Italia de Meloni – comme des problèmes internes à des pays étrangers ; des problèmes d'hommes blancs qu'ils n'ont qu'à résoudre entre eux. Pourquoi embrasser la guerre des autres ? Les Africains l'ont déjà fait, sous la contrainte, sans en tirer ni récompense ni reconnaissance.

Naturellement, on pourrait concevoir une autre position qui souligne la nature très transnationale (1) de la progression de l'extrême droite reliant des pays aussi différents que les États-Unis, le Brésil, l'Allemagne, la Hongrie, l'Argentine, l'Inde et l'Afrique du Sud (ainsi que d'autres pays africains). Un autre point de vue, plus géopolitique, pourrait analyser la poussée de l'extrême droite, en particulier le second mandat revanchard de Donald Trump et sa volonté de bouleverser complètement l'ordre national et international, comme marquant le début d'une nouvelle ère avec laquelle les dirigeants africains devront composer. Dans cet ordre mondial en pleine recomposition, l'Afrique doit affirmer sa place ; elle doit tout repenser, de l'aide au commerce, des partenariats mondiaux à la transformation structurelle intérieure.

Nous avons choisi un autre point de vue, qui scrute les fondements idéologiques de l'extrême droite, qui cherche à comprendre pourquoi l'Afrique et la pensée d'extrême droite ne s'excluent pas mutuellement, pourquoi « l'Afrique », en tant que continent et catégorie, n'est pas insignifiante pour l'extrême droite mondiale. Je ne suis pas le premier à lancer cet appel (2), mais dans les lignes qui suivent, je voudrais souligner quatre points, pour le moment absents du débat qui pointe sur l'Afrique et l'extrême droite (mondiale). Je laisse de côté l'évidence que l'« Afrique » joue également le rôle d'épouvantail migratoire pour galvaniser le soutien populaire contre l'immigration, comme l'ont montré maintes fois des partis comme l'AfD en Allemagne ou la Lega ou Fratelli d'Italia en Italie.

L'imbrication de l'Afrique avec l'extrême droite mondiale

Le premier aspect – et le plus inconfortable – de l'imbrication entre l'Afrique et l'extrême droite est celui de l'attirance. Il faut rappeler que l'extrême droite mondiale n'est pas un bloc homogène et que l'on peut observer, par exemple, des différences notables sur ce qu'elle veut faire de l'État-nation (de sa destruction à son renforcement). Néanmoins, certains éléments de l'appareil idéologique de l'extrême droite ont développé un pouvoir transversal et trouvent du soutien même parmi des groupes sociaux improbables compte tenu de la place de la suprématie de la race blanche dans la pensée de l'extrême droite : la méfiance de l'extrême droite à l'égard de la mondialisation et de l'universalisme libéral, son penchant ouvertement patriarcal et autoritaire et son adhésion à d'autres types de hiérarchies/inégalités sociales rigides, sa position sur les droits sexuels/de reproduction et les questions LGBTQ, ses divergences avec les institutions démocratiques et les bureaucraties indépendantes ainsi que l'attachement idéologique de certains groupes d'extrême droite à un monde d'États-nations relativement homogènes, organisés autour d'une culture dominante, peuvent trouver un écho auprès d'acteurs politiques et de populations sur le continent et ailleurs dans le Sud global.

Le dernier point, par exemple, explique pourquoi on peut considérer la politique hindoue-nationaliste et antimusulmane du Premier ministre indien, Narendra Modi, comme fortement marquée à l'extrême droite, beaucoup de ces mouvements croyant que « les hiérarchies sociales sont naturelles, voire ordonnées par Dieu (ou les dieux) ».

Dans le même ordre d'idées, les positions militantes et revanchardes contre les LGBTQ (3) sont partagées par les politiciens et les activistes du Brésil, d'Ouganda, du Kenya et du Ghana et par les hommes politiques états-uniens d'extrême droite. La croisade des églises évangéliques fait, sans aucun doute, le pont entre ces géographies éloignées.

Des mégastars de la droite états-unienne séduisent en Afrique

En outre, le courant libertaire qui en est venu à définir la politique d'extrême droite aux États-Unis et ailleurs pourrait également séduire les jeunes et les entrepreneurs du continent socialisés dans un monde où l'« Africapitalisme » (4), les start-up et les hommes d'affaires comme créateurs de richesse sont devenus des figures normalisées. Prenons l'exemple de la mégastar de la droite radicale états-unienne Jordan Peterson et de ses débats sur YouTube avec l'entrepreneur sénégalais Magatte Wade, membre du réseau Atlas.

Alors que l'on pourrait penser que l'ancien professeur de psychologie de l'université de Toronto ne s'adresse qu'à quelques dévots de sa « fraternité de la rationalité blanche » qui le considèrent comme la voix de la raison dans un monde en proie au « wokisme », le psychologue omniscient, qui aborde tous les sujets, de la dépression masculine à la science du climat, semble rassembler une audience considérable dans les cercles noirs du monde entier. Les discours de Peterson et de Wade sont très proches dans leurs diatribes contre le « collectivisme » et la « victimisation », et tous deux défendent une définition étroite de la liberté : celle du capital. Dans cette vision, les problèmes de l'Afrique n'ont pas pour racines un monde organisé autour de la suprématie blanche, des relations commerciales injustes ou d'autres dépendances postcoloniales. Sont plutôt à blâmer les héritages historiques de la planification socialiste, une bureaucratie étouffante et une mauvaise gestion publique qui contraignent les Africains à être des entrepreneurs nés : une affirmation déjà formulée auparavant par des penseurs comme Olumayowa Okediran ou l'économiste ghanéen disparu George Ayittey.

À l'autre extrémité du spectre libertaire campent des personnages comme Andrew Tate, une personnalité des médias sociaux qui s'enorgueillit de sa misogynie et fait l'étalage éhonté de sa richesse. Par sa performativité de mâle alpha, Tate séduit un grand nombre de jeunes hommes en Afrique et ailleurs dans le Sud. Mais les jeunes hommes africains n'ont pas besoin de sortir du continent pour ça. Le Kényan Eric Amunga (et probablement beaucoup d'autres) offre désormais une alternative africaine plus proche. Le libertarianisme a pris de nouvelles formes et l'on verra si la version néoréactionnaire de ce mouvement, qui façonne désormais les actions de la « fraternité techno » (5) au sein ou à proximité du gouvernement états-unien, se manifestera dans d'autres zones géographiques.

Une utopie raciste surgie du passé

Le deuxième aspect de l'enchevêtrement Afrique-extrême droite est un désir utopique-nostalgique. Il est chargé de racisme et de sentiments anti-Noirs et symbolise le visage suprémaciste blanc plus ouvert de l'extrême droite, avec lequel la plupart des habitants du continent devraient avoir, d'emblée, un problème. Déjà, pendant le premier mandat de Trump, la Rhodésie était devenue le nouveau Valhalla de certains suprémacistes blancs, pour qui les luttes dans l'Amérique MAGA et le Zimbabwe étaient liées (« Make Zimbabwe Rhodesia Again ». En tant qu'État ethno-nationaliste géré par une minorité d'hommes blancs « rationnels » et hétérosexuels, ce pays semble avoir captivé l'imagination de certains membres de l'extrême droite comme une utopie passée à poursuivre. Dans ces cercles, il ne s'agit pas seulement de célébrer le gouvernement raciste de Ian Smith parce qu'il a dirigé un État discriminatoire (9 % de la population dictait sa loi aux autres), mais aussi parce qu'il est perçu comme ayant excellé dans l'autarcie et la résilience après avoir rompu avec la Grande-Bretagne lors de la déclaration unilatérale d'indépendance en 1965.

Comme nous l'avons vu plus tôt, l'Afrique du Sud a également attiré l'attention de l'extrême droite et elle est le seul pays du continent abritant une importante minorité de colons blancs aux inclinations d'extrême droite. Le Zimbabwe indépendant et l'Afrique du Sud contemporaine incarnent l'opposé de ce que veulent les suprémacistes blancs d'extrême droite. Les luttes foncières au Zimbabwe ont sans aucun doute réveillé des réflexes plus traditionnels chez les conservateurs et l'extrême droite, Mugabe s'étant attaqué à l'un des principaux piliers de la suprématie blanche coloniale, à savoir le droit de propriété privée. L'Afrique du Sud irrite plutôt l'extrême droite contemporaine, car sa politique d'émancipation économique des Noirs peut être efficacement perçue comme le cas ultime de la politique de Diversité, Équité et Inclusion honnie et démantelée par Donald Trump. Ainsi, l'Afrique du Sud est plus directement liée aux luttes idéologiques actuelles autour de l'attitude « woke » aux États-Unis et en Europe.

À ce stade, on ne peut que spéculer sur les raisons pour lesquelles la Rhodésie de l'apartheid l'emporte sur l'Afrique du Sud de l'apartheid dans l'imaginaire utopique et nostalgique de certains groupes d'extrême droite. L'une des raisons pourrait être que, son histoire étant moins connue, ses symboles peuvent être utilisés en public sans être immédiatement reconnaissables, ce qui confère à celui qui l'évoque un « statut d'initié ». Une autre raison pourrait être la nature du régime de Smith. Il s'aligne très bien avec les conceptions survivalistes du « dernier homme blanc debout ». En effet, le gouvernement rhodésien n'a pas seulement combattu les mouvements de libération des Noirs à l'intérieur et à l'extérieur de son territoire ; il a également défié l'autorité de l'ancienne mère patrie coloniale, la Grande-Bretagne, qui « cherchait désespérément à préserver la cohésion du Commonwealth […] et a été contrainte de faire des concessions aux membres africains qui exigeaient une position ferme à l'égard du régime d'apartheid de la Rhodésie », comme l'écrivait le site d'information Africa Is a Country dans l'article « The dangers of white totalitarianism », en décembre dernier. Aux yeux des suprémacistes blancs familiers du sujet, les manœuvres politiques du pays qui a donné naissance à Cecil Rhodes (Premier ministre de la colonie du Cap) ne sont rien d'autre que de la faiblesse.

Le syndrome du faux ami

Le troisième aspect de l'enchevêtrement Afrique-extrême droite est un aspect que j'appellerais le « syndrome du faux ami », une version du célèbre « l'ennemi de mon ennemi est le problème de mon ami ». Des États du Sahel comme le Mali et le Burkina Faso ont connu des coups d'État militaires portés par de forts sentiments populaires contre la Françafrique, la Russie remplissant le vide en tant qu'acteur géopolitique prétendument amical et anticolonial. Certains pourraient célébrer prématurément ces alliances comme une rupture avec la colonialité euro-atlantique – un désir qui doit être pris au sérieux, mais qui pourrait rapidement se révéler une nouvelle impasse. Il y a quelque temps, le théoricien décolonial Walter Mignolo a fait la une des journaux avec une critique du livre India, that Is Bharat, de Saj Deepak (rétractée par la suite). Deepak a été une source idéologique clé de l'Hindutva (nationalisme hindou) de Modi, mais son engagement décolonial a dû envoyer des signaux tentants.

Alexandre Douguine, homme politique et philosophe russe dont la pensée idéologique sur les grandes civilisations culturellement indépendantes est une source d'inspiration intellectuelle importante pour l'extrême droite, a récemment adopté Modi pour sa guerre contre la mentalité coloniale et contre les « récits contrôlés par l'Occident ». De même, Ramón Grosfoguel a été critiqué dans les cercles féministes radicaux pour avoir négligé la nature profondément patriarcale du régime iranien, symbolisée récemment par l'assassinat brutal de Mahsa Amini aux mains de la police des mœurs iranienne, dans son soutien à l'Iran en tant que force anti-impérialiste. Je suis moi-même très enclin à la pensée décoloniale, et les deux penseurs ont produit un travail important, mais je trouve ces alliances très problématiques. Elles ne peuvent fonctionner sans heurts que si l'on n'adopte pas une approche véritablement intersectionnelle déclinée le long du spectre alliant pensée et pratique (repoussoir que les critiques féministes d'Amérique latine et d'ailleurs ont utilisé à maintes reprises contre les théoriciens masculins de la décolonialité).

Revenons maintenant à l'Afrique. La Russie a été une force centrale des Brics, visant un ordre mondial alternatif « en solidarité avec les demandes africaines d'achèvement du processus de décolonisation » (6), comme l'a déclaré il y a quelque temps le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Ces dernières années, la Russie est passée maître dans l'art de déstabiliser les systèmes politiques des pays occidentaux par le biais de la cyberguerre et d'armées de trolls diffusant des fausses nouvelles. La Russie a ainsi joué un rôle clé dans la montée et le renforcement de l'extrême droite dans divers contextes. Le président Poutine a soutenu la politique de l'homme fort qui a fini par caractériser la montée de l'extrême droite, en particulier aux États-Unis – un soutien qui a donné naissance à une forme ouverte et profondément revancharde de suprématie blanche. En Allemagne, des centaines de pages Facebook « C'était mieux avant » ont vu le jour ces dernières années. Ces plateformes exploitent les attitudes racistes et nativistes d'une partie de la population allemande et représentent généralement un passé blanc, homogène et « monochrome », que les observateurs opposeraient cognitivement à un présent marqué par la diversité démographique et l'immigration : les effets destructeurs de la mondialisation. Les sentiments suscités par ces sites web profitent clairement aux partis d'extrême droite et résolument anti-Noirs tels que l'AfD, qui a beaucoup progressé en ravivant des conceptions ethniques de l'Allemagne que d'autres partis ont également adoptées.

La Russie chérit-elle vraiment la vie des Noirs ?

Si l'on considère que l'idéologie de Poutine est largement inspirée de la pensée ethno-nationaliste d'Alexandre Douguine (7), l'invasion de l'Ukraine par la Russie peut être considérée comme une mise en œuvre des idées de ce dernier. Depuis de nombreuses années, Douguine plaide pour une résistance aux forces du libéralisme occidental et la construction d'une civilisation eurasienne plus grande, impénétrable au mondialisme de l'Otan et au libéralisme occidental. Comme nous l'avons déjà souligné, cet objectif s'étend désormais au continent africain, où les régimes favorables à la France en Afrique de l'Ouest ont été renversés par des coups d'État militaires soutenus par la Russie, et où le groupe mercenaire Wagner mène des guerres pour le compte de divers régimes africains.

Mais à quel point la Russie est-elle une amie ? Tout d'abord, son soutien à des forces ouvertement racistes et suprémacistes en Europe et en Amérique du Nord suggère que les Africains ne devraient pas trop lui faire confiance. Les ambitions impériales de la Russie jettent un doute supplémentaire sur la bienveillance de ses actions, dont les retombées ont déjà fait beaucoup de mal aux Africains, victimes de la flambée des prix des denrées alimentaires provoquée par la guerre en Ukraine ou des atrocités commises par le groupe Wagner au Mali, au Soudan, en Centrafrique ou au Mozambique. Le groupe lui-même est connu pour ses liens avec l'extrême droite. Ses atrocités portent l'empreinte de formes profondément racialisées d'ultraviolence infligée aux Africains. Rien que le nom de Wagner aurait dû tirer la sonnette d'alarme : son fondateur, Dmitri Outkine, était un admirateur du compositeur préféré d'Hitler, et sa musique est la bande-son de la guerre, de la conquête et des volontés totalitaires.

Enfin, il ne faut pas oublier les années de violence anti-Noirs en Russie. Peu de dirigeants africains ont reconnu ce problème, mais ces événements font douter que les autorités russes chérissent réellement la vie des Noirs. Comme le souligne le Moscow Times, un journal russe anglophone considéré comme un agent étranger depuis 2024, « cette image de Moscou ami de l'Afrique se heurte au problème persistant du racisme en Russie, où une discrimination quotidienne omniprésente est souvent ponctuée d'actes de violence extrêmes tels que le meurtre de Ndjelassili ». (Étudiant gabonais, François Ndejlassili a été victime d'un crime raciste en 2023 en Russie.) Je vous épargne un quatrième point, mais demandons-nous au moins pourquoi Tucker Carlson, une voix éminente contre Black Lives Matter et un détracteur des efforts de redistribution des terres en Afrique du Sud, se présente aussi comme un ami de Poutine : ça n'est évidemment pas l'amour des vies noires qui les réunit.

L'appétit pour les ressources

Il est certain que l'extrême droite mondiale ne constitue pas un bloc homogène, comme on peut l'observer dans le contexte européen, où les différents partis semblent se partager entre une « extrême droite occidentaliste et atlantiste » et une « extrême droite de gauche » : d'une part, une extrême droite occidentaliste et atlantiste fondée sur la suprématie de la race blanche et l'idée d'une nécessaire maîtrise de l'ordre mondial par l'Occident dont l'armée est identifiée à l'Otan, et, d'autre part, une extrême droite antiaméricaine, eurasienne et prorusse, qui voit dans la fin de l'ordre unipolaire états-unien une occasion à saisir. Mais il faut voir que le sentiment anti-Noirs et les conceptions profondément patriarcales du pouvoir, du genre et de la politique sont des points de convergence entre ces deux groupes.

Le dernier aspect de l'enchevêtrement Afrique-extrême droite que je voudrais mentionner est celui de la volonté d'accéder aux ressources. Si la Russie, par l'intermédiaire du groupe Wagner, ne fait pas exception, la course aux terres rares dans le cadre de la compétition géopolitique sur l'intelligence artificielle entre les États-Unis et la Chine mérite une attention particulière. Alors que le premier mandat de Trump a été marqué par une version adoucie de la doctrine « America First », ses récentes revendications sur le canal de Panama, le golfe du Mexique, le Groenland et le Canada évoquent une stratégie plus expansionniste conforme à la doctrine Monroe originale (8). Afin de s'assurer l'accès à des infrastructures et à des ressources rares qui sont essentielles dans la course géo-économique et géopolitique avec la Chine, Trump est prêt à arracher par la force une plus grande Amérique dans laquelle aucune autre puissance ne saurait s'immiscer.

Étant donné que les frères techno de la Silicon Valley sont désormais directement liés au gouvernement états-unien, notamment Elon Musk et Peter Thiel, et que Trump a récemment lancé une nouvelle initiative d'intelligence artificielle (« Stargate »), on peut s'attendre à ce que la nouvelle administration états-unienne recoure à des moyens plus robustes pour accéder aux richesses africaines dont elle a besoin pour sa révolution IA. Après tout, « [c]es minerais ne proviennent pas des entreprises technologiques de la Silicon Valley ; ils sont extraits de trous creusés dans la terre, souvent par des travailleurs vulnérables dans des conditions difficiles », écrivait ODI Global en février 2025 dans un article intitulé « Critical minerals, critical moment : Africa's role in the AI revolution ». L'Afrique détient 30 % des minerais essentiels au développement à venir de l'électronique et de l'IA, et les entreprises de la Silicon Valley se sont elles-mêmes jetées dans la ruée par des moyens plus directs. Par ailleurs, ce n'est probablement pas une coïncidence si le Rwanda s'est senti autorisé à utiliser son mandataire, le M23, pour annexer littéralement des parties de l'est de la RD Congo, riche en terres rares, à une époque où les forces d'extrême droite aux États-Unis et en Israël discutent ouvertement de l'annexion du territoire d'autres peuples.

Alors, que faire ?

La lutte pour un nouvel ordre mondial n'a pas seulement été un objectif historiquement important pour les acteurs politiques en Afrique et ailleurs au Sud : elle reste aussi inachevée. Alors que l'hégémonie euro-atlantique est en train de décliner, les penseurs, les mouvements sociaux et les dirigeants politiques africains doivent tracer un chemin résolument éclairé par une analyse intersectionnelle du pouvoir, du savoir et du capital, qui comprenne la genèse de la suprématie blanche, la façon dont elle peut emprunter différentes formes (et couleurs), et comment cela finit par entraver la quête de modèles économiques, sociaux et environnementaux plus égalitaires, plus inclusifs, plus durables, moins violents et moins nocifs.

Alors que l'extrême droite mondiale semble engranger trop de succès avec sa manière de briser et de bâtir le monde, les forces progressistes du continent doivent imaginer des horizons mondiaux qui échappent aux spectres de la colonialité, de la suprématie blanche et du patriarcat toxique. Les idées sont déjà là (9). Il suffit de les adopter.

Notes

1- Conférence SciencesPo, Center for International Studies : « Global Right, Global White, South Africa and the Geopolical Imaginary of the Radical Right », septembre 2024, lien ici

2- « Unequal Worlds ; an Inequality Research Podcast », lien ici, « Could Far-Right Politics Rise in Africa ? Analyzing the Possibilities and Potential Manifestations », Ujasusi Blog, lien ici, et, en particulier, projet « World of the Right », Cambridge University Press)

3- « It's Not Just Uganda : Behind the Christian Rights Onslaught in Africa », The Nation, 4 avril 2014.

4- « “Africapitalism” and the limits of any variant of capitalism », Review of African Political Economy, 16 juillet 2020.

5- La Silicon Valley a été le creuset d'un fascisme techno incarné notamment par Peter Thiel, le fondateur de PayPal, et Elon Musk, membres de ce qu'on appelle aussi la PayPal Mafia.

6- « Decolonialism of the Far-Right », Miri Davidson, 24 mai 2024.

7- « Aleksandr Dugin and the ideology of national revival : Geopolitics, Eurasianism, and the conservative revolution », Taylor & Francis Online, European Security, volume 11, 2002.

8- voir ici.

9- « Imagining Global Futures », Boston Review, lien ici ; « The Audacity to Disrupt », Feminist Macroeconomic Acamedy, lien PDF ici ; Inocent Moyo et J. Sabelo Ndlovu-Gatsheni, The Paradox of Planetary Human Entanglements, Challenges of Living Together, Routledge, 2022 ; « Déclaration de Dakar », Musée des civilisations noires, 3 novembre 2022.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

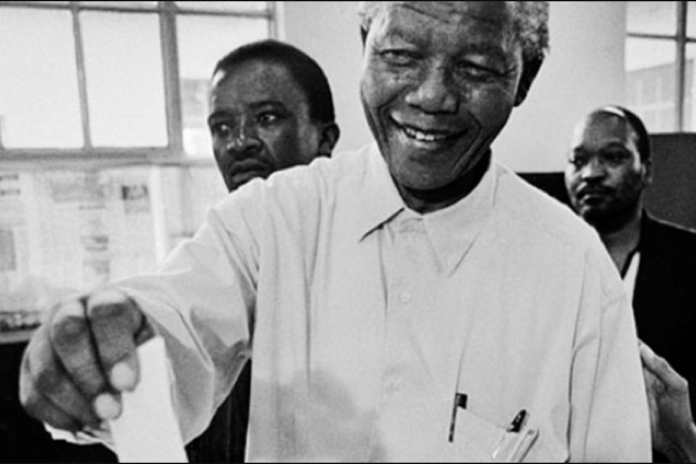

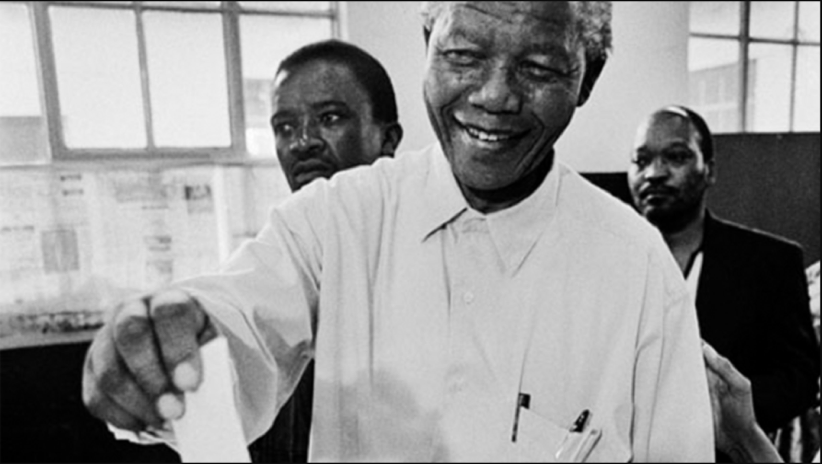

Afrique du sud : Une démocratie indigne

Trois décennies après l'apartheid, les Sud-Africains attendent toujours un logement, des terres et la dignité, tandis que les élites réclament une patience qui ne sert qu'elles-mêmes.

Tiré d'Afrique en lutte.