Derniers articles

Premier objectif de sociofinancement atteint pour l’Étoile du Nord !

Une « décision honteuse » du gouvernement en faveur des compagnies ferroviaires, selon les travailleurs

Lettre : « La solution n’est pas de réduire les droits des travailleurs étrangers »

Immigration : l’approche du triple gain

Des cégeps débordent à Montréal et peinent à recruter en région

Grandes banques et pétrolières, les deux faces d’une même médaille

Le rire québécois se conjugue aussi au féminin

98 % des pilotes d’Air Canada votent en faveur d’une grève

Pow Wow 2024 de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

Le génocide palestinien à l’écran

Le gouvernement canadien soutient les violations des droits de l’homme au Pérou

Éclairage sur l’appropriation et l’appréciation culturelle

Projet de terres rares de métaux Torngat à Sept-Îles : Sisur oppose une fin de non-recevoir et invite la population à se prononcer

Le groupe Sept-Iles Sans Uranium (SISUR) oppose une fin de non-recevoir au projet Strange lake de Torngat minerals.

Selon les dires du promoteur, 18 000 tonnes d'uranium seraient potentiellement entreposées sur le site envisagé dans le parc industriel pour la durée du projet, à courte distance de la rivière du Vieux-Poste et de la source d'eau potable de la ville de Sept-Iles.

SISUR déplore également la campagne de séduction déployée actuellement par le promoteur et rappelle que le gouvernement du Québec a émis un moratoire sur toute activité d'exploration et d'exploitation d'uranium sur tout le territoire québécois, effectif depuis le 3 mars 2014.

Le groupe invite les citoyens à se prononcer massivement pendant la phase préparatoire du BAPE, laquelle se termine le 3 juillet.

« Les Septiliens ont montré plus d'une fois qu'ils s'opposaient à l'extraction de l'uranium. Le moratoire part d'ici. Le projet dont on parle va générer des déchets radioactifs qui vont polluer nos écosystèmes pour des centaines d'années », explique Marc Fafard, porte-parole de SISUR.

« Je suis convaincu que nos concitoyennes et concitoyens, une fois bien informés et sensibilisés aux impacts potentiels, vont prendre la mesure du danger. »

Marc Fafard

Porte-parole SISUR

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Refusons le statut de « porteurs d’eau » en protégeant nos cours d’eau

De passage à Québec en 1861, l'écrivain anglais Anthony Trollope fut le premier à employer l'expression « porteurs d'eau »en parlant des Canadiens français auxquels il prédisait un avenir peu reluisant.

L'expression s'est creusé un nid dans le langage populaire pour évoquer un état de misère et de soumission, mais les Québécois et Québécoises, au cours de leur histoire, ont refusé cet état de fait et ont fait mentir les propos de M. Trollope en se levant à maintes reprises contre les conditions qui leur étaient imposées.

Lorsqu'en pleine période de vacances, nos gouvernements permettent à l'entreprise Minerai de fer Québec, filiale de la minière australienne Champion Iron, de détruire pas moins de 37 cours d'eau en y déversant des centaines de millions de tonnes de résidus miniers durant les prochaines années, à l'évidence, nous devons poursuivre nos efforts d'affranchissement de cette soumission et redoubler d'ardeur.

Alors qu'une solution alternative s'avérait possible – déverser ces débris dans la vaste fosse de la mine à ciel ouvert du lac Bloom, près de Fermont – , nos gouvernements ont plié l'échine en acceptant la proposition très intéressée de l'entreprise. Ils lui permettent d'empiéter sur la propriété collective que sont les cours d'eau, affectant ainsi non seulement la santé de ces derniers, mais aussi celle de la faune, de la flore et des populations qui s'y abreuvent.

Les cours d'eau relèvent du bien commun. Ils ne doivent pas être bradés au profit d'intérêts privés, mais appellent plutôt une gestion responsable de la part de tous et de chacun, et surtout de nos gouvernements.

Alors que l'eau constitue un enjeu majeur de la crise climatique que nous traversons, il nous revient de reconnaître la noblesse des« porteurs d'eau » que sont nos cours d'eau car ils contribuent au déploiement de toutes les formes de vie qui assurent notre propre bien-être et celui des générations qui nous suivent.

Pierre Prud'homme

Laval, Qc

21 juillet 2024

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comment les philosophes ont-ils pensé la place de l’humain dans son environnement ? Des philosophes grecs aux écoféministes, un voyage captivant au cœur des fondements philosophiques de l’écologie

À l'heure du péril écologique, renouer avec la clairvoyance, la prudence et l'esprit de responsabilité des plus grands philosophes, de Aristote et Épicure à Hans Jonas et Günther Anders, est devenu notre impératif et notre espérance.

À propos du livre

Pour de nombreux philosophes contemporains, la maîtrise de la nature est devenue la source des multiples crises auxquelles nous sommes confrontés. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Ils sont même plusieurs à avoir applaudi et encouragé cette maîtrise au fil du temps, en séparant artificiellement « nature » et « culture ». Pourtant, dès ses origines, en tant que recherche de la vérité et de la sagesse et par sa condamnation de la démesure, la philosophie fut doublement concernée par l'idée écologique.

Dans ce captivant voyage, Laurence Hansen-Løve remonte aux fondements philosophiques de l'écologie. Elle montre l'importance des pensées antiques de la sagesse contre l'hubris et de la représentation critique de la nature qu'ont formulée nombre de philosophes à travers les âges (Aristote, Spinoza, Rousseau, Thoreau, etc.). Un périple qui nous conduit jusqu'à nos jours, avec l'essor de pensées résolument écologistes comme l'écologie politique (Ellul, Charbonneau, Gorz, Næss, etc.), l'écoféminisme (d'Eaubonne, Starhawk, etc.) ou la communauté terrestre (Mbembe).

À l'heure du péril écologique, renouer avec la clairvoyance, la prudence et l'esprit de responsabilité des plus grands philosophes, de Aristote et Épicure à Hans Jonas et Günther Anders, est devenu notre impératif et notre espérance. Grâce à l'apport des philosophies matérialistes mais aussi animistes ou panthéistes inspirées de penseurs de tous les continents, la philosophie écologique contemporaine a partiellement renoué avec la sagesse des Anciens. Celle qui nous invite à envisager la nature avec affection, considération et bienveillance.

À propos de l'autrice

Laurence Hansen-Løve est professeure agrégée de philosophie et autrice de nombreux ouvrages, dont Planète en ébullition (Écosociété, 2022), La violence. Faut-il désespérer de l'humanité ? (Du retour, 2020) et Cours particulier de Philosophie. Questions pour le temps présent (Belin, 2006). Elle a aussi codirigé, avec Laurence Devillairs, Ce que la philosophie doit aux femmes (Robert Laffont, 2024).

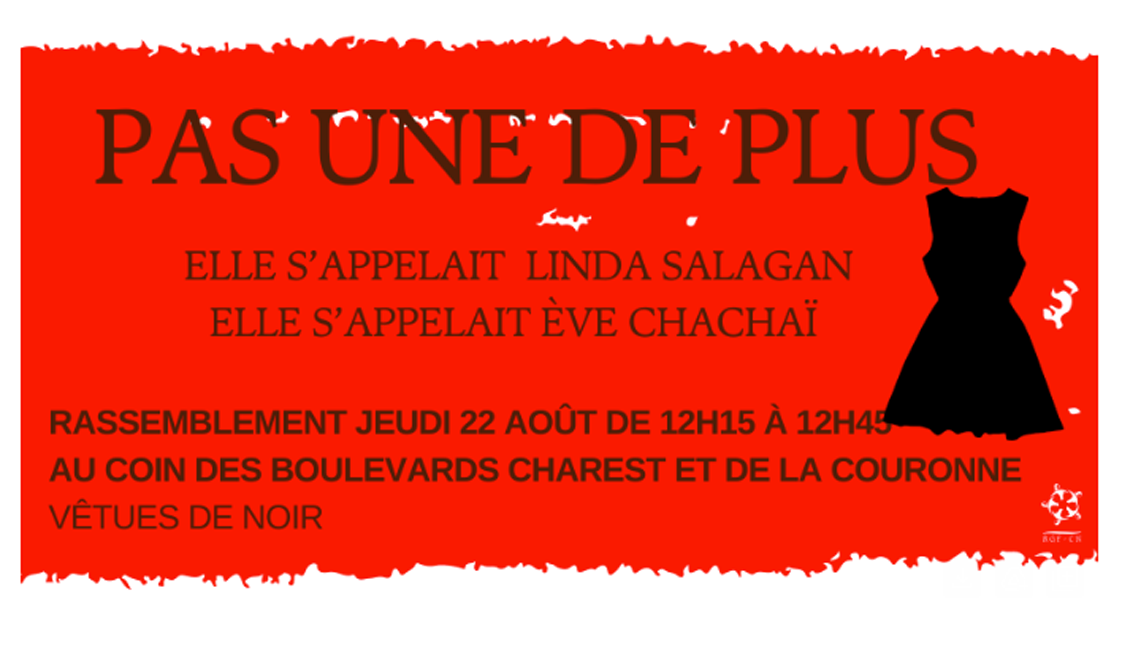

Action-éclair contre les féminicides

Bonjour chères membres,

- Linda Salagan a été tuée le 29 juillet à Lachine.

- Ève Chachaï a été tuée le 14 août à Chicoutimi.

Deux féminicides de plus.

Le RGF-CN appelle à un rassemblement le jeudi 22 août de 12h15 à 12h45 devant aux coins des boulevards Charest et de la Couronne afin de dénoncer et visibiliser les féminicides.

Habillez-vous en noir. PAS UNE DE PLUS !

L'action-éclair contre les féminicides est en non-mixité inclusive. Bienvenues aux femmes et aux personnes trans.

Le RGF-CN appelle à se rassembler tous les jeudis suivant un féminicide. Suivez la page Facebook.

L'équipe du RGF-CN,

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La Caisse de dépôt et de placement du Québec et la guerre à Gaza : Ajouter l’insulte à l’injure

Le 7 août dernier, la Caisse de dépôt et de placement rencontrait une délégation du Collectif du Québec URGENCE Palestine. Ceci faisait suite à une lettre que nous leur avions envoyée le 2 juillet dernier, appuyée alors par 58 organisations et soutenue depuis par plus d'une centaine.

Dans cette lettre, la Coalition demandait que la Caisse abandonne ses investissements de $14,2 milliards dans 87 compagnies dont certaines activités les rendent légalement complices de la colonisation israélienne (dénoncée entretemps par l'avis de la Cour internationale de justice), de violations de droits humains, de crimes de guerre ou même de génocide.

Cette rencontre a été particulièrement décevante pour la coalition puisque le mandat de nos interlocutrices se limitait à écouter et à rapporter à leur hiérarchie. En fait, on nous laissait sous-entendre que la CDPQ, malgré sa prétention à respecter les « plus hauts standards éthiques » (nous attendons toujours la description de ces standards que nous leur avons expressément demandée), se préoccupait plus de sauver la face que de respecter les droits humains.

Nous en avons eu la confirmation par un article du journal Les Affaires qui annonçait, le 12 août, que la Caisse s'apprêtait à injecter un montant supplémentaire de $158 millions dans WSP Global, une entreprise dont elle est l'actionnaire majoritaire. Pourtant nous leur avions démontré clairement, dans notre présentation du 7 août, que WSP, est maitre d'œuvre du projet d'expansion du métro léger de Jérusalem, un projet qui consolide l'annexion illégale de Jérusalem-Est par Israël. Même si cet investissement n'est pas destiné au projet, pourquoi soutenir une entreprise qui viole allègrement le droit international humanitaire ?

Le « bas de laine » des Québécois.es sera encore plus entaché du sang du peuple palestinien. Qu'attendent les syndicats (dont plusieurs ont signé la lettre du Collectif) pour demander que les Fonds de retraite des travailleurs.euses ne servent pas à participer à une entreprise coloniale et génocidaire ? D'autres fonds d'investissements et d'autres fonds de retraite dans le monde l'on déjà fait, sans que leurs rendements ne soient affectés.

La politique de la Caisse s'inscrit dans la logique du gouvernement Legault de soutien inconditionnel à Israël. Car n'oublions pas que la ministre des Relations internationale et de la francophonie piaffe d'impatience d'aller couper le ruban rouge du Bureau du Québec à Tel Aviv, une cérémonie qu'elle a dû reporter au moins deux fois. Entretemps, le responsable de ce Bureau a toujours pour mandat de faire des affaires avec des partenaires israéliens. Contre toute logique (et toute décence), Martine Biron s'entête à maintenir ce Bureau, malgré l'avis contraire de 74 organisations de la société civile québécoise, montrant bien que, pour ce gouvernement, les profits valent plus que les vies humaines.

La mobilisation doit se poursuivre pour faire stopper l'assaut génocidaire israélien à Gaza et empêcher que le gouvernement Netanyahou ne mette toute la région à feu et à sang avec la complicité des États-Unis et du Canada. Nous devons faire en sorte que les gouvernements canadien et québécois prennent enfin des sanctions contre Israël, ce qui implique minimalement l'arrêt de l'envoi de matériel militaire, l'arrêt des investissements de la CDPQ dans des entreprises liées à la colonisation illégale israélienne du Territoire palestinien occupé ou à l'entreprise génocidaire d'Israël à Gaza et la fermeture du Bureau du Québec à Tel Aviv. À plus long terme, il faudrait également revoir sinon récuser l'Accord de libre-échange Canada-Israël.

Diane Lamoureux

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Conjoncture politique et les tâches qui en découlent

Ce texte a été produit dans le cadre des débats sur la conjoncture en cours dans l'organisation Révolution écosocialiste.

1. Une situation internationale chaotique

Le capitalisme mondial a engendré de multiples crises. Il y a d'abord l'effondrement de l'économie mondiale. Celle-ci est de plus en plus incapable de satisfaire aux besoins élémentaires de la population, particulièrement à celle du Sud global.

La catastrophe climatique n'est plus une perspective d'avenir, elle frappe déjà dans toutes les régions du monde, même si ce sont les pays les plus pauvres qui en subissent d'abord les effets. Les périodes de canicule, les inondations destructrices, les ouragans et les tornades, les feux de forêt deviennent de plus en plus nombreux et graves. Cela affecte directement la production alimentaire qui est de plus en plus difficile.

Une économie mondiale de moins en moins capable de répondre aux besoins élémentaires de la population et de la crise climatique provoque des migrations importantes de la population, particulièrement dans les zones frappées par la guerre. Les migrations se sont d'abord faites sur un axe SUD-SUD, mais cela est appelé à changer, car les zones tropicales du globe vont voir leur habitabilité diminuer considérablement face à l'intrication des crises économique et climatique. Les migrations vers les pays du Nord ont commencé à se développer. La classe dominante a répondu aux conséquences de ses politiques de prédation, à la fois la mobilisation d'une main-d'œuvre immigrée et sans droits, mais choisie, et le blocage de l'immigration de demandeur-euses d'asile ou de réfugié-es climatiques, en dressant des murs à leurs frontières. Les différents États impérialistes nourrissent les sentiments d'insécurité et les préjugés xénophobes pour justifier leurs politiques. Cela crée un terrain pour la remontée de l'extrême droite qui fait son beurre du rejet des personnes migrantes, qui défend la notion de préférence nationale et qui va jusqu'à proposer la « remigration », soit l'expulsion massive d'une partie de la population. Aux États-Unis et en Europe, de telles politiques sont déjà à l'ordre du jour.

Dans une situation de pénurie des ressources, on voit l'augmentation des guerres dans différentes régions, surtout celles où est contestée la prédation des ressources par différentes puissances impérialistes. C'est ainsi que nous sommes entrés dans une période d'exacerbation des rivalités impérialistes entre les États-Unis, la Chine et la Russie et la formation de blocs rivaux prêts à en découdre pour défendre leurs intérêts.

La crise climatique, la chute de la biodiversité, les pollutions diverses et la destruction de la vie animale ont détérioré les différents écosystèmes et crée les conditions pour la réapparition de maladies et de zoonoses.

Nous n'avons pas connu une telle période de crise, de conflits, de guerres, d'instabilité politique et de révoltes depuis des décennies. Nous sommes dans une période marquée par le chaos où nombre de repères ont disparu. Tout cela constitue un défi et une chance pour une gauche internationale et un mouvement ouvrier qui souffrent encore des conséquences de plusieurs décennies de défaites et de reculs. Des soulèvements populaires se sont multipliés du Moyen-Orient à l'Europe, de l'Inde à l'Amérique du Sud. Mais ces soulèvements, souvent très durement réprimés, ne sont pas parvenus à construire les instruments politiques capables de se poser comme une alternative au pouvoir de la classe dominante.

2. La politique de Trudeau, usure du gouvernement et maintien de l'avance du Parti conservateur du Canada dans les sondages

Le gouvernement Trudeau étant minoritaire, il doit compter sur le maintien de l'alliance avec le Nouveau Parti Démocratique et lui faire certaines concessions mineures (soins de santé, soins dentaires, aide au logement), ou certaines promesses de concessions pour aider ce parti à prétendre apporter des acquis à la majorité populaire. Le NPD continue de s'engoncer dans le rôle de soutien au PLC et il ne profite pas au niveau des intentions de vote de cette inféodation.

Le gouvernement Trudeau subit l'usure du pouvoir, car il en est déjà à son troisième mandat et il s'avère incapable de faire de face aux crises qui frappent le Canada, comme l'ensemble du monde. L'inflation diminue le pouvoir d'achat de la majorité ; la crise du logement s'approfondit tant au niveau de l'accès à des logements décents qu'au niveau de l'explosion des prix ; l'accès aux services de santé et à la qualité des soins médicaux continue de se détériorer. Lors du dépôt de son dernier budget, le gouvernement Trudeau a lancé une série d'initiatives sur ces terrains, ce qui l'amène à occuper les champs de compétence des provinces, sans que ces manœuvres débouchent sur des transformations réelles et visibles par la population. Il est incapable de dépasser le mécontentement populaire et il se heurte aux prérogatives des provinces.

Au niveau de la lutte à la crise climatique, les GES continuent d'augmenter et l'écart entre les prétentions de ses discours et les politiques réelles du gouvernement minent de plus en plus sa crédibilité sur ce terrain. Après avoir acheté pour des milliards de dollars l'entreprise Trans Mountain afin d'augmenter les capacités d'exportation du pétrole extrait des sables bitumineux, il maintient son soutien financier et politique à l'exploitation des énergies fossiles. L'imposition d'une taxe carbone dans les provinces qui n'ont pas de bourse du carbone a soulevé l'ire des gouvernements conservateurs provinciaux. En somme, cette politique de soutien à la définition comme État pétrolier tout en avançant une politique d'écoblanchiment, ne fait que manifester son inconséquence sur ce terrain et mécontente tant les secteurs climatosceptiques que les secteurs sensibles à la protection de l'environnement.

Au niveau de sa politique internationale, Trudeau s'aligne sur la politique de l'administration américaine. C'est ainsi, que dans un premier temps, il a soutenu l'offensive meurtrière de l'État sioniste contre la bande de Gaza. Mais, la réalité des actes génocidaires à Gaza, l'a obligé à tergiverser. S'il a ainsi refusé de reconnaître la réalité du génocide de l'État israélien contre la population de Gaza et d'accepter clairement et ouvertement la condamnation de Netanyahu comme responsable de crimes de guerre par la Cour Internationale de Justice, il a enfin demandé un cessez-le-feu et rappelé la nécessité d'une solution à deux états pour régler la question palestinienne. Ces tergiversations ont provoqué des divisions au sein du gouvernement et du PLC. Face au Parti conservateur de Polievre qui a maintenu un soutien indéfectible à l'État d'Israël, y compris dans ses actes génocidaires, le PLC est apparu comme un allié manquant de détermination face au soutien à l'État d'Israël.

Le Parti conservateur du Canada défend un conservatisme de plus en plus populiste et réactionnaire, inspiré par la politique américaine. Il refuse de reconnaître l'urgence de la crise climatique. Poilievre défend le développement de l'exploitation des hydrocarbures ; il se présente comme le défenseur des transports individuels et l'opposant au développement du transport public. De plus, il n'a strictement rien à proposer pour faire face à la crise climatique. Il soutient tous les plans et aventures de l'impérialisme américain et particulièrement le développement de sa rhétorique contre le gouvernement chinois.

Il se contente d'une politique qui surfe sur les préjugés contre l'immigration, sur un conservatisme social, tout en évitant de reprendre la lutte contre le droit à l'avortement, qui se heurterait trop frontalement au soutien au droit à l'avortement dans la population canadienne et particulièrement au Québec. Il tente de renforcer et de développer sa base par une politique démagogique et populiste (le gros bon sens) … en comptant sur l'usure du pouvoir. Il parvient ainsi à ramasser les dividendes de la montée de l'extrême droite dans le monde.

Le tassement à droite du champ politique au Canada, comme ailleurs dans la plupart des pays impérialistes, lui permet de maintenir une avance considérable (10 à 20 points) dans les différents sondages sur les intentions de vote. Tant et si bien que le leadership de Justin Trudeau commence à être discuté sur la scène publique.

Le Bloc québécois joue la carte nationaliste. Le refus de respecter les champs de compétence du Québec par Ottawa lui permet de se présenter comme le seul défenseur réel des intérêts du Québec au fédéral. Il se fait également le relais des discours anti-immigration de la CAQ comme du PQ, ce qui lui permet de consolider sa base électorale dans les secteurs influencés par le nationalisme conservateur. Il a réussi jusqu'ici à empêcher la percée du Parti conservateur, si ce n'est dans certaines régions du Québec. Il maintient donc un important soutien électoral qui le place au premier rang des partis fédéraux au Québec.

La prochaine échéance électorale (au printemps ou à l'automne 2025) risque de déboucher sur la prise du pouvoir par le Parti conservateur du Canada, même si rien n'est jamais joué et que la volatilité de l'électorat peut provoquer encore des surprises. Il reste que face à la montée du PCC, l'échéance électorale va poser des défis majeurs à la gauche et à QS en particulier. Le soutien au NPD (qui a été la cinquième roue du carrosse libéral) ou au Bloc québécois (qui n'a pris aucune distance face au gouvernement de la CAQ), n'offre pas de perspectives cohérentes pour la gauche indépendantiste.

3. La politique caquiste : une politique anti-populaire, antiécologiste, antiféministe qui commence à délégitimer ce gouvernement et à abaisser son soutien auprès de la population

La politique économique du gouvernement Legault s'articule autour d'une politique industrielle qui vise à attirer des multinationales manufacturières en leur offrant de l'électricité à faible coût, de généreuses subventions et l'accès à des ressources minières. Il refuse de réformer la loi des mines marquée par le free mining, alors que le Québec connaît une véritable prolifération de claims miniers, ce qui annonce un véritable pillage de nos ressources pour satisfaire les multinationales, ainsi que l'aggravation de la pollution des terres et des eaux du Québec. Cela est d'autant plus alarmant que le gouvernement a tendance à permettre à des entreprises polluantes de ne pas tenir compte des normes environnementales et de mettre de l'avant des projets qui leur permettent d'éviter des études du BAPE. L'exemple de Northvolt en est un éloquent. Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs se fait davantage l'accompagnateur des entreprises pour éviter leurs obligations environnementales. Il est prompt à balayer du revers de la main les propositions écologiques des citoyens et des citoyennes des différentes régions et des institutions qui les représentent. Il s'est même fait le représentant de l'industrie forestière dans le dossier de la biodiversité en s'attaquant aux propositions visant à protéger le caribou forestier.

Ses investissements dans l'éolien, soit public avec Hydro-Québec, soit privé en ouvrant la possibilité de production énergétique à des entreprises privées, est exemplaire à cet égard. Il s'agit d'inscrire le Québec comme fournisseur de marchandises pouvant alimenter les entreprises américaines, particulièrement dans le domaine de l'automobile. Ce modèle économique refuse de reconnaître l'urgence climatique. Il s'inscrit dans la logique croissanciste, où décroissance, sobriété et économie d'énergie ne tiennent aucune place significative. Au niveau du transport, cette politique vise le maintien de l'auto solo et l'électrification du parc automobile, ce qui ne résoudra pas les dépenses importantes de ressources et d'énergie et qui nécessitera d'importants investissements dans les infrastructures routières. Les investissements dans les transports publics sont moins importants que ceux dans le transport individuel ; la surconsommation et le gaspillage demeurent très importants à ce niveau.

Si ces capitaux publics imposants sont mobilisés pour le développement de son modèle économique prédateur et écocidaire, ils ne sont pas disponibles pour des investissements massifs dans le secteur public, que ce soit au niveau du système de santé ou du système d'éducation. Au lieu de faire ces investissements, le gouvernement Legault privatise des pans entiers du système de santé. Après avoir fait la promotion des cliniques privées, il cherche maintenant à mettre en place des hôpitaux privés. Il s'affaire aussi à centraliser le système de santé dans une agence privée dont il a confié les rênes à des administrateurs et administratrices qui viennent du privé. L'éducation est également sous-financée et la part des écoles privées dans le réseau continue de se développer. À la mi-décembre 2023, Québec avait proposé des augmentations salariales de 9 % sur une période de cinq ans, tout en demandant aux travailleuses et travailleurs de la fonction publique de « faire preuve de flexibilité ». Son intransigeance face aux revendications des travailleuses et des travailleurs du secteur public (éducation et santé) s'est brisée face à l'intensité de la mobilisation et a amené son gouvernement à faire des concessions salariales aux salarié-es les moins bien rémunéré-es.

Le gouvernement de la CAQ encourage le développement des inégalités et refuse de prendre des mesures pour contrer l'inflation. La hausse du salaire minimum est si faible qu'elle ne permet nullement de répondre à la montée des prix, particulièrement dans le secteur de l'alimentation.

Il laisse la responsabilité de l'offre de logements dans les mains des entrepreneurs-euses immobiliers qui préfèrent construire des logements coûteux qui leur rapportent gros, plutôt que des logements répondant aux besoins de la majorité de la population. Le gouvernement ne prend aucune mesure contre les évictions faites par des grands propriétaires immobiliers et laisse ces derniers hausser le prix des logements sans frein ni plafond. Il refuse de reconnaître qu'un logement est un droit social et qu'il est nécessaire de démarchandiser la production de logements et de les offrir à bas coûts.

Pour masquer les conséquences sociales de ces différentes politiques et pour chercher à construire une rente électorale, le gouvernement de la CAQ, et particulièrement le premier ministre du Québec, cherche à faire peser sur les épaules de la population migrante la responsabilité de tous les maux de la société québécoise : crise du logement, accès difficile de la population aux services de santé, d'éducation et de garderie, développement de l'itinérance et détérioration de la santé mentale de la population. Cette démagogie est relayée par le Parti québécois et le Bloc québécois.

Non seulement le gouvernement de la CAQ développe une telle démagogie contre les personnes migrantes, mais il fait campagne pour la diminution par le gouvernement fédéral de l'accueil de réfugié-es. Il demande le transfert de pouvoir vers le Québec pour pouvoir bloquer les possibilités de regroupement familial. Il appelle à la diminution du nombre de migrant-es temporaires, alors que ce sont ces politiques qui ont favorisé la venue d'une main-d'œuvre corvéable et exploitable à merci.

Le gouvernement Legault n'hésite pas à nier l'existence du racisme systémique présent dans la société québécoise, vécu particulièrement par les populations autochtones.

4. Redéfinition des rapports de force entre les partis politiques québécois…

Le gouvernement de la CAQ connaît un recul profond. La population est de moins en moins dupe des politiques et des promesses du gouvernement de la CAQ. Ce dernier est d'ailleurs passé en seconde place dans les sondages d‘intentions de vote, et cela depuis des mois maintenant. Si ses promesses, que ce soient celles qui concernent le troisième lien à Québec, l'amélioration de l'accès au service de santé ou la présence de ressources enseignantes suffisantes dans le système scolaire ne se concrétisent pas, cela minera de plus en plus la crédibilité et le soutien à ce parti et à ses député-es.

Le PQ connaît une remontée : il se maintient à plus de 30% dans les sondages, en avance sur la CAQ. Comme parti d'opposition, il peut se dédouaner de toutes les difficultés vécues actuellement par la majorité populaire. La direction de Paul St-Pierre Plamondon (PSPP) a décidé de redéfinir le champ politique autour de la polarisation fédéralisme contre indépendantisme en mettant de l'avant la tenue d'un référendum sur l'indépendance du Québec dans un premier mandat et en stigmatisant l'inefficacité du positionnement de la CAQ sur un autonomisme incapable d'arracher des gains significatifs au gouvernement fédéral quant à ce qui a trait aux augmentations de transfert en santé et à la protection face à la centralisation du gouvernement fédéral qui n'hésite pas à occuper les champs de compétences du Québec.

Ce sont là d'habiles manœuvres sur un fond de nationalisme identitaire et régressif. Pour PSPP, l'indépendance s'identifie à la souveraineté-association, le gouvernement canadien y étant présenté comme un futur partenaire consentant. Plus, s'il propose la mise sur pied d'une armée québécoise, il n'hésite pas à affirmer qu'un Québec indépendant serait membre de l'OTAN et de NORAD, car « on va toujours demeurer loyal envers les intérêts géopolitiques de l'Amérique du Nord, notamment sur le plan des ressources et de la défense. »(Jérome Labbé, Radio-Canada, 18 octobre 2023)

Qu'est-ce que cela veut dire ? Dépenser 2% du budget du Québec sur l'armement pour satisfaire aux demandes de l'OTAN ? Défendre des politiques de libre-échange qui répondent d'abord aux besoins des États-Unis ? Produire plus d'électricité pour les besoins de l'industrie américaine comme s'apprête à le faire le gouvernement Legault ? Il cherchera bien sûr à conserver un vernis social et démocratique en disant appuyer le tournant écologique, mais sans aucune critique de fond cependant du modèle de développement proposé par la CAQ.

Le PQ se reconstruit dans un Québec où le nationalisme identitaire occupe une place de plus en plus importante. Pour le PQ, la défense de la nation québécoise passe par la baisse des quotas d'immigration et par la lutte pour l'homogénéité culturelle. Le refus du PQ de reconnaître la réalité de l'islamophobie et du racisme systémique, contre les Noir-es et les peuples autochtones notamment, démontre que le PQ refuse de comprendre les voies de la construction du Québec comme société multinationale et pluriculturelle.

Le Parti libéral du Québec peut profiter de cette repolarisation du champ politique autour de la question nationale pour se reconstruire. Les gouvernements Charest et Couillard, par leurs politiques néolibérales, les coupures massives qu'ils ont effectué dans les services publics, la répression et la criminalisation des mouvements sociaux et leur fédéralisme complètement à-plat-ventriste face au gouvernement fédéral, au mépris de la défense du moindre droit national du Québec, a conduit à une défaite catastrophique, qui l'a réduit pour l'essentiel à la région montréalaise et à la communauté anglophone qui lui ont permis de garder son statut d'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Sa minorisation dans la population francophone a été telle que différents sondages ont révélé qu'il se maintenait entre 5 et 10% des intentions de vote dans les circonscriptions majoritairement francophones.

La polarisation du champ politique lui permettra sans doute de se présenter comme le seul défenseur conséquent du fédéralisme canadien, mais il devra surmonter sa crise de direction et être de capable de définir un fédéralisme coopératif dans le cadre d'une probable prise du pouvoir par le Parti conservateur du Canada en 2025. Rien ne dit qu'il sera capable de relever ces défis. Il veut déjà se présenter comme le meilleur défenseur des intérêts du patronat.

La direction de Québec solidaire propose une stratégie de recentrage inspirée par un électoralisme à courte vue. Pourquoi la direction de QS a-t-elle mis l'indépendance en marge de son discours durant la dernière campagne électorale ? Pourquoi a-t-elle refusé d'inclure la nécessité d'une nationalisation / socialisation des richesses naturelles, minières et forestières, dans sa plate-forme électorale ? Pourquoi n'a-t-elle pas cherché à préciser les conditions du développement d'une aspiration à l'élection d'une constituante dans la population du Québec ? Pourquoi a-t-elle ciblé les citoyen-nes et leur consommation avec la taxe sur les VUS au lieu de viser directement les grandes entreprises et leur volonté de continuer à utiliser les énergies fossiles et à produire des véhicules énergivores ? Pourquoi a-t-elle accepté de rentrer dans la logique des quotas d'immigration ? La réponse essentielle à l'ensemble de ces questions, c'est qu'elle a cherché non pas à poser la nécessité d'une société en rupture avec la société capitaliste actuelle, mais à se présenter comme une alternative gouvernementale qui pouvait aspirer à devenir à court terme l'opposition officielle. Cette stratégie a fait la preuve de son inefficacité. Québec solidaire est entré dans une période de stagnation. Pour imposer ses vues, la direction a rapetissé l'expression démocratique des membres du parti. Les démissions de la députée Catherine Dorion et de la porte parole féminine, Émilise Lessard-Therrien, ont été des symptômes du grippage démocratique et du recul des sensibilités féministes au sein du parti. Les débats autour de la reformulation du programme du parti et des statuts vont être l'expression d'un débat sur l'avenir de l'orientation fondamentale de Québec solidaire, soit celle d'un parti électoraliste et social-libéral soit celle d'un parti de rupture avec le capitalisme.

L'un et l'autre cherchera à reprendre les circonscriptions ravies par Québec solidaire au fil des ans, soit cinq au PLQ et sept au PQ. Ce n'est pas avec une stratégie encore plus réformiste que le parti pourra se défendre sur ces deux fronts. QS n'aura d'autre choix que d'affirmer sa singularité de parti de rupture sociale et écologique et de lier intimement l'indépendance du Québec à son projet social. Pour faire face à l'échéance électorale, QS a besoin d'un programme qui fait une critique radicale des politiques du gouvernement de la CAQ et se démarque clairement de la politique péquiste tant sur le terrain social que climatique et au niveau de sa conception de la stratégie pour l'indépendance.

5. Des mouvements sociaux sont traversés par des débats stratégiques importants

Le mouvement syndical a connu une série de mobilisations sans pareil des travailleuses et travailleurs du secteur public québécois. Les gains et les améliorations aux conditions de travail obtenus auraient été impossibles sans cette mobilisation exemplaire et sans l'appui de la population. Mais dans l'ensemble, le mouvement syndical s'est avéré incapable d'améliorer les conditions de travail et à faire reculer la précarité et la surcharge de travail vécues dans le secteur, ce qui aurait nécessité un réinvestissement massif et la planification d'une hausse significative du nombre des travailleuses et travailleurs de ces secteurs. Le mouvement syndical est miné par les politiques de privatisation dans le secteur de la santé et défendu par le renforcement de la précarité des différents personnels.

La réforme en santé et sécurité du travail a diminué le pouvoir syndical sur ce terrain. La nouvelle loi a été condamnée unanimement par le mouvement syndical ; mais elle a été imposée. Si elle étend finalement les droits en prévention à tous les secteurs de l'économie, elle réduit les pouvoirs, déjà très limités, que l'ancien régime accordait aux travailleurs et travailleuses. Elle réduit le temps de libération des représentant-es en santé-sécurité ce qui existait avant dans les quelques secteurs où la loi avait été appliquée.

Le mouvement syndical a été incapable de s'opposer à l'adoption de la Loi modifiant l'encadrement de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (r-20). L'embauche des travailleurs et travailleuses des régions n'est plus protégée. La polyvalence des métiers a été imposée. Tous les amendements proposés par les organisations syndicales du secteur ont été rejetés. L'ensemble des propositions patronales ont été reprises.

Le mouvement syndical fait face à de nouveaux défis. Une partie de plus en plus importante du prolétariat est composée de travailleurs et travailleuses migrant-es sans droits, ce qui rend plus difficile leur organisation, sans parler des migrant-es sans statut qui n'ont pas de perspective de régularisation. De plus, l'extrême droite se renforce et cela préoccupe les organisations syndicales. La FTQ a d'ailleurs organisé une rencontre de réflexion sur la nécessité de passer à l'action contre l'extrême droite. (https://www.pressegauche.org/Passer-a-l-action-61843)

Pourtant, les directions des différentes centrales appellent au dialogue social. Lors de son bilan de rencontre avec le premier ministre Legault, le premier mai 2022, avant l'affrontement du Front commun, le président de la FTQ, Daniel Boyer, a affirmé avoir remarqué une ouverture du premier ministre au « dialogue social » qu'il n'avait pas autant perçue avant. (Lia Lévesque, 29 avr. 2022, Lia Lévesque La Presse Canadienne ). Même après la lutte du secteur public, l'ouverture du dialogue social est encore à l'ordre du jour.

Mais si les directions restent sur une orientation de concertation avec le gouvernement et le patronat et que le mouvement syndical est traversé par des orientations contradictoires, il existe également une orientation qui prône un syndicalisme de combat ou de transformation sociale, même si cette dernière demeure minoritaire. Différentes tentatives de regrouper la gauche syndicale ont vu le jour, même si elles sont restées minoritaires.

Plusieurs questionnements traversent les mouvements de femmes actuellement ; intersectionnalité, écoféminisme, prostitution pornographie, queer et trans. Les réponses se font difficiles. Mais ces tempêtes d'idées ne peuvent expliquer à elles seules l'état de désorganisation, de paralysie, de démission des organisations féministes. D'autres facteurs jouent, comme le manque de financement et conséquemment, de structuration, le pouvoir des femmes et entre femmes, les conflits intergénérationnels. La Fédération des femmes du Québec et l'R des Centres de femmes, les deux regroupements de femmes les plus connus, vivent cette crise actuellement et mettent en branle des moyens pour s'en sortir.

Tout cela se jouant dans un contexte de montée de l'extrême droite où les droits des femmes risquent d'être remis en question, que ce soit en Europe, en Argentine ou plus près de nous aux États-Unis, autour de l'avortement et, au Canada, sous un gouvernement conservateur. Les politiques gouvernementales doivent donc être scrutées à la loupe. Cela crée évidemment une pression additionnelle sur les organisations.

Le gouvernement Legault vient intensifier les débats avec le refus de reconnaître le racisme systémique et le Principe de Joyce ; il se refuse donc à reconnaître les revendications des femmes autochtones et la surexploitation des femmes racisées rendues pourtant visibles durant la pandémie. Les « anges gardiens » de monsieur Legault sont en fait majoritairement des femmes racisées. Ce même refus de reconnaître le racisme systémique lui permet de tout mettre sur le dos de l'immigration : crise de la santé, crise du logement, crise du travail, crise de l'itinérance. Crises dont les femmes subissent des conséquences graves.

Ce même gouvernement Legault refuse aussi de voir l'importance de la santé dans le bien-vivre d'une société en centralisant davantage la structuration du réseau et surtout en privatisant les services. Ce qui là aussi aura des conséquences graves sur la situation des femmes et surtout des femmes pauvres. Les travailleuses du secteur public, majoritaires à 75% dans la main-d'œuvre, goûtent aussi aux médecines du gouvernement caquiste. La dernière négociation du secteur public a permis aux plus bas salarié-es de faire un rattrapage salarial, mais l'indexation des salaires est loin de garantir le niveau de vie des gens. Les revendications sur l'organisation du travail n'ont pas fait l'unanimité. Les infirmières en savent quelque chose, elles dont la négociation ne réussit pas à se conclure.

Les politiques caquistes en matière d'environnement ne peuvent que faire augmenter l'écoanxiété. Elles s'axent uniquement sur la satisfaction des multinationales et des entreprises, que ce soit en fourniture d'énergie électrique à bas prix, en généreuses subventions, en outrepassant les lois environnementales actuelles et en promesses de toutes sortes. Tout cela au détriment d'une société pour le bien-vivre axée sur l'humain comme le revendique le mouvement des femmes, plutôt que sur le profit.

Les perspectives suivantes peuvent être esquissées. Tous les cinq ans, la Marche Mondiale des Femmes rappelle la nécessité d'agir mondialement, ensemble, entre le 8 mars 2025 Journée Internationale des femmes et le 17 octobre, Journée pour l'élimination de la pauvreté.

« Les Actions internationales, tous les 5 ans, sont des moments pour réaffirmer notre identité en tant que mouvement. Être « en marche » exprime l'idée de bouger et avancer librement, sans contrainte, et exprime la force des femmes organisées collectivement dans des associations, groupes et mouvements ; femmes avec diverses expériences, cultures politiques, ethnicités, mais avec un objectif commun, soit de surmonter l'ordre en place qui est injuste et qui cause violence et pauvreté. Notre solidarité internationale constitue également une partie de notre identité, ainsi que l'attention portée à ce qui arrive à nos sœurs dans d'autres parties du monde ». (Marche mondiale des femmes| Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF)

C'est autour de thématiques comme : « Nous continuerons à marcher contre les guerres et le capital, pour la souveraineté populaire et le bien-vivre » (Tiré du site Capiré La force féministe de la 13e Rencontre internationale de la MMF - Capire (capiremov.org) ) que les femmes à travers le monde, en 2025, vont marcher.

Ces perspectives d'action vont aider à unifier les militantes du mouvement des femmes en mettant tout le monde à la tâche autour d'un projet commun.

Cette action mondiale aura pour effet de remettre de l'avant la solidarité internationale, mais aussi les revendications féministes dans leur ensemble. Et, espérons-le, cela permettra le renforcement du mouvement des femmes au Québec.

Le mouvement écologiste et de lutte aux changements climatiques a connu une remontée après l'éclipse qu'il a connu sous l'effet de la COVID. Le mouvement s'est orienté vers une résistance à l'implantation du projet de croissance verte du gouvernement de la CAQ. C'est ainsi qu'a été publié le Manifeste pour un avenir énergétique juste et viable autour des 14 revendications suivantes : pour une énergie publique sous contrôle démocratique ; pour un débat sur l'énergie au Québec ; pour une nouvelle politique énergétique au Québec ; pour une planification intégrée des ressources ; pour des mesures qui favorisent la réduction des demandes en énergie ; pour des plans contraignants visant une sortie graduelle et prévisible, mais rapide, des énergies fossiles ; contre le principe du pollueur payé ; contre la privatisation totale ou partielle d'Hydro-Québec ; pour la sauvegarde et le renforcement des pouvoirs de la Régie de l'énergie ; pour une transition juste pour les travailleurs et travailleuses ; contre une augmentation des tarifs d'électricité qui accentuerait la précarité et risquerait de ralentir la transition énergétique ; pour la protection du territoire ; pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones ; et pour le consentement des populations locales. Ce manifeste a été soutenu par nombre d'organisations environnementales, syndicales et populaires.

Ce sont les organisations des populations locales qui ont été au centre des mobilisations (avec les municipalités et les MRC) qui se sont opposées à l'installation du projet Northvolt et des projets de parcs éoliens sur les terres agricoles et contre le mépris du gouvernement de la CAQ de leurs revendications. Le mouvement syndical, particulièrement le SCFP-Hydro, a mené campagne contre la privatisation d'Hydro-Québec.

Mais le mouvement écologiste et de luttes aux changements climatiques est traversé par de nombreux débats stratégiques. Les travailleurs et travailleuses pour la justice climatique, qui regroupe des militant-es syndicaux en provenance particulièrement du syndicalisme enseignant cégépien a publié un manifeste qui proclame que « le syndicalisme doit devenir un écosyndicalisme : il doit défendre, bien plus que des salaires et des congés, des conditions de travail qui enrichissent et régénèrent notre milieu de vie. C'est en nous appuyant sur nos syndicats que nous pourrons contrer le ravage. Nous avons le pouvoir de sonner l'alarme et de forcer l'arrêt de la machine. Par notre intelligence démocratique, par nos actions de mobilisation, par la solidarité que nous bâtissons, par notre pouvoir de grève, nous pouvons renverser la vapeur. Les carburants fossiles sont aujourd'hui la principale menace à la préservation de l'humanité, mais aussi de l'ensemble du vivant. Il faut s'en libérer. La crise écologique ne se résoudra pas en achetant une voiture électrique. Ce sont les transports publics qu'il faut déployer partout, c'est le chauffage au gaz qu'il faut détrôner, ce sont nos manières d'habiter, de produire et de manger qu'il faut révolutionner. Le réchauffement climatique n'est plus une éventualité, c'est une réalité. Nous revendiquons la sortie des énergies fossiles d'ici 2030. » Ce regroupement travaille à créer les conditions politiques et organisationnelles de possibles grèves pour le climat. Ce travail en est à ses débuts, mais constitue une perspective essentielle pour construire le rapport de force nécessaire à bloquer les projets de croissance “verte”.

Des noyaux militants se sont intéressés à la théorie écologique, à l'analyse des luttes écologiques et à leur stratégie. Ce sont des groupes comme Polémos, de l'IRIS, de Rage climatique, de Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique (TJC) et de Mob6600. Ils développent une réflexion qui leur permet d'esquisser la possibilité d'un monde « post-croissance ».

Mais tout un autre pan du mouvement écologiste reste engoncé dans la possibilité d'une croissance verte, de la nécessité de larges alliances avec des secteurs verts du patronat, de limiter leur stratégie à une politique de pression sur le gouvernement. Il y aurait même un « momentum mondial pour une relance solidaire, prospère et verte », soutient le G15+ qui serait la démonstration d'un mouvement d'ensemble dans la lutte aux changements climatiques. Fondé en mars 2020, par quinze leaders issus des domaines sociaux, syndicaux, environnementaux et d'affaires défendant des « mesures pour une relance, solidaire, prospère et verte, le G15+ regroupe le Conseil du patronat du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la Fondation David Suzuki, Équiterre, Vivre en ville, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement, le Chantier de l'économie sociale et bien d'autres. (G15+, Contribution aux initiatives de relance du gouvernement du Québec, Cahier de propositions - recommandations et fiches-projets, juillet 2020, https://www.g15plus.quebec/ )

Les postulats qui fondent leur action peuvent être résumés ainsi : la crise climatique est une occasion économique à saisir. Il faut mobiliser les capitaux pour investir dans les énergies renouvelables. L'économie québécoise doit prendre le tournant vert qui lui permettra de répondre aux besoins mondiaux de décarbonisation. Les gouvernements doivent aider les entreprises à prendre ce tournant.

Les revendications de la coalition G15+ sont complètement en phase avec le Plan pour une Économie verte de la CAQ : a) faire de la croissance verte une priorité et multiplier pour ce faire les occasions d'investissements rentables ; b) utiliser les impôts ou les taxes de la population pour aider les entreprises à passer à des technologies vertes et développer leurs capacités concurrentielles sur le marché mondial ; c) définir une énergie fossile comme le gaz naturel comme une énergie de transition et accepter la perspective du bouquet énergétique ; d) inscrire l'action gouvernementale dans une logique de croissance verte combinant réindustrialisation pour certains biens stratégiques et expansion des exportations sur le marché international ; e) viser une souveraineté alimentaire, mais sans remettre en question une industrie agro-exportatrice centrée sur la production carnée et utilisant des entrants qui, comme les pesticides, sont dévastateurs sur le plan écologique.

Les débats stratégiques dans le mouvement écologiste sont donc à l'ordre du jour.

Le mouvement antiraciste et de solidarité internationale s'est développé autour des mobilisations des peuples autochtones contre la négation par le gouvernement de la CAQ de l'existence du racisme systémique et pour dénoncer la politique de soutien au gouvernement israélien du gouvernement Trudeau dans son offensive et sa politique génocidaire contre le peuple palestinien de Gaza. La complicité du gouvernement de la CAQ à ce niveau a également été dénoncée. Les campements établis sur les campus universitaires sont à la pointe de ces mobilisations.

6. La défense d'une stratégie écosocialiste et écoféministe dans le cadre de la conjoncture actuelle.

La stratégie que nous défendons n'est pas une stratégie électoraliste alternative pour la construction d'un parti de gouvernement, mais bien celle d'une stratégie visant à construire le pouvoir dans la société par le renforcement de l'expression démocratique, de la combativité et de l'unité des différents mouvements sociaux antisystémiques.

La ligne de rupture que nous proposons pour rallier une majorité populaire, c'est celle défendant une société plurinationale et pluriculturelle qui nécessitera :

a) la remise en question de l'exploitation de nos ressources naturelles et de notre énergie par des multinationales étrangères ;

b) la planification démocratique de nos choix d'investissements pour une transition écologique véritable ;

c) la mise en place d'institutions politiques dépassant le strict cadre de la démocratie représentative. Ce qui se fera dans le cadre de l'élection d'une constituante visant l'établissement d'une république sociale ;

d) la lutte pour une société écoféministe assurant l'égalité de genre ;

e) le développement de nos services publics contrôlés par les usagers et les usagères et les personnes qui y travaillent ;

f) le refus de l'existence de secteurs de la société privés de droits, comme ceux des travailleurs et travailleuses temporaires et des sans-papiers ;

g) la liberté de circulation et d'installation de toutes les personnes migrantes ;

h) l'éradication du racisme systémique qui touche tant les peuples autochtones que les autres secteurs racisés de la population ;

i) une politique linguistique qui défend l'usage du français comme langue commune, mais qui refuse de faire des personnes immigrantes la cause du manque d'attractivité de la langue française et enfin :

k) le rejet d'une laïcité identitaire qui essentialise la réalité de la nation.

Ce ne sont là, rapidement esquissés, que certains axes, parmi d'autres, qu'il faudra préciser pour l'indépendance que nous voulons. C'est autour de ces axes programmatiques que nous voulons construire un Québec indépendant et solidaire.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les dangers de l’utilisation du « trop d’immigrants » ?

Le 17 juin, dans une entrevue assez complaisante avec le journaliste Patrice Roy à Radio-Canada, le premier ministre Legault a repris son bâton de propagandiste avec brio.

Fort à l'aise dans un discours identitaire décomplexé, il a martelé ses clichés fétiches : trop de demandeurs d'asile et de travailleurs temporaires nuisent au bien-être de la nation, limitant explicitement l'extension de cette notion aux natifs francophones. Des étrangers, trop nombreux, menaceraient le français, la qualité des services sociaux et de santé, le système d'éducation et, en prime, seraient un facteur déterminant dans la crise du logement alors que les racines du problème viennent surtout du libéralisme économique débridé qui domine ce secteur (contracteurs, promoteurs immobiliers, courtiers et… escrocs sans foi ni loi s'en donnent à cœur joie pour engranger des profits faramineux. Au lieu de proposer des solutions aux vrais problèmes, le premier ministre s'en tient la menace des étrangers, boucs émissaires causes de tous les maux. On devrait relire Jean de la Fontaine dans Les animaux malades de la peste :

« Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal.

Sa peccadille fut jugée pendable.

Manger l'herbe d'autrui ! Quel crime abominable !

Rien que la mort n'était capable

D'expier son forfait. On le lui fit bien voir.

Selon que vous serez puissant ou misérable,

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »

Cette entrevue pleine de sous-entendus et de généralisations a envahi les ondes comme un simple échange d'informations, sans questionnement, sans critique. Monsieur Legault avait beau jeu d'expliciter la politique de son parti sans coup férir. En réalité, il s'est prêté à une véritable opération de propagande anti-étrangers sans remise en question de sa visée réelle.

Le premier canon de la propagande consiste à construire une menace portée par des individus ou des groupes d'individus ; c'est d'ailleurs l'ABC de l'exclusion et de la xénophobie (la crainte des étrangers), de l'antisémitisme, de l'islamophobie et autres formes de discrimination. Il suffit d'attribuer des tares à un groupe donné caractérisé par des dimensions particulières différentes de la majorité dominante (statut social, condition sociale, origine ethnique, religion, langue, etc.). Dans un tel cas, rien de mieux que d'instrumentaliser la peur de ces « autres » (ceux que l'on connaît peu réellement) pour créer l'adhésion de la masse à l'idée qu'il faille agir vite pour conjurer ce mauvais sort.

La propagande repose aussi sur la manipulation des faits pour détourner l'opinion publique de ce qui pourrait nuire à la cause défendue. La propagande s'avère un outil efficace quand elle est utilisée par une personnalité publique dominante, le premier ministre ; elle est d'autant plus redoutable quand elle rejoint la masse dans un contenu d'informations sélectives diffusées au fil d'une entrevue télévisée. Au cours de cette entrevue, la répétition du propos faisait appel au subconscient de la masse ; le premier ministre s'attribuait le beau rôle de preux chevalier défenseur de la nation dans une cause noble, juste, presque sacrée, car, affirme-t-il, même le français est menacé par cette masse informe d'étrangers. En outre, il évoque l'idée d'un référendum sur l'immigration pour conforter la nation dans la lubie de la menace. Il va même jusqu'à proposer d'exiler des demandeurs d'asile dans d'autres provinces et à contrôler ce « trop-plein » d'étrangers alors que son propre gouvernement a largement contribué à la promotion du recrutement de forts contingents de travailleurs étrangers temporaires (travailleurs liés à un seul employeur par un contrat dit fermé). La stratégie gouvernementale visait à favoriser le recrutement au profit des entreprises.

À force de crier au loup en évoquant la menace des autres, il risque fort de générer un fort mouvement de xénophobie. Devant la menace appréhendée, considérant qu'une grande partie de la population y perd son latin dans les catégories et les statuts d'étrangers, il y a fort à parier qu'un tel référendum, aussi ridicule qu'il soit, indiquerait qu'il importe de diminuer le nombre d'immigrants et d'immigrantes ; devant la présentation de facteurs apparemment neutres et objectifs, on crée les conditions d'une discrimination indirecte et xénophobe fondée sur la menace d'une nuisance au bien-être de la majorité dominante.

Deux sociologues suisses, A. Akoun et P. Ansart, ont cerné la question ; la xénophobie repose sur l'hostilité dirigée « contre les personnes désignées comme étrangères, extérieures au groupe d'appartenance. Ce terme est communément utilisé pour désigner les sentiments d'hostilité répandus dans une nation à l'égard, en particulier, des étrangers immigrés, sentiments liés aux conflits économiques et aux concurrences culturelles. L'analyse de contenu de lettres reçues par les journaux suisses fait apparaître la complexité de ces attitudes. Windicsh et ses collaborateurs distinguent trois configurations idéologiques différentes : celle des « nationalistes », qui opposent l'unité de la nation aux non-nationaux, celle des « populistes », qui opposent le peuple et ses intérêts à ceux des étrangers, celle enfin des « technocrates », qui souhaitent la réduction du nombre des travailleurs immigrés pour des raisons économiques » (Akoun, A. et P. Ansart (dir.) (1999). Dictionnaire de sociologie, Paris, Le Robert/Seuil, p. 567).

Il est plus que temps que le premier ministre soit soumis à un test de cohérence quant aux conséquences de ses propos, surtout lorsqu'un grand média comme Radio-Canada lui déroule le tapis rouge.

André Jacob, professeur retraité de l'École de travail social

Université du Québec à Montréal

Prix d'excellence en matière de relations interethniques et relations interraciales. (Secrétariat d'État au multiculturalisme du Canada.)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Entretien avec Éric Toussaint sur la 6e Rencontre internationale écosocialiste

Dans l'émission Un Mundo de Película (Radio CUT), Buenos Aires, Argentine, animée par Jorge Muracciole, l'interview suivante a été diffusée sur les ondes. Éric Toussaint, porte-parole du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, docteur en sciences politiques de l'Université de Liège et de l'Université de Paris VIII, répond aux questions du journaliste Jorge Muracciole.

18 juin 2024 | tiré du site du CADTM

Les 9, 10 et 11 mai 2024, s'est tenue à Buenos Aires (Argentine) la 6e Rencontre internationale écosocialiste et la 1re Rencontre écosocialiste de l'Amérique latine et des Caraïbes. Des représentant-es de différents espaces ont participé à la rencontre : Eric Toussaint, Julio Gambina d'Attac Argentine membre du CADTM AYNA et du Courant politique de gauche (CPI), Nadja Carvalho du PSOL Brésil, Iñaki Bárcenas d'EH Gune Ecosozialista (Pays Basque), Alice Gato de Climáximo (Portugal), Fernanda Gadea coordinatrice d'ATTAC Espagne, Beverly Keene, coordinatrice de Jubilé Amériques du Sud, Claudio Katz, économiste de la gauche argentine (EDI), Evelyn Vallejos (UTEP) et bien d'autres référents.

Le journaliste Muracciole s'est entretenu avec Toussaint pour obtenir des informations sur cette Rencontre et sur les ateliers, panels et débats organisés dans le cadre de celle-ci.

Nous partageons avec vous cet entretien :

JM : Comment est né l'écosocialisme et quelle est son importance dans le contexte capitaliste actuel ?

ET : Il est né il y a environ 15 ans avec la conviction qu'une solution anticapitaliste à la crise écologique est absolument fondamentale. La solution de type « capitalisme vert » qui nous est proposée par les gouvernements et par les grandes multinationales privées, et qui fait l'objet d'une énorme propagande, ne permet pas de répondre à la crise écologique et au changement climatique.

Une réponse socialiste écologique fait partie intégrante du programme socialiste de notre époque, il faut convaincre la population que la solution à la crise écologique implique de changer les rapports de production, de changer les rapports de propriété, de changer les rapports entre les gens, bien sûr dans le cadre du socialisme démocratique.

JM : Quels ont été les axes fondamentaux de la rencontre ?

ET : Ce qui a été très positif, c'est la participation d'une nouvelle génération en tant qu'intervenant-es. Dans tous les panels et ateliers, il y avait une majorité de personnes de moins de 45 ans qui avaient, en général, une expérience et une pratique militante. Mais, en même temps, des personnes qui intègrent la dimension de l'écologie et de l'anticapitalisme dans le cadre d'une pratique, d'une praxis, et cela est fondamental.

Ce n'était pas un séminaire d'analyse de diagnostics, de polémiques théoriques, mais plutôt une conférence où l'on a fait référence au besoin d'accès à la terre, où l'on a mis en évidence les effets néfastes et la gravité de l'agrobusiness, les effets de la privatisation de l'eau, la privatisation et la financiarisation de la nature, la transition énergétique, le lien entre l'écoféminisme et le féminisme, les impacts sur les femmes et leur relation avec les droits du mouvement LGBTIQ+. Le racisme environnemental et la racialisation de la crise écologique ont également été abordés.

Il s'agissait de la 6e réunion et de la première à se tenir en Amérique latine et les Caraïbes, les précédentes ayant commencé en Europe et dans deux ans, en 2026, elle reviendra sur ce continent en Belgique plus précisément, mais entre les deux réunions, il y aura une date importante : la COP30, en novembre 2025, à Belém do Pará (Brésil). Nous attendons des dizaines de milliers de personnes, de peuples autochtones et d'activistes de toutes les régions du monde.

Gardons à l'esprit que les dernières Conférences des Parties (COP ONU) ont été convoquées dans des pays éloignés où il était presque impossible de se rendre, par exemple, la COP27 s'est tenue du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el Sheikh, une cité balnéaire en Égypte éloignée des centres urbains et dans un pays à régime dictatorial ; la COP28 à Dubaï (Émirats arabes unis) du 30 novembre au 12 décembre 2023 ; la COP29 se tiendra cette année à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre. Des lieux très éloignés où il n'y a pas la possibilité d'organiser des débats et des manifestations avec des dizaines de milliers d'activistes avec des alternatives aux « fausses solutions » qu'on nous propose. Nous pensons que pour la COP30 à Belém do Pará à l'embouchure du fleuve Amazone, il y aura une mobilisation très importante avec des dizaines de milliers d'activistes et de militant-es.

Parmi les questions que nous avons également abordées, dans le cadre de cette réunion à Buenos Aires, il y avait le problème de l'extrême-droite et de la crise écologique... les membres de l'extrême-droite, comme l'ex-président brésilien Bolsonaro et ses partisans les Bolsonaristas ou les gens du nouveau président argentin Javier Milei, sont des négationnistes de la crise écologique et de la nécessité de prendre des mesures radicales pour rompre avec le système capitaliste. Et leur négationnisme a des effets absolument désastreux pour les populations, comme on le voit en ce moment dans le pays voisin de l'Argentine, avec la situation catastrophique causée par les inondations dans l'État du Rio Grande do Sul (Brésil).

Lire également sur les inondations à Porto Alegre, capitale de l'État de Rio Grande do Sul : Porto Alegre enregistre une première occupation d'immeuble désaffecté par les victimes d'inondations

JM : Cette réunion importante, avec ces caractéristiques, est fondamentale dans un processus aussi dystopique, où en Argentine il y a un gouvernement qui est actuellement ultra-libéral et, de plus, ultra-droitier. Outre l'urgence, nous sommes confrontés à une situation asymétrique... contrairement à d'autres époques, il n'est pas nécessaire qu'il y ait des « coups d'État sanglants » pour qu'il soit mis en place. Les gouvernements de droite arrivent sur la base d'un consensus important de la population.

ET : La bataille des idées est essentielle, face à ces idées d'extrême droite qui bénéficient du soutien des grands médias et aussi de la désillusion, de la dépolitisation et de la désorientation, elles parviennent à convaincre une partie importante de l'opinion publique. Face à cela, il est absolument nécessaire de combattre les propositions de l'extrême droite.

JM : Ne pensez-vous pas que le capitalisme, non seulement comme modèle productif mais aussi comme modèle de vie, génère des pratiques hégémoniques qui finissent par générer à leur tour une subjectivité proche de ces conceptions ? Qu'il est nécessaire de déconstruire cette subjectivité et de créer une subjectivité alternative.

ET : Bien sûr. Et c'est pourquoi je répète que lors de la Rencontre écosocialiste, la capacité de la nouvelle génération à exprimer une manière d'analyser la réalité qui puisse toucher une grande partie de la jeunesse au niveau international a été très importante.

L'écosocialisme est justement un pont intergénérationnel pour ceux et celles qui s'opposent au système du capitalisme mondialisé.

JM : La proposition « verte » dans le cadre du capitalisme est la démonstration que c'est une impasse, car il y a eu de multiples conférences sur le changement climatique, de Kyoto au Sommet de Paris, et aucun progrès n'a été réalisé. Le monde reste le même.

Quelle est la situation actuelle et les perspectives pour la planète face à ce projet civilisateur de ce capitalisme dégradant ?

ET : La situation s'aggrave à une vitesse que même les scénarios les plus pessimistes n'ont pas prévu, par exemple, dans le cadre du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), ils n'ont pas pris entièrement conscience de la rapidité du changement climatique et de l'extinction des espèces à l'échelle planétaire.

Alors que l'on parle d'investissements dans les « véhicules électriques », les « énergies renouvelables », etc., les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) continuent d'augmenter. Preuve en est la multiplication des catastrophes « dites naturelles », l'ampleur de ces catastrophes, comme ce qui se passe à Porto Alegre ou dans l'Est de l'Afrique touchés par des inondations catastrophiques tandis que l'Ouest africain est touché par la sécheresse et de grandes chaleurs, l'augmentation de la température des océans, etc. qui implique un calendrier pour imposer une bifurcation énergétique et pas seulement une transition énergétique, ce qui nous donne un laps de temps, jusqu'à 10 ou 12 ans. En termes de temps, nous n'avons pas deux ou trois générations pour répondre à la crise, c'est la génération actuelle qui doit trouver la solution, sinon nous allons vers une véritable catastrophe pour l'humanité.

JM : Face à une situation aussi grave, il y a les négationnistes, les secteurs de l'ultra-droite qui prétendent que ce type de question en général est un discours du progressisme et du marxisme, mais d'un autre côté, il y a aussi des secteurs au niveau social qui prétendent qu'il est plus probable que le monde soit détruit qu'il soit nécessaire de construire le socialisme, est-ce que cela a un rapport avec la défaite de l'Union soviétique, avec ce qu'était le vrai socialisme ?

ET : Nous devons reconstruire l'espoir, la conviction, la possibilité de visualiser l'urgence mais en même temps la possibilité d'une réponse collective qui implique la décroissance économique dans le Nord global. Croissance économique, mais respectueuse de la nature, dans le Sud pour satisfaire les besoins fondamentaux des populations, en termes d'accès à l'eau, à la terre, à la santé, à l'éducation, à la culture, à un logement décent... cela implique une croissance économique nécessaire dans une partie du monde. Mais au Nord, il faut organiser la décroissance économique. Faire renaître l'espoir en montrant que c'est techniquement possible, mais pas par des solutions à l'intérieur du système capitaliste que propose le « capitalisme vert », par la production de « véhicules électriques » ou d'« hydrogène vert » ou de « capture du carbone », qui ne sont pas vraiment des solutions pour trouver une alternative à la crise écologique actuelle.

JM : Quel message donneriez-vous à la jeunesse d'ici, puisque vous êtes en Argentine, pour qu'elle prenne conscience de la nécessité de construire une alternative qui ne soit pas le suicide collectif que nous vivons à travers le capitalisme ?

ET : Qu'il faut se battre. Se défendre simultanément, par exemple, contre des gouvernements comme celui de Javier Milei, comme l'a montré la mobilisation massive pour la défense de l'éducation publique, des universités en avril 2024, etc., mais aussi s'opposer à l'extractivisme, au fracking, aux mines à ciel ouvert, au modèle de monoculture du soja OGM, à l'agrobusiness, etc, Ces questions centrales nous permettent d'établir des relations entre les jeunes des centres urbains et les jeunes ruraux (qui luttent dans leurs territoires), de mettre en relation les minorités des peuples d'origine avec la majorité de la population.

C'est-à-dire de mettre en relation le projet de rupture avec le capitalisme avec les problèmes réels que les gens vivent au quotidien.

Lien pour écouter l'interview en espagnol :

https://radiocut.fm/audiocut/erik-toussaint-sobre-eco-socialismo/#

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Israël - L’effondrement du sionisme

L'attaque du Hamas du 7 octobre peut être comparée à un tremblement de terre qui frappe un vieux bâtiment. Les fissures commençaient déjà à apparaître, mais elles sont maintenant visibles au niveau des fondations elles-mêmes. Plus de 120 ans après sa création, le projet sioniste en Palestine - l'idée d'imposer un Etat juif dans un pays arabe, musulman et moyen-oriental - serait-il en passe de s'effondrer ? Historiquement, une quantité de facteurs peuvent faire capoter un État.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière. Article paru en anglais dans la New left review du 21 juin 2024.

Cela peut résulter d'attaques constantes de la part des pays voisins ou d'une guerre civile chronique. Cela peut faire suite à l'effondrement des institutions publiques, qui ne sont plus en mesure de fournir leurs services aux citoyens. Souvent, cela commence par un lent processus de désintégration qui s'accélère et qui, en peu de temps, fait s'écrouler des structures qui semblaient autrefois solides et stables.

La difficulté consiste à en repérer les premiers indicateurs. Je soutiendrai ici que ceux-ci sont plus clairs que jamais dans le cas d'Israël. Nous sommes les témoins d'un processus historique - ou, plus exactement, des prémices d'un processus - qui pourrait bien déboucher sur la chute du sionisme. Et si mon diagnostic est exact, nous abordons également une phase particulièrement dangereuse. En effet, une fois qu'Israël aura pris conscience de l'ampleur de la crise, il déploiera une force féroce et désinhibée pour tenter de la contenir, comme l'a fait le régime d'apartheid sud-africain à ses derniers jours.

1. Un premier indicateur est la fragmentation de la société juive israélienne. Elle est actuellement composée de deux camps rivaux qui ne parviennent pas à trouver un terrain qui leur soit commun. Le clivage provient des problèmes que pose la définition du judaïsme en tant que nationalisme. Alors que l'identité juive en Israël a parfois semblé n'être guère plus qu'un sujet de débat théorique entre factions religieuses et laïques, elle est désormais devenue une lutte dont l'objet est la caractérisation de la sphère publique et de l'État lui-même. Cette lutte se déroule non seulement dans les médias, mais aussi dans la rue.

L'un des camps peut être qualifié d'« État d'Israël ». Il se compose de Juifs européens et de leurs descendants, plus laïques et libéraux, appartenant pour la plupart, mais pas exclusivement, à la classe moyenne, qui ont fortement contribué à la création de l'État en 1948 et y sont restés hégémoniques jusqu'à la fin du siècle dernier. Qu'on ne s'y trompe pas, leur défense des « valeurs démocratiques libérales » n'affecte en rien leur adhésion au système d'apartheid qui est imposé, de diverses manières, à tous les Palestiniens vivant entre le Jourdain et la mer Méditerranée. Ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est que les citoyens juifs vivent dans une société démocratique et pluraliste dont les Arabes soient exclus.

L'autre camp est celui de « l'État de Judée », qui s'est constitué parmi les colons de la Cisjordanie occupée. Il bénéficie d'un soutien croissant dans le pays et constitue la base électorale qui a assuré la victoire de Netanyahou aux élections de novembre 2022. Son influence dans les hautes sphères de l'armée et des services de sécurité croît de manière exponentielle. L'État de Judée veut qu'Israël devienne une théocratie qui s'étende sur l'ensemble de la Palestine historique. Pour ce faire, il est déterminé à réduire le nombre de Palestiniens au strict minimum et envisage la construction d'un troisième temple à la place d'al-Aqsa. Ses membres sont convaincus que cela leur permettra de renouer avec l'âge d'or des royaumes bibliques. Pour eux, les Juifs laïques sont aussi hérétiques que les Palestiniens s'ils refusent de s'associer à cette entreprise.

Les deux camps ont commencé à s'affronter violemment avant le 7 octobre. Pendant les premières semaines qui ont suivi l'attaque, ils ont semblé laisser de côté leurs divergences face à un ennemi commun. Mais ce n'était qu'une illusion. Les affrontements dans les rues ont repris et l'on voit mal ce qui pourrait permettre une réconciliation. L'issue la plus probable se dessine déjà sous nos yeux. Plus d'un demi-million d'Israéliens, membres de l'État d'Israël, ont quitté le pays depuis le mois d'octobre, signe que le pays est en train d'être englouti par l'État de Judée. Il s'agit d'un projet politique que le monde arabe, et peut-être même le monde dans son ensemble, ne tolérera pas à long terme.

2. Le deuxième indicateur est la crise économique que traverse Israël. La classe politique ne semble pas avoir de plan pour équilibrer les finances publiques dans un contexte de conflits armés perpétuels, au-delà d'une dépendance croissante à l'égard de l'aide financière américaine. Au dernier trimestre de l'année dernière, l'économie s'est effondrée de près de 20% ; depuis lors, la reprise est fragile. La promesse de 14 milliards de dollars de Washington n'est pas de nature à inverser la tendance. Au contraire, le fardeau économique ne fera que s'aggraver si Israël persiste dans son intention de faire la guerre au Hezbollah tout en intensifiant ses activités militaires en Cisjordanie, alors que certains pays - dont la Turquie et la Colombie - ont commencé à appliquer des sanctions économiques.

La crise est encore aggravée par l'incompétence du ministre des finances, Bezalel Smotrich, qui ne cesse d'acheminer de l'argent vers les colonies juives de Cisjordanie, mais qui semble par ailleurs incapable de gérer son ministère. Le conflit entre l'État d'Israël et l'État de Judée, ainsi que les événements du 7 octobre, incitent une partie de l'élite économique et financière à déplacer ses capitaux hors de l'État. Ceux qui envisagent de déplacer leurs investissements représentent une part importante des 20 % d'Israéliens contribuant à hauteur de 80 % aux impôts.