Derniers articles

Vote des infirmières aujourd’hui, une avancée possible dans les négociations

Conjoncture politique et les tâches qui en découlent

Ce texte a été produit dans le cadre des débats sur la conjoncture en cours dans l'organisation Révolution écosocialiste.

Août 2024 / Bernard Rioux, Ginette Lewis

1. Une situation internationale chaotique

Le capitalisme mondial a engendré de multiples crises. Il y a d'abord l'effondrement de l'économie mondiale. Celle-ci est de plus en plus incapable de satisfaire aux besoins élémentaires de la population, particulièrement à celle du Sud global.

La catastrophe climatique n'est plus une perspective d'avenir, elle frappe déjà dans toutes les régions du monde, même si ce sont les pays les plus pauvres qui en subissent d'abord les effets. Les périodes de canicule, les inondations destructrices, les ouragans et les tornades, les feux de forêt deviennent de plus en plus nombreux et graves. Cela affecte directement la production alimentaire qui est de plus en plus difficile.

Une économie mondiale de moins en moins capable de répondre aux besoins élémentaires de la population et de la crise climatique provoque des migrations importantes de la population, particulièrement dans les zones frappées par la guerre. Les migrations se sont d'abord faites sur un axe SUD-SUD, mais cela est appelé à changer, car les zones tropicales du globe vont voir leur habitabilité diminuer considérablement face à l'intrication des crises économique et climatique. Les migrations vers les pays du Nord ont commencé à se développer. La classe dominante a répondu aux conséquences de ses politiques de prédation, à la fois la mobilisation d'une main-d'œuvre immigrée et sans droits, mais choisie, et le blocage de l'immigration de demandeur-euses d'asile ou de réfugié-es climatiques, en dressant des murs à leurs frontières. Les différents États impérialistes nourrissent les sentiments d'insécurité et les préjugés xénophobes pour justifier leurs politiques. Cela crée un terrain pour la remontée de l'extrême droite qui fait son beurre du rejet des personnes migrantes, qui défend la notion de préférence nationale et qui va jusqu'à proposer la « remigration », soit l'expulsion massive d'une partie de la population. Aux États-Unis et en Europe, de telles politiques sont déjà à l'ordre du jour.

Dans une situation de pénurie des ressources, on voit l'augmentation des guerres dans différentes régions, surtout celles où est contestée la prédation des ressources par différentes puissances impérialistes. C'est ainsi que nous sommes entrés dans une période d'exacerbation des rivalités impérialistes entre les États-Unis, la Chine et la Russie et la formation de blocs rivaux prêts à en découdre pour défendre leurs intérêts.

La crise climatique, la chute de la biodiversité, les pollutions diverses et la destruction de la vie animale ont détérioré les différents écosystèmes et crée les conditions pour la réapparition de maladies et de zoonoses.

Nous n'avons pas connu une telle période de crise, de conflits, de guerres, d'instabilité politique et de révoltes depuis des décennies. Nous sommes dans une période marquée par le chaos où nombre de repères ont disparu. Tout cela constitue un défi et une chance pour une gauche internationale et un mouvement ouvrier qui souffrent encore des conséquences de plusieurs décennies de défaites et de reculs. Des soulèvements populaires se sont multipliés du Moyen-Orient à l'Europe, de l'Inde à l'Amérique du Sud. Mais ces soulèvements, souvent très durement réprimés, ne sont pas parvenus à construire les instruments politiques capables de se poser comme une alternative au pouvoir de la classe dominante.

2. La politique de Trudeau, usure du gouvernement et maintien de l'avance du Parti conservateur du Canada dans les sondages

Le gouvernement Trudeau étant minoritaire, il doit compter sur le maintien de l'alliance avec le Nouveau Parti Démocratique et lui faire certaines concessions mineures (soins de santé, soins dentaires, aide au logement), ou certaines promesses de concessions pour aider ce parti à prétendre apporter des acquis à la majorité populaire. Le NPD continue de s'engoncer dans le rôle de soutien au PLC et il ne profite pas au niveau des intentions de vote de cette inféodation.

Le gouvernement Trudeau subit l'usure du pouvoir, car il en est déjà à son troisième mandat et il s'avère incapable de faire de face aux crises qui frappent le Canada, comme l'ensemble du monde. L'inflation diminue le pouvoir d'achat de la majorité ; la crise du logement s'approfondit tant au niveau de l'accès à des logements décents qu'au niveau de l'explosion des prix ; l'accès aux services de santé et à la qualité des soins médicaux continue de se détériorer. Lors du dépôt de son dernier budget, le gouvernement Trudeau a lancé une série d'initiatives sur ces terrains, ce qui l'amène à occuper les champs de compétence des provinces, sans que ces manœuvres débouchent sur des transformations réelles et visibles par la population. Il est incapable de dépasser le mécontentement populaire et il se heurte aux prérogatives des provinces.

Au niveau de la lutte à la crise climatique, les GES continuent d'augmenter et l'écart entre les prétentions de ses discours et les politiques réelles du gouvernement minent de plus en plus sa crédibilité sur ce terrain. Après avoir acheté pour des milliards de dollars l'entreprise Trans Mountain afin d'augmenter les capacités d'exportation du pétrole extrait des sables bitumineux, il maintient son soutien financier et politique à l'exploitation des énergies fossiles. L'imposition d'une taxe carbone dans les provinces qui n'ont pas de bourse du carbone a soulevé l'ire des gouvernements conservateurs provinciaux. En somme, cette politique de soutien à la définition comme État pétrolier tout en avançant une politique d'écoblanchiment, ne fait que manifester son inconséquence sur ce terrain et mécontente tant les secteurs climatosceptiques que les secteurs sensibles à la protection de l'environnement.

Au niveau de sa politique internationale, Trudeau s'aligne sur la politique de l'administration américaine. C'est ainsi, que dans un premier temps, il a soutenu l'offensive meurtrière de l'État sioniste contre la bande de Gaza. Mais, la réalité des actes génocidaires à Gaza, l'a obligé à tergiverser. S'il a ainsi refusé de reconnaître la réalité du génocide de l'État israélien contre la population de Gaza et d'accepter clairement et ouvertement la condamnation de Netanyahu comme responsable de crimes de guerre par la Cour Internationale de Justice, il a enfin demandé un cessez-le-feu et rappelé la nécessité d'une solution à deux états pour régler la question palestinienne. Ces tergiversations ont provoqué des divisions au sein du gouvernement et du PLC. Face au Parti conservateur de Polievre qui a maintenu un soutien indéfectible à l'État d'Israël, y compris dans ses actes génocidaires, le PLC est apparu comme un allié manquant de détermination face au soutien à l'État d'Israël.

Le Parti conservateur du Canada défend un conservatisme de plus en plus populiste et réactionnaire, inspiré par la politique américaine. Il refuse de reconnaître l'urgence de la crise climatique. Poilievre défend le développement de l'exploitation des hydrocarbures ; il se présente comme le défenseur des transports individuels et l'opposant au développement du transport public. De plus, il n'a strictement rien à proposer pour faire face à la crise climatique. Il soutient tous les plans et aventures de l'impérialisme américain et particulièrement le développement de sa rhétorique contre le gouvernement chinois.

Il se contente d'une politique qui surfe sur les préjugés contre l'immigration, sur un conservatisme social, tout en évitant de reprendre la lutte contre le droit à l'avortement, qui se heurterait trop frontalement au soutien au droit à l'avortement dans la population canadienne et particulièrement au Québec. Il tente de renforcer et de développer sa base par une politique démagogique et populiste (le gros bon sens) … en comptant sur l'usure du pouvoir. Il parvient ainsi à ramasser les dividendes de la montée de l'extrême droite dans le monde.

Le tassement à droite du champ politique au Canada, comme ailleurs dans la plupart des pays impérialistes, lui permet de maintenir une avance considérable (10 à 20 points) dans les différents sondages sur les intentions de vote. Tant et si bien que le leadership de Justin Trudeau commence à être discuté sur la scène publique.

Le Bloc québécois joue la carte nationaliste. Le refus de respecter les champs de compétence du Québec par Ottawa lui permet de se présenter comme le seul défenseur réel des intérêts du Québec au fédéral. Il se fait également le relais des discours anti-immigration de la CAQ comme du PQ, ce qui lui permet de consolider sa base électorale dans les secteurs influencés par le nationalisme conservateur. Il a réussi jusqu'ici à empêcher la percée du Parti conservateur, si ce n'est dans certaines régions du Québec. Il maintient donc un important soutien électoral qui le place au premier rang des partis fédéraux au Québec.

La prochaine échéance électorale (au printemps ou à l'automne 2025) risque de déboucher sur la prise du pouvoir par le Parti conservateur du Canada, même si rien n'est jamais joué et que la volatilité de l'électorat peut provoquer encore des surprises. Il reste que face à la montée du PCC, l'échéance électorale va poser des défis majeurs à la gauche et à QS en particulier. Le soutien au NPD (qui a été la cinquième roue du carrosse libéral) ou au Bloc québécois (qui n'a pris aucune distance face au gouvernement de la CAQ), n'offre pas de perspectives cohérentes pour la gauche indépendantiste.

3. La politique caquiste : une politique anti-populaire, antiécologiste, antiféministe qui commence à délégitimer ce gouvernement et à abaisser son soutien auprès de la population

La politique économique du gouvernement Legault s'articule autour d'une politique industrielle qui vise à attirer des multinationales manufacturières en leur offrant de l'électricité à faible coût, de généreuses subventions et l'accès à des ressources minières. Il refuse de réformer la loi des mines marquée par le free mining, alors que le Québec connaît une véritable prolifération de claims miniers, ce qui annonce un véritable pillage de nos ressources pour satisfaire les multinationales, ainsi que l'aggravation de la pollution des terres et des eaux du Québec. Cela est d'autant plus alarmant que le gouvernement a tendance à permettre à des entreprises polluantes de ne pas tenir compte des normes environnementales et de mettre de l'avant des projets qui leur permettent d'éviter des études du BAPE. L'exemple de Northvolt en est un éloquent. Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs se fait davantage l'accompagnateur des entreprises pour éviter leurs obligations environnementales. Il est prompt à balayer du revers de la main les propositions écologiques des citoyens et des citoyennes des différentes régions et des institutions qui les représentent. Il s'est même fait le représentant de l'industrie forestière dans le dossier de la biodiversité en s'attaquant aux propositions visant à protéger le caribou forestier.

Ses investissements dans l'éolien, soit public avec Hydro-Québec, soit privé en ouvrant la possibilité de production énergétique à des entreprises privées, est exemplaire à cet égard. Il s'agit d'inscrire le Québec comme fournisseur de marchandises pouvant alimenter les entreprises américaines, particulièrement dans le domaine de l'automobile. Ce modèle économique refuse de reconnaître l'urgence climatique. Il s'inscrit dans la logique croissanciste, où décroissance, sobriété et économie d'énergie ne tiennent aucune place significative. Au niveau du transport, cette politique vise le maintien de l'auto solo et l'électrification du parc automobile, ce qui ne résoudra pas les dépenses importantes de ressources et d'énergie et qui nécessitera d'importants investissements dans les infrastructures routières. Les investissements dans les transports publics sont moins importants que ceux dans le transport individuel ; la surconsommation et le gaspillage demeurent très importants à ce niveau.

Si ces capitaux publics imposants sont mobilisés pour le développement de son modèle économique prédateur et écocidaire, ils ne sont pas disponibles pour des investissements massifs dans le secteur public, que ce soit au niveau du système de santé ou du système d'éducation. Au lieu de faire ces investissements, le gouvernement Legault privatise des pans entiers du système de santé. Après avoir fait la promotion des cliniques privées, il cherche maintenant à mettre en place des hôpitaux privés. Il s'affaire aussi à centraliser le système de santé dans une agence privée dont il a confié les rênes à des administrateurs et administratrices qui viennent du privé. L'éducation est également sous-financée et la part des écoles privées dans le réseau continue de se développer. À la mi-décembre 2023, Québec avait proposé des augmentations salariales de 9 % sur une période de cinq ans, tout en demandant aux travailleuses et travailleurs de la fonction publique de « faire preuve de flexibilité ». Son intransigeance face aux revendications des travailleuses et des travailleurs du secteur public (éducation et santé) s'est brisée face à l'intensité de la mobilisation et a amené son gouvernement à faire des concessions salariales aux salarié-es les moins bien rémunéré-es.

Le gouvernement de la CAQ encourage le développement des inégalités et refuse de prendre des mesures pour contrer l'inflation. La hausse du salaire minimum est si faible qu'elle ne permet nullement de répondre à la montée des prix, particulièrement dans le secteur de l'alimentation.

Il laisse la responsabilité de l'offre de logements dans les mains des entrepreneurs-euses immobiliers qui préfèrent construire des logements coûteux qui leur rapportent gros, plutôt que des logements répondant aux besoins de la majorité de la population. Le gouvernement ne prend aucune mesure contre les évictions faites par des grands propriétaires immobiliers et laisse ces derniers hausser le prix des logements sans frein ni plafond. Il refuse de reconnaître qu'un logement est un droit social et qu'il est nécessaire de démarchandiser la production de logements et de les offrir à bas coûts.

Pour masquer les conséquences sociales de ces différentes politiques et pour chercher à construire une rente électorale, le gouvernement de la CAQ, et particulièrement le premier ministre du Québec, cherche à faire peser sur les épaules de la population migrante la responsabilité de tous les maux de la société québécoise : crise du logement, accès difficile de la population aux services de santé, d'éducation et de garderie, développement de l'itinérance et détérioration de la santé mentale de la population. Cette démagogie est relayée par le Parti québécois et le Bloc québécois.

Non seulement le gouvernement de la CAQ développe une telle démagogie contre les personnes migrantes, mais il fait campagne pour la diminution par le gouvernement fédéral de l'accueil de réfugié-es. Il demande le transfert de pouvoir vers le Québec pour pouvoir bloquer les possibilités de regroupement familial. Il appelle à la diminution du nombre de migrant-es temporaires, alors que ce sont ces politiques qui ont favorisé la venue d'une main-d'œuvre corvéable et exploitable à merci.

Le gouvernement Legault n'hésite pas à nier l'existence du racisme systémique présent dans la société québécoise, vécu particulièrement par les populations autochtones.

4. Redéfinition des rapports de force entre les partis politiques québécois…

Le gouvernement de la CAQ connaît un recul profond. La population est de moins en moins dupe des politiques et des promesses du gouvernement de la CAQ. Ce dernier est d'ailleurs passé en seconde place dans les sondages d‘intentions de vote, et cela depuis des mois maintenant. Si ses promesses, que ce soient celles qui concernent le troisième lien à Québec, l'amélioration de l'accès au service de santé ou la présence de ressources enseignantes suffisantes dans le système scolaire ne se concrétisent pas, cela minera de plus en plus la crédibilité et le soutien à ce parti et à ses député-es.

Le PQ connaît une remontée : il se maintient à plus de 30% dans les sondages, en avance sur la CAQ. Comme parti d'opposition, il peut se dédouaner de toutes les difficultés vécues actuellement par la majorité populaire. La direction de Paul St-Pierre Plamondon (PSPP) a décidé de redéfinir le champ politique autour de la polarisation fédéralisme contre indépendantisme en mettant de l'avant la tenue d'un référendum sur l'indépendance du Québec dans un premier mandat et en stigmatisant l'inefficacité du positionnement de la CAQ sur un autonomisme incapable d'arracher des gains significatifs au gouvernement fédéral quant à ce qui a trait aux augmentations de transfert en santé et à la protection face à la centralisation du gouvernement fédéral qui n'hésite pas à occuper les champs de compétences du Québec.

Ce sont là d'habiles manœuvres sur un fond de nationalisme identitaire et régressif. Pour PSPP, l'indépendance s'identifie à la souveraineté-association, le gouvernement canadien y étant présenté comme un futur partenaire consentant. Plus, s'il propose la mise sur pied d'une armée québécoise, il n'hésite pas à affirmer qu'un Québec indépendant serait membre de l'OTAN et de NORAD, car « on va toujours demeurer loyal envers les intérêts géopolitiques de l'Amérique du Nord, notamment sur le plan des ressources et de la défense. »(Jérome Labbé, Radio-Canada, 18 octobre 2023)

Qu'est-ce que cela veut dire ? Dépenser 2% du budget du Québec sur l'armement pour satisfaire aux demandes de l'OTAN ? Défendre des politiques de libre-échange qui répondent d'abord aux besoins des États-Unis ? Produire plus d'électricité pour les besoins de l'industrie américaine comme s'apprête à le faire le gouvernement Legault ? Il cherchera bien sûr à conserver un vernis social et démocratique en disant appuyer le tournant écologique, mais sans aucune critique de fond cependant du modèle de développement proposé par la CAQ.

Le PQ se reconstruit dans un Québec où le nationalisme identitaire occupe une place de plus en plus importante. Pour le PQ, la défense de la nation québécoise passe par la baisse des quotas d'immigration et par la lutte pour l'homogénéité culturelle. Le refus du PQ de reconnaître la réalité de l'islamophobie et du racisme systémique, contre les Noir-es et les peuples autochtones notamment, démontre que le PQ refuse de comprendre les voies de la construction du Québec comme société multinationale et pluriculturelle.

Le Parti libéral du Québec peut profiter de cette repolarisation du champ politique autour de la question nationale pour se reconstruire. Les gouvernements Charest et Couillard, par leurs politiques néolibérales, les coupures massives qu'ils ont effectué dans les services publics, la répression et la criminalisation des mouvements sociaux et leur fédéralisme complètement à-plat-ventriste face au gouvernement fédéral, au mépris de la défense du moindre droit national du Québec, a conduit à une défaite catastrophique, qui l'a réduit pour l'essentiel à la région montréalaise et à la communauté anglophone qui lui ont permis de garder son statut d'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Sa minorisation dans la population francophone a été telle que différents sondages ont révélé qu'il se maintenait entre 5 et 10% des intentions de vote dans les circonscriptions majoritairement francophones.

La polarisation du champ politique lui permettra sans doute de se présenter comme le seul défenseur conséquent du fédéralisme canadien, mais il devra surmonter sa crise de direction et être de capable de définir un fédéralisme coopératif dans le cadre d'une probable prise du pouvoir par le Parti conservateur du Canada en 2025. Rien ne dit qu'il sera capable de relever ces défis. Il veut déjà se présenter comme le meilleur défenseur des intérêts du patronat.

La direction de Québec solidaire propose une stratégie de recentrage inspirée par un électoralisme à courte vue. Pourquoi la direction de QS a-t-elle mis l'indépendance en marge de son discours durant la dernière campagne électorale ? Pourquoi a-t-elle refusé d'inclure la nécessité d'une nationalisation / socialisation des richesses naturelles, minières et forestières, dans sa plate-forme électorale ? Pourquoi n'a-t-elle pas cherché à préciser les conditions du développement d'une aspiration à l'élection d'une constituante dans la population du Québec ? Pourquoi a-t-elle ciblé les citoyen-nes et leur consommation avec la taxe sur les VUS au lieu de viser directement les grandes entreprises et leur volonté de continuer à utiliser les énergies fossiles et à produire des véhicules énergivores ? Pourquoi a-t-elle accepté de rentrer dans la logique des quotas d'immigration ? La réponse essentielle à l'ensemble de ces questions, c'est qu'elle a cherché non pas à poser la nécessité d'une société en rupture avec la société capitaliste actuelle, mais à se présenter comme une alternative gouvernementale qui pouvait aspirer à devenir à court terme l'opposition officielle. Cette stratégie a fait la preuve de son inefficacité. Québec solidaire est entré dans une période de stagnation. Pour imposer ses vues, la direction a rapetissé l'expression démocratique des membres du parti. Les démissions de la députée Catherine Dorion et de la porte parole féminine, Émilise Lessard-Therrien, ont été des symptômes du grippage démocratique et du recul des sensibilités féministes au sein du parti. Les débats autour de la reformulation du programme du parti et des statuts vont être l'expression d'un débat sur l'avenir de l'orientation fondamentale de Québec solidaire, soit celle d'un parti électoraliste et social-libéral soit celle d'un parti de rupture avec le capitalisme.

L'un et l'autre cherchera à reprendre les circonscriptions ravies par Québec solidaire au fil des ans, soit cinq au PLQ et sept au PQ. Ce n'est pas avec une stratégie encore plus réformiste que le parti pourra se défendre sur ces deux fronts. QS n'aura d'autre choix que d'affirmer sa singularité de parti de rupture sociale et écologique et de lier intimement l'indépendance du Québec à son projet social. Pour faire face à l'échéance électorale, QS a besoin d'un programme qui fait une critique radicale des politiques du gouvernement de la CAQ et se démarque clairement de la politique péquiste tant sur le terrain social que climatique et au niveau de sa conception de la stratégie pour l'indépendance.

5. Des mouvements sociaux sont traversés par des débats stratégiques importants

Le mouvement syndical a connu une série de mobilisations sans pareil des travailleuses et travailleurs du secteur public québécois. Les gains et les améliorations aux conditions de travail obtenus auraient été impossibles sans cette mobilisation exemplaire et sans l'appui de la population. Mais dans l'ensemble, le mouvement syndical s'est avéré incapable d'améliorer les conditions de travail et à faire reculer la précarité et la surcharge de travail vécues dans le secteur, ce qui aurait nécessité un réinvestissement massif et la planification d'une hausse significative du nombre des travailleuses et travailleurs de ces secteurs. Le mouvement syndical est miné par les politiques de privatisation dans le secteur de la santé et défendu par le renforcement de la précarité des différents personnels.

La réforme en santé et sécurité du travail a diminué le pouvoir syndical sur ce terrain. La nouvelle loi a été condamnée unanimement par le mouvement syndical ; mais elle a été imposée. Si elle étend finalement les droits en prévention à tous les secteurs de l'économie, elle réduit les pouvoirs, déjà très limités, que l'ancien régime accordait aux travailleurs et travailleuses. Elle réduit le temps de libération des représentant-es en santé-sécurité ce qui existait avant dans les quelques secteurs où la loi avait été appliquée.

Le mouvement syndical a été incapable de s'opposer à l'adoption de la Loi modifiant l'encadrement de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (r-20). L'embauche des travailleurs et travailleuses des régions n'est plus protégée. La polyvalence des métiers a été imposée. Tous les amendements proposés par les organisations syndicales du secteur ont été rejetés. L'ensemble des propositions patronales ont été reprises.

Le mouvement syndical fait face à de nouveaux défis. Une partie de plus en plus importante du prolétariat est composée de travailleurs et travailleuses migrant-es sans droits, ce qui rend plus difficile leur organisation, sans parler des migrant-es sans statut qui n'ont pas de perspective de régularisation. De plus, l'extrême droite se renforce et cela préoccupe les organisations syndicales. La FTQ a d'ailleurs organisé une rencontre de réflexion sur la nécessité de passer à l'action contre l'extrême droite. (https://www.pressegauche.org/Passer-a-l-action-61843)

Pourtant, les directions des différentes centrales appellent au dialogue social. Lors de son bilan de rencontre avec le premier ministre Legault, le premier mai 2022, avant l'affrontement du Front commun, le président de la FTQ, Daniel Boyer, a affirmé avoir remarqué une ouverture du premier ministre au « dialogue social » qu'il n'avait pas autant perçue avant. (Lia Lévesque, 29 avr. 2022, Lia Lévesque La Presse Canadienne ). Même après la lutte du secteur public, l'ouverture du dialogue social est encore à l'ordre du jour.

Mais si les directions restent sur une orientation de concertation avec le gouvernement et le patronat et que le mouvement syndical est traversé par des orientations contradictoires, il existe également une orientation qui prône un syndicalisme de combat ou de transformation sociale, même si cette dernière demeure minoritaire. Différentes tentatives de regrouper la gauche syndicale ont vu le jour, même si elles sont restées minoritaires.

Plusieurs questionnements traversent les mouvements de femmes actuellement ; intersectionnalité, écoféminisme, prostitution pornographie, queer et trans. Les réponses se font difficiles. Mais ces tempêtes d'idées ne peuvent expliquer à elles seules l'état de désorganisation, de paralysie, de démission des organisations féministes. D'autres facteurs jouent, comme le manque de financement et conséquemment, de structuration, le pouvoir des femmes et entre femmes, les conflits intergénérationnels. La Fédération des femmes du Québec et l'R des Centres de femmes, les deux regroupements de femmes les plus connus, vivent cette crise actuellement et mettent en branle des moyens pour s'en sortir.

Tout cela se jouant dans un contexte de montée de l'extrême droite où les droits des femmes risquent d'être remis en question, que ce soit en Europe, en Argentine ou plus près de nous aux États-Unis, autour de l'avortement et, au Canada, sous un gouvernement conservateur. Les politiques gouvernementales doivent donc être scrutées à la loupe. Cela crée évidemment une pression additionnelle sur les organisations.

Le gouvernement Legault vient intensifier les débats avec le refus de reconnaître le racisme systémique et le Principe de Joyce ; il se refuse donc à reconnaître les revendications des femmes autochtones et la surexploitation des femmes racisées rendues pourtant visibles durant la pandémie. Les « anges gardiens » de monsieur Legault sont en fait majoritairement des femmes racisées. Ce même refus de reconnaître le racisme systémique lui permet de tout mettre sur le dos de l'immigration : crise de la santé, crise du logement, crise du travail, crise de l'itinérance. Crises dont les femmes subissent des conséquences graves.

Ce même gouvernement Legault refuse aussi de voir l'importance de la santé dans le bien-vivre d'une société en centralisant davantage la structuration du réseau et surtout en privatisant les services. Ce qui là aussi aura des conséquences graves sur la situation des femmes et surtout des femmes pauvres. Les travailleuses du secteur public, majoritaires à 75% dans la main-d'œuvre, goûtent aussi aux médecines du gouvernement caquiste. La dernière négociation du secteur public a permis aux plus bas salarié-es de faire un rattrapage salarial, mais l'indexation des salaires est loin de garantir le niveau de vie des gens. Les revendications sur l'organisation du travail n'ont pas fait l'unanimité. Les infirmières en savent quelque chose, elles dont la négociation ne réussit pas à se conclure.

Les politiques caquistes en matière d'environnement ne peuvent que faire augmenter l'écoanxiété. Elles s'axent uniquement sur la satisfaction des multinationales et des entreprises, que ce soit en fourniture d'énergie électrique à bas prix, en généreuses subventions, en outrepassant les lois environnementales actuelles et en promesses de toutes sortes. Tout cela au détriment d'une société pour le bien-vivre axée sur l'humain comme le revendique le mouvement des femmes, plutôt que sur le profit.

Les perspectives suivantes peuvent être esquissées. Tous les cinq ans, la Marche Mondiale des Femmes rappelle la nécessité d'agir mondialement, ensemble, entre le 8 mars 2025 Journée Internationale des femmes et le 17 octobre, Journée pour l'élimination de la pauvreté.

« Les Actions internationales, tous les 5 ans, sont des moments pour réaffirmer notre identité en tant que mouvement. Être « en marche » exprime l'idée de bouger et avancer librement, sans contrainte, et exprime la force des femmes organisées collectivement dans des associations, groupes et mouvements ; femmes avec diverses expériences, cultures politiques, ethnicités, mais avec un objectif commun, soit de surmonter l'ordre en place qui est injuste et qui cause violence et pauvreté. Notre solidarité internationale constitue également une partie de notre identité, ainsi que l'attention portée à ce qui arrive à nos sœurs dans d'autres parties du monde ». (Marche mondiale des femmes| Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF)

C'est autour de thématiques comme : « Nous continuerons à marcher contre les guerres et le capital, pour la souveraineté populaire et le bien-vivre » (Tiré du site Capiré La force féministe de la 13e Rencontre internationale de la MMF - Capire (capiremov.org) ) que les femmes à travers le monde, en 2025, vont marcher.

Ces perspectives d'action vont aider à unifier les militantes du mouvement des femmes en mettant tout le monde à la tâche autour d'un projet commun.

Cette action mondiale aura pour effet de remettre de l'avant la solidarité internationale, mais aussi les revendications féministes dans leur ensemble. Et, espérons-le, cela permettra le renforcement du mouvement des femmes au Québec.

Le mouvement écologiste et de lutte aux changements climatiques a connu une remontée après l'éclipse qu'il a connu sous l'effet de la COVID. Le mouvement s'est orienté vers une résistance à l'implantation du projet de croissance verte du gouvernement de la CAQ. C'est ainsi qu'a été publié le Manifeste pour un avenir énergétique juste et viable autour des 14 revendications suivantes : pour une énergie publique sous contrôle démocratique ; pour un débat sur l'énergie au Québec ; pour une nouvelle politique énergétique au Québec ; pour une planification intégrée des ressources ; pour des mesures qui favorisent la réduction des demandes en énergie ; pour des plans contraignants visant une sortie graduelle et prévisible, mais rapide, des énergies fossiles ; contre le principe du pollueur payé ; contre la privatisation totale ou partielle d'Hydro-Québec ; pour la sauvegarde et le renforcement des pouvoirs de la Régie de l'énergie ; pour une transition juste pour les travailleurs et travailleuses ; contre une augmentation des tarifs d'électricité qui accentuerait la précarité et risquerait de ralentir la transition énergétique ; pour la protection du territoire ; pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones ; et pour le consentement des populations locales. Ce manifeste a été soutenu par nombre d'organisations environnementales, syndicales et populaires.

Ce sont les organisations des populations locales qui ont été au centre des mobilisations (avec les municipalités et les MRC) qui se sont opposées à l'installation du projet Northvolt et des projets de parcs éoliens sur les terres agricoles et contre le mépris du gouvernement de la CAQ de leurs revendications. Le mouvement syndical, particulièrement le SCFP-Hydro, a mené campagne contre la privatisation d'Hydro-Québec.

Mais le mouvement écologiste et de luttes aux changements climatiques est traversé par de nombreux débats stratégiques. Les travailleurs et travailleuses pour la justice climatique, qui regroupe des militant-es syndicaux en provenance particulièrement du syndicalisme enseignant cégépien a publié un manifeste qui proclame que « le syndicalisme doit devenir un écosyndicalisme : il doit défendre, bien plus que des salaires et des congés, des conditions de travail qui enrichissent et régénèrent notre milieu de vie. C'est en nous appuyant sur nos syndicats que nous pourrons contrer le ravage. Nous avons le pouvoir de sonner l'alarme et de forcer l'arrêt de la machine. Par notre intelligence démocratique, par nos actions de mobilisation, par la solidarité que nous bâtissons, par notre pouvoir de grève, nous pouvons renverser la vapeur. Les carburants fossiles sont aujourd'hui la principale menace à la préservation de l'humanité, mais aussi de l'ensemble du vivant. Il faut s'en libérer. La crise écologique ne se résoudra pas en achetant une voiture électrique. Ce sont les transports publics qu'il faut déployer partout, c'est le chauffage au gaz qu'il faut détrôner, ce sont nos manières d'habiter, de produire et de manger qu'il faut révolutionner. Le réchauffement climatique n'est plus une éventualité, c'est une réalité. Nous revendiquons la sortie des énergies fossiles d'ici 2030. » Ce regroupement travaille à créer les conditions politiques et organisationnelles de possibles grèves pour le climat. Ce travail en est à ses débuts, mais constitue une perspective essentielle pour construire le rapport de force nécessaire à bloquer les projets de croissance “verte”.

Des noyaux militants se sont intéressés à la théorie écologique, à l'analyse des luttes écologiques et à leur stratégie. Ce sont des groupes comme Polémos, de l'IRIS, de Rage climatique, de Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique (TJC) et de Mob6600. Ils développent une réflexion qui leur permet d'esquisser la possibilité d'un monde « post-croissance ».

Mais tout un autre pan du mouvement écologiste reste engoncé dans la possibilité d'une croissance verte, de la nécessité de larges alliances avec des secteurs verts du patronat, de limiter leur stratégie à une politique de pression sur le gouvernement. Il y aurait même un « momentum mondial pour une relance solidaire, prospère et verte », soutient le G15+ qui serait la démonstration d'un mouvement d'ensemble dans la lutte aux changements climatiques. Fondé en mars 2020, par quinze leaders issus des domaines sociaux, syndicaux, environnementaux et d'affaires défendant des « mesures pour une relance, solidaire, prospère et verte, le G15+ regroupe le Conseil du patronat du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la Fondation David Suzuki, Équiterre, Vivre en ville, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement, le Chantier de l'économie sociale et bien d'autres. (G15+, Contribution aux initiatives de relance du gouvernement du Québec, Cahier de propositions - recommandations et fiches-projets, juillet 2020, https://www.g15plus.quebec/ )

Les postulats qui fondent leur action peuvent être résumés ainsi : la crise climatique est une occasion économique à saisir. Il faut mobiliser les capitaux pour investir dans les énergies renouvelables. L'économie québécoise doit prendre le tournant vert qui lui permettra de répondre aux besoins mondiaux de décarbonisation. Les gouvernements doivent aider les entreprises à prendre ce tournant.

Les revendications de la coalition G15+ sont complètement en phase avec le Plan pour une Économie verte de la CAQ : a) faire de la croissance verte une priorité et multiplier pour ce faire les occasions d'investissements rentables ; b) utiliser les impôts ou les taxes de la population pour aider les entreprises à passer à des technologies vertes et développer leurs capacités concurrentielles sur le marché mondial ; c) définir une énergie fossile comme le gaz naturel comme une énergie de transition et accepter la perspective du bouquet énergétique ; d) inscrire l'action gouvernementale dans une logique de croissance verte combinant réindustrialisation pour certains biens stratégiques et expansion des exportations sur le marché international ; e) viser une souveraineté alimentaire, mais sans remettre en question une industrie agro-exportatrice centrée sur la production carnée et utilisant des entrants qui, comme les pesticides, sont dévastateurs sur le plan écologique.

Les débats stratégiques dans le mouvement écologiste sont donc à l'ordre du jour.

Le mouvement antiraciste et de solidarité internationale s'est développé autour des mobilisations des peuples autochtones contre la négation par le gouvernement de la CAQ de l'existence du racisme systémique et pour dénoncer la politique de soutien au gouvernement israélien du gouvernement Trudeau dans son offensive et sa politique génocidaire contre le peuple palestinien de Gaza. La complicité du gouvernement de la CAQ à ce niveau a également été dénoncée. Les campements établis sur les campus universitaires sont à la pointe de ces mobilisations.

6. La défense d'une stratégie écosocialiste et écoféministe dans le cadre de la conjoncture actuelle.

La stratégie que nous défendons n'est pas une stratégie électoraliste alternative pour la construction d'un parti de gouvernement, mais bien celle d'une stratégie visant à construire le pouvoir dans la société par le renforcement de l'expression démocratique, de la combativité et de l'unité des différents mouvements sociaux antisystémiques.

La ligne de rupture que nous proposons pour rallier une majorité populaire, c'est celle défendant une société plurinationale et pluriculturelle qui nécessitera :

a) la remise en question de l'exploitation de nos ressources naturelles et de notre énergie par des multinationales étrangères ;

b) la planification démocratique de nos choix d'investissements pour une transition écologique véritable ;

c) la mise en place d'institutions politiques dépassant le strict cadre de la démocratie représentative. Ce qui se fera dans le cadre de l'élection d'une constituante visant l'établissement d'une république sociale ;

d) la lutte pour une société écoféministe assurant l'égalité de genre ;

e) le développement de nos services publics contrôlés par les usagers et les usagères et les personnes qui y travaillent ;

f) le refus de l'existence de secteurs de la société privés de droits, comme ceux des travailleurs et travailleuses temporaires et des sans-papiers ;

g) la liberté de circulation et d'installation de toutes les personnes migrantes ;

h) l'éradication du racisme systémique qui touche tant les peuples autochtones que les autres secteurs racisés de la population ;

i) une politique linguistique qui défend l'usage du français comme langue commune, mais qui refuse de faire des personnes immigrantes la cause du manque d'attractivité de la langue française et enfin :

k) le rejet d'une laïcité identitaire qui essentialise la réalité de la nation.

Ce ne sont là, rapidement esquissés, que certains axes, parmi d'autres, qu'il faudra préciser pour l'indépendance que nous voulons. C'est autour de ces axes programmatiques que nous voulons construire un Québec indépendant et solidaire.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Solidarité avec la Palestine

La Marche mondiale des femmes est indéfectiblement solidaire du peuple palestinien, en particulier des femmes et des enfants, qui subissent un assaut génocidaire permanent sous l'occupation israélienne.

octobre 7, 2024

Les opérations militaires brutales, les bombardements incessants et les déplacements forcés au cours de l'année écoulée font partie d'une campagne d'extermination calculée, visant la population civile à Gaza, à Jénine, en Cisjordanie et au Liban.

À Gaza, les forces d'occupation israéliennes ont mené un bombardement sans précédent depuis le 7 octobre 2023, tuant plus de 40 000 personnes, dont 60 % de femmes et d'enfants. Cette dévastation n'est pas un dommage collatéral, elle est intentionnelle et vise les maisons, les écoles, les hôpitaux et les lieux de refuge. La crise humanitaire à Gaza, exacerbée par un blocus qui dure depuis 17 ans, a privé les Palestiniens des produits de première nécessité comme la nourriture, l'eau, les médicaments et l'électricité. Il s'agit là de crimes de guerre qui se produisent avec l'approbation tacite de la communauté internationale.

Les femmes palestiniennes, en particulier dans des régions comme Jénine, sont confrontées aux souffrances aggravées des déplacements forcés, de la perte de leur maison et du refus systémique d'accès aux services essentiels tels que les soins de santé, l'éducation et la protection. Le siège de l'armée israélienne a détruit 80 % des infrastructures de Jénine, laissant des centaines de familles sans abri et créant des conditions de punition collective.

La situation au Liban est tout aussi désastreuse, les frappes aériennes israéliennes ayant entraîné la destruction de villages entiers, la mort de 414 personnes et le déplacement de 160 000 autres. Depuis plus de 60 ans, le Liban subit le traumatisme de l'occupation et des agressions violentes, les femmes et les enfants étant toujours en première ligne de la souffrance.

La Marche mondiale des femmes condamne ces crimes qui s'inscrivent dans le cadre du projet plus vaste d'occupation coloniale et de nettoyage ethnique mené par Israël depuis des décennies. L'incapacité de la communauté internationale à tenir Israël pour responsable a enhardi ce régime génocidaire, lui permettant d'agir en toute impunité.

Nous déclarons que la cause palestinienne n'est pas seulement une lutte de libération nationale, mais aussi une cause féministe. La violence actuelle touche de manière disproportionnée les femmes et les jeunes filles, les privant de leurs droits à la vie, à la dignité et à la liberté. Les conditions imposées par l'occupation israélienne – déplacements forcés, violences sexuelles, privation des services de base, et détention arbitraire des femmes dans les geôles israéliennes représentent une attaque directe contre leur corps et leur vie.

Nous sommes également aux côtés du peuple palestinien de Cisjordanie et de Syrie, où les colons israéliens, soutenus par leur gouvernement, continuent de mener des attaques violentes en toute impunité, déracinant des agriculteurs et tuant des civils. Cette agression s'étend au Liban et à la Syrie, perpétuant une crise régionale enracinée dans l'impérialisme, le colonialisme et le racisme.

Nous dénonçons les crimes historiques et continus de l'occupation israélienne qui, depuis 1948, ont violemment perturbé la coexistence pacifique des différents peuples de la région. L'utilisation délibérée de nourriture, d'eau et de fournitures médicales comme armes de guerre, associée à la destruction de l'environnement et à la guerre chimique, sont des indicateurs clairs d'une politique génocidaire visant à la destruction totale de la vie palestinienne.

Face à de telles atrocités, nous réaffirmons le droit du peuple palestinien à résister, à lutter pour sa libération et à réclamer sa terre. Nous appelons les mouvements féministes et anticolonialistes mondiaux, ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme, à soutenir activement et visiblement la Palestine, en élevant la voix contre ces crimes et en demandant à leurs gouvernements de rendre compte de leur complicité.

Nous demandons aux Nations unies et à tous les organismes internationaux de mettre en œuvre les protections des droits de l'homme pour le peuple palestinien et de veiller à ce qu'Israël soit tenu pour responsable de ses crimes de guerre et de ses crimes contre l'humanité. Le chemin vers la paix et la justice commence par la fin de l'occupation et la libération de la Palestine.

Nous continuons à marcher pour les droits de nos corps, de nos terres et de nos territoires !

La Marche mondiale des femmes

octobre 2024

*****

Action urgente nécessaire

11 octobre 2024

Par le Comité national palestinien BDS (BNC)

L'Israël génocidaire a lancé une campagne d'extermination contre 400 000 survivants palestiniens dans le nord de Gaza.

En plein génocide contre 2,3 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza occupée, l'armée israélienne intensifie ses massacres dans le nord de la bande de Gaza pour déplacer de force la population palestinienne restante – environ 400 000 personnes. Au cours des sept derniers jours, les forces israéliennes ont avancé dans cette zone, bloquant de fait les trois seules entrées et imposant un siège qui comprend des frappes aériennes et des bombardements massifs, ciblant en particulier ce qui reste du camp de réfugiés de Jabalia.

Alors que le bilan des morts s'alourdit, les corps de nombreux Palestiniens massacrés gisent dans les rues, inaccessibles en raison du blocus en cours. Les forces génocidaires israéliennes tirent sur les Palestiniens qui tentent de secourir les blessés. Israël a ordonné aux hôpitaux du nord de Gaza d'évacuer tout le personnel et les patients, menaçant de bombarder s'ils ne s'exécutent pas. Parallèlement, Israël intensifie son agression sanglante en Cisjordanie occupée, ses massacres au Liban, allant jusqu'à bombarder une position de casques bleus de l'ONU, et ses campagnes de bombardements en Syrie, en Irak et au Yémen.

La criminalité sans précédent d'Israël est le résultat direct de son impunité sans précédent, rendue possible par l'armement, le financement et le partenariat total de l'Occident colonial, dirigé par les États-Unis.

« Où aller ? » se demandent plus de 400 000 Palestiniens restés dans le nord de Gaza. Il n'y a pas de réponse, car il n'y a pas d'endroit sécuritaire où aller. Israël utilise la politique de la « terre brûlée », réduisant les terres palestiniennes en poussière, bombardant des maisons, des infrastructures, des installations médicales et des écoles, pendant qu'il provoque une famine énorme et la propagation de maladies infectieuses afin d'exterminer autant de Palestiniens que possible et de nettoyer ethniquement les survivants.

Ceci est un appel urgent à l'action : agissez maintenant pour mettre fin au génocide israélien contre les Palestiniens, diffusé en direct. Seul notre pouvoir populaire peut construire la pression nécessaire pour mettre fin au carnage israélien et contribuer au démantèlement de son régime de colonialisme de peuplement et d'apartheid, vieux de 76 ans.

IL FAUT AGIR MAINTENANT :

1. FAITES PRESSION SUR VOTRE GOUVERNEMENT POUR QU'IL IMPOSE DES SANCTIONS À ISRAËL, Y COMPRIS UN EMBARGO MILITAIRE TOTAL.

Ce n'est pas un choix, c'est un devoir : les sanctions contre Israël ont été votées par une majorité global de 124 États le 18 septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies . Les décisions historiques de la Cour internationale de justice cette année déclenchent l'obligation juridique de tous les États de mettre fin à leur complicité avec le régime d'oppression d'Israël.

2. DESCENDEZ DANS LA RUE POUR FAIRE PRESSION SUR LES GOUVERNEMENTS POUR QU'ILS METTENT FIN À LA COMPLICITÉ.

Rejoignez les millions de personnes qui manifestent et perturbent pacifiquement le cours normal des choses pour faire pression sur leurs gouvernements afin qu'ils mettent fin à leur complicité dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide d'Israël.

3. SOUTENEZ LE MOUVEMENT DE BOYCOTT, DÉSINVESTISSEMENT ET SANCTIONS (BDS).

Le mouvement BDS est dirigé par la plus grande coalition de la société palestinienne. Boycottez les entreprises ciblées par le mouvement BDS. Faites pression sur votre université, votre fonds de pension, votre conseil municipal, votre syndicat, votre église, votre centre culturel et d'autres institutions pour qu'ils respectent les directives du BDS, pour qu'ils désinvestissent des entreprises complices de l'occupation militaire, de l'apartheid et du génocide israéliens.

4. EXIGER LA SUSPENSION IMMÉDIATE D'ISRAËL, UN ÉTAT D'APARTHEID, DE L'ONU.

Israël a été admis en 1949 au sein de l'ONU sous le faux prétexte qu'il s'agirait d'un État épris de paix et prêt à coopérer avec l'ONU pour mettre en œuvre la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui stipule le droit des réfugiés palestiniens au retour et à des réparations. Aujourd'hui, alors qu'Israël poursuit son génocide à Gaza, ses massacres au Liban, ses attaques contre les Casques bleus de l'ONU et son nettoyage ethnique des Palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, il est grand temps d'expulser Israël de l'ONU et de toutes les instances internationales.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Comptes rendus de lecture du 15 octobre 2024

Ma gauche

Edgar Morin

Le sociologue et philosophe français Edgar Morin a fêté ses 103 ans en juillet. On lui doit près de 120 œuvres, dont la principale, « La Méthode », publiée en sept tomes, donne probablement le ton à l'ensemble de son œuvre. Il a aussi écrit dans de nombreux journaux. « Ma gauche » est en fait une sélection de ses textes le plus souvent publiés dans des journaux ou des revues dans les années 1990 et 2000. Certaines des prises de position que l'on y retrouve, parfois frileuses, quelquefois schématisées, posent en mon sens toute la responsabilité des intellectuels... des intellectuels de gauche, faut-il le préciser aujourd'hui.

Extrait :

C'est seulement dans cette petite planète qu'il y a, à notre connaissance, une vie et une pensée consciente. C'est le jardin commun à la vie et à l'humanité. C'est la Maison commune de tous les humains. Il s'agit de reconnaître notre lien consubstantiel avec la biosphère et d'aménager la nature. Il s'agit d'abandonner le rêve prométhéen de la maîtrise de l'univers pour l'aspiration à la convivialité sur terre.

Les angoisses de ma prof de chinois

Jean-François Lépine

Je n'ai pas aimé cette lecture. Sans être un grand admirateur de la Chine actuelle, je ne m'attendais tout de même pas à ce qu'on témoigne dans ce livre autant de hargne à l'endroit de ce pays et de son histoire. Je comprends bien que la Chine est actuellement prise pour cible par les États-Unis, qui voient leur hégémonie sur le reste du monde mise à mal, mais un devoir d'objectivité s'imposait tout de même. Les critiques et statistiques de l'auteur à l'endroit de Mao Zedong semblent d'abord tout droit sorties de l'ouvrage « Mao : l'histoire inconnue » de Jung Chang et Jon Holliday, un ouvrage très sévèrement critiqué par de nombreux sinologues quant à sa méthodologie, à son interprétation de la réalité et à son manque d'objectivité. (L'auteur devrait se rappeler que Mao Zedong, ce « monstre », a tout de même unifié son pays après des siècles d'humiliation de la part de l'Angleterre, puis du Japon, que son parti a fait passer en moins de trente ans l'espérance de vie des Chinois d'environ 35 ans à 65 ans, et qu'il y a fait passé le taux d'alphabétisation de 15 % en 1949 à près de 90 % au début des années 1970 ; enfin qu'il a permis, malgré ses erreurs, le développement économique fulgurant du pays sous Deng Xiaoping, développement qui a permis de sortir plus de 800 millions de personnes de la pauvreté…) Les critiques de l'auteur à l'endroit de l'actuel gouvernement chinois sont aussi à l'avenant. Pour ce qui est du Canada, l'auteur n'a que des éloges pour des « visionnaires » comme Paul Desmarais de Power Corporation (société de gestion qui voulait et voudrait bien encore privatiser notre système de santé public), pour Laurent Beaudoin de Bombardier, et pour les anciens premiers ministres Philippe Couillard et Lucien Bouchard (ces Robins des Bois à l'envers, qui prenaient aux pauvres pour donner aux riches). Le premier ministre canadien Justin Trudeau y est pour sa part décrit comme un naïf et un maladroit, presque comme un imbécile. À la défense de cet ancien journaliste de Radio-Canada, je dois dire que j'y ai appris des choses, principalement quant à nos rapports avec la Chine et aux nouvelles générations de Chinois.

Extrait :

Pour beaucoup de pays et de populations qui partagent nos valeurs, ces dernières années de relations avec la Chine ont marqué la fin d'une certaine naïveté.

Menaud maître-draveur

Félix-Antoine Savard

La première édition de cet incontournable roman du terroir québécois a été publiée en 1937. Le héros est un draveur de Charlevoix, inspiré à Savard par un homme des bois rencontré dans cette région. Il raconte la lutte du vieux Menaud pour délivrer son peuple de l'asservissement des étrangers, les Anglais, qui se sont emparés de la Montagne, microcosme du pays. On assiste à la mort de Joson, fils unique de Menaud, emporté par la débâcle. Menaud, rongé par la douleur, tente de rallier à sa cause les habitants de Mainsal. Seul le Lucon, son fils spirituel, accepte de le suivre et d'affronter le Délié, le traître. Menaud voudra aussi l'affronter. Perdu dans la tempête, mais sauvé par le Lucon, Menaud sombre dans une espèce de folie. L'action du maître-draveur n'aura cependant pas été inutile. Le Lucon et Marie, fille de Menaud, sont déterminés à poursuivre la lutte…

Extrait :

Alors, au milieu des hommes qui se passaient la main sur le front contre le frôlement de la démence, lentement le vieil ami de la terre, Josime, prononça : « Ce n'est pas une folie comme une autre ! Ça me dit à moi, que c'est un avertissement. »

L'économie de la nature

Alain Deneault

Ce brillant petit essai est d'une lecture un peu ardue au départ, mais on y prend goût assez vite. Il nous décrit intelligemment comment, au cours des deux derniers siècles, le terme « économie » a pu être dévoyé de son sens général englobant l'ensemble du monde naturel à une approche essentiellement comptable et utilitaire, mettant en fin de compte l'humain en opposition avec la nature. C'est le premier « feuilleton théorique » d'une série de six de l'auteur. J'aurai tôt fait de lire aussi le second, « L'économie de la foi ».

Extrait :

La science économique n'a pas seulement neutralisé la notion d' « économie de la nature », mais elle l'a totalement intégrée au rang de ses savoirs et capitaux. Les entités multinationales et leurs actionnaires se fantasment aujourd'hui comme des souverains de l'évolution, celle qui, hier encore, nous fascinait comme une chose infinie. Leurs technosciences ont pénétré les secrets repliés de la génétique, au point de prétendre à la pleine maîtrise de la nature. Il s'est ensuivi au dernier tiers du XXe siècle des effets de manipulations inouïes dans le domaine animal et végétal. Maintenant, des exploits génétiques et agricoles d'apprentis sorciers perturbent en profondeur les écosystèmes, plus qu'ils ne les contrôlent. C'est à eux qu'on attribue en Europe la disparition de 80 % des insectes, parmi lesquels de forts contingents d'abeilles.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

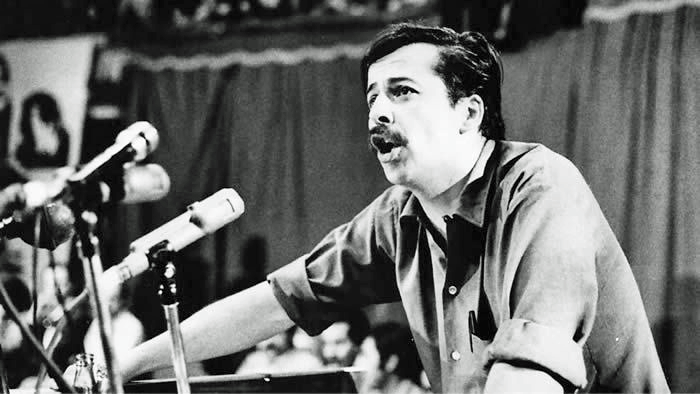

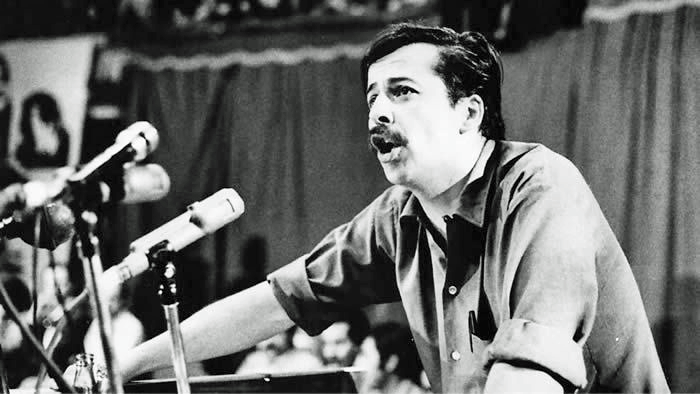

Il y a 50 ans, octobre 1974 : l’assassinat de Miguel Enriquez

C'est le 5 octobre 1974 que Miguel Enriquez, principal dirigeant du Movimiento de Izquierda Revolucionnaria (MIR, Mouvement de la gauche révolutionnaire), a été assassiné par les services de répression de la dictature chilienne (1). Cela fait alors un peu plus d'un an que, le 11 septembre 1973, un coup d'état sponsorisé par l'administration des États-Unis et réalisé par l'armée chilienne a porté au pouvoir le général Pinochet. C'est la réponse ultime de l'impérialisme et de la bourgeoisie chilienne à l'Unité populaire, terme qui désigne à la fois le gouvernement de gauche dirigé par le président socialiste Salvador Allende et le puissant mouvement de masse qui s'est développé depuis sa victoire électorale, à l‘automne 1970.

15 septembre 2024 | tiré du site de la Gauche écosocialiste

https://gauche-ecosocialiste.org/il-y-a-45-ans-octobre-1974-lassassinat-de-miguel-enriquez/

Les deux lignes de l'Unité populaire

Dès le début du processus, deux orientations (2) s'affrontent au sein même de l'Unité populaire et des partis qui la composent. À chaque étape de l'affrontement avec la bourgeoisie, les choix politiques à opérer sont l'objet d'un débat passionné. Sous le slogan « Consolider pour avancer », la minorité́ droitière du Parti socialiste (autour d'Allende) et le Parti communiste chilien défendent une orientation légaliste et modérée, censée par sa modération même décourager toute tentative putschiste. À cette approche, au sein même de l'Unité́ populaire et du gouvernement, la majorité́ du Parti socialiste – ainsi que d'autres composantes de l'Unité́ populaire, comme le Mouvement d'action populaire et unitaire (MAPU) et la Gauche chrétienne – oppose une orientation visant à̀ radicaliser à la fois la mobilisation sociale et la pratique gouvernementale : cette orientation est résumée par la formule « Avancer sans transiger ! ».

Quant au Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR), dirigé par Miguel Enriquez, il est très présent dans les mobilisations populaires qui scandent les principales étapes politiques et sociales des trois années que dure l'Unité populaire. Par contre, à aucun moment, il ne participe à la coalition gouvernementale. A l'inverse, il dénonce périodiquement les hésitations et le « réformisme » du gouvernement de gauche. Surtout, il n'a de cesse de mettre en garde : la bourgeoisie chilienne et l'appareil militaire se préparent à l'affrontement.

Cette approche est le résultat d'une orientation politique qui plonge ses racines dans l'histoire du MIR.

Quelques éléments sur l'histoire du MIR

Le Mouvement de la Gauche Révolutionnaire s'est constitué en août 1965 (3) par la convergence et le rassemblement de groupes militants aux origines politiques assez diverses : socialistes de gauche, communistes en rupture avec le légalisme du PCC, trotskistes ouverts, syndicalistes de lutte, libertaires, militants chrétiens, etc. Le MIR se dote alors d'une déclaration de principes affirmant une perspective socialiste et de thèses « politico-militaires » qui resituent la question de la lutte armée dans une perspective de luttes populaires (et non dans une optique guerrillériste, comme c'est alors le cas de nombreuses organisations révolutionnaires latino-américaines). Le MIR bénéficie ensuite d'une importante progression de son implantation dans la jeunesse. Sur le plan interne, le MIR connaît un tournant politique en 1967 avec l'arrivée à sa direction du « groupe de Concepción », constitué d'étudiants révolutionnaires dont le bastion est l'Université de Concepción. Ce groupe est principalement dirigé par Miguel Enriquez (alors en fin d'études à la faculté de médecine) et principalement influencé par la Révolution cubaine (4). A partir de 1969, le MIR se structure en groupes politico-militaires qui reflètent la conception de l'organisation politique qui est celle Miguel Enriquez et de la (nouvelle) direction du MIR : des cadres politiques dotés d'une grande homogénéité idéologique, implantés dans les différents mouvements de masses, construisant en parallèle un appareil militaire capable d'organiser l'auto-défense des mobilisations. Mais aussi de réaliser des « expropriations »…

Lorsque se constitue l'Unité populaire – dont le Parti socialiste et le Parti communiste sont les principaux protagonistes – dans la perspective de l'élection présidentielle de 1970, le MIR adopte une position complexe et équilibrée : la perspective stratégique du MIR n'est pas celle d'une victoire électorale. Si elle se produit, l'élection de Salvador Allende risque de fort de provoquer une violente contre-offensive réactionnaire. Pour autant, le MIR n'entend pas faire obstacle à l'élection d'Allende. En particulier, le MIR ne présente pas de candidat concurrent et n'appelle pas à l'abstention. Il indique même que, dans cette élection, face aux candidats de droite ou démocrate-chrétien, Allende représente le camp des travailleurs et que, face aux offensives réactionnaires, il défendra les conquêtes populaires. Le MIR suspend alors ses actions de « propagande armée », mais ne participe pas au gouvernement ni à la majorité parlementaire.

Un évènement étonnant illustre les rapports complexes qui existent entre le MIR et l'Unité Populaire. Après son élection, Salvador d'Allende s'estime (à juste titre) physiquement menacé par les groupes d'extrême droite, dont certains entretiennent des liens étroits avec des secteurs de l‘appareil militaire ou des services secrets. Il constitue donc une structure particulière – « privée », en quelque sorte – destinée à assurer sa protection : le Groupe des Amis du Président (GAP) qui, pour l'essentiel, est composé de militants… du MIR.

En pratique, le MIR apporte un soutien critique au gouvernement de l'Unité Populaire, notamment ses mesures économiques et sociales (dont l'extension du secteur nationalisé). Il cherche à s'implanter dans les mouvements sociaux, à créer des structures sympathisants (ou « fronts ») et à radicaliser les revendications, sans pour autant abandonner son expression indépendante et la dénonciation du développement des tendances putschistes au sein des Forces armées. Il pousse notamment aux occupations (illégales) de terres appartenant aux grands propriétaires fonciers, afin de faire pression sur le gouvernement pour pousser plus avant la réforme agraire et la redistribution des terres.

En juillet 1972 – contre l'avis du Parti communiste local mais avec le soutien des directions régionales du MAPU, de la Gauche Chrétienne et du Parti socialiste – le MIR impulse à Concepción la constitution une « Assemblée du Peuple », présentée comme une « alternative révolutionnaire » à la légalité institutionnelle « bourgeoise », posant ainsi la question du « double pouvoir », thème qui prend une dimension nationale en octobre 1972. Aux côtés de ceux de l'Unité populaire, les militants du MIR jouent alors un rôle significatif lors des mobilisations populaire qui mettent en échec la « grève de la bourgeoisie », une véritable opération de sabotage économique et de grève des patrons camionneurs destinée à provoquer des pénuries alimentaires dont serait rendu responsable le gouvernement d'Allende. Dans la foulée de cette confrontation se créent des structures d'auto-organisation – les « cordons industriels » et les « commandos communaux » – où s'investissent les militants du MIR.

Le MIR, une organisation révolutionnaire

A l'époque – c'est-à-dire la première partie des années 70 – le MIR a naturellement constitué une référence voire un modèle pour la gauche révolutionnaire européenne, notamment française. Ce qui n'empêche d'ailleurs nullement une appréciation critique de certaines orientations politiques des révolutionnaires chiliens, comme en témoigne par exemple un article d'hommage à Miguel Enriquez, publié en octobre 1974 dans Rouge (5), lors du trentième anniversaire de l'assassinat de Miguel Enriquez : « La volonté et la sincérité révolutionnaires du MIR ne font pas de doute. Des milliers de militants dans le monde, dont ceux de la LCR des années 1970, se sont identifiés à ses couleurs rouge et noir. Toutefois, coulée dans les conceptions stratégiques de « guerre prolongée », la direction du MIR est intervenue davantage pour accumuler des forces, dans la perspective de la « guerre de demain ou d'après-demain », que pour dénouer positivement une crise révolutionnaire résultant de la dualité́ de pouvoir des années 1972 et 1973 ».

La première raison de cette identification est évidemment la lucidité stratégique un peu désespérée du MIR : alors que pour les États-Unis, le Chili fait partie – comme toute l'Amérique latine, d'ailleurs – de sa chasse gardée (6), la voie parlementaire et légaliste au socialisme (incarnée avec beaucoup de force par Salvador Allende) est une illusion. Jamais l'impérialisme ne tolèrera un « nouveau Cuba », fut-il produit par les urnes. Après le boycott et les différentes mesures de rétorsion, viendra inévitablement l'heure du golpe, le coup d'état militaire. On ne peut nier que le déroulement ultérieur des évènements a largement confirmé ces analyses. Bien sûr, une interrogation demeure : pourquoi le MIR – et les autres courants politiques qui, comme la majorité du Parti socialiste ou encore les courants d'origine chrétienne (MAPU), partageaient peu ou prou la même analyse – s'est-il avéré incapable d'endiguer la catastrophe annoncée ?

La seconde raison de la fascination qu'exerce le MIR tient évidemment à la valeur et à l'héroïsme de ses militants et de ses militantes. En première ligne des mobilisations sous l'Unité populaire, le MIR demeure en première ligne après l'instauration de la dictature. Alors que la terreur policière contraint de nombreux militants de gauche à un exil douloureux, la direction du MIR décide que ses responsables doivent rester au Chili pour organiser la résistance à la dictature : « Les militants du MIR ne s'asilent pas ! » La direction du MIR va payer un lourd tribut : successivement Miguel Enriquez, son frère Edgardo Enriquez puis Bautista Van Schouwen seront assassinés par la police de Pinochet. La répression est tellement brutale qu'elle contraint finalement une partie de l'appareil du MIR à l'exil. Mais, dès 1977, la direction du MIR décide « l'opération Retour » : les militants exilés, principalement en Europe ou à̀ Cuba, rentrent clandestinement au Chili pour reprendre le combat. Le coût humain de cet héroïsme des militants et des militantes du MIR sera considérable.

La troisième raison de l'identification de la gauche révolutionnaire au MIR tient sans doute à cela : avec un noyau de « révolutionnaires professionnels » entouré de « fronts de masse », le MIR offre alors un « modèle » d'organisation dont l'originalité retient l'attention de militants qui sont certes fascinés par des références – plus ou moins pertinentes… – au parti bolchévique originel, mais aussi à la recherche de solutions nouvelles. Au centre du dispositif (7), il y a le MIR lui-même : une organisation « politico-militaire » comme le sont, à l'époque, de nombreuses organisations révolutionnaires latino-américaines. Le MIR dispose ainsi d'un secteur armé, d'un service de renseignement, de « casernes » clandestines, etc. Dans les différents secteurs d'intervention, le MIR organise les sympathisants, celles et ceux qui se reconnaissent dans son combat, au sein de fronts, plus larges et publics, qui sont une véritable projection du MIR dans un milieu social donné : ainsi existent un Front des travailleurs révolutionnaires (FTR), un Mouvement des paysans révolutionnaires (MCR), un Front des habitants révolutionnaires (FPR), un front des étudiants révolutionnaires (FER) et un Mouvement universitaire de la gauche (MUI).

François Coustal

Notes :

1. Carmen Castillo, membre de la direction du MIR et compagne de Miguel Enriquez, a consacré à cet évènement tragique un livre, Un jour d'octobre à Santiago (Paris, Bernard Barrault, 1992), et un film, Calle Santa Fe.

2. On trouvera un rappel des débats d'orientation au sein de l'Unité populaire et une présentation plus détaillée de la stratégie du MIR dans l'ouvrage : Hélène Adam et François Coustal, C'était la Ligue. Éditeurs Arcane 17 et Syllepse.

3. Sur l'histoire du MIR, on pourra utilement se référer aux articles suivants : Pedro Naranjo Sandoval, « La vie de Miguel Enriquez et le MIR », www.tlaxcala.es/upload/Sandoval-vie-Miguel-Enriquez- MIR.pdf ; Igor Goicovic et Franck Gaudichaud, « Chili : à 50 ans de sa fondation, le Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR) en héritage », www.contretemps.eu/?s=Chili+%3A+a%CC%80+50+ans+de+sa+fondation%2C+le+Mouvement+de+la+Gauche .

4. Alors que Cuba est contraint à un rapprochement avec l'URSS, les dirigeants cubains continuent d'ailleurs à entretenir des rapports étroits avec des organisations révolutionnaires latino-américaines plutôt qu'avec les partis communistes « pro-Moscou » du continent. A cette époque – fin des années 60, début des années 70 – la plupart des groupes révolutionnaires sont fortement influencées par la Révolution cubaine. C'est le cas du MIR chilien. Pour autant, le MIR conserve son autonomie : contrairement aux dirigeants cubains, en 1968, il condamne l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie.

5. François Sabado, « Miguel Enriquez, Presente ! », Rouge, n° 2088, 25 novembre 2004.

6. Les obstacles et les pressions qu'ont rencontré, au cours des dernières années, les différents gouvernements progressistes latino-américains – pourtant parvenus au pouvoir par les urnes – montrent à la fois les limites des processus de « révolution citoyenne » et la permanence de la vieille malédiction qui frappe depuis longtemps l'Amérique latine : si loin de Dieu, si près des États-Unis…

7. Voir l'ouvrage déjà cité, Hélène Adam et François Coustal, C'était la Ligue.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Militant·es et artistes se couchent sur les rails à Rouyn-Noranda pour forcer l’écoute du gouvernement

Rouyn-Noranda, le dimanche 13 octobre 2024 – Aujourd'hui avait lieu la grande marche pour revendiquer le droit à une qualité de l'air sans risque pour la santé, et le droit à un environnement sain et sécuritaire à Rouyn-Noranda.

Plus de 500 personnes se sont rassemblées dans les rues, dont bon nombre d'entre elles sont venues de plusieurs villes au Québec, en solidarité à la communauté de Rouyn-Noranda. La marche s'est terminée avec les artistes et militant·es allongé·es sur les rails, devant la Fonderie Horne, rappelant ainsi que les intrants importés par la multinationale et incinérés à même l'usine, contribuent largement à la contamination de la ville et à la mise en danger de sa population.

« Depuis plus de deux ans, les mères de Rouyn-Noranda ont tenté et épuisé tous les moyens de se faire entendre. Si le gouvernement est resté sourd à ces appels, plusieurs mères, pères et artistes nous ont entendues. Ils et elles ont décidé de nous prêter main-forte parce que ce qui se passe à Rouyn-Noranda pourrait se reproduire n'importe où. »

– Isabelle Fortin Rondeau, du groupe de Mères au front Rouyn-Noranda

Des allocutions ainsi que des témoignages touchants, des performances poignantes, et des actions aux symboliques puissantes ont été déployées. Plusieurs artistes et personnalités publiques ont pris part aux performances. Notons la présence de Ève Landry, Alexandre Castonguay, Anaïs Barbeau-Lavalette, Steve Gagnon, Véronique Côté et Laure Waridel, accompagné·es par la musique de Chloé Lacasse qui a livré une magnifique interprétation de la chanson Va-t'en pas de Richard Desjardins. Copper Crib a également apporté sa touche artistique avec l'une de leurs chorégraphies dansée dans la rue.

S'ancrer dans le territoire

La manifestation a débuté par les prises de parole d'Isabelle Fortin-Rondeau, résidente de Rouyn-Noranda et mère au front, ainsi que Diane Polson, conseillère politique au conseil de la communauté anishnabe de Long Point.

C'est devant le bureau du député Daniel Bernard que Thomas Faber et Jennifer Ricard Turcotte ont abordé les sujets du rôle des élus dans l'état de statu quo par rapport à la fonderie, ainsi que du très controversé projet Horne 5, toujours en attente de se concrétiser ou non.

L'aréna Dave Keon aura servi d'exemple à Marc-André Larose et Simon Turcotte, deux résidents, qui se sont prononcés pour leur part sur « l'omerta des commandites » qui règne à Rouyn-Noranda, avec le nom Glencore se retrouvant à peu près partout.

Sur le chemin en direction de la Fonderie Horne, Alexandre Castonguay a livré un texte touchant, avant de nous inviter à parcourir les derniers mètres en silence. Il était ainsi possible d'entendre des extraits d'entrevues, menées par le collectif Tomber debout, avec les résident·es faisant partie de la « Zone tampon » dont la première maison a été détruite en décembre 2023.

« C'est pratiquement tout moi qui a fait le travail [sur ma maison]. J'ai pas l'énergie de refaire ça, là […] L'exercice pour moi, ça a été d'essayer de la regarder, pis de l'haïr [ma maison]. De voir les côtés négatifs. Je pense que j'ai besoin de ça pour faire le deuil. Si j'ai une autre maison, ce sera pas MA maison. Ma maison va mourir c'te journée-là [où elle sera détruite]. » - Texte tiré d'un extrait des entrevues

La dernière scène

Pour le tableau final, Ève Landry, Anaïs Barbeau-Lavalette, Steve Gagnon, Véronique Côté et Laure Waridel sont monté·es sur la scène pour livrer une performance bouleversante, dévoilant tour à tour les parties de leur corps « malades » ou l'ayant été, peintes en noir pour en simuler la putréfaction. Le texte de Véronique Côté, diffusé en trame de fond pendant la performance, était incisif et troublant de vérité. Des mères au front se sont massées autour de la scène, arborant des photos des enfants qu'elles protègent. La mise en scène renvoyait à l'image de Rouyn-Noranda comme étant une zone sacrifiée du Québec. Une zone abandonnée par les gouvernements.

« Tu vis dans une ville que tu aimes, où tu as passé toute ta vie. Depuis peu, tu sais avec certitude qu'habiter ici t'empoisonne depuis le début de ton existence. »

« Ton enfance est une zone sacrifiée. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, la Fonderie Horne qui surplombe ta ville a outrepassé les seuils d'émission d'arsenic, en toute connaissance de cause, avec la bénédiction de l'État québécois. » - Extraits du texte final écrit par Véronique Côté.

Entre autres messages essentiels, ce qui est ressorti est que, bien plus qu'une question environnementale, Rouyn est l'exemple flagrant d'un cas qui devrait sérieusement être considéré par la santé publique, en plus d'exposer les innombrables lacunes environnementales et humaines au sein de la vision globale du développement économique du Québec. Le gouvernement accepte, encore aujourd'hui, et non pas uniquement à Rouyn-Noranda, de sacrifier des populations à proximité d'usines, de mines, d'industries, prétextant le bien de l'économie québécoise.

Pendant que Chloé Lacasse entonnait la pièce Nataq (Richard Desjardins), non sans émotion et encore quelques larmes dans la voix, les artistes et certaines mères au front se sont couché·es sous les wagons se trouvant sur les rails longeant la fonderie pour symboliser l'extrême urgence de se faire entendre, enfin. Toute l'action s'est déroulée de manière pacifique et sans heurts.

Assez c'est assez

Le message est clair : la population de Rouyn-Noranda en a assez d'être une zone sacrifiée du Québec, de se voir exposée à des risques accrus de maladie du système nerveux, de cancers du poumon et des voies urinaires, à un plus grand nombre de naissances de bébé de faible poids, et des issues de grossesse défavorables. Appuyé·es par des mères au front et des allié·es de partout sur le territoire québécois, la solidarité envers les citoyen·nes de Rouyn était palpable, sans oublier les artistes venu·es amplifier le message par des performances artistiques bouleversantes et on ne peut plus éloquentes.

« Nous reviendrons mettre la lumière sur votre lâcheté tant que vous ne ferez pas respecter ce droit. Nous continuerons de ramener ce débat dans l'espace public tant que ce ne sera pas réglé. Il faut que la vérité sorte de l'Abitibi. Il ne sera pas question de se fermer la gueule. » - Extrait du texte final écrit par Véronique Côté