Derniers articles

Des activistes occupent le Parlement canadien pour protester contre la guerre de Gaza et l’armement d’Israël

« Le Canada doit cesser d'armer Israël et mettre en œuvre un embargo immédiat sur les armes. » À Ottawa, plus de 100 militants juifs ont entamé un sit-in à l'intérieur d'un édifice parlementaire canadien mardi pour exiger que le Canada cesse d'armer Israël. Rachel Small, membre de la Coalition des Juifs disent non au génocide et membre du sit-in, affirme que les affirmations du gouvernement canadien selon lesquelles il cesse les livraisons d'armes à Israël occultent le fait que des armes canadiennes sont toujours transportées via les États-Unis. "Nous sommes ici pour nous assurer qu'ils ... coupent le flux », explique Small. De telles protestations « sont ce que nous devrions voir davantage », ajoute le journaliste israélien et ancien objecteur de conscience Haggai Matar.

Tiré de Democracy Now

Invités Rachel Small

membre de la Coalition des Juifs disent non au génocide et principal organisateur canadien de World Beyond War.

Haggée Matar

Journaliste et militant israélien, directeur exécutif du magazine +972 et objecteur de conscience qui a refusé de servir dans l'armée israélienne.

Crédit image : Les Juifs disent non à la Coalition contre le génocide

Transcription

Il s'agit d'une transcription urgente. La copie peut ne pas être dans sa forme finale.

AMY GOODMAN : Aggée, vous avez demandé si les gens en font assez. Je veux entrer dans cette conversation avec cette nouvelle de dernière minute. Au Canada, environ 150 militants juifs et alliés viennent de lancer une manifestation devant le Parlement canadien à Ottawa pour exiger que le Canada cesse d'armer Israël.

Nous sommes maintenant rejoints par Rachel Small, membre du groupe Juifs disent non à la Coalition pour le génocide.

Rachel, pouvez-vous décrire où vous en êtes, ce que vous faites et ce que vous demandez ?

RACHEL SMALL : Merci. Nous sommes dans un édifice de la Colline du Parlement. À l'heure actuelle, nous avons complètement pris le contrôle du hall d'entrée de cet édifice, où se trouvent des centaines de bureaux de parlementaires.

Notre exigence est claire : le Canada doit cesser d'armer Israël et mettre en place un embargo immédiat sur les armes. Nous savons que chaque avion de chasse F-35, chaque hélicoptère Boeing Apache qui largue des bombes sur le Liban et Gaza en ce moment est rempli de centaines de composants canadiens. Nous sommes ici en tant que Juifs pour dire que cette violence ne peut pas continuer en notre nom. Et nous sommes ici en tant que gens de conscience pour dire que le strict minimum que le Canada doit faire en ce moment est d'arrêter d'armer un génocide.

JUAN GONZÁLEZ : Haggai Matar, quelle est votre réponse à ce genre d'actions qui se produisent à l'étranger ? Cela a-t-il un impact sur le public israélien ?

HAGGAI MATAR : Tout d'abord, je tiens à féliciter les militants qui sont sur le terrain à Ottawa. C'est incroyable. C'est exactement le genre de protestation que les gens devraient entreprendre au Canada, certainement aux États-Unis, qui sont le plus grand fournisseur d'armes, de financement et de soutien diplomatique à Israël. Donc, oui, c'est ce que nous devrions voir de plus en plus.

Je crains qu'en Israël, encore une fois, ces manifestations soient généralement considérées comme antisémites ou, dans le cas des Juifs qui protestent, comme des Juifs qui se haïssent eux-mêmes ou des gens déséquilibrés. C'est ainsi qu'il est perçu. C'est notre travail en tant qu'Israéliens juifs sur le terrain, en parlant en hébreu, en parlant aux gens de nos communautés, d'essayer de les aider à comprendre que ce n'est pas le monde qui est devenu fou, c'est nous.

AMY GOODMAN : Il est intéressant de noter que le premier ministre Justin Trudeau vient de rencontrer le président élu Trump à Mar-a-Lago, en Floride. Rachel Small, nous regardons le groupe de personnes. L'une d'elles, je crois, dit « Juifs pour une Palestine libre ». Quelle a été la position de Trudeau ? Et qu'est-ce qui va vous arriver ce matin ?

RACHEL SMALL : Au cours des 13 derniers mois, nous avons assisté à une vague de résistance sans précédent au Canada, à des milliers de personnes partout au pays, non seulement à adresser des pétitions à leurs députés, non seulement à manifester, à les rencontrer, mais aussi à imposer des barrages dans les usines d'armement, à faire tout ce que nous pouvons pour que le Canada cesse d'armer Israël.

Et cette pression a amené le gouvernement canadien à adopter une position que nous n'aurions pas cru possible il y a un an ou deux. Ils se sont engagés à cesser d'armer Israël. En fait, le ministre des Affaires étrangères a récemment dit que les armes canadiennes n'allaient pas être utilisées à Gaza.

Malheureusement, ce n'est pas vrai. Malheureusement, nous savons qu'ils ne se sont pas attaqués à tous les permis et qu'ils ont continué d'envoyer des armes aux États-Unis sans même avoir besoin d'un permis. Ceux-ci sont utilisés dans tous les F-35 utilisés par Israël. Il s'agit de l'arme de guerre principale d'Israël.

Nous avons donc poussé le gouvernement canadien dans un coin où il sait quelle est la bonne position. Ils savent qu'ils doivent arrêter d'armer Israël. Et nous sommes là pour nous assurer qu'ils le font. La vaste coalition Embargo Now s'est réunie dans tout le pays et a en fait obtenu l'appui officiel de 45 parlementaires à l'appel en faveur d'un embargo sur les armes. Nous avons simplement besoin que le gouvernement intervienne et prenne des mesures pour couper le flux de toutes les armes à destination et en provenance d'Israël. C'est le strict minimum qu'ils doivent faire.

AMY GOODMAN : C'est Rachel Small, membre de la Coalition des Juifs disent non au génocide. Si vous avez un peu de mal à la comprendre, elle est à l'intérieur du Parlement canadien à Ottawa. Il y a des dizaines de personnes derrière elle, l'organisatrice canadienne principale de World — avec le groupe World Beyond War. Et dans le studio avec nous à New York, bien que généralement à Tel Aviv, se trouve Haggai Matar, journaliste israélien, activiste, directeur exécutif du magazine +972, lui-même objecteur de conscience. Juan ?

JUAN GONZÁLEZ : Oui, Haggai, il ne nous reste qu'une minute environ, mais je voulais vous interroger sur la décision du président élu Trump de choisir l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Mike Huckabee, comme prochain ambassadeur des États-Unis en Israël. Huckabee n'est pas seulement un sioniste chrétien américain de premier plan qui a ouvertement plaidé pour l'annexion de la Cisjordanie et de la bande de Gaza par Israël, il a déclaré en 2008 qu'il n'y a vraiment rien de tel qu'un Palestinien. Qu'attendez-vous de ce genre d'ambassadeur de la nouvelle administration Trump ?

HAGGAI MATAR : Donc, évidemment, les nominations et les politiques de Trump sont terrifiantes pour nous et devraient l'être aussi pour tous ceux qui se soucient des droits des Palestiniens. Je tiens également à souligner, cependant, que les politiques de Trump ont une contradiction inhérente. En tant qu'isolationniste, Trump ne veut pas s'impliquer dans trop de guerres. En tant que personne qui veut rompre des accords avec l'Arabie saoudite et les États arabes du Golfe, il voudra peut-être s'assurer qu'ils ne dérivent pas dans le champ d'influence Iran-Chine. Et ces deux politiques, être pro-annexion et pro-colonies et pro-Israël et être pro-guerre et vouloir signer des accords, elles se heurtent. Et je pense que c'est notre rôle à gauche de mettre un coin là-dedans et d'essayer de faire en sorte qu'il devienne de plus en plus évident comment ces politiques entrent en conflit les unes avec les autres.

AMY GOODMAN : Haggai Matar, je tiens à vous remercier infiniment d'être avec nous, journaliste israélienne, militante, directrice exécutive du magazine +972, ancienne objectrice de conscience, a refusé de servir dans l'armée israélienne.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Pourquoi chercher des liens économiques avec une dictature américaine ?

Difficile de croire que le gouvernement fédéral fait des plans pour raffermir ses liens avec les États-Unis au moment où D. Trump redevient Président. Il a dit qu'il serait le dictateur d'un jour. Il risque fort de l'être plus longtemps.

Gordon Laxer, Canadian Dimensions, 27 novembre 2024

Traduction, Alexandra Cyr

Le Canada ne renforce pas ses liens économiques avec la Chine, la Russie ou la Corée du nord. Devrions-nous le faire avec un Trump à la tête des États-Unis s'il se comporte comme un dictateur ?

Son second mandat sera sans doute différent du premier. Il comprend beaucoup mieux les vulnérabilités du système. Il nomme des hommes et des femmes « soumis.es » et déclare qu'il s'en prendra à ses adversaires. La Cour suprême lui a garanti l'immunité. John Kelly, son ancien chef de cabinet a dit que la définition du terme « fasciste » peut lui être appliquée.

Même si les garde-fous américains disparaissent, le Canada tente de réveiller l'esprit de la vielle « équipe Canada » pour dire à D. Trump et son équipe ainsi qu'aux gouverneurs.es républicains.es, que la prospérité américaine dépend des liens économiques avec le Canada. Le problème est que commercer avec nous a bien moins d'impact pour eux que pour nous. La campagne électorale de D. Trump a été largement basée sur le slogan « America-first » pas sur Amérique du nord d'abord. Pourquoi le Président désigné Trump se préoccuperait-il des dommages chez-nous ? Laissons l'esprit « Team Canada » au hockey et au soccer.

Nous avons longtemps présumé que les États-Unis nous protégeraient des pressions des autocrates étrangers. Ça ne tient plus. Dans le passé, l'évaluation des dangers que présentent les dictatures était incroyablement naïve. Après avoir rencontré A. Hitler à Berlin en 1937, le Premier ministre Mackenzie King déclarait que c'était un homme de paix et un ami du Canada. Cette naïveté ne s'est effacée qu'après l'invasion de la Pologne (par l'armée allemande). Le Canada a alors déclaré la guerre à l'Allemagne.

Est-ce que l'évaluation actuelle du danger que représente un puissant autocrate au sud de la frontière est tout aussi naïve ? Pourquoi donnerions-nous à un dictateur les moyens économiques de nous pousser à mettre fin à notre démocratie ? Ne serait-il pas plus approprié de desserrer nos liens économiques avec notre voisin, de plus compter sur nous-mêmes et de développer des liens plus étroits avec d'autres démocraties ?

Quand le commerce avec votre principal client tourne au vinaigre, vous êtes dans de mauvais draps. Bien sûr qu'il faut continuer à commercer avec les États-Unis, ce sont nos principaux partenaires mais éloignons-nous de l'hyper dépendance. Chacune de ces dépendances implique un échange de puissance. Le monde des affaires reconnait le danger de devenir dépendant d'un seul client. Le prix à payer devient trop élevé si votre bien-être tient à ce seul lien commercial. Il gagne trop de pouvoir sur vous et minimise votre habileté à bâtir votre propre avenir. Mieux vaut réduire ces risques en diversifiant sa base d'affaire. Cet adage s'applique aussi aux pays.

Adhérer à l'ALÉNA a été une erreur stratégique pour le Canada. À l'époque cela pouvait sembler avantageux mais c'était mettre tous ses œufs dans le seul panier américain. Nous avons naïvement pris pour acquis que les États-Unis demeureraient une démocratie protectrice. Et nous voilà devant la question de savoir si la démocratie peut survivre et se développer ici si les États-Unis deviennent une véritable dictature.

Les droits de douane que D. Trump veut imposer vont créer un mur contre nos exportations aux États-Unis. Nous allons être obligés de nous distancier du marché américain et chercher à commercer avec d'autres pays. Cela va aussi encourager les entreprises canadiennes à vendre plus à la population d'ici. C'est une bonne chose. Vendre à l'étranger n'est pas intrinsèquement mieux que de vendre au pays.

Après le Brexit, le Royaume uni a cherché à approfondir ses liens en dehors de l'Union européenne. Réanimons nos liens dans le Commonwealth, avec le Royaume uni, l'Australie et la Nouvelle Zélande avec qui nous avons déjà des liens culturels et affectifs. Nous devrions aussi nous rapprocher des pays démocratiques européens et de l'Amérique latine. Notre partenaire dans l'ALÉNA, le Mexique est un choix qui tombe sous le sens. Sa nouvelle Présidente, Mme Claudia Scheinbaum est à la tête d'un gouvernement progressiste qui est en train de rétablir son contrôle sur son économie. C'est un modèle pour le Canada.

La pandémie nous a appris qu'il était risqué de ne compter que sur une seule chaine mondiale d'approvisionnement. Ces structures sont fragiles et peuvent être perturbées par des changements politiques. C'est ce que provoque l'élection de D. Trump. Il est temps de rééquilibrer la place du Canada dans le monde. Si nous avons perdu un ami fiable ne pouvons-nous pas en gagner d'autres ? Allons-nous prendre en charge notre propre économie pour pouvoir maintenir la démocratie dans notre pays ?

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

VJI condamne la répression policière contre le mouvement de solidarité avec la Palestine

Partout au Canada et dans le monde, nous assistons à une augmentation marquée de la répression violente du mouvement de solidarité avec la Palestine. Voix juives indépendantes (VJI) condamne la criminalisation croissante de l'activisme de solidarité avec la cause palestinienne et l'utilisation d'une force excessive par la police pour intimider et harceler les militant.e.s.

Tiré du site web

2 décembre 2024 IJV Canada

Le 15 octobre 2024, le gouvernement canadien a inscrit le groupe Samidoun, également connu sous le nom de Réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens, sur la liste des « entités terroristes » en vertu du code pénal, en réponse à des mois de pression exercée par des groupes de pression pro-israéliens, quelques député.e.s libéraux.ales et l'opposition conservatrice. Le 14 novembre 2024,une équipe d'intervention d'urgencede la police de Vancouver a effectué une descente au domicile de Charlotte Kates, coordinatrice internationale de cette organisation, en utilisant des grenades flash et des véhicules blindés dans un quartier résidentiel. Ces dernières actions des autorités canadiennes constituent une violation flagrante de plusieurs droits fondamentaux garantis par la Charte. Indépendamment des divergences que l'on peut avoir avec Kates et Samidoun, cette répression vise clairement à intimider l'ensemble du mouvement de solidarité avec la Palestine en le menaçant de criminalisation.

Nous constatons de plus en plus souvent que cette dérive autoritaire est liée aux efforts déployés au niveau local pour soutenir la cause palestinienne. En novembre 2023, des manifestant.e.s qui avaient pulvérisé de la peinture rouge lavable sur la devanture d'un magasin de livres Indigo se sont réveillés lorsque la police a fait une descente violente chez eux, jetant leurs effets personnels et faisant tomber les portes de leurs gonds. En septembre 2024, la police de Toronto a fait sortir des militant.e.s juif.ve.s d'une manifestation eta bousculé et agressé un groupe de manifestant.e.s pacifiques à l'extérieur. La même semaine,la police de Calgary a fait un usage excessif de la force contre un groupe de manifestant.e.s pacifiques lors d'un rassemblement hebdomadaire contre le génocide en cours à Gaza. À Montréal, les forces de police ont utilisé du gaz lacrymogène et ont fait un usage excessif de la force contre des manifestant.e.s, fracturant le bras d'un manifestant.e et en blessant quatre autres, qui ont dû être transportés d'urgence à l'hôpital. Le 25 novembre,la police d'Ottawa a violemment arrêté des manifestant.e.s pacifiques lors d'un rassemblement hebdomadaire de solidarité avec Gaza. Ces événements témoignent d'un recours inacceptable à la violence de la part des services de police à l'encontre des Québécois.e.s et des Canadien.ne.s qui réclament justice et paix.

Cette répression continue ne vise pas à protéger la sécurité nationale ou la sécurité publique, mais à faire taire la dissidence, à intimider les militant.e.s et à étouffer les conversations critiques et nécessaires sur la complicité du Canada dans le génocide et l'apartheid israéliens.

Le processus de désignation d'une organisation comme entité terroriste a été largement critiqué par les groupes de défense des libertés civiles etdes droits de la personne en raison de son caractère discrétionnaire qui permet aux autorités d'ajouter un groupe à la liste, du manque de transparence et du déni des garanties procédurales de base prévues par la loi, ainsi que des graves conséquences auxquelles s'exposent les groupes ajoutés à la liste à tort ou par erreur. Dans ces conditions, le public ne devrait pas être prêt à accepter la désignation du gouvernement comme un fait, ou comme une mesure qui rendra nécessairement le public plus sûr.

La récente publication du manuel canadien sur la définitionde travail de l'antisémitisme de l'IHRA menace de légitimer encore davantage ce type de violence policière excessive et de répression gouvernementale. Ce manuel est conçu pour informer les services de police, les juges, les lieux de travail, les universités et d'autres institutions canadiennes sur la manière de mettre en œuvre la définition de travail de l'antisémitisme de l'IHRA, qui confond dangereusementla critique d'Israël et l'antisémitisme. S'il est suivi, ce manuel pourrait être utilisé pour justifier des descentes de police de plus en plus militarisées, comme celles dont nous avons été témoins à Toronto et à Vancouver, en partant du principe que dénoncer le génocide israélien ou qualifier le sionisme de projet colonial est considéré comme un crime haineux.

Les attaques du Canada contre les militant.e.s s'inscrivent dans une tendance internationale croissante qui menace gravement les libertés civiles fondamentales. Aux États-Unis, desrésolutions de la Chambre des représentants ont récemment été adoptées, qui donnent au gouvernement les moyens de réduire au silence et de réprimer l'activisme en faveur de la Palestine. La situation aux États-Unis risque d'empirer si Trump poursuit une initiative connue sous le nom de Projet Esther, qui utilise les accusations d'antisémitisme pour tenter de saper et finalement de criminaliser l'activisme de solidarité pro-palestinien. Au Royaume-Uni, le domicile d'un journaliste a été perquisitionné et ses biens confisqués. La chambre basse du parlement allemand a adopté un projet de loi sur l'adoption de l'IHRA, alors que les critiques se poursuivent sur la répression violente et la censure des activités de défense de la Palestine par le gouvernement.

En qualifiant le mouvement de solidarité avec la Palestine d'antisémite ou de terroriste, les gouvernements occidentaux criminalisent de fait l'impératif moral de dénoncer l'injustice. Alors que VJI et d'autres membres de la société civile du monde entier exigent un embargo total sur les armes, des sanctions contre les responsables israéliens, la fin de la complicité internationale dans les crimes de guerre d'Israël et le respect par leurs gouvernements du droit international et de ses tribunaux, les gouvernements occidentaux ont choisi d'intensifier la répression de la dissidence.

Il ne s'agit pas seulement de défendre les droits des Palestinien.ne.s, il s'agit de défendre les libertés fondamentales qui nous protègent tous. Si nous permettons à l'État de supprimer ces droits au nom de la protection d'Israël, nous sommes tous.tes en danger. La lutte pour la libération des Palestinien.ne.s est indissociable de la lutte pour la justice sur l'île de la Tortue. Il est impératif que nous soyons solidaires des militant.e.s de la solidarité avec la Palestine et que nous résistons à la criminalisation de la dissidence par le gouvernement, sinon nous subirons tous les conséquences de vivre dans une société où la répression politique est la norme et où les gouvernements – quelle que soit leur couleur politique – déterminent quel discours politique est acceptable et lequel doit être réduit au silence.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Une coalition demande la démission du ministre de l’Immigration Marc Miller et une enquête publique sur la répression policière

4 décembre 2024, Montréal - Une coalition de groupes locaux de solidarité avec la Palestine demande que des mesures soient prises pour contrer la répression policière croissante et les fausses accusations portées contre les manifestants pro-palestiniens.

La Coalition Police Pas Palestine (PPP) a été formée en réponse à la révélation que des membres du personnel du ministre fédéral de l'Immigration Marc Miller ont fait de fausses

accusations à la police, menant à des accusations criminelles contre des manifestant.e.s pacifiques.

La Coalition organise une conférence de presse au Palais de Justice de Montréal (10 rue St Antoine) le jeudi 5 décembre à 11h00 afin de présenter

ses trois revendications :

1. la démission immédiate du ministre de l'Immigration Marc Miller ;

2. la nomination d'un nouveau ministre de l'Immigration qui appliquera aux Palestinien.ne.s la même politique que le gouvernement canadien applique actuellement aux Ukrainiens ; et

3. la nomination d'une commission publique indépendante chargée d'enquêter sur la répression du mouvement de solidarité avec la Palestine par la police de Montréal.

Depuis le mois de mars, les manifestant.e.s ont organisé des sit-in pacifiques devant le bureau de Marc Miller. Ces sit-in ont été lancés par Samar Alkhdour, une résidente palestinienne de Montréal qui a perdu sa fille Jana à Gaza à cause de l'inaction d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Elle a commencé les sit-in pour contester les retards dans le traitement des demandes et demandeuses d'asile des Palestinien.ne.s, y compris celle de sa sœur.

En septembre, des membres du personnel du bureau de M. Miller ont fourni de fausses informations à la police contre Mme Alkhdour et deux autres manifestant.e.s. Le personnel de M. Miller a prétendu que les manifestant.e.s avaient encerclé la voiture de M. Miller, crié des obscénités et tapé sur la voiture, l'endommageant ainsi. La police a alors arrêté trois manifestant.e.s qui ont passé une nuit en prison.

Les accusations ont finalement été retirées le 29 novembre, la vidéo prouvant qu'elles étaient totalement fausses. M. Miller ne s'est pas manifesté pour rectifier les faits et a ainsi permis qu'une erreur judiciaire se poursuive pendant près de trois mois. « Un ministre fédéral a permis que des manifestant.e.s soient inculpé.e.s et jeté.e.s en prison alors qu'il savait personnellement qu'ils étaient innocent.e.s », déclare Barbara Bedont, avocate de la Coalition. « Cela ne devrait jamais se produire dans une société démocratique. »

Les fausses accusations dans cette affaire s'inscrivent dans le contexte plus large de l'incapacité du ministre de l'immigration à assumer les responsabilités du Canada à l'égard des réfugiés du génocide à Gaza. « Depuis plus d'un an, nous demandons à M. Miller de permettre aux réfugié.e.s palestinien.e.s de venir au Canada, mais il refuse de bouger », déclare Samar Alkhdour. « Nous avons besoin d'un ministre de l'immigration qui offre le même soutien aux Palestinien.ne.s qu'aux Ukrainien.ne.s, dont près d'un million ont été autorisés à venir au Canada depuis le début de l'invasion russe. »

Le groupe demande également la création d'une commission indépendante chargée d'examiner la répression policière croissante du mouvement de solidarité avec la Palestine. L'affaire qui a été rejetée le 29 novembre 2024 n'est qu'un cas parmi des dizaines d'autres où des manifestant.e.s pro-palestiniens sont faussement accusés de crimes alors que les actes de harcèlement et d'intimidation à l'encontre des manifestant.e.s pro-palestiniens sont ignorés, voire encouragés.

« Il y a une abondance de preuves que le SPVM surveille excessivement le mouvement pro-palestinien », déclare le professeur Ted Rutland de l'Université Concordia. « Nous demandons à la Ville de Montréal de mettre sur pied une commission publique indépendante qui aura la confiance de la communauté pour examiner ces violations systémiques.

Parmi les questions qui seront examinées par la Commission indépendante, il y a celle de savoir si les agent.e.s du SPVM ont été responsables ou complices des actes de vandalisme commis lors des manifestations anti-OTAN au Palais de Congrès le 22 novembre dernier. Lors de la conférence de presse, la Coalition présentera des preuves vidéo d'actes de vandalisme et de violence non provoquée commis par des agents du SPVM lors de manifestations pro-palestiniennes, ainsi que de représentations erronées de la loi.

Pour visionner les preuves vidéo, veuillez consulter le site nopp.ca.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les 49 fois où les États-Unis ont utilisé leur pouvoir de veto contre des résolutions de l’ONU concernant Israël

Rien que pour cette dernière année, Washington a mis son veto à quatre résolutions du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu à Gaza.

Tiré d'Agence médias Palestine.

Les États-Unis ont mis mercredi dernier leur veto face à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Cette décision marque la 49e utilisation des États-Unis de leur pouvoir de veto à l'encontre de projets de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies concernant Israël.

Le projet de résolution a été présenté par les dix membres élus du Conseil de sécurité et tous les membres, à l'exception des États-Unis, ont voté en sa faveur.

Ce veto marque plus d'un an de soutien diplomatique des États-Unis à Israël dans sa guerre contre Gaza, qui s'est poursuivie le mois dernier par l'invasion du Liban par Israël.

Toutefois, ce soutien diplomatique de Washington à Israël n'est pas nouveau et se poursuit sur une base bipartisane depuis des décennies.

Outre l'aide militaire d'un montant d'environ 3 milliards de dollars qu'ils lui accordent chaque année, les États-Unis sont également le principal allié d'Israël au sein des institutions internationales et ont souvent utilisé leur pouvoir de veto au Conseil de sécurité pour bloquer les mesures diplomatiques visant Israël en raison de leur traitement des Palestiniens.

Premier veto

Selon la Jewish Virtual Library, les États-Unis ont déjà utilisé leur pouvoir de veto 48 fois contre des projets de résolution du Conseil de sécurité concernant Israël depuis qu'ils ont commencé à l'utiliser en 1970.

La première, la résolution S/10784, exprimait une profonde inquiétude « face à la détérioration de la situation au Moyen-Orient » et visait l'agression israélienne à la frontière libanaise.

Rédigée par la Guinée, l'ancien pays de la Yougoslavie et la Somalie, les États-Unis ont été les seuls à s'opposer à la résolution. Le Panama s'est abstenu.

Plusieurs résolutions similaires ont également fait l'objet d'un veto américain au cours des années suivantes. En 1975, année où la guerre civile a éclaté au Liban, la résolution S/11898 demandait à « Israël de renoncer immédiatement à toute attaque militaire contre le Liban ». Là encore, les États-Unis ont été les seuls à voter contre.

En 1982, année qui a vu certaines des plus féroces attaques israéliennes contre le Liban, l'Espagne a présenté un projet de résolution exigeant qu'Israël « retire toutes ses forces militaires immédiatement et sans condition jusqu'aux frontières internationalement reconnues du Liban » dans un délai de six heures. Les États-Unis y ont posé leur veto.

Les États-Unis se sont opposés à des résolutions similaires en 1985, 1986 et 1988. La guerre civile libanaise a pris fin en 1990, mais Israël ne s'est pas retiré du sud du pays avant l'an 2000.

Jerusalem

La question du statut définitif de Jérusalem, dont les accords d'Oslo stipulaient qu'elle ne serait discutée qu'à la fin d'un éventuel accord de paix entre Israël et la Palestine, est depuis longtemps la cible du veto américain à l'ONU.

Le projet de résolution S/12022, présenté en 1976, appelait Israël à protéger les « Lieux saints qui sont sous son occupation ».

La résolution se déclare « profondément préoccupée par les mesures prises par les autorités israéliennes qui ont conduit à la grave situation actuelle, y compris les mesures visant à modifier le caractère physique, culturel, démographique et religieux des territoires occupés ».

Les États-Unis ont été le seul pays à voter contre le projet de texte.

En 1982, le Maroc, l'Iran, la Jordanie et l'Ouganda ont présenté un projet de résolution après qu'un soldat israélien ait tiré sur des croyants, tuant au moins deux d'entre eux, dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem.

Ce projet demandait à « la puissance occupante (Israël) d'observer et d'appliquer scrupuleusement les termes de la quatrième Convention de Genève et les principes du droit international concernant l'occupation militaire, et de s'abstenir de toute entrave à l'accomplissement des fonctions établies du Conseil supérieur islamique à Jérusalem ».

Se référant au complexe de la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem, le texte qualifie le site de « l'un des lieux les plus saints de l'humanité ».

Le texte a également décrit le « statut unique de Jérusalem et, en particulier, la nécessité de protéger et de préserver la dimension spirituelle et religieuse des lieux saints de la ville ».

Un autre projet de texte appelant Israël à respecter les lieux saints musulmans a fait l'objet d'un veto américain en 1986.

Palestine

En 1976, les États-Unis se sont opposés à une résolution appelant Israël à se retirer de tous les territoires palestiniens – dans ce cas, le Royaume-Uni, la Suède et l'Italie se sont abstenus.

Le projet de texte présenté par la Tunisie en 1980 soulignait les « droits inaliénables du peuple palestinien ». Les États-Unis ont voté contre et le Royaume-Uni, la France, la Norvège et le Portugal se sont abstenus.

Les résolutions condamnant les colonies israéliennes (considérées comme illégales selon le droit international), n'ont été bloquées en 1983, 1997 et 2011 qu'uniquement par les États-Unis.

En 2004 et 2006, les États-Unis ont refusé d'appeler Israël à mettre fin aux guerres contre Gaza, qui ont tué des centaines de personnes.

Le dernier combat d'Obama

Fin 2016, après l'élection de Donald Trump mais avant qu'il ne prenne ses fonctions, l'administration américaine de l'ancien président Barack Obama s'est abstenue lors d'un vote sur les colonies israéliennes.

C'était la première fois en quarante ans qu'une résolution de l'ONU condamnant Israël était adoptée.

Les États-Unis avaient pourtant utilisé leur pouvoir de veto contre un vote similaire en 2011, et c'était la seule fois que l'administration Obama avait exercé ce pourvoir lors de sa présidence.

Évoquant l'absence de progrès visible dans le processus de paix, l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Samantha Power, a déclaré : « On ne peut pas à la fois défendre l'expansion des colonies israéliennes et défendre une solution viable à deux États qui mettrait fin au conflit. Un choix s'impose entre les colonies et la séparation ».

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que cette décision était « honteuse » de la part des États-Unis.

Trump attaque l'ONU

La précédente administration Trump a inauguré une nouvelle ère de diplomatie pro-israélienne à l'ONU.

En juin 2018, les États-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, l'accusant d'avoir un « parti pris chronique » contre Israël.

L'administration Trump a également posé son veto à plusieurs résolutions de l'ONU concernant Israël.

Le 19 décembre 2017, les États-Unis se sont opposés à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui rejetait la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.

Plusieurs mois plus tard, en juin 2018, les États-Unis ont posé leur veto face à une mesure rédigée par le Koweït qui condamnait l'usage de la force par Israël envers les Palestiniens. Les forces israéliennes avaient tué des dizaines de manifestants non violents à Gaza lors des manifestations de la Marche du retour.

Comme dans de nombreux autres cas, les États-Unis ont été les seuls à s'opposer à la résolution.

La guerre d'Israël contre Gaza

Le 7 octobre 2023, le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens de Gaza ont lancé une attaque surprise contre le sud d'Israël, tuant environ 1,140 personnes et en prenant 240 autres en otage.

Israël a répondu en guerre totale et a lancé une violente offensive de bombardements aériens, suivie d'une invasion terrestre de Gaza. À ce jour, les forces israéliennes ont tué plus de 44,000 Palestiniens, selon le bilan officiel communiqué par le ministère palestinien de la santé.

Toutefois, d'autres estimations prudentes estiment que le nombre de morts est beaucoup plus élevé. Une étude publiée dans la revue Lancet estime que le nombre de morts pourrait dépasser les 186,000 personnes.

Depuis le début de la guerre, les membres du Conseil de sécurité ont tenté d'introduire des résolutions appelant à un cessez-le-feu et à la fin des combats à Gaza.

Cependant, ces efforts ont été bloqués à de nombreuses reprises par les États-Unis. Depuis le début de la guerre, Washington a bloqué quatre résolutions différentes appelant au cessez-le-feu.

En outre, les États-Unis ont bloqué une résolution visant à reconnaître la Palestine comme membre à part entière des Nations unies.

De nombreux dirigeants mondiaux ont dénoncé les efforts déployés par les États-Unis pour bloquer un appel au cessez-le-feu au sein de l'administration internationale, et les alliés occidentaux de Washington ont également exprimé leur regret face à la non-adoption de ces mesures.

Source : The Middle East Eye

Traduction : SP pour l'Agence Média Palestine

Le 7 novembre, 2 jours après les élections américaines

Ce texte a été lu lors du Noël festif et solidaire organisé le 1 décembre par le comité des femmes de Québec Solidaire Capitale nationale.

Le texte que je vous lis ici, je l'écris le 7 novembre, 2 jours après les élections américaines. C'est une claque dans face, un coup de massue, un cauchemar.

Comme vous toutes, je me suis réveillée le 6 novembre avec la peur au ventre. Découragée et tellement en colère aussi. Une des premières publications que j'ai vu ce matin-là sur les réseaux sociaux, c'était la publication de Léa Clermont Dion. Elle partageait les tweets que « l'influenceur » masculiniste ultra toxique Andrew Tate avait publié. En gros, il se félicitait que le patriarcat ait gagné.

Parce que le patriarcat avait déjà perdu ? Je dois avoir manqué ce mémo-là.

Ensuite il disait qu'il était temps de s'attaquer maintenant au vrai problème, puisque l'avortement est « réglé » pour lui. La prochaine étape pour Andrw Tate, c'est s'attaquer au droit de vote des femmes. Ce serait, selon lui, une aberration que nous ayons le droit de voter.

Ça vous fait peur ? Moi aussi ! J'avais envie de vomir. Puis en continuant de regarder sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur ce texte de Marie-Ève Cotton, une autrice et psychiatre. J'avais envie de vous lire son texte :

Les femmes blanches ont voté pour Trump.

Je répète, les femmes blanches ont voté pour Trump.

Au lieu de remettre en question les valeurs patriarcales, dont il est l'égérie, elles s'y sont soumises avec l'idée qu'au moins, avec cette direction raciste et pro-riches, elles seraient considérées davantage que les femmes noires, latines, musulmanes... que les pauvres, les membres de la communauté LGBTQ+, etc.

Sous les oppresseurs, les opprimés jouent du coude pour ne pas finir derniers dans la pyramide, au lieu de s'unir pour redéfinir le pouvoir.

C'est aussi la victoire de l'insatiabilité humaine. L'illusion d'enrichissement, sous Trump, l'espoir de s'acheter plus de bébelles, d'avoir droit à son séjour annuel dans un tout-inclus, sont plus importants pour le citoyen moyen que les droits fondamentaux d'autres humains qui ne font pas partie de son cercle personnel. L'être humain est fondamentalement égocentrique.

C'est aussi un suicide sur le plan environnemental. Le choix du déni, jusqu'à la fin. Le confort des adultes avant l'avenir des enfants. C'est à ce dernier sujet que ce sera irréversible.

Son texte m'a complètement bouleversé et pour moi, il est criant de vérité.

Sous les oppresseurs, les opprimés jouent du coude pour ne pas finir derniers dans la pyramide, au lieu de s'unir pour redéfinir le pouvoir.

J'ai continué ma lecture des réseaux sociaux. Je suis ensuite tombé sur ce texte en anglais. Je vous en fait la traduction : « les hommes américains on échanger les droits des femmes de leurs pays contre le fait de pouvoir payer moins cher leur gaz ». Aussi j'ai trouvé ce texte, qui disait que « les hommes de la génération Z, en qui nous avions placé tellement d'espoir ces dernières années qu'il participerait avec nous au changement, nous ont trahi. Finalement ils ont fait comme tous leur prédécesseur et ont voté de la même façon. »

Et puis je suis finalement tombé sur une publication de Martine Delvaux.

Pleurer.

S'organiser.

Résister.

Ce fut la publication qui a eu le plus grand écho pour moi. Le hasard veut que le soir du 6 novembre nous ayons eu une rencontre entre militant de QS. J'étais un peu nerveuse, parce que je me disais que ça ne serait pas une soirée très joyeuse. Mais vous savez quoi ? Ça m'a fait un bien fou. Parce qu'on avait un endroit où ce réunir entre nous et discuter de comment on se sentait. Et ça m'a vraiment fait réfléchir.

Des moments comme nous avons au Noël Solidaire et féministe sont nécessaire et essentiel, plus que jamais. Nous ne devons pas baisser les bras. Nos droits et nos acquis n'ont jamais été autant menacé. On ne se mentira pas, dans un an c'est possible que ce soit Poilièvre qui rentre au Canada. C'est très inquiétant.

Je vais vous citer Blanche Paradis une militante féministe et membre du comité des femmes que j'admire profondément. Elle m'a dit ce soir du 6 novembre après que je lui ai cité la publication d'Andrew Tate ou il parle de nous enlever le droit le vote :

« Ils sont mieux de se lever de bonne heure s'ils pensent nous enlever nos droits. Ils vont nous trouver sur leur passage. On va se battre. Les prochaines années seront difficiles. Mais, notre job à nous, ça va être de garder le fort. »

Notre job à nous ça va être de garder le fort.

Moi c'est parole là, ils m'ont marqué. On ne se mentira pas, ce n'est pas nécessairement dans les prochaines années qu'on va faire le plus d'acquis. On est dans un solide backlash. Mais on doit s'accrocher, on doit se battre pour ne pas perdre les acquis que nous avons actuellement. Notre travail et notre implication n'ont jamais été aussi nécessaire.

C'est le temps de se mobiliser. D'avoir un mouvement féministe très fort dans la ville de Québec. C'est le temps de s'impliquer au sein d'organisation politique féministe intersectionnel provinciale (je parle de Qs ici pas de la CAQ hein) et municipale (shout out à transition Québec). Et, en attendant de devenir un pays, de s'impliquer au sein des organisations politiques féministes fédérales. Nos implications sont nécessaires, qu'elles soient en temps, et, uniquement si vous avez les moyens, en argent aussi.

Bâtissons des liens entre nous. Créons des amitiés. Des liens intergénérationnels. Des liens de sororités. Impliquons-nous dans les luttes de la communauté LGBTQIA2S+ et les luttes antiracistes. Créons des safe space. Réunissions-nous. Allons aux activités féministes de notre région. Parlons de nos lectures féministes intersectionnelles entre nous. Abonnons-nous aux pages féministes et partageons leurs contenus. Participons aux manifestations. Parlons plus fort. Dénonçons les discours haineux. NE DEMEURONS PAS SILENCIEUSE. Et surtout surtout surtout, prenons soin de nous, parce qu'il ne faut pas s'épuiser non plus si on veut pouvoir combattre.

Nous devons être uni et forte pour tenir le fort. Le temps que la tempête passe.

Pleurer.

S'organiser.

Résister.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

On a grandi dans un monde où on nous disait que le féminisme est dépassé

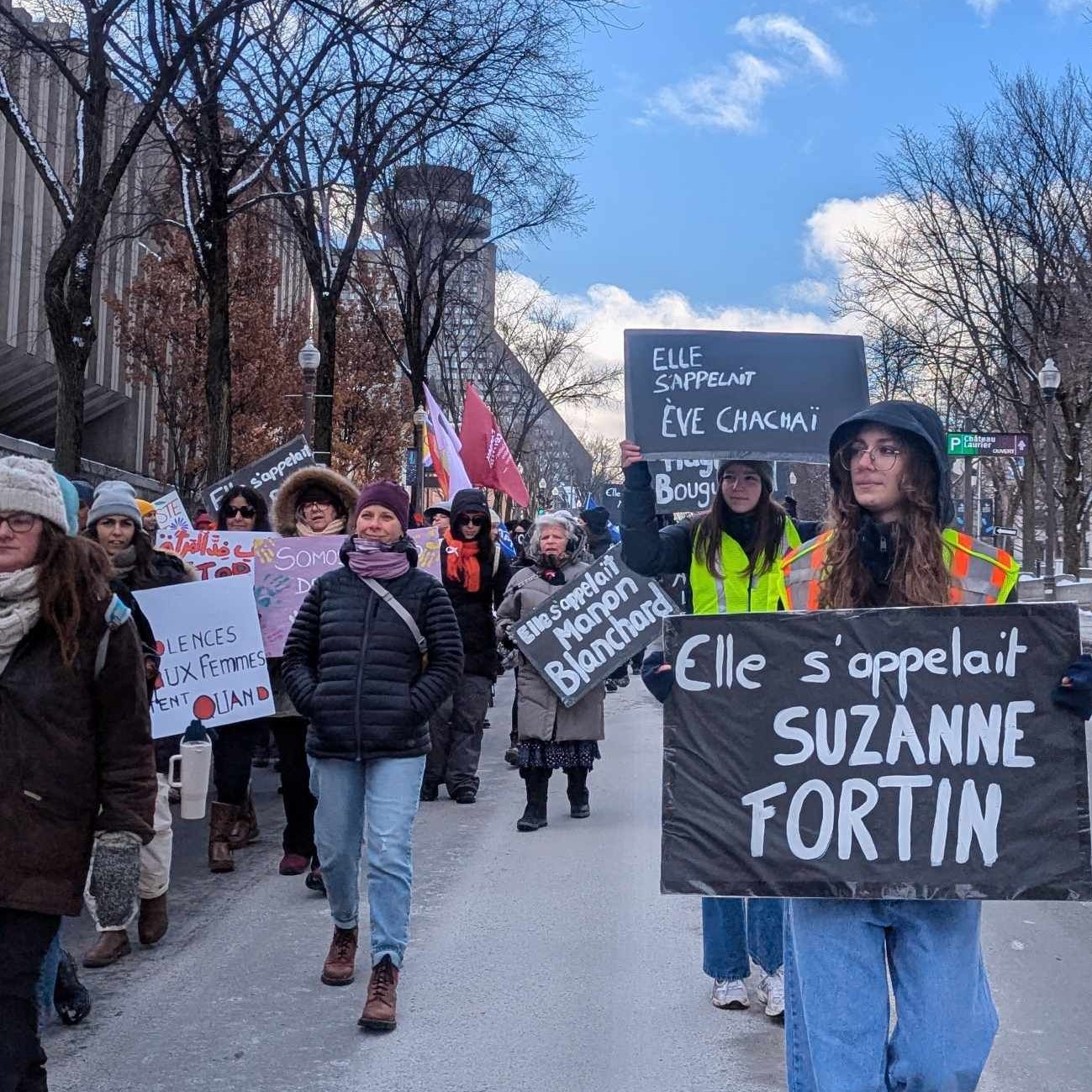

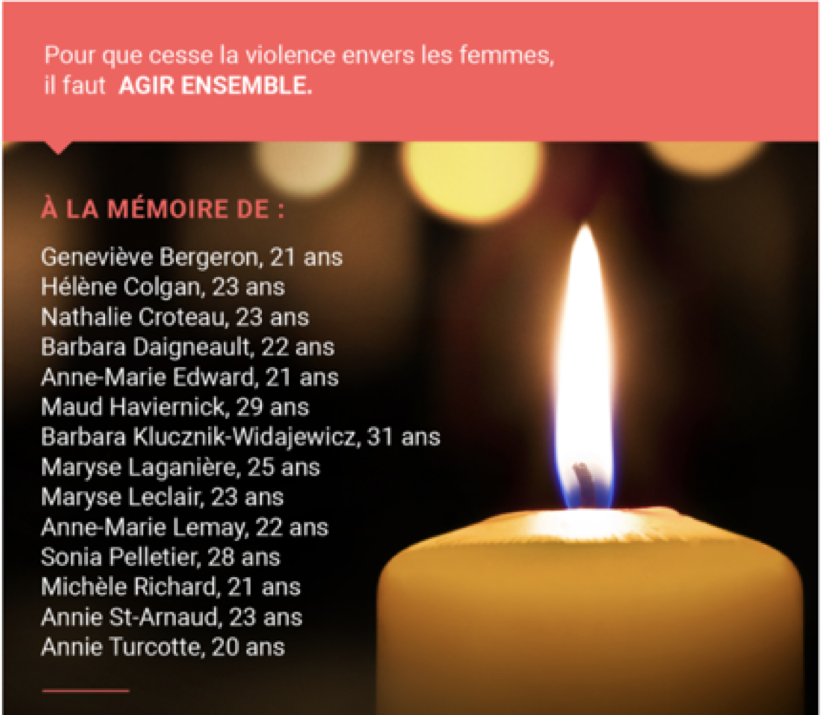

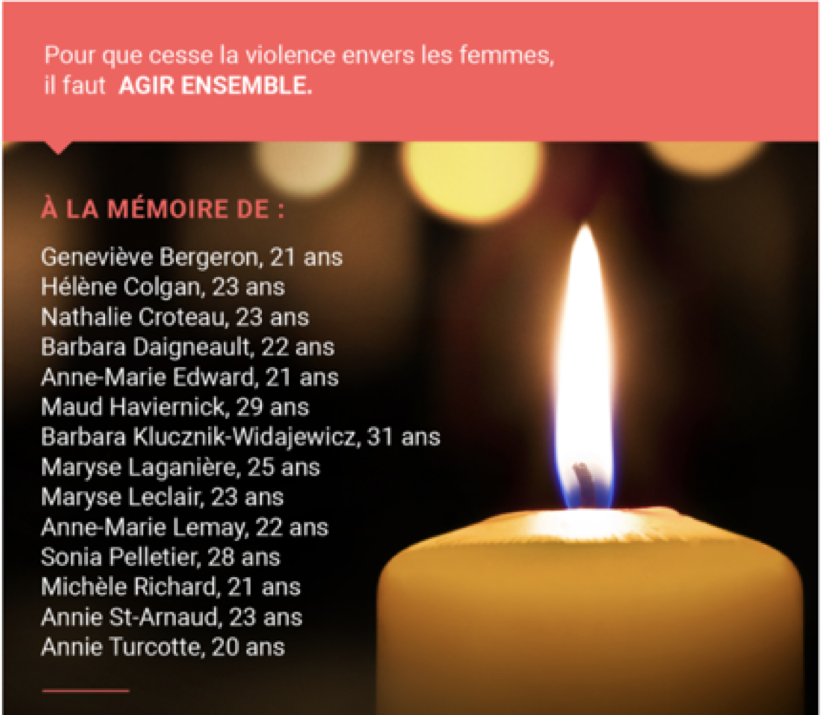

Voici le discours que Mélanie Pelletier, responsable du comité des femmes du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches (CSN) a prononcé à la manifestation du 6 décembre contre les violences faites aux femmes dans la Capitale nationale.

Bonjour tout le monde,

On a grandi dans un monde où on nous disait que le féminisme est dépassé, où les filles peuvent faire ce qu'elles veulent, devenir ce qu'elles veulent, un monde où l'égalité est atteinte.

Et puis, il y a 35 ans, bang !, la haine, le backlash, le retour de la violence en pleine face. Polytechnique. Quatorze femmes tuées parce que femmes. Quatorze femmes assassinées parce qu'un homme avait décidé qu'elles ne deviendraient pas ce qu'elles voulaient.

Périodiquement la réalité nous rattrape. Les nouvelles nous rattrapent. Que ce soit l'augmentation de la violence « conjugale » chez les jeunes, la montée du masculinisme et maintenant des « mâles alpha », l'exploitation sexuelle des adolescentes et des jeunes adultes. Et, depuis quelques années, l'explosion des féminicides.

Des femmes tuées parce que femmes. Dans l'intimité la plupart du temps. Par leur partenaire ou leur ex. Rien d'extraordinaire. Pas de monstre. Pas de fou. Pas d'attentat. La banalité du mal. « Je vous jure, j'ai rien vu aller, c'était des voisins tranquilles, un petit couple sans histoire avec des beaux enfants ». La prise de pouvoir et de contrôle qui se rend jusqu'à sa conclusion logique et extrême : le meurtre.

Face à l'horreur, face à la récurrence de l'horreur, c'est facile de geler. De se sentir impuissantes. La prochaine victime est encore en vie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la garder en vie ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête ?

Déjà, s'autoriser à en faire une analyse politique et en tirer des conclusions. Toutes les histoires sont particulières, tous les féminicides sont singuliers. Certes. Mais ce sont tous des cas de violence conjugale. Il y a toujours des signes avant-coureurs, après coup on se rend toujours compte qu'on aurait pu voir venir. Qu'on aurait dû voir venir.

La base ce serait de s'assurer qu'il y ait un filet de sécurité en place et que le filet soit assez solide pour que toutes les femmes qui veulent quitter une situation de violence conjugale aient les moyens de le faire.

Historiquement, tous les progrès des femmes sont directement liés à l'éducation et à l'autonomie financière. C'est pas une garantie mais c'est clair que réduire les inégalités, accroitre l'autonomie financière des femmes, ça augmente les options disponibles, ça élargi le champ des possibles et ça mine les dynamiques d'isolement et de prise de contrôle et de pouvoir. Alors, oui, il faut continuer le combat pour l'égalité.

Confrontés aux dénonciations et aux revendications féministes face aux agressions sexuelles, face à la violence conjugale, face aux féminicides certains disent : « Pas tous les hommes ». Ok, d'accord, je veux bien, mais on va se le dire, peut être pas tous les hommes mais tous des hommes quand même.

Qu'est-ce que nos alliés masculins peuvent faire ? Le but ce n'est pas de culpabiliser tous les gars mais que peuvent-ils faire face au sexisme et à la misogynie systémique ? Déjà dénoncer, casser la maison des hommes, casser la solidarité masculine. Refuser de rester silencieux, refuser de regarder ailleurs quand il y a des jokes de vieux mononcles. Éduquer et s'éduquer sur le sexisme, le patriarcat, la masculinité toxique. Briser le cercle de reproduction sociale. Intervenir au quotidien face aux situations qui n'ont pas d'allure. Se positionner en allié. Soutenir les luttes féministes aussi, participer aux luttes pour l'égalité et la justice sociale.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Journée de commémoration et d’actions contre les violences faites aux femmes

Presse toi à gauche publie le communiqué de presse émis suite à la manif du 6 décembre à Québec. Suit un texte lu durant la manif exposant la situation des femmes handicapées.

Québec, le 6 décembre 2024- Aujourd'hui, le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) a organisé une marche et un rassemblement devant l'Assemblée nationale dans le cadre de la Journée de commémoration et d'actions contre les violences faites aux femmes.

Soulignant les 35 ans de la tuerie de Polytechnique et la recrudescence du phénomène des violences envers les femmes, le RGF a interpellé le gouvernement pour adopter un plan d'action urgent pour contrer les féminicides et mettre fin au phénomène des violences.

Force est de constater que les violences n'ont pas diminué durant la dernière année totalisant à ce jour 25 féminicides en 2024, alors que nous étions à 10 à la même date l'an dernier. "La violence à l'encontre des femmes, en particulier celles issues de groupes marginalisés, tels que les femmes en situation de handicap ou les femmes autochtones, est un fléau omniprésent qui se nourrit de multiples formes d'oppression, incluant le racisme, le sexisme, la xénophobie et la violence structurelle. Cette violence ne se contente pas de violer les droits fondamentaux des femmes, elle constitue également un obstacle majeur à la pleine réalisation de l'égalité, de la justice sociale et de l'inclusion, empêchant ainsi l'épanouissement d'une société véritablement égalitaire pour toutes les femmes." souligne Julie Montreuil, co-directrice du Carrefour familial des personnes handicapées.

Violence conjugale et crise du logement

La situation actuelle de la crise du logement donne du fil à retordre aux femmes qui essaient de sortir d'une situation de violence. La complexité à se trouver un logement social ou abordable et le manque de places en maison d'hébergement peut décourager et mettre plus à risque des femmes qui vivent des violences. « Même si le gouvernement connaît les solutions : créer de nouvelles places en maisons d'hébergement et en maison de deuxième étape, offrir du logement social, il tarde à les mettre en œuvre sous prétexte de rigueur budgétaire ! Combien vaut la sécurité des femmes aux yeux du gouvernement ? » interroge Nancy Beauseigle, co-coordonnatrice au RGF-CN.

De la violence genrée

Malgré toutes les luttes menées depuis des décennies au Québec, les violences et les féminicides continuent, démontrant que les racines du patriarcat sont encore bien ancrées dans notre société et trouvent de multiples façons d'encourager et perpétuer des rapports de pouvoir et de domination sur les femmes. La montée des discours de droite et d'extrême droite, la popularité d'influenceurs masculinistes auprès de jeunes hommes est très inquiétante pour le présent et l'avenir.

Pour combattre le fléau des violences envers les femmes, le gouvernement doit prendre ses responsabilités de façon urgente afin de mieux protéger les victimes et combattre toutes les formes de violences envers les femmes. C'est aussi par la prévention et la sensibilisation que nous arriverons à changer ce système !

Le RGF-CN regroupe des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale et travaille à la défense des droits et des intérêts de toutes les femmes, à l'égalité des femmes entre elles et à l'amélioration des conditions de vie.

*****************

Violence faite aux femmes : Un combat urgent et collectif

Les féminicides, ces tragédies qui frappent de manière brutale et absurde, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Cette année, 25 féminicides sont comptabilisés au Québec, mais le drame est bien plus vaste et profond. Selon un rapport de l'ONU, une femme meurt toutes les 10 minutes dans le monde, tuée par son conjoint. Ce chiffre est insupportable, mais il ne représente que le début du cauchemar.

Il est grand temps de parler de ce qui se cache sous l'eau, des multiples formes de violence que subissent les femmes dans leur quotidien. Au Canada, ce sont 200 000 commotions cérébrales liées à la violence conjugale qui sont recensées chaque année. Et ce n'est pas tout : les traumatismes, les handicaps physiques et les problèmes de santé mentale, les séquelles invisibles laissées par des années de violence, pèsent lourdement sur les victimes et, par extension, sur toute la société. Cette violence a un coût humain inestimable, mais aussi un coût financier colossale, qui touche la société dans son ensemble : frais de la sécurité publique, frais judiciaires, les frais de santé, les frais d'incarcération, les frais de réadaptation, tous les programmes de soutien aux victimes…

Il est crucial, et urgent, que les hommes prennent conscience de l'ampleur de leur violence. Car ce ne sont pas seulement les femmes qui en paient le prix. C'est l'ensemble de notre société qui en assume les conséquences. La violence ne se manifeste pas par hasard. Elle est nourrie et cultivée par un système qui lui permet de prospérer. C'est pourquoi les mesures pour y mettre fin doivent être multiples, globales et résolues. Mais au lieu de voir des progrès, nous perdons du terrain.

Les statistiques nous le montrent : l'âge des victimes de féminicides augmente, et de plus en plus de femmes âgées, souvent considérées comme "moins concernées", sont touchées. Une tendance lourde s'installe, et ces femmes, souvent plus vulnérables, payent un prix encore plus élevé.

Les femmes en situation de handicap, les femmes autochtones, les aînées et les femmes issues de l'immigration sont les plus laissées pour compte. Quand l'État accorde des fonds pour des maisons d'hébergement et des organismes de soutien, c'est un pas dans la bonne direction. Mais lorsque des programmes essentiels sont suspendus ou supprimés, comme le Programme d'adaptation du domicile ou les formations de francisation, ce sont ces mêmes femmes qui se retrouvent encore et toujours vulnérabilisées, isolées, impuissantes. La stigmatisation sociale et le rejet de certaines catégories de femmes, comme les immigrantes, rendent encore plus difficile le départ d'un environnement violent. Trouver un logement, s'intégrer, sortir de l'emprise d'un conjoint violent deviennent des luttes quasi impossibles.

Le logement, c'est un autre enjeu majeur. Les personnes handicapées, par exemple, subissent depuis des décennies la pénurie de logements accessibles et adaptés. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais aujourd'hui, dans la crise actuelle, il atteint des sommets. Et pourtant, des solutions simples existent. Le problème n'est pas un manque de solutions, mais un manque de volonté politique et d'engagement. Les femmes victimes de violence, en particulier celles qui sont handicapées ou vulnérables, n'ont souvent pas d'alternatives viables. Elles sont piégées, condamnées à rester là où elles se trouvent, avec leurs blessures et leur souffrance.

Il ne suffit pas de demander un plan pour contrer la violence au Québec. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un engagement à préserver et à renforcer notre filet social. Chaque jour qui passe, nous assistons à son effritement, à sa disparition progressive. Le phénomène de discrimination systémique est une réalité qui touche de plein fouet les femmes, et particulièrement celles en situation de handicap, qui vivent un double poids : celui de la violence et celui de l'exclusion sociale.

Si nous voulons vraiment que la violence cesse, que les féminicides s'arrêtent et que les femmes arrêtent de mourir des mains de leur conjoint, il est impératif que nous prenions toutes les mesures nécessaires, en renforçant les programmes sociaux au lieu de les sabrer. Chaque femme a droit à la sécurité, à l'épanouissement et à la dignité. L'heure est grave, et il est urgent de réagir. Nous ne pouvons plus attendre.

Julie Montreuil

Directrice services cliniques

Carrefour familial des personnes handicapées,

Responsable du Volet violence conjugale, sexuelle et structurelle

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Pour la paix, pour Gaza, pour notre humanité

On doit se réapproprier notre force collective. En tant que citoyens et citoyennes, nous avons la responsabilité d'agir et de s'engager pour mettre fin aux guerres et à ce génocide. On ne peut laisser le monde entre les mains des forces destructrices de la guerre.

Martine Eloy et Suzanne-G. Chartrand, Collectif échec à la guerre

Chaque année, le Collectif Échec à la guerre profite du Jour du Souvenir pour rappeler que les guerres ne font pas que des victimes parmi les militaires. Elles tuent en plus grand nombre des civils - hommes, femmes et enfants – et détruisent la vie de ceux et celles qui y survivent. Lorsqu'on parle de guerre, on parle de morts, mais la destruction s'étend bien au-delà. Le coquelicot blanc est le symbole d'un mouvement lancé par des femmes britanniques en 1933 après la Grande guerre qui a fait 20 millions de morts. Pourquoi nos leaders politiques refusent-ils de le porter, alors qu'un génocide se déroule au vu et au su de tous et toutes ?

Guerres, génocide et destruction de l'environnement

Cette année, la campagne annuelle du coquelicot blanc s'est déroulée sous le thème Pour la paix, pour Gaza, pour notre humanité. Selon Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, plus de 42 000 personnes sont mortes et 96 000 personnes ont été blessées en date du 1er octobre et ces chiffres sont sous-estimés compte tenu du nombre de personnes enfouies sous les décombres. En mai, on estimait à 10 000 le nombre de personnes sous les décombres, dont 4 000 enfants.

Environ 22 500 Palestinien-ne-s sont blessés à vie. Mais en plus des morts, il y a les personnes déplacées très loin, dans des conditions parfois atroces. L'offensive d'Israël au Liban a entrainé le déplacement de 1,4 million de personnes depuis la fin du mois de septembre. À Gaza, des personnes sont emportées par une famine délibérément provoquée et utilisée comme arme de guerre. Sans compter les personnes qui meurent par faute d'accès à des médicaments ou à une intervention médicale urgente.

Et, c'est sans parler des dommages sévères et parfois irréversibles à l'environnement, dont la pollution des sources d'eau potable et des sols agricoles par des produits toxiques et des débris militaires. Selon la juriste F. Albanese, près de 40 millions de tonnes de débris, dont des munitions non explosées et des restes humains, contaminent actuellement l'écosystème.

À noter que les guerres, les entraînements militaires et le fonctionnement des armées qui sont d'importantes sources de production de gaz à effet de serre (GES), ne sont pas comptabilisée dans les seuils de GES. Et n'oublions pas qu'il y a d'autres guerres, qui perdurent depuis des années, notamment en Ukraine, au Yémen, au Ghana, au Soudan et au Myanmar. Le cout humain, matériel et environnemental des guerres est énorme.

Des centaines de résolutions de l'ONU violées

Alors, comment se fait-il que les pays occidentaux n'aient pas pris de positions fermes pour arrêter le génocide en cours ? Des centaines de résolutions de l'ONU ont été violées par Israël, sans que les pays membres des Nations Unies n'interviennent pour les faire respecter. Y aurait-il par hasard des intérêts cachés en jeu ?

La réaction des États occidentaux au génocide et aux multiples crimes contre l'humanité se limite actuellement à des regrets prononcés du bout des lèvres… Ils n'adoptent pratiquement aucune mesure sérieuse et maintiennent leur relations économiques, politiques et stratégiques avec Israël… Ils se présentent comme des États de droit, mais continuent d'envoyer du matériel militaire et des milliards à un pays qui procède à un génocide. En effet, nous assistons à la délégitimation des Nations Unies et du droit international.

Combien de fois, tiraillée par un mélange d'indignation, de colère et de peine, avons-nous fermé la radio, la télé, nos écrans ? Se peut-il qu'à force d'être exposés à de telles atrocités, la violence finisse par s'installer comme la normalité et l'indignation fasse place au sentiment d'impuissance ?

Francesca Albanese critique le gouvernement du Canada, non seulement pour son silence, mais pour sa complicité avec le génocide en cours en Palestine. Le Canada a le devoir « légal » de respecter le droit international et le devoir moral de reconnaitre le « génocide colonial » du peuple palestinien, nous rappelle-t-elle. Toutefois, malgré les promesses de la ministre Joly, le Canada réitère sa fidélité envers son « ami » et continue d'exporter du matériel militaire à destination d'Israël.

Dans le contexte actuel de la guerre génocidaire en Palestine, on ne peut, on ne doit garder le silence. On a la responsabilité d'agir. Nous devons exiger que le Canada rompe ses relations économiques avec Israël et qu'il arrête l'exportation d'armes. En somme, nous devons exiger que le Canada respecte le droit international. Un point c'est tout !

On doit se réapproprier notre force collective. En tant que citoyens et citoyennes, nous avons la responsabilité d'agir et de s'engager pour mettre fin aux guerres et à ce génocide. On ne peut laisser le monde entre les mains des forces destructrices de la guerre.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Adoption du projet de loi sur les mines : Trop peu d’avancées, les principales demandes de la population ont été balayées

Alors que l'Assemblée nationale s'apprête à voter sur l'adoption du Projet de loi modifiant la Loi sur les mines et d'autres dispositions (PL63), la Coalition Québec meilleure mine intervient pour souligner que cette réforme, en dépit de certaines avancées notables, ne répond pas aux attentes de la société civile. Des pans entiers du chantier de révision des lois minières ont carrément été écartés dès le dépôt du projet de loi sans jamais y être inclus par la suite et d'autres ont souffert de plusieurs amendements qui, au final, limitent la capacité du Québec à intervenir pour réduire les tensions occasionnées par la multiplication des projets miniers à travers la province. La Coalition QMM déplore l'approche du gouvernement de faire fi d'un important jugement récent de la Cour supérieure qui a souligné de graves lacunes dans le régime minier du Québec en matière de respect des peuples autochtones.

Notre travail tout au long des consultations nationales de 2023 et des travaux parlementaires depuis mai 2024 nous mène à conclure que l'exclusion des questions relatives à la fin de la préséance des droits miniers et de l'autorégulation de l'industrie, à la protection de l'eau et au retrait efficace des claims miniers nocifs, notamment, a été sciemment décidée par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et son équipe. Les attentes étaient à la hauteur des problèmes : immenses. Le résultat est à la hauteur du gouvernement actuel en matière environnementale : faible.

En attendant une équipe gouvernementale qui aura le courage d'imposer des normes minières dignes des enjeux de notre époque, l'industrie minière continuera hélas de prospérer sur la vaste majorité du territoire québécois au détriment de l'environnement, des droits des peuples autochtones et des communautés locales et de la sobriété minérale.

Priorités écartées

Le projet de loi sur les mines ne répond pas à la grande majorité des conclusions du rapport des consultations du Ministère des Ressources naturelles et des Forêts publié en octobre 2023.

Comme nous l'avons souligné dans notre mémoire présenté en commission parlementaire cet automne, le projet de loi initialement déposé en mai dernier répondait à moins de 10% des recommandations de la Coalition QMM. Sachant que trop peu d'occasions de réformer le régime minier se présentent, nous avons néanmoins adopté la position d'être favorable à l'étude du projet de loi, à condition qu'y soient ajoutées nos six priorités.

Nous avons donc soumis aux partis représentés à l'Assemblée nationale le mois dernier des dizaines de propositions d'amendements pour corriger le tir. Or, le rapport de la Commission parlementaire indique que la plupart des amendements proposés par les partis d'opposition ont été balayés par l'équipe de la ministre et que peu de gains substantiels ont été réalisés pour l'environnement et les droits des populations directement touchées par les minières.

Au final, les priorités de la Coalition QMM sont absentes du projet de loi sur le point d'être adopté aujourd'hui. Les revoici :

1- Consentement des populations avant l'émission des droits miniers

2- La fin de la préséance des droits miniers sur la protection de l'eau, de l'environnement, des aires à protéger et des populations

3- Un mécanisme efficace de retrait des claims miniers incompatibles avec les autres usages du territoire

4- Une obligation légale de restaurer les mines abandonnées d'ici 10 ans

5- La fin de l'autorégulation du secteur minier

6- L'obligation de retourner les déchets miniers dans les fosses et autres excavations

Aucune réponse appropriée au jugement de la Cour supérieure au sujet des droits des Autochtones

L'étude détaillée du PL63 a été marquée par le jugement de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire menée par la Première Nation Mitchikanibikok Inik, rendu le 18 octobre. La Cour a conclu que le gouvernement du Québec porte atteinte aux droits constitutionnels et inhérents de la Première Nation en ne la consultant pas avant d'émettre des claims miniers aux compagnies d'exploration minière. Nous avons formellement demandé à la ministre de prendre acte de cette décision des tribunaux et d'amender son projet de loi en conséquence. Ce qui n'a pas été fait, en dépit des nombreuses tentatives en ce sens de la part de l'opposition.

Quelques avancées ou mesures intéressantes notables

La ministre a concentré son attention sur la soustraction des terres privées à l'activité minière, ce que nous interprétons comme une avancée là où les mesures s'appliqueront – ce qui n'est ni partout ni maintenant. Nous réitérons cependant que cette approche n'aura qu'un effet limité sur les préoccupations, tensions et conflits générés par l'industrie minière avec les populations locales puisque 92% du territoire de la province se trouve en terres publiques, là où se concentrent l'essentiel des activités minières.

Nous soulignons également l'assujettissement de tous les nouveaux projets d'exploitation minière à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement menant au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), mais déplorons que cette mesure ne s'applique pas à tous les projets d'agrandissement des mines en opération, malgré nos demandes répétées en ce sens. Les mesures pour exiger la réparation des « préjudices » à l'environnement ont aussi retenu notre attention, même si leurs définition et application restent à évaluer concrètement.

La suite

Pour l'heure et désormais, il importe de garder en tête que cette révision de la Loi sur les mines ne répond pas aux attentes de la société civile et que le gros du travail reste entier pour que le Québec ait meilleure mine.

Citations

« Il y a trop peu dans la version finale du projet de loi sur les mines pour qu'il soit qualifié de gain. Oui, il faut saluer que l'industrie recule en terres privées, mais les conflits sont largement provoqués par l'industrie sur les territoires des peuples autochtones en terres publiques. Aujourd'hui, l'environnement et particulièrement l'eau douce sont les grands oubliés de cet exercice de révision bureaucratique », Rodrigue Turgeon, avocat, co-porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine et coresponsable de MiningWatch Canada.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

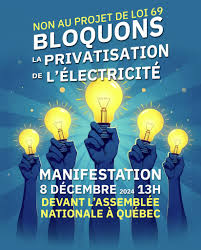

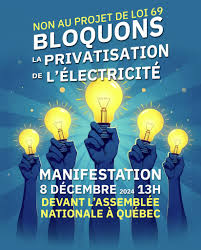

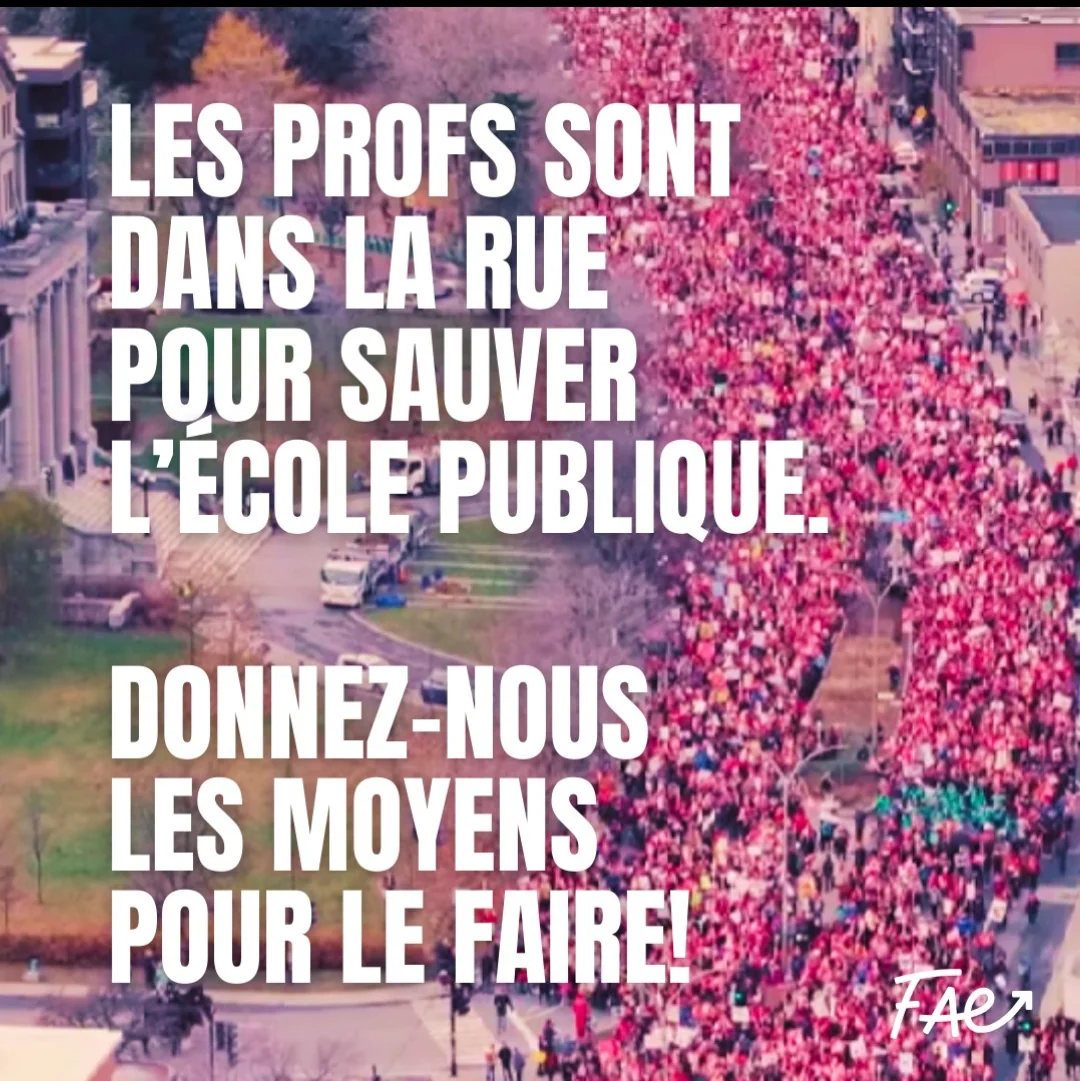

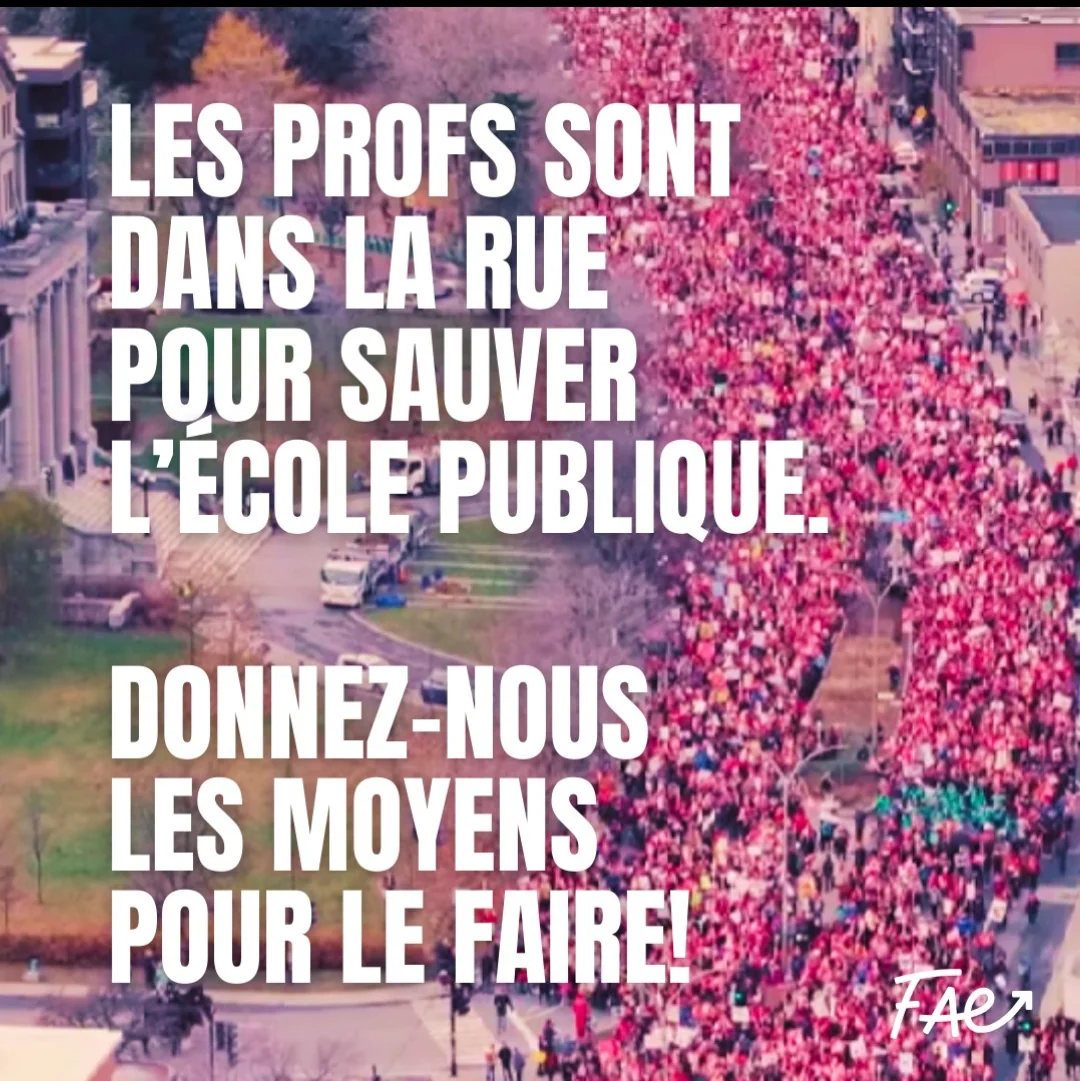

Manifestation sur le PL69

Suite à la manif du 8 décembre contre le projet de loi P69, Presse toi à gauche publie deux txte : un du Front commun pour la transition énergétique et un autre de Germain Dallaire.

De Front commun pour la transition énergétique

Rassemblement à Montréal

PL-69 : BLOQUONS LA PRIVATISATION DE L'ÉLECTRICITÉ !

TIOHTIÁ:KE, MONTRÉAL, le 9 décembre 2024 – Hier, devant les bureaux d'Hydro-Québec, des organisations communautaires, environnementales et syndicales et des groupes citoyens ont dénoncé les dérives du projet de loi no 69 (PL-69) assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques au Québec et demandent un vrai débat public sur l'énergie.

Les inquiétudes sont nombreuses. Avec le PL-69, la CAQ attaque un service indispensable. « Si on permet au privé de produire de l'électricité, on transforme un service public essentiel en industrie soumise aux fluctuations du marché. L'électricité coûtera plus cher à produire, l'impact sur les factures sera majeur », signale Pierre-Guy Sylvestre, économiste au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Au Québec, un ménage sur sept n'arrive pas à payer sa facture d'électricité ou y parvient au détriment d'autres besoins de base. Le coût élevé de l'énergie est d'ailleurs une des causes principales de la précarité énergétique. « Si le PL-69 est adopté tel quel, cette situation inacceptable va s'aggraver », dénonce Émilie Laurin-Dansereau de l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal.

De plus, le projet de loi ne contient aucune mesure claire pour assurer la décarbonation. « Le PL-69 favorise plutôt le développement industriel et fait reposer le coût des nouvelles infrastructures énergétiques nécessaires à ce développement sur les tarifs d'électricité, ce qui constitue une injustice à la fois sociale et environnementale », appuie Mélanie Busby du Front commun pour la transition énergétique.

« Dans le contexte où les crises climatiques s'accumulent et nous mettent en danger, notre électricité publique, on ne doit surtout pas s'en priver ! » ajoute Jacques Benoit de GroupMobilisation.

« De plus, ce projet de loi trahit l'héritage des années 60 où la nationalisation de l'électricité a permis de faire de cette ressource un bien commun et non la propriété et l'usage de quelques-uns ! » ajoute Bruno Detuncq du groupe Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville.

« Il est très attrayant pour les entreprises privées de reprendre cette belle poule aux œufs d'or qu'est la production de l'électricité », déclare Claude Vaillancourt, président d'Attac Québec (Action citoyenne pour la justice fiscale, sociale et écologique). « Le cas documenté de la compagnie Brookfield démontre la possibilité d'acquérir des infrastructures publiques de production d'électricité tout en étant la championne canadienne de l'évitement fiscal. Le gouvernement du Québec voudrait-il être le complice d'une pareille entourloupette : prendre le bien public et cacher les profits qui en résulteront dans les paradis fiscaux ? ».

Cette mobilisation de l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal, GroupMobilisation (Gmob), Attac Québec, le Regroupement vigilance énergie Québec (RVÉQ), Mobilisation Environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC) ainsi que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) s'inscrit dans un appel à l'action plus large pour revoir en profondeur le PL-69. Dimanche après-midi, sept régions du Québec (Montréal, Bécancour, Shawinigan, Saint-Hyacinthe, Québec, Chicoutimi, Coaticook) étaient en action pour presser le gouvernement à faire passer les besoins de la population avant les intérêts des grandes entreprises.

* Le Front commun pour la transition énergétique soutient ses membres et allié·es qui ont organisé le rassemblement. Les affirmations de ce communiqué n'engagent cependant pas l'ensemble des membres du Front commun pour la transition énergétique.

***********

Manifs contre le PL 69 La mobilisation est partie !

Germain Dallaire

Dimanche le 8 décembre se tenaient simultanément dans sept villes du Québec des manifestations pour bloquer le projet de loi 69 qui ouvre toute grande la porte à une accélération de la privatisation de la production d'électricité.

Globalement, malgré une température aux allures de tempête à certains endroits, l'ensemble de ces manifestations a regroupé 3 à 400 personnes. Les milieux syndicaux, politiques, écologistes et communautaires étaient présents. Des représentants du SCFP étaient présents partout, des militant(e)s de Climat Québec ainsi qu'une multitude de groupes environnementaux, citoyens et groupes communautaires tels que l'ACEF du Nord, ATTAC-Québec, Mouvement Onésime Tremblay, Association des retraités syndiqués de Rio Tinto, conseil régional de la FTQ Sag-lac, Toujours Maitres chez nous, PCENY, Regroupement Citoyens Éolien Monnoir, CCCPEM, CMVE, REVEQ, Vent d'élus. Au Saguenay, la CSN était présente. À St-Hyacinthe, QS y était. J'en oublie sûrement et m'en excuse à l'avance.

Cela a donné lieu à une grande diversité d'interventions. À Shawinigan, prenant prétexte de la prise de position de Legault à l'effet d'interdire de prier dans les lieux publics, les manifestant(e)s ont psalmodié des psaumes contre la privatisation de l'électricité. À Montréal, une chorale d'une dizaine de personnes ont entonné des chansons anti-privatisation tout près du buste de René Lévesque. Au Saguenay lac St-jean, un micro libre a permis à des gens de manifester leur opposition. À Coaticook, une trentaine de personnes ont déambulé dans un parc en scandant des slogans.

La couverture de presse a été variable. Au Saguenay, Radio-Canada a rapporté l'évènement, à Montréal CTV était présent, à St-Hyacinthe c'était Tout-tv, à Shawinigan et Bécancour La Tribune a fait un bon reportage mais le meilleur est venu de Radio Canada à Québec. La cheffe de Climat Québec Martine Ouellet y a bien expliqué en quoi le PL 69 favorisait la privatisation, le dirigeant du SCFP Patrick Goultney est intervenu ainsi que le député péquiste Pascal Paradis qui a appelé au retrait du projet de loi.

Sans aucun doute, le principal acquis de ces manifestations est la grande variété des groupes qui se sont activement impliqués autant dans l'organisation que le déroulement des manifs. Cela permet d'être optimiste pour une reprise des actions après le temps des fêtes. C'est un premier coup de semonce mais sûrement pas le dernier.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Vers une nouvelle zone industrielle à Québec ?

De vastes milieux naturels, situés au sud de l'aéroport, sont menacés par un développement industriel à Québec. Si une telle décision était prise, elle nuirait à notre résilience face à la crise climatique et contribuerait à la détérioration de notre environnement.

Si des promesses sont faites de conserver un pourcentage appréciable des milieux naturels du secteur, il n'en reste pas moins qu'une bonne proportion de ces milieux, avec les êtres qui y vivent, seront détruits de manière irrémédiable. La ville considère en effet qu'il existerait des milieux naturels « d'intérêt », les seuls dignes d'être conservés, ce qui justifie le mythe de la conciliation des usages.

Ajoutons à cela que les routes traversant les 3 cours d'eau et la construction d'immeubles, appauvriront peu à peu les espaces naturels résiduels puisque tous ces milieux sont interconnectés. Et les quelques arbres plantés, dont certains mourront d'ailleurs prématurément, ne seront pas en mesure d'exercer immédiatement les mêmes fonctions que les arbres matures : filtration et rafraîchissement de l'air, régulation des inondations, espaces de vie pour de nombreuses espèces.

Des surfaces humides, qui s'étendent de Jean-Gauvin jusqu'à la route de l'aéroport, captent le carbone, retiennent les eaux de dévaler la pente en direction de W.-Hamel et préviennent les inondations. Des solutions techniques sont souvent présentées pour remplacer certains de ces services écosystémiques que nous rend la nature. Ces ouvrages, construits à grands frais, ne ressusciteront pas ces milieux de vie uniques en ville.

Nous estimons que le peu de milieux naturels, situés dans le périmètre urbain de la ville, justifie leur préservation intégrale. En effet, les boisés de 0,5 hectare ou plus sont présents sur seulement 14 % de la surface de ce périmètre alors que les milieux humides, boisés ou non, en représentent un peu plus de 2%.