Derniers articles

Manifestation contre la modification de rezonage à Dalhousie favorisant l’implantation d’une mine de pouzzolane

Nouvelle (Québec), le 11 décembre 2024. – Le groupe citoyen Non Merci, PozzolanDalhousie ! lance une invitation à la population de la Baie-des-Chaleurs à venir manifester le 16 décembre 2024 contre le projet de mine à ciel ouvert de pouzzolane lors de la réunion publique du conseil municipal de Baie-des-Hérons. Selon les informations connues actuellement, la rencontre aura lieu à 19 h (heure locale du Nouveau-Brunswick), à l'hôtel de ville, au 111, rue Hall, à Baie-des-Hérons.

Cette rencontre du conseil municipal de Baie-des-Hérons est cruciale. La dérogation au règlement de zonage permettant l'implantation de la mine passera en troisième et dernière lecture. En cas d'adoption, ce règlement ouvrira la porte à l'implantation de la mine en plein cœur de la municipalité,avec tous ses effets catastrophiques attendus des deux côtés de la baie des Chaleurs.

Le groupe Non Merci, Pozzolan Dalhousie ! insiste sur la pertinence et la nécessité de la présence du plus grand nombre de personnes pour exprimer leur désaccord envers le projet de mine, le processus en place pour favoriser ce dernier, la sourde oreille apparente de certain(e)s élu(e)s et plusieurs manquements au processus démocratique déjà dénoncés par le groupe (réduction de la capacité de la salle, suppression des périodes de questions, tentative manquée de diffusion en continu, etc.).

Pour faciliter la participation des citoyen(ne)s, le groupe Non Merci, Pouzzolane Dalhousie ! organise un transport gratuit en autobus, qui partira de l'église de Nouvelle et se rendra à l'hôtel de ville de Baie-des-Hérons.

À propos du groupe citoyen

Nous sommes un groupe de citoyen(ne)s gaspésien(ne)s uni(e)s contre le projet EcoRock (anciennement Pozzolan Dalhousie). Notre objectif est de regrouper la population francophone de la baie des Chaleurs, incluant la Gaspésie et le Nouveau-Brunswick. Nous appuyons les efforts de la communauté de Baie-des-Hérons, qui a déjà mis en œuvre plusieurs actions sous le nom No Thx Pozzolan v2.0 - Save Dalhousie Mountain.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Make it great again Noël féministe

Ce texte a été lu lors du Noël festif et solidaire organisé le 1 décembre par le comité des femmes de Québec Solidaire Capitale nationale.

2024-12-01

Élisabeth Germain

Je ne sais pas très bien ce qui m'arrive. C'est peut-être la vieillesse du corps qui s'est imposée à moi depuis un an et qui me ralentit. Ou une fragilité nouvelle qui me rend plus vulnérable aux fragilités autour de moi. En tout cas me voilà moins combative, moins prompte à monter sur mes grands chevaux, comme on dit.

C'est aussi, je crois, mes recherches écoféministes qui me font devenir tellement plus consciente de nos interdépendances et aspirer à ce que nous prenions soin de la vie, forte et fragile comme elle est.

J'ai envie de me tourner vers la paix plutôt que vers la lutte. Ou, en tout cas, de lutter pour rendre la paix possible. Vous voyez, je suis un peu mêlée. Et puis c'est un lieu commun, je le sais, parler de paix à Noël.

Mais c'est l'hiver, le début de l'hiver, et je ne peux qu'angoisser en pensant à toutes les Ukrainienꞏnes qui vont encore endurer le froid, la noirceur et l'impuissance, pour un troisième hiver d'affilée.

Parce qu'un empire a décidé de les conquérir. Parce qu'un orgueil mâle aspire à régner. Make Russia great again.

C'est le début de l'hiver et les Palestinienꞏnes continuent à être délogées, bousculées, bombardées, affamées. À mourir longuement.

Parce qu'un orgueil mâle, là aussi, poursuit impitoyablement sa vengeance et son appropriation. Make Israël great again.

Et c'est le début d'un hiver de quatre ans chez nos voisins du sud. J'angoisse là aussi, en pensant à toutes les femmes sur lesquelles le contrôle mâle, politique et religieux, va s'étendre de plus en plus.

Your body, my choice. Make America great again.

C'est aussi le début d'un hiver écologique où les puissants détruisent la vie pour construire leurs empires de pétrole, de satellites et d'artifices, Viagra, faux seins et intelligence artificielle.

Autrefois, hier encore, on pouvait ne pas savoir, on pouvait être des analphabètes de l'écologie, malgré les découvertes scientifiques depuis 1856 où Eunice Newton Foote, la première, découvrait l'effet de serre. Malgré les avertissements inquiets et bienveillants de Rachel Carson, les alarmes fracassantes de Françoise D'Eaubonne, les appels de Margaret Mead, les arguments des Australiennes Ariel Salleh et Val Plumwood, de l'Indienne Vandana Shiva, de l'Allemande Maria Mies, malgré les enseignements vécus de nos sœurs autochtones et africaines, de nos Mères au front québécoises et de toutes celles qui n'ont pas publié mais qui ont agi, alerté leurs milieux saccagés par l'expansion industrielle, affirmé la nécessité de l'attention, du soin, des relations, de la bonté.

Aujourd'hui… aujourd'hui c'est la planète elle-même qui nous fait savoir que ça ne va pas. Ces conquêtes, ces destructions d'êtres vivants, ces creusages de mines, ces gaz toxiques, engendrent déserts et déluges, défaites et désespoirs.

Les puissants, tous néo-capitalistes et autoritaires sous leurs étiquettes de gauche ou de droite, ces Make it great again veulent contrôler la planète, la vie, nos vies, notre sexualité.

Ils ne pourront pas empêcher cette vie de jaillir de nos corps, de notre sang, de nos accouchements, de nos désirs, de nos soins pour les vivantꞏes qui nous entourent. Car ensemble nous prenons soin, malgré tout.

Nous résistons. Est-ce que nous prenons une conscience nouvelle de notre force et de nos connexions ? Est-ce qu'un courage nouveau remplit nos veines pour résister aux nouvelles colonisations, aux nouvelles destructions de la vie et de la terre ?

Dites-moi, dites-moi que nous ne laisserons pas le champ libre à ces nouveaux tsars redoutables autant que méprisables :

Vladimir 1er, le faux curé,

Xi 1er, le rouleau compresseur,

Donald 1er, le pelotteur,

Benyamin 1er, le corrompu ,

Elon 1er, le fou des machines,

et tous leurs petits soldats malades de grandeur et de puissance phallique.

Noël, une fête presque aussi ancienne que notre hémisphère nord, célèbre le retour de la lumière, alors que nous sommes au creux de la noirceur : fin décembre, les jours commencent à allonger. Quand on se sent comme à la fin de tout, il y a… un léger basculement, presque imperceptible, mais porteur de tous les possibles.

Alors mon Noël féministe, je vous le partage. C'est le travail incessant, les cris d'amour et les révoltes de nos sœurs autour du monde. C'est la puissance des femmes quand elles s'allient pour la vie. C'est l'espoir que les humains mâles finissent par nous rejoindre dans la tâche essentielle : prendre soin de la vie, de toutes les vies, partout. Mon Noël féministe, c'est le rêve de renverser les puissances obscures et c'est la joie forte de partager ce rêve avec vous, en ce moment.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Un recours comme dernier recours face à l’inaction de Québec

Plus de sept ans après son adoption dans la Loi sur la qualité de l'environnement, le registre public d'information environnementale se fait toujours attendre. Forts de plus de 80 organisations et individus issus des milieux environnemental, syndical, juridique, de défense des droits, universitaire, journalistique et citoyen, nous prenons une fois de plus la parole pour défendre le droit à l'information comme pilier de la démocratie aux côtés du Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE), qui a déposé mardi une action visant à obtenir le registre public d'information environnementale.

Un droit fondamental souvent négligé

Cela fait des années que nous sommes nombreux à dénoncer le manque de transparence et les délais exaspérants, autant d'obstacles à la participation citoyenne et au respect du droit à l'information.

L'absence du registre public d'information environnementale illustre tristement cette « tendance au secret », pour citer l'ancienne juge en chef du Canada Beverley McLachlin. Il est grand temps de renverser cette tendance, au bénéfice de la population.

L'information environnementale, clé de voûte pour le respect des droits

L'environnement est au cœur de nos vies : il influence notre santé, notre sécurité et notre bien-être collectif présent et futur. Sans un accès rapide à des informations précises sur les impacts environnementaux des projets, comment la population peut-elle prendre part au débat public et agir ?

Le registre public d'information environnementale permettrait à chaque citoyen de comprendre les projets qui touchent son milieu de vie, de remettre en question les choix faits et de contribuer de manière éclairée aux affaires d'intérêt public et, lorsque nécessaire, à la prise de décision.

Les dénis du droit à l'information entraînent des conséquences sur l'exercice d'autres droits. Les tribunaux ont rappelé récemment que, « bien souvent, le seul écoulement du temps équivaut à un déni d'accès » . Aujourd'hui, nous, acteurs de tous les milieux, portons haut et fort la demande d'une plus grande transparence en matière d'information, notamment environnementale. C'est notre affaire à toutes et à tous.

Une demande collective pour la transparence

Il est regrettable qu'il faille en arriver à une action en justice pour assurer que le gouvernement respecte une décision législative si essentielle, adoptée démocratiquement par l'Assemblée nationale. L'action du CQDE vise à corriger cette opacité, à mettre fin à une longue attente et à rappeler que l'accès efficace à l'information n'est pas un privilège, mais un droit.

Nous appelons donc le gouvernement du Québec à prioriser la mise en œuvre de ce registre et à honorer son obligation envers la population.

Parce qu'en environnement comme en démocratie, le droit de savoir est la première étape vers l'action.

Signataires

Geneviève Paul, directrice générale du Centre québécois du droit de l'environnement ; Éric-Pierre Champagne, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec ; Denis Bolduc, secrétaire général, Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) ; Colleen Thorpe, directrice générale, Équiterre ; Nathalie Prud'homme, présidente, Ordre des urbanistes du Québec ; Béatrice Alain, directrice générale, Chantier de l'économie sociale ; Henri Jacob, président, Action boréale ; Christian Daigle, président-général, Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) ; Malorie Flon, directrice générale, Institut du Nouveau Monde (INM) ; Sylvain Gaudreault, député de Jonquière à l'Assemblée nationale de 2007 à 2022 ; Louis-Gilles Francœur, journaliste affecté à la couverture environnementale de 1981 à 2012 au Devoir et vice-président du BAPE de 2012 à 2017 ; Cédric Bourgeois, cofondateur et associé, Transfert Environnement et Société ; Laure Waridel, professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, chroniqueuse au Journal de Montréal et co-instigatrice de Mères au front ; Jean Baril, docteur en droit et auteur d'une thèse de doctorat, Droit d'accès à l'information environnementale : pierre d'assise du développement durable, récompensée par l'Assemblée nationale en 2012 ; Michel Bélanger, avocat émérite et cofondateur du CQDE ; Mario Denis, avocat légiste retraité (conseiller juridique et rédacteur de lois au ministère de l'Environnement du Québec de 1993 à 2010) ; Anne-Julie Asselin, avocate, Trudel, Johnston & Lespérance ; Geneviève Brisson, directrice scientifique, Centre de recherche en développement territorial (CRDT), et professeure en développement territorial, UQAR ; Alexandre Petitclerc, président, Ligue des droits et libertés ; Rodrigue Turgeon, avocat, coresponsable du programme national de MiningWatch Canada et co-porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine ; Sébastien Brodeur-Girard, professeur, École d'études autochtones, UQAT ; Lise Parent, professeure en sciences de l'environnement, Université TELUQ ; Martin Gallié, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM ; Rébecca Pétrin, directrice générale, Eau Secours ; Louis Simard, professeur, École d'études politiques, Université d'Ottawa ; Karel Ménard, directeur général, Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets ; Jean-François Girard, avocat, DHC Avocats et membre honoraire du CQDE ; Bonnie Campbell, professeure émérite, Département de science politique, UQAM ; Stéphanie Roy, avocate et professeure adjointe, Faculté de droit, Université de Sherbrooke ; Paul Casavant, président, TerraVie – fonds foncier communautaire ; Antoine Corriveau-Dussault, chercheur et codirecteur de l'axe Éthique environnementale et animale, Centre de recherche en éthique ; Sébastien Jodoin, vice-doyen à la recherche, professeur agrégé et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les droits humains, la santé et l'environnement, Faculté de droit, Université McGill ; Isabelle Miron, professeure, Département d'études littéraires, UQAM ; Spencer C. Nault, administrateur, Association des juristes progressistes (AJP) ; Lucie Sauvé, professeure émérite, Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement (Centr'ERE – UQAM) ; Collectif scientifique sur les enjeux énergétiques au Québec ; Alain Branchaud, directeur général, SNAP Québec ; Joyce Renaud, vice-présidente, Mobilisation climat Trois-Rivières ; André Bélanger, directeur général, Fondation Rivières ; Louis Marchildon, professeur émérite (physique), UQTR ; Alexandre Lillo, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM ; David Roy, directeur général, Ateliers pour la biodiversité ; Olivier Barsalou, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM ; Paule Halley, avocate, professeure et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement, Faculté de droit, Université Laval ; Hugo Tremblay, avocat, professeur, Faculté de droit, Université de Montréal ; Priscilla Gareau, biologiste, directrice générale, Ambioterra ; Laurence Brière, professeure au Département de didactique, directrice du Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement (Centr'ERE), UQAM ; Bruce Broomhall, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM ; André Bélisle, président, Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPQ) ; Thibault Rehn, coordinateur, Vigilance OGM ; Touwendé Roland Ouédraogo, chargé de cours, UdeM et UQAM ; Élisabeth Patterson, avocate, Dionne Schulze ; Geneviève Tremblay-Racette, coordonnatrice, Table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Outaouais (TROVEPO) ; Myriam Thériault, codirectrice, Mères au front ; Sophie-Laurence H. Lauzon, codirectrice générale, Réseau des femmes en environnement ; Emmanuel Rondia, directeur général, Conseil régional de l'environnement de Montréal ; Sylvain Lafrenière, coordonnateur, Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) ; Cédric G.-Ducharme, avocat, ex-président CQDE ; Jean-Philippe Waaub, professeur retraité, Département de géographie de l'UQAM et membre de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM ; Pascal Bergeron, porte-parole, Environnement Vert Plus ; Christophe Reutenauer, professeur, Département de mathématiques, UQAM ; Bernard Saulnier, ingénieur, Collectif scientifique sur les enjeux énergétiques au Québec ; Jacinthe Villeneuve, porte-parole du Comité Action citoyenne – projet Northvolt (C.A.C.) ; Sebastian Weissenberger, Département science et technologie, Université TELUQ ; Anne-Josée Laquerre, directrice générale et co-initiatrice, Québec Net Positif ; Elodie Morandini, directrice générale, Conseil régional de l'environnement de Laval ; Gilles Côté, chargé d'enseignement, Université de Sherbrooke ; Sabaa Khan, directrice générale, Fondation David Suzuki (Québec) ; Sylvain Paquin, directeur général, Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie ; Christopher Campbell-Duruflé, professeur adjoint, Lincoln Alexander School of Law, Toronto Metropolitan University ; Pascale Pinette, présidente, Comité de citoyens et citoyennes pour la protection de l'environnement maskoutain (CCCPEM) ; Jacques Tétreault, président Arbres.eco et ancien coordonnateur général du RVHQ ; Jean-Marc Fontan, professeur titulaire, Département de sociologie, UQAM ; Valérie Vedrines, présidente et fondatrice, Masse critique ; Christiane Bernier, porte-parole de Les enjeux de l'insecticide Bti sur la biodiversité ; Jacques Benoit, GMob (Group Mobilisation) ; Suzann Méthot, ex-présidente du Comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social (COMEX), consultante ; Mitchell Marin, ex-président du Conseil régional de l'environnement de la Mauricie ; Marc Lépine, fondateur du Groupe Citoyen EAUTAGE ; André Beauchamp, président du BAPE de 1983 à 1987 ; Michel Lafleur, biologiste membre du comité des Vieilles Forges, Trois-Rivières ; Sarah Bourdages, présidente du conseil d'administration du Comité de solidarité/Trois-Rivières (CS3R) ; Marianne Bargiel, pour le Collectif Trois-Rivières pour la biodiversité ; Dominique Leydet, professeure, Département de philosophie, UQAM ; Sarah-Katherine Lutz, directrice générale d'ENvironnement JEUnesse ; Alice-Anne Simard, directrice générale, Nature Québec.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Journée des droits de la personne 2024 : Les syndicats du Canada ripostent à la montée de la haine

Les syndicats du Canada marquent la Journée internationale des droits de la personne en incitant les Canadiennes et Canadiens à s'unir pour contester la montée de la haine que répand une extrême droite enhardie.

Depuis la création de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, le Canada a réalisé d'importants progrès en matière de droits de la personne. Le droit à un salaire équitable, le droit à la sécurité au travail et le droit de ne pas faire l'objet de harcèlement et de discrimination sont des droits de toute personne, quels que soient son origine, son identité ou son statut. Bien qu'il y ait encore du pain sur la planche pour ce qui est de garantir à tous ces droits et d'autres droits de la personne, ces droits sont censés permettre à tous de vivre en sécurité, dans le respect et dans la dignité au Canada.

« Cette journée rappelle aux syndicats du Canada leur responsabilité de défendre les valeurs sur lesquelles repose la Déclaration—l'égalité, la liberté et l'équité. Ces valeurs sont au cœur de l'identité de notre mouvement. Mais il ne suffit pas d'appuyer ou même de promouvoir ces valeurs et principes : nous devons combattre activement la normalisation croissante de la haine, du racisme et de la xénophobie et riposter aux atteintes portées aux droits de la personne au Canada », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.

Dans l'ensemble du pays, nous continuons à assister à une très inquiétante flambée du discours et du harcèlement haineux. Les forces réactionnaires d'extrême droite, enhardies par un climat de polarisation accrue et alimentées par des politiciennes et politiciens qui sèment la peur, tentent de réduire les droits de la personne durement acquis. Leurs tactiques sont clivantes : elles opposent les travailleuses et travailleurs et les voisines et voisins entre eux en désignant des boucs-émissaires, jouant sur les stéréotypes et alimentant les feux du racisme, de la xénophobie et de la discrimination pour miner la solidarité qui est le fondement même de notre force collective. Le mouvement syndical doit continuer à tenir ferme contre ces forces et maintenir son engagement et son action pour faire régner la sécurité et le respect dans nos lieux de travail, nos syndicats et nos collectivités.

« Aujourd'hui, nous incitons tous les travailleurs et travailleuses—qu'ils soient syndiqués ou non—à s'unir pour se prononcer contre la haine, le racisme et la discrimination. Notre mouvement et notre pays ont lutté longtemps et avec acharnement en faveur de ces droits, et nous ne ferons pas marche arrière maintenant. Chaque étape de progrès a été gagnée grâce à la détermination, au militantisme et à la solidarité. Nous avons fait trop de chemin pour laisser d'autres nous faire reculer, et nous ne faisons pas qu'éviter un recul—nous allons de l'avant, ensemble, parce que la lutte pour ls droits de la personne est loin d'être terminée », a dit Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC.

Joignez-vous à nous :

Impliquez-vous dans notre campagne Travaillons ensemble et luttez pour l'accès de tous les travailleurs et travailleuses à l'équité.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les hauts et les bas de la session parlementaire

Le rythme de la session parlementaire est passé de très actif au ralenti, avec des semaines de travaux intensifs qui ont été plutôt… inactives. Retour sur cet automne qui a connu ses hauts et ses bas.

Tiré de Ma CSQ.

Petit retour en arrière : rappelons-nous que la rentrée parlementaire de l'automne a d'abord été marquée par les départs du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, et du député de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Youri Chassin, qui siège désormais comme indépendant.

Puis, le gouvernement a fait de l'énergie sa priorité, avec le projet de loi no 69 (PL69) et le projet Northvolt, en plus de mettre de l'avant le dossier de l'immigration, surtout en dénonçant publiquement ses divergences avec le gouvernement fédéral de Justin Trudeau. Le cas de l'école Bedford, où des enseignantes et enseignants ont fait régner un climat malsain, a aussi réanimé le dossier de la laïcité.

Des projets de loi surveillés de près

Au cours de l'automne, la CSQ a participé à plusieurs commissions parlementaires. Elle a notamment défendu son point de vue sur l'avenir énergétique en lien avec le PL69. Pour la Centrale, il était clair que ce projet de loi devait être retiré puisqu'il ouvrait la porte à la privatisation d'Hydro-Québec. Après avoir défendu bec et ongles son texte de loi, et à la suite de la victoire de Donald Trump lors des élections américaines, la nouvelle ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, a mis le pied sur le frein et a suspendu, pour le moment, l'étude détaillée du PL69.

La Centrale s'est également prononcée au sujet du projet de loi no 74 (PL74) sur l'encadrement relatif aux étudiants étrangers. L'approche préconisée, qui confère d'importants pouvoirs à des ministres, risque d'ouvrir la voie à de l'arbitraire et à des dérives partisanes, craint la CSQ. Dans son mémoire, la Centrale rappelle à quel point la contribution des étudiants étrangers est essentielle à notre société et comment leur présence en région est un facteur d'enrichissement pour les milieux culturels et communautaires.

Par l'entremise du Collectif pour un Québec sans pauvreté, la CSQ a également réagi sur la réforme du régime d'assistance sociale. Elle a notamment dénoncé le fait que la réforme ne prévoit aucune augmentation des prestations et ne permet pas aux personnes qui en bénéficient de vivre dans la dignité.

D'un point de vue plus positif, la Centrale a salué le plan pour améliorer l'accès à l'avortement. Elle évalue présentement la possibilité de rendre les moyens de contraception gratuits au Québec. Alors que des discussions ont toujours lieu avec Ottawa à ce sujet, Québec solidaire a mobilisé des milliers de personnes derrière cet enjeu en déposant une pétition.

Parlant de pétition, ce moyen de pression a fait jaser les parlementaires cet automne. Comme le rapportait le journal Le Soleil, même s'il a la possibilité d'étudier certaines pétitions en commission parlementaire, le gouvernement de la CAQ a choisi de n'étudier aucune des 612 pétitions déposées à l'Assemblée nationale.

La CSQ a également vu d'un bon œil l'adoption de la Loi visant à contrer le partage sans consentement d'images intimes et à améliorer la protection et le soutien en matière civile des personnes victimes de violence, présentée par le ministre de la Justice.

Consultations : des enjeux importants abordés

En plus des projets de loi, plusieurs consultations ont eu lieu au cours des derniers mois. Mentionnons d'abord la consultation transpartisane sur l'utilisation des écrans. La CSQ a affirmé, dans son mémoire, qu'il fallait retrouver un cadre plus équilibré puisqu'il s'agit d'une responsabilité collective entre l'école, la maison et la société. De plus, la Centrale a rappelé qu'une grande réflexion en éducation est incontournable, et les écrans doivent en faire partie.

La ministre de la Famille et ministre responsable de la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation, Suzanne Roy, a également mené une consultation en vue du prochain Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation. La Centrale en a appelé à un plan d'action inclusif et adapté pour les personnes vulnérables, en contexte scolaire, pour les élèves et étudiants en milieu autochtone et dans les milieux de travail. Celui-ci devra évidemment être accompagné de ressources en nombre suffisant pour donner des résultats probants.

Parallèlement, le ministre du Travail, Jean Boulet, a lancé une consultation sur la transformation des milieux de travail par le numérique à laquelle la CSQ participera.

Finalement, la semaine dernière, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a annoncé qu'il n'y aurait finalement pas de fusions d'accréditations syndicales dans le cadre des fusions d'établissements et de l'implantation de Santé Québec. Sonia LeBel a également annoncé l'intention du gouvernement de présenter, l'année prochaine, un projet de loi visant à « moderniser » le régime de négociation collective du secteur public, aussi connu sous l'appellation de « la Loi 37 ». Plusieurs questions demeurent sans réponse, mais la Centrale fera les représentations nécessaires pour faire connaître son avis sur cette réforme.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’intervention du gouvernement bafoue les droits des travailleuses et travailleurs

Comme vous le savez peut-être déjà, le ministre du Travail, Steve MacKinnon, a décidé d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 107 du Code canadien du travail pour demander au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) d'établir si le STTP et Postes Canada sont en mesure de négocier un projet de convention collective dans un très proche avenir. Si le CCRI juge que les parties ne peuvent pas y parvenir, il ordonnera le retour au travail des travailleuses et travailleurs des postes. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette attaque contre le droit de grève et le droit à la négociation collective libre et équitable, des droits pourtant garantis par la Constitution.

Cette ordonnance du ministre s'inscrit dans une tendance profondément troublante. En effet, des gouvernements fédéraux successifs ont adopté des lois de retour au travail ou, dans le cas présent, exercé leurs pouvoirs arbitraires pour permettre aux employeurs de ne pas avoir à négocier de bonne foi. Quel employeur accepterait de négocier quoi que ce soit s'il sait que le gouvernement interviendra en sa faveur ? Une fois de plus, le gouvernement a choisi le capital au détriment des travailleuses et travailleurs en nous privant de la possibilité de négocier une bonne convention collective.

Ce que nous savons

La situation évolue rapidement, et nous n'avons pas encore reçu l'ordonnance. Ce que nous savons, c'est que les travailleuses et travailleurs des postes pourraient être contraints de reprendre le travail sans nouvelles conventions collectives négociées.

Lorsque nous aurons reçu l'ordonnance, nous la passerons en revue et examinerons toutes les options possibles pour aller de l'avant.

Nous avons appris qu'une audience du Conseil canadien des relations industrielles se tiendra prochainement, possiblement dès la fin de semaine.

Notre position

Nous sommes dans la rue depuis près d'un mois. Postes Canada est demeurée muette pendant cinq jours après avoir reçu notre dernière offre. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé d'agir maintenant ?

Nous allons continuer de nous battre avec acharnement pour obtenir de bonnes conventions collectives négociées à l'intention de nos 55 000 membres. Nous allons continuer de nous battre pour obtenir des salaires équitables, des conditions de travail sûres et le droit de prendre notre retraite dans la dignité. Depuis des années, nous faisons pression sur Postes Canada pour qu'elle diversifie sa gamme de services afin de générer davantage de revenus.

Nous devons rester forts face à cet abus de pouvoir. Restez à l'affût des renseignements additionnels que nous communiquerons dans les prochains jours.

C'est loin d'être terminé.

Solidarité,

Jan Simpson

Présidente nationale

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Souvenirs du Chili mais d’une actualité brûlante

Un prêtre délateur me montre le message que les évêques chiliens font parvenir à Noël 1973 aux évêques du monde entier à la suite du coup d'état du 11 septembre

L'image qu'on se fait dans le monde de la junte militaire est faux... celle-ci n'est ni putschiste ni fasciste... elle est professionnelle et représente la réserve morale de l'âme chilienne... elle a libéré le Chili d'un gouvernement qui occasionnait appauvrissement brutal et permettait l'ingérence étrangère et surtout la marxisation du peuple... l'Église, comme le bon Samaritain, vient au secours des blessés (Note de l'auteur : torturés, familles de disparus, détenus en camps de concentration, etc.) sans partir à la recherche du responsable de leurs blessures...

Ovide Bastien, auteur de Chili : coup divin, Éditions du Jour 1974

Cyril William Smith, prêtre des Missions Scarboro, 24 novembre 1938 - 1 mai 1989

Le 10 décembre dernier je comparais la politique économique néolibérale promue par le président argentin Javier Milei lors du forum de l'extrême droite le 4 décembre à celle mise en pratique par le dictateur chilien Augusto Pinochet, grand pionnier du néolibéralisme. Je soulignais aussi le rôle clé joué par le délateur Bob Thompson à la suite du coup d'état chilien du 11 septembre 1973. Cet employé de l'Agence canadienne de développement international (ACDI, devenu depuis 2013 Affaires mondiales Canada) était tellement indigné de voir le caractère carrément fasciste des télégrammes confidentiels que faisait parvenir à Ottawa l'ambassadeur canadien au Chili Andrew Ross à la suite du coup d'état qui renversait Salvador Allende, qu'il les rendait publics.

Les délateurs Edward Snowden, Chelsea Manning et Julian Assange ont payé un immense prix personnel pour avoir agi selon leur conscience et dénoncé les écœuranteries perpétrées par les États les plus puissants. Thompson a également payé de sa peau pour avoir dénoncé Ross. Non seulement fut il congédié de l'ACDI mais on le barra aussi de tout futur emploi au sein du gouvernement fédéral.

Aujourd'hui, je rends hommage à un autre grand militant de la justice sociale et des droits humains qui, comme Thompson, a eu le courage de dénoncer des personnes complices du coup d'état chilien. Le document qu'il me remettait il y a 50 ans demeure encore fort pertinent aujourd'hui, surtout dans le contexte de la montée internationale de l'extrême droite, une montée qui est souvent, comme nous le savons, étroitement liée à la religion.

***********

Le prêtre Bill Smith me donne le message de Noël strictement confidentiel que les évêques chiliens envoient à tous les évêques du monde entier en décembre 1973

C'est mi-août 1974 et je suis sur le point de remettre à Éditions du Jour mon manuscrit Chili : le coup divin dénonçant la complicité de l'Église catholique dans le coup d'état chilien du 11 septembre 1973. Quelqu'un cogne à ma porte.

« J'ai appris que tu étais sur le point de publier, et j'ai pensé qu'il serait important que tu prennes conscience de ceci, » me dit Bill Smith en me remettant un document. « Svp ne dis à personne qui te l'a donné, car c'est une affaire qui est censée être strictement confidentielle. »

Le document que me remet ce prêtre, que je rencontrais pour la première fois quelques mois plus tôt à Santiago, est une longue analyse sur la situation au Chili qu'envoyait, à Noël 1973, la Conférence épiscopale chilienne à tous les évêques du monde entier.

Bill, comme tout le monde appelle ce curé, œuvre alors à l'Office des missions d'Amérique latine de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Il est responsable de tous leurs projets dans les Caraïbes et en Amérique latine.

Au début de 1989, Bill accepte une nouvelle responsabilité, celle d'agent de liaison entre la CSN et le mouvement syndical au Brésil et au Chili. Le jour avant le départ de Bill, Yves Laneville, ex-oblat qui fut prêtre ouvrier au Chili durant le gouvernement Allende et grand ami de Michel Chartrand, m'invite à partager un repas avec Bill dans un restaurant montréalais afin de lui dire au revoir.

Je n'oublierai jamais avec quelle passion mordante Bill, durant notre conversation, dénonce l'inégalité scandaleuse de revenus et de richesse dans le monde, comment on traite les immigrants, et l'indifférence générale qui existe face aux masses de marginalisés qu'on exploite comme main d'œuvre bon marché.

« J'espère qu'en vieillissant, je ne deviendrai jamais indifférent et passif devant tout cela. J'espère mourir une personne révoltée, » nous dit-il, avec grande émotion, durant notre souper.

Le vœu de Bill fut exaucé.

Le lendemain, à peine quelques heures après son arrivée à son nouveau poste à Sao Paulo, Brésil, il décède subitement d'une crise cardiaque.

Extraits du message de Noël 1973 des évêques chiliens à tous les autres évêques du monde

Le Comité permanent de l'Épiscopat a jugé qu'il était nécessaire de poser ce geste, étant donné que la presse internationale — y compris un très grand nombre d'organes catholiques — a tellement déformé les évènements du Chili, menant ainsi le public lecteur à une interprétation des évènements absolument fausse, qu'il fallait en quelque sorte offrir des éléments de jugement pondérés.

Tel est l'objectif de ces pages, affirme dans sa présentation le Secrétaire général de la Conférence épiscopale du Chili, l'évêque Carlos Oviedo Cavada.

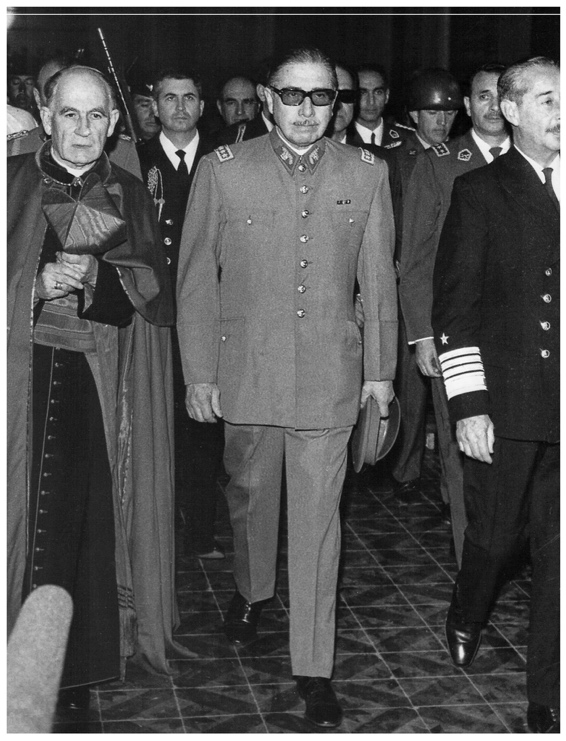

Cardinal Raúl Silva Henriquez sort de l'église avec Augusto Pinochet, le 18 septembre 1973, après avoir offert à la junte militaire, lors d'une cérémonie télédiffusée, toute la « désintéressée collaboration de l'Église catholique »

Les Forces armées et les Carabiniers du Chili ne sont en aucune façon ni « putschistes », ni « fascistes », (...) leur constante tradition en est une de professionnalisme (...) ils sont au-delà des contingences politiques du pays. Le geste qu'ils ont posé le 11 septembre fut comme la réponse à une exigence nationale et, en tant qu'institutions armées, une conséquence de l'obligation qu'ils ont de garantir l'ordre au Chili.

Qu'est-ce qui prit fin au Chili le 11 septembre 1973 ? Pour plusieurs, pour les adhérents anonymes de l'Unité populaire, ce fut la fin de grands espoirs fondés sur un lien affectif avec les forces de la gauche, forces dans lesquelles, historiquement, de vastes secteurs du peuple placèrent leurs aspirations. Nous disons un lien affectif, car les réformes, les conquêtes en faveur du peuple ne s'étaient certainement pas réalisées. Les « 40 mesures » du programme électoral de l'Unité populaire, dans lesquelles étaient exprimés ces objectifs les plus immédiats en faveur des classes populaires, n'ont pas dépassé le stade de simple programme. Il n'y en a sûrement pas cinq qui sont devenues des réalisations concrètes. Plus tard, l'opposition rappelait régulièrement ces mesures pour ridiculiser le gouvernement de l'Unité populaire.

Pour la grande majorité des Chiliens, le 11 septembre 1973 représenta la fin d'un cauchemar, d'un état de décomposition du pays, de l'installation de la démagogie, de l'ingérence de politiciens étrangers (qu'on se rappelle la lettre de Fidel Castro, au président Allende, le 22 juillet 1973), de la violence sous toutes ses formes, de l'appauvrissement brutal de la nation et par-dessus tout, de la marxisation dans laquelle le Chili se trouvait entraîné. Tout cela se terminait par un acte des Forces armées et des Carabiniers du Chili lesquels représentent une véritable réserve morale de l'âme nationale. Pour cette majorité, le 11 septembre fut une véritable libération.

La connaissance du « Plan Z » a été le premier facteur de la prolongation de l'état de guerre interne dans le pays. Des secteurs de la gauche et de la presse internationale, adeptes du marxisme, ont tenté de nier l'existence de ce plan, qui était un auto-coup d'État de l'Unité populaire. Mais une documentation abondante a été trouvée et publiée. (…)

Certes, l'Église aimerait faire beaucoup plus en faveur de tous ceux qui souffrent, en imitant le bon samaritain qui s'occupa uniquement d'aimer le blessé sur la route et qui ne partit pas à la recherche de ceux qui l'avaient maltraité. Mais ces actions de l'Église en faveur des anciens militants de l'Unité populaire se sont méritées des critiques et des réserves dans la communauté catholique elle-même. La haine, la violence, le sectarisme qui s'étaient déclenchés durant l'Unité populaire furent si profonds – ‘l'âme du Chili est blessée', affirma un jour le cardinal — que ceux qui sous l'Unité populaire furent renvoyés de leurs emplois ou persécutés, ou qui eurent à souffrir sous ce régime, n'arrivent pas à comprendre que l'Église s'engage dans ces œuvres de miséricorde envers les anciens militants de l'Unité populaire. Cela a occasionné beaucoup d'incompréhensions parmi les catholiques eux-mêmes.

Dans le cas des Universités catholiques, le gouvernement a adopté une attitude distincte, en respectant leur dépendance du Saint Siège et de la Conférence épiscopale du Chili. Pour illustrer la compréhension à laquelle il est possible d'arriver, le cardinal nomma comme recteur de l'Université catholique du Chili, le recteur délégué par le gouvernement. (...)

Au cours des années précédentes, surtout pendant l'Unité Populaire, les jeunes ont joué un rôle de premier plan dans un contexte fondamentalement politique. Aujourd'hui, alors que les activités politiques sont en pause, ces jeunes sont confrontés à un vide d'action et de motivation. C'est une grande opportunité pour l'Église de former les jeunes, de les préparer pour l'avenir. Cette urgence est un défi pressant pour l'Église, c'est comme l'heure de Dieu pour ces jeunes.

Commentaires au sujet de l'analyse des évêques chiliens

Il est frappant de noter que les évêques chiliens non seulement ne qualifient pas de putschistes et fascistes les militaires et policiers chiliens qui ont brutalement renversé le gouvernement de Salvador Allende, mais qu'ils vont même jusqu'à affirmer qu'ils ne représentent rien de moins que « la réserve morale de l'âme chilienne ».

Des militaires qui, comme on le sait, finiront par torturer au moins 27 000 individus et en tuer au moins 3 000, et qui avaient déjà pratiqué beaucoup de torture, exécuté sommairement, mis sur pied des camps de concentration, fait disparaître toute presse libre, et exercé une répression tellement impitoyable que de de milliers de Chiliens et Chiliennes cherchaient par tous les moyens possibles de fuir à l'étranger...

Les évêques estiment que le bilan positif du gouvernement de l'Unité populaire est fort mince, qu'il se résume au lien affectif profond que de vastes secteurs de la population ont avec lui. « Les réformes et les conquêtes en faveur du peuple », disent-ils, « ne se sont pas réalisés ».

Quant au bilan négatif de l'Unité populaire, il est énorme, et se résume en un mot « cauchemar », poursuivent les évêques : « état de décomposition du pays, installation de la démagogie, ingérence de politiciens étrangers (qu'on se rappelle la lettre de Fidel Castro, au président Allende, le 22 juillet 1973), violence sous toutes ses formes, appauvrissement brutal de la nation, et, par-dessus tout, marxisation du pays ».

Il est intéressant de noter que les évêques, tout en soulignant avec justesse l'intervention politique étrangère du dirigeant d'un petit pays - celui de Fidel Castro - ne mentionnent pas une seule fois dans leur document de 59 pages l'intervention politique étrangère pourtant la plus spectaculaire - celle des États-Unis. Une telle omission est d'autant plus étonnante que, grâce à la fuite en 1972 des documents secrets de l'International Telephone and Telegraph (ITT) par le journaliste d'enquête Jack Anderson, cette intervention américaine était connue à travers le monde entier.

Ces documents, qui ont longtemps circulé au Chili, montrent que la CIA collaborait avec l'ITT et certains militaires chiliens pour renverser Salvador Allende, et cela aussi tôt qu'au moment de sa victoire électorale en 1970. Cependant, ils montrent aussi que la CIA, consciente que la grande popularité post-électorale de l'Unité populaire pourrait empêcher la réussite du coup d'État, avait suggéré aux militaires chiliens de reporter ce coup. Mieux vaut, soulignait la CIA, bien préparer le terrain afin de garantir la réussite du coup.

Tout d'abord, suggérait la CIA, il faut s'acharner à dénigrer le plus possible l'image d'Allende, tant au Chili qu'à l'étranger. Comment ? En produisant des reportages le noircissant, d'une part dans les médias chiliens, et, d'autre part, dans les médias à l'étranger. Nous allons vous aider dans cette campagne médiatique, dit la CIA, à travers nos contacts dans les médias internationaux, et de plus, nous allons verser de l'argent au grand journal conservateur du Chili, El Mercurio, ainsi qu'à d'autres médias d'opposition, pour les aider à dénigrer Allende.

Ensuite, poursuit la CIA, nous devons mettre le plus de bâtons possibles dans les roues de l'économie chilienne. La déstabiliser carrément. Comment ? Nous, Etats-Unis, avons beaucoup de pouvoir auprès des institutions financières internationales. Nous allons utiliser ce pouvoir pour imposer un blocus financier du Chili dans toutes ces institutions.

Enfin, conclut la CIA selon ce que révèlent les documents secrets de l'ITT, il faut faire un dernier pas pour assurer le succès d'un coup d'état. L'image d'Allende étant fortement noirci, et l'économie étant déstabilisée par le blocus financier, il faut maintenant s'acharner à créer un climat de chaos, de désordre et d'insécurité. Comment ? Par des actions de sabotage, telles que le dynamitage de ponts, de pylônes électriques. Ou encore, mettre le feu à des stations d'essence, etc.

Une fois le terrain bien préparé, une fois que le peuple aura gouté assez longtemps à dégradation économique, pénurie, appauvrissement, violences et insécurités de toutes sortes, les militaires chiliens pourront intervenir pour renverser l'Unité populaire. Et ils seront alors accueillis comme des sauveurs et des héros libérateurs par de vastes secteurs de la population. Ils seront perçus comme ceux qui rétablissent ordre et sécurité, ceux qui mettent fin au cauchemar !

Pour comprendre la méticulosité scientifique et à long terme de la planification américaine contre l'Unité Populaire sous Salvador Allende, rien de mieux que de visionner l'impressionnant documentaire de 139 minutes,La Spírale, produit par Armand Mattelart en 1976.

La stratégie préconisée par la CIA dans les documents secrets de l'ITT, notamment accorder de l'aide financière américaine aux médias chiliens afin de noircir Allende et l'Unité populaire, n'est pas restée lettre morte. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le rapport COVERT ACTION IN CHILE 1963-1973 produit par la Commission sénatoriale américaine. Ce rapport affirme que le « Groupe des 40 » a donné 700 000 dollars américains au journal El Mercurio le 9 septembre 1971 et 965 000 dollars le 11 avril 1972. De plus, explique ce rapport, le Groupe des 40, qui travaillait sous l'autorité de Henry Kissinger, ne se limitait pas à accorder des sous aux médias chiliens. Il produisait parfois lui-même du contenu dans ceux-ci. Il exerçait, affirme le rapport, une influence substantielle sur le contenu même du Mercurio, « allant jusqu'à y placer des éditoriaux inspirés par la CIA, et ceci, à certains moments, presque quotidiennement ».

Ce que les évêques chiliens semblent ignorer encore trois mois après le coup d'état, Salvador Allende en était parfaitement conscient, et ce, depuis fort longtemps. Lors du discours historique qu'il prononçait une fois déclenchée l'intervention militaire le 11 septembre, un discours que j'écoutais en direct à la radio depuis mon appartement à Santiago et qui serait son dernier discours avant de trouver la mort, Allende affirmait :

« Le capital étranger, l'impérialisme, unis à la droite, ont créé le climat nécessaire pour que les forces armées rompent avec leur tradition ».

Dans leur document, les évêques chiliens, pour aider leurs confrères évêques à travers le monde à comprendre que la junte militaire chilienne n'a rien à voir avec le putschisme et le fascisme, se réfèrent à ce qu'ils appellent le « Plan Z ». Selon ce plan, que le journaliste Julio Arroyo Kuhn rendait public le 18 septembre 1973 dans le quotidien El Mercurio, le gouvernement Allende aurait planifié l'assassinat, le 19 septembre 1973 et jour de fête nationale des forces armées, de différents chefs des forces armées qui s'opposaient à l'Unité populaire. Allende, selon le plan Z, aurait invités des chefs militaires à déjeuner avec lui au Palais présidentiel La Moneda, où ils seraient abattus par des serveurs. Vingt-quatre heures seulement après l'assassinat, Allende annoncerait la création de la « République démocratique populaire du Chili ».

Ce fameux « Plan Z » était, de toute évidence, une création, avec l'aide de la CIA, de la junte militaire en vue de justifier auprès de la population le coup d'état qu'elle venait de faire une semaine plus tôt, et toute la répression barbare qui l'accompagnait. Une création qui ressemble, comme deux gouttes d'eau, à cette autre invention de l'administration Bush en 2003 - Saddam Hussein possède une immense quantité d'armes de destruction massive et représente une grande menace pour le monde entier – qui servait de prétexte pour justifier l'invasion de l'Iraq.

D'une part, la Commission sénatoriale américaine, à laquelle nous venons de référer plus haut, affirme que les Etats-Unis non seulement accordaient des sous au quotidien El Mercurio, mais influençaient souvent, ou produisaient directement, le contenu de certains de ses articles. D'autre part, grâce à la déclassification des dossiers de la CIA, on sait, parce que cette dernière le reconnaît tel quel, que le Plan Z n'était rien d'autre qu'une guerre psychologique menée par les forces armées chiliennes pour justifier le coup et la persécution de l'Unité populaire.

Le Plan Z n'a pas seulement servi de prétexte pour justifier le coup d'état. Comme de nombreux militaires et policiers chiliens ont cru cette invention, des prisonniers ont été battus et torturés dans des centaines de casernes et de postes de police, dans le but de leur arracher des aveux au sujet du plan diabolique Z.

L'hypocrisie, ou plutôt la complicité profonde de l'Église catholique chilienne dans le coup d'état est criante. L'Église, affirment les évêques chiliens dans leur document de Noël 1973, imite le bon samaritain qui aime les gens qui souffrent et vient à leur aide, sans cependant « partir à la recherche » de ceux qui occasionnent leurs souffrances. Comment, et pourquoi, partir à la recherche de ceux qui, selon l'Église, représentent la réserve morale du peuple, ceux qui le libère du chaos socialiste ? Contentons-nous d'aider, en bon samaritain, les gens que les libérateurs torturent, les familles des papas assassines ou portés disparus, les gens qu'on enferme comme du bétail dans des camps de concentration !

Pour éliminer tout ce qui est progressiste, la junte brûlait dans la rue des tonnes de livre à tendance socialiste. Elle prenait aussi le contrôle de ce qui s'enseigne, notamment en nommant un militaire à la direction de toutes les universités. Dans le cas des universités catholiques, affirment les évêques dans leur document, la junte est cependant gracieuse et respecte l'autorité et l'indépendance de l'Église. Pour la remercier, et « illustrer la compréhension à laquelle il est possible d'arriver », poursuivent les évêques, le cardinal Henriquez décide de nommer à la direction de l'Université catholique du Chili, pourtant une institution pontificale, le militaire « délégué » par la junte. Autre hypocrisie consommée : l'Église nomme à la direction de l'université le militaire qu'a choisi la junte pour ce poste !

Un dernier point on ne peut plus troublant. Les militaires ont banni tous les partis progressistes, fermé le parlement, mis en pause l'activité des partis politiques de droite, écrasé toute pensée progressiste, voire même toute possibilité de penser. Or les évêques chiliens, au lieu de dénoncer une telle situation, perçoivent cela comme une bonne affaire pour les jeunes. Cela représente ce qu'ils appellent « une grande opportunité pour l'Église », ou « l'heure de Dieu pour les jeunes » ! Comme « les activités politiques sont en pause » et que les jeunes, qui représentaient sous l'Unité populaire le fer de lance de l'action politique, « sont confrontés à un vide d'action et de motivation », profitons-en pour « former les jeunes, les préparer pour l'avenir », affirment les évêques ! Leurs cerveaux étant, grâce à une répression barbare et massive, vides de pensées socialistes nocives, à nous de les remplir du bien, à restaurer chez eux l'identité judéo-chrétienne, cette « âme du Chili ». C'est cette dernière, que les militaires, qui se disent de bons catholiques et représentent « la réserve morale du peuple », ont restauré par leur intervention du 11septembre !

*************

Lettre à ma famille le 15 décembre 1973

Je vivais à Santiago, dans un pays où de vastes secteurs de la population étaient soumis à répression brutale, peur, angoisse, et méfiance, alors que d'autres secteurs, provenant d'une partie de la classe moyenne mais surtout de l'élite économique, célébraient leur victoire.

Comme tant d'autres personnes, ma conjointe Wynanne et moi avions déchiqueté en mille morceaux nos livres et revues progressistes, plaçant tout cela dans des sacs de poubelles, et transportant avec grande discrétion ces sacs dans la rue, de peur que des voisins pro-junte comprennent ce que nous faisions et nous dénoncent.

Certaines des lettres que nous recevions étaient déjà ouvertes, donc nous nous sentions espionnés.

Le gros de notre énergie était consacré à deux choses : faire connaître au monde extérieur les atrocités que nous témoignions dans ce Chili de censure totale ; et aider le plus possible Chiliens et Chiliennes traqués par les militaires à se réfugier dans une ambassade afin d'échapper à emprisonnement, torture, et, possiblement, assassinat.

La lettre que, rempli d'émotion, de révolte et d'ironie, j'écrivais à ma famille le 15 décembre 1973 était donc codée. Il fallait dire des choses, mais le faire en sachant que celles-ci seraient peut-être lues par des militaires.

Les « fraises » représentent les personnes traquées que nous aidions à se réfugier dans une ambassade.

Le « Père Noël qui se promène en traineau » représente la junte militaire, qui est consciente que plusieurs personnes sur leurs listes noires arrivent à échapper à la répression en entrant dans une ambassade et qui prennent des mesures pour mettre fin à cela.

La « pétition contre la pollution » représente une pétition, initiée par nos contacts au Québec, demandant au gouvernement canadien d'ouvrir ses portes aux réfugiés chiliens et de dénoncer le caractère brutal et répressif de la dictature chilienne. En affirmant que la pollution est si grave ici qu'elle cause des décès, je me réfère, bien sûr, aux tueries perpétrées par la junte. En affirmant que « la pollution affecte de plus en plus de pays en Amérique latine ces dernières années », je laisse entendre que les dictatures se multiplient en Amérique latine.

Lorsque je me réfère aux mensonges que répand la presse internationale, je reprends le discours de la droite, un discours qu'on entend dans les secteurs nantis de Santiago, et qu'on voit régulièrement dans la presse censurée du Chili. Selon ce discours, le sang, la torture, les exécutions sommaires, les camps de concentration, etc. ne seraient que de la propagande répandue par les communistes à travers le monde afin de noircir l'image de la junte militaire.

Comme ma famille me connaît, elle sait fort bien que j'ironise, et que je pense exactement le contraire.

Je doute que les évêques chiliens, s'ils avaient pu lire ma lettre, penseraient que j'ironisais. Car l'objectif du document qu'ils faisaient parvenir à leurs confrères évêques dans le monde était précisément de corriger la fausse image négative qu'on se fait de la junte à l'étranger, parfois même dans des milieux catholiques.

« Des milliers de travailleurs font librement don d'une partie de leur salaire, » j'écris dans ma lettre à ma famille. Ici encore une fois, je prends une position fort différente de celle des évêques. Dans leur document, il y a une partie, que je n'ai pas reproduite ci-haut, où les évêques, pour illustrer l'enthousiasme de la population par rapport au coup d'état, affirme que de nombreuses personnes accourent pour donner argent, bagues d'or, etc. à la junte militaire afin de l'aider à rebâtir le pays. En précisément dans ma lettre que le don « que font librement » les travailleurs « est simplement déduit de leur chèque », je souligne l'aspect obligatoire et non libre de ce don supposément libre ! Ce qu'affirment les évêques est vrai, mais ce qu'ils omettent de dire est également vrai. Cette dernière omission, comme le fait de ne pas mentionner dans leur document le bannissement de la plus grosse centrale syndicale du Chili, la CUT, illustrent le parti pris de l'Église pour la junte militaire.

Lorsque j'affirme que « plusieurs milliers de familles sont sans emploi à Santiago », je n'utilise aucun code. C'est exactement la situation qui se vit, et celle-ci est dramatique. En ajoutant que ce problème va bientôt disparaître, car « elles ne perçoivent plus aucun revenu », j'ironise de façon on ne peut plus mordante, en laissant entendre que les familles vont tout simplement mourir de faim.

Tous ces codes étant expliqués, voici ce que j'écrivais à ma famille de Windsor, Ontario le 15 décembre 1973. Le moins qu'on puisse dire, ma lettre présente une image fort différente du Chili que celle peinte par le document que les évêques chiliens, exactement au même moment, faisaient parvenir à leurs confrères évêques du monde entier.

Chère maman, cher papa et chère famille,

Wynanne et moi sommes tous les deux un peu épuisés par notre constante cueillette de fraises. Même s'il fait très froid au Canada, il fait très chaud ici. Croyez-le ou non, le Père Noël est habillé pour l'hiver et se promène sur un traîneau par une température d'environ 90 degrés Fahrenheit ! Et il aime aussi les fraises, alors il n'aime pas l'idée qu'on les lui enlève.

La mère de Wynanne nous envoie des nouvelles au moins deux fois par semaine. Merci beaucoup d'avoir signé la pétition contre la pollution de l'air. C'est certainement un des pires maux dans le monde présentement, et il semble que cette pollution affecte de plus en plus de pays en Amérique latine ces dernières années. Hier encore, quelqu'un m'a dit que la pollution de l'air était si grave ici qu'elle causait des décès.

Si vous avez suivi la presse internationale ces dernières semaines, vous avez pu constater que les journalistes continuent de répandre toutes sortes de mensonges sur le Chili. Ils affirment que plus de 15 000 personnes ont été exécutées au Chili depuis le 11 septembre. Ils affirment que les tueries se poursuivent. Un article a même affirmé qu'il y avait et qu'il y a encore des cas quotidiens de torture.

Quand on voit à quel point les gens semblent prendre plaisir à publier toutes ces rumeurs sensationnelles, on se demande où va ce monde... Ici, tout est calme. Bien sûr, nous sommes toujours en situation de guerre, - une situation qui devrait durer plusieurs mois - et nous avons un couvre-feu toutes les nuits de 23h à 5h30. Un coup de feu occasionnel ici et là, mais c'est tout. Les gens travaillent. Beaucoup font don de leurs bagues en or à la junte militaire en signe de reconnaissance. Les rues sont très propres. Il n'y a plus de grèves folles. Des milliers de travailleurs font librement don d'une partie de leur salaire... ce dernier don est simplement déduit de leur chèque ! La grande majorité de ces travailleurs gagnent aujourd'hui en un mois ce qu'un travailleur moyen au Canada gagne en une demi-journée environ - mais c'est normal ici : le Chili est un pays sous-développé.

Les journaux, les stations de radio et de télévision ne tarissent pas d'éloges sur la junte militaire. Avant le coup d'État, il était incroyable de voir les ordures que l'on pouvait trouver dans les médias ! Aujourd'hui, les nouvelles sont courtes, joyeuses et objectives. On a envie de revivre ! Les médias nous informent que la Russie persécute toujours ses intellectuels. Quand on pense que sans l'armée chilienne et les Etats-Unis, le Chili serait peut-être encore en train de se diriger vers le socialisme !

Il y a encore plusieurs milliers de familles sans emploi à Santiago. Mais ce problème devrait être réglé sous peu : elles ne perçoivent plus aucun revenu...

Demain, Wynanne et moi allons escalader une belle montagne, située en plein cœur de Santiago. Cela devrait nous faire oublier les fraises ! Alors que vous célébrez Noël le 25...

Try to remember.... (Ma lettre fut rédigée en anglais, car les conjoints et conjointes de mes frères et sœurs sont anglophones, et ne me comprendraient pas si j'écrivais en français)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Mandela, « le Rouge » effacé ?

La mémoire collective a ses ciseaux affûtés, et dans le cas de Nelson Mandela, le marxisme a été discrètement jeté dans la corbeille. La figure reconnue du « père » de la nation arc-en-ciel, chuchotant la réconciliation et prônant la paix, cache une histoire plus radicale, profondément ancrée dans les luttes anticolonialistes et la pensée révolutionnaire.

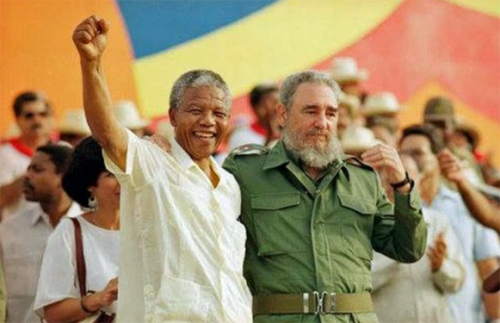

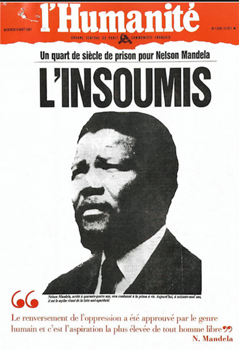

7 décembre 2024 | Billet de blog | Photo : Le président sud-africain Nelson Mandela danse lors du congrès annuel du Parti communiste sud-africain, le 7 avril 1995. © Juda Ngwenya

https://blogs.mediapart.fr/basilegiraud/blog/071224/mandela-le-rouge-efface

L'ANC : La lutte oubliée

Le Congrès national africain (ANC), auquel Mandela adhère en 1943, n'a pas toujours été ce temple de la démocratie libérale qu'on imagine aujourd'hui. Dans les années 1950 et 1960, il s'agit d'un mouvement influencé par des idéologies marxistes et des alliances stratégiques avec des partis communistes.

La Charte de la liberté (1955), document fondateur du mouvement, prône une redistribution des terres et la nationalisation des mines, un discours ouvertement socialiste.

Mandela lui-même reconnaît avoir été séduit par les idées marxistes. Dans son autobiographie, Un long chemin vers la liberté, il confesse : "Le communisme promettait un paradis terrestre pour les pauvres et les opprimés." À ses débuts dans l'ANC, Mandela fréquentait les cercles communistes sud-africains, où Blancs et Noirs débattaient d'égal à égal.

Une révolution en soi dans un pays ravagé par l'apartheid.

C'est avec la création de l'aile militaire de l'ANC, Umkhonto we Sizwe (La Lance de la Nation), en 1961, que Mandela passe de la théorie à l'action, inspirée par les tactiques révolutionnaires communistes.

Mais une telle guerre exigeait des alliés puissants. C'est dans le bloc communiste que Mandela trouva un soutien crucial. L'Union soviétique joue alors un rôle clé en fournissant une aide militaire et logistique à l'ANC. Dès 1962, les premiers combattants de MK sont envoyés à Moscou pour suivre une formation militaire et idéologique.

Joe Modise, futur commandant de MK, a décrit ces entraînements comme une initiation à la tactique militaire et à la guerre révolutionnaire, mais aussi à une vision marxiste de la société. Selon des archives soviétiques, le Kremlin a consacré près de 100 millions de dollars entre 1963 et 1988 à soutenir l'ANC et son allié idéologique, le Parti communiste sud-africain (SACP).

La Chine, de son côté, offre également une assistance militaire dès les années 1960. Bien que les tensions sino-soviétiques aient limité une coopération tripartite, Pékin forma des cadres de l'ANC et fournit des armes légères aux premiers combattants de Mandela. Cuba, en revanche, incarne l'engagement le plus visible du bloc communiste en Afrique. Sous Fidel Castro, La Havane devient un point d'appui stratégique pour les mouvements anti-impérialistes africains, y compris l'ANC.

Lors de la célèbre bataille de Cuito Cuanavale en Angola (1987-1988), des troupes cubaines affrontent directement l'armée sud-africaine, affaiblissant ainsi la domination régionale de Pretoria. Mandela, libéré deux ans plus tard, qualifiera cette bataille de "tournant décisif dans la lutte contre l'apartheid".

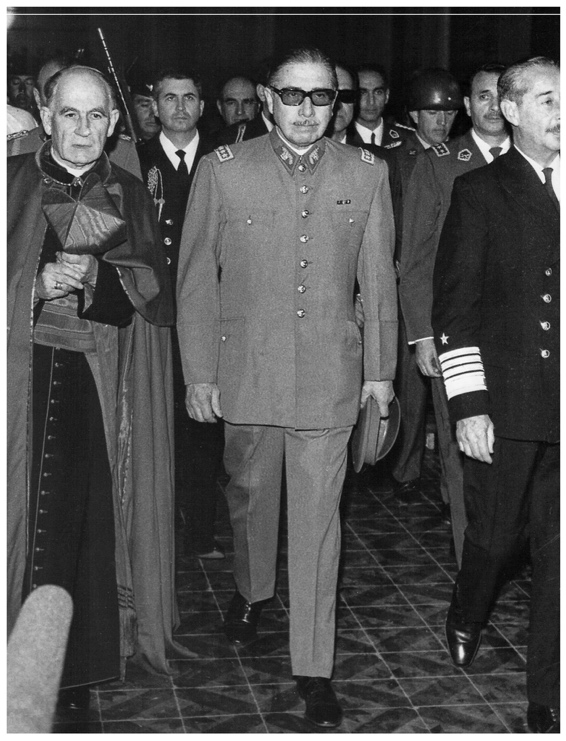

Nelson Mandela rend visite à Fidel Castro. La Havane, 1991

Mandela et le Parti communiste sud-africain

Pendant des années, Mandela a nié son appartenance officielle au Parti communiste sud-africain (SACP). Pourtant, en 2012, des documents historiques révélèrent que Mandela siégeait bel et bien au comité central du SACP dans les années 1960.

Ces révélations sont venues contredire la version officielle soigneusement polie : Mandela, le libéral dévoué à la démocratie, était également un révolutionnaire qui voyait dans le communisme un outil pour l'émancipation des opprimés.

Mais il n'y avait pas de contradiction dans cette appartenance, explique Ronnie Kasrils, ancien ministre et membre du SACP : "Mandela voyait dans le marxisme une méthode pour analyser les structures d'oppression économique et sociale."

Le discours de Mandela lors de son procès de Rivonia en 1964 témoigne d'ailleurs d'une analyse marxiste de la société sud-africaine : "L'apartheid et le capitalisme sont les deux faces d'une même pièce.". Un constat qui, dans une autre vie, aurait pu lui valoir une statue à Moscou plutôt qu'à Washington.

Une mémoire aseptisée

Pourquoi, alors, cette facette de Mandela a-t-elle été effacée de l'hagiographie du "nouvel ordre mondiale" ? La réponse réside dans les besoins narratifs des puissances occidentales.

À sa libération en 1990, Nelson Mandela devient une icône mondiale, une figure consensuelle nécessaire pour incarner la transition pacifique. Les États-Unis et le Royaume-Uni, qui l'avaient classé comme terroriste jusque dans les années 1980, participent à la réhabilitation d'un Mandela "acceptable".

Dans ce cadre, ses liens avec le communisme deviennent gênants. Le "Mandela rouge" disparaît sous une avalanche de photos où il serre les mains des présidents américains et britanniques.

La réconciliation, mantra de la Rainbow Nation, était un récit plus commercialisable qu'une révolution prolétarienne.

Aujourd'hui, les discussions sur Mandela omettent souvent ses critiques du capitalisme. La Commission Vérité et Réconciliation, certes essentielle, a échoué à redistribuer les richesses économiques aux Noirs sud-africains, laissant un pays où les inégalités restent criantes. Mandela lui-même le regrettait : "Nous avons vaincu l'apartheid politique, mais pas l'apartheid économique."

Si Mandela est désormais une icône mondiale, c'est au prix d'une simplification de son message.

L'Humanité, 1987. © L'Humanité

Loin de la figure lisse qui orne les manuels scolaires, il était un stratège pragmatique, capable de s'allier aux communistes tout en tendant la main à ses ennemis.

Alors que des statues, avenues, places se dressent en son hommage dans les villes du “monde libre”, il reste à savoir si l'histoire rendra justice à l'homme complexe et révolutionnaire qu'il fut.

Car, pour citer Mandela lui-même : "Être libre, ce n'est pas seulement briser ses chaînes, mais vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres." Une maxime qui, sans le marxisme, perd peut-être de sa profondeur.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« Guérilla des Farc » de Pierre Carles : l’avenir a une histoire

Dix ans durant, le cinéaste s'est rendu régulièrement en Colombie. Il offre un contre-récit de l'histoire de la rébellion et interroge l'avenir du mouvement qui a abandonné la lutte armée.

Tiré de l'Humanité

https://www.humanite.fr/culture-et-savoir/cinema/guerilla-des-farc-de-pierre-carles-lavenir-a-une-histoire

Publié le 11 décembre 2024

Michaël Mélinard

On a connu Pierre Carles pourfendeur des médias dominants, poil à gratter d'un système, aux méthodes parfois contestées. Avec « Guérilla des Farc, l'avenir a une histoire », il s'essaie à un journal documentaire, intime et engagé. Intime d'abord, car il s'adresse en voix off à son beau-père, Duni Kuzmanich, un cinéaste colombien disparu en 2008. Ce dernier a été le premier à réaliser un film sur la guérilla sans la dénigrer. Engagé aussi, car il recueille la parole de membres de Farc entre 2012 et 2022 tout en rendant hommage à deux cinéastes militants français, Bruno Muel et Jean-Pierre Sergent, venus tourner dans les années 1960 un documentaire surces guérilleros et guérilleras communistes.

Envisager une poursuite pacifique de la lutte

Sa forme hybride alterne des entretiens avec les Farc, dont celui avec la Française Natalie Mistral, et des extraits de « Canaguaro », l'œuvre de Kuzmanich relatant l'assassinat en 1948 de Jorge Eliecer Gaitan, un homme politique de gauche favori à l'élection présidentielle de l'année suivante, ainsi que la rébellion qui a suivi. S'y ajoutent également des images des négociations pour un processus de paix. Car en 2015 et 2016 se profile un accord avec le gouvernement colombien, entérinant le désarmement et le retour à la vie civile des rebelles.

C'est à la fois la possibilité de regarder vers l'avenir et d'envisager une poursuite pacifique de la lutte pour davantage de justice sociale. C'est aussi l'occasion de dresser un bilan sur leur combat. Là, le cinéaste redevient le critique des médias dominants en transposant sa grille d'analyse à la Colombie. La question de la représentation des Farc et de l'accusation de narcoterrorisme reprise en boucle pendant des décennies par les médias a en partie noyé leur message et terni la légitimité de leur lutte. Pierre Carles tente de remettre les pendules à l'heure. À la sienne en tout cas. En proposant un contre-discours qui fait des Farc des combattants contre l'oligarchie et la prédation des richesses.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

« Vingt Dieux » de Louise Courvoisier

Divine surprise du dernier Festival de Cannes, « Vingt Dieux », au titre malicieux, suscite d'entrée de jeu l'étonnement et l'admiration. Pour son premier long métrage, Sélection ‘Une Certain Regard' et Prix de la Jeunesse, Cannes 2024 entre autres récompenses, Louise Courvoisier nous offre un épatant ‘western agricole', tourné en Scope et aux couleurs, lumineuses et estivales, du Jura, sa terre natale.

Par Samra Bonvoisin, Le Café pédagogique, Paris, 11 décembre 2024

Pour visionner la bande-annonce.

Avec son coscénariste Théo Abadie ( et camarade de promotion de la Cinéfabrique de Lyon comme d'autres collaborateurs du film ) la jeune femme, déjà lauréate de la Cinéfondation cannoise en 2018 après son court-métrage, imagine le roman d'apprentissage, à la fois rugueux, fougueux et burlesque, de Totone, 18 ans, glandeur et fanfaron, vivant à la ferme paternelle avec sa petite sœur.

Un drôle de zigue, partageant son temps, avec deux potes branquignoles, entre bals alcoolisés, nuits d'ivresse et réveils ahuris aux côtés d'une fille séduite et mal étreinte.

Jusqu'à la mort de son père dans un accident de voiture. Une fois l'exploitation agricole et les vaches vendues, comment assurer l'avenir de sa petite sœur et gagner sa vie, alors qu'il croit n'avoir rien appris et se sent si démuni ?

Vingt Dieux, pour reprendre le juron favori de sa bande de pieds nickelés, loin de nous plonger dans le désespoir, Louise Courvoisier nous embarque alors dans l'aventure initiatique, mouvementée, bondissante et libertaire, d'un garçon du Jura saisi par une énergie désordonnée et tenace. Une histoire singulière, ancrée dans un territoire rural, rarement célébré ainsi à l'écran, où savoir-faire, savoir-être et désir d'aimer se conjuguent, au rythme changeant de compositions chorales entraînantes. Impossible de résister à l'épopée jurassienne et au charme déroutant de Totone (Clément Favereau, formidable).

*Un cowboy inattendu au pays des vaches laitières et du comté*

Nous voici plongés au cœur d'une fête de village dans le sillage d'un garçon aux cheveux roux, filmé de dos (peau blanche, épaules robustes, cou costaud) ; la caméra le suit à vive allure car le sujet fend la foule pour s'arrêter devant un petit groupe. Pressé par ses supporters improvisés et leurs cris répétés.Debout sur unetable, il se montre tout nu, sans paraître gêné, levant les bras en l'air en signe de triomphe, esquissant même quelques pas cadencés suscités par des incitations bruyantes (‘La danse du Limousin !, ‘La danse du limousin' !). Voici Tony (surnommé Totone), visiblement habitué à faire le malin pour amuser la galerie, ses potes en débrouille et embrouilles Jean-Yves (Mathieu Bernard, très bien) et Francis (Dimitri Baudry, aussi crédible) en particulier.

A la maison, il en mène moins large et semble se la couler douce, tandis que le père conduit l'exploitation agricole et que la petite sœur (Luna Garret, délicieusement vraie) va à l'école. À Totone et ses potes, les bals où l'on boit de la bière jusqu'à plus soif et emballe des filles pour une nuit sans trop savoir quoi faire en tant que mecs en cas de panne du sexe. Une expérience embarrassante pour Totone et minimisée par la partenaire d'un soir prête à excuser ce machisme inconséquent !

La mort du père fait cependant basculer l'existence de notre garçon insouciant. Il lui faut maintenant, et vite, assurer sa subsistance, protéger sa petite sœur et trouver un toit.

Ouvrier agricole, louant sa force de travail auprès des fermiers du coin, il se distingue par sa gaucherie, ses retards et son manque de pratique.

Qu'à cela ne tienne. Pourquoi ne pas se spécialiser dans la fabrication du comté et gagner ainsi, en deux tours de main, les 30.000 € destinés au vainqueur du concours agricole dans ce domaine ?

*Artisanat et transmission, sexe et amour : des chemins rocambolesques*

Pas si simple de remporter un concours dont on ignore les règles et les exigences préalables. Mais Totone s'accroche, se renseigne auprès des autorités, approche surtout une des grandes spécialistes en la matière, laquelle accepte de lui transmettre ingrédients nécessaires, pratiques particulières (notamment pour la fabrication ‘au chaudron'). Et nous saisissons, émus, l'importance de cette formation par une ‘ancienne' auprès d'un jeune renouant ainsi avec une tradition paternelle (que la relation père-fils figurée au début du récit ne laisse pas imaginer).Ce serait faire injure aux spectateurs que de révéler le dénouement de cette ambitieuse entreprise.

En tout cas, Totone n'ayant pas de domaine agricole ni de lait nécessaire à la fabrication du comté à sa disposition, met à contribution ses deux potes pour en ‘trouver' du bon sans débourser un euro…

Fort opportunément (le hasard est parfois grand artiste), il rencontre Marie-Lise (Maïwen Barthelemy, époustouflante interprète), une femmefranche, directe et solide, dirigeant seule une exploitation laitière d'envergure. Ou, entre venue au monde d'un petit veau et naissance de l'amour, comment une jeune femme qui sait ce qu'elle veut et un garçon qui ne le sait pas encore réunissent leurs efforts et leurs désirs pour aider à l'accomplissement des deux événements en même temps, la nuit, dans une étable au milieu du foin.

A ce titre, balayant les clichés et autres niaiseries sur la vie à la campagne, la cinéaste confère aux femmes un rôle majeur dans le parcours initiatique d'un garçon devenu curieux de tout, englué dans l'ignorance par paresse et habitude. A la fromagère âgée, la transmission de savoir-faire artisanaux, à la dirigeante d'exploitation laitière, la transmission des caresses et des gestes de tendresseaptes à susciter le plaisir féminin avec (ou sans) pénétration du sexe masculin. Autant dire que notre Totone n'en finit pas d'être surpris.

*Invention d'un western rural d'un nouveau genre, libre et galvanisant*

Au-delà des trahisons, coups fourrés et autres bastons entre bandes (les branquignoles associés à Totone ont pour ennemis jurés les propres frères de Marie-Lise), des rebondissements qui alimentent joyeusement l'épopée jurassienne, la fiction frappe par le traitement des paysages, leurs couleurs chaudes sous la lumière d'été, en plans larges le plus souvent, en magnifie la beauté particulière. Et, comme si nous retrouvions l'univers singulier des premiers films tels que « L'Enfance nue » ou « Passe ton bac d'abord » de Maurice Pialat (dans l'après-coup des auteurs de la Nouvelle Vague), l'irruption de corps différents, des grains de voix et des accents autres, un phrasé tranché et un langage parfois cru et direct nous touchent profondément. Un surgissement d'une vérité des êtres, de leurs origines géographiques et sociales, loin du formatage citadin commun à de nombreux personnages du cinéma, français d'aujourd'hui, notamment.