Derniers articles

Élections : La position des partis fédéraux sur 39 enjeux environnementaux dévoilée

Les résultats d'un questionnaire mené auprès des partis fédéraux concernant leurs engagements environnementaux ont été dévoilés aujourd'hui. Les questions posées portaient sur des enjeux cruciaux tels que les changements climatiques, la biodiversité, l'eau, la mobilité durable, l'agriculture et l'alimentation, les ressources naturelles et bien d'autres.

Tous les partis y ont répondu, à l'exception du Parti conservateur du Canada. Le Parti libéral du Canada a quant à lui partiellement participé à l'exercice, en envoyant plutôt une lettre sans répondre aux questions de manière spécifique. Le Nouveau Parti démocratique, le Parti Vert et le Bloc Québécois ont répondu à toutes les questions.

Cet exercice non partisan s'inscrit dans une démarche menée par Vire au vert, une coalition d'une vingtaine d'organisations de la société civile québécoise, et a pour objectif de fournir à l'électorat les informations nécessaires pour faire un choix éclairé.

Le questionnaire a été envoyé aux cinq principaux partis politiques en février 2025. Plusieurs relances ont été faites auprès de tous les partis depuis cette première approche.

L'environnement demeure une priorité

« Malgré une campagne électorale dominée par la situation avec les États-Unis, nous savons que l'action climatique et la protection de la nature demeurent des priorités pour une large proportion de la population », expliquent les organisations membres de Vire au Vert.

Un récent sondage commandé par la Fondation David Suzuki confirme en effet que l'environnement demeure une priorité pour la population québécoise et canadienne, alors que près de 4 personnes sur 5 (79 %) au Québec et plus de 2 personnes sur 3 (69 %) estiment que le prochain gouvernement fédéral doit prioriser l'action climatique et la protection de la nature.

Des organisations environnementales canadiennes publient également aujourd'hui les réponses des partis à 10 autres questions portant sur l'environnement.

« C'est alarmant de constater que les enjeux environnementaux sont relégués au second plan dans le discours politique alors qu'ils sont indissociables des questions sociales et économiques : on pense au coût de la vie ou à la santé, par exemple. Nous espérons que notre démarche encouragera la population à se rendre aux urnes et à faire entendre sa voix en appuyant les partis prêts à faire ce qu'il faut pour créer un avenir durable et équitable », ajoutent les membres de Vire au vert.

Partenaires de Vire au vert pour les élections fédérales 2025

Accès transports viables, Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME), Centre d'écologie urbaine, Coalition Québec meilleure mine, Eau Secours, ENvironnement JEUnesse, Équiterre, Fondation David Suzuki, Fondation Rivières, Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Front étudiant d'action climatique (FÉDAC), Mères au front, Nature Québec, Piétons Québec, Réalité climatique Canada, Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, Réseau des femmes en environnement, Trajectoire Québec, Vélo Québec, Vigilance OGM, Vivre en Ville.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’assurance

La politique de l'autruche qui plonge sa tête dans le sable peut sembler être un analgésique temporaire à l'écoanxiété. Mais quoi qu'en disent le Président Trump, de nombreux conservateurs et tous les climato-négationnistes de la droite radicale, ignorer les changements climatiques ne les fera pas disparaître ! Plus les grands de ce monde attendent pour faire face à cette réalité, plus le réveil sera brutal pour tous ![1]

En 2024-2025, la liste des désastres climatiques est longue. Pensons aux incendies de Jasper en Alberta et dans la ville de Los Angeles, et aux ouragans Milton et Helene. Ici, dans la région de Montréal, on se souvient que le 9 août dernier, nous avons été accablés lorsque les pluies diluviennes de Debbie ont inondé nos rues et que l'eau s'est introduite dans nos sous-sols. Mais c'est de la « p'tite bière » si on compare ça aux inondations en Australie, où une superficie grande comme le Texas a été recouverte d'eau durant l'automne austral ! [2]

Le coût de ces désastres est énorme tant sur le plan humain que financier. Selon le Bureau des assurances du Canada, l'ouragan Debbie a coûté 2,5 milliards de dollars ; donc, cette tempête « se classe maintenant comme l'événement climatique le plus coûteux de l'histoire du Québec, surpassant même la tempête de verglas de 1998. »[3] Quant aux ouragans Helene et Milton qui ont frappé le sud des États-Unis, Bloomberg croit que le coût financier pourrait dépasser 50 milliards de dollars, américains bien évidemment.[4]

Même avant les désastres évoqués plus haut, dès le 6 mai 2024, dans l'introduction de son allocution, le sénateur Sheldon Whitehouse, alors président du comité sénatorial du budget des États-Unis, déclarait : « Le risque climatique rend les propriétés non assurables. Sans assurance, il est impossible d'avoir une hypothèque. Sans hypothèques, la valeur du marché immobilier s'effondre. L'effondrement du marché immobilier démolit l'économie. » Et plus loin, il s'interroge sur les effets de l'effondrement du marché de l'assurance dû aux coûts de ces désastres ou tout simplement du prix exorbitant des primes d'assurance. Il donne un exemple éloquent : en Floride, le propriétaire d'une maison paie en moyenne une prime annuelle de 6 000 dollars. D'autres doivent se contenter d'une assurance de dernier recours appuyée par l'État (Citizens Property Insurance) qui offre une couverture inadéquate avec des primes hors prix. Mais en cas de désastre majeur, ces assurances de dernier recours seront incapables de payer ne serait-ce qu'une infime partie des coûts réels ; l'État et les citoyens écoperont de cette mésaventure.[5]

La situation est tellement grave que des compagnies comme Farmers, Allstate, USAA et State Farm refusent tout nouveau client dans des États comme la Californie. Et après les feux de cette année, « sept des douze compagnies les plus importantes ont imposé des restrictions très sévères aux propriétaires ou dans certains cas presque décuplé le coût des primes. »[6]

Contrairement aux climato-négationnistes, les actuaires ont les données pour connaître véritablement la situation. Le but de l'assurance, c'est de gérer les risques. Mais les changements climatiques rendent cette gestion quasi-impossible. Il faut renforcer nos infrastructures pour les rendre capables de résister aux colères de Dame Nature. C'est pourquoi la lettre que des maires ont adressée aux cinq partis politiques arrive à point. Selon eux, pour répondre aux menaces tarifaires de Trump, la diversification de nos marchés ne passe pas par la construction de pipelines et de structures qui avantageraient les « énergies conventionnelles ». Ce genre de réponse aggraverait une situation climatique déjà alarmante. Au contraire, il faut favoriser notre économie en aidant nos municipalités à faire face aux dérèglements de notre climat.[7]

En cette période perturbée, nous avons besoin d'être rassurés. Mettre nos infrastructures à l'heure des catastrophes climatiques comme stratégie pour faire face aux tarifs trumpiens est une excellente prime d'assurance. En cette période électorale, espérons que les candidats de tous les partis politiques prêteront l'oreille à la suggestion constructive et pleine de bon sens de Mme Valérie Plante et des autres édiles municipaux.

Gérard Montpetit

La Présentation, Qc

le 17 avril 2025

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Chaque mot compte, chaque vote aussi

Aujourd'hui, j'étais entre deux mondes. D'un côté, Ruba Ghazal et Jean-Luc Mélenchon lors d'un événement politique de Québec solidaire ; de l'autre, les chefs des principaux partis fédéraux lors du débat francophone.

Écouter Mélenchon m'a apporté du réconfort. Il a défendu la langue non pas comme une imposition, mais comme une cause commune. Il a revendiqué le contact direct avec la classe ouvrière et a porté un message de gauche sans l'édulcorer à l'approche des urnes. Sa manière de communiquer — entre le théâtre et la philosophie, entre l'émotion et la radicalité — était tout simplement puissante.

De l'autre côté, j'ai ressenti le vertige de l'époque vers laquelle le Canada semble se diriger. Une droite qui érige la peur, l'immigration et l'islamophobie en piliers de son discours. Une droite qui oublie — ou feint d'oublier — que ceux qui s'expriment sont eux aussi des immigrants, des colons sur une terre qui ne leur appartient pas. Le Bloc Québécois et le Parti conservateur sont les partis de la terreur, de l'égoïsme, de l'intimidation politique. Ils rivalisent pour voir qui punira le plus durement les plus vulnérables — et ils s'en vantent sans la moindre gêne, ignorant que leurs paroles atteignent aussi ceux qui, bien que privés du droit de vote, se sentent directement visés.

Ce sont nos Trump locaux. De petits autoritaires aux accents fascisants qu'il ne faut pas laisser respirer. Chaque vote pour eux est un vote contre l'humanité, contre la solidarité — non seulement envers les Palestiniens ou les minorités, mais envers nous tous. Car ils ne s'arrêteront pas là : ils finiront par nous criminaliser un par un, selon leur convenance.

Et non, le Hamas n'est pas une organisation terroriste, tout comme ne l'étaient pas le Congrès national africain de Nelson Mandela ni le Sinn Féin de Gerry Adams. Employer ce genre de terminologie est malhonnête envers le public, car cela revient à ignorer la différence fondamentale entre un État occupant comme Israël et un mouvement de résistance luttant pour libérer ses territoires occupés. L'omission délibérée de la voix palestinienne dans les médias est un affront de plus : on nie aux peuples arabes le droit d'être entendus selon leurs propres termes, devant une audience mondiale.

Jean-Luc Mélenchon a été habile en exposant le caractère politique des accusations d'antisémitisme portées contre lui — une tentative de museler les voix dissidentes. Et Jagmeet Singh a eu raison d'introduire, en plein débat, le mot que beaucoup évitent : génocide. Nommer les choses, c'est essentiel. Car face à une narration fasciste, on ne peut pas répondre à moitié, ni depuis le cadre défini par la droite. Il faut la confronter de front.

Nos vies en dépendent.

Manuel Tapial

Membre du Conseil d'Administration de Palestine Vivra

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« 𝟐𝟓 % 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐮𝐦 : 𝐮𝐧 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 »

Attac Québec et la coalition Échec aux paradis fiscaux ont transmis cette semaine aux représentant.e.s des principaux partis politiques fédéraux une déclaration intitulée « 25% minimum : un engagement politique pour une imposition juste des multinationales »

Tiré de l'Info lettre D'Attac Québec

Les dernières semaines de campagne ont démontré que la défense de l'intégrité du régime fiscal canadien et le financement adéquat de notre modèle social constituent des priorités pour les électrices et électeurs canadien.ne.s ✅

Nous demandons à nos politicien.ne.s d'appuyer la déclaration afin de démontrer leur volonté de lutter contre l'évitement fiscal en œuvrant pour une imposition minimum des profits des multinationales à 25 % effectifs. La déclaration et les logos des partis qui l'appuient seront révélés publiquement dans les derniers jours de la campagne électorale.

DÉCLARATION : « 25% minimum : un engagement politique pour une imposition juste des multinationales »

L'actualité des dernières semaines démontre que la question de l'imposition juste des multinationales est un sujet qui inquiète les électrices et électeurs canadien.ne.s.

Pendant qu'un mouvement de résistance face à l'action des géants complices de la politique du

président Trump se lève à travers le pays, les Canadiennes et Canadiens s'interrogent sur les

conséquences de l'impunité des multinationales en matière fiscale sur la pérennité du

modèle social canadien.

La société civile alerte depuis de nombreuses années le gouvernement canadien quant aux

pratiques d'évitement fiscal à grande échelle des sociétés multinationales. Au cours des dernières

décennies, les experts ont observé à travers les pays développés une baisse importante de la

contribution des multinationales aux trésors publics. Au Canada, la situation a atteint un état

critique, alors que le taux effectif moyen d'imposition des multinationales canadiennes

opérant au pays a atteint le seuil historiquement bas des 9,4 %, soit plus de 17 % en deçà du

taux statutaire fédéral-provincial moyen (26,6%).

L'imprévisibilité de la situation économique actuelle met au jour la fragilité du filet social dont nous

avons hérité. Le gouvernement canadien dispose de marges de manœuvre budgétaires réduites,

qui laissent douter de sa capacité à continuer de soutenir notre modèle social face à la tempête

qui s'annonce. Un nouvel élan de solidarité est nécessaire, qui passe par une contribution plus

adéquate des contribuables corporatifs au pot commun.

Nous demandons à votre parti politique de lutter contre l'évitement fiscal et le recours aux

paradis fiscaux, en vue d'une imposition plus juste des profits des multinationales œuvrant

au pays, qui fixerait leur taux effectif de contribution à un minimum de 25 %.

Si votre parti appuie cette position de principe, nous vous demandons de nous le signifier

officiellement avant le 24 avril afin de démontrer votre volonté d'appliquer une fiscalité plus

juste, et ce dans le but de renforcer les services publics pour toustes. La déclaration et les logos

des partis qui l'appuient seront révélés publiquement dans les derniers jours de la campagne

électorale fédérale.

Votre logo :

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Élections fédérales 2025 - Beauport Limoilou : Enfin, les candidats parlent d’environnement

Québec, 18 avril 2025 - Les membres de la Table citoyenne Littoral Est et d'Accès Saint-Laurent Beauport ont pu obtenir des engagements de la part des candidats aux élections fédérales de Beauport-Limoilou.

Nos organismes souhaitent susciter l'engagement des partis politiques pour opérationnaliser la reconnaissance du droit à un environnement sain, propre et durable pour les citoyens des quartiers littoraux. Ce nouveau droit a récemment été intégré à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) pour assurer un avenir plus sain et plus juste.

Suite à des rencontres avec les candidat-e-s et des échanges de courriel, nous résumons ainsi leurs engagements dans l'ordre de réception de leur envoi.

Les candidat-e-s du Bloc Québécois de la Capitale-Nationale ont dévoilé, le 7 avril dernier, leurs

propositions pour la région.

Ainsi, elles et ils s'engagent à :

– Soutenir la création d'un centre d'expertise et d'innovation technique sur la qualité de l'air en tirant avantage de l'expertise et des connaissances techniques de nos nombreuses institutions

postsecondaires.

– Exiger la restauration environnementale des installations du Port de Québec, notamment la protection des battures de Beauport et demeurer très vigilants quant à l'acceptabilité sociale des divers projets du Port de Québec, afin d'améliorer la qualité de l'air et de vie des résident-e-s des quartiers centraux.

« La gestion du Port de Québec doit prendre un virage obligatoire vers l'acceptabilité sociale et la transparence en matière de transport des matières dangereuses. Il en va de la santé et de la sécurité des citoyen-ne-s », souligne la candidate de Beauport-Limoilou, Julie Vignola.

– Pour favoriser la construction de logements sociaux, ce parti souhaite exiger que les règles de la

SCHL correspondent aux besoins de la région.

Le 12 avril, Dalila Elhak, candidate du Parti Vert du Canada, nous indique qu'elle est résidente de

Limoilou depuis treize ans et a été témoin en 2013 de l'épisode de la poussière rouge. Cet événement marquant a profondément renforcé son engagement en tant que citoyenne pour la santé de notre environnement et le bien-être de notre communauté.

« C'est pourquoi je tiens à vous exprimer tout mon appui dans vos revendications, que ce soit, pour mettre fin à tout éventuel projet de terminal de conteneurs, pour accorder un statut légal de protection aux battures de Beauport, pour assurer un accès direct à ces battures pour la population et pour faire du logement social une véritable priorité nationale. Ces enjeux sont cruciaux pour garantir une qualité de vie digne et un avenir durable à notre quartier, à notre ville et à notre société dans son ensemble », conclut Dalila Elhak.

Ce 14 avril, Steeve Lavoie, candidat du Parti libéral du Canada, nous écrit que du point de vue du

développement, un gouvernement libéral exigera toujours que notre développement économique se fasse dans une perspective de développement durable en respectant notre environnement.

« Nous encourageons l'accès et la protection des zones naturelles, notamment nos berges et nos

battures. Nous nous engageons à évaluer chaque projet afin de nous assurer du respect des normes environnementales. L'acceptabilité sociale est également une condition nécessaire à l'aval d'un gouvernement libéral pour tout projet d'envergure », a résumé Steeve Lavoie.

« La crise du logement que nous traversons actuellement est une priorité pour nous. C'est pourquoi le gouvernement libéral investit déjà en logement social et abordable et s'est engagé à augmenter la cadence afin d'offrir des logements au plus grand nombre de Canadiens possibles et enfin, nous donner les moyens de résorber la crise. Nous souhaitons assurer le respect et le bien-être des gens de Limoilou et de Beauport. »

Le 14 avril, les candidats du Nouveau Parti démocratique (NPD), Raymond Côté, dans

Beauport-Limoilou et Tommy Bureau, dans Québec-Centre, nous ont communiqué leurs

engagements.

« Tout projet de développement dans ce secteur devrait être fait en mettant en priorité la sécurité et la santé des personnes. Toutes et tous devraient y trouver un milieu de vie sain et pouvoir accéder facilement à ces environnements naturels uniques que sont le fleuve Saint-Laurent et la Baie de Beauport » soutient Tommy Bureau, candidat dans Québec-Centre.

« La manutention d'énormes quantités de vrac solide à proximité des habitations est un problème

connu de longue date pour les citoyens de Beauport-Limoilou. Ajouter le fardeau supplémentaire de la circulation d'un grand nombre de conteneurs dans le milieu de vie de milliers de personnes est inacceptable », déclare Raymond Côté, candidat dans Beauport-Limoilou.

« Nous supportons l'objectif de 20 % [de logements sociaux] de votre demande. Par ailleurs, un

gouvernement fédéral néo-démocrate souhaite une plus grande collaboration des autres paliers de

gouvernement pour construire. Nous souhaitons au moins 100 000 logements sociaux financés par le fédéral d'ici 2035 », concluent les deux candidats.

Une rencontre a eu lieu le jeudi 17 avril avec Hugo Langlois, candidat du Parti conservateur du

Canada dans Beauport-Limoilou. Pour monsieur Langlois, la Baie de Beauport est un lieu rassembleur qui devrait être au cœur du développement du quartier d'Estimauville.

« Mon père avait développé le site avec les gens de voile à l'époque. Le 400è anniversaire de la ville de Québec a permis, grâce aux investissements du gouvernement fédéral, un réaménagement qui permet aux citoyens de profiter de ce splendide secteur. Je m'engage à travailler à protéger ce site et même à bonifier le secteur pour permettre à plus de citoyens d'en profiter. Le fleuve est une richesse pour Beauport Limoilou », exhorte monsieur Langlois.

Nous rappelons que dans Beauport-Limoilou, les sources d'émissions atmosphériques et de pollution sont nombreuses : autoroutes, terminaux portuaires, papetière, cours de triage, incinérateur, deux projets industrialo-portuaires sur la table à dessin, etc. Un virage à 180 degrés s'impose pour embellir, assainir et verdir nos milieux de vie.

Le défi est énorme. Notre santé est sacrifiée et nos droits bafoués. C'est pourquoi, nous demandions le 3 avril dernier aux candidats et à leur parti de :

● reconnaître que le Littoral Est est une zone sacrifiée ;

● s'opposer à un éventuel projet de terminal de conteneurs promu par l'entreprise QSL au Port

de Québec et à tout autre projet émetteur de pollution atmosphérique ;

● d'accorder un statut légal de protection aux battures de Beauport ;

● d'assurer un accès direct, sécuritaire et convivial à la baie de Beauport via l'avenue

D'Estimauville ;

● se doter d'un objectif chiffré de bonification de l'enveloppe budgétaire destinée au logement

social dans le secteur afin d'atteindre 20% du marché locatif dans un proche avenir. - 30 -

Pour information :

Daniel Guay, Accès Saint-Laurent Beauport :

Azélie Roclay, Table citoyenne Littoral Est :

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Des emplois et des logements, pas de tarifs ni d’armement !

Alternative socialiste appuie officiellement la toute première candidature de Simon-Pierre Lauzon aux élections fédérales dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Voici un aperçu de sa réponse socialiste aux crises que nous traversons.

14 avril 2025 | tiré d'Alternative socialiste

Pour des revenus qui compensent l'inflation,

INDEXER TOUS LES SALAIRES ET PRESTATIONS AU COÛT DE LA VIE !

Tous les partis fédéraux s'engagent dans la guerre commerciale contre Donald Trump et la Chine. L'escalade des tarifs douaniers entre pays fait plonger l'économie mondiale vers la récession. Mais même dans un tel scénario, les plus grandes compagnies réussiront à garantir leurs profits. Pour les gens ordinaires, ça signifie des hausses de prix pour l'épicerie, l'essence et le loyer. Les patrons gèleront ou couperont les salaires, alors que les gouvernements coupent déjà dans les services publics.

Pour loger tout le monde, décemment et à bon prix,

CONSTRUIRE DES CENTAINES DE MILLIERS DE LOGEMENTS PUBLICS ÉCONERGÉTIQUES !

Les partis fédéraux veulent continuer d'offrir des millions de dollars aux propriétaires et aux promoteurs immobiliers privés. Les partis espèrent voir ceux-ci construire des logements abordables. En réalité, les promoteurs s'en mettent plein les poches en construisant des condos de luxe, et les propriétaires évincent les gens pour hausser les loyers. La hausse des tarifs douaniers sur le bois d'œuvre rend urgente la résolution de la crise du logement, que l'on pourrait aborder grâce à un programme massif de construction et de rénovation de logements publics de haute qualité et à loyer réellement abordable.

Pour créer des milliers d'emplois écologiques et de qualité.

NATIONALISER LE SECTEUR DES TRANSPORTS URBAINS ET INTERURBAINS !

Les partis fédéraux proposent de continuer et même d'accélérer l'exploitation des combustibles fossiles au Canada. Nous ne pouvons pas compter sur leurs promesses pour éviter les catastrophes climatiques, la pollution et les problèmes de santé publique.

La guerre tarifaire affecte le prix des automobiles et de l'essence. C'est le moment d'offrir des systèmes de transport en commun modernes, accessibles et gratuits à toute la population canadienne. Cela passe par le redéploiement d'un réseau ferroviaire moderne et nationalisé.

Pour financer des services publics gratuits, accessibles et de qualité,

QUITTER L'OTAN ET ARRÊTER LES INVESTISSEMENTS DANS LA DÉFENSE ET L'ARMEMENT !

TAXER LES ULTRA-RICHES ET LES GRANDES COMPAGNIES !

ABOLIR LES PARADIS FISCAUX ET NATIONALISER LA FINANCE !

Les partis fédéraux ne peuvent pas nous sortir de la stagnation et de la récession économique, car ils ne s'attaquent pas aux profits et à la propriété des grandes compagnies privées. Leur tactique principale consiste à investir dans l'armement et à organiser des guerres où la classe ouvrière est envoyée se battre contre ses propres intérêts.

Il est nécessaire de rompre avec le modèle capitaliste pour financer les ambitions sociales, écologiques et démocratiques de la classe ouvrière. Cela passe par une forte taxation des grandes entreprises et du luxe, et l'abolition des paradis fiscaux. Au-delà de la taxation, il est essentiel de nationaliser les secteurs clés de l'économie – comme l'énergie, le logement et les télécommunications – afin que leur gestion démocratique repose entre les mains des travailleurs et des travailleuses et soit orientée vers les besoins réels de la population.

Pour la libération nationale de la Palestine et de l'Ukraine,

AIDER À RECONSTRUIRE UNE FORCE POLITIQUE OUVRIÈRE ET SYNDICALE DANS LES PAYS VICTIMES DES GUERRES IMPÉRIALISTES !

Pour les puissances impérialistes, la guerre directe ou interposée permet d'accéder à de nouveaux marchés en détruisant ses concurrents. La classe ouvrière canadienne n'a aucun intérêt à mener indirectement la politique impérialiste des États-Unis en Ukraine ou à Gaza. Exigeons l'arrêt immédiat de la production militaire canadienne destinée au marché mondial !

Pour une classe ouvrière unie et sans frontières,

DÉFENDONS LES DROITS DE TOUT LE MONDE !

Les travailleuses et les travailleurs migrants font partie intégrante de la classe ouvrière canadienne. Il faut garantir à toute personne les mêmes droits sociaux, politiques, économiques et syndicaux, peu importe son statut migratoire. Il faut rompre avec le système de l'immigration temporaire, qui institutionnalise une précarité extrême.

Pour le respect de la diversité sexuelle,

GARANTIR L'ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE !

Les personnes LGBTQIA+ sont surreprésentées parmi les populations précaires, sans-abri, et exclues des services de santé, d'éducation ou d'emploi stables. Le capitalisme repose sur une norme familiale hétéronormative, utile au maintien et à la reproduction de la force de travail, ainsi que sur des rapports sociaux qui exploitent, divisent et hiérarchisent les identités.

Au-delà de la simple inclusion, lutter contre les oppressions spécifiques signifie notamment garantir un accès universel et gratuit aux services publics, en particulier aux services de santé adaptés aux réalités queer et trans.

Pour réaliser ce programme,

CONSTRUIRE UN PARTI POLITIQUE SOCIALISTE PAN-CANADIEN BASÉ SUR LES LUTTES SYNDICALES ET SOCIALES !

Les changements sociaux radicaux ne se réalisent pas en « convainquant » les élites ou suite à un « vote stratégique ». Seules l'organisation et l'action politique conscientes de larges couches de la population peuvent transformer la société en faveur de nos intérêts comme travailleuses et travailleurs. Tous les pans de la classe ouvrière en lutte partagent les mêmes intérêts globaux. Les grands mouvements de lutte spécifiques ou économiques ont le potentiel de s'unir pour former une structure de combat politique indépendante : un parti ouvrier socialiste.

Pour en savoir plus, vous impliquer ou faire un don : campagnesimonpierrelauzon@gmail.com

par Alternative socialiste

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

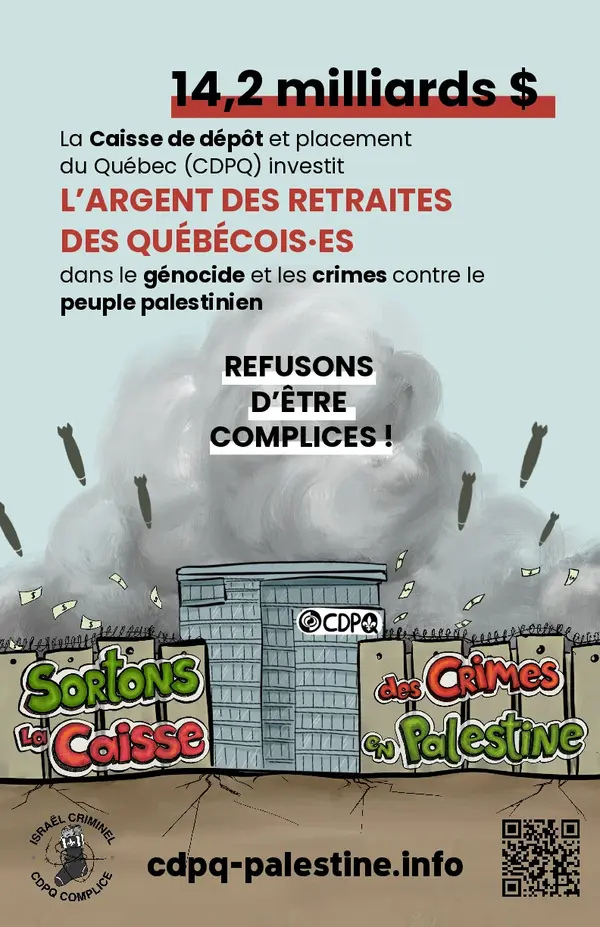

Campagne pour sortir la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ) d’investissements dans des entreprises et activités néfastes pour les Palestiniens

Cette campagne panquébécoise porte deux revendications concernant la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

Chers amis et amies, sympatisant.e.s de la cause palestinienne,

Je communique à nouveau avec vous pour vous inviter à participer à une campagne lancée récemment par la Coalition du Québec Urgence Palestine concernant des investissements par le « bas de laine des Québécois et Québécoises » (Caisse de dépôt et de placement du Québec) dans des entreprises menant des projets portant atteinte aux droits des Palestiniens et considérés comme illégaux ou criminels aux yeux du droit international.

Vous êtes sûrement au courant des bombardements et exactions innommables menées par l'armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie, des agressions appuyées, dans ce dernier cas, par des colons illégalement installés dans ce territoire palestinien. Les reportages sur la situation encore aggravée à Gaza se font étonnamment plus rares. Celui du téléjournal du soir de Radio-Canada, lundi dernier, avec le témoignage d'une jeune médecin parlant du pire qu'elle ait connu à travers le monde m'a laissé très désemparé et sans mot pour qualifier l'inhumanité en cours là-bas. Pour l'ONU, la population, privée de tout ravitaillement depuis un mois et demi, affamée, ne comptant plus les morts, les blessés et les malades, constamment déplacée et pilonnée sans répit, y vit sa pire période depuis le début des attaques en octobre 2023. Nétanyahou et Trump avaient promis « l'enfer » à Gaza si le Hamas ne se pliait pas à toutes leurs exigences arbitraires, lesquelles contrevenaient d'ailleurs aux conditions convenues : ils ont tenu parole, Gaza est devenu un véritable abattoir humain !

Sur le coup et à court terme, vous pouvez vous sentir comme moi quelque peu impuissants face à la politique menée par l'actuel gouvernement d'Israël, imposée par son aile d'extrême-droite religieuse et condition de l'appui indispensable de celle-ci à la coalition au pouvoir. En effet, comme il était prévisible, Netanyahou a tout fait pour faire dérailler l'accord conclu en janvier dernier pour un cessez-le- feu en trois phases dont la seconde prévoyait le retrait de l'armée israélienne. Rien de surprenant, donc, car son intention ultime, appuyé en cela par D. Trump, avait toujours été de chasser définitivement tous les Palestiniens de Gaza, et éventuellement de faire de même pour ceux de Cisjordanie.

Faisant un pas de côté, la Coalition du Québec Urgence Palestine a entrepris récemment de lancer une campagne (« Sortons la Caisse des crimes en Palestine ») visant directement la participation d'une institution québécoise de premier plan à une telle situation, la CDPQ. S'il apparaît difficile pour nous d'aider directement les Palestiniens, au moins pouvons-nous faire obstacle à l'oppression exercée en notre nom contre ce peuple par les investissements d'une institution publique d'ici qui n'a jamais reçu un tel mandat de notre part alors qu'elle utilise notre argent à un tel usage. Rappelons ici que parmi les 48 composantes de ce « portefeuille » québécois, le 2e plus grand fonds de pension du Canada (432 milliards $), on compte l'argent du Régime des rentes du Québec, du RREGOP, de la SAAQ, de la Commission de la construction du Québec, de diverses caisses de retraites ou d'assurance, etc.

Cette campagne panquébécoise porte deux revendications concernant la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) :

1. le désinvestissement des 14,2 milliards $ de la CDPQ dans 87 entreprises ayant des activités liées à la colonisation et à l'occupation militaire par Israël des territoires palestiniens (Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza), voire au génocide commis par Israël à Gaza.

À titre d'exemples des entreprises en cause, la CDPQ avait investi, au 31 décembre 2023 :

4,2 milliards $ dans WSP Global, une firme d'ingénierie dont le siège social est à Montréal, qui supervise l'expansion du train léger de Jérusalem vers les colonies illégales de Jérusalem-Est (la CDPQ en est le plus important actionnaire) ;

1,2 milliards $ dans Alstom, qui participe à la construction de la ligne ferroviaire A1 Jérusalem-Tel-Aviv, sur des terres palestiniennes expropriées en violation du droit international ;

62,2 millions $ dans Lockheed Martin, dont les avions de chasse ont servi à tuer des dizaines de milliers de personnes à Gaza et à détruire toutes les infrastructures civiles de ce territoire.

Refusons de nous faire complices et exigeons que la CDPQ retire ce type d'investissements néfastes pour le peuple palestinien !

2. La mise en place d'un processus de contrôle transparent pour garantir qu'aucune entreprise dans laquelle la CDPQ investit ne soit associée à des violations des droits humains et du droit international.

Parmi plusieurs actions possibles de la Campagne, des lettres peuvent être envoyées aux administrateurs de la Caisse afin que soit mis fin à ses investissements impliqués dans des entreprises et projets fautifs. L'action des lettres va actuellement bon train, car 5 345 de celles-ci ont déjà été envoyées sur l'objectif de 6 400. Aidez-nous à dépasser celui-ci. Dans tout l'éventail international des formes de solidarité possibles avec les Palestiniens, c'est nous, comme Québécois et Québécoises, qui sommes les mieux placés pour intervenir auprès de la CDPQ comme acteur important de l'oppression israélienne.

Pour plus d'infoformations :https://cdpq-palestine.info/agir/index.fr.html

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

PL69 - Des citoyen·ne·s inquiet.e.s de voir leur facture d’Hydro explosée inondent de courriels la ministre de l’Énergie

Montréal, le 15 avril 2025 – Aujourd'hui, alors que le Projet de loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques au Québec (PL69) est toujours à l'étude, des centaines de citoyen.ne.s de partout au Québec ont écrit de manière concertée à la ministre de l'Économie, l'innovation et de l'Énergie pour lui demander d'abandonner le PL69.

Cette action coordonnée par l'ACEF du Nord de Montréal a été organisée par plusieurs associations de défense des droits des consommateurs de partout au Québec.

Avec cette action, les citoyen.ne.s ont voulu dénoncer le PL69 qui risque d'aggraver la précarité énergétique, un problème déjà vécu par 1 ménage québécois sur 7. « De Montréal au Lac-Saint-Jean en passant par les Laurentides, l'Estrie, les Bois-Francs et l'Outaouais, ces citoyen.ne.s demandent à la Ministre de tenir un débat public sur l'avenir de l'énergie avant d'adopter sa loi afin de s'assurer que les questions de justice sociale ne sont pas oubliées » résume Émilie Laurin-Dansereau, organisatrice communautaire à l'ACEF du Nord de Montréal.

S'il n'est pas modifié de façon importante, le projet de loi 69 entraînera des hausses de tarifs considérables. Rappelons que chaque année, Hydro-Québec conclut des centaines de milliers d'ententes de paiement avec sa clientèle résidentielle. Une hausse de tarifs ne fera qu'étrangler davantage les ménages qui étouffent déjà sous le poids de leurs obligations financières. -30-

Source :

ACEF du Nord de Montréal

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Nous ne sommes pas venus ici pour devenir des esclaves ! »

Suite aux révélations paru dans Le Devoir le 09[1] et 10[2] avril 2025 concernant l'abus vécu par des travailleuses et travailleurs migrant.e.s avec l'Agence de recrutement et de placement des employés Iris Inc., le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI) et 6 groupes signataires du Bas-Saint-Laurent tiennent à montrer notre solidarité et à dénoncer ces violences.

L'Agence Iris, basée à Châteauguay puis à Ville LaSalle, a procédé à l'obtention des permis de travail fermés, liés à des postes au sein de l'agence qui n'existent pas en réalité. L'Agence Iris a ensuite affecté ces travailleuses et travailleurs à différentes entreprises-clientes, dont la résidence Reine Antier à Rivière-du-Loup. L'affectation des travailleuses et travailleurs à des lieux différents de ceux inscrits dans leur permis de travail contrevient bien entendu au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. M. Dieudonné Nidufasha, directeur de l'Agence Iris, a pourtant dit aux travailleuses et travailleurs qu'il avait l'autorisation de le faire par le gouvernement.

De plus, M. Nidufasha doit plusieurs dizaines de milliers de dollars en salaires impayés. Plusieurs plaintes à ce sujet ont été déposées à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), il y a plus d'un an. Cette agence demeure toutefois en opération et titulaire de deux permis valides de la CNESST, à titre d'agence de recrutement de travailleuses et travailleurs étrangers temporaires et d'agence de placement de personnel.

Plusieurs plaintes ont également été envoyées à Service Canada, en charge du respect du Programme des travailleurs étrangers temporaires, il y a plus d'un an. Aucun suivi n'a été fait de leur part et aucune enquête ne semble avoir été entamée à l'encontre de l'Agence Iris par Service Canada.

Ces abus ont mis ces travailleuses et travailleurs dans une situation d'extrême précarité financière. Ces travailleuses et travailleurs se battent encore pour obtenir les salaires impayés, leurs feuilles de paie et leur relevé d'impôts, nécessaires pour leurs démarches d'immigration.

« Cette situation est totalement inacceptable ! » tonne Florian Freuchet du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI) du Bas-Saint-Laurent. « Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Cette situation illustre parfaitement les problématiques liées aux agences de placement et de recrutement qui contournent les normes du travail et c'est monnaie courante ! La CNESST doit se doter de leviers supplémentaires pour sanctionner les agences de placement et de recrutement frauduleuses. C'est d'ailleurs elle qui émet les permis d'exploitation des agences de recrutement et de placement », poursuit-il.

« On voit encore que les institutions provinciales et fédérales se montrent inefficaces à protéger les travailleuses et travailleurs migrant.e.s face aux abus de ces intermédiaires privés qui profitent de leur vulnérabilité. Je ne connais PERSONNE qui soit à l'aise avec ce type d'esclavagisme moderne. Il y a urgence d'agir contre ces délits crapuleux. J'ai mal à mon Québec, j'ai honte du Canada. », mentionne quant à lui Sylvain Lirette, président du Conseil Régional de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

À la lumière de ce scandale, le CTTI et ses alliés réitèrent leurs revendications encore une fois pour que le gouvernement fédéral abolisse le permis de travail fermé qui expose continuellement les travailleuses et travailleurs migrants à ces situations d'exploitation. En outre, notons que de plus en plus de personnes migrantes perdent leur statut migratoire à la suite de telles situations abusives, ce qui nous réaffirme l'urgence de régulariser les personnes sans statut qui ne sont que des victimes du système d'immigration lui-même.

Notes

[1] https://www.ledevoir.com/societe/865483/enquete-travailleurs-etrangers-donnes-location

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les États généraux québécois de la solidarité internationale, un moment charnière pour l’AQOCI

Entrevue réalisée par Rana Bouazer, correspondante, en décembre 2024 avec Éric Normand Thibeault, coordonnateur des États généraux de la solidarité internationale initiée par l'Association québécoise des organismes de solidarité internationale (AQOCI)

16 avril 2025 | tiré du journal des Alternatives

Les États généraux québécois de la solidarité internationale, relancés par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), offrent un espace unique de dialogue et de réflexion sur les enjeux mondiaux actuels. Dans une entrevue exclusive, Éric Normand Thibeault, coordonnateur des États généraux québécois de la solidarité internationale, partage les motivations concernant cette initiative et ses objectifs visant à la solidarité internationale. Découvrez les dessous de cette démarche ambitieuse et les moyens pour les citoyen.nes de s'impliquer activement.

JdA-PA : En quoi consistent les États généraux de la solidarité internationale et qu'est-ce qui a amené l'AQOCI à relancer ce processus ?

Eric Normand Thibeault : L'AQOCI regroupe 73 organismes membres et collabore avec plus de 1 300 partenaires dans le Sud, intervenant dans 112 pays à travers le monde. En 2006, lAQOCI avait organisé les États généraux de la solidarité internationale, un espace de dialogue réunissant divers acteurs de la société civile, du secteur éducatif et du développement. Après presque 18 ans, l'AQOCI a choisi de relancer ce processus en raison des évolutions des enjeux mondiaux.L'objectif est de discuter des défis et des opportunités de la solidarité internationale et de formuler des propositions concrètes pour construire un monde plus juste. Contrairement à un congrès ou un colloque, les États généraux sont une véritable plateforme de dialogue et de reflexion collective , qui rassemble des acteurs des mouvement sociaux , du milieu syndical, du secteur éducatif, des chercheurs, des ONG et des partenaires du Sud.

JdA-PA : Comment se déploient les États généraux ?

ENT : Depuis leur lancement le 13 juin 2024 , les États généraux se déroulent sous forme de dialogues régionaux avec les partenaires de l'AQOCI, qui mènent des projets de solidarité internationale. Ces dialogues ont lieu tout au long de l'année et couvrent plusieurs régions du monde : l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. La prochaine rencontre est prévue pour le 11 décembre 2024. L'objectif est de recueillir des contributions de terrain sur des questions directrices afin de mieux orienter les actions de solidarité internationale.

JdA-PA : Quelles sont les thématiques abordées cette année, et pourquoi le thème de la démocratie et de la participation citoyenne a-t-il été choisi ?

ENT : Cette année, les États généraux abordent des thématiques cruciales telles que la démocratie et la participation citoyenne, un sujet particulièrement pertinent dans le contexte actuel. « Ce thème a été choisi pour répondre à une nécessité de renforcer la participation citoyenne active dans les décisions politiques, afin de garantir des sociétés plus inclusives et solidaires », explique le porte-parole de l'AQOCI. Ces discussions visent à identifier des solutions concrètes pour engager les citoyennes et les citoyens dans la transformation des sociétés.

JdA-PA : Où et quand se déroulent les États généraux ,et comment les gens peuvent-ils y participer ?

ENT : Les États génbéraux se dérouleront tout au long de l'année, avec plusieurs événements régionaux, et se clôtureront par un grand rassemblement du 4 au 6 juin 2025. Les personnes issues de ces réseaux et partenaires des membres l'AOQCI peuvent contribuer en consultant le site de l'AQOCI et soumettre des contributions écrites. Les participations pour rejoindre les dialogues régionaux sont sur invitation. Ces contributions permettent de faire entendre leurs préoccupations

JdA-PA : Pourquoi le thème de la démocratie et de la participation citoyenne a-t-il été choisi cette année pour les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) et quel est le lien avec les États généraux ?

ENT : Chaque année, l'AQOCI choisit un thème central qui guide les activités des JQSI.Cette année, le choix s'est porté sur la démocratie et la participation citoyenne, un sujet qui contribue à la mobilisation d'un large spectre d'acteurs pour les États généraux. Il constitue tout autant un défi particulièrement pertinent dans le contexte mondial actuel. »Ce thème s'inscrit dans une volonté de renforcer la participation active des citoyens pour des sociétés plus inclusives et solidaires », explique le représentant de l'AQOCI.

« Ce thème s'inscrit dans une volonté de renforcer la participation active des citoyens pour des sociétés plus inclusives et solidaires », explique le représentant de l'AQOCI. Ce thème, qui sert de boussole pour les actions de plaidoyer et de communication de l'organisation. Le thème de cette année se décline sous diverses formes pour rejoindre le grand public, par l'intermédiaire des projections de films ou des publications. En 2023-2024, l'AQOCI et ses membres ont choisi la souveraineté alimentaire comme thématique pour les campagnes d'éducation à la citoyenneté mondiale.Après les États généraux, un autre thème sera choisi par les membres de l'AQOCI lors de l'assemblée générale, prévue en juin 2025, où environ 150 participants y réfléchiront ensemble.

JdA-PA : Quelles sont les opportunités d'engagement pour les citoyens qui souhaitent s'impliquer davantage dans la solidarité internationale, notamment pendant les périodes creuses entre les JQSI, comme entre décembre et février ?

ENT : L'AQOCI offrent à ses membres et à ses alliés différentes formes d'opportunités d'engagement tout au long de l'année, même en dehors des événements clés comme les JQSI. Les citoyen.nes peuvent organiser des événements individuels tels que des webinaires, tenir des blogs, ou s'impliquer au sein d'associations. Certaines personnes choisissent également de manifester leur soutien sur la place publique ou de participer à des activités artistiques pour mobiliser et sensibiliser le grand public aux enjeux entourant la solidarité internationale.

Par ailleurs, il existe des opportunités de solidarité internationale sur une base volontaire ou bénévole, soit à l'étranger, soit au Québec, en accueillant des réfugié.es, en soutenant les nouveaux arrivants personnes nouvelles arrivantes, ou en participant à diverses initiatives ou projets communautaires.

Nombreux programmes de volontariat sont offerts et accessible à tous les âges, permettant aux citoyen.nes de vivre une expérience de solidarité, notamment avec des organisations telles que Médecins, OXFAM Québec, le Centre de solidarité du Saguenay Lac Saint-Jean ou Ingénieurs Sans Frontières. Ces expériences de volontariat peuvent aussi avoir lieu au sein du réseau francophone, avec des jeunes québécois qui s'engagent en Europe ou ailleurs. Ces initiatives offrent des possibilités d'engagement et d'apprentissage pour celles et ceux qui souhaitent mobiliser leur expertise dans un contexte international.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Avec des bâtons et des pierres, on viendra vous aider ! » - Le Québec, l’Ukraine et l’Internationalisme de Mélenchon

Le 16 avril 2025, Québec solidaire (QS) a reçu Jean-Luc Mélenchon, le chef du parti La France Insoumise (LFI) dans le cadre d'une conférence intitulée « Battre les droites ». Le leader insoumis a en effet décidé de faire une pause à Montréal. Pas trop longtemps cependant, le temps « de prendre sa respiration » et « de plonger aux États-Unis » présenter son dernier livre où « toute une partie de la population reste dans l'ignorance sans ça » (1'48). Il y a donc une urgence internationale.

Mais pour l'ancien sénateur socialiste, il était hors de question de ne pas s'arrêter au Québec pour lequel il a une « affection irraisonnée », qu'il attribue au « tempérament anti-américain » et à la résistance aux « gringos » des Québécois·es. Une halte s'imposait alors pour apporter « un soutien effectif et affectif au Canada et à nos cousins québécois exposés aux menaces d'annexion par leur voisin les USA » (Radio Canada).

Après des entretiens dans les médias locaux et une conférence à l'Université McGill, où il est ovationné, plusieurs centaines de personnes sont donc venues l'écouter le 16 avril, en compagnie de la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal.

Et pour résumer son message, si on veut "Battre les droites", il faut réfléchir avant de voter, "ne pas oublier ses convictions dans l'isoloir" et surtout ne pas voter pour les socio-démocrates comme, Kamala Harris "qui n'est pas de gauche" ; au contraire, la candidate démocrate est un "moindre mal qui reste quand même du mal" (1'23, McGill)... C'est donc une stratégie simpliste, strictement électoraliste, qui concrètement et explicitement fait aveuglement la politique du pire que nous suggère de suivre M. Mélenchon afin de battre les droites. Et de nouveau, celui qui n'a jamais réussi à s'imposer face à l'extrême droite lors des élections présidentielles françaises, a eu droit à une standing ovation, de la part de nombreux militant·es de Québec solidaire cette fois-ci.

Il est cependant loin d'être établi que la gauche étasunienne et les victimes du néofascisme de Trump (aux États-Unis, en Afrique, au Groenland et même en Palestine, où ça pouvait pourtant difficilement être pire) comprennent et souscrivent à une telle stratégie électoraliste ; c'est du moins ce que semblent attester les millions de personnes descendues dans la rue dans toutes les villes étasuniennes au mois d'avril, en s'organisant à la base (Federal Unionist Network, Hands Off, FiftyFiftyOneMovement), sans même avoir lu le livre de M. Mélenchhon, sans attendre les prochaines élections comme il le suggère, sans attendre les appels des leaders politiques, sans attendre les appels des centrales syndicales nationales encore largement silencieuses et invisibles.

Il est également très peu probable que M. Mélenchon et ses conseils stratégiques pour battre les droites, reçoivent le même accueil enthousiaste de la part de la gauche en Ukraine, dont 20% du territoire n'est pourtant pas seulement "menacé" mais officiellement annexé par la Russie. En trois heures de conférence à Montréal sur la situation internationale et sur la manière de "Battre les droites", le leader insoumis n'a pas estimé nécessaire d'adresser ne serait-ce qu'une seule critique au régime néofasciste de Poutine. Au contraire, il a trouvé du temps et estimé nécessaire de prendre sa défense en soulignant qu' "on" accusait à tort la Russie d'avoir fait sauter le gazoduc Northstream. Certes, "on" ne sait pas qui a saboté ce gazoduc. Mais à l'écouter, les ukrainien·nes pourraient facilement penser que pour M. Mélenchon, V. Poutine n'est pas le représentant d'une droite à battre également. En tout cas, dans son plan pour "Battre les droites", la lutte contre le néofascisme russe n'est clairement pas sa priorité.

De fait, ce même M. Mélenchon qui condamne aujourd'hui les menaces d'annexion de D. Trump, se réjouissait de l'invasion de la Crimée par Poutine en 2014 ("La Crimée est perdue pour l'OTAN. Tant mieux"). Et, en février 2022, soit quelques jours à peine avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par l'armée Russe, il déclarait avec son aplomb légendaire que la Russie était un partenaire « fiable » et que l'agresseur était « l'OTAN sans aucun doute ! ».

Depuis, au-delà de l'enfumage médiatique, lui et son parti s'opposent méthodiquement à toute solidarité armée avec l'Ukraine, parfois au nom de la paix et des négociations, parfois au nom du non-alignement, parfois au nom des coûts du chauffage des français et parfois, sans honte, au nom des ukrainien·nes eux-mêmes. Et tant pis pour les camarades ukrainien·nes, socialistes, féministes, LGBTQIA+, syndicalistes qui ne cessent quant à eux et elles de réclamer des armes pour se défendre, pour résister à l'envahisseur et se protéger des missiles et des drones qui pleuvent chaque jour sur les villes ukrainiennes. Peu importe ce que pensent et revendiquent les premiers concerné·nes, la paix internationale selon M. Mélenchon est à ce prix.

Curieusement ou de manière "irraisonnée" pour reprendre son terme, M. Mélenchon affirme que pour "nous", il est cependant prêt à renoncer à tous ses principes, à abandonner le non-alignement, le pacifisme, les négociations et à se battre à nos côtés, les armes à la main. Et cette fois-ci sans peur de menacer la paix internationale, sans crainte des risques d'escalade qui découlent logiquement d'une confrontation avec une puissance nucléaire et sans même s'inquiéter des risques d'explosion des coûts du chauffage pour les ménages français...

Pourquoi ? Parce qu'il ne tolère pas que Trump nous « parle comme ça » ; lui qui, toute honte bue, affirme désormais contribuer à « résister » à l'invasion Russe en Ukraine :

« Nous nous sommes en train de résister à l'invasion de l'Ukraine par les Russes, c'est pas pour supporter l'invasion du Canada par les États-Unis d'Amérique. Hum… Donc prenez le, si vous voulez, [comme] un message de solidarité et d'affection avec vous. Voilà, avec des bâtons et des pierres, on viendra vous aider ! » (3'48)

Au-delà de ce nouveau statut autoproclamé de résistant à l'invasion Russe, de ces fanfaronneries et du paternalisme qui ne manquent pas d'agacer, comment expliquer cette solidarité internationale à géométrie variable ? Comment expliquer un tel soutien pour le Québec, avant même que quiconque lui demande quoique ce soit, et cette méprisable et irresponsable indifférence pour les revendications et les appels à l'aide militaire, répétés et continus quant à eux, de la part de la gauche ukrainienne, des féministes, des mouvements LGBTQIA+ etc. ? Comment expliquer qu'il soit prêt à prendre des bâtons et des pierres pour défendre le Québec contre Trump mais qu'il refuse de lever le petit doigt contre Poutine ?

À l'entendre s'exprimer au Québec, on ne peut faire que des hypothèses : un racisme anti-ukrainien ? La conviction que seul l'impérialisme et le néofascisme trumpien sont réels et dangereux ? Une forme « d'anti-américanisme » primaire, qui homogénéise la population étatsunienne et qui expliquerait pourquoi il se garde bien d'évoquer ici les cinq à six millions de manifestant·es qui sont descendu·es dans les rues étatsuniennes ces derniers jours ? Une confusion irraisonnée ?

Dans tous les cas, l'absence de solidarité armée avec la gauche ukrainienne constitue un renoncement au fondement du socialisme, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à l'internationalisme. Et ce renoncement mine très concrètement la nécessaire et urgente construction de solidarités entre les forces progressistes pour « battre les droites », pour lutter contre l'axe Trump/Poutine et plus largement pour affronter cette Internationale néofasciste qui, quant à elle, a rarement semblé aussi puissante et unie, que ce soit pour massacrer les ukrainien·nes, les palestinien·nes ou quiconque s'oppose à leur projet d'accaparement et de partage du monde.

Martin Gallié

20 avril 2025

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

FORTES : Une murale pour célébrer l’histoire des femmes

Le centre-ville de Sherbrooke accueillera bientôt une nouvelle œuvre d'art public célébrant l'histoire et la contribution des femmes. Intitulée FORTES, cette murale, réalisée par l'artiste locale Adèle Blais, viendra enrichir le circuit des murales de la ville. L'initiative, soutenue par la Ville de Sherbrooke, vise à mettre en lumière des figures féminines marquantes et à renforcer le dynamisme culturel du centre-ville.

Tiré du Journal Entrée Libre

Date : 7 avril 2025

Sylvain Bérubé

Une œuvre engagée et symbolique

La murale sera installée sur le mur nord de la ruelle Whiting, en face de l'hôtel de ville et du carré Strathcona. Elle présentera une composition artistique unique, où des cadres de styles et formats variés mettront en valeur des portraits de femmes ayant marqué l'histoire. Par cette approche, Adèle Blais souhaite rendre hommage aux contributions féminines souvent méconnues et souligner leur rôle dans l'évolution de la société.

« La murale FORTES n'est pas simplement une œuvre d'art, c'est un hommage vibrant à la force et à la résilience des femmes qui ont façonné notre monde », a déclaré la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin. Elle souligne également l'importance de ce projet pour l'art public et la valorisation du patrimoine collectif.

Une expérience immersive grâce à la réalité augmentée

En plus de la fresque murale, le projet comprendra une dimension technologique novatrice. Grâce à l'application « Adèle Blais – Peindre l'histoire », les visiteurs pourront vivre une expérience immersive en réalité augmentée. Cette initiative leur permettra d'explorer en détail chaque élément de la murale et d'écouter l'histoire des femmes représentées. Cette intégration numérique vise à rendre l'œuvre encore plus accessible et interactive.

Adèle Blais s'est entourée de l'expertise de Serge Malenfant, spécialiste des murales, afin d'assurer la conception et l'installation de l'œuvre. L'ensemble du projet bénéficie du soutien du Service du développement économique de la Ville de Sherbrooke.

Un investissement pour la culture et l'inclusivité

Le budget total alloué à la réalisation de cette murale et à son intégration numérique s'élève à 167 367 $. Cette somme provient d'un budget résiduel initialement destiné à un projet de murale qui n'a pas vu le jour après la dissolution de l'organisme M.U.R.I.R.S. en 2019.

Pour Raïs Kibonge, conseiller municipal du district du Lac-des-Nations, ce projet représente bien plus qu'une simple fresque artistique : « Avec FORTES, nous donnons vie à des récits qui méritent d'être entendus et vus. En intégrant l'art public dans l'espace urbain, nous créons un lieu vivant, accessible et attractif, tout en renforçant le sentiment d'appartenance de la communauté. »

Prochaines étapes

La création de la murale débutera en avril 2025 et s'étendra jusqu'en septembre. L'installation aura lieu en septembre 2025, suivie d'une inauguration officielle à la fin du mois.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Violences sexuelles et augmentation des loyers – Deux injustices sociales à combattre

Nous l'observons régulièrement dans l'actualité : l'augmentation du cout de la vie et des loyers exacerbe les inégalités présentes au sein de notre société. Les premières victimes de cette réalité ? Les femmes.

Tiré du Journal Entrée Libre

Consciente de cet enjeu, l'équipe du CALACS Agression Estrie tient à dénoncer les violences sexuelles subies par les femmes, alors que des milliers de locataires et de familles s'apprêtent à signer ou à renouveler leur bail pour l'année à venir. Il est essentiel de mettre en lumière cette problématique et de reconnaitre le lien étroit entre la crise du logement et les violences sexuelles dont les femmes sont victimes.

Les femmes en situation de précarité, particulièrement celles qui se trouvent à l'intersection de multiples oppressions, sont les plus touchées. L'augmentation du cout des loyers limite drastiquement leur capacité à quitter un environnement violent, faute de pouvoir accéder à un logement sécuritaire et abordable. De plus, les ressources d'hébergement destinées aux victimes de violence sont souvent saturées. Alors, où peuvent aller ces femmes confrontées à des violences sexuelles perpétrées par leur propriétaire ? Où peuvent se réfugier celles qui, en désespoir de cause, doivent échanger des services sexuels contre un toit ? Trop souvent, elles n'ont d'autre choix que de demeurer dans ces situations, ce qui amplifie leur sentiment de peur, d'insécurité, de culpabilité et de honte.

Il est impératif de considérer ce lien entre logement et violences dans l'élaboration de solutions concrètes. La pénurie de logements en Estrie a un impact majeur sur la sécurité physique, émotionnelle et sexuelle des femmes. Il est plus que temps que le gouvernement intervienne afin de garantir un accès accru aux logements sociaux, en particulier pour celles qui doivent fuir un contexte de violence. Ignorer cette problématique reviendrait à fermer les yeux sur la sécurité et la dignité des femmes.

À propos de Calacs Agression Estrie

Depuis plus de 40 ans, le CALACS Agression Estrie vient en aide aux femmes et aux adolescentes (12 ans et plus) ayant été victimes d'agression à caractère sexuel ainsi qu'à leurs proches. L'organisme communautaire autonome offre des services d'aide directe, de prévention et de sensibilisation aussi bien qu'il réalise des luttes et des actions politiques.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

De mal en pis : le nouveau contexte politique et les défis de la gauche canadienne

Cette brochure vise à encourager un débat de principe entre la gauche et la classe ouvrière afin de promouvoir un mouvement socialiste viable au Canada. Le débat démocratique est encouragé au sein et au-delà du Projet socialiste.

le 13 avril 2025 | Socialist Project | Traduction David Mandel

https://socialistproject.ca/2025/04/from-bad-to-worse/

La crise de légitimation et l'État autoritaire

La conjoncture politique actuelle se caractérise par le sentiment croissant, au Canada et partout dans le monde, que les politiques néolibérales ont échoué et que le capitalisme lui-même ne fonctionne pas. Ce sentiment est alimenté par l'affaiblissement, le démantèlement, voire la destruction, de ce qui conférait au système capitaliste une apparence de « légitimité » et d'« équité » aux yeux de la classe des travailleurs et travailleuses : salaires qui montaient, logements abordables, amélioration des soins de santé, et protection de l'environnement. Il s'agit d'une crise de légitimité croissante.

Si l'origine la plus immédiate de cette impasse est la « grande crise financière » de 2008-2010, elle est plus profondément enracinée dans la structure de l'État néolibéral, qui connaît un approfondissement de ses caractéristiques autoritaires dans la plupart des pays, en particulier avec l'arrivée au pouvoir de la seconde administration de Donald Trump aux États-Unis en janvier 2025.

La transformation des États capitalistes en un régime politique plus discipliné et axé sur le marché s'est opérée lorsque les États ont sacrifié l'augmentation des impôts sur les riches, qui avait soutenu les politiques et programmes sociaux, aux besoins du capital en matière de profits accrus, face à la longue crise des années 1970.

Les fonctions d'accumulation de l'État – les divers soutiens politiques à la rentabilité et à la réussite économique de la classe capitaliste – ont pris le pas sur la fourniture de services sociaux pour répondre aux besoins humains en matière de santé, de vieillissement, d'éducation, de culture, etc. Pour mener à bien ce programme, à partir des années 1980, le pouvoir de l'État a été largement centralisé au sein des banques centrales, des ministères des Finances et des services de police et pénitentiaires, tous largement à l'abri des pressions populaires et de la responsabilité démocratique.

Le rôle des partis politiques, des élections et des autres institutions étatiques associées à la légitimation du système est devenu de plus en plus limité et circonscrit, parallèlement à la restriction persistante des droits syndicaux. Pourtant, dans un contexte de précarité croissante du marché du travail et de stagnation des salaires jusque dans les années 1990, la contestation ouvrière a été largement contenue. Cet État néolibéral – fait de privatisations, de déréglementation, de libre-échange et de renforcement des contrôles policiers – a conduit de nombreux militants, nombreuses militantes et acteurs et actrices socialistes à parler d'une défaite de la politique ouvrière et d'un « vidage » de la démocratie libérale.

Les effets de la crise financière de 2008

C'est en 2008 que cette évolution a dégénéré en une véritable crise de légitimité politique, souvent qualifiée de « crise financière mondiale ». La crise financière s'est d'abord concentrée sur les institutions du système étatique les plus directement associées à l'intégration idéologique, dont la fonction est de convaincre la population de la légitimité et de la justice du système capitaliste – les partis politiques, les médias grand public et les établissements d'enseignement.

Elle a également pris la forme d'une crise de l'impérialisme, se répercutant du centre impérial américain sur l'ensemble du système impérial, y compris le Canada, et puis se répercutant sur le cœur même de l'empire américain. Le Canada, allié le plus fiable de l'empire, a dû faire face à bon nombre des mêmes contradictions que les États-Unis dans la gestion des conséquences économiques, sociales et idéologiques.

La crise financière a ainsi révélé l'interdépendance de formations sociales distinctes qui se sont formées au cours de la mondialisation menée par les États-Unis. Pendant plusieurs années, l'instabilité financière, la récession, le chômage et les renflouements ont touché des formations sociales particulières, à des rythmes distincts, définis par la position de chaque État national au sein du système impérial, son équilibre des forces et sa composition de classe. Chaque État a connu ses propres manifestations, ses tensions latentes et ses symptômes morbides : l'apparition de Trump et du mouvement MAGA aux États-Unis, la résurgence de mouvements fascistes majeurs en Allemagne, en Italie, en France et dans d'autres régions d'Europe, et des émeutes racistes explosives en Grande-Bretagne.

Au Canada, on a assisté à l'émergence d'une extrême droite populiste au sein du Parti conservateur national, à des scissions politiques en partis d'extrême droite dans plusieurs provinces, et à l'émergence du Parti populaire du Canada.

La crise a été aggravée par l'inquiétude populaire face à un effondrement écologique imminent, avec des incendies de forêt, des inondations et des tempêtes record frappant l'Amérique du Nord avec une régularité effrayante.

L'incapacité flagrante des États capitalistes à prendre des mesures significatives pour faire face à la catastrophe grandissante a éviscéré le mythe du « progressisme » libéral et de l'« incrémentalisme politique », selon lequel la situation s'améliorerait progressivement. Les illusions qui ont longtemps été essentielles à la légitimation du système capitaliste, comme la notion d'un « avenir meilleur », et même l'idée même de « l'avenir » sur laquelle ces idéologies s'appuient, ont brutalement disparu, surtout aux yeux des jeunes.

Pendant ce temps, la poursuite de l'austérité et des privatisations a accru l'exposition de la classe ouvrière au marché, réduisant les protections restantes contre ses ravages, tout en élargissant, ou en consolidant, sa centralité et son pouvoir dans l'allocation des ressources. Une nouvelle génération, arrivée à maturité au Canada depuis la crise de 2008, est aujourd'hui confrontée à un ordre politique et économique qui semble totalement incapable d'offrir une vie enrichissante et sûre, ce qui se traduit par des défis majeurs en matière de logement, de maintien des revenus et de sécurité d'emploi.

Ce régime d'« autoritarisme marchand » s'est consolidé grâce au durcissement des coalitions centristes, rendant le terrain électoral extrêmement défavorable à l'intervention des forces socialistes ou populaires. Outre une gouvernance hautement coercitive à l'intérieur du pays, ces forces se sont tournées vers un militarisme croissant à l'étranger, notamment par une confrontation croissante entre grandes puissances et le développement de nouveaux systèmes d'armes puissants, tels que des missiles hypersoniques équipés d'une nouvelle génération de bombes nucléaires.

La montée de ce militarisme est manifeste dans la guerre en Ukraine, soutenue par les États-Unis et l'OTAN (actuellement réévaluée par l'administration Trump à partir de 2025), et dans la guerre génocidaire israélo-américaine à Gaza.

Donald Trump et la montée de la droite

La nouvelle administration Trump a lancé une combinaison agressive d'attaques autoritaires contre des institutions étatiques clés et les communautés immigrées, recourant à des décrets présidentiels pour contourner le contrôle législatif. Cette concentration du pouvoir exécutif s'accompagne d'un nouveau discours impérialiste agressif, avec des menaces parfois illogiques contre d'autres États et territoires, notamment le Groenland, le Panama, la Chine et le Canada.

On ignore combien de temps il faudra pour que ces changements soient institutionnalisés et quelle sera leur ampleur pour instaurer un nouvel autoritarisme. Jusqu'à présent, peu d'opposition s'organise aux États-Unis. Des éléments de la classe capitaliste encore attachés au projet de mondialisation mené par les États-Unis sont mal à l'aise avec les initiatives de Trump (à l'exception de la promesse de baisses d'impôts), mais restent silencieux. Le Parti démocrate est désorienté après l'échec du programme Biden et l'aliénation populaire résultant de leur soutien aux guerres en Ukraine et à Gaza. Et la gauche et le mouvement ouvrier américains sont encore en proie à des difficultés organisationnelles, remarquablement silencieux face aux menaces contre les travailleurs et travailleuses du Canada et du Mexique.

Le durcissement de la politique et de l'État a initialement réussi en Amérique du Nord à contrer la menace mondiale croissante de l'extrême droite. Ce mouvement est notamment porté par des petits entrepreneur.e.s de plus en plus radicalisé.e.s (la petite-bourgeoisie), longtemps mis.es à l'étroit par la mondialisation, ainsi que par des pans de la classe ouvrière en colère et politiquement confus.

Malgré leurs importantes contradictions et les limites programmatiques et stratégiques majeures de la droite populiste et radicale, ces forces sociales ont été les principales bénéficiaires de la crise de légitimité. Elles ont démontré leur capacité à occuper, à des degrés divers, les espaces idéologiques évacués par les forces politiques sociales-démocrates et libérales en Europe et en Amérique du Nord.

Le réalignement néolibéral en cours des partis sociaux-démocrates en difficulté, par exemple, a continué à refléter et à alimenter la décomposition de la classe ouvrière, sous-tendue par les forces économiques centrifuges de la dispersion et de la précarité, l'augmentation forcée de la responsabilité individuelle sur le marché du travail, et l'intensification des processus de travail.

Ce processus a persisté après les défaites politiques de Bernie Sanders (faisant le pont entre le Parti démocrate et les Democratic Socialists of America aux États-Unis, de Jeremy Corbyn au sein du Parti travailliste britannique - comme auparavant avec Tony Benn), et les impasses des nouveaux partis de gauche en Grèce, en Espagne, en Allemagne et ailleurs en Europe.

Ces défaites ont ouvert la voie à une mainmise renouvelée des centristes libéraux, soutenus par les grandes entreprises, sur les partis de centre-gauche, sans grand succès électoral à l'appui. Le NPD a adopté une approche similaire aux niveaux provincial et fédéral au Canada.

Les jeunes du Canada, des États-Unis et d'Europe n'ont pas été épargné.e.s par l'adoption de solutions économiques de marché et de droite, en raison de leur manque de confiance en leur avenir économique et social, ce qui s'est traduit par un soutien électoral croissant aux partis conservateurs, comme le Parti conservateur du Canada de Pierre Polièvre et le Parti républicain de Trump.

Pourtant, la contestation, comme par le passé – notamment à l'époque du mouvement altermondialiste, d'Idle No More, et des soulèvements de Black Lives Matter – a attiré de nouvelles vagues de jeunes. Cette fois, c'est la multiplication des campements et des manifestations contre les attaques génocidaires israéliennes à Gaza, qui a attiré de nouvelles vagues de jeunes vers la pensée anti-impérialiste, les actions BDS et les politiques progressistes. La syndicalisation dans le secteur de la logistique et autour d'Amazon, ainsi que d'autres campagnes autour de l'économie des petits boulots, ont également suscité l'émergence d'une nouvelle cohorte de militant.e.s syndicaux et syndicales.

Les partis sociaux-démocrates comme le NPD ont depuis longtemps renoncé à toute remise en cause du capitalisme et n'ont guère avancé que de modestes réformes du régime néolibéral dans leur quête incessante d'un « capitalisme à visage humain ». Il est clair que l'adhésion à ces partis n'a pas donné naissance à une politique anticapitaliste ni permis l'émergence d'une nouvelle gauche politique.