Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Europe - Se regarder dans les yeux pour construire la route au fur et à mesure

Des fantômes de toutes sortes hantent l'Europe. Des monstres de l'ancien et du nouveau monde qui aiment le clair-obscur. Depuis des années, l'Europe saigne aux frontières et fait pousser des barbelés. Aujourd'hui, l'UE est un grand laboratoire du néolibéralisme sécuritaire. Aujourd'hui, elle veut aussi redevenir un acteur mondial au milieu du désarroi de la gouvernance mondiale. Militarisation, austérité, extractivisme, privatisation, précarité, dérégulation, accords commerciaux transocéaniques et complicité avec des génocidaires comme Netanyahou.

Tiré de Quatrième internationale

10 mars 2024

Par Gonzalo Donaire

Copyright

Sylvain Loube

Pendant des décennies, l'Europe a vécu des profits de l'accumulation capitaliste et coloniale primitive. Pendant des années, l'UE a prétendu être le bon flic de la mondialisation heureuse. Mais aujourd'hui, l'échiquier géopolitique se déplace sous ses pieds et les élites européennes voient leur influence mondiale traditionnelle menacée. D'anciennes et de nouvelles puissances se disputent le trône et les maigres ressources nécessaires pour faire face à l'effondrement climatique du capitalisme tardif.

Il est temps de renforcer notre agressivité extérieure sur tous les fronts. Il est temps de parler la "langue dure du pouvoir" pour défendre ce "jardin européen" dont parlait Borrell. Parce que les intérêts des élites qui gouvernent le capitalisme européen ne se défendront pas seuls. Parce que pour que les voitures électriques circulent à Berlin, Paris ou Barcelone, il faut augmenter la pression minière dans le Sud. Et certainement pour ouvrir de nouvelles mines sur le territoire européen.

Des attaques sans frontières contre le territoire et contre ceux qui y vivent. Des attaques qui suscitent et susciteront des réponses populaires. Résistance contre le néo-extractivisme peint en vert ; contre les attaques du capital déguisées en changement de modèle productif. L'urgence climatique comme toile de fond critique pour ceux d'en bas et comme alibi pour ceux d'en haut.

Pendant ce temps, l'extrême centre néolibéral a adopté l'agenda réactionnaire et xénophobe d'une extrême droite qui, en cours de route, a remplacé son europhobie traditionnelle par un euro-réformisme ultra-conservateur et chauvin. Pourquoi quitter l'UE s'ils peuvent la co-gouverner comme ils le font déjà dans plusieurs États membres ? Machisme, homophobie, racisme, islamophobie, criminalisation de la protestation. Les majorités populaires, avec toute leur diversité de dissidence, sont devenues de dangereuses minorités. Une guerre ouverte contre le monde du travail, les services publics et la vie commune. De nouvelles batailles dans la guerre du capital contre la vie.

Qui a le droit d'avoir des droits dans cette Europe des marchés, de la guerre et des barbelés ? Les dirigeants sont clairs sur la question et sur leur réponse. Quelle est la réponse de la gauche anticapitaliste ? La réponse ne peut être que chorale. Mais la choralité appelle à la création d'espaces de rencontre et de discussion. Parce que les attaques internationales appellent des réponses internationalistes.

Or, l'absence d'espaces de coordination internationale et internationaliste dans le camp de la gauche radicale est une réalité aussi palpable qu'inquiétante. Il existe des vestiges du Parti de la gauche européenne sur lequel reposait une partie de l'héritage de l'eurocommunisme. Il existe des recréations proto-électorales de la nouvelle gauche qui ont émergé ces dernières années dans plusieurs pays européens. Mais aucun de ces espaces n'a vocation à dépasser ses propres cadres électoraux et institutionnels. Nous avons besoin de quelque chose de plus. Et nous ne sommes pas les seulEs. Outre les organisations politiques, il existe dans toute l'Europe des dizaines d'acteurs sociaux et syndicaux qui se réclament de l'anticapitalisme et de l'internationalisme, de l'antimilitarisme, de l'écosocialisme, de l'anticolonialisme et du féminisme.

Avec l'intention modeste mais déterminée de contribuer à poser une pierre sur ce long chemin, Anticapitalistas et la CUP ont convoqué et co-organisé le 3 février à Barcelone une rencontre européenne d'organisations anticapitalistes et de gauche alternative pour réfléchir ensemble au moment dans lequel nous nous trouvons et discuter des alternatives que nous pouvons mettre en place pour changer l'Europe à partir de la base.

Des délégations de 16 organisations politiques de 13 territoires européens (1) ont discuté avec des représentantEs d'autres organisations sociales (Transnational Institute, Centre Delàs, Observatori del Deute en la Globalització, Rosa Luxemburg Foundation) des conséquences de la militarisation mondiale croissante et du rôle de l'UE, ainsi que des réponses écosocialistes possibles au projet capitaliste vert des élites européennes. Deux tables rondes ont permis de mettre à jour les caractérisations communes, d'avancer des propositions concrètes et de discuter des divergences existantes, telles que celles qui ont tourné au cours de la dernière période autour de la caractérisation du conflit en Ukraine après l'invasion russe. La principale conclusion est peut-être qu'il faut davantage d'espaces de face-à-face et de camaraderie comme celui qui a été créé, afin de continuer à échanger sans la distance froide et violente des réseaux sociaux, qui n'apportent rien au débat entre camarades.

Et comme les luttes et les résistances ne se construisent pas dans l'abstrait, mais sur des agendas partagés, les organisations participantes ont pris le relais du mouvement BDS pour promouvoir, dans les plateformes respectives de solidarité avec la Palestine auxquelles elles participent, l'appel à manifester le 25 février ou les jours suivants, dans le but de lancer une première expérience de journée de protestation à l'échelle européenne. De même, des informations ont été données sur la réunion européenne des organisations de solidarité avec la Palestine qui se tiendra à Barcelone les 16 et 17 mars.

Et tout aussi importants que les discussions formelles ont été et seront toujours les échanges informels qui ont eu lieu pendant la réunion. La dimension émotionnelle et affective de la camaraderie est un pilier de la construction des organisations révolutionnaires. Et elle sera aussi un pilier de leur coordination internationale potentielle. Dans la tension dialectique permanente entre ambition et prudence, les participants à la rencontre européenne se sont rapprochés un peu plus de l'étape suivante vers un espace d'échange et de coordination entre anticapitalistes de toute l'Europe, qui devra continuer à grandir, mais qui est déjà en train de se remettre en marche. Mais, comme l'effondrement du capitalisme ou des vieux empires, il ne viendra pas tout seul : il dépendra de l'élan militant que voudront bien lui donner ceux qui participent à cet espace. Car le chemin se fait en marchant.

Publié le 16/02/2024 sur Punto de Vista Internacional.

1. CUP (Països Catalans), Anticapitalistas (Estado español), Adelante Andalucía (Andalucía), Alternatiba (Euskal Herria), NPA, Gauche Éco-socialiste y Ensemble, (Francia), Gauche anticapitaliste (Bélgica), People Before Profit (Irlanda), SolidaritéS (Suiza), Socialistisk Politik (Suecia), Bloco de Esquerda (Portugal), Marx21 (Alemania), Campaign for Socialism / Labour Party-Unions (Escocia), Anametrisi y DEA (Grecia).

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Guerre à Gaza : pourquoi l’administration Biden évoque enfin un « cessez-le-feu » ?

Alors que la position du président sortant s'affaiblit dans les sondages, la vice-présidente Kamala Harris a porté une évolution dans la position officielle de Washington sur la guerre à Gaza. Une politique des petits pas qui pourrait ne pas convaincre la base électorale démocrate.

Tiré de L'Humanité, France. Mise à jour le 4 mars 2024 à 18h37

www.humanite.fr/monde/benjamin-netanyahou/guerre-a-gaza-pourquoi-ladministration-biden-evoque-enfin-un-cessez-le-feu <http://www.humanite.fr/monde/benjam...>

Par Christophe Deroubaix <https://www.humanite.fr/auteurs/chr...>

,

« Cessez-le-feu immédiat. » Un membre de l'administration américaine a fini par prononcer ces quelques mots tant attendus. Ce n'est pas Joe Biden mais la vice-présidente,https://www.humanite.fr/monde/etats...>

,">Kamala Harris qui a porté cette parole. Cette dernière a pris <https:/www.humanite.fr/medias/atta...>'>position pour un « cessez-le-feu immédiat pour au moins les six prochaines semaines » et appelé le gouvernement de Benyamin Netanyahou à prendre des mesures pour accroître l'aide dans la bande de Gaza, menacée de famine selon l'ONU.

Cette évolution s'est accompagnée de propos critiques adressés au premier ministre israélien. Sur la façon de menerla <https:/www.humanite.fr/monde/etats...>'>guerre à Gaza : « Ce que nous voyons chaque jour à Gaza est dévastateur. Nous avons vu des familles se nourrir de feuilles ou d'aliments pour animaux. Des femmes donnent naissance à des bébés souffrant de malnutrition, avec peu ou pas de soins médicaux. Des enfants meurent de malnutrition et de déshydratation. Comme je l'ai dit à maintes reprises, trop de Palestiniens innocents ont été tués. » Comme sur la gestion de la crise humanitaire : « Le gouvernement israélien doit en faire davantage pour augmenter de manière significative le flux d'aide. Il n'y a pas d'excuses. »

*L'administration Biden piégée par ses contradictions*

Pourtant, pour sa première intervention de poids sur le sujet, Kamala Harris a également exposé les limites de la position américaine en déroulant des éléments de langage traditionnels qui donnent presque quitus au gouvernement israélien. Elle a ainsi qualifié le Hamas d'« organisation terroriste brutale » qui constitue une menace pour Israël et doit être éliminée, tout en répétant que le pays avait le « droit de se défendre ». C'est exactement sur cette base rhétorique et politique quele gouvernement israélien <https:/www.humanite.fr/politique/e...>'>d'extrême droite a lancé sa guerre totale contre la bande de Gaza. L'administration Biden – par la voix du président lui-même – trouve juste « excessive » une riposte dont l'intensité et l'échelle sont contenues dans la logique de départ.

Pris dans cette contradiction extérieure, l'establishment démocrate essaie aussi de desserrer un étau intérieur : l'opposition de la base électorale qui prend des<https:/www.humanite.fr/monde/etats...>'>allures de fronde. « Alors que M. Biden a de plus en plus critiqué la réponse d'Israël à l'attentat du 7 octobre, son rejet des appels à un cessez-le-feu permanent et une série de faux pas antérieurs témoignant d'un manque d'empathie pour les Palestiniens ont divisé le Parti démocrate. Ils lui ont également aliéné des électeurs clés, notamment les Noirs, les jeunes et les Arabes américains », rappelle le New York Times. Mardi dernier, lors de la primaire dans le Michigan, 100 000 électeurs – soit près de 15 % des suffrages exprimés – ont voté « uncommitted » ( « non engagé » ) en signe de protestation.

*Une fronde de plus en plus prononcée*

Les sondages, plus mauvais les uns que les autres pour Joe Biden, se succèdent. La dernière livraison de l'enquête d'opinion du New York Times donne des sueurs froides aux stratèges démocrates : 48 % pour Donald Trump, 43 % pour <https:/www.humanite.fr/monde/etats...>'>Joe Biden. Le président sortant est également distancé dans tous les Swing States, ces États-clés qui, dans le système du collège électoral, feront la décision le 5 novembre.Le Michigan <https:/www.humanite.fr/monde/bande...>'>en fait partie. La réussite, en quelques semaines, de la démarche « uncommitted » constitue clairement un signal d'alarme pour la Maison-Blanche.

La stratégie ne se limite pas seulement à cet État qui compte de nombreux électeurs arabes et/ou musulmans très sensibles à la question palestinienne. Jeudi dernier, United Food & Commercial Workers, le plus grand syndicat de l'État de Washington, a recommandé à ses 50 000 membres de ne pas s'engager dans les primaires présidentielles démocrates qui se tiendront dans l'État, le 12 mars. Le mouvement syndical constitue l'une des poutres maîtresses de la coalition démocrate, sans laquelle Joe Biden ne peut envisager de décrocher un second mandat.

L'électorat africain-américain en représente une autre. Or, c'est dans ce « segment » que l'on retrouve l'opposition la plus forte au soutien inconditionnel de Joe Biden à Benyamin Netanyahou. D'où le symbole grossièrement choisi du pont Edmund-Pettus à Selma, dans l'Alabama pour annoncer un mini-virage sur l'aile. La rencontre, lundi, de <https:/www.humanite.fr/monde/israe...>'>Benny Gantz , membre du cabinet de guerre mais rival de Benyamin Netanyahou, avec Kamala Harris, Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, et Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, peut être lue comme un autre symbole de distanciation avec le premier ministre israélien, qui évite pourtant la mobilisation de moyens diplomatiques lourds : non-opposition d'un veto à l'ONU, arrêt des livraisons d'armes.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

USA : Le mouvement des non-engagés pour la défense de la Palestine

Il est étrange de parler d'un mouvement de non-engagés. Mais en ce moment, dans des États comme le Michigan et Washington, les non-engagés constituent l'avant-garde d'un mouvement politique de défense du peuple palestinien contre la guerre génocidaire d'Israël, dont les armes sont fournies par les États-Unis.

Hebdo L'Anticapitaliste - 698 (07/03/2024)

Par Dan La Botz

Crédit Photo

Facebook-Jewish Voice for Peace

L'horreur des 30 000 morts à Gaza, dont la moitié sont des femmes et des enfants, et les événements tels que la provocation par Israël d'une bousculade de 120 personnes abattues ou piétinées qui tentaient d'obtenir de la nourriture dans les camions d'un convoi d'aide humanitaire, alimentent un puissant mouvement en faveur d'un cessez-le-feu et de la fin de l'aide militaire américaine à Israël.

Le Michigan fait pression sur le candidat démocrate

Le Michigan compte 200 000 électeurEs musulmanEs et, si on compte autrement, 300 000 électeurs du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Il y a quelques mois, les PalestinienEs du Michigan ont commencé à organiser un mouvement exhortant les électeurEs des primaires démocrates de l'État à voter pour des « non engagés » plutôt que pour le président Joe Biden, afin de protester contre son incapacité à appeler à un cessez-le-feu. « Dans une démocratie, on vous dit que lorsque les choses ne vont pas bien, vous utilisez les urnes pour envoyer votre message », a déclaré Abraham Aiyash, représentant de l'État du Michigan et partisan de la campagne.

Le mouvement des non-engagés du Michigan espérait convaincre 10 000 personnes de le faire lors des primaires présidentielles du 27 février, mais il a obtenu le soutien non seulement des communautés arabes et musulmanes, mais aussi de certains JuifEs, comme ceux de Jewish Voice for Peace, d'Afro-AméricainEs et de jeunes électeurEs de diverses ethnies, et a finalement obtenu 100 000 voix. Le journal israélien Haaretz a rapporté que la directrice de campagne du Michigan, Layla Elabed – la sœur de la députée Rashida Tlaib – a déclaré que les résultats signifieraient probablement que « le Michigan enverra deux délégués à Chicago pour déclarer qu'ils ne s'engagent pas envers le candidat démocrate tant qu'il ou elle financera la guerre d'Israël à Gaza ».

Le Michigan, un État charnière, est un élément clé de l'élection présidentielle américaine. Lors des dernières élections, Joe Biden n'a remporté le Michigan qu'avec 150 000 voix d'avance. Si les musulmanEs et les Arabes restent chez eux, il pourrait donc perdre l'État.

Désengagement envers les démocrates dans plusieurs États

Dans l'État de Washington, où les élections primaires auront lieu le 12 mars, on observe un autre mouvement important de non-engagement. L'Union des travailleurs de l'alimentation et du commerce (United Food and Commercial Workers Union) qui compte 50 000 membres dans l'État, a appelé ses membres à voter sans s'engager. L'UFCW a félicité M. Biden pour avoir été « un allié des travailleurs au fil des ans », mais a ajouté : « En solidarité avec nos partenaires du Michigan qui ont envoyé un message clair lors de leurs primaires, M. Biden doit faire davantage pour résoudre la crise humanitaire à Gaza. M. Biden doit faire pression en faveur d'un cessez-le-feu durable et mettre fin au financement américain de cette guerre irresponsable ».

L'État de Washington est majoritairement démocrate et le syndicat ainsi que d'autres électeurs non engagés sont susceptibles de voter pour M. Biden lors de l'élection générale, mais nombreux sont ceux qui souhaitent manifester leur opposition à ses politiques. La présence d'un bloc de délégués non engagés pourrait avoir une incidence sur la convention nationale du parti démocrate, au cours de laquelle le candidat à la présidence sera désigné.

Tous les États n'offrent pas la possibilité de voter sans engagement, mais plusieurs le font, notamment le Kentucky, le Maryland, le Rhode Island, le Tennessee et le Colorado. La plupart de ces États ont une faible population arabe et musulmane, et certains d'entre eux, comme le Colorado, mènent des campagnes pour obtenir des votes non engagés, voire des déléguéEs.

Le mouvement dans les rues se poursuit également. Le 2 mars, journée internationale de solidarité avec la Palestine, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans le monde entier pour réclamer un cessez-le-feu. Nous avons défilé dans 85 villes américaines, dont Los Angeles, Denver, Chicago et, sous la pluie, New York, où je me suis joint à la manifestation. Tant que la guerre se poursuivra, le mouvement continuera et l'opposition à Israël et au soutien des États-Unis à la guerre se renforcera.

Dan La Botz, traduction DeepL revue par la rédaction

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

États-Unis-Israël. « Kamala Harris a simplement demandé une pause dans le génocide »

Lors d'une étape de sa campagne dimanche 3 mars [pour les primaires du Parti démocrate], la vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, a appelé à une pause de six semaines – qu'elle a qualifiée de « cessez-le-feu » – dans les frappes d'Israël contre Gaza [et sa population], reprenant la formulation que les défenseurs de la Palestine utilisent depuis des mois pour promouvoir ce qui, selon eux, équivaudrait simplement à une « pause dans le génocide ».

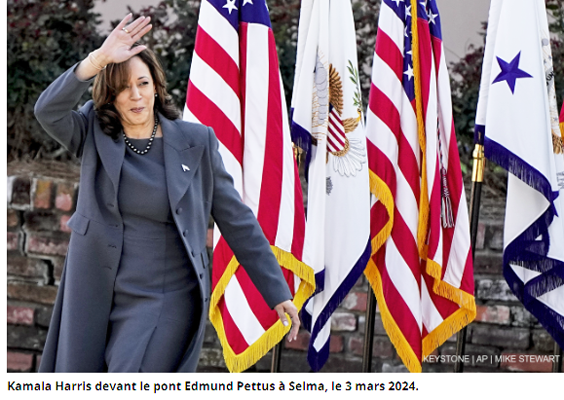

6 mars 2024 | tiré du site alencontre.org | Photo : Kamala Harris devant le pont Edmund Pettus à Selma, le 3 mars 2024.

https://alencontre.org/ameriques/americnord/usa/etats-unis-israel-kamala-harris-a-simplement-demande-une-pause-dans-le-genocide.html

Lors d'un discours prononcé devant le pont historique Edmund Pettus à Selma [le 7 mars 1965, sur ce pont, une marche sur les droits civiques est attaquée par les forces de police ; le 21 mars, Martin Luther King conduit une nouvelle marche de Selma à Montgomery, capitale de l'Etat], en Alabama, Kamala Harris s'est interrompue après avoir appelé à un « cessez-le-feu immédiat ». Elle laissa la foule applaudir avant de poursuivre : « pour au moins les six prochaines semaines, ce qui est actuellement à l'ordre du jour ». Elle a reproché aux dirigeants palestiniens de ne pas vouloir de l'accord, bien que des rapports indiquent que les négociations sont toujours en cours. Les forces du Hamas n'étant pas disposées à libérer tous les otages israéliens tant qu'Israël n'aura pas accepté de retirer ses troupes et de libérer un certain nombre parmi les milliers d'« otages palestiniens » que les forces armées ont arrêtés [à Gaza et en Cisjordanie] au cours des derniers mois.

Le refus de Kamala Harris d'appeler à un cessez-le-feu permanent intervient alors que la campagne militaire génocidaire d'Israël à Gaza a tué plus de 30 000 Palestiniens et en a blessé 70 000 [en date du 5 mars : 30 631 tués dont 12 300 enfants et 8400 femmes, et 72 043 blessés], des milliers de personnes [quelque 8000] étant toujours portées disparues sous les décombres.

De nombreux organes de presse, y compris ceux qui ont un parti pris pro-israélien affirmé, ont simplement rapporté que Kamala Harris avait appelé à un cessez-le-feu dans des titres et des messages sur les médias sociaux. Le Washington Post est allé jusqu'à qualifier les paroles de Kamala Harris de « changement de ton ». Cependant, sans préciser qu'il s'agissait d'un cessez-le-feu temporaire – ou de ce que d'autres responsables ont appelé une « pause humanitaire » –, les titres des médias donnent l'impression que Kamala Harris a lancé un appel plus fort qu'elle ne l'a fait en réalité. Ce qu'ont souligné les défenseurs des droits de l'homme.

La vice-présidente Kamala Harris est en train de rebaptiser « cessez-le-feu » le précédent appel de Joe Biden à une pause humanitaire de six semaines », a écrit Waleed Shahid, conseiller stratégique et ancien porte-parole des Justice Democrats [courant fondé en 2017, avec l'appui de Bernie Sanders, pour un « nouveau type de majorité Démocrate au Congrès »], sur les réseaux sociaux lundi. « Il s'agit principalement d'un changement de message sans changement de politique, alors que Biden continue de financer [le Premier ministre israélien Benyamin] Netanyahou avec des milliards d'euros d'aide à l'armement. »

En effet, le mois dernier, Joe Biden a déclaré qu'il travaillait sur un accord pour une « période de répit » de six semaines et a dit la semaine dernière qu'il espérait qu'une pause commencerait lundi – ce qui, lundi soir 4 mars, heure de Gaza, n'avait pas encore eu lieu.

D'autres défenseurs des droits des Palestiniens ont souligné que les appels de Kamala Harris et de Joe Biden en faveur d'un cessez-le-feu temporaire au cours des dernières semaines interviennent alors que l'administration s'efforce de contenir la campagne de plus en plus importante visant à voter « non-engagés » [uncommitted] au détriment de Joe Biden lors des primaires démocrates dans certains Etats [ce qui s'est constaté lors des primaires démocrates au Michigan le 27 février].

Cette campagne, lancée le mois dernier par des militants antisionistes du Michigan, a connu un grand retentissement lors des primaires de cet Etat, la semaine dernière, avec plus de 101 000 électeurs ayant choisi de ne pas « s'engager », soit suffisamment de voix pour obtenir deux délégués à la convention nationale du Parti démocrate qui se tiendra à Chicago au mois d'août. Depuis, la campagne s'est étendue à d'autres Etats du pays, les électeurs et électrices se mobilisant pour adresser un blâme sévère à Joe Biden en raison de son soutien indéfectible à Israël.

Abed A. Ayoub, directeur exécutif national de l'Arab-American Anti-Discrimination Committee, le plus grand groupe de défense des droits civiques des Américains d'origine arabe aux Etats-Unis, a écrit sur X le 4 mars : « L'appel de la vice-présidente Kamala Harris en faveur d'un cessez-le-feu temporaire de six semaines implique un délai très précis. En fait, c'est juste assez de temps pour que la plupart des primaires démocrates soient terminées. Après le 15 avril, il ne restera plus qu'une poignée de primaires, la plus importante étant celle de Pennsylvanie, le 23 avril. »

L'appel de Kamala Harris à une pause est également intervenu deux jours avant le Super Tuesday [le 5 mars], où 15 Etats et les îles Samoa américaines organisent des élections primaires, y compris la Caroline du Nord, qui est un Etat crucial pour le scrutin.

Abed A. Ayoub a poursuivi : « Ce qu'elle a demandé n'est pas un cessez-le-feu, c'est une pause dans le génocide. » (Article publié par Truthout le 4 mars 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Sur la question de la Palestine, comment Israël a cherché à faire taire les premiers contestataires juifs états-uniens

Le gouvernement israélien s'est clandestinement immiscé dans la politique juive états-unienne depuis le début des années 1950 jusqu'aux années 1970, et ce afin d'étouffer les critiques juives concernant la Nakba de 1948 – la dépossession et l'expulsion massives des Palestiniens lors de la fondation d'Israël – et concernant l'oppression des Palestiniens par Israël. Les diplomates israéliens qui ont supervisé cette campagne secrète ont été assistés, à un certain moment, par Wolf Blitzer – aujourd'hui animateur de l'émission de grande écoute de CNN « The Situation Room ».

5 mars 2024 | tiré du site alencontre.org | Photo : Activistes de Jewish Voice for Peace, le 11 décembre 2023 à Washington.

Telles sont quelques-unes des conclusions de Our Palestine Question. Israel and American Jewish Dissent, 1948-1978 (Yale University Press, 2023), un nouveau livre explosif écrit par Geoffrey Levin, chercheur à l'Université Emory [université privée située à Atlanta en Géorgie]. Il offre une vision historique sur la crise actuelle à Gaza, en particulier telle qu'elle se joue aujourd'hui parmi les Juifs des Etats-Unis.

Depuis les attaques meurtrières du 7 octobre du Hamas contre Israël et les représailles massives d'Israël contre les civils palestiniens à Gaza, des Juifs des Etats-Unis ont organisé des manifestations spectaculaires. Ils et elles ont tout réclamé : du cessez-le-feu à la fin du financement militaire d'Israël par les Etats-Unis.

Ce regroupement hétérogène de Juifs opposés à la politique israélienne et, parfois, à Israël lui-même, s'appuie sur une histoire de l'activisme aux Etats-Unis qui est depuis longtemps tombée dans l'oubli – et ils la font revivre aujourd'hui.

Nombre de ces militant·e·s citent explicitement des mouvements politiques antérieurs comme source d'inspiration. L'un d'entre eux est le General Jewish Labor Bund, un mouvement socialiste et antisioniste fondé il y a plus d'un siècle [en 1897 et dissous en avril 1921 pour ce qui est du GJL Bund en Lituanie, Pologne et Russie] en Europe de l'Est, mais disparu depuis des générations. Les autres mouvements sont un rassemblement de groupes états-uniens postérieurs à 1980, dont le New Jewish Agenda, aujourd'hui disparu, et le mouvement libéral J Street [créé en fin 2007, favorable à une solution dite diplomatique du « conflit israélo-palestinien], existe toujours. Ce dernier exerce des pressions sur les hommes politiques, bien qu'il dispose de moins de ressources que la droite sioniste. Ces petits groupes se sont formés après que les sionistes et les antisionistes avoués ont cessé de se parler, sauf pour s'affronter.

Ce que peu d'activistes remarquent, cependant, c'est l'époque, relativement récente, des années 1950, où la plus grande organisation juive des Etats-Unis – l'American Jewish Committee (AJC) – critiquait publiquement la Nakba et faisait pression sur Israël pour qu'il accorde aux Palestiniens tous les droits civils et humains. Ce qui est moins souligné et moins connu, c'est la façon dont ce remarquable état des choses a été effacé : des années 1950 à la fin des années 1970, Israël a orchestré des attaques en sous-main contre des personnes et des groupes influents, dont l'AJC, qui militaient en faveur des droits des Palestiniens. Notre question palestinienne lève le voile sur cette histoire étouffée.

Le maccarthysme juif américain

Geoffrey Levin a eu connaissance de cette histoire cachée il y a quelques années. Il était alors doctorant en études hébraïques et judaïques et fouillait dans les collections spéciales d'histoire juive à Manhattan ainsi que dans les archives de l'Etat d'Israël à Jérusalem, lorsqu'il a déterré des preuves du maccarthysme juif états-unien sub rosa (très caché). Il a été le premier chercheur à découvrir comment le gouvernement israélien, par l'intermédiaire de ses diplomates et d'un espion aux Etats-Unis, a fait pression sur les institutions juives états-uniennes pour qu'elles se débarrassent d'un éminent journaliste, licencient un brillant chercheur et discréditent une organisation de Juifs qui critiquaient le traitement réservé par Israël aux Palestiniens et tentaient d'ouvrir des canaux de discussion avec les Arabes.

Prenons le cas du journaliste William Zukerman. Ecrivain yiddish et anglais respecté dans les années 1930 et 1940, ayant publié des articles dans Harpers et le New York Times, William Zukerman a lancé son propre bihebdomadaire, la Jewish Newsletter, en 1948. Il y critique vivement le nationalisme juif et ses effets dévastateurs dans le nouvel Etat d'Israël et au-delà.

Dans un article, William Zukerman parle d'une survivante de l'Holocauste qui s'est récemment installée en Israël, dans l'ancienne maison d'une famille arabe. La survivante est devenue « clairement préoccupée » par sa conscience morale, écrit William Zukerman, après que ses enfants ont trouvé certains des biens de la famille expulsée. « La mère a été soudainement frappée par l'idée que ses enfants jouaient avec les jouets d'enfants arabes qui étaient maintenant exilés et sans abri », poursuivait William Zukerman. « Ne fait-elle pas aux Arabes ce que les nazis ont fait à elle et à sa famille ? »

Au début des années 1950, la Jewish Newsletter comptait quelques milliers d'abonnés et son travail était republié dans de nombreux autres médias, juifs et non juifs, avec des tirages beaucoup plus importants – le Time magazine, par exemple. Tous les lecteurs de William Zukerman n'étaient cependant pas opposés au sionisme. Chacune des centaines de sections de l'organisation étudiante juive Hillel était abonnée à la Jewish Newsletter.

Selon les dossiers déclassifiés du ministère israélien des Affaires étrangères trouvés par Geoffrey Levin, le gouvernement israélien s'est alarmé de l'influence de William Zukerman sur les Juifs des Etats-Unis. Il a lancé une campagne pour l'empêcher de « perturber » les sionistes au sujet d'Israël et des droits des Palestiniens. Israël a lancé une campagne d'envoi de lettres au New York Herald Post pour décourager le journal de publier davantage d'articles de William Zukerman. Il a mis au point un plan pour distribuer des textes types que les sionistes devaient envoyer à d'autres rédactions pour leur demander de ne plus publier Zukerman. Le directeur du Bureau d'information d'Israël à New York (Israel's Office of Information in New York) s'efforce de faire supprimer la rubrique de Zukerman dans le prestigieux Jewish Chronicle, basé à Londres, et Zukerman perd son poste. En 1953, son travail ne paraissait plus dans la presse juive.

Il y avait aussi Don Peretz, un Juif américain dont les attaches au Moyen-Orient et en Palestine remontaient à plusieurs générations. Jeune homme au début des années 1950, il avait rédigé la première thèse de doctorat sur la crise des réfugiés palestiniens après la Nakba. L'étude a été considérée comme faisant tellement autorité qu'elle a été publiée sous la forme d'un livre qui, pendant des années, a été utilisé comme référence académique. Le travail de Peretz lui a valu l'attention de l'AJC (American Jewish Committee). Fondée au début du XXe siècle, l'organisation a passé des décennies à défendre les droits civils et humains des Juifs américains et, plus tard, des groupes opprimés dans le monde entier. Préoccupée par le sort des Palestiniens et craignant que les mauvais traitements infligés par Israël ne renforcent l'antisémitisme aux Etats-Unis, l'AJC a engagé Don Peretz comme chercheur en 1956.

Don Peretz a eu de nombreux contacts amicaux avec les Palestiniens. Il a commencé à rédiger des brochures d'information et des rapports. Dans l'un d'eux, qu'un dirigeant de l'AJC a personnellement remis au secrétaire d'Etat John Foster Dulles [républicain, janvier 1953-avril 1959], Peretz a suggéré qu'Israël pourrait rapatrier les Palestiniens expulsés pendant la Nakba. Après avoir lu la brochure, les responsables israéliens ont demandé à un employé de l'AJC de leur envoyer des informations sur l'auteur, dans le but de le faire licencier. Israël a ensuite demandé à l'AJC de soumettre tous les travaux de Peretz relatifs au Moyen-Orient à l'ambassade d'Israël à Washington ou au consul général à New York, pour examen avant publication. L'AJC s'est exécutée. Lorsque Peretz a écrit un nouveau livre sur Israël et la Palestine, les Israéliens l'ont vivement désapprouvé et ont fait part de leur mécontentement à l'AJC. L'AJC a relégué Peretz à un emploi à mi-temps. Il a alors démissionné.

Ce n'est probablement pas une coïncidence si le départ de Peretz a eu lieu en 1958, l'année où le roman Exodus a été publié. Ce roman est rapidement devenu une superproduction et, plus tard, un film mettant en scène Paul Newman, blond aux yeux bleus, dans le rôle d'un guerrier paramilitaire israélien d'acier, avant l'indépendance. Il semblait alors que les Américains, juifs ou non, aimaient de plus en plus le sionisme israélien et se préoccupaient de moins en moins des Palestiniens.

Pendant ce temps, les Juifs de la diaspora s'assimilaient triomphalement au courant dominant des Etats-Unis. Leur intégration s'est accompagnée de difficultés. L'affaiblissement des liens avec les pratiques religieuses traditionnelles, l'augmentation des mariages mixtes et la péri-urbanisation massive débouchent dans ce milieu sur une crise d'identité et une recherche de nouveaux points de repère. L'un d'entre eux était la mise en œuvre communautaire du souvenir de l'Holocauste. Un autre était la célébration d'Israël – quoi qu'il arrive.

Ce fut un tournant culturel pour les défenseurs d'Israël : les Juifs des Etats-Unis se ralliaient en masse, nourris par les changements sociétaux de la diaspora, mais aussi par des éléments organisés, en grande partie orchestrés par Israël. Ces derniers catalysaient et renforçaient les changements. Au cours de la décennie suivante, la tendance ne fera que s'accentuer, la victoire improbable d'Israël sur ses voisins arabes lors de la guerre israélo-arabe de 1967 renforçant les thèmes d'un Israël admirable et combatif et d'une nation ayant grand besoin du soutien de ses concitoyens juifs à travers le monde. Aux Etats-Unis, les Juifs américains ont de plus en plus répondu à cette sollicitation.

Contre deux Etats

Alors même que l'omniprésence du soutien juif américain à Israël augmentait, Israël et ses défenseurs ont commencé à s'opposer non seulement à l'antisionisme, mais aussi à ce qui allait être largement connu aux Etats-Unis sous la dénomination de sionisme libéral. C'est à ce titre que Wolf Blitzer, l'animateur de CNN, s'est impliqué dans le type d'efforts dont Levin parle dans Our Palestine Question.

Geoffrey Levin évoque un incident survenu à la fin de l'année 1976, au cours duquel Wolf Blitzer, encore jeune reporter, et des sources gouvernementales israéliennes ont collaboré pour neutraliser un groupe pacifiste juif américain appelé Breira : A Project of Concern in Diaspora-Israel Relations (Projet de débat dans les relations entre la diaspora et Israël). Breira signifie « alternative » en hébreu [c'était une forme de réponse à ein breira – il n'y a pas d'alternative]. Le groupe s'est d'abord organisé en 1973 pour protester contre les positions organisationnelles juives dures qui ont émergé après la toute dernière guerre israélo-arabe de 1973.

Les défenseurs d'Israël aux Etats-Unis adoptaient des approches plus à droite du sionisme et réagissaient à la guerre en adoptant l'idée que les implantations sionistes [colonies] dans les territoires occupés et la mise à l'écart de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) étaient essentielles à la survie d'Israël. Au contraire, Breira voulait offrir une « alternative » et demandait à Israël de reconnaître le désir des Palestiniens d'avoir un pays. Ce fut le premier groupe juif américain à plaider pour une solution à deux Etats. Au début de l'année 1976, le New York Times écrivait dans un éditorial que Breira était en train de dépasser « l'incompréhension de nombreux juifs américains qui pensaient que la critique de la politique israélienne serait perçue comme un rejet d'Israël ».

Puis Israël a riposté. En novembre 1976, une poignée de personnes travaillant pour plusieurs organisations juives américaines ont rencontré secrètement et à titre privé des représentants modérés de l'OLP. Les participants étaient affiliés au Congrès juif américain, au Comité juif américain, au B'nai B'rith (Les Fils de l'Alliance), au Conseil national des femmes juives et à Breira. Ils insisteront plus tard sur le fait qu'ils ne souhaitaient pas s'engager dans la diplomatie avec l'OLP, mais seulement dans un dialogue informel pour discuter du rétablissement de la paix. L'une des réunions a eu lieu à New York, l'autre à Washington. Par la suite, certains participants ont rédigé des rapports et envoyé des copies à des fins d'information aux diplomates israéliens qu'ils connaissaient personnellement. Ils étaient convaincus que ces diplomates ne rendraient pas les réunions publiques.

A l'époque où les réunions ont eu lieu, Wolf Blitzer travaillait comme correspondant à Washington pour le Jerusalem Post. Son travail consistait à rendre compte de la manière dont les situations au Moyen-Orient se traitaient aux Etats-Unis, en particulier en ce qui concerne Israël. Le Jerusalem Post n'était cependant pas son seul employeur. Wolf Blitzer travaillait également pour deux publications qui, en fait, étaient les organes internes de l'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Quelques jours après la réunion de Washington, Wolf Blitzer a écrit un article sur la réunion de Washington pour le Jerusalem Post et a nommé les participants juifs américains. Sur la base des détails de son reportage et des informations de la presse [article de Bernard Gwertzman dans le New York Times titré « American Jewish Leaders Are Split Over Issue of Meeting With P.L.O. », Des dirigeants juifs américains sont divisés sur la question de la rencontre avec l'OLP], les participants ont déclaré qu'il était clair que Wolf Blitzer avait reçu un rapport confidentiel transmis par Israël. Son article citait des « responsables israéliens » et un diplomate anonymes exprimant leur « inquiétude » au sujet de la réunion, qu'ils considéraient comme faisant partie d'une nouvelle « tactique de propagande de l'OLP » visant à « la destruction d'Israël ».

Une tornade s'est abattue sur ces groupes juifs américains. Toutes les organisations dont les membres avaient participé à titre individuel ont dénoncé ces réunions – toutes, à l'exception de Breira. Le fait que Breira ait continué à défendre les rencontres a incité l'AIPAC à qualifier le groupe d'« anti-israélien », de « pro-OLP » et de « juifs qui se haïssent eux-mêmes ». Pratiquement aucune organisation juive influente ne s'est opposée publiquement à ces dénonciations. Le congrès national de Breira en 1977 a été perturbé et vandalisé par des intrus qui ont laissé des tracts soutenant la Ligue de défense juive d'extrême droite. Breira a perdu des membres et des conflits internes ont conduit son principal donateur à retirer son financement. En 1978, Breira s'est éteint. Ainsi, grâce à un journaliste lié à l'AIPAC et à des fonctionnaires israéliens, un autre courant de désapprobation à l'égard des politiques israéliennes, parmi les Juifs américains, avait été supprimé.

Bien que l'ouvrage de Geoffrey Levin ait été mis sous presse avant les attentats du 7 octobre, l'histoire occultée qu'il présente est devenue particulièrement actuelle [1]. Si la communauté juive avait été informée, sensibilisée, il y a plusieurs décennies, de l'ingérence d'Israël, « on aurait pu avoir des échanges plus approfondis », suppose-t-il, « ce qui aurait peut-être conduit à une moins grande gêne pour aborder des questions difficiles actuelles ».

Geoffrey Levin ajoute que « beaucoup de personnes très brillantes ont été exclues du courant principal de l'establishment juif américain » pour avoir débattu de questions qui sont aujourd'hui vivement relancées. La « question palestinienne » pour l'Amérique juive recevrait-elle des réponses plus convaincantes aujourd'hui sans les tentatives insidieuses d'Israël – il y a des années – pour faire taire ses détracteurs au sein de la diaspora des Etats-Unis ? « On peut se demander, a déclaré Geoffrey Levin, à quoi aurait ressemblé la communauté juive américaine si elle avait accueilli certaines de ces voix critiques. » (Article publié par le site The Intercept le 3 mars 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)

[1] Dans Le Monde daté des 3 et 4 mars 2024, les auteurs de l'article intitulé « L'UNRWA, l'agence de l'ONU, dans le viseur d'Israël » citent Mario Carera, membre du Parti socialiste suisse, ancien délégué du CICR en Israël-Palestine : “[En Suisse] avant même la crise le parlement a voté de justesse la contribution [en fait divisée par deux] financière de l'UNRWA. Il n'y a eu aucune marque de soutien à Philippe Lazzarini [commissaire général de l'UNRWA]. Des ONG qui font du lobbying contre l'UNRWA, comme UN Watch [basée à Genève], ont l'oreille de la droite souverainiste.” »

On pourrait ajouter : ces divers lobbyings, relayés directement au sein du parlement helvétique, ont aussi réussi à silencer les élu·e·s du PSS, placés sous la houlette de Samuel Bendahan, à l'exception plus qu'honorable de Carlo Sommaruga, élu genevois au Conseil des Etats. (Réd.)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La « machine à tuer » d’Israël : comment le soutien militaire américain sape les pourparlers sur le cessez-le-feu et prolonge la guerre

Alors qu'Israël poursuit ses bombardements et son siège permanent de Gaza, où la faim et la déshydratation ont atteint des niveaux mortels, le Hamas a accusé Israël de « contrecarrer » les efforts visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu. Une délégation du Hamas au Caire a déclaré qu'Israël avait insisté sur le rejet d'éléments d'un accord pour un processus progressif qui aboutirait à la fin de l'agression israélienne contre Gaza, ainsi qu'à l'entrée de l'aide et à la facilitation du retour des Palestinien-ne-s déplacés dans leurs foyers à Gaza. Pendant ce temps, l'administration Biden fait pression sur le Hamas pour qu'il accepte les conditions en discussion, affirmant qu'une offre « rationnelle » avait été faite pour une trêve de six semaines en échange de la libération des otages israéliens. Les déclarations de la Maison-Blanche semblent être « une manœuvre très politiquement calculée afin qu'elles puissent essentiellement rejeter le blâme sur le Hamas si cela échoue », a déclaré Tahani Mustafa, analyste principal de la Palestine à l'International Crisis Group. Mustafa fournit également des mises à jour sur l'effondrement des opérations de l'UNRWA, la répression en Cisjordanie et l'utilité du droit international pour la Palestine aujourd'hui.

7 mars 2024 | tiré de democracy.now

https://www.democracynow.org/2024/3/7/israel_hamas_ceasefire_talks

NERMEEN SHAIKH : Une délégation du Hamas qui se trouvait au Caire pour des pourparlers de cessez-le-feu a quitté l'Egypte, accusant Israël de, je cite, de « contrecarrer » les efforts pour parvenir à un accord. Les pourparlers devraient reprendre la semaine prochaine. Un haut responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, a déclaré à Reuters qu'Israël insistait sur le rejet d'éléments d'un accord pour un processus progressif qui aboutirait à la fin de l'agression israélienne contre Gaza, ainsi qu'à l'entrée de l'aide et à la facilitation du retour des Palestiniens déplacés dans leurs foyers à Gaza.

Les négociateurs du Hamas, du Qatar et de l'Égypte – mais pas d'Israël – étaient au Caire pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu de 40 jours à temps pour le mois sacré musulman du Ramadan, qui commence au début de la semaine prochaine. Alors que les pourparlers sont dans l'impasse et ne doivent reprendre que la semaine prochaine, cette date limite officieuse pour un accord semble hautement improbable.

AMY GOODMAN : Mardi, le président Biden a exhorté le Hamas d'accepter les termes en discussion et a affirmé qu'une offre rationnelle avait été faite pour un cessez-le-feu en échange de la libération des otages israéliens. Biden a déclaré aux journalistes : « C'est entre les mains du Hamas en ce moment. Si nous en arrivons à la situation où cela se poursuit jusqu'au Ramadan, ce sera très dangereux », a déclaré Biden.

Alors que les pourparlers étaient en cours, Israël a poursuivi ses bombardements incessants de Gaza, tuant plus de 80 personnes au cours des dernières 24 heures. Le bilan après près de cinq mois d'assaut est d'au moins 30 800 morts et près de 73 000 blessés. Pendant ce temps, la faim a atteint des niveaux catastrophiques en raison du siège d'Israël. Au moins 20 Palestiniens sont morts de malnutrition et de déshydratation, selon le ministère de la Santé.

Pour en savoir plus, nous sommes rejoints par Tahani Mustafa, analyste principal de la Palestine à l'International Crisis Group. Elle est normalement basée à Ramallah, en Cisjordanie occupée, mais elle se joint à nous aujourd'hui depuis Doha, au Qatar, où elle assiste à un symposium sur la Palestine organisé par l'Université de Georgetown.

Bienvenue à Democracy Now !, Tahani. Pouvez-vous commencer par parler de la situation sur le terrain et de ces pourparlers sur le cessez-le-feu ? Le Hamas dit qu'Israël a saboté les pourparlers et le Hamas a quitté Le Caire. Et puis on nous apprend qu'en fait, des négociations sont toujours en cours.

TAHANI MUSTAFA : Donc, je pense que les négociations en ce moment sont très précaires. Nous avons vu que l'accord de cessez-le-feu, ou du moins ce qui est proposé par Israël et les États-Unis, qui, soit dit en passant, ont unilatéralement proposé certaines de ces conditions plutôt que de s'engager efficacement avec le Hamas – cela semble être une manœuvre très politiquement calculée afin qu'ils puissent essentiellement rejeter le blâme sur le Hamas si cela échoue. Mais ce que nous avons vu dans les propositions qui ont été faites, c'est qu'elles n'offrent pas grand-chose au Hamas et à Gaza. Il n'y a aucune garantie en termes d'aide et sur son niveau. Déjà, Israël prétend qu'il autorise des quantités suffisantes d'aide, contrairement à ce que disent les organisations de défense des droits de l'homme, de sorte que nous avons déjà vu qu'ils trafiquent la réalité là-bas.

Et il y a aussi l'inquiétude, et à juste titre, que cela va simplement – je veux dire, en termes de ce qui a été proposé, c'est une pause de six semaines, c'est ce qu'Israël et les États-Unis offrent. Et donc, pour le Hamas et pour les Gazaouis, ils voient essentiellement cela comme une pause dans la machine à tuer, essentiellement, où le Hamas remet ces otages, rend toutes les cartes à sa disposition, puis la machine à tuer reprend.

NERMEEN SHAIKH : Ce qui est remarquable dans les pourparlers, c'est qu'Israël a, en fait, refusé de participer aux pourparlers qui se sont tenus au Caire, disant que le Hamas devait présenter une liste de 40 otages âgés, malades et féminins qui seraient les premiers à être libérés dans le cadre d'une trêve. Alors, pourriez-vous expliquer quels sont les obstacles à la publication d'une telle liste et pourquoi le Hamas hésite à le faire ?

TAHANI MUSTAFA : Ce n'est pas nécessairement de l'hésitation. C'est la difficulté d'essayer d'évaluer combien d'otages sont réellement en vie, d'autant plus que le Hamas ne détient pas tous ces otages. Donc, vous savez, il pourrait y avoir — il pourrait très bien y avoir des otages retenus captifs par d'autres groupes. Maintenant, étant donné, évidemment, la difficulté en termes de mouvement en raison de l'attaque israélienne, il a été très difficile de rassembler des chiffres concrets, en particulier en ce qui concerne le nombre de personnes réellement vivantes. Donc, c'est plus la question logistique d'être en mesure de fournir une liste confirmée appropriée qui retient le Hamas.

NERMEEN SHAIKH : Tahani, quels sont les risques qu'un accord ne soit pas trouvé la semaine prochaine ? Parce qu'au départ, on craignait qu'Israël n'aille de l'avant avec son invasion de Rafah.

TAHANI MUSTAFA : La semaine prochaine marquera le début du Ramadan. Vous savez, depuis quelques années maintenant, nous avons vu que le Ramadan a été une période incroyablement explosive. Le mois de mai 2021 a marqué le précédent conflit transfrontalier entre Israël et le Hamas, et cela n'avait rien à voir avec les événements à Gaza et tout à voir avec les provocations que nous avons vues dans des endroits comme Jérusalem-Est.

Si nous ne voyons pas – ce que nous ne verrons probablement pas – un cessez-le-feu ou une sorte de pause avant le Ramadan, compte tenu de l'escalade de la violence, compte tenu des tensions sur le terrain, vous savez, cela pourrait être catastrophique, pas seulement pour Gaza en termes de ce que cela signifie également à propos d'une invasion imminente de Rafah. Ce qui, selon les analystes israéliens, n'est pas une question de « si » mais de « quand », mais aussi dans des endroits comme la Cisjordanie et même Jérusalem-Est, où Israël a jusqu'à présent affirmé qu'il ne limiterait pas l'accès à des endroits comme le complexe d'Al-Aqsa, mais nous avons vu dans le passé qu'il l'a effectivement fait. Et souvent, cela a été très arbitraire en termes de temps et de conditions qu'ils ont mis en termes de restrictions d'accès, mais, plus important encore, comment cela a conduit, en particulier au cours des deux dernières années, à de graves escalades de la violence.

AMY GOODMAN : Dans le prochain segment, nous allons parler plus en détail de cet exposé du Washington Post qui dit que les États-Unis ont tranquillement inondé Israël d'une centaine de transferts d'armes, qui n'ont pas été, pour la plupart, approuvés par le Congrès, à une écrasante majorité. Pouvez-vous nous parler de l'importance de la déclaration du président Biden : « Nous devons acheminer plus d'aide à Gaza. Il n'y a pas d'excuses. Aucune », mais en même temps, la chose qui arrête les bombardements israéliens, l'arrêt des groupes d'aide, les États-Unis l'ont soutenue quand il s'agit de Gaza, avec l'appui de bombes, de missiles et de munitions ?

TAHANI MUSTAFA : Eh bien, c'est exactement cela que je veux dire. Les États-Unis n'ont pas fait grand-chose pour faire pression sur Israël afin qu'il limite une partie de la violence sur le terrain, qu'Israël limite l'intensité de sa campagne militaire. Et dans le même temps, il se plaint maintenant qu'il n'y a pas suffisamment de voies pour acheminer l'aide.

Les États-Unis ont le pouvoir de s'assurer qu'il y a suffisamment de voies d'acheminement de l'aide. Les États-Unis ont le pouvoir de s'assurer qu'Israël respecte les mesures provisoires énoncées par la Cour Internation de Justice lorsqu'ils ont affirmé qu'Israël avait des comptes à rendre en matière de génocide. Mais il ne l'a tout simplement pas fait. Il n'y a absolument aucune ligne rouge, aucune pression n'est exercée sur Israël. Et pire encore, nous assistons à des baisses d'aide de ce genre où, même en termes de valeur nutritionnelle et d'aide suffisante. Les aides sont loin de répondre aux besoins de la plupart des Gazaouis du nord. Je veux dire, c'est honnêtement plus une sorte de posture d'une diplomatie inefficace des États-Unis qu'autre chose.

NERMEEN SHAIKH : Tahani, vous êtes normalement basé – en dehors de Gaza, pouvez-vous nous parler de la situation en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre ?

TAHANI MUSTAFA : La situation est incroyablement désastreuse. Et, malheureusement, compte tenu de toute l'attention médiatique sur Gaza, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'attention sur les nombreuses violations qui ont eu lieu en Cisjordanie, où nous avons – au cours du premier mois seulement, nous avons vu une augmentation de la violence des colons israéliens, où nous avons vu environ 15 communautés palestiniennes déplacées. Nous avons vu la Cisjordanie être soumise à un siège économique, qui dure jusqu'à aujourd'hui, soit dit en passant. Il y a eu des restrictions de mouvement, où la capitale administrative de l'AP a été coupée de la partie nord de la Cisjordanie en raison de l'érection de points de contrôle de fortune et de fermetures de routes et de barrages routiers.

Pire encore, vous avez vu, avant le 7 octobre que la plupart des points chauds en Cisjordanie se trouvaient principalement dans le nord, dans des endroits comme Jénine et Naplouse. Maintenant, cela s'est à peu près répandu un peu partout. Vous voyez apparaître des endroits où le militantisme n'était pas un problème avant le 7 octobre, dans des endroits comme Tubas, dans des endroits comme Hébron. Pire encore, vous voyez des images similaires à celles que vous avez vu lors de la destruction de localités à Gaza. Vous voyez maintenant exactement les mêmes images, mais à plus petite échelle, dans des endroits comme le camp de réfugiés de Jénine, dans des endroits comme le camp de réfugiés de Tulkarem, où les soldats israéliens sont entrés et ont rasé ces localités, ces quartiers, jusqu'au sol. où ils ont détruit les lignes électriques, l'assainissement de l'eau, les centres culturels, qui servaient autrefois de forme d'expression civique et de mécanismes permettant aux jeunes Palestiniens d'évacuer leurs frustrations sous des formes plus pacifiques, n'est-ce pas ? Mais vous avez vu les jeunes générations être davantage influencées, par nécessité, vers le militantisme et la résistance armée, dans ces quartiers qui sont pratiquement devenus inhabitables.

Donc, vous savez, vous avez vu une augmentation significative de la violence, non seulement de la part des colons, mais aussi des soldats israéliens. Du 7 octobre à aujourd'hui, rien qu'en Cisjordanie, nous avons vu quelque chose comme 420 Palestiniens tués, et la majorité d'entre eux l'ont été par des opérations de recherche et d'arrestation et des assassinats ciblés.

AMY GOODMAN : L'un des enjeux du cessez-le-feu est la libération d'otages, ainsi que de prisonniers palestiniens. Parlez du nombre de Palestiniens qui ont été arrêtés depuis le 7 octobre – par exemple, en Cisjordanie occupée. S'agit-il de quelque chose comme, eh bien, plus de 7 000 ? Combien d'entre eux sont des enfants ? Combien d'entre eux ont moins de 18 ans ? Et de quoi ont-ils été accusés ?

TAHANI MUSTAFA : Eh bien, la majorité de ceux qui ont été arrêtés sont — environ 7 000 — une proportion importante d'entre eux sont des enfants, vous savez, des personnes de moins de 18 ans. Et en termes de charge, ils n'ont été accusés de rien. Il s'agit d'une détention administrative, où ils peuvent être détenus indéfiniment sans inculpation ni procès. Et cela peut aller de n'importe quel type d'activité, qu'il s'agisse de loker un post Facebook ou simplement d'exprimer toute forme de solidarité avec Gaza. Les Israéliens n'ont pas vraiment besoin d'excuses ou de raisonnements légitimes pour arrêter des gens en Cisjordanie. Il s'agit d'arrestations très arbitraires. Et, je veux dire, ces arrestations peuvent aller de 50 à 100 par jour. Ce sont quellques-uns des chiffres que nous avons vus, depuis le début du 7 octobre.

Et je pense qu'il vaut la peine de rappeler à vos téléspectateurs qu'il s'agit d'une population qui n'a rien à voir avec les événements du 7 octobre. Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'est exprimé immédiatement après les attentats du 7 octobre et a condamné à la fois le Hamas et la résistance armée, affirmant que la résistance armée n'était pas un moyen d'autodétermination. Et pourtant, nous avons vu le châtiment collectif infligé à une population qui, comme je l'ai dit, n'avait rien à voir avec les événements du 7 octobre.

NERMEEN SHAIKH : Et, Tahani, pourriez-vous expliquer ? Je veux dire, il y a eu un certain nombre de détenus de Gaza, 27, qui sont morts en détention. Si vous pouviez nous expliquer, vous savez, qui sont ces gens ?

TAHANI MUSTAFA : Encore une fois, ces arrestations sont incroyablement arbitraires. Vous savez, ils ont effectivement arrêté des hommes, des femmes et des enfants. Nous avons vu des soldats israéliens, littéralement, publier des images et des vidéos d'eux-mêmes en train de torturer, d'arrêter et de retenir, encore une fois, des jeunes hommes, des femmes, des enfants sur des comptes de médias sociaux comme Telegram, TikTok, vous savez, publiant beaucoup de ces crimes, ce qui équivaut, effectivement, à des crimes de guerre sur les médias sociaux, ce qui montre vraiment le niveau d'impunité. Israël sait qu'il peut s'en tirer.

Et comme je l'ai dit, ces arrestations ont été très arbitraires. Souvent, ces personnes ne sont pas affiliées au Hamas. En fait, je pense qu'il y a quelques mois, nous avons vu – et c'était en fait quelque chose de surprenant – la façon dont Israël a essayé de trafiquer ces images pour montrer qu'ils étaient des militants, alors qu'en fait ils ne l'étaient pas. Ainsi, beaucoup de ceux qui ont été arrêtés sont des civils ordinaires de Gaza qui n'ont absolument aucune affiliation à une faction politique particulière.

AMY GOODMAN : J'aimerais vous poser une question sur le fait que l'Afrique du Sud s'adresse une fois de plus à la Cour internationale de Justice, qu'elle prenne des mesures d'urgence supplémentaires à Gaza, y compris l'ordre d'un cessez-le-feu. Bien sûr, l'Afrique du Sud a porté l'affaire de génocide contre Israël devant la Cour, mais a déclaré : « La menace d'une famine totale s'est maintenant matérialisée. Le tribunal doit agir maintenant pour mettre fin à cette tragédie imminente. Tahani ?

TAHANI MUSTAFA : Je veux dire, écoutez, je pense, dans la pratique, vous savez, le droit international est inutile. Il n'est utile que dans la mesure où les puissants le permettent. Et, vous savez, à bien des égards, les audiences de la CIJ ont été stimulantes, en ce sens que c'est la première fois qu'Israël est tenu de rendre des comptes dans le luxe de l'impunité qui dure depuis des décennies et dont il a pu s'en tirer. Mais en même temps, nous avons vu que depuis que la CIJ a ordonné à Israël de prendre des mesures provisoires, Israël ne l'a pas fait. Et pire encore, il n'y a eu absolument aucune pression pour s'assurer qu'Israël le fasse. Nous avons assisté à la suppression du financement d'organisations comme l'UNRWA, qui ont été la principale source d'aide et d'assistance aux personnes sur le terrain. Nous avons vu, vous savez, je pense que plus de 15 000, voire 20 000, Palestiniens ont été tués depuis que la CIJ a émis des mesures provisoires. Et nous n'avons vu absolument aucune pression sur Israël pour qu'il essaie de se contenter d'un cessez-le-feu ou d'une quelconque pause.

NERMEEN SHAIKH : J'aimerais vous poser une question au sujet de l'UNRWA. Le Canada a déclaré qu'il reprendrait le financement de l'agence, après avoir interrompu son soutien en janvier à la suite d'affirmations israéliennes selon lesquelles 12 membres du personnel étaient impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Pourriez-vous nous parler de ce qui se passe avec le financement de l'agence et de l'impact du retrait de tant de pays, y compris les États-Unis, qui sont le plus grand bailleur de fonds, ou qui l'ont été ?

TAHANI MUSTAFA : Eh bien, à l'heure actuelle, l'UNRWA ne tient qu'à un fil. Nous avons assisté à une reprise du financement et à des fonds supplémentaires provenant de diverses autres sources, mais l'UNRWA tient vraiment un fil. Et le pire, c'est qu'il n'y a absolument aucune organisation capable de combler ce vide. Vous savez, il y a eu des tentatives d'obtenir des organisations comme le Programme alimentaire mondial, mais elles n'ont tout simplement pas la capacité de faire ce que fait l'UNRWA. Vous savez, aucune organisation n'est aussi intégrée dans l'infrastructure civique de Gaza que l'UNRWA. Et plus important encore, il ne peut pas – il ne peut pas se substituer à la plupart des services fournis par l'UNRWA, ce qui, de l'aveu même du PAM, ne peut pas se substituer à la plupart des services fournis par l'UNRWA. Donc, à l'heure actuelle, vous savez, l'UNRWA ne tient vraiment qu'à un fil et aux conséquences de tout type d'assèchement potentiel des fonds, et j'espère qu'il n'en arrivera pas là, mais si c'est le cas, ce sera incroyablement catastrophique.

AMY GOODMAN : Tahani, nous n'avons qu'une minute, mais nous voulions vous poser une question au sujet de Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, qui s'est rendu – sans autorisation, apparemment, de Netanyahu – à Washington, où il a rencontré Blinken, où il a rencontré la vice-présidente Harris, où Netanyahu a dit à l'ambassade d'Israël de ne pas coopérer avec ce qu'il a appelé un voyage non autorisé. Voyez-vous une scission qui pourrait faire tomber Netanyahou ?

TAHANI MUSTAFA : Il y a certainement eu une scission au sein de l'administration israélienne. Et c'est quelque chose qui a commencé à faire surface au cours des deux derniers mois entre l'establishment politique et militaire, mais même en interne au sein de l'establishment politique. De toute évidence, l'accueil de Gantz est substantiel pour la politique israélienne. Encore une fois, vous savez, c'est un signe de l'inefficacité de la diplomatie américaine, par laquelle, pour réitérer leur mécontentement à l'égard de la politique de Netanyahou, ils accueillent et s'engagent maintenant avec un politicien de l'opposition.

Mais encore une fois, cela ne change rien vraiment à la réalité sur le terrain pour les Palestiniens. Rien n'est sorti de cette réunion, où Israël était – vous savez, il n'y avait pas de lignes rouges posées en termes de ce qu'Israël peut et ne peut pas faire à Gaza. Là encore, aucune pression n'est exercée sur Israël. Simplement, vous savez, réaffirmer votre mécontentement à l'égard de la stratégie de Netanyahou en ce moment en vous engageant avec un politicien de l'opposition n'est pas suffisant pour réellement changer la réalité sur le terrain pour les Palestiniens.

AMY GOODMAN : Tahani Mustafa, nous tenons à vous remercier d'être avec nous, analyste principal de la Palestine à l'International Crisis Group. Elle est normalement basée en Cisjordanie occupée, à Ramallah, mais elle se joint à nous aujourd'hui depuis Doha pour un symposium auquel elle assiste sur la Palestine, organisé par Georgetown, au Qatar.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Journée internationale pour les droits des femmes Sororité avec les femmes d’Iran - « Femme, Vie, Liberté »

Les femmes sont les premières victimes du régime patriarcal iranien. La discrimination contre les femmes est institutionnalisée et organisée, comme le soulignent les lois misogynes en majeure partie fondée sur la charia, qui les placent au rang de citoyennes de seconde zone.

Tiré du Réseau syndical international de solidarité et de lutte

4 mars 2024

Par Union syndicale Solidaires

Outre le fait que le voile est obligatoire dans les lieux publics, les inégalités entre les femmes et les hommes sont criantes notamment en matière de droit pénal et de droit de la famille. Par exemple, le témoignage d'une femme au tribunal vaut la moitié de celui d'un homme, elles ne peuvent pas voyager sans la permission de leur mari, et en cas de divorce, les hommes conservent la garde des enfants. La loi autorise la conclusion d'un « contrat de mariage temporaire », qui sert souvent de couverture légale à la prostitution et au tourisme sexuel. La législation permet par ailleurs le mariage des filles à partir de 13 ans.

Cet arsenal législatif entrave la place des femmes dans la société. Alors qu'elles représentent plus de la moitié des diplômé-es des universités, le taux de chômage des femmes est le double de celui des hommes.

Un rapport d'Amnesty International publié en décembre dernier souligne l'horreur que les femmes ont subi dans les prisons et les lieux publics, suite à leurs arrestations arbitraires lors du soulèvement « Femme Vie Liberté ». L'ampleur des violences sexuelles et des viols perpétrés par les membres de l'appareil répressif témoigne que l'oppression de genre est un marqueur identitaire de ce système dictatorial.

Outre ces actes de torture, qui permettent au régime de recueillir des aveux forcés et de les condamner à mort, les femmes sont également victimes de conditions de détention inhumaines dans les prisons iraniennes. Très souvent, les forces de sécurité refusent que les victimes reçoivent les soins médicaux nécessaires.

Face à ces violences les réponses judiciaires apportées aux victimes sont biaisées. Et cela d'autant plus que les femmes sont sous-représentées au sein de l'appareil judiciaire : le métier de juge leur est par exemple interdit.

Les victimes subissent donc en silence une impunité institutionalisée.

Les violences exercées sur les femmes dans les prisons ont toujours été brutales. Outre la volonté de domination masculine, le viol des prisonnières est un outil stratégique utilisé pour faire taire la contestation contre des décennies d'oppression.

Malgré cette répression brutale, le mouvement de contestation perdure, amplifié par les réseaux, car les femmes sont à l'avant-garde des mouvement sociaux. Elles restent déterminées à se réapproprier leurs corps, à acquérir leurs droits fondamentaux et se débarrasser de l'ensemble des lois et règlements misogynes faisant partie de l'ADN de ce régime.

Nous soutenons notamment :

Le droit essentiel des femmes à disposer de leurs corps ;

l'abrogation de la loi rendant obligatoire le port du hijab dans les lieux publics, ainsi que toutes les lois phallocratiques en vigueur.

Paris, le 4 mars 2024

P.-S.

https://laboursolidarity.org/fr/n/3070/sororite-avec-les-femmes-d039iran---femme-vie-liberte

Version en farsi : http://www.iran-echo.com/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Chine : le budget militaire en hausse de 7,2 % en 2024 sur fond de crise

Comment analyser ce qui se dit à l'occasion des « deux Assemblées » ? Les réunions annuelles concomitantes du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CNCCPC) et de l'Assemblée Nationale Populaire (ANP) sont une mine de signaux faibles. Il faut savoir les décrypter, entre grandes orientations économiques et nominations stratégiques. Dans ce contexte, la Chine a annoncé mardi 5 mars une progression de son budget militaire, le deuxième du monde après celui des États-Unis, de 7,2 % en 2024, soit le même taux que l'an dernier. Une hausse rendue publique dans le rapport d'activité du gouvernement, publié en marge des travaux de ces deux assemblées aux ordres du pouvoir.[/asl-article-text]

Tiré de Asialyst

10 mars 2024

Par Pierre-Antoine Donnet

La Chine possède entre 400 et 500 ogives nucléaires opérationnelles et va probablement en avoir plus de 1000 d'ici 2030. (Source : Telegraph)

Pékin prévoit de dépenser 1 665,5 milliards de yuans (231,4 milliards de dollars) pour sa défense, soit trois fois moins que Washington. Le géant asiatique maintient une « croissance raisonnable » de son budget militaire afin de « sauvegarder sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement », a justifié Lou Qinjian, le porte-parole de la session de l'ANP.

Les dépenses militaires de la Chine augmentent depuis plusieurs décennies, globalement à un rythme semblable à sa croissance économique. Mais cette tendance est vue avec suspicion par les États-Unis, l'Australie, l'Inde ou encore les Philippines, pays avec lequel la Chine se dispute le contrôle d'îlots et récifs en mer de Chine du sud. Elle suscite également des craintes à Taïwan, île de 23 millions d'habitants revendiquée par la Chine, laquelle espère « réunifier », par la force si nécessaire, ce territoire insulaire grand comme la Belgique avec le reste du pays.

D'après l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), référence en la matière, les États-Unis restent le pays ayant les dépenses militaires les plus élevées, avec 877 milliards de dollars en 2022, selon les derniers chiffres disponibles. Suivent la Chine (292), la Russie (86,4), l'Inde (81,4), l'Arabie saoudite (75), le Royaume-Uni (68,5), l'Allemagne (55,8), la France (53,6), la Corée du Sud (46,4) et le Japon (46). Cette hausse du budget de la défense annoncée offre cependant un curieux contraste avec une crise économique inédite qui secoue la Chine depuis quelques années, illustrant ainsi la volonté du Parti communiste chinois (PCC) de poursuivre l'effort de guerre coûte que coûte, estiment les analystes occidentaux. De plus, le montant officiel des dépenses militaires du pays est notoirement très inférieur aux dépenses réelles, une opacité traditionnelle en Chine communiste qui, cependant, ne trompe guère les observateurs de ce pays.

Cet effort militaire a pour contexte des tensions entre la Chine et les États-Unis qui ne cessent de s'aiguiser depuis l'arrivée à la Maison Blanche du président Joe Biden en janvier 2022, tensions auxquelles s'ajoutent celles non moins virulentes avec le Japon et d'autres pays en Asie de l'Est. Il s'agit de la troisième année consécutive d'une hausse supérieur à 7 % en dépit du ralentissement marqué de la croissance du PIB depuis 2021.

Dans son projet de budget militaire, le ministère chinois des Finances a souligné la nécessité de concentrer les efforts sur des « domaines clés » représentant des « engagements obligatoires » pour renforcer les avancées technologiques. Cette hausse est en phase avec « la mise en œuvre complète de la pensée Xi Jinping sur le renforcement militaire ». Pékin, précise le document, « prévoit d'apporter des garanties financières plus fortes pour moderniser […] la défense nationale et les forces armées sur tous les fronts et consolider l'intégration des stratégies nationales de même que les capacités stratégiques ».

Les dépenses militaires représentent le cœur du budget chinois, soit quelque 40 % des dépenses totales du gouvernement central. Ces dépenses représentent dix fois celles consacrées à l'éducation et presque cinq fois celles réservées aux sciences et technologies. Le gouvernement chinois a insisté : les dépenses militaires représentaient « une priorité » alors que celles des autres secteurs sont toutes revues à la baisse « en accord avec les nécessités d'économies » budgétaires.

Le président Xi Jinping a régulièrement mis en avant la nécessité pour la Chine de renforcer ses capacités militaires pour être en mesure de faire face à un environnement qu'il juge de plus en plus hostile. Il met l'accent sur le fait que ces préparatifs sont réalisés à l'approche du centenaire de la création de l'Armée populaire de libération (APL) en 2027.

En septembre dernier, le sénateur américain Dan Sullivan, membre de la Commission militaire du Sénat à Washington, avait affirmé que le budget militaire « réel » de la Chine était en réalité proche de 700 milliards de dollars. Ce chiffre, avait-il précisé, est fondé sur l'analyse réalisée par les services de renseignement américains. S'il est avéré, ce montant est plus de trois fois supérieur au budget officiel annoncé par Pékin.

Les autorités chinoises n'ont fourni aucun détail sur la répartition de ces dépenses militaires mais, selon certains analystes occidentaux, l'essentiel concerne le secteur nucléaire militaire. Pékin s'efforce de rattraper son retard dans ce domaine avec les États-Unis. Lou Qinjian s'est contenté d'affirmer lors d'une conférence de presse le 4 mars que l'augmentation du budget de la défense était « raisonnable » dans le contexte économique de la Chine.

Le Premier ministre Li Qiang, de son côté, a expliqué le 5 mars que son pays entendait renforcer ses capacités militaires dans tous les domaines. « Nous, à tous les niveaux dans mon gouvernement, allons apporter un soutien fort au développement de la défense nationale. » La hausse du budget de la Défense doit être interprétée avec prudence lorsque les chiffres sont comparés aux données du Produit intérieur brut (PIB), car ils représentent des augmentations nominales et non réelles, souligne la revue Le Grand Continent.

Inquiétude japonaise

Cité le 4 mars par le mensuel américain The Diplomat, l'ancien ministre japonais de la Défense Hamada Yasukazu explique que le monde se trouve à un moment de changement historique : « La communauté internationale est confrontée à son défi le plus grand depuis la Seconde Guerre mondiale. » En effet, pour le Japon, le contexte régional ne pourrait pas être plus compliqué que maintenant : l'invasion russe de l'Ukraine a suscité une crise inédite en Europe tandis que la Chine ne cesse d'augmenter ses dépenses militaires à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif, souligne la revue américaine.

Selon Akiyama Nobumasa, professeur à la School of Public and International Policy de l'université japonaise Hitotsubashi, la Chine pourrait posséder de 400 à 500 têtes nucléaires à brève échéance, un arsenal qui pourrait grimper à 1 500 têtes d'ici 2035. « Cet arsenal est très dangereux, ce qui provoque une inquiétude pour nous tous qui sommes les avocats de la dénucléarisation », dit-il, tout en ajoutant que la Chine diversifie sa panoplie de missiles nucléaires avec des missiles de longue portée capables de frapper n'importe où aux États-Unis. Pékin introduit également des missiles nucléaires de portée intermédiaire qui peuvent frapper le Japon, les Philippines, Guam et d'autres pays de la région, poursuit Akiyama Nobumasa. Mais cela a pour résultat de susciter l'inquiétude chez ses voisins. « Leur tendance à augmenter leur arsenal nucléaire qui ne répondrait selon eux qu'à la menace venant des États-Unis, suscite des questions : pourquoi alors des missiles de portée intermédiaire qui peuvent frapper des cibles plus proches tels que le Japon ? »

De ce fait, le Japon n'a d'autre choix que de préparer sa propre défense car Tokyo serait mal avisé de ne dépendre que des États-Unis. « Si la Chine augmente de façon considérable ses capacités nucléaires et la variété de ses missiles, nous sommes face à plusieurs défis, souligne Akiyama Nobumasa : le premier est qu'en cas de conflit international […] la Chine et les États-Unis [pourraient] s'engager dans une guerre qui pourrait devenir nucléaire. Si tel était le cas, les Etats-Unis ne seraient plus réellement en état d'aider le Japon si la guerre devait s'étendre à l'Asie. » Conséquence des risques de conflit croissants en Asie, le Japon renforce ses liens avec ses voisins dans la région : les Philippines, la Corée du Sud, l'Australie, l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, Singapour et d'autres pays encore. « La Chine augmente le nombre de ses missiles nucléaires et la Corée du Nord fait pareil. Pouvons-nous fermer les yeux ? »

Profonde mutation de l'armée chinoise