Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

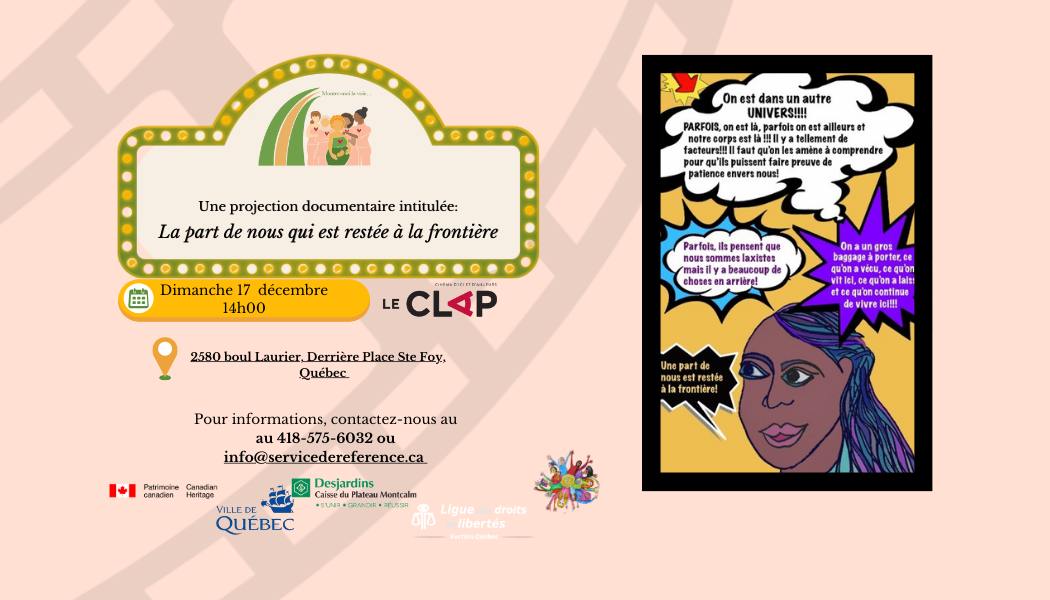

La part de nous qui est restée à la frontière

Le Service de Référence en Périnatalité pour les Femmes Immigrantes de Québec (SRPFIQ) est fier de vous présenter son documentaire La part de nous qui est restée à la frontière. Quinze (15) femmes immigrantes de la Ville de Québec nous partagent en toute intimité la trajectoire d'immigration qui les a menés ici. Mieux comprendre le devenir immigrante et maman dans un autre pays !

En effet, les femmes qui immigrent au Québec sont souvent jeunes et susceptibles de donner naissance au contexte migratoire. Beaucoup de professionnels de la santé sont amenés à travailler avec ces femmes diversifiées dans un moment fondateur de leur nouvelle vie ici. Ces femmes se retrouvent souvent confrontées à des pratiques d'accouchement ou de maternage différentes de leur pays d'origine.

À cela s'ajoute parfois un contexte difficile lié à des conditions antérieures à l'immigration, des traumas.

La part de nous qui est restée à la frontière ce sont les bagages que ces femmes ont laissé, ce qui les habitent aujourd'hui dans le « Le corps est ici mais la tête et le cœur ».

Venez découvrir en primeur ces femmes, leurs récits saisissants, leurs luttes et leur espoir pour elles et leurs enfants.

Rappelons que le SRPFIQ est un organisme bien ancré dans sa communauté par et pour les femmes immigrantes qui existe depuis 2017 dont la mission est de favoriser un pont en créant un lien de confiance entre les dont la mission sera de créer un pont et favoriser un lien de confiance entre les femmes immigrantes et les ressources en périnatalité pendant la grossesse, l'accouchement et les services postpartum (0-2 ans)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Solidarité avec le personnel enseignant : prise de parole 22 décembre

Le 22 décembre dernier, des parents ont organisé une manifestation de soutien aux professeur-e-s devant le parlement de Québec. Voici un des discours prononcé.

Oui, je suis fatiguée que mes 3 enfants soient à la maison, oui, j'appuie les moyens de pression décidés par les travailleuses de nos écoles. Des moyens de pression radicaux, face à un système d'éducation qui est à un point de rupture, face à un gouvernement des plus méprisant !

Savez-vous à combien les écoles privées sont financées par notre argent ?

Selon la FAE, en tenant compte de toutes les subventions et mesures fiscales applicables, les écoles privées sont financées jusqu'à 75 % par notre argent. Le Québec est l'un des États de l'OCDE qui financent le plus son système privé d'éducation.

Quand on ajoute à ça la concurrence entre les écoles où on offre des programmes contingentés à coups de milliers de dollars sur le dos des parents, on se retrouve face à un système qui crée de la ségrégation, qui accentue les inégalités sociales. Selon le Conseil supérieur de l'éducation, le système éducatif du Québec serait le plus inégalitaire au Canada.

Ce qui est en contradiction flagrante avec les principes d'égalité et d'accessibilité sur lesquels se fonde notre système public d'éducation.

Nous ne naissons pas toutes et tous égaux, malheureusement. Ce n'est pas pour rien qu'actuellement on s'inquiète de la baisse des signalements à la DPJ et de la hausse des demandes d'aide alimentaire. L'école est normalement là pour ces enfants.

L'école publique, lorsqu'elle est réellement accessible, gratuite, lorsqu'elle est assez financée pour offrir des ressources aux élèves et ainsi permettre aux enseignant-e-s d'enseigner, c'est un rempart contre les inégalités sociales, c'est un filet social qui, en tentant de n'échapper personne, met les bases d'une société plus juste et plus égalitaire pour toutes est tous.

Une école publique forte, ça passe pour l'amélioration des conditions de travail du personnel de soutien (éducatrices, orthophonistes, éducatrices spécialisées) et des enseignantes qui, rappelons-le, sont à plus de 70% des femmes. Est-ce que c'est parce que ce sont des jobs traditionnellement féminines que le gouvernement laisse notre système d'éducation (et de santé) s'écrouler ? Tant et aussi longtemps qu'on ne reconnaîtra pas la valeur du travail des femmes, les inégalités entre les femmes et les hommes vont persister. Mettre fin à « l'exploitation des femmes »- une expression interdite depuis quelques semaines à l'Assemblée nationale-, ça passe par une reconnaissance du travail de soin, du travail éducatif, du travail invisible des femmes. Et cette reconnaissance-là, ça passe par des conditions de travail décentes.

On s'est battu il y a quelques années pour que le régulier reste à l'école secondaire Cardinal-Roy qui voulait laisser toute la place aux programmes sport-étude. Et on a gagné. Et j'ai un garçon qui va au régulier à Cardi, et devinez quoi ? Il est heureux. Aujourd'hui, on se bat pour un réinvestissement massif dans nos écoles publiques et on va gagner !

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Action de visibilité : 1er féminicide de l’année

Québec, 11 janvier 2024 - Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) a organisé une action de visibilité suite à l'annonce du premier féminicide de l'année 2024.

Chloé Lauzon-Rivard a été tuée par son conjoint le 5 janvier à Granby. L'action, qui a réuni plusieurs militantes au coin des rues Cartier et René-Lévesque sur l'heure du midi, visait à briser le silence, exprimer notre colère, visibiliser les féminicides et exiger du gouvernement de faire de la lutte aux violences faites aux femmes et aux enfants une priorité.

Les féminicides : des violences banalisées et normalisées

Les meurtres des femmes et des enfants par un proche comme, cette fois-ci, par un conjoint, font partie d'un continuum de violences conjugales normalisées et banalisées. Ces violences sont le fruit d'un rapport de domination des hommes sur les femmes que la société tolère et banalise.

Comme dans plusieurs cas de féminicides l'homme était déjà connu des policiers. Il a eu des

démêlés avec la justice dans le passé, et il y aurait plusieurs antécédents à son dossier. En 2021, il a par exemple été accusé de menaces de mort dans un contexte de violence conjugale. Il est déplorable qu'aucune évaluation psychojudiciaire ou psychosociale n'ait été faite pour évaluer les risques de récidive, notamment d'homicide.

Les femmes aux intersections de plusieurs systèmes d'oppression tels les femmes immigrantes, les femmes autochtones, celles en situation de handicap, les jeunes femmes, les femmes des communautés LGBTQIA, les femmes âgées, en situation d'itinérance, en situation de dépendance économique, et les femmes que la société racise sont parmi les plus à risque de subir une ou plusieurs formes de violences, elles sont surreprésentées dans les victimes de féminicides.

Pas une de plus

Il faut refuser de baisser les bras et d'accepter que d'autres femmes et enfants soient agressées, violentées, tuées. Des solutions pour mettre fin à la violence conjugale, il en existe ! Ça passe notamment par l'augmentation du financement en prévention, en accompagnement et en hébergement des femmes victimes de violences conjugales, sexuelles et genrées, par des formations obligatoires et continues sur la violence conjugale pour tous les acteurs et les qui interviennent auprès des femmes et des enfants, par des changements en profondeur de la culture de notre système de justice où les agresseurs peuvent récidiver en attente de leur procès, par une éducation à la sexualité axée sur des modèles de relations positifs basés sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Les solutions sont multiples et doivent dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence envers les femmes et renforcer la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice.

Le RGF-CN regroupe des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale et travaille la défense des droits et des intérêts de toutes les femmes, l'égalité des femmes entre elles,

l'amélioration des conditions de vie

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La « main tendue » de Northvolt

Un texte d'Henri Jacob et Richard Desjardins, respectivement président et vice-président de l'organisme Action boréale. Il s'agit d'une réponse à Paolo Cerruti, cofondateur de Northvolt et PDG de Northvolt, Amérique du Nord.

Cher monsieur Cerruti, bienvenue au Québec. Dans votre lettre du 22 décembre publiée dans La Presse, vous nous exposez avec brio le grand projet Northvolt qui entend contribuer à décarboner l'économie en produisant annuellement un million de « batteries les plus vertes du monde » sur les rives du Richelieu.

À l'Action boréale, notre expertise en la matière demeure peut-être embryonnaire, mais elle ne nous permet pas de rivaliser avec votre enthousiasme. Tout juste nous permet-il de nous demander si les abatteuses multifonctionnelles à « batteries vertes » auront fait progresser un tant soit peu la protection de l'environnement, une fois la coupe à blanc réalisée, une fois un lieu de biodiversité anéanti.

Quitte à vous décevoir, transformer 1,4 milliard d'autos en substituant la source-pétrole par la source électrique contribuera à accélérer la destruction des écosystèmes encore naturels, ces puits de carbone qui constituent le moyen le plus efficace pour raréfier les gaz à effet de serre. Et que nous tentons de protéger, en Abitibi.

Une diminution drastique du transport individuel s'impose. De toute urgence, il nous faut utiliser nos ressources naturelles, financières et humaines pour le développement de réseaux efficaces de transport collectif et ferroviaire.

Vous souhaitez « travailler main dans la main avec les groupes qui ont aussi à coeur l'environnement ». Voyons à quel point. C'est avec un empressement hors du commun que notre gouvernement a facilité votre venue sur les rives du Richelieu.

Vu les dimensions du projet Northvolt, les lois du pays exigent qu'il soit soumis avant toute chose à une évaluation publique par le ministère responsable de l'environnement. Pour au moins voir à quel degré la nature sera affectée. (On peut facilement imaginer qu'il en va de même chez vous, en Suède démocratique).

Or :

– En catimini, l'été dernier, le ministère tripatouillait ses propres normes, permettant ainsi à Northvolt d'échapper à une évaluation.

– Il a finalement acquiescé à cette évaluation qui aura lieu toutefois après la construction de l'usine. Inouï !

Avez-vous participé à ce complot ? Tous les groupes qui ont à coeur l'environnement en sont restés abasourdis.

« Tendre la main ». Ce n'est pas la première fois que vous nous la tendez, votre main, M. Cerruti. Au mois d'octobre dernier, grâce aux petits sous de tout le monde, nous y avons déposé la promesse de vous refiler sept milliards de dollars. Comme marques de bonne volonté, c'est vraiment dur à battre, n'est-ce pas ?

M. Cerruti, en contrepartie de toutes ces générosités publiques et pour démontrer votre bonne foi, auriez-vous la bonté d'officialiser votre accord à la tenue d'audiences publiques aux conditions prévalant avant le dépôt de votre projet ? Mais tout d'abord, auriez-vous aussi l'amabilité de retirer vos huit lobbyistes de l'enceinte du Parlement de Québec et de ses ministères ?

Car, voyez-vous, notre actuel gouvernement est moralement trop fragile pour affronter cette pression. Son intégrité est contestée à tout bout de champ, à tout propos. Entre autres pour les enjeux environnementaux, dont le plus patent : celui de la fonderie Horne à Rouyn-Noranda1.

Vous terminez ainsi votre proposition de collaboration : « Dans la lutte aux changements climatiques, nous faisons face à un choix : rester assis et ne rien faire, ou se lever et passer à l'action. Chez Northvolt, on se lève et on avance ».

Soyez assuré, M. Cerruti, que l'Action boréale souhaite également que les gens de la région et les groupes environnementaux du pays se lèvent et avancent sur votre terrain pour l'occuper jusqu'à ce que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) ait achevé le mandat qui lui aurait été normalement dévolu.

1- Fonderie Horne. Après que le premier ministre François Legault eut promis à la population de la ville de Rouyn-Noranda qu'elle déciderait elle-même de son consentement à subir une norme d'arsenic ambiant cinq fois supérieure à la norme québécoise, après que les gens eurent refusé la proposition à hauteur de 67%, Legault a décrété la déportation du quartier !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Avancée historique : pour la première fois au Québec, le secret sur les prélèvements en eau est levé !

Montréal, le 21 décembre 2023 - Après plusieurs années de mobilisation de nombreux acteurs de la société civile, les données sur les prélèvements d'eau par les entreprises au Québec seront enfin dévoilées. Dès le 1er janvier 2024, ces données seront rendues facilement accessibles au public sur le site internet du ministère de l'Environnement.

Le Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE) et Eau Secours saluent cette avancée historique qui constitue un premier pas vers une plus grande transparence. Les organismes souhaitent que ce nouveau cadre juridique permette d'obtenir rapidement un portrait plus clair des prélèvements en eau au Québec.

« La transparence est un élément crucial pour protéger l'eau qui fait partie de notre patrimoine commun. Un accès facilité aux données est essentiel à une participation citoyenne éclairée aux débats publics », affirme Me Merlin Voghel, avocat au CQDE.

Pour rappel, la Loi instituant le Fonds bleu et modifiant d'autres dispositions législatives (projet de loi 20) a été adoptée par l'Assemblée nationale le 9 juin 2023. Elle consacre le principe de la transparence pour toute information obtenue en vertu des règlements sur les redevances et sur la déclaration des prélèvements en eau. Ces deux règlements, édictés sous une forme finale le 6 décembre dernier, ont précisé cette obligation de transparence, en plus d'abaisser le seuil de prélèvement à compter duquel un préleveur doit déclarer ses prélèvements et payer une redevance.

Quelques limites à la transparence

S'il s'agit d'une belle victoire, les organismes soulignent qu'il convient de demeurer vigilant⋅es. Seules les données des plus gros préleveurs doivent obligatoirement être déclarées et rendues publiques, soit les données d'environ 1,5% des 21 000 entreprises exerçant des activités visées par les règlements. Pour obtenir un portrait global de la situation, le ministère devra donc déployer d'importants efforts pour obtenir les données

auprès des préleveurs n'ayant pas à lui transmettre de déclaration.

Il sera aussi important que le ministère veille à ce que l'obligation d'installer des compteurs d'eau pour toute nouvelle installation ou lors de toute modification d'installation soit appliquée. Bien que cette obligation existe depuis plus de dix ans, les données obtenues démontrent qu'elle n'a pas été respectée et qu'aucune sanction ou amende n'a été imposée.

« On constate un besoin criant d'accroître sans délai nos connaissances sur les prélèvements en eau par les entreprises au Québec. Nous encourageons le ministère à user de ses pouvoirs pour obtenir un portrait plus juste de la situation, sans se contenter des données des plus gros préleveurs », explique Me Merlin Voghel.

Rehaussement des redevances : vers une réduction de la consommation d'eau ?

La hausse des redevances constitue aussi une avancée majeure, bien qu'elle ne concerne que 2% des entreprises visées.

« Nous espérons que cette hausse aura l'effet escompté, c'est-à-dire un changement de comportement de la part des entreprises vers une réduction de la consommation d'eau. C'est notamment ce que nous surveillerons avec grande attention dans les prochaines années », explique Rébecca Pétrin, directrice générale d'Eau Secours.

Une autre nouveauté : la révision des règlements au cinq ans

Les deux organismes saluent également l'assujettissement des deux règlements à une révision tous les 5 ans, comme ils le recommandaient. Ces révisions seront l'occasion de prendre de nouvelles décisions au regard des informations collectées.

« Avec ces nouveaux éléments, les 5 prochaines années devraient nous permettre de dresser la situation de l'eau au Québec. Il est cependant important de rester attentif⋅ves à la révision réglementaire dans 5 ans. Ce n'est que le début. », conclut Rébecca Pétrin.

La réforme en chiffre :

1er janvier 2024 :

Première publication des données sur les prélèvements en eau par les entreprises au Québec.

Entrée en vigueur des nouveaux taux de redevances payables sur les prélèvements en eau, en fonction des activités exercées :

- L'embouteillage et le transport de l'eau : 500 $ par million de litre prélevés, en remplacement de 70 $

- La fabrication de boissons, de produits minéraux non-métalliques (ex : le béton), de pesticides, d'engrais, de produits chimiques agricoles ou inorganiques et l'extraction de pétrole et de gaz : 150 $ par million de litres prélevés, en remplacement de 70 $

- L'ensemble des autres activités visées : 35 $ par million de litres prélevés, en remplacement de 25 $

1er janvier 2025 :

Le seuil d'assujettissement à une déclaration obligatoire passe de 75 000L à 50 000L par jour. À compter du dépassement de ce seuil sur une journée de prélèvement, le préleveur est assujetti à une déclaration obligatoire de tous ses prélèvements en eau pour l'année en cours et pour toutes les années subséquentes, peu importe le volume.

1er janvier 2026 :

Le seuil d'assujettissement au paiement de redevances sur les prélèvements en eau passe de 75 000L à 50 000L par jour. À compter du dépassement de ce seuil sur une journée de prélèvement, le préleveur est assujetti au paiement de redevances sur tous ses prélèvements en eau pour l'année en cours et pour toutes les années subséquentes, peu importe le volume.

Historique et faits saillants à consulter au lien suivant

<https://www.cqde.org/fr/nos-actions...>

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Victoire de Marc Nantel face à la Fonderie Horne, les avocats du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) ont défendu avec succès le droit de l’accès à l’information du citoyen

Montréal, le 22 décembre 2023 - Les avocats du CQDE, dont Me Marc Bishai, annoncent avec plaisir que la Cour du Québec a donné raison au citoyen Marc Nantel dans l'appel par la Fonderie Horne d'une décision de la Commission d'accès à l'information.

Pour rappel, le litige découle de l'opposition de l'entreprise minière, une filiale de la multinationale Glencore, à ce que le ministère de l'Environnement (MELCC) communique à Marc Nantel un tableau concernant les intrants de la Fonderie Horne, en réponse à une demande d'accès à l'information déposée en juin 2020. Plus précisément, le tableau en litige porte sur les quantités et concentrations en arsenic, en bismuth, en antimoine, en plomb, en cadmium et en mercure des concentrés livrés à la Fonderie Horne provenant de chacun de ses fournisseurs. Dans cette décision, la Commission d'accès à l'information avait conclu en faveur du citoyen et avait établi que la Loi sur la qualité de l'environnement confère un droit d'accès direct et immédiat au document en question. Dans un jugement étoffé, le juge, l'honorable Serge Champoux, a balayé tous les arguments de la Fonderie Horne qui avançait que les renseignements devraient être tenus confidentiels, notamment en vertu du secret industriel.

Marc Nantel : « C'est une victoire pour la transparence ! La Fonderie Horne refusait toujours de rendre publique la teneur en éléments toxiques des intrants qu'elle traite en alléguant son droit au secret industriel. Bien que ces informations soient essentielles pour protéger l'environnement et la santé de la population, la Fonderie priorise ses intérêts économiques. Il est dommage qu'un citoyen comme moi soit forcé d'entreprendre d'aussi longues démarches juridiques simplement pour obtenir des informations que la loi déclare publiques. Je remercie les avocats qui m'ont épaulé. Sans eux, un simple citoyen fait difficilement le poids contre des firmes d'avocats spécialisées dans le domaine. L'accès à l'information est nécessaire pour que les citoyens puissent influencer les décisions concernant la Fonderie Horne et tenter de résoudre le problème des émissions toxiques dans l'air. »

Me Marc Bishai : « Nous sommes très heureux de ce dénouement qui, nous l'espérons, marque enfin l'aboutissement des démarches de Monsieur Nantel qui durent depuis juin 2020. Les intrants de la Fonderie pour l'année 2019 devraient enfin être rendus publics, comme le prévoit la Loi. C'est cet accès à l'information qui permet à des citoyen·nes comme Marc Nantel de participer collectivement aux décisions nécessaires pour protéger l'environnement et la santé publique. »

Quelques passages du jugement de la Cour du Québec

« [120] [...]. Le lien entre le matériel brut reçu de fournisseurs de la Fonderie et les rejets de contaminants paraît indiscutable. Le Ministre veut savoir ce qui est traité par la Fonderie pour comprendre ce qui en émane. »

« [8] Il paraît évident dans la mécanique envisagée par le législateur que les demandes d'accès devraient être traitées et tranchées avec diligence et qu'inversement, il soit compris que des informations ou des renseignements qui ne sont transmis qu'au terme d'interminables procédures, perdront soit leur pertinence, soit leur utilité. Autrement dit, dans ces domaines, bien souvent, le seul écoulement du temps équivaut à un déni d'accès. »

« [27] [...] [E]n trame de fond, il est clair que les deux lois en cause, la Loi sur la qualité de l'environnement et la Loi sur l'accès, sont deux ensembles législatifs majeurs dans l'organisation sociale et légale de la société québécoise. »

« [115] [...] [L]a Loi sur la qualité de l'environnement [...] favorise l'implication citoyenne dans le maintien et l'amélioration de la qualité de l'environnement.

[116] Ce choix qu'a fait le législateur semble celui de privilégier le droit des citoyens de connaître les risques environnementaux qui les concernent sur le droit des industriels à protéger certains secrets.

[117] Lue avec ces principes en tête, la décision de la CAI ne présente pas d'erreur de droit qui justifie qu'elle soit cassée. »

Source : Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Des chaires de recherche industrielle travaillant sur les combustibles fossiles ont reçu 300 fois plus de financement que les projets d’énergie alternative , selon un rapport de Greenpeace Canada

Montréal – Les compagnies pétrolières et gazières injectent des millions dans la recherche académique, influençant les priorités et la portée de domaines de recherche essentiels, selon un nouveau rapport de Greenpeace Canada, « Un mécénat qui interroge : Quand l'industrie des combustibles fossiles finance la recherche universitaire ». Au cours de la dernière décennie, elles ont égalé ou dépassé les 31 millions de dollars en financement fédéral accordé aux chaires de recherche industrielle universitaires travaillant sur des projets de combustibles fossiles, en plus de millions supplémentaires sous forme d'autres subventions de recherche et de dons. À titre de comparaison, les chaires de recherche industrielle pour les projets d'énergie alternative n'ont reçu que 100 000 dollars au cours des 10 dernières années.

9 janvier 2024 | tiré du site de Greenpeace Canada

https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocLfyIHS43S-w0Rvt6oFpzHO3m91zx30iu_kesTqHX455w=s96-c

« Il est terrifiant que les entreprises de combustibles fossiles influencent la recherche académique sur l'efficacité énergétique et l'atténuation des changements climatiques. Alors que la science nous dit que nous devons nous éloigner rapidement des combustibles fossiles, elles détournent les esprits les plus brillants vers la recherche sur les moyens d'augmenter l'extraction du pétrole et du gaz », a déclaré Nola Poirier, chercheuse principale et rédactrice chez Greenpeace Canada.

Le rapport explore l'investissement considérable de l'industrie des combustibles fossiles dans les universités canadiennes, en particulier dans les domaines de l'extraction pétrolière et gazière et des émissions, établissant un parallèle inquiétant avec le précédent historique des entreprises de tabac finançant la recherche médicale. Une autre préoccupation est que la proximité de l'argent des combustibles fossiles compromet la recherche essentielle sur le climat et l'énergie de ces départements et institutions. Le financement des combustibles fossiles peut influencer les sujets de recherche, les orientant vers des intérêts alignés avec l'industrie, tels que la recherche axée sur la capture et le stockage de carbone, soutenue par le secteur fossile et douteuse en tant que solution aux changements climatiques, au détriment des technologies d'énergie renouvelable plus prometteuses.

« La recherche académique doit être indépendante et fondée sur des données probantes. Mais les entreprises pétrolières et gazières ne sont pas neutres. Elles ont un intérêt financier direct dans l'énergie fossile, dans le maintien du statu quo, et il a été démontré qu'elles ont volontairement retardé et minimisé les actions contre les changements climatiques », a déclaré Poirier. « Lorsque l'industrie des combustibles fossiles finance la recherche académique et peut affecter des dons à des projets spécifiques qu'elle soutient, cela entre en concurrence avec la recherche cruciale pour accélérer la transition énergétique et contrer les pires impacts des changements climatiques. »

Ce problème n'est pas unique au Canada. En 2022, des universitaires, scientifiques, chercheur·se·s du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et bien d'autres ont signé une lettre ouverte appelant les universités aux États-Unis et au Royaume-Uni à interdire le financement des combustibles fossiles dans la recherche sur les changements climatiques, l'environnement et la politique énergétique. La lettre déclarait : « Nous croyons que ce financement représente un conflit d'intérêts inhérent, est contraire aux valeurs académiques et sociales fondamentales des universités, et soutient les tactiques d'écoblanchiment de l'industrie. »

Les compagnies pétrolières et gazières ont réalisé d'énormes profits ces dernières années, et leurs coffres bien remplis signifient qu'elles disposent des fonds nécessaires pour investir et influencer la recherche académique. « En plus de leur impact néfaste sur la recherche critique sur le climat et l'énergie, ces investissements massifs des combustibles fossiles dans la recherche académique servent à légitimer les entreprises pétrolières et gazières, les combustibles fossiles en général, et les soi-disant solutions climatiques soutenues par l'industrie », a déclaré Poirier. « En permettant à ces entreprises d'investir dans la recherche sur la politique énergétique et climatique, et en égalant leur financement dans de nombreux cas, le gouvernement subventionne l'industrie et sabote ses propres efforts pour atténuer les changements climatiques. »

En réponse à ces découvertes troublantes, Greenpeace Canada plaide pour une fin du financement de la recherche sur la politique énergétique et le climat par l'industrie des combustibles fossiles, et souligne également la nécessité d'aligner ces recherches avec les objectifs environnementaux mondiaux et de protéger l'intégrité de la recherche climatique solide provenant des institutions canadiennes.

FIN

Notes aux médias

[1] Le rapport en français se trouve ici. Erratum page 4. Correction : des projets liés au pétrole et au gaz ont reçu 31.5 millions de dollars (31 595 650.$) et non 31 595 650 millions de dollars.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La mort d’Ed Broadbent afflige les syndicats du Canada

Bruske : « Ed a fait du Canada un pays plus favorable aux travailleurs et travailleuses. Nous honorerons sa mémoire en continuant à bâtir un pays où les gens prennent mieux soin les uns des autres. » Les syndicats du Canada déplorent la perte d'Ed Broadbent, qui a longtemps été chef du NPD et champion syndical.

« Ed Broadbent a été un géant parmi nous, un homme au cœur et à l'intégrité incomparables. Ed s'est fait le champion des causes des travailleurs et travailleuses et a toujours défendu les personnes les plus marginalisées. Il était un grand leader, mentor et ami pour un grand nombre d'entre nous, et il nous manquera plus que nous ne saurions le dire », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.

Parlementaire accompli, son militantisme au nom des travailleurs et travailleuses et son appui inébranlable aux syndicats ont fait d'Ed Broadbent un pilier du mouvement syndical canadien. En 2011, il a fondé l'Institut Broadbent qui a défendu la cause du changement progressiste grâce à de précieuses recherches et analyses, à l'éducation et au soutien d'une nouvelle génération de dirigeants.

« Nous nous engageons à honorer l'héritage d'Ed en continuant à défendre les droits des travailleurs et travailleuses, la justice sociale et la préservation de la démocratie au Canada et dans le monde entier », a dit madame Bruske.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Pour les exilés, la frontière est partout, toujours là, en eux »

Anne-Claire Defossez est sociologue, chercheuse à l'Institute of Advanced Study de Princeton, près de New York. Didier Fassin est médecin, anthropologue et sociologue, il est enseignant-chercheur à Princeton, mais aussi directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et, depuis le printemps dernier, titulaire de la chaire « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines » au Collège de France. Ils ont co-écrit L'exil, toujours recommencé. Chronique de la frontière.

11 janvier 2024 | tiré du site alencontre.org

Entre les accidents de montagne, la répression subie par les exilés, sans parler des naufrages en mer plus tôt dans leur périple, on voit bien l'inégalité entre les vies humaines. On ne ressort pas indemne de la lecture de votre recherche autour de la frontière franco-italienne près de Briançon. N'est-il pas un peu désespérant pour des chercheurs en sciences sociales de travailler sur un tel objet ?

Anne-Claire Defossez : Je ne dirais pas cela. Certes, les histoires que nous rapportons sont souvent très dures, très émouvantes. Mais jamais, après les avoir entendues, nous n'avons eu le sentiment que ces gens étaient des victimes passives de leur destin d'exilés. Car ils manifestent un courage, une ténacité, une solidarité entre eux absolument remarquables. Dans un contexte d'incertitude permanente et de contraintes immenses, ils trouvent la force morale de continuer. Ils ont dû quitter une situation qui était invivable, littéralement au sens où leur vie était menacée par les persécutions, les violences, la pauvreté. Ils rencontrent sur leur route, qui peut durer des années, des vicissitudes terribles, ils sont agressés par les polices et des bandes armées, ils sont enfermés dans des camps et dans des prisons, ils voient mourir des compagnons de voyage, ils sont parfois obligés de tenter à de nombreuses reprises de franchir une frontière. Et pourtant, ils continuent ! Ces expériences invitent plus à l'admiration qu'au désespoir.

En outre, je dirais aussi qu'à chacun de nos séjours – car pendant cinq ans nous avons passé en hiver et en été plusieurs semaines sur place – nous avons été impressionnés par l'engagement des personnes qui se dédient, certaines à plein temps, d'autres au gré de leur disponibilité, au secours et à l'accueil des exilés. Avec l'idée qu'on ne doit pas renoncer à exercer la solidarité que consacre le principe constitutionnel de fraternité et qu'on ne peut pas laisser mourir des personnes dans la montagne. À cet égard, il faut rappeler que la traversée des Alpes ne devrait pas exposer à la mort, comme c'est le cas de celle du Sahara ou de la Méditerranée où plus de 29 000 personnes se sont noyées au cours des dix dernières années. Au col de Montgenèvre, des milliers de touristes, de randonneurs, de transporteurs circulent sans même faire l'objet de contrôles. Mais les exilés, eux, pour éviter les forces de l'ordre, doivent emprunter des chemins dangereux, escarpés, où certains se perdent, se noient, font des chutes.

Vous faites un lien entre militarisation du territoire de Briançon et hausse des morts des exilés. Comment l'expliquez-vous ?

Didier Fassin : En 2018, à la suite de l'opération de blocage de la frontière par le groupuscule d'extrême droite Génération identitaire et de la manifestation citoyenne organisée en réponse, le ministre de l'Intérieur a envoyé un escadron de gendarmes mobiles pour contrôler la frontière. Dans le mois qui a suivi, trois morts sont survenues par noyade ou chute, dans certains cas à l'occasion de courses-poursuites par les forces de l'ordre. C'étaient les premières victimes de la violence politique de cette frontière. De même, cet automne, dans les semaines qui ont suivi l'envoi de la « border force » annoncée par la Première ministre, trois exilés ont perdu la vie dans la montagne. Il faut comprendre qu'on est passé en quelques années d'une soixantaine de policiers à la frontière à 250 policiers, gendarmes et autres militaires.

Cependant cette présence massive n'a quasiment pas d'effet sur les passages. Les policiers et gendarmes avec lesquels nous avons pu parler le savent bien. Les exilés qu'ils interpellent et renvoient en Italie retentent la traversée le lendemain ou le surlendemain. Et ce, jusqu'à réussir. Ce que nous confirmaient les conversations que nous avons eues, côté italien, avec les bénévoles qui aident les exilés : très peu renoncent. D'ailleurs, selon les statistiques que nous avons pu reconstituer, huit personnes sur dix passent sans avoir rencontré personne. Autrement dit, la répression mise en œuvre n'a d'autre conséquence que de faire prendre plus de risque aux exilés.

Vous soulignez en outre que cette militarisation de la frontière a un coût très important, estimé autour de 14 000 euros pour chaque refoulement ou non-admission…

Didier Fassin : En nous appuyant sur les données d'un rapport parlementaire fait pour le Calaisis, nous avons évalué le coût de chaque non-admission, en nous limitant au seul ajout de forces de l'ordre, donc sans compter la police aux frontières qui était déjà en place et sans intégrer les achats de matériel supplémentaire, drones, motoneige, véhicules tout-terrain. Nous parvenons ainsi à la somme exorbitante de 14 000 euros pour chaque non-admission, dont, tant au sein des forces de l'ordre que parmi les fonctionnaires de la préfecture, chacun sait qu'elle n'empêchera pas de nouvelles tentatives. Du reste, les chiffres de non-admissions publiés ne représentent rien des franchissements réels, puisque d'une part ils n'intègrent pas la grande majorité des personnes qui passent sans être arrêtées et d'autre part ils enregistrent plusieurs fois les mêmes exilés lorsqu'ils font l'objet de non-admissions répétées.

Au fond, la comptabilité des moins de 3 000 refoulements chaque année sert à deux choses. D'abord, en interne, elle fournit la base de calcul des primes des agents, d'autant plus élevées qu'il y a eu plus de non-admissions. La prime la plus importante revient au directeur de la police aux frontières, qui est donc incité à exercer une pression sur ses équipes pour « faire du chiffre », comme le disent les agents. Ensuite, vis-à-vis du public, y compris des maires conservateurs qui réclament toujours plus de moyens militaires, il faut montrer que l'État agit. On a affaire à une forme de spectacle de la souveraineté quand bien même la réalité montre que le souverain est nu, incapable d'empêcher les exilés de franchir la frontière. Cette situation est d'autant plus absurde quand on sait que ce sont en moyenne à peine 4 000 personnes qui passent chaque année. Ce chiffre est celui du Refuge solidaire où pratiquement tous les exilés font une halte allant de quelques heures à quelques jours pour reprendre des forces avant de se remettre en route.

Anne-Claire Defossez : Il montre bien le décalage considérable entre, d'un côté, les discours alarmistes au sujet d'une soi-disant « invasion migratoire » alimentant le fantasme du « grand remplacement » et, de l'autre, la réalité – documentée – sur le terrain : 4 000 personnes par an, sur l'un des deux lieux d'entrée en France depuis l'Italie, c'est peu à l'échelle d'une population française de plus de 67 millions d'habitants. Sachant en outre qu'une bonne partie d'entre elles ne va pas rester en France, mais gagner d'autres pays européens, notamment le Royaume-Uni et l'Allemagne, ou parfois plus au nord la Scandinavie.

Vous avez concentré vos travaux sur le territoire de Briançon. Est-ce un territoire emblématique de ces « désordres du monde » que vous décrivez ?

Didier Fassin : Briançon nous a d'emblée intéressés car s'y trouvaient rassemblés sur cette scène de la frontière trois protagonistes : les exilés, les acteurs de la solidarité et les forces de l'ordre. Les exilés arrivent soit par la route des Balkans, lorsqu'ils viennent du Moyen-Orient ou même d'Afrique du Nord, car les Maghrébins passent de plus en plus par la Turquie pour éviter la Méditerranée, soit par la route du Sahara pour les Maliens, Ivoiriens, Guinéens, Camerounais ou Soudanais. Les solidaires, comme ils s'autodésignent, ont été très tôt actifs, à la fois en faisant des maraudes dans la montagne pour mettre à l'abri des personnes rencontrant des difficultés, surtout en hiver dans le froid et la neige, et en organisant un hébergement transitoire dans la vallée. Cette action s'appuyait sur des personnes dont certaines avaient déjà des engagements associatifs, syndicaux, politiques, et d'autres n'avaient jamais eu aucune de ces expériences. Enfin, il y avait ces forces de l'ordre, toujours plus nombreuses, toujours mieux équipées. Cette scène, donc, nous a semblé constituer un microcosme de ce qui se joue sur une frontière.

Mais très vite nous nous sommes rendu compte que ce lieu que nous étudiions pouvait servir de prisme donnant à voir ce qu'était l'exil, ce qu'était l'histoire de ces gens qui avaient quitté leur pays dans des conditions souvent dramatiques, qui avaient vécu des épreuves particulièrement traumatisantes au long de leur périple. Chacun des récits que nous avons recueillis au cours des cinq années de notre enquête s'inscrivait dans une géopolitique globale, devenait une véritable fenêtre d'observation des désordres du monde. Ainsi, alors que les talibans en Afghanistan gagnaient du terrain, on voyait arriver des Afghans, mais avec un décalage dans le temps puisqu'il leur faut souvent plusieurs années pour parvenir jusqu'à la frontière française. Nombre d'entre eux ont travaillé en Turquie pour gagner un peu d'argent, espérant parfois y rester, mais s'en faisant expulser. Ils ont alors été enfermés dans un camp sur une île en Grèce, d'où ils ont fini par partir avant d'être retenus dans d'autres camps et d'être harcelés par d'autres polices.

Ils ont ensuite tenté, parfois dix ou quinze fois, d'entrer en Croatie, en étant souvent battus, déshabillés, humiliés par les forces de l'ordre de ce pays, qui les dépouillent de tout ce qu'ils possèdent, brûlent leurs sacs et leurs vêtements, brisent leurs téléphones, et les renvoient sans rien vers la Bosnie. Or ces deux pays, la Grèce et la Croatie, sont encouragés dans leurs pratiques violentes à l'encontre des exilés par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui les décrit comme les « remparts de l'Union européenne ». Les récits des exilés venant d'Afrique subsaharienne révélaient de même l'impact de la politique européenne d'externalisation des frontières de l'autre côté de la Méditerranée, en déléguant, contre aides financières, au Niger, au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie, à la Libye et à la Turquie la répression des exilés et en fermant les yeux sur les graves atteintes aux droits humains commises par ces pays.

À cet égard, le « moment ukrainien » a été un moment de vérité. L'accueil généreux qui a été fait aux femmes et aux hommes qui fuyaient leur pays envahi par les troupes russes a montré deux choses. D'abord, qu'il était possible de faire face en Europe à des déplacements massifs de populations, dont certaines s'installeraient probablement de manière définitive. Ensuite, que, par contraste, l'hostilité à l'encontre des autres exilés tenait en large part à leur double identification raciale ou religieuse, puisqu'il s'agissait principalement d'Africains et de musulmans

Anne-Claire Defossez : Nous concentrer sur cette région briançonnaise nous a permis de réinterroger ce qu'est une frontière et ce qu'elle a été au fil du temps, car nous avons consulté les archives municipales de Briançon. Bien sûr, elle est un lieu physique, mais elle se manifeste surtout par une alternance d'ouvertures et de fermetures, avec des gens désirables, comme des ouvriers piémontais dont on avait besoin tout au long du XIXe siècle et au-delà, et des indésirables, comme les vagabonds qui auraient impacté les budgets communaux ou, aujourd'hui, des ressortissants d'anciennes colonies françaises. En nous centrant sur cet espace, nous avons pu mettre mieux en lumière le fait que la frontière est d'abord un objet politique, dont la signification et les interdits varient au fil du temps, des contextes et au gré des évolutions idéologiques.

Vous parlez d'une « incorporation » de la frontière comme faisant partie de l'expérience des exilés. Il s'agit pour vous de « partir d'une situation pour saisir les relations sociales qui se tissent et se transforment en son sein ». Pourquoi parler d'incorporation ? Et vous-mêmes, en tant que passeurs de savoirs, avez-vous quelque part incorporé, vous aussi, cette frontière ?

Anne-Claire Defossez : L'incorporation de la frontière est une façon pour nous de dire que celle-ci n'est pas simplement une ligne dont, une fois dépassée, on s'est débarrassé. D'abord, c'est plutôt une bande de territoire, de vingt kilomètres de part et d'autre de cette ligne, où les contrôles douaniers ou policiers peuvent être menés sans restriction, tout comme autour des ports, gares, aéroports. Sans nécessité d'aucune justification précise pour les fonctionnaires qui y procèdent. C'est en fait sur l'apparence que ces contrôles s'opèrent. Il y a donc une démultiplication de la frontière en tant que territoire qui rend cette frontière toujours plus prégnante temporellement et géographiquement. Mais aussi, comme les exilés le rappellent, la simple vue d'un uniforme les met immédiatement dans un état d'inquiétude, de peur, de stress, compte tenu de la perspective du contrôle d'identité, de l'interpellation, de la rétention et, au bout du compte, du renvoi dans leur pays. Et ce d'autant qu'ils ont eu, tout au long des milliers de kilomètres de leur voyage, une expérience éprouvante, voire terrible, des forces de l'ordre qui les ont arrêtés, brutalisés, enfermés. Il y a donc une sorte d'inscription de la frontière dans leurs corps.

Didier Fassin : Il faut ajouter que la frontière est aussi, pour les solidaires, une réalité très concrète, car, lors des maraudes de mise à l'abri de personnes exilées, ils prennent garde de ne pas la franchir, sous peine d'être accusés d'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire français, passible de cinq années d'emprisonnement. Relevons tout de même ce paradoxe qu'il s'agit d'une frontière censée avoir disparu avec la création dans les années 1990 de l'espace Schengen, aux obligations duquel la France est le pays qui a le plus souvent dérogé.

Vous avez également interrogé les fonctionnaires de police, de gendarmerie, de la douane, du ministère de la Justice. Comment vivent-ils leur mission ? En souffrent-ils aussi ? Ont-ils eux aussi incorporé la frontière ?

Anne-Claire Defossez : Il était important pour nous, par souci de rigueur méthodologique, de pouvoir rendre compte de l'ensemble des points de vue, y compris des autorités publiques et bien sûr des forces de l'ordre. Ces dernières sont du reste très diverses, certaines s'occupant du contrôle des frontières, d'autres œuvrant dans le secours en montagne.

Didier Fassin : Il n'a pas toujours été facile de les rencontrer. Il a fallu, dans certains cas, faire intervenir le cabinet du ministre de l'Intérieur, tandis que dans d'autres les circonstances de l'enquête nous ont permis d'entrer en relation avec des agents sur le terrain. Ce qui nous a frappés dans les échanges que nous avons eus, c'est la désillusion dont beaucoup nous ont fait part, et ce, indépendamment de leurs inclinations politiques. D'abord, nous disaient-ils, ils n'étaient pas entrés dans la police ou la gendarmerie pour courir après des exilés dans la montagne, interpeller et refouler des familles avec des nourrissons et des enfants. Ensuite, ils déclaraient se rendre compte de l'inutilité de leur action, puisque ceux qu'ils arrêtaient finissaient toujours par passer. Cela étant, certains se réjouissaient, sans aucun doute en lien avec leurs opinions, de pouvoir mettre en difficulté les exilés, n'hésitant pas à le leur faire savoir. Mais d'autres se disaient critiques de la politique qu'on leur faisait mettre en œuvre et se montraient sensibles à la situation de ces personnes qui avaient traversé de telles épreuves.

Anne-Claire Defossez : Néanmoins, on entendait souvent un discours d'inversion des rôles. Selon certains, notamment parmi les responsables, c'étaient les associations et leurs bénévoles qui mettaient en danger les exilés en les amenant à croire qu'ils les aideraient à traverser, et ils allaient même jusqu'à les désigner comme passeurs, alors que les policiers et les gendarmes allaient au contraire les chercher dans la montagne pour les protéger des dangers. Du reste, certains maraudeurs ont fait l'objet d'inculpation pour aide à l'entrée irrégulière, mais les tribunaux en ont jugé autrement en les relaxant. En réalité, ces accusations visent avant tout à intimider et à décourager les bénévoles qui mettent à l'abri les exilés.

La « loi Darmanin » a été votée en fin d'année dernière. À la lumière de vos travaux, comment comprenez-vous cette nouvelle loi sur l'immigration ?

Didier Fassin : La loi est en complet décalage avec la réalité telle que nous avons pu l'observer et telle que de nombreuses études permettent de la comprendre. Les migrations sont un phénomène mondial dont l'Europe ne prend qu'une part minime. La très grande majorité des gens qui fuient leur pays en raison de violences, de guerres ou de conditions socio-économiques souvent liées aux enjeux climatiques sont des déplacés internes ou des migrants vers les pays voisins. De plus, au sein de l'Europe, la France n'est plus un pays attractif pour les étrangers. Le nombre des exilés accueillis en proportion de la population nationale est l'un des plus faibles, les demandes d'asile y sont beaucoup moins souvent accordées qu'ailleurs puisque notre pays est l'un des derniers de l'Union. D'ailleurs, là où nous avons conduit notre enquête, ce sont des effectifs modestes de passages. Il n'y a donc pas d'afflux massif comme on l'entend souvent et le lieu commun de l'appel d'air ne correspond à aucune démonstration scientifique. Peut-on un instant imaginer que des personnes qui ont fui des persécutions et parcouru des milliers de kilomètres au péril de leur vie seraient simplement attirées par les bénéfices d'un État-providence toujours plus discriminant à leur égard ? On est dans le seul registre de l'idéologie.

De plus, il y a évidemment une certaine ironie à constater que le gouvernement et le Parlement se dotent d'un arsenal législatif en contradiction avec les valeurs républicaines dont ils se réclament, tandis que, sur le terrain, la police aux frontières ne respecte pas les lois qu'elle est censée faire appliquer en violant les droits des exilés inscrits dans la réglementation nationale. L'État français a d'ailleurs été condamné sur ce point à de nombreuses reprises, tant par les tribunaux administratifs que par la Commission nationale consultative des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme. Dans le Briançonnais, l'association Tous migrants distribue même des fascicules aux forces de l'ordre pour leur rappeler la loi et leur signaler que la désobéissance s'impose lorsque les ordres que les agents reçoivent sont contraires à des principes supérieurs.

Anne-Claire Defossez : Au-delà du décalage de la loi votée par rapport à la réalité, il s'agit bien d'un déni assumé, car les autorités savent que les nouvelles mesures seront sans efficacité au regard de l'objectif affiché de contrôle des frontières, qu'elles vont contre l'intérêt national notamment sur le plan économique, comme le montre l'opposition du patronat, et qu'elles n'ont d'autres objectifs qu'électoralistes. Pourtant, les sondages montrent que les préoccupations des Français ne tournent pas autour de cette question puisque celui réalisé chaque année par l'Ifop indiquait en 2023 que le contrôle de l'immigration irrégulière n'arrivait qu'en onzième position dans ce qui souciait les personnes interrogées. Même parmi les sympathisants du Rassemblement national, d'autres questions, notamment concernant le niveau de vie, sont prioritaires.

Mais il est plus facile de désigner des boucs émissaires que de s'attaquer aux inégalités sociales, aux dysfonctionnements des services publics et plus généralement aux problèmes graves auxquels est confrontée notre société. Ce qui est certain, c'est que la loi qui vient d'être votée et qui reprend les propositions formulées de longue date par l'extrême droite, outre qu'elle ébranle les fondements de la République en matière d'égalité et de fraternité, va aggraver la stigmatisation et la précarité non seulement des personnes en situation irrégulière, dont beaucoup relèvent pourtant du droit d'asile, mais également des étrangers en situation régulière. C'est une blessure profonde au cœur de la société française. (Entretien publié dans l'hebdomadaire Politis, en date du 10 janvier 2024. Un hebdomadaire français utile à lire pour les lectrices et lecteurs de Suisse française)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pas aphones

Il te reste, Souveraine, terre-fille des extrêmes, dans une tirelire, assez de sous pour répandre quelques zestes d'une paix-grenadine, te mettre au parfum à nouveau d'une vitalité et couvrir toutes les rues de chants s'ouvrant sur l'art, sur une heure bonne pour tout l'ensemble.

Au détour de chaque instant qui vrille, il y a un être qui vient, qui va, toujours sachant combien coûtent ces pas, ces accès à tes attentes en profondeur, nécessairement qui doivent déboucher, d'abord et avant tout, sur la réparation de ta tente d'antan, avec en plan les tillacs de la déraison à abattre pour que soient cendres devenues les horreurs.

Un grand feu, dans tes yeux, projette quelques sourires, aux pas aphones d'une interconnexion, sur les contours d'une voie de traverse invitant un bon nombre de promeneurs à l'enquête et aux découvertes pour demain, et dans la vérité, contre tout traquenard du passé sur ton appartenance.

À plusieurs reprises, quand tu hurles « Amériques ! », de folles fées se lèvent, clameurs de mers en furie dans les gestes, s'emparent de la peau-mémoire des ancêtres comme d'un chagrin, te toisent bien plus qu'un vilain truc, te bousculent à tout coup en te parlant de choses pas vraiment nécessaires, souvent sans visière ajoutée.

Dans l'art de la voyance et du flair, à mille nœuds fuyant vengeance, tu cherches une couleur à donner à tes vœux de cohabitation, dos à dos aux chapelles et aux corridors, pour qu'ils soient bien plus lisibles pour tes voisins de partout.

Avec de la suie du calumet de grand-mère, un onguent a été trouvé contre le dard d'un scorpion dans ton bras près du cœur, au lever du jour près des cataractes, dans la foulée d'une autre saison, en plein centre de ta guérison.

Et, le temps de te ressaisir, tu écriras trois chansons pour Joséphine la poète et autant pour Anacaona sa consoeur, en remontant les vents du Québec et du Xaragua, dans les mille parures d'un tableau de feuilles, offrandes d'esprits et d'ancêtres pour l'harmonie, dans la marche des territoires, des animaux, des ombres et des sources sans fin.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :