Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Le budget menteur de la CAQ préparant des lendemains qui déchantent

Au fond du désespoir luitle phare du projet de société tissé de sobriété La lutte du secteur public s'est invitée pour le budget de la CAQ en sorcière maléfique au cœur d'un déficit monté en épingle qui n'a pourtant rien ni de terrible, dixit avec raison le Premier ministre. Celui-ci ne veut pas passer à l'histoire comme le cancre des comptables mais surtout il veut justifier une nouvelle baisse d'impôt avant les prochaines élections comme promis.

Ce déficit n'a non plus rien d'« historique » comme l'a montré un commentateur de droite mais futé de La Presse. Il faudrait en déduire la provision de 1,5 milliard pour les imprévus et ensuite le versement au Fonds des générations de 2,2 milliards. Ce déficit réel de 1.5 % du PIB est bien banal par rapport à ceux de la zone euro et des ÉU. Si ceux canadien et provinciaux sont moindres aujourd'hui, ils ne l'ont pas toujours été depuis le début de ce siècle.

Notre commentateur de La Presse pense que la CAQ a fait une erreur en sousestimant le règlement salarial du secteur public. Je dirais plutôt que telle était sa réelle intention de régler à bon marché pour ne pas dire de briser les reins syndicaux afin de dérouler le tapis rouge aux privatisations sur la base d'une crise incurable de démissions sans recrutement. Le rapport de forces tellement favorable économiquement et politiquement aux mouvement syndical, qui n'a pas su en profiter, a quand même empêché la CAQ de dévaster le secteur public. La CAQ se dit que le match revanche sera préparé par la nouvelle Agence de la santé lentement mise en place et par la continuelle désaffectation de l'école publique par les parents suite à son délitement sans fin mis en évidence par la lutte syndicale du secteur éducation.

Oh ! Philippe Couillard, sors de ce pingre budget au déficit gonflé à bloc

En attendant, la CAQ n'a pas l'intention de perdre son temps. Comme maints mouvements sociaux l'ont souligné, à commencer par l'IRIS et la FTQ, et n'en déplaise à notre commentateur de La Presse qui confond le saupoudrage de bonbons avec « [s]outien additionnel aux personnes démunies, aux logements sociaux, aux services de garde, aux aînés souffrant d'invalidité, aux soins à domicile, aux DPJ », il n'y a rien de significatif pour atténuer les graves crises des services publics, du logement populaire et du transport collectif. Comme le dit l'IRIS, « [é]tant donné l'état actuel des services publics, autant dire que le gouvernement ne fait qu'assurer le minimum requis pour maintenir les services qui sont déjà en très mauvais état. »

Tout suggère que le coup de massue viendra l'an prochain quand la CAQ préparera la prochaine baisse d'impôt. Les agences de cotation y verront qui attendront un plan rigoureux de retour à l'équilibre tel que prescrit par la loi… qui gonfle artificiellement le déficit. De prédire avec justesse l'analyste politique de RadioCanada qui y voit le retour de la rigueur des Libéraux de Philippe Couillard :

Pour résorber le déficit, Eric Girard a entre autres annoncé une hausse de la taxe sur le tabac et une réduction des crédits d'impôt dans le secteur des technologies de l'information. Ces mesures ne représentent toutefois que quelques centaines de millions de dollars, alors qu'on estime la portion structurelle du déficit à 4 milliards. Le plus dur reste donc à faire. Le gouvernement requerra pour 1 milliard de dollars d'"efforts d'optimisation" aux grandes sociétés d'État, mais les modalités de ces efforts restent encore à définir. Hydro-Québec fait partie des entités ciblées, même si l'entreprise est déjà engagée dans un vaste plan de croissance.

On s'en remet pour le reste à un classique de la politique, soit un « examen des dépenses gouvernementales ». L'exercice s'attardera à la fois aux dépenses fiscales pour les particuliers et les entreprises, mais aussi à l'ensemble des dépenses des ministères et des organismes. Aucune cible précise n'a toutefois été annoncée. Pour un gouvernement normalement féru d'indicateurs et de tableaux de bord, cela a de quoi étonner.

C'est précisément au même genre d'exercice que le gouvernement de Philippe Couillard avait convié les Québécois peu après être arrivé au pouvoir en 2014.

Ce retour de l'austérité — pardon de « l'optimisation » — est annoncé noir sur blanc quand est affirmé dans le discours du budget, selon le chroniqueur du Devoir, que « [p]our l'ensemble des dépenses gouvernementales, la hausse moyenne au cours des cinq prochaines années sera de 2,9 %. » ce qui est en-deçà de la hausse nécessaire pour maintenir le niveau actuel de services publics. Y contribuera la baisse des « transferts fédéraux [qui] chuteront de 6 %, soit près de 2 milliards, notamment en raison des changements qu'Ottawa a apportés l'an dernier à la péréquation » en plus d'un refus du fédéral de garantir une pleine compensation pour ses nouveaux programmes de soins dentaires et de médicaments sans compter de ne pas vouloir hausser sa contribution pour la santé. Finalement, l'attrape-mouche médiatique du déficit « record » de 11 milliard $ ne sert que d'« écran de fumée » pour annoncer des lendemains qui déchantent afin que la CAQ, avant même les prochaines élections, puisse renouer avec son populisme distributif, mais non redistributif, mêlant baisse des impôts et chèque-cadeau.

Un déficit mué en surplus à l'ombre du spectre ontarien illusionnant la foule

N'eut été de des baisses passées d'impôt, ce « super-déficit » super boosté se serait mué en super surplus réel dès 2026-2027. Selon une étude de la CSQ, les baisses de taux d'imposition du gouvernement du Québec, depuis 2018, soustraient chaque année plus de 6 milliards $ au revenu fiscal québécois. Or d'analyser l'expert économique de Radio-Canada, le « …déficit structurel [sera] de 4 milliards de dollars à compter de 2026. Une fois de plus, avant le versement au Fonds des générations, le déficit, à partir de 2026-2027, se situe entre 1 et 2 milliards. Et si on exclut la provision pour éventualités, on est à l'équilibre budgétaire. » Que dire de l'évitement fiscal et encore plus de l'évasion fiscale vers les paradis fiscaux. Même la CAQ les prend au sérieux en investissant 76 millions $ pour récupérer 405 M$ sur cinq ans. Ça me semble peu mais mieux que rien pour faire cracher le 1%.

La rengaine caquiste justifiant une telle baisse d'impôt est que le contribuable québécois est plus imposé que celui ontarien. Cette même étude de la CSQ a clairement démontré qu'au net c'est faux une fois pris en compte « les transferts et les aides financières offertes par les gouvernements (soutien et allocations aux enfants, prime au travail, crédit de solidarité et allocations pour travailleurs, etc.) » et plusieurs tarifs moins élevés (transport en commun, électricité, frais de scolarité universitaire, frais de garde). En plus, ces baisses avantagent d'abord les contribuables les plus fortunés par effet inverse de la progressivité.

Par rapport aux provinces canadiennes, en est ainsi amoindrie la « charge fiscale nette » de la fiscalité québécoise en faveur de la contribuable moins fortunée et ayant des enfants à charge. En 2022, la distribution des revenus après impôt et transferts faisait du Québec la moins inégalitaire parmi les provinces canadiennes à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard. Par contre, toujours selon le « Bilan de la fiscalité 2024 » de la Chaire en fiscalité de l'Université de Sherbrooke, au niveau de la structure fiscale par rapport à l'ensemble des provinces canadiennes, le gouvernement du Québec ménage les entreprises et le patrimoine et taxent relativement davantage les particuliers tant pour le revenu, mais avec une échelle plus progressiste comme on l'a constaté, la masse salariale, les cotisations sociales et la consommation, ces trois dernières étant des taxes indirectes régressives. Malgré un poids fiscal québécois global plus lourd que la moyenne canadienne, ce poids est légèrement moindre pour les bénéfices des entreprises et sensiblement moindre pour le patrimoine (la richesse).

Il y a un espace si l'on voit au bout de l'impasse la rupture indépendantiste

Il y a donc un espace pour hausser les deux types d'imposition au Québec. L'éléphant dans la pièce est les ÉU dont les poids fiscaux pour ces deux types d'impôt sont plus bas, surtout pour les bénéfices des entreprises. En est posé le dilemme de l'appartenance canadienne à l'ACEUM (ex-ALÉNA) imposant la fluidité des mouvements de capitaux dans cette zone. La crise de la productivité canadienne, en étonnante baisse depuis 5 ans ce qui angoisse la gent affairiste, provoque et entretient une fuite très marquée de capitaux directs depuis 2014 (voir graphique ci-bas). C'est particulièrement dans la zone ACEUM où il y a eu une inversion des courbes. En résulte que l'enjeu clef est moins une réforme fiscale, pourtant indispensable, dans le cadre d'un libre-échange qui vide le Canada de sa substantifique moelle capitaliste qu'un dégagement de la matrice extractiviste gazière-pétrolière canadienne désertée par les capitaux d'ici et d'ailleurs. Le défi est de le faire sans tomber dans le piège du nouvel extractivisme tout-électrique perpétuant à la moderne la tradition scieur de bois et charrieur d'eau.

Cette rupture indépendantiste libérerait en même temps le peuple québécois du carcan du libre-échange lui permettant de reprendre le contrôle de son épargne nationale en socialisant banques, quasi-banques et banques de l'ombre sous contrôle du 1%. Comme l'histoire du Québec des années 60-70 l'a démontré, la montée indépendantiste rime avec fierté nationale contre l'humiliation nationale, tant fédéraliste qu'autonomiste, ce qui donne au peuple québécois la confiance en soi et l'élan pour accomplir de grandes réformes véhiculées par sa langue nationale. Tel serait le grand chantier de la sobriété énergétique révolutionnant transport, habitat, agriculture, urbanisme, industrie, envers du Projet de la Baie James d'il y a un demi-siècle, rendu possible par la délivrance du carcan financierpétrolier fédéraliste et par le contrôle national et social des flux de capitaux générés par l'économie québécoise lesquels en ce moment prennent le large.

Dans le fouillis de contradictions, la sobriété énergétique fournit le fil d'Ariane

Au lieu de cette perspective, exigeante mais emballante, revivifiant l'espoir vacillant du peuple québécois dans un projet de société, la pingrerie populiste de la CAQ l'enlise dans des contradictions incompréhensibles où une chatte ne saurait retrouver ses petits. Nos infrastructures de toutes sortes tombant en ruines, la CAQ donne la priorité, pour le Programme québécois des infrastructures (PQI), à la rénovation (et prolongement-élargissement) du réseau routier aux dépens du transport en commun. Beau croc-en-jambe aux gouvernements régionaux et aux écologistes. Mais en même temps qu'elle donne la priorité au réseau routier, la CAQ annonce la disparition par étapes des subventions aux véhicules électriques tout en se faisant le chantre de la filière batterie grassement subventionnée comme socle du développement économique du Québec.

Comprenne qui pourra jusqu'à ce qu'on réalise que la baisse continuelle de prix des véhicules électriques et la réglementation gouvernementale des ÉU comme du Canada, sans oublier le bon marché de l'hydro-électricité québécoise comparé à l'essence, feront le travail de la mue électrique de la flotte routière au rythme de la CAQ sans qu'elle se ruine pour un soutien certes populaire mais dont l'efficacité est contestable. Dans une perspective de sobriété, les véhicules à batteries, que ne sont pas ou peu les équipements de transport en commun électrifiés, n'ont une place que marginale comme parc communautaire d'appoint mais nullement comme véhicules privés individuels ou familiaux.

Marc Bonhomme, 17 mars 2024

www.marcbonhomme.com ; bonmarc@videotron.ca

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Par crainte des procès pour complicité de génocide : Le Canada, la Suède, l’Australie et l’UE rétablissent l’aide à l’Unrwa

Le procès intenté par le Nicaragua à l'Allemagne devant la Cour internationale de justice (CIJ), pour complicité de « génocide » à Ghaza et dont les audiences auront lieu les 8 et 9 avril prochain à La Haye, fait tache d'huile. Certains pays alliés d'Israël ont suspendu leurs livraisons d'armes alors que d'autres ont annoncé la reprise du financement de l'Unrwa – dont la suspension a aggravé la situation humanitaire chaotique à Ghaza – de peur de se retrouver au banc des accusés pour leur soutien à la guerre génocidaire menée par l'entité sioniste.

Tiré d'El Watan.

Depuis l'annonce par le Nicaragua de la procédure engagée devant la Cour internationale de justice (CIJ), contre Berlin, pour « complicité de génocide », en raison de son soutien politico-militaire à Israël et la suspension du financement de l'Unrwa, la peur de se retrouver sous le coup d'une poursuite pour les mêmes accusations qui pèsent sur Berlin a poussé des pays alliés de l'entité sioniste à revoir leur position.

Dans sa requête introductive d'instance contre l'Allemagne, déposée le 1er mars devant la CIJI, le Nicaragua a accusé l'Allemagne d'avoir « manqué à ses obligations » qui découlent de « la convention sur le génocide, des Conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels, des principes intransgressibles du droit international humanitaire et d'autres normes de droit international général », en territoire occupé de la Palestine, notamment à Ghaza.

Dans son argumentation, le Nicaragua explique qu'en « fournissant un appui politique, financier et militaire à Israël et en cessant de financer l'Unrwa, l'Allemagne facilite la commission de ce génocide et, en tout état de cause, a manqué à son obligation de faire tout son possible pour en prévenir la commission », et termine sa requête en demandant à la CIJ « d'indiquer de toute urgence », dans l'attente de sa décision au fond en l'affaire, des mesures conservatoires en ce qui concerne « la participation de l'Allemagne au génocide plausible en cours et aux violations graves du droit international humanitaire et d'autres normes impératives du droit international général commises dans la bande de Ghaza ».

L'Afrique du Sud lui emboîte le pas, en déposant, six jours après, sa requête devant la même juridiction, demandant « des mesures conservatoires additionnelles » et « une modification » de l'ordonnance du 26 janvier 2024 et de sa décision du 16 février 2024 en l'affaire relative à l'application de la convention sur le génocide.

Pretoria affirme être « contrainte de solliciter de nouveau la Cour à la lumière de faits nouveaux et de l'évolution de la situation à Ghaza, en particulier de la famine généralisée, qui découlent des violations flagrantes de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et des violations manifestes des mesures conservatoires indiquées par la Cour le 26 janvier 2024 que continue de commettre l'Etat d'Israël ».

« Désobéir à la décision de la CIJ »

De nombreux experts du droit international ont sévèrement critiqué la décision de plusieurs pays de suspendre l'aide financière accordée à l'Unrwa, qui continue en dépit de la violente campagne dirigée contre elle par Israël, à aider les rescapés des bombardements sans discernement, à survivre à la situation humanitaire désastreuse grâce aux aides qu'elle apporte.

Privés d'eau, de nourritures, de soins, d'électricité, de carburant etc., la population qui échappe miraculeusement aux bombardements, est résignée à choisir entre la déportation forcée ou la mort par la famine, la malnutrition ou les maladies.

Suspendre l'aide à l'Unrwa dans un tel contexte constitue, au vu de nombreux spécialistes du droit international, une complicité dans le génocide que commet Israël. Cette décision a été prise, juste après la sentence de la CIJ contre Israël, liée au procès qui lui a été intenté par l'Afrique du Sud, pour génocide.

Les Etats-Unis, puissant allié de l'entité sioniste, ont tout de suite annoncé avoir cessé de financer l'Unrwa, en raison des accusations d'Israël (sans preuves à ce jour), contre 12 fonctionnaires de l'Unrwa, (sur les 13 000 qui travaillent) relatives à leur prétendue participation aux attaques du 7 octobre.

Sept pays lui ont emboîté le pas : le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Finlande, la France, l'Italie, l'Allemagne. Un coup dur pour l'Unrwa, à travers elle, aux Palestiniens de Ghaza, livrés à la guerre exterminatrice, à la famine et aux maladies.

Rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanes déclare, dans un post sur son compte X (anciennement Twitter) : « Le lendemain de la décision de la CIJ statuant qu'Israël commet plausiblement un génocide à Ghaza, certains Etats ont décidé de suspendre les financements de l'Unrwa, punissant collectivement des millions de Palestiniens à un moment des plus critiques, et violant ainsi très probablement les obligations qui leur incombent en vertu de la convention sur le génocide », et ajoute : « Cette décision revient donc à désobéir ouvertement à l'ordre de la CIJ. »

Pour elle, « la suspension du financement de l'agence la plus vitale à Ghaza, où la CIJ a constaté un risque plausible de génocide non seulement en raison des opérations militaires d'Israël, mais aussi de la situation humanitaire catastrophique qu'il a créée, ne fait qu'aggraver la détérioration des conditions de vie de la population palestinienne ».

« Cette décision ainsi que le soutien continu apporté à Israël, notamment en matière d'assistance militaire, favorisent le génocide à Ghaza, sans rien faire pour l'empêcher », souligne-telle.

Albanes rappelle que la Cour a ordonné de « permettre une aide humanitaire efficace pour les habitants de Ghaza », de ce fait, poursuit-elle, « suspendre le financement de l'Unrwa revient donc à désobéir ouvertement à l'ordre de la CIJ ». La rapporteuse onusienne va plus loin, en mettant en garde les pays concernés.

« C'est une décision qui entraînera des responsabilités légales, ou bien qui verra la fin du système international de justice », écrit-elle avant de lancer : « Les gouvernements occidentaux doivent immédiatement cesser leur soutien génocidaire à Israël. »

De nombreuses organisation de défense des droits de l'homme lui emboîtent le pas et dénoncent la décision de suspension de l'aide financière à l'Unrwa. Pour la FIDH (Fédération internationale pour les droits de l'homme), « la suspension des fonds à l'Unrwa équivaut potentiellement à condamner des millions de réfugiés palestiniens à mourir de faim et de maladie. Il s'agit là d'une complicité manifeste dans le génocide en cours, et d'une violation totalement déconcertante de la décision de la CIJ ».

« Réponse humanitaire »

Commissaire général de l'Unrwa, Philippe Lazzarini rappelle, lui aussi, les décisions de la CIJ qui, selon lui, a ordonné « des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire dont il y a un besoin urgent pour remédier aux conditions de vie défavorables auxquelles sont confrontés les Palestiniens dans la bande de Ghaza (…)

Il serait extrêmement irresponsable de sanctionner une agence et une communauté entière qu'elle sert en raison d'allégations d'actes criminels contre certaines personnes, en particulier en période de guerre, de déplacements et de crises politiques dans la région ».

Il exhorte les pays qui ont suspendu leur financement à « reconsidérer » leur décision avant que l'Unrwa ne soit contrainte de « suspendre sa réponse humanitaire ».

Toute cette campagne n'a pas pour autant fait basculer la situation. Bien au contraire, la liste des pays qui ont suspendu leur aide financière à l'Unrwa est passée de 8 à 16 Etats.

Il a fallu que le Nicaragua et le Venezuela, ainsi que l'Afrique du Sud, annoncent leurs décisions de poursuivre les Etats qui soutiennent la guerre financièrement, militairement devant la CIJ, pour que la situation bascule.

Le 1er mars, le porte-parole du secrétaire général de l'Onu affirmait que la Commission européenne avait décidé de débloquer de manière imminente 50 millions d'euros, soit près de 54 millions de dollars, en faveur de l'Unrwa, qui fait partie de l'aide de 82 millions d'euros de la Commission européenne qui sera mise en œuvre cette année par l'Unrwa.

Le 9 mars, le Canada a affirmé avoir repris son aide à l'Unrwa en évoquant la situation humanitaire à Ghaza et les vives critiques dont il a fait l'objet en raison du gel du soutien financier. Il y a quelques jours, le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, exhortait la communauté internationale à soutenir l'agence onusienne en expliquant « qu'il s'agit du mauvais moment pour suspendre le financement de l'Unrwa (…)

Si ces décisions ne sont pas annulées, nous courons un risque sérieux d'aggraver la crise humanitaire à Ghaza ».

Le 15 mars, l'Australie a annoncé le rétablissement du financement de l'agence onusienne de 6 millions de dollars australiens, près de 3,9 millions de dollars en précisant que son gouvernement « fournirait un soutien supplémentaire à Ghaza ».

Cette décision est expliquée par le fait que « le meilleur avis actuel disponible des agences et des avocats du gouvernement australien est que l'Unrwa n'est pas une organisation terroriste et que les garanties supplémentaires existantes protègent suffisamment le financement des contribuables australiens ».

L'Australie s'est engagée à verser 2,6 millions de dollars à l'Unicef, afin qu'il fournisse des services d'urgence, ainsi que 1,3 million de dollars, à un nouveau mécanisme des Nations unies visant à faciliter l'accès de l'aide humanitaire à Ghaza.

Le lendemain, la Suède, qui avait annoncé le 9 mars son intention de rétablir les financements de l'Unrwa avec un montant de 3 millions de dollars, a réitéré le 16 du mois en cours, son engagement, en affirmant que cette somme fait partie des 20 millions de dollars prévus. « Nous avons alloué environ 38,7 millions de dollars à l'Unrwa, pour l'année 2024.

Une première tranche d'environ 19,4 millions de dollars a été approuvée » précise le gouvernement suédois. Ce revirement de la situation, intervient alors que Catherine Colonna, ancienne ministre des Affaires étrangères françaises, qui dirige le groupe d'experts indépendants des Nations unies, chargé d'auditer les actions de l'Unrwa, se trouvait à Tel-Aviv, pour obtenir les preuves sur la présumée participation des 12 agents de l'agence onusienne à l'attaque du 7 octobre dernier.

De nombreux autres pays, la France, le Japon, l'Italie, le Royaume-Uni, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la Nouvelle-Zélande, l'Islande, la Roumanie, l'Estonie, et surtout les Etats-Unis, des alliés indéfectibles d'Israël, n'ont pas encore changé leur décision.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Budget 2024-2025 – Discours M. Haroun Bouazzi (député de Québec solidaire - Maurice-Richard)

Budget 2024-2025 – Discours de M. Haroun Bouazzi (député de Québec solidaire - Maurice-Richard). Discours prononcé le 14 mars 2024. Vidéo produit par le service d'information de l'Assemblée nationale.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Transition énergétique : au gouvernement de « changer d’attitude »

Des groupes environnementaux et des groupes citoyens locaux dénoncent les méthodes nuisibles du gouvernement du Québec en matière de développement industriel et s'inquiètent de ce qu'elles impliquent pour le respect de la réglementation environnementale et des mécanismes de consultation publique. Le projet Northvolt n'en est que le plus récent exemple.

Les groupes réitèrent leur demande d'assujettir le projet au processus d'évaluation environnementale, qui comprend la tenue d'un BAPE pour l'ensemble du projet de méga-usine de batteries, afin de rétablir la confiance du public et de répondre à ses nombreuses et légitimes questions.

Dans le contexte des récentes révélations, ils s'inquiètent aussi de l'intention du gouvernement, telle que récemment communiquée par le ministre de l'Environnement, de revoir les modalités du BAPE.

D'ailleurs, selon un récent sondage Pallas, la méthode du gouvernement afin de développer la filière batterie inquiète aussi la population. 62% se dit « préoccupé » ou « très préoccupé » par les conséquences du développement de la filière batterie sur les arbres, les milieux humides, les terres agricoles et les cours d'eau québécois.

Une tendance lourde et nuisible

Au-delà de Northvolt, les groupes s'inquiètent particulièrement du fait que cette tendance du gouvernement à affaiblir la réglementation environnementale et limiter les occasions de consulter le public ne date pas d'hier et semble au contraire prendre de la vitesse. De plus, les groupes réitèrent l'importance de respecter les droits des peuples autochtones et notamment leur droit au consentement libre, préalable et éclairé.

« On s'attarde récemment à Northvolt, mais nos différentes organisations ont dénoncé de nombreux autres projets partout au Québec dans les dernières années. Des projets qui ont profité de raccourcis et assouplissements permis par ce gouvernement », affirment les groupes environnementaux, dont Équiterre, la Fondation David Suzuki, Greenpeace, Nature Québec et la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), citant entre autres la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure adoptée en 2020 pour la relance post-pandémique et qui est toujours en vigueur.

Danger pour la transition et le dialogue social

Nos organisations soutiennent et œuvrent toutes à accélérer la transition énergétique, mais rappellent que celle-ci doit s'opérer de manière cohérente et dans le respect des lois.

« Les moyens choisis pour la transition énergétique ne doivent pas contribuer à empirer la crise en détruisant les milieux naturels ou agricoles à grande valeur économique, sociale et écologique : des milieux stratégiques qui se font de plus en plus rares et qui sont d'une grande valeur pour la santé et la sécurité de la population », estiment les groupes.

« Il faut cesser de faire du clientélisme et prendre des décisions à la pièce. Il faut cesser d'employer une approche non concertée et axée sur les gains à courte vue. À terme, cette façon de faire a le potentiel de nuire plus qu'aider la transition en polarisant et limitant le dialogue social », concluent-ils.

Respecter des processus démocratiques et prendre le temps de bien faire les choses contribuera à rétablir la confiance du public. Il offrira aussi une meilleure prévisibilité, tant pour la population que pour les promoteurs dont les projets, s'ils sont environnementalement, socialement et économiquement acceptables, se verront ultimement améliorés par le respect de ces processus.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Budget du Québec 2024 : un prélude à l’austérité

Eric Girard déposait aujourd'hui son 6e plan budgétaire, un budget « exigeant et responsable » selon le ministre des Finances. Après les baisses d'impôt de 2023-2024 et dans un contexte de ralentissement économique, le déficit qui accompagne le budget de 2024-2025 ouvre la voie à des coupes budgétaires qui pourraient venir aussi tôt que l'an prochain.

12 mars 2024 | tiré du site de l'IRIS

https://iris-recherche.qc.ca/blogue/etat-finances-publiques-et-secteur-public/budget-quebec-2024/

Cadre budgétaire

Les revenus s'élèveront à 150,3 G$ en 2024-2025 et les dépenses à 157,6 G$, dont 9,7 G$ iront au service de la dette. Toutefois, comme le gouvernement prévoit aussi une « provision pour éventualités » de 1,5 G$ et versera 2,2 G$ au Fonds des générations, le déficit s'élèvera à 11,0 G$, soit 7,0% des dépenses.

Ce résultat n'étonne pas étant donné le ralentissement économique qu'a connu l'économie québécoise. Le PIB n'a augmenté que de 0,2% en 2023 et de 0,6% en 2024, et la croissance prévue en 2025 est de 1,6%. Une partie de ce déficit est par ailleurs creusé par les intérêts que le gouvernement paie sur sa dette, lesquels ont augmenté à la faveur des hausses du taux directeur pratiquées par la Banque du Canada entre mars 2022 et juillet 2023.

Dans ce contexte, le gouvernement reporte le retour à l'équilibre budgétaire en 2029-2030 (un plan précis sera déposé dans le cadre du budget 2025-2026). Pour y parvenir, la CAQ mise, pour hausser ses revenus, sur la croissance de l'économie et réitère son proverbial objectif de réduire l'écart avec l'Ontario à moins de 10% d'ici 2026, et de l'éliminer à l'horizon 2036.

Pour diminuer ses dépenses, le gouvernement propose d'« optimiser l'action de l'État » à travers différentes mesures qui ne rapporteront que 86,2M$ en 2024-2025, mais 2,9G$ sur 5 ans, dont une révision des aides fiscales aux entreprises de 1G$ durant cette période. Le gouvernement amorcera par ailleurs au printemps 2024 un « examen des dépenses gouvernementales », qui portera tant sur les dépenses fiscales que sur les dépenses des ministères et organismes gouvernementaux.

S'il apparaît opportun de faire le ménage dans les aides fiscales offertes aux entreprises et aux particuliers, l'ambition du gouvernement de réduire son déficit en coupant dans les dépenses des ministères et des organismes gouvernementaux n'augure rien de bon pour les services à la population, qui se remettent à peine du choc de la pandémie, et ce même si le gouvernement insiste sur le fait que les services à la population ne seront pas touchés. Un tel exercice – que le gouvernement a qualifié lors de sa présentation du plan budgétaire de « beaucoup plus large » et « non négociable » – s'apparente d'ailleurs à celui qu'avait fait les libéraux de Philippe Couillard et qui avait donné lieu à des mesures austéritaires dont les effets se font encore sentir.

De plus, cette fixation sur les dépenses permet au ministre des Finances de faire oublier les allègements fiscaux consentis depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ et qui privent le gouvernement d'importants revenus. En effet, la réduction du taux d'imposition des contribuables en 2023-2024 (1,85G$ en 2024) combinée avec l'uniformisation de la taxe scolaire en 2020-2021 (720M$ en 2024) et le congé fiscal pour les grands investissements (158M$ en 2024) représentent une somme annuelle manquante équivalant à 2,7G$ en 2024.

Éducation et santé

Le gouvernement se félicite des nouvelles dépenses prévues pour l'éducation, l'enseignement supérieur, la santé et les services sociaux, qui s'élèvent à 1,1G$ en 2024 2025. 222,5M$ sont entre autres prévus pour assurer le maintien et la qualité des soins et des services aux aînés, dont 116,2M$ pour les services de soutien à domicile ; 180,9M$ pour soutenir la réussite des élèves, dont 150,5M$ vont au soutien des élèves en difficulté pour le retour en classe ; 79,5M$ pour assurer l'attraction et la rétention du personnel scolaire ; et 34,5M$ pour promouvoir la réussite aux études supérieures.

Étant donné l'état actuel des services publics, autant dire que le gouvernement ne fait qu'assurer le minimum requis pour maintenir les services qui sont déjà en très mauvais état. Par exemple, nous avons calculé que les dépenses dans le système d'éducation doivent augmenter d'au moins 7 % pour suivre la croissance des coûts et le budget 2024-2025 prévoit une hausse de 7,6%.

Du côté de la santé et des services sociaux, la croissance des dépenses est de 5,3%, soit une augmentation de 2,7G$. Cela reflète le résultat des négociations avec le secteur public, mais également quelques nouveaux programmes. Parmi les 360,0 M$ que le gouvernement ajoute afin « d'améliorer l'accès aux soins et aux services et à accroître la fluidité hospitalière », la moitié sera consacré à accélérer le virage numérique du réseau de la santé, ce qui inclut l'utilisation accrue d'intelligence artificielle (IA). Cela s'accorde bien avec le rapport que présentait récemment la firme de consultation McKinsey. Au contraire, une étude de l'IRIS de novembre dernier permettait de voir l'immaturité du secteur de l'IA en santé, et les dangers de dérives associés aux conflits d'intérêts et au manque de transparence.

De plus, bien qu'aucune somme ne soit associée à la mesure, le budget mentionne également que le financement axé sur le patient sera étendu à la médecine, à l'urgence, à la néonatalogie et à la dialyse. En d'autres mots, le gouvernement ouvre la porte à un financement public pour des services de santé privés, comme il l'a fait en 2016 pour les chirurgies avec les cliniques Chirurgie Dix30 inc., et Centre de chirurgie Rockland MD et Groupe Opmédic. Ce choix est problématique. D'un côté, le gouvernement souhaite abolir le recours aux agences privées (car il reconnaît que les déficits actuels des établissements publics de santé sont en bonne partie causés par l'explosion des coûts du personnel de ces agences). De l'autre, il persiste sur la voie de la privatisation des services (chirurgies, mini-hôpitaux privés). Pourtant, les données disponibles pour la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec montrent que le coût des chirurgies réalisées en cliniques privées tend à être plus élevé que dans les établissements publics.

Environnement

Tandis que le Plan québécois des infrastructures (PQI) bonifie de 10% les sommes allouées au réseau routier pour la période 2024-2034, les investissements en infrastructure de transport collectif ne sont augmentés que de 0,29%. Ce faisant, le gouvernement approfondit le déséquilibre des investissements en transport, la part attribuée au transport collectif représentant 28 % contre 72% pour le réseau routier.

Le gouvernement annonce par ailleurs la fin graduelle des subventions à l'achat d'un véhicule électrique. Une stratégie réfléchie de transfert modal de la voiture vers le transport en commun se serait assurée d'investissements conséquents en transport collectif à titre de nouvel incitatif à une mobilité plus durable.

Lors de son point de presse, le ministre des Infrastructures Jonatan Julien concluait : « les choix en matière d'infrastructures sont alignés avec les priorités du gouvernement ». Le seul mérite de la stratégie de la CAQ en matière de financement du transport est ainsi sa clarté : le gouvernement ne cache pas son désintérêt envers le transport collectif alors qu'aucune nouvelle source de financement n'est prévue pour combler les déficits des sociétés de transport en commun du Québec. En dégageant de nouvelles sources de revenus telles qu'une contribution des entreprises – par exemple, en région parisienne, les entreprises de plus de 10 salariés financent 48% de l'exploitation réseau –, le gouvernement pourrait s'éloigner du principe d'utilisateur-payeur et favoriser le recours au transport collectif.

Par ailleurs, les mesures pour remédier à la crise écologique brillent par leur absence. Les annonces en environnement se limitent à un maigre 20,8 M$ et sont toutes affectées à l'adaptation aux changements climatiques : SOPFEU, soutien aux sinistres, parcs naturels et gestion de la faune.

Le plan pour une économie verte (PEV) est pour sa part bonifié de 3%, pour s'établir à 9,3 G$ pour la période 2024-2029. Le PEV renferme la stratégie de la CAQ en matière de transition écologique. La mise en œuvre de cette transition devra donc se contenter de 1,86 G$ par année, ce qui représente environ 1% des dépenses totales de l'État québécois.

Pour le gouvernement de la CAQ, la crise écologique se réduit à une conjoncture économique favorable que le Québec doit saisir pour rattraper l'Ontario sur le plan de la richesse. Le fonds Capital ressources naturelles et énergie, destiné à la filière batterie à l'exploitation minière, est en ce sens bonifié de 500 M$ et atteint désormais 1,5 G$. Dans la mesure où l'Agence internationale de l'énergie prévoit que 90% des batteries produites dans le monde en 2030 propulseront des voitures individuelles, et moins de 3,5% des autobus, ces investissements ne vont que permettre le retour en force de l'industrie automobile au Québec et alimenter une politique industrielle de courte vue.

Dans les 4 dernières années, le Québec a diminué en moyenne ses émissions de GES de 0,75 mégatonne par année. Or, pour parvenir aux objectifs de réduction de GES fixés pour 2030, le rythme moyen de réduction annuel devra augmenter d'un facteur de 4 et atteindre 3,25 tonnes par année. Avec seulement 1,86 G$ par année affecté au PEV, ce scénario de réduction de GES est tout simplement irréaliste. Tout indique que la CAQ rejoindra les gouvernements précédents qui ont failli à remplir les objectifs climatiques du Québec.

Économie et revenus

L'obsession du gouvernement Legault à « rattraper le niveau de richesse » de l'Ontario teinte à nouveau ce budget. Des dizaines de petites mesures totalisant 441,4M$ en 2024-2025 (1,9G$ sur 5 ans) sont prévues afin d'appuyer la croissance de l'économie. Les secteurs de la construction et de la foresterie sont les plus grands bénéficiaires cette année, tout comme le gouvernement lui-même qui investit pour « poursuivre l'accélération de la transformation numérique gouvernementale ». Si l'on peut mettre en doute la pertinence de certaines mesures (par exemple celle visant le secteur aérospatial en contexte de lutte aux changements climatiques ou la faiblesse du soutien au secteur agricole), c'est surtout l'idée même de rattrapage qui doit être remise en perspective.

Dans une récente publication, nous avons montré que lorsqu'on compare le pouvoir d'achat (plutôt que le PIB par habitant), les Québécois·es ont des revenus équivalents à ceux des Ontarien·ne·s. Nos calculs permettent aussi de conclure qu'à structure industrielle égale, la productivité du travail est plus élevée au Québec qu'en Ontario. Or, une des particularités du tissu industriel québécois est l'importance du secteur public, où travaillent une majorité de femmes. Les dépenses dans ce secteur contribuent à la vigueur de l'économie, ce que le gouvernement néglige toujours de dire.

Par ailleurs, le ministre Girard était particulièrement fier d'annoncer la fin de la disparité de traitement pour les personnes invalides de plus de 65 ans qui voyaient leurs revenus diminuer considérablement lorsque leurs prestations d'invalidité s'arrêtaient. À partir de janvier 2025, ils pourront bénéficier d'une pleine rente de retraite grâce à la marge de manœuvre financière du Régime des rentes du Québec (RRQ). Cela se fera donc à coût nul pour le gouvernement. Bien que les personnes touchées aient de quoi se réjouir, après des années de mobilisation, elles devront attendre encore plusieurs mois avant de voir leurs revenus s'améliorer et devront donc continuer de vivre dans la précarité.

Logement

Les mesures visant à « favoriser l'accès au logement » s'élèvent à 196,7M$ en 2024-2025. De cette somme, 60,3M$ servent à poursuivre l'aide offerte dans le cadre du programme Allocation-logement et 85,5M$ sont consacrés à maintenir le parc de logements sociaux. Le gouvernement continue autrement dit d'asphyxier le secteur du logement social à un moment où les ménages à faible revenu sont aux prises avec des hausses importantes de loyer qui en poussent plusieurs à la rue. Notons qu'un montant de 1,5M$ est censé servir à accroître le parc de logements étudiants.

Ce déficit d'investissements dans les logements dits hors marché privé est conséquent avec l'approche du gouvernement Legault depuis son arrivée au pouvoir. En effet, le nombre de logements sociaux, communautaires et abordables a augmenté beaucoup moins rapidement depuis que la CAQ est en poste, passant d'une hausse annuelle moyenne de 2130 entre 2006 et 2018, à 1394 entre 2018 et 2022 selon les données de la Société d'habitation du Québec.

Petite enfance

Pour les services de garde, aucune somme supplémentaire n'est prévue cette année, tandis que 18M$ sont prévus en 2025-2026. On peut ainsi déduire que le gouvernement maintient sa stratégie axée sur les subventions aux garderies privées plutôt que la création de CPE. Or, en ne créant pas de réelles nouvelles places, les conversions n'ont pas eu d'effet sur le nombre d'enfants en attente. La liste s'est allongée en 2023 pour atteindre 35 549 enfants en attente en décembre, selon les données rendues disponibles par le ministère de la Famille.

…

En somme, alors que plusieurs s'inquiètent face à l'ampleur du déficit que prévoit le budget de 2024, c'est surtout les mesures à venir, qui risquent de priver durablement le Québec des moyens de surmonter la crise écologique et d'améliorer la qualité de vie de la population, dont il faut se méfier.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’incontournable besoin d’une réforme en profondeur de notre système d’éducation

On le répète ad nauseam, notre système d'éducation est en piteux état. Il y a même un consensus dans la population à ce sujet. Aussi, depuis au moins 2016, de nombreuses voix ont réclamé la tenue d'un nouvelle Commission Parent 2.0 (en référence à la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec de 1961 à 1964) ou des États généraux sur l'éducation, comme ceux de 1995-1996.

18 mars 2024

Une demande répétée depuis 2016

Parmi elles, le chroniqueur Normand Baillargeon, les sociologues de l'éducation Guy Rocher et Claude Lessard, le politologue Jean Bernatchez, l'éminent chercheur en éducation Maurice Tardif, l'éthicien Guy Bourgeault, le philosophe Georges Leroux, le blogueur et enseignant Sylvain Dancause, le Parti Québécois, Québec Solidaire, des organisations comme Profs en mouvement, L'école ensemble, la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec, la Fédération autonome de l'enseignement, la Fédération des éducateurs physiques du Québec et des centaines d'autres personnes individuellement ou collectivement. Debout pour l'école n'est jamais intervenu sur cette question, jugeant cette demande peu réaliste vu la conjoncture, mais ne s'en est jamais expliqué non plus. Il est temps de réagir à cette demande.

Un non ferme de la part du premier ministre, dont l'éducation est soi-disant la priorité

En juin 2019, le premier ministre a répondu clairement qu'il n'organiserait rien de semblable, le temps était à l'action. Comme c'est son parti qui est au pouvoir et qui le sera peut-être encore (qui sait ?) durant quelques années, au moins jusqu'en oct. 2026 (30 mois), on ne peut rien attendre de ce côté. À moins que, sous la pression, avec une visée électoraliste, en 2026, il accepte cette demande. Mais alors on peut être convaincu qu'il verra à contrôler le processus s'il est encore au pouvoir. Alors que faire ?

Le Rendez-vous national sur l'éducation !?

Debout pour l'école s'est plutôt engagé, après avoir mené des consultations sur les priorités pour améliorer grandement notre système d'éducation (de février à juin 2024), à produire un Livre blanc citoyen et à le diffuser pour y obtenir des adhésions (partielle ou totale), puis organiser sur cette base un vaste Rendez-vous national coalisant des centaines d'organisations et de personnes (représentant environ ½ million de personnes) pour imposer au gouvernement de mettre en œuvre les priorités dégagées dans le Livre blanc par les citoyennes, citoyens et organisations y adhérant.

À la rencontre du Comité directeur de Debout pour l'école, fin janvier 2024, ce projet a été quelque peu remis en question et il fut décidé de poursuivre la réflexion sur comment changer le rapport de forces entre les forces progressistes en éducation et le pouvoir politique pour lui imposer la nécessité d'une réforme en profondeur. Nous en sommes encore là et les discussions doivent se poursuivre.

Quant à moi, il m'apparait de plus en plus irréaliste que Debout pour l'école réalise ce coup de force d'imposer au gouvernement d'organiser une réflexion d'envergure sur l'éducation qui aboutirait à de solides solutions en particulier sur nos priorités. Nous n'avons ni les énergies militantes suffisantes, ni la crédibilité assurée hors des milieux progressistes, ni même le leadeurship du monde de l'éducation. Nous devons donc dès maintenant penser la réalisation de l'exigence d'une réforme en profondeur de notre système de concert avec les organisations et personnes les plus impliquées dans ce projet et trouver la formule adaptée à la conjoncture politique des deux prochaines années.

Trouver la bonne formule : démocratique et sérieuse

D'abord, selon Guy Rocher et Claude Lessard, afin de mener le travail nécessaire pour réformer en profondeur notre système, il faut trouver une formule organisationnelle garante de sérieux, de professionnalisme et de transparence non contrôlée par le pouvoir politique, quel qu'il soit, mais en particulier par celui de la CAQ. De telles formules existent : Claude Lessard (ex-président de Conseil supérieur de l'éducation) a examiné des options possibles (voir Annexe 1) dont des États généraux citoyens.

Compte tenu de la dissolution par la CAQ du Conseil supérieur de l'éducation pour l'éducation obligatoire, on pourrait demander à chacun des cinq centres de recherche en éducation réunissant des centaines de chercheurs dans les divers domaines de l'éducation de s'investir dans ce travail en dégageant, par exemple, pendant deux ans deux chercheurs qui seraient rémunérés par l'État [1]. Une douzaine de personnes pourrait proposer, en prenant en compte les priorités dégagées dans la consultation de Debout pour l'école, des réformes sur des enjeux précis et les modalités pour qu'elles soient mises en place au cours des cinq-six prochaines années. Ne pourrait-on aussi s'inspirer des conférences de consensus faites par le CRETEC ?

En admettant qu'on trouve un modèle organisationnel répondant aux critères ci-dessus, il faudra réunir un nombre important d'organisations et de personnalités pour exiger du gouvernement le soutien technique et le financement nécessaire pour effectuer ce travail.

Les élections étant en octobre 2026, le début de 2026 serait un bon moment pour faire connaitre cette exigence et avoir l'aval du gouvernement caquiste (par calcul électoraliste), étant donné que le PQ veut qu'une commission d'enquête soit mise sur pied et en fera la promotion. On pourrait aussi tenter de convaincre les trois partis d'opposition (PLQ, PQ, QS) qui se sont prononcés sur la nécessité d'une réforme majeure, de se mettre ensemble pour l'exiger et même de faire partie de la coalition.

Rendre publique notre requête : quand, qui et comment ?

Il faut trouver le bon moment pour rendre publique cette exigence et les bonnes organisations et personnes pour la soutenir (je mets une liste préliminaire de personnes à l'annexe 2).

L'essentiel pour l'instant est de voir 1) si la démarche que je propose à titre personnel ici est réaliste et si comme organisation on est prêt à la promouvoir ; 2) si oui, en discuter avec les principaux partenaires possibles (nos ex-partenaires de PÉ et ceux des divers secteurs avec lesquels les membres du CD sont en contact au cours de l'année 2025 et déterminer ensemble le moment où la diffusion de cette exigence sera la plus pertinente et la façon de le faire.

En conclusion

Devant l'ampleur et la complexité des problèmes qui affectent notre système d'éducation, Debout l'école ne peut envisager seule d'exiger une réforme majeure du système et d'obtenir l'aval du gouvernement pour le soutien financier et technique. Aussi l'année 2025 devra être consacrée à travailler à diffuser notre Livre blanc citoyen et ce faisant à recueillir des appuis à cette proposition et ce faisant à obtenir des appuis nationalement et régionalement pour y arriver. Ce qui n'est pas rien. On fera le point en 2026 et décidera alors de la suite du travail. [2]

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

[1] En particulier les centres suivants :Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et à l'écocitoyenneté (Centr'ERE) - Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la vie au travail (CRIEVAT) - Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire (CRIRES) - Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE) -Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)

[2] Ce texte a reçu un accueil favorable de M. Parazelli (retraité UQAM), Simon Viviers (CRIEVAT), Marc-André Éthier (CRIFPE), Stéphane Allaire (CRIRES), Lucie Sauvé (Centr'ERE), Jean Bernatchez (UQAR). Chantal Pouliot (CRIRES), Claude Lessard (ex- CRIFPE-Ude M) et de Réal Bergeron (UQAT), de M-C. Paret (retraitée UdM), Christiane Blaser (U Sherbrooke) et de Michel Girard.

Éducation : N’oublions les humains derrière le palmarès

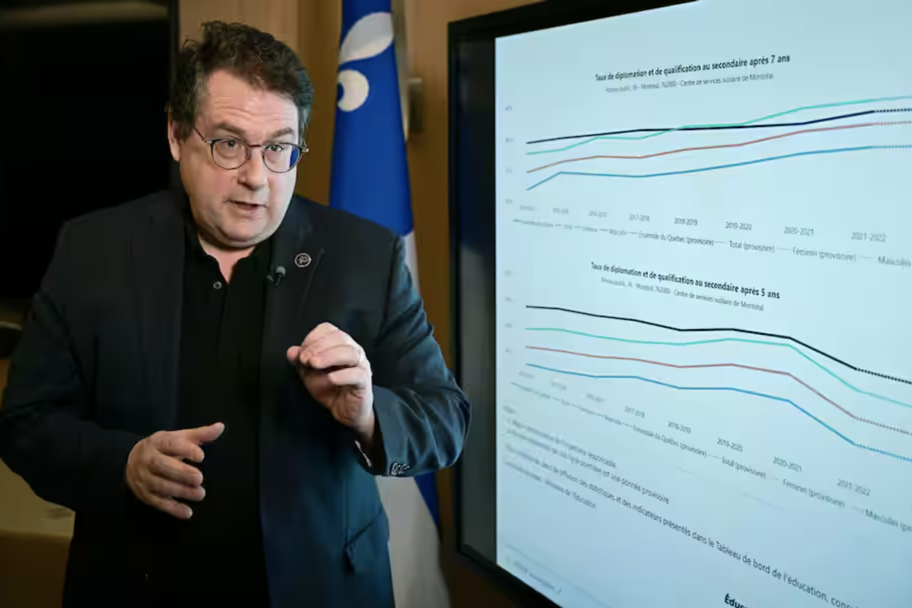

Nous le disons depuis des années : une école n'est pas une usine à fabriquer des diplômés ! C'est un milieu de vie où l'instruction s'incarne en différents visages. La classe est un écosystème bien particulier. Le ministre tente de mettre de l'avant une équation voulant que la qualité d'une école, d'une cohorte ou d'un prof soit directement reliée aux résultats de ses élèves ; cette perception est trop simpliste et relève d'une vision comptable et corporatiste à l'image du secteur des affaires qui ne colle pas à la réalité sur le terrain.

Soyons clairs : nous ne sommes pas contre la collecte et l'utilisation de données pour améliorer le réseau scolaire ! Il est important, pour parvenir à des décisions éclairées, qu'elles soient basées sur des informations fiables et utiles. Ce que le « tableau de bord » présenté hier par le ministre Drainville entend réaliser va cependant beaucoup trop loin.

Nier le facteur humain

D'abord, si on en croit le ministre Drainville, les données utilisées permettraient, à terme, d'identifier des classes ou même des élèves « à risque de décrochage » afin de fournir aux profs ciblés des « services » qui permettraient à leurs élèves de « vivre de la réussite ». Il s'agit d'une attaque frontale à l'autonomie professionnelle des profs québécois, qui pourraient voir leur enseignement perturbé par de l'ingérence non sollicitée qui viendrait nier leur expertise et leur expérience au profit de « bonnes pratiques » ou de « recettes » prétendument efficaces. Les enseignantes et les enseignants pourraient se retrouver dans des situations où ils doivent constamment prouver et objectiver leurs actions. Des actions qui, très souvent, ne peuvent être mesurées ou quantifiées parce qu'elles impliquent un facteur humain qui ne se mesure pas et que les simples données ne peuvent expliquer.

De plus, il importe de ne pas écarter des facteurs encore plus importants pour la réussite des élèves, soit les conditions de pauvreté et de l'insuffisance des ressources.

Les dérives de la compétition entre les écoles

L'idée de mettre en compétition des écoles les unes avec les autres pour une position dans un soi-disant « palmarès », basé notamment sur les résultats des élèves, ouvre la porte à des larges dérives de manipulation des résultats pouvant avoir des conséquences négatives sur les profs mais, surtout, sur les élèves. L'évaluation ainsi que leurs résultats à ces dernières ne sont pas des récompenses ou des punitions. Il s'agit de diagnostics factuels de ce qu'ils savent ou non, de ce qu'il leur reste à apprendre, à acquérir, pour obtenir peut-être un jour un diplôme qui vaut plus que le papier sur lequel il est écrit.

Pour un gouvernement qui se targue de suivre les bonnes pratiques en gestion, le projet de tableau de bord du ministre en oublie un principe phare : la loi de Goodhart, qui stipule que « lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. » Si le ministre croit que les directions, ou d'autres intervenants, vont se retenir de triturer les résultats scolaires afin de mieux paraître dans le grand palmarès national, c'est qu'il vit dans un monde bien éloigné du plancher des vaches... Rappelons au passage les nombreuses interventions qu'a dû faire la FAE au fil des années pour que cesse le « gonflage des notes » par les directions d'établissement.

Finalement, le tableau de bord du ministre Drainville ouvre la porte à la création de ghettos scolaires, où des parents se verraient mis devant le choix déchirant d'envoyer leurs enfants dans leur école de quartier où les résultats – selon les indicateurs sélectionnés par le ministère – sont mitigés, ou de déménager à quelques coins de rue où telle autre école se positionne mieux dans le sacro-saint palmarès officiel. Certes, cette situation se voit déjà dans certains milieux, mais le projet du ministre ne pourra faire autrement que d'en généraliser la pratique.

Renier les principes fondateurs de l'école publique

Il y a quelque cinquante ans, nous nous sommes collectivement dotés d'un système d'éducation public qui s'appuyait sur des principes de base auxquels nous croyons toujours : l'égalité des chances, l'accessibilité universelle, la gratuité, et l'éducation comme instrument d'émancipation.

De placer, officiellement et publiquement, des écoles, des classes ou des enseignantes les unes contre les autres avec un classement digne d'une ligue sportive témoigne d'un gouvernement qui renie ces principes fondateurs et dont l'utilitarisme avoué en question d'éducation est déplorable.

Écoutez l'entrevue de Mélanie Hubert à Radio-Canada.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Santé Québec Inc.

Le 9 décembre 2023, le gouvernement de la CAQ a forcé l'adoption du projet de loi 15 du ministre de la Santé, Christian Dubé, et ce, sans l'appui d'aucun des député-es des trois groupes d'opposition de l'Assemblée nationale. Cette mégaréforme, d'une ampleur jamais vue, s'impose au réseau public de la santé et des services sociaux, notamment avec la mise en place de l'agence Santé Québec.

Tiré de Le point syndical. Illustration d'Alain Reno

Cette nouvelle agence de gestion, pilotée de Québec, constituera l'ultime fusion de l'ensemble des établissements de santé et de services sociaux du Québec. Le projet de loi 15, parmi les plus massifs de l'histoire, n'apporte pourtant aucune réponse réelle aux enjeux de l'heure du système de santé, qu'il s'agisse du manque d'accessibilité, des pénuries de personnel ou de la privatisation croissante du réseau.

À terme, Santé Québec deviendra le plus gros employeur au Canada, avec ses 350 000 salarié-es. Il faut le dire : il s'agit là de l'aboutissement d'une logique de centralisation ayant guidé presque tous les ministres qui ont précédé Christian Dubé. Depuis 2005, tous les établissements ont vécu des fusions à plusieurs reprises pour former des ensembles toujours plus grands. Chaque vague a mené à des prises de décisions de plus en plus éloignées du terrain, à une déshumanisation des soins et à une dégradation des conditions de travail du personnel. Difficile de voir comment on pourra améliorer la façon de faire des relations de travail en poussant cette même logique à l'extrême !

Des « top guns »

Christian Dubé doit annoncer prochainement l'identité des personnes qui seront nommées à la tête de Santé Québec. Le ministre a déjà évoqué qu'il souhaitait pour cela recruter des « top guns », sans plus de détails. Les médias d'information nous ont appris que ces personnes bénéficieront effectivement de salaires de « top guns » semblables à ceux du secteur privé. On sait aussi que les 350 000 membres du personnel ne font pas partie de cette élite aux yeux du ministre, qui ne leur réserve à peu près aucune place au sein des instances décisionnelles.

Réforme dénoncée

La réforme Dubé est dénoncée de plus en plus fortement non seulement par le personnel et par les syndicats, mais également par les organismes communautaires, par de nombreux médecins et par plusieurs experts du milieu. Parmi les grandes préoccupations : la privatisation des soins et des services qui se généralise.

Plus les années passent, plus la marchandisation de la santé et des services sociaux se présente comme un fait accompli au Québec. Le ministre Dubé ne s'en cache pas : la CAQ entend élargir encore davantage les recours au secteur privé. Cela aggravera immanquablement les pénuries de personnel dans le secteur public, non seulement parce que les conditions de travail n'y sont pas aussi avantageuses, mais aussi parce que les cas plus lourds et plus compliqués seront toujours traités dans le secteur public. D'ailleurs, si une complication survient en clinique privée lors d'une opération « simple », ce sont toujours les hôpitaux du secteur public qui sont appelés à prendre la relève. breux médecins et par plusieurs experts du milieu. Parmi les grandes préoccupations : la privatisation des soins et des services qui se généralise. Plus les années passent, plus la marchandisation de la santé et des services sociaux se présente comme un fait accompli au Québec. Le ministre Dubé ne s'en cache pas : la CAQ entend élargir encore davantage les recours au secteur privé. Cela aggravera immanquablement les pénuries de personnel dans le secteur public, non seulement parce que les conditions de travail n'y sont pas aussi.

En asphyxiant les services publics au nom du néolibéralisme et de l'austérité budgétaire, les gouvernements ont stimulé la création d'un marché privé parallèle et par le fait même, d'un système à deux vitesses qui prend de l'ampleur. À présent, celles et ceux qui en ont les moyens se voient trop souvent offrir des soins et des services non médicalement requis pendant que d'autres sont forcés d'attendre leur tour, au prix d'une possible dégradation de leur état de santé.

La fausse solution du privé

La recette est connue… En laissant dépérir le secteur public, le privé finira par s'imposer comme une voie rendant inéluctable le développement de services à deux vitesses. N'est-ce pas exactement ce que prône le ministre Dubé ? Au lieu de tout mettre en œuvre pour que le secteur public remplisse entièrement sa mission, Christian Dubé déclarait en point de presse, le 9 décembre 2023 : « On s'est engagé dans le projet de loi no 15 à ce qu'une personne qui, par exemple, ne serait pas capable d'être servie ou soignée dans un délai raisonnable pour une chirurgie, [puisse être envoyée] ailleurs dans le réseau ou même au privé. »

En 2024, la CSN entend déployer tous ses efforts pour contrer ce glissement dangereux vers la privatisation, car le privé est déjà plus présent que jamais dans le réseau.

À l'heure actuelle, la première ligne – l'accès aux services – est largement contrôlée par l'entreprise privée, notamment par des médecins-entrepreneurs, voire par des entrepreneurs tout court. Bien qu'il soit couvert par l'assurance-maladie, le modèle des groupes de médecine familiale ne fonctionne pas. Malgré les réformes et les sommes investies depuis des décennies, trop de Québécoises et de Québécois n'ont toujours pas accès à un médecin de famille ni à des services d'urgence mineure les soirs, les nuits ou les fins de semaine. Sans compter qu'un nombre grandissant de médecins choisissent de se désaffilier complètement de l'assurance-maladie pour offrir leurs services uniquement à celles et à ceux qui ont les moyens de se les payer.

Cette situation contribue évidemment aux problèmes des urgences publiques sur lesquelles doivent se rabattre les citoyennes et les citoyens qui n'ont pas de solution de rechange, en soirée et durant la nuit. Ces urgences débordent et les hôpitaux manquent de capacité pour accueillir dignement les patientes et les patients. De nombreux lits y sont occupés par des personnes qui attendent de pouvoir être admises en hébergement de longue durée… parce qu'il manque aussi de places dans les CHSLD publics. Ces établissements doivent de surcroît composer avec des personnes nécessitant de plus en plus de temps de soins. Ils se trouvent d'autant plus sous pression que les services publics en soutien à domicile sont insuffisants. Pourtant, ils sont bien moins dispendieux que l'hébergement…

« Pour la CSN, la plus grande erreur des 40 dernières années a été de confier un rôle toujours plus grand au secteur privé. Pour un vrai changement en santé et dans les services sociaux, il faut mettre fin à cette logique du profit et concentrer tous les efforts à la reconstruction de services publics solides », insiste David Bergeron-Cyr, vice-président de la CSN.

Ce qu'en pense vraiment la population

Au cours de l'automne dernier, la Commissaire à la santé et au bien-être, qui devrait être le chien de garde du réseau public, tenait des groupes de discussion organisés par l'Institut du Nouveau Monde sur l'avenir du système de santé. La consultation doit mener à un rapport qui sera présenté au ministre Dubé. La marchandisation des soins et des services y était abordée sans aucun complexe. On demandait aux participantes et aux participants « d'investir » ni plus ni moins que de l'argent Monopoly dans les différentes priorités d'action afin de déterminer lesquelles sont les plus prometteuses.

Sans aucun doute, il sera très intéressant de consulter le rapport qui découlera de cette consultation, car pour une claire majorité de personnes, la trop grande place déjà occupée par l'entreprise privée dans le secteur fait partie du problème.

La présidente du Conseil central du BasSaint-Laurent–CSN, Pauline Bélanger, a pris part à l'exercice, à titre de citoyenne. « J'espère que le ministre Dubé va être informé de ce qui s'est dit à Rimouski. J'entrais dans la salle un peu à reculons en m'attendant à y trouver des gens plutôt favorables à la privatisation. Or, ça m'a carrément redonné espoir ! Ce que la population veut vraiment n'a rien à voir avec ce que la CAQ dit qu'elle veut. Même les plus jeunes se montraient fortement attachés au réseau public. Le consensus qui s'est dégagé à Rimouski, c'était d'élargir la couverture publique aux soins dentaires et oculaires, de rendre les soins plus humains et d'améliorer les conditions de travail du personnel. »

Le président du conseil central de l'Outaouais, Alfonso Ibarra Ramirez, a pris part au même exercice, à Gatineau. « J'ai hâte de voir le rapport final. À quoi va-t-il servir ? Ça a été un bon exercice citoyen. Bien que la discussion se soit déroulée dans un cadre très défini basé sur des questions dirigées, à la fin des échanges, il était clair que les citoyennes et les citoyens de notre région ne souhaitent pas mettre la privatisation de l'avant. Au contraire, ce qui en est ressorti, c'est un fort attachement au système universel, accessible et gratuit ainsi que la nécessité d'élargir le rôle des CLSC publics et d'améliorer le financement des groupes communautaires. »

Voir les résultats d'un récent sondage sur la privatisation dans le texte intitulé En santé, le privé, c'est non en page 14.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Abattoirs : Le grand démantèlement d’Olymel

Olymel, le géant québécois de la transformation des viandes, a procédé à la fermeture de six usines en 2023 : un véritable carnage qui affecte plus de 1500 employé-es et qui frappe de plein fouet plusieurs communautés, dont celles de Princeville et de Vallée-Jonction.

Tiré de Le point syndical. Photo : aul-Émile Turmel et Richard Lessard, deux travailleurs de l'usine Olymel de Vallée-Jonction habitant la région. "2023 a été l'une des pires années au Québec pour les travailleurs du secteur de la transformation du porc."

« Moi je vais avoir 67 ans, mais je n'étais pas prêt à arrêter de travailler tout de suite. J'aimais mon travail, j'aimais ce que je faisais, j'aurais continué. Ça me fâche de m'être fait sortir avant d'avoir pu moi-même décider de partir. » Richard Lessard a travaillé 50 ans chez Olymel Vallée-Jonction. Pour lui et pour le millier de travailleuses et de travailleurs de cet abattoir beauceron, la fermeture définitive, le 21 décembre dernier, fut tout un choc. Alain Nolet, le doyen de l'abattoir de Vallée-Jonction, cumulait 52 ans de service. « On avait pris l'habitude d'entendre parler de fermeture chaque fois qu'on négociait une convention collective. Mais là, on est restés bête. Ça m'a beaucoup surpris. J'ai passé ma vie là. » Son collègue, Paul-Émile Turmel, ne s'explique pas la décision d'Olymel. « Personne ne comprend pourquoi on a fermé l'abattoir de Vallée-Jonction. Jusqu'à la fin, la productivité de l'usine dépassait 90 % de sa capacité. »

L'usine de Vallée-Jonction faisait vivre toute une région. À cet effet, le président de la Fédération du commerce–CSN, Alexandre Laviolette, est éloquent : « Si une usine de la taille de celle de Vallée-Jonction avait fermé à Montréal, c'est comme s'il y avait eu 70 000 pertes d'emplois. » Pour François Proulx-Duperré, secrétaire général du Conseil central de Québec Chaudière-AppalachesCSN, cette fermeture est une tragédie pour les syndiqué-es et leur famille, et pour toute la Beauce également. « On n'en voit plus, des fermetures de 1000 personnes, c'est énorme. » Les 300 employé-es de l'usine Olymel de Princeville ont subi le même sort que leurs collègues de Vallée-Jonction : une fermeture précipitée, celle-là en novembre dernier. Ceux-ci craignaient cette fermeture en raison des mauvais investissements de l'entreprise, de la pénurie de main-d'œuvre et de l'effondrement du marché chinois qui absorbait tout le porc d'Olymel. Steve Houle est président du syndicat de l'usine. « Actuellement, 30 à 40 % des travailleurs de Princeville se sont replacés. Certains sont retournés aux études, mais les emplois disponibles, sur rotation sept jours sur sept, sont peu attrayants. Ce ne sont pas les mêmes conditions qu'on avait. »

La mauvaise réputation de l'entreprise n'est plus à faire. Au fil des ans, Olymel a multiplié les attaques pour réduire à néant les syndicats, multipliant les lock-out, imposant des réductions salariales et congédiant des officiers syndicaux. Pour Alexandre Laviolette, l'entreprise n'est pas seulement hostile aux travailleuses et aux travailleurs, mais elle est aussi mauvaise gestionnaire. « Dans un marché en dents de scie comme celui du porc, Olymel a toujours eu une stratégie d'acquisition trop agressive, notamment avec l'achat de toutes les autres usines qui lui ont coûté trop cher. Chaque nouvelle acquisition a mené à des fermetures par la suite. Cette fois-ci, l'élastique lui a pété en pleine face et ce sont les employé-es qui en subissent les conséquences. »

La CSN continue aujourd'hui d'appuyer toutes les personnes mises à pied, nous dit François Proulx-Duperré. « On va accompagner les gens jusqu'au bout, on ne veut laisser personne derrière, les activités du syndicat se poursuivent. On aide aussi les travailleurs étrangers temporaires et les choses avancent bien. » Même si le marché de l'emploi est encore favorable, bien des gens mis à pied devront redoubler d'efforts pour trouver des emplois avec des avantages et des salaires comparables.

L'histoire retiendra que ce sont les batailles acharnées des syndiqué-es CSN de Vallée- Jonction et de Princeville qui ont permis d'améliorer les conditions de travail de tous les employé-es d'Olymel et du secteur de la transformation des viandes au Québec.

* Pour en savoir plus sur l'historique du travail dans les abattoirs d'Olymel, consultez Des héros et des héroïnes de la classe ouvrière à l'adresse suivante : fc-csn.ca/journal-dec23

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les politiques de l’Alberta jettent de l’huile sur le feu de la crise climatique

Le gouvernement a choisi de ne pas s'attaquer aux dégâts polluants, mais à l'industrie florissante des énergies renouvelables.

14 mars 2024 | tiré de Rabble.ca | Photo : La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith (Photo : Alberta Newsroom/Flickr).

L'Alberta est confrontée à unegrave sécheresse, à des pénuries d'eau et à une saison des feux de forêt qui commence maintenant en février ! Tous les scientifiques crédibles et les organisations réputées qui étudient le climat ont fourni des preuves indiscutables que les choses vont empirer en Alberta et dans le monde si nous ne passons pas rapidement des combustibles fossiles aux énergies renouvelables.

Dans un monde plus sain, ceux que nous élisons pour nous diriger feraient tout leur possible pour éviter la catastrophe. Mais nous vivons dans un monde où les considérations économiques à court terme – principalement liées à l'augmentation de la richesse d'une petite minorité – ont la priorité sur tout, y compris notre survie en tant qu'espèce.

En Alberta, cela signifie qu'il faut soutenir le pétrole, le gaz et le charbon et entraver le développement des énergies renouvelables. Quel que soit le parti au pouvoir, le soutien à l'industrie des combustibles fossiles et les attaques contre ceux qui appellent au changement persistent.

La province est marquée par l'exploitation des sables bitumineux, les mines de charbon, le forage et l'infrastructure pétrolière et gazière. Elle est jonchée de puits de pétrole et de gaz orphelins et abandonnés. Le gouvernement a choisi de ne pas s'attaquer aux dégâts de la pollution, mais à l'industrie florissante des énergies renouvelables. Il veut également que les contribuables paient pour nettoyer les anciens puits de pétrole et de gaz qui relèvent de la responsabilité légale de l'industrie.

Au début du mois d'août 2023, le gouvernement de l'Alberta a imposé un moratoire sur tous les nouveaux grands projets d'énergie renouvelable. Il a récemment annoncé de nouvelles réglementations pour les énergies renouvelables, dont certaines sont conçues pour protéger les « les vues de paysages vierges » et les terres agricoles. C'est important, mais lorsque les règles ne s'appliquent qu'aux projets d'énergies renouvelables et non aux opérations de charbon, de gaz et de pétrole beaucoup plus dommageables, polluantes et inesthétiques, il est difficile de les prendre au sérieux. Les règles interdiront également une grande partie de la province aux projets d'énergies renouvelables.

Il impose également une taxe de 200 $ sur les véhicules électriques pour « aider à tenir compte de l'usure des routes et compenser la taxe sur le carburant que les propriétaires de véhicules électriques ne paient pas » (dans une province où de nombreuses personnes conduisent des camions et des VUS lourds et énergivores). Le gouvernement a même envoyé une délégation à la conférence sur le climat de l'année dernière à Dubaï pour promouvoir les combustibles fossiles.

Rien de tout cela n'a même de sens économique. Le monde se tourne rapidement vers les énergies renouvelables, créant un boom économique et de l'emploi, et les développements des combustibles fossiles risquent de devenir des « actifs complètement dévalorisés ».

Sur cette question et sur plusieurs autres, le gouvernement de l'Alberta semble suivre le mouvement MAGA des États-Unis. L'ancien président Donald Trump a déclaré que la première chose qu'il ferait s'il était réélu serait « Drill, baby, drill ».

Ce serait une chose si les compagnies pétrolières tenaient compte de leurs propres recherches et commençaient à changer de cap. Mais ils n'ont pas fait grand-chose, voire rien, pour changer les choses, tout en blâmant les autres pour la crise climatique et en consacrant d'énormes ressources à minimiser ou à nier les preuves, y compris les recherches de leurs propres scientifiques.

Dans une interview accordée à Fortune, le PDG d'ExxonMobil, Darren Woods, payé 35,9 millions de dollars américains en 2022, a rejeté les appels à investir davantage dans les énergies renouvelables, car cela ne correspondrait pas à la « capacité du géant pétrolier à générer des rendements supérieurs à la moyenne pour les investisseurs ». Il a également tenté de rejeter la responsabilité de ne pas s'être attaquée à la crise climatique sur le public, en déclarant : « Les personnes qui génèrent ces émissions doivent être conscientes de ces émissions et en payer le prix. »

Il est triste et horrifiant que beaucoup de gens se soucient si peu de l'humanité qu'ils nous mettraient tous en danger juste pour accumuler des richesses obscènes. Leur argent et leur pouvoir signifient qu'ils sont également en mesure d'influencer ou de contrôler les politiciens et les gouvernements, les politiques éducatives, les tribunaux et les médias. Ceux qui protestent contre les destructions meurtrières sont persécutés et arrêtés, tandis que les responsables des dommages sont dépeints comme des piliers de la prospérité de la société.

Même les gouvernements qui semblent comprendre les crises climatiques et autres crises environnementales et qui ont de bonnes politiques pour y faire face se rangent du côté de l'avidité de l'industrie pour la survie humaine. C'est pourquoi l'argent des contribuables canadiens paie pour un pipeline qui ne devrait pas être construit pendant une crise climatique et dont les coûts sont passés de 4,5 milliards de dollars canadiens à environ 31 milliards de dollars canadiens.

Des gouvernements comme celui de l'Alberta illustrent la nature systémique du problème. Nous devons changer la façon dont nous valorisons tant le travail et les emplois que la nature et les biens et services qu'elle nous fournit. Les politiciens et les gouvernements doivent donner la priorité aux preuves scientifiques plutôt qu'à la cupidité des entreprises et aux résultats des élections à court terme. Ils devraient travailler pour nous, et non pour des sociétés égoïstes, leurs propriétaires et leurs dirigeants.

David Suzuki est scientifique, animateur, auteur et cofondateur de la Fondation David Suzuki. Rédigé en collaboration avec Ian Hanington, rédacteur principal et rédacteur en chef de la Fondation David Suzuki.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur davidsuzuki.org.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :