Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Jean François Lisée navigue en eaux troubles

Dans sa chronique hebdomadaire parue dans l'édition du Devoir des 23 et 24 mars, Jean-François Lisée commet un article polémique. En effet, il s'en prend à la caricature de Serge Chapleau parue dans l'édition de mercredi le 20 mars, laquelle vise assez cruellement l'actuel premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Lisée pointe l'utilisation par le caricaturiste d'un vampire inspiré d'une illustration du film "Nosferatu" (1922) en soulignant que "les nazis avaient utilisé la même imagerie dans leurs campagnes antisémites." Il continue en affirmant qu'"il existe un champ lexical et iconographique entourant la Shoah, qui est radioactif." Il termine sa chronique en admettant que "même si le peuple juif n'a pas le monopole de la souffrance, comme le disait Yves Michaud, la Shoah occupe une place à part dans l'échelle historique de la barbarie."

Il se déclare contre la censure et en faveur de la liberté d'expression qui "ne doit pas se heurter à un inexistant droit de ne pas être offensé." Il continue en affirmant que : "Parmi les gens sensés-et dans les grands quotidiens-, l'antisémitisme, comme toute expression de racisme, dépasse les bornes."

La position assez alambiquée de Lisée me semble résumer celle des bien-pensants occidentaux au sujet d'Israël. Il se déclare contre la censure mais avec des réserves, surtout en ce qui concerne les Juifs. Ils ont tellement souffert dans le passé, n'est-ce pas, que ce serait de la diffamation à leur endroit de la part d'un caricaturiste, par exemple, d'utiliser, pour stigmatiser la politique brutale et sanguinaire de Netanyahou et consorts à Gaza, l'illustration d'un film plus tard instrumentalisée par les nazis. Admettons que le choix de Chapleau n'était pas de très bon goût. Et pourtant... Même s'ils on atteint des sommets inégalés dans l'horreur, les nazis ne sont pas les premiers ni les derniers salauds à avoir existé. Ils ont disparu depuis 1945, à quelques nazillons près, peut-être. D'autres saligauds sont encore dangereusement vivants.

Réglons dès le départ une question centrale : les Juifs ne forment pas une "race", mais les adhérents et adhérentes à une religion. On compte même des juifs éthiopiens. On peut donc légitimement poser la question suivante : si les nazis, au lieu d'exterminer six millions de Juifs européens, avaient éliminé autant de Juifs noirs en Afrique, la réaction des Occidentaux aurait-elle été la même ? Gît là une dimension du problème toujours ignorée. Il vaudrait mieux parler d'antijudaïsme que d'antisémitisme.

Mais continuons tout de même sur la lancé e du racisme. Les Palestiniens et leurs combattants (ceux-ci toujours qualifiés de "terroristes") ont longtemps été dénigrés par les classes politiques occidentales. Lisée, à la suite des responsables israéliens, accuse les maquisards du Hamas de se servir des civils comme boucliers humains pour se mettre à l'abri des bombardements aériens israéliens. C'est la guérilla, l'arme du faible contre le fort. Durant la Seconde guerre mondiale, durant l'Occupation, est-ce que les maquisards français affrontaient la Wehrmacht en rase campagne ? Donner priorité à l'anéantissement du Hamas au détriment de la vie des civils Gazaouis constitue en soi un crime de guerre. Si les guérilleros du Hamas avaient massacré trente mille citoyens israéliens, on hurlerait à une nouvelle Shoah.

Au lieu de quoi, les classes politiques occidentales dans leur ensemble, et en particulier l'américaine, se contentent de réactions assez faibles, exhortant Netanyahou à la modération et d'exhortations à ne pas lancer un assaut final contre Gaza City ; elles essaient tout, sauf les seules mesures susceptibles de faire entendre raison au cabinet israélien : la menace de mesures de rétorsion économiques et militaires, ce qui serait considéré comme un sacrilège par les gouvernements alliés d'Israël. Et tant pis pour les multiples victimes gazaouies.

Pour résumer beaucoup, depuis le début formel du conflit israélo-palestinien, des dizaines de milliers de Palestiniens et de Palestiniennes ont été tués par l'armée de Tel-Aviv, sans que cela n'incite les responsables occidentaux à faire efficacement pression sur leur protégé afin qu'il négocie de bonne foi avec les représentants du peuple opprimé. Il y a une bonne raison à cela : le racisme anti-arabe en général et anti-palestinien en particulier de la part des "élites" politiques occidentales dans l'ensemble.

Il existe une forme de censure plus insidieuse et plus efficace que le dénigrement ouvert : celle du silence. Je fais référence ici au cinéma hollywoodien. Jamais un film sorti de "l'usine à rêves d'Hollywood" n'a dénoncé la tragédie subie par le peuple palestinien. Bien au contraire, quelques films ("Victoire à Entebbe", "Raid sur Entebbe", "Munich") présentaient les résistants palestiniens comme des "terroristes", autrement dit les criminalisaient. Aucun film hollywoodien n'a jamais été produit sur les massacres de Sabra et Chatila. Qu'en sera-t-il de l'actuel conflit israélo-gazaoui ? Si le passé est garant de l'avenir...

Qu'est-ce qui est le plus odieux ? Une caricature sortie dans un journal ou l'utilisation sans vergogne par les sionistes de la mémoire des innombrables victimes de l'Holocauste pour légitimer l'État hébreu et ses tueries de Palestiniens et de Palestiniennes au nom du droit à l'autodéfense ? Le vrai scandale est là, d'autant plus que le peuple palestinien n'a rien eu à voir avec l'antijudaïsme occidental, qui a connu l'aboutissement que l'on sait. Jean-François Lisée ne paraît non plus pas très choqué que des ministres israéliens souhaitent ouvertement la disparition des Palestiniens.

On ne peut être en même temps pour et contre la censure : en faveur (du moins dans une certaine mesure) au nom du respect du à la mémoire des victimes de l'Holocauste et contre au nom du libéralisme Lisée aurait-il dénoncé une caricature du défunt Yasser Arafat le dépeignant comme un odieux terroriste ?

Jean-François Delisle

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Paroles de délégué.e.s de la FGTB, combattantes et combattants du quotidien

2024 est une année d'élections politiques dont les médias vont parler beaucoup, et longtemps : élections législatives, européennes, régionales, provinciales, communales. Mais ils parleront sans doute beaucoup moins d'un autre scrutin, lui aussi prévu cette année, au mois de mai : les élections sociales.

18 mars 2024 | https://www.youtube.com/watch?v=vgQaxxWyBRg

Pourtant, ces élections sont aussi un rendez-vous démocratique très important, qui va concerner plus de 7.000 entreprises, plus de 2 millions de travailleuses et travailleurs, et des dizaines de milliers de déléguées syndicales et délégués syndicaux qui seront élu·e·s pour les représenter et les défendre. Ces délégué·e·s, élu·e·s pour un mandat de 4 ans renouvelable, s'engagent pour améliorer les conditions de travail, les salaires, le bien-être et la santé de leurs collègues, et aussi pour veiller sur la bonne santé économique et la viabilité de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.

Cette nouvelle émission « REGARDS » vous emmène à la rencontre de Christelle, Bibiane, Mathilde et Karim, quatre syndicalistes FGTB qui luttent, au quotidien, pour la solidarité, l'égalité, la justice sociale, et pour que la démocratie ne s'arrête pas aux portes des entreprises.

Réalisation : Yannick Bovy – Mars 2024 – 26'

REGARDS // Une émission d'opinion produite par le CEPAG et proposée par la FGTB wallonne // En collaboration avec la Form'action André Renard (FAR) et le GSARA

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Karl Kautsky, L’origine du christianisme, Paris, Syllepse, 2024.

Traduit de l'allemand et préfacé par Richard Poulin

À l'occasion de la fête de Pâques, la fête la plus importante et la plus ancienne du christianisme, qui commémore la Résurrection de Jésus, il est approprié de publier un extrait du livre de Kautsky qui questionne la mythologie chrétienne (p. 390-396).

D. La résurrection du crucifié

Il ne manquait pas de Messies à l'époque de Jésus, surtout pas en Galilée, où surgissaient à tout instant des prophètes et des chefs de bandes qui se présentaient comme des rédempteurs et des oints du Seigneur. Or, à partir du moment où un tel homme avait succombé devant la puissance romaine, où il avait été arrêté, crucifié ou tué, alors son rôle de Messie était terminé, il était considéré comme un faux prophète et un faux Messie. Il fallait encore attendre la venue du vrai Messie.

Quant à elle, la communauté chrétienne s'est accrochée à son champion. Pour elle aussi, la venue du Messie dans toute sa gloire était encore à venir. Mais celui qui devait venir n'était personne d'autre que celui qui avait déjà été là, le crucifié, ressuscité trois jours après sa mort et remonté au ciel après s'être montré à ses partisans.

Cette conception n'était propre qu'à la communauté chrétienne. D'où provenait-elle ?

Selon la vision des premiers chrétiens, c'était le miracle de la résurrection de Jésus le troisième jour après la crucifixion qui prouvait sa divinité et fondait l'attente de son retour depuis les cieux. Les théologiens contemporains ne sont pas allés plus loin. Bien sûr, les « libres d'esprit » parmi eux ne prennent plus au pied de la lettre la résurrection. Jésus n'est pas vraiment ressuscité, ce sont ses disciples qui, dans des moments d'enthousiasme extatique, ont cru le voir après sa mort et en ont déduit sa nature céleste :

Exactement comme Paul sur le chemin de Damas dans une vision extatique momentanée de l'apparition céleste de la lumière après avoir vu le Christ. Nous devons également nous représenter l'apparition du Christ à Pierre, une vision d'extase momentanée, où la figure céleste du Christ apparaît en lumière – une expérience transcendantale qui n'est nullement un miracle incompréhensible, mais qu'on peut tout à fait saisir psychologiquement par analogie avec de nombreux exemples tirés de toute l'histoire. [...] Et d'autres analogies nous permettent de comprendre que cette vision enthousiaste n'ait pas été le fait du seul Pierre, mais se soit peu après reproduite chez d'autres disciples et même dans des assemblées entières de croyants. [...] La base historique de la croyance des disciples dans la résurrection se trouve donc dans des aorasies extatiques-visionnaires qui ont commencé avec des individus et bientôt tous ont été convaincus d'avoir vu vivant leur maître crucifié et élevé à la gloire céleste. L'imagination familière du merveilleux a tissé sa toile de ce qui remplissait et faisait vibrer l'âme. La force motrice de cette croyance dans la résurrection de Jésus n'était au fond rien d'autre que l'impression indélébile que leur avait laissée sa personne : l'amour et la confiance qu'ils mettaient en lui étaient plus forts que la mort. Ce miracle de l'amour – pas un miracle de l'omnipotence – était la raison de la croyance de la communauté primitive dans la résurrection. C'est la raison pour laquelle cela ne s'est pas arrêté à des émotions éphémères, mais la foi enthousiaste nouvellement ravivée a aussi poussé à l'action, les disciples ont alors reconnu que leur devoir était d'annoncer à leur peuple que ce Jésus de Nazareth, qu'ils avaient livré aux ennemis, était bien le Messie. Maintenant plus que jamais, par sa résurrection et sa montée au ciel, il avait été créé par Dieu. Il redescendrait sous peu pour inaugurer son règne messianique sur la terre1.

Si on suit l'auteur, nous devrions donc attribuer la propagation de la foi messianique de la communauté chrétienne primitive et, avec elle, tout le phénomène colossal du christianisme dans l'histoire mondiale, à l'hallucination fortuite d'un seul petit être humain.

Que l'un des apôtres ait eu une vision du crucifié n'est en aucun cas impossible. Il est également possible que cette vision ait trouvé des croyants, toute cette époque étant exceptionnellement crédule et le judaïsme profondément imprégné de la croyance en la résurrection. Ressusciter des morts ne passait absolument pas pour quelque chose d'impossible. Quelques exemples peuvent être ajoutés à ceux que nous avons déjà cités.

Chez Matthieu (10, v/8), Jésus prescrit aux apôtres leur ligne de conduite : « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. » La résurrection des morts était présentée placidement comme une activité quotidienne des apôtres au même titre que guérir les malades. Un avertissement a été ajouté : ils ne devraient pas être payés pour cela. Alors Jésus, ou plutôt l'auteur de l'Évangile a estimé possible de ressusciter les morts contre rémunération, comme une transaction commerciale.

La façon dont la résurrection est décrite dans l'Évangile de Matthieu était également emblématique. Le tombeau de Jésus était gardé par des soldats pour empêcher les disciples de voler le cadavre et ensuite de répandre la nouvelle de sa résurrection. Mais éclairs et tremblements de terre ont fait rouler la roche qui s'est éloignée du tombeau, et Jésus s'est levé.

Tandis qu'ils étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer aux grands prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz : “Ses disciples sont venus voler le corps, la nuit pendant que nous dormions.” Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les juifs jusqu'à aujourd'hui. (28, v/11-15).

Alors, pour ces chrétiens, la résurrection d'un mort enseveli depuis trois jours faisait si peu impression sur les témoins oculaires qu'un pourboire généreux suffisait pour non seulement les obliger à se taire pour toujours, mais aussi les encourager de propager le contraire de la vérité.

Les auteurs de telles conceptions mises en avant ici par l'évangéliste pouvaient, bien sûr, être crédités pour avoir accepté sans hésitation le conte de fées de la résurrection. Mais cela n'épuise pas la question. Cette crédulité et cette conviction qu'il est possible de ressusciter n'étaient pas une particularité propre à la communauté chrétienne. Elle les partageait avec tout le judaïsme de leur temps puisqu'il attendait un Messie. Mais pourquoi les chrétiens sont-ils les seuls à avoir eu la vision de la résurrection de leur Messie ? Pourquoi cela n'a-t-il été le cas d'aucun des disciples des autres Messies martyrisés à cette époque ?

Nos théologiens répondront que la raison en est l'impression extraordinaire faite par le personnage de Jésus, une impression qu'aucun des autres Messies n'aurait produite. Par ailleurs, le fait que l'activité de Jésus qui, selon les témoignages, n'a duré que peu de temps, n'a laissé aucune trace dans les masses, si bien qu'aucun contemporain ne l'a mentionnée. D'autres Messies, en revanche, se sont battus longtemps contre les Romains en remportant parfois de grandes victoires contre eux dont le souvenir s'est perpétué dans l'histoire. Est-ce que ces derniers auraient fait une moins grande impression ? Mais admettons que Jésus, tout en n'ayant certes pas su captiver les masses, ait du moins laissé à ses quelques partisans, du fait de son ascendant personnel, des souvenirs indélébiles. Cela expliquerait tout au plus pourquoi la foi en Jésus s'est perpétuée chez ses amis proches, mais pas pourquoi elle aurait développé une capacité propagandiste parmi des gens qui ne l'avaient pas connu et sur lesquels sa personne ne pouvait exercer son influence. Si c'était seulement l'aura personnelle de Jésus qui produisait la croyance à sa résurrection et à sa mission divine, celle-ci aurait dû s'affaiblir au fur et à mesure que le souvenir personnel s'estompait et que diminuait le nombre de ceux qui l'avaient fréquenté personnellement.

Comme on le sait, la postérité ne tresse pas de couronnes au mime ; en cela également, le comédien et le pasteur ont beaucoup de points communs. Ce qui est vrai pour l'acteur, vaut aussi pour le prédicateur quand celui-ci se borne à prêcher, n'opère que par le rayonnement de sa personnalité et ne laisse après lui aucune œuvre qui survive à sa personne. Si profonde que soit l'émotion, si intense que soit l'exaltation provoquée par ses prêches, ils ne peuvent faire la même impression sur des gens qui n'y assistent pas, des gens auxquels ils ne parviennent que par ouï-dire. Et la personne du prédicateur laissera ces gens indifférents. Elle n'a aucune chance de frapper leur imagination.

Nul ne laisse un souvenir de sa personne au-delà du cercle de ceux qui l'ont connu personnellement, s'il n'a pas laissé une œuvre qui impressionne indépendamment de sa personne, que ce soit une création artistique, un édifice, un portrait, un morceau de musique, une œuvre poétique ; que ce soit un apport scientifique, une collection ordonnée de matériaux scientifiquement, une théorie, une invention ou une décou- verte ; ou, enfin, que ce soit une institution politique ou sociale ou une quelconque organisation qu'il a fondée ou à la création et au renforcement de laquelle il a eu une contribution particulière.

Tant que dure l'œuvre et qu'elle fonctionne, on continue à s'intéresser à la personne du créateur. En effet, si une telle création avait été ignorée de son vivant, mais prenait de l'importance après sa mort, comme c'est souvent le cas pour nombre de découvertes, d'inventions et d'organisations, il est possible que l'intérêt pour le créateur ne s'éveille qu'après sa mort et ne cesse ensuite d'augmenter. Moins on a fait attention à lui de son vivant, moins on en sait sur sa personne, plus l'imagination sera stimulée ; si son œuvre est puissante, plus elle sera auréolée d'une guirlande d'anecdotes et de légendes. Le besoin universel de trouver une cause à tout phénomène, ce besoin qui pousse à chercher originellement chaque processus social – et aussi aux débuts, originellement chaque processus naturel – de trouver à l'origine d'un phénomène un auteur, un initiateur est si fort que, lorsqu'il s'agit d'un phénomène d'une immense importance, on en vient à lui inventer un fondateur ou à lui accoler un nom transmis par la tradition quand le véritable fondateur a été oublié ou que – et c'est souvent le cas – l'œuvre est le produit du concours de tant de forces dont aucune ne dominait l'autre, qu'il aurait été impossible dès le départ de nommer un auteur précis.

Ce n'est pas dans sa personne, mais dans l'œuvre qui est attachée à son nom qu'il convient de chercher la raison pour laquelle le messianisme de Jésus ne s'est pas terminé comme celui des Judas, des Theudas et d'autres Messies de l'époque. Confiance enthousiaste dans la personne du prophète, soif de merveilleux, extase et croyance dans la résurrection, nous retrouvons tout cela chez les partisans des autres Messies autant que chez ceux de Jésus. Ce n'est pas ce qu'ils ont en commun qui peut expliquer leur destinée différente. Quand les théologiens, même les plus libres d'esprit, inclinent à penser que, même s'il faut ne plus compter sur tous les miracles qu'on rapporte de Jésus, Jésus lui-même reste un miracle, un surhomme qui n'a pas son pareil dans le monde entier, nous ne pouvons pas non plus le reconnaître. Alors, la seule chose qui fasse la différence entre Jésus et les autres Messies, c'est seulement que ceux-ci n'ont rien légué qui permette à leur personne de se perpétuer, alors que Jésus a laissé après lui une organisation dotée de règles se prêtant admirablement à maintenir la cohésion de ses disciples et à en attirer constamment de nouveaux.

Les autres Messies avaient seulement réuni des troupes pour un soulèvement, et elles s'étaient dispersées après leur déroute. Si Jésus n'avait rien fait de plus, son nom aurait disparu sans laisser de traces après avoir été crucifié. Or, Jésus n'était pas seulement un rebelle, il était aussi le représentant et l'icône, peut-être le fondateur d'une organisation qui lui a survécu, qui s'est de plus en plus renforcée et est devenue de plus en plus puissante.

À vrai dire, selon l'hypothèse traditionnelle, l'Église a été organisée par les apôtres seulement après sa mort, mais rien ne prouve cette hypothèse, laquelle est fort improbable. En fait, elle ne supposait rien de moins qu'immédiatement après la mort de Jésus, ses disciples aient introduit dans sa doctrine quelque chose de complètement nouveau qu'il n'avait pas considéré ou pas du tout voulu, et que ceux qui jusqu'alors n'avaient pas été organisés commençaient à penser à l'organisation juste au moment où ils avaient subi une défaite qui aurait pu détruire même une organisation solide. Par analogie avec des organisations similaires dont on connaît mieux les débuts, on serait plus porté à supposer que des groupes de soutien aux prolétaires de Jérusalem, gonflés d'attentes messianiques, existaient avant Jésus et qu'un agitateur rebelle et audacieux, originaire de Galilée et portant ce nom, n'était seulement que le porte-parole et l'insigne martyr de ces groupes.

Selon Jean, au temps de Jésus, les douze apôtres avaient déjà une caisse commune. Mais Jésus exigeait aussi de tous les autres disciples qu'ils abandonnent tout ce qu'ils possédaient.

Nulle part dans le livre des Actes des Apôtres, il n'a été dit que les apôtres ont organisé l'Église après la mort de Jésus. On la trouvait déjà organisée à ce moment-là, tenant ses réunions d'adhérents et remplissant ses fonctions. La première mention du communisme dans les Actes des Apôtres est ainsi rédigée : « Ils sont pourtant restés fidèles (ἦσαν δε προσκαρτεροῦντες) à l'enseignement des apôtres et à la propriété com- mune, au pain rompu et aux commandements. » Autrement dit, ils ont continué à prendre leurs repas en commun et à suivre d'autres principes communistes. Si ces derniers avaient été introduits seulement après la mort de Jésus, la formulation aurait dû être tout à fait différente.

L'organisation communautaire était le lien qui a maintenu ensemble les disciples de Jésus aussi après sa mort et gardé vivant le souvenir de leur champion crucifié qui, selon la tradition, s'était dit lui-même être le Messie. Plus l'organisation grandissait, plus elle se renforçait et plus leur martyr devait occuper l'imagination des membres, moins ils pouvaient admettre que leur Messie crucifié était un faux Messie, plus ils se sentaient poussés à voir en lui, malgré sa mort, le vrai Messie qui reviendrait dans toute sa gloire ; plus ils avaient de raisons de croire à sa résurrection, plus la croyance que le crucifié était le Messie et qu'il était ressuscité, devenait la marque de fabrique de l'organisation, ce qui les distinguait des autres croyants au Messie. Si la croyance à la résurrection n'avait été engendrée que par des impressions personnelles, elle se serait affaiblie avec le temps, elle aurait été de plus en plus brouillée par d'autres impressions et aurait fini par disparaître avec ceux qui avaient connu Jésus personnellement. Si la croyance en la résurrection du Christ résultait de l'effet qu'exerçait son organisation, alors elle devait immanquablement s'affermir et s'enfiévrer au fur et à mesure que l'organisation grandissait, et moins elle savait quelque chose de positif sur la personne de Jésus, moins l'imagination de ses adorateurs était captivée par certaines informations.

Ce n'est pas la croyance en la résurrection du crucifié qui a créé la communauté chrétienne et lui a donné sa force ; au contraire, la force vitale de la communauté a créé la croyance dans la survie de son Messie.

La doctrine du Messie crucifié et ressuscité ne contenait rien en soi d'incompatible avec le mode de pensée juif. Nous avons vu à quel point il adhérait à cette époque de la croyance à la résurrection ; l'idée que la gloire à venir devait être achetée par la souffrance et la mort du juste, parcourait également les textes messianiques juifs et était une conséquence naturelle de la situation affligeante du judaïsme.

La croyance au Messie crucifié aurait très bien pu ne constituer qu'une variante particulière des multiples attentes messianiques du judaïsme de cette époque, si la fondation sur laquelle elle s'était édifiée n'avait pas en même temps développé le contre-pied du judaïsme. Cette fondation, la vitalité de l'organisation communiste du prolétariat, était étroitement liée à la nature particulière des attentes messianiques des prolétaires communistes de Jérusalem.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Sororité avec les femmes d’Iran – « Femme, Vie, Liberté »

Les femmes sont les premières victimes du régime patriarcal iranien. La discrimination contre les femmes est institutionnalisée et organisée, comme le soulignent les lois misogynes en majeure partie fondée sur la charia, qui les placent au rang de citoyennes de seconde zone.

Tiré de Entre les ignes et es mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/03/08/sororite-avec-les-femmes-diran-femme-vie-liberte/

Outre le fait que le voile est obligatoire dans les lieux publics, les inégalités entre les femmes et les hommes sont criantes notamment en matière de droit pénal et de droit de la famille. Par exemple, le témoignage d'une femme au tribunal vaut la moitié de celui d'un homme, elles ne peuvent pas voyager sans la permission de leur mari, et en cas de divorce, les hommes conservent la garde des enfants. La loi autorise la conclusion d'un « contrat de mariage temporaire », qui sert souvent de couverture légale à la prostitution et au tourisme sexuel. La législation permet par ailleurs le mariage des filles à partir de 13 ans.

Cet arsenal législatif entrave la place des femmes dans la société. Alors qu'elles représentent plus de la moitié des diplômé-es des universités, le taux de chômage des femmes est le double de celui des hommes.

Un rapport d'Amnesty International publié en décembre dernier souligne l'horreur que les femmes ont subi dans les prisons et les lieux publics, suite à leurs arrestations arbitraires lors du soulèvement « Femme Vie Liberté ».

L'ampleur des violences sexuelles et des viols perpétrés par les membres de l'appareil répressif témoigne que l'oppression de genre est un marqueur identitaire de ce système dictatorial.

Outre ces actes de torture, qui permettent au régime de recueillir des aveux forcés et de les condamner à mort, les femmes sont également victimes de conditions de détention inhumaines dans les prisons iraniennes. Très souvent, les forces de sécurité refusent que les victimes reçoivent les soins médicaux nécessaires.

Face à ces violences les réponses judiciaires apportées aux victimes sont biaisées. Et cela d'autant plus que les femmes sont sous-représentées au sein de l'appareil judiciaire : le métier de juge leur est par exemple interdit.

Les victimes subissent donc en silence une impunité institutionalisée.

Les violences exercées sur les femmes dans les prisons ont toujours été brutales. Outre la volonté de domination masculine, le viol des prisonnières est un outil stratégique utilisé pour faire taire la contestation contre des décennies d'oppression.

Malgré cette répression brutale, le mouvement de contestation perdure, amplifié par les réseaux, car les femmes sont à l'avant-garde des mouvement sociaux. Elles restent déterminées à se réapproprier leurs corps, à acquérir leurs droits fondamentaux et se débarrasser de l'ensemble des lois et règlements misogynes faisant partie de l'ADN de ce régime.

Nous soutenons notamment :

– Le droit essentiel des femmes à disposer de leurs corps ;

– l'abrogation de la loi rendant obligatoire le port du hijab dans les lieux publics, ainsi que toutes les lois phallocratiques en vigueur.

https://laboursolidarity.org/fr/n/3070/sororite-avec-les-femmes-d039iran—femme-vie-liberte

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Irak : Les mariages non enregistrés font du tort aux femmes et aux enfants

Des chefs religieux irakiens célèbrent chaque année des milliers de mariages, y compris des mariages d'enfants, qui bafouent les lois irakiennes et ne sont pas officiellement enregistrés.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/03/18/irak-les-mariages-non-enregistres-font-du-tort-aux-femmes-et-aux-enfants/

photo A wedding dress store in Duhok, Iraq, October 12, 2015. © 2015 Felix Kleymann/laif/Redux

Ces mariages contournent les restrictions juridiques sur les mariage d'enfants et ont des effets désastreux sur la capacité des femmes et des filles à accéder aux services gouvernementaux, à enregistrer la naissance de leurs enfants et à revendiquer leurs droits.

L'Irak devrait poursuivre les chefs religieux qui célèbrent des mariages en violation de la loi irakienne, faciliter la légalisation des mariages non enregistrés et garantir que tou-te-s les Irakien-ne-s puissent bénéficier de l'ensemble de leurs droits.

(Beyrouth, 3 mars 2024) –En Irak, des chefs religieux célèbrent chaque année des milliers de mariages, y compris des mariages d'enfants, qui bafouent les lois irakiennes et ne sont pas officiellement enregistrés, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Ces mariages violent les droits des femmes et des filles, qui risquent de se retrouver dans des situations précaires, sans soutien social ni financier.

Le rapport de 40 pages, intitulé « “My Marriage was Mistake after Mistake” : The Impact of Unregistered Marriages on Women's and Children's Rights in Iraq » (« Mon mariage était erreur après erreur : L'impact des mariages non enregistrés sur les droits des femmes et des enfants en Irak »), documente l'impact des mariages non enregistrés sur les femmes et les filles concernées, ainsi que sur leurs enfants. Ces mariages, qui éludent les restrictions légales sur le mariage des enfants en Irak, ont des effets désastreux sur la capacité de ces femmes et filles à bénéficier des services gouvernementaux et des services sociaux en fonction de leur état civil, à obtenir des actes de naissance pour leurs enfants, ou à revendiquer leurs droits à une dot, une pension alimentaire ou à un héritage.

« Les autorités irakiennes devraient reconnaître que les mariages non enregistrés ouvrent la voie aux mariages d'enfants à grande échelle », a déclaré Sarah Sanbar, chercheuse sur l'Irak à Human Rights Watch. « Elles devraient prendre des mesures pour mettre fin à cette pratique, et ne pas bloquer l'accès des femmes et des enfants à des services essentiels comme l'obtention de documents d'identité ou de soins de santé, pour un motif lié à leur état civil. »

Human Rights Watch a mené des entretiens avec huit femmes et deux hommes, tous mariés en dehors des tribunaux, un enfant dont les parents s'étaient mariés de cette manière, quatre organisations non gouvernementales locales et deux organisations internationales. Human Rights Watch a également mené un entretien avec un juge du tribunal d'Al Bayaa à Bagdad, ainsi qu'avec un juge du Conseil judiciaire suprême.

Au cours des 20 dernières années, le taux de mariage d'enfants n'a cessé d'augmenter en Irak. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), 28 pour cent des filles en Irak se marient avant l'âge de 18 ans. Selon la Mission d'assistance des Nations Unies en Irak, 22 pour cent des mariages non enregistrés concernent des filles âgées de moins de 14 ans. Les mariages précoces exposent les filles à un risque accru de violences sexuelles et physiques, de conséquences néfastes sur leur santé physique et mentale, et d'obstacles à l'accès à l'éducation ou à un emploi.

Bien que de nombreuses communautés irakiennes considèrent les mariages religieux comme légitimes selon leur culture, ils sont illégaux en vertu de la loi irakienne sur le statut personnel ; les mariages ne sont officiellement reconnus qu'en cas d'enregistrement auprès du Tribunal du statut personnel, ce qui permit la délivrance d'un certificat de mariage civil.

Sans acte de mariage civil, les femmes et les filles irakiennes enceintes et mariées de manière non officielle ne peuvent pas accoucher dans un hôpital public, et sont contraintes d'opter pour un accouchement à domicile avec un accès limité aux services obstétricaux d'urgence. Cela augmente le risque de complications médicales pouvant menacer la vie de la mère et de son bébé, en particulier lorsque la mère est elle-même une enfant.

Aucune disposition de la loi irakienne ne punit explicitement les chefs religieux qui célèbrent des mariages non enregistrés, y compris des mariages d'enfants. Cette lacune permet aux chefs religieux de contourner la loi irakienne en toute impunité, a observé Human Rights Watch.

Texte complet en anglais :en ligne ici.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les femmes, c’est la révolution ! — Rapport de conférence

À la veille du 17e anniversaire du référendum qui a établi l'avortement libre et sûr au Portugal et en cette année marquant le 50e anniversaire de la Révolution des œillets, des universitaires féministes, des syndicalistes, des militantes et des journalistes se sont réunis pour une conférence à laquelle ont participé des dizaines de personnes.

Tiré de :Transform Network

https://transform-network.net/blog/report/women-are-revolution-conference-report/

13 mars 2024

Pendant toute une journée, il a été possible de se souvenir et de discuter des luttes, des héritages, des réalisations et des reculs des droits des femmes au cours des cinquante dernières années.

Avec la confiance de ceux qui savent que « la liberté est une lutte constante » et que l'avenir nous appartient, la conférence a appelé à des changements à la loi sur l'avortement et à la création d'un service national de soins pour renforcer davantage les droits des femmes au Portugal.

Lire le compte-rendu détaillé de la conférence de Catarina Martins, ancienne coordinatrice du parti de gauche portugais Bloco de Esquerda (BE) :

À l'approche du 8 mars et à l'occasion du 50e anniversaire de la révolution des œillets, transformez-vous ! L'Europe et 'April is Now' (Abril é Agora) ont organisé la conférence 'April and Feminism : The Women are Revolution' en collaboration avec des activistes de plusieurs organisations féministes locales, avec le soutien du Mira Forum, une institution culturelle progressiste bien connue à Porto, et la participation de la militante féministe et eurodéputée suédoise Malin Björk.

Cette conférence avait été planifiée avant la crise politique portugaise qui a conduit à des élections nationales anticipées. À quelques semaines de la campagne électorale, cette rencontre a joué un nouveau rôle dans l'union des féministes de gauche dans la lutte contre l'extrême droite et dans l'articulation d'un programme féministe fort pour les élections. Elle s'est tenue le 10 février, un jour avant le 17e anniversaire du référendum qui a donné aux femmes portugaises le droit à un avortement légal et sûr, et un mois avant le jour du scrutin. La conférence a célébré la Révolution des Œillets, en mettant l'accent sur le rôle des femmes pendant la Révolution, mais aussi sur les obstacles persistants à la garantie des droits sexuels et reproductifs des femmes.

Les intervenantes étaient des femmes d'origines et de générations différentes. Il y avait des révolutionnaires des années 70, des universitaires et des journalistes avec un programme féministe, et des médecins qui sont des militants du droit à l'avortement. Il s'agissait d'une journée de célébration et de débat, organisée autour de trois panels dont les thèmes étaient : les jours de la révolution, la révolution qui n'a jamais eu lieu, et la lutte d'aujourd'hui pour les droits sexuels et reproductifs. Des lectures de textes du révolutionnaire ont donné le coup d'envoi de chaque débat.

Lors de l'inauguration, Manuela Monteiro, du Mira Forum, a rendu hommage au GAMP (Groupe des femmes de Porto, actif de la fin des années 70 au début des années 80 du siècle dernier) et a mis l'accent sur l'importance de la culture dans le mouvement féministe. April Is Now a souhaité la bienvenue à l'auditoire et aux conférenciers invités et a rendu hommage au mouvement révolutionnaire et à sa force populaire. Célébrer le 50e anniversaire de la Révolution n'a rien à voir avec le passé ; Il s'agit plutôt d'apprendre de cette transformation populaire afin de renforcer la démocratie et de répondre à la crise actuelle.

Table ronde 1. Intervenants, de gauche à droite : Luísa Marques, Sofia Branco (modératrice), Conceição Ramos et Esmeralda Mateus

La première table ronde, consacrée au rôle des femmes pendant la révolution, a été animée par la journaliste Sofia Branco (ancienne présidente du syndicat des journalistes). Luísa Marques, du syndicat du textile et de la Confédération portugaise des travailleurs (CGTP), a commencé par expliquer le rôle des femmes dans le mouvement syndical. Elle a été suivie par Conceição Ramos, fondatrice du premier syndicat de travailleurs domestiques, qui a parlé de la trajectoire de ces travailleurs, en tant qu'enfants qui ont quitté les zones rurales pour les villes pour servir de domestiques, et des terribles conditions de travail auxquelles ils ont été confrontés. Elle a souligné que le mouvement pour les droits des travailleurs domestiques avait commencé avant la révolution, qu'il avait été ignoré pendant la révolution, et a discuté de la façon dont les autres syndicats voyaient la lutte. Esmeralda Mateus a clôturé le panel en se remémorant la vie dans les bidonvilles de Porto avant et après la révolution, l'extrême pauvreté et la rébellion qu'elle a menée pour réclamer un logement pour tous. Enfin, il a été question de la pauvreté d'aujourd'hui et de la façon dont elle affecte principalement les femmes. Les femmes sont toujours confrontées à des salaires disproportionnellement bas, à de longues heures de travail et à un manque de soutien social.

Table ronde 2. Intervenants, de gauche à droite : Andrea Peniche, Mafalda Araújo (modératrice) et Marisa Matias

La deuxième table ronde, consacrée à la révolution qui n'a jamais eu lieu, a été modérée par Mafalda Araújo, chercheuse en sociologie, avec deux interventions d'ouverture. Andrea Peniche, rédactrice en chef et militante féministe, a expliqué comment le travail de reproduction et de soins a mis en avant l'idée d'une nouvelle branche de l'État social : un service national de soins qui combinerait différents services publics pour répondre aux besoins des tout-petits, des personnes âgées et des personnes handicapées. Marisa Matias, chercheuse à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Porto, a présenté les premières données d'une étude sur la prévalence et les conséquences du travail à distance. Avec la pandémie, le travail à distance est devenu plus courant, en particulier chez les femmes qui trouvent qu'il facilite la combinaison du travail, du ménage et de la garde des enfants. Les conséquences pour les femmes sont graves : plus d'heures de travail, moins de repos et le danger de l'isolement. Le débat qui a suivi la présentation s'est concentré sur la problématique du travail à distance comme nouveau moyen d'éloigner les femmes du travail et des espaces publics.

La troisième et dernière table ronde, animée par la journaliste Aline Frazão, a été présentée par deux gynécologues-obstétriciennes ayant une histoire d'activisme pour les droits sexuels et reproductifs des femmes : Maria José Alves et Ana Campos.

Dans le panel, un hommage a été rendu au MLM (Mouvement de libération des femmes, fondé immédiatement après la Révolution) et à son activisme pionnier pour le droit à l'avortement au Portugal. Il a également rendu hommage à Purificação Araújo, une autre obstétricienne-gynécologue qui a joué un rôle central dans l'organisation de l'assistance médicale pour le travail, l'avortement et d'autres services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes.

Maria José Alves et Ana Campos ont animé une table ronde sur l'évolution des droits sexuels et reproductifs des femmes au cours des 50 dernières années au Portugal, la victoire du droit à l'avortement sûr et légal lors du référendum de 2007 et les obstacles actuels au sein du service national de santé.

Les interventions finales se sont concentrées sur le droit à l'avortement. Au Portugal, l'avortement est légal depuis le référendum de 2007, mais l'accès au service national de santé est de plus en plus difficile. Les problèmes du manque de médecins, de l'utilisation abusive institutionnelle du droit des médecins à l'objection de conscience, des obstacles juridiques et des pénuries doivent être résolus. Alda Sousa, militante féministe et ancienne députée européenne, et Ana Vasques, de la nouvelle génération d'organisations féministes, ont souligné l'urgence de faire évoluer la loi portugaise dans le sens d'un plus grand nombre de professionnels de la santé au sein du Service national de santé, en exigeant de chaque établissement de santé qu'il fournisse des soins d'avortement en même temps que les soins qui le précèdent, en mettant fin à la période de réflexion obligatoire. en insistant sur la nécessité de consulter deux médecins différents et en prolongeant l'avortement légal à la demande des femmes de 10 à 12 semaines. Ces propositions ont reçu un large soutien de la part du public. Enfin, Malin Björk a partagé une partie de l'expérience de la lutte pour le droit à l'avortement à travers l'Europe et le rôle du mouvement féministe dans la lutte contre l'extrême droite et pour l'établissement de démocraties plus fortes qui ne laissent personne de côté.

Les 100 sièges étaient occupés tout au long de la journée, et le public comprenait des personnalités de différentes institutions féministes et mouvements sociaux. La pause déjeuner est devenue un moment d'intervention politique. C'était dans un restaurant local pour les travailleurs, appartenant à une femme populaire de gauche qui a salué la conférence avec du fado. L'événement s'est clôturé par un autre moment musical de deux musiciens bien connus (João Loio et Regina Castro) qui ont interprété des chansons révolutionnaires et féministes.

La conférence a permis aux féministes de tous âges, des adolescentes aux quatre-vingt-vingt-dix et quatre-vingt-dix ans, de partager leurs expériences, leurs idées et leurs projets. Dans l'immédiat, il a contribué à approfondir la plate-forme politique commune pour les manifestations du 8 mars de cette année : le droit à l'avortement et la défaite de la droite.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

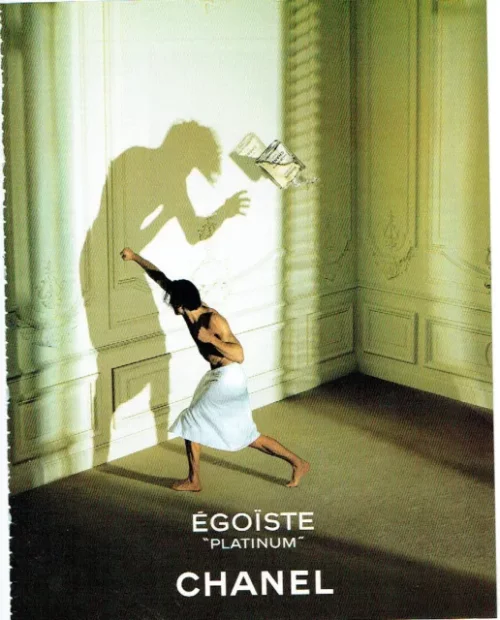

#mefirst : Pas de libération sans égoïsme

Corinne Maier est écrivaine et psychanalyste. Elle vient de publier « Me First ! Manifeste pour un égoïsme au féminin » aux éditions de l'Observatoire.

FS : L'égoïsme est encouragé chez les garçons – il est central à l'identité virile – tandis qu'il est découragé et stigmatisé chez les filles. Le patriarcat est décidément un système très bien organisé : cultiver l'égoïsme chez les garçons et l'interdire chez les filles, ça garantit que les uns seront conditionnés à prendre, à exploiter et les autres à donner, à être exploitées. Que pensez-vous de cette merveilleuse et « naturelle » complémentarité entre les sexes ?

CM : La complémentarité spontanée femme-homme dans l'amour est évidemment un mythe. Pourtant, l'un des deux partenaires s'adapte à l'autre, et c'est généralement la femme qui fait le travail. Le psychanalyste Jacques Lacan prétend qu'elle se prête au fantasme masculin, et pour entrer dans son cadre, elle fait bien des concessions. Ce serait l'homme et son désir qui commandent au couple, et la femme ferait preuve d'une grande souplesse pour se mettre en affinité avec l'inconscient de son homme. Sa complaisance serait même « sans limite », affirme Lacan. Une théorie un peu démodée aujourd'hui, mais qui décrit encore le fonctionnement de bien des couples hétéros.

FS : Vous citez le parfum pour hommes de Chanel baptisé « Egoïste » et vous notez que la séduction masculine s'exprime sur le mode de l'homme insaisissable, fascinant voire dangereux : le bad boy, l'aventurier, « l'homme aux semelles de vent ». Toutes personnalités avec qui avoir des relations ne peut qu'être désastreux pour les femmes, à qui vous suggérez par ailleurs de ne pas avoir peur d'agir sur leurs désirs et de prendre des amants plus jeunes. Vos commentaires ?

CM : Fuir les hommes égoïstes est salutaire ! Mieux vaut les choisir conciliants, fiables, disponibles. Je conseille en effet les hommes plus jeunes : moins lancés dans la vie, moins cristallisés dans des habitudes, moins sûrs d'eux. En plus en général ils ont moins de ventre : pourquoi seuls les hommes (certains hommes) s'arrogeraient-ils le droit d'exhiber des compagnes plus jeunes qu'eux ?

FS : Le couple, dites-vous, est « une mauvaise affaire pour les femmes ». Cela m'a toujours paru évident, mais en même temps, beaucoup de femmes sont toujours incapables de se penser en dehors d'une relation de couple, ne savent plus qui elles sont, n'ont littéralement plus d'identité si on leur propose de vivre enfin un peu pour elles-mêmes parce qu'elles ne sont plus capables que de vivre par procuration, à travers leur mari et leurs enfants. Vos commentaires sur ce laminage de l'ego des femmes par leur socialisation ?

CM : Ce sont des représentations toutes faites. Je connais pas mal de « femmes seules » – certaines en souffrent, d'autres pas du tout : au contraire, ces dernières sont très entourées, débordent d'enthousiasme et de projets. Au point de constituer de véritable forces motrices positives, qui inspirent leur entourage. J'ai une amie très proche qui appartient à cette catégorie, je l'ai surnommée « mon gourou ».

FS : Virginia Woolf a dit que les femmes ne pouvaient pas réaliser leur créativité, leur potentiel si elles ne tuaient pas l'ange du foyer en elle. De plus en plus de femmes refusent le couplage hétérosexuel et se « mettent en couple avec elles-mêmes ». Vos commentaires ?

CM : C'est un phénomène intéressant. Il est certainement à rapprocher de la tendance des « no sex », ces gens (femmes et hommes) qui revendiquent leur abstinence volontaire. Il s'agit de se soustraire aux diktats de la société. C'est ce qu'affirme Ovidie, auteure du livre La chair est triste, hélas : « Depuis le début de ces quatre années d'abstinence, je me suis libérée de cette surconsommation qui insécurise les femmes en leur faisant croire qu'elles ne sont jamais à la hauteur, qu'il leur manque quelque chose. Je n'ai presque pas acheté de vêtements, encore moins de culottes ». Les no sex refusent aussi la société de la performance, où il faut accumuler les conquêtes pour être viril et maîtriser l'art de la fellation pour être une femme libérée. Ils tournent le dos aux enjeux de pouvoir.

FS : L'amour, dites-vous, est une option pour les hommes, une obligation pour les femmes. Vous parlez du « piège de l'amour romantique car c'est en son nom que les femmes se mettent au service des autres ». Comme mode d'emploi pour leurs relations avec les hommes, les femmes ont l'amour romantique, les hommes ont le porno. Quelles sont les conséquences pour les femmes du fait qu'elles mettent l'amour au centre de leur vie, alors que ce n'est qu'une péripétie pour les hommes ?

CM : Ce sont des représentations anciennes, mais elles sont toujours vivaces. La société véhicule le fait qu'une fille, qu'une femme, doit être aimable, aimante, gentille, pour être aimée. Et si elle n'est pas aimée par un ou des hommes, sa vie sera imparfaite. Les clichés ont la vie dure, comme le montre le succès des livres de la catégorie « new romance », qui visent un lectorat féminin. Il est implicite que les femmes doivent mettre entre parenthèse ou sacrifier d'autres dimensions de leur vie (études, carrières, ambitions, etc) pour se plier aux diktats de l'amour.

FS : On a persuadé les femmes, dès les années 60, que « you can have it all », vous pouvez concilier un job rémunéré et un autre qui ne l'est pas, la maternité. Beaucoup de femmes (75%) abandonnent leur travail et passent à un mi-temps sans intérêt et sans possibilité de carrière quand elles ont un enfant, mais seulement 1% des pères le font. Qu'est-ce que ça dit sur le prix de la maternité pour les femmes ?

CM : Il est très élevé. Le fait d'être mère remanie tous les aspects de la vie d'une femme (travail, argent, temps libre, aspirations…) alors que la paternité s'ajoute à la vie d'un homme. Par exemple, il est rare qu'un homme change de travail pour s'occuper davantage de son enfant, rare qu'un homme demande un temps partiel pour prendre en charge l'enfant le mercredi.

FS : Vous parlez des hommes « workaholics » qui se plaignent hypocritement de ne pas voir assez leurs enfants et pour qui en fait « le boulot est une manière imparable de fuir les responsabilités du care ». Considérez-vous que la figure du papa-poule est un mythe ou une réalité ?

CM : Je pense que les papas-poules existent. Des hommes qui passent beaucoup de temps avec leur enfant, qui lui accordent beaucoup d'attention, il y en a. Mais ils sont une minorité.

FS : Vous définissez ainsi le fait d'élever un enfant : « enchaîner des corvées exténuantes dont l'essentiel incombe aux femmes » et « mener une vie de bête de somme » quand on cumule enfants et job. Et vous observez que le temps moyen consacré par les mères à leurs enfants a été multiplié par 2 depuis les années 70 et que la maternité change radicalement la vie des femmes, très peu celle des pères. La maternité reste-t-elle un piège pour les femmes ?

CM : Oui, absolument. Quelques chiffres : le temps moyen consacré aux enfants par les mères anglaises a été multiplié par 2,5 depuis les années 1970. Et les parents américains (surtout les mères) passent 5 fois plus de temps à aider les enfants à faire leurs devoirs scolaires. (Je peux donner les sources.) Tout cela s'explique entre autres par la société de compétition où nous vivons : il convient de s'occuper toujours plus de l'enfant pour qu'il s'intègre dans la société, qu'il réussisse… C'est trop, beaucoup trop ! Et beaucoup trop de boulot pour les mères !

FS : « Cessez de surprotéger vos enfants » suggérez-vous. Cette surprotection des enfants, vous le rappelez, est récente. Et de plus elle n'est bonne ni pour la mère ni pour l'enfant emprisonnés dans un huis-clos étouffant (j'ai donné l'exemple de « l'alloparentalité » des groupes de chasseurs-cueilleurs où les enfants sont soignés et surveillés par tout le groupe, ce qui allège considérablement le travail de la mère et développe la sociabilité de l'enfant). Vos commentaires ?

CM : Les injonctions de l'éducation dite positive sont très lourdes pour les parents, surtout évidemment pour les mères. Si on s'y plie, on doit s'occuper de l'enfant sans arrêt. Passer des heures à expliquer, convaincre, négocier. Ne jamais rien imposer. Se montrer toujours positif, bienveillant. Jouer avec lui. Il le faut au nom de l'« éveil » de l'enfant, de son « épanouissement ». Pas mal de mères ont un comportement littéralement sacrificiel : l'essentiel de leur énergie et de leur temps est canalisé vers et pour l'enfant. Tout ça pour quels résultats ? Beaucoup d'enfants et de jeunes souffrent de troubles psychologiques… Beaucoup plus que du temps où l'éducation positive n'existait pas !

FS : Vous dites que le point aveugle de nombreux livres féministes est leur non-prise en compte de la collaboration objective des femmes à leur propre oppression, dont en particulier l'obligation d'altruisme dans laquelle elles sont socialisées est un facteur essentiel. Vous dites que face à ça, #metoo ne suffit pas, que l'heure de #mefirst a sonné : il n'y a pas de liberté sans égoïsme, et c'est en s'occupant exclusivement des autres qu'on se fait voler son être et sa vie. Pourquoi aucune libération féminine n'est possible sans #mefirst ?

CM : Oui l'égoïsme est nécessaire aux femmes. Je parle d'égoïsme au sens de : vivre pour soi, à distinguer selon moi de l'égoïsme du repli sur soi (mon enfant, mon mari, ma maison) ou de l'égoïsme de compétition (pousse-toi de là que je m'y mette). Il nous faut arrêter de penser d'abord aux autres, de se mettre à leur place, d'anticiper les problèmes de l'entourage. C'est nous d'abord ! Et ne pas hésiter à répéter aux frères, maris, compagnons, enfants : « Débrouillez-vous ! Je suis très occupée » !

https://revolutionfeministe.wordpress.com/2024/02/11/mefirst-pas-de-liberation-sans-egoisme/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« La crise haïtienne : violence des gangs et effondrement de l’Etat »

Extrême violence, gangstérisme, urgence humanitaire : Haïti est à nouveau sous les feux de la rampe.

Depuis la deuxième semaine de février, on assiste à une accélération de la crise et à son déploiement international. La presse s'est empressée de décrire la catastrophe haïtienne comme un cas sans issue, au-delà de tout espoir.

22 mars 2024 | tiré du site alencontre.org | Photo : Des enfants font la queue pour recevoir de la nourriture dans un refuge pour les familles déplacées, Port-au-Prince, 14 mars 2024.

https://alencontre.org/ameriques/amelat/haiti/la-crise-haitienne-violence-des-gangs-et-effondrement-de-letat.html

Le président de facto Ariel Henry – qui a succédé à Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet 2021 – a finalement démissionné le lundi 11 mars et est resté à Porto Rico pour le moment. A court terme, les interventions extérieures – armées et humanitaires – semblent inévitables, alors que les discussions en Haïti se déroulent avec la facilitation de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et sous la pression des Etats-Unis.

Mais au-delà du sensationnalisme et de l'exotisme, pour saisir la situation dans ses justes dimensions, nous proposons une approche analytique en trois étapes : 1. la déconstruction des récits actuels ; 2. le rétablissement des faits et de leurs articulations ; et 3. l'analyse des enjeux présents. L'objectif est de mettre en lumière les enjeux et défis plus larges qui se cachent derrière l'image d'exceptionnalité de Haïti.

Déconstruire les récits

L'habitude de traiter Haïti sur le mode du folklore, sans rigueur, ni analyse, ni même information fiable, n'est pas nouvelle. Ces dernières semaines, le pays a fait les gros titres de la presse internationale comme un repaire chaotique de criminalité incontrôlée ayant entraîné environ 5000 morts violentes en un an.

Les médias rapportent en détail et avec des images choquantes les exactions des bandes criminelles qui « contrôlent 80% de la capitale ». La séquence et l'intensité des attaques ne semblent pas fortuites. Les gangs ont attaqué, selon un calendrier systématique, des bâtiments publics, des prisons, des hôpitaux, l'université et des institutions clés telles que les ports et les aéroports. En réaction, une partie du corps diplomatique – y compris des représentants de l'Union européenne et des Etats-Unis – a ostensiblement quitté le pays en tant qu'« évacués ».

Unifiés depuis trois semaines, les gangs ont déclaré le Premier ministre Ariel Henry persona non grata et se sont présentés comme les architectes de son éviction, tout en menaçant de « guerre civile » et de « génocide » si Henry ne démissionnait pas.

Le conflit est essentiellement présenté comme un affrontement entre ces bandes criminelles – responsables de plusieurs massacres, tolérées par le gouvernement de facto bénéficiaire de leurs exactions contre la population – qui contrôlent la capitale et d'autres régions et un gouvernement que tout le monde avait déclaré failli depuis le 7 février [1].Opportunément, des déclarations spectaculaires de l'un des leaders de gang, l'ex-policier Jimmy Cherisier, alias « Barbecue », ont laissé entendre que les objectifs de leurs groupes étaient désormais « révolutionnaires » et qu'ils entendaient défendre Haïti contre toute intervention étrangère. Ils se seraient substitués à l'Etat failli ! C'est là que réside la grande fable.

Il ne serait pas difficile de réfuter cette présentation déformée des faits, même si cela risquerait de minimiser l'ampleur du drame que vit le pays. Par exemple, aucune des attaques mentionnées ci-dessus n'a entraîné la destruction ou l'occupation durable de bâtiments ou d'institutions publiques ; certains diplomates et employés d'organisations internationales restent probablement en Haïti sans grande crainte.

De plus, Haïti ne se résume pas à Port-au-Prince. Les plus de sept millions d'habitants vivant hors de la capitale continuent de produire, de créer et de se réapproprier le pays malgré les problèmes liés à l'absence de communication avec le centre économique du pays. Mais surtout, il faut noter que, depuis leurs origines à l'aube du XXIe siècle, les bandes criminelles ont attaqué, massacré, appauvri et expulsé de leurs quartiers et de leurs maisons presque exclusivement les secteurs populaires et la population la plus démunie. Il n'y a pas et il ne peut y avoir de guerre civile dans un contexte où seules la violence et la spoliation motivent les bandes, totalement dépourvues d'idéologie autre que le crime.

De plus, c'est un secret de polichinelle que de puissants membres du secteur privé, de la classe politique et des mafias étrangères sont à l'origine du développement et de la fourniture d'armes à ces groupes criminels.

Seuls quelques-uns de ces financiers ont été « sanctionnés » par les autorités des pays où ils ont des intérêts ou des investissements (Etats-Unis, Canada, République dominicaine). Par conséquent, en aucun cas ces hordes, qui restent aux ordres de leurs maîtres – bien que relativement émancipées par l'affaiblissement relatif de leurs financiers – ne peuvent être considérées comme un élément de solution.

Plus grave peut-être, l'exigence nationale d'une solution haïtienne et endogène à la crise a été instrumentalisée et récupérée à des fins politiques. Cette publicité pour le discours des gangs n'est ni fortuite ni innocente. Elle ignore totalement l'histoire de ceux qui ont pris position en faveur d'une solution haïtienne à la crise et ce qui est aujourd'hui en jeu dans les négociations ayant trait à une intervention étrangère dans le pays.

Le revers de la médaille, ce sont les appels insistants à répondre aux besoins humanitaires croissants, qui ont atteint un niveau critique et que les Nations unies (ONU) estiment à près de 700 millions de dollars, une somme presque équivalente à celle dont aurait besoin une force multinationale de sécurité.

Parmi les urgences humanitaires répertoriées figurent la nourriture, l'eau potable et les médicaments, dont les pénuries accablent les populations urbaines pauvres, en particulier dans la zone métropolitaine.

Haïti semble être l'un des territoires prioritaires pour une offensive internationale de secours humanitaire et sécuritaire. L'ONU et son Conseil de sécurité, l'Organisation des Etats américains (OEA), le CARICOM et même le G20 ont analysé la crise haïtienne et exprimé leurs opinions de différentes manières, bien qu'aucun ne se soit pleinement engagé dans le dossier haïtien. Derrière le discours actuel sur la crise haïtienne se cache un processus complexe impliquant la plupart de ces acteurs internationaux.

La crise actuelle : un rappel et quelques rectifications

Pour comprendre la crise actuelle, il est nécessaire de rappeler les étapes de l'effondrement de l'Etat haïtien, car celui-ci est bel et bien défait. Aucune de ses institutions centrales ne fonctionne, même le gouvernement qui vient de démissionner n'avait aucune légalité ni légitimité. Mais cette réalité est le résultat d'une histoire. Il suffit de rappeler quelques faits marquants.

Il est devenu habituel de dater le début de la crise ouverte qui secoue Haïti au 7 juillet 2021, jour de l'assassinat brutal du président Jovenel Moïse. En réalité, le processus de destruction de l'édifice étatique a commencé en 2011 [2], avec un diktat international qui a porté le chanteur Michel Martelly à la présidence du pays : l'OEA, l'ambassade des Etats-Unis et la mission de l'ONU sont intervenues pour modifier les résultats des deux tours des élections en faveur de Martelly [son mandat a débuté le 14 mai 2011].

Les pratiques de mépris total des obligations, des calendriers et même des rituels liés à la gestion de l'Etat se sont généralisées, et bien sûr, avec elles, tout ce qui a trait à l'autorité publique. A la fin du mandat de Martelly [6 février 2016], les conditions de respect du calendrier électoral n'étaient pas réunies. Il s'en est suivi une deuxième crise qui a conduit à la répétition des élections de 2015-2016, qui ont intronisé Jovenel Moïse. Ce sont également les dernières élections organisées à ce jour : ni les élections législatives et locales prévues en 2019 et 2020, ni les élections présidentielles prévues fin 2020 n'ont eu lieu.

Cet assassinat [de Jovenel Moïse] inaugure une nouvelle étape dans l'effondrement de l'Etat. D'abord, la dernière personnalité élue (mais dont le mandat a expiré) encore au pouvoir disparaît. Ensuite, le crime déclenche une « lutte de succession » dans laquelle le rôle des tuteurs internationaux de Haïti – le Core Group autoproclamé – démontre son pouvoir en désignant le successeur de Moïse dans un tweet. Ce groupe est composé de l'Allemagne, du Brésil, du Canada, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la France, de l'Union européenne, de l'OEA et de la mission de l'ONU en Haïti elle-même.

Enfin, au cours des 32 mois écoulés depuis juillet 2021, les éléments du scénario d'aujourd'hui ont pris forme : l'effacement de toute autorité de l'Etat haïtien avec le départ de son seul porte-parole formel, le Premier ministre de facto Ariel Henry ; la criminalité, déjà installée sous Martelly, déborde face à la passivité systématique de la police et de l'administration publique. La « classe politique » se délite dans des luttes internes ou entre partis, souvent pour des intérêts mesquins et personnels.

Parallèlement, à partir de 2020, un front d'associations de la société civile commence à se constituer pour tenter d'animer la scène politique et de se faire une place dans la recherche d'une solution nationale. Ainsi, en mars 2021, la Commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise (CRSC) est créée, qui aboutira quelques mois plus tard à l'Accord du 30 août, dit Accord de Montana. Ce groupement est incontestablement une voix forte de la société et a élaboré des propositions pour la table des négociations. En effet, il y a une dizaine de jours, une tentative de facilitation politique entreprise par le CARICOM il y a plusieurs mois a repris de la vigueur. Une proposition de l'accord de Montana promeut une présidence collective pour remplacer le pouvoir exécutif vacant.

Il est clair que l'épuisement du modèle de gouvernance et de ses structures est au cœur de la crise actuelle. En effet, dans un environnement de décomposition sociétale et de faiblesse organisationnelle, seul le contrôle du pouvoir par le Core Group et surtout les Etats-Unis explique le maintien pendant plus de deux ans et demi d'un pseudo-exécutif illégal, ignoré et répudié au niveau national.

Ce qui est en jeu aujourd'hui

La situation actuelle a commencé avec la sollicitation du Premier ministre Ariel Henry à l'ONU le 2 octobre 2022, qui a débouché, un an plus tard, sur la résolution 2699 (2023) du Conseil de sécurité. L'organisation d'une mission multinationale de soutien à la sécurité de Haïti a alors été approuvée. Cette initiative a déclenché deux dynamiques qui ont fini par miner la base de soutien déjà faible du gouvernement de facto.

La première est le rejet majoritaire de l'intervention de forces étrangères, qui était déjà incluse dans l'accord de Montana, y compris par les alliés du gouvernement. La deuxième conséquence de l'appel à l'intervention est l'ingérence désormais directe de divers organismes extérieurs dans les décisions qui concernent le pays. Le problème de savoir qui sera chargé de mettre en œuvre la résolution de l'ONU se pose immédiatement.

Les Etats-Unis, véritables instigateurs de la résolution, ont pris contact avec le Canada avant de se tourner vers les Caraïbes, l'Amérique latine et enfin le Kenya. [Le Kenya a accepté en 2023 de mettre sur pied une force de police de 2500 hommes censés intervenir en Haïti lors du premier trimestre 2024. Cette force n'interviendra pas – pour autant que ce soit le cas – avant la mise en place d'une structure gouvernementale.] Au fur et à mesure des discussions internes sur l'implication de la police kenyane, la situation sécuritaire et la violence ont connu une accélération soudaine et apparemment irrépressible dans une atmosphère de dissolution de l'Etat.

Avec la multiplication des attentats et des kidnappings, les massacres dans les quartiers pauvres (Bel Air, Carrefour-Feuille, La Plaine, Torcel sont les cibles d'attaques particulièrement sanglantes, avec l'expulsion massive de centaines de familles réfugiées dans des bâtiments publics non équipés pour les accueillir) et la multiplication des groupes criminels et leur expansion autour de Port-au-Prince, la capitale connaît une paralysie partielle qui l'isole peu à peu du reste du pays. Les gangsters disposent d'énormes quantités d'armes et de munitions [venant des Etats-Unis]. Face à ce processus de décomposition, on remarque la paralysie totale et suspecte de l'oligarchie et du secteur privé, pourtant affectés par la situation.

Ce que l'on remarque surtout, ce sont les multiples faiblesses de la classe politique, qui se trouve aujourd'hui confrontée à une transition divisée après le départ du premier ministre du pays.

La « transition » est un thème récurrent depuis la fin de la dictature des Duvalier en 1986. Bien qu'appartenant à une région et à une culture politique de compromis et de compromission, Haïti, contrairement à d'autres sociétés confrontées à des problèmes similaires, n'a pas réussi à construire et à stabiliser un système politique de compétition et d'alternance des forces politiques au pouvoir. Ce problème est aujourd'hui au cœur des préoccupations des pays qui interviennent en Haïti : les puissances hégémoniques, mais aussi la République dominicaine, le Mexique, le Brésil et les pays de la Caraïbe.

La problématique de la transition soulève deux questions qui conditionnent la compréhension du cas haïtien. Tout d'abord, la coordination des forces en présence afin de parvenir à des accords minimaux devant conduire à la transition. Le contexte haïtien est celui d'une multitude de petites formations politiques, plus ou moins idéologisées, et surtout très faiblement organisées. Il en résulte une atomisation de la scène politique qui a favorisé la prédominance du statu quo en faveur de l'oligarchie traditionnelle et facilité le contrôle externe du système politique, et notamment du pouvoir électoral.

Depuis 2000, la désaffection de l'électorat est devenue évidente et, depuis 2011, il n'y a pas eu d'élection qui n'ait déclenché des vagues de protestation. Cela perpétue l'instabilité politique et la paralysie qui en résulte pour ce qui est de la mise en œuvre de projets, de continuité des politiques publiques et, par conséquent, de consolidation du système politique.

Ce qui est nouveau dans ce scénario, c'est la trajectoire politique de la société civile entre 2018 et 2024. Les organisations de défense des droits de l'homme, paysannes et professionnelles animent les débats et coordonnent les revendications sociales et politiques. Mais l'absence d'interlocuteurs politiques et étatiques légitimes, combinée à leurs propres limites – notamment leur faible ancrage organisationnel dans la population – a en partie réduit leur impact et exposé certaines de leurs organisations au risque d'instrumentalisation par les groupes politiques traditionnels. Cependant, bien qu'ignorées ou marginalisées par les politiciens et les tuteurs externes, leur poids politique s'est accru, comme en témoigne leur rôle prépondérant dans les discussions politiques actuelles.

Reconstruire les fondements du gouvernement

Le cycle de discussions initié le 11 mars sous les auspices de la CARICOM et la proposition de cette dernière rendue publique le 12 mars concernant la recherche d'une issue aux crises multiples qui accablent Haïti reflètent l'imbrication des intérêts et des points de vue en discussion parmi les « parrains » du pays – grands et petits.

Pour l'instant, elle n'apporte pas de solutions, mais vise à obtenir une trêve entre les responsables politiques, dans une situation où les priorités sont de rétablir la sécurité physique, sociale et économique d'une population terrorisée par des bandes criminelles et de remettre sur pied les institutions effondrées au cœur de l'Etat : municipalités, parlement, présidence et pouvoir judiciaire.

Cet exercice doit permettre de jeter les bases pour entreprendre, avec l'accompagnement plus ou moins étroit de partenaires extérieurs, la reconstruction de l'Etat. Il ne s'agit rien de moins que de rétablir la présidence (absente depuis près de trois ans), de remplacer un gouvernement et son premier ministre illégaux depuis leur nomination, et de renforcer les institutions de sécurité et de justice pour un retour rapide à la tranquillité et à la protection de la vie des gens.

La plupart des acteurs ont cependant critiqué ce qu'ils appellent la « formule CARICOM ». Cependant, les discussions se sont poursuivies entre les acteurs haïtiens et une formule a été convenue. Celle-ci consiste en la formation d'une présidence collective – un Conseil présidentiel – avec la participation inclusive de la société civile, des principaux courants politiques et du secteur privé [3]. Les noms définitifs devaient être connus le 19 mars [4]. Reste à connaître les accords qui devraient garantir leur mise en œuvre. Une fois de plus, les vieux démons des rivalités idéologiques et des intérêts personnels qui ont bloqué tous les accords depuis des décennies sont à l'œuvre. Mais d'un autre côté, il semble que nous ayons touché le fond de la crise politique et sociale. Le pays est en attente de perspectives et de progrès concrets et les acteurs politiques, y compris une certaine représentation du secteur privé, sont encore engagés dans une recherche commune.

Enfin, aujourd'hui l'urgence est criante, la criminalité cherche à garantir son impunité par ses menaces armées et la population est épuisée [5]. Même un accord médiocre, pour autant qu'il reflète des valeurs claires qui n'admettent pas la collusion avec le crime et la corruption, servira pour l'instant à essayer de trouver une solution. D'autre part, l'intervention militaro-humanitaire reste de mise. Mais reconstruire l'Etat, c'est aussi, d'une certaine manière, (re)définir le projet de nation. Un objectif sans doute hors de portée à court terme, mais dont les contours conditionnent l'avenir de Haïti. (Opinion publiée par Nueva Sociedad en mars 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)

Sabine Manigat est politologue et historienne. Elle travaille actuellement comme consultante indépendante à l'Université Quisqueya à Port-au-Prince. Elle est membre de la coordination de l'Accord de Montana.

[1] Le 7 février 2024 devait marquer l'entrée en fonction d'un gouvernement élu selon l'accord signé entre le Premier ministre Ariel Henry et des acteurs haïtiens. Cet « accord » est radicalement contesté. (Réd.)

[2] Pour rappel, le 12 janvier 2010, Haïti a été secoué par un tremblement de terre ayant fait 230'000 morts, 300'000 blessés et 1,2 million de sans-abri. Les élections prévues pour le 3 mars 2010 ont été reportées à mai 2011. Ce fut l'occasion d'affrontements quant aux résultats électoraux, l'OEA a dicté le retrait du candidat Jules Célestin, arrivé deuxième au premier tour. Le deuxième tour, le 20 mars 2011, aboutit à l'élection de Martelly dont le passé fut débattu comme les liens avec la famille Duvalier. (Réd.)

[3] Le Conseil présidentiel transitoire doit être formé de sept membres votants qui représenteront les principales forces politiques en Haïti et le secteur privé. Deux observateurs sans droit de vote doivent en outre porter la voix de la société civile et de la communauté religieuse. (Réd.)

[4] Maître Gédéon Jean, avocat et directeur du Centre d'analyse et de recherche sur les droits humains (CARDH), représentant de la société civile au sein du Conseil présidentiel de transition, déclare le 22 mars : « Toutes les grandes tendances politiques se trouvent au sein de ce Conseil, incluant la société civile que je représente. Ce n'est pas la solution idéale, mais cela répond à un besoin. Quand on vient avec cette solution, ça permet quand même de passer un cap, à savoir trouver une formule consensuelle, pour pouvoir mettre en place le nouveau gouvernement et le conseil électoral. » (FranceTVGuadeloupe, 22 mars)

[5] Plus de 30'000 personnes ont fui la capitale entre le 8 et le 20 mars. Le nombre de personnes en fuite qui ont rejoint les départements du Grand Sud sont estimées à quelque 120'000, alors que ces provinces ne disposent d'aucune ressource pour les recevoir. Cela a poussé le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés à déclarer : « La vie, la sécurité et la liberté des Haïtiens sont menacées par une confluence de violences croissantes des gangs et de violations des Droits de l'Homme (…). Nous réitérons également notre appel à tous les Etats à ne pas renvoyer de force les personnes vers Haïti, y compris celles dont la demande d'asile a été rejetée. » Une demande qui s'adresse à la République dominicaine, aux Etats-Unis, au Canada, à la France (avec ses départements d'outre-mer), etc. (Réd.)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Cents jours de Milei en Argentine : cruauté et transgression

Le 10 décembre dernier, à l'occasion du 40e anniversaire du retour de l'Argentine à la démocratie, l'économiste Javier Milei, un « anarcho-capitaliste » qui a exprimé son scepticisme à l'égard de la démocratie et qui continue à considérer l'État comme une « organisation criminelle », est arrivé à la Casa Rosada.

20 mars 2024 | tiré du site aplutsoc

https://aplutsoc.org/2024/03/20/cents-jours-de-milei-en-argentine-cruaute-et-transgression-par-pablo-stefanoni/