Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Nés d’une résistance : nous sommes un journal à Kyiv, et voici notre histoire

Si vous lisez Mediapart, il y a de fortes chances que vous vous intéressiez au journalisme qui ne répond pas aux pressions politiques ou économiques. Ici, au Kyiv Independent, nous sommes faits du même bois. Nous sommes un journal ukrainien sans paywall, sans propriétaire et sans influence extérieure, soutenue par sa communauté.

Tiré du blogue de l'auteur.

Nous sommes une rédaction basée à Kyiv, en Ukraine. Nous racontons la guerre à grande échelle menée par la Russie depuis l'intérieur du pays qu'elle tente activement de détruire. Et nous le faisons en anglais, pour que le monde entier puisse comprendre ce qui se passe - directement par la voix des journalistes ukrainiens sur le terrain.

Cette semaine, Mediapart nous a généreusement offert un espace pour partager notre histoire et inviter ses lecteur·ices à soutenir le journalisme indépendant d'Ukraine à un moment où il est le plus important.

Nous avons récemment lancé une campagne visant à agrandir notre communauté mondiale de membres. Notre objectif est d'atteindre 20 000 membres - et nous voulons expliquer pourquoi c'est important et comment nous en sommes arrivés là.

Un journal né d'une résistance

The Kyiv Independent a été lancé en novembre 2021 par un groupe de journalistes licenciés du Kyiv Post, le plus ancien journal ukrainien en langue anglaise, pour avoir résisté à des volontés d'ingérence dans leur travail.

Plutôt que d'abandonner, nous avons commencé quelque chose de nouveau. Un journal indépendant dès sa conception - n'appartenant pas à un milliardaire, n'étant pas lié à un État ou à un oligarque, et n'étant pas enfermé derrière un paywall.

Nous nous sommes lancés avec une petite équipe et une mission simple : offrir à nos lecteur.ices un journalisme précis et fiable en provenance d'Ukraine, avec une liberté éditoriale totale. Nous ne nous attendions pas à ce que, trois mois plus tard, la Russie lance une invasion à grande échelle.

Lorsque la guerre a commencé, nous avons continué à faire des reportages, souvent depuis des sous-sols, des abris anti-bombes ou en nous déplaçant d'une ville à l'autre. En quelques semaines, des millions de personnes ont lu notre travail. Aujourd'hui, nous sommes l'une des sources de journalisme en langue anglaise les plus fiables d'Ukraine.

Pourquoi nous comptons sur nos lecteur·ices

Aujourd'hui, The Kyiv Independent est une équipe de près de 70 personnes, dont des journalistes, des rédacteur.ices, des gestionnaires et des producteurs basés pour la plupart en Ukraine. Nous rendons compte de la guerre, mais aussi de la politique européenne, de la culture ukrainienne, de la corruption, des droits de l'Homme, des affaires et de l'économie, de la désinformation et de la réalité quotidienne d'une invasion à grande échelle.

Mais ce qui nous différencie, ce n'est pas seulement ce que nous racontons, c'est aussi la manière dont nous sommes financés.

Nous n'avons pas de propriétaire milliardaire. Nous ne recevons pas d'argent de l'État ukrainien. Et nous n'avons pas de paywall.

A la place, nous sommes financés principalement par nos membres - plus de 18 500 personnes dans le monde entier qui nous soutiennent par de petites contributions mensuelles ou annuelles. Ce modèle nous donne la liberté d'informer sans compromis et de rendre notre journalisme accessible à tous.tes, indépendamment de l'endroit où ils vivent ou de leurs moyens financiers.

Pourquoi nous faisons une campagne maintenant

Ce mois-ci, nous avons lancé une campagne pour développer cette communauté. Notre objectif : atteindre 20 000 membres.

Rejoindre notre programme d'adhésion n'aide pas seulement à financer notre rédaction. Elle protège notre modèle. Elle nous permet de lutter contre la désinformation, de couvrir les crimes de guerre et de demander des comptes à celles et ceux qui détiennent le pouvoir, dans notre pays comme à l'étranger.

Nous nous concentrons particulièrement sur des pays comme la France, où le soutien à l'Ukraine et au journalisme indépendant ne va pas de soi, mais où nous avons constaté une réelle solidarité et des lecteur.ices qui se soucient profondément de la liberté de la presse.

C'est pourquoi nous prenons la parole ici sur Mediapart. Nous considérons ce partenariat non seulement comme une tribune, mais aussi comme une mission commune. Nous savons que les lecteur.ices de Mediapart soutiennent les mêmes principes que nous : l'indépendance éditoriale, la recherche de la vérité et un journalisme au service du public et non du pouvoir.

Si vous souhaitez que le journalisme ukrainien reste libre, indépendant et mondial, nous serions honorés de vous compter parmi nos membres.

Pour seulement 5 dollars par mois, vous pouvez devenir membre du Kyiv Independent. Vous soutiendrez ainsi directement notre équipe en Ukraine, vous nous aiderez à voir loin et vous aiderez à ce que notre journalisme reste ouvert à tous.tes.

Merci de nous lire. Et merci à la communauté Mediapart de soutenir les médias indépendants, surtout dans des moments comme celui-ci.

Soutenez le Kyiv Independent - devenez membre ou faites un don unique.

Pour soutenir, cliquez ici.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Primaire de la gauche : « Il faut que ça décolle sinon on va s’emmerder »

François Ruffin, député Picardie Debout de la Somme, est l'invité de #LaMidinale. Pablo Pillaud-Vivien fait cette entrevue avec François Ruffin.

21 mai | tiré de Regards.fr

https://www.youtube.com/watch?v=W7jrIMqmo9I&list=PLJjNfOGIs5-uydm58YFs0qu9nIW_mO4yC

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pour un Arctique libre et démilitarisé – Défendre l’indépendance du Groenland – Défendre le peuple groenlandais et la nature

Avec les demandes répétées de Donald Trump pour que les États-Unis prennent le contrôle du Groenland, et les déclarations de son vice-président J. D. Vance sur le nombre de militaires américains présents sur le territoire, la compétition impérialiste autour du Groenland a franchi une nouvelle étape décisive.

20 mai 2025 tiré de la revue International Viewpoint | Photo : Le vice-président des États-Unis J. D. Vance et son épouse Usha Vance posent avec le personnel de la base spatiale de l'armée américaine Pituffik, au Groenland, le 28 mars 2025.

https://internationalviewpoint.org/spip.php?article9006

Le long combat pour protéger l'Arctique et les peuples inuits contre la guerre et la militarisation traverse une crise profonde. La menace d'une course aux armements au sommet du monde, et d'une nouvelle ruée effrénée vers les ressources naturelles de la population locale, menace non seulement l'existence des Groenlandais·es, mais aussi celle du monde entier. La plus grande garantie de paix et la seule gestion viable de l'Arctique résident dans les organisations et instances représentatives des peuples autochtones, y compris le Parlement groenlandais, l'Inatsisartut, et le Conseil circumpolaire inuit.

Trump dit tout haut ce que l'impérialisme danois « poli » cherche à dissimuler : que dans la logique du capitalisme, les pays, les personnes et les peuples sont, au mieux, des marchandises – au pire, des butins de guerre. C'est pourquoi l'exigence de Trump de renégocier l'alliance vieille de près de 200 ans entre les bourgeoisies danoise et américaine a plongé le Danemark dans une hystérie coloniale complète. Le summum de cette hystérie est sans doute la censure du documentaire sur l'exploitation minière de cryolithe par le Danemark, retiré d'internet cette semaine sous une pression politique évidente impliquant les plus hauts niveaux de l'État. Cette censure profondément partiale, accompagnée de la suppression des sources, rend désormais difficile, voire impossible, pour de nombreux·ses citoyen·nes de s'orienter dans un débat de société crucial.

L'importance de la cryolithe

La panique bourgeoise au Danemark doit être comprise à la lumière de l'immense richesse que les capitalistes danois ont réussi à piller au Groenland par l'extraction de cryolithe. Malgré le fait que l'État danois ait fait payer les capitalistes danois pour leur permettre de voler les ressources minières du Groenland, les héritiers de Theobald Weber (fondateur de l'usine de cryolithe de l'Øresund) ont chacun touché un rendement d'au moins 40 % du million reçu à la mort de leur père. De tels revenus ne proviennent pas d'activités économiques normales, mais uniquement de monopoles et de rentes coloniales. La réinjection de ces profits a bâti le Danemark tel que nous le connaissons aujourd'hui. C. F. Tietgen, le parrain de la bourgeoisie danoise moderne, est à l'origine de la construction de la mine d'Ivittuut. L'extraction de cryolithe doit donc être considérée comme une étape décisive de l'accumulation primitive qui a permis la transformation du Danemark en société industrielle.

Sans la cryolithe, l'aluminium ne serait probablement jamais devenu un métal d'usage courant, et ses potentialités n'auraient pas profité à l'humanité. Le Danemark et les États-Unis se sont partagé les profits de l'exploitation de la cryolithe plus ou moins équitablement. Pour les États-Unis, elle a permis le développement rapide de leur aviation militaire, qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, leur garantit une influence décisive sur le marché mondial. La richesse et la puissance qui en ont découlé ne peuvent être quantifiées. Ce que valait le fait d'avoir un lieu unique au monde où ces minéraux rares étaient disponibles à ciel ouvert – utilisés par la population locale pour tanner les peaux – s'est perdu dans les débats éthiques historiques. Comme d'autres peuples colonisés, les Inuit du Groenland se retrouvent avec un trou dans le sol là où auraient pu se poser les bases du développement de leur propre société et de leur propre économie.

Colonialisme aux États-Unis – et au Danemark

La revendication brutale de Trump pour le contrôle du Groenland n'est que la poursuite du raisonnement colonial, impérial et raciste qui a longtemps défini les politiques danoise et américaine envers le Groenland. Grâce à une longue et difficile lutte politique, le peuple groenlandais a conquis des droits juridiques et formels à l'indépendance. Mais l'impérialisme américain voit d'un œil profondément suspicieux toute formation étatique autochtone. C'est pourquoi, même sous direction démocrate, les États-Unis ont œuvré activement à influencer l'élite groenlandaise et à l'arrimer aux intérêts américains.

Le simple fait que cette exploitation soit aujourd'hui révélée déclenche une hystérie coloniale au Danemark, où le racisme colonial envers nos concitoyen·nes groenlandais·es se déchaîne librement – notamment à travers des idées selon lesquelles l'indépendance du Groenland devrait avoir des conséquences pour les Groenlandais·es vivant au Danemark. Il faut rejeter catégoriquement que le statut du Groenland ait la moindre incidence sur celles et ceux qui vivent au Danemark et font partie de la société danoise. Il est également profondément critiquable que le gouvernement danois, qui affirme pourtant soutenir le slogan groenlandais « Rien sur le Groenland sans le Groenland », ait sillonné l'Europe – sans le Groenland – pour obtenir un appui à la défense du « Royaume » ! Le gouvernement groenlandais est parfaitement capable de négocier les questions de sécurité – comme il le fait déjà pour les concessions et le commerce.

Nos tâches

La classe ouvrière danoise et la gauche ont une responsabilité particulière envers le peuple groenlandais. Il est malheureusement vrai qu'une complaisance marquée a caractérisé une grande partie du mouvement ouvrier danois à l'égard des Groenlandais·es. À quelques exceptions près, trop d'entre nous ont estimé qu'il suffisait de « laisser les Groenlandais décider », évitant ainsi d'avoir à affronter les questions historiques et contemporaines complexes qui concernent le Groenland. Il faut remédier à cela.

Cela commence par l'organisation de débats sur l'histoire et la réalité actuelle du Groenland, en invitant des activistes et des Groenlandais·es vivant au Danemark à partager leurs analyses et points de vue – pas seulement sur le Groenland, mais dans toute la société danoise. Nous pouvons le faire dans tous les milieux où nous sommes actifs. En parallèle, nous voulons que l'enseignement de l'histoire du Groenland et du colonialisme danois soit intégré aux programmes scolaires. Aucun enfant ne devrait voir l'Église de marbre sans savoir qu'à l'époque de son achèvement, elle était aussi surnommée « la mine d'aluminium ».

Nous devons également approfondir notre compréhension des conflits postcoloniaux et des angles morts des populations colonisatrices, notamment parmi les classes populaires. Un exemple monstrueux de cette ignorance est visible lorsque des « experts économiques » s'autorisent à vitupérer, presque sans contradiction, contre l'évaluation de la valeur brute d'une matière première (la cryolithe) comme mesure de ce qu'un pays colonisateur a pris à un pays colonisé. Même si des chercheurs en colonialisme soulignent la pertinence de cet indicateur – puisque pratiquement toute cette valeur a été transférée du PIB groenlandais à celui du Danemark. Il faut également accorder une attention particulière à la question des droits reproductifs et aux efforts délibérés de l'État danois pour empêcher la naissance d'une demi-génération d'enfants groenlandais.

Revendications pour soutenir la lutte des Groenlandais·es pour l'indépendance

Tout en soutenant pleinement le désir d'indépendance du Groenland et en comprenant que les Groenlandais·es ne peuvent croire à un traitement égalitaire, nous voulons entretenir les meilleures relations possibles avec le peuple groenlandais. Nous sommes liés non seulement par l'histoire, mais aussi par des relations familiales et d'amitié. Toutefois, ce désir n'a de sens que si le Groenland est soutenu dans sa pleine maîtrise de son territoire, et nous devons exiger qu'aucune pression économique ne soit exercée pour influencer les choix politiques du peuple groenlandais. De même, nous exigeons que les déplacements entre le Danemark et le Groenland soient rendus abordables pour toutes les personnes ayant de la famille au Groenland. Nous nous opposerons à toute indépendance contrainte par des concessions destructrices ou par des pressions militaires. Nous rejetons aussi toute démarche visant à court-circuiter le peuple groenlandais au profit d'élites réduites.

Nous exigeons donc que le Groenland ait un accès complet et sans entrave à toutes les études sur son sous-sol, et que tous les accords militaires concernant l'Arctique soient soumis à la population arctique. Lorsque l'État danois et la bourgeoisie danoise continuent de clamer combien il est « difficile » de faire de l'argent avec le pillage de l'Arctique, nous exigeons que tous les comptes soient publiés, y compris les paiements de dividendes.

Le développement d'un programme digne de ce nom concernant la relation entre le Groenland et le Danemark, ancienne puissance coloniale, doit se faire avec la pleine implication et l'indépendance du Groenland. Nous saluons à ce titre la contribution de la gauche danoise au parti Inuit Ataqatigiit, et nous leur souhaitons bonne chance pour les élections.

23 février 2025

Traduit par SAP à partir de [Socialistisk Information → https://socinf.dk/for-et-frit-og-afmilitariseret-arktis-forsvar-groenlands-selvstaendighed-forsvar-den-groenlandske-befolkning-og-natur/.**]

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Portugal. « PS menacé, BE et PCP marginaux : les quatre cartes qui montrent la droitisation »

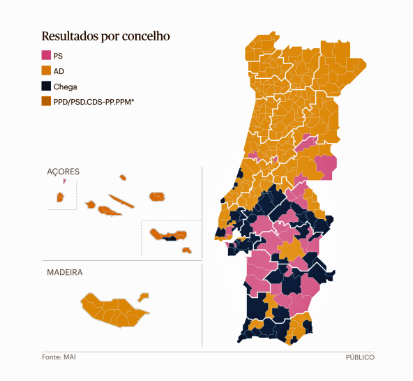

Une nuit noire [du dimanche 18 au lundi 19 mai] pour le PS, un recul de la gauche (à l'exception de Livre – écologistes), une majorité plus importante pour l'Alliance démocratique [AD-droite] et une victoire qui devrait encore s'accroître pour Chega [Assez !, extrême droite]. Le résultat des élections anticipées [après la démission du gouvernement de Luis Montenegro, suite à un vote de confiance lié au débat sur un « conflit d'intérêts », le 11 mars au soir] n'est pas encore définitif et attend l'attribution des quatre mandats par les circonscriptions d'émigration [le 21 mai à 14h le résultat du dépouillement des votes dans les consulats n'est pas disponible]. Mais le tableau est tracé. Le pays a changé, le rose a pâli et la fin du bipartisme décrétée il y a un an s'est imposée.

21 mai 2025 | tiré du site alencontre.org

https://alencontre.org/divers/portugal-ps-menace-be-et-pcp-marginaux-les-quatre-cartes-qui-montrent-le-nouveau-pays-a-droite.html

Avec 20 députés de moins, le PS réalise son troisième plus mauvais résultat au législatif depuis 1975, passant de 28,66% (en 2024) à 23,38% et risquant, une fois les votes de l'émigration comptés, de devenir le troisième parti au Parlement, derrière Chega. La chute est désastreuse.

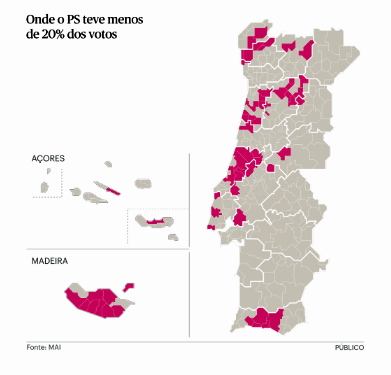

Le PS perd 107 concelhos

Si, en 2024, le PS était le parti le plus voté dans 140 communes/municipalités [concelhos : subdivision des districts/circonscriptions électorales : au nombre de 22], le dimanche 21 mai ce chiffre est tombé à 33. En plus d'avoir perdu la première place dans 107 concelhos (dont 58 sont passées à l'AD et 49 à Chega) du nord au sud du pays, dans 60 concelhos les socialistes n'ont même pas atteint 20% des voix, ce qui, sur un total de 308 concelhos, équivaut à environ un cinquième du pays. Dans les circonscriptions de Beja et Setúbal, le PS n'avait pas perdu depuis 1991.

Le pire résultat du PS a été enregistré dans le concelho de Calheta, dans circonscription de Madère, où les socialistes ont obtenu seulement 7,7% des voix. La Calheta était déjà le concelho où le PS avait obtenu son pire résultat en 2024, mais cette année il a perdu encore plus de voix, tandis que Chega est passé de 9,3% à 17% des voix. Ce n'est que dans les circonscriptions de Bragança, Portalegre, Evora, Beja et Setúbal que le PS a réussi à obtenir plus de 20% des voix dans au moins un concelho.

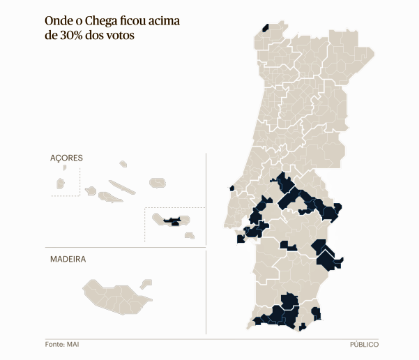

Avec la progression de Chega de 18,06% à 22,56% des voix sur l'ensemble du territoire national, le nombre de concelhos dans lesquelles le parti a obtenu plus de 30% des voix a également augmenté (avec notamment la circonscription de Faro, où dix concelhos ont dépassé la barre des 30%, comme Vila Real de Santo António, Portimão et Albufeira). Au total, Chega a obtenu plus de 30% des voix dans 37 concelhos.

Chega franchit la barre des 30%

Dans la circonscription de Faro, où le parti avait déjà été le plus voté en 2024, s'ajoutent désormais les circonscriptions de Beja, Portalegre et Setúbal, consolidant ainsi l'implantation de Chega dans le sud du pays. Dans le nord du pays, Chega n'a obtenu plus de 30% des voix que dans un seul concelho : Valença, dans la circonscription électorale de Viana do Castelo. Mais dans le sud, il reste très fort. Il y a un an, le meilleur résultat du parti avait été obtenu à Elvas avec 36,53% des voix. Ce dimanche 18 mai, le parti a réitéré cet exploit, mais a augmenté le nombre de voix à 43,51% du total recueilli dans ce concelho.

L'Iniciativa Liberal (IL) a quant à elle réussi à se hisser à la quatrième place des partis les plus représentés au Parlement, en élisant un député supplémentaire (elle en compte désormais neuf), même si la progression en termes de voix n'a pas été très significative (de 5,08% à 5,53%). Les libéraux ont obtenu leurs meilleurs résultats dans la zone côtière du pays, avec 60 concelhos enregistrant plus de 5% de leurs suffrages en faveur de l'IL. Le parti de Rui Rocha a obtenu son meilleur résultat à Oeiras [région métropolitaine de Lisbonne], où il a presque doublé le nombre de votes par rapport à la moyenne nationale : 9,7 %. A Braga, où Rui Rocha était tête de liste, à Lisbonne et à Cascais, les libéraux ont également obtenu plus de 9% des votes.

La quatrième place au Parlement était encore convoitée par Livre [écologistes], mais il n'a obtenu que six députés (trois pour Lisbonne, deux pour Porto et un pour Setúbal). Malgré cela, il a été le seul vainqueur à gauche, dépassant la CDU (Coalition démocratique unitaire, PC et les Verts-Os Verdes) et le BE (Bloco de Esquerda, Bloc de gauche) et augmentant sa représentation parlementaire de deux députés. Livre a gagné 50 000 voix, passant de 3,26% à 4,2%, et a dépassé sa moyenne nationale dans 40 concelhos. Cela s'est produit dans les circonscriptions électorales de Braga, Porto, Coimbra, Leiria, Aveiro, Lisbonne, Setúbal et Faro. Le meilleur résultat a été obtenu à Lisbonne, avec 9,4% des voix, suivie par Oeiras, Porto et Almada [district de Lisbonne].

La croissance de Livre s'est particulièrement marquée sur le littoral du pays, mais il a également progressé dans la circonscription de Faro. Livre, qui est entré au Parlement pour la première fois en 2019, a devancé le BE dans 18 circonscriptions et la CDU dans six. Rui Tavares avait également pour ambition d'être élu à Braga et Aveiro et de ravir des députés à Rui Rocha (IL), mais il n'y est pas parvenu. Néanmoins, Livre a réussi à devancer l'IL, en particulier dans les circonscriptions de Beja, Setúbal, Evora, Castelo Branco et Coimbra.

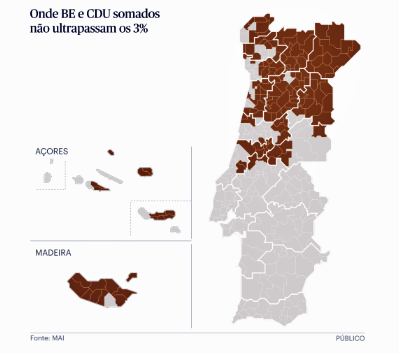

Tout comme le PS, la Coalition démocratique unitaire (CDU) et le Bloc de gauche (BE) ont également vu leur représentation parlementaire diminuer. La plus grande perte a été celle du BE, qui a été réduit à une seule députée : l'actuelle coordinatrice du parti, Mariana Mortágua. La CDU recule également, mais dans une moindre mesure. La coalition qui réunit le PCP et Os Verdes n'a réélu que des députés communistes.

Dans le nord et le centre, on observe une prédominance significative des concelhos où le total des votes du BE et de la CDU ne dépasse pas 3% du total des votes enregistrés. Cette tendance met en évidence la faible implantation électorale de ces forces politiques dans ces régions, contrairement au sud du pays, où, bien que Chega ait progressé en termes de votes, le BE et la CDU restent au-dessus de leur moyenne nationale.

Bragança et les îles les plus abstentionnistes

Avec les votes de l'émigration encore à compter, le taux d'abstention s'élève à 35,62%, légèrement supérieur à celui enregistré en 2024. Toutefois, ce chiffre devrait augmenter, car c'est la tendance observée ces dernières années. Selon les données du secrétariat général du ministère de l'Intérieur, parmi les 20 circonscriptions électorales déjà dépouillées, 17 ont enregistré des concelhos où l'abstention a été supérieure à la moyenne nationale. C'est le cas des Açores, de Madère [45,69% d'abstention] et de Bragance [47,29% d'abstention], par exemple, où aucune commune n'a enregistré une participation supérieure à la moyenne nationale.

Les Açores restent la circonscription électorale avec le taux d'abstention le plus élevé aux élections législatives : 56,19 % des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. Braga est quant à elle la circonscription avec le taux d'abstention le plus faible : 30,29 %. En termes de concelhos, Ribeira Grande a été le concelho le plus abstentionniste, avec 62,34%. Le Sardoal, à Santarém, a été le concelho avec le taux d'abstention le plus faible : 26,95 %. (Article publié par le quotidien Publico le 19 mai 2025 ; traduction rédaction A l'Encontre)

PS : Nous publierons dans les jours qui viennent le message adressé aux membres du Bloco par la commission politique (21 mai) et l'analyse que le BE fait des élections et de la situation.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Stop austérité : de l’argent pour le non-marchand !

Nous publions ci-dessous la version longue du tract que nous distribuerons lors de la grève-manifestation du secteur non marchand, ce jeudi 22 mai à Bruxelles, lors de laquelle nous marcherons au sein du bloc de Commune Colère. Le tract est également disponible en version courte et bilingue fr/nl au format PDF en cliquantici.

19 mai 2025 | tiré du site de la Gauche anticapitaliste

https://www.gaucheanticapitaliste.org/stop-austerite-de-largent-pour-le-non-marchand/

Face à la casse sociale programmée par l'Arizona et les autres niveaux de pouvoirs, il est urgent de nous unir pour lutter. Cette manifestation est un point de convergence pour toutes les luttes en cours depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. La santé, le social, les services publics, l'enseignement, la culture, l'associatif : servons-nous de ce moment pour amplifier la résistance et la faire durer. Toustes dans la rue le 22 mai : l'Arizona veut la guerre de classe, les travailleur·euses ripostent en masse !

Alors que le secteur non-marchand se mobilise massivement depuis plusieurs années(1) pour un refinancement et des conditions de travail dignes, le gouvernement Arizona et ses émanations régionales en Flandre et en Wallonie dessinent une offensive sociale de grande ampleur contre les travailleur·euses du secteur. Dans la santé, la norme de croissance prévue par le fédéral est insuffisante pour répondre aux besoins réels, malgré les fausses promesses de Vooruit ou des Engagés ; les subsides des structures associatives sont rabotés ou menacés d'austérité alors que le secteur est déjà sous-financé ; la petite enfance, en lutte depuis des années contre la pénurie de personnel et pour une révision de la norme d'encadrement, voit ses revendications reportées indéfiniment (alors que le taux de couverture atteint à peine 40% en FWB). Par ailleurs, si les travailleur·euses des arts sont parvenu·es à faire reculer l'Arizona sur le statut d'artiste, les conditions d'octroi de ce statut seront désormais plus strictes. La culture est toujours l'objet d'une offensive trumpiste de George-Louis Bouchez.

De façon plus générale, les graves attaques contre l'ensemble des travailleur·euses (offensives contre les pensions et les allocations sociales, flexibilisation du travail, …) impacteront de plein fouet les femmes*, et toucheront particulièrement un secteur déjà précarisé par des décennies d'austérité néolibérale, dans lequel la pénibilité des conditions de travail cause de nombreuses souffrances, physiques et psychiques.

La plupart de ces métiers ont en commun de concerner le soin, c'est-à-dire de répondre aux besoins sociaux, affectifs, relationnels et éducationnels de la population. Ces fonctions indispensables à la société sont majoritairement portées par des femmes*, comme l'illustre la large féminisation du secteur : la défense du non-marchand est un enjeu féministe et sociétal majeur. En s'attaquant à ce secteur, les gouvernements s'en prennent non seulement aux travailleur·euses, mais également aux usager·ères, qui dépendent de ces structures pour des besoins vitaux : nous sommes toustes concerné·es ! Par leur mépris et leurs sous-financements, l'Arizona et les coalitions régionales illustrent bien la nature de leurs programmes, conformes aux intérêts des capitalistes et en faveur d'un monde soumis à la loi du profit, dans lequel les humain·es n'ont de valeur que s'iels sont productif·ves pour le capital !

Les secteurs de la culture et de l'enseignement se mobilisent déjà depuis plusieurs mois contre la guerre sociale orchestrée par la droite ; la petite enfance était en grève le 16 avril, et le secteur associatif porte de son côté de plus en plus sa voix parmi les mobilisations : nous plaidons pour que la manifestation du 22 mai crée un espace de convergence pour toutes ces revendications et constitue une nouvelle impulsion dans le cadre du plan d'action contre les gouvernements de droite, vers la chute de l'Arizona !

Nous revendiquons :

- Le financement massif et structurel des services publics et non-marchands, à hauteur des besoins (crèches, santé, éducation, culture, services sociaux, infrastructures d'accueil, homes).

- Recrutement massif pour alléger la charge de travail et pour améliorer les services, allant de paire avec une réduction collective du temps de travail sans perte de salaire et avec embauche compensatoire.

- Une sécurité financière pour toustes : pensions pour toustes ; augmentation des allocations sociales garantissant ainsi une vie digne pour chacun·e ; fin du statut de cohabitant÷e ; fin des temps partiels imposés qui maintiennent dans la précarité économique.

- Un système de soin soustrait aux logiques de marché : assurant la gratuité des soins, capable de prendre en compte les réalités des femmes*, des personnes racisées, des personnes sans-papier et des personnes LGBTI+ et orienté en fonction des besoins grâce à une planification démocratique.

- Une société du prendre soin où les fonctions de soins (crèche, soins aux malades, aux personnes âgées,…) ne sont plus assurées majoritairement par les femmes mais collectivisées.

- Une école qui répond à nos besoins et non ceux du capital : ouverte, démocratique et émancipatrice.

- La fin des politiques migratoires racistes et la régularisation sans condition de toutes les personnes sans-papiers pour mettre fin à leur exploitation et garantir un accès complet aux soins et aux droits sociaux.

- Dehors l'Arizona : pour une alliance large des mouvements sociaux et des syndicats, en défense d'une autre société : solidaire, démocratique, féministe, anti-raciste et écologiste !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’accord sur les minerais est-il bénéfique pour l’Ukraine ?

Aujourd'hui, la Verkhovna Rada vote la ratification de l'accord entre les gouvernements de l'Ukraine et des États-Unis sur la création du Fonds d'investissement pour la reconstruction américano-ukrainienne. Malgré les promesses bruyantes de « partenariat » et d'« investissement », le document suscite de sérieuses inquiétudes.

8 Mai 2025 | tiré du site Arguments pour la lutte sociale

https://aplutsoc.org/2025/05/08/declaration-du-sotsialnyi-rukh-sur-laccord-sur-les-terres-rares/

L'accord, signé le 30 avril, reflète la volonté du capital américain d'accéder sans entrave au sous-sol ukrainien. Dans le même temps, la partie ukrainienne bénéficie de beaucoup moins de droits et d'opportunités. Le document stipule que l'accord prime sur la législation ukrainienne, ce qui limite la capacité à protéger les intérêts nationaux. Les entreprises américaines pourront retirer leurs bénéfices d'Ukraine sans entrave.

Tout cela s'inscrit dans des conditions où le processus d'approbation a été mené en secret, sans débat public. Aucun accord supplémentaire n'a encore été rendu public et il n'existe pas d'évaluation d'experts du projet. Cela porte atteinte à la légitimité de l'accord et prive la société du droit d'influencer les décisions décisives et porte atteinte à la gestion de ses propres terres et de son sous-sol.

L'accord fixe également la voie à suivre pour un modèle d'extraction de matières premières dans la politique économique de l'Ukraine – au lieu de développer des technologies ou l'industrie, il s'agit principalement d'extraire des ressources. Les aspects sociaux et environnementaux sont complètement ignorés. Ni les syndicats, ni les organisations environnementales n'ont été impliqués dans la discussion.

Finalement, l'accord est présenté comme un instrument de sécurité, mais ne garantit rien de concret : l'aide américaine reste conditionnelle et politiquement vulnérable. Dans le même temps, cela crée le sentiment que l'Ukraine a perdu le contrôle de ses propres ressources.

Ce n'est pas une catastrophe, mais un signal d'alarme. La seule façon de changer la situation est de construire une économie véritablement démocratique et socialement orientée, où le peuple contrôle les ressources et où les partenariats internationaux sont basés sur l'égalité et non sur la subordination.

8 mai 2025

Sotsialnyi Rukh

Publication originelle de cette déclaration : https://rev.org.ua/chi-korisna-ukra%d1%97ni-ugoda-pro-korisni-kopalini-top-5-problem/

Source : RESU / PLT.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Creuse, bébé, creuse » : comment l’extraction et l’exportation de matières premières essentielles peuvent aggraver le piège des ressources en Ukraine

L'intérêt pour les richesses minérales de l'Ukraine a explosé dans un contexte de concurrence mondiale pour les matières premières essentielles à la transition vers les énergies vertes et les nouvelles technologies. Cette transition, présentée comme une voie vers le développement durable et la lutte contre le changement climatique, cache de plus en plus une lutte géopolitique acharnée pour les ressources, où différents acteurs s'efforcent de s'assurer le contrôle des chaînes d'approvisionnement.

20 mai 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots

L'attention mondiale se concentre désormais particulièrement sur « l'accord minier » entre l'Ukraine et les États-Unis, dans lequel les premières propositions de Donald Trump visant à échanger l'aide militaire américaine contre l'accès à une partie importante des richesses minérales de l'Ukraine ont révélé la nature cynique de cette course mondiale. Cet accord, présenté comme « des minerais en échange d'armes », a déclenché de vifs débats sur la question de savoir si l'Ukraine possède réellement la quantité et la qualité de minerais stratégiques capables de justifier des attentes aussi astronomiques et les ambitions coloniales de la nouvelle administration américaine.

Après l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022, le gouvernement ukrainien a intensifié ses efforts pour positionner des ressources telles que le lithium, le titane, le graphite et les terres rares comme des atouts stratégiques destinés à attirer les investisseurs étrangers. L'objectif principal est de canaliser ces investissements vers la reconstruction d'après-guerre, en mettant particulièrement l'accent sur une « reprise menée par le secteur privé », qui sera coordonnée par BlackRock, la plus grande société de gestion d'actifs au monde.

Dans le même temps, il est bien connu que les accords basés sur l'exploitation des ressources naturelles profitent rarement aux pays où ces ressources se trouvent. L'expérience de nombreux pays d'Afrique et d'Amérique latine en est la preuve.

L'exemple de la République démocratique du Congo (RDC) est particulièrement révélateur. En février 2024, l'Union européenne et le Rwanda ont signé un accord sur les minerais visant à établir un partenariat stratégique sur des matières premières essentielles telles que le tantale, l'étain, le tungstène, l'or et le niobium. Dans le même temps, il est bien établi que les groupes rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, contrôlent des zones minières dans l'est de la RDC et font passer clandestinement des minerais au Rwanda, qui entrent ensuite dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ces rebelles sont accusés de graves violations des droits humains, notamment de violences sexuelles systématiques et de crimes de guerre. Cette spirale de violence a régulièrement suscité des appels à l'UE pour qu'elle mette fin à son accord sur les matières premières avec le Rwanda afin d'éviter de contribuer à une nouvelle escalade du conflit.

La course mondiale aux matières premières essentielles peut provoquer des ingérences étrangères et mettre en danger les pays et les communautés qui deviennent la cible d'un extractivisme prédateur. La Bolivie, par exemple, est depuis longtemps au centre de la lutte mondiale pour les ressources minérales stratégiques. Le président bolivien Evo Morales a nationalisé les vastes réserves de ressources naturelles du pays, y compris le lithium, peu après son arrivée au pouvoir en 2006. Dans le cadre de plans visant à industrialiser la chaîne de production du lithium, des accords ont été signés avec la Chine et la Russie, prévoyant des partenariats avec la société publique YLB, des investissements dans les infrastructures locales et des transferts de technologie. La destitution de Morales en 2019 est directement liée à sa politique de nationalisation du lithium, qui a restreint l'accès des entreprises occidentales, dont Tesla, et favorisé le rapprochement avec la Chine et la Russie. Cet extractivisme prédateur dans la course aux matières premières est illustré par la réaction d'Elon Musk aux accusations selon lesquelles Tesla aurait été impliqué dans le coup d'État en Bolivie : « On fera un coup d'État contre qui on veut ! Faites avec. »

L'exploitation minière et l'utilisation des ressources minérales représentent environ la moitié de la capacité industrielle de l'Ukraine et jusqu'à 20% de sa main-d'œuvre. En 2024, les recettes provenant des exportations de minerais ne représentaient que 8,1% des exportations totales. Par rapport à 2021, ces chiffres ont baissé de près de 60%. En même temps, l'expérience de l'Ukraine avec ses propres ressources minérales — du charbon, qui a alimenté l'industrialisation soviétique, au lithium moderne, essentiel à la transition énergétique — montre un schéma familier : tant les acteurs externes qu'internes ont toujours cherché à profiter de cette richesse, souvent au détriment de la souveraineté du pays et de son développement économique durable.

Ce cycle d'exploitation s'inscrit parfois dans une dynamique mondiale plus large associée à ce qu'on appelle la « malédiction des ressources » ou le « syndrome hollandais », un paradoxe selon lequel les pays riches en ressources naturelles sont souvent confrontés à l'instabilité économique, à la montée de la corruption et aux abus des intérêts étrangers. Le « syndrome hollandais » apparaît généralement lorsque d'importants afflux de devises étrangères, provenant principalement des exportations de matières premières, entraînent un renforcement de la monnaie nationale, rendant les autres secteurs d'exportation moins compétitifs et entraînant le déclin de l'industrie manufacturière ou des exportations à forte valeur ajoutée. En même temps, cette vision, qui utilise les notions de « malédiction » et de « nature », a tendance à essentialiser la dynamique coloniale qui consiste à extraire systématiquement les ressources de la périphérie pour le développement du centre. Le discours sur la « malédiction » des pays riches en ressources présente les questions de dépendance et d'inégalité comme inévitables, découlant du simple fait de posséder des ressources. Ce faisant, il néglige souvent la persistance des structures de pouvoir coloniales.

Dans le contexte de l'intégration de l'Ukraine dans l'UE, les matières premières critiques sont devenues l'un des sujets de négociation, d'autant plus que l'UE cherche à garantir la continuité des chaînes d'approvisionnement pour la transition énergétique et à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. En 2021, dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Ukraine et l'UE sur les matières premières, les réserves ukrainiennes de 22 des 34 minéraux essentiels à l'UE ont été identifiées. Depuis lors, la coopération s'est approfondie : l'Union européenne propose un « accord gagnant-gagnant » visant à promouvoir le développement durable et le partenariat stratégique.

Le piège des ressources : l'économie ukrainienne et les exportations de matières premières

L'Ukraine figure parmi les leaders mondiaux en matière de réserves et de production de minéraux essentiels, notamment le minerai de fer, le charbon, le manganèse, le titane, le graphite et les terres rares. Cette richesse minérale a joué un rôle crucial dans le développement de l'Empire russe et de l'Union soviétique. L'exploitation des gisements de charbon, de minerai de fer, de manganèse et d'uranium de l'Ukraine a été essentielle à l'industrialisation et à la puissance militaire de l'URSS. L'Ukraine a également joué un rôle clé dans la production de concentrés de titane, fournissant 90% de la production totale de l'ancienne Union soviétique. Les concentrés de titane sont utilisés comme matières premières pour la production d'alliages et de pigments de titane, largement utilisés dans les industries aérospatiale, militaire, médicale et chimique. Fait intéressant, sous la loi martiale, l'Ukraine a vendu la United Mining and Chemical Company (UMCC), la plus grande entreprise publique de production de minerai de titane du pays. Cette entreprise a été créée en 2014, lorsque l'État a repris le contrôle de deux entreprises clés du secteur du titane qui appartenaient auparavant à l'oligarque Dmytro Firtash. L'objectif stratégique de l'UMCC était de passer de l'exportation de matières premières à la fabrication de produits plus avancés technologiquement. Cependant, malgré son potentiel, l'entreprise n'a pas modernisé sa production et est restée un exportateur de matières premières. L'État n'a finalement pas réussi à exploiter le potentiel de l'UMCC et a perdu le contrôle de cet actif stratégique : à la suite d'une vente aux enchères en octobre 2024, à laquelle une seule entreprise a participé, l'homme d'affaires azerbaïdjanais Nasib Hasanov est devenu le nouveau propriétaire.

À l'époque soviétique, l'Ukraine produisait une large gamme de biens industriels et était l'un des principaux fournisseurs de charbon, de fonte, de minerai de fer et d'acier. Cependant, elle restait dépendante des importations de composants et de technologies de haute précision provenant d'autres républiques soviétiques. La plupart des fabricants ukrainiens ne disposaient pas de cycles de production complets, ce qui rendait la coopération avec les usines de l'URSS coûteuse. Au lieu de transformer ses propres matières premières, l'Ukraine les exportait vers d'autres républiques pour y être transformées, renforçant ainsi sa dépendance économique et les déséquilibres structurels façonnés par les priorités de l'Union plutôt que par son propre développement industriel.

Depuis son indépendance en 1991, la structure des exportations de l'Ukraine est restée principalement orientée vers les matières premières. L'industrie ukrainienne a continué à dépendre d'intrants bon marché, principalement l'énergie provenant de Russie, tout en exportant des produits à faible valeur ajoutée à des prix mondiaux plus élevés. Cependant, au lieu de profiter des termes de l'échange favorables pour diversifier et moderniser l'économie, les profits supplémentaires ont été distribués à un cercle restreint de « l'élite », ce qui a conduit à la concentration d'actifs importants entre les mains d'un petit groupe d'oligarques. En 2000, les métaux et les produits minéraux représentaient la moitié des exportations de l'Ukraine et, avec les produits agroalimentaires et chimiques, ces secteurs représentaient un peu plus de 70% des exportations totales du pays.

Certaines études citent l'Ukraine comme un exemple peu étudié du « syndrome hollandais » causé par une dépendance excessive aux ressources. Selon les chercheurs, la dépendance excessive de l'Ukraine à l'égard des exportations d'acier et de métaux ferreux, qui représentent près de 30% du total des exportations, a conduit à une structure économique faussée, caractérisée par la désindustrialisation, la vulnérabilité aux fluctuations mondiales des prix des matières premières et la stagnation de la production de haute technologie. Ils affirment que l'Ukraine souffre d'une variante du « mal hollandais », qui n'est pas due aux exportations d'énergie, mais à un modèle basé sur les matières premières qui canalise les ressources vers des secteurs à faible productivité et à la recherche de rentes plutôt que vers l'innovation et la fabrication. Lorsque les prix mondiaux de l'acier et des métaux ferreux ont augmenté, les recettes d'exportation de ce secteur ont considérablement augmenté, stimulant la demande de hryvnia sur les marchés des changes et renforçant ainsi la monnaie. Ça a rendu les produits ukrainiens plus chers pour les acheteurs étrangers, ce qui a profité aux exportateurs d'acier pendant le boom des marchés des matières premières, mais a nui à d'autres secteurs, comme la construction mécanique et la technologie, dont les produits sont devenus moins compétitifs à l'étranger. Dans le même temps, bien que l'Ukraine présente des symptômes similaires à ceux du syndrome hollandais, tels que la désindustrialisation, la prédominance des exportations de matières premières et la faiblesse des secteurs de haute technologie, il convient de noter que le déclin des industries de haute technologie a commencé plus tôt, après l'effondrement de l'Union soviétique, lorsqu'elles n'ont pas été en mesure de rivaliser au niveau mondial. La rupture des liens de coopération dans l'espace post-soviétique, le manque d'investissements et la perte de marchés, en particulier après la crise financière de 1998 en Asie et en Russie, ont accéléré le déclin des producteurs ukrainiens. L'orientation de l'Ukraine vers les matières premières est donc devenue une adaptation forcée plutôt que le résultat d'un effet d'éviction causé par l'appréciation de la monnaie induite par les exportations de matières premières.

La crise économique mondiale de 2008 a porté un coup dur à l'économie ukrainienne. Le secteur financier s'est effondré, révélant la dépendance critique de l'Ukraine à l'égard des matières premières, qui avait alimenté la croissance au début des années 2000. La crise a aussi entraîné un déclin rapide des industries à valeur ajoutée restantes qui n'avaient pas réussi à se moderniser : par exemple, la production de voitures, d'autobus et de tracteurs a baissé respectivement de 98%, 90% et 77% entre 2007 et 2021. En fin de compte, la dépendance à l'égard des exportations de matières premières a créé un cercle vicieux dans lequel la croissance économique est restée liée à la volatilité des marchés mondiaux des matières premières, entravant la modernisation d'autres secteurs.

Aujourd'hui, la structure des exportations de l'Ukraine reste dominée par les matières premières et les produits peu transformés.

Cependant, alors qu'en 2008, les produits métallurgiques représentaient 43,2% des recettes totales d'exportation de l'Ukraine, leur part était tombée à 24,9% à la fin de 2017. Cette baisse est principalement due à la chute des prix mondiaux de l'acier, à la perte de compétitivité de l'acier ukrainien sur les marchés internationaux, à une baisse importante des investissements dans le secteur sidérurgique et, enfin, à la guerre. Aujourd'hui, le secteur agricole génère environ la moitié des recettes d'exportation de l'Ukraine. En 2024, les matières premières représentaient plus de 66% des exportations totales de l'Ukraine, les https://eba.com.ua/en/bdo-v-ukrayini-pidtrymuye-plan-dlya-ukrayiny-pro-zbilshennya-eksportu-na-50-do-2030-roku-vid-logistyky-do-tehnologij/] restant les principales sources de revenus d'exportation. La part de l'industrie manufacturière dans le PIB est actuellement d'environ 10%, soit la moitié seulement de la référence de l'OCDE.

Depuis son indépendance, l'économie ukrainienne est restée dépendante des exportations de matières premières peu transformées. Cette dépendance a rendu l'Ukraine vulnérable aux fluctuations des prix sur les marchés mondiaux des matières premières, contribuant à la désindustrialisation et entravant le développement des industries de haute technologie.

La géopolitique des matières premières essentielles de l'Ukraine

Les matières premières essentielles telles que le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, les terres rares, le cuivre et le silicium sont indispensables à la fabrication de semi-conducteurs, de batteries et d'une large gamme d'appareils de haute technologie. Leur rôle important est particulièrement évident dans le secteur des énergies renouvelables. Les terres rares sont essentielles à la production d'aimants permanents, qui sont des composants essentiels des éoliennes et des moteurs de véhicules électriques. Parallèlement, les réseaux électriques nécessitent des quantités importantes de cuivre et d'aluminium , le cuivre étant le matériau de base de presque toutes les technologies liées à l'électricité.

La saisie agressive des ressources naturelles de l'Ukraine est un élément clé de la stratégie militaire de la Russie. L'occupation des territoires ukrainiens a permis au Kremlin de prendre le contrôle de vastes réserves de minéraux essentiels, de ressources énergétiques et de terres agricoles. Il n'est donc pas surprenant que la Russie se soit récemment fixé pour objectif de supprimer complètement sa dépendance vis-à-vis des importations de matières premières essentielles d'ici 2030. Selon le directeur de Rosnedra, Evgeny Petrov, « grâce à une série de mesures prises,nous prévoyons d'éliminer d'ici 2030 notre dépendance vis-à-vis des importations de 12 matières premières rares, notamment le lithium, le niobium, le tantale, les métaux rares, le zirconium, le manganèse, le tungstène, le molybdène, le rhénium, le vanadium, le spath fluor et le graphite. Pour une ressource high-tech comme le lithium, on espère y arriver d'ici 2028. » Depuis 2014, et surtout après l'invasion à grande échelle de 2022, la Russie cible systématiquement les gisements de lithium, de titane, de terres rares, de charbon, de pétrole et de gaz. La Russie se prépare déjà activement à l'exploration géologique de minéraux critiques dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine, en particulier dans les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. Les médias russes ont accordé une attention particulière au gisement de lithium de Shevchenkivske dans la région de Donetsk et au gisement de lithium de Kruta Balka dans la région de Zaporijia. Au final, le contrôle de la Russie sur les réserves ukrainiennes va accélérer son expansion dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et augmenter considérablement sa pression sur l'UE et d'autres pays en consolidant son contrôle sur les matières premières critiques. Les ambitions de la Russie sont encore renforcées par son partenariat de plus en plus étroit avec la Chine. Des commentateurs russes ont évoqué la coordination des stratégies de la Russie et de la Chine en matière de métaux rares comme une « arme commune » contre l'influence occidentale et pour contrôler les chaînes d'approvisionnement essentielles aux technologies de pointe. En même temps, la Russie développe activement sa coopération avec les pays du Sud dans le domaine des matières premières essentielles. Par exemple, fin 2023, la Bolivie et la Russie ont annoncé un investissement de 450 millions de dollars dans un projet pilote de production de lithium dans le désert de sel d'Uyuni, en Bolivie. En échange, Rosatom construit un centre de recherche et de technologie nucléaire en Bolivie.

La Chine occupe une position dominante dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de matières premières essentielles, tant au niveau de l'extraction que de la transformation, comme le cuivre, le cobalt, le lithium, le graphite et les terres rares. Par exemple, la Chine représente près de 100% de la transformation mondiale du graphite sphérique, environ 80% du gallium, environ 60% du raffinage du lithium et du germanium, et plus de 60% de la transformation du cobalt.

Compte tenu de la domination mondiale de la Chine et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement ukrainien a intensifié ses efforts pour promouvoir les matières premières essentielles du pays en tant qu'atout stratégique afin d'attirer les investissements occidentaux et de soutenir la reconstruction après la guerre. Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que l'une des principales priorités du gouvernement était de développer un nouveau modèle économique pour l'Ukraine, dans le but de faire du pays un centre de ressources pour l'Europe. Selon le Guide de l'investissement en Ukraine, publié par la Kyiv School of Economics et le ministère de l'Économie, l'Ukraine possède 117 des 120 types de minéraux les plus courants. Le gouvernement souligne également que l'Ukraine figure parmi les dix premiers producteurs mondiaux de plusieurs minéraux stratégiques, notamment le titane, le manganèse, le minerai de fer, le zirconium, le graphite et l'uranium.

Dans le même temps, les États-Unis font pression sur l'Ukraine pour qu'elle accélère l'extraction et l'exportation de matières premières essentielles dans le cadre de leur stratégie visant à réduire la dépendance américaine vis-à-vis de la Chine. Étant donné que la Chine représente plus de 70% des importations américaines de terres rares et qu'elle a récemment imposé des restrictions à l'exportation, toute nouvelle restriction pourrait avoir de graves conséquences. En 2023 et 2024, la Chine a imposé des restrictions à l'exportation de gallium, de germanium, de graphite et d'antimoine, et en décembre 2024, elle a complètement interdit la fourniture de gallium, de germanium et d'antimoine aux États-Unis, invoquant la sécurité nationale. Ces mesures faisaient suite aux restrictions imposées par les États-Unis au secteur chinois des semi-conducteurs. En réaction, Washington a commencé à voir les vastes réserves minérales de l'Ukraine comme une alternative pour renforcer sa sécurité nationale. Les restrictions à l'exportation imposées par la Chine sur les technologies de pointe en matière de transformation sapent directement les efforts des États-Unis et de l'UE pour développer leur capacité industrielle dans ce domaine, alors que les deux parties recherchent activement des équipements et des compétences de pointe. Cependant, la plupart de ces solutions de haute technologie sont concentrées en Chine, ce qui n'est pas surprenant compte tenu des quatre décennies d'investissement. Au cours de cette période, les États-Unis et l'UE ont non seulement réduit leur capacité de production, mais aussi considérablement réduit le financement de la recherche et du développement dans ce secteur, ce qui les a placés dans une position désavantageuse. Ces dernières années, les États-Unis se sont efforcés de retrouver leur rôle dans le secteur des terres rares. La seule mine de terres rares de Mountain Pass, en Californie, qui était à l'arrêt depuis longtemps, a repris sa production en 2017. Cependant, jusqu'à récemment, les matières premières extraites étaient envoyées en Chine pour être transformées.

La coopération de l'Ukraine avec les États-Unis est devenue de plus en plus transactionnelle depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui a présenté l'accès aux ressources ukrainiennes comme une compensation pour les milliards de dollars d'aide fournis par les États-Unis pendant la guerre. Les négociations actuelles sont tendues : l'Ukraine cherche à obtenir des garanties de sécurité, mais l'approche américaine reflète la logique de Trump, qui consiste à rechercher des avantages directs des investissements étrangers tout en limitant l'influence de la Chine sur les chaînes d'approvisionnement critiques. Cette stratégie est similaire au modèle chinois « ressources contre infrastructures », notamment l'accord Sicomines de 2007 en République démocratique du Congo, dans le cadre duquel la Chine devait investir 3 milliards de dollars dans les infrastructures en échange de droits miniers évalués à 93 milliards de dollars. Si cet accord a apporté à la RDC des capitaux dont elle avait grand besoin, le pays a par la suite cherché à le renégocier, exprimant ses inquiétudes quant au fait de ne pas recevoir une part équitable des bénéfices. Une partie des infrastructures promises n'a pas été entièrement réalisée ou a été construite avec des matériaux de mauvaise qualité. Parallèlement, les bénéfices des activités minières sont principalement allés à des entreprises chinoises, tandis que la RDC n'a reçu qu'une part relativement faible des revenus réels. L'accord sur les minerais conclu entre les États-Unis et l'Ukraine risque de perpétuer les schémas de contrôle extérieur et de répartition inégale des bénéfices, au détriment de ce pays riche en ressources. De tels accords peuvent entraîner une augmentation des coûts des projets, car ils obligent souvent les gouvernements à coopérer avec des entreprises spécifiques sans appel d'offres concurrentiel. Des problèmes de qualité et de contrôle peuvent survenir, car les entrepreneurs contrôlent généralement le financement et la mise en œuvre des projets, ce qui limite la capacité de surveillance du gouvernement. La structure complexe et non transparente augmente le risque de mauvaise gestion, et l'absence de concurrence et la nature à long terme de ces accords peuvent créer des déséquilibres financiers qui profitent à l'investisseur au fil du temps. L'accord signé par l'Ukraine et les États-Unis le 30 avril 2025 accorde aux États-Unis un accès quasi exclusif à de nouvelles licences pour l'extraction de minéraux et de matières premières essentielles, comme le souhaitait le président Trump. Si l'accord n'oblige pas l'Ukraine à rembourser l'aide américaine antérieure ni à transférer la pleine propriété des ressources, il ne prévoit pas non plus de garanties de sécurité de la part des États-Unis.

L'Union européenne dépend à 100% de la Chine pour tous les éléments de terres rares lourds, notamment le dysprosium (aimants dans les véhicules électriques et les éoliennes), l'erbium (dispositifs à fibre optique, lasers), le lutétium (détecteurs, imagerie médicale), le terbium (phosphores pour écrans), le thulium (lasers, appareils de radiographie portables) et autres – et à 85% des éléments de terres rares légères, comme le cérium (matériaux de polissage), le lanthane (batteries, verre optique), le néodyme (aimants, lasers, verre), le praséodyme (alliages, aimants, verre) et le samarium (aimants, réacteurs nucléaires, verre). Bien que la dépendance de l'UE à l'égard de la Chine pour d'autres matières premières essentielles soit légèrement moins importante, elle reste significative. Par exemple, la Chine fournit 71% des importations de gallium de l'UE, 97% de son magnésium, 40% de son graphite naturel et 62% de son vanadium. En raison de cette dépendance, l'UE s'intéresse de plus en plus à l'Ukraine depuis quelques années comme fournisseur potentiel de matières premières essentielles.

Les matières premières critiques de l'Ukraine dans le contexte de l'intégration européenne

En juillet 2021, avant l'invasion russe, l'Union européenne et l'Ukraine ont signé un protocole d'accord visant à renforcer l'intégration des chaînes de valeur dans les secteurs des matières premières critiques et des batteries. À la suite de la signature du protocole d'accord, une feuille de route a été élaborée, décrivant les mesures spécifiques convenues par les deux parties pour établir un partenariat stratégique. Il est à noter que cet instrument ne prévoit pas la création d'un organisme indépendant chargé de surveiller les activités dans ce domaine. La participation du public n'est pas envisagée, tandis que les représentants des secteurs économique et industriel sont prioritaires. Dans l'ensemble, la formulation de ces documents reste assez vague. Bien que l'UE exprime son intention d'intégrer l'Ukraine dans la chaîne de valeur des matières premières et des batteries, les documents signés ne mentionnent pas explicitement la production de produits finis directement en Ukraine.

En mars 2023, le gouvernement ukrainien a adopté la loi « sur les modifications de certains actes législatifs ukrainiens visant à améliorer la législation dans le domaine de l'utilisation du sous-sol », qui vise à déréglementer le secteur. Elle supprime notamment la nécessité d'obtenir l'autorisation des autorités locales, du Service national de géologie et des ressources minérales, du Service national du travail et d'autres organismes pour accéder au sous-sol, exploiter des gisements, prélever de l'eau et concevoir des installations minières. Ces changements, qui visent à attirer les investissements et à réduire les charges administratives pour les entreprises, ont en fait exclu les communautés du processus décisionnel. La loi autorise aussi la délivrance de permis spéciaux d'utilisation du sous-sol sans enchères aux entreprises qui ont fait des études géologiques à leurs frais. Même si cette pratique existe dans d'autres pays pour stimuler les investissements, elle comporte souvent des risques de corruption : les entreprises peuvent faire des recherches minimales et ensuite acquérir des actifs précieux sans concurrence. L'absence de vérification indépendante des résultats des recherches géologiques crée d'autres possibilités d'abus. En plus, dans le cadre des efforts de déréglementation en cours, le Conseil des ministres a adopté la résolution n°749 le 4 juillet 2023, qui supprime l'obligation de coordonner avec le ministère de la Protection de l'environnement et des Ressources naturelles la vente de permis pour les sites où des explorations géologiques ont déjà été menées. Le cas du secteur naturel de la forêt vierge de Makove Boloto (« marais aux coquelicots ») dans la région de Rivne, où un permis d'extraction de tourbe a été accordé, illustre clairement ce problème. Ce permis couvrait toute la superficie du secteur, officiellement créé fin 2021, et ouvrait effectivement la voie à sa destruction, car l'extraction de la tourbe implique l'élimination complète de la végétation et de la couche arable. Des cas similaires se sont produits dans la réserve naturelle de Starovyzhivskyi et à proximité de la réserve historique et culturelle de Busha.

Les matières premières critiques font désormais l'objet d'une section spécifique dans l'instrument « Ukraine Facility » doté de 50 milliards d'euros pour la période 2024-2027. Selon le plan de l'Ukraine au titre de cet instrument, le partenariat avec l'UE vise à approfondir l'intégration des chaînes de valeur dans les secteurs des matières premières critiques et des batteries en développant les ressources minérales de l'Ukraine sur la base d'une approche durable et socialement responsable. En même temps, le secteur devrait être réglementé selon les normes de l'UE, en tenant compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que des lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Cependant, les normes spécifiques auxquelles le gouvernement fait référence ne sont pas précisées. Ces documents internationaux sont volontaires et fournissent des orientations pour des pratiques commerciales éthiques, mais ils n'ont pas force de loi s'ils ne sont pas intégrés dans la législation nationale. De même, si le gouvernement fait référence au respect des principes ESG, il ne précise pas quelles normes, quels indicateurs ou quels mécanismes de vérification seront appliqués. Le paysage des normes ESG est lui-même fragmenté, avec des niveaux d'ambition et d'application variables. L'une des réformes décrites dans le plan est l'élaboration d'une étude visant à évaluer la législation actuelle en matière de reporting environnemental, social et de gouvernance dans le secteur minier. Le fait que le gouvernement prévoie d'« approuver et publier l'étude » alors qu'il a déjà mis en œuvre des mesures de déréglementation importantes dans le secteur montre clairement que les considérations ESG n'ont pas été systématiquement intégrées dans les réformes initiales. Des formulations telles que « introduction progressive de l'obligation de reporting ESG » et le respect du principe « ne pas causer de préjudice significatif » – dans la mesure du possible dans des conditions de guerre ou de reconstruction après-guerre – soulignent plutôt une approche formelle, orientée vers l'UE, de ces engagements.

L'adoption du règlement de l'UE sur les matières premières critiques en mars 2024 renforcera encore la coopération déjà établie. En décembre 2024, le Parlement ukrainien a approuvé un programme national actualisé pour le développement de la base minérale et des matières premières de l'Ukraine pour la période allant jusqu'en 2030, qui sert d'indicateur de la mise en œuvre de la facilité pour l'Ukraine. Le programme actualisé définit les critères de classification des ressources minérales comme stratégiquement importantes. Dans l'ensemble, cette loi vise à élargir considérablement les projets d'extraction à grande échelle. Il est à noter que dans la section consacrée à la tourbe, la loi souligne que l'exploitation de nouveaux gisements de tourbe, qui nécessite un drainage, entraîne la perte des fonctions biosphériques, une augmentation des risques environnementaux dans la région et la transformation des tourbières de puits de carbone en sources importantes d'émissions de gaz à effet de serre. Bien que le document reconnaisse la nécessité d'aligner l'extraction de la tourbe sur la politique climatique et environnementale de l'État, il ne prévoit pas de mécanismes pratiques ni de garanties pour assurer cette harmonisation. La loi prévoit également la poursuite des investissements dans les gisements de houille et l'expansion de l'extraction du lignite (charbon brun). À l'heure actuelle, le programme national semble contredire le plan national de l'Ukraine en matière d'énergie et de climat, qui prévoit l'élimination progressive du charbon dans le secteur de l'électricité d'ici 2035, conformément aux objectifs du Pacte vert européen.

Les risques du piège des ressources : les leçons à tirer

La proposition du gouvernement ukrainien d'utiliser les ressources minérales comme un moyen d'attirer l'aide internationale risque de reproduire les modèles d'exploitation typiques d'autres pays dépendants des ressources. Mettre l'accent sur l'exportation de matières premières essentielles pour garantir un soutien extérieur pourrait renforcer la dépendance à long terme vis-à-vis des acteurs étrangers, compromettant ainsi les efforts visant à reconstruire une économie diversifiée et autosuffisante. Une dépendance excessive à l'exportation de matières premières essentielles pourrait donner aux États étrangers un moyen de pression sur la politique économique de l'Ukraine. Un exemple parlant est la dépendance de l'Ukraine vis-à-vis des ressources énergétiques russes et leur impact sur les processus politiques et économiques ukrainiens, en particulier lorsque la Russie a utilisé ses approvisionnements en gaz comme moyen de pression politique et de chantage économique, tentant à plusieurs reprises de prendre le contrôle d'infrastructures stratégiques, notamment le réseau de transport de gaz ukrainien.

L'histoire du contrôle oligarchique en Ukraine, en particulier dans des secteurs tels que la métallurgie et la production de titane, où les matières premières étaient exportées au lieu d'être transformées dans le pays, montre comment la mainmise des élites sur les ressources et la faiblesse de la gouvernance peuvent détourner les revenus miniers destinés à la reconstruction nationale vers des intérêts privés. Ça risque de renforcer le rôle de l'Ukraine en tant que fournisseur de matières premières plutôt que de la transformer en producteur de biens à forte valeur ajoutée. Exporter des matières premières, c'est aussi passer à côté d'opportunités de développer les secteurs manufacturiers nationaux, et avec eux, des revenus et des emplois potentiels.

En même temps, l'exploration et l'extraction de matières premières essentielles sont des projets à haut risque et à forte intensité de capital, généralement accessibles uniquement à un petit nombre de grandes entreprises. Ces initiatives minières nécessitent des investissements initiaux importants, allant de 500 000 à 15 millions d'euros par projet, et impliquent des étapes longues et complexes : exploration géologique, études de faisabilité et obtention des permis d'exploitation. La mise en production industrielle d'un gisement minéral peut prendre des années et coûter entre 1 million et plus d'un milliard de dollars américains, selon le type de mine. Des études indiquent que, en moyenne, il faut jusqu'à 16,5 ans entre la phase d'exploration et le début de la production. Les grands groupes commerciaux ukrainiens qui ont accès à des capitaux sont capables de participer à des projets miniers à grande échelle. Mais leur implication soulève de sérieuses questions sur la transparence, la répartition équitable des bénéfices et le risque que les profits tirés des ressources essentielles de l'Ukraine finissent une fois de plus entre les mains d'un petit groupe d'individus, au lieu de contribuer à un développement économique global et à l'intégration avec l'Union européenne.

La volatilité des prix mondiaux des matières premières peut aussi déstabiliser l'économie ukrainienne. L'expérience de l'Ukraine en tant qu'exportateur de métaux ferreux illustre clairement ce risque. Au cours de la dernière décennie, les entreprises sidérurgiques ukrainiennes ont été très vulnérables aux fluctuations imprévisibles des prix mondiaux, qui ont eu un impact direct sur les volumes d'exportation, les revenus des entreprises et la balance des paiements du pays. Actuellement, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la guerre, la stagnation du marché intérieur et les conditions d'exportation de plus en plus défavorables, notamment les droits de douane, limitent les activités du secteur sidérurgique ukrainien. Selon les représentants du secteur, la production d'acier devrait baisser de 9% en 2025, avec une chute des exportations de 16%. Cette dépendance vis-à-vis des exportations de matières premières signifie que les chocs extérieurs peuvent rapidement déstabiliser l'économie, perturber les recettes budgétaires de l'État et mettre en péril des emplois.

En plus, l'extraction de matières premières essentielles pose des risques environnementaux importants, tels que des émissions importantes de gaz à effet de serre, la pénurie et la pollution de l'eau, la dégradation des sols et la perte de biodiversité. L'utilisation de l'eau constitue un défi supplémentaire, car de nombreuses mines sont situées dans des régions déjà confrontées à des pénuries, et les activités d'extraction et de transformation contaminent souvent les ressources en eau locales avec des substances toxiques et des métaux lourds. L'extraction du cuivre et du lithium est particulièrement gourmande en eau, ce qui exerce une pression supplémentaire sur des ressources déjà limitées. L'expansion physique des zones minières entraîne la déforestation, l'érosion des sols et la destruction des habitats naturels, menaçant la biodiversité locale. En plus, dans l'extraction des terres rares, même dans les meilleures conditions, seulement environ 2% de la masse extraite contient des matériaux précieux, même si les concentrations peuvent atteindre jusqu'à 20% dans certains gisements. Ces minerais contiennent souvent des impuretés nocives comme l'arsenic, le thorium, le fluor et l'uranium. Pendant des décennies, des quantités importantes de ces sous-produits toxiques ont été rejetées dans l'environnement, se répandant dans l'air et l'eau. En conséquence, les polluants sont entrés dans la chaîne alimentaire, et des études à grande échelle ont établi un lien entre l'exposition à ces polluants et des effets graves à long terme sur la santé, notamment des troubles du développement chez les enfants, une augmentation de l'incidence des maladies osseuses et d'autres maladies chroniques.

En fin de compte, alors que le gouvernement se concentre entièrement sur la participation du secteur privé à la reconstruction de l'Ukraine, en donnant la priorité aux projets d'extraction de matières premières essentielles à long terme, le pays risque une fois de plus d'être pris au piège dans le cercle vicieux qui consiste à servir de fournisseur de matières premières pour d'autres économies.

Maryna Larina, 14 mai 2025

https://commons.com.ua/en/resursna-pastka-ukrayini/

Traduction de l'ukrainien : Pavlo Shopin en Français Deepl revue ML

https://www.reseau-bastille.org/2025/05/18/creuse-bebe-creuse-comment-lextraction-et-lexportation-de-matieres-premieres-essentielles-peuvent-aggraver-le-piege-des-ressources-en-ukraine/

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Philippe Bihouix : « Le monde d’après sera celui de la sobriété systémique »

Alors que les ressources se raréfient et que le monde s'automatise toujours plus, l'ingénieur pionnier des low-tech Philippe Bihouix prône dans cet entretien une « sobriété systémique » organisée par l'État. Philippe Bihouix est ingénieur. Après avoir été l'un des premiers à alerter sur la pénurie à venir des métaux, il a été un pionnier en France de la low-tech. Il a publié, avec Vincent Perrot, la BD Ressources (éd. Casterman). Cet entretien de notre série Le Monde d'après a été enregistré au Musée des arts et métiers, en partenariat avec celui-ci.

Lisez ce grand entretien ci-après ou écoutez-le ci-dessous ou sur une plateforme d'écoute de votre choix et regardez-le en vidéo.

24 avril 2025 | tiré de reporterre.net |Photo de Bihouix : Mathieu Génon

https://reporterre.net/Philippe-Bihouix-Le-monde-d-apres-sera-celui-de-la-sobriete-systemique

Reporterre — Vous êtes ingénieur et avez été l'un des premiers à alerter sur la pénurie prochaine des matières premières. Comment imaginez-vous le monde d'après le capitalisme ?

Philippe Bihouix — C'est un monde où l'on est réconciliés avec le vivant, mais aussi où l'on a réussi à s'organiser collectivement autour d'une sobriété systémique. Je ne parle pas ici d'un retour à l'âge de pierre — l'image est convoquée chaque fois que l'on évoque une trajectoire autre que l'astrocapitalisme promu par Elon Musk [le patron, notamment, de Tesla] ou Jeff Bezos [le patron, notamment, d'Amazon] —, mais d'un monde où l'on a fait évoluer nos valeurs et, d'une certaine manière, nos rêves.

Les vieux rêves de l'humanité ont peut-être toujours été les mêmes : l'immortalité, l'abondance, la capacité à avoir des esclaves qui nous servent. Dans l'Antiquité, il y avait des esclaves humains, puis il y a eu des esclaves machines, qui désormais ne suffisent plus. On nous promet donc à présent des esclaves robots, avec cette idée que l'on va tous avoir des assistants personnels.

Je pense donc que, dans le monde d'après, il y aura à la fois des enjeux techniques et technologiques autour de la préservation des ressources et de la réduction de l'extractivisme, et surtout un enjeu d'affirmation de valeurs et de rêves. Au fond, il est important d'avoir un récit — c'est par exemple le cas de Donald Trump : on peut lui reprocher mille choses, mais il embarque des gens avec lui. Il faut que l'on trouve des contre-récits : voilà l'enjeu de ce monde d'après.

Qu'est-ce que la sobriété systémique ?

Le mot sobriété s'est invité dans le débat public avec l'explosion des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Et ce terme, comme d'autres qui l'ont précédé — par exemple « développement durable » —, est polysémique. L'acception qu'en a le gouvernement renvoie à la notion d'efficacité, en particulier industrielle, avec l'idée qu'en électrifiant certains process qui fonctionnent aujourd'hui avec des énergies primaires (le gaz, le charbon, le fioul), nous allons pouvoir consommer moins.

Ce mot peut aussi renvoyer à la sobriété individuelle, avec l'idée, par exemple, de baisser le chauffage chez soi. Cela a une efficacité technique indéniable… mais c'est problématique pour les personnes souffrant déjà de précarité énergétique. La sobriété individuelle demande des efforts substantiels.