Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

À Québec, des rues dénaturées par l’affichage en anglais.

Bien que la situation ne soit pas aussi « dramatique » qu'à Montréal, Québec, la plus vieille ville française en Amérique du nord, voit de plus en plus son paysage visuel changé par un affichage commercial où un anglais frondeur prend parfois toute la place. Une dégradation lexicale éhontée, un tarabiscotage dû entre autres au laxisme de cette loi 101 qu'on vient juste de modifier avec la loi 96. Mais sera-ce suffisant pour contrer l'anglomanie galopante ?

Chose certaine, le touriste qui arpente les rues Côte de la Montagne, Saint-Jean, Saint-Louis ou Saint-Paul pour y trouver la patine linguistique « tipically french » tant recherchée, sera certainement déçu de voir comment les affiches quasi unilingues en anglais des franchises sans âme Mary's Popcorn, Mango Tea, Cool as a Moose, Sugar Daddy, David Tea, etc., ont pu si facilement remplacer le français des charmants bistros d'autrefois.

Et ce qui vaut pour l'affichage commercial extérieur, vaut aussi pour les instructions d'utilité publique, les événements culturels, (Fest, Week …), les menus de restaurants, les programmes …

C'est un cancer dont les métastases se sont propagées partout en basse-ville et aussi dans le faubourg St-Jean Baptiste, un quartier (le mien) réputé très militant, où des vitrines telles Stay Sharp, Gold Rice et Barber Shop donnent la réplique aux placards North Face et Vape Shop de ce monde. La « diversité linguistique » quoi !

Et le comble dans tout ça, c'est que souvent hélas les affiches fautives batifolent innocemment à côté des fanions et des gonfalons marqués ACCENT LOCAL semées à tout vent par la Ville dans un effort de promotion économique et sociale. Le franglais comme « accent local », vraiment ?

L'anglais, comme la renouée japonaise

En fait, j'ai l'impression que l'affichage en anglais est devenu aussi pire que la renouée japonaise en matière de colonisation du champ visuel de la Capitale-Nationale. Tu coupes une tige et il en repousse quatre issues du même rhizome. Ainsi, il y a peu, après avoir logé une plainte à l'Office Québécois de la Langue Française (OQLF), nous avons réussi dans mon quartier à pousser un commerçant « délinquant » à refaire son enseigne en français. Tout le monde était content, à commencer par le propriétaire lui-même, sauf qu'à peine trois semaines après, trois nouveaux commerces du même secteur s'affichaient pompeusement en anglais. Comme la renouée, je vous dis … Décourageant !

Mais comment se fait-il que l'on ne puisse compter que sur la dénonciation citoyenne et les sanctions (souvent risibles) de l'OQLF pour mettre au pas les commerçants inconscients ou peu scrupuleux ? Qu'est-ce qui fait qu'à Québec, haut lieu d'histoire et de culture, il soit si facile pour un commerçant non respectueux de la loi d'obtenir un permis d'exploitation ?

Partant, pourquoi doit-on toujours attendre de sévir en aval (avec l'OQLF) alors que ce serait si simple, en amont, si les municipalités, les sociétés de développement commerciales (SDC) et autres organismes concernés menaient conjointement de véritables campagnes de conscientisation pour un affichage commercial en français ? Qu'attend-on pour agir plutôt que de se renvoyer la balle quand ça dérape ? Et nos élus-es, tous paliers confondus, dorment-ils ? La cause n'en vaut-elle pas la peine ?

Finalement, adoptée il y a peu, la loi 96 doit devenir pleinement opérante en juin 2025, question affichage. D'ici là, en espérant que ce soit suffisant pour mettre le holà, j'espère seulement que Québec et son « ACCENT D'AMÉRIQUE » n'en pâtiront pas trop. C'est déjà bien assez de globish indigeste comme ça.

Gilles Simard, citoyen de Québec

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les rythmes de la poussière

Léa Murat-Ingles

Sixième titre de la collection Martiales, dirigée par Stéphane Martelly,

Les rythmes de la poussière est le premier livre de Léa Murat-Ingles.

En 2045, une jeune femme se trouve confinée, isolée chez elle, en Amérique du Nord, pendant une énième pandémie. Elle plonge alors dans les archives léguées par sa grand-mère, qui est arrivée d'Haïti au Québec dans les années 1960. Elle mène en parallèle des recherches sur l'accès à l'histoire des communautés Noires, sur la constitution et le statut de leurs archives. Recluse dans un univers qui se virtualise et s'effrite, elle cherche à rétablir les liens avec sa famille, en tentant de retrouver quelque chose qu'elle croit avoir perdu.

« Je me demande si je serais plus saine d'esprit, plus sereine, si ma conscience était transférée dans un robot. Sans doute que cette version artificielle de moi résisterait mieux à la vie. Mes fantômes grondent. Elles sont agacées par ma bêtise. Dans les flocons de poussière qui valsent doucement vers le sol, je décide de revenir vers la seule chose qui pourrait me protéger autant qu'un corps synthétique : tous ces papiers, ces boîtes qui recèlent une partie cruciale de moi que j'ai tardé à chercher, mais que j'ai enfin commencé à trouver. »

extrait

Léa Murat-Ingles est doctorante en littérature à l'Université de Sherbrooke, auxiliaire de recherche et libraire occasionnelle. Ses travaux portent principalement sur la littérature haïtienne du Québec, l'afrofuturisme, l'intelligence artificielle et l'utilisation des archives dans la recherche-création. Ses textes ont été publiés dans les revues Mœbius, Possibles et dans le journal Montreal Review of Books. Les rythmes de la poussière est son premier livre.

photo ©Valérie Gassien

En librairie le 14 mai 2024 | 23,95$ | 224 pages

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

"Harlem : Une histoire de la gentrification"

France - Parution : "Harlem : Une histoire de la gentrification", par Charlotte Recoquillon, Éd. de la Maison des sciences de l'homme.

*Harlem : Une histoire de la gentrification*

Par Charlotte Recoquillon, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2024.

La gentrification de Harlem résulte des politiques publiques volontaristes qui y ont été déployées. Cet ouvrage présente plusieurs conflits locaux qui mettent en évidence les frictions et les tensions qui ont émergé entre les habitant⸱es, la municipalité et les acteur⸱ices privé⸱es. En faisant l'histoire de la gentrification de Harlem, ce livre contribue à documenter les modalités de mise en œuvre du racisme systémique et à enrichir la compréhension des dynamiques historiques de subjugation des espaces et des populations noires aux États-Unis.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le nettoyage ethnique de la Palestine d’Ilan Pappe

Nous publions ci-dessous l'avant-propos d'une nouvelle édition d'un livre d'Ilan Pappe, intitulée Le nettoyage ethnique de la Palestine publié cette année. Nous remercions l'éditeur "rue Dorion" qui nous a fait parvenir le pdf de ce livre.

Avant-propos

Cet avant-propos à l'édition française comporte deux parties. La première examine la pertinence du livre dans la période écoulée depuis sa parution, il y a une quinzaine d'années, et se rapporte également aux diverses réactions qu'il a suscitées. La seconde replace le livre dans le contexte des événements qui ont marqué la fin 2023 – la guerre contre Gaza et les événements du 7 octobre 2023.

Depuis la parution du livre, j'ai pu échanger avec un nombre incalculable de lecteurs et de lectrices qui ont démontré en quoi le livre restait aussi pertinent aujourd'hui en 2024 qu'au moment de sa parution il y a près de quinze ans. Cette pertinence se mesure de deux manières, qui sont corrélées.

Premièrement, il y a le fait que le terme de « nettoyage ethnique » pour qualifier les événements de 1948 soit désormais largement accepté. Dans un premier temps, ce terme a pu paraître trop extrême et exagéré pour bon nombre de chercheurs et de chercheuses ou de personnes qui avaient un lien avec la Palestine ou un intérêt pour le sujet. Toutefois, depuis la publication du livre, il semble que ce soit devenu le terme le plus commun pour désigner les événements de 1948. Ce qui veut dire qu'il s'agit de l'histoire d'un crime, que nous savons qui l'a commis et que nous pouvons réfléchir ensemble à la meilleure façon d'y remédier.

Deuxièmement, il semble que le concept de nettoyage ethnique puisse s'appliquer non seulement aux politiques israéliennes en 1948 mais aussi à la stratégie israélienne depuis lors. À bien des égards, nous ne sommes pas sortis de ce moment historique. L'opération de nettoyage ethnique de 1948 a permis à Israël de contrôler environ 80 pour cent de la Palestine mais elle a maintenu une minorité palestinienne assez importante au sein de l'État juif. La méthode du nettoyage ethnique a été remplacée entre 1948 et 1967 par un régime militaire sévère imposé à la minorité palestinienne en Israël.

Jusqu'à 1967, presque 20 % de la Palestine échappait encore au contrôle israélien. Israël s'est emparé de cette dernière portion de territoire lors de la guerre de juin 1967. Dès lors, la totalité de la Palestine était sous son contrôle mais il se trouvait confronté à d'immenses défis démographiques s'il voulait rester fidèle à l'idée d'un État juif incluant un nombre très réduit d'Arabes, voire pas d'Arabes du tout. La méthodologie développée par Israël pour conserver la totalité de la Palestine comprenait une panoplie de moyens : régime militaire, lois discriminatoires, pratiques et microprojets de nettoyage ethnique. Du nord au sud d'Israël, dans la région du grand Jérusalem, dans la région d'Hébron et dans la vallée du Jourdain, les Palestiniens ont été expulsés de façon à créer de nouvelles réalités démographiques sur le terrain. Ces opérations se poursuivent jusqu'à ce jour.

Cette réalité, ce que les Palestiniens appellent la « Nakba continuelle », nous ramène aujourd'hui à 1948, chaque fois que nous sommes confrontés à une démolition de maison, à l'assassinat d'un manifestant palestinien ou à tout autre abus des droits civiques et humains fondamentaux des Palestiniens.

Chacun de ces événements nous fait remonter dans le temps. Chaque année, ce voyage dans le temps nous ramène à un aspect différent de la Nakba. Ces derniers temps, ce qui me préoccupe plus que tout, c'est l'apathie et l'indifférence persistante des élites politiques et des médias occidentaux à l'égard de la situation des Palestiniens. Même l'horreur des camps de réfugiés palestiniens en Syrie n'a pas établi dans l'esprit des politiciens et des journalistes une possible connexion entre la nécessité de porter secours aux réfugiés et leur droit reconnu internationalement au retour dans leur pays.

Au plus fort de la guerre civile en Syrie, Israël se targuait de prodiguer des soins médicaux aux islamistes qui combattaient le régime d'Assad, les réparant avant de les renvoyer sur le champ de bataille, une action qualifiée d'humanitaire par l'État juif. Le refus de ce même État d'accueillir un seul réfugié du chaos syrien, refus tout à fait exceptionnel si l'on pense à ce qu'ont fait tous les autres voisins – bien plus pauvres – de la Syrie, est passé inaperçu.

C'est en juin 1948 que la communauté internationale a pris conscience pour la première fois du nettoyage ethnique en Palestine, lors de la première trêve dans les combats entre l'armée israélienne et les unités des armées arabes qui étaient entrées en Palestine le 15 mai.

À la fin de cette trêve, il est apparu clairement que l'initiative arabe pour reprendre la Palestine était vouée à l'échec. La trêve a permis aux observateurs de l'ONU de voir pour la première fois de visu la réalité sur le terrain à la suite du plan de paix proposé par l'organisation.

Ce à quoi ils ont assisté alors, c'est à un nettoyage ethnique à grande vitesse. La principale préoccupation du nouvel État israélien était à ce moment-là de profiter de la trêve pour accélérer la désarabisation de la Palestine. Ça a commencé dès l'instant où les armes se sont tues et ça s'est fait sous les yeux des observateurs des Nations unies.

Dès la deuxième semaine de juin, la Palestine urbaine avait déjà disparu et avec elle, des centaines de villages autour des principales villes. Les villes comme les villages ont été vidés par les forces israéliennes. La population a été chassée, souvent bien avant l'entrée des unités arabes en Palestine, mais les maisons, les boutiques, les écoles, les mosquées et les hôpitaux étaient toujours là. Maintenant que le bruit des tirs avait cessé, le vacarme des bulldozers qui rasaient ces bâtiments et les campagnes alentour ne pouvaient échapper aux observateurs de l'ONU.

Comme vous le verrez dans ce livre, les observateurs de l'ONU ont enregistré assez méthodiquement la transformation spectaculaire de ce paysage typique de la Méditerranée orientale que constituait alors la campagne palestinienne en un kaléidoscope de nouvelles colonies juives entourées de pins européens et de gigantesques systèmes de canalisations asséchant les centaines de ruisseaux qui parcouraient les villages – effaçant un panorama qu'on ne peut guère plus imaginer aujourd'hui que depuis quelques recoins relativement préservés de la Galilée et de la Cisjordanie.

Les observateurs de l'ONU ont rapporté sans relâche à leurs supérieurs qu'un nettoyage ethnique était en cours et les délégués de la Ligue arabe ont soumis des rapports similaires. La pression a fini par porter ses fruits puisqu'en décembre 1948, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la résolution 194. L'organisation internationale affirmait ainsi que la seule manière de pacifier le territoire était d'autoriser les réfugiés palestiniens à rentrer chez eux.

Cette logique a été acceptée par la Commission de conciliation pour la Palestine nommée par l'ONU pour assurer la mise en œuvre de la résolution 194, qui a donné lieu à la conférence internationale de Lausanne en mai 1949. L'effort de conciliation était mené par les Américains qui ont accepté également cette logique puisqu'ils ont fait pression sur Israël pour qu'il rapatrie un nombre significatif de réfugiés – pression qui comprenait une menace de sanctions.

Les mois ont passé et à la fin de l'année 1949, la pression états-unienne s'est relâchée. Le lobbying juif, l'escalade de la guerre froide dans le monde et le fait que l'attention de l'ONU se soit reportée sur le statut de Jérusalem, dont Israël contestait l'internationalisation décidée par l'organisation, sont les principales raisons de cette évolution. Seule l'Union soviétique a continué à rappeler au monde, par la voix de son ambassadeur aux Nations unies, et à Israël par le biais d'une correspondance bilatérale avec l'État juif, que la nouvelle réalité que le sionisme avait créée sur le terrain était encore réversible. À la fin de l'année, Israël est également revenu sur son engagement, pris sous la pression américaine, de rapatrier 100000 réfugiés.

Des colonies juives et des forêts européennes ont été implantées à la hâte sur des centaines de villages de la campagne palestinienne et les bulldozers israéliens ont démoli des centaines de maisons palestiniennes dans les zones urbaines pour tenter d'effacer le caractère arabe de la Palestine. Certaines de ces maisons ont été « sauvées » par des Israéliens, bohèmes ou yuppies, et des immigrés juifs fraîchement arrivés qui s'y sont installés avant de voir cette appropriation validée a posteriori par le gouvernement. La beauté de ces maisons et leur emplacement en ont fait des biens de premier choix sur le marché immobilier, prisés par les riches israéliens, les légations et les ONG internationales qui font souvent le choix d'y installer leurs nouveaux sièges.

Si le pillage au grand jour qui a commencé en juin 1948 a ému les représentants de la communauté internationale sur place, il n'a suscité aucune réaction chez ceux – rédacteurs en chef de journaux, responsables des Nations unies ou chefs d'organisations internationales – qui les y avaient envoyés. Le message de la communauté internationale à Israël était clair : le nettoyage ethnique de la Palestine – aussi illégal, immoral et inhumain soit-il – serait toléré.

Ce message a été parfaitement reçu et le résultat ne s'est pas fait attendre. Le territoire du nouvel État a été déclaré exclusivement juif et les Palestiniens qui y sont restés ont été soumis à un régime militaire qui les privait de leurs droits civiques et humains fondamentaux tandis que des plans pour s'emparer des parties du territoire palestinien encore non occupées en 1948 ont été aussitôt mis en œuvre. Au moment où ils ont été pleinement exécutés en 1967, le message de la communauté internationale était déjà inscrit depuis longtemps dans l'ADN sioniste d'Israël : même si ce que vous faites est observé et enregistré, ce qui compte, c'est la manière dont les puissants de ce monde réagissent à vos crimes.

La seule manière de s'assurer que la plume de l'enregistrement sera plus puissante que l'épée de la colonisation, c'est d'espérer un changement dans le rapport de force en Occident et dans le monde en général. Les actions menées par les sociétés civiles, les responsables politiques consciencieux et les nouveaux États émergents n'ont pas encore été en mesure de changer ce rapport de force.

Mais on peut se sentir encouragés par les vieux oliviers de Palestine qui parviennent à repousser sous les pins européens, par les Palestiniens et les Palestiniennes qui peuplent à présent les villes juives huppées bâties sur les ruines des villages de Galilée, et par la ténacité des populations de Gaza, de Bil'in, d'alAraqib, de Cheikh Jarah et de Masafer Yatta, et garder l'espoir que ce rapport de force change un jour.

Une nouvelle Nakba : octobre 2023.

Deux récits concurrents ont accompagné l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël et la réaction génocidaire d'Israël à cette attaque. Les Israéliens ont insisté sur le fait que l'attaque venait de nulle part et qu'elle avait été provoquée par l'Iran et par la nature antisémite du Hamas, qui incarne selon ce récit un mélange de nazisme et de fondamentalisme islamique.

L'autre récit, porté entre autres par le secrétaire général des Nations unies, tenait à contextualiser historiquement l'attaque du Hamas – et j'ajouterais que la réaction israélienne demande aussi à être contextualisée.

Le contexte historique remonte au nettoyage ethnique de 1948 et même au-delà. Ce récit commence par observer que le sionisme est un mouvement de colonisation qui, comme d'autres mouvements de ce type, visait à éliminer les indigènes afin de construire un État pour les colons qui bien souvent, comme dans le cas du sionisme, venaient d'une Europe qui les chassait ou ne voulait pas d'eux.

En tant que mouvement politique, le sionisme a attendu 1948 pour faire passer l'élimination des indigènes palestiniens au stade supérieur – en chassant la moitié d'entre eux hors de Palestine, en démolissant la moitié de leurs villages (500 villages) et en détruisant la plupart de leurs villes.

C'est ce contexte qui explique également comment la bande de Gaza a été créée. Israël l'a conçue comme un immense camp de réfugiés pour absorber les centaines de milliers de Palestiniens qu'il chassait du centre et du sud de la Palestine, dans la mesure où l'Égypte ne voulait pas les accueillir. Les derniers réfugiés ont été chassés des villages qu'Israël a détruits, brûlés et démolis en 1948. Ces villages étaient très proches de la bande de Gaza et c'est sur leurs ruines qu'un certain nombre des colonies attaquées par le Hamas le 7 octobre 2023 ont été construites.

La Nakba continuelle – l'expulsion de 1967 (qui n'a jamais réellement cessé depuis), le régime militaire sévère et l'occupation qui a pris un tour particulièrement cruel à partir de 2020 et le siège inhumain de la bande de Gaza commencé en 2007 – sont les éléments de contexte historique plus récents qui expliquent à la fois l'action du Hamas et la réaction israélienne (qui était moins une réaction qu'une nouvelle intensification, comme en 1948, du nettoyage ethnique dans la bande de Gaza et, à une moindre échelle, en Cisjordanie – au prétexte de l'attaque du Hamas).

À quatre reprises, depuis 2006, la population assiégée de Gaza a été bombardée depuis les airs, la terre et la mer. Les jeunes gens qui ont envahi des bases militaires, des kibboutzim et des villes (où ils ont commis des meurtres et des enlèvements) n'ont connu qu'une réalité – celle du ghetto de Gaza et des quatre bombardements. Ça ne justifie pas tout ce qu'ils ont fait mais ça donne une très bonne explication à ce qu'ils ont fait.

Pendant un temps, au lendemain de l'attaque du Hamas, et bien naturellement, Israël a reçu des témoignages de compassion et de soutien presque universels de la part de gouvernements du monde entier. Des grands monuments un peu partout dans le monde occidental ont été illuminés aux couleurs du drapeau israélien en solidarité avec les victimes (y compris la tour Eiffel).

Les responsables israéliens ont pris ces témoignages de compassion pour une carte blanche pour punir collectivement les deux millions de personnes qui vivent dans la bande de Gaza – ce qui, selon l'avis récent de la Cour internationale de justice, pourrait conduire à un génocide.

Ce qui va se passer à Gaza une fois que les opérations militaires auront cessé n'est pas absolument clair, y compris peutêtre pour les Israéliens eux-mêmes. Il semble que les responsables israéliens souhaitent annexer une partie de la bande de Gaza, concentrer les Palestiniens dans un espace encore plus densément peuplé et y imposer une réalité similaire à celle qui existe dans plusieurs parties de la Cisjordanie. L'avenir nous dira si cette stratégie fonctionne. Si c'est le cas, cela peut aisément conduire à d'autres soulèvements qui peuvent tourner à la guerre régionale.

Cela suppose l'emprisonnement perpétuel de millions de Pales tiniens et de Palestiniennes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, mais dans des conditions encore plus dures et inhumaines.

Le nettoyage ethnique de la Palestine restera hélas un titre pertinent dans la décennie à venir et on ne décèle pas le moindre signe d'un processus de réflexion interne en Israël qui permettrait au pays de s'écarter de cette stratégie. Il est possible que les méthodes varient à l'avenir et que les objectifs soient ensuite dirigés non plus vers Gaza mais vers l'intérieur de l'État d'Israël ou la Cisjordanie.

La question demeure la même qu'au moment où le livre a paru pour la première fois : comment le monde réagira-t-il ? Israël sera-t-il toujours « la seule démocratie du Moyen-Orient » ou deviendra-t-il une source d'embarras stratégique et moral nécessitant une intervention internationale pour mettre fin au nettoyage ethnique continu de la Palestine qui menace à présent de tourner au génocide ?

Ilan Pappé, février 2024

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les rebonds de l’histoire

Karl Marx disait que l'après révèle souvent les tendances lourdes de l'avant, il en constitue le révélateur autant que l'aboutissement ; ou quelque chose d'approchant, en tout cas.

Cette affirmation se vérifie pleinement dans la façon dont les classes politiques occidentales et une bonne partie de leurs opinions publiques ont longtemps considéré la civilisation arabe. Par contraste, Israël a toujours été présenté comme une société supérieure à celles qui l'entouraient.

En effet, les populations arabes ont toujours fait l'objet d'un mépris larvé de la part de beaucoup d'Occidentaux, comme si ça allait de soi. Dans la bande dessinée ("Le crabe aux pinces d'or" d'Hergé), dans certains romans, au cinéma et même dans la chanson on note un dénigrement des Arabes. On peut mentionner la célèbre chanson du chanteur de charme Adamo, "Inch'Allah" sortie en 1967, l'année de la guerre des six jours (du 5 au 10 juin) entre Israël et certains pays arabes (Égypte, Jordanie et Syrie), une chanson à la gloire d'Israël. Inutile de revenir sur le cinéma hollywoodien, notoirement pro-israélien et anti-palestinien.

De plus, les pays arabes producteurs de pétrole réunis au Koweït ont décidé à la suite de la guerre du Yom Kippour ( 6 au 24 octobre 1973) d'augmenter unilatéralement de 70% le prix du baril de brut et de réduire mensuellement de 5% la production pétrolière jusqu'à l'évacuation complète des territoires occupés par Israël et la reconnaissances des droits des Palestiniens. Cette offensive commerciale a contribué à provoquer une sérieuse crise économique en Occident.

C'est à partir de cette époque que le dénigrement des Arabes est devenu ouvert, virulent, et même haineux, surtout du côté américain, en dépit du pacifisme relatif du président Jim Carter.

Mais c'est aussi à partir de cette période que la question palestinienne est devenue plus connue en Occident et qu'un mouvement favorable à leur cause a pris son envol. On peut mentionner certains films et romans européens ; aussi, il faut le souligner, le film québécois d'Anaïs Barbeau-Lavalette "Inch'Allah" sorti en 2012.

Avec l'actuel conflit Gaza-Israël, la sympathie à l'endroit de la cause palestinienne s'affirme chaque jour davantage, même aux États-Unis du moins au niveau de l'opinion publique, encore que la partie est encore loin d'y être gagnée pour les Palestiniens.

Que peut-on augurer pour l'avenir ? Difficile de le savoir, mais le présent conflit marque sans doute un point tournant dans l'antagonisme israélo-palestinien. Un retour en arrière paraît impossible. Les contours des futures relations entre Israël et la Palestine demeurent flous, mais ce qui semble se dessiner ressemble à une rupture avec un passé particulièrement pénible pour les deux peuples, surtout les Palestiniens. Peut-on rêver d'un apaisement durable ?

Jean-François Delisle

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’antisémitisme, arme de diffamation

Tandis que l'horreur de la guerre génocidaire israélo-américaine contre Gaza se poursuit sans relâche ni solution en vue, il n'y a eu qu'un seul développement vraiment encourageant : le déferlement de l'activisme propalestinien dans de nombreuses communautés américaines, plus particulièrement le magnifique mouvement sur les campus universitaires organisés en campements exigeant un cessez-le-feu permanent immédiat et le désinvestissement des entreprises liées à la machinerie israélienne de massacre et d'épuration ethnique du peuple palestinien.

Tiré de Inprecor 720 - mai 2024

15 mai 2024

Par Against The Current

En raison de l'autorité morale et du pouvoir de ce mouvement face à un massacre monstrueux financé par l'argent des contribuables américains, il n'est pas surprenant qu'il ait été attaqué de toutes parts, y compris par des représailles de l'administration des campus et des actions violentes de la police contre des étudiants et des enseignants sympathisants.

Une arme de l'extrême droite

Nous souhaitons nous concentrer ici sur une diffamation spécifique à l'encontre du mouvement : le fait qu'il serait « antisémite » ou qu'il prônerait le « génocide du peuple juif ». Ce mensonge est sans cesse relayé par une grande partie des médias, par le théâtre des auditions du Congrès et maintenant par la législation imposant des services de « surveillance de l'antisémitisme » dans les universités, et bien sûr par les groupes de pression « pro-israéliens » dirigés par l'AIPAC (America Israel Political Affairs Committee) et l'Anti-Defamation League (ligue anti-diffamation).

Une grande partie de l'hystérie au Congrès et dans les médias est propulsée par des éléments du mouvement d'extrême droite MAGA (Make America Great Again) qui, bien sûr, se sont peu exprimés sur les marcheurs suprémacistes blancs porteurs de torches « les Juifs ne nous remplaceront pas » à Charlottesville, en Virginie, en 2017. Cela fait en fait partie d'une campagne républicaine plus large visant à discréditer et finalement à écraser toute expression progressiste dans l'enseignement universitaire, en particulier les arts libres.

L'accusation d'« antisémitisme » contre la solidarité avec la Palestine est un ajout opportuniste aux cibles existantes comme les programmes d'inclusion de la diversité et de l'égalité, la théorie critique de la race, les études de genre, tout ce qui est « woke » et d'autres menaces perçues contre ce que l'aile droite considère comme la civilisation occidentale. Ce n'est pas une coïncidence, c'est aussi un prétexte pour ouvrir d'énormes brèches dans les protections de la liberté d'expression et pour purger les institutions académiques.

Ce qu'est l'antisémitisme, et ce qu'il n'est pas

Il s'agit notamment d'une campagne visant à criminaliser littéralement les slogans « Free, Free, Palestine » et « From the river to the sea, Palestine will be free » (De la rivière à la mer, la Palestine sera libre). (Mais personne ne propose d'interdire la déclaration du Likoud, le parti au pouvoir en Israël, et du Premier ministre Netanyahou, « du fleuve à la mer, souveraineté totale d'Israël »…). Quelle que soit la signification de ces phrases pour des personnes différentes dans des lieux différents, il n'y a aucune excuse pour les interdire en les qualifiant d'incitation à la haine ou de « génocide du peuple juif ».

Dans ce climat, il est nécessaire de défendre le militantisme de solidarité avec la Palestine et d'affirmer clairement ce qu'est l'antisémitisme – et ce qu'il n'est pas. L'antisémitisme est une idéologie de haine et de mépris à l'égard des Juifs, en tant que peuple et en tant qu'individus. S'il plonge ses racines dans le sectarisme religieux depuis des siècles, l'antisémitisme a pris la forme d'une théorie raciale pseudo-scientifique au cours des quelque 150 dernières années, en commençant par l'Europe. Comme toutes les formes de racisme, il est irrationnel et, dans le cas spécifique de l'antisémitisme, il attribue aux juifs divers stratagèmes pour contrôler la finance, la politique, les médias, etc.

Dans ses formes les plus extrêmes, l'idéologie et le mythe antisémites ont bien sûr alimenté la machine d'extermination nazie qui a presque anéanti la vie juive dans une grande partie de l'Europe. Dans ses formes les plus extrêmes, l'idéologie et le mythe antisémites ont alimenté la machine d'extermination nazie qui a presque anéanti la vie juive dans une grande partie de l'Europe.

La liberté de critiquer Israël

L'antisémitisme en tant qu'ensemble de stéréotypes raciaux antijuifs ne doit pas être confondu avec l'analyse critique de l'État israélien. Les « crimes d'apartheid et de persécution » d'Israël (comme les appellent Amnesty International et Human Rights Watch) contre le peuple palestinien ne sont pas plus à l'abri d'un examen minutieux que ceux des États-Unis au Vietnam et en Irak, de la Russie en Ukraine ou de la Chine contre le peuple ouïghour, la campagne Hindutva du gouvernement indien contre les musulmans, etc. La prétention idéologique d'Israël à agir en tant qu'"État-nation du peuple juif" cherche faussement - et dangereusement - à rendre tous les juifs responsables de ses actes criminels.

Dans ces conditions, et alors que les atrocités génocidaires diffusées en direct à Gaza augmentent de jour en jour, il peut être surprenant et encourageant de constater que si peu d'incidents antisémites se sont réellement produits. La plupart de ces incidents se sont produits en dehors du campus, comme le rassemblement des Proud Boys près de Columbia ou le discours de haine prononcé à l'extérieur du campus. (Un organisateur de manifestations sur le campus qui avait envisagé de "tuer des sionistes" a été immédiatement répudié).

D'où vient la violence

Dans le cas notoire de l'université Northeastern de Boston, l'administration a appelé la police sur le campus après que des chants « Kill the Jews » ont été signalés – des images vidéo ont montré qu'ils provenaient d'un contre-manifestant apparent portant un drapeau israélien.

Il y a eu beaucoup plus d'agressions physiques et de menaces contre des étudiants palestiniens, arabes et musulmans que contre des étudiants juifs. Bien entendu, toutes ces agressions sont vicieuses et absolument inacceptables sur un campus ou ailleurs. Les attaques contre les étudiants juifs sont à la fois moralement répugnantes et préjudiciables au mouvement de solidarité avec la Palestine.

Il est toutefois important de souligner un point soulevé par Nadia Abu el-Haj, professeur à Columbia et à Barnard, qui a elle-même été la cible de campagnes de diffamation sionistes au cours de sa carrière universitaire. Tout le monde sur le campus, dit-elle, a le droit absolu d'être en sécurité. Cela ne donne à personne le droit de mettre fin à un discours ou à une manifestation simplement parce qu'il ou elle ne se sent pas en sécurité.

En fait, une partie de l'objectif de l'attaque de la droite - rejointe de manière déplorable par une grande partie de l'establishment centre-libéral - contre la lutte propalestinienne sur le campus est de faire en sorte que les juifs se sentent en danger. L'instrumentalisation de l'insécurité juive de cette manière, comme outil contre la lutte contre le génocide, peut être considérée comme une manipulation de l'antisémitisme.

L'antisémitisme réel est-il en augmentation aux États-Unis aujourd'hui ? Probablement (bien que malheureusement les statistiques autrefois utiles compilées par l'ADL ne soient plus du tout fiables depuis qu'elle agit comme un avant-poste de propagande et de renseignement de l'État israélien). Il doit être résolument combattu, au même titre que toutes les autres expressions du racisme. Elle ne doit pas être confondue avec la dénonciation de ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, comme le génocide conjoint israélo-américain en Palestine.

Le 9 mai 2024, publié par Against the Current.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La destruction de la Palestine, c’est la destruction de la Terre

Les six derniers mois de génocide à Gaza ont marqué le début d'une nouvelle phase dans une longue histoire de colonisation et d'extraction qui remonte au dix-neuvième siècle. Pour comprendre véritablement la crise actuelle, Andreas Malm affirme qu'il faut analyser sur la longue durée* l'assujettissement de la Palestine à l'empire fossile.

Andreas Malm - 8 avril 2024

Tiré de Verso Books

Traduction Johan Wallegren

Cet essai est une version légèrement modifiée d'une conférence donnée à l'Université américaine de Beyrouth, au Center for Arts and Humanities and Critical Humanities for the Liberal Arts, le 4 avril. L'image ci-dessus, White Phosphorous #2, est utilisée avec l'autorisation de l'artiste Rafat Asad. Rafat est un artiste palestinien basé à Ramallah.

Cela fait donc maintenant six mois que ce génocide perdure. Une demi-année s'est écoulée depuis que la résistance a lancé le Déluge d'al-Aqsa et que l'occupation a répondu en déclarant et en exécutant un génocide. Cela fait une demi-année – six mois – 184 jours que les bombes annihilent une famille après l'autre, un immeuble après l'autre, un quartier résidentiel après l'autre, sans relâche, méthodiquement : une demi-année d'ossements gris d'enfants protrudant des décombres, de rangées de petits sacs mortuaires blancs alignés sur le sol, d'une fille mutilée pendue à une fenêtre comme à un crochet ; une demi-année de parents faisant leurs adieux à leurs enfants avec un calme de façade glaçant, comme si leur esprit les avait laissés vides et absents, ou dans des spasmes incontrôlables de chagrin, comme s'ils ne savaient pas comment mettre à nouveau un pied devant l'autre et faire un pas sur cette Terre ; une demi-année d'une douzaine de massacres par jour, d'exécutions sommaires, de tirs de snipers, de passages de bulldozers sur les cadavres et tout le reste, et ça ne s'arrête pas, ça continue, ça continue, ça ne s'arrête pas, ça continue, ça continue à un rythme effréné, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête tout simplement pas. On peut devenir fou de désespoir en regardant cela de loin. Si l'on a un tel ressenti, il faut essayer d'imaginer ce que ressentent les habitants de Gaza encore en vie.

L'État d'Israël est en train de commettre le pire crime connu de l'humanité, et ce génocide en particulier présente des caractéristiques uniques qui le distinguent des génocides de mémoire récente. Tout d'abord, dès le départ, ce génocide a été « un effort transnational », coordonné et organisé par les pays capitalistes avancés de l'Occident, en collaboration avec l'État d'Israël. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et la plupart des autres membres de l'UE se sont immédiatement mobilisés pour apporter leur concours à l'effusion de sang, en envoyant des armes à l'occupation comme autant de plats à un banquet, en survolant Gaza pour partager des renseignements avec le quartier général et les pilotes, en déployant un réseau défensif tout autour de cet État et, comme si cela ne suffisait pas, en retirant les dernières miettes de subsistance des mains des Palestiniens. Maintenant que ceux-ci meurent de faim et ne peuvent compter que sur l'assistance minimale de l'UNRWA pour les maintenir en vie, les États-Unis et le Royaume-Uni coupent même les vivres en supprimant cette aide de dernier recours. On pourrait croire qu'ils veulent que les Palestiniens meurent.

Voilà un portrait de ce qui s'est passé au cours du premier semestre de ce génocide. Jusqu'à présent, le tableau en est un de coopération monochrome. Aucun autre génocide répertorié depuis l'Holocauste n'a donné lieu à des scènes comparables. Du Bangladesh au Guatemala, du Soudan au Myanmar, des génocides ont pu être perpétrés avec divers degrés de complicité de la part du noyau capitaliste, mais il s'agit ici de quelque chose de qualitativement différent. Une comparaison utile pourrait être faite avec le génocide dont ont été victimes les musulmans bosniaques, un événement auquel j'ai été sensibilisé dans ma propre jeunesse politique. Par un embargo sur les armes, l'Occident a refusé à ce peuple le droit de se défendre ; en se retirant de Srebrenica, les forces néerlandaises ont sciemment livré cette ville à Ratko Mladić ; au cours des quatre années de guerre, la soi-disant communauté internationale a assisté à la décimation des musulmans bosniaques. Mais il s'agissait avant tout d'actes d'omission. L'Occident n'a pas armé la Republika Srpska avec les meilleures bombes de ses arsenaux. Bill Clinton n'a pas pris un vol pour venir faire l'accolade à Slobodan Milošević. Le massacre ne s'est pas perpétré sur l'air de ce refrain lancinant : « les nationalistes serbes ont le droit de se défendre ». Ce à quoi nous assistons aujourd'hui pourrait être le premier génocide capitaliste de l'ère moderne.

Je dois reconnaître avoir fait preuve d'une certaine naïveté : je ne m'attendais pas à un appétit aussi vorace pour le sang palestinien. Bien sûr, je n'ai pas été surpris par le comportement de l'occupation. La deuxième chose que nous nous sommes dite le matin du 7 octobre était : ils vont détruire Gaza. Ils vont tuer tout le monde. La première chose que nous nous sommes dite dans ces premières heures n'était pas tant des mots que des cris de jubilation. Ceux d'entre nous qui avons vécu de l'intérieur la question palestinienne et l'avons subie dans nos vies ne pouvions réagir autrement aux scènes de la résistance prenant d'assaut le checkpoint d'Erez, ce labyrinthe de tours en béton, d'enclos et de systèmes de surveillance, cette installation à un seul but hérissée de mitrailleuses, de scanners et de caméras – certainement le monument le plus monstrueux dédié à la domination d'un autre peuple dans lequel j'aie jamais pénétré – tout à coup celui-ci se retrouvait entre les mains de combattants palestiniens qui avaient maîtrisé les soldats de l'occupation et arraché leur drapeau. Comment ne pas crier de stupeur et de joie ? Il en va de même des scènes où les Palestiniens franchissent la clôture et le mur et affluent sur les terres dont ils ont été chassés ; il en va de même des reportages sur la résistance qui s'empare du poste de police de Sderot, la colonie ethniquement propre qu'ils ont construite sur le village de Najd, occupé depuis 1948.

Ce sont les premières réactions que j'ai partagées avec mes proches. Mais dans un deuxième temps, il y a eu une immense trépidation. Nous savions tous comment l'État d'Israël a coutume de se comporter et ce qu'il fallait en attendre. Ce que je n'avais pas prévu, personnellement, c'est l'ampleur que prendrait la participation de l'Occident aux massacres. Il est clair que j'aurais dû m'en douter. Mais, mettons de côté la naïveté, les événements du dernier semestre ont soulevé une fois de plus la question de la nature de cette alliance. Qu'est-ce qui lie si étroitement l'État d'Israël et le reste de l'Occident ? Qu'est-ce qui explique la volonté de pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni de participer à ce génocide et pourquoi l'empire américain partage-t-il l'objectif d'Israël de détruire la Palestine ? L'une des explications, toujours aussi populaire pour certains pans de la gauche, est le pouvoir du lobby sioniste. J'y reviendrai.

*

L'un des éléments de la définition du génocide est la « destruction physique totale ou partielle » du groupe de personnes ciblé – et à Gaza, une catégorie centrale est précisément celle de la destruction physique. Dès les deux premiers mois, Gaza a été soumise à une destructiontotale et complète. Avant même la fin du mois de décembre, le Wall Street Journal a rendu compte du fait que la destruction de Gaza égalait ou dépassait celle de Dresde et d'autres villes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. L'une des voix les plus courageuses en dehors de la Palestine est celle de Francesca Albanese, rapporteur spécial des Nations unies sur les territoires qui ont été occupés en 1967. Elle commence son récent rapport par l'observation suivante : « Après cinq mois d'opérations militaires, Israël a détruit Gaza », avant de détailler la manière dont tous les fondements de la vie à Gaza ont été « complètement saccagés »[1]. L'image emblématique est celle d'une maison réduite en miettes et de survivants fouillant frénétiquement les décombres. S'ils ont de la chance, un garçon ou une fille couverts de poussière peuvent être extraits de la masse de débris. On estime aujourd'hui qu'il reste quelque 12 000 cadavres à extraire des maisons pulvérisées de Gaza.

Bien que cela n'ait jamais atteint l'ampleur que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas exactement la première fois que les Palestiniens font l'expérience de ce genre de choses. Le scénario est inscrit dans le Plan Dalet de 1948, par lequel les forces sionistes ont été formées à l'art de « détruire les villages (en y mettant le feu, en les faisant exploser et en plantant des mines dans les décombres) »[2]. Pendant la Nakba, il était courant pour ces forces d'envahir un village pendant la nuit et de dynamiter systématiquement, l'une après l'autre, les maisons où se trouvaient encore des familles[3]. L'expérience palestinienne a ceci de particulier qu'il n'y a aucune fin en vue. L'acte initial consistant à détruire les maisons sur la tête de leurs habitants est répété encore et encore : à Al-Majdal en 1950, un lieu d'où les habitants ont été déportés à Gaza ; puis à Gaza en 2024 ; et entre les deux, un nombre innombrable de fois. Pour ne citer qu'un cas, prenons ce qui s'est passé à Beyrouth en 1982, comme le décrit Liyana Badr dans A Balcony over the Fakihani (Un balcon sur le Fakihani), avec des mots qui pourraient évoquer une litanie de précédents :

« J'ai vu des tas de béton, des pierres, des vêtements déchirés éparpillés, des éclats de verre, des petits bouts de coton, des fragments de métal, des immeubles détruits ou penchant follement. (...) Une poussière blanche étouffait le quartier, et à travers le gris de la fumée se profilaient les carcasses éventrées des immeubles et les débris des maisons rasées. (...) Tout y était sens dessus-dessous. Les voitures étaient à l'envers, des papiers tourbillonnaient dans le ciel. Le feu. Et la fumée. La fin du monde[4].

C'est une fin du monde qui ne finit jamais : de nouveaux décombressont constamment déversés sur les Palestiniens. La destruction est l'expérience constitutive de la vie palestinienne parce que l'essence du projet sioniste est la destruction de la Palestine.

Cette fois-ci, contrairement à 1948 ou 1950, la destruction de la Palestine a pour toile de fond un processus de destruction différent, mais connexe : celui du système climatique de cette planète. L'effondrement du climat est le processus de destruction physique des écosystèmes, de l'Arctique à l'Australie. Dans notre livre The Long Heat : Climate Politics When It's Too Late (La chaleur durable : les politiques du climat quand il est trop tard), à paraître chez Verso en 2025, mon collègue Wim Carton et moi-même parlons en détail de la rapidité avec laquelle ce processus se déroule actuellement. Pour ne prendre qu'un exemple, l'Amazonie est prise dans une spirale de dépérissement qui pourrait la transformer en une savane dépourvue d'arbres. La forêt amazonienne existe depuis 65 millions d'années. Aujourd'hui, en l'espace de quelques décennies seulement, le réchauffement climatique – associé à la déforestation, la forme originelle de la destruction écologique – pousse l'Amazonie vers le point de basculement au-delà duquel elle cessera d'exister. En effet, à l'heure où j'écris ces lignes, de nombreuses recherches récentes suggèrent que l'Amazonie est sur le point d'atteindre le point de non-retour[5]. Si l'Amazonie devait perdre sa couverture forestière – une idée vertigineuse, mais tout à fait envisageable dans un avenir proche – il s'agirait d'une Nakba d'un autre genre. Les victimes immédiates seraient, bien sûr, les populations indigènes, afrodescendantes et autres de l'Amazonie, quelque 40 millions de personnes au total, qui, dans le scénario le plus probable, verraient partir en fumée leur forêt dévastée par les incendies, et vivraient ainsi la fin d'un monde.

Parfois, ce processus revêt une ressemblance morphologique remarquable avec les événements de Gaza, avec une proximité même géographique. Dans la nuit du 11 septembre de l'année dernière, moins d'un mois avant le début du génocide, la tempête Daniel a frappé la Libye. Dans la ville orientale de Derna, sur les rives de la Méditerranée, à environ 1 000 km de Gaza, les gens ont été tués dans leur sommeil. Soudain, une force venue du ciel a détruit leurs maisons. Par la suite, des rapports ont décrit comment des meubles épars et des parties de corps ont émergé des bâtiments pulvérisés. Des cadavres jonchent encore les rues et l'eau potable se fait rare. La tempête a tué des familles entières ». Selon un habitant de la ville, il s'agit d'une « catastrophe comme nous n'en avons jamais vue ». Les habitants cherchent les corps de leurs proches en creusant avec leurs mains et de simples outils agricoles ». Des secouristes palestiniens se sont précipités sur les lieux ; selon l'un d'entre eux, « la dévastation dépasse tout ce que l'on peut imaginer. (...) Vous marchez dans la ville et vous ne voyez que de la boue, de la vase et des maisons démolies. L'odeur des cadavres est omniprésente. (...) Des familles entières ont été rayées des registres d'état civil. (...) On voit la mort partout ».

Au cours de sa visite de 24 heures, la tempête Daniel a déversé une quantité d'eau environ 70 fois supérieure à la moyenne du mois de septembre. Derna est située à l'embouchure d'une rivière, qui coule dans un oued vers la mer, normalement à l'intérieur de berges étroites, si tant est qu'elle coule. C'était un pays désertique. L'eau, les sédiments et les débris ont formé un bulldozer rugissant qui a dévasté la ville en la traversant au milieu de la nuit du 11 septembre – une force d'une telle vitesse et d'une telle violence qu'elle a emporté les structures et les rues vers la Méditerranée et transformé l'ancien centre-ville en une tourbière brunâtre et boueuse. En utilisant les méthodes raffinées d'analyse des causes des phénomènes météorologiques d'aujourd'hui, les chercheurs pourraient rapidement conclure que les inondations ont été rendues cinquante fois plus probables par le réchauffement climatique observé jusqu'à présent – selon une équation mathématique de causalité du désastre. Seul le réchauffement de la planète a pu provoquer cet événement. Au cours des mois d'été précédents, les eaux au large de l'Afrique du Nord avaient été plus chaudes de pas moins de cinq degrés et demi par rapport à la moyenne des deux décennies précédentes. Or, l'eau chaude contient de l'énergie thermique qui peut être aspirée dans une tempête comme du carburant dans un missile. Quelque 11 300 personnes ont été tuées en une seule nuit par la tempête Daniel en Libye – l'événement le plus intense de massacre de masse dû au changement climatique subi jusqu'à présent au cours de la décennie, voire du siècle.

Ces scènes préfiguraient de manière frappante celles qui allaient commencer à se dérouler à Gaza 26 jours plus tard, mais il existait également des liens directs entre ces deux endroits. Les équipes de secours de Gaza étant depuis longtemps habituées à faire face à ce type de destruction, elles se sont rapidement rendues à Derna pour offrir leur aide. Au moins une douzaine de Palestiniens qui avaient fui Gaza pour se réfugier à Derna ont été tués dans les inondations. Un Palestinien, Fayez Abu Amra, a déclaré à Reuters : « Deux catastrophes se sont superposées, celle du déplacement forcé et celle de la tempête en Libye » – le mot arabe pour catastrophe étant ici, bien sûr, Nakba. Selon Fayez Abu Amra, la première Nakba a été celle de 1948, qui a chassé sa famille et 800 000 autres Palestiniens de leur patrie ; sa famille s'est retrouvée dans la région de Deir al-Balah, puis des membres de celle-ci ont déménagé pour fuir les guerres d'agression israéliennes, dans la ville de Derna ; puis est survenue une deuxième Nakba. Fayez Abu Amra a perdu plusieurs membres de sa famille dans la tempête. Lui-même a survécu, car il avait choisi de rester à Deir al-Balah, où des tentes avaient été érigées pour les victimes et la foule des endeuillés. Puis vint, quelques semaines plus tard, le génocide. Dieu seul sait si Fayez Abu Amra est encore en vie.

Tout en reconnaissant les similitudes et l'enchevêtrement de ces processus de destruction, certaines différences significatives sautent aux yeux. Les forces qui ont bombardé Derna étaient d'une autre nature que celles qui ont bombardé Gaza. Dans le premier cas, le semeur anonyme de la mort depuis le ciel n'était pas une force aérienne, mais la saturation cumulative de l'atmosphère en dioxyde de carbone. Personne n'avait l'intention de détruire Derna, par contraste avec l'intention expresse de l'État d'Israël de détruire Gaza : aucun porte-parole del'armée n'a annoncéqu'il fallait se concentrer sur les « dommages maximums », aucun député du Likoud n'a hurlé « Abattez les bâtiments ! Bombardez sans distinction ! » Lorsque des compagnies procèdent à l'extraction de combustibles destinés à être brûlés, elles n'ont pas l'intention de tuer qui que ce soit en particulier. Elles savent cependant avec certitude que ces produits tueront des gens – que ce soit en Libye, au Congo, au Bangladesh ou au Pérou – cela leur est égal.

Il ne s'agit pas d'un génocide. Dans notre livre, Overshoot : How the World Surrendered to Climate Breakdown, qui sera publié par Verso en octobre de cette année, Wim et moi jouons avec le terme de paupéricide pour décrire ce qui se passe ici : l'expansion implacable de l'infrastructure des combustibles fossiles au-delà de toutes limites d'une planète vivable. L'objectif initial de l'acte en soi n'est pas de tuer qui que ce soit. L'objectif de l'extraction du charbon, du pétrole ou du gaz est de gagner de l'argent. Cependant, une fois qu'il est pleinement établi que cette forme d'argent est en réalité mortelle pour une multitude de nos semblables, l'absence d'intention commence à crouler. Corollaire des connaissances fondamentales de la science du climat, ce savoir est désormais quasi-universellement partagé : les combustibles fossiles tuent les êtres humains, au hasard, aveuglément, sans discernement, avec une forte représentativité des pauvres du Sud ; et font de plus en plus de victimes à mesure que la sale besogne se poursuit sans frein. Lorsque l'atmosphère est sursaturée en CO2, la létalité de toute quantité supplémentaire de CO2 est élevée et tend irrémédiablement à la hausse. Les pertes massives sont alors un résultat idéologiquement et mentalement compilé et accepté de facto de l'accumulation du capital. « Si vous faites quelque chose qui a des répercussions destructrices pour quelqu'un d'autre et que vous savez qu'il en est ainsi, c'est sciemment que vous le faites », a déclaré le procureur Steve Schleicher dans son réquisitoire final contre Derek Chauvin, condamné plus tard pour le meurtre de George Floyd ; mutatis mutandis, il en va de même ici. En effet, la violence de la production de combustibles fossiles devient plus meurtrière et plus délibérée à chaque année qui passe. Comparons cela au bombardement du camp de Jabaliya le 25 octobre, qui a tué au moins 126 civils, dont 69 enfants. L'objectif déclaré de cet acte était de tuer un seul commandant du Hamas. L'occupation avait-elle l'intention de tuer également les 126 civils ou était-elle simplement indifférente à ce type de dommages collatéraux massifs ? Intentionnalité et indifférence se confondent ici. Il en va de même pour la question du climat, toujours qualitativement différente de ce qui se passe en Palestine, mais la différence est peut-être en train de s'estomper.

Existe-t-il des points spécifiques d'articulation entre la destruction de la Palestine et la destruction de la Terre ? J'entends par là des moments où un processus rejaillit sur l'autre, dans une causalité réciproque, une dialectique de la détermination. Ma réponse est que oui, en effet, de telles intersections se sont succédé les unes aux autres dans une séquence temporelle assez serrée depuis près de deux siècles. Parce que je suis un passionné d'histoire, je vais remonter au moment où cela a commencé : 1840. Les événements de cette année-là sont pour moi une obsession permanente. Je les ai évoqués ici et là, mais je n'en ai pas encore fait un récit cohérent. Je me suis mis à approfondir la question il y a onze ans, vers la fin de mon doctorat, lorsque j'ai écrit Fossil Capital et ai réalisé que le sujet nécessitait une analyse à part entière, une suite à venir intitulée Fossil Empire. Ces dernières semaines, j'ai fait encore un retour dans le temps vers ce moment historique, en vue de développer une étude sur la longue durée* de l'empire fossile en Palestine.

*

L'an 1840 est une année charnière dans l'histoire, tant pour le Moyen-Orient que pour le système climatique. C'est à cette date que l'Empire britannique a pour la première fois déployé des bâtiments à vapeur dans une guerre importante. L'énergie-vapeur est la technologie par laquelle la dépendance aux combustibles fossiles est apparue : les machines à vapeur fonctionnaient au charbon, et c'est leur diffusion dans les secteurs industriels britanniques qui a fait de ce pays la première économie fossile. Mais la machine à vapeur n'aurait jamais laissé d'empreinte sur le climat si elle était restée à l'intérieur des îles britanniques. Ce n'est qu'en l'exportant dans le reste du monde et en entraînant l'humanité dans la spirale de la combustion à grande échelle des combustibles fossiles que la Grande-Bretagne a changé le destin de cette planète : la mondialisation de la vapeur était une mise à feu nécessaire. La clé de cette mise à feu, à son tour, était le déploiement des navires à vapeur dans la guerre. C'est par la projection de la violence que la Grande-Bretagne a intégré d'autres pays dans l'étrange type d'économie qu'elle avait créé – en transformant le capital fossile, pourrions-nous dire, en empire fossile.

À cette époque, la Grande-Bretagne était le plus grand empire que le monde aie jamais connu, bâti sur la suprématie navale, fondée jusqu'alors sur la force motrice traditionnelle du vent. Mais dans les années 1820, la Royal Navy a commencé à envisager la propulsion à vapeur, c'est-à-dire brûler du charbon pour avancer, au lieu de naviguer avec le vent (le vent étant une source « renouvelable », comme nous l'appellerions aujourd'hui, inépuisable, bon marché, voire gratuite, mais avec des limites bien connues). Les capitaines ne pouvaient pas tenir pour acquis que le vent soufflerait comme ils le souhaitaient. Les navires pouvaient manquer de propulsion par manque de vent dans une offensive ou se voir éloignés de leurs cibles par des rafales ou une houle dans la mauvaise direction, ou encore être ralentis dans leur progression. Les coups de vent peuvent donner à l'ennemi l'occasion de s'éclipser, de se regrouper et de riposter. Dans une campagne maritime, lorsque la mobilisation de l'énergie est la plus urgente, le vent est une force peu fiable. La vapeur obéit à toute une autre logique, tirant sa force d'une source d'énergie sans rapport aucun avec les conditions météorologiques, les vents, les courants, les vagues, les marées : le charbon, qui provient du sous-sol, est un héritage de la photosynthèse vieux de centaines de millions d'années, et une fois remonté à la surface, il peut être brûlé à l'endroit et au moment voulus par son propriétaire. La force de frappe d'un navire à vapeur peut être mobilisée à volonté. Une flotte de bâtiments mus par la combustion de charbon peut être organisée selon les souhaits des capitaines – canons pointés, troupes débarquées, ennemis pourchassés, quel que soit l'état du vent. L'amiral Charles Napier, le plus ardent défenseur de la vapeur au sein de la Royal Navy, a particulièrement insisté sur ces libertés, qu'il a résumées de manière lapidaire : « les navires à vapeur font que le vent est toujours favorable » ; ou encore, « la vapeur a conquis si complètement les éléments qu'il me semble que nous sommes maintenant en possession de tout ce qui était nécessaire pour rendre la guerre maritime parfaite »[6]. La conquête des éléments était, en définitive, fonction du profil spatio-temporel des combustibles fossiles : en raison de leur détachement de l'espace et du temps à la surface de la Terre, ils promettaient de libérer l'empire des éléments que devaient harnacher les navires pour naviguer depuis des temps immémoriaux.

La première fois que Napier a pu concrétiser ce potentiel de perfection, c'était en 1840, ici même, sur les rives du Liban et de la Palestine. Cette année-là, la Grande-Bretagne est entrée en guerre contre Méhémet Ali. Ali était le pacha d'Égypte, officiellement au service de l'Empire ottoman, mais en fait souverain de son propre royaume, qui était désormais en état de guerre avec le sultan. Les forces d'Ali avaient quitté l'Égypte pour conquérir le Hedjaz et le Levant et former un proto-empire arabe, en conflit avec la Sublime Porte (NDT : siège du gouvernement du sultan de l'Empire ottoman) et Londres. L'ascension d'Ali menaçait de faire tomber l'Empire ottoman, dont la stabilité et l'intégrité étaient considérées par la Grande-Bretagne, à cette époque, comme un atout stratégique face à la Russie. Si l'Empire ottoman venait à se désintégrer, la Russie pourrait s'étendre au sud et à l'est vers la colonie de la Couronne indienne, et la Grande-Bretagne voulait donc soutenir cet empire. C'est la rivalité inter-impérialiste, pourrions-nous dire, qui a incité la Grande-Bretagne à intervenir contre Ali. Mais la dynamique du développement capitaliste à l'intérieur même de la Grande-Bretagne a par ailleurs joué un rôle non moins important. L'industrie du coton en était le fer de lance, mais dans les années 1830, elle avait pris une telle avance sur tous les autres secteurs qu'elle souffrait d'une crise de surproduction : des montagnes trop importantes de fils et de tissus de coton sortaient des usines. Les sources de demande étaient insuffisantes pour les absorber toutes. La Grande-Bretagne cherchait donc désespérément des marchés d'exportation. Heureusement, en 1838, l'Empire ottoman accepta un accord de libre-échange fabuleusement avantageux, connu sous le nom de traité de Balta Liman. Cet accord ouvrait les territoires contrôlés par le sultan à des exportations britanniques pratiquement illimitées. Le problème, cependant, est que de plus en plus de ces territoires passaient sous le contrôle de Méhémet Ali, qui poursuivait une politique économique opposée : la substitution des importations. Il a construit ses propres usines de coton en Égypte. À la fin des années 1830, elles étaient devenues la plus grande industrie de ce type en dehors de l'Europe et des États-Unis. Ali n'a pas voulu du libre-échange britannique : il a mis en place des tarifs douaniers, des monopoles et d'autres barrières protectrices autour de son industrie du coton et l'a promue si efficacement qu'elle a pu faire des incursions sur des marchés jusqu'alors dominés par la Grande-Bretagne, jusqu'en Inde même.

La Grande-Bretagne détestait cela. Et personne ne haïssait cela avec plus de ferveur que Lord Palmerston, ministre des affaires étrangères et principal architecte de l'Empire britannique au milieu du 19e siècle : « La meilleure chose que Méhémet puisse faire, c'est de détruire toutes ses manufactures et de jeter ses machines dans le Nil »[7], a-t-il éructé. Lui et le reste du gouvernement britannique considéraient comme un casus belli le refus d'Ali d'accepter le traité de Balta Liman. Il fallait que le libre-échange soit imposé à Ali et s'applique à toutes les terres arabes sous sa férule. Dans le cas contraire, l'industrie cotonnière britannique resterait étouffée, sans les débouchés dont elle avait besoin pour continuer à se développer, et risquerait d'être encore plus étouffée par cet arriviste égyptien. Lord Palmerston n'a pas cherché à dissimuler ses principes de politique étrangère. Il était du devoir du gouvernement d'ouvrir de nouvelles voies pour le commerce du pays ; son « grand objectif dans tous les coins du monde » était d'ouvrir des terres au commerce, ce qui l'a incité à entrer en collision frontale avec Ali[8]. Il était obsédé par la « question orientale ». « Pour ma part, je déteste Méhémet Ali, que je considère comme un barbare arrogant », a écrit Palmerston en 1839 : « J'estime que la civilisation égyptienne dont il se fait le héraut est une lubie des plus éculées » (the arrantest humbug, en anglais)[9]. Londres devient de plus en plus belliqueuse de mois en mois. Le consul général d'Alexandrie avertit alors le pacha : « Sachez que l'Angleterre a le pouvoir de vous pulvériser »[10].Lord Ponsonby, l'ambassadeur à Istanbul, avait un message pour la maison-mère : « Nous devons frapper tout de suite vite et bien, et tout l'échafaudage chancelant de ce qu'on appelle ridiculement la nationalité arabe se désagrègera »[11]. Tandis que ces mots résonnaient dans les couloirs de Whitehall (NDT : siège traditionnel du gouvernement du Royaume-Uni), Lord Palmerston ordonna à la Royal Navy de rassembler ses meilleurs navires à vapeur. À la fin de l'été 1840, une escadre à la fine pointe du progrès placée sous le commandement de Sir Charles Napier se dirigea vers la ville de Beyrouth.

*

Le navire préféré de Napier s'appelait le Gorgon. Propulsé par un moteur à vapeur de 350 chevaux, pouvant transporter 380 tonnes de charbon, 1 600 soldats et six canons, c'était le « premier véritable navire à vapeur de combat », marquant le début d'« une nouvelle ère »[12]. Napier prit le Gorgon et écuma la zone autour de Beyrouth, remontant et descendant la côte à sa guise aux fins de reconnaissance, au mépris des conditions météorologiques – mais il adressa une demande pressante à ses collègues officiers : « Vous devez à tout prix m'envoyer des navires remplis de charbon ici, car les navires à vapeur sans charbon sont inutiles »[13]. Le 9 septembre, le bombardement de Beyrouth commença. Le Gorgon et trois autres navires à vapeur prirent la tête des opérations, appuyés par 15 voiliers. Avec leurs cheminées crachant de la fumée, les navires à vapeur se distinguèrent par leur capacité à écumer la baie de Beyrouth et à harceler les défenseurs égyptiens, dirigés par Ibrahim Pacha, le fils d'Ali. D'autres cibles semblaient avoir été touchées. Après une journée de bombardements particulièrement violents, le 11 septembre, le général local envoya une lettre d'accusation à la flotte britannique :

Pour avoir tué cinq de mes soldats, vous avez acculé des familles à la ruine et à la désolation ; vous avez tué des femmes, un tendre enfant et sa mère, un vieillard, deux malheureux paysans, et sans doute beaucoup d'autres gens dont les noms ne me sont pas encore parvenus (...). Votre feu, dis-je, est devenu plus vigoureux et plus destructeur pour les malheureux paysans que pour mes soldats. Vous paraissez décidés à vous rendre maîtres de la ville[14].

Certaines sources de l'intérieur de Beyrouth ont affirmé qu'environ 1 000 personnes furent tuées lors du bombardement, jonchant les rues de la ville de leurs cadavres. L'équipage d'un croiseur américain a rapporté que « tous les édifices, privés comme publics, étaient en ruines, la flotte anglaise tirait sur les quelques bâtiments restants et était déterminée à ne pas laisser une pierre sur l'autre, et la ville présentait un tableau de dévastation et de destruction »[15].

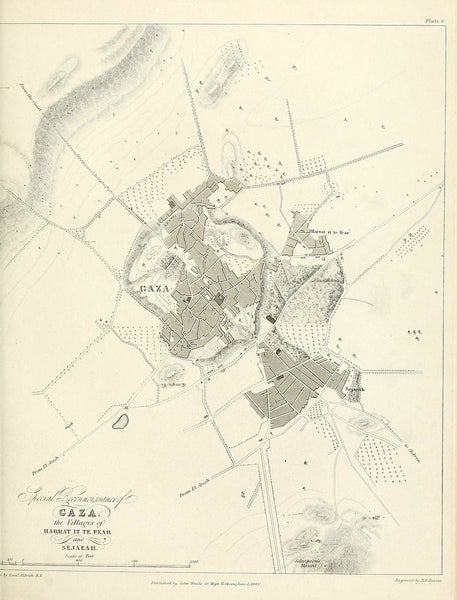

Après ce fait de guerre, les navires à vapeur poursuivirent les troupes d'Ibrahim Pacha le long de la côte. De Lattaquié au nord à Haïfa au sud, en passant par Trablus et Sur, les positions des défenseurs tombèrent comme des dominos, ces derniers se repliant sous un feu nourri et imprévisible. La vapeur nous a donné une grande supériorité, et nous allons maintenir le mouvement », exulta Napier : Ibrahim part de loin s'il veut avoir le dessus sur la flotte à vapeur »[16]. Lord Palmerston, satisfait, suivait les nouvelles de la ligne de front, expédiées à Londres avec la diligence de la vapeur, et écrivit en retour : « Plus on accumule de forces en Syrie, mieux c'est ».[17]. Il ordonna ensuite de prendre d'assaut la ville palestinienne d'Akka. Tout le monde savait que c'était là qu'allait se dérouler la bataille décisive. Akka avait, c'est resté dans les annales, résisté pendant une demi-année à Napoléon en 1799, puis en fit autant pendant une demi-année en 1831, lorsqu'Ibrahim Pacha avait assiégé la ville. Depuis lors, les Égyptiens ont réparé les murs de l'ancienne capitale des croisés, armé ses remparts de canons lourds et l'ont garnie de milliers de soldats, renforçant ainsi la position d'Akka en tant que forteresse de loin la plus solide de la côte levantine. Centre de dépôt majeur, elle était remplie à ras bord d'armes et de munitions, dont la plupart étaient stockées dans un entrepôt central. Cette ville était par ailleurs un bourg prospère dont la population civile se tenait loin des affaires militaires.

Le 1er novembre 1840, le Gorgon et les trois autres navires à vapeur firent leur approche sur Akka. Ils étaient seuls, les voiliers ayant été retardés par des vents faibles. Napier somma les Égyptiens de se rendre. Devant leur refus, les bombardements commencèrent. Un rapport décrit la suite des événements :

La supériorité apportée par les navires à vapeur en temps de guerre fut ainsi démontrée : en entrant dans la baie, la division à vapeur des Alliés commença immédiatement à lancer des obus et autres projectiles sur la ville, ce qui a dû être un coup dur pour la garnison, car, bien qu'elle ait riposté par un feu très vif, les navires à vapeur changeant constamment de position, ce feu était inoffensif[18].

Dans la soirée du 2 novembre, le reste de la flotte, propulsée par le vent, fit son apparition. Un plan de bataille approprié fut élaboré. La mobilité inhérente au nouveau mode de propulsion fut exploitée au maximum de son potentiel, les navires à vapeur constituant l'échine du dispositif d'assaut :

Dans l'après-midi du 3 novembre, les bâtiments à vapeur reprirent le pilonnage d'Akka et les autres navires joignirent leurs forces à ce que Napier a décrit comme « une puissance de feu formidable »[19]. Les défenseurs ripostèrent avec leurs propres tirs. Au bout de deux heures et demie, une détonation assourdissante secoua le champ de bataille. De l'intérieur d'Akka, « une masse de feu et de fumée s'éleva soudain dans le ciel, comme un volcan en éruption, immédiatement après quoi une pluie de matériaux de toutes sortes emportés par la force de la déflagration se mirent à dégringoler partout. La fumée resta suspendue quelques instants comme un immense dôme noir, obscurcissant tout », peut-on lire dans l'un des nombreux récits de l'événement, et plus loin :

« L'effroyable fracas fut entendu bien au-dessus du tumulte de l'assaut et fut immédiatement suivi d'une pause des plus terribles. Les tirs des deux côtés furent soudainement suspendus et, pendant quelques minutes, rien ne vint rompre l'effrayant silence, si ce n'est les échos des montagnes qui répétaient le son comme le grondement d'un tonnerre lointain, et l'écroulement occasionnel de quelque bâtiment chancelant »[20].

Le bombardement et la prise de St Jean d'Acre. John Frederick Warre, 1841.

La grande réserve de poudre d'Akka avait été touchée par un obus. Le Gorgon fut acclamé comme la vedette de l'opération. Un capitaine britannique affirma avec assurance que « l'entrepôt de poudre avait explosé à cause d'un obus bien dirigé parti de la frégate à vapeur Gorgon »[21]. On ne peut exclure qu'il se soit agi d'un tir accidentel, mais les Britanniques avaient une bonne idée de la position de l'entrepôt. Transmettant des renseignements récoltés de fraîche date, Lord Minto, le plus haut commandant de la Royal Navy, avait informé le commandement sur la terre ferme qu'il y avait « beaucoup de poudre entreposée de manière très peu sûre à Acre » et pointa ce lieu d'entreposage comme une cible appropriée dans une lettre signée le 7 octobre[22].

Quel que soit le degré exact d'intentionnalité, les résultats de la frappe du premier véritable navire à vapeur de combat ne font aucun doute. La ville palestinienne d'Akka fut transformée en un amas de décombres. Deux régiments entiers, selon un rapport à Lord Palmerston, « ont été anéantis et toute créature vivante dans un périmètre de 60 000 mètres carrés a cessé d'exister ; les pertes en vies humaines ont été évaluées à entre 1 200 et 2 000 personnes »[23]. À la tombée de la nuit, le 3 novembre, les quelques soldats arabes survivants ont évacué leurs dernières positions à Akka. Lorsque les troupes britanniques entrèrent dans la ville le lendemain, elles furent confrontées à une dévastation totale. Voici une description :

Des cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants, noircis par l'explosion de l'entrepôt et mutilés de la manière la plus horrible par les coups de canon, gisaient un peu partout, à demi enterrés parmi les ruines des maisons et des fortifications : les femmes cherchaient les corps de leurs maris, les enfants ceux de leurs pères[24].

Dans une lettre adressée à sa femme, Charles Napier lui-même exprima son malaise, manifestant peut-être un accès de culpabilité. Je suis allé sur le rivage d'Acre pour voir les dégâts que nous avons causés, et j'ai été témoin d'un spectacle qui ne pourra jamais être effacé de ma mémoire, et qui me fait même presque frémir à l'heure actuelle lorsque j'y pense ». Il voit des centaines de morts et de mourants gisant au milieu des ruines ; « la plage sur un demi-mille de chaque côté était jonchée de corps ; au bout de quelques jours, les cadavres « infectaient l'air d'un effluve véritablement horrible »[25]. Même dans son compte rendu officiel de la guerre en Syrie, Napier admet que « rien ne pouvait être plus choquant que de voir les misérables, malades et blessés, dans toutes les parties de cette ville de dévotion, qui a été presque entièrement pulvérisée »[26]. Les Britanniques semblent décontenancés par l'ampleur de la destruction qu'ils ont causée. Dans une lettre adressée à Lord Minto, un autre amiral écrit : « Je ne saurais décrire à votre Seigneurie la destruction totale des ouvrages et de la ville par le feu de nos navires »[27]. Un aspirant de l'un des plus petits bâtiments à vapeur parle de mains, de bras et d'orteils émergeant des décombres[28].

Cet événement, dont on se souvient à peine aujourd'hui, a suscité une énorme fascination dans la Grande-Bretagne du début de l'ère victorienne. La forteresse qui a résisté pendant un semestre à Napoléon s'est effondrée en moins de trois jours sous le feu des navires à vapeur – ou, selon la version la plus répandue, en moins de trois heures de bombardements concentrés sur le 3 novembre. Ce fut une manifestation sublime, impressionnante et miraculeuse de la puissance de l'Angleterre en général et de la vapeur en particulier, illustrée dans une série de tableaux – en voici un autre, où un navire à vapeur – peut-être le Gorgon – se dirige droit sur Akka, sa colonne de fumée rejoignant celle de la formidable éruption de l'entrepôt derrière les murs et les minarets : le charbon en feu, la ville en feu.

Le bombardement de St Jean d'Acre. H. Winkles, 1840.

Dans cette lithographie, censée décrire la scène du point de vue des défenseurs arabes, la fumée d'un navire à vapeur s'élève également au centre, tandis qu'à gauche, toute la ville est soufflée, projetée vers le ciel :

Le bombardement de Saint-Jean d'Acre. Les frères Schranz, 1841.

L'explosion est au centre de l'action, mais l'offensive était plus large. Les navires à vapeur ont utilisé leur capacité à manœuvrer librement dans les eaux proches des murs d'Akka, positionnés à aussi peu que 40 mètres de distance lorsqu'ils tiraient leurs projectiles, puis repartaient lorsque nécessaire. Le bombardement gagnait en précision et devenait d'autant plus dévastateur, et il se poursuivit pendant près de trois jours avant l'explosion. Les Britanniques ont-ils utilisé cette puissance écrasante pour cibler les forces d'Ibrahim Pacha avec un maximum de précision ? Dans la reconstitution récente la plus détaillée de l'attaque, quatre chercheurs israéliens écrivent : Le bombardement visait plutôt la ville elle-même. (...) En fait, l'objectif du bombardement était de contraindre la garnison à se rendre, non pas à cause des pertes dans ses rangs, mais en raison du massacre et des vicissitudes infligées aux non-combattants »[29]. Ce genre de réflexion stratégique peut avoir quelque chose de familier. Un autre amiral a décrit le modus operandi : « Chaque coup de feu qui franchissait les murs fracassait le haut des maisons, projetant des murs et des pierres sur la tête des gens en contrebas (...) ; il n'y avait de refuge nulle part »[30]

Quelles que soient les réticences que les hommes débarqués ont pu ou non éprouver, à Whitehall, la joie étant sans limite. Lord Palmerston félicita la Royal Navy d'avoir capturé Akka et d'avoir assuré « l'application des traités commerciaux »[31]. La voie du libre-échange au Moyen-Orient a été ouverte. C'est la grande réussite des navires à vapeur, loués à gauche et à droite pour leur efficacité : « ils changeaient continuellement de position pendant les offensives et lançaient des obus et autres projectiles à chaque fois qu'ils voyaient des objectifs où un maximum de dégâts pouvaient être infligés », observe-t-on dans un rapport, en notant aussi qu'« il est plutôt remarquable qu'aucun des quatre navires à vapeur n'ait eu un seul homme tué ou blessé »[32]. Les hommes ont certes traversé les manœuvres sans la moindre égratignure, mais une autre ressource s'est presque épuisée : le carburant. Après la bataille, aucun des quatre navires à vapeur n'avait plus d'une journée de carburant à bord. Pratiquement tout le charbon stocké a été brûlé lors de la pulvérisation d'Akka.