Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation

6 mai 2024 | tiré de regards.fr

https://www.youtube.com/watch?v=ZFqhfF0Yr1A

« La Chine remet en cause la mondialisation sous supervision américaine qui lui a donné sa puissance »

Benjamin Bürbaumer, économiste et auteur "Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation" aux éditions La Découverte, est l'invité de #LaMidinale du site regards.fr.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Russie : L’attentat terroriste et l’élection ouvrent la voie à Poutine pour l’intensification de la répression et de la guerre

Dans un entretien avec Ashley Smith pour Truthout, le militant Ilya Budraitskis analyse l'attaque terroriste survenue le 22 mars 2024, les élections russes et l'évolution de la guerre. Le président russe Vladimir Poutine tente déjà d'utiliser l'horrible attentat terroriste qui a eu lieu dans une salle de concert à Moscou pour alimenter ses objectifs impérialistes et autoritaires. Ilya Budraitskis dit craindre que Poutine n'aggrave bientôt « cette tragédie par la répression à l'intérieur du pays et par la mort et la destruction à l'extérieur ».

13 mai 2024 | tiré d'Inprecor | Photo : Des personnes font la queue pour entrer dans un bureau de vote vers midi, le dernier jour de l'élection présidentielle à Moscou, en Russie. « Pourquoi je suis là ? Je pense que tout le monde sait pourquoi je suis là ! » © Maxim Shemetov/Reuters.

Le groupe terroriste État islamique de la province de Khorasan (ISIS-K) a revendiqué la responsabilité de l'attentat, au cours duquel un groupe de terroristes a tué et blessé des centaines de personnes qui assistaient à un concert de rock dans la banlieue de Moscou. Des responsables américains ont également attribué la responsabilité de l'attentat à ISIS-K. Mais le président Poutine et d'autres responsables russes ont fait des déclarations prétendant que l'Ukraine était impliquée dans l'attentat – une manœuvre destinée à détourner l'attention de l'échec de son régime à empêcher l'attaque, et à attiser le soutien à l'escalade de sa guerre impérialiste.

Tout ceci se déroule au lendemain de l'élection présidentielle russe, truquée, au cours de laquelle tous les candidats de l'opposition ont été interdits et où Poutine a remporté une victoire écrasante. Son nouveau mandat devant durer jusqu'en 2030, il deviendra le dirigeant du pays à la plus grande longévité depuis le dictateur soviétique Joseph Staline. Présentant l'élection comme une confirmation du soutien populaire à son régime, Poutine est prêt à consolider son pouvoir réactionnaire en Russie et à étendre sa guerre impérialiste en Ukraine.

Dans l'entretien ci-dessous, le socialiste russe Ilya Budraitskis partage ses réflexions sur l'attaque terroriste, l'élection, le pouvoir de Poutine, la nature du régime de Poutine et la trajectoire de la guerre.

Que s'est-il passé lors de l'horrible attentat terroriste de Moscou ? Qui en est à l'origine ? Comment les autorités russes et Poutine ont-ils réagi ? Comment vont-ils utiliser l'attentat en Russie et dans leur guerre impérialiste contre l'Ukraine ?

Un groupe de terroristes est entré dans Crocus City, une salle de concert à Moscou, armé de mitrailleuses et d'engins explosifs. Ils ont attaqué les gardes de sécurité privés, tiré sur les personnes présentes et déclenché leurs engins, déclenchant un incendie et tuant au moins 133 personnes et en blessant plus de 100.

Les forces de sécurité russes ont arrêté 11 personnes, dont quatre qui tentaient de fuir le pays vers le Belarus ou l'Ukraine. Ces quatre personnes étaient des travailleurs migrants originaires du Tadjikistan, une république d'Asie centrale et une ancienne république soviétique. Ils ont avoué avoir commis l'attentat, affirmant qu'ils avaient reçu 5 000 dollars pour le mener à bien.

Immédiatement après l'attentat, sans la moindre preuve, les responsables russes et les médias ont accusé l'Ukraine et ont même laissé entendre que les États-Unis étaient impliqués 1 . Poutine a retardé son intervention publique dans l'espoir de trouver ou de fabriquer des preuves à utiliser contre l'Ukraine.

Lorsqu'il s'est exprimé à la télévision nationale (2), vingt heures plus tard, il a affirmé que l'Ukraine essayait d'aider les terroristes à fuir la Russie. Les commentateurs des médias officiels russes ont également dénoncé les travailleurs migrants issus d'Asie centrale, comme s'ils partageaient une sorte de culpabilité collective pour l'attentat.

Aucune de ces accusations n'est crédible. Juste après l'attaque, les porte-paroles ukrainiens ont nié toute implication et ont averti que Poutine blâmerait l'Ukraine et encouragerait le soutien à sa guerre. Il est évident que l'attaque contre les migrants n'est que racisme et xénophobie.

En ce qui concerne les allégations contre les États-Unis, Washington avait en fait informé la Russie d'une attaque imminente d'ISIS-K, une branche d'ISIS basée en Afghanistan, qui a ciblé la Russie 2 parce que celle-ci a décimé ses forces en Syrie et soutenu le dictateur du pays, Bachar el-Assad. Depuis l'attentat, Washington a accusé ISIS-K de l'avoir perpétré.

Ce groupe a effectivement revendiqué l'attentat 3 , et il est probablement le coupable. ISIS-K a pu passer par l'Afghanistan et le Tadjikistan voisin pour s'assurer les services des auteurs de l'attentat.

Poutine a d'abord rejeté les avertissements de Washington en les qualifiant de désinformation et d'alarmisme. Ses forces de sécurité ont toutefois arrêté plusieurs personnes accusées d'être des agents d'ISIS. Mais il est clair qu'elles n'ont pas pris l'avertissement au sérieux, qu'elles n'ont pas éliminé tous les agents d'ISIS à Moscou et qu'elles n'ont pas réussi à empêcher l'attentat.

Néanmoins, Poutine a persisté à essayer d'incriminer l'Ukraine. Il est clair qu'il a l'intention d'instrumentaliser l'attaque pour justifier la répression intérieure et la guerre impérialiste en Ukraine.

C'est ainsi qu'il a réagi à de précédents attentats terroristes. Par exemple, lorsque des militants tchétchènes se sont emparés d'une école à Beslan 4 et ont pris plus de 1 100 otages, il a inconsidérément lancé un raid sur l'école, entraînant la mort de centaines de personnes, mettant un terme aux élections démocratiques des gouverneurs régionaux et aggravant considérablement la guerre en Tchétchénie.

Je prédis que Poutine suivra le même scénario aujourd'hui. Il adoptera de nouvelles mesures répressives, non seulement à l'encontre des terroristes présumés, mais aussi de toute dissidence face à son pouvoir en Russie. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité, a déjà proposé de rétablir la peine de mort.

Il est probable que Poutine attise également le soutien patriotique en faveur d'une éventuelle nouvelle offensive en Ukraine. Il pourrait ainsi aggraver cette tragédie par la répression à l'intérieur du pays et par la mort et la destruction à l'extérieur.

Passons maintenant aux résultats des élections russes. Ils sont, bien sûr, sans surprise. Poutine a obtenu 87 % des voix. Étant donné que l'opposition a été écrasée et que les candidats anti-guerre ont été interdits, comment devons-nous comprendre ce résultat (6) ? Dans quelle mesure ce résultat reflète-t-il le soutien populaire au régime, dans quelle mesure est-il le résultat d'un soutien forcé et dans quelle mesure est-il le résultat d'un acquiescement passif ?

Les résultats de l'élection sont en effet sans surprise. Comme tous les autres dans la carrière de Poutine, ce résultat était réglé d'avance et truqué. Mais cette fois-ci, il y a des différences. Il a obtenu un score de niveau nord-coréen, ce qu'il n'avait jamais obtenu par le passé.

En 2000, lorsqu'il a été élu pour la première fois à la présidence, il n'a obtenu que 52 % des voix (7). Lors d'autres élections, c'était moins de 70 %, et lors de la dernière en 2018, il a recueilli 76 % des voix (8).

Pour obtenir 87 % des voix, il a abandonné tout semblant de démocratie. Son régime a organisé l'une des élections les plus falsifiées de l'histoire (9). C'est la conclusion partagée par la plupart des analystes des élections russes (10), à l'exception des soutiens au régime et ses apologistes.

Le niveau de falsification défie toute concurrence : ils ont falsifié les résultats, en publiant des chiffres qui ne correspondaient pas à la réalité. Pour permettre ce trucage des élections, Poutine a détruit toute l'infrastructure des observateurs indépendants.

Par exemple, le régime a interdit l'organisation non gouvernementale Golos (« Voix ») (11), qui avait été la principale organisation à former des observateurs électoraux indépendants. La plupart de ses organisateurs ont été emprisonnés ou chassés du pays.

En conséquence, Poutine a eu les coudées franches pour produire un résultat électoral en totale contradiction avec les sondages pré-électoraux indépendants. Selon l'un d'entre eux (12), seuls 50 % des électeurs ont déclaré avoir l'intention de voter pour Poutine.

Par ailleurs, 40 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir pour qui elles allaient voter ou n'ont pas souhaité exprimer publiquement leur préférence. Il est donc clair qu'il ne bénéficie pas du soutien de 87 % de la population russe.

Ce qu'il faut comprendre de cette soi-disant élection, c'est qu'elle était planifiée et contrainte. Par exemple, les employeurs, en particulier dans le secteur public, ont non seulement exigé de leurs employés qu'ils votent, mais aussi qu'ils partagent une photo de leur bulletin de vote.

Évidemment, ils étaient menacés, s'ils ne votaient pas pour Poutine, de perdre leur emploi. L'élection a donc été le produit d'une combinaison dystopique d'une dictature totalitaire extrême et d'un capitalisme de surveillance. En ce sens, il n'y a pas lieu de parler d'élection.

Poutine s'en sert déjà pour consolider son emprise idéologique sur la société russe, en présentant les résultats comme la confirmation que tout le monde est à l'unisson de son projet national et impérial.

Dans les régions occupées de l'Ukraine, les élections ont été encore plus truquées et les résultats sont surréalistes (14). Dans la soi-disant République populaire de Donetsk, 95 % des électeurs ont soutenu Poutine (15). Les forces d'occupation ont fabriqué ce résultat sous la menace des armes (16).

Le résultat le moins crédible de tous est la « victoire » de Poutine à Avdiivka, une ville qui vient d'être détruite par l'armée russe, qui en a chassé la majeure partie de la population. Néanmoins, il a obtenu un soutien massif dans la ville.

Tant en Russie qu'en Ukraine occupée, cette élection était un simulacre. Les résultats sont le fruit de la coercition et de la falsification systématique.

Juste avant l'élection, Poutine a fait tuer Alexeï Navalny pour envoyer un signal à l'opposition nationale et internationale à son régime. Néanmoins, sa veuve, Ioulia Navalnaya, a appelé à des protestations dans les urnes. Quelle a été leur ampleur ? Quelle est leur importance ?

L'appel de Ioulia Navalnaya, que j'ai totalement soutenu, n'a jamais été conçu pour influencer le résultat de l'élection, qui, comme je l'ai dit, était complètement prédéterminé par le régime. L'idée était plutôt d'en profiter pour mobiliser l'opposition politique.

Rappelons que tout rassemblement public non autorisé a été interdit et que toute dissidence politique, en particulier contre la guerre en Ukraine, a fait l'objet d'une répression brutale (17). Un nombre incalculable de personnes ont été jetées dans les prisons de Poutine.

Navalnaya a profité de la pression du régime pour que tout le monde vote pour appeler l'opposition à se rendre aux urnes à midi, le 17 mars. Le résultat a été étonnamment favorable, un grand nombre de personnes ayant répondu à l'appel (18).

Les autorités russes ont eu très peur de cette protestation programmée. Dans les jours précédant l'élection, elles ont demandé à de nombreuses personnes de se présenter à des postes de police et ont menacé de les arrêter et ou de leur faire payer des amendes pour action de masse illégale si elles agissaient.

En outre, ils ont supprimé les informations relatives à l'appel. Il ne faut pas oublier que tous les sites web de l'opposition, comme Meduza, ont été bloqués. Néanmoins, selon un sondage indépendant, près d'un quart des Russes avaient entendu parler de l'action.

Bien sûr, les chiffres qui ont été publiés étaient loin d'atteindre ce pourcentage. Mais le fait que les gens soient venus en grand nombre démontre l'opposition à Poutine et à sa guerre impérialiste en Ukraine.

Les capacités de résilience du régime de Poutine et du capitalisme russe sont surprenantes, face à la guerre, à la tentative de coup d'État d'Evgueni Prigojine (19) et aux sanctions occidentales. Comment l'expliquez-vous ?

La principale raison de la stabilité économique de la Russie est son industrie pétrolière. Elle n'est pas sanctionnée 5 et, comme le prix du pétrole reste très élevé, la Russie a pu maintenir sa croissance économique et sa rentabilité.

Dans le même temps, le prix de la guerre est très élevé. On estime que l'armée absorbe environ 40 % du budget du régime (21). Cette économie de l'armement peut également alimenter la croissance, en particulier chez les fabricants d'armes, au cours des deux prochaines années, mais de telles dépenses ne sont pas viables à long terme 6 .

Cette économie pétrolière et guerrière n'a pas modifié le modèle économique néolibéral de Poutine. Il y a eu quelques nationalisations temporaires d'entreprises, mais les actifs saisis ont été rapidement vendus à d'autres propriétaires fidèles au régime.

En ce sens, il n'y a pas eu de nationalisation au sens traditionnel du terme. Il s'agissait simplement d'une redistribution de la propriété7 . Cela a entraîné une certaine recomposition de la classe dirigeante russe, mais sans modifier sa structure fortement privée.

Poutine a également utilisé la guerre pour s'assurer le soutien de militaires professionnels très bien payés 8 . Leurs salaires sont bien plus élevés que ceux des travailleurs ordinaires des autres secteurs publics et privés.

Mais cette économie de guerre n'est pas viable à long terme. Ses contradictions finiront par saper sa croissance et, avec elle, les contradictions du système politique réapparaîtront, provoquant un nouveau cycle d'instabilité et de crise.

Comment Poutine va-t-il utiliser sa victoire électorale truquée pour sa guerre néocoloniale en Ukraine ?

Avant même l'élection, Poutine s'est vanté dans un discours devant le Parlement que la majorité absolue des Russes soutenait son « opération militaire spéciale » 9 . Il interprétera donc le vote truqué comme une confirmation de son emprise idéologique sur le peuple russe.

Mais c'est son hubris10 . En réalité, le mécontentement à l'égard de la poursuite de la guerre est largement répandu, même parmi les partisans de Poutine. Nombre d'entre eux ont voté pour lui en pensant : « il a commencé cette guerre, il devrait y mettre fin ».

Poutine a ignoré ce sentiment. Pendant la campagne, il n'a jamais mentionné comment il comptait rétablir la paix. Au contraire, il n'a cessé de répéter que la Russie était engagée dans une guerre existentielle avec l'Occident, qu'elle devait la poursuivre et étendre le conflit à d'autres pays.

Une minorité de la société russe soutient ce projet, probablement 10 à 20 % (27). Mais la majorité souhaite que la paix soit rétablie. Bien sûr, ils ne veulent pas que la Russie soit militairement vaincue, mais ils veulent que cette guerre prenne fin à un moment ou à un autre.

Ces sentiments sont de plus en plus forts et pourraient créer à l'avenir une crise pour le régime. Mais pour l'instant, sa réponse consiste à ignorer ces sentiments ou à y répondre par des campagnes d'endoctrinement patriotique visant à susciter un soutien en faveur d'une guerre qui s'étend.

L'ancien président Dmitri Medvedev, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité, a clairement exposé les objectifs de Poutine dans un discours (28) prononcé quelques jours avant l'élection. Il a déclaré que la Russie avait l'intention de « libérer » Odessa, d'en faire une ville russe et d'éliminer l'Ukraine en tant qu'État-nation.

Il a ensuite proposé sa propre formule de « paix » comme alternative à celle proposée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a déclaré que l'Ukraine n'était pas une véritable nation, mais un territoire qui devrait être partagé entre la Russie, la Pologne et la Roumanie.

Bien entendu, le seul moyen de réaliser cela est la conquête totale et la saisie de l'Ukraine par la Russie. C'est le contraire de la paix. Ce sont les ingrédients d'une guerre impérialiste sans fin et d'une occupation coloniale.

Nombreux sont ceux qui s'attendent à une escalade de la guerre en Ukraine dans un avenir proche. Cela nécessitera-t-il une plus grande mobilisation des troupes russes ? Comment la population russe réagira-t-elle ? Cela suscitera-t-il une résistance ?

Il est difficile de dire si les autorités russes mobiliseront davantage de troupes russes. Jusqu'à récemment, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour éviter une deuxième vague de mobilisation.

Bien sûr, après les élections qui, selon elles, ont prouvé que les Russes soutiennent totalement la guerre, elles pourraient lancer une nouvelle mobilisation. En même temps, ils sont assez malins pour savoir que cela serait très impopulaire.

Il est donc probable qu'ils continueront à verser d'énormes salaires aux soldats prétendument volontaires. Mais s'ils ont l'intention de mener une offensive de plus grande envergure, ils devront mobiliser des conscrits.

Ils pourraient assortir cette nouvelle mobilisation d'une promesse de rapatrier ceux qui ont été enrôlés en 2022 et déployés sur le front au cours des deux dernières années. Cela pourrait calmer les appels de plus en plus nombreux des épouses et des parents qui réclament le retour de ces soldats 11 .

Mais les gens ne supporteront pas longtemps cette guerre et cette mobilisation. Et tout soldat rentrant au pays rapportera avec lui des récits de la boucherie en Ukraine, ce qui déstabilisera le régime.

Dans quelle mesure peut-on dire que le régime de Poutine et le capitalisme russe sont stables ? Quels sont les problèmes et les failles du système ?

Il y a un problème profond dans la construction politique même de ce régime. Dans l'un de ses récents discours, Poutine a trahi une certaine conscience de ce problème 12 . Il a déclaré que l'ancienne élite constituée à travers la privatisation des biens de l'État soviétique était dépassée et qu'une nouvelle élite devait être mise en place.

Il a ajouté qu'une nouvelle et véritable élite devrait être recrutée parmi les héros issus des lignes de front. En réalité, Poutine est en train de construire une nouvelle base sociale à partir des enfants de son cercle étroit d'amis qui contrôlent les grandes sociétés d'État et l'industrie privée.

Leurs parents vieillissent et Poutine sait qu'il est confronté à la difficulté de reproduire le régime et une clique dirigeante qui lui soit loyale. Il considère donc ces enfants comme ses futurs fidèles au sein de l'État et des entreprises russes 13 .

C'est le signe d'un régime profondément personnalisé, dans lequel Poutine ne fait confiance qu'aux personnes qu'il considère comme des amis. Mais le nombre d'amis du dictateur étant limité, le seul moyen pour étendre sa base sociale est de recruter les enfants qui lui sont loyaux pour occuper des postes dans la bureaucratie gouvernementale et les conseils d'administration.

Poutine intègre également ses gardes du corps personnels à des postes au sein de l'État. Ainsi, un certain nombre de gouverneurs dans diverses régions du pays sont issus de son équipe de sécurité personnelle.

Ces méthodes d'expansion et de consolidation du régime peuvent se retourner contre lui et créer de graves problèmes pour le maintien de son pouvoir. Par exemple, dans ce système, si des membres de l'appareil d'État veulent faire avancer leur carrière, ils se retrouvent dans une impasse, car au sommet de la bureaucratie se trouvent des loyalistes de Poutine nommés directement par le dictateur.

Si vous ne faites pas partie de ce cercle charmant, votre carrière est vouée à l'échec. Cela peut engendrer de l'apathie et même du mécontentement au sein de l'appareil d'État, ce qui mine le régime de l'intérieur.

Bien sûr, la couche supérieure de l'appareil d'État soutiendra Poutine jusqu'au dernier souffle, en appuyant l'escalade de sa guerre impérialiste. Mais, en dessous d'eux, il y a des couches parmi lesquelles le mécontentement et l'opposition peuvent se développer. La grande question, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du régime, est donc de savoir combien de temps peut durer cette loyauté non seulement envers Poutine, mais aussi envers le système.

Un autre problème auquel le régime est confronté est la contradiction que j'ai décrite entre la vision imaginaire de Poutine d'une société russe loyale et unie derrière lui et les divisions réelles au sein de cette société, en particulier celles provoquées par la guerre. Cette contradiction ne peut pas durer longtemps.

Enfin, beaucoup de gens de gauche font pression pour que l'Ukraine s'engage dans des pourparlers de paix et accepte un accord « terre contre paix » avec Poutine, ce qu'ils n'exigeraient jamais des Palestinien·nes. Que pensez-vous de cet argument ? Pourquoi est-il irréaliste ? Que devrait dire la gauche à propos de la guerre et que devrait-elle exiger à la place ?

Il faut bien comprendre que Poutine a pris très au sérieux la décision de lancer cette invasion et qu'il est déterminé à ne pas s'arrêter tant qu'il n'aura pas atteint ses objectifs déclarés : l'élimination de l'Ukraine en tant qu'État-nation indépendant et la mise en place imposée d'un gouvernement fantoche à Kiev. S'il n'atteint pas ces objectifs, il considérera cela comme une défaite, ce qu'il n'est pas prêt à accepter.

Il considère le maintien d'un gouvernement indépendant à Kiev comme une menace pour la sécurité nationale de la Russie. Il ne se contentera donc pas de s'emparer de certaines parties de l'Ukraine ; il veut s'emparer de l'ensemble du pays, comme première étape de la reconstruction de l'ancien empire russe.

Il l'a clairement exprimé lors d'une récente interview à la télévision russe (33), au cours de laquelle il a été interrogé sur la possibilité d'entamer des pourparlers de paix. Il a déclaré sans ambages qu'il n'était pas intéressé par de tels pourparlers, que ceux-ci n'étaient motivés que par le manque d'armes de l'Ukraine.

Il n'accepterait des pourparlers de paix que s'ils garantissaient les objectifs impérialistes de conquête et de régime qui sont les objectifs de son « opération militaire spéciale ». Par conséquent, à ce stade, il rejettera toute négociation et il est probable qu'au contraire il intensifiera la guerre.

Face à cette guerre impérialiste sans fin, la gauche doit soutenir l'Ukraine et sa lutte pour la libération. Si Poutine réussit à conquérir l'Ukraine, cela créera un précédent pour d'autres puissances et États impérialistes qui lanceront des guerres similaires de conquête coloniale.

La gauche internationale doit défendre le droit des nations opprimées à l'autodétermination sans exception et défendre leur droit à se procurer des armes pour se défendre. Seule une telle solidarité d'en bas peut mettre un terme à la poursuite de la guerre impérialiste.

Publié le 25 mars 2024

* Ilya Budraitskis, chercheur en histoire et en sciences politiques, enseignant à l'Université de Moscou, organisateur du mouvement anti-guerre jusqu'à son exil en 2022, est militant du Mouvement socialiste russe. Il est chercheur invité au sein du programme de théorie critique de l'université de Californie à Berkeley, et auteur de Dissidents parmi les dissidents : Idéologie, politique et gauche dans la Russie post-soviétique. Il est également membre du comité éditorial du site socialiste russe Posle.media.

Cet entretien a été publié par Truthout, qui indique qu'il a été « légèrement modifié pour plus de clarté ». Ashley Smith est un écrivain socialiste et un activiste de Burlington, dans le Vermont. Il écrit dans de nombreuses publications, dont Truthout, The International Socialist Review, Socialist Worker, ZNet, Jacobin, New Politics et bien d'autres publications en ligne et imprimées.

Notes

1. « Russia's Battle With Extremists Has Simmered for Years », Neil MacFarquhar, 24 mars 2024, The New York Times.

2. Why is ISIL targeting Russia ? », Kevin Doyle, 23 mars 2024, Al Jazeera.

3. « Four suspects in Moscow concert hall terror attack appear in court », Andrew Roth et Pjotr Sauer, 24 mars 2024, The Guardian

4. European Court Faults Russia's Handling of 2004 Beslan School Siege », Sewell Chan, 13 avril 2017, The New York Times. )

5. « Putin approves big military spending hikes for Russia's budget », 27 novembre 2023, Reuters.

6. « Ukraine – two years on, no end in sight », 22 février 2024,

7. « How Putin Turned a Western Boycott Into a Bonanza », Paul Sonne et Rebecca R. Ruiz, 17 décembre 2023, The New York Times.

8. « The Russian military is offering up to 10x an average salary to fill its ranks depleted by Ukraine invasion casualties », Bethany Dawson, 13 mai 2023, Business Insider.

9. « Putin lauds Ukraine gains, threatens West in annual speech », 29 février 2024, DW.

10. « Putin had to contrive a ‘landslide' – because he knows cracks are showing in Russian society », Samantha de Bendern, 18 mars 2024, The Guardian.

11. « Dozens detained as Russian soldiers' wives call for their return from Ukraine », 3 février 2024, AP.

12. « Vladimir Poutine a annoncé la préparation d'une “nouvelle élite” dans le pays à partir des participants à la guerre. », 29 février 2024, TVRain.

13. « Putin Has Russian Elite in a Frenzy Over Their Political Futures », Bloomberg News, 12 mars 2024.

Ilya Budraitskis, chercheur en histoire et en sciences politiques, enseignant à l'Université de Moscou, organisateur du mouvement anti-guerre jusqu'à son exil en 2022, est militant du Mouvement socialiste russe.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Appel aux travailleurs et aux militants des peuples d’Europe et du monde. Justice pour les travailleurs ukrainiens !

Introduction

Cet appel aux travailleurs et aux militants à l'étranger émane des militants et dirigeants syndicaux ukrainiens de Kryvih Rih, ainsi que du soutien de diverses initiatives de la société civile. Il ne s'agit pas d'un appel officiel d'un syndicat. Mais il exprime très bien l'état d'esprit et les souhaits de nombreux syndicalistes et associations ukrainiens, ainsi que les sujets qu'ils souhaitent communiquer à leurs homologues d'autres pays, à moins d'un mois des élections au Parlement européen.

15 mai 2024 | tiré de aplusoc

https://aplutsoc.org/2024/05/15/appel-aux-travailleurs-et-aux-militants-des-peuples-deurope-et-du-monde-justice-pour-les-travailleurs-ukrainiens/

À la veille des élections au Parlement européen, les militants syndicaux de Kryvy Rih lancent un appel aux candidats et rappellent aux personnalités politiques que ce sont les salariés qui supportent le poids de la guerre contre l'agresseur. Ce sont eux qui manquent de munitions, et ce sont leurs intérêts qui doivent être discutés en haut lieu. En tant que syndicalistes ukrainiens, nous pensons qu'ignorer ces faits entraînerait des conséquences catastrophiques. Nous mettons en garde contre l'utilisation du soutien à l'Ukraine pour dissimuler des agendas égoïstes, ce qui est courant parmi certaines élites internationales.

Yuriy Samoilov, leader du Syndicat indépendant des mineurs, a déclaré : « Dans nos familles, toutes les conversations portent sur la guerre, sur ceux qui servent actuellement, sur la manière de les aider, car la grande majorité des personnes mobilisées sont des travailleurs ordinaires. C'est devenu la priorité du syndicat. Mais en même temps, la législation du travail est suspendue, les dépenses sociales sont réduites et les enfants d'hommes d'affaires et de fonctionnaires s'amusent à l'étranger.

Est-ce juste ? » interroge Yuriy.

Cet appel a déjà recueilli le soutien d'un groupe diversifié de militants syndicaux, civiques et étudiants de diverses régions d'Ukraine. Ils partagent une insatisfaction commune face au manque d'intérêt pour les enjeux des salariés et croient fermement que leur voix collective est la clé du changement. Ils considèrent ceux qui, en Europe et dans le monde, liront cet appel en tant qu'amis de l'Ukraine et alliés des travailleurs.

Oleksandr Skyba, dirigeant du Syndicat libre des cheminots du dépôt de Darnytsia, souligne que, depuis le début de la guerre, les droits du travail ont été considérablement restreints. Selon lui, la plupart de ces changements n'ont pas renforcé les capacités de défense, mais les ont plutôt affaiblies. « Permettre aux employeurs de suspendre arbitrairement les relations de travail et les dispositions des conventions collectives constitue un coup dur porté au rôle des syndicats et aux fondements de la démocratie », affirme-t-il. Oleksandr souligne sa confiance dans le pouvoir de l'unité et du soutien mutuel dans la lutte et compte sur la solidarité de ses camarades étrangers.

Source : RESU

Appel aux représentants politiques des peuples d'Europe et du monde

Étant donné que notre sort dépend souvent de vos décisions, nous, syndicalistes et militants ukrainiens, souhaitons nous adresser directement à vous et souligner ce qui suit :

Alors que la communauté internationale reste dans l'indécision, les troupes d'occupation russes intensifient volontiers leur offensive. Nos camarades meurent sur la ligne de front, sont obligés de se battre sans suffisamment d'armes, et en l'absence d'une défense aérienne adéquate, nos centrales électriques, nos usines et nos maisons sont touchées par des frappes dévastatrices. Avec un véritable « soutien inébranlable », cela n'aurait pas été inévitable. Cependant, pour l'instant, nous devons faire face à l'agresseur principalement par nous-mêmes.

La résilience de la société ukrainienne dépend des travailleurs ordinaires, qui constituent la majorité des forces armées et assurent le fonctionnement du front intérieur en matière de logistique, de production et d'entretien des infrastructures critiques. Dans le même temps, il existe une fracture sociale de plus en plus visible, où les biens publics n'existent que pour l'élite et le reste de la population n'a que des devoirs. Cela démoralise et menace la capacité de défense du pays et son avenir. Alors que nous continuons à être payés de miettes, à faire des heures supplémentaires et à vivre sous la menace constante d'être mis à la rue, notre gouvernement se préoccupe beaucoup plus de la déréglementation et de la création de conditions favorables aux propriétaires d'entreprises.

La sécurité et le bien-être de nos familles et amis sont pour nous des valeurs primordiales ; elles nous font tenir le coup. Pourtant, il est malheureusement clair que l'Ukraine d'après-guerre ne pourra pas offrir des possibilités d'une vie décente si les salariés ne disposent pas des moyens de pression nécessaires pour résoudre leurs problèmes. C'est avec horreur que nous réalisons que nous devrons probablement chercher une vie meilleure à l'étranger, ou en travaillant jour et nuit, en rivalisant pour obtenir des salaires de misère auprès de maîtres cupides.

Ce n'est également un secret pour personne que vos élites gèlent les salaires, augmentent les prix, annulent les congés et réduisent les dépenses sociales, justifiant tout cela comme une nécessité pour soutenir l'Ukraine tout en poursuivant un commerce mutuellement bénéfique avec la Russie ; votre argent et votre technologie soutiennent leurs capacités militaires. Cette politique est extrêmement dangereuse pour la solidarité et la confiance entre nos peuples.

Nous comprenons que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons défendre la démocratie et la justice sociale contre les invasions des impérialistes, la pression des dictateurs, les appétits des oligarques et la démagogie de l'extrême droite.

C'est pourquoi nous vous appelons à :

1. Arrêter les exportations d'armes vers des pays tiers et donner la priorité à la fourniture d'armes et de munitions nécessaires dès maintenant à la défense de l'Ukraine. Notre guerre ne doit pas devenir un prétexte pour profiter des profits des vendeurs de sécurité !

2. Faire en sorte qu'il soit impossible au régime de Poutine de contourner les sanctions. Cela nécessite, entre autres choses, de mettre un terme aux projets douteux utilisés par les oligarques russes, ukrainiens et autres. Chaque transaction et pièce de rechange fournie permettent à la Russie de continuer la guerre !

3. Annuler la dette injuste et assurez-vous que votre argent ne soit pas dépensé dans des expériences antisociales dans notre pays ! Le soutien international devrait contribuer à restaurer et à étendre les soins de santé et l'éducation universels, à reconstruire des logements abordables et des infrastructures publiques, et à garantir des emplois et des conditions de travail décents.

4. Établir des contacts avec les syndicats ukrainiens et les organisations de la société civile, faire pression pour leur implication dans la prise de décision à tous les niveaux et insister sur l'importance de la négociation collective et de la liberté d'association ! Dans un système politique déformé, c'est presque le seul moyen pour les citoyens ordinaires de revendiquer leurs droits.

5. Dénoncer le recours à la solidarité pour couvrir des intérêts particuliers ! Confisquez les avoirs russes, fermez les sociétés offshore et taxez les super-riches. Ne présentez pas à votre peuple le faux choix de sacrifier le sort des Ukrainiens ou d'éliminer les plus vulnérables du pays !

Adopté lors d'une réunion de militants syndicaux et étudiants à Kryvih Rih à l'occasion de la Journée internationale du travail, présidée par Yuriy Samoilov et à laquelle participaient des représentants des syndicats indépendants ArcelorMittal Kryvyi Rih, de l'usine de minerai de fer de Kryvyi Rih, Metinvest et Rudomine, du Free Trade de Kryvyi Rih. Syndicat des travailleurs de la santé, le Syndicat libre des éducateurs et des scientifiques de Kryvy Rih, le syndicat étudiant Action directe, Les Sorcières de Kryvbas, de Spravedlyvist et du Mouvement social.

Le 14 mai 2024 à 12h00, soutenu individuellement par :

1. Oleksandr Skyba, leader du Syndicat libre des cheminots du dépôt de Darnytsia

2. Natalia Zemlianska, Syndicat ukrainien des ouvriers, entrepreneurs et travailleurs migrants

3. Oksana Slobodiana, Sois comme Nina, présidente du syndicat régional de Lviv

4. Vasyl Andreyev, président de PROFBUD, Syndicat des travailleurs du bâtiment d'Ukraine

5. Liliia Vasylieva, directrice adjointe du Syndicat des travailleurs des grues de la région de Lviv

6. Katya Gritseva, militante du syndicat étudiant indépendant Priama Diia (Action directe) et de Sotsialniy rukh (Mouvement social), artiste

7. Vitalii Dudin, co-fondateur de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social), docteur en droit du travail

8. Artem Tidva, responsable organisateur, FSESP

9. Oksana Dutchak, co-rédactrice en chef de Spilne/Commons Journal

10. Lidiya Luchyshyn, trésorière du Syndicat des grutiers de la région de Lviv

11. Taras Bilous, rédacteur

12. Andrij Pacan, tourneur

13. Pavlo Bryzhatyi, membre du syndicat étudiant indépendant Priama Diia (Action directe) et de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social), étudiant de l'Université nationale de l'Académie d'Ostroh

14. Daria Selishcheva , psychologue

15. Volodymyr Skimira , grutier

16. Maksym Shumakov, militant du syndicat étudiant de Priama Diia

17. Iryna Strumeliak, ouvrière

18. Denys Pilash, militant de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social)

19. Dmytro Lypetskyi, grutier

20. Valerii Petrov, militant de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social), Ph.D, développeur de jeux

21. Ihor Duleba, grutier

22. Romanenko Maksym, médecin, militant de Sotsialnyi Rukh (Mouvement social)

23. Ihor Vasylets, membre du syndicat étudiant Priama Diia (Action Directe)

24. Zakhar Popovych, activiste, Ph.D.

25. Mykhailo Zvir, grutier

26. Oleksandr Kyselov, travailleur migrant, membre du conseil d'administration de Skånes Industrisyndikat

27. Mariia Sokolova, militante du syndicat étudiant indépendant Priama Diia (Action directe)

28. Artem Remizovskyi, doctorant en études culturelles, Académie Kiev-Mohyla

29. Rouslana Mazurenok, présidente du syndicat des travailleurs de la santé de l'hôpital Derazhnyanska , militante de Sois comme Nina.

https://rev.org.ua/zakordonnim-politikam-pro-spravedlivist-dlya-ukra%D1%97nskix-pracivnikiv/

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Etats-Unis. L’UAW a perdu une bataille chez Mercedes en Alabama. Quelle suite ?

Les travailleurs et travailleuses de deux usines Mercedes-Benz près de Tuscaloosa, en Alabama, ont voté vendredi contre le droit de l'United Automobile Workers (UAW) de les représenter, un coup dur pour la campagne du syndicat visant à gagner du terrain dans le Sud des Etats-Unis, où il est historiquement faible [voir sur cette question l'article du même auteur traduit sur notre site le 17 mai 2024].

La défaite est intervenue après que Kay Ivey, la gouverneure de l'Alabama, et d'autres dirigeants républicains eurent fait valoir qu'un vote favorable au syndicat étoufferait les investissements qui ont transformé l'Etat en un grand producteur d'automobiles. Le revers essuyé par le syndicat réduit les chances qu'il soit en mesure de syndiquer rapidement les travailleurs et travailleuses de Hyundai et de Honda, qui ont également d'importantes usines en Alabama.

Ce vote revêtait une importance nationale, car il permettait de vérifier si l'UAW pouvait s'appuyer sur une série de victoires récentes et progresser dans un Etat dont les élu·e·s se sont montrés hostiles au syndicalisme. Le syndicat a déclaré vouloir organiser toutes les usines automobiles des Etats-Unis, en intégrant à ses membres les salarié·e·s d'entreprises telles que Toyota, Hyundai et Tesla.

Mais la défaite subie dans les trois usines Mercedes ralentira très certainement la campagne du syndicat et l'obligera probablement à faire davantage d'efforts pour s'assurer le soutien des travailleurs avant de chercher à organiser des élections dans d'autres usines automobiles. Les dirigeants syndicaux devront prendre le temps de réfléchir à la meilleure façon de contrer les arguments et campagnes, ainsi que les opérations tactiques des élus locaux et des cadres de l'entreprise.

« Cette défaite est douloureuse », a déclaré Shawn Fain, président de l'UAW, au siège de la section locale du syndicat, situé à proximité des usines Mercedes de Vance et Woodstock, en Alabama. En fait, « la plupart d'entre nous ont perdu des élections au cours de leur vie. Nous en tirons des leçons. Nous continuerons à avancer, et c'est ce que nous avons l'intention de faire. »

Les travailleurs de Mercedes ont voté à 56% contre 44% contre leur représentation par syndicat, selon le National Labor Relations Board, qui a supervisé l'élection. Près de 4700 bulletins de vote ont été déposés, ce qui représente une grande majorité des 5075 employés qui avaient le droit de voter.

***

Les dirigeants de l'industrie automobile et les élus conservateurs étudieront probablement de près le vote chez Mercedes afin de déterminer les meilleures approches pour contrer l'UAW et d'autres syndicats lors de futures élections et pour décourager les campagnes syndicales dès le départ.

« Les travailleurs de Vance se sont exprimés, et ils l'ont fait clairement ! » a déclaré Kay Ivey dans un communiqué. « L'Alabama n'est pas le Michigan [Etat où l'UAW est présent dans diverses usines], et nous ne sommes pas la patrie de l'UAW. » [1]

Le Sud est devenu un important champ de bataille. Des Etats comme la Géorgie, la Caroline du Sud et le Tennessee attirent une grande partie des milliards de dollars que les constructeurs automobiles et les sous-traitants investissent dans les usines de véhicules électriques et de batteries. L'UAW souhaite représenter les travailleurs et travailleuses de ces usines.

Mercedes produit des véhicules utilitaires sport (VUS) à Vance et des batteries pour véhicules électriques à Woodstock. Des votes ont été organisés toute la semaine [du 13 au 17 mai] dans les deux usines.

« Nous remercions tous les membres de l'équipe qui ont posé leurs questions, participé à des discussions et, en fin de compte, fait entendre leur voix sur ce thème important », a déclaré l'entreprise dans un communiqué vendredi.

Dans le cadre d'une campagne menée essentiellement de bouche à oreille, les militants syndicaux ont fait valoir qu'en plus d'une meilleure rémunération et de meilleures prestations sociales, l'UAW protégerait les travailleurs de Mercedes contre les changements d'horaires de travail au dernier moment et les longues heures de travail, y compris les week-ends.

« Si nous ne construisions pas ces voitures, vous ne pourriez pas vous mettre autant dans les poches », a déclaré Kay Finklea s'adressant à la direction. Elle travaille au contrôle de la qualité chez Mercedes et a fait campagne pour le syndicat. « Alors traitez-nous avec dignité, traitez-nous avec respect et payez-nous. »

Mais les syndicalistes ont reconnu que de nombreux travailleurs mécontents des conditions de travail chez Mercedes étaient également réticents à adhérer au syndicat, influencés par les menaces des dirigeants de l'entreprise et des hommes politiques selon lesquels l'adhésion entraînerait des cotisations syndicales élevées et une perte de contrôle sur leur travail.

Mercedes s'est efforcée de contrer le syndicat. Le mois dernier, dans une tentative apparente de répondre aux plaintes des salarié·e·s, l'entreprise a remanié la direction locale en nommant Federico Kochlowski au poste de directeur général de l'unité états-unienne de l'entreprise allemande.

Federico Kochlowski, qui a travaillé chez Mercedes pendant une vingtaine d'années à divers postes de responsabilité concernant la production en Chine, au Mexique et aux Etats-Unis, a reconnu l'existence de problèmes dans les usines de l'Alabama et a promis d'apporter des améliorations. « Je comprends que beaucoup de choses ne vont pas bien », a-t-il affirmé dans une vidéo mise en ligne par Mercedes. « Donnez-moi une chance. »

Bart Moore, qui travaille à la manutention chez Mercedes et livre des pièces à la chaîne d'assemblage, a déclaré qu'il espérait que Federico Kochlowski tiendrait ses promesses. « Nous verrons ce qu'il proposera. On ne sait jamais. »

***

L'UAW a déposé six plaintes pour pratiques déloyales contre Mercedes auprès de la NLRB, affirmant que l'entreprise a pris des mesures disciplinaires contre des employés qui discutaient de la syndicalisation sur leur lieu de travail, qu'elle a empêché les syndicalistes de distribuer des feuilles d'information du syndicat, qu'elle a surveillé les travailleurs et qu'elle a licencié ceux qui soutenaient le syndicat.

« Cette entreprise, comme la plupart des autres, a fonctionné selon le même manuel : susciter la peur, lancer des menaces et faire de l'intimidation », a déclaré Shawn Fain vendredi 17 mai.

Mercedes nie ces allégations.

Les tentatives passées de l'UAW pour représenter les travailleurs et travailleuses de Mercedes et d'autres constructeurs automobiles [Hyundai en 2016] dans le Sud ont échoué. Mais l'UAW est plus fort qu'il ne l'a été depuis des années, après avoir remporté un vote de syndicalisation le mois dernier dans une usine Volkswagen dans l'Etat du Tennessee, où il avait perdu deux élections auparavant. Le syndicat a également obtenu l'année dernière de fortes augmentations de salaire pour les travailleurs de Ford Motor, General Motors et Stellantis, la société mère de Chrysler, Jeep et Ram.

La campagne de Mercedes contre le syndicat « a eu beaucoup plus d'effet que nous ne l'avions prévu », a déclaré Robert Lett, qui travaille dans l'usine de batteries de Woodstock et qui a fait campagne pour le syndicat. Mais il a déclaré que le syndicat essaierait à nouveau. Selon Robert Lett, « la défaite ne change rien à notre détermination. La détermination est là pour un changement. » (Article publié dans le New York Times le 17 mai 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)

[1] Lauren Kaori Gurley, dans le Washington Post du 17 mai, insiste sur la dimension politique de cette défaite : « Le vote contre le syndicat marque également un coup dur pour le président Biden, qui a rivalisé avec l'ancien président Donald Trump pour obtenir les votes des ouvriers de l'automobile, mais avec des points de vue très différents. Donald Trump a critiqué les dirigeants du syndicat, tandis que Joe Biden a obtenu le soutien de l'UAW cette année et a participé à l'un de ses piquets de grève dans le Michigan l'année dernière. Cette défaite marque le premier revers important pour l'UAW depuis l'élection de Shawn Fain, son nouveau président flamboyant, qui a émergé sous les feux des projecteurs nationaux au cours de l'année écoulée suite à son programme audacieux visant à reconstruire le mouvement syndical états-unien et à remodeler l'image de son syndicat, ternie par des scandales de corruption. » (Réd.)

Lutte à l’inflation : quelle place pour les travailleuses et travailleurs ?

Après avoir surmonté les défis liés à la crise sanitaire, après avoir vu leur pouvoir d'achat s'éroder avec la poussée inflationniste qui a perturbé la reprise économique, les travailleuses et travailleurs doivent-ils s'attendre à subir une troisième épreuve ?

Tiré de Ma CSQ cette semaine.

Si l'inflation semble avoir causé des dommages limités, au Québec comme au Canada et ailleurs dans le monde, le zèle prolongé des banques centrales, qui s'acharnent à rabattre l'inflation à une cible arbitraire de 2 % dans de courts délais, et la volonté des gouvernements de faire disparaître des déficits conjoncturels pourraient provoquer des souffrances inutiles chez les travailleuses et travailleurs. Chômage, faillites, pertes de revenus… à quoi peut-on s'attendre ?

Récession ou non ?

Le ministère des Finances du Canada prévoyait, en novembre dernier, une croissance du PIB nominal de 2 % en 2023 et de 2,4 % en 2024. Le résultat réel de 2023 a finalement dépassé de 0,7 % celui initialement prévu. Quant à la nouvelle prédiction pour 2024, elle s'élève à 3,8 %. Au Québec, on constate un léger recul en 2023, avec une croissance de 3,9 %, mais une reprise est attendue en 2024 avec une croissance de 4 %.

En 2023, le Canada a évité de justesse une récession. La situation du Québec, qui a connu des croissances négatives au deuxième, troisième et quatrième trimestre, répond cependant à la définition technique d'une récession. En effet, il y a récession lorsque, durant deux trimestres successifs, l'activité économique mesurée par l'évolution du PIB recule. Il est à noter toutefois que les luttes syndicales ayant mené à des grèves lors du dernier trimestre de 2023 expliquent en grande partie la croissance négative du quatrième trimestre au Québec.

Malgré cette récession « technique », le taux de chômage au Québec est demeuré stable, se situant entre 4,1 et 5 %. Au Canada, il est passé à 6,1 % en mars 2024 (et il est demeuré stable le mois suivant) en raison d'une création d'emplois peu dynamique et d'une population en forte croissance. Bien qu'il ne soit pas nouveau que le Canada performe moins que le Québec en matière d'emplois, c'est la première fois, depuis novembre 2017, que le taux de chômage est aussi élevé au pays, à l'exception des pires mois de la pandémie, en 2020 et 2021.

Un entêtement qui pourrait coûter cher

La Banque du Canada (BC) a réagi de manière agressive pour contrôler l'inflation élevée causée par la guerre et l'explosion des prix du pétrole en 2022, faisant passer son taux directeur de 0,25 % à 5,1% en seulement 4 mois. Cette hausse rapide a entraîné une augmentation des taux hypothécaires, passant de 2 à 6 % environ. La BC hésite encore à annoncer clairement une baisse des taux.

Si la lutte à l'inflation ne semble pas avoir provoqué trop de dommages à l'économie, il ne faudrait pas que l'entêtement de la BC à vouloir ramener l'inflation à 2 %, d'ici 12 à 18 mois, vienne exacerber le coût économique et social.

Cette hésitation soulève des questions au sujet de la vision économique et de la gouvernance de la BC. À titre d'exemple, les données de mars démontrent que 90 % de la surinflation (c'est-à-dire l'inflation qui dépasse la cible de 2 %) s'explique par l'augmentation de 7,6 % des coûts de logement entre mars 2023 et mars 2024. La hausse du taux directeur a découragé l'investissement dans les mises en chantier, alors que les besoins en habitations explosent.

Devant la banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale (Fed), qui annonce qu'elle retardera la baisse des taux, la BC préfère éviter de prêter le flanc à la critique pour une baisse trop rapide des taux. En absence de « vérificateur général » de la BC, son gouverneur a le loisir d'accorder une priorité absolue à la lutte à l'inflation, même si elle provoque chômage et faillites.

Comme le soulignent les économistes du Trade Union Advisory Committee (TUAC) qui regroupe les centrales syndicales d'une trentaine de pays de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), les effets de la hausse des taux d'intérêt mettent autant de temps à se manifester qu'à s'estomper. Même dans une situation où les taux diminueraient en 2024, le cumul des renouvellements de prêts hypothécaires qui s'étalent sur plusieurs années continuera à faire augmenter le taux moyen. Les répercussions négatives de ces taux s'accentueront donc pour quelques années.

Un retour de l'austérité

En plus d'un ralentissement économique, les travailleuses et travailleurs feront peutêtre face à un retour des mesures d'austérité et du conservatisme fiscal. Cette philosophie économique, qui a dominé au cours des 40 dernières années, met l'accent sur des impôts faibles, des dépenses publiques réduites et une dette publique minimale.

Au Québec, le ministre des Finances, Eric Girard, a annoncé un déficit de 11 milliards $, qui comprend aussi une provision de 1,5 milliard $ pour des éventualités et un placement de 2,2 milliards $ dans le Fonds des générations. Selon plusieurs commentateurs, cela justifierait le recours par les gouvernements à des mesures d'austérité.

Or, le déficit réel prévu, calculé comme étant la différence entre les revenus et les dépenses, s'élève plutôt à 7,3 milliards $. Cela représente environ 1,2 % de du PIB du Québec, prévu à 590 milliards $ en 2024. Il est donc deux fois moins élevé que le déficit moyen enregistré par le gouvernement du Québec entre 1978 et 1997.

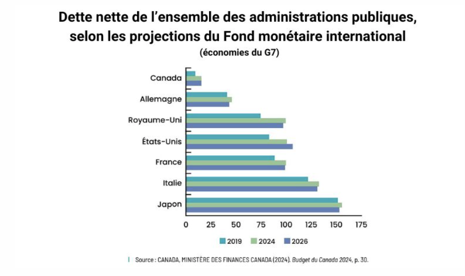

Au fédéral, le budget prévoit des revenus de 497,8 milliards $ et des dépenses de 537,6 milliards $, laissant un déficit de 39,8 milliards $. Malgré les déficits récurrents des dernières années, la dette du Canada en proportion de son PIB demeure la plus faible de tous les pays du G7, avec une moyenne d'endettement grimpant à 95 %, contre seulement 15 % pour le Canada. De plus, le budget déposé par le gouvernement fédéral affiche un recul de la dette relative au PIB, mettant en lumière la solidité financière du Canada comparativement à ses pairs du G7.

À la lumière de ces faits, il n'existe actuellement pas de crise des déficits et de l'endettement du Québec et du Canada qui justifierait un « incontournable » retour de l'austérité et du conservatisme fiscal.

Des luttes importantes à mener

Espérons que l'atterrissage de l'inflation se poursuivra en douceur et que les épouvantails de la crise des finances publiques ne triompheront pas. Pour y arriver, toutefois, nous devons exiger que la Banque du Canada soit davantage transparente et qu'elle considère d'autres critères que sa cible de 2 % d'inflation comme objectif de « prospérité économique et financière ».

Nous devrons valoriser les services publics et les interventions économiques des gouvernements et lutter contre la privatisation. Comme le disait Antoine de SaintExupéry, « il n'y a pas de solutions, il n'y a que des forces en marche : il faut les créer et les solutions suivent ».

Le ralentissement économique, l'austérité et le conservatisme fiscal ne sont pas inéluctables : ils peuvent être combattus. Les travailleuses et travailleurs risquent d'avoir d'importantes luttes à mener au cours des prochains mois, tant pour contrer les inégalités que pour défendre les services publics.

20 ans après son adoption, les syndicats canadiens exigent l’application de la loi Westray

Le 9 mai 1992, 26 travailleurs de la mine de Westray, dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse, ont été tués dans une explosion souterraine, à la suite d'un mépris insensible de l'entreprise pour les lois en matière de santé et de sécurité.

Nous nous souvenons des 26 mineurs qui sont morts il y a 32 ans à cause de ce qu'un juge a appelé « une mosaïque complexe d'actions, d'omissions, d'erreurs, d'incompétence, d'apathie, de cynisme, de stupidité et de négligence », souligne Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Nous les pleurons et honorons leur mémoire, et ce, en luttant pour la sécurité du travail. »

En 2004, après une lutte de plus de dix ans menée par les Métallurgistes unis d'Amérique, la loi Westray a été adoptée, permettant aux employeurs négligents d'être poursuivis en vertu du Code criminel du Canada.

Chaque année, quelque 1 000 travailleurs sont tués et, depuis l'entrée en vigueur de la loi Westray, plus de 18 000 travailleurs sont morts en raison de leur travail.

« La loi constitue un outil important et permettrait de sauver des vies si elle était appliquée comme prévu. Même si tous les décès ne sont pas nécessairement le résultat d'une négligence criminelle, une application rigoureuse et transparente de la loi Westray est nécessaire afin de rendre le travail plus sûr aujourd'hui », poursuit Bea Bruske. « 20 ans, c'est beaucoup trop long pour les travailleurs afin d'attendre que la justice soit rendue. »

Le Congrès du travail du Canada demande ce qui suit :

– la nomination d'enquêteurs et de procureurs spécialisés dans les décès et les blessures survenus sur le lieu de travail, de même qu'une formation obligatoire et normalisée pour ces postes ;

– veiller à ce que les procureurs de la Couronne soient informés, formés et conseillés afin d'appliquer les amendements de la loi Westray au Code criminel du Canada ;

– une formation obligatoire pour les services de police et les organismes de réglementation en matière de santé et de sécurité, soutenue par les ressources nécessaires, sur l'application correcte des amendements de la loi Westray ;

– des procédures, des protocoles et une coordination obligatoires dans chaque province ou territoire pour les services de police, les procureurs de la Couronne et les organismes de réglementation en matière de santé et de sécurité.

« Cela fait 20 ans que les travailleurs plaident en faveur d'une application effective de la loi Westray », a indiqué Bea Bruske. « Il est grand temps que les employeurs qui font preuve de négligence à l'égard de la vie des personnes qui travaillent pour eux subissent de plein fouet les conséquences de cette loi ».

Amazon : le syndicat de l’entrepôt de Laval est officiellement accrédité

Un premier entrepôt d'Amazon est syndiqué au Canada : dans une décision rendue vendredi, le Tribunal administratif du travail (TAT) accrédite le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amazon Laval–CSN.

13 mai 2024 | tiré du site de la CSN

« C'est toute une leçon de courage que les travailleuses et les travailleurs de DXT4 viennent de démontrer. »

Après avoir mené son enquête en vertu des pouvoirs que lui confère le Code du travail, le tribunal reconnaît qu'une majorité de salarié-es de l'entrepôt DXT4 ont fait le choix d'adhérer à leur syndicat afin d'entamer la négociation menant à une première convention collective, tel qu'Amazon en a maintenant l'obligation légale en vertu du caractère exécutoire de la décision.

« Il s'agit d'abord et avant tout d'une très grande victoire pour des femmes et des hommes venus d'Amérique latine, du Tchad, du Maghreb et d'Asie, qui n'ont pas eu peur de se tenir debout pour faire respecter leurs droits », d'affirmer la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

« Au cours des derniers mois, Amazon aura tout essayé pour s'immiscer dans notre campagne de syndicalisation, n'hésitant pas à inonder les milieux de travail de messages alarmistes. C'est toute une leçon de courage que les employé-es de DXT4 viennent de démontrer. Nous espérons évidemment qu'elle fera boule de neige », de poursuivre Caroline Senneville.

Le 19 avril dernier, la CSN déposait une requête auprès du TAT pour représenter les 200 salarié-es de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, rue Ernest-Cormier à Laval. Au cours des semaines précédentes, c'est en grand nombre que les salarié-es avaient rallié leur syndicat.

Selon les propos tenus par les employé-es, plusieurs facteurs expliquent leur insatisfaction à l'égard de leurs conditions de travail : des cadences de travail exagérées, des mesures de santé et de sécurité au travail totalement déficientes, sans parler des salaires nettement inférieurs à la rémunération offerte dans le secteur des entrepôts et des centres de distribution au Québec.

Amazon entend contester

Avant même que la décision du TAT ne soit rendue, les avocats nouvellement retenus par Amazon avaient annoncé, le 6 mai, leur intention de contester la constitutionnalité de l'article 28 du Code du travail du Québec. Dans une correspondance adressée au tribunal, à la CSN et au procureur général, Amazon prétend que la capacité du TAT de reconnaître le caractère représentatif d'un syndicat est contraire à la Charte des droits et libertés de la personne « car elle viole le droit de ses salariés à la liberté d'association en les privant potentiellement de choisir leurs représentants » [sic].

« On le constate depuis le début : Amazon n'a jamais voulu respecter le cadre légal qui prévaut en matière de relations de travail au Québec. Aujourd'hui, Amazon demande ni plus ni moins de suspendre le Code du travail le temps qu'elle engorge les tribunaux en s'acharnant à empêcher ses employé-es de se regrouper pour améliorer leur sort. Ce n'est pas vrai qu'une multinationale américaine va venir dicter nos lois. Nous avons entièrement confiance en notre système de justice, qui viendra confirmer que notre Code du travail est bien conforme à la charte, n'en déplaise à Amazon », de conclure la présidente de la CSN.

Au cours des prochains jours, le syndicat tiendra une première assemblée générale pour établir ses statuts et règlements et élire ses représentantes et représentants syndicaux. Un processus de consultation sera par la suite mené auprès des salarié-es afin de jeter les bases d'une première convention collective. En vertu du Code du travail du Québec, Amazon a dorénavant l'obligation légale de négocier un tel contrat collectif de travail.

L'information sur l'actuelle campagne de syndicalisation d'Amazon au Québec peut être trouvée à l'adresse suivante : https://sesyndiquer.org/mawu/

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pour en finir avec la complicité du Canada avec Israël

Alors que l'agression génocidaire d'Israël s'abat sur Gaza depuis plus de sept mois, les Palestinien·ne·s commémorent aujourd'hui, 15 mai, le 76e anniversaire de la Nakba (la Catastrophe). D'hier à aujourd'hui, complice d'Israël, le Canada a toujours été un obstacle à l'autodétermination du peuple palestinien. Le respect des droits humains universels et du droit international appellent à un changement radical de la politique canadienne vis-à-vis Israël et la Palestine.

15 mai 2024

La Nakba de 1948

Le 29 novembre 1947, suite à l'Holocauste – l'horreur ultime qu'avait infligée l'antisémitisme européen aux populations juives d'Europe – l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait un plan de partage de la Palestine en deux États, l'un juif et l'autre arabe. Répondant ainsi à l'objectif du mouvement sioniste européen d'un foyer national juif en Palestine, remontant à la fin du 19e siècle, l'ONU naissante allait ainsi ouvrir la voie à d'autres crimes.

Au cours de l'année 1948, des milices sionistes ont chassé de force environ 750 000 Palestinien.ne.s de leurs foyers, soit plus de 80 % de ceux qui vivaient alors dans les territoires qui allaient devenir l'État d'Israël. Elles ont détruit plus de 500 villages palestiniens et ont vidé 11 quartiers urbains de leurs habitants palestiniens.

Ces crimes ont longtemps été occultés sous la mythologie fondatrice d'un petit Israël luttant courageusement pour sa naissance et sa survie face à des populations arabes hostiles et non civilisées. Un récit tout à fait semblable aux mythes fondateurs des pays coloniaux des Amériques, dont le Canada, dépossédant et massacrant leurs populations autochtones. Mais, au fil des années, les travaux d'historiens palestiniens et israéliens ont révélé que cette ‘catastrophe' n'avait pas été un dommage collatéral de la première guerre israélo-arabe de 1948, mais plutôt le résultat de la mise en œuvre d'un nettoyage ethnique méticuleusement planifié.

La Nakba : d'hier à aujourd'hui

Mais la Nakba n'est pas que cet horrible nettoyage ethnique de 1948. Elle est aussi comprise comme le projet de dépossession qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Car ni ces réfugié·e·s, ni leur descendance, n'ont jamais pu exercer leur droit au retour, tel que stipulé dans la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations Unies (11 décembre 1948). En 1967, Israël a conquis la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Jusqu'à aujourd'hui, son occupation et son contrôle militaires de ces territoires ont étranglé l'économie palestinienne, soumis leur population à des vexations et des humiliations constantes, brutalement réprimé la résistance légitime. Israël a aussi illégalement colonisé ces territoires de centaines de milliers de ses citoyen·ne·s juifs, continué à confisquer des terres, à déposséder le peuple palestinien.

Depuis octobre 2023, l'assaut génocidaire d'Israël contre la population de Gaza s'inscrit dans cette Nakba toujours en cours, des dirigeants israéliens faisant même référence à « finir le travail » de 1948. Une « Nakba 2.0 » !

Le Canada complice depuis 1947

Dès 1947, le Canada a été associé à l'histoire d'Israël. Membre du Comité spécial des Nations Unies sur la Palestine, il y a soutenu la position sioniste et l'adoption du plan de partage.

Face aux violations historiques et persistantes du droit international par Israël, le Canada se contente d'en nommer quelques-unes. Ainsi, il dit reconnaître le droit à l'autodétermination des Palestiniens, et il dit que les colonies israéliennes et l'annexion de Jérusalem-Est contreviennent au droit international. Mais face aux innombrables crimes qu'entraînent l'occupation et la colonisation des territoires palestiniens, il n'exprime aucune indignation et, surtout, n'entreprend aucune action conséquente. Au contraire. Le Canada professe constamment son « amitié indéfectible » avec Israël, ajoutant que le soutien qu'il lui accorde « est au cœur de la politique canadienne à l'égard du Moyen-Orient depuis 1948 ».

Face aux nouvelles horreurs commises par Israël à Gaza depuis plus de 7 mois, la complicité canadienne se poursuit, avec des ajustements de discours pour tenter de sauver la face. Le Canada a donc finalement voté en faveur d'un cessez-le-feu à l'ONU. Et il exprime parfois des « préoccupations » face à la situation humanitaire à Gaza. Après avoir vendu plus d'armes à Israël d'octobre à décembre 2023 que pendant toute l'année 2022, le Canada a annoncé ne plus accorder de nouvelles autorisations en ce sens… tout en indiquant qu'il allait respecter les ententes déjà signées. Et cette position n'a pas été modifiée par l'adoption, le 20 mars dernier, d'une motion parlementaire stipulant que le Canada cessera d'autoriser et de transférer des armes à Israël.

Pour un vrai « changement fondamental » !

Le 6 mai 2024, Israël a finalement lancé son offensive annoncée, tous azimuts, contre la ville de Rafah, où 1,5 millions de Gazaoui·e·s avaient trouvé un énième refuge. Israël empêche maintenant l'entrée de toute aide humanitaire au passage de Rafah. Le lendemain, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, déclarait que c'était « totalement inacceptable », ce qu'elle avait aussi déclaré plus de deux mois auparavant.

Le 10 mai, professant un « changement fondamental » dans son approche, le Canada s'est abstenu lors d'un vote massif à l'ONU reconnaissant formellement la Palestine comme État. Le Canada a indiqué qu'il pourrait apporter lui-même cette reconnaissance « au moment le plus propice à une paix durable », même sans l'accord d'Israël, à condition que le Hamas n'y joue aucun rôle.

Mais au regard de l'ampleur des crimes commis par Israël, une telle prise de position n'est qu'un petit brassage d'air inutile. Comme le soulignait récemment Agnès Callamard, secrétaire-générale d'Amnesty International (AI), à propos d'Israël, « l'échelle des violations [du droit international] commises au cours des six derniers mois est sans précédent ». En effet, il n'y a jamais eu, comme conséquence directe de bombardements, autant de morts d'enfants, de journalistes, de personnel de la santé, de travailleurs humanitaires. Et la famine ne s'est jamais répandue aussi rapidement à toute une population que par suite du blocus orchestré par Israël.

Il est plus que temps que le Canada mette un terme à son « amitié » avec Israël. Il est plus que temps qu'il remette en question l'État d'apartheid, l'État colonisateur, l'État génocidaire qu'est Israël. Il est plus que temps qu'il dénonce tous ces crimes et en rende Israël imputable. Ce n'est pas un supposé projet palestinien de « jeter les Juifs à la mer » que l'on doit redouter. C'est le projet sioniste d'un Grand Israël d'où la population palestinienne est chassée, étouffée, affamée, exterminée, et qui est en cours d'exécution depuis des décennies, qu'on doit arrêter.

Jean Baillargeon

Martine Eloy

Raymond Legault

Suzanne Loiselle

du Collectif Échec à la guerre

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Colloque du SCFP sur l’énergie : « on peut rater la transition juste »

« Avec l'approche préconisée par le ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie et avec la complicité du président directeur général d'Hydro-Québec, les sections locales représentant plus de 16 000 personnes salariées de la société d'État n'ont pas d'autres choix que dénoncer des décisions politiques qui feront reculer le Québec d'un point de vue socioéconomique. »(tiré du site du SCFP : https://scfp.qc.ca/nos-energies-a-nous/)

C'est dans le cadre de cette campagne qu'a été organisé un colloque sous le thème : Colloque sur l'énergie : « on peut rater la transition juste » le 15 mars dernier qui a réuni plus de 200 personnes au Palais des Congrès à Montréal. Des spécialistes sont intervenus pour présenter de nouvelles données sur les dangers de la privatisation des services publics d'électricité.

Presse-toi à gauche a trouvé important de publier les vidéos de certaines des interventions faites à ce colloque à partir de l'enregistrement de la journée qu'a bien voulu nous fournir l'organisation syndicale.

1. Des extraits des interventions des syndicalistes du SCFP d'Hydro-Québec

2. L'intervention de Robert Laplante, directeur général de l'Institut de recherche en économie (IREC)

3. L'intervention de Jean-François Blain, analyste sénior en énergie

4. L'intervention de Colin Pratte, chercheur à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS).

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Numérique : les milieux de travail en transformation

Du taxi au REM, de la presse mécanique à la manutention de colis, en passant par les mines et le camionnage, depuis la maison, le bureau ou l'atelier, presque tous les postes de travail sont aujourd'hui connectés, suivent des lignes de programmation, produisent ou interagissent avec des données numériques. Plus que les révolutions technologiques précédentes, le numérique change-t-il la donne ?

tiré du journal LE MONDE OUVRIER N° 147 • printemps-été 2024

https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/2024/05/MO147.pdf

Le numérique change-t-il la donne ?

Depuis quelques années, le visage du monde du travail change avec la transition numérique. Que l'on pense au recours croissant au télétravail, à l'intensification de l'automatisation, à l'accélération de la robotique ou encore à l'intégration croissante des outils d'intelligence artificielle (IA), ces changements affectent l'organisation du travail, les compétences requises ou encore les modes de gestion et de surveillance.

La pandémie a entraîné une adoption rapide et massive du télétravail dans de nombreux secteurs d'activité. Bien que cette nouvelle façon de travailler offre des avantages, elle soulève aussi des défis pour les travailleurs et travailleuses, ainsi que pour les syndicats, notamment sur les plans de la représentation et de la mobilisation.

L'arrivée en force de l'IA suscite aussi de nombreuses interrogations et beaucoup de zones grises. Elle recèle certes des opportunités d'amélioration des conditions de travail, par exemple en automatisant des tâches fastidieuses et répétitives ou en renforçant la sécurité des travail- leurs et travailleuses grâce à une meilleure détection des risques. Cependant, elle ouvre aussi la porte à une surveillance accrue par les employeurs, brouille les frontières entre vie privée et professionnelle, peut intensifier le rythme de travail, et risque de fragmenter, voire de déshumaniser, les relations au travail. Par ailleurs, son intégration progressive dans nos environnements de travail se fait parfois sans que les travailleurs et travailleuses en aient pleine- ment conscience, et souvent sans règlementation claire pour encadrer la gestion des données générées par leur activité.

La FTQ proactive

La numérisation du travail mérite donc notre pleine attention. En 2019, la FTQ en a d'a i l leurs fait la thématique de son 32 e Congrès. Si les technologies ont beaucoup évolué dans les dernières décennies, la position de la FTQ est demeurée claire face à ces enjeux : une transition numérique juste doit privilégier avant tout l'amélioration des conditions de travail et profiter équitable- ment à tous et toutes, sans laissés-pour-compte.

Devant ces nombreuses zones d'ombre, la collabo- ration avec le monde académique est précieuse pour démêler les implications de ces changements sur le travail. Comme en témoignent plusieurs articles de ce cahier spécial, des études menées par des chercheurs et chercheuses de l'UQAM dans des milieux de travail affiliés à la FTQ ont permis d'explorer les effets du télé- travail ainsi que les modalités de surveillance dans différents milieux. Plusieurs rapports importants ont aussi vu le jour dans les derniers mois, témoignant de l'intérêt général pour ces enjeux. En mars, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique (Obvia) lançait un guide pour négocier la gestion algorithmique au travail 1 . Et à l'automne dernier, Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, présentant son rapport sur l'encadrement de l'IA 2 , plaidait pour une réflexion collective. De son côté, la FTQ continue d'en faire une de ses préoccupations centrales, en défendant une transition numérique équitable et respectueuse des droits des travailleurs et travailleuses.

1. OBVIA, Négocier la gestion algorithmique : un guide pour les acteurs du monde du travail, [En ligne] [https://www. obvia.ca/ressources/ guide-gouvernance- algorithmique]

2. CONSEIL DE L'INNOVATION DU QUÉBEC, PRÊT POUR L'IA, Rapport de recommandations sur l'encadrement de l'intelligence artificielle, [En ligne] [https:// conseilinnovation.quebec/ pret-pour-lia-est- maintenant-deposer

Négocier la gestion algorithmique

Dans le monde du travail, l'avènement de la gestion algorithmique s'annonce comme une révolution silencieuse aux conséquences potentiellement immenses.

À l'heure où l'intelligence artificielle (IA) commence à s'immiscer dans l'organisation du travail et que des sanctions disciplinaires peuvent être imposées à partir d'un algorithme, les changements sont majeurs dans les façons de gérer les griefs et de négocier l'organisation du travail. Comment garantir la transparence et l'équité des décisions prises automatiquement ? Et quelles seront les conséquences sur le travail et les relations entre employeurs et personnes employées ?

La question n'est plus « si », mais « quand » ces technologies impacteront le quotidien d'une majorité de travailleurs et travailleuses. La nécessité d'agir et de prévenir n'a jamais été aussi pressante. Les syndicats, souvent en première ligne dans la négociation de l'organisation du travail, se trouvent face à un défi inédit : négocier la place et le rôle de ces technologies dans les milieux de travail, alors même que leurs formes et leurs effets sont encore assez mal connus.

Un guide pratique

L'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique (Obvia) a récemment proposé une nouvelle ressource : le guide Négocier la gestion algorithmique.

Élaboré avec la participation de la FTQ et de ses syndicats affiliés, ce guide arrive à point nommé pour aider les syndicats à négocier autour de l'utilisation des algorithmes au travail. Il permet de mieux comprendre ce qu'est l'IA et la gestion algorithmique et fournit une liste de questions à se poser pour identifier quelles formes ces technologies peuvent prendre et quoi négocier avec les employeurs lors de leur intégration dans les milieux de travail.

Une gestion algorithmique ?

De manière générale, il s'agit de l'automatisation de tâches de gestion traditionnellement effectuées par des humains. Par exemple, l'évaluation de la productivité de télétravailleurs et télétravailleuses, la sélection de candidatures parmi un grand nombre, la surveillance des déplacements ou encore le contrôle de la qualité de diction d'un téléopérateur ou d'une téléopératrice…

Autrement dit, ces systèmes automatisés peuvent assister, voire remplacer, les gestionnaires dans leur fonction et cela devient particulièrement préoccupant lorsque c'est un algorithme qui peut décider d'imposer une sanction disciplinaire. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre sur quelles bases ces décisions sont prises et qui en est responsable.

Le rôle essentiel des syndicats