Derniers articles

The first proclamation of anarchist communism in history (Mexico, 1912)

Une hégémonie de longue durée ?

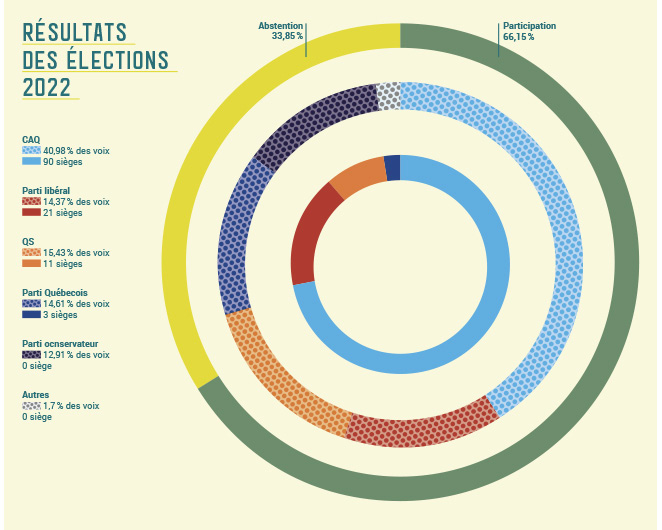

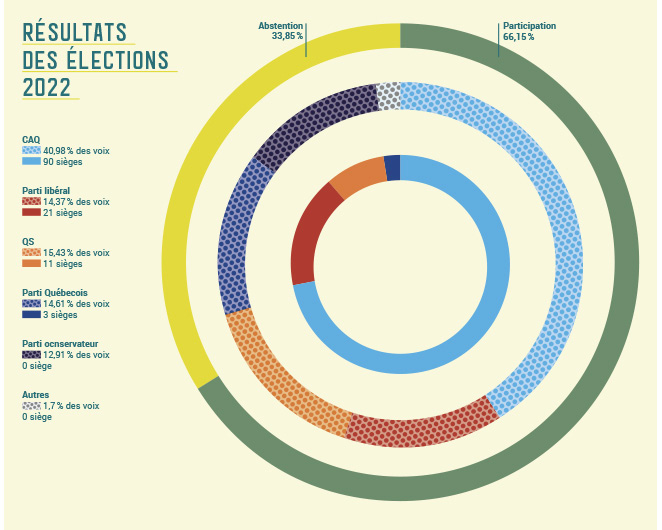

Au-delà du décompte des voix et des sièges, quelles sont les tendances lourdes des dernières élections provinciales ? Quelle analyse faire de ces résultats ?

Les forces de droite ont remporté une éclatante victoire le 3 octobre dernier, les trois principaux partis à leur service récoltant ensemble 68 % des voix. Deux d'entre eux s'en sortent considérablement mieux, l'un reconduisant, avec 41 % des voix et 90 sièges, sa mainmise sur l'État québécois pour quatre années supplémentaires, l'autre formant l'opposition officielle avec 14 % des voix et 21 sièges. Le troisième est condamné jusqu'à nouvel ordre à mener une existence extraparlementaire, bien qu'il ait obtenu 13 % des suffrages. Mais au-delà du décompte des voix et des sièges, quelles sont les tendances lourdes ? Quelle analyse faire de ces résultats ?

Dans un premier temps, notons que le réalignement électoral ayant mis fin le 1er octobre 2018 au vieux duopole exercé par le Parti québécois (PQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) a donné naissance à un nouveau système partisan caractérisé par la domination de la Coalition avenir Québec (CAQ). Cette formation a manifestement trouvé une niche gagnante grâce à ce que le politologue Frédéric Boily appelle le néonationalisme autonomiste caquiste, inscrit dans la filiation directe du nationalisme de l'État provincial légué par Honoré Mercier, Maurice Duplessis, Daniel Johnson et Robert Bourassa.

Ce néonationalisme autonomiste combine divers éléments de nature économique et identitaire, permettant à la CAQ de tirer son épingle du jeu dans un contexte où le clivage souverainisme/fédéralisme s'affaiblit au profit de deux autres axes de polarisation. Le premier clivage oppose, d'une part, la défense d'une culture québécoise de référence (langue française, laïcité et soi-disant « valeurs québécoises ») à laquelle doivent s'assimiler les immigrant·es et, d'autre part, une approche pluraliste et inclusive de la gestion de la diversité. Le second oppose le productivisme (croissance ininterrompue, extractivisme, développement autoroutier, étalement urbain…) à une politique économique conçue pour faire face au défi des changements climatiques et pour s'attaquer aux inégalités sociales.

Dynamiques structurelles

Analysée sur le temps long, c'est-à-dire sur quelques décennies, la politique partisane québécoise présente somme toute un visage relativement stable, inscrite qu'elle est dans des structures robustes et durables, en l'occurrence des rapports de classe et des institutions parlementaires britanniques.

Au chapitre des rapports de classes, les périodes de grands bouleversements sociaux, quoique rares, interviennent parfois spectaculairement dans la joute partisane, bouleversant l'échiquier et – éventuellement – provoquant un phénomène de réalignement électoral. C'est ce dont nous avons été témoins entre autres durant la première moitié de la décennie 1970, le phénomène de réalignement culminant en 1976 avec la victoire historique du PQ. À son tour, durant la décennie 2010, le Printemps érable a accéléré une recomposition de l'échiquier partisan sur le flanc gauche et a contribué à imposer la grammaire gauche/droite comme axe déterminant de polarisation dans le cadre électoral.

Le Québec Inc lui-même a donné à fond dans la lutte des classes durant cette fameuse décennie 2010. Avec le néolibéralisme aux commandes durant l'ère Jean Charest, puis à nouveau durant les années d'austérité sous la houlette du trio Leitão-Coiteux-Couillard, la polarisation gauche/droite était à l'épicentre de la vie politique. La bourgeoisie est sortie gagnante de cette guerre de tranchées, parvenant à rendre méconnaissable l'État providence et à obtenir aussi, par ailleurs, des taux de croissance économique et des dividendes fort avantageux pour le 1 %.

Le PLQ, alors qu'il lui avait été pourtant si loyal, semble avoir été peu à peu abandonné par le Québec Inc. Celui-ci a désormais jeté son dévolu sur la CAQ, la marque libérale s'étant progressivement discréditée durant ladite décennie 2010 sous l'effet de différents facteurs, comme le financement occulte du parti, la brutalité des mesures d'austérité et une incapacité à entrer en symbiose avec la majorité nationale francophone. Tant et si bien que le PLQ est devenu un tiers parti et pourrait être réduit, possiblement, à sa fonction de groupe de pression au service de la minorité anglo-québécoise.

Le Québec Inc ayant besoin de stabilité économique et de continuité politique, le règne de la CAQ pourrait éventuellement dépasser les huit ans. Notre régime parlementaire s'y prête fort bien, pourvu qu'il reste défini par ses institutions usuelles, dont le mode de scrutin avec les effarantes distorsions qu'il génère au profit du parti vainqueur et de celui formant l'opposition officielle. Dans un tel régime, le bipartisme peut même devenir notoirement facultatif. C'est ce que suggère la configuration du système partisan actuel, pouvant être qualifié d'unipolaire puisque la CAQ domine outrageusement face à un assortiment de tiers partis : PLQ, Québec solidaire, PQ et, dans une moindre mesure, Parti conservateur du Québec (temporairement absent de l'Assemblée nationale).

Ce système partisan unipolaire fondé sur l'hégémonie caquiste ressemble à s'y méprendre à celui qui marquait la période 1993-2006 à Ottawa. En effet, le Parti libéral du Canada (PLC) régnait en roi et maître face à une opposition durablement fragmentée, divisée qu'elle était entre le Bloc québécois, le Nouveau parti démocratique (NPD), le Parti conservateur (PC) et le Reform Party/Alliance canadienne. Notre régime parlementaire s'accommode fort bien de cette situation où le parti vainqueur n'est pas menacé de l'intérieur du système, pouvant ainsi gouverner sans interruption pendant l'équivalent d'une demi-génération.

Et l'alternance, alors ?

Sur la scène fédérale canadienne, c'est le processus de réorganisation de la droite, couronnée par la fusion du PC et de l'Alliance canadienne, qui a permis de mettre un terme en 2006 au long règne du PLC. Parmi les scénarios envisageables pour la politique québécoise en 2026 ou en 2030, il ne faut surtout pas écarter la possibilité d'une certaine recomposition des forces partisanes à droite.

Dans une bonne mesure, la CAQ elle-même est le résultat d'un semblable processus. À la suite de scissions au sein des élites dirigeantes, notamment celles liées au PLQ ou au PQ, la CAQ est fondée en 2011 par François Legault, l'homme d'affaires Charles Sirois et quelques autres personnalités politiques. Le parti, qui se définit alors comme une coalition arc-en-ciel, réussit également sa fusion avec l'Action démocratique du Québec. Rien n'empêche qu'un tel processus de recomposition devienne à nouveau nécessaire d'ici 2030, à plus forte raison si une part notable des forces de droite reste systématiquement exclue de la vie parlementaire. En effet, le courant qui se reconnaît actuellement dans le PCQ doit en toute logique pouvoir se matérialiser à l'Assemblée nationale d'une façon ou d'une autre, donc déboucher sur un résultat institutionnel tangible.

Une autre avenue, moins prévisible et plus exigeante, repose sur l'approfondissement des contradictions du capitalisme, donc sur l'exacerbation de rapports sociaux antagoniques. L'incapacité de la CAQ à faire face à des défis urgents, comme celui du réchauffement climatique, ou de la dégradation des services publics, pourrait militer en faveur d'un tel processus.

Cette éventualité exige une période de résurgence de l'action mouvementiste. Comme durant la décennie 1970 et comme avec le Printemps érable, les mouvements sociaux et populaires peuvent détenir la clef d'un réalignement électoral qui pourrait mettre fin au long règne de la CAQ.

Pour le dire autrement, le changement à gauche ne proviendra pas d'abord de l'intérieur du système partisan ou des institutions étatiques. Par exemple, la fameuse réforme du mode de scrutin ne sera pas initiée par la CAQ. Une étape préalable devra être franchie du côté des forces de la société civile, qui auront à déployer, avant toute chose, une formidable pression pour qu'ensuite puisse apparaître une configuration de l'échiquier partisan susceptible de bouleverser le statu quo.

Il en va de même pour que QS s'affranchisse de sa condition de tiers parti et gravisse les marches de l'escalier conduisant à la direction de l'État : constituer l'opposition officielle, puis faire partie du gouvernement, voire le diriger seul. À moins de vouloir faire un NPD de lui-même, c'est-à-dire un parti social-libéral, prisonnier de la structure politique et économique, QS devra refaire le plein d'énergie mouvementiste pour pouvoir goûter un jour au pouvoir. Telle est sa vocation, s'il entend rester fidèle à sa nature profondément duale : être à la fois le parti des urnes ET de la rue.

Philippe Boudreau est professeur de science politique au Collège Ahuntsic.

Oser prendre toute la place à gauche

À première vue, les résultats de Québec solidaire (QS) aux élections du 3 octobre 2022 sont assez décevants. Ce maintien des acquis devient troublant quand on le compare à la trajectoire de progression constante qu'a connue QS depuis ses débuts [1]. Pour progresser d'ici 2026, QS doit passer de la consolidation de sa base à la conquête de nouveaux territoires politiques.

L'apparition de Québec solidaire sur la scène politique est essentiellement le résultat d'une série de mouvements sociaux massifs, allant de la Marche mondiale des femmes de 2000 à la grève étudiante de 2005, en passant par le mouvement altermondialiste (Québec 2001) et l'opposition à la guerre en Irak (2002-2003). Le bond de moins de 4 à près de 8 % des voix entre 2008 et 2012 s'explique en bonne partie par la grève générale étudiante et le positionnement très clair du député Amir Khadir et du parti en appui à ce mouvement. De 2014 à 2018, l'usure du pouvoir a frappé durement le PLQ pendant que le PQ n'arrivait pas à se redéfinir. Tant la montée de la CAQ que celle de QS pouvaient s'expliquer par la crise des deux partis qui avaient gouverné le Québec depuis 1970.

Entre 2018 et 2022, les luttes sociales ont été mises en veilleuse en grande partie dans le contexte de la pandémie. Notamment, les négociations du secteur public se sont conclues par une sorte de trêve, avec la signature de contrats de trois ans. Le gouvernement Legault remettait alors à après l'élection générale suivante son ambition d'imposer des reculs majeurs aux personnes qui travaillent dans les services publics et la fonction publique. Dans ce contexte de tranquillité sociale du côté des forces progressistes, ce sont les mouvements populistes de droite et l'extrême droite qui ont occupé beaucoup de place, alimentant la montée inattendue du Parti conservateur du Québec, avec ses 12 % des voix. Globalement, la période actuelle est marquée par le succès de la droite populiste, notamment sur le thème de l'hostilité face à l'immigration, et l'échec des forces de gauche, y compris avec de nouveaux partis, face aux défis d'une véritable rupture avec le capitalisme mondialisé.

Dans ce paysage politique densément occupé et ce contexte social et idéologique assez morose, on peut comprendre que la direction de QS a décidé d'opter pour une stratégie essentiellement défensive, mettant de l'avant les thèmes les plus évidents pour un parti réformiste de gauche : le climat et la justice sociale. Mais une telle stratégie avait ses limites, et il va falloir voir les choses autrement si on veut éviter que le phénomène Québec solidaire devienne une belle aventure à la marge, sans espoir d'arriver un jour au gouvernement.

Nous avançons que la stratégie qui pourrait permettre à QS de connaître un nouveau saut qualitatif d'ici 2026 devrait s'articuler autour du principe d'une offensive sur les terrains que nos adversaires considèrent comme leur force. Il ne devrait plus y avoir de mauvais sujets pour le parti, des sujets qu'on évite ou qui nous font marcher sur des œufs. On doit mettre de l'avant des idées claires et fortes sur toutes les questions susceptibles de définir le paysage politique et de déterminer les choix de la population. Le parti doit aussi mobiliser toutes ses capacités en appui aux luttes sociales et à leur convergence. Ultimement, c'est ce qui se passe dans la rue qui va déterminer les résultats dans l'urne.

Projections 2026

Les résultats du 3 octobre 2022 constituent une sorte de photo. Tentons donc de déterminer dans quel film cette image se situe, quelles tendances on peut projeter.

La CAQ pourrait difficilement aller plus haut. L'usure du pouvoir après deux mandats devrait avoir raison de l'expansion continue de cette force politique. Le caractère de coalition du parti de Legault devrait commencer à lui causer des maux de tête, avec un caucus de 90 personnes plus hétérogène que la masse de petits patrons de 2018. Le rassemblement autour d'un nationalisme superficiel et d'un pragmatisme tendant vers la résignation ne pourra pas résister indéfiniment à la pression des luttes sociales et aux impacts de la stagnation économique.

Le PLQ pourrait difficilement descendre plus bas. Réduit à ses châteaux forts de la région de Montréal et du Pontiac, il pourrait profiter de l'épuisement de la CAQ pour reconquérir une partie de l'électorat de centre droit fédéraliste francophone qui s'est rallié à la CAQ en ٢٠٢٢ après être demeuré sceptique en ٢٠١٨. Bref, le PLQ et la CAQ sont en partie des vases communicants, et si rien d'autre ne se produit de significatif dans le paysage social et politique, les malheurs des uns pourraient amener le bonheur des autres.

Le PQ va perdurer. L'élection de son chef et un vote populaire équivalent à ceux du PLQ et de QS ont déjà convaincu la base péquiste qu'il y a encore de l'espoir. Les orientations du parti combinent des idées de centre gauche sur les questions environnementales, économiques et sociales – ce qui crée des points de convergence avec QS – et des idées conservatrices sur l'immigration, la langue, la laïcité et la lutte contre le racisme, plaçant le PQ dans le même camp que la CAQ et le PCQ. Cet écartèlement est maintenu en place par l'évocation rituelle du projet souverainiste. Est-ce que le PQ va continuer à décliner comme il le fait depuis son sommet à 49 % des votes en 1981 ? Probablement. Est-ce qu'il pourrait rebondir un peu à la faveur des faiblesses de ses adversaires ? Sans doute.

Le PCQ va chercher à se tailler une place. Fermement installé comme la voix des antivaccins, des progaz, des antiféministes et de la xénophobie ordinaire, il va continuer à talonner la CAQ dans ses bastions de la grande région de Québec, moussé par les radios-poubelles dont son chef est issu. Est-ce que la CAQ va se déplacer vers la droite en réponse aux luttes sociales et à ses contradictions internes ? Est-ce que le PQ va chercher à occuper le terrain de la politique anti-immigration pour rallier l'électorat conservateur ? En tout cas, sans l'élection de députés en 2026, le PCQ pourrait retourner dans la marginalité.

Frapper là où l'adversaire se croit fort

Ce qui tient la coalition de la CAQ ensemble est principalement sa rhétorique nationaliste. Pour miner son unité et dévoiler l'absence de substance de son autonomisme, il faudra insister sur l'échec de ses multiples demandes face au gouvernement fédéral et mettre clairement de l'avant la nécessité de l'indépendance. Sur ce terrain, l'accord avec le PQ sera évident. D'un côté, cette convergence au niveau du discours devrait permettre de continuer à éroder le discours des péquistes fâché·es qui accusent QS de ne pas être vraiment indépendantiste. De l'autre, ce sera un argument pour les métapéquistes qui rêvent encore à une alliance PQ-QS.

Les libéraux sont plus que jamais le parti de la défense des intérêts des minorités, en particulier de la communauté anglophone. Son nationalisme canadien masque des divisions de classe profondes. D'ailleurs, les communautés anglophones sont davantage polarisées sur le plan socio-économique que la majorité francophone. QS va devoir contester ce rôle de tribun des minorités en menant une bataille soutenue contre la Loi 21 et pour un rétablissement du principe de l'égalité des droits. Il devra aussi mettre de l'avant sa critique de la Loi 96 sur la langue, notamment en ce qui concerne le statut particulier que devraient avoir les langues autochtones et le retrait de la clause des six mois pour les nouveaux·elles arrivant·es.

Bien entendu, cet effort de QS en direction d'une partie de la base du PLQ va irriter au plus haut point les éléments les plus conservateurs du PQ et contribuer à écarter l'idée d'un pacte électoral souverainiste. Les péquistes qui en auront assez du virage identitaire pourront toujours choisir de se rallier à QS, le seul parti indépendantiste avec un réel potentiel de croissance et des appuis dans la jeunesse et chez les néo-Québécois·es.

En plus de la souveraineté, ce qui a permis au PQ de se distinguer et de mobiliser ses membres récemment est la question linguistique. En s'appuyant sur une interprétation catastrophiste des données statistiques récentes, il a insisté sur des politiques comme l'application de la loi 101 au cégep et la réduction des seuils d'immigration à 35 000 personnes par année. QS doit répondre à cette rhétorique en démontrant clairement qu'une immigration massive en bonne partie francophone, combinée avec une vigoureuse politique de francisation, constitue en fait la seule stratégie permettant de freiner le déclin démographique du Québec tout en préservant son caractère français.

Bref, il s'agit de rendre le PQ redondant sur l'indépendance et sur la langue tout en prenant la place du PLQ sur le terrain de la défense des droits de la personne et des minorités. Dans le contexte d'un deuxième mandat de la CAQ, la forme de cet effort de ralliement d'une partie de la base du PQ et du PLQ devrait être une série d'attaques contre le gouvernement de la CAQ. Un élément positif de la récente campagne a été l'effort mis de l'avant par la CAQ et François Legault pour attaquer QS. Il faut encourager cette polarisation CAQ vs QS à chaque occasion. La CAQ est le parti du passé, de la routine, de la résignation. QS est le parti de l'avenir, du changement et de l'audace.

Bien entendu, l'esquisse de stratégie que nous présentons ici est rudimentaire, très générale et sujette à révision à la lumière de l'expérience. Mais une chose est claire, on n'arrivera pas à doubler ou tripler les appuis à QS (ce qui est nécessaire pour gagner une élection générale) sans passer à l'offensive, tant sur le plan des idées que de la mobilisation sur le terrain.

[1] C'est la stagnation en comparaison avec la percée historique de 2018. On passe de 10 à 11 député.e.s, le pourcentage des votes baisse légèrement de 16,10% (649 503) à 15,42% (633 414). La deuxième place en pourcentage des votes est symboliquement positive, mais due au déclin du PQ et du PLQ, pas à une montée des votes solidaires. Aux élections de mars 2007 et de décembre 2008, QS avait obtenu un peu moins de 4% des voix (3,64 et 3,78). Pour celles de septembre 2012 et d'avril 2014, c'était 6,03% et 7,63%. Le 1er octobre 2018, QS a connu un bond en avant avec 16,10%. Alors comment expliquer l'absence de progression quatre ans plus tard ?

Benoit Renaud est militant à Québec solidaire depuis la fondation.

Une manifestation contre « l’esclavage moderne » devant le bureau du ministre Boulet

La Prochaine Revue

Des travailleurs de Walmart votent sur leur syndicalisation

Bock-Côté et les sandwiches au jambon

L’indépendance pour mettre fin à l’anormalité du Québec

Pinel : Les cas complexes crient au secours !

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024

Pinel : Les cas complexes crient au secours !

Jean-François Plouffe, chargé de dossiers et de communications, Action Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal 1961 : Jean-Charles Pagé publie Les fous crient au secours, le récit de son internement de près d’un an à l’asile Saint-Jean-de-Dieu, devenu plus tard l’hôpital Louis-Hyppolite-Lafontaine et aujourd’hui l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal1. Il consacre un chapitre aux sinistres Salles à cellules, le repaire des malades qui ont manqué à la discipline :« La façade comprend de lourdes portes de bois ayant au moins six pouces d’épaisseur, consolidées de deux verrous aux extrémités. Au centre, une énorme chaîne et un robuste cadenas. Sur l’uniformité de la porte, un judas de huit pouces carrés muni d’un carreau détachable qu’ouvrent les gardiens à l’occasion, afin de vérifier si le captif n’est pas mort. […]

Dans la pénombre d’une cellule, on aperçoit un homme maigre n’ayant pour tout vêtement que la salopette gris-bleu spéciale à cette salle. […]

-

-

- Depuis combien de jours es-tu ici ?

- Un an, quatre mois, dix-sept jours.

- Sans jamais sortir de cette cellule ?

- Non, toujours enfermé. […]

-

À voix basse, je demande au gardien la cause de son incarcération.

Il a frappé une sœur. »

On pourrait penser que ces méthodes brutales, arbitraires, inhumaines et dégradantes n’ont plus cours de nos jours dans nos établissements de santé mentale où règnent l’excellence, les bonnes pratiques et l’amélioration continue. Malheureusement, elles existent toujours… 2024 : Après avoir commis un crime violent, Gilbert2 est détenu depuis six ans à l’Institut de psychiatrie légale Philippe-Pinel (Pinel). À la suite de conflits qui l’ont opposé à des membres du personnel, il est confiné depuis sept mois à sa chambre, 24 heures par jour. S’il doit sortir, par exemple pour aller à la douche, il est menotté aux poignets et enchaîné aux chevilles. Lors de très rares et très courtes sorties à l’extérieur, il est enchaîné à un fauteuil roulant. Gilbert est un cas complexe, selon la terminologie de l’établissement. Sa situation n’est pas exceptionnelle. Des dizaines de personnes incarcérées à Pinel subissent ou ont subi un traitement semblable au sien.« Je suis un sportif, j’aimerais dépenser mon énergie, ça m’aiderait à me recentrer et ça me permettrait peut-être de diminuer mes doses de médicaments. Je voudrais apprendre un métier et reprendre une vie un peu plus normale. Au lieu de ça, je perds mon temps dans ma cellule à regarder les murs » déplore Gilbert.

Le Code criminel prévoit que les mécanismes liés à la non-responsabilité pour cause de troubles mentaux n’ont pas pour but de punir les personnes concernées, puisque l’acte qu’elles ont posé n’engage pas leur responsabilité criminelle. À l’usage, pourtant, les conséquences de ce plaidoyer peuvent être beaucoup plus contraignantes qu’une peine d’emprisonnement. Elles sont si contraignantes que ce sont souvent les procureur-e-s de la Couronne qui enclenchent le processus. Contrairement à une sentence de prison, un suivi par la Commission d’examen des troubles mentaux3 (CETM) n’a pas de durée prédéfinie et peut être beaucoup plus difficile à vivre qu’un séjour en prison.En pratique, il règne à Pinel, tout comme dans la plupart des établissements institutionnels en santé mentale, une culture directement héritée des asiles d’aliéné-e-s. C’est une culture basée sur la méfiance, l’autoritarisme et le rapport de force.On retrouve des personnes suivies par la CETM dans différents établissements du réseau de la santé mais c’est l’Institut Pinel qui porte le mandat de « l’évaluation, la garde et le traitement des accusés déclarés inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables et soumis à une décision de détention stricte en raison du risque très élevé qu’ils représentent pour la sécurité publique4 ». C’est à cet endroit que se concentrent la plupart des cas complexes, comme Gilbert. Pinel fait étalage de sa vision où « le patient est au centre des soins et services qu’il reçoit, où la primauté de l’individu est un enjeu quotidien et qui se distingue par son désir de toujours être à l’affût des meilleures pratiques5 ». En pratique, il règne à Pinel, tout comme dans la plupart des établissements institutionnels en santé mentale, une culture directement héritée des asiles d’aliéné-e-s, que Jean-Charles Pagé a très bien décrite au fil de son récit. C’est une culture basée sur la méfiance, l’autoritarisme et le rapport de force. Si la personne collabore au traitement préconisé par les soignant-e-s, elle sera valorisée et cheminera sur la voie du rétablissement. Si elle s’oppose ou émet des réserves ou des questionnements, souvent en raison des importants effets secondaires physiques et psychiques que les médicaments provoquent chez elle, elle fera face aux contraintes, à l’intimidation et à l’autoritarisme et même à l’hostilité des soignant-e-s, souvent amplifiés par des décisions obtenues auprès des tribunaux.

Pour les cas complexes, tout se passe comme si on voulait casser par la force et par des manœuvres punitives la résistance de la personne aux interventions décrétées par les psychiatres et les autres membres de l’équipe traitante, sans jamais se demander si d’autres options peuvent exister.À Pinel, la culture des asiles d’aliéné-e-s est d’autant plus présente qu’elle est légitimée en amont par le tribunal et qu’elle s’appuie sur la commission passée d’un acte criminel. La personne n’est pas que folle, elle a aussi un passé violent qui légitime les abus de droit dont elle fait l’objet. Pour les cas complexes, tout se passe comme si on voulait casser par la force et par des manœuvres punitives la résistance de la personne aux interventions décrétées par les psychiatres et les autres membres de l’équipe traitante, sans jamais se demander si d’autres options peuvent exister. À Saint-Jean-de-Dieu, dans les années 1960, on avait une expression pour ça. Les gardien-ne-s disaient : Y va d’y goûter comme il faut… Résultat, un nombre non négligeable de personnes référées vers Pinel pour y obtenir des soins favorisant leur réinsertion sociale n’en sortiront jamais plus. Elles y auront vécu, parfois pendant des décennies, une accumulation de frustrations et de vexations qui ont aggravé les difficultés émotionnelles réelles avec lesquelles elles étaient aux prises et qu’on devait les aider à surmonter. À Pinel, comme dans tout le réseau québécois de la psychiatrie, il faut explorer des avenues autres que la médication, améliorer la capacité d’écoute des équipes soignantes et associer davantage les personnes concernées à l’élaboration de leurs traitements. En d’autres termes, délaisser l’approche autoritariste traditionnelle pour miser davantage sur les forces des personnes, sur leurs talents et sur leur motivation à acquérir le maximum d’autonomie. Moins d’un mois après la publication de Les fous crient au secours, le gouvernement Lesage mettait en place une commission d’étude des hôpitaux psychiatriques, la Commission Bédard, qui a mené à des changements importants dans les conditions d’hébergement et de traitement des personnes porteuses de diagnostic en santé mentale. Plus de 60 ans après la Commission Bédard, le gouvernement du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux devraient de nouveau prendre les moyens pour mettre un terme aux privations de droits et de dignité imposées quotidiennement aux cas complexes de Pinel et à de trop nombreux autres utilisatrices et utilisateurs de services en psychiatrie.

- Jean-Charles Pagé, Les fous crient au secours, réédition présentée par Jérémie Dhavernas et Anaïs Dupin, Montréal, Éditions Écosociété,

- Le nom de la personne a été changé pour préserver sa vie privée.

- « La Commission d’examen des troubles mentaux relève du Tribunal administratif du Québec. Elle a entre autres pour mandat d’évaluer « l’importance du risque que représente une personne accusée [d’un délit criminel] pour la sécurité du public, en fonction, notamment, de son état Elle décide si la personne doit être libérée, avec ou sans condition. Si elle décide que la personne doit être détenue dans un hôpital, elle fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité du public. » En ligne : https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/sante-mentale/commission-d-examen-des-troubles-mentaux/role

- En ligne : https://pinel.qc.ca/qui-sommes-nous/

- Ibid.

L’article Pinel : Les cas complexes crient au secours ! est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Tous égaux face à l’inflation ?

Faut-il à ce point se méfier de l'inflation ? Si la question peut étonner, la poser nous permet de souligner que ce phénomène n'a pas les mêmes conséquences pour tous et toutes, mais aussi que la manière d'y réagir entraîne des effets différents selon la position que chacun·e occupe dans l'économie.

Le thème de l'inflation était absent de l'espace public au Québec comme au Canada depuis plus de trente ans. Or, en 2022, il ne s'est pratiquement pas déroulé une semaine sans qu'il en soit question. Les premières interventions de Pierre Poilievre à titre de chef du Parti conservateur du Canada ont porté sur la « Justinflation » et le rôle présumé des dépenses du gouvernement fédéral dans la hausse des prix pendant la pandémie. Au Québec, François Legault a cherché à en faire « la question de l'urne » lors de la dernière élection provinciale.

Faut-il donc à ce point se méfier de l'inflation ? Au moment d'écrire ces lignes, la hausse des prix atteignait des niveaux jamais vus depuis trente ans. En effet, l'inflation a atteint 7,0 % au Canada et 7,1 % au Québec en août 2022 par rapport au même mois l'année précédente, alors qu'elle avait été sous la barre des 3 % presque chaque année depuis le début des années 2000. La même tendance s'observe dans la plupart des économies du monde entier depuis 2021. Alors qu'elle s'élevait en moyenne à 1,24 % dans les pays de l'OCDE en décembre 2020, l'inflation avait atteint 10,27 % en juin 2022.

Des causes multiples

Plusieurs facteurs expliquent cette conjoncture particulière, mais contrairement à ce que prétendent certains (dont M. Poilievre), l'inflation actuelle découle avant tout de problèmes rencontrés par les producteurs de biens et de services (l'offre) et non des comportements des consommateurs et des consommatrices (la demande).

En effet, la pandémie a entraîné une paralysie des chaînes d'approvisionnement qui a réduit l'offre pour plusieurs biens, une situation qui commence à peine à se résorber. Au même moment, les pays producteurs de pétrole réduisaient leur offre pour soutenir le cours de l'or noir, avec pour résultat un prix à la pompe en hausse dès la fin de 2020. La recrudescence et l'intensification des catastrophes naturelles

en raison des changements climatiques ont en outre nui aux récoltes et aux exportations, tirant ainsi le prix des denrées vers le haut. La guerre qui fait toujours rage en Ukraine, un important producteur agricole, n'a fait qu'empirer la situation. La crise sanitaire a par ailleurs alimenté la spéculation sur le marché immobilier et exacerbé la tendance à la hausse des prix des maisons, qui est cela dit soutenue depuis deux décennies au Canada. Enfin, la hausse des profits des entreprises, qui ont vraisemblablement profité du contexte inflationniste pour augmenter leurs prix, est un facteur à considérer bien qu'il soit largement passé sous le radar de nombre d'analystes.

Cette inflation est problématique pour les travailleurs et les travailleuses, puisqu'à moins que leur salaire ne suive le rythme de l'augmentation des prix, elle a pour effet de réduire leur pouvoir d'achat. Au Québec, le salaire horaire moyen des employé·es a augmenté de 8,1 % entre juillet 2021 et juillet 2022, mais cette hausse n'avait été que de 1,0 % l'année précédente (et de 3 % en moyenne dans les cinq années qui ont précédé la pandémie). Il faudra voir si cette tendance se maintient et si elle permet le rattrapage qui était nécessaire dans les secteurs à plus faibles salaires.

En revanche, l'inflation a l'avantage de réduire le poids des dettes des ménages et de plomber les revenus qu'en tirent les créanciers. Autrement dit, une inflation modérée peut avoir un effet positif (ou du moins neutre) sur la situation financière de travailleurs et de travailleuses dont l'endettement est une source de profits pour les banques. Elle entraîne aussi une hausse des revenus des gouvernements, qui peuvent utiliser ces fonds supplémentaires pour venir en aide aux ménages. Tant Québec qu'Ottawa ont d'ailleurs réagi dans les derniers mois en procédant à des transferts, quoique pas toujours bien ciblés, aux citoyen·nes comme moyen d'augmenter leurs revenus en cette période inflationniste.

Les retombées de la politique monétaire

Puisque l'inflation s'est installée en dehors de sa cible de 1 % à 3 %, la Banque du Canada a commencé à intervenir – c'est son principal mandat – pour freiner la hausse des prix. Pour ce faire, elle utilise le seul outil dont elle dispose, à savoir le taux directeur. En haussant ce dernier, la banque centrale fait augmenter le coût des emprunts pour les entreprises comme pour les ménages. Elle espère ainsi faire reculer la demande et relâcher la pression sur les prix. Alors qu'il était à 0,25 % en janvier 2022, le taux directeur a été porté à 3,25 % en septembre 2022 et devrait être rehaussé à nouveau dans les prochains mois.

Quel est le problème avec cette stratégie ? D'une part, comme l'action de la banque a un effet sur la demande plutôt que sur l'offre qui, comme nous l'avons vu plus haut, est à l'origine de la poussée inflationniste, l'efficacité de cette stratégie est incertaine. Au moment d'écrire cet article, elle avait commencé à reculer très légèrement pour un deuxième mois de suite, principalement en raison du recul des coûts de l'énergie (et du pétrole en particulier) à l'échelle mondiale. Pour le reste, la hausse des taux s'est jusqu'ici surtout fait ressentir sur le marché immobilier, alors que des données de Desjardins montrent que les ventes et le prix des maisons au Canada étaient en baisse depuis le printemps, particulièrement en Ontario et en Colombie-Britannique.

D'autre part, une hausse prolongée du taux directeur s'accompagne d'un risque non négligeable de provoquer une récession. En effet, si la demande se resserre trop, les entreprises peuvent en venir à reporter des investissements et à embaucher moins, ce qui ferait augmenter le chômage et plomberait le revenu des ménages. L'économiste David MacDonald, du Centre canadien de politiques alternatives, rappelait dans un article paru en juillet dernier que chaque fois que la banque centrale a voulu réduire l'inflation en haussant le taux directeur depuis les années 1960, elle a provoqué une récession, et donc une baisse de l'emploi et une hausse du chômage. Plusieurs autres économistes et analystes ont aussi souligné dans les derniers mois l'existence de ce risque, et ce même chez les économistes orthodoxes.

Combattre les effets de l'inflation

Vu les causes et le niveau actuel de l'inflation, il serait préférable de mettre en place des moyens d'atténuer ses effets sur les ménages. Les entreprises doivent octroyer des hausses de salaire à leurs employé·es pour s'assurer qu'ils et elles ne s'appauvrissent pas en travaillant. Tant que ces hausses couvrent l'inflation, elles ne risquent pas d'y participer, car les salaires ne sont qu'une des dépenses auxquelles les entreprises doivent faire face. Il serait alors difficile pour ces dernières de justifier auprès de leur clientèle des hausses équivalentes du prix des biens ou des services qu'elles offrent.

Les gouvernements disposent pour leur part de plusieurs outils pour soutenir les ménages, particulièrement ceux à faible revenu. Si les aides ponctuelles qui ont été versées dans les derniers mois témoignent du souci des gouvernements d'agir face à la situation, l'absence de solutions plus structurantes participe d'un refus de s'attaquer, à plus long terme, à certains problèmes structurels que l'inflation actuelle met en lumière.

En effet, la paralysie des chaînes d'approvisionnement a mis en évidence la fragilité de nos économies mondialisées et le besoin de relocaliser la production de certains biens essentiels ; la vulnérabilité de l'agriculture aux conditions météorologiques rappelle l'importance de s'attaquer aux changements climatiques, à défaut de quoi le coût du panier d'épicerie pourrait durablement en subir les conséquences ; l'explosion des prix de l'immobilier est le reflet d'un marché peu régulé et de l'échec des gouvernements à protéger le droit au logement ; enfin, les fluctuations des prix de l'énergie rappellent l'urgence de modifier nos modes de transport et de réduire la dépendance à l'automobile et aux combustibles fossiles qui l'alimente.

La question de l'inflation nous rappelle combien les réponses aux problèmes économiques, si elles ne tiennent pas compte des inégalités qui traversent les économies capitalistes, peuvent avoir des conséquences désastreuses sur les salarié·es et les ménages vulnérables. Cette conjoncture particulière met aussi en lumière le rôle évident que peut jouer l'État pour stabiliser l'économie et mieux encadrer les marchés afin de protéger la qualité de vie de la population de manière pérenne.

Julia Posca est chercheuse à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS).

Des essais pour ados

La maison d'édition Écosociété s'est taillé une place de choix dans le monde des essais québécois au fil de ses 30 années d'activités. Pour son anniversaire, elle lance une nouvelle collection destinée aux adolescent·es et aux jeunes adultes. À bâbord ! s'est entretenue avec Pauline Gagnon, directrice de la collection Radar.

Propos recueillis par Philippe de Grosbois

À bâbord ! : Écosociété souligne ses 30 ans cette année. Comment en êtes-vous arrivé·es à l'idée de vous adresser plus spécifiquement aux ados et aux jeunes adultes ?

Pauline Gagnon : Depuis longtemps, l'équipe souhaitait offrir des livres destinés à un lectorat plus jeune. D'ailleurs, on nous le demandait régulièrement lors de rencontres avec nos lecteurs et lectrices dans les Salons du livre. Comme on trouve d'excellents documentaires pour les plus jeunes et très peu d'essais destinés aux 15 ans et plus, le projet d'une collection pour les ados s'est rapidement imposé. Ainsi, Radar – le nom choisi pour la collection – viendra combler un important vide éditorial. L'adolescence est une période tellement charnière. C'est le moment où l'on commence à mieux comprendre le monde, les injustices qui le traversent et cela nous révolte ! C'est aussi un moment où l'on se cherche, où l'on fait des rencontres et des apprentissages qui forgent l'adulte en devenir. Bref, c'est un moment où les questionnements politiques pointent leur nez. Pourquoi ne pas assumer la nécessité de parler d'enjeux sociaux et politiques avec cette tranche d'âge qui vit aussi de grands bouleversements en comprenant l'urgence climatique ?

Et, pour souligner nos 30 ans d'existence, nous ne pouvions nous offrir plus beau cadeau que d'agrandir notre lectorat !

AB ! : La littérature jeunesse est maintenant bien développée au Québec. Dans ce qui s'adresse aux adolescent·es, on trouve une fiction de grande qualité, mais peu d'essais. Comment expliquer cette absence ? Est-ce que ça a déjà existé par le passé ? Est-ce que ça se fait actuellement ailleurs dans le monde ?

P. G. : C'est certain que, pour une maison d'édition, créer une collection d'essais pour ados demeure un défi de taille, autant dans l'ensemble de la francophonie qu'ici, au Québec ! Ce n'est pas un hasard si ce segment de l'édition n'est pas aussi développé que celui des documentaires jeunesse. Ce groupe d'âge, les 15 ans et plus, navigue entre la fin de l'enfance et le début de l'âge adulte ; et on y trouve un lectorat extrêmement diversifié. C'est aussi un moment de la vie où les centres d'intérêt sont multiples et parfois aussi une période où la lecture devient moins prioritaire. C'est là qu'il devient essentiel de miser sur leur curiosité, sur leur besoin de trouver des réponses aux nombreuses questions qu'iels se posent. Ça demande aussi une certaine part d'audace, un pari qu'un éditeur doit faire lorsqu'on désire rejoindre les adolescent·es en leur offrant des livres qui ouvrent aux multiples manières de voir et penser le monde.

AB ! : Comment aller chercher l'intérêt pour des enjeux plus vastes ? Comment savoir ce qui peut intéresser les jeunes de ce groupe d'âge ?

P. G. : Les adolescent·es s'intéressent déjà à plusieurs enjeux sociaux et environnementaux ; plusieurs sont impliqué·es dans des mouvements qui revendiquent des changements. Iels mesurent bien la complexité du monde qui les entoure et ont une conscience planétaire que nous n'avions pas à leur âge. L'objectif est d'atteindre autant les plus militant·es que celleux dont on entend peu la parole. Comment les intéresser ? En leur offrant des livres qui abordent des sujets qui les préoccupent sous un angle original, afin de les aider à mieux comprendre le monde dans lequel iels vivent. Dès que je suis entrée en poste, j'ai voulu aller confirmer ou infirmer mes intuitions sur les thématiques que je voulais aborder dans Radar. Nous avons donc fait circuler un sondage auprès de 200 adolescent·es, qui ont fait ressortir plusieurs thématiques que je me suis ensuite attelée à explorer avec les auteur·es. Cela allait de la place de l'anxiété face aux changements climatiques ou de la performance à la sexualité en passant par l'amitié, les enjeux de genre et des enjeux propres aux communautés LGBTQ+. Une grande place était aussi consacrée à l'environnement dans les préoccupations des jeunes. Cela m'a beaucoup guidée tout au long du travail éditorial pour approcher les auteur·es. Par ailleurs, nous croyons fortement en la nécessité de transmettre les thématiques que nous abordons déjà pour les adultes aux jeunes. Il faut donc trouver un équilibre entre les sujets que nous voulons proposer à réfléchir et ceux qu'il faut absolument aborder pour répondre à leurs préoccupations. Évidemment, les deux peuvent se rejoindre.

AB ! : Un premier essai porte sur l'amitié. Écosociété étant une maison d'édition qui aborde surtout des enjeux sociaux et écologiques, je suppose qu'il y avait là un certain défi d'articuler l'intime et le politique ?

P. G. : Cet essai sur l'amitié, il est tout à fait dans l'esprit de la collection Radar. L'amitié, c'est beaucoup plus subversif qu'on ne le croit ! D'ailleurs le titre est, à cet effet, fort éloquent : S'engager en amitié. Non seulement le lien amical est un outil d'émancipation individuelle, mais il permet également de déconstruire certains modèles sociaux que, trop souvent, on oublie de questionner. Camille Toffoli parle d'amitié d'une façon tout à fait originale et qui fait tellement de bien. Pour faire le lien avec le politique, elle rappelle l'importance d'instaurer des « espaces de vulnérabilité » dans notre rapport à l'amitié. Ces communautés, dans lesquelles on peut parler librement de ce qui nous affecte, peuvent nous donner envie de nous mobiliser pour améliorer nos conditions de vie et celles des gens qui vivent des problèmes semblables aux nôtres.

AB ! : L'autre essai porte sur les GAFAM. Ici, le défi était peut-être la vulgarisation de questions complexes… Comment vous y êtes-vous pris ?

P. G. : Parce qu'il enseigne depuis plus de 30 ans à des ados l'éducation aux médias, l'auteur Philippe Gendreau présente une impressionnante somme d'informations avec une grande simplicité. Il débroussaille le sujet, montre les rouages de ces grandes entreprises, met en évidence certains de leurs côtés plus obscurs tout en démontrant la place prépondérante qu'elles occupent dans nos vies. Nous avons travaillé à responsabiliser, sans culpabiliser. Philippe donne des clés pour ouvrir les multiples portes que ces entreprises ont érigées entre eux et nous. Cet essai va aider les ados à se retrouver dans cet univers complexe.

AB ! : D'ailleurs, j'imagine que le ton à utiliser pour cette collection a dû susciter plusieurs questionnements. Comment être accessible sans être racoleur, comment être pédagogue sans sursimplifier ?

P. G. : C'est là que se trouve le vrai défi pour Radar ! Les auteur·es présentent l'information de manière simple, efficace et concise. Évitant les raccourcis et les longues tirades, on s'adresse à eux et elles en faisant appel à leur capacité à comprendre les grands enjeux sociaux et environnementaux.

Il faut aussi mettre de côté ses a priori et s'abstenir de toute complaisance. Surtout, l'important pour nous est de ne pas sous-estimer les lecteur·rices, ni les prendre de haut, tout en leur offrant des textes accessibles dans une présentation graphique qui va leur plaire et leur donner envie de lire.

Avec les titres de la collection Radar, on souhaite que les essais figurent dans le choix de lectures des ados, au même titre que les ouvrages de fiction.

Illustration : Elisabeth Doyon

Q comme qomplot. Comment les fantasmes du complot défendent le système

Wu Ming 1, Q comme qomplot. Comment les fantasmes du complot défendent le système, Traduit de l'italien par Anne Echenoz et Serge Quadruppani, Lux, 2022, 576 pages.

Wu Ming est le nom d'un collectif d'écrivains italiens fondé en 2000. Wu Ming signifie « anonyme » en mandarin. Le groupe est reconnu entre autres pour son projet Luther Blisset et son livre Q publié en 1999.

Pavé de 576 pages, Q comme qomplot est un livre titanesque, bourré d'informations diverses. Son objectif principal est de faciliter la compréhension du mouvement QAnon et des théories du complot pour mieux les combattre.

Le livre est divisé en deux parties fort différentes l'une de l'autre. La première partie est un véritable fourre-tout d'histoires et de récits sur le complotisme, que ce soit sur l'origine de QAnon sur le forum web 4chan ou encore la conspiration concernant la mort de Paul McCartney dans un accident de voiture. Dans son analyse, l'auteur décide de différencier les hypothèses de complot (spécifiques et situés ayant un but précis – pensons au Watergate) des fantasmes du complot. Ces derniers « concernent toujours une conspiration universelle, qui a comme but la conquête ou la destruction du monde entier par des sociétés secrètes, des confraternités occultes, des races sournoises (…) ou des conquérants extraterrestres. »

La deuxième partie se lit comme une fascinante fresque historique sur la genèse des plus importants fantasmes du complot. L'auteur remonte à plusieurs siècles pour expliquer les origines du complot juif, des Illuminati et du satanisme. Ces chapitres nous rappellent les moments peu glorieux de notre histoire collective comme les paniques sataniques, les chasses aux sorcières ou encore la persécution du peuple juif. L'auteur tient à historiciser tous ces faits pour une raison simple, mais importante : en comprenant d'où ces fantasmes proviennent, on peut mieux les déconstruire.

Facile à lire, mais parfois difficile à suivre : le livre de Wu Ming 1 est captivant, mais manque souvent de cohérence, particulièrement dans la première partie. Le fil directeur est flou ; les chapitres se suivent, mais ne se ressemblent pas. La deuxième partie est la plus prenante ; le dévoilement historique qui s'impose à nous entraîne de nombreux moments de subites illuminations et encourage une réflexion approfondie.

Cette différence entre les deux parties se retrouve aussi dans le style narratif : la première partie est très explicative ; on décrit des faits, on énumère des arguments et on définit des termes. La deuxième partie est plus poétique ; l'auteur raconte un rêve dans lequel il enseigne à un groupe de personnes les origines des fantasmes du complot.

Tout au long du livre, l'auteur ne ridiculise pas les fantasmes du complot ni ses adeptes : il a la volonté louable de vouloir disséquer ce qui se cache derrière ceux-ci et de comprendre pourquoi certains y adhèrent. Selon lui, le conspirationnisme offre une porte d'entrée à toute personne désireuse de changer le monde ; il offre des causes pour lesquelles militer et donne en bonus une explication aux petits et grands malheurs qui ponctuent notre vie. Les fantasmes du complot deviennent alors la réalité des complotistes et leur raison d'être. C'est une fascination qui ne cesse d'être alimentée par les réseaux sociaux et la communauté qui s'y investit.

La masse d'informations que cet ouvrage contient et sa longueur pourront en décourager certains. C'est à se demander si celui-ci n'aurait pas dû être divisé en deux volumes plus courts. Toutefois, il est décidément un ouvrage majeur pour aider à comprendre les origines de Qanon et les fantasmes du complot en général.

Faire ses recherches. Cartographie de la pensée conspi

Tristan Péloquin, Faire ses recherches. Cartographie de la pensée conspi, Québec Amérique, 2022, 194 p.

Faire ses recherches est le fruit de deux ans d'enquête du journaliste de La Presse, Tristan Péloquin, sur les principaux acteurs de la mouvance conspirationniste québécoise. Comme le sous-titre du livre l'indique, l'auteur nous offre un tour d'horizon fort instructif de ce courant : le parcours et les idées d'Alexis Cossette-Trudel, Mario Roy, Stéphane Blais et Maxime Ouimet, entre autres, nous sont amenés tour à tour.

Ce travail de recherche et de divulgation a valu à Péloquin d'être l'objet de menaces, de harcèlement et de doxxing (divulgation de son numéro de téléphone privé) de la part de personnes ciblées par ses articles. Ce fut aussi le cas pour Camille Lopez, Xavier Camus et quelques autres ; comme quoi le simple fait de jeter un éclairage sur les pratiques délétères de ces mouvements xénophobes, autoritaires et antiscience plonge ses principaux leaders dans l'inconfort. En cela, il s'agit donc d'un travail à la fois courageux et utile pour quiconque a à cœur le maintien de bases démocratiques et respectueuses des droits dans notre société. C'est d'ailleurs tout à l'honneur de Péloquin de saluer la contribution d'informateurs discrets, parfois proches des antifascistes, à son travail.

Là où le livre déçoit, cependant, c'est dans l'analyse des causes du phénomène et des manières d'y répondre. On retient principalement que ces mouvements « prennent naissance dans les coins les plus sombres de l'internet » et forme « une contre-culture malsaine engendrée dans les chambres d'écho que sont devenus les réseaux sociaux ». Ces lieux communs sont souvent répétés dans les médias d'information, mais rarement démontrés. Hélas, c'est le cas ici aussi : pensons par exemple à la responsabilité d'autres types de médias (notamment une entrevue complaisante offerte à Alexis Cossette-Trudel dans le journal Le Devoir ou le rôle de certaines radios d'opinion de Québec) qui est à peine évoquée.

Surtout, les causes politiques de cette ascension auraient mérité d'être davantage investiguées. Péloquin mentionne à l'occasion les liens qu'ont entretenus certains de ces leaders avec des groupes comme La Meute, Storm Alliance et Atalante, mais l'articulation entre des discours et organisations nationalistes identitaires et islamophobes et ceux portant sur la pandémie n'est malheureusement pas creusée significativement.

Les quelques solutions évoquées en fin d'ouvrage laissent également sur notre faim. L'auteur souligne à juste titre la nécessité d'intervenir sur les algorithmes des médias sociaux de manière à réduire leur influence, et heureusement, il ne souhaite pas faire des GAFAM des polices de l'espace numérique. Péloquin presse aussi le système de justice de revoir son approche, mais il aurait été salutaire de s'interroger sur l'état de nos institutions de manière générale : que faire pour réduire le fossé grandissant entre les médias dits traditionnels et la science d'une part, et une portion significative de la population d'autre part ?

Bref, si Faire ses recherches remplit bien son mandat de cartographier un courant d'extrême droite qu'il est nécessaire de surveiller, il nous offre peu de pistes concrètes permettant de comprendre et de stopper sa progression.

Télévision queer

Joëlle Rouleau (dir.), Télévision queer, Remue-Ménage, 2022, 176 p.

La télévision peut-elle être queer ? Peut-elle entraîner un changement social ? Peut-elle offrir un espace complexe de réflexion ? Pour répondre à ces questions, Télévision queer rassemble plusieurs essais afin d'analyser différentes productions télévisuelles dites mainstream, et ce, dans diverses cultures.

Dans le contexte récent de démocratisation de la création audiovisuelle et le déploiement d'une multiplicité de formats, nous nous sommes éloigné·es du média traditionnel et avons permis la multiplication des voix. Le médium des webséries, notamment, réduit la pression traditionnelle des cotes d'écoute et de la recherche de profit. Dans ce contexte, la télévision peut-elle devenir un lieu de résistance et de transformation sociale, ou représente-t-elle toujours un outil de normalisation ? Qu'est-ce qui motive cette plus grande visibilité et comment est-elle pensée ou représentée ?

Les essais présentés nous aident à comprendre ce qu'on entend par sensibilités queer, soit la conception d'une multiplicité de dimensions de l'identité et donc de la perception, de la représentation et de l'analyse. L'approche d'un recueil d'essais, et donc de diverses perspectives, prend ici tout son sens.

Ces textes font la démonstration de la force des oppressions patriarcale, coloniale et hétéronormative dans les médias mainstream. Ils illustrent les tensions entre la représentation de la diversité et la reproduction des normes sociosexuelles, défendues ou portées par la « majorité », soit le grand public ou par les créateur·rices même. Si nous déstigmatisons la diversité sexuelle et de genre, est-ce pour la resituer dans les normes sociales prédéfinies ? Est-ce pour recréer une nouvelle norme et donc risquer à nouveau d'exclure ? Ou est-ce réellement pour déconstruire les normes ?

Si l'on peut ressentir qu'il semble impossible d'atteindre l'idéal queer, ou que le regard critique ainsi posé crée une forme perpétuelle de déconstruction, j'invite les lecteur·rices à la patience et l'humilité. Car ce que cela démontre, c'est justement cette omniprésence des normes sociales qui créent l'exclusion. Si les déchirements des « grands mouvements sociaux » actuels peuvent nous apprendre quelque chose, c'est bien cette difficulté que nous avons à pleinement y déconstruire les rapports de pouvoir. Les sensibilités queer tentent cet exercice de déconstruction, mais bien au-delà des identités sexuelles et de genre : elles déstabilisent les normes qui sous-tendent l'entièreté de nos rapports sociaux.

La queerisation, soit cette constante recherche de déconstruction des normes, doit donc justement être inconfortable, constante et radicale. On retrouve alors des exemples de queerisation de la télévision par des créateur·rices qui rompent avec tous les codes attendus, qui refusent la hiérarchisation et les préconceptions de l'identité sexuelle ou sociale, mais aussi de la technique et de l'esthétique télévisuelles. Le potentiel transformateur de la pensée queer est ici réalisé concrètement.

Cette lecture inspire assurément un regard plus critique sur l'offre télévisuelle. J'espère qu'elle inspirera d'autant plus des créateur·rices qui souhaitent contribuer à cette utopie queer !

Souvenirs de prison

Jules Fournier, Souvenirs de prison, Lux, 2021 (nouvelle édition), 110p.

Ce petit livre s'avère cinglant à l'égard du despotisme et des raisons invoquées pour emprisonner la très grande majorité des personnes qui le sont. Effacer quelqu'un du paysage humain, doit-on le rappeler, implique des coûts astronomiques et génère le plus souvent des effets pervers qui enfonceront encore plus la personne dans une spirale sans fin… Mais, là n'est pas le principal objet de cette savoureuse plaquette de Jules Fournier (1884-1918), journaliste polémiste qui signa un article intitulé « La prostitution de la justice » qui accusait vertement deux ex-organisateurs du Parti libéral devenus juges de… partialité. La farce devient grossière tandis que le premier ministre du Québec, Lomer Gouin, ordonne que le scribouillard soit traduit en justice. En effet, ce sera devant nul autre que l'un des deux juges visés par l'article incriminé : François Langelier !!! Sans surprise, le pitre le condamnera à trois mois de détention à la prison de Québec. Le journaliste ainsi incarcéré trouvera matière à ce pamphlet qu'il adresse au régime en place, mais tout autant, en connaissance de cause, contre la situation faite aux détenus. L'Histoire ne trouve pas toujours chaussure à sa bêtise ; ici, au contraire, « l'humour mordant et la dérision cinglante » de Fournier se retournent contre elle avec un aplomb absolument jouissif.

Vivre fluide

Mathilde Ramadier, Vivre fluide, Éditions du Faubourg, 2022, 304p.

Si l'idée que la fluidité puisse être une façon de vivre sa vie et sa sexualité semble aller de soi, en pratique, il n'en va pas de même… du tout. On est toujours les parias d'un Politburo ou d'une intelligentsia, même si elles-mêmes souffrent d'être mal-aimées. La fluidité passe entre les mailles des étiquettes et des codes stricts et immédiatement identifiables, tout en apparaissant au sein de l'univers LGBTQ+. On parle bien de bisexualité (« B ») au cœur de la dénomination inclusive, tout en allant autrement plus loin qu'une catégorie réductrice dans l'essai que signe Mathilde Ramadier. Ramadier est également scénariste de BD adultes. Mentionnons son percutant et féministe Corps public, publié aux Éditions du Faubourg en 2021 et illustré par Camille Ulrich sur les aléas sociaux de la maternité. Ramadier est aussi traductrice. Elle sous-titre son présent essai Quand les femmes s'émancipent de l'hétérosexualité. Nommément, elle fouille l'histoire et la littérature scientifique sur ce sujet sensible tout en proposant une enquête liant autant sa propre intimité que celle d'une cinquantaine de femmes auprès desquelles elle a réalisé une enquête. L'objectif, rappelle-t-elle, n'est pas de produire du dogme, mais plutôt d'ouvrir sur un facteur d'exploration et de liberté, voire d'anarchie au niveau de la sexualité ! Pas surprenant, en fait, que la fluidité ramène à des défis particuliers, dont celui du polyamour et de combattre nombre de stéréotypes, dont celui d'une personne « mangeant allègrement à tous les râteliers ».

Au nom des femmes

Sara R. Harris, Au nom des femmes, M Éditeur, 2022, 304p.

L'autrice Sara R. Farris est professeure en sociologie à l'Université Goldsmith de Londres. Elle s'intéresse aux mouvements féministes, au racisme et au marxisme. En 2017, elle publie la version originale de son livre In the Name of Women's Rights : The Rise of Femonationalism aux Presses universitaires de Duke. Dans cet ouvrage, elle expose sa thèse sur le fémonationalisme : elle est la première à introduire ce terme dans l'analyse politique.

Pour Farris, le fémonationalisme est l'exploitation des termes féministes par les parties nationalistes de droite et néo-libéraux qui renforcent leurs campagnes anti-Islam et anti-immigration au nom de l'égalité des genres. La notion de fémonationalisme offre un cadre théorique permettant l'analyse du déploiement de l'égalité des genres dans les campagnes xénophobes et dans les programmes politico-économiques visant notamment l'intégration civique des immigrant·es. L'autrice démontre que la revendication de l'inclusion des genres est imposée comme une valeur supérieure qui est fondamentale à l'intégration des immigrant·es dans une société occidentale. Cependant, cette valeur renforce le caractère raciste et nationaliste de leurs programmes et leurs campagnes en décrivant les Autres masculins, les non-Occidentaux, comme des oppresseurs, et les Autres femmes comme étant des victimes, des femmes qu'il faut sauver. Cette notion de « racialisation du sexisme » (p. 81) renforce la propagande des partis nationalistes de droite : les Autres ne représentent pas les valeurs occidentales. Cette formation idéologique s'inscrit dans des contextes spécifiques permettant l'instrumentalisation ou l'institutionnalisation du fémonationalisme.

L'ouvrage académique est divisé en cinq chapitres étayant l'instrumentalisation du fémonationalisme et les paradoxes de cette stéréotypisation dans les rôles sociaux et économiques des femmes. Par exemple, l'autrice nous démontre comment le rôle des femmes dans l'économie alimente paradoxalement la féminisation et la racialisation des marchés du travail au lieu de favoriser l'émancipation des droits des femmes. Par conséquent, il y a une contradiction lorsque les féministes ou les fémocrates poussent l'émancipation des femmes musulmanes et non occidentales tout en les orientant dans les secteurs domestiques peu rémunérateurs et précaires comme femme de ménage, gardienne, assistante pour les personnes âgées, tandis que le mouvement féministe cherche à libérer les femmes de ces secteurs (p. 33). Dans son analyse multidimensionnelle des dynamiques sociales, politiques et économiques, elle démontre que ce n'est pas une simple contradiction rhétorique, mais une « contradiction performative ». (p. 33).

L'autrice se réfère au contexte des Pays-Bas, de la France et de l'Italie depuis les années 2000 pour l'étude du fémonationalisme. Elle tente de faire ressortir les parallèles sur les contextes nationaux et les acteurs et actrices politiques pour démontrer le caractère transnational du fémonationalisme (p. 35). Elle offre cette théorisation pour mettre une analyse politique de ce phénomène dans la politique nationale des pays d'Europe occidentale, mais pour l'Occident en général (p. 36).

Ray-Mont Logistiques : Résister et fleurir dans Hochelaga

Dans Hochelaga-Maisonneuve, des citoyen·nes se mobilisent depuis six ans contre l'implantation d'une plateforme de transbordement de marchandises à quelques mètres de leur maison. Récit d'une lutte sans relâche pour la justice environnementale.

Tout à l'est du quartier Hochelaga-Maisonneuve existe un grand terrain vague formé de boisés et de friches industrielles, à l'abandon depuis une vingtaine d'années. Le site est situé aux abords d'une coopérative d'habitation, de rues résidentielles et de ruelles vertes, d'un parc de quartier et d'un CHSLD. S'il a été longtemps occupé par des installations industrielles, le terrain s'est reverdi avec les années, et il est maintenant habité d'une végétation florissante et d'une faune diversifiée. Il accueille quotidiennement les promeneur·euses, les sportif·ves et les familles du quartier, venus profiter de ce qui ressemble aujourd'hui à un immense parc-nature.

En 2016, une partie de ce terrain a été achetée par l'entreprise Gaïa inc. pour les activités de Ray-Mont Logistiques (RML), qui planifie y installer l'une des plus grandes plateformes de transbordement de marchandises en Amérique du Nord. Déjà implantée à Pointe-Saint-Charles, RML opère une plateforme intermodale permettant de transborder du grain arrivant par train des Prairies et du Mid-West américain dans des conteneurs maritimes transportés par camion vers le port de Montréal. L'acquisition d'un terrain de 2,5 millions de pieds carrés dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve lui permet de rapprocher ses activités des terminaux du port et d'en augmenter de dix à quinze fois le volume. À terme, le projet vise à transborder 100 wagons de train par jour, ce qui impliquerait d'être en activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela générerait un millier de déplacements de camion par jour, un brouhaha constant lié au passage de trains et l'entreposage de plus de 10 000 conteneurs sur le site alors complètement asphalté. Les nuisances principales attendues, identifiées par l'entreprise, sont le bruit et les vibrations sonores, la pollution atmosphérique, lumineuse et visuelle, la création d'îlots de chaleur ainsi que la présence de vermine et de parasites.

Historique de la mobilisation

Dès l'achat du terrain en 2016, les résident·es des alentours sont alerté·es par le bruit lié aux travaux de concassage et la destruction des espaces boisés qui se trouvaient sur le site. Ils et elles s'organisent rapidement pour exiger d'être consulté·es sur les développements prévus dans leur quartier, et lancent une pétition en vertu du droit d'initiative en consultation publique de la Ville de Montréal. La mobilisation citoyenne « 5000 signatures pour MHM » voit alors le jour. En moins de trois mois, c'est finalement 6600 signatures qui sont amassées, menant à la tenue en 2019 d'une consultation publique sur l'avenir du secteur Assomption-sud-Longue-Pointe. Le nom du regroupement Mobilisation 6600 Parc-nature MHM porte le souvenir de cette victoire citoyenne.

Lors de la consultation menée par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), plus de cinquante mémoires sont déposés. Des projets de création d'un parc-nature, d'agriculture urbaine ou de réhabilitation d'un ruisseau enfoui sont présentés aux commissaires. La Direction régionale de santé publique présente aussi un mémoire recommandant la réduction des nuisances dans le secteur de Viauville, où les résident·es, la plupart socioéconomiquement défavorisé·es, subissent déjà les préjudices de la circulation sur la rue Notre-Dame et des activités du port de Montréal.

Par ailleurs, en 2017, l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve refuse de délivrer le permis de construction demandé par Ray-Mont Logistiques, jugeant que les installations prévues pour son projet de plateforme intermodale ne respectent pas le cadre réglementaire du secteur. Poursuivi en justice par l'entreprise pour ce refus d'émission de permis, l'arrondissement perd une première fois en Cour supérieure en 2018, puis en cour d'appel en 2021. Forcé de délivrer le permis en avril 2021, l'arrondissement est aujourd'hui poursuivi en justice par RML pour des dommages évalués à 373 millions $.

Développements récents

La victoire de RML en cour d'appel donne un nouveau souffle à la mobilisation citoyenne. En 2021 et 2022, des manifestations rassemblant jusqu'à un millier de personnes sont organisées pour dénoncer le projet de Ray-Mont, demander la préservation de tous les espaces verts du terrain vague (le boisé Vimont, le boisé Steinberg, la friche ferroviaire et le terrain de Ray-Mont) ainsi que la création d'un parc-nature sur le site. Le slogan « Résister et fleurir » est alors adopté par les militant·es, et des semaines d'actions donnent lieu à de nombreuses activités : randonnées guidées du terrain, activités artistiques pour la famille, conférences, jardinage, flash mob, barbecues militants et rencontres entre luttes citoyennes pour la justice environnementale. Une pétition comptant plus de 8000 signatures est déposée à l'Assemblée nationale à l'automne 2021 pour demander au ministre de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, Benoit Charette, de soumettre le projet de RML à une évaluation environnementale complète menant à une évaluation du BAPE. De plus, en mars 2022, plus de 70 commerçant·es et organismes communautaires d'Hochelaga-Maisonneuve, des médecins et les élu·es provinciaux et fédéraux du secteur se lient à la mobilisation dans le cadre d'une déclaration conjointe contre Ray-Mont Logistiques, demandant un développement économique à échelle humaine pour le quartier. Mobilisation 6600 reçoit aussi l'appui de nombreux organismes et mouvements œuvrant en environnement, comme Nature Québec, la Fondation David Suzuki, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social.

La créativité et l'audace des militant·es de la mobilisation ont mené à l'organisation de nombreux blocages du chantier et à des coups d'éclat comme la plantation symbolique d'une forêt de conifères (des sapins de Noël récupérés) sur le terrain de Ray-Mont, ou le dévoilement, en septembre 2022, d'une immense bannière entre les cheminées de l'ancien incinérateur Dickson. Les citoyen·nes mobilisé·es ont aussi réussi à retarder l'arrivée des conteneurs, initiée en mars 2022, en interpellant la Direction régionale de l'environnement. L'entreprise, qui ne détenait pas les autorisations nécessaires pour débuter ses travaux, a été rappelée à l'ordre par le ministère, et est actuellement en attente de l'autorisation qui lui permettra d'entamer le déménagement de ses activités dans Hochelaga-Maisonneuve.

Pour la justice environnementale

Les militant·es de Mobilisation 6600 Parc-nature MHM n'ont pas dit leur dernier mot. Le travail d'éducation et de mobilisation se poursuit actuellement par l'organisation de conférences, de projections de films militants, de visites du terrain pour les groupes scolaires et universitaires, et d'une tournée des associations étudiantes sur les enjeux de la mobilisation. Mobilisation 6600 présentera par ailleurs son projet de Parc-nature dans le cadre des activités entourant la COP15 à Montréal et les militant·es se tiennent prêt·es à accueillir les conteneurs dans le cas où l'entreprise recevrait ses autorisations.

La bataille menée par Mobilisation 6600 est une lutte pour la justice sociale et environnementale. Comme l'affirme la Fondation David Suzuki, les quartiers et les populations historiquement défavorisés sur les plans économique et social subissent plus souvent les nuisances de projets industriels qui ne verraient jamais le jour dans des quartiers comme Westmount ou Outremont. Pourtant, les impacts du bruit sur la santé des populations sont bien documentés et ceux des îlots de chaleur peuvent être fatals pour les populations à risque. La santé et la vie des personnes d'Hochelaga ou de Mercier-Est valent-elles moins que celles des personnes vivant dans des quartiers plus riches ? Valent-elles moins que les éventuels profits d'une entreprise déjà millionnaire ?

Le modèle de développement qui sous-tend le projet de RML est insoutenable sur les plans environnemental et social. À l'heure des bouleversements climatiques, nous nous devons de réduire le transport lié au commerce international, de miser sur l'agriculture de proximité et l'autonomie alimentaire des villes et des quartiers, sur le logement social et la densification urbaine, sur la décontamination des sites industriels et la préservation de tous les espaces verts. Nous ne pouvons plus nous permettre, en 2022, de couper des arbres pour asphalter des terrains où stationner des conteneurs.

Mobilisation 6600 Parc-nature MHM milite pour que les espaces en friche d'Hochelaga reviennent à la communauté, pour qu'ils deviennent un lieu où se retrouver et imaginer de nouvelles manières d'habiter la ville et d'aménager nos quartiers. Les militant·es sont déterminé·es et confiant·es : ils et elles savent que de la résistance émerge les plus belles floraisons.

Estelle Grandbois-Bernard est militante de Mobilisation 6600 Parc-nature MHM.

Illustration : Elisabeth Doyon

Décision décevante :

Le ministère de l'Environnement finalement autorisé la mise en œuvre de la phase 1 du projet de transbordement de Ray-Mont Logistiques le vendredi 4 novembre 2022. Certaines contraintes ont été imposées à l'entreprise, notamment en ce qui concerne le bruit. Certain·es résident·es sont toutefois insatisfait·es de ces mesures, puisqu'on autorise tout de même le passage de 1500 camions par jour dans le quartier, ce qui aura des conséquences importantes sur la qualité de l'air et causera de la pollution sonore.

Pour rester connecté·e : Suivez Mobilisation Parc-nature MHM sur Facebook, Instagram, Twitter et sur resisteretfleurir.info.

La SAAQ, un enfer bureaucratique écrasant pour des accidentés de la route

Itinérance. Aider, mais pas n’importe comment

Nos concitoyen·nes de la rue sont les premier·ères à subir les conséquences des crises multiples que nous traversons –, pandémie, crise du logement, coût de la vie, surdoses, crise climatique… Or, plutôt que de considérer les besoins de ces personnes et de soulever les dénis de droits qu'elles subissent au sein du système, on perpétue les préjugés, la stigmatisation et une vision pour le moins réductrice de l'itinérance.

Comment considérons-nous collectivement l'itinérance ? En tant que problématique sociale ou conséquence de « mauvais » choix individuels ? Comment ces conceptions influencent-elles nos gouvernements et, donc, les réponses publiques à l'itinérance ? Quels sont les acteurs qui profitent de ces réponses ?

Depuis les 25 dernières années, trois manières distinctes de considérer l'itinérance dans le discours public ont été identifiées : écosanitaire, salutaire et démocratique. Ces conceptions sont explicitées par Michel Parazelli et une équipe de chercheur·euses dans le livre Itinérance et cohabitation urbaine paru en 2021 [1]. Chacune de ces conceptions est associée à un idéal et dirige des actions à prendre en lien avec l'itinérance. Elles sont aussi, sur plusieurs points, en opposition les unes des autres.

L'itinérance comme une vermine

La conception écosanitaire de l'itinérance fait référence à l'idée qu'un équilibre social serait menacé par les personnes habitant l'espace public. Dans cet idéal, toutes et tous seraient des citoyen·nes « civilisé·es » qui respectent les conventions sociales et ainsi, maintiendraient un climat de sécurité. Les personnes en situation d'itinérance sont ici considérées comme des menaces à cet équilibre social.

Pour illustrer cette conception, on peut penser aux discours qui associent l'itinérance à la criminalité. On justifiera alors une présence accrue de policier·ère·s pour maintenir cet équilibre pour la population en général. C'est aussi sous cette conception qu'on associe l'itinérance à la malpropreté. On peut penser à certaines demandes des milieux du commerce ou du tourisme d'être « libérés » de la présence de personnes en situation d'itinérance qui « entachent » la réputation des commerces ou de la ville ou « font peur aux client·es ». Les « pics anti-itinérant·es » installés sur au moins une façade d'un commerce de Montréal en 2014 sont un bon exemple de réponse écosanitaire aux enjeux d'itinérance.

Bref, cette conception considère l'itinérance comme une nuisance au bon cours des activités « normales » de la société et vise à maintenir « l'ordre et la sécurité ». Évidemment, respecter les droits et répondre aux besoins des personnes vivant l'itinérance n'est pas une priorité ici. Dans une certaine mesure, on pourrait aussi considérer la frénésie presque hégémonique pour l'approche « logement d'abord » comme une réponse écosanitaire. Dans cette approche, l'objectif est de donner un logement aux personnes itinérantes en priorité sous prétexte que c'est en logement qu'elles pourront s'attaquer à d'autres enjeux qu'elles vivent. Les personnes ayant accès à un logement ne se retrouveront donc plus dans les quartiers centraux et commerçants à « déranger » les activités commerciales et touristiques des « bon·nes citoyen·nes ». D'autant plus que le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM), fervent défenseur de ladite approche, compte deux anciens dirigeants de la société de développement commercial Destination Centre-Ville parmi ses membres.

L'itinérance comme une erreur de parcours

Pour ce qui est de la conception salutaire de l'itinérance, elle se rapproche de la vision judéo-chrétienne qui, bien qu'on tende à dire le contraire, n'est pas si loin de notre époque et continue de l'influencer. En effet, cette conception sous-entend que les personnes en situation d'exclusion sociale et de marginalité urbaines se seraient « égarées du droit chemin » et devraient donc être prises en charge et « sauvées » par des membres de la société qui auraient « le cœur à la bonne place ». On reconnaît ici la logique de la charité. On souhaiterait donc que les personnes qui « échoueraient » en situation d'itinérance – en consommant des substances psychoactives, en étant absent·es du marché du travail et en n'ayant pas de numéro de porte – s'intègrent à la société en se défaisant de ces « vices ». L'itinérance, sous cette conception, est vue comme étant négative en soi ; on veut s'assurer de « motiver » les personnes qui la vivent à s'en sortir à tout prix.

Le programme Objectif-emploi de l'aide sociale qui contraint toute personne qui en fait une première demande à entamer des démarches de réinsertion à l'emploi est un bon exemple de réponse salutaire. On vise à aider les personnes, mais à condition qu'elles se « prennent en main » et qu'elles n'aient plus besoin de cette aide à court terme. Dans le même sens, on pourrait nommer certains programmes d'hébergement

pour personnes consommant des substances psychoactives qui exigent que ces dernières entament des démarches vers la sobriété pour être admises. L'approche « logement d'abord » répondrait aussi à cette conception en envoyant les personnes le plus directement possible dans un logement, élément fondamental d'une « bonne » vie en cité. La conception salutaire a d'ailleurs plusieurs atomes crochus avec la conception écosanitaire. Encore une fois, cette conception accueille les personnes vivant dans l'espace public, mais en considérant que la situation d'itinérance elle-même est à faire disparaître, ce qui peut interférer avec les besoins réels des personnes qui vivent la rue.

L'itinérance comme une conséquence de systèmes d'oppression

La troisième vision de l'itinérance est la conception démocratique et c'est celle qui nous rejoint le plus comme regroupement d'action communautaire autonome. L'idéal, sous cette conception, serait que les personnes en situation d'exclusion sociale et de marginalité urbaine soient traitées avec équité et dignité à l'égard des autres citoyen·nes, qu'elles puissent choisir par et pour elles-mêmes ce qui est le mieux pour elles. Ce sont la dignité humaine et l'approche basée sur les droits de la personne qui doivent déterminer les réponses démocratiques. De ce fait, on exige la prise en compte des besoins des personnes dans les politiques publiques.