Derniers articles

Moyen-Orient : Comment réagir à l’apartheid de genre ?

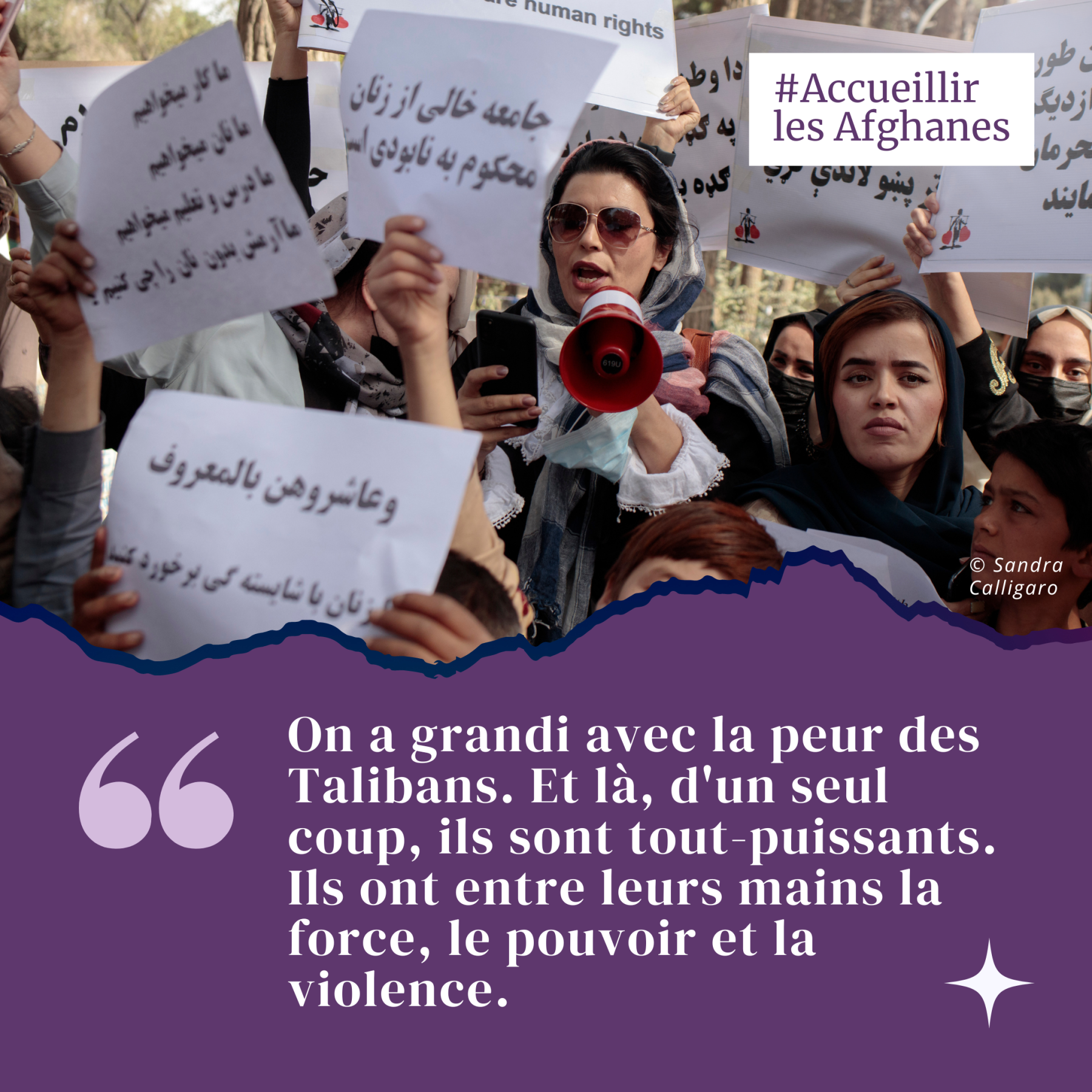

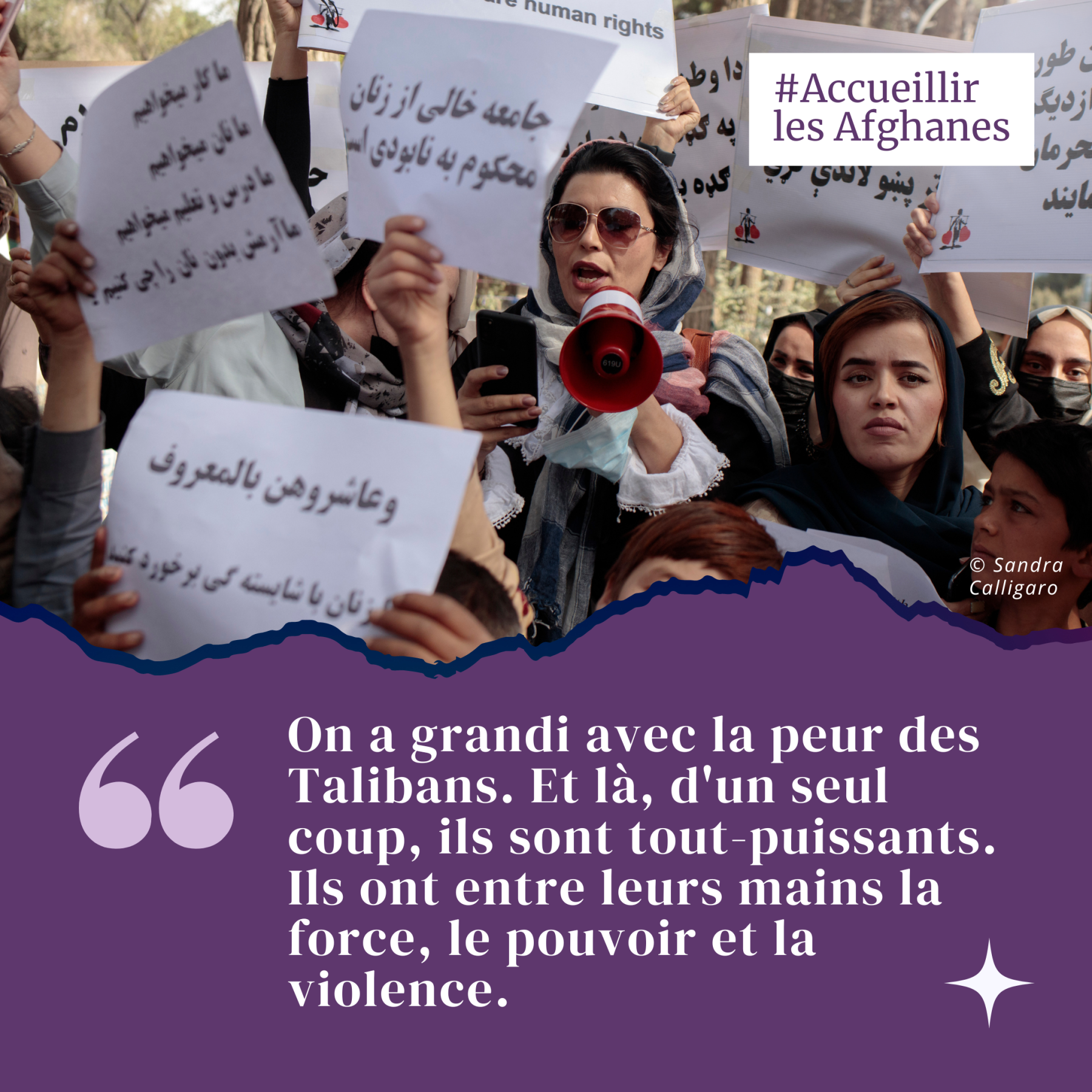

Il ne semble pas y avoir actuellement de réponse mondiale cohérente à l'Apartheid de genre grandissant que subissent les Afghanes et Iraniennes, malgré une condamnation de l'Organisation des Nations (ONU).

Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023 a rédigé en décembre dernier un appel à ONU. Incarcérée dans la prison d'Evin, à Téhéran, elle demandait au secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et aux représentants de ses États membres de criminaliser l'apartheid de genre. Le texte intitulé « L'apartheid de genre est un crime contre l'humanité » rendu public le 25 janvier a été publié en français dans des médias internationaux en mars.

Elle y donnait une vingtaine d'exemples des sévices que vivaient les femmes dans ce pays. En Iran, une femme ne peut obtenir un passeport ni voyager sans l'autorisation de son père ou son époux. Elles doivent être deux pour égaler le témoignage d'un homme en cours, et la vie d'un homme vaut le double de celle d'une femme.

La journaliste à France 2, Dorothée Olliéric, a affirmé en mars que les Afghanes subissaient aussi un apartheid de genre après s'être rendu une vingtaine de fois dans ce pays. Quelques mois plus tard, en juin, une jeune Afghane affirmait anonymement devant le Conseil des droits de l'homme à l'ONU que les femmes y étaient considérées comme des esclaves. Fin 2022, le ministère de la Propagation de la vertu et de la Prévention du vice a interdit aux Afghanes l'accès aux parcs et aux salles de sport. L'Afghanistan est le seul pays au monde où l'éducation des filles a été interdite après l'école primaire.

C'est cependant la promulgation en fin août d'une loi, de 87 pages en 35 articles pour « promouvoir la vertu et prévenir le vice », interdisant les relations amicales avec les non-musulmans, qui a mis le feu aux poudres. L'essentiel des restrictions de cette loi visait les femmes qui doivent maintenant être accompagnées d'un mâle de leur famille pour se déplacer. La ségrégation entre les sexes est exigée dans la plupart des lieux publics. La voix des femmes ne doit plus être entendue hors de leur domicile.

Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a trouvé répugnant cet apartheid de genre. Selon lui, on ne parle plus de rigorisme, mais d'une persécution systématique des femmes. Le rapporteur spécial pour l'Afghanistan du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, Richard Bennett, affirme que la situation des femmes et des jeunes filles dans ce pays « était l'une des pires au monde ».

Réponses des talibans

Le chef suprême de l'Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, ne voit naturellement pas les choses de cet œil. Il affirmait en juin 2023 à l'occasion de l'Aïd al-Adha, que les femmes ont été « sauvées de l'oppression » par les talibans, que leur statut d'êtres humains libres et dignes avait été rétabli et que des mesures avaient été prises pour assurer une vie confortable et prospère aux femmes conformément à la charia. « Toutes les institutions ont été obligées d'aider les femmes à faire valoir leurs droits en matière de mariage, d'héritage et d'autres droits », commente le gouvernement afghan.

Les autorités d'Afghanistan ont aussi dénoncé en fin août l'arrogance des Occidentaux qui ont condamné cette nouvelle loi. Elle est « fermement ancrée dans les enseignements islamiques », affirme dans un communiqué le porte-parole du gouvernement, afghan Zabihullah Moujahid. « Rejeter ces lois sans chercher à les comprendre est, selon nous, une expression d'arrogance », dit-il, soulignant que le fait pour un musulman de critiquer cette loi « pouvait même conduire au déclin de sa foi » et que l'oppression et la force ne seront pas utilisées lors de l'application de ces règles, ce qui devrait être fait avec ménagement, en faisant appel à la compréhension des gens, et en les guidant.

Réactions internationales

La réaction mondiale a été importante. Pas de « réintégration » de l'Afghanistan sans évolution sur les droits des femmes, insiste l'ONU. Pour l'UE, la reconnaissance du régime des taliban par les Européens ne pourra se faire que si Kaboul respecte pleinement ses obligations internationales et envers le peuple d'Afghanistan ». Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a affirmé à la mi-août que toute amélioration des relations avec les talibans est tributaire des droits des femmes. Actuellement, aucun pays n'a reconnu le gouvernement taliban.

La réaction négative à l'Apartheid de genre vient de partout. Le CIO a contourné le gouvernement taliban lors des Jeux olympiques. En juin, il a annoncé qu'il avait pris des dispositions pour qu'une équipe spéciale de six athlètes représentant l'Afghanistan, à parité entre les hommes et les femmes, se rende aux Jeux olympiques de Paris. Ses membres ont été sélectionnés par le Comité international olympique (CIO) en consultation avec le Comité olympique afghan.

Richard Bennett a demandé en juin aux États membres de l'ONU d'examiner si l'apartheid de genre mis en place par les talibans à l'encontre des femmes pouvait constituer un crime international, tel que le crime contre l'humanité. Cette importante violation des droits humains ne serait pas reconnue par le statut de Rome de la Cour pénale internationale comme un crime international. Il demande donc aux États d'étudier cette question.

Un collectif d'associations et d'ONG demandait aussi le 10 septembre, deux ans après la mort le 16 septembre 2022 de Mahsa Amini, assassinée par la police des mœurs pour un voile mal porté, et à l'occasion du deuxième anniversaire du mouvement « Femme, vie, liberté », que la France se donner les moyens de condamner l'Iran. La République islamique s'attaque ces dernières semaines aux femmes et à la société civile, prononçant à la chaine des condamnations à mort. Il y en aurait eu 29 pour le 7 août. Sont entre autres visées la militante féministe Varisheh Moradi, la syndicaliste Sharifeh Mohammadi et la militante des droits humains kurde, Pakhshan Azizi.

Le collectif demande au gouvernement français de mettre en œuvre tous les instruments diplomatiques à sa disposition pour que l'Iran ratifie les conventions internationales abolissant la peine de mort. Il voudrait que la France subordonne au respect des droits humains la poursuite des relations diplomatiques avec l'Iran, qu'elle travaille aussi au plan international pour la reconnaissance et la criminalisation de l'apartheid de genre et que soit facilitée l'obtention des visas humanitaires pour les Iraniens qui trouvent refuge en France. Accorder une protection spéciale aux Afghans qui le demandent est mise de l'avant au niveau mondial. En désespoir de cause, couper l'aide internationale fait aussi partie des possibilités. Cela viendrait cependant avec des risques pour la population afghane, vivant à 80 % sous le seuil de pauvreté.

Michel Gourd

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Génocide sioniste à Gaza : Netanyahou bloque tout accord

Pour justifier leur soutien inconditionnel à Israël et leurs critiques adressées à la gauche, les dirigeants occidentaux n'ont de cesse d'évoquer les otages israélien-nes – dissimulant au passage la question des milliers de Palestinien-nes enfermé-es dans les prisons israéliennes depuis tant d'années et dans des conditions terrifiantes, sans droits ni procès. Mais qui est responsable de l'échec d'un retour des otages israéliens sains et saufs, par le refus de tout accord incluant un cessez-le-feu durable et un retrait des trouples israéliennes de Gaza ? Nul autre que le chef de l'État israélien : Benjamin Netanyahou.

Tiré du site de la revue Contretemps. Cet article a d'abord été publié en anglais par Jacobin. Traduction par Contretemps.

Avec la mort de six otages israéliens, dont un citoyen américain, et les manifestations israéliennes massives contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui font rage dans le pays, le débat public sur la désignation des coupables est engagé. Interrogé lundi sur la question de savoir si M. Netanyahou en faisait assez pour obtenir la libération des otages encore détenus par le Hamas, le président Joe Biden a répondu sèchement : « Non ».

Piqué au vif, Netanyahou a répliqué par sa propre déclaration publique, en lisant des déclarations récentes de responsables américains qui ont félicité Israël pour son travail constructif en vue d'un accord et qui ont mis à la charge du Hamas l'obligation d'accepter ses conditions, en insistant sur le fait que le Hamas était le véritable obstacle à un cessez-le-feu et à un accord sur la libération des otages. Qui faut-il croire ?

L'une des réponses consiste à écouter les sources haut placées dans le gouvernement ou impliquées dans les pourparlers avec des pays médiateurs comme l'Égypte, les États-Unis, voire Israël lui-même. Pendant des mois, ces voix n'ont cessé de répéter aux médias – souvent des organes de presse israéliens et des journaux de l'establishment américain extrêmement favorables à Israël – que le principal obstacle à un accord de cessez-le-feu est Netanyahou lui-même, et qu'il n'a cessé de mettre des bâtons dans les roues dans les pourparlers pour saboter les négociations afin de se maintenir au pouvoir.

« Tout faire pour empêcher un accord »

Ces derniers jours, la découverte samedi dernier des corps des six otages israéliens a déclenché la colère des Israéliens qui reprochent à M. Netanyahu de ne pas les avoir ramenés chez eux.

Alors que les représentants des pays médiateurs se sont de nouveau téléphonés pour tenter de parvenir à un accord, CNN a rapporté qu'une « source familière avec les discussions » a déclaré à la chaîne que M. Netanyahou avait « tout torpillé en un seul discours », dans lequel il a réitéré sa demande d'occupation permanente par Israël du corridor de Philadelphie, une mince bande de terre le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Cette demande est devenue le principal point d'achoppement des pourparlers au cours du dernier mois et demi. Curieusement, la citation a fait la une des principaux médias israéliens, tels que le Times of Israel, Haaretz et Yedioth Ahronoth (mieux connu sous le nom de Ynet dans son édition en ligne), mais a été enterrée au vingt-quatrième paragraphe de l'article original de CNN dont elle est tirée.

Le même jour, Ynet a publié son propre rapport sur les changements que Netanyahou a personnellement apportés à une proposition de cessez-le-feu antérieure qui, comme il l'a souligné, avait « reçu l'accord du Hamas sur la plupart des conditions ». La nouvelle proposition de M. Netanyahou, qui avait été présentée aux médiateurs le 27 juillet, comportait « des changements et des ajouts spectaculaires » qui « ont complètement changé le cours des négociations », selon le journal.

Ces propos s'inscrivent dans le prolongement d'un rapport distinct publié par le journal deux jours plus tôt. Il contenait un verdict accablant sur cette proposition modifiée d'accord de la part d'une personne décrite par Ynet comme « un haut responsable de la sécurité qui a été cité ici à de nombreuses reprises, et qui avait si sombrement et tragiquement raison dans toutes ses prédictions » :

- « L'histoire jugera un jour ce document très sévèrement… En haut du document, il est écrit qu'il s'agit d'un « document de clarification », mais à mon avis, le surnom le plus approprié pour ce document est « document sanglant » – parce que ses pages sont tachées du sang des six personnes enlevées qui ont été assassinées dans un tunnel à Rafah. S'il n'y avait pas eu le sabotage délibéré contenu dans ce document pour empêcher un accord, il y a de fortes chances qu'elles aient été libérées il y a déjà un mois et qu'elles soient ici avec nous en vie ».

La source poursuivait en qualifiant le document de « tentative de [Netanyahou] de torpiller le moment positif des négociations » et en affirmant qu'il avait été « créé spécifiquement pour empêcher » un accord de libération d'otages – une accusation, selon le journal, qui a été « renforcée de manière significative dans les conversations avec d'autres responsables liés aux négociations » et dans d'autres documents de négociation.

Sur la base de ces sources, Ynet a décrit la demande de Netanyahou sur le couloir de Philadelphie comme étant à l'origine de l'impasse actuelle des négociations, et a rapporté que les négociateurs israéliens sont extrêmement mécontents du document, « qui, à leur avis, détruit toute chance d'un accord ».

Quelques jours plus tôt, lorsque les corps des otages ont été découverts, le même haut responsable de la sécurité israélienne (d'après la description identique utilisée par le journal) a déclaré à Ynet que Netanyahu et d'autres négociaient délibérément de manière à s'assurer que la guerre ne se termine pas. Si le Hamas est évidemment le plus directement responsable de la mort des otages, a déclaré le haut fonctionnaire au journal, « en vérité ce qui conduit à la mort de nombreuses personnes enlevées . . . [c'est] le refus israélien, en pratique, il n'y a pas d'autre façon de l'appeler, de signer un accord qui ramènerait tous les survivants chez eux et mettrait fin à la guerre dans la bande de Gaza ».

L'ensemble de l'establishment militaire et sécuritaire israélien ne voyait aucun inconvénient à se retirer du corridor de Philadelphie, a déclaré la source au journal. Au lieu de cela, la source a déclaré que l'accord était entièrement entre les mains de Netanyahou, mais qu'il « ferait tout pour empêcher un accord ».

Avant cela, il y avait eu deux rapports distincts sur la réunion du cabinet de sécurité israélien du 29 août, l'un du Times of Israel, l'autre d'Axios, rédigé par le bien informé journaliste israélien Barak Ravid. Les deux rapports offraient un compte-rendu étonnamment détaillé de la réunion qui racontait la même histoire : une discussion animée entre Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui accusait Netanyahou d'avoir imposé la demande de Philadelphie à une armée qui ne pensait pas que c'était nécessaire, et qu'Israël devait choisir entre rester dans Philadelphie et récupérer les otages – une position du ministre qui sera mise en minorité par Netanyahou.

Le rapport du Times of Israel est particulièrement accablant. Par exemple, lorsque M. Gallant a demandé à M. Netanyahou ce qu'il dirait si le Hamas dans un ultimatum le sommait de choisir entre rester dans Philadelphie ou ramener les otages, le rapport notait : « M. Netanyahou a répondu que l'impératif de maintenir les [Forces de défense israéliennes] dans le corridor était d'une importance cruciale pour l'État ». En d'autres termes, comme l'indique le titre du journal, Netanyahu a explicitement indiqué qu'il « donnait la priorité à Philadelphie plutôt qu'aux otages ».

Les lecteurs attentifs qui parcourront les deux rapports ne trouveront pas le cabinet israélien en train de mentionner le Hamas, ni d'énumérer les obstacles qu'il a dressés sur la voie d'un accord – seulement une discussion sur la question de savoir si Israël doit accepter l'accord et ramener les siens chez eux, ou faire pression pour obtenir davantage de concessions de la part du groupe terroriste, cette dernière opinion l'ayant emporté.

Il n'y a tout simplement pas d'autre conclusion que l'on puisse tirer de la lecture des propos de hauts fonctionnaires contenus dans ces rapports récents : Netanyahou pourrait conclure un accord sur le retour des otages quand il le souhaite, mais fait tout ce qu'il peut pour éviter de le faire. Pourtant, la plupart de ces informations n'ont pas été rapportées dans les médias américains, et peu d'Américains consomment la presse israélienne.

« Netanyahou ne veut pas la paix »

Il serait erroné de penser que tout cela est récent. Nous pouvons revenir en arrière et voir des affirmations presque identiques de la part de sources de haut niveau dans des reportages datant de plusieurs mois également presque identiques. Prenons les travaux de cette « ancienne source de renseignement de haut niveau » qui fait partie de l'équipe de l'un des négociateurs israéliens, citée dans un rapport de Haaretz du 28 mars :

- « Il y a de plus en plus de signes que [Netanyahou] fait presque tout ce qui est possible pour repousser, retarder et ruiner les chances d'un accord de libération des otages en échange de terroristes ».

Ce rapport révélait les diverses actions entreprises par M. Netanyahou pour saper les négociations, notamment en évitant ou en retardant la convocation du cabinet de guerre, en faisant diverses déclarations publiques visant à entacher une discussion productive et en excluant les négociateurs de la participation aux pourparlers, sans compter sur le fait même que la position de M. Netanyahou s'opposait à celles des chefs militaires israéliens.

Voici ce que le New York Times rapportait le 5 mai d'une conversation entre un fonctionnaire israélien ayant requis l'anonymat et son journaliste à propos de l'insistance absurde de M. Netanyahou sur le fait que, dans le cadre de tout accord de cessez-le-feu, Israël aurait le droit de reprendre les tirs après une courte pause, ce que le journal avait alors qualifié de « principal obstacle aux pourparlers » :

- « Israël et le Hamas étaient plus proches d'un accord il y a quelques jours, mais les déclarations de M. Netanyahou sur Rafah ont contraint le Hamas à durcir ses exigences afin de s'assurer que les forces israéliennes n'entreraient pas dans la ville ».

Quant à l'ancien négociateur israélien Gershon Baskin, voilà ce qu'il déclarait un jour plus tard, lorsque M. Netanyahou a ordonné l'invasion de Rafah, dont le monde entier avait correctement prévenu qu'elle serait un désastre :

- « Il semble que Netanyahou tente de saboter l'accord avant même que le cabinet n'en reçoive les détails et ne le vote. L'opération militaire israélienne en cours (près de 23 heures, heure d'Israël) vise clairement à pousser le Hamas à revenir sur son accord de cessez-le-feu. Il semble que Netanyahou fasse une fois de plus passer ses propres intérêts politiques avant ceux du pays et des otages israéliens ».

Regardez ce que Biden lui-même disait le 4 juin lorsqu'on lui demandait si Netanyahou prolongeait la guerre pour ses propres raisons politiques – non pas dans une conversation privée qui a été divulguée par la suite, mais dans une interview de politique étrangère très médiatisée dans le magazine Time : « Il y a toutes les raisons de tirer cette conclusion ».

Regardez encore ce que divers responsables ont déclaré à propos des quatre exigences « non négociables » formulées par M. Netanyahou le 7 juillet, qui comprenaient notamment le refus de restituer ceux qu'Israël détenait comme prisonniers (une disposition qui faisait pourtant partie des versions précédentes de l'accord) et une clause qui permettrait à Israël de « reprendre le combat jusqu'à ce que ses objectifs de guerre soient atteints ».

Ces exigences ont été formulées juste au moment où les pourparlers devaient reprendre et juste après que le Hamas eut fait une concession majeure, à savoir qu'il accepterait un accord sans qu'Israël s'engage d'emblée à un « cessez-le-feu complet et permanent » au cours de la première phase de libération des otages, ce que même l'administration Biden avait qualifié d'« ajustement significatif » de la part du groupe.

Voici, par exemple, ce que rapportait le Times of Israel :

- « Un haut fonctionnaire de l'un des pays assurant la médiation entre Israël et le Hamas a également accusé M. Netanyahou d'essayer de saboter l'accord. . . . [déclarant] que la demande non négociable de reprise des combats après la première phase du cessez-le-feu et de l'accord de libération des otages rendue publique par le bureau de M. Netanyahu avait frappé à l'aspect le plus sensible des négociations en cours ».

Voici ce que rapportait Haaretz :

- « Une autre source a averti que les nouvelles exigences d'Israël devraient retarder l'achèvement des négociations, et qu'il n'était pas certain que le Hamas accède à ces nouvelles exigences. « Le Hamas a déjà accepté la dernière position présentée par Israël. Mais lors de la réunion de vendredi, Israël a présenté de nouveaux points qu'il demande au Hamas d'accepter », a déclaré une source au fait des détails ».

Voici comment une autre « source sécuritaire » décrivait la démarche de M. Netanyahou à Ynet :

- « Une conduite inappropriée qui nuira aux chances de retour des personnes enlevées chez elles. Il y a également une question de timing…Avec ce comportement, les personnes enlevées ne reviendront pas ».

Un responsable israélien de la sécurité, dont le nom n'a pas été révélé, s'était, lui exprimé à ce sujet sur la chaîne israélienne Channel 12 : « Netanyahou fait semblant de vouloir un accord mais s'efforce de le torpiller ».

Regardez également les diverses réactions à l'annonce faite par Netanyahou le 11 juillet, qui introduisait pour la première fois au cours des pourparlers l'idée qu'Israël devrait occuper de manière permanente le corridor Philadelphie dans tout accord final, qualifiée par de nombreux rapports israéliens de « durcissement » de la position d'Israël dans les pourparlers. Voilà ce que déclarait à Channel 12 une source proche des négociations :

- « Il s'agit d'une exigence qui empêchera la conclusion d'un accord. Dans le meilleur des cas, il s'agit d'un obstacle qui rendra la poursuite [des pourparlers] plus difficile, et dans le pire des cas, elle vise à mettre des bâtons dans les roues des négociations et à éliminer la possibilité de parvenir à un accord…Le Premier ministre Netanyahu a ajouté des exigences qui s'écartent des accords conclus avec les médiateurs ».

Voilà ce que déclarait au Washington Post un « ancien haut fonctionnaire égyptien au fait des négociations » : « Netanyahou ne veut pas la paix. C'est tout. Il trouvera des excuses […] pour prolonger cette guerre jusqu'au 5 novembre [date de l'élection américaine] ».

Reuters en se basant sur « deux sources de sécurité égyptiennes » rapportait au même moment :

- « Selon certaines sources, la délégation israélienne approuvait plusieurs conditions en cours de discussion, mais revenait ensuite avec des amendements ou introduisait de nouvelles conditions qui risquaient de faire échouer les négociations. Ces mêmes sources ont déclaré que les médiateurs considéraient les « contradictions, les retards dans les réponses et l'introduction de nouvelles conditions contraires à ce qui avait été convenu précédemment » comme des signes que la partie israélienne considérait les pourparlers comme une formalité destinée à influencer l'opinion publique ».

Même le quotidien de droite Jerusalem Post abondait dans ce sens, rapportant que des sources anonymes lui avaient confié que « Netanyahou sabote activement la possibilité d'un accord sur les otages, afin d'éviter l'effondrement de son gouvernement », en introduisant la demande de corridor Philadelphie à la dernière minute.

Ces sources ont également « ridiculisé » ces nouvelles exigences « qui ne sont pas pertinentes du point de vue de la sécurité », estimant que le premier ministre était « confiant dans la réélection de [Donald] Trump et ressentait ainsi moins de pression » pour se conformer aux exigences de M. Biden. Elles ont également estimé que « l'énorme concession du Hamas aurait pu conduire à la conclusion de l'accord cette semaine ou la suivante, et qu'un grand nombre d'otages auraient de ce fait pu déjà rentrer chez eux ».

Ces propos ont été confirmés par un rapport publié plus tard, le 28 juillet, par le New York Times, qui a été informé par six responsables israéliens que :

- « M. Netanyahou était la principale raison du durcissement de la position d'Israël lors des négociations de Rome, et que les principaux responsables de la sécurité faisaient pression pour que le premier ministre fasse preuve d'une plus grande souplesse afin de parvenir à un accord. La marge de manœuvre de M. Netanyahou est limitée par les membres de sa coalition gouvernementale de droite ; certains d'entre eux s'opposent à une trêve qui permettrait au Hamas de survivre à la guerre et ont menacé de faire tomber le gouvernement si leurs souhaits n'étaient pas satisfaits ».

« Les obstacles viennent de Netanyahou »

Quelques jours plus tard, l'assassinat du négociateur qui se trouvait en face de lui, Ismail Haniyeh, un représentant plus modéré du Hamas, a probablement été la preuve la plus évidente du manque de sérieux de M. Netanyahou à l'égard des pourparlers.

Cet acte irréfléchi et totalement illégal a été largement dénoncé, y compris par des responsables de pays participant aux pourparlers. Le premier ministre qatari, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, s'est notamment interrogé à ce propos : « Comment la médiation peut-elle réussir lorsqu'une partie assassine le négociateur de l'autre côté ? ». Ainsi que le ministère égyptien des affaires étrangères, qui, dans un communiqué, a déclaré que :

- « La coïncidence de cette escalade régionale avec l'absence de progrès dans les négociations sur le cessez-le-feu à Gaza accroît la complexité de la situation et indique l'absence de volonté politique israélienne de la calmer ».

Et même M. Biden lui-même. Selon un fonctionnaire américain dans Axios, le président américain s'est plaint auprès de Netanyahou qu'il ait procédé à l'assassinat alors qu'ils s'étaient entretenus une semaine plus tôt sur la possibilité de conclure un accord, et il lui a dit :

- « Nous sommes à un point d'inflexion : […] nous devons tout faire pour mettre fin à la guerre et parvenir à la stabilité régionale, même si l'accord n'est pas parfait. Le Hamas veut l'accord maintenant. Cela pourrait changer. »

Il n'est pas étonnant que « trois responsables de pays médiateurs » aient déclaré au Times of Israel, début août, que l'équipe de négociation israélienne avait perdu toute crédibilité. L'un des responsables, un diplomate, avait alors déclaré au journal :

- « Il est clair qu'il s'agit de tactiques dilatoires ; chaque fois que nous nous rapprochons d'un accord, d'autres attentats se produisent. Haniyeh était quelqu'un qui voulait un accord. Pour l'instant, les obstacles viennent de Netanyahou ».

Ce même diplomate déclarait également que « les négociateurs israéliens disaient une chose aux médiateurs dans la salle et que Netanyahou disait le contraire en public », ce qui retardait les pourparlers, tandis qu'un autre fonctionnaire affirmait que les négociateurs israéliens assuraient à plusieurs reprises aux médiateurs les conditions que le gouvernement israélien était prêt à accepter, pour ensuite revenir sur ces conditions après s'être entretenu avec Netanyahou. Un autre diplomate a révélé, lui, que Netanyahou avait rejeté une offre du Hamas faite quelques jours après le 7 octobre de libérer tous les otages civils en échange d'une pause d'une semaine dans les combats.

En raison de ce comportement, Channel 12 a rapporté que lorsque M. Netanyahou s'est disputé avec ses propres chefs de la sécurité, qui se sont demandé s'il voulait réellement conclure un accord et l'ont exhorté à accepter celui qui était sur la table, le premier ministre israélien leur a répondu en les traitant de « faibles » et leur intimant de faire pression sur le Hamas plutôt que sur lui-même. Cela a conduit les chefs de la sécurité à conclure que M. Netanyahou ne voulait pas d'un accord, selon Channel 12, une source anonyme ayant déclaré à la chaîne : « Il a renoncé aux otages ».

Des récits de ce type se sont poursuivis tout au long de la fin du mois d'août concernant la demande de M. Netanyahou à Philadelphie, jusqu'à la découverte, samedi dernier, des otages exécutés.

Un rapport de Haaretz du 20 août, par exemple, citait deux sources qui affirmaient que Netanyahou « sabotait une fois de plus les pourparlers » et « sapait constamment les négociations et retardait la conclusion d'un accord », rejetant même les propositions de l'establishment de la défense israélienne sur la manière de se retirer de Philadelphie. Un haut fonctionnaire américain voyageant avec le secrétaire d'État Antony Blinken s'est alors plaint « que des déclarations maximalistes comme celles-ci ne sont pas constructives pour faire passer la ligne d'arrivée à un accord de cessez-le-feu et qu'elles risquent certainement de compromettre la capacité » d'avancer dans les négociations.

La semaine dernière, le 28 août, « une source impliquée dans l'accord » a déclaré à Haaretz qu'« à moins d'une certaine flexibilité sur ces questions » – y compris l'insistance de Netanyahou sur une présence israélienne continue dans le corridor de Philadelphie – « il est peu probable que nous soyons en mesure d'obtenir la libération des otages ».

Cela s'est poursuivi jusqu'à hier, lorsque le Washington Post a rapporté que neuf actuels et anciens négociateurs des pays médiateurs étaient d'accord pour dire que la demande de Philadelphie de Netanyahou était le principal obstacle à un accord sur les otages. Un fonctionnaire israélien « se défoulant » dans le journal a ainsi déclaré :

- « Nous aurions pu les sauver. Le Hamas a commis le crime et doit être tenu pour responsable, mais mon gouvernement avait la responsabilité de faire tout ce qu'il fallait pour les sauver, et il a failli à ses devoirs envers eux et leurs familles. Nous leur devons des excuses ».

Absurdité meurtrière

Il ne s'agit pas d'un, de deux ou même de trois rapports. Il s'agit de plus de deux douzaines d'entre eux, au cours des six derniers mois, émanant de divers organes de l'establishment israélien et américain, qui disent tous la même chose : Netanyahou est le principal obstacle à un accord de cessez-le-feu. Il a systématiquement saboté toute perspective de paix et se soucie bien plus de maintenir sa coalition gouvernementale – et donc de s'accrocher au pouvoir politique – que de ramener les otages chez eux, persuadé qu'il peut simplement s'accrocher jusqu'à ce que les démocrates perdent face à Trump en novembre.

Il est difficile de dire ce qui est le plus absurde : qu'il subsiste un doute sur les raisons pour lesquelles un accord de cessez-le-feu à Gaza, que l'administration Biden appelle de ses vœux, ne peut être conclu, ou que l'administration Biden continue de soutenir et d'armer volontairement l'homme dont tout le monde sait qu'il est son principal saboteur.

*

Illustration : Wikimedia Commons.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les dynamiques de l’élection présidentielle étatsunienne

L'élection présidentielle américaine a été bouleversée cet été par une série d'événements dramatiques qui ont inversé les prévisions électorales des partis démocrate et républicain, tandis que des candidats alternatifs, dits third-party, de gauche tels que la candidate écosocialiste du Green Party USA, Jill Stein, et l'intellectuel radical Cornell West se battent pour accéder au scrutin dans de nombreux États.

Tiré de Inprecor

16 septembre 2024

Par Kay Mann

Kamala Harris et Tim Walz à la Desert Diamond Arena, à Glendale, en Arizona, le 9 août 2024. © Gage Skidmore –CC BY-SA 2.0

La prestation désastreuse de Biden lors du débat du 27 juin a soulevé des questions sur les capacités cognitives de Biden, âgé de 81 ans, et a conduit les dirigeants du Parti démocrate et les journalistes qui soutiennent ce dernier à réclamer de plus en plus fortement, et finalement avec succès, le retrait de Biden. Une tentative ratée d'assassinat contre Trump a été suivie d'une convention nationale républicaine bien orchestrée où la domination totale de l'ancien président sur le parti est apparue clairement. Puis Biden s'est retiré, faisant place à l'ascension rapide de la vice-présidente Kamala Harris en tant que candidate à la présidence au nom du Parti démocrate. Alors que selon les sondages Biden et Trump étaient tous deux impopulaires, la convention républicaine semblait avoir renforcé Trump, encourageant les Républicains dans leurs espoirs de pouvoir non seulement remporter la présidence, mais aussi d'accroître leur majorité au Sénat et même de remporter la majorité à la Chambre des représentants.

La dynamique Harris

Toutefois, lorsque Biden a cédé à la pression des poids lourds du parti – tels que Nancy Pelosi et Barack Obama – et des grands donateurs qui avaient commencé à réduire leurs contributions financières à la campagne, et qu'il a passé le flambeau à sa vice-présidente Kamala Harris, les démocrates ont bénéficié d'un regain d'énergie surprenant. Lorsque Harris a annoncé la nomination de son colistier, le gouverneur démocrate Tim Walz, un homme politique de centre gauche en mesure de séduire les électeurs du Midwest, sa campagne a bénéficié d'un regain d'enthousiasme et les dons ont afflué, avec notamment une collecte de 200 millions d'euros dans la semaine qui a suivi le retrait de Biden.

À la veille de la convention nationale du Parti démocrate qui s'est ouverte à Chicago le 19 août, les sondages montraient que Harris devançait légèrement Trump au niveau national et dans certains États clés. La convention nationale du Parti démocrate (DNC) a été l'occasion de réaliser une grande démonstration d'unité et d'énergie. L'extrémisme de Trump a permis à la DNC de présenter Harris et Walz comme un rempart contre le retour des États-Unis à la période d'avant les droits civiques et les droits des femmes, avec le slogan, répété par de nombreux orateurs, « nous ne reviendrons pas en arrière », cela sans proposer le moindre élément de rupture avec la politique de Biden.

Un programme très modéré

Les déclarations politiques de Harris sont plus populistes que progressistes. Lors de la convention, elle s'est prononcée, avec d'autres, en faveur de la défense des droits reproductifs, qui avaient subi un sérieux revers à l'été 2023 lorsque la Cour suprême des États-Unis a rendu son arrêt Dobbs v. Jackson, qui annulait la décision Roe v. Wade de 1973, qui légalisait l'avortement. Mais d'autres déclarations ont également été formulées sur la lutte contre la criminalité et le projet de mettre en place des contrôles frontaliers stricts, des projets généralement associés au Parti républicain. Harris est elle-même une ancienne procureure de San Francisco, et un gradé de la police s'est exprimé depuis la salle lors de la Convention. Alors que Trump et les experts de droite se sont emparés des appels de Harris en faveur d'un contrôle des prix pour lutter contre l'inflation afin de la qualifier de « communiste », la mesure qu'elle propose est populiste, et pas anticapitaliste. Il existe d'ailleurs un précédent : le président républicain Richard Nixon avait instauré un gel des salaires et des prix pendant 90 jours en 1971.

Trump désorienté et affaibli

Face à la dynamique du ticket Harris-Walz, Trump n'a pas réussi à changer de discours, à passer efficacement d'une campagne contre Biden, qu'il dénigrait comme trop vieux et trop faible, à une campagne contre Harris, beaucoup plus jeune avec ses 59 ans – et ses hésitations apparaissent aux yeux du plus grand nombre. Ses conseillers et divers dirigeants républicains lui ont suggéré d'adopter un ton rassembleur, de cesser les attaques ouvertement racistes et sexistes contre Harris, une femme « biraciale » dont le père est un immigrant jamaïcain et la mère une immigrante indienne, et de se concentrer sur les différences politiques. Cependant, il semble incapable de dépasser les injures et la théorie du complot, à l'image de son affirmation selon laquelle la foule du meeting de Harris aurait été gonflée par intelligence artificielle. Ses tentatives pour qualifier Harris et Walz de « communistes » tombent également à l'eau compte tenu du passé conservateur de Harris en tant que procureur, mais aussi parce que les musulman·es et les immigré·es ont depuis longtemps supplanté le communisme en tant qu'épouvantail pour les conservateurs.

Lors d'un meeting en Géorgie, Trump a également lancé une espèce de vendetta contre son gouverneur, pourtant républicain, Brian Kemp, qui n'a pas soutenu la tentative de Trump de voler les élections de 2020. Il est maintenant possible que l'impopularité croissante de Trump et la perte de soutien parmi les électeurs indécis nuisent à la campagne républicaine pour les nombreux sièges du Congrès qui seront également en jeu le 5 novembre prochain.

Le projet fasciste de Trump

S'il gagne en novembre, Trump ne va pas rester les bras croisés… Il menace de « châtiments » et a déclaré qu'il agirait en dictateur « seulement le premier jour ». Il fait régulièrement des immigrés les boucs émissaires de vagues de criminalité inexistantes et a encouragé les nationalistes chrétiens d'extrême droite. Les démocrates se sont emparés d'un document de 900 pages, le Projet 2025, préparé par un « groupe de réflexion » de droite appelé Heritage Foundation et des dizaines d'anciens collaborateurs de Trump pendant sa présidence, qui est une liste de courses rassemblant toutes sortes de propositions réactionnaires. Ceux qui ont regardé le débat national républicain à Milwaukee, dans le Wisconsin, ont vu des délégués à la convention brandir des pancartes réclamant une « déportation massive immédiate » (« Mass Deportation Now ») et les orateurs ont blâmé Biden et les immigré·es pour les décès par fentanyl de leurs proches. Aucune mention n'a été faite du changement climatique. Le projet 2025 prévoit également le remplacement de dizaines de milliers de fonctionnaires par des personnes nommées par Trump.

Le choix par Trump d'un sénateur républicain réactionnaire de l'Ohio, J.D. Vance, investisseur en capital-risque, a reflété la confiance de Trump dans sa capacité à gagner contre Biden sans établir des alliances régionales, démographiques ou politiques, ce qu'un autre candidat à la vice-présidence aurait représenté. Depuis qu'il a été nommé colistier de Trump, les médias ont accordé beaucoup d'attention aux déclarations passées de Vance attaquant les femmes sans enfant et suggérant que les citoyens avec enfants devraient avoir plus de pouvoir de vote que les personnes sans enfant, que le « but » des femmes ménopausées est de s'occuper des petits-enfants dans une sorte de natalisme fasciste réchauffé du vingtième siècle. Pendant les jeux Olympiques d'été à Paris, il a envoyé des commentaires dégradants et transphobes sur Twitter à l'encontre de la boxeuse algérienne cisgenre Imane Khelif qui a remporté une médaille d'or.

Gaza, le talon d'Achille de Harris

Les deux campagnes sont confrontées à un défi programmatique sur une question clé qui pourrait être décisive pour chacune d'entre elles. Harris est associée au soutien de Biden à l'assaut meurtrier d'Israël contre Gaza, ce qui a affaibli sa position auprès des Arabes-Américains et des jeunes, comme en témoignent les nombreuses abstentions « non engagées » lors des primaires du Parti démocrate. Confrontée à des manifestants de soutien à la Palestine lors de l'un de ses premiers événements de campagne en tant que candidate à la présidence, Harris a répondu sèchement en leur demandant s'ils souhaitaient la victoire de Trump. Quelques jours plus tard, elle a solidifié sa position, se déclarant favorable à un cessez-le-feu à Gaza et au retour des otages israéliens. Mais pendant ce temps, Joe Biden approuvait un programme d'aide militaire de 3,5 milliards de dollars à Israël pour l'achat d'armements de haute technologie.

Alors que la DNC semblait unifiée, une série de marches et d'événements pour la Palestine et en faveur des droits reproductifs et des LGBTQI ont été organisés. Mais ces manifestations ont été décevantes et peu nombreuses. Une manifestation organisée la veille de la Convention a attiré moins de 1 000 manifestant·es. Une manifestation à l'appel de la Coalition to March on the DNC, qui s'est déroulée le premier jour de la Convention, a rassemblé environ 3 000 personnes. Les organisateurs avaient espéré une participation dix fois plus forte, étant donné que la région de Chicago, la plus grande des États-Unis, compte 50 000 Américain·es d'origine palestinienne. Cette participation décevante est due notamment à la difficulté d'obtenir de la ville de Chicago les autorisations de manifester, ainsi que l'approche sectaire de Freedom Road Socialist Organization (une organisation maoïste, NDLR), qui a étroitement contrôlé l'organisation des marches.

Le mouvement pour la Palestine revendique un cessez-le-feu à Gaza et un embargo sur les armes à destination d'Israël. Bien qu'il faille un mouvement beaucoup plus large et puissant pour empêcher les États-Unis d'armer Israël, un cessez-le-feu est en revanche possible. Si un accord de cessez-le-feu était conclu, Harris pourrait regagner une partie des électeurs et électrices qui se sont détourné·es de Biden en raison de son soutien à l'assaut israélien contre Gaza. Un autre facteur dans cette équation sera la reprise des cours entre fin août et début septembre dans la centaine d'universités où les étudiant·es ont installé des campements propalestiniens au printemps dernier. Il reste cependant à voir si le ton plus sympathique de Harris et un éventuel cessez-le-feu suffiront à reconquérir certains des milliers d'électeurs et électrices démocrates « non engagé·es » qui en veulent à « Genocide Joe » Biden pour son soutien à Israël et ainsi à démobiliser les protestations sur les campus.

Trump et les droits reproductifs

Trump est confronté à un dilemme similaire en ce qui concerne les droits reproductifs. Le courant anti-avortement est très fort dans son parti, mais Trump comprend que le droit à l'avortement est soutenu par une majorité d'Américain·es, y compris des Républicain·es. Il a tenté de surmonter cette contradiction en affirmant que la question devait être tranchée au niveau des États. Cette tentative de paraître pro-vie aux yeux de l'aile anti-avortement de son parti sans aliéner les républicain·es pro-choix et les indépendant·es semble se retourner contre lui. L'aile républicaine la plus farouchement opposée à l'avortement, qui rêve d'une interdiction nationale de l'avortement, estime qu'il a abandonné sa cause. Vance, le candidat à la vice-présidence de Trump, a récemment déclaré à un journaliste que Trump opposerait son veto à une interdiction nationale de l'avortement, tandis que les républicain·es pro-choix soulignent qu'il s'est fièrement attribué le mérite de l'annulation de Roe v. Wade, l'arrêt de 1973 de la Cour suprême qui a légalisé l'avortement, grâce aux trois juges réactionnaires nommés par ses soins au sein de la Cour composée de neuf personnes.

Le champ de bataille des États

Le système électoral présidentiel américain – mis en place peu après que les colonies américaines eurent gagné leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne dans les années 1790 – est basé sur le système électoral winner-take-all. Au collège électoral, chaque État dispose d'un nombre de voix déterminé par sa population. Le candidat qui obtient la majorité simple des voix dans un État se voit attribuer toutes les voix de cet État. Le candidat qui obtient la majorité – 270 des 538 voix du collège électoral – remporte la présidence.

Au cours des dernières élections, de nombreux États sont devenus très majoritairement républicains (rouges dans le langage politique américain actuel) ou bleus (démocrates). Les États où l'écart est suffisamment faible pour qu'ils puissent pencher d'un côté ou de l'autre, parfois appelés « violets », jouent un rôle prépondérant dans les élections nationales serrées. Un facteur clé de l'élection sera la capacité des démocrates à reconquérir les électeurs de la classe ouvrière dans les États clés comme le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, où de nombreux travailleurs/ses ont abandonné le Parti démocrate, qui bénéficiait du soutien des syndicats jusqu'à ce qu'il démontre son incapacité à trouver des solutions aux fermetures d'usines généralisées qui ont décimé les syndicats, les communautés ouvrières et réduit drastiquement le niveau de vie à partir des années 1980. La victoire de Trump dans l'État industriel et anciennement bleu du Michigan a été décisive face à Hillary Clinton en 2016.

Les syndicats et les élections

Les syndicats américains ont été l'un des piliers de la coalition New Deal du Parti démocrate avec les organisations de défense des Black civil rights, qui s'est formée sous la présidence de Franklin Delano Roosevelt dans les années 1930. Bien que les syndicats n'aient reçu grand-chose en échange de leur soutien au PD, les bureaucrates syndicaux sont restés fidèles au PD et se sont opposés aux efforts visant à rompre avec lui.

Sean O'Brien, président du syndicat des chauffeurs Teamsters, a été vivement critiqué dans les milieux syndicaux progressistes pour avoir pris la parole lors de la convention républicaine. Il n'a pas été invité à s'exprimer lors de la convention des Démocrates à Chicago.

Le président du syndicat United Auto Workers (UAW), Sean Fain, un syndicaliste très lutte des classes qui s'est imposé comme l'un des leaders de la classe ouvrière américaine, a d'abord refusé de soutenir les candidats, avant d'apporter son soutien à Harris au nom du syndicat. Fain a souligné que Biden avait participé à un piquet de grève et soutenu verbalement les grévistes lors d'une grève de l'automobile menée par l'UAW au début de l'année, alors que Trump a organisé des rassemblements avec des travailleurs non syndiqués. Fain a commencé à dénoncer publiquement Trump comme un représentant de la « classe milliardaire », hostile à la classe ouvrière.

Trump a clairement exprimé ses opinions antisyndicales lors d'un entretien avec l'entrepreneur Elon Musk sur X, anciennement Twitter, dont Musk est le propriétaire. Trump a félicité Musk pour avoir licencié des travailleurs pro-syndicats, ce qui a donné lieu à une plainte pour pratiques déloyales au travail déposée par l'UAW le lendemain. Il a bien sûr raison au sujet de Trump et du Parti républicain, même si – alors que Biden, Harris et Walz sont loin d'être eux-mêmes des milliardaires – le parti démocrate est lui aussi contrôlé par les 1 %, par les plus riches. Outre l'UAW, certains des plus grands syndicats des États-Unis, comme le Service Employees International Union (SEIU), l'American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) et l'American Federation of Teachers (AFT), ainsi que la fédération syndicale AFL-CIO, soutiennent Harris et Waltz.

L'action politique indépendante ou le « moindre mal »

Les États-Unis restent le seul pays industriel avancé à ne pas disposer d'un parti ouvrier de masse, socialiste ou communiste ayant des liens forts avec le mouvement ouvrier. La gauche débat depuis des décennies des stratégies de « moindre mal » (voter pour les démocrates comme un moindre mal). Les partisans de cette stratégie affirment que le Parti républicain, historiquement ouvertement pro-entreprise et antisyndical, est qualitativement pire pour les travailleurs/ses et les opprimé·es que le Parti démocrate. Les opposants à cette stratégie soulignent l'importance d'une politique indépendante de la classe ouvrière, c'est-à-dire en dehors du PD, en soutenant des candidats third-party de gauche qui mènent des campagnes de propagande et soutiennent les luttes actuelles des travailleurs/ses et du mouvement social, ainsi que la rupture avec les démocrates.

Pour les élections de 2024, les partisans du « moindre mal » soulignent les dangers d'une nouvelle présidence Trump. Certains à gauche ont proposé des systèmes d'échange de votes par lesquels un électeur de Harris dans un État à majorité démocrate « sûr » (non gagnable par Trump, NDLR) accepterait de voter pour Jill Stein en échange de la promesse d'un partisan de Stein dans un État « non sûr » de voter pour Harris.

La plus grande organisation socialiste des États-Unis, Democratic Socialists of America (DSA), a résisté à la dynamique du « moindre mal » et n'a pas soutenu de candidat·e. Lors de l'élection présidentielle de 2020, Solidarity, organisation sympathisante de la Quatrième Internationale, a soutenu le candidat du Parti Vert et membre de Solidarity Howie Hawkins. Cette année, il y a eu très peu de soutien au sein de Solidarity pour un vote de « moindre mal » en faveur de Biden. L'organisation socialiste révolutionnaire appelée le collectif Tempest, n'a pas soutenu de candidat, mais a publié des articles contre le choix du « moindre mal » sur son site internet.

Jill Stein, qui était également la candidate du Green Party USA en 2012 et 2020, a appelé à un cessez-le-feu à Gaza et à un embargo sur les armes contre Israël, et a gagné un soutien très important dans la communauté arabo-américaine. Un récent sondage a montré qu'un pourcentage impressionnant de 43 % des Arabes-Américains du Michigan soutiennent Stein. D'autres sondages montrent qu'elle est soutenue par 1 % des électeurs et électrices du Michigan. Stein devrait être présente sur les bulletins de vote dans 35 à 40 des 50 États. Dans plusieurs États, le Parti démocrate s'est efforcé d'exclure Stein et d'autres personnes du scrutin, tandis que les Républicains ont cyniquement déposé une pétition pour que l'intellectuel noir progressiste Cornell West soit inscrit sur le bulletin de vote. West, qui a récemment gagné une bataille pour figurer sur le bulletin de vote dans le Michigan, n'a obtenu l'accès au scrutin que dans une poignée d'États.

La crise n'est pas finie

Alors que les chances de M. Trump de reprendre la Maison Blanche semblent s'éloigner, il a commencé à préparer le terrain pour dénoncer un supposé vol des élections des 2024 par les Démocrates. Bien que toutes les actions en justice intentées par Trump pour fraude électorale en 2020 aient échoué, le risque demeure que les assemblées législatives des États contrôlées par les Républicains refusent de certifier la victoire de Harris, comme elles l'ont fait pour Biden en 2020. Toutefois, en 2020, Trump était le président en exercice, alors que cette année, c'est Biden qui tiendra les rênes du pouvoir.

Si Trump l'emporte en novembre, nous pouvons nous attendre à des attaques virulentes contre les immigrés et les personnes LGBTQI, à une tentative d'interdiction de l'avortement à l'échelle nationale, à un encouragement de la misogynie et du racisme des nationalistes chrétiens blancs, à des attaques contre les syndicats et les droits de vote des minorités, à la suppression de la sécurité des travailleurs et des protections environnementales, et à une augmentation de l'exploration des combustibles fossiles. La gauche pourra pousser un soupir de soulagement si Harris bat Trump, mais il restera le soutien des États-Unis à Israël, une grave crise du logement, d'énormes inégalités sociales et la tâche historique de construire un mouvement politique de masse de la classe ouvrière et un parti indépendant des partis des classes dominantes.

Le 28 août 2024

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le Nouveau Parti Démocratique et le Québec : un fossé infranchissable ?

On a fait grand cas du récent "divorce" Parti libéral du Canada/Nouveau parti démocratique. Plusieurs observateurs ont alors soutenu que cette "rupture de contrat" (conclu en mars 2022) allait favoriser le Parti conservateur de Pierre Poilieve qui caracole en ce moment dans les sondages. En déchirant l'entente qui le liait à Justin Trudeau au profit d'objectifs à court terme, Jagmeet Singh faciliterait donc l'arrivée au pouvoir du plus réactionnaire des partis en présence au Parlement d'Ottawa. On pourrait ajouter que le "gagnant" pour l'instant est le Bloc québécois qui détient la balance du pouvoir. Mais il n'aspire pas à exercer le pouvoir à Ottawa pour d'évidentes raisons puisqu'il s'agit d'une formation souverainiste.

Le NPD ne peut lui non plus espérer accéder au pouvoir mais pour des causes différentes. À l'exception de l'épisode Jack Layton (2003-2011), il n'a jamais vraiment essayé de percer au Québec. Le Québec, son talon d'Achille...

Depuis l'historique performance du parti en 2011 (59 députés élus au Québec, ce qui l'a propulsé au statut d'opposition officielle à Ottawa), le parti n'a cessé d'en perdre sous Thomas Mulcair et surtout Jagmeet Singh. Il ne subsiste plus qu'Alexandre Boulerice ; un type sympathique certes, mais dépourvu de charisme et qui, à première vue s'aligne sans rechigner sur les positions de Singh et de sa garde rapprochée. Dans le comté de Rosemont-La Petite-Patrie, on le réélit à répétition depuis 2011. Mais les gens votent peut-être davantage pour l'homme que pour le parti. Une fois qu'il aura démissionné (ce qui viendra bien un jour), son successeur arrivera-t-il à se faire élire ? Ça reste à voir. Si ce n'est pas le cas, le NPD ne disposera alors plus d'aucun représentant au Québec.

De toute évidence, la direction du parti ne comprend pas l'importance de réussir une percée majeure dans "la Belle province" si elle veut conquérir un jour le pouvoir à Ottawa. Après tout, le Québec est la province la plus peuplée (un peu plus de 9 millions d'habitants) après l'Ontario (15 millions) et par conséquent, possède le plus important réservoir de comtés en second lieu après la province voisine. N'est-ce pas déjà un motif majeur pour tenter d'y faire élire le plus de députés possible ?

Avant tout, le Québec forme une nation dont la plupart des francophones tiennent à divers degrés, à assurer l'autonomie, même à l'intérieur de la fédération canadienne.

Jagmeet Singh ne paraît pas mesurer toute l'ampleur de ce sentiment. Par exemple, lorsqu'il a insisté pour que François Legault adhère au programme de soins dentaires gratuits mis sur pied par le fédéral, il a qualifié l'opposition de celui-ci comme le résultat d'un refus fondé sur des "motifs académiques", c'est-à-dire secondaires et artificiels. Or, n'en déplaise à Justin Trudeau et Jagmeet Singh, le Canada est un État fédéral avec division des pouvoirs entre le niveau central et les provinces, un partage qu'on ne peut bousculer de manière désinvolte, même avec les meilleurs intentions du monde.

Au fond, comme beaucoup de socialistes dans le monde, la plupart des néo-démocrates considèrent le nationalisme comme un discours de diversion par rapport aux "vrais problèmes" sociaux et économiques, un discours qui aurait été inventé par des classes politiques dominantes pour asseoir leur pouvoir sur une société donnée. Ils refusent de voir la réalité en face : le nationalisme constitue un mode fondamental de rassemblement de gens qui partagent une histoire et une culture spécifiques. Il voit les francophones canadiens comme un tout, à l'instar de Justin Trudeau dont il partage par ailleurs le multiculturalisme. La spécificité québécoise, très peu pour lui.

Tant que le Nouveau Parti démocratique regardera le nationalisme québécois comme un obstacle à l'établissement de politiques sociales justes "from coast to coast" et qu'il ne déploiera pas les efforts requis pour s'y tailler une place, il se coupera de toute possibilité d'accéder un jour au pouvoir à Ottawa.

Espérons que le successeur du chef actuel acceptera de comprendre cette réalité élémentaire.

Jean-François Delisle

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Le brise-glace doit être construit au Québec

Le fédéral vient d'attribuer aux Chantiers Davie un contrat de plusieurs millions pour la conception d'un brise-glace polaire, le plus gros jamais construit et qui aura comme fonction d'assurer la souveraineté dans l'Arctique.

Mais il n'est pas encore garanti que le bateau sera construit à Lévis. En effet la compagnie qui possède les Chantiers a aussi un chantier en Finlande. Il se pourrait donc que la construction n'ait pas les retombées qu'on lui prête au Québec.

Pourquoi les Libéraux n'exigent-ils pas que la construction, en plus de la conception, se fasse à Lévis ? Par calcul. Ils veulent en tirer un avantage politique. Et étirer la sauce pour que cela se fasse.

Alors il faut que les indépendantistes se mobilisent à nouveau comme ils l'ont fait quand a été annoncé le Plan de Construction Navale du Canada pour, non seulement avoir notre juste part, mais pour obtenir la certitude que le gouvernement fédéral mette se culottes et exige des propriétaires des Chantiers Davie que la construction du brise-gale polaire se fasse aux Chantiers à Lévis, au Québec, de manière que soient garanties les retombées, pour tout le Québec et pour Lévis.

En plus d'une résolution à l'Assemblée Nationale, le Parti Québécois et Québec Solidaire devraient ensemble revendiquer bien haut que le gouvernement fédéral exige des propriétaires des Chantiers Davie, auxquels ont été accordé le contrat de conception, mette en chantier à Lévis le futur brise-glace sans que ne soit considéré une quelconque construction en dehors du pays.

Ce serait le minimum qu'après avoir attendu pendant des années d'incertitude opportuniste des Libéraux pour réparer la grave injustice des Conservateurs que le brise-glace, dont on a fait miroiter la construction aux ouvriers de la Davie tout ce temps, soit construit à Lévis. Il n'y a pas d'hésitation a à y avoir : le tout doit se concrétiser dans les plus brefs délais par des engagements clairs et doit cesser l'insécurité des ouvriers quant à ces garantis d'emplois ainsi que les promesses douteuses des Libéraux.

Sans cet engagement du gouvernement libéral. Il n'y aura pas de justice à attribuer au Plan de Construction Navale du Canada pour le Québec. Il demeurera une tare dans la répartition des impôts dans ce pays. Nous nous retrouverons à la case départ du combat, non seulement pour notre juste part, mais pour des considérations d'équité élémentaire entre les chantiers canadiens gavés de contrats selon l'expression d'un Harper battu aux élections.

Si la part du Québec n'est pas garantie par un engagement sans équivoque des Libéraux avant qu'ils ne perdent le pouvoir, les Conservateurs pourraient trouver prétexte à laisser aller la construction dans un autre pays, en Finlande en occurrence. Et ce serait une autre belle entourloupette de la députation québécoise parmi la plus servile qu'on ait connue depuis des années.

Guy Roy, retraité

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

15 septembre 2024La fluidité du genre est...

15 septembre 2024

La fluidité du genre est l'avenir de l'humanité.

Nous sommes les pionnières et les pionniers d'une nouvelle époque de l'humanité à venir et à construire.

JéRelle

L’agenda des féministes 2025

En librairie : le 3 septembre, au Québec | le 27 septembre, en Europe

Transféminismes

Rien ne rime davantage avec la rentrée que l'arrivée de L'agenda des féministes des Éditions du remue-ménage chez les libraires.

En 2025, l'agenda s'intéresse aux transféminismes. Contre les J.K. Rowling, Elon Musk et autres transphobes notoires, nous faisons le choix des solidarités qui refusent l'essentialisme, des féminismes qui permettent d'identifier et de combattre les oppressions et ne se butent pas à des préoccupations anatomiques.

Dans un climat toujours plus hostile aux communautés LGBTQ+, et aux personnes trans en particulier, l'édition 2025 de L'agenda des féministes porte sur les transféminismes, mouvements qui cherchent à dépasser les frontières de sexe, de genre et de race. À l'offensive réactionnaire, ils opposent une pensée politique dissidente et frondeuse qui refuse les catégories imposées par les dominants. Cela passe par une lutte aux côtés de toutes les personnes subissant les violences d'un système injuste et destructeur. L'agenda 2025 est un espace de célébration de la diversité des corps et des idées, et de la puissance des mouvements qui bousculent les dogmes.

Avec les textes de Mihena Alsharif, Barbada, Michaëla Danjé, Freya Dogger, Am Gagnon, Adam K., Judith Lefebvre, la Ligue des droits et libertés, Gabrielle Richard, Leïla Sofiane, Lou St-Pierre, Celeste Trianon et Tranna Wintour.

Illustration de la couverture par Lee Laï

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

*Notre cerveau à tous les niveaux - Du Big Bang à la conscience sociale*

Des connaissances scientifiques aux préoccupations sociopolitiques, une odyssée fascinante dans l'objet le plus complexe de l'univers, notre cerveau.*

Le livre *Notre cerveau à tous les niveaux - Du Big Bang à la conscience

sociale*, du vulgarisateur Bruno Dubuc, va paraître *en librairie le 1er

octobre prochain.*

*En bref* : Mettant en scène un dialogue entre un vulgarisateur

scientifique et un cinéaste militant, ce livre hors norme nous plonge dans

l'objet le plus complexe de l'univers : le cerveau. Des connaissances

scientifiques aux préoccupations sociopolitiques, une odyssée fascinante à

la portée de toute personne curieuse de remonter aux origines d'Homo

sapiens pour mieux envisager son avenir.

*À propos du livre*

D'où viennent nos connaissances ? Qu'est-ce qui motive nos actions ? Ces

questions sont le point de départ d'une grande aventure visant à cerner

l'objet le plus complexe de l'univers : notre cerveau. Ouvrage de référence

pour appréhender notre corps-cerveau en constante interaction avec son

environnement, *Notre cerveau à tous les niveaux* emprunte à la « Big

History » pour raconter l'histoire des origines de la pensée humaine, du

Big Bang à la conscience de soi... et des autres.

À l'instar de Galilée qui, dans son célèbre *Dialogo sopra i due massimi

sistemi del mondo*, a fait dialoguer trois personnages pour démontrer que

la Terre tourne autour du soleil, l'auteur Bruno Dubuc a choisi de

présenter ce récit transdisciplinaire sous la forme d'une discussion entre

un vulgarisateur scientifique, c'est-à-dire lui-même, et un cinéaste

militant, son alter ego. Au fil de leurs rencontres, les deux complices

abordent autant la grammaire de base du système nerveux que les émotions et

le langage, l'auto-organisation du vivant et l'autogestion des communautés

humaines, le cerveau prédictif et les bouleversements climatiques. Avec

eux, nous comprenons peu à peu la nécessité de bâtir des ponts entre

savoirs scientifiques et préoccupations sociopolitiques.

Fruit de 20 ans de travail, cette somme exceptionnelle de connaissances

scientifiques nous convie ni plus ni moins à explorer ce que signifie,

aujourd'hui, « être humain ». Faisant le pari que la compréhension de notre

cerveau est un premier pas pour opérer un changement social, cette odyssée

fascinante est à la portée de toute personne curieuse de remonter aux

origines d'Homo sapiens pour mieux envisager son avenir.

« *Un exercice très ludique et détaillé qui met parfaitement en lumière les

conceptions actuelles de l'esprit humain en relation avec leurs différents

substrats physiologiques. Un bel équilibre.* »

– Dr. Mathieu Landry, chercheur en neuroscience cognitive, membre du

Baillet Lab [ neuroSPEED ]

« *J'ai longtemps cru pouvoir faire des sciences sociales sans m'intéresser

au cerveau humain. Non seulement le chef-d'œuvre de Bruno Dubuc m'a

convaincu que j'avais tort, mais il fournit aussi tout ce qu'il faut pour

commencer à corriger cette erreur.* »

– Yves-Marie Abraham, sociologue et auteur de *Guérir du mal de l'infini *

*À propos de l'auteur*

Détenteur d'une maîtrise en neurobiologie de l'Université de Montréal, *Bruno

Dubuc* est vulgarisateur scientifique. Après avoir œuvré une dizaine

d'années à titre de journaliste et recherchiste scientifique, tant pour

l'écrit que pour la télé, il a lancé en 2002 le site web de référence Le

cerveau à tous les niveaux (lecerveau.mcgill.ca), reconnu dans le milieu

scientifique. Depuis 2014, il fait partie du collectif derrière l'Upop

Montréal, dont les activités s'inscrivent dans le sillage des universités

populaires. Il est possible de retrouver les références du livre et du

contenu supplémentaire sur son autre site https://livre.blog-lecerveau.org/.

Habitué des manifestations et actions contre les différentes formes

d'aliénation générées par le système capitaliste, *Yvon D. Range*r est

journaliste et cinéaste. Il a coordonné de 2002 à 2014 le mensuel

indépendant satirique Le Couac tout en réalisant de manière tout aussi

indépendante une vingtaine de courts métrages, cinq longs métrages et une

série web, tous à saveur politique.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La vie romanesque des textes. Traité de sociocritique

M éditeur et le Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes (CRIST) vous convient au lancement de La vie romanesque des textes. Traité de sociocritique, de Pierre Popovic. L'évènement aura lieu le mardi 17 septembre à 18h à la Librairie du Square, au 1061 Av. Bernard, Outremont. Vins et boissons seront offerts.

Au plaisir d'échanger avec vous !

« La sociocritique telle que la pratique Pierre Popovic est un appel à l'action, à la non-résignation. C'est une critique en acte, résolument accrochée à la parole vive qui résonne dans toute écriture digne de ce nom, nourrie par l'inventivité de la culture orale qui se mêle à la chose écrite, sensible aux imprévus de la syntaxe, aux interactions des points de vue, aux nuances des voix, à tout ce qui rend la langue présente au monde, profondément incarnée et plurielle. » (Michel Biron)

L'AUTEUR

Pierre Popovic est professeur émérite de l'Université de Montréal et auteur d'essais comme La contradiction du poème (1992), Imaginaire social et folie littéraire, Le second empire de Paulin Gagne (2008) et La mélancolie des Misérables. Spécialiste internationalement reconnu de la sociocritique, il a fondé en 2008 le Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes (CRIST), lequel est aujourd'hui codirigé par Geneviève Boucher (uOttawa) et Bernabé Wesley.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

C’est injuste ! | Livre à paraître le 8 octobre 2024

Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez été témoin d'une

injustice ? Deux sociologues remontent aux sources des inégalités de la

crise climatique.

« Je ne peux pas respirer » ont été les derniers mots prononcés par George

Floyd en 2020 [...] Cette phrase peut exprimer non seulement la violence

produite par les institutions policières, les politiques et les décisions

de l'État, mais aussi la disproportion de l'exposition aux pollutions des

populations racisées.

Le livre *C'est injuste, *7e livre de la collection Radar, par Amélie

Chanez et Anne-Marie Le Saux, paraîtra le *8 octobre 2024 * !

*En bref : *Deux sociologues passionnées par leur discipline décident de

l'utiliser pour explorer le cas des injustices climatiques. Permettant de

contourner le piège de la désinformation, de confronter une vision biaisée

par notre position de privilège et d'agir concrètement à travers le partage

d'initiatives et d'informations sur ces injustices, l'approche

sociologique, celle de Caroline Dawson, de Jean-Philippe Pleau, pour ne

nommer qu'eux, semble tout indiquée pour ouvrir des yeux sur un problème

mondial.

*À propos du livre*

C'est par le voyage que Amélie Chanez et Anne-Marie Le Saux ont pris

conscience de nombreuses inégalités, dont les injustices environnementales.

Leurs constats : plusieurs de nos privilèges sont des contraintes pour

d'autres humains. De plus, devant la crise climatique, les populations

pauvres ou racisées, sont davantage affectées.

Si l'indignation leur fait dire que « C'est injuste ! », les autrices se

tournent vers leur pagaie de choix : la sociologie, qu'elles enseignent au

Cégep de Maisonneuve. Dans cet essai, elles font sortir la science humaine

de la salle de classe et appliquent un regard critique et mobilisateur sur

un monde inégal, en crise.

À l'aide d'exemples poignants et d'entrevues avec des citoyen·nes engagé·es

dans leur communauté, les autrices nous invitent à décoloniser les discours

sur la crise climatique, à envisager une autre façon d'habiter le monde et

de consommer. Les jeunes ne sont pas seul·es à s'en préoccuper, des gens

réclament déjà des changements sur la place publique. *C'est injuste ! * fait

la démonstration qu'il n'est pas trop tard pour renverser la vapeur, mais

qu'il faudra le faire ensemble. Il est urgent de discuter des enjeux

environnementaux et de justice sociale !

*À propos des autrices *

Ancienne travailleuse sociale et animatrice jeunesse, *Amélie Chanez* est

professeure de sociologie au Collège de Maisonneuve. Elle s'intéresse aux

théories de l'engagement social, des mouvements sociaux, aux féminismes et

à la décolonisation.

*Anne-Marie Le Saux* enseigne la sociologie au Collège de Maisonneuve. Elle

a collaboré à la revue sociale et politique À *bâbord ! et *à quelques

ouvrages collectifs dont *L'essor de nos vies : parti pris pour la société

et la justice* (2000) et *Les femmes changent la lutte (2013)*.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un plaidoyer pour le droit des femmes

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/09/11/un-plaidoyer-pour-le-droit-des-femmes/

Réédition en poche de « La force des femmes » de Denis Mukwege

La présentation du gynécologue congolais Denis Mukwege comme « l'homme qui répare les femmes » est des plus réductrices. Denis Mukwege est d'abord et avant tout un militant féministe, une cause à laquelle il consacre sa vie.

A travers son ouvrage salutaire et émouvant on partage son cheminement, de la prise en charge médicale des femmes à la critique radicale des sociétés patriarcales, qu'elles soient africaines ou occidentales.

La force de revivre

Les débuts de sa carrière médicale sont consacrés aux soins des femmes notamment lors des accouchements difficiles, puis avec la venue des conflits armés dans le pays, l'essentiel de son travail consistera à soigner les victimes des viols et violences sexuelles.

Ce n'est pas la moindre des qualités de cet ouvrage d'expliquer simplement, en quelques phrases les raisons des conflits qui secouent la République Démocratique du Congo (RDC) depuis plus de trente ans.

Avec l'auteur, à travers des portraits attachants de femmes victimes de ces violences, on comprend que les actes de soins doivent être accompagnés aussi d'un soutien psychologique, moral mais aussi d'une aide sociale et économique permettant aux victimes de pouvoir vivre décemment.

Il relate la manière dont les victimes sont soignées, comment elles sont prises en charge par les femmes de l'équipe : les « mamans chéries (…) Elles sont à la fois des infirmières, des assistantes sociales et des psychologues » et « délivrent autant de câlins et de musique que de médicaments » qui à force d'écoute, de tendresse et d'amour permettent à ces survivantes parfois des adolescentes, de reprendre vie en se débarrassant du sentiment de honte et de culpabilité.

On apprend le rôle majeur des anciennes victimes dans la réalisation du projet d'accompagnement social et économique. Pour construire la « Cité de la Joie » l'entreprise de bâtiment a eu l'obligation d'embaucher des femmes, cassant ainsi la division genrée du travail.

Un lourd tabou

L'auteur considère que le viol est rendu possible par des siècles d'oppression patriarcale. En décrivant la vie quotidienne des congolaises dans les zones rurales, on prend la mesure du degré d'oppression et d'exploitation subi.

Mukwege raconte cette anecdote terrifiante. Ayant en face de lui un combattant d'une des milices qui sévit en RDC, il lui demande pourquoi ces viols sont accompagnés en plus de sévices atroces. Sa réponse, de l'aveu de l'auteur, lui glace le sang : « Quand on tranche la gorge d'une chèvre ou d'un poulet on ne se pose pas de question. Une femme, c'est pareil. On fait ce qu'on veut avec. »

Un des mérites de ce livre est l'analyse pluridimensionnelle du viol. Dans les situations de conflit il est considéré comme une arme de guerre dont le but est d'annihiler les liens sociaux du camp ennemi ou de mener des campagnes de purification ethnique. Il permet aussi aux groupes armés comme Daech de recruter et garder leurs membres en promesse de femmes. Des témoignages de miliciens font état d'une sorte d'addiction dans ces actes de violence. En RDC les viols massifs sont aussi un moyen pour pousser des populations à partir afin de s'attribuer l'exploitation des mines.

Mais il existe un point commun à ces crimes, leur invisibilisation. Mukwege nous interroge sur l'appréhension de notre propre passé historique. Parle-t-on, lors des différentes commémorations de guerre, des victimes de viol ? Ne préfère-t-on pas passer sous silence les violences sexuelles des alliés lors de la seconde guerre mondiale ? Qui évoque les viols lors du génocide des juifs par les nazis ?

Mukwege note avec une grande satisfaction que les mouvements féministes comme #MeeToo ont permis de briser le silence sur ces crimes signifiant le début d'une remise en cause de l'impunité pour les agresseurs. Si les lois nationales et internationales ont évolué dans le bon sens, leur application reste dans la plupart des cas problématique et seules les mobilisations permettent l'effectivité de ces dispositions juridiques. Denis Mukwege nous invite à les renforcer en « transformant nos émotions en action ».

La force des femmes de Denis Mukwege

Traduction Marie Chuvin et Laetitia Devaux

Edition Gallimard

Collection Folio Actuel N° 195. 400p.

Prix 9,40€

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.