Derniers articles

PL 69 : Manifs aux quatre coins du Québec

PL-69 : Bloquons la privatisation de l’électricité

Le français aurait pu être la langue officielle des États-Unis

Le combat des temps partiels de la SAQ n’est pas terminé, selon une travailleuse

Le combat des temps partiels de la SAQ n’est pas terminé, selon une travailleuse

Le Chili, après deux refus des propositions constitutionnelles

Depuis 2019, le Chili vit un rythme d’intensité politique inédit depuis la fin de la dictature d’Augusto Pinochet en 1990. À l’automne 2019, un mouvement social de masse contre les grandes inégalités qui persistaient dans le pays a vu descendre des centaines de milliers de personnes dans la rue. Cette crise sociale a été globalement résolue par l’adoption d’une feuille de route pour la rédaction d’une nouvelle constitution, une revendication historique de la gauche et des mouvements sociaux plus politisés.

De plus, lors de cette vague de contestation, des élections locales ont été organisées en 2021, au cours desquelles la gauche et les indépendants ont remporté des victoires sans précédent dans des municipalités historiquement conservatrices. Plus tard, à la fin de l’année, l’ancien leader étudiant et député sortant qui a conduit l’accord sur le processus constituant, Gabriel Boric, a été élu président lors d’un second tour, quoique sans majorité parlementaire.

Force est de constater que le processus constituant s’est terminé sans l’adoption d’une nouvelle constitution. En effet, en septembre 2022, une nouvelle constitution progressiste, rédigée par une « Convention constitutionnelle » où l’on retrouvait une forte représentation de la gauche, des indépendants et des membres des Premières Nations, a été rejetée[1]. En décembre 2023, une proposition élaborée par un nouveau « Conseil constitutionnel [2]» aux tendances de droite évidentes a également été rejetée.

Le pays est donc revenu à la case départ sur le plan constitutionnel : cela signifie-t-il que nous sommes revenus au point de départ ? Nous examinons cette question dans le présent texte.

Le déjà-vu

Pour comprendre cet échec, il n’est pas inutile d’établir un parallèle entre les deux processus constitutionnels qui se sont succédé depuis 2020. De la même manière que la majorité des forces progressistes au sein de la première Assemblée constituante n’avait pu atteindre un consensus entre ses ailes maximaliste et pragmatique, la majorité tout aussi confortable détenue par la droite à la Commission constitutionnelle n’a pas non plus permis d’obtenir un soutien populaire à sa proposition .

Comme le souligne l’analyste Noam Titelman, dans un article de la revue Nueva Sociedad, la proposition soumise au référendum « contenait un ensemble d’éléments programmatiques réactionnaires tels que la constitutionnalisation des exemptions fiscales, la reconnaissance du rôle prédominant du marché dans la fourniture de biens et de services publics, ainsi qu’une conception conservatrice de la nation fondée sur un certain patriotisme traditionaliste[3] ».

La tentative d’associer l’approbation ou le rejet des propositions constitutionnelles à une attitude envers le gouvernement est une constante. En effet, face à l’impopularité du gouvernement de Boric, dont la cote de popularité est tombée à environ 30 % depuis la fin de 2022, la droite chilienne a tenté en vain de transformer le référendum constitutionnel en un vote de sanction contre l’exécutif.

En principe, cela semblait une bonne idée. Si, dans les années suivant le mouvement social de 2019, l’agenda public a été dominé par le débat sur la redistribution des richesses et du pouvoir, cela a changé depuis l’entrée en fonction du gouvernement Boric. En fait, le débat public, soumis à un complexe médiatique très concentré et conservateur, est orienté par les défis en matière de sécurité publique et par la perception d’une crise migratoire[4].

Toutefois, cela n’a pas permis de dégager une majorité et d’adopter la nouvelle constitution conservatrice. En effet, lors du deuxième tour des élections, les pourcentages de voix pour Boric et pour Kast (son adversaire d’extrême droite) et les pourcentages de voix pour le rejet et pour l’approbation de cette proposition se sont curieusement répétés. La comparaison doit toutefois être faite avec prudence, car parmi les changements politiques importants effectués par la loi, à partir de 2022, le vote est redevenu obligatoire et le bassin des électrices et électeurs a augmenté de façon spectaculaire.

Retour au point de départ ?

Après plus de deux ans d’un processus inédit, le Chili se retrouve juridiquement au point où il était avant l’explosion de la contestation sociale de 2019. La Constitution actuellement en vigueur reste celle rédigée sous la dictature d’Augusto Pinochet, bonifiée des amendements introduits sous la présidence de Ricardo Lagos dans les années 2000. Pour cette raison, la gauche et les progressistes ont eu une attitude défaitiste face à la victoire du rejet d’une constitution de droite. Cette situation a conduit à un certain immobilisme et au pessimisme.

Cependant, il serait erroné de conclure que tout ce qui a été fait l’a été en vain. Comme nous le verrons, le Chili a connu des transformations constitutionnelles et législatives notables qui, sans l’élan donné par le mouvement social, n’auraient probablement pas vu le jour avant longtemps.

L’un des principaux « verrous » de l’ancienne Constitution chilienne logeait dans les quorums exorbitants qu’elle imposait à sa propre réforme. En abaissant ces quorums aux quatre septièmes (4/7) des parlementaires, les amendements à la Constitution introduits sous la pression sociale depuis 2019 facilitent dorénavant l’adoption de révisions constitutionnelles. Il ne faut pas sous-estimer l’importance de ce changement dans un pays où le débat constitutionnel est appelé à resurgir fréquemment si des initiatives consacrant des droits sociaux entrent en conflit avec la logique ultralibérale de la Constitution.

De même, les récentes nominations au Tribunal constitutionnel ont fait basculer la majorité en faveur des progressistes au sein de cette institution chargée de la vérification de la constitutionnalité des lois. Bien que ce changement ne soit pas fondamental, il s’agit d’un organisme qui représente un autre des « verrous » hérités de la dictature.

Des avancées sociales et démocratiques tangibles mais insuffisantes

Parmi les récents acquis législatifs obtenus depuis 2019, il faut mentionner l’augmentation significative du salaire minimum, la réduction progressive de la semaine de travail à 40 heures, la limitation du nombre de mandats des parlementaires et des maires, la réduction du salaire des parlementaires et des hauts fonctionnaires, l’adoption de lois renforçant la protection des femmes victimes de violences fondées sur le genre et l’augmentation des impôts miniers au bénéfice des régions. De plus, ces acquis relativisent le discours selon lequel nous revenons à la case départ.

Cependant, ces avancées restent insuffisantes au regard des attentes exprimées par le mouvement social de 2019 en matière de justice sociale et fiscale.

Au bout du compte, ni les élites politiques établies ou émergentes de gauche ou de droite n’ont pu faire de leurs propositions constitutionnelles respectives « la maison commune » d’une majorité de citoyennes et de citoyens. Le défi pour la gauche et le progressisme consiste à ne pas tomber dans le défaitisme ou l’optimisme creux. Au contraire, nous devons regarder la situation du pays avec lucidité et proposer le projet d’un pays juste et solidaire.

Par Sebastián Vielmas, politicologue

- Voir Sebastián Vielmas et Consuelo Veloso, « Rejet de la nouvelle constitution : implications pour la gauche chilienne », Nouveaux Cahiers du socialisme, n° 29, 2023. ↑

- Dans la pratique, la « convention » et le « conseil » peuvent être assimilés à la notion d’assemblée constituante. ↑

- Noam Titelman, « Que se jodan todos». Por qué Chile volvió a decir «no», Nueva sociedad, n° 308, novembre-décembre 2023. Ma traduction. ↑

- Carolina Palma et Sebastián Vielmas, « Migrations au Chili : xénophobie et transition politique », Nouveaux Cahiers du socialisme, n° 27, 2022. ↑

Haïti 2024 : la situation périlleuse d’une aventure démocratique

Comme une maladie du ventre

qui ne cesse de me ronger

Ayiti, la terre se sèche

la terre est aussi stérile que mes cris

Mon pays,

comme un accouchement qui dure

sans enfantement jamais

Haïti, la route est longue

la route a écourté ton nom

Aie !

Haïti doublement meurtrie par la haine et l’amour chéri

– Toto Bissainthe chante Haïti, 1977

Mon pays contradictoire

Jamais libre ni conquis

Verras-tu sur ton histoire

Planer l’aigle des Yankees– Jean Ferrat, Complainte de Pablo Neruda, 1994

Ce 12 janvier 2024 a ramené le 14e anniversaire du séisme de 2010 qui a durement frappé Haïti. Il n’est pas vain de rappeler les chiffres témoins de l’ampleur de la catastrophe : plus de 220 000 personnes ont perdu la vie et environ 300 000 ont été blessées. La destruction des infrastructures a été massive : on a dénombré 1,3 million de sans-abris, autour de 105 000 logements totalement détruits et plus de 208 000 endommagés. Les dégâts sont encore visibles, notamment au centre-ville de Port-au-Prince.

Quatorze années, ça compte dans la vie d’un peuple. D’un point de vue purement technique, une démarche de résolution de problème s’articule en quatre étapes : ce sont la compréhension, la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation. Pendant ces 14 années, si des leçons adéquates avaient été apprises par des dirigeants pour qui l’intérêt national devait être la priorité, le pays aurait pu être durablement reconstruit au bénéfice de la population. Malheureusement nous n’en sommes pas là !

D’un autre côté, du point de vue humain, le traumatisme causé par cet événement tragique est toujours présent dans les mémoires et les cœurs. Bien entendu, après la catastrophe, il faut vivre ! Et comme le disait cette marchande d’eau rencontrée en 1987 par notre ami Franck Laraque[1] : « Même en l’absence des premières “lueurs d’espoir”, malgré la fragilité et la précarité de la situation, malgré les souffrances de la population, malgré les constantes inquiétantes, il faut se faire une vie ».

En des termes quelque peu différents, mais avec la même tonalité, Kesler Bien-Aimé[2] nous rappelle en 2023 que Port-au-Prince « se réinvente chaque jour, contre le gré de tous, se reproduisant singulièrement en avalant tous les morceaux de territoires qui l’environnent ». Soit ! Mais le jeu en vaut-il la chandelle ?

Quiconque s’intéresse à Haïti, suit l’actualité haïtienne ou se préoccupe un tant soit peu au destin de la première république noire, libre et indépendante des Amériques ne peut manquer d’être frappé par les ravages de la société haïtienne malgré des tentatives boiteuses d’instauration d’une aventure « démocratique » sous l’égide quasi permanente de tuteurs internationaux ou multinationaux. Et l’ampleur de la dévastation nous laisse sans voix. Depuis la sortie de la dictature en 1986, l’objectif a été et reste, du point de vue formel, la construction d’un État de droit.

Mais où en est-on vraiment aujourd’hui ?

Un état des lieux fait de constantes inquiétantes

Quatorze années après le séisme de 2010, malgré les déclarations tonitruantes des uns et des autres, malgré les divers plans de développement, notamment le Plan stratégique de développement d’Haïti (PSDH, 2013) qui prévoyait sa refondation, son « émergence », à l’horizon de 2030, le pays est en état d’agonie. La population, les institutions, tout étouffe. Comme disait le poète, « des armes et des mots, ça tue pareil[3] ». Aujourd’hui encore, loin d’être sur la voie de l’émergence, la rengaine ne cesse de nous rappeler à longueur de journée qu’Haïti fait partie des pays les plus pauvres du monde. Nous semblons avoir pris durablement le chemin de l’errance en lieu et place de l’émergence !

Huit années après l’imposition en 2017 de Jovenel Moise comme président, l’homme-banane[4], par « la communauté internationale » et l’oligarchie locale, l’économie haïtienne, essentiellement basée sur l’agriculture, est actuellement à genoux alors que les deux cinquièmes de la population dépendent du secteur agricole, principalement de l’agriculture de subsistance à petite échelle. Le pays est fortement dépendant de l’aide internationale et des envois de fonds de la diaspora.

L’accès aux services sociaux de base, déjà considérablement réduits, est désormais quasi inexistant. À titre illustratif, dans la commune de Croix-des-Bouquets, plusieurs centres de santé publics ont été contraints de fermer. Depuis décembre 2022, l’électricité n’est plus distribuée dans le centre-ville de la commune, sur l’axe Croix-des-Bouquets–Meyer et sur l’axe Croix–La Tremblay. Les routes sont dégradées. Comme on peut le voir sur la photo, quelques signes, çà et là, rappellent que cette route était jadis revêtue d’asphalte. Au centre-ville de Port-au-Prince, la situation est identique.

État de dégradation de la chaussée, Croix-des-Bouquets, janvier 2024 (photo: James Darbouze)

La population haïtienne se trouve prise au piège entre les groupes armés, l’oligarchie économique et les gens mis au pouvoir par « l’international » depuis 2011. Les conditions de vie se dégradent à un niveau jamais connu auparavant : réduction de l’accès aux services de santé de base, d’eau et d’assainissement des eaux en raison de l’escalade de la violence, sans oublier l’insécurité alimentaire reliée entre autres à l’inflation et à la flambée des prix des denrées. Dans le département de l’Ouest, par exemple à Cité Soleil, les données de l’UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l’enfance, indiquent qu’en 2023, un enfant sur cinq souffre de malnutrition aigüe.

Depuis maintenant cinq ans, la crise haïtienne connait des constantes inquiétantes, remettant en cause le narratif du « cheminement démocratique » du pays. La descente aux enfers se poursuit et la dynamique du chaos semble vouloir s’installer durablement. Le territoire libre d’accès à la simple citoyenne ou au simple citoyen se contracte sous l’action des groupes armés qui opèrent pour le compte d’acteurs économiques et politiques de moins en moins tapis dans l’ombre et issus, entre autres, tant de l’oligarchie que du pouvoir. Des mouvements forcés de population se produisent quotidiennement au gré des affrontements entre groupes armés officiels et non officiels. On constate un processus de déplacement forcé de la population de la zone métropolitaine. Les menaces constantes d’attaques armées qui pèsent sur toute la ville de Port-au-Prince forcent la population à être constamment sur le qui-vive.

Alors que les catastrophes hydroclimatiques (les cyclones de 2004 et de 2008) et le tremblement de terre de janvier 2010 avaient conduit à une extension de Port-au-Prince vers la « périphérie » nord, les troubles politiques de la période récente – depuis 2019 – sont en train de reconfigurer durablement l’espace haïtien : à l’intérieur de la Plaine du Cul de Sac, les zones connaissent un processus de désurbanisation. Au centre-ville de Port-au-Prince, dans les quartiers de Bel Air, de La Saline, de Saint Martin, de Sans Fil, de Martissant… la nature reprend ses droits.

La crise actuelle, qui se cristallise avec la poursuite de la déliquescence de l’État haïtien[5], se traduit par quatre constantes : 1) la mise en suspens de la population à l’égard des grandes décisions[6] ; 2) l’accaparement du pouvoir politique par une horde sans légitimité populaire ni légalité qui n’aspire qu’à se perpétuer[7] ; 3) la dégradation accélérée et continue des conditions de vie de la population ; et 4) la mise en place d’un dispositif terroriste de contrôle du territoire et de répression de la population par une fédération des groupes armés, lesquels intensifient leurs attaques contre la population, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les quatre constantes sont liées.

Nous, nouveaux nomades du XXIe siècle

Le déplacement forcé de la population fait référence, selon la Banque mondiale, à la situation des personnes qui abandonnent leur foyer ou qui fuient à cause des violations des droits de la personne, des conflits, des persécutions ou de divers types de violence. Cette catégorie se différencie de celle des migrants et migrantes qui décident de changer de pays pour partir en quête de meilleures conditions, qu’elles soient économiques, sécuritaires ou climatiques, entre autres.

Durant ces trois dernières années, soit depuis 2020, la violence paraétatique s’est installée, elle constitue un élément du décor sociopolitique avec lequel la simple citoyenne, le simple citoyen est forcé de composer dans son quotidien. Et les perspectives s’assombrissent en raison du contrôle accru du territoire national par ces groupes armés qui exécutent leur sale besogne en toute impunité, obligeant les transporteurs, les petites marchandes, les petits commerçants ainsi que les administrations des écoles à payer pour leur survie.

Selon la dernière évaluation de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)[8] datant de décembre 2023, autour de 310 000 personnes ont été déplacées à l’intérieur d’Haïti, et plus de la moitié des personnes déplacées l’ont été en 2023, ce qui illustre l’aggravation constante de la situation sécuritaire et humanitaire, en particulier dans la capitale Port-au-Prince. Il faut préciser que cette situation concerne 172 300 enfants.

Par ailleurs, selon l’UNICEF, on ne dispose pas encore de chiffres concernant le nombre exact d’enfants contraint à la déscolarisation[9], mais on sait que pour le premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023, plus de 20 000 élèves ont perdu trois mois d’école (septembre, octobre, novembre) en raison des violences dans le quartier Carrefour-Feuilles. On peut lire dans un communiqué de l’UNICEF :

La résurgence de la violence dans les zones métropolitaines de Port-au-Prince aggrave la situation déjà extrêmement préoccupante des enfants dans le pays. Près de 3 millions d’enfants – le nombre le plus élevé jamais enregistré – ont besoin d’une aide humanitaire cette année suite aux niveaux alarmants de violence et d’insécurité, à la faim et à la crise nutritionnelle sans précédent, et en raison de la résurgence du choléra. Avant la crise actuelle, Haïti était déjà le pays le plus pauvre et le moins développé de l’hémisphère occidental. La situation ne peut que s’aggraver[10].

Les situations de violence constantes qui se sont installées depuis 2021 dans le pays et la déstabilisation produite par cette pression assidue ont généré un double mouvement de nouveau nomadisme et de migration. Car, victime d’une situation de terreur et de menace, prise en sandwich entre les hordes au pouvoir et les groupes armés, la population haïtienne étouffe. Depuis 2022, la situation s’est exacerbée en raison de la hausse exponentielle de l’inflation.

Le dispositif terroriste de contrôle du territoire et de répression de la population

Selon l’International Crisis Group, il y aurait environ 200 gangs qui opèrent dans le pays actuellement, dont 95 dans la seule région de Port-au-Prince[11]. Au nord comme au sud, à l’est comme à l’ouest, les périphéries de la région métropolitaine de Port-au-Prince sont investies par des groupes de civils armés qui exercent leur loi sur la population. L’expression consacrée de « zones de non-droit » sert désormais à désigner ces espaces perdus de la république, nommés ainsi même par une ministre qui voulait faire montre d’esprit. Ces zones urbanisées avec de nouveaux points de contrôle du territoire et de ponction directe des ressources sont devenues des espaces de prédation à l’endroit d’une population aux abois.

Dans l’histoire récente du pays, la tradition de groupes armés paramilitaires – affiliés ou non au pouvoir politique – remonte aux tontons macoutes de l’ère Duvalier[12]. Pendant la présidence de Jovenel Moïse, en particulier au cours de ses deux dernières années, les groupes armés ont gagné en puissance allant jusqu’à contrôler au moins un tiers du pays, profitant du dépérissement des institutions publiques.

Dans un rapport sur la situation de l’insécurité en Haïti publié le 23 janvier 2024, le secrétaire général de Nations unies, consterné, a indiqué que le nombre de personnes enlevées dans le pays en 2023 a augmenté de 83 % par rapport à l’année 2022, et que le nombre de personnes tuées dans les violences armées a augmenté de 120 %[13].

Après le sinistre massacre de Carrefour-Feuilles, en septembre 2023, le mois de janvier 2024 a vu un regain de violence armée dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des milliers de familles, principalement des femmes et des enfants, des quartiers populaires de Nazon, Solino et Delmas ont ainsi été contraintes de se diriger vers des communautés d’accueil ou des sites de déplacement spontanés.

Au même moment, la situation s’est empirée à la Plaine du Cul de Sac, avec de nouveaux déplacements quotidiens causés par de nouvelles attaques et un environnement d’insécurité permanent. Les habitantes et habitants des zones de Tabarre, Clercine, Cazeau, Santo, Bon Repos sous le contrôle de la bande à Chen Mechan sont obligés de s’enfermer dans leur demeure ou de déguerpir.

Au regard de ces données, la tentation est forte de considérer la crise actuelle comme une crise de sécurité. Pourtant, il s’agit là d’un écueil majeur à éviter. La réduction de la crise à cet aspect « ponctuel » pourrait masquer les vrais enjeux d’une dynamique de lutte où s’affrontent depuis maintenant quatre décennies les antinationaux, globalement associés et soumis aux visées internationales pour Haïti, et les patriotes progressistes. À ce stade, la question du progrès – social, économique et politique – en vue d’une transformation radicale de la société est on ne peut plus fondamentale. Le pays est en proie à des problèmes structurels profonds, historiques. Pour les résoudre de manière durable, voire pour les aborder, il faut croire à ce progrès, ce qui est loin d’être le cas des antinationaux au pouvoir actuellement.

Centralité de la question néocoloniale

Fort du support inconditionnel de la communauté internationale, le groupe au pouvoir depuis bientôt trois années boude toutes les tentatives de recherche d’une solution politique haïtienne à la crise. En effet, depuis l’assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021, Ariel Henry dirige de facto un gouvernement provisoire, sans mandat constitutionnel, avec pour seule responsabilité la réalisation d’élections dans un délai raisonnable.

Depuis son entrée en fonction, la situation de la population n’a fait qu’empirer. Les conditions de vie se sont dangereusement dégradées. Tous les problèmes sociaux (chômage, logement, santé, éducation, insécurité alimentaire) se sont aggravés. Rien n’a été fait pour atténuer les difficultés que doit affronter la population. Au contraire, grâce au soutien de la communauté internationale, le premier ministre de facto nargue la population en multipliant les mesures impopulaires. La dernière en date est la multiplication par trois du coût de la police d’assurance de tous les véhicules à partir du 1er décembre 2023. Cela, alors que les couches intermédiaires de la population s’appauvrissent.

La population se trouve prise entre le feu des groupes armés qui l’extorquent, la rançonnent et celui du gouvernement en place qui, en dépit d’une inflation galopante de 43,9 %, d’un chômage exacerbé (plus de 60 %), la dépouille avec des mesures incohérentes au regard de la situation économique, sociale et politique. Avec la hausse brutale du prix du carburant en 2022, l’insécurité alimentaire, la non-livraison des services d’hygiène de base et d’eau, le déplacement forcé de centaines de milliers de personnes, les problèmes sociaux ont crû de manière exponentielle.

Pendant que la population étouffe et que ses conditions de vie déclinent au quotidien, les dirigeants de fait reçoivent les bons points des tuteurs internationaux[14].

Quel est notre horizon pour aujourd’hui et demain ?

Déjà en 1987, dans l’introduction de son livre Défi à la pauvreté, Franck Laraque nous rappelait que la première phase du processus de construction d’Haïti par nous-mêmes revient à passer du stade de « complète dépendance à l’interdépendance dans la plénitude de la souveraineté ». Et l’auteur de préciser :

Par nous-mêmes veut dire que c’est à nous, Haïtiens, qu’il incombe de concevoir et de mettre sur pied un programme de développement réaliste et rationnel, générateur d’emplois pour les masses, dans une lutte implacable contre la pauvreté. Ce développement est indispensable pour briser le joug néocolonial, carcan à notre cou, qui nous condamne à une asphyxie inexorable[15].

Il est frappant de constater comment, trois décennies plus tard, ces propos gardent toute leur actualité, leur fraicheur ainsi que leur pertinence.

Haïti se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins d’un difficile processus historique de quête démocratique. Celle-ci ayant pour horizon, pour reprendre un titre de Franck Laraque[16], la lutte incessante des masses haïtiennes pour leur indépendance et leur autonomie. En d’autres termes, il s’agit de reprendre le projet de « changer l’État comme premier pas de la refondation de la démocratie, par et pour les majorités et vers une société plus juste[17]».

Les structures sociales et économiques sont à un tel niveau de dégénérescence qu’elles ne sont plus en mesure de garantir le minimum à la majorité de la population. Pourtant, l’ingérence étrangère persiste et elle nous impose ses structures désuètes et dépassées comme carcan. Elle continue de manifester sa volonté de protéger ce statu quo. La seule perspective reste donc la rupture.

Selon l’écrivain et syndicaliste haïtien Marcel Gilbert, l’heure n’est plus aux rafistolages. Le moment est venu de « reprendre tout l’ouvrage », comme qui dirait : « Révolution » ! Mais nous avons l’air tellement fatigués !

Par James Darbouze, enseignant-chercheur, philosophe, sociologue et militant haïtien

- Franck Laraque, professeur au City College à New York, écrivain et militant politique, est décédé en 2016. Il a consacré une partie de sa vie à la lutte contre la dictature sanguinaire de Duvalier. ↑

- Kesler Bien-Aimé est docteur en socio-ethnologie des sciences du patrimoine de l’Université Laval, enseignant-chercheur à l’Université d’État d’Haïti et spécialiste de programme Culture de l’UNESCO. ↑

- Léo Ferré, Le chien, album Amour Anarchie, 1970. ↑

- Surnom qui lui a été donné parce qu’il a exploité des plantations de bananes. ↑

- L’arrivée au pouvoir des néoduvaliéristes néolibéraux avec le support de la « communauté internationale » a consacré le processus de dépérissement capitaliste de l’État haïtien. ↑

- Depuis huit ans, il n’y a eu aucune élection dans le pays. Quoique bancales, les dernières élections ont été organisées en 2016. Depuis 2020, concernant les institutions formelles, le pays fonctionne en régime de fait. De plus, comme le soulignent des autrices, il y a les viols collectifs et les viols individuels, qui participent du dispositif de « muselage » de la population, principalement des femmes, « par le déni de dignité, l’établissement de la peur engendrant la perte de mobilité, la réclusion et l’incapacité de jouir pleinement de sa citoyenneté […] avec pour rôle de produire des citoyennes dociles, des subjectivités politiques de subalternes ». Voir Chantal Ismé et Sabine Lamour, « Réflexions géopolitiques sur le sens des viols collectifs et les féminicides en Ayiti : le genre de la guerre contre les Ayitiens », FALMAG, n° 153, avril 2023. ↑

- Également sans crédibilité dans son rapport à la société haïtienne. ↑

- Organisation internationale pour les migrations, « Haïti : plus de 60 % des déplacements forcés ont eu lieu en 2023, sur fond de brutalité accrue », communiqué, 26 janvier 2024.↑

- Au moment où nous achevons ce texte, sur l’ensemble du territoire haïtien, des centaines de milliers d’enfants, du préscolaire au secondaire, sont contraints de rester chez eux en raison des troubles politiques créés entre autres par le refus du premier ministre Ariel Henry de respecter l’accord du 21 décembre 2022, baptisé Consensus National pour une Transition Inclusive et des Élections Transparentes, qu’il a signé et fait publier dans les colonnes du journal officiel de la République d’Haïti, Le Moniteur, fixant la limite de son mandat au 7 février 2024 : <https://www.haitilibre.com/docs/Consensus-National-pour-une-transition-inclusive-et-des-elections-transparentes.pdf>. ↑

- UNICEF, « Haïti : l’escalade de la violence menace des milliers d’enfants à Port-au-Prince », 11 septembre 2023.↑

- International Crisis Group, « De nouvelles lignes de bataille déchirent Haïti sur fond d’impasse politique », 27 juillet 2022. Au début de janvier 2024, on parle de 300 groupes armés : ICG, « Les gangs en Haïti : une mission étrangère peut-elle briser leur emprise ? », 5 janvier 2024. ↑

- Une remontée dans l’histoire d’Haïti avant 1915 donnerait à considérer un éventail plus large de groupes : les Piquets, les Cacos, les Zinglins. ↑

- Agence France-Presse, « Haïti : le nombre d’homicides a plus que doublé en 2023 », Journal de Montréal, 23 janvier 2024. ↑

- Dans un communiqué de presse en date du jeudi 15 juin 2023, la direction du Fonds monétaire international (FMI) a salué les réformes importantes conduites par les autorités haïtiennes et a approuvé un nouveau programme de référence pour Haïti afin de soutenir les efforts du pays en matière de politique économique, de gouvernance et de reconstruction : voir Fonds monétaire international, « La direction du FMI achève la deuxième revue du programme de référence en faveur d’Haïti », communiqué n° 23/213, 15 juin 2023. ↑

- Franck Laraque, Défi à la pauvreté, Montréal, CIDIHCA, 1987. ↑

- Franck Laraque, L’incessante lutte des masses haïtiennes pour la liberté et leur existence, Tanbou/Tambour, Trilingual Press, été 2005. ↑

- Gérard Pierre-Charles, Haïti. La difficile transition démocratique, Canapé-Vert, Haïti, CRESFED, 1997, p. 38. ↑

L’artisanat, une solution pour l’économie rurale

Liban : la vie dans les villages du sud toujours en suspens malgré le cessez-le-feu

En Syrie, dans une Damas libérée

Immigration : un élan de solidarité dans la tourmente

Où va la Syrie ?

Comme le dit un dicton arabe, le temps de la méditation est maintenant venu après celui de l'exaltation. Réfléchissons à ce qui s'est passé jusqu'à présent pour essayer d'entrevoir ce que l'avenir peut réserver.

11 décembre 2024

Gilbert Achcar

Professeur, SOAS, Université de Londres

Mediapart

https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar/blog/111224/ou-va-la-syrie

En observant les événements historiques surprenants qui se sont déroulés depuis vendredi dernier, la première chose qui nous est venue à l'esprit a été le soulagement et la joie devant les images de détenus libérés de l'enfer de la société carcérale que la Syrie était devenue sous le régime de la famille Assad. Nos sentiments ont également été dominés par la joie de voir des familles syriennes soudainement capables de revenir d'un exil voisin, que ce soit d'une autre région de Syrie ou de Jordanie, du Liban ou de Turquie, pour visiter les villes et les maisons dont elles avaient été forcées de fuir il y a des années. Ajoutons à cela que le rêve de millions de réfugiés syriens, dans les pays entourant la Syrie et en Europe, de retourner dans leur patrie, ne serait-ce que pour une visite, ce rêve qui paraissait encore impossible il y a quelques jours, a commencé à sembler réalisable.

Maintenant, comme le dit un dicton arabe, le temps de la méditation est venu après celui de l'exaltation. Réfléchissons à ce qui s'est passé jusqu'à présent pour essayer d'entrevoir ce que l'avenir peut réserver. Il convient tout d'abord de souligner à l'intention de ceux qui ont soutenu le régime odieux des Assad, en prétendant qu'il était représentatif de la volonté du peuple syrien et que tous ceux qui s'y opposaient n'étaient que mercenaires à la solde d'une puissance étrangère, régionale ou internationale, et qui ont également affirmé que ce régime, qui n'avait pas bougé un petit doigt pendant un demi-siècle contre l'occupation sioniste de son propre territoire, et qui était intervenu au Liban en 1976 pour réprimer les forces de l'alliance de l'Organisation de libération de la Palestine et du Mouvement national libanais et sauver les forces de la droite confessionnelle chrétienne libanaise, et avait rejoint le camp de la guerre contre l'Irak mené par les États-Unis et le royaume saoudien en 1990, que ce régime-là donc était le cœur battant de « l'Axe de la résistance » – à l'intention de ceux-ci, il convient de souligner que la réalité a prouvé de manière concluante que le régime haineux des Assad n'est resté en place que grâce à deux des cinq occupations étrangères présentes sur le territoire syrien.

La vérité est que, sans l'intervention iranienne qui a commencé en 2013, en particulier par l'intermédiaire du Hezbollah libanais, et l'intervention russe qui a commencé en 2015, ainsi que le veto américain qui a empêché l'opposition syrienne de recevoir un quelconque type d'arme anti-aérienne de peur qu'elle ne soit utilisée contre l'armée de l'air israélienne – sans ces trois facteurs, le régime d'Assad serait tombé il y a plus de dix ans, car il était au bord du gouffre en 2013, et à nouveau en 2015 malgré l'appui iranien. Le fait avéré est qu'une fois que le soutien extérieur s'est tari, le régime s'est effondré comme tout « régime fantoche » abandonné par la puissance qui maniait ses ficelles. Le dernier exemple frappant d'un tel effondrement est ce qui est arrivé au régime fantoche de Kaboul face à l'avancée des talibans, après que les forces américaines eurent renoncé à le soutenir en 2021.

Ainsi, après que la Russie eut retiré la plupart de ses forces de Syrie en raison de son enlisement dans le bourbier de son invasion de l'Ukraine (Moscou n'a laissé que 15 avions militaires en Syrie, selon des sources israéliennes), et après que le Hezbollah libanais eut subi une sévère défaite, que son nouveau secrétaire général a désespérément tenté de dépeindre comme « une grande victoire... qui dépasse la victoire obtenue en 2006 » et qui l'a empêché de pouvoir secourir son allié syrien cette fois-ci, tout cela tandis que l'Iran poursuit sa démarche prudente, terrifié à l'idée d'une escalade de l'agression d'Israël contre lui et de la possibilité que les États-Unis puissent s'y joindre directement, après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche – face à ces faits combinés, lorsque Hay'at Tahrir al-Cham (HTC) saisit l'occasion ainsi créée pour lancer une offensive sur les zones sous le contrôle du régime et de ses alliés, en commençant par la ville d'Alep, le régime fantoche syrien s'est effondré comme son homologue afghan.

La grande différence entre les cas afghan et syrien, cependant, est que HTC est beaucoup plus faible que les talibans ne l'étaient lorsqu'ils achevèrent le contrôle de leur pays. Les forces du régime de la famille Assad se sont effondrées non par peur d'un puissant ennemi, mais parce qu'elles n'étaient plus motivées pour défendre le régime. L'armée, construite sur une base confessionnelle grâce à l'exploitation par les Assad de la minorité alaouite à laquelle ils appartiennent, n'avait plus intérêt à se battre pour le contrôle de la famille Assad sur l'ensemble du pays, surtout après l'effondrement des conditions de vie qui a conduit à la chute vertigineuse du pouvoir d'achat des soldes des militaires. La misérable tentative de dernière minute du régime d'augmenter leurs soldes de cinquante pour cent ne pouvait rien changer. En conséquence, la situation actuelle en Syrie est très différente de celle de l'Afghanistan après la victoire des talibans. HTC ne contrôle qu'une partie des territoires syriens, et son contrôle est fragile dans une partie d'entre eux, en particulier dans la zone entourant la capitale Damas, où le régime s'est effondré avant que HTC ne l'atteigne, précédé par les forces de la Salle des opérations du Sud.

La Syrie est aujourd'hui divisée en plusieurs zones sous le contrôle de forces hétérogènes, voire hostiles. Il y a d'abord le plateau du Golan occupé par Israël, où l'État sioniste a saisi l'occasion pour s'étendre dans la zone tampon qui séparait les territoires qu'il occupe et qu'il a officiellement annexés en 1981 des territoires contrôlés par le régime syrien, tandis que son armée de l'air a commencé à détruire certaines des capacités militaires clés du régime défunt afin d'empêcher quiconque lui succédera de s'en emparer. Il y a aussi la vaste zone que HTS contrôle maintenant dans le nord et le centre, mais l'étendue de ce contrôle en général, et en particulier dans la région côtière qui comprend la montagne alaouite, est très discutable. Il y a ensuite deux zones à la frontière nord sous occupation turque, accompagnées du déploiement de ladite Armée nationale syrienne (qui devrait plutôt s'appeler Armée turco-syrienne) ; une zone considérable au nord-est, à l'est de l'Euphrate, sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes dominées par le mouvement kurde, allié à certaines tribus arabes (que HTC cherchera certainement à gagner à ses côtés) sous la protection des forces américaines ; une vaste zone au sud, à l'ouest de l'Euphrate, sous le contrôle de l'Armée syrienne libre, également liée aux États-Unis et centrée autour de la base américaine d'al-Tanf à l'intérieur du territoire syrien, près des frontières avec la Jordanie et l'Irak ; et enfin, la région du sud, où les forces de la région de Deraa rebellées contre le régime d'Assad, dont certaines étaient sous tutelle russe, et les forces issues du mouvement populaire dans la région de Soueïda, se sont rassemblées pour former la Salle des opérations du Sud, qui est la fraction armée arabe syrienne la plus étroitement liée au mouvement démocratique populaire.

Où les choses pourraient-elles aller à partir de là ? Le premier constat est que la possibilité que toutes ces fractions acceptent de se soumettre à une seule autorité est quasi nulle, même si l'on met de côté le mouvement kurde en se limitant aux fractions arabes. La Turquie elle-même, qui entretient une relation de longue date avec HTC, et sans laquelle cette organisation n'aurait pas été en mesure de se maintenir dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, ne se départira pas de son occupation et de ses supplétifs tant qu'elle n'atteindra pas son objectif de réduire le mouvement kurde. Le deuxième constat est que ceux qui espéraient ou croyaient en la conversion de HTC et d'Ahmed al-Sharaa, alias al-Joulani, du djihadisme salafiste à la démocratie non confessionnelle ont commencé à se rendre compte qu'ils étaient naïfs. La vérité est que HTC n'aurait pas été en mesure de se déployer à la place des forces du régime effondré s'il n'avait pas fait semblant de changer de peau et de s'ouvrir à un avenir démocratique et non confessionnel. Autrement, les forces locales de Homs à Damas lui auraient farouchement résisté, que ce soit sous l'égide du régime défunt ou après s'en être émancipées. Aujourd'hui, la hâte d'al-Joulani d'affirmer qu'il a transformé le « gouvernement de salut » qui dirigeait la région d'Idlib en nouveau gouvernement de la Syrie, frustrant les espoirs de ceux qui s'attendaient à ce qu'il appelle à un gouvernement de coalition, met en évidence un fait qui aurait dû rester dans l'esprit de tous : le fait que les habitants de la région d'Idlib eux-mêmes ont manifesté il y a seulement huit mois contre la tyrannie de HTC, exigeant le renversement d'al-Joulani, la dissolution de ses appareils répressifs et la libération des détenus dans ses prisons.

Enfin et de manière non moins importante, la joie à la chute du tyran ne doit pas nous empêcher de voir l'empressement de divers gouvernements européens à cesser d'examiner les demandes d'asile syriennes, et le fait que divers pays, en particulier le Liban, la Turquie et certains pays européens, ont commencé à envisager d'expulser les réfugiés syriens et de les renvoyer de force en Syrie sous prétexte que le régime d'Assad est terminé. La Syrie n'est pas encore sortie de son long calvaire historique qui a commencé il y a 54 ans (avec le coup d'État de Hafez el-Assad en 1970) et s'est tragiquement aggravé il y a 13 ans (après le soulèvement populaire de 2011). Tous les pays doivent continuer à respecter le droit d'asile accordé aux Syriens et continuer à envisager de l'accorder à celles et ceux qui le demandent.

Traduit de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est d'abord paru en ligne le 10 décembre. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Lettre : Cris du cœur d’une postière rurale

Lettre : Cris du cœur d’une postière rurale

Le défi environnemental du pont le plus haut du Québec

La police arrête des postiers qui voulaient parler à leur député

La police arrête des postiers qui voulaient parler à leur député

Entretien avec Renaud Viel, président de la section locale de Montréal du Syndicat des Travailleurs et Travailleuses des Postes

La direction de Postes Canada veut implanter un nouveau modèle de livraison de courrier STL (Séparation Tri Livraison), ce qui fait en sorte que le facteur ne trie plus du tout le courrier. C'est un achemineur de nuit qui trie la route, (travaille de jour) et ce sont d'autres facteurs qui trient pour notre route. Il n'y a aucune valeur de temps qui y est attribuée (comme le prévoit le Système de Mesure des Itinéraires des Facteurs, selon la convention collective). L'administration fait des calculs arbitraires pour évaluer cette charge de travail. On n'a plus aucune manière de vérifier. Ce sont des employés à plein temps en général de 10h à 18h qui trient les lettres pour le lendemain.

10 décembre 2024

Par la suite, le facteur prend le courrier trié et va effectuer la livraison. Ce système implique un ajout de points de livraisons (étant donné qu'il n'y a plus de valeurs pour le tri) et les parcours de livraison deviennent de plus en plus longs. Le système de mesure n'est pas à jour pour tenir compte de cette nouvelle réalité.

La diminution du volume de courrier implique également un parcours plus long (puisqu'il est calculé sur la charge de travail). Lorsqu'on ajoute la livraison des circulaires, la charge de travail devient immense (les circulaires ne sont pas comptabilisés en termes de valeur de temps comme les lettres, mais calculés en valeur monétaire à la pièce, ce qui rend maintenant la tâche colossale).

La grosse problématique à Montréal est causée par ce qu'on appelle les colis late, la remorque de Toronto, qui arrive plus tard au centre de tri Léo-Blanchette et retarde tout le tri et la livraison.

Depuis 2023, il y a eu beaucoup de démissions causées par ce nouveau système de livraison. En 2024, il y a eu au-delà de 250 démissions de facteurs et factrices seulement à Montréal, soit environ 10% des facteurs, à cause de la charge de travail et des horaires où la livraison se fait beaucoup en soirée. L'horaire jusqu'à récemment débutait à 6h le matin.

Cela a un impact important, particulièrement dans la période hivernale, parce que les facteurs doivent livrer à la noirceur. Ce n'est pas comme la livraison d'Amazon qui livre des colis un à la fois. Les facteurs marchent avec leur pile de lettres dans la main et doivent lires les adresses à la noirceur, ce n'est pas évident. Plus de temps à la livraison implique aussi plus de risques d'accidents de travail, particulièrement l'hiver avec le risque de chutes et glissades.

Qu'en est-il de l'embauche des employés occasionnels et temporaires pour assurer le service les fins de semaines pour réduire les coûts ?

Postes Canada veut créer des postes de facteurs de fin de semaine, des postes à temps partiel avec garantie de 8 h par semaine, mais avec une disponibilité de 3 à 4 jours. C'est un gros point qui achoppe à la table de négociation. Cela obligerait ces personnes à ne pas pouvoir travailler ailleurs durant cette période tout en se limitant à 8h de travail, c'est inacceptable. Il faut aussi protéger les itinéraires de semaine parce que, selon le système de mesure des itinéraires, le fait de retirer des colis de l'itinéraire sur semaine pour les livrer la fin de semaine obligera à augmenter le nombre de portes de livraison.

Postes Canada donne comme motif son déficit pour justifier ces changements mais il ne parle pas des propositions syndicales de nouveaux services qui contribueraient à augmenter les revenus comme le service bancaire ajouté aux services fournis dans les bureaux de poste.

Il n'y a pas d'écoute mais ça pourrait être plein de choses, comme la livraison de médicaments et le service de vigilance pour les personnes âgées.

Il faut aussi revendiquer le dernier kilomètre qui devrait revenir à Postes Canada. Cela signifie que toutes les compagnies privées de livraison de colis livreraient régionalement dans des entrepôts de Poste Canada, comme par exemple à la succursale de Repentigny, et ce sont les facteurs qui livreraient le dernier kilomètre à la résidence appropriée. Cela aurait pour conséquence qu'il y aurait beaucoup moins d'autos et de camions de livraison sur la route et beaucoup moins d'embouteillage et de pollution. Et cela devrait être inclus dans la loi postale, ce qui protégerait le service à la population partout au Canada.

Il va falloir que Postes Canada se réinvente parce qu'elle perd beaucoup d'argent. Le nouveau modèle (STL Séparation Tri Livraison) se fait entièrement en livraison par camion, ce qui est très dispendieux. Cette perspective nécessite de motoriser toute la livraison au Canada. En 2023, cela a couté $200 millions en nouveaux camions et ce n'est pas terminé. À Montréal, par exemple, on a des réorganisations jusqu'en 2025. Au coût d'achat, il faut ajouter l'essence, les assurances et l'entretien.

Postes Canada perd de l'argent mais investit inutilement dans une flotte de camions que personne n'a demandé, en tout cas pas les facteurs et factrices. Il n'y aura plus aucun facteur à pied à la grandeur du Canada.

Une problématique est l'augmentation des circulaires qui occasionne une surcharge de travail. Il y a souvent de 10 à 15 sortes de circulaires à trier par jour (qui ne sont pas comptabilisés dans la charge de travail, mais payés à l'unité). Cela débalance la planification de la livraison parce qu'avec cette charge de poids et de volume, le facteur ne peut livrer qu'une vingtaine de portes à la fois alors que le circuit prévu qui le ramène au camion en compte 130. Cela équivaut aux 50 livres de poids maximum à transporter prévu à la convention collective. Et cela oblige plusieurs allers-retours au camion, non comptabilisés dans le temps prévu. Ce système a remplacé les boîtes à relais qu'on pouvait voir au coin des rues et auxquelles les facteurs et factrices se réapprovisionnaient. Il faut aussi calculer le temps de préparation des circulaires qui peut prendre une couple d'heures non comptabilisées parce que payées à l'unité. Ce système rallonge considérablement la journée de travail.

Postes Canada a commencé à effectuer des mises à pied et à annuler des avantages sociaux parce qu'il n'y a plus de convention collective. Au moment de l'avis de grève, Postes Canada a coupé tous les avantages sociaux comme les assurances médicaments. Ils ont licencié des employés pour cause de manque de travail alors qu'on est en grève, c'est du jamais vu. Le syndicat a déposé une plainte au CCRI (Conseil Canadien des Relations Industrielles) pour licenciement illégal. Cette décision n'est basée sur aucun motif financier, mais représente une épée de Damoclès sur les grévistes. La direction de Postes Canada a en effet laissé entendre que leur réembauche n'était pas garantie, cela dépendrait du travail disponible. En ce qui nous concerne, ce sont des licenciements illégaux.

Dans une autre perspective, le syndicat veut également fusionner les deux unités de négociation que représentent les FFRS (Facteurs et factrices Ruraux et sub urbains) avec l'unité urbaine des facteurs et factrices et des employésEs au tri et à l'entretien mécanique.

On veut aussi rattraper le salaire perdu selon l'inflation. Au niveau des avantages sociaux, on demande le minimum d'assurances selon les provinces. Par exemple, au Québec, la RAMQ couvre plus de médicaments que notre assurance. On veut des véhicules fournis par Postes Canada aux facteurs et factrices ruraux qui utilisent leur propre véhicule. C'est tout de même contradictoire de constater que Postes Canada investit $200 millions pour des véhicules aux facteurs et factrices qui n'en ont nul besoin et le refusent pour les FFRS qui eux le demandent et en ont besoin.

La direction de Postes Canada perd $748 millions mais dépense $200 millions pour des camions dont on n'a pas besoin. Elle a également construit le nouveau plan mécanisé Albert-Jackson à Toronto qui a coûté $470 millions. Elle avait un plan quinquennal avant la pandémie mais elle l'a maintenu quand même lorsque le volume a baissé durant la pandémie. Postes Canada savait que ce nouveau plan était inutile dans ces circonstances mais la direction a maintenu sa construction quand même. Elle a continué à motoriser tout le monde.

Moi, quand je n'ai pas d'argent, je ne me permets pas de rénover ma cuisine. Il est temps que le ministre fasse du ménage dans cette administration-la.

En 2020, on était les seuls à livrer. Mais les compagnies privées comme Amazon sont venues prendre une grande part du marché.

Selon Jan Simpson, présidente nationale du syndicat, en 2022, M. Ettinger et ses cadres ont informé la société Amazon que Postes Canada n'avait pas la capacité de traiter ses colis. Résultat : Amazon est allée voir ailleurs. La diminution du nombre de colis est majoritairement attribuable à cette mauvaise décision. Si la Société avait conservé Amazon parmi ses clients, elle ne pourrait pas invoquer la « crise » comme argument à la table de négociation.

À l'origine, le plan quinquennal de Postes Canada allouait quatre milliards de dollars pour la mise à niveau des infrastructures afin de répondre à l'explosion du nombre de colis durant la pandémie. Comme on le voit bien, la croissance du nombre de colis a fléchi, mais Postes Canada a continué de dépenser. En somme, quatre milliards de dollars dépensés en cinq ans équivaut à $800 millions par année, d'où la perte financière de $748 millions pour l'exercice 2023. Ce n'est pas une coïncidence.

De plus, le STTP a proposé à Postes Canada de nombreuses initiatives de diversification des services, dont la mise en œuvre des nouveautés suivantes : banque postale, service de vigilance, plateforme efficace de commerce en ligne destinée aux PME du Canada et nouveaux services de livraison. Ces nouvelles mesures, porteuses de revenus, n'ont pas encore été acceptées par Postes Canada, qui se montre indifférente à tout ce qui ne s'inscrit pas dans son plan. [1]

Une bataille pour une société égalitaire

Au final, il s'agit également d'une question de justice sociale et de vision de la société. La tendance à la privation des services publics dont Postes Canada en exprime la tendance et du phénomène de morcellement du travail à la pièce conduit à une précarisation du travail au niveau salarial mais également de la santé et des conditions de travail. La bataille du STTP représente un enjeu de société pour des emplois décents, rémunérés à leur juste valeur.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

[1] Bulletin STTP no 23, 16 août 2024, Jan Simpson Présidente nationale, https://www.sttp.ca/fr/affirmations-trompeuses-de-postes-canada-une-mise-au-point-s%E2%80%99impose

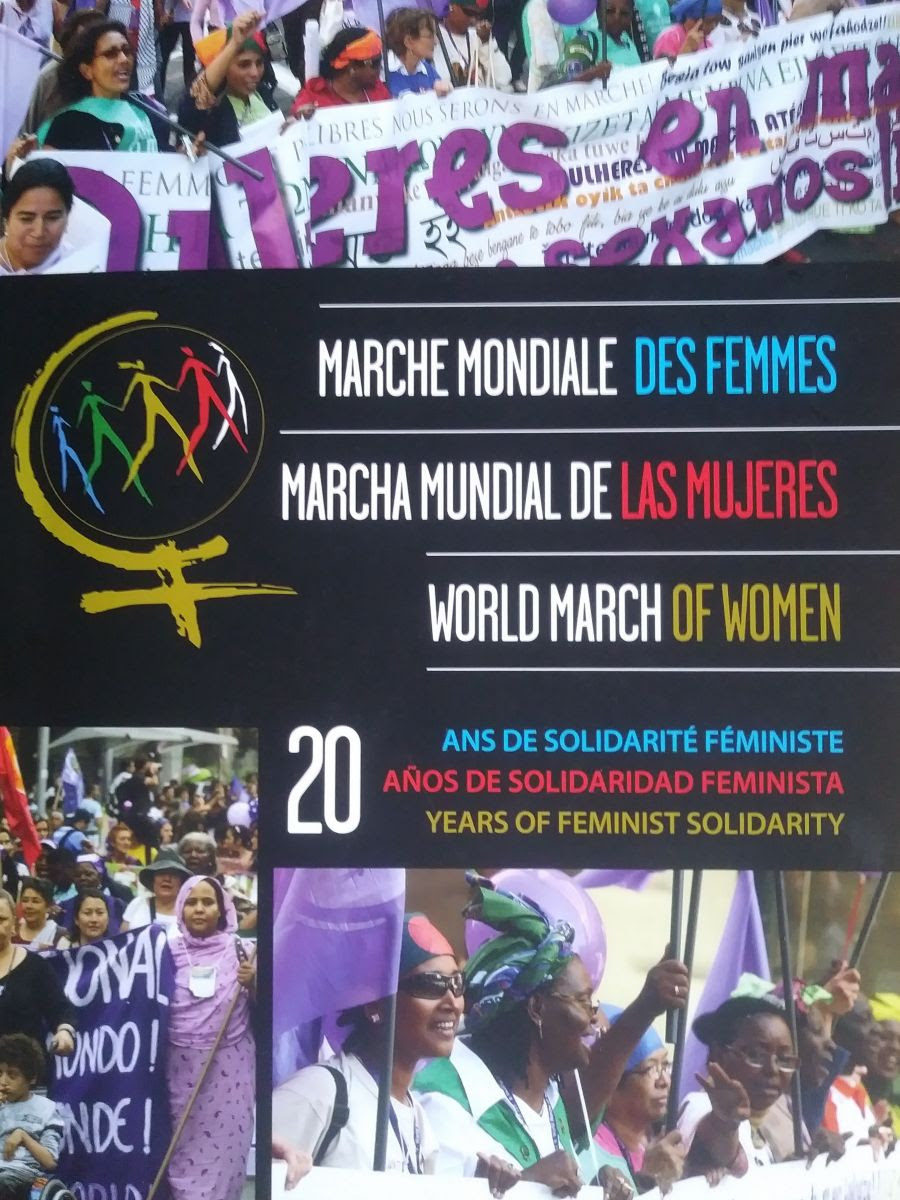

Qu’est-ce que la Charte mondiale des femmes pour l’humanité

Tiré de L'infolettre de la CQMMF

Cette charte a été construite grâce aux contributions de groupes de base du mouvement et bâti autour des 5 valeurs suivantes : Liberté, Égalité, Solidarité, Justice et Paix. La Charte a été adoptée à Kigali au Rwanda lors de la 5e rencontre internationale.

Processus de création

En 2003, lors de la 4e Rencontre internationale de la MMF à New Delhi en Inde, les militantes de la MMF proposent d'élaborer une Charte féministe pour l'humanité

C'est-à-dire que les femmes prennent l'initiative de proposer les grandes lignes d'une charte pour un autre monde possible avec des valeurs universelles et féministes. Il est alors proposé que cette charte prenne racine à partir des 17 revendications mondiales de la MMF en 2000 afin de formuler des propositions d'alternatives.

La rédaction s'est également inspirée de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais en faisant un pas de plus pour le progrès de l'humanité. L'orientation principale visait à proposer les grandes lignes pour « changer le monde », afin d'appuyer l'action des féministes de la base.

Le démarrage

Un Comité de la MMF a été mis en place. On rappelle qu'à l'époque le Secrétariat international de la MMF était situé à Montréal. Le mandat était sous la responsabilité de Brigitte Verdières, salariée de l'équipe internationale et responsable des communications de la MMF. Plusieurs militantes participaient à la rédaction de la première version de la Charte dont Ana-Maria d'Urbano, Lorraine Guay et plusieurs autres dont Marie-France Benoit.

Les échéanciers

Première ébauche et réception des commentaires

Du 15 mars au 15 juin 2004 Les commentaires et documents partagés ont été publiés sur le site internet de la MMF où il était possible de connaître et réagir aux autres commentaires.

Écriture de la seconde ébauche de la charte

Du 15 juin au 15 août 2004 en fonction des commentaires reçus par le comité de la Marche mondiale des femmes chargé de l'élaboration de la charte.

Envoi de la seconde ébauche de la charte

Septembre 2004, la deuxième version est transmise aux coordinations nationales afin d'être discutée et préparer les déléguées à la prochaine Rencontre internationale.

Adoption

La Charte mondiale des femmes est adoptée à Kigali au Rwanda lors de la 5e rencontre internationale.

Charte mondiale des femmes pour l'humanité

« En 2004, je faisais partie de la délégation de la CQMMF du Québec qui a participé à la 5ème rencontre internationale qui a eu lieu à Kigali au Rwanda, première rencontre en territoire africain. Cette rencontre reste jusqu'à aujourd'hui très présente dans ma mémoire et mon cœur à cause du génocide de 1994 vécu par le peuple des Tutsis ou le viol et les violences envers les femmes a été systématiquement utilisé comme une arme redoutable.

(...)

Nous avons ressenti notre force et notre solidarité que nous soyons du nord ou du sud est concrète. Ce que nous avons essayé de refléter dans la rédaction de la Charte mondiale des femmes pour l'humanité. Une construction des femmes du monde entier, de la devise « De la vision à l'action : contrer la pauvreté et la violence envers les femmes », c'était la rencontre qui a élaboré ce que serait la 2ème Action internationale de la MMF (2005), et qui a approuvé la Charte Mondiale des femmes pour l'Humanité. »

Emilia Castro

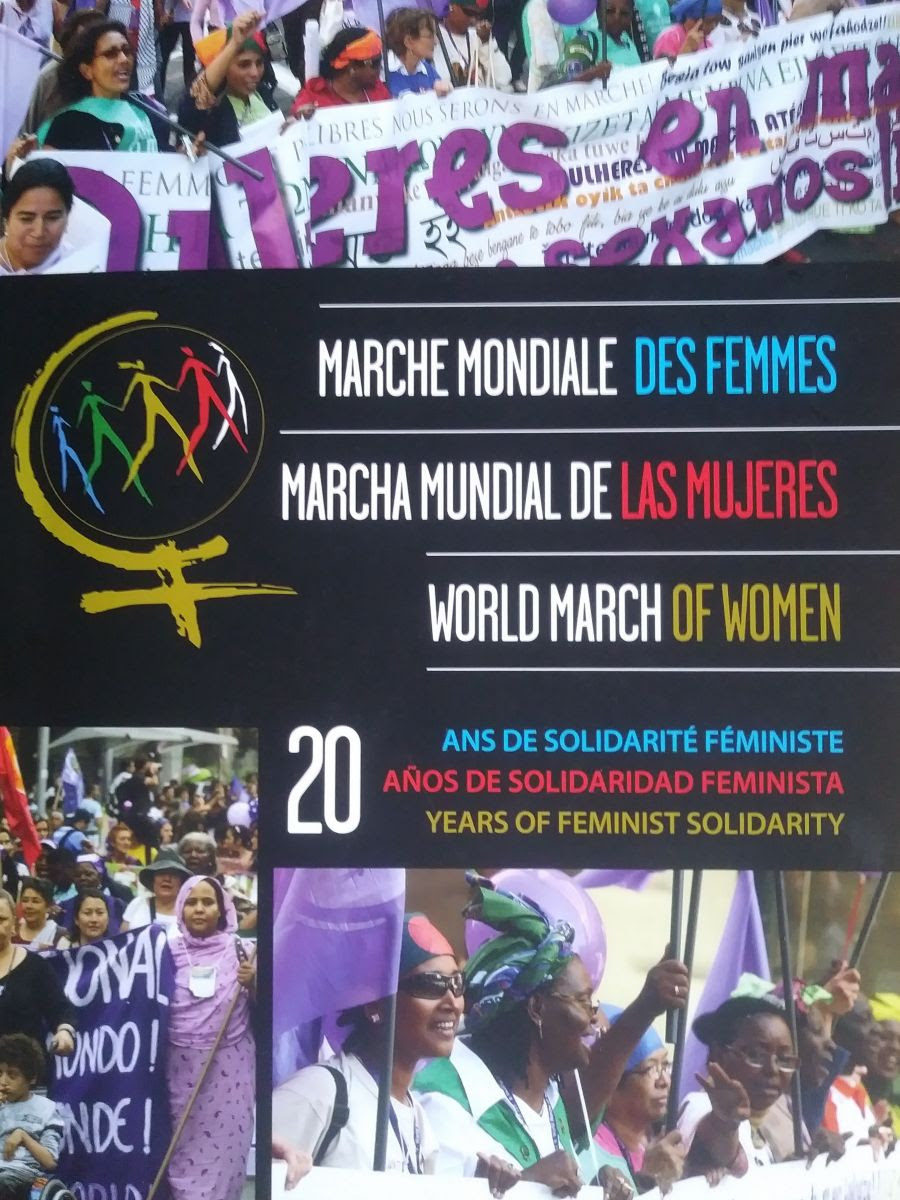

Le tour du monde de la Charte mondiale des femmes pour l'humanité

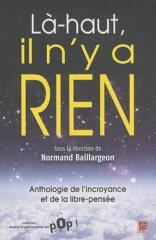

L'année suivant son adoption, la Charte a circulé de mains en mains à travers 55 pays comme l'illustre l'image suivante.

« Nous avons aussi organisé un long périple de la Charte. Elle a fait « un voyage » un symbole qui nous unit toutes, peu importe d'où nous venons, peu importe notre condition. Nous avons voulu ainsi exprimer notre désir de changement et notre volonté d'agir à travers le voyage de la Charte mondiale des femmes pour l'humanité.

La Charte servira de référence et de trait d'union entre les femmes d'ici et d'ailleurs.

(...)

Nous avons d'ailleurs convenu de porter cinq revendications spécifiques, chacune incarnant les valeurs de la Charte. La Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) a déposé ses revendications auprès du gouvernement du Québec. La Charte mondiale des femmes pour l'humanité est arrivée à Québec, le samedi 7 mai 2005, l'occasion d'une grande mobilisation, le moment où nous avons réaffirmé notre solidarité.

Marie-France Benoit

Un projet de société toujours pertinent

« Nous donnons la vie, travaillons, aimons, créons, militons, nous distrayons. Nous assurons actuellement la majorité des tâches essentielles à la vie et à la continuité de cette humanité. »

Charte mondiale des femmes pour l'humanité

Tel que mentionné en introduction, le contenu de la Charte demeure pertinent en ce qu'elle porte une analyse systémique des enjeux de pauvreté et de violence à l'égard des femmes. Plus encore, elle accuse les systèmes d'oppressions de mettre « l'humanité et la planète en péril. »

Voici quelques extraits qui portait déjà une attention particulière aux relations d'interdépendance et d'écodépendance dans l'affirmation d'un projet de société féministe.

« Tous les êtres humains sont interdépendants. Ils partagent le devoir et la volonté de vivre ensemble, de construire une société généreuse, juste et égalitaire, basée sur les droits humains exempte d'oppression, d'exclusions, de discriminations, d'intolérance et de violences.

(...)

« Les ressources naturelles, les biens et les services nécessaires à la vie de toutes et de tous sont des biens et des services publics de qualité auxquels chaque personne a accès de manière égalitaire et équitable. »

Charte mondiale des femmes pour l'humanité

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Formation sur la transformation des produits agricoles

AFVIS renforce les capacités de gestion des transformateurs et transformatrices en produits agricoles

De smith Prinvil

Le dimanche 10 novembre 2024, s'est tenue à l'UNITECH aux Cayes une formation intitulée“Importance de la transformation des produits agricoles dans le milieu professionnel :avantages et inconvénients”.

Cette rencontre, marquée par une forte participation, a réuni une trentaine de participants animés par l'intérêt pour l'amélioration et la valorisation des pratiques agricoles. La formation a été organisée par l'Association des Femmes Visionnaires du Sud (AFVIS), une association engagée dans la promotion de l'entrepreneuriat agricole, l'entrepreneuriat féminin, et l'autonomie des femmes grâce à des initiatives éducatives, sociales et économiques.

L'objectif principal de cette session était d'explorer les concepts fondamentaux de la transformation des produits agricoles et d'analyser ses implications dans le milieu professionnel. La formation visait à renforcer les connaissances des participants, partager des pratiques exemplaires et aborder les défis associés à la transformation agricole, tout en identifiant des solutions viables.

La formation a débuté par une explication détaillée de ce qu'est la transformation des produits agricoles. L'intervenante, Agronome Dachna Lalanne, a souligné l'importance de la transformation comme levier pour prolonger la durée de conservation des produits, augmenter leur valeur ajoutée et diversifier les produits proposés sur le marché.

Un focus particulier a été mis sur l'importance de la sélection des matières premières de qualité pour garantir un produit final satisfaisant. Les participants ont appris comment identifier les meilleures matières premières et les critères de sélection à respecter.

Les avantages tels que l'amélioration de la sécurité alimentaire, la création d'emplois, et l'augmentation des revenus pour les producteurs ont été détaillés. L'Agronome Lalane a illustré comment la transformation favorise le développement de chaînes de valeur locales.

Plusieurs défis ont été abordés, incluant la disponibilité des infrastructures, le coût des équipements, et la formation technique. Des solutions pratiques, telles que la mutualisation des ressources et l'accès à des financements, ont été proposées et discutées.

L'intervenante a expliqué comment la transformation des produits agricoles peut stimuler l'économie locale et nationale. Les participants ont analysé des études de cas démontrant l'impact positif sur le PIB et le développement des petites et moyennes entreprises.

L'accent a été mis sur l'importance de la standardisation des procédés pour assurer la qualité et la conformité des produits aux normes nationales et internationales. Cette étape est cruciale pour accéder à de nouveaux marchés et assurer la compétitivité des produits transformés.

Espérant que les compétences acquises et les échanges menés lors de cette session continueront d'inspirer et de soutenir les initiatives des participants. Cette formation a ouvert la voie à des collaborations futures et à la mise en place de nouveaux projets innovants dans la transformation des produits agricoles.

La formation s'est achevée avec succès, enrichissant les participants par de nouvelles connaissances théoriques. L'intervenante, Agronome Dachna Lalanne, et l'équipe de l'AFVIS ont été saluées pour la qualité de leur encadrement et leur implication.

Smith PRINVIL, Rédacteur

En collaboration avec Ruth Sherline Jean Claude Directrice de programme de l'AFVIS et Secrétaire Générale

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

La défense collective des droits : arrêtons...

La défense collective des droits : arrêtons l'hémorragie

Rien ne va plus. La crise environnementale, la crise du logement, la misogynie, le racisme systémique, la crise de nos services publics font des victimes quotidiennement. La pauvreté hypothèque de plein fouet la vie des ménages à faible revenu ; la hausse du coût de la vie (17,4 % depuis 2020) continue de faire des ravages. Les personnes racisées, les femmes et les personnes trans, les aîné·e·s, les locataires, les personnes assistées sociales, en situation d'itinérance ou de handicap et toutes celles qui se trouvent à l'intersection de différents systèmes d'oppression sont les premières à payer le gros prix. Et la conjoncture politique d'ici et d'ailleurs nous fait craindre le pire pour la suite du monde.

Pourtant. Pourtant, au Québec, des organismes communautaires en défense collective des droits continuent contre vents et marées à faire avancer les droits humains. Si la transformation sociale et un profond désir de s'attaquer aux racines des inégalités sociales est au coeur de leurs actions, c'est aussi dans ces organismes que bon nombre de personnes vont trouver du soutien pour se dépêtrer quand elles sont prises dans les rouages du système Ou tout simplement pour faire les provisions d'espoir quand l'avenir semble incertain. C'est grâce à ces organismes qu'on se rassemble et qu'on partage nos vécus, qu'on se mobilise, qu'on fait entendre nos voix, qu'on visibilise les injustices que l'on vit. Ce sont différentes communautés qui se bâtissent au sein de ces organismes.

Pourtant. Pourtant on continue à sous-financer les organismes en défense collective des droits. Aucun processus d'indexation de leurs subventions n'a été instauré, réduisant à des pinottes les maigres augmentations des dernières années. L'augmentation du coût de la vie fait mal à une grande partie de la population et les organismes qui ont pour mandat de faire entendre leurs voix en souffrent également. Précarité, effritement des conditions de travail et des services rendus, surcharge, épuisement, roulement de personnel, déficits structurels. Les exemples ne finissent plus de s'accumuler.

Il est temps d'arrêter l'hémorragie. Les organismes en défense collective des droits ont besoin d'une indexation annuelle qui, pour l'année 2024-2025, se chiffre à 3,6 %. Le gouvernement doit injecter un montant supplémentaire de $ 154 millions pour l'ensemble des organismes actuellement financés en défense collective des droits, en plus de prévoir une augmentation de l'enveloppe permettant d'accueillir les groupes en attente de financement.

Les organismes de défense collective des droits sont des remparts essentiels aux droits sociaux et humains. Financer convenablement la défense collective des droits, c'est assurer le respect des droits humains et contrer les discriminations. C'est assurer une participation à la vie publique et politique. C'est viser l'amélioration des conditions de vie pour les populations les plus pauvres et marginalisées. C'est aussi former une société démocratique saine. Qu'attend le gouvernement de la Coalition Avenir Québec pour agir ?

1. Olivier Amiot, Action Chômage de Québec

2. Steve Dubois, AGIR en santé mentale

3. Daniel Poulin-Gallant, Alter Justice

4. David Lee C. Riopel, Association coopérative d'économie familiale de Québec (ACEF de Québec)

5. Rosalie Audet-Paradis, Association coopérative d'économie familiale - Appalaches-Beauce-Etchemins (ACEF-ABE)

6. Mélanie Pinault, Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées- section Lévis-Rive-Sud

7. François Boudreau, Association de défense des droits des personnes plus 50 ans, section Montmagny-L'islet (AQDR)

8. Laurent Lévesque, Association pour la défense des droits sociaux Québec métropolitain (ADDSQM)

9. Cynthia Perreault, Auto-Psy (région de Québec)

10. Nicole Dionne, Bureau d'animation et information logement (BAIL)

11. Yves Carrier, Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert (CAPMO)

12. Gilbert Tremblay, Centre d'information et de recherche en consommation de Charlevoix-Ouest (CIRCCO)

13. Hyungu Kang, Gabriela Santos, Collectif de Lutte et d'Action contre le Racisme (CLAR)

14. Dominique Salgado, Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH)

15. Sarah-Jane Ouellet, Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur

16. Charles-Olivier P. Carrier, Comité logement d'aide de Québec Ouest

17. Marie-Ève Duchesne, Comité populaire Saint-Jean-Baptiste

18. Wafa Zribi Dakhlaoui, Corporation de défense de droits de Lotbinière

19. Lydia Didier, Groupe de Recherche en Animation et Planification Économique (GRAPE)

20. Josyanne Proteau, Ligue des droits et libertés - Section de Québec

21. Julie Brassard, Mouvement-Action-Chômage de Charlevoix.

22. Vania Wright-Larin, Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches

23. Rosalie Fournier-Paré, ROSE du Nord

24. Anne-Valérie Lemieux Breton, Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN)

25. Véronique Vézina, Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03 (ROP03)

26. Karine Drolet, Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches

27. Azélie Rocray, Table citoyenne Littoral Est

<

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Les médias et l’extrême-droite

L'extrême-droite mène une bataille culturelle acharnée pour : Délégitimer les discours critiques sur la société capitaliste Déconsidérer les gauches et les écologistes Imposer son agenda, ses thèmes et son vocabulaire avec l'appui de certains médias et amuseurs publics au service de milliardaires réactionnaires. A l'évidence, le groupe Bolloré en est l'exemple type, présent dans la presse écrite, la télévision, l'édition… il s'agit non simplement d'un réseau d'opinion mais d'un secteur militant.

Carine Fouteau (Présidente et directrice de la publication de Médiapart)

Mathieu Molard (co-rédacteur en chef du site d'information indépendant StreetPress, auteur d'enquêtes sur l'extrême droite)

Stéphane Ortega (Rapport de forces)

Elian Barascud (Le Poing)

Rémy Cougnenc (la Marseillaise)

Comment déconstruire le discours de l'extrême-droite ?

Comment lutter contre cette offensive culturelle et politique ?

Quelle est la responsabilité des médias indépendants dans ce combat ?

Israël est responsable d’un génocide à Gaza

Le 9 décembre 1948, la communauté internationale adoptait la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Nous exprimions ainsi notre volonté commune d'empêcher la répétition des atrocités de la Deuxième guerre mondiale. Soixante-seize ans plus tard, force est de constater que l'histoire se répète.

Aujourd'hui, en ce 9 décembre, la commémoration des victimes des génocides prend un tout autre sens, alors même qu'un génocide est actuellement en cours. L'heure est grave, et j'en appelle à votre solidarité et à votre conviction la plus profonde.

Vous le savez sûrement maintenant, le 5 décembre dernier Amnistie internationale a publié l'un des rapports les plus importants et cruciaux de son histoire.Au terme d'une enquête approfondie sur les agissements d'Israël à Gaza, nous en arrivons à la conclusion hors de tout doute, et selon le droit international, qu'Israël est coupable du crime de génocide.

Depuis le début de l'offensive militaire, lancée à la suite des attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre 2023, Israël fait subir aux Palestiniens et Palestiniennes de Gaza un déchaînement de violence et de destruction sans précédent, en toute impunité. Il a commis des actes interdits par la Convention sur le génocide à savoir des meurtres, des atteintes graves à l'intégrité physique et mentale, et la soumission intentionnelle des Palestinien·ne·s à des conditions d'existence devant entraîner leur destruction physique. Cela dans l'intention de détruire la population palestinienne de Gaza.

Ce matin, devant le consulat d'Israël à Montréal, nous avons tenu un rassemblement pacifique et symbolique, afin d'exiger la fin du génocide, de l'apartheid et de l'occupation illégale. Nous poursuivrons notre travail de plaidoyer et de mobilisation pour que le Canada soit à la hauteur de son obligation, en vertu de la Convention, de prévenir le génocide.

Les ventes d'armes, de composantes ou de matériel militaire létal ou non létal, par le Canada à Israël, n'ont pas cessé. Entre le 7 octobre 2023 et le 6 décembre 2023, 28,5 millions de dollars de nouvelles exportations militaires ont été approuvées.

Suite aux mobilisations importantes de la société civile, le Canada avait annoncé que l'autorisation de nouvelles licences d'exportation vers Israël avait été suspendue en janvier 2024. En septembre 2024, on estime qu'au moins 180 licences d'exportation sont encore en vigueur. Des pièces, des composantes et d'autres matériels militaires canadiens sont notamment exportés vers les États-Unis, qui les intègrent à leur tour dans des équipements militaires américains tels que les avions F-35 fournis à l'armée de défense israélienne.

À la lumière des preuves présentées dans le rapport d'Amnistie internationale, l'urgence de mettre fin au génocide en cours à Gaza et à l'impunité d'Israël pour les violations du droit international est claire. Le Canada, à l'instar d'autres pays, a un rôle crucial à jouer.

En continuant le transfert d'armement ou de matériel militaire, directement ou indirectement, vers Israël, le Canada, à l'instar des États-Unis, risque d'être accusé de complicité de génocide. Ce qui, selon la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, est punissable.

Le Canada doit en outre pouvoir démontrer qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher le crime de génocide, à partir du moment où il avait connaissance du risque que celui-ci puisse s'avérer.

Joignez-vous à nous pour exiger que le gouvernement du Canada prenne des mesures concrètes contre le génocide d'Israël à Gaza.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Appel à une grève sociale le 18 décembre – Journée internationale des Migrant·es

Les migrant-e-s sont une nouvelle fois de plus les victimes et les boucs émissaires d'une politique de division. Malgré les promesses du gouvernement fédéral d'un programme de régularisation global, de nouvelles politiques ciblant tous les migrant·es - travailleurs et travailleuses temporaires, étudiant·es internationaux et demandeur·es d'asile - ont été mises en place par les gouvernements fédéral et provincial. Ces nouvelles mesures forceront les migrant·es à vivre et travailler dans des conditions précaires, sans statut et sans permis de travail.

tiré du site www.iwc-cti.ca

NOUS EXIGEONS IMMÉDIATEMENT NOS DROITS ET NOTRE ÉGALITÉ

- Arrêter la mise en oeuvre des dernières mesures d'immigration pour les personnes déjà présentes dans le pays et garantir leur accès à la résidence permanente.

- Mise en œuvre d'un programme de régularisation globale et complet, ainsi que la suspension immédiate des déportations et des détentions.

- Abrogation des permis de travail fermés et accès à la résidence permanente pour toute·es les travailleurs et travailleuses temporaires.

- Soutenir réellement la francisation.

AGISSONS LE 18 DÉCEMBRE :

- Prenez la journée ou même une heure de congé pour montrer au gouvernement et à la société que les migrant-e-s sont essentiel·les et méritent le statut.

- Organisez-vous avec vos collègues pour distribuer des tracts et amener d'autres travailleurs et travailleuses aux actions du 18 décembre.

- Prenez une photo ou un selfie pour montrer votre soutien et envoyez-le à joursansmigrants@gmail.com

- Impliquez-vous dans l'organisation et la mobilisation pour le 18 décembre.

- Pour plus d'informations, visitez : www.iwc-cti.ca

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

6 décembre 2024 : journée de commémoration et de luttes contre les violences faites aux femmes

À Québec, plus de 200 femmes se sont mobilisées, vendredi le 6 décembre dernier, pour marcher sur la Colline parlementaire lors d'une manifestation contre les violences faites aux femmes.

Commémoration et luttes du 6 décembre

Depuis 1989 et l'acte de féminicide de Lépine, la journée du 6 décembre est marquée d'une pierre blanche pour le mouvement des femmes au Québec. Contre vents et marées, les femmes se rassemblent et prennent la parole pour que jamais on n'oublie ces étudiantes de Polytechnique tombées sous les balles et pour lutter solidairement contre toutes les violences faites aux femmes.