Derniers articles

Le trompe-l’œil de la politique migratoire dans l’État espagnol

Depuis des années, la politique migratoire est au centre des grands débats de nos sociétés. Il est vrai qu'elle a toujours été là, mais cela ne peut masquer la certitude que nous sommes à une époque où le débat migratoire s'impose largement sur des positions réactionnaires formulées en termes d'identité et d'exclusion.

6 février 2025 | Hebdo L'Anticapitaliste - 740

https://lanticapitaliste.org/opinions/international/le-trompe-loeil-de-la-politique-migratoire-dans-letat-espagnol

En Espagne, le débat prend une configuration spécifique. Le rôle de l'État espagnol dans la distribution internationale du travail limite ses fonctions à des tâches productives secondaires, à faible valeur ajoutée, qui requièrent une énorme quantité de main-d'œuvre peu qualifiée.

Vague réactionnaire et reflux politique

Cela devrait conduire à une position consistant à faciliter l'arrivée de la main-d'œuvre, mais cela est en contradiction avec au moins deux autres éléments sous-jacents. D'une part, la vague réactionnaire a fait croître les positions politiques sur ces questions, en plaçant la migration comme un phénomène à craindre et en criminalisant les migrantEs dans le cadre de la politique d'exclusion et de sécurité. D'autre part, il y a une contradiction : les classes populaires autochtones peuvent bénéficier d'une certaine ascension de classe au fur et à mesure que des emplois moins valorisés sont confiés à des migrantEs, mais elles peuvent aussi, pour cette même raison, avoir des attentes et être déçues par leur accès au travail.

À cela s'ajoute la démobilisation qui, au-delà des mouvements sectoriels, affecte la politique dans son ensemble dans l'État espagnol. Après la quasi-liquidation du cycle de mobilisation et de nouvelles formes politiques entre 2010 et 2020, la situation actuelle est celle d'un reflux, avec de petits signes de mobilisation qui annoncent une possible réarticulation politique des mouvements populaires, mais qui restent très peu actifs et en position de faiblesse évidente face aux forces de l'État.

Large soutien populaire pour la régularisation

C'est, en gros, le scénario dans lequel s'inscrivent les derniers mouvements autour de la question migratoire. La proposition de régularisation massive rassemble plusieurs ONG et associations dans le but de mettre en avant la demande de légalisation de la situation de milliers de personnes qui vivent et travaillent dans l'État espagnol dans une situation de précarité absolue. La campagne pour la régularisation1 est simple et a un objectif clair : elle estime qu'il y a environ un demi-million de personnes sans papiers dans notre société et demande leur régularisation par le biais d'un mécanisme législatif tout aussi simple. Ce qui est peut-être le plus significatif, c'est qu'elle a été rédigée et soutenue par un large éventail d'organisations qui, grâce à une argumentation simple, ont obtenu un large soutien populaire — plus de 600 000 signatures — et l'accord de tous les groupes politiques, à l'exception du parti d'extrême droite VOX. Toutefois, ce soutien est encore faible, étant donné que le seul le vote qui a eu lieu doit permettre son traitement au Congrès, lequel pourrait modifier ou rejeter la proposition.

Dans leur argumentation, les organisations mettent l'accent sur la nécessité politique et sociale de reconnaître légalement la situation des centaines de milliers de sans-papierEs qui vivent de fait dans l'État espagnol. Insister sur ce point est une sagesse incontestable, tout comme rappeler les diverses régularisations qui ont eu lieu dans différents pays européens. De cette manière, la discussion est placée au bon endroit, en soulignant que les migrantEs font partie de notre société et que leur régularisation doit venir, à la fois en raison de la légitimité qu'ils ont en tant que tels et en raison des nécessités de l'État lui-même.

Toutefois, il convient de noter que la campagne, par son nom même, « essentielEs », souligne la nécessité de régulariser ces personnes qui, bien qu'en situation irrégulière, exercent des fonctions d'assistance, de nettoyage ou de soins de santé de base, qui sont fondamentales pour la viabilité de la communauté. Ce raisonnement rend visible le rôle des migrantEs dans notre monde, mais il a un côté pervers, car il soutient l'instrumentalisation d'un groupe qui, pour beaucoup, n'est acceptable que s'il vient travailler.

Une apparente position progressiste du gouvernement

Les prochaines étapes se situent au niveau des groupes parlementaires : le Bureau du Congrès doit fixer une date pour le débat afin de discuter et d'approuver, de modifier ou de rejeter le texte. Sur le papier, il semble que l'option la plus facile soit que les partis soutenant le gouvernement introduisent des modifications pour réduire le champ d'application, en exigeant une durée de séjour minimale pour bénéficier de la régularisation ou en introduisant d'autres types de conditions. Cependant, il pourrait aussi le laisser mourir ou même choisir de le soutenir en bloc tel quel s'il apparaît que les votes contre seront majoritaires. Ainsi le gouvernement et ses partenaires maintiennent apparemment une position progressiste tout en blâmant la droite pour son rejet. En tout état de cause, le gouvernement ne semble pas du tout intéressé par une régularisation qui créerait des problèmes avec de nombreux partenaires européens et donnerait des armes à l'extrême droite, et il n'a pas non plus les éléments pour la faire passer en raison de sa faiblesse parlementaire.

D'autre part, le gouvernement a déjà réagi en dehors du Parlement, en modifiant le décret sur les étrangerEs2, qui facilite l'accès à la régularisation par « arraigo », la formule la plus courante pour obtenir des papiers. Le gouvernement estime que quelque 300 000 personnes bénéficieront de cette mesure ainsi que des modifications contenues dans le décret. Ce faisant, il mise sur l'activité gouvernementale et laisse de côté l'option de la régularisation massive. Il va sans dire que, dans ce cas, le lien avec le travail n'est pas seulement discursif, mais exécutif : seulEs celleux qui ont un emploi ou la possibilité immédiate d'en obtenir un sont régulariséEs, ce qui consolide l'instrumentalisation des migrantEs.

Bien entendu, il incombe à la gauche politique de progresser dans un domaine où, jusqu'à présent, elle n'a guère apporté plus que quelques slogans. Le vide politique est énorme et nécessite un travail en profondeur pour aider à articuler une réponse sociale, main dans la main avec les migrantEs, pour apporter une proposition sérieuse autour de la migration en tant que question politique brûlante, mais aussi pour élaborer, au-delà, une politique antiraciste systématique, remettant en question les frontières et abordant le droit de tous d'aspirer à une vie digne et sans racisme.

Juanjo Álvarez, militant d'Anticapitalistas

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Serbie : Premières victoires des mobilisations étudiantes

C'est vers Novi Sad, dans le nord de la Serbie qu'ont convergé le dimanche 2 février des dizaines de milliers de manifestantEs – dont une partie ont parcouru 80 km en venant de la capitale Belgrade à pied ou en vélo.

Hebdo L'Anticapitaliste - 740 (06/02/2025)

Par Catherine Samary

Crédit Photo

DR

C'est dans cette ville que s'est produit il y a trois mois l'effondrement de l'auvent en béton de la gare, qui venait d'être rénovée, tuant quinze personnes. Ce drame a catalysé une colère rampante contre le régime synthétisée par le slogan : « La corruption tue » (1).

Un auvent qui s'effondre à Novi Sad

Inaugurée en 1964 dans l'ancienne Yougoslavie socialiste, la gare de Novi Sad n'avait guère été entretenue après la fin du régime et de la fédération, au tournant des années 1990. Le trafic s'était effondré. En 2022, la gare bénéficia d'un coup de neuf quand Novi Sad avait été nommée « capitale européenne de la culture ». Le président serbe Aleksandar Vučić était alors venu, avec son ami le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, pour inaugurer la nouvelle rame à grande vitesse reliant la ville à Belgrade. La rénovation de la gare s'est poursuivie en 2023 et 2024 et elle a officiellement rouvert le 5 juillet dernier. Moins de quatre mois plus tard, le 1er novembre, l'auvent s'effondrait tuant sur le coup 14 personnes, une autre décédant à l'hôpital.

Des étudiantEs révoltéEs

Les étudiantEs de Novi Sad ont alors occupé leur université, faisant tache d'huile dans tout le pays, pour réclamer la transparence sur les travaux effectués, l'inculpation et la démission des responsables. Quelque trois mois après le drame, le souffle du mouvement de révolte mené par les étudiantEs ne retombe pas. Au total près de 60 établissements de l'Enseignement supérieur sont bloqués, dont toutes les facultés de l'université de Novi Sad, de Belgrade, de Niš et Kragujevac. Certaines facultés privées ont aussi rejoint le mouvement, ainsi qu'un bon nombre d'associations citoyennes et une partie des agriculteurs, notamment le collectif qui s'oppose à l'extraction du lithium par Rio Tinto (2), mais aussi des personnalités du théâtre et du cinéma ou encore des sportifs. Fin janvier, les étudiantEs ont appelé à une grève générale et à des défilés convergeant vers Novi Sad pour le 1er février, pour l'anniversaire du drame.

Les médias à la botte du régime ont accusé les étudiantEs d'être « dirigés par la CIA » et par « les politiciens de l'opposition ». En vérité, les étudiantEs se défient des partis, largement décrédibilisés.

Le président souffle le chaud et le froid

L'actuel président Aleksandar Vučić, qui dirige le parti de droite (mal) nommé Parti progressiste serbe (SNS), tend à cumuler de multiples pouvoirs. Il fut chef du gouvernement de Serbie entre 2014 et 2017, puis élu plusieurs fois président du pays depuis 2017. Il joue sur tous les tableaux géopolitiques (vers l'UE, qui lui fait les yeux doux, et la Russie) en étendant son contrôle sur tous les médias pour faciliter ses réélections successives. Face au mouvement étudiant, il a alterné menaces et tentatives d'apaisement. Pour calmer le jeu, il a reconnu sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait d'un rassemblement « d'opposition », « exceptionnellement grand ». Il s'est dit « toujours prêt » à entendre « ce qu'ils ont à dire, car la paix et la stabilité sont les plus importants ». Le pouvoir a même tenté de mettre les lycéenNEs en vacances anticipées…

Mais rien n'y a fait, d'autant que les incidents et attaques physiques contre les manifestantEs se sont multipliés. Aux demandes de vérité et de sanctions concernant la tragédie du 1er novembre, se sont alors ajoutées les exigences de poursuite contre ceux qui avaient attaqué les étudiantEs et la démission du Premier ministre Miloš Vučević (maire de Novi Sad entre 2012 et 2022).

Démission du Premier ministre et ancien maire de Novi Sad

Le 28 janvier le mouvement a remporté plusieurs victoires. Après un long entretien avec le Président, et alors que des milliers d'étudiantEs bloquaient un important nœud routier de Belgrade, Miloš Vučević annonçait qu'il démissionnait, afin « d'éviter de nouvelles complications et de ne pas augmenter davantage les tensions dans la société ». Treize étudiantEs et professeurEs arrêtéEs pendant des manifestations ont été graciéEs, de nombreux documents relatifs à la rénovation de la gare ont été publiés. Et le pouvoir a assuré « garantir des crédits favorables pour l'achat d'appartements par les jeunes », histoire de les calmer…

Mais ces victoires du mouvement n'ont fait que stimuler l'ampleur des mobilisations vers Novi Sad le 2 février. Les manifestantEs demandent notamment la publication de tous les documents – dont les contrats passés avec une entreprise chinoise. « Nous sommes tous sous un auvent », « Nous voulons la justice, pas des pots-de-vin », disaient les pancartes d'un mouvement qui marquera la vie politique du pays.

Catherine Samary

1. Lire Courrier des Balkans, notamment https://www.courrierdesb…

2. Cf. Courrier des Balkans https://www.courrierdesb…

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le Pentagone et la Maison-Blanche ouvrent leurs portes aux médias “favorables”

Alors que la Maison-Blanche ouvre ses portes aux créateurs de contenu, le Pentagone réorganise l'accès des médias “traditionnels” à ses locaux. La presse américaine analyse les mutations des relations entre les médias et le pouvoir après l'investiture de Donald Trump.

Tiré de Courrier international. Légende de la photo : Karolyne Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, le 28 janvier 2025. Lors de son premier point de presse, elle a annoncé l'ouverture de la salle de presse présidentielle aux "nouveaux médias". Photo Roberto Schmitd/AFP.

Au Pentagone, le siège du ministère de la Défense américain, situé à l'écart du centre de Washington, le Correspondents' Corridor est un espace stratégique où “les journalistes ont leurs quartiers. Ils y disposent en permanence d'un accès à Internet, ainsi que d'un téléviseur et d'une petite cabine radio” pour capter des informations en temps réel, interpeller un porte-parole au détour d'un couloir ou saisir une déclaration à la volée, expliquent Kevin Baron, ancien vice-président de la Pentagon Press Association, laquelle représente l'ensemble des journalistes chargés de couvrir le ministère, et Price Floyd, qui a occupé le poste de ministre adjoint à la Défense pour les affaires publiques, dans une tribune publiée dans The Washington Post.

“Il est vraiment important que des journalistes chevronnés puissent arpenter chaque jour les couloirs du Pentagone pour les besoins de leur profession, en ayant la permission d'entrer dans les bureaux pour y obtenir des réponses à leurs questions”, insistent les cosignataires.

Mais, pour quatre grands médias américains, ce privilège va prendre fin. Le quotidien The New York Times, la chaîne NBC News, le diffuseur public américain National Public Radio (NPR) et le site Politico devront plier bagage. À partir du 14 février, leurs bureaux dans le Correspondents' Corridor seront occupés respectivement par le tabloïd conservateur New York Post, la chaîne pro-Trump One America News Network, le média ultraconservateur Breitbart News Network et le site HuffPost. Cette décision, communiquée par un mémo interne sans notification préalable aux médias concernés, intervient dans le cadre d'une nouvelle politique de “rotation annuelle des médias”, rapporte CNN.

Des médias “nettement favorables à Trump”

“Tout ce qui va changer pour eux, c'est qu'ils vont devoir abandonner leur espace de travail en présentiel dans le bâtiment pour permettre à de nouveaux médias de devenir à leur tour des membres résidents du corps de presse du Pentagone”, relativise Jonathan Ullyot, un haut responsable de la communication du ministère, cité par The Washington Post dans un autre article. Les médias concernés pourront donc toujours assister aux briefings et prétendre à des voyages officiels.

Selon CNN, aucune justification n'a été fournie quant aux critères d'attribution. Seule explication avancée par Jonathan Ullyot : l'instauration d'une rotation annuelle pour “permettre à davantage de médias d'avoir accès à l'espace limité du Correspondents' Corridor”. Concrètement, chaque année, une organisation de presse par catégorie (radio, télévision, presse papier et en ligne) devra céder sa place à un autre média.

Trois des nouveaux résidents, orientés à droite, sont considérés par CNN comme “des médias d'assez petite envergure et nettement favorables à Trump”. Seul média progressiste, le HuffPost détonne dans la sélection. Actuellement, il n'a pas de correspondant attitré au Pentagone.

L'orientation politique des nouveaux venus n'est pas le seul élément pointé du doigt. Breitbart News Network est ainsi censé remplacer NPR en tant que média radio, mais, comme le souligne CNN, “le mot ‘radio' n'apparaît même pas sur la page d'accueil du site”. L'organisation ne dispose que d'un podcast diffusé sur SiriusXM, une radio satellite, loin du vaste réseau national de NPR.

Place aux influenceurs et aux podcasteurs

Et le Pentagone n'est pas le seul à réorganiser ses relations avec les médias. La Maison-Blanche a annoncé l'ouverture de la salle de presse présidentielle aux “nouveaux médias”. Le 28 janvier, la porte-parole, Karoline Leavitt, a ainsi invité influenceurs, blogueurs, podcasteurs et créateurs de contenu à demander une accréditation, à condition qu'ils “produisent du contenu informationnel bien fondé”. Résultat : “C'est le débarquement des anneaux lumineux et trépieds pour smartphones à la Maison-Blanche !” décrit Fortune, média économique américain.

En moins de vingt-quatre heures, plus de 7 400 demandes ont été enregistrées, révèle le New York Post. Une tendance qui reflète l'évolution du paysage médiatique. Selon une étude du Pew Research Center relayée par Fortune, 17 % des Américains s'informent désormais sur TikTok, contre seulement 3 % en 2020. “Notre équipe doit faire passer le message du président Trump en tous lieux et nous devons adapter la Maison-Blanche au nouveau paysage médiatique de 2025. C'est capital !” affirme Karoline Leavitt, citée par The New York Times.

Cependant, Steven Buckley, spécialiste des médias numériques, estime, sur le site The Conversation, que cette mise en avant des influenceurs pourrait accentuer la défiance envers le journalisme, déjà importante. Seuls 31 % des Américains accordent encore une réelle confiance aux médias grand public, selon un sondage Gallup cité notamment par

Newsweek. “Si les influenceurs des réseaux sociaux ont tant d'importance aux yeux du président, souligne Steven Buckley, ce n'est pas seulement en raison de leur attitude favorable à son égard, mais surtout en raison de leur grande influence sur l'opinion publique.”

Aruzhan Yeraliyeva

Bernie Sanders redonne l’envie d’avoir envie

Le sénateur démocrate endosse le rôle de chef de file de la résistance au rouleau-compresseur Trump. Puissant et à la hauteur du moment, il appelle à la lutte, à ne pas baisser les bras et surtout, redonne du courage.

Une vidéo dont la traduction et le sous-titrage ont été assurés par Baptiste Orliange

5 février 2025 | tiré de regards.fr

https://regards.fr/bernie-sanders-redonne-lenvie-davoir-envie/

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Face aux attaques brutales de Trump, la riposte reste à construire

En deux semaines, Donald Trump a violé la Constitution et enfreint la loi pour mettre en œuvre des mesures qui menacent des millions d'emplois et les programmes de santé, d'éducation et de protection sociale des personnes âgées, des enfants et des pauvres.

Hebdo L'Anticapitaliste - 740 (06/02/2025)

Par Dan La Botz

Bloqué à plusieurs reprises par les tribunaux, Trump a donné au milliardaire Musk, à la tête du DOGE (Département de l'efficacité du gouvernement), le pouvoir de prendre le contrôle des systèmes informatiques du gouvernement. Le président agit avec le soutien unanime du Parti républicain. Les Démocrates tergiversent et ne parviennent pas à s'opposer à lui.

Un e-coup d'État ?

Les actions de Trump sont ahurissantes. Il a d'abord tenté d'imposer un gel des dépenses pour toutes les subventions et prêts gouvernementaux, ce qui aurait affecté 20 millions d'enfants pour les repas scolaires, 2 millions de personnes âgées pour les repas à domicile, 79 millions de bénéficiaires de Medicare, 93 millions de bénéficiaires de Medicaid et de l'assurance maladie pour les enfants… Deux juges fédéraux ont bloqué Trump. Mais Musk et son équipe ont pris le contrôle des systèmes informatiques du département du Trésor et pourraient bloquer les paiements. S'agit-il d'une sorte d'e-coup d'État ?

Trump a envoyé à plus de deux millions d'employéEs du gouvernement fédéral le courriel « Fork in the Road » (« face, à une bifurcation, il faut se décider ») — une copie des courriels envoyés par Musk en novembre 2022 aux employésE de Twitter/X — leur disant qu'ils peuvent démissionner maintenant et continuer à travailler à domicile pour recevoir leur salaire et leurs avantages jusqu'au 30 septembre 2025. S'ils choisissent de ne pas démissionner, ils doivent retourner au bureau, mais n'ont aucune garantie de conserver leur emploi. Il suffit de répondre à l'e-mail avec le mot « Démission ». Selon le nombre de démissions, un dépeuplement de plusieurs agences gouvernementales est possible.

Hausse des droits de douane

Trump a l'intention de lancer une guerre commerciale contre le Mexique, le Canada et la Chine, en imposant des droits de douane de 25 % sur les produits en provenance du Mexique et du Canada, et des droits de douane supplémentaires de 10 % sur la Chine. Il s'agit des trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Justin Trudeau et Claudia Sheinbaum ont déjà annoncé que leurs pays riposteraient. Compte tenu de l'intégration de la production industrielle nord-américaine, ces droits de douane pourraient, par exemple, entraîner la fermeture d'usines automobiles au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les droits de douane rendront plus coûteuse l'importation de bois d'œuvre pour la construction américaine.

Choc et sidération

Trump a commencé à rassembler et à expulser les immigrantEs sans papiers à l'aide d'avions militaires, quelques centaines seulement jusqu'à présent, mais il promet de les expulser tous. Il estime leur nombre à 20 millions alors que les experts en dénombrent 11 millions. De nombreux immigréEs craignent désormais d'aller au travail, à l'école, à l'hôpital, à l'église ou au temple.

Tout cela fait partie de l'objectif de Trump : réduire la taille, le pouvoir et le coût du gouvernement fédéral et surtout mettre fin à l'État-providence.

Trump a renvoyé 17 inspecteurs généraux dont le travail est de mettre un terme à la fraude, aux abus et à la corruption, de sorte qu'il n'y a guère d'opposition efficace au sein de la bureaucratie. Jusqu'à présent, l'opposition politique a utilisé les tribunaux pour tenter de bloquer Trump, avec un certain succès, mais les affaires judiciaires seront pour finir soumises à la Cour suprême conservatrice qui a eu tendance à soutenir Trump.

Les Démocrates n'ont pas réussi à parler d'une voix unifiée et claire, ni à ralentir l'assaut de Trump. Les Démocrates progressistes ont appelé le parti à réaffirmer sa prétention historique à représenter la classe ouvrière. Mais le parti vient d'élire comme président Ken Martin, qui est un apparatchik modéré.

L'attaque de Trump a été si rapide, si profonde et si intense qu'il n'y a pas encore de réponse massive de la base. Les syndicats, les organisations noires et latinos, les groupes de femmes, les groupes LGBT et la gauche discutent et planifient, mais n'ont pas encore de stratégie.

Dan La Botz, traduction Henri Wilno

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Trump, la répression anti-migratoire et les profits de la peur

Selon le philosophe Alberto Toscano, auteur notamment de Late Fascism (« Le fascisme tardif », qui paraîtra bientôt en français aux éditions de la Tempête), les plans d'expulsion massive de Trump s'inscrivent dans une histoire longue de guerre politique et juridique contre les migrant·es.

21 janvier 2025 | tiré de contretemps.eu

https://www.contretemps.eu/profits-peur-trump-immigration-racisme/

***

« Ils n'ont encore rien vu. Attendez 2025. » C'est ce qu'a déclaré Tom Homan, le « tsar des frontières » récemment nommé par Donald Trump, lors de la conférence du National Conservatism en juillet dernier, où Tom Homan a annoncé que, si Trump revenait à la Maison-Blanche, il dirigerait « la plus grande force de déportation que ce pays ait jamais vue ».

Quelques mois plus tôt, Stephen Miller, le futur chef de cabinet adjoint de Trump et principal agitateur anti-migrants, avait exposé sa propre vision sombre de la « répression migratoire la plus spectaculaire » : faire appel à l'ensemble des pouvoirs fédéraux pour une campagne de déportation massive qui écraserait les avocats spécialisés dans les droits des immigrants et tous les efforts visant à protéger les travailleurs sans papiers de la surveillance, de l'incarcération et de l'expulsion.

Aujourd'hui, à moins de quelques jours de l'investiture de Trump, les menaces à l'encontre des responsables municipaux ou étatiques désireux d'offrir un « sanctuaire » sont devenues plus explicites, comme lorsque Tom Homan a récemment promis de poursuivre le maire de Chicago, Brandon Johnson, s'il continuait à « héberger et dissimuler » des demandeurs d'asile.

Les plans de déportation massive de Trump sont alarmants, mais ils sont aussi une récapitulation consciente (bien qu'accélérée) de la longue histoire de racisme d'État anti-migrants des États-Unis, ainsi que le produit d'un système très rentable de détention et de surveillance soutenu par les administrations successives des deux grands partis. La principale fonction de l'expulsion dans les économies capitalistes qui dépendent de la main-d'œuvre immigrée et sans papiers n'est pas d'expulser ces travailleurs, mais de les subordonner.

Qu'elles prennent ou non la forme « spectaculaire » recherchée par Miller, elles rapporteront des dividendes de multiples façons : elles permettront aux prisons privées et autres entreprises carcérales chargées de gérer la répression à venir de continuer à faire des bénéfices, tout en permettant à Trump de tirer un profit politique de l'affirmation selon laquelle les migrants sont les premiers coupables du « carnage américain ». Cette stratégie ne connaît aucune limite morale ou factuelle, comme l'a montré la réponse de MAGA aux récentes violences à la Nouvelle-Orléans et à Las Vegas – déclarant « Nous devons sécuriser cette frontière » alors même que les deux attaques ont été perpétrées par des citoyens étatsuniens nés aux USA et ayant un long passé militaire.

Pour contester la violente désignation des migrants comme boucs émissaires qui s'annonce, il faudra se mobiliser contre la prétention de l'administration Trump à être le champion du « travailleur américain »…

150 ans de guerre juridique contre les migrants

La rhétorique qui entoure la politique phare du mouvement MAGA ressemble à une compilation des plus grands succès de 150 ans de lutte contre les migrants via des lois nativistes. Les diatribes sinophobes de Trump contre le fentanyl chinois franchissant la frontière rappellent que les travailleurs chinois ont été la première cible des lois répressives et racistes sur l'immigration aux États-Unis, à commencer par la loi Page de 1875, ainsi que d'un mouvement ouvrier nativiste qui s'est battu pour que la main-d'œuvre reste blanche.

Mais ce n'est que le début. En 2015, Donald Trump a invoqué la tristement célèbre « opération Wetback » menée par Dwight Eisenhower en 1954 comme un possible modèle à suivre pour sa propre administration. Les mensonges que Trump et le vice-président élu JD Vance ont répandus cet automne sur les immigrés haïtiens de Springfield, dans l'Ohio, montrent à quel point le racisme anti-Noirs et anti-Latinos a joué un rôle crucial, depuis le « boatlift » des immigrés cubains et haïtiens de Mariel en 1980, dans la présentation de la migration comme une crise de la sécurité nationale.

La promesse du programme des Républicains pour 2024 de « déporter les gauchistes pro-Hamas » des campus universitaires nous rappelle à quel point les politiques anti-migrants ont souvent été liées à des paniques politiques concernant les subversifs étrangers, depuis la loi McCarran-Walter de 1952, qui classait les communistes et les anarchistes dans la catégorie des « étrangers expulsables, jusqu'à la Loi sur les Ennemis Étrangers de 1798 (Alien Ennemies Act 1798, utilisée pour justifier l'internement massif des Étatsuniens d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale (et maintenant également citée par Trump et ses acolytes comme un moyen de contourner les obstacles juridiques à l'arrestation de millions d'immigrants sans papiers).

Aujourd'hui, le Congrès est sur le point d'adopter la loi Laken Riley, avec un soutien considérable des démocrates, qui élargit encore la détention obligatoire, y compris pour les immigrés en situation régulière, sous le prétexte d'une vague inexistante de « criminalité immigrée ».

Si l'idéologie xénophobe de MAGA n'a guère innové par rapport à ses prédécesseurs – se distinguant principalement par sa grossièreté sans fard – ses efforts pour transformer le racisme nativiste en une plateforme politique centrale trouvent également des précédents dans l'histoire récente de la loi sur l'immigration et de son application.

L'administration de Bill Clinton, et en particulier son soutien à des projets de loi tels que la Loi sur la Réforme de l'Immigration Illégale et la Responsabilité des Immigrés (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act), qui criminalisent l'immigration, ont marqué un tournant pour la « machine à expulser » des États-Unis. Comme l'a fait valoir Silky Shah, directrice exécutive de Detention Watch Network, le tournant punitif des années Clinton a facilité la fusion de l'application des lois sur l'immigration et du complexe industriel carcéral en un seul et même paysage carcéral.

C'est en 2014, sous la présidence de Barack Obama – surnommé le « déporteur en chef » bien avant l'entrée en fonction de Trump – que le même Tom Homan, alors haut responsable de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), a commencé à promouvoir l'idée de recourir à la « séparation des familles » pour décourager l'immigration. Bien que Obama ait hésité à mettre en œuvre cette idée, il a néanmoins honoré Homan en lui décernant le Presidential Rank Award l'année suivante. Comme le note Silky Shah, le travail de l'administration Obama pour relier le système de détention/déportation aux forces de l'ordre « s'est étendu et a mis en place une puissante machinerie » que Trump exploitera plus tard.

Profit privé, propagande publique

La privatisation a constitué une dimension importante de ces systèmes imbriqués. Sous le couvert de « réformes » bienveillantes, l'administration Obama a supervisé à la fois l'augmentation des poursuites fédérales pour des délits d'immigration tels que la réadmission illégale et le recours accru à des prisons privées et à des « alternatives à la détention » pour les migrants, y compris diverses formes de surveillance et d'« e-carceration ».L'industrie des prisons privées, qui a déjà vu ses actions dopées par la nouvelle de la victoire électorale de Trump, s'attend à une manne sous sa seconde administration.

Pour sa part, et jusqu'à ses derniers jours, l'administration Biden a prolongé des contrats lucratifs avec les sociétés qui gèrent les installations privées où sont entreposés la majorité des migrants sans papiers détenus – plus de des détenus de l'ICE se trouvaient dans des centres de détention privés en juillet 2023 – malgré des cas documentés de « négligence médicale, de décès évitables, d'utilisation punitive de l'isolement cellulaire, d'absence de procédure régulière et de traitement discriminatoire et raciste », comme l'a rapporté The Guardian. Même les centres de détention dont le bureau de l'Inspecteur Général du ministère de la Sécurité Intérieure (Department of Homeland Security) a explicitement demandé la fermeture restent ouverts.

Les groupes de défense des droits humains ont protesté contre les brutalités résultant de la dépendance de l'administration Biden à l'égard de l'industrie de la détention, qui pèse plusieurs milliards de dollars et qui est dirigée par des sociétés telles que GEO Group (anciennement Wackenhut) et CoreCivic (anciennement Corrections Corporation of America). Entre-temps, comme l'a rapporté The Lever, des sociétés de capital-investissement ont réalisé des investissements considérables dans les centres de détention fédéraux pour immigrés, « ce qui signifie que des intérêts de Wall Street opaques, non tenus de rendre des comptes et qui font des profits sont prêts à gagner des centaines de millions de dollars en détenant et en surveillant les immigrés du pays ».

L'industrie pénitentiaire privée, qui a déjà vu ses actions dopées par la nouvelle de la victoire électorale de Trump, s'attend maintenant à une manne sous sa deuxième administration. Comme l'a déclaré le président exécutif de GEO Group lors d'une conférence téléphonique sur les résultats après l'élection : « Nous nous attendons à ce que la future administration Trump adopte une approche beaucoup plus agressive en ce qui concerne la sécurité des frontières ainsi que l'application de la loi à l'intérieur du pays, et qu'elle demande au Congrès des fonds supplémentaires pour atteindre ces objectifs. » Cette agressivité accrue à l'égard des migrants se traduit directement par une augmentation des revenus pour GEO et ses semblables.

Le profit à tirer de la punition racialisée des sans-papiers ne s'arrête pas à la détention et à l'expulsion, mais comprend également le contrôle et la surveillance électroniques des migrants. Le Programme de Surveillance Intensive de l'ICE (Intensive Supervision Appearance Program) comprend des chevillières, des « montres » de surveillance et des applications pour smartphone à reconnaissance faciale, qui font toutes l'objet, avec l'extraction de données, de contrats lucratifs avec le gouvernement.

Compte tenu d'un certain scepticisme quant à la capacité de l'administration Trump à mettre en œuvre tous ses plans draconiens – Evan Benz, avocat au Centre Amica pour les droits des immigrés, note qu' il n'y a « aucun moyen rentable ou pratique pour l'ICE de détenir et d'expulser légalement les plus de trois millions de migrants inscrits au registre des personnes non détenues, malgré ce dont Trump et ses sbires fascistes peuvent rêver pour l'année prochaine » – même un échec de la campagne de déportation massive s'avérerait toujours rentable pour les intérêts des prisons privées, tout en répandant la misère et la terreur parmi les migrants.

Une économie de la peur

Regarder la machine de détention et d'expulsion que Trump et son cabinet de bigots fortunés sont en train de mettre en marche, c'est contempler toute une économie politique de la peur et de la punition, générant des profits privés à partir du carburant de la propagande démagogique, tout en récoltant les bénéfices psychologiques du nativisme en remplissant les coffres des entreprises.

Pour les travailleurs immigrés, la peur a toujours été un facteur économique : elle les contraint à accepter des emplois moins bien rémunérés, entrave la syndicalisation et permet à des employeurs despotiques d'agir. Comme l'explique Nicholas De Genova, chercheur spécialiste en études migratoires (dont on pourra lire cet article sur Contretemps), la principale fonction de l'expulsion dans les économies capitalistes qui dépendent de la main-d'œuvre immigrée et sans papiers n'est pas d'expulser ces travailleurs, mais de les subordonner, en rendant leur main-d'œuvre bon marché et contrôlable du fait qu'ils sont expulsables.

Homan lui-même a demandé ‘l'extension des visas temporaires pour les travailleurs saisonniers aux travailleurs migrants travaillant toute l'année dans l'industrie laitière, qui dépend tellement des travailleurs sans-papiers que leur absence doublerait le prix du lait. Lorsqu'ils ne sont pas montrés du doigt comme des menaces pour la sécurité nationale, les travailleurs sans papiers sont réduits à des facteurs de production, moins importants que les animaux dont ils s'occupent et les marchandises qu'ils produisent.

Il est clair que la cible principale des plans de déportation massive de Trump n'est pas la « criminalité des migrants », mais cette vaste partie de la classe travailleuse étatsunienne composée de travailleurs sans papiers et de tous ceux et toutes celles qui tombent sous l'ombre redoutable de l'expulsabilité – notamment les étudiants activistes qui se mobilisent contre le génocide. La défense de la vie des migrants n'est donc pas seulement une priorité de tout mouvement pour la justice sociale, mais aussi une lutte politique et syndicale. Pour que cette lutte prenne de l'ampleur, il sera nécessaire de briser l'équation réactionnaire de la classe travailleuse avec la blancheur et la citoyenneté nationale, qui perdure depuis la fin du. XIXème siècle.

En 2018, des milliers de personnes se sont mobilisées contre le programme de séparation des familles de l'ICE – y compris des politiciens démocrates comme Kamala Harris, qui a ensuite adopté un message de « fermeté à l'égard de l'immigration ». Dans un développement prometteur, Liz Shuler, présidente de l'AFL-CIO, a déclaré récemment que la lutte contre les raids sur les lieux de travail et les déportations massives était une « priorité absolue » pour le mouvement ouvrier. Pour contrer l'attaque de Trump contre les migrants, il faudra que le mouvement, au centre duquel se trouvent les travailleurs migrants, aille au-delà des préoccupations humanitaires et s'attelle à la tâche ardue mais nécessaire de démanteler la machine à expulser.

*

ALBERTO TOSCANO enseigne à la School of Communications de l'Université Simon Fraser et codirige le Centre for Philosophy and Critical Theory de Goldsmiths, Université de Londres. Il a récemment publié Late Fascism : Race, Capitalism and the Politics of Crisis (Verso), Terms of Disorder : Keywords for an Interregnum (Seagull) et Fanaticism : On the Uses of an Idea (Verso, 2010 ; 2017, 2e éd.). Il a également traduit les travaux d'Antonio Negri, d'Alain Badiou, de Franco Fortini et de Furio Jesi.

Publié sur le site In These Times. Traduit de l'anglais pour Contretemps par Christian Dubucq.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

États-Unis : Défendons les immigré·es !

Le futur président Donald J. Trump a appelé au « plus grand programme de déportation de l'histoire américaine ». Il s'agit d'une crise sur plusieurs fronts pour des millions d'immigré·s et leurs familles, d'autant plus que Trump a élargi la catégorie des personnes « expulsables ». Il a même menacé de passer outre la Constitution américaine et de mettre fin à la citoyenneté de naissance, qui a été ajoutée à la Constitution après l'abolition de l'esclavage.

Tiré de Inprecor

28 janvier 2025

Par Dianne Feeley

El Gran Paro Americano (la grande grève américaine), Los Angeles, le 1er mai 2006, lorsque plus d'un million d'immigrant·es et leurs sympathisant·es ont protesté contre un projet de loi anti-immigrants au Congrès. De grandes manifestations ont eu lieu à Chicago, New York, Houston et dans de nombreuses autres villes. Le projet de loi n'a pas abouti. Photo par Jonathan McIntosh - Travail personnel, CC BY 2.5, Lien.

Trump diabolise les immigrant·es, affirmant qu'ils empoisonnent, volent, assassinent et prennent les ressources des citoyens. Si les immigrant·es ont quitté leur pays pour diverses raisons, les récits révèlent le désespoir de ceux qui fuient la guerre, la violence, la pauvreté et les catastrophes climatiques.

De nombreux·ses Américain·es pensent que les immigré·es sans papiers devraient être expulsé·es parce qu'ils se sont faufilés hors de la file d'attente pour demander l'asile. Mais il n'y a pas de file d'attente ordonnée ! Le système est cassé, délibérément.

D'autres peuvent être gêné·es par le fait que le pays se diversifie de plus en plus. En 1965, moins de 5 % de la population était née en dehors des États-Unis, contre 15 % aujourd'hui. En outre, près de 90 % des immigrant·es proviennent de pays non européens. Ce pays a eu des frontières ouvertes pendant la majeure partie de son histoire, mais lorsque des Chinois ont été recrutés pour construire le chemin de fer transcontinental, des lois d'exclusion ont été mises en place.

Revendiquant un mandat, l'administration Trump mettra en œuvre une politique anti-immigration sévère dès le premier jour. Bien que les nouveaux responsables n'aient pas fixé d'objectif quant au nombre de personnes qu'ils prévoient d'expulser au cours de la première année, Stephen Miller, le chef de cabinet adjoint de Trump chargé de la politique, parle avec fermeté de fermer la frontière et de procéder à des déportations massives. Cela ne peut se faire qu'en annulant les différentes catégories dans lesquelles la plupart des immigré·es sans papiers bénéficient d'une protection minimale.

Trump utilisera également le commerce comme monnaie d'échange. Sa menace d'imposer des droits de douane de 25 % sur les produits mexicains et canadiens est sa première tentative pour effrayer les autorités canadiennes et mexicaines et les forcer à patrouiller à leur frontière avec les États-Unis. Un mois avant l'investiture de Trump, le gouvernement canadien a proposé 1,3 milliard de dollars canadiens (913,05 millions de dollars) pour renforcer la sécurité à la frontière, afin de se prémunir contre l'augmentation des droits de douane proposée. (Alors qu'un million de personnes tentent de franchir la frontière sud chaque année, moins de 20 000 franchissent la frontière nord). Pourtant, M. Trump continue d'exacerber la rhétorique en demandant que le Canada devienne le 51e État.

Aujourd'hui, sur les plus de 40 millions de résidents qui ont immigré aux États-Unis, environ 11 millions sont sans papiers. Sur ces 11 millions, près de 90 % travaillent, ce qui représente près de 5 % de la main-d'œuvre totale. De nombreux employeurs et secteurs d'activité cherchent déjà des « solutions de contournement » pour leurs employés, mais il existe un risque évident de lier les immigrant·es à un employeur spécifique.

Et malgré tous les discours sur la fermeture des frontières, deux tiers des 11 millions sont arrivés avec un visa d'étudiant, de travail ou de touriste et ont dépassé la durée de leur séjour.

L'héritage Biden

Alors que Trump a dénoncé le bilan de Biden en matière d'expulsions, la réalité est que Biden a expulsé plus de personnes chaque année de sa présidence que Trump. Au cours du premier mandat de Trump, environ 1,2 million de personnes ont été rapatriées.

Au début de la pandémie de grippe aviaire, Trump a ressuscité le titre 42 pour des raisons de santé, mettant fin à toute possibilité d'asile. Cet ordre général a été en vigueur de mars 2020 à mai 2023, chevauchant les administrations Trump-Biden. En fait, sur les 4 677 540 rapatriés sous Biden, 2 754 120 étaient en réalité exclus en vertu du Titre 42. Néanmoins, c'est Obama qui détient le titre de « Déporteur en chef » pour avoir déporté près de trois millions de personnes au cours de son premier mandat et près de deux millions au cours de son second mandat, pour un total d'un peu moins de cinq millions au cours de ses huit années de mandat.

Alors que l'administration Obama s'est concentrée sur l'expulsion des immigrants qui avaient été condamnés pour un crime, Trump a élargi le champ d'action à tous les immigrants sans papiers. Actuellement, environ 40 000 immigrant·es sont en détention, dont près de 80 % sont hébergés dans des prisons privées (principalement au Texas, dans le Mississippi ou en Californie). Thomas Homan, nommé par Trump pour être en charge de la sécurité des frontières, explique que l'administration commencera par déporter les « criminels ». En réalité, selon des chiffres récents, pas plus de 20 à 33% des personnes déportées sont condamnées pour un quelconque crime.

Si, sur le papier, la politique américaine professe des valeurs humanitaires, la nécessité de réunir les familles et encourage l'emploi, le système d'immigration n'a pas été mis à jour pour faire face à la nouvelle réalité des réfugié·es. Voici un aperçu de certaines de ces réalités.

Environ 1,6 million de demandeur·ses d'asile attendent que leur dossier soit examiné. Le temps d'attente moyen est de 4,3 ans. En vertu du droit international, l'asile devrait être accordé à ceux qui craignent de subir un préjudice crédible de la part de l'État s'ils sont renvoyés dans leur pays, mais le gouvernement américain rejette la plupart des demandes d'asile. En 2020, par exemple, l'administration Trump n'en a approuvé que 15 000.

Trois à quatre millions d'autres immigrant·es sont également en attente d'une audience. Lorsque les services de l'immigration et des douanes (ICE) jugent que ces personnes sont en sécurité, ils les remettent à leur famille ou les obligent à s'inscrire à des programmes de surveillance. Développés par l'industrie pénitentiaire privée, ces programmes comprennent les SmartLINKS et les moniteurs de cheville et de poignet.

Au moins 700 000 citoyen·nes de 17 pays différents ayant connu des guerres ou des catastrophes environnementales ont obtenu un statut de protection temporaire (TPS). Ce statut, d'une durée de six à dix-huit mois, est souvent renouvelé. Les demandeurs bénéficiant du TPS reçoivent un permis de travail et sont protégés contre l'expulsion. Si le secrétaire à la sécurité intérieure décide de ne pas renouveler le TPS pour un pays donné, les personnes concernées retrouvent leur statut antérieur. Quatorze des 17 pays devaient faire l'objet d'un renouvellement en 2025, mais M. Biden a reporté la date limite à 2026. Trump a qualifié plusieurs de ces pays, dont Haïti, de « pays de merde ».

Environ 530 000 jeunes sans-papiers qui sont arrivé·es aux États-Unis lorsqu'ils ou elles étaient enfants ont bénéficié d'une protection temporaire dans le cadre du programme DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, Action différée pour les arrivées d'enfants). Cette politique a été mise en œuvre par l'administration Obama en juin 2012 après plusieurs sit-in et manifestations impressionnants de jeunes immigrés. Comme le TPS, elle fournit une autorisation de travail et protège les bénéficiaires de l'expulsion. Pourtant, les bénéficiaires du DACA n'ont pas de statut légal ni de voie d'accès à la citoyenneté. En fait, il y a jusqu'à trois millions de « Dreamers » qui n'ont pas déposé de demande alors que le DACA acceptait encore des candidats. Bien que ce programme soit populaire auprès d'une majorité d'Américains, il pourrait être supprimé par une décision de la Cour suprême ou par Trump.

Déjà 1,3 million de personnes ont reçu des mesures d'éloignement, mais leur pays n'a pas accepté leur retour. L'équipe de Trump s'efforce de trouver des pays tiers disposés à les accueillir.

Le plan de l'administration entrante ciblera probablement les hommes immigrés - de préférence célibataires - dans les villes où ils peuvent être arrêtés et expulsés : Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphie et Washington. L'objectif est de les expulser rapidement avant qu'ils ne puissent faire l'objet d'une action en justice. En 2013, l'ACLU a rapporté que 83 % des personnes expulsées n'avaient pas vu leur affaire entendue par un juge.

Mais même si l'administration Trump ne peut pas expulser toutes les personnes arrêtées, le gouvernement pourrait les retenir en développant rapidement le « soft housing » : Un ancien fonctionnaire a déclaré qu'ils pourraient préparer 25 grands magasins fermés avec des lits de camp, des Port-a-Potties et un approvisionnement alimentaire de base dans les 90 jours. Le gouvernement du Texas a déjà offert 70 terrains de football pour ce type d'hébergement.

Un autre problème auquel se heurte un plan d'expulsion gouvernemental est que les 4,6 millions d'immigrés sans papiers vivent dans des familles à « statut mixte ». Comme certains de leurs membres sont citoyens américains, ces familles ont plus de chances de contester l'expulsion. Une étude portant sur les communautés ayant subi des perquisitions massives sur leur lieu de travail a révélé un traumatisme important au sein de la communauté. Mais la réponse de Tom Homan à une question de CBS News sur la possibilité de procéder à des expulsions massives sans séparer les familles a été froide : « Les familles peuvent être expulsées ensemble ».

Le Conseil américain de l'immigration a estimé que « l'arrestation, la détention, le traitement et l'expulsion d'un million de personnes par an » coûterait 88 milliards de dollars par an. Le Conseil conclut également que les déportations massives réduiraient le PIB américain de 4,2 à 6,8 %, soit de 1,1 à 1,7 billion de dollars (en dollars de 2022) par an. (Le comité éditorial du New York Times a publié un long article soulignant que l'économie américaine a besoin de 1,6 million d'immigrant·es par an pour maintenir sa croissance économique. Il concentre ses suggestions sur un processus ordonné par lequel le monde fournirait aux États-Unis ses membres les plus jeunes et les plus résistants. Les rédacteurs du Times sont commencé l'article en appelant à un renforcement de la « sécurité » aux frontières).

D'après ce que nous savons des précédentes déportations massives dans les années 1930 et 1950, certains immigrant·es se sentiront si peu sûrs d'eux qu'ils s'expulseront d'eux-mêmes. Le Conseil américain de l'immigration estime que l'auto-déportation représente environ 20 % du total, mais je pense que le chiffre pourrait être beaucoup plus élevé - plus proche de 75 %. Une grande partie de la rhétorique de Trump à l'encontre des immigrés pourrait viser à les effrayer pour qu'ils partent.

La menace

Voici quelques-uns des moyens utilisés par le projet 2025 pour mettre en place un plan de déportation :

• La mise en place d'une machine à expulser à l'échelle nationale : Le projet prévoit d'autoriser l'ICE à recourir à l'« expulsion accélérée » contre les immigré·es trouvé·es n'importe où dans le pays. Outre les descentes sur les lieux de travail, il permettrait des descentes dans les écoles, les hôpitaux et les institutions religieuses. L'administration tentera d'utiliser l'Alien Enemy Act de 1798 pour mener à bien son projet, une absurdité puisque les États-Unis ne sont en guerre avec aucun autre pays et qu'il n'y a donc pas d'« étrangers ennemis ». Trump a également laissé entendre qu'il pourrait déclarer une urgence nationale.

• Militarisation des frontières : Le projet 2025 prévoit « l'utilisation de personnel et de matériel militaires » pour empêcher les passages aux frontières. Cela signifie davantage de surveillance et de murs. (Pour 2025, l'ICE dispose d'un budget de 350 millions de dollars, soit 30 millions de plus que l'année précédente. Mais ce budget est insuffisant pour le projet de Trump).

• L'expansion des centres de « détention » des immigrant·es : Le projet prévoit de plus que doubler le nombre d'immigré·es détenu·es alors qu'ils/elles sont menacé·ees d'expulsion. Actuellement, environ 50 000 d'entre eux et elles sont emprisonné·es, la plupart dans des centres privés, d'autres dans des prisons.

• Élimination de programmes : tels que les Programmes de Statut de Protection Temporaire pour les personnes venant de pays où il y a une catastrophe naturelle ou un conflit armé. Établi par le Congrès en 1990, il légalise actuellement le statut de personnes originaires de 16 pays différents pour une période de temps spécifique et renouvelable.

Les groupes les plus importants sont les suivants : 350 000 Vénézuélien·nes, 200 000 Haïtien·nes et 175 000 Ukrainien·nes. Ces personnes ont un statut légal et peuvent travailler tant que le programme est renouvelé. Trump a tenté de se débarrasser du programme au cours de son premier mandat, mais il en a été empêché par une action en justice de l'ACLU. Il ne fait aucun doute qu'il essaiera à nouveau. Le programme DACA pourrait être une autre cible. D'autres programmes pourraient être renforcés, comme les visas H-B1 qui permettent l'entrée de travailleurs étrangers qualifiés, les visas H-B2 qui couvrent les travailleurs à bas salaire, en particulier les travailleurs agricoles et les travailleurs de l'industrie hôtelière (tels que ceux utilisés par les entreprises Trump), ou les visas de regroupement familial. Des factions des partisans MAGA de Trump se disputent le programme HB-1.

• Rendre obligatoires les programmes de vérification du travail : Le projet 2025 étendrait E-Verify, un système mal organisé destiné à prouver que les employés ont le droit de travailler aux États-Unis. Les secteurs de l'agriculture, de la construction et de l'hôtellerie dépendent de la main-d'œuvre immigrée et cherchent déjà des exceptions pour pouvoir continuer à fonctionner.

• L'enchevêtrement des contrôles locaux et fédéraux : Le projet 2025 appelle à l'extension de la participation des polices locales et d'État à l'application des lois fédérales sur l'immigration. Ceux qui s'y refusent risquent de se voir refuser tout financement fédéral, y compris pour les écoles qui enregistrent et éduquent les enfants d'immigrés. Les villes, comtés et États « sanctuaires » qui coopèrent peu avec l'ICE seront sans aucun doute visés.

Que pouvons-nous faire ?

Il existe un certain nombre d'organisations et de syndicats dans tout le pays qui œuvrent depuis des années pour la justice envers les immigré·es. Les socialistes peuvent contribuer à la mise en place de campagnes de soutien à celles et ceux qui ont fui leur pays à cause de la guerre, de la violence - notamment sexuelle -, du manque de travail ou des ravages du changement climatique.

En particulier depuis que la communauté immigrée s'est mobilisée pour rejeter le projet de loi Sensenbrenner, entre 2006 et 2008, les syndicats soutiennent de plus en plus les droits des immigré·es. Les syndicats qui comptent un nombre important de travailleur·ses immigré·es sont notamment SEIU, HERE et UE, et ils ont aidé l'AFL-CIO à les soutenir également. Comme l'a fait remarquer Liz Shuler, présidente de l'AFL-CIO, « Un·e immigré·e ne s'interpose pas entre vous et un bon emploi, c'est un milliardaire qui le fait. C'est un milliardaire qui le fait ».

Les délégations syndicales au Congrès ont insisté sur le fait que la frontière est une distraction par rapport aux problèmes du lieu de travail. Elles soulignent que tous les travailleurs, quel que soit leur statut en matière d'immigration, devraient avoir accès à la pleine protection des lois sur le travail et l'emploi. C'est l'absence d'une telle protection qui crée une « économie souterraine », source d'exploitation et de conditions de travail dangereuses pour ceux qui n'ont pas de statut légal.

Voici quelques suggestions sur la manière dont nous pouvons protéger les personnes sans statut légal :

Les campagnes doivent indiquer clairement aux fonctionnaires que nous nous opposons à ce que les gouvernements locaux et nationaux collaborent avec les autorités fédérales pour mettre en œuvre leurs plans d'expulsion.

Nous devons soulever l'injustice du système d'immigration, qui est conçu pour « échouer », dans nos syndicats et nos organisations communautaires. Cela signifie des discussions individuelles, en soulevant la question de manière concrète lors de réunions et de conférences.

Début janvier, Labor Notes a organisé une réunion en ligne pour les syndicalistes, à laquelle ont participé plus de 200 personnes. Un article citait cinq façons d'aider les membres et incluait le guide du National Immigration Law Center à l'intention des employeurs pour prévenir la persécution des travailleurs, qui suggérait des demandes contractuelles concrètes que le syndicat pourrait proposer. Contrairement à la diabolisation des immigré·es par Trump, notre message de solidarité considère que nos voisins et nos collègues contribuent à construire une société plus forte et plus saine. Ils ont fui des conditions difficiles, souvent à cause des politiques de Washington.

Dans nos communautés, nous devons trouver des moyens de faire savoir aux sans-papiers que nous les soutenons.

Cela peut prendre la forme de « veilles communautaires », en s'assurant que leurs enfants sont protégés, et d'autres méthodes d'accompagnement.

Publié le 14 janvier 2025 par Solidarity

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Décoder la stratégie de communication de Trump II

À première vue, il semble difficile de s'y retrouver dans les déclarations tonitruantes et stupéfiantes de Donald Trump au sujet du Canada (en faire le 51e État des USA), de la bande de Gaza (vider le territoire de la population palestinienne), de l'imposition d'une barrière tarifaire pour les produits canadiens, mexicains, chinois, etc., de purge dans l'appareil gouvernemental, etc…

Par-delà le caractère intempestif du 45e et 47e président des USA et sans égard pour sa personnalité ou ses troubles pour lesquels nous ne disposons d'aucune compétence ou expertise pour les diagnostiquer, nous tenterons, dans les prochaines lignes, de cerner certains éléments de la stratégie de communication mise en place par son équipe présidentielle. Cette stratégie semble de plus en plus s'inspirer d'éléments qui correspondent à la stratégie « du choc », de « la sidération et de la stupeur » et de la « saturation ». Qu'est-ce à dire ?

La stratégie du choc

La stratégie du choc a été conceptualisée par la journaliste Naomi Klein dans l'ouvrage La stratégie du choc paru chez Actes Sud en 2007. Pour l'essentiel cette stratégie suppose une méthode bien précise qui consiste à « intervenir immédiatement pour imposer des changements rapides et irréversibles à la société éprouvée par le désastre ». Cette stratégie a été mise de l'avant par certains économistes néolibéraux qui préconisaient des thérapies de choc. Elle s'inspirait des cadres des services de renseignement et des militaires qui appliquaient des méthodes de torture par électrochocs afin de rendre les suspects amnésiques et parfaitement manipulables. « Les partisans de la stratégie du choc, affirme Naomi Klein, croient fermement que seule une fracture radicale – une inondation, une guerre, un attentat terroriste – peut produire le genre de vastes pages blanches dont ils rêvent. C'est pendant les moments de grande malléabilité – ceux où nous sommes psychologiquement sans amarres et physiquement déplacés – que ces artistes du réel retroussent leurs manches et entreprennent de refaire le monde. »

Refaire le monde, c'est ce que Donald Trump, Elon Musk et Steve Bannon semblent vouloir nous imposer en ce début de mandat qui doit durer quatre ans, et ce via une démarche qui ne nous donnera pas le temps de décoder clairement leurs orientations ou leurs intentions réelles et de permettre aux personnes affectées et concernées de se tourner vers les recours juridiques pour contrer les visées présidentielles autoritaires, liberticides, réactionnaires, et nous en passons !

La stratégie de la sidération et de la stupeur

Sidération. Ce mot signifie « subir l'action funeste des astres », ou encore « être frappé d'insolation », c'est-à-dire être totalement privé de tout moyen de réagir de manière autonome face à la puissance infinie des étoiles ou d'une puissance divine. Le rêve que semble partager Donald Trump et Elon Musk en matière sidéral consiste à vouloir à la fois atteindre et conquérir Mars — la planète rouge du dieu de la guerre — et de traiter les humains du point de vue de la puissance cosmique. Ajoutons que sous l'angle médical et psychologique, la notion de sidération suggère l'anéantissement de toute force de résistance face à un choc émotionnel.

On peut également utiliser pour qualifier la nouvelle stratégie de communication déployée par Trump II, le terme de stupeur, qui signifie l'engourdissement et la paralysie. Devant la masse considérable de décrets qu'il signe, nous nous retrouvons dans une situation où on ne peut faire face correctement à cet amas indigeste. Pire, nous devenons, sur le coup, quasiment incapables d'exercer notre esprit critique et, par conséquent, notre puissance d'agir risque de s'amoindrir.

La stratégie de la saturation

Depuis son retour au Bureau ovale de la Maison-Blanche, le nombre de décrets signés par Donald Trump atteint un nouveau sommet historique et porte sur une foule de sujets allant de l'immigration à la justice, de l'identité de genre à l'environnement, des coupes dans les programmes gouvernementaux à la réduction drastique pour ne pas dire draconienne dans la fonction publique, etc. N'oublions pas non plus les décrets qu'il a signés et qui ont pour effet de déclarer l'état d'urgence à la frontière du Mexique, la remise en question du droit d'asile, la fin du « droit du sol » et l'envoi de personnes migrantes sans-papiers à Guantanamo. Ajoutons, last but not least, le décret qui a pour effet d'accorder la grâce présidentielle aux personnes reconnues coupables pour leur participation à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Et comme dirait l'Autre : And more to come ! ou encore And many more to come ! Un mot, on le devine, s'impose : saturation.

Le pouvoir de l'information et de la communication

Dans une société des écrans comme la nôtre, il devient possible de proposer des idées, des images et des mises en scène, de façon à les décréter comme étant celles d'une réalité souhaitée. La signature des décrets dans le Bureau ovale devant les caméras n'est pas anodine et relève du symbolisme. Car c'est en ce lieu que l'avenir de la nation des USA se décide, en quelque sorte. Mais il s'agit aussi d'une mise en scène propre à une nouvelle télé-réalité. Derrière son bureau hautement symbolique, soi-disant du chef d'État le plus puissant de la planète, le président étasunien devient le producteur, le maître de jeu et la vedette de l'émission qui suscite le plus de « choc », le plus de rebondissements, le plus de réactions, et ce, partout dans le monde. Tous les projecteurs sont braqués sur lui, dans l'attente du prochain décret ou de la prochaine révélation choc.

En misant sur les écrans, le président étasunien occupe certes les devants de la scène, mais il expose son pouvoir, qui est aussi celui de sa signature au bas des décrets. D'ailleurs, celle-ci est souvent montrée ; preuve épique du geste posé pour le bien soi-disant de la population de son pays. Il devient héroïque, immortalisé par les images, puisqu'un Grand président l'est par ses gestes et ce qui est montré de lui. En même temps, son rôle de maître du jeu le place en situation où il prend constamment les devants, sans arrêt, toujours dans l'optique de pousser ses opposant.e.s, autant alliéEs qu'ennemiEs, sur la nécessité de réagir. Ces dernières et derniers deviennent les personnages secondaires ou encore les vilain.e.s qui abusent des bontés des USA, qui spolient leurs richesses, justifiant ainsi une action forte, soit celle d'une plume toute-puissante capable de renverser la situation. En ce sens, le président étasunien doit démontrer qu'il manie le « bâton » — soit un pouvoir donné par métonymie à la plume ; dans une réplique de la pièce The Conspiracy de Bulwer-Lytton disant que « la plume est plus forte que l'épée » — et le maintient en tout temps.

Il n'y a pas meilleure émission de superhéros que celle-ci, d'autant plus qu'elle prend scène dans la réalité.

Conclusion

En signant à une vitesse grand « V » cette avalanche d'actes administratifs unilatéraux Donald Trump inonde l'espace médiatique et tente d'empêcher les critiques de s'organiser en s'assurant que personne d'autre que lui et les membres de son équipe de stratèges — plus ou moins compétents —, ne contrôle le flot d'informations. Ce qu'il ne parvient pas, par ailleurs, à réaliser complètement. Au moment où nous écrivons ces lignes, certains de ces décrets font l'objet de dénonciations et de poursuites devant les tribunaux. Des jugements ont même été émis et ont pour effet de les suspendre d'application provisoirement.

Donald Trump ne se contente pas d'occuper, d'envahir et d'inonder l'espace médiatique. Il le submerge et le noie. En agissant ainsi il alimente le flot de controverses, ce qui a pour effet de détourner l'attention de la population en la bombardant d'une suite ininterrompue de déclarations ahurissantes. Cette stratégie de communication n'est pas sans risque pour le principal intéressé. Doit-on rappeler, comme l'observait à son époque Machiavel dans Le prince, que la citoyenne et le citoyen moyen ne raffolent pas d'agitation constante.

Parlant de citoyennes et de citoyens, la population totale des USA en 2023 est estimée à 334 900 000 habitantEs. Le nombre de personnes de 18 ans et plus s'élève à un peu plus de 260 millions. Sur ce dernier chiffre, en novembre dernier, il n'y a que 156 302 318 qui ont exercé leur droit de vote, alors que 49,8 % ont choisi Donald Trump et 48,32 % ont accordé leur vote à Kamala Harris. Les assises électorales de Donald Trump demeurent fragiles. Il n'a pas été plébiscité par l'électorat et encore moins par la population. Pour le moment, il adopte des comportements unilatéraux qui en font un tyran. En ce sens, il abuse abondamment de ses pouvoirs présidentiels. Il agit d'une manière opposée et contraire à ce qui est attendu de lui sur un plan légal ou constitutionnel.

Dans l'histoire du XXe siècle il y a des personnages politiques qui ont marqué leur époque et ils ont laissé une trace un peu plus longue que d'autres. Pensons ici à Roosevelt et à son New Deal. A contrario, il y a eu Margaret Thatcher et Ronald Reagan qui ont remis frontalement en question certaines assises du Welfare state et du keynésianisme. Qu'en sera-t-il de Trump II ? Ses décrets auront-ils pour effet d'inaugurer une nouvelle ère ou se permuteront-ils en mauvais souvenirs sous une prochaine administration ? Pour le moment, seules les personnes qui s'amusent au jeu des prédictions peuvent hasarder quelque chose sur le sujet. Pour notre part, nous laissons à d'autres la description « experte », c'est-à-dire la définition de la marche à suivre pour orienter les changements à mettre en place dans les présentes circonstances. Tout au plus pouvons-nous apporter un éclairage susceptible de rendre compte de ce qui se passe en vue de l'étape qui consiste à choisir son camp. Which side are you on ?

Guylain Bernier

Yvan Perrier

9 février 2025

10h50

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Houston, Dallas, Los Angeles … : des milliers de manifestants contre la politique xénophobe de Trump

Depuis le week-end dernier, de nombreuses manifestations traversent le pays pour témoigner de la colère contre les déportations et les violentes attaques du nouveau président contre les personnes immigrées.

5 février 2025 | tiré du site de Révolution permanente | Photos : Houston, Dallas, Los Angeles … : des milliers de manifestants contre la politique xénophobe de Trump

https://www.revolutionpermanente.fr/Houston-Dallas-Los-Angeles-des-milliers-de-manifestants-contre-la-politique-xenophobe-de-Trump

Depuis son retour au pouvoir, Trump a lancé une offensive sans précédent contre les immigrés : fin du droit du sol, état d'urgence à la frontière, chasse aux sans-papiers … Les premiers jours du mandat de Trump, qui a fixé un objectif de plus de 1000 arrestations par jour, ont été marqué par les raids violents de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) contre les sans-papiers. Entre le 23 janvier et le 3 février, ce sont plus de 8000 personnes qui ont été arrêté par l'ICE.

Depuis le week-end dernier, des manifestations de plusieurs milliers de personnes ont éclaté dans les villes les plus touchées par l'offensive raciste de Trump. Des lycéens ont quitté leurs lieux d'étude en signe de protestation et des commerçants issus de l'immigration ont fermé leur établissement.

A Los Angeles, plusieurs manifestations ont réuni des milliers de personnes pendant trois jours. Dimanche, avec une importante présence de la diaspora mexicaine, les manifestants ont envahi l'autoroute avant d'être violemment réprimés par la police.

Lundi, à Los Angeles toujours, des centaines de lycéens ont quitté leur cours pour protester contre les arrestations commises par l'ICE dans leur quartier lors des dernières semaines.

Le Texas, en raison de sa proximité avec la frontière mexicaine et de la présence de millions d'immigrés (en particulier venant d'Amérique latine) sur son territoire et de son gouverneur ultra-réactionnaire, est également l'un des épicentres de la lutte contre le projet xénophobe de Trump. Que ce soit à Dallas, à Houston ou dans la Rio Grande Valley, des milliers de personnes ont défilé dans les rues pour dénoncer les pratiques de l'ICE et notamment l'extension de leur juridiction aux écoles, aux hôpitaux et aux lieux de culte.

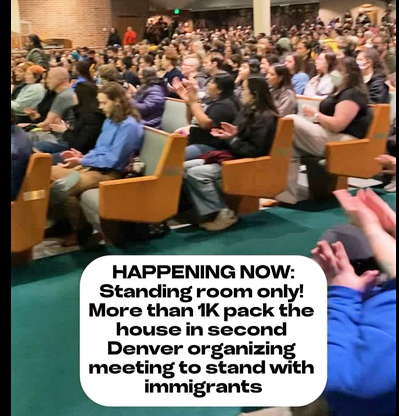

A Denver également, un meeting pour organiser la défense des droits des immigrés a réuni plus d'un millier de personnes, avec comme mot d'ordre la lutte contre « la terreur de l'ICE ».

Atlanta, Chicago, Charlotte, San Jose, San Diego, New York, Boston et d'autres encore, nombreuses sont les villes qui ont vu les familles d'immigrés, les étudiants et les organisations communautaires prendre la rue pour dénoncer la politique raciste de Trump et manifester leur solidarité avec le sort des sans-papiers.

Alors que le Parti démocrate ne bronche pas devant ces offensives anti-immigration, ces mobilisations embryonnaires montrent que la population immigrée n'entend pas laisser passer aussi facilement les mesures xénophobes du nouveau président. Les témoignages de professeurs et de travailleurs de la santé qui ont annoncé qu'ils refuseraient de se plier aux ordres de la nouvelle administration sont un autre signe de la résistance que rencontre la politique de Trump auprès d'une partie de la population.

Face à une offensive historique contre les droits des immigrés, les manifestations du week-end dernier montrent la voie de ce qui pourrait être une résistance contre les politiques réactionnaires de Trump : une mobilisation d'ampleur organisée à la base, alliant tous les travailleurs qu'ils soient immigrés ou non, qui se dresse pour défendre non seulement les droits des sans-papiers, mais ceux des travailleurs dans leur ensemble.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

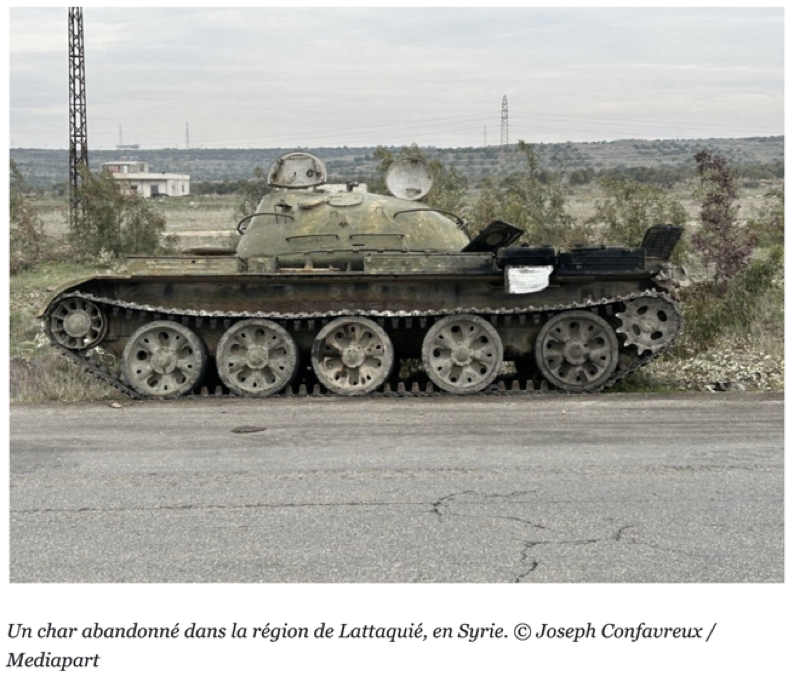

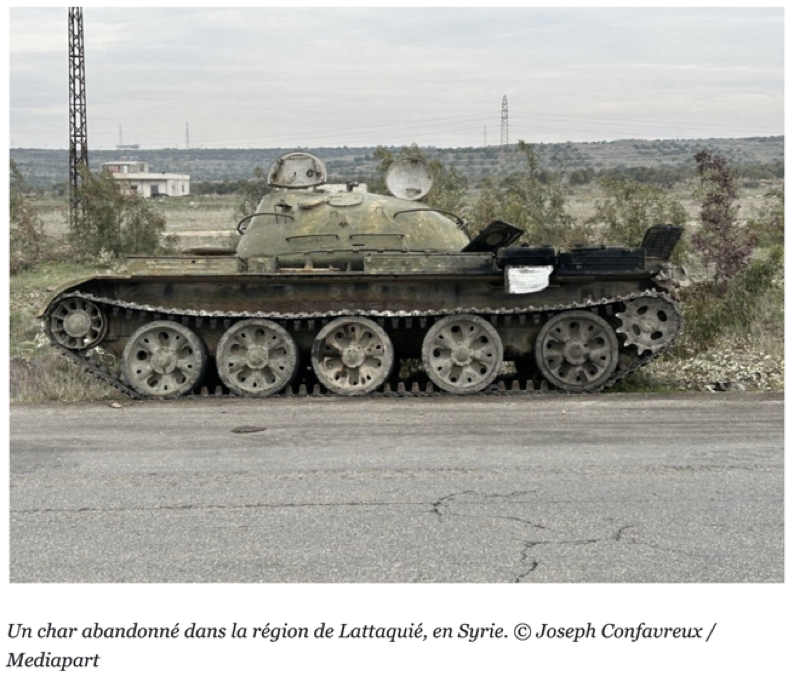

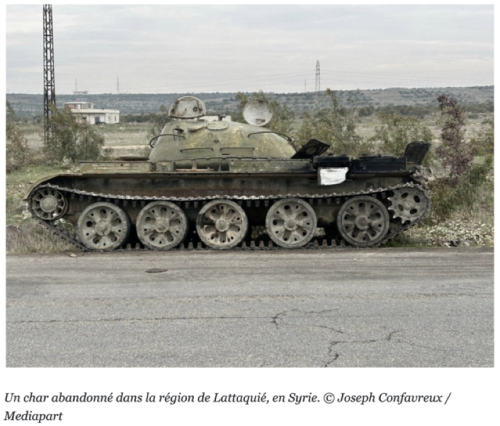

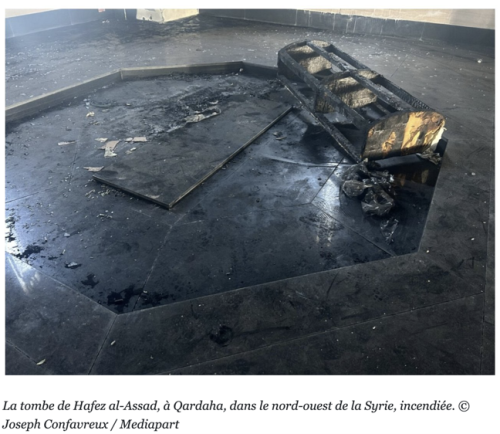

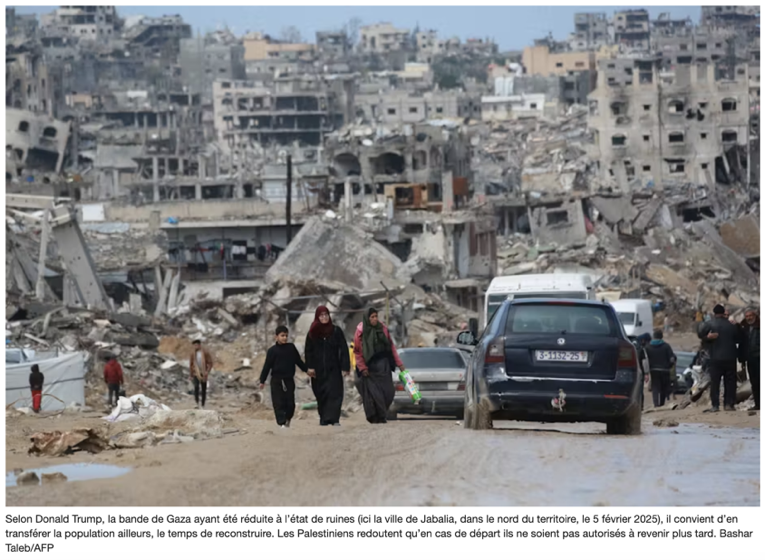

Religion, idéologie, doctrine politique : ce qui attend la nouvelle Syrie

Que peut-on saisir des projets économiques et politiques du groupe Hayat Tahrir Al-Cham, qui s'est rendu maître de la Syrie, à partir de ce qu'il a expérimenté à Idlib et commencé de faire à Damas ? Entretien avec le chercheur Patrick Haenni.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Et si l'observation des centres commerciaux, ou malls, implantés ces dernières années à Idlib constituait l'un des meilleurs moyens pour comprendre ce que pourrait devenir la Syrie de demain ?

Dans un article passionnant publié juste avant l'offensive victorieuse du groupe Hayat Tahrir Al-Cham (HTC) sur Damas, le chercheur Patrick Haenni montrait à quel point ces lieux cristallisaient les tensions, mais aussi les accommodements possibles entre les normes islamiques, le consumérisme et la mise en place d'un espace public que les différentes composantes religieuses, politiques et sociales de la région d'Idlib ne se représentent pas à l'identique.

Pourquoi certains cafés et restaurants tenus par des capitaux proches de HTC acceptaient le narguilé tandis que d'autres, moins liés à HTC, l'interdisaient ? Pourquoi une loi de régulation plus stricte du mélange entre les sexes dans ces lieux avait-elle pu être adoptée au moment précis où HTC envoyait des messages de « modération » à l'intention de la communauté internationale ? Comment faire cohabiter un impératif ascétique lié à une culture combattante et islamiste et les aspirations à la consommation, voire à l'hédonisme, des sociétés ?

Alors que le ministre des affaires étrangères du gouvernement dirigé par Hayat Tahrir Al-Cham se trouvait récemment au Forum économique de Davos en Suisse, pour annoncer un plan de privatisations et débattre, notamment, avec Tony Blair, et tandis que Ahmed al-Charaa prononçait, jeudi 30 janvier, son premier discours à la nation depuis la chute de Bachar al-Assad, que peut-on dire de la vision du monde, à la fois politique et économique, portée par HTC ?

Entretien avec Patrick Haenni, chercheur affilié à l'Institut universitaire européen de Florence. Il publiera, avec Jerome Drevon, en juin, un ouvrage intitulé Transformed by the people. HTS' road to power in Syria, une analyse fine des mutations idéologiques et politiques de ce mouvement, basée sur un travail de terrain de plus de cinq ans dans l'ancien fief du mouvement dans le nord-ouest de la Syrie.

Mediapart : HTC est-il représentatif de cet « islam de marché » à la fois conservateur sur le plan des mœurs et libéral sur le plan économique que vous analysiez il y a quelques années à propos des Frères musulmans égyptiens ?

Patrick Haenni : L'Islam de marché interrogeait l'espace des convergences entre mondialisation et islamisation, et montrait les affinités entre l'islam politique et le nouvel ordre libéral, voir néolibéral, en train de se mettre en place dans les années 1990-2000. Là, nous sommes dans une configuration radicalement différente. HTC est un produit de la guerre, et il en reflète l'évolution.

HTC est un groupe armé, un mouvement de combattants, qui, de combats en batailles, a perdu énormément de ses cadres initiaux, lesquels étaient souvent des urbains éduqués. HTC a donc vu sa base prendre l'ascenseur social vers le bas.

Une très grande partie de la première génération, éduquée et politisée comme l'est Ahmed al-Charaa, est morte dans les combats ou a disparu du fait des scissions de HTC, d'abord avec l'État islamique, puis avec Al-Qaïda.

En raison de cet élagage, à partir de 2019, le mouvement a dû recruter localement, dans la région d'Idlib. Il en a découlé une mue sociologique. Le mouvement se provincialise, et sa nouvelle base sociale est constituée par les petites classes moyennes pour les cadres et un socle très rural pour les combattants.

On est ainsi passé d'un mouvement en partie internationaliste, recrutant souvent au sein des classes moyennes, à un mouvement plus local et moins diplômé, implanté davantage en bas de l'échelle sociale. Ce qui a obligé HTC à simplifier les formations idéologiques données aux combattants et à largement les dépolitiser.

Par ailleurs, l'expérience de l'exercice du pouvoir qui se met en place à Idlib en 2017 sous le nom de « Gouvernement syrien du Salut » est le produit d'un mouvement militarisé limité en ressources humaines et financières qui n'a jamais fait de la gouvernance locale sa priorité, ni n'y voit le lieu de réalisation de ses idéaux politiques. Son seul horizon utopique a toujours été la prise de Damas, Fath al-Cham,en arabe, à l'instar de l'appellation de son mouvement.