Derniers articles

« Nous sommes en face du surgissement de l’inconcevable »

Internationalisme et démocr@tie n°9

Donald Trump est redevenu président ou plutôt il vient d'être investi 47e président des États-Unis d'Amérique. Trois mois ont suffi, les répliques de la secousse ne sont pas stabilisées, mais rien ne sera plus comme avant.

20 février 2025 | tiré du site entre les lignes entre les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/20/nous-sommes-en-face-du-surgissement-de-linconcevable/#more-90879

Et le monde a basculé…

Des signes avaient précédé l'événement. Mais, c'était davantage la faiblesse, les erreurs de la campagne démocrate qui étaient soulignés. L'arrivée de Trump était souvent minorée, voire moquée : « C'est un clown », « Ce sera comme la dernière fois »… L'attaque du Capitole par la horde de ses partisans était relativisée, voire oubliée [1].

Les débats lexicologiques ne sont pas sans intérêt pour la compréhension fine de l'époque. Nous publions deux textes de Gaspar Miklos Tamás sur l'apparition du post-fascisme en Hongrie [2]. La vague vient de loin…

« L'histoire ne repasse pas les plats », remarquait Hegel, au début du 19e siècle. La politique de Trump n'est pas identique à celle menée en Europe par Mussolini, Hitler ou le colonel de La Roque [3] ; l'oligarque de la tech, Elon Musk, n'est pas Henry Ford.

Pourtant ce n'est pas une comédie qui se déroule sous nos yeux malgré les gesticulations, les saluts et les grimaces des protagonistes [4].

Trump, depuis son investiture, déroule ce qu'il faut bien appeler une politique fasciste. Pour s'en convaincre, il suffit de récapituler quelques-uns des nombreux décrets qu'il a théâtralement signés.

* Amnistie des assaillants du Capitole en 2021… Milices armées.

* Aide aux entreprises amies, suppression des règlements et organismes anticorruption… Mafia.

* Expulsions des immigré·es, réaffectation de Guantanamo… Racisme.

* État d'urgence à la frontière avec le Mexique… Menaces contre les pays voisins.

* « Dégraissage de l'État », fermeture de services à la population… Libertarisme.

* Suspension de l'aide internationale (USAID) et nationales… Isolationnisme.

* Hausse des tarifs douaniers… Guerre commerciale.

* Organisation de l'espace d'influence (Canada, Panama, golfe du Mexique, Groenland)… Doctrine Monroe élargie.

* Attaques contre le droit international et ses instances : CPI et CIJ, protection du criminel Netanyahou… Impunité renforcée des criminels et destruction du droit et des droits.

* Suppression du « droit du sol »… Nativisme.

* Fin des programmes d'égalité, de diversité et d'inclusion… Remise en cause des acquis de la lutte pour les droits civiques.

* Retrait des organismes internationaux où ils siégeaient encore, en particulier, l'OMS… Laisser faire, conspirationniste, eugénisme.

* Attaques contre les femmes (droit à la contraception et à l'avortement) laissées au bon vouloir des États avec la bénédiction d'une Cour suprême à majorité réactionnaire, en attente de possibles nouveaux décrets… Masculinisme et destruction des droits.

* Restauration de « la réalité biologique naturelle ». Essentialisme.

* Exclusion des personnes « trans » de l'armée et du sport… Homophobie et sexisme.

La liste est longue et s'allonge [5]…

Un exemple troublant et lourd de sens : Trump a publié un décret sur l'architecture des établissements publics et s'est nommé président de la Fondation J. F. Kennedy Center of Performing Arts. À quand l'interdiction de l'art « dégénéré », c'est-à-dire celui qui ne reçoit pas l'agrément de ses amis, comme Bernard Arnaud, qui font et contrôlent le marché de l'art ?

Pour appliquer cette rafale de décrets, le président s'est entouré de collaborateurs issus du mouvement MAGA [6], créé sur la base du mot d'ordre initial de campagne, dans et hors du vieux Parti républicain.

Aujourd'hui, Trump dicte sa politique et les républicains approuvent ou se taisent [7]. D'autre part, ses collaborateurs n'ont pas suivi le cursus traditionnel qui menait à l'exercice du pouvoir ; ce sont des businessmen pour la plupart. La réussite en affaires, encore faut-il distinguer les investisseurs industriels et les aventuriers des échanges transactionnels [8], semble être le viatique pour gouverner. Le néolibéralisme dans son idéologie et par son soft power magnifiait depuis longtemps ces « héros » aux États-Unis, mais aussi en Europe. La vague vient de loin…

MAGA accoucha de MEGA (Make Europe Great Again) le 8 février 2025 à Madrid où se sont réunis les soutiens européens de Trump [9]. Une force politique réelle et dangereuse au pouvoir ou à ses portes dans beaucoup de pays mais aussi à Bruxelles.

Vendredi 14 février, le vice-président des États-Unis s'est adressé aux chefs d'États européens à Munich. Il a reproché à l'Europe son renoncement à « certaines valeurs fondamentales », comme le liberté d'expression. Pour lui, comme sur X, celle-ci doit être sans limite et laisser libre cours au complotisme et aux « vérités alternatives ». L'Europe a également, selon lui, renoncé à la démocratie. Il prend pour exemple le président roumain qui, sans campagne aucune, a été élu grâce à des malversations informatiques venues de l'étranger (Russie très certainement). C'était la démocratie selon Vance et jamais il n'aurait dû être obligé de démissionner.

Vance est en phase et soutient les MEGA dans leur lutte orwellienne contre « L'Europe des Lumières » et, contre l'avis de tous les dirigeants allemands, il a rencontré personnellement Alice Weidel, la responsable de l'AfD.

Au début du siècle, les études sur le « post-humanisme » s'attardait sur le côté dangereux mais folklorique des pionniers de la réalité augmentée, du dépassement du vivant, etc. Aujourd'hui, Musk, a rallié la Silicon Valley – une illustration du basculement de secteurs capitalistes vers des solutions très autoritaires et illibérales [10] – à la cause de Trump et ce qui, il y a peu, semblait encore un cauchemar de science-fiction, est devenu un marché juteux. Sous couvert de recherches médicales réelles, le champ des applications de l'augmentation machiniste du « potentiel humain » s'est extraordinairement étendu.

De même, se retrouvent au pouvoir des propriétaires de plateforme d'échanges de bitcoins, à commencer par Trump et Musk. Ce marché financier parallèle et obscur enrichit les riches d'autant plus qu'ils sont au pouvoir. La vague vient de loin…

Notre revue a un an

Née en réaction au 7 octobre en Israël-Palestine – crimes du Hamas et politique de Netanyahou – et à l'invasion poutinienne de l'Ukraine, soutien à la résistance du peuple ukrainien contre l'impérialisme russe, Adresses s'est intéressée à la transformation du monde en multipolarités impérialistes [11]. Les divers pôles, issus le plus souvent des BRICS, cumulaient des politiques autoritaires pour le moins. Mais il restait des aspects de la mondialisation capitaliste (adhésion de la Chine à l'OMC en 2001) qui faisait que les économies se trouvaient en concurrence certes mais incroyablement interpénétrées.

Restait encore, une domination évidente de la puissance étasunienne qui semblait maintenir un équilibre précaire et renvoyer un reflet de la démocratie dite occidentale.

C'était même l'unique grille de lecture de bien des analystes qui prônent un campisme primaire ou une hiérarchisation des combats au nom d'une conception étriquée de la colonialité [12].

L'élection de Trump vient de chambouler bien des analyses. Le basculement fasciste du gouvernement des États-Unis rentre en résonance avec les pratiques des autres pôles impérialistes.

Il ne s'agit pas simplement de recréer de nouvelles narrations mais d'ouvrir les yeux sur la profondeur du changement.

L'instauration d'un dialogue entre Trump et Poutine excluant de fait les dirigeants ukrainiens, la place des accords économiques (la volonté d'accaparement des terres rares) primant sur le droit international sont des exemples de ce qu'il convient d'appeler la « diplomatie transactionnelle ». La loi du plus fort, la primauté des intérêts financiers.

Cette nouvelle pratique s'applique à bien des aspects de la politique internationale. Tous les acteurs majeurs de la politique mondiale prennent langue avec Trump et se préparent à ce grand casino. Les règlements internationaux n'interfèrent plus avec la volonté du plus fort, la tentative d'organiser un développement « éthique » et concerté de l'« Intelligence artificielle » a échoué cruellement pour son organisateur lors du sommet de Paris des 10 et 11 février.

Ces rapports directs de subordinations et de transactions sont lourds de confrontations à venir. Le néolibéralisme mondialisé a vu les conflits se multiplier, le trumpisme, ses avatars et ses dérivés mènent aux guerres et aux affrontements contre les collectifs de travailleurs et travailleuses [13].

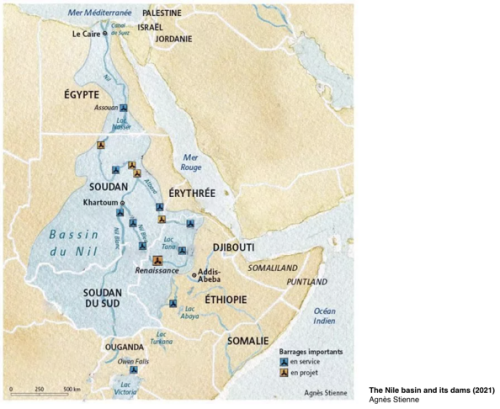

Certes la vague vient de loin mais aujourd'hui c'est une déferlante. Bien des interrogations se posent : quel sera le rôle de la Chine ? Quel sort réserve-t-on aux Gazaoui·es ? Que deviennent les résistant·es ukrainien·nes ? Dans cette nouvelle forme de domination du monde que deviennent les populations qui ne participent pas aux razzias, celles et ceux qui n'ont que leur force de travail ?

En conclusion que peut faire la « gauche d'émancipation » dans ce nouveau « casino » ?

Certes les analyses doivent sortir de la peinture à gros traits de la situation. Ce travail doit être poursuivi et approfondi rapidement. Il faut aussi apprendre des erreurs. La faiblesse de cette gauche, son inconséquence, sa rapidité à transformer les mobilisations émancipatrices en regroupements conformistes font partie du problème global.

Mais sans tarder, face à cette déferlante c'est bien d'un barrage uni contre le fascisme [14] pour la défense implacable de la démocratie, du droit des femmes à disposer de leur corps [15], du droit des peuples à l'autodétermination, de la solidarité internationale sans laisser quiconque dans l'ombre (Afghan·nes, Congolais·es, Géorgien·nes, Haïtien·nes, Soudanais·es, Iranien·nes, Kurdes, Ouïgour·es, Palestinien·nes, Rohingyas, Tutsi·es, Syrien·nes, Tamoul·es, Tibétain·nes, Ukrainien·nes, etc. – tous et toutes aussi dignes que les autres –, sans oublier les peuples-nations effacés de l'outremer français).

Sans tarder, ensemble, en respectant les choix de chacun·e, par-delà les divergences, nous pouvons populariser les résistances fragmentaires, ressouder des liens distendus, participer à revivifier toutes ces formes sociales et politiques qui se construisent par en bas, etc.

Faire front commun contre la déferlante fasciste. Il y a urgence !

Didier Epsztajn, Michel Lanson, Patrick Silberstein, 15 février 2025

Nous avons emprunté le titre de cet édito à Patrick Chamoiseau que nous remercions chaleureusement pour son autorisation.

Télécharger le n°9 : Adresses n°9

Notes

[1] Deux romans, à la fois dystopiques et uchroniques, auraient pu attirer notre attention sur la survenue possible de l'inconcevable. Impossible ici, de Sinclair Lewis date de 1935 et Complot contre l'Amérique de Philip Roth est paru en 2004.

[2] Voir Gaspar Miklos Tamás, « Naissance du post-fascisme dans la Hongrie de Orban », p.27 et « Sur le post-fascisme », p.36.

[3] Voir Didier Leschi, « Les Croix-de-feu et la tentation autoritaire à la française », Adresse n° 09/88, p.72 ; Patrick Le Tréhondat, Robi Morder et Patrick Silberstein, « Dernière station avant l'abattoir », Adresse n° 09/89, p. 84.

[4] Voir Bart Cammaerts, « Le salut nazi d'Elon Musk, George Orwell et cinq leçons », Adresse n° 09/89, p. 49.

[5] Voir Frieda Afary, « Fascism or not fascism », Adresse n° 09/82, p.18.

[6] Make America Great Again : Rendre l'Amérique à nouveau grande.

[7] Voir Sam Farber, « Comprendre la réélection de Trump », Adresse n° 09/87, p.63.

[8] Voir Samuel Farber, « Trump Lumpen Capitalist », Jacobin, octobre 2018.

[9] Voir Gilbert Achcar, « L'ère du néofascisme et ses particularités », Adresse n° 09/86, p. 61.

[10] Voir Taki Manolakos, « La fin du néolibéralisme préfigure la montée du fascisme », Adresse n° 07/63, p. 23.

[11] Voir Kavita Krishna, « Multipolarité une doctrine au service des autoritarismes », Adresses, n° 0, 23 janvier 2024.

[12] Voir Michel Cahen, « Violences en colonialité : “Angola 1961. Gaza-Israël 2023” », Adresses, n°4, 1er septembre 2024 ; « Intégrer l'ethnicité à la démocratie politique », à paraître dans Adresses, n°10.

[13] Voir Ilya Budraitskis, « Le poutinisme, c'est le fascisme », Adresse n° 09/85, p.52

[14] Voir, Carl Davidson et Bill Fletcher Jr., « Combattre l'abolition de la démocratie », Adresse n° 09/81, p. 9.

[15] Voir Un appel unitaire, « 8 Mars : grève féminist ! », Adresse n° 09/90, p. 100.

Toutes les introductions et les numéros à télécharger gratuitement sont disponibles sur une page dédiée :

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/adresses-internationalisme-et-democrtie/

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Ensemble contre Trump et contre l’extrême droite !

Plus d'une centaine de manifestant-es se sont réunis devant le Consulat général des États-Unis à Québec ce dimanche 23 février 2025 pour dénoncer les politiques fascistes, colonialistes, misogynes et racistes du président Trump. Presse-toi à gauche publie ci-dessous les différentes interventions qui, toutes, soulignaient les dangers des politiques du président Trump non seulement pour les personnes vivant aux États-Unis mais également pour les peuples du Québec, du Canada et du monde.

Les interventions

1. Vania Wright-Larin du Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec-Chaudière-Appalaches (REPACQ 03-12) dénonce les politiques de Trump et d'Elon Musk, leurs volontés impérialistes et leurs menaces tarifaires. Il a également introduit les différents intervenant-es et a ponctué ses propos de slogans bien sentis repris par les participant-es à cette manifestation.

2. Interventions de Marie-Hélène Fortier et d'Émilia Castro de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes lors de la manifestation devant le Consulat américain à Québec le 23 février dernier contre les politiques régressives de Trump.

3. Intervention de Charlotte Veilleux de l'organisation DIVERGENRES en défense des droits des personnes LGBTQ+ et trans lors de la manifestation devant le Consulat américain à Québec le 23 février dernier contre les politiques régressives de Trump.

4. Intervention d'Hyungu Kang du Collectif de lutte et d'action contre le racisme qui vise à

combattre le racisme sous toutes ses formes et de défendre les droits des personnes racisées. Discours prononcé le 23 février 2025 à Québec dans le cadre d'un rassemblement de solidarité contre les politiques de Trump.

5. Intervention de Raphaël Laflamme du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants de Québec. Discours prononcé le 23 février 2025 à Québec dans le cadre d'un rassemblement de solidarité contre les politiques de Trump.

6. Mama Keita intervient au nom du Comité femmes immigrantes de Québec le 23 février 2025 dans le cadre d'un rassemblement de solidarité contre les politiques de Trump, rassemblement qui s'est tenu devant le Consulat américain de Québec.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Mujeres Libres : Individuality and Community | Martha Ackelsberg (USA, 1984)

Les syndicats et groupes communautaires dénoncent le PL 89

MONTRÉAL, QC : Le Comité d'Action en Solidarité avec la Construction du Québec (CASQ), qui est un regroupement de différentes organisations communautaires et ouvrières supportant les travailleurs et travailleuses de la construction, organisera un rassemblement devant le bureau du ministre du Travail, Jean Boulet, pour dénoncer la déposition du projet de loi 89.

Le 19 février, Jean Boulet, le ministre du Travail de la CAQ, a déposé le projet de loi 89 (PL89) qui attaquer le droit de grève des travailleurs du Québec. L'ensemble des syndicats de la province a dénoncé ce projet de loi qu'ils accusent de brimer le droit constitutionnel de libre association.

Le Comité d'Action en Solidarité avec la Construction du Québec (CASCQ)

Contact : Renaud Simard - Responsable à la coordination

Téléphone : 438-935-8257

Courriel : renousim@hotmail.fr

Avec ce projet de loi, Boulet se donne le droit de forcer le retour au travail dans des secteurs qui ne sont pas considérés comme essentiels. Éducation, secteur municipal, secteur privé rien n'est épargné par le ministre accusé à plusieurs reprises de favoriser les intérêts du patronat.

Au Québec, l'année 2025 est déjà ponctuée par plusieurs conflits de travail, notamment dans les CPE, le transport scolaire et l'hôtellerie. À ces secteurs risquent de s'ajouter dans les prochains mois la construction, le transport collectif et les cols bleus.

Si le PL89 est adopté, le ministre du Travail pourrait suspendre ces grèves et imposer des arbitrages exécutoires aux tables de négociation en question. Or, ce genre de mesure a pour effet de réduire considérablement le rapport de force des syndiqués.

Avec les conventions collectives dans l'industrie de la construction qui se terminent le 30 avril 2025, les négociations sont déjà en cours et les offres patronales proposent des reculs majeurs en matière de conditions de travail et de salaire et mèneront à l'appauvrissement des travailleurs et travailleuses dans l'industrie dans un contexte d'inflation épuisante. Si les deux

côtés des tables de négociations ne se rapprochent pas et la grève est inévitable, le PL89 met directement en question le rapport de force que les travailleurs de la construction et leurs syndicats ont pour mettre de la pression sur le patronat.

Pour ces raisons, le CASCQ dénonce fortement le PL89 et nous invitons les membres des médias à venir couvrir notre rassemblement, parler avec nos organisations affiliées sur comment le PL89 va les affectées, et de discuter avec les travailleurs et travailleuses de la construction de leurs conditions de travail.

Alliance Ouvrière

Centre des Travailleurs/Travailleuses Immigrants (CTI-IWC)

Syndicat des Locataires de Montréal (SLAM-MATU)

Ligue 33

Syndicat des Locataires de Gatineau/Hull

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

/

Paix entre néofascistes et guerre contre les peuples opprimés

Que Washington et Moscou aient choisi le royaume saoudien comme lieu de réunion entre leurs délégations pour discuter des perspectives de la guerre qui se déroule en Ukraine depuis que les forces russes ont envahi ce pays il y a trois ans, est une illustration claire des profonds changements qui se produisent sous nos yeux dans les affaires internationales.

Tiré de Médiapart

https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar/blog/190225/paix-entre-neofascistes-et-guerre-contre-les-peuples-opprimes

19 février 2025

Gilbert Achcar

Professeur, SOAS, Université de Londres

La manière même dont la réunion a été organisée est tout à fait cohérente avec le lieu : l'administration néofasciste de Donald Trump n'a pas cherché à promouvoir la paix entre les parties belligérantes dans le cadre du droit international et des Nations unies, comme la Chine n'a cessé d'y appeler depuis le début du conflit, mais cherche plutôt à conclure un accord direct avec le régime également néofasciste de Vladimir Poutine aux dépens du peuple ukrainien. Il est donc tout à fait naturel que les deux parties n'aient pas choisi une arène neutre et conforme au droit international, comme les Nations Unies, mais une arène conforme à leur nature, même si son régime despotique est de type traditionnel.

Ce qui rend la scène encore plus hideuse, c'est que les États-Unis sont un partenaire à part entière dans la guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien à Gaza, qui se déplace actuellement en partie vers la Cisjordanie. L'administration Trump s'est même empressée d'annuler les mesures limitées que l'administration précédente avait prises pour parer au blâme, en particulier le gel de l'exportation de bombes d'une tonne qui ont grandement contribué à la destruction de la bande de Gaza et à l'extermination de sa population, ainsi qu'à la guerre d'élimination qu'Israël a menée contre le Hezbollah au Liban. Au contraire, comme prévu, excepté par ceux qui ont tenté d'échapper à l'amère réalité en projetant leurs désirs sur elle (voir « Deux mythes sur le cessez-le-feu à Gaza », 22 janvier 2025), la nouvelle administration a surpassé la précédente dans la surenchère sioniste avec l'appel de Trump à déporter sans retour les résidents de la bande de Gaza, c'est-à-dire à mettre en œuvre ce que le droit international appelle « nettoyage ethnique » – un crime contre l'humanité.

L'axe néofasciste sioniste-américain converge avec la Russie de Poutine dans la haine raciale des peuples opprimés. Moscou a excellé dans ce domaine, non seulement par son agression coloniale contre l'Ukraine, répudiant sa souveraineté nationale, mais aussi dans la région arabe, où elle a joué un rôle clé dans la destruction de la Syrie et l'extermination d'un grand nombre de ses habitants, tout en étant ouvertement complice de l'État sioniste en lui permettant de bombarder à volonté les sites iraniens en Syrie (dans le cadre de la rivalité entre les influences russes et iraniennes dans ce pays). Le ministre russe des affaires étrangères a même comparé la guerre de Moscou contre l'Ukraine à la guerre d'Israël contre Gaza, assimilant la description poutiniste des dirigeants ukrainiens comme nazis à la description sioniste du Hamas comme nazis. Notons également que la réaction de Moscou au projet criminel d'expulsion énoncé par Trump a été modérée, même par rapport à la condamnation explicite émise par certains des alliés traditionnels de Washington, comme la France.

Voici maintenant les Américains impliqués dans le meurtre de centaines de milliers de Gazaouis qui rencontrent les Russes impliqués dans le meurtre de centaines de milliers de Syriens, les deux parties partageant avec l'État sioniste un mépris commun pour les droits territoriaux des peuples. Ils se rencontrent sur le territoire d'un État arabe qui, s'il se préoccupait vraiment du sort des peuples syrien et palestinien, aurait dû être si hostile aux deux parties qu'il ne leur serait même pas venu à l'idée de lui demander d'accueillir leur réunion.

Ce à quoi nous assistons en réalité n'est rien de moins qu'une refonte de la carte politique du monde, passant de la confrontation de la Guerre froide entre un bloc occidental qui prétendait défendre les valeurs de la démocratie libérale (et les a constamment trahies) et un bloc de l'Est dans lequel prévalaient des régimes dictatoriaux – de cette confrontation à la dissolution du système occidental, après le système oriental, par suite de la crise mortelle qui a frappé la démocratie libérale et de la montée mondiale du néofascisme (voir « L'ère du néofascisme et ses particularités », 5 février 2025). L'ère de la Nouvelle Guerre froide, qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique et la dissolution de son bloc, a constitué la transition en combinant loi de la jungle et néolibéralisme effréné. Washington a joué le rôle principal dans la prédominance de ces deux caractéristiques sur le droit international et le développement fondé sur l'État social et la protection de l'environnement.

Nous assistons aujourd'hui à une convergence entre néofascistes aux dépens des peuples opprimés, car le nouveau fascisme, comme l'ancien, nie ouvertement le droit des peuples à l'autodétermination. Les gouvernements libéraux restants en Europe sont stupéfaits, après avoir compté pendant huit décennies sur la protection américaine du système occidental sans oser former un pôle mondial indépendant de Washington, non seulement militairement, mais principalement dans le domaine de la politique étrangère. Le résultat est que les peuples opprimés du monde ne sont plus en mesure de profiter de la divergence entre grandes puissances qui existait dans le passé, mais doivent maintenant mener leurs luttes de résistance et de libération dans des conditions plus difficiles que jamais. Le cas de la Palestine en est la preuve la plus évidente.

Traduit de ma tribune hebdomadaire dans le quotidien de langue arabe, Al-Quds al-Arabi, basé à Londres. Cet article est d'abord paru en ligne le 18 février. Vous pouvez librement le reproduire en indiquant la source avec le lien correspondant.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Quelle stratégie pour combattre l’extrême-droite et l’austérité ?

Révolution écosocialiste organisait une conférence vendredi le 21 février concernant la montée de l'extrême droite. Voici le texte de l'allocution d'André Frappier. Quelle stratégie pour QS au-delà d'un électoralisme à courte vue ? Assumer les perspectives de gauche et de rupture avec le système tout en développant des alliances populaires pour combattre l'extrême droite et l'austérité.

1. Définir la nouvelle problématique. Les raisons qui ont conduit à la montée de l'extrême droite dans le monde et à Trump en particulier

Le faible taux de syndicalisation est un révélateur de la pauvreté, les combats pour des salaires et des conditions de travail décents étant plus difficiles, ainsi que de la fragmentation du tissu social et par conséquent de la conscience politique de classe.

En 2023, 10,5 % des hommes salariés étaient syndiqués, contre 9,5 % des femmes ce qui est un nouveau record à la baisse. Le taux d'adhésion des travailleurs du secteur privé est resté inchangé, à un niveau record de 6 %. Les employeurs ont exploité les faiblesses du droit du travail américain et les responsables politiques fédéraux et nationaux n'ont pas réussi à les en empêcher.

Comparativement il était de 39,1% au Québec en 2022, 26,5% en Ontario et 29,4 dans le reste du Canada.

2. On ne peut revenir en arrière

L'irruption d'un régime à caractère néofasciste dans la principale puissance militaire et économique du monde cause une sidération naturelle et entraîne un réflexe bien compréhensible : celui de tenter de sauvegarder « le monde d'avant. L'ennui, c'est que c'est bel et bien ce « capitalisme démocratique » qui a enfanté de la monstruosité. Aux États-Unis les populations se sont tournées vers l'extrême droite en grande partie parce que les néolibéraux ont échoué, parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses d'amélioration des conditions de vie.

Au Canada et au Québec

Mark Carney envisage la possibilité de réduire la taille des services publics. Selon l'AFPC Lorsque Pierre Poilievre dit qu'il veut “couper dans la bureaucratie”, le message est très clair. Un gouvernement sous Pierre Poilievre, ça voudrait dire des coupes dans les programmes dont ont besoin les familles, l'élimination d'emplois au gouvernement pour alléger les impôts de ses amis entrepreneurs, et la privatisation de services publics pour rediriger les fonds publics vers les poches des entrepreneurs privés.

Le Conseil du Patronat du Québec (CPQ) propose quant à lui de réduire l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 15 à 12%, voire 10 % au fédéral et de 11,5 à 10 % au provincial.

Le gouvernement de la CAQ se prépare déjà à ce régime d'austérité en voulant retirer à toutes fin pratiques le droit de grève. Le seul qui s'y oppose c'est Québec solidaire. Legault s'est rangé sans nuance aux demandes de Trump en matière d'immigration. Le ministre Bonnardel a affirmé se préparer à envoyer la Sûreté du Québec pour faire face à la vague migratoire qui sera provoquée par la volonté d'expulsion de Trump.

Quant au PQ, PSPP dans une publication sur X n'hésite pas à affirmer : « Les États-Unis ont des points légitimes sur la question du laxisme aux frontières. Il faut donc voir cette situation pour ce qu'elle est réellement : avant tout, un enjeu de gestion négligente des frontières du gouvernement fédéral. Nous demandons au gouvernement fédéral de travailler avec l'administration Trump pour régler les enjeux aux frontières.

Quant à QS le recentrage populiste ne l'a pas servi. Selon le dernier sondage, nous sommes passés en dessous du PCQ d'Éric Duhaime avec son populisme de droite. Il est plus que temps de revenir à des revendications qui ciblent les responsables de la déchéance économique et environnementale, les grandes entreprises, les multinationales et les dirigeants de la finance.

L'immigration devient la cible de tous les maux avec lequel carbure le nationalisme identitaire.

3- Nos perspectives, ne comptons que sur nos propres moyens

S'il est normal et légitime, en cette période sombre, de chercher à sauver ce qui peut l'être, on ne doit pas oublier l'autre, essentielle, celle de se projeter vers l'avenir. Pour passer, enfin, à l'offensive.

S'opposer à Trump par le seul biais de la réponse aux tarifs qu'il dit vouloir imposer, c'est refuser de voir l'ensemble de ses objectifs. Et cette situation va maintenant amplifier la crise environnementale qui menace la survie de la planète. Seule une coordination une riposte environnementale et une alternative internationale pourra changer le cours des choses.

Si nous n'offrons pas d'alternative à la classe ouvrière, elle suivra forcément les forces néolibérales qui, de capitulation en capitulation devant la droite, la désarmera et la laissera au final sans force de résistance face à la droite et l'extrême droite. C'est l'histoire du mouvement ouvrier.

Notre force repose sur la politisation, sur la mobilisation. Il faut s'adresser à la population et aux progressistes américains, construire la mobilisation avec eux. Le Canada pays est contrôlé au final par les multinationales, les minières, les papetières, les compagnies forestières, les pétrolières et les consortiums financiers. Aucun secteur du capital ne viendra au secours de la démocratie.

Notre défi n'est pas de sauver ce Canada, mais de lier les luttes sociales de la classe ouvrière du Reste du Canada dans une stratégie commune avec les luttes des mouvements sociaux au Québec et avec les nations autochtones. Nous sommes la seule force qui peut apporter une solution à la crise politique et environnementale. L'heure est maintenant pour nous de construire la mobilisation populaire, d'unir les forces de la gauche au niveau international afin de pouvoir poser une politique et un discours alternatif.

- Qui mettra en priorité une politique altermondialiste basée sur la planification écologique dans la lutte aux changements climatiques passant par une rupture avec le capitalisme fossile,

- L'égalité sociale et la défense des services sociaux dans une perspective d'égalité sociale ;

- Une lutte anti-patriarcale défendant l'égalité des hommes, des femmes et des personnes de la diversité sexuelle et de genre, une lutte antiraciste ;

- Une indépendance du Québec en alliance avec les classes ouvrières et populaires du ROC et les nations autochtones et faisant du Québec une terre d'accueil face aux migrations appelées à se développer à cause de la pauvreté engendrée par l'exploitation économique des industries du nord et de la crise climatique causée par ces derniers.

Conclusion

Le 30 septembre 1938, le Français Daladier, le Britannique Chamberlain et l'Italien Mussolini signaient avec Hitler les accords de Munich. En cédant une nouvelle fois à la menace, les Occidentaux confirmaient le dictateur allemand dans la conviction que tout lui est permis.

Rosa Luxembourg nous avait déjà averti de cette situation en 1915. "La société bourgeoise est placée devant un dilemme : ou bien passage au socialisme ou rechute dans la barbarie »

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Déclaration du Comité Femmes Immigrantes contre la haine et les reculs sociaux : notre engagement pour une société juste et inclusive

Mama Keita intervient au nom du Comité femmes immigrantes de Québec le 23 février 2025 dans le cadre d'un rassemblement de solidarité contre les politiques de Trump, rassemblement qui s'est tenu devant le Consulat américain de Québec.

Bonjour à toutes et à tous : Ceci est une déclaration du Comité Femmes Immigrantes contre la haine et les reculs sociaux : notre engagement pour une société juste et inclusive. Nous, membres du Comité Femmes Immigrantes, dénonçons fermement les discours haineux, sexistes, transphobes, racistes, antiavortement et climatosceptiques tenus par Donald Trump. Ces propos, non seulement divisent, mais mettent en péril les droits durement acquis par les femmes, les communautés immigrantes et les groupes marginalisés à travers le monde.

Nos droits ne sont pas négociables

Les attaques contre le droit à l'avortement et l'autonomie des femmes sur leur propre corps sont un recul inacceptable. Nous affirmons haut et fort que toutes les femmes doivent avoir le droit de décider de leur avenir, sans ingérence politique ou idéologique.

Nous défendons une société inclusive

Les paroles racistes et transphobes de Trump encouragent un climat de peur et de discrimination. Nous croyons en une société où chacune et chacun a sa place, peu importe son origine, son genre ou son identité.

L'urgence climatique est réelle

Nier le changement climatique, c'est nier la réalité de millions de personnes, en particulier des populations les plus vulnérables. Nous exigeons des politiques responsables et durables, loin des discours négationnistes et destructeurs.

Nous appelons à la mobilisation

Nous refusons de rester silencieuses face à ces discours qui nous visent directement. Nous appelons toutes les femmes, les allié.e.s et les organisations engagées pour les droits humains à s'unir, se mobiliser et faire entendre nos voix contre ces idéologies rétrogrades.

Un monde meilleur est possible

Ensemble, nous continuerons à bâtir un monde où l'égalité, la justice et la solidarité sont au cœur de nos actions.

Nous ne reculerons pas. Nous avançons

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Manif contre Trump à Québec : Quels intérêts dirigent les États-Unis ?

Discours prononcé le 23 février 2025 à Québec dans le cadre d'un rassemblement de solidarité contre les politiques de Trump. Par Raphaël Laflamme, organisateur communautaire au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et militant du groupe Alliance Ouvrière.

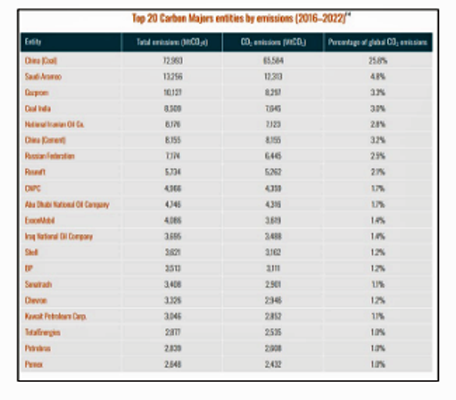

Sur 23 ministres nommés au cabinet de Trump, on compte au moins 16 milliardaires. Seulement trois d'entre eux détiennent des fortunes personnelles de moins de 10 millions de dollars. Tous, sans exception, sont investis dans les formes les plus perverses du capital financier : des compagnies d'assurances au bitcoin en passant par les investissements boursiers dans les pétrolières et les compagnies d'armement.

Combinées, les fortunes personnelles du cabinet de Trump sont de plus de 460 milliards de dollars. En comparaison, la valeur du cabinet de Biden – qui était composée presque exclusivement de millionnaires venus du 1% – était de 118 millions de dollars. Le cabinet de Trump vaut presque 4000 fois plus que le cabinet de Biden, qui était déjà composé de millionnaires ! Avec Trump, on passe d'un gouvernement du 1% à gouvernement du 0,0001%.

Nous ne verserons pas de larmes pour Biden et ses associés. Leur héritage est celui d'un gouvernement de l'establishment, du 1% qui nous gouverne et nous exploite depuis des décennies. Leur gouvernance néo-libérale a posé les bases du virage à droite. Mais qu'est-ce que ce changement veut dire pour les travailleurs et travailleuses, pour le monde ordinaire ?

Nous le voyons déjà. Le 7 février, Elon Musk a annoncé que le Consumer Financial Protection Bureau allait être dissous. Cette agence protégeait les consommateurs, par exemple, des frais excédentaires chargés par les compagnies de crédits ou les banques. En janvier, juste avant l'inauguration de Trump, l'agence avait passée un règlement comme quoi les dettes contractées pour rembourser des frais médicaux ne seraient pas prises en compte dans le calcul de la cote de crédit pour obtenir une hypothèque. Cette mesure, et l'ensemble de la mission de ce bureau, sont caducs. Pour les survivants du cancer qui voulaient une maison, on oublie ça.

C'est bien connu que la commission « DOGE » de Musk a ordonné de nombreuses coupures de postes de fonctionnaires fédéraux. Hormis la protection du consommateur, dans quoi est-ce que Musk a coupé ? Entre autres dans la Food and Drug Administration, chargée de surveiller les opérations de compagnies comme Neuralink, possédée par Musk. Dans la Federal Aviation Administration, chargée de surveiller les opérations de compagnies comme SpaceX, possédée par Musk. Dans USAID, qui avait enquêté sur Starlink, la compagnie de Musk. Elon Musk est littéralement en train de couper dans les mécanismes de surveillance et de responsabilité de ses propres compagnies. Ce n'est plus une question de conflit d'intérêts ou de manigances : c'est un gouvernement qui agit ouvertement en défense de ses propres intérêts.

Ces exemples ne sont que la pointe de l'iceberg d'une série de mesures déjà prises, et qui seront prises, pour presser à fond le citron des classes populaires et renvoyer le maximum de richesse vers les banquiers, les magnats des compagnies d'assurances et les oligarques du capital financier.

Pour se donner une idée de ce qui s'en vient, on peut se fier aux nombreuses affirmations de Trump contre la classe ouvrière qu'il vomit régulièrement sur Truth Social et X : il aimerait délocaliser des usines pour payer des moins bons salaires, il trouve que les salaires des travailleurs aux États-Unis sont trop élevés, il propose de renvoyer les travailleurs dans le cas d'une grève, il s'oppose au paiement des heures supplémentaires, etc.

Pour les gens ordinaires, un gouvernement Trump, ça veut dire ne jamais savoir que son usine ne sera pas délocalisée. Ça veut dire que les acquis du passé, comme les fonds de retraites, sont toujours à un décret près d'être annulé. Ça veut dire plus de latitude pour les banques et les compagnies d'assurance pour frauder légalement. Ça veut dire des attaques décomplexées contre l'assurance emploi et les programmes sociaux. Ça veut dire une législation à l'extrême du néo-libéralisme, un code du travail qui sera reforgé dans l'intérêt des grandes corporations. C'est un retour aux conditions de travail des sweatshop de la première révolution industrielle.

Au cours des prochaines années, la fortune personnelle des membres du cabinet Trump va décupler. La valeur des corporations détenues par Elon Musk a déjà grimpée de 613 milliards. Cette valeur-là, ce n'est pas Musk qui l'a créée en travaillant. De l'argent, ça n'apparaît jamais de nul part. C'est de la valeur qui a été volée directement à la classe ouvrière. 613 milliards volés en un mois par une seule personne. Imaginez ce qui sera volé en quatre ans par l'ensemble des oligarques au pouvoir.

Nous devons clairement comprendre ce que le cabinet de Trump représente : les intérêts des éléments les plus réactionnaires de l'oligarchie financière. Ils sont en train de préparer la voie pour une dictature ouverte du capital financier, autrement dit, pour instaurer un régime fasciste aux États-Unis. Leur stratégie est de créer un front uni en ralliant une base d'appui parmi les petits entrepreneurs frustrés et dans les classes populaires blanches afin de les mobiliser contre les migrants, contre les minorités de genre, les minorités religieuses, etc. autour d'un programme axé sur les valeurs ultra-conservatrices. Mais au bout de la ligne, même les ouvriers blancs et les petits entrepreneurs y seront perdants : l'essence du programme de Trump, c'est l'enrichissement du 0,0001% au détriment de la vaste majorité, au détriment de tous les gens ordinaires des États-Unis, au détriment des peuples du monde et au détriment de la viabilité de la vie sur Terre.

Nous devons lutter pour éviter que la vague Trump arrive ici. L'agenda de Poilievre, ce n'est peut-être pas encore Trump, mais c'est certainement un pas dans sa direction. Contre la vague de droite, il faut promouvoir l'unité de classe. Il faut lutter avec nos camarades immigrants et immigrantes, avec nos camarades des minorités religieuses et de genre, pour défendre leurs droits et nos droits. Ensemble, il faut prendre l'offensive et diriger une lutte sociale d'envergure pour mettre un terme au système capitaliste qui génère l'inégalité, la guerre et le fascisme.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La colère tarifaire de Trump

Au cours du week-end, le président Donald Trump a annoncé une série d'augmentations tarifaires sur les importations américaines de marchandises en provenance des partenaires commerciaux les plus proches des États-Unis, le Canada et le Mexique. Il a proposé une augmentation de 25 % des tarifs douaniers (avec un taux inférieur pour les importations de pétrole en provenance du Canada). Il a ensuite annoncé une augmentation de 10 % des droits de douane sur toutes les importations chinoises. C'est ainsi que Trump a commencé sa nouvelle guerre commerciale.

7 février 2025 | tiré de Viento sur

https://vientosur.info/la-rabieta-arancelaria-de-trump/

Et pourtant, dès qu'il l'a commencé, il a pris du recul. Trump a annoncé qu'il reportait d'un mois les hausses de droits de douane avec le Canada et le Mexique parce que leurs gouvernements avaient accepté de faire quelque chose contre la contrebande de fentanyl aux États-Unis, qui, selon lui, tue 200 000 Américains chaque année. Ce chiffre est absurde, bien sûr, car moins de 100 000 Américains meurent chaque année d'overdoses de drogues de toutes sortes. À l'heure actuelle, la contrebande de fentanyl à la frontière canado-américaine est minuscule, surtout si on la compare aux opérations des cartels de la drogue à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. De plus, comme le président mexicain Sheinbaum l'a fait remarquer à Trump, les cartels peuvent utiliser des méthodes violentes grâce au trafic d'armes effectué par les Américains aux États-Unis.

Les gouvernements du Canada et du Mexique se sont empressés de conclure un accord avec Trump, promettant des groupes de troupes aux frontières pour arrêter le trafic et plus de forces antidrogue conjointes avec les États-Unis, etc. Cela semble suffisant pour que Trump reporte sa mesure tarifaire, bien que les droits de douane sur la Chine soient maintenus (pas de médicaments là-bas ?). Des taxes seront également introduites dans le système douanier sur les importations de petits colis qui étaient auparavant exempts de droits de douane, ce qui affectera les achats en ligne de marchandises en provenance de l'étranger par les Américains.

Alors, que devrions-nous apprendre de cette crise de colère ? Les menaces d'augmentation des droits de douane sont-elles simplement utilisées pour intimider d'autres pays afin qu'ils fassent des concessions à Trump ? Ou y a-t-il une politique économique cohérente dans tout cela ?

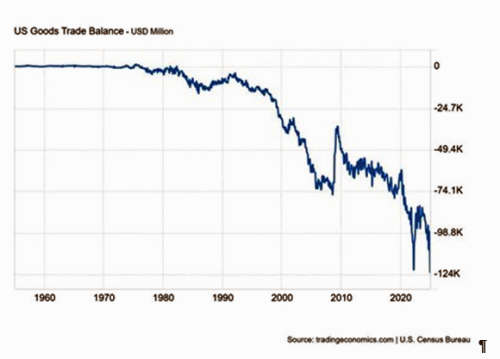

Cette folie répond à une méthode. Sur le front extérieur, Trump a l'intention de rendre à l'Amérique sa grandeur en augmentant le coût de l'importation de biens étrangers pour les entreprises et les ménages américains, réduisant ainsi la demande et l'énorme déficit commercial que les États-Unis ont actuellement avec le reste du monde. Il veut le réduire et forcer les entreprises étrangères à investir et à opérer aux États-Unis au lieu d'y exporter.

Il pense que cela augmentera les revenus et l'emploi des Américains. Et avec les revenus supplémentaires des droits de douane, le gouvernement aura suffisamment de fonds pour réduire autant que possible l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les bénéfices des sociétés (en fait, Trump dit qu'il veut abolir complètement l'impôt sur le revenu). Si tel est le plan, les droits de douane finiront par être pleinement mis en œuvre et la Chine obtiendra probablement une augmentation encore plus importante.

Si Trump va de l'avant avec ses mesures tarifaires protectionnistes, quel sera l'impact sur le commerce et l'économie américains ? Les droits de douane actuellement prévus affecteraient 1,3 billion de dollars d'échanges commerciaux avec les États-Unis, et 43 % de toutes les importations américaines seraient touchées.

Les augmentations cumulatives des droits de douane depuis que Trump les a lancés pour la première fois au cours de son mandat de 2016 à 2020 atteindraient des niveaux jamais vus depuis 1969, juste avant les réductions tarifaires internationales du GATT et de l'OMC au cours des décennies de mondialisation à la fin du XXe siècle.

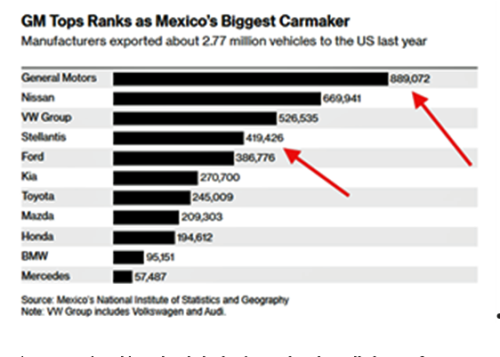

En effet, les droits de douane sont une taxe sur les biens importés, que le Trésor américain peut empocher. Un tarif de 25 % sur le Canada et le Mexique augmenterait les coûts pour les constructeurs automobiles américains. On s'attend à ce que ces tarifs augmentent jusqu'à 3 000 $ sur le prix de certaines des 16 millions de voitures vendues aux États-Unis chaque année. Les coûts des denrées alimentaires augmenteraient également, car le Mexique fournit plus de 60 % des produits frais aux États-Unis.

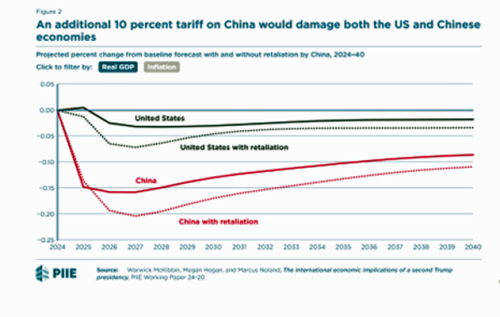

L'impact précis dépendra de la durée pendant laquelle les tarifs resteront en place et de la décision d'autres pays de prendre des mesures de rétorsion. La Chine a déjà annoncé une série de contre-mesures. Le ministère chinois du Commerce a déclaré que le pays imposerait des contrôles à l'exportation sur le tungstène, le tellure, le ruthénium, le molybdène et les articles liés au ruthénium, des composants essentiels des produits technologiques. La Chine prévoit également une taxe de 15 % sur le gaz naturel liquéfié.

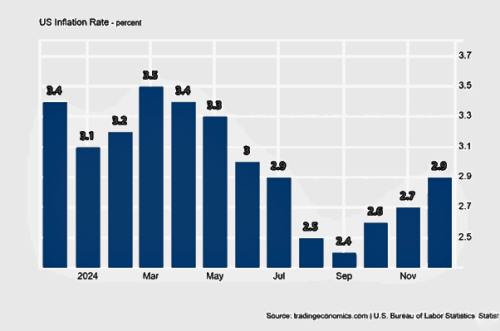

Aux États-Unis, si des augmentations tarifaires sont mises en œuvre, les prix intérieurs augmenteront et il y aura une pression à la hausse sur l'inflation. Il y a un facteur qui contrecarre cela. Si le dollar américain se renforce par rapport aux autres devises commerciales, le coût des importations en dollars sera plus faible, ce qui réduira l'impact des droits de douane sur les prix. Mais le taux d'inflation aux États-Unis augmentera très probablement. L'inflation recommence déjà à augmenter. Les augmentations tarifaires porteront le taux au-dessus de 3 % d'ici 2025.

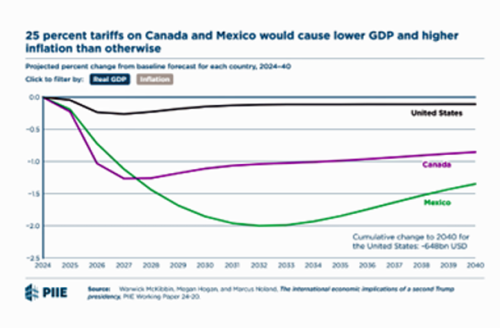

Un groupe de réflexion américain, le Tax Policy Center, estime que le revenu médian des ménages américains après impôts diminuera de 1 %, soit 930 dollars, d'ici 2026 si les tarifs sont pleinement mis en œuvre. En effet, les prix à la consommation augmenteraient de 0,7 % et le PIB réel perdrait de 0,4 %. Le Peterson Institute for International Economics estime que les droits de douane entraîneront une contraction de l'économie américaine de 0,25 % l'année prochaine et de 0,1 % à long terme. « Les politiques qu'il poursuit présentent un risque inflationniste élevé », a déclaré Adam Posen, directeur du groupe de réflexion du Peterson Institute for International Economics. « Il semble que la promotion de l'industrie manufacturière et l'atteinte des partenaires commerciaux de l'Amérique soient des objectifs qui, pour Trump, ont plus de priorité que le pouvoir d'achat de la classe ouvrière. »

Trump affirme que les revenus supplémentaires provenant des tarifs seraient utilisés pour réduire les impôts et que l'ensemble des types de revenus serait censé aider les revenus des ménages. Mais les estimations des revenus supplémentaires provenant des droits de douane ne s'élèvent qu'à 150 milliards de dollars par an. Et les réductions d'impôt sur le revenu profiteront principalement aux personnes aux revenus les plus élevés, tandis que la hausse de l'inflation touchera les groupes à faible revenu.

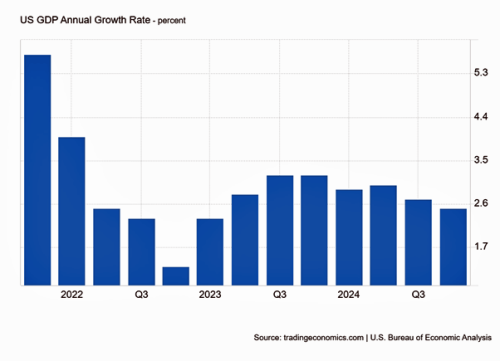

Si l'impact des hausses tarifaires devait réduire la croissance économique, le soi-disant succès relatif de l'économie américaine par rapport à d'autres grandes économies serait en péril. La croissance du PIB réel aux États-Unis avait déjà ralenti à la fin de 2024 pour s'établir à un taux annualisé de 2,3 %. Des mesures tarifaires réduiraient ce taux de croissance cette année et l'année prochaine.

Ainsi, alors que Trump impose des droits de douane, l'inflation aux États-Unis augmente et la croissance de la production ralentit.

Les pays soumis aux augmentations tarifaires de Trump seront durement touchés. Le Peterson Institute calcule que « sous la deuxième administration Trump, le PIB des États-Unis serait inférieur d'environ 200 milliards de dollars à ce qu'il aurait été sans les droits de douane. Le Canada perdrait 100 milliards de dollars à cause d'une économie beaucoup plus petite et, à son apogée, les droits de douane réduiraient la taille de l'économie mexicaine de 2 % par rapport à ses prévisions de base. En fait, les économistes de JP Morgan estiment que ces mesures pourraient plonger le Canada (déjà faible) et le Mexique dans une récession à part entière.

L'impact sur la Chine dépendra de l'ampleur des augmentations tarifaires. Pour l'instant, ce n'est que 10 %, mais Trump a déclaré que ce serait finalement 60 %. Si les États-Unis imposaient un tarif supplémentaire de 10 % à la Chine et que la Chine répondait en conséquence, le PIB américain serait réduit de 55 milliards de dollars au cours des quatre années de la deuxième administration Trump, et de 128 milliards de dollars en Chine. L'inflation devrait augmenter de 20 points de base aux États-Unis et, après une baisse initiale, de 30 points de base en Chine.

Ces estimations supposent que des mesures tarifaires seront appliquées. Jusqu'à présent, Trump a reporté son application pendant qu'il poursuit ses tactiques de négociation avec ses partenaires commerciaux. Mais n'oubliez pas qu'il prévoit également d'augmenter les droits de douane sur toutes les importations de l'UE, et cela n'est pas encore arrivé.

En général, l'augmentation des droits de douane et d'autres mesures protectionnistes seront affaiblies par les mesures de rétorsion et la croissance économique. La croissance du commerce mondial s'est quelque peu redressée en 2024 après s'être contractée en 2023. Les tarifs douaniers de Trump arrêteront cette reprise dans son élan.

Dans les années 1930, la tentative des États-Unis de protéger leur base industrielle avec les tarifs douaniers Smoot-Hawley n'a conduit qu'à une nouvelle contraction de la production qui a conduit à la Grande Dépression qui a englouti l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon. Les grandes entreprises et leurs économistes ont condamné les mesures Smoot-Hawley et ont mené une campagne vigoureuse contre leur mise en œuvre. Henry Ford a tenté de convaincre le président Hoover d'opposer son veto à ces mesures, les qualifiant de « stupidité économique ». Des mots similaires viennent maintenant des grandes entreprises et de la finance ou du Wall Street Journal, qui a qualifié les tarifs douaniers de Trump de « guerre commerciale la plus stupide de l'histoire ».

La Grande Dépression des années 1930 n'a pas été causée par la guerre commerciale protectionniste provoquée par les États-Unis en 1930, mais les tarifs douaniers n'ont fait qu'ajouter de la force à la contraction mondiale, qui est devenue « chacun pour soi ». Entre 1929 et 1934, le commerce mondial a chuté d'environ 66 % alors que les pays du monde entier mettaient en œuvre des mesures de rétorsion commerciale.

Bien que Trump ait rompu avec les politiques néolibérales de mondialisation et de libre-échange pour « rendre sa grandeur à l'Amérique » aux dépens du reste du monde, il n'a pas abandonné les politiques néolibérales pour l'économie nationale. Les impôts des grandes entreprises et des riches seront réduits, mais il est également prévu de réduire la dette du gouvernement fédéral et de réduire les dépenses publiques (sauf pour l'armement, bien sûr). Cette année, le déficit budgétaire des États-Unis sera de près de 2 000 milliards de dollars, dont plus de la moitié sont des intérêts nets, soit à peu près la même quantité que les États-Unis dépensent pour leur armée. L'encours total de la dette publique s'élève aujourd'hui à 30,2 billions de dollars, soit 99 % du PIB. La dette américaine en pourcentage du PIB dépassera bientôt le pic de la Seconde Guerre mondiale. Le Congressional Budget Office estime que d'ici 2034, la dette du gouvernement américain dépassera 50 000 milliards de dollars, soit 122,4 % du PIB. Les États-Unis dépenseront 1,7 billion de dollars par an rien qu'en intérêts.

Trump a laissé Elon Musk prendre en charge les dépenses du gouvernement fédéral, fermer des ministères (peut-être le ministère de l'Éducation) et licencier des milliers d'employés publics pour réduire le gaspillage. Le problème pour Musk est que la plupart des déchets et des dépenses vont à la défense, mais il ne fait aucun doute qu'il continuera à réduire les services publics et même les programmes de droits comme Medicare.

Trump a l'intention de privatiser autant de gouvernement qu'il le peut. « Nous vous encourageons à trouver un emploi dans le secteur privé dès que vous le souhaitez », a déclaré le Bureau de la gestion du personnel de l'administration Trump. Selon Trump, le secteur public est improductif, mais pas le secteur financier, bien sûr. « La voie vers une plus grande prospérité américaine est d'encourager les gens à passer d'emplois à faible productivité dans le secteur public à des emplois à plus forte productivité dans le secteur privé. » Personne ne connaît ces excellents emplois. De plus, si le secteur privé cesse de croître à mesure que la guerre commerciale s'intensifie, ces emplois à plus forte productivité n'existeront jamais.

4/02/2025

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

De nouveaux comités de travailleurs syriens lancent des protestations coordonnées contre les licenciements massifs d’employés du gouvernement

Le Réseau syndical international de solidarité et de luttes soutient les comités indépendants formés en Syrie

Des comités indépendants de travailleurs nouvellement formés en Syrie ont organisé des manifestations et des veillées dans tout le pays pour protester contre la décision du gouvernement intérimaire de licencier des milliers d'employés du secteur public, et en réponse à la flambée du coût de la vie qui plonge des millions de Syriens dans la pauvreté.

Des rassemblements ont eu lieu le 15 février à Damas, Alep, Soueïda, Lattaquié et Homs. Les manifestations font suite à une initiative lancée par l'Association des travailleurs pour le changement démocratique (WADC) appelant à la formation de comités démocratiques pacifiques de coordination du travail en réponse à l'aggravation de la crise économique, à l'érosion des droits des travailleurs et à l'impact dévastateur des politiques néolibérales sur la classe ouvrière. Le WADC appelle à la mobilisation massive des travailleurs, à l'auto-organisation démocratique et à une action unifiée pour résister aux licenciements, à la privatisation et à l'injustice économique.

Déclaration de l'Association des travailleurs pour le changement démocratique

L'Association des travailleurs pour le changement démocratique annonce la formation de comités de coordination syndicale indépendants, pacifiques et démocratiques dans toutes les provinces. Ces comités visent à unifier le mouvement syndical en cours et à venir, chaque province établissant son propre organe de coordination pour organiser des activités localement. Chaque comité comprendra des représentants de différents secteurs syndicaux du secteur public afin de s'assurer que les manifestations et les sit-in se déroulent collectivement à un moment et à un endroit unifiés dans toutes les provinces. Cet effort vise à consolider nos revendications légitimes, qui découlent des graves dommages infligés à nos emplois, à nos moyens de subsistance et à l'avenir de nos enfants en raison de décisions hâtives et injustes qui ne tiennent pas compte des intérêts du secteur public, de ses institutions, de son économie et de ses ressources humaines.

Nous sommes fiers du fait que, en tant que classe ouvrière, nous avons toujours été et continuons d'être la représentation la plus fidèle de l'unité nationale et de la souveraineté pour atteindre les objectifs suivants :

* Annuler toutes les décisions rendues par le gouvernement intérimaire concernant les licenciements, les licenciements, les suspensions, les résiliations de contrats, les congés forcés sans solde ou toute autre mesure injuste sous quelque prétexte que ce soit.

* Nous exigeons la formation de comités gouvernementaux spécialisés comprenant des représentants syndicaux pour examiner tous les dossiers d'emploi, identifier les cas de corruption et d'emplois fantômes, et renvoyer les violations devant la justice pour qu'elle rende des comptes équitablement.

* Accorder des contrats à durée indéterminée aux travailleurs annuels et saisonniers que l'ancien régime refusait de régulariser dans le cadre de son évasion de responsabilité.

* Restructurer le personnel et les ressources humaines pour s'assurer que les travailleurs ne sont pas licenciés arbitrairement tout en investissant dans les compétences et la formation continue pour améliorer l'efficacité.

* Augmenter les salaires de manière équitable pour s'aligner sur la norme minimale d'un moyen de subsistance digne.

* Veiller à ce que les retraités soient inclus dans toute augmentation de salaire et ne soient en aucun cas exclus.

* Inverser les politiques de privatisation et s'appuyer sur les capacités nationales pour relancer et réformer le secteur public en tant que pilier de l'économie nationale et de la sécurité sociale.

* Rouvrir toutes les entreprises du secteur public, en particulier les entreprises productives, et créer de nouvelles opportunités d'emploi dans divers secteurs tout en réintégrant les chômeurs.

* Les syndicats ouvriers appartiennent aux travailleurs, et eux seuls ont le droit de déterminer leur sort. Nous exigeons de nouvelles élections libres de toute ingérence ou contrôle extérieur.

Qui sommes-nous ?

Nous sommes un groupe de travailleurs des secteurs public et privé, ainsi que des militants syndicaux de diverses provinces syriennes. Depuis 2012, nous avons mis de l'avant notre programme de changement démocratique et nous nous sommes battus pour celui-ci malgré les sévères restrictions politiques et sécuritaires imposées par l'ancien régime. Nous avons défendu avec détermination les droits et les intérêts des travailleurs malgré toutes les tentatives de nous mettre à l'écart et de nous intimider.

Nos efforts ont gagné la confiance d'une grande partie des travailleurs des deux secteurs.

Structure organisationnelle des comités de coordination

Le comité général de coordination est basé à Damas et comprend les chefs des comités provinciaux de coordination. Chaque comité provincial comprend des représentants de la coordination des groupes syndicaux.

Par exemple :

Coordination Damas et Damas rurale : Formée à partir de l'ensemble des délégués des groupes syndicaux (électricité – santé – médias – banques – industries textiles, etc.) Coordination Homs – Coordination Daraa – Coordination Sweida – Coordination Hama – Coordination Quneitra – Coordination Alep -Coordination Tartous – Coordination Lattaquié, etc.

La structure finale de ces comités syndicaux sera annoncée une fois que tous les groupes syndicaux auront été constitués. Nous appelons tous les travailleurs à organiser leurs groupes, à choisir leurs représentants collectivement et à veiller à ce que les délégués soient qualifiés, dignes de confiance et connus pour leur intégrité, leur altruisme et leur forte conscience nationale et de classe.

Pour l'instant, la communication avec nous se limitera à Facebook Messenger via notre page (Democratic Workers' Change).

À partir du samedi 15 février 2025, nous lancerons des sit-in hebdomadaires organisés tous les samedis de 10h à 14h devant les bâtiments syndicaux de toutes les provinces. Cette mobilisation continue sera notre principale voie vers l'atteinte du plus haut niveau d'organisation et du plus grand mouvement de masse pacifique capable d'exercer son poids et de garantir ses droits légitimes. Notre objectif ultime est de devenir un partenaire actif dans la construction de la nouvelle Syrie à laquelle nous aspirons tous.

Slogans :

Le slogan principal : « Persistance, persévérance, jusqu'à ce que la décision soit renversée »

« Un, un, le peuple syrien est un »

« Un, un, les travailleurs syriens sont un »

« Les travailleurs syriens sont unis »

« Nous sommes des travailleurs de l'État, pas des travailleurs du régime »

« Un gouvernement intérimaire, pas des licenciements de travailleurs »

« Non aux licenciements arbitraires »

« Nous sommes avec la loi et contre la corruption »

« Les moyens de subsistance sont une ligne rouge »

« Nous ne sommes pas des fantômes »

« Nous sommes tous Syriens, et nous reconstruirons notre pays avec amour »

« Les retraités ont donné leur vie à ce pays – nous devons préserver leur dignité »

« Oui à la responsabilisation des fonctionnaires corrompus »

« Notre détermination est forte, nous voulons travailler »

« Oui à l'amélioration de l'efficacité au travail »

« Nous avons besoin d'une augmentation de salaire qui nous soutienne »

« Vous voulez une économie forte ? Vous pouvez compter sur nous »

« Désolé messieurs… Nos usines ne sont pas à vendre »

« Non à la privatisation, nous pouvons faire fonctionner et améliorer nos industries »

« Nos emplois sont notre dignité et le gagne-pain de nos enfants »

« Nous sommes fatigués de l'injustice et de la privation »

« Notre mouvement est national… Notre mouvement est pacifique… Nous changerons tout injuste »

« Nous exigeons la justice sociale »

« Nous ne voulons pas de mots, nous voulons des actions »

« Nous ne resterons pas à la maison, nous construirons une nouvelle nation »

Comité général de coordination pour le changement démocratique des travailleurs

MENA Solidarity Network

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Trump : Réagissons avant qu’il ne soit trop tard

*Unis mais désespérément seuls ! Unis dans leurs hécatombes, leurs bains de sang et leur solitude. Et unis aussi dans la même résistance acharnée pour la vie, la liberté et leur autodétermination nationale. Peuples palestinien et ukrainien martyrisés et unis…contre les mêmes bourreaux unis.

D'ailleurs, n'était-il pas l'un d'eux, qui nous avertissait, déjà le 28 décembre 2023, que « Les objectifs déclarés d'Israël dans son opération en cours contre les militants du Hamas à Gaza semblent presque identiques à ceux de Moscou dans sa campagne contre le gouvernement ukrainien” ? (1)*

Cette phrase d'il y a un an, aurait dû nous préparer pour affronter les malheurs actuels. D'autant plus que celui qui l'avait prononcé n'est pas n'importe qui. C'est *Serguei Lavrov*, bras droit et éternel ministre des Affaires étrangères de M. Poutine. Un M. Lavrov qui s'était même empressé de préciser que les objectifs de Netanyahou à Gaza « *semblent similaires à la "démilitarisation" et à la "dénazification", que Moscou poursuit en Ukraine depuis le lancement de son offensive en février 2022 » ! *En somme, mêmes génocides et mêmes génocidaires…

Malheureusement, personne n'a prêté la moindre attention à ces affirmations de M. Lavrov, bien qu'il les a faites au cours d'un grand interview accordé aux très officielles agences Tass et Novosty et bien que cet interviewfigurait longtemps en toute première page du site du ministère russe des Affaires Étrangères ! Comme on pouvait s'en attendre, le silence assourdissant qui les a toujours entourées était dû au fait que ceux qui soutiennent les crimes de M. Netanyahou à Gaza n'aiment pas être associés aux crimes de M. Poutine en Ukraine, et ceux qui soutiennent les crimes de M. Poutine en Ukraine n'aiment pas être associés aux crimes de M. Netanyahou à Gaza. En d'autres termes, une alliance pas tellement contre nature entre tous ceux qui avaient intérêt à passer sous silence des vérités qui ne pouvaient que mettre à nu leur hypocrisie…

Mais, force est d'admettre que quand nous écrivions qu'en affirmant *« que la Russie ne fait rien de plus en Ukraine qu'Israël à Gaza* », M. Lavrov *« s'adressait d'abord a l'establishment américain… essayant de lui faire comprendre que la Russie n'est pas un adversaire mais plutôt un ami, les deux ayant des intérêts communs »,* nous ne pouvions pas imaginer qu'un président des Etats-Unis traduirait en actes ces paroles de M. Lavrov seulement un an plus tard ! Et pourtant c'est exactement ce qu'est en train de faire actuellement M. Trump quand il soutient -avec un zèle qui fait froid dans le dos les guerres génocidaires contre les peuples ukrainien et palestinien des criminels qui s'appellent Netanyahou et Poutine…

Toutefois, l'actualité brûlante n'éclaire pas rétroactivement seulement ces déclarations tonitruantes de M. Lavrov. Elle éclaire aussi plusieurs autres dues à M.Poutine lui-même. Comme par exemple celle, ahurissante et « incompréhensible » quand il l'a faite en février 2024, que c'était la Pologne qui avait… contraint l'Allemagne de Hitler à l'attaquer, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale ! A première vue bizarre et « incompréhensible », cette affirmation de M. Poutine devient compréhensible quand on la lit dans son entièreté à la lumière de la plus brulante actualité des derniers jours : « *les Polonais n'avaient pas cédé le corridor de Dantzig à l'Allemagne, et ils sont allés trop loin, poussant Hitler à déclencher la Deuxième Guerre mondiale en les attaquant. Pourquoi est-ce contre la Pologne que la guerre a commencé, le 1er septembre 1939 ? La Pologne s'est révélée intransigeante, et Hitler n'a eu d'autre choix que de commencer à mettre en œuvre ses plans avec la Pologne » ! (2)*

En réalité, ce que M. Poutine voulait nous dire en réécrivant ainsi l'histoire de la Seconde guerre mondiale, c'est que l'Ukraine actuelle envahie par l'armée de M. Poutine ressemble comme deux gouttes d'eau à la Pologne de 1938 envahie par la Wehrmacht de M. Hitler. Et que ces deux pays sont responsables des agressions militaires qu'ils ont subies, car ils les ont provoquées en refusant de céder devant les prétentions territoriales et autres de leurs envahisseurs ! Alors, ce n'est pas un hasard que le maître du Kremlin a prononcé ces monstrueuses énormités au cours du grand interview qu'il a accordé à Tucker Carlson, étoile de la chaîne Fox news, très proche de M. Trump et donc, tout indiqué pour faire connaître ces affirmations de M. Poutine aux milieux d'extrême droite américains lesquels d'ailleurs… les partagent.

De nouveau, force est de constater que ce positionnement cynique de M. Poutine en faveur du droit du plus fort, a fait mouche auprès de l'extrême droite américaine. La preuve en est qu'une fois réinstallé à la Maison Blanche, M. Trump s'est empressé non seulement de reprendre tous les « arguments » du président russe en faveur de son invasion de l'Ukraine, mais aussi de profiter de la situation pour… participer activement au pillage et à la destruction de l'Ukraine aux côtés de son complice russe !

Alors, quelle est la nature de cette association de Trump avec Poutine ? S'agit-il d'une alliance occasionnelle ou bien d'affinités électives beaucoup plus solides ? De nouveau, c'est Poutine qui a donné le premier un début de réponse quand il s'est adressé longuement à ses compatriotes le jour de l'invasion de l'Ukraine par son armée. Et bien que systématiquement « oubliés » par ses amis et ennemis de droite comme de gauche, ses diatribes anticommunistes de ce jour fatidique ainsi que ses violentes attaques contre la Révolution d'Octobre 1917, les Bolcheviks et surtout, contre Lénine en personne,(3) éclairent au-delà de tout doute, tant ses références politiques et idéologiques que la nature de son alliance avec Trump.

En somme, *ce qui unit actuellement Poutine à Trump c'est la communauté de leurs références idéologiques, tout ce qui les rend réactionnaires, obscurantistes, ennemis jurés des faibles, des pauvres, des minorités, des socialistes, des féministes, des écologistes, des travailleurs, des syndicats ouvriers. C'est leur adoration de la violence brute, du virilisme et de l'autoritarisme le plus exacerbé, des milliardaires, des oligarques et des dictateurs, c'est leur haine viscérale de la démocratie.*

Alors, pas de doute, Trump, Poutine, Netanyahou, Musk, Milei et leurs amis de par le monde, ne représentent pas une version simplement plus dure du néolibéralisme, comme continuent de le prétendre certains irresponsables. Ils représentent un danger mortel pour nous tous, pour l'humanité, pour la démocratie et la planète. Un danger analogue à celui que représentait le fascisme et le nazisme il y a 80 ans. Ils représentent l'Internationale Brune de notre temps. Réagissons donc tous ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Car cette fois il n'y aura pas de seconde chance…

*Notes*

*1. **Sergueï Lavrov : "Israël poursuit des objectifs similaires à

ceux de la Russie » ! :*

https://www.pressegauche.org/Serguei-Lavrov-ministre-russe-des-affaires-etrangeres-Israel-poursuit-des

*2. **Pourquoi les partisans de Poutine le censurent

systématiquement ? :* https://inprecor.fr/node/3896

*3. **Poutine : « Lénine est l'auteur de l'Ukraine d'aujourd'hui » ou

comment tout ça est la faute à … Lénine et aux bolcheviks : *tps ://

lanticapitaliste.org/opinions/international/poutine-lenine-est-lauteur-de-lukraine-daujourdhui-ou-comment-tout-ca-est-la

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La mauvaise protection des travailleurs et des travailleuses fait obstacle à l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne

Si l'Ukraine veut espérer adhérer à l'Union européenne, les droits du travail doivent être une priorité beaucoup plus importante. C'est également nécessaire pour renforcer la résilience de la société.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/02/15/la-mauvaise-protection-des-travailleurs-et-des-travailleuses-fait-obstacle-a-ladhesion-de-lukraine-a-lunion-europeenne-communique-de-sotsialnyi-rukh/

Le rapport d'étape 2024 de la Commission européenne sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE a fait l'effet d'une douche froide pour le gouvernement ukrainien. Parmi les nombreuses exigences auxquelles l'Ukraine doit répondre, le domaine du marché social et du travail ressort comme critique par rapport aux conditions d'adhésion à l'UE.

L'Ukraine obtient même la plus mauvaise note dans ce domaine parmi les dix pays candidats, juste derrière le Kosovo. Ce mauvais classement révèle également les années de négligence systématique dans le pays, antérieures à l'invasion russe et liées au démantèlement de la réglementation. Mais aussi à la marginalisation des syndicats par les gouvernements successifs.

En conséquence, la détérioration des conditions de vie des travailleurs et des travailleuses ukrainiennes est aujourd'hui devenue un obstacle direct aux perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.

Le dialogue social : un idéal oublié

Au sein de l'Union européenne, le « dialogue social » – ou les négociations entre les partenaires sociaux – est désormais une institution bien établie et une image de la façon dont les désaccords peuvent être résolus par la démocratie, la négociation et la reconnaissance mutuelle entre les employeurs, les syndicats et les gouvernements.

En Ukraine, le principe du dialogue social a été marginalisé. Le Conseil social et économique tripartite national officiel (NTSEC) – qui était censé être le moteur des réformes coopératives du marché du travail – est inactif depuis 2021. Sans plateforme de dialogue social fonctionnelle, les syndicats sont amenés à réagir de manière défensive aux initiatives gouvernementales au lieu de façonner de manière proactive l'élaboration des politiques.

Au niveau local, l'ébranlement de la pratique des négociations antérieures est encore plus évident. Invoquant l'état d'urgence militaire qui a suivi l'invasion, les employeurs ont été autorisés à suspendre unilatéralement les conventions collectives. De grandes entreprises comme les chemins de fer nationaux ou le plus grand producteur d'acier du pays, ArcelorMittal, n'ont pas tardé à tirer parti de cette situation.

La nouvelle législation viole des normes européennes essentielles contenues dans la Charte sociale européenne, qui garantit le droit à la négociation collective et à des salaires équitables.

L'affaiblissement du mouvement syndical est important dans la conjoncture. Le nombre de membres a chuté, avec une perte estimée à 700 000 membres depuis 2022. Ce déclin reflète la destruction des emplois, les effets de la guerre et l'affaiblissement de la capacité des syndicats à défendre les droits des travailleurs et des travailleuses.

Sécurité au travail : qui protège les travailleurs et les travailleuses ?

La guerre elle-même a porté un coup majeur à la sécurité des travailleurs et des travailleuses, mais cela ne change rien au fait que la protection du travail dans le pays était déjà insuffisante. Le système en vigueur se concentre étroitement sur les mesures réactives, alors que dans l'Union européenne, par exemple, la prévention joue un rôle beaucoup plus important.

Le projet de nouvelle loi sur la sécurité au travail du gouvernement ukrainien (projet de loi n°10147) a été vivement critiqué pour son approche néolibérale. Il accorde aux employeurs beaucoup plus d'autonomie et de liberté, tout en supprimant des garanties pour les travailleurs, et les travailleuses, notamment en réduisant le financement des mesures de sécurité et de protection lors des travaux dangereux.