Derniers articles

Duplessis serait fier de la CAQ

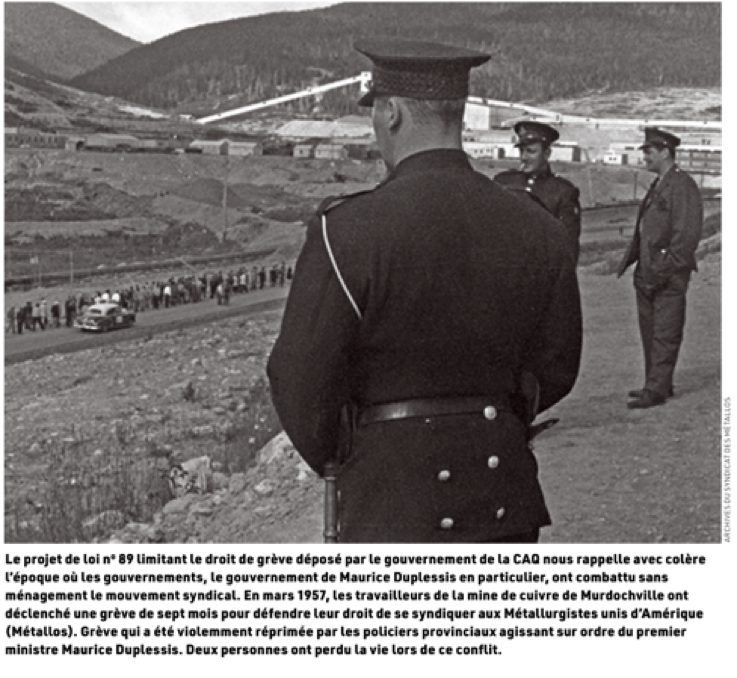

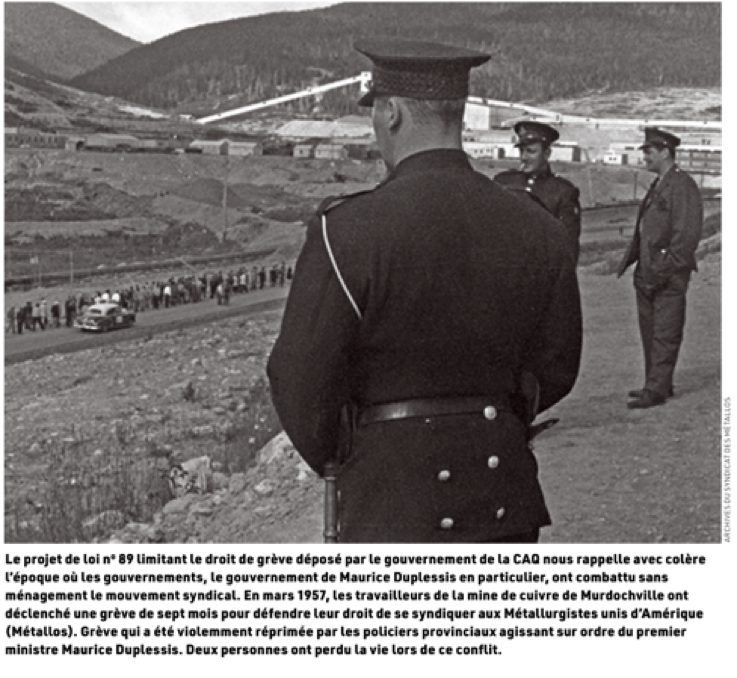

Quand un gouvernement est en chute libre, il sort la machine à diversion. François Legault, lui, a trouvé son bouc émissaire : les travailleurs et travailleuses en grève. Le projet de loi no 89, signé par le ministre du Travail, Jean Boulet, n'a qu'un but : limiter la durée des conflits de travail et affaiblir le rapport de force syndical.

Tiré du Monde ouvrier no 150

Un bon vieux truc patronal, emballé dans un joli papier PAGE 6. Enjeux féministes PAGES 11 ET 16. fleuri avec un titre qui frôle le cynisme : Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. On veut nous faire croire que le problème du Québec, ce n'est pas l'explosion du coût des loyers, ni le panier d'épicerie qui coûte une fortune, ni les familles qui se ruinent pour survivre. Non. Pour la CAQ, le danger, ce sont les personnes syndiquées qui se battent pour de meilleures conditions de travail et pour améliorer les services à la population.

La présidente de la FTQ, Magali Picard, ne se laisse pas berner : « C'est ça qui va régler les vrais problèmes du Québec ? Voyons donc ! Ce gouvernement complètement déconnecté se cherche des souffre- douleurs pour masquer un bilan désastreux. Tout ce que trouve à faire la CAQ, c'est d'inventer un problème qui n'existe pas. Ce familles qui se ruinent pour survivre. Non. Pour la CAQ, le danger, ce sont les personnes syndiquées qui se que veut faire le ministre, c'est aider les employeurs à négocier de plus bas salaires et de moins bonnes conditions de travail. »

Les grèves dérangent, et c'est normal. C'est le seul levier réel qu'ont les travailleurs et travailleuses. Sans ça, on leur passe sur le corps. Mais c'est justement ce que veut le ministre : donner les coudées franches aux patrons en les débarrassant de cette « nuisance » qu'est une grève.

« Oui, Duplessis serait fier du gouvernement de François Legault ! Brimer les droits des travailleurs et travailleuses c'était la spécialité de l'Union nationale de l'époque. C'est un retour à l'époque de la Grande Noirceur que nous propose le gouvernement de la CAQ. Ce n'est pas ça un projet de société », a réagi la présidente.

Un seul détail leur échappe : le mouvement syndical n'a pas l'intention de laisser passer ça. La FTQ sera aux consultations parlementaires et se battra bec et ongles contre cette attaque sur les droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Face à la nouvelle donne géopolitique, les syndicats ne veulent pas lâcher les travailleurs ukrainiens

Alors que les forces politiques se divisent suite à l'abandon américain de l'aide à l'Ukraine, les syndicats essaient de rester unis dans le soutien aux travailleurs et travailleuses ukrainiennes, défendant tous une « paix juste et durable ». La question de l'Europe de la défense ne fait pas l'unanimité.

7 mars 2025 | tiré de Politis N° 1853 | Photo : 2025 |Rassemblement de la Fédération des syndicats ukrainiens devant le bureau du président Volodymyr Zelensky, à Kiev le 30 juin 2020, demandant l'abrogation de la loi sur le travail.

© Sergei SUPINSKY / AFP

https://www.politis.fr/articles/2025/03/monde-travail-face-a-la-nouvelle-donne-geopolitique-les-syndicats-ne-veulent-pas-lacher-les-travailleurs-ukrainiens/

« Le moment exige des décisions sans précédent depuis bien des décennies. […] C'est pourquoi […] j'invite toutes les forces politiques, économiques et syndicales du pays à faire des propositions à l'aune de ce nouveau contexte. Les solutions de demain ne pourront être les habitudes d'hier. » Dans son allocution télévisée sur la situation géopolitique, Emmanuel Macron s'est adressé directement aux organisations syndicales. Depuis trois ans et l'attaque russe sur le territoire ukrainien, tous les syndicats français sont unis en intersyndicale pour soutenir, sans faille, la résistance ukrainienne.

Ainsi, toutes les organisations syndicales étaient présentes aux mobilisations pour soutenir l'Ukraine le 23 février dernier, trois ans après le début de l'invasion russe. « L'intersyndicale est toujours unie en soutien des travailleurs et travailleuses en Ukraine. En plus de la mobilisation du 23 février, on réfléchit à un nouveau rassemblement dans les prochains jours. Dans le contexte actuel, il faut que la société civile s'exprime sur cette question. C'est trop important pour qu'on entende seulement le politique », souligne Béatrice Lestic, en charge des relations internationales au sein de la CFDT.

Le mouvement syndical ne se trompe pas en réitérant, plus que jamais, son soutien à l'Ukraine.

B. Lestic

« La situation s'est considérablement dégradée et cela nous inquiète énormément. Plus que jamais, la solidarité avec les ukrainiens est à l'ordre du jour », embraye Boris Plazzi, secrétaire confédérale en charge des relations internationales à la CGT.

Basculement

Le contexte actuel, c'est un bouleversement sans précédent du rapport de force géopolitique avec un rapprochement inquiétant des États-Unis avec la Russie. Un basculement qui, forcément, interroge les positions historiques de bon nombre d'organisations progressistes, syndicats en tête. « On ne peut pas faire comme si rien ne se passait », soutient Béatrice Lestic.

La syndicaliste accuse le modèle de société défendu par l'axe Trump-Poutine qui est dangereux selon elle, pour les travailleurs et les travailleuses. « Jamais un régime d'extrême droite n'a été favorable aux organisations syndicales. Ce à quoi on assiste n'est pas la folie d'un homme, mais bien un projet politique qui est à l'encontre de tout ce qu'on défend, sur le travail, sur les services publics. Donc le mouvement syndical ne se trompe pas en réitérant, plus que jamais, son soutien à l'Ukraine. »

De la CFDT à Solidaires, la position est partagée aux deux extrémités du spectre syndical, même si la radicalité des termes utilisés diffère d'un syndicat à l'autre. « En Ukraine, comme en Palestine, en Afrique, ou en Kanaky, partout, l'impérialisme, les régimes liberticides, l'extrême droite sont les ennemis des populations qui aspirent à la liberté, à l'émancipation sociale », peut-on lire dans un communiqué publié le 3 mars par Solidaires.

Les Ukrainiens seront transformés en esclaves.

M. Volynets

Depuis le début de la guerre, les syndicats ont ainsi envoyé plusieurs convois syndicaux selon les besoins des organisations de travailleurs ukrainiens. Le dernier en date est parti mi-2024. C'est d'ailleurs un point que tous nos interlocuteurs syndicaux soulignent. Le soutien à l'Ukraine passe, pour eux, par les organisations syndicales locales et non par Volodymyr Zelensky. « On n'est absolument pas dans une Zelenskymania, comme d'autres », explique Béatrice Lestic.

En effet, le président ukrainien profite aussi de la période de guerre pour faire passer des lois qui cassent le droit du travail et les acquis sociaux locaux. « Nous sommes en pleine bataille avec le gouvernement ukrainien depuis de nombreux mois. Car le ministère de l'Économie a décidé de réformer le code du travail sans aucune consultation en bonne et due forme. [Ce] nouveau projet protège les intérêts des employeurs et non des salariés. […] Les Ukrainiens seront transformés en esclaves », affirme, auprès de nos confrères de L'Humanité, Mykhailo Volynets, président de la Confédération des syndicats libres d'Ukraine (KVPU). « On soutient aussi les ukrainiens dans leurs actions syndicales, c'est très important », glisse Boris Plazzi.

Unité ébranlée

« En 2022, le soutien de la population ukrainienne vis-à-vis de l'État et de certaines institutions comme l'armée était énorme. Zelensky était perçu comme le chef charismatique de la résistance. Cela ne veut pas dire qu'on soutenait toutes les initiatives du gouvernement, loin de là. La position des syndicats consistait par exemple à émettre des désaccords avec les actions du gouvernement, notamment avec les modifications du code du travail, sans pour autant s'engager dans une lutte sociale frontale, à la fois parce que la loi martiale interdit les grèves et les manifestations, mais aussi parсe que l'insécurité matérielle des travailleurs risquait de rendre toute grève impopulaire. Jusqu'au début 2023, il y avait cette forte unité derrière l'État mais les tensions sociales reviennent », analysait, il y a quelques jours, la philosophe Daria Saburova dans nos colonnes.

Malgré tout, la nouvelle donne géopolitique pourrait ébranler cette unité. Notamment sur la question de « l'Europe de la défense », alors que plusieurs organisations de travailleurs ont une tradition profondément pacifiste. À la CFDT, on assume défendre l'idée également voulue par Emmanuel Macron. « On a voté cela lors de notre dernier congrès, à Lyon. Mais dire qu'on veut une Europe de la défense ne veut pas dire que cela doit se faire au détriment des dépenses sociales et des acquis sociaux », martèle Béatrice Lestic.

Une posture loin d'être celle de Force Ouvrière (FO). Le troisième syndicat hexagonal dénonce dans un communiqué, « les postures va-t-en-guerre et toute escalade guerrière », et assure que, « sans être indifférente à la sécurité de la nation, FO ne veut participer ni à l'instrumentalisation, ni à l'intégration des organisations syndicales de salariés dans une économie de guerre, synonyme de renoncement et d'abandon des revendications des travailleurs ».

Inquiétudes

La CGT, elle, se tient, pour l'instant, à l'écart de ce débat. « On n'a pas pris de position sur la question », souffle Boris Plazzi qui assure, toutefois, « préférer une économie de la paix à une économie de guerre ». La CGT, comme le reste des organisations s'inquiète, notamment, de la façon dont se mettraient en place de telles hausses de dépenses dans le secteur de la défense, dans un contexte de crise des finances publiques.

Il y a une unanimité pour dire que la Russie est l'agresseur et l'Ukraine l'agressé mais, sur les moyens de se mettre en mouvement, il n'y a pas de position tranchée commune.

B. Lestic

Et ce, alors qu'Emmanuel Macron a déjà assuré – sans pouvoir le garantir, ne disposant plus de majorité – qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. « Il faudra des réformes, du choix, du courage », a-t-il ainsi soutenu. Un discours qui peut légitimement inquiéter les organisations syndicales quand on connaît l'historique des réformes menées depuis près de huit ans par feue la majorité présidentielle.

Au niveau européen c'est d'ailleurs cette question qui risque de cristalliser les tensions, alors que plusieurs pays européens – notamment du sud – pourraient augmenter drastiquement les dépenses liées à la défense. Au détriment de quoi ? Alors que la Confédération européenne des syndicats (CES), qui regroupe 88 confédérations syndicales européennes, a rapidement pris position en soutien à l'Ukraine lors de l'invasion russe. Mais une position commune sur la question des moyens à mettre en œuvre pour soutenir le peuple ukrainien n'émerge pas, malgré le contexte.

« Il y a une unanimité pour dire que la Russie est l'agresseur et l'Ukraine l'agressé mais, sur les moyens de se mettre en mouvement, il n'y a pas de position tranchée commune », souffle Béatrice Lestic. Une chose reste toutefois sûre : dans un contexte certain de montée de tensions et de course à l'armement, les syndicats devront, plus que jamais, être vigilants. Parce que la guerre est rarement – si ce n'est jamais – l'amie des avancées sociales.

Sous-traitance de chirurgies en cliniques privée : la FIQ dénonce le démantèlement du réseau public de santé au profit d’intérêts privés

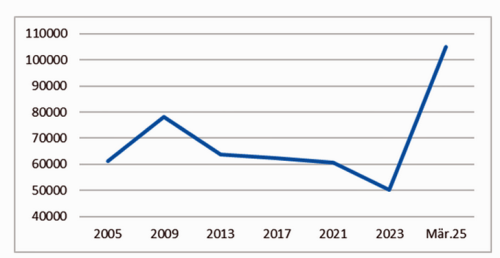

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec– FIQ dénonce l'expansion incontrôlée du recours au secteur privé pour la réalisation des chirurgies. Passant de simples « projets pilotes » à une proportion alarmante de 19 % des chirurgies effectuées hors du réseau public, cette privatisation rampante ne fait qu'exacerber les problèmes systémiques du réseau de la santé.

« En réaffirmant son engagement à participer aux solutions pour améliorer l'accès aux soins, notamment par des initiatives pour réduire les listes d'attente en chirurgie, la FIQ souligne toutefois les effets pervers de l'expansion des centres médicaux spécialisés (CMS). Ces cliniques, bien qu'elles contribuent à réduire les délais pour certaines interventions, aggravent la pénurie de personnel dans le secteur public. En effet, le nombre de chirurgies en attente depuis plus d'un an reste préoccupant, démontrant l'inefficacité du recours aux CMS », exprime Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

Le gouvernement prétend que le recours au privé est une solution pour réduire les listes d'attente. En réalité, il s'agit d'un choix politique qui affaiblit encore davantage le réseau public. Les cliniques privées attirent des professionnelles en soins qui désertent les hôpitaux en raison des conditions de travail exécrables imposées par le gouvernement. Or, c'est dans le public que ces professionnelles sont le plus essentielles, et c'est là que des investissements s'imposent.

« La proportion de travailleuses de la santé dans le privé a augmenté de 31 % entre 1987 et 2019, et en mars 2023, 16 % des chirurgies étaient réalisées en CMS. L'élargissement des interventions autorisées au privé risque d'accroître cette proportion, avec des conséquences sur les listes d'attente pour les chirurgies complexes, notamment oncologiques. La rentabilité du privé repose sur les lacunes du public, d'où l'appel de la FIQ à la vigilance pour protéger le système public de santé », souligne Mme Bouchard.

Le financement public des chirurgies réalisées dans le privé ne signifie pas pour autant l'équité d'accès aux soins. En favorisant un système à deux vitesses, le gouvernement de la CAQ crée un engrenage pernicieux : plus les ressources humaines et matérielles se concentrent dans le privé, plus le public s'affaiblit, ce qui justifie davantage encore le recours au privé. Cette spirale est dangereuse et inacceptable.

« Nous ne sommes pas les seules à le dire : ces contrats privés ne réduisent ni les coûts ni les temps d'attente. Pourtant, le ministre Christian Dubé persiste et signe, préférant ouvrir la porte à une privatisation toujours plus grande au lieu de réinvestir de manière significative dans le réseau public. Le gouvernement doit agir là où ça compte vraiment : en bonifiant les conditions de travail des professionnelles en soins et en assurant une meilleure planification des ressources humaines. La solution est connue : c'est le renforcement du réseau public, et non son démantèlement au profit d'intérêts privés », conclut la présidente de la FIQ.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Échec cuisant : l’organisme canadien censé assurer la surveillance des droits de la personne laisse les travailleuses et travailleurs du vêtement au Bangladesh croupir dans la pauvreté

Dans de nombreuses usines de vêtements du Bangladesh, les femmes et les hommes qui confectionnent les vêtements destinés à l'exportation dans le monde entier sont soumis à des horaires exténuants : six jours par semaine, 10 à 12 heures par jour. Cependant, quelles que soient la durée et l'intensité de leur travail, leurs salaires sont si bas qu'ils et elles ne peuvent échapper à la pauvreté.

Les conditions de travail et de vie déplorables de la main-d'œuvre du vêtement au Bangladesh ont poussé le Syndicat des Métallos et le Congrès du travail du Canada (CTC) à déposer une plainte conjointe auprès du Bureau de l'ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE) contre le détaillant L'Équipeur et sa société mère Canadian Tire.

La plainte conjointe du Syndicat des Métallos et du CTC est l'une des premières du genre à avoir été déposée auprès de l'OCRE, fonction créée par le gouvernement fédéral pour enquêter sur les plaintes de violations des droits de la personne dans les activités d'entreprises canadiennes à l'étranger dans les secteurs du vêtement, de l'exploitation minière et de l'industrie pétrolière.

La plainte conjointe du Syndicat des Métallos et du CTC alléguait que L'Équipeur avait agi en violation des principes internationaux des droits de la personne en versant à la main-d'œuvre des usines de ses fournisseurs un salaire inférieur au minimum viable. Notre plainte trouve son origine dans notre engagement solidaire de longue date à améliorer les conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre du secteur du vêtement au Bangladesh.

Depuis plus d'une décennie, en collaboration avec des syndicats canadiens et des alliés de la société civile, le Syndicat des Métallos et le CTC s'efforcent de faire en sorte que la main-d'œuvre exploitée fasse entendre sa voix et ses préoccupations auprès des autorités, des entreprises et des consommateurs canadiens. Dans ce contexte, nos attentes étaient élevées que le Bureau de l'OCRE puisse enquêter sur les allégations de violations des droits de la personne dans la chaîne d'approvisionnement de L'Équipeur au Bangladesh.

L'Ombudsman a initialement accepté d'enquêter sur les allégations formulées dans notre plainte en mars 2024. Cependant, un changement radical s'est produit quelques mois plus tard, à la suite de la fin du mandat de la première Ombudsman, Sheri Meyerhoffer. Le 23 décembre 2024, l'Ombudsman a publié son rapport final, fermant le dossier de notre plainte sans enquêter sur les questions que nous avions soulevées, et sans recommander les mesures de suivi que L'Équipeur aurait pu prendre.

Nous sommes d'avis que le rapport de l'Ombudsman se fonde sur une approche qui mine à ce point son mandat de surveillance qu'il est difficile de concevoir une quelconque violation des droits de la personne sur laquelle il estimerait avoir la compétence pour enquêter. Par conséquent, le Syndicat des Métallos et le CTC demandent actuellement une révision judiciaire de la décision.

Le rapport final de l'Ombudsman, y compris tous nos commentaires sur ces conclusions, peut être consulté ici.

Il convient de souligner que la création du Bureau de l'OCRE est le fruit de plus d'une décennie de plaidoyer de la société civile en faveur d'une plus grande reddition de compte des entreprises, afin d'agir face aux preuves de plus en plus nombreuses d'atteintes aux droits de la personne et de dommages causés à l'environnement par des entreprises canadiennes dans le cadre de leurs activités à l'étranger.

Toutefois, le gouvernement n'a pas doté le Bureau de l'OCRE de l'indépendance et des pouvoirs essentiels nécessaires pour enquêter efficacement sur les allégations de violations commises par des sociétés canadiennes et demander qu'elles rendent des comptes. Donc, même si le Bureau avait procédé à une enquête sur la plainte déposée contre L'Équipeur, les prochaines étapes n'auraient pas été claires, puisqu'il n'avait pas le pouvoir de contraindre les témoins à comparaître et à fournir des documents.

Le processus qui a caractérisé notre plainte était laborieux et a exigé beaucoup de ressources, renforçant encore la position de nombreux groupes de la société civile canadienne selon laquelle le Bureau de l'OCRE a désespérément besoin d'une véritable indépendance et de pouvoirs juridiques pour remplir sa mission. L'absence continue d'action à cet égard exposera encore davantage les intentions limitées du gouvernement de garantir une véritable responsabilité des entreprises canadiennes dans l'exercice de leurs activités à l'étranger.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Nouvelle-Calédonie : « une terre de très grande punition »

L'anthropologue Christine Salomon travaille depuis près de vingt-cinq ans sur le système judiciaire et pénal en Nouvelle-Calédonie. Dans un ouvrage à paraître co-écrit avec Marie Salaün, elle éclaire la place centrale de la prison dans l'histoire coloniale de ce territoire, à la lumière d'une comparaison avec la Polynésie française voisine.

Tiré du blogue de l'auteur.

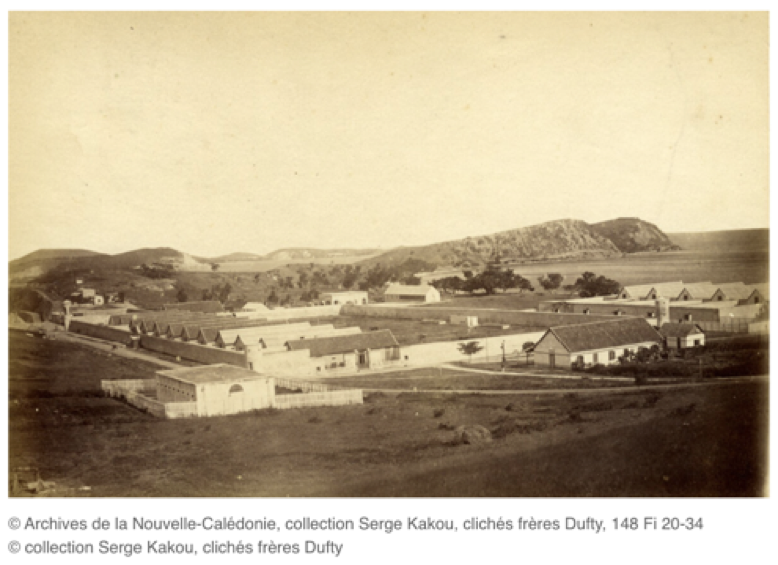

Vos travaux montrent à quel point l'enfermement occupe une place centrale dans l'histoire coloniale de la Nouvelle-Calédonie, bien au-delà du bagne. Concrètement, comment cela se manifeste-t-il ?

Christine Salomon : Dans leur livre sur l'indigénat[1], Isabelle Merle et Adrian Muckle soulignent que dès la prise de possession du pays par les Français en 1853, chaque chef kanak « soumis » est incité à construire deux prisons, une pour les hommes et une pour les femmes. Et symboliquement, il reçoit un fanion et une « barre de justice », à laquelle fixer les fers des prisonniers enchaînés. Jusque-là, l'incarcération ne faisait pas partie des pratiques locales de contrôle social.

Comparée aux autres possessions françaises du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie apparaît vraiment comme une colonie de très « grande punition »[2]. On y crée toute une constellation de lieux d'enfermement : non seulement le bagne et ses multiples annexes, mais aussi la prison civile de Nouméa à partir de 1887, et de nombreuses chambres fortes disséminées à travers le pays – les « carabousses » ou « boîtes », qui seront intégrées aux gendarmeries. C'est là que l'on continue d'effectuer les peines de moins d'un mois jusque dans les années 1970-80. L'administration française ouvre aussi des lieux d'incarcération de ce genre en Polynésie, mais dans une bien moindre mesure.

Pourquoi cette particularité calédonienne ?

C'est surtout lié à l'instauration du code de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie, en 1887. En plus de soumettre les Kanak à l'impôt et au travail forcé, il pénalise toute une série d'infractions qui leur sont propres : par exemple, se rendre dans le village européen sans autorisation, se promener « nu » – c'est-à-dire en vêtements kanak – sur le bord de la route, « débrousser » les champs par le feu, organiser des fêtes la nuit… Au total, quatre ensembles d'infractions visent clairement le mode de vie kanak. Au départ, ce cadre est présenté comme temporaire, le temps que la « mission civilisatrice » de la France fasse son œuvre. Mais en fait, il est renouvelé tous les dix ans, sans grande modification, jusqu'à l'abolition de l'indigénat dans toutes les colonies françaises en 1946. Et encore, le gouverneur de Nouvelle-Calédonie fera tout son possible pour essayer de le prolonger : ce n'est qu'en 1957 que tous les Kanak majeurs peuvent voter.

On n'a pas d'équivalent à Tahiti, où les descendants du royaume Pomare sont dès le départ citoyens français – avec des droits politiques certes très limités – et où les Marquisiens et les habitants des Îles Sous-le-Vent, bien qu'« indigènes », ne sont pas du tout soumis au même régime que les Kanak. En fait, l'extension du champ de l'indigénat et la sévérité de son application en Nouvelle-Calédonie sont exceptionnelles à l'échelle de l'Empire français, Algérie comprise.

Plus largement, la Nouvelle-Calédonie fait l'expérience d'une répression particulièrement violente. Le recours à la déportation est largement répandu et l'on compte plus de 140 exécutions capitales avant la Seconde Guerre mondiale. Quand c'est un condamné de la prison civile qui est exécuté, cela se passe en place publique, devant la population nouméenne. Et même au sein du bagne, on fait assister les bagnards à l'exécution, genou à terre… J'ai trouvé des cartes postales représentant l'échafaud, c'est dire si c'était banalisé. En Polynésie française, à l'inverse, tout le monde se souvient encore de l'exécution de 1869, l'une des deux seules à avoir été appliquées dans l'archipel. Elle a fait figure de repoussoir, et tellement marqué les esprits qu'une copie de la guillotine de fortune installée pour l'occasion a été conservée jusqu'aujourd'hui.

À quoi tiennent ces politiques répressives si différentes ?

Elles s'adossent à des représentations opposées des populations que le colonisateur cherche à contrôler. Les colons voient les Tahitiens comme de grands enfants, qui ne comprendraient pas un recours trop appuyé à la violence, alors qu'ils considèrent les Kanak comme intrinsèquement violents. Cette séparation raciste entre « Polynésiens pacifiques » et « Mélanésiens sauvages » est une vieille idée coloniale.

Mais bien sûr, ces représentations ne sont pas sui generis, elles sont le produit des interactions coloniales, et servent surtout à justifier le modèle de colonisation – et de répression – mis en œuvre. La vision du Kanak féroce est ainsi à rapprocher de la soixantaine d'insurrections qu'a connues la Nouvelle-Calédonie : au-delà des plus célèbres, en 1878 et 1917, la domination française y a toujours été contestée. Et cette idée d'une population sauvage est aussi au service de la colonisation de peuplement qui se met en place en Nouvelle-Calédonie, à la différence de Tahiti qui est au départ un protectorat – d'où un choix d'exclusion des Kanak particulièrement extrême, pour assurer la suprématie des colons. C'est le seul endroit de l'Empire où les Français placent les indigènes dans des réserves, à la britannique. On pénalise même les femmes qui s'enfuient de leur réserve pour aller vivre avec un Européen, si elles sont déjà coutumièrement mariées. Ainsi, tandis qu'en Polynésie française un groupe social métis s'est rapidement constitué, cela ne fait qu'une quinzaine d'années que le métissage est reconnu comme tel dans les recensements calédoniens !

Vous retracez l'adaptation très lente et partielle de la prison du Camp-Est, héritée du bagne, aux réformes pénitentiaires introduites dans l'Hexagone. Il semble surréaliste que le règlement interdise toujours le port de la barbe dans les années 1980…

Et ce n'est que l'aspect le plus anecdotique ! À la même époque, le régime disciplinaire se résume encore à mettre les détenus à l'eau et au pain sec deux jours par semaine… L'abandon de la Nouvelle-Calédonie comme « colonie pénitentiaire » en 1931, puis l'accès au statut de Territoire d'Outre-mer en 1946, n'ont longtemps eu que peu d'incidences sur les conditions de détention au Camp-Est. Elles demeurent proches de celles du bagne jusqu'à ce que la mort d'un détenu sous les coups de ses gardiens fasse scandale en 1966. L'incarcération reste alors gérée localement et ses modalités sont très spécifiques, inscrites dans la situation coloniale. Des détenus peuvent encore être affectés au service personnel de certains surveillants... Cette dérogation n'est définitivement abolie qu'après une importante mutinerie, en 1975, qui déclenche un certain nombre de réformes : la règle du silence est assouplie, le régime des visites et des correspondances également, un service social est institué, les détenus obtiennent le droit à l'enseignement… Mais en 1987, des prisonniers du Camp-Est sont encore privés de foot parce qu'ils refusent de couper leur barbe. Et ce n'est que dans ces années-là qu'ils obtiennent le droit d'avoir des radios individuelles.

C'est donc une transition très progressive qui se met en place jusqu'à l'étatisation de la prison, en 1989. C'est d'ailleurs très paradoxal : la pénitentiaire passe sous le contrôle direct de Paris au moment même où s'amorce la sortie de l'ordre colonial. Mais dans les années 1980, en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française, le coût des dépenses de personnel a nourri une demande de prise en charge par l'Hexagone.

Le Camp-Est semble être décrit depuis très longtemps comme vétuste et surpeuplé...

Absolument. Dans les années 1960, des rapports décrivent le Camp-Est comme trop vétuste et préconisent son abandon au profit d'une nouvelle prison… Mais on fait finalement le choix de le conserver, essentiellement parce que jusqu'en 1972, on n'y accède encore que par bateau, ce qui rend les évasions plus difficiles. Et par la suite, comme on a progressivement lancé des travaux, les dépenses déjà engagées incitent à ne pas abandonner les lieux.

La Nouvelle-Calédonie ne connaît pas le même processus de modernisation que la Polynésie française, où l'on construit une prison toute neuve en 1970. Les essais nucléaires s'y accompagnent de grands chantiers, avec des fonds d'investissement dédiés à la modernisation du territoire, et la prison fait partie du « package » au même titre que l'aéroport, l'hôpital, etc. Il n'y a pas d'équivalent de cette dynamique en Nouvelle-Calédonie, malgré le boom du nickel qui s'accompagne d'arrivées massives et d'injections d'argent, mais d'une ampleur très inférieure. Le bâti du Camp-Est reste longtemps très ressemblant à ce qu'il était auparavant, et ses abords aussi, avec un grand jardin, et même un troupeau… Ce n'est que dans les années 1980 qu'un nouveau directeur venu de métropole impulse la construction d'un nouveau bâti, qui n'aura de cesse de se développer, faisant dire aux Kanak incarcérés qu'on les met désormais en cage.

Dans quelle mesure cette évolution est-elle liée aux tensions politiques et sociales extrêmes que connaît la Nouvelle-Calédonie en 1984-1988 ?

Je n'ai pas trouvé de document établissant un lien direct, mais la mutinerie de 1975 a marqué les esprits. Elle est déclenchée par la libération d'un policier européen qui a abattu un jeune Kanak. C'est aussi le début du mouvement indépendantiste, avec de premières incarcérations qui s'accélèrent au début des années 1980. Dans ce contexte, la droite locale se préoccupe de renforcer la sécurité au Camp-Est.

En Polynésie aussi, une mutinerie éclate en 1978 à la prison de Nuutania et l'État l'attribue notamment à la montée de l'indépendantisme, liée à la lutte contre les essais nucléaires. Le procès des mutins, à Versailles, est assez retentissant. On a peu étudié les « circulations » d'un territoire à l'autre, mais plus généralement, c'est une conjoncture historique : au tournant des années 1980, il y a des inquiétudes partagées face à la montée des indépendantismes, une délinquance juvénile dépeinte comme incontrôlable… Je n'exclurais pas que cela ait pu influencer le choix d'accentuer l'enfermement, et celui de la reprise de contrôle métropolitain. Il serait intéressant d'aller voir si l'on retrouve la même volonté de serrer la vis aux Antilles, à la Réunion ou en Guyane à la même époque.

La surreprésentation des Kanak parmi les personnes détenues ne cesse d'augmenter au fil des ans. Cela peut sembler paradoxal... Avez-vous des éléments d'explication ?

En effet, c'est comme si la part des Kanak en prison augmentait à mesure que leur proportion diminuait dans la population générale. En 1956, les Kanak représentent 51 % de la population calédonienne et 65 % des personnes détenues au Camp-Est. [Leur part dans la population pénale est aujourd'hui estimée à plus de 90 % (NDLR, voir p.20)]. Faute d'étude, il est difficile d'identifier précisément les facteurs de cette évolution. Ce qui est sûr, c'est que la surreprésentation des Kanak en prison bondit lors des « événements » des années 1980. Elle monte considérablement à partir de 1985 et elle explose en 1987. Près de la moitié de l'effectif pénitentiaire est alors en détention préventive.

Les vastes manifestations indépendantistes qui ont précédé les émeutes de mai 2024 ont souvent été ponctuées de la chanson de Waan, « À bas la justice coloniale ». À quelle part d'histoire renvoie cette expression, pour celles et ceux qui la prononcent ?

Dans la mémoire récente, en Nouvelle-Calédonie, cela renvoie surtout au procès de l'embuscade de Waan Yaat, au cours de laquelle dix Kanak désarmés, dont deux frères du leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou, ont été abattus en 1984. Les sept tireurs, qui n'ont jamais nié leur geste et ont bénéficié d'un régime de faveur en détention, ont d'abord fait l'objet d'un non-lieu au titre d'une « légitime défense préventive », avant d'être acquittés en appel par des jurés populaires. Cette affaire a récemment fait l'objet de deux films documentaires[3], qui ont réactivé des souvenirs chez les anciens et suscité de fortes résonances émotionnelles chez les jeunes. D'autant que le dernier des sept auteurs encore en vie, qui intervient dans le film Waan Yaat, semble toujours dans le déni.

La mémoire du Camp-Est, ses conditions de détention et sa place dans le paysage calédonien jusqu'aujourd'hui jouent aussi un rôle dans cette mémoire traumatique. Pas moins de 200 jeunes militants indépendantistes y ont été emprisonnés dans les années 1980. Tout cela a fait l'objet d'une transmission familiale, qui n'est peut-être pas très élaborée mais qui résonne avec l'expérience de nombreux jeunes passés par le Camp-Est.

Certains aspects des événements actuels vous frappent-ils particulièrement, au regard de votre perspective historique sur l'histoire de l'enfermement en Nouvelle-Calédonie ?

Le plus saisissant, c'est la déportation des militants de la CCAT : c'est une vieille ficelle coloniale, depuis la déportation en France du chef rebelle haïtien Toussaint Louverture par Napoléon, jusqu'à celle du leader indépendantiste polynésien Pouvanaa dans les années 1960. On y a eu très largement recours en Nouvelle-Calédonie – et dans les deux sens : les chefs rebelles kanak étaient expédiés sous d'autres cieux, tandis que Communards et rebelles algériens étaient envoyés sur le Caillou… Par ailleurs, l'idée que des commanditaires, des « donneurs d'ordre », se cacheraient derrière l'insurrection de la jeunesse, ou plus généralement que « les parents » seraient à blâmer, me semble totalement méconnaître les normes éducatives kanak, qui laissent une très grande autonomie aux jeunes. Mais n'a-t-on pas entendu des discours assez proches, mettant en cause les familles pauvres plutôt que les inégalités sociales, lors des émeutes en banlieues de l'été 2023 ?

Propos recueillis par Johann Bihr

Cet article est paru dans la revue de l'Observatoire international des prisons - DEDANS DEHORS n°125 - Kanaky – Nouvelle-Calédonie : dans l'ombre de la prison

Notes

[1] Isabelle Merle, Adrian Muckle, L'Indigénat. Génèses dans l'Empire français. Pratiques en Nouvelle-Calédonie, CNRS éditions, 2019.

[2] Expression forgée par l'historien Michel Pierre à propos de la Guyane, dans l'ouvrage La terre de la grande punition. Histoire des bagnes de Guyane, Paris, Ramsay, 1982.

[3] Waan Yaat, sur une terre de la République française, documentaire d'Emmanuel Desbouiges et Dorothée Tromparent, Foulala Productions, 2022, 60 min, et Nouvelle-Calédonie, l'invraisemblable verdict, documentaire d'Olivier Pighetti, Piments Pourpres Productions / France Télévisions / CNC, 2023, 52 min.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Visuel de la 6e action de la Marche mondiale des femmes au Québec

Maintenant que le lancement de la Marche mondiale des femmes vient d'être effectué, nous sommes ravies de vous dévoiler le visuel qui soutiendra notre mobilisation et nos prises de paroles jusqu'au grand rassemblement de la 6e action de la Marche mondiale des femmes au Québec.

Ce visuel, portant notre thème "Encore en marche pour transformer le monde" est le résultat de nombreuses réflexions. Nous avons voulu créer une image qui non seulement représente notre thème, mais qui incarne également les valeurs et les luttes qui nous animent.

Éléments clés du Visuel

Textile :

Le visuel rappelle la courte-pointe, un symbole clé dans l'histoire de la Marche mondiale des femmes. Ce choix permet de faire un lien avec une date importante de notre calendrier, le 24 avril, journée de solidarité féministe contre les entreprises transnationales. Cette date a été choisie en mémoire de l'effondrement de l'usine textile Rana Plaza au Bangladesh, qui a coûté la vie et blessé des milliers de femmes.

Couleurs :

Les couleurs chaudes ont été privilégiées, car elles sont associées à notre organisation et aux luttes autochtones. Des notes de mauve ont été ajoutées pour faire le lien avec le réseau international de la Marche mondiale des femmes.

Symboles :

Nous avons souhaité que l'image permette à chacun de l'interpréter à sa manière, tout en mobilisant. Les symboles présents mettent l'accent sur la mobilisation et nos valeurs, notamment les thèmes de paix, d'écoféminisme et de solidarité.

Inspiration et création

L'inspiration de ce visuel puise dans l'iconographie forte des mobilisations et les 30 ans de la marche Du pain et des roses. Ce concept célèbre la solidarité en s'inspirant des arts textiles, associés à l'histoire et au travail collectif des femmes. En tissant des symboles de lutte et de paix, il reflète l'idée de construire ensemble un avenir inclusif. La symétrie représente l'harmonie et la communauté, et l'utilisation d'éléments artisanaux traditionnels rend hommage au passé tout en projetant une vision tournée vers l'avenir.

La courte-pointe nous a semblé un beau moyen de littéralement tisser ces éléments ensemble, tout en rendant hommage à notre œuvre collaborative, si inspirante et porteuse de communauté.

Nous remercions chaleureusement notre illustratrice Maia Faddoul pour son travail exceptionnel et son engagement à nos côtés. Vous pouvez la suivre sur la plateforme instagram.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Partielle de Terrebonne : les travailleurs d’Amazon dénoncent le silence complice de la CAQ et de son candidat

*13 mars 2025*—*Le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs d'Amazon Laval (STTAL-CSN) a exprimé aujourd'hui sa profonde déception face à l'inaction et l'apathie des candidats à l'élection partielle dans Terrebonne, en particulier Alex Gagné, candidat caquiste, dans le dossier de la fermeture sauvage de sept entrepôts au Québec. Plusieurs travailleurs

de l'entrepôt DXT4 de Laval habitent à Terrebonne.*

Malgré des rencontres privées avec M. Gagné et le ministre du Travail, Jean Boulet, où des promesses de soutien ont été faites, aucun engagement public concret n'a suivi. Le gouvernement continue de justifier le resserrement des achats sur Amazon par des raisons économiques et d'achat local, sans reconnaître l'injustice vécue par les 4700 travailleurs licenciés au Québec.

Le STTAL-CSN déplore cette déconnexion entre les discours privés et les actions publiques du gouvernement. Il demande que tous les partis s'engagent à soutenir les revendications des travailleurs et de la population et agissent immédiatement contre la multinationale pour obtenir une meilleure compensation pour les licenciés et l'imposition de réelles sanctions contre Amazon.

Les travailleurs d'Amazon, notamment ceux de Terrebonne et de la région de Lanaudière, poursuivront leur mobilisation pour obtenir justice et attendent que le gouvernement prenne enfin la mesure de cette crise.

Le STTAL-CSN appelle à une mobilisation massive lors du grand rassemblement prévu le 15 mars 2025 à 19h, à la Maison Théâtre à Montréal, pour dénoncer Amazon et exiger des mesures immédiates en faveur des travailleurs licenciés.

*CITATIONS :*

Félix Trudeau, président du STTAL-CSN :

- "En privé, on nous assure que le gouvernement nous appuie, mais c'est une toute autre affaire en public. Ni le candidat Alex Gagné, ni le ministre Jean Boulet n'ont pris publiquement position en faveur de nos revendications et de notre cause."

- "Il y a un abandon de la part de ces représentants de la CAQ par rapport aux travailleurs d'Amazon, notamment ceux qui habitent à Terrebonne et dans Lanaudière."

- "Les autres candidats ont été difficiles à rejoindre. Alex Gagné nous a écouté parce que nous sommes allés dans son bureau et nous lui avons dit que nous ne partirions pas tant qu'il ne nous parlerait pas."

- "Pour beaucoup de travailleurs qui ont été jetés à la rue par Amazon, les compensations sont en-dessous du minimum légal. Nous, on veut des vraies compensations, mais aussi qu'Amazon subisse les conséquences de ses

actes et soit sanctionné sévèrement."

- "On va continuer notre lutte pour obtenir justice. On veut que le gouvernement prenne la mesure de cette mobilisation-là, nous rencontre et accède à nos demandes."

*À propos du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs d'Amazon Laval (STTAL-CSN)* : Le STTAL regroupe les travailleurs et travailleuses de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, à Laval. Il a été fondé en mai 2024. Il est le premier syndicat de la multinationale au Canada.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Mouloud, dans le club des puissances nucléaires

( Le téléphone sonne... La Secrétaire qui manucurait pénardement ses ongles, sursaute)

– Service après-vente, bonjour ! Je vous écoute.

– Bonjour, azoul, Madame !

- Je vous entends mal, Monsieur azoul.

– Non, Madame ! azoul, c'est pas mon nom. Cela signifie « bonjour » en kabyle. Moi, c'est Mouloud.

– Mes excuses, Monsieur Mouloud. Parlez un peu plus fort, SVP ! Que puis-je pour vous ?

– Je suis obligé de baisser la voix, Madame « Les murs ont des oreilles ».

– Dans ce cas, parlez doucement, si vous le pensez indéniablement !

– D'accord, Madame. Voilà, c'est au sujet de ma commande. Elle a été soldée, mais dans la livraison, il manquait un article d'une importance capitale. Cela m'inquiète

– Ah oui, ça me revient ! C'était une…

- Chuut, Madame, SVP ! Dites : « Champignon flamboyant » à la place de la désignation, et tout se passera dans l'anonymat absolu.

– Vous me faites marrer. Rien ne relève de la confidence de nos jours. Même le Très Secret Défense. Il vous faut une mise à jour, Monsieur. Appelons un chat, un chat ! Au point où nous en sommes…

- Vous avez raison, Madame. Appelons « Amchich, Amchich* » !

- Le monde est une dynamique de brutalités repensées qui ne s'offusque pas de déclarer les Apocalypses, et vous, vous jouez au « Peace and Love ». C'est ballot !

- Comment… ? Ballon ?

- Non ! Pas ballon ! Décidemment vous avez le foot dans le sang, vous autres. J'ai dit ballot, qui veut dire « c'est dommage, c'est bête ».

– Mes excuses, Madame. – Donc, Monsieur Mouloud, la Bombe nucléaire qu'on vous a livrée manquait d'éléments ?

- Oui, Madame ! Il y avait presque tous les modules et les composants électroniques, sauf la valise avec le bouton rouge et les équipements de protection.

– Mais il avait la tête où notre livreur ? Monsieur, soyez rassuré, je vous fais parvenir tout ça sous 48 heures.

– Génial !

- Il vous fallait autre chose ?

- Pour le moment, non.

– Etes- vous sûr ?

- Je reviendrai vers vous, si besoin est.

– Une carte de Fidélité, par exemple ?

- Ah, ça c'est pas mal.

- Il fallait y penser, Monsieur Mouloud. Cette carte vous permet de cumuler des points pour une remise sur l'achat de votre deuxième Bombe nucléaire, plus dévastatrice. Elle est renouvelable tous les 5 ans, sans frais.

– Allez ! « Qui veut la fin, veut les moyens ». Dites-moi, par rapport à Hiroshima et Nagasaki, c'est comment ?

– Le jour et la nuit.

- Tant que j'y pense. Est-ce qu'il faut le baptiser, « mon feu d'artifices » ? Comme « l'opération gerboise ».

– Ca ? C'est à vous de choisir. L'important est d'acquérir votre arme de dissuasion au plus tôt. Surtout si vos tréfonds regorgent de terres rares, d'or noir… Vous savez, on est dans le MAD MAX de la Géopolitique apocalyptique contemporaine, avec comme synopsis, la prédation « trumpo-macroniste ». Une folie de rapports de force où la paix est négociée par intérêts interposés suicidaires.

– Alors je m'estime heureux d'avoir passé commande dans les meilleurs délais.

– Monsieur, le Nouveau Club des Puissance Nucléaires (NCPN) est là pour vous servir. La prolifération sera au monde ce que les galaxies à l'espace intersidéral.

– Votre amabilité me désarme.

– Je vous en prie, Monsieur Mouloud. D'autres questions.

– J'en ai une, mais j'hésite.

- Voyons, vous êtes un client potentiel et notre confiance mutuelle n'a pas de prix.

– Au fait, j'ai 3 amis intimes, comme des frères, qui seraient ravis de faire partie du NCPN.

– Du même pays ?

- Non, du Mali, Niger et Burkina Faso.

– Pas de souci. Du moment qu'ils paient, ils seront livrés selon les modalités.

– C'est vrai ?

- Je ne plaisante pas. Le monde se réinvente dans la barbarie et les dominés s'emparent eux aussi de la Technologie. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux (es).

– Mon Dieu ! Amis africains, votre destin vous appartient ! Madame, vous permettez que j'appelle mon copain Soumaré au Mali, pour lui annoncer la nouvelle ?

- Faites donc !

( Il dégaine son téléphone… ).

– Allo, Soumaré, c'est bon ! A partir d'aujourd'hui, on joue dans la cour des Grands !

- Dis Ouallah !

- Ouallah !

- Ces fumiers d'Occidentaux vont bouser comme des vaches bretonnes.

– Eh, Mouloud ! Passe-moi la Dame !

- (…)

- Oui Monsieur Soumaré.

– Madame, Merci de tout cœur pour la prise en charge de nos commandes.

– C'est mon travail.

– Comme vous avez l'air gentil, est ce qu'il serait possible de m'accorder une petite faveur ?

- Dites toujours !

- Payer ma Bombe nucléaire en 3 fois !

Texte Omar HADDADOU Paris 2025

Lexique : *Amchich : Chat en kabyle *Dis Ouallah ! : Jure au nom d'Allah)

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Vous n’êtes pas seules. L’antisémitisme n’a pas sa place dans nos luttes !

Des dizaines de milliers de femmes et d'hommes ont manifesté ce 8 mars pour les droits des femmes et la solidarité internationale avec toutes les femmes. Nous étions bien sûr présentes et présents et ce fut une belle et puissante mobilisation. Pour la majorité des manifestantes ce fut un moment de solidarité, de sororité, de joie mais aussi de gravité, au regard des menaces mondiales qui pèsent sur les droits de toutes les femmes.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/13/lettre-a-nos-soeurs-juives/

Cependant, nous avons reçu beaucoup de témoignages de personnes juives qui n'ont pu manifester avec le reste du cortège ou qui se sont senties mal à l'aise, exclues, ciblées pendant notre manifestation. Certaines ont fait l'objet de menaces et d'insultes. Ces violences sont intolérables.

Nous le rappelons avec force aucune femme ne peut être exclue de la mobilisation féministe en raison de son identité, de sa religion, de sa culture. Le féminisme est une revendication du droit de toutes les femmes à l'existence légitime, quelle que soit sa nationalité ou sa confession, en dehors de toute violence, inégalité et oppression.

Les femmes qui souhaitent porter la voix des femmes israéliennes victimes de violences sexuelles doivent pouvoir s'exprimer à nos côtés.

Nous dénonçons fermement ces agissements et appelons à la solidarité avec toutes les femmes du monde. La solidarité internationale ne se divise pas. Nos indignations ne sont pas à géométries variables. Quels que soient nos désaccords politiques, les violences, diffamations et intimidations n'ont pas leur place dans nos luttes. Ni le racisme, ni l'antisémitisme, ni la haine des musulmans ne sauraient y être tolérés. Les antisémites et les racistes ne doivent plus capturer nos espaces collectifs de mobilisation. Le 8 mars est la Journée internationale du droit des femmes, de toutes les femmes.

Les groupes minoritaires ne doivent plus abîmer nos combats et nos solidarités.

Nous sommes bien plus nombreuses, alors faisons plus de bruit.

Signataires : Fondation des femmes, Femen, le Planning familial, Femmes solidaires, l'Assemblée des femmes, Osez le féminisme, la Ligue du droit international des femmes, Alliance des femmes pour la démocratie (AFD), Réseau féministe Ruptures, les Guerrières de la paix, SOS Racisme, LDH (Ligue des droits de l'Homme), United for Ukraine, Russie libertés, We are not weapons of war, Golem, Raar, Jalons pour la paix Aubervilliers, Juives et Juifs révolutionnaires.

Paris, le 11 mars 2025

https://www.ldh-france.org/lettre-a-nos-soeurs-juives/

https://raar.info/2025/03/lettre-a-nos-soeurs-juives/

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Pakistan : Déclaration à l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2025

Déclaration à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2025

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/17/pakistan-declaration-a-loccasion-de-la-journee-internationale-de-la-femme-le-8-mars-2025-aurat-march-karachi/

Aurat March, Karachi

C'est le 8 mars 2018 que la Marche de l'Aurat a commencé à Karachi et dans d'autres grandes villes du pays. Nous marchons depuis sept ans, nous avons ébranlé le statu quo patriarcal au Pakistan et nous sommes désormais une entité bien connue.

Cet événement annuel important n'a pas seulement pris de l'ampleur, il a également créé un mouvement, un groupe de travail réclamant la liberté et appelant à la défense des droits des femmes et de toutes les personnes et communautés opprimées. Le 8 mars 2025 marque la 8e année de la Marche de l'Aurat.

Pourquoi marchons-nous ? Nous marchons parce que nous voulons un changement socio-économique et politique du système actuel, et la fin de toutes les formes de discrimination patriarcale, de violence fondée sur le genre, d'inégalité et d'injustice.

Qui sommes-nous ? Nous sommes des féministes interclasses, interethniques et intersectionnelles – nous sommes les minorités religieuses, les minorités de genre, les travailleuses des usines et des foyers, les travailleuses agricoles et les éleveuses non rémunérées, les pêcheures – nous sommes les opprimées, mais nous sommes les rebelles et notre défiance grandit chaque jour.

Nous marquons le 8 mars, Journée internationale des femmes, en informant le public qu'aujourd'hui, nous ne marcherons pas. Cette année, notre marche Aurat aura lieu au mois de mai.

Le mois de mai est très important car c'est le mois où l'on célèbre la fête du travail (fête des travailleurs et des travailleuses) le 1er mai. Les femmes sont les premières travailleuses de toute société et de toute communauté. Sans le travail des femmes, il n'y aurait pas de société. C'est pourquoi chaque jour est la journée des femmes.

Le mois de mai célèbre également les mères dans le monde entier, y compris au Pakistan.

Nous annonçons donc que la Marche de l'Aurat 2025 aura lieu le dimanche 11 mai à Karachi. Nous espérons que tous et toutes les habitantes de Karachi et d'ailleurs se joindront à nous.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous sommes solidaires de toutes nos sœurs pakistanaises et internationales, en particulier des femmes courageuses du Baloutchistan et de Parachinar (Kurram), de celles dont les proches sont toujours portées disparues, et des femmes qui luttent en Palestine, en Ukraine, en Afghanistan et au Cachemire. Nous pensons que leur lutte et la nôtre sont les mêmes – contre le patriarcat, la guerre, la brutalité, la violence fondée sur le sexe, la pauvreté — en relation avec la lutte des femmes pour l'identité, la liberté, la justice et l'égalité.

Marche d'Aurat, Karachi, 2025

http://www.sacw.net/article15310.html

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

8 mars : Solidarité avec les femmes de Gaza, de la RDC et du monde entier

En cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le CADTM réaffirme son engagement aux côtés des mouvements féministes qui, partout dans le monde, se battent contre les oppressions systémiques : capitalisme patriarcal, exploitation néocoloniale, et violences militarisées.

Tiré de CADTM infolettre , le 2025-03-11

https://www.cadtm.org/8-mars-Solidarite-avec-les-femmes-de-Gaza-de-la-RDC-et-du-monde-entier

7 mars

COMITE POUR L'ABOLITION DES DETTES ILLÉGITIMES (CADTM)

Les dettes illégitimes pèsent d'abord sur les femmes

Les politiques d'austérité imposées au nom du remboursement de dettes illégitimes frappent en premier lieu les femmes*, qui au sein de nos sociétés sont surreprésentées dans les secteurs précaires et invisibilisés. Privatisation des services publics, destruction des systèmes de santé, démantèlement des protections sociales : les conséquences sont dramatiques pour les femmes (ainsi que pour les groupes les plus vulnérables de la population), qui compensent l'absence de nos États. Dans tous les pays, des Sud comme du Nord, les logiques de dette et de profit s'appuient sur l'exploitation du travail gratuit ou sous-payé des femmes.

Les femmes des Suds paient le prix fort !

Dans un contexte mondial marqué par l'aggravation des crises écologiques, économiques et sociales, les femmes des Suds paient le prix fort de l'endettement illégitime de leurs États. L'endettement alimente des politiques néolibérales imposées par les institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale), qui démantèlent les services publics et privatisent les biens publics.

Que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, ce sont elles qui compensent, par un travail invisible et non rémunéré, la destruction des systèmes de santé, d'éducation, d'accès à l'eau et à la terre. Ces violences, loin d'être isolées, s'entrelacent et s'inscrivent dans un système global de domination où patriarcat, racisme, capitalisme et colonialisme s'alimentent mutuellement.

Rappelons qu'en Belgique, il est estimé que 70 000 à 80 000 femmes sans papiers travaillent dans le secteur domestique (selon la Ligue des travailleuses domestiques). Ces milliers de femmes, privées de droits et exploitées répondent en Belgique à une pénurie de services dédiés à l'enfance et aux personnes dépendantes, un secteur abandonné par l'État belge. Transférer ce travail de care essentiel à des travailleurs.es sans papiers, invisibilisé·es et mal payé·es constitue un des symptômes de nos sociétés libérales, qui exploitent les populations les plus vulnérables et dévalorise le travail des femmes au profit des plus riches.

Gaza : les femmes face à la guerre et à la destruction

À Gaza, les femmes palestiniennes subissent dans l'indifférence une violence inouïe, combinant occupation coloniale, bombardements incessants, déplacements forcés et privation de soins élémentaires. Elles font face à l'assassinat de leurs enfants, la destruction de leurs foyers, de leurs écoles, de leurs hôpitaux. Elles doivent survivre dans des conditions où l'accès à l'eau, à la nourriture, aux médicaments est rendu quasiment impossible. Le CADTM dénonce un génocide en cours et la violence coloniale sioniste, soutenus par les puissances occidentales. Le CADTM exprime sa solidarité inconditionnelle avec les femmes de Palestine et le peuple palestinien qui résistent. Selon les données disponibles, les femmes et les enfants représentent une part significative des victimes dans la bande de Gaza. L'ONU a indiqué que, d'octobre 2023 à octobre 2024, les femmes et les enfants constituaient « près de 70 % » des décès à Gaza. Par ailleurs, Oxfam a rapporté que plus de femmes et d'enfants ont été tué·es par l'armée israélienne en un an de guerre à Gaza que durant toute autre période équivalente au cours des vingt dernières années.

RDC : l'exploitation des ressources s'accompagne de violences extrêmes contre les femmes

En République Démocratique du Congo, le corps des femmes est en première ligne face aux violences. Dans les zones minières, où l'exploitation du cobalt, du coltan et d'autres minerais alimente les chaînes d'approvisionnement mondiales, elles subissent violences sexuelles, mutilations et déplacements forcés. Le CADTM rappelle que l'extraction prédatrice des ressources congolaises est intimement liée au système de la dette, utilisé comme un outil de domination qui soumet le pays à une dépendance structurelle.

Dans l'Est du pays, notamment au Kivu, les violences perpétrées par les groupes armés comme le M23, soutenus par des intérêts régionaux et internationaux, s'inscrivent dans une logique néocoloniale d'exploitation des richesses du sous-sol congolais (parmi d'autres facteurs interdépendants). Les violences sexuelles, utilisées comme instrument de contrôle et de soumission des femmes, tout comme les déplacements forcés, ne peuvent être réduites à de simples manifestations de violence individuelle ou à des conséquences directes des conflits armés. Elles s'inscrivent dans un système global où les logiques économiques extractivistes et les rapports de pouvoir jouent un rôle central dans la perpétuation de ces violences contre les femmes.

Le CADTM dénonce la complicité des créanciers internationaux et des multinationales dans la perpétuation de ces violences. L'endettement illégitime de la RDC depuis des décennies, n'a servi qu'à priver les populations d'infrastructures, et en particulier les femmes, de leurs droits fondamentaux d'accès à la santé, à l'éducation et à la sécurité.

Luttons pour un monde libéré de la dette, du patriarcat et du colonialisme

Face à ces violences systémiques, le 8 mars est pour nous une journée de lutte internationale pour une transformation radicale de nos sociétés et pour construire une résistance collective au modèle dominant. Nous considérons que les luttes des femmes sont indissociables de la lutte contre le capitalisme, contre les dettes illégitimes et pour la justice sociale, écologique et féministe.

Le CADTM appelle à la solidarité internationale avec les femmes de Palestine, de la RDC et de toutes les régions du monde où les violences patriarcales, racistes et économiques pèsent sur nos vies. Nous réaffirmons que l'annulation des dettes illégitimes, la fin des politiques d'austérité, la souveraineté économique et l'autodétermination des peuples sont des conditions indispensables pour un avenir féministe, juste et libéré, du Nord aux Suds.

Le 8 mars, faisons grève, descendons dans la rue pour un monde sans dettes, sans exploitation et sans guerre !

*Lorsque nous faisons référence aux femmes, il s'agit de toute personne identifiée et/ou s'identifiant comme femme.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Ces grèves illustrent bien pourquoi nous ne devons pas céder au désespoir »

Janine Jackson a interviewé Eric Blanc, de l'Université Rutger sur l'organisation syndicale comme force de résistance clé ; invité à l'émission CounterSpin du 7 mars 2025. Ceci est une transcription légèrement modifiée.

Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR), New York, le 13 mars 2025

Texte original et audio sur https://fair.org/home/these-strikes-are-a-good-example/

Traduction Google+a.c.

Réalisé par CounterSpin.

Sur Janine Jackson (auteure de cet article) : voir https://fair.org/author/janine-jackson/

Janine Jackson : La période politique difficile et inquiétante que nous traversons met en lumière certaines fissures profondes de la société américaine. Outre le choix de certains, nous découvrons les leviers de pouvoir dont disposent réellement les citoyens ordinaires et comment les utiliser. Et cela nous rappelle que l'antidote à la peur et à la confusion réside dans l'entraide, dans la communauté, y compris cette forme particulièrement puissante de communauté qu'est le syndicalisme. Mais en fait, les travailleurs peuvent exercer un pouvoir même sans recourir à un syndicat, même si ce n'est pas quelque chose que l'on entend souvent dans les grands médias.

Eric Blanc est un militant et organisateur syndical de longue date, ainsi que professeur adjoint d'études sociales à l'Université Rutgers. Il est l'auteur de « Red State Revolt : The Teacher Strike Wave and Working-Class Politics » ( Éd. Verso [1] ) et, à paraître cette année, de « We Are the Union : How Worker-to-Worker Organizing Is Revitalizing Labor and Winning Big » ( Éd. UC Press [2] ). Il rédige également l'infolettre « laborpolitics.com ». Il nous rejoint par téléphone depuis chez lui. Bienvenue sur CounterSpin, Eric Blanc.

Eric Blanc (EB) : Merci de m'avoir invité.

*JJ :* Commençons par les fonctionnaires fédéraux, qui sont, comme on le voit, une cible privilégiée de Trump et Musk, mais vous nous rappelez que les fonctionnaires fédéraux constituent également une force de résistance essentielle. Parlez-nous-en.

*EB* : Difficile d'exagérer l'enjeu actuel du combat autour des fonctionnaires fédéraux. Si Musk et Trump ont commencé par tenter de décimer les services fédéraux et les syndicats fédéraux, c'est parce qu'ils comprennent que ces obstacles entravent leur tentative d'exercer un contrôle autoritaire total sur le gouvernement et d'imposer leur programme réactionnaire au mépris de la loi. Et ils savent qu'ils doivent non seulement licencier les dirigeants de ces agences, mais aussi disposer d'un personnel tellement terrifié par l'administration qu'il s'y conformera même en cas d'infraction à la loi.

Ils doivent donc s'attaquer à ces syndicats et les briser. Les enjeux sont donc considérables pour tous les progressistes, tous les travailleurs, tous ceux qui ont un intérêt pour la démocratie, car il s'agit de la première grande bataille de la nouvelle administration. S'ils parviennent à licencier massivement des fonctionnaires fédéraux malgré les protections légales qui leur garantissent un emploi, malgré le fait que des millions d'Américains dépendent de ces services – la Sécurité sociale, Medicaid, et les protections environnementales et de sécurité de base –, s'ils parviennent à détruire ces services dont tant de personnes dépendent, cela leur permettra d'exercer une pression encore plus forte sur le reste de la société. Pensez aux immigrants, aux personnes transgenres, etc. Les implications de cette bataille sont donc considérables. Heureusement, les fonctionnaires fédéraux commencent à résister, mais il faudra faire beaucoup plus pour contrer ces tentatives de licenciements.

*JJ :* J'ai grandi près de Washington. Mes deux parents travaillaient dans des agences fédérales. Tous mes emplois d'été se sont déroulés dans des agences fédérales, et quiconque a une expérience directe le sait, sans se faire aucune illusion sur la perfection. Mais nous comprenons qu'il existe des malentendus et des mythes répandus sur le gouvernement en général, et sur les fonctionnaires fédéraux en particulier. Trump dit : « Nous sommes pléthoriques, nous sommes négligents. Beaucoup de gens ne font pas leur travail. » Comment pouvons-nous contrer ce discours ?

https://usafacts.org/articles/how-many-people-work-for-the-federal-government/

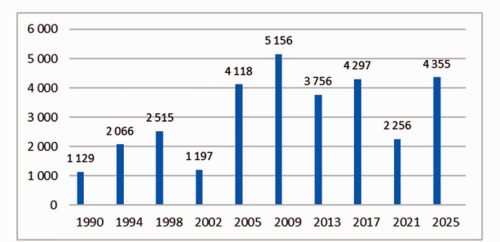

*EB :* Oui, je pense que la réponse est simple : il faut souligner l'importance de ces services et souligner que, loin d'une bureaucratie massivement développée, les services fédéraux, comme la plupart des services publics, ont été en réalité sous-alimentés au cours des cinquante dernières années. Le pourcentage de la population active travaillant pour le gouvernement fédéral n'a cessé de diminuer au cours des quatre dernières décennies. Il ne s'agit donc pas d'une bureaucratie massivement développée. Au contraire, une grande partie des inefficacités et des problèmes du secteur sont dus à un manque de ressources et à l'incapacité de faire de ces programmes les programmes robustes qu'ils peuvent et devraient être, et qu'ils étaient souvent par le passé.

Il ne s'agit donc pas d'une bureaucratie massivement développée ou de l'inutilité de ces services. La réalité est que les Américains, d'une certaine manière, ne voient pas tous ces services. Ils les tiennent pour acquis. Ils sont en quelque sorte invisibles. Si, jusqu'à récemment, les avions ne s'écrasaient pas, c'est grâce à l'existence de régulateurs fédéraux et de contrôleurs aériens fédéraux bien formés. Et donc, lorsque l'on commence à détruire ces services, la situation devient soudainement plus visible. Que se passera-t-il si l'on cesse de réglementer les entreprises en matière de pollution, par exemple ? Les entreprises peuvent revenir en arrière et faire ce qu'elles faisaient il y a un siècle : déverser systématiquement des toxines dans les sols, dans l'eau, et toutes ces autres pratiques, qui sont inacceptables, que nous tenons presque éradiquées aujourd'hui. Si les entreprises ne sont pas soumises à un système de contrôle, qui les en empêchera ?

Je pense donc qu'il est essentiel de sensibiliser les gens pour contrer ces mensonges de l'administration Trump. Par exemple, la grande majorité des fonctionnaires fédéraux ne vivent pas à Washington. L'idée selon laquelle il ne s'agit que de riches bureaucrates est répandue : pourtant plus de 80 % des fonctionnaires fédéraux vivent dans tout le pays, en dehors de Washington. D'un point de vue financier, il ne s'agit pas de personnes gagnant des centaines de milliers de dollars, mais de salaires décents pour la classe ouvrière. L'essentiel est d'examiner les données.

Il est donc essentiel, je pense, de bien comprendre l'importance de ces services, mais aussi de reconnaître que l'idée que la souffrance des travailleurs ordinaires soit imputable aux fonctionnaires fédéraux est un mythe. La masse salariale des fonctionnaires fédéraux représente une infime partie du budget fédéral. Et si l'on compare le montant des sommes versées aux fonctionnaires fédéraux à la fortune d'Elon Musk, par exemple, la comparaison est irréaliste. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, possède une fortune nette de plus de 400 milliards de dollars. C'est presque le double de ce que gagnent chaque année les 2,3 millions de fonctionnaires fédéraux. On voit donc que les inégalités ne viennent pas des fonctionnaires fédéraux, mais des plus riches de notre pays et du monde.

*JJ :* Eh bien, un de nos leviers, c'est l'organisation des travailleurs pour lutter contre cela, au-delà de notre colère à la maison et de nos tiraillements devant la télévision. Nous pouvons travailler ensemble et nous avons des modèles historiques, des modèles contemporains et des exemples de la façon dont cela peut fonctionner et se dérouler.

Je voudrais vous demander de parler des grèves des enseignants de 2018, car je vois que vous en avez fait une sorte d'analogie, qu'il y a des leçons à tirer de l'expérience d'États comme la Virginie occidentale ( /West Virginia/ ) et l'Oklahoma, des États républicains qui, en 2018, ont connu une grève d'enseignants qui, contre toute attente, étaient populaires, connectés à la communauté et, dans une certaine mesure, ont réussi. Je me demande quelles leçons tactiques, selon vous, ont été tirées de cette situation. Qu'avons-nous appris de ces grèves ?

https://jacobin.com/2018/03/west-virginia-teachers-wildcat-strike-peia

*EB :* C'est une bonne question, et je pense qu'il est important de commencer par souligner que ces grèves illustrent bien pourquoi nous ne devons pas céder au désespoir. Il règne un sentiment général de pessimisme, comme quoi rien ne peut être fait parce que Trump est au pouvoir, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je ne pense pas qu'il soit exact de dire que rien ne peut être fait. Et l'exemple des grèves dans les États républicains est un excellent indicateur que même lorsque des personnes très conservatrices sont au pouvoir, au sein du gouvernement, les travailleurs ont la capacité d'utiliser leur influence sur le lieu de travail et dans la communauté pour gagner.

C'est ainsi qu'en 2018, des centaines de milliers d'enseignants de Virginie occidentale, d'Oklahoma, d'Arizona et d'ailleurs se sont mis en grève. Même si ces grèves étaient illégales, même s'il s'agissait d'États où les syndicats étaient très faibles, des États favorables au droit au travail, et même si les électeurs de tous ces États avaient voté pour Donald Trump, ils ont néanmoins reçu un soutien massif de la population parce qu'ils avaient des revendications très simples et résonnantes, comme plus de financement pour les écoles, un salaire décent pour les enseignants, s'assurer qu'il y ait suffisamment d'argent pour que les étudiants puissent recevoir une éducation décente.

Ces actions transcendaient les clivages partisans, tout comme, je pense, la défense des services de base comme la Sécurité sociale et Medicaid aujourd'hui. Leurs tactiques consistaient à surmonter la peur, car il s'agissait de grèves illégales. Il leur fallait donc trouver des moyens de mobiliser les enseignants. Ils ont mené des actions très simples, comme demander aux gens de porter du rouge un jour donné. Ils n'ont donc pas commencé par dire : « Faisons grève. » Ils ont plutôt demandé : « Pourriez-vous faire cette action simple ensemble ? Pouvons-nous tous porter la même couleur un jour donné ? » Puis ils ont invité la communauté à se rassembler. Ils ont dit : « Mesdames et Messieurs, pouvez-vous nous retrouver après l'école ce jour-là ? Nous allons discuter de nos problèmes ensemble. Nous allons brandir des pancartes. Nous allons fournir des informations. »

Ils ont donc progressé par des actions militantes jusqu'à une grève de masse. Ils ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux, car ils ne pouvaient pas compter exclusivement sur les syndicats. Les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial pour connecter les travailleurs de ces États et créer une dynamique. Ils ont finalement pu organiser des débrayages extrêmement réussis qui, malgré leur illégalité, n'ont donné lieu à aucune représailles. Ils ont gagné et ont forcé le gouvernement à reculer et à accéder à leurs revendications. Je pense donc que c'est plus ou moins la stratégie pour gagner contre Musk et Trump. Il faut susciter une réaction violente de la part des travailleurs, mais aussi, en collaboration avec la communauté, pour que les responsables politiques soient contraints de reculer.

*JJ :* Eh bien, concernant l'organisation entre travailleurs, il semble que c'est ce dont vous parlez ici… Je pense que beaucoup d'entre nous qui ont travaillé avec des syndicats ou qui en ont la mémoire la perçoivent comme une démarche descendante. L'organisation entre travailleurs n'est donc pas seulement une lueur d'espoir, un élément à observer, mais une voie à suivre, un modèle reproductible. Vous dirigez un projet appelé « Worker to Worker Collaborative » [3]. Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce que c'est cette organisation entre travailleurs, ou en quoi elle diffère d'un modèle que certains pourraient avoir en tête ?

*EB :* Oui. Le problème fondamental d'un syndicalisme plus traditionnel, qui mobilise beaucoup de personnel, c'est qu'il est tout simplement trop coûteux. Il est trop coûteux, tant en termes d'argent que de temps, de remporter de grandes victoires, de syndiquer des millions de travailleurs. Et qu'il s'agisse de luttes offensives comme la syndicalisation chez Starbucks ou Amazon, ou de luttes défensives actuelles, comme la défense des fonctionnaires fédéraux, si l'on veut syndiquer suffisamment de travailleurs pour riposter, les effectifs sont tout simplement insuffisants. Le problème avec la méthode traditionnelle, c'est qu'on ne peut pas gagner assez largement. On ne peut pas gagner assez fort.

L'organisation entre travailleurs est essentiellement une forme d'organisation où les rôles normalement assumés par le personnel sont assumés par les travailleurs eux-mêmes. Ainsi, l'élaboration de stratégies, la formation et l'encadrement d'autres travailleurs, le lancement de campagnes – autant de tâches qui deviennent ensuite la tâche et la responsabilité des travailleurs eux-mêmes, avec un encadrement et un soutien, et souvent en collaboration avec des syndicats plus importants. Mais les travailleurs assument simplement un plus grand degré de responsabilité, et cela a fait ses preuves. Les plus grands succès du mouvement syndical ces dernières années, des grèves des enseignants, dont nous avons parlé, à Starbucks, qui a désormais syndiqué plus de 560 restaurants, ont forcé l'une des plus grandes entreprises du monde à négocier. Nous avons constaté que cela fonctionne.

Il s'agit maintenant pour le reste du mouvement syndical d'investir réellement dans ce type d'organisation ascendante. Et franchement, il n'y a pas d'alternative. L'idée, partagée par tant de dirigeants syndicaux, selon laquelle nous allons simplement élire des démocrates et qu'ils renverseront la situation… eh bien, les démocrates sont en quelque sorte absents, et qui sait quand ils reviendront au pouvoir. Il incombe donc au mouvement syndical de cesser de regarder d'en haut et de commencer à regarder vers ses propres bases et de se dire : « Bon, si nous voulons nous sauver, c'est la seule voie possible. Personne ne viendra nous sauver d'en haut. »

*JJ :* Et il semble que cela se développe aussi avec une compréhension plus organique, si je puis dire, des enjeux, car ce sont les travailleurs eux-mêmes qui formulent ce message, plutôt que les dirigeants qui disent : « Nous pensons que c'est ce qui va être compris, ou ce que nous pouvons faire passer. » Cela semble plus susceptible de refléter les véritables préoccupations des travailleurs.

https://inthesetimes.com/article/whole-foods-union-philadelphia

*EB :* Oui, c'est vrai. Les travailleurs sont les mieux placés pour comprendre les problèmes des autres. Ils sont aussi les mieux placés pour convaincre les autres de se joindre à eux. Lors d'une campagne ou d'une lutte syndicale, les patrons répètent systématiquement : « Le syndicat est une tierce partie extérieure. » Et il y a parfois une part de vérité. Sans vouloir exagérer, il peut y avoir un aspect du mouvement syndical qui semble un peu déconnecté de la propriété directe et de l'expérience des travailleurs. Mais lorsque les travailleurs eux-mêmes s'organisent, souvent en collaboration avec les syndicats, mais s'ils sont réellement à l'avant-garde, il devient beaucoup plus difficile pour les patrons de se substituer au syndicat, car il est clair que le syndicat, ce sont les travailleurs.

*JJ :* D'accord. Quelle importance cela a-t-il pour ce type d'organisation ascendante, quelle que soit la situation au NLRB [Conseil national des relations de travail] ? Quel rôle ? Je ne sais même pas vraiment ce qui se passe, c'est en constante évolution, comme tout le reste. Mais vous pensez que peut-être, non pas qu'il ne faut pas s'en inquiéter, ni qu'il ne faut pas y penser, mais plutôt qu'il ne faut pas trop s'inquiéter des manigances du NLRB, n'est-ce pas ?