Derniers articles

Perspectives d’une Syrie renaissante

La Syrie connaît un regain d'espoir depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier. La reconstruction du pays ne sera toutefois pas sans difficulté. Le pays est en guerre civile et la population subit une répression gouvernementale violente de plus de dix ans. C'est ce qu'ont affirmé les panélistes du webinaire du 13 mars dernier, intitulé SYRIE : Quel avenir ? Quels défis ? Quelle solidarité ?

Tiré d'Alter Québec.

Le politologue Ziad Majed a d'abord rappelé les circonstances de la chute du régime assadien. À la veille de sa chute, la Syrie de Bachar al-Assad était fragmentée par de nombreuses occupations du territoire de la part d'Israël, de la Turquie, de l'Iran, de la Russie et des États-Unis. Il explique qu'en 2024, le régime s'effondrait déjà et qu'il n'aurait pu résister à quelconque pression surprenante telle que celle du renversement mené par le groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTC) en décembre. Le nouveau président, Ahmed al-Charaa, était à la tête de ce groupe rebelle islamiste né de la guerre civile syrienne.

Se dissocier de l'ancien régime

Le nouveau dirigeant devra « faire avec une Syrie qui a énormément de crises et énormément de défis et de difficultés », explique Majed. La fracture politique et territoriale du pays, le déplacement de la population et la crise économique ne sont qu'une poignée des embûches de la reconstruction avec lesquelles l'administration actuelle devra composer.

Ahmed al-Charaa devra livrer un combat de légitimation à la fois interne et externe. Il doit non seulement réconcilier la relation du gouvernement avec les Kurdes et les Druzes, mais également rétablir les relations du pays avec la communauté internationale. Al-Charaa souhaite se dissocier de Bachar al-Assad en adoptant une posture d'ouverture et d'inclusion envers les groupes minoritaires du pays : les Druzes, les Kurdes et le peuple alaouite, dont Al-Assad est issu.

Cependant, les tensions confessionnelles à l'intérieur du pays restent une réalité, comme l'ont démontré les évènements du 6 mars dernier. Le déchaînement de l'armée du nouveau régime en réponse aux attaques de milices fidèles à l'ancien régime aurait fait plus de 1300 morts. La majorité de ces victimes étaient des civiles alaouites qui ont été ciblé.es et exécuté.es sommairement. Certains désignent les coupables comme étant des « factions indisciplinées » du nouveau régime ayant abusé de leur pouvoir.

De nombreuses fractures sociales

Pour l'historien Farouk Mardam-bey, les deux questions sociales les plus préoccupantes sont d'ordre d'intégration nationale : la question kurde et la tension entre les communautés socioconfessionnelles.

L'administration autonome kurde au nord du pays, le Rojava, était dirigée par les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition militaire. Cette dernière avait des relations ambigües avec l'ancien régime, notamment en raison de son lien fort avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe rebelle kurde de Turquie.

Toutefois, la région contient près de 90 % des ressources pétrolières du pays, ajoutant à l'urgence ressentie par le nouveau régime de parvenir à une solution équitable avec les FDS. Le président al-Charaa et les FDS ont ainsi conclu en mars une entente visant à intégrer la coalition et toutes leurs activités à l'institution centrale syrienne.

Selon Mardam-Bey, l'importance territoriale et démographique du Rojava a également influencé cet accord, qui promet de garantir la satisfaction des revendications politiques et culturelles kurdes.

Mardam-Bey considère que cette décision a été accueillie avec enthousiasme autant par la population arabe de Syrie que par les Kurdes. Toutefois, la confession sunnite du nouveau chef inquiète certains membres de groupes minoritaires. Le groupe sunnite, largement majoritaire au pays, peut être perçu comme étant le « nouveau maître du pays » par les alaouites, les ismaélien.nes, les Kurdes ou les Druzes.

« Le plus préoccupant dans ce contexte […] est l'absence de toute force politique libérale ou de gauche qui soit capable de jouer le rôle d'une opposition structurée et responsable ou de prendre la relève si, par malheur, la Syrie sombrait dans l'anarchie », prévient-il.

Une économie à refaire

L'économiste Jihad Yazigi, en direct de Damas, a expliqué que l'économie syrienne souffre principalement de la destruction physique massive causée par la guerre et les coûts de reconstruction. Les dépenses de guerre, l'exode de la main d'œuvre, la fracture du territoire et, surtout, les sanctions occidentales placées sur la Syrie ont contribué à la précarité de la situation économique.

Les sanctions américaines sur le secteur bancaire syrien sont celles qui le pèsent le plus lourd dans la balance. Elles devront être levées pour faire une réelle différence sur l'économie du pays, alors qu'on observe la levée des sanctions européennes sans impact positif marqué. La faillite du secteur bancaire libanais en 2019 a également eu un rôle important à jouer, bloquant l'accès de la population syrienne à des sommes importantes en dépôt au Liban.

Malgré les évènements du 6 mars et les difficultés liées à la reconstruction, il y a « beaucoup de chances que la situation économique du pays, dans les années qui viennent, s'améliore », selon Yazigi.

Pour le moment, la priorité est le redémarrage de la production et de l'activité économique dans tous les secteurs. Les services essentiels à la population, comme l'électricité, le blé et le pétrole doivent augmenter leur production pour permettre à l'économie de se relever tranquillement.

En quête de justice après la chute de l'ancien régime

Selon le juriste Abdulhay Sayed, la justice transitionnelle est essentielle afin de se défaire des vestiges du régime de Bachar al-Assad. « Trop longtemps, la Syrie a été une terre d'impunité », souligne-t-il.

Selon le juriste, la justice transitionnelle sert à faire émerger la vérité à travers le dialogue ainsi qu'à favoriser l'art de la réconciliation. Ce processus de justice doit évaluer les crimes commis par l'institution étatique elle-même. Abdulhay Sayed soutient que « l'appareil d'État a été transformé en un instrument de répression et de violence » par le régime assadien.

Ce dernier rappelle toutefois que le crime d'institution contient une autre dimension, celle-ci concernant sa façon de bâtir du ressentiment qui mène justifier les crimes de masse. Le processus de justice servirait alors aussi à identifier et à analyser les discours qui ont permis cette socialisation de la haine.

Sayed soutient que la condition politique d'une telle justice repose sur un système constitutionnel fondé sur une légitimité électorale. Elle ne peut pas être fondée sur une rhétorique dite révolutionnaire ou sur la construction d'un pouvoir centré autour d'un chef charismatique, comme cela semble être le cas actuellement avec la nouvelle déclaration constitutionnelle.

« C'est uniquement, à mon sens, dans ce cadre qu'une justice véritablement équitable pourra émerger pour tous les Syriens et pas une justice à sens unique », a-t-il conclu.

Malgré les défis que présente la reconstruction au terme de la guerre et de décennies de règne autoritaire, les panélistes se sont montrés assez optimistes quant au futur du pays. Pour les Syrien.nes, dont les réfugiés ont déjà recommencé à regagner leur terre natale, « c'est un acquis considérable qu'il n'y aura plus de président éternel », affirme Ziad Majed. « Leur esprit de révolte et leur esprit de contestation, qu'on voit chaque jour dans les moyens actuels d'information, est plus vivant que jamais ; ils sont prêts à recommencer », maintient-il.

Pour revoir la discussion et le webinaire.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le Sri Lanka à la croisée des chemins : Résister à la domination géopolitique et protéger la souveraineté

Le Sri Lanka se trouve à un carrefour critique dans l'évolution de la lutte géopolitique entre les puissances mondiales et régionales. Les récents accords avec la Chine et l'Inde soulignent l'influence externe croissante sur l'économie du pays, le secteur de l'énergie et la sécurité nationale. Le Front Line Socialist Party (FLSP) avertit que le Sri Lanka risque de perdre à la fois sa souveraineté économique et son autonomie politique en s'emmêlant dans la dynamique de pouvoir indo-pacifique entre la Chine, l'Inde et les États-Unis. Le parti appelle à la sensibilisation du public et à une intervention organisée, arguant que ni le gouvernement ni l'opposition parlementaire ne peuvent sauvegarder les intérêts du Sri Lanka. Cet article examine les implications des récents accords et exhorte le peuple sri-lankais à résister à la domination externe et à œuvrer pour un avenir souverain et indépendant. [AN]

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Le président Anura Kumara Dissanayake a effectué une visite d'État en République populaire de Chine du 14 au 17 janvier 2025 et une déclaration conjointe a été publiée le 16 janvier. Cette déclaration conjointe indique que « les deux parties ont convenu de suivre les huit grandes étapes annoncées par le président Xi Jinping pour soutenir la coopération Une Ceinture Une Route », et « les deux parties ont signé le plan de stratégie d'entreprise Une Ceinture Une Route ». Elle indique en outre que le gouvernement sri-lankais a accepté « d'avancer avec tous les grands projets, y compris la Port City de Colombo et le port de Hambantota, d'utiliser pleinement les programmes tels que l'atelier de la Route de la Soie, et de mettre en œuvre davantage de programmes de subsistance au Sri Lanka conformément aux principes de planification, de construction et de récolte des bénéfices ensemble. La coopération Une Ceinture - Une Route n'est pas seulement un programme de développement économique, mais aussi la stratégie géopolitique de la Chine dans la mer de Chine méridionale et l'océan Indien. Ce n'est un secret pour personne que les États-Unis sont engagés dans un programme appelé »Stratégie Indo-Pacifique" contre la Chine et cette lutte de pouvoir a créé une forte tension dans la région asiatique, y compris la région de l'océan Indien. La possibilité que cela évolue d'une guerre économique et commerciale, d'une contradiction politique et diplomatique vers un état de conflit militaire ouvert ne peut être exclue. Dans ce cas, l'Inde soutient les États-Unis, en tant que partenaire de la coopération militaire QUAD ainsi que de nombreux autres accords de coopération militaire. Le programme est asservi aux propres ambitions de l'Inde en tant que puissance régionale. La déclaration conjointe publiée avec l'Inde le 16 décembre 2024 est une démonstration de la loyauté du gouvernement actuel envers la stratégie de l'Inde dans l'océan Indien et envers le programme américain qui obtient son soutien. Ces deux déclarations montrent que le Sri Lanka est inclus dans la principale lutte géopolitique de la région de l'océan Indien.

D'autres accords importants qui ne figurent pas dans la déclaration conjointe publiée avec la Chine ont été conclus lors de la visite. La signature d'un accord approuvant la société chinoise SINOPEC pour construire une raffinerie de pétrole dans la région de Hambantota en est le principal. C'était un projet proposé par le régime de Mahinda Rajapaksa et l'administration successive de Ranil Wickramasinghe l'a également approuvé. Jusqu'à présent, le programme n'a pas pu être lancé en raison de l'opposition du peuple, et le JVP, principal parti du gouvernement actuel, était également un critique important du projet à cette époque. L'opposition à ce projet était fondée, d'une part, sur le fait que le Sri Lanka était pris dans un projet géopolitique basé sur le port de Hambantota. D'autre part, le problème causé à la souveraineté énergétique du Sri Lanka par des entreprises étrangères possédant l'importation, le raffinage et la distribution de pétrole qui est devenu un monopole complet du gouvernement du Sri Lanka selon la loi existante sur le pétrole. De plus, le manque de clarté sur la façon dont l'argent sera reçu par le Sri Lanka, même si l'on parle d'un investissement, était une autre raison. Aucune de ces raisons n'a changé cette fois-ci non plus.

Puisque le port de Hambantota est déjà propriété de la Chine depuis environ un siècle, le Sri Lanka perdra les revenus pétroliers du port de Hambantota en raison de l'ouverture d'une raffinerie de pétrole à proximité. Dans les conditions où le gouvernement actuel a accepté avec l'Inde de poursuivre les négociations relatives au projet de construction d'un oléoduc indien vers le Sri Lanka, il y a un risque que le Sri Lanka perde les revenus de l'approvisionnement en pétrole brut non seulement au port de Trincomalee mais aussi au port de Colombo. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de perte de revenus, mais aussi d'un risque de perte de la souveraineté énergétique du Sri Lanka, et la fourniture d'installations militaires en lien avec ces ports crée un risque pour la sécurité nationale. Tous ces accords montrent que le Nord et l'Est sont sous domination indienne, tandis que la province du Sud, y compris Hambantota, est sous autorité chinoise. Le fait que ces deux puissances régionales se préparent à une forte intervention à Colombo rend le danger encore plus grave.

Nous attendons l'attention et la participation active de tout le peuple, y compris la classe ouvrière du Sri Lanka, concernant ces dynamiques politiques qui se développent de telle manière que non seulement la souveraineté économique du Sri Lanka mais aussi l'autonomie politique et la sécurité du peuple sont en danger. Nous croyons que les positions prises par le gouvernement sont extrêmement graves dans les contradictions géopolitiques qui ont été annoncées en lien avec les visites du président en Inde et en Chine. Il est clair qu'une solution à ce problème ne peut être attendue de l'opposition parlementaire, qui a maintenu les mêmes positions pendant longtemps. Par conséquent, nous appelons à une intervention organisée du peuple sri-lankais, y compris les travailleurs, qui ont le potentiel de créer des alternatives aux défis économiques, politiques, géopolitiques et militaires auxquels le Sri Lanka est confronté et de les concrétiser.

Comité central

Front Line Socialist Party

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Depuis l’élection de Trump : Augmentation sans précédent du nombre d’approbations de plans de colonies

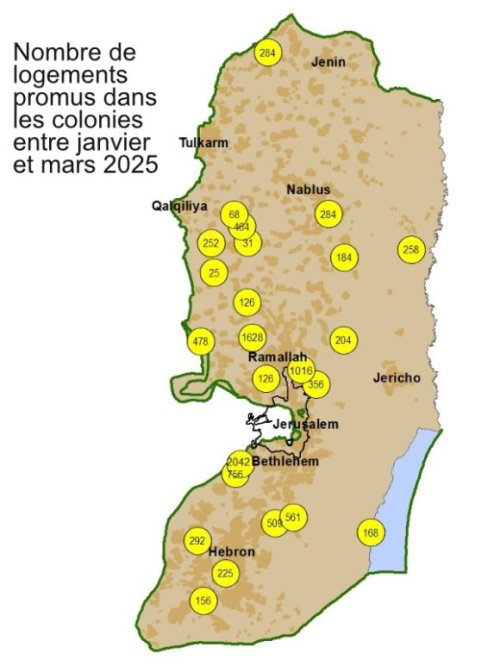

Dans un revers remarquable, le Conseil supérieur de planification a approuvé plus de plans de construction au cours des trois derniers mois que pendant toute l'année 2024. Entre le 1er janvier et le 19 mars 2025, un total de 10 503 unités de logement ont été approuvées, dépassant les 9 971 unités approuvées pendant toute l'année 2024. Ce mercredi, 1 344 unités supplémentaires devraient être approuvées.

Tiré de Association France Palestine Solidarité

25 mars 2025, Traduction AFPS

Cette accélération spectaculaire fait suite à un changement important de politique. En juin 2023, le gouvernement Netanyahu-Smotrich a supprimé le contrôle direct de l'échelon politique sur la planification des colonies. Auparavant, chaque étape du processus d'approbation nécessitait l'accord du ministre de la défense. En novembre 2024, après l'élection du président Trump, le taux d'approbation des plans a nettement augmenté : le Conseil de planification est passé de réunions trimestrielles à des sessions hebdomadaires, approuvant des centaines d'unités de logement à la fois. Ce changement semble faire partie de la stratégie du gouvernement visant à normaliser la planification de la colonisation, à réduire la surveillance nationale et internationale et à tirer parti de l'attention mondiale portée à Gaza pour faire progresser rapidement l'expansion de la colonisation. Il semble que le gouvernement cherche à « remplir les réserves de planification » avec autant de plans approuvés que possible, garantissant ainsi le potentiel d'un développement futur important.

Peace Now : « Au lieu de s'occuper des otages et d'assurer la sécurité d'Israël, le gouvernement Netanyahu-Smotrich aggrave le conflit et sabote toute chance de résolution pacifique. Le gouvernement fait avancer des projets d'une ampleur sans précédent en Cisjordanie, qui finiront par coûter cher à tous les Israéliens sous la forme d'une violence prolongée et d'un fardeau financier énorme. »

Changements au sein du Conseil supérieur de planification et de l'administration civile

Le processus de planification a connu un développement important en octobre 2024, lorsque Yehuda Alkalai, l'ancien ingénieur du conseil régional de la colonie de Shomron, a été nommé à la tête du bureau de planification de l'administration civile. Des rapports indiquent que le ministre Bezalel Smotrich a plaidé pour la nomination d'Alkalai afin d'accélérer le processus d'expansion des colonies. La nomination d'Alkalai a été suivie d'un rythme extraordinaire d'approbation des plans, parfois quelques jours après leur présentation au Conseil de planification. Cette accélération est en partie attribuée à une approche plus souple en ce qui concerne le respect des conditions préalables avant qu'un plan ne soit soumis à discussion.

Le processus d'approbation rapide d'Alkalai s'aligne sur la stratégie plus large d'annexion poursuivie par le gouvernement actuel. Smotrich a mis en place l'Administration de la colonisation et l'a renforcée avec des conseillers juridiques qui remplacent le personnel juridique de l'Administration civile - qui, selon Smotrich, a « un ADN complètement différent » - une mesure qui semble faciliter des actions qui n'étaient pas réalisables auparavant. En outre, l'inclusion d'un représentant du ministère de la colonisation au sein du Conseil supérieur de planification politise davantage le processus de planification, permettant des décisions plus rapides en faveur de l'expansion des colonies.

Un exemple notable de ces changements est le plan n° 512/2, qui vise à légaliser des dizaines de maisons construites illégalement il y a plusieurs décennies dans la colonie d'Otniel, située au sud d'Hébron. Ce plan, qui ajouterait 156 unités d'habitation à la colonie, a été bloqué pendant des années parce que les routes qui y mènent passent sur des terres palestiniennes privées. En janvier 2025, cependant, le plan a été présenté au Conseil supérieur de planification et l'architecte qui l'a présenté a déclaré : « le plan n'a pas été avancé jusqu'à présent en raison de problèmes fonciers. Maintenant que les problèmes ont été résolus, il est avancé ».

La « solution » approuvée par le conseil juridique est que le plan stipule que des ponts seront construits sur les terrains privés, permettant ainsi de relier le quartier à la colonie. Il convient de noter que, outre le fait que la construction d'un pont viole également la propriété des propriétaires fonciers, les colons qui vivent dans des maisons déjà construites illégalement dans le quartier circulent quotidiennement depuis des années sur des routes qui ont été pavées sur des terres privées, sans aucune interférence. Il est difficile de croire que quelqu'un investirait des efforts et de l'argent dans la construction de ponts alors qu'il pourrait simplement continuer à s'emparer des terres.

Les plans approuvés - approfondir l'occupation jusqu'à l'annexion

La grande majorité des plans approuvés ces derniers mois prévoit l'implantation de colonies à l'intérieur de la Cisjordanie, ce qui a des conséquences considérables pour la continuité territoriale palestinienne et la viabilité d'un futur État palestinien. La construction de 10 000 nouveaux logements devrait permettre d'accueillir 40 000 à 50 000 colons supplémentaires.

Les principales approbations concernent de nouveaux quartiers dans des colonies telles que Itamar (284 unités), Yakir (464 unités), Kochav Yaakov (1 016 unités), Asfar (509 unités) et Ma'ale Amos (561 unités).

Le plan 516/3/1, dont le dépôt a été approuvé, prévoit la création d'un nouveau et grand quartier de 292 logements à l'est de la colonie d'Adora, ce qui doublera effectivement la taille de la colonie isolée située au nord-ouest d'Hébron. Dans la zone du plan, les colons ont récemment établi un nouvel avant-poste (Adora East Outpost), et le plan cherche à le légaliser rétrospectivement. L'avant-poste a été construit sur les ruines de la communauté palestinienne de Khirbet a-Taybah, qui a été violemment expulsée par des soldats et des colons en octobre 2023, comme le décrit le témoignage des habitants à B'Tselem :

Khirbet a-Taybah, Tarqumya : « La communauté abritait 10 familles, soit 47 personnes au total, dont six mineurs. Quatre autres familles, composées de huit adultes au total, y vivaient en fonction de la saison. Le 7 octobre 2023, des colons et des soldats sont arrivés et ont informé les habitants qu'ils devaient partir parce que le site avait été déclaré zone de tir. Les dix familles qui vivaient dans la communauté de façon permanente sont parties ce jour-là, mais les familles qui y vivaient de façon saisonnière ont continué à venir pendant la journée pour faire paître leurs troupeaux et passer la nuit à Tarqumya. Le 11 octobre 2023, plusieurs résidents ont tenté de rentrer chez eux pour vérifier leurs biens, mais les colons leur ont barré la route. Le matin du 17 octobre, les habitants ont réussi à atteindre leurs terres et ont trouvé 11 cabanes résidentielles et agricoles démolies et du matériel agricole volé. Les soldats qui les ont remarqués les ont chassés. Le 12 novembre 2023, à 12 heures, des soldats sont arrivés dans la communauté et ont informé les familles présentes sur une base saisonnière qu'elles devaient elles aussi partir, faute de quoi leurs maisons seraient démolies et elles seraient expulsées par la force, mais les familles ne sont pas parties. Le 21 novembre, des soldats sont de nouveau venus dans la communauté et ont menacé les membres de ces familles sous la menace d'une arme. En conséquence, les quatre familles sont également parties. Le 4 janvier 2024, à 16 heures, des habitants de la ville de Tarqumya ont vu de la fumée s'élever de leur communauté. Ils sont montés sur une colline surplombant la zone et ont vu que les colons avaient détruit et brûlé quatre structures agricoles et les meubles qu'ils avaient laissés derrière eux, et ont repéré un véhicule de sécurité de la colonie sur les lieux. »

L'exemple le plus frappant est peut-être celui de la colonie de Talmon, à l'ouest de Ramallah, où des plans pour 1 628 unités de logement ont été approuvés au cours des trois derniers mois, ce qui a permis d'étendre considérablement la zone et la population de colons. Avec d'autres projets récemment approuvés, Talmon pourrait bientôt devenir une colonie de dizaines de milliers d'habitants.

Traduction : AFPS

Photo : Peace Now

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Point sur la situation à Gaza le 28 mars 2025

Nos sources : ces informations sont collectées et compilées par une militante anticolonialiste israélienne, et reprises en Israël par des sites contre l'occupation et par des médias palestiniens. En raison des circonstances actuelles, les sources pour ce rapport sont un petit peu plus limitées qu'auparavant, mais les voici : l'Autorité palestinienne de la santé pour la Cisjordanie ; le Croissant Rouge ; l'Office des Nations Unies pour les affaires humanitaires (OCHA) ; WAFA.

Tiré de Agence médias Palestine.

Toujours en raison des circonstances actuelles, nous peinons à recevoir en temps réel les actualités à Gaza, nous actualiserons donc cet article au fil des informations que nous recevrons de nos correspondant-e-s sur place.

Général

– Au cours des dernières 24 heures, 43 personnes ont été tuées et 115 blessées ;

– Depuis le 18 mars 2025 – 896 personnes tuées et 1 984 blessées ;

– Depuis le 7 octobre 2023 – 50 251 personnes tuées et 114 025 blessées.

‣ Cela fait 6 jours et le sort des ambulanciers et des pompiers qui sont allés dans le camp de réfugiés assiégé de https://maps.app.goo.gl/vsD5xjtiv8hvdVsx7

est toujours inconnu. Le corps du commandant de la délégation a été retrouvé la nuit dernière, ainsi que 5 ambulances détruites et enfouies dans le sable. L'armée ne permet pas la poursuite des recherches et empêche les informations de ses chercheurs.

‣ 16 800 camions d'aide humanitaire et 1 400 camions-citernes de carburant n'ont pas pu entrer dans la bande de Gaza depuis le début du mois de mars.

Bande nord

1. Beit Lahia :

‣ Bombardements nocturnes ;

‣ Destruction de maisons dans la zone d'Al Nassar, au nord ;

‣ Bombardements aériens depuis l'est ;

‣ Bombardements aériens, une personne tuée.

2. Camp de réfugiés de Jabalia – Bombardement d'une tente de personnes déplacées dans le camp, 3 personnes tuées, dont un enfant.

Ville de Gaza

1. Al Zeitoun – Bombardement nocturne d'une maison familiale. 14 personnes tuées, 10 blessées, dont de nombreux enfants.

Bande centrale

1. Camp de réfugiés de Nuseirat – Tirs d'artillerie dans la partie nord-est du camp.

2. Camp de réfugiés d'Al Bureij : tirs de mitrailleuses dans la partie nord-est du camp.

District de Khan Yunis

1. Bani Suheila : bombardement aérien nocturne, 2 personnes blessées dont un enfant.

2. Abasan Al Kabira : tirs d'artillerie de nuit et de jour.

3. Al Mawasi : bombardement aérien, personnes blessées.

4. Centre-ville : un véhicule est touché par des bombes larguées par un drone, 2 personnes tuées.

Quartier de Rafah

1. Al Janina :

– Bombardement aérien de nuit, 2 personnes tuées ;

– Tirs de mitrailleuses.

2. Camp de réfugiés de Tel Al-Sultan – maisons démolies.

3. Al Mawasi :

– Tirs d'artillerie et de mitrailleuses ;

– Bombardement aérien.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Point sur la situation en Cisjordanie occupée le 28 mars 2025

Nos sources : ces informations sont collectées et compilées par une militante anticolonialiste israélienne, et reprises en Israël par des sites contre l'occupation et par des médias palestiniens. En raison des circonstances actuelles, les sources pour ce rapport sont un petit peu plus limitées qu'auparavant, mais les voici : l'Autorité palestinienne de la santé pour la Cisjordanie ; le Croissant Rouge ; l'Office des Nations Unies pour les affaires humanitaires (OCHA) ; WAFA.

Tiré d'Agence médias Palestine.

Toujours en raison des circonstances actuelles, nous peinons à recevoir en temps réel les actualités village par village en Cisjordanie, nous actualiserons donc cet article au fil des informations que nous recevrons de nos correspondant-e-s sur place.

Raids et arrestations

Au cours de la nuit, les forces israéliennes ont effectué des raids dans le camp de réfugiés et la ville de Jénine (67e jour consécutif), le camp de réfugiés et la ville de Tulkarem (61e jour consécutif), lle camp de réfugiés de Nur Shams (48e jour consécutif), Hébron, Ni'lin, Al-Mughayyir, Anza, Meithalun, Zawiya, Naplouse, Yatta, Qalqilya, Beit Ula, Al-Yamun, Deir Sammit. Au cours de la journée, ils ont attaqué Beita, Jinba, Aqabah, Rummanah, Rujeib, Beit Ummar, le camp de réfugiés d'Al-Arroub, le camp de réfugiés d'al-Am'ari, le camp de réfugiés d'Al Fawwar, Salem. Au moins 12 Palestiniens ont été arrêtés, dont 3 mineurs.

– 22 personnes ont été arrêtées à Jinba, dont 17 ont été relâchées par la suite.

Attaques de l'armée contre les Palestiniens

1. Meithalun, au sud-est de Jénine – une force spéciale a fait une descente dans une maison pendant la nuit. Ils ont tiré et blessé l'un de ses habitants. L'accès à l'ambulance a été refusé et la personne blessée a été arrêtée.

2. Beita, au sud de Naplouse – des gaz lacrymogènes sont tirés pendant la manifestation hebdomadaire. Des affrontements ont lieu par la suite. Une personne est blessée par balle.

3. Rummanah, au sud de Jénine – raid et affrontements.

4. Beit Ummar, au nord de Hébron – affrontements. Deux personnes sont blessées par balle.

5. Camp de réfugiés d'Al-Arroub, au nord de Hébron – raid et affrontements.

Démolitions

1. Tulkarem – destruction de serres dans la partie ouest de la ville, près du mur de séparation.

Attaques de colons contre des Palestiniens

1. Qusra, au sud-est de Naplouse – des colons soutenus par l'armée attaquent la région de la source.

2. Jinba, Masafer Yatta – un événement en cours s'est poursuivi le 29 mars, mais tous les événements sont rapportés ici :

Des colons attaquent un berger et son fils et les blessent, et tentent également de voler des moutons.

L'un des colons affirme avoir été attaqué, puis 13 colons attaquent 6 villageois à coups de gourdin. Ils blessent 5 des villageois, dont un mineur grièvement blessé.

À midi, des soldats arrivent, font sortir tous les hommes de la communauté et en arrêtent 22 sur la base de la plainte du colon. 17 sont libérés plus tard. Le 29 mars à l'aube, plus de 100 soldats et colons armés de marteaux font une descente dans le village et vandalisent les biens, y compris la nourriture. Après 5 heures de dévastation et de destruction, les forces et les colons battent en retraite.

3. Farsiyeh, vallée du Jourdain, nord de la Palestine – des colons attaquent des moutons et en tuent plusieurs ainsi qu'un chien de berger.

4. Khirbet Tana, à l'est de Naplouse – des colons attaquent des personnes en train de prier dans une salle de prière, l'armée tire des gaz lacrymogènes.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Nétanyahou bénit le soutien à Israël des fascistes européens

Stade ultime de l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme, la conférence de Jérusalem, réunie le 27 mars 2025, a scellé le pacte entre Israël et l'extrême droite européenne et américaine. Elle a également offert au président du Rassemblement national, Jordan Bardella, l'occasion de s'affirmer sur la scène internationale. Reportage.

Tiré d'Orient XXI.

Une angoisse particulière, une boule au ventre qui ne vous quitte pas d'être présente à Jérusalem, dans la gueule du loup, pour cette conférence de « lutte contre l'antisémitisme », en compagnie de l'extrême droite occidentale. Tout autour, des hommes et des femmes se revendiquant de la « civilisation judéo-chrétienne », bien propres sur eux avec leurs costumes griffés, leurs tailleurs de marque et leurs talons aiguilles, venu·e·s boire du petit lait en écoutant quatre heures de discours racistes. Ils et elles applaudissent à tout rompre des suprémacistes qui vous désignent comme leur ennemi juré. Que le regard de l'un·e d'eux s'attarde sur vous et des scénarios peu joyeux ne manquent pas de vous traverser l'esprit. Le tout dans une ville où la présence d'Israéliens armés, civils comme militaires, est permanente.

Bouquet final : le discours de clôture de Benyamin Nétanyahou. Impossible de se trouver à quelques dizaines de mètres de cet homme, poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la CPI, sans penser aux milliers d'enfants tués à Gaza, aux morts qui sont encore sous les décombres, sans sépulture, à la destruction quotidienne que l'homme fort de Tel-Aviv continue à opérer en toute impunité, en se réjouissant de « changer la face du Proche-Orient ».

Le silence de la presse

Mais pour un déplacement que Jordan Bardella qualifie d'« historique », l'événement organisé sous l'égide du ministère de la diaspora les 26 et 27 mars 2025 à Jérusalem n'émeut pas grand monde en Israël. Il passe même presque inaperçu, si l'on excepte les articles publiés depuis quelques semaines par Haaretz, comme des cris poussés en plein désert. Le quotidien de gauche a d'ailleurs été qualifié durant la conférence de « journal antisémite », sous les applaudissements de la salle.

Les Israéliens ont fort à faire déjà, inquiets de la reprise de la guerre à Gaza — exclusivement à cause du risque qu'elle fait peser sur le retour des prisonniers israéliens vivants. Ils se préoccupent des dérives de leur système politique — démocratique exclusivement pour les Juifs — qui risque de se transformer en une autocratie, entre le limogeage par Benyamin Nétanyahou de Ronen Bar, le chef du Shin Bet, contre l'avis de la Cour suprême, ou le bras de fer avec la procureure générale Gali Baharav-Miara. Quant au sort subi par les Palestiniens, qu'il s'agisse de la poursuite du génocide à Gaza ou du nettoyage ethnique en Cisjordanie, il n'intéresse pas les braves manifestants de Jérusalem ou de Tel-Aviv, qui continuent à hurler en rentrant de leurs rassemblements : « De-mo-kra-tia ! »

Après une première journée consacrée pour les hôtes d'honneur à la visite de « l'enveloppe de Gaza » (les kibboutz autour de l'enclave qui ont été attaqués le 7 octobre 2023) et à celle de Yad Vashem, le mémorial pour les victimes de la Shoah, la partie publique de l'événement se tient durant l'après-midi du jeudi 27 mars. Elle est modestement sous-titrée « Ambassadors of Truth » (Ambassadeurs de la Vérité). Sans doute au sens orwellien du terme.

Sur les hauteurs de Jérusalem-Ouest, au Centre des conventions internationales, la bonne humeur qu'affiche une majeure partie de l'assistance jure avec le dispositif sécuritaire suspicieux. On demande aux étrangers comment ils ont entendu parler de la conférence, on vérifie si les journalistes ne sont pas des militants sous couverture. Un certain nombre de confrères français sont présents, envoyés par leurs rédactions… sauf CNews, qui aurait eu le privilège d'être « invitée » par les organisateurs. Le soir même, Jordan Bardella y intervient en direct depuis Jérusalem. Le journal L'Humanité a, lui, vu son journaliste se faire retirer son accréditation. La liberté de la presse est une valeur sûre dans la « seule démocratie du Proche-Orient ».

Parmi les quelques centaines de personnes présentes, l'on note également la présence en force de représentants de DiploAct, une ONG israélienne présente en France depuis 2022 et composée d'étudiants israéliens francophones réservistes de l'armée. Ses membres sont déjà intervenus sur Radio J et I24 news. Du côté de l'Amérique du Nord, deux poids lourds : la Conservative Political Action Conference (CPAC), dont la réunion annuelle accueille régulièrement des représentants de l'extrême droite européenne, et l'homme d'affaires israélo-canadien Sylvan Adams, qui vient de faire un don de 100 millions de dollars (92,4 millions d'euros) à l'Université David Ben Gourion du Néguev, à Beersheba. L'éloge de la répression des voix critiques d'Israël sur les campus étatsuniens est d'ailleurs un leitmotiv de la soirée, repris par tous les intervenants nord-américains. Mais avant d'en arriver là, des discussions surréalistes nous plongent dans l'ambiance. Par exemple, cet Israélien qui demande à une Étatsunienne : « Vous êtes juive ? » Et elle de répondre : « Oui, ça ne se voit pas ? »

La consécration d'une stratégie

Cet événement ne marque pas tant un tournant dans la politique israélienne que la consécration d'une tendance à l'œuvre depuis quelques années. S'il est vrai que c'est la première fois que les mouvements d'extrême droite sont officiellement invités par Tel-Aviv, les liens entre le gouvernement de Nétanyahou et ces partis se sont renforcés au cours des dernières années. Le soutien à Israël fait partie du cahier des charges de la nouvelle internationale fasciste, ceux que l'on appelle « les antisémites sionistes ». L'occasion de consacrer une normalisation déjà à l'œuvre pour ces partis dans le paysage politique local. Tel-Aviv se montre prévoyant en renforçant les liens avec la classe politique montante, qu'il s'agisse du Rassemblement national qui atteint un score historique en France avec les législatives de 2024, ou des Démocrates de Suède, deuxième parti du pays depuis 2022. L'organisation de cette conférence par Israël est un coup de pouce certain pour ces formations politiques dans leur conquête du pouvoir, alors que la question de leur antisémitisme pouvait rebuter un électorat « modéré ».

Rien que sur l'année écoulée, le leader du parti d'extrême droite espagnol Vox, Santiago Abascal, a rencontré Benyamin Nétanyahou à Jérusalem en mai 2024. Le Premier ministre hongrois Victor Orbán, soutien notoire de Tel-Aviv, a invité son homologue israélien en novembre 2024 à Budapest — il s'y rendra ce mercredi 2 avril, en réaction au mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI). Une « clarté morale » saluée par ce dernier. Amichai Chikli, le ministre de la diaspora aux commandes de l'événement de Jérusalem, s'était déjà affiché aux côtés de Jordan Bardella en février 2025, lors de la CPAC. Dès sa nomination en janvier 2023, Chikli avait d'ailleurs ajouté « la lutte contre l'antisémitisme » à l'intitulé de son ministère. Le député européen du Rassemblement national (RN) animé par la foi des convertis, ne croyait pas encore, il y a quelques mois, à l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen (1). De manière plus générale, la European Coalition for Israel, un groupe de lobbying pro-israélien fondé en 2004, rappelle que pour la précédente législature du Parlement européen (2019 – 2024), les 20 partis dont les votes ont été les plus favorables à Israël appartiennent tous à l'extrême droite et aux eurosceptiques (2).

Les voici donc, ces leaders de l'extrême droite, se précipitant à Jérusalem pour faire mentir ce qui historiquement n'a pas toujours relevé de l'oxymore. Des antisémites ont soutenu la création du foyer national juif en Palestine, y voyant l'occasion de se débarrasser des juifs européens. Theodor Herzl lui-même, théoricien de l'idée d'un État national pour les juifs, voyait en eux des alliés objectifs du sionisme.

Bardella en guest star

Côté français, les premiers contacts connus de l'extrême droite institutionnelle avec Israël remontent à 2011, lorsque l'actuel maire de Perpignan, Louis Alliot, avait visité deux colonies en Cisjordanie. À l'époque, les autorités israéliennes avaient refusé de le recevoir. L'ex-compagnon de Marine Le Pen sera ensuite l'artisan du rapprochement entre le RN et Serge Klarsfeld, dont le fils, Arno Klarsfeld, intervient également dans cette conférence, aux côtés du « député du Likoud » — comme on le surnommait à l'Assemblée nationale — Meyer Habib. D'autres figures du RN sont présentes dans le public, à l'instar de Victor Chabert, conseiller presse de Bardella et de Marine Le Pen, ainsi que Thibaut François, secrétaire général de la délégation du parti au Parlement européen. Quant à Marion Maréchal, elle a été reléguée dans une salle annexe, intervenant devant une trentaine de personnes sur les Frères musulmans. Serait-ce parce que, contrairement au président du RN, elle n'a jamais désavoué — même timidement — son grand-père ?

Pour cette demi-journée d'interventions, Jordan Bardella fait clairement figure d'invité d'honneur, ayant le privilège de prononcer un discours — en français, traduit en anglais —, là où Klarsfeld et Habib participent à des tables rondes. Arno Klarsfeld ouvre le bal des hommages, consacrant une grande partie de son temps de parole à l'éloge du RN, dont il qualifie l'invitation à cette conférence d'« initiative très sage ». « Aujourd'hui, le Rassemblement national, qui n'est plus l'extrême droite, est un parti qui favorise les juifs ». De là à parler d'un lobby juif, il n'y a qu'un pas à franchir. Il poursuit : « Aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui est devenue l'extrême droite. » La guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force (3).

Klarsfeld mobilise son histoire familiale — ses parents chasseurs de nazis, son cousin enrôlé dans l'armée israélienne et tué le 9 octobre 2023 dans le kibboutz de Kfar Aza, lors de combats avec le Hamas — pour donner un vernis de légitimité à sa rengaine : le danger de l'extrême gauche et de l'islam radical. Même son de cloche chez Meyer Habib qui, tout en soulignant ne pas être du même bord politique que Bardella, déclare depuis la tribune : « Ce qu'il a dit était très fort. Merci. » L'ancien député apparenté Les Républicains exprime également son effarement d'entendre des manifestants en France répéter le slogan « From the River to the Sea » (« De la mer au Jourdain »), appelant à la décolonisation de toute la Palestine historique, toujours interprété par les soutiens d'Israël comme un appel à « jeter les Juifs à la mer », et qui est par contre inscrit dans la charte du Likoud. Enfin, Sylvan Adams interpelle directement le leader du RN en français dans le texte : « M. Jordan Bardella, bienvenue et merci d'être venu à Jérusalem. » Le milliardaire assume un raisonnement simpliste : « Si, avec Marine Le Pen, vous défendez nos droits et notre liberté, alors je suis avec vous. »

Le principal intéressé a, pour sa part, repris les éléments de langage répétés à l'envi en France, sur « l'antisémitisme d'atmosphère » (4), « l'islamisme qui est le totalitarisme du XXIe siècle », ou encore l'enseignement impossible de l'histoire de la Shoah dans « certains territoires » de France. Il a rappelé son attachement à la définition que donne l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA) de l'antisémitisme — c'est-à-dire, celle consistant à faire l'amalgame avec l'antisionisme, et n'a pas manqué de marquer ses distances avec « les groupuscules d'extrême droite » antisémites, élément clé de l'opération dite de « dédiabolisation » du RN ces dernières années. À la fin de son discours, une partie de la salle, séduite, se lève pour applaudir.

Car le public de la conférence est attentif et enthousiaste, généreux en standing ovation. Il est également un réservoir de groupies pour le gouvernement israélien, comme celles qui hurlent « We love you Bibi ! » à l'adresse de Benyamin Nétanyaou, venu spécialement pour cet événement inauguré par deux de ses ministres : celui de la diaspora et celui des affaires étrangères, Gideon Sa'ar.

Un « certificat casher »

Si l'extrême droite mondiale vient montrer patte blanche sur l'antisémitisme, c'est parce que sa haine — officielle — se porte aujourd'hui sur trois nouvelles cibles : les critiques d'Israël — dont la gauche radicale —, les musulman·e·s — et il n'est pas rare d'entendre parmi l'assistance des voix assumer l'équivalence entre islam et islamisme — et les immigré·e·s, y compris ceux « de deuxième et troisième génération en Europe », qui seraient « encore plus radicaux » que les primo-arrivants. Autant d'ennemis partagés avec Tel-Aviv. La seule question qui se pose pour ces autoproclamés ennemis de l'antisémitisme est le positionnement par rapport à Israël et à son gouvernement. Pour le reste, un « certificat casher » (5) sera toujours émis pour absoudre les errements réellement antisémites et autres racines nazies des nouveaux alliés face au « nouvel antisémitisme ». Preuve en est que la présence d'antisémites avérés sur les listes du RN aux législatives de 2024 ne disqualifie pas pour autant Jordan Bardella.

Si des Israéliens ont été choqués par l'organisation de cet événement, ils représentent une infime minorité. L'écrasante majorité de la population est déjà favorable à l'interdiction de l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza — à l'image de la Cour suprême qui vient de rejeter à l'unanimité la requête d'un renouvellement de cette aide —, ou approuve le plan de nettoyage ethnique proposé par le président étatsunien Donald Trump. Cette majorité s'accommode également très bien de vivre au quotidien dans un territoire de plus en plus militarisé. Gageons qu'elle souscrit volontiers, sinon à l'identité des acteurs invités à cette conférence, du moins à celle des ennemis communs que ces derniers partagent avec Israël : les antisionistes, les musulman·e·s et les immigré·e·s. À Jérusalem, comme dans une partie du monde occidental, la haine est officiellement devenue un programme politique.

Notes

1- « Pour Bardella, Jean-Marie Le Pen “n'était pas antisémite” », Le Figaro, 5 novembre 2023.

2- Gilles Paris, « Les nouveaux habits pro-israéliens de l'extrême droite européenne », Le Monde, 31 mai 2024.

3- George Orwell, 1984.

4- Le nom de Florence Bergeaud-Blackler, à qui l'on doit l'expression « frérisme d'atmosphère », a été mentionné comme référence scientifique durant cette conférence.

5- L'expression revient souvent dans la bouche d'Ariel Muzicant, président du Congrès juif européen, ou du député des Démocrates Gilad Kariv, tous deux opposés à l'invitation de l'extrême droite en Israël.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

États-Unis : Quelle est la distance qui nous sépare du fascisme ?

La question largement débattue aujourd'hui en Amérique parmi la moitié du pays qui a voté pour les démocrates ou qui se considère comme progressiste, et parmi celles et ceux qui se situent à l'extrême gauche, est la suivante : « Donald Trump a-t-il créé un régime autoritaire en l'espace de quelques mois ? Et à quel point sommes-nous proches du fascisme ? »

Hebdo L'Anticapitaliste - 747 (27/03/2025)

Par Dan La Botz

Tous les journaux télévisés et radiophoniques, toute la presse écrite traditionnelle et les médias sociaux débattent de cette question. Les preuves s'accumulent pour répondre à la question : Trump a instauré un régime autoritaire et nous nous dirigeons vers le fascisme. Qu'est-ce qui vient étayer l'idée que la démocratie traditionnelle et la séparation des trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) sont en péril grave ?

Vers une dictature techno-politique ?

Trump et les Républicains contrôlent la présidence et les deux chambres du Congrès et le président a nommé une grande partie de la Cour suprême de droite qui a donné au président l'immunité contre les poursuites pour les actes officiels commis pendant qu'il était en fonction. Le Congrès a de fait cédé son pouvoir. Aucun des Républicains du Congrès susceptibles d'être en désaccord avec Trump n'a voulu lui tenir tête, de peur qu'il ne détruise leur carrière politique. Le Parti démocrate national, dont la direction est divisée, n'a élaboré aucun plan de résistance au Congrès ou devant les tribunaux.

Trump a créé le Department of Government Efficiency (DOGE), qui n'est pas un véritable service gouvernemental, et a nommé le milliardaire Elon Musk à sa tête. Musk a fermé des agences créées par le Congrès, mis fin à des programmes gouvernementaux de protection sociale et licencié des dizaines de milliers d'employéEs fédéraux. Trump et Musk affirment qu'ils éliminent la fraude, le gaspillage et les abus, bien qu'ils n'aient jusqu'à présent présenté aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Certes, le peuple américain a élu Trump et donné aux Républicains une majorité au Congrès, mais le travail de Musk est clairement un coup d'État, une prise de contrôle inconstitutionnelle et illégale du gouvernement.

Trump s'arroge également le droit d'annuler des dépenses votées par le Congrès, ce qui constitue une violation de la Constitution, qui stipule qu'il doit exécuter fidèlement la loi.

Trump défie la justice

À ce jour, 132 actions en justice ont été intentées contre l'administration Trump pour ses actions illégales, et dans plusieurs d'entre elles, les tribunaux ont émis des injonctions arrêtant temporairement Trump et Musk et les obligeant même à rouvrir des agences ou à réembaucher des travailleurs licenciés. Trump a demandé — et c'est inédit — la destitution de ceux qu'il appelle les « juges fédéraux voyous », c'est-à-dire les juges qui prennent des mesures qui le bloquent. Le président de la Cour suprême, John Roberts, a réprimandé Trump en déclarant que la destitution n'était pas une réponse appropriée à un différend concernant une décision judiciaire. Dans certains de ces cas, Trump et son équipe semblent être sur le point de résister aux ordres des tribunaux, ce qui engendrerait une crise constitutionnelle et marquerait clairement la fin des normes gouvernementales démocratiques.

Il musèle les libertés

Dans le même temps, Trump, Musk et les législateurs républicains, ainsi que les influenceurs des médias de droite, appellent à la destitution des juges fédéraux et publient en ligne des informations personnelles les concernant, telles que leur adresse personnelle. Des juges et leurs familles ont reçu des menaces de mort et beaucoup vivent désormais dans la peur.

Trump s'en prend également aux universités, menaçant d'expulsion les étudiantEs activistEs néEs à l'étranger, comme Mahmoud Khalil, étudiant à Columbia, supprimant ainsi la liberté académique et la liberté d'expression.

Il veut aussi faire taire les médias. Dans un discours prononcé au ministère de la Justice, il a déclaré : « Je pense que CNN et MSNBC, qui écrivent littéralement 97,6 % de mauvaises choses à mon sujet, sont des bras politiques du parti démocrate et, à mon avis, ils sont vraiment corrompus et illégaux. Ce qu'ils font est illégal ». Trump a fermé le média international du gouvernement, Voice of America, et a également interdit à l'Associated Press (AP) d'assister aux conférences de presse, parce qu'elle a refusé de changer le nom du Golfe du Mexique en Golfe de l'Amérique. Nous vivons désormais dans un régime autoritaire, et le fascisme semble se profiler à l'horizon.

Dan La Botz, traduction Henri Wilno

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les investissements de l’université de Yale dans des entreprises vendant des armes à Israël violent la loi de l’État du Connecticut (É.-U), selon une plainte officielle.

Une plainte déposée auprès du procureur général du Connecticut indique que la fondation de Yale viole également ses propres politiques d'éthique en matière d'investissement.

Par Akela Lacy, The Intercept, New York, 26 mars 2025, 10h38

https://theintercept.com/2025/03/26/yale-endowment-israel-weapons-divest/

➜ ➜ Traduction partielle avec Google+a.c.

Photo : Joe Buglewicz/Bloomberg via Getty Images

Une affiche appelant au désinvestissement sur un panneau près de l'Université Yale de New Haven, dans le Connecticut, le 23 avril 2024.

Les investissements de l'université Yale dans des fabricants d'armes weapons manufacturers violent la loi de l'État du Connecticut, affirment les organisateurs de l'université dans une plainte déposée mercredi auprès du procureur général du Connecticut, William Tong.

La plainte demande au procureur général d'enquêter sur le refus refusal de Yale de répondre aux appels des manifestants du campus campus protesters' calls à se désinvestir des fabricants et fournisseurs d'armes militaires, dans le contexte de la guerre israélienne contre Gaza.

« Des investissements financièrement prudents peuvent être inéligibles s'ils sont profondément incompatibles avec la mission et les objectifs de l'université », indique la plainte, citant la loi de l'État et les politiques d'investissement de l'université.

Des universités à travers le pays font l'objet de poursuites judiciaires lawsuits et de plaintes fédérales concernant leur gestion des manifestations contre la guerre. Il s'agit de la première plainte demandant une enquête d'État sur une université pour son refus de se désinvestir de l'industrie militaire liée à la guerre, selon les organisateurs.

Les organisateurs allèguent que les administrateurs de Yale ont manqué à leurs obligations fiduciaires en maintenant des investissements qui exposent le fonds de dotation de l'université à des profits provenant de fabricants et fournisseurs d'armes militaires contribuant aux crimes de guerre commis par Israël.

Bien que Yale Corporation, qui gère le fonds de dotation de l'université, ne divulgue pas la grande majorité de son fonds de dotation de 40,7 milliards de dollars, les organisateurs affirment qu'au moins 4 milliards de dollars sont liés à des fabricants et fournisseurs d'armes militaires. Les rares documents publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) – 99,7 % du fonds de dotation de Yale n'étant pas rendus publics – montrent que l'université a investi plus de 110 000 dollars $110,000 dans des fabricants et fournisseurs d'armes militaires de l'armée israélienne, a rapporté le Yale Daily News l'année dernière. (...)

Les investissements comprennent de l'argent dans des fonds qui détiennent des actions de sociétés d'armement comme Raytheon,Boeing et Lockheed Martin.

La plainte allègue que ces investissements violent à la fois les obligations fiduciaires des investisseurs institutionnels décrites dans la loi de l'État et les propres politiques d'investissement de l'université, qui appellent au désinvestissement des entreprises qui « violent ou entravent l'application » du droit national et international. (Yale n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.)

Presque tous les États ont une loiexigeant que les institutions qui gèrent de l'argent pour des organisations à but non lucratif exonérées d'impôt doivent tenir compte de l'objectif de ces organisations caritatives dans leur décision d'investissement, ce qui signifie que l'esprit de ces choix doit être conforme à la compréhension générale de l'Internal Revenue Service selon laquelle la charitéfournit une aide aux personnes dans le besoin ou soutient le public. travail éducatif ou religieux.

La loi n'interdit pas explicitement les investissements dans une industrie spécifique comme la défense ou la fabrication d'armes, a déclaré l'avocat Ellis Carter.

« Les seules exceptions seraient si une restriction imposée par le donateur limite expressément certains investissements à l'égard d'un don particulier ou si l'université a adopté une politique interne intégrant des considérations éthiques, environnementales ou sociales dans sa stratégie d'investissement », a déclaré Carter.

Les directives d'investissement de Yale sont décrites dans « The Ethical Investor », un livre de 1972 écrit par un ancien professeur de la faculté de droit de Yale que le comité consultatif de dotation de l'université utilise pour guider son travail. L'Université de Yale a déjà interprété ses propres directivesd'investissement comme exigeant le désinvestissement des entreprises aidant au génocide ; violation du droit national, international et humanitaire ; ou de priver les élèves et les enseignants d'un environnement éducatif sûr, ont fait valoir les organisateurs. En 2021, Yale Corporation s'est désinvestie de deux grandes sociétés carcérales privées, CoreCivic et GEO Group.

« Les entreprises d'armement militaire développent, fabriquent et vendent des produits utilisés pour commettre des crimes de guerre et des violations du droit international, y compris la destruction d'écoles, d'universités, de professeurs, d'étudiants, de sites de préservation culturelle et de communautés entières palestiniennes », indique la plainte adressée au procureur général. « Étant donné que ces entreprises sont diamétralement opposées à la mission de l'Université, la prise en compte des objectifs caritatifs de Yale par un fiduciaire prudent et raisonnable interdirait à ces entreprises d'investir. »

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

« Nous vivons dans une dictature fasciste »

"Ma réponse aux violations des multiples jugements par D. Trump, c'est que le peuple doit prendre les devants parce que les tribunaux ne le feront pas. Ils ne le peuvent pas. Vous voulez que M. Khalil soit libéré ? Il faut aller à Jena et le libérer. C'est en quelque sorte ce qu'il faut (faire)."

Democracy Now, 19 mars 2025

Traduction et organisation du texte, Alexandra Cyr

Amy Goodman : (…) Le juge en chef de la Cour suprême a publié une rare déclaration qui critique le Président Trump et ses alliés.es pour leurs appels à la procédure de destitution contre des juges fédéraux qui ont émis des jugements contre le Président. Le juge en chef Roberts écrit : « Depuis plus de deux siècles il a été établi que la destitution n'est pas la réponse appropriée quand on est pas satisfait d'une réponse judiciaire. La procédure d'appel existe dans ces cas ».

La déclaration du juge en chef Robert est émise après que le Président Trump ait attaqué à plusieurs reprises un juge de district fédéral, le juge James Boasberg qui a ordonné à l'administration de cesser d'employer la loi sur les ennemis étrangers de 1798 pour expulser des immigrants.es. Cette loi n'a été employée que deux fois de toute l'histoire américaine et c'était en temps de guerre. Samedi, l'administration a ignoré le jugement du juge Boasberg de faire revenir aux États-Unis trois vols emportant des immigrants.es expulsés.es vers une prison à sécurité maximale du secteur privé au Salvador.

Dans une publication sur un réseau social, le Président Trump en a appelé de la destitution du juge Boasberg en le décrivant comme « un juge lunatique de la gauche radicale, un fauteur de troubles et un agitateur ». Mais pour vous donner une idée de ce juge, c'est lui qui avait ordonné la publication des courriels de Mme Hilary Clinton (durant la campagne présidentielle de 2016. N.d.t.).

Plusieurs des membres de l'administration Trump ont publiquement menacé de défier les jugements des tribunaux. Voici la déclaration de celui qu'on nomme le tsar des frontières, M. Tom Homan sur Fox News :

Tom Homan : Je suis fier de faire partie de cette administration. Nous n'arrêtons pas. Je n'ai rien à faire de ce que pensent les juges. Je me fiche de ce que pense la gauche. Nous sommes en route.

A.G. : Lundi sur les ondes de CNN, le conseiller à la Maison blanche, M. Stephen Miller, a déclaré que le juge Boasberg n'avait pas l'autorité de juger de (l'application) de la loi sur les ennemis étrangers de 1798. (…) Lundi au cours d'une audience le juge Boasberg a accusé l'administration d'adopter une approche telle que : « Nous n'en avons rien à faire, nous faisons ce que nous voulons ».

Tout cela survient alors que l'administration est face à de plus en plus de poursuites devant les tribunaux. Lundi, un autre juge a bloqué le bannissement des personnes transgenres dans les armées, décrété par le Président Trump. Un autre juge fédéral a statué que le démantèlement de l'USAID exécuté par Elon Musk violait la Constitution de plusieurs façons. Le Président a répondu sur les ondes de Fox News :

Président D. Trump : Nous allons faire appel. Nous sommes face à des juges voyous qui détruisent notre pays.

A.G : Comme les craintes d'une crise constitutionnelle augmentent, nous discuterons de la situation avec Elie Mystal correspondant du secteur justice sur The Nation. Son dernier article est intitulé : Trump is Trying to Create His Own Personal Legal Strike Force ». Il est aussi l'auteur d'un ouvrage qui sera publiédans quelque temps : Bad Law : Ten Popular Laws That Are Ruining America ».

Elie merci d'être de nouveau sur les ondes de Democracy Now ! Que se passe-t-il en ce moment avec ces attaques présidentielles contre les juges ?

Elie Mystal : Nous vivons dans une dictature fasciste. En ce moment c'est notre réalité. C'est ce que nous ressentons. Nous en sommes là. Ce n'est pas une crise constitutionnelle à venir, nous sommes en pleine crise constitutionnelle. (…) Comment pouvons-nous penser que nous sommes en démocratie, comment pouvons-nous nous dire dans une nation de droit si un seul homme, Donald Trump, peut défier les deux autres branches du gouvernement ? C'est ce dans quoi nous sommes. Et c'est ce que le Président a promis de faire et de fait, c'est ce qu'il fait.

Amy, vous avez diffusé le clip où le Président s'exprime, vous avez mentionné la déclaration du juge John Roberts et vous avez correctement pointé du doigt qu'il s'exprime rarement. Arrêtons-nous sur ce qu'il dit. C'est la déclaration la plus faible qu'il pouvait faire. Il tourne autour du pot en laçant ses jolis mots comme : « n'entreprenez pas de procédure de destitution contre les juges fédéraux. C'est mal » Il ne dit rien à propos des violations flagrantes des jugements des tribunaux par le Président Trump. Il ne dit absolument rien à ce sujet.

Encore une fois, (le juge) Roberts n'est pas votre ami. Il ne vient pas nous aider. Je pense qu'il est aussi effrayé par D. Trump que le reste du gouvernement. (…) Je ne connais pas de définition de la dictature fasciste que celle dans laquelle nous nous retrouvons en ce moment.

Juan Gonzalez (D.N.) : Elie, il y a une différence qualitative entre la situation actuelle et les confrontations antérieures entre l'exécutif et les tribunaux. Il faut remonter à 1800, quand il y a eu une fameuse bataille entre le Président Andrew Jackson et la Cour suprême à propos de la relative souveraineté des peuples amérindiens. Et F.D. Roosevelt a aussi eu ses conflits avec la Cour. Mais, comme vous le dites se sont une multitude de juges partout dans le pays qui émettent des jugements contre l'administration Trump. Qu'elle est, selon vous, la différence entre ce qui se passe maintenant et ces batailles historiques ?

E.M. : Donc, en ce moment, l'administration Trump s'exprime directement ; vous venez tout juste de diffuser (la déclaration) de ce dépravé de Stephen Miller qui déclare directement que les juges fédéraux n'ont pas autorité sur cette administration. C'était premièrement. C'est la coupure la plus profonde avec le passé. Ils ne prétendent même pas reconnaitre le pouvoir du système judiciaire fédéral à restreindre ou contrôler cette administration. (…)

Deuxièmement, si vous étudiez ces exemples historiques, pour la plupart il est question de financement militaire. (…) Andrew Jackson dit que les juges ont ainsi jugé pour l'empêcher d'aller de l'avant avec sa politique contre les amérindiens. C'était un génocide. Et Teddy Roosevelt avait expédié la Marine à mi-chemin dans le Pacifique. Il déclare quelque chose qui ressemble à : « Congrès, je suis sûr que vous allez les financer pour qu'ils reviennent n'est-ce pas » ? Il est question d'une branche exécutive exerçant sont large contrôle. Le commandant en chef exerce un large contrôle sur les militaires américains.nes. (…) Ici, il ne s'agit pas d'une situation militaire.

Les fonds de USAID lui ont été attribués par le Congrès. (On lui coupe son financement pour que les fonds reviennent au gouvernement et le juge ordonne que cela cesse). Que dit D. Trump ? « Non je ne le ferai pas, absolument pas ».

Un autre juge ordonne : « Ramenez ces avions et leurs passagers ». Trump déclare : « Non je ne ferai pas ça non plus ». C'est clairement de l'autoritarisme. Clairement, un homme, les caprices d'un seul homme contrôlent le pays. Et comme vous l'avez diffusé, sont tsar des frontières déclare littéralement qu'il ne respectera pas les jugements de cours. Stephen Miller dit cela aussi. D. Trump le dit. C'est ce qui diffère du passé.

Si qui que ce soit pense que c'est équivalent, je veux rappeler que je suis assez vieux pour me souvenir quand la Cour suprême a, inconstitutionnellement à mon avis, rendu l'avortement illégal. Je suis assez vieux pour me rappeler que le Président Biden n'est pas allé au Texas et dire quelque chose comme : « L'avortement pour toutes » ! D'accord ? Non il a respecté le jugement ridicule de la Cour suprême quant au droit des femmes de choisir. Alors, je voudrais seulement faire la comparaison entre la retenue de J. Biden quant aux jugements et ce que nous voyons de la part de l'administration Trump.

J.G. : Je voulais aussi vous demander (votre opinion) à propos de du détournement du Département de la justice en armement même s'il (D. TRump) prétend que c'est ce qu'on a fait antérieurement contre lui. Lors de son discours dans le Great Hall de ce département, il a déclaré : « À titre de chef de l'application de la loi dans notre pays, je vais insister et exiger complète et totale responsabilité pour tout ce qui s'est passé de mal et d'abusif antérieurement ». Il était avec le directeur du FBI, Kash Patel et la ministre de la justice, Mme Pam Bondi, tous deux en service.

E.M. : Oui et encore une fois, c'est D. Trump faisant ce qu'il avait promis de faire. C'est un dictateur agissant comme un dictateur n'est-ce pas ? C'est un homme qui prend personnellement le contrôle de l'appareil d'application de la loi aux États-Unis pour que ses membres attaquent ses ennemis.es politiques. C'est ce qu'il a promis de faire. Je suis surpris que les gens en soient surpris. Que pensiez-vous que cet homme allait faire ? Suivre la loi ? Il a même promis de faire cela. Alors, pourquoi les gens sont-ils surpris qu'il ne le fasse pas maintenant ?

Il est allé au Département de la justice (…), historiquement il est censé y avoir un mur de séparation entre ce Département et le Président des États-Unis. Revenons encore à J. Biden, il n'aurait pas contacté Merrick Garland (ministre de la justice d'alors n.d.t.) pour lui demander s'il faisait quelque chose à propos des personnes qui ont attaqué le Capitole le 6 janvier.

Mais, mettons cela de côté. Le Président Trump est allé au Département de la justice pour déclarer, annoncer, confirmer qu'il a l'intention d'utiliser ce Département pour attaquer ses ennemis.es politiques, spécialement les avocats.es. Il a énuméré plusieurs d'entre eux et elles durant son discours, Jack Smith, Andrew Weissmannn, Norm Eisen spécifiant que cette tâche reviendrait aux avocats.es du Département (…). Ils et elles travaillent pour lui, pas pour le peuple américain. Il a rendu cela très clair. Les avocats.es de ce département vont, à sa demande, poursuivre les avocats.es qu'il croit s'opposer à lui. C'était le clou de son discours au Département de la justice.

Et qu'à fait Mme Bondi ? Qu'à fait M. Patel ? Ils se sont assis là et ont applaudi. Ils ont applaudi comme le flagorneur et la flagorneuse qu'ils sont. Et nous pouvons prendre pour acquis que les demandes illégales faites par le Président de poursuivre des avocats.es qu'il croit s'opposer à lui, seront exécutées.

Durant ce discours, à un moment donné il dit : « Sur CNN et MSDNC, on dit 97,6% de mauvaises choses contre moi ». C'est de l'exact D. Trump normal. Mais politiquement et légalement, il dit que vous pourriez poursuivre le média parce qu'il écrit de mauvaises choses contre vous. Encore une fois, si ça n'est pas de l'autoritarisme, de la dictature, du fascisme je ne comprends pas ce que ces mots veulent dire.

A.G. : Elie, je voulais connaitre votre opinion à propos des jugements de cours que l'administration défie clairement. Il y a le cas des prisonniers transférés dans une prison super maximum au Salvador alors que le juge a directement interdit cette opération en ordonnant : « Ramenez ces avions ». Il y en avait encore un sur le tarmac. Aussi le cas de la docteure Rasha Alawieh, professeure à Brown University spécialiste du rein. Un juge a statué qu'elle ne devait pas être expulsée, elle l'a été quand même. Pouvez-vous nous faire part de votre opinion à propos de ces cas et celui de Mahmoud Khalil qui se qualifie de prisonnier politique comme vous le savez. Il est détenu dans une prison de la police des frontières (ICE), à Jena en Louisiane. Il a protesté contre le soutien américain à Israël dans sa guerre à Gaza. Pouvez-vous nous parler de tout cela ?

E.M. : Amy, après son élection (D.Trump), le 5 novembre dernier, on m'a dit que les tribunaux allaient nous sauver, allaient le modérer, qu'ils seraient notre dernier gardien qui préviendrait une dictature militaire. Et j'ai répondu que ce ne serait pas le cas, parce que les tribunaux ne peuvent (concrètement) faire respecter leurs décisions. C'est l'exécutif qui voit à le faire. Et quand vous avez un exécutif comme celui de D. Trump, prêt à ignorer ces jugements il n'y a rien que les tribunaux puissent faire.

Donc, une partie de ma réponse sera de me retourner vers mes interlocuteurs qui m'ont répété pendant des mois que les tribunaux allaient nous sauver. Qu'est-il advenu jusqu'à maintenant ? Quel est votre plan maintenant ? Quand les tribunaux ont émis des jugements que D. Trump ignore, quel est le plan B ? Parce que le plan A qui disait que les tribunaux allaient nous sauver ne fonctionnera jamais.

Ma réponse aux violations des multiples jugements par D. Trump, c'est que le peuple doit prendre les devants parce que les tribunaux ne le feront pas. Ils ne le peuvent pas. Vous voulez que M. Khalil soit libéré ? Il faut aller à Jena et le libérer. C'est en quelque sorte ce qu'il faut (faire). Ce n'est pas parce qu'un.e juge va l'écrire sur une feuille de papier que ça va arriver. D. Trump va tout simplement l'ignorer. Nous l'avons vu quand ces Vénézuliens ont été expulsés illégalement après qu'un juge eut ordonné que les avions devaient revenir (aux États-Unis). Et aussi avec la docteure, qu'il a aussi expulsée en disant que ça c'était « fait trop vite » pour que les tribunaux aient eu le temps de juger.

Et encore une fois, je vais revenir au juge en chef Roberts, qui n'a rien dit à ce sujet. D'accord ? Et tout cet écran de fumée que représente « Oh ! Je ne destitue pas mes juges » ! Il n'a rien dit à propos du Président Trump qui refuse de faire revenir les avions tel qu'ordonné par un jugement de cour. C'est le genre de fascisme sous lequel nous vivons. C'est comme ça que je me sens mes amis.es.

A.G. : Merci beaucoup E. Mystal d'avoir été avec nous.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

États-Unis – Effondrement constitutionnel

Pour les constitutionnalistes, le retour au pouvoir de Trump a créé un véritable vertige. La violation systématique des procédures légales et des normes constitutionnelles établies s'est déroulée à un rythme effréné, donnant lieu à plus d'une centaine de procédures judiciaires, un chiffre qui ne cesse d'augmenter.

25 mars 2025 | tiré du site Entre les lignes entre les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/03/25/etats-unis-effondrement-constitutionnel/#more-92147

Trump a émis une avalanche de décrets qui violent explicitement les lois du Congrès ainsi que le contenu de la Constitution, sur tous les sujets, du refus de la citoyenneté par le droit du sol à la lutte contre les mesures d'inclusion fondées sur la race, le sexe et l'orientation sexuelle, en passant par la dissolution d'agences gouvernementales établies par la loi. Parallèlement, Elon Musk s'est vanté de vouloir prendre le contrôle du gouvernement fédéral, dans le but de privatiser « tout ce qui peut raisonnablement l'être » en procédant à des licenciements massifs, à la vente d'actifs publics (dont « 443 propriétés fédérales », auxquelles pourraient s'ajouter d'innombrables œuvres d'art appartenant au domaine public) et au démantèlement de services essentiels : le tout en violation des dispositions du Congrès et de la Constitution interdisant aux citoyens non confirmés par le Sénat d'effectuer des tâches dévolues aux hauts fonctionnaires.

Ces éléments ont conduit certains commentateurs à établir des analogies entre ce qui se passe aux États-Unis et la situation de la Russie post-soviétique dans les années 1990. Cette période a connu la privatisation quasi complète de l'État russe et une redistribution massive des richesses entre les mains d'un petit nombre de kleptocrates, à l'abri de toute sanction, à l'exception de celles que leurs rivalités pouvaient les amener à s'imposer mutuellement. Mais il existe peut-être un lien plus profond avec l'histoire de la Russie : le système constitutionnel américain du XXe siècle s'est forgé et a trouvé son sens dans son antagonisme avec l'Union soviétique. Les principes fondamentaux américains, qui allient le concept de l'égalité raciale à un État-providence limité, se sont consolidés au cours de trois décennies décisives, du New Deal des années 1930 à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre froide et la révolution des droits civiques des années 1960.

De nos jours, l'Union soviétique a disparu depuis longtemps. Et maintenant, Trump (un milliardaire élu), Musk (un milliardaire non élu et bien plus riche) et une petite coterie de fidèles cherchent à provoquer l'effondrement de ce modèle constitutionnel américain en concurrence avec le leur. Leur action ne permet pas de savoir ce qui est à venir. Mais elle modifie fondamentalement le terrain sur lequel la gauche américaine intervient et nécessitera un mode d'opposition politique que le pays n'a pas connu depuis les années qui ont porté Roosevelt au pouvoir.

*

Pour comprendre ce qui se passe, il est nécessaire de saisir le fondement de l'ordre constitutionnelaméricain. Celui-ci comprend une série de composantes idéologiques et institutionnelles qui correspondent à ce que le sociologue suédois Gunnar Myrdal a qualifié en 1944 de « credo américain », à savoir l'idée que les États-Unis incarnaient la promesse d'une liberté égale pour toutes et tous. À une époque de rivalité planétaire avec l'Union soviétique dans un monde en voie de décolonisation, les élites nationales se sont explicitement ralliées à ce credo constitutionnel. Ses éléments constitutifs consistaient notamment en une compréhension de la Constitution comme étant fondée sur l'élimination progressive des inégalités raciales, sur la base des principes de la lutte contre la discrimination ; une conception antitotalitaire des libertés civiles et des droits à la liberté d'expression ; une défense du capitalisme de marché, partiellement contrebalancée par un État de droit et de protection sociale constitutionnellement établi ; l'acceptation de contrôles et de contrepoids institutionnels, avec les tribunaux fédéraux, en particulier la Cour suprême, en tant qu'arbitre ultime de la loi ; et un attachement à la suprématie mondiale des États-Unis organisée par un pouvoir présidentiel fort.