Revue À bâbord !

Publication indépendante paraissant quatre fois par année, la revue À bâbord ! est éditée au Québec par des militant·e·s, des journalistes indépendant·e·s, des professeur·e·s, des étudiant·e·s, des travailleurs et des travailleuses, des rebelles de toutes sortes et de toutes origines proposant une révolution dans l’organisation de notre société, dans les rapports entre les hommes et les femmes et dans nos liens avec la nature.

À bâbord ! a pour mandat d’informer, de formuler des analyses et des critiques sociales et d’offrir un espace ouvert pour débattre et favoriser le renforcement des mouvements sociaux d’origine populaire. À bâbord ! veut appuyer les efforts de ceux et celles qui traquent la bêtise, dénoncent les injustices et organisent la rébellion.

Wu Ming en Russie soviétique

Peu connu dans le monde francophone, le collectif Wu Ming a une renommée immense en Italie. Derrière ce pseudonyme se trouve un collectif composé d'écrivains italiens qui se donnent des numéros (Wu Ming 1 à 5) quand ils écrivent ensemble. Dans leur dernier livre, Proletkult, ils ramènent à l'avant-plan l'un des personnages les plus étonnants du bolchévisme, Bogdanov.

Le choix du nom Wu Ming est en accord avec la démarche politique et artistique du collectif. En mandarin, Wu Ming a deux significations selon la prononciation : soit « cinq noms », en référence au nombre de membres du collectif, soit « anonyme », en hommage à la signature de dissidents chinois.

Aux antipodes du vedettariat littéraire, Wu Ming travaille en collectif, sous pseudonyme, et dépose la version numérique originale de ses textes en licence Creative Commons. Ses œuvres précédentes traitaient de la Résistance italienne (Asce di guerra en 2000), du leader mohawk Joseph Brant (Manituana en 2007) ou encore de la Venise de la Renaissance (Cantalamapa en 2015), toujours avec un mélange de réflexion politique et de travail littéraire. Dans Proletkult (publié en italien en 2018), Wu Ming s'intéresse cette fois à la figure du révolutionnaire Alexandre Alexandrovitch Malinovski, dit Bogdanov.

Le roman nous le présente en 1927 et le suit jusqu'à sa mort, l'année suivante. À cette époque, Bogdanov n'a plus aucune importance politique ni même littéraire en URSS. Pourtant dépourvu de formation médicale, il est devenu directeur de l'Institut de transfusion sanguine de Moscou, dont le but était de tester le « collectivisme physiologique », ce qui consistait à échanger du sang, entre groupes sanguins compatibles, et d'accomplir, dans la réciprocité du fluide vital, la communion sociale. Un communisme rouge sang, en quelque sorte.

Pour Bogdanov, c'était là l'application du stade ultime de sa théorie générale de l'organisation, dans toutes les sphères de l'activité humaine, qu'il a nommée la « tectologie ».

Le prolétariat et sa culture

Bogdanov occupe une place tout à fait à part dans la tragique épopée de la Révolution russe. Il a été parmi les premiers membres du parti bolchevique, mais en a été exclu dès 1909. Plus tard, il a écrit des textes importants sur la littérature prolétarienne et a participé à la fondation du Proletkult (pour Proletarskaïa koultoura ou « culture du prolétariat » ), mais s'est rapidement détaché de la direction du mouvement. D'ailleurs, si Bogdanov est resté un peu célèbre, c'est moins pour ses idées que parce que Lénine en a publié une violente réfutation dans Matérialisme et empiriocriticisme (1909). On comprend pourquoi : Bogdanov plaidait pour la fusion dans la collectivité tandis que Lénine ne jurait que par un Parti agissant avec fermeté.

En Russie, pendant les années qui ont suivi la révolution d'Octobre, le Proletkult a été un immense mouvement d'éducation populaire, fort de 450 000 membres en 1920, visant à stimuler l'édification d'une culture prolétarienne. D'abord autonome, selon les préceptes d'« auto-émancipation » culturelle prônés par Bogdanov, le Proletkult a ensuite été encadré de plus en plus sévèrement, jusqu'à son épuisement complet. Au moment où s'ouvre le récit de Wu Ming, le Proletkult n'est plus qu'une inscription sur le portail d'un bâtiment, un collectif fantôme.

Entre science-fiction et fiction historique

Proletkult est un roman historique empruntant aussi les caractéristiques d'un roman de science-fiction. Dans le prologue, on rencontre un certain Léonid Volok qui aurait participé à un attentat anti-tsariste à Tbilissi en juin 1907, en compagnie de Bogdanov et du futur Staline. Vingt ans plus tard, une jeune femme aux traits androgynes apparaît au détour d'une forêt. Personne ne sait ni qui elle est ni comment elle est arrivée là. Elle se présente sous le nom de Denni et dit venir de la planète Nacun. Elle serait la fille de Léonid et le cherche.

Elle parvient à aller à Moscou pour rencontrer Bogdanov. Celui-ci, entre autres activités (philosophe, économiste, médecin), a écrit plusieurs récits de science-fiction, dont L'étoile rouge (1908), qui présente une société communiste extra-terrestre. Dans le roman de Wu Ming, cette histoire de planète socialiste aurait été inspirée à Bogdanov par Léonid, victime d'hallucinations après l'attentat en Géorgie. L'écrivain aurait entendu les délires de son camarade et les aurait pris en note. Mais voilà que Denni affirme que toute l'histoire était authentique. Pour Bogdanov et son équipe, la jeune femme présente un intérêt scientifique certain parce qu'elle a des caractéristiques hématologiques inconnues. Bogdanov la croit non seulement perdue dans un monde imaginaire, mais atteinte d'un mal inconnu que seule son ascendance pourrait expliquer.

Le retraité de la Révolution part donc en quête de Léonid disparu vingt ans plus tôt. Il retourne voir de vieux compagnons de lutte, devenus des apparatchiks (l'un d'eux est devenu titulaire de la chaire d'Hygiène sociale à l'Université de Moscou, c'est dire). Il rend même visite à la célèbre militante soviétique Alexandra Kollontaï qui, dans le roman, aurait jadis entretenu une relation avec Léonid. La fascination de Bogdanov envers Denni ne cesse d'augmenter : Denni est-elle une admiratrice de ses romans qui aurait pris la fiction pour la réalité ? Comment la projection délirante de la jeune femme dans cette planète d'invention peut-elle être si complète ? Et si le monde fictionnel d'où elle vient, celui d'une société sans classe où la révolution socialiste a réussi, le renvoyait à l'échec de la Révolution, la vraie, qui dix ans plus tard a produit une société bureaucratique, obtuse et totalitaire ?

Débats révolutionnaires

Le roman passe savamment des évocations du roman L'étoile rouge aux discussions sur les enseignements de Bogdanov et sur l'engagement révolutionnaire. Wu Ming fait de la réflexion historique et politique avec les moyens propres au roman. À l'évocation des célébrations du dixième anniversaire de la révolution d'Octobre, qui en réécrivent le récit officiel, correspond l'interrogation sur le monde fictif du socialisme en actes. Qui raconte l'histoire de L'étoile rouge ? Léonid qui en a rêvé, Bogdanov qui l'a écrite, les lectrices et lecteurs qui s'en sont saisi·es ou Denni qui en a fait sa réalité ?

Proletkult peut aussi se lire comme un roman sur des phénomènes collectifs situés au début du régime soviétique. Les théories de Bogdanov concernent l'organisation collective, le mouvement du Proletkult reposait sur les rencontres entre ses membres et la planète Nacun est celle du communisme heureux. Le roman fait de nombreux retours en 1909 quand, avec Maxime Gorki, Lounatcharski et d'autres intellectuels russes, Bogdanov a mis sur pied, dans l'île de Capri, une école de pensée socialiste destinée aux travailleurs russes. L'idée d'organiser le mouvement social par le bas plutôt que par le haut se transmet dans tout le roman. Partout, chez Wu Ming, on échange, on débat, on tente de penser ensemble et de comprendre les limites de la contribution individuelle. Roman à la fois très littéraire et très politique, Proletkult interroge les espoirs et les échecs passés de l'action et de l'écriture collectives.

Wu Ming, Proletkult, traduit par Anne Echenoz, Paris, Métailié, 2022, 352 p.

Anthony Glinoer est professeur de littérature à l'université de Sherbrooke.

Illustration : Ramon Vitesse

Pour aller plus loin

Lynn Mally, Culture of the Future. The Proletkult Movement in Revolutionary Russia, University of California Press, 1990, disponible en accès ouvert à l'adresse https://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft6m3nb4b2/.

Sur la littérature prolétarienne, voir Jean-Pierre Morel, Le roman insupportable. L'Internationale littéraire et la France (1920-1932), Paris, Gallimard, 1985 et James E. Murphy, The Proletarian Moment : The Controversy over Leftism in Literature, Urbana & Chicago, University of Illinois Press, 1991.

La ville analogique

Guillaume Éthier, La ville analogique. Repenser l'urbanité à l'ère numérique, Atelier 10, 2022, 96 pages.

Dans ce bref ouvrage, Guillaume Ethier propose une réflexion au sujet de l'organisation de la ville dans un futur rapproché. La réflexion se veut utopiste tout en s'assurant d'avoir le potentiel de se concrétiser éventuellement. Pour ce faire, il présente différents éléments d'une ville idéale en la comparant à la ville numérique dite « intelligente », composée de lieux virtuels où la société passe maintenant beaucoup de temps, une ville hyperconnectée où diverses données sur les habitudes de ses habitant·es, accumulées par de multiples consultations et « capteurs d'informations » sur les déplacements ou la consommation d'eau et d'électricité servent à « optimiser » tous les aspects du fonctionnement de la ville. La ville analogique, à l'inverse, est une cité utopique qui permettrait de combler les lacunes de la cité numérique. Cette ville analogique a quatre caractéristiques principales : elle doit être lente, tangible, intime et imparfaite. L'ouvrage invite ainsi à découvrir des projets, nombreux et passionnants, qui reprennent ces quatre caractéristiques et qui rendent concrète l'utopie proposée. Il est même probable que certains de ces projets soient familiers aux lecteurs et lectrices d'À bâbord !

La brièveté volontaire de l'ouvrage limite tout de même le développement de certaines propositions et de certaines critiques, notamment celles qui portent sur les inégalités sociales. L'auteur fait aussi observer que les projets de villes intelligentes s'adressent à des personnes de la classe moyenne supérieure : il suffit d'un coup d'œil aux images faisant la promotion de projets de ville intelligente pour comprendre qu'on n'a pas en tête un quartier défavorisé de Montréal. Ceci révèle à quel point ces projets peuvent devenir des outils de contrôle social si on les transpose dans des quartiers défavorisés : l'utilisation de capteur pour l'optimisation des déplacements des habitantes et habitants d'un quartier défavorisé ne correspondant pas à l'image idéalisée voulue par les promoteurs de ces projets ressemble dangereusement à de la surveillance et du contrôle social. Face aux projets de villes intelligentes qui se multiplient au Québec, comme c'est le cas notamment à Trois-Rivières, La ville analogique propose une réflexion et une vision appréciables de la ville du futur, et permet de mieux réfléchir au phénomène de la ville numérique et d'en entrevoir les limites.

Gaza, un moment de vérité

Après des mois de bombardements, la guerre vengeresse menée par Israël à Gaza s'est installée dans la durée. Les assauts dévastateurs de l'armée israélienne, les politiques génocidaires du gouvernement de Benjamin Netanyahu et l'appui des puissances occidentales représentent un moment de vérité pour le monde.

Dans ces instants critiques, les faux semblants de nos gouvernements et de plusieurs de nos médias perdent toute efficacité et sonnent creux. Le décalage entre les belles paroles humanitaires et l'indifférence réelle devant le massacre crève les yeux pour quiconque prête minimalement attention.

De fait, la position des gouvernements canadien et québécois couvrira nos sociétés de honte pour les années, voire les décennies à venir. Si Justin Trudeau a (timidement) appuyé un cessez-le-feu après des semaines de mobilisations citoyennes, il a engagé le Canada dans des opérations militaires en mer Rouge en appui à Israël et a balayé du revers de la main la décision de la Cour internationale de Justice. Celle-ci s'est rangée derrière le plaidoyer de l'Afrique du Sud à l'effet qu'il y a bien des risques de génocide à Gaza. Pendant ce temps, le Canada a décidé de suspendre son financement à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugié·es de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), un geste qualifié par plusieurs expert·es de punition collective. Rappelons que comme signataire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le Canada a l'obligation de prendre des mesures pour prévenir de telles atrocités.

Du côté québécois, François Legault a simplement rejeté l'appel à un cessez-le-feu, tournant le dos à une longue tradition d'appui à la libération de la Palestine au sein de la société civile, y compris dans les milieux nationalistes.

Sur le plan médiatique, le quasi-silence de journalistes canadien·nes, québécois·es et de plusieurs sociétés occidentales est consternant. Le contraste avec les prises de position suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie est frappant et révélateur : en février 2022, trois jours seulement après le début de l'invasion russe, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec tenait « à souligner son immense respect pour les journalistes ukrainiens qui font leur travail et contribuent ainsi à soutenir la démocratie contre l'invasion russe ». À Gaza, les assassinats de plus d'une centaine de journalistes ne semblent susciter que des haussements d'épaules. On a là, d'une part, une forte démonstration de l'existence de racisme systémique au sein des médias d'information au Québec et ailleurs : clairement, les vies palestiniennes comptent moins que d'autres. D'autre part, la partialité des médias se targuant d'être « neutres » est plus claire que jamais : invisibiliser à la fois la violence coloniale, la complicité du Canada et les contestations citoyennes participe au maintien du statu quo d'un État colonial.

Malgré les obstacles rencontrés (comme la censure de prises de position en appui à la Palestine sur les médias sociaux, sur les campus, dans les arts et dans plusieurs milieux de travail, ou encore les accusations automatiques d'antisémitisme pour quiconque critique Israël), la mobilisation de la population s'est traduite notamment par des manifestations hebdomadaires dans toutes les grandes villes canadiennes, ainsi que par la mise sur pied de canaux d'entraides sur le Web et de chaînes d'appels aux élus. Cette mobilisation doit être saluée et soutenue avec plus de vigueur par les divers secteurs de la gauche d'ici.

En ce moment de vérité, il est vital de dénoncer sans relâche cette situation et d'entretenir nos solidarités. Il faut également pousser nos dirigeant·es à prendre action et à rendre des comptes dans la lutte contre le génocide palestinien. Par tous les canaux, à toutes les occasions, sur tous les réseaux, il nous faut crier haut et fort notre appui à la libération palestinienne.

Sommaire du numéro 99

Sortie des cales

Solidarité féministe avec la Palestine / Jade Almeida et les Féministes Racisé·es Uni·es et Solidaires

Mémoire des luttes

Une vie entre sociologie et syndicalisme / Entretien avec Mona-Josée Gagnon. Propos recueillis par Thomas Collombat

Cuba, ou comment faire la révolution en Amérique / Alexis Lafleur-Paiement

Mouvements

André Querry, photographe des luttes / Propos recueillis par Isabelle Larrivée et Claire Ross-Couture

Sciences

Six décennies de science et de luttes / Entretien avec Dr Donna Mergler. Propos recueillis par Jennifer Laura Lee

Regards féministes

Les idoles (il)légitimes / Kharoll-Ann Souffrant

Mobilité

Les angles morts des pistes cyclables / Vincent Savary

Climat

Peut-on encore prendre l'avion ? / Claude Vaillancourt

Éducation

Forums citoyens sur l'éducation : Il faut travailler à changer le rapport de force / Entretien avec Suzanne-G. Chartrand. Propos recueillis par Wilfried Cordeau

Société

L'innovation au service des locaux communautaires / Gessica Gropp et Audrée T. Lafontaine

Mini-Dossier : Pour l'autogestion au travail !

Coordonné par Valérie Beauchamp, Isabelle Bouchard et Samuel Raymond

Autogestion démocratique pour tous… et toutes / Carole Yerochewski

Milieu communautaire : Pas besoin de patron ! / Entretiens réalisés par Valérie Beauchamp

Propositions pour une autogestion viable / Paolo Miriello

« Entreprise libérée » : Expérimentations et apprentissages / Entrevue avec Vincent Roy. Propos recueillis par Isabelle Bouchard et Samuel Raymond

Dossier : Pauvreté, un enjeu collectif

Coordonné par Yannick Delbecque, Nathalie Garceau et Audrée T. Lafontaine. Illustrations par Anne Archet

Changer de cadre pour détruire la grande pauvreté / Léo Berenger Benteux et Daniel Marineau

L'aide alimentaire, un garrot pour les plus vulnérables / Camille Dupuis

L'individualisation de l'itinérance : « Si tu veux, tu peux ! » / Catherine Marcoux

La pauvreté, cause et conséquence de violations de droits humains / Marie Carpentier

Le droit comme outil de contrôle des corps / Clara Landry pour l'Association des juristes progressistes

Travailler au rabais / Marie-Pierre Boucher, Laurence Hamel Roy et Yanick Noiseux

Repères de pauvreté, repères de société / Vivian Labrie

Une personne sur dix / Entrevue avec Virginie Larivière. Propos recueillis par Yannick Delbecque

Le capitalisme coupable / Collectif Emma Goldmann, Comité intersyndical Montréal métropolitain, Mouvement action-chômage

International

Le sahel face au péril militariste / A. T. Moussa Tchangari

Guatemala : Victoire pour la démocratie / Laurence Ouellet-Boivin

Israël – Palestine : La fabrique du consentement occidental / Anne Latendresse

Coup d'œil

Québec-Palestine. Plus de 50 ans de solidarité / André Querry

Culture

Conteurs à gages. Des récits pour se réconcilier avec la/notre nature / Entretien avec Étienne Laforge et Félix Morissette. Propos recueillis par Samuel Raymond

Récit de vie : Auprès de la mort / Geneviève Manceaux

Il n'y a pas de mémoire révolutionnaire sans illustrations /Entretien avec Rémo. Propos recueillis par Élisabeth Doyon

Recensions

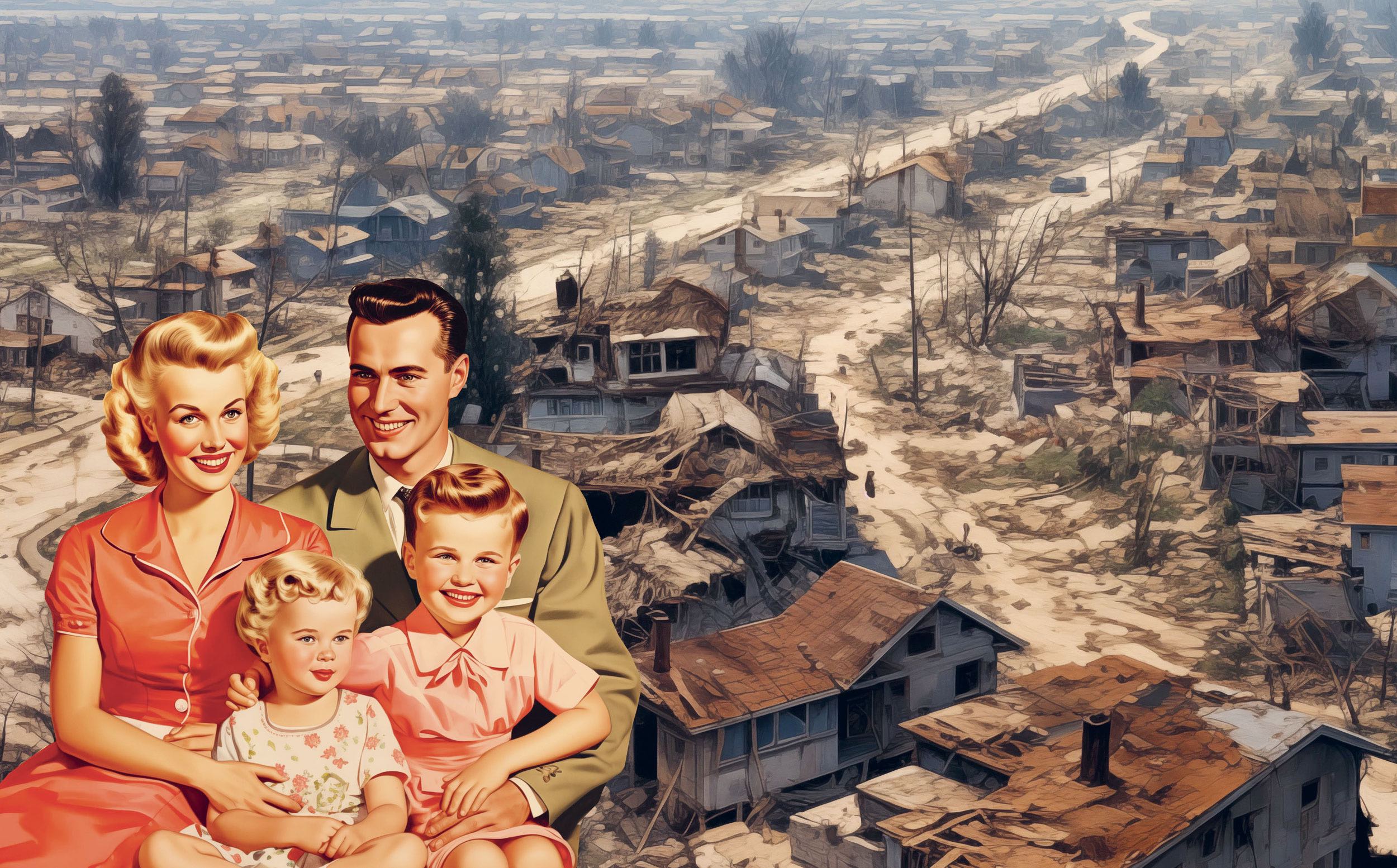

À tout prendre ! / Ramon Vitesse

Couverture : Anne Archet

Pauvreté, un enjeu collectif

Le numéro 99 peut être commandé en ligne via le site des Libraires.

« Nous nous appauvrissons ! » Ce constat actuel et généralisé occupe de plus en plus d'espace médiatique, bien plus qu'au moment où le collectif de notre revue a envisagé pour la première fois de consacrer un dossier à la question de la pauvreté. La multiplication du nombre d'articles et de reportages traitant d'une manière ou d'une autre de cette question nous a réjoui·es – enfin on commence à dénoncer que certaines personnes vivent dans des situations inexcusables de pauvreté ! Cette couverture élargie nous a aussi inquiété·es : si les réalités de la pauvreté sont grandement exposées, les racines du problème semblent trop souvent écartées.

Dans ce dossier, nous avons donc donné la parole à différents groupes afin d'approfondir ce constat général d'appauvrissement collectif. Pourquoi y a-t-il de la pauvreté ? Comment s'y prendre pour y mettre collectivement fin ?

La pauvreté est une forme de violence collective très pernicieuse. On tente de nous convaincre qu'elle est l'effet d'une conjoncture plus ou moins mystérieuse face à laquelle nous serions impuissantes. Pire encore : certaines personnes tentent de nous rendre individuellement responsables de la pauvreté – il suffirait de travailler plus, d'investir son argent ou de mieux le gérer.

La question de la pauvreté est présente dans l'ensemble des luttes chères à toutes les tendances de la gauche, que l'on parle de racisme, de féminisme, de travail, de logement, de santé, d'éducation, d'âgisme, d'égalité ou de droits fondamentaux, par exemple. La pauvreté des personnes est la conséquence concrète des inégalités sociales et économiques. Elle les fait entrer dans une spirale insoutenable en amplifiant les effets des inégalités sociales et politiques, qui, en retour, amplifient les inégalités économiques et la pauvreté.

Un même constat traverse les textes de ce dossier : la pauvreté est la conséquence de multiples choix politiques et nous pouvons la combattre ou l'éradiquer par l'action politique collective. La concentration des richesses due au capitalisme peut être combattue. Il faut s'allier aux diverses luttes sociales systémiques et refuser l'exclusion, la déshumanisation et l'exploitation. Ensemble, nous ne sommes pas impuissant·es !

Dossier coordonné par Yannick Delbecque, Nathalie Garceau et Audrée T. Lafontaine

Illustrations par Anne Archet

Avec des contributions de Léo Berenger Benteux, Marie-Pierre Boucher, Marie Carpentier, Collectif Emma Goldmann, Comité intersyndical Montréal métropolitain, Camille Dupuis, Laurence Hamel Roy, Vivian Labrie, Clara Landry, Virginie Larivière, Catherine Marcoux, Daniel Marineau, Mouvement action-chômage et Yanick Noiseux.

Le numéro 99 peut être commandé en ligne via le site des Libraires.

Illustration : Anne Archet

Luttes économiques. Incarner une meilleure solidarité

En quoi les enjeux LGBTQ+ rejoignent-ils ceux de la lutte des classes ? À bâbord ! a rencontré Élyse Bourbeau, syndicaliste et femme trans, pour en parler. Propos recueillis par Isabelle Bouchard et Alexis Ross

À bâbord ! : À quels enjeux économiques particuliers la communauté LGBTQ+ doit-elle faire face ?

Élyse Bourbeau : Les statistiques démontrent qu'il y a une précarité accrue dans la communauté. Des chiffres états-uniens (du Human Rights Campaign) font par exemple voir un écart de revenus entre la population générale et la communauté LGBTQ+. Cette différence négative de revenus n'est pas uniforme au sein de la communauté. Ainsi, les personnes LGBTQ+ prises globalement gagnent 10 % de moins que le revenus médian de la population générale, mais les hommes trans gagnent 30 % de moins, alors que le revenu des femmes trans est de 40 %. Donc encore aujourd'hui, malgré la prétendue égalité, la communauté LGBTQ+ vit encore de telles disparités.

Par ailleurs, l'organisme canadien Trans PULSE montrait qu'en 2011, 71 % des personnes trans avaient un diplôme collégial ou universitaire, mais que 50 % de ces diplomé·es gagnaient moins de 15 000 $ par année. Même si les personnes de la communauté sont souvent très éduquées, cela ne se reflète pas dans leurs conditions de vie.

La discrimination au travail a aussi des impacts matériels énormes. Par exemple, 28 % des personnes trans disaient avoir perdu (ou suspectaient d'avoir perdu) leur emploi parce qu'iels étaient trans.

La discrimination commence à l'embauche, et c'est majeur. Pas nécessairement une discrimination quant à l'orientation sexuelle, mais plutôt liée aux attentes de genre. Consciemment ou pas, il y a des attentes de présentation de genre : un homme parle comme ceci, une femme s'habille comme cela. Le moindrement qu'une personne n'a pas une présentation de genre « classique », ça peut nuire à son embauche.

Ensuite, la discrimination continue sur le milieu de travail après l'embauche : ces personnes peuvent être victimes de toutes sortes de remarques homophobes ou transphobes, de micro-agressions à tous les jours. C'est invivable, ça nuit à la santé mentale et ça peut forcer des démissions.

Enfin, il faut souligner que la communauté LGBTQ+ n'échappe pas à la reproduction des inégalités sociales en son sein même. Il y a des inégalités salariales entre hommes et femmes, comme il y a du racisme aussi dans la communauté. Je parle de la communauté, mais elle n'est pas uniforme. Les hommes gais blancs sont moins affectés par la discrimination qu'une femme trans noire ou non binaire. Ils ont ainsi plus de moyens et d'opportunités pour faire valoir leurs revendications. Cette situation nous nuit en nous divisant comme communauté !

ÀB ! : Comment les enjeux de santé s'entrecroisent-ils avec ceux de l'inégalité socio-économique ?

É. B. : La marginalisation crée des problèmes de santé. C'est clairement démontré que les gens de la communauté sont plus susceptibles d'avoir des troubles de santé mentale. Pas parce qu'être gai, lesbienne ou trans, c'est un problème de santé mentale, mais parce que ça entraine toutes sortes de discriminations, de conflits familiaux, ce qui cause de la dépression, de l'anxiété, etc. Ces problèmes, qui découlent des violences sociales, nuisent aussi économiquement.

À cela s'ajoutent les difficultés dans l'accès aux services de santé. Dans notre communauté, on appelle ça le « syndrome du bras cassé ». Une personne trans, par exemple, se casse le bras, va chez le médecin, mais le médecin panique et ne sait plus comment soigner une personne trans… alors qu'on lui demande juste de soigner un bras cassé !

Certains soins ont aussi des coûts élevés, notamment pour les personnes trans. Quand on entame une transition, certaines choses sont couvertes par la RAMQ, mais d'autres, non. Le poids financier étant énorme, certaines personnes trans doivent parfois cumuler deux, trois emplois, ou encore se tournent vers le travail du sexe pour couvrir ces frais.

ÀB ! : Comment, donc, penser la rencontre des luttes LGBTQ+ et économiques ?

É. B. : Dans un cas comme dans l'autre, on s'oppose aux mêmes forces qui misent sur les mêmes inégalités et les mêmes dominations pour leur profit. On est plongé·es dans le même système de pouvoir. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui profitent des inégalités économiques et de genre, évidemment. Mais les mécanismes et les leviers de pouvoir sont similaires.

Et tous ces discours sont portés par les mêmes personnes, par la droite. Je réfère à des discours homophobes, notamment, mais aussi à des discours mensongers qui favorisent la croissance économique à tout prix. Globalement, ces discours dominants, mis ensemble, vont avantager le statu quo, l'immobilisme et favoriser la classe dominante.

Il faut se demander pourquoi ces forces réussissent à perpétuer de tels systèmes de domination et de privilège. Mon hypothèse, c'est que la plupart des gens ont une vision partielle de ce que sont les leviers de pouvoir sur lesquels on peut agir. Cette vision partielle conduit les groupes de défense des droits à développer des actions très segmentées : chaque groupe s'occupe des droits des personnes visées par son organisation ; ce sont des petites cases. Cette façon de faire est nuisible, parce que la segmentation des luttes divise les forces de gauche et nous empêche de nous opposer au système de domination lui-même.

Les syndicats n'échappent pas à cette habitude. Les enjeux sociopolitiques peuvent tendre à être loin dans la liste de priorité derrière les relations de travail et les questions salariales. Il n'est pas rare d'entendre des membres des syndicats se demander pourquoi leur syndicat s'occuperait d'environnement ou de défense des droits LGBTQ+.

C'est ce qui arrive quand on manque de connaissance sur les leviers de pouvoir. Si on montrait que les sources de nos problèmes sont communes et que les solutions peuvent être communes aussi, on arriverait peut-être à mieux vaincre les inégalités et à incarner une meilleure solidarité.

ÀB ! : Est-ce que les enjeux LGBTQ+ sont suffisamment intégrés par les mouvements pour la justice sociale, par exemple les groupes communautaires et les syndicats ?

É. B. : Je ne sais pas si tous les organismes de défense de droits intègrent tous les enjeux LBGTQ+, mais il me semble que c'est important que ces organismes développent des liens avec la communauté LGBTQ+ pour être au courant de ses problématiques propres et éviter les angles morts. C'est important que les gens de différents milieux se parlent pour mieux comprendre la situation de chacun·e. Il faut mettre beaucoup d'efforts sur l'éducation, je ne le répéterai jamais assez. À ce titre, les syndicats peuvent jouer un rôle très important comme vecteur d'éducation auprès de la population.

On ne réalise pas assez le rôle qu'ont eu les syndicats dans la défense des droits LGBTQ+. Les mentalités n'ont pas évolué toutes seules depuis 50 ans, il y a eu des luttes ! Par exemple, dans les années 1970-80, quand les organismes communautaires étaient pris avec des urgences épouvantables comme la crise du sida et la violence, les syndicats, eux, ont beaucoup combattu pour l'accès au mariage pour les personnes de même sexe. Et ce n'était pas simplement une question de faire reconnaître l'amour ! Les syndicats voulaient que les conjoint·es puissent être couvert·es par les assurances collectives notamment.

Avec leur argent, leur expertise juridique, leur pouvoir de mobilisation, leur visibilité, leur poids politique, les syndicats étaient et sont toujours bien placés pour mener ce genre de luttes. C'est ça le rôle d'un syndicat. Si le réseau syndical se désengage de ces enjeux socio-politiques, le mouvement va reculer, j'en suis convaincue.

La contribution des syndicats à la défense des droits de la communauté LGBTQ+ ne doit pas s'arrêter. Ils doivent être à l'avant-garde des enjeux LGBTQ+, par exemple pour s'assurer que les milieux de travail soient aptes à accueillir et soutenir les personnes de la communauté, notamment trans et non binaires. Ça peut être de lutter contre la discrimination et le harcèlement, d'obtenir des toilettes non genrées, d'offrir des congés et des assurances pour les personnes qui font une transition, etc.

On arrive à un point tournant où on va voir de plus en plus de gens rompre avec les normes de genre, ça dérange des gens et ça va continuer à déranger. On assiste à une remontée des valeurs conservatrices. Les syndicats doivent utiliser leur pouvoir pour faire un contrepoids à ça, parce que les organismes LGBTQ+ n'y arriveront pas tous seuls. Il faut être des allié·es.

Élyse Bourbeau est enseignante de mathématiques au secondaire. Elle est troisième vice-présidente à l'Alliance des professeurs de Montréal, où elle s'occupe notamment du dossier LGBTQ+.

Photo : Marine CC

Les mondes de l’esclavage

Paulin Ismard, Les mondes de l'esclavage. Une histoire comparée, Seuil, 2021, 1168 pages.

Ce livre pèse : il fait près de 2 kg et procure un poids de connaissances considérable dans un domaine où le·la lecteur·rice francophone était mal pourvu·e. Les mondes de l'esclavage relève avec brio le pari fou de proposer une synthèse accessible de la somme importante des recherches universitaires sur l'histoire de l'esclavage depuis le paléolithique. Il se présente sous la forme d'une encyclopédie composée d'une centaine d'entrées ayant été confiées à une équipe internationale de 72 autrices et auteurs.

La première partie présente la grande diversité géohistorique des sociétés ayant connu un mode ou un autre d'exploitation extrême : esclavages antiques ou contemporains, esclavages sur toutes les mers et tous les océans. La preuve de l'universalité historique du phénomène est massive. Une entrée est consacrée aux « esclavages canadiens », confiée au spécialiste Brett Rushforth. Celui-ci décrit comment les procédés d'asservissement autochtones, français et britanniques s'entrelaceront chez nous pour former un modèle singulier. La seconde partie alimente des réflexions fondamentales. Elle adopte une approche thématique qui permet de comprendre ce qu'est l'esclavage dans la très grande diversité de ses manifestations comme dans la régularité de certains de ses traits. Les entrées rédigées par l'historienne Cécile Vidal (« culture », « justice », « maîtres », « mort », « résistance », « révoltes », « traites », « ville » et « violence » ) sont des bijoux d'érudition et d'acuité. La troisième et dernière partie de cette somme réintroduit l'esclavage dans l'histoire des systèmes esclavagistes. On y comprend par exemple pourquoi il est spécieux d'écrire une histoire du capitalisme qui ne pose pas l'esclavage au cœur de l'interprétation.

Quelques grands problèmes traversent l'ouvrage. Le premier concerne la définition de la notion d'« esclavagisme » . L'équipe éditoriale a privilégié une acception souple autour de critères juridiques (un humain détient sur un autre un droit de propriété), économique (le travail forcé), anthropologique (le contrôle du corps), politique (la violence) et social (la dénégation de dignité et l'exclusion de la parenté). Autre problème, soulevé par l'historien sud-africain Joel Quirk dans un texte consacré aux formes contemporaines d'esclavage (trafic d'êtres humains, travail forcé, esclavage sexuel, reproduction extralégale d'exploitations traditionnelles, etc.) : le danger politique de faire de l'esclavage transatlantique l'archétype de l'esclavage. En effet, par ce procédé, certains abus insoutenables sont donnés pour acceptables dès lors qu'ils ne correspondent pas au modèle des plantations.

L'épilogue signé par l'intellectuelle franco-camerounaise Léonora Miano est puissant. Elle s'y emploie à désamorcer l'usage abject qui pourrait être fait du caractère planétaire et immémorial de l'esclavagisme. L'argument qui consiste à en tirer une raison pour se dédouaner de toute forme de responsabilité vient en effet très vite à l'esprit des nationalistes européen·nes et eurodescendant·es. Pourtant, le livre permet de dégager très nettement la spécificité essentielle de l'esclavage colonial perpétré par les Européens. Il a été fondé à travers la construction d'un imaginaire racialiste et raciste qui s'est mondialisé à travers l'impérialisme. Pour sortir du racisme, il est donc urgent de comprendre qu'il est le produit d'une forme particulière d'esclavagisme à l'intérieur de la triste histoire de la domination humaine. Nous sommes les héritier·ères de cette idéologie. C'est la raison pour laquelle la lecture de ce travail monumental sera particulièrement utile dans une société au passé esclavagiste dont le premier ministre a pu déclarer benoîtement, dans la foulée de l'assassinat de George Floyd, que sa province n'avait « pas vécu l'esclavage ». Un négationnisme coupable qui est à lui seul la preuve d'un racisme systémique québécois.

La parole sorcière

Eve Martin Jalbert, La parole sorcière, Éditions de la rue Dorion, 2022, 251 pages.

Eve Martin Jalbert signe une rafraîchissante proposition sur la sorcellerie en littérature. Plus que de la figure de la sorcière, c'est de la parole sorcière dont il est ici question, dans une perspective foncièrement holistique. Jalbert s'aventure plus loin que ses contemporaines essayistes en accordant, au final, peu d'importance à la sorcière comme personne, et encore moins à la version féminine essentialiste de celle-ci. L'auteurice préfère se pencher sur l'éthos, les discours et les gestes derrière cette populaire icône féministe. Iel dépeint très simplement la parole sorcière comme ce qui libère, ce qui émancipe, ce qui crée barrage à la domination et, intimement, à la honte. Jalbert clame que nous gagnerions collectivement à rendre nos vies beaucoup plus réceptives à la parole sorcière et, pour nous y persuader, iel y va d'une démonstration littéraire.

À travers moult exemples puisés dans une variété d'œuvres - surtout de fiction - dans lesquelles les personnages ont repris leur « pouvoir en-dedans » pour faire preuve de « pouvoir-avec » et de « pouvoir-sur », on saisit à quel point la parole sorcière est synonyme de résistance. Autant la fresque littéraire qu'iel brosse est pertinente, autant elle déborde. Il y a beaucoup d'œuvres mentionnées, trop, selon moi, peut-être parce que la littérature mondiale regorge justement de situations de reprise de pouvoir par les opprimé·es. Si certaines œuvres sont récurrentes (je me suis d'ailleurs délectée des références à L'Euguélionne de Louky Bersianik, qui demeure un roman sous-étudié pour l'importance symbolique qu'il revêt), d'autres ne sont mentionnées qu'une seule fois. Je me demande quelle est la fonction de ce cumul ou plutôt, en sous-texte, qui est le public cible ? J'avais parfois l'impression qu'iel s'adressait seulement aux littéraires et/ou prêchait pour des convaincu·es.

Cela dit, la déclaration d'amour que ce livre contient me porte encore après sa lecture. Ode à la vie, ode à la joie, ode au temps passé ensemble, ode à la profondeur des choses. Devant l'échec des actions entreprises pour contrer la crise climatique en cours, je me dis que la clé est sans doute du côté des déclinaisons non monnayables de la parole sorcière. Et ce n'est pas tout. En donnant autant d'importance à des œuvres fictionnelles, Jalbert fait aussi une ode à l'imagination, à ce que nous possédons en nous pour imaginer du mieux encore. Il faut aimer les gens et les choses et ce n'est pas – du moins strictement – à coup de publications de rapports scientifiques que nous parviendrons à changer nos modes de vie pour une plus grande viabilité écologique.

Ce qui nous lie

Sol Zanetti (dir.), Ce qui nous lie, Écosociété, 2021, 136 pages.

L'écologie politique n'occupe pas encore une place clairement définie à l'intérieur du champ politique québécois. Voilà donc un essai-manifeste bienvenu, dirigé par Sol Zanetti, qui offre des arguments polyvalents au discours souverainiste de gauche : l'indépendance pour lutter contre la crise climatique, pour défaire l'État pétrolier et ce, dans un langage près de l'écosocialisme. Le titre Ce qui nous lie a donc de prime abord un double sens : celui du rapport des auteur·rices au territoire, à sa biodiversité et à ses mythologies d'un côté, et puis leur engagement commun à l'intérieur d'un parti politique – Québec solidaire – pour la défense de ces causes politiques.

Accompagné d'un avant-propos de Natasha Kanapé Fontaine, l'ouvrage est divisé en onze chapitres, tous rédigés par les dix député·es de Québec Solidaire à l'exception d'un seul – celui de Michaël Ottereyes. On peut donc y voir le produit de « l'aile parlementaire » du parti. Chaque chapitre offre une perspective complémentaire sur le projet de souveraineté, dénué de son nationalisme habituel. Ici, la souveraineté populaire prend le pas sur celle de la nation, et pour cause : un pays n'adviendra que sur la base d'une alliance avec les Premiers Peuples, dans une perspective écologique. Natasha Kanapé Fontaine donne à ce projet le nom d'innu tipenitamun, être maître de soi en relation avec le territoire. Pourtant, le réflexe nationaliste n'est jamais bien loin, et certaines sections laissent présager, au contraire, le ressac du fameux « maître chez nous » . En effet, à force de marteler que l'architecture canadienne est un frein à toute écologie politique et que la souveraineté en est le seul remède, le texte occulte ce qu'il y a de colonial à l'intérieur même du Québec, et qui subsisterait après la sécession. Les politicien·nes camouflent cette critique derrière l'argument phare du livre : la tenue d'une assemblée constituante (pp. 25, 48, 76, 88, 109, 121). Un chapitre consacré à ce sujet aurait été un atout, plutôt que le choix de l'évoquer de manière incantatoire. Quelle forme prendrait cette Constituante ? Serait-elle révolutionnaire, c'est-à-dire menée par le peuple uniquement, ou avant-gardiste, et donc orientée par un parti pour accoucher d'un certain régime ? Certains chapitres, notamment ceux d'Émilise Lessard-Therrien ou de Vincent Marissal, pointent vers cette seconde voie.

Un troisième sens peut se dégager du titre : ce qui nous lie aux peuples autochtones. Il convient maintenant de se demander qui seront les parlementaires de Québec solidaire après les élections de 2022 : les mêmes qui ont voté pour le projet de loi 96 de la CAQ – et donc contre les droits culturels des Premiers Peuples, ou ceux et celles que l'on retrouve dans cet ouvrage collectif ? Autrement dit – et c'est là tout l'enjeu du manifeste –, comment passer du champ intellectuel au champ politique en ce qui concerne l'écologie au Québec ?

Traitements-chocs et tartelettes

Josiane Cossette et Julien Simard (dir.), Traitements-chocs et tartelettes. Bilan critique de la gestion de la Covid-19 au Québec, Somme toute, 2022, 296 pages.

L'ouvrage collectif Traitements-chocs et tartelettes est un incontournable si on souhaite prendre la pleine mesure du merdier politique covidien dans lequel nous stagnons depuis plus de deux ans.

L'ouvrage va à l'encontre des publicités triomphalistes de la CAQ – qui nous martèlent que le gouvernement caquiste a l'une des meilleures feuilles de route au monde en ce qui a trait à la gestion de la pandémie – en dressant un bilan sans complaisance de la gestion politique de cette crise sanitaire sans précédent. Un tour d'horizon exhaustif des décisions gouvernementales est réalisé.

On y analyse les impacts du virus et de sa gestion sur les groupes marginalisés, qui ont souvent été ignorés et négligés, parfois de façon volontaire, par Legault et sa bande. On nous rappelle l'entêtement de la santé publique à ne pas prendre en compte les données scientifiques dans ses avis, entre autres sur l'importance de la qualité de l'air, la transmission par aérosols et l'utilité du masque. L'opacité de l'information transmise par le gouvernement lors des différentes vagues est décortiquée. Le chapitre de Violaine Cousineau sur la COVID longue et l'invisibilité des personnes qui en sont atteintes m'a particulièrement marquée, faisant état d'un grave angle mort. Est-ce que cet angle mort existerait si plus d'hommes en étaient atteints, car ce sont majoritairement des femmes qui subissent la COVID longue ? Poser la question, c'est y répondre…

Bien sûr, Traitements-chocs et tartelettes ne pouvait omettre de parler du manque d'indépendance de la Santé publique, particulièrement de son ancien directeur, Horacio Arruda. Avec le nouvel épisode qui s'ajoute à la feuille de route de ce dernier (le dossier de l'arsenic à Rouyn-Noranda et le fait qu'il est personnellement intervenu afin que des données soient omises dans un rapport de la Santé publique régionale à ce sujet en 2019), on réalise que le personnage est louche depuis un certain temps déjà. On est encore plus navré de voir qu'il a été aux commandes aussi longtemps, dans le cadre d'une crise de santé publique jamais vue.

Au fil du temps, les autrices et auteurs nous rappellent tristement que la gestion caquiste en était une populiste : un « contrat moral » pour se réunir en famille à Noël, et autoritaire, non basé sur la situation épidémiologique. Ce gouvernement a refusé d'impliquer des spécialistes reconnu·es dans sa cellule de crise, les directeur·rices régionaux·ales de santé publique sont bien souvent tenu·es à l'écart et apprennent les décisions politiques par les médias, il a fallu que les organisations syndicales se tournent vers la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité au travail pour que les masques N-95 soient fournis dans le milieu de la santé. Les journalistes et les citoyen·nes qui montrent les failles dans la gestion de la crise sont traité·es comme des empêcheur·euses de tourner en rond.

Concernant les décisions populistes et non basées sur la science, il est trop facile de se rabattre sur « un présumé manque de connaissances scientifiques, sur le caractère “imprévisible” de la pandémie, sur des ressources “inadéquates” [ou] sur les gouvernements précédents », comme l'écrit Julien Simard, codirecteur de l'ouvrage. Au contraire, Simard et al. montrent qu'à plusieurs moments charnières, l'information et les ressources étaient bel et bien disponibles, mais que Legault et sa bande ont plutôt choisi la voie de la gestion paternaliste avec les confinements, déconfinements, couvre-feux inutiles et approche répressive payante pour les services de police municipaux.

Cet ouvrage nous permet de sortir de la fiction racontée par la CAQ sur sa gestion de la pandémie. Mais lire le démantèlement de cette fiction page après page donne froid dans le dos. De quoi seront faites les prochaines années avec de telles personnes au pouvoir ?