Derniers articles

Gaza : la famine comme méthode de guerre

Crise du logement…des solutions nouvelles ?

Quelles actions de solidarité avec la gauche ukrainienne ?

« À propos de l’anarcho-syndicalisme » par Esmeralda et JM

Rapport sur le mouvement ouvrier chinois | Groupe pro-AIT en Chine

Les conditions de travail prennent une nouvelle tournure en Ontario

Réchauffement ou pas réchauffement

Bonjour de Gaza, la détruite et la dévastée !

Élections au Sénégal, l’opposant Sonko est écarté

La CIJ se prononce sur le génocide à Gaza, mais peut-elle faire une différence ?

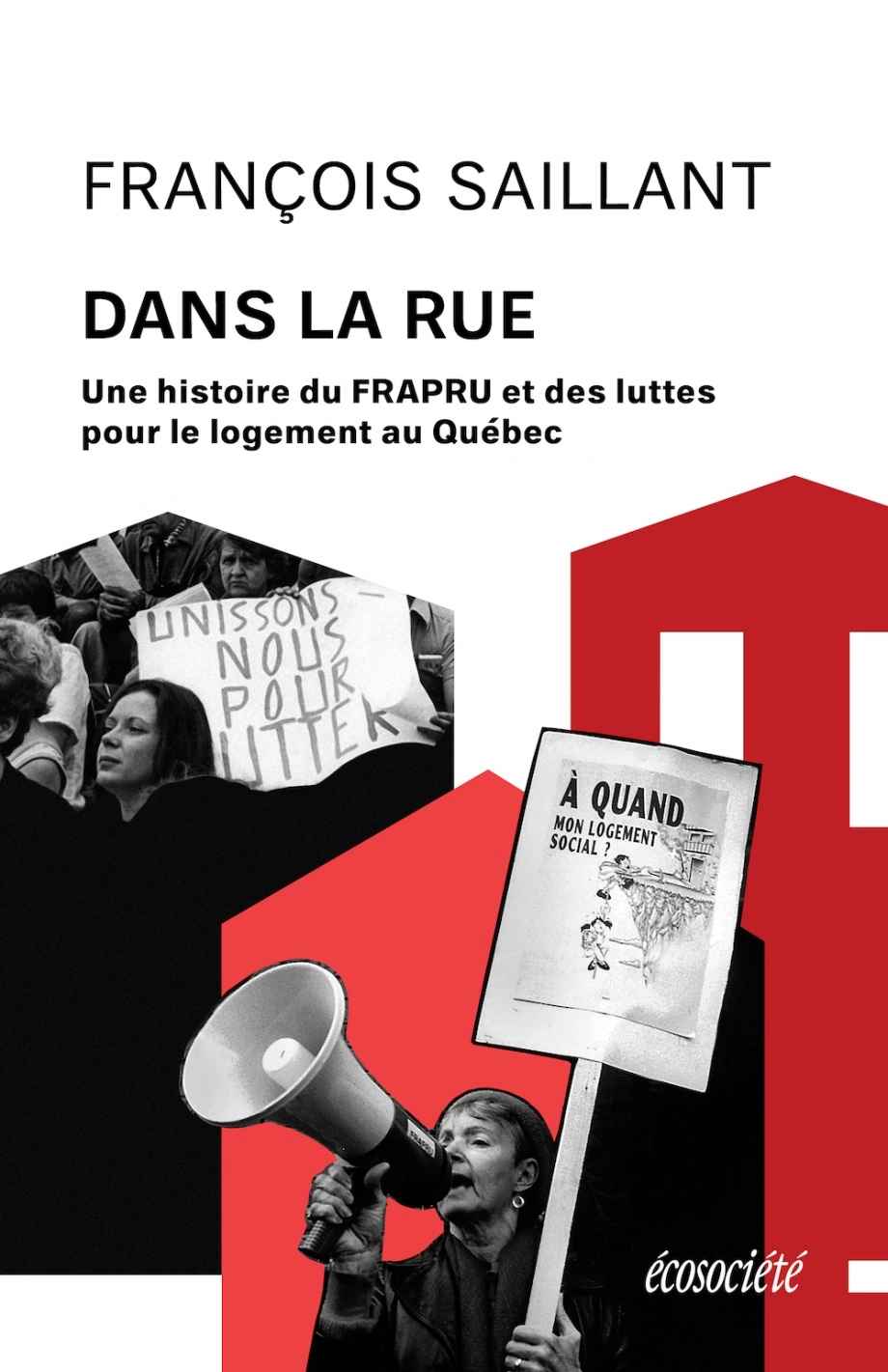

Dans la rue

Le 30 janvier prochain, alors que vous aurez l'occasion de découvrir Dans la rue, un livre de François Saillant qui revient l'histoire combative du FRAPRU et des luttes pour le logement au Québec. Alors que la crise du logement s'aggrave, certains et certaines commencent à pointer du doigt l'éternel bouc émissaire de tous les maux, l'immigration, pour expliquer l'ampleur du problème. Or, à la lecture de ce livre, il devient évident que les décisions politiques passées ont un impact démesuré sur la situation actuelle. Voilà une belle occasion de remettre les pendules à l'heure.

Une plongée dans l'histoire du FRAPRU, un mouvement combatif, créatif et déterminant pour le droit au logement au Québec. Un livre incontournable pour mesurer l'impact des décisions passées sur la crise actuelle du logement.

La crise du logement frappe durement la population du Québec. Dès qu'il est question de cet enjeu, le nom du FRAPRU vient immédiatement en tête. Et pour cause. Depuis 45 ans, le Front d'action populaire en réaménagement urbain est un acteur incontournable des luttes citoyennes. Nous lui devons notamment, en grande partie, la construction de plus de 43 000 logements sociaux suite à la fondation d'AccèsLogis ou encore le blocage des hausses de loyer dans les HLM. C'est également un des organismes communautaires les plus effervescents que le Québec ait connu : entre la construction d'un bidonville devant l'Assemblée nationale, un campement d'hiver sur la rivière des Outaouais, les jeûnes à relais, manifestations, chorales, occupations et spectacles, ses actions n'ont jamais laissé indifférents.

Le FRAPRU est issu des premiers comités citoyens nés dans les années 1960 – 1970 en réaction aux projets de rénovation urbaine qui éventraient les centres-villes et en chassaient les classes populaires au nom du progrès. Aujourd'hui, il est actif sur le front du logement et de la défense des droits sociaux (lutte contre la pauvreté, financement des services publics). François Saillant, qui en a été le porte-parole pendant près de 38 ans, raconte ici l'histoire de ce regroupement qui est parvenu, malgré des moyens modestes, à influencer certaines politiques publiques afin d'éviter des reculs majeurs en matière de droit au logement et de justice sociale.

Cette plongée historique permet aussi de mesurer l'impact des décisions politiques passées sur la crise actuelle du logement. Pensons notamment au désengagement fédéral de 1994 (manque à gagner d'environ 80 000 logements sociaux aujourd'hui, soit à peu près l'équivalent de Trois-Rivières en terme de population), au fait qu'aucun nouveau HLM n'a été bâti en 30 ans ou encore à la promesse brisée du gouvernement Legault de construire les logements sociaux promis par les gouvernements précédents.

Récit d'une aventure collective, Dans la rue est l'histoire de « tant et tant de personnes qui, au fil des ans, se sont impliquées dans leurs groupes locaux […] pour poursuivre sans relâche la lutte pour le droit au logement et la justice sociale ». À la fois témoignage de l'intérieur et exercice de mémoire militante, ce livre leur est dédié.

En librairie le 30 janvier

Précommander le livre > Canada (https://www.leslibraires.ca/livres/dans-la-rue-francois-saillant-9782897199579.html)

https://www.facebook.com/events/836590098240036/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%7D

Venez célébrer avec nous le 45e anniversaire du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) ainsi que la parution du dernier livre de François Saillant, Dans la rue - Une histoire du FRAPRU et des luttes pour le logement au Québec !

✦ L'événement aura lieu le jeudi 1er février, au Ausgang Plaza, 6524, rue Saint-Hubert, Montréal, Métro Beaubien, à partir de 19h.

✦ Au menu : prises de paroles, chorale du FRAPRU, prestation de la Fanfare d'occasion et du groupe Soul Papayaz.

✦ Événement privé, gratuit, sur inscription, places limitées : https://bit.ly/3RXPjhx (https://bit.ly/3RXPjhx?fbclid=IwAR2jNr7VMh3wyStZd_TSd4GjMeBjMyp3kxuC5oWQy98EW86VAmKhWM6pdRY)

https://www.facebook.com/events/1443256786261623/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%7D

https://www.salutbonjour.ca/2024/01/09/des-lectures-stimulantes-pour-nos-jeunes?fbclid=IwAR3mWCG-bMdo7vP5uIuBaFsgaZdx2p-hVWb51hQL9iIQrTPjdQv7Ir_FSpI

TVA - Salut Bonjour ! / (https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2022431/voiture-electrique-ecoblanchiment-pollution-castaignede) Recension des quatre livres de la collection Radar par Léa Clermont-Dion (https://www.salutbonjour.ca/2024/01/09/des-lectures-stimulantes-pour-nos-jeunes?fbclid=IwAR3mWCG-bMdo7vP5uIuBaFsgaZdx2p-hVWb51hQL9iIQrTPjdQv7Ir_FSpI)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Des travailleurs de Pete’s Frootique ont lutté et gagné contre l’offre « insultante » de Sobeys

Dominer la terre ou la ménager ?

Dossier : L’éolien au Québec : une cage à homards

Tous les tapis roulants mènent à Rome (la suite)

La démocratie au cœur de la transition

La démocratie au cœur de la transition

Frédéric Legault, Sociologue, enseignant et co-auteur de Pour une Écologie du 99 % : 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme publié chez Écosociété en 2021 Laurence Guénette, Coordonnatrice de la LDL et antérieurement militante au sein des milieux écologistesRetour à la table des matières Revue Droits et libertés, printemps / été 2023

Nous ne sommes pas tous et toutes égaux face à la crise écologique1 et ne subissons pas au même degré les violations de droits humains qu’elle engendre. Dans la nécessaire transition écologique qui est sur toutes les lèvres actuellement, la démocratie devra jouer un rôle de premier plan. Puisque ce sont les classes populaires et les groupes marginalisés qui ont le plus à perdre, et à l’échelle internationale les populations du Sud global, ces mêmes groupes ont tout avantage à faire entendre leur voix et à s’opposer aux choix politiques et aux structures économiques qui accentuent la crise écologique. Pour prévenir ou amoindrir la catastrophe, il faut donc davantage de démocratie, et un renforcement des droits humains qui sont le socle de cette démocratie. Pour la Ligue des droits et libertés, les droits humains doivent être au cœur des réflexions sur la transition et servir de cadre d’analyse. Autant les impacts de la crise écologique que les mesures d’adaptation et d’atténuation envisagées doivent être examinés à la lumière des droits humains. Ceux-ci proposent un cadre d’analyse qui « désindividualise et acquiert une portée plus collective, et qui se conforme à l’exigence de l’interdiction des discriminations, devenues systémiques, à l’heure de la transition écologique2 ». L’interdépendance des droits prend tout son sens devant les crises environnementales, qui ont des impacts avérés sur le droit à la vie, à la sécurité, à la santé, au logement, au travail, etc. Tant les écosystèmes eux-mêmes que les mouvements écologistes sont affectés par les violations du droit de manifester, du droit à l’information, du droit à la justice, du droit de défendre les droits3 ! L’universalité des droits humains prend également tout son sens, et exige que les droits des populations victimes du colonialisme et de l’extractivisme soient pleinement pris en compte. Le droit à un environnement sain4, qui se développe beaucoup depuis quelques années à l’échelle internationale, reflète remarquablement bien l’interdépendance des droits. Ses composantes substantielles (air et atmosphère, eau, sols, éléments toxiques, etc.) s’arriment à des droits démocratiques incontournables pour permettre la pleine réalisation de ce droit : ses composantes procédurales. Celles-ci comprennent l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice, conditions sine qua non à une réelle participation démocratique en matière d’environnement. Plusieurs identifient la planification démocratique de l’économie5 comme étant la meilleure façon d’alléger la pression de l’activité humaine sur les écosystèmes. Comme le capitalisme est un système basé sur la propriété privée, les entreprises sont en compétition entre elles. La propriété privée des moyens de production entraine donc une concurrence entre les entreprises pour écouler leur production au plus bas coût possible. Elles cherchent donc à réduire leurs coûts de production, à maximiser leurs profits et, conséquemment, à croitre. Parce que les principales décisions y sont prises par et pour les intérêts d’une élite restreinte, un système hiérarchique comme le capitalisme est intrinsèquement enclin à défendre les intérêts des élites. Il n’est pas adapté pour respecter et assurer la mise en œuvre des droits humains, ni n’a cela pour objectif ! Et lorsque les populations et les groupes marginalisés sont néanmoins entendus et pris en compte, c’est au prix de longues luttes exigeantes. C’est là un puissant argument en faveur d’une démocratisation de l’économie, qui doit aller de pair avec la transition écologique qui est sur toutes les lèvres. Comme l’élite dirigeante n’a pas intérêt à décider en fonction de l’intérêt de la classe dirigée, combattre la crise écologique et l’immobilisme de ceux et celles qui en bénéficient implique de lutter pour davantage de réelle participation démocratique, y compris en matière économique. Cette exigence de démocratie est d’autant plus nécessaire que ces crises menacent tout un ensemble de droits, du droit à l’eau et au logement en passant par le droit à la vie. Elles impactent de façon exacerbée certaines populations déjà marginalisées, comme les peuples autochtones, les populations appauvries du Sud global et les personnes en situation de handicap, par exemple. Ce n’est pas pour rien que les composantes procédurales et démocratiques sont au cœur de la réalisation du droit à un environnement sain, et sont nécessaires pour que la réponse aux crises environnementales soit porteuse de justice sociale. Or, en plus d’être inéquitablement répartie, la croissance économique a une dimension irréductiblement matérielle : davantage de voitures, de gratte-ciels, d’appareils électroniques, etc. Comme les ressources sont intrinsèquement limitées, toute forme de croissance dite verte est forcément une équation insoluble. Ne nous laissons pas berner ; la transition ne se réduira pas à une transition technique au sein d’un système capitaliste, visant à basculer des énergies fossiles vers des sources d’énergie renouvelables. En fait, il ne suffit plus de réfléchir à une transition énergétique, mais bien de préparer une descente énergétique. La transition ne peut consister en un simple changement d’huile : une réorganisation en profondeur de nos sociétés s’impose afin de satisfaire les besoins de toutes et tous dans le respect des limites planétaires. Pour y arriver – et nous savons que c’est possible6 – une société se doit de mettre en place un système dans lequel les entreprises ne seraient pas poussées à maximiser leurs profits pour survivre, un système où les dynamiques de concurrence et de croissance doivent être remplacées par des dynamiques de collaboration et de bien-vivre que permettrait un régime de propriété collective. Encore une fois, proposer la planification démocratique de l’économie met les collectivités au cœur de la prise de décision et permet la mise en place de ces dynamiques. Pour éviter que la nécessaire descente énergétique et matérielle ne se fasse au détriment des plus vulnérables, les décisions entourant cette réorganisation sociétale devront être prises par et pour l’ensemble de la population. Un tel système mettrait fin à l’externalisation des impacts des décisions économiques, tant les violations de droits humains que les émissions polluantes, ainsi qu’au phénomène du pas dans ma cour, puisque la planification démocratique de l’économie postule que toutes les personnes concernées et potentiellement affectées soient impliquées dans la prise de décisions. Autrement dit, un système au cœur duquel les droits humains, notamment le droit à un environnement sain, et la démocratie servent de boussole. Défendre le contraire, c’est s’engager dans une voie dangereuse. On peut aisément imaginer un gouvernement conservateur récupérer le discours écologiste pour défendre un programme autoritaire d’austérité et de réduction des conditions de vie de la majorité. Un tel gouvernement pourrait utiliser la catastrophe climatique pour justifier la suspension de certains droits et libertés. Ainsi, si on évacue la démocratie du processus de transition (et avec elle les droits des personnes les plus démunies ou marginalisées), on risque fort d’assister à une reconfiguration, voire un renforcement, des rapports de pouvoir préexistants aux crises environnementales, et conséquemment à des bilans beaucoup plus catastrophiques en matière de droits humains et de dommages environnementaux ! Dans les années à venir, les mouvements sociaux devront demeurer à l’affût pour préserver les espaces de participation démocratique qui existent et lutter pour les élargir. La démocratie requiert du temps. L’urgence climatique et environnementale ne doivent surtout pas servir de prétexte à des reculs démocratiques, alors que la démocratie est plus nécessaire que jamais !- La crise écologique réfère non seulement aux changements climatiques, mais également à la perte accélérée de la biodiversité, à l’épuisement du phosphore dans les sols cultivables, à la pollution majeure des écosystèmes par les déchets et les produits toxiques, à la rareté de l’eau qui s’annonce, etc.

- En ligne : https://liguedesdroits.ca/revue-dossier-ecologie-dh/

- Pour ce droit spécifique, voir la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme de 1999 A/RES/53/144.

- Le droit à un environnement sain est brièvement mentionné dans la Charte québécoise, mais non justiciable, et absent de la Charte canadienne.

- Bengi Akbulut, Éric Pineault, Frédéric Legault, Mathieu Dufour, Simon Tremblay-Pepin, L’environnement et la planification démocratique de l’économie, L’écosocialisme, une stratégie pour notre temps - Nouveaux Cahiers du socialisme - No 28 - Automne 2022.

- Daniel W. O’Neill, Andrew L. Fanning, William F. Lamb et Julia K. Steinberger (2018), A good life for all within planetary boundaries, Nature Sustainability, vol. 1, p. 88-95

L’article La démocratie au cœur de la transition est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Guatemala : l’installation périlleuse du nouveau président

Le droit à l’éducation en tant que droit humain

Le droit à l'éducation en tant que droit humain

Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2023 / hiver 2024

Christine Vézina, Professeure, Faculté de droit de l’Université Laval, directrice et chercheure principale de COMRADES – Communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux Le droit à l’éducation est un droit de la famille des droits économiques, sociaux et culturels, protégé par les articles 13 et 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)1 ratifié par le Québec et le Canada en 1976. Comme tous les droits humains, le droit à l’éducation impose des obligations de respect, de protection et de mise en œuvre à la charge de l’État2. Conformément à ses engagements, le gouvernement du Québec doit donc s’abstenir d’agir de manière à porter atteinte au droit, réglementer l’action du secteur privé afin qu’il se conforme aux obligations imposées par le droit à l’éducation et enfin adopter, de manière délibérée, des lois, des politiques publiques et des programmes et les financer suffisamment, afin de donner effet audit droit.

Un droit d’autocapacitation

La singularité du droit à l’éducation repose sur le fait qu’il est un droit d’autocapacitation, c’est-à-dire un droit destiné à donner du pouvoir aux personnes et « une des clefs des autres droits inhérents à la personne humaine3». En misant sur l’épanouissement « de la personnalité humaine » et « du sens de sa dignité », le droit à l’éducation vise à permettre à toutes et tous de participer à « une société libre », en y jouant un « rôle utile »4. C’est l’article 13(1) du PIDESC qui consacre explicitement cette idée, se conjuguant au présent et au futur. On détecte en effet, au cœur du droit à l’éducation, une double temporalité qui lui est propre. Le droit vise à miser sur le présent, tout en formulant un projet d’avenir où les groupes diversifiés de la société se comprennent. En nous invitant ainsi à rêver au futur, on peut dire que le droit à l’éducation est porteur d’espoir. Il l’est aussi par son humanisme qui dépasse, selon le Comité des droits économiques sociaux et culturels (CDESC), la finalité utilitariste que l’on peut associer à l’éducation : « son importance ne tient pas uniquement aux conséquences [qu’a l’éducation] sur le plan pratique. Une tête bien faite, un esprit éclairé et actif capable de vagabonder librement est une des joies et des récompenses de l’existence5 ». La visée d’autocapacitation du droit à l’éducation a aussi une portée transformative dans le sens où elle cherche à permettre aux adultes et aux enfants socialement et économiquement marginalisés de se doter des moyens leur permettant d’être actrices et acteurs de leur communauté. Pour atteindre cet objectif aux bienfaits collectifs, il importe pour l’État de concevoir les fonds affectés à l’éducation comme « un des meilleurs investissements financiers que l’État puisse réaliser6 » plutôt que comme des dépenses.Quatre caractéristiques essentielles et interdépendantes

Pour concrétiser ces précieux objectifs poursuivis par le droit à l’éducation, quatre caractéristiques essentielles et interdépendantes doivent structurer l’intervention de l’État : la dotation, l’accessibilité, l’acceptabilité et l’adaptabilité, le tout devant être surdéterminé par l’intérêt supérieur de l’apprenant7. Ces exigences imposent de prévoir des établissements, des programmes et des services éducatifs disponibles, en nombre suffisant, qui soient accessibles sur les plans physique et économique, sans discrimination. Ces établissements, programmes et services doivent être acceptables pour les personnes, c’est-à-dire qu’ils doivent être de bonne qualité, pédagogiquement pertinents et culturellement appropriés. Ils doivent aussi être souples et adaptés aux besoins des étudiant-e-s et des sociétés en mutation. Ces caractéristiques forment en quelque sorte des vecteurs d’effectivité du droit à l’éducation.Du minimum au maximum des ressources disponibles

L’État dispose d’une certaine marge de manœuvre pour réaliser progressivement le droit à l’éducation, tout en ayant l’obligation de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles pour lui donner effet8. Ce volet de ses obligations est toutefois trop souvent instrumentalisé pour invisibiliser les obligations à réalisation immédiate qui s’imposent à lui et pour justifier indûment des atteintes au droit. Il importe donc de bien démêler les différents types d’obligations prévus au PIDESC. Au chapitre des obligations à réalisation immédiate, soit les obligations dont la réalisation ne peut être différée dans le temps, se trouvent celles qui visent à assurer la jouissance du noyau minimal essentiel du droit. Ce seuil minimal fondamental, en deça duquel il est impossible d’aller, exige l’accès gratuit et universel à l’éducation primaire, des programmes éducatifs qui visent les objectifs humanistes poursuivis par l’article 13(1) du PIDESC, l’adoption et la mise en œuvre d’un programme national d’éducation visant l’enseignement secondaire, universitaire et l’éducation de base, accompagné d’indicateurs destinés à l’évaluer9 et le libre choix de l’éducation sans ingérence de l’État10. L’interdiction de discrimination dans l’accès aux établissements, programmes et services s’impose également de manière immédiate, à titre de composante du noyau minimal essentiel11. L’appréciation des obligations à réalisation progressive, quant à elle, est tributaire du niveau de richesse de l’État. Essentiellement, plus l’État est riche et moins il peut s’exonérer des atteintes au droit qui découlent de son inaction. Dans tous les cas, l’exigence de progressivité n’est pas synonyme d’inaction12. En effet, l’État est tenu d’agir de manière immédiate dans le but d’assurer l’éducation secondaire, universitaire et l’éducation de base. Il est de plus reconnu que la collecte de données ventilées13, permettant de mieux comprendre les réalités et de déceler la discrimination, s’impose à l’État dès la ratification du PIDESC. Enfin, le pendant de l’obligation à réalisation progressive se manifeste dans l’interdiction de mesures régressives, lesquelles ne peuvent s’avérer justifiées que dans des circonstances limitées et exceptionnelles14.Des voies de recours effectifs

Comme pour tous les droits prévus au PIDESC, l’État est tenu de prévoir des voies de recours en cas d’atteinte au droit protégé, à défaut de quoi il doit démontrer qu’il ne s’agit pas de mesures appropriées pour donner effet au droit15.Ces recours doivent prévoir des réparations pour les victimes d’atteintes attribuables à l’action et à l’omission de l’État et, à la fois, forcer son imputabilité.À ce titre, il importe de rappeler que le Canada a accepté la dernière recommandation formulée par le Conseil des droits de l’homme, dans le cadre de l’examen périodique universel, exigeant qu’il cesse de demander à ses procureur-e-s de plaider l’injusticiabilité des droits économiques, sociaux et culturels16. Ce bref survol nous a permis de tracer les contours du droit à l'éducation tel qu'il existe en droit international des droits humains. Comme nous l’avons vu, ce droit impose une diversité d’obligations à l’État et forme un cadre d’analyse à partir duquel il est possible de jeter un regard critique sur le système d’éducation québécois et ses failles. À l’heure du système à trois vitesses, de la médicalisation de l’éducation et des bris de scolarisation, de la scolarisation partielle et précaire des élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation, il ne fait aucun doute que la grille du droit à l’éducation peut présenter un atout pour catégoriser les atteintes au droit et ainsi, inscrire le comportement de l’État dans un rapport juridique qui exige de la bonne foi, de l’imputabilité, de la transparence, du suivi et de l’évaluation fondés sur des données ventilées et, lorsque requis, des réparations.

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 RTNU 3 à l’art 16 (entrée en vigueur : 3 janvier 1976, adhésion par le Canada le 19 août 1976) [PIDESC].

- CDESC, CDESC, Observation générale 13. Le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), Doc off CES NU, 21e sess. DOC NU E/C.12/1999/10, par. 46 [Observation générale no 13].

- Id., par. 1

- PIDESC, art. 13(1).

- Observation générale no.13, par. 1.

- Id.

- Id., par. 6 et 7.

- PIDESC, art. 2(1); CDESC, Observation générale no 3 : La nature des obligations des États parties, Doc off CES NU, 5e sess, Doc NU E/1991/23 (1990) par. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13 [Observation générale no 3]; Observation générale 13, par. 43. Notons que les Observations finales du CDESC à l’égard du Canada, formulées lors de la dernière évaluation du pays dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du PIDESC, en 2016, recommandait explicitement au Canada de mettre en place une politique fiscale équitable permettant de mobiliser les ressources disponibles requises pour donner effet aux droits économiques, sociaux et culturels. CDESC, Observations finales concernant le 6e rapport périodique du Canada, Doc off CES NU, 57e sess, Doc NU E/C.12/CAN/CO/6, par. 7 et 8 [Observations finales relatives au Canada de 2016].

- Observation générale no. 13, par. 52.

- Id., par. 51.

- Id., par. 57.

- Id., par. 44.

- Id., par. 37.

- Id., par 45.

- PIDESC, 2(1); CDESC, Observation générale no. 3, par. 5.

- Recommandation réitérée par le CDESC dans ses dernières observations finales à l’égard du Observations finales relatives au Canada de 2016, par. 5 et 6.

L’article Le droit à l’éducation en tant que droit humain est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Je sors du numérique (1re partie)

Déni de réalité : pourquoi le climatoscepticisme progresse

Les discours niant le dérèglement climatique foisonnent. À force d'outils efficaces, les climatosceptiques prospèrent et sont loin de vouloir s'arrêter, explique le chercheur Albin Wagener.

Tiré de Reporterre.net

15 janvier 2024

Par Albin Wagener

Albin Wagener est chercheur associé à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco, Plidam) et au laboratoire Prefics de l'université Rennes 2.

C'est un paradoxe de notre époque : alors que les effets du changement climatique sont de plus en plus couverts par les médias et n'ont jamais été aussi saillants pour les populations, le climatoscepticisme reprend lui des forces au gré de l'actualité climatique. D'après un sondage mené par Ipsos et le Cevipof en 2023, ce sont 43 % de Français qui refusent de « croire » au réchauffement du climat.

Plusieurs fois annoncé comme dépassé ou cantonné à des sphères complotistes, le climatoscepticisme n'en finit pas de se régénérer. Si les origines de ce courant remontent aux États-Unis, il prospère chez nous aujourd'hui via des incarnations bien françaises, comme l'a montré le récent documentaire La Fabrique du mensonge sur le sujet. Tâchons donc de revenir un peu en arrière pour comprendre le succès actuel de ces discours niant le dérèglement climatique.

Une narration efficace

Dans les années 1980, aux États-Unis, l'émergence et la propagation d'une « contre-science » du climat ont résulté de la mobilisation de think tanks liés au parti républicain et au lobbying de grandes entreprises, principalement dans le secteur de la production pétrolière, en s'inspirant par ailleurs des pratiques de l'industrie du tabac.

Le terme de « climatoscepticisme » est, à cet égard, lui-même aussi trompeur que révélateur : en liant « climat » et « scepticisme », le terme donne l'impression d'une posture philosophique vertueuse (notamment la remise en question critique et informée), et induit en erreur. Car il s'agit ici bien moins de scepticisme que de déni, voire de cécité absolue vis-à-vis de faits scientifiques et de leurs conséquences, comme le rappelle le philosophe Gilles Barroux.

Mais qu'importe : au moment de l'Accord de Paris et du consensus de plus en plus large sur le climat, le climatoscepticisme semblait réduit à portion congrue : en France, en 2019, la Convention citoyenne pour le climat montrait que le sujet pouvait être pris au sérieux tout en donnant lieu à des expérimentations démocratiques. Puis en août 2021, la loi Climat et Résilience semblait ancrer un acte politique symbolique important, bien qu'insuffisant.

« Je ne crois pas au changement climatique », a écrit l'artiste Banksy sur une façade d'un immeuble de Londres, près d'une eau stagnante rappelant une inondation. Flickr/CC BY-NC 2.0 Deed/Dunk

Pourtant, malgré ces évolutions politiques, le climatoscepticisme prospère aujourd'hui en s'éloignant de son incarnation et champ originel, puisqu'il constitue désormais une forme de discours, avec ses codes, ses représentations et ses récits. C'est précisément en cela qu'il est si dangereux : du point de vue linguistique, narratif et sémantique, il utilise des ressorts hélas efficaces, qui ont pour objectif d'instiller le doute (a minima) ou l'inaction (a maxima).

« Préserver la domination de l'Homme sur ce que l'on appelle abusivement la « Nature » »

Plus clairement, les sphères climatosceptiques vont par exemple utiliser des termes aux charges sémantiques équivoques (climatorassurisme, climatoréalisme, etc.), remettre en question la véracité des travaux du Giec [1], mettre en exergue les variations du climat à l'échelle du temps géologique (la Terre ayant toujours connu des périodes plus ou moins chaudes ou froides), ou bien encore expliquer que toute action mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique relèverait en fait de l'autoritarisme liberticide. En d'autres termes, le doute est jeté sur tous les domaines, sans distinction.

De ce point de vue, il est important de noter que le climatoscepticisme peut prendre plusieurs formes : déni de l'origine anthropique du réchauffement, mise en exergue de prétendus cycles climatiques, remise en cause du rôle du CO2 ou technosolutionnisme chevronné sont autant de variables qui donnent sa redoutable vitalité au climatoscepticisme.

Lire aussi : Christophe Cassou : « Le climatoscepticisme a la couleur de l'extrême droite »

Mais que cachent les discours climatosceptiques ? Outre les intérêts économiques, on retrouve également la préservation d'un ordre social et de systèmes de domination spécifiques : domination de l'Homme sur ce que l'on appelle abusivement la « Nature » (incluant les autres espèces, l'intégralité de la biodiversité et les ressources), exploitation des ressources nécessaires à l'activité industrielle et économique, mais aussi domination de certaines communautés sur d'autres — notamment parce que les femmes ou les populations indigènes sont plus vulnérables au changement climatique, tout en représentant également les populations les plus promptes à proposer des innovations pour contrer ses impacts.

Des cibles et intérêts marqués

Au-delà de sa pérennité, les recherches ont montré à quel point le climatoscepticisme restait efficace pour retarder l'action politique. Il ne s'agit pas ici de dire que la classe politique est climatosceptique, mais qu'un certain nombre d'acteurs climatosceptiques finissent par diffuser des discours qui font hésiter les décideurs, retardent leurs actions ou font douter quant aux solutions ou alternatives à mettre en place.

La France n'échappe pas à cette tendance : entre les coups médiatiques de Claude Allègre, l'accueil de Greta Thunberg à l'Assemblée nationale ou encore les incursions de divers acteurs climatosceptiques (se désignant eux-mêmes comme climatoréalistes ou climatorassuristes), le paysage médiatique, politique et citoyen se retrouve régulièrement pollué par ce type de discours.

Doté de solides ressources financières, ce mouvement a pu contester les résultats scientifiques dans la sphère publique, afin de maintenir ses objectifs économiques et financiers.

Le Giec en a, par ailleurs, fait les frais de manière assez importante — et encore aujourd'hui ; régulièrement en effet, des scientifiques du Giec comme Jean Jouzel ou Valérie Masson-Delmotte, qui se sont engagés pour porter de manière pédagogique les travaux collectifs dans l'espace médiatique, se sont retrouvés la cible de critiques, notamment sur la véracité des données traitées, ou la raison d'être financière du groupement scientifique mondial. Cela est notamment régulièrement le cas sur les réseaux sociaux, comme le montrent les travaux de David Chavalarias.

Prôner les certitudes d'un « vieux monde inadapté »

Au-delà de ces constats informatifs, une question émerge : pourquoi sommes-nous si prompts à embrasser, de près ou de loin, certaines thèses climatosceptiques ? Pourquoi cette forme de déni, souvent mâtinée de relents complotistes, parvient-elle à se frayer un chemin dans les sphères médiatiques et politiques ?

Pour mieux comprendre cet impact, il faut prendre en considération les enjeux sociaux liés au réchauffement climatique. En effet, cette dimension sociale, voire anthropologique est capitale pour comprendre les freins de résistance au changement ; si la réaction au changement climatique n'était qu'affaire de chiffres et de solutions techniques, il y a longtemps que certaines décisions auraient été prises.

En réalité, nous avons ici affaire à une difficulté d'ordre culturel, puisque c'est toute notre vie qui doit être réorganisée : habitudes de consommation ou pratiques quotidiennes sont concernées dans leur grande diversité, qu'il s'agisse de l'utilisation du plastique, de la production de gaz à effet de serre, du transport, du logement ou de l'alimentation, pour ne citer que ces exemples.

« Il est le symptôme d'autodéfense d'un vieux monde qui refuse de mourir »

Le changement est immense, et nous n'avons pas toujours les ressources collectives pour pouvoir y répondre. De plus, comme le rappelle le philosophe Paul B. Preciado, nous sommes dans une situation d'addiction vis-à-vis du système économique et industriel qui alimente le changement climatique ; et pour faire une analogie avec l'addiction au tabac, ce ne sont jamais la conscience des chiffres qui mettent fin à une addiction, mais des expériences ou des récits qui font prendre conscience de la nécessité d'arrêter, pour aller vite. Cela étant, le problème est ici beaucoup plus structurel : s'il est aisé de se passer du tabac à titre individuel, il est beaucoup plus compliqué de faire une croix sur le pétrole, à tous les niveaux.

Paradoxalement, c'est au moment où les effets du changement climatique sont de plus en plus couverts par les médias que le climatoscepticisme reprend des forces, avec une population de plus en plus dubitative. Ce qui paraît paradoxal pourrait en réalité être assez compréhensible : c'est peut-être précisément parce que les effets sont de plus en plus visibles, et que l'ensemble paraît de plus en plus insurmontable, que le déni devient une valeur refuge de plus en plus commode. Il s'agirait alors d'une forme d'instinct de protection, qui permettrait d'éviter de regarder les choses en face et de préserver un mode de vie que l'on refuse de perdre.

Si le climatoscepticisme nous informe sur nos propres peurs et fragilités, il est aussi symptomatique du manque de récits alternatifs qui permettraient d'envisager l'avenir d'une tout autre manière. En effet, pour le moment, nous semblons penser la question du changement climatique avec le logiciel politique et économique du XXe siècle. Résultat : des récits comme le climatoscepticisme, le greenwashing, le technosolutionnisme (le fait de croire que le progrès technique règlera le problème climatique), la collapsologie ou encore le colibrisme (le fait de tout faire reposer sur l'individu) nous piègent dans un archipel narratif confus, qui repose plus sur nos croyances et notre besoin d'être rassurés, que sur un avenir à bâtir.

De fait, le climatoscepticisme prospère encore, car il est le symptôme d'autodéfense d'un vieux monde qui refuse de mourir. Sans alternative désirable ou réaliste, alors que nos sociétés et nos économies sont pieds et poings liés par la dépendance aux énergies fossiles, nos récits sont condamnés à tourner en rond entre déni, faux espoirs et évidences trompeuses.

C'est bien là tout le problème : si les chiffres sont importants pour se rendre compte de l'importance du changement et de ses conséquences (y compris pour mesurer les fameux franchissements des limites planétaires), ce n'est pas avec des chiffres seuls que l'on met en mouvement les sociétés et les politiques. Les tenants du climatoscepticisme ont parfaitement compris cette limite, en nous proposant les certitudes confortables d'un vieux monde inadapté, face aux incertitudes paralysantes d'un avenir qui sera radicalement différent du monde que nous connaissons, mais que nous avons le choix de pouvoir écrire.

Cette tribune a été initialement publiée sur le site The Conversation.

1. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution de climat

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Comprendre et combattre le fascisme qui vient

Pourquoi l'extrême droite progresse-t-elle un peu partout ? Sur quel terreau prospère-t-elle ? Quels sont ses mécanismes, sa logique, ses intentions cachées ? Quelles sont les causes de son ascension ? Quels sont les liens entre fascisme et capitalisme ? Que peuvent faire la gauche, les syndicats, les citoyennes et les citoyens ? Voici ce qu'il faut comprendre pour agir et vaincre l'extrême droite.

Un entretien avec UGO PALHETA, sociologue, maître de conférences à l'Université de Lille, auteur de « La nouvelle internationale fasciste » (Textuel, 2022) et de « La possibilité du fascisme » (La Découverte, 2018).

18 janvier 2024 | tiré du site du CADTM

https://www.cadtm.org/Ils-ne-passeront-pas

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Ruée minière au XXIè siècle : jusqu’où les limites seront-elles repoussées ? - Aurore Stephant à USI

12 juilllet 2022

https://www.youtube.com/watch?v=i8RMX8ODWQs

Le monde fait face à une demande croissante en ressources minérales dans tous les secteurs, en particulier ceux de la construction, du transport, de la défense, de l'approvisionnement en énergie ou encore des technologies de l'information et de la communication. Si la mine a servi toutes les révolutions industrielles, il est désormais attendu qu'elle soit plus que jamais sollicitée pour l'avènement de la Révolution 4.0, celle de la "dématérialisation", des énergies "propres" et des technologies "vertes". Jusqu'où toutes ces limites seront-elles repoussées pour répondre à une consommation de métaux démesurée ?

La conférence USI découvre et rend accessible les spécialistes de renommée internationale en sciences, en technologie, et en philosophie pour contribuer au progrès des organisations. USI accompagne les entreprises du CAC 40 et SBF 120 pour faire face aux enjeux de transformation stratégiques, technologiques et de management dans un monde en constante évolution. C'est également un espace d'inspiration, de rencontres et d'échanges avec un line-up inédit en Europe.

Le capital algorithmique. Accumulation, pouvoir et résistance à l’ère de l’intelligence artificielle

Webinaire initié par IID - Institut intelligence et données, ULaval

Cette présentation offerte le 12 janvier 2024 par Jonathan Durand-Folco (Saint-Paul University) et Jonathan Martineau (Université Concordia) fait l'hypothèse que pour comprendre le déploiement accéléré des technologies algorithmiques et de l'intelligence artificielle dans les dernières années, il faut comprendre les transformations du capitalisme contemporain, et vice-versa. Le capital algorithmique est selon nous un nouveau stade historique du capitalisme, qui transforme la société en profondeur. À la fois logique d'accumulation, rapport social et nouvelle forme de pouvoir, le capital algorithmique nous impose de repenser les questions de justice, de vie bonne et de résistance.

Appel à l’aide pour la santé des enfants de Rouyn-Noranda ! Rouyn-Noranda, le vendredi 19 janvier 2024

À la suite de l'annonce du départ du seul hémato-oncologue de RouynNoranda, Dr Samer Tabchi, des groupes citoyens ont acheminé une carte postale à de nombreuses personnes élues (Assemblée nationale, Ville de Rouyn-Noranda et députés fédéraux) afin de solliciter leur appui pour régler le problème à la source à Rouyn-Noranda et atteindre la norme québécoise pour l'arsenic et les autres métaux dans l'air dès 2024.

Ces groupes veulent rappeler que l'autorisation accordée à GFH comporte des exigences insuffisantes pour protéger les enfants qui n'ont pas voix au chapitre et vivront les conséquences à court et long terme de cette surexposition à un cocktail de toxiques.

La carte postale acheminée aux élu.e.s présente, sur fond de cheminée qui fume, un fœtus muni d'un masque pour illustrer sa vulnérabilité et le besoin de protection des enfants à naître. Dans le cadre de l'autorisation accordée à l'entreprise, les enfants ne seront pas protégés adéquatement avant plusieurs années.

Fonderie Horne Glencore RouynNoranda/Québec/Canada Les rejets de plomb, cadmium et arsenic dans l'air sont audessus des normes. Les données de surveillance de l'état de santé de la population indiquent un taux très élevés de bébés de faible poids, de maladies pulmonaires obstructives chroniques, de cancers du poumon et une espérance de vie moindre de 1 à 5 ans ! Glencore doit respecter les normes québécoises ! Aidez-nous !

« Les femmes enceintes, les foetus et les enfants n'ont pas de voix dans le dossier de la fonderie Horne malgré qu'ils soient les premiers à subir des effets sur leur santé. Le gouvernent de la CAQ se doit de rouvrir l'autorisation ministérielle et d'exiger l'atteinte des normes d'ici 1 an », exige Marc Nantel, porte-parole du REVIMAT. Page 2 sur 2

Le départ du Dr Tabchi était malheureusement prévisible et ne sera possiblement pas le seul. Dans leur mémoire1 déposé lors de la consultation menée à l'automne 2022 par le comité IMPACTE2 et appuyé par 74 médecins de Rouyn-Noranda, les médecins s'inquiétaient de l'impact sur l'attractivité et la rétention des médecins et autres professionnels de la santé advenant l'absence de retour rapide aux normes. Leur position était claire : la proposition de Glencore n'était pas acceptable et le délai pour atteindre la cible intermédiaire de 15ng/m3 pour l'arsenic dans l'air (5 fois la norme) est beaucoup trop long !

« Les médecins de Rouyn-Noranda insistaient sur la vulnérabilité des enfants : les 11 premières années de vie sont cruciales en ce qui a trait à l'exposition aux métaux lourds et que conséquemment, cette tranche de la population doit être particulièrement protégée », rappelle Nicole Desgagnes, porte-parole du comité ARET. Rappelons que des services de garde et une école se trouvent à moins de 500 mètres de la Fonderie. Déjà en 2018, une étude de biosurveillance démontrait clairement que de nombreux enfants de Rouyn-Noranda présentaient une concentration moyenne d'arsenic dans les ongles près de 4 fois plus élevée que celle du groupe témoin n'étant pas exposé aux émissions de la Fonderie Horne. En 2027, au terme de la présente autorisation ministérielle, presque 10 ans se seront écoulés sans qu'on ait pu offrir un milieu sécuritaire aux enfants.

« Parce qu'il a choisi de ne pas imposer à la Fonderie Horne le respect des normes québécoises, le gouvernement a abandonné nos enfants comme l'ont fait les gouvernements qui l'ont précédé. », s'indigne Jennifer Ricard-Turcotte, porteparole pour Mère au front. Les trois groupes rappellent que le ministre Charrette a le pouvoir de réviser l'autorisation et d'augmenter les exigences envers la Fonderie.

----------------------

Le regroupement vigilance mines Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT) milite pour améliorer la Loi sur les mines et pour la protection de l'environnement.

Le comité Arrêt des rejets émissions toxiques (ARET) est formé de parents d'enfants du quartier Notre-Dame de même que de citoyens et citoyennes mobilisé.e.s pour protéger la santé de leurs enfants et de toute la population de Rouyn-Noranda. Il a été mis en place au printemps 2019 à la suite des premiers résultats de l'étude de biosurveillance effectuée à l'automne 2018 auprès d'enfants du quartier Notre-Dame.

Mères au front de Rouyn-Noranda (MAF) a pour mission de protéger la santé et la sécurité de nos enfants face à la menace qu'occasionnent les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité et le pillage de nos écosystèmes. Nous exigeons de nos gouvernements qu'ils assument leurs responsabilités afin de protéger l'avenir de nos enfants.

1 Qualité de l'air à Rouyn-Noranda-Enjeux sur la santé. Un mémoire déposé dans le cadre de la consultation publique sur le projet de renouvellement de l'autorisation ministérielle de Glencore pour la Fonderie Horne. 8 octobre 2022. https://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/consultation-fonderie-horne/memoires//MEM_IMPACTE.pdf

2 IMPACTE : Initiative médicale pour l'action contre la toxicité environnementale

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Négociation dans les secteurs public et parapublic : Tout n’est pas réglé…

Après la conclusion d'une « proposition de règlement » à la table sectorielle de la FSE-CSQ le 22 décembre 2023, il y a eu une avalanche d'ententes de principes qui ont déboulé en santé et en éducation et ensuite, le 28 décembre 2023, la conclusion d'une proposition d'entente de principe à la table centrale entre le gouvernement du Québec et le Front commun intersyndical CSN-CSQ-FTQ-APTS. N'oublions pas ici l'annonce d'une proposition globale de règlement survenue le 27 décembre 2023 entre le Conseil du trésor et la FAE et ce après 22 jours de grève de la part des 66,500 enseignant.e.s de l'élémentaire et du secondaire qui adhèrent à cette association syndicale.

photo : Archives CSN 2023

Des votes d'acceptation ou de rejet de ces hypothèses ou propositions d'entente de principe se déroulent en ce moment et le moins que l'on puisse dire est que le tout ne semble pas susciter l'adhésion unanime et l'enthousiasme spontané chez les personnes qui ont fait la grève - entre deux et quatre semaines - et qui auront à vivre avec de nouvelles conditions de travail et de rémunération négociées, et ce jusqu'au 31 mars 2028.

Nous réitérons qu'il est trop tôt pour dresser un bilan de la plus récente ronde de négociation qui n'est pas encore terminée avec la FIQ, le SPGQ, le SFPQ et qui aura à se poursuivre avec la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ) dont l'instance fédérative a décidé de rejeter l'hypothèse de proposition d'entente de principe. Ceci étant dit, il est quand même possible de commenter certains aspects qui caractérisent le moment pour le moins contrasté et dissonant qui se déroule sous nos yeux sans nous immiscer dans le processus décisionnel présentement en cours.

Des points de vue opposés se font entendre

Divers points de vue opposés et divergents au sujet de ces ententes survenues à la table centrale (ou intersectorielle) et les tables sectorielles s'expriment par les temps qui courent dans les médias. Certains spécialistes de la négociation nous invitent à croire que les opposant.e.s aux ententes proviennent de ces personnes minoritaires qui appartiennent depuis la nuit des temps au camp des opposant.e.s et que ces personnes ne sont pas représentatives de la « majorité silencieuse ». De quoi s'agit-il vraiment ? Entendons-nous uniquement la voix de ces éternelles personnes insatisfaites ou ne sommes-nous pas plutôt invités à écouter l'expression d'un point de vue critique en provenance de personnes qui sont en mesure de juger par elles-mêmes ce qui peut être bon ou mauvais pour elles ? À vous de vous faire une tête sur le sujet, constatons que la déception semble répandue auprès de certain.e.s salarié.e.s syndiqué.e.s qui comptaient sur la présente ronde de négociation pour améliorer la qualité des services à la population, les conditions d'exercice de leur métier ou de leur profession, leur statut d'emploi, leur rémunération, leur régime de retraite, etc.. Reconnaissons-le, il y a une flopée importante de militant.e.s qui ont pris une part active à l'exercice des moyens de pression et à la grève qui, devant les résultats décevants de la négociation se disent : "Tout ça... pour ça !"

Sur la place qu'occupe certain.e.s personnes dans le débat

Cetain.e.s ex-leaders et ex-négociateurs issus du milieu syndical multiplient leurs interventions dans les médias en se faisant les promoteurs de ces règlements. La courtoisie élémentaire à observer dans la présente période invite plutôt à la retenue et à éviter d'exprimer une opinion susceptible d'influencer le vote. Car, ce ne sont pas les personnes qui ont déjà négocié dans le passé ou qui ont pris une part active au dénouement final des anciennes rondes de négociation qui peuvent vraiment contribuer à changer, à ce moment-ci, les choses pour le mieux. S'il est exact d'affirmer que la présente ronde de négociation ne pouvait pas régler la totalité des problèmes que rencontrent actuellement les salarié.e.s syndiqué.e.s des secteurs public et parapublic, il faut rappeler que la présente ronde de négociation devait servir à implanter de nouvelles solutions et à corriger également les lacunes présentent dans les conventions collectives négociées, dans le passé, par les personnes qui ont fait pression sur leurs membres en vue de les faire accepter. Nulle ou nul n'est en droit de s'ériger en guide suprême en indiquant le voie à suivre ici…

Puisque tout est chiffre, achetons la majorité avec du fric…

À la lumière des informations qui filtrent du processus opaque qui enrobe certaines ententes de principe il semble que pour résoudre les problèmes d'attraction, de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre le gouvernement caquiste a décidé d'y aller de primes aux hommes de métier et aux personnels exposés aux quarts de travail les moins attrayants dans le secteur de la santé. Il a aussi accordé des hausses salariales différenciées aux psychologues et à certain.e.s enseignant.e.s. Des ressources supplémentaires ou des primes sont prévues pour certain.e.s enseignant.e.s qui sont confronté.e.s à des problèmes en lien avec la composition de la classe. À quel(s) condition(s) ? Ces conditions sont-elles vraiment applicables et adéquates ? Bref du fric et toujours plus de fric. Cela nous en dit long sur la vision du gouvernement Legault. Pour dégager une majorité en faveur de ses solutions aux multiples crises bien réelles dans les secteurs public et parapublic il met de l'avant des mesures qui à défaut d'ajouter des ressources compétentes ont pour effet de diviser les troupes avec du fric. Tout se passe comme si les négociatrices et les négociateurs du Conseil du trésor se sont dit qu'elles et qu'ils viendraient à bout de la résistance syndicale en divisant les salarié.e.s syndiqué.e.s en bonifiant la rémunération de catégories bien ciblées et au diable pour les autres. Mais qui se fait dire, année après année, par l'Institut de la statistique du Québec, qu'il existe un écart important dans la rémunération entre le secteur public du Québec et les autres services publics (fédéral, municipal et universitaire) ? Qui a à affronter la hausse des prix à l'épicerie, la hausse du coût des loyers, les variations souvent à la hausse des taux hypothécaires, la hausse généralisée du coût de la vie ? Les 600 000 salarié.e.s syndiqué.e.s des secteurs public et parapublic ou uniquement un certain nombre qui va permettre d'atteindre le 50% plus un dans les assemblées générales qui ont à se prononcer sur les ententes de principe ?

Pythagore et Galillée ont affirmé que « Tout est chiffre » ou « Tout est mathématique ». Inspiré par ces deux grands génies le comptable Legault semble se dire, « Tout est fric » et, par conséquent, toute personne a son prix. Se pourrait-il que le premier ministre Legault se dise dans son for intérieur que la majorité des salarié.e.s syndiqué.e.s des secteurs public et parapublic ne sont que de vulgaires matérialistes qui vont se laisser acheter pour une poignée de dollars supplémentaires ? Bref, qu'il va trouver parmi les salarié.e.s syndiqué.e.s des personnes qui vont continuer à s'éreinter au travail en tenant à bout de bras les services publics en échange ici d'un avancement rapide dans les échelons et là avec une prime ou un salaire différencié ? Qu'en est-il donc maintenant de la valeur réelle de la prestation de travail ? Qu'en est-il donc de la valeur des qualifications de la main-d'œuvre ? Qu'en est-il donc de l'équité salariale ? Qu'en est-il donc de la relativité ? À la lumière du contenu de certaines ententes sectorielles, nous pouvons nous demander ce qu'il est advenu de ces principes à la base d'une rémunération juste. Ces principes de justice et d'équité entre les salarié.e.s ont-ils été négligés ou scrupuleusement observés dans la présente ronde de négociation ?

En quoi au juste la présente ronde de négociation est-elle historique ?

Tôt ou tard nous aurons à donner un nom à la présente ronde de négociation qu'on nous annonçait comme historique au départ en raison de sa coïncidence avec le cinquantième anniversaire du mythique Front commun de 1971-1972. Historique elle l'a été principalement sur le plan du nombre total de salarié.e.s impliqué.e.s par la négociation - plus de 600 000 dont environ 75% sont des femmes - et par le nombre de grévistes des secteurs public et parapublic en arrêt de travail le 23 novembre 2023 (plus de 560 000 grévistes). Mais, dans ce Guiness syndical, ne gommons pas et n'oublions surtout pas, sur le plan numérique, la grève « illégale » de 24 heures du 14 octobre 1976 qui a rassemblé au Canada plus d'un million de travailleuses et de travailleurs et, pour ce qui est de la durée, rappelons-nous la très longue grève des avocat.e.s et notaires de l'État québécois (LANEQ) qui avaient débrayé durant quatre mois en 2016 et 2017. N'oublions pas non plus les arrêts de travail des paramédicaux, en 1976, qui se sont échelonnés sur une période de deux mois. Que dire maintenant de la grève de 23 jours des infirmières et des infirmiers en 1999 ? Ce sont là aussi des moments historiques de la combativité syndicale toutes catégories de salarié.e.s syndiqué.e.s ou de l'ensemble ou encore d'une partie des salarié.e.s syndiqué.e.s des secteurs public et parapublic.

Donc la ronde de négociation 2022-2023 présente certes des aspects historiques, mais pour ce qui est des résultats obtenus, il va falloir se dire qu'ils ne sont pas hélas à la hauteur des attentes de plusieurs membres ni non plus de l'implication exigée et des sacrifices consentis pour atteindre ces résultats décevants aux yeux de plusieurs qui, dans certains cas, ne se rendront probablement pas à leur assemblée générale pour enregistrer leur vote dissident. C'est, pour le moment, le fric pour des groupes bien ciblés qui semble l'emporter sur les principes. Il s'agit donc, à coup sûr, d'une ronde de négociation qui comporte à sa façon, sur le plan historique, ses occasions manquées. Occasions manquées face à la qualité des services et aux conditions de travail, face à l'inflation, face au rattrapage, face à l'amélioration du statut à l'emploi des précaires, face à la bonification du régime de retraite, etc.. Se pourrait-il donc que si la présente ronde de négociation dans les secteurs public et parapublic passe à l'histoire ce ne soit pas pour les bonnes et les mêmes raisons pour toutes et tous ?

Conclusion

La solution à un problème exige parfois un investissement supplémentaire. Il faut certes ajouter des ressources compétentes dans les services public et parapublic et ces ressources se payent. Mais ce n'est pas nécessairement en accordant une prime ici et là que la personne qui va voir ses gains bonifiés va nécessairement avoir les compétences pour résoudre les problèmes qu'elle affronte dans sa classe ou sur son lieu de travail. Le problème que rencontre une ou un salarié.e sur son lieu de travail exige de la part de l'État patron un apport d'argent supplémentaire, mais, face à certains problèmes, c'est avec l'ajout et le recrutement de ressources professionnelles et compétentes que les problèmes vont se résoudre, pas simplement avec une prime. Il faut donc se dire que dans les secteurs public et parapublic, là où il y a des ententes de principe qui sont entérinées par les assemblées générales, tout n'est pas réglé. Nous risquons, dans quatre ans, d'entendre la même litanie que nous avons entendue au cours des quatorze derniers mois au sujet de l'état « lamentable » ou « déplorable » ou encore« pitoyable » des services public et parapublic.

Durant la négociation des secteurs public et parapublic, le gouvernement Legault a incarné la cible des insatisfactions des salarié.e.s syndiqué.e.s et d'une partie importante de l'opinion publique, la question qui se pose maintenant est la suivante : vers qui sera dirigée l'ineffaçable source d'insatisfaction présente chez trop de salarié.e.s syndiqué.e.s précaires, permanent.e.s ou qui ne sont pas rémunéré.e.s à la hauteur de leur prestation de travail dans ces deux secteurs essentiels à notre qualité de vie en société ?

Lors de la ronde de négociation historique de 1971-1972, les négociateurs syndicaux sont parvenus à pulvériser le cadre monétaire que le gouvernement Bourassa refusait de négocier. La question qui se pose maintenant, dans les secteurs public et parapublic est la suivante : le cadre monétaire du gouvernement caquiste a-t-il été véritablement réduit à néant ? La négociation à la table centrale a-t-elle porté sur l'ampleur de l'enveloppe monétaire que le gouvernement doit consacrer à ses salarié.e.s syndiqué.e.s ou uniquement à sa répartition différenciée parmi les 600 000 salarié.e.s syndiqué.e.s dont environ 75% sont des femmes ? C'est en répondant à ces questions qu'il sera possible de déterminer si nous pouvons qualifier la présente ronde de négociation toujours en cours dans les secteurs public et parapublic de libre négociation ou de négociation factice.

Yvan Perrier

21 janvier 2024

11h30

yvan_perrier@hotmail.com

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Acceptable l’hypothèse de règlement soumise aux membres de la FAE et de la FSE ?

L'hypothèse de règlement soumise aux membres de la FAE et de la FSE comporte des avancées sur le plan monétaire, une amorce d'assouplissement du temps de présence de 32 heures par semaine exigé depuis 20 ans et une absence de réponse adéquate aux problématiques soulevées par la composition de la classe. Est-ce que la survie de l'école publique s'en trouve confortée ? Voyons cela de plus près.

Échelles salariales bonifiées de 17,4%

Mesures complémentaires :

La FSE reçoit un ajout de 74 M$ soit 62% de cette enveloppe alors qu'il est de 45,1 M$ pour la FAE.

Après 11 ou 22 jours de grèves, il est justifié de s'attendre à une amélioration significative des difficultés rencontrées par les enseignant.es dans la composition de la classe.

Depuis plus de 20 ans, la classe est le lieu d'intégration de tous les jeunes dans les écoles publiques. Pour pallier la disparition des classes d'enseignement spécialisé, des ressources non récurrentes ont été ajoutées en appui au travail enseignant. Cette approche a permis aux gouvernements successifs de faire de grandes économies et l'alourdissement de la composition de la classe en découlant n'a pu être freiné adéquatement lors des rondes de négociation de 2000, 2004, 2010, 2015 et 2020.

Le ras-le-bol exprimé cet automne sur toutes les tribunes, sur les lignes de piquetage et dans la rue indiquait qu'il fallait qu'un sérieux coup de barre soit donné pour que l'école publique, en péril, se redresse. Tous les jeunes ont droit à un enseignement de qualité et à des ressources qui répondent à leurs besoins. Et les enseignant·es ont le droit de pouvoir exercer pleinement leur tâche, qui est d'enseigner.

Force est de constater que ce n'est pas le cas. Les élèves qui éprouvent de grandes difficultés n'ont pas de garantie que leur sort sera amélioré. Les parents n'ont pas l'assurance que les besoins de leur enfant recevront une réponse adaptée. Les enseignant·es ne voient aucune mesure pouvant les rassurer quant à leur capacité à accomplir les tâches auxquelles elles se sont engagées, en particulier celle de scolariser les élèves de leur classe. Où sont les travailleuses en éducation spécialisée, les travailleuses sociales, infirmières, psychologues, orthopédagogues et orthophonistes dont les élèves ont besoin ? Ces équipes multidisciplinaires ont pourtant déjà existé dans les écoles publiques.

Tel que l'indiquait Dominique Scali dans le Journal de Montréal le 22 janvier dernier, les bonifications apportées à la composition de la classe sont limitées à 4000 aides à la classe pour 20 000 écoles, des seuils de 60% d'élèves en difficulté devant être identifiés avec des plans d'intervention au primaire et de 50% au secondaire avant d'entrevoir une possibilité d'ouverture d'une classe spéciale ou l'ajout d'un supplément financier d'un maximum de 8000$. Cette approche comptable ne tient pas la route si on souhaite ainsi répondre aux besoins des élèves en difficulté et faire que la classe dite « régulière » en arrive à scolariser les jeunes qui y sont regroupés.

Le gouvernement a utilisé cette ronde de négociations pour asseoir ses principes de gestion managériale : maintenir un service public au statu quo en accomplissant les tâches des personnels des services de garde par le biais des aides à la classe. L'ajout de 5400 enseignant·es annoncé ne se réalisera que si ce milieu de travail devient attractif. Le salaire semble faire foi de tout pour le gouvernement. L'école à trois vitesses est confortée par cette approche, les écoles privées et les projets particuliers au secteur public n'ont rien à craindre.

Cette proposition d'entente doit être acceptée, disent maints commentateurs ainsi que d'anciens dirigeants syndicaux, rien ne justifiant de retourner en grève. Mais si on regardait ce résultat comme étant une étape franchie mais insuffisante qui requiert l'envoi d'un message clair au gouvernement ?

Les syndicats locaux réunis en instance sectorielle ont décidé de transmettre l'hypothèse de règlement sur la table à la veille de la nouvelle année. Les équipes de négociation qui ont peiné tout au long de l'automne n'ont pu aller plus loin, le gouvernement étant mauvais joueur à trouver des solutions innovantes aux problèmes concrets qui se vivent au quotidien dans les classes du secteur public.

Il est nécessaire que des engagements fermes du gouvernement garantissent que les élèves recevront les services auxquels ils ont droit, que les enseignant·es soient rassurés et sentent qu'ils ont intérêt à demeurer en poste et que les stagiaires et jeunes intéressés par l'enseignement s'y engagent.

Quel que soit le résultat final des votes en cours, que vous soyez de la FAE ou de la FSE, sachez que la lutte que vous avez menée n'a pas de commune mesure avec celles qui ont été faites dans le passé. Vous avez été au front tout l'automne, vous avez reçu un appui indéfectible des parents, vous méritez notre reconnaissance.

L'école publique ne peut reposer sur les seules épaules de celles et ceux qui y travaillent. Le gouvernement doit être imputable de la situation actuelle et trouver des solutions adaptées en sus de salaires proposés.

Enseigner, c'est faire reculer l'ignorance et ouvrir un espace à la citoyenneté et au développement de l'esprit critique par la transmission de savoirs, de connaissances.

Ces enjeux nous interpellent et la défense de l'école publique doit se poursuivre dans tous les quartiers où nous vivons. Vivement la tenue d'une Commission Parent 2.0 dans un avenir prochain.

Ghislaine Raymond

Enseignante en adaptation scolaire retraitée

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

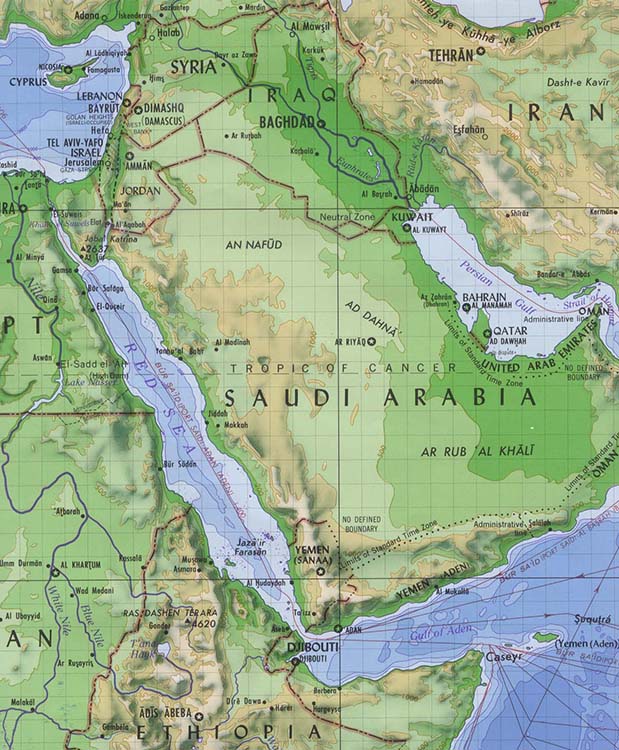

L’impact de la guerre génocidaire israélienne à Gaza sur le Moyen-Orient

L'armée d'occupation israélienne continue, plus de 100 jours après son début, clenchement à mener une guerre génocidaire contre la population palestinienne de la bande de Gaza. Cette opération a immédiatement succédé à l'attaque du Hamas du 7 octobre, qui a provoqué la mort de 1 139 personnes, dont 695 civils israéliens, 373 membres des forces de sécurité et 71 étrangers*.

Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières

15 janvier 2024

Par Joseph Daher

Les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza vivent sous un bombardement israélien constant d'une violence jamais égalée. À la mi-janvier 2024, selon les estimations les plus basses, plus de 24 000 Palestiniens auront été tués par les frappes israéliennes. La grande majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Sans oublier les 10 000 autres disparu.e.s sous les décombres et présumé.e.s mort.e.s. Plus de 1,9 million de Palestiniens ont été déplacés sur le territoire de la bande de Gaza, soit plus de 85 % de la population totale. À bien des égards, il s'agit d'une nouvelle Nakba. Lors de la Nakba de 1948, plus de 700 000 Palestiniens avaient été chassés par la force de leurs foyers et étaient devenus des réfugiés. Ce mécanisme s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui.

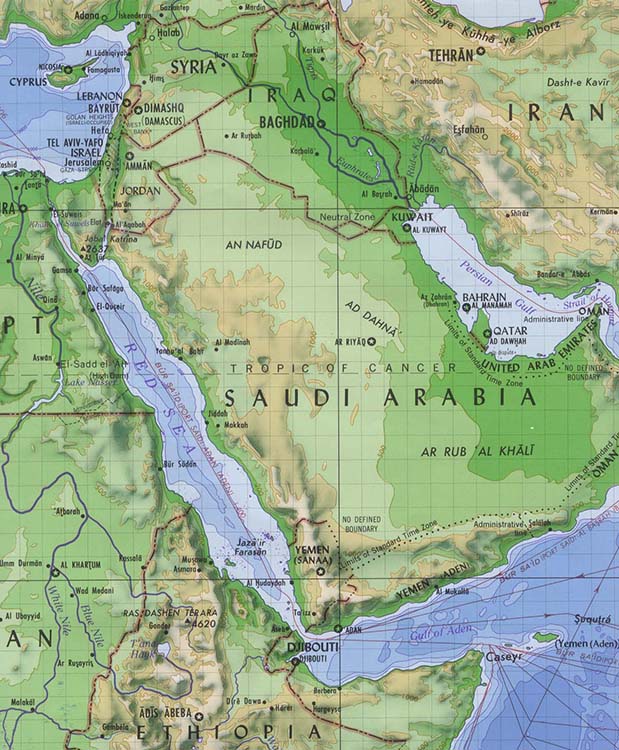

A l'heure actuelle, les tensions régionales continuent de s'intensifier sans se transformer (pour l'instant) en une guerre ouverte généralisée, bien que les tensions se soient accrues de façon spectaculaire depuis le début du mois de janvier. Face à la violence de l'armée d'occupation israélienne, soutenue par ses alliés impérialistes occidentaux, les peuples de Syrie, d'Irak, du Yémen et du Liban sont confrontés aux risques croissants d'une conflagration régionale plus meurtrière encore.

EN SYRIE

Depuis le 7 octobre, Israël a pris à plusieurs reprises la Syrie pour cible, en procédant à des assassinats ciblés de personnalités importantes. Au sud de Damas, des missiles israéliens ont assassiné le général de brigade Razi Mousavi, un commandant clé de la Force Qods, la branche des opérations extérieures et l'unité d'élite des Gardiens de la révolution (le corps d'armée qui porte l'idéologie de la République islamique d'Iran). Les dirigeants iraniens ont promis de réagir à l'assassinat du 25 décembre. Quelques jours plus tard, le 8 janvier, Hassan Akkacha, un membre du Hamas responsable des opérations de tir de roquettes sur Israël depuis la Syrie, a été tué par l'armée d'occupation israélienne opérant à Beit Jinn, une ville israélienne située au sud-ouest de Damas. Entre le 12 octobre et le 8 janvier, pas moins de 18 frappes israéliennes ont visé à plusieurs reprises les aéroports de Damas et d'Alep. Elles ont également frappé des positions et des installations du Hezbollah et des forces pro-iraniennes dans la région de Damas.

Bien que le dictateur Bachar al-Assad ait affirmé en paroles sa solidarité avec les Palestiniens, le régime syrien ne semble avoir ni l'intérêt ni la capacité de participer directement à une riposte à la guerre israélienne contre la bande de Gaza. Cette attitude est historiquement conforme à la politique du régime syrien qui, depuis 1974, s'efforce d'éviter toute confrontation sérieuse et directe avec Israël. En outre, la condamnation de la guerre menée par Israël de la part des responsables syriens ne débouchera sur aucune forme de soutien militaire ou politique au Hamas. Il n'y aura pas de renforcement des relations entre ces deux acteurs, pas de retour à la configuration d'avant 2011, qui avait été suspendue après que le mouvement palestinien eut exprimé son soutien au soulèvement syrien.

Si le régime syrien a rétabli les liens avec le Hamas à l'été 2022, c'est grâce à la médiation du Hezbollah. Les relations futures entre la Syrie et le Hamas seront principalement fonction des intérêts liés à l'Iran et au Hezbollah et structurés par ces derniers.

Entre-temps, la violence s'est intensifiée dans le nord de la Syrie. Le nord-ouest est devenu un nœud de conflits marqué par une intensification des bombardements de la part de la Russie et de la Syrie. Cette escalade fait suite à une action particulièrement meurtrière menée lors de la cérémonie de remise des diplômes d'une académie militaire dans la ville de Homs qui a coûté la vie à au moins 89 personnes. Cette attaque, qui a été effectuée par des drones chargés d'explosifs provenant probablement des zones voisines contrôlées par les autorités turques ou par Hayat Tahrir Sham (HTS), a donné le coup d'envoi à une série de bombardements d'une ampleur accrue.

Cet attentat a servi de prétexte au régime syrien et à son allié russe pour intensifier leurs actions militaires dans la région, ce qui a eu de graves conséquences humanitaires. Depuis le début du mois d'octobre, plus de 100 personnes ont été tuées, dont près de 40 % d'enfants, et plus de 400 autres ont été blessées. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), 120 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile en raison des tirs d'artillerie et des bombardements effectués par les forces armées de Damas et de Moscou.

L'armée turque a élargi sa zone d'action en ciblant les régions contrôlées par l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (AANES). Cette décision stratégique a été prise à la suite d'un attentat suicide perpétré le 1er octobre à l'entrée du ministère de l'Intérieur à Ankara, qui a fait deux blessés parmi les policiers. Un groupe affilié au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a revendiqué l'attentat. Ceci a conduit le gouvernement turc à prendre des mesures rapides et énergiques. Entre autres, le 17 octobre, le parlement turc a voté en faveur d'une prolongation de son mandat, autorisant les forces armées à lancer des opérations transfrontalières en Syrie et en Irak pendant deux années supplémentaires.

Depuis octobre 2023, de nombreuses frappes aériennes et des attaques de drones ont privé d'électricité, d'eau, de chauffage et d'autres types d' infrastructures une grande partie de la population du nord-est, temporairement ou pour toute la durée des froids mois d'hiver à venir. À la fin du mois de décembre, l'aviation et les drones turcs ont effectué une série de bombardements sur le nord-est de la Syrie, ciblant des sites pétroliers et des installations essentielles. Ces opérations ont provoqué des coupures de courant dans plusieurs villes et dans les campagnes du canton de Jazeera, réduisant de 50 % la capacité de production des centrales électriques. En 2023, les attaques turques ont tué au moins 176 civils et en ont blessé 272 autres. À la mi-janvier, la Turquie a mené une nouvelle série de frappes aériennes contre le nord-est de la Syrie et le nord de l'Irak.

Cette escalade généralisée dans la fréquence des bombardements au nord de la Syrie s'explique par la volonté de profiter du fait que l'attention de la communauté internationale se concentre actuellement sur la guerre israélienne contre Gaza. Les principaux États impliqués - notamment la Turquie, la Russie et le régime syrien - profitent stratégiquement de la forte concentration de la communauté internationale et de l'opinion publique sur la guerre israélienne. Cette manœuvre calculée leur permet d'opérer avec un degré bien réel d'impunité sur ce théâtre septentrional.

Mettant à profit le chaos, les bases militaires américaines en Syrie - et en Irak - sont devenues la cible d'un nombre croissant d'attaques de drones et de roquettes orchestrées par des groupes affiliés à l'Iran. Le 10 janvier, le ministère américain de la défense a annoncé que les troupes et les bases américaines en Syrie et en Irak avaient fait l'objet de 127 attaques depuis le 17 octobre. Ces actions sont une réponse directe au soutien apporté par Washington à l'action militaire d'Israël dans la bande de Gaza. C'est un moyen pour eux de faire progresser leurs intérêts à la fois politiques et locaux. Depuis la fin du mois d'octobre, les frappes aériennes américaines visent systématiquement plusieurs installations utilisées par les milices pro-iraniennes et le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran dans l'est de la Syrie.

EN IRAK

En Irak, des tensions sont également apparues entre les forces armées américaines et les milices pro-iraniennes. Le 4 janvier, les forces américaines ont frappé un quartier général de la sécurité irakienne au cœur de la capitale, Bagdad. Deux membres de la faction al-Noujouba de la milice pro-iranienne Hachd al-Chaabi ont ainsi été tués. Parmi les miliciens assassinés, le commandant Abou Taqwa, qui était accusé par Washington d'être activement impliqué dans des attaques contre les bases militaires américaines en Irak. Les Hachd al-Chaabi étant officiellement intégrés à l'armée nationale irakienne, le ministère irakien des affaires étrangères a fermement condamné l'attentat.

Le cabinet du premier ministre Mohammad Chia al-Soudani a quant à lui qualifié la frappe du 4 janvier d'escalade dangereuse. Il a annoncé la formation d'un comité bilatéral chargé de prendre des mesures pour mettre fin définitivement à la présence des forces de la coalition internationale (dirigée par les États-Unis).

Ce n'est pas la première fois que la classe politique dirigeante irakienne appelle au départ des forces américaines. Après l'assassinat en 2020 par les Etats-Unis de Kassem Soleimani, chef de la force iranienne al-Qods des Gardiens de la Révolution à Bagdad, le Premier ministre par intérim Adel Abdel-Mahdi avait demandé à Washington la mise en place d'un plan de retrait de ses troupes. Cette demande avait reçu un refus catégorique de la part du Département d'Etat américain.

Le Parlement irakien avait également élaboré un projet de loi exigeant le retrait des troupes américaines, mais la résolution n'était pas contraignante. Officiellement, les 2 500 soldats américains présents en Irak fournissent assistance, conseil et formation aux forces armées irakiennes. Leur présence s'est faite à l'invitation du gouvernement irakien, qui en 2014 avait demandé une assistance pour combattre le groupe djihadiste dit État islamique (EI) , mais elle figurait aussi dans l'accord stratégique signé en 2008 entre l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki — aujourd'hui membre du Cadre de coordination chiite pro-iranien — et Washington. L'accord avait ensuite été approuvé par le Parlement irakien. De son côté, Washington souhaite maintenir sa présence militaire à la fois en Irak et en Syrie.

AU YÉMEN

De la même manière, du côté yéménite, la tension monte entre le mouvement politique armé yéménite des Houthis et les forces armées américaines et leurs alliés. Depuis le 7 octobre, en solidarité avec les Palestiniens, Les Houthis ont multiplié les attaques en mer Rouge contre des navires considérés comme liés à Israël. Ainsi, le 19 novembre, ils se sont emparés d'un navire marchand, le Galaxy Leader, propriété d'un homme d'affaires israélien, avec ses 25 membres d'équipage. Les Houthis ont déclaré en de nombreuses occasions qu'ils ne mettraient fin à ces attaques que lorsque la guerre israélienne contre les Palestiniens de la bande de Gaza cesserait.

Face à cette situation, Washington a mis en place début décembre une force navale multinationale pour protéger les navires marchands en mer Rouge, par laquelle transite 12% du commerce mondial. L'objectif principal est de préserver l'un des couloirs maritimes les plus importants pour le commerce international. Le dernier jour de l'année 2023, dix miliciens Houthis ont été tués lors de l'opération de destruction de trois navires revendiquée par l'armée américaine en riposte à l'attaque menée contre un porte-conteneurs appartenant à une compagnie danoise. Il s'agissait de la première frappe meurtrière contre les Houthis depuis la mise en place de la force navale multinationale. Quelques jours plus tard, les États-Unis et le Royaume-Uni ont réalisé une nouvelle série de frappes aériennes dirigées contre les Houthis. En outre, Washington a imposé des sanctions visant les circuits de financement des Houthis, ciblant plusieurs personnes et entités au Yémen et en Turquie. Entre le 18 novembre et le 13 janvier, plus de 27 navires de commerce qui naviguaient dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d'Aden ont été attaqués par les Houthis.

AU LIBAN