Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Appel unitaire : Citoyens et citoyennes, paysannes et paysans, nous voulons une alimentation saine, au juste prix, pour toutes et tous !

Le modèle alimentaire et agricole actuel détruit les humains autant que la nature : burn-out, suicides, maladies professionnelles non reconnues, endettement, maladies chroniques, cancers, faim et insécurité alimentaire en quantité et en qualité, perte d'emplois agricoles, épuisement des sols, pollution des eaux, effondrement vertigineux de la biodiversité…

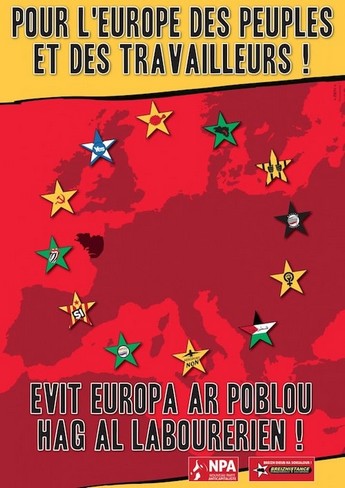

Photo et article tirés de NPA 29

Profitant de leur quasi-monopole, de l'inflation et de l'opacité de leurs marges pour augmenter leurs profits, la grande distribution, les géants de l'industrie agroalimentaire et les firmes de l'agrochimie spolient les agricultrices et agriculteurs et la pêche artisanale en mer. Ils rendent inaccessible à toutes et tous une alimentation saine. Ces acteurs favorisent une offre de produits alimentaires orientée vers la malbouffe et une agriculture productiviste mortifère au détriment de la juste rémunération des productrices et producteurs, de notre santé et de la planète. Le système est malade. Pourtant, le gouvernement, poussé par la fraction la plus productiviste du monde agricole, décide d'aggraver l'empoisonnement alimentaire par un recul sans précédent des politiques publiques menées depuis le Grenelle de l'environnement qui visaient notamment à réduire significativement l'usage des pesticides – même si elles n'y arrivaient pas encore.

Nous voulons des paysannes et paysans nombreux dans nos campagnes. Dans le pays dont la gastronomie est classée au patrimoine immatériel de l'humanité, nous voulons de la “bonne bouffe”, pour toutes et pour tous. Le droit à une alimentation favorable à la santé, durable, choisie et accessible est fondamental.

Citoyennes et citoyens, agricultrices et agriculteurs, scientifiques, consommatrices et consommateurs, associations, syndicats, mouvements divers, ensemble nous appelons la France à se réapproprier son alimentation et ses modes de productions. Là est la conquête d'une réelle souveraineté alimentaire.

Loin d'apporter des solutions durables à la crise agricole et au système alimentaire à la dérive, le gouvernement s'engage dans une fuite en avant. Il déroule le tapis rouge à toujours plus de dépendance aux pesticides, aux OGM, laisse l'agriculture biologique et la pêche artisanale s'enfoncer dans la crise et passe à côté de l'enjeu central : une alimentation favorable à la santé à prix juste pour toutes et tous. Nous voulons faire entendre la voix du plus grand nombre qui aspire à un autre quotidien alimentaire et agricole.

Nous voulons :

• La juste rémunération des agricultrices et agriculteurs, des pêcheuses et des pêcheurs

• Le droit et l'accès pour toutes et tous à une alimentation favorable à la santé et choisie

• La sortie des pesticides

• La transparence totale sur les marges de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution et une modération de leurs marges sur les produits les plus sains et durables

• La sortie et l'arrêt des négociations des accords de commerce (UE-Mercosur, UE Nouvelle Zélande, etc.), pour une refonte de la politique commerciale de l'Europe

• La généralisation de l'agriculture biologique et paysanne à échelle humaine qui n'empoisonne ni notre alimentation, ni celles et ceux qui la produisent, ni les sols, ni les eaux, ni la biodiversité, plus résiliente face au changement climatique et qui respecte le bien-être animal

• Une politique publique de formation et d'installation massive de paysans et paysannes.

Un autre modèle alimentaire et agricole est possible. Les solutions existent. À ce jour, c'est clairement la volonté politique du gouvernement actuel qui fait cruellement défaut et nous amène collectivement dans le mur d'une fracture sociale et environnementale intolérable, et dangereuse.

C'est pourquoi, ensemble, partout dans les territoires et sous toutes les formes possibles, nous appelons à prendre en main notre alimentation et nos modes de productions. C'est à nous de décider ce que nous voulons dans nos assiettes et dans nos champs. Organisons-nous localement partout où nous le pouvons et mobilisons-nous.

Première étape de notre action commune, le samedi 30 mars nous invitons la population à partager le repas de la grande bonne bouffe avec des centaines de banquets populaires autour des productions bio et locales dans toute la France.

>> Pour signer l'appel, pour lire la liste des signataires, pour enregistrer un banquet, pour nous contacter, voici un lien unique :linktr.ee/agrialimsante

mer. 06/03/2024

https://www.bioconsomacteurs.org/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un « passeport climatique » pour les migrants : l’idée fait son chemin

Face aux migrations vouées à exploser avec le réchauffement, l'idée d'un « passeport climatique » refait surface. Une « citoyenneté mondiale » à laquelle se heurtent des intérêts politiques.

1er mars 2024 | tiré de reporterre.net

Face aux fortes tensions générées par l'immigration à Mayotte, Gérald Darmanin a annoncé le 11 février vouloir supprimer le droit du sol dans ce département français de l'océan Indien. Le projet du ministre de l'Intérieur, qui nécessiterait une révision de la Constitution, suscite de vives inquiétudes de dérives politiques vers l'extrême droite.

Il interroge également notre capacité politique à nous adapter à ce type de crises à plus long terme. Nous ne sommes en effet qu'aux prémices des flux migratoires voués à exploser à cause des catastrophes engendrées par le changement climatique. Plusieurs dizaines de millions de personnes sont d'ores et déjà contraintes chaque année de se déplacer en raison des catastrophes naturelles. La Banque mondiale évoque 216 millions de migrants climatiques intérieurs potentiels en 2050, et l'Institut pour l'économie et la paix livre l'estimation la plus haute (et controversée) de 1,2 milliard de migrants climatiques en 2050.

Gérer de tels déplacements massifs de personnes sans entraîner de crispations politiques extrêmes s'avère plus que délicat. À rebours des tentations sécuritaires et de fermetures de frontières, une proposition audacieuse a toutefois refait surface ces derniers mois : la création d'un « passeport climatique » qui faciliterait les déplacements et l'accueil de ces personnes fuyant les sécheresses, inondations, processus de désertification et autres catastrophes engendrées par le réchauffement global.

« Citoyenneté mondiale » pour apatrides climatiques

En octobre 2023, le Conseil d'experts sur la migration et l'intégration, un organe indépendant chargé de conseiller le gouvernement allemand, a proposé dans son rapport annuel d'instaurer un « passeport climatique », ainsi qu'une « carte climatique » et un « visa climatique », avec des durées d'accueil différentes. Trois instruments qui permettraient à l'Allemagne de montrer l'exemple à l'international pour « répondre au défi des migrations engendrées par le changement climatique », estime le conseil.

Dès 2018, on retrouvait l'idée d'accorder un passeport climatique pour les citoyens d'îles du Pacifique risquant de disparaître. L'idée était alors promue par l'université des Nations unies de Bonn, en Allemagne.

Depuis, l'idée s'est également épanouie dans la fiction. On la retrouve parmi la myriade d'utopies plus ou moins réalistes portées par le best-seller mondial Le Ministère du futur, paru en 2020 et traduit en français fin 2023. L'auteur, Kim Stanley Robinson, imagine que les États finissent par s'entendre pour mettre en place un passeport climatique. Une « sorte de citoyenneté mondiale » validée par les signataires de l'Accord de Paris pour accueillir les réfugiés, « afin que la charge humaine et financière soit répartie équitablement », selon les responsabilités historiques dans le changement climatique.

Selon les acteurs qui le convoquent, le concept de passeport climatique peut recouvrir différentes réalités. La source d'inspiration première remonte au passeport Nansen. Imaginé par Fridtjof Nansen dans les années 1920, il avait permis aux réfugiés apatrides, notamment russes après la révolution soviétique, de passer les frontières.

Sur cette base, le passeport climatique pourrait a minima être imaginé pour les populations dont les États vont totalement disparaître, à l'instar de certaines nations du Pacifique condamnées, à terme, par la montée des eaux. Les choses évoluent déjà sur le sujet : l'Australie et les Tuvalu, dans l'archipel polynésien, ont ainsi signé en novembre 2023 un traité accordant des « droits spéciaux » à des citoyens de Tuvalu, ouvrant la voie à l'asile climatique pour les habitants de cet archipel particulièrement menacé d'être englouti par les eaux.

« Les données montrent que les gens partent déjà de ces îles, vers l'Australie notamment. À la fin, il ne restera que ceux qui ne voulaient pas ou n'avaient pas les moyens de partir : ça ne concernera pas tant de gens et ça restera gérable pour les pays d'accueil », estime Antoine Pécoud, professeur de sociologie à l'université Paris 13, et codirecteur de l'ouvrage collectif Migrations sans frontières (éd. Unesco, 2009).

Des quotas d'accueil pour les pays riches ?

Mais peut-on imaginer une application plus large de ce mécanisme d'accueil, intégrant comme l'imagine Kim Stanley Robinson des dizaines de millions de réfugiés climatiques, y compris lorsque leur pays ravagé n'a pas formellement disparu ? Juridiquement, l'affaire semble complexe : « Parler de “réfugiés climatiques” n'a pas de sens juridique, car le terme de réfugié, selon la Convention de Genève, implique une persécution, qui ne s'applique pas au climat », nous dit Samuel Lietaer, chercheur en sciences sociales et environnementales, spécialiste des migrations à l'université libre de Bruxelles. Sans compter qu'il est presque impossible d'identifier une cause unique aux migrations, les raisons économiques, sociales et climatiques étant souvent imbriquées les unes aux autres.

Politiquement, cependant, les choses évoluent ostensiblement. Au début des années 2010, l'Initiative Nansen, portée par des États, a abouti à un « Agenda de protection » approuvé par plus de 100 États en 2015 puis la mise en place d'une Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, qui vise à faire avancer ce sujet dans les différentes instances de négociations internationales, sans trop proposer de mesures concrètes.

Rien de contraignant donc, mais une reconnaissance internationale qui progresse, les migrations étant de plus en plus reconnues comme un volet essentiel des stratégies d'adaptation au changement climatique. L'Accord de Paris de 2015 entérine ainsi le lien entre le changement climatique et la nécessité pour les États signataires de « respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations » concernant les droits des migrants. « Les COP ont reconnu que les migrations faisaient partie des enjeux liés aux “pertes et dommages” dans les négociations climatiques. Cela ouvre la voie à l'idée de compensations financières et même de droit d'accès au territoire », analyse Samuel Lietaer.

« Cela reviendrait à ce que l'Europe et les États-Unis accueillent l'essentiel des migrants »

Problème : la compensation pour les « pertes et dommages » dans les négociations climatiques achoppe généralement sur la reconnaissance de la responsabilité historique de l'Occident dans la catastrophe climatique. Les pays riches rechignant à payer leur dette. Appliquée à l'enjeu migratoire, cette responsabilité différenciée pourrait se traduire par la répartition de quotas d'accueil pour les migrants climatiques, qui recevraient des passeports climatiques fléchés vers des pays historiquement responsables du désastre.

« Cette idée est évidemment politiquement très sensible et a vite été mise sous le tapis. Cela reviendrait à ce que l'Europe et les États-Unis accueillent l'essentiel des migrants », commente Antoine Pécoud. Le chercheur rappelle, en outre, qu'un système de répartition très précis par quotas serait probablement contre-productif : « Des réfugiés arrivant en Europe n'auront aucune envie d'être redirigés vers la Lituanie si leurs réseaux ou leurs proches sont à Londres ou Francfort. Et ils auront raison : c'est grâce à ces réseaux qu'ils auraient des chances de trouver du travail, des ressources et de s'intégrer. Imaginer redistribuer les gens de manière rationnelle n'est qu'un fantasme. »

Un passeport climatique très libéral, qui permettrait à ses bénéficiaires de se déplacer où bon leur semble, comme l'imagine Robinson, reviendrait dans les faits à supprimer les frontières pour ces personnes, ainsi que le propose Antoine Pécoud dans son ouvrage. « Il s'agit de faire confiance aux individus : ils vont là où il y a du travail et là où ils ont les meilleures chances de s'intégrer. C'est l'idée que la liberté est le meilleur allié du développement, comme l'a théorisé Amartya Sen [un économiste et philosophe indien] », dit-il.

Un telle définition ambitieuse du passeport climatique se heurte frontalement aux tensions et peurs identitaires. Mais l'idée « d'invasion » ou « d'appel d'air » que provoquerait une ouverture des frontières est contredite par les données historiques. La grande majorité des gens qui se déplacent migrent à l'intérieur de leurs frontières ou dans des pays limitrophes. La pauvreté limite énormément les capacités de migration lointaine. En Afrique subsaharienne par exemple, 70 % des migrations se font dans la région et seulement 15 % en Europe, illustre Gilles Pison, professeur au Muséum national d'histoire naturelle.

L'exemple de l'ouverture des frontières en Europe est également révélateur : « On a oublié les discours médiatiques et politiques lors de l'ouverture de l'Union européenne à l'Espagne. La presse était terrorisée par une invasion incontrôlable d'Espagnols en France. Idem avec l'Europe de l'Est, on les disait trop éloignés culturellement pour s'intégrer à nos valeurs démocratiques, on redoutait la concurrence du plombier polonais, etc. Rien de tout cela ne s'est produit », raconte Antoine Pécoud.

Le problème, souligne le chercheur, ne serait pas celui d'une invasion, mais bien au contraire celui de l'incapacité des populations victimes de ravages climatiques à se déplacer. « Les populations les plus vulnérables resteront coincées chez elles, sans moyens financiers ni compétences linguistiques et techniques pour fuir à l'étranger. Pour ces personnes-là, sans aide, un passeport climatique sera inutile. »

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Sénégal : Un projet d’amnistie controversé franchit une première étape à l’Assemblée

Un projet de loi d'amnistie au Sénégal a franchi hier une première étape à l'Assemblée nationale, avec l'adoption en commission de ce texte critiqué par l'opposition, en pleine crise autour du report de l'élection présidentielle, rapporte l'AFP.

Tiré d'El-Watan.

L'amnistie des faits liés aux manifestations politiques meurtrières entre 2021 et 2024 est un des éléments de la réponse du président Macky Sall à la crise provoquée par l'ajournement surprise du scrutin, initialement prévu le 25 février.

Ce report décidé par le chef de l'Etat a causé un choc dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, qui attend depuis une nouvelle date. On ignore si Ousmane Sonko, principal opposant actuellement détenu et dont la candidature a été invalidée en raison d'une condamnation définitive pour « diffamation », et si le candidat à qui il a depuis apporté son soutien Bassirou Diomaye Faye, lui aussi détenu pour des « actes de nature à troubler l'ordre public », seraient concernés par l'amnistie.

Le texte, initié par le Président et approuvé en Conseil des ministres il y a une semaine, a été adopté hier par la commission des lois, ont indiqué le président de la commission, Moussa Diakhaté, et une députée de l'opposition.

Selon un document authentifié de source parlementaire, seraient amnistiés « tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques ».

Ces manifestations, liées aux déboires judiciaires d'Ousmane Sonko et au report du scrutin, ont donné lieu à des centaines d'arrestations d'opposants, fait des dizaines de morts et provoqué d'importantes dégradations matérielles, comme le saccage de l'université de Dakar. Le projet de loi est élaboré, selon la Présidence, dans un but « d'apaisement du climat politique et social ». Selon Moussa Sarr, un avocat qui suit les dossiers de plusieurs dizaines d'opposants emprisonnés, les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations seraient libérées dès la publication de la loi au Journal officiel, et les poursuites seraient abandonnées.

De fait, plusieurs centaines d'opposants ont été remis en liberté provisoire depuis mi-février par les autorités, dans le but, selon elles, de « pacifier l'espace public ».

Une grande partie de l'opposition s'est prononcée contre le projet d'amnistie, dénonçant un « déni de justice » et une manœuvre pour assurer l'impunité aux forces de sécurité impliquées dans la répression, ainsi que celle de leurs responsables, y compris gouvernementaux. Le projet ne fait pas non plus l'unanimité au sein du camp présidentiel, qui dispose d'une majorité précaire à l'Assemblée.

Le président Sall a reçu lundi les conclusions d'un « dialogue national » préconisant d'organiser la présidentielle le 2 juin et suggérant que ce dernier reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur, soit plus de deux mois après l'expiration de son mandat. Le chef de l'Etat, élu en 2012 et réélu en 2019 mais non candidat en 2024, a indiqué qu'il compte demander l'avis du Conseil constitutionnel sur ces deux points, alors que l'opposition réclame toujours une élection avant le 2 avril.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Bruxelles s’inquiète...

Bruxelles s'inquiète parce que l'instrument favori des bourgeoisies européennes pourrait bien vite ne plus remplir le rôle que peu à peu il a été amené à jouer, à savoir celui de réducteur d'incertitude contrariant l'amplitude de l'oscillation du balancier politique dans les États membres.

Tiré de : La chronique de Recherches internationales

MICHEL ROGALSKI

Directeur de la revue Recherches internationales

Au départ simple marché commun favorisant les grands groupes économiques et financiers l'Union européenne s'est vite transformée sous l'empilement de Traités successifs, dont la portée était supérieure aux lois nationales, en gangue engluante interdisant toute mise en œuvre de politiques s'écartant du « cercle de la raison ». Les bourgeoisies européennes avaient trouvé là une nouvelle « Sainte alliance » de nature à les protéger de toute secousse politique à même de les menacer. Tout était verrouillé pour que les programmes progressistes et socialement avancés viennent se fracasser sur le mur de l'Europe remplaçant le « Mur d'argent » d'il y a un siècle. Les deux dernières présidentielles françaises ont révélé des questionnements sur la possibilité d'appliquer un programme dans le cadre d'une Union européenne hostile et capable de résister à des changements internes dans un quelconque État-membre. Chaque fois la question du rapport à l'Europe fut posée. La mise en œuvre d'une véritable alternative de gauche porte en elle les germes d'un affrontement avec le carcan européen constitutionnalisé. Elle est lourde de désobéissances, de résistances, de confrontations, de renégociations. Faut-il plier ou désobéir ? Aucun programme politique de gauche ne sera crédible s'il n'explore pas cette dimension.

Des précédents avaient de quoi faire réfléchir.

La construction européenne n'a jamais rimé avec démocratie. La campagne sur le Traité constitutionnel européen en 2005 avait déjà désilé les regards. Il ne fut tout simplement pas tenu compte du refus exprimé par referendum par le peuple français auquel on imposa par un vote du Congrès l'adoption du Traité de Lisbonne qui reprenait l'essentiel de ce qui avait été rejeté deux ans plus tôt. L'enjeu était alors clair. Il s'agissait de constitutionnaliser, c'est à dire de graver dans le marbre l'ensemble des traités qui s'étaient empilés au cours de la construction européenne. C'est au refus de ce quitus qu'il convenait de s'attaquer. Quand dix années plus tard, la Grèce s'avise de refuser par referendum les mesures austéritaires proposées par la Troïka (Banque centrale européenne, la Commission européenne, le FMI) il lui fut répondu par Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission européenne « qu'il ne pouvait y avoir de choix démocratique contre les traités européens déjà ratifiés » sans qu'aucun chef d'État ne s'en émeuve.

Tout ceci a contribué une dépolitisation portée par l'illusion de la politique unique entrainant nombre d'électeurs dans la conviction que certes on pouvait changer de Gouvernements mais pas des politiques menées. À cela s'ajoute la multiplication des affaires de corruption ayant touché lors de la dernière mandature nombre de députés européens. Sur ce terreau un nationalisme d'extrême droite s'est mis à prospérer à travers le continent et menace désormais les grands équilibres politiques de l'institution européenne. Les sondages prédisent une montée de ces forces permettant aux deux formations qui les représentent – l'ECR et l'ID – d'atteindre chacune une centaine de députés. Si ces deux groupes fusionnaient malgré leurs divergences quant au rapport à la Russie, principal point de discorde, ils formeraient le premier groupe du Parlement européen et pourraient ainsi peser sur la candidature au poste de Commissaire européen dont on connaît l'importance des attributions. Une autre hypothèse fréquemment évoquée envisage la fin de l'actuelle cogestion entre le groupe PPE et le groupe des sociaux-démocrates au profit d'une grande coalition des droites dans laquelle l'extrême droite prendrait une large place, réalisant ce qui s'est déjà produit dans 5 ou 6 États européens. Le débat reste ouvert de savoir pourquoi ce sont ces forces qui ont su labourer les travers de la construction européenne et non pas les forces progressistes.

Bruxelles devrait s'inquiéter car les deux piliers qui ont servi à vendre l'Union européenne ne font plus recette. Il y a longtemps que les discours sur l'Europe censée protéger de la mondialisation ou sur celle devant instiller une dimension sociale font sourire.

La construction européenne présente un cas particulier de la mondialisation. C'est un espace continental où ses formes ont été les plus accentuées et où les traités se sont empilés entrainant chaque fois des délégations de souveraineté : Acte unique, Traité de Maastricht, Pacte de stabilité, le tout repris et rassemblé dans le corset du Traité de Lisbonne et complétés et aggravés par ceux découlant des critères de la gestion de la monnaie unique allant jusqu'à faire obligation aux parlement nationaux à faire viser par la Commission européenne les projets de budgets de chaque pays. La construction européenne est ainsi devenue le laboratoire de la mondialisation, sa forme la plus avancée et ne peut être considérée comme potentiellement lui être porteuse de résistance. Car elle en réunit tous les ingrédients : marché unique, libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des travailleurs dans un espace où les écarts de salaires s'échelonnent de 1 à 9 et où les normes sociales, fiscales et environnementales sont différentes. Dans un tel espace ce qui s'échange ce ne sont pas des marchandises mais les conditions contextuelles dans lesquelles elles sont produites. Il est vain alors de parler de concurrence libre et non faussée. Les dérives délétères de la mondialisation y ont été multipliées rendant problématiques les conditions de l'exercice de la souveraineté dans cet ensemble européen. On comprend ainsi pourquoi prétendre construire l'Europe pour s'opposer à la mondialisation qu'on n'a pas hésité à présenter comme « heureuse » relève de l'escroquerie et combien il est vain d'espérer que l'Europe sociale vendue dès 1986 par Martine Aubry puisse se réaliser. Il ne s'agissait guère d'autre chose que d'un contre-feu allumé pour sauver l'idée de construction européenne en panne à l'époque. Ce serait l'amplification des « concurrences » qui tirerait les droits sociaux vers le bas et aggraverait les écarts de développement et les nombreuses inégalités sociales et territoriales.

On comprend comment dans un tel contexte les projets d'élargissement de l'UE à 5-6 nouveaux pays membres inquiètent au moment même où l'Europe affiche sa division sur maints problèmes. À l'ancienne division Nord-Sud qui la travaillait vient s'ajouter une opposition Est-Ouest au moment où le couple franco-allemand affiche publiquement ses désaccords sur la conduite de l'assistance à l'Ukraine et où les pays européens se divisent à l'ONU sur le conflit israélo-palestinien. Si l'on ajoute à cela les approches souvent opposées sur le Pacte migratoire en voie d'adoption, la notion d'autonomie stratégique ou la lecture de l'atlantisme, l'élargissement risque de rimer avec ingouvernabilité ou avec dislocation. Conscient de ces obstacles le Rapport rédigé par le député Jean-Louis Bourlanges sur les conditions de l'élargissement de l'Europe pose la question des conséquences institutionnelles, c'est à dire du mode de gouvernance. La formule d'une « union sans cesse plus étroite entre les peuples européens », reste son mantra. Pour piloter cet élargissement, il propose « d'étendre le champ d'application du vote à la majorité qualifiée », saut supplémentaire vers une Europe fédérale.

L'Europe ne doit pas être perçue comme une mécanique d'où partiraient oukases et interdits mais bien au contraire comme une structure permissive à même d'accompagner les trajectoires singulières librement choisies de ses États membres. Faute d'une telle orientation l'Europe ne sera plus la solution mais le problème. Bruxelles devrait s'inquièter.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Algérie. Cinq ans après le mouvement de protestation du Hirak, la répression continue sans relâche

Les autorités algériennes continuent de réprimer les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique cinq ans après le début du mouvement de protestation du Hirak, a déclaré Amnesty International le 22 février 2024, en ciblant les voix critiques et dissidentes, qu'il s'agisse de manifestant·e·s, de journalistes ou de personnes exprimant leurs opinions sur les réseaux sociaux.

Tiré d'Afrique en lutte.

Après l'arrêt du mouvement de protestation du Hirak en raison du COVID-19 en 2020, les autorités algériennes ont intensifié leur répression de la dissidence pacifique. Des centaines de personnes ont été arrêtées et placées en détention de façon arbitraire. Des dizaines de manifestant·e·s pacifiques, de journalistes, de militant·e·s et de défenseur·e·s des droits humains continuent de languir derrière les barreaux pour avoir critiqué les autorités.

« Il est tragique de constater que, cinq ans après que de courageux Algériens et Algériennes soient descendus dans la rue en masse pour exiger des changements et des réformes politiques, les autorités continuent de mener une campagne de répression glaçante », a déclaré Heba Morayef, directrice régionale d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

« Les autorités algériennes doivent libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues uniquement pour avoir exercé leurs droits aux libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association. Elles doivent veiller à ce que les défenseur·e·s des droits humains, les journalistes, les militant·e·s, les syndicalistes et d'autres puissent exercer leurs droits et exprimer librement leurs opinions critiques sans craindre des représailles. »

« Les autorités algériennes doivent faire du cinquième anniversaire du mouvement de protestation du Hirak un tournant en mettant fin à ce climat de répression et en ordonnant la libération immédiate des personnes détenues arbitrairement, ainsi qu'en autorisant la tenue de manifestations pacifiques. Les autorités doivent également mettre fin au harcèlement des opposant·e·s et des personnes considérées comme critiques et réformer des textes législatifs clés, notamment en abrogeant les dispositions vagues et trop générales qui ont été utilisées pour réprimer les droits humains. »

Complément d'information

Le mouvement de protestation du Hirak a débuté en février 2019, lorsque des manifestations de grande ampleur essentiellement pacifiques ont eu lieu dans toute l'Algérie contre le président de l'époque, Abdelaziz Bouteflika. Ces dernières années, les revendications des manifestant·e·s ont évolué à mesure qu'ils et elles réclamaient des réformes politiques et davantage de libertés.

Depuis mai 2021, les autorités font obstacle aux manifestations, exigeant désormais une notification préalable pour chacune d'entre elles. Elles ont également intensifié la répression de l'espace civique et le musèlement de la dissidence, arrêtant des dizaines de personnes, dont des journalistes, des défenseur·e·s des droits humains, des personnes lanceuses d'alerte et des personnes s'exprimant en ligne ou participant à des manifestations pacifiques.

En septembre 2023, Amnesty International a lancé une campagne pour réclamer la libération de dizaines de détenu·e·s. Parmi eux, Slimane Bouhafs, un militant amazigh emprisonné en septembre 2021 et dont la condamnation a été confirmée en appel l'année dernière, a été condamné à trois ans de prison et à une amende pour « atteinte à l'intégrité du territoire national ».

Mohamed Tadjadit, appelé le « poète du Hirak », en fait également partie. Il a été placé en détention dans le cadre de quatre affaires distinctes entre 2019 et 2022, toutes pour sa participation à des manifestations pacifiques ou pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression. Il a de nouveau été arrêté en janvier 2024.

En octobre 2023, la Cour suprême algérienne a rejeté deux appels interjetés par les avocats d'Ihsane El Kadi, un journaliste indépendant, confirmant sa condamnation à sept ans de prison, pour des accusations liées à son travail de journalisme.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’Égypte durcit son discours envers les migrants et réfugiés

Il y aurait neuf millions de migrants en Égypte, pays qui a connu un fort afflux à chacune des crises régionales, notamment les guerres en Syrie, au Yémen et au Soudan. Depuis peu, les autorités ont changé de discours à leur égard, en parlant de plus en plus d'un “fardeau”. Un des enjeux serait de monnayer un rôle de “rempart” contre l'immigration vers l'Europe à travers la Méditerranée.

Tiré de Courrier international. Légende de la photo de couverture : Des réfugiés soudanais à leur arrivés à la gare routière d'Assouan, dans le sud de l'Égypte, en mai 2023. Photo Heba Khamis/The New York Times.

“Environ 300 réfugiés arrivent en Égypte tous les jours par la frontière soudanaise”, rapporte le quotidien soudanais Sudan Tribune en citant “un responsable onusien”. Depuis le début de la guerre au Soudan en avril dernier, ce sont ainsi “plus de 450 000 personnes” qui sont arrivées par cette voie, ajoute le site Al-Monitor.

L'Égypte n'est en effet pas seulement un pays d'émigration, mais aussi une destination pour de nombreux migrants de la région. Parmi les plus grandes communautés, il y aurait ainsi quelque 4 millions de Soudanais en Égypte, ainsi que 1,5 million de Syriens, 1 million de Yéménites et 1 million de Libyens, selon le quotidien égyptien Al-Watan.

“Chaque crise dans les pays arabes s'est accompagnée d'une vague de migration” vers l'Égypte, ajoute Ayman Zohri, spécialiste égyptien des migrations, cité par le quotidien britannique The Independent en langue arabe.

“À commencer par le début des affrontements au Soudan dans les années 1950 et jusqu'à la guerre en cours actuellement à Khartoum. Il y a également eu l'invasion de l'Irak [par les États-Unis] en 2003, puis en 2011 la révolution en Libye, la guerre civile en Syrie à partir de 2012, puis la guerre au Yémen depuis 2015.”

Selon le chercheur, la cohabitation avec les nombreux étrangers se passe dans une bonne entente, dans un pays où “la haine des étrangers n'est pas quelque chose de répandu” :

- “On s'est habitué à voir un Syrien qui loue une échoppe dans un immeuble qui appartient à un Soudanais, tandis qu'un Sud-Soudanais travaille dans un atelier à côté.”

Contribution à l'économie

Loin de poser un problème à l'économie égyptienne, ces migrants rapportent par ailleurs plus à l'État qu'ils ne lui en coûtent, indique le site égyptien indépendant Mada Masr. C'est également ce qu'explique Al-Manassa, autre site indépendant égyptien, à propos des réfugiés yéménites, qui auraient largement investi en Égypte pour y créer leurs propres entreprises.

Il n'empêche que, depuis quelque temps, le gouvernement égyptien met de plus en plus l'accent sur le “fardeau financier” que leur présence ferait peser sur les services publics. Cela a été suivi d'une multiplication de messages “hostiles” sur les réseaux sociaux pour demander leur expulsion.

Un discours de plus en plus hostile

Plusieurs signes indiquent un resserrement de la politique du Caire vis-à-vis des migrants. Sous couvert de leur “régularisation”, il leur serait à l'avenir demandé de faire des démarches pour l'obtention d'un certificat de résidence, contre le versement “de frais de 1 000 dollars”, toujours selon Ayman Zohri dans The Independent.

D'autre part, les autorités du pays se préparent à “prendre en charge l'enregistrement et des décisions au sujet des demandes d'asile politique, avec de possibles conséquences dramatiques”, estime à ce propos Al-Monitor.

Jusqu'alors, c'est en effet le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés qui s'occupait des demandes d'asile à la place des autorités égyptiennes. “Mais cela serait sur le point de changer”, ajoute le site, et risque d'avoir des conséquences graves pour des personnes que Le Caire jugerait encombrantes, que ce soient des militants politiques ou encore des personnes LGBT.

Aides européennes

Tout cela se passe dans un flou entretenu autour du nombre total de réfugiés et de migrants présents en Égypte. Alors qu'Ayman Zohri estime leur nombre à 5 à 6 millions, les chiffres officiels le situent à 9 millions, note The Independent.

Mais en ce début du mois de mars, le président de la commission pour les droits humains du parlement égyptien, Tarek Radwan, a parlé de “plus de 10 millions” lors d'une visite de son homologue allemande Renata Alt, apprend-on dans le quotidien égyptien Al-Masry Al-Youm.

Toujours selon The Independent, l'Égypte chercherait ainsi à monnayer la question migratoire auprès des Européens, pour “obtenir des aides en contrepartie desquelles elle empêcherait le départ de quelque 10 millions de personnes à travers la Méditerranée”.

Et de rappeler que “d'autres pays” que l'Égypte ont “reçu plus de soutien financier” de la part des Européens pour “surveiller les migrations”, dont notamment la Turquie, avec 6 milliards d'euros en 2020, ainsi que la Jordanie, qui a reçu plus de 10 milliards d'euros entre 2011 et 2023 de l'Union européenne, notamment pour soutenir les réfugiés syriens qu'elle a accueillis, toujours selon The Independent.

Philippe Mischkowsky

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Argentine - Milei : sortir du labyrinthe

Avec les défaites politiques subies par le gouvernement tant au parlement et qu'avec les gouverneurs, le moment inauguré avec l'accession de Javier Milei à la présidence de la nation a connu un tournant. Depuis lors, les temps ont pris une dynamique vertigineuse. La temporalité de la crise a ouvert le temps des urgences. Celles du gouvernement pour faire avancer au plus vite son programme et celles des travailleurs pour fixer des limites à ce programme. Quand ce n'est pas pour le faire échouer purement et simplement.

Tiré de Inprecor 718 - mars 2024

7 mars 2024

Par Eduardo Lucita

Compte tenu de la personnalité clivante du Président de la Nation, il n'est pas étonnant que de ce labyrinthe, créé par ses propres actes et paroles, il cherche à sortir par le haut (1) . C'est-à-dire non pas en freinant mais en accélérant. C'est ce qu'il vient de préciser dans son discours d'ouverture des sessions ordinaires du Congrès national, vendredi dernier.

Les pièces de l'échiquier

Tant à la Political Action Conference de Washington qu'au Forum économique mondial de Davos, le président a exposé en termes théoriques son projet politico-économique. Celui-ci a pour pierre angulaire l'équilibre fiscal, la déification du marché comme mesure de la valeur de toutes les valeurs, et la propriété privée comme droit supérieur à tous les droits, tout en revalorisant le rôle des monopoles et en réduisant l'État à son expression minimale. Ce qu'il a fait dans son récent discours au Congrès, c'est ramener ces (ses) concepts fondateurs sur terre.

C'était un discours militant – lu sur une scène soigneusement préparée – avec un fort contenu de classe et un esprit triomphaliste profondément déshumanisé avec lequel il reprend l'initiative, se replace au centre et, comme il le fait depuis la campagne électorale, fixe l'agenda politique dans le pays.

La construction politique

Comme nous l'avons souligné dans les notes précédentes, « l'expérience Milei » est suivie de près par toutes les droites du monde, car c'est la première fois qu'un anarcho-libéral accède à la présidence d'un pays. À cet intérêt s'en ajoute un autre : sa méthode de construction politique, alors qu'il dispose d'une représentation parlementaire faible, d'aucun pouvoir territorial et d'un parti faiblement structuré. La « pas de négociation » ne fait pas seulement référence au déficit fiscal zéro, à la tronçonneuse [les coupes budgétaires] ou au mixeur [la politique monétaire] ; elle s'est également installée au niveau politique. Le président se sent porteur d'un ensemble de conceptions (ses vérités) qui ne sont pas négociables, il exerce une sorte de messianisme-religieux qui le présente comme un élu qui s'en remet aux « forces du ciel ». Il n'y a donc pas de compromis possible, elles sont acceptées ou rejetées in totum (en totalité, NDLR).

Le moyen qu'il a trouvé pour consolider et élargir son « noyau dur » n'est autre que de continuer à fabriquer son ennemi (un éventail très large qui va de la caste au radicalisme, en passant par les syndicalistes, les leaders sociaux, les personnalités culturelles et tout ce qui fait face à lui). En même temps, il est de plus en plus clair que son projet implique une transformation radicale (et donc profonde) de la structure sociopolitique du pays.

C'est ce qu'indiquent les dix points qu'il a proposés aux gouverneurs sous la forme d'un Pacte Fondamental (rappelant le Consensus de Washington des années 1990) – à signer le 25 mai – conditionné à leur approbation de la loi Omnibus et du paquet fiscal. En contrepartie, il permettrait le transfert des fonds coupés aux provinces (2) . L'image d'extorsion de fonds n'est pas une simple coïncidence. Le tout présidé par un nouveau type de leadership et la préfiguration d'un système de pouvoir qualitativement différent de ce que l'on a connu jusqu'à présent.

Cela peut-il fonctionner ?

« Le déficit zéro n'est pas négociable », a répété Milei à l'envi, tout en se félicitant d'avoir atteint en janvier un excédent financier (après paiement des intérêts). Il s'est également réjoui du fait que la Banque centrale a continué à acheter des dollars, a liquéfié les dettes portant intérêt, a abaissé les taux de change financiers et a réduit l'écart de taux de change.

Ces résultats sont le fruit de l'application d'une politique de choc extrême avec trois objectifs : réduire l'émission monétaire à zéro, atteindre un nouvel équilibre des prix relatifs de l'économie (taux de change, tarifs, prix, salaires) et améliorer le bilan de la Banque centrale.

Dans ce contexte, l'idée que le programme de choc « fonctionne mieux que prévu » commence à se répandre. Ils s'attendent à une forte récession au premier trimestre, avec une baisse de la demande et des prévisions d'un taux d'inflation plus faible en février/mars (15-17%). La reprise s'amorcera au deuxième trimestre avec l'afflux de dollars provenant de la récolte. Il en résulterait une baisse annuelle estimée entre -2,6 et -4,4 % du PIB. Il s'agirait d'un élément préalable à la levée du contrôle des changes et à l'unification des taux de change d'ici le milieu de l'année. La dollarisation serait alors à portée de main.

Des célébrations hasardeuses ?

Face à cette vision exaltée, il est légitime de s'interroger : l'ajustement est-il soutenable dans la durée, puisque le mixeur ne peut fonctionner en permanence ? Face à la hausse des prix, l'économie peut-elle se passer d'une nouvelle dévaluation ou du moins d'une augmentation du pourcentage de dévaluation quotidienne ; la baisse de la demande ne va-t-elle pas également entraîner une baisse des recettes fiscales, ce qui nécessiterait un second choc d'ajustement ? Même si la Banque centrale achète des dollars, les réserves sont toujours négatives, alors comment ajouter au moins 20 milliards de dollars nécessaires à la dollarisation ? Ce n'est pas pour rien que Milei a précisé que « sa » dollarisation serait en fait un régime de « concurrence entre les monnaies », une sorte de convertibilité. Cependant, il milite en faveur de la dollarisation parce qu'elle lui apporte auprès de ses électeurs.

Des appuis sous condition

Le FMI et les États-Unis soutiennent généralement le programme mais exigent des lois pour le consolider et pourvoir aux besoins des plus défavorisés. Ils soutiennent également le bloc de la classe dominante – ils y voient l'occasion historique d'imposer un rapport de force durable en faveur du capital – mais craignent que la récession ne se transforme en dépression ou que la querelle entre dollarisateurs et dévaluateurs ne s'engage. Ils s'inquiètent également de savoir qui exercera l'hégémonie dans le commandement du bloc de pouvoir, aujourd'hui totalement aux mains du capital financier. Dans son discours au Congrès, Milei n'a pas fait une seule référence à l'industrie ou au commerce intérieur.

La gouvernabilité en question

Les deux camps se concentrent sur la manière de garantir la gouvernabilité, alors qu'ils constatent que les réactions sociales se multiplient et que de nouveaux acteurs descendent dans la rue (mouvements culturels, réapparition des assemblées de quartier, nombreuses grèves sectorielles), précédés et animés par une intense activité des partis de gauche. En moins de trois mois, on constate une forte baisse du pouvoir d'achat des revenus populaires, un fort impact sur la demande intérieure et une baisse de l'activité, une baisse de l'utilisation des capacités installées dans le secteur privé et le début des licenciements et des suppressions d'emplois. Tout ceci est synthétisé dans le bond impressionnant des niveaux de pauvreté et d'indigence (57,4% et 14,2% respectivement), qui seront dépassés en février/mars. Nombreux sont ceux qui voient des risques de désintégration sociale.

Le temps presse, tant pour le gouvernement, qui doit afficher des succès pour le milieu de l'année avant que la réaction sociale ne se généralise, que pour les travailleurs, qui doivent rapidement articuler les résistances pour avancer vers un avenir différent de la barbarie sociale qui s'approche.

Le 3 mars 2024, publié par la revue Movimento, traduit par Luc Mineto, le 6 mars 2024.

1. « Des labyrinthes on sort par le haut », est une métaphore produire par le romancier Leopoldo Marechal en référence à l'inconnu pour résoudre un conflit. Pour l'Académie Royale d'Espagne, le labyrinthe « est une chose confuse et enchevêtrée ».

2. Dans son offensive contre les dépenses publiques pour atteindre le déficit fiscal zéro, le gouvernement a également coupé les fonds aux provinces, en particulier à Chubut, l'une des provinces productrices de pétrole, ce qui a conduit son gouverneur à menacer de fermer la vanne qui permet l'écoulement du gaz et du pétrole vers le reste du pays, et d'autres provinces se sont jointes à lui. Une crise politique à l'issue imprévisible, pour l'instant close par la justice, qui a ordonné au gouvernement national de rétablir les fonds supprimés.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Argentine. « Milei a annoncé, le 1er mars, qu’il intensifiait son plan de guerre contre les travailleurs et travailleuses »

Dans son discours devant le Congrès le 1er mars [contrairement à ce qui était prévu, il l'a fait le soir, debout derrière un pupitre], le président a justifié son gigantesque plan d'ajustement et la mise en œuvre des contre-réformes structurelles. Il a ouvertement menti en disant que ce plan était financé par la « politique » [1], alors qu'en réalité il est financé par les majorités. Il a présenté un « paquet de lois anti-caste » démagogique visant les politiciens, les syndicalistes, les juges, les députés et les journalistes. A la fin, Milei a proposé un « pacte » qui implique une acceptation de l'ensemble de son plan, offrant en échange un pacte de soulagement budgétaire pour les provinces [dans le système fédéral argentin, elles dépendent en partie des revenus du pouvoir fédéral], mais, comme un monarque, il a menacé d'avancer par décret si les lois n'étaient pas adoptées par le législatif [2]. Nous devons faire face à sa démagogie et à son plan qui appauvrit le peuple. Sur la Plaza de los Dos Congresos il y a eu une journée de protestations, de manifestations – avec une grande audience – avec des « molinetazos » [utilisation massive du métro sans payer, en enjambant les portes].

2 mars 2024 | tiré du site alencontre.org | Photo : Meilei, discours présidentiel le 1er mars.

https://alencontre.org/ameriques/amelat/argentine/argentine-milei-a-annonce-le-1er-mars-quil-intensifiait-son-plan-de-guerre-contre-les-travailleurs-et-travailleuses.html

La Izquierda Diario

Quelques minutes avant 21 heures, le président Javier Milei a commencé son premier message en tant que président devant l'Assemblée législative. Auparavant, il était arrivé en grande pompe, entouré de grenadiers, depuis la Quinta de Olivos [résidence officielle du président].

A l'extérieur, sur la Plaza de los Dos Congresos, une manifestation de quelques milliers de personnes issues d'assemblées populaires, de centres étudiants, de secteurs syndicaux combatifs et de la gauche a exprimé son rejet du président et de ses politiques d'austérité brutales.

Auparavant, des « molinetazos » avaient été organisés contre les tarifs dans les stations de Once, Constitución, Retiro et d'autres stations. Ces manifestations ont eu un impact considérable. Elles s'inscrivent dans le cadre des manifestations qui se déroulent depuis le 20 décembre de l'année dernière contre les plans du gouvernement. Depuis lors, il y a eu des assemblées populaires, des actions coups de poing, une grève nationale [le 24 janvier] – sans reconduction – convoquée par la CGT et une succession de conflits de différents syndicats face à l'explosion de l'inflation. Mais la journée de protestation de ce vendredi 1er mars aurait pu être beaucoup plus importante sans le nouveau retrait des leaders syndicaux qui divisent les luttes.

La retransmission officielle à la télévision nationale a été proprement scandaleuse. Après avoir présenté le président embrassant et souriant avec la vice-présidente Victoria Villarruel [qui se déclare favorable aux militaires, à la dictature et pour « un régime d'ordre »] – démentant en apparence les rumeurs de désaccords internes diffusés dès le mois de janvier – la retransmission a montré ceux qui l'acclamaient tout au long du discours, cachant l'opposition et les manifestants qui se trouvaient à l'extérieur. Un découpage de la réalité typique de quelqu'un qui a l'intention d'établir un régime monolithique et autoritaire.

Dans une allocution lue intégralement, qui a duré un peu plus d'une heure, Javier Milei est revenu sur certains des thèmes classiques de sa rhétorique et a également fait quelques annonces. Dès le début, il a attaqué la gauche à trois reprises et a fait allusion à sa reconnaissance de la dernière dictature militaire.

Une grande partie de son message était prévisible [voir extraits ci-dessous]. Comme il le fait depuis son entrée en fonction, il a consacré de longs passages à la description de l'héritage qu'il a reçu, afin d'en faire un argument pour justifier son vaste plan d'austérité. Il a dénoncé le « populisme » et « l'Etat présent », l'émission monétaire, « l'orgie de dépenses publiques », la dette « au bord du défaut », les réserves en devises négatives, les prix réprimés [il milite pour la libéralisation complète des prix, entre autres alimentaires] et l'écart de taux de change [dollar-peso], entre autres. Tout cela pour justifier que nous nous trouvons dans le « moment le plus critique de l'histoire ».

Il a également dénoncé avec démagogie un système « en faillite morale et injuste qui ne génère que des pauvres et une caste qui vit comme des monarques », composée de politiciens qui reçoivent des pots-de-vin, de médias qui vivent des subventions [il propose leur suppression], d'hommes d'affaires jouissant de prébendes et de syndicalistes qui promeuvent un régime de travail qui ne leur profite qu'à eux.

Face à cela, selon la caractérisation de Milei, « une majorité silencieuse a élevé la voix : ceux qui travaillent, qui produisent, les travailleurs indépendants, les femmes au foyer, les travailleurs ruraux ». Cette Argentine « s'est réveillée » et l'a conduit à la Casa Rosada lors des élections, La Libertad Avanza [parti de Milei] étant « une nouvelle force, sans gouverneurs [de provinces], sans députés, sans rien, mais qui sait ce qu'elle doit faire et qui en a la conviction. La victoire ne dépend pas du nombre de soldats mais des forces du ciel. »

Il a ensuite énoncé l'un des principaux mensonges de son discours : que le plan d'ajustement est payé par la « politique », alors qu'en réalité depuis ses 82 jours au gouvernement s'est opéré un transfert de revenus de plusieurs millions de la classe ouvrière et des classes moyennes vers les grands hommes d'affaires des secteurs de l'énergie, de l'alimentation et de l'exportation, qui sont les bénéficiaires de son plan.

Selon Milei, il avait annoncé que « l'effort allait en valoir la peine, pour mettre fin à l'inflation, pour réaliser des réformes structurelles, pour mettre fin à l'apartheid politique où les politiciens et leurs amis sont des citoyens de première classe et les Argentins des citoyens de seconde classe ».

Faisant le bilan du début de son gouvernement, il a déclaré qu'il réalisait le « programme le plus ambitieux de mémoire d'homme » et a poursuivi en justifiant les axes de l'ajustement budgétaire, de la déréglementation du DNU [décret de nécessité et d'urgence qui vise à abroger 300 normes, depuis l'encadrement des loyers, la protection des travailleurs jusqu'aux limites aux privatisations], de la réduction de l'émission monétaire, de la répression de la protestation sociale [Patricia Bullrich, ministre de la Sécurité, en constitue l'avant-garde], de l'attaque contre les syndicats et les organisations sociales, de la suppression de l'Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), de l'annonce de la fermeture de l'agence de presse publique Télam [voir à ce sujet l'article publié sur ce site le 16 février], entre autres.

Cependant, il a annoncé que « tout ceci n'est que la surface des grands changements » et qu'il « enverrait un paquet de lois anti-caste » qui éliminerait les pensions privilégiées des présidents et des députés, qu'il réformerait les syndicats avec des changements dans l'élection des directions et des limites aux réélections, qu'il donnerait la priorité aux accords d'entreprise plutôt qu'aux accords de branche, qu'il mettrait en œuvre une sorte de « casier vierge » pour empêcher la candidature de dirigeants politiques comptant des condamnations, qu'il modifierait le financement des partis politiques et pénaliserait l'émission de monnaie pour financer le déficit [il a qualifié de « crime contre l'humanité » l'approbation d'un budget déficitaire financé par une l'émission monétaire], entre autres.

Sur ces aspects, un passage clé de son discours a consisté à déclarer que « nous avancerons avec des lois, des décrets ou en modifiant des règlements », confirmant son intention de gouverner comme un monarque. Il l'a fait dès le début avec le méga DNU et en demandant ensuite des délégations de pouvoirs dans la loi dite Omnibus. Toutefois, il a finalement dû la retirer [fin janvier]. Il y a dénoncé la « défiance » des dirigeants politiques et syndicaux qui ne veulent pas de changements et a averti que « nous ne sommes pas venus ici pour jouer le jeu médiocre de la politique, du donnant-donnant, de l'échange de faveurs. Nous voulons vraiment changer le pays, nous ne négocions pas le changement. »

Vers la fin, cependant, il a fait une proposition qu'il a appelée le « Pacte de mai » en échange d'un « soulagement budgétaire pour les provinces » (voir en fin d'article la traduction de la déclaration de Milei titrée « Pacte de mai »).

Après le discours du président, quelques voix se sont élevées, prêtes à accepter la négociation de ce plan brutal d'ajustement et de réformes structurelles, tandis que la bureaucratie syndicale de la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina) et de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina, fondée en 1991, scission de la CGT) poursuit sa trêve malgré la détérioration accélérée des conditions de vie de la majorité populaire.

Il n'y a rien à attendre de la démagogie ultra-droitière du président, ni des gouverneurs des différents partis politiques qui s'adaptent dans leurs provinces et cherchent à négocier avec Milei. Il faut renforcer l'auto-organisation par le bas, comme le font les assemblées populaires, donner du poids à la lutte dans la rue et, à partir de là, lutter pour arracher les directions bureaucratiques à leur passivité et imposer une nouvelle grève nationale dans la perspective d'une grève générale pour mettre en échec le plan d'ajustement. Cela dans le cadre d'un programme contre le gouvernement de droite mais aussi indépendant du péronisme, qui est également responsable de nous avoir conduits dans cette situation. (Article publié sur le site La Izquierdia Diario, organe du PTS-Parti des travailleurs socialistes et du Frente de Izquierdia, le 1er mars 2024 ; traduction rédaction A l'Encontre)

***

Le Pacte de mai

« Le premier jour du mois de mars de l'an de grâce 2024, les représentants du peuple réunis au Congrès de la Nation, sous le regard de l'Eternel, nous déclarons la nécessité d'un nouveau pacte fondateur pour la République argentine.

Le Président de la Nation, Javier Milei, convoque les vingt-trois provinces et la Ville Autonome de Buenos Aires à signer le 25 mai de cette année, dans la juridiction de Cordoba, cœur productif de notre Patrie, un accord en dix points qui renouvelle les Fondations de l'Argentine.

Ces orientations seront soumises à l'approbation préalable de la « Loi des Bases et des Points de Départ pour la Liberté des Argentins » [« méga-décret » signé par la présidence le 20 décembre] présentée et d'un nouveau pacte fiscal.

– 1 L'inviolabilité de la propriété privée.

– 2 L'équilibre budgétaire non négociable.

– 3 La réduction des dépenses publiques à des niveaux historiques, soit environ 25% du produit intérieur brut.

– 4 Une réforme fiscale qui réduit la charge fiscale, simplifie la vie des Argentins et favorise le commerce.

– 5 La redéfinition de la co-participation fédérale aux impôts afin de mettre un terme définitif au modèle extorqueur actuel.

– 6 L'engagement des provinces à progresser dans l'exploitation des ressources naturelles du pays.

– 7 Une réforme moderne du travail qui favorise le travail formel.

– 8 Une réforme des retraites qui assure la durabilité du système, respecte ceux qui ont cotisé et permet à ceux qui le préfèrent de souscrire à un système de retraite privé.

– 9 Une réforme politique structurelle qui modifie le système actuel et réaligne les intérêts des représentants et des représentés.

– 10 L'ouverture au commerce international, afin que l'Argentine redevienne un acteur du marché mondial.

Que Dieu bénisse tous les Argentins et nous accorde la sagesse et la force de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que société et de construire un avenir prospère pour notre nation. Que les forces du ciel soient avec nous.

Javier Gerardo Milei

Président de la nation »

[1] Milei ne dispose pas de majorité parlementaire et doit faire face à des manifestations – y compris de mobilisations devant le Congrès lors du discours où les cris résonnaient de formules telles que « la patrie ne se vend pas », « Milei, ordure, tu es la dictature » – et tente de jouer la carte apparente de « l'anti-caste » en affirmant : « Nous ne vivons pas de la politique. Nous ne vivons pas pour la politique. Loin de là. Nous n'avons qu'une soif de changement. » (Réd.)

[2] Comme le souligne la politique Lara Goyburu, sur le site du Monde du le 2 mars 2024 : « Alors que les propositions du pacte devront nécessairement passer par le Congrès, Javier Milei ne s'adresse pas aux législateurs, mais à leurs “chefs”, les gouverneurs. » (Réd.)

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Ukraine : Au-delà de la paix – Entretien avec l’Atelier féministe

En collaboration avec Bread&Roses à Bari, nous avons interviewé Alla et Yarina, deux militantes ukrainiennes de l'Atelier féministe. L'entretien a eu lieu le 16 février 2024 et, nous avons de parler de guerre et de régimes répressifs.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Municipi Sociali Bologna : Pourriez-vous revenir sur les raisons pour lesquelles vous avez écrit un manifeste pour le droit à la résistance en réponse aux féministes occidentales il y a deux ans ? Pourquoi la résistance a-t-elle été importante dès le premier jour et que signifie résister après deux ans de guerre ?

Yarina, Atelier féministe : Nous avons rédigé ce manifeste dans l'intention d'inciter les féministes occidentales à réexaminer leurs privilèges, à comprendre leur manque d'expérience et de connaissances en matière de libération coloniale, de conflits militaires et d'angles morts historiques, en particulier en Europe de l'Est. Lorsque les féministes occidentales rédigent leurs propres manifestes, il semble qu'elles récusent souvent notre droit, en tant que personnes opprimées, de parler en notre nom, d'évoquer nos expériences et de nier notre droit à l'autodéfense et à l'autodétermination. Pour nous, la résistance est une question de capacité d'action, d'expression et d'autodétermination. De nombreuses personnes, en particulier au sein de la gauche occidentale, discutent fréquemment du militarisme en Ukraine. Cependant, je tiens à souligner que lorsque des vies ukrainiennes sont réellement en danger, les déclarations antimilitaristes peuvent refléter un certain privilège de ne pas voir la guerre avoir un impact direct sur leur pays. Nous rencontrons souvent ces déclarations de la part de celles et ceux qui n'ont pas l'expérience de l'oppression impériale.

En ce qui concerne l'évolution de notre résistance au cours des deux dernières années face aux attaques russes, la situation reste désastreuse. Nous nous efforçons actuellement de nous aligner sur les politiques de l'UE car nous percevons que des alternatives limitées. La dynamique a changé depuis le début du conflit, lorsque la droite et la gauche étaient plus unies. Aujourd'hui, nous sommes divisés par des opinions et des politiques différentes. Notre approche est multitâche : d'une part, nous soutenons l'autodéfense ukrainienne et, d'autre part, nous critiquons notre gouvernement pour contrer certaines de ses politiques illibérales. Les défis se sont intensifiés à mesure que nous menions de front notre vie quotidienne et la nécessité de survivre aux attaques russes. L'équilibre entre le travail et la stabilité personnelle est devenu plus difficile, aggravé par l'épuisement collectif et la déception à l'égard de notre gouvernement. Malgré ces difficultés, nous continuons à nous battre, en gérant simultanément les différents aspects de notre lutte.

Atelier féministe d'Alla : J'ai le sentiment que les Ukrainien·nes, dont je fais partie, sont confronté·es à des changements significatifs depuis le début du conflit jusqu'à aujourd'hui. Le changement le plus notable est une perte profonde subie par la plupart d'entre nous en raison de la guerre en cours. Un récent message viral en Ukraine a révélé que 78% des Ukrainien·nes ont perdu un proche, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un partenaire. Yarina exprime bien ce sentiment, en décrivant le défi que représente la gestion simultanée des exigences de la vie quotidienne, de la recherche d'un emploi et de la lutte intérieure au sein de notre pays, où le combat n'est pas en pause, mais permanent. Nous nous protégeons des missiles tout en essayant d'affirmer notre droit à la vie. Le manifeste féministe occidental, dans sa version initiale, m'a semblé problématique. Il dépeignait l'Ukraine comme presque inexistante, réduite à un simple territoire et à un peuple à défendre. Ce qui ressortait, c'était le manque d'intérêt pour la compréhension des pensées et des besoins des Ukrainien·nes qui souffrent et résistent. Le manifeste semblait parler depuis une position condescendante et privilégiée, dictant ce qui devrait être fait pour nous, sans chercher à obtenir notre contribution ou à reconnaître notre rôle. Il est surprenant de voir la gauche occidentale, censée défendre les droits des opprimés, adopter une telle position. La réponse des féministes ukrainiennes, qui mènent depuis longtemps diverses luttes dans le pays, est naturelle : elles affirment leur existence et partagent la réalité de leurs expériences. La frustration réside dans le fait d'être réduites au silence et à l'état d'objet. Il est décourageant de voir la gauche occidentale, alliée supposée dans la lutte contre l'autoritarisme et l'oppression, ignorer les voix et l'action des Ukrainien·nes. Compte tenu de la situation actuelle, outre les défis tangibles auxquels l'Ukraine est confrontée, la perception de la situation du pays par les citoyens suscite une frustration croissante. Certain·es expriment leur lassitude face au conflit en cours et souhaitent des solutions rapides. Il est surprenant de constater que ceux et celles qui ne sont pas directement touché·es ou engagé·es dans la lutte expriment leur lassitude. Ces sentiments soulèvent des questions sur le niveau de compréhension et d'empathie de qui observe la situation à distance.

Yarina, Atelier féministe : Il est essentiel de souligner que la résistance à une attaque armée par un pays impérial implique inévitablement une résistance armée. Cette vérité fondamentale est un point clé abordé dans le premier manifeste féministe en réponse au manifeste des féministes occidentales. L'appel à la paix et le rejet de la fourniture d'armes à l'Ukraine, tels que mentionnés dans certains récits occidentaux, ne sont pas des options viables pour nous. L'acquisition d'armes n'est pas une question de choix, c'est une nécessité. Se plier à certaines exigences signifierait faire partie de la Russie, un compromis impensable. Même si nous nous engagions dans des négociations avec la Russie, en acceptant de renoncer aux territoires occupés et aux populations qui y souffrent, cela ne mettrait pas fin au conflit. Sa raison profonde réside dans la nécessité pour la Russie de se démilitariser et de se décoloniser. Toute résolution doit s'attaquer à ce problème plus profond, faute de quoi nous risquons d'être confronté·es à une nouvelle invasion de grande ampleur à l'avenir. Les ambitions impériales de la Russie sont profondément enracinées, et le simple fait de mettre un terme à l'invasion actuelle par le biais de négociations ne résout pas le problème de fond. Il s'agit d'une situation complexe qui nécessite une stratégie globale et à long terme pour garantir une paix et une stabilité durables dans la région.

Bread&Roses Bari : Deux ans après l'invasion, comment concevez-vous la « paix » tout en reconnaissant les droits à la résistance et à l'autodéfense, ainsi que l'idée occidentale de la solidarité ? De plus, en agissant dans le paysage complexe de l'après-invasion, comment proposez-vous de réconcilier l'opposition à l'invasion avec l'impératif de forger des alternatives au cadre néolibéral promu par le gouvernement ukrainien ?

Alla, Atelier féministe : Je voudrais commencer par le concept de paix, qui, selon moi, n'est pas simplement l'absence de guerre ou une action militaire impliquant des armes et des armées sur un territoire. En simplifiant l'idée, la paix signifie qu'il n'y a pas d'armée, pas d'actions militaires, mais le problème central des actions militaires réside dans le meurtre de civils et de soldats, qui sont essentiellement des civils. Cela conduit à la souffrance et à l'oppression des populations qui favorisent l'inégalité. L'idée est que sans armes et sans armées, la paix peut régner. Toutefois, si l'on examine la situation en Ukraine, une question se pose : si la guerre s'arrêtait et que les Ukrainien·nes cessaient de résister, qu'adviendrait-il de l'Ukraine et de ses jeunes ? Les exemples de 2014 à aujourd'hui dans les territoires occupés, aujourd'hui appelés républiques méridionales de l'est de l'Ukraine, en révèlent les conséquences. Avant l'invasion massive, la vie dans ces régions semblait relativement paisible. Cependant, des rapports faisaient état d'une augmentation significative des inégalités. Les gens perdaient leur emploi, l'accès aux droits fondamentaux tels que les soins médicaux, et même pendant la pandémie de COVID, ces territoires ont été isolés, empêchant l'accès aux vaccins et à l'aide médicale. En l'absence d'actions militaires, les gens pouvaient mourir de la pauvreté et de la montée en puissance de divers groupes militaires ou milices non légales au sein de ces républiques. Etait-ce la paix ? Peut-être, mais ce n'est pas le genre de paix qui respecte les droits humains fondamentaux et apporte une vie normale à ceux qui vivent dans ces républiques.

Les actions de l'armée russe dans les territoires occupés après l'invasion en donnent une image sinistre, avec des rapports faisant état de viols utilisés comme armes, de chambres de torture créées et de la persécution violente des personnes. Ceux et celles qui parviennent à s'échapper ou à entrer en contact avec le monde extérieur racontent qu'ils et elles n'avaient qu'un accès limité à la nourriture et à l'aide médicale, avaient constamment peur et ne pouvaient pas s'exprimer librement. Au-delà des besoins humains fondamentaux, les populations sous occupation se voient refuser le droit d'être Ukrainien·nes ou sont persécutées pour leur appartenance à la communauté LGBTQ+. Le concept de paix, tel qu'il est perçu en Occident, a été déconstruit selon moi. Il ne s'agit plus seulement ici de l'absence de guerre ou d'armée, mais peut-être des idées destructrices qui causent de la douleur et de la souffrance. Je me demande ce que signifie la paix aujourd'hui et s'il n'est pas temps de redéfinir le concept, en considérant non seulement l'absence de guerre mais aussi mettre en cause la présence d'idées qui détruisent l'humanité sur un territoire. En réfléchissant à l'Europe, où la paix existe malgré certaines limites, on peut encore y trouver la démocratie et une sécurité relative.

Toutefois, dans un scénario où l'Ukraine vivrait en paix avec la Russie, le sens de la paix serait fondamentalement différent Si vous nouez des relations avec des enfants dans les territoires occupés, vous verrez que leurs récits brossent un tableau sombre. Ils décrivent une existence qui ne peut être qualifiée d'enfance ou de quiétude. Il est troublant d'entendre des enfants exprimer leur désir de voir l'armée ukrainienne les libérer, car pour eux, cela représente l'espoir d'une vie normale. Cela contredit les notions antérieures de la paix, nous incitant à reconsidérer ce qu'elle signifie vraiment et comment elle protège et préserve le bien-être humain.

Yarina, Atelier féministe : Je suis tout à fait d'accord avec ce concept de paix et les complexités auxquelles l'Ukraine est confrontée, en particulier lorsqu'il s'agit de discussions sur le gouvernement et les politiques libérales. Il est en effet surréaliste de s'engager dans des conversations théoriques sur les structures gouvernementales alors que la réalité immédiate implique l'incertitude du lendemain et de la guerre en cours. Les préoccupations soulevées par la gauche occidentale au sujet de certaines politiques semblent éloignées des luttes quotidiennes et du besoin urgent de soutien alors que nous sommes au milieu de crimes de guerre et sous des attaques de missiles. Malgré les difficultés, il est important de souligner que les Ukrainien·nes, en tant que militant·es et individus ayant des convictions profondes, n'ont pas abandonné leurs idées et leur travail. Les difficultés accrues rencontrées dans la gestion de ces questions ne diminuent en rien leur attachement aux principes qu'elles et ils défendent. Il est essentiel de reconnaître que le soutien étranger à l'Ukraine n'équivaut pas à un soutien au gouvernement ukrainien. La racine du conflit, comme le souligne la rhétorique de Poutine, est centrée sur la négation du droit de l'Ukraine à exister en tant que nation indépendante. En ce qui concerne le gouvernement ukrainien, il est admis que tous les Ukrainien·nes n'en sont pas satisfaits. Certaines lois, comme dans le domaine du droit du travail, suscitent des inquiétudes et des efforts sont déployés pour résister et s'opposer sur ces questions. La société civile ukrainienne est solide et, malgré d'éventuelles divergences avec le gouvernement, le soutien des pays étrangers est considéré comme nécessaire compte tenu des circonstances. Le scénario de l'après-guerre suscite des inquiétudes quant à la dette ukrainienne et aux conséquences potentielles qui y sont liées, y compris en raison des politiques libérales. Malgré les défis, il y a un effort collectif pour faire ce qui peut être fait, en particulier par ceux qui n'ont pas rejoint l'armée. L'engagement permanent à travailler avec la société civile et à aborder les questions sociales, même au-delà du conflit immédiat, reflète une détermination à façonner un meilleur avenir pour l'Ukraine. En substance, la complexité de la situation exige de faire des choix difficiles, et même si cela peut devenir encore plus difficile après la guerre, la détermination à agir dans ces complexités et à plaider pour un avenir meilleur reste forte parmi les Ukrainien·nes.

B&R Bari : Pourriez-vous nous parler de l'influence des pratiques transféministes dans ce contexte et de leurs effets potentiels sur la formation de l'opinion publique ?

Alla, Atelier féministe : Il semble que les pratiques féministes et le mouvement féministe gagnent du terrain en Ukraine, et qu'ils deviennent potentiellement plus influents. L'invasion a suscité un intérêt accru pour les contextes locaux et les divers mouvements sociaux, les gens se montrant de plus en plus curieux de ce qui se passe dans le pays. Auparavant, les femmes ukrainiennes avaient tendance à se tourner vers l'Occident ou le féminisme russe, et les féministes russes étaient des figures d'inspiration pour de nombreuses Ukrainiennes. L'invasion semble avoir ramené l'attention sur le contexte national, les féministes ukrainiennes devenant des figures d'influence, attirant même l'attention des médias et des personnes influentes. Ce nouvel intérêt dépasse les affiliations politiques et touche aussi bien les libéraux que les conservateurs. Même au sein des féministes, on observe un regain d'intérêt pour le féminisme en général, car de plus en plus de femmes reconnaissent la pertinence des discussions féministes pour faire face à leurs responsabilités croissantes, à leur vulnérabilité et à leurs exigences dans les circonstances actuelles. Les exigences accrues qui pèsent sur les femmes, notamment leur rôle dans la gestion des ménages, la garde des enfants et le travail bénévole, ont conduit à une sensibilisation accrue aux droits et aux besoins des femmes. Le féminisme intersectionnel pratiqué en Ukraine reconnaît que les différentes expériences sont importantes et doivent être prises en compte dans le cadre d'une discussion plus large. Cette approche aide les femmes à s'orienter dans leurs nouveaux rôles et à communiquer leurs expériences de manière plus efficace. Dans le domaine de la communication internationale, la théorie féministe s'est avérée essentielle pour expliquer les différentes difficultés auxquelles sont confrontées les Ukrainiennes. Elle fournit un cadre permettant d'articuler des expériences qui auraient pu être négligées ou passées sous silence. En établissant des parallèles avec des luttes historiques, telles que les dynamiques genrées au sein du mouvement féministe, les Ukrainiennes peuvent mettre en lumière leur oppression unique et attirer l'attention sur leurs voix qui ont été historiquement marginalisées. Dans l'ensemble, il semble que les féministes ukrainiennes tirent parti de la théorie féministe non seulement pour agir à partir de leurs propres expériences, mais aussi pour communiquer efficacement ces expériences à la communauté internationale au sens large. Ce cadre théorique devient un outil puissant pour aborder l'oppression coloniale profondément ancrée qui persiste depuis des siècles et pour trouver une résonance auprès d'autres personnes qui ne connaissent peut-être pas les subtilités de leur lutte.