Derniers articles

Intégration du concept « Malere / malheureux » dans la pensée sociale haïtienne

Au cours de la réalisation de mon travail de mémoire de licence en sociologie, j’ai rencontré une difficulté qui m’a bouleversé pendant toute la recherche. Cette difficulté est liée à mon incapacité de nommer les participants de l’étude puisqu’il s’agit des producteurs des programmes Car Wash dans la ville de Port-au-Prince. Je me suis retrouvé dans un dilemme soit j’utilise une analyse générationnelle, c’est-à-dire de les catégoriser dans la 8e génération[1] d’Haïti soit j’utilise une analyse de classe en les catégorisant dans les classes populaires (Collectif Rosa Bonheur, 2019). Par ailleurs, au cours d’une quête de document concernant notre objet d’étude, j’ai découvert une publication sur la page de Facebook des organisateurs. Ils ont mentionné clairement le concept « Malere » pour se nommer. Compte tenu de l’ordre universitaire colonial et occidentalocentré, je suis réticent de son usage dans ma recherche.

Parallèlement, j’ai visualisé une courte vidéo sur la page Facebook du professeur Jean-Marie Théodat au cours de laquelle des intellectuels parmi les plus reconnus et éminents du pays discutent sur la façon de nommer et conceptualiser les couches sociales en Haïti. Jean Casimir qui était parmi ces intellectuels formule une question fondamentale du point de vue épistémologique et de la sociologie de la connaissance. Il demande : « qu’est-ce qu’une classe dominante sans ses moyens de sa domination ? ». Cette interrogation est une remise en question de la catégorisation et la nomination des couches sociales en général, mais le concept de classe dominante et de classe dominée en particulier dans le contexte haïtien. Elle m’a permis d’identifier automatiquement un vide qui pourrait faciliter de nouvelle conceptualisation des couches sociales.

En outre, dans un discours qu’il a prononcé, titré « Habiter le rêve » au collège de France à l’occasion de l’inauguration de la chaire de la littérature de la francophonie en 2019, Duvivier Michelle Pierre-Louis a reconnu la non utilisation du concept malheureux par la majorité des auteurs haïtiens. Même si elle n’a pas explicité le problème qui sous-tend cette non utilisation de ce concept, elle a dit clairement : « peu d’auteurs se sont penchés sur le sens des mots, malere/malerèz, utilisé par les subalternisés, (…) ». Je pourrais questionner sur le silence du concept malheureux par des penseurs haïtiens. Cependant, je n’intéresse moins aux contraintes liées à l’utilisation de ce concept qu’à son début de systématisation par le géographe Georges Anglade et le sociologue Jean Casimir, deux penseurs majeurs dans les sciences sociales haïtiennes.

Ochan pou malere de Georges Anglade

J’ai fait ma première rencontre avec le concept malheureux dans un petit ouvrage de Georges Anglade titré Éloge de la pauvreté (1983). Avec la précision de l’auteur, ce titre se traduit en créole haïtien par Ochan pou malere. Ce texte est la transcription d’un discours que le géographe haïtien a fait à l’occasion de la réception du prix pour la murale d’Hispaniola. À travers ce petit bouquin d’une densité exemplaire, Anglade initie une systématisation du concept malheureux. Il entame ce processus par un travail de traduction et conceptualisation entre pauvreté, misère, pauvre et malheureux. Pour l’auteur, ces mots ne renvoient pas à la même charge sémantique et lexicale. De ce fait, pour le penseur de l’espace haïtien, pauvre dans la langue française ne traduit pas par Malere en créole.

Lors de cette occasion de la réception du prix international pour la catégorie « Atlas et cartes » en 1983, le géographe haïtien Georges Anglade esquisse une nouvelle théorie de la pauvreté en aboutissant au concept de désenveloppement. En effet, dans ce discours il a pris distance à la façon dont traditionnellement les penseurs abordent le phénomène de la pauvreté, de la misère, de la richesse et du développement. Cette rupture lui a permis d’élucider la différence entre la misère et la pauvreté. Dans ce cas, cette dernière n’est pas synonyme de la misère. Donc la pauvreté est le point de départ pour sa théorie de la gestion de la précarité.

Pour le penseur de l’espace haïtien, la pauvreté est le point de départ et aussi l’idéal. Autrement dit, elle fait le pont entre la richesse d’un petit nombre et la misère d’une majorité. Elle occupe ainsi le juste milieu. La pauvreté désigne la satisfaction ou encore le développement du nécessaire. C’est la raison pour laquelle, Anglade entame un éloge de la pauvreté.

Son éloge de la pauvreté se tourne autour d’une préoccupation centrale, « […], comment expliquer que 80% de la population haïtienne sont encore en vie ? » En créole haïtien, nous pouvons demander « kijan malere fè viv[2] ? » C’est de cela que son travail de traduction entre « pòv » et « pauvre » paraît fondamental. Ces deux termes ne sont pas transposables d’une langue à l’autre, c’est-à-dire de la langue française à la langue créole haïtienne. Ces deux termes ne sont pas similaires. En d’autres mots, il existe une différence considérable entre « pauvre » en français et « pòv » en créole. Le « pòv » est un mendiant. Il vit dans une extrême misère. On peut supposer que sa situation miséreuse lui a enlevé sa dignité. Étiqueter l’Haïtien précaire de « pòv » est une insulte. Cette étiquette charrie un mépris pour cette personne. Du coup, Anglade fait émerger le concept de « Malheureux/ Malere ». Celui-ci désigne selon Anglade une personne qui détient un minimum de subsistance et préserve en même temps son respect, sa dignité et son honneur. D’où la traduction de l’éloge de la pauvreté par ochan pour malere. Cette tentative de systématisation fait Anglade l’un des pionniers de l’introduction du concept malheureux dans la pensée sociale haïtienne.

Jean Casimir : du captif au malheureux

En dépit des efforts remarquables de George Anglade, Jean Casimir a poussé le plus la réflexion sur le concept malheureux. Il a accordé une place de choix à cette conceptualisation dans l’un de ces derniers ouvrages, titré Une lecture décoloniale de l’histoire du peuple haïtien ; du traité de Ryswick à l’occupation américaine (1697-1915). Toutefois, le sociologue Casimir a avoué que l’usage de ce concept dans la pensée haïtienne remonte à Baron de Vastey. Ce dernier a utilisé le concept malheureux environ quatre-vingt-dix fois dans son ouvrage le système colonial dévoilé (1814). Malheureusement, il fallait attendre Anglade (1983) pour une nouvelle apparition de ce concept dans les sciences sociales.

Dans son ouvrage, Casimir a au moins deux chapitres qui ont fait mention de ce concept ; il y a le chapitre deux stipulant « Un frein à la fabrication du malheureux » (2018 : 61-107). Dans ce chapitre, le sociologue Casimir parcourt le cheminement des Haïtiens depuis leur captivité jusqu’à l’occupation américaine. Il identifie les mécanismes mis en place par des Haïtiens pour mettre un frein à la fabrication du malheureux. De ce fait, il esquisse aussi la contradiction entre l’administration publique dirigée par des oligarques bicéphales et le peuple souverain. Malgré l’importance de ce chapitre, notre travail se porte fondamentalement sur le chapitre titré « pouvoir et beauté du peuple souverain ».

C’est dans le chapitre VIII, titré « pouvoir et beauté du peuple souverain » (Casimir, 2018 : 329-376) qu’il a éternisé et a proposé en même temps une définition de ce concept. Nous devons préciser que le concept malheureux intervient à un moment tardif dans la pensée de l’auteur. Son introduction dans l’œuvre de Casimir atteste l’évolution et le progrès de sa pensée. Toutefois, l’auteur de Pa bliye 1804 (2004) garde toujours sa préoccupation de départ tout en la perfectionnant. Il s’efforce « […], d’appréhender comment des Haïtiens [malheureux] arrivent à exister, à subsister et à vivre au sein des structures politiques qui refusent toute participation de leur part. » Cette idée traverse toute son œuvre et elle en est aussi la porte d’entrée. Sa préoccupation rejoint celle de Georges Anglade esquissée ci-dessous. Ces deux auteurs majeurs de la pensée sociale haïtienne voulaient ainsi comprendre et expliquer comment des malheureux haïtiens gèrent-ils la précarité séculaire ?

Dans sa tentative de systématisation, Casimir prend la société de Saint-Domingue comme illustration bien que certaines fois il se réfère au XIXe haïtien. Le malheureux se situe dans un environnement conceptuel comme le malheur, son opérateur, ses victimes et sa réponse. D’abord, l’empire colonial est la figure du malheur. Il est consubstantiel à la société de plantation. Cette dernière est un produit de l’État français moderne coloniale. Celui-ci met en place un ensemble de dispositifs pour transformer le captif en esclave. Ce processus d’esclavagisation est concomitant à l’invisibilité du mode de vie de l’Africain réduit en esclavage. Cet ordre colonial est supporté par une partie de la population que l’on appelle Affranchi. Cette couche sociale malgré sa supposée liberté est la prisonnière de l’ordre colonial et du public blanc. Donc, l’empire colonial fabrique de toute pièce la perle des Antilles qui schématise le malheur pour les captifs. Ensuite, le maitre est l’opérateur du malheur. Les propriétaires d’esclave en dépit de la différence de l’épiderme vivent du malheur des esclaves. Ils sont la pierre angulaire de la société coloniale et esclavagiste. Les attitudes de ces couches sociales, devenant une partie de l’oligarchie traditionnelle, ne changent pas vis-à-vis de couches populaires, les malheureux. Enfin, le captif bossale est le prototype du malheureux. Il est la victime du malheur. Son malheur est injustifiable. Pendant que l’Occident s’accélère la production du malheur, le captif de son côté s’opère pour un dépassement de ce malheur en proposant des réponses. Ces dernières aboutissent à la société contre-plantation, à la création des zones de sauvetage concrétisé dans la Révolution haïtienne.

Selon Casimir, le concept malheureux nous rappelle notre passé entant que captifs venant d’Afrique sur les bateaux négriers vendus comme force de travail. Mais ce concept nous permet aussi de nous distancier du piège de l’affranchissement personnel et individuel. Il renouvelle les liens de solidarité et de réciprocité entre les autres malheureux. Communément, le malheureux désigne ceux qui vivent dans la précarité. Il englobe toutes les couches sociales populaires. Il ne renvoie pas à la résignation et au fatalisme, mais de préférence à l’imprévisibilité du malheur qui l’entoure. Dans ce cas, « (…), le captif et le malheureux contemporain se définissent comme ceux qui savent se survivre du système dominant – le manipulé- de façon à ne pas modifier leur être profond » nous a déclaré Casimir (2018 : 339).

En conclusion, cet article est un appel à la réflexion sur le concept malheureux dans le milieu intellectuel haïtien et aussi un appel à l’écoute des couches sociales populaires haïtiennes. Il ne vise pas apriori à résoudre un problème d’épistémologie et de la sociologie de la connaissance inhérent à la pensée sociale haïtienne. Ainsi, il nous vient à l’esprit de demander pourquoi et comment la majorité des penseurs haïtiens même les plus critiques font silence sur ce concept largement utilisé par les couches populaires haïtiennes ? Quelles sont les implications politiques de son usage dans les sciences sociales haïtiennes ? Quelles sont les différentes acceptations du concept malheureux ? Quelle est l’actualité de la systématisation de Jean Casimir ?

Pierre Jameson BEAUCEJOUR, sociologue

- Grille d’analyse proposée par Anglade pour étudier Haïti. La 8e génération haïtienne réfère aux personnes qui sont nées de 1990 à 2015 ↑

- Comment les malheureux vivent-ils? ↑

Entretien avec Luzia Hernández : la Colombie avance dans la dépénalisation de l’avortement

Un mois s’est écoulé depuis que la décision de la Cour constitutionnelle sur la dépénalisation de l’avortement gratuit jusqu’à vingt-quatre semaines de grossesse a été connue en Colombie. Dans cet entretien que nous avons mené avec Luzia Hernández, nous entrons dans l’histoire d’une longue lutte pour les droits sexuels et reproductifs des femmes et dans le sens de ce triomphe du mouvement féministe. Luzia est avocate et travaille pour Women’s Link Worldwide . Il enseigne également à l’Universidad del Rosario. Elle a travaillé dans des organisations de la société civile en Colombie en accompagnant des cas de violence sociopolitique et de violations des droits des femmes et des filles.

Begoña Zabala- Après vous avoir félicité pour ce succès obtenu dans le procès devant la Cour constitutionnelle et l’obtention de la dépénalisation de l’avortement jusqu’à vingt-quatre semaines, je voudrais commencer par la situation, tant juridique que pratique, avant cette modification. Je comprends que le système était le plus général, dépénalisation des trois causes : viol, santé de la femme enceinte et malformation du fœtus, le reste des cas étant illégal et constituant un délit. Est-ce bien le cas ?

Luzia Hernández- Oui, bien sûr, mais je remonterais un peu plus loin en arrière et dirais que le mouvement féministe et féministe, vers les années 1980, revendiquait déjà cette question de l’autonomie et de la capacité des femmes à décider de leur corps et à faire leur ses propres décisions, ses propres projets de vie.

Nous avons eu un processus constituant qui a donné naissance à la Constitution politique que nous avons aujourd’hui, à partir de 1991, dans laquelle, malheureusement, le mouvement constituant n’a pas écouté les voix du mouvement des femmes et cela n’y était pas stipulé, c’est-à-dire ces droits que le mouvement féministe. Donc, ces demandes viennent d’il y a longtemps.

Enfin, puisque cela n’est pas constitutionnalisé, lorsque nous structurons un nouveau Code pénal, nous recueillons les trois hypothèses du passé, et en ce sens le crime d’avortement est inclus.

Comme les féministes l’avaient articulé, en 2006, et à travers un procès mené par Women’s Link, ce qui est fait est de poursuivre la Cour constitutionnelle pour le crime d’avortement du Code pénal, mais de dire qu’une criminalisation absolue et qui comprend l’avortement comme un crime dans tous les cas, va à l’encontre des valeurs déjà contenues dans la Constitution politique. Et si on ne les prend pas au sérieux, alors il n’est pas compatible d’avoir un avortement pénalisé, dans aucune des causes, quand cela peut représenter le décès de la femme enceinte.

Tels sont les arguments qui ont été portés devant la Cour constitutionnelle en 2005 et finalement sanctionnés par l’arrêt C-355 de 2006, dans lequel l’avortement est déjà partiellement décriminalisé dans trois circonstances précises.

L’analyse faite par la Cour à l’époque est donc la suivante : il y a ici une tension entre la protection de la loi sur la grossesse et la protection des droits des femmes. Aussi, dans ce domaine des droits, nous commençons déjà à avoir un cadre international des droits de l’homme, pour dire comment ces droits sont aussi les droits des femmes. Le droit à la vie et le droit à l’intégrité personnelle sont aussi des droits des femmes, et la criminalisation absolue viole ces droits. C’est à partir de là que la Cour dit, pour l’instant il y a trois événements limites dans lesquels forcer une femme à mener une grossesse à terme peut être inconstitutionnel.

Ainsi, pour une poursuite intentée par Women’s Link, nous obtenons les trois motifs. En d’autres termes, nous obtenons que l’avortement cesse d’être un crime et devienne un droit lorsque la grossesse représente un risque pour la santé ou la vie des femmes; lorsque le fœtus est incompatible hors de l’utérus et lorsque la grossesse est le produit d’un viol.

BZ- Concrètement , comment s’est déroulée cette dépénalisation partielle de l’avortement? Pensez-vous que le système causal fonctionne dans le domaine des droits sexuels et reproductifs ?

Luzia-Alors que nous avons déjà une première conquête en matière de droits sexuels et reproductifs, que commence-t-on à voir ? La première chose que nous avons commencée et célébrée à ce moment-là a été de dire, prêts, il y aura plus d’accès, la garantie de ces droits sera encore étendue. Cependant, ce qui est allé à l’encontre de nos prévisions, c’est que les poursuites pénales, loin de diminuer, ont commencé à augmenter. Les barrières structurelles ont commencé à se consolider dans ces trois causes. Les femmes ne pouvaient pas y accéder en raison de barrières géographiques, car ici la Colombie a une géographie montagneuse, et tout le monde ne vit pas au centre de Bogotá. Nombreuses sont les femmes qui, par exemple, mettent au moins 6 heures de bateau pour quitter la maison où elles habitent en milieu rural. Il s’avère que le bateau ne fonctionne pas toute la journée. Cela commence à retarder les procédures, et lorsqu’elles arrivent au chef-lieu municipal le plus proche, il s’avère qu’elles sont dans un état de gestation avancé où on leur dit qu’il n’y a pas de prestataires spécialisés pour réaliser le service dont elles ont besoin car il est plus complexe.

D’autre part, de nombreux prestataires de services de santé dans les zones rurales ont commencé à comprendre les causes de manière restrictive. Ainsi, le fait qu’une femme ait eu des idées suicidaires à la suite d’une grossesse non désirée n’était pas considéré comme quelque chose qui menaçait la santé, mais on dit que la femme n’a pas su assumer ce nouveau processus dans sa vie, et a quelques altérations , mais c’est une question de stabilisation, et la grossesse est menée à terme.

De plus, les pratiques d’avortements étaient principalement concentrées sur des prestataires privés situés dans les principales villes. Cela finit par faire de l’accès à l’avortement sécurisé un accès très limité et inéquitable, ayant même ces trois causes ; et, d’autre part, l’augmentation des poursuites pénales contre les femmes.

Selon les données du bureau du procureur général, ce pourcentage de persécution, de criminalisation des femmes pour avoir pratiqué un avortement, a augmenté depuis 2008, de 320 %. Nous atteignons donc 400 dossiers ouverts par an, à partir de cette année.

Une autre information très significative est qu’environ 43 % des femmes enquêtées, soit près de la moitié d’entre elles, avaient également déclaré, devant le même procureur, avoir été victimes d’un autre type de violence, violences domestiques et violences sexuelles. Et cela n’était pas lié par le système judiciaire et il a commencé à les persécuter. L’un des principaux groupes de tout cet univers de femmes qui ont été persécutées criminellement était les filles et les adolescentes.

Nous avons commencé à voir que tout cela était un problème. L’exécution de cette sentence des causes n’a pas suffi. Surtout pour des groupes spécifiques. Pour les femmes rurales, pour les filles victimes de violences sexuelles, par exemple. Et, malheureusement, il y a aussi un facteur négatif qui opère dans les circonstances du conflit armé. Disons que l’accès à l’avortement en cas de viol nécessitait une plainte pénale, mais dans les territoires contrôlés par des armées irrégulières, il est difficile pour les femmes d’avoir la confiance nécessaire pour porter plainte, car c’était la loi, non ? Cela a de nouveau entravé l’accès à l’avortement sécurisé.

BZ- Dès lors , ce qui nous intéresse le plus, c’est de savoir comment s’articulent le mouvement féministe et les organisations de femmes et comment ils parviennent à se remettre dans le sens des revendications et à porter la question devant la Cour constitutionnelle

Luzia- Ces questions ont également été portées devant la Cour constitutionnelle et la Cour savait déjà qu’il existait des obstacles structurels lorsqu’il s’agissait de fournir des services sûrs. Et c’est précisément pour cette raison que nous lui avons dit : écoutez, le problème n’est pas seulement la mise en œuvre des motifs, mais le problème est que nous continuons à insister sur le fait que le crime et le droit peuvent être des partenaires ou des voisins pacifiques, puisqu’il a été démontré que cela c’est une erreur, c’est un mensonge. C’est quelque chose dont nous n’avons pas essayé de nous convaincre, mais la réalité nous l’a déjà montré.

Et c’est là que le mouvement des femmes s’articule en un mouvement large, pluriel et diversifié, dont environ 90 organisations faisaient partie.

Déjà en 2018, ils ont commencé à parler de ce problème d’avoir le crime et l’avortement comme partenaires, car ils n’étaient pas pacifiques et c’est pourquoi la santé des femmes a commencé à appeler la nécessité de dépénaliser l’avortement comme une cause juste.

À partir de là, à partir d’une lecture du contexte et de l’analyse des forces dont disposait la Cour constitutionnelle en ce moment, nous avons vu qu’il était peut-être temps de nous articuler, de nous concentrer avant tout sur ce que nous avons en commun. Le mouvement féministe en Colombie, comme dans le reste du monde, est diversifié et chacun a son propre programme. Mais concentrons-nous maintenant sur ce que nous avons en commun, et où nous voulons aller.

Quel serait notre objectif dans ce cas ? Eh bien, les droits reproductifs sexuels et l’avortement. A partir de là unissons nos forces à partir de ce que chacun sait faire de mieux. En ce sens, Women’s Links a mis son expérience, et comme avantage comparatif cette expérience en contentieux, dans l’utilisation des Tribunaux pour l’extension des droits.

En ce sens, en 2020 nous avons présenté un procès devant la Cour constitutionnelle dans lequel nous avons regroupé tous ces arguments. L’argument le plus fort, la revendication qui a été faite à la Cour était de faire tomber l’énorme barrière en matière d’accès à des avortements sûrs, en particulier pour les filles, les adolescentes et les femmes en situation de plus grande vulnérabilité, encore des paysannes et des victimes du conflit armé. En ce moment, nous sommes également confrontés à tout cet exode qui s’est produit de la part de la population vénézuélienne avec la crise humanitaire complexe qui se déroule ici. Ce sont des femmes qui migrent en quête de santé sexuelle et reproductive, mais du fait de l’absence d’une situation migratoire normalisée, là encore il y a de nouvelles violations des droits,

BZ- J’aimerais que vous nous expliquiez comment fonctionne ce processus de présentation d’un procès directement à la Cour constitutionnelle, au lieu d’aller au Congrès avec un projet de loi, pour obtenir une législation sur l’avortement sécurisé. Cet itinéraire est vraiment nouveau pour nous et, comme vous le dites, vous l’avez déjà essayé plusieurs fois et avec de bons résultats.

Luzia- En 2018, lorsque cette idée de Just Cause est apparue, il n’y avait pas une telle clarté. Just Cause surgit pour intenter une action en justice. Et nous avons vu au Congrès, ou du moins à la Table ronde pour la santé des femmes, un scénario dans lequel nous ne pouvions tout à coup pas lutter, et qui nous avait montré à d’autres occasions qu’il n’atteignait pas la représentativité des femmes nécessaire pour atteindre changements législatifs en faveur de nos droits. Lors d’occasions précédentes avec le Congrès, 33 projets de loi avaient été présentés qui tentaient de réglementer les droits sexuels et reproductifs, et tous ont été coulés et classés.

Et cela se produit aussi parce que, au Congrès en ce moment, il y a une demande de réforme en termes de représentativité. Aujourd’hui, le Congrès n’est pas le même Congrès qui a été formé en 1990. Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de population concentrée dans les villes et nous n’avons plus cette représentation au Congrès, qui continue de fonctionner comme si nous étions le pays de la fin des années 1980. Il y a un lest et une gueule de bois de représentativité très importante et, précisément pour cette raison, il serait difficile pour les revendications qui nous ont bénéficié de prospérer.

Et pourtant, dans notre système juridique, il y a aussi des juges et des tribunaux de grande instance. Pour cette raison, malgré le fait que le Congrès est chargé de légiférer et d’approuver les lois qui régiront le destin national, nous avons des juges constitutionnels, qui sont chargés d’examiner si les lois qui ont été approuvées au Congrès sont conformes à notre principes constitutionnels. Cette Cour constitutionnelle est la gardienne de la Constitution.

A cette époque, comme nous l’avons déjà vu, le Congrès ne voulait pas avancer, malgré le fait que c’est sa fonction, et il n’avait pas la volonté politique de le faire, alors nous nous sommes tournés vers la Cour constitutionnelle. Et cette fonction, en termes de lois, est de voir si elles sont conformes à la Constitution. Sans usurper les fonctions, mais à l’intérieur des fonctions de chacun, nous envisageons de demander à la Cour d’examiner si une certaine loi, telle que nous l’avons à la lumière de la réalité que nous vivons aujourd’hui, est constitutionnelle ou non. Et s’il est conforme aux postulats constitutionnels.

En outre, la Constitution n’est pas seulement le texte qu’elle contient, mais de nombreux traités relatifs aux droits de l’homme font également partie de la Constitution. Cet ensemble de droits humains a également progressé et reconnu de plus en plus de droits des femmes et des filles. Cet organe normatif international des droits humains et des droits des femmes a évolué. Notre Constitution est aussi une constitution vivante et en termes de réglementations que nous estimions auparavant cohérentes et protectrices des droits, aujourd’hui, avec le développement des droits de l’homme, elles nous ont montré qu’elles ne sont pas des garants et qu’elles peuvent affecter les droits de l’homme .

C’est ce que nous avons demandé à la Cour, d’analyser si, à la lumière de notre contexte actuel, et de tous ces obstacles à des avortements sûrs, et de ce système juridique avec lequel on dit qu’il protège les droits des femmes, maintenir le crime d’avortement, constitutionnel ou ne pas. Et c’est ce qu’il a fait. Et puis après avoir marché avec suffisamment de retard, car nous l’avions présenté en septembre 2020, ils se sont finalement résolus le 21 février 2022.

Et justement pour plus de légitimité, cette revendication a été présentée par un mouvement plus large qui a réuni 90 organisations au niveau national, dans 20 départements du pays, 130 militants, et aussi des experts dans chacune de leurs disciplines. Pas seulement des avocats, mais des gens de la médecine qui ont également déclaré à quel point cela viole le droit des professionnels de la santé à fournir un service sans coercition et en toute sécurité si cela est dans la cause.

Tout cela se traduit finalement par un élargissement de l’accès à l’avortement sécurisé, et nous espérons que les principaux bénéficiaires de cette disposition sont les femmes les plus vulnérables, celles qui n’y ont pas eu accès précisément à cause de toutes ces barrières structurelles.

BZ- Enfin, ce qui est homologué c’est 24 semaines de gestation pour réaliser une interruption volontaire de grossesse (par exemple, quatorze travaillent ici) d’où vient ce délai ?

Luzía- Ce n’était pas exactement ce que nous demandions à la Cour constitutionnelle. Nous lui disions que toute réglementation que nous édictons sur l’avortement doit être en dehors du droit pénal, car ce qui a été démontré, c’est qu’il est assez préjudiciable aux droits des femmes et des filles. Parce que cela génère une très grande menace, parce que c’est une menace de perdre sa liberté et de se retrouver avec des papiers et des désordres judiciaires pour demander la protection du service de santé. En ce sens, les expériences d’autres pays comme le Canada nous ont démontré que la réglementation sanitaire et non pénale a un meilleur impact que la réglementation pénale.

Ce n’est pas exactement ce que la Cour a accordé, mais elle a voulu arriver à un point intermédiaire et, selon ce que nous savons jusqu’à présent, ils sont partis comme par un critère arbitraire, parce que les législations, en le comparant, le montrent parce que les législations le montrent , certains de 14, 22, d’autres 24, etc.

Le raisonnement de la Cour est de rechercher un point intermédiaire. Parce qu’ils interprètent que le retirer complètement du Code pénal va générer un vide dans la protection, ce qui n’allait pas forcément être le cas, car il y a plusieurs manières de protéger qui ne passent pas par là.

Alors comment trouver un terrain d’entente ? Eh bien, c’est là qu’il y a des théories sur la protection de la loi de gestation : on peut la protéger du fait qu’il y a de la vie, et le critère est l’existence, mais l’exigence est presque dès la conception et elle finirait par dire, la terme pour avorter, il doit être de 72 heures. Ce serait inhabituel. Ce serait plus ou moins comme une blague, qu’il y aura un avortement gratuit dans les 72 premières heures. Et plus encore compte tenu de notre réalité nationale.

Et d’autre part, dit la Cour, il y a une autre notion connexe, qui est l’autonomie de gestation. Ceci, plus ou moins, a été placé à 22 ou 24 semaines, en déduisant que le fœtus, soutenu par des technologies (des technologies que nous n’avons pas en Colombie) peut survivre en dehors de l’utérus. Ainsi, le degré d’exigence a été fixé, non pas au moment où l’on dit que la vie existe, mais au moment où cette vie commence à avoir ou a une plus grande probabilité autonome. Et nous plaçons cette autonomie relative en 24 semaines. Depuis 24 semaines, nous continuons à entretenir les trois terrains. C’était le raisonnement et nous continuons d’insister sur le fait que les poursuites pénales ne sont de toute façon pas le meilleur moyen de protéger la vie ou la gestation.

BZ- Avec cette nouvelle réglementation, un très grand pas est franchi, mais pensez-vous qu’avec elle, l’avortement sécurisé est déjà garanti ? Je suppose que vous faites face à de nouveaux défis et à une vigilance particulière pour veiller au respect de la législation et, notamment, pour analyser de près la situation des femmes les plus vulnérables.

Luzia- Oui, nous célébrons la solution, mais nous savons que la disposition seule n’est pas une baguette magique qui change la réalité sociale, en particulier pour les femmes et les filles dans des contextes de plus grande vulnérabilité.

Maintenant, quels seraient les défis ? D’une part, la divulgation de cette décision. Que la sentence soit connue dans les régions rurales du pays. Qu’ils le sachent, tant les prestataires de soins que les femmes. Pour nous qui vivons dans la capitale Bogotá, c’est facile de se renseigner là-dessus, mais un prestataire de santé qui fait des brigades de santé dans les villes, qui sont périodiques, c’est plus compliqué. Ces prestataires doivent donc s’imprégner de cette résolution, la faire connaître et la transmettre aux femmes et aux filles. Qu’ils sachent que c’est un droit qu’ils ont maintenant, qui n’est pas conditionné, dans les 24 semaines.

La Cour a également appelé le Congrès à réglementer de manière exhaustive les droits sexuels et reproductifs. Pas seulement l’avortement, mais un meilleur accès aux contraceptifs, comment prévenir les grossesses non désirées, comment garantir une maternité sans risque. Aussi, dans l’autre sens, quelle couverture va être accordée aux femmes qui souhaitent exercer des contrôles de maternité, prénatals… Et que les choses se réalisent, est également un défi important.

Un autre défi en Colombie qui empêche malheureusement un meilleur accès, par exemple, aux services de santé, aux services de justice, c’est le conflit armé. Bien que nous ayons eu beaucoup d’espoir et que les accords de paix aient été signés, nous devons continuer à travailler pour la mise en œuvre de ces accords, en particulier là où il y a des territoires contrôlés par la violence armée. Inévitablement, cela passe par l’extension des accords de paix, mais aussi par la connaissance, avant tout, où se trouvent les femmes les plus vulnérables. Vous n’avez même pas besoin d’aller dans des endroits éloignés de la capitale, mais la capitale elle-même a aussi cette zone périphérique où il y a beaucoup d’inégalités sociales. Où l’accès aux services de santé est assez précaire. Nous devons donc prendre cette décision là-bas et commencer à l’appliquer.

Traduction NCS

***

Bégona Zabala est une activiste féministe basque de Emakume Internazionalistak. Membre du conseil consultatif de la revue Viento sur. Auteure d’articles sur le féminisme, avec une référence particulière à l’intervention dans le mouvement : violence masculine, droits des femmes, judiciarisation, maternité. Elle est l’auteure du livre publié pour le 40e anniversaire des événements de Sanfermines 78 : “Feminismo, transición y sanfermines del 78”.

Évaluer les répercussions sur les droits de l’enfant : Une mesure importante de la Convention

Retour à la table des matières Revue Droits & Libertés, aut. 2021/hiver 2022

Christian Whalen et Clara Bataller, Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) assure une protection et une promotion des droits des enfants, que les États se sont engagés à respecter. Les évaluations des répercussions sur les droits de l’enfant (ERDE) apparaissent alors indispensables, en représentant l’outil complémentaire permettant de rendre les enfants visibles dans le processus de prise de décision des gouvernements. Néanmoins, le manque de suivi et de révision de ces évaluations peut engendrer des impacts conséquents pour les enfants et leurs droits.Évaluer les impacts

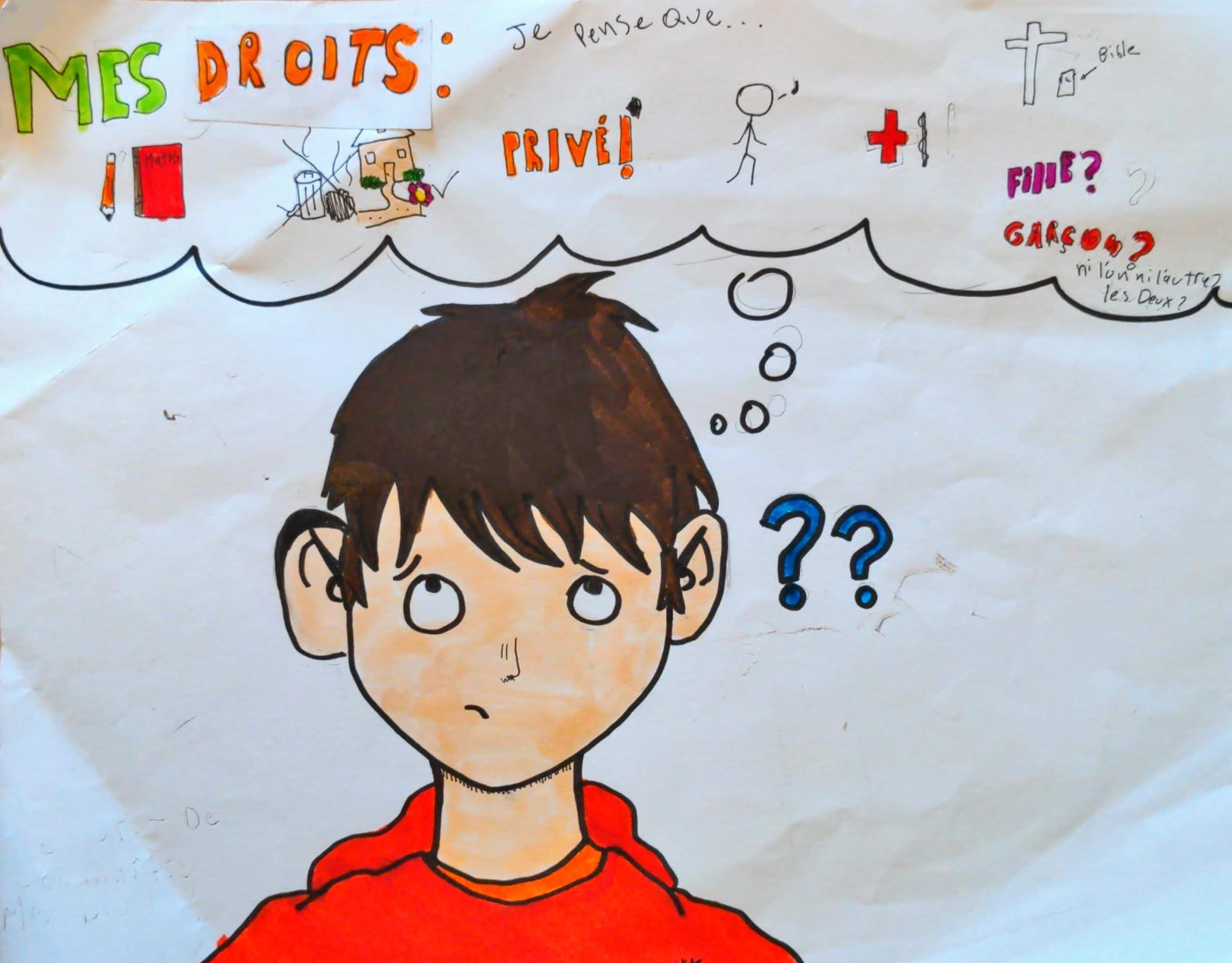

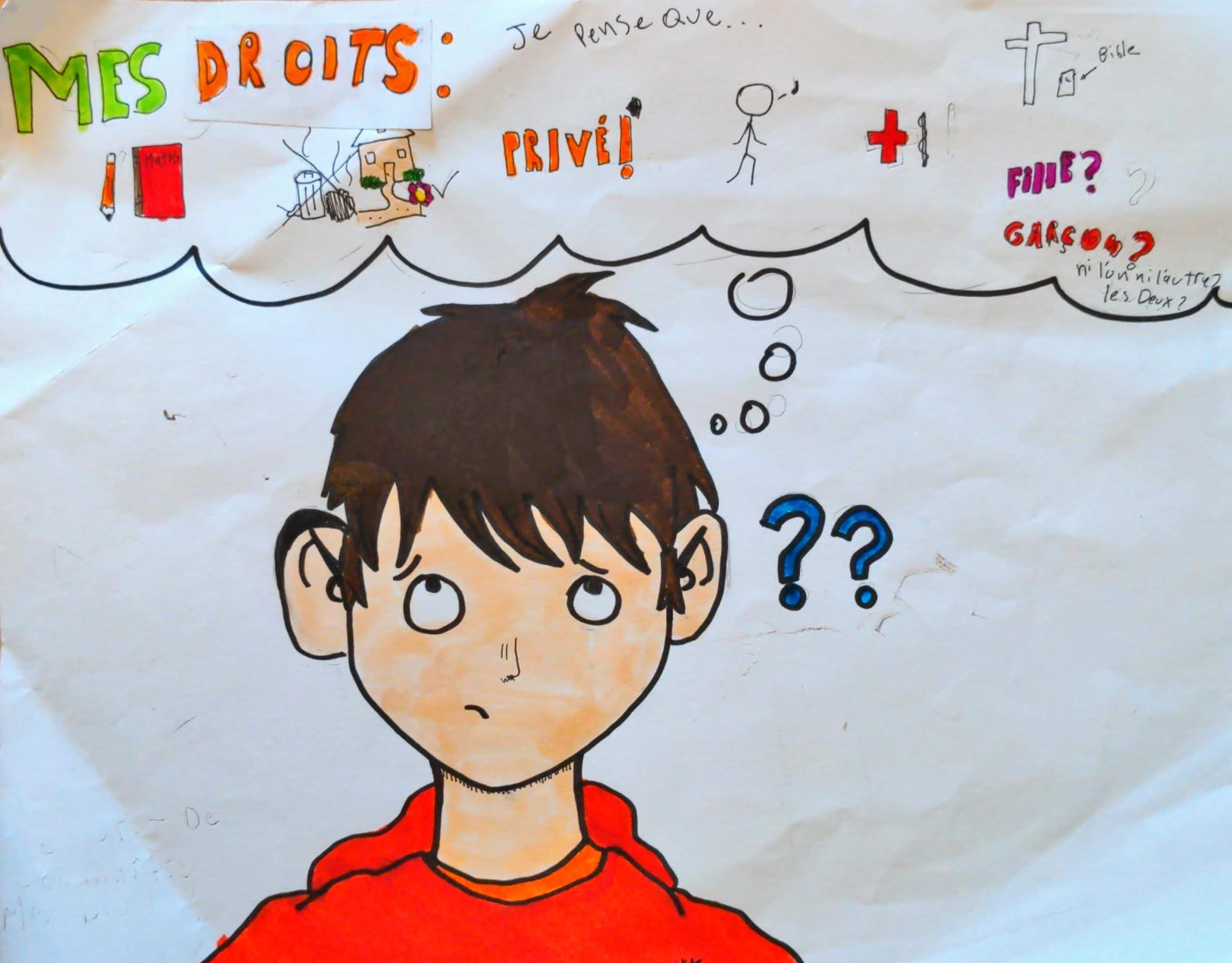

La Convention relative aux droits de l’enfant a permis de reconnaitre les enfants comme des personnes ayant des droits et des besoins spéciaux à travers 42 droits fondamentaux. Adopté en 1989 par l’ONU, elle est le premier instrument à avoir apporté des changements quant à leur protection, en les considérant comme des participants actifs dans leur propre vie et dans la société. Mais proclamer ces droits est bien plus facile que de les faire respecter. Le Comité des droits de l’enfant énonce au commentaire général no 5 une série de mesures générales d’application de la Convention. Parmi ces mesures se trouve la recommandation d’adopter des évaluations des répercussions (ou des impacts) sur les droits de l’enfant (ERDE) dans les processus décisionnels d’adoption ou de modification des lois, règlements, politiques et programmes de l’État. [caption id="attachment_12514" align="aligncenter" width="458"] J'ai le droit de connaître mes droits, Étienne Riverin, 10 ans[/caption]

J'ai le droit de connaître mes droits, Étienne Riverin, 10 ans[/caption]

Visibiliser les enfants

Les ERDE sont des outils permettant d’évaluer les impacts potentiels d’une politique ou d’une décision particulière sur les enfants et leurs droits. Les enfants étant particulièrement vulnérables, ils peuvent être affectés de manière disproportionnée lorsque des décisions s’appliquent aux services publics dont ils disposent, tels que l’éducation et la santé. Les ERDE permettent donc de mettre en pratique la CDE, et son principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’une manière concrète et structurée. L’objectif est d’améliorer leur mieux-être en complétant la qualité des informations mises à la disposition des décideurs, afin de rendre les enfants visibles dans le processus de prise de décision1.Participation des enfants

Les impacts révélés par ces évaluations peuvent être aussi bien intentionnels qu’involontaires, directs ou indirects, et à court ou à long terme. Les ERDE aident à maximiser les impacts positifs tout en réduisant ceux qui sont négatifs, y compris l’identification des conséquences négatives involontaires des propositions. Elles assurent également la transparence des décisions, tout en veillant à la responsabilité des décideurs vis-à-vis des décisions prises.Elles reconnaissent l’enfant comme titulaire actif de droits plutôt qu’en tant que bénéficiaire passif de mesures, bienveillantes ou non, prises par des adultes, et encouragent la participation des enfants à l’exercice d’évaluation.Enfin, elles prennent soin de veiller spécifiquement aux répercussions sur des sous-populations d’enfants ou de jeunes particulièrement à risque2. Selon le guide d’introduction des ERDE pour le Nouveau-Brunswick, au Canada, les évaluations correctement réalisées permettent de prévenir les décideurs des conséquences de leurs décisions, offrant la possibilité d’atténuer les torts potentiellement existants. De ce fait, l’utilisation de l’ERDE améliore la qualité des décisions de politique publique et contribue à de meilleurs résultats pour les enfants dans le cadre de la CDE.

Une pratique à implanter

Par ailleurs, le Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant recommande régulièrement leur utilisation à l’ensemble des pays ayant ratifié la CDE, soit 196, afin d’évaluer les impacts de toutes les décisions relatives aux enfants dans le monde3. Ces évaluations doivent être entreprises au niveau national, régional et local, avec des changements organisationnels ou administratifs à tous les niveaux de la société.Le processus d’évaluation n’est pas récent. Il a fait ses preuves depuis ses débuts en Flandre, il y plus de vingt ans.Par la suite, le modèle a été adopté par d’autres pays du nord de l’Europe et du Commonwealth. En Amérique du Nord, les ERDE ne sont que très peu utilisées, les États-Unis étant la seule nation au monde à ne pas avoir ratifié la CDE. Parmi toutes les expériences des États, on peut déceler deux grandes tendances : i) une approche qui favorise un contrôle a priori des lois et des politiques proposées par un contrôle interne des décideurs eux-mêmes (Flandre, Pays de Galles, Nouveau-Brunswick) ; et ii) une approche qui favorise un contrôle a posteriori des lois proclamées par un organisme indépendant de défense des droits de l’enfant (Royaume Uni, Écosse, Australie).

Le modèle du Nouveau-Brunswick

Depuis 2009, le Bureau du Défenseur du Nouveau-Brunswick a plaidé en faveur de l’adoption d’un outil ERDE par le gouvernement de la province. De premières discussions ont eu lieu avec le ministre de la Justice favorable au projet, mais c’est à l’occasion d’une réforme de la Loi sur les normes d’emploi par le ministère du Travail et de ses dispositions portant sur le travail des enfants que le projet a vraiment été entamé. Des rencontres avec le Bureau du conseil exécutif ont eu lieu et le feu vert a été donné à l’établissement d’un comité interministériel avec le mandat de i) créer un outil ERDE pour les décisions du conseil des ministres ; ii) proposer un programme de formation pour l’adoption de l’outil ; et iii) identifier un mécanisme d’évaluation de l’outil. Les clés du succès de la démarche au Nouveau-Brunswick ont été : i) de faire valider le projet par le Bureau du conseil exécutif ; ii) d’avoir la codirection du projet par ce Bureau et par un expert indépendant en droits de l’enfant tel le Bureau du Défenseur ; iii) d’avoir l’appui et l’expertise technique d’UNICEF Canada, tout au long du projet ; iv) d’avoir développé un outil fonctionnel mais relativement simple ; et v) d’avoir investi suffisamment au départ dans la formation des cadres et des coordonnateurs législatifs des ministères. Le fait que le gouvernement du jour venait d’adopter un outil semblable pour les personnes handicapées à contribuer au plaidoyer en faveur des enfants. Mais l’outil ERDE a rehaussé la barre et a conduit éventuellement à l’adoption d’un meilleur outil d’analyse selon les genres et d’un nouvel outil pour les personnes handicapées. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est donc, depuis 2013, la première administration en Amérique du Nord à avoir adopté un processus obligatoire d’ERDE pour toutes les décisions du Conseil des ministres, l’organe décisionnel central du gouvernement. Ces ERDE ont largement contribué à un changement de culture naissant en faveur des droits de l’enfant et des approches fondées sur les droits. Chaque mesure générale d’application de la CDE est renforcée lorsqu’elle est opérationnalisée en complémentarité avec d’autres mesures générales d’application. C’est le constat des efforts au Nouveau-Brunswick. Depuis dix ans déjà, la province appuie les efforts de formation des cadres et de la fonction publique en droits de l’enfant. De plus, il existe une stratégie provinciale pour mettre en œuvre le droit de l’enfant d’être protégé contre toute forme de violence. Un travail plus rigoureux est fait depuis 15 ans en lien avec la collecte de données et le partage, l’analyse des données et des indicateurs d’applications des droits de l’enfant. L’outil ERDE de la province renvoie l’analyste des programmes chargé de faire l’ERDE au rapport annuel de l’état de l’enfance afin que l’évaluation des répercussions se fasse à la lumière de données probantes. Ces outils se complètent et l’approche fondée sur les droits est renforcée de façon réciproque.L’expérience néo-brunswickoise démontre que la plus-value d’une approche ERDE par un contrôle a priori interne au gouvernement permet aux décideurs de s’autoresponsabiliser face à leurs engagements envers les enfants.Mais une approche n’exclut pas l’autre. Un meilleur contrôle est possible si l’on conjugue un contrôle a priori par l’administration avec un contrôle a posteriori rigoureux par un bureau du Défenseur. Au Nouveau-Brunswick, des premiers pas prometteurs sont faits en ce sens4. Aussi la pratique sera d’autant plus renforcée lorsque l’approche ERDE sera répandue à différent paliers de gouvernements, locaux et fédéraux5, au secteur à but non lucratif ainsi que dans le monde des affaires.

La responsabilité des élu-e-s

Le premier pas pour le Nouveau-Brunswick sera de veiller à ce que les ERDE soient pleinement intégrées à la charge ministérielle et dans l’élaboration des programmes et politiques internes des agences et ministères comme cela se fait aujourd’hui en Écosse. L’amélioration continue des efforts investis dépendra en grande partie par la reprise de travaux interministériels afin de valider et parfaire le processus des ERDE et de faire progresser cette mesure générale d’application de la CDE. Les ERDE sont un puissant mécanisme pour structurer et opérationnaliser l’engagement de l’État envers les droits des enfants, il peut aussi devenir un important vecteur de cet engagement, mais il s’en faut toutefois que les élus veuillent respecter les droits des enfants.- UNICEF Canada, Évaluations d'impact sur les droits de l'enfant : les principes fondamentaux par Unicef Canada pour le Comité sénatorial permanent des droits de la personne, 3 février 2014.

- Suzanne Williams, Mary Bernstein, et al, 2015, Trousse d’outils sur les droits de l’enfant, Association du Barreau Canadien, Canadian Bar Association - Évaluations des répercussions sur les droits de l’enfant (ERDE) (org).

- Louise Sylwander, 2001, Évaluations d'impact sur les enfants : Expérience de la Suède des analyses d'impact sur les enfants en tant qu'outil de mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, par le ministère de la Santé et des Affaires sociales et le ministère des Affaires étrangères, Suède.

- Défenseur des enfants et de la Jeunesse, Évaluations des répercussions sur les droits de l’enfant : Guide d’introduction pour le Nouveau-Brunswick.

- Justice Canada élabore présentement un outil à l’usage du ministère qui sera assortie d’un guide et d’une formation en ligne disponible à tous.

L’article Évaluer les répercussions sur les droits de l’enfant : Une mesure importante de la Convention est apparu en premier sur Ligue des droits et libertés.

Recension du livre de François Moreau, Le développement international des banques canadiennes.

Enfin un livre sur l’activité extérieure des banques canadiennes. Rares sont les études qui s’intéressent à la dimension internationale de « nos banques». Certes W. Clenderning et P. Nagy ont publié des études sur l’activité internationale des banques, mais ces documents ne couvrent que la période d’après 1960 et sont très descriptifs. D’autre part Tom Naylor et Jorge Niosi ont aussi exploré ce domaine dans une dimension plus large. Leurs réflexions axées sur le concept de capital financier canadien ont porté sur une période historique plus réduite, dans le cas de Naylor, ou sur les firmes multinationales canadiennes, autres que les banques, pour Niosi. François Moreau est le premier à publier un livre sur l’histoire de l’activité internationale des banques canadiennes, de l’origine à nos jours, et à confronter ce développement aux modèles théoriques existants. La tâche était ambitieuse et non sans difficultés, surtout en si peu de pages.

L’ouvrage recouvre donc une dimension théorique et une dimension descriptive. Cette deuxième partie nous apporte des informations abondantes et pertinentes qui devraient nous permettre de tester la validité des différents modèles théoriques sur l’inter nationalisation des banques appliqués au cas canadien. L’analyse théorique est sans doute la partie qui soulève le plus d’interrogations. La présentation, sur laquelle nous reviendrons, des différents modèles expliquant le processus d’internationalisation des banques est claire et pédagogique. Là n’est pas le problème. Ce qui m’apparaît plus difficile c’est l’utilisation de l’expérience canadienne pour valider ou non les modèles, puisque tel est le but de l’auteur.

Tous les modèles présentés ici présupposent que l’internationalisation des banques doit être étudiée à partir d’entités nationales politiquement et économiquement bien définies, ayant atteint une certaine maturité dans le•.ir développement économique (saturation des marchés, concentration). Le Canada d’avant 1914 ne répondait certainement pas à cette prémisse, l’on ne peut donc pas légitimement utiliser le XIXe siècle canadien comme source empirique pour rejeter certains de ces modèles. L’utilisation de ces modèles ne devient pertinente que pour la période d’après 1945.

La première vague d’internationalisation des banques dites canadiennes ne reposait pas sur des phénomènes propres à l’économie canadienne: formation d’un· capital financier national ou saturation d’un secteur bancaire oligopolistique. La création des premières banques au Canada était d’abord destinée au financement du commerce international, pas celui du «Canada» mais de celui de la Grande-Bretagne.

Il y a sans doute pas de hasard, si les banques canadiennes furent créées aux lendemains de la bataille de Waterloo et au début des années 1820. Cette période, après la crise de «reconversion » qu’a connue la Grande-Bretagne, fut marquée par une forte expansion commerciale. L’indépendance des pays latino américains, la forte croissance des États-Unis permirent l’ouverture de nouveaux marchés d’importance. L’essor des exportations bri tanniques vers le nouveau monde, financées par des emprunts contractés à Londres, amena la création en Grande-Bretagne, de même qu’au Canada, de nombreuses sociétés financières. La Banque de Montréal, puis les autres banques furent des banques britanniques créées dans une colonie pour faciliter avant tout le commerce entre l’Angleterre et les États-Unis, accessoirement entre l’Angleterre et le Canada. Le système bancaire canadien en formation était un prolongement, une branche, du système britannique. Les « merchant banks» du Canada, comme celles de Londres, vont participer au financement du commerce mondial dès leur création. Ce financement n’est pas celui de banques coloniales, les banquiers canadiens étaient de fait des britanniques. Leurs liens avec des « maisons» anglaises le prouvent.

L’internationalisation des banques canadiennes, jusqu’au tournant du siècle, doit être analysée comme celle de banques anglaises et aussi comme celle de banques américaines et non comme l’internationalisation de banques du Canada, puissance économique en pleine maturité, même secondaire, comme le fait l’auteur. François Moreau souligne bien sûr la situation exceptionnelle de ces banques établies au Canada qui ont su tirer profit à la fois de l’Empire et des États-Unis (p. 66), mais leur internationalisation ne correspondait pas à l’évolution d’un capital financier canadien. Il n’y a pas de parallèle entre le déploiement extérieur des banques et le développement économique du Canada jusqu’aux années 1920-1930 dans le sens des prémisses des modèles. La deuxième vague après 1960 sera plus conforme.

Les modèles théoriques étudiés sont regroupés en trois familles de pensée. La première lie le développement de l’activité inter nationale des banques à la croissance du commerce mondial. Cette thèse trop mécanique n’a aucune valeur explicative et à juste titre est jugée insatisfaisante. La deuxième famille regroupe trois théories: celle des avantages oligopolistiques, celle de la réaction oligopolistique et celle du cycle du produit. Dans les trois cas il s’agit d’appliquer au secteur bancaire l’analyse de la firme sur l’investissement à l’étranger. Une des hypothèses ici est la concentration du secteur dans le pays d’origine, il s’agit donc de modèles très contemporains. Si l’on exclut les faits du siècle dernier, la critique de François Moreau n’atteint alors son but que pour la théorie du cycle du produit. Ce qui est l’essentiel car les deux autres membres de la famille ne sont pas de véritables théories, mais plutôt des «auxiliaires» utiles pour des théories plus globales. En oubliant le XIXe siècle, l’auteur nous montre bien la faiblesse de ces théories pour expliquer le processus d’internationalisation des banques, surtout que ces modèles sont «des extrapolations abusives du cas des États Unis» d’après-guerre.

La dernière famille de pensée est l’approche marxiste. Malheureusement l’auteur la limite aux auteurs «classiques» , particulièrement Hilferding et Lénine, négligeant les avancées récentes, entre autres celles de W. Andreff et O. Pastré. Pour les banques canadiennes ce modèle ce heurte aussi au problème du XIXe siècle canadien. François Moreau nous expose bien le modèle de ces auteurs classiques et souligne la nécessité de la centralisation, de la concentration et même de la cartellisation pour qu’il y ait exportation de capital industriel et bancaire (pp. 32 à 39). L’économie canadienne d’avant 1914 n’avait pas ces caractéristiques.

F. Moreau contourne la difficulté en parlant du Canada comme « impérialisme secondaire» (p. 65); vraiment c’est vouloir absolument sauver le modèle. D’ailleurs le modèle marxiste classique, contrairement aux autres, est peu confronté à l’expérience canadienne dans ce livre. L’auteur refuse de voir que le modèle d’Hilferding est difficilement applicable au Canada non pas uniquement par la non maturité de l’économie canadienne, mais surtout par la nature différente des banques canadiennes, essentiellement commerciales et non d’affaires comme les banques européennes analysées par Hilferding.

Certes l’analyse marxiste est l’instrument le plus puissant pour expliquer le processus d’internationalisation des banques, mais le modèle des auteurs classiques avec son concept de capital financier, fusion organique du capital industriel et du capital bancaire, recouvre une autre réalité que celle du Canada, du XIXe ou du xxe siècle. Il faut découvrir ou inventer un nouveau modèle, ce que ne fait pas F. Moreau.

Malgré certaines faiblesses théoriques ce livre demeure un jalon important dans l’élaboration d’un modèle théorique capable de tenir compte de l’expérience bancaire canadienne.

Bernard Elie, Université du Québec à Montréal

François Moreau, Le développement international des banques canadiennes, Montréal, éd. Saint- Martin, 1985, 159 p.

URI: http://id.erudit.org/iderudit/040541ar DOI: 10.7202/040541ar

Politique, n° 10, 1986, p. 137-141.

Note : les règles d’écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir.

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter à l’URI https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d’édition numérique de documents scientifiques depuis 1998.

Pour communiquer avec les responsables d’Érudit : info@erudit.org

L’immigration à l’ombre de la pandémie

Entrevue avec John Shields[1]

Au Canada, face à la pandémie de COVID-19, les autorités publiques ont lancé toute une gamme de programmes pour soutenir différents segments de la population, l’économie, les systèmes de santé, les gouvernements locaux et beaucoup plus. Cependant, ces interventions n’ont pas eu les mêmes effets pour tout le monde. Trop d’immigrantes et d’immigrants ont été exclus des programmes de soutien, même si les populations immigrantes ont des taux de chômage plus élevés et une fragilité financière accrue en raison de la pandémie. D’autre part, il s’est avéré que les immigrants ont été plus à risque de contracter le virus vu leurs types d’emploi, leur dépendance à l’égard du transport public et leur résidence dans des quartiers densément peuplés. Enfin, la fermeture des frontières a eu de graves conséquences, notamment envers les demandeurs d’asile provenant des États-Unis, sans compter les dizaines de milliers de personnes en attente d’un visa d’entrée à titre d’immigrants ou de réfugiés.

P.B. – On dit souvent que la pandémie a révélé des défaillances structurelles dans le système canadien, notamment en ce qui concerne les populations immigrantes…

J.S. – Pour moi, la situation très pénible vécue par des immigrants et des immigrantes est la conséquence des transformations structurelles du capitalisme et de l’État au Canada, transformations qu’on associe généralement au projet néolibéral. Pendant des décennies, le système de santé, notamment, a été affaibli, privatisé en partie, comme on l’a vu pour les CHSLD[2]. La sécurité des citoyens a été érodée. Tout le monde a été affecté, mais les plus vulnérables l’ont été davantage. Les immigrants l’ont été de manière disproportionnée. À Toronto, on a établi cette situation de manière précise en comptabilisant les personnes malades et contaminées selon leur code postal. On a ainsi pu démontrer que le taux d’infection pour les populations immigrantes était deux fois supérieur à la moyenne.

P.B. – Comment expliquer ce grand écart ?

J.S. – Il y a d’abord les conditions de travail dans les créneaux d’emploi occupés par les immigrantes et les immigrants, comme la santé, les services domestiques, la restauration, les entrepôts, la transformation alimentaire, l’agriculture. Dans ces secteurs, la distanciation sociale est quasiment inapplicable. Ce sont les immigrants qui composent le gros des effectifs dans les emplois « 3-D » (dangerous, dirty, difficult). Il faut ajouter la situation du logement car beaucoup d’immigrants habitent des domiciles surpeuplés, ce qui rend la vie difficile à ceux et celles qui doivent travailler à la maison. Selon Statistique Canada, deux fois plus de personnes noires que de personnes blanches sont décédées des suites de la COVID.

P.B. – S’ajoutent la précarité et la mobilité…

J.S. – Les politiques néolibérales ont amené les employeurs, publics comme privés, à limiter l’accès à des emplois permanents et à ouvrir, au nom de la flexibilité, le travail à forfait, souvent par l’intermédiaire d’agences avec lesquelles les liens contractuels sont minimes. Les gens, on le voit, sautent d’un emploi à l’autre, d’un endroit à l’autre, dans des conditions qui ont favorisé des éclosions lors de la première phase de la pandémie. Cette situation frappe les personnes à bas revenus de toute origine, mais une majorité d’immigrantes et d’immigrants racisés se trouve dans cette catégorie.

P.B. – C’est donc moins un dispositif qui discrimine les immigrants que la surexploitation qui frappe des secteurs de la classe ouvrière…

J.S. – Il y a la discrimination qui s’exerce « naturellement », car ce sont les immigrantes et les immigrants qui sont au bas de l’échelle, mais dans les conditions actuelles, ils sont pénalisés par toutes sortes de facteurs, dont la non-reconnaissance des diplômes, l’expérience dite « canadienne » qui leur fait défaut, les difficultés d’apprentissage linguistiques. La plupart du temps, cela leur prend beaucoup de temps pour se sortir du cercle vicieux des jobs « 3-D » et de la précarité. Selon Statistique Canada, les travailleurs qui sont ici depuis cinq ans représentent environ 3 % de la main-d’œuvre totale, mais ils ont constitué 21 % de celles et ceux qui ont été licenciés. Plus de la moitié des pertes d’emploi ont frappé les bas salarié·e·s (16 dollars de l’heure et moins) dans la vague de licenciements qui a suivi la fermeture partielle de l’économie à partir de 2020.

P.B. – La COVID a aggravé tout cela…

J.S. – Plus de 500 000 immigrants et immigrantes n’ont pas eu accès aux subventions salariales ! Plusieurs n’avaient pas occupé un travail salarié assez longtemps. D’autres n’ont pas leurs documents en règle, donc pas de numéro d’assurance sociale. Les dizaines de milliers de sans-papiers évidemment n’existent pas dans ce système. Des milliers d’étudiantes et d’étudiants étrangers ayant un statut temporaire étaient également exclus de la prestation canadienne d’urgence (PCU)[3].

P.B. – Et il y a eu la fermeture des frontières…

J.S. – Les premières restrictions ont été imposées en mars 2020 par le gouvernement fédéral. Les personnes demandeuses d’asile et les réfugié·e·s se sont retrouvés dans l’impossibilité d’entrer au Canada. Des centaines de personnes ont été renvoyées aux États-Unis. Et il y a au pays plus de 30 000 personnes en attente d’une décision concernant leur statut.

P.B. – Les travailleuses et les travailleurs dits temporaires, à forfait, sont encore plus fragiles…

J.S. – Le fait que leur travail est lié officiellement à un employeur particulier et qu’ils n’ont pas le droit de changer d’emploi constitue le pilier d’un système très dur où ces travailleurs n’ont pas le choix d’accepter les conditions souvent misérables qu’on leur offre. La situation des travailleurs agricoles qui habitent des roulottes à quatre ou huit par chambre, payés au salaire minimum, est connue. Dans les usines de transformation alimentaire, la COVID a frappé très fort comme dans l’usine de Cargill High River en Alberta (qui produit 40 % de la viande consommée au pays) et où les taux d’infection ont été considérables. Personne d’autre au Canada n’accepterait cela, mais eux, ils n’ont pas le choix.

P.B. – C’est un système qui fonctionne « bien » pour le capitalisme néolibéral ?

J.S. – Les travailleurs sous étroite surveillance peuvent difficilement résister, même si certains le font. Également, la fonctionnalité de ce système consiste à garder le prix des aliments au plus bas niveau, ce qui fait rouler toute l’économie…

P.B. – Quels sont les points de friction ?

J.S. – Régulièrement, il y a des campagnes pour mobiliser les secteurs vulnérables comme les travailleurs temporaires. Les résultats sont mitigés, compte tenu des conditions qu’on a évoquées plus haut. Il faut noter également la montée d’un discours populiste de droite, qui cible davantage les immigrants racisés et qui empoisonne l’atmosphère dans certains quartiers « chauds » de la périphérie de Toronto. On entend de plus en plus dans les médias de droite un discours qui présente les immigrants et les immigrantes comme une menace qui met en péril notre « sécurité ». Ce problème a particulièrement affecté les communautés originaires de l’Asie de l’Est, pointées par les médias comme porteuses du « virus chinois ».

P.B. – Qu’est-ce qui s’en vient maintenant ?

J.S. – La pandémie et ses nombreuses séquelles vont perpétuer une situation de peur et de tensions. Il est possible que le tournant vers la droite s’accentue par des mesures austéritaires qui vont frapper davantage les plus vulnérables. D’un autre côté, beaucoup de gens ont pris conscience que l’affaiblissement des programmes sociaux pendant 20 ans de néolibéralisme n’était vraiment pas une bonne idée. Ils ont vu le gouvernement sortir des milliards de dollars alors qu’on nous disait que l’État ne pouvait pas payer. Il y a des secteurs importants de la population qui estiment que la source du problème relève du néolibéralisme, et non pas d’une « catastrophe microbienne » imprévisible.

P.B. – Qu’est-ce qui peut être fait à court terme ?

J.S. – Il est évident que les travailleuses et les travailleurs du soin (care), dont celles et ceux en première ligne dans les établissements de santé et regroupant un grand nombre de travailleurs immigrants, doivent être mieux traités. L’obtention d’un emploi stable rattaché à un employeur identifié doit remplacer le système actuel des agences. Il en va de même pour les travailleurs temporaires. Quant aux demandeurs d’asile et aux nombreuses personnes qui sont sans-papiers, la moindre chose est d’ouvrir les portes du pays et de régulariser leur statut.

Pierre Beaudet, rédacteur aux Nouveaux Cahiers du socialisme

- John Shields est professeur à l’Université Ryerson de Toronto. En 2021, il a publié avec Zainab Abu Alrob, doctorante à l’Université Ryerson, un rapport sur les migrations et le système d’immigration canadien : COVID-19, Migration and the Canadian Immigration System. Dimensions, Impact and Resilience. Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’un projet de l’Université York, Immigration et résilience en milieu urbain, IRMU, appuyé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. On retrouvera le rapport complet, en anglais, à : https://bmrc-irmu.info.yorku.ca/files/2020/07/COVID-19-and-Migration-Paper-Final-Edit-JS-July-24-1.pdf?x82641. L’entrevue a été réalisée le 2 septembre 2021. ↑

- CHSLD : centres d’hébergement de soins de longue durée. ↑

- Il y avait en 2019 plus de 640 000 étudiantes et étudiants étrangers dans les établissements d’éducation, dont près de 200 000 occupaient un emploi. ↑

Rapport de classe et obstacles économiques à l’association1

Dès sa création, le PQ, sous la direction de René Lévesque, délaisse le discours traditionnel de l’indépendance pour adopter le projet de souveraineté-association. Le tiret entre « souveraineté » et « association » n’est pas fortuit. Il reflète un projet distinct, comme l’explique une brochure du Centre de formation populaire : « Alors que l’indépendance signifie une rupture importante dans le système politique institutionnel canadien et implique une modification fondamentale des rapports de classes au Québec et au Canada, le projet de souveraineté-association vise à un réaménagement des rapports dans le cadre d’une continuité du système constitutionnel (…) Le projet implique une renégociation des rapports entre les diverses fractions de la bourgeoisie au Canada et au Québec. Les protagonistes principaux du projet, que représente le PQ, sont constitués par une alliance entre diverses fractions bourgeoisies et petites-bourgeoises (qui) désirent aménager de façon différente leur présence au sein du capitalisme nord-américain en agrandissant l’espace politique et économique qui leur est actuellement dévolu tout en permettant une harmonisation des intérêts de la bourgeoisie nord-américaine (américaine, canadienne et québécoise) dans le cadre d’un système politique stabilisé »2.

Pour autant, ce projet rencontre l’hostilité des classes dominantes au Canada (et aux États-Unis). Celles-ci, on le verra lors du référendum, se sont liguées pour vaincre le PQ, ce qui peut sembler paradoxal. En réalité expliquent Lacroix (prof de sociologie à l’UQAM) et Levasseur (prof de sciences politiques à l’Université Laval), le projet « entre en conflit avec la tendance à l’expansion internationale du grand capital canadien, en menaçant de tronçonner ses bases arrière et en visant un changement qualitatif de l’intégration économique du Québec dans l’ensemble continental ». À ce problème s’en ajoute toutefois un autre. Pour gagner, le PQ a besoin d’un large appui des couches populaires qui espèrent que le changement de statut du Québec sera un pas en avant dans l’émancipation. Or, la direction du PQ qui ne veut pas un « grand » changement » craint de susciter l’enthousiasme populaire de peur de faire part aux dominants !

***

C’est donc un pari impossible à gagner, selon les deux auteurs qui prévoient avant tout le monde que le camp du oui perdra le référendum. Autre conclusion qui se dégage de leur analyse : à terme (après le référendum), le PQ va se replier sur un autonomisme provincial, ce qui exigera « d’isoler au sein du mouvement syndical et populaire, les forces de gauche et d’extrême gauche susceptibles de transformer les inévitables déceptions des classes dominées et subalternes en une protestation d’ensemble contre l’organisation des rapports politiques ». C’est ce qui surviendra dès 1982 au cours du deuxième mandat du gouvernement du PQ. D’une part, René Lévesque adoptera la stratégie dite du « beau risque » en négociant la constitution avec le gouvernement libéral et en s’appuyant sur le Parti conservateur enclin à une politique de décentralisation. D’autre part, il s’engagera dans un duel très dur avec le mouvement syndical en adaptant à la manière québécoise le programme néolibéral qui envahit l’Amérique du Nord des années 1980.

De l’affaire Riel à la crise des conscriptions, en passant par la querelle des écoles françaises à l’extérieur du Québec et par les événements d’octobre 1970, toute l’histoire du Canada est périodiquement ponctuée de crises d’unité nationale, tantôt ouvertes tantôt feutrées. Ces tensions permanentes sont en fait profondément ancrées dans les caractéristiques mêmes du modèle d’unification nationale sous-jacent à la formation de l’État canadien. L’unification politique des colonies britanniques s’opère ici, en effet, de manière essentiellement défensive, passive, graduelle et conservatrice, c’est-à-dire par à-coups, sans mobilisation populaire et sous l’impulsion et la direction quasi exclusives d’une poignée de grands marchands, de banquiers, de promoteurs de chemins de fer et de politiciens conservateurs qui n’ont alors pour seul objectif que de réorganiser, en étroite association d’ailleurs avec le capital britannique et le gouvernement impérial, les finances publiques des colonies afin de parachever la construction des infrastructures ferroviaires requises pour relancer leurs activités extractives et commerciales3. Expressément destinée à garantir institutionnellement l’hégémonie politique de cette bourgeoisie commerciale au sein du nouvel État national canadien, l’union fédérale édifiée en 1867 s’avère cependant extrêmement instable et fragmentaire, c’est-ã-dire travaillée du dedans par un ensemble complexe de contradictions et de conflits touchant d’une part ã la répartition des juridictions et des compétences entre le fédéral et les provinces, et d’autre part ã la préservation des particularités linguistiques, culturelles et territoriales des Québécois, des Métis, des Amérindiens et Inuits, et des minorités francophones hors Québec4. Il ne faut pas oublier bien sûr de parler des contradictions et des conflits, qui dérivent dès l’origine de l’inégal développement entre les diverses régions du nouveau pays. Gérés tantôt par voie coercitive, tantôt par voie de compromis et de concessions (le plus souvent selon ces deux voies simultanément), ces multiples contradictions et conflits ne débouchèrent toutefois jamais sur une modification profonde des rapports de domination sous-jacents à la formation et au développement de l’État national canadien5.

L’arrivée au pouvoir du PQ déclenche en revanche une crise d’unité nationale autrement plus aigüe, car les conflits et les contradictions qui sont à la source de l’actuelle crise canadienne ne peuvent manifestement être gérés et résolus, de manière stable, qu’au prix d’une transformation substantiel – celui de la structure de domination nationale mise en place en 1867. Ceci ne signifie évidemment pas que le Canada soit inévitablement appelé à disparaître en tant qu’espace national distinct. Simplement, cela peut suggérer que la résolution de la présente crise de l’unité canadienne passe de façon obligée par une profonde restructuration des rapports de domination nationale articulés historiquement à la formation du Canada comme État-nation. Cette restructuration pourrait revêtir des formes extrêmement diverses, allant de l’indépendance pure et simple du Québec à l’occupation militaire prolongée de la province et à la répression systématique du mouvement indépendantiste (le tout accompagné d’une politique de centralisation autoritaire des pouvoirs au niveau du gouvernement fédéral), en passant par la souveraineté-association du Québec ou par un fédéralisme fortement décentralisé, etc. Le choix de l’une ou l’autre de ces stratégies de sortie de crise est finalement fonction de la configuration des rapports de classes et de l’évolution conjoncturelle des relations de force entre ces classes dans le champ politique.

En ce sens, l’issue de la crise actuelle ouverte par la victoire du PQ aux élections de novembre 1976 dépendra avant tout des rapports politiques entre les classes et fractions de classes constitutives de la société canadienne (étant entendu ici que le grand capital américain est directement représenté au sein du bloc au pouvoir par l’une de ces fractions). Ces relations de classes, aussi bien entre les diverses fractions de la classe dominante canadienne qu’entre celle-ci et les classes dominées/subalternes, constituant autant de réseaux d’obstacles venant peser sur l’adoption et la mise en oeuvre de ces diverses stratégies de réorganisation structurelle des rapports de domination nationale au Canada. Cependant, avant de procéder à l’analyse des obstacles qui s’opposent à la souveraineté-association comme forme spécifique de solution à la crise actuelle, un dernier mot concernant les fondements à la fois structurels et conjoncturels de celle-ci. C’est l’évidence même, le traitement de cette crise est directement fonction des contradictions structurelles et des problèmes conjoncturels qui sont à sa source. Si la présente crise de l’unité nationale

canadienne fut largement précipitée par la défaite électorale du Parti libéral et l’accession au pouvoir d’une formation politique qui n’a jamais caché son option souverainiste, elle a par contre ses racines dans un ensemble de tendances structurelles qui remontent en fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale et, plus particulièrement, au début des années soixante. L’élection du 15 novembre devant être lue comme un événement particulier opérant une formidable condensation des contradictions et des conflits dérivant de ces tendances structurelles et des contre-tendances introduites pour les contrecarrer. Certes, il est impossible, dans les limites de ce texte, de rendre compte de l’ensemble des processus ayant concouru ã la genèse de l’actuelle crise. Aussi nous bornerons-nous ici ã énoncer quelques hypothèses de travail très générales qui, nous l’espérons, seront susceptibles de rendre intelligibles les coordonnées de cette crise.

Tendances structurelles à la base de la présente crise

La mise en question des rapports de domination nationale sous-jacents à la fondation de l’État canadien est, sans nul doute, liée directement à la renaissance et au développement, d’une ampleur extraordinaire, des luttes nationalistes (nationalitaires n’existe pas) au Québec depuis plus de 15 ans, c’est-à-dire de cet ensemble hétérogène de pratiques revendicatives visant à préserver la langue, la culture et le territoire d’un groupe social historiquement constitué comme nationalité distincte6. Certes, quand on a souligné l’importance de cette protestation nationaliste, l’on a dit quelque chose d’essentiel pour la compréhension de la genèse de l’actuelle crise d’unité nationale, mais il reste encore et surtout à rendre compte des conditions de formation et de développement de ces pratiques sociales conflictuelles. Ceci signifie concrètement cerner les tendances structurelles qui impulsent l’apparition, la formation, la transformation, la réactualisation et la prolifération de ces revendications nationalistes qui débouchent, à l’automne 1976, sur le ralliement de larges couches de la classe ouvrière et de la nouvelle petite bourgeoisie salariée urbaine, et de certaines fractions de la bourgeoisie, au PQ et à son projet de souveraineté-association.

Parmi ces tendances structurelles, deux nous apparaissent particulièrement décisives : l’accentuation des inégalités régionales de développement d’une part, et l’extraordinaire croissance de l’intervention des États provinciaux d’autre part. Ces deux tendances s’enracinent dans les caractéristiques du système des apports de classes défini par le nouveau modèle d’accentuation du capital graduellement mis en place après la fin de la Seconde Guerre mondiale au Canada.

Développement inégal et régionalisation de l’économie canadienne

Le développement inégal est un trait permanent du capitalisme canadien. Dès le lendemain de la formation de la Confédération, les provinces du centre (Ontario et Québec) se constituent en effet comme le pivot industriel et financier du pays et tout le système ferroviaire est d’ailleurs construit de manière à consacrer leur hégémonie économique. Cette tendance à l’inégal développement ne fera par.la suite que s’accentuer avec la mise en oeuvre, à partir de 1879, de la « National Policy » qui aura notamment pour conséquence d’institutionnaliser le fractionnement et l’éclatement du pays en plusieurs sous-champs régionaux se spécialisant tantôt dans l’extraction et l’exportation de produits naturels et de matières premières (Maritimes et provinces de l’Ouest), tantôt dans la production de biens de production et d’équipement (Ontario), tantôt enfin dans la production manufacturière de biens de consommation courante et dans l’extraction et la transformation primaire de certains produits naturels et matières premières (Québec)7.

Loin de corriger ces inégalités de développement, le nouveau modèle d’accumulation du capital mis en place après 1945 les approfondira considérablement. Défini par une croissance continue, rapide et quasi illimitée du surplus économique, ce modèle d’accumulation appelle en effet à une pénétration massive et systématique du capital américain qui va se loger dans les branches industrielles les plus productives et les plus stratégiques pour le développement économique du pays8. Cette pénétration du capital américain, sous forme d’investissements directs, débouche sur une continentalisation tendancielle de l’ensemble des processus de mise en valeur et d’accumulation du capital au Canada et elle a pour conséquence de brancher plus ou moins organiquement l’appareil productif canadien sur le champ industriel américain. À son tour, ce processus de continentalisation accélère et approfondit en fait la désarticulation du champ industriel canadien, précipite le déclin de l’axe économique est-ouest au profit d’un axe nord-sud, consolide la concentration de l’industrie lourde et technologiquement avancée dans le sud de l’Ontario et renforce la vocation traditionnelle du Québec comme aire de fabrication de biens de consommation courante et comme zone d’extraction et de transformation primaire de produits naturels et de matières premières.

Croissance et autonomisation des États provinciaux

Ce processus de fragmentation de l’espace national canadien est par ailleurs systématiquement alimenté et accentué, depuis la fin des années cinquante, par la tendance à l’autonomisation progressive des appareils d’État provinciaux par suite de l’accroissement considérable de leur champ d’intervention9. L’une des caractéristiques centrales du modèle d’accumulation intensive de capital qui émerge au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est en effet l’intervention désormais massive et permanente de l’État dans l’organisation, le programme nation et la régulation de la croissance du surplus économique, la logique étatique étant graduellement devenue la logique organisatrice dominante des rapports sociaux depuis 1945. Dans un premier temps, le gouvernement fédéral assumera l’essentiel de la responsabilité de ces nouvelles interventions étatiques, prenant notamment en charge la direction du processus de reconversion de l’économie de guerre.

Compte tenu toutefois que la plupart des domaines d’intervention en forte croissance (santé, sécurité sociale, éducation, formation/qualification de la force de travail, développement industriel, infrastructures routières, consommation collective) sont soit de juridiction exclusivement provinciale, soit de compétence partagée d’une part, et que la mise en valeur accélérée des ressources naturelles induit un fort accroissement des revenus des États provinciaux d’autre part10, ceux-ci sont progressivement amenés à jouer un rôle de plus en plus décisif, à partir de la fin des années 50, dans la régulation de l’accumulation du capital et dans la gestion/légitimation des rapports de classes qui en dérivent. Ceci ouvre la voie à une autonomisation croissante des États provinciaux à l’égard de l’État fédéral.

Ce renforcement des capacités d’interventions des États provinciaux soulèvera cependant un ensemble de nouveaux conflits touchant à la délimitation des domaines et compétences d’action de chacun des niveaux de gouvernement, et à la répartition des ressources fiscales requises pour en assurer le financement. Ces conflits sont particulièrement aigus au Québec où l’expansion quantitative et qualitative de l’action de l’État s’opère, en raison de la configuration spécifique du champ des rapports de classes et de l’organisation du système politico-administratif à la fin des années 50 et au début des années 60, avec une allure sans précédent et une stratégie unique au Canada11.

Contre-tendance à la fragmentation et conjoncture de crise économique et étatique

Ces tendances structurelles à la fragmentation et à l’éclatement économiques et politiques du pays furent cependant contrecarrées, du moins tendanciellement, par un ensemble d’initiatives politiques de l’État fédéral. Ces initiatives visaient, au nom de l’intérêt national, d’une part à corriger les inégalités régionales de développement, et d’autre part à coordonner et programmer la croissance des interventions des gouvernements

provinciaux, à amorcer la mise en place de nouveaux programmes nationaux, à redistribuer équitablement les ressources fiscales du pays entre les diverses provinces, et à associer institutionnellement les États provinciaux à la formulation ou à l’administration des grandes politiques nationales.