Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

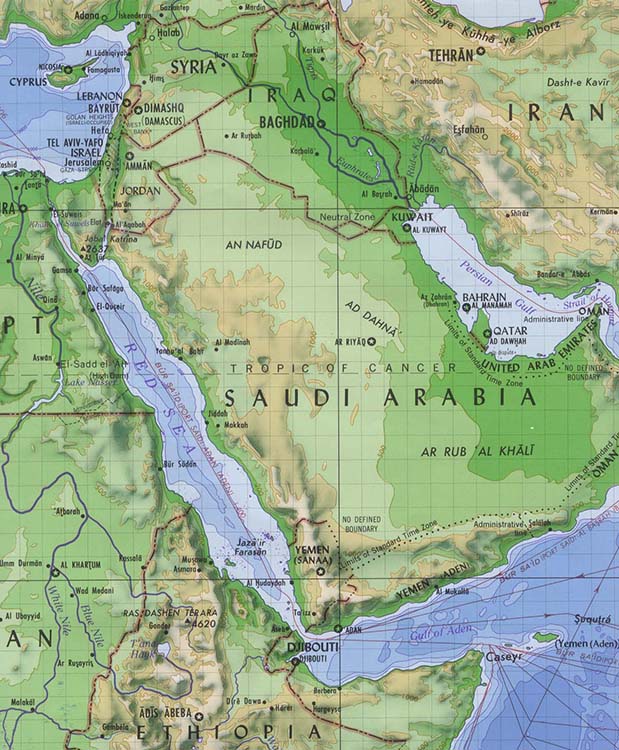

L’impact de la guerre génocidaire israélienne à Gaza sur le Moyen-Orient

L'armée d'occupation israélienne continue, plus de 100 jours après son début, clenchement à mener une guerre génocidaire contre la population palestinienne de la bande de Gaza. Cette opération a immédiatement succédé à l'attaque du Hamas du 7 octobre, qui a provoqué la mort de 1 139 personnes, dont 695 civils israéliens, 373 membres des forces de sécurité et 71 étrangers*.

Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières

15 janvier 2024

Par Joseph Daher

Les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza vivent sous un bombardement israélien constant d'une violence jamais égalée. À la mi-janvier 2024, selon les estimations les plus basses, plus de 24 000 Palestiniens auront été tués par les frappes israéliennes. La grande majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Sans oublier les 10 000 autres disparu.e.s sous les décombres et présumé.e.s mort.e.s. Plus de 1,9 million de Palestiniens ont été déplacés sur le territoire de la bande de Gaza, soit plus de 85 % de la population totale. À bien des égards, il s'agit d'une nouvelle Nakba. Lors de la Nakba de 1948, plus de 700 000 Palestiniens avaient été chassés par la force de leurs foyers et étaient devenus des réfugiés. Ce mécanisme s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui.

A l'heure actuelle, les tensions régionales continuent de s'intensifier sans se transformer (pour l'instant) en une guerre ouverte généralisée, bien que les tensions se soient accrues de façon spectaculaire depuis le début du mois de janvier. Face à la violence de l'armée d'occupation israélienne, soutenue par ses alliés impérialistes occidentaux, les peuples de Syrie, d'Irak, du Yémen et du Liban sont confrontés aux risques croissants d'une conflagration régionale plus meurtrière encore.

EN SYRIE

Depuis le 7 octobre, Israël a pris à plusieurs reprises la Syrie pour cible, en procédant à des assassinats ciblés de personnalités importantes. Au sud de Damas, des missiles israéliens ont assassiné le général de brigade Razi Mousavi, un commandant clé de la Force Qods, la branche des opérations extérieures et l'unité d'élite des Gardiens de la révolution (le corps d'armée qui porte l'idéologie de la République islamique d'Iran). Les dirigeants iraniens ont promis de réagir à l'assassinat du 25 décembre. Quelques jours plus tard, le 8 janvier, Hassan Akkacha, un membre du Hamas responsable des opérations de tir de roquettes sur Israël depuis la Syrie, a été tué par l'armée d'occupation israélienne opérant à Beit Jinn, une ville israélienne située au sud-ouest de Damas. Entre le 12 octobre et le 8 janvier, pas moins de 18 frappes israéliennes ont visé à plusieurs reprises les aéroports de Damas et d'Alep. Elles ont également frappé des positions et des installations du Hezbollah et des forces pro-iraniennes dans la région de Damas.

Bien que le dictateur Bachar al-Assad ait affirmé en paroles sa solidarité avec les Palestiniens, le régime syrien ne semble avoir ni l'intérêt ni la capacité de participer directement à une riposte à la guerre israélienne contre la bande de Gaza. Cette attitude est historiquement conforme à la politique du régime syrien qui, depuis 1974, s'efforce d'éviter toute confrontation sérieuse et directe avec Israël. En outre, la condamnation de la guerre menée par Israël de la part des responsables syriens ne débouchera sur aucune forme de soutien militaire ou politique au Hamas. Il n'y aura pas de renforcement des relations entre ces deux acteurs, pas de retour à la configuration d'avant 2011, qui avait été suspendue après que le mouvement palestinien eut exprimé son soutien au soulèvement syrien.

Si le régime syrien a rétabli les liens avec le Hamas à l'été 2022, c'est grâce à la médiation du Hezbollah. Les relations futures entre la Syrie et le Hamas seront principalement fonction des intérêts liés à l'Iran et au Hezbollah et structurés par ces derniers.

Entre-temps, la violence s'est intensifiée dans le nord de la Syrie. Le nord-ouest est devenu un nœud de conflits marqué par une intensification des bombardements de la part de la Russie et de la Syrie. Cette escalade fait suite à une action particulièrement meurtrière menée lors de la cérémonie de remise des diplômes d'une académie militaire dans la ville de Homs qui a coûté la vie à au moins 89 personnes. Cette attaque, qui a été effectuée par des drones chargés d'explosifs provenant probablement des zones voisines contrôlées par les autorités turques ou par Hayat Tahrir Sham (HTS), a donné le coup d'envoi à une série de bombardements d'une ampleur accrue.

Cet attentat a servi de prétexte au régime syrien et à son allié russe pour intensifier leurs actions militaires dans la région, ce qui a eu de graves conséquences humanitaires. Depuis le début du mois d'octobre, plus de 100 personnes ont été tuées, dont près de 40 % d'enfants, et plus de 400 autres ont été blessées. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), 120 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile en raison des tirs d'artillerie et des bombardements effectués par les forces armées de Damas et de Moscou.

L'armée turque a élargi sa zone d'action en ciblant les régions contrôlées par l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (AANES). Cette décision stratégique a été prise à la suite d'un attentat suicide perpétré le 1er octobre à l'entrée du ministère de l'Intérieur à Ankara, qui a fait deux blessés parmi les policiers. Un groupe affilié au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a revendiqué l'attentat. Ceci a conduit le gouvernement turc à prendre des mesures rapides et énergiques. Entre autres, le 17 octobre, le parlement turc a voté en faveur d'une prolongation de son mandat, autorisant les forces armées à lancer des opérations transfrontalières en Syrie et en Irak pendant deux années supplémentaires.

Depuis octobre 2023, de nombreuses frappes aériennes et des attaques de drones ont privé d'électricité, d'eau, de chauffage et d'autres types d' infrastructures une grande partie de la population du nord-est, temporairement ou pour toute la durée des froids mois d'hiver à venir. À la fin du mois de décembre, l'aviation et les drones turcs ont effectué une série de bombardements sur le nord-est de la Syrie, ciblant des sites pétroliers et des installations essentielles. Ces opérations ont provoqué des coupures de courant dans plusieurs villes et dans les campagnes du canton de Jazeera, réduisant de 50 % la capacité de production des centrales électriques. En 2023, les attaques turques ont tué au moins 176 civils et en ont blessé 272 autres. À la mi-janvier, la Turquie a mené une nouvelle série de frappes aériennes contre le nord-est de la Syrie et le nord de l'Irak.

Cette escalade généralisée dans la fréquence des bombardements au nord de la Syrie s'explique par la volonté de profiter du fait que l'attention de la communauté internationale se concentre actuellement sur la guerre israélienne contre Gaza. Les principaux États impliqués - notamment la Turquie, la Russie et le régime syrien - profitent stratégiquement de la forte concentration de la communauté internationale et de l'opinion publique sur la guerre israélienne. Cette manœuvre calculée leur permet d'opérer avec un degré bien réel d'impunité sur ce théâtre septentrional.

Mettant à profit le chaos, les bases militaires américaines en Syrie - et en Irak - sont devenues la cible d'un nombre croissant d'attaques de drones et de roquettes orchestrées par des groupes affiliés à l'Iran. Le 10 janvier, le ministère américain de la défense a annoncé que les troupes et les bases américaines en Syrie et en Irak avaient fait l'objet de 127 attaques depuis le 17 octobre. Ces actions sont une réponse directe au soutien apporté par Washington à l'action militaire d'Israël dans la bande de Gaza. C'est un moyen pour eux de faire progresser leurs intérêts à la fois politiques et locaux. Depuis la fin du mois d'octobre, les frappes aériennes américaines visent systématiquement plusieurs installations utilisées par les milices pro-iraniennes et le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran dans l'est de la Syrie.

EN IRAK

En Irak, des tensions sont également apparues entre les forces armées américaines et les milices pro-iraniennes. Le 4 janvier, les forces américaines ont frappé un quartier général de la sécurité irakienne au cœur de la capitale, Bagdad. Deux membres de la faction al-Noujouba de la milice pro-iranienne Hachd al-Chaabi ont ainsi été tués. Parmi les miliciens assassinés, le commandant Abou Taqwa, qui était accusé par Washington d'être activement impliqué dans des attaques contre les bases militaires américaines en Irak. Les Hachd al-Chaabi étant officiellement intégrés à l'armée nationale irakienne, le ministère irakien des affaires étrangères a fermement condamné l'attentat.

Le cabinet du premier ministre Mohammad Chia al-Soudani a quant à lui qualifié la frappe du 4 janvier d'escalade dangereuse. Il a annoncé la formation d'un comité bilatéral chargé de prendre des mesures pour mettre fin définitivement à la présence des forces de la coalition internationale (dirigée par les États-Unis).

Ce n'est pas la première fois que la classe politique dirigeante irakienne appelle au départ des forces américaines. Après l'assassinat en 2020 par les Etats-Unis de Kassem Soleimani, chef de la force iranienne al-Qods des Gardiens de la Révolution à Bagdad, le Premier ministre par intérim Adel Abdel-Mahdi avait demandé à Washington la mise en place d'un plan de retrait de ses troupes. Cette demande avait reçu un refus catégorique de la part du Département d'Etat américain.

Le Parlement irakien avait également élaboré un projet de loi exigeant le retrait des troupes américaines, mais la résolution n'était pas contraignante. Officiellement, les 2 500 soldats américains présents en Irak fournissent assistance, conseil et formation aux forces armées irakiennes. Leur présence s'est faite à l'invitation du gouvernement irakien, qui en 2014 avait demandé une assistance pour combattre le groupe djihadiste dit État islamique (EI) , mais elle figurait aussi dans l'accord stratégique signé en 2008 entre l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki — aujourd'hui membre du Cadre de coordination chiite pro-iranien — et Washington. L'accord avait ensuite été approuvé par le Parlement irakien. De son côté, Washington souhaite maintenir sa présence militaire à la fois en Irak et en Syrie.

AU YÉMEN

De la même manière, du côté yéménite, la tension monte entre le mouvement politique armé yéménite des Houthis et les forces armées américaines et leurs alliés. Depuis le 7 octobre, en solidarité avec les Palestiniens, Les Houthis ont multiplié les attaques en mer Rouge contre des navires considérés comme liés à Israël. Ainsi, le 19 novembre, ils se sont emparés d'un navire marchand, le Galaxy Leader, propriété d'un homme d'affaires israélien, avec ses 25 membres d'équipage. Les Houthis ont déclaré en de nombreuses occasions qu'ils ne mettraient fin à ces attaques que lorsque la guerre israélienne contre les Palestiniens de la bande de Gaza cesserait.

Face à cette situation, Washington a mis en place début décembre une force navale multinationale pour protéger les navires marchands en mer Rouge, par laquelle transite 12% du commerce mondial. L'objectif principal est de préserver l'un des couloirs maritimes les plus importants pour le commerce international. Le dernier jour de l'année 2023, dix miliciens Houthis ont été tués lors de l'opération de destruction de trois navires revendiquée par l'armée américaine en riposte à l'attaque menée contre un porte-conteneurs appartenant à une compagnie danoise. Il s'agissait de la première frappe meurtrière contre les Houthis depuis la mise en place de la force navale multinationale. Quelques jours plus tard, les États-Unis et le Royaume-Uni ont réalisé une nouvelle série de frappes aériennes dirigées contre les Houthis. En outre, Washington a imposé des sanctions visant les circuits de financement des Houthis, ciblant plusieurs personnes et entités au Yémen et en Turquie. Entre le 18 novembre et le 13 janvier, plus de 27 navires de commerce qui naviguaient dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d'Aden ont été attaqués par les Houthis.

AU LIBAN

Alors que le Liban est la cible de missiles israéliens depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza, les risques d'une confrontation plus importante entre le Hezbollah et Tel-Aviv ont augmenté après l'assassinat par Israël de Saleh al-Arouri, numéro deux du bureau politique du Hamas et l'un des fondateurs de son aile militaire, les Brigades al-Qassam. Cet assassinat a eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth le 2 janvier. Deux autres responsables du Hamas, Samir Fandi et Azzam al-Akraa, ainsi que quatre autres personnes affiliées au mouvement - mais aussi à la Jamaa Islamiya libanaise (une branche des Frères musulmans au Liban) - ont également été tués dans cet attentat.

Le chef du Hamas, Arouri, était installé au Liban depuis 2018. Emprisonné à deux reprises, il a passé une douzaine d'années dans les geôles israéliennes avant d'être libéré en avril 2010. Il était l'un des interlocuteurs privilégiés de Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah.

Ensuite, c'est Wissam Tawil, commandant de la Force Al-Radwan, une unité militaire du Hezbollah, qui a été assassiné par un drone israélien dans le sud du Liban. Il s'agit du plus haut responsable militaire du Hezbollah tué depuis le 8 octobre. En réaction, le Hezbollah a pris pour cible des bases militaires situées au nord d'Israël.

Les attaques israéliennes ont causé la mort d'environ 160 membres du Hezbollah entre le 8 octobre et la mi-janvier 2023. Les attaques de l'armée d'occupation israélienne par avion et par drone sur des villages du Sud-Liban ont également entraîné le déplacement forcé de plus de 76 000 personnes ainsi que la destruction de vastes étendues de terres agricoles.

Pour l'instant, les assassinats d'Arouri et du commandant Tawil du Hezbollah n'ont pas modifié la position du parti islamique libanais ni celle de son principal soutien, l'Iran. La réticence à s'engager dans une riposte militaire plus intense s'explique par le souci de préserver les intérêts politiques et géopolitiques du Hezbollah. Le Hezbollah continue de servir de « front de pression » contre Tel-Aviv, comme l'exprime Hassan Nasrallah dans ses discours. De même, l'Iran ne veut pas que son fleuron, le Hezbollah, soit affaibli. L'objectif géopolitique de l'Iran n'est pas de libérer les Palestiniens mais d'utiliser ces groupes comme levier, notamment dans ses relations avec les Etats-Unis. Dans ce contexte, le Hezbollah s'en tient à des « réactions calculées et proportionnelles » contre les agressions israéliennes.

La menace réside dans la probabilité qu'Israël poursuive ses assassinats et ses attaques sur les territoires libanais. Une partie de la classe dirigeante israélienne souhaite, par le biais de cette guerre contre Gaza, forcer le Hezbollah à se retirer à 10 kilomètres de la frontière, c'est-à-dire au nord du fleuve Litani. Cela constituerait un succès politique et militaire pour Israël.

L'escalade des attaques israéliennes au Liban est liée à la nouvelle phase militaire engagée par Israël. Le retrait de Gaza de cinq brigades , composées principalement de soldats de réserve, au début de l'année relève de la stratégie israélienne de « guerre de faible intensité ». L'objectif est de renforcer le contrôle sur la majeure partie de la bande de Gaza tombée sous son emprise, de détruire le réseau de tunnels souterrains et d'éradiquer toute résistance restante. La multiplication des menaces et des attaques au Liban met en lumière l'occasion manquée par le Hezbollah d'obliger Israël à se battre sur deux fronts. Cette situation est en train de se retourner contre le Hezbollah.

CONCLUSION

Alors que la guerre génocidaire contre les Palestiniens enfermés dans la bande de Gaza se poursuit sans relâche. le gouvernement israélien a annoncé que la guerre se prolongerait « tout au long » de l'année 2024. L'impunité israélienne est une menace permanente pour les classes ouvrières régionales et continue de renforcer les dangers d'une guerre régionale. Parallèlement, l'impérialisme occidental dirigé par les États-Unis ne fait qu'aggraver la misère des classes populaires locales en soutenant Israël, les États autoritaires de la région et en poursuivant les bombardements.

Dans cette situation, que peuvent faire la gauche et les militant.e.s progressistes ?

Il est important de rappeler sans cesse notre opposition à l'État israélien d'apartheid, colonial et raciste, tout en continuant à défendre le droit des Palestiniens à résister contre un tel régime criminel. En effet, comme toute autre population confrontée aux mêmes menaces, les Palestiniens ont ce droit, y compris par des moyens militaires. De même, les Libanais ont le droit de résister à l'agression militaire d'Israël et à la guerre. Cette position ne doit pas être confondue avec le soutien aux perspectives et orientations politiques des différents partis politiques palestiniens et libanais, y compris le Hamas et le Hezbollah. Cela vaut également pour tous les types d'actions militaires que ces acteurs pourraient entreprendre. C'est particulièrement vrai pour les actions qui conduisent à l'assassinat aveugle de civils.

La tâche principale de la gauche reste de développer une stratégie basée sur une solidarité régionale par en bas. Cela implique de s'opposer aux États occidentaux et à Israël tout en s'opposant aux États autoritaires régionaux (que ce soit l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar, les Émirats arabes unis, etc. et aux forces politiques qui leur sont liées. Cette stratégie, qui repose sur la lutte des classes conduite depuis le bas, est le seul moyen de parvenir à s'affranchir de ces régimes et de leurs soutiens impérialistes (qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine ou de la Russie). Dans le cadre de cette lutte, les Palestiniens, les Libanais et les habitants d'autres pays doivent également faire leurs les revendications de tous ceux qui souffrent d'oppression nationale - comme les Kurdes et tous les autres qui subissent des formes d'oppression ethnique, sectaire et sociale.

Joseph Daher, 15 janvier 2024

* Il convient de noter que le 7 octobre 2023, des civils israéliens ont également été tués par les forces d'occupation israéliennes, notamment par des tirs d'obus de chars sur des maisons où des Israéliens étaient détenus.

P.-S.

• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro.

Source : olidarity. Posted January 17, 2024. January 15, 2024, forthcoming in March-April 2024 ATC 229 :

https://solidarity-us.org/impact-of-israeli-genocidal-war-in-gaza-on-the-middle-east/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Paul Saint-Pierre Plamondon continue de faire des immigrant·es les boucs émissaires des différentes difficultés de la société québécoise

Paul St-Pierre Plamondon a repris ses déclarations faisant de l'immigration le vecteur d'une crise sociale annoncée. Ce discours s'inscrit dans une orientation générale de la bourgeoisie de différents pays visant à faire des personnes migrantes des boucs émissaires de l'ensemble des problèmes sociaux. Trump promet, s'il est réélu, d'expulser les immigrant·es illégaux. En France, le gouvernement d'Emmanuel Macron vient d'adopter une loi d'immigration qui enlève des droits aux personnes issues de l'immigration reprenant à son compte la rhétorique du parti de Marine Le Pen. Les pays d'Europe de l'Est, Pologne et Hongrie, avaient d'ailleurs déjà adopté des lois de même nature. Même la Hollande et les pays scandinaves ont mis en œuvre de telles politiques.

Au Canada, Pierre Poilièvre, chef du Parti conservateur, attribue lui aussi la crise du logement au nombre élevé d'immigrant·es accueilli·es par le gouvernement Trudeau. Il a demandé une baisse importante des seuils d'immigration pour faire face à la crise du logement.

Alors que ces discours sont partout dans les médias, on s'étonne que les sondages avalisent cette perception qui a été construite par des prises de parole qui pavent la voie au renforcement de la droite et de l'extrême droite. Le Bloc québécois a, lui aussi, repris les mêmes propos sur les crises du logement ou des services publics causés par le trop grand afflux d'immigrant·es. Le gouvernement Trudeau commence à s'adapter à ces pressions et a instauré des restrictions à ses politiques d'immigration en réduisant le nombre d'étudiant·es étrangers pouvant fréquenter les universités et collèges au Canada.

La pénurie de logements est sans doute exacerbée par l'augmentation de la demande, mais cette dernière existait bien avant l'augmentation du flux migratoire. [1] En fait, c'est cette pénurie elle-même qui doit être expliquée. De même, ce n'est pas l'augmentation d'immigrant-e-s qui est la cause de la crise dans les secteurs de la santé ou dans l'éducation, mais bien le sous-investissement découlant des politiques néolibérales et la volonté des gouvernements de favoriser la privatisation des services publics.

Lors du caucus de sa formation politique réunie à Alma en janvier denier, le chef péquiste a repris son discours sur la causalité entre niveau d'immigration et crise du logement. PSPP a répété que les seuils migratoires actuels fixés par Ottawa sont délirants, que l'itinérance s'accroît et que les loyers augmentent à cause de la « crise migratoire ». Comme l'écrit Aurélie Lanctôt, son message est clair : « les misères des locataires québécois s'expliquent avant tout par l'immigration incontrôlée ». [2] « Il n'écarte pas que sa cible de 35 000 (pour l'immigration permanente) soit abaissée ». Il voudrait également établir une cible pour l'immigration temporaire. [3]. Paul Saint-Pierre Plamondon reste donc engoncé dans sa démagogie contre les personnes immigrées. Nous republions donc, ici, la réponse que nous avions apportée lors de sa sortie de novembre dernier.

Faire des personnes migrantes, le bouc émissaire de tous les problèmes de la société québécoise, une démarche irresponsable

Le 5 novembre dernier, Paul St-Pierre Plamondon (PSPP) publiait sur Twitter un texte intitulé : « Politiques complètement irresponsables en immigration : vers une crise sociale sans précédent ». Il reprochait au gouvernement Legault d'avoir trahi une promesse électorale en haussant le seuil de l'immigration permanente à plus de 64 000 personnes par année. Et il ajoutait : « Un regard lucide sur la situation sociale et économique qui découle de ces seuils d'immigration doit nous amener à conclure que nous construisons de toute pièce une crise sociale sans précédent. » Rappelant les stigmatisations de Legault sur la « louisianisation » du Québec qui nous guetterait en cas d'augmentation du seuil d'immigration, il écrit un brûlot qui fait de l'augmentation de ce seuil la source de tous les maux dont souffre la société québécoise.

PSPP rend les personnes migrantes responsables de la crise du logement

Pour PSPP la crise du logement s'explique aisément. Elle découle de la hausse des seuils et l'arrivée de migrants permanents et temporaires. Cette arrivée massive de migrant-e-s déséquilibre les rapports entre l'offre et la demande. Pour le chef péquiste, cette arrivée massive provoque non seulement la pénurie de logements et l'augmentation des loyers, mais est aussi responsable du développement de l'itinérance.

En fait, la crise du logement a des sources beaucoup plus profondes. Dans un texte sur la crise du logement au Québec, le FRAPRU, reprenant les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nous rapporte que « dans 44 régions métropolitaines, villes et agglomérations du Québec (…) toutes sauf trois, avaient un taux d'inoccupation des logements locatifs sous le seuil d'équilibre, réputé être de 3 %. » [4]. Et quelle est la cause de cette pénurie ? « Le marché est comprimé par la financiarisation du logement ; on ne construit plus pour loger des gens, mais plutôt pour réaliser des profits juteux, le plus rapidement possible. Pour cela, les promoteurs immobiliers peuvent compter sur des fonds d'investissement disposés à leur confier des prêts risqués, contre un taux de rendement élevé. (… ) Dans ce marché agité, la situation des familles de locataires est particulièrement pénible. Elles peinent à trouver un logement accessible financièrement et suffisamment grand. » [5]

L'IRIS nous offre une analyse des fondements de la crise du logement [6] et l'analyse nous propose de nombreuses recommandations pour y faire face. Retenons simplement ceci de leur propos :

Enfin, s'il est souhaitable d'augmenter le stock de logements disponibles dans plusieurs localités du Québec, les gouvernements et les administrations municipales doivent soutenir en priorité la construction de logements hors du marché privé afin d'augmenter le nombre d'habitations à bas prix, qui a eu tendance à diminuer au pays dans la dernière décennie, et de prévenir de futures hausses. Cela signifie de miser sur le logement social et communautaire, qui regroupe notamment les habitations à loyer modique, les coopératives d'habitation et les organismes sans but lucratif . [7]

Se contenter d'additionner l'immigration permanente et temporaire et comparer le résultat au nombre de logements construits, comme le fait PSPP, laisse échapper totalement les fondements de la crise du logement. C'est une démarche démagogique qui stigmatise et détourne le regard des causes réelles des problèmes vécus par la majorité populaire au Québec.

PSPP dénonce l'accaparement par les migrant-e-s des ressources de nos services publics

Pour PSPP, la crise des services publics s'explique tout aussi aisément. Les ressources de l'école publique comme des services de santé servent à répondre aux demandes provoquées par la vague migratoire actuelle.

Depuis des décennies, les services publics (santé, éducation, fonction publique) subissent les assauts du néolibéralisme : coupes, compressions, hausse de tarifs et processus de privatisation rampant. « Le système de santé et les services sociaux sont à bout de souffle, étouffés par des années de compressions. Les réseaux de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, mais aussi des services à la petite enfance, doivent également remplir leur mission, mais avec de moins en moins de ressources pour y arriver. Les programmes sociaux ont eux aussi été sous-financés, ce qui a contribué à maintenir des centaines de milliers de personnes dans la pauvreté et à aggraver la crise du logement. » [8]

À l'heure où les travailleuses et les travailleurs du secteur public se battent pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, les difficultés des services publics ne peuvent pas être rejetées sur le dos des personnes migrantes. Ces employé-e-s savent trop bien que ce sont les politiques néolibérales qui sont les véritables responsables des difficultés des services publics. La population du Québec qui est bien consciente que ces travailleurs et travailleuses, et particulièrement des femmes racisées comme cela est devenu clair durant la pandémie de la Covid, soutiennent à bout de bras ces services et ne peuvent acheter la démagogie dont PSPP fait preuve.

Enfin, PSPP désigne les personnes migrantes comme les responsables du recul du français

… « Après des décennies et des décennies de travail, on est en train de défaire tout l'héritage des 40 dernières années en protection du français en accueillant un nombre d'allophones beaucoup plus élevé que notre capacité d'intégrer et de franciser. »(PSPP)

Avec sa recherche de boucs émissaires pour expliquer les problèmes sociaux, PSPP s'avère incapable d'identifier les réels fondements de la précarité du français au Québec.

Si la langue française est la langue de la majorité au Québec, elle reste la langue minoritaire au Canada et sur le reste du continent et elle est au Québec confrontée à l'hégémonie économique, politique et culturelle de l'anglais.

Cette politique hégémonique découle de la politique assimilationniste de l'État canadien qui a marginalisé l'usage du français tout au long de son histoire. De multiples lois ont suspendu le statut légal du français une province après l'autre (Manitoba, Saskatchewan, Ontario). Encore aujourd'hui, le français recule partout au Canada non à cause des immigrant-e-s, mais à cause du statut de langue dominante de l'anglais comme l'anglais des affaires, de l'emploi et des communications.

Au Québec , la langue anglaise reste la langue la plus attractive. Ottawa joue un rôle important à ce niveau. La politique du bilinguisme qui impose au Québec des institutions bilingues conforte ainsi la place subordonnée de la langue française. Cette politique représente un refus de reconnaître le français comme langue nationale du Québec et découle du refus d'une véritable reconnaissance de la réalité nationale du Québec.

Le français n'est pas la langue commune du travail dans les grandes entreprises dont les plus importantes sont pour la plupart gérées en anglais. Les personnes immigrantes comme les natives francophones, se voient exiger la connaissance de l'anglais pour trouver un emploi ou aspirer à une promotion. La maîtrise de l'anglais est de plus en plus souvent exigée pour avoir accès à un emploi ou pour obtenir une promotion, parfois même dans les institutions de l'État. En somme, la place du français au Québec reflète le statut de minorité nationale du Québec dans le Canada et trouve son fondement dans le contrôle de l'économie par les grandes banques et les grandes entreprises anglophones malgré le développement d'une bourgeoisie québécoise dans les dernières décennies.

De plus le gouvernement du Québec, sous la domination des libéraux, a favorisé l'usage de l'anglais dans ses rapports avec les minorités culturelles et avec les grandes entreprises. Il a également accordé des budgets insuffisants à la francisation des nouveaux arrivants. À ces facteurs, il faut ajouter que le poids de l'anglais au niveau culturel a été renforcé par l'importance des médias sociaux américains et canadiens dans les productions des biens culturels les plus consommés. Tous ces facteurs expliquent pourquoi l'anglais a non seulement conservé, mais renforcé son pouvoir d'attraction auprès de la quasi-totalité des nouveaux arrivants et auprès de la population francophone elle-même.

La lutte pour l'indépendance est partie prenante de la défense de la langue française. Tant que le Québec restera subordonné à l'État canadien, comme le propose le gouvernement Legault, tant que les grandes entreprises stratégiques resteront en dehors de l'État du Québec, les droits nationaux du Québec et le caractère du français comme langue commune de la société québécoise seront constamment remis en question. La volonté majoritaire de la population de vivre dans un Québec français sera constamment frustrée par les attaques de l'État fédéral et du grand capital anglophone qui ne renoncera pas à imposer sa domination sur le Québec. C'est pourquoi la défense de la langue française passera par l'indépendance du Québec. Et cette indépendance, ne sera possible que si elle repose sur la reconnaissance de la diversité de la population du Québec et non sur une politique de division qui stigmatise les personnes migrantes et les communautés culturelles comme une menace à la cohésion nationale comme le font les nationalistes étroits de la CAQ et du PQ.

PSPP défend sans vergogne la logique du bouc émissaire pour expliquer les problèmes de la société québécoise

La politique prônée par PSPP reprend la logique de la forteresse assiégée que les entrepreneurs identitaires et autres idéologues de la droite n'arrêtent pas de construire. Ils présentent l'immigration comme le bouc émissaire des problèmes que connaît la société québécoise. Pas étonnant que Mathieu Boch-Côté ait présenté le texte de PSPP comme un texte courageux et intelligent. [9] Présenter des personnes immigrantes, comme les porteuses d'une possible régression culturelle et en faire des boucs émissaires de nos différents problèmes sociaux, de la crise du logement au recul du français en passant par la détérioration des services sociaux, c'est précisément cela qui peut nourrir la montée de la droite extrême et préparer le terrain à de nouvelles perturbations sociales. C'est exactement ce type de discours qui nous empêchera de construire un bloc social nécessaire à une lutte victorieuse pour l'indépendance.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

[1] Michel C. Auger Causalité et logement, La Presse, 21 janvier 2024

[2] Aurélie Lanctôt Ils volent nos logements !, Le Devoir, 19 janvier 2024

[3] Fanny Lévesque Seuils à 35 000, le PQ révisera son engagement électoral, La Presse 17 janvier 2024

[4] Frappru, Les crises du logement au Québec, Bulletin 141, printemps 2022

[5] ibid.Frappu

[6] IRIS, Crise du logement : un marché locatif en manque d'encadrement 29 juin 2023 de Julia Posca et Guillaume Hébert

[7] Ibid, Julia Posca et Guillaume Hébert

[8] Renforcer le filet social pour se protéger des crises, https://www.ccmm-csn.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-10-projet-brochure-coalition-mr-web.pdf

[9] Le complexe capitalisto-gaucho-fédéraliste, Mathieu Boch-Côté, Le Journal de Montréal, 8 novembre 2023

Inégalités : de l’indignation aux solutions

On constate toutefois une dégradation de la situation à divers égards au Québec. L'inflation et la crise du logement exercent une pression plus forte sur les ménages les moins nantis. Cela entraîne une hausse de l'insécurité alimentaire, qui est passée de 12,7% à 14,7% de 2020 à 2021, et qui affecte 1 250 000 personnes au Québec.

16 janvier 2024 | Observatroire des inégalités

Encore cette année, le rapport d'Oxfam sur les inégalités mondiales suscite des débats et une bonne dose d'indignation. On y apprend que cinq milliards de personnes se sont appauvries depuis 2020 alors que les cinq hommes les plus riches du monde ont doublé leur fortune et que les 1 % les plus riches de la planète émettent autant de carbone que les deux tiers les plus pauvres de l'humanité. Le rapport insiste particulièrement sur les inégalités de pouvoir au bénéfice des entreprises multinationales, mais aussi sur la répartition inégale de la richesse entre les hommes et les femmes – globalement les hommes possèdent 105 000 milliards de dollars de richesses de plus que les femmes – et entre les ménages blancs et les ménages racisés – « aux États-Unis, la richesse d'un ménage noir moyen ne représente que 15,8 % de celle d'un ménage blanc moyen ».

Le Québec peut être fier d'avoir su agir pour réduire certaines inégalités. Comme on le mentionne souvent, les inégalités de revenu après impôt, si elles sont plus élevées qu'au début des années 1980, se sont stabilisées au cours des deux dernières décennies. Cela est dû à une série de mesures fiscales, de transferts, de programmes sociaux et de politiques publiques, comme la politique familiale adoptée en 1997 qui a soutenu l'entrée massive des femmes sur le marché du travail.

On constate toutefois une dégradation de la situation à divers égards au Québec. L'inflation et la crise du logement exercent une pression plus forte sur les ménages les moins nantis. Cela entraîne une hausse de l'insécurité alimentaire, qui est passée de 12,7% à 14,7% de 2020 à 2021, et qui affecte 1 250 000 personnes au Québec. L'automne dernier, nous avons appris que le nombre de personnes en situation d'itinérance a bondi de 44% en 4 ans, et que le phénomène gagne de l'importance dans presque toutes les régions du Québec. L'année 2023 a aussi été marquée par de nombreuses discussions sur le système scolaire à trois vitesses qui compromet l'égalité des chances au Québec.

D'autres aspects attendent encore qu'on s'y penche avec plus d'attention. Par exemple, nous savons que les inégalités de richesse sont particulièrement élevées au Québec : la famille faisant partie des 10 % les plus riches possède un patrimoine 76 fois plus élevé que la famille faisant partie des 40 % les plus pauvres. Comme le souligne à juste titre le rapport d'Oxfam, les changements climatiques affectent davantage les personnes déjà pénalisées par les inégalités, non seulement dans les pays plus pauvres, mais à l'intérieur de tous les pays. Au Québec, notre évaluation de l'empreinte carbone des ménages basée sur la consommation confirme que les ménages mieux nantis émettent significativement plus de GES que les moins nantis. Et cela sans parler des nombreuses disparités qui affectent les conditions de vie des autochtones.

Comme notre histoire en témoigne, un arsenal de solutions existe afin d'agir sur les inégalités, et plusieurs organisations, ici Oxfam, proposent des pistes qui méritent d'être étudiées. Si un meilleur accès à des données de qualité, notamment sur la richesse détenue au sommet de la distribution et sur la consommation, est absolument nécessaire pour guider le développement de ces mesures, il faut aussi prendre le temps d'en débattre et créer les conditions pour faire de la réduction des inégalités un objectif de société au Québec. C'est la raison pour laquelle l'Observatoire québécois des inégalités et la Maison des affaires publiques et internationales de l'Université de Montréal organisent une table-ronde sur les perspectives québécoises sur la réduction des inégalités. Rendez-vous le 19 janvier !

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Plus de 20 groupes de la diaspora indienne au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en France et au Canada publient une déclaration commune sur leurs préoccupations concernant l’inauguration du Ram Mandir.

L'inauguration du Temple Ram crée un précédent dangereux pour les

minorités en Inde

Montréal. 22 janvier 2024.

Déclaration conjointe

**

Les organisations de la société civile indienne sont extrêmement

préoccupées par le précédent dangereux créé par l'inauguration du temple

Hindou Ram à Ayodhya par le Premier ministre Narendra Modi. L'inauguration

marque le début des élections générales indiennes, qui auront lieu en

avril-mai 2024. C'est clairement le début de la campagne électorale du

parti Bharatiya Janta (BJP). Ayant lieu quatre jours avant le Jour de la

République de l'Inde, il s'agit également d'une tentative de mettre de côté

et de remplacer la Constitution laïque de l'Inde rédigée par le Dr B.R.

Ambedkar.

Le temple Ram a été construit sur les ruines de la mosquée Babri Masjid du

XVIe siècle, détruite par les suprémacistes hindous en 1992. En 2019, la

Cour suprême indienne s'est prononcée [1] en faveur de la revendication

foncière des suprémacistes hindous pour autoriser la construction du

temple, bien qu'il considère la destruction de la mosquée Babri Masjid

comme un acte criminel. Cependant, la décision n'est pas allée jusqu'à

condamner l'effacement culturel d'un site musulman historique, ni n'a

cherché à répondre aux violents affrontements communautaires qui ont suivi

dans le pays à la suite de sa destruction.

La « consécration » prévue du temple par le Premier ministre Modi et

d'autres membres du parti au pouvoir BJP et des piliers du Rashtriya

Swayamsevak Sangh (RSS), une organisation suprémaciste hindou, est un

signal que l'Inde est sur le point de créer un Rashtra (État) hindou. Cela

mettra en œuvre les objectifs à long terme du RSS visant à faire de l'Inde

un Rashtra hindou et remplacer la Constitution par le Manusmriti, un ancien

texte hindou violemment brahmanique, anti-dalit (discriminatoire et

exclusive) et patriarcal. Bien entendu, cela indique également que

l'Hindutva (le suprémacisme hindou) sera au centre de la campagne

électorale du BJP.

Cela se produit dans le contexte d'une horrible escalade de la

discrimination et de la violence contre les minorités religieuses, en

particulier les musulmans. D'avoir comme but la création d'un État hindou

va également à l'encontre du tissu laïc du pays et de sa Constitution.

Le parti BJP, dirigé par Modi, cherche activement à effacer les traces de

l'héritage musulman en Inde, par exemple en révisant les manuels scolaires

et en réécrivant l'histoire telle qu'elle est racontée dans les médias

populaires et dans les sphères publiques et politiques. Il s'agit de

présenter la communauté minoritaire comme étrangère, sans aucun lien avec

l'Inde, conformément à l'idéologie suprémaciste hindoue.

L'appropriation de sites religieux musulmans, comme la mosquée Babri

Masjid, est l'un des outils de l'arsenal nationaliste hindou. Le verdict de

la Cour suprême sur la mosquée Babri Masjid en 2019 a donné lieu aux

allégations similaires [2] et aux campagnes bien planifiées de la part des

suprémacistes hindous contre les lieux de culte musulmans et sites

religieux ailleurs en Inde. Dans la ville de Mathura, dans l'Uttar Pradesh,

un procès est en cours pour déterminer si l'emplacement de la mosquée Shahi

Idgah est le lieu de naissance du dieu hindou Krishna. À Varanasi,

également dans l'Uttar Pradesh, la mosquée Gyanwapi est également

revendiquée par des groupes hindous alignés sur le parti au pouvoir, le

BJP. En acceptant des réclamations juridiques sur ces mosquées historiques,

les tribunaux, dont la Haute Cour de l'Uttar Pradesh, ont permis ces actes

d'appropriation. La Cour suprême indienne a elle-même ouvert la porte à des

contestations judiciaires contre la loi de 1992 sur les lieux de culte [3],

qui visait à protéger le caractère religieux des bâtiments historiques

après la destruction de la mosquée Babri Masjid.

Alors que l'Inde se prépare aux prochaines élections générales,

l'inauguration du temple Ram – sur le terrain où se trouvait autrefois la

mosquée Babri Majid – est un symbole puissant du mépris du BJP pour le

droit des minorités religieuses à exister dans la sphère publique indienne

et à exercer leur droit à la liberté de croyance. Cela cimente également un

dangereux précédent [4] déjà établi, en s'appropriant davantage le

patrimoine culturel et religieux des minorités et en leur supprimant leurs

droits [5] en tant que citoyens indiens.

Alors que la République indienne entre dans sa 75e année, nous, la diaspora

indienne, nous tenons aux côtés de tous ceux qui, en Inde, résistent

courageusement à l'offensive meurtrière et déshumanisante du régime Modi

contre les musulmans, les chrétiens, les Dalits et d'autres minorités, à

son castéisme et à sa misogynie virulente, à sa persécution des dissidents,

et ses tentatives de remplacer ou de saper la Constitution laïque.

Signataires :

South Asia Solidarity Group

South Asia Justice Campaign

Uniting Ummah of Australia Organisation

Indian American Muslim Council

Hindus for Human Rights - UK

Alliance Against Islamophobia . Australia

Strive UK

Anand Shakya, Maharashtra Officer Forum, Nagpur

UK Indian Muslim Council

Indian Alliance Paris, France

India Civil Watch International, North America

Periyar Ambedkar Thoughts Circle of Australia. (PATCA). Australia.

Melbourne Grand Mosque

Asim Jaleel - Craigieburn Masjid and Community Centre

Muslim Collective, Australia

Peace in India (UK)

Scottish Indians For Justice

South Asian Diaspora Action Collective (SADAC)

Women Against Caste

India Labour Solidarity (UK)

International Solidarity for Academic Freedom in India (InSAF India)

Coalition Against Fascism in India

The Rights Collective (UK)

CERAS (South Asia Forum)

Source :

South Asian Diaspora Action Collective (SADAC) & CERAS (South Asia Forum)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Non-respect des droits des Premières nations : l’APNQL dénonce la décision de la CCSN et appelle à l’annulation du projet de gestion des déchets nucléaires à Chalk River

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) dénonce la décision de permettre l'installation d'un site de déchets nucléaires qui va à l'encontre des droits des Premières Nations et qui pose des risques graves sur l'environnement.

En dépit des préoccupations soulevées par les Premières Nations et du soutien de plus de 140 municipalités à l'échelle nationale, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a en effet pris la décision d'autoriser le projet de l'Installation de gestion de déchets près de la surface (IGDPS) à Chalk River. La décision publiée le 9 janvier dernier suscite une vive opposition des communautés touchées, particulièrement des Premières Nations Anishinabeg, dont le territoire ancestral non cédé est directement affecté par les opérations menées à Chalk River. L'APNQL exprime sa solidarité envers ces communautés, particulièrement auprès de la Première Nation de Kebaowek qui poursuit sa campagne d'opposition au projet.

« Cette décision de la CCSN va à l'encontre des droits des peuples autochtones et des impératifs de protection environnementale. J'en appelle au gouvernement fédéral afin qu'il agisse conformément à ses obligations envers les Premières Nations, particulièrement de la Nation Anishinabe qui n'a aucunement donné son accord pour ce projet de dépotoir de déchets radioactifs sur son territoire ancestral non cédé. Le gouvernement doit immédiatement annuler ce projet », d'affirmer le Chef de l'APNQL, Ghislain Picard.

Bien que construit en Ontario, l'IGDPS entraînerait le déversement de matières radioactives dans la rivière des Outaouais, soulevant d'importantes préoccupations environnementales pour les communautés situées au Québec. Ce projet pose sans aucun doute des risques importants sur la sécurité et la santé des personnes et de l'environnement pour les générations futures.

Rappelons qu'en 2017, l'Assemblée des Premières Nations avait déjà souligné le non-respect par la CCSN et le gouvernement canadien de leur obligation constitutionnelle de consulter et d'accommoder les Premières Nations concernant l'IGDPS. Face à la décision finale de la CCSN, la Première Nation de Kebaowek, soutenue par plusieurs autres communautés et organisations civiles, appelle à une intervention urgente du gouvernement canadien, notamment afin qu'il respecte ses obligations à l'égard de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).

Pour plus d'informations et pour appuyer la Première Nation de Kebaowek, visitez : https://www.stopnuclearwaste.com/.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Amazonie : signons l’appel contre le projet de la minière canadienne Belo Sun

L'organisme Alliance de la Volta Grande do Xingu (AVGX), Amazon Watch (Brésil) et International Rivers (É.-U.) appellent à la mobilisation nationale et internationale pour dénoncer les impacts injustifiables et le harcèlement du mouvement d'opposition du projet de la plus grande mine d'or à ciel ouvert du Brésil de la minière canadienne Belo Sun en Amazonie. (texte et lien à la fin de l'article).

18 janvier 2024 | Entre les lignes entre les mots

Depuis presque trois ans, la compagnie minière Belo Sun Mineração Ltda a signé un accord avec l'ancien gouvernement de Bolsonaro, achetant les terres publiques amazoniennes afin d'ouvrir une mine d'or dans la municipalité de Pará. Cet accord, ne respectant même pas les conditions de vente des terres amazoniennes, représente avant tout un danger pour l'environnement et la population indigène qui y vit.

Les impacts écologiques d'un tel projet, utilisant sans scrupules des substances toxiques pour traiter l'or extrait, sont irréversibles, portant un coup meurtrier sur la prospérité de la forêt amazonienne et la santé des populations. D'autant plus que ces zones sont touchées par un projet hydroélectrique, impactant déjà l'équilibre des terres ancestrales indigènes.

En plus des conséquences environnementales, l'organisation AVGX dénonce le mépris de l'entreprise à respecter les droits humains et la souveraineté des habitants. En effet, en déclarant dès l'élaboration de l'accord ces terres comme inhabitées, les populations indigènes et paysannes qui y vivent ont directement été écartés des affaires. Entre condamnations de militant.es, de chercheur.es et d'enseignant.es ou encore des paysan.nes, la compagnie étrangère n'a eu aucun scrupule à mobiliser les instruments juridiques pour criminaliser ces défenseurs de leurs droits. Par ailleurs, malgré une plainte portée contre elle auprès du ministère des Droits de l'Homme et de la Citoyenneté, à la Commission interaméricaine des droits de l'homme et à l'ONU, la compagnie engage une armée privée solide afin d'empêcher tout soulèvement paysan.

C'est donc par la peur et le soutien des institutions brésiliennes que le projet de Belo Sun Mineração Ltda poursuit son implantation illégitime. En apportant son soutien aux militant.es qui ne se laissent pas intimider malgré les menaces, l'organisation locale AVGX cherche à protéger les populations autochtones et leur souveraineté territoriale. AVGX appelle les institutions brésiliennes à rejeter l'achèvement de ce projet en redonnant le pouvoir de gouvernance aux communautés locales.

Celia Sales

***

Texte de l'appel en français

Les organisations membres soussignées de l'Alliance Volta Grande do Xingu (AVGX) appellent les partenaires, les organisations de la société civile, les experts juridiques et les chercheurs à soutenir et à renforcer les individus et les mouvements qui, en raison de leur défense inlassable des peuples, de la biodiversité et de l'existence de la Volta Grande do Xingu, font l'objet d'intimidations et de tentatives de criminalisation de la part de la société Belo Sun Mineração Ltda.

Nous devons montrer aux grandes entreprises que la société civile au Brésil et à l'étranger est unie autour de cette cause. Nous ne reculerons pas dans la protection de l'environnement et des droits de l'homme face aux menaces. Signez cette note et rejoignez-nous dans la protection de l'Amazonie, du fleuve Xingu et de ses défenseurs !

Demandes :

1. Nous, citoyennes, organisations de la société civile et représentant.es des mouvements sociaux qui soutenons cette déclaration, condamnons la criminalisation promue par Belo Sun Mineração Ltda.

2. Nous exprimons notre solidarité avec les victimes de ce processus et soulignons notre compréhension de ce qui suit.

3. Nous soutenons les termes de cette pétition et unissons nos voix pour dénoncer le fait que l'intimidation et la criminalisation des défenseurs des droits humains, des militants, des chercheurs et des dirigeants des mouvements sociaux par Belo Sun sont inacceptables, et par conséquent, nous soutenons les termes de cette pétition.

Le projet de réforme agraire (Projeto de Assentamento) Ressaca est une zone désignée pour la réforme agraire et l'agriculture familiale locale située dans une région déjà très vulnérable du point de vue socio-environnemental.

Les membres de l'Alliance de la Volta Grande do Xingu qui appellent à appuyer cette déclaration sont :

• Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB

• Movimento Xingu Vivo – Brasil

• Amazon Watch

• Associação Interamericana para Defesa do Ambiente – AIDA

• International Rivers

• Earthworks Justiça Global

• MiningWatch Canada

Pour signer la pétition (texte en anglais et portugais)

Pour en savoir plus :

L'exploitation minière canadienne détruira-t-elle l'Amazonie ?

https://alter.quebec/amazonie_appel_contre_projet_miniere_canadienne_belosun/

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

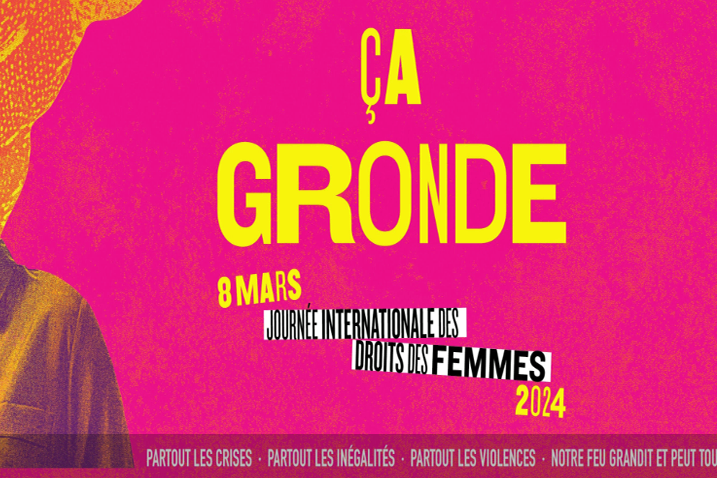

Journée internationale des droits des femmes : ça gronde !

Ce thème puissant s'inspire de la colère et de l'indignation que nous éprouvons devant les multiples crises qui ébranlent notre société.

Ce thème illustre l'offensive populaire et féministe devant les nombreuses crises qui secouent notre société.

Le Collectif 8 mars dévoile aujourd'hui le slogan et le visuel de la Journée internationale des droits des femmes 2024 : ÇA GRONDE. Ce thème puissant s'inspire de la colère et de l'indignation que nous éprouvons devant les multiples crises qui ébranlent notre société. Entre autres, les effets des changements climatiques sur notre environnement et sur nos vies, la pénurie et les coûts excessifs des logements, l'impact de la hausse du coût de la vie sur les ménages qui peinent à subvenir à leurs besoins de base, le sous-financement par le gouvernement de la CAQ des services publics et des programmes sociaux, où se retrouvent une main-d'œuvre majoritairement féminine. Toutes ces perturbations contribuent aux fractures sociales et aux polarisations, alimentant du même coup la division plutôt que la coopération.

À l'extérieur de nos frontières, les droits des femmes continuent d'être bafoués et niés dans de nombreux pays : selon un rapport de l'ONU, d'ici 2030, quelque 340 millions de femmes et de filles vivront dans une pauvreté extrême et près d'une sur quatre souffrira d'insécurité alimentaire, laquelle s'accentuera en raison des changements climatiques. Les inégalités de revenus demeurent importantes : à l'échelle mondiale, pour chaque dollar gagné par un homme, les femmes sont en moyenne rémunérées 51 cents et leur taux d'emploi est de 61 % contre 90 % chez les hommes.

De la colère à l'offensive !

Devant une telle conjoncture politique, économique, sociale et environnementale, la colère gronde ! Ce 8 mars, passons à l'offensive et transformons notre indignation en un mouvement de sororité afin de bâtir une société juste, féministe, inclusive, pacifiste et durable !

Ça gronde

Ce slogan, il se veut fort et puissant pour la Journée internationale des droits des femmes de cette année. Devant les crises qui se multiplient, les inégalités qui s'amplifient et les violences envers les femmes qui s'accentuent, la colère gronde. Transformons cette indignation en une force mobilisatrice et construisons une société féministe et solidaire !

Ça gronde en dedans, ça gronde en dehors, ça gronde partout. Partout, les inégalités. Partout, les violences. Partout, les crises. Crise climatique, crise du logement, crise de nos services publics, crise de confiance envers nos systèmes. Nos systèmes défaillants, dépassés, à bout de souffle. Nous aussi, on est « à boutte ». En colère. Et on a peur, parfois. C'est vrai, notre feu pourrait s'éteindre, anéanti par nos peines et par nos pleurs. Mais non. Il s'attise, il grandit. Il se nourrit des luttes des unes, s'alimente de l'indignation des autres. Ça gronde, ça bouillonne et ça fulmine. Ça explosera. Ça explose déjà de ce feu qui peut soigner, qui peut solidariser. De ce feu qui peut tout changer. — Collectif 8 mars

L'épinglette : symbole des luttes féministes

Porter l'épinglette du 8 mars, c'est afficher notre détermination à lutter pour le plein respect de nos droits fondamentaux. Cela ne pourra se faire qu'avec l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.

Voir et télécharger tous les outils de visibilité du 8 mars 2024

Une création de Belvédère coop et des artistes visuelles Marianne Chevalier et Natalie-Ann Roy

Lorsque vous utilisez le visuel, merci d'indiquer les droits d'autrice de la manière suivante :

Collectif 8 mars/Belvédère coop. Illustration : Marianne Chevalier et Natalie-Ann Roy

Le matériel produit est la propriété du Collectif 8 mars. Toute reproduction est réservée aux organisations membres du Collectif et à ses affiliés, dont la CSN et ses syndicats. Si vous n'êtes pas membre du Collectif ou d'une organisation affiliée, vous devez demander la permission pour reproduire intégralement le matériel. Toute utilisation ou reproduction par des partis politiques est strictement interdite. Toute correction, transformation ou adaptation de l'illustration est interdite en l'absence du consentement préalable et écrit du Collectif 8 mars.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le thème du 8 mars 24 : Ça gronde

Nos systèmes défaillants, dépassés, à bout de souffle. Nous aussi, on est à boutte. En colère. Et on a peur, parfois. C'est vrai, notre feu pourrait s'éteindre, anéanti par nos peines et nos pleurs. Mais non. Il s'attise, il grandit. Il se nourrit des luttes des unes, s'alimente de l'indignation des autres.

Ça gronde en dedans,

ça gronde en dehors,

ça gronde partout.

Partout, les inégalités.

Partout, les violences.

Partout, les crises.

Crise climatique,

crise du logement,

crise de nos services publics,

crise de confiance en nos systèmes.

Nos systèmes défaillants, dépassés, à bout de souffle. Nous aussi, on est à boutte. En colère. Et on a peur, parfois. C'est vrai, notre feu pourrait s'éteindre, anéanti par nos peines et nos pleurs. Mais non. Il s'attise, il grandit. Il se nourrit des luttes des unes, s'alimente de l'indignation des autres.

Ça gronde,

ça bouillonne et

ça fulmine.

Ça explosera.

Ça explose déjà de ce feu qui peut soigner, qui peut solidariser.

De ce feu qui peut tout changer.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Rassemblement pour dénoncer le jugement Leclerc

Lundi dernier, le 15 janvier, on apprenait que le juge Bruno Leclerc a acquitté 3 hommes d'une accusation de viol collectif à l'encontre de deux adolescentes.

Québec, le 18 janvier 2024 - Des groupes de femmes, des citoyennes et des citoyens se sont rassemblés jeudi en fin de journée au Palais de justice de Québec à l'initiative du Centre Femmes d'aujourd'hui. Les militantes y dénonçaient le jugement rendu plus tôt cette semaine par le juge Bruno Leclerc, qui a acquitté trois hommes d'une accusation de viol collectif à l'encontre de deux adolescentes. Les manifestantes dénonçaient aussi le système de justice, qui selon elles, protège les agresseurs en étant inadaptés aux procès pour agressions sexuelles.

Incompréhension

Pour les organisatrices du rassemblement, le jugement est incompréhensible. Selon les informations rendues publiques, les victimes étaient intoxiquées, et des vidéos déposées en preuves le démontreraient. Les deux adolescentes ont aussi témoigné de perte de mémoire et de perte de conscience. Malheureusement, comme les victimes étaient intoxiquées, le juge Leclerc a estimé que leurs témoignages manquaient de fiabilité et qu'ils étaient

« insuffisants » pour prouver hors de tout doute raisonnable de leur incapacité à consentir. Pour les organisatrices, c'est la goutte qui fait déborder le vase. « Comment les victimes peuvent-elles être à la fois trop intoxiquées pour que leur témoignage soit crédible, mais suffisamment sobres pour consentir à des relations sexuelles ? » s'indigne Audrée Houle, du Centre Femmes d'aujourd'hui. Sa collègue, Alice Marcoux poursuit : « Le juge a fait bénéficier les accusés du doute raisonnable, soutenant qu'il ne pouvait affirmer que les victimes étaient incapables de consentir. Or, non seulement le consentement tacite n'existe pas en droit canadien, mais de plus, une intoxication sévère, comme celle décrite par les victimes, rend le consentement invalide. L'absence de consentement c'est un refus ! »

Doute DÉraisonnable ?

Pour les manifestantes, le doute invoqué est déraisonnable. Le juge qui a acquitté les accusés a pourtant soutenu que les faits se sont « probablement produits » et qu'un des accusés était « prêt à dire tout et n'importe quoi pour se justifier ». « Partout, on encourage les victimes à porter plainte, à dénoncer. Et on croit sincèrement qu'il faut le faire. Mais un tel jugement mine la confiance des victimes envers le système de justice. Ça envoie le message que, peu importe les preuves, ça ne sera jamais suffisant », croit Andréane Chabot, aussi du Centre Femmes d'aujourd'hui. Bien qu'elle provoque la colère, cette nouvelle n'est pourtant pas une surprise pour l'organisme organisateur. Madame Chabot poursuit en ce sens : « ce jugement s'ajoute à une liste déjà longue de jugements

en faveur des agresseurs. En 2022, le Tribunal ne croyait pas la version des faits de Gilbert Rozon, mais il a tout de même été acquitté. La même année, Simon Houle bénéficiait d'une absolution conditionnelle après avoir plaidé coupable à des accusations d'agression sexuelle. La même histoire se répète constamment, notre système judiciaire est complètement inadapté aux procès pour agressions sexuelles ». Josée Turbis, sa collègue, explique en ce sens :

« Exiger des victimes de livrer des témoignages parfaits, c'est complètement irréaliste. Comment se rappeler de tous les détails alors qu'on vivait un événement traumatique, qu'on était dans un état d'intoxication ou alors qu'on était inconsciente ? C'est un lourd fardeau à faire porter aux victimes et ça démontre bien à quel point les agressions sexuelles sont mal comprises ».

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Northvolt : des groupes environnementaux demandent une évaluation environnementale indépendante

Les travaux d'abattage d'arbres et de remblaiement de milieux humides ont commencé hier matin sur le site de Northvolt sans que Québec n'ait tenu une véritable évaluation environnementale. Pourtant, plusieurs groupes environnementaux et groupes citoyens ont demandé la tenue d'une évaluation environnementale indépendante depuis l'annonce de l'implantation de l'usine de Northvolt à McMasterville et Saint-Basile-le-Grand en octobre 2023.

Une évaluation environnementale indépendante et des audiences publiques sont essentielles pour protéger les citoyens et l'environnement. Elles sont également nécessaires pour protéger de lui-même un gouvernement devenu juge et partie. Pour ce faire, il a à sa disposition le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), que ce soit par une évaluation de ce projet particulier ou par une évaluation environnementale stratégique de l'ensemble de la filière batterie.

Sans évaluation environnementale indépendante, le gouvernement deviendra prisonnier des concessions successives qu'il a faites jusqu'à maintenant et qui sait jusqu'où il devra aller face aux nombreux autres obstacles qui se dresseront assurément à l'avenir, tels que le pompage d'eau dans l'habitat du chevalier cuivré ou le dérangement du petit blongios durant la période de nidification.

Les critiques légitimes à l'égard de ce projet proviennent notamment d'un grand manque de transparence de la part des parties impliquées, et ce, depuis les premiers balbutiements. Les groupes environnementaux et citoyens et les médias se voient privés de documents ou en reçoivent de lourdement caviardés et ils obtiennent, au mieux, des informations incomplètes. La perception que le règlement relatif à l'évaluation environnementale des projets a été changé spécifiquement pour Northvolt nuit également grandement à l'acceptabilité sociale du projet. Ceci est renforcé par la tendance du gouvernement actuel à modifier les règles entourant les évaluations environnementales pour accélérer certains projets, ce qui mine la confiance du public.

Une évaluation environnementale indépendante est le meilleur moyen de s'assurer de la protection de l'environnement et de la pertinence des projets, et advenant qu'ils soient autorisés, de réaliser des projets qui respectent les normes et d'identifier s'il existe des solutions réalistes pour minimiser leurs impacts sur l'environnement. S'obstiner à vouloir en faire l'économie d'une évaluation environnementale indépendante pourrait s'avérer un pari coûteux.

Groupes signataires

Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE)

Eau Secours

ENvironnement JEUnesse

Équiterre

Fondation Rivières

Fondation David Suzuki

Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED)

Greenpeace Canada

Nature Québec

Projet de la réalité climatique Canada

Réseau québécois des groupes écologistes – RQGE

SNAP Québec

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :