Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Entre l’immigration et la crise du logement

Beaucoup d'encre a coulé récemment sur le lien entre l'immigration et la crise du logement. Certains leaders politiques ont tourné les coins ronds alors que d'autres détournent carrément les faits.

À les entendre, la cause principale de la crise du logement ne serait pas la spéculation immobilière, les évictions, ou encore les reculs dans les mises en chantier. Non ! Pour eux, la cause principale de la crise du logement, soudainement, ce sont les immigrants.

La réalité, c'est que la CAQ a échoué à régler les enjeux en matière d'immigration : le Québec n'a rien à gagner à ce que la discussion autour de l'immigration prenne une tournure polarisante. En fait, les seuls qui ont quoi que ce soit à y gagner sont ceux qui pensent pouvoir faire bouger l'aiguille des sondages avec ça.

François Legault a préféré l'immigration temporaire à l'immigration permanente, mais les travailleurs temporaires sont non seulement essentiels dans le monde agricole ; elles et ils travaillent également dans des résidences pour aîné·es et dans presque tous les secteurs de l'économie. Cette approche d'immigration « privatisée » crée une main−d'œuvre précaire, fragilisée par son statut, alors qu'il faudrait plutôt se tourner vers l'immigration permanente régionalisée, francisée et mieux intégrée.

Quant à Paul St-Pierre-Plamondon, qui vient de découvrir l'existence de la crise du logement, il défend une position incomplète et approximative en pointant du doigt des gens qui contribuent déjà activement à notre société. Chercher de faux coupables à la crise du logement ne fera rien pour la mitiger. Le 1er juillet dernier, il n'y avait littéralement aucun logement disponible à Roberval ou à Gaspé. En 2023, les mises en chantier à Montréal ont diminué de près de moitié. Refusons de détourner le débat : pour régler la crise du logement, il faudra… construire des logements.

Les choix de nos adversaires quant au modèle en immigration et au ton du débat sont perdants pour le Québec et pour toutes les immigrantes et immigrants. Notre position n'a pas changé : Québec solidaire réclame depuis longtemps un changement de modèle basé sur des études, et élaboré avec l'appui des expert·es et des groupes. Surtout, il faut mener cette réflexion en restant calme et en n'oubliant pas, d'une part, l'humanité de ceux et celles dont il est question ici, mais aussi l'apport extraordinaire des personnes qui ont fait le choix du Québec sur notre vie économique, culturelle et sociale.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Tirer leçon du décès d’Amélie Champagne pour améliorer le système de santé publique

Montréal, le 24 janvier 2024 – Aujourd'hui, l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ <https://www.agidd.org/> ) témoigne devant la coroner Julie-Kim Godin dans le cadre de l'enquête publique sur le décès d'Amélie Champagne. François Winter, porte-parole de l'AGIDD-SMQ, et Julie Rivard, présidente de l'AGIDD-SMQ, expriment les positions de l'organisme et présentent ses recommandations pour éviter que des tragédies comme celle du décès d'Amélie Champagne ne se reproduisent.

L'AGIDD-SMQ adopte une position critique à l'égard de la sectorisation des services, une pratique encore courante en psychiatrie qui consiste à imposer à un·e patient·e de s'adresser exclusivement à l'hôpital de son secteur. Selon l'organisme de défense des droits en santé mentale, transférer un·e patient·e d'établissement à un autre après une tentative de suicide revient à prioriser l'administration des soins au détriment des soins nécessaires à son rétablissement. « Comment pouvons-nous accepter que, encore aujourd'hui, notre système de santé maintienne de telles pratiques alors que la sectorisation des services est interdite par le ministère de la Santé et des Services sociaux depuis près de 20 ans ? », questionne monsieur Winter.

La position de l'AGIDD-SMQ met en lumière la problématique de la sectorisation des services, mais également de l'accès des soins de santé physique pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. « Les personnes suivies en psychiatrie sont plus susceptibles de subir un masquage diagnostique, c'est-à-dire quand un diagnostic psychiatrique fait de l'ombre aux symptômes physiques déclarés », explique le porte-parole. Le cas d'Amélie Champagne soulève des interrogations profondes sur la prise en charge médicale, alors qu'elle était atteinte de la maladie de Lyme. « Sa situation a-t-elle été prise au sérieux ou y a-t-il eu un laxisme déguisé sous l'ombre d'un masquage diagnostique ? », s'interroge-t-il.

L'AGIDD-SMQ implore le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que la future agence Santé Québec de prendre les mesures nécessaires pour interdire la sectorisation. Parmi ses recommandations, l'AGIDD-SMQ invite chaque établissement de soins de santé à se doter d'un gestionnaire chargé d'assurer l'absence de sectorisation des services, à actualiser ses actions en matière de primauté de la personne du plan d'action en santé mentale 2015-2020, à établir un plan d'action pour lutter contre le masquage diagnostique, à revoir ses procédures d'accueil des personnes ayant des problèmes de santé mentale aux urgences, et à garantir la fluidité des services dans le respect des droits des personnes en mettant à profit les ressources de suivi dans la communauté. « Nous espérons que nos recommandations seront entendues et appliquées, afin que des drames comme celui d'Amélie Champagne ne se reproduisent plus », conclut monsieur Winter.

l'AGGID-SMQ

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les solidaires à la croisée des chemins

Nous publions ci-dessous un texte qui dessine une orientation stratégique visant à permettre à Québec solidaire de dépasser sa situation actuelle de stagnation. Il donne des réponses à une série de questions incontournables. Nous ne partegeons nullement l'orientation proposée mais nous pensons que ce texte pourrait ouvrir des débats essentiels. Nous allons donner nos réponses et nous invitons nos lectrices et nos lecteurs à s'engager dans les discussions que ce texte ne manquera pas de soulever. Écrivez-nous à redaction@pressegauche.org . (La rédaction de Presse-toi à gauche !)

Les résultats décevants de l'élection de 2022 ont ouvert à Québec solidaire (QS) une période de remise en question. En effet, tant sa stagnation électorale que l'ascension du Parti québécois (PQ) indiquent que le parti de gauche est à la croisée des chemins. Une nouvelle période s'ouvre, qui verra probablement la politique québécoise se réaligner sur le clivage opposant souverainistes et fédéralistes. Pour ne pas être renvoyés au statut de « bonne conscience du parlement » et faire croître leur poids politique, les solidaires devront sauter de plain-pied dans cette configuration, ce qui implique de revoir leurs rapports avec leurs frères ennemis péquistes.

Conjoncture

Pour cela, il faut prendre la pleine mesure du cycle politique en train de s'ouvrir et faire un bilan lucide de la place qu'y occupent QS et le PQ. En effet, outre la domination électorale de la Coalition avenir Québec (CAQ), la politique partisane des cinq dernières années a été caractérisée par une incertitude quant à la force politique susceptible de constituer une alternative au gouvernement. Suite à son succès électoral en 2018, il a semblé que QS pouvait jouer ce rôle. Or, depuis l'élection de 2022, il apparaît de plus en plus clairement que le parti de gauche s'est fait damer le pion par le PQ, dont les présents niveaux sondagiers n'ont jamais été atteints par les solidaires.

Outre les désillusions de la population par rapport à la CAQ et le leadership de Paul Saint-Pierre Plamondon (PSPP), trois raisons expliquent le succès du PQ :

1) Comme indiqué dans une précédente analyse, [1] durant la période 2019-2022, alors que le PQ était affaibli, QS n'a pas profité de cette conjoncture pour adopter un positionnement politique apte à absorber son électorat et à devenir le principal parti souverainiste. Il s'est plutôt focalisé sur l'électorat jeune et urbain et des circonscriptions traditionnellement libérales, occultant son indépendantisme. L'adhésion aux idées de la gauche libérale américaine l'a en outre éloigné du sens commun de la majorité des Québécoises et des Québécois sur les enjeux symboliques-institutionnels (ce que d'aucuns désignent comme les questions « identitaires » : laïcité, lutte contre le racisme, politiques linguistiques, immigration, etc.). Cela a considérablement nui à ses chances de rallier des nationalistes de gauche et des sociaux-démocrates déçus par le PQ (ou par la CAQ…), ou encore des franges de l'électorat plus indécises, qui auraient autrement pu être tentés par le vote solidaire.

2) En parallèle, le PQ est revenu avec éclat à ses fondamentaux, ce que Jacques Parizeau désignait comme « ses deux jambes » : l'indépendantisme et la social-démocratie. Ce double positionnement lui permet de s'adresser aux électeurs déçus de la CAQ, mais aussi de QS. À l'inverse, dans quel autre parti politique se trouve le bassin d'électeurs dans lequel les solidaires sont susceptibles de puiser, compte tenu de leur trajectoire depuis 2019 ? Un bassin d'électeurs qui seraient à la fois indépendantistes au conditionnel, libéraux du point de vue des questions symboliques-institutionnelles, et de gauche et écologistes d'un point de vue socio-économique ? Poser la question c'est y répondre : il n'y en a pas.

3) Le PQ se positionne aussi de manière adroite sur des enjeux à la fois actuels et hétéroclites : environnement [2] , démondialisation [3] , immigration massive, laïcité, inquiétudes suscitées par le numérique [4] , etc. En alliant des propositions tranchantes à une rhétorique modérée, il se pare d'un profil antisystème tempéré par un ton de sincérité ancré dans le sens commun. Cela l'aide à se démarquer, y compris à l'extérieur de son électorat traditionnel, ce qui n'a pas nui à sa victoire dans l'élection partielle de Jean-Talon. Ces positionnements contribuent en outre à construire un discours à vocation hégémonique, proposant une vision d'ensemble de la société québécoise et de son avenir, qui donne un sens plus large au projet péquiste et l'ancre dans le temps long de l'histoire nationale.

Avec ces atouts, il est probable que les troupes de PSPP parviennent à constituer l'opposition officielle en 2026, voire qu'ils mettent la CAQ en situation de gouvernement minoritaire. Une prise du pouvoir péquiste apparaît plus incertaine, mais ne doit non plus pas être exclue. Dans un cas comme dans l'autre, et à condition que le PQ maintienne son cap indépendantiste, cela signifierait la repolarisation du débat politique autour de la question nationale, qui obligerait les forces politiques ayant actuellement une attitude timorée face à celle-ci (c'est-à-dire QS et la CAQ) à se positionner nettement ou à s'effondrer politiquement. C'est le principal défi auquel les solidaires feront face dans les prochaines années.

Deux boussoles

Comment continuer à exister et à croître électoralement dans une polarisation entre le camp fédéraliste et un PQ de fait à la tête du camp souverainiste et occupant en grande partie un espace politique commun avec les solidaires (indépendantisme, social-démocratie, écologie) ? Le statu quo n'est pas une option : s'il continue à se focaliser uniquement sur les points sociaux et écologiques de son programme (en particulier dans leur version édulcorée et technocratique de 2022) en accordant une place minimale à l'indépendance et en adoptant une posture proche du Parti libéral du Québec (PLQ) sur les questions symboliques-institutionnelles, le parti de gauche sera pris en étau dans un contexte politique au sein duquel il apparaîtra au mieux indécis, au pire déconnecté [5].

En fait, deux « boussoles » stratégiques s'offrent maintenant à QS. D'une part, radicaliser la voie suivie depuis 2019 en se convertissant au fédéralisme, pour devenir une sorte de NPD-Québec, et d'autre part, adopter un souverainisme de gauche décomplexé, en continuité avec ce qui avait été esquissé durant la campagne électorale de 2018.

La première option implique de partager un espace politique commun avec le PLQ, en constituant l'aile gauche du futur camp du « Non ». Les solidaires pourraient alors potentiellement rallier les franges progressistes des électeurs fédéralistes. Rien ne garantit toutefois que cet électorat et les comtés qui y sont associés soient en nombre suffisant pour croître électoralement ni que le PLQ soit si aisé à écarter. La stagnation électorale de 2022, suite à une campagne électorale tendant vers cette boussole, est un signe avant-coureur des limites bien réelles de cette stratégie, qui, à terme, pourrait entraîner la perte de comtés à l'extérieur de Montréal, mais aussi dans l'est de la métropole, au profit du PQ.

L'expérience historique confirme en outre le cul-de-sac que constitue cette option : jamais, au Québec, excepté la tentative avortée d'Adélard Godbout, un processus de transformation sociale n'a été mené sans une volonté parallèle d'émancipation nationale, et vice-versa. Même les libéraux de Jean Lesage ont dû s'y résigner pour lancer la Révolution tranquille sous les auspices du « Maître chez nous ». Ajoutons à cela que pour Québec solidaire, se détourner de l'indépendance équivaut aussi à renoncer à des pans entiers de son projet politique.

Par conséquent, la seconde boussole, celle du souverainisme de gauche, est la seule à être viable et cohérente pour les solidaires. Elle va en outre dans le sens des orientations défendues en 2023 par deux des trois candidates au poste de porte-parole du parti, auxquelles les délégués solidaires ont accordé, au premier tour du scrutin, plus de 70% de leurs votes.

Certes, cette avenue pourrait mettre en péril la réélection de députés solidaires dans des comtés acquis depuis 2022 au profit du PLQ, mais ce genre de considération tactique ne devrait jamais primer sur les choix stratégiques. En ce sens, sans rien enlever aux mérites individuels de ces nouveaux députés, la perte, lors de la précédente élection, d'une circonscription en région éloignée a porté un coup très dur à QS sur le plan symbolique, que les gains montréalais ne sauraient compenser. À l'inverse, la trajectoire du PQ depuis que PSPP a pris sa tête montre bien que l'adoption d'une stratégie cohérente, axée sur des objectifs de long terme et la volonté de mener une véritable bataille culturelle, est la clé d'une progression politique véritablement transformatrice, même si elle n'est pas immédiatement porteuse électoralement. La même chose peut d'ailleurs être dite du PQ de René Lévesque, qui n'avait que six députés à la veille de remporter les élections de 1976.

Faire le choix du souverainisme de gauche implique toutefois pour les solidaires de développer un espace politique commun avec le PQ, puisque QS n'est malheureusement plus en mesure d'être le parti souverainiste dominant. Il s'agit donc de construire activement, aux côtés des péquistes, le prochain camp du « Oui », en cherchant à y accroître leur poids politique.

Un espace politique commun

Il faut ici préciser ce que l'on entend par un « espace politique commun [6] ». Celui-ci n'implique pas nécessairement une alliance électorale ou gouvernementale, même s'il la rend possible à terme [7]. Il signifie plutôt un front commun, coordonné ou pas en fonction des circonstances, et dirigé vers un objectif partagé : construire une nouvelle majorité politique, sociale et culturelle autour d'un projet de souveraineté, que les solidaires viseraient à rendre le plus démocratique et égalitaire possible.

Un évènement politique récent fournit un bon exemple de ce qui aurait pu être un embryon de cet espace politique commun, n'eût été une erreur stratégique déplorable de QS : l'abolition du serment à la monarchie britannique. Après l'élection de 2018, les solidaires menés par Sol Zanetti étaient parvenus à remettre cette question au premier plan. Puis, suite à l'élection de 2022, PSPP a fait monter la pression davantage en refusant de prêter serment au roi, les députés solidaires lui emboîtant le pas, avant de se rétracter. Advenant que les solidaires aient maintenu leur engagement, la suite aurait probablement pris la forme d'un front commun où le PQ et QS auraient défendu leur démarche avec des arguments et des tactiques communicationnelles parfois communes, d'autres fois séparées. Certes, ils auraient, chacun à leur manière, tenté de tirer politiquement parti de cette démarche pour leur propre compte, et n'auraient pas manqué de s'opposer sur d'autres enjeux en cours de route. Mais leurs actions n'en auraient pas moins été subordonnées à un objectif partagé, impliquant un degré de solidarité et de cohésion minimale, afin de rendre leur message intelligible.

C'est le type de configuration que les solidaires doivent chercher à reproduire, à grande échelle. Évidemment, il n'agit pas d'oublier que le PQ reste un adversaire politique, et de refuser de marquer des points politiques et électoraux à ses dépens. Toutefois, cela implique d'assumer que les solidaires poursuivent avec les péquistes des objectifs communs (indépendance, État social, transition énergétique) auxquels il faut rallier la population, et s'opposent aux mêmes « ennemis » (la vaste majorité du grand patronat, les fédéralistes et le régime de la pétromonarchie constitutionnelle canadienne), qui cherchent à limiter les progrès du Québec depuis toujours.

Des inflexions nécessaires

Cette avenue met cependant QS face à une difficulté. Les dernières années ont été marquées par un antagonisme féroce entre solidaires et péquistes, qui s'est cristallisé, au moins depuis 2019, autour des enjeux symboliques-institutionnels (dits « identitaires »). Pourtant, au départ, QS s'était constitué en réaction au virage néolibéral du PQ effectué sous l'ère Bouchard, et poursuivi sous le gouvernement de Pauline Marois. Le maintien durable du parti dans l'opposition, ainsi que son repositionnement social-démocrate et écologiste, entamé sous Jean-François Lisée, puis confirmé et clarifié sous PSPP, en parallèle aux grands débats sur les enjeux symboliques-institutionnels (laïcité, racisme, défense du français, immigration) ont progressivement amené les solidaires à porter sur ce dernier plan leur opposition au PQ, d'autant plus que cela leur permet, dans un même temps, de s'opposer au nationalisme conservateur de la CAQ, et de mettre ces deux adversaires dans la même case, celle de la « fermeture » et de l' « exclusion ».

Cette stratégie a atteint ses limites, au moins pour deux raisons. D'une part, elle handicape considérablement la croissance électorale de QS. En effet, si le clivage ouverture/fermeture conforte la base électorale urbaine du parti, l'on peut penser qu'il a l'effet inverse chez celles et ceux associés de fait à son côté obscur, c'est-à-dire la majorité de la population qui soutient la Loi sur la laïcité de l'État, craint le recul du français, rejette l'immigration massive et est globalement réfractaire aux thèses de la gauche libérale américaine. Cela est encore plus vrai pour les nationalistes de gauche ou sociaux-démocrates, nombreux au Québec, et qui devraient être une cible électorale prioritaire des solidaires. L'on peut douter que cet électorat goûte à cette rhétorique manichéenne, lui qui ne fait qu'adhérer à des positions bien ancrées dans l'histoire politique nationale.

D'autre part, le clivage ouverture/fermeture rend impossible la constitution d'un espace politique commun avec le PQ, celui-ci étant de fait associé par QS à une part sombre du souverainisme québécois et aux nationaux-fédéralistes de la CAQ. Pire encore, il nuit à la progression du projet indépendantiste lui-même, une part non négligeable de celui-ci étant associée à la « fermeture » et à l'« exclusion ». Il est en effet pour le moins présomptueux de penser (ou d'espérer) qu'une citoyenne ou un citoyen fédéraliste convaincu par l'indépendantisme « inclusif » des solidaires (dont ils font par ailleurs rarement la promotion) accepte de voter « oui » en faisant abstraction de tout un pan (majoritaire) du souverainisme québécois, qui lui serait du côté du rejet et de la peur de l'Autre.

En ce sens, si QS veut retrouver le chemin de la croissance électorale tout en participant à la construction d'un espace politique souverainiste avec le PQ, il devra renoncer au clivage ouverture/fermeture-inclusion/exclusion et revoir ou mettre en veilleuse une partie de ses positionnements sur les questions symboliques-institutionnelles. Trois inflexions sont essentielles pour marquer cette évolution : sur le français, sur la laïcité et sur l'immigration.

D'abord, concernant la protection du français, QS devrait rapidement se positionner en faveur de l'extension de la loi 101 au niveau collégial, une mesure qui figurait déjà au programme d'Option nationale et qui est défendue par la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec. Ensuite, concernant la laïcité, les solidaires pourraient mettre en veilleuse leur opposition à la Loi sur la laïcité de l'État jusqu'à un référendum gagnant. Ce serait d'autant plus prudent que dans l'optique d'une invalidation de la loi en question par les tribunaux canadiens, QS éviterait de se retrouver dans la position inconfortable et ambiguë où il devrait défendre la légitimité démocratique d'une loi que par ailleurs il aspire à voir invalider en en retirant la clause dérogatoire. Finalement, le parti de gauche gagnerait à revoir son discours sur les seuils d'immigration, qui semble surtout motivé par le souci de s'inscrire dans le camp de l'« ouverture » et de l'« inclusion » [8] . L'ampleur prise par le débat sur l'immigration massive et incontrôlée orchestrée par la CAQ et le gouvernement fédéral – un débat qui n'est pas près de se terminer – devrait encourager les solidaires à se détourner de la question des seuils comme marqueurs « d'ouverture », pour mettre l'emphase sur leurs propositions visant concrètement à améliorer les conditions de vie et l'intégration des immigrantes et des immigrants (francisation en entreprise, régionalisation, reconnaissance des diplômes, etc.). Cela permettrait de s'attaquer de front aux conséquences humaines bien réelles pour ces personnes des politiques caquistes et libérales, qui sont loin d'être motivées par la solidarité internationale, mais bien par la constitution d'une armée de réserve du capital. Dans un même ordre d'idée, la captation massive, aux dépens des pays du sud, d'une main-d'œuvre instruite et qualifiée, devrait être dénoncée par un parti se disant altermondialiste. Au passage, QS ne perdrait rien de son vernis « inclusif », tout en favorisant la constitution d'un espace politique souverainiste.

Vers un républicanisme radical

De telles inflexions sur les questions symboliques-institutionnelles sont d'autant plus nécessaires que l'un des enjeux importants de la période à venir consistera à définir les contours du nationalisme québécois tel qu'il sera porté par le futur camp du « Oui ». Le nationalisme conservateur, qui occupe une position de force depuis plusieurs années, se nourrit de ses affrontements avec les idées de la gauche libérale américaine, que le clivage ouverture/fermeture pratiqué par QS ne fait qu'alimenter.

Les solidaires, s'ils veulent qu'une conception politique de la nation québécoise ait prédominance, y compris dans le cadre d'un éventuel débat référendaire, ont tout intérêt à s'inscrire dans un discours républicain susceptible de prendre de revers la rhétorique conservatrice et de rejoindre le sens commun de la majorité. D'ailleurs, ce discours est déjà contenu dans le programme du parti (par exemple, les points 7, 11. 1. 2, 11. 2 et 11. 3), mais a jusqu'ici été sous-mobilisé au profit de l'approche libérale mise de l'avant depuis 2019.

Dans cette optique, les solidaires trouveraient au PQ un allié inattendu en la personne de PSPP. En effet, conclure, comme c'est souvent le cas à gauche, que ce dernier creuse le sillon du nationalisme conservateur serait commettre une erreur d'analyse. Un examen attentif des écrits et des interventions du chef du PQ indique clairement que si celui-ci se positionne sur les enjeux privilégiés du nationalisme conservateur (parmi d'autres), il le fait avec une logique, une rhétorique et des raisonnements différents, qui relèvent du républicanisme. Par exemple, il critique le multiculturalisme non pas au nom de la prédominance de la « majorité historique francophone » (formule fétiche du principal intellectuel organique du camp conservateur), mais bien parce que celui-ci empêche la constitution d'une communauté politique de citoyennes et de citoyens construisant ensemble un avenir commun. Cela lui permet à la fois de récolter des appuis dans les franges plus conservatrices de l'électorat et dans certains médias, mais aussi de manière beaucoup plus large, dans les rangs des nationalistes de gauche que les positions libérales de QS sur ces sujets rebutent [9].

Toutefois, là où le républicanisme de PSPP se limite aux enjeux symboliques-institutionnels et à la contestation des symboles monarchistes, les solidaires peuvent aller beaucoup plus loin. Dans ce même mouvement, ils peuvent aussi éviter le principal écueil qui les guettera dans la construction d'un espace politique souverainiste. En effet, à trop se rapprocher d'un PQ en pleine ascension, QS court le risque d'y être confondu, perdant de sa pertinence politique et électorale, à l'image de ce qui était arrivé aux communistes de Georges Marchais s'alliant aux socialistes de François Mitterrand. Par conséquent, pour les solidaires, la mise de l'avant d'un républicanisme radical viserait à amener le projet de pays dans le sens du projet solidaire, tout en se différenciant des péquistes.

En effet, un républicanisme radical aurait l'avantage de prendre à rebrousse poile ce qui constitue le talon d'Achille du PQ. Malgré sa mue actuelle, il ne faudrait pas oublier que ce dernier a autrefois fortement contribué à introduire le néolibéralisme au Québec, que son « préjugé favorable aux travailleurs » a souvent pris la forme d'une trahison des intérêts du monde du travail, qu'il a été (et reste ?) un adepte du libre-échange, etc. Surtout, la question de la souveraineté populaire, centrale au républicanisme tel que mis de l'avant dans le programme solidaire, constitue un angle mort du PQ depuis sa création, lui qui, suivant une tradition héritée du parlementarisme britannique, s'est focalisé sur la souveraineté de l'État, ou, au mieux, du parlement [10] .

Alors qu'elle est à l'heure actuelle un point parmi d'autres dans le programme de QS, la souveraineté populaire est susceptible de constituer le principe unificateur articulant l'ensemble du projet solidaire : indépendance, partage des richesses, souveraineté alimentaire, décentralisation, transition énergétique, émancipation des peuples autochtones, féminisme, etc. Cela, pour une raison simple : parce qu'il prône que la souveraineté nationale doit être exercée par le peuple, le principe de souveraineté populaire présuppose l'égalité de toutes les composantes de celui-ci, donc de l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Pour être co-souveraines et co-souverains, ceux-ci doivent être en capacité d'agir comme tel. La souveraineté populaire implique ainsi, à l'échelle collective et individuelle, de pouvoir décider par soi-même et pour soi-même.

En ce sens, ce qui est trop souvent limité à l'expression de la volonté nationale peut être étendu à toutes les sphères de l'existence : la souveraineté du peuple, c'est le pouvoir des travailleuses et des travailleurs dans leur entreprise, c'est maîtriser sa vie par l'accès à une éducation gratuite, laïque et de qualité et à des soins de santé universels, c'est contrôler ce qui se retrouve dans son assiette, c'est la déconcentration de compétences vers les municipalités, au plus proche des citoyennes et des citoyens, c'est vivre en harmonie avec la nature, c'est reconnaître aux premiers peuples ce que l'on se reconnaît à soi-même. C'est aussi, pour les femmes, le droit de disposer librement de sa vie et de son corps. Au niveau institutionnel, la souveraineté populaire justifie l'introduction des réformes démocratiques mises de l'avant par QS depuis des années : mode de scrutin proportionnel, référendums d'initiative citoyenne, tirage au sort, assemblée constituante. Cette approche rejoint en outre celle défendue par la nouvelle porte-parole du parti. C'est, au fond, la gauche dans ce qu'elle a de meilleur depuis la Révolution française. Et c'est ce que les solidaires devraient incarner.

Si ce républicanisme radical est compatible avec la ligne actuellement suivie par le PQ du point de vue de la construction d'un espace politique commun, il s'en distingue assez nettement pour que QS soit en mesure de marquer une différence. Il permettra également de critiquer le parti de PSPP si celui-ci cédait aux sirènes patronales et néolibérales, et ce au nom d'une logique démocratique que patrons et néolibéraux chercheront toujours à museler. Dans un même temps, le républicanisme radical constitue en lui-même un rejet de la pétromonarchie constitutionnelle canadienne, dont les institutions, du Sénat au gouvernement des juges, sont la négation même de la souveraineté populaire. Finalement, et c'est le point le plus important, dans une ère de crises continuelles où nombre de nos compatriotes sentent leur vie leur filer entre les doigts et vivent avec l'impression maintes fois confirmer que l'avenir leur échappe, la souveraineté, la leur comme celle qu'ils partagent avec les autres, peut constituer la promesse de remettre un peu d'ordre et de sens dans leur existence. Cela constitue la question politique fondamentale des années à venir.

Cependant, s'ils persistent dans la voie suivie jusqu'ici, les solidaires risquent d'être perçus comme incapables d'y apporter des réponses pertinentes, car empêtrés dans des plis tactiques et idéologiques qui les éloignent des défis de l'époque. Un espace politique souverainiste se développera tout de même, mais sans eux, et lorsque, à la veille d'un prochain référendum, ils le rejoindront – si encore ils le rejoignent –, ce sera comme spectateurs. À l'inverse, ils peuvent faire le choix, pour reprendre les mots de Gordon Lefebvre, de remiser leur harnais d'origine au profit du harnais de l'utile, et d'apporter dès maintenant une contribution nécessaire à l'avenir du pays. Le Québec leur en saurait gré.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

[2] Avec une plateforme électorale sérieuse en matière de transition énergétique.

[3] PSPP a fait des déclarations à ce sujet durant sa course à la chefferie, et cette question structure des sections

entières de son livre Reconstruire le camp du Oui (2020). Elle est également présente dans le programme du PQ.

[4] Au printemps 2023, le PQ a été à la pointe dans la lutte pour convaincre le ministre de l'Éducation Bernard

Drainville d'interdire les cellulaires dans les classes.

[5] Il faut en ce sens se remémorer le sort des partis de l'extrême gauche marxiste-léniniste des années 1970 : refusant de se positionner sur la question nationale, ils s'enfoncèrent dans un sectarisme politique contre-productif, avant de s'effondrer, suite au référendum de 1980, en même temps que le rêve indépendantiste qu'ils avaient pourtant conspué. Dans l'intervalle, les arguments qu'ils invoquaient contre l'adoption de la loi 101 ressemblaient étrangement à ceux mobilisés par les solidaires 40 ans plus tard pour s'opposer à la loi 21.

[6] La notion d'espace politique commun peut être approchée comme un embryon ou une composante d'un éventuel « bloc historique » au sens gramscien du terme. Celui-ci est un concept beaucoup plus large, tant du point des transformations impulsées que de leur portée sur tous les plans : politique, économique, sociale, culturelle, géopolitique, etc. Par exemple, au Québec, l'espace politique souverainiste et social-démocrate, partagé au fil des années par le PLQ de Jean Lesage, le RIN, l'Union nationale de Daniel Johnson et finalement par le PQ, qui en est venu à l'incarner à lui seul, ne devrait pas être confondu avec le bloc historique nationaliste et modernisateur de la Révolution tranquille. De même, un espace politique commun ne préfigure pas nécessairement la forme prise ultérieurement par un bloc historique. Dans la France des années 1970, socialistes et communistes ont formé un espace politique de gauche très avancé (avec la rédaction d'un programme commun et des alliances électorales), mais le bloc historique qui en a émergé, prenant la forme d'un européisme (néo)libéral-libertaire hégémonique pendant près de 40 ans, n'a que peu à voir avec ses ambitions de départ.

[7] L'absence d'un espace politique commun, et de son aboutissement logique, c'est-à-dire un programme partagé de gouvernement, est d'ailleurs ce qui manquait au projet d'alliance PQ-QS de 2017.

[8] Contrairement à ce qui a été le cas pour la laïcité, les seuils d'immigration n'ont pas été, sauf erreur, l'objet d'un débat en bonne et due forme à QS, expliquant peut-être les prises de position brouillonnes du parti à ce sujet au fil des années. Par exemple, durant un débat organisé par Le Devoir dans le cadre de la course au porte-parolat, Ruba Ghazal, pourtant en pointe sur ces questions, louait le nationalisme d'« inclusion » qui aurait eu cours au Québec dans les années 1980, tout en condamnant fermement une partie du nationalisme québécois actuel qui présenterait l'immigration comme une menace contre la prédominance du français. Elle oubliait au passage de mentionner que le Québec des années 1980 avait des seuils d'immigration beaucoup plus proches de ceux défendus aujourd'hui par le PQ. De même, elle faisait abstraction du fait que le message implicite de la loi 101, qu'elle défend par ailleurs avec fierté, est justement que l'immigration peut constituer une menace pour le français, justifiant d'imposer celui-ci aux enfants issus de l'immigration à l'école primaire et secondaire. Cet exemple montre bien que le positionnement actuel de QS sur l'immigration, outre que de nourrir un humanitarisme en manque de repères, est surtout utilisé comme un marqueur accentuant le clivage avec le PQ.

[9] Dans cet entretien réalisé en France, PSPP confie son souci de porter un discours critique du « wokisme » sans aliéner à son projet les franges de l'électorat à la sensibilité « intersectionnelle » : https://www.youtube.com/watch?v=Mc4Ikh4ogJ4&t=2026s&pp=ygUicGF1bCBzYWludCBwaWVycmUgcGxhbW9uZG9uIGZyYW5jZQ%3D%3D.

[10] Pour s'en convaincre, voir l'ouvrage de Marc Chevrier, La République québécoise : histoire d'une idée suspecte (2012).

Les tracteurs a brides abattues sur Paris

Bloquer Rungis, le plus important marché d'Europe, cordon ombilical des Français (es) et les axes névralgiques de l'Hexagone, telles étaient et demeurent les cibles des agriculteurs en colère pour faire plier le gouvernement. Gabriel Attal a promis de nouvelles mesures.

De Paris, Omar HADDADOU <

Direction la capitale pour taper du poing !

La réunion d'hier lundi à Matignon des Syndicats avec le Premier ministre Gabriel Attal va-t-elle porter ses fruits ou accoucher d'une souris acculant les agriculteurs des 30 départements à passer à la vitesse supérieure.

Ces derniers ne cachent pas leur détermination à investir, à bord de leurs 800 tracteurs, le fastueux Paris et ses 1000 marchés, avec comme point d'orgue la fermeture de plusieurs autoroutes et le siège de Rungis, le plus grand marché de frais en Europe. Plus de 3 millions de marchandises y transitent par an.

D'où le ton apaisé du ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin pour éviter la confrontation des 15 000 policiers et gendarmes et dans la foulée motiver la levée des 8 points de blocage. Plus de trois heures de tractations entre le chef du gouvernement Gabriel Attal, le représentant de la FNSEA et des « Jeunes Agriculteurs », en vue de désamorcer la crise.

Ce rendez-vous se voulait discret, couvant un suspens qui laissait transparaitre l'acuité du malaise et la difficulté à trouver un consensus. Ni le Premier ministre, ni ses homologues ne se prêtaient à la transparence au sortir de cette rencontre. C'est la porte-parole du gouvernement Presca Thevenot qui mettra un peu d'eau à la bouche des médias : « La mobilisation du gouvernement en faveur des agriculteurs s'inscrit dans la durée. De nouvelles mesures seront prises dès demain », assure-t-elle autour de 22 heures.

Sous pression, le locataire de Matignon est attendu à l'Assemblée nationale pour son discours de politique générale. Il avait juré « d'avancer vite » dans le dossier. Son ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a du pain sur la planche.

La démonstration de force des agriculteurs, silo de la population, contrairement au combat des immigrés, a trouvé « réponse », du moins un dialogue. Le calendrier politique plaide en leur faveur. Elections européennes, Jeux Olympiques et Paralympiques. Leurs revendications méritent attention. Elles portent sur la réévaluation des prix des produits, la mise en place de mesures contre la concurrence déloyale, l'accord (décrié) de la réforme de la politique agricole commune (PAC), le green deal et sa neutralité carbone en 2050, perçu comme le cauchemar des agriculteurs.

La cause des besogneux du monde rural se veut présentement une perspective et un défi européen.

Mesurant l'impact du tollé parisien, Macron - concentré sur son agenda international - a consigné un tête à tête, jeudi prochain, avec Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne.

L'exécutif est plus que jamais au creux de la vague. Il se lance à corps perdu dans des concessions qui pourraient se révéler inassouvies. Vendredi, Attal, tout enthousiaste, dévoilait des mesures d'urgence, à savoir l'abandon de la taxe sur le gazole non routier, des indemnités gonflées pour les éleveurs sinistrés, des sanctions lourdes contres trois industriels de l'agro-alimentaire outrepassant les lois Egalim sur les prix.

Cela dissipera-t-il l'épaisse chape de normes qui étouffe l'activité agricole ?

Le politique sait ciseler le propos quand l'engrenage institutionnel grince : « Je ne vous lâcherai pas, on va se battre. Mettre l'agriculture au-dessus de tout. La France sans l'agriculture, ce n'est pas la France ! » martèle le Premier ministre.

Si le monde de la paysannerie trime, pleure de toute son âme ses pertes et ses souffrances, le spéculateur, le détaillant du coin et le véreux de la grande distribution quant à eux suffoquent en découvrant le bond de leurs profits. Pour l'heure le convoi ne décolère pas.

Sans Rungis, Paris ne tiendrait pas 72 heures.

O.H

8 heures

> 15.000 policiers et gendarmes mobilisés

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La CIJ s’est prononcée : Dites au Canada de respecter les exigences de la CIJ à l’égard d’Israël

La CIJ a rendu sa décision sur la plainte de l'Afrique du Sud pour génocide contre Israël, et il s'agit d'un acte d'accusation accablant pour les violences commises par Israël à Gaza

La CIJ a notamment exigé qu'Israël

1) prenne des mesures pour mettre fin à toute violence génocidaire à Gaza,

2) empêche et punisse l'incitation au génocide par ses dirigeants, et

3) permette l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Bien que la CIJ n'ait pas exigé de cessez-le-feu, le ministre sud-africain des affaires étrangères a affirmé que "par implication, un cessez-le-feu doit avoir lieu". Chaque mesure a été approuvée par une large majorité des juges de la CIJ, jamais moins de 15-2. Lire la déclaration de CJPME ici.

Joignez-vous à CJPMO et insistez pour que le Canada soutienne la décision juridiquement contraignante de la Cour ! Entre autres choses, le Canada devrait

1) condamner fermement la violence génocidaire d'Israël à Gaza ;

2) faire pression sur Israël pour qu'il se conforme pleinement aux dispositions d'urgence de la CIJ ;

3) mettre fin à tout commerce d'armes entre le Canada et Israël, et

4) réévaluer la position diplomatique du Canada à l'égard d'Israël.

Cliquez ici pour dire au Canadade respecter la décision monumentale de la CIJ ! Votre courriel sera envoyé au Premier ministre Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères Joly, à d'autres dirigeants fédéraux et à votre député local. Le Canada doit soutenir l'importante décision de la CIJ de mettre fin à la violence génocidaire contre les Palestiniens de Gaza !

Merci de partager cette campagne :

Retweeter le tweet de notre campagne.

Partagez la publication de notre campagne sur Facebook.

Partager notre post Instagram

Plus d'informations

Le vendredi 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a rendu un arrêt préliminaireselon lequel les actions d'Israël à Gaza pourraient plausiblement relever de la Convention sur le génocide, et a ordonné à Israël de se conformer à des mesures provisoires qui limiteraient ses actions génocidaires. La CIJ exige qu'Israël : prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher la commission d'actes de génocide (y compris le meurtre de membres du groupe et l'imposition de conditions de vie visant à détruire le groupe), qu'il veille à ce que ses forces militaires ne commettent pas d'actes de génocide, qu'il empêche et punisse l'incitation directe et publique à commettre un génocide et qu'il permette l'acheminement de l'aide humanitaire, parmi d'autres mesures.

Il s'agit de la première étape d'une procédure engagée par l'Afrique du Sud, qui a invoqué la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide ("convention sur le génocide") pour engager une procédure contre Israël, un autre État partie, sur la base de ses obligations en matière de prévention et de répression du génocide. Larequête de 84 pages déposée par l'Afrique du Sud auprès de la CIJ repose sur deux graves allégations : premièrement, Israël « n'a pas empêché le génocide et n'a pas poursuivi l'incitation directe et publique au génocide » ; deuxièmement, « Israël s'est livré, se livre et risque de continuer à se livrer à des actes génocidaires contre le peuple palestinien à Gaza ». Ces actes consistent notamment à tuer des Palestiniens de Gaza, à leur causer de graves dommages corporels et mentaux et à leur infliger des conditions de vie calculées pour entraîner leur destruction physique. Ces actes seraient « de nature génocidaire parce qu'ils visent à provoquer la destruction d'une partie substantielle du groupe national, racial et ethnique palestinien, à savoir la partie du groupe palestinien de la bande de Gaza ».

Bien qu'il faille attendre des années avant qu'un jugement définitif soit rendu sur le bien-fondé de l'accusation de génocide, l'Afrique du Sud demande, « de toute urgence », une série de mesures provisoires qui s'appliqueraient immédiatement et s'étendraient sur toute la durée du procès. Ces mesures comprennent la suspension immédiate des opérations militaires d'Israël contre Gaza, la fin des déplacements massifs de la population de Gaza par Israël et la fin de la privation par Israël de nourriture, d'eau et d'autres fournitures essentielles à cette population. Bien que la CIJ n'ait pas appelé à un cessez-le-feu total, elle a ordonné d'importantes restrictions à la campagne génocidaire d'Israël contre la population de Gaza, que CJPME estime ne pas pouvoir raisonnablement respecter sans un cessez-le-feu total et la fin de l'effusion de sang.

En tant qu'État partie à la Convention sur le génocide, le Canada peut intervenir dans la procédure en tant qu'État partie pour soutenir l'Afrique du Sud, que ce soit maintenant ou au cours d'une éventuelle procédure sur le fond. La semaine dernière, CJPMO a envoyé une lettre à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, pour demander au Canada de peser de tout son poids sur la requête de l'Afrique du Sud contre Israël et d'adresser à la CIJ une demande officielle exprimant son soutien.

CJPMO insiste sur le fait que le Canada doit maintenant prendre position en faveur de la décision de la Cour, après des semaines de déclarations confuses et contradictoires. Le soutien à la décision peut et doit prendre la forme

1) d'une condamnation publique ferme de la violence brutale d'Israël contre les Palestiniens de Gaza ;

2) de pressions sur Israël pour qu'il se conforme pleinement aux dispositions d'urgence de la CIJ ;

3) d'un arrêt de tout commerce d'armes entre le Canada et Israël et d'un examen formel de la coopération du Canada avec Israël en matière de sécurité, et

4) d'une réévaluation stricte de la position diplomatique du Canada vis-à-vis d'Israël pour s'assurer que le Canada n'est pas complice d'un génocide ou n'en permet pas l'exécution.

Canadians for Justice and Peace in the Middle East

CJPME / CJPMO · 580 Sainte-Croix Ave, Suite 060, Montreal, QC, H4L 3X5

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le verdict de la Cour internationale de justice contre l’Israël et le doute trudeausien

Le vendredi 26 janvier 2024, la Cour Internationale de Justice (CIJ), l'organe judiciaire principal de l'ONU, a rendu sa décision face à l'appel de l'Afrique du Sud concernant la question suivante : « Oui ou non, l'État d'Israël a-t-il violé la Convention des Nations unies sur le génocide ? » Israël est signataire de cette convention depuis 1948, à la suite de l'Holocauste. Il se voit ainsi obligé de respecter cette convention.

Kaveh Boveiri

La Cour Internationale de Justice, constituée de 17 juges, a été presque unanime dans la prescription de mesures conservatoires mentionnées à la fin de sa décision, à l'exclusion d'un ou deux juges.

Une des phrases clés est la suivante : Israël « doit offrir des assurances et des garanties de non-répétition des violations de la convention sur le génocide ».

La réaction d'Israël était prévisible. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, répète que les accusations de génocide sont scandaleuses. Ainsi reste-t-il en harmonie avec la position du précédent premier ministre, Nafthali Bennett, exprimée le 23 décembre dans un entretien réalisé lors du programme de HardTalk de BBC.

Sans revendiquer explicitement le cessez-le-feu immédiat, ce verdict est une étape importante visant l'instauration de mesures devant indirectement mener au cessez-le-feu. Il doit être considéré sérieusement par les pays qui demeurent des complices affirmés, malgré leur isolement grandissant, avec les États-Unis et Israël. Mais cette complicité peut se présenter également sous la forme d'hésitations et de doutes, ces dernières manifestations étant une des marques caractéristiques de Justin Trudeau.

Tandis que, pour une grande proportion de la population canadienne, le verdict de la Cour correspond simplement à leur compréhension de ce qui se passe à Gaza depuis le début, cela n'est pas le cas pour les autorités canadiennes et plus précisément pour le premier ministre Justin Trudeau. Dans son entretien du 12 janvier, il dit qu'il n'accepte pas lesprémisses suggérées par l'Afrique du Sud. Pour cette accusation, il nous dit « il faut des preuves irréfutables ».

À la suite de l'ordonnance de la Cour, la population canadienne voulait connaître la position du gouvernement sur ce verdict très puissant. Mais après l'annonce de la cour, le 26 janvier, ni Trudeau ni la ministre des Affaires Étrangères Mélanie Joly n'a attendu pour répondre aux questions.

C'est de cette façon que Trudeau a exprimé encore une fois son doute typique. Ainsi, partage-t-il davantage la complicité conjointe étasunienne-israélienne et… leur échec. La complicité de l'état canadien avec ce génocide a déjà mené à des manifestations de colère de la part du peuple canadien. Ce genre de complicité aura sans doute des conséquences dans la prise de position des gens, immigrants et non-immigrants qui reconnaissent, d'une manière ou de l'autre, cette complicité. Les élections à venir seront l'une des occasions où la population exprimera cette prise de position.

L'effort de s'harmoniser avec les États-Unis s'observe parfois dans des cas où le gouvernement canadien en vient même à dépasser, par certains aspects, le positionnement politique américain. En voici un exemple. À cause de la rupture des relations diplomatiques décrétées avec l'Iran par le gouvernement canadien sous le ministre Harper, les citoyens irano-canadiens ne peuvent pas renouveler leurs passeports au Canada. Je vous invite à prendre un moment pour vérifier ce qui leur reste comme alternatives avant de poursuivre la lecture de ces lignes. Bizarrement, ces citoyens du Canada et de l'Iran doivent envoyer leurs passeports aux États-Unis, à Washington, où se trouve une « section d'intérêts » (Interests Section) de l'Iran à l'ambassade du Pakistan ! Une telle section n'existe pas au Canada.

Une blague connue au Canada anglophone exprime ce doute et cette obéissance du gouvernement canadien : U.S. says : « Canada jump ! » Canada says : « How high ? » (Les États-Unis disent : « Canada, saute ! » Canada répond : « À quelle hauteur ? »)

À l'heure actuelle, la population canadienne en général et le mouvement ouvrier en particulier se mobilisent davantage contre cette hésitation constante et cette complicité manifestée par le gouvernement. Trudeau, même en étant un peu machiavélique et en pensant à son avenir, doit s'approcher de la population et mettre fin à son attitude de doute et sa complicité.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

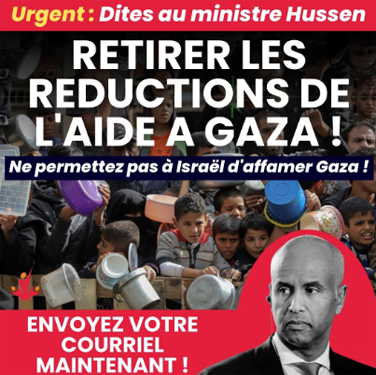

CJPMO condamne la suspension du financement de l’UNRWA par le Canada comme une punition collective

Montréal, le 27 janvier 2024 - Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) est scandalisé par la décision du Canada de suspendre le financement de l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, sur la base d'allégations israéliennes non prouvées à l'encontre de quelques-uns de ses employés. L'UNRWA est la principale agence humanitaire fournissant des services à la population de Gaza. Hier, la Cour internationale de justice (CIJ) a conclu qu'il était plausible que les conditions de vie imposées par Israël à Gaza, y compris la privation de nourriture et d'eau, puissent constituer des actes de génocide. CJPMO demande instamment au Canada de revenir immédiatement sur sa décision politique contre l'UNRWA, d'augmenter son soutien financier à l'agence et d'exercer une pression concrète sur Israël pour qu'il mette fin à sa guerre génocidaire et à son siège.

« La suspension par le Canada de l'aide à l'UNRWA est un acte hypocrite de punition collective à l'encontre d'une population de réfugiés menacée de génocide », a déclaré Michael Bueckert, vice-président de CJPMO. « Le moment choisi pour l'annonce semble avoir été conçu pour détourner l'attention de l'ordre de la CIJ selon lequel Israël doit empêcher le génocide à Gaza. Au lieu d'exhorter Israël à se conformer à ces ordonnances, le Canada s'est joint à une attaque politique contre les victimes du génocide » a ajouté M. Bueckert.

CJPMO note que l'allégation d'Israël - selon laquelle 12 des 30 000 employés de l'UNRWA auraient participé à l'attaque du Hamas du 7 octobre - n'a pas été prouvée et doit être abordée avec beaucoup de prudence. Il est rapporté que les allégations d'Israël ont été obtenues par des interrogatoires, dans un contexte où Israël utilise régulièrement la torture pour obtenir des aveux forcés de la part des détenus, y compris des enfants. De plus, CJPMO note que l'UNRWA a déjà pris des mesures de précaution immédiates pour licencier les employés accusés et lancer une enquête sur les allégations, ce qui rend la suspension du financement par le Canada injustifiée et gratuite. « Il est impossible de ne pas remarquer que le Canada a agi immédiatement pour punir l'UNRWA sur la base d'allégations israéliennes, alors qu'il n'a pris aucune mesure pour censurer Israël pour des actes que la CIJ considère comme plausiblement génocidaires » a déclaré M. Bueckert. CJPMO note que sur plus de 26 000 Palestiniens tués par Israël, au moins 152 d'entre eux étaient des employés de l'UNRWA, alors qu'il y a 253 incidents documentés d'attaques israéliennes sur les écoles et les installations de l'UNRWA depuis le 7 octobre.

CJPMO estime que ce n'est pas une coïncidence si la décision du Canada de réduire son aide humanitaire à Gaza a coïncidé avec la décision initiale de la CIJ sur la requête de l'Afrique du Sud contre Israël. Dans sa décision, la CIJ a noté la situation humanitaire catastrophique à Gaza et a déterminé que les actions d'Israël pouvaient plausiblement s'apparenter à un génocide. La CIJ a ordonné à Israël de « prendre toutes les mesures en son pouvoir » pour prévenir tous les actes susceptibles de tomber sous le coup de la Convention sur le génocide, notamment « le fait d'imposer délibérément au groupe des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ». La Cour a également ordonné qu'Israël « prenne des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire dont les Palestiniens de la bande de Gaza ont un besoin urgent, afin de remédier aux conditions de vie difficiles auxquelles ils sont confrontés ». CJPMO a noté que la réponse du Canada à la décision de la CIJ n'a pas exprimé son soutien à cette décision, ni appelé Israël à se conformer à ses dispositions juridiquement contraignantes.

Cliquez sur ce lien pour afficher le formulaire qui vous permettre d'envoyer votre courriel :

https://fr-cjpme.nationbuilder.com/reverse_unrwa_cuts

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Plus de 250 organisations féministes demandent d’interdire les accusations d’aliénation parentale

Aux côtés de l'Association nationale Femmes et Droit, nous avons signé une lettre ouverte demandant au gouvernement canadien d'interdire les accusations d'aliénation parentale dans les affaires de droit familial. Ce concept pseudo-scientifique mène les tribunaux à forcer des enfants à vivre avec un père violent. C'est pourquoi Reem Alsalem, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes et les filles, a demandé à tous les États de « légiférer pour interdire l'utilisation de l'aliénation parentale ou de pseudo-concepts apparentés dans les affaires relevant du droit de la famille ».

Aidez à protéger les femmes, les enfants et les victimes de violence familiale en partageant cette lettre avec le mot-clic #StopAccusationsAliénation. Et pour en savoir plus sur l'aliénation parentale.

La lettre

Le très honorable Justin Trudeau,

L'honorable Arif Virani,

L'honorable Pierre Poilievre,

L'honorable Jagmeet Singh,

L'honorable Yves-François Blanchet,

Nous vous écrivons en tant qu'organisations féministes et de défense de l'égalité pour vous demander d'agir pour résoudre une crise aux proportions dramatiques dans notre système de justice familiale : l'utilisation d'accusations d'aliénation parentale contre les victimes de violence conjugale.

L'« aliénation parentale » est un concept controversé qui est utilisé pour réduire au silence les parents et les enfants qui dénoncent les violences familiales commises par le père. Trop souvent, les tribunaux et les témoins qui évaluent l'enfant considèrent que le fait de dénoncer la violence familiale ou de demander une réduction des contacts entre le père et l'enfant sont des signes d'« aliénation », c'est-à-dire de lavage de cerveau de la part de la mère pour que l'enfant rejette le père. Ce concept conduit les tribunaux à travers le pays à séparer des enfants de leur mère et à les forcer à vivre avec leur père, même lorsqu'il existe des antécédents documentés de violence familiale. Parfois, lorsque le père est jugé inapte à prendre soin de l'enfant, les tribunaux et la protection de la jeunesse vont jusqu'à placer l'enfant dans un centre jeunesse ou en famille d'accueil pour éviter la supposée « aliénation parentale » par la mère, alors que l'enfant aurait pu rester auprès de sa mère ou être confié·e à ses grands-parents maternels. Ces problèmes affectent également les membres de la communauté 2SLGBTQIA+ qui vivent des violences conjugales.

La recherche canadienne a révélé que :

– Les accusations d'« aliénation parentale » visent principalement les femmes ; les victimes de violence conjugale sont particulièrement à risque.

– En 2015, plus de la moitié des travailleuses interrogées dans des centres de femmes au Québec décrivaient les accusations d'« aliénation parentale » comme une priorité ou l'une de leurs principales préoccupations.

– La situation n'a fait que s'empirer dans les dernières années ; les accusations d'« aliénation parentale » sont en augmentation.

– Les allégations de violence familiale sont rarement prises au sérieux dans les cas où l'« aliénation parentale » est alléguée ; la violence conjugale est présentée comme pertinente à l'analyse du meilleur intérêt de l'enfant dans seulement 10% des cas où tant la violence conjugale par le père que l'« aliénation parentale » par la mère sont alléguées.

– Les accusations d'« aliénation parentale » sont fortement corrélées avec des situations de violence conjugale, même si ce n'est pas toujours apparent parce que les enjeux de violence conjugale sont souvent occultés dans les cas où l'« aliénation parentale » est alléguée.

– L'« aliénation parentale » n'a pas de définition stable en termes juridiques : c'est un concept vague qui peut être utilisé dans un large éventail de circonstances, incluant des cas où l'enfant ne rejette pas un parent et des cas où la mère n'a ni dénigré le père ni tenté de faire obstruction aux contacts père-enfant.

– La prévalence des accusations d'« aliénation parentale » mène des avocat·es à recommander aux victimes de ne pas mentionner la violence conjugale commise par le père.

– Considérer la question de l'« aliénation parentale » mène les tribunaux à perdre de vue le meilleur intérêt de l'enfant, et à se centrer plutôt sur les droits parentaux.

En outre, bien que les données canadiennes fassent défaut, les recherches menées dans d'autres pays suggèrent que les accusations d'« aliénation parentale » ont un impact disproportionné sur les femmes appartenant à des groupes minoritaires, notamment les femmes racisées, migrantes et handicapées.

En 2019, la Loi sur le divorce a été modifiée pour accorder plus d'importance à la violence familiale et ordonner aux tribunaux de prioriser la sécurité et le bien-être des enfants. En tant qu'organisations de défense des droits des femmes, prestataires de services, organisations juridiques et centres de recherche, nous constatons que le problème des accusations d'« aliénation parentale » persiste. Une nouvelle réforme est nécessaire pour interdire explicitement le recours aux accusations d'aliénation parentale dans les litiges familiaux, par le biais d'un amendement à la Loi sur le divorce. Le changement est particulièrement urgent étant donné l'augmentation des violences genrées depuis la pandémie de COVID-19, qui a conduit la Commission des pertes massives à déclarer que la violence fondée sur le sexe était une épidémie.

L'été dernier, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences, Reem Alsalem, a présenté un rapport sur la garde des enfants, la violence contre les femmes et la violence contre les enfants. Elle a sonné l'alarme sur « la manière dont les tribunaux des affaires familiales des différentes régions invoquent la notion d'“aliénation parentale” ou des pseudo-concepts similaires dans les affaires de garde d'enfants, sans tenir compte des antécédents de violence domestique, ce qui peut se traduire par une double victimisation des personnes ayant subi ce type de violence ». Sa première recommandation est « [q]ue les États légifèrent pour interdire l'invocation de l'aliénation parentale ou de pseudo-concepts du même type dans des affaires relevant du droit de la famille ».

Nous vous demandons de vous engager à suivre cette recommandation et d'adopter le plus rapidement possible un projet de loi modifiant la Loi sur le divorce. Nous vous demandons également de vous engager à consulter des organisations expertes en matière de droits des femmes, telles que l'Association nationale Femmes et Droit, lors de la rédaction du projet de loi.

Plus de 250 d'organisations ont signé cette lettre ouverte et appuient la campagne de l'Association nationale Femmes et Droit visant à interdire les accusations d'« aliénation parentale ».

Si vous voulez soutenir les femmes, les enfants et les victimes de violence familiale, nous espérons que vous verrez que cette question est une priorité.

Notre système de justice familiale est en crise. Il faut agir dès maintenant.

Tiffany Butler, Directrice exécutive

Suzanne Zaccour, Directrice des affaires juridiques

Association nationale Femmes et Droit (ANFD)

Télécharger la lettre au format PDF

Signataires

Organisations nationales

Women's Shelters Canada | Hébergement femmes Canada

Canadian Women's Foundation

Ending Violence Association of Canada | L'Association canadienne pour mettre fin à la violence

DisAbled Women's Network of Canada | Réseau d'action des femmes handicapées du Canada (DAWN-RAFH)

The Canadian Association of Elizabeth Fry Societies l L'Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry

Grupo de Apoio a Mulheres Brasileiras no Exterior (GAMBE)

Centre for the Study of Social and Legal Responses to Violence

The Alliance of Canadian Research Centres on Gender-Based Violence

Feminist Alliance for International Action

Canadian Resource Centre for Victims of Crime (CRCVC) | Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes

In Their Best Interest Canada | Dans Leur Intérêt Supérieur Canada

Les Femmes Michif Otipemisiwak | Women of the Métis Nation

Women's Centre for Social Justice (WomenatthecentrE)

YWCA Canada

Canadian Research Institute for the Advancement of Women (CRIAW) | L'Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF)

Wisdom2Action

Informed Opinions | Femmes Expertes

Aura Freedom

Canadian Center for Women's Empowerment (CCFWE)

Women's Economic Council | Le Conseil économique des femmes

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) | Prochainement Co-Savoir

Abortion Rights Coalition of Canada | Coalition pour le droit à l'avortement au Canada

Alliance against Violence and Adversity (AVA)

Québec

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FMHF)

Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM)

Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ)

Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les violences à caractère sexuel (RQCALACS)

Groupe des Treize

Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec

L'R des centres de femmes du Québec

Association féministe d'éducation et d'action sociale (Afeas)

Fédération du Québec pour le planning des naissances

Service d'Entraide Passerelle (SEP)

Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées

Regroupement des femmes de la région de Matane

Femmes en Mouvement

Pavillon Marguerite de Champlain

Regroupement des femmes La Sentin'Elle

Le Gîte Ami

Maison La Virevolte

Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS)

Centre de femmes l'Étincelle

Réseau québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF)

Centre des Femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles

Centre de prévention des agressions de Montréal CPAM

Observatoire Famille Immigration

Action Travail des Femmes (ATF)

ESPACE Mauricie

Halte-Femmes Montréal-Nord

Quartier des Femmes

Face a Face Listening and Intervention Center | Le centre d'écoute et d'intervention Face à Face

Jeunesse au Soleil | Sun Youth Organization

Centre social d'aide aux immigrants (CSAI)

Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)

Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal (CEAF)

CALACS Trêve pour Elles

Multi-Femmes Inc.

Alternative pour Elles maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants

Horizon pour elle

Maison le Prélude

La Clé sur la Porte

Maison de Lina

La Maison La Nacelle

Maison d'Hébergement l'Équinoxe

La Bouée Régionale

Centre de solidarité lesbienne (CSL)

La Gîtée

Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ)

La Méridienne 1990

Havre l'Éclaircie

Maison Halte-Secours

Viol-Secours, CALACS de Québec

South Asian Women's Community Centre (SAWCC), Montreal I Centre communautaire des femmes sud-asiatiques (CCFSA)

Centre des femmes Le point d'ancrage

Fédération des femmes du Québec

ESPACE Suroît

Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)

Conseil des Montréalaises

L'Autre-Toit du KRTB

Auberge de l'Amitié Roberval inc.

L'Escale de l'Estrie

Juripop

CALACS L'Ancrage

Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles

Maison des femmes des Bois-Francs

L'Écho des femmes de la Petite Patrie

Association des familles monoparentales et recomposées La Source

Centre des Femmes du Témiscouata (CFT)

Regroupement des auberges du cœur du Québec (RACQ )

Bureau de consultation jeunesse (BCJ)

La Débrouille Inc.

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Centre des femmes RDP

Centre Actu-Elle

Centre-Femmes La Passerelle

La Collective des femmes de Nicolet et Régions

CALACS de l'Ouest-de-l'Île

Le Centre Louise-Amélie

La Maison des Femmes Sourdes de Montréal (MFSM)

Le Centre féminin du Saguenay

Centre Femmes aux 4 Vents

Centre Femmes Entre-Elles

Transit 24

Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT)

Éditions du remue-ménage

Le Centre de femmes l'Érige

Centre des femmes de Longueuil

La Marie Debout, centre d'éducation des femmes

Centre ressources pour femmes de Beauport

Centre de femmes La Moisson

Regroupement Naissances Respectées (RNR)

Le Regroupement des Femmes de la Côte-de-Gaspé

Y des femmes de Montréal | YWCA Montreal

Centre de femmes Uni-Vers-Elles

Centre de femmes l'Éclaircie

Afrique au Féminin

Centre de femmes Arc-en-ci-Elle

Centre des femmes de Longueuil

Centre de femmes l'Autonomie en soiE

Centre femmes de La Mitis

Centre femmes d'aujourd'hui

Centre-femmes Catherine-Leblond

Centre de femmes Mieux-Être de Jonquière

Centre de Femmes l'Essentielle

Centre des femmes de Forestville

L'Alliance des femmes

Centre-femmes du Grand-Portage

Le Centre des femmes de Laval (CFL)

Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement

Centre-Femmes La Jardilec

Centre de femmes les Unes et les Autres

Centre Entre-Femmes

Centre Au Cœur des Femmes

Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Mauricie-Centre-du-Québec (FROHMCQ)

Centre des femmes l'Héritage

Centre des Femmes du Ô Pays

Centre des femmes d'ici et d'ailleurs

Conseil Central Cœur du Québec CSN

Centre-Femmes de Bellechasse

Ontario

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes

Barbra Schlifer Commemorative Clinic

Ontario Association of Interval & Transition Houses (OAITH)

Hope 24/7

Centre Victoria pour femmes

YWCA Hamilton

Interval House of Ottawa | Maison Interval d'Ottawa

Northwestern Ontario Women's Centre

Elizabeth Fry Society of Northeastern Ontario

YW Kitchener-Waterloo

YWCA St. Thomas-Elgin

Hiatus House

YWCA Durham

Rexdale Women's Centre

Gillian's Place

Welcome Centre Shelter for Women and Families

YWCA Muskoka

North York Women's Centre

Nellie's

YWCA Hamilton

YWCA Toronto

Muskoka Parry Sound Sexual Assault Services

Huronia Transition Homes

Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI)

Elliot Lake Women's Group Inc.

Armagh House

Lennox and Addington Interval House

Manitoulin Family Resources

Birchway Niagara

Parkdale Queen West Community Health Centre

YWCA Cambridge

YWCA Ontario Coalition

Alternatives for Women

Herizon House

Sexual Assault Support Centre of Waterloo Region

Women's Habitat of Etobicoke

YWCA Sudbury

Counselling and Family Service Ottawa | Service familial et counseling Ottawa

YWCA Niagara Region

Kenora Sexual Assault Centre

YWCA Peterborough Haliburton

Red Door Family Shelter

The 482 Collective

York Region Centre for Community Safety

North Bay Indigenous Hub

Conseil Scolaire Public du Nord-Est de l'Ontario (CSPNE)

Embrave : Agency to End Violence

Amelia Rising Sexual Violence Support Centre

Elspeth Heyworth Centre for Women

Planned Parenthood Toronto (PPT)

The Niagara Chapter of Native Women Inc.

Community Counselling Centre of Nipissing

Alberta

Calgary Legal Guidance Society

WINGS of Providence

Rowan House Society

RESOLVE Alberta

Fairview & District Women's Centre Association OAS Crossroads Resource Centre & Women's Shelter

Mountain Rose Women's Shelter Association

Alberta Abortion Access Network

Neepinise Family Healing Centre

Women's Centre of Calgary

Peace River Regional Women's Shelter

YWCA Edmonton

Sagesse Domestic Violence Prevention Society

Colombie-Britannique

Justice for Girls

West Coast LEAF Association

FREDA Centre on Gender-based Violence against Women and Children

Sooke Transition House Society

Omineca Safe Home Society

BC Poverty Reduction Coalition

BC Society of Transition Houses (BCSTH)

Cowichan Women Against Violence

The Cridge Centre for the Family

North Island Community Services Society

Inform'Elles

Saskatchewan

Provincial Association of Transition Houses and Services of Saskatchewan (PATHS)

Yorkton Women In Need Inc.

Regina Transition House

Choose to Change – SIGN (Society for the Involvement of Good Neighbours)

Saskatoon Interval House

Amakon Women Empowerment Inc (AWE)

Sexual Assault Services of Saskatchewan

YWCA Saskatoon

YWCA Regina Inc

YWCA Prince Albert

Regina and Area Sexual Assault Centre

Nouvelle-Écosse

The Court Said Canada

Women Centres Connect

Be the Peace Institute

Naomi Society

Tri-County Women's Centre

The Marguerite Centre Society of Nova Scotia

YWCA Halifax

Avalon Sexual Assault Centre

The Women's Place Resource Centre (WPRC)

Manitoba

Manitoba Association of Women's Shelters (MAWS)

RESOLVE Manitoba

Willow Place

S.H.A.D.E. (Safe Housing And Directed Empowerment) Inc. (SHADE Inc.)

Swan Valley Crisis Centre

Nouveau-Brunswick

Elizabeth Fry New Brunswick (EFryNB)

Muriel McQueen Fergusson Centre for Family Violence Research | Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale

Valley Outreach

YWCA Moncton

Yukon

Yukon Status of Women Council

Dawson Women's Shelter / Dawson Shelter Society

Yukon Women's Coalition

The Victoria Faulkner Women's Centre

Terre-Neuve-et-Labrador

Newfoundland Aboriginal Women's Network (NAWN)

Nain Transition House Inc.

YWCA St. John's

Île-du-Prince-Édouard

Women's Network PEI

PEI Family Violence Prevention Services Inc.

Blooming House Women's Shelter Inc.

Territoires du Nord-Ouest

YWCA NWT

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Courtepointe…

Personne ne peut affirmer, comme l'a fait Sylvain Malette, que la grève est « un moyen de pression « brûlé » pour les 30 prochaines années ». Je ne partage pas non plus le point de vue de Jacques Létourneau selon lequel les membres de la FAE doivent effectuer un « examen de conscience » en lien avec le déclenchement de la GGI et son caractère « utopiste » ou « idéaliste ».

Pendant que des assemblées générales syndicales se tiennent dans les secteurs de la santé et de l'éducation au sujet des ententes de principe qui ont été conclues en décembre dernier ;

Pendant que les négociations se poursuivent entre d'une part le Conseil du trésor et d'autre part la FIQ, le SPGQ et le SFPQ ;

Pendant que la section Ouvriers du SFPQ demande au ministère du Travail de procéder à la nomination d'une médiatrice ou d'un médiateur ;

Pendant que plusieurs personnes attendent avec impatience ou dans la plus complète indifférence le résultat du vote à la FAE ;

il y a en parallèle à ces événements d'autres choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention.

La conférence de presse de François Legault

Nous avons appris, lors de la conférence de presse du premier ministre François Legault tenue à la fin de la réunion du caucus de la CAQ, que le cadre monétaire prévu par le ministre des Finances Éric Girard en vue de régler les conventions collectives dans les secteurs public et parapublic a été revu à la hausse. Il y a donc eu, en décembre dernier, un débat au sein du Conseil des ministres ou d'un Comité interministériel portant sur l'enveloppe monétaire à accorder aux salarié.es syndiqué.es des secteurs public et parapublic. De combien au juste cette enveloppe a-t-elle été accrue ? Ce sera lors de la présentation du prochain budget provincial que nous aurons une idée un peu plus précise là-dessus.

Les entrevues de Jacques Létourneau et de Sylvain Malette