Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Entre trêve et fuite en avant, un tournant dans la guerre génocidaire menée par Israël

La trêve n'aura donc duré qu'une semaine. Sitôt rompue, Israël a repris l'opération exterminatrice menée depuis le 7 octobre. Pourtant, il serait erroné de croire qu'elle n'aura été qu'une parenthèse sans conséquences sur la suite. En effet, la conclusion de la trêve en elle-même était un premier revers pour Israël, produit (temporaire) d'une dégradation du rapport de forces interne et externe, un revers que ses dirigeants essaient d'effacer en s'engageant dans une fuite en avant d'autant plus meurtrière et aveugle que les buts affichés par Israël (éradiquer le Hamas, et, de façon de plus en plus explicite, vider Gaza de sa population) apparaissent hors d'atteinte.

Tiré du site de la revue Contretemps.

Un assaut génocidaire

Le premier résultat de cette trêve a pourtant été de permettre de mesurer l'ampleur du carnage que la population gazaouie subit depuis deux mois sous les yeux du monde entier et avec le soutien impavide de la quasi-totalité des gouvernements occidentaux. Plus froids que les images, les chiffres donnent littéralement le vertige : 15000 morts au début de la trêve (16000 au 5 décembre), selon un décompte provisoire (des milliers de cadavres gisaient sous les décombres avant même la reprise de l'offensive israélienne), dont plus de 6000 enfants et mineurs ; en y ajoutant les femmes, le chiffre (sous-estimé car le décompte séparé n'est disponible qu'à partir du 20 octobre) dépasse les 10000, soit les deux-tiers du total des morts. Selon les sources militaires israéliennes, le nombre de combattants palestiniens tués se situe dans une fourchette entre 1000 et 3000, soit (si l'on retient l'estimation la plus élevée) moins de 20% du total. A cela s'ajoutent : plus de 30000 blessés qu'un système hospitalier presqu'entièrement détruit est incapable de prendre en charge ; la moitié du bâti de Gaza-nord à l'état de gravats ; l'ensemble des infrastructures vitales (réseaux d'approvisionnement en électricité, eau et carburant) détruites, avec un acharnement particulier sur le système de santé (25 des 36 hôpitaux et 47 des 72 centres de santé non-fonctionnels dès le 17 novembre).

Selon le directeur de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 1,3 million de personnes (soit plus de la moitié de la population gazaouie) vivent actuellement dans des tentes et autres abris de fortunes (sur un total de 1,7 million de personnes déplacées, soit 74% de la population totale). Toujours selon Ghebreyesus, « la surpopulation et le manque de nourriture, d'eau, d'assainissement et d'hygiène de base, l'absence de gestion des déchets et d'accès aux médicaments entraînent une explosion de cas d'infections respiratoires aiguës (111 000), de gale (12 000), de diarrhée (75 000), (…) avec, de surcroît, un risque accru d'épidémies ». Ghebreyesus conclut que « compte tenu des conditions de vie et du manque de soins de santé, les maladies pourraient faire plus de victimes que les bombardements ».

« Jamais la Palestine n'a autant souffert » souligne Jean-Pierre Filiu constatant un niveau de pertes humaines civiles ayant déjà dépassé celui de la répression du soulèvement de 1936-39, de la Nakba de 1948, de la répression des deux Intifada ou des offensives menées depuis 2008 contre Gaza. Encore faut-il relever la bascule dans la composition de ces pertes. Selon un article de Lauren Leatherby publié le 25 novembre dans le New York Times (un quotidien peu suspect de verser dans la propagande anti-israélienne), la proportion de femmes et d'enfants parmi les pertes humaines causées par les attaques menées par Israël depuis 2008 contre Gaza (leur total s'élève à 6621 morts entre 2008 et la veille du 7 octobre selon le décompte de l'ONU) est passée d'une moyenne de 40% à 70%. Mais l'essentiel de l'article de Leatherby est consacré aux types de munitions qu'Israël a utilisé au cours des 15 000 frappes effectuées jusqu'à la trêve. L'aviation de l'Etat sioniste a eu largement recours à des bombes de 900 kilogrammes, rarement utilisées depuis la Seconde Guerre mondiale et les guerres de Corée et du Viêt Nam. Leatherby rapporte les propos de responsables militaires et d'experts étatsuniens qui affirment que même des bombes d'une puissance quatre fois moindre n'ont pas été utilisées au cours des conflits récents car considérées comme trop impactantes pour être lâchées sur des zones urbaines peuplées, comme à Mossoul en Irak ou à Raqqa en Syrie au cours des offensives contre Daech. Ainsi, selon les chiffres de divers organismes internationaux cités dans l'article, davantage de femmes et d'enfants ont été tués à Gaza en moins de deux mois que pendant toute la première année de l'invasion de l'Irak en 2003 par les forces américaines et leurs alliés. Quant au nombre de femmes et d'enfants gazaouis tués, il a déjà dépassé les quelque 12 400 civils tués par les États-Unis et leurs alliés en Afghanistan au cours de près de 20 ans de guerre.

Au-delà du nombre de morts, les conséquences de l'usage de ce type de munitions sur les humains sont inimaginables. Selon Rick Brennan, directeur de l'OMS pour la Méditerranée orientale, « [nous avons] plus de 28 000 personnes blessées [le chiffre date du 13 novembre], et il ne s'agit pas de simples blessures. Il s'agit de blessures de guerre complexes – brûlures, amputations, terribles blessures à la tête et à la poitrine – souvent associées à ce que nous appelons des incidents de masse où de nombreux patients traumatisés sont amenés dans notre établissement à un moment donné ». Brennan relève également que 108 raids aériens [à cette date du 13 novembre] ont ciblé des hôpitaux et centres de santé et qualifie la proportion de femmes et de mineurs parmi les pertes humaines (qu'il estime également autour de 70%) de « statistique stupéfiante », notant que la proportion attendue était d'environ 30%.

Lors d'une conférence de presse tenue à Gaza le 27 novembre, Ghassan Abou Sittah, un chirurgien palestinien-britannique exerçant dans plusieurs hôpitaux du territoire, a dénoncé l'usage de bombes incendiaires et de bombes au phosphore, dont l'usage contre des populations civiles est strictement interdit par les traités internationaux. Abou Sittah en avait déjà repéré les effets en 2009, lors de l'opération « plomb durci » menée par Israël contre Gaza, à partir des blessures très caractéristiques qu'elles infligent : « le phosphore brûle jusqu'à l'intérieur profond du corps et ne s'arrête que lorsqu'il n'est plus exposé à l'oxygène ». Il a également dénoncé l'usage extensif de bombes à fragmentation, également interdites par plus de 100 pays – mais pas par Israël, qui en est friand – qui rendent nécessaires de multiples amputations sur une même personne. Les bombardements au phosphore blanc au Liban-sud ont également été dénoncés dès le 31 octobre par Amnesty International, notamment dans le village de Dhayra. Un mois après, comme le révèle un reportage de Mediapart, dans le village dévasté, les feux ne sont pas entièrement éteints et sont susceptibles de repartir au moindre contact avec l'oxygène tandis que, dans cette zone agricole, la terre est empoisonnée pour une durée indéterminée.

L'intentionnalité, et même la planification méthodique, de ce carnage ne sauraient faire de doute. Elles étaient explicitement annoncées dans l'emblématique déclaration du ministre israélien de la défense Yoav Gallant dès le surlendemain des attaques du 7 octobre : « Pas d'électricité, pas de nourriture, pas de gaz (…). Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence ». Déclaration dont il faut souligner que la charge déshumanisante n'a rien d'exceptionnel pour les normes d'un dirigeant israélien : Menahem Begin, parlant des « terroristes » palestiniens qui s'en prennent aux enfants, avait déclaré à la Knesset le 8 juin 1982 : « Nous défendrons nos enfants. Si la main d'un animal à deux pieds se lève contre eux, cette main sera coupée ».

Le carnage génocidaire de ces dernières semaines n'est qu'une mise en œuvre paroxystique et, nous y revenons plus loin, actualisée avec le dernier cri de la technologie, de la « doctrine Dahiya » – également désignée par la formule « tondre la pelouse » (là encore, la connotation déshumanisante est flagrante), une doctrine élaborée en 2006, lors des opérations israéliennes au Sud-Liban. Son principe, selon les mots de son concepteur, le général Gadi Eisenkot, rapportés par Haaretz en 2008, consiste à déployer « une puissance disproportionnée contre chaque village d'où des coups de feu sont tirés sur Israël, et cause[r] d'immenses dégâts et destructions ». Faut-il dès lors s'étonner de voir ce même Eisenkot rejoindre le gouvernement d'« unité nationale » constitué dans la foulée du 7 octobre ou entendre le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari déclarer, dès le 9 octobre dernier, que : « des centaines de tonnes de bombes » avaient déjà été larguées, et d'ajouter que « l'accent est mis sur les dégâts et non sur la précision » – un « aveu surprenant » selon le commentaire du quotidien britannique The Guardian.

Une enquête du magazine israélien judéo-palestinien +972 (version française disponible ici) a révélé le fonctionnement précis de cette « usine d'assassinats de masse » selon les termes d'un ancien officier du renseignement israélien. Contentons-nous ici de reprendre ou de résumer quelques extraits :

- « l'armée israélienne dispose de fichiers sur la grande majorité des cibles potentielles à Gaza – y compris les maisons d'habitation – qui stipulent le nombre de civils susceptibles d'être tués lors d'une attaque contre une cible particulière. Ce nombre est calculé et connu à l'avance des unités de renseignement de l'armée, qui savent donc, peu avant de lancer une attaque, combien de civils sont susceptibles d'être tués (…). “Rien n'arrive par hasard”, a déclaré une autre source. “Lorsqu'une fillette de 3 ans est tuée dans une maison à Gaza, c'est parce que quelqu'un dans l'armée a décidé que ce n'était pas grave qu'elle soit tuée – que c'était un prix qui valait la peine d'être payé pour frapper [une autre] cible. Nous ne sommes pas le Hamas. Ce ne sont pas des fusées aléatoires. Tout est intentionnel. Nous savons exactement l'étendue des dommages collatéraux qu'il y aura dans chaque maison.” »

L'enquête montre dans la détail comment la « doctrine Dahiya » a été amplifiée et technologisée à l'extrême par l'utilisation généralisée d'un système appelé « Habsora » (« L'Évangile » !), qui repose en grande partie sur l'intelligence artificielle (IA). Ce système peut « générer » des cibles presque automatiquement à un rythme qui dépasse de loin ce qui était auparavant possible. [Il] est qualifié par un ancien officier du renseignement d' ‘usine d'assassinats de masse'. (…) Les sources qui ont participé à la compilation des cibles de pouvoir lors des guerres précédentes, affirment que bien que le fichier des cibles contienne généralement un lien quelconque avec le Hamas ou avec d'autres groupes militants, la frappe de la cible fonctionne principalement comme un moyen permettant d'infliger des dommages à la société civile'. Les sources ont compris, certaines explicitement, d'autres implicitement, que le ‘véritable objectif de ces attaques est de nuire aux civils' ».

La trêve dont Israël ne voulait pas

Le 28 octobre, annonçant le début de l'offensive terrestre contre Gaza, Netanyahou faisait allusion à un passage des Écritures : « Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible ; nous nous en souvenons et nous luttons ». Le texte biblique auquel se référait le premier ministre israélien est sans équivoque : « Maintenant, allez frapper Amalek, et détruisez tout ce qu'ils possèdent, sans les épargner ; tuez hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et moutons, chameaux et ânes » (1 Samuel 15:3). Depuis le 7 octobre, écrit Mark Landler dans le New York Times du 15 novembre, « les appels à “raser”, “écraser” ou “détruire” Gaza ont circulé environ 18 000 fois dans des messages en hébreu sur X (anciennement Twitter), selon FakeReporter, un groupe israélien qui surveille la désinformation et les discours de haine ». Avec Amalek, on ne peut négocier, seulement l'exterminer. Voilà pourquoi il ne pouvait être question d'un cessez-le-feu.

Au nom du « droit d'Israël à se défendre », les alliés d'Israël, à savoir les Occidentaux emmenés par l'hégémon états-unien, ne disaient pas autre chose. Le 13 octobre, le Département d'État états-unien a diffusé une note interne demandant à ses fonctionnaires de ne pas utiliser les couples de termes et expressions suivantes : « désescalade/cessez-le-feu », « fin de la violence/des effusions de sang » et « rétablissement du calme ». Quelques jours plus tard, une résolution du conseil de sécurité des Nations unies appelant à une « pause humanitaire » – dans une tentative d'obtenir le soutien des États-Unis le terme de « cessez-le feu » avait été enlevé – et à la création d'un « corridor sécurisé », qui aurait permis l'acheminement humanitaire de l'aide à Gaza, se heurtait, comme c'était prévisible, au veto états-unien.

Pour justifier son vote, le représentant des États-Unis a déclaré que le texte, qui condamnait pourtant les « crimes terroristes odieux commis par le Hamas », était « inacceptable car il ne faisait aucune mention du droit d'Israël à la légitime défense ». Pourtant un tel « droit » n'existe pas, car, selon les résolutions de l'ONU (résolution 242 de novembre 1967, confirmée à de multiples reprises, la dernière étant la résolution 2334 de 2016), Israël occupe illégalement les territoires conquis en 1967, à savoir Gaza, la Cisjordanie (dont Jérusalem-Est) et le Golan (le Sinaï ayant été rétrocédé à l'Egypte suite à l'accord bilatéral de septembre 1975). Le « droit » d'une puissance occupante à poursuivre son occupation est une contradiction dans les termes, tout comme celui d'imposer un siège à une population qui la prive des biens et services essentiels à sa survie.

Pourtant, l'option de « guerre totale » se heurtait à un obstacle de taille : la question des otages, dont la prise – dans la perspective d'un échange avec un maximum de prisonniers palestiniens mais aussi de l'endiguement de la furie vengeresse qu'elle ne manquerait pas de provoquer – était l'un des principaux objectifs de l'attaque du 7 octobre. Dès le lendemain, comme le rapportait Sylvain Cypel dans Orient XXI, des contradictions éclataient à ce propos au sein même du gouvernement et de l'establishment de l'État sioniste. Les ministres de l'extrême droite la plus radicale, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich « pouss[ai]ent à raser Gaza, et tant pis pour les otages » tandis que l'ex-chef des renseignements, le général Amos Gilad, rétorquait « alors maintenant qu'il y a des dizaines et des dizaines d'otages, bien sûr que nous allons négocier ! Et nous n'allons pas réoccuper Gaza ». Ces deux options n'ont cessé dès lors de s'affronter au sein du cabinet et de l'armée, l'issue reflétant l'évolution du rapport de forces sur le terrain militaire mais aussi au niveau interne et international.

La question des otages a agi d'emblée comme le révélateur des contradictions de la politique israélienne et de son basculement vers une logique exterministe de plus en plus assumée. Comme le relève Yigal Levy, spécialiste des questions militaires, professeur à l'Open University d'Israël, la réticence à demander la libération des otages est « un phénomène nouveau », eu égard par exemple au précédent de la guerre du Liban de 2006, quand la libération de deux soldats enlevés était considérée comme une priorité absolue. Le changement traduit, selon Levy, le « phénomène de droitisation » qui marque la politique israélienne et qui conduit à faire de l'« éradication du Hamas la priorité des priorités, même si cela doit se faire en sacrifiant les otages ». Les otages eux/elles-mêmes sont vu.es par une partie de la société comme « des gens de gauche, ceux des kibboutz », toute négociation en vue de leur libération devenant alors une entrave à la poursuite de la guerre. Inversement, leurs familles se sont mobilisées, avec le soutien d'une partie de l'opinion, pour obtenir leur libération, organisant pendant plusieurs semaines des rassemblements massifs (jusqu'à 100 000 personnes le 24 novembre) devant le Musée d'Art de Tel Aviv, à proximité du ministère de la défense, dans ce qui a été nommé la « place des otages ».

C'est la raison pour laquelle la libération des premiers otages a suscité des sentiments pour le moins ambivalents. Selon l'envoyée spéciale du Monde « à Tel-Aviv, le silence est très vite retombé, vendredi soir [24 novembre], après la liesse des premiers moments. Car ces retours ne constituent pas seulement une victoire : ils sont aussi le signe d'une humiliation. Le rappel, violent, de la défaite subie par Israël, le 7 octobre, et du fait que la guerre est sans doute loin de se terminer… Tant qu'il reste encore des captifs en sa possession, le Hamas continue de tenir la dragée haute à ses ennemis, dans une enclave dont la partie Nord a pourtant été en grande partie détruite par les bombardements israéliens ».

Pour le dire autrement, le sentiment de revers est triple : le retour des otages réactive le traumatisme du 7 octobre, jour pendant lequel l'image d'invincibilité d'Israël et de sa capacité à assurer la sécurité de sa population juive s'est irréversiblement fracturée. Encore plus grave, il a fallu négocier avec l'ennemi absolu, qu'on se promet d'éradiquer, et qu'on assimile tantôt à Daech (selon le site de Tsahal), tantôt aux « nazis », selon les termes de l'ancien premier ministre Naftali Bennett, rapidement rejoint sur ce terrain par un Netanyahou comparant Yahya Sinouar (le chef de l'aile militaire du Hamas) à un « petit Hitler dans son bunker » et s'engageant à « dénazifier Gaza ». Enfin, la mise en œuvre concrète du processus de négociations a apporté la preuve de la résilience du Hamas, de son emprise maintenue sur un territoire théoriquement sous contrôle militaire israélien et de sa capacité à imposer la quasi-totalité de ses conditions en vue de la libération des otages : ratio de 1:3 entre otages et prisonniers palestiniens libérés (prioritairement des femmes et des mineurs) ; pas de libération de soldats israéliens ; acheminement de l'aide humanitaire via Rafah ; une trêve continue de plusieurs jours et non une pause quotidienne de quelques heures.

La trêve équivalait donc bien à une victoire politique (et, pour une part, militaire) du Hamas. Le 27 novembre, les correspondants du Monde à Beyrouth et à Jérusalem résumaient la situation en ces termes : « Après avoir signé l'attaque la plus brutale jamais menée contre Israël le 7 octobre, Yahya Sinouar est non seulement toujours en vie cinquante jours après le début de la guerre, mais il engrange une nouvelle victoire politique. A la brutalité de l'attaque, qui s'est soldée par la capture de 240 otages et la mort de 1 200 Israéliens, s'est ajoutée, pour Benyamin Netanyahou, l'humiliation d'avoir été berné par l'homme qu'il pensait avoir bridé depuis son accession au pouvoir, en 2017. Il aurait voulu le faire plier par la force. Mais la résilience du mouvement face à la violence des bombardements israéliens, qui ont fait plus de 14 800 morts depuis le début de la guerre, selon le Hamas, et la pression des familles des otages l'ont obligé à accepter la négociation ». Et, poursuivaient-ils, ce faisant, un précédent a été créé, qui ne peut être sans conséquences pour la suite : « En scellant un accord avec l'Etat hébreu, le Hamas s'impose comme un interlocuteur avec lequel il faut négocier : aujourd'hui une trêve, demain peut-être le ‘jour d'après'. Des responsables du Fatah estiment qu'il faudra composer avec le mouvement, partie intégrante du tissu social et politique palestinien ». Et, nous y reviendrons dans un instant, ils ne sont pas les seuls.

Vers une recomposition du mouvement national palestinien ?

Le dernier point évoqué par les correspondants du Monde est de ceux qui peuvent s'avérer décisifs dans la suite des événements. La restauration de l'unité du mouvement national palestinien, avec, en perspective, l'intégration du mouvement dans l' Organisation de Libération de la Palestine (OLP), est en effet un objectif stratégique du Hamas depuis sa participation aux élections de 2006. C'est le Fatah, confortablement installé dans l'Autorité palestinienne (AP) et la « coopération sécuritaire » avec Israël, qui a refusé de reconnaître la victoire du Hamas et renversé le gouvernement constitué dans la foulée des élections et présidé par Ismaïl Haniyeh. Avec l'appui décisif des États-Unis et d'Israël, l'AP s'est engagée dans une guerre civile qui a abouti à la séparation entre Gaza et la Cisjordanie et scellé la délitement de l'unité palestinienne pour toute une période. Le Hamas est pourtant revenu à la charge à plusieurs reprises, et l'objectif a pu paraître sur le point d'être atteint à au moins deux moments (en 2017 et 2021), avant de se heurter à chaque fois au refus de Mahmoud Abbas et d'une AP de plus en plus démonétisée, si ce n'est haïe, aux yeux de la population palestinienne.

En octobre 2017, un accord conclu entre le Fatah et le Hamas avait suscité de grands espoirs, mais sa mise en œuvre piétinait du fait la politique de l'AP. En apparence, les divergences portaient sur les modalités du transfert du pouvoir à Gaza vers l'AP et sur la réforme de celle-ci. En réalité, comme le notait à l'époque le correspondant du Monde, « derrière cette querelle sur la mécanique de la transition se dessine une différence d'approche majeure. L'AP exige une reddition du Hamas, sans en préciser les termes. Aux yeux de M. Abbas, la seule stratégie possible est la poursuite de la coordination sécuritaire avec Israël et la recherche inlassable d'un nouveau cycle de négociations, en vue d'une solution à deux États. Le Hamas, lui, veut sortir par le haut de sa gestion désastreuse du quotidien des Gazaouis pendant une décennie. Le mouvement s'imagine intégrer l'OLP et contribuer à redéfinir une stratégie nationale face à Israël. Sans renoncer à l'arsenal de sa branche armée, les brigades Al-Qassam ».

La dégradation de la situation à Gaza, après 14 ans de blocus et plusieurs offensives israéliennes, conjuguée à l'effondrement politique et financier de l'AP, avec un Mahmoud Abbas à bout de course et un Fatah de plus en plus divisé, pousse tant le Hamas que l'AP vers un nouveau cycle de négociations. Un accord est ainsi signé au Caire en février 2021, censé conduire à de nouvelles élections – nouvelle confirmation de la volonté du Hamas de jouer le jeu du pluralisme et de la démocratie électorale. Mais, une fois de plus, deux mois plus tard, Abbas annonce le report sine die des élections prenant prétexte des difficultés d'organisation du scrutin à Jérusalem-Est. En fait, bien plus que les obstacles créés par Israël, Abbas, et leurs soutiens occidentaux craignaient une défaite non seulement à Gaza mais aussi en Cisjordanie, et la répétition, à une échelle encore plus large, du scénario de 2006. Les pertes essuyées par l'AP dans les quelques petites communes de Cisjordanie où le scrutin municipal a pu se tenir en décembre 2021 ont confirmé la validité de ces craintes. Comme le rapportait le correspondant du Monde Louis Imbert en décembre 2021, « L'AP courait le risque de ‘perdre' symboliquement Jérusalem-Est, la part arabe de la ville occupée par Israël, qui y interdisait le scrutin. Washington et l'Union européenne n'ont rien fait pour l'y contraindre. Ils ne manifestaient qu'un enthousiasme limité pour ce vote, qui aurait tiré le Hamas de son isolement à Gaza. M. Abbas lui-même craignait de perdre la maîtrise d'un exercice démocratique qu'il s'était efforcé de contrôler de bout en bout ».

Ces échecs, dont la responsabilité incombe à l'AP, ont accentué la fragmentation du mouvement national palestinien et entériné son affaiblissement au moment même où Israël et les Etats-Unis repassaient à l'offensive sur le plan diplomatique, normalisant les relations entre Tel-Aviv et plusieurs pays arabes. En Cisjordanie même, l'AP, de plus en plus engluée dans la corruption et la collaboration avec Israël (avec son cortège de répressions des militants palestiniens indociles, y compris de nombreux membres du Fatah) est de plus en plus contestée. Selon une enquête publiée en septembre dernier, à l'occasion des 30 ans des accords d'Oslo, conduite à Gaza et en Cisjordanie par le Palestinian Center for Policy and Survey Research, 62% des personnes interrogées pensent que l'AP est un « fardeau » pour le peuple palestinien, 78% appellent à la démission de M. Abbas (un pourcentage identique à Gaza et en Cisjordanie) et 53% privilégient la résistance armée comme moyen d'atteindre la libération, contre 20% qui accordent la priorité aux négociations et 24% à la résistance non-violente.

A Jénine, Naplouse, Jéricho et dans d'autres localités, des groupes auto-organisés de jeunes combattants se lancent dans la lutte armée, en dehors des cadres établis. Des secteurs militants du Fatah s'autonomisent de l'AP et de sa bureaucratie corrompue et collaborationniste. Face à un Mahmoud Abbas usé jusqu'à la corde, Marwan Barghouti, détenu dans les geôles israéliennes depuis 2002, apparaît comme une personnalité capable d'unifier le mouvement national sur des bases de combat. De leur côté, les États-Unis et leurs alliés du Golfe poussent leur « homme de confiance », Mohammed Dahlan, longtemps chargé de la « coopération sécuritaire » de l'AP avec Israël et exécutant de la stratégie étatsunienne d'affrontement armé avec le Hamas en 2006-2007, y compris la tentative d'assassinat d'Ismaïl Haniyeh (cf. les révélations de Vanity Fair en avril 2008). En exil depuis 2011 dans les Émirats, où il est devenu un richissime homme d'affaires, l'intime et le conseiller du régent d'Abou Dhabi Mohammed Ben Zayed (et a acquis la nationalité serbe), Dahlan conserve de puissants réseaux en Cisjordanie, dans plusieurs camps de réfugiés palestiniens et s'affirme comme un « agent d'influence international », aussi trouble que puissant.

Au début de cette année, des pourparlers au sommet entre le Hamas et l'AP avaient repris, sous la houlette de l'Egypte, dans la foulée d'une rencontre au Caire entre Abbas et Khaled Mechaal, dirigeant de la branche politique du Hamas. Les discussions s'étaient poursuivies cet été, avec une rencontre à la fin juillet entre Abbas et Ismaïl Haniyeh, en vue de relancer les tentatives d'organisation d'élections et de réforme de l'OLP, pour que le Hamas puisse l'intégrer. Mais le 7 octobre a bouleversé ces manœuvres au sommet. L'opération militaire dirigée par le Hamas, et la guerre génocidaire lancée par Israël, ont accentué les contradictions internes au Fatah et suscité des initiatives unitaires « par en bas », ou plus exactement venant de dirigeants, de cadres intermédiaires et de secteurs militants de l'organisation. Le 17 octobre, des manifestations de masse en soutien à Gaza éclatent dans toute la Cisjordanie, et se heurtent à une répression féroce des forces de sécurité de l'AP, qui tuent une jeune manifestante et blessent des dizaines d'autres, tandis que les branches armées du Fatah appellent publiquement à la démission de Abbas.

Le 1er novembre, Atta Abou Rmeileh, secrétaire du Fatah dans la région de Jénine, et personnalité politique de premier plan de la résistance palestinienne, apparaît dans une vidéo aux côtés de responsables du Hamas et du Jihad Islamique et appelle à une grève générale en Cisjordanie. Il est arrêté par les Israéliens dans les heures qui suivent, mais a le temps de déclarer : « La résistance pacifique a échoué. La guerre a commencé et elle ne s'arrêtera pas ». Louis Imbert souligne dans sa correspondance du 15 novembre que « ces cadres [du Fatah] sont conscients de l'immense popularité du Hamas. Ils n'imaginent pas qu'Israël puisse anéantir le mouvement islamiste, comme il le promet, ni l'empêcher de renaître. ‘On n'éradique pas une idée', note un ministre [de l'AP], inquiet, qui souhaite demeurer anonyme. Ils estiment que le Fatah n'a d'autre choix que de renouer avec ses frères ennemis, après la guerre civile qui a déchiré les deux partis en 2007 ». Qadura Fares, ministre de l'AP chargé de la question des détenus en Israël, déclare, lui, ouvertement que « le Hamas fait partie de notre vie politique et de notre société ». Il œuvre activement, avec d'autres cadres du Fatah, à la réconciliation du Fatah et du Hamas et partage l'objectif d'intégrer le mouvement dirigé par Haniyeh et Mechaal dans l'OLP.

Imbert rapporte également ces propos d'Abbas Zaki, un vétéran du Fatah et membre de son comité central :

- « Le Hamas a empêché que la question palestinienne ne disparaisse. Il l'a remise sur la table…. Des membres du Fatah à Gaza combattent aujourd'hui aux côtés du Hamas… Le principal obstacle aujourd'hui, c'est l'Autorité palestinienne et spécifiquement Mahmoud Abbas. C'est lui qui a mené le Fatah dans cette impasse, avec ses appels incessants à la résistance pacifique. Il doit déclarer qu'il a tout donné pour la paix, mais que, désormais, toutes les options sont sur la table ».

Les positions de l'universitaire israélien, Menachem Klein, qui a participé à de nombreuses négociations informelles israélo-palestiniennes, n'apparaissent pas si éloignées. Dans un entretien à Mediapart du 4 décembre, Klein esquisse les grandes lignes d'un possible accord, qui irait au-delà du cadre d'Oslo (notamment sur les questions des colonies et des réfugiés) et affirme qu'« il est impossible de détruire le Hamas. Mais le Hamas politique et son aile militaire qui accepte la solution de deux États et un accord avec Israël peut faire partie de l'accord (…) ».

Il impute la responsabilité de l'échec de l'accord entre le Hamas et l'AP de février 2021 à l'opposition des États-Unis, d'Israël « et malheureusement aussi de l'Europe » et souligne l'importance du « changement de doctrine et de politique » du Hamas en 2017, lorsque, dans sa nouvelle charte, le mouvement a accepté comme « formule de consensus national » la solution à deux États et défini ses objectifs exclusivement en termes de lutte pour la libération nationale, de « construction d'institutions nationales palestiniennes fondées sur des principes démocratiques solides, au premier rang desquels figurent des élections libres et équitables », opérant une distinction explicite et précise entre l'adversaire sioniste et les Juifs[1].

La fuite en avant exterministe… et les moyens de l'arrêter

La trêve n'a jamais été acceptée par l'extrême droite la plus radicale du cabinet israélien mais aussi par les secteurs militaires et du renseignement les plus exposés par le désastre du 7 octobre, le tout sur fond d'affaiblissement politique de Netanyahou. Face à un Anthony Blinken venu l'implorer de mener à Gaza-Sud une guerre plus « propre » (i.e. faisant moins de victimes civiles), le ministre de la défense Yoav Gallant, « vêtu de noir de la tête au pied… a asséné le message qu'il répète depuis le début des hostilités : “C'est une guerre juste pour le futur du peuple juif, pour le futur d'Israël. Nous combattrons le Hamas jusqu'à ce que nous gagnions. Peu importe le temps que cela prendra” ». Trois jours avant la reprise de la guerre, Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité et dirigeant d'une formation radicale d'extrême droite, menaçait de quitter le gouvernement si l'assaut contre Gaza ne reprenait pas immédiatement : « Arrêter la guerre équivaut à la dissolution du gouvernement ». Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, son concurrent dans l'extrême droite radicale, déclarait de son côté que l'arrêt de la guerre en échange de la libération de tous les détenus à Gaza était un « plan visant à détruire Israël ».

L'objectif actuel de Tsahal est d'avancer vers le sud de Gaza, d'organiser un nouveau déplacement forcé de la population vers la frontière égyptienne, vers une sorte de « zone tampon », en réalité une zone de mort et une antichambre vers une déportation massive. L'idée à peine voilée est de faire un chantage à l'Egypte et à d'autres pays arabes pour qu'ils acceptent le transfert massif de la population gazaouie. Selon « le journal Israel Hayom », rapportent les correspondants du Monde, Benyamin Nétanyahou a demandé à son conseiller Ron Dermer un plan pour « réduire la population de Gaza au niveau le plus bas possible », et autoriser l'ouverture des frontières maritimes de l'enclave, pour permettre « une fuite massive vers les pays européens et africains ».

L'imagination génocidaire des stratèges de l'État sioniste semble ne connaître aucune limite. Comme le rapporte l'hebdomadaire britannique (de centre-gauche) The Observer, des travailleurs humanitaires ont averti qu'Israël a commencé à utiliser son nouveau système de quadrillage pour les avertissements d'évacuation, qui divise Gaza en plus de 600 blocs, et qui est accessible grâce à un QR code figurant sur les tracts et les messages diffusés sur les médias sociaux. Ce système risque de transformer la vie dans le territoire en un « macabre jeu de bataille navale », précisent-ils.

Y a-t-il un moyen de contrer ces plans génocidaires ? Incontestablement, la force essentielle demeure la résistance palestinienne, à la fois sur le front militaire et celui de la capacité de la population civile à préserver sa vie et son courage dans cette épreuve terrifiante. Mais, l'expérience historique l'a montré, l'issue de conflits coloniaux ne se décide pas seulement, voire même pas principalement, sur le champ de bataille. La lutte de libération du Vietnam a été gagnée autant dans la métropole impériale, et grâce à l'immense mouvement mondial de solidarité, que sur le terrain.

En ce sens, la reprise des manifestations pour la libération des otages en Israël même, qui, pour la première fois, sont rejointes par des militants anti-guerre est un signe encourageant. Il en est de même, bien entendu, de la poursuite et de l'amplification du mouvement international de solidarité avec le peuple palestinien, qui, malgré la répression et une campagne incessante de diffamation, a déjà mobilisé des millions de personnes dans des centaines de villes de par le monde. La pression de ces mobilisations sur les gouvernements, y compris celui des États-Unis (où le soutien inconditionnel de Biden à Israël pourrait lui coûter sa réélection), peut s'avérer décisive pour arracher un véritable cessez-le feu, sanctionner Israël et obtenir la reconnaissance effective des droits du peuple palestinien à l'autodétermination.

Car une partie importante se joue bien sûr au niveau des relations internationales. Au sein même du camp occidental, des voix discordantes commencent à s'élever, notamment du côté de l'Espagne et de l'Irlande. Même Emmanuel Macron s'est senti obligé d'infléchir sa ligne de soutien inconditionnel à Israël, qui a déjà détruit le peu de crédibilité qu'il restait à la France sur la scène internationale. Confirmant la fracture avec le Nord déjà manifeste lors du conflit ukrainien, le Sud global affiche des positions qui vont de la désapprobation d'Israël à l'affirmation de la solidarité avec la cause palestinienne – à l'exception notable des pays dirigés par des forces d'extrême droite ou de droite radicale (comme l'Inde de Modi, l'Argentine de Milei, le Paraguay ou le Guatemala). Des pays comme la Colombie et le Chili ont rappelé leur ambassadeur en Israël, la Bolivie et l'Afrique du Sud ont rompu les relations diplomatiques avec Tel Aviv.

Disons-le une fois de plus. Ce qui se passe en Palestine va bien au-delà d'un conflit régional et ne concerne en rien un différend religieux. La Palestine est aujourd'hui le nom d'un lieu où se joue une part décisive de notre humanité. Un sursaut collectif peut mettre en échec la mécanique génocidaire déployée par Israël et ses soutiens et faire advenir une nouvelle conscience internationaliste. Plus que jamais, le combat du peuple palestinien est celui de la liberté et de la dignité humaines.

Notes

[1] Point 16 de la déclaration : « Le Hamas affirme que son conflit porte sur le projet sioniste et non sur les Juifs en raison de leur religion. Le Hamas ne mène pas une lutte contre les Juifs parce qu'ils sont juifs, mais contre les sionistes qui occupent la Palestine. Pourtant, ce sont les sionistes qui identifient constamment le judaïsme et les Juifs à leur propre projet colonial et à leur entité illégale ». Point 20 du même texte : « Le Hamas rejette toute alternative à la libération pleine et entière de la Palestine, du fleuve à la mer. Cependant, sans compromettre son rejet de l'entité sioniste et sans renoncer à aucun droit palestinien, le Hamas considère que la création d'un État palestinien pleinement souverain et indépendant, avec Jérusalem comme capitale, selon les lignes du 4 juin 1967, avec le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs foyers d'où ils ont été expulsés, est une formule qui fait l'objet d'un consensus national ».

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Palestine : « Déluge d’Al-Aqsa » et mauvais calcul

Face à cette énorme catastrophe qui est en passe de parachever la Nakba de 1948 en y ajoutant une Nakba à Gaza... il y a lieu de se demander quel type de calcul a pu se faire dans l'esprit de ceux qui ont conçu l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » et qui les a conduits à la lancer alors qu'il était facile d'en prédire les conséquences.

Tiré de Europe Solidaire Sans Frontières

5 décembre 2023

Par Gilbert Achcar

À la fin du deuxième mois depuis le début de la guerre génocidaire sioniste engagée contre la bande de Gaza, le nombre de victimes de cette agression a dépassé les 24 000, en incluant les morts attestées et les autres dont les corps sont encore sous les décombres, tandis que le nombre de blessés avoisine les 40 000, dont un fort pourcentage de blessés graves et d'invalides à vie. Au cours des sept semaines qui ont précédé la trêve d'une semaine, les bombardements démentiels effectués par les Forces d'occupation et d'extermination de la Palestine et de son peuple, fallacieusement appelées Forces de « défense » israéliennes, ont détruit plus de 100 000 bâtiments dans la bande de Gaza ; elles ont maintenant entamé la destruction de ce qui reste, déplaçant l'axe principal de leur agression du nord de la bande de Gaza vers le sud. Après cette énorme catastrophe qui est en train de compléter la Nakba de 1948 par une Nakba à Gaza encore plus violente et plus acharnée que toutes celles qui l'ont précédée, alors que les meurtres et les persécutions sionistes s'intensifient en Cisjordanie, il est nécessaire d'examiner quels calculs ont pu traverser l'esprit de ceux qui ont conçu l'opération « Déluge d'Al-Aqsa », les conduisant à la lancer alors qu'il était possible de prédire ce qu'il en résulterait.

Sur ce point, il y a deux hypothèses diamétralement opposées : soit ceux qui ont planifié l'opération savaient qu'elle aboutirait à une catastrophe, telle qu'elle s'est produite jusqu'à présent et qu'elle se poursuit encore, et cela n'avait pas d'importance pour eux ; soit ils ont fait un mauvais calcul. La seconde hypothèse est la plus proche de la réalité, et ce à deux titres principaux. Le premier est que les planificateurs de l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » n'ont pas pris la pleine mesure du basculement complet de la société israélienne vers l'extrême droite, qui s'incarne dans un gouvernement rassemblant tout l'éventail de la droite fasciste sioniste, du Likoud au Parti national-religieux en passant par « Pouvoir juif ». En raison de l'interaction entre cette réalité politique et la gravité de l'opération du 7 octobre, qui a dépassé toutes les opérations militaires menées précédemment par la résistance palestinienne contre l'occupation, il était inévitable que la réaction israélienne excède à son tour tout ce que l'armée sioniste avait fait auparavant, et que l'extrême droite sioniste saisisse l'occasion de ce traumatisme pour commencer à mettre en œuvre son plan visant à réaliser le « Grand Israël » en éliminant ce qui reste de la Palestine et en anéantissant son peuple par l'extermination et le déplacement, en commençant par la bande de Gaza.

Le deuxième mauvais calcul s'est manifestée dans la façon dont les désirs ont été pris pour des réalités dans l'attente de miracles divins, selon la logique religieuse qui caractérise le « Mouvement de la résistance islamique » (Hamas) et le courant politique auquel il appartient. Cela s'est traduit par la conviction que l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » déclencherait une guerre généralisée contre l'État d'Israël à laquelle prendraient part tous les Palestiniens, où qu'ils se trouvent, ainsi que tous les Arabes et les Musulmans. L'expression la plus claire de cette illusion se trouve dans le message audio prononcé le matin de l'opération par Muhammad al-Deif, le commandant en chef des Brigades Izz ud-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas. Ce que Deif a déclaré alors se passe de tout commentaire. Voici des extraits de ce qu'il a dit après avoir récapitulé les crimes commis par l'Etat sioniste :

« Nous avons décidé de mettre fin à tout cela, avec l'aide de Dieu, pour que l'ennemi comprenne que le temps où ils se réjouissaient sans avoir à rendre des comptes est terminé (...). Voici le jour où vous devez faire comprendre à cet ennemi criminel que son temps est révolu (...). Combattez, et les anges combattront avec vous en avant-garde, Dieu vous soutiendra avec la cavalerie des anges et accomplira la promesse qu'il vous a faite [...]. À nos jeunes de Cisjordanie, à tout notre peuple, quelles que soient les organisations auxquelles vous appartenez, ce jour est le vôtre, celui où vous devez balayer cet occupant et ses colonies de toute notre terre de la rive occidentale du Jourdain et leur faire payer les crimes qu'ils ont perpétrés tout au long de ces longues et difficiles années ... À notre peuple de Jérusalem, levez-vous pour défendre votre mosquée Al-Aqsa, pour expulser les forces d'occupation et les colons de votre Jérusalem, et pour démolir les murs de séparation. À notre peuple dans l'intérieur occupé, dans le Néguev, la Galilée et le Triangle, à Jaffa, Haïfa, Acre, Lydda et Ramallah, enflammez le sol sous les pieds des occupants usurpateurs, en tuant, en brûlant, en détruisant et en bloquant les routes ».

« À nos frères de la résistance islamique, au Liban, en Iran, au Yémen, en Irak et en Syrie, c'est le jour où votre résistance fusionne avec celle de vos frères en Palestine, afin que cet horrible occupant comprenne que le temps des exactions et des assassinats de savants et de chefs religieux est terminé, que le temps du pillage de vos richesses est terminé, que les bombardements quasi quotidiens en Syrie et en Irak sont terminés, que le temps de la division de la nation et de la dispersion de ses forces dans des conflits internes est terminé. Le temps est venu pour toutes les forces arabes et islamiques de s'unir pour balayer cette occupation de nos lieux saints et de notre terre ».

"Aujourd'hui, aujourd'hui, tous ceux qui ont un fusil doivent le sortir, car le moment est venu, et ceux qui n'ont pas de fusil doivent prendre leur couteau, leur hache, leur hachette, un cocktail Molotov, un camion, un bulldozer ou une voiture [...]. C'est le jour de la grande révolte pour mettre fin à la dernière occupation et au dernier régime d'apartheid dans le monde. Ô hommes et femmes justes, les meilleurs connaisseurs du Livre de Dieu, ô vous les croyants qui jeûnent et se tiennent debout, s'agenouillent et se prosternent, rassemblez-vous dans vos mosquées et vos lieux de culte, revenez à Dieu et suppliez-le de nous accorder leur mort, de nous envoyer ses fidèles anges et de réaliser par notre entremise vos espoirs de pouvoir prier à Al-Aqsa, une fois qu'elle sera délivrée [...].

La triste vérité est que nous avons aujourd'hui une situation dans laquelle notre meilleur espoir est que la résistance armée et la pression internationale parviennent à stopper l'agression et le génocide, et à empêcher l'État sioniste de s'emparer de la totalité de la bande de Gaza, ce qui serait alors le premier pas pour s'emparer du reste du territoire palestinien.

Gilbert Achcar

P.-S.

• Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l'aide de DeepLpro.

Original 5 décembre 2023 :

https://gilbert-achcar.net/aqsa-flood-miscalculation

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les États-Unis font de grandes promesses à la COP28 : seront-elles tenues ?

La vice-présidente Kamala Harris a tenté, lors du sommet de la COP28, de présenter les États-Unis comme le chef de file de la lutte contre la crise climatique. Mais, en fait, tant les États-Unis que la COP28 n'ont pas résolu cette crise.

Hebdo L'Anticapitaliste - 686 (07/12/2023)

Par Dan La Botz

La réunion de 196 pays du monde était dès le départ marquée par l'ambiguïté. Bien que son objectif soit de réduire les combustibles fossiles et leurs émissions de carbone, elle s'est tenue à Dubaï aux Émirats arabes unis (EAU), un pays producteur de pétrole. Le président de la COP28, Sultan Ahmed Al Jaber, dirige à la fois Masdar, la société d'énergie renouvelable parrainée par le gouvernement, et Andoc, la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis. Les participants à la conférence ont été préalablement avertis par l'État autoritaire qu'il ne fallait pas « critiquer l'islam, le gouvernement, les entreprises ou les individus » et de ne pas manifester.

Kamala Harris était à la tête de la délégation américaine, qui comprenait également l'envoyé spécial pour le climat, John Kerry. Elle a déclaré devant l'assemblée : « Il s'agit d'un moment charnière : notre action collective, ou pire notre inaction, aura un impact sur des milliards de personnes pour les décennies à venir ».

Quelques maigres promesses difficiles à tenir

Les États-Unis ont fait quelques annonces importantes dont on peut douter qu'elles soient suivies d'effet. Tout d'abord, Kamala Harris a annoncé que les États-Unis contribueraient à hauteur de 3 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat afin de financer les énergies renouvelables et la résilience climatique dans le monde entier. Mais le Congrès américain n'a pas encore adopté une telle contribution et les Républicains qui contrôlent la Chambre des représentants s'opposent à pratiquement toute action sur le climat. La contribution pourrait donc ne jamais être versée.

Les États-Unis ont également soutenu la principale résolution de la COP28, la charte de décarbonation du pétrole et du gaz, qui prévoit l'engagement de 50 compagnies pétrolières et gazières du monde entier à renforcer leurs systèmes de production de méthane afin d'éviter les fuites. Le méthane est plus puissant que le dioxyde de carbone dans la production des gaz à effet de serre qui augmentent les températures mondiales. Comme l'a déclaré John Kerry, « il s'agit essentiellement de plomberie, de serrer les vis, de colmater les fuites, d'arrêter le torchage et la ventilation qui reviennent à gaspiller le gaz, à le brûler dans l'atmosphère et à causer des dégâts ». La question est de savoir si l'on peut compter sur les compagnies pétrolières pour agir volontairement.

Dans le même temps, Kamala Harris a annoncé que les États-Unis adopteraient de nouvelles réglementations visant à réduire les émissions de méthane de 80 % par rapport aux niveaux qui auraient été atteints en l'absence de ces nouvelles règles. Les compagnies pétrolières contesteront sans aucun doute toute nouvelle réglementation devant les tribunaux. Il s'agit donc d'une autre promesse qui pourrait ne pas être tenue.

Des actions en décalage avec les discours

Le rôle des États-Unis dans les décisions de la COP28 a reçu le soutien de l'Environmental Defense Fund, le plus puissant groupe environnemental américain. Mais certains activistes climatiques ne sont pas aussi satisfaits. Ils ont critiqué Biden pour son absence à la conférence et se sont moqués de la contribution dérisoire des États-Unis au Fonds des pertes et dommages, qui ne s'élève qu'à 17,5 millions de dollars. À travers ce fonds, les pays riches et fortement producteurs de gaz à effet de serre doivent aider les pays en développement, qui produisent peu de gaz à effet de serre mais sont affectés par le changement climatique, à financer la réparation des dégâts sur leur population et leur économie.

D'autres ont critiqué l'administration Biden pour avoir signé davantage de baux permettant aux entreprises de forer pour le pétrole, par exemple à Willow, en Alaska. Même Al Gore (démocrate, ancien vice-président de Bill Clinton), qui a fait l'éloge de la loi de Biden sur la réduction de l'inflation et des mesures environnementale ainsi que des résolutions sur le méthane annoncées par les États-Unis et la COP, a déclaré : « Bien sûr, la poursuite de l'octroi de droits de forage pétrolier et gazier sur les terres publiques est un sujet de préoccupation ».

Selon Climate Action Tracker, depuis la signature de l'Accord de Paris sur le climat en 2015, aucune des 194 nations signataires n'a respecté ses engagements. Et le dernier rapport de l'ONU indique que le monde ne parvient pas à atteindre ses objectifs climatiques. La COP28 pourrait représenter un progrès limité, mais nous sommes confrontéEs à une catastrophe mondiale, et il faudra des mouvements sociaux et des actions politiques plus puissants pour mettre fin à l'utilisation des combustibles fossiles et faire réellement face à la crise climatique.

Traduction Henri Wilno

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

États-Unis - « Comment ce sionisme nourrit l’antisémitisme »

Est sans limite le cynisme de la résolution [House Resolution] 894 de la Chambre des représentants [datant du 5 décembre] « condamnant et dénonçant fermement la montée spectaculaire de l'antisémitisme aux Etats-Unis et dans le monde ». Proposée par deux républicains juifs, les représentants David Kustoff [élu du Tennessee] et Max Miller [Ohio], elle affirme que l'opinion officielle du Congrès américain est que « l'antisionisme est de l'antisémitisme ». Ce n'est pas sérieux, c'est inepte et c'est dangereux.

Tiré de A l'Encontre

6 décembre 2023

Par Dave Zirin

Le représentant démocrate Jerry Nadler [élu depuis 1992, New York], également juif, a répondu à la résolution HR 894 en déclarant : « Avec cette résolution, le GOP [Parti républicain] s'est montré fondamentalement peu sérieux dans sa lutte contre l'antisémitisme… ses auteurs ont soigneusement évité de mentionner les exemples flagrants d'antisémitisme provenant de leurs propres dirigeants… Par exemple, la résolution compare implicitement certains manifestants pacifiques [entre autres de Jewish Voice for Peace] aux émeutiers et insurgés du 6 janvier 2021 [assaut contre le Capitole]… Plus problématique, la résolution suggère que TOUT antisionisme – elle établit que tout antisionisme est de l'antisémitisme. C'est soit un manque de sérieux intellectuel, soit une inexactitude factuelle… les auteurs, s'ils connaissaient un tant soit peu l'histoire et la culture juives, devraient savoir que l'antisionisme juif n'était et n'est expressément PAS antisémite. »

Bravo à Jerry Nadler pour avoir dit la vérité face à cette absurdité orwellienne. Mais ce n'est pas suffisant. Ce projet de loi fait partie d'un processus plus large visant à faire en sorte que les gens ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils disent qu'ils s'opposent aux crimes de guerre d'Israël à Gaza. Si vous pensez que c'est une coïncidence que nous parvienne cette « résolution » (HR 894) alors que la trêve prend fin et qu'Israël étend sa campagne meurtrière dans le sud de Gaza, alors, comme dirait ma Bubbe [ma grand-mère, entre autres en yiddish], je possède un pont à Brooklyn qu'il faut acheter. Si vous pensez que la série d'articles parus cette semaine dans lesquels les forces de sécurité israéliennes publient de « nouvelles informations » sur les assassinats du Hamas du 7 octobre, juste au moment où les bombardements se répandent dans le sud de Gaza, est également une coïncidence, alors je pourrais peut-être vous offrir gratuitement le pont de Manhattan.

Ce projet de loi recevra le soutien quasi unanime des républicains antisémites et des sionistes chrétiens comme Mike Johnson [républicain, chrétien évangélique, climatodénialiste, élu finalement le 26 octobre 2023], président de la Chambre des représentants : soit ceux qui aiment Israël et détestent les Juifs. Il est honteux qu'un démocrate s'associe à ces gens, ou, dans le cas de Chuck Schumer [démocrate de New York, chef de la majorité au Sénat], qu'il leur tienne la main.

Mais ce n'est pas la seule raison de s'opposer à la HR 894. Nous devons nous opposer à la condamnation de l'antisionisme en tant qu'antisémitisme, car cela ne fera qu'alimenter la haine existante à l'encontre de la communauté juive, dont une grande partie a déjà peur. S'il est vrai, comme je l'ai écrit en octobre (dans The Nation, 31 octobre) et comme Jerry Nadler l'affirme, que l'antisionisme et l'antisémitisme ne doivent jamais être amalgamés, il est également vrai que ce type de défense maladroite et forcée d'Israël aide et encourage l'antisémitisme – un antisémitisme qui est ensuite exploité et instrumentalisé pour soutenir l'agenda guerrier de Benyamin Netanyahou.

Ce que Netanyahou, Jonathan Greenblatt [directeur] de l'Anti-Defamation League [1], et les diffuseurs d'Hollywood comme [l'actrice] Julianna Margulies défendent, c'est l'idée que les critiques et les protestations contre les politiques d'Israël sont intrinsèquement antisémites et doivent donc être réduites au silence par l'Etat. Leur logique menace de facto les Juifs du monde entier. Si le fait de s'opposer politiquement à Israël est considéré comme antisémite, alors pour les nouveaux venus dans ce courant il peut sembler logique qu'être juif, c'est être sioniste. Netanyahou a consacré sa vie à lier le sort de tous les Juifs au développement de l'Etat israélien. Il s'agit là d'un véritable antisémitisme : l'hypothèse selon laquelle être juif, c'est soutenir les crimes d'Israël. Pour être clair : toute personne qui tente de lier une religion vieille de 5000 ans à un projet colonial vieux de 150 ans est coupable d'antisémitisme. Ils font passer l'idée que ma famille, simplement en raison de sa religion, soutient les crimes de guerre à l'étranger et la répression des critiques à l'intérieur du pays.

Il est naïf de penser que cela n'entraînera pas un retour de manivelle contre les Juifs. Nous assistons déjà à un nombre croissant de protestations inquiétantes contre des institutions juives dans le monde entier. Si le GOP et de nombreux démocrates font passer l'idée qu'être juif implique de soutenir le sionisme et son agenda actuel, les conséquences retomberont sur les épaules des Juifs en dehors des frontières d'Israël. En tant que militants de gauche, nous devons nous opposer avec force à l'idée d'une culpabilité collective ou d'une punition collective des Juifs en raison des crimes d'Israël. Si Israël appliquait cette logique d'opposition à la culpabilité collective vis-à-vis des Palestiniens, des milliers d'enfants seraient en vie aujourd'hui.

Il n'est pas surprenant que le GOP soit insensible aux retombées de leurs déclarations. Leur base de droite constitue un creuset d'antisémitisme, et leur candidat à la présidence, Donald Trump, a rencontré des nazis avoués lorsqu'il était président (voir Politico du 12 juillet 2022). Netanyahou et Greenblatt ne s'en sont jamais souciés, car Trump a réservé la majeure partie de sa hargne violente aux « Juifs libéraux » [de gauche], un groupe que de nombreux sionistes tiennent également en grand mépris. A chaque attaque antijuive attisée par Trump – de Charlottesville [attaque de l'autoproclamé néonazi James Fields contre une manifestation antiracisme faisant un mort et 30 blessés en juin 2019] à Pittsburgh [attaque contre la Tree of Life synagogue en novembre 2018, par un antisémite connu] –, Netanyahou intervient pour remercier Trump et dire que c'est la preuve que les Juifs ont besoin de leur propre ethno-Etat pour se protéger. C'est le contraire qui est vrai. Ce dont les Juifs ont besoin, c'est d'une résistance massive de la gauche à l'antisémitisme. Cette résistance doit également être contre le sionisme et pour la libération de la Palestine. Si l'antisémitisme est « le socialisme des imbéciles », le sionisme est le judaïsme des réactionnaires.

En tant que militants de gauche, nous devons lutter contre toute trace d'antisémitisme dans nos rangs. Mais c'est à nous qu'il incombe de lutter contre ce fléau, et non à un Congrès qui tente d'étouffer les protestations et les dissensions. Chaque jour, j'entends parler de personnes dont l'emploi est menacé à cause de posts sur Instagram ou de cours magistraux [dans une université] enregistrés subrepticement. Le projet de loi HR 894 alimentera cette réaction étouffante. Nous devons dire non à la guerre contre Gaza et non au néo-maccarthysme éhonté [allusion à la renaissance d'une sorte de chasse aux sorcières qui renvoie à celle des années 1950 sous la houlette de Joseph McCarthy] visant à faire taire les critiques. En tant que Juifs, nous devons également être conscients que notre meilleur espoir contre l'antisémitisme réside dans la défaite de la double campagne israélienne visant à raser Gaza et à lier notre destin à ces crimes de guerre. (Article publié dans The Nation le 5 décembre 2023 ; traduction rédaction A l'Encontre)

Dave Zirin contribue régulièrement à l'hebdomadaire The Nation. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, entre autres A People's History of Sports in the United States : 250 Years of Politics, Protest, People, and Play, The New Press, 2008, The John Carlos Story : The Sports Moment That Changed the World, Haymarket Books, 2011, The Kaepernick Effect : Taking a Knee, Changing the World, The New Press, 2021.

[1] En novembre 2023, au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas, l'Anti-Defamation League a qualifié d'« anti-Israël » les manifestations anti-guerre organisées par des groupes juifs tels que Jewish Voice for Peace et IfNotNow, les intégrant à une base de données documentant la montée de l'antisémitisme aux Etats-Unis. Jonathan Greenblatt a qualifié ces organisations juives de « groupes haineux » et a assimilé l'antisionisme à l'antisémitisme. (Réd.)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

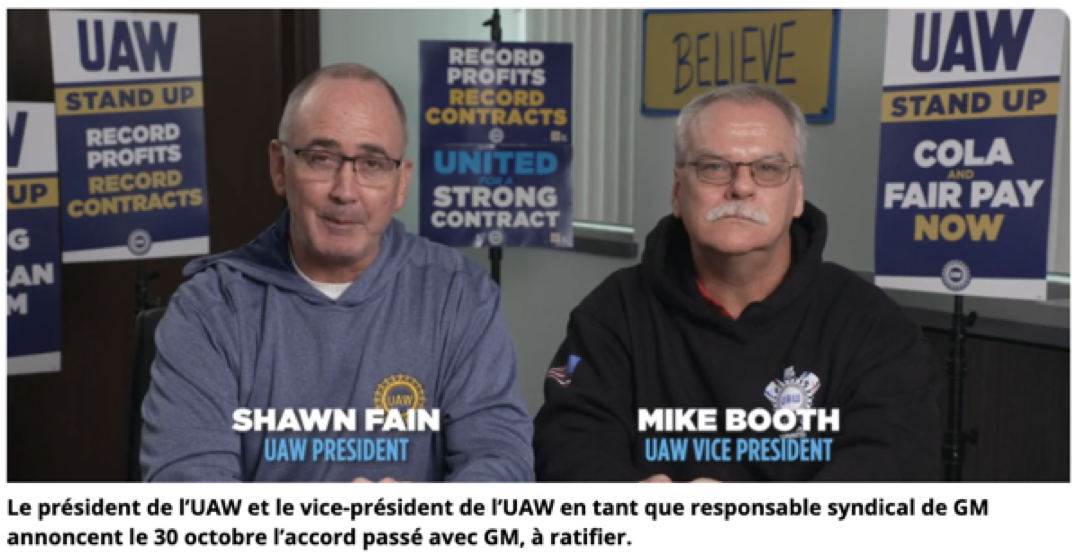

Etats-Unis. Le président de l’UAW déclare que les travailleurs doivent « agir collectivement » pour gagner la guerre des classes

Avec trois accords historiques – encore à ratifier par les membres de l'United Auto Workers (UAW) – en main après six semaines de grève, l'UAW cherche à galvaniser le reste du mouvement syndical états-unien en appelant les autres syndicats à aligner leurs échéances contractuelles sur celles de l'UAW. Cela donnerait aux travailleurs et travailleuses un maximum de poids à la table des négociations et la possibilité de faire grève ensemble, si nécessaire.

31 octobre 2023 Tiré de A l'encontre Etats-Unis, Syndicats

Par Jake Johnson

S'ils sont ratifiés par les membres de l'UAW, les contrats de quatre ans et demi conclus avec General Motors [1], Ford et Stellantis expireront le 30 avril 2028. Si les contrats venaient à expirer sans qu'un accord soit conclu avant cette date, l'UAW serait en mesure de faire grève lors de la Journée internationale des travailleurs, plus connue sous le nom de 1er Mai.

Dans un discours prononcé dimanche soir à Detroit, le président de l'UAW, Shawn Fain, a clairement indiqué que la date d'expiration d'avril 2028 avait été choisie de manière stratégique, dans le but de revigorer un mouvement syndical qui subit depuis des décennies les attaques coordonnées par les firmes et leurs alliés politiques.

« Le 1er Mai est né de la lutte intense menée par les travailleurs et travailleuses aux Etats-Unis pour obtenir la journée de huit heures. Cette lutte est tout aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était en 1889 », a déclaré Shawn Fain. « Même si le 1er Mai a ses racines ici aux Etats-Unis [2], il est largement célébré par les travailleurs et travailleuses du monde entier. C'est plus qu'une simple journée de commémoration, c'est un appel à l'action. »

Selon Shawn Fain, l'alignement des dates d'expiration des contrats permettrait aux syndicats de « commencer à faire jouer collectivement leurs muscles ».

« Si nous voulons vraiment nous attaquer à la classe des milliardaires et reconstruire l'économie pour qu'elle commence à fonctionner au bénéfice du plus grand nombre et non de quelques-uns, il est important que nous ne nous contentions pas de faire grève, mais que nous fassions grève ensemble », a indiqué Shawn Fain, le premier président de l'UAW à être directement élu [en mars 2023] par les membres.

Après des mois de négociations contractuelles et six semaines de débrayages sélectifs et de piquets de grève, l'UAW a obtenu des accords à entériner avec General Motors, Ford et Stellantis qui sont les plus favorables que tous les contrats passés avec les Big Three depuis des décennies, après des années de baisse des salaires réels et d'augmentation des bénéfices des entreprises.

Dans le cadre de l'accord de principe conclu avec Ford – qui est similaire aux accords conclus avec les deux autres constructeurs automobiles – le salaire maximum des membres de l'UAW augmentera de plus de 30% pour atteindre plus de 40 dollars de l'heure et le salaire de départ passera à environ 28 dollars de l'heure, soit une augmentation de 68%, pendant toute la durée du contrat. L'UAW a évalué les gains de l'accord à plus de quatre fois ceux du contrat de 2019 avec Ford, contrat qui a récemment pris fin.

L'UAW a également obtenu le droit de grève pour les fermetures d'usines chez Ford et Stellantis, ainsi que des protections syndicales pour les travailleurs et travailleuses des usines de batteries électriques chez General Motors.

Ces victoires sont intervenues à la fin d'une année importante pour les syndicats. Aux Etats-Unis, plus de 450 000 salarié·e·s – des infirmières aux employés d'hôtels en passant par les acteurs – ont débrayé cette année pour obtenir de meilleurs salaires, prestations sociales et conditions de travail. D'autres travailleurs dans des secteurs critiques, notamment les pilotes de ligne, semblent prêts à se mettre en grève dans un avenir proche.

Bien que l'année 2023, pour ce qui est des grèves, ait été l'une des plus importantes de l'histoire récente, elle n'est pas comparable aux années 1970, lorsque plus d'un million de travailleurs et travailleuses se mettaient en grève chaque année. Aujourd'hui, le taux de syndicalisation n'a jamais été aussi bas (10,1%), alors que le soutien de l'opinion publique aux syndicats n'a jamais été aussi élevé depuis 1965.

Shawn Fain a déclaré qu'il espérait que les victoires de l'UAW dans les négociations contractuelles avec les puissants Big Three marqueraient « un tournant dans la guerre de classes qui fait rage dans ce pays depuis 40 ans », ajoutant que le syndicat visait des entreprises automobiles non syndiquées telles que Tesla, Toyota et Honda.

Selon Shawn Fain, « l'un de nos principaux objectifs à l'issue de cette victoire historique est de nous organiser comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. Lorsque nous retournerons à la table des négociations en 2028, ce ne sera pas seulement avec les Big Three. Ce sera avec les Big Five ou Big Six. » (Article publié sur le site Common Dreams, le 30 octobre 2023 ; traduction rédaction A l'Encontre)

[1] Dans l'accord, encore à ratifier par les membres de l'UAW, General Motors a accepté une augmentation du salaire horaire de 25% sur la durée de l'accord, soit quatre ans, ainsi que l'indexation des salaires à l'inflation. Selon le Wall Street Journal du 30 octobre : « Le rétablissement des ajustements salariaux au coût de la vie – protection contre l'inflation intégrée dans le salaire horaire – n'était pas une option pour les entreprises lorsque les négociations ont commencé. » La direction de GM a accepté de verser des bonus aux retraités et aux veuves. Dans une vidéo diffusée lundi 30 octobre en fin de journée, Shawn Fain déclare : « Nous croyons vraiment que notre grève a permis de soutirer jusqu'au dernier centime à General Motors. » Le détail de l'accord est similaire à celui passé avec Ford. Voir à ce propos l'article publié sur ce site le 28 octobre. (Réd.)

[2] Le massacre de Haymarket Square, survenu à Chicago le 4 mai 1886, a été l'expression de la violence patronale face aux travailleurs et travailleuses luttant pour la journée de 8 heures, une lutte commencée dans les usines McCormick (machines agricoles), en grève depuis trois mois et où la direction utilisait les briseurs de grève. Le 1er mai 1886 avait été l'occasion d'une relance, par la Fédération américaine du travail (AFL), d'un mouvement de grève dans les principales villes du pays pour la journée de 8 heures. Cette date du 1er mai fut choisie car elle renvoyait à un moment particulier où dans plusieurs Etats américains de la côte Est partaient les contrats, les baux pour les loyers, etc. (Réd.)

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La fabrique des migrations : Les candidats au départ, des vaches à lait très prisées (2/4)

Qu'est-ce qui pousse des milliers d'Africain·es à s'exiler alors que les dangers de la route sont connus, tout comme les terribles conditions de vie dans certains pays « d'accueil » ? Dans cette série du magazine ZAM déclinée en quatre épisodes, cinq journalistes décryptent les mécanismes de la migration. Ce deuxième épisode s'intéresse au « business » de l'exil.

Tiré d'Afrique XXI. Cet article a été publié en anglais dans le cadre d'une enquête transnationale menée par une équipe de journalistes dans cinq pays africains en partenariat avec le magazine ZAM, et intitulée « Migration is not the West's problem, it is Africa's » (« La migration n'est pas le problème de l'Occident, c'est celui de l'Afrique »). Cette enquête s'intéresse aux raisons qui poussent de nombreux Africains à prendre la route de l'exil pour l'Europe, le Golfe ou l'Amérique. L'équipe d'enquêteurs et d'enquêtrices est composée de : Emmanuel Mutaizibwa (Ouganda), Elizabeth BanyiTabi (Cameroun), Ngina Kirori (Kenya), Theophilus Abbah (Nigeria) et Brezh Malaba (Zimbabwe). L'ensemble a été coordonné et édité par Evelyn Groenink, rédactrice en chef des enquêtes de ZAM.

En partenariat avec ZAM Magazine, Afrique XXI publie l'intégralité de cette série. Article traduit de l'anglais par Jade Haméon.

« Il peut prier pour votre visa », promet l'apôtre Goodwin, du haut de sa tribune dans le centre évangélique Zoe Ministries, situé sur les rives du lac Victoria, juste à côté de Kampala, la capitale ougandaise. « Beaucoup ont déjà été aidés. Ils ont voyagé, ils travaillent aux États-Unis. Vous n'avez qu'à apporter des offrandes et il fera des miracles pour vous. »

Les milliers de personnes rassemblées ici en ce mardi soir attendent que le « prophète » Elvis Mbonye, qui porte une robe blanche et des oreillettes, et dont les miracles de prospérité découleraient de sa connexion directe avec Dieu, accomplisse précisément cette tâche. Avec impatience, ils écrivent leurs prières et les placent, avec des billets de banque, dans des enveloppes qu'ils remettent ensuite à des disciples de passage. Dans cette congrégation de la classe moyenne, les « bénédictions » ne sont pas données : les billets de bronze coûtent l'équivalent de 85 dollars (79 euros), les billets d'argent 185 dollars, les billets d'or 210 dollars et les billets de platine 275 dollars.

Les fidèles hurlent et applaudissent lorsque le prophète monte sur scène, lève les yeux au ciel et commence à prier. « J'y crois ! », déclare avec ferveur une jeune femme à côté du reporter de ZAM, Emmanuel Mutaizibwa. Son nom est Grace Zawedde. « Je crois que je vais pouvoir aller aux États-Unis. » Ses yeux brillent.

Un autre mardi, quelques mois plus tard, une femme monte sur scène pour affirmer que les offrandes qu'elle a déposées aux pieds du prophète (qui, selon le site Religion Unplugged, pèserait aujourd'hui 115 millions de dollars) ont porté leurs fruits. Non seulement son visa a été avancé de dix mois, juste à temps pour qu'elle puisse s'envoler vers l'Amérique, affirme-t-elle, mais elle a aussi immédiatement trouvé un emploi. Au milieu des acclamations qui fusent, personne ne lui demande ce qu'elle fait alors à Kampala.

Suicide suspect à Douala

À Douala, au Cameroun, deux jeunes femmes viennent de rentrer, traumatisées et sans le sou. Elles racontent à Elizabeth BanyiTabi, membre de l'équipe de ZAM, que l'homme qui leur avait promis un voyage aux États-Unis les a abandonnées à Lagos, au Nigeria. Elles ont eu beaucoup de mal à revenir, disent-elles en pleurant. Elles indiquent avoir fait confiance à l'homme parce qu'il était bien habillé, bien soigné, et qu'il s'exprimait bien. Il leur avait dit qu'il était médecin aux États-Unis et qu'il voulait vraiment les aider à avoir un avenir meilleur. Elles lui avaient versé, chacune, un acompte de 1 million de francs CFA, soit environ 1 523 euros, pour obtenir le visa promis.

Quelques semaines plus tard, un scandale éclate à Douala. Le vice-consul de France, Christian Hué, est retrouvé pendu dans une chambre de sa villa : un suicide, apparemment, alors que l'on évoque une affaire de faux visas. Des sources officieuses ont indiqué aux médias locaux que M. Hué avait illégalement délivré près de 500 visas Schengen (Union européenne) après avoir subi un « chantage à l'information sensible » de la part d'un homme d'affaires camerounais « qui a des antécédents de fraude ». L'homme a été arrêté le 13 septembre 2023 à l'aéroport de Douala, à son retour de France : il est accusé d'avoir facturé à ses clients 6 000 dollars par visa, ce qui lui aurait rapporté près de 3 millions de dollars. Les médias ont établi un lien entre cet homme et des cercles influents, proches du gouvernement, ainsi qu'avec le groupe français Bolloré, très présent au Cameroun. Mais il a été libéré peu après son arrestation.

Ni la police ni le consulat français n'ont commenté l'affaire jusqu'à présent, mais la délivrance de visas pour la France au Cameroun, déjà en baisse après une série de manifestations anti-françaises dans la région, semble s'être tarie. « Les derniers événements n'ont pas arrangé la situation », confirme à Elizabeth BanyiTabi un diplomate français qui a requis l'anonymat.

Des complices haut placés

Des personnes bien informées, des fonctionnaires ou encore des agents d'organisations travaillant pour les migrants et les réfugiés ont bénéficié de la lucrative exploitation financière des candidats à l'exil. Un rapport de 2023 du Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des personnes du département d'État américain mentionne « la corruption et la complicité des fonctionnaires dans les crimes de traite » comme des « préoccupations importantes » au Cameroun, tandis qu'une enquête récente du projet Museba a révélé l'implication de fonctionnaires de l'État camerounais et d'agents du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) dans une escroquerie consistant à vendre de faux papiers de réfugiés à des candidats à l'émigration.

Au Nigeria, un rapport publié en 2023 par le même bureau du département d'État américain signale l'implication de responsables de la sécurité et du personnel gouvernemental dans le trafic de migrants dans les camps de réfugiés. Un migrant renvoyé au Nigeria par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) après avoir échoué dans sa traversée du Sahel a indiqué au journaliste de ZAM Theophilus Abbah que le personnel de l'OIM avait aidé certains de ses compagnons d'infortune « à essayer à nouveau ». Interrogée sur cette accusation, l'OIM au Nigeria n'a pas répondu.

L'enquête de ZAM a mis au jour la complicité des autorités dans le trafic de migrants en Ouganda également. « Ces filles sont protégées en haut lieu », assure un fonctionnaire de l'immigration à un travailleur des droits de l'homme à propos d'une rangée de jeunes femmes à l'aéroport qui espèrent se rendre en Arabie saoudite (voir l'épisode 1). Un rapport publié en 2020 par l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée indique que « les tentatives de lutte contre la traite des êtres humains à partir de l'Ouganda sont sapées par des liens corrompus entre de fausses agences de recrutement (de travailleurs du Golfe) et des personnes occupant des postes de pouvoir ».

Emmanuel Mutaizibwa, de ZAM, rapporte en outre l'existence d'une « planque » dans le district de Busia, juste après la frontière kényane, où les femmes ougandaises passent au Kenya pour se rendre dans le Golfe. « Un homme a pris nos passeports et 15 000 shillings [92 dollars, NDLR]. Nous avons ensuite été transportées sur des motos. Une fois la frontière franchie, quelqu'un nous a rendu nos passeports, tamponnés », raconte une jeune femme qui a fait le voyage.

La passivité des autorités

L'Ouganda gère officiellement un « programme stratégique d'externalisation de la main-d'œuvre » qui vise à « faciliter le recrutement (légal) des travailleurs migrants ougandais pour leur offrir des opportunités d'emploi décent et promouvoir la protection de leurs droits et de leur bien-être dans les pays de destination ». L'accord bilatéral d'exportation de main-d'œuvre avec l'Arabie saoudite a été officiellement suspendu en décembre 2022 à la suite de plaintes pour mauvais traitements et torture, mais les modalités pratiques de cette suspension, contre laquelle de nombreuses agences de recrutement ont protesté, font toujours l'objet d'un débat. En attendant, la majeure partie du trafic vers les pays du Golfe semble se poursuivre par des voies clandestines.

Au Kenya, un représentant du gouvernement a déclaré à Ngina Kirori, journaliste de ZAM, que les femmes migrantes devraient « simplement suivre le protocole conseillé » et ne pas faire appel à des agences de recrutement « malhonnêtes ». Mais, dans la pratique, la nuance est ténue, et le gouvernement n'a pas pris de mesures contre les agences considérées comme « malhonnêtes ». Un militant des droits civiques, qui a demandé à rester anonyme, critique cette attitude : « Lorsqu'il a été prouvé que toutes les procédures avaient été suivies (par les femmes), les mauvais traitements ont quand même été infligés. »

Le département d'État américain a signalé qu'au Kenya, en 2022, des syndicats de passeurs « se sont entendus avec divers services de police et d'immigration, notamment aux postes de contrôle frontaliers et dans les aéroports, pour transporter des victimes de la traite », ce qui a suscité « des inquiétudes sérieuses et persistantes quant à la complicité des agents publics dans les crimes de traite, entravant à la fois les efforts de répression et l'identification des victimes », ajoutant que « le gouvernement n'a fait état d'aucune mesure d'application de la loi à l'encontre des agents publics présumés complices ».

La manne des transferts de fonds

Les rapports sur la lutte contre la traite des êtres humains, comme ceux cités ci-dessus, font régulièrement référence aux migrants en tant que « victimes », tout en négligeant de mentionner qu'ils paient presque toujours leur transport eux-mêmes, souvent avec les économies de toute leur famille – et y compris les pots-de-vin nécessaires pour soudoyer les fonctionnaires corrompus. Selon l'ONG Migrant Rights, les agences de recrutement de main-d'œuvre tournées vers les États du Golfe demandent entre 600 et 2 200 dollars par personne aux candidats à l'émigration en Ouganda.