Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Gaza - Israël. Le pari déroutant de Donald Trump

Mercredi 15 janvier 2025, les négociateurs israéliens et palestiniens sont parvenus à un accord de cessez-le-feu… temporaire. Le compromis, en attente d'approbation par le gouvernement israélien, serait agrémenté de « cadeaux » mirifiques octroyés par la future administration américaine à Israël. Champion de la diplomatie « non conventionnelle », le nouveau président étatsunien Donald Trump s'entoure d'une équipe plus que jamais acquise aux vues de l'extrême droite israélienne. Et les Palestiniens, dans tout ça ? Quels Palestiniens ?

Tiré d'Orient XXI.

Dans les guerres qu'Israël mène autour de lui, en particulier à Gaza, aucun pronostic n'est fiable, tant les changements intervenus dans la région depuis le 7 Octobre, mais aussi la nature des dirigeants politiques qui entreront à la Maison-Blanche ce 20 janvier, rendent toute prévision aléatoire. Qui aurait cru qu'avant même son retour au pouvoir, Donald Trump partagerait sur sa plateforme Truth Social, le 9 janvier, une vidéo où un économiste américain de renom, Jeffrey Sachs, présente Benyamin Nétanyahou comme un va-t-en-guerre compulsif et « manipulateur », un « fils de pute » dont il doit absolument se méfier s'il veut protéger l'Amérique ? Le lendemain, le même Trump encensait publiquement le premier ministre israélien. Trois jours plus tard, le chiffon brûlait de nouveau entre les deux hommes, avant que Nétanyahou ne cède aux exigences du Donald.

On sait depuis longtemps, et la guerre à Gaza l'a une fois de plus démontré, que la relation américano-israélienne est « spéciale ». Pourtant, la tension entre Nétanyahou et Trump a été réelle récemment. La négociation sur une libération des otages israéliens accompagnée d'un retrait des forces israéliennes s'est apparemment faite sur une base que Nétanyahou a systématiquement refusée depuis 14 mois. Son extrême droite le menace de quitter son gouvernement s'il plie aux exigences du Donald. Le gouvernement israélien a d'ailleurs décalé au vendredi 17 janvier la tenue d'une réunion pour ratifier l'accord de cessez-le-feu. Mais visiblement, Trump souhaitait fermement la signature d'un accord entre Israël et le Hamas avant son entrée en fonction.

Nétanyahou acceptera a priori, pour la première fois depuis novembre 2023, un accord de libération d'otages imposée de l'extérieur par les États-Unis. Or, avant l'affrontement entre lui et Trump, la classe politique israélienne et son complexe militaro-industriel avaient basculé dans une hubris de toute-puissance encore jamais atteinte dans leur pays. Israël procède par faits accomplis, en masquant souvent ses objectifs, mais aussi parfois en les révélant clairement. Ainsi en a-t-il été du « plan des généraux » pour le futur de Gaza, énoncé en octobre 2024, qui a progressé tambour battant jusqu'à ce jour, avec la destruction quasi totale dans le Nord de la bande de tout le bâti, l'expulsion forcée de plusieurs centaines de milliers de ses habitants et l'imposition d'une famine organisée, sans qu'on sache si ce génocide aura seulement servi à créer une vaste zone tampon militarisée, ou si, comme beaucoup l'exigent en Israël, de nouveaux colons viendront s'y installer.

Si le cessez-le-feu à Gaza est signé par Israël et le Hamas, cela signifierait-il que le premier se retire de la totalité du territoire de la bande ? C'est peu plausible. Rien n'est clair de ce que Nétanyahou entend faire précisément une fois la guerre terminée. Le 11 décembre 2024, le European Council on Foreign Relations (Conseil européen pour les relations internationales) a publié la carte du projet israélien de division de la bande de Gaza en cinq parcelles hermétiquement séparées et contrôlées par son armée (1). Qu'en restera-t-il une fois le cessez-le-feu acquis ? Et puisque l'accord de cessez-le-feu implique le retour des populations gazaouies dans le Nord de la bande, de quel espace Israël exigera-t-il de garder le contrôle ?

La joie et le marketing

On peut aisément comprendre les manifestations de joie des Palestiniens, après l'annonce de l'accord sur un cessez-le-feu, chantant « victoire » sur les décombres de Gaza, après 468 jours d'effroyables massacres et destructions. On constate que, du côté israélien, les réactions des familles d'otages sont beaucoup plus retenues, tant elles ont appris à craindre les turpitudes du comportement de Nétanyahou. Tant, aussi, les conditions de la mise en place de la libération des uns et des autres restent aléatoires : un processus lent et tortueux en trois phases doit se poursuivre, si aucun écueil n'intervient, sur près de trois mois a minima. La durée de la dernière phase, celle de l'échange des corps des Israéliens et des Palestiniens décédés entre les mains du camp adverse, n'est pas précisée, mais elle devrait être courte… Là encore, si tout se passe bien auparavant. Autre exemple : l'accord n'a pas réglé le nombre des personnes qui seraient libérées mutuellement lors de la phase 2.

Par ailleurs, les difficultés à son application restent multiples et tortueuses quant au rythme du retrait des forces israéliennes, à l'entrée dans Gaza de l'aide humanitaire, aux constructions d'urgence d'un premier habitat de fortune pour les Palestiniens, etc. Une question se pose avec gravité : Israël laissera-t-il l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) revenir à Gaza ? C'est un enjeu de première importance, tant seul cet organe onusien dispose de la logistique en mesure de répondre au drame quotidien des Gazaouis. Mais l'accord semble ne pas évoquer ce point, alors qu'Israël a fait voter par son Parlement une loi interdisant toute activité sur le terrain aux représentants de l'agence onusienne. Enfin, l'entourage de Nétanyahou, qui a dû accepter l'accord sous la pression, laisse filer une petite musique : l'accord n'ira pas au-delà de sa première phase, et la guerre reprendra…

Le principal, malheureusement, restera sans doute ailleurs. Alors que l'on s'interroge sur la mise en œuvre du cessez-le-feu, les à-côtés politiques de la « transaction » resteront en grande partie non explicites. Mais les premières informations qui ont commencé de filtrer sont extrêmement préoccupantes. Le 14 janvier, le quotidien israélien Yédioth Aharonot dévoilait que le marché conclu avec Nétanyahou se résume en une idée clé : Israël devrait abandonner ses ambitions sur la bande de Gaza et recevrait en contrepartie un « sac de cadeaux » qu'il lui serait difficile de refuser. En particulier :

➞ il aurait le droit de mettre fin au cessez-le-feu s'il le jugeait nécessaire ;

➞ il bénéficierait d'une approbation américaine pour lancer des constructions « extensives » en Cisjordanie ;

➞ la Maison Blanche pèserait de tout son poids pour annuler les sanctions prises auparavant par l'administration Biden contre certains colons ayant commis des actes criminels et, surtout, engagerait une bataille internationale contre les deux cours onusiennes ayant lancé des enquêtes ou des poursuites contre Israël ; en particulier Benyamin Nétanyahou et son ex-ministre de la défense Yoav Gallant, contre lesquels la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Dans ces propositions, l'enjeu essentiel, c'est la Cisjordanie. Car Trump offre aux Israéliens la possibilité d'assouvir l'ambition qu'ils chérissent le plus : foin de Gaza, de territoire libanais au sud de la rivière Litani, de Mont Hermon ou de désert du Sinaï, qu'ils ont physiquement occupés plusieurs fois dans le passé, c'est la Cisjordanie, cette terre palestinienne où Israël voit partout le passé biblique, qu'il entend voir annexée, et le plus tôt possible. Et c'est en le lui promettant que Trump a fait plier Nétanyahou.

La grande peur des Palestiniens

Sur cette partie du territoire palestinien occupé, l'armée et les colons, main dans la main, poursuivent activement une répression mortifère. Ce 8 janvier, Haaretz publiait un éditorial intitulé « Israël veut réduire en ruines la Cisjordanie, comme à Gaza ». La veille, Betzalel Smotrich, ministre en charge de la gestion civile de la Cisjordanie et messianiste proclamé, avait exposé son désir de voir l'armée y lancer une opération massive destinée à « détruire les camps de réfugiés en Judée et Samarie, à Tulkarem, Jénine, Naplouse et partout où il y a une menace pour les habitants israéliens ». C'est-à-dire partout, note le quotidien.

- Les instituts de recherche palestiniens, à Jérusalem et Ramallah, prévoient déjà des scénarios incluant l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens en leur faisant traverser le Jourdain. (…) La délégitimation par Israël des organismes onusiens, l'UNRWA en particulier, aboutira à l'effondrement de l'enjeu des réfugiés, et la normalisation progressive entre Israël et d'autres pays arabes, comme l'Arabie saoudite, isolera complètement les Palestiniens. (2)

Telle est la crainte la plus souvent exprimée du côté palestinien. Il faut la prendre au sérieux. La frange la plus radicale du sionisme messianique, avec un large soutien de l'opinion israélienne, appelle quotidiennement à la mise en œuvre en Cisjordanie d'une nouvelle Nakba. Le 3 janvier, huit parlementaires israéliens, représentant quatre partis de droite, Likoud inclus, appelaient le gouvernement à « détruire toutes les ressources de nourriture et d'énergie à Gaza » (3). À la première occasion jugée favorable, Israël pourrait s'y atteler. Le 7 janvier 2025, Betzalel Smotrich a déclaré après une attaque meurtrière de Palestiniens contre un autobus de colons : « En Cisjordanie, nous devons passer de la défense à l'attaque. » Il a expliqué avoir élaboré un « plan » qui ferait ressembler les villes palestiniennes « d'Al-Foundouk, Naplouse et Jénine à Jabalya » (4), une ville totalement rasée au Nord de la bande de Gaza. Et voilà que Trump, tout à sa diplomatie « transactionnelle », offre aux Israéliens de faire comme bon leur semble en Cisjordanie. Qui dit mieux ?

Proches de la frange la plus raciste des politiques israéliens

Nétanyahou avait bâti toute sa stratégie personnelle sur l'attente du retour de Trump au pouvoir. Voilà qu'au moins conjoncturellement, il est déstabilisé par le Donald. Trump n'en est qu'au tout début de son nouveau mandat. Peut-on déjà imaginer un revirement tel que l'administration américaine change radicalement d'attitude envers Israël, suscitant une crise beaucoup plus profonde ? Quelqu'un comme Peter Beinart, le directeur de la revue Jewish Currents, critique radical de ce qu'est devenu l'État d'Israël et de sa politique, ne le croit pas. Fin novembre 2024, il répondait par avance à ceux qui pensent que Trump peut être l'homme des décisions surprenantes :

- Durant son second mandat comme lors du premier, Trump pourra critiquer Nétanyahou, mais vu son ignorance, sa paresse et son incompétence, ses conseillers le manœuvreront [chaque fois] de nouveau pour s'assurer qu'Israël aura les coudées franches (5).

De facto, on sait qu'à la fin de son premier mandat, Trump avait exprimé des griefs et eu des dissensions avec Nétanyahou. Mais à chaque occasion, ce dernier avait obtenu ce qu'il cherchait, en s'appuyant sur le personnel dont le Donald s'était entouré sur le Proche-Orient. Or, cette fois encore, parmi ceux engagés par la nouvelle administration, il n'en est aucun qui puisse laisser place à l'optimisme. L'administration Biden était constituée d'inconditionnels pro-israéliens absolus et d'autres inconditionnels juste modestement réticents. Tous pliaient sans faille devant les desiderata israéliens. Mais jamais une administration américaine n'a été à ce point formée de proches de la frange la plus raciste et coloniale du spectre politique israélien. Parmi ceux désignés pour gérer le dossier du Proche-Orient, le nombre d'évangéliques est en hausse importante. Par exemple, Mike Huckabee, le nouvel ambassadeur américain en Israël, qui devrait s'entendre à merveille avec son homologue israélien à Washington, Yehiel Leiter, un colon imbibé d'idéologie messianique nommé par Nétanyahou.

La Cour des Miracles

Marco Rubio, secrétaire d'État. Sénateur de Floride, ce supporter inconditionnel d'Israël est un partisan de « la paix par la force ». Il a déclaré « légitime le droit d'Israël sur sa patrie historique » et comparé la guerre israélienne contre Gaza à la traque d'Adolf Hitler.

Pete Hegseth, secrétaire à la défense. Vétéran des guerres en Irak et en Afghanistan, puis présentateur phare de la chaine Fox News, il y a mené campagne pour dénoncer les « fausses informations » qui parlent de victimes palestiniennes à Gaza.

Michael Waltz, secrétaire à la sécurité nationale. Il a publiquement appelé Israël à « finir le boulot » à Gaza. En octobre 2024, il lui avait recommandé de frapper l'île de Kharg, nœud des exportations pétrolières de l'Iran.

Stephen Miller, chef de cabinet adjoint de Trump. Fanatique anti-immigrés. Il est proche de la Zionist Organization of America (ZOA), l'organisation sioniste américaine, qui prône l'expulsion de tous les Palestiniens entre la mer et le Jourdain. En 2017, il avait rédigé le décret de Donald Trump qui suspendait l'entrée aux États-Unis des ressortissants de six pays musulmans.

Elise Stefanik, représentante aux Nations unies. Elle a bâti sa carrière publique sur la défense absolue d'Israël. Elle a mené la campagne étatsunienne pour disqualifier le rôle de l'UNRWA, l'agence onusienne de soutien aux réfugiés palestiniens.

Kristi Noem, secrétaire à la sécurité intérieure. Gouverneure du Dakota du Sud, elle a été au premier rang des promoteurs de la « nouvelle définition de l'antisémitisme », qui permet d'accuser quiconque critiquant Israël d'antisémitisme.

Mike Huckabee, ambassadeur en Israël. Cet ex-pasteur évangélique, devenu gouverneur de l'Arkansas, a plusieurs fois expliqué que « les Palestiniens n'existent pas » et que la Cisjordanie « c'est la Judée et la Samarie, une partie intégrante d'Israël ». Il a émis l'idée que l'Arabie saoudite et l'Égypte devraient offrir une partie de leurs vastes territoires vides pour l'établissement des Palestiniens.

Adam Boehler, envoyé pour les affaires d'otages. Ami personnel de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump et maître d'œuvre des Accords d'Abraham.

Sebastien Gorka, conseiller adjoint du président. Grand admirateur d'Israël, il a été accusé à plusieurs reprises de liens avec l'extrême droite hongroise antisémite.

Steven Witkoff, envoyé spécial au Proche-Orient. Ce promoteur immobilier, grand donateur à la fois de Trump et de l'État israélien, est un partenaire de golf privilégié du futur président.

Morgan Ortagus, envoyée spéciale adjointe pour la paix au Proche-Orient. Inconditionnelle d'Israël, elle a grandi dans une famille évangélique avant de se convertir au judaïsme.

Les priorités américaines au Proche-Orient

Le retour au pouvoir de Donald Trump s'inscrit dans un contexte où jamais, depuis 1948, la cause des Palestiniens n'a semblé aussi désespérée.

Si le 7 octobre 2023, le Hamas a replacé la question palestinienne au cœur des enjeux proche-orientaux, Nétanyahou est parvenu à rebattre les cartes en Palestine comme dans la région de manière spectaculaire, en détruisant Gaza et en affaiblissant l'Iran et le Hezbollah - et conséquemment en favorisant, involontairement, la chute du régime de Bachar Al-Assad et la prise du pouvoir en Syrie d'un groupe issu d'une mouvance jihadiste, Hayat Tahrir Al-Cham.

Aux États-Unis, Mohammed Salih, chercheur au Foreign Policy Research Institute, estime que, contrairement aux penchants non-interventionnistes les plus ancrés de ses partisans isolationnistes, la nouvelle administration de Donald Trump devra, face à la concurrence croissante avec la Chine, « probablement renforcer ses alliances pour réaligner la région sur les priorités américaines » (6).

Quelles seront ces « priorités » ? Si Trump, comme le croit Salih, entend parvenir rapidement à un accord avec l'Iran sur le nucléaire qu'il pourrait présenter comme « meilleur » que le fameux accord de 2015, auquel il avait retiré la signature américaine en 2019, il pourrait entrer dans un conflit difficile avec son principal allié, Israël. Il signale aussi que, parmi l'entourage de Trump, l'idée d'une attaque israélienne sur l'Iran ne manque pas de soutiens. « Nétanyahou, écrit-il, pourrait se sentir encouragé à lancer une frappe globale contre l'Iran avant ou peu après le 20 janvier. »

Pour éviter cette perspective peu réjouissante, estime le chercheur, Trump devrait s'atteler à relancer les Accords d'Abraham signés par Israël avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc en 2020, et surtout le projet d'accord de défense tripartite entre les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite, dont Nétanyahou avait annoncé, juste avant l'attaque du 7 octobre 2023, qu'il mettrait définitivement fin au problème palestinien (7). Malheureusement pour le premier ministre israélien, ce jour-là, le Hamas a replacé la Palestine au premier plan des enjeux internationaux. Désormais, écrit Salih, après la guerre à Gaza, un tel projet « se heurte à des obstacles considérables. (…) Si un accord israélo-saoudien s'avérait impossible à réaliser, principalement en raison de l'inflexibilité israélienne sur la question palestinienne, un accord de sécurité bilatéral saoudo-américain pourrait être l'alternative la plus fiable ». Sans avoir la dimension symbolique de celui auparavant rêvé par les Américains.

D'autres « experts » américains cherchent des voies plus ambitieuses pour Washington. Suzanne Maloney, spécialiste du Proche-Orient et directrice du programme de politique étrangère de l'Institut Brookings, estime que l'administration Trump « adoptera sans doute une approche permissive à l'égard des ambitions territoriales israéliennes ». Un pronostic peu audacieux. Elle ajoute dans Foreign Affairs, l'organe officieux du « Blob » — communauté informelle qui réunit les hauts rangs des départements d'État et de la défense, des think-tanks spécialisés et du « complexe militaro-industriel » — que « l'approche de Trump sera probablement très perturbatrice, d'autant que certains de ses objectifs sont incompatibles ». Mais, poursuit-elle, « c'est le moment idéal pour un chaos non conventionnel, imprévisible, qui semble à l'ordre du jour de la présidence Trump ». Un homme dont « les grandes ambitions et l'approche transactionnelle en politique étrangère sont étonnamment bien adaptées au Proche-Orient contemporain », juge-t-elle. Et d'ajouter : « C'est là que la volatilité et la cruauté du président pourraient s'avérer un atout inattendu », et enfin permettre « le deal du siècle », dont Trump a rêvé lors de sa première présidence. Certes, reconnait-elle, « il sera très difficile d'y parvenir », d'autant que « les perturbateurs ne manquent pas dans cette région explosive ». Mais si les étoiles s'alignent, veut-elle croire, tout sera possible.

Ces articles exposent une propension répétitive des élites du « Blob » à porter sur le Proche-Orient un regard qui élude la réalité politique, économique et sociale de l'« ailleurs », pour rechercher systématiquement le meilleur moyen d'imposer une pax americana. Et tant pis si elle passe par « la volatilité et la cruauté ». On sait que Donald Trump peut être « cruel » mais aussi très pragmatique. Il ne faut jamais l'oublier, nous disent les trumpologues. Peut-être… Mais dans les deux longs articles précités, par exemple, les termes « État palestinien » ne sont nulle part énoncés. Car il est un fait incontestable : pas un seul de ces experts ne mise sur l'établissement d'un État palestinien, ni même sur l'évacuation des Territoires palestiniens occupés et colonisés depuis plus de 57 ans par Israël. En d'autres termes, malgré « la vision non conventionnelle » du Donald, malgré ses « grandes ambitions » à un « moment idéal », l'idée d'une solution sinon complète du moins simplement assez digne pour ouvrir une voie réaliste mettant fin à la question palestinienne reste l'éléphant qui encombre tout l'espace mental de ces experts.

Ceux-ci continueront d'échafauder des sorties possibles de crise à l'« impasse israélo-palestinienne », alors qu'ils savent pertinemment que seule une pression américaine puissante, du type cessation drastique des fournitures massives gratuites d'armes à Israël, serait en mesure d'obtenir des résultats. Mais ils font semblant de regarder ailleurs. Tout comme ils savent, s'ils avaient tiré la leçon de ce qui a mené au 7 octobre 2023, que la question palestinienne restera une plaie purulente tant qu'on essayera de la « régler » par la seule imposition de la force. Au lieu de cela, ils préfèrent adopter la politique de l'autruche. En attendant, les choix du Donald pour composer ses équipes qui vont gérer la politique proche-orientale des États-Unis resteront déterminants. Et ces choix-là en disent beaucoup plus que les pronostics de tous les experts.

Notes

1- Hugh Lovatt & Muhammad Shehadah, « Dealing with Trump, Israel, and Hamas : The path to peace in the Middle East », voir la carte intitulée « Israel's fragmentation of Gaza », ECFR.EU, 11 décembre 2024.

2- Jack Khouri : « Trump will work to end the Israeli-Palestinian coinflict by erasing Palestinians aspiration », Haaretz, 7 novembre 2024.

3- Noah Spiegel, « Israeli lawmazkers call on military to destroy food, water and power sources in Gaza », Haaretz, 3 janvier 2025.

4- « Israel wants to turn the West Bank into rubbler, just like Gaza », Haaretz, 8 janvier 2025.

5- Peter Beinart, « Trump's Israel instincts don't matter », Jewish Currents, 26 novembre 2024.

6- Mohammed A. Salih, « Between activism and isolationism, what to expect from Trump's foreign policy », FPRI, 15 décembre 2024.

7- Depuis, ce projet est devenu celui d'un accord de défense américano-saoudien, avec la perspective d'une reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

L’accord de cessez-le-feu, explications

Un accord de cessez-le-feu a été annoncé mercredi, laissant espérer la fin de plus d'un an de guerre génocidaire d'Israël contre la bande de Gaza. Le cessez-le-feu devrait entrer en vigueur le 19 janvier, en attendant le vote du cabinet de sécurité israélien.

Tiré d'Agence médias Palestine.

Après 476 jours, la guerre israélienne contre Gaza est plus proche que jamais de prendre fin, après l'annonce à Doha, au Qatar, d'un cessez-le-feu et d'un accord d'échange de prisonniers entre Israël et le Hamas. L'accord entrera en vigueur dimanchev19 janvier prochain.

Le Premier ministre qatari, Mohammad Bin AbdulRahman Al Thani, a annoncé l'accord à Doha, mercredi 15 janvier en fin de journée, après plusieurs jours d'anticipation et d'accélération des négociations à Doha, qui ont abouti à des avancées importantes sur des questions clés pourtant jugées « insolubles » lors des précédents cycles de pourparlers. Parmi ces questions, l'acceptation par Israël du retrait de ses forces des corridors de Netzarim et de Philadelphie et le retour des Palestiniens déplacés dans leurs maisons détruites dans le nord de la bande de Gaza. Lors des négociations précédentes, Israël avait insisté pour refuser ces deux conditions, ce qui avait prolongé la guerre pendant des mois.

Peu avant l'annonce de l'accord, le président des États-Unis, Donald Trump, déclarait via publication sur Truth Social : « Nous avons un accord pour les otages au Moyen-Orient. Ils seront libérés sous peu ». Selon des fuites, l'envoyé de Trump, Steve Witkoff, a directement fait pression sur Netanyahou pour qu'il reconsidère ses positions et accepte l'accord.

Selon certaines informations, l'accord de cessez-le-feu comprend deux phases. La première phase, d'une durée de 42 jours, comprendra un arrêt complet des hostilités et une libération progressive des otages à Gaza en échange des prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Au cours de cette phase, le Hamas et d'autres factions palestiniennes libéreront 33 Israéliens retenus depuis le 7 octobre 2023, dont les cinq femmes restantes, les personnes âgées de plus de 50 ans et les malades. On ne sait pas encore qui d'entre eux est encore en vie. Israël libérera simultanément des centaines de Palestiniens de la même catégorie, ce qui portera à 1 000 le nombre de prisonniers et de détenus.

L'armée israélienne commencera à retirer ses forces des secteurs habitables de la bande de Gaza le premier jour du cessez-le-feu. Le retour des Palestiniens déplacés vers le nord commencera le septième jour. Israël est revenu sur son précédent refus d'autoriser le retour des Palestiniens dans le nord ainsi que sur ses précédentes conditions concernant les restrictions d'âge. Les personnes déplacées qui reviennent à pied seront fouillées, mais pas celles véhiculées. L'accord prévoit également l'entrée de l'aide humanitaire dans les premiers jours du cessez-le-feu, à raison de 600 camions par jour. L'aide qui entrera dans la première phase comprend des fournitures médicales et le matériel nécessaire pour reconstruire les hôpitaux et les boulangeries.

Les négociations concernant les détails de la deuxième phase commenceront le seizième jour du cessez-le-feu. La deuxième phase verra la libération des derniers captifs détenus à Gaza, en particulier les soldats et les officiers de l'armée israélienne, ainsi que les derniers corps des captifs tués. Les noms et le nombre de détenus palestiniens qui seront libérés au cours de cette phase doivent encore être négociés. Cette phase comprendra également le début de la reconstruction de Gaza. Israël achèvera son retrait de la bande de Gaza au cours de la deuxième phase, ne maintenant une présence militaire que dans une bande de 700 mètres le long de la ligne de clôture de la Bande, et dans certaines parties du corridor de Philadelphie, qui longe la frontière avec l'Égypte.

Israël se retirera complètement du passage de Rafah. Les médiateurs américains, qataris et égyptiens ont donné des garanties pour veiller à ce que le retrait israélien soit achevé. Quant à la troisième phase, des négociations se tiendront pour une fin permanente de la guerre.

Lors de l'annonce de l'accord de cessez-le-feu mercredi, le Premier ministre du Qatar a remercié les États-Unis, et en particulier l'envoyé de Trump, Steve Witkoff, ainsi que les médiateurs égyptiens, d'avoir contribué à la conclusion de l'accord. Il a également affirmé que le Qatar, l'Égypte et les États-Unis continueraient à jouer le rôle de médiateurs dans les négociations des deuxième et troisième phases et superviseraient leur mise en œuvre.

Peu après l'annonce faite à Doha, le président américain Joe Biden a également publié une déclaration, soulignant que l'accord prévoyait la libération des captifs de nationalité américaine et des otages malades, des femmes otages et des personnes malades. Il a également déclaré que son équipe et les efforts de son administration, via l'assistance militaire à Israël et l'affaiblissement du Hezbollah et de l'Iran avaient permis la conclusion de l'accord.

Pour sa part, le Hamas a déclaré dans un bref communiqué que l'accord était « le fruit de la ténacité légendaire de notre peuple et de sa résistance », estimant qu'il s'agissait « d'un pas en avant vers les objectifs de libération et de retour [des réfugiés] de notre peuple [palestinien] ».

Dans un discours télévisé, le chef du politburo du Hamas, Khalil Al-Hayeh, a déclaré que l'accord intervenait après « le génocide le plus horrible de l'histoire moderne, qui restera une tache de honte sur le front de toute l'humanité, en particulier de ceux qui l'ont soutenu avec des tonnes de bombes et d'armes ».

Le président israélien Yitzhak Herzog a exprimé dans un discours télévisé son « soutien au Premier ministre Netanyahu et à l'équipe de négociation », appelant les membres du cabinet à voter en faveur de l'accord, qu'il considère comme « le bon choix ». Le cabinet de Netanyahu se réunira jeudi pour voter sur l'accord de cessez-le-feu. Dans son discours, M. Herzog a déclaré qu' »il n'y a pas d'obligation morale, humaine ou juive plus importante que le retour de nos fils et de nos filles à la maison », en référence aux otages israéliens à Gaza.

En Israël, l'accord a suscité la controverse avant même son annonce. Les familles des otages ont manifesté à Tel-Aviv, exigeant la libération immédiate de tous les captifs en une fois. Un certain nombre de membres de ces familles ont également protesté lors d'une réunion avec le ministre israélien de la guerre, Yizrael Katz, accusant le gouvernement israélien de trier parmi les otages qui seraient libérés lors de la première phase.

Le Premier ministre israélien Benyanin Netanyahou, multiplie les réunions avec ses alliés politiques depuis lundi, en particulier avec son ministre des finances, Bezalelel Smotrich, et son ministre de la sécurité, Itamar Ben-Gvir, vivement opposés à tout cessez-le-feu à Gaza et menaçant à de multiples reprises de démissionner du cabinet si un accord était conclu.

Mardi, Smotrich a qualifié l'accord de « catastrophique », tandis que Ben-Gvir l'a qualifié de « capitulation devant le Hamas ». Ben-Gvir a appelé Smotrich à démissionner du gouvernement pour protester contre l'accord. Ben-Gvir a également déclaré que, grâce à ses moyens de pression, Netanyahu avait saboté les négociations sur le cessez-le-feu en juillet dernier. Les déclarations de Ben-Gvir contredisent la position de Netanyahu et des Etats-Unis selon laquelle le Hamas, et non Israël, serait à l'origine de l'échec des négociations sur le cessez-le-feu.

Pendant ce temps, alors que les Palestiniens de Gaza célébraient la nouvelle, les avions de guerre israéliens ont intensifié leurs frappes sur la bande de Gaza, en particulier sur Gaza City, tuant des dizaines de personnes en l'espace de quelques heures. Mercredi, le nombre de Palestiniens tués par les forces israéliennes depuis octobre 2023 s'élevait à 46 707 et 110 265 blessés, tandis que 10 000 personnes sont toujours portées disparues sous les décombres. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, 70 % des personnes tuées sont des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Traduction : DB pour l'Agence Média Palestine

Source : Mondoweiss

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Guide d’autodéfense intellectuelle contre la privatisation du réseau de santé

Vous trouverez ici quelques extraits du rapport des Médecins québécois pour le régime public ainsi que le lien pour télécharger le rapport dans son intégralité.

Près de 20 ans de l'arrêt Chaoulli, ce rapport cherche à dresser un portrait actuel de la privatisation de la santé au Québec, à dénoncer les illusions et dérives qui s'y rattachent, et proposer des solutions aux problèmes qui affligent notre système actuel. Il est temps de réévaluer l'état des lieux en vue de corriger le tir pour le futur de notre système de santé public !

Cliquez sur le lien ci-dessous pour y avoir accès :

Guide d'autodéfense intellectuelle contre la privatisation du réseau de santé

En février 2011, MQRP publiait son rapport annuel intitulé État des lieux : Main basse sur le système public de santé, qui faisait déjà état d'une détérioration marquée du système de santé public, accentuée par une ouverture croissante des gouvernements à la privatisation des soins de santé.

Malheureusement, nous avons depuis assisté à une croissance fulgurante de la médecine privée au Québec, au détriment des patients. Tel que prédit, les listes d'attentes se sont allongées et l'accès aux soins s'est détérioré pour l'écrasante majorité de la population. Malgré l'échec manifeste de cette privatisation, un changement préoccupant s'opère dans l'opinion publique : face à la dégradation des services publics, une frustration chronique cède place à un désir de changement, souvent orienté vers des solutions privées. Nourri par des mythes répétés sur l'efficacité du privé par des gouvernements successifs, le citoyen moyen semble de plus en plus résigné à accepter cette alternative.

Il est encore plus inquiétant de constater qu'un nombre record de médecins quittent chaque année le système public, et ce, de plus en plus rapidement après la fin de leurs études. En 2005, seulement 0,48 % des médecins de famille exerçaient en dehors du régime public ; ce chiffre a bondi à 4,8 % en 2024. Du côté des spécialistes, la proportion est passée de 0,53 % à 2,3 % au cours de la même période5. Le graphique 1 ci-joint illustre cette croissance exponentielle depuis 20001,2,3,4. Aujourd'hui, plus de 500 médecins de famille et plus de 270 médecins spécialistes exercent au privé5.

Près de 20 ans de l'arrêt Chaoulli, ce rapport cherche à dresser un portrait actuel de la privatisation de la santé au Québec, à dénoncer les illusions et dérives qui s'y rattachent, et proposer des solutions aux problèmes qui affligent notre système actuel.

(...)

Conclusion

Quelles conclusions tirer après 20 ans de privatisation accélérée au Québec ?

Près de deux décennies après l'arrêt Chaoulli, il est malheureusement évident que notre système de santé a subi une dégradation marquée, tant en termes de quantité que de qualité des services offerts à la population. Le présent rapport montre que ce constat n'est pas une surprise, mais bien une conséquence logique des décisions politiques prises au cours des dernières années. Les gouvernements successifs ont contribué à la privatisation passive, puis active, de notre système de santé, par des choix politiques incohérents, des projets de lois bâclés et des investissements de milliards de dollars dans des initiatives privées. Comme le disait H.L. Mencken : « pour tout problème complexe, il existe une solution qui est claire, simple et fausse ». En l'espèce, le « miracle » de la privatisation n'a pas eu les effets escomptés en ce qui concerne les soins de santé.

Cependant, si l'on considère le profit comme l'objectif principal, la conclusion peut paraître plus positive, mais seulement pour une petite minorité économique. En effet, les entreprises privées prolifèrent et profitent du laxisme législatif et réglementaire au Québec. Des initiatives visant une soi-disant complémentarité avec le secteur privé, telles que les partenariats public-privé (PPP), les centres médicaux spécialisés (CMS) et le recours aux agences de main-d'oeuvre indépendante (MOI), ont créé un environnement propice à l'essor du « privé-privé ». Le marché des cliniques médicales privées est florissant, et le nombre de médecins qui exercent en dehors de la RAMQ est en croissance exponentielle, représentant près d'un millier de médecins québécois par année (sans compter les désaffiliations temporaires). Le Québec est, statistiquement, le champion canadien de la médecine privée, et de loin.

Cette évolution s'accompagne également d'une acceptation sociale grandissante de la privatisation, renforcée par des mythes tenaces qui, bien qu'infondés et non soutenus par la littérature scientifique, persistent dans le discours public et nuisent à la vision d'un système de santé universel, accessible et solidaire.

En tant que médecins témoins des effets néfastes de la privatisation, il est de notre responsabilité de rétablir les faits et de militer pour un système public accessible à tous. Il est urgent d'entreprendre un vaste travail de vulgarisation et de sensibilisation auprès de nos collègues, de la population, et des décideurs. À titre d'outil, le présent rapport propose plusieurs pistes de solution à explorer pour freiner la croissance du secteur privé en santé, incluant un renforcement des ressources dans le réseau public et un encadrement plus strict de la pratique privée. L'enjeu est non seulement urgent, mais fondamental pour l'avenir de notre système de santé public.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Lettre ouverte du comité de soutien du personnel mis à pied du Centre justice et foi

La revue Relations et le Centre justice et foi méritent mieux que la mascarade entourant leur fermeture par les Jésuites du Canada

En ce mois de janvier 2025 la revue Relations, fondée en janvier 1941, aurait dû fêter son 84e anniversaire si ce n'avait été de l'incurie du conseil d'administration et des responsables jésuites qui ont entrepris plutôt de la saborder ainsi que le Centre justice et foi. Ce dernier célébrait son 40e anniversaire en 2023. Le comité de soutien du personnel mis à pied du Centre justice et foi (CJF) dénonce la mascarade qui entoure la fermeture de la revue Relations et du CJF, annoncée le 9 janvier dernier. Ces deux institutions reconnues dans la société québécoise méritent mieux. Que les Jésuites du Canada expriment leur tristesse face à ce résultat et leur reconnaissance envers tous les artisans et les artisanes du CJF et de la revue dans leur communiqué officiel est une chose ; mais qu'ils continuent à se justifier en évoquant des problèmes financiers et organisationnels, reste irrecevable.

Nous savons de source sûre que le nouveau Provincial des Jésuites du Canada, le père Jeffrey S. Burwell, reconnait pourtant les graves manquements des autorités jésuites dans cette affaire, en s'excusant pour la douleur et la frustration que cela a causées et qu'une compensation financière ne suffit pas à effacer. Or, le communiqué, sans cohérence, ne donne aucun écho à cela. Des institutions reconnues comme Relations et le CJF au Québec méritent mieux que des paroles creuses.

Non seulement de nombreuses personnes (employées, collaboratrices, alliées) n'ont-elles pas été écoutées depuis le déclenchement de cette crise, elles ont été ignorées et laissées de côté (passons outre une prétendue consultation d'une qualité pitoyable). On a préféré entreprendre une soi-disant refonte en vase clos, au sein d'un CA décimé par les démissions successives qui se sont produites à la suite de la mise à pied dite temporaire du personnel, le 22 mars 2024. Ce geste, faut-il le rappeler, est en totale contradiction avec les valeurs défendues par la revue et le Centre que les jésuites soutenaient jusque-là. Comme il fallait s'y attendre, le CA a accouché, à la fin de novembre dernier, d'un projet sans envergure qu'aucun des collaborateurs et collaboratrices n'auraient endossé tant c'était une caricature. Il n'y avait alors plus aucun espoir que se réalise une relance digne de la mission du CJF et de Relations, cohérente avec les orientations et la qualité d'analyse qui prévalaient jusqu'à la suspension des activités en mars 2024.

L'annonce de la fermeture définitive, comme d'autres annonces avant elle, est mensongère et refuse de nommer les véritables causes de ce gâchis qui était pourtant tout à fait évitable. On ne mentionne jamais l'existence d'une réserve financière importante, notamment des fonds que de défunts donateurs voulaient consacrés au CJF, dont disposait le CA pour réaliser les ajustements nécessaires au fonctionnement du CJF. On passe sous silence les conséquences d'avoir négligé de réaliser les démarches prévues pour continuer à renforcer l'autofinancement pourtant déjà bien amorcé depuis le désengagement financier progressif de la province jésuite depuis quelques années. Et on passe aussi sous silence l'abandon par le CA de la démarche de discernement communautaire amorcée à l'automne 2022, puis celle d'une planification stratégique pour laquelle du financement existait pourtant, ce qui aurait permis au CA, à la direction et au personnel de faire les ajustements nécessaires à la poursuite de la mission de l'organisme.

Un héritage mis à l'écart

Lors d'une rencontre avec des membres de communautés religieuses au printemps 2024, un représentant jésuite du CA avait avoué que les raisons de la suspension étaient davantage d'ordre idéologique : l'équipe n'était pas en phase, selon lui, avec les priorités de la province jésuite. Cette raison est elle-même fallacieuse, car l'équipe était reconnue pour avoir participé très activement à l'actualisation des priorités jésuites. Le fond du désaccord se trouve davantage dans le fait que les nouvelles autorités jésuites, majoritairement issues de la province anglophone, ne se reconnaissaient pas dans le CJF et dans la revue Relations et ne voulaient plus assumer cet héritage. Elles ont donné leur aval, ou peut-être même suggéré, la décision d'une suspension des activités et une mise à pied du personnel qui risquaient fort d'entraîner ce qui se confirme aujourd'hui : la fermeture définitive.

Le communiqué émis le 9 janvier confirme d'ailleurs une mécompréhension profonde de la mission du CJF et de la revue Relations de la part des autorités jésuites actuelles. On peut en effet y lire que la mission du CJF serait de faire de « l'analyse sociale et la promotion d'un engagement social faisant découvrir la foi ». Or, cela est une divergence importante avec la vision qui animait le CJF dès sa fondation, à savoir incarner une foi cohérente avec l'engagement pour la justice sociale, dans une solidarité et en collaboration avec toutes les personnes qui partagent cette option pour la justice – qu'elles soient croyantes, non-croyantes ou autrement croyantes.

Fermer dans la dignité

On aurait compris qu'on n'avoue pas explicitement de telles raisons dans un communiqué officiel. Mais la décence minimum commandait qu'on ne réitère pas à cette occasion le mensonge concernant des « problèmes financiers et organisationnels », car ces derniers n'avaient rien d'insolubles. Ce communiqué aurait dû plutôt faire écho au fait, admis par le nouveau Provincial, qu'il était devenu impossible de renouer avec l'expertise gravitant autour de Relations et du CJF tant cette crise mal gérée a entraîné leur perte. Au lieu de cela, sans rien assumer, on répète honteusement la ligne de communication fabriquée par des experts en la question : « Cette transition s'est faite avec soin et respect envers les employés du CJF. Tous ont quitté dans des conditions justes et équitables. » Comment ne pas voir là une sorte d'affront sachant qu'une entente de confidentialité lie et réduit au silence le personnel qui a reçu une compensation financière ?

Nous en appelons au Provincial des Jésuites du Canada pour qu'il corrige cette mise en scène indigne qui essaie de tourner la page en faisant fi de la réalité. Nous nous attendons à ce que pareilles institutions soient fermées avec le respect et la dignité qu'exige leur contribution essentielle à la société et à l'histoire québécoises pendant des décennies, en s'assurant de pérenniser cet héritage (en rendant accessibles les archives papier et numériques, notamment), inestimable témoin d'une tradition de foi incarnée dans l'action pour la justice sociale.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

L’itinérance, un enjeu d’affiliation avant d’être un enjeu de logement

Ce que vous vous apprêtez à lire est un extrait à peu près intégral d'un document réalisé par la Table itinérance de Sherbrooke en 2019 intitulé : Cadre de référence sur l'itinérance à Sherbrooke : Réflexion sur le phénomène et orientation des actions menées sur le territoire.

Tiré du Journal Entrée Libre

Date : 1 janvier 2025

| Chroniqueur.es : Marc St-Louis

La désaffiliation sociale

La Politique nationale de lutte à l'itinérance pose d'entrée de jeu que l'itinérance n'est ni une fatalité ni un phénomène de génération spontanée, mais bien « l'aboutissement d'un processus de désaffiliation ». On ne naît donc pas itinérant, on le devient.

L'affiliation renvoie à l'idée d'être relié à quelque chose ou à quelqu'un qui en retour donne du sens à ce que nous sommes. Au cœur de l'affiliation, on trouve le fait d'appartenir et d'être reconnu. Cette expérience nous confirme que nous avons une place et nous invite éventuellement à jouer un rôle dans la collectivité. Dans notre société, la famille (nucléaire) est le socle relationnel, l'espace premier où la trame de l'affiliation se joue. Bien que chronologiquement deuxième, l'école joue également un rôle important dans ce processus.

Mais pour les personnes vivant en situation d'itinérance, les choses ne se sont généralement pas déroulées comme elles auraient dû. Ces personnes ont souvent grandi « dans un contexte où le monde des adultes fut vécu (puis intériorisé) comme étant un vaste champ de bataille ou d'exploitation (…) ou un labyrinthe émotif dont on ne sort pas indemne… Comment alors faire confiance au monde adulte, à la société ? Quel désir peut-on avoir de croître et d'en faire partie ? »

Les études ne manquent pas pour démontrer que la majorité des personnes en situation d'itinérance ont vécu des traumatismes multiples : deuils, conflits familiaux ou divorces problématiques, abus sexuel ou inceste, négligence ou maltraitance, etc.

Les liens de base s'effritent donc au fil du temps. Se sentant profondément inadéquat et dans l'incapacité de répondre aux attentes qu'on a vis-à-vis d'elles, jugeant ne pouvoir faire confiance à leur milieu et espérer recevoir de ce-dernier une réponse adéquate à leurs besoins fondamentaux, les personnes se trouvent alors confrontées à une impasse. Elles en viennent à se retirer petit à petit psychiquement ou physiquement, ou les deux. Au bout du compte, si rien n'est fait, si rien de significatif ne vient changer le scénario, l'expérience prolongée de l'impasse entraîne un retrait progressif et, à terme, radical de la personne. « Le pont entre la société et les personnes itinérantes est détruit. La désaffiliation a grugé la structure en usant jusqu'à le couper le lien social. »

La rupture sociale comme pouvoir

Le prix de la rupture est généralement très élevé : isolement, marginalisation, stigmatisation, pauvreté souvent extrême, insécurité permanente, etc. Pourtant, il y a toujours dans cet acte de la rupture une part d'affirmation, un geste d'autoprotection. Face à une situation jugée intenable par elle, la personne dit de façon symbolique « Ça suffit ! ».

Le Groupe de recherche sur l'itinérance des jeunes (GRIJA) a publié en 1999 les résultats d'une importante recherche. Soixante jeunes de 16 à 30 ans vivant en situation d'itinérance ont participé à des entrevues faisant le bilan de leur histoire relationnelle. Leurs propos par rapport à la rupture sont sans équivoque.

En fait, qu'il y ait départ physique ou non, il y a rupture. L'expérience répétée de la négligence, du rejet, de la trahison, de l'abus a rendu nécessaire pour survivre, pour ne pas devenir fous, la coupure des liens. Cette coupure, généralement antérieure à la rupture physique, est un acte d'autopréservation tragique qui signale qu'il n'y a plus d'espoir que les choses se normalisent.

Et ce qui est vrai pour les jeunes reste vrai pour les personnes en situation d'itinérance plus âgées. La rupture est une stratégie de survie, une forme de pouvoir, de prise de contrôle sur sa vie rendue nécessaire par une réalité devenue insupportable. Mais ce pouvoir entraîne et ultimement enferme les personnes dans un espace où elles sont plus seules que jamais, où elles sont privées de tout ce qui soutient et définit notre appartenance à une communauté.

Une rupture impossible

Mais cette rupture est elle-même une impasse parce que personne ne peut échapper au besoin d'être relié. Les personnes en situation d'itinérance sont en fait mues par un double mouvement de quête d'un mieux-être et de fuite d'une souffrance qui nous suit, quelle que soit la distance parcourue. On change d'endroit parce qu'on est mal, on change de lieu parce qu'on veut être mieux, mais jamais rien ne coïncide et le malaise persiste. Et pourtant, on recommence, quand même, fois après fois, parce que rétablir les ponts avec les parents, la famille, la communauté, dans l'espoir de retrouver le sentiment de faire partie de quelque chose représente un enjeu psychologique fondamental. Rétablir les liens, s'ouvrir de nouveau à la relation… D'un lieu à un autre, d'un lien à un autre, l'espoir que les choses seront différentes fait avancer.

Mais la réponse à ce besoin ressemble à la traversée d'un champ de mines.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Saint-Roch mérite mieux ! ou Pourquoi je m’oppose au projet de Trudel pour l’îlot Dorchester

En réponse à ces crises qui bouleversent nombre de sociétés dans le monde, chaque instance doit faire tout ce qui est en son pouvoir. La Ville de Québec, en l'occurence, doit d'abord faire respecter les règles dont elle s'est elle-même dotées. Ensuite, elle doit encourager et soutenir par tous les moyens les initiatives respectueuses du cadre bâti et des résident·e·s, qui incluent des espaces verts et une majorité de logements sociaux.

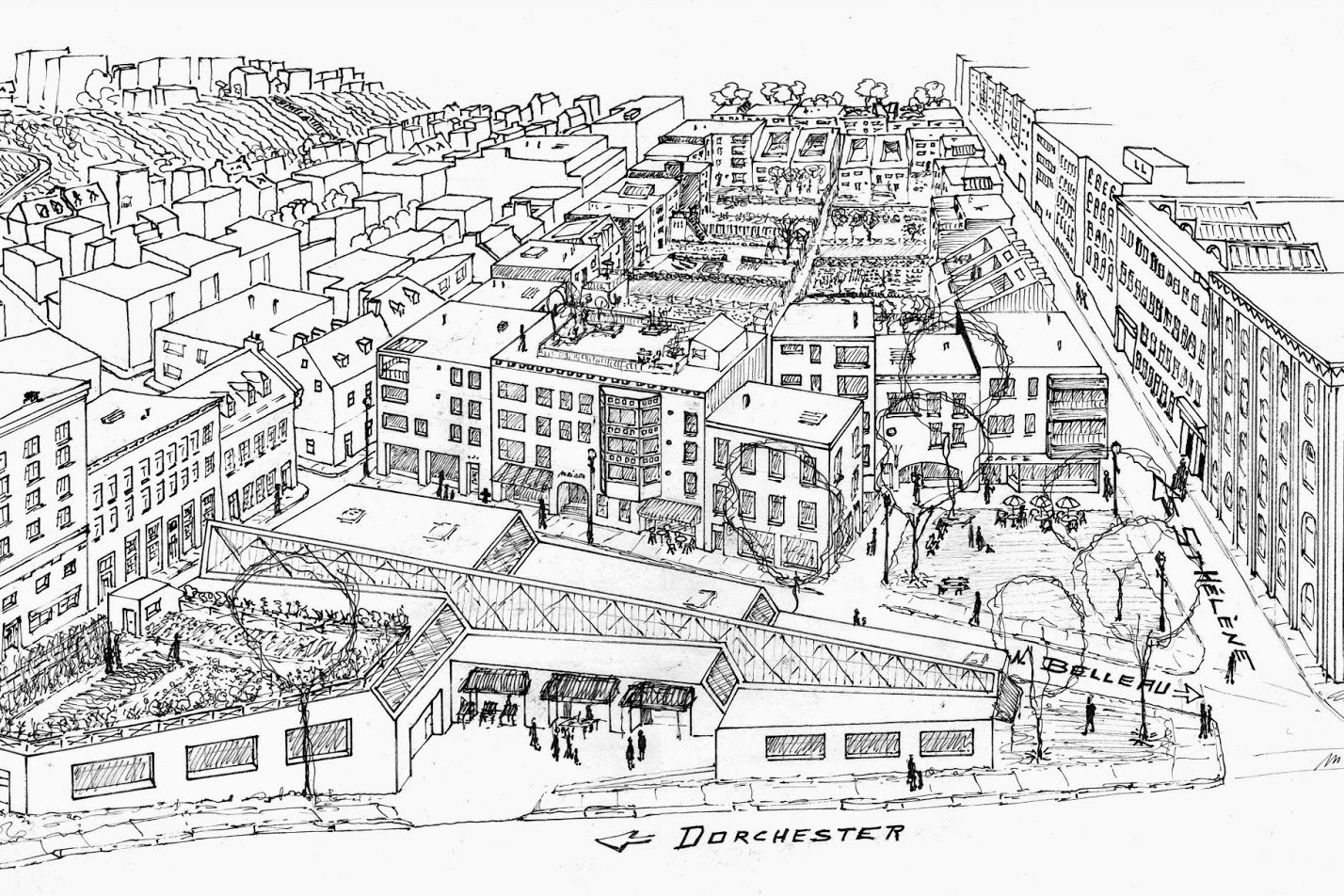

photo : Proposition imaginée pour l'îlot Dorchester en 2015, dans le cadre de

la Coalition signé Marc Boutin

Cher Bruno Marchand ; chères élues, chers élus,

« Les racines de Saint-Jambe sont dans Saint-Roch », avait dit notre comparse Michel Côté alors que nous visitions, en repérage pour notre projet artistique La montée des eaux, la coquette cour arrière de feu Marcel Landry et de Michèle Renaut. M. Landry, fidèle à sa devise selon laquelle la beauté a le pouvoir de rendre digne et fier, a contribué à fonder au cœur d'un quartier Saint Roch en mal d'amour, dans les années 1980, l'îlot Fleurie — une initiative citoyenne qui mariait art urbain, jardins pirates et tablées communautaires en plein-air. Plus près de nous, il a initié la tradition de décorer les poteaux de téléphone du bas de la côte Badelard au gré des saisons.

« Les racines de Saint-Jambe sont dans Saint-Roch », disait Michel. Et je rajouterais que Saint Roch aura besoin, pour poursuivre son rôle nourricier, de l'amitié et de la solidarité de la ville au complet. Car bien souvent, il fait triste dans Saint-Roch, et ce n'est pas le projet de Trudel pour l'îlot Dorchester qui corrigerait le tir.

Vivant dans Saint-Roch depuis une demie-décennie maintenant, je constate comment les décideur·euse·s ont fermé les yeux, n'ont pas agi, et ce faisant, comment ils et elles ont négligé qualité de vie et dignité des gens du coin. Je croise tous les jours une grandissante misère humaine qui me désole. Je ne comprends pas comment une ville aussi riche que la nôtre peut laisser autant de gens dormir dehors par un froid pareil. Je ne comprends pas non plus pourquoi le boulevard Charest, que je traverse chaque fois inquiète, fait encore pénétrer pléthore de camions au cœur du centre-ville alors que le traffic lourd devrait être détourné vers une autoroute. Il m'est aussi incompréhensible qu'on laisse Saint-Roch suffoquer dans ses îlots de chaleur ; rappelons que le quartier présente l'un des taux de canopée les plus bas de la ville (15%). Pour en rajouter, ce quartier où manquent cruellement verdure et logements abordables a été pris comme terrain de jeu par quelques spéculateur·ice·s immobilier·e·s, ainsi que par des propriétaires qui multiplient les offres d'hébergements temporaires de type Airbnb — c'est l'un des secteurs qui en compte le plus à Québec.

Chaque fois que s'envole mon chapeau lorsque je longe la tour Fresk, à côté de la bibliothèque Gabrielle-Roy, je me demande avec colère comment a-t-on pu à ce point se laisser piétiner, en tant que citoyen·ne·s, et laisser s'ériger des horreurs pareilles (que l'on pense à l'intégration architecturale à la trame du quartier ou aux corridors de vent engendrés, sans parler des problèmes de lumière ou de non-accessibilité), de surcroît, sur ce lieu emblématique de la défunte place centrale de la Basse-Ville, dont la tour Fresk a dévoré la dernière miette. La place Jacques-Cartier, à l'époque, accueillait le peuple de la Basse-Ville de l'église jusqu'à la rue Dorchester (environ jusqu'à l'édifice qui abrite aujourd'hui le restaurant le Bureau de poste).

Faut-il rappeler que c'est là qu'ont débuté les émeutes contre la conscription, en 1918 ? La colère de la foule avait alors fait trembler les élus dans leur hôtel de ville.

Qu'attendrez-vous pour réaliser que des projets comme celui de Trudel n'ont pas leur place dans Saint-Roch ? Je crois qu'il serait temps de vous mettre au diapason des difficultés qu'y rencontrent les gens à cause des mauvaises décisions accumulées des décideur·euse·s. Saint Roch a déjà été défiguré par l'érection de trop de tours bien trop hautes pour son cadre bâti, de même que par la construction de boulevards et d'autoroutes comme autant de cicatrices dans son tissu urbain. Le quartier mérite mieux qu'un projet immobilier de 20 étages, projet qui vise deux fois plus haut que la limite permise (qui est déjà au moins deux fois, si ce n'est pas trois fois, trop haute), et qui servirait surtout à l'enrichissement d'un promoteur immobilier à qui le ciel n'appartient pas plus qu'aux gens à faible revenu ou sans-abris qui cherchent à se loger.

L'heure est grave, tant d'un point de vue climatique que de celui du logement social et abordable — d'autant plus pour les personnes les plus vulnérables et pauvres de la société, qui sont affectées de façon disproportionnée par ces crises. Rappelons qu'encore en 2012-2016, on jouissait dans la Basse-Ville d'une espérance de vie de 8,2 années de moins (!) qu'en Haute Ville. Dans ce contexte, c'est une honte, pour dire le moins, qu'une telle proposition nous soit faite. C'est pourquoi je vous encourage à ne pas accorder cette faveur à Trudel — celle d'outrepasser un PPU qui a été adopté démocratiquement en 2017 — et de façon générale, à faire barrage aux projets immobiliers de la trempe du Watson, ce gratte-ciel récemment construit en face de l'épicerie Métro, où un 4 1/2 se loue 1837,50$ par mois.

En réponse à ces crises qui bouleversent nombre de sociétés dans le monde, chaque instance doit faire tout ce qui est en son pouvoir. La Ville de Québec, en l'occurence, doit d'abord faire respecter les règles dont elle s'est elle-même dotées. Ensuite, elle doit encourager et soutenir par tous les moyens les initiatives respectueuses du cadre bâti et des résident·e·s, qui incluent des espaces verts et une majorité de logements sociaux. Plusieurs de ces projets sont déjà en germe, que l'on pense à celui imaginé en 2015 par la Coalition citoyenne pour l'îlot Dorchester (http:// coalcitoyenne.blogspot.com) ou à d'autres ailleurs au centre-ville ; l'îlot Saint-Vincent-de-Paul sur la côte d'Abraham, le projet pour l'ancienne école Saint-Louis-de-Gonzague dans le Vieux Québec, Avenir Saint-Patrick dans Montcalm.

Quand les racines crient famine, ce n'est pas de bon augure — ainsi je ne peux que vous enjoindre à mettre l'épaule à la roue au plus vite !

Alice Guéricolas-Gagné, autrice de Saint-Jambe et résidente du quartier Saint-Roch

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Cessez-le-feu : vive la Palestine libre

Un accord pour un arrêt temporaire du bombardement génocidaire de Gaza par Israël a été annoncé. VJI accueille cette nouvelle avec espoir, chagrin et inquiétude pour les jours à venir. Alors que nous assistons aux célébrations du cessez-le-feu à Gaza, nous sommes reconnaissants du soulagement qu'il apportera aux Palestinien.ne.s qui ont souffert de la campagne de violence génocidaire menée par Israël depuis 15 mois. Nous espérons ardemment que ce cessez-le-feu et cet échange d'otages et de prisonniers politiques marqueront la première étape vers la fin de ce génocide dévastateur et le démantèlement définitif de l'occupation et de l'apartheid israéliens.

En cet instant, nous nous souvenons et pleurons les dizaines de milliers de vies qui ont été fauchées au cours des 467 jours du génocide israélien. Chaque vie enlevée est un univers entier qui s'écroule. La quantité de souffrance, de destruction et de douleur que les Palestinien.ne.s de Gaza ont endurée est insondable.

Nous restons prudents face à la poursuite de la violence israélienne, tant à Gaza qu'en Cisjordanie. Nous avons déjà vu les forces israéliennes intensifier leurs bombardements des zones civiles dans les jours et les heures précédant le début d'un accord de cessez-le-feu. Nous devons veiller à ce que ce type de violence rampante de la part de l'armée israélienne ne se poursuive pas sans contrôle et à ce que plus aucune vie ne soit détruite.

Cet accord de cessez-le-feu ne met pas fin au génocide qui s'est produit au cours des 15 derniers mois et ne nous dispense pas de notre responsabilité de veiller à ce que ceux qui ont perpétré le plus hideux des crimes contre l'humanité soient traduits en justice. Le Canada doit immédiatement décréter un embargo total sur les armes et veiller à ce qu'Israël soit tenu pour responsable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qu'il a commis. Le Canada doit également prendre des mesures pour mettre enfin un terme à l'occupation israélienne et au régime d'apartheid, comme l'ont demandé la Cour internationale de justice et l'Assemblée générale des Nations unies.

Cet accord de cessez-le-feu n'aurait pas été possible sans la détermination des habitants de Gaza et de leurs sympathisants dans le monde entier. Au cours des 15 derniers mois, des personnes du monde entier sont descendues dans la rue pour exiger la fin de ce génocide. Ici, au Canada, les Palestinien.ne.s, les Juif.ve.s et tant d'autres se sont rassemblés pour réclamer la fin de la complicité de notre gouvernement par l'action, la protestation et la communauté. Bien que nous nous réjouissions de l'annonce d'un cessez-le-feu, nous savons que ce n'est pas le moment de nous reposer sur nos lauriers. Nous devons continuer à faire pression sur Israël et sur notre propre gouvernement pour qu'ils/elles s'engagent en faveur d'une justice et d'une paix véritables et durables pour le peuple palestinien.

Les processus qui ont conduit au génocide israélien à Gaza existaient bien avant le 7 octobre 2023 et subsisteront après la mise en œuvre de cet accord de cessez-le-feu. Pour que l'histoire change vraiment de cours, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que le colonialisme et l'apartheid israéliens soient entièrement démantelés et que l'ère de l'impunité israélienne prenne fin. Les auteurs de ce génocide doivent répondre de leurs actes et la Palestine doit être libre.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Elizabeth May cheffe du Parti Vert répond à Donald Trump

Trop occupés à relayer les voyages à Mar-a-Lago par des politiciens canadiens paniqués (la dernière en date étant la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith), nos médias semblent peu faire de cas de la digne réponse par madame May

Trop occupés à relayer les voyages à Mar-a-Lago par des politiciens canadiens paniqués (la dernière en date étant la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith), nos médias semblent peu faire de cas de la digne réponse par madame May (que je connais depuis 2007, lors d'une réunion internationale Pugwash où j'avais été invité en Nouvelle-Écosse). Celle qui a été la directrice exécutive de Sierra Club Canada de 1989 à 2006 m'a aimablement envoyé les coordonnées de sa remarquable allocution (ici ou ici - plus audible ou encore plus punchy mais unilingue, relayée par le réseau de gauche Occupy democrats).

Il s'agit de sa conférence de presse du 3 Janvier au Parlement, qui a en une semaine atteint un statut incontournable chez nos amis américains, anglais et mexicains (+ de 7.5 millions de lectures), plus des millions de spectateurs sur CNN et Fox News. Est-ce que cela lui enfle la tête ? C'est mal connaître la cheffe du Parti Vert qui réagit ainsi à ces nouvelles :

«

En regardant les maisons et les quartiers de la région de Los Angeles prendre feu, mon cœur se brise pour eux. Pourtant, ma réponse aux affirmations farfelues et scandaleuses de M. Trump selon lesquelles il peut « effacer » la ligne sur la carte qui fait de nous une nation souveraine ne doit pas faire l'actualité pressante au Canada, car c'est la Californie qui a besoin de notre aide maintenant. N'oubliez jamais le témoignage de l'auteur canadien à succès de Fire Weather, John Vaillant, devant le Comité des ressources naturelles l'année dernière : « l'industrie pétrolière est une industrie du feu. » Pour protéger notre économie, nos populations et nos écosystèmes des effets dévastateurs de la crise climatique, nous devons unir économies et nations pour sauver des vies en nous éloignant rapidement des combustibles fossiles (le parti Vert n'a jamais appuyé les budgets libéraux depuis qu'ils ont inclus les milliards de $ pour la construction de pipelines de pétrole de sable bitumineux). L'alignement des tyrans et des pétro-États est alarmant. Les démocraties saines ne reculent pas lorsqu'elles sont menacées. Nous devons rester fermes, avec un engagement commun envers nos voisins et amis. Peu importe ce que le président élu publie sur ses pages de médias sociaux, le Canada sera toujours l'un des meilleurs amis et voisins que les États-Unis et leurs citoyens aient jamais connu. Parfois, nous devons leur rappeler ce fait. »

Voici ma traduction des points importants de ce discours, la plus digne et juste réponse à Trump, à ma connaissance encore non reproduite par nos journaux francophones.

1- Elle y défend le Mexique, notre allié premier, dans l'ACEUM, qui a succédé à l'ALENA créant la plus vaste région de libre-échange au monde. Le Canada devrait s'allier avec sa présidente, Claudia Scheinbaum, pour présenter un front uni, plutôt qu'aller quémander de l'attention en allant en piteuses processions à Mar-a-Lago. Il y a un front uni pour le Canada, même de la part du Bloc Québécois, qui risque fort d'y devenir l'Opposition officielle.

2- Elle démolit la vision erronée économique de Trump en lui faisant valoir que « le déficit » qu'il déplore est en réalité un profit américain sur nos denrées de qualité accessibles grâce au dollar canadien affaibli. Une politique isolationniste de sa part le priverait par exemple de la potasse que les agriculteurs américains importent chez nous comme engrais agricole. Son intégrité « verte » lui interdit de mentionner le pétrole, le gaz naturel et le bois d'œuvre...

3- « Avant de proposer Wayne Gretzky comme chef d'état canadien pour qu'il devienne le 51ème état américain, renseignez-vous dans un livre d'école de vos petits-fils que nous vivons dans une démocratie parlementaire avec des élections disputées entre partis pour qu'un éventuel gouvernement émerge, formé de ministres élus, qui ne sont pas les amis milliardaires du Premier ministre, même si Trudeau a érodé au cours de ses mandats quelques-uns de nos principes démocratiques.

4- Si vous persistez à jouer votre petit jeu, sachez qu'il peut se jouer à votre désavantage : la Californie, l'Orégon et l'état de Washington seraient peut-être intéressés à devenir des provinces du Canada ? La Californie, 5e économie mondiale, échange déjà une politique environnementale sur les émissions de carbone avec le Québec ! Et les trois états seraient sans doute intéressés à jouir d'un système de santé universel gratuit qui empêcherait une enfant malade de voir sa famille recourir à un Go Fund Me pour éviter la faillite. Sans compter les femmes qui auraient accès à la protection d'une interruption de grossesse gratuite. Les trois états, auxquels se joindraient peut-être le New Hampshire, le Maine et le Vermont, devenant trois nouvelles provinces Maritimes, seraient sans doute intéressés à jouir de la protection de notre loi contre les armes à feu que votre Congrès a trop peur d'instaurer, à cause du lobby NRA : comparons vos 5.9 morts annuelles par armes à feu (sur 100 000 habitants) avec nos 0,88.

5- Mais trêve de plaisanterie, la vôtre a assez duré : déjà en début d'année, l'ex-ministre de l'Environnement québécois Clifford Lincoln l'affirmait vigoureusement dans The Gazette.

6- Le Canada est vu par l'ensemble du monde, année après année, comme un des cinq pays où les étrangers aimeraient le plus vivre, contrairement aux États-Unis, car c'est un pays souverain, avec des rues sûres et des droits humains protégés : « nous sommes une nation fière, sûre, membre de la francophonie, membre de l'Organisation mondiale du Commerce, et membre du G7 », a-t-elle ajouté en un français plus articulé qu'on ne lui ait jamais connu.

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Organiser des propositions politiques féministes dans les Amériques : la rencontre régionale de la Marche Mondiale des Femmes

Réunies à Santiago du Chili du 21 le 24 novembre, les représentantes de 16 coordinations nationales de la Marche Mondiale des Femmes (MMF) ont participé à la rencontre régionale des Amériques « Nalu Faria ».

L'objectif de l'événement était de rencontrer les camarades en personne, de mettre à jour l'analyse de la situation dans la région et d'organiser le plan stratégique de la MMF dans la région, en tenant compte de l'approche de la 6e Action internationale du mouvement, qui prévoit un calendrier d'activités entre février et octobre 2025.

La Moneda Chica

Pendant quatre jours, la Casa del Maestro, un site patrimonial important dans l'histoire du Chili, a accueilli les délégations de la MMF Amériques et a organisé les activités de la rencontre. Le bâtiment, situé dans le centre de Santiago, est également connu sous le nom de La Moneda Chica, pour avoir abrité le premier bureau présidentiel de Salvador Allende en 1970.

Pour Corina Muñoz, représentante de la MMF Chili, le choix du lieu est symbolique : construit entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle, le site « est un monument dans notre pays, avec plusieurs plaques commémoratives en hommage aux enseignants disparus et exécutés par la dictature civilo-militaire. C'est pourquoi il est important d'habiter, de faire vivre et d'organiser des rencontres dans cet espace pour maintenir la mémoire vivante ».

Contexte régional

Après une ouverture mystique par les hôtes chiliennes, le programme a commencé par une analyse de la situation dans les sous-régions du continent – Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbes et Amérique du Nord. La méthodologie de la rencontre proposait de discuter du contexte régional à partir des quatre champs d'action de la MMF : économie féministe et autonomie économique, paix et démilitarisation, biens communs et lutte contre la violence sexiste.

Tout au long des discussions, les activistes ont constaté que la montée du conservatisme a renforcé l'oppression du système capitaliste patriarcal et raciste dans toute la région. Avec l'avancée du fondamentalisme religieux, les secteurs anti-droits intensifient leur offensive contre les femmes, qui sont les principales défenseures des territoires.

Parallèlement, les actions des entreprises transnationales liées à l'extractivisme historique dans les Amériques continuent de mobiliser les femmes, qu'elles soient à la campagne ou dans les villes. Dans toutes les Amériques, les femmes continuent à former la ligne de front dans la défense de la vie et de la biodiversité sur leurs territoires.

Avec le scénario néolibéral d'une alliance entre les États et les sociétés transnationales, la précarité de la vie s'aggrave, générant davantage de pauvreté, de faim, de dette, de conflits territoriaux et de problèmes migratoires, y compris la discrimination et la xénophobie. Des actions de résistance intégrées sont nécessaires de toute urgence. En partant de la confrontation, la MMF cherche à construire un agenda de propositions politiques féministes pour la transformation de la réalité des femmes.

Pour Norma Cacho, représentante des Amériques au sein du Comité international, la Marche a permis d'affronter et de répondre aux « politiques néolibérales qui nuisent aux peuples et aux femmes ». Elle souligne que l'un des défis identifiés lors de la rencontre régionale est de savoir « comment continuer à renforcer notre pouvoir populaire féministe dans un contexte de plus en plus défavorable ».

6ème action internationale

Considérant que les problèmes sociaux du Nord et du Sud sont profondément liés, la Marche Mondiale des Femmes organise une action internationale tous les cinq ans. L'objectif, outre la construction des processus de synthèse politique du mouvement, est de présenter au monde un agenda féministe pour une action permanente.

Sous le slogan « Nous marchons contre les guerres et le capitalisme, pour la souveraineté populaire et pour le bien vivre », la 6ème Action internationale de la MMF présentera un calendrier de luttes étalé sur l'année 2025. L'action débutera le 18 février, journée de la femme sahraouie, par une ouverture placée sous le signe de la solidarité et de la résistance anticoloniale. Puis, le 8 mars, Journée internationale de lutte des femmes, de grandes actions féministes se dérouleront dans les rues d'innombrables villes, ouvrant le calendrier féministe dans le monde entier.

Dans les Amériques, les représentantes de la MMF soulignent la nécessité de créer davantage d'espaces pour l'action, le dialogue et la formation féministes. À cette fin, la coordination régionale a déjà confié au Chili la tâche d'inclure une série d'activités propres dans le calendrier de la 6e Action internationale.

Ainsi, de mai à juillet, la MMF Amériques se mobilisera pour construire des espaces virtuels de formulation collective qui culmineront lors d'une prochaine rencontre régionale au Chiapas (Mexique), à l'occasion de la Journée des femmes noires, latino-américaines et caribéennes.

La rencontre vise à renforcer l'agenda féministe sur le continent, ainsi qu'à servir de préparation politique à l'activité de clôture de la 6e Action internationale, qui aura lieu en septembre 2025 au Népal. Pour clôturer l'année, l'action de solidarité féministe de 24 heures de la MMF aura lieu le 17 octobre, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté.

Solidarité avec la Palestine

Parallèlement à la rencontre régionale, la Marche Mondiale des Femmes au Chili a organisé un séminaire international pour discuter de l'état actuel du système néolibéral international et partager les perceptions de la MMF dans ses différents territoires d'action.

Le séminaire, qui s'est tenu à l'université Academia de Humanismo Cristiano, a comporté un moment d'échange culturel, avec une représentation de La Inquieta, un groupe de musiciennes qui subvertissent la tradition masculine de la culture chinchinoise.

Dans le programme du séminaire, la Marche Mondiale des Femmes a réservé un moment pour réaffirmer ses liens de solidarité internationale avec le peuple palestinien, qui subit depuis plus d'un an une nouvelle phase de l'offensive génocidaire sur ses territoires, en particulier à Gaza.

Pour Adriana Vieira, de la MMF Brésil, les rencontres régionales servent précisément à maintenir actifs les liens de solidarité internationale. « Si nous réalisons que le capitalisme est notre ennemi commun, qui nous affecte toutes, il est fondamental d'avoir un espace pour réfléchir aux stratégies de lutte des Amériques, non seulement pour se comprendre en tant que région, mais aussi pour se renforcer et construire des alternatives communes ».

Rédigé par Ingrid Figueirêdo, du collectif de communication de la MMF Brésil

Rédaction et correction par Helena Zelic

Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Le programme PAFI, vous connaissez ? PAFI pour programme d'aide financière à l'investissement.

Journée internationale des droits des femmes 2025

La Journée internationale des droits des femmes se déroule le 8 mars tous les ans. C'est une journée mettant en avant la lutte pour les droits des femmes ainsi que les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes et des filles.

16 janvier 2025

Il s'agit aussi d'une occasion pour sensibiliser le public au travail qui reste à faire à cet égard. Tant que l'égalité de fait ne sera pas atteinte, il faut poursuivre la lutte pour l'égalité et la justice en solidarité avec toutes les femmes !

Au Québec, c'est le Collectif 8 mars qui est responsable de souligner annuellement la Journée internationale des droits des femmes. Le Collectif 8 mars est composé d'organisations syndicales et d'organisations féministes d'action communautaire autonome représentant près de 800 000 femmes, 17 tables régionales de concertation en condition féminine et plus de 450 groupes de femmes et mixtes. Ces organisations sont l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), Femmes de diverses origines (FDO-WDO), la Fédération des femmes du Québec (FFQ), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

Le thème de cette année : ENCORE EN LUTTE

L'horloge se dérègle. Le temps avance, mais nos droits durement acquis peuvent reculer. Chaque grain de sable qui tombe nous rappelle de ne rien lâcher. La droite continue de monter, tout peut basculer.

En ce 8 mars, on se tient debout, le poing levé. Ce poing, c'est notre force collective, notre cri de refus. Le symbole de Vénus, dans le creux de notre main, incarne notre liberté : celle de décider de notre corps et de notre vie.

Comme l'araignée résiliente qui tisse sa toile, on continue de construire un monde où personne n'est laissé derrière. Chaque victoire, chaque fil ajouté témoigne de notre force face aux obstacles. Ensemble, on tisse un féminisme antiraciste, anti-impérialiste et résolument inclusif.