Presse-toi à gauche !

Presse-toi à gauche ! propose à tous ceux et celles qui aspirent à voir grandir l’influence de la gauche au Québec un espace régulier d’échange et de débat, d’interprétation et de lecture de l’actualité de gauche au Québec...

Conversion des forêts, l’agriculture industrielle l’emporte sur l’agriculture de subsistance

La conversion des forêts en terres cultivées est aujourd'hui le premier moteur de déforestation. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'Agriculture (FAO), elle est à l'origine d'au moins 50 % de la déforestation mondiale, principalement pour la production de d'huiles de palme et de soja.

Plantation de monoculture de palmiers à huile à Edéa (Littoral - Cameroun)

En Afrique, et plus particulièrement au Cameroun et au Bénin, la culture industrielle du palmier à huile, du soja ainsi que du coton sont en têtes des facteurs de défrichages des forêts. Les superficies occupées par ces cultures sont de loin supérieures à celles occupées par l'agriculture de subsistance. Toute chose qui ne manque pas de provoquer des conflits fonciers entre les communautés villageoises et les agro-industries.

Les populations du village Apouh à Ngog situé dans l'arrondissement d'Edéa 1er, département de la Sanaga-Maritime, région du Littoral du Cameroun, sont toujours sur un pied de guerre avec la Société camerounaise de palmeraies (Socapalm). L'entreprise a défriché près de 90% de la superficie de ce village, pour la culture du palmier à huile. Une agriculture industrielle qui prive la population locale de terres nécessaires à l'agriculture de subsistance. « La Socapalm s'est emparée de toutes nos terres. Nos maisons sont entourées par les palmiers à huile. Il n'y a plus d'endroit où nous pouvons cultiver ce que nous allons manger. Sur les quelques rares espaces qui nous restent, les plantains et les tubercules de maniocs sont asséchés par les épandages aériennes de pesticides. Nous sommes au village, mais c'est en ville que nous partons acheter de la nourriture. », s'indigne Félicité Ngon Bissou, présidente de l'Association des femmes riveraines de la Socapalm d'Edéa (AFRISE).

Félicité Ngon Bissou, president de l'association des femmes riveraines de la Socapalm d'Edéa (AFRISE)

C'est depuis une dizaine d'années que le torchon brule entre agriculture industrielle et agriculture villageoise à Apouh à Ngog. En avril 2023, Sa Majesté Mercure Ditope Lindoume, le chef traditionnel de cette communauté d'environ 300 âmes a été placé en garde à vue administrative, sur instruction de Cyrille Yvan Abondo, le préfet du département de la Sanaga Maritime. Le chef et ses sujets s'étaient farouchement opposés au replanting des palmiers derrières les habitations. « Nous n'avons pas pour objectif de bloquer les activités de la Socapalm. Nous pensons qu'après plus de 60 années d'expropriation de nos terres, cette entreprise doit libérer ne serait-ce que les alentours de nos maisons, soit une superficie d'environ 250 hectares, afin que nous puissions y produire de quoi manger. », soutient le chef de 2e degré.

Etendue sur 58 063 ha pour ce qui est de son site d'Edéa, la Socapalm est possédée à 67,46% du capital par Socfinaf, filiale camerounaise du groupe Socfin (Société financière des Caoutchoucs), à 22,36% par l'État du Cameroun et le capital restant est coté depuis 2009 à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale (Bvmac). Dans une réaction mise à notre disposition, l'entreprise se dédouane de tout accaparement de terres, et dit fonctionner de manière durable, et dans l'intérêt des populations riveraines de ses plantations. « Nous tenons à rappeler que le légitime propriétaire des terres étant l'État du Cameroun, il est le seul à pouvoir statuer sur la mise à jour des limites des concessions et la Socapalm ne saurait s'accaparer les terres des populations environnantes. De plus, contrairement aux allégations, il n'y a aucun rejet possible des effluents de l'huilerie dans les rivières, et encore moins de dangers environnementaux liés aux épandages aériens. L'entreprise fait l'objet de plusieurs audits annuels de la part de l'organisme de certification, de notre consultant en la matière qui nous accompagne depuis plusieurs années, et bien entendu de la part des autorités : missions du Ministère de l'Environnement, de l'Industrie ou encore de l'Agriculture. », se défend la Socapalm.

Pour l'heure, les habitants d'Apouh à Ngog ne décolèrent pas. Ils doivent se rendre à 7 kilomètres de leurs maisons à travers d'énormes plantations de palmiers, pour pratiquer une agriculture de subsistance sur 150 ha de terres. Ce qui pour eux représente une insulte, face aux 58 063 ha terres occupées par l'agro-industrie.

Dans la région du Sud, une palmeraie grignote 60 000 hectares de forêt

À un vol d'oiseau d'Edéa, nous sommes dans la région du Sud, et plus précisément dans le département de l'Océan. Ici, le rapport de déforestation entre l'agriculture industrielle et l'agriculture de subsistance, est bien plus que d'actualité. Et c'est une fois de plus le palmier à huile qui est au centre des querelles. Des investisseurs nationaux comptent y produire 180 000 tonnes d'huile de palme par an grâce au projet « Camvert », une plantation de monoculture de palmiers à huile, prévu sur 60 000 hectares (grande comme trois fois la ville de Douala), dans les arrondissements de Campo et de Niete.

À la Direction général de Camvert à Yaoundé la capitale du Cameroun, Mamoudou Bobbo, le Project Manager Officer de l'entreprise nous fait savoir que le projet lancé en 2020 a déjà rasé près de 2000 hectares sur le site Campo, pour le planting de 250 000 plants de palmier à huile.

pépinière de Camvert au Sud du Cameroun

Une implantation mal vécu par les communautés riveraines du projet, bien que vivant essentiellement de la pêche, de la chasse et de la cueillette. « Dans cette partie détruite par Camvert, on campait pour faire la chasse. On y allait aussi pour récolter du miel. Aujourd'hui, il n'y a plus rien », nous confie Henry Nlema, membre de la communauté des pygmées de Campo. Pour les quelques rares exploitations d'agriculture familiale qui existent à Campo, le quotidien n'est plus serein. L'implantation de la palmeraie provoque la divagation des animaux sauvages, notamment les éléphants. « Ils attendent la tombée de la nuit pour venir manger les bananiers, maniocs et autres, que nous cultivons derrières nous maisons. Nous sommes vraiment découragés », se désole une quinquagénaire, assise sur un tabouret dans sa cuisine qui lui sert également de salle de séjour.

La reconversion des forêts par la culture industrielle du palmier à huile est d'une ampleur considérable dans le département de l'Océan, région Sud du Cameroun. Dans l'arrondissement de Bipindi des pygmées Bagyeli s'opposent depuis 2018 à un décret présidentiel octroyant 18 000 hectares de leur forêt à Biopalm, une autre société agro-industrielle de palmiers à huile.

Dans la région du centre, une mono culture de 18 700 ha de cannes à sucre

Sa majesté Benoît Bessala Bessala, chef de 2e degré de Nkoteng (municipalité située dans la région du Centre au Cameroun), a le ton amer, quand il parle de l'agro-industrie qui opère dans sa localité depuis 1964. « Rien ne va. Ça, je ne saurai mâcher mes mots. Le climat n'est pas serien entre nous, populations autochtones et la société sucrière du Cameroun (Sosucam). Les problèmes sont tellement multiples que je ne saurais les énumérer ici. Vous qui venez de Yaoundé, lorsque vous passez par Nanga-Eboko, vous êtes obligé de vous boucher les narines, bien que vous soyez dans la voiture. Notre rivière est totalement polluée. Nous ne pouvons plus avoir du poisson. Aucune ne mesures répertoire. Vous savez, Sosucam, c'est des costauds. Cela veut dire que partout où nous irons nous plaindre, rien de ne sera fait. » s'indigne l'autorité traditionnelle, avant de jeter le regard vers l'horizon, dans un air de désespoir.

Située à 136 Km au Nord – Est de la ville de Yaoundé, la commune de Nkoteng a pour principale activité commerciale l'agriculture, qui occupe plus de 90% de la population active. L'agriculture mécanisée est pratiquée par la Sosucam, entreprise agro industrielle sucrière spécialisée dans la culture et la transformation de la canne à sucre. Avec des plantations de la canne à sucre s'étendent sur une superficie de près de 18 700 ha (sur deux sites sucriers, celui de MBandjock et celui de NKoteng) pour une production annuelle de près de 105 000 tonnes de sucre, l'entreprise possédée à 74% par le groupe français Somdiaa et à 26% par l'État du Cameroun, emploie 6 000 ouvriers, constitués essentiellement de locaux.

siège de la Sosucam à Bandjock

Malgré un impact environnemental dénoncé par les riverains, la société qui est pourtant dotée d'un certificat de conformité environnementale délivré par l'administration, n'est pas la seule à avoir rasé le couvert forestier local pour s'implanter. À travers une agriculture traditionnelle, pratiquée avec des moyens technologiques rudimentaires, la population villageoise développe des cultures pérennes. C'est le cas de Papa Lucas, un sexagénaire qui possède 15 ha de cacao. « Avec cette cacaoyère, je dépasse ces fonctionnaires de Yaoundé qui ne foutent rien dans les bureaux » s'en vente-t-il, marchant vers son pick-up, tout en balançant son trousseau de clés. Comme lui, beaucoup d'autres locaux défrichent la forêt, pour cultiver non seulement du cacao, mais aussi du café, et du palmier à huile en pleine introduction dans l'arrondissement, avec déjà plus de 40 hectares mis en place. Selon les chiffres de la délégation du ministère de l'agriculture dans le département de la Haute Sanaga, la production actuelle du cacao oscille entre 25 et 30 tonnes, alors que celle du café avoisine les 7 tonnes.

Quid du Bénin

Au Bénin, les communautés villageoises sont en première ligne de la reconversion des forêts en exploitation agricole. Ici, 54,8% de la population pratique l'agriculture, notamment la culture du coton, pratiqué sur 90% des exploitations agricoles, avec près de 40% des entrées de devises. Le Bénin est le premier producteur de coton en Afrique de l'ouest, avec plus de 730 000 tonnes chaque année.

Cultivateurs de coton au Benin

À la question de savoir, qui de l'agriculture de subsistance ou de celle des cultures de rente, détruit plus la forêt, les acteurs sont unanimes. Ce sont les cultures de rente qui sont responsables de la déforestation au Bénin. Selon les chiffres du ministère béninois en charge de l'environnement, près de 100 000 ha de forêts sont détruits chaque année pour l'extension des plantations de coton, et dans une moindre mesure, de soja, de riz, de maïs, et de palmier à huile. Les communes de Banikora et de Kandi, situées respectivement au Nord-Ouest et Nord du Bénin, sont les principaux bassins de production de Coton.

Banikaora, la première commune cotonnière du Bénin

Banikaora est la première commune du Bénin en matière de production du coton. Pour la dernière campagne 2021-2022, cette commune a produit environ 167 296 tonnes de coton soit ¼ de la production nationale, sur une superficie d'environ 140 000 ha. C'est beaucoup d'espace en thème de superficie et pour le 1er Adjoint au Maire de Banikaora, Sabi Goré Bio Ali, cet espace ne suffit toujours pas. « Nous sommes limités en terme d'espace, parce qu'il y a le parc et la forêt classée de l'Aliborie supérieur, qui nous contraignent à ne pas étendre nos plantations. », explique l'élu local.

Mairie de Banikoara

Banikora est limitrophe du Parc w et de la forêt classée de l'Alibori supérieur. Mais le statut protégé de ces aires naturelles, ainsi que les dispositions fermes de l'État, les cotonculteurs étendent leurs plantations au-delà des frontières avec les aires protégées. « Au paravent un agriculture cultivait au trop deux ha. Mais maintenant, compte tenu de l'utilisation des herbicides, chacun va jusqu'à 10 ha, voir même 20 ha. Ce qui nous pousse à détruire la forêt. », reconnait Tamou Chabi, cotonculteur à Banikaora.

Kandi

Kandi couvre une superficie de 3421 Km2 avec une population estimée à 177 683 habitants. La commune occupe chaque année, la deuxième position en matière de production de coton après Banikoara. À l'issue de la campagne 2021-2022, cette commune a produit 68 000 tonnes de coton sur une superficie de 71 000 hectares. Tout comme Banikoara, elle fait partie du département de l'Alibori, la zone agro-écologique du bassin cotonnier.

Seidou Abdou Wahah, 1er Adjoint au maire de Kandi

Ils sont 20 000 à produire le coton à Banikoara, répartis dans 194 Coopératives villageoises des producteurs de coton (CVPC). Comme Banikoara, Kandi fait aussi le soja, le riz, le maïs. Pour le 1er Adjoint au Maire de Kandi, il faut faire une pause dans la production du coton et imaginer autres alternatives pour le développement du Bénin. « Par le passé, l'on était capable de vous dire que les pluies auront lieu à telle date. Mais aujourd'hui, puisque le couvert végétal n'est pas là, les prévisions météorologiques sont démenties par la réalité sur le terrain. Je penses qu'au niveau où nous sommes, on est obligé de marquer un arrêt, et de penser à une autre pièce de rechange. », confie Seidou Abdou Wahah, 1er Adjoint au maire de Kandi.

La société civile dénonce l'agriculture industrielle

Djibril Azonsi, Directeur general de LE RURAL

LE RURAL est un groupe de presse agricole basé au Bénin. Il informe depuis quelques années sur les thématiques relatives à l'agriculture, l'agrobusiness, le genre et développement, la recherche et innovation, la santé et nutrition et l'environnement. Pour son directeur général, il n'y a pas de doutes, c'est l'agriculture de rente qui détruit le plus de forêt au Bénin. « Les cultures de rente sont essentiellement à but commercial. Elles se font sur des grandes superficies, contrairement à l'agriculture de subsistance, qui est destinée à l'alimentation de la famille, et dont les excédents peuvent être vendus pour gérer les autres charges du quotidien. C'est vrai que jusqu'ici, il n'existe pas de chiffres actualisés sur les occupations spatiales de chaque cultures, mais je pense qu'en tête des cultures qui détruisent le plus la forêt, nous avons le coton. Parce que c'est l'une des cultures qui demande qu'on défriche sérieusement le terrain. », explique Djibril Azonsi, directeur général de LE RURAL.

Aristide Chacgom, coordonateur de Green Development Advocates (GDA)

Au Cameroun, Aristide fait partie des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la déforestation. « Je dirais sans ambages que c'est l'agriculture industrielle qui détruit plus la forêt. Si vous prenez par exemple la cacaoculture que pratiquent encore certains de nos parents de manière rudimentaire, vous verrez qu'elle ne détruit pas totalement la forêt, car le cacao est cultivé sous ombrage. Et même quand les communautés forestières pratiquent l'agriculture, vous verrez qu'elles réservent toujours des espaces forestiers pour la collecte des produits forestiers non ligneux ou pour la pharmacopée traditionnelle. Hors l'agriculture industrielle procède par un rasage total de la forêt, pour la remplacer par une végétation non naturelle, qui pour le cas du Cameroun, peut être le palmier à huile ou l'hévéa, qui sont les principalement cultivés par les agro-industries. On peut également évoquer la canne à sucre. », explique Aristide Chacgom, coordonnateur Chez Green Development Advocates (GDA).

Les pouvoirs publics préconisent l'agroforesterie

Gaston Dossouhoui, Ministre béninois de l'Agriculture

Au Bénin où nous avons pu rencontrer le ministre de l'agriculture, il en ressort une prise de conscience des dégâts forestiers causés tant par les cultures de rente, que par les cultures de subsistance. « Il est très courant de constater que la reconversion des forêts en terres agricoles nous pousse petit à petit vers la désertification, ce qui finira par nous affamer. Mais voilà, il faut produire. Je suis d'accord avec vous que l'agriculture familiale, pratiquée sur des petites superficies, cause moins de dégâts aux forêts, semble-t-il, mais ça cause quand même. Car la manière de cultiver, la manière de défricher, les brulis que nous faisons, les arbres que nous incinérons afin que nos ignames reçoivent bien le soleil pour une bonne tubérisation, constitue déjà une déforestation. Le problème n'est pas seulement l'échelle qu'on utilise pour certaines cultures industrielles, mais la méthode. Nous avons démontré à suffisance, depuis près de 30 ans, que pour un champ de cotonnier, lorsque vous avez là-dessus, 40 pieds bien repartis de karité, vous n'affectez pas le rendement. Alors, que faire pour cette logique entre dans les têtes de nos producteurs ? Tout le débat est là. » déclare Gaston Dossouhoui, le ministre béninois de l'agriculture.

Pour le membre du gouvernement l'urgence est de réduire l'impact de l'agriculture sur les forêts, sans toutefois chercher à savoir quel type d'agriculture détruit le plus la nature. Pour concilier la production des aliments et la préservation des forêts, outre l'agroforesterie, le ministère béninois de l'agriculture conseille aux agriculteurs, l'usage des techniques de semis qui ne nécessite pas le remuage des sols. L'alternance de certaines cultures sur un même sol permet aussi de préserver sa fertilité. C'est le cas entre l'igname, et des cultures locales comme le Moukono et le kajanus.

Fanta Mabo, Didier Madafime et Bernadette Nambou, avec le soutien du Rainforest Jurnalism Fund et le Pulitzer Center

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Sanaa Seif : « Il faut se battre pour tout, pour le moindre droit »

Depuis 1952, lorsque l'occupation britannique a quitté l'Égypte, le pays est dirigé par l'armée. La dictature de 30 ans d'Hosni Mubarak a été renversée après le soulèvement de 2011 qui a débuté le 25 janvier, une date connue sous le nom de « jour de rage ». De nouvelles élections ont eu lieu en 2012, qui ont conduit à la victoire de Mohamed Morsi du parti islamiste Fraternité musulmane. Son mandat a duré un an, jusqu'à ce qu'il soit interrompu par le coup d'État militaire dirigé par le général Abdel Fattah Al-Sisi en 2013. Depuis lors, la population égyptienne vit sous un régime autoritaire et antidémocratique.

Tiré de Entre les lignes et les mots

Sanaa Seif est une cinéaste et militante égyptienne et britannique. Elle était présente lors du soulèvement de 2011 et a fait campagne pour la libération de son frère, Alaa Abd Al-Fattah, et d'autres prisonniers politiques du régime d'Al-Sisi. Ses actions en défense de ces militants ont abouti à son arrestation à trois reprises. Dans cette interview, réalisée en juin 2023, Sanaa parle de la conjoncture politique actuelle en Égypte et de sa campagne en cours pour la libération des défenseurs des droits humains dans le pays.

Pendant les manifestations de 2011, vous avez accompagné vos parents et vos frères dans la lutte et êtes devenue active dans le mouvement à partir de là. Quelle est votre lecture des manifestations de cette période ? Qu'est-ce que cela a signifié pour l'organisation et la réorganisation des mouvements dans le pays ?

Les principaux slogans prononcés dans les rues étaient « Pain, liberté et justice sociale ». L'objectif principal était d'établir la démocratie, et nous n'avons pas cela. Et puis les mouvements de 2011 ont été vaincus. L'inflation est galopante, les prix sont beaucoup plus élevés, la valeur de l'argent a beaucoup baissé. La violence policière est très présente.

Mais c'était quand même un moment très significatif et important dans l'histoire de notre pays, parce que c'était très fort, mais très pacifique. C'était un moment de possibilité et de potentiel dans notre pays, mais nous avons commis beaucoup d'erreurs collectivement – en particulier les groupes politiques organisés. Nous n'avons pas défendu la valeur de la démocratie et, face à la complexité de notre pays et de notre société, nous voulions seulement que l'armée résolve nos problèmes sociaux à notre place. Par conséquent, naturellement, l'armée en a profité. Le régime militaire d'aujourd'hui n'est plus déguisé comme avant, et Abdul Fatah Khalil Al-Sisi est déjà notre président depuis dix ans.

En Égypte, il y a un dilemme politique constant entre avoir des groupes islamistes ou l'armée au pouvoir. Ce sont les groupes organisés. Tout autre – progressiste, de gauche, conservateur, tout groupe civil ou radical comme nous – est très petit et peu organisé, car l'État ne le permet pas. Il était donc en quelque sorte connu qu'une fois les sociétés ouvertes, les islamistes constitueraient l'opposition la plus populaire. Ils ont remporté les élections, obtenu la majorité au parlement et à la présidence et ont mal gouverné pendant un an. Ils sont arrivés après la révolution, mais n'ont fait aucune réforme de la police et ont continué les lois dictatoriales contre la population chrétienne… Toutes les mauvaises choses qui avaient conduit à la révolution ont continué, mais au lieu d'être au nom de l'armée, elles sont désormais au nom de l'Islam.

L'armée a profité de cette occasion pour organiser un coup d'État et, fondamentalement, rejeter la démocratie. Naturellement, lorsque l'armée est revenue au pouvoir, elle a opprimé tout le monde sous prétexte qu'elle combattait le terrorisme et l'extrémisme. L'armée se présentait comme laïque, mais d'un point de vue religieux, elle était aussi conservatrice que la Fraternité musulmane et tout aussi sectaire.

Avec un gouvernement antidémocratique, il y a beaucoup en jeu au-delà du manque de démocratie lui-même. Pouvez-vous nous donner un bref aperçu de la situation politique actuelle dans votre pays ?

En ce qui concerne la liberté personnelle, l'État a une certaine propagande contre le harcèlement sexuel, qui est criminalisé par la loi. Mais la violence réelle à l'égard des femmes a augmenté. Aujourd'hui, il y a de nombreux cas de filles arrêtées parce qu'elles ont fait des vidéos sur TikTok. Il y a un aspect de classe à cela. Si c'est une fille de la classe moyenne supérieure qui parle anglais et réalise ces vidéos et qui est une influenceuse dans l'une des régions chics d'Égypte, c'est acceptable. Mais si c'est une fille de la classe moyenne inférieure qui fait ces vidéos, elle se fait arrêter pour prostitution. Notre procureur général a fait des déclarations publiques sur les valeurs familiales. Ainsi, les filles, la communauté LGBT et toute autre minorité sont beaucoup plus persécutées.

D'un point de vue financier, nos militaires sont impliqués dans toutes sortes d'entreprises, même des entreprises privées qui font partie des services de renseignements généraux. Il y a un cas assez célèbre d'un homme qui a refusé de remettre son entreprise à l'armée et s'est retrouvé en prison, avec son fils, pendant deux ans. De nombreuses communautés ont été expulsées parce que l'armée a décidé de construire un mégaprojet sur le territoire. La compagnie pétrolière italienne Eni a commencé à extraire du gaz naturel liquéfié (GNL) en Égypte, tout comme British Petroleum. Nous n'avons pas la liberté de la presse, donc nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais les communautés autour des usines de GNL dénoncent la pollution de l'eau. Les pêcheurs affirment qu'il n'y a plus de poissons dans les eaux.

Pendant les mobilisations de 2011, vous et d'autres militants avez travaillé à l'édition et à la publication du journal indépendant Al-Gornal. Pouvez-vous nous parler de cette expérience et des outils de communication dans le pays ?

Aujourd'hui, nous avons environ trois grands médias indépendants qui sont encore en mesure d'opérer dans le pays. C'est un grand défi de le faire et de nombreux journalistes sont arrêtés, mais nous avons encore des restes de la société civile qui sont dans l'opposition. Avant, nous avions beaucoup plus de véhicules de presse, de journaux et autres. Tous nos médias grand public sont passés sous le contrôle du service des renseignements généraux, qui réglemente également les reportages.

« En 2011, j'avais 16 ans. La plupart des membres du groupe travaillant à Al-Gornal avaient mon âge. Nous n'étions pas journalistes, mais nous nous sommes rendu compte que c'était un moment de liberté quelque peu exceptionnel, et nous voulions simplement le souligner. » – Sanaa Seif

Les gens parlaient librement sur Internet, mais nous voulions une publication imprimée. Pour le contenu, nous avons créé une page Facebook et lancé un appel à articles. C'était un processus très inspirant. Il y avait une publication mensuelle et nous avions six numéros. Nous avons distribué 25 000 exemplaires gratuitement avec un réseau de distribution impressionnant. C'était un contenu très sérieux, et le mérite n'était pas le nôtre, mais des personnes qui se sont engagées avec nous.

Pendant toutes ces années de participation active au militantisme, vous avez été arrêtée trois fois. Votre frère, militant des droits humains en Égypte, est toujours en prison aujourd'hui. Comment se sont déroulées les campagnes pour la libération des militants emprisonnés, dont votre frère ?

Mon frère est en prison depuis neuf ans. Au début, nous faisions campagne à l'intérieur du pays, et c'est ainsi que cela se passe dans le cas de la plupart des personnes arrêtées. Il y a beaucoup de gens qui militent et plaident non seulement pour la libération des personnes incarcérées, mais aussi pour de meilleures conditions. Il faut se battre pour tout, pour chaque petit droit : obtenir de la nourriture pour ces personnes, des lettres, leur rendre visite. Rien ne peut être tenu pour acquis. Toutes mes arrestations ont eu lieu parce que je défendais la liberté de mon frère et du reste des personnes emprisonnées en général. Son avocat a été arrêté pour l'avoir défendu – il est également journaliste.

Aujourd'hui, ma façon de faire campagne est avec les gouvernements occidentaux pour aborder la situation des droits humains en Égypte. À Genève, nous nous sommes battu.e.s pour changer les conseils de voyage en Égypte, afin qu'ils disent qu'il est possible d'être arrêté dans le pays, et que le passeport ne vous protégera pas. Cela a eu un certain succès et, bien sûr, c'est grâce à la solidarité de militant.e.s comme nous. Je suis au Caire depuis un an, mais j'ai beaucoup voyagé et, en gros, j'ai fait campagne à l'extérieur. Je veux rester dans mon pays. C'est un grand risque d'utiliser les espaces occidentaux pour faire campagne pour nous, peuple égyptien. J'ai donc décidé de le faire et de rester au pays, pour qu'il n'y ait aucune répercussion contre mon frère. Lors de la conférence des Nations Unies sur le climat, la révélation de l'affaire que j'ai faite m'a apporté une certaine protection. Je peux vivre au Caire, mais c'est toujours dangereux et ils peuvent m'arrêter, mais ce ne sera pas une décision facile. C'est un risque calculé, où il y aura un certain prix politique.

Langue originale : anglais

Traduit du portugais par Andréia Manfrin Alves

Édition par Hélène Zelic

https://capiremov.org/fr/entrevue/sanaa-seif-il-faut-se-battre-pour-tout-pour-le-moindre-droit/

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

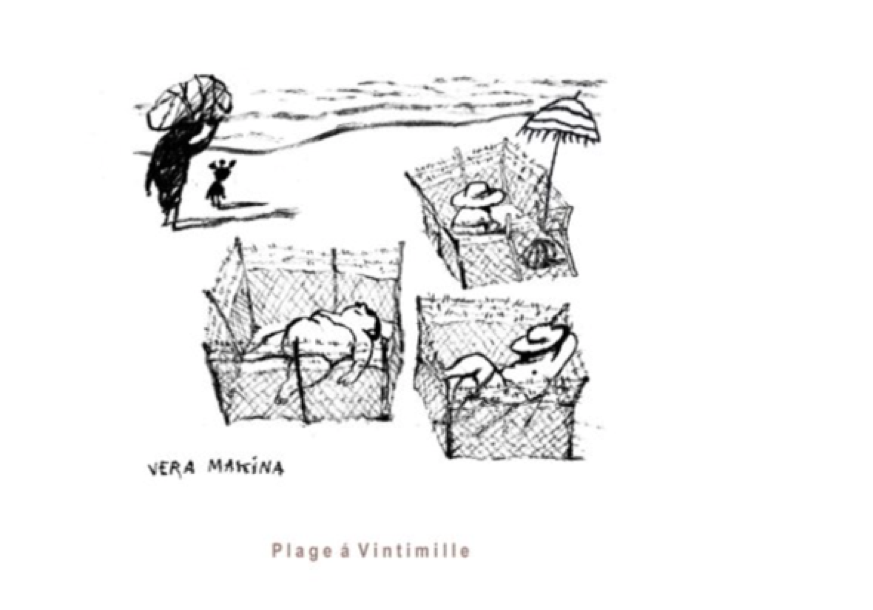

La fabrique des migrations : La grande illusion des « retours volontaires » (4/4)

Qu'est-ce qui pousse des milliers d'Africain·es à s'exiler alors que les dangers de la route sont connus, tout comme les terribles conditions de vie dans certains pays « d'accueil » ? Dans cette série du magazine ZAM déclinée en quatre épisodes, cinq journalistes décryptent les mécanismes de la migration. Ce quatrième et dernier volet s'intéresse aux « projets de retour » financés notamment par l'Union européenne.

Tiré d'Afrique XXI.

Coincé dans le désert algérien « sans rien », Uka Ifeanyi a accepté, le 14 février 2023, l'offre de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) de se réinstaller au Nigeria – une offre financée par l'Union européenne (UE) dans le cadre d'un programme visant à mener à bien des « projets de retour » pour les migrants refoulés. Après qu'il a été ramené par avion à Lagos, le personnel de l'OIM lui a demandé « de patienter trois mois pour obtenir un logement et [se] réinstaller, explique-t-il au téléphone. Mais, depuis, personne ne [l']a appelé. »

Ce n'est pas ce à quoi Ifeanyi s'attendait, car les fonctionnaires de l'OIM l'avaient spécifiquement interrogé sur ses compétences, et lui avaient promis une aide pour lancer une petite entreprise dans sa région d'origine. « Ils m'ont demandé ce que je voulais faire et je leur ai dit que je voulais me lancer dans la plomberie, poursuit-il. Ils ont noté tout cela, nous ont donné à chacun 50 000 nairas [environ 58 euros] sur une carte bancaire et nous ont demandé de rentrer chez nous. Mais ils n'ont jamais rappelé. »

Grace Onuru, qui était bloquée en Libye après avoir plusieurs fois échoué à rejoindre l'Europe, a bénéficié de l'aide de l'OIM pour rentrer au Nigeria en mars 2023. À son arrivée à Lagos, raconte-t-elle, « les fonctionnaires de l'OIM ont demandé à chacun d'entre nous quel métier il souhaitait exercer. Je leur ai dit que j'avais une formation d'infirmière et que je voulais ouvrir un magasin de produits pharmaceutiques. » Comme Ifeanyi, elle a reçu une carte bancaire créditée de 50 000 nairas. « Cette somme devait nous permettre de rentrer chez nous au Nigeria. Ils ont promis de nous contacter dans les trois mois. Mais, six mois plus tard, personne ne m'a appelée. »

Onuru dit qu'elle a désespérément besoin d'aide : « En ce moment, je suis bloquée. Aucun membre de ma famille ne peut m'aider. » À l'exception d'une école primaire dans laquelle elle squatte la nuit, à Lugbe, un quartier d'Abuja, elle n'a aucun endroit où aller. « Je n'ai rien à manger. Je n'ai pas de travail et je n'ai personne vers qui me tourner. »

60 % des nigériens secourus veulent repartir

On retrouve ce genre de récits dans plusieurs rapports, dont un rédigé par des chercheurs mandatés par l'Union européenne elle-même (1). L'étude note qu'une majorité de migrants revenus au pays vivent encore sous des tentes, ont disparu ou sont dans une situation pire qu'avant. Tous les rapports s'accordent à dire que plus de 60 % des Nigérians qui ont été « secourus » (souvent des prisons et des centres de détention en Afrique du Nord) sont tentés de repartir. Trois anciens migrants, rentrés depuis 2017 et interrogés par ZAM, ne disent pas autre chose. Eux ont réussi à se réinstaller, avec l'aide de projets financés par l'UE. L'un a créé une ferme piscicole, un autre un salon de coiffure, et le dernier un atelier de soudure et d'électricité. Ils affirment que la plupart des personnes avec lesquelles ils étaient revenus au Nigeria – l'un d'eux a mentionné de nombreuses « mères célibataires qui étaient censées ouvrir des salons de coiffure » – sont reparties après avoir vendu leur « pécule de départ », parfois « avec l'aide du personnel de l'OIM ».

Quelles sont les raisons de cet échec ? L'OIM n'a pas répondu aux sollicitations de ZAM. Pour Osita Osemene, de Patriotic Citizen Initiatives, l'une des ONG impliquées dans le programme de réinstallation, l'OIM et le gouvernement nigérian n'ont pas fait grand-chose pour permettre aux nouveaux arrivés de se réinstaller. Il ajoute que, selon lui, le gouvernement nigérian est le principal responsable de cette situation : « Ce sont des Nigérians, notre gouvernement doit prendre ses responsabilités. L'OIM est censée continuer à les soutenir et leur donner un peu de capital pour qu'ils se lancent dans les affaires. Cela n'a pas toujours été le cas. Mais que fait le gouvernement nigérian à ce sujet ? »

Le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences (National Emergency Management Agency, Nema), Manzo Ezekiel, qui est chargé de transporter les rapatriés au Nigeria, précise que le mandat de la Nema est d'accueillir les personnes qui ont été évacuées d'Afrique du Nord par l'OIM vers le Nigeria. « Nous leur apportons le soutien financier nécessaire pour qu'ils retournent dans leur lieu de résidence, explique-t-il. La Commission nationale pour les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays est chargée de leur fournir une formation à l'entrepreneuriat ou de leur donner des capitaux pour créer des entreprises. » La porte-parole de la Commission pour les réfugiés, Khadija Imam, n'a pas répondu à nos questions.

Bloqués en Afrique du nord

Selon une enquête du journal néerlandais The Correspondent, l'Union européenne a financé, entre 2011 et 2019, 47 projets régionaux de « facilitation des transports » destinés à aider les migrants retrouvés le long des routes migratoires dans les pays d'Afrique du Nord « à retourner volontairement » dans leurs pays d'origine, pour un coût de 775 millions d'euros. Pour le seul Nigeria, le coût s'est élevé à 68 millions d'euros. Mais même dans les cas où les projets ont été couronnés de succès, leur impact réel est douteux. Si l'OIM au Nigeria indique dans son rapport de 2021 qu'elle a aidé 3 042 migrants à « retourner volontairement » au Nigeria, ce chiffre est dérisoire par rapport au nombre de migrants nigérians qui empruntent chaque année des itinéraires illégaux dans la direction opposée : ils seraient, selon les estimations, entre 44 000 à 85 000 (2).

Selon des recherches menées en 2007, entre 66 % et 80 % d'entre eux sont susceptibles de rester bloqués en Afrique du Nord. Mais ce pourcentage pourrait avoir augmenté particulièrement au cours des huit dernières années, depuis que les initiatives européennes ont transformé les zones frontalières nord-africaines en murs lourdement surveillés. Depuis 2015, la pression de l'UE a conduit à la criminalisation du transport des migrants le long des itinéraires. Le Fonds fiduciaire européen d'urgence pour l'Afrique, doté de 6 milliards de dollars, également créé en 2015, a par ailleurs financé des infrastructures qui acheminent les migrants illégaux vers les prisons et les centres de détention en Libye. Les Subsahariens vivant actuellement dans des conditions d'exploitation ou détenus dans des pays comme la Libye seraient, selon les estimations, entre 1 et 2 millions.

Arrêtés, battus et violés

Au Cameroun, selon l'OIM, 5 450 migrants ont été « autorisés à retourner [dans leur pays] et à se réintégrer » entre 2017 et 2021, dans le cadre de l'Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants. Dans un rapport qui se concentre sur la période allant de janvier à juin 2021, l'OIM écrit qu'au cours de ces six mois, 233 Camerounais ont bénéficié de son « Programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration ». L'organisation note que cela a été « loin d'être un parcours sans heurts » et qu'« il y a des retards pour certains projets de réintégration en raison du manque de constance et/ou de dévouement de certains rapatriés qui demandent une réintégration socio-économique. » Citant un rapatrié prénommé Arnaud, 31 ans, rentré d'Algérie en janvier 2023, qui « a d'abord connu une période difficile » mais qui maintenant « élève et vend des poulets », le rapport indique cependant que, dans son cas également, « des défis subsistent ».

L'ONG Human Rights Watch a rapporté qu'entre 2020 et 2022, 80 à 90 demandeurs d'asile déboutés aux États-Unis, qui ont été expulsés vers le Cameroun, ont subi des persécutions et d'autres violations graves des droits de l'homme dès leur retour dans leur pays, certains affirmant avoir été arrêtés, battus et violés par des gendarmes.

Comme au Nigeria, le nombre de rapatriés au Cameroun reste faible par rapport à celui des personnes qui quittent le pays. Alors que l'OIM fait état d'un peu plus de 1 000 rapatriés par an rien qu'en 2022, 8 115 Camerounais, soit huit fois plus, sont partis demander l'asile ailleurs – en dehors de l'Afrique pour la plupart. On ignore combien d'entre eux ont péri ou se sont retrouvés sans moyens de poursuivre leur voyage. On ne sait pas non plus ce qu'il est advenu, selon les données mentionnées ci-dessus, des 5 437 personnes dont la demande a été rejetée.

Dans les camps en Arabie saoudite

Selon des ONG kényanes, il existe treize « centres de secours » pour les travailleurs kényans victimes d'abus en Arabie saoudite. Gérés par l'État saoudien et ne recevant qu'occasionnellement la visite de dignitaires kényans, ces centres n'ont pas bonne presse. Des femmes y seraient détenues pendant des années, le temps que leurs « papiers soient traités », et celles qui tombent malades n'y sont pas soignées. « De nombreuses femmes sont bloquées dans ces camps », déclare Fred Ojiro, porte-parole de l'ONG de défense des droits de l'homme Haki. « Au cours de la deuxième semaine de juin [2023], une femme y est décédée. D'autres décès relevés dans des rapports n'ont pas pu être confirmés », dit-il.

Si les estimations selon lesquelles une grande majorité des travailleurs migrants, en particulier les employées de maison (parmi les quelque 300 000 Kényans travaillant dans les États du Golfe), sont exploités, battus et violés sur leur lieu de travail sont exactes, le nombre de femmes accueillies dans ces camps est remarquablement faible : selon les chiffres officiels, elles ne seraient que 288 au total. Il n'a pas été possible de déterminer si cela signifie que les femmes « préfèrent » leur travail « d'esclave » aux camps, qu'elles ne veulent pas être forcées à rentrer chez elles ou qu'elles ne sont tout simplement pas au courant de l'existence de ces camps (ni d'ailleurs de la ligne téléphonique d'urgence et de l'adresse électronique que le gouvernement kényan a mis en place).

En ce qui concerne la réinstallation dans leur pays d'origine, rien n'indique que des employées de maison victimes d'abus ont reçu de l'aide pour commencer un nouvel emploi au Kenya (hormis le fait que la secrétaire permanente aux Affaires étrangères et à la diaspora, Roseline Njogu, a déclaré que les billets de retour à Nairobi depuis les camps de secours « ont été financés » par son ministère). « Nous faisons ce que nous pouvons », soupire Faith Murunga, une Kényane qui a été ébouillantée par son employeur en Arabie Saoudite et qui alerte désormais sur les risques de l'émigration dans le Golfe. Selon elle, les ONG n'ont pas les moyens de faire plus que des campagnes de sensibilisation.

Le mirage de la biométrie

L'UE ne semble pas se préoccuper outre mesure de la plupart des migrants kényans et ougandais se rendant dans le Golfe, contrairement aux Ouest-Africains qui souhaitent se rendre en Europe. Les dépenses les plus importantes du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique sont consacrées au contrôle des frontières : 250 millions d'euros, sur les 770 millions dépensés entre 2011 et 2019, ont servi à mettre au point une carte d'identité numérique biométrique pour les Nigérians, afin d'empêcher le franchissement illégal des frontières.

Mais ce projet a lui aussi peu de chances d'atteindre son objectif. Dans une enquête précédente, ZAM révélait que les frontières du Nigeria sont toujours aussi poreuses, tandis que le nouveau projet de carte d'identité biométrique n'a été qu'une vache à lait pour divers syndicats corrompus opérant au sein et autour du service d'immigration du Nigeria, le NIS.

Un sondage réalisé par le Bureau nigérian des statistiques auprès des personnes de retour d'Europe montre que, selon elles, la migration vers l'Europe diminuerait si le Nigeria offrait des emplois, une éducation, la sécurité, des infrastructures sociales, et s'il réformait un système actuellement basé sur le favoritisme. Le Dr Ejike Oji, qui a étudié la migration des médecins vers l'Europe, estime que l'UE devrait modifier l'orientation de ses interventions pour ne plus se contenter de « contrôler les frontières », mais plutôt engager les responsables gouvernementaux « sur la question de l'injustice sociale au Nigeria ».

La même chose pourrait être dite dans le cas d'autres pays africains. Mais, à en juger par de récents documents de l'UE et du Royaume-Uni consacrés à la stratégie de l'Europe pour l'Afrique (3), les politiques menées dans cette région vont se concentrer sur la « coopération renforcée en matière de migration et de mobilité », dans le cadre de « partenariats égaux » avec les gouvernements de pays où de nombreux citoyens disent vouloir partir.

L'extrême droite en embuscade

Cette stratégie reste en place malgré une avalanche de recherches récentes, dont certaines ont été reproduites sur le site web de la Commission européenne, qui montrent que les immigrés clandestins africains ne représentent qu'une proportion minuscule des tendances migratoires totales en Europe et au-delà. Au cours de cette enquête, deux diplomates européens ont confirmé, lors de conversations « off the record », qu'ils étaient au courant, mais, a déclaré l'un d'eux, les mesures ont été maintenues « en raison de la pression des populistes ». L'extrême droite des pays européens et du Royaume-Uni ont à plusieurs reprises exprimé leur inquiétude de voir leurs pays « inondés » d'immigrants africains, ce qui a conduit l'influenceur Onye Nkuzi, qui compte plus de 300 000 abonnés sur X (ex-Twitter) et analyse les tendances migratoires et les attitudes européennes, à tweeter en août 2023 : « L'Europe craint davantage de devenir noire que de subir une guerre nucléaire. »

Les autres préoccupations mentionnées dans ces documents politiques sont le président russe Vladimir Poutine et la Chine. Ces documents expriment la crainte que ces « autres acteurs géopolitiques [...] étendent leur influence » sur les gouvernements africains. Il est donc important, peut-on y lire, que les gouvernements africains s'engagent plus que jamais dans des « partenariats égaux ».

Le soutien à la « société civile » et aux « médias libres » est mentionné avec beaucoup moins de ferveur et beaucoup moins souvent dans les journaux, ce qui a amené un interlocuteur camerounais, qui fait partie de l'opposition démocratique, à demander : « Mais pourquoi ne peuvent-ils pas simplement nous soutenir ? »

Notes

1- Voir Chloe Sydney, « Nigeria : returning migrants at risk of new displacement or secondary migration », Migration Governance and Asylum Crises, juillet 2021. À télécharger ici.

2- Ce chiffre a été calculé par ZAM à partir d'estimations de 2007 (voir « Irregular Migration from West Africa to the Maghreb and the European Union : An Overview of Recent Trends », OIM, 2008) appliquées aux dernières données de demandes d'asiles produites par l'Union européenne.

3- À lire par exemple ici, là ou encore là.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

COP28 : le capitalisme vert contre l’Afrique

La COP28 ouvre une course effrénée à l'accaparement des forêts africaines par des multinationales présentes sur le marché des crédits carbone.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Le marché de compensation de carbone permet à des entreprises d'acheter des permis d'émission de gaz à effet de serre. Une mesure présentée comme un moyen de ralentir le réchauffement climatique.

Affaires juteuses

Afin d'éviter les mesures contraignantes de sortie des énergies fossiles, la COP28 mise sur les technologies et le marché de compensation de carbone. Ce dernier reçoit l'assentiment d'un large éventail d'acteurs. Ainsi les entreprises pollueuses peuvent continuer leur activité tout en proclamant leur neutralité carbone sur leurs produits ou services. Les pays d'Afrique espèrent engendrer des revenus grâce à leurs massifs forestiers, tout comme les grandes ONG versant dans le business, comme WWF en charge de la gestion de certains massifs ou Verra qui s'est proclamé garant de l'intégrité du marché de compensation de carbone.

Sauf qu'une enquête récente menée conjointement par les journaux The Guardian et Die Zeit avec l'aide d'une ONG (une vraie cette fois-ci) d'investigation, SourceMaterial, montre que les compensations carbone sont surévaluées de près de 400 %. Confirmée par une étude de Cambridge estimant que 10 % de ces projets ont un réel effet sur le ralentissement du réchauffement climatique.

Spoliation des forêts

Dans ce nouvel eldorado du capitalisme vert les perdants sont évidemment la planète et les populations. Après avoir dilapidé la manne pétrolière en achat d'armes, en travaux de prestige et en détournement de fonds, les potentats africains voient là une nouvelle occasion de s'enrichir indûment. Le moyen utilisé est le même que pour celui de l'accaparement des terres arables. Désormais des grandes entreprises mettent la main sur les forêts. C'est le cas par exemple de l'entreprise suisse South Pole dans la région de Kariba au Zimbabwe, projet décrié pour son manque de probité.

La COP28 n'est pas seulement l'occasion pour son président le Sultan Ahmed Al-Jaber, PDG du groupe Abu Dhabi National Oil Company, de conclure des contrats pétroliers comme nous l'indique la BBC. Elle offre désormais la possibilité au Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum de la famille royale de faire de bonnes affaires avec sa société Blue Carbon LLC. Ainsi il vient de signer un contrat avec le Liberia en vue de mettre la main sur un million d'hectares. Des accords similaires ont été passés avec l'Angola, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Près de 25 millions d'hectares de forêt, l'équivalent de la surface du Royaume-Uni passent sous le contrôle des Émirats arabes unis. Si les contrats sont opaques, on sait que l'essentiel des revenus du marché de compensation reviendront à Blue Carbon.

La COP28 permettra donc aux dictatures du Golfe de continuer à vendre du pétrole et gagner de l'argent en permettant aux multinationales de se parer de vertu écologique tout en polluant. Mais que pouvions-nous attendre d'une COP dont 2 500 participantEs sont des lobbyistes de groupes pétroliers ?

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

À Toni Negri, camarade et militant infatigable

Alors que Toni Negri s'en est allé, ce 16 décembre 2023, un collectif de camarades italiens rend un hommage ému à ce « militant infatigable des mouvements sociaux et politiques des années 60 et 70, ardent promoteur du mouvement pour l'Autonomie ouvrière, et principal bouc émissaire de la répression étatique ». Ce fondateur de l'opéraïsme « a donné une cohérence théorique aux luttes ouvrières et prolétariennes dans l'Occident capitaliste et aux transformations du Capital qui en ont résulté. »

Tiré du blogue de l'auteur.

Toni Negri nous a quittés. Pour certains d'entre nous, c'était un ami cher mais pour nous tous, il était le camarade qui s'était engagé dans le grand cycle des luttes politiques des années soixante et dans les mouvements révolutionnaires des années soixante-dix en Italie. Il fut l'un des fondateurs de l'opéraïsme et le penseur qui a donné une cohérence théorique aux luttes ouvrières et prolétariennes dans l'Occident capitaliste et aux transformations du Capital qui en ont résulté. C'est Toni qui a décrit la multitude comme une forme de subjectivité politique qui reflète la complexité et la diversité des nouvelles formes de travail et de résistance apparues dans la société post-industrielle. Sans la contribution théorique de Toni et de quelques autres théoriciens marxistes, aucune pratique n'aurait été adéquate pour le conflit de classes.

Un Maître, ni bon ni mauvais : c'était notre tâche et notre privilège d'interpréter ou de réfuter ses analyses. C'était avant tout notre tâche, et nous l'avons assumée, de mettre en pratique la lutte dans notre sphère sociale, notre action dans le contexte politique de ces années-là. Nous n'étions ni ses disciples ni ses partisans et Toni n'aurait jamais voulu que nous le soyons. Nous étions des sujets politiques libres, qui décidaient de leur engagement politique, qui choisissaient leur voie militante et qui utilisaient également les outils critiques et théoriques fournis par Toni dans leur parcours.

Nous nous souvenons de Toni comme d'un militant infatigable des mouvements sociaux et politiques des années 60 et 70, comme un ardent promoteur du mouvement pour l'Autonomie ouvrière, comme le principal bouc émissaire de la répression étatique, qui a culminé avec les grandes arrestations du 7 avril 1979 et le procès politique qui a suivi. Onze ans et demi de détention, prisons de haute sécurité, menaces et passages à tabac ont été le prix que l'État lui a fait payer. Nous nous souvenons également de lui dans les douleurs et les contradictions de son départ d'Italie et de son exil en France, au cours duquel il n'a pas abandonné un seul instant son engagement à trouver une solution politique au problème des milliers de militants politiques enfermés dans des prisons spéciales en Italie. La preuve en fut l'interruption volontaire de son exil et son retour en Italie en 1997 dans l'espoir de contribuer à la fin de la législation spéciale, mais qui lui a valu de rester en prison jusqu'en 2003. Nous nous souvenons de lui lorsqu'il a déclaré que « le communisme est une passion collective joyeuse, éthique et politique qui lutte contre la trinité propriété, frontières et capital ». Nous nous souvenons de lui comme d'un homme toujours à l'écoute, en particulier des jeunes, un homme ouvert au dialogue et à la discussion, mais un opposant ferme à toute idéologie et pratique du capital et aux forces politiques qui lui donnent les formes institutionnelles.

Pour le monde culturel, philosophique et politique, Toni était un profond exégète de la pensée de Spinoza et l'un des plus grands théoriciens marxistes au tournant des XXe et XXIe siècles.

Pour nous, il était aussi et surtout le camarade Toni.

Avec amour nous te disons au revoir, avec amour nous embrassons Judith, Anna, Nina et Checco.

Signataires :

Gianfranco Pancino

Loredana Zamuner

Giustiniano Zuccato

Isabella Annesi Maesano

Anna Soldati

Emanuela Bertoli

Sergio Bianchi

Donato Tagliapietra

Lia Lanzi

Leandro Barozzi

Giuliano Righi Riva

Sandra Doveri

Patrizio Galmarini

Maurizio Lazzarato

Gianni Mainardi

Agostino Mainardi

Jason Francis Mc Gimsey

Elicio Pantaleo

Ornello Turco

Barbara Bucco

Maurizio Gibertini

Teresa Passamonti

Italo Migliori

Angelo Gagliardi

Luciano Mioni

Mirco Dalle Carbonare

Gianni Sbrogiò

Patrizia Corrà

Roberto Segalla

Puccio Landi

Chicco Funaro

Lauso Zagato

Carlo Levi Minzi

Sandro Scarso

Marzio Sturaro

Paolo Benvegnù

Stefano Micheletti

Gigi Roggero

Paolo de Marchi

Paola Vellucci

Gaetano Grasso

Pino Cosenza

Emilio Mentasti

Giorgio, Ivan, Diego, Mara, Yuri Boscarolo

Piero Mancini

Paolo Carpignano

Icio Molinari

Fabrizio Sormonta

Piero Despali

Susanna Scotti

Gianfranco Ferri

Ulisse Marcato

Valerio Guizzardi

Ignazio Brivio

Flavio Restelli

Giorgio Moroni

Marco Scarfò

Giuli Peyronel

Giorgio Bonazzi

Saro Romeo

Tiziana Saccani

Giorgio Griziotti

Nadia Colella

Manuela Facinelli

Emilio Comencini

Angiola Zampieri

Annaflavia Bianchi

Fiorenzo Sperotto

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Touche pas à mes sources ! La France doit garantir et renforcer la protection des sources des journalistes, pas la torpiller

Tiré de https://snjcgt.fr/2023/12/14/touche-pas-a-mes-sources-la-france-doit-garantir-et-renforcer-la-protection-des-sources-des-journalistes-pas-la-torpiller/

mis à jour le 14 décembre 2023

Appel co-signé par la CGT

Nous, syndicats de journalistes, sociétés des journalistes, associations, médias, considérons que la liberté de la presse ne peut pas s'accommoder d'une exception de sécurité nationale autorisant l'espionnage des journalistes. Ceci est pourtant l'objet d'un actuel vif lobbying de l'Etat français dans le cadre de l'imminente adoption du règlement européen sur la liberté de la presse et des médias (European media freedom act, EMFA).

Les gouvernements des États membres, les eurodéputé·es et la Commission européenne ont jusqu'à ce vendredi 15 décembre pour trouver un compromis sur ce texte. Or, si ce texte comporte une très grande majorité de dispositions renforçant la liberté de la presse, et donc est un progrès, il comporte hélas aussi quelques dispositions liberticides.

Tel que proposé par les Etats membres européens, l'article 4 permet l'utilisation de logiciels espions de type Pegasus en cas d'« impératif prépondérant d'intérêt public, en accord avec la Charte européenne des droits fondamentaux » et pour enquêter sur une longue liste de 32 délits punis de trois à cinq ans de prison, incluant le terrorisme mais aussi les crimes informatiques, la contrefaçon ou encore le sabotage. La France milite actuellement activement pour que la protection des sources soit levée dans de tels cas. Concrètement, les appels, les e-mails et les échanges sécurisés entre les journalistes et leurs sources liées à ces enquêtes pourraient être interceptés — en toute légalité — par les services de renseignement.

Insistons : la protection des sources des journalistes est une condition fondamentale de la liberté de la presse, et par conséquent de la démocratie. Elle est d'ailleurs reconnue comme telle par la Cour européenne des droits humains (CEDH).

De nombreuses démarches ont déjà été menées auprès des autorités européennes pour que le règlement sur la liberté de la presse et des médias (European media freedom act) ne soit pas affaibli par une telle exception, qu'il serait impossible d'encadrer efficacement.

En septembre 2023, 500 journalistes ont signé une lettre appelant le Parlement européen à instaurer une interdiction absolue de surveiller les journalistes en utilisant des logiciels espions.

Le 30 novembre dernier, dix-sept des plus importantes organisations d'éditeurs et de journalistes en Europe ont fait part aux dirigeants européennes de leur inquiétude : « Au vu des récents développements dans les Etats membres de l'UE, tels que la prolifération d'outils de surveillance intrusifs, il est d'autant plus important que l'EMFA protège efficacement les fournisseurs de services de médias, les journalistes et leurs sources. Nous sommes profondément préoccupés par l'effet dissuasif qui pourrait s'ensuivre si le texte final fixe des conditions pour la divulgation des sources qui sont en deçà des normes internationales en matière de droits de l'homme, et maintient le paragraphe selon lequel “Le présent article [Article 4] est sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale” ».

« Pourquoi ajouter une clause sur la sécurité nationale dans une loi visant à protéger la liberté des médias, alors que nous savons tous que la sécurité nationale est traitée au niveau national ? Ceci reflète une approche illibérale. »

Maja Sever, présidente de la FEJ

La présidente de la Fédération européenne des journalistes, Maja Sever, a déclaré : « Pour les journalistes, l'article 4 est l'article le plus important, car l'idée initiale est de protéger les sources des journalistes et d'apporter une sécurité juridique aux journalistes et aux médias. Pourquoi ajouter une clause sur la sécurité nationale dans une loi visant à protéger la liberté des médias, alors que nous savons tous que la sécurité nationale est traitée au niveau national ? Ceci reflète une approche illibérale. »

Pour Dominique Pradalié, présidente de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), « cet espionnage, rendu possible, serait non seulement une atteinte grave à la liberté de la presse en Europe mais un signal catastrophique pour les autres continents ! »

Des articles de Investigate Europe, Disclose et Follow The Money révèlent qu'encore sept pays, dont la France — notamment par la voix de sa ministre de la Culture, Rima Abdul Malak — continuent d'insister sur la légalisation de l'espionnage des journalistes, ”en cas de sécurité nationale”.

Seule une formulation du règlement européen sur la liberté de la presse et des médias incluant les conditions de la CEDH et la jurisprudence, en vertu desquelles les interférences avec les libertés des journalistes peuvent être justifiées, serait pour nous acceptable. C'est le cas de la proposition du Parlement,adoptée le 3 octobre dernier, stipulant que la surveillance des journalistes ne pourrait être autorisée que par une autorité judiciaire indépendante et pour « enquêter ou empêcher un crime sérieux, sans lien avec l'activité professionnelle du média ou de ses employés » et sans que cela ne permette « d'accéder aux sources journalistiques ».

Nous appelons solennellement le président Emmanuel Macron et le gouvernement français, à retirer cette dérogation au titre de la “sécurité nationale” incompatible avec les standards européens pour l'exercice du journalisme. Sans protection des sources, pas de journalisme, pas de démocratie.

Premiers signataires

Syndicats

Syndicat national des journalistes (SNJ)

Syndicat national des journalistes – CGT (SNJ-CGT)

CFDT Journalistes

Syndicat général des journalistes – FO (SGJ-FO)

Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (Spiil)

Fédération européenne des journalistes (FEJ)

Fédération internationale des journalistes (FIJ)

Sociétés de journalistes

SDJ de l'AFP

SDJ de TF1

SDJ de L'Express

SDJ de La Tribune

SDJ de Challenges

SDJ de franceinfo.fr

SDJ de l'Informé

SDJ de RFI

SDJ de Mediapart

SDJ d'Arrêt sur images

SDJ d'Epsiloon

SDJ de L'Humanité

SDR du Monde

SDJ de France 24

SDJ de France 3 rédaction nationale

SDJ de France télévisions rédaction nationale

SDJ de Le Figaro

SDJ des Echos

SDJ de Libération

SDJ de M6

SDJ de Marianne

SDJ de Paris Match

SDJ de Télérama

SDJ de Radio France

SDJ de NRJ Group

SDJ de LCI

SDJ de l'Obs

Associations ou collectifs

Acrimed – Action Critique Médias

Article 34

Fonds pour une presse libre

Collectif “Secret défense, un enjeu démocratique”

Sherpa

Collectif We Report

Journalisme & Citoyenneté

Ofalp (Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse)

Un Bout des Médias (UBDM)

Les Autres Voix de la Presse

Informer n'est pas un délit (INPD)

Splann !

Médias

Au Poste

Rapports de force

Reflets.info

Rue89 Bordeaux

Rue89 Lyon

Rue89 Strasbourg

Grand-Format

Disclose

Les Jours

L'Alterpresse68

Le Crestois

Le Média

Reporterre

L'Arrière-Cour

Chabe

Homo nuclearus

94 Citoyens

Mind

Politis

15-38 Méditerranée

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Les dix recettes de l’Europe pour lutter contre les migrants

La rédaction de Mondafrique recense les dix procédés utilisés pour transformer l'Europe en forteresse. Quelques pistes de réflexion pour les élus français réunis en commission paritaire ces jours ci pour durcir les textes anti immigrés.

Tiré de MondAfrique.

A l'échelle internationale, on estime à 59 millions de déplacés dans le monde dont 4 millions de réfugiés syriens, bien qu' il y a moins de demandes d'asile en Europe pour cette année 2015 qu'en 2000. La majorité des migrants se réfugient dans les pays du Sud. L'Europe n'accueillant que 8% des déplacés de la planète.

Pour la Méditerranée, c'est la guerre et la misère qui poussent les migrants à aller voir ailleurs, parallèlement à la destruction de la Libye qui assurait jusque-là un rôle de sous-traitant des frontières Nord et par où la majorité des Africains embarquent aujourd'hui. Comment gérer cet afflux ? Voici dix réponses, parmi les plus inventives de l'Europe.

1- Le bombardement des chaloupes

En attendant le feu vert de l'ONU qui hésite encore sur cette décision sans précédant dans l'histoire, la stratégie européenne se dirige vers l'arraisonnement de bateaux de migrants en pleine mer. C'est ce que demandent quelques pays de l'Union, malgré l'illégalité de la procédure qui consisterait à intervenir dans les eaux internationales. Invoquant le modèle australien qui a réussi à réduire presque à zéro le flux de migrants en provenance d'Asie du Sud Est par des interventions armées en pleine mer, musclées, opaques et classées « secret défense », les Européens sont de plus en plus nombreux à demander l'aide de l'armée.

En Angleterre, c'est l'armée qui est appelée par les politiques et les opinions publiques à gérer ce problème que les politiques et les civils n'ont pas su gérer. En Autriche, l'armée épaule déjà la police dans le traitement des réfugiés. La Macédoine, plus petit état des Balkans, a fermé ses frontières avec la Grèce et la Serbie et déclaré l'état d'urgence dans son pays, l'un des plus importants points de passage avec la Croatie. En attendant le bombardement in vitro, l'Union Européenne a déjà lancé des missions navales militaires contre les passeurs le long des côtes libyennes mais qui se limiteraient à une première étape de surveillance. Pour l'instant. Après le no fly zone imposé par l'OTAN pendant la guerre contre la Libye, vers une no boat zone ?

2- Les écoutes téléphoniques

Europol, le super policier d'Europe, a mis en place un réseau de surveillance des communications téléphoniques, qui inclut aussi les réseaux sociaux où l'on peut trouver maintenant les dates de départ, les prix et les classes, éco, luxe, comme dans tout voyage organisé. Car si avant, les migrants payaient par étapes leur voyage de relais en relais, aujourd'hui les 30.000 passeurs s'activant autour de la Méditerranée sont si bien organisés en réseaux qu'un seul paiement suffit pour passer de Damas à Bruxelles, d'Erythrée à l'Allemagne ou de Dakar à Créteil.

L'idée de base est simple, tout le monde a un smartphone connecté, même les réfugiés, ce qui a d'ailleurs étonné nombre d'Européens qui pensaient qu'ils étaient démunis. A l'image de Lech Walesa, prix Nobel de la paix polonais, qui s'est demandé comment se fait-il que ces réfugiés « sont bien nourris et mieux habillés que nous ? » Le plombier polonais n'aurait pas de téléphone ?

3- La patate chaude

L'idée est vieille comme l'Europe, faire passer le problème aux voisins en fermant les yeux. C'est ainsi que les Français refilent les réfugiés vers l'Angleterre, ce qui énerve sérieusement cette dernière, l'Espagne vers la France et l'Italie vers le Nord de l'Europe.

De l'autre côté, ces pratiques ont failli dégénérer en incidents diplomatiques, comme entre la Grèce et la Macédoine, où Athènes voulait carrément acheminer 3000 migrants recueillis sur un bateau en Méditerranée par car vers la Macédoine. Si la Grèce accusée de ne pas surveiller ses frontières et de refiler les migrants à d'autres par un laxisme plus ou moins prémédité, dans les Balkans, toutes les autorités fustigent la décision de leurs voisins hongrois d'ériger une clôture de barbelés pour stopper les migrants, ce qui reviendra à les pousser vers la Bulgarie et la Croatie.

A force de les repousser des uns vers les autres, les migrants vont-ils finir par revenir chez eux à la fin de la boucle ? Pas évident…

4- L'esclavage…économique

L'Italie avait décidé, voici quelques années, que les communes hébergeant des demandeurs d'asile pouvaient les faire travailler gratuitement, c'est-à-dire de leur fournir des papiers temporaires mais à la condition qu'ils ne soient pas rémunérés pour leur labeur. Un peu comme les condamnés à des travaux d'utilité publique.

Ce retour à une forme d'esclavage économique pourrait s'étendre au reste de l'Europe car il possède deux avantages certains : en ces temps de crise, ne pas payer les travailleurs, et en ces temps de migration décourager les réfugiés en éliminant à la base le rêve européen qui va leur faire gagner des millions d'euros comme Sarkozy ou BHL. Tous des enfants de migrants.

5- La colonisation, le retour

Dans la logique européenne du 15ème siècle, il s'agit de pourchasser les assaillants sur leur propre territoire, comme l'a fait l'Espagne catholique en refoulant les Maures d'Andalousie pour les attaquer jusqu'en Afrique du Nord et coloniser ainsi leurs terres. C'est l'idée de la presse tabloïd anglaise et d'une partie des conservateurs.Il n'y a pas si longtemps que Roger Helmer, alors député européen britannique et membre du parti d'extrême droite Ukip, qui veut faire occuper par l'Angleterre la ville de Calais où une partie des migrants passe de l'Europe continentale pour rallier la Grande-Bretagne. Argument historique imparable de l'élu européen : « Calais était anglaise jusqu'en 1558, il est peut-être temps de la reprendre. »

L'Allemagne songerait d'ailleurs à récupérer le reste de la France et Rome et toute l'Europe.

6- Des camps dans les pays de départ

François Fillon, candidat à la primaire UMP pour 2017, avait proposé de mettre en place des camps de réfugiés en Libye sous le contrôle des Nations unies. Comme en Australie, qui sous-traite moyennant finances des camps sur l'île de Nauru, à Manus en Papouasie et même au Cambodge. Sauf que Fillon est plus malin, c'est l'ONU qui va payer. Reste la question à régler, qui va payer l'ONU ? Pourquoi pas les migrants eux-mêmes ?

7- Le règlement du billet retour

Prendre un peu d'argent et faire le chemin inverse, c'est l'une des idées européennes, calquée sur le modèle australien, lui aussi dépassé par le nombre de réfugiés. L'Australie avait décidé de payer 5000 dollars chaque réfugié pour qu'il retourne chez lui, comme cela a été confirmé sur un cas de bateau indonésien, qui a refait la traversée en sens inverse.

La méthode va-t-elle s'étendre ? Il y a une limite, celle de l'argent, les 500.000 migrants arrivés cette année en Europe auraient coûté 1 demi-milliard d'euros. C'est 10 fois moins cher que les bombardements en Syrie ou en Libye mais c'est de l'argent, surtout en temps de crise.

8- L'appel aux dieux de l'Olympe

La vieille méthode bureaucratique à la Bruxelloise, se réunir régulièrement pour des réunions de crise. A quoi servent-elles ? L'année dernière, les Européens s'étaient réunis pour donner un nom, l'opération « Triton » avait été lancée voici dix ans pour surveiller les entrants humains, opération pilotée par Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières. « Triton » était censée succéder à l'opération « Mare Nostrum », abandonnée depuis, dans la foulée de », « Hermès », « Poséidon et « Aenesas » (Enée), trois autres opérations de "containment".

Des noms grecs, alors que la Grèce est paradoxalement montrée du doigt par les Européens pour ses dépenses mais aussi pour son laxisme aux frontières. Hermès est d'ailleurs à lui seul tout un symbole. Il est le messager des dieux, donneur de la chance, l'inventeur des poids et des mesures, le gardien des routes et des carrefours, des voyageurs et du commerce.

9- Le recours au bon vieux barbelé

L'efficacité du barbelé n'est plus à prouver. Si en Hongrie principal point de passage vers l'Europe par la Croatie, la mise en place de 200 kms de grillage par l'armée a fait réagir Bruxelles, au Sud de l'Espagne ou à Calais dans le Nord de la France, ces grillages existent depuis bien longtemps et n'émeuvent personne. Mais plus offensif, le Parlement hongrois a autorisé l'usage d'armes, « non létales » pour bloquer les migrants qui ne seraient pas découragés par les barbelés et même la gare de Budapest a été fermée cet été pour les empêcher de circuler, suspendant le mois dernier toute la ligne Budapest-Vienne-Munich avec l'accord de l'Autriche et de l'Allemagne.

C'est d'ailleurs toute l'ironie de l'histoire, l'Union Européenne importe la plupart de ses ressources minérales, dépendante à 48% pour le minerai de cuivre à 64% pour la bauxite et jusqu'à 100% pour le cobalt, le platine ou le titane, achetant sur les marchés africains et sud-américains 160 millions de tonnes de fer par an pour faire des barbelés entre autres, deuxième importateur mondial. Et à titre d'exemple devant l'épuisement de ses ressources, la sidérurgie française s'approvisionne exclusivement en minerai importé depuis 1993 et la fermeture des usines de Lorraine. Une idée, faire des migrants des mineurs, quelque soit leur âge. Même les mineurs.

10- Le profiling

La Slovaquie a été claire, après étude du dossier, elle n'accepte que les migrants chrétiens. « En Slovaquie, il n'y a pas de mosquées, c'est pourquoi nous voulons choisir seulement des Chrétiens » a expliqué un porte-parole du ministère de l'intérieur en guise d'argument tautologique. En Tchéquie voisine, même principe, jusqu'à Tomio Okamura, leader d'extrême-droite qui a encouragé ses compatriotes « à élever des cochons et des chiens » pour repousser l'assaut. En Pologne, « c'est un véritable problème », a renchéri Lech Walesa, encore lui. « Si l'Europe ne ferme pas ses frontières, des millions de migrants vont venir ici et ils n'hésiteront pas à imposer leurs coutumes, y compris les décapitations », a-t-il prédit à la Houellebecq.

Bref, les idées et les arguments ne manquent pas. Comme les réfugiés.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Royaume-Uni : le Parlement valide l’expulsion massive des migrants vers le Rwanda

Après un an et demi de rebondissements, le parlement britannique a voté ce mardi un projet de loi visant à expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Une politique qui s'inscrit dans une surenchère xénophobe dans toute l'Europe.

13 décembre 2023 |tiré de Révolution permanente

https://www.revolutionpermanente.fr/Royaume-Uni-le-Parlement-valide-l-expulsion-massive-des-migrants-vers-le-Rwanda

Ce mardi 12 décembre, le parlement britannique a voté une loi permettant l'expulsion massive des immigrés vers le Rwanda, ainsi que la nullification de plusieurs dispositions de la loi britannique sur les droits humains pour éviter les revers juridiques. Adopté à 313 voix pour et 269 contre, le texte revendiqué par le premier ministre conservateur Rishi Sunak comme étant « la loi la plus dure jamais adoptée contre l'immigration illégale » a parcouru un long chemin avant d'être adoptée, et représente un sursaut dans le durcissement de la politique migratoire à l'échelle européenne, alors que de nombreux pays s'appuient sur le modèle de l'Angleterre pour lancer l'externalisation des frontières et renforcer l'Europe forteresse.

Une loi inhumaine qui s'appuie sur des accords néo-coloniaux

Pour rappel, cette loi se base sur un accord signé le 14 avril 2022 entre le gouvernement britannique et le gouvernement rwandais, qui a déjà reçu 240 millions de livres sterling de la part des anglais. Une manoeuvre permettant au gouvernement du petit pays d'Afrique de l'est de se rapprocher diplomatiquement du Royaume-Uni, alors que des ONG dénoncent son soutien aux offensives militaires contre la République Démocratique du Congo, qui visent à lui permettre de s'emparer de ses mines de Coltan. C'est donc sur la base d'un conflit meurtrier entre semi-colonies que le Royaume-Uni de Boris Johnson a obtenu l'accord servant de base à sa loi.

La loi en elle-même s'inspire quant à elle d'une loi australienne adoptée au début des années 2000 et qui a permis au pays océanien d'expulser en masse ses demandeurs d'asile vers Nauru et l'île papouasienne de Manus, où les migrants subissent des violations récurrentes de leurs droits humains. Des violations des droits qui auront très certainement aussi lieu au Rwanda, ce que le gouvernement britannique sait d'ailleurs très bien, puisqu'il a inclut à sa loi un volet permettant de ne pas appliquer certaines dispositions de la loi britannique sur les droits humains, afin de limiter les recours en justice possible pour les migrants qu'ils voudront expulser.

La loi permet également aux ministres de ne pas appliquer les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait bloqué une première tentative de déportation en juin 2022. Le texte avait été à nouveau repoussée en décembre 2022 alors que les cas de 8 demandeurs d'asiles censés être expulsés étaient réexaminés. Puis elle avait été retoqué le 29 juin 2023 par la Cour Suprême britannique, avec comme explication que le Rwanda n'était pas « un pays tiers sûr », une décision confirmée en appel le mois dernier. C'est à l'issue de cette succession de rebondissements que la loi, réécrite pour correspondre aux exigences de la Cour, a été présentée au parlement et votée ce mardi.

Les conséquences sont donc prévisibles : des milliers d'immigrés, jugés « illégaux », seront déportés vers le Rwanda, à des milliers de kilomètres du Royaume-Uni et de leurs pays d'origine. Ils vont y subir des conditions d'accueil extrêmement dures : 40% de la population rwandaise vit sous le seuil de pauvreté, tandis que les exécutions extrajudiciaires et le recours à la torture y sont récurrents. Par ailleurs, d'après le Monde, de nombreuses associations accusent le gouvernement de « parquer les indésirables, notamment les mendiants, les enfants des rues et les prostituées, dans des centres de détention ». En mai, le Guardian, détaillait l'objectif du gouvernement d'expulser plus de 3000 personnes par mois grace au projet de loi, dès janvier 2024. Une politique inhumaine répondant aux surenchères racistes avec l'extrême droite et permettant au gouvernement d'agiter la xénophobie d'État comme sortie des crises économiques et politiques que subit le Royaume-Uni et le gouvernement conservateur de Rishi Sunak.

Une offensive qui s'inscrit dans un projet xénophobe plus large du gouvernement britannique

Face à sa position politique précaire, le gouvernement conservateur a cherché à faire de l'arrêt des « small boats » (les embarcations de migrants traversant la Manche) une politique centrale. Cela a déjà mené à toute une série de mesures extrêmes visant à dissuader l'immigration, qui ont systématiquement mené à des drames atroces et à des traitements inhumains des personnes immigrées par le Royaume-Uni. Parmi ces plans, on peut recenser l'utilisation de « machines à vagues » dans la Manche, l'exclusion des « migrants illégaux » des protections contre l'esclavage moderne, la tentative d'envoyer les migrants dans des « centres offshores » en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur les îles de l'Ascension et de Sainte-Hélène ou encore dans des centres « flottants » à bord de ferries hors d'usage en mer ou à bord de véritables prisons flottantes comme le « Bibby Stockholm » cet été.

Cette loi s'inscrit aussi dans le contexte des élections législatives qui approchent, alors que le ministre de l'Intérieur James Cleverly a annoncé le 4 décembre que « 300 000 personnes de moins pourront venir au Royaume-Uni dans les années à venir par rapport à l'année dernière », un projet particulièrement radical, que le gouvernement conservateur espère atteindre non seulement grâce à la loi d'expulsion vers le Rwanda, mais aussi, comme le rapporte InfoMigrants, par plusieurs mesures dures annoncées ce lundi : le relèvement de 47% du salaire minimum requis pour obtenir un visa de travail, l'interdiction du regroupement familial pour les travailleurs de la santé et les étudiants et la hausse drastique (de 66%) du coût de la santé pour les étrangers.

Le renforcement d'une « Europe forteresse »