Derniers articles

La FIDH rejoint le mouvement global pour la reconnaissance de l’apartheid de genre comme crime de droit international

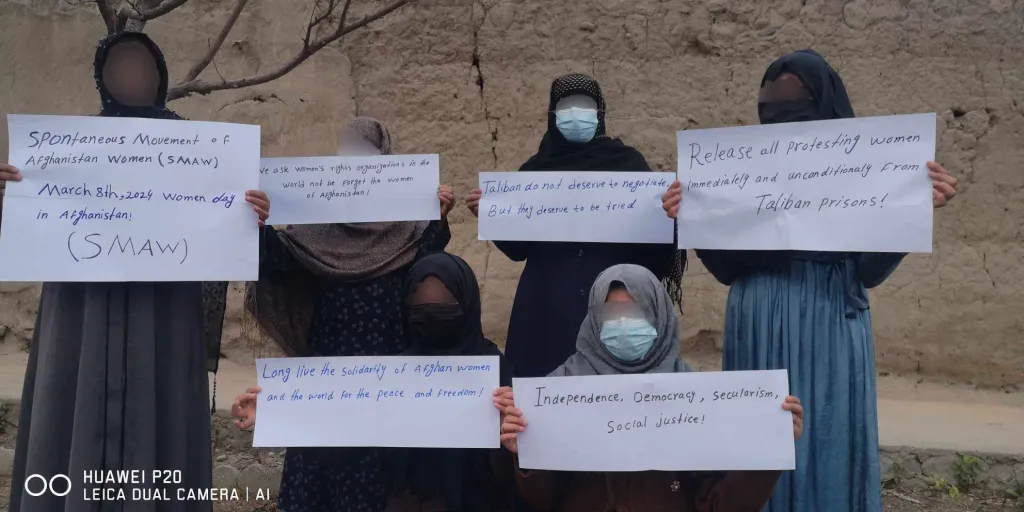

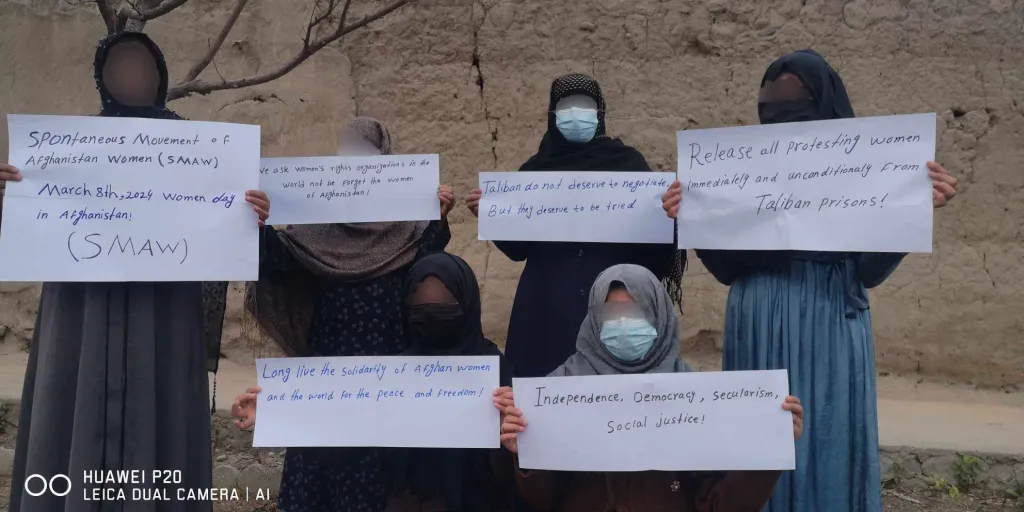

Le 23 mars 2024, le Bureau international de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) – son corps élu composé de défenseur·es des droits humains originaires de tous les continents a adopté à la majorité une résolution alignant l'organisation au mouvement global appelant à la reconnaissance du crime d'apartheid de genre en droit international.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/04/10/la-fidh-rejoint-le-mouvement-global-pour-la-reconnaissance-de-lapartheid-de-genre-comme-crime-de-droit-international/

Le 23 mars 2024, le Bureau international de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) – son corps élu composé de défenseur·es des droits humains originaires de tous les continents a adopté à la majorité une résolution alignant l'organisation au mouvement global appelant à la reconnaissance du crime d'apartheid de genre en droit international.

Paris, 28 mars 2024. Reconnaissant le travail considérable initié et réalisé ces dernières années par des féministes, des universitaires et des expert⋅es du monde entier, la FIDH est convaincue qu'il est temps d'élargir la définition du crime d'« apartheid » pour y inclure des situations dans lesquelles l'oppression est dirigée contre un ou plusieurs groupes de genre spécifiques, comme c'est le cas en Afghanistan pour les femmes et les jeunes filles. La FIDH estime de façon plus générale que l'apartheid de genre est le crime le plus approprié pour caractériser les situations où il existe une discrimination institutionnalisée et systématisée sévère.

Avec ses organisations membres, la FIDH est depuis longtemps engagée dans la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice pour les victimes de crimes internationaux devant les juridictions nationales, régionales et internationales. Malgré de nombreux obstacles, des progrès notables ont été réalisés grâce à l'évolution des lois et des pratiques et à l'interprétation progressive d'un corpus juridique international vieillissant, y compris en ce qui concerne les violences sexuelles et basées sur le genre. En adoptant cette résolution, la FIDH souligne la nécessité de veiller à ce que le droit international continue d'évoluer et de refléter de nouvelles réalités.

« L'oppression, la ségrégation et la discrimination généralisées auxquelles sont confrontées les femmes et les filles en Afghanistan depuis le retour illégal des Talibans au pouvoir en 2021 nous ont fait prendre conscience du fait que les lois internationales actuelles ne suffisent pas à décrire de manière adéquate des situations d'une telle gravité. La reconnaissance du crime d'apartheid de genre comblerait une lacune dans le droit international et contribuerait à une plus grande redevabilité des responsables », déclare la vice-présidente de la FIDH et directrice exécutive d'Open Asia – Armanshahr Guissou Jahangiri.

La FIDH soutient le fait que les situations de discrimination à l'encontre des membres d'un certain genre, en particulier les femmes, les filles et les personnes LGBTQI+, puissent faire l'objet de poursuites en vertu du droit international, notamment au titre du crime contre l'humanité de persécution basée sur le genre. Cependant, le crime de persécution basée sur le genre, ainsi que les autres crimes existants, ne sont pas suffisamment en adéquation avec les situations où un régime généralisé et institutionnalisé d'oppression et de discrimination est établi, avec l'intention de le maintenir.

« Pour que les victimes aient une chance d'obtenir justice, pour que les auteur⋅es soient tenu⋅es responsables, il est nécessaire de disposer d'un crime qui reflète véritablement la gravité et la singularité des situations qui présentent les caractéristiques de l'apartheid de genre. Notre décision, celle de nous aligner sur le mouvement visant à codifier l'apartheid de genre comme un nouveau crime en vertu du droit international, reconnaît les expériences vécues par les victimes et les survivant·es et la nécessité d'adapter le droit international », déclare Alice Mogwe, présidente de la FIDH.

Cette résolution de la FIDH arrive à un moment critique, alors que d'importantes discussions se tiennent actuellement sur le projet de Convention sur les crimes contre l'humanité, qui représente une opportunité clé et propice de codifier le crime d'apartheid de genre. La FIDH espère que davantage de parties prenantes soutiendront l'important mouvement en faveur de la reconnaissance de ce crime.

En attendant que le crime d'apartheid de genre soit inclus et défini dans le droit international, la FIDH reste déterminée à utiliser tous les outils juridiques actuellement disponibles pour rendre justice aux victimes du monde entier et soutient laproposition de définition suivante de l'apartheid de genre : « par crime d'apartheid on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1 [de l'article 2 du projet de Convention sur les crimes contre l'humanité], commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux, ou d'un groupe de genre sur tout autre groupe de genre ou tous autres groupes de genre, sur la base du genre, et dans l'intention de maintenir ce régime. »

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Indonésie : le Comité des femmes obtient des espaces sécurisés

La Ministre indonésienne de l'émancipation des femmes et de la protection de l'enfance, Gusti Ayu Bintang Darmawati, a inauguré l'espace sécurisé de PT Evoluzione Tyre (groupe Pirelli) dans l'ouest de Java, le 19 mars dernier.

TIré de Entre les lignes et les mots

L'entreprise est syndiquée par le CEMWU (Syndicat des travailleurs de la chimie, de l'énergie et des mines), affilié à IndustriALL. Les deux parties ont signé une politique de tolérance zéro en matière de violence et de harcèlement en 2021, dans le cadre d'un engagement à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail.

Au cours des trois dernières années, le Comité des femmes du conseil d'IndustriALL pour l'Indonésie a fait pression sans relâche sur le ministère pour qu'il mette en œuvre une politique d'espaces sécurisés au sein des zones industrielles et sur le lieu de travail.

Ira Laila, Présidente du Comité des femmes du conseil d'IndustriALL pour l'Indonésie, a remercié la direction de l'entreprise, le ministère et les autorités locales pour leur soutien ainsi que les dirigeants de la fédération pour la mise en place de ces espaces sécurisés.

Ces espaces offriront un environnement sûr aux travailleuses pour qu'elles puissent exprimer leurs problèmes liés à la violence et au harcèlement. Il propose également une formation sur la violence et le harcèlement au niveau de l'usine.

« Nous espérons que ces dispositions créeront un environnement sûr et paisible, de sorte que l'entreprise continue à se développer et que les travailleurs et travailleuses en profitent. Il ne s'agit que d'une première étape. Le Comité des femmes fera pression pour que d'autres espaces du même genre soient créés dans toute l'Indonésie »

a ajouté Ira Laila.

La Directrice pour l'égalité des genres et les travailleurs non manuels d'IndustriALL, Armelle Seby, a déclaré :

« Le travail du Comité des femmes d'IndustriALL en Indonésie est exemplaire. Après la négociation de la politique de tolérance zéro, qui a été adoptée dans plus de 82 usines, la création de ces espaces permettant aux femmes de dénoncer les cas de violence et de renforcer leurs capacités est un nouveau pas en avant dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes et dans l'application de la Convention 190, même si elle n'a pas encore été ratifiée par l'Indonésie. Ces actions des syndicats vont changer la vie de milliers de travailleuses ».

https://www.industriall-union.org/fr/indonesie-le-comite-des-femmes-obtient-des-espaces-securises

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Non à la mise en péril du processus de décolonisation en Nouvelle-Calédonie

La politique du coup de force, irrespectueuse des droits légitimes du peuple Kanak, conduite par le gouvernement ne peut mener qu'à un immense gâchis, s'alarment dans cet appel 56 personnalités.

Tiré de Entre les lignes et les mots

L'État a imposé que le 3e référendum d'autodétermination se tienne à la date prévue en décembre 2021. C'était aller contre la demande des indépendantistes de le reporter, compte tenu de l'impact du covid et de la période de deuil qui s'en est suivie. En dépit d'une abstention de 57%, dont une majorité de Kanaks, le gouvernement considère que l'électorat de l'archipel a alors définitivement opté pour une « Nouvelle-Calédonie dans la France ».

Aujourd'hui, il décide de reporter les élections provinciales de 2024 et de modifier la Constitution pour autoriser le « dégel » du corps électoral provincial. Il s'agit d'ouvrir la citoyenneté calédonienne, pas seulement aux natifs – les indépendantistes sont favorables à la pleine application du droit du sol –, mais au terme d'une durée de 10 ans à tous les résidents. Lesquels deviendront électeurs et éligibles pour les assemblées de Province qui déterminent les orientations politiques locales et la composition du Congrès du pays.

Cette imposition d'un « corps électoral glissant », sans un accord politique global négocié entre les différentes parties prenantes, constitue un passage en force de l'État. Celui-ci, une fois de plus, dicte son calendrier en fixant au processus engagé la date butoir du 1er juillet 2024.

C'est revenir sur un élément clé de l'accord de Nouméa, lequel a permis d'engager un processus de décolonisation et de garantir la paix civile au cours de ces trente dernières années.

Une telle politique renoue avec la logique qui a fait de la Nouvelle-Calédonie une colonie de peuplement.

Elle vise à mettre définitivement en minorité le peuple Kanak, en contradiction du droit international et des résolutions de l'ONU qui invitent les « puissances administrantes » à« veiller à ce que l'exercice du droit à l'autodétermination ne soit pas entravé par des modifications de la composition démographique dues à l'immigration ou au déplacement de populations dans les territoires qu'elles administrent ».

Le Congrès du FLNKS, qui s'est tenu le 23 mars 2024, s'est unanimement prononcé contre ce projet de réforme constitutionnelle. Il a également confirmé que, pour le FLNKS, seuls le dialogue et la recherche du consensus peuvent permettre d'envisager une solution d'avenir pour l'ensemble des Calédoniennes et Calédoniens.

Nous nous alarmons de cette politique du coup de force, irrespectueuse des droits légitimes du peuple kanak et qui met en péril la notion même de citoyenneté calédonienne au principe de la construction du destin commun.

Elle compromet la recherche d'un consensus entre les diverses communautés quant au devenir du pays et ne peut conduire qu'à un immense gâchis.

Il est impératif de préserver le processus de décolonisation qui a été poursuivi ces dernières décennies. Pour les droits du peuple kanak et des autres communautés. Pour l'avenir de la Kanaky/Nouvelle-Calédonie. Pour l'image de la France et celle de la République.

Premiers signataires :

Gilbert Achcar, chercheur et écrivain

Paul Alliès, universitaire

Bertrand Badie, politiste

Etienne Balibar, philosophe

John Barzman, historien

Christian Belhôte, magistrat

Jérôme Bonnard, syndicaliste Union syndicale Solidaires

Claude Calame, helléniste et anthropologue

Patrick Chamoiseau, écrivain

David Chapell, historien, Université de Hawaï

Mathias Chauchat, professeur de droit, université de Nouvelle Calédonie

Nara Cladera, syndicaliste Union syndicale Solidaires

Pierre Cours-Salies, sociologue

Thomas Coutrot, économiste

Pierre Dardot, philosophe

Christine Demmer, anthropologue

Bernard Dreano, responsable Cedetim

Josu Egireun, syndicaliste et anticapitaliste

Didier Epsztajn, blogueur Entre les lignes, entre les mots

Franck Gaudichaud, historien, Université Toulouse Jean Jaurès

Daniel Guerrier, militant anticolonialiste, ancien co-président de l'AISDPK

Christine Hamelin, anthropologue

Hortensia Ines, syndicaliste Union syndicale Solidaires

Mehdi Lallaoui, réalisateur

Christian Laval, sociologue

Isabelle Leblic, anthropologue

Michael Löwy, sociologue

Christian Mahieux, syndicaliste Union syndicale Solidaires, éditeur Syllepse

Philippe Marlière, politiste

Roger Martelli, historien

Jean-Pierre Martin, psychiatre

Gustave Massiah, économiste, altermondialiste

Laurent Mauduit, écrivain et journaliste

Isabelle Merle, historienne

Michel Naepels, anthropologue

Ugo Palheta, sociologue

Alice Picard, porte parole nationale d'ATTAC

Christian Pierrel, directeur de publication de La Forge

Philippe Pignarre, éditeur

Boris Plezzi, secrétaire confédéral CGT, en charge des questions internationales

Jacques Ponzio, psychanalyste

Michèle Riot-Sarcey, historienne

Henri Saint-Jean, docteur en psychologie sociale

Christine Salomon, anthropologue

François Sauterey, vise président du MRAP

Denis Sieffert, éditorialiste

Patrick Silberstein, éditeur Syllepse

Francis Sitel, responsable revue ContreTemps

Marc Tabani, anthropologue

Serge Tcherkezoff, anthropologue

Jean-Marie Theodat, universitaire

Benoît Trepied, anthropologue

Anne Tristan, journaliste

Jacques Vernaudon, linguiste, université de Polynésie française

Antoine Vigot, syndicaliste FSU

Sophie Zafari, militante syndicale

Contact : appelkanaky@orange.fr

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Sénégal : la volonté de changement

La victoire de Faye, fruit de la mobilisation populaire, crée une nouvelle situation politique permettant à la gauche radicale de peser pour une véritable rupture. De la prison au palais présidentiel, le parcours est plutôt singulier pour Bassirou Diomaye Faye qui vient de remporter les élections présidentielles dès le premier tour avec plus de 54 % des voix, fait unique dans l'histoire du Sénégal.

Tiré d'Europe solidaire sans frontière.

Continuité politique

Le pays a connu deux grandes périodes politiques, celle des gouvernements du parti socialiste avec Senghor puis Abdou Diouf, puis celle des libéraux avec Abdoulaye Wade et Macky Sall. Au-delà des étiquettes politiques, les politiques menées ont été les mêmes. Un présidentialisme fort qui n'hésitait pas, lors de crises sociale ou politique, à user d'une répression violente contre les opposantEs engendrant des morts et des emprisonnements. Des attaques contre la presse. Une corruption qui a nourri un clientélisme sur lequel se sont fondés les pouvoirs successifs et qui servait aussi de justification pour écarter les adversaires politiques. Ce qui impliquait une justice aux ordres.

Le gouvernement de Macky Sall a pu faire illusion avec son plan Sénégal Émergent, se traduisant par le lancement de grands travaux comme le train régional express, la création d'un nouvel aéroport international ou l'édification d'une ville nouvelle à côté de la capitale Dakar. Mais cette orgie de béton a surtout profité aux plus nantis et n'a pas réduit la pauvreté qui touche plus de la moitié de la population, ni endigué le chômage endémique de la jeunesse.

Les limites d'un programme

C'est précisément cette jeunesse refusant un avenir sans perspectives, si ce n'est de se lancer dans une immigration aux dangers mortels, qui s'est mobilisée pour la victoire de Faye. Avec son mentor Ousmane Sonko la popularité de leur organisation le PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité) dissoute par Macky Sall, est d'avoir dénoncé la corruption des élites du pays.

Faye se qualifie lui-même de candidat antisystème et de rupture et promeut la souveraineté politique et économique du pays. Si le programme politique de Bassirou Diomaye Faye est particulièrement détaillé, il est aussi très technocratique et jamais n'apparaît la nécessité d'une participation citoyenne pour l'édification de ce nouvel ordre politique promis. Le fil conducteur reste de favoriser et développer les entreprises sénégalaises, vues comme sources du développement du pays. Bien que le futur président se soit exprimé pour une sortie du Sénégal du franc CFA, cette mesure, tout comme d'ailleurs la fermeture de la base militaire française, n'y figure pas.

La prise en compte des principales revendications des droits des femmes est absente et traduit une vision conservatrice de la société.

Les organisations de la gauche radicale qui ont soutenu la candidature de Faye peuvent s'appuyer sur cette mobilisation populaire pour peser en faveur d'une politique qui réponde aux aspirations et besoins des populations.

Rwanda : les créanciers du génocide

Trente ans après le début du génocide des Tutsis au Rwanda, les débats ressurgissent légitimement sur les responsabilité des différents acteurs dans cette tentative de destruction d'un peuple. C'est en particulier le cas concernant la France, dont de nombreuses enquêtes ont démontré le rôle dans le soutien aux génocidaires, avant et après les quelques semaines où furent assassinées entre 800 000 et un million de personnes.

Tiré du site de la revue Contretemps.

Mais dans ces débats, le rôle des bailleurs de fonds internationaux n'est jamais mentionné. Dans cet article, Éric Toussaint, porte-parole et un des fondateurs du réseau international du Comité pour l'Abolition des Dettes illégitimes (CADTM), tente d'éclairer la nature de leurs responsabilités. Pour un autre éclairage sur le génocide des Tutsis au Rwanda, on pourra aussi lire sur notre site cet article de Jean Nanga.

***

Retour sur le génocide de 1994

A partir du 7 avril 1994, en l'espace de moins de trois mois, près d'un million de Rwandais – le chiffre exact reste à déterminer – sont exterminés parce qu'ils et elles sont Tutsis ou supposés tels. Il faut y ajouter plusieurs dizaines de milliers de Hutus. Ce sont des opposants politiques au régime en place ou des personnes qui refusent ou pourraient refuser de prêter leur concours au génocide. Avant celui-ci, la population était estimée à environ 7,5 millions.

La comparaison avec le génocide des juifs et des tziganes par le régime nazi est pleinement justifiée. Il y a bien certaines différences : le nombre absolu de victimes (6 millions de juifs ont été exterminés par les nazis), les moyens mis en œuvre (les nazis ont conçu et utilisé des moyens industriels pour appliquer la solution finale).

Mais il y a bien eu génocide c'est-à-dire la destruction planifiée d'une collectivité entière par le meurtre de masse ayant pour but d'en empêcher la reproduction biologique et sociale.

Les politiques mises en œuvre par les institutions financières multilatérales

Il est fondamental de s'interroger sur le rôle des bailleurs de fonds internationaux. Ma thèse, c'est que les politiques imposées par les institutions financières internationales, principaux bailleurs de fonds du régime dictatorial du général Juvénal Habyarimana, ont accéléré le processus conduisant au génocide. Généralement, l'incidence négative de ces politiques n'est pas prise en considération pour expliquer le dénouement dramatique de la crise rwandaise. Seuls quelques auteurs mettent en évidence la responsabilité des institutions de Bretton Woods (e. a. Chossudovsky, 1994 ; Chossudovsky et Galand, 2004). Celles-ci refusent toute critique à ce sujet.

Au début des années 1980, quand éclata la crise de la dette du Tiers Monde, le Rwanda (comme son voisin, le Burundi) était très peu endetté. Alors qu'ailleurs dans le monde, la Banque mondiale et le FMI abandonnaient leur politique active de prêts et prêchaient l'abstinence, ils adoptèrent une attitude différente avec le Rwanda : ces institutions se chargèrent de prêter largement au Rwanda. La dette extérieure du Rwanda a été multipliée par vingt entre 1976 et 1994. En 1976, elle s'élevait à 49 millions de dollars ; en 1994, elle représentait près d'un milliard de dollars. La dette a surtout augmenté à partir de 1982. Les principaux créanciers sont la Banque mondiale, le FMI et les institutions qui y sont liées (nous les appellerons les IFI, Institutions Financières Internationales). La Bm et le FMI ont joué le rôle le plus actif dans l'endettement. En 2001, les IFI détenaient 87 % de la dette extérieure rwandaise. En 2019, 25 ans après le génocide, les dettes du Rwanda à l'égard des IFI ont plus que triplé (voir tableau ci-dessous).

Tableau. Évolution de la dette extérieure publique du Rwanda par catégorie de créancier, en valeur absolue et en pourcentage[1]

Le régime dictatorial en place depuis 1973 garantissait de ne pas verser dans une politique de changements structurels progressistes. C'est pourquoi il était soutenu activement par des puissances occidentales : la Belgique, la France et la Suisse. En outre, il pouvait constituer un rempart par rapport à des États qui, dans la région, maintenaient encore des velléités d'indépendance et de changements progressistes (la Tanzanie du président progressiste Julius Nyerere, un des leaders africains du mouvement des non alignés, par exemple).

Durant la décennie 1980 jusqu'à 1994, le Rwanda reçut beaucoup de prêts et la dictature d'Habyarimana s'appropria une partie considérable de ceux-ci. Les prêts accordés devaient servir à insérer plus fortement l'économie rwandaise dans l'économie mondiale en développant ses capacités d'exportation de café, de thé et d'étain (ses trois principaux produits d'exportation) au détriment des cultures destinées à la satisfaction des besoins locaux. Le modèle fonctionna jusqu'au milieu des années 1980, moment où les cours de l'étain d'abord, du café ensuite, et enfin, du thé s'effondrèrent. Le Rwanda, pour qui le café constituait la principale source de devises fut touché de plein fouet par la rupture du cartel du café provoquée par les États-Unis au début des années 1990.

Utilisation des prêts internationaux pour préparer le génocide

Quelques semaines avant le déclenchement de l'offensive du Front Patriotique Rwandais (FPR) en octobre 1990, les autorités rwandaises signent avec le FMI et la Bm à Washington un accord pour mettre en œuvre un programme d'ajustement structurel (PAS).

Ce PAS est mis en application en novembre 1990 : le franc rwandais est dévalué de 67 %. En contrepartie, le FMI octroie des crédits en devises à décaissement rapide pour permettre au pays de maintenir le flux des importations. Les sommes ainsi prêtées permettent d'équilibrer la balance des paiements. Le prix des biens importés augmente de manière vertigineuse : le prix de l'essence grimpe de 79 %. Le produit de la vente sur le marché national des biens importés permettait à l'État de payer les soldes des militaires dont les effectifs montent en flèche. Le PAS prévoyait une diminution des dépenses publiques : il y a bien eu gel des salaires et licenciements dans la fonction publique mais avec transfert d'une partie des dépenses au profit de l'armée.

Alors que les prix des biens importés grimpent, le prix d'achat du café aux producteurs est gelé, c'est le FMI qui l'exige. Conséquence : la ruine pour des centaines de milliers de petits producteurs de café (Maton, 1994). Ceux-ci et les couches les plus appauvries des villes ont dès lors constitué un réservoir permanent de recrues pour les milices Interahamwe et pour l'armée.

Parmi les mesures imposées par la Banque Mondiale et le FMI au travers du PAS, il faut relever en outre : l'augmentation des impôts à la consommation et la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'augmentation des impôts directs sur les familles populaires par la réduction des abattements fiscaux pour charge de famille nombreuse, la réduction des facilités de crédit aux paysans…

Pour justifier l'utilisation des prêts du couple BM/FMI, le Rwanda est autorisé par la BM à présenter d'anciennes factures couvrant l'achat de biens importés. Ce système a permis aux autorités rwandaises de financer l'achat massif des armes du génocide. Les dépenses militaires triplent entre 1990 et 1992 (NDUHUNGIREHE, 1995). La BM et le FMI ont envoyé plusieurs missions d'experts pendant cette période, ces derniers ont souligné certains aspects positifs de la politique d'austérité appliquée par Habyarimana mais ont néanmoins menacé de suspendre les paiements si les dépenses militaires continuaient à croître. Les autorités rwandaises ont alors mis au point des artifices pour dissimuler des dépenses militaires : les camions achetés pour l'armée ont été imputés au budget du ministère des Transports, une partie importante de l'essence utilisée par les véhicules des milices et de l'armée était imputée au ministère de la Santé… Finalement, la BM et le FMI ont fermé le robinet de l'aide financière début 1993 mais elles n'ont pas dénoncé l'existence des comptes bancaires que les autorités rwandaises détenaient à l'étranger auprès de grandes banques et sur lesquelles des sommes importantes restaient disponibles pour l'achat d'armes. On peut considérer qu'elles ont failli à leur devoir de contrôle sur l'utilisation des sommes prêtées. Elles auraient dû stopper leurs prêts dès début 1992 quand elles se sont rendues compte que l'argent était utilisé pour des achats d'armes. Elles auraient dû alerter l'ONU dès ce moment. En continuant à réaliser des prêts jusque début 1993, elles ont aidé un régime qui préparait un génocide. Les organisations de défense des droits de l'homme avaient dénoncé dès 1991 les massacres préparatoires au génocide. La Banque mondiale et le FMI ont systématiquement aidé le régime dictatorial car celui-ci était un allié des États-Unis, de la France et de la Belgique.

La montée des contradictions sociales

Pour que le projet génocidaire soit mis à exécution, il fallait non seulement un régime pour le concevoir et se doter des instruments pour sa réalisation. Il fallait également qu'une masse appauvrie, lumpenisée, soit prête à réaliser l'irréparable. Dans ce pays, 90 % de la population vit à la campagne, 20 % de la population paysanne dispose de moins d'un demi hectare par famille. Entre 1982 et 1994, on a assisté à un processus massif d'appauvrissement de la majorité de la population rurale avec, à l'autre pôle de la société, un enrichissement impressionnant. Selon le professeur Jef Maton, en 1982, les 10 % les plus riches de la population prélevaient 20 % du revenu rural ; en 1992, ils en accaparaient 41 % ; en 1993, 45 % et au début 1994, 51 % (Maton, 1994). L'impact social catastrophique des politiques dictées par le couple FMI/BM et de la chute des cours du café sur le marché mondial (chute à mettre en corrélation avec les politiques des institutions de Bretton Woods et des États-Unis qui ont réussi à faire sauter le cartel des producteurs de café à la même époque) joue un rôle clé dans la crise rwandaise. L'énorme mécontentement social a été canalisé par le régime Habyarimana vers la réalisation du génocide.

Les créanciers du génocide

Les principaux fournisseurs d'armes au Rwanda entre 1990 et 1994 sont la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, l'Égypte et la République populaire de Chine. Cette dernière a fourni 500 000 machettes. L'Égypte – dont le vice-ministre des Affaires étrangères, chargé des relations avec l'Afrique, n'était autre que Boutros Boutros-Ghali – a offert au Rwanda un crédit sans intérêt pour lui permettre d'acheter des armes d'infanterie pour un montant de six millions de dollars en 1991. Une fois le génocide déclenché, alors que l'ONU avait décrété, le 11 mai 1994, un embargo sur les armes, la France et la firme britannique Mil-Tec ont fourni des armes à l'armée criminelle via l'aéroport de Goma au Zaïre (Toussaint, 1996). Une fois Kigali, capitale du Rwanda, prise par le FPR, plusieurs hauts responsables du génocide ont été reçus à l'Élysée. Les autorités rwandaises en exil ont installé à Goma avec l'aide de l'armée française le siège de la Banque Nationale du Rwanda. Celle-ci a effectué des paiements pour rembourser l'achat d'armes et en acheter de nouvelles jusque fin août 1994. Les banques privées Belgolaise, Générale de Banque, BNP, Dresdner Bank… ont accepté les ordres de paiement des génocidaires et ont remboursé les créanciers du génocide.

La situation après le génocide

Après la chute de la dictature en juillet 1994, la BM et le FMI ont exigé des nouvelles autorités rwandaises qu'elles limitent le nombre de fonctionnaires à 50 % des effectifs prévu au cadre précédant le génocide. Les nouvelles autorités ont accepté.

Les premières aides octroyées par les États-Unis et la Belgique fin 1994 ont servi à rembourser les arriérés de dette du régime Habyarimana à l'égard de la BM. Les aides octroyées par les pays du Nord arrivaient au compte-gouttes dans le pays qui était à reconstruire. Les autorités ont accueilli plus de 800 000 réfugiés depuis novembre 1996.

D'après le document de David Woodward réalisé pour Oxfam, en 1996, si la production agricole s'était un peu redressée, elle restait de 38 % inférieure aux habituelles premières récoltes et de 28 % inférieure aux secondes. Le secteur industriel s'avérait plus lent encore à récupérer : seules 54 des 88 entreprises de production existant avant avril 1994 avaient repris leur activité et la plupart produisaient bien en deçà de leur niveau antérieur : la valeur ajoutée de l'ensemble du secteur industriel ne représentait plus fin 1995 que 47 % de son niveau de 1990.

L'augmentation de 20 % des salaires du service public en janvier 1996 fut la première depuis 1981 mais on estimait officiellement que 80 % des travailleurs du secteur public se situaient sous le seuil de pauvreté. Il ne faut pas s'étonner que les Rwandais préfèrent travailler dans une ONG comme chauffeur ou cuisinier plutôt que s'investir dans la fonction publique. Ce chiffre n'est d'ailleurs pas particulier à la fonction publique puisque la BM estimait en 1996 que 85 à 95 % des Rwandais vivaient en dessous du niveau de pauvreté absolue.

Il faut noter un accroissement considérable du nombre de femmes chefs de ménage passant de 21,7 % avant le génocide à quelque 29,3 % avec des pointes de plus de 40 % dans certaines préfectures. Leur situation est particulièrement dramatique lorsqu'on sait à quel point les femmes sont discriminées au niveau des lois notamment liées à l'héritage, à l'accès au crédit et au régime foncier. Déjà avant le génocide, 35 % des femmes chefs de ménage avaient un revenu mensuel inférieur à 5 000 francs rwandais (environ quinze dollars) par personne, alors que ce taux était de 22 % pour les hommes chefs de famille.

Malgré un taux élevé d'adoption d'orphelins suite au génocide et au sida, le nombre d'enfants sans famille oscillait entre 95 000 et 150 000.

Au niveau de l'enseignement, les inscriptions dans le cycle primaire ne sont que de l'ordre de 65 % tandis que le taux de fréquentation des écoles secondaires ne dépasse pas les 8 % (Woodward, 1996). Selon la Banque mondiale, le nombre d'élèves terminant les études primaires a baissé entre 1990 et 2001, passant de 34 % à 28 % (World Bank, World Keys Indicators, 2003). Le taux de mortalité infantile se maintient à un niveau particulièrement élevé (183 pour 1000).

En 1994, la dette extérieure totale du Rwanda s'élevait à près d'un milliard de dollars. Cette dette avait été entièrement contractée par le régime Habyarimana. Dix ans plus tard, cette dette a augmenté d'environ 15 % et le Rwanda est toujours sous ajustement structurel.

La dette contractée avant 1994 rentre pleinement dans la définition de « dette odieuse », en conséquence le nouveau régime aurait dû en être totalement exonéré. Les créanciers multilatéraux et bilatéraux savaient parfaitement à qui ils avaient affaire quand ils prêtaient au régime d'Habyarimana. Après le changement de régime, ils n'avaient pas le droit de reporter leurs exigences sur le nouveau Rwanda. Et pourtant, ils l'ont fait sans vergogne. C'est absolument scandaleux.

Les autorités rwandaises qui ont pris le pouvoir en 1994 ont tenté de convaincre la Bm et le FMI de renoncer à leurs créances. Ces deux institutions ont refusé et ont menacé de fermer le robinet du crédit si Kigali s'entêtait. Elles ont demandé à Kigali de faire silence sur l'aide qu'elles ont apportée au régime d'Habyarimana en échange de nouveaux prêts et d'une promesse d'annulation future de dette dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (lancée en 1996). Il est déplorable que le gouvernement ait accepté ce marchandage. Les conséquences sont néfastes : poursuite de l'ajustement structurel dont les conséquences économiques et sociales sont désastreuses et maintien d'une dette extérieure insoutenable et odieuse. En faisant cela, les autorités de Kigali ont obtenu le statut de bon élève du FMI, de la BM et du Club de Paris. Pire en participant à l'occupation militaire d'une partie du territoire du pays voisin, la République Démocratique du Congo, à partir d'août 1998 et en participant au pillage de ses ressources naturelles, le régime rwandais s'est fait le complice des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans la région (ces deux pays cherchent activement un affaiblissement de la RDC).

Les Rwandais devraient être libérés de la dette et de la tutelle des créanciers du génocide.

***

L'audit de la dette : un précédent avorté : les exemples du Rwanda et de la République démocratique du Congo – Entretien avec Éric Toussaint. Propos recueillis par Benjamin Lemoine

Quels ont été les premiers terrains d'expérimentation de la méthode CADTM pour combattre les dettes illégitimes ?

Il faut resituer cela dans la convergence entre le CADTM et différents mouvements actifs en France et ailleurs. Le CADTM, par exemple, s'est beaucoup investi dans la solidarité avec le mouvement néozapatiste qui est apparu publiquement le 1er janvier 1994 au Chiapas (Mexique) et s'est rendu à plusieurs reprises au Mexique. Le CADTM a également participé comme coorganisateur à la grande mobilisation d'octobre 1994 en Espagne contre la réunion de la Banque mondiale et du FMI pour fêter leur demi-siècle d'existence. Cette action faisait partie de la campagne mondiale « Fifty years, it's enough ». En ce qui concerne les contacts en France, j'ai mentionné la LCR, la campagne « Ca suffat comme ci » de 1989, le collectif « Les Autres Voix de la planète » créé en 1996 pour organiser le contre-G7, il faut y ajouter AITEC et le CEDETIM animés par Gus Massiah. Il y a aussi le mouvement Survie, animé à l'époque par François-Xavier Verschave, qui lutte contre la Françafrique et a bien perçu l'importance de la thématique de la dette. Survie avait un rapport étroit avec le CADTM, y compris parce que Survie, comme le CADTM, a été très actif pour dénoncer le génocide au Rwanda en 1994, ainsi que « l'opération Turquoise » organisée par Mitterrand. En 1995, une délégation du CADTM s'est rendue au Rwanda et un rassemblement international CADTM a été organisé à Bruxelles avec la question du génocide et les responsabilités des créanciers au cœur du programme. Et à partir de 1996, le CADTM s'est lancé dans l'audit de la dette rwandaise avec, à ce moment-là, le nouveau régime à Kigali dirigé par Paul Kagamé, qui est toujours au pouvoir. Kagamé voulait faire la clarté sur la dette et une équipe de deux personnes qui travaillaient étroitement avec le CADTM s'est mise en place. Michel Chossudovsky, un Canadien, professeur d'université à Ottawa, qui écrivait beaucoup dans le Monde diplomatique, et Pierre Galand, alors secrétaire d'Oxfam en Belgique, se sont rendus à Kigali et ont mené l'enquête en étroite relation avec le CADTM. Je dialoguais beaucoup avec eux et j'ai écrit un article qui s'appelait « Les créanciers du génocide » qui a eu un certain écho.

Cette initiative va inspirer la méthodologie CADTM sur l'audit de la dette ?

Effectivement, même si le dénouement a été frustrant. Peu de gens savent qu'une des missions de l'opération Turquoise consistait à mettre la main sur toute la documentation de Banque centrale du Rwanda à Kigali et de transférer tout cela dans un container à Goma en RDC, afin d'empêcher que les nouvelles autorités aient accès aux traces écrites révélant à quel point la France avait soutenu le régime génocidaire de Juvénal Habyarimana. Quand Laurent-Désiré Kabila a lancé son offensive contre Mobutu en 1996, à partir de l'est du Congo, Kagamé a pu mettre la main sur ce container, le rapatrier à Kigali et a ouvert les archives, sur lesquelles ont travaillé Michel Chossudovsky et Pierre Galand .

En somme, on retrouve la boîte noire…

Absolument, et on a vu l'implication des banques françaises dans le financement des achats d'armes du général Habyarimana. L'Egypte et la Chine étaient également impliqués en fournissant beaucoup de machettes, tandis que les Français fournissaient du matériel plus sophistiqué pour l'armée génocidaire rwandaise. Alors au départ, et c'est un point commun pour la suite de nos expériences, des mouvements internationalistes rentrent en contact avec un chef d'État, Paul Kagamé, qui veut faire la clarté et qui met à la disposition d'experts une documentation qui d'habitude est secrète. Kagamé, fort de cette ressource, a menacé les USA, la France, la Banque mondiale (BM) et le FMI de mettre sur la place publique le financement du génocide. Washington et Paris tout comme la Banque mondiale et le FMI ont dit en gros : « Ne sors pas ça ! En échange de ton silence, on te propose de réduire la dette rwandaise, en t'ouvrant une ligne de crédit maximale à la BM et au FMI. On réduit ce qu'on te réclame comme remboursement, on te le préfinance par de nouveaux prêts ». Et Kagamé est rentré dans le jeu. Ça a été une expérience tout à fait frustrante, non seulement pour l'énergie et l'éthique, mais aussi par rapport à ce que cela aurait pu constituer comme précédent. En effet, avant le régime d'Habyarimana, le niveau de dette du Rwanda était extrêmement faible, toute la dette réclamée au Rwanda était une dette contractée par un régime despotique, et donc tombait typiquement sous le coup de la doctrine de la dette odieuse, un peu comme la dette réclamée à la RDC.

En République démocratique du Congo, après le renversement du dictateur Mobutu en 1996-1997, Pierre Galand et moi travaillions en relation avec les nouvelles autorités de Kinshasa (c'est Pierre Galand qui entretenait les véritables contacts) et surtout avec les mouvements sociaux. Plusieurs membres et sympathisants congolais du CADTM qui avaient passé 20 ans en exil en Belgique étaient rentrés dans leur pays après la chute de Mobutu et occupaient des postes à Kinshasa . Nous avions aussi des contacts de longue date avec Jean-Baptiste Sondji, ex-militant maoïste congolais, qui était devenu ministre de la santé dans le gouvernement de Kabila.

Dans ces cas-là, quels sont les soutiens ou les alliances que vous recherchez ?

Personnellement je donnais l'absolue priorité aux relations avec les mouvements sociaux (syndicats, organisations paysannes, étudiantes…). Je n'avais pas une grande confiance dans le nouveau gouvernement de RDC sauf en partie en la personne de Jean Baptiste Sondji. Il s'agissait de remettre en cause le paiement de la dette réclamée à la RDC par des régimes et des institutions qui avaient soutenu Mobutu et lui avaient permis de rester au pouvoir pendant plus de 30 ans. Laurent Désiré Kabila avait mis en place un « Office des biens mal acquis » et il y avait un lien évident entre enrichissement lié à la corruption et endettement du pays. Là aussi, d'ailleurs, il y a eu une déconvenue parce que Kabila a négocié avec les banquiers suisses une transaction alors qu'il y avait une possibilité pour la RDC d'obtenir de la justice helvète qu'elle force les banquiers suisses complices des détournements opérés par Mobutu de restituer ce que celui-ci avait déposé dans leurs coffres. Scandaleusement, LD Kabila a accepté une transaction secrète avec les banquiers suisses et a abandonné la procédure juridique en cours.

Je me suis rendu à Kinshasa durant l'été 2000 pour travailler avec les mouvements sociaux et les ONG congolaises sur la question de la dette odieuse réclamée à la RDC. Mon livre La Bourse ou la Vie avait beaucoup de succès dans les milieux universitaires et dans la gauche congolaise. En Belgique, l'ex-métropole coloniale, le CADTM avait développé une forte campagne pour l'annulation de la dette odieuse de la RDC et pour le gel des avoirs du clan Mobutu en Belgique. Nous avions collaboré à la rédaction d'une brochure commune à l'ensemble des ONG et des organisations de solidarité Nord/Sud actives en Belgique afin de réclamer l'annulation des dettes congolaises. Dans la foulée de ces activités menées par le CADTM, des organisations de RDC ont adhéré au réseau international CADTM (à Kinshasa, au Bakongo, à Lubumbashi et à Mbuji-Mayi). La leçon à tirer des tentatives de dénonciation de la dette odieuse au Rwanda et en RDC est qu'il ne faut pas faire confiance aux gouvernements. Il faut donner la priorité absolue au travail avec les organisations citoyennes à la base, avec les mouvements sociaux et avec les individus décidés à agir jusqu'au bout pour que la clarté soit faite et que des décisions soient prises par les gouvernements.

***

Bibliographie

CHOSSUDOVSKY, Michel et autres. 1995. « Rwanda, Somalie, ex Yougoslavie : conflits armés, génocide économique et responsabilités des institutions de Bretton Woods », 12 p., in Banque, FMI, OMC : ça suffit !, CADTM, Bruxelles, 1995, 182 p.

CHOSSUDOVSKY, Michel. The Global economic crisis, Department of Economic, University of Ottawa and Committee for the Cancellation of the Third World Debt (COCAD), Bruxelles, 1995, 18 p.

CHOSSUDOVSKY, Michel et GALAND Pierre, « Le Génocide de 1994, L'usage de la dette extérieure du Rwanda (1990-1994). La responsabilité des bailleurs de fonds », Ottawa et Bruxelles, 1996, http://globalresearch.ca/articles/CHO403F.html

MATON, Jef. 1994. Développement économique et social au Rwanda entre 1980 et 1993. Le dixième décile en face de l'apocalypse, Université de Gand, Faculté de Sciences économiques, 1994, 43 p.

NDUHUNGIREHE, Marie-Chantal. Les Programmes d'ajustement structurel. Spécificité et application au cas du Rwanda. Mémoire de licence, UCL, Faculté de Sciences économiques, 1995, 162 p.

TOUSSAINT, Eric. 1996. « Nouvelles révélations sur les ventes d'armes », 2 p., CADTM 19, Bruxelles, 1996.

TOUSSAINT, Eric. 1997. « Rwanda : Les créanciers du génocide », 5 p., in Politique, La Revue, Paris, avril 1997.

WOODWARD, David. 1996. The IMF, the World Bank and Economic Policy in Rwanda : Economic, Social and Political Implications, Oxfam, Oxford, 1996, 55 p.

Pour en savoir plus : Renaud Duterme, Rwanda : une histoire volée. Dette et génocide, Août 2013, Éditions Tribord

Article publié initialement sur https://www.cadtm.org/Rwanda-les-creanciers-du-genocide

Benjamin Lemoine est chercheur en sociologie au CNRS spécialisé sur la question de la dette publique et des liens entre les États et l'ordre financier. Une version abrégée de cet entretien est parue dans le numéro spécial « Capital et dettes publiques », de la revue Savoir / Agir n°35, mars 2016.

Note

[1] Banque mondiale, International Debt Statistics, Données consultées le 6 avril 2021. Disponibles à : https://databank.worldbank.org/source/international-debt-statistics#

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La montée en puissance des prophètes pentecôtistes africains

Des foules en liesse, des audiences record et des millions en dons. En Afrique, depuis quelques années, les prophètes pentecôtistes charismatiques se multiplient et gagnent en pouvoir et influence, se projetant bien au-delà du religieux.

Tiré de MondAfrique.

Le pentecôtisme connaît une montée météorique en Afrique chrétienne, avec des milliers de nouveaux membres chaque année. Au Zimbabwe, par exemple, le Ministère Prophétique de Guérison et de Délivrance affirme que le nombre de ses membres est passé de 45 000 à plus d'un million en seulement cinq ans. Il s'agit d'un chiffre gigantesque dans un pays de 16 millions d'habitants.

Ces figures charismatiques dirigent des méga-églises où ils accueillent notamment des jeunes marginalisés, promettant et professant la guérison par la foi, la santé et la richesse. Et souvent, cet engouement des masses pour ces nouveaux leaders spirituels se traduit par quelque chose approchant un culte de personnalité.

Une étude menée en 2022 dans 34 pays africains par Afrobarometer confirme cette tendance : 69 % des personnes interrogées faisaient confiance aux chefs religieux ; 51% faisaient confiance à leur président. De nombreux adeptes pensent même que ce serait un déclassement pour un prophète de se présenter à la Présidence de la République.

Abus sexuels, emprise, corruption

Les prophètes ne se privent pas de cet amour des masses pour abuser de leur statut : structures ecclésiastiques autoritaires, abus sexuels, corruption, intimidation… Ils font même jouer la peur de représailles spirituelles : si on ne se soumet pas aux nouveaux élus de Dieu, la damnation, la faim ou la maladie frapperont. Après tout, martèlent-ils, leur parole est définitive, et la remettre en question serait un acte du diable, qui tente désespérément de nuire aux intermédiaires entre le Seigneur et l'humanité.

Mais leur succès n'est pas uniquement dû au facteur religieux. Une partie du succès s'explique aussi par toute l'œuvre sociale et caritative que ces méga-églises mènent, tels des repas gratuits ou des soins, offrant une alternative alléchante aux services étatiques des fois trop chers ou alors défaillants dans ces domaines. Toute l'opération est financée par les dons (non taxés) des adeptes dont la gestion est complètement opaque et privée. Ces prophètes se permettent par la suite des modes de vie fastueux qu'ils justifient comme la preuve ultime de leur évangile : ils ont la foi, donc ils attirent la prospérité et les bonnes grâces de Dieu.

Une économie parallèle

Et au delà du social, ces pères spirituels, qui se nomment eux-mêmes “papa” et appellent leurs adeptes leurs “enfants”, usent de leur richesse pour se faciliter la vie sur le plan juridique, en se payant les meilleurs avocats, et en échangeant de l'argent contre le silence lorsqu'une accusation d'abus fait surface. Et sur le plan politique, les élus (séculaires) font de leur mieux pour forger des liens forts et médiatisés avec ces prophètes. Qui sait, peut-être que cette masse de croyants pourra un jour se transformer en masse de votants. Les pentecôtistes charismatiques se positionnent donc comme conseillers voire guides spirituels des politiques, et en échange ceux-ci les protègent de la justice. C'est gagnant-gagnant.

Sous l'emprise de cette influence de plus en plus séculaire des prophètes, une économie parallèle se développe dans les rues, où les dons caritatifs des croyants permettent le financement de nombreux services et projets que ces mêmes croyants usent quotidiennement : nourriture, vêtements, argent et emplois au sein de l'Église – souvent sous la forme de dons de l'Église aux membres considérés comme pauvres.

Une machine bien huilée, que personne ne semble avoir intérêt à entraver.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

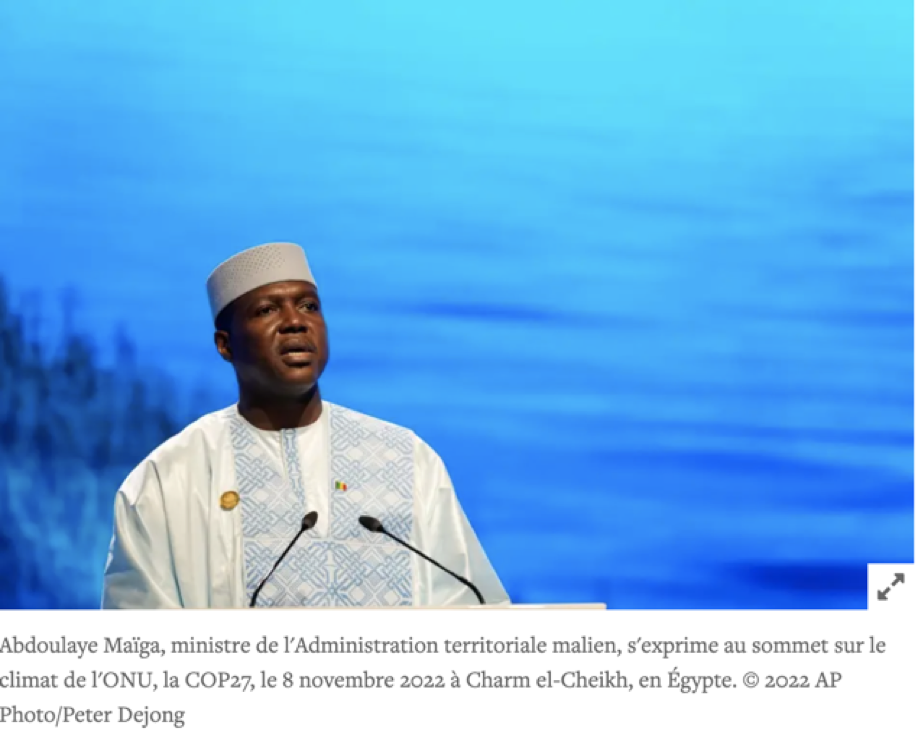

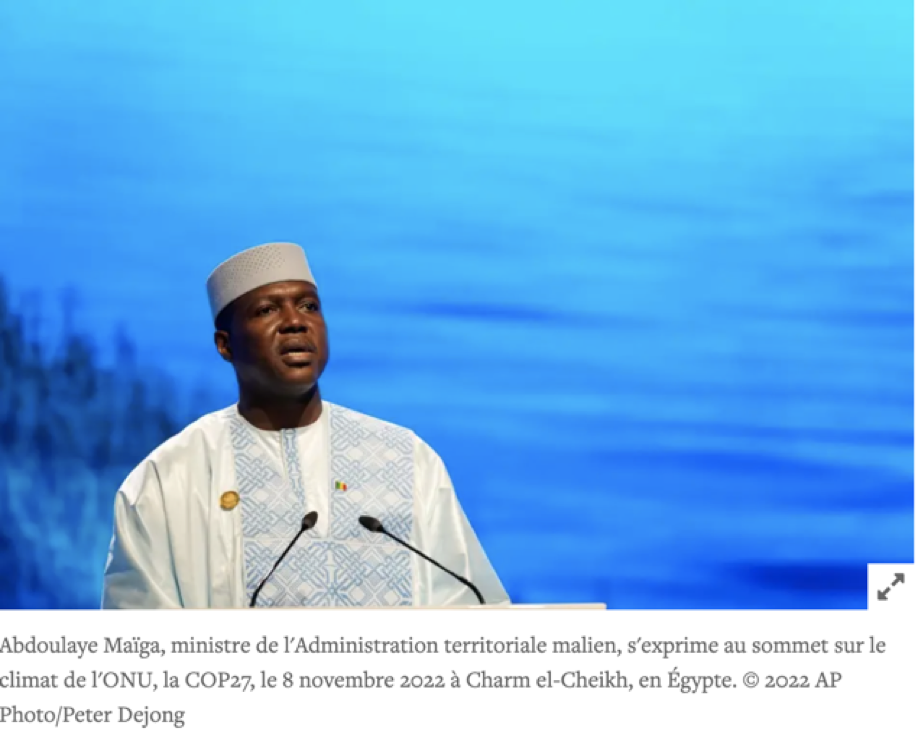

Mali : La junte suspend les partis et les associations politiques

Le gouvernement militaire de transition du Mali devrait immédiatement revenir sur sa décision de suspendre les partis et les associations politiques, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Une telle suspension serait en violation à la fois de la loi malienne et du droit aux libertés d'expression, d'association et de réunion telles que définies par le droit international en matière des droits humains.

Tiré du site de Human Right Watch.

Le 10 avril, le Conseil des ministres du Mali a adopté un décret suspendant les activités des partis politiques et des associations politiques « jusqu'à nouvel ordre » dans tout le pays. Le 11 avril, l'organe de régulation des communications maliennes, la Haute autorité de la communication (HAC), a invité tous les médias à « arrêter toute diffusion et publication [d'informations sur les] activités » des partis politiques et des associations. Cette décision semblait être en réponse à l'appel du 31 mars de plus de 80 partis et associations politiques pour un retour à l'ordre constitutionnel, par l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. La junte militaire, qui s'est emparée du pouvoir par un coup d'État en mai 2021, avait annoncé en septembre 2023 que cette élection, initialement prévue pour le 26 mars 2024, serait reportée à une date indéterminée pour des raisons techniques.

« Les autorités maliennes semblent avoir suspendu tous les partis et associations politiques parce qu'ils n'aimaient pas leur appel à tenir des élections démocratiques », a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch.

- « La junte malienne, comme tout autre gouvernement, devrait respecter les droits humains et immédiatement lever cette suspension. »

Après des mois de reprise des hostilités entre les groupes séparatistes armés et les troupes gouvernementales maliennes dans le nord du pays, le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, a annoncé, le 31 décembre 2023, l'ouverture d'un « dialogue direct inter-malien pour la paix et la réconciliation », visant à éliminer « les racines des conflits communautaires et intercommunautaires », en établissant comme priorité « l'appropriation nationale du processus de paix ». Dans un communiqué de presse diffusé le 10 avril, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'Administration territoriale, a affirmé que la suspension des partis et des associations politiques était justifiée pour assurer que le dialogue inter-malien « [se tiendrait] dans un climat de sérénité, pas dans la cacophonie ».

« La déclaration du ministre contient des contradictions », a déclaré un membre du parti politique Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance (SADI). « Les autorités invitent les citoyens à un dialogue national mais, en même temps, elles les privent de leur habillage politique […] Qui [les autorités] veulent-elles voir participer à ce dialogue ? Les gens devraient pouvoir participer à la fois en tant que citoyens et en tant que dirigeants politiques ou membres de partis politiques ».

En janvier, les autorités ont engagé des poursuites contre le parti SADI, menaçant de le dissoudre, après l'affichage sur les réseaux sociaux d'un message de son dirigeant, Oumar Mariko. Mariko avançait que les forces armées maliennes avaient commis des crimes de guerre contre des membres du Cadre stratégique permanent, une coalition de groupes politiques et armés du nord du Mali.

Depuis le coup d'État militaire, la junte malienne a durci sa répression de la dissidence pacifique, de l'opposition politique, de la société civile et des médias, rétrécissant de plus en plus l'espace civique dans le pays, a déclaré Human Rights Watch.

Le 13 mars, le ministre de l'Administration territoriale a dissous l'Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), accusant ses membres de « violences et affrontements dans le milieu scolaire et universitaire ». L'AEEM était la quatrième organisation dissoute en moins de quatre mois. Le 6 mars, les autorités ont dissous la Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko (CMAS), qui avait appelé à la tenue de l'élection présidentielle dans le cadre d'un processus de retour à un régime démocratique civil, l'accusant de « déstabilisation et de menace pour la sécurité publique ».

Le 28 février, les autorités ont dissous l'organisation politique Kaoural Renouveau, l'accusant d'avoir tenu des « propos diffamatoires et subversifs » à l'encontre de la junte militaire. Et le 20 décembre, elles ont dissous l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, une organisation de la société civile qui surveillait le déroulement équitable des élections, reprochant à son président des « déclarations de nature à troubler l'ordre public ».

La junte a également pris pour cible des dissidents et des lanceurs d'alerte. Le 4 mars, les autorités ont fait disparaître de force le colonel de gendarmerie Alpha Yaya Sangaré, qui avait récemment publié un livre sur les abus commis par les forces armées maliennes. On ne sait toujours pas où il se trouve OU sa location reste inconnue à ce jour.

- Un activiste malien des droits humains a déclaré que « les autorités veulent garder le monopole du pouvoir politique en refusant à leurs opposants le droit d'exprimer leurs opinions et d'exercer des activités politiques ».

La constitution du Mali, ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Mali a ratifié en 1974, protège les droits aux libertés d'association, d'expression et de réunion pacifique. L'article 25 du Pacte assure le droit des citoyens de participer aux affaires publiques. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, le corps d'experts indépendants qui surveille le respect du pacte par les États signataires, a confirmé le droit de tous de « se joindre à des organisations et des associations s'intéressant aux affaires politiques et publiques. »

« La décision de la junte de suspendre les partis politiques s'inscrit dans le contexte de sa répression incessante d'une opposition et d'une dissidence pacifique », a affirmé Ilaria Allegrozzi. « Les autorités devraient immédiatement lever cette suspension, autoriser les partis et les associations politiques à opérer librement et s'engager à respecter les libertés et les droits fondamentaux ».

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

De l’état du monde et du déni des gens qui nous gouvernent

Quelle étrange période que celle que nous vivons ! Et sans doute faut-il désormais apprendre à aiguiser son regard pour tenter d'aller au-delà des apparences premières.

14 avril 2024

Car c'est justement cela le propre des élites économiques, politiques et médiatiques de notre temps : être dans le déni et s'enfermer dans une bulle cognitive à ce point étroite qu'elles ne voient plus ce qui pourtant crève les yeux, finissant –égarées, lassées et cyniques— par faire comme si de rien n'était, ou presque. À préférer au mieux naviguer entre 2 eaux, utilisant le gros de leurs pouvoirs pour donner l'illusion que malgré tout elles nous entraînent dans la bonne direction.

C'est que nous sommes confrontés à des conditions historiques radicalement nouvelles qui ont toutes de quoi nous déconcerter profondément. Au-delà même de la multiplicité et des effets combinés des crises économiques, sociales, politiques, culturelles, sanitaires, écologiques et géopolitiques qui nous ont assaillis ces dernières années –songez à la Covid ou aux guerres en Ukraine et à Gaza—, nous nous trouvons soudainement placés devant une série de défis qui, de par leur caractère mondialisé, ont pris une dimension littéralement anthropologique.

Ils nous obligent en effet, non seulement à nous arrêter aux problèmes les plus urgents du quotidien, mais aussi et surtout à les replacer et tenter de les régler depuis le temps long de l'histoire, et par conséquent à nous interroger tout autant sur le sens même de l'aventure humaine que sur les vertus de la vaste trajectoire du progrès que depuis l'époque moderne nous prétendons –nous gens d'Occident— incarner.

À quoi sert-il de continuer à parier sur l'augmentation infini et sans discrimination du PIB du monde si, comme nous l'indiquent les experts et scientifiques du GIEC, nous sommes à cause de cela en train de frapper un mur, en termes de changements climatiques, mais aussi de raréfaction des ressources, de disparition des espèces animales, de destruction d'un environnement vital pour la vie, la vie avec un grand V ? Et que vaut un accroissement de la puissance technologique humaine (pensez à certaines applications de l'IA non régulées), si au sein du désordre géopolitique d'aujourd'hui, elle se transforme en puissance destructrice ou barbare aux effets incalculables ? Et plus encore, est-ce vraiment la panacée de défendre coûte que coûte un libre-marché capitaliste dans lequel, au-delà même d'inégalités grandissantes, ne cessent de perdurer la faim pour les uns, et pour les autres le manque généralisé stimulé par une société de consommation jamais au rendez-vous des promesses qu'elle ne cesse de faire miroiter ?

C'est bien là l'étrange : face à ces questions de fond ressurgissant depuis les pressantes exigences du présent, nos élites paraissent tétanisées, plus préoccupées de faire illusion ou de se maintenir hypocritement au pouvoir que d'aider les sociétés auxquelles elles appartiennent à se dresser à leur hauteur. Et dans la société civile d'en bas c'est à une véritable course de vitesse à laquelle on assiste ; une course de vitesse entre l'exaspération ou le ressentiment des uns mobilisés désormais largement par les forces d'extrême droite, et les volontés démocratiques de changement des autres, mais portées par une gauche sur la défensive, fragmentée et à la recherche d'un second souffle.

Cette dernière saura-t-elle se ressaisir et retrouver le rôle qu'elle a su jouer par le passé, celui d'être le sel de la terre en rappelant les dimensions historiques et structurelles qui sont en jeu comme le rôle émancipateur que les peuples et mouvements sociaux peuvent y jouer ? Au milieu des clameurs guerrières qui sourdent de toutes parts, au-delà du jeu sordide des États enfermés dans la seule logique des rapports de force à courte vue, n'est-ce pas aussi à cela qu'il faut désormais oser travailler ? De toute urgence, comme une fenêtre ouverte sur d'autres possibles !

Pierre Mouterde

Sociologue, essayiste

Québec, le 14 avril 2024

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Déclaration des patriotes du 16 mars

Nous, patriotes haïtiens de plusieurs villes, sommes réunis le 16 mars 2024. Wap jwen vèsyon kreyol sou lòt paj la.

Nous, patriotes haïtiens de plusieurs villes, sommes réunis le 16 mars 2024, et déclarons :

1. Le droit souverain du peuple haïtien sur son territoire est absolu et sacré. Les étrangers qui violent ce droit sont des ennemis de la nation. Les Haïtiens qui aident l'ennemi à violer la souveraineté haïtienne sont des traîtres qui seront punis comme le commandent nos ancêtres et les lois de notre pays.

a. Le Core Group est persona non grata. Kenyans, Sénégalais, CARICOM, Espagnols… autres mercenaires, mieux vaut rester sur votre territoire !

b. Michel Martelly, Gilbert Bigio, Reynold Deeb, Izo (Johnson André), Dimitri Herard, Jimmy Cherizier (Babekyou), Vitelhomme Innocent, André Apaid, Guy Philippe ... tous les criminels qui ont brisé les murs des prisons et versé le sang d'innocents doivent être arrêtés ou puni de mort (bwa kale !)

c. Le seul gouvernement de transition que nous reconnaîtrons est celui qui émane de dirigeants haïtiens qui n'ont pas le sang du peuple sur les mains.

d. #HaitiAuxHaitiens #HaitiensPourHaiti #ArettezBigio #ArretezMartelly

2. Pour défendre la vie des Haïtiens honnêtes, nous lutterons contre toute force du mal, pour le désarmement effectif des criminels (étrangers et Haïtiens) et la reconstitution des forces de légitime défense de notre nation.

a. Décréter une mobilisation continue en faveur de la reconstitution des forces de l'ordre (Police et Armée) chargées de garantir la sécurité de toutes et tous en notre patrie, selon nos besoins et sans discrimination, aucune.

b. Abolir toutes les milices privées qui protègent et servent actuellement les oligarques criminels, les forces impérialistes blanches et leurs complices.

c. Nous cherchons à ce que le droit international soit dûment appliqué pour forcer les États-Unis et la République dominicaine à surseoir l'envahissement d'Haïti avec des armes meurtrières alors que ces pays abritent sur leur territoire des criminels majeurs qui ont du sang haïtien sur les mains (par exemple Bigio, Martelly…).

d. #AbasLesCriminels #ZeroToleranceTraitres #ZeroToleranceVioleurs #ZeroToleranceAssassins

3. Mobilisation incessante pour dénoncer et contrer toutes les forces malveillantes qui ont gangstérisé Haïti avec les milices du PHTK.

a. Nous exigeons restitution et réparations de la part des gouvernements de pays membres du Core Group, des Nations Unies et de l'OEA pour les multiples crimes qu'ils ont commis contre le peuple haïtien au cours de l'histoire ainsi qu'à l'époque actuelle.

b. Nous ouvrons nos bras pour recevoir et offrir notre solidarité à tous les peuples en lutte comme ceux de Cuba, le Mali, le Niger, le Boukina Faso, la Palestine, le Venezuela... qui font face aux actions malveillantes du même klan de colonisateurs, voleurs de terres qui forme le Core Group.

c. #DeboutAvecHaiti #JugezClinton #JusticeDignitéRéparationPourHaiti ?

Deklarasyon patriòt 16 mas lan

Yon ekip patriyòt Ayisyen k ap viv nan plizyè vil te reyini 16 Mas 2024

Nou deklare :

1. Dwa granmoun pèp Ayisyen an sou peyi li sakre. Etranje ki vyole dwa sa a se lènmi nasyon an. Ayisyen ki ede lènmi vyole granmounite Ayiti se trèt k ap resevwa pinisyon jan zansèt yo ak manman lwa peyi nou ekzije sa.

a. Core Group persona non grata. Mèsenè Kenya, Senegal, CARICOM, Panyòl ret nan patiray nou !

b. Michel Martelly, Gilbert Bigio, Reynold Deeb, Izo (Johnson André), Dimitri Herard, Jimmy Cherizier (Babekyou), Vitelhomme Innocent, André Apaid, Guy Philippe … tout kriminèl ki pete pòt prizon epi ki fè san pèp inosan koule : anba kòd osnon bwa kale !

c. Sèl gouvènman tranzisyon n ap rekonèt se youn ki soti nan tèt kole Ayisyen ki pa gen san pèp la sou men yo.

d. #AyitiPouAyisyen #AyisyenPouAyiti #AreteBigio #AreteMartelly #AbaBlanMalveyan

2. Pou nou defann lavi Ayisyen onèt, nou dekrete koukouwouj dèyè tout malonèt jouk nou va rive dezame tout kriminèl (etranje tankou Ayisyen) epi remanbre fòs defans lejitim nasyon nou an.

a. Nou dekrete mobilizasyon manch long pou remanbre fòs legal (Polis ak Lame) ki la pou asire sekirite tout moun sou zile a, kòmsadwa, san paspouki.

b. Aba tout milis prive k ap pwoteje e sèvi oligak kriminèl ak blan malveyan enperyalis yo.

c. Nou ekzije aplikasyon dwa entènasyonal prese prese pou fòse Etazini ak Dominikani sispann anvayi Ayiti ak zam fannfwa pandan leta peyi sa yo ap kouve gwo kriminèl chèf milis kidnapè lakay yo, tankou Bigio, Martelly…

d. #ToutMounSeMoun #LaviToutMounSakre #ToutKriminèlSeKriminèl #ZewoToleransPouTrèt #ZewoToleransPouKadejakè #ZewoToleransPouAsasen

3. Mobilizasyon san pran souf nan tout peyi blan malveyan yo ki gangsterize Ayiti ak milis PHTK yo.

a. Nou ekzije Restitisyon ak reparasyon nan men gouvènman peyi Kò Gwoup yo, Nasyonzini, OEA pou tout krim yo fè kont pèp Ayisyen an nan listwa tankou nan epòk kounye a.

b. Nou louvri bra pou nou resevwa epi ofri solidarite bay tout pèp tankou Kiba, Mali, Nijè, Boukina Faso, Palestin, Venezyela… k ap lite kont menm lagrandyab vòlò tè kolonizatè ki anndan Core Group yo.

c. #LeveKanpePouAyiti #JijeClinton #JistisDiyiteReparasyonPouAyiti<

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

La lutte anti-coloniale pour l’autodétermination du peuple haïtien atteint l’ONU

La lutte anti-(néo)coloniale à Haïti s'insère à plein titre dans les contingences géopolitiques actuelles. Pour faire face aux défis existentiels que lui incombent, le peuple haïtien mène une lutte de longue-haleine pour l'émancipation et l'autodétermination, qui nécessite d'un mouvement de solidarité internationaliste solide et mobilisé.

Tiré de Entre les lignes et les mots

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2024/04/15/declaration-de-solidarite-avec-le-peuple-haitien-communique-collectif/

En effet, les forces impérialistes dominantes continuent d'imposer leur mainmise sur la île caribéenne afin d'en tirer des clairs avantages stratégiques ; il s'agit d'éviter qu'Haïti puisse entreprendre la voie de la véritable indépendance, pour une souveraineté nationale et populaire.

La situation actuelle dans le pays est caractérisée par une violence inouïe et par des violations généralisés et systématiques des droits humains, et notamment des populations les plus vulnérables (personnes issues des classes populaires et des communautés rurales). La moitié du pays se trouve désormais aux mains de gangs criminelles, instrumentalisées par l'oligarchie nationale – assujettie aux intérêts impérialistes – afin de confiner et limiter la contestation sociale. Face à cela, le mouvement social haïtien (organisations paysannes, organisations politiques progressistes, syndicats, organisations féministes…) s'organise collectivement et revendique des espaces d'autonomie où bâtir ses propres voies de développement auto-centré. Ce sont précisément ces modèles alternatifs au système raciste et néocolonial dominant qui dérangent. Ainsi, le mouvement social est dans le viseur impérialiste et néocoloniale ; d'où l'instrumentalisation des gangs criminelles.

Dans le contexte haïtien, l'ONU a joué un rôle historiquement néfaste. Les interventions sous couvert de cette organisation se poursuivent depuis trois décennies. Ces « missions de paix », qui ont pour but déclaré d' aider le pays à retrouver la stabilité politique et à lutter contre la corruption, n'ont en réalité que contribué à empirer la situation. Début octobre 2023, le Conseil de sécurité de l'ONU profile une nouvelle intervention militaire étrangère pour combattre les gangs qui secouent le pays.

Les mouvements sociaux haïtiens mettent en garde face à cette nouvelle tentative d'ingérence étrangère sous couvert de l'ONU, ou il vaudrait mieux dire, sous couvert du « Core-group de l'ONU sur Haïti ». Ce dernier est un groupe inter-gouvernemental auto-nommé de pays (entre autres, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, le Canada) qui de facto contrôle et administre la vie politique haïtienne depuis 2004 (année du coup d'état parainné par les Etats-Unis et la France contre le Président Aristide). Un groupe qui ne représente ni l'ONU ni la soi-disant « communauté internationale » mais plutôt les intérêts stratégiques du système impérialiste dominant à traction états-unienne.

Les principales organisations paysannes haïtiennes membres de La Via – Tet Kole Ty Peyizan Ayitien, Mouvement paysan papaye (MPP) et le Mouvement paysan national du congrès papaye (MPNKP), toutes membres de La Via Campesina – sont mobilisées à tous les niveaux pour s'opposer au plan d'intervention militaire, soutenues par les organisations de la solidarité internationaliste.

La Via Campesina a lancé, fin 2023, une campagne de solidarité avec la lutte du peuple haïtien. Dans ce cadre, des efforts de plaidoyer se sont également déployés au niveau du système international des droits humains, appuyés par le CETIM qui a accompagné les organisations paysannes haïtiennes au niveau des instances onusiennes. La lutte sociale à Haïti passe aussi par la création d'un rapport de force au niveau international, et l'ONU représente en ce sens un terrain de lutte de prédilection.

Dans le cadre de la 55ème session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le CETIM et les organisation paysannes haïtiennes ont déposé un rapport sur la situation des droits humains dans le pays pour faire lumière sur la situation de crise profonde dans laquelle verse le pays. Dans ce rapport, il a été question d'abotder les origines coloniales de la crise actuelle, l'historique des ingèrences étrangères, tout en émettant une série de revendications et demandes concrètes adressées au Conseil des droits de l'homme.

A_HRC_NGO_Haiti-FR : TÉLÉCHARGER

Ensuite, Micherline Islanda Aduel, en représentation des organisations paysannes haïtiennes, du CETIM et FIAN International, est intervenue en réunion plénière du Conseil des droits de l'homme lors d'un débat sur la situation à Haïti. Dans son intervention, elle a insisté sur le fait qu'il soit nécessaire de « laisser les institutions démocratiques légitimes, les mouvements sociaux ainsi que les organisations politiques prendre les mesures nécessaires pour remettre le pays sur le chemin de la paix et de la démocratie ».

https://player.vimeo.com/video/933779400?h=046219dc7f

Les principales revendications présentés à l'ONU s'articulent ainsi autour du rejet de l'intervention militaire impérialiste, le respect de l'indépendance et l'intégrité territoriale d'Haïti, ainsi que sur la nécessité d'assurer la participation des mouvements sociaux au futur processus de transition démocratique. Il a été également question de focaliser l'attention sur la situation dans les zones rurales qui est particulièrement affectée par la situation ; ainsi, le relance de de la production agricole, tout en protégeant les droits des populations paysannes et rurales, à la lumière des dispositions de la Déclaration de l'ONU sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales, est une priorité fondamentale. La Déclaration peut en ce sens servir de boussole, de levier politique et juridique au service des intérêts des classes populaires, en vue de la reconstruction du pays sur des bases de justice sociale et climatique.

VIVE HAÏTI SOUVERAIN !

VIVE LA LUTTE DU PEUPLE POUR UNE SOLUTION HAÏTIENNE POUR HAÏTI !

VIVE LA SOLIDARITÉ ENTRE TOUTES LES ORGANISATIONS PROGRESSISTES LUTTANT POUR LA JUSTICE SOCIALE !

Pour savoir plus :

Micherline est également intervenue lors d'une conférence publique à Genève, intitulée « Luttes anticoloniales dans le Sud Global : Une perspective paysanne », aux côtés de représentant-e-s paysan-ne-s du Niger, Colombie et Palestine. Cet événement visait à aborder les perspectives paysannes quant aux articulations entre luttes anticoloniales et luttes pour la souveraineté alimentaire.

Voir le webinaire sur la situation à Haïti, organisé par La Via Campesina :

https://vimeo.com/924141686?fbclid=IwAR0xmQW8UEmzPz_1RAnUoTTJQeeFw1Nm4j_5cGzNV33hDwdpDc_8XgQwdcY

*****

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d'avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d'avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Argentine. Sous pression de la rue, la CGT appelle à une journée de grève générale le 9 mai

Alors que depuis trois mois, les directions syndicales négocient avec le patronat et refusent de s'opposer de manière coordonnée au plan de Milei, elles ont fini par appeler, sous pression de la rue, à une nouvelle journée de grève générale, le 9 mai prochain.

12 avril 2024 | tiré de Révolution permanente | Crédits photo : La Izquierda Diario

En 24 heures, la situation a changé. Alors que ce mercredi, les dirigeants de la CGT n'annonçaient aucune date de mobilisation tout en continuant de mener leurs négociations avec le patronat sur une réforme du travail, ils ont annoncé dans la nuit du jeudi une date de grève générale, prévue le 9 mai prochain. Le contexte de crise économique grave et les attaques directes du gouvernement envers les travailleurs et les classes populaires intensifient les mobilisations par en bas. Les directions syndicales sont donc prises entre le mécontentement de la base et la dureté des attaques du gouvernement et des entreprises, et ont fini par appeler à cette date lointaine du 9 mai.

La passivité de la CGT mise à mal

Les conducteurs de bus ont organisé une grande grève qui a secoué la région métropolitaine de Buenos Aires, réclamant des augmentations de salaire. Dans plusieurs villes, les métallurgistes ont organisé une grande marche. PepsiCo Mar del Plata a été paralysé en raison de licenciements. Les travailleurs licenciés de GPS-Aerolíneas Argentinas et les fonctionnaires sont descendus dans les rues ce vendredi pour protester contre les licenciements, mais aussi contre le nouveau projet de loi Omnibus. Les mouvements sociaux ont récemment manifesté massivement et ont fait face à une répression brutale au centre de Buenos Aires. Les enseignants, les personnels non enseignants et les étudiants de différentes universités nationales prévoient également de se mobiliser massivement le 23 avril.

La colère s'accumule depuis la base face à une situation économique étouffante. L'inflation a frappé durement ces derniers mois tous les Argentins. Les salaires ont chuté comme jamais auparavant. Les retraités sont ceux qui paient le plus lourd tribut à l'ajustement fiscal : depuis 2015, le niveau de leur pension a diminué de 60%, et Milei cherche à le faire baisser à nouveau de 20% en dessous du minimum pour les personnes, majoritairement des femmes, qui n'ont pas suffisamment cotisé. De nouvelles hausses de tarifs sont à venir et pendant ce temps, les banques, les grandes entreprises agricoles, les compagnies minières, les sociétés privatisées d'énergie s'enrichissent.

C'est dans ce contexte que la bureaucratie de la CGT a annoncé de nouvelles mesures, sans changer l'essentiel de son plan, qui consiste à négocier avec le patronat une réforme sur le travail, qui prévoit de supprimer l'indemnisation et de la remplacer par un système dans lequel le travailleur lui-même cotise mensuellement à un fond qui lui serait versé en cas de licenciement. Le texte prévoit aussi une réduction des amendes pour les employeurs en cas de non-déclaration régulière de leurs travailleurs. C'est donc un texte de loi pro-patronal qui augmenterait la précarisation des conditions de travail et rendrait les licenciements moins coûteux pour les entreprises.

Par l'annonce de cette date, les directions cherchent à apaiser la colère et à avancer dans leurs négociations, syndicat par syndicat. Pour cela, ils divisent les luttes et donc l'immense force sociale de la classe ouvrière, plutôt que de l'unir. La CGT refuse de faire face au méga DNU en n'appelant pas non plus à la grève et à la manifestation les jours où la nouvelle Loi Omnibus sera discutée au Congrès national. Bien que le chapitre du travail soit bloqué par la justice, le décret comporte de nombreuses autres attaques. Il détruit les conquêtes populaires et dérégule les marchés pour qu'ils exploitent les travailleurs et travailleuses.