Revue Caminando

Revue de réflexion et d’engagement social qui diffuse depuis 1980 une information alternative sur les droits humains en Amérique latine.

Lutte contre la COVID-19 à Fortaleza : actions menées par le Front de lutte pour un logement décent

Cet article relate les actions menées par le Front de lutte pour un logement décent (FLMD) pour éviter la propagation de la COVID-19 dans les bidonvilles de Fortaleza, capitale de l’État du Ceará, situé dans la région du nord-est du Brésil. Selon l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) Fortaleza est considérée comme la capitale la plus densément peuplée au pays, et c’est spécifiquement dans les zones périphériques et dans les quartiers faiblement desservis en services publics que l’on retrouve les plus hauts taux de densité populationnelle. Cette configuration est le produit d’une politique urbaine inéquitable, peu participative et axée sur la concentration des actifs financiers dans les régions touristiques et portuaires. Preuve en est que sur ses plus de 2,5 millions d’habitant·e·s, près de 1,1 million d’habitant·e·s de Fortaleza résident dans des logements précaires, répartis sur seulement 11 % de sa superficie [1]. Ainsi, en mai 2020, le Ceará s’est distingué comme le deuxième État ayant le plus grand nombre de cas de COVID-19 au Brésil [2]. En date du 18 décembre 2020, le Secrétariat municipal de la santé rapportait 78 878 cas confirmés et 4 159 décès dus à la maladie à Fortaleza.

Contexte des projets menés par le FLMD

Lorsque les autorités sanitaires ont commencé à recommander l’isolement et la distanciation « sociale » pour lutter contre la propagation du virus, ainsi qu’à encourager l’adoption de mesures préventives telles que le lavage fréquent des mains et le port du masque, les autorités publiques ont émis des décrets et des actes normatifs, dont certains prévoyaient des sanctions. Cependant, ces règles sanitaires furent mises en place sans prendre en compte les conditions de vie d’une grande partie de la population, notamment l’accès précaire pour une majorité aux services sanitaires de base et à des logements décents. Le besoin de se déplacer pour le travail vers des zones où les services sont concentrés n’a pas non plus été pris en compte, de même que la réduction ou la perte totale de revenus pour les travailleurs·euses, en particulier les travailleurs·euses autonomes. Ce portrait montre l’écart considérable entre les recommandations émises, qui correspondent à l’horizon souhaité des mesures de prévention et de réduction de la propagation de la maladie, et la possibilité de respecter ces conditions étant donné la réalité d’extrême pauvreté des résident·e·s des bidonvilles de Fortaleza.

En l’absence d’un plan étatique spécifique pour contenir l’avancée de la COVID-19 dans les périphéries, les communautés se sont organisées elles-mêmes, à travers les associations de quartier et les mouvements sociaux, afin de mener des actions de solidarité pour assurer la sécurité alimentaire des familles, ainsi que pour prévenir et combattre la propagation de la maladie. En ce sens, l’appui technique et matériel du FLMD, formé lui-même par une confluence d’organisations sociales et communautaires, a été déterminant au succès des projets communautaires.

La stratégie du FLMD pour répondre aux besoins des communautés

Dès le début de la pandémie, les membres du FLMD ont commencé à réfléchir à des stratégies pour prévenir et combattre la COVID-19 à Fortaleza, en ciblant les communautés les plus vulnérables à partir des besoins et observations des habitant·e·s eux et elles-mêmes. Sans aucun soutien gouvernemental, ce groupe a articulé et construit des réseaux de coopération pour cibler les besoins et acheminer les ressources de façon prioritaire aux cas les plus urgents, tout en maintenant son rôle de porte-parole auprès des pouvoirs publics au moyen de plaidoyers pour revendiquer le droit de la population à des infrastructures qui soutiennent la santé.

La stratégie du FLMD pour soutenir les habitant·e·s les plus vulnérables à Fortaleza a été de s’engager dans la rédaction de projets pour obtenir des fonds servant à fournir des bourses aux résident·e·s pour que ces derniers·ères puissent mettre en place des projets d’aide d’urgence selon les besoins dans leurs quartiers respectifs. Ainsi, dans une perspective participative, les projets ont été élaborés en dialogue avec les habitant·e·s de façon à arrimer chaque appel d’offres aux demandes des communautés pour faire face à la pandémie. En fin de compte, ce processus efficace a permis d’assurer la sécurité alimentaire et les moyens d’assainissement pour de nombreuses personnes.

Mise en œuvre des projets pour soutenir la lutte contre la COVID-19 à Fortaleza

D’avril à octobre 2020, le FLMD a préparé et réalisé 4 projets, financés par 4 institutions d’importance pour la défense des droits des communautés marginalisées au Brésil, soit : la Coordination du service œcuménique (CESE), le Forum national sur la réforme urbaine (FNRU), le Fonds brésilien pour les droits humains (FBDH) et la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz). Les actions ont été menées en partenariat avec des organisations communautaires dans 14 quartiers et communautés de Fortaleza : Aldaci Barbosa, Bom Jardim, Caça e Pesca, Cidade Jardim, Jangadeiros, Lagamar, Mucuripe, Palmeiras, Pici, Poço da Draga, Raízes da Praia, Rio Pardo, Serviluz-Titan et Vila Vicentina.

Les projets se sont concentrés sur trois grandes lignes d’action. Le premier axe visait à renforcer et à améliorer les actions de développement déjà en cours dans les communautés concernées, comme la production d’une base de données permettant d’identifier les familles socialement vulnérables et les personnes les plus à risque au sein des communautés visées. Ainsi, les données recueillies au moyen de formulaires et de questionnaires ont permis de faire le suivi de l’évolution des cas de COVID-19 ainsi que d’établir un portrait des conditions socioéconomiques et des impacts de la COVID-19 sur les familles suivies. Cette recherche a aussi assuré la continuité de la distribution de paniers de nourriture de base selon les besoins et l’octroi d’une aide de subsistance aux bénéficiaires volontaires.

En ce qui concerne l’axe 2, l’objectif était d’assurer la pleine protection des bénéficiaires lors de la réalisation des projets, ainsi que la prévention de la contamination par la maladie parmi les résident·e·s. Cela a été réalisé à travers la distribution d’équipements de protection individuelle (EPI) aux bénéficiaires, la distribution de masques et de trousses d’hygiène aux résident·e·s et l’installation et l’entretien d’éviers communautaires équipés de trousses pour le lavage des mains.

Enfin, l’axe 3 visait à sensibiliser les habitant·e·s de la communauté à l’importance d’adopter des mesures de prévention, nommément la distanciation physique et l’utilisation de masques. Pour cela, les projets ont utilisé une variété d’outils et de moyens de communication, incluant : la production de cartes et de vidéos informatifs, la diffusion en direct sur les réseaux sociaux et sur les applications de messagerie, l’organisation de campagnes de sensibilisation dont les messages étaient relayés par des véhicules routiers équipés de son, et la distribution de matériel informatif imprimé.

Les méthodologies mentionnées ci-dessus ont fonctionné de manière complémentaire et, à plusieurs reprises, elles se sont chevauchées, permettant la mobilisation des communautés et la gestion efficiente des ressources.

Résultats et retombées des projets communautaires de lutte contre la pandémie à Fortaleza

Les projets mis en place pour considérer les besoins des habitant·e·s les plus démuni·e·s de Fortaleza ont porté fruit grâce à la synergie entre l’apport technique du FLMD et la mobilisation communautaire sur le terrain. Bien que chacun des 4 projets a eu une portée différente, on peut dire qu’en général, la collecte de données sociodémographiques effectuée par le biais d’outils comme le géoréférencement a permis de brosser un portrait plus précis des communautés en situation de plus grande vulnérabilité sociale et en situation de risque plus élevé de contamination de COVID. L’échantillonnage ciblé a permis entre autres d’identifier les familles ayant perdu leurs revenus en raison de la pandémie et de leur venir en aide en priorité. De plus, une mesure du niveau d’engagement des communautés a été rendue possible grâce au suivi effectué par le FLMD sur les médias sociaux.

Ainsi, les activités menées ont abouti à la distribution de 360 paniers de nourriture de base et de 810 trousses d’hygiène dans les quatorze quartiers mentionnés ci-dessus. Le suivi et le contrôle des cas ont été effectués dans environ 288 familles pendant une période d’environ cinq mois.

La nature collaborative des projets a généré des retombées multiples et multiplicatives au sein des communautés telles : la formation des résident·e·s, principalement des jeunes engagé·e·s dans la lutte communautaire ; le renforcement de l’autonomie des communautés face à l’inaction des pouvoirs publics ; la stimulation de l’économie locale des bidonvilles, à travers la génération de revenus par l’octroi de bourses et l’achat de nourriture pour les paniers effectués dans les commerces locaux. Pour le FLMD, le processus de recherche de financement s’est maintenu et a permis d’impliquer des acteurs communautaires qui ne contribuaient pas encore à l’action collective.

Les données recueillies pour la mise en œuvre des projets à Fortaleza ont été réinvesties par le FLMD dans l’élaboration d’un dossier national portant sur les impacts de la maladie nommé « Les Métropoles et COVID-19 » produit par l’Observatoire des Métropoles en partenariat avec le FNRU. Une collecte de données supplémentaire a été effectuée dans le contexte de production de ce dossier, coordonnée par le Laboratoire d’études sur le logement (LEHAB), sous la forme d’un formulaire électronique rempli principalement par les résident·e·s de 22 territoires situés dans des zones de la périphérie de Fortaleza et de la région métropolitaine. Les données recueillies dans ce contexte ont été systématisées et analysées, dans le but de connaître les impacts de la pandémie sur d’autres domaines que celui de la santé, incluant les perspectives de 43 participant·e·s sur des thèmes tels que les expulsions de logement et les opérations de police en période de pandémie, par exemple.

Nous soulignons que l’un des constats probants des données issues des projets est la mise en évidence d’une relation inversement proportionnelle entre le revenu moyen par quartier et le nombre de décès de la COVID-19 à Fortaleza. Le FLMD compte poursuivre l’analyse des données recueillies dans le but d’organiser des actions pour exiger des pouvoirs publics la mise en place de mesures pour résoudre et atténuer les effets néfastes de la pandémie sur les habitant·e·s des bidonvilles de Fortaleza.

Constats et considérations finales

Depuis le début de la pandémie, d’après les données officielles diffusées par les paliers municipal et provincial, l’inaction des pouvoirs publics en tant que gardien de la vie dans les zones de pauvreté extrême est restée évidente. Cela peut être constaté par l’insuffisance des campagnes de sensibilisation et de prévention, la dissociation des campagnes avec la réalité des communautés, l’absence d’actions pour atteindre les conditions minimales permettant l’isolement physique, outre le retard des actions d’assistance sociale, qui comprend la distribution de paniers de nourriture de base.

Parmi les autres problèmes mis en évidence lors de l’analyse des actions et omissions de l’État face à la pandémie, l’abandon presque total de la population en situation d’itinérance est frappant. Bien que les difficultés soient encore plus grandes pour ces personnes hautement vulnérabilisées depuis l’avènement de la pandémie, il n’existe encore aucune politique publique visant à garantir un service permanent destiné spécifiquement à la sécurité alimentaire des personnes sans logement à Fortaleza.

Les violations du droit fondamental à un logement décent sont également un point de dénonciation récurrent, lié directement et indirectement à l’absence de routines de suivi pour prévenir la contamination par le coronavirus. Outre l’identification des violations des droits, le dossier a souligné le potentiel et la force de l’organisation populaire d’urgence qui a été déployée pour venir en aide aux plus démuni·e·s. L’une des conclusions est donc que le rôle joué par la société civile organisée était essentiel pour atténuer les effets de la COVID-19 sur les communautés, et que les actions menées par les organisations communautaires et leurs partenaires étaient indispensables et ont contribué à garantir la dignité humaine de leurs bénéficiaires.

Bien que la production du dossier en soi ait contribué à la lutte pour la dignité en élucidant des impacts de la maladie sur la vie des habitant·e·s des périphéries de Fortaleza, la participation populaire apparaît comme l’un des éléments les plus significatifs du succès des projets. Ainsi, au-delà de la production et de la publication des données, le FLMD continue à mener des actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, s’appuyant sur les situations concrètes de pauvreté extrême constatées lors de ses recherches sur le terrain. En ce sens, le FLMD a demandé la mise sur pied d’une audience publique auprès du législateur de l’État afin de présenter l’étude à la société en général, ainsi que pour exiger de l’État qu’il prenne des mesures adéquates pour lutter contre la précarité constatée.

Le suivi effectué dans les communautés à travers les projets appuyés par le FLMD a permis de rejoindre un nombre important de familles, et de tracer un portrait de l’impact de la pandémie dans ces communautés. Nous soulignons enfin que l’espoir et la solidarité ne nous ont pas quittés tout au long de ces projets qui ont révélé tant de besoins humains de base. Au milieu de ce sombre scénario de nombreux décès et d’innombrables difficultés, l’affection, la tendresse et l’espoir ont continué à guider notre lutte pour une société plus juste et plus égalitaire. Les apports technique et humain du FLMD aux projets mis en place à Fortaleza auront contribué à soutenir de façon tangible les plus démuni·e·s, et nous poursuivrons la lutte auprès de l’État pour que leurs droits soient promus et reconnus.

Photographie: Dans des rues achalandées des communautés démunies, des boursiers attachent aux arbres des bouteilles d’eau savonneuse afin de faciliter le lavage des mains, mai 2020. Courtoisie du FLMD.

Traduction par Gilciene Monney avec la collaboration de Rosa Peralta

Notes:

[1] Pequeno, Renato et al. (2020). As metrópoles e a COVID-19: dossiê nacional. A COVID-19 nas periferias de Fortaleza. Fortaleza : Observatório das Metrópoles. Instituto nacional de Ciência e Tecnologia, en ligne : https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/wp-content/uploads/2020/07/Dossi%C3%AA-N%C3%BAcleo-Fortaleza_An%C3%A1lise-Local_Julho-2020.pdf

[2] Jornal Nacional (2020). « Ceará é o segundo estado com mais casos do novo coronavírus », 14 mai, en ligne : https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/14/ceara-e-o-segundo-estado-com-mais-casos-do-novo-coronavirus.ghtml

The post Lutte contre la COVID-19 à Fortaleza : actions menées par le Front de lutte pour un logement décent first appeared on Revue Caminando.

Peuples autochtones de l’Amazonie et insuffisance des politiques d’urgence en réponse à la pandémie

La pandémie de COVID-19 met les politiques publiques à rude épreuve et exige des actions rapides et en temps opportun de la part des fonctionnaires d’État. La lenteur, voire l’absence de prise de décision et de leur mise en œuvre ont des conséquences tragiques ; ce sont les groupes sociaux les plus vulnérables qui souffrent le plus. Dans ce cas, les nombreuses faiblesses des politiques publiques destinées aux Autochtones ont fait surface : la pandémie en expose et en amplifie les déficiences.

São Gabriel da Cachoeira, une municipalité autochtone

Le territoire brésilien abrite 820 000 personnes autochtones de 305 peuples différents. Le nord du pays concentre 37,39 % de cette population (305 873 individus) dont le contingent le plus important est établi dans l’État d’Amazonas. Quelques municipalités brésiliennes rassemblent une majorité autochtone : parmi elles, São Gabriel da Cachoeira (SGC) [1], dont 76,6 % de la population est autochtone, représentant plus de 29 000 personnes. La région est située à l’extrême nord-ouest du territoire brésilien, à la frontière avec la Colombie et le Venezuela ; c’est d’ailleurs par São Gabriel que la rivière Rio Negro commence son voyage en terres brésiliennes. Dans le bassin du Rio Negro, 23 peuples autochtones vivent ensemble.

Cet article souligne les (in)adéquations et les effets des programmes de transfert de revenus du gouvernement fédéral brésilien — Programa Bolsa Família (Programme de prestations familiales, PBF) et le programme d’aide d’urgence (AuxEm) — sur les peuples autochtones de la région du Rio Negro, dans l’État d’Amazonas. Il décrit comment les problèmes qui étaient déjà présents au sein du PBF sont aggravés par des erreurs dans la mise en place d’actions pour faire face à la pandémie. Ces actions, dites d’urgence, sont extrêmement lentes, et reflètent un manque de connaissance des besoins réels et locaux des peuples autochtones, étant donnée l’absence de dispositifs sociaux d’écoute et de délibération participative. Les effets négatifs s’accumulent et révèlent la négligence dans la garantie du droit à la vie des peuples autochtones, d’une part, et les dommages causés à la charge publique, d’autre part.

Les problèmes des programmes de transfert de revenus dans la municipalité de São Gabriel da Cachoeira (SGC)

Institutionnalisé en 2004, le PBF a unifié certains programmes de transfert de revenus, dont la « bourse-école » (Bolsa Escola) et la « bourse alimentation » (Bolsa Alimentação). L’idée était qu’un seul programme faciliterait la gestion et faciliterait l’étendue territoriale et démographique de ses avantages. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a pris des mesures pour « identifier activement » les familles qui étaient exclues du programme et leur en garantir l’accès, ce qui s’est traduit par une augmentation significative du nombre de bénéficiaires.

Dans le cas des peuples autochtones, l’identification a permis à des personnes qui vivaient loin des centres urbains, dans des endroits où les services publics n’étaient pas disponibles, d’avoir accès à la politique. Le PBF a aussi subi quelques rectifications opérationnelles destinées aux bénéficiaires autochtones. Les familles autochtones ont obtenu un statut dit « prioritaire » [2] dans l’obtention de la prestation par rapport à d’autres familles ayant un revenu équivalent. À SGC, en juillet 2020, 97,5 % des quelques 5 500 familles bénéficiaires parmi les groupes prioritaires étaient autochtones. Il était également prévu d’améliorer la formation aux gestionnaires et aux équipes de soin de ces familles dans le respect de leurs spécificités culturelles.

Les problèmes liés à la mise en application des programmes de transfert de revenus dans la région de l’Alto-Rio Negro (Haut Rio Negro) ont commencé bien avant la pandémie. Depuis 2013, des études mandatées par les organismes gouvernementaux signalent une « incompréhension totale » des aspects du programme par les bénéficiaires autochtones [3]. Les études exposent deux raisons principales de ce malentendu : (1) la désinformation et l’opacité des règles et procédures quant à la communication des fonctionnaires avec les bénéficiaires, et (2) l’absence de campagnes d’information organisées en collaboration avec les peuples autochtones locaux et rédigées en langue d’origine. Un autre point contraignant mis en évidence par les études était de nature bureaucratique : l’exigence excessive de la documentation en version papier ainsi que la nécessité de comprendre les opérations bancaires impliquant des mots de passe et des cartes magnétiques, notamment, entravent l’accès aux ressources des familles autochtones. D’autres occasions documentées montrent que ces procédures exposent les familles autochtones à des situations de vulnérabilité économique, notamment face à l’opportunisme de certains marchands locaux qui profitent de leur méconnaissance pour demeurer en possession des cartes magnétiques et fixer des prix abusifs.

En outre, on observe un manque de ressources pour la mise en application des politiques publiques dans cette municipalité aux dimensions territoriales étendues (109 181 245 km²), tel le nombre insuffisant de véhicules pour faire le suivi des conditions qui devraient aboutir à la finalité du programme. En conséquence, le flux migratoire saisonnier des peuples autochtones vers la zone urbaine s’intensifie. C’est le cas des peuples Hupd’äh et Yuhup ́dëh, considérés comme des contacts récents (jusque récemment ces peuples vivaient sans interaction avec la société blanche). Lorsqu’ils et elles arrivent en ville, les Autochtones restent des mois à camper dans des conditions précaires dans des tentes en toile près d’un embarcadère de la rivière Rio Negro, accentuant les vulnérabilités et leur exposition à la discrimination [4]. Les familles autochtones disposent également de peu de ressources financières pour payer des déplacements constants et n’ont pas suffisamment accès aux transports pour se déplacer.

Entre 2013 et 2019, l’État a commencé à chercher des solutions aux problèmes signalés, en embauchant des locuteurs de langues autochtones locales, en étendant les heures de service, et en établissant des partenariats pour le relais de marchandises visant à épargner les déplacements à partir des communautés éloignées. Une autre réponse a été la mobilisation d’équipes de santé autochtones et la distribution de paniers de produits de base pour minimiser les problèmes locaux de sécurité alimentaire. En outre, les équipes ont organisé des ateliers et des réunions sur les terres autochtones afin de fournir plus d’informations sur la délivrance de documents civils.

Les impacts de la pandémie

En février 2020, le ministre de la Santé a officiellement publié la Déclaration d’urgence, qui comportait des mesures visant à prévenir, contrôler et contenir les risques liés à la COVID-19 dans tout le pays. La Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) a publié l’ordonnance 419 en mars, qui donnait les lignes directrices pour la protection des peuples autochtones. Ainsi, les permis d’entrée dans les terres autochtones à travers le pays ont été suspendus, tandis que des mesures ont été adoptées pour interrompre les déplacements en bateau tout au long de Rio Negro. Ces mesures étaient indispensables compte tenu de la fragilité immunologique reconnue des peuples autochtones et des conditions de vie des communautés vivant dans des logements précaires dépourvus d’installations sanitaires de base en zone urbaine et périurbaine. De plus, la ville de SGC ne disposait pas d’unités de soins intensifs ni de respirateurs mécaniques pour répondre aux besoins de la population.

Les difficultés d’accès aux services publics dans la région de l’Alto-Rio Negro ont été identifiées depuis longtemps et c’est pour y répondre que le Forum interinstitutionnel des politiques publiques a été créé, en 2010. La demande d’un réseau de santé publique adéquat, dont l’absence se reflète par l’apparition d’épidémies successives (en particulier le paludisme et la dengue) au sein de la population s’éternise depuis des décennies. Tenant compte des progrès imminents de la pandémie dans la région, le Forum, accompagné d’institutions d’État et de groupes autochtones et ecclésiastiques, a décidé d’interdire l’accès des peuples non autochtones aux terres autochtones de la région, en mettant l’accent sur l’approvisionnement en médicaments et en nourriture et le souci de réduire la fréquence de « descente » des peuples autochtones à la ville.

La gestion des impacts par la judiciarisation

Malgré les actions du Forum, les mesures prises par l’État sont insatisfaisantes, inadéquates et insuffisantes pour organiser l’isolement sanitaire des peuples autochtones dans leurs villages, encourageant la formation de files d’attente et d’agglomérations pour l’accès aux ressources.

Par conséquent, la voie de sortie a été par la judiciarisation. En mai 2020, après de nombreuses recommandations de diverses agences d’État, et motivé par des plaintes successives et les mises en garde sur l’aggravation de la situation de la part d’organisations autochtones et alliées de la région, le Ministère public fédéral (MPF) a déposé trois actions qui se sont distinguées dans l’étendue géographique de leur portée et par les institutions interpellées.

Le juge a accepté les demandes du MPF et a exigé l’adéquation des programmes facilitant la protection des Autochtones dans le contexte de COVID-19. Parmi les mesures à mettre en place rapidement par l’État, on compte :

– La prolongation du délai de prestations pour plus de 6 mois (180 jours) ;

– L’adéquation des demandes gouvernementales liées aux programmes ;

– L’adoption de mécanismes facilitant l’accès des agents publics aux zones reculées, afin d’éviter le déplacement des résidents autochtones vers les centres urbains ;

– La mise en œuvre d’une distribution alimentaire ou de mécanismes similaires dans les villages ;

– La préparation et la diffusion de matériel d’information destiné aux peuples autochtones, incluant des conseils sur l’accès aux avantages et sur comment minimiser les risques de contamination de la COVID-19.

– L’extension des heures de service des succursales bancaires et des maisons de loterie pour faciliter les retraits bancaires.

Malgré la décision du Tribunal, les mesures n’ont pas été mises en place, y compris la livraison de paniers de base à la population autochtone, tout ceci nonobstant l’amende journalière élevée prévue en cas de non-conformité. En outre, la surveillance des mesures adoptées par les organismes et institutions publics était déficiente. Il convient également de mentionner que l’une des demandes faisait état du besoin d’un soutien logistique de la part de l’armée brésilienne, étant donné que São Gabriel est située dans une région frontalière. Selon la législation nationale, la mobilisation de l’armée est à la discrétion du pouvoir exécutif, qui n’a pas assuré son rôle dans cette demande de protection.

Ce manque d’opérabilité des politiques publiques destinées aux Autochtones expose l’absence de volonté du gouvernement fédéral à garantir le droit à la vie des peuples. Il montre également que même les dommages causés au fonds foncier (les amendes pour non-respect du jugement) ne poussent pas le gouvernement à inverser la lenteur et l’inefficacité des actions publiques dans le pays. L’absence historique d’un programme gouvernemental de nature multiculturelle reflète la persistance du racisme systémique au Brésil. Cet article met en lumière la pluralité des stratégies mobilisées pour faire valoir les demandes des peuples. Dans ce cas précis, la judiciarisation a été un moyen d’essayer de faire porter et respecter la voix autochtone au Brésil. Ainsi, la performance du Ministère public fédéral a été cohérente avec son rôle de maintien de la démocratie comme instrument d’accès à la justice pour les peuples autochtones, notamment dans l’acquisition de leurs droits fondamentaux et dans la réduction des inégalités générées par les politiques publiques [5].

Considérations finales

Dans ces temps de pandémies, il est clair que celle causée par le nouveau coronavirus accentue les vulnérabilités sociales. Dans le cas des peuples autochtones de l’Alto-Rio Negro, les conditions de vie des Autochtones se dégradent. Le modus operandi des structures étatiques est inadéquat et dépassé, et constitue, au contraire, un obstacle au respect des droits des peuples autochtones pourtant déclarés constitutionnellement et internationalement.

Pour une bonne gestion des politiques publiques concernant les peuples autochtones, il est indispensable de déconstruire la conception totalisante de la notion d’autochtonie. Bien que créée pour définir un groupe d’individus à qui des actions publiques spécifiques sont destinées, son utilisation inappropriée peut anéantir précisément ce que l’on veut préserver, c’est-à-dire la diversité des peuples et des cultures qui la composent. Une autre question à traiter est le modèle centralisé de prise de décision de la sphère fédérale, qui ne tient pas compte des dimensions territoriales et des réalités locales spécifiques des différents peuples autochtones.

La judiciarisation a cette fois servi à dénoncer les failles des politiques de transfert de revenus destinées aux peuples autochtones en temps de pandémie. Bien que la réalisation des droits se fasse toujours attendre, la réussite de ce processus réside dans l’alignement d’une agence de l’État avec les revendications des mouvements sociaux pour la protection de la dignité autochtone.

Photographie: Files d’attente pour les prestations de transfert de revenu dans la SGC pendant la pandémie. Source : Institut socio-environnemental (2020)

Traduction par Daniel Guymaraes, avec la collaboration essentielle de Rosa Peralta

Notes:

[1] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2012). Os indígenas no Censo Demográfico 2010 : primeiras considerações com base no quesito cor ou raça, en ligne : https://www.ibge.gov.br/indigenas/indigena_censo2010.pdf

[2] Les groupes prioritaires sont également des familles quilombolas et des personnes sauvées du travail esclavagistes, bien qu’il soit admis qu’il existe une plus grande diversité de groupes familiaux ayant des spécificités culturelles qui pourraient faire partie de cette catégorie. Voir : Brasília : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2014). Estudo sobre o desenho, a gestão, a implementação e os fluxos de acompanhamento das condicionalidades de saúde associadas ao Programa Bolsa Família (PBF) para povos indígenas, en ligne : https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/documentos/pdf/

sumario_139.pdf

[3] Brasília : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2016). Estudos Etnográficos sobre o Programa Bolsa Família entre Povos Indígenas, en ligne : https://fpabramo.org.br/acervosocial/wp-content/uploads/sites/7/2017/08/513.pdf. Silva, José Jaime da, Bruno, Miguel Antonio Pinho et Silva, Denise Britz do Nascimento (2020). « Pobreza multidimensional no Brasil : uma análise do período 2004-2015 », Brazilian Journal of Political Economy, vol. 40, no. 1, p. 138-160.

[4] Silva, Rafael Moreira Serra da (2017). Signos de pobreza : uma etnografia dos Hupd’äh e dos benefícios sociais no Alto Rio Negro, mémoire. Universidade Federal de Santa Catarina.

[5] Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes-CEPAL (2019). « Implementando Desigualdades : Reprodução de Desigualdades na Implementação de Políticas Públicas », en ligne : https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/190612_

implementando_desigualdades.pdf

The post Peuples autochtones de l’Amazonie et insuffisance des politiques d’urgence en réponse à la pandémie first appeared on Revue Caminando.

Défis juridico-politiques des communautés Pantaneira pendant la pandémie : le cas de la voie navigable Paraguay-Parana

Les communautés traditionnelles Pantaneira vivent et coexistent dans l’écosystème du Pantanal, la plus grande zone humide continue de la planète, et dans ses régions montagneuses environnantes. Ces communautés ont leur propre mode de vie. Elles y vivent depuis plusieurs générations, en s’adaptant aux variations des cycles de l’eau et des divers milieux naturels du Pantanal, qui incluent la forêt, le cerrado et la zone de transition. Les savoir-faire traditionnels des Pantaneiros sont basés sur leurs expériences environnementales, écologiques et culturelles, sur l’oralité et l’observation, sur leurs propres coutumes et perceptions, et sur l’utilisation, la gestion et la préservation de leur habitat.

Les communautés Pantaneira font partie des Peuples et communautés traditionnelles (PCT) du Brésil. Les PCT sont des groupes et des collectifs qui se reconnaissent comme culturellement différenciés, et qui détiennent leurs propres formes d’organisation sociale, basées sur l’occupation et l’exploitation des territoires et ressources naturelles comme condition pour la reproduction culturelle, sociale, religieuse, ancestrale et économique, et sur l’utilisation des connaissances, des innovations et des pratiques générées et transmises par la tradition.

Cet article vise à mettre en lumière comment les droits des PCT au Brésil ont été effectivement reconnus et mis en œuvre ou pas, en examinant des scénarios avant et pendant la pandémie de COVID-19. Pour ce faire, nous nous appuyons sur le cas des défis des communautés Pantaneira face à l’établissement de la voie navigable Paraguay-Paraná. Cet article se base sur une recherche bibliographique et documentaire ainsi que sur des données rassemblées et des analyses menées à partir de l’expérience de Claudia Sala de Pinho, coauteure de cet article, biologiste et chercheuse qui fait elle-même partie d’une communauté traditionnelle Pantaneira ainsi que du Réseau des peuples et communautés traditionnelles (REDE). En premier lieu, nous exposons les principaux défis juridiques et politiques qui affectaient les PCT avant l’avènement du coronavirus, pour ensuite étayer la façon dont ces défis et plusieurs autres ont été vécus pendant la pandémie. Finalement, nous présentons le cas de la voie navigable Paraguay-Paraná et ses principaux impacts sur les communautés traditionnelles Pantaneira.

Qui sont les PCT ?

Les PCT représentent diverses identités ethniques et occupent les biomes brésiliens les plus variés, jouant un rôle fondamental dans la conservation de la sociobiodiversité brésilienne. Après des décennies de luttes auprès de l’État brésilien, les droits des PCT sont désormais reconnus et fondés par des cadres juridiques nationaux et internationaux [1].

Une diversité de peuples comme les Autochtones, les Quilombolas [2], les Tsiganes, les Pantaneiros et plus de 27 autres groupes ethniques sont reconnus comme PCT par l’État brésilien [3] . Par ailleurs, plusieurs autres groupes sont en train de s’affirmer ou d’exiger cette même reconnaissance, qui englobe l’inclusion de leur identité, de leurs traditions juridiques et politiques et de leurs droits collectifs territoriaux, sociaux, culturels, environnementaux, à l’autodétermination, à la consultation préalable et au consentement libre, préalable et éclairé.

Au sein de chaque catégorie de PCT, on retrouve une profonde diversité ethnoculturelle. À eux et elles seul·e·s, les Autochtones du Brésil forment 305 peuples parlant 274 langues. Il existe aussi des peuples ou des communautés qui s’identifient à deux ou plusieurs identités ethniques, tels les pêcheurs artisanaux quilombolas, qui ont des identités distinctes. Ainsi, il ne serait pas possible de les généraliser, de les homogénéiser, et encore moins de les essentialiser. Cependant, les PCT partagent des contextes et des défis communs en ce qui concerne les questions politiques et juridiques et les relations avec l’État.

Contexte prépandémique des défis juridico-politiques

Au cours des dernières décennies, les PCT ont obtenu une reconnaissance officielle de leurs droits collectifs grâce à un nombre d’articulations, d’actions de résistance et de revendications menées par le biais d’organisations, de réseaux et de mouvements sociaux. Ces efforts ont abouti à la création de politiques publiques, telles que la Politique nationale pour le développement durable des peuples et communautés traditionnels (PNPCT). Des organismes de nature consultative et de participation politique ont également vu le jour, tels que le Conseil national des peuples et des communautés traditionnelles (CNPCT), composé de représentants du gouvernement et de plusieurs PCT.

Toutefois, en général, les politiques publiques concernant les PCT n’ont pas été correctement mises en œuvre par l’État, ce qui affecte particulièrement leurs droits humains, territoriaux et socioenvironnementaux. En outre, de nombreux PCT revendiquent toujours leur droit, en tant que sujet collectif, à la consultation préalable, même si la PNPCT et la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail (C169), adoptées par l’État brésilien, leur octroient l’autoreconnaissance comme un moyen de réaffirmation ethnique et, par conséquent, comme sujets de droit de la C169. En général, la reconnaissance étatisée du droit à la consultation a touché les Autochtones et les Quilombolas qui sont des bénéficiaires légitimes de la consultation, mais pas les seuls peuples visés par cette dernière. D’ailleurs, jusqu’à maintenant, la mise en œuvre de mégaprojets dans les territoires traditionnellement occupés n’a donné lieu à aucune consultation significative et respectueuse des normes internationales en matière de droits humains, avec aucun des PCT [4].

Au cours des dernières années, en particulier dans le contexte du gouvernement fédéral actuel, les politiques publiques existantes visant les PCT et les organismes gouvernementaux responsables de leur mise en œuvre ont subi des démontages structurels et des réductions budgétaires drastiques. Non seulement les droits des PCT continuent d’être systématiquement violés, on observe des reculs progressifs par l’intensification des conflits socioenvironnementaux liés à l’installation de mégaprojets d’extraction, d’infrastructure et de « développement ». Des données récentes indiquent également plusieurs violations sur les territoires ancestraux : augmentation du nombre d’invasions de territoires de PCT ; augmentation de l’exploitation illégale des ressources naturelles, incluant l’extraction minière ; augmentation du nombre de menaces, de violences et d’assassinats de dirigeant·e·s du PCT [5], etc. Ce scénario s’est vu aggravé par les effets de la pandémie de COVID-19 sur la vie des peuples et des communautés, comme rapporté ci-dessous.

Reculs et violations des droits en période de COVID-19

Les PCT ont connu l’une des périodes les plus difficiles de leur histoire en raison de la propagation de la COVID-19 à travers le pays. Selon l’Articulation des peuples autochtones du Brésil (APIB), plus de 50 % des peuples autochtones ont été touchés par la pandémie [6]. Le taux de létalité causé par la COVID-19 dans la population quilombola est deux fois plus élevé que celui de la moyenne nationale [7]. Il n’existe aucune donnée corroborée pour estimer le nombre de personnes appartenant à d’autres PCT ayant été atteintes par la COVID-19 ou qui en sont décédées. Toutefois, les estimations indiquent que les PCT comptent parmi les groupes les plus vulnérables en raison des conditions sanitaires, sociales et économiques entraînées par la gestion de la pandémie [8].

La réponse du gouvernement fédéral à la pandémie de COVID-19 a été très faible en égard des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce qui affecte particulièrement les PCT. À titre d’exemple, nous citons les vetos de la présidence de la République à divers points du projet de loi 1 142/20 qui reconnaissait les Autochtones, les Quilombolas et autres PCT comme des groupes d’extrême vulnérabilité dans le contexte de la pandémie et qui déterminait des mesures d’urgence pour les protéger contre le nouveau coronavirus. Les vetos représentent des actes publics de manque de respect pour les droits à la vie et à l’existence collective des PCT, car ils étaient liés aux obligations de la fonction publique, comme l’accès à l’eau potable et à des ventilateurs et des machines d’oxygénation du sang pour ces communautés. Dans le contexte actuel de pandémie, ces mesures et plusieurs autres mesures et omissions du gouvernement fédéral peuvent causer des répercussions irréparables et des dommages aux peuples et aux collectivités traditionnels, qui par conséquent ont qualifié ces pratiques de génocidaires.

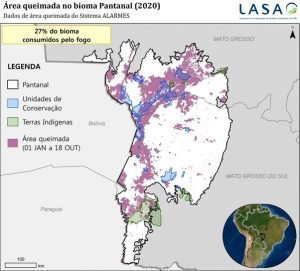

De plus, la crise provoquée par le coronavirus a fait resurgir de vieux conflits et provoqué l’émergence de nouveaux actes de violence qui affectent la vie et les territoires des PCT. Par exemple, depuis la pandémie, il y a une augmentation du nombre d’incendies criminels dans les biomes à travers le pays, et notamment dans la zone du Pantanal. Au début d’octobre 2020, le nombre d’incendies a augmenté de 772,1 % par rapport à la même période en 2019, selon l’Institut national de recherche spatiale (INPE) [9]. Au Mato Grosso, selon le Centre intégré de coordination opérationnelle multiagences (CIMAN), ces incendies pourraient avoir été intentionnels. Ainsi, dans la région du Mato Grosso do Sul, la police fédérale a enquêté sur les actions de cinq propriétaires fonciers qui auraient déclenché des incendies criminels dans les zones de préservation environnementale, pour faire place aux pâturages. La carte de la zone brûlée du Pantanal montre que 27 % du biome a été consommé par le feu entre janvier et le 18 octobre 2020, atteignant les territoires des Autochtones, des Quilombolas et des communautés traditionnelles Pantaneira [10].

De plus, malgré la pandémie, les processus d’octroi de licences et l’installation de projets se poursuivent et ont une incidence sur la vie et les droits des PCT. Étant donné qu’il était impossible de mener des consultations en personne, certaines collectivités ont subi des pressions pour mener des « consultations virtuelles », ce qui est contraire aux principes liés au droit de consultation et de consentement libre, préalable et informé (DCCLPI) en référence à la consultation appropriée et significative [11], tel que rapporté dans le cas suivant.

Le cas de la voie navigable Paraguay-Paraná

La mise en œuvre de la voie navigable Paraguay-Paraná (HPP) est un vieil objectif des gouvernements qui se sont succédé au niveau fédéral et de ceux de l’État de Mato Grosso. Depuis le début des années 2000, ils proposent de mettre en œuvre une voie navigable qui partirait de la municipalité de Cáceres, au Mato Grosso, jusqu’à Nueva Palmira, en Uruguay. En 2002, une décision de la Cour fédérale a interrompu le projet, faute d’études d’impact environnemental appropriées et préalables aux travaux d’intervention sur le fleuve.

Récemment, il y a une avancée dans la mise en œuvre du HPP grâce à l’octroi individuel et non concerté de licences aux ports qui seront installés sur le fleuve Paraguay. Ainsi, en avril 2020, le Secrétariat d’État à l’environnement (SEMA/MT) a délivré le permis d’opération du port fluvial de Cáceres. Le terminal portuaire de Paratudal et l’unité portuaire de Barranco Vermelho, à leur tour, sont en voie d’obtention d’une licence auprès du SEMA/MT.

Le gouvernement de l’État du Mato Grosso affirme qu’il n’octroie pas de licences pour le projet de voie navigable lui-même. Toutefois, même si les terminaux portuaires sont autorisés individuellement, il est évident que l’exploitation de tous ces ports ensemble favorisera éventuellement la mise en œuvre du projet HPP. Or, tout d’abord, l’octroi de licences à la HPP devrait être effectué en tenant compte des impacts cumulatifs et synergiques de tous les ports de transport de marchandises, à la suite des résolutions émises par le Conseil national de l’environnement (CONAMA) et de consultations menées avec les PCT directement et indirectement touchés par l’entreprise.

En septembre 2020, le gouvernement du Mato Grosso a annoncé la tenue d’une audience publique virtuelle en date du 29 octobre 2020 sur l’octroi de licences pour la construction du terminal portuaire de Paratudal. Le Réseau des communautés traditionnelles Pantaneira a choisi de ne pas participer à cette audience, afin de ne pas courir le risque d’être considéré·e·s comme consentant·e·s, comme cela s’est déjà produit dans d’autres affaires impliquant des PCT à divers endroits au Brésil.

Il est important de souligner que la HPP, ainsi que d’autres travaux en cours, peuvent avoir de graves répercussions socioenvironnementales sur environ quatre-vingt communautés traditionnelles Pantaneira et plus de cent autres groupes ethniques, tels que les peuples autochtones, les Quilombolas et les pêcheurs. Aucune communauté et aucun peuple n’a été consulté de façon adéquate en tant que collectivité, à quelque étape que ce soit du processus d’octroi de licences pour le projet. L’ensemble du contexte signalé constitue une violation du DCCLPI et par conséquent ne respecte pas les cadres juridiques internationaux et nationaux, plaçant ces groupes ethniques dans l’invisibilité et la vulnérabilité sociale, physique, environnementale et culturelle.

Conclusion

Les communautés et les peuples traditionnels ont acquis une reconnaissance officielle de leurs droits collectifs. Toutefois, ils continuent de demander l’application efficace de ces droits. Au cours des dernières années, en particulier depuis l’élection du gouvernement fédéral actuel, les revers juridiques et politiques ont dégradé la vie quotidienne, les terres, les territoires et l’environnement des PCT. Ainsi, les données ont indiqué l’aggravation des conflits socioenvironnementaux et des actions de violence contre les peuples et les communautés et leur environnement comme en témoignent les incendies criminels qui ont déjà touché près d’un tiers de la région du Pantanal.

Dans ce scénario, les mégaprojets d’extraction, d’infrastructure et de « développement » envahissent les territoires traditionnels, sans le respect du DCCLPI et sans les processus appropriés d’octroi de licences environnementales. La mise en œuvre de la HPP par le gouvernement lui-même dans la région du Pantanal touche particulièrement les communautés traditionnelles Pantaneira. La propagation du virus de la COVID-19 sur les territoires et la poursuite des opérations de ces mégaprojets en pleine pandémie contraste avec la primauté du DCCLPI et des études d’impact environnemental, ce qui aggrave davantage la situation.

Photographie:

Image 1: Connaissances traditionnelles dans la gestion de l’aguapé (Eichornia crassipes) pour la fabrication de l’artisanat. Photo de Leonida Aires — Communauté traditionnelle Pantaneira Barra de São Lourenço, Corumbá, Mato Grosso do Sul.

Image 2: Carte de la zone touchée par l’incendie du Pantanal en 2020. Source : LASA-UFRJ. Le territoire du Pantanal est indiqué en blanc, la zone brûlée est indiquée en mauve, les terres autochtones en vert et en bleu, les zones de conservation.

Notes:

[1] Comme la Constitution fédérale de 1988, le décret 6 040/2007, qui a établi la Politique nationale de développement durable pour les peuples et les communautés traditionnels, et le décret 8 750/2016, qui établit le Conseil national des peuples et communautés traditionnels (CNPCT), et les traités internationaux, tels que la Convention n° 169 sur les peuples autochtones et tribaux de l’Organisation internationale du travail.

[2] Les Quilombolas sont des groupes ethno-raciaux descendants de peuples africains qui possèdent des identités collectives et des territorialités spécifiques. Le concept de « quilombos » a été redéfini ces dernières années au Brésil. Danilo Serejo, Maître en Sciences politiques (UEMA) et quilombola du Territoire d’Alcântara (Maranhão), réfléchit sur la façon dont les quilombos étaient initialement perçus comme étant des communautés formées par descendant·e·s des Africain·e·s amené·e·s en esclavage et fugitifs des plantations. Des études historiques, anthropologiques et juridiques indiquent que la formation des quilombos et l’organisation actuelle des communautés quilombolas expriment différentes réalités de résistance et d’existences collectives qui ne se limitent pas à un passé esclavagiste ou à des cultures et traditions figées dans le temps. Une meilleure compréhension de qui sont les quilombos et les communautés quilombolas exigerait un approfondissement au-delà des limites de cet article. Voir : Boyer, Véronique (2010). « Qu’est devenu aujourd’hui le Quilombo ? De la catégorie coloniale au concept anthropologique », Journal de la Société des américanistes, no. 96-2, p. 229-251. Serejo, Danilo (2012). O Direito Constitucional à Terra das Comunidades Remanescentes de Quilombo : O caso da Base Espacial de Alcântara, mémoire. Universidade Federal de Goiás. Almeida, Alfredo Wagner Berno de (2011). « Quilombos : sematologia face a novas identidades », dans Almeida, Alfredo Wagner Berno de (dir.), Quilombos e Novas Etnias (p. 34 à 46). São Luís : SMDDH/CCN.

[3] On estime que les peuples et les communautés traditionnels, considérés dans leur diversité, habitent une zone équivalente à 1/4 du territoire national et équivalent à une population d’environ 25 millions de personnes. Voir : Almeida, Alfredo Wagner Berno de (2004). « Terras tradicionalmente ocupadas : processos de territorialização e movimentos », Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, vol. 6, no. 1, p. 9.

[4] Joca, Priscylla (2020). « Politique du FPIC au Brésil ». NY, États-Unis : Columbia Center on Sustainable Investment, Faculté de droit de Columbia, L’Institut de la Terre, Université Columbia.

[5] Cimi (2020). Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil : Dados de 2019, en ligne : https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2020/10/relatorio-violencia-contra-os-povos-indigenas-brasil-2019-cimi.pdf. CNDH (2018). Povos Livres, territórios em Luta – Relatório Sobre os Direitos Dos Povos E Comunidades Tradicionais, décembre, en ligne : http://www.dedihc.pr.gov.br/arquivos/File/2018/RELATRIOSOBREOSDIREITOS

DOSPOVOSECOMUNIDADESTRADICIONAISv2.pdf

[6] L’APIB. « Indigenous Emergency », en ligne : https://emergenciaindigena.apiboficial.org/dados_covid19/ (page consultée en octobre 2020).

[7] Carvalho, Igor (2020). « Taxa de letalidade por coronavírus entre quilombolas é dobro da média nacional », Brasil de Fato, 17 juin, en ligne : https://www.brasildefato.com.br/2020/06/17/taxa-de-letalidade-por-coronavirus-entre-quilombolas-e-o-dobro-da-media-nacional

[8] Centre de communication UFMG (2020). « Indígenas, quilombolas e ciganos são mais vulneráveis ao coronavírus », 18 mai, en ligne : https://www.medicina.ufmg.br/indigenas-quilombolas-e-ciganos-sao-mais-vulneraveis-ao-coronavirus/

[9] Bronze, Giovanna (2020). « Pantanal : início de outubro tem 772 % mais queimadas do que mesmo período de 2019 », CNN Brasil, 8 octobre, en ligne : https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/10/08/pantanal-1-semana-de-outubro-tem-772-mais-queimadas-do-que-mesmo-mes-em-2019

[10] Futuro com Floresta (2020). « « A chuva vai apagar o fogo, mas não a destruição », diz Claudia Sala de Pinho, representante das comunidades tradicionais Pantaneiras », 20 septembre, en ligne : https://futurocomfloresta.org/2020/09/21/a-chuva-vai-apagar-o-fogo-mas-nao-a-destruicao-diz-claudia-de-pinho-representante-das-comunidades-tradicionais-pantaneiras/?fbclid=IwAR2lXHvrOhrNUjvu7Fw58ycg

5EJ5cGrGlm5t9RZ2O7DRvt9mYpog_fhTelo

[11] Garzón, Biviany Rojas et Luis Donis Benxi (2020). « Consulta Virtual. Longe de ser Consulta », Instituto Socioambiental, 8 septembre, en ligne : https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-xingu/consulta-virtual-longe-de-ser-consulta

The post Défis juridico-politiques des communautés Pantaneira pendant la pandémie : le cas de la voie navigable Paraguay-Parana first appeared on Revue Caminando.

La gestion de la pandémie dans les communautés autochtones du Ceará : une relecture du processus colonial

José de Alencar (1829-1877) est considéré comme l’un des écrivains les plus importants du romantisme brésilien du 19e siècle. Dans son livre Iracema – Lenda do Ceará, canonisé comme chef-d’œuvre au pays, l’auteur cherche à représenter les origines de la nationalité brésilienne, pour finir par idéaliser le processus dévastateur de la colonisation en Amérique latine. Bien qu’Iracema soit un personnage fictionnel, elle est décrite comme ayant une appartenance à l’ethnie Tabajara, l’un des peuples originaires de l’État du Ceará. Malheureusement, le manque de respect envers les traditions et les droits de ce peuple n’est pas limité à la fiction et demeure vivant au Brésil jusqu’à ce jour.

Le Ceará est le huitième État brésilien en nombre de population autochtone avec 36 000 personnes et 15 peuples (Anacé, Gavião, Jenipapo-Kanindé, Kalabaça, Kanindé, Karão, Kariri, Pitaguary, Potyguara, Tabajara, Tapeba, Tapuia-Kariri, Tremembé, Tubiba-Tapuia et Tupinambá) vivant dans vingt municipalités [1].

Cet article vise à identifier l’inadéquation et les omissions des mesures gouvernementales en ce qui a trait à la lutte contre la pandémie pour protéger les peuples autochtones du Ceará, ce qui reflète la négligence historique que réserve l’État à cette population.

L’insuffisance de ressources et l’inefficacité du système de santé autochtone au Ceará

Entre le 15 mars et le 22 juin 2020, la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) [2] a alloué 136 670,37 reals brésiliens (environ 32 300 dollars canadiens) au combat contre la pandémie en terre autochtone au Ceará. Si l’on considère le rapport entre le délai de réponse du gouvernement, s’élevant à environ 100 jours, et le montant investi, cela correspond à un investissement journalier inférieur à 0,05 reals par personne [3] (environ 1 cent canadien par personne). Dans ce contexte de ressources limitées, les cas d’infection par le coronavirus ont continué de grimper chez les Autochtones. Entre mai et juin 2020, le nombre de cas est passé de 23 à 216, une augmentation de 839 % [4]. Au mois de juillet 2020, le Ceará était déjà parmi les États brésiliens les plus affectés par la pandémie [5]. Toujours en juillet, selon le Secrétariat spécial à la santé autochtone (SESAI) le taux d’infection était de 1427,7 personnes autochtones pour 100 000 habitant·e·s, le plus élevé de la région nord-est et le deuxième le plus élevé au pays [6].

En entrevue au journal Diário do Nordeste le 3 juillet 2020, le responsable juridique de la Fédération des peuples et organisations autochtones du Ceará (FEPOINCE), Weibe Tapeba, a affirmé que ce taux élevé pourrait être expliqué notamment par le fait que les ressources pour l’achat d’aliments et de produits d’hygiène ont été envoyées dans un premier temps seulement à certaines communautés dans la région métropolitaine de la capitale et au peuple Tremembé, qui habite la région côtière. Par conséquent, les villages autochtones situés en région n’ont reçu aucune aide en début de pandémie. La situation est devenue encore plus critique du fait que seulement les personnes ayant des symptômes ont été dépistées, étant donné le manque de ressources du District sanitaire spécial autochtone (DSEI).

De même, selon la FEPOINCE, les longs délais et le manque de tests de COVID-19 ont contribué à une forte sous-estimation du nombre de cas réels, comme l’indique le nombre élevé de personnes autochtones ayant reçu un certificat de décès indiquant pour cause de mort une insuffisance respiratoire plutôt que la contamination par COVID-19. Une telle situation rend difficile l’identification des personnes ayant été en contact avec une personne infectée et pouvant donc être contaminées elles-mêmes, qui dans lequel cas devraient être mises en isolement aussitôt que possible, jusqu’à disparition des symptômes.

Le droit autochtone dans les systèmes juridiques national et international

Comme indiqué antérieurement, le taux d’infection par le virus de la COVID-19 chez les peuples autochtones au Ceará est supérieur à la moyenne nationale. Cependant, alors que certains États ont réservé un traitement médical exclusif aux personnes autochtones, offrant par exemple des hamacs au lieu de lits dans le but de mieux les accueillir [7], au Ceará, plusieurs communautés n’ont pas eu accès au Système unique de santé publique (SUS) et de nombreux cas n’ont pas été rapportés, ce qui a contribué à répandre la COVID-19 dans plus de communautés.

Le Ceará dans son ensemble possède 26 cliniques médicales exclusivement pour les populations autochtones, ce qui est considéré comme insuffisant par Weibe Tapeba [8]. Les communautés autochtones situées en région seraient les plus affectées par la structure précarisée, et ce notamment pendant la pandémie de COVID-19.

Une telle situation de négligence de la part de l’État enfreint plusieurs jalons juridiques ayant trait à la protection des droits autochtones, tant au niveau provincial que fédéral. Par exemple, selon le chef Eduardo Kariri-Quixelô [9], avant la pandémie les habitant·e·s de la communauté Kariri-Quixelô avaient accès à une consultation mensuelle avec une femme médecin de la municipalité de Iguatu. Cette consultation mensuelle a été suspendue en raison de la pandémie et la communauté se trouve actuellement sans accès aux soins de santé de base. Elle doit maintenant se déplacer pour avoir une consultation médicale à 19 km de la communauté.

[citation sans référence] « Nous sommes angoissés. Nous n’avons pas accès ni à la ville ni à personne à l’extérieur de la communauté. La mairie ne communique pas non plus avec nous. La vaccination pour la grippe H1N1 a commencé et nous n’avons même pas été avertis ».

Une telle situation enfreint la Constitution de l’État du Ceará, et plus spécifiquement l’article 245 et les paragraphes III et IV de l’article 246 [10]. Ainsi, le montant dérisoire de moins de R $0,05 par personne alloué par le gouvernement fédéral pour la promotion des mesures de prévention relatives à la COVID-19 chez les communautés autochtones met de l’avant le mépris du président Jair Bolsonaro, non seulement envers les peuples autochtones, mais aussi envers la Constitution brésilienne de 1988, qui définit la santé en tant que droit social fondamental de toutes les citoyennes, tous les citoyens [11].

Il est également important de souligner que plusieurs des leaders autochtones confirment l’inadéquation entre les informations fournies par les établissements de santé locaux, provinciaux (siège administratif de Fortaleza, la capitale de l’État du Ceará) et fédéral (ministère de la Santé). Ces contradictions ont comme conséquence la sous-notification du nombre de personnes autochtones atteintes de la COVID-19.

Une telle situation de précarité dans l’accès à la santé par les peuples autochtones pendant la pandémie enfreint plusieurs traités internationaux pour lesquels le Brésil est signataire, notamment la Déclaration des Nations unies pour les droits des peuples autochtones [12] :

Article 24

- Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

- Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.

De plus, le faible montant destiné à la lutte contre la COVID-19 chez les populations autochtones a provoqué l’insécurité alimentaire dans plusieurs communautés. Selon Mateus Tremembé du territoire autochtone Tremembé da Barra do Mundaú situé dans la municipalité de Itapipoca, « les résident·e·s n’arrivent plus à aller à la ville pour acheter des aliments non périssables » à cause de l’isolement « social ». Dans la communauté Jupuara du peuple Anacé, dans la municipalité de Caucaia, où 30 % des familles autochtones subviennent à leurs besoins à travers des activités informelles tels le tourisme et la vente d’artisanat, l’interruption temporaire de ces activités a eu un impact direct sur la communauté qui a provoqué la nécessité d’organiser des campagnes d’aide alimentaire. « Nos terrains pour la pratique de l’agriculture collective sont complets », a affirmé le chef Climério Anacé. Cette situation de perte de moyens de subsistance et d’insécurité alimentaire enfreint l’article 25 de la Déclaration universelle des droits humains :

Article 25

- Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Conclusion

Selon les données de la FUNAI, en 1500 — l’année de l’invasion des colonisateurs en territoire brésilien — la population autochtone s’élevait à environ 3 000 000 de personnes. Le dernier recensement brésilien réalisé en 2010 a indiqué qu’environ 820 000 personnes se sont déclarées comme Autochtones [13]. Le fort impact de la pandémie sur les territoires autochtones au Ceará reflète la continuité de la menace d’extermination des peuples autochtones au Brésil par la négligence du gouvernement aux niveaux provincial et fédéral. Aussi, de par son choix de mettre en deuxième plan une stratégie de prévention efficace pour le contrôle de la propagation de la COVID-19 dans les communautés autochtones, l’État brésilien enfreint plusieurs lois nationales et internationales. Cependant, tout comme il y a eu de la résistance tout au long de la période coloniale, les leaders autochtones continuent à dénoncer les violences juridiques et médiatiques et organisent des barricades sanitaires à l’entrée des villages, cherchant à suivre les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Comme l’affirme Davi Kopenawa Yanomami : « ce n’est pas notre empreinte qui est sur toute cette destruction. C’est celle des blancs, ce sont vos traces sur la terre » [14].

Photographie: Femme autochtone Tapeba. Crédit : Érika Fonseca, 2020

Traduction par Yussef Kahwage

Notes:

[1] Federação dos Povos Indígenas do Ceará – FEPOINCE. « Povos Indígenas no Ceará », en ligne : https://www.fepoince.org/povos-ind%C3%ADgenas-no-ceará (page consultée en décembre 2020).

[2] La Fundação Nacional do Índio (FUNAI) est l’organisme officiel de l’État brésilien pour les autochtones et est le responsable de la coordination et de la mise en œuvre de la politique pour les peuples autochtones au pays. Sa mission institutionnelle est celle de protéger et de promouvoir les droits des peuples autochtones du Brésil. Pour de plus amples renseignements, visitez : http://www.funai.gov.br/index.php/quem-somos.

[3] Redação (2020). « Cada indígena cearense recebeu menos de R$0,05 por dia da Funai durante a pandemia », Diário do Nordeste, 3 juillet, en ligne : https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/cada-indigena-cearense-recebeu-menos-de-r-005-por-dia-da-funai-durante-a-pandemia-1.2958725

[4] Câmara Municipal de Fortaleza (2020). « Cresce número de casos confirmados de Covid-19-em comunidades indígenas cearenses; há 4 óbitos », 18 juin, en ligne : https://www.cmfor.ce.gov.br/2020/06/18/

cresce-numero-de-casos-confirmados-de-Covid-19-em-comunidades-indigenas-cearenses-ha-4-obitos/

[5] De Lima, Bruno et Campos, Elisa (2020). « Ceará ultrapassa Rio e se torna o 2º estado com mais casos de Covid-19 no Brasil », Época Negócios, 6 juillet, en ligne : https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/

2020/07/ceara-ultrapassa-rio-e-se-torna-o-2-estado-com-mais-casos-de-covid-19-no-brasil-veja-situacao-estado-estado.html

[6] Rodrigues, Rodrigo (2020). « Ceará tem segunda maior icidência da Covid-19 entre indígenas do Nordeste », Diario do Nordeste, 24 juillet, en ligne : https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/

Ceará-tem-segunda-maior-incidencia-da-Covid-19-entre-indigenas-do-nordeste-1.2969576

[7] Oliveira, Valéria (2020). « Hospital em RR tem leitos com redes para indígenas infectados pelo coronavírus ». G1 Globo, 23 juin, en ligne : https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/06/23/hospital-em-rr-tem-leitos-com-redes-para-indigenas-infectados-pelo-coronavirus-mantem-cultura-e-ajuda-na-recuperacao.ghtml

[8] Rodrigues, Rodrigo (2020). « Povos indígenas do Ceará têm problemas agravados com a pandemia de coronavírus ». G1 Globo, 8 avril, en ligne : https://g1.»globo.com/ce/Ceará/noticia/2020/04/08/povos-indigenas-do-Ceará-tem-problemas-agravados-com-a-pandemia-de-coronavirus.html

[9] Redação (2020). « Povos indígenas têm atendimento médico e alimentação precários ». Diário do Nordeste, 8 avril, en ligne : https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/povos-indigenas-tem-atendimento-medico-e-alimentacao-precarios-1.2231724

[10] Constitution de l’État du Ceará. Le 5 octobre 1989. Mise en vigueur : le 17 décembre 2018. Article 245 : La santé est le droit de tous et le devoir de l’État, garantie par des politiques sociales et économiques visant l’élimination des maladies et autres problèmes de santé et l’accès universel et égal à ses actions et services. Article 246. Les actions et services de santé publics et privés font partie du réseau régionalisé et hiérarchisé et constituent un système de santé unique dans l’État, organisé selon les orientations suivantes : III – entièreté de la délivrance d’actions de santé préventives et curatives, adaptées aux réalités épidémiologiques ; IV – soins universels, avec un accès égal pour tous, au niveau de complexité des services de santé

[11] Constitution de la République fédérative du Brésil. Mise en vigueur : le 5 octobre 1988. Art. 196. La santé est le droit de tous et le devoir de l’État, garantie par des politiques sociales et économiques visant à réduire le risque de maladie et d’autres problèmes de santé et l’accès universel et égal aux actions et services pour leur promotion, leur protection et leur rétablissement.

[12] Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Le 13 septembre 2007. Mise en vigueur : mars 2008.

[13] Fundação Nacional do Índio – Funai. En ligne : http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao. (page consultée en novembre 2020).

[14] Kopenawa Yanomami, Davi (n.d.).« Toda essa destruição não é nossa marca, é a pegada dos brancos, o rastro de vocês na terra ». Povos Indígenas no Brasil, en ligne : https://pib.socioambiental.org/pt/%22

Toda_essa_destruição_não_é_nossa_marca,_é_a_pegada_dos_brancos,_o_rastro_de_vocês_na_terra%22

The post La gestion de la pandémie dans les communautés autochtones du Ceará : une relecture du processus colonial first appeared on Revue Caminando.

Colonialité et pandémie : réflexions sur le nord du Brésil

Depuis l’émergence locale du nouveau coronavirus à la mi-novembre 2019, il n’a fallu qu’un peu plus de trois mois pour que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare que l’éclosion était devenue pandémique. Or, bien que la pandémie soit mondiale, elle n’affecte pas tout le monde de la même manière. Les conditions préalables à l’infrastructure socioéconomique et à l’assainissement de base, ainsi que la gestion des crises par l’État sont quelques-uns des facteurs prépondérants pour le contrôle efficace du nouveau virus.

Dans le nord du Brésil, l’évolution de la maladie s’est accompagnée d’une situation d’effondrement sanitaire. La première enquête nationale sur la COVID-19, menée en mai 2020, a indiqué que la région du nord du Brésil affichait le tableau épidémiologique le plus inquiétant du pays, puisqu’elle abritait onze des quinze villes dont la prévalence est la plus élevée au pays [1]. Dans cette région où les problèmes d’infrastructures et d’inégalités sont notoires, le respect des principales recommandations des autorités sanitaires n’était pas accessible à tous·et toutes.

En général, au Brésil, les médias nationaux accordent peu d’importance à la région du nord, ce qui contribue à invisibiliser les douleurs et les récits de vie de ses peuples, pratique qui remonte aux racines coloniales. En fait, jusqu’à aujourd’hui, le récit qui occupe l’imaginaire du Nord est traversé par l’idée de forêts inoccupées, de terres libres pour la production de matières premières, pour l’exploration de l’agro-industrie, pour la mise en œuvre de projets de production d’énergie et d’exploitation minière ; projets décidés depuis le Centre-Sud du Brésil. La région du nord se distingue aussi comme étant le territoire ancestral du plus grand nombre de peuples autochtones du pays [2], des populations connues pour leur vulnérabilité aux maladies, et dont les luttes historiques contre l’invasion territoriale ne font que s’intensifier en ces temps de pandémie. En effet, la crise sanitaire approfondit les inégalités régionales et exacerbe les vulnérabilités historiquement construites, en particulier l’expansion de la frontière du capitalisme.

Nous présentons dans cet article quelques réflexions sur la pandémie de coronavirus au nord du Brésil, dans une perspective décoloniale. En somme, nous comprenons que l’expérience coloniale a déterminé les structures sur lesquelles la société brésilienne a été construite et, par conséquent, même si la période coloniale s’est terminée après les processus d’indépendance des États nationaux, sa marque non seulement perdure, mais est même renouvelée et retravaillée en tant que colonialité [3]. Les photos qui accompagnent cet article sont du photographe Kleyton Silva et représentent Belém do Pará, la ville la plus peuplée d’Amazonie brésilienne, pendant les premiers mois de la pandémie.

La COVID-19 dans l’Amazonie brésilienne

La situation d’effondrement sanitaire résultant de la pandémie de COVID-19 dans le nord du Brésil a commencé à être diffusée à la fin mars. Parmi les facteurs qui ont contribué à faire du Nord l’épicentre du coronavirus au Brésil, on retrouve : des déficits historiques en matière d’assainissement de base, la déficience du réseau d’égouts et un nombre insuffisant d’unités de soins de santé. De plus, le Nord est à la fois la région détenant la plus forte concentration de personnes par ménage [4] et le plus petit nombre de médecins par 100 000 habitant·e·s au pays [5].

Dans ce contexte, le 5 mai 2020, le gouvernement de l’État du Pará a décrété la mise en place de mesures de confinement dans dix villes pour contenir la propagation du virus. Le décret a suscité la controverse, car il considérait le travail des femmes de ménage comme un service essentiel à maintenir, mettant en lumière l’élitisme et l’héritage esclavagiste de la classe politique du Pará. En raison de son impact sur les activités économiques et du manque de soutien du gouvernement fédéral, le confinement n’a duré que vingt jours. En même temps que l’on observait une avancée de la pandémie vers les municipalités des régions intérieures du pays, prenant compte de la probable sous-notification des cas confirmés de décès liés à la COVID-19, le gouvernement du Pará annonçait tout le contraire, faisant valoir une tendance à la baisse des chiffres liés à la COVID-19 et sa capacité subséquente à approvisionner les communautés touchées avec les ressources nécessaires et ainsi répondre adéquatement à la crise [6].

Ainsi, un facteur lié à la réalité locale est ressorti avec l’augmentation des cas dans les zones à l’intérieur de l’État du Pará : la maladie n’était plus transmise par la fréquentation d’aéroports et le transport par avion, comme au début. En Amazonie, où les distances peuvent être continentales, face à l’inexistence de réseaux ferroviaires et à la précarité du réseau routier, les déplacements s’effectuent principalement par voie fluviale, au moyen de petites et moyennes embarcations. C’est ainsi que les bateaux sont devenus la nouvelle source de transmission de la maladie, et par ce fait même, la propagation du virus de la COVID-19 n’était plus limitée par la distance.

Selon les données recueillies par l’Articulation des peuples autochtones du Brésil (APIB) [7], l’Amazonie brésilienne a enregistré le plus grand nombre de décès d’Autochtones de la COVID-19 au pays. Compte tenu de l’absence de réponse de l’État fédéral brésilien pour soutenir et protéger ses concitoyen·ne·s autochtones les plus touché·e·s par la pandémie, l’APIB a présenté une action de non-respect d’un précepte fondamental (ADPF 709) devant la Cour suprême fédérale pour exiger des mesures adéquates, qualifiant l’immobilisme fédéral relativement aux Autochtones de pratique génocidaire [8]. Dans une décision historique, la Cour suprême a accueilli l’ADPF et a contraint l’État brésilien à prendre des mesures conformes aux demandes proposées. Au niveau international, les organisations autochtones ont déposé une plainte auprès de la Commission interaméricaine des droits humains dans laquelle elles signalent l’absence de politiques publiques et les violations des droits de ses peuples dans le contexte de la crise sanitaire [9].

Colonialité et pandémie

Le scénario d’effondrement sanitaire révèle de plus belle les contradictions de la division internationale de l’utilisation des ressources naturelles et du travail, qui accentue encore les asymétries entre les pays du Nord et du Sud. L’Amazonie est une région de forte expansion du capitalisme, principalement à travers de grands projets de développement de sociétés transnationales.

Actuellement, l’Amazonie est caractérisée comme une région de grandes périphéries urbaines, avec d’immenses zones de forêts menacées par la déforestation, déjà en cours et permise par des politiques fragilisées dont le non-respect met en danger les écosystèmes locaux et la biodiversité de la planète entière. Labélisée comme « immense vide vert » par la dictature civile-militaire brésilienne (1964-1985) pour en justifier le développement sauvage, la région a commencé à se transformer, sujette à l’implantation de mégaprojets d’infrastructure qui sont encore en cours aujourd’hui, tels : le projet routier Transamazônica, démarré en 1970, les mégacentrales hydroélectriques de Tucuruí (années 1970) et de Belo Monte (années 2010), et les projets d’extraction minière à Carajás, Barcarena et Jari.

Déclarés « indispensables » par les décideurs d’État, ces projets ont radicalement changé les réalités locales et ont affecté la vie des personnes qui y vivaient déjà. Il est à noter que ce trait colonial a été historiquement perpétué à travers tous les régimes gouvernementaux qui se sont succédé au Brésil, qu’ils aient été dictatoriaux ou démocratiques, et ceci en dépit du cadre juridique national et international établi, qui garantit l’autodétermination des peuples et communautés traditionnels. Le colonialisme néolibéral s’exprime radicalement par l’exploitation économique de la main-d’œuvre, la précarisation des droits et des relations de travail, ainsi que par l’exploitation illimitée de la nature au profit des chantiers extractifs. Le résultat de cette offensive contre nature s’observe à travers la détérioration des conditions socioéconomiques comme environnementales des peuples et de la nature à travers l’Amazonie entière [10].

Ce scénario a été l’un des principaux facteurs qui a exacerbé l’impact de la COVID-19 sur les peuples et populations traditionnelles de la région. En effet, prenant comme prétexte la crise sanitaire, l’État brésilien a réduit ses activités et s’est exempté de ses responsabilités de veille, de surveillance et de protection des terres autochtones, laissant libre cours à l’augmentation vertigineuse d’activités illégales et écocidaires telles que l’exploitation minière illégale, les incendies criminels et l’exploitation forestière [11]. De plus, l’aller-retour de ces groupes criminels entre les villes et les terres autochtones augmente le risque de contamination des communautés du Nord par le coronavirus.

Il est bien connu que le système de pouvoir capitaliste établi dans les Amériques est intrinsèquement lié à la racialisation de certains groupes pour forger des hiérarchies entre personnes blanches et non blanches. Ainsi, on cherche à ce que la lecture des corps permette l’identification des peuples ou des groupes sociaux comme vaincus, inférieurs et, avec cela, l’humanité de ces personnes est niée. L’opposition humain·e/non-humain·e est au cœur de la dynamique de la colonisation [12] et se manifeste dans un lexique biologisant qui segmente les individus par des aspects phénotypiques. Cette logique structure les relations économiques, sociales et politiques qui créent des cadres d’exploitation, déclenchant la répartition inégale des ressources et des droits dans certaines régions du pays, comme cela se produit au nord du Brésil.

Cependant, le tissu colonial s’effiloche lorsque les entités autochtones luttent, au plan national et international, contre les actions/omissions du gouvernement fédéral, exigeant la réalisation des droits garantis par la Constitution. La résistance des peuples autochtones aux tentatives étatiques d’invisibilisation et d’extermination par l’inaction [13] se fait au quotidien, par leur mobilisation d’instruments juridiques, leur présence accrue au sein du système électoral brésilien [14], leur dénonciation de la sous-notification des cas de COVID-19 à travers la vérification des données officielles par le Comité national de la vie et de la mémoire autochtone, et tant d’autres actions.

La déshumanisation de certaines personnes ou groupes sociaux trouve ses racines dans le passé colonial, et comme effet simultané, entraîne la déshumanisation du colonisateur lui-même, qui se dégrade en haine raciale, en violences, par sa logique d’exploitation [15]. Le monde entier est sous les effets de la douleur causée par la maladie de masse et par les vies prises par le coronavirus. Or, le scénario de la souffrance sociale se révèle injustement approfondi et exacerbé pour ceux et celles qui subissent les violences perpétrées par la structure sociale elle-même, structure imprégnée par les relents historiques du colonialisme et du racisme qui l’accompagnent, comme on peut l’identifier dans cette analyse de la gestion étatique de la pandémie dans la grande région du nord du Brésil.

Photographie: Communauté à Belém pendant le confinement. Crédits : Kleyton Silva, avril 2020.

Traduction par Gustavo Monteiro avec la collaboration de Rosa Peralta

Notes:

[1] UFPEL (2019). « EPICOVID 19 ». Pelotas, 25 mai, en ligne : https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/wp-content/uploads/2020/05/EPICOVID19BR-release-fase-1-Portugues.pdf

[2] FUNAI (2020). Dados da Fundação Nacional do Índio, en ligne : http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao?start=1#

[3] Quijano, Aníbal (2005). « Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina ». A colonialidade do saber: eurocentrismos e ciênciais sociais. Perspectivas latino-americanas.

[4] IBGE (2010). CENSO 2010, Tableau 1.18, en ligne : https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/9662-censo-demografico-2010.html?=&t=resultados